Réforme des retraites : faites-vous parti de ceux que LREM veut avantager ?

Après l’annonce par des représentants de la majorité LREM de la possibilité de réindexer les pensions des plus modestes sur l’inflation, le média Planet.fr s’intéresse aux bénéficiaires de cette mesure. L’occasion pour Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne de rappeler que la désindexation des pensions, décidée sous le quinquennat de François Hollande, ne devait initialement pas s’appliquer aux bénéficiaires de petites pensions. L’impossibilité pour la précédente majorité au pouvoir de mettre en oeuvre ce souhait présidentiel met selon Philippe Crevel en exergue la complexité d’un tel dispositif.

Épargne : rétrospective 2018

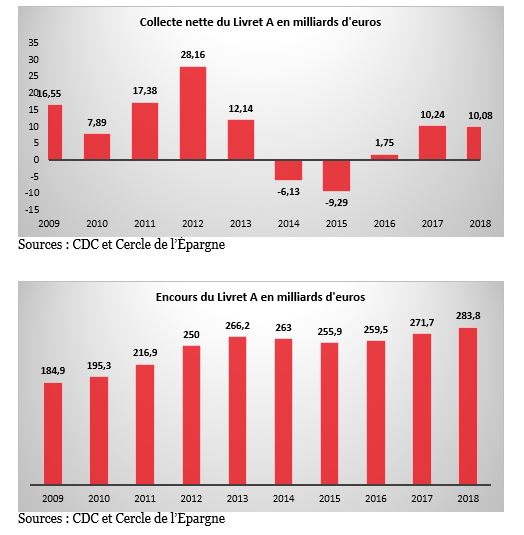

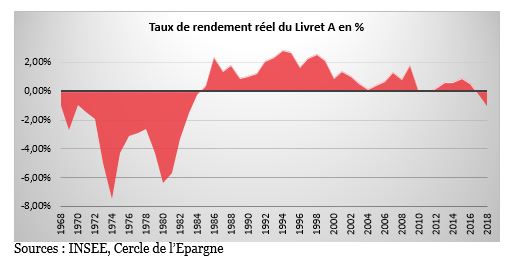

2018 a été une bonne année pour l’épargne. Les Français ont été précautionneux en effet en maintenant un fort effort d’épargne, effort dont ont profité les placements sans risque. La résurgence ponctuelle de l’inflation n’a pas dissuadé, bien au contraire, les ménages à placer leur argent sur des produits de taux. Leur passage en rendement réel négatif n’a pas eu d’incidence. L’effet d’encaisse a joué. Les Français ont voulu maintenir constant le niveau de vie de leur épargne en jouant sur la variable du capital à défaut de pouvoir compter sur les intérêts. Le contexte économique les a également conduits à augmenter la poche d’épargne de précaution. Le ralentissement économique, l’érosion des gains de pouvoir d’achat et la situation sociale sont autant de facteurs poussant à un renforcement de l’épargne de court terme. La crise des « gilets jaunes », à partir du milieu du mois de novembre a freiné les dépenses de consommation et a favorisé la croissance de l’encours des dépôts à vue et de ceux des produits d’épargne. L’assurance vie a bénéficié d’une décrue des transactions immobilières. En effet, les Français arbitrent souvent entre l’assurance vie et l’acquisition d’un bien immobilier. Par ailleurs, la fiscalisation de l’épargne-logement et la baisse de son rendement ont pénalisé ce produit, ce qui a en retour favorisé l’assurance vie qui a ainsi conforté son rang de premier placement financier français avec un encours de 1 700 milliards d’euros.

Au sommaire de cette étude

- Les Français sont épargnants

- 2018, Une bonne année de plus des dépôts à vue

- Le Livret A a fêté en beauté son bicentenaire

- Le Livret de Développement Durable et Solidaire, l’antichambre du compte courant

- Les livrets bancaires résistent aux très faibles taux

- Le Compte Épargne logement, stabilisation en faibles eaux

- Le PEL Touché à défaut d’être coulé

- Le Livret Jeune ne fait pas rêver

- Le Livret d’Épargne populaire signe sa dixième année de décollecte

- Assurance vie, une bonne année

- L’évolution du taux de rendement

- Le rendement des actions

- Les prix de l’immobilier toujours en hausse

- De quoi sera fait 2019 ?

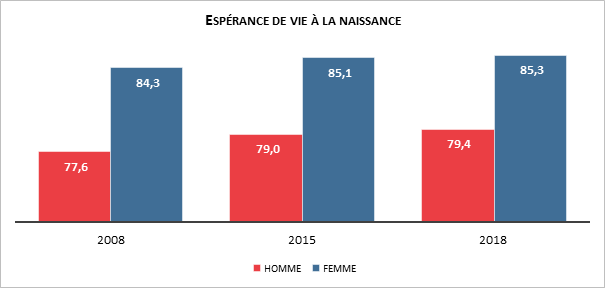

Les limites des gains d’espérance de vie

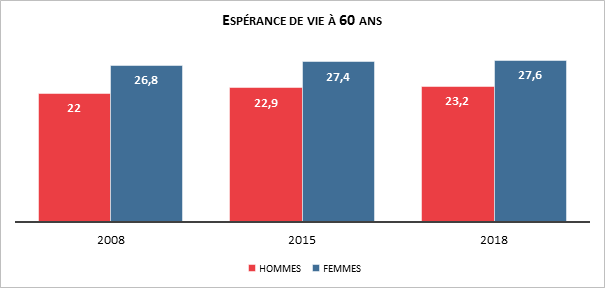

À la naissance, l’espérance de vie est en France pour les femmes de 85,3 ans et de 79,4 ans pour les hommes. De 16 ans en 1950, l’espérance de vie à 60 ans atteint aujourd’hui, 25 ans. Elle est de 23,2 ans pour les hommes en 2018 et de 27,6 ans pour les femmes. La France se situe dans le haut du classement en particulier pour les femmes. Depuis 2014, cette espérance de vie est très stable. En fonction des épidémies de grippe et des canicules, elle peut même reculer d’une année sur l’autre. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette stabilisation. Du fait d’une population plus âgée qu’auparavant, l’amélioration de l’espérance de vie devient de plus en plus difficile. Par ailleurs, pour les générations nées entre la première et la seconde guerre mondiale, une sélection naturelle était intervenue dans leur enfance. Les survivants étaient, de ce fait, plus résistants. Cette sélection jouant moins à des âges plus élevés, les vulnérabilités peuvent être plus fortes. Certains considèrent que la crise de 2008 et la montée des inégalités sociales contribuent à l’enrayement des gains d’espérance de vie. D’autres mettent en avant le développement de mauvais comportements alimentaires, la pollution et l’harmonisation des modes de vie entre femmes et hommes. L’augmentation de l’obésité et le recours à une alimentation industrielle semblent jouer un rôle important comme en témoigne la baisse de l’espérance de vie dans certains États américains.

L’espérance de vie en bonne santé tend depuis dix ans à stagner en France, ce qui n’est pas sans conséquence sur le financement de la dépendance et plus globalement des dépenses de santé. Selon les dernières statistiques Eurostat, portant sur l’année 2016, la France est sous la moyenne européenne. Elle s’élève à 64,1 ans chez les femmes et à 62,7 chez les hommes quand la moyenne en Europe est respectivement de 64,2 et 63,5 ans. Avec la Suède, le meilleur pays européen, l’écart est de près de 10 ans (73,3 ans chez les femmes, 73 chez les hommes), quand bien même l’espérance de vie à la naissance est quasi équivalente dans les deux pays.

L’espérance de vie en bonne santé croise les tables de mortalité et des données issues d’enquêtes sur la santé en population. En France, trois types de questions sont posées pour évaluer l’espérance de vie en bonne santé : l’état de santé perçu (coté d’excellent à très mauvais), l’existence ou non d’une maladie chronique, et la présence ou non d’une limitation des activités habituelles depuis six mois en raison d’un problème de santé. C’est cette dernière question qui est utilisée pour produire l’indicateur comparatif européen, Healthy Life Years.

Quelles régions privilégiées pour les seniors qui travaillent ?

Un des défis majeurs pour assurer l’équilibre de nos régimes de retraite repose sur l’amélioration du taux d’emploi des seniors. La France a longtemps fait partie des mauvais élèves en la matière. Avec l’allongement de la durée de cotisation et le recul de l’âge de départ à la retraite, les plus de 55 ans sont de plus en plus nombreux à rester sur le marché du travail. Cette évolution n’est pas sans incidence sur les dépenses de prévoyance et sur les arrêts maladie. La prévalence des arrêts augmente de manière exponentielle avec l’âge. Par ailleurs, si le maintien en activité est positif pour les comptes des régimes de retraite, il ne faudrait pas qu’il y ait un transfert en défaveur du régime d’indemnisation du chômage. Si une dégradation du taux de chômage des plus de 50 ans a été constatée ces dernières années, ce taux reste néanmoins inférieur à la moyenne nationale.

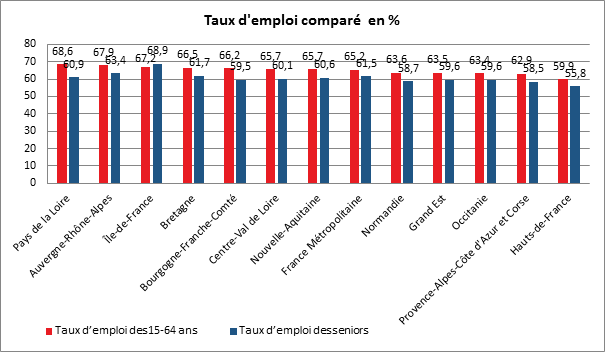

Le taux d’emploi des seniors varie d’une région à une autre. Il est fonction de la situation du marché de l’emploi. Ainsi, en 2017, en France métropolitaine, 61 % des 50-64 ans sont en emploi. Les écarts de taux entre les régions de province sont assez faibles. En effet, le taux d’emploi varie de 56 % à 63 %. Certaines régions se distinguent : l’Auvergne-Rhône-Alpes a le taux le plus élevé (63 %), suivi par la Bretagne (62 %). À l’opposé, le taux est le plus faible dans les Hauts-de-France (56 %). En Île-de-France, le taux d’emploi des seniors est supérieur de sept points à la moyenne de province et atteint 69 %. Cet écart s’explique par la forte présence de cadres en région parisienne qui partent à la retraite bien au-delà des 62 ans. 31 % des actifs sont des cadres en Île-de-France, contre 16 % en moyenne pour la province). Par ailleurs, le taux de chômage des cadres est plus faible que celui des autres catégories sociales. Ils sont également moins sujets à des problèmes de santé pouvant amener à une invalidité professionnelle. Enfin, le résultat de l’Île-de-France peut s’expliquer par le fait que les personnes de plus de 60 ans prenant leur retraite partent de la région parisienne, diminuant d’autant les effectifs des 60/65 ans. Le solde migratoire des seniors est déficitaire en Île-de-France : il s’établit à environ -23 000 personnes en 2015. Plus de 70 % des seniors qui quittent l’Île-de-France partent pour une région de l’Ouest ou du sud de la France. En particulier, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et la Bretagne accueillent 38 % des seniors quittant la région. Les départs d’Île-de-France se concentrent autour des âges de départ à la retraite : le déficit migratoire s’accentue autour de 60 ans. L’Ile-de-France st la seule région où le taux d’emploi des seniors est supérieur à celui des 15-64 ans. Cette situation inédite est imputable au fait que la région accueille de nombreux étudiants et que l’entrée sur le marché du travail s’effectue après 23 ans en moyenne. Dans les autres régions, le taux d’emploi des seniors est inférieur de 4 à 8 points à celui du reste de la population active.

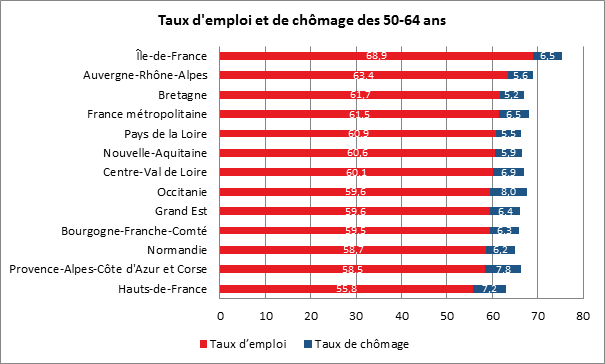

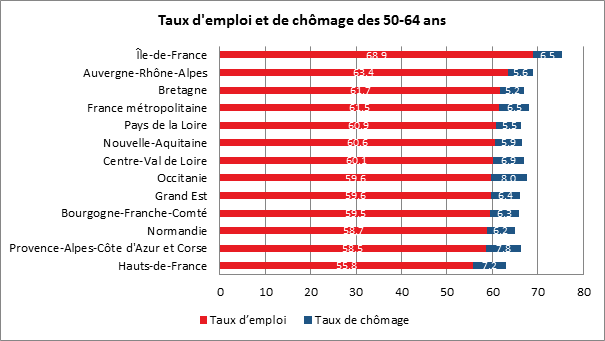

Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale

Le taux de chômage des seniors est inférieur de plus de 2 points par rapport à la moyenne nationale. Il est particulièrement faible dans les régions où la situation de l’emploi est favorable quel que soit l’âge. C’est ainsi le cas dans les Pays de la Loire. Mais même dans les régions se caractérisant par des taux de chômage élevés comme dans les Hauts-de-France ou la Normandie, celui des seniors y est plus faible.

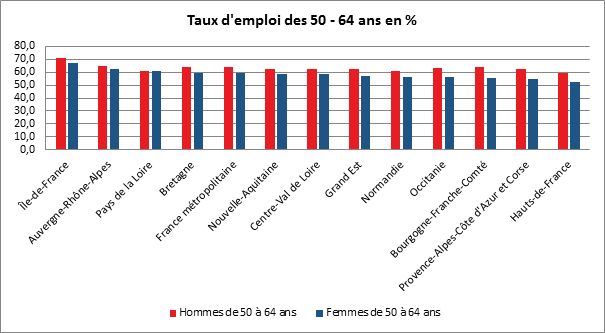

Dans toutes les régions, tous âges confondus, le taux d’emploi des femmes est inférieur à celui des hommes.

Le taux d’emploi des femmes est le plus faible dans les Hauts-de-France qui est une région à tradition industrielle, or les femmes occupent majoritairement des emplois tertiaires. Chez les 50-64 ans, l’écart est de plus de sept points en Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais est inférieur à un point dans les Pays de la Loire.

Le taux d’emploi des hommes de 50 à 64 ans varie peu entre les régions : il est compris entre 59 % et 65 % dans toutes les régions, sauf en Île-de-France (71 %). Les taux d’emploi des femmes de 50 ans ou plus sont un peu plus dispersés. Ce taux d’emploi des femmes de 50 à 64 ans est de 52 % dans les Hauts-de-France et culmine à 62 % en Auvergne-Rhône-Alpes et à 67 % en Île-de-France.

Dans les régions de l’Ouest, l’eldorado des seniors au travail

Dans les régions de l’ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire) et en Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d’emploi des 15-64 ans est particulièrement élevé, malgré le fait que ces régions attirent des retraités, ce qui a tendance à réduire le taux d’emploi des seniors. Ce dernier reste cependant supérieur à la moyenne des régions de province grâce à un faible taux de chômage, excepté en Centre-Val de Loire.

Dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Normandie, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, les taux d’emploi des seniors sont comparables et relativement bas ; ils cachent des situations très différentes. En Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie, les 50-64 ans sont relativement présents sur le marché du travail, mais ils sont plus souvent au chômage. D’ailleurs, dans ces deux régions, tous âges confondus, le taux de chômage est plus élevé que la moyenne métropolitaine. En Occitanie, contrairement à la majorité des régions, le chômage touche plus particulièrement les femmes de 50 à 64 ans. Pour les régions Normandie, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, le taux d’emploi plus faible qu’ailleurs résulte d’une moindre participation des seniors au marché du travail. En Normandie et dans le Grand Est, les taux d’emploi sont faibles pour les 15-64 ans, alors qu’en Bourgogne-Franche-Comté ce phénomène est spécifique aux seniors.

La retraite, un droit ou un contrat

Pour la grande majorité des Français, la retraite est un droit. Nul n’imagine être privé de sa pension. Y toucher expose à de sévères rodomontades de la part des retraités comme a pu l’expérimenter le Président de la République.

La retraite est un droit car nous avons reculé les frontières de la vie

L’espèce humaine a, en effet, depuis le milieu du XVIIIe siècle entrepris et gagné une bataille contre la mort. Sous Louis XV et cela était encore le cas sous Napoléon 1er, l’espérance de vie était inférieure à 30 ans. Cela ne signifiait pas que personne ne vivait au-delà de cet âge mais que la moyenne était de 30 ans. Le plus difficile était de survivre aux 5 premières années et, après, d’échapper aux épidémies ainsi qu’aux guerres. Près d’un tiers des enfants mouraient avant un an au XVIIIe siècle. Néanmoins, atteindre 60 ou 65 ans constituait un exploit réservé à une petite élite de la population.

La première révolution démographique s’est traduite par le recul de la mortalité infantile provoqué par l’amélioration des conditions sanitaires et par la vaccination. Le taux de mortalité infantile est descendu à 150 décès pour 1 000 naissances au milieu du XIXe siècle et 100 pour 1000 naissances en 1900. La mortalité infantile est, aujourd’hui, un phénomène marginal. Elle s’élève, en France, à 3,8 pour 1000 en 2018. Néanmoins, ce taux ne s’améliore plus depuis quelques années quand il continue de baisser chez nos partenaires. Il a même augmenté depuis 2013 (3,5 pour 1 000).

Dans cette bataille contre la mort, la vaccination et les antibiotiques ont joué un rôle primordial. Il faut également citer le développement de l’imagerie médicale, les progrès de l’analyse médicale. Dans les facteurs de cette révolution figurent, en bonne place, les progrès réalisés en matière d’alimentation qui est devenue plus riche voire trop riche. Elle s’est diversifiée permettant de mettre un terme à certaines carences. Par ailleurs, les progrès de l’hygiène avec notamment l’accès aux égouts, à l’eau courante, au chauffage ont changé considérablement la donne.

Sur un point de vue financier et social, la généralisation de la sécurité sociale, la couverture sociale s’est améliorée, de 1945 jusqu’à nos jours, permettant progressivement à la quasi-totalité de la population d’accéder à des soins de qualité.

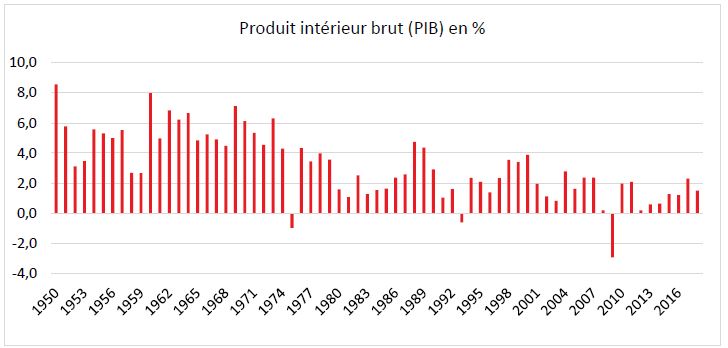

La retraite est devenue un droit du fait de la formidable progression de la productivité

La croissance des 250 dernières années a permis tout à la fois la progression sans précédent du niveau de vie et le financement d’un important système de protection sociale qui absorbe, en France, plus de 33 % du PIB. En 2018, la consommation par ménage est trois fois plus importante qu’en 1960 au cœur des 30 Glorieuses. Les dépenses de retraite absorbent 14 % du PIB contre 5 % dans les années 50. La croissance grâce à l’augmentation de la population active et des gains de productivité a permis de multiplier par 8 le PIB depuis 1949. Ce formidable essor a rendu possible le financement des pensions.

Le droit à la retraite constitutionnellement défini

Le préambule de la Constitution de 1946 qui est devenu celui de notre Constitution actuelle, dans son 11e alinéa, souligne que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 dite loi Fillon a réaffirmé que la retraite par répartition est la clef de voûte de notre système de protection des vieux travailleurs.

L’article 1er indique que « la Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ». L’article 2 mentionne que « Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu’il a tirés de son activité ». L’article 3 précise que « les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent ». Enfin l’article 4 souligne que « La Nation se fixe pour objectif d’assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu’il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance ». Le fait que cet objectif chiffré n’ait pas été complètement atteint traduit bien l’absence d’un droit à une pension minimale.

La retraite est de nature contractuelle

Dans notre système de retraite, se mélangent des aspects relevant de la solidarité et des aspects de nature assurantielle. Dans la première catégorie se range le minimum vieillesse. Les pensions de base et complémentaires répondent à la logique assurantielle tout en comportant des éléments de solidarité avec par exemple le minimum contributif ou la réversion.

Les pensionnés des régimes de base, des régimes complémentaires perçoivent une pension en contrepartie d’un certain nombre d’années de labeur durant lesquelles ils ont cotisé pour financer les retraites de leurs aînés. Un contrat lie les générations entre elles. Il repose comme pour tout contrat sur la confiance. Les travailleurs cotisent en pensant qu’ils seront un jour les bénéficiaires du travail des actifs qui les remplaceront. Ce contrat est plus facile à respecter et à gérer quand le nombre de retraités est faible et quand celui des actifs augmente comme cela a été le cas entre 1950 et 2000. Le rendement des régimes par répartition est, dans un tel contexte, élevé surtout si la croissance dope la masse salariale. Ce pacte se fissure quand ces conditions se délitent. Le réflexe est alors d’estimer que le système est inefficace et injuste (plus de 70 % des ménages selon l’enquête 2018 du Cercle de l’Épargne). Les assurés mettent en avant les droits et oublient ce contrat. Certains considèrent qu’un régime par points est un régime reposant sur l’accumulation de droits futurs. Or, tout dépend de la valeur du point, de sa valorisation et de son évolution. Les régimes par points sont à cotisations définies, l’assuré connaît le montant des cotisations à acquitter mais il ne saura le montant de la pension qu’au moment de la liquidation. Il peut certes avoir une estimation à 50 ou à 55 ans mais cela n’est qu’une estimation. Elle ne bénéficie d’aucune garantie. Ce n’est qu’une photographique à une date T.

L’instauration du régime universel par points prévue par le Président de la République, Emmanuel Macron ne changera pas cette logique. Le régime demeurera un système par répartition à cotisations définies et non à prestations définies. Le rendement du régime sera toujours déterminé par la valeur d’achat et de rachat des points. Ce qui pourrait, en revanche, changer, c’est le mode de financement des éléments de solidarité associés aux actuels régimes de retraite. Le principe « un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous » est difficilement conciliable avec les dispositifs de minimum contributif, la réversion, la prise en compte des périodes de chômage, de maladie, de congés maternité. Si les pensions restent financées par les cotisations, les mécanismes de solidarité et tous les droits indirects pourraient l’être par l’impôt. Le Fonds de Solidarité Vieillesse joue déjà, en partie, ce rôle pour le minimum vieillesse. Cette clarification est, par ailleurs, demandée depuis des années par l’OCDE et la Commission européenne, en particulier en ce qui concerne la réversion.

Une telle solution pourrait entraîner un important jeu de bonneteau. En effet, l’État, avec le régime universel, transférera le service des pensions de ses fonctionnaires au régime universel et réalisera ainsi une confortable économie (du fait que le taux virtuel de ses cotisations employeurs est de 73 % quand celui du futur régime sera, selon Jean-Paul Delevoye de 28 %). En contrepartie du transfert de charges ainsi réalisé, l’État, c’est-à-dire le contribuable national, pourrait financer, par exemple, la réversion. La question sera alors de déterminer si les dispositifs sortis de l’assurance sont plafonnés en fonction des ressources. Si c’est déjà le cas pour la réversion versée par le régime général, ce n’est pas le cas pour celle des régimes complémentaires. La mise sous condition de ressources de la réversion serait un changement de modèle. Aujourd’hui, la réversion des complémentaires obéit à une logique patrimoniale (le conjoint survivant reçoit une partie des revenus du conjoint décédé en considérant qu’il a contribué à leur formation) quand celle sous condition de ressources obéit à une logique d’assistance, fournir un revenu minimum au conjoint survivant. Cette modification est également en cours de réflexion pour l’assurance chômage avec la diminution du plafond des indemnités.

La réforme voulue par Emmanuel Macron pourrait donc s’accompagner d’une transformation profonde de la philosophie de la retraite en France. D’un côté, il y aura inscrit le droit d’avoir un minimum, un filet de sécurité, de l’autre un système proportionnel de nature contractuelle mais qui serait plafonné. Au-delà de ces deux volets, les actifs pourront accéder à des systèmes par capitalisation qui découlent également de la logique contractuelle.

La dictature du court terme n’en finira donc jamais !

Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

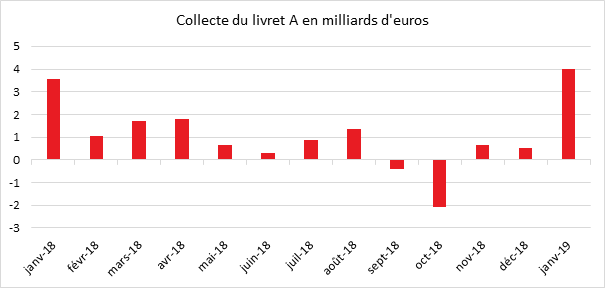

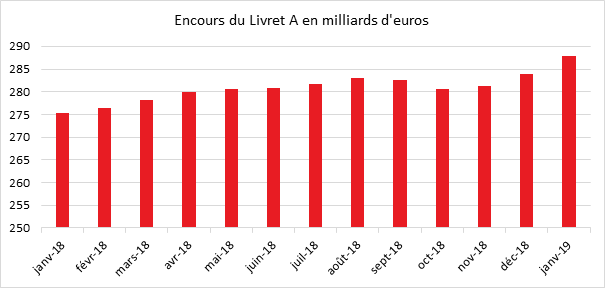

Au mois de janvier dernier, le Livret A a collecté 4 milliards d’euros. Ce résultat peut surprendre. En effet, les épargnants plébiscitent ce produit au moment où de nombreux articles ont souligné que le rendement réel, c’est-à-dire en prenant en compte l’inflation, n’avait jamais été aussi bas depuis une vingtaine d’années. De plus, le Gouvernement a pris la peine d’annoncer que le taux du Livret A n’augmenterait pas avant le mois de février 2020. Cet engouement fait, en outre, suite, à la crise des « gilets jaunes » qui ont souligné les problèmes de pouvoir d’achat des Français. Pour autant, ces derniers n’en finissent pas d’augmenter leur effort d’épargne et de laisser dormir d’abondantes liquidités sur leurs comptes courants, plus de 410 milliards d’euros. Évidemment, un nombre non négligeable de Français éprouvent des difficultés pour faire face aux besoins de la vie quotidienne. Malgré tout, entre 70 et 80 % des ménages tentent d’épargner durant l’année (études du Cercle de l’Épargne). Plus de la moitié d’entre eux déclarent le faire pour préparer leur retraite et même quand ils ont arrêté de travailler ils continuent de mettre de l’argent de côté. Les Français sont anxieux par nature. À tort ou à raison, ils se méfient de la capacité du système d’État-providence, un des plus généreux du monde, à les prendre en charge en cas de difficulté. À leurs corps défendant, ces dernières années, le système de protection sociale a opté pour le traitement quantitatif plus que pour le qualitatif. Par souci d’égalitarisme, les pouvoirs publics garantissent au plus grand nombre l’accès aux soins, à la retraite mais compte tenu de la croissance, de l’évolution démographique, les dépassements en matière de frais de santé, et l’hébergement relèvent de plus en plus du patient quand les futurs retraités devront, quel que soit le système mis en place par le Gouvernement, se contenter d’un taux de remplacement plus faible (ratio pensions/revenus d’activité). Face à ce constat amplement partagé, les ménages n’adaptent pas leurs comportements. Ainsi, l’épargne réalisée en vue de la retraite est tout à la fois de court terme et patrimoniale. En effet, les Français privilégient les placements de taux, voire l’épargne défiscalisée quand il faudrait qu’ils optent pour des placements longs. Par ailleurs, leur épargne est rarement constituée en vue de fournir un revenu complémentaire récurrent. La méfiance vis-à-vis de la rente aboutit dans les faits à conserver un capital. Les retraités puisent marginalement dans leur épargne pour améliorer leur niveau de vie. Elle devient ainsi un élément patrimonial qui fera l’objet de la succession. En thésaurisant, ils favorisent la concentration du capital qui, investit en produits de taux, ne fait pas l’objet d’une allocation optimale. En outre, la non-mobilisation de leur placement affecte la consommation dont la croissance s’étiole au rythme du vieillissement de la population. Le projet de loi PACTE en fin de discussion au Parlement pourrait contribuer à donner un nouvel essor à l’épargne-retraite. Pour faciliter le développement d’un réel pan d’épargne longue, les pouvoirs publics, en lieu et place de la captation des réserves des caisses de retraite pour réaliser des compensations au sein du futur régime universel seraient bien avisés de les laisser à leurs propriétaires afin qu’ils créent un véritable étage de fonds de pension professionnel, sur le modèle des dispositifs en vigueur chez nos partenaires. Un peu de liberté ne nuirait pas ce pays au jacobinisme forcené.

Assurance vie : la collecte nette repart à la hausse en janvier 2019

Dans cet article de Gestion de fortune consacré à la collecte de janvier de l’assurance vie, le média cite le directeur du Cercle de l’Epargne notamment pour expliquer le recul de la part d’UC dans la collecte.

Assurance vie : collecte nette de 2,3 milliards en janvier

Retour, dans l’Argus de l’assurance, sur la collecte enregistrée par l’assurance vie en janvier avec des éléments d’explications de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne.

Un bon début d’année pour l’assurance-vie

Cet article qui cite le directeur du Cercle de l’Epargne revient sur la collecte de l’assurance vie en janvier.

Revalorisation des retraites : la majorité peut-elle vraiment avantager les plus modestes ?

Parmi les propositions de la majorité LREM à la suite du grand débat national, figure la possibilité d’indexer les pensions des plus modestes sur l’inflation. Un modèle à deux vitesses complexe à mettre en place selon le Directeur du Cercle de l’Epargne qui s’explique notamment dans cet article publié par le média Capital.

Retraites : les cinq défis d’une réforme à haut risque

Dans un article consacré à la réforme des retraites, Aurélie Blondel cite à plusieurs reprises le directeur du Cercle de l’Épargne. Il revient notamment sur le mode de pilotage du futur régime qui reste encore à préciser.

L’assurance vie démarre l’année du bon pied

Paris, le 12 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSURANCE VIE : RÉSULTAT DE JANVIER 2019

L’assurance vie démarre l’année du bon pied

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Après la contre-performance du mois de décembre dernier (décollecte de 600 millions d’euros), l’assurance vie reprend, en janvier, des couleurs avec une collecte nette positive de 2,3 milliards d’euros. Le premier mois de l’année est traditionnellement porteur pour l’assurance vie. En dix ans, une seule décollecte a été enregistrée, en 2012, l’année « horribilis » du premier produit d’épargne français.

Retour aux fondamentaux

La collecte brute de janvier a atteint 12,8 milliards d’euros. En en hausse par rapport à celle décembre (10,5 milliards d’euros), elle est néanmoins en retrait par rapport à celle du mois de janvier 2018 (13,4 milliards d’euros). Les rachats sont en phase avec la tendance observée ces derniers mois et s’établissent à 10,5 milliards d’euros après 11,1 milliards d’euros le mois précédent et 11 milliards d’euros au mois de janvier 2018.

Malgré la hausse du marché actions en janvier, la part des unités de compte est en recul et ne représente que 23 % de la collecte brute contre 25 % en décembre dernier et 28 % sur l’ensemble de l’année 2018. Cette baisse est en lien avec la forte correction des marchés « actions » lors du quatrième trimestre 2018. Les ménages surréagissent avec un effet retard.

Effet « gilets jaunes », contre-effet immobilier et pas d’effet rendement

En janvier, avec l’atténuation de la crise des « gilets jaunes », les ménages ont plus facilement accédé à leurs agences d’assurance ou bancaires afin de réaliser leurs arbitrages. Le contexte moins anxiogène incite les ménages à s’engager financièrement à long terme.

La rareté de l’offre sur le marché immobilier conduit les épargnants à rester investis en assurance vie. La perte d’attractivité de l’épargne logement du fait de sa fiscalisation intervenue en 2018 joue positivement pour l’assurance vie.

L’assurance vie ne pâtit pas de la baisse de rendement réel. Les ménages choisissent toujours ce placement qui concilie sécurité, liquidité et diversité. Par ailleurs, le rendement des fonds euros reste supérieur à celui des autres produits de taux.

2019 sur les traces de 2018

L’assurance vie devrait poursuivre sa progression au cours de l’année 2019. L’introduction probable d’une dose de transférabilité des contrats au sein d’une même compagnie (amendement à la loi PACTE) ne devrait pas changer en profondeur le marché. Les ménages français devraient, par ailleurs, maintenir un effort d’épargne conséquent en 2019 compte tenu de l’environnement économique et social qui demeure incertain.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Placements : comment concilier rendement et sécurité

Dans l’Express (Mieux Vivre Votre Argent), Gilles Pouzin revient sur les solutions à privilégier pour mieux faire fructifier son épargne sans prendre de risques. Il cite à cette occasion, le Directeur du Cercle de l’Epargne sur la pratique de l’épargne en 2018.

La retraite est-elle vraiment un droit ?

Dans le Cercle des Échos, Philippe Crevel publie un article pour mieux appréhender notre système de retraite et revient notamment sur la notion de « droit à la retraite ».

Le vieillissement de la population, grand défi de notre temps

A lire dans les Echos, la tribune de Philippe Crevel consacré aux enjeux du vieillissement à travers l’étude des effets prévisibles sur notre modèle économique et notre système de protection social.

Placements : comment continuer à épargner (gagnant) dans la tourmente

Retrouvez, dans cet article consacré à l’attrait de l’épargne en période d’inflation et – donc- de rendement négatif, l’analyse du directeur du Cercle de l’Epargne qui évoque un contexte économique qui pourrait se dégrader.

L’accès à l’article complet est réservé aux abonnés du journal Le Nouvel Observateur.

L’assurance-vie rapporte de moins en moins

Les fonds euros des contrats d’assurance vie, comme le Livret A, sont pénalisés par les taux bas et le retour de l’inflation. Pour autant, Philippe Crevel rappelle sur RMC que l’attrait d’un produit ne se limite pas au rendement offert.

Le Livret A démarre l’année en trombe

Assurance&Banque2.0 reprend l’analyse du Cercle de l’Epargne dans cet article consacré à la forte collecte enregistrée par le Livret A en janvier dernier.

La crise des « gilets jaunes » profite au Livret A

Le résultat du Livret A de janvier commenté dans Les Echos avec la reprise de l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne.

Epargne : faut-il craindre une nouvelle crise financière ?

Dans cet article publié sur le média en ligne cBanque.fr, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne se veut optimiste pour l’avenir à court terme. Considérant en effet « qu’une crise financière arrive un jour ou l’autre, c’est certain. Mais les fondamentaux économiques sont loin d’être mauvais », il estime néanmoins qu’il convient de s’inquiéter de la montée des populismes de part et d’autre de l’Atlantique. Ainsi, il recommande aux épargnants de garder des liquidités sur les produit s d’épargne réglementée et de diversifier ses investissements en bourse dans tous les pays et secteurs afin d’éviter une sur-exposition aux fortes baisses.

Livret A : un record à 4 milliards d’euros pour la collecte de janvier

Le Livret A fait le plein en janvier 2019, avec une collecte record de 4 milliards d’euros, la meilleure depuis janvier 2013. Un résultat qui selon le Directeur du Cercle de l’Epargne serait renforcé par le contexte « gilets jaune » et le prélèvement à la source. Explications dans cet article publié par le journal Investir.

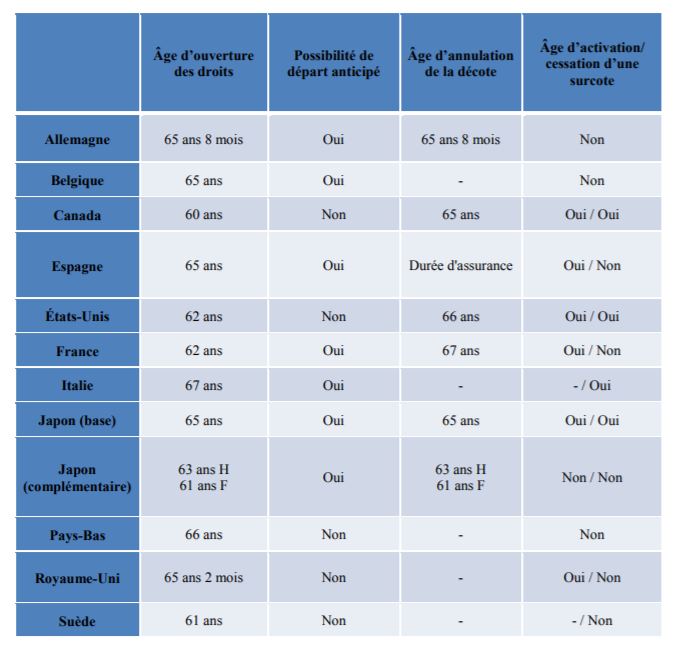

Les âges de la retraite en France et ailleurs

Face à l’allongement de l’espérance de vie et au vieillissement des populations, de nombreux pays ont fait, comme la France en 2010, le choix de relever les âges légaux de départ à la retraite dans le cadre de réformes destinées à garantir le financement des futurs pensions. Ces décisions qui devraient entrer en application dans les prochaines années (2024 pour les Pays-Bas et 2050 en Italie) n’ont pas la même progressivité et s’étendent, à l’exception de la Belgique, sur plusieurs générations.

Afin d’anticiper la croissance de l’espérance de vie dans les années à venir, et de contenir en conséquence le poids des dépenses de retraites pour l’avenir, certains pays à l’instar des Pays-Bas ont même prévu un dispositif d’indexation automatique de l’évolution des âges légaux sur les gains d’espérance de vie.

Contrairement aux idées reçus, la France n’est pas le pays où ont part le plus tôt à la retraite. De fait, elle est devancée par le Canada, où l’âge d’ouverture des droits est fixé à 60 ans, et la Suède (61 ans). En France, comme aux Etats-Unis l’âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Viennent ensuite, l’Espagne et la Belgique et le Japon pour la retraite de base (65 ans), le Royaume-Uni (65 ans et 2 mois), puis l’Allemagne (65 ans et 8 mois), les Pays-Bas (66 ans) et l’Italie (67 ans).

Il convient par ailleurs de noter que certains pays permettent aux femmes de liquider leur droits à la retraite plus tôt que les hommes. C’est notamment le cas au Japon où le régime collectif obligatoire (qui correspond au deuxième pilier de la retraite) permet un départ à 61 ans pour les femmes contre 63 pour les hommes.

Certains pays prévoient par ailleurs la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée. C’est notamment le cas en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France au Japon et en Italie.

De même, de nombreux pays ont prévu de fixer un âge de taux plein, permettant le versement d’une pension calculée sans abattement. Une condition de durée d’assurance peut parfois permettre d’annuler la décote avant cet âge, comme dans le cas français. Dans les pays mentionnée dans l’étude du COR, cet âge varie entre 61 ans et 67 ans selon les pays concernés (cf. tableau récapitulatif ci-dessous). L’Espagne fait, dans ce domaine, figure d’exception dans la mesure où l’annulation de la décote se fait en fonction de la durée cotisée.

En Belgique et aux Pays-Bas, la décote n’existe pas. En effet, dans les pays précités le montant de la pension est proratisé en fonction de la durée cotisée (Belgique) ou de la durée de résidence (aux Pays-Bas).

La France et l’Espagne, ont fait le choix cumuler décote et proratisation. Par ailleurs, la Suède et l’italie, ayant introduit un régime par points à compte notionnels où le coefficient de conversion intègre l’espérance de vie à la retraite il n’existe pas de fait de notions d’âge d’annulation de la décote et de proratisation.

Dans le cadre des réformes des retraites engagées par les pays étudiés, des dispositifs incitatifs pour reculer le départ à la retraite ont été mis en oeuvre dans de nombreux pays. Seuls le régime collectif obligatoire japonais, la Belgique et les Pays-Bas n’ont pas mis en oeuvre de mécanismes de surcote. Il convient néanmoins de préciser que les gouvernements ont généralement fait le choix de plafonner en fixant un âge limite qui peut toutefois aller jusqu’à 80 ans pour les fonctionnaires japonais.

Synthèse des conditions de départ à la retraite dans les différents pays

Le Livret A commence l’année sur les chapeaux de roue avec une collecte record

Paris, le 21 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTAT DU LIVRET A

JANVIER 2019

Le Livret A commence l’année sur les chapeaux de roue avec une collecte record

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le mois de janvier réussit traditionnellement au Livret A et 2019 ne déroge pas à cette règle. La collecte a, en effet, atteint au mois de janvier dernier, 4 milliards d’euros, niveau qu’elle n’avait pas atteint depuis le mois de janvier 2013, soit six ans. La collecte de janvier 2019 est néanmoins assez proche de celle qui avait été enregistrée en 2018 (3,58 milliards d’euros). Au mois de janvier 2013, le bond de la collecte était lié au relèvement du plafond du Livret A de 19 125 euros à 22 950 euros.

Grâce à ce beau résultat, l’encours du Livret A s’élevait en janvier à 287,8 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record.

Un double effet « gilets jaunes »

Des facteurs structurels expliquent le résultat du mois de janvier sur lequel se greffent des raisons de nature plus conjoncturelle. Dans cette dernière catégorie figure la crise des « gilets jaunes » qui a eu un double effet : l’augmentation des revenus et donc des capacités d’épargne à travers le versement des primes défiscalisés et le report des dépenses du fait du blocage des centres-villes et des centres commerciaux.

Après les fêtes de fin d’année, les Français mettent par ailleurs traditionnellement de l’argent de côté aidés en cela par le versement des primes et des 13emois. Par ailleurs, même si cela est un peu moins en vogue que dans le passé de doter les Livrets A de ses enfants ou de ses petits-enfants, cela joue favorablement pour la collecte en janvier.

La retenue à la source a dopé le Livret A

La mise en place de la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu aurait pu avoir un effet négatif sur la collecte. En effet, les ménages qui payaient par tiers étaient incités à épargner en début d’année. Tel n’a pas été le cas. Bien au contraire, la décision du Gouvernement de verser de manière anticipée 60 % des réductions d’impôt à la mi-janvier a amené les ménages à en affecter une partie sur leur Livret A. Il faudra évidemment disposer du recul de plusieurs mois pour apprécier les effets de cette réforme sur le comportement des épargnants.

2019, encore une année phare pour le Livret A

Le Livret A malgré son faible rendement demeure une valeur refuge pour les épargnants français en ce début d’année. Dans les prochains mois, les ménages, disposant d’importantes liquidités sur leurs comptes courants, plus de 410 milliards d’euros devraient maintenir un niveau élevé de versement sur le Livret A dans les prochains mois. Certes, une reprise de la consommation est attendue avec l’atténuation de la crise des gilets jaunes mais ce processus devrait s’effectuer progressivement.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Épargne retraite : quand les régimes à cotisations définies devancent les régimes à prestations définies

Dans le paysage de l’épargne-retraite d’entreprise, il convient de distinguer deux grandes familles de produits :

- les régimes à prestations définies dont le montant de la prestation est connu dès le départ du contrat.

- Les régimes à cotisations définies où le montant de la rente n’est connu qu’au moment de la liquidation

Les premiers, longtemps préférés aux seconds permettent aux aux bénéficiaires de se constituer, selon la nature du produit souscrit, soit un un revenu de remplacement égal à un pourcentage du salaire de fin de carrière (appelé régime additionnel) soit un complément de revenu déterminé de telle façon que son montant additionné à celui des pensions atteigne un niveau prédéterminé du salaire de fin de carrière (régime différentiel). Ces dispositifs présentent ainsi l’avantage d’assurer une réelle compensation face à la baisse du taux de remplacement (écart entre dernier salaire et niveau de la pension servie) subie au moment de la retraite par nombre de salariés et en particuliers les dirigeants et les cadres supérieurs des entreprises.

En revanche, par les engagements sociaux qu’ils imposent, les régimes à prestations définies sont des dettes futures à long terme envers les salariés, dont le montant est aléatoire, dont la mesure peut être complexe et dont le poids pour les entreprises est souvent considérable. De fait, un mouvement au profit des régimes à cotisations définies s’est opéré au cours des 40 dernières années dans de nombreux de pays, aidé en cela par une évolution des législations nationales qui ont favorisé les régimes à cotisations définies à l’instar du 401K Plan introduit en 1978 aux États-Unis.

D’après l’enquête publiée par l’institut Thinking Ahead Watson de Willis Towers Watson, auprès des 22 plus grands marchés des retraites, les régimes à cotisations définies progressent nettement plus vite que ceux à prestations définies dans les sept plus grands marchés de pension (Australie, Canada, États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Suisse et Royaume-Uni). Ainsi, au cours des dix dernières années, la progression annuelle des actifs des premiers avoisine les 9 % contre 4,6 % pour les seconds. Sur 20 ans, la croissance des deux grandes familles de produits est respectivement de +7,6% par an et +3,2%. En 2018, les régimes à cotisations définies, représenteraient un peu plus de 50 % des actifs du panel étudié.

(suite…)L’année où l’économie française a décroché

Dans

Les Échos du jour de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, livre son analyse des raisons du décrochage français et des boulets qui freinent une réelle reprise de notre économie.

Ce déroutant placement préféré des français

Dans Capital, le Directeur du Cercle de l’Epargne explique pourquoi les comptes courants ont été largement alimentés en 2018. Taux d’intérêts faibles, aversion aux risques seraient notamment en cause…

Retraite: comment vous constituer une épargne retraite?

Dans un dossier consacré à l’épargne retraite, Boursorama reprend les chiffres de l’enquête 2018 du Cercle de l’Épargne « Les Français, l’épargne et la retraite » qui mettent en lumière la défiance des Français à l’égard du système actuel de retraite.

Réforme des retraites : les petites pensions pourraient-elles être revalorisées comme en Allemagne ?

Dans cet article de Capital.fr consacré à la réforme des retraites, le Directeur du Cercle de l’Épargne précise que « dans un système où un euro cotisé ouvre les mêmes droits, comme le prévoit la réforme, il ne sera pas possible de maintenir ce taux de remplacement”.

Il évoque les solutions qui pourraient dès lors émerger pour permettre aux actifs à faibles revenus de ne pas être impactés lourdement par le futur système.

L’espérance de vie en hausse en 2018

L’espérance de vie à la naissance a augmenté en 2018, en France, selon l’INSEE. Elle a atteint 85,3 ans pour les femmes et de 79,4 ans pour les hommes. Si en 2015, l’espérance de vie avait diminué pour les femmes comme pour les hommes, elle a depuis repris sa progression. Elle dépasse pour les hommes désormais le niveau de 2014 (79,2 ans) : les hommes ont gagné 0,2 an d’espérance de vie depuis 2014. Ce n’est pas le cas, en revanche, pour les femmes, dont l’espérance de vie avait reculé en 2017. En 2018, elles n’ont pas encore retrouvé l’espérance de vie à la naissance qu’elles avaient en 2014 (85,4 ans).

L’espérance de vie des femmes en France demeure l’une des plus élevées de l’Union européenne. En 2016, seule l’Espagne (86,3 ans) devance la France. A contrario, la France n’arrive qu’en neuvième position pour l’espérance de vie à la naissance des hommes.

En France, l’écart d’espérance de vie entre femmes et hommes est de 5,9 ans en 2018. Il augmente légèrement par rapport à 2017 (5,8 ans) après plusieurs années de convergence (6,7 ans en 2008, 7,7 ans en 1998). Il reste plus important que la moyenne des pays de l’Union européenne, et le plus élevé parmi les pays de l’ouest de l’Europe. En 2016, cet écart s’élevait à 6,0 ans en France, alors qu’il était de 3,2 aux Pays-Bas, de 3,5 en Suède et de 3,6 ans au Royaume-Uni. Il est supérieur à 8 ans dans les pays baltes et en Pologne.

L’espérance de vie à la retraite, la France toujours la course en tête

Dans les conditions de mortalité de 2018 en France, un homme de 60 ans vivrait encore 23,2 ans en moyenne, et une femme 27,6 ans. Après un âge moyen de départ à la retraite à 61 ans, l’espérance de vie à la retraite est de 25 ans en France, soit, la plus importante constatée au sein de l’OCDE.

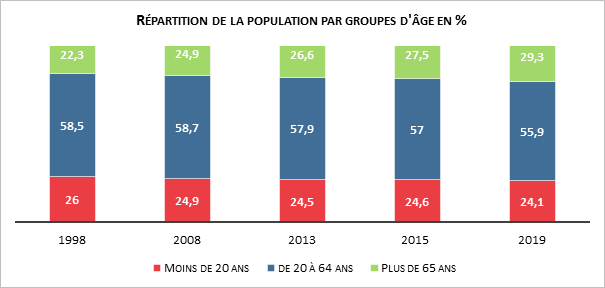

Un cinquième de la population française a plus de 65 ans

Au 1er janvier 2019, une personne sur cinq en France a 65 ans ou plus. Cette part augmente depuis plus de 30 ans. En 1985, 12,8 % de la population de France métropolitaine avait 65 ans ou plus. Au sein de l’Union européenne, entre 2007 et 2017, les 65 ans ou plus sont passés de 17,0 % à 19,4 % de la population. En Irlande, pays où cette proportion est la plus faible, elle est passée de 10,8 % en 2007, à 13,5 % en 2017. Plus d’une personne sur cinq a 65 ans ou plus dans six pays de l’Union : l’Italie (22,3 %), la Grèce (21,5 %), l’Allemagne (21,2 %), le Portugal (21,1 %), la Finlande (20,9 %) et la Bulgarie (20,7 %).

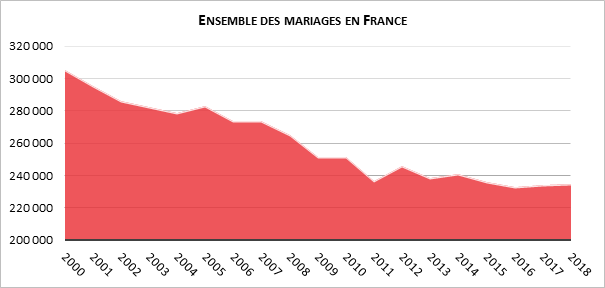

Légère augmentation du nombre de mariages en 2018

En 2018, 235 000 mariages ont été célébrés, dont 229 000 entre personnes de sexe différent et 6 000 entre personnes de même sexe. La tendance observée depuis plusieurs années semble s’inverser : le nombre de mariages entre personnes de même sexe baisse en 2018, alors que le nombre de mariages de sexe différent progresse depuis deux ans. Depuis plus de vingt ans, l’âge des mariés augmente chaque année pour les mariages entre personnes de sexe différent. En 2018, les femmes se marient en moyenne à 36,0 ans et les hommes à 38,4 ans. En dix ans, les femmes se marient en moyenne 2,7 ans plus tard et les hommes 2,3 ans plus tard. Cette augmentation est imputable en partie au nombre croissant de remariage qui fait augmenter la moyenne. Par ailleurs, les mariages interviennent souvent après l’arrivée du premier enfant.

L’ouverture mi-2013 du mariage aux conjoints de même sexe a entraîné un « effet de rattrapage », pour légaliser des unions qui auraient peut-être été contractualisées par un mariage plus tôt si cela avait été possible. En 2013, l’âge des mariés était donc élevé : 49,8 ans pour les hommes et 43,0 ans pour les femmes. L’âge au mariage a ensuite diminué. Pour les hommes, il est stable autour de 44,3 ans depuis 2015. Pour les femmes, il diminue encore et s’établit à 38,8 ans en 2018.

En 2017, 194 000 pactes civils de solidarité (Pacs) ont été conclus. Ce nombre augmente chaque année depuis 2002 à l’exception de l’année 2011, année depuis laquelle les couples ne peuvent plus signer trois déclarations de revenus différentes l’année de leur union. En 2017, comme en 2016, les couples de même sexe choisissant de conclure un Pacs sont aussi nombreux que ceux qui se marient.

La France entre dans le rang

En 2018, pas de rupture, mais une confirmation, la France vieillit. Sa démographie tend à se banaliser et à revenir progressivement dans la moyenne européenne. Autour des années 2000, notre pays a connu un petit baby-boom. Certains l’ont imputé au changement de siècle, d’autres à la vitalité de notre politique familiale. Sans nul doute, la France a bénéficié d’un report de naissances. Compte tenu de la montée du taux d’activité des femmes, ces dernières ont retardé l’arrivée de leurs enfants de quelques années. Ainsi, le premier enfant arrivait à 28,5 ans en 2015 contre 24 ans en 1974. Cet âge était resté très stable depuis le début du XXe siècle. Ce recul a joué un rôle clef dans la planification de l’arrivée des enfants. De l’autre côté de la pyramide des âges, pas de surprise. En effet, les générations du baby-boom continuent de basculer dans la période de la retraite. Ce sont les générations de 1952 à 1957 qui aujourd’hui sont concernées. D’ici trois à quatre ans, ce sont les très larges générations des années 1960 qui atteindront l’âge de 62 ans. Le niveau record de naissances a été atteint en 1964 avec un total de plus de 879 000. Nous sommes donc entrés de plain-pied dans le problème des retraites avant de connaître celui de la dépendance. Avec une croissance qui demeure faible, un taux d’emploi toujours médiocre, l’équation budgétaire risque de se compliquer dans les prochaines années.

Retraites : rachat de trimestres, mode d’emploi

RETRAITES

RACHAT DE TRIMESTRES MODE D’EMPLOI

Racheter ou pas des trimestres et pour quoi faire ? Combien coûte un trimestre et combien cela peut rapporter ? Ces rachats auront-ils un intérêt dans le cadre du futur régime dit universel que prépare le Gouvernement ?

La question de l’achat de trimestres renvoie à celle du nombre de trimestres nécessaire pour avoir une retraite à taux plein.

Dans notre système actuel de retraite, les régimes de base prennent en compte, pour le calcul de la pension, une « durée d’assurance » minimale déterminée en fonction du nombre de « trimestres » cotisés au cours de sa carrière professionnelle. Du fait des réformes successives des retraites adoptées ces vingt dernières années, la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein a été progressivement relevée pour atteindre 172 trimestres pour les générations nées à partir de 1973.

| Durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein | |

| Année de naissance | Nombre de trimestres exigés pour le taux plein |

| 1951 | 163 |

| 1952 | 164 |

| 1953-1954 | 165 |

| 1955-1956-1957 | 166 |

| 1958-1959-160 | 167 |

| 1961-1962-1963 | 168 |

| 1964 -1965-1966 | 169 |

| 1967-1968-1969 | 170 |

| 1970-1971-1972 | 171 |

| À partir de 1973 | 172 |

Or, avec une entrée sur le marché de l’emploi de plus en plus tardive liée au rallongement de la durée des études, il devient de plus en plus difficile de liquider sa pension avec l’ensemble des trimestres requis dès l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite. En moyenne, les actifs commencent à travailler au-delà de 22,5 ans. Aussi, pour permettre aux retraités de bénéficier d’une pension sans décote malgré d’éventuels trimestres manquant à l’appel, la réforme Fillon des retraites de 2003, a introduit la faculté de procéder à des rachats de trimestres également appelée « versements pour la retraite » (VPLR) ou « rachats Fillon ».

La faculté de procéder à des rachats de trimestres est ouverte aux actifs quel que soit leur statut professionnel. Ce dispositif est ouvert aux salariés du privé, aux travailleurs indépendants et aux fonctionnaires avec évidemment des spécificités propres à chaque statut.

Au sommaire de l’étude

- Rappel des modalités de calcul de trimestres

- Sur quoi porte le rachat ?

- Salariés, dans quels cas peut-on procéder à des rachats de trimestres ?

- Coût des « versements pour la retraite »

- Complémentaire retraite du régime général : comment fonctionnent les rachats dans le régime agirc-arrco ?

- Travailleurs non-salariés et rachat de trimestres : comment ça marche ?

- Quid de la fonction publique

- Rachat de trimestres et réforme des retraites

Comment les épargnants sont-ils protégés ?

En cas de sinistres bancaires, de faillite de la banque, de problèmes financiers, comment sommes-nous protégés ? Comment notre épargne est-elle sécurisée ? Premièrement, il faut souligner que les établissements financiers français figurent parmi les mieux gérés d’Europe. Ils ont réussi avec brio les stress-test des autorités de contrôle.

Pour les dépôts à vue, les livrets bancaires, la garantie est de 100 000 euros par client et par banque. Ce montant a été retenu, par ailleurs, par l’Union européenne. En France, cette garantie relève du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). Cet organisme est chargé de l’indemnisation des déposants dans un délai de 7 jours ouvrables. Il assure également la garantie jusqu’à 70 000 euros par personne et par établissement, pour les titres (actions, obligations, parts d’OPCVM) et autres instruments financiers que leur prestataire d’investissement ne pourrait pas leur restituer en cas de faillite. Il en est de même pour les espèces associées. Pour le Livret A, le LDDS et le Livret d’Épargne Populaire, la garantie est assurée par l’État et est de 100 %. Pour l’assurance vie, c’est le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP) qui est compétent. La garantie joue jusqu’à hauteur de 70 000 euros quels que soient les supports concernés.

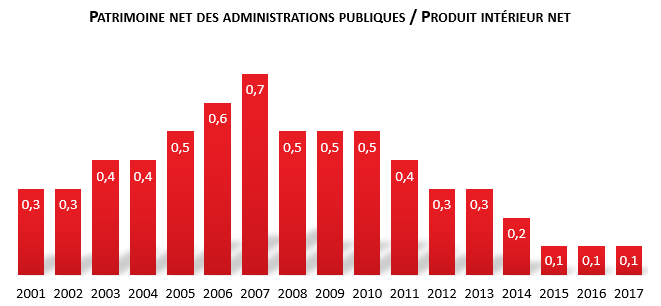

Le patrimoine en France en question et en chiffres

La France dispose d’un patrimoine important, tout comme l’Italie et la Grèce. C’est l’atout ou la faiblesse des pays à immobilier cher. La richesse d’un pays est constituée par celle des ménages, des entreprises et des administrations publiques. Or, force est de constater en France comme dans les deux autres pays latins cités précédemment que les administrations publiques concourent de moins en moins au patrimoine de leur pays en raison d’un endettement croissant.

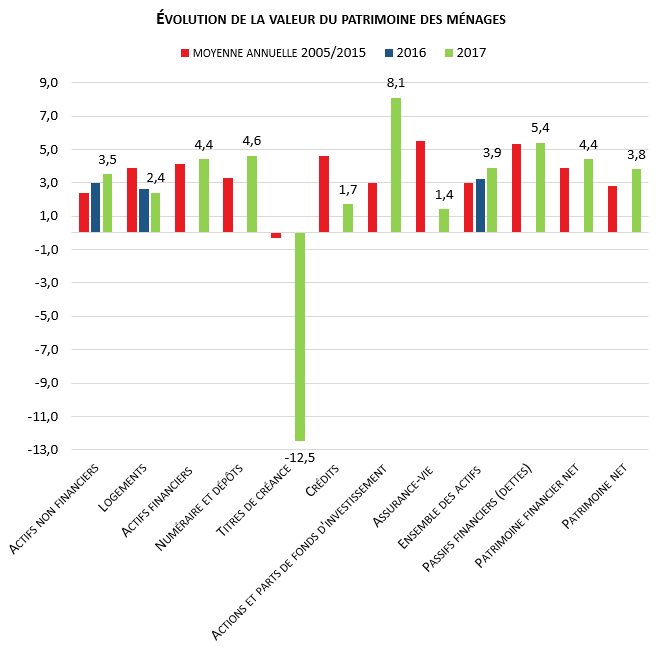

Fin 2017, le patrimoine économique national net s’élève à 14 762 milliards d’euros, soit l’équivalent de 7,9 fois le produit intérieur net de l’année. En 2017, sa progression a été de + 3,7 % après + 2,7 % en 2016. Ce sont les ménages et les entreprises qui ont été responsables de cette progression. Le patrimoine non financier a connu une valorisation de 3,9 % en 2017 après + 3,1 % en 2016, notamment celle du patrimoine en terrains bâtis, logements et autres constructions.

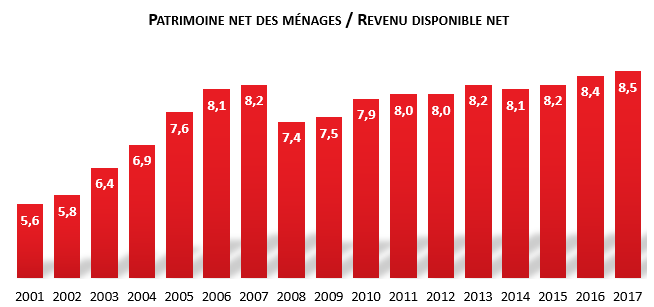

11 500 milliards d’euros de patrimoine pour les ménages

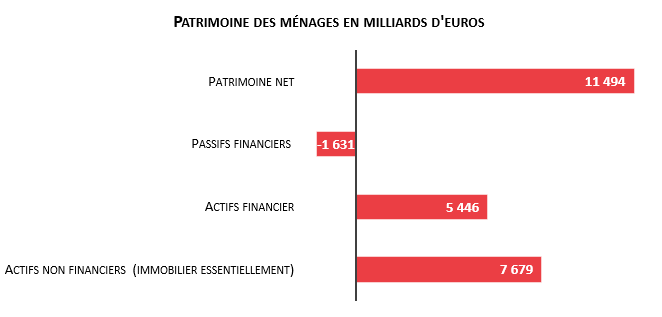

Les ménages français possédaient, en 2017, 11 494 milliards d’euros de patrimoine, soit une moyenne de 171 000 euros par habitant. Fin 2017, ce patrimoine représentait 8,5 années de revenus (revenus disponibles bruts). Comparé à fin 2016 (8,4), ce rapport n’a guère progressé. En revanche, il a fait un bond en avant sur plus longue période. Il était par exemple de 7,6 en 2005 et de 5,6 en 2001. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il ne représentait que quelques mois de revenus.

Source : INSEE

Le patrimoine des ménages est constitué pour les deux tiers d’actifs non financiers, pour l’essentiel immobiliers. En 2017, ce patrimoine immobilier augmente de 3,3 %, après + 2,9 % en 2016. Cette accélération est la conséquence du dynamisme du marché immobilier. Les prix des logements anciens ont progressé de + 3,3 %. Au total, le patrimoine non financier des ménages s’accroît de 3,5 % en 2017 pour s’établir à 7 679 milliards d’euros. Cette hausse est aussi supérieure à la moyenne des dix années précédentes (+ 2,4 % par an entre 2005 et 2015).

Source : INSEE

Le patrimoine financier net (dettes déduites) des ménages a atteint 3 815 milliards d’euros en 2017. Il a enregistré une hausse de 4,4 % (+2,6 % en 2016).

L’assurance vie représente de loin le principal placement des ménages (plus de 1 900 milliards d’euros avec les produits d’épargne retraite). Le deuxième grand poste de placement est constitué du numéraire et des dépôts avec près de 1 500 milliards d’euros.

Les actifs financiers des ménages ont connu une augmentation de leur encours de 4,4 %, après + 3,4 %. En 2017, l’encours en numéraire et dépôts a progressé de 4,6 %, après + 4,1 % en 2016. Les ménages continuent à privilégier les placements en livrets aux placements à risque. Les placements sur les dépôts à vue restent dynamiques avec en encours qui dépasse 400 milliards d’euros. En 2017, le poids des actions et des parts de fonds d’investissement a augmenté du fait de la bonne tenue de la bourse. La hausse de l’encours a été de 8,1 % après + 4,9 %).

Au passif, l’encours de crédits croît de 5,4 %, après + 4,3 % en 2016, soutenu par le dynamisme du marché de l’immobilier.

Source : INSEE

Le patrimoine net des sociétés non financières en augmentation

En 2017, la valeur nette des sociétés non financières a augmenté de 3,9 % pour s’élever à 2 517 milliards d’euros. Le patrimoine non financier a atteint 4 740 milliards d’euros en hausse de 4,7 %. Cette progression est imputable à la reprise de l’investissement (+ 5,0 %). Elle est également portée par les dépenses en droits de propriété intellectuelle (notamment en logiciels et bases de données). Le dispositif temporaire de suramortissement en vigueur jusqu’au 14 avril 2017 a contribué à l’augmentation de l’investissement. En outre, les sociétés non financières ont également profité de la hausse des valeurs immobilières (+ 4,2 %).

En 2017, les actifs financiers des sociétés non financières représentaient 8 829 milliards d’euros. Elles ont augmenté, en 2017, de 10,2 %. Cette hausse s’explique principalement par des gains de détention plus importants sur les placements en actions et parts de fonds d’investissement (+ 13,8 % après + 7,6 %). Les placements en numéraire et dépôts progressent également de manière significative (+ 9,3 % en 2017 après + 7,6 %).

Les actifs des sociétés non financières ont connu de ce fait une augmentation de 8,2 % en 2017, après + 5,4 % en 2016. L’endettement sous forme de crédit continue, par ailleurs d’augmenter à un rythme soutenu en 2017 (+ 4,7 % après + 4,6 %). En revanche, le passif en obligations des SNF évolue peu, après une forte hausse en 2016 (+ 1,9 % après + 7,2 %), en raison d’une moindre progression des émissions nettes et d’effets de valorisations négatifs induits par la remontée des taux d’intérêt à long terme. Les fonds propres des sociétés non financières ont atteint près de 9 300 milliards d’euros, soit l’équivalent de 9,8 fois la valeur ajoutée nette des SNF.

De leur côté, le patrimoine des sociétés financières est plutôt en baisse. Ce patrimoine, dont le bilan est essentiellement composé d’actifs et de passifs financiers, s’élevait à 561 milliards d’euros pour un total d’actifs détenus de 14 546 milliards d’euros. Il baisse (-8,4 %), après une progression de 14,8 % en 2016. Le stock de passifs financiers des sociétés financières s’accroît davantage que celui des actifs financiers. En revanche, leurs actifs non financiers (292 milliards d’euros en 2017) accélèrent à + 7,3 %, après une hausse de 5,5 % en 2016.

L’encours de crédits octroyés par les sociétés financières augmente de 3,8 %, contre + 4,5 % en 2016. En particulier, les crédits aux ménages et aux SNF se renforcent, favorisant l’investissement et la progression des transactions immobilières. Le passif des sociétés financières augmente plus rapidement en 2017 (+ 5,6 % après + 3,9 %). Nourri par l’accélération des dépôts des ménages et des SNF (+ 5,9 % après + 5,1 %), le montant en numéraire et dépôts des passifs nets des actifs s’élève à 2 565 milliards d’euros en 2017. Cette dynamique contribue à la croissance de la masse monétaire au sens large (M3), demeurée robuste fin 2017.

Légère augmentation du patrimoine des administrations publiques

Le total des actifs financiers des administrations publiques s’est redressé de 5,6 % en 2017 et s’établit à 1 305 milliards d’euros en 2017, après une baisse de 1,6 % en 2016. L’encours en actions et parts de fonds d’investissement accélère (+ 5,6 % en 2017 après + 2,2 %), à la suite des effets de valorisation plus importants en 2017. Il représente 44 % du total des actifs financiers des administrations publiques fin 2017.

Le passif des administrations publiques croît plus lentement en 2017 qu’en 2016 (+ 2,2 % après + 4,1 %). Mode principal de financement des administrations publiques, les titres de créance constituent 71 % du passif total en 2017. L’encours de titres de créance au passif des administrations publiques ralentit nettement malgré la hausse des émissions nettes (+ 71,7 milliards d’euros en 2017, après + 61,3 milliards en 2016). Ce ralentissement reflète la hausse des taux à long terme qui induit une dépréciation des titres déjà émis en valeur de marché (-41,7 milliards d’euros en 2017). Le taux des emprunts d’État à 10 ans est notamment passé de 0,68 % fin 2016 à 0,79 % fin 2017. Au total, la dette publique en valeur de marché augmente de 1,1 % en 2017, contre + 3,2 % pour la dette au sens de Maastricht, mesurée en valeur nominale.

En 2017, la hausse du patrimoine non financier des administrations publiques s’accentue (+ 3,3 % après + 2,1 %). L’encours s’établit à 2 028 milliards d’euros. Ceci s’explique par les effets prix sur les terrains et les bâtiments hors logements qui représentent 82 % des actifs non financiers des administrations publiques. La hausse du patrimoine non financier des administrations publiques est également imputable au rebond de l’investissement (+ 3,1 % en 2017 contre + 0,3 % en 2016), notamment en bâtiments résidentiels et autres ouvrages de génie civil. A contrario, la baisse de l’investissement en matériel militaire est due à la diminution des livraisons de systèmes d’armes.

Au total, après six années de baisse, le patrimoine net des administrations publiques repart à la hausse en 2017 (+ 53,8 %) pour s’établir à 190 milliards d’euros. Cela résulte pour l’essentiel d’effets de valorisation.

Source : INSEE

La taxation du patrimoine, une question bien délicate

L’objectif numéro un des prélèvements obligatoires est de procurer des ressources aux pouvoirs publics. Certes, à cet objectif a été associé au fil du temps le soin de corriger les inégalités de revenus et de fortune à travers des dispositifs de redistribution. Cette pratique met à mal le principe de neutralité fiscale selon lequel un impôt, une taxe, une cotisation, doit autant que possible ne pas influencer les comportements économiques des contribuables. La taxation du capital a toujours été, en France, perçue comme un moyen efficace de corriger les inégalités comme en témoigne le succès des thèses de l’économiste Thomas Piketty. Le patrimoine est beaucoup plus mal réparti que les revenus en raison des phénomènes d’accumulation qui tiennent au niveau de richesse initial mais aussi à l’âge. De ce fait, si l’écart de revenus est de 3,5 % entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus modestes, il atteint plus de 627 en matière de patrimoine. Les 10 % les plus pauvres possèdent en moyenne seulement 4 300 euros d’actifs alors que les 10 % les plus riches cumulent un patrimoine de 595 000 euros. La soif égalisatrice française déjà soulignée par Alexis de Tocqueville s’illustre avec le souhait de la réinstauration d’un impôt sur la fortune. Ce dernier jouait un rôle très faible dans la redistribution du capital. En la matière, ce rôle est assuré par les droits de succession et également par l’impôt sur le revenu (taxation des plus-values). La réduction des inégalités de fortune depuis le début du XXe siècle a été très importante du fait de l’accentuation de la pression fiscale sur les détenteurs de capitaux.

En matière de taxation du patrimoine, le point clef pour les gouvernements est de veiller à ce que les prélèvements ne détruisent pas l’assiette sur laquelle ils sont assis. Il faut veiller à ne pas se placer sur la mauvaise pente de la courbe de Laffer en provoquant de la part des contribuables des effets de renoncement au travail ou au maintien du capital ou encore des effets pervers comme le travail au noir ou la dissimulation.

L’accumulation en chaîne d’impôt frappant à plusieurs niveaux est susceptible de provoquer une rentabilité négative surtout en ce qui concerne le capital. Il faut, en la matière, prendre en compte l’évolution des rendements sur lesquels les contribuables n’ont pas obligatoirement la main. Les revenus issus des placements sont fonction de considérations extérieures aux contribuables, les taux d’intérêt, la réglementation des loyers, les dividendes. Or, les prélèvements qui concernent le stock ne prennent pas en compte l’évolution des rendements.

Le patrimoine, qu’il soit immobilier ou mobilier, fait l’objet d’une lourde taxation en France. Tous les aspects du patrimoine donnent lieu à imposition. L’acquisition est soumise à impôts (droits de mutation à titre gratuit ou onéreux), la possession (taxes foncières, taxe d’habitation, IFI), les revenus (prélèvements sociaux et impôt sur le revenu) et les plus-values en cas de revente (prélèvements sociaux et impôt sur le revenu).

Longtemps a prévalu l’idée que le patrimoine devrait être traité fiscalement de manière distincte du travail pour éviter une double imposition. En effet, les revenus qui permettent la constitution font l’objet d’une imposition au moment de leur constitution. Les revenus du capital peuvent être soumis à des prélèvements en amont. Ainsi, l’avoir fiscal avait été institué en faveur des dividendes pour prendre en compte le fait qu’ils sont au préalable soumis à l’impôt sur les sociétés. Au début des années 2010, l’idée que les revenus du patrimoine devaient être taxés comme ceux du travail s’est imposée. Dans les faits, le patrimoine et ses revenus ont été assujettis à des prélèvements supérieurs à ceux du travail par des effets en cascade. Ainsi, ils ont dû subir les prélèvements sociaux, l’impôt sur le revenu (avec un taux marginal possible de 45 %), l’ISF qui même si c’est un impôt sur la détention, obère par définition les fruits du patrimoine. Pour l’immobilier, il faut ajouter les taxes foncières. Dans certains cas, le taux d’imposition pouvait dépasser 100 %. Dans une période de faibles rendements financiers, l’ISF dont le taux marginal était de 1,8 % pouvait absorber la totalité des revenus. Il était alors par nature antiéconomique car destructeur de capital. Ces taux exorbitants incitaient les contribuables à s’expatrier, à optimiser au mieux leur situation fiscale en France ou à rechercher des produits à forts rendements qui ne sont pas obligatoirement les plus efficients pour l’économie.

L’épargne est donc une renonciation à la consommation. C’est un acte courageux ! Il repose sur la confiance que l’argent non utilisé aujourd’hui, existera demain avec si possible un gain. Si ce dernier est amené à plus ou moins disparaître du fait du changement de législation, d’une augmentation des impôts et des taxes, la confiance disparaît. La tentation est alors de laisser dormir son argent sur les comptes courants ou pour les plus fortunés d’opter pour des cieux plus cléments.

ISF, Repose en paix !

L’édito mensuel de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

Les « gilets jaunes » ont placé au cœur du débat public l’Impôt de Solidarité sur la Fortune quand bien même leurs revendications initiales concernaient le niveau de vie et les taxes sur l’énergie. L’ISF est un symbole et dans un pays où l’égalitarisme est une véritable religion, il était évidemment risqué de s’attaquer à cet impôt qui, par ailleurs, n’a pas disparu en raison du maintien de l’imposition des biens immobiliers. Si la lutte des classes fait aujourd’hui un peu « old school », son esprit demeure vivace dans notre pays. Le riche demeure un suspect. Sa fortune est bien souvent perçue comme une injustice. Elle est la conséquence d’un enrichissement au détriment d’autrui, d’une malhonnêteté. Elle est rarement imputée à un savoir-faire, à une compétence particulière, à une intelligence. Le riche est d’autre part accusé de vouloir s’affranchir des règles fiscales. Pour autant, 10 % des contribuables acquittent 70 % de l’impôt sur le revenu et 1 % le quart. Mais rien n’y fait, les riches car ils le sont doivent payer. Il y a eu en 1936 les 200 familles, aujourd’hui, il y a les contribuables redevables de l’ISF, moins de 350 000. Les arguments rationnels en faveur de la suppression de l’impôt sur le capital n’ont pas de prise auprès de personnes qui ne l’acquittent pas. À ce titre, 70 % des ménages sont favorables à son rétablissement. Il faut convenir que 29 % qui par nature ne le paient pas sont contre… Les partisans de l’ISF imaginent viser les milliardaires, les grands capitaines d’industrie ou de l’Internet. Or, il y a bien longtemps que ces derniers ont opté pour d’autres cieux. Ce qui compte, c’est le symbole. Peu importe que la France soit le pays qui taxe le plus le capital ! C’est bien connu, nous sommes plus intelligents que le reste du monde. De même, il est spécieux d’affirmer qu’en période de taux d’intérêt bas et de marchés financiers chaotiques, l’ISF pourrait aboutir à une destruction de son assiette. Les riches peuvent payer et ils seront toujours plus riches que les pauvres ! Ils ne font pas pleurer les Français modestes avec leur histoire d’argent. Et puis, depuis que l’ISF a été supprimé, les riches ne réalisent plus de dons aux fondations et aux bonnes œuvres. Ils sont égoïstes. Dans les faits, les réductions d’impôt dont bénéficiaient les riches afin de diminuer le poids de l’ISF étaient payées par l’ensemble des contribuables. C’est finalement l’État qui subventionnait les associations et fondations en tout genre.

Faut-il donc exhumer l’ISF ? Le Gouvernement a demandé une évaluation sur les effets de sa suppression qui date, il faut le rappeler du 1er janvier 2018. Que pouvons-nous attendre d’un rapport réalisé à la va-vite ? Qui peut imaginer que les Français qui se sont délocalisés sont revenus dès l’annonce de la suppression de l’ISF sur les biens mobiliers ? Au regard de notre instabilité fiscale, ils ont certainement raison d’attendre un peu. Les faits en cours semblent leur donner raison. En matière d’épargne, la confiance se construit sur la durée mais se détruit en un jour. Le Gouvernement a affirmé que la modification de cet impôt était censée favoriser le financement des entreprises et la création d’emplois. Ce raisonnement est assez scabreux. En effet, les contribuables sont libres de l’usage de l’argent qui n’a pas été prélevé. Cela vaut pour les Français moyens comme pour les riches. Ils peuvent investir, épargner ou consommer. Dans tous les cas, cela peut être productif pour l’économie. Mais tracer l’argent issu du non-paiement de l’ISF est assez irréaliste et n’a que peu d’intérêt. Ce sont les opportunités de placement, le climat de confiance, la stabilité de législation qui permettront un accroissement des placements en faveur des entreprises.

La distinction « biens immobiliers / biens mobiliers » apparaît bien virtuelle. En effet, opposer le bâti et l’économie dite réelle est assez artificiel. Acheter une action sur le marché secondaire n’est guère plus productif qu’acheter un logement ancien. Investir dans du locatif neuf contribue à la croissance en permettant de financer toute une gamme de métiers. Pour surmonter la question de la taxation du capital, nous pourrions avoir une idée saugrenue, instituer un impôt général sur le patrimoine. Tous les ménages seraient amenés à effectuer, chaque année, une déclaration de patrimoine comme le font, par ailleurs, les élus dans laquelle ils mentionneraient l’ensemble de leurs biens, fourchettes et couteaux compris. Sur la base de ces déclarations, un prélèvement faible serait institué, autour de 0,1 %. Or, l’État pourrait récupérer ainsi plus de 11 milliards d’euros, soit deux fois plus que l’ex ISF. Les Français seraient, après quelques années d’expérimentation, peut-être disposés à demander la suppression de cet impôt comme ils le firent en 2000 pour la vignette automobile.

Assurance vie : un bon cru 2018 malgré un trou d’air en décembre

Paris, le 4 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSURANCE VIE : RÉSULTAT 2018

Un bon cru 2018 malgré un trou d’air en décembre

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie a conforté, en 2018, sa place, de premier placement des Français avec un encours de 1 700 milliards d’euros, en croissance de 1 % par rapport à fin 2017. La collecte nette 2018 s’est élevée à 22,4 milliards d’euros selon la Fédération Française de l’Assurance. C’est le meilleur résultat depuis 2015.

Un mois de décembre en creux

Le mois de décembre a été marqué par une décollecte de 600 millions d’euros. C’est le seul mois de l’année 2018 a à avoir connu un résultat négatif. Il fallait remonter au mois de novembre 2017 pour enregistrer un recul de la collecte. Décembre réussit moyennement à l’assurance vie. Lors de ces dix dernières années, l’assurance a enregistré à cinq reprises une décollecte en décembre. Cette tradition est en partie liée à des opérations d’arbitrage que les ménages réalisent au profit des produits défiscalisés (PERP, FCPI, Sofica, etc.). Cette année, avec l’année blanche liée à l’introduction du prélèvement à la source, d’autres facteurs ont joué en défaveur de la collecte. Elle s’inscrit, avant tout, dans un contexte économique, social et financier difficile. Les cotisations ont fortement baissé passant de 11,8 à 10,5 milliards d’euros du mois de novembre à décembre quand les prestations ont augmenté en atteignant 11,1 milliards d’euros contre 9,2 milliards d’euros. La souscription des unités de compte s’est repliée en décembre à 2,6 milliards d’euros contre 3,4 milliards d’euros en novembre. Les unités de compte n’ont représenté que 25 % de la collecte contre 28 % en moyenne lors des derniers mois. La baisse des marchés financiers au cours du dernier mois de l’année a dissuadé les ménages à investir sur des produits au capital non garanti. Au-delà de la situation des marchés, les épargnants ont opté pour l’attentisme en limitant leurs versements. Les difficultés d’accès aux agences bancaires et des compagnies d’assurance ont pu également peser sur la collecte.

L’année 2018, un bon cru !

L’assurance vie a, au-delà de la contre performance de décembre réalisé une très bonne année. Elle a bénéficié du moindre engouement des ménages pour l’épargne logement et de la baisse des transactions immobilières. Par ailleurs, les Français étaient en mode épargne en 2018. En effet, le taux d’épargne a augmenté en cours d’année pour atteindre 15,6 % du revenu disponible brut au troisième trimestre.

Du fait de besoins moins importants et d’une volonté de conserver un volant d’épargne plus important, les prestations et rachats sont ainsi en recul à 117,7 contre 126,3 milliards d’euros en 2017.

L’assurance vie n’a pas pâti de la diminution du rendement des fonds euros, de la hausse de l’inflation ainsi que de l’introduction du prélèvement forfaitaire unique et de la volatilité des marchés. Les unités de compte ont représenté sur l’ensemble de l’année plus de 28 % de la collecte qui a atteint 140 milliards d’euros.

Bien connue des ménages, l’assurance vie capitalisé sur ses atouts, la garantie en capital, facteur de sécurité, son importante liquidité et sa souplesse de gestion. Possédée par 42 % des ménages, elle reste le placement des classes moyennes, des classes aisées et des plus de 45 ans.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Pouvoir d’achat des européens : petite hausse du revenu réel des ménages par habitant en zone euro

Selon les données recueillies par l’office statistique européens, le revenu réel des ménages par habitant est en voie de décélération en zone euro. Ainsi, sur le troisième trimestre il a augmenté de 0,3% , après une hausse de 0,4% au trimestre précédent. En revanche, dans l’Union européenne à 28 , la hausse du revenu réel des ménages affiche une belle progression (+0,8 % au troisième trimestre 2018, après une hausse de 0,4% au trimestre précédent).

Dans le même temps, la croissance de la consommation réelle des ménages par habitant est plus ténue. En zone euro, la progression est de + 0,1 % sur le troisième trimestre 2018, après une hausse de 0,2% au deuxième trimestre 2018 quand dans l’UE28, la progression est respectivement de 0,4%, après une hausse de 0,2%

Une croissance poussive pour la France en 2018

Paris, le 30 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une croissance poussive pour la France en 2018

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

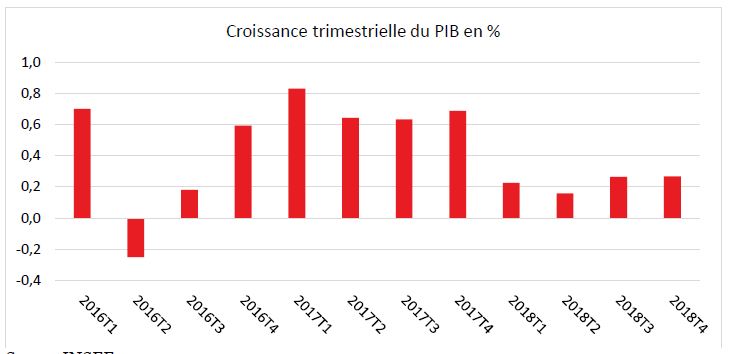

La croissance de l’économie française s’est élevée en 2018 à 1,5 % contre 2,3 % en 2017. Les experts économiques avaient espéré, en début d’année dernière, une croissance de 1,7 %. Cette décélération n’est pas imputable exclusivement aux « gilets jaunes ». En effet, le ralentissement de l’économie s’est amorcé dès le premier semestre, la reprise constatée au second n’ayant pas été suffisante pour compenser le retard accumulé. Malgré tout, la crise des « gilets jaunes » s’est fait ressentir sur la consommation du dernier trimestre et tout particulièrement sur celle de décembre. En 2018, le commerce extérieur a joué positivement sur la croissance. L’investissement, de son côté, a connu une moindre croissance en grande partie en raison des ménages qui ont ralenti leurs achats immobiliers.

Avec un taux de croissance de 1,5 %, la France renoue avec un rythme plus poussif qui est le sien depuis la crise de 2008. Il faut néanmoins signaler que ce résultat n’est pas catastrophique au regard du contexte français et international. Les tensions entre la Chine et les États-Unis, la hausse du cours du pétrole au premier semestre, les incertitudes européennes ont pesé sur les résultats économiques. Il n’en demeure pas que cette croissance est insuffisante pour permettre une décrue notable du chômage.

Source : INSEE

Une croissance au 4e trimestre moins décevante que prévue

Du fait des blocages provoqués par les « gilets jaunes », certains s’attendaient à une croissance nulle au dernier trimestre. Or, cette dernière est restée stable par rapport à celle du 3e trimestre, +0,3 %. Ce résultat est d’autant plus remarquable que la consommation a été étale du mois d’octobre au mois de décembre.

Source INSEE

La croissance de la consommation des ménages en léger recul

Sur l’ensemble de l’année, la consommation des ménages a moins progressé qu’en 2017, +0,8 % contre +1,1 %. Les ménages ont subi au cours du premier semestre une érosion de leur pouvoir d’achat provoquée par l’augmentation des prélèvements obligatoires et par la hausse des prix. Le rattrapage de la consommation attendu à la fin de l’année n’a pas eu lieu en raison du contexte social.

En 2018, la consommation en produits alimentaires et en énergie a reculé (respectivement -1,2 % et -0,8 %). Les achats de services sont, en revanche, restés dynamiques (+1,5 % en 2018 contre +1,6 % en 2017) quand ceux des biens fabriqués se sont ralentis (respectivement 1,1 % et 2,6 %).

Pour le dernier trimestre, la consommation des ménages a été étale. Si elle est restée positive pour les services (+0,5 %), elle a diminué pour les biens fabriqués (-1,2 %). Les difficultés d’accès aux centres commerciaux peuvent expliquer ce résultat. Au cours du dernier mois de l’année, la consommation en biens des ménages a même reculé de 1,5 %. Sur le 4e trimestre, le repli est de 0,7 %. Pour le mois de décembre, la baisse s’explique en partie par le recul des achats de produits énergétiques.

Essoufflement de la croissance de l’investissement

En 2017, l’investissement avait été un moteur de la croissance. En 2018, il s’est un peu essoufflé. En effet, son taux de croissance est passé de +4,7 % en 2017 à +2,9 % en 2018. Le repli a été plus marqué pour les ménages que pour les entreprises.