Epargne : comment orienter votre argent vers l’économie réelle ?

Dans un article de cBanque consacré à l’ambition du Gouvernement de réorienté l’épargne des Français vers le financement de l’économie réelle, Philippe Crevel revient sur les supports à privilégier pour y parvenir le plus efficacement.

Pensions de réversion : l’impact des différentes pistes de réforme

Dans le cadre de la discussion menée actuellement par le Haut Commissaire à la réforme des retraites, plusieurs pistes d’évolution des pensions de retraite de réversion ont été listées. A cette occasion, Philippe Crevel invité à s’exprimé sur le sujet dans Capital, évoque l’étude du Cercle de l’Epargne consacrée à ce sujet : La réversion, réforme ou pas réforme : un enjeu de société

Augmenter le Smic revient-il à détruire des emplois ?

Invité à se prononcer sur la proposition de plusieurs élus LR d’augmenter le SMIC, Philippe Crevel indique dans le journal Le Figaro que le e salaire minimum français est porteur de plusieurs défauts intrinsèques qui l’empêchent d’être performant et plaide pour suivre les différents exemples de nos voisins européens. Dans le modèle britannique, les salaires minima sont adaptés aux aires géographiques, le coût de la vie n’étant pas le même à Londres et à Manchester par exemple. Dans un modèle plus germanique, ils s’adaptent aux différents secteurs d’activité.

Il rappelle que le salaire minimum «ne tient pas compte de l’évolution de la productivité secteur par secteur», étant indexé unilatéralement sur le pouvoir d’achat. Ainsi, une augmentation brutale du Smic aurait plusieurs effets pervers: les entreprises rechigneraient à embaucher durablement et favoriseraient intérim et CDD, les formes de travail précaires (auto-entrepreneuriat, minijobs) se multiplieraient.

Philippe Crevel recommande, entre autres, de remplacer les exonérations de charges sur le Smic par un abattement sur les 800 premiers euros de salaire. Car les effets de seuil bloquent les employés au salaire minimum.

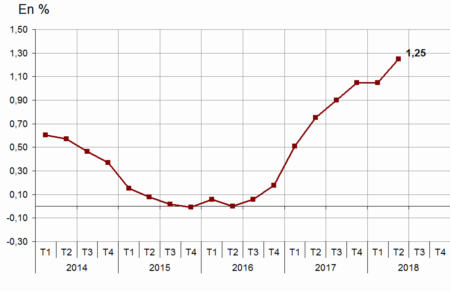

Immobilier : nouvelle hausse des loyers en perspective

L’INSEE vient de publier l’indice de référence des loyers pour le deuxième trimestre 2018. à 127,77, il a progressé de 1,25 % sur un an après une hausse de 1,05 % le trimestre précédent.

Cet indice vise, pour la reprendre la définition fournie par l’INSEE, à garantir au locataire une hausse en corrélation avec l’évolution du pouvoir d’achat tout en permettant au bailleur le maintien d’un niveau d’entretien élevé et aussi à ne pas les dissuader d’investir dans le logement locatif.

Évolution annuelle de l’indice de référence des loyers

La retraite et l’épargne des indépendants passées au crible

2,7 millions de personnes exerçaient, fin 2015, une activité non salariée dans un secteur non agricole, en tant qu’entrepreneurs individuels (y compris micro-entrepreneurs) ou en tant que gérants majoritaires de société. Parmi eux près de 9 travailleurs non salariés sur 10 exercent leur activité à titre principal. Les autres tirent l’essentiel de leurs revenus professionnels d’une activité salariée. En progression de 0,7 % en 2015, le nombre de non-salariés qui a connu un renouveau avec la création, en 2008, du statut d’auto-entrepreneur, croît moins vite ces dernières années.

2,7 millions de personnes exerçaient, fin 2015, une activité non salariée dans un secteur non agricole, en tant qu’entrepreneurs individuels (y compris micro-entrepreneurs) ou en tant que gérants majoritaires de société. Parmi eux près de 9 travailleurs non salariés sur 10 exercent leur activité à titre principal. Les autres tirent l’essentiel de leurs revenus professionnels d’une activité salariée. En progression de 0,7 % en 2015, le nombre de non-salariés qui a connu un renouveau avec la création, en 2008, du statut d’auto-entrepreneur, croît moins vite ces dernières années.

Les indépendants représentaient 11,8 % de la population active française en 2016 selon l’OCDE. Le poids relatif des indépendants est plus élevé en France qu’aux États-Unis ou en Allemagne qui comptent respectivement 6,4 % et 10,4 % de travailleurs non-salariés parmi leur population active. Ils sont en revanche nettement moins nombreux qu’en Italie où ils représentent 24 % de l’ensemble des actifs.

Comment cette catégorie d’actifs dont le niveau de qualification et de revenus est généralement supérieur à la moyenne nationale perçoit et prépare sa retraite ? Et en matière d’épargne, se distinguent-ils du reste de la population ? Tel est l’objet de cette étude qui a été réalisée notamment à partir de l’enquête 2018 du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa.

Au sommaire de cette étude :

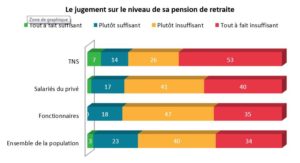

Retraite : Plus d’un travailleur non salarié sur deux est très inquiet pour sa retraite

- Les non-salariés, des experts de l’épargne-retraite

- Pour préparer leur retraite, les travailleurs indépendants misent sur l’immobilier et l’épargne-retraite

- Épargne retraite : les indépendants sont des indépendants

- Réforme des retraites : les indépendants pour une plus grande harmonisation entre les régimes avec le maintien de leur identité

Épargne des indépendants : diversité et sécurité

- Placements : les TNS prônent la diversification

- Les indépendants des épargnants prudents

- La réforme fiscale de l’épargne incomprise et contestée par les travailleurs indépendants

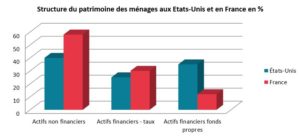

Patrimoine financier, les Français toujours très conservateurs

Le patrimoine financier des ménages a atteint, en 2017, 5 014 milliards d’euros dont 65 % sont constitués de produits de taux. Le patrimoine des ménages représente 830 % de leur revenu disponible net. Ce ratio est plus élevé que celui constaté aux États-Unis (761 %) mais il est inférieur à ceux de l’Italie (899 %) et du Royaume-Uni (853 %).

Aux États-Unis, le patrimoine financier est supérieur au patrimoine non financier (430 % du revenu disponible net contre 331 %). En Europe, le poids du patrimoine financier est inférieur à celui du non-financier (en France, 271 contre 559 % ; en Italie, 309 contre 591 %, au Royaume-Uni, 387 contre 466 %).

Source : Banque de France – OCDE

Les ménages américains sont plus endettés que leurs homologues européens. Le passif financier représente 150 % du revenu disponible net aux États-Unis contre 100 % en France ou en Italie.

Les flux de placements financiers en 2017

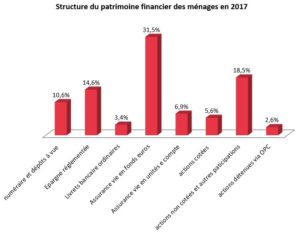

En 2017, les flux financiers se sont élevés à 105 milliards d’euros en hausse de 14 % par rapport à 2016. Les flux en produits de taux sont, en effet, passés de 75 à 68 milliards d’euros entre 2016 et 2017.

Les flux en numéraire (billets et pièces) ainsi qu’en dépôts à vue poursuivent leur folle progression avec un gain de 43 milliards d’euros en 2017 après + 37 milliards d’euros en 2016. Le numéraire et les dépôts à vue représentent 10,6 % du patrimoine des ménages avec un total de 529 milliards d’euros.

Les dépôts bancaires rémunérés ont atteint, en encours en 2017, de 969,3 milliards d’euros dont 733 milliards d’euros pour l’épargne réglementée. Cette dernière représente 14,6 % du patrimoine financier des ménages.

Source : Banque de France

Tour de piste de l’épargne en juillet

L’épargne réglementée maintient le cap malgré la baisse des taux

L’épargne réglementée s’élevait fin 2017 à 733 milliards d’euros avec un gain de 18 milliards d’euros sur l’année. Le Livret A a connu, après deux années difficiles, un rebond quand dans le même temps le Plan d’Épargne Logement enregistrait un net ralentissement au niveau de sa collecte. Le Livret d’Épargne Populaire comme le Livret Jeune sont toujours en difficulté.

Le Livret A, le LDDS, le Livret d’Épargne Populaire et le Livret d’Épargne Jeune

L’année dernière, les ménages ont, malgré son faible rendement, privilégié le Livret A avec un flux positif de 8 milliards d’euros mettant fin à deux années de décollecte. L’encours du Livret A a dépassé 256,7 milliards d’euros, celui du LDDDS 103,9 milliards d’euros et celui du Livret d’Épargne Populaire 44,1 milliards d’euros. Ce dernier produit doit faire face à une désaffection de la part des ménages français, son encours a ainsi diminué de 1,8 % l’année dernière.

Le Livret A, créé en 1818, a terminé avec beauté son deuxième siècle d’existence. 55 millions de Français détiennent un Livret A soit un taux de couverture de 82,1 %. 800 000 Livrets A sont détenus par des personnes morales.

23,9 millions de personnes ont un Livret de Développement Durable et Solidaire et 8,7 millions un Livret d’Épargne Populaire. Les taux de détention de ces deux produits sont respectivement de 36 et 13 %.

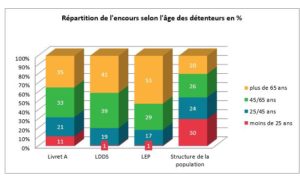

La concentration de l’épargne au sein des livrets réglementés

L’encours moyen du Livret A est de 4 574 euros contre 4 325 euros pour le LDDS et 5 000 euros pour le Livret d’Épargne Populaire.

5 % Livrets A dépassent le plafond de 22 950 euros et représentent 26,7 % de l’encours en 2017 contre 22,6 % en 2016. A contrario, 60 % des Livrets ont moins de 1 500 euros et ne représentent que 3 % de l’encours. 10 % des Livrets A représentent 50 % de l’encours.

17 % des LDDS dépassent le plafond de 12 000 euros et représentent 47,7 % de l’encours en 2017 contre 43,3 % en 2016. Deux tiers des LDDS ont moins de 6 000 euros mais ils ne représentent que 17 % de l’encours. 20 % des LDDS représentent 58 % de l’encours.

Les LEP dépassant le plafond de 7 700 euros représentaient, en 2017, 69,1 % de l’encours contre 66,9 % en 2016. Même si 40 % des ménages sont potentiellement éligibles au LEP, le taux de détention est en baisse constante. Il est passé de 21 % en 2008 à 13 % en 2017.

Le nombre d’opérations sur les livrets

En moyenne, 4,57 opérations de versement sont effectuées chaque année sur le Livret A et 4,92 opérations de retrait. Le montant moyen des opérations atteint 757 euros (434 euros pour le LEP et 71 euros pour le LDDS).

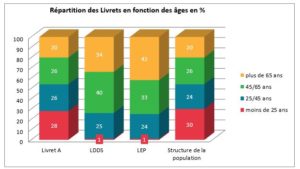

La détention par âge

Les moins de 25 ans ne détiennent que 7 % de l’épargne réglementée contre 39 % pour les plus de 65 ans. 95 % des moins de 25 ans logent leur épargne réglementée dans le Livret A contre 63 % pour l’ensemble de la population. Les Livrets d’Épargne Jeune disposent d’un encours de 6,1 milliards d’euros, son niveau le plus bas depuis 2006. Les jeunes boudent ce produit qui bénéficie pourtant d’une majoration de taux par rapport au Livret A (taux moyen en 2017 de 1,4 %).

Source : Banque de France

Au niveau de l’encours, sans surprise, les plus de 65 ans effectuent la course en tête. S’ils représentent 20 % de la population, ils détiennent plus de 35 % de l’encours du Livret A et même 53 % de l’encours du Livret d’Épargne Populaire. Leur surreprésentation est liée au phénomène d’accumulation et au fait que les retraités continuent à épargner.

Source : Banque de France

Le Plan d’Épargne Logement abandonne sa place de champion pour la collecte

L’encours du Plan d’Épargne Logement a atteint 270 milliards d’euros en hausse de 4 % en un an. La collecte a été de 11 milliards d’euros en 2017 contre 19 milliards d’euros en 2016. Hors capitalisation, la collecte n‘a été que 470 millions d’euros en 2017 contre 1,1 milliard d’euros en 2016. Même si les changements de taux et de réglementation ne concernent que les nouveaux plans, les épargnants délaissent ce produit.

Sur les cinq premiers mois de l’année 2018, le PEL poursuit son mouvement repli. Le Livret A a collecté plus de 10 milliards d’euros quand le Plan d’Épargne Logement a engrangé moins de 800 millions d’euros. Entre 2015 et 2016, le PEL pouvait enregistrer des collectes mensuelles supérieures à 1 milliard d’euros ; aujourd’hui elles tournent autour de 200 millions d’euros. Le changement de fiscalité et la baisse du taux de rendement expliquent la désaffection des épargnants. Mais ce recul est assez irrationnel car les changements opérés par le gouvernement ne sont pas rétroactifs. Le rendement des plans est celui en vigueur au moment de la souscription. Il en est de même pour la fiscalité. Au 31 décembre, 15,5 millions de plans avaient été souscrits et n’étaient pas assujettis sauf pour ceux vieux de plus de 12 ans au prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Le taux moyen des plans souscrits était au mois de mai de 2,69 % contre 1 % pour ceux ouverts depuis le 1er janvier 2018.

Le rapport de l’Observatoire de l’Épargne Réglementée souligne que le taux du Plan d’Épargne Logement, fixé depuis le 1er août 2016 à 1 %, est supérieur à celui qui devrait être en vigueur en appliquant la formule. Le taux du PEL est égal à la moyenne des taux swap à 10, 5 et 2 ans soit actuellement 1,12 %, 0,48 % et 0,12 %, soit 0,71 %.

L’assurance-vie plie mais résiste

La collecte nette de l’assurance-vie a diminué de 58 % en 2017. Le poids de ce produit au sein du patrimoine des ménages s’érode mais reste de loin le plus important. Il est passé de 40 à 38 % de 2016 à 2017. La collecte des unités de compte a atteint 20 milliards d’euros, soit un gain de 43 % par rapport à 2016. Néanmoins, les fonds euros représentent 32 % du patrimoine des ménages contre 6,90 % pour les unités de compte. Le rendement des fonds euros a légèrement baissé en 2017, 1,8 % contre 1,9 % en 2016.

La détention directe et indirecte d’actifs investis en fonds propres

Les Français sont réputés ne pas investir fortement dans les actions des entreprises. Dans les faits, le comportement des ménages français est assez proche de celui des ménages italiens ou allemands. Ainsi, la part des produits de fonds propres au sein du patrimoine financier est de 21 % en France et en Italie contre 36 % aux États-Unis. Cette part a diminué après la crise de 2008. Si aux États-Unis, les ménages sont revenus sur les marchés, en Europe continentale, la détention directe d’actions n’a pas retrouvé son niveau d’avant crise. Même en prenant en compte les Organismes de Placement Collectif, la France ne compense pas son retard sur les États-Unis.

La prise de risques, un combat sans fin

En 2017, les Français ont privilégié les dépôts à vue et le Livret A. La réorientation de l’épargne des ménages vers les placements à risque reste à réaliser. Selon la dernière enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa de 2018, seuls 7 % des sondés se déclarent prêts « certainement » à transférer une part importante de leur épargne vers des placements en actions ou en unités de compte. 32 %, avec plus de circonspection, déclarent que « probablement », ils pourraient le faire. Au total, 39 % des Français n’excluent donc pas de tels transferts. Bonne nouvelle, chez les moins de 35 ans, ce taux monte à 46 %.

L’acceptation de la prise de risque est liée au niveau du patrimoine financier. Elle est de 32 % pour ceux ne disposant pas de patrimoine quand elle atteint 54 % parmi les patrimoines élevés. Les Français qui épargnent très régulièrement sont les plus disposés à prendre des risques (51 %).

L’âge de départ à la retraite repoussé en Russie !

Le poids des retraites au sein des dépenses publiques russes est important et ne cesse d’augmenter. Cette évolution est en grande partie imputable à l’âge précoce de départ à la retraite bien que compensé par une faible espérance de vie, en particulier pour les hommes. Depuis Staline, l’âge légal est, en effet, fixé à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes. Jusqu’à maintenant, le relèvement de ces âges de départ à la retraite était un sujet tabou. En 2005, Vladimir Poutine avait indiqué que tant qu’il serait Président, aucun changement ne serait à l’ordre du jour. Mais face à la dégradation du ratio actifs/retraités, le Président russe a dû se contraindre, le 14 juin dernier, de proposer de porter l’âge de départ à 65 ans pour les hommes et à 63 ans pour les femmes. Sans réforme, le nombre de retraités serait passé de 40 à 42,5 millions de 2017 à 2030 ; le nombre de cotisants serait alors inférieur au nombre de retraités. Avec le report de l’âge de départ, les autorités russes espèrent abaisser le nombre de retraités à 35 millions. En contrepartie, le Gouvernement a promis d’augmenter les pensions et de garantir qu’elles ne puissent pas être inférieures à 40 % des revenus d’activité.

Retraite : qu’en sera-t-il demain ?

Le Conseil d’Orientation des Retraites a présenté son rapport annuel sur les évolutions et perspectives des retraites en France

Les hypothèses démographiques révisées

Le Conseil d’Orientation des Retraites a révisé à la baisse le taux de fécondité pour les prochaines années en prenant en compte son évolution récente. Entre 2010 et 2017, il est passé de 2,03 à 1,88. Il demeure néanmoins au-dessus de son niveau de 1994 (1,68). Le COR retient jusqu’en 2025 un ratio évoluant dans une fourchette de 1,8 à 2,1 avec une hypothèse centrale de 1,95. Au regard des taux de fécondité de nos voisins, le choix du COR peut être jugé optimiste. Par ailleurs, le nombre de femmes en âge de procréer diminue progressivement. Il était de 767 000 en 2017 contre 833 000 en 2010, ce qui devrait accélérer la baisse des naissances. Par ailleurs, le solde migratoire est en forte diminution. Il est passé de + 100 000 entre 2001 et 2006 à + 56 000 entre 2007 et 2017. L’hypothèse centrale retenue est désormais de + 70 000 contre + 100 000 auparavant.

La stabilisation de l’espérance de vie 60 ans

L’espérance de vie aurait atteint un palier depuis quelques années. Depuis 2015, elle marque le pas certes avant tout pour des raisons épidémiologiques et météorologiques. L’espérance de vie des femmes à 60 ans est de 27,5 ans tandis que celle des hommes est de 23,2 ans. Malgré tout, l’INSEE table sur une progression de cette espérance de vie, progression qui serait plus forte pour les hommes que pour les femmes. Elle atteindrait pour ces dernières 30,1 ans en 2040 et 33,6 ans en 2070 quand elle s’élèverait respectivement à 26,7 et 31,6 ans pour les hommes. Le nombre d’années sans limitation d’activité stagne également depuis 2012 voire diminue pour les hommes (10,4 ans pour les femmes ; 9,2 ans pour les hommes).

Le nombre de personnes arrivant à l’âge de 60 ans est amené à s’accroître dans les prochaines années. Si pour les générations de 1930 à 1945, 600 000 personnes au plus arrivaient à l’âge de 60 ans, ce nombre est de 800 000 à 900 000 pour les générations de 1960 à 1970. Il devrait baisser de 120 000 pour les générations de 1970 à 1980. La baisse des décès anticipés compenserait en partie la baisse de la natalité durant ces années. À partir de 2060, avec l’arrivée des générations nées en 2000, le nombre de personnes âgées à 60 ans repartira à la hausse.

Le rapport démographique des 20-59 ans sur les 60 ans et plus continue de se dégrader. Il est passé de 2,5 en 2006 à 1,95 en 2017. Il continuera à se contracter rapidement jusqu’en 2030. Il ne se stabilisera qu’en 2070 à hauteur de 1,25. Le ratio des 20/64 ans sur les plus de 65 ans est passé de 3,5 en 2011 à 2,9 en 2017. Il s’élèvera à 1,7 en 2070.

Des hypothèses économiques toujours très optimistes

Pour réaliser ses simulations, le Conseil d’Orientation des Retraites prend en compte plusieurs indicateurs économiques, taux de croissance de la productivité horaire du travail, taux de chômage, taux de croissance du PIB, taux d’activité, durée du travail, évolution des revenus. La productivité du travail est un des facteurs économiques les plus importants. Le COR reste en la matière assez optimiste en retenant quatre hypothèses s’étageant de 1 à 1,8 %. Le taux central de 1,5 % correspond au taux moyen enregistré de 1990 à 2007. Le taux de croissance des gains de productivité s’est abaissé depuis à 0,7 %. En neutralisant les années de crise, il atteint 1 %.

En matière de chômage, le COR a réalisé ses simulations à partir de trois taux, 4,5 %, 7 % et 10 %. Le taux de 7 % est celui constaté avant la crise de 2008 quand le premier correspond au plein-emploi et le dernier à la situation post-crise.

Pour le PIB, le COR parie sur un taux de croissance évoluant en moyenne entre 1,3 et 1,6 % pour la période 2020 / 2030, ce qui est, une nouvelle fois optimiste au regard des années passées.

Le COR parie sur une légère augmentation des taux d’activité avec la poursuite de la réduction de l’écart entre les hommes et les femmes. De 1975 à 2015, le taux d’activité des hommes a baissé de 4,2 points quand il a augmenté de 24 points pour les femmes. Celui des 50/64 ans devrait également augmenter jusqu’à la fin des années 2030. Il atteindrait 77 % contre 65 % actuellement (74 % pour les femmes et 79,5 % pour les hommes). Le COR s’attend à une amélioration de ce taux tout particulièrement pour les plus de 55 ans et surtout les plus de 60 ans. Pour les hommes de plus de 60 à 64 ans, il s’élèverait ainsi à 71 % en 2040 contre 33 % en 2016. Pour les 65/69 ans, le COR s’attend à une légère progression avec un taux qui passerait de 2016 à 2070 de 5 à 13 % pour les femmes et de 8 à 20 % pour les hommes. Ces projections sont assez optimistes. Elles supposent, par ailleurs, une amélioration sensible du taux d’emploi.

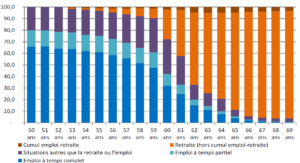

Ventilation des situations vis-à-vis du marché du travail

par âge détaillé de 50 à 69 ans (moyenne 2014-2016)

DREES – 2018

Le financement des régimes de retraite

En 2017, les dépenses des régimes de retraite ont atteint 316 milliards d’euros quand les recettes se sont élevées à 315 milliards d’euros. 80 % des ressources proviennent des cotisations sociales, 11 % des impôts et taxes affectés, 5 % de transferts en provenance d’autres régimes sociaux (assurance chômage, allocations familiales, etc.), 2 % de l’État au titre des subventions d’équilibre aux régimes spéciaux, 1 % de produits de gestion et 2 % des ressources liées à des emprunts. Depuis 2004, les impôts et taxes se sont accrus de 4,2 points quand les cotisations ont enregistré un repli de 2,3 points.

Sur les 316 milliards d’euros de dépenses, 272,3 milliards sont affectés aux pensions de droit direct et 35,4 milliards aux pensions de droit dérivé. Le Conseil d’Orientation des Retraites mise sur une faible diminution de la part du PIB consacrée aux retraités dans les prochaines années. Elle passerait de 13,8 à 13,5 % du PIB de 2017 à 2022 avant de repartir à la hausse jusque dans les années 2030 quel que soit le taux de croissance retenu en matière de productivité du travail. Après 2030, les scénarii divergent radicalement avec un poids des retraites pouvant varier en 2070 de 11,6 % du PIB (taux de croissance de 1,8 %) à 14,4 % (scénario de 1 %).

Les subventions d’équilibre fournissent 60 % des ressources aux régimes de la SNCF et de la RATP. Le régime spécial de l’industrie électrique et gazière est financé à hauteur de 18 % par une taxe spécifique, la contribution tarifaire d’acheminement et à 34 % par des transferts en provenance de la CNAV et de l’AGIRC-ARRCO.

L’épineuse question des réserves et des dettes

L’éventuelle constitution du régime universel pose la question de la dévolution des dettes et des réserves accumulées par les différents régimes de retraite.

Les réserves sont évaluées par le COR à 5,8 % du PIB au 31 décembre 2016, soit 128,9 milliards d’euros. Celles de l’AGIRC-ARRCO atteignent, à elles seules, 3,2 % du PIB. Sans les fonds de roulement, elles représentent 59,9 milliards d’euros (70,8 milliards d’euros avec les fonds de roulement). La Caisse Nationale Vieillesse des Professions Libérales possède de 21,8 milliards d’euros de réserves. Le Régime Complémentaire des Indépendants revendique 16,4 milliards d’euros de réserves.

Le Fonds de Réserve des Retraites dispose de 36 milliards d’euros d’actifs. Il concourt depuis 2011 au financement de la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale. L’encours Régime Additionnel de la Fonction Publique s’élève à 20,2 milliards d’euros.

Dans le cadre d’une fusion, le nouveau régime peut-il préempter ces ressources constituées à partir des cotisations des assurés dans le cadre de leurs différents régimes ? Les pouvoirs publics pourraient être tentés de les utiliser pour opérer des compensations dans le cadre de la convergence des régimes en indemnisant les assurés qui seraient pénalisés par le changement de règles.

Réserves et provisions de plusieurs régimes de retraite français

| En milliards d’euros | |

| Caisse nationale d’assurance-vieillesse des professions libérales (régime de base) | 1,7 |

| Caisse Nationale des Barreaux Français – CNBF (régime de base) | 0,6 |

| AGIRC – ARRCO | 70,8 |

| IRCANTEC | 7,5 |

| CNAVPL complémentaire | 21,8 |

| CNBF complémentaire | 1,2 |

| Fonds de Réserve des Retraites | 36 |

| Régime additionnel de la Fonction Publique | 20,2 |

| Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens | 5,7 |

Sources : les différents régimes de retraite et rapport de la Commission des Comptes de la Sécurité sociale

En prenant en compte la part imputable aux retraites dans la dette sociale, 52 milliards d’euros, la situation patrimoniale nette du système « retraite » est évaluée à 116,1 milliards d’euros (5,2 % du PIB à fin 2017). Ce résultat intègre les réserves, 128,9 milliards d’euros et les provisions de la capitalisation (25,9 milliards d’euros) et les actifs du Fonds de Réserve des Retraites (36 milliards d’euros).

La baisse de la pension moyenne

Selon le Conseil d’Orientation des Retraites, la pension moyenne par rapport au revenu d’activité diminuera de manière progressive de 2020 à 2070. Elle représenterait, en 2070, de 35 à 40 % du revenu d’activité en fonction des scénarii contre 51,2 % en 2017. La réduction des pensions varierait de 21 à 36 %. Cette évolution est parallèle à la dégradation du ratio nombre de cotisants/nombre de retraités qui passera sur la même période de 1,7 à 1,3. La diminution relative des pensions est avant tout occasionnée par le changement des règles d’indexation des revenus professionnels de référence pour calculer les pensions et celui de la valeur des points des régimes complémentaires.

Le niveau de vie des retraités, une baisse prévisible

En 2015, le niveau de vie moyen des retraités est de 105,6 % (103 % pour les femmes et 108,2 % pour les hommes) de celui de l’ensemble de la population. Cet indicateur ne tient pas compte du fait que les retraités sont dans une très grande majorité (75 %) propriétaires de leur résidence principale. En incluant les loyers imputés dans le revenu disponible brut, le niveau de vie moyen des retraités serait non pas de 105,6 mais de 109,6 %. La situation des retraités diffère en fonction de leur âge, les jeunes générations ayant des revenus supérieurs par rapport aux anciennes. Ainsi, le niveau de vie des plus de 80 ans est de 100,1 % par rapport à celui de l’ensemble de la population quand celui des 60/69 ans est de 114,9 %. Le niveau de vie des retraités est relativement stable ces dernières années. Après la crise de 2008, il avait augmenté en valeur relative en raison de la montée du chômage et des problèmes d’insertion des jeunes générations. Selon les scénarii du COR, le niveau de vie relatif des retraités s’élèverait entre 89 et 95 % en 2070 soit une baisse de 10 à 15 points.

La dispersion des pensions et des niveaux de vie chez les retraités

En 2015, le niveau de vie médian des retraités est de 1 770 euros par mois et par unité de consommation. Le niveau de vie moyen est de 2 060 euros. Un retraité sur dix dispose d’un revenu inférieur à 1 090 euros par mois et par unité de consommation. Les 10 % les plus aisés ont un revenu de 3 200 euros par mois. Le rapport entre les 10 % les plus modestes et les 10 % les plus aisés est de 2,9. Il est inférieur à celui constaté pour l’ensemble de la population (3,5).

Évolution du solde financier du système de retraite

Après 10 ans de déficit, le système de retraite est revenu à l’équilibre en 2017. Cette amélioration est liée au report de l’âge de la retraite, aux augmentations de cotisations mises en œuvre ces cinq dernières années et au retour de la croissance. Les mesures prises, par ailleurs, par les partenaires sociaux, en particulier pour l’AGIRC et l’ARRCO, ont contribué également à l’amélioration financière des régimes.

Le système de retraite, en raison de l’évolution de la démographie, ne devrait pas rester en équilibre très longtemps. Ainsi, le Conseil d’Orientation des Retraites estime qu’en 2022, le déficit atteindra 0,2 % du PIB. Dans le scénario à 1,8 % de croissance de la productivité, le besoin de financement serait de 0,4 % entre 2026 et 2030. Le retour à l’équilibre interviendrait alors en 2036. Le système de retraite dégagerait des excédents qui atteindraient 1,1 % en 2070. Dans le scénario à 1,5 % de croissance de la productivité, le déficit serait de 0,4 à 0,5 % entre 2025 et 2035, l’équilibre étant de retour en 2040. Dans le scénario à 1 % de croissance, le déficit augmenterait jusqu’en 2070 pour s’élever à 1,5 % du PIB.

Le COR juge que le scénario reposant sur un taux de croissance de 1,5 % et un taux de chômage de 7 % sur l’ensemble de la période 2017/2070 est le plus crédible car il a l’avantage surtout de déboucher sur un déficit relativement soutenable financièrement.

Les moyens pour assurer l’équilibre du système de retraite

Un relèvement d’un à deux ans de l’âge réel de départ à la retraite permettrait de couvrir une grande partie des besoins de financement. Ainsi, dans le scénario à 1,3 % de croissance, le passage de l’âge de départ de 63,9 à 64,6 ans en 2070 assurerait l’équilibre financier. Les deux autres solutions seraient d’augmenter les prélèvements de 1,3 point ou de diminuer les pensions d’un point.

Retraite, état des lieux avant déménagement

Un système de retraite par répartition, par les liens intergénérationnels qu’il tisse, englobe toute la population d’un pays. Les pensions des actuels retraités sont financées par les cotisations des actifs, ces derniers comptant sur leurs enfants et petits-enfants pour financer les leurs le jour venu. Toute réforme du système de retraite a des conséquences en chaînes. Le système de retraite est le premier pôle de dépenses au sein de la protection sociale. Il permet la redistribution de 14 % du PIB. Depuis 70 ans, les régimes de base et complémentaires ont permis l’éradication, en grande partie, de la pauvreté au sein des retraités. Ils ont même abouti à ce que le niveau de vie des retraités soit, en moyenne, supérieur à celui de l’ensemble de la population. Cette réalité n’est pas perçue par l’opinion publique et en premier lieu par les retraités qui pensent exactement l’inverse. Malgré les progrès réalisés depuis la Seconde Guerre mondiale par le système de retraite, le jugement des Français à son encontre est d’une rare sévérité. 75 % des Français jugent le système injuste (sondage Cercle de l’Épargne – Amphitéa – AG2R LA MONDIALE). Ce taux est de 71 % chez les retraités. 89 % des Français le considèrent même inefficace. Au-delà de ces jugements, comment évolue le système de retraite ? Quels sont ses résultats et ses faiblesses ?

Un système de retraite par répartition, par les liens intergénérationnels qu’il tisse, englobe toute la population d’un pays. Les pensions des actuels retraités sont financées par les cotisations des actifs, ces derniers comptant sur leurs enfants et petits-enfants pour financer les leurs le jour venu. Toute réforme du système de retraite a des conséquences en chaînes. Le système de retraite est le premier pôle de dépenses au sein de la protection sociale. Il permet la redistribution de 14 % du PIB. Depuis 70 ans, les régimes de base et complémentaires ont permis l’éradication, en grande partie, de la pauvreté au sein des retraités. Ils ont même abouti à ce que le niveau de vie des retraités soit, en moyenne, supérieur à celui de l’ensemble de la population. Cette réalité n’est pas perçue par l’opinion publique et en premier lieu par les retraités qui pensent exactement l’inverse. Malgré les progrès réalisés depuis la Seconde Guerre mondiale par le système de retraite, le jugement des Français à son encontre est d’une rare sévérité. 75 % des Français jugent le système injuste (sondage Cercle de l’Épargne – Amphitéa – AG2R LA MONDIALE). Ce taux est de 71 % chez les retraités. 89 % des Français le considèrent même inefficace. Au-delà de ces jugements, comment évolue le système de retraite ? Quels sont ses résultats et ses faiblesses ?

Au sommaire de cette étude

Qui sont les 16 millions de pensionnés en France ?

- La montée inexorable du nombre de retraités

- Le nombre de femmes retraitées en progression

- La question des polypensionnés

1 389 euros, le montant moyen de la pension

Des inégalités plus faibles chez les retraités que chez les actifs

Que faire des réserves des régimes complémentaires ?

L’ édito mensuel de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

La recherche d’une plus grande équité, la recherche d’une plus grande transparence ou la recherche d’une plus grande efficacité, quelles sont les motivations des pouvoirs publics en lançant le chantier de la réforme systémique des retraites, réforme dont l’ampleur s’apparente aux dix travaux d’Hercule ?

Les Français aspirent à une plus grande équité et s’approprient la formule « un euro cotisé donne les mêmes droits ». Au nom d’un égalitarisme relatif qui constitue un des traits de caractère de la France, ils approuvent le principe d’un régime universel de retraite à la réserve près que ce dernier ne remette pas en cause leurs droits, leurs avantages acquis. Or, une réforme systémique, un changement de calcul des pensions, une suppression des particularismes hérités de notre histoire sociale signifie inévitablement des perdants et des gagnants. Les premiers hurleront à l’injustice, les seconds seront plus discrets. Certes, il sera possible d’indemniser les premiers en puisant dans les réserves des régimes actuels de retraite. À ce titre, à qui appartiennent ces réserves dont le montant a été évalué par le Conseil d’Orientation des Retraites à près de 130 milliards d’euros ? N’appartiennent-elles pas aux adhérents de l’AGIRC et de l’ARRCO ainsi qu’à ceux des caisses de retraite des professions libérales qui les ont constituées grâce à leurs cotisations ? Dans ce cas, peuvent-elles être mutualisées pour financer par exemple les futures pensions des fonctionnaires ? Certes, certains soulignent que les dispositifs de compensation ont toujours existé au niveau du système de retraite. Mais dans le cas des régimes complémentaires, il ne s’agit pas de régimes publics, même s’ils sont obligatoires. Ce sont des régimes paritaires ou gérés par les professions disposant de la personnalité juridique. La dévolution de leurs fonds est de leur responsabilité. Le big-bang des retraites ne doit pas donner lieu à une spoliation. Au lieu d’être affectées à l’éventuel régime universel, ces réserves devraient servir de base à de futurs régimes professionnels par capitalisation. En effet, pour maintenir le niveau de vie des futurs retraités, le développement de suppléments de retraite est nécessaire. Avec une population retraitée qui passera de 16 à 25 millions de personnes d’ici le milieu du siècle, en ne modifiant par l’âge légal de départ à la retraite tout en maintenant un plafond de dépenses de pension à 14 % du PIB, sauf retour improbable d’un cycle de forte croissance, le pouvoir d’achat des retraités sera mis à mal dans les prochaines années. L’utilisation des réserves des régimes complémentaires pour monter des produits par capitalisation permettrait de servir rapidement des rentes pour les bénéficiaires. Ces suppléments contribueraient par ailleurs au renforcement des fonds propres des entreprises. En lieu et place du jeu de bonneteau dont pourraient faire l’objet des retraites, je propose donc de créer un véritable deuxième pilier par capitalisation, géré au niveau professionnel par les représentants des salariés, des professions libérales et des indépendants. La création de ce pilier s’inspirerait de la méthode qui avait prévalu au moment de l’instauration du régime général en 1945. Les partenaires sociaux avaient décidé de transformer les régimes de retraite qui existaient avant-guerre en complémentaires.

Fin du cash ? Pourquoi vous ne pourrez bientôt plus payer avec vos billets

La fin de la monnaie numéraire est destinée à éradiquer la fraude, pour autant comme l’indique Philippe Crevel dans Planet, « en pratique, les malfrats, le crime organisé, et autres réseaux mafieux ont déjà envahi le monde de l’argent numérique.« Par ailleurs, il précise que « la monnaie fiduciaire ne devrait pas disparaître avant au moins 15 ans ».

Le passage de la « sécurité sociale » à la « protection sociale »

Dans une interview accordée à Atlantico, Philippe Crevel décrypte l’étatisation silencieuse de la protection sociale. Il revient notamment sur l’adoption, en commission, d’un amendement qui modifie dans la Constitution « la sécurité sociale » en « protection sociale », ce qui « ouvrirait ainsi la voie à l’élargissement du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (qui deviendrait alors le projet de loi de financement de la protection sociale) par exemple à la dépendance.

Retraite : quel impact un divorce a sur votre pension ?

Lors d’un divorce, quand séparation crée une très forte disparité entre les anciens époux, des mécanismes de compensation peuvent être décidés pour réduire avec le versement d’une prestation compensatoire au profit du conjoint lésé par ce changement de situation. Pour autant comme le rappelle Philippe Crevel dans Planet, « quand bien même la prestation de compensation cherche à réduire les inégalités entre les deux anciens conjoints, le divorce reste assez pénalisant pour les retraités »

Quelle réforme pour nos retraites?

A lire dans Mieux Vivre Votre Argent (L’Express), un article consacré à nos régimes de retraite et à la complexité des règles auxquelles sont soumis chaque régime.

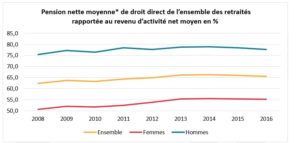

La réversion, réforme ou pas réforme : un enjeu de société

Apparue au XIXe siècle, la réversion s’est constituée, à l’origine, dans le prolongement du devoir de protection dû à la femme par son mari, auquel incombait, jusqu’en 1971, le statut de chef de famille en application de l’article 213 du Code civil. C’est ainsi que ce droit qui a vu le jour au sein de la fonction publique était initialement réservé aux femmes avant de s’étendre progressivement aux veufs et d’être uniformisé entre les deux sexes entre 1973 et 2004. La réversion est un sujet sensible. En effet, lié au décès d’un conjoint, elle constitue un élément de la solidarité nationale. Par ailleurs, elle permet de réduire fortement l’écart de pensions entre les hommes et les femmes. Les pensions de ces dernières sont, en droit direct, de 39 % inférieures à celles des hommes (données 2016). En intégrant les droits de réversion, l’écart n’est plus que de 25 %.

Le système de la réversion a en commun avec celui des retraites, la complexité. Les différents régimes ont retenu leurs propres règles. La situation des conjoints survivants peut, de ce fait, différer en fonction de la carrière professionnelle des conjoints décédés. Depuis de nombreuses années, l’idée d’une refonte de la réversion est avancée par les pouvoirs publics et certains partenaires sociaux. Avec le lancement de la réforme systémique du système de retraite, la refonte de la réversion est incontournable.

Au sommaire de cette étude :

4,4 millions de bénéficiaires de droits dérivés

La réversion en France, règles en vigueur

- Le principe de base

- Les règles en vigueur pour les régimes de base alignés (régime des salariés, indépendants, agricole, professions libérales)

- La réversion dans la fonction publique, dans les régimes spéciaux et pour les avocats

- La réversion dans les régimes complémentaires

Le poids relatif de la réversion est amené à diminuer

La réversion chez nos partenaires

- La Suède

- L’Allemagne

- Le Royaume-Uni

- L’Italie

Quel avenir pour la réversion en France ?

Les pistes envisageables pour le Gouvernement

Immobilier à la hausse : faut-il encore acheter dans les villes les plus chères ?

Le Directeur du Cercle de l’Epargne revient, dans une interview accordée à Atlantico, sur l’opportunité d’acquérir un bien immobilier dans les villes les plus chères de France.

Assurance vie : collecte positive en mai

L’AGEFI Actifs reprend l’analyse du Directeur du Cercle de l’Épargne dans un article consacré à la collecte positive de l’assurance vie en mai dernier.

Un joli mois de mai pour l’assurance vie

Paris, le 27 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un joli mois de mai pour l’assurance vie

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie engrange une 6e collecte nette consécutive au mois de mai avec un joli gain de 2 milliards d’euros comme au mois d’avril. Sur les cinq premiers mois, la collecte atteint 9,6 milliards d’euros, soit une moyenne mensuelle de près de 2 milliards d’euros. L’assurance vie fait ainsi jeu égal avec le Livret A. L’encours s’élevait à 1694 milliards d’euros à la fin du mois de mai.

Ce bon résultat est la conséquence d’une baisse sensible des prestations et des rachats qui ne se sont élevés qu’à 8,7 milliards d’euros en mai contre 9,8 milliards d’euros en avril. La collecte brute en atteignant 10,7 milliards d’euros est en léger retrait par rapport aux mois précédents mais demeure néanmoins d’un bon niveau. Les jours fériés ont certainement pesé tant sur la collecte que les rachats.

La collecte des unités de compte a été de 2,9 milliards d’euros en mai et a représenté 27 % de l’ensemble de la collecte. Ce taux est relativement stable depuis plusieurs mois semblant prouver que la proportion d’unités de compte dans la collecte a atteint un plafond.

Le mois de mai réussit en règle générale assez bien à l’assurance vie. Une seule décollecte a été enregistrée lors de ces dix dernières années (en 2017 qui fut une année noire pour l’assurance vie).

Les ménages français sont, depuis le début d’année, en mode « épargne ». La multiplication des incertitudes économiques incite les épargnants à privilégier les placements sûrs comme le Livret A et les fonds euros de l’assurance vie. Celle-ci profite également du net ralentissement des investissements des particuliers dans la pierre au cours du premier trimestre. Le ralentissement de l’immobilier explique le recul des rachats et des prestations. Il s’explique à la fois par les prix élevés qui peuvent dissuader certains investisseurs et par la création de l’Impôt sur la Fortune Immobilière.

L’assurance vie devrait continuer dans les prochains mois à engranger des collectes de 1 à 2 milliards d’euros. Elles devraient conforter la place de l’assurance vie comme principal vecteur d’épargne des Français avec l’étonnant Livret A qui malgré son faible rendement fait de la résistance. En revanche, le Plan d’Épargne Logement qui, ces dernières années, concurrençait l’un et l’autre est en perte de vitesse depuis plusieurs mois.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

La réorientation de l’épargne vers l’économie réelle n’est pas encore gagnée

Paris, le 26 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA RÉORIENTATION DE L’ÉPARGNE VERS L’ÉCONOMIE RÉELLE N’EST PAS ENCORE GAGNÉE

L’Observatoire de l’épargne réglementée a publié son rapport annuel 2017. Il souligne la forte appétence des Français pour l’épargne sans risque. L’année 2017 a été marquée par les bons résultats du Livret A et par le déclin du Plan d’Épargne Logement. Pour ce dernier, la baisse du rendement et l’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique même si cela ne concerne que les nouveaux plans expliquent cette baisse.

Les Français privilégient la sécurité et la liquidité au rendement. Leur comportement est dicté par la tradition, la rémanence des crises passées et par une défiance face à la situation actuelle. L’amélioration de la conjoncture est trop récente pour peser sur les comportements. Les stigmates de la crise de 2008 et de celle de 2011 restent forts dans l’esprit des épargnants. Par ailleurs, le vieillissement de la population des épargnants ne favorise pas la prise de risque.

Comme le mentionne l’Observatoire de l’épargne réglementée, le patrimoine financier des ménages qui s’établit à 5 014 milliards d’euros est majoritairement capté par des produits de taux. Ces derniers principalement composés d’épargne réglementée, dépôts bancaires et assurance-vie en euros représentent 3 237,7 milliards d’euros (soit près de 65 %). Cette préférence pour la sécurité s’illustre notamment par le retour en force du Livrets A qui, malgré un rendement réel négatif, a enregistré un fort rebond en 2017, avec +8,3 milliards d’euros de flux nets sur l’année. Les dépôts à vue continue de battre record sur record. Leur encours dépasse désormais 400 milliards d’euros.

Tout le pari du Gouvernement, avec le prélèvement forfaitaire unique, la suppression de l’ISF sur le patrimoine financier et prochainement les mesures du projet de loi PACTE est de contrarier le penchant naturel des Français pour la sécurité et de les inciter à investir dans l’économie réelle.

Si les Français privilégient encore les produits de taux, une légère inflexion semble se dessiner. Les unités de compte représentent au sein de la collecte de l’assurance vie représente 28 % de la collecte totale contre 14 % en 2008. Lors de la dernière enquête du Cercle, 39 % des épargnants déclarent être prêts de transférer une partie de leur épargne sans risque sur des produits à risque. De même, la perception de la rentabilité des actions s’améliore dans l’esprit des Français. Ainsi 25 % des Français contre 17 % il y a deux ans jugent les actions rentables.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Pensions de réversion: Comment rendre ces pensions de retraite «plus justes et efficaces»?

Dans cet article consacré à la réversion, Philippe Crevel rappelle que le système actuel est à la fois complexe et inéquitable. Il considère notamment que « dans un contexte économique contraint, les règles d’attribution de la pension de réversion propres à chaque régime constituent un millefeuille de plus qu’il convient de simplifier et d’harmoniser » et évoque par ailleurs son coût qui devrait, faute de réforme s’accroître 5 à 10 milliards d’euros supplémentaires sur les 20 prochaines années.

Réformes des retraites : vraie révolution ou énième réforme comptable ?

A lire dans Atlantico, l’interview de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne qui revient sur la réforme des retraites à venir.

Le Livret A ralentit la cadence au mois de mai

Retour sur la petite collecte enregistrée par le Livret A en mai avec les explications du Directeur du Cercle de l’Epargne.

Epargne : comment la réforme du Livret A risque aussi de pénaliser le LEP

Le Cercle de l’Epargne est cité dans cet article consacré à l’arreté ministériel du 14 juin dernier qui modifie la formule de calcul du Livret A et du LEP à compter de 2020.

Epargne retraite, assurance-vie : comment la loi Pacte pourrait faire bouger les lignes

Dans les Echos, le Directeur du Cercle de l’Epargne est interrogé sur l’impact des mesures préconisées par le Gouvernement pour simplifier les dispositifs d’épargne-retraite. Dubitatif sur l’atteinte des objectifs de dynamiser l’encours de 100 milliards d’euros d’ici la fin du quinquennat, il considère que l’on « complique sous couvert de simplification »

Le Plan d’Epargne Logement séduit moins

Les Echos consacrent un article au Plan d’Epargne Logement, un placement devenu moins attractifs bien que fournissant un taux de rendement supérieur à celui du Livret A.

Un Livret A en demi-teinte au mois de mai

Le 21 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS DU LIVRET A DU MOIS DE MAI 2018

UN LIVRET A EN DEMI-TEINTE AU MOIS DE MAI

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Au mois de mai, le Livret A enchaine un 5e mois de collecte positive, mais celle-ci est en net retrait par rapport aux mois précédents. En effet, elle s’est élevée à 660 millions en mai contre 1,78 milliard d’euros en avril (640 millions avec le LDDS en mai contre 2,24 milliards d’euros en avril). Le Livret de Développement Durable et Solidaire connait ainsi sa première décollecte depuis le mois de novembre 2017.

Le mois de mai est, en règle générale, un mois médiocre pour le Livret A. Sur ces dix dernières années, quatre décollectes ont été enregistrées. Plusieurs facteurs pèsent sur la collecte. Les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu et non mensualisés ont dû acquitter leur deuxième tiers provisionnel. La décollecte du LDDS qui est, en règle générale, reliée au compte courant des ménages est sans nul doute en relation avec le paiement de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, les longs week-ends ne sont pas propices à l’épargne. Enfin en mai, les ménages commencent à préparer leurs vacances d’été.

Sur les cinq premiers mois de l’année 2018, la collecte atteint 8,33 milliards d’euros (10,26 milliards d’euros avec le LDDS). Ce résultat est supérieur de deux milliards d’euros à celui de la même période en 2017. Fin mai, L’encours du Livret A franchit la barre des 280 milliards d’euros (280,5) ce qui constitue un nouveau record.

Le Livret A bénéficie toujours de la désaffection dont souffre le Plan d’Épargne Logement. Ce dernier n’a réussi à collecter que 573 millions d’euros au cours des quatre premiers mois de cette année contre plus de 3 milliards d’euros sur la même période, l’année dernière.

L’inflation joue également un rôle dans l’évolution de la collecte du Livret A. En cas de remontée des prix, les ménages ont tendance, dans un premier temps, à accroître leur épargne de précaution par effet dit d’encaisse. Ils veulent maintenir constantes leurs liquidités et faire face à des augmentations des prix à venir. Ce n’est que dans un second temps, qu’ils entament leur bas de laine pour maintenir autant que possible leur niveau de vie. La collecte devrait donc rester positive dans les prochains mois avec une tendance à l’érosion d’autant plus que les ménages devront faire face à une série de dépenses incompressibles : vacances, impôts, rentrées scolaires.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Livret A : l’astuce du gouvernement pour éviter une forte hausse du taux en 2020

Par arrêté publié au JO le 17 juin dernier, Bruno Le Maire confirme la révision de la formule de calcul du rendement du Livret A. Dans Capital, Philippe Crevel explique en quoi la nouvelle formule est moins avantageuse pour les épargnants, indiquant notamment que « si elle était appliquée actuellement, le taux du Livret A pourrait être fixé à 0,6%”.

L’accord Macron-Merkel pour un budget de la zone euro est-il vraiment si « historique »?

Quelle sera la portée de l’accord franco-allemand visant à introduire un budget de la zone euro d’ici 2021? Interrogé par le Huffington Post, Philippe Crevel fait part de ses réserves jugeant notamment que l’hypothèse soulevée par certains « de piocher dans l’enveloppe du budget de l’UE« . Il rappelle de fait qu »on n’arrive déjà pas à compenser le départ des Britanniques... ».

Salariés : allez-vous vraiment gagner plus avec la loi Pacte ?

Loi Pacte, selon Philippe Crevel « il ne faut pas s’attendre à un changement de radical du train de vie ou de la situation financière des salariés ». Il indique de fait, dans une interview accordé au média Planet.fr que « les bénéficies sont difficilement quantifiables ».

L’équation impossible de l’épargne retraite

Le 18 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ÉQUATION IMPOSSIBLE DE L’ÉPARGNE RETRAITE

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

En France, depuis plus d’un quart de siècle, les gouvernements essaient de favoriser l’épargne retraite tant pour faciliter le renforcement des fonds propres des entreprises que pour endiguer la baisse du taux de remplacement des retraites par répartition. Mais, cette montée en puissance de la capitalisation s’est effectuée bien souvent en catimini et sans plan d’ensemble. La paysage de l’épargne retraite est de ce fait complexe, constitué d’une multitude de produits. Les réticences idéologiques vis-à-vis de la capitalisation ont freiné son développement en France. Le contexte économique et financier mais aussi démographique a conduit à la fin de la Seconde Guerre mondiale d’opter pour le tout répartition.

Les suppléments de retraite par capitalisation ne représentent que 200 milliards d’euros quand l’encours de l’épargne réglementée avoisine les 400 milliards d’euros et l’assurance vie 1 700 milliards d’euros. 12,7 millions de salariés ont accès par leur entreprise ou à titre individuel à un produit d’épargne retraite soit 47 % de la population salariée occupée. Les prestations servies aux actuels retraités par les contrats retraite représentent, 2 % du total des pensions. Sur les 16 millions de retraités recensés par la DREES en 2016, seulement 15 % bénéficient d’une rente viagère issue d’un produit d’épargne retraite en plus de leurs pensions versées par les régimes par répartition.

Nos partenaires économiques ont effectué un autre choix en instaurant, bien souvent, des systèmes de retraite reposant sur trois piliers, le premier étant celui de la répartition, le deuxième, celui des régimes professionnels par capitalisation et le troisième celui de l’épargne retraite individuelle. En moyenne, la capitalisation, au sein des pays de l’OCDE, assure de 10 à 15 % des revenus des retraités.

Le poids monopolistique de la répartition n’est pas sans conséquence pour le développement des entreprises. Pour se financer, elles ne peuvent pas compter sur des fonds de pension nationaux, ce qui les oblige à trouver des investisseurs étrangers exigeant bien souvent des rémunérations élevées. De ce fait, les entreprises françaises sont contraintes de verser des dividendes supérieurs. Compte tenu du niveau élevé du coût du travail, en France, les marges de manœuvre pour éventuellement relever les cotisations sociales retraite sont très faibles. Or, d’ici 2070, le nombre de retraités devrait s’accroître, en France, de 10 millions. De ce fait, la diversification des sources de revenus est indispensable pour endiguer la baisse programmée du taux de remplacement des retraites par répartition. Selon le dernier rapport annuel du Conseil d’Orientation des Retraites (rapport de juin 2018), le niveau de vie relatif des retraités s’établirait entre 89 % et 95 % en 2040 et entre 77 % et 89 % en 2070, contre 105,6 % en 2015.

Les mesures relatives à l’épargne retraite prévues dans le projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise), présenté au Conseil des Ministres du 18 juin 2018, apportent selon le Cercle de l’Épargne des réponses intéressantes aux problèmes exposés précédemment.

Les objectifs du projet de loi sont la portabilité, l’harmonisation et la simplification des différents produits d’épargne retraite. La portabilité des différents produits d’épargne retraite permettra de mieux prendre en compte la mobilité croissante des actifs. L’alignement pour tous les produits d’épargne retraites des cas de sorties anticipées sur le régime actuellement en vigueur pour le PERCO donnera la possibilité aux souscripteurs d’utiliser cette épargne en vue de l’acquisition de la résidence principale.

Afin de ne pas créer de distorsions entre les différents produits de retraite, les versements volontaires réalisés sur le PERP, PERCO, contrat Madelin et article 83 bénéficieront, par ailleurs d’une déduction fiscale dans la limite de l’enveloppe fiscale de l’épargne retraite individuelle existante. Toujours dans un souci d’harmonisation, les épargnants pourront opter pour une sortie en capital sur l’ensemble des versements volontaires qu’ils auront réalisés.

Cette harmonisation et cette simplification ne constituent pas une véritable refondation de l’épargne retraite. Elles s’inscrivent dans la suite logique des dispositions prises depuis 2003. Cette réforme intervient avant celle de la retraite qui est d’une toute autre ampleur. Ce toilettage de la réglementation de l’épargne retraite intervient peut-être trop tôt où signifie-t-il que le Gouvernement n’entend pas ouvrir le dossier d’ici 2022 afin de ne pas gêner la mise en œuvre du régime universel des retraites. La simplification avancée ne sera pas obligatoirement au rendez-vous car plusieurs régimes fiscaux pourront cohabiter au sein des nouveaux produits d’épargne retraite. Certaines rentes pourront être à titre onéreux et d’autres à titre gratuit. La question de la diffusion de l’épargne retraite au sein des PME n’est pas réellement traitée. Des dispositifs de produits collectifs pouvant être négociés au niveau des branches professionnels seraient mieux à-même de couvrir les salariés des PME.

Le Gouvernement, à travers cette réforme, entend accroître de 100 milliards d’euros l’encours de l’épargne d’ici 2022 ce qui peut apparaître très ambitieux.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Loi Pacte : libéralisme Canada Dry

A l’occasion de la présentation de la loi Pacte devant le conseil des ministres le 18 juin dernier, Philippe Crevel décrypte les principales annonces dans une interview publiée par Atlantico.

Prévoyance : 5 conseils pour bien choisir votre contrat

Comment choisir le contrat idéal ? Réponse dans cet article de Planet qui cite notamment le Directeur du Cercle de l’Epargne. Philippe Crevel invite les souscripteurs à négocier leur contrat pour qu’il leur convienne autant que possible.

Travailleurs indépendants : une ordonnance précise les conditions d’intégration dans le régime général de sécurité sociale

Par une ordonnance du 12 juin 2018, le Gouvernement vient préciser les modalités d’intégration des travailleurs non salariés au régime général de sécurité sociale, tout en prenant en compte leurs spécificités. Cette ordonnance vient en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a consacré, conformément à l’engagement présidentiel, la suppression du Régime social des indépendants. Elle regroupe l’ensemble des dispositions relatives aux travailleurs indépendants dans le livre VI du Code de la sécurité sociale.

Le chapitre Ier de l’ordonnance intitulé : « Définition des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale », comprend les nouvelles rédactions de l’assiette des cotisations. Dans ce chapitre, le Gouvernement apporte une définition unifiée de la notions de « revenus d’activité » qui vient remplacer les notions diverses de rémunération, salaires… dans une optique de simplification et d’adaptation du droit de la sécurité sociale aux évolutions de la vie économique et sociale. Par ailleurs l’article 2 précise l’assiette de calcul des cotisations en en se référant à l’assiette de la CSG qui sert d’assiette de référence pour l’ensemble des cotisations sociales. Cet article précise par ailleurs l’ensemble cas d’exonération de charges patronales au titre des contributions patronales au financement patronal de la protection sociale complémentaire, des indemnités de rupture, de l’actionnariat salarié, de l’épargne salariale et au financement de chèques vacances.

Le chapitre II de l’ordonnance intitulé : « Mesures de coordination », vise à mettre en cohérence les nouvelles définitions adoptées au chapitre 1 er de l’ordonnance avec le code de la sécurité sociale et les autres codes. A titre d’exemple, le chapitre 3 modifie la définition de l’assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) afin qu’elle renvoie de manière cohérente à l’assiette de la CSG, devenu assiette de référence pour les TNS.

Prise à droit constant, l’ordonnance dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septmebre 2018, n’aura pas d’ effet sur les niveaux de prélèvements sur les assurés et les cotisants.

Philippe Crevel » Même si la rentabilité s’érode, la pierre a toujours la cote »

Retrouvez l’interview de Philippe Crevel dans le journal Le Figaro du jour.

Pour une révolution copernicienne de l’épargne retraite en France

Philippe Crevel a participé au dossier consacré à la réforme des retraites, publié ce jour par La Revue Parlementaire. Il revient sur les dispositifs d’épargne retraite de leur origine à ce jour. Au cœur du débat ouvert sur la loi PACTE et de la future réforme des retraites, la refonte dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs est selon lui « d’autant plus nécessaire que le taux de remplacement des pensions (ratio calculé au moment de la cessation d’activité entre le montant des pensions et les revenus professionnels) de retraite baissera dans les prochaines années. » Elle devrait de plus « prendre en compte la problématique de la dépendance. »

Demande de crédit des ménages : la consommation en hausse quand l’immobilier ralentit

Selon les données tirées de l’enquête mensuelle réalisée par la Banque de France, auprès des banques sur la distribution du crédit -la demande de crédits à l’habitat aurait reculé de 23 % le mois dernier quand sur la période celle destinée à financer des dépenses de consommation aurait progressé de 10 %.

Côté entreprises, les établissements bancaires font part d’une très légère baisse de la demande de crédits des entreprises. Cette baisse serait de 16 % pour les PME et de 18 % au sein des grandes entreprises.

Demande de crédits des ménages et des entreprises : décomposition du solde d’opinion (solde d’opinion en %)

Il convient toutefois de prendre ces indicateurs avec prudence car comme le souligne la Banque de France, les soldes d’opinion des banques, calculés comme un pourcentage pondéré net des réponses, ne constituent pas une mesure de la croissance des crédits effectivement distribués

Huit placements pour devenir rentier

Gilles Pouzin revient sur les placements à privilégier et cite à cette occasion le Directeur du Cercle de l’Épargne qui évoque une des principales mesures annoncée dans le cadre de la loi Pacte, à savoir la portabilité des différents produits d’épargne retraite afin de « de faciliter les transferts de l’épargne d’un produit vers un autre ».

Les suppléments de retraite par capitalisation

Le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé au début du mois de mai une réforme de l’épargne-retraite. Cette réforme vise à faciliter l’accès aux suppléments de retraite par capitalisation tout en réorientant l’épargne des ménages vers des placements investis plus fortement en actions.

Les suppléments de retraite par capitalisation sont légion en France. Leur création est fonction de circonstances et ne répond pas un plan d’ensemble. De ce fait, nul n’a pensé écrire une histoire de l’épargne-retraite en France.

Initialement, la couverture retraite passait par des produits par capitalisation en sortie en rente. Avec les deux guerres mondiales et la crise de 1929, ces produits ont cédé la place à des régimes par répartition. La capitalisation est devenue avant tout l’apanage des suppléments de retraite même s’il existe quelques régimes complémentaires reposant sur la capitalisation comme le Régime Additionnel de la Fonction Publique.

Le régime le plus ancien encore en activité est celui des anciens combattants. La loi du 31 mars 919 prévoyait une réparation pour les Anciens Combattants. La loi du 4 août 1923 donna naissance à la Retraite Mutualiste du Combattant. L’exposé des motifs justifiait la création d’un produit de retraite par le fait « qu’à l’âge où d’ordinaire, les hommes ont la possibilité d’économiser pour assurer leurs vieux jours, ceux-ci ont été arrachés à leurs occupations et à leur famille pour défendre le pays. À leur retour, les conditions de vie avaient changé. Leur situation s’était trouvée modifiée et souvent à leur détriment. L’espérance qu’ils pouvaient avoir d’assurer eux-mêmes la sécurité de leurs vieux jours, ils ne l’ont plus à cette heure ».

Les autres suppléments de retraite par capitalisation ont vu le jour après l’instauration de la Sécurité sociale. Dans certaines entreprises ou secteurs d’activité qui s’étaient dotés avant 1950 de régimes professionnels, certains d’entre eux se sont mués en régimes supplémentaires.

Pour des raisons économiques, financières et idéologiques, la constitution d’un deuxième pilier et d’un troisième pilier par capitalisation s’est effectuée par petites touches. La fonction publique a été la première à se doter sur le plan individuel de produits d’épargne-retraite avec la Préfon, le CRH et le Corem.

Le PER est supprimé le 31 décembre 1989 au profit du Plan d’Épargne Populaire. Ce produit avait pour objectif, comme les précédents, d’inciter les Français à épargner sur le long terme. À partir de huit ans de détention, il bénéficie ainsi d’une garantie en capital à 100 % des versements réalisés et d’une exonération complète à l’impôt sur le revenu des retraits ou de la rente viagère mise en place. Une prime versée par l’État, fixée à 25 % des montants pris en compte dans la limite de 1 500 francs, avait été instituée. Elle fut supprimée à compter du 22 septembre 1993. La loi portant réforme des retraites de 2003 (dite loi Fillon) a mis fin à la commercialisation du PEP. Néanmoins, les détenteurs de PEP pouvaient les conserver. L’arrêt de la distribution est intervenu concomitamment à la création du Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP).

Les indépendants dont les pensions des régimes obligatoires sont plus faibles que celles des autres catégories socio-professionnelles ont pu accéder dès 1994 à un supplément de retraite par capitalisation, les Contrats Madelin. Les exploitants agricoles ont pu également profiter à partir de 1997 d’un tel produit.

La loi de 2003 portant réforme des retraites, dite loi Fillon, a créé deux nouveaux produits, le Plan d’Épargne Retraite Populaire et le Plan d’Épargne Retraite Collectif. Le premier permet à tous d’accéder à un produit d’épargne retraite. Il succède au Plan d’Épargne Retraite institué en 1986 et au Plan d’Épargne Populaire.

Le PERCO prend la suite du Plan Partenarial d’Épargne Salariale Volontaire mis en place, en 2001, par Laurent Fabius. Ce produit est une déclinaison retraite du Plan d’Épargne Entreprise.

Source DREES

Près de 13 millions de titulaires de suppléments de retraite

Fin 2016, En France, 12,7 millions de personnes bénéficiaient d’un contrat de retraite supplémentaire en cours de constitution. Ce nombre s’accroît régulièrement. De 2015 à 2016, la hausse a été de 4 %. Ainsi, 22 % des actifs occupés sont couverts par au moins un contrat de retraite supplémentaire. La part des actifs indépendants ayant cotisé sur un contrat de retraite supplémentaire est plus élevée, avec 36 % de cotisants à un contrat Madelin ou à un contrat « exploitants agricoles ». La part des indépendants cotisant à un contrat de retraite supplémentaire, en régression depuis 2013 du fait de la montée en puissance des auto-entrepreneurs (appelés dorénavant micro-entrepreneurs), s’est stabilisée en 2016.

La population des adhérents à un produit de retraite supplémentaire est plus âgée que celle des actifs. 72 % des adhérents à un produit de retraite ont 40 ans ou plus, et 14 % ont 60 ans ou plus, quand ces tranches d’âge ne représentent respectivement que 56 % et 6 % des actifs.

Les adhérents aux contrats souscrits individuellement (produits pour les indépendants et produits souscrits dans un cadre personnel) sont plus âgés en moyenne que l’ensemble des souscripteurs, la part des 40-59 ans étant notamment plus élevée. Ce sont essentiellement des actifs en fin de carrière ayant remboursé leurs emprunts immobiliers et dont les enfants ne sont plus à charge qui épargnent en vue de leur retraite de manière individuelle. Par ailleurs, les détenteurs de suppléments de retraite individuels liquident leurs droits plus tardivement que le reste de la population. Cette situation est liée à la surreprésentation des indépendants et des cadres supérieurs. De ce fait, leur âge moyen est naturellement plus élevé. En revanche, les adhérents à des contrats souscrits dans l’entreprise sont, en proportion, plus jeunes. Ces contrats concernent en règle générale des collèges assez larges voire l’ensemble des salariés des entreprises. 12 % des adhérents à un PERCO et 10 % des adhérents à un contrat pour les salariés, de type « article 83 » du CGI ont moins de 30 ans, contre 8 % parmi l’ensemble des adhérents et 19 % parmi les actifs.

Les cotisants aux suppléments de retraite sont majoritairement des hommes. Ces derniers représentent 70 % des adhérents aux contrats Madelin ou « exploitants agricoles ». La répartition entre les femmes et les hommes est plus équilibrée pour les PERP et assimilés. Quant au PERCO, 62 % de ses adhérents sont des hommes.

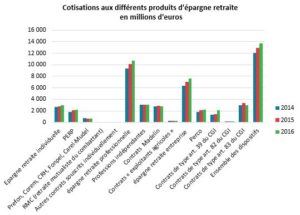

Les cotisations d’épargne-retraite

En 2016, selon la DREES, 13,6 milliards d’euros de cotisations ont été versés pour l’ensemble des produits de retraite supplémentaire. Elles ne représentent que 4,8 % de l’ensemble des cotisations ou contributions acquittées au titre de la retraite (légalement obligatoire ou non). Si les contrats souscrits dans un cadre professionnel assurent la plus grande partie de ces versements, ce sont les contrats individuels qui, ces dernières années, enregistrent la plus forte progression. Le PERCO et les contrats à prestations définies (de type « article 39 du CGI ») représentent respectivement 17 % et 16 % des cotisations. Les PERP contribuent à hauteur de 17 % à l’ensemble des cotisations.

Par rapport à 2015, le montant de la cotisation annuelle moyenne par adhérent à un contrat de retraite supplémentaire progresse en 2016 pour les contrats souscrits dans le cadre individuel ou assimilé, mais diminue pour ceux souscrits dans le cadre professionnel.

En 2016, tous produits confondus, 68 % des versements annuels sont inférieurs à 1 500 euros. Cette proportion est stable par rapport à 2015, mais la part d’adhérents ayant effectué un versement annuel de moins de 500 euros en 2016 est en légère hausse par rapport à 2015 (35 % en 2016 contre 33 % en 2015). La part de cotisants dont le contrat a été alimenté par un versement annuel de 5 000 euros ou plus est faible et stable par rapport à 2015 (8 % en 2016 contre 7 % en 2015). La proportion de versements inférieurs à 500 euros est la plus importante pour les produits de type « article 83 » pour les salariés, elle est moindre pour les produits souscrits dans un cadre personnel (PERP et assimilés). Les contrats pour les indépendants et les PERCO sont ceux qui présentent les parts les plus importantes de versements de plus de 5 000 euros (12 % et 11 %, respectivement).

Le montant moyen de la cotisation par adhérent est de 950 euros pour le PERP, le PERCO et l’article 82. Pour les contrats « article 83 », le montant moyen de la cotisation est de 548 euros par an. En calculant le montant moyen à partir des seuls cotisants, ce dernier s’élève alors à 2 490 euros pour les PERP et 1 280 euros pour les produits « article 83 ».

Source DREES

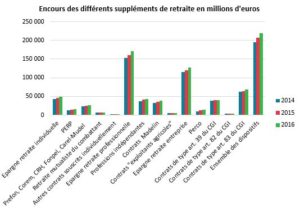

Près de 220 Milliards d’euros d’encours

L’encours de l’épargne retraite a atteint 219 milliards d’euros en 2016, soit moins que celui du Livret A. Les contrats d’entreprises de type « article 39 » et « article 83 » représentent la moitié des provisions mathématiques, contre 20 % pour les contrats destinés aux indépendants et 22 % pour les contrats souscrits dans un cadre personnel.

En 2016, les provisions mathématiques augmentent de 5 % en euros constants en un an. L’encours total est porté par ceux du PERP et du PERCO en forte croissance (respectivement +13 % et +14 % en euros constants). Ces deux produits ne représentant néanmoins que 14 % de l’encours total de l’épargne-retraite.

Source DREES

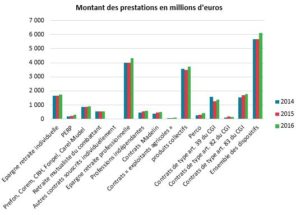

Les prestations et leurs bénéficiaires

En 2016, le montant des prestations servies au titre des contrats de retraite supplémentaire s’élève à 6,1 milliards d’euros. La part des prestations servies au titre de la retraite supplémentaire est de 2 % en 2016.

Les prestations peuvent être versées sous forme de rente viagère ou, lorsque le montant de la rente est inférieur à un certain montant, de versement forfaitaire unique (VFU).

Les prestations servies prennent principalement la forme de rentes viagères. En 2016, 81 % du montant des prestations est versé aux bénéficiaires selon ce type de versement, contre 10 % sous forme de capital et 9 % sous forme de versement forfaitaire unique (VFU). Pour les contrats PERP, les VFU prédominent du fait de la jeunesse du dispositif (80 % de l’ensemble des prestations quand pour les PERCO, la totalité des prestations prend la forme de sorties en capital. 2,2 millions ont donc bénéficié d’une rente viagère soit près de 15 % des retraités.

La sortie en capital est autorisée pour certains contrats et dans certaines conditions. Le projet de loi PACTE devrait harmoniser les modes de sortie entre les différents produits.

Les contrats de type « article 83 » et « article 39 » du Code Général des Impôts en représentent plus de la moitié. 15 % des prestations sont versées au titre de contrats destinés aux fonctionnaires ou élus locaux.

Dans le cadre professionnel, le montant des prestations atteint 4,3 milliards d’euros en 2016, soit une hausse de 8 % en euros constants par rapport à 2015. Cette dernière concerne à la fois les dispositifs destinés aux indépendants (+11 % en euros constants en 2016) et les dispositifs souscrits dans le cadre de l’entreprise (+7 % en euros constants en 2016). Pour les produits de retraite supplémentaire souscrits dans le cadre personnel ou assimilé, le montant des prestations versées en 2016 augmente de 5 % en 2016. Parmi ceux-ci, les prestations servies au titre des PERP augmentent sensiblement (+26 % en euros constants), mais ne représentent que 5 % de l’ensemble des prestations.

Seules les prestations servies au titre de la retraite mutualiste du combattant (RMC), d’une part, et des contrats « article 82 », d’autre part, diminuent en 2016. Le montant des prestations versées au titre des contrats RMC diminue de 2 % en euros constants et poursuit sa baisse entamée en 2014, cette dernière pouvant s‘expliquer par la raréfaction des personnes éligibles à ce type de contrat. Le montant des prestations issues des « articles 82 » diminue de 20 % en euros constants, mais ne représente qu’une part modérée de l’ensemble des prestations servies (2 %).

En 2016, ces 6,1 milliards de prestations ont été partagées entre 2,4 millions de personnes. Du fait du vieillissement de la population, le nombre de bénéficiaires de prestations augmente assez rapidement notamment pour ceux ayant un contrat Madelin (+16 % en 2016) ou un PERP (+49 % en 2016).

Les rentes viagères de retraite supplémentaire sont très modiques au regard des pensions délivrées par les régimes obligatoires. Le montant moyen annuel des rentes viagères en 2016 s’élève à 2 250 euros tous produits confondus contre 16 200 euros par an (1 350 euros par mois) versés en moyenne par les régimes obligatoires de droit direct en 2016. 27 % des rentes annuelles sont supérieures à 2 000 euros, tandis que 46 % sont inférieures à 1 000 euros. Pour les produits souscrits en entreprise, la rente annuelle moyenne est de 3 050 euros en moyenne en 2016.

Les rentes viagères des contrats à prestations définies s’élèvent, en moyenne, à 7 130 euros par an en moyenne, contre 2 190 euros pour les contrats de type « article 83 » du CGI.

Selon les données recueillies en vertu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 12 % des bénéficiaires d’un contrat à prestations définies disposent d’une rente supérieure à 5 000 euros, 3 % d’une rente de 10 000 à 19 999 euros, 2 % d’une rente de 20 000 à 49 999 euros et également 2 % d’une rente de 50 000 euros ou plus (soit 5 000 à 6 000 bénéficiaires).

La rente moyenne de retraite supplémentaire des indépendants s’élève à 1 900 euros pour les contrats Madelin et 1 060 euros pour les contrats « exploitants agricoles ». La rente moyenne annuelle servie au titre des PERP atteint 1 240 euros.

Source DREES

Le projet de loi PACTE, une relance en demi-teinte de l’épargne retraite ?

Le projet de loi PACTE ne réduit pas le nombre des suppléments de retraite. Il vise à améliorer leur portabilité et à harmoniser les modes de sorties. Aujourd’hui, la portabilité est cantonnée à quelques produits et est difficile à réaliser.

Au nom de l’harmonisation, des sorties en capital seraient introduites sur plusieurs produits. Ainsi, l’article 83 et les Contrats Madelin pourraient être dotés d’une sortie à hauteur de 20 % en capital au moment de la liquidation des droits. La possibilité d’acquérir sa résidence principale actuellement possible à tout moment avec le PERCO pourrait être élargie aux autres produits.

Les titulaires d’un PERCO pourraient réaliser de versements individuels qui donneraient droit à un avantage fiscal à l’entrée (dans les mêmes conditions que pour le PERP et le PERE – article 83). Le régime fiscal à la sortie serait alors différent en ce qui concerne le PERCO. La rente comme le capital issu de ces versements seraient fiscalisés.

Le Gouvernement espère une augmentation de 50 % de l’encours de l’épargne-retraite d’ici 2022, ce qui est ambitieux d’autant plus que le projet est avant tout un toilettage des textes existants. Il laisse en suspens l’articulation des dispositifs avec la future réforme des retraites et le produit européen d’épargne retraite.

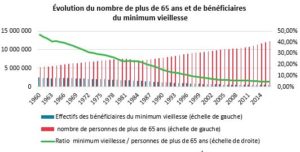

Moins de 600 000 bénéficiaires du minimum vieillesse en France

Du fait de la régularité de leur pension de retraite et de la montée en puissance ces 70 dernières années de l’assurance-vieillesse, le taux de pauvreté des retraités est en France très faible. Il est de 6,6 % contre 14,2 % pour l’ensemble de la population. En 2016, 553 000 retraités recevaient une allocation du minimum vieillesse. Ce nombre est en baisse constante depuis plusieurs décennies.

Source DREES, INSEE, Cercle de l’Épargne