Pour une vraie réforme de l’épargne retraite

Retrouvez la tribune de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Epargne et fondateur de Thomas Vendôme Investment en faveur de l’épargne retraite publié le 31 août dans Les Échos.

Y a-t-il un pilote dans l’avion de la politique fiscale Macronienne ?

Dans Atlantico, le Directeur du Cercle de l’Epargne commente les orientations budgétaires 2019, dévoilées par Edouard Philippe dans les colonnes du JDD le 26 août dernier.

Assurance-vie : le soleil de juillet a souri à la collecte

Le journal Investir consacre un article à la collecte de l’assurance vie en juillet dernier dans lequel il reprend l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne.

L’assurance vie a la cote en 2018

Retour sur le succès de l’assurance vie sur les 8 premiers mois de l’année 2018 avec l’analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne.

Assurance-vie: la collecte accélère et ce n’est pas fini !

Retour sur les résultats de l’assurance vie en août sur BFM TV avec l’analyse du Directeur du Cercle de l’Eaprgne.

Philippe Crevel : « L’inflation met un peu d’huile dans les rouages »

Philippe Crevel revient sur France Inter sur les effets de l’inflation et précise qui sont les gagnants et les perdants de la hausse de l’indice des prix de 2,3% en variation annuelle.

Juillet, un bon cru pour l’assurance vie

Paris, le 29 août 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Juillet, un bon cru pour l’assurance vie

La collecte nette du mois de juillet de l’assurance vie a atteint 3 milliards d’euros. Il faut remonter à juillet 2015 pour enregistrer un résultat supérieur. Le mois de juillet est en règle générale un bon mois pour l’assurance vie. Les assurés réalisent des arbitrages au sein de leur patrimoine avant les vacances. Par ailleurs, le versement de primes à la fin du premier semestre contribue également à la hausse de la collecte. Cette dernière a atteint 12,4 milliards d’euros au mois de juillet. Les prestations et les rachats se sont élevés à 9,3 milliards d’euros en recul de plus d’un milliard par rapport à juin. Les ménages effectuent moins de rachats certainement du fait d’une légère accalmie sur les achats immobiliers. Par ailleurs, le contexte pour l’assurance vie est porteur avec l’absence de réforme en perspective. Le passage en rendement réel négatif des fonds du fait de la hausse des prix ne pénalise pas l’assurance vie. Ce phénomène est également constaté pour le Livret A qui enregistre de très bonnes collectes depuis le début de l’année

Les unités de compte ont représenté 29 % de la collecte au mois de septembre. Le seuil des 30 % est difficile à dépasser.

L’assurance vie conforte son rang de premier produit d’épargne en France avec un encours de 1 712 milliards d’euros à fin juillet 2018, en progression de 3 % sur un an.

Les ménages français sont plutôt dans une phase de renforcement de leur épargne. Les incertitudes économiques et sociales les conduisent à privilégier le Livret A et l’assurance vie qui sont des valeurs refuges. Ce processus devrait se poursuivre dans les prochains mois. La menace inflationniste incite dans un premier temps les ménages à accroître leur effort d’épargne. Par ailleurs, le prélèvement à la source par son caractère anxiogène peut également conduire à augmente cet effort.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Budget 2019 : les retraités sont-ils (encore) perdants ?

Dans une interview accordée à Planet.fr Philippe Crevel considère qu' »après la majoration d’1,7 point de la CSG, le gouvernement a annoncé le gel partiel des pensions de retraites pour les deux années à venir. Elles ne seront donc plus indexées sur l’inflation… Compte tenu du contexte économique actuel, cela se traduira par une perte de pouvoir d’achat des retraités ». « Pour une pension de 1 300 euros mensuels, la perte annuelle totale pourrait représenter jusqu’à 200 euros », explique-t-il.

Prestations sociales: le gouvernement est « un peu contraint, en 2019 et 2020, de revoir le périmètre des dépenses sociales »

Le Directeur du Cercle de l’Epargne réagit – dans une interview accordée à France Info – aux annonces Gouvernementales. Il estime qu’en raison du fléchissement de la croissance, comprimer les dépenses sociales est nécessaire. Il précise que les retraités ont « un niveau de vie supérieur à l’ensemble la population d’à peu près 5% » et qu’ils ont été « plutôt bien traités » jusqu’ici.

L’arsenal budgétaire d’Edouard Philippe va-t-il sauver le quinquennat d’Emmanuel Macron et permettre de continuer à réformer le pays en profondeur ?

Dans le média en ligne Atlantico Philippe Crevel commente les annonces du Gouvernement qui seront au coeur du projet de loi de finances pour 2019 afin de maintenir le cap des réformes malgré un contexte économique moins porteur que l’année de l’élection d’Emmanuel Macron.

Vivre de ses rentes : mode d’emploi

Vivre de ses rentes : retrouvez les conseils de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne afin de se poser les bonnes questions et établir son budget nécessaire pour vivre sans travailler.

Assurance-vie : sur quel support verser son argent ?

Dans Dossier familial, Philippe Crevel livre ses conseils aux épargnants qui souhaitent investir dans un contrat d’assurance vie. Il indique que pour lui « un panachage astucieux entre fonds en euros et UC vaut actuellement mieux qu’un fonds euro-croissance avec lequel toute sortie avant le terme prévu expose forcément à une perte en capital ».

Le livret A poursuit son œuvre de collecte soutenue au mois de juillet

Le média en ligne dédié à l’actualité de la banque et l’assurance Assurance&Banque 2.0 revient sur la collecte du Livret A en juillet dernier. Il cite Philippe Crevel qui souligne que « le rendement réel négatif d’au moins un point ne dissuade pas les ménages de placer une partie de leurs liquidités sur leur Livret A. Face aux futures dépenses incontournables de la rentrée – rentrée scolaire, impôts locaux, dernier tiers provisionnel (17 septembre) – les Français ont, cette année, décidé de garnir leur Livret A. »

Livret A : près de 10 milliards d’euros collectés depuis janvier

Le journal économique Investir, cite l’analyse des résultats du Livret A en juillet publiée par Philippe Crevel et reprend notamment ses propos sur l’évolution prévisible de la collecte dans les prochains.

Pas de trêve estivale pour le Livret A

Paris, le 21 août 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A pour le mois de juillet

Pas de trêve estivale pour le Livret A

Les Français, au cours du mois de juillet, n’ont pas relâché leurs efforts en matière d’épargne de précaution. La collecte nette du Livret A a atteint 880 millions d’euros contre 280 millions d’euros au mois de juin dernier. Avec le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), la collecte est de 1,1 milliard d’euros.

Sur les sept premiers mois de l’année, la collecte du Livret A flirte avec les 10 milliards d’euros (9,99 milliards d’euros). Ce résultat est proche de celui de l’année dernière (10,58 milliards d’euros). Avec le LDDS, la collecte nette a été de 11,88 milliards d’euros depuis le mois de janvier 2018 contre 12,64 milliards d’euros sur la même période en 2017.

Sur ces dix dernières années, la collecte du Livret A n’a été négative au cours du mois de juillet qu’à trois reprises, 2009, 2014 et 2015. La collecte moyenne de ces dix dernières années a été de 550 millions d’euros. 2018 est donc plutôt un bon cru pour le Livret A.

L’encours du Livret A s’élève à fin juillet à 281,7 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record historique. Avec le LDDS, l’encours a atteint, toujours fin juillet, 387,8 milliards d’euros contre 373,5 milliards d’euros fin juillet 2017.

Le rendement réel négatif d’au moins un point ne dissuade pas les ménages de placer une partie de leurs liquidités sur leur Livret A. Face aux futures dépenses incontournables de la rentrée – rentrée scolaire, impôts locaux, dernier tiers provisionnel (17 septembre) – les Français ont, cette année, décidé de garnir leur Livret A. Par ailleurs, la légère résurgence de l’inflation les y incite également. En effet, craignant une érosion de leur pouvoir d’achat dans les mois à venir, ils préfèrent renforcer leur épargne de précaution. En période de hausse des prix, en vertu de la règle dit « d’effet d’encaisse », les ménages, pour maintenir constant leur patrimoine, ont tendance à épargner davantage. La baisse du niveau de confiance dans la situation économique conduit également au bon maintien du niveau de collecte du Livret A.

Dans les prochains mois, une légère érosion de la collecte est attendue en raison du cycle des dépenses de consommation et des impôts. Malgré tout, la multiplication des incertitudes économiques et sociales incitera les ménages à maintenir un taux d’épargne assez élevé, ce qui devrait peser négativement sur la croissance.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Livret A et LDDS : vers le cap des 400 Md€ d’encours !

Après un rallentissement de la collecte, le Livret enregistre en juillet un bon mois de juillet. Néanmoins, Philippe Crevel précise dans une interview accordée à Gestion de fortune, que « dans les prochains mois, une légère érosion de la collecte est attendue en raison du cycle des dépenses de consommation et des impôts ». Il considère par ailleurs que « malgré tout, la multiplication des incertitudes économiques et sociales incitera les ménages à maintenir un taux d’épargne assez élevé, ce qui devrait peser négativement sur la croissance ».

La collecte du Livret A reprend des couleurs en juillet

Philippe Crevel réagit, dans les Echos, à la collecte du Livret A enregistrée en juillet qui « constitue un nouveau record historique ».

Retraités, cadres ou employés, ce que le prélèvement à la source va vraiment changer sur votre feuille de paye

Quelles seront les conséquences concrètes du prélèvement à la source qui entrera en application au 1er janvier 2019, pour les retraités, les cadres et les employés? Philippe Crevel réponds aux questions d’Atlantico.

Baisse poussive des chiffres du chômage : le reflet d’un agenda de réformes gouvernementales trop timide

A lire sur Atlantico, l’interview de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne qui réagit aux résultats du chômage.

Nouvelle baisse des taux immobiliers: ce que l’on doit savoir pour bien agir dans un marché de taux bas durables

Comme le rappelle Atlantico « Contrairement aux prédictions, les taux immobiliers ont atteint leur plus bas historique : 1.43%. ». Philippe Crevel explique dans une interview les raisons de cet état de fait.

Zone euro et Union Européenne : +0,4 % de PIB au 2e trimestre 2018

Au 2e trimestre, comme le trimestre précédent, la zone euro et l’Union européenne enregistreraient une croissance de 0,4 % de PIB. Selon les prévisions de l’office statistique de l’Union Européenne, les deux zone bénéficieraient ainsi d’un gain de croissance de 2,2 % de PIB par rapport au deuxième trimestre 2017, après respectivement +2,5% et +2,4% au premier trimestre 2018.

A titre de comparaison, au cours du deuxième trimestre 2018, États-Unis voient leur PIB progresser de 1,0% sur le trimestre (après +0,5% au premier trimestre 2018). Par rapport au même trimestre de l’année précédente, le PIB a progressé de 2,8% (après +2,6% au premier trimestre 2018).

Taux de croissance du PIB de l’UE28, de la zone euro et des États-Unis

Pourcentage de variation par rapport au trimestre précédent

Assurance vie : historique, les fonds euros risquent de vous faire perdre du pouvoir d’achat cette anné

Avec le retour de l’inflation, l’assurance vie pourrait enregistrer un rendement négatif en 2018. Au delà du rendement offert par le produit, les Français sont profondément attachés aux produits sans risque, comme le démontre de la forte collecte enregistrée par le Livret A ces 6 derniers mois. Ainsi pour le directeur du Cercle de l’Epargne “dans l’univers de l’épargne sans risque, actuellement il n’y a pas plus intéressant que le fonds en euros de l’assurance vie”.

Fortune : le rendement de l’IFI est meilleur que prévu

Philippe Crevel réagit, dans Atlantico, aux recettes attendues de l’IFI. Cet impôt devrait rapporter un peu plus d’un milliard d’euros quand le Gouvernement n’escomptait initialement que 850 millions d’euros. Un surcroît de recettes qu’il explique par la bonne tenue du marché immobilier avec des prix en forte progression, +4,2 % en 2017.

Les statistiques de l’épargne en France

NajacTribune revient sur l’étude de la Banque de France, reprise par ING, sur les chiffres de l’épargne et cite à cette occasion le Cercle de l’Epargne.

D’une génération à l’autre, le poids des aides financières pèse lourd

Le journal Le Monde revient ici sur l’article publié par le Directeur du Cercle de l’Epargne sur le poids des aides financières réalisé à partir de l’enquête famille de l’INSEE. Est notamment évoqué à cette occasion le rôle crucial de l’entraide familiale « au moment de l’installation des jeunes ménages, mais elle intervient aussi dans les situations de monoparentalité, par exemple après une rupture conjugale ou un décès du conjoint »

Du PACTE à la réforme des retraites : craintes, besoins et attentes des Français en matière d’épargne

Avec le projet de loi Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise (Pacte), le Ministre de l’Économie et des Finances a pour ambition d’améliorer la performance des entreprises françaises en dotant ces dernières « de capitaux et d’actionnaires de long terme ». Dans cette optique, afin d’inciter les Français à réorienter leur épargne vers des placements plus en phase avec les besoins de l’économie réelle, le projet de loi prévoit une série de dispositions destinées à relancer l’épargne-retraite. Produit de niche, l’épargne-retraite pèse 200 milliards d’euros quand l’encours de l’épargne réglementée avoisine les 400 milliards d’euros et celui l’assurance-vie dépasse 1 700 milliards d’euros. L’examen du texte qui a été présenté le 18 juin dernier au Conseil des Ministres est, en cette fin de mois de juillet, en suspens. Il devait commencer à l’Assemblée nationale au début du mois de septembre 2018 mais le retard pris dans la discussion du projet de réforme constitutionnelle pourrait entraîner son report voire son abandon. Le projet de loi PACTE pourrait être démembré afin de permettre son adoption par le biais d’autres textes (lois de finances notamment). En revanche, le Gouvernement maintient le calendrier de la réforme des retraites. L’automne sera consacré aux rendez-vous avec les partenaires sociaux et à la consultation publique, la présentation du texte étant prévue avant la fin de l’été 2019.

Cette étude sur les craintes, les besoins et les attentes des épargnants reprend les principaux résultats de l’enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa/ AG2R LA MONDIALE, supervisée par Jérôme Jaffré membre du Conseil scientifique.

Au sommaire de l’étude

- Placements : les actions, faute de mieux ?

- Placements financiers : les choix fiscaux du Gouvernement contestés ?

- L’effort régulier d’épargne-retraite confirme sa tendance à la baisse

- Épargne-retraite : les atouts des produits dédiés encore méconnus du grand public

- Pour promouvoir l’épargne-retraite, développons l’épargne individuelle ?

- Après l’épargne pour compléter sa retraite, l’épargne pour financer sa possible dépendance ?

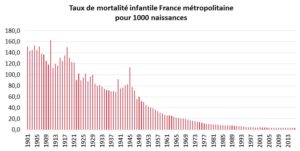

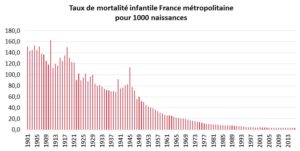

La belle victoire sur la mortalité infantile marque le pas

Depuis 2005, le taux de mortalité infantile est stable en France et fluctue autour 3,5 ‰ en France métropolitaine 3,7 ‰ pour l’ensemble de la France. En 2016, 2 900 enfants sont décédés en France avant leur premier anniversaire, dont 2 600 en France métropolitaine. La France figure parmi les pays à très faible mortalité infantile. Elle a baissé tendanciellement au cours du XXe siècle malgré quelques périodes de hausse brutale liées aux guerres mondiales, à des épidémies comme la grippe espagnole de 1918 ou à des évènements climatiques exceptionnels comme la canicule de l’été 2011.

Source : INSEE

Une décrue exceptionnelle au XXE siècle

En France, au XVIIIe siècle, près de trois nouveau-nés sur dix mouraient dans leur première année. À partir de 1800, grâce en partie à la vaccination contre la variole, la mortalité infantile baisse. Le risque pour un nouveau-né de mourir dans sa première année passe en deux décennies de près de 275 ‰ à près de 185 ‰.

La mortalité infantile augmente au milieu du XIXe siècle avec l’industrialisation et l’urbanisation qui s’accompagnent d’une dégradation des conditions de vie.

Avec la révolution pasteurienne et le développement des premières politiques de protection de la petite enfance, le processus de baisse reprend dès la fin du XIXe siècle.

Le taux de mortalité infantile s’élevait à 143 ‰ en moyenne entre 1901 et 1909 en France métropolitaine. En 1930, ce taux a été divisé par deux. En 1945, il remonte à 113,7 ‰, avant de décroître de nouveau régulièrement, jusqu’en 2005. De 51,9 ‰ en 1950, il baisse ainsi à 21,9 ‰ en 1965 puis à 10,0 ‰ en 1980 et donc jusqu’à 3,6 ‰ en 2005. La mortalité infantile est alors environ 35 fois plus faible qu’un siècle auparavant. Ce recul repose donc sur l’amélioration des conditions sanitaires en particulier au moment des accouchements mais aussi au suivi de plus en plus poussé des maternités. L’accès à une nourriture et à une eau de qualité, le renforcement de la prévention et une meilleure couverture médicale ont également contribué à cette décrue.

Source : INSEE

Un plancher a été atteint en 2005

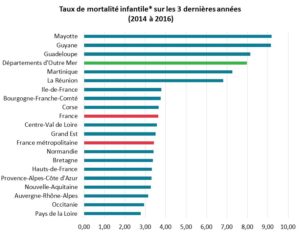

Depuis 2005, la diminution de la mortalité infantile marque le pas et le taux de mortalité reste stable autour de 3,5 ‰ en France métropolitaine (3,7 ‰ pour la France entière). Un plancher semble être atteint depuis une dizaine d’années. Cette stabilisation serait également imputable à la précarité croissante d’une partie de la population souvent d’origine étrangère qui éprouve des difficultés à accéder aux services de santé.

Des décès de plus en plus concentrés après la naissance

Les décès de nouveau-nés ont le plus souvent lieu dans les premiers jours de la vie. En 2016, la moitié des décès d’enfants avant leur premier anniversaire ont lieu moins d’une semaine après la naissance, 21 % interviennent entre 7 et 27 jours et 30 % après 27 jours de vie. La mortalité néonatale précoce (avant 7 jours) augmente légèrement ces dix dernières années alors que la mortalité post-néonatale (28 jours à moins d’un an) continue de baisser.

Plus de décès de nouveau-nés en hiver

La saisonnalité de la mortalité infantile tend à s’estomper. Elle était très marquée entre les années 1960 et la fin des années 1990. Elle est la plus forte durant les mois d’hiver, en particulier entre décembre et février et est au plus bas durant les mois d’été, de juillet à septembre. Depuis 2000, la saisonnalité s’est fortement atténuée.

Entre 2000 et 2016, le taux de mortalité infantile reste le plus élevé en février, mais il ne dépasse que de 7 % en moyenne le taux annuel, alors que l’écart était de 15 % dans les années 1960 à 1999. Le taux de mortalité infantile pendant les mois d’été est au plus inférieur de 5 % au taux annuel, alors que l’écart était de 10 % en moyenne dans les années 1960 à 1979 et de 14 % en août sur la période allant de 1980 à 1999.

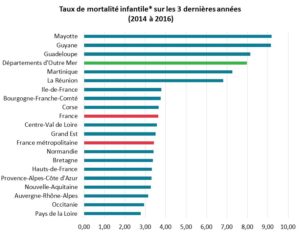

Plus de décès sur les îles et en région parisienne

Le taux de mortalité infantile varie selon les départements avec notamment un niveau plus élevé dans les DOM : 9,2 ‰ à Mayotte et 9,1 ‰ en Guyane. Il est de 6,8 ‰ à La Réunion. Il s’agit du taux le plus faible parmi les DOM.

En métropole, le taux de mortalité infantile est le plus élevé en Haute-Vienne (5,4 ‰). Il est généralement plus élevé dans le Nord-Est et en Corse. Parmi les 24 départements où il est supérieur à 3,7 ‰, 13 sont situés dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France. A contrario, il est inférieur à 3,0 ‰ dans tous les départements des Pays de la Loire et dans la majorité des départements d’Occitanie.

*Décès d’enfants de moins d’un an pour 1 000 enfants nés vivants – Source : INSEE

A lire dans le Mensuel d’août 2018

Les dépôts à vue, toujours grands favoris !

Le montant des dépôts à vue des ménages continue à mener la course en tête. L’encours qui atteint 441,906 milliards d’euros à la fin du premier semestre, a progressé de près de 22 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année.

En 10 ans, de juin 2008 à juin 2018, la hausse de l’encours des dépôts à vue avoisine les 198,5 milliards d’euros. Les changements fiscaux, la diminution des rendements des différents placements et l’attachement des Français à la liquidité des placements expliquent cette évolution. En effet, dans notre enquête annuelle « Les Français, l’épargne et la retraite », réalisée en février 2018 en partenariat avec AG2R LA MONDIALE, 30 % des Français estiment qu’ «aucun » produit ne paraît rentable. Deux ans plus tôt, ils étaient seulement 22 % à le penser.

A lire dans le Mensuel d’Août 2018

Plan d’Épargne Logement (PEL), changement de cap ?

Après plusieurs mois de collecte molle, Plan d’Épargne Logement (PEL) enregistre, en juin 2018, sa première décollecte (-124 millions d’euros) depuis novembre 2012. L’encours s’établit ainsi à présent à 270,587 milliards d’euros contre 270,711 milliards en mai dernier. Sur le semestre, l’encours du PEL n’a progressé que de 493 millions d’euros.

La baisse du taux de rendement à 1 % du pour les contrats souscrits à compter du 1er août 2016, puis l’application à partir du 1er janvier 2018 du Prélèvement Forfaitaire Unique pour les nouveaux plans et éventuellement ceux de plus de 12 ans ne sont pas bien passées auprès des Français qui semblent aujourd’hui se désintéresser de ce produit.

Ce placement offrant à la fois la garantie du capital investi et une rémunération fixe (dont le taux est déterminé à l’ouverture du contrat) était jusqu’à présent exonéré de l’impôt sur le revenu. Le changement récent de fiscalité qui ne s’applique pourtant pas au stock semble néanmoins avoir découragé les détenteurs de PEL.

Le déclin du PEL peut sembler irrationnel dans la mesure où les PEL ouverts sont majoritairement de vieux contrats qui restent dès lors soumis à l’ancien régime fiscal et à la rémunération de la date d’ouverture. Ainsi, en juin 2018 la rémunération moyenne des PEL se maintenait à 2,69 % soit bien mieux que le Livret A.

A lire dans le mensuel d’Août 2018

La retraite est une affaire sérieuse

L’édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

La retraite est « une affaire trop sérieuse pour la laisser aux spécialistes ». Le débat sur la réversion au mois de juin a prouvé que toucher à l’édifice des retraites ne s’improvise pas. Notre système d’assurance-vieillesse qui, contrairement aux idées reçues, ne date pas de 1945, est le fruit d’une longue et lente sédimentation. Les particularismes sont le fruit de l’histoire, des luttes sociales, des circonstances économiques. Depuis des années, les Français réclament une plus grande équité, une plus grande transparence en matière de retraite. Cette demande intervient au moment même où notre système est arrivé à son summum. En effet, le taux de pauvreté des retraités est inférieur à celui de l’ensemble de la population. Leur niveau de vie dépasse de 5 points celui des ménages français. Tout le défi de la réforme du Président de la République sera donc de simplifier, de rationaliser sans donner l’impression de mettre à bas les avantages du système précédent. Cette équation sera d’autant plus difficile que nous nous trouvons au milieu du gué en matière de vieillissement. Le nombre de retraités devrait s’accroître de 10 millions de personnes d’ici 2060. Par ailleurs, d’ici quelques années, la question du grand âge avec la problématique de la dépendance sera à son paroxysme.

À la rentrée, le Gouvernement lancera réellement le chantier du régime universel. Plusieurs points m’inquiètent. Que deviendront les réserves des régimes complémentaires, plus d’une centaine de milliards d’euros ? Tomberont-elles dans le pot commun ou resteront-elles la propriété des anciennes caisses ? En ce qui me concerne, je considère qu’elles devraient servir de base à des régimes professionnels par capitalisation. Autre point de vigilance, la gouvernance ! Je ne suis pas, par tradition, favorable à une étatisation. Il convient de laisser aux partenaires sociaux qui n’ont pas démérité, loin de là, en matière de gestion des régimes de retraite, le soin de diriger le nouveau système. Faut-il créer une administration unique, un gosplan de la retraite, au risque d’être confronté à un bug des pensions ? Je préférerais une architecture décentralisée à taille humaine reposant sur des délégations de services. Dernier point à surveiller, la prise en compte de certaines spécificités. Le principe qui veut qu’un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous est sans nul doute sympathique mais ne peut pas constituer l’alpha et l’oméga du système d’assurance-vieillesse. Par nature, il faut prendre en compte des parcours professionnels, de vie, différents. Il faut corriger certaines inégalités et assurer un niveau de revenus minimal pour les retraités. Un système de retraite repose sur des calculs actuariels, sur des données démographiques, économiques, financières mais aussi et avant tout sur de l’humain.

Lire le Mensuel d’août 2018

Le secteur de l’assurance acteur majeur du financement de l’économie réelle

Dans une note faisant le bilan de l’activité du secteur de l’assurance sur l’année 2017, la FFA rappelle le poids considérable joué du spteur assurantiel dans le financement de l’économie. Ainsi, en 2017, les sociétés d’assurance géraient un portefeuille d’actifs de plus de 2 400 Md€ principalement (90%) placé dans les contrats d’assurance vie (et mixte). Grâce à une collecte positive du placement fétiche des Français, réactualisée à 8,3 milliards d’euros dans la note publiée par la FFA (contre 7,2 Milliards attendus) et la bonne tenue des marchés financiers (5,3 % de performance sur les UC), l’encours du portefeuille en gestion a ainsi progressé de 3,1 % sur un an. L’encours des placements en représentation des contrats UC dépasse pour la première fois les 360 Md€.

Directement ou indirectement à travers des OPC, plus de 60 % des placements réalisées par les compagnies d’assurances sont orientés vers les entreprises sous forme d’actions ( pour 18 % ), d’obligations ( pour 39 %) et d’immobilier d’entreprises. Le soutien aux PME/ETI atteint 70 Md€ en 2017 contre 63 Md€ en 2016.

Les investissements en dettes souveraines représentaient 30 % des encours. il convient de noter que le secteur contribue par ailleurs au financement de la dette publique, les assureurs détenant 18 % de la dette négociable de l’État français dont l’encours s’élève à 1 686 Md€ à fin 2017.

Livret A : ce que vous coûte le gel du taux en 2018

Dans un article consacré au rendement du Livret A et au gel décidé par le Gouvernement, cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui rappelle que “si la formule avait été appliquée, la rémunération du Livret A aurait été relevée à 1% au 1er février, puis à 1,75% au 1er août ».

Assurance vie : ce détail technique qui plombe votre rendement

Les prélèvements sociaux prélevés, depuis 2010, « au fil de l’eau », permettent à l’Etat de cur ollecter les prélèvements sociaux, comme la CSG, chaque année plutôt qu’au moment du rachat de votre contrat d’assurance vie. « Mécaniquement c’est un mode de calcul moins intéressant pour les épargnants » comme le précise Philippe Crevel dans une interview accordée à Planet.fr. En effet, il précise que grâce à ce procédé l’administration fiscale n’a plus besoin d’attendre 10 ou 15 ans avant de pouvoir disposer de ces ressources ». Néanmoins cette taxation annualisée conduit à taxer l’épargner sur des biens qu’il n’a pas récupéré.

Les livrets bancaires restent rémunérés à 0,26 %

Selon la Banque de France, au mois de juin, le taux moyen de rémunération brute (avant impôts et prélèvements sociaux) des dépôts bancaires est quasi stable, à 0,65 % après 0,66 % en mai dernier. Sur n an la baisse est de 6 points de base.

Les livrets ordinaires restent rémunérés à 0,26 % en juin comme en mai dernier. Un an plus taux le taux de rémunération de ces livrets s’établissait à 0,30 %. Ce taux demeure donc à un niveau extrêmement bas.

Le taux moyen de rendement des Plans d’Epargne Logement reste à 2,69 % sachant que ceux ouverts depuis le 1er août 2016 sont rémunérés à 1 %.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

|

juin-2017 |

avr- 2018 |

mai-2018 (e) |

juin-2018 (f) |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires |

0,71 |

0,66 |

0,66 |

0,65 |

| Ménages |

0,96 |

0,91 |

0,91 |

0,91 |

| dont : – dépôts à vue |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) |

1,15 |

0,85 |

0,82 |

0,78 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) |

1,89 |

1,74 |

1,73 |

1,72 |

| – livrets à taux réglementés (b) |

0,81 |

0,79 |

0,79 |

0,79 |

| dont : livret A |

0,75 |

0,75 |

0,75 |

0,75 |

| – livrets ordinaires |

0,30 |

0,27 |

0,26 |

0,26 |

| – plan d’épargne-logement |

2,72 |

2,69 |

2,69 |

2,69 |

| SNF |

0,37 |

0,30 |

0,29 |

0,29 |

| dont : – dépôts à vue |

0,12 |

0,10 |

0,10 |

0,11 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) |

0,38 |

0,25 |

0,25 |

0,24 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) |

1,69 |

1,48 |

1,46 |

1,44 |

| Pour mémoire : |

|

|

|

|

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

| Euribor 3 mois (c) |

-0,33 |

-0,33 |

-0,33 |

-0,32 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) |

-0,19 |

0,00 |

0,01 |

-0,07 |

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés.

Source : BANQUE DE FRANCE – DIRECTION GÉNÉRALE DES STATISTIQUES

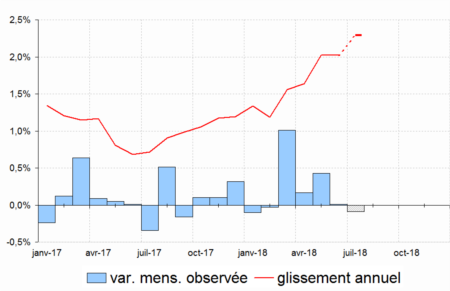

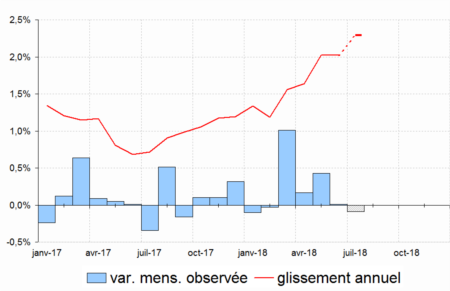

L’inflation au-dessus de 2 % met à mal le rendement réel des placements financiers

Les prix à la consommation augmentent de 2,3 % sur un an en juillet. Cette hausse fait suite à une augmentation de +2 % en juin

Les prix ont essentiellement été tirés par une accélération sur un an des prix de l’énergie et, dans une moindre mesure, des services. Les prix des produits alimentaires et du tabac augmenteraient également davantage. Enfin, un moindre recul des prix des produits manufacturés contribuerait aussi à la hausse de l’inflation.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé accélérerait nettement (+2,6 % après +2,3 % en juin). Sur un mois, il reculerait de 0,1 % après une stabilité en juin. L’énergie commande toujours la hausse des prix.

Cette augmentation des prix érode le rendement des placements, en particulier le Livret A et le PEL

- Champ : France hors Mayotte

- Source : Insee – indices des prix à la consommation

La croissance française à la recherche d’un second souffle

Le 27 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La croissance française

à la recherche d’un second souffle

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

La croissance française étale

L’économie française a enregistré, au 2e trimestre, une croissance de 0,2 % comme au 1er. Ce résultat décevant confirme la rupture par rapport à 2017 année durant laquelle la croissance était de 0,5 % par trimestre. |

La croissance, en mode petit train de sénateur du 2e trimestre, a été freinée par les grèves et par l’accumulation des jours fériés au mois de mai. L’économie française est également gênée par des goulots d’étranglement liés à l’insuffisance de l’investissement de ces dernières années et par les difficultés que rencontrent les entreprises pour recruter. Par ailleurs, la hausse des prélèvements obligatoires et la remontée de l’inflation érodent le pouvoir d’achat des ménages, ce qui entraîne une baisse de la consommation. Mais cette stagnation semble dépasser la France et concerne l’ensemble de la zone euro. La hausse des prix du pétrole a un impact sur tous les pays européens en réduisant le pouvoir d’achat des ménages et les marges des entreprises.

la consommation en panne

Les dépenses de consommation des ménages ont, en France, diminué de 0,1 % après une hausse de 0,2 % au 1er trimestre.

L’investissement des entreprises répond présent

L’investissement continue de croître, ce qui est encourageant pour la croissance des prochains trimestres. La formation brute de capital fixe (FBCF) a connu une progression de 0,7 % après +0,1 % Ce bon résultat repose sur l’accélération de l’investissement des entreprises (+1,1 % après +0,1 %). Après une forte progression en 2017, l’investissement des ménages s’est contracté de 0,1 % après un gain de 0,2 % au 1er trimestre. La hausse des prix de l’immobiliers commencerait peut être à dissuader certains ménages à investir.

Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue autant à la croissance qu’au premier trimestre (+0,2 point).

Le commerce extérieur, le talon d’Achille de l’économie française

Le commerce extérieur a pesé négativement sur la croissance. sa contribution a été de -0,3 point après une contribution nulle au 1er trimestre. Les importations ont connu une forte hausse, +1,7 % après −0,3 % quand les exportations n’ont augmenté que de 0,6 % après −0,4 %. Ce mauvais résultat témoigne de la restauration incomplète de la compétitivité de l’économie française.

À l’inverse, les variations de stocks ont contribué positivement à la croissance (+0,3 point après 0,0 point).

L’objectif des 2 % de croissance s’éloigne

Avec ce deuxième trimestre de croissance à 0,2 %, l’objectif du gouvernement d’un taux annuel à 2 % semble difficile à atteindre malgré l’acquis de 2017. Si une amélioration est attendue au second semestre, la croissance annuelle devrait se situer autour de 1,7 %. L’amélioration sera concentrée sur le dernier trimestre avec le second volet de baisse des cotisations salariales contrepartie de la hausse de la CSG.

La diminution des créations d’emploi devrait en revanche jouer négativement sur la croissance.

Au niveau international, les menaces de guerre commerciale pourraient peser sur les échanges extérieurs. Par ailleurs, la croissance britannique devrait être fortement brider par les incertitudes sur la conclusion d’un éventuel accord avec l’Union européenne. Or, le ralentissement du Royaume-Uni est une mauvaise nouvelle pour la France car ce pays est un des meilleurs clients de la France.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

L’assurance vie confirme et signe en juin

Le 25 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie – mois de juin 2018

L’assurance vie confirme et signe en juin

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie clos un premier semestre plus qu’honorable. À l’image du Livret A, l’assurance vie a enregistré sur le premier semestre de bons résultats avec une collecte nette 12,2 milliards d’euros, nettement supérieure à celle constatée à la même période en 2017 (1,7 milliard d’euros).

Comme au mois de mai, la collecte nette sur le mois de juin est de 2 milliards d’euros. Ce résultat est en phase avec la moyenne de ces dix dernières années (1,8 milliard d’euros).

Sur ces dix dernières années, l’assurance vie n’a connu qu’à deux reprises une décollecte pour le mois de juin, en 2012 et 2013. Le mois de juin est donc, de manière structurelle plutôt favorable au placement préféré des Français. Ces derniers réalisent des arbitrages entre leurs différents placements avant de partir en vacances.

Le montant de la collecte brute est en progression en ayant atteint 12,3 milliards d’euros en juin contre 10,7 milliards d’euros en mai. Par ailleurs les prestations et rachats sont en légère progression. Ils s’établissent à 10,4 milliards d’euros sur le mois contre 8,8 milliards d’euros en mai.

Depuis le début de l’année, les Français plébiscitent de nouveau de l’assurance vie avec une collecte mensuelle moyenne de 1,9 milliard d’euros contre 600 millions d’euros en moyenne en 2017. Cette progression de la collecte s’explique par une baisse plus faible que prévu du rendement des fonds en euros (1,8 % en 2017) et par une acceptation accrue des unités de compte qui ont atteint 31 % de la collecte au mois de juin. La baisse de la collecte pour le Plan d’Épargne Logement profite directement à l’assurance vie. La collecte ne semble pas, par ailleurs, être pénalisée par le changement de la fiscalité provoqué par l’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique depuis le 1er janvier 2018.

Avec un encours de 1 701 milliards d’euros, l’assurance vie reste de très loin le premier placement des ménages. La collecte devrait se maintenir dans les prochains mois. Plusieurs facteurs jouent en faveur de ce produit, le vieillissement de la population d’une part et le coût de plus en plus élevé de l’immobilier qui peut, d’autre part, dissuader certains ménages à investir dans la pierre. La collecte pourrait ainsi atteindre sur l’année 20 milliards d’euros, soit nettement plus qu’en 2017 (7,2 milliards d’euros). Une telle collecte est très éloignée des montants enregistrés dans les années 90 mais est conforme à la tendance de ces dix dernières années.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

La collecte du Livret A ralentit encore!

A lire dans les Échos : les raisons de la baisse tendancielle de la collecte de Livret A malgré un bon 1er semestre.

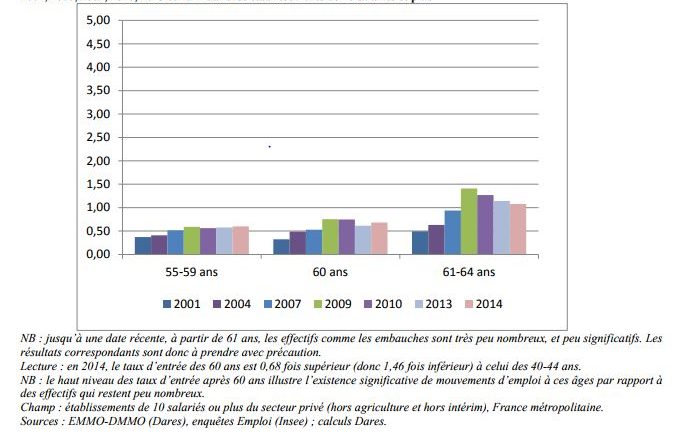

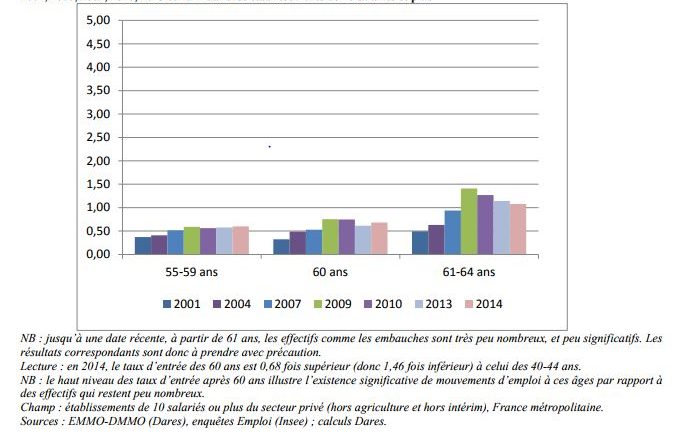

Mouvements de main-d’œuvre des seniors : bilan de 14 ans d’évolution en faveur du maintien en activité !

La DARES vient de publier une étude consacrée à l’emploi des seniors. A partir d’une analyse comparée des origines des mouvements de main-d’œuvre intervenus entre 2001 et 2014 dans les entreprises de 10 salariés ou plus, les auteurs de l’études tentent d’identifier les motifs de mobilité d’emploi des personnes âgées de 55 ans ou plus.

La DARES constate ainsi que les différentes mesures prises depuis les 2000, tant du côté des partenaires sociaux que des pouvoirs publics, pour inciter au maintien des seniors en activité et les réformes successives des retraites ont entraîné une modification du calendrier des cessations définitives d’activité rendant les départs plus tardifs qu’auparavant. De fait, la progression du taux d’emploi des 55-64 ans à partir de 2007, surtout entre 56 et 59 ans, est principalement due à l’extinction progressive des dispositifs de préretraites et au report des départ à la retraite.

En revanche, l’ampleur des mouvements d’embauches de seniors a peu évolué relativement à celle des autres classes d’âge quand en parallèle le recours à des contrats précaires (CDD) s’est accru au point de dépasser celui des autres classes d’âge.

Évolution du taux d’embauche des seniors relativement à celui des personnes âgées

de 40 à 44 ans en 2001,2004, 2007, 2009, 2010, 2013 et 2014 dans les établissements de 10 salariés et plus

Ainsi, si le recours aux dispositifs de cessation définitive d’activité à reculé la DARESS note que les autres formes de fin de rupture de contrat de travail se sont accentuées sur l’intervalle pour la population senior. De fait, la hausse des embauches en CDD à conduit une forte progression des départs pour fin de CDD. Leurs poids est passé d’un peu moins de 35 % en 2001 à 77 % en 2014 pour les 55-59 ans et de 19 % à 49 % pour les 60-64 ans de sorte que les fins de CDD constituaient, en 2014, le principal motif de départ des seniors à tous les âges, à l’exception de 60 et 61 ans où prédomine le départ en préretraites et retraites. Par ailleurs, la part des licenciements pour des causes autres qu’économiques est sensiblement plus forte que pour les autres classes d’âge et augmente avec l’âge entre 55 et 59 ans. C’est également le cas dans une moindre mesure des ruptures conventionnelles et des licenciements économiques. A contrario, le poids des démissions, tout en restant significatif, diminue à partir de 55 ans, et est moindre que pour les autres classes d’âge.

Consulter l’étude détaillée

Le Livret A l’été en pente douce

Le 23 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A du mois de juin et du 1er semestre 2018

Le Livret A l’été en pente douce

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Pour l’ensemble du 1er semestre, les Français ont plébiscité le Livret A malgré son rendement réel devenu négatif du fait de la hausse des prix. En effet, sur les six premiers mois de l’année, la collecte a atteint 9,11 milliards d’euros contre 9,42 milliards d’euros sur la même période de l’année 2017.

En revanche, au mois de juin, le Livret A n’a enregistré qu’une petite collecte à hauteur de 280 millions d’euros. Elle s’inscrit dans le mouvement entamé au mois de mai. Si au mois de mai les impôts pouvaient expliquer la décrue de la collecte, en ce qui concerne le mois de juin c’est avant tout la préparation des vacances qui en constitue la cause. Traditionnellement juin est un mauvais mois pour le Livret A. Lors de ces dix dernières années, une décollecte a été enregistrée à quatre reprises (2009, 2010, 2014, 2015).

La baisse de la collecte sur ces deux derniers mois fait suite à un début d’année très favorable au Livret A. Dans un premier temps, face à la montée des incertitudes économiques (ralentissement économique, guerre commerciale avec les États-Unis) et à l’augmentation des prix, les ménages ont renforcé leur effort d’épargne en faveur du Livret A. Quand l’inflation est en hausse, les Français ont tendance à mettre plus d’argent de côté afin de maintenir, en valeur réelle, leur épargne (par effet d’encaisse) et pour faire face, à court et moyen terme, à des dépenses appelées à augmenter. Par ailleurs quand les prélèvements obligatoires augmentent, ce qui était le cas au 1er semestre, et contrairement aux idées reçues, les contribuables, de peur que ce mouvement se poursuive, préfèrent alors augmenter leur épargne. Ce n’est que dans un second temps du fait de l’érosion de leur pouvoir d’achat qu’ils sont contraints de limiter leur effort d’épargne. C’est ce que nous constatons depuis deux mois.

Le second semestre ressemblera sans nul doute à celui de l’année dernière. La collecte devrait rester faible voire devenir négative selon les mois. Dans les six prochains mois, les ménages devront notamment faire face aux dépenses de rentrée scolaire et au paiement des impôts (dernier tiers provisionnel et impôts locaux). Malgré tout, à partir du mois d’octobre, les Français devraient bénéficier d’un surcroît de pouvoir d’achat avec le second volet de baisse des cotisations sociales ce qui pourrait conduire à une amélioration de la collecte au dernier trimestre malgré les dépenses de Noël.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

La Cour de Justice de l’Union Européenne se penche sur le Livret A

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), suite à une saisine émanant de 6 banques Français, a été invitée à se prononcer sur une décision prise par la la Banque centrale européenne (BCE). Cette dernière, devenue depuis 2014, le principal régulateur du secteur bancaire européen a ainsi imposé au secteur qu’elle supervise de se constituer des réserves de fonds propres pour l’épargne collectée via les Livret A et de développement durable (LDD).

Dans une décision du 13 juillet 2018, la CJUE a considéré qu’au regard de l’importance (60 %) des sommes collectées par les établissements bancaires au profit de la Caisse des dépôts et consignationsa afin de financer, entre autres choses le logement social, la CJUE les établissements bancaires n’interviennent qu’en qualité d’intermédiaire pour financer des investissements d’intérêt général. Elle précise en effet « que l’institution est obligée juridiquement de transférer à une entité du secteur public pour financer des investissements d’intérêt général ». A ce titre, elle indique dans sa décision que la Banque Centrale Européenne s’était trompée en droit et avait commis « des erreurs manifestes d’analyse ».

Cette décision constitue une bonne nouvelle pour les banques qui pourront dorénavant écarter l’épargne transférée à la CDC pour le calcul de leur ratio de solvabilité et réduire ainsi l’étau des contraintes réglementaires qui pèsent sur elles. Par ailleurs, en statuant de la sorte la CJUE se reconnaît compétente pour juger des décisions qui relèvent de la sphère financière et qu’elle est à ce titre habilitée à juger des décisions de l’institution monétaire.

L’euro va-t-il mourir ?

Dans une interview accordée à Planet, Philippe Crevel revient sur la déclaration de l’ancien chef économiste au FMI, Olivier Blanchard qui estime que l’euro pourrait se désagréger. Il partage les craintes exprimés mais précise « qu’on ne peut pas souhaiter la fin de la monnaie unique en Europe… ». I l rappelle par ailleurs que « fort heureusement, les 16 pays de la zone euro savent que cela coûterait extrêmement cher. Il n’y aurait aucun gagnant à ce jeu-là ».

Fin de l’encadrement des loyers et hausse des prix

Depuis la fin de l’encadrement des loyers en 2017 à Paris, le prix des locations a considérablement augmenté. Plus d’un loyer sur deux dépasse désormais l’ancienne limite fixée. Pour autant, pour Philippe Crevel, il n’existe pas de lien entre la décision de mettre fin à l’encadrement des loyers et la hausse constatée. Il s’explique dans une interview accordée au journal en ligne Atlantico.

Sommet social : ces fausses bonnes idées qui semblent se profiler pour la réforme de l’assurance chômage

Le Directeur du Cercle de l’Epargne a répondu aux question d’Atlantico sur la réforme à venir de l’assurance-chômage. Il évoque à cette occasion les difficultés auxquelles sera confronté le Gouvernement pour mettre en oeuvre la promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron et et les conséquences à attendre en cas d’application d’une version édulcorée du projet initial.

Retraite, pensions, impôts… Toutes les surprises que vous réserve la retenue à la source

Philippe Crevel présente, dans le cadre d’une interview accordée à Planet.fr, les conséquences de l’introduction du prélèvement à la source dans le quotidien des Français.