la réforme des retraites va-t-elle être vidée de sa substance ?

Sur RFI, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne débattait avec Yves Veyrier, Secrétaire général de Force Ouvrière, Vice-président du comité de la liberté Syndicale de l’OIT sur l’avenir de la réforme des retraites. Alors que le 1er Ministre engage une nouvelle phase de consultations, ils évoquent dans l’émission « le débat du jour » les évolutions à attendre sur le projet de réforme et le risque de voire vidée de sa substance.

Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l’Épargne, un centre d’études et d’information consacré à l’épargne et à la retraite, auteur de « Retraite juste un autre monde », éditions Decitre.

Assurance-vie : collecte encore positive

Retrouvez dans cet article publié sur le média Investir l’analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne sur la collecte positive enregistrée par l’assurance vie au mois d’octobre.

Française des Jeux. Qu’est-ce qu’ont donné les privatisations dans le passé ?

L’entrée en Bourse de l’’action de la Française des jeux, aenregistré un vif succès avec un demi-million de particuliers souscripteurs. Retour sur les raisons de cette envolée de l’action avec Philippe Crevel dans Sud Ouest.

Les Français vident leurs livrets d’épargne populaire

Retour sur la décollecte du Livret A au mois d’octobre 2019 avec l’analyse par Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’ Epargne, des raisons pour lesquelles les retraits sont traditionnellement plus importants qu’aux versements en octobre.

Livret A : collecte nette négative pour la première fois depuis un an

Retour sur la collecte du Livret A au mois d’octobre avec l’analyse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne.

L’assurance vie en mode résilience

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultat de l’assurance vie au mois d’octobre

OCTOBRE, L’ASSURANCE VIE EN MODE RÉSILIENCE

L’assurance vie est un roc. À la différence du Livret A, elle n’a pas failli en octobre. Loin des polémiques sur l’avenir des fonds euros et de leur rendement, les ménages français ont continué à faire confiance au premier produit d’épargne. Ainsi, contre vents et marées, elle reste le phare de l’épargne française. En octobre, l’assurance vie a, en effet, enregistré sa dixième collecte positive consécutive avec un gain, selon la Fédération Française de l’Assurance, de 1,9 milliard d’euros. Cette collecte nette est, cependant, en retrait par rapport à celle du mois de septembre (2,9 milliards d’euros). Elle est également légèrement inférieure à la moyenne de ces douze derniers mois (2,2 milliards d’euros).

La collecte nette est sur les dix premiers mois de l’année 2018 de 24,1 milliards d’euros soit près de 5 milliards au-dessus du montant de 2018 (19,7 milliards d’euros). L’assurance vie fait ainsi preuve d’une belle résilience.

Le montant des cotisations (euros et unités de compte) a été en octobre de 12,2 milliards d’euros en phase avec les résultats de ces derniers mois. Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurance au cours des dix premiers mois de 2019 est de 121,8 milliards d’euros contre 117,5 milliards d’euros sur la même période en 2018 prouvant que les ménages dégagent une plus forte épargne en faveur de l’assurance vie.

Les prestations sont, en revanche, en légère hausse et ont atteint 10,3 milliards d’euros. Elles s’étaient élevées à 9,1 milliards d’euros au mois de septembre. Sur les dix premiers mois, les prestations versées par les sociétés d’assurance ont représenté 97,7 milliards d’euros, un montant équivalent à celui de 2018 (97,8 milliards d’euros).

Au mois d’octobre, les cotisations en unités de compte ont représenté 27 % des cotisations versées en retrait par rapport au résultat de septembre (30 %). Depuis le début de l’année, 25 % des cotisations ont été effectuées en unités de compte. La progression sensible du cours des actions explique la petite augmentation de la part des unités de compte mais le rapport de force reste nettement en faveur des fonds euros. La modification des comportements des ménages risque d’être un exercice difficile et long.

L’encours des contrats d’assurance vie se rapproche doucement mais surement de la barre des 1 800 milliards d’euros (1 779 milliards d’euros à fin octobre 2019, en progression de 5 % sur un an).

Octobre est en règle générale un mois correct pour l’assurance qui n’a connu, durant ce mois, qu’une seule décollecte lors de ces dix dernières. Après la période de vacances et avant les dépenses de fin d’année, les ménages se mettent en relation avec leur conseiller en assurance ou bancaire, en octobre et en novembre, des décisions d’arbitrage concernent leur patrimoine. Les ménages français plébiscitent toujours la garantie en capital qu’offre les fonds euros. Il faudra suivre dans les prochains mois l’évolution de la collecte quand les assureurs auront mis en application leur souhait de restreindre plus fortement la collecte en fonds euros. Actuellement, l’objectif était un minima de 30 % d’unités de compte pour les nouveaux versements. Il est en grande partie atteint. Les ménages sont-ils prêts à aller au-delà et sont-ils prêts à modifier la répartition de leur encours ? Un effort important de pédagogie sera sans nul doute nécessaire.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Le Livret A a perdu de l’épargne en octobre

Analyse de la decollecte du Livret A en octobre avec les explications du directeur du Cercle de l’Epargne.

Livret A : pourquoi octobre reste le mois le plus triste de l’année pour l’épargne

En octobre le Livret A affiche une décollecte de 2,13 milliards d’euros. Un résultat guère surprenant pour un mois d’octobre. Retrouvez les explications de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne dans cet article de Romain Gueugneau publié dans les Echos.

Entrée en bourse réussie pour la FDJ

Décryptage des raisons du succès de la FDJ auprès des petits porteurs avec les élements d’explications du directeur du Cercle de l’Epargne, Philippe Crevel.

Livret A, la malédiction du mois d’octobre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTAT DU LIVRET A AU MOIS D’OCTOBRE 2019

LIVRET A, LA MALÉDICTION DU MOIS D’OCTOBRE

Le Livret A n’a pas réussi la passe de 12 collectes successives positives. En effet, comme en 2018, le Livret A a enregistré, cette année encore, une décollecte importante de 2,13 milliards d’euros en octobre. L’année dernière, elle s’était élevée à 2,52 milliards d’euros. Il faut remonter à 2012 pour retrouver une collecte positive en octobre. L’année 2012 est très atypique car elle a été marquée par la crise des dettes souveraines et par le relèvement du plafond du Livret A. Depuis 2009, il n’y a eu en tout et pour tout que deux années de collectes positives. Avec cette décollecte, l’encours du Livret A revient à 297,4 milliards d’euros. Le LDDS quant à lui enregistre une décollecte de 430 millions d’euros et son encours est désormais de 110,8 milliards d’euros.

La malédiction du Livret A en octobre trouve son explication dans le paiement des impôts locaux. Même si la taxe d’habitation a été allégée pour 80 % des ménages français, elle constitue une dépense de l’automne tout comme la taxe foncière versée par les propriétaires (près de 60 % des ménages).

Depuis le début de l’année, les gains de pouvoir d’achat étaient en grande partie épargnés par crainte d’un retournement de la situation économique et sociale. Ces gains ont été concentrés sur le premier semestre. Il est possible que les ménages aient décidé de puiser dans leur cagnotte afin de financer un certain nombre de dépenses d’automne.

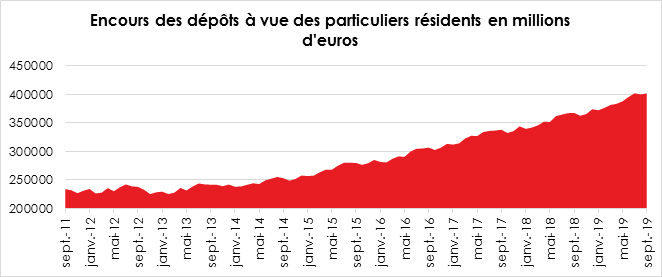

En 2019, aux facteurs traditionnels de décollecte, s’est ajouté le débat sur le taux de rendement du Livret A. Le teasing du Gouvernement sur une éventuelle baisse du taux le 1er février prochain a pu conduire des titulaires du Livret A à ne pas effectuer de versement. Les épargnants sont assez sensibles aux annonces faites sur l’évolution du taux de rendement. Le passage de 0,75 à 0,5 % pourrait entraîner plusieurs mois de décollecte comme cela a été constaté lors des dernières baisses. Le risque est que cette décollecte conduise à un nouveau gonflement des dépôts à vue qui dépassent, en France, 400 milliards d’euros.

L’atypique mois d’octobre ne devrait pas trop porter atteinte à la collecte annuelle qui devrait se situer autour de 16 milliards d’euros. Malgré la décollecte d’octobre, les dix premiers mois de l’année se soldent, pour le moment par une collecte nette de 13,63 milliards d’euros pour le Livret A, soit un montant supérieur à celle de 2018 (8,87 milliards d’euros). Les mois de novembre et de décembre étant marqués par les dépenses de fin d’année, le dernier trimestre devrait être atone pour la collecte. L’encours du Livret A devrait rester proche de la barre des 300 milliards d’euros.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

FDJ : Philippe Crevel était l’invité du Petit Matin sur RTL

A l’occasion de la cotation de la Française Des Jeux, le directeur du Cercle de l’Epargne répond aux questions de Julien Sellier sur RTL. Comment expliquer le succès de la FDJ auprès des petits porteurs ? Comment a été déterminé le prix de l’action ? Le cours de l’action aurait du être plus elevé encore ? Ecouter les réponses de Philippe Crevel. ( à 1h37 d’émission)

Réforme des retraites : vers un décalage de l’âge de départ à 64 ans

Dossier Familial consacre un article sur les possibles évolutions de l’âge de départ à la retraite dans le cadre de la réforme des retraites en discussion. A cette occasion Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne évoque le cas spécifique des régimes spéciaux.

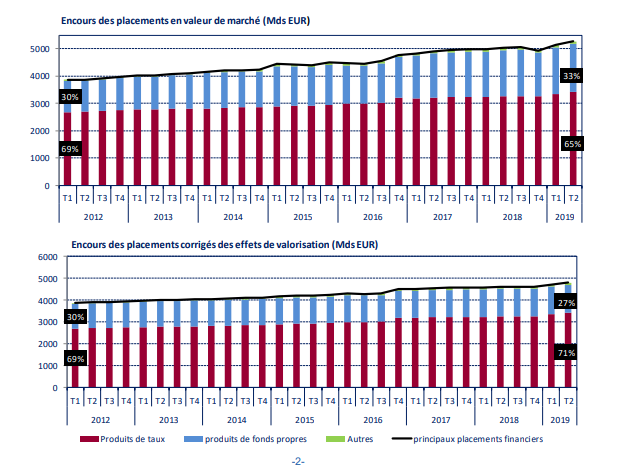

71 % du patrimoine financier des ménages investi en produits de taux

Malgré le contexte des taux négatifs, les épargnants ont confirmé au deuxième trimestre, leur préférence pour les produits de taux. Ainsi selon les données de la Banque de France, l’épargne investie en produits de taux atteint 110,6 milliards (après 98,0 milliards) sur 149,4 milliards d’euros de flux annuel de placement.

Les ménages ont privilégié l’assurance vie en support euros (31,3 milliards au deuxième trimestre contre 25,5 milliards au trimestre précédent), et les placements en titres de créances acquis via des OPC.

Evolution du patrimoine financier des ménages

Les éléments de la Banque de France confortent les fortes collectes constatées sur les deux produits préférés des Français (Livret A et Assurance vie) avec une progression du flux annuel de placement des ménages de 28,4 milliards par rapport au trimestre précédent.

Les dépôts à vue comptent pour 47 milliards d’euros et constituent ainsi le premier emploi de l’épargne, suivis des produits de fonds propres (33 milliards), de l’assurance-vie en euros (31 milliards) et de l’épargne réglementée (21 milliards).

D’après les premières informations collectées par la Banque de France, le résultat du troisième trimestre pourrait être proche de celui observé sur le deuxième trimestre.

La bourse est-elle trop haute pour investir ?

Dans un contexte de taux bas généralisés, professionnels et pouvoirs publics incitent les Français à investir sur le marché action. Mais est-ce le bon moment pour le faire ? Réponses avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne dans cet article publié par MoneyVox.

Retraites : les combines habituelles pour contourner la réforme fonctionneront-elles ?

Sera-t-il possible de de se soustraire aux nouvelles règles en vigueur une fois la réforme des retraites adoptée ? Retrouver l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne dans une interview accordée à Planet.fr .

Quelles garanties pour mon épargne?

S’il est d’usage de conseiller de ne pas mettre « tous ses oeufs dans le même panier », cet adage vaut aussi bien pour les placements que pour les établissements qui les gèrent. Retrouver dans le Figaro les conseils du directeur du Cercle de l’Epargne.

Jeux d’argent : comment placer intelligemment vos gains ?

Dans un dossier spécial placement publié sur Planet.fr, Philippe Crevel rappelle donne quelques conseils avant de se lancer. Il rappelle par ailleurs qu’en matière de placement, il convient de prendre sur les placements de long terme quelque soit l’importance des moyens épargner.

Privatisation de la Française des Jeux, le retour de l’actionnariat populaire ?

Le Gouvernement a décidé de privatiser la Française des Jeux qui est le deuxième opérateur de jeux en Europe et le quatrième au niveau mondial. La Française des Jeux peut compter sur 25 millions de joueurs. Les mises de jeu ont atteint 15,8 milliards d’euros en 2018. 10,7 milliards d’euros ont été redistribués aux joueurs.

L’entreprise a contribué sous forme de taxes à hauteur de 3,3 milliards d’euros au budget de l’État. Ses bénéfices ont atteint en 2018 170 millions d’euros. 138 millions ont été versés sous forme de dividendes dont 100 millions à l’État.

La Française bénéficie d’un champ d’activité a priori protégé et réglementé. Elle a reçu une licence pour exercer sa mission.

La Française des Jeux est, dans la série de privatisations qu’a connue la France depuis 1986, très atypique. Son activité est très réglementée et bénéficie d’un monopole.

La Française des Jeux partage avec le PMU le monopole des jeux d’argent en France. Sa première activité est constituée par les jeux de loterie, la seconde étant les paris sportifs dont les mises ont atteint en 2018 3,04 milliards d’euros, en hausse de 21 % par rapport à 2017 grâce à la Coupe du Monde. Les jeux de loterie ont engendré 12,8 milliards d’euros de mise. Les jeux n’échappent pas au processus de digitalisation. Les mises collectées en ligne ont représenté, en 2018, 2,4 milliards d’euros, soit 15 % des mises. Les paris sportifs connaissent la plus forte progression en particulier pour les mises en ligne avec une augmentation de 60 % en 2018. L’effet « coupe du monde » explique ce bond. La Française des jeux peut s’appuyer sur un réseau de 30 000 détaillants qui sont présents sur l’ensemble du territoire.

La Française des Jeux a succédé, en 1976, à la Loterie nationale française, créée par décret de l’article 136 de la loi de finances du 22 juillet 1933 afin de venir en aide aux invalides de guerre, aux anciens combattants et aux victimes de calamités agricoles. Cette dernière est l’héritière de la Loterie royale de France gérée par l’Administration générale des loteries.

Lors d’une campagne en Italie, François 1er découvre la loterie comme moyen de financement de l’État. Il décide d’instituer cette pratique en France. La première loterie autorisée par le Roi date de 1539. La loterie se nomme alors « blanque », de l’italien « blanca » (blanche) d’après la couleur des billets où seuls ceux en noir, parmi les billets blancs distribués, sont gagnants. La blanque connaît peu de succès. Elle est interdite durant deux siècles ou simplement tolérée dans le meilleur des cas. Son retour intervient à la fin du XVIIe siècle avec la Loterie de l’Hôtel de Ville à Paris, qui permettait de payer les rentes des emprunts contractés par la ville, lorsqu’elle était à court d’argent. Le régime royal autorise dans certaines limites les loteries religieuses pour permettre à certaines congrégations en difficulté de trouver des revenus complémentaires. À Paris, l’église Saint-Sulpice, l’église Sainte-Geneviève, et le futur Panthéon de Paris ont été financés en ayant recours aux loteries. Les loteries de l’Hôtel de ville à Paris servent également à financer la restauration des monuments. La Loterie du Patrimoine de Stéphane Bern s’inscrit dans ce lointain lignage.

Face au développement des loteries et des sommes de plus en plus importantes qu’elles mobilisent, au cours du XVIIe siècle le pouvoir royal décide d’en prendre le contrôle. Il renforce également son arsenal juridique contre les tricheurs et les faussaires. La gradation des peines est révélatrice des relations difficiles que l’État a avec l’ordre religieux et avec les collectivités locales. Ainsi, les sanctions sont modérées dans le cas d’une tricherie à une loterie religieuse, sévère dans le cas d’une loterie semi-publique comme celle de l’Hôtel de ville, allant jusqu’aux galères dans le cas des loteries d’État.

La prédominance de l’État central intervient au milieu du XVIIIe siècle, avec la création en 1757 de la loterie de l’École Militaire. Cette loterie a vocation à faciliter la construction de l’École militaire, à la gloire de Louis XV sans peser sur les caisses de l’État. En 1776, cette loterie est transformée en Loterie Royale de France qui peut s’appuyer sur l’Administration générale des loteries. L’État s’attribue de la sorte un monopole qui, à la veille de la Révolution française, lui procure entre 5 et 7 % de ses revenus.

Les philosophes des lumières sont plutôt opposés aux jeux de hasard et à la loterie. Ces derniers sont accusés de favoriser le vice, la cupidité, le crime et la pauvreté. Talleyrand est à l’origine d’un pamphlet (Des loteries, 1789) d’une virulence extrême contre les loteries. La loterie est supprimée en 1792 par les députés révolutionnaires, mais réapparaît dès 1799, à l’initiative de Bonaparte pour financer ses campagnes militaires.

Les loteries connaissent un nouvel essor après la crise de 1929. Les problèmes de financement des États incitent à y recourir. C’est ainsi qu’intervient le premier tirage de la Loterie Nationale au Trocadéro à Paris le 7 novembre 1933. Le premier gagnant, Paul Bonhoure, reçoit la somme de 5 000 000 de francs (correspondant à 3,5 millions d’euros d’aujourd’hui). Les associations d’anciens combattants et les Gueules cassées sont associés dès 1935 en tant qu’émetteurs des jeux. Lors de la création de la Française des Jeux, ils en deviendront actionnaires.

La Loterie est une activité qui demeure à autorisation annuelle. Elle est ainsi reconduite chaque année par les lois de finances. En 1938, une tentative de suppression est sur le point d’aboutir mais les associations d’anciens combattants parviennent à sauver la loterie nationale. Malgré les pénuries de papier, l’irrégularité des trains, les défaillances postales ou les tracasseries des autorités allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, les tirages de la loterie nationale se poursuivent salle Pleyel à Paris.

Avec le lancement du tiercé, en 1954, par le PMU, les jeux de loterie périclitent obligeant les émetteurs à se regrouper en 1974 au sein d’un Groupement d’intérêt économique pour lancer deux ans plus tard un nouveau jeu, le Loto. La Loterie Nationale prend alors la forme d’une société d’économie mixte, la Française des Jeux. Sous le contrôle du Ministre chargé du budget, elle dispose du monopole des jeux de loterie et de paris sportifs sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de la Principauté de Monaco.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ses activités de pari en ligne sont ouvertes à la concurrence.

Un groupe présent dans plusieurs secteurs et À l’international

La Française des Jeux est en fait un groupe qui comprend une dizaine de filiales spécialisées dans la gestion des jeux.

Le groupe est à l’origine de plusieurs entreprises à vocation technologique. En novembre 2016, avait été créée la marque commerciale B2B FDJ Gaming Solutions, qui rassemble les offres de services et de technologie en matière de Loterie, de Paris Sportifs et de contenus digitaux de ses deux filiales LotSys et LVS.

LotSys a pour objet le développement, la fabrication, la commercialisation et la fourniture de matériels, de logiciels et de services, en relation avec les jeux de hasard et notamment les terminaux de prises de jeux. À ce titre, elle commercialise des terminaux de jeux et des services liés aux jeux de loterie en partenariat avec Idemia (anciennement dénommée Safran Identity & Security et Morpho).

Basée à Londres, LVS (Laverock Von Schoultz) est une filiale spécialisée dans la création et la distribution de logiciels pour les jeux et paris sportifs en ligne, acquise en 2010 par FDJ. La société fournit notamment les loteries française, israélienne et portugaise.

FDJ est actionnaire en Chine, au travers de la filiale Internationale des Jeux, la Beijing Zhongcaï Printing Co (BZP) spécialisée dans l’impression de tickets de loterie.

Afin de développer le réseau de distribution en métropole et dans les DOM TOM, des filiales spécifiques ont été créées FDP, FDJD et « La Pacifique des Jeux ».

FDP est la filiale de distribution de jeux de loterie et de paris en métropole. Créée en 2013 de la fusion de 14 sociétés de distribution, elle a repris plus de 60 secteurs anciennement exploités par les courtiers-mandataires.

FDJ Développement et La Pacifique des Jeux sont en charge de la commercialisation Outre-Mer. FDJ Développement assure l’animation et le pilotage commercial du réseau dans les départements des Antilles/Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane). La Pacifique des Jeux assure l’exploitation des jeux de hasard en Polynésie française,

Le Groupe comprend plusieurs filiales en charge de la communication. FDJ STUDIOS, est en charge de la gestion des émissions TV. Les décors, les supports utilisés par le réseau, les opérations marketing et le suivi des gagnants relèvent de FDJ ÉVÈNEMENTS.

La Française des Jeux est présente à l’international avec la création avec la loterie d’État portugaise, de la National Lotteries Common Services (NLCS) dont la mission est de rassembler les loteries qui mettent en commun leurs compétences et leurs moyens en matière de paris sportifs. La Française des Jeux a pris une participation dans la société Services aux Loteries en Europe qui prend en charge les opérations communes du jeu Euro millions.

Le passage au privé de l’entreprise

Avant la procédure de privatisation, le capital de la Française des Jeux se répartit de la manière suivante :

- 72 % à l’État ;

- 9,2 % à l’Union des Blessés de la Face et de la Tête ;

- 5 % au Fonds Commun de placement des salariés de la Française des Jeux ;

- 13,8 % autres dont actionnaires individuels.

Pour pouvoir justifier de son monopole dans les jeux de loterie, la Française des Jeux doit acquitter une licence de 380 millions d’euros. Le coût de cette licence ne devrait pas obérer le résultat de l’entreprise et le versement des dividendes.

La Française des Jeux constitue une bonne valeur de fond de performance. Elle devrait être déconnectée des mouvements erratiques en raison de la solidité de son chiffre d’affaires. Ses bénéfices ne sont pas prolifiques mais récurrents, ce qui constitue un gage de sécurité pour les actionnaires. La remise en cause du monopole sur les jeux de loteries nationales (le loto) est un des rares risques auquel pourrait être confrontée la Française des Jeux. En l’état actuel, l’action de cette entreprise ne devrait pas connaître le même sort que celle d’EDF. C’est pour cette raison que le Gouvernement entend utiliser cette privatisation pour relancer l’idée de l’actionnariat populaire au sein du pays.

Protection sociale en Europe : le poids croissant des prestations vieillesse-survie

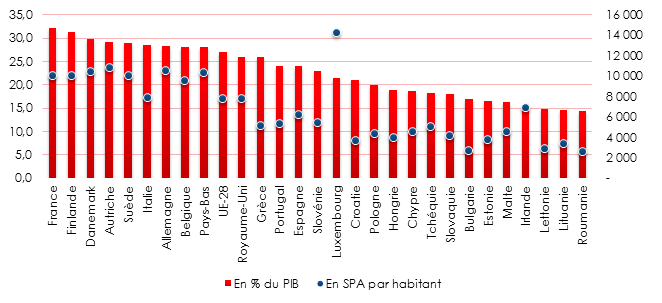

En 2016, les dépenses de protection sociales s’établissent à 28,1 % dans l’Union européenne, en retrait de 0,3 % sur un an, selon les estimations de l’office statistique européen Eurostat. Parmi ces dépenses, les prestations de protection sociale, tous risques confondus, atteignent 27,1 % du PIB dans l’Union européenne à 28 (UE28), ce qui correspond à un montant de 7 750 en standard de pouvoir d’achat (SPA) par habitant. La France, en consacrant 34,4 % de son PIB à la protection sociale en 2016, détient un niveau de prestations record (32,1 %). Cependant, elle n’arrive que septième au classement pour les dépenses de prestations sociales en SPA par habitant (10 060 SPA, soit 10 700 euros).

Ces données tirées du panorama 2019 de la protection sociale en France et en Europe établi par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), prennent en compte le niveau de PIB par habitant et le coût de la vie au sein de chaque pays membre. Ainsi, malgré l’importance de la place détenue par les dépenses de protections sociales dans son PIB, la France dispose d’un niveau de dépenses par habitant légèrement plus faible, mais comparable, en SPA à celui de l’Allemagne qui ne consacre que 28,2 % de son PIB aux prestations sociales. Cela tient au fait que le PIB par habitant en France est relativement moyen dans l’UE28, les Français arrivant 11e sur 28 en standard de pouvoir d’achat, quand dans le même temps le coût de la vie, est en France important. La France est suivie de la Finlande pour la part du PIB consacrée aux prestations de protection sociale (31,3 % mais est devancée par ce même pays pour en termes de montant en SPA par habitant (10 090 SPA).

Les montants de prestations par habitant les plus élevés

figurent en Europe du Nord, avec en premier lieu le Luxembourg, suivi de

l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande. Les plus

faibles sont enregistrés en Europe de l’Est autour de 3 000 SPA (jusqu’à

2 580 SPA en Roumanie).

Ensemble des prestations de protection sociale en Europe en 2016

Prestations en % du PIB (échelle de

gauche) et prestations en SPA par habitant (échelle de droite)

La retraite, première source de prestations de protection sociale en Europe

Examiné en standard de pouvoir d’achat par personne âgée de 60 ans, le niveau des prestations servies est parmi les plus faibles au Portugal, en Grèce et en Espagne (moins de 13 000 SPA). Le Royaume-Uni (14 110 SPA) et l’Allemagne (14 820 SPA) gravitent autour de la moyenne de l’UE28 qui s’établit à 14 180 SPA, quand les systèmes autrichien, français et néerlandais figurent parmi les plus généreux avec des prestations se situant entre 16 000 et 22 400 SPA (18 400 SPA en France), sans pour autant rattraper le Luxembourg qui se situe à plus de 28 900 SPA.

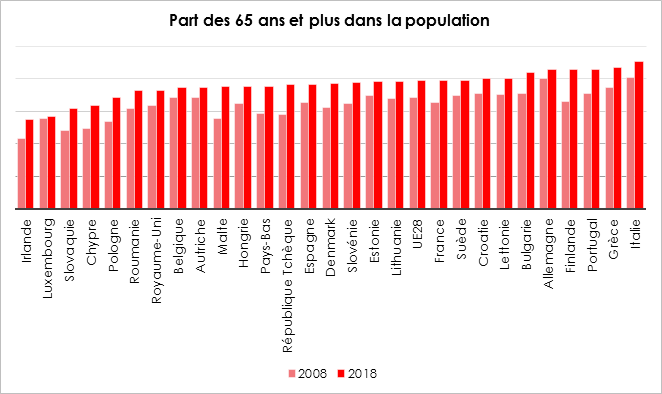

Le vieillissement de la population et ses répercussions constituent le grand défi de notre temps. Cependant, certains pays sont plus touchés que d’autres. Ainsi, en 2018, 22,6 % de la population italienne, 21,8 % des Grecs de même que près de 21,5 % des Allemands, des Finlandais et des Portugais ont 65 ans ou plus.

Dans les années 2000, jusqu’à la crise financière, de nombreux pays ont engagé – avant la France – des réformes pour affronter la problématique du vieillissement. Ainsi, entre 2000 et 2007, l’effort relatif envers les personnes âgées recule au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Italie, ce qui a permis de stabiliser les dépenses du risque vieillesse-survie sur l’intervalle. Entre 2008 et 2016, depuis la crise, les dépenses de vieillesse-survie progressent dans tous les pays, à l’exception de l’Allemagne, où elles stagnent. En Allemagne, le relèvement de l’âge de la retraite et le mode d’indexation des pensions ont permis de réduire l’effort relatif envers les personnes âgées d’1 point, malgré la hausse de la population âgée.

Quel niveau de vie pour les retraités d’aujourd’hui et de demain ?

En France, selon la DREES, le niveau de vie médian relatif des personnes âgées de 60 ans et plus ou plus est, en 2016, supérieur à celui des personnes d’âges actifs, c’est-à-dire de moins de 60 ans. Le ratio correspondant s’établit à 1,08. Ce rapport est de 1,04 en Italie et de 1,02 en Espagne. Ces trois pays du sud de l’Europe semblent faire figure d’exception au sein de l’Union Européenne. De fait, au Royaume-Uni, ce ratio est de 0,92, quand il est de 0,87 en Suède et de 0,86 en Allemagne. Par ailleurs, le taux de pauvreté des personnes âgées de 60 ans ou plus est plus élevé que la moyenne de l’UE28 (15,4 %) en Allemagne et au Royaume-Uni où il atteint respectivement 18,1 % et 17,7 %. Dans ce domaine, la France fait une nouvelle fois figure d’exception avec le taux le plus faible du l’UE28 (autour de 8 %).

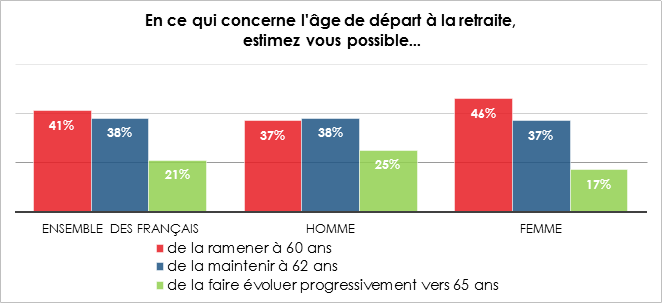

Des départs à la retraite à la gestion de l’emploi des seniors, un même et seul problème

La réforme des retraites engagée par le Président de la République et le Gouvernement a rapidement débouché sur l’épineuse question de l’âge de départ à la retraite. Ce sujet est non seulement d’une rare sensibilité mais aussi d’une grande complexité en France. Les Français sont fortement opposés à tout recul. La nostalgie de la retraite à 60 ans demeure même vivace.

Le concept d’âge pivot, placé au cœur du débat sur la réforme des retraites, a mis le feu aux poudres. Si jusque-là, ce projet de réforme recevait l’assentiment d’une majorité de Français, il en est désormais autrement. Selon un sondage de BFMTV présenté au mois de septembre, 74 % des Français estiment que le premier inconvénient de la réforme est le report de l’âge de départ à la retraite.

Au sommaire de cette étude :

- Les âges de départ à la retraite

- Le report de l’âge de départ à la retraite, un outil utilisé par un grand nombre de pays

- Les départs anticipés, une pratique générale ou presque

- Le dispositif de carrière longue, un succès important

- L’échec de la retraite progressive

- Les catégories actives

- Des fonctions publiques

- Le compte professionnel de prévention, ex compte de pénibilité

- Les départs pour inaptitude

- Une instabilité chronique et des usages pas toujours transparents

- Les départs anticipés et l’emploi des seniors, une seule et même problématique

- En fin de carrière, le chômage est bien souvent l’antichambre de la retraite

- Une vulnérabilité accrue des personnes en attente de liquidation de leurs droits

- Les politiques en faveur de l’emploi des seniors en demi-teintes

- Innover pour améliorer le taux d’emploi des seniors

Le PEA toujours dans l’attente de son redécollage

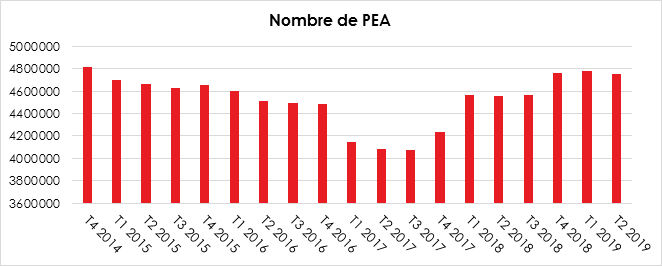

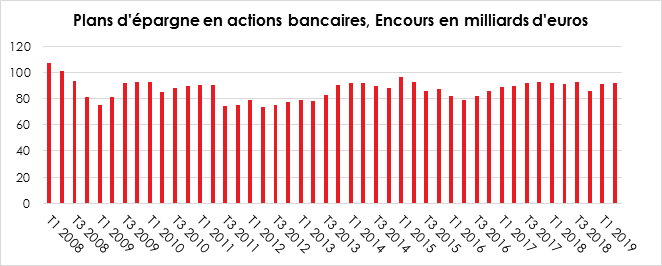

Force est de constater que le Plan d’Épargne en Actions (PEA) peine à retrouver son public, malgré les bons résultats des indices boursiers depuis le début de l’année. Son encours reste toujours inférieur à 100 milliards d’euros. Il s’élevait à 92 milliards d’euros à la fin du deuxième trimestre 2019 quand il atteint 107 milliards d’euros au 1er trimestre 2008. Le nombre de PEA au sein de la population, après avoir atteint un point en 2007 à 4 millions, remonte légèrement la pente pour atteindre 4,7 millions au deuxième trimestre 2019. Ce résultat est très loin du niveau atteint au début des années 2000 avec 7 millions de PEA en circulation.

À la fin du deuxième trimestre 2019, l’encours du PEA PME avait atteint 1,28 milliard d’euros contre 1 milliard d’euros à la fin du deuxième trimestre 2017. Leur nombre s’élevait à fin juin 2019 à 85 523 contre 62 168 à fin juin 2017.

Les livrets et plans d’épargne face aux taux bas

Sur l’ensemble de l’année, le taux d’inflation devrait être proche de 1 % conduisant (en cas de respect de la nouvelle formule) à abaisser le taux du Livret A à 0,5 % à compter du 1er février 2020, contre 0,75 % actuellement. Le 1er février 2020 marque la fin de la période de gel décidée en 2017 par le Gouvernement après sa décision de réduire de 5 euros les Allocations personnalisées au logement (APL) et l’application pour la première fois de la nouvelle formule de calcul du taux du Livret A. En vertu de celle-ci, le taux est désormais égal à la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à trois mois, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %.

Dans un contexte de taux négatifs, la rémunération du Livret A est « anormale » même si les épargnants ne l’estiment pas ainsi. En effet, l’écart avec le rendement des livrets ordinaires atteint 0,5 point sachant que ces derniers sont tirés vers le haut par les taux des livrets réglementés. Le Livret A est un produit coûteux pour les établissements financiers qui le gèrent. Son coût est égal au taux de rendement 0,75 % auquel il faut ajouter les frais de collecte et de gestion qui atteignent 0,3 point, soit au total plus d’un point. Les ressources permettant de rémunérer le Livret A sont de leur côté en baisse. Elles proviennent de deux canaux. Le premier est constitué des intérêts des prêts accordés aux organismes gérant le logement social et ceux réalisés au profit des collectivités ainsi qu’au profit de l’économie sociale et solidaire. Le deuxième canal de financement correspond aux intérêts des placements financiers, essentiellement constitués de titres du Trésor (bons du Trésor et obligations). Or, les intérêts des prêts immobiliers sont orientés à la baisse quand ceux des titres financiers sont en dessous de zéro. La Caisse des Dépôts et Consignations qui gère la partie centralisée du Livret A (60 % de l’encours) bénéficie des placements du passé, mieux rémunérés que ceux d’aujourd’hui, mais, au fil des années, cette situation s’altère irrémédiablement. Si la raison conduit donc à la baisse des taux de rendement de l’épargne réglementée, la logique politique pourrait amener au statu quo. En effet, l’éventuelle diminution du taux pourrait buter sur l’obstacle des élections municipales prévues au mois de mars 2020.

Si la fixation des taux de l’épargne réglementée est une question éminemment politique, elle est moins sujette à polémique pour les livrets fiscalisés. Il y a encore quelques années, les banques, en particulier celles en ligne, faisaient montre de surenchère en proposant des livrets à taux dopés. Aujourd’hui, la raison est à la décrue. Selon la Banque de France, le taux de rémunération moyen des livrets ordinaires était de 0,22 % en septembre. Dans les prochains mois, ce taux devrait fortement diminuer. Plusieurs banques se sont lancées dans des révisions en forte baisse. Depuis le 1er novembre 2019, le Livret d’Épargne Orange de ING est de 0,03 %. Néanmoins, un taux de 1 % est appliqué sur les deux premiers mois dans la limite de 50 000 euros de dépôt pour toute ouverture d’un compte courant. Le Livret Orange Bank est désormais rémunéré à 0,3 % contre 0,5 % auparavant. Le taux était de 1 % au début de l’année 2019. À compter du 1er novembre 2019, le taux de rémunération annuel du Livret d’épargne Hello+ est de 0,10 % pour la tranche de 0 à 49 999 euros, de 0,15 % pour la tranche de 50 000 à 99 999 euros et de 0,20 % pour la tranche supérieure ou égale à 100 000 euros. Seul le livret Distingo de PSA banque offre encore un taux élevé sous certaines conditions. Ainsi un taux de 3 % pour deux mois était proposé jusqu’au 15 novembre sous réserve d’un solde minimum de 20 000 euros maintenu entre le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2020 sur le livret. Au-delà de deux mois, le taux est abaissé à 0,8 %. Le Livret Zesto de RCI Bank (Renault) est, de son côté, rémunéré à 0,9 % contre 1 % en début d’année. Les filiales financières des constructeurs automobiles continuent à proposer des rémunérations au-dessus de la moyenne du marché afin de disposer de ressources pour réaliser des prêts aux acheteurs de voitures. En qui concerne les rémunérations des livrets ordinaires, les taux indiqués au-dessus sont bruts de fiscalité. Après application du prélèvement forfaitaire unique, le rendement est inférieur à celui de l’épargne réglementée.

Les dépôts à vue au top

Les dépôts à vue des particuliers sont toujours dans les cimes. Ainsi, au mois de septembre, leur encours s’élève à 402 milliards d’euros. Depuis, la folle progression semble s’être arrêtée. Il est encore trop tôt pour affirmer qu’un palier a été atteint.

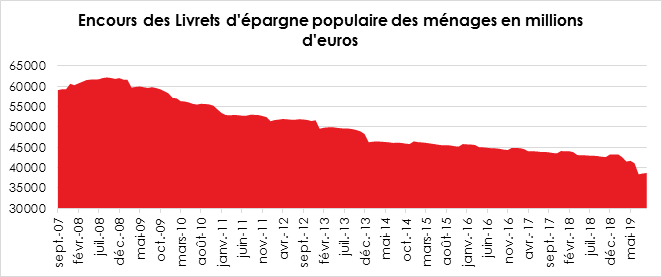

Le Livret d’Épargne Populaire n’arrive pas À enrayer la chute

Malgré un taux de rémunération supérieur de 0,5 point à celui du Livret A, le Livret d’Épargne Populaire (LEP) connaît depuis la crise de 2008 une érosion assez rapide. À fin septembre, son encours était de 38,7 milliards d’euros contre 62,2 milliards d’euros en septembre 2008. L’encours a ainsi diminué de près de 20 % en 11 ans.

Les épargnants éprouvent des difficultés à ouvrir un LEP. La question du plafond de ressources à justifier chaque année constitue un frein. En effet, l’épargnant doit adresser le justificatif de ses revenus à la banque dépositaire de son LEP afin que ce dernier reste ouvert.

9 millions de LEP sont ouverts, alors que le nombre potentiel d’épargnants pouvant en souscrire un serait de 21 millions.

À compter de 2020, la présentation de justificatifs ne sera plus nécessaire grâce à la retenue à la source. Les informations seront transmises directement aux banques, afin d’autoriser la souscription ou le maintien d’un LEP.

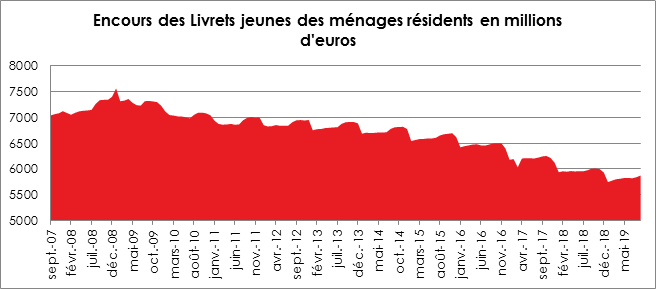

Le Livret Jeune toujours en pente descendante

En janvier 2009, le Livret jeune avait atteint un sommet avec un encours de 7,5 milliards d’euros. Depuis, la tendance est à la baisse. À la fin de septembre 2019, son encours était de 5,9 milliards d’euros en baisse de 21 % en dix ans. Ce produit souffre d’être méconnu des jeunes, de son faible plafond fixé à 1 600 euros. Sa rémunération est au moins égale à celle du Livret A, les établissements financiers ayant la possibilité de la majorer. Comme le Livret A, le rendement est net de prélèvements. Le Livret Jeune « Swing » de la Banque Postale propose un rendement de 1,5 % par an. Le Livret jeune de BNP PARIBAS est rémunéré à 2 % tout comme celui d’AXA.

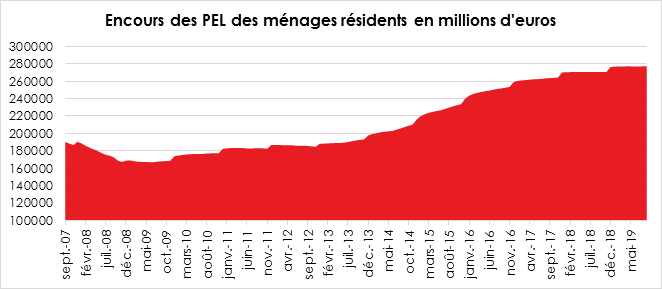

Le Plan d’Épargne Logement accuse le coup

Depuis le début de l’année, l’encours du Plan d’Épargne Logement plafonne autour de 277 milliards d’euros. Son augmentation est due exclusivement au produit des intérêts. Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte a été de 626 millions d’euros quand, entre 2014 et 2017, la collecte mensuelle s’élevait entre 700 millions et un milliard d’euros. La baisse du taux de rendement et la fiscalisation des nouveaux plans ouverts à compter du 1er janvier 2018 ont été fatales au PEL. Néanmoins, à 277 milliards d’euros, l’encours est à un niveau record.

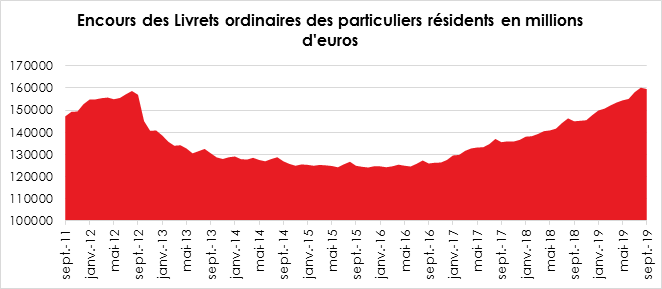

La remontada des livrets ordinaires fiscalisés

L’encours des livrets ordinaires a dépassé le précédent sommet atteint en août 2012 à 158,7 milliards d’euros juste avant que les intérêts ne soient soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Ce changement fiscal, associé au relèvement du plafond du Livret A et du LDDS, l’encours des livrets fiscalisés avait connu une chute brutale. Il a atteint un point bas en novembre 2015 à 124 milliards d’euros. Si sa remontée a commencé avant l’instauration du Prélèvement Forfaitaire Unique le 1er janvier 2018, cette dernière a néanmoins amplifié la tendance haussière. Celle-ci n’en demeure pas moins surprenante au regard de la baisse du taux de rémunération de ces livrets. La préférence pour la liquidité des ménages ainsi que le transit des sommes issues des ventes des logements peuvent expliquer la forte augmentation de l’encours depuis trois ans.

L’épargne au service de la planète

L’édito de novembre de Jean-Pierre Thomas

L’épargne a-t-elle le pouvoir de faciliter la transition énergétique à laquelle nous devons faire face ? L’épargne, c’est une renonciation au présent, c’est préparer l’avenir. Or, celui-ci dépend en grande partie de notre capacité à façonner un système économique décarboné, moins polluant, plus respectueux de notre planète. Pour cela, nous devons réaliser des investissements titanesques pour décarboner nos systèmes de production. Il ne serait pas inutile que notre épargne s’oriente vers le financement de cette mission capitale si nous voulons éviter un collapse généralisé.

Mais l’épargne n’est pas en soi, de manière

immédiate, une arche de Noé des temps modernes. Quand nous épargnons, nous

voulons avant tout nous prémunir de certains risques ou préparer notre avenir.

L’épargne, qui est un effort, doit être logiquement rémunérée. Aujourd’hui,

avec la politique des taux bas et des rachats d’actifs par les banques

centrales, elle rapporte peu, voire pas du tout sauf à être prêt à mettre de

côté notre traditionnelle aversion aux risques. Comment alors concilier nos

intérêts de court terme avec ceux de notre civilisation ? La mobilisation

de l’épargne sera d’autant plus aisée que les placements liés à la transition

seront rentables. Pour cela, il faudrait imposer un prix du carbone, un prix de

destruction de notre environnement afin de rendre les autres investissements

moins rentables. Aujourd’hui, dans notre cycle de production, une partie des coûts

ne sont pas comptabilisés. Longtemps, l’air, l’eau ont été considérés comme des

biens gratuits car présents en grande quantité. Nous avons, depuis, appris

qu’ils obéissent aux lois de la rareté et qu’ils ont donc un prix. La

transition écologique est un chantier qui se déroulera sur plusieurs décennies.

Elle est en phase avec le temps des fonds de pension dont la mission est de

fournir des revenus à des retraités durant un quart de siècle grâce à des

cotisations collectées sur trois ou quatre décennies. Les fonds de pension,

l’épargne retraite, la capitalisation sont, tout comme les assurances, des

acteurs incontournables de la révolution économique que nous devons mener. Par

leur poids économique, près de 40 000 milliards d’euros, les fonds de

pension sont capables de changer la trajectoire de l’économie mondiale. En

décidant de privilégier des investissements dans les énergies renouvelables,

dans les flottes de voitures électriques, dans les immeubles à basse

consommation énergétique, dans les productions agricoles faiblement

consommatrices d’eau et de produits phytosanitaires, ils peuvent jouer un rôle

déterminant. L’épargne retraite pourrait ainsi avoir un impact

intergénérationnel évident en préparant un monde climatiquement supportable

pour les prochaines générations.

Jean-Pierre Thomas

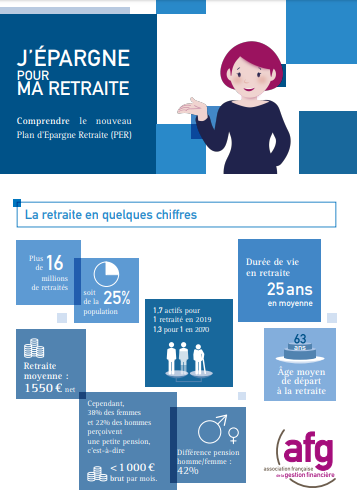

« J’épargne pour ma retraite », le guide de l’AFG consacré au PER

Depuis le 1er octobre 2019, le paysage de l’épargne-retraite s’est transformé avec l’apparition du Plan d’Epargne Retraite, produit destiné à préparer financièrement sa retraite à titre individuel ou dans le cadre de son entreprise.

A travers ce nouveau dispositif, le gouvernement entend démocratiser l’épargne-retraite en facilitant la concurrence entre les distributeurs, en harmonisant les modalités de sortie des produits et en facilitant la portabilité des contrats.

Afin d’y voir plus clair, l’Association française de gestion vient de publier un guide destiné aux épargnants afin de mieux appréhender les nouvelles opportunités offertes par ce nouveau placement.

Pour que le PER n’ait plus de secret pour vous, vous pouvez par ailleurs vous référer à l’étude réalisée par le Cercle de l’Epargne intitulée « Le nouvel environnement de l’épargne retraite en France, une révolution ? »

Education financière en faveur de l’épargne longue : un guide AMF/la finance pour tous au service des épargnants

L’Autorité des Marchés Financiers s’est associée l’Institut pour l’Education Financière du Public (IEFP), plus connu sous le nom La finance pour tous, pour élaborer un parcours en ligne destiné aux épargnants afin de les sensibiliser aux enjeux de l’investissement long terme.

A l’heure des taux négatifs, cet outil rappelle qu’investir à long terme sur les marchés boursiers permet d’obtenir un rendement potentiellement supérieur. En outre, il répond aux besoins de fonds propres des entreprises et de permet la préparation financière de sa retraite.

A travers des vidéos, des infographies et des quiz ainsi que des témoignages d’épargnants, ses auteurs visent à accroître le niveau d’autonomie des épargnants, et leur confiance dans les placements en actions.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de La Finance pour Tous

Pourquoi le LEP sera bientôt plus intéressant ?

Dans cet article de Sarah Asali publié dans Capital, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne considère que le faible succès du LEP tient à sa complexité. Ce produit destiné aux classes populaires est

est soumise à un plafond de revenu. De fait, il considère que la mise en place du prélèvement à la source permettra à la fois Bercy et les banques disposent d’informations en temps réel sur les Français ce qui facilitera sa gestion.

SCPI vs Livret A, Le Nouveau Paradoxe Des Épargnants Français

Philippe Crevel est cité dans cet article de Forbes; Il évoque notamment les motivations des Français pour épargner.

Action FDJ : est-ce une bonne affaire ? Quels risques ?

Philippe Crevel réponds à l’Intrenaute sur l’opportunité d’acheter des actions de la FDJ.

Le contrat de capitalisation, une arme redoutable pour donner de votre vivant

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne est cité dans Capital sur les avantages du contrat de capitalisation. Il évoque notamment son usage dans le cadre de l’ingénierie patrimoniale

La Française des Jeux entre en bourse ce jeudi, faut-il acheter des actions?

Nice Matin cite le Cercle de l’Epargne et reprend l’analyse de Philippe Crevel, son directeur, sur l’attractivité potentielle des actions FDJ pour les épargnants.

FDJ : le gouvernement veut faire revenir les Français vers la Bourse

Philippe Crevel évoque, dans cet article de La Croix, l’intérêt pour les épargnants d’acheter des actions de la FDJ.

4 pistes pour préparer votre retraite avec l’immobilier

L’immobilier constitue l’un des vecteurs pour préparer sa retraite. Néanmoins investir dans l’immobilier n’est pas sans risque. Dans cet article du Dossier Familial délivre quelques recommandations avant d’investir dans l’immobilier.I

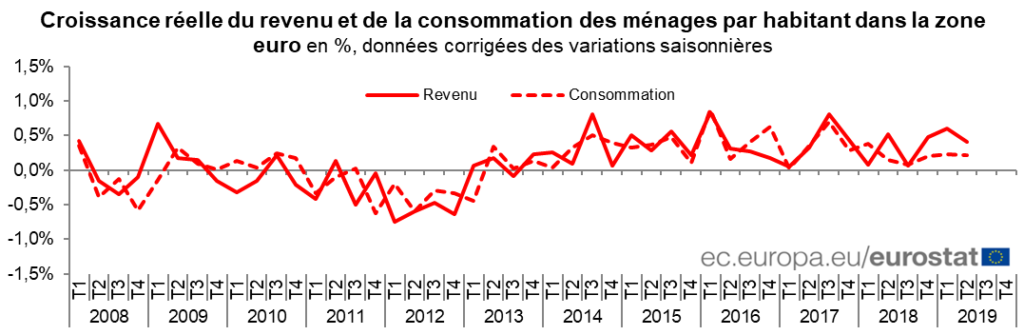

Stabilité des revenus et de la consommation des ménages en zone euro

En zone euro comme au sein de l’Union européenne à 28, les revenus des ménages par habitant ont progressé au deuxième trimestre 2019. La hausse est respectivement de 0,4 % en zone euro et de 0,2 % dans l’UE28 contre 0,6 % et 0,3 % le trimestre précédent.

Dans le même temps la croissance de la consommation réelle des ménages par habitant reste stable en zone euro à +0,2 % quand elle enregistre une hausse de 0,4 % dans l’UE28 après -0,3 % le trimestre précédent.

Contre vents et marées, l’assurance vie accélère

Paris, le 25 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultat de l’assurance vie

de septembre 2019

Contre vents et marées, l’assurance vie accélère

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Au mois de septembre 2019, l’assurance vie a poursuivi sur sa lancée avec, selon la Fédération Française d’Assurance, une collecte nette positive de 2,9 milliards d’euros. Elle est supérieure à celle du mois d’août dernier (2,1 milliards d’euros et à celle de septembre 2018 (700 millions d’euros).

Ce bon résultat de septembre a été porté par la collecte brute (12 milliards d’euros) et par la relative modération des prestations (9,1 milliards d’euros), prouvant ainsi que les Français sont toujours en mode « épargne ».

Progrès des unités de compte

Le poids des unités de compte au sein de la collecte du mois de septembre atteint 30 %, en nette progression par rapport au mois d’août (21,5 %). Les consignes des compagnies d’assurance pour réduire le poids des fonds euros semblent commencer à se faire sentir même si, depuis le début de l’année, les unités de compte ne représentent que 24 % de la collecte.

Comme pour le Livret A, l’assurance vie connaît un début

d’automne radieux

En septembre, la collecte nette de l’assurance vie est en

règle générale faible voire négative. Ce fut le cas à trois reprises lors de

ces dix dernières années (2011, 2012 et 2016). Les dépenses liées à la rentrée

scolaire, celles liées à l’achat de biens d’équipement pour le logement et les

impôts à acquitter expliquaient dans le passé les mauvais résultats de

l’assurance vie.

L’instauration de la retenue à la source et la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % de la population ont modifié la donne sur le plan fiscal. Les rachats d’automne sont moins importants que les années précédentes.

L’assurance vie en hausse depuis le début d’année

Sur les neuf premiers mois de l’année 2019, la collecte nette atteint 22,3 milliards d’euros contre 17,2 milliards d’euros sur la même période en 2018. L’encours de l’assurance vie atteint un niveau record à 1776 milliards d’euros.

L’épargne comme paratonnerre des multiples angoisses

Depuis le milieu de l’année dernière, les Français augmentent leur effort d’épargne. Ce phénomène est également constaté à l’étranger. Les signes positifs comme l’amélioration du marché de l’emploi et les gains de pouvoir d’achat n’amènent pas un surcroit de consommation. Cette dernière demeure étale. L’accumulation des menaces (croissance en berne, tensions commerciales sino-américaines, Brexit, dérèglement climatique) semble conduire les ménages à opter pour un comportement de fourmis que de cigales.

Entre effet de précaution et effet d’encaisse

L’assurance vie constitue le placement dédié à la préparation d’achats importants et à celle de la retraite. Avec l’augmentation des prix de l’immobilier, les ménages voulant acquérir un logement sont contraints de disposer d’apports personnels plus importants et donc d’épargner davantage en amont. Les taux bas provoquent de manière contre-intuitive à une augmentation du taux d’épargne.

L’effet vieillissement

Du fait

du vieillissement de la population, une part croissante des ménages est amenée

à préparer financièrement sa retraite. Cette motivation est d’autant plus

prégnante que le débat sur la future réforme des retraites s’est engagé.

75 % des non-retraités estiment selon l’enquête 2019 du Cercle de

l’Épargne/Amphitéa que leurs futures pensions ne leur permettront pas de vivre

correctement quand ils seront à la retraite.

Quand trop d’assurance vie en fonds euros devient un problème

Même si la proportion des unités de compte a augmenté en

septembre, elle reste très largement minoritaire (24 % sur les 9 premiers mois

de l’année). Avec des taux négatifs devenus la règle, la garantie en fonds

euros devient un supplice pour les assureurs. Du fait des règles prudentielles

en vigueur, cette garantie coûte de plus en plus chère en fonds propres. Elle

expose à terme les assureurs à un risque de solvabilité.

Les annonces de plusieurs compagnies d’assurance vie de

restreindre l’accès aux fonds euros et d’en limiter le rendement sont

intervenues au mois d’octobre. Il conviendra d’analyser les effets de ces

déclarations sur les résultats des prochains mois. Naturellement, les

épargnants demeurent averses à la prise de risque. Ils sont toujours très

sensibles aux variations des marchés financiers.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Le Livret A est devenu l’un des derniers refuges des épargnants

Dans les Echos, Philippe Crevel explique pourquoi les épargnants maintiennent un fort volant d’épargne malgré des rendements réels négatifs. Il met en relation le succès du Livret A avec l’inquiétude croissante des épargnants face au risque d’instabilité économique et sociale.

Un milliard d’euros de plus ont atterri sur les Livrets A en septembre

BFM Business revient sur la collecte du Livret A en septembre et cite à l’occasion le Directeur de l’Epargne.

Livret A : dix ans après la fin du monopole, les banques déchantent

Autrefois chasse gardée des Caisses d’épargne et de La Banque Postale, le Livret A s’est progressivement banalisé avec l’autorisation accordée aux banques de distribuer ce produit d’épargne réglementée intervenue il y a dix ans. Dans cet article consacré au sujet, Philippe Crevel, directeur u Cercle de l’Epargne rappelle que le combat mené par les établissements bancaires a été long.

Epargne: le Livret A dépassera-t-il la barre symbolique des 300 milliards en 2019?

Cet article consacré au Livret A cite le directeur du Cercle de l’Epargne.

Le livret A signe une collecte historique en septembre

Retrouvez l’analyse de Philippe Crevel sur la collecte du Livret A en septembre dernier reprise dans l’Agefi Actifs.

Le Livret A inoxydable : 1ère collecte positive en septembre depuis 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE PHILIPPE CREVEL

DIRECTEUR DU CERCLE DE L’ÉPARGNE

Résultats du Livret A du mois de septembre 2019

Le Livret A inoxydable :

1ère collecte positive en septembre depuis 2012

Après six années consécutives de décollecte en septembre, le Livret A a renoué, cette année, avec une collecte positive à hauteur de 1,06 milliard d’euros. Elle avait été négative de 410 millions en septembre 2018. Il faut remonter à 2012, année du relèvement du plafond et en pleine crise des dette souveraines, pour retrouver en septembre, une collecte positive (+190 millions euros en 2012).

Depuis le mois de janvier 2019, la collecte nette atteint, pour le Livret A, 15,77 milliards d’euros contre 10,93 milliards d’euros sur la même période de 2018. Cette collecte permet au Livret A d’espérer enregistrer son meilleur résultat depuis 2012, année qui avait été marquée par le relèvement du plafond.

L’encours à fin septembre frôle la barre historique des 300 milliards d’euros au mois de septembre (299,6 milliards d’euros).

Le Livret de Développement Durable et Solidaire a, de son côté, enregistré une décollecte de 40 millions d’euros au mois de septembre de. Ce livret qui est depuis son origine en 1983 distribué par tous les réseaux quand le Livret A ne le fut qu’à partir de 2009. De ce fait, le LDDS est associé aux comptes courants des ménages. Il fluctue de manière plus fine que le Livret A en fonction de l’évolution des dépenses de ces derniers. Le Livret A est considéré comme un produit d’épargne quand le LDDS est utilisé comme une annexe des comptes courants. Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte du LDDS reste positive de 3,57 milliards d’euros. L’encours de ce produit est de 111,2 milliards d’euros.

2019, une collecte positive paradoxale ?

L’année 2019 marque donc une véritable rupture. Jusqu’à maintenant, le neuvième mois de l’année, tout comme celui d’octobre, était un mois défavorable au Livret A du fait des contraintes liées à la rentrée. Les dépenses scolaires et les obligations fiscales conduisaient les Français à retirer de l’argent de leur Livret A.

La rupture de 2019 s’explique par la disparition du paiement par tiers de l’impôt sur le revenu avec l’instauration, depuis le 1er janvier 2019, de la retenue à la source. Le dernier tiers constituait pour les ménages qui n’étaient pas mensualisés le versement bien souvent le plus important. La suppression progressive de la taxe d’habitation réduit également les besoins de liquidités.

Ce bon résultat traduit surtout le maintien d’une forte appétence pour l’épargne. Depuis le début de l’année, le taux d’épargne reste à des niveaux élevés, (15 % du revenu disponible brut). Les gains de pouvoir d’achat générés par les mesures prises dans le cadre de la sortie de crise des « gilets jaunes » tout comme ceux provoqués par la baisse d’inflation ont été, en grande partie, épargnés et non consommés comme en témoignent les résultats de la consommation, étale depuis le milieu de l’année 2018. Les Français s’avèrent prudents voire inquiets vis-à-vis de l’évolution de la situation économique et cela malgré l’amélioration du marché de l’emploi. Les messages anxiogènes sur la conjoncture avec la multiplication des menaces (Brexit, tensions commerciales sino-américaines, tensions avec l’Iran, problèmes en Syrie, etc.) ainsi que ceux concernant le climat incitent les Français à mettre de l’argent de côté.

Quand la baisse des taux fait l’affaire du Livret A

Le résultat de septembre peut apparaître d’autant plus surprenant que le rendement du Livret A est à un niveau historiquement bas, 0,75 % contre 2,25 % en septembre 2012. Les ménages semblent être insensibles à ce faible taux.

Les ménages entendent renforcer leur épargne de précaution. La garantie en capital du Livret A et sa grande liquidité sont plébiscitées. La recherche du rendement passe après.

Les taux bas alimentent l’épargne. Les ménages estiment qu’il faut épargner davantage pour arriver à se constituer un montant déterminé de patrimoine (effet d’encaisse). L’argent ne rapportant plus beaucoup, tout repose sur l’effort d’épargne. Par ailleurs, pour les ménages, les taux bas sont la preuve que le système économique est déréglé et qu’il convient de se protéger.

Avec une collecte positive au mois de septembre, la division de l’année en deux pour le Livret A est remise en cause. Jusqu’à cette année, le premier semestre se caractérisait par une collecte positive quand le second était marqué par des décollectes. Le prochain rendez-vous clef pour le Livret A sera le 1er février avec une éventuelle baisse du taux de rendement. Compte tenu de l’évolution de l’inflation et de la nouvelle formule, le taux devrait passer à 0,5 %. Cette baisse pourrait aboutir à un mouvement de décollecte comme cela a été constaté lors des précédentes baisses. Les ménages mettent, en règle générale entre 3 et 6 mois pour s’habituer au nouveau taux.

Contacts presse :

Sarah

Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

A chaque âge ses placements : quand et comment bien épargner

Le Parisien week-end consacre un article à l’épargne des Français et donne des conseils pour bien épargner en fonction de son âge et ses besoins. Revenant sur les dispositifs d’épargne réglementée, le Parisien interroge Philippe Crevel sur les évolutions attendus du rendement du Livret A du fait l’introduction au 1er février 2020 d’une nouvelle formule de calcul du taux de rémunération de ce produit.

Assurance vie : vers la fin de la fiscalité avantageuse des vieux contrats ?

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne est invité à réagir dans Capital à l’adoption de l’amendement MoDem visant à aligner la fiscalité appliquée à ces vieux contrats sur celles des contrats en cours. Pour rappel,

Les contrats d’assurance vie souscrits avant 1983 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.

Un livre blanc en faveur de l’éducation financière

L’AFG met au coeur de ses préoccupation l’éducation financières des ménages. Dans un livre blanc publié en septembre dernier, intitulé « Education financière, Des épargnants éclairés, acteurs de l’économie de demain » les acteurs de la Place de Paris souhaitent aider les épargnants à devenir davantage acteurs de leurs placements.

L’AFG élabore à cette occasion des recommandations à l’attention des pouvoirs publics et des épargnants tels que la création d’un livret pédagogique destiné aux épargnants destiné à rappeler les 10 principes de base de l’investissement dont la la diversification, la régularité des versements réguliers, la prise en compte de ses objectifs et horizons de placement dans ses choix de placements…

Figurent par ailleurs parmi les préconisations de l’AFG, la promotion des outils digitaux et le développement de l’éducation financière dans le parcours scolaire.

Bourse : comment échapper à la volatilité des marchés

Philippe Crevel explique dans les Echos pourquoi les Français boudent le marché action malgré les belles performances du CAC40 depuis le début 2019 et les taux bas qui pénalisent les produits de taux.

Hausse de la taxe foncière : l’étouffement progressif des petits propriétaires

Retrouvez l’interview de Philippe Crevel dans laquelle il livre son point de vue face à la hausse de la taxe foncière constatée au cours de la dernière décennie et son impact pour les ménages propriétaires.

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com