Des mesures d’urgence économique contre l’épidémie de Covid-19

Sur RCF, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne commente les annonces du Gouvernement destinées à soutenir les entreprises (tant les PME que les grandes entreprise) à affronter les conséquences économiques de la crise sanitaire que nous traversons.

Coronavirus : est-ce le moment d’investir en bourse ?

Assurance-vie: ces épargnants piégés par l’appel à miser sur les actions

Cet article du Figaro consacré à la chute des cours et à leur impact sur les fonds en unités de compte des contrats d’assurance vie cite le directeur du Cercle de l’Epargne.

Coronavirus : quels impacts sur les marchés immobiliers ?

Dans le Figaro Immo, Philippe Crevel met en garde, tant les potentiels acheteurs que les candidats à la vente de leurs biens immobilier, contre les décisions précipités et recommande d’attendre que la situation soit stabilisée avant d’agir.

Pourquoi les bourses sont encore ouvertes ?

Paris, le 18 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POURQUOI LES BOURSES SONT ENCORE OUVERTES ?

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

En un mois, le CAC 40 a perdu près de 40 %. le Dow Jones, plus de 30 %. Face à ces chutes sans précédent, certains experts ont avancé l’idée de fermer les marchés. Les autorités en charge de leur régulation s’y sont interdit. Leur décision est fondée sur le fait qu’une fermeture serait un aveu de non-fonctionnement normal des cotations. Or, pour le moment, offre et demande s’ajustent. Cet ajustement se fait certes à la baisse, mais il y a toujours des preneurs pour les actions. Si tel n’était pas le cas, les autorités prendraient sans nul doute des mesures énergiques. Les régulateurs tentent pour le moment de réduire autant que possible les comportements susceptibles de déstabiliser les marchés. Ainsi, pour éviter des opérations spéculatives, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mardi l’interdiction, pour un mois, des positions nettes vendeuses sur les titres négociés sur une plate-forme boursière établie en France.

Une fermeture des marchés a un inconvénient majeur : la nécessité de les ouvrir après. Or, la chute peut être encore plus sévère après un blocage. Les investisseurs, pour se prémunir d’une nouvelle fermeture, vendront alors leurs titres.

La fermeture des marchés est donc une arme à utiliser avec parcimonie. En France, depuis la création du CAC 40, en 1988, les marchés n’ont jamais été fermés. Pour trouver une fermeture de la bourse de Paris, il faut remonter à mai 1968. À l’étranger, la bourse de New York a été fermée le 11 septembre 2001. L’attaque du Word Trade Center, à quelques encablures de la bourse, rendait difficile le maintien de la cotation. Lors de la crise de 2008/2009, l’idée d’une fermeture des marchés a été posée mais elle n’a pas été mise en œuvre.

La fermeture ne pourrait donc s’imposer que si les marchés n’étaient que vendeurs et que si une spirale dépressive entraînait les cours à des niveaux réellement irrationnels.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Bilan de l’année 2019 de l’épargne : liberté, sécurité et liquidité

L’année 2019 a été celle de la confirmation des taux négatifs avec un record, en septembre, à -0,4 % pour l’OAT à 10 ans. L’idée d’une sortie rapide de la nasse des taux bas est devenue une illusion. Les premiers mois de 2020 n’ont fait qu’accentuer cette tendance. L’année a été également marquée par les annonces des autorités publiques et de certains assureurs concernant la nécessité de freiner la collecte en fonds euros des contrats d’assurance vie. 2019 est aussi l’année de l’adoption de la loi PACTE qui comporte des mesures en faveur de l’épargne salariale et qui a permis le lancement du nouveau Plan d’Épargne Retraite à compter du 1er octobre.

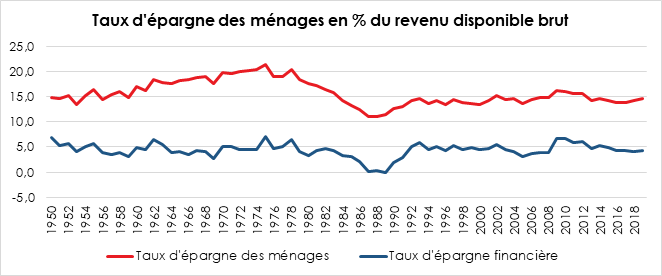

Face au contexte de taux bas, les épargnants n’ont pas déserté. Ils ont bien au contraire accru leur effort d’épargne tant par précaution que par effet d’encaisse. En 2019, le taux d’épargne des ménages a atteint 14,7 % du revenu disponible brut contre 14,2 % en 2018. Le taux d’épargne financière est passé sur cette période de 4 à 4,3 %. L’épargne rapportant moins, il faut épargner plus pour atteindre l’objectif assigné en matière de patrimoine ou de revenus financiers. Le montant des logements augmentant, la constitution des apports personnels s’accroît tout comme le montant du capital à rembourser, principale composante du taux d’épargne avant l’épargne financière. Cette dernière a progressé de 0,3 point en 2019 quand la première a augmenté de 0,2 point. L’endettement croissant des ménages en particulier pour acquérir un bien immobilier a pour conséquence une progression des remboursements. Par ailleurs, les ménages ont affecté une part non négligeable de leurs gains de pouvoir d’achat dans l’épargne financière. Par unité de consommation, le pouvoir d’achat a progressé de 1,4 % en 2019. La consommation a augmenté moins vite, de 1,2 % permettant ainsi une hausse du taux d’épargne.

Les ménages ont, en 2019, privilégié la liquidité que ce soit à travers le numéraire (pièces et billets) ou les dépôts à vue. Cette soif de liquidité a également favorisé les livrets réglementés et les livrets bancaires. La recherche de la sécurité accompagne ce désir et a été la clef de la bonne collecte des fonds euros. Les placements actions ont été délaissés au cours des trois premiers trimestres. À la fin de l’année, un petit regain de forme a été constaté en phase avec la hausse des cours. Avec un taux d’inflation de 1,1 % en 2019, le rendement réel de nombreux placements a été négatif.

Au sommaire de l’étude

- Dépôts à vue, toujours plus

- L’épargne réglementée, une spécificité française qui se porte bien

- Le Livret A bat record sur record

- Le Livret de Développement Durable et Solidaire, le petit frère du Livret A

- Le livret d’Épargne Populaire en quête d’une nouvelle popularité

- Le Compte d’Épargne Logement (CEL), en morne plaine

- Le Plan d’Épargne Logement (PEL), un nouveau record pour l’encours

- Les Livrets ordinaires fiscalises, un éonnant regain de forme

- L’assurance vie signe sa meilleure année depuis 2010

Le coronavirus peut tuer l’Europe

A lire dans les Echos, la tribune de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne.

La Banque Centrale Européenne, gardienne de la solvabilité et de la sécurité financière

Paris, le 12 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, GARDIENNE DE LA SOLVABILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

La réunion de la Banque centrale européenne du jeudi 12 mars était attendue après celle de la FED de la semaine dernière qui avait abouti à une diminution des taux de 0,5 point. Il y a quelques jours, Christine Lagarde avait affirmé face aux chefs d’État et de gouvernement européens que la Banque centrale européenne était prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour limiter, autant que possible, les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus.

Contrairement aux attentes de nombreux investisseurs, la BCE a décidé de maintenir inchangé ses taux. Le taux de dépôt reste ainsi fixé à -0,5 %, ce qui constitue un niveau bas historique. Elle a, en revanche, annoncé des mesures en faveur du système bancaire et des États souverains. Ainsi, la BCE offrira aux banques commerciales de nouveaux prêts et des taux encore plus favorables sur les liquidités mises à leur disposition. Elle envisage, par ailleurs, d’ajouter une enveloppe supplémentaire pour ses achats d’actifs sur les marchés de 120 milliards d’euros d’ici la fin de l’année, ce qui devrait faciliter le financement des États. En injectant ces liquidités, la banque centrale devrait maintenir à des niveaux très bas les coûts d’emprunt des États et des entreprises. Cette augmentation n’est pas sans poser des problèmes. En effet, elle ne peut pas acheter plus d’un tiers d’une ligne d’obligations émise par un État. Comme la dette de l’Allemagne s’est réduite ces dernières années, la BCE risque d’atteindre assez rapidement ce plafond sachant que la répartition des rachats est proportionnelle aux poids des États de la zone euro.

Les décisions de la BCE ont été mal comprises par les investisseurs qui souhaitaient une baisse des taux. Or, actuellement, la crise du coronavirus fait peser plutôt un risque de solvabilité tant pour les administrations publiques que le secteur privé. Les taux sont déjà à un niveau extrêmement bas. Les entreprises ne se lanceront pas dans des investissements importants tant que l’épidémie ne sera pas jugulée. L’important est de passer le cap de la crise sans tensions financières importantes. Dans ce contexte, la BCE a fait preuve de sagesse et de courage. La décision de la FED de baisser ses taux n’a eu qu’un effet passager et n’a pas empêché la forte baisse des marchés constatée depuis lundi 9 mars.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Rachats de trimestres, des anciens régimes de retraite au nouveau système universel

Avec la réforme des retraites instituant un système

universel à points, le système de rachats de trimestres ayant cours

actuellement a-t-il encore un intérêt ? Faut-il se précipiter ou au contraire

attendre, voire abandonner cette piste ?

Le système actuel de retraites permet de racheter des trimestres au titre des années d’études supérieures et des années incomplètes, c’est-à-dire des années où l’activité professionnelle n’a pas permis de valider quatre trimestres. Ces trimestres achetés s’ajoutent aux trimestres cotisés, aux trimestres assimilés (chômage, maternité…) ainsi que ceux accordés (pour la maternité ou au titre de la pénibilité).

D’autres dispositifs de rachats de trimestres existent comme le rachat au titre des activités salariées exercées à l’étranger, des périodes de stage d’étude, des cotisations arriérées ou encore le cas spécifique du rachat ouvert aux enfants de harkis, moghaznis et personnels des forces supplétives de l’armée française. Des mécanismes spécifiques de rachat sont également ouverts aux assurés ayant appartenu à une catégorie professionnelle affiliée tardivement au régime général de la Sécurité sociale telle que celles des interprètes de conférence, des chauffeurs de taxi (non propriétaires de leur véhicule) ou encore des employés d’hôtels, cafés, restaurants (la liste exhaustive personnes affiliées tardivement au régime général est disponible sur le site de la CNAV). Les détenus ayant exercé un travail pénal pour les périodes antérieures au 1er janvier 1977 ou de la détention provisoire dont la durée n’a pas été imputée sur celle de la peine (avant le 1er janvier 1977) peuvent également effectuer des demandes de rachats de trimestres. Les assurés ayant exercé bénévolement la fonction de tierce personne auprès d’un membre infirme ou invalide de leur famille, et les anciens membres d’une organisation internationale ayant passé un accord de sécurité sociale avec la France peuvent exercer une telle demande.

L’achat de trimestres permet de partir plus tôt à la retraite, évite l’application d’une décote et peut augmenter le montant de la pension attribuée en fonction des options retenues.

Au sommaire de cette étude

- Le nombre de trimestres pour obtenir la retraite à taux plein

- Le montant du rachat de trimestres

- L’échelonnement des paiements

- Les rachats et l’impôt sur le revenu

- Le rachat de points dans les régimes complémentaires

- Rachat de trimestres pour les travailleurs non-salariés

- Les rachats au sein de la fonction publique

- Le rachat de trimestres et le futur régime de retraite

Cycle de vie, patrimoine et vieillissement, des relations complexes

En France, les plus de 65 ans, qui représentaient de 16 % de la population totale en 1998, en représenteront 27 % en 2040. Ramené à la population en âge de travailler, le poids des plus de 65 ans sera de 52 % en 2040, contre 28 % en 1998. En retenant les plus de 60 ans, les taux respectifs sont 70 % et 40 %.

Le vieillissement démographique peut avoir deux origines : la baisse de la taille des nouvelles générations en relation avec la diminution du taux de fécondité et l’augmentation de l’allongement de la durée de vie. Le nombre d’enfants par femme est passé de 2,8 à 1,8 du début de 1964 à 2019. Le nombre de naissance qui atteignait plus de 875 000 en 1979 s’élève désormais à 725 000 par an. De 1950 à 2018, l’espérance de vie des femmes est passée de 70 à 85 ans et celle des hommes de 64 à 79 ans. Sur la même période, l’espérance de vie à 60 ans a gagné dix ans (passant de 18 à 28 ans pour les femmes, et de 14 à 25 ans pour les hommes). Résultat des progrès sanitaires de ces soixante-dix dernières années et de l’amélioration des conditions de vie, l’allongement de l’espérance de vie modifie en profondeur le modèle économique qui s’est construit sur l’augmentation de la population active. La croissance, c’est la combinaison du travail, du capital et du progrès technique. Le paramètre travail est important car il conditionne les deux autres. Une moindre croissance de la population active, voire un déclin, constitue une première dans l’histoire contemporaine.

La transmission ralentie du patrimoine

Ce vieillissement a des conséquences importantes en matière de détention du patrimoine. Par construction, les générations accumulent du capital au fil de leur vie. Or, avec le vieillissement, de larges générations issues du baby-boom disposent donc d’un patrimoine important qu’ils peuvent détenir plus longtemps que les précédentes générations. Le patrimoine des ménages est majoritairement détenu par les plus 50 ans. En raison de l’allongement de l’espérance de vie, les enfants héritent de plus en plus tard de leurs parents, ce qui conduit naturellement à une concentration accrue du patrimoine sur les plus de 60 ans. L’âge moyen des héritiers est de 57 ans et devrait dépasser 60 ans d’ici 2040.

Un patrimoine accru dans la perspective d’une retraite plus longue

d’une retraite plus longue

L’accumulation de patrimoine est d’autant plus importante que les baby-boomers craignent une insuffisance de revenus à la retraite qui conduit à un effort d’épargne accru. Cette situation tend à faire baisser les taux d’intérêt d’autant plus que les épargnants privilégient les placements sans risque.

Cet effort d’épargne se justifie car les larges générations issues du baby-boom seront suivies par des générations plus petites, ce qui amène à une révision à la baisse des pensions surtout si les gains de productivité restent faibles. Les générations actives seront plus étroites dans les années à venir et devront supporter des charges plus élevées avec en outre une obligation de remboursement des dettes accumulées ces quarante dernières années. Le rapport cotisants/retraités qui était supérieur à 3 dans les années 70 devrait se rapprocher de 1,2 d’ici 2060.

Le transfert intergénérationnel est donc double : aux dépenses de retraite s’ajoutent celles liées le remboursement de la dette qui n’a pas servi à financer que des dépenses d’investissement réellement productives.

Le capital vaudra-t-il encore quelque chose demain ?

Les générations des années post 1990 hériteront d’un capital par tête plus important car moins larges que les précédentes. En revanche, elles devront, toutes choses étant égales par ailleurs, attendre plus longtemps. Elles pourront accéder à ce capital après 60 ans. Actuellement, les actifs de 25 à 35 ans sont en retard dans la constitution de leur patrimoine par rapport à leurs aînés en raison des problèmes d’insertion professionnelle, de la succession des crises et de la hausse des prix de l’immobilier qui rend plus coûteuse l’acquisition de la résidence principale. À ces facteurs s’ajoute la multiplication des divorces et des familles monoparentales qui rendent plus difficiles la constitution d’un patrimoine. Toutes choses étant égales par ailleurs, le rattrapage en matière de capital ne pourrait se produire qu’en fin de cycle de vie. Plusieurs scénarii sont possibles. La baisse des pensions des derniers baby-boomers pourrait les contraindre à vendre leur patrimoine, entraînant une baisse de la valeur des actifs. Ce phénomène pourrait également se produire au moment des successions avec une remise sur le marché de biens. De 1982 à 2019, le nombre de décès est passé de 550 000 à 612 000 en France ; il devrait atteindre d’ici une trentaine d’années près de 750 000 par an. Cette évolution de la mortalité aura des incidences sur la structuration du patrimoine et sa concentration. L’âge des héritiers élevé ne favorisera pas son allocation dans des placements risques. De ce fait, le potentiel économique des héritages risque d’être faible. Or, le rééquilibrage de l’économique passe par l’obtention de gains de productivité. Tout le défi actuel est donc de dynamiser l’épargne ce qui est un des objectifs majeurs du nouveau Plan d’Épargne Retraite.

Que peut faire un jeune avec son épargne ?

Traditionnellement, les parents ou les grands-parents ouvrent un Livret A pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Avec un taux à 0,5 %, ce placement n’est plus rémunérateur. Son atout est principalement d’ordre pédagogique en mettant en valeur l’acte d’épargner, de mettre de l’argent de côté. D’autres placements sont possibles avec des rendements éventuellement plus élevés. Les jeunes même mineurs ont accès au Livret Jeune, au Plan d’Épargne Logement, à l’assurance vie et au compte titre. Pour le Plan d’Épargne en Actions, le jeune doit avoir au moins 18 ans. Par ailleurs, les mineurs ont accès aux comptes courants et aux moyens de paiement comme les cartes.

Dès la naissance de leur enfant, les parents peuvent demander l’ouverture, à son nom :

- d’un compte bancaire

- d’un Livret A

L’enfant pourra disposer ces deux produits dès qu’il aura 12 ans.

À partir de 12 ans, un mineur peut demander lui-même, avec l’accord de ses parents, l’ouverture d’un Livret jeune. Il peut alors déposer ou retirer des sommes figurant sur son compte ou son livret (le montant et la fréquence des retraits peuvent être limités). Il peut disposer d’une carte de retrait avec des règles de plafonnement que les parents peuvent fixer préalablement. La signature des parents est requise uniquement pour les opérations de retrait. Les parents ont la responsabilité des fonds et des mouvements sur les comptes. Ils sont responsables des dettes de leur enfant mineur.

À partir de 16 ans, un mineur peut ouvrir, dans la plupart des banques, avec l’autorisation de ses parents, un compte bancaire et bénéficier d’une carte bancaire et d’un chéquier. Il peut aussi retirer seul les sommes figurant sur son livret A ou livret jeune, sauf opposition explicite de la part de ses parents ou tuteurs.

Les parents peuvent souscrire un contrat d’assurance vie au nom de leurs enfants. Ils doivent cependant recueillir son consentement s’il est âgé de plus de douze ans.

À la différence d’un assuré majeur, le mineur ne peut choisir librement le bénéficiaire de son contrat. La clause doit être neutre, par exemple en désignant les héritiers légaux.

À partir de 16 ans, un mineur peut rédiger un testament (article 904 du Code civil) mais seulement pour la moitié de ses biens. Il pourra alors accorder par testament la moitié de son contrat d’assurance vie à la personne de son choix.

Dans tous les cas, les parents conservent la responsabilité des fonds et des mouvements réalisés sur les comptes de leur enfant mineur ainsi que de ses éventuelles dettes.

Les parents peuvent utiliser eux-mêmes les sommes déposées sur le compte ou le livret de leur enfant de moins ou de plus de 16 ans mais leur utilisation est limitée aux dépenses concernant directement l’enfant (éducation, sport, entretien…). À partir de 16 ans, ils peuvent devoir rendre des comptes sur l’utilisation des fonds.

En 2019, avec la loi PACTE, le Gouvernement a autorisé les jeunes de 18 ans rattachés fiscalement à leurs parents d’accéder à un Plan d’Epargne Actions Jeune dont le plafond est de 20 000 euros.

Ce nouveau placement concerne les 18-21 ans ; les étudiants peuvent en détenir un jusqu’à l’âge de 25 ans s’ils réclament le rattachement. Avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte, l’ouverture d’un PEA était uniquement réservée aux personnes ayant la qualité de contribuable (qu’ils soient imposables ou non).

Le PEA jeune est doté des mêmes avantages fiscaux qu’un PEA classique

Ainsi, dès 5 ans de détention, le titulaire du PEA jeunes bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu en cas de retrait du plan et subit seulement les prélèvements sociaux.

À la fin du rattachement fiscal, le « PEA jeune » est transformé en PEA classique et son plafond est porté à 150 000 euros (225 000 euros en intégrant le PEA PME), tout en conservant son ancienneté et donc ses avantages fiscaux.

Les pouvoirs publics auraient pu ouvrir le « PEA Jeune » dès l’âge de 16 ans afin de faire œuvre pédagogique.

Épargne : 3 questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

« L’épargne ne rapporte plus rien,

mais les Français épargnent de plus en plus »

Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

En 2019, le taux d’épargne a poursuivi sa hausse malgré la baisse de son rendement. C’est un étrange paradoxe ?

Selon les derniers résultats de l’INSEE, le taux d’épargne a atteint 14,7 % du revenu disponible brut en France contre 14,2 % en 2018. Cette hausse est intervenue au moment où les taux d’intérêt ont atteint des points bas historiques. L’État français a emprunté à taux négatif l’année dernière.

Dans les faits, les ménages ont affecté à l’épargne une partie de leurs gains de pouvoir d’achat. En 2019, ces gains ont été de 1,4 % quand la consommation a augmenté moins vite, de 1,2 % permettant ainsi une hausse du taux d’épargne. Les flux financiers en faveur de l’épargne ont dépassé 100 milliards d’euros en 2019.

Les « gilets jaunes » ont mis en avant leur incapacité de boucler les fins de mois. Dans les faits, ils ont surtout exprimé une angoisse, une peur du lendemain, plus propice à l’épargne qu’à la consommation.

Quelles sont les raisons de fond qui poussent les Français à épargner ?

Il n’y a pas un facteur mais de multiples facteurs qui expliquent la progression de l’épargne. Il faut prendre conscience que le taux d’épargne augmente dans tous les pays occidentaux, en France mais aussi en Allemagne et même aux États-Unis. Le vieillissement de la population joue un rôle non négligeable dans cette évolution. Avec la crise des régimes par répartition, les ménages sont conduits à préparer financièrement leur retraite.

La hausse des prix de l’immobilier constitue également un vecteur important de progression de l’épargne. Les ménages sont contraints d’augmenter le montant de leurs apports personnels. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le remboursement du capital des emprunts immobiliers constitue la première composante du taux d’épargne, devant l’épargne financière. Elle représente plus des deux tiers de l’effort d’épargne. Les Français s’étant fortement endettés ces dernières années, il est assez logique que cette composante de l’épargne augmente.

Troisième facteur important, la peur de l’avenir. Elle amène les ménages à renforcer leur poche d’épargne de précaution. Même si la situation de l’emploi s’améliore depuis plusieurs mois, les Français jugent cette embellie précaire. Le développement des emplois atypiques (CDD, temps partiel, intérim, auto-entrepreneurs) et le climat de défiance (grèves, réformes des retraites et maintenant l’épidémie de coronavirus) sont autant de facteurs qui incitent les ménages à épargner.

L’aversion aux risques a augmenté fortement depuis 2008. Les épargnants privilégient les produits de taux avec garantie du capital, l’épargne réglementée, les livrets bancaires, et les fonds euros. Avec un taux de rémunération de 0,16 % en décembre dernier, les livrets bancaires ont connu, sur l’ensemble de l’année 2019, une collecte positive de près de 15 milliards d’euros. Les taux bas sont anxiogènes. Considérés comme anormaux, ils incitent les ménages à épargner plus.

Les taux bas ne devraient-ils pas inciter les épargnants, au contraire, à se détourner de l’épargne ou à opter pour des placements plus rémunérateurs, or tel n’est pas le cas ?

Les Banques centrales ont mis en œuvre des politiques monétaires accommodantes reposant notamment sur des taux d’intérêt bas, voire négatifs afin de relancer l’inflation. Ces politiques sont censées favoriser l’investissement et la consommation en pénalisant les épargnants.

Ces derniers ne se réjouissent pas de la baisse du rendement de leur épargne. Un quart des Français (sondage 2019 Cercle de l’Épargne – Amphitéa) jugent qu’aujourd’hui, plus aucun placement n’est intéressant. Ils laissent des sommes croissantes sur leurs dépôts à vue, plus de 400 milliards d’euros fin 2019, soit deux fois plus qu’avant la crise de 2008. Ils conservent des volumes de numéraire (billets et pièces) plus importants qu’auparavant.

Mais dans le même temps, ils placent beaucoup d’argent dans des produits de taux peu rémunérateurs.

Les taux d’intérêt bas amènent les épargnants à accroître leur effort d’épargne pour atteindre l’objectif de patrimoine qu’ils se sont assignés plus ou moins explicitement. Ce raisonnement s’applique également pour ceux qui se fixent un objectif de revenus financiers.

À la fin de l’année 2019, une petite inflexion en faveur des produits « actions » était constatée tant au niveau des unités de compte que du PEA. La crise de coronavirus devrait évidemment remettre en cause la hausse des achats d’actions. Même si cela n’est pas ancré dans les comportements des Français, c’est peut-être le bon moment pour investir en Bourse.

Quand l’aversion aux risques tient le monde

L’épidémie de coronavirus en cours est une nouvelle source d’inquiétudes légitime. Elle souligne notre fragilité et la précarité de toute vie humaine. Durant des siècles, l’humanité a dû se battre face à de multiples épidémies, choléra, peste, grippe, etc. Depuis une centaine d’années, en Occident, nous avions oublié grâce aux progrès sanitaires le risque des grandes épidémies. Pour autant, la menace n’a pas disparu comme le prouvent les derniers évènements. Pour certains, ce virus doit amener à la démondialisation, à la fermeture des frontières, au repli sur soi, au protectionnisme. Pour d’autres, il démontre la déliquescence de nos systèmes de santé. La montée aux extrêmes médiatiques contribue à la diffusion des peurs, des angoisses, diffusion plus rapide que celle du virus en tant que tel. En l’état actuel, l’épidémie de coronavirus n’est pas comparable à la grippe espagnole de 1918 qui a fait 40 millions de morts et encore moins à l’épidémie de peste noire qui aurait décimé plus de la moitié de la population européenne de 1347 à 1351, soit environ 25 millions de victimes mais l’information change la donne tout comme la mobilité des populations.

La profonde aversion aux risques qui traverse nos sociétés n’est pas sans conséquence sur notre rapport à la maladie et aux crises. La tentation protectionniste, malthusienne, est aujourd’hui l’antienne la mieux partagée. Cette soif de repli oublie que notre niveau de vie, notre pouvoir d’achat, sont conditionnés bien plus que nous le croyons par la mondialisation, par l’éclatement des chaînes de production. Les échanges dans l’Histoire ont toujours été plus créateurs de richesse économiques et culturelles que les barrières douanières. Les murailles ou les forteresses. Face à une crise nouvelle, deux scénarii existent : la politique de l’autruche ou l’élaboration de solutions. La mise en commun des forces de recherche en matière de santé devrait permettre de mettre en œuvre des vaccins, des remèdes pour contrer cette épidémie. L’économie souffre aujourd’hui de sous-investissements et d’un rejet irrationnel du progrès. L’épargne qui n’a jamais été aussi abondante est bien mal utilisée. Elle est accaparée par des besoins du quotidien en lieu et place de préparer l’avenir. Au nom d’un égoïsme à la petite semaine, nous transférons nos dépenses de fonctionnement sur les prochaines générations quand nous devrions contribuer à leur bâtir un monde meilleur !

Jean-Pierre Thomas

Crise du coronavirus : tout ce qu’il faut savoir pour limiter la casse sur vos placements

Dans un contexte de chute des marchés boursiers, Boursorama énumère les différents placements financiers disponibles et évoque leur potentiels attraits. Pour expliquer les raisons de l’engouement des Français pour l’épargne de précaution, l’auteur de l’article cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui rappelle que » le Livret A en période de tourmentée joue le rôle de paratonnerre, de valeur sûre ».

Patrimoine financier des Français : ça monte, ça monte !

Dans cet article relatif à la progression du patrimoine financier des Français au 3e trimestre 2019, Philippe Crevel souligne une petit frémissement du côté des unités de compte des contrats d’assurance vie, même si les produits liquides et les produits de taux conservent la faveur des Français.

Le coronavirus va-t-il entraîner une bulle immobilière ?

Dans le Figaro Immobilier, le directeur du Cercle de l’Epargne évoque les conséquences éventuelles de la crise du COVID-19 sur le marché de l’immobilier. Si le maintien des taux bas prolongés devrait conforter l’investissement dans la pierre, en revanche la situation actuelle marquée par un choc d’offre et de demande sur fond d’épidémie est par nature très anxiogène. Par conséquent, l’immobilier pourrait pâtir de la situation avec un ralentissement des transactions dans les prochaines semaines, les Français privilégiant en période de crise de renforcer leur épargne de précaution. La baisse éventuelle des prix sera selon lui fonction de la durée et de l’ampleur de la crise.

Marchés financiers : Quand la panique peut être mauvaise conseillère

Paris, le 9 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARCHÉS FINANCIERS :

QUAND LA PANIQUE PEUT ÊTRE MAUVAISE CONSEILLÈRE

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne sur la situation le 9 mars à 12H30

Les marchés financiers sont, avec la mondialisation de l’épidémie de coronavirus, entrés dans un processus de baisse forte avec un risque d’auto-réalisation. Cette baisse se nourrit des incertitudes concernant l’évolution de l’épidémie et de ses effets sur l’offre ainsi que sur la demande. La réaction des investisseurs a été d’autant plus vive que la diffusion du virus est mondiale et rapide. La baisse est accentuée par l’échec des négociations entre la Russie et l’OPEP pour stabiliser les prix du pétrole.

Une crise virale non assimilable à celle de 2008/2009

Nous sommes confrontés à une crise sanitaire violente mais sans comparaison avec celle de 2008/2009 qui était d’ordre financière et bancaire sur fond de titrisation des emprunts immobiliers. La défiance générale sur le marché interbancaire avait bloqué toute l’économie faisant même craindre une implosion de l’ensemble du système financier.

La crise du coronavirus pèse sur l’offre et l’endettement. Elle n’a pas de fondement financier même si les banques et les assurances peuvent être concernées avec la multiplication des faillites et le processus de baisse des taux.

Le marché « actions » est, par nature, très volatil d’autant plus que le nombre d’acteurs est limité. Par aversion aux risques, ils vendent des titres pour acquérir des obligations d’État solides ce qui fait baisser les taux d’intérêt.

Une crise ponctuelle !

La crise de coronavirus devrait durer entre deux et trois mois. L’application des mesures de confinement sont pour le moment les seules à permettre l’isolement des foyers épidémiques et le ralentissement de la circulation du virus. L’objectif est de réduire la contagion. Cette solution permet à la Chine de faire repartir son économie et de réexporter. Compte tenu du rôle de la Chine dans la production industrielle, ce redémarrage est important pour le reste de l’économie.

Dans les pays nouvellement affectés,

la production devrait connaître plusieurs semaines de baisse avant de retrouver

son rythme de croisière. La demande sera entravée par les confinements et par

la crainte qu’inspire le virus.

La coordination mondiale en marche

Les ministres des finances du G7 ont déclaré « être prêts à prendre les mesures nécessaires, y compris budgétaires ».

La Réserve fédérale américaine a annoncé, mardi 3 mars, une baisse de ses taux d’intérêt de 0,5 point les amenant à 1/1,25 %. Cette mesure d’urgence constitue une réponse pour contrer le caractère récessif pour l’économie de la diffusion du coronavirus. Cette décision intervient entre deux réunions de politique, ce qui n’était pas arrivé depuis la crise de 2008/2009. Jerome Powell, son Président, a indiqué que la FED agirait de manière appropriée et se tenait prête à utiliser tous les outils à sa disposition. Il a souligné que les responsables des grandes banques centrales se coordonnaient pour faire face à la crise et que d’autres mesures d’assouplissement pourraient être prochainement annoncées.

La BCE, même si elle dispose de moins de marges de manœuvre que la FED pour ajuster ses taux, pourrait néanmoins accroître sa politique de rachats. La Commission européenne a indiqué qu’elle était prête à prendre ses responsabilités pour contribuer à limiter l’impact de la crise.

La Banque Centrale d’Australie a également baissé ses taux et la banque centrale du Japon a augmenté ses achats sur les marchés. Le Ministre de l’Économie a indiqué qu’en l’état actuel la croissance pourrait être amputée de 0,1 point en 2020 et que le Gouvernement était prêt à prendre des mesures afin de soutenir les entreprises.

Cette crise sanitaire permettra de mesurer la résilience des nations et des économies. Après l’effet de panique, les autorités, les entreprises, la population devraient s’organiser.

Un accompagnement prévisible des autorités en France

Le Ministre de l’Économie français, Bruno Le Maire tout en reconnaissant que la crise sanitaire devrait aboutir à un net ralentissement de la croissance PIB estime nécessaire de ne pas surréagir afin de ne pas accentuer les tendances récessionnistes. Des mesures de soutien en faveur des entreprises et en particulier des PME sont attendues avec certainement des dégrèvements d’impôts et des reports de charges sociales.

La guerre des prix pétroliers

Compte tenu du ralentissement de l’économie mondiale, la demande en pétrole actuelle et à venir est orientée à la baisse. Pour éviter une baisse trop importante des cours, les pays de l’OPEP avaient souhaité renégocier l’accord de régulation de la production en vigueur depuis la fin de l’année 2016, accord auquel la Russie était jusqu’à maintenant partie prenante. Cette dernière a refusé le durcissement des quotas de production. Elle souhaitait le simple maintien de la réduction de 2,1 millions de barils jour. Si aucune solution n’est trouvée, l’accord de régulation deviendra caduc d’ici la fin du mois de mars. À partir du mois d’avril, puisque ni l’OPEP ni les non-membres seront soumis à des restrictions de production, l’Arabie saoudite pourrait augmenter sa production d’un million de barils jours à 11 millions de barils jour. Le Royaume saoudien s’engagerait dans une guerre des tarifs comme en 2014. À l’époque, le prix du baril était tombé à 26 dollars. La chute pourrait être encore plus brutale en raison des risques de récession que le coronavirus fait peser sur l’économie mondiale. L’Arabie saoudite, à travers sa décision, tente de faire pression sur la Russie qui a besoin d’un baril de pétrole à 60 dollars pour son économie et ses finances publiques. Lundi 9 mars, à 11 H 30, le baril de Brent avait perdu 21 % de sa valeur depuis le début de la journée. La chute était de 45 % par rapport au cours du 1er janvier. Le baril pourrait rapidement évoluer à 20 dollars en cas de poursuite de la guerre des prix compte tenu du marché. Un baril bon marché aurait un effet positif sur la conjoncture et favoriser le redémarrage de l’économie. En revanche, il fragile les pays producteurs et le secteur pétrolier ainsi que le secteur bancaire. L’ensemble de la communauté internationale est donc preneur d’un accord.

Un probable scénario en « U »

En l’état actuel, le scénario en « U » est retenu par de nombreux experts qui ont, en revanche, abandonné celui en « V » reposant sur l’idée d’une reprise rapide. La diffusion du virus aboutit à déstabiliser l’ensemble des pôles de croissance. Le scénario en « L » n’est pas, pour le moment, évoqué. Il supposerait une incapacité à juguler la crise sanitaire d’ici le mois de juin avec une très forte désorganisation de l’offre et des circuits d’échange. Le scénario du « pire » supposerait une aggravation sensible du bilan sanitaire provoqué par exemple par une ou des mutations dangereuses du virus. Ce scénario est jugé, en l’état, peu probable.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Livret A : un taux bas, des dépôts records

Dans le journal Le Monde, Philippe Crevel commente les résultats de la collecte du Livret A en janvier. Il précise que « les bons résultats récents du Livret A, mais aussi des livrets non réglementés et des comptes courants, montrent un attrait pour les placements les plus liquides, malgré l’absence ou l’extrême faiblesse des rémunérations. Attrait souvent symptomatique d’un climat d’anxiété, d’un manque de confiance des ménages dans l’avenir, et l’épidémie en cours ne devrait pas inverser cette tendance »

Le coronavirus peut-il engendrer une crise économique ?

Le 25 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE CORONAVIRUS PEUT-IL ENGENDRER UNE CRISE ÉCONOMIQUE ?

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Les marchés « actions » occidentaux ont perdu, lundi 24 février, entre 3 et 4 %. Cette baisse brutale est la conséquence de la diffusion de l’épidémie de coronavirus au sein de plusieurs pays, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, essentiellement en Italie.

Les investisseurs face à la menace de ralentissement économique ont réagi en se délestant de leurs actions et en arbitrant en faveur des obligations d’État ce qui a amené, par voie de conséquence, une nouvelle baisse des taux d’intérêt.

Quelles sont les conséquences économiques de l’épidémie en cours ?

Une baisse de la production et des ruptures de stocks

Le premier effet est de réduire les capacités de production de la première puissance industrielle et du premier exportateur mondial qu’est devenue la Chine. Compte tenu de la diffusion de la maladie, plusieurs autres pays asiatiques comme la Corée du Sud pourraient enregistrer des baisses de production. Par ailleurs, du fait de l’éclatement des chaînes de production, les entreprises, à l’échelle mondiale, pourraient avoir des problèmes pour se fournir en biens intermédiaires auprès de leurs sous-traitants situés majoritairement en Asie.

La diffusion du virus en Italie du Nord, cœur industriel de ce pays a créé une onde de choc. Jusqu’à maintenant, le problème semblait cantonner à une région en Chine. En quelques jours, la crise sanitaire est apparue mondiale pour les investisseurs et les actionnaires.

Un retard dans les investissements

Les investisseurs sont incités à retarder leurs investissements du fait des incertitudes économiques générées par l’épidémie. Par ailleurs, des projets devant être engagés en Chine ont été retardés du fait du cantonnement de la population.

L’épidémie touche à plusieurs niveaux les échanges internationaux. En raison des réductions de production constatées en Chine, les exportations se tarissent. Par voie de conséquence, les importations font de même. Cette situation entraîne une baisse des cours du pétrole et des matières premières, réduisant d’autant les ressources des pays producteurs.

Un ralentissement des échanges internationaux

L’épidémie a un effet tangible sur l’activité touristique. Les prévisions aériennes pour les trois prochains mois tablent sur une baisse de 60 % de la fréquentation chinoise en France. En moyenne, sur 90 millions de touristes étrangers, 2,7 millions de Chinois visitent la France chaque année. Il est à noter que le nombre de touristes chinois avait tendance à diminuer avant même l’épidémie de COVID-19. Plus l’épidémie se répandra, plus l’impact sur le transport aérien et le secteur touristique sera important.

Une baisse de la demande des ménages

Les mesures prises pour ralentir la diffusion du virus entraîne, à travers le confinement des villes touchées, une baisse de la consommation. L’Europe étant le premier centre de consommation mondiale, avec plus de 500 millions d’habitants, la diffusion du COVID-19 aurait de fortes répercussions.

Quel effet sur la croissance ?

Les effets de l’épidémie sur l’économie mondiale et française dépendent de sa durée et de son importance. Ils sont aussi liés à la levée ou non des incertitudes qui sont nombreuses. La dangerosité de la maladie, les modalités de contagion, la capacité des pouvoirs publics à la juguler, sont autant de questions qui pour le moment n’ont pas reçu des réponses fiables. Le COVID-19 apparaît doté d’un pouvoir contagieux élevé, cependant il n’est pas, à preuve du contraire, extrêmement dangereux. L’indice de contagiosité est estimé entre 1,5 et 3,5 contre 2,2 pour la grippe espagnole de 1919. pour le rhume, le taux est de 2 et celui de la grippe saisonnière de 1. Des chiffres très éloignés de la varicelle (8,5), de la rougeole (9) ou du choléra (9,5). Le taux de létalité est de 2,3 % pour le COVID-19 contre 0,1 % pour la grippe saisonnière. Il est en revanche plus faible que celui constaté lors de l’épidémie de SRAS (9,6 %). Mais cette dernière n’avait touché que 8 000 personnes lorsqu’elle s’était propagée en 2003. Le taux de létalité augmente aussi avec l’âge et les plus de 80 ans sont les plus à risque, avec une mortalité de 14,8 %. À l’inverse, pour les personnes âgées de moins de 39 ans, ce taux serait de 0,2 % selon une étude chinoise.

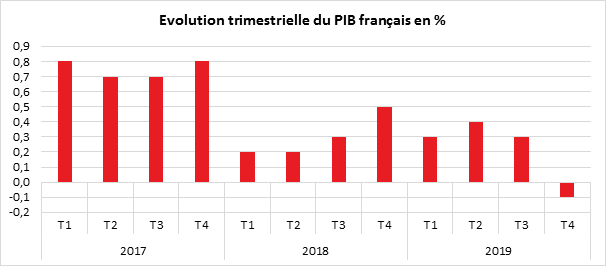

Quel effet pour la croissance ?

Le scénario le plus probable est une évolution en « U » de l’économie avec une chute d’activité suivie d’une période étale plus ou moins longue débouchant sur un rebond assez fort pour compenser les retards pris durant l’épidémie. Ce scénario repose sur l’atteinte d’un pic épidémique assez rapide et sur une coordination à l’échelle internationale des moyens sanitaires voire des réponses économiques nécessaires pour empêcher une récession. L’autre scénario dit en « L » se matérialiserait par une entrée en récession relativement longue le temps de vaincre l’épidémie. Pour le moment, le Ministère de l’Économie estime que le virus COVID-19 ne provoquera qu’un manque de croissance de l’ordre de 0,1 point.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Le Livret A fête en janvier ses 300 milliards d’euros

Le 24 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LIVRET A – RÉSULTAT DU MOIS DE JANVIER 2020

LE LIVRET A FÊTE EN JANVIER SES 300 MILLIARDS D’EUROS

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

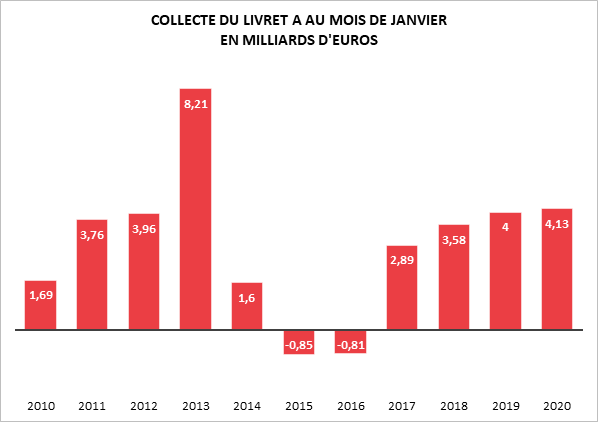

Le Livret A prouve au mois de janvier son caractère inoxydable. L’annonce de la baisse du taux du Livret A, intervenue au mois de janvier, n’a eu aucun effet sur la collecte qui a atteint 4,13 milliards d’euros, soit le même montant que l’année dernière (4,00 milliards d’euros). Comme les années précédentes, le Livret A démarre l’année sur les chapeaux de roues. Pour la première fois de son histoire, l’encours du Livret A dépasse les 300 milliards d’euros (302,7 milliards en janvier contre 298,6 milliards d’euros en décembre). En dix ans, l’encours a progressé de 54 %.

Le mois de janvier se caractérise, en règle générale, par une forte collecte en raison du versement des primes et des étrennes de fin d’année. Lors de ces dix dernières années, deux décollectes sont seulement à signaler, en 2015 (-0,85 milliards d’euros) et en 2016 (-0,81 milliards d’euros). Ces dernières s’expliquaient en grande partie par la baisse du rendement du Livret A, intervenue au mois d’août de l’année précédente (août 2014 passage de 1,25 à 1 %, août 2015 passage de 1 à 0,75 %). Le passage de 2,25 à 1,75 % annoncé au mois de janvier 2013 n’avait pas eu, tout comme en 2020, d’effet négatif sur la collecte qui avait atteint alors 8,21 milliards d’euros. Ce résultat était lié au relèvement du plafond du Livret A qui était passé le 1er janvier 2012 de 19 125 à 22 950 euros.

Les ménages, en plus des primes et des étrennes de fin d’année, ont pu épargner sur leur Livret A tout ou partie de l’avance des crédits d’impôt versée par l’administration fiscale le 15 janvier à 9 millions de ménages. Au total, l’État a reversé 5,5 milliards d’euros représentant 60 % du montant des crédits d’impôt de l’année 2020.

Les ménages français sont depuis deux ans enclins à maintenir un fort volant d’épargne de précaution en raison des incertitudes sociales et économiques. Les grèves du mois de décembre et de janvier concernant la réforme des retraites ne les ont pas incités à relâcher leur effort. Ils privilégient toujours la sécurité et la liquidité en faisant fi du rendement. Le vieillissement de la population contribue également à l’amplification de l’effort d’épargne. Pour le moment, les ménages ne répondent qu’avec modération aux stimuli des pouvoirs publics en faveur de la réorientation l’épargne vers des placements plus risqués.

La collecte du Livret A obéit à une saisonnalité. Le premier semestre se caractérise par de fortes collectes mensuelles quand le second semestre est marqué quelques mois de décollectes. Le mois de février sera peut-être marqué par une baisse de la collecte en raison de l’entrée en vigueur du taux de 0,5 %. Le contexte anxiogène pourrait cependant conduire les ménages français à ne pas relâcher leur effort. Le Livret A en période tourmentée joue le rôle de paratonnerre, de valeur sûre.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

« Le chantier est important pour le nouveau PER »

Dans Boursier.com,Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, livre son analyse de l’actualité de l’assurance-vie et de l’épargne retraite.

Assurance vie : collecte nette faiblarde en début d’année

L’assurance vie résiste aux taux négatifs avec une collecte de 500 millions d’euros en janvier 2020. Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne évoque la résilience du premier produit d’épargne financière des ménages.

Assurance-vie : la part des unités de compte continue de progresser

Dans cet article Philippe Crevel évoque la montée des UC dans la collecte de l’assurance vie, un phénomène qui tiendrait, selon le Directeur du Cercle de l’Épargne, à la hausse soutenue des marchés actionS.

Assurance vie, en route vers le nouveau paradigme

Paris, le 24 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTAT DE JANVIER 2020

ASSURANCE VIE, EN ROUTE VERS LE NOUVEAU PARADIGME

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie commence moderato l’année 2020 avec une collecte nette de 500 millions d’euros au mois de janvier. Cette collecte, relativement faible au regard des résultats passés, est riche d’enseignements.

Un petit trou d’air

Pour trouver une collecte nette plus faible, il faut remonter au mois de décembre 2018 (-700 millions d’euros). Lors de ces dix dernières années, l’assurance vie n’a connu qu’une décollecte au mois de janvier, en 2012, l’année horribilis pour le premier produit d’épargne français. Janvier est traditionnellement un mois correct pour l’assurance vie avec des collectes nettes pouvant atteindre 2,4 milliards d’euros comme en janvier 2018 ou 3,2 milliards d’euros en janvier 2017. Ce petit trou d’air est avant tout imputable à la bonne tenue des rachats.

Pas de réelle défiance à l’encontre du premier produit d’épargne des Français

Avec une collecte brute de 11,8 milliards d’euros, l’assurance vie attire toujours les épargnants. Certes, ce résultat est en léger retrait par rapport au mois de janvier 2019 (12,7 milliards d’euros) et au mois de janvier 2018 (13,4 milliards d’euros) mais il est identique à celui du dernier mois de l’année 2019. Elle est dans la moyenne de ces douze derniers mois. Les Français continuent à placer une part non négligeable de leur épargne sur l’assurance vie et cela malgré les annonces de baisse de rendement, intervenues entre le mois de décembre et janvier.

Plus du tiers de la collecte en unités de compte

La proportion

d’unités de compte en s’élevant à 34 % symbolise bien la volonté des compagnies

d’assurance de limiter le poids des fonds euros et d’inciter les épargnants à

porter le risque. La bonne tenue de la bourse facilite la montée en puissance

des unités de compte. Certes, il y a un retrait par rapport à décembre, mois

durant lequel la proportion d’UC avait atteint 41 %. Ce taux s’expliquait, sans

nul doute, par le fait que des compagnies avaient décidé de restreindre l’accès

à leurs fonds euros.

Des rachats en hausse

Le montant des rachats et des prestations, 11,3 milliards d’euros au mois de janvier, est en hausse. Il s’élevait à 11 milliards d’euros en décembre 2019 et à 10,6 milliards d’euros au mois de janvier 2019. Le montant des prestations tend à augmenter avec la maturité croissante du produit. Le vieillissement des titulaires de contrats aboutit automatiquement à un accroissement des versements intervenant au moment des décès. Par ailleurs, les ménages effectuent des arbitrages avec l’immobilier qui bat des records en matière de transactions, plus d’un million en 2019.

En route vers 1 800 milliards d’euros d’encours

L’assurance vie devrait atteindre la barrière des 1 800 milliards d’euros dans les prochains mois renforçant sa position de numéro un des placements français. Au mois de janvier, l’encours a atteint 1 789 milliards d’euros. La résilience du produit n’est plus à prouver. Il semble pouvoir s’adapter à la nouvelle donne imposée par les taux d’intérêt négatifs. Il profite de la forte appétence des Français pour l’épargne. L’assurance vie offre l’accès à une combinaison sécurité, liquidité, avec les fonds euros, et prise de risques, avec les unités de compte. Cette association n’existe dans un aucun autre type de placement.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Quelles alternatives au Livret A

Dans un article publié dans le journal Le Monde et consacré aux alternatives au Livret A, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne rappelle que le rendement réel du Livret A est négatif depuis 2016.

L’épargne retraite en pleine mutation

L’encours des produits d’épargne représentait, selon les dernières données publiées par le service statistique du Ministère du Travail (DARES), à fin 2018, 237 milliards d’euros contre 229 milliards d’euros en 2017. Cette augmentation est la conséquence des cotisations versées d’une année sur l’autre, l’appréciation des valeurs de marché n’a pas contribué réellement à l’augmentation du fait de la baisse des valeurs actions en 2018.

Cet encours comprend celui des produits d’épargne retraite individuels comme le PERP, les Contrats Madelin, la Préfon ou le COREM et celui des produits collectifs comme le PERCO, le PERE ou les retraites chapeaux (article 39).

Cet état des lieux réalisé par la DARES a été réalisé avant les modifications engendrées par la loi PACTE. La commercialisation des premiers Plans d’Épargne Retraite étant intervenue à compter du 1er octobre 2019.

Au sommaire de l’étude :

- L’épargne retraite individuelle : 51,6 millions d’encours

- Les produits collectifs portés par les PERCO

- Des cotisations d’épargne retraite stables en valeur relative

- Des prestations en légère hausse

- Le Plan d’Épargne Retraite, un très bon début

La santé : un poste de dépenses croissant avec l’âge

Au 1er janvier 2020, plus d’une personne sur cinq en France a 65 ans ou plus. Cette part augmente depuis plus de 30 ans. Avec l’arrivée des premières générations de l’après-guerre à ces âges, une accélération du phénomène est à l’œuvre depuis le milieu des années 2010. Ainsi, en 2060, les 65 ans et plus représenteront un tiers de la population quand les moins de 25 ans n’en représenteront plus que 20 %. Or, avec le vieillissement, les maladies chroniques, les limitations fonctionnelles, et les situations de fragilité, les besoins en matière de santé tendent à s’accroître, engendrant ainsi des coûts supplémentaires à un moment de la vie où les revenus des populations touchées se contractent une fois sorties du marché du travail.

Selon les données collectées par la DREES, en 2012, les dépenses annuelles des 76 ans et plus s’établissent à 6 005 euros contre 1 280 euros pour les 25-45 ans. À titre d’exemple, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent à elles seules plus de 50 % des soins hospitaliers et de médicaments dispensés en 2017. Dès lors, se pose la question de l’adaptation de notre système de santé au vieillissement de la population et aux modalités de prises en charge qui reposent sur les 3 piliers que sont l’assurance-maladie obligatoire (AMO), l’assurance-maladie complémentaire (AMC), essentiellement gérée par des acteurs privés mais dans un cadre très régulé, et enfin l’individu, tenu d’assumer le reste à charge non couvert par les deux précédents pôles.

Au sommaire de cette étude

- Dépenses de santé : progression du reste À charge et du taux d’effort avec l’âge malgré un soutien important de l’assurance-maladie obligatoire

- La prévalence des contrats individuels et ses conséquences sur le reste à charge des seniors

- Le projet avorté du contrat santé labellisé au profit des retraités

- Réforme de la loi Évin à l’heure du bilan

Une couverture maladie universelle et plus redistributive

Le système de couverture du risque maladie a été, de 1945 jusqu’aux années 90, de nature assurantielle et professionnelle. Le remboursement des soins était conditionné aux cotisations acquittées dans le cadre professionnel. Les retraités, en tant qu’anciens actifs, avaient accès à la Sécurité sociale. Pour les étudiants, une caisse spécifique avait été mise en place confirmant le principe selon lequel la Sécurité sociale avait vocation à couvrir les actifs et anciens actifs.

Le financement de l’assurance-maladie reposait sur des cotisations sur les revenus professionnels. Du fait de cotisations plafonnées, le système était dégressif du revenu. Du fait d’une espérance de vie plus longue et d’un accès plus facile aux soins, le système était accusé de favoriser les personnes à hauts revenus. Avec le déplafonnement des cotisations et l’introduction de la CSG qui prend en compte l’ensemble des revenus, les cotisations sont devenues plus proportionnelles. Par ailleurs, les exonérations de charges sur les bas salaires ont abouti à mettre en place un système progressif.

Au sommaire de cette étude

- La couverture du risque santé a toujours comporté un volet assistance au profit des plus faibles et modestes

- L’universalisation

- des complémentaires

- 3 037 euros de dépense de santé par habitant en 2018

L’épargne pour la retraite, une évidence pas toujours claire pour les Français

Pour les ménages, la préparation de la retraite nécessite la constitution d’une épargne. Les pensions des régimes par répartition ne constituent pas une garantie pour l’obtention d’un niveau de vie correct à la retraite. Avec le débat sur la retraite qui a été engagé depuis plus de deux ans, la question du pouvoir d’achat après la fin de l’activité professionnelle constitue un point majeur de sensibilité au sein de l’opinion publique.

Selon l’étude de l’AMF réalisée en septembre-octobre 2019 par l’institut Audirep auprès d’un échantillon de 1 200 personnes représentatif de la population française, le montant moyen épargné par les Français pour la préparation de leur retraite s’élevait à 2 300 euros par an (100 euros de plus que l’année précédente).

Même si les Français disposent d’un patrimoine de 11 000 milliards d’euros, la moitié des actifs pensent que leur épargne ne sera pas suffisante pour la retraite, tandis que 23 % considèrent qu’elle sera « suffisante », une proportion en hausse (19 % en 2018). Ce point attire deux remarques :

- Premièrement, les retraités continuent d’épargner jusqu’à 75 ans en moyenne, par précaution ou pour leurs héritiers voire par habitude.

- Deuxièmement, la constitution d’une épargne pour la retraite obéit, dans les faits, à des considérations patrimoniales. Peu de retraités jouent sur leur capital pour améliorer leur niveau de vie au quotidien. Les produits en rente, seuls réellement destinés à la retraite n’assurent que 2,3 % des revenus des retraités.

Si l’idée d’épargner en vue de sa retraite est amplement partagée, en revanche, près d’un actif sur deux (48 %) reconnaît n’avoir « aucune idée du montant d’épargne nécessaire » pour constituer un complément de revenus suffisant pour sa retraite.

Interrogés sur le placement considéré comme « le plus adapté pour placer son épargne sur le long terme, à 15-20 ans, pour la retraite », les Français répondent en premier lieu l’immobilier, puis l’épargne salariale et l’assurance vie en euros. Si les placements investis en Bourse (actions, obligations, fonds…) recueillent une bonne note (entre 7 et 10 sur 10) auprès de 29 % des personnes sondées, la proportion des Français envisageant un investissement en actions dans les 12 prochains mois reste limitée à une personne sur cinq (19 % en 2019).

La priorité donnée à l’immobilier confirme le caractère patrimonial de l’épargne en vue de la retraite. Ce type de placement présente cependant l’inconvénient d’être peu liquide et difficilement ajustable aux besoins de revenus quotidiens des ménages. Perçu comme valeur-refuge, l’immobilier peut faire néanmoins l’objet de fortes fluctuations. Ainsi, entre 1993 et 1997, les prix des logements parisiens avaient connu une baisse de 50 %.

Le placement retraite est par nature un placement long. Sa durée peut se compter en décennies. Les actions constituent, de ce fait, le vecteur logique de ce type de placement. Afin de surmonter les réticences des épargnants, le législateur a prévu que le nouveau Plan d’Épargne Retraite soit en gestion pilotée.

Sauf avis contraire, les gestionnaires de PER effectuent une allocation de l’épargne en tenant compte de l’âge de l’adhérent.

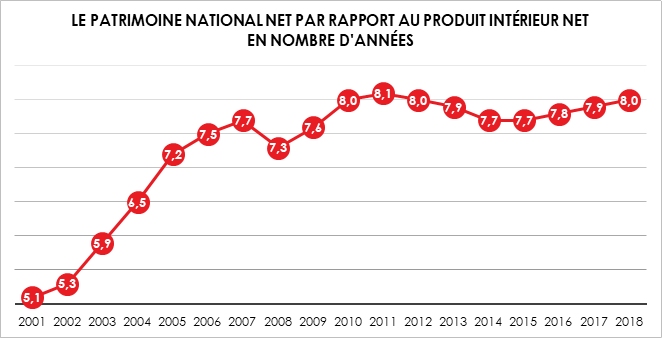

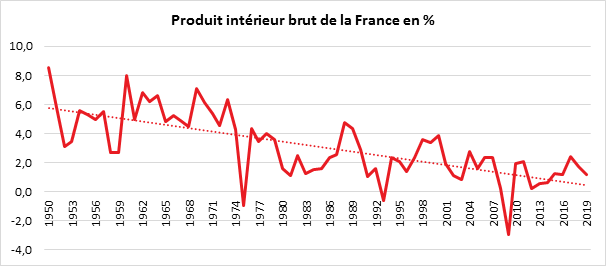

Le patrimoine de la France, 15 500 milliards d’euros

La France est riche de son patrimoine, de son épargne. Ce patrimoine est le fruit du travail passé et de sa valorisation. Si, après la Seconde Guerre mondiale, le patrimoine ne valait que quelques mois de revenu disponible brut de la nation, il a depuis connu une forte augmentation. Le patrimoine national représente huit années de PIB. Ce ratio est assez stable depuis la crise de 2008. Il avait fortement augmenté durant la première décennie de ce siècle, passant de cinq années à plus de huit années de PIB.

La valeur de l’ensemble du patrimoine a été évaluée par

l’INSEE à 15 482 milliards d’euros en 2018. Cela représente huit fois

le PIB. C’est le montant le plus élevé depuis 2012. Il s’est accru, en 2018, de

3,5 % (après +4,6 % en 2017). Cette hausse est portée par le

patrimoine non financier (+4,2 %), et principalement les terrains bâtis (+5,5 %).

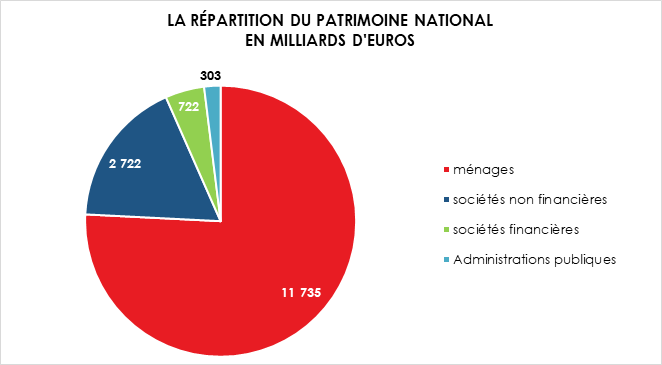

Le patrimoine national est détenu à 75 % par les ménages, à 17 % par les entreprises non financières, à 4,7 % par les sociétés financières et à 2 % par les administrations publiques.

Le patrimoine, grâce à la valorisation de l’immobilier, a

fortement augmenté lors de trente dernières années quand celui des administrations

publiques décline en raison de l’endettement croissant et des opérations de

privatisation qui ont été effectuées.

Le patrimoine des ménages, près de 11 800 milliards d’euros

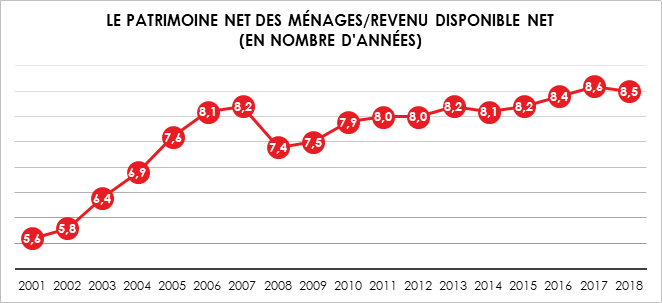

Fin 2018, le patrimoine net des ménages s’élevait à 11 735 milliards d’euros. Du fait de la chute des valeurs financières, il n’a progressé que de 1,6 % contre 4,7 % en 2017. Il représente 8,5 fois le revenu disponible net des ménages. Il représente 8,5 années de revenus des

ménages en 2018 contre 5,5 fois en 2001. Comme pour le

revenu national, la progression est plus lente depuis la crise de 2008.

Néanmoins avec l’augmentation des prix de l’immobilier, il est en hausse entre 2017

et 2018. Cette dernière année a été marquée par une forte contraction des

valeurs boursières qui a contribué à une diminution du ratio patrimoine net des

ménages sur le revenu disponible brut.

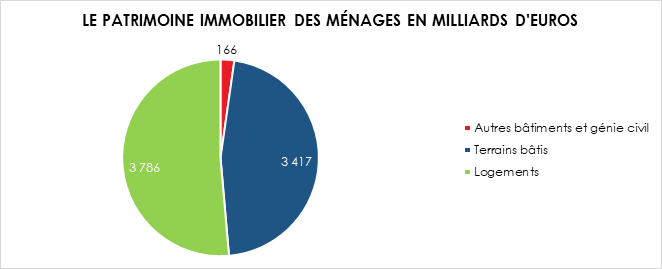

Le patrimoine des ménages investi dans l’immobilier et les placements garantis

Au sein des actifs non financiers (60 % des actifs des ménages), la hausse est moins importante que l’année précédente (+3,6 % après +4,6 %). Même si les prix du foncier et de l’immobilier continuent de croître, l’investissement des ménages en logement s’est ralenti en volume (+3,8 % après +8,8 %). Au total, le patrimoine non financier des ménages atteignait 8 041 milliards d’euros fin 2018. En son sein, le patrimoine immobilier représentait, fin 2018, 7 368 milliards d’euros.

Source : INSEE – Cercle de l’Épargne

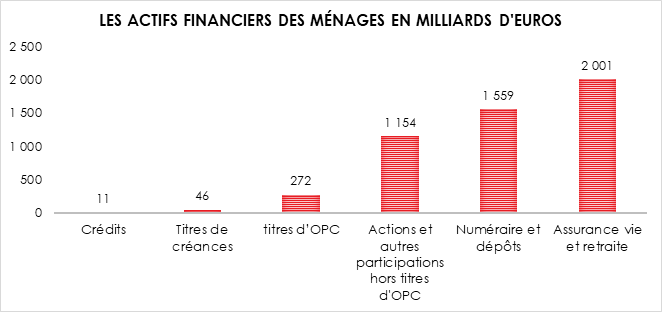

Le patrimoine financier brut des ménages s’élevait à 5 375 milliards d’euros en 2018, le patrimoine net étant de 3 694 milliards d’euros (patrimoine brut moins les dettes).

En 2018, l’encours en numéraire et dépôts des ménages a continué à fortement progresser pour atteindre près de 1 560 milliards d’euros. La hausse a été de 4,5 % après +4,6 % en 2017, soutenue par une hausse des placements sur livrets et dépôts à vue dans un contexte de taux bas.

L’encours en valeur de marché des actions et parts de fonds d’investissement est en baisse de 5,4 % après une progression de 9,4 % en 2017 en raison de la chute des cours à la fin de l’année. Le portefeuille des ménages en actions cotées a ainsi diminué, en 2018, de 9,3 %. Du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018, l’indice SBF 120 a perdu 11,7 % (après +10,8 % en 2017). Les flux nets d’acquisition d’actions et de parts de fonds d’investissement ont été négatifs en 2018. Les actifs des ménages en assurance vie (35 % de leurs actifs financiers totaux) ont baissé de 1,3 % après une hausse de 1,4 % en 2017, en raison d’effets de valorisation négatifs. Au total, les actifs financiers des ménages ont diminué de 1,0 % en 2018, après une progression de 5,3 % en 2017.

Au passif des ménages, les crédits continuent de croître, (+5,1 % en 2018 après +5,4 % en 2017), du fait d’un marché immobilier dynamique.

Stabilisation des fonds propres des entreprises

Fin 2018, la valeur nette des sociétés non financières (SNF) s’est élevée à 2 722 milliards d’euros. La progression a été de +6,0 % après +3,6 % en 2017. Le patrimoine non financier des sociétés non financières a augmenté en 2018 au même rythme qu’en 2017 (+5,1 % après +5,0 %), pour atteindre 4 999 milliards d’euros. L’ensemble des constructions et terrains bâtis progresse légèrement moins vite que l’année précédente pour les SNF ; l’investissement ralentit (+6,0 % après +6,3 %) et les réévaluations sur les terrains sont moindres. En revanche, les encours en droits de propriété intellectuelle (autres actifs produits) accélèrent, portés par des investissements dynamiques. Les actifs financiers des sociétés non financières sont restés stables (+0,1 %) après une hausse de 13,0 %. Les actions et parts de fonds d’investissement représentent 58 % du total de leurs actifs financiers et s’élèvent à 5 571 milliards d’euros. Leur encours diminue de 3,3 % (après +16,6 % en 2017) en raison des effets de valorisation négatifs et malgré des flux nets d’acquisition en progression (+35,5 % après +34,9 %). En revanche, les placements en numéraire et dépôts continuent de progresser, à un rythme toutefois moins soutenu (+5,6 % après +9,4 %), les entreprises privilégiant la liquidité dans un environnement de taux bas. En outre, l’encours de crédits octroyés par les entreprises non financières s’est accru de 7,5 % après +6,8 % en 2017, du fait de la hausse des crédits intra-groupes.

Au passif des entreprises, l’endettement sous forme de crédit a fortement augmenté dans un contexte de taux bas (+7,4 % après +6,7 % en 2017). À l’inverse, le passif en actions des SNF est en baisse (-1,8 % après +15,8 %), en raison des effets de valorisation négatifs plus importants que les émissions nettes. Le passif en obligations des sociétés non financières a évolué au même rythme en 2018 qu’en 2017 (+1,7 %). Au total, les fonds propres des SNF se sont stabilisés en 2018 (+0,3 % après +12,4 %) à un montant de 9 945 milliards d’euros.

Le patrimoine financier net des sociétés financières en hausse

Fin 2018, le patrimoine net des sociétés financières s’est élevé à 722 milliards d’euros. Les actifs non financiers des sociétés financières ont augmenté de 7,2 % après +8,6 % en 2017 et ont atteint 318 milliards d’euros. En revanche, la détention d’actions et de parts de fonds d’investissement par les sociétés financières a fortement diminué (-6,3 % après +10,3 %), sous l’effet conjoint de flux nets d’acquisition et d’effets de valorisation devenus négatifs. En revanche, l’encours de crédits octroyés par les sociétés financières progresse nettement (+10,0 % après +3,6 %), en raison notamment du dynamisme des crédits aux ménages et aux sociétés non financières.

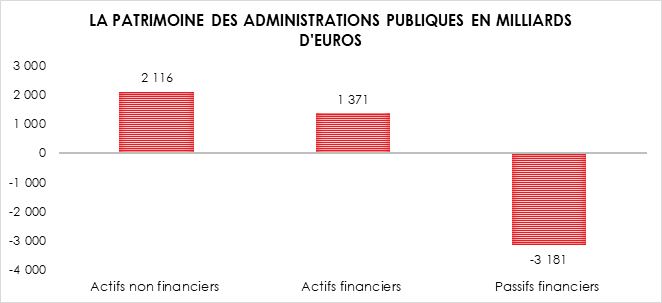

Augmentation du patrimoine net des administrations publiques

Au total, le patrimoine net des administrations publiques s’accroît de 7,6 %, pour atteindre 303 milliards d’euros, sous l’effet conjoint de l’investissement et des valorisations.

En 2018, le patrimoine financier des administrations publiques a reculé en raison d’une hausse des passifs financiers supérieure à celle des actifs. Il s’élevait à 1 371 milliards d’euros composés notamment des participations de l’État dans les entreprises publiques. La baisse du patrimoine financier a été plus que compensée par la hausse du patrimoine non financier qui a représenté 2 116 milliards d’euros.

Fin 2018, le patrimoine non financier des administrations

publiques a atteint 2 116 milliards d’euros. Il a progressé de 3,5 %,

après +3,8 % en 2017. Cette hausse est principalement portée par les

actifs non produits : les prix des terrains bâtis continuent d’augmenter.

L’investissement public se porte mieux et il augmente de 4,2 %, après +2,1 %

en 2017. Cette accélération est surtout le fait de l’investissement des

administrations publiques locales (+8,6 %). La formation nette de capital

fixe des administrations publiques s’améliore de près de 2 milliards

d’euros.

Le patrimoine de la France est avant tout composé de biens immobiliers et de produits de taux. Depuis plus de 40 ans, les pouvoirs publics tentent de promouvoir les placements « actions ». Des SICAV Monory de 1978 jusqu’au Plan d’Épargne Retraite en passant par le PEA, les contrats NSK et DSK, les tentatives d’inflexion ont été nombreuses. Certaines d’entre elles ont connu le succès, à l’instar des SICAV Monory et de certaines opérations de privatisation d’entreprises publiques. Néanmoins, sur longue période, les lignes ne bougent que lentement. Cette situation n’est pas spécifique à la France. La préférence pour la sécurité et la liquidité est partagée par les Allemands, les Italiens ou encore les Autrichiens. Le goût pour la pierre est associé à l’idée qu’un toit prémunit contre de nombreux risques. La forte appréciation des biens immobiliers au sein des grandes métropoles depuis le début du siècle convainc un grand nombre de Français que ce placement est rentable à travers la plus-value potentielle qu’il dégage. Le souvenir de la dernière crise immobilière qui s’est produite entre 1993 et 1997, avec une baisse de 50 % des prix de l’immobilier à Paris, est moins ancré dans les mémoires que celui de la faillite des rentes des années 30 car la baisse de la décennie 90 a été suivie d’une remontée des prix assez rapide.

Retraite : qui profite des dispositifs de solidarité ?

Selon la Direction de recherche et d’études du Ministère de la santé et des solidarités, les dispositifs de solidarité rentrant en compte dans le calcul du montant de la pension de retraite, représentaient 43,8 milliards d’euros en 2016, soit 16,3 % de la masse des pensions de droit direct servie par le système de retraite. Leur poids varie d’un régime de à retraite à l’autre.

Le système de retraite français intègre à la fois une logique contributive dans laquelle les assurés acquièrent des droits à retraite en contrepartie des cotisations, et une logique non-contributive dans laquelle des droits sont acquis au titre de la solidarité nationale.

Ces dispositifs permettent, sous diverses formes, de majorer directement ou indirectement (à travers l’attribution de trimestres ou de points) la pensions des retraités bénéficiaires.

Ainsi, la majoration de pension destinée aux parents d’au moins trois enfants (8 milliards d’euros en 2016), des mécanismes de minimums de pension (8,5 milliards d’euros en 2016) majorent directement la pension des retraités qui en bénéficient quand les dispositifs d’interruption de carrière (10,1 milliards d’euros, soit 3,8 % du total) ou ceux au titre de la naissance et de l’éducation des enfants (6,9 milliards d’euros, soit 2,5 % du total) permettent l’attribution de points ou trimestres supplémentaires. Enfin, d’autres mesures permettent un départ anticipé à la retraite, avant l’âge légal d’ouverture des droits, notamment au profit des assurés exerçant des métiers pénibles ou dangereux (10,3 milliards d’euros, soit 3,8 % du total).

Des dispositifs qui profitent d’abord aux aux retraités modestes

Ces dispositifs reposant sur une logique non-contributive permettent d’améliorer le niveau des pensions des retraités modestes. Ainsi, pour les assurés du premier quartile de pension, les dispositifs de solidarité assurent près de la moitié de leur pensions ( 49,3 %) contre seulement 10,1 % pour ceux du quatrième quartile. Cependant des mesures en faveur des familles et les dispositifs de départ anticipé profitent également aux assurés les plus aisés.

Les dispositifs de solidarité : un facteur de réduction des inégalités femmes/hommes

Ces dispositifs profitent d’abord aux femmes en raison des mesures liées à la naissance, à l’éducation des enfants

ou encore à la de réduction de l’activité professionnelle faisant suite à la naissance d’un enfant dont elles sont les bénéficiaires à titre quasi-exclusif. Ainsi, la part de la solidarité dans la pension des femmes est de 22,0 % contre 12,4 % pour les hommes.

Par ailleurs les femmes dont le niveau de pension de droit direct est en moyenne inférieur de 38 % à celui des hommes, bénéficient plus régulièrement des minima de pension. Au contraire, les hommes partent plus fréquemment à la retraite au titre des départs anticipés.

Les dispositifs de solidarité davantage présents dans les régimes de base

En moyenne, la part de la solidarité représente 20,8 % des prestations dans les régimes de bases contre seulement 4,3 %. Cet écart serait d’abord lié selon la DREES à l’inexistence de certains dispositifs dans les régimes complémentaires comme le minimum de pension ou des départs anticipés au titre de la catégorie professionnelle. Par ailleurs, les dispositifs de solidarités accordés dans les régimes complémentaires (attribution de points gratuits s en compensation des périodes de non emploi par exemple) sont plus limités que les trimestres accordés au même titre dans les régimes de base.

Le poids de la solidarité plus important dans les regimes de la fonction publique

Les dispositifs de solidarités représentent 22,1 % des prestations servies aux agents publics contre 13,3 % des actifs affiliés au régime général de la sécurité sociale. Cet écart en faveur des premiers tiendrait principalement aux dispositifs en faveur des catégories dites « actives » qui bénéficient notamment d’importants dispositifs départs anticipés.

Les Allemands face aux taux négatifs

L’Allemagne est le pays de la zone euro qui est confronté, avec le plus d’acuité, aux taux négatifs. Le taux de l’obligation de l’État allemand à 10 ans avoisinait -0,4 % fin janvier 2020. Les établissements financiers sont, dans ce contexte, de plus en plus nombreux à imposer à leurs clients des taux négatifs sur leurs comptes courants.

Une banque coopérative de Bavière, la Volksbank Raiffeisenbank de la ville de Fürstenfeldbruck, a décidé de prélever un taux d’intérêt négatif à ses épargnants dès le premier centime d’euro déposé sur un compte d’épargne à vue. Le taux est de -0,5 % dès 0,01 euro d’avoir, sur tout compte d’épargne au jour le jour ouvert depuis le 1er octobre 2019. Cette décision constitue une première, car, jusqu’en 2019, en Allemagne, le taux négatif ne concernait que les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Certaines banques comme la Volksbank Magdeburg ont néanmoins introduit un taux d’intérêt négatif à partir d’une épargne de 75 000 euros. Par ailleurs, les établissements financiers prennent en compte toutes les liquidités de leurs clients même si elles s’appuient sur plusieurs seuils pour apprécier l’éventuel dépassement des 100 000 euros. Plus de 186 banques allemandes appliquent des taux négatifs sur les dépôts de leurs clients. Au cours de l’année 2019, le nombre de banques recourant aux taux négatifs a été multiplié par deux. 86 établissements bancaires pratiquent ces taux avec leur clientèle privée, soit près de trois fois plus qu’en juillet dernier. En ce début d’année 2020, 16 établissements bancaires ont déjà décidé aussi de répercuter les taux négatifs. D’autres banques ont opté pour une majoration des frais.

Face à la multiplication des taux négatifs au sein des banques, les Allemands comme les Français ont tendance à accroître leur effort d’épargne. La somme des placements des particuliers allemands a augmenté, en 2019, de plus de 440 milliards d’euros pour atteindre 6 600 milliards d’euros, soit une progression annuelle de 7,1 %, selon les calculs de la banque coopérative DZ Bank. Les Allemands ont, en 2019, renforcé leur poche actions qui reste néanmoins très faible. Le montant moyen de rendement des placements sans risque a été, en 2019, en Allemagne de 0,7 % (-0,6 % en valeur réelle après prise en compte de l’inflation). La perte nette sur les dépôts, obligations, et autres contrats d’assurance vie a ainsi représenté 27 milliards d’euros, selon l’étude.

L’application des taux négatifs sur les dépôts à vue et les produits d’épargne de court terme ou de précaution est une source de tension au sein de l’opinion publique. Un nombre croissant de citoyens allemands critiquent la politique de la banque centrale européenne. L’Union chrétienne-sociale (CSU) a réclamé l’interdiction formelle de pratiquer ces taux d’intérêt négatifs auprès des comptes n’atteignant pas les 100 000 euros. Le parti d’extrême droite AFD conteste également cette pratique et ses effets sur les retraités. Le Ministère des Finances a souligné que l’organisme de contrôle des marchés financiers, Bafin, « dispose dans le cadre de son mandat de protection collective du consommateur de moyens d’action pour éviter les débordements systématiques ».

Une proposition de la CSU vise à autoriser les banques à placer leurs liquidités sur un fonds public d’innovation et d’infrastructures rémunéré à 2 % afin de contourner l’obligation de la BCE. Il n’est pas certain que celle-ci juge conforme au droit européen ce dispositif.

« Les taux d’épargne augmentent les années où ont lieu des réformes des retraites »

A lire dans le journal Le Monde, l’interview de Philippe Crevel sur le rapport des Français à l’épargne.

Trois mois pour résoudre l’équation du financement !

« Vous avez trois mois pour trouver les moyens d’équilibrer les régimes de retraite français pour 2027 sans toucher aux cotisations, aux prestations et à l’âge de la retraite ». Cela pourrait être la bande-annonce du prochain « Mission Impossible » avec Tom Cruise dans le rôle principal. La Conférence de financement qui a commencé le 30 janvier 2020 a, en effet, pour objectif de trouver des solutions autres que les mesures d’âge pour assurer l’équilibre du régime des retraites en 2027, le besoin de financement étant évalué à 12 milliards d’euros par le Conseil d’Orientation des Retraites au mois de novembre dernier.

Les partenaires sociaux et le Gouvernement doivent établir les pistes possibles de financement sachant que les points de divergences entre les parties prenantes sont importants. L’équation à résoudre est difficile car plusieurs paramètres sont, dès le départ, bloqués. Ainsi, cette conférence est censée se conclure sur une augmentation des cotisations ou sur une baisse des pensions. La tentation sera grande de jouer au bonneteau et de déporter le problème du financement.

Les solutions interdites

La Conférence de financement a été convoquée afin d’éviter l’application de l’âge pivot à 64 ans qui était assorti d’un système bonus/malus très à la mode en finances publiques. Ce dispositif a été sorti du projet de loi portant réforme des retraites mais il en hante les couloirs. Le texte est élaboré autour de la notion d’âge d’équilibre duquel est tiré l’âge pivot. Il est prévu que l’âge d’équilibre évolue en fonction de l’espérance de vie avec un partage selon les règles des tiers : deux tiers pour le travail et un tiers pour la retraite ; partage qui prévalait de 2003 à 2014 pour le calcul de la durée de cotisation.

Le Gouvernement a donné trois mois aux partenaires sociaux pour trouver 12 milliards d’euros faute de quoi il a la possibilité de reprendre la main et d’appliquer l’âge pivot. La feuille de route est assez simple. Il est a priori interdit de toucher à l’âge légal de départ à la retraite, aux cotisations et aux prestations. Le Président de la République s’est engagé lors de sa campagne électorale en 2017 à ne pas modifier l’âge légal qui est fixé à 62 ans. La France est un des pays où l’âge légal est le plus faible au sein de l’OCDE. Il est en moyenne de 65 ans. Certes, cet âge précoce est atténué par nombre de trimestres cotisés ou validés qui, avec 43 ans pour les générations postérieures à 1973, est l’une des plus longues de l’OCDE. Le report de l’âge légal est la mesure la plus rentable. Le passage à 65 ans occasionnerait un gain de 30 milliards d’euros.