Le retour en grâce de l’ assurance vie se confirme

Cité dans cet article consacré à la collecte de l’assurance vie en février, Philippe Crevel rappelle que « traditionnellement, février réussit à l’ assurance vie ; aucune décollecte n’ a été constatée lors de ces dix dernières années. »

Cac 40 : la Bourse tutoie les sommets malgré la récession

Philippe Crevel, cité dans Ouest France, explique la flambée du CAC 40 malgré une situation économique difficile. Selon lui, « les investisseurs anticipent une reprise économique, grâce à la vaccination et au plan de relance américain. »

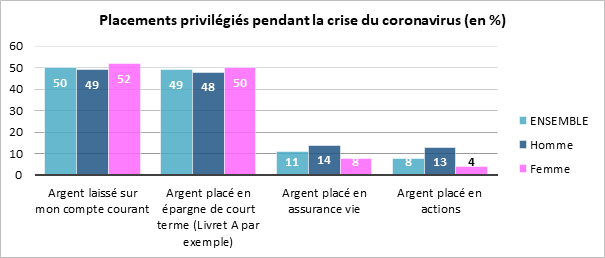

Coronavirus : les comptes courants des Français n’ont jamais été aussi bien remplis

Philippe Crevel était interrogé sur Europe 1, explique pourquoi les Français privilégient leurs comptes courants aux autres placements financiers.

Une proposition de loi pour améliorer la protection sociale des collaborateurs agricoles non-salariés

Après l’adoption, l’été dernier, de la loi visant à assurer la revalorisation des pensions de exploitants agricoles une parlementaire souhaite étendre les dispositions de la loi du 3 juillet 2020 aux conjoints collaborateurs et aides familiaux. 25 000 et 50 000 personnes seraient concernées par ces mesures d’extension, pour un coût estimé entre 1,7 et 2,4 milliards d’euros, en fonction des critères d’éligibilité retenus. De fait, le traitement de ces derniers avait été, lors du débat parlementaire intervenu cet été, délibérément occulté afin d’être intégré au projet plus global de réforme des retraites. Une réforme dont l’avenir est aujourd’hui plus qu’incertain…

A travers sa proposition de loi, la sénatrice Nadia SOLLOGOUB, aspire à améliorer la protection sociale des non-salariés agricoles ». Rappelant dans l’exposé des motif qu’en 2019 la pension moyenne annuelle d’un conjoint d’agriculteur était de moins de 4000 euros hors prise en compte de la Retraite Complémentaire Obligatoire (et moins de 6000 euros avec), elle note en outre que les conjoints d’agriculteurs retraités perçoivent en moyenne 34,5% de moins que les chefs d’exploitation retraités. Des écarts qui devraient se creuser dès l’application, au 1er janvier 2022, des mesures adoptées cet été en faveur des chefs exploitants agricoles.

La précarité des retraités non-salariés agricoles serait une problématique qui viserait tout particulièrement les femmes. Ces dernières, surreprésentées parmi les conjoints collaborateurs et aides familiaux, percevraient ainsi, hors RCO, 14% de pension en moins, en moyenne, que les hommes.

Au delà du volet retraite, la sénatrice aspire à une remise à plat de l’ensemble du spectre de la protection sociale agricole, considérant qu’il existe d’importantes disparités entre les non-salariés agricoles et les autres travailleurs indépendants notamment en ce qui concerne la couverture maladie.

Accéder à la proposition de loi visant à améliorer la protection sociale des non-salariés agricoles

Impôts : les plus riches doivent-ils se méfier d’une hausse des taxes ?

Dirigeons-nous vers une taxation des plus hauts revenus pour financer la relance de l’économie après la crise sanitaire? Les pouvoirs publics devraient-ils taxer l’épargne pour financer le gonflement de la dette Covid et relancer la consommation ? Philippe Crevel explique aux lecteurs de Money Vox pourquoi ces propositions pourraient s’avérer contreproductives et pénalisantes pour notre économie.

Le difficile avènement de la 5e branche

Le projet de loi sur l’autonomie qui devait s’inscrire dans le prolongement de la création de la 5e branche dédiée à ce risque pourrait être une victime collatérale de la crise sanitaire et de la volonté du Gouvernement de se focaliser sur la jeunesse. Ce projet de loi est censé fixer les modalités de fonctionnement et de financement de cette nouvelle branche. Ce contretemps ne fait que reporter la concrétisation d’un dossier en instance depuis plus de dix ans. Il n’est pas certain, loin de là, que les jeunes générations sortent gagnantes de ce choix ou plutôt de ce non-choix, car elles risquent d’être mises à contribution pour le financement de la dépendance, sachant que le retard pris est une source de surcoûts, en particulier en ce qui concerne la construction d’EHPAD.

Avec le vieillissement de la population française et en premier lieu des générations du baby-boom, le nombre de personnes dépendantes augmentera dans les prochaines années, de +20 000 à +30 000 par an. Selon le service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé, le nombre de personnes âgées bénéficiaires de l’APA devrait passer de 1,287 million en 2015 à 1,594 million en 2030 et à 2,043 millions en 2050.

La gestion de la dépendance suppose des moyens financiers mais aussi et avant tout des moyens humains. Pour quelques mois ou années, les personnes en perte d’autonomie ont besoin d’une logistique visant à leur permettre de vivre le plus dignement possible. Selon la DREES, 3,9 millions de personnes apporteraient une aide gratuite à un senior vivant à domicile. Les seniors aidés résidant à domicile ont ainsi déclaré en moyenne 1,6 aidant issu de l’entourage. Les seniors en institution seraient épaulés par 1,8 aidant de l’entourage. Un aidant sur deux est retraité. La moyenne d’âge des aidants est de 66 ans, pour les seuls conjoints, elle est de 73 ans. Les enfants non-cohabitants ont, en moyenne, 54 ans et les cohabitants, 51 ans. Dans les prochaines années, le nombre d’aidants familiaux pourrait diminuer en raison de leur vieillissement et de l’éclatement des structures familiales. Les enfants habitent de moins en moins à proximité de leurs parents. Cette diminution aura des conséquences sur la gestion de la dépendance qui devra être sans nul doute prise plus amplement en charge par les structures collectives.

Une prise en charge complexe de la dépendance jusqu’à la création de la 5e branche

Le soutien public à l’autonomie relevait, jusqu’à la création de la 5e branche, d’un grand nombre d’acteurs : la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), l’assurance maladie, les caisses d’allocations familiales, les départements, les assureurs avec les contrats d’assurance dépendance, les ménages avec les aidants familiaux et l’État. La nouvelle branche est responsable de l’ensemble de la problématique de l’autonomie. Son champ intègre, en plus de la perte d’autonomie des seniors, le handicap des jeunes et des adultes.

En attendant un éventuel projet de loi, le Conseil de la CNSA a présenté, au mois de mars dernier, un rapport dénommé « Financer la politique de soutien à l’autonomie, une utopie finançable ». Par ce rapport, la CNSA entend être la structure d’accueil de la nouvelle branche en disposant de moyens suffisants pour pouvoir remplir les missions de prise en charge de l’autonomie en France. La CNSA réagit par son rapport aux propositions contenues dans le rapport Vachey relatif à la dette sociale et à l’autonomie.

La CNSA défend le principe d’une prise en charge de la perte d’autonomie par la solidarité nationale. Elle entend que la politique pour l’autonomie donne des droits pour exercer pleinement sa citoyenneté. Elle souligne la nécessité de promouvoir une équité territoriale dans l’accès des droits aux personnes concernées et de mieux coordonner toutes les politiques qui concernent le handicap et l’autonomie. Elle préconise que la nouvelle branche relève du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Ce rattachement permettrait, à ses yeux, un examen annuel par le parlement de la politique en faveur de l’autonomie.

À la recherche du bon financement

La Caisse Nationale prend en compte la dégradation du contexte économique et financier en lien avec l’épidémie de covid-19 tout en considérant que cela ne doit pas remettre en cause la progression des ressources de la nouvelle branche. En vertu de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, la branche autonomie est affectataire de la Contribution additionnelle (CASA) pour 2,8 milliards d’euros et de la CSG à hauteur de 1,93 point, soit 28,1 milliards d’euros. À compter de 2024, ce taux de CSG sera augmenté de 0,15 point. À cette date, les ressources de la branche s’élèveront à 31,2 milliards d’euros pour un montant de dépenses évalué à 31,6 milliards d’euros. Au niveau des dépenses, la branche autonomie se voit affecter depuis 2021, celles de l’assurance maladie (25,9 milliards d’euros) et celles de la branche famille (1,2 milliard d’euros) destinées au financement de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé.

La possibilité de transférer les ressources dévolues actuellement à la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) à la branche dépendance à compter de 2024 est devenue hypothétique compte tenu de la dégradation sans précédent des comptes sociaux provoquée par la crise sanitaire. La nécessité d’imaginer d’autres formes de financement s’impose. L’augmentation des prélèvements pesant sur les actifs apparaît difficile sachant que le coût du travail en France figure parmi les plus élevés au monde et que le salaire net versé est relativement faible avec une tendance à la stagnation. La mobilisation du patrimoine des retraités ou de leurs revenus à travers des mécanismes assurantiels constitue une solution que les pouvoirs publics semblent récuser. Ce déni est lié au fait que pour le commun des mortels accroître les prélèvements sur les entreprises n’a pas de conséquence sur la rémunération des salariés. Or, il convient de ne pas oublier que ce sont les salariés, les actionnaires et les consommateurs qui paient toute hausse de prélèvement quelle que soit la forme qu’elle prend. Comme le soulignait Alain Madelin, dans les années 1990 « ce n’est pas en taxant la vache que celle-ci paie la taxe ». Le principe d’un large dispositif assurantiel visant tous les retraités, c’est-à-dire 17 millions de personnes en 2021, grâce à la mutualisation offrirait un moyen de couvrir à moindres frais le risque de dépendance, sachant que ce système devrait être complété par des mécanismes d’assistance pour les personnes à revenus modestes.

Le défi des services

La CNSA souhaite un maillage territorial pour la nouvelle branche qui devrait avoir une pleine compétence sur l’ensemble des dépenses liées à l’autonomie dont celles liées à l’hébergement. Elle entend recréer un système administratif en charge de la dépendance sur le modèle de ce qui existe pour l’assurance maladie. Or, la gestion de la dépendance est par nature complexe du fait qu’elle fait intervenir un grand nombre d’acteurs (médecins, aides-soignants, infirmiers, aides à domicile, etc.). Les familles peuvent être amenées à réaliser des travaux au sein du domicile de la personne dépendante. Par ailleurs, les personnes les plus gravement dépendantes sont essentiellement hébergées au sein d’établissements spécialisés. Une coordination des différents acteurs est aujourd’hui réalisée par les services d’aide sociale des départements en relation avec ceux des communes. Est-il nécessaire de créer une nouvelle administration au risque de générer de nouveaux surcoûts administratifs ?

A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne

L’épargne et l’univers impitoyable de la fraude !

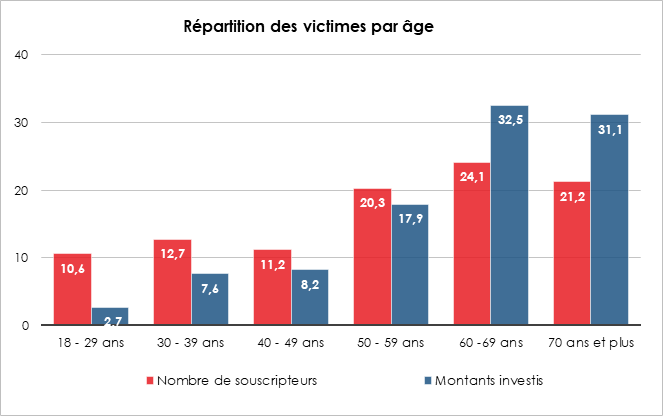

À l’heure où les produits de taux offrent des rendements décevants, les escroqueries et les arnaques à l’épargne se multiplient et se diversifient. Les escrocs s’adaptent et utilisent les nouvelles techniques de l’information pour commettre leurs méfaits. Ils jouent sur la cupidité et la naïveté de leurs victimes. Selon une estimation des services de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les pertes subies par les victimes aux faux placements auraient atteint un milliard d’euros entre mi-2017 et mi-2019.

Les spécialistes de la fraude adaptent leur discours et leurs offres afin de répondre au climat anxiogène généré par la crise sanitaire et ses potentielles répercussions économiques. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a identifié des promesses de gains importants en investissant dans le remède miracle qui viendra à bout du virus, la participation à de fausses cagnottes en ligne soi-disant destinées à soutenir les soignants, (jouant ainsi sur le désir des particuliers de se montrer solidaires en période de crise) ou encore, la proposition de suivre des formations accélérées au métier de trader, destinées notamment aux jeunes (ces derniers appâtés par la perspective de gains rapides, s’engagent dans des programmes de formation aussi coûteux que fantaisistes).

L’AMF, dont l’une des principales missions est de protéger l’épargne investie en produits financiers, met au service des épargnants un espace dédié. Ce dernier est destiné à leur apporter une information pédagogique et neutre concernant les produits financiers, le fonctionnement des marchés et les prévenir des éventuelles arnaques en matière de placements. Face à l’industrialisation des arnaques, facilitée par les nouvelles techniques liées au numérique, l’autorité administrative indépendante ne cesse d’alerter les investisseurs. Chaque année, une vingtaine de mises en garde sont publiées afin de sensibiliser les épargnants sur diverses arnaques, citant selon les cas des process ou des acteurs proposant d’investir dans des biens divers sans y être autorisés.

Au sommaire de l’étude

- Quelles sont les principales escroqueries ?

- Les retraités, des victimes de choix

- Comment se prémunir des fraudes à l’épargne ?

- Face aux risques de fraudes et d’escroquerie la législation évolue !

- Quelles sont les voies de recours en cas de litige ?

Les séniors, l’emploi et la retraite

Si depuis une dizaine d’années, les préretraites tendaient à diminuer en France, avant même la crise sanitaire, les entreprises procédaient à des ajustements au sein de leurs effectifs en jouant sur le départ des salariés les plus âgés. Ce phénomène pourrait être amené à s’amplifier.

42 % des Français qui liquident leurs droits à la retraite sont déjà sortis du marché du travail. Ils peuvent être au chômage, en arrêt maladie ou en pré-retraite. Si l’âge moyen de départ à la retraite est, en France, de 62,8 ans, celui de sortie du marché du travail est de 60,8 ans. Il est le plus faible de l’Union européenne. En Allemagne, il est de 63,8 ans et en Suède de 65,9 ans.

Avec la crise sanitaire, les plus de 50 ans sont particulièrement touchés par les plans de licenciements. Deux tiers des ruptures de contrat dans le cadre de ces plans concernent des seniors. Les entreprises entendent réduire leurs coûts salariaux et accélérer la digitalisation de leurs activités, réputée plus accessible aux salariés les plus jeunes. Chez Airbus, 60 % des départs volontaires seraient des départs en retraite ou préretraite. Michelin, qui envisage 2 300 suppressions de postes d’ici à 2023, prévoit un plan de départs volontaires « comprenant en priorité des mesures de préretraite ». Il en est de même chez l’informaticien Oracle qui réduit ses activités en France. Les nouvelles préretraites obtenues par rupture conventionnelle interviennent autour de 60 ans, quand en 1994, l’âge moyen était inférieur à 58 ans.

Des années 1970 aux années 1990, la politique des préretraites avait été mise en place afin de faciliter l’accès des jeunes à l’emploi et afin de diminuer les statistiques du chômage. Si les départs anticipés à la retraite n’ont eu aucun effet sur le chômage des jeunes, ils ont pu masquer un temps la baisse du taux d’emploi de l’économie française. La réduction de la population active a contribué à diminuer la croissance potentielle du pays.

Le taux d’emploi des 60/64 ans demeure faible en France (32,6 %), contre une moyenne de 46 % au sein de l’Union européenne. Le décrochage de la France intervient autour de 60 ans. En effet, le taux d’emploi des 55/59 ans est de 72,2 %, contre une moyenne européenne de 72,7 %. Le report de l’âge de départ effectif à la retraite pose une série de défis à relever dont l’employabilité des salariés de plus de 55 ans et le coût croissant des dépenses de prévoyance pour les salariés âgés de plus de 60 ans. En France, entre les salariés et les employeurs, il y a une convergence de vues sur l’âge de départ à la retraite, autour de 60 ans. La pression des pouvoirs publics pour allonger la période d’activité pourrait aboutir à des transferts de charges sur les régimes d’assurance chômage, d’assurance-maladie et sur la branche handicap – accident du travail. Le passage progressif à une durée de cotisation à 43 ans qui pourrait être accéléré risque d’accentuer ce risque de transfert. Il en serait de même avec un report de l’âge légal à 64 ou à 65 ans. Le pari est que les effets collatéraux soient inférieurs aux gains générés par ce report de l’âge de départ à la retraite. Pour être efficace, il faut que ce dernier concerne le plus grand nombre d’actifs. Or, en France, les exceptions sont légion. La Cour des Comptes s’était inquiétée que la moitié des actifs liquident leurs pensions avant 62 ans.

A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne

La retraite des Français travaillant à l’étranger sur le gril

Le 11 mars dernier, la Cour des Comptes a rendu public un référé dans lequel elle préconise d’assurer un meilleur contrôle de la coordination internationale en matière de retraites obligatoires. Les droits à la retraite des expatriés ou des salariés travaillant à l’étranger sont garantis sous réserve que des accords existent entre le ou les pays concernés et la France. Des accords bilatéraux ont été ainsi signés avec une quarantaine de pays dont ceux de l’Union européenne. Ces accords permettent aux salariés de faire valoir les périodes travaillées à l’étranger. Ces dernières sont validées par le régime étranger et donc intégrées dans le calcul de la retraite en France. Les prestations de retraite sont alors servies par les différents régimes de retraite nationaux auxquels ils ont été successivement affiliés.

Pour bénéficier d’une pension en Allemagne, le salarié doit au minimum compter 5 ans d’affiliation à l’assurance vieillesse allemande. Dans le cas contraire, aucun droit n’est constitué. Pour éviter de pénaliser les travailleurs étrangers, en cas d’accord, la période d’affiliation nécessaire a été ramenée à un an. Selon la Cour des Comptes, aucun suivi statistique n’est réalisé pour évaluer les montants des pensions versées par les régimes français dans le cadre de la coordination internationale. Il est également difficile de connaître les montants de pensions versées par des régimes étrangers à des ressortissants français. Il n’est donc pas possible de vérifier si ces salariés à la carrière internationale bénéficient bien de tous leurs droits en matière de retraite. Selon la Cour des Comptes, de nombreux salariés ne feraient pas valoir leurs droits. Cette absence d’information serait imputable à l’intervention d’un grand nombre d’acteurs, le Centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale (CLEISS), la direction de la Sécurité sociale (DSS) et la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire. Selon la Cour des Comptes, le CLEISS devrait être chargé de l’expertise juridique ainsi que de l’analyse des données et de leur évolution. Il serait ainsi positionné comme l’interlocuteur unique des partenaires à l’étranger dans l’application des accords. La Cour demande également que les régimes gestionnaires des retraités mettent en place un service spécialisé dans la prise en compte des liquidations des pensions relevant de la coordination internationale.

Par ailleurs, la Cour des comptes a souligné que les indépendants étaient souvent exclus des accords bilatéraux perdant ainsi des droits à la retraite s’ils partaient à l’étranger. Les actifs qui travaillent dans plusieurs pays figurent également parmi les perdants. Il est alors possible de perdre plusieurs trimestres de cotisation.

La Cour des comptes a également alerté sur les risques de contentieux liés aux modalités de traitement des dossiers par les caisses de retraite françaises qui ne respecteraient pas les règles européennes. Ainsi, depuis la mise en place de la liquidation unique dans les régimes alignés (Lura) en 2017 le salaire de référence, pour les retraités ayant eu une carrière internationale, peut s’avérer moins favorable que pour les polypensionnés français des régimes alignés. Par ailleurs, si les autorités européennes préconisent de convertir les périodes validées à l’étranger arrondies à l’unité supérieure la plus proche (soit le cas échéant un trimestre pour un jour validé dans l’autre État), la France ne retient pas cette règle. La Cour a indiqué son souhait d’expertiser tout le processus de calcul des pensions des Français ayant travaillé à l’étranger.

A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne

Livret d’épargne réglementée et comptes courants

Récemment, une grande banque française a été accusée de contraindre ses clients détenteurs d’un Plan d’Épargne Logement à ouvrir également un compte courant. La législation sur le sujet est un peu complexe et sera sans nul doute éclaircie par la saisine de la justice par l’association UFC Que Choisir.

En 1969, le Conseil national du crédit devenu depuis le Comité Consultatif du Secteur Financier avait précisé que les livrets réglementés ne pouvaient être alimentés que par des virements en provenance du compte courant du titulaire. Les retraits devaient également passer par ce compte courant. Cette règle n’a pas été appliquée notamment pour les Livrets A. Il était d’usage que les parents ou les grands-parents versent directement sur le Livret A de leurs enfants ou petits-enfants, les versements pouvant être faits en numéraire.

Un arrêté du 4 décembre 2008 permettait aux banques d’enregistrer sur le Livret A certaines domiciliations de prélèvements (impôts, loyers, etc.). Par ailleurs, dans le cadre de ses missions de service public, la Banque Postale autorisait certains de ses clients à utiliser le Livret A comme compte courant au nom de l’accessibilité bancaire.

Avec la transposition de la Directive Européenne sur les Services de Paiement en 2019, les transferts financiers doivent passer par un compte courant. Il n’est donc plus possible de réaliser des transferts de livret à livret. Pour les enfants mineurs, une tolérance de versement par les responsables légaux est toutefois admise. Dans tous les autres cas, un compte courant doit être associé au livret. Il n’est pas clairement mentionné que celui-ci doit être dans le même établissement.

A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne

À qui appartient l’argent des livrets d’épargne des enfants ?

De nombreux parents ouvrent des livrets pour leurs enfants afin de leur constituer un petit patrimoine mais aussi pour gérer leur propre épargne, en particulier quand leur Livret A, leur Livret de Développement Durable et Sanitaire ou leur Plan d’Épargne Logement sont au plafond.

Dans le cadre de la gestion de l’épargne de la famille, les parents peuvent être tentés de retirer l’argent qu’ils ont mis sur les livrets de leurs enfants. Or, ils n’ont pas toute la liberté pour le faire. En effet, les sommes sur les livrets sont la propriété de leur titulaire, qu’il soit majeur ou mineur.

Néanmoins, dans le cas d’un enfant mineur, qui ne dispose pas de capacité juridique, les parents sont de droit en charge de la gestion de l’épargne. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale en vertu de l’article 382 du Code civil. Que recouvrent les actes de gestion ? Logiquement, les opérations ne doivent pas nuire aux intérêts de l’enfant. Si avant ses 16 ans, les parents peuvent effectuer des opérations sans lui demander son consentement, il en est autrement après. Certaines banques souhaitent que les retraits effectués par les parents se fassent en agence et non en ligne. Par ailleurs, pour les opérations qui dépassent la perception des revenus de l’épargne placée, comme un retrait de capital ou la fermeture d’un livret, la présence des deux parents exerçant l’autorité morale est nécessaire.

Pour le Livret Jeune, seul le titulaire peut réaliser des opérations en vertu de l’article R221-89 du Code monétaire et financier. Il en est de même pour le Plan d’Épargne Logement. Seul le titulaire peut effectuer un retrait sur son plan. Cette opération entraîne automatiquement la clôture du PEL.

Dans tous les cas, en cas d’abus, les enfants peuvent se retourner contre leurs parents. Les placements étant issus du revenu du travail des mineurs ou de donations, leurs représentants légaux doivent pouvoir justifier auprès de leur enfant l’utilisation de cette épargne.

A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne

Les fausses informations et l’assurance

Aucun domaine n’échappe aux fausses informations sur Internet. La liberté d’expression qui y prévaut permet à tout un chacun de générer des fausses informations avec, à la clef, des intentions plus ou moins malveillantes. Autrefois, la rumeur était l’apanage des cafés du commerce et de quelques salons dits mondains. Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, le phénomène a pris une ampleur inconnue. La crise sanitaire a démultiplié ces fausses informations qui peuvent influer sur les comportements et contribuer au climat de défiance généralisée. L’épargne et tout particulièrement l’assurance vie qui est le premier placement français n’échappent pas aux fausses informations.

L’assurance vie et le vaccin

L’oncologue pédiatrique à la retraite, Nicole Delépine, a dans un texte publié le 12 mars 2021, affirmé que les assureurs ne verseraient pas à leurs bénéficiaires, les contrats d’assurance vie si leur titulaire est décédé après avoir été vacciné contre la Covid-19. Elle ajoute que ce refus de paiement s’explique par le fait que les vaccins autorisés en France sont encore en phase expérimentale. Cette fausse affirmation ayant circulé rapidement en France et en Belgique, la Fédération Française de l’Assurance a été contrainte de rappeler que « les conditions du décès de l’assuré n’ont aucune incidence sur le versement d’un contrat d’assurance-vie ».

Il convient de rappeler que le versement aux bénéficiaires n’est pas réalisé que dans les deux cas suivants :

- En cas de suicide de l’assuré au cours de la 1re année du contrat en vertu de l’article L132-7 du Code des assurances ;

- En cas de condamnation du bénéficiaire pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou au souscripteur (en vertu de l’article L132-24 du même code). Si d’autres personnes ont été désignées comme bénéficiaires, elles peuvent percevoir le capital prévu au contrat.

La souscription d’un contrat d’assurance vie ne donne lieu à aucun questionnaire médical. Ce dernier peut en revanche être demandé pour des contrats de prévoyance et notamment dans le cadre de contrat décès. Par ailleurs, contrairement aux allégations de l’oncologue précitée, les vaccins mis sur le marché ne sont plus en phase expérimentale.

La dette et les contrats d’assurance vie

Avec l’augmentation de la dette publique, plusieurs informations circulent au sujet d’une possible saisie de l’assurance vie afin de la rembourser. La garantie des fonds étant limitée à 70 000 euros, des rumeurs font état de la possibilité pour les pouvoirs publics de prélever toutes les sommes dépassant ce montant.

La réquisition des contrats d’assurance vie est une légende née d’une lecture erronée et malveillante de l’article 49 de la loi Sapin II (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique promulguée et publiée au journal officiel après validation par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016). Cet article vise non pas à réquisitionner mais au contraire à préserver les fonds des contrats d’assurance vie en cas de crise obligataire. En aucun cas, il ne prévoit que l’État puisse effectuer de prélèvements. Il prévoit « sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :

- Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

- Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

- Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;

- Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances sur contrat ;

- Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires. »

La période de blocage est limitée à trois mois, période qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu. Les mesures dérogatoires ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.

La saisie de contrats d’assurance vie en cas de fraude

Les contrats d’assurance vie ne sont pas logiquement saisissables mais depuis 2013, la législation a évolué avec l’adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière. L’administration peut désormais saisir les contrats des assurés quand la justice constate que le détenteur a commis des infractions graves telles que le non-paiement de dettes fiscales, la dissimulation de revenus et de sommes d’argent de provenance douteuse, dans le cadre d’une action de lutte contre le blanchiment d’argent, le non-paiement des amendes. L’assuré doit être, en vertu de cette disposition, en mesure de justifier l’origine des fonds placés sur un contrat d’assurance vie. La saisie est également possible si le souscripteur a volontairement tenté d’organiser son insolvabilité.

Les contrats sans valeur de rachat ne sont pas concernés. Il s’agit des :

- assurances-décès ;

- assurances en cas de vie sans contre-assurance ;

- rentes viagères différées sans contre-assurance.

La faillite éventuelle des assureurs

Des informations alarmistes circulent également sur la possibilité de ne pas recouvrer tout ou partie de son argent en cas de faillite de l’assureur. Dans le droit français, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, l’assureur possède les parts d’OPCVM qui composent les fonds en unités de comptes, ou les actifs qui composent les fonds en euros. En cas de faillite, les assurés sont des créanciers de l’assureur. Si dans le cadre de la liquidation, ils ne peuvent pas recouvrir les sommes dues, c’est la garantie du Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP) qui doit indemniser les assurés à hauteur de 70 000 euros par épargnant et par entreprise et à hauteur de 90 000 euros pour les rentes de prévoyance (décès, incapacité et invalidité). Cette solution extrême suppose que l’ensemble des mécanismes de protection n’aient pas fonctionné. Les compagnies d’assurances doivent disposer de fonds propres en lien avec le montant de leur engagement afin de faire face à des chocs économiques et financiers. Le respect des ratios de solvabilité est surveillé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Cette dernière a la possibilité de trouver un repreneur pour les portefeuilles de la compagnie d’assurances en difficulté. Compte tenu du poids de l’assurance vie, un problème touchant une grande compagnie aurait des incidences économiques et politiques importantes amenant l’État à intervenir.

A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne

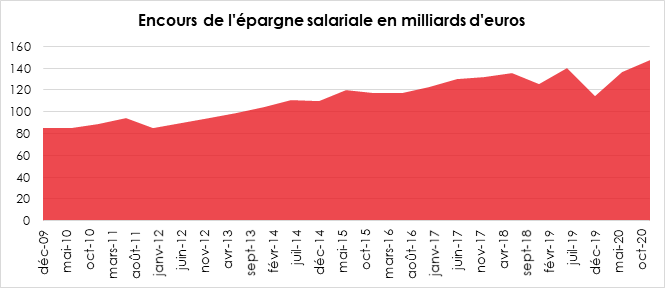

L’épargne salariale, près de 150 milliards d’euros d’encours

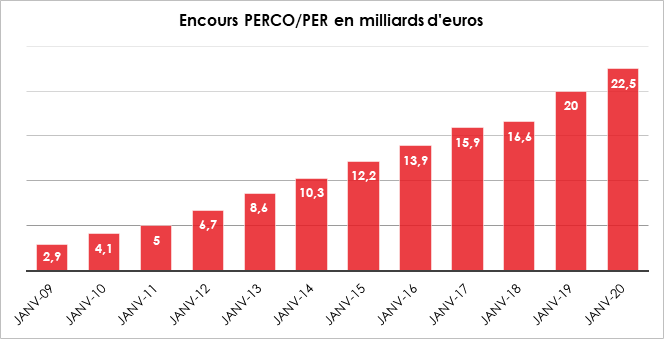

Avec la crise sanitaire de 2020 qui a abouti à un recul historique du PIB de 8,2 %, l’épargne salariale aurait pu souffrir. Dans les faits, les salariés n’ont pas réalisé de rachats importants. Les versements ont été dopés par les bons résultats des entreprises en 2019 qui ont donné lieu au versement de dividendes l’année suivante. Selon l’Association Française de gestion, les encours des plans d’épargne salariale et des plans d’épargne retraite entreprise s’élevaient à 147 milliards d’euros fin 2020, en hausse de 1,5 % sur un an, et +7,5 % sur les 6 derniers mois. L’encours de l’épargne retraite collective (PERCO et PER entreprise) a atteint 22,5 milliards d’euros, en croissance de +12,5 % sur un an.

La bonne tenue de l’épargne salariale est liée à la résistance du cours des actions en 2020. Après une forte chute au début de l’épidémie, elles se sont appréciées au cours du second semestre.

11,2 millions de salariés couverts par un plan d’épargne salariale

Le nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite continue à augmenter. 341 000 entreprises sont ainsi équipées d’un dispositif Plan d’Épargne Salariale ou Plan d’Épargne Interentreprise, en hausse de 4 % en un an. 172 000 entreprises sont équipées d’un dispositif PERCO/PER (en hausse de +7 %). La loi PACTE de 2019, à travers une baisse du forfait social, incite les PME à se doter de plans d’épargne salariale. Dans un contexte économique et financier, des entreprises semblent avoir répondu positivement à ces incitations.

Au total, 11,2 millions de salariés bénéficient d’un plan d’épargne salariale et 3,2 millions d’un PERCO ou du nouveau PER d’entreprise collectif.

Une collecte nette positive en 2020

En 2020, la collecte brute a été élevée, +16 milliards d’euros, dont 60 % proviennent de l’investissement de la participation et/ou de l’intéressement reçu par les salariés. Les flux nets d’épargne salariale ont été positifs de 4,6 milliards d’euros, contre 500 millions d’euros en 2019. Le niveau des rachats a fortement baissé l’année dernière, à -11,4 milliards d’euros par rapport à 2019 (-24 %). Les déblocages anticipés représentent 38 % des montants des rachats soutenus par les motifs d’acquisition ou d’agrandissement de la résidence principale. La crise sanitaire a conduit des ménages à reporter certains achats importants qui peuvent amener à débloquer tout ou partie de l’épargne salariale.

La collecte nette s’explique par le fait que les ménages ont été, en période de restrictions sanitaires, contraints de restreindre leur consommation. L’épargne salariale qui est souvent appelée à financer des projets importants – électroménager, automobile, achat ou réfection du logement – a été moins sollicitée en 2020.

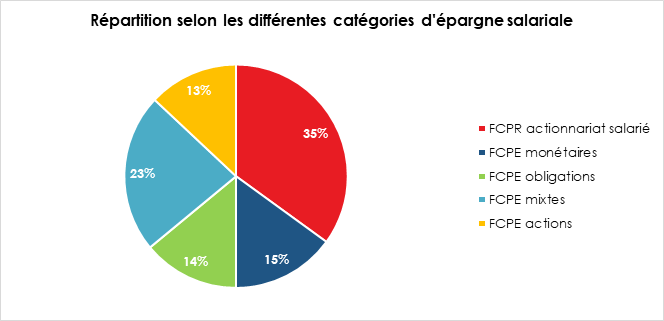

La progression des fonds ISR dans l’allocation d’actifs

Au niveau de l’allocation de l’actif, les fonds diversifiés représentent plus de 96,2 milliards d’euros, en hausse de 6,8 % sur un an, soit 65 % des encours. Les fonds d’actionnariat salarié ont, quant à eux, atteint 50,8 milliards d’euros en baisse de 7,3 % du fait d’un effet marché négatif et de sorties nettes en 2020. Les fonds actions (dont actionnariat salarié) et diversifiés (mixtes) représentent 71 % des encours. Parmi les fonds diversifiés, les fonds ISR marquent une progression de 18 % sur un an à 27,2 milliards d’euros d’encours. Les fonds solidaires affichent un encours de 11,7 milliards d’euros, soit une hausse de 21 % sur un an. L’ensemble de ces fonds représente désormais plus de 30 % des encours diversifiés (hors actionnariat salarié) en épargne salariale et épargne retraite.

L’épargne retraite collective en progrès

Parmi les dispositifs d’épargne retraite collectifs en format compte-titre, les encours des nouveaux PER ont triplé en 2020 et atteignent 7,95 milliards d’euros. Près de 1,15 million de salariés bénéficient de ces nouveaux dispositifs au sein de 140 000 entreprises signataires.

Près de la moitié des porteurs de parts d’un PERCO ou d’un PER d’entreprise collectif ont opté pour la gestion pilotée sur une partie ou l’ensemble de leurs avoirs, permettant ainsi une désensibilisation progressive du risque en fonction de l’âge et du profil de l’épargnant. Les encours de la gestion pilotée ont atteint (7,7 milliards d’euros, en hausse de 16 % sur un an). Ils représentent désormais le tiers des encours d’épargne retraite. Près de la moitié des encours d’épargne retraite des porteurs de moins de 30 ans est en gestion pilotée.

En 2021, la collecte brute de l’épargne salariale devrait être moindre que l’année dernière en raison de la baisse des bénéfices. Les ménages devraient en revanche rester prudents, ce qui limitera les rachats. La bonne tenue des marchés « actions » anticipant les effets attendus de la reprise, devrait porter le niveau de l’encours qui pourrait franchir la barre des 150 milliards d’euros.

A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne

3 questions à Philippe Crevel – Avril 2021

Depuis la fin du mois de février, des tensions sont apparues sur les taux d’intérêt en lien avec la crainte d’un retour de l’inflation. Comment appréciez-vous l’évolution des taux ?

Avec la mise en place des politiques monétaires expansives, les taux d’intérêt n’en finissent pas de diminuer. Ils sont passés, pour l’Obligation Assimilable du Trésor (OAT), à dix ans de à 4,3 % en 2007 à -0,17 % en 2020. Cette politique a été mise en œuvre après les crises des subprimes et des dettes souveraines pour éviter l’engagement d’un cycle déflationniste. L’objectif poursuivi par les banques centrales était alors de ramener le taux d’inflation dans la cible des 2 %. Si la déflation a été évitée, en revanche, cet objectif n’avait pas encore été atteint avant la crise sanitaire, au mois de mars 2020. Face au ralentissement économique en partie lié à la guerre commerciale sino-américaine, la FED avait, sous la pression de Donald Trump, abaissé ses taux et mis ainsi un terme au processus d’augmentation. La BCE avait différé la sortie des politiques monétaires non conventionnelles qui devaient commencer en septembre 2019. La dépendance des économies occidentales aux taux bas était manifeste, leur augmentation étant synonyme de ralentissement économique et de dégradation des comptes publics. Le Japon, à l’avant-garde pour ces politiques, les applique sans discontinuité ou presque depuis 1990. L’épidémie de covid-19, par ses conséquences sur l’économie et les finances publiques, a amené les banques centrales à monétiser une grande partie des déficits publics en multipliant les opérations de rachat. Plus de 50 % des obligations de l’État, en France, ont été acquises par les banques centrales. Les taux négatifs permettent aux États de réaliser de conséquentes économies. Avec une dette de près de 2 500 milliards d’euros, le service de la dette, c’est-à-dire le coût du paiement des intérêts, est plus faible qu’en 1997 quand la dette était plus de deux fois plus faible. La solvabilité des États est, aujourd’hui, assurée par les faibles taux. Depuis la fin du mois de février, un frémissement sur le marché obligataire fait croire à certains que cette époque pourrait arriver à son terme. Après avoir disparu des écrans radar depuis une dizaine d’années, l’inflation serait de retour du fait de l’accumulation des plans de relance notamment américains. Les tensions sur les prix des matières premières et de l’énergie ainsi que les goulots d’étranglement sur certains biens intermédiaires comme les microprocesseurs pourraient amener une augmentation générale des prix tout comme la multiplication des revendications salariales.

Après une année de basses eaux au niveau des prix, il serait logique qu’en sortie d’épidémie des hausses correctrices interviennent. Il ne faut pas oublier que le prix du baril de pétrole à terme était négatif au moment de la première vague. Pour le moment, les mesures de soutien public aux ménages et aux entreprises ont avant tout provoqué une hausse de l’épargne, ce qui diffère d’autant la survenue d’une vague inflationniste. Le sous-emploi demeure important au sein de nombreux pays, ce qui limite d’autant les revendications salariales. La concurrence reste vive à l’échelle mondiale où les taux d’utilisation des capacités de production sont loin d’avoir retrouvé leur niveau d’avant crise.

Les banques centrales ont réagi rapidement face à la menace d’augmentation des taux en rappelant qu’elles s’engageaient à les maintenir aussi bas que possible afin de favoriser la reprise. La BCE a annoncé qu’elle accélérerait son programme de rachat d’obligations. Une augmentation rapide des taux mettrait en difficulté les États endettés ce qui obligerait les banques centrales à intervenir. Dans ces conditions, elles préfèrent prévenir que d’agir à chaud. Un relèvement des taux serait également complexe à gérer pour les entreprises qui se sont fortement endettées ces dernières années et qui sont appelées à investir pour se moderniser et opérer la transition énergétique. Une forte augmentation des taux signifierait que les banques centrales auraient perdu le contrôle du marché obligataire, ce qui ne serait pas en soi une bonne nouvelle. Au-delà de l’augmentation, il faut regarder la valeur réelle des taux d’intérêt, c’est-à-dire leur niveau après prise en compte de l’inflation. Avec le léger redémarrage de cette dernière, il est probable que les taux réels stagnent voire continuent à baisser dans les prochains mois même si, en valeur faciale, une augmentation est constatée.

Cette période inédite de taux d’intérêt réels fortement négatifs touche directement le premier placement des Français, l’assurance vie et plus particulièrement les fonds euros. Comment les épargnants réagissent-ils ? Dans les prochaines années, devront-ils revoir leur allocation ?

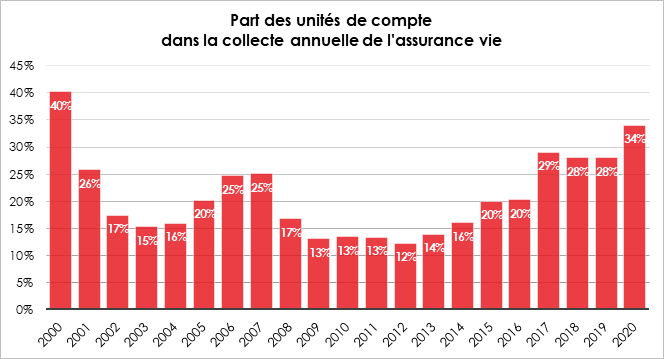

Le taux de rendement des fonds euros est passé de 4 à 1,3 % de 2008 à 2020. En termes réels, la baisse est moins flagrante. En effet, en 2008, le taux d’inflation était de 2,8 et de 0,5 % en 2020 donnant lieu à des rendements réels de respectivement 1,2 et 0,8 %. Au-delà de ces considérations, l’atout numéro un des fonds euros se situe dans la garantie du capital qu’ils proposent. Dans un monde incertain, cette garantie a un coût. Quand les taux étaient élevés, ce prix était en grande partie masqué ; aujourd’hui il apparaît plus nettement. Il convient néanmoins de souligner qu’au regard de la baisse des taux des obligations d’État qui constituent la base des fonds euros, la baisse de leur rendement est relativement faible. Cette évolution modérée est liée à un effet tanker et un effet diversification, l’effet tanker est lié à l’inertie des fonds euros dont la constitution remonte à de nombreuses années et qui comprennent ainsi des obligations rémunérées positivement. Cet effet s’estompera au fur et à mesure de l’arrivée à maturité de ces obligations. Les assureurs, par ailleurs, arrivent à améliorer le rendement de leurs fonds grâce à des poches de diversification comprenant notamment des obligations d’entreprise, de l’immobilier ou des actions. Dans les prochaines années, une remontée du rendement des fonds euros est peu envisageable compte tenu des politiques monétaires expansives des banques centrales, politiques qui sont amenées à durer encore plusieurs années. Le montant élevé des dettes publiques impose de fait des taux bas afin de garantir la solvabilité des États. Si la Banque Centrale Européenne est censée être indépendante, elle doit néanmoins veiller à la stabilité financière de la zone. Les fonds euros joueront dans de plus en plus un rôle de sécurisation de l’épargne et non celui d’un booster comme cela a pu être le cas dans le passé. La recherche d’une meilleure rémunération nécessite et nécessitera dans les prochaines années une prise de risque de la part des épargnants à travers les unités de compte. Celles-ci qui sont représentatives de parts d’organismes de placement collectif voire de titres vifs varient en fonction de leur valeur de marché. Le degré de risques pris par l’assuré est fonction de la nature des unités de compte. Elles peuvent comporter des doses plus ou moins importantes de titres monétaires ou obligataires, d’actions, de parts de SCPI, etc. Les épargnants ont l’embarras du choix avec ce type de supports. Ils peuvent cibler des secteurs et des zones économiques. Ils sont de plus en plus nombreux à comprendre les avantages des unités de compte. À la différence des précédentes crises, la part des unités de compte dans la collecte de l’assurance vie n’a pas baissé en 2020. Elle s’est située autour de 34 %. Les assurés ont joué le jeu des unités de compte et en sont ressortis plutôt gagnants l’année dernière, les marchés « actions » ayant vite rattrapé les pertes subies au début de l’épidémie.

Quels sont les atouts de l’assurance vie dans le contexte économique et financier ? Les épargnants n’auraient-ils pas avantage à opter pour un compte titre ou un Plan d’Épargne en Actions ?

L’assurance vie offre plusieurs avantages majeurs. Elle est la seule poche fiscale associant une garantie de capital et une prise de risques. Avec le Plan d’Épargne en Actions, la garantie en capital n’existe pas tout comme avec le compte titres. Le Livret A ou les livrets bancaires sont garantis mais les rendements sont extrêmement faibles (respectivement 0,5 et 0,11 %). Au sein d’une même enveloppe, en toute franchise fiscale, il est possible d’arbitrer entre plusieurs supports, des fonds euros à des fonds actions ou immobiliers. L’assurance vie offre la possibilité aux épargnants d’accéder à un nombre très important de placements à travers les unités de compte. Il peut ainsi répartir son épargne dans les actions, les obligations, les indices, la pierre, etc. Les assureurs ont, ces dernières années, fait preuve d’innovations en proposant des unités répondant aux attentes des assurés.

La fiscalité de l’assurance vie demeure incitative notamment après huit ans avec un abattement annuel de 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple applicable sur les revenus issus du rachat. L’assurance vie permet de transmettre un patrimoine aux héritiers de son choix sous certaines conditions et de bénéficier d’un régime fiscal attractif. L’assurance vie est le placement de moyen et long terme des ménages. Elle permet tout à la fois de financer un projet personnel, sa retraite même si le Plan d’Épargne Retraite peut lui être préféré, sa succession. Elle offre en outre la possibilité de sortir en rente ou en capital, sachant les rachats peuvent être réalisés à tout moment. L’assurance vie se caractérise donc par sa grande souplesse et sa grande diversité.

A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne

Comprendra qui voudra !

L’édito d’avril 2021 – Mensuel n°84 du Cercle de l’Epargne

Le « Nudge » a envahi notre vie. Ce concept américain issu des sciences comportementales rassemble l’ensemble des techniques douces permettant d’influencer le comportement des agents économiques. En recourant à des messages jouant sur l’émotion ou l’empathie ou à travers des mécanismes d’incitation, les gouvernements et les entreprises tendent de plus en plus à infléchir les décisions des consommateurs ou des citoyens. David Cameron et Barack Obama ont été les premiers dirigeants à revendiquer l’usage du « Nudge » pour améliorer les résultats de leur politique. Ils ont ainsi créé des unités « Nudge », respectivement en 2010 et en 2013, afin d’étudier les moyens de pousser les citoyens à prendre les « bonnes décisions » que ce soit pour lutter contre l’obésité, favoriser le recyclage, diminuer sa consommation d’énergie, etc. La culpabilisation, le regard de l’autre, les bonus/malus font partie de la boîte à outils de ces techniques d’orientation des comportements. Les messages sur les bons et les mauvais aliments, ceux sur les véhicules polluants, les incitations fiscales diverses et variées sont devenus la règle au sein des démocraties. La frontière avec la manipulation voire la coercition est fine. Avec la crise sanitaire, les pouvoirs publics, face à une opinion rétive aux mesures brutales, privilégient la persuasion. L’épargne n’échappe pas à cette mise en scène. Les ménages ne sont-ils pas accusés de mettre trop d’argent de côté ? Les épargnants sont même catalogués comme des profiteurs de la crise. Ils sont appelés, par civisme, à réinjecter l’argent accumulé depuis le mois de mars de l’année dernière, faute de quoi, ils pourraient subir le fer de la taxation. La communication pratiquée est, dans les faits, basique. « Dépêchez-vous de consommer si vous ne voulez pas que l’État augmente ses prélèvements ». Ce recours à la menace à peine voilée alimente les rumeurs. Des Internautes peu scrupuleux voire malveillants, sont ainsi tentés de mettre en avant la volonté masquée des pouvoirs publics d’effectuer un racket sur l’épargne. Quand la machine à fausses informations est lancée, nul ne peut l’arrêter. Le maniement des comportements est un jeu à double tranchant. À force de vouloir prendre les citoyens pour des êtres faibles, ces derniers peuvent avoir envie de se venger ou du moins de s’opposer aux souhaits des gouvernements. Or, face à une éventuelle taxation de l’épargne, les ménages ont tendance non pas de consommer mais à mettre encore plus d’argent de côté. Ce renforcement de l’effort d’épargne se justifie par le souhait de maintenir le niveau de son patrimoine. Par ailleurs, quand l’État a besoin d’argent, cela signifie que la situation est grave et qu’il est de bon ton de renforcer son épargne de précaution. Les pouvoirs publics, à force de raffiner leur communication, en perdent le fil. Ainsi, les Français doivent tout à la fois réduire leur effort d’épargne et renforcer leur épargne à long terme pour financer notamment leur retraite. S’ils doivent consommer pour relancer l’économie, ils sont censés ne pas gaspiller, privilégier les biens d’occasion et réparer leur électroménager plutôt que de succomber à la nouveauté, afin de réduire leur empreinte environnementale. Comprendra qui voudra ! La coercition douce reste une coercition. Il serait préférable de recourir à la franchise et responsabiliser les agents économiques plutôt que de les infantiliser comme cela est trop souvent le cas. L’efficience y gagnerait, tout comme la morale.

Jean-Pierre Thomas

A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie reprend des couleurs !

Paris, le 31 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultat de l’assurance vie du mois de février 2021

L’ASSURANCE VIE REPREND DES COULEURS

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Au mois de février, l’assurance vie a, selon la Fédération Française de l’Assurance, enregistré une collecte nette positive pour le troisième mois consécutif, confirmant ainsi son regain de forme. Cette collecte nette a atteint, en février, 1,6 milliard d’euros faisant suite à celle de 2 milliards d’euros du mois de janvier. Le résultat du mois de février 2021 est proche de celui de 2020 (1,5 milliard d’euros), intervenu juste avant le début de la crise sanitaire. Traditionnellement, février réussit à l’assurance vie, aucune décollecte n’a été constatée lors de ces dix dernières années. Février donne lieu comme pour janvier à des arbitrages au sein du patrimoine des ménages.

Après avoir privilégié les livrets d’épargne réglementée et les dépôts à vue en 2020, les ménages français commencent, depuis la fin de l’année dernière, à réallouer une partie des sommes économisées sur des placements longs, ce qui profite à l’assurance vie. Cette dernière avait connu, en 2020, neuf mois consécutifs de décollecte. Le premier confinement qui avait entraîné la fermeture des réseaux bancaires et d’assurances avait provoqué une chute brutale de la collecte brute. De janvier à avril 2020, elle était passée de 12,1 à 5,7 milliards d’euros. Au mois de février 2021, cette dernière a atteint 12,1 milliards d’euros, soit un milliard de plus qu’en février 2020. La proportion d’unités de compte dans la collecte s’est élevée à 38 %, contre 34 % au mois de janvier. Les prestations ont été, en février 2021, en recul, 10,5 milliards d’euros, contre 11,6 milliards d’euros en janvier 2021. L’encours de l’assurance vie a, en février, battu un nouveau record à 1795 milliards d’euros.

La reprise de l’épidémie et l’adoption de restrictions sanitaires ne semblent donc pas porter ombrage à l’assurance vie. Les ménages estiment, selon l’INSEE, qu’il est opportun d’épargner dans les prochains mois. Ils devraient, de ce fait, continuer la réorientation d’une partie de leurs liquidités sur des supports plus longs. L’espoir d’une sortie de la crise sanitaire et d’une reprise économique forte, attendues pour le second semestre, ne peut que les conforter dans ce choix. La bonne tenue des marchés « actions » les encourage, par ailleurs, à opter pour une part plus élevée d’unités de compte que dans le passé.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Les atouts et pièges de l’épargne de précaution

Comptes courants, épargne réglementée, épargne logement… les Français ont rempli leur bas de laine depuis le début de la crise sanitaire, en privilégiant l’épargne de précaution. Une attitude que Philippe Crevel commente dans cet article publié dans les Echos.

La dette et le déficit s’envolent en France : est-ce grave ? Un économiste décrypte les enjeux

Retrouver l’interview de Philippe Crevel dans Sud Ouest à la suite de la publication par l’INSEE des résultats de la dette publique du le déficit de la France ont atteint des sommets en 2020.

Livret A, assurance vie… Votre épargne menacée par la hausse des prix ?

L’épargne de précaution pourrait être impactée par une hausse des prix. Or, comme le rappelle le Directeur du Cercle de l’Epargne dans les colonnes de Money Vox, « la situation économique et sociale demeurant incertaine, les Français donnent la préférence à la sécurité et à la liquidité. Le Livret A joue ainsi son rôle traditionnel de valeur refuge. Il est le grand gagnant, pour l’épargne, avec les dépôts à vue, de la crise sanitaire. En un an, son encours a augmenté de près de 32 milliards d’euros. En février, il a atteint un nouveau sommet historique à 335,7 milliards d’euros ».

Assurance-vie et Covid : des fausses informations inquiètent les épargnants

Face à la propagation de fausses rumeurs concernant l’assurance vie et l’impact éventuel de la crise sanitaire sur les détenteurs ou les bénéficiaires de contrat, Philippe Crevel rappelle dans les colonnes d’ Investir que « l’essai clinique ne peut pas constituer une clause d’exclusion ».

Par ailleurs, il précise que de la loi Sapin II ne permet en aucun cas à l’Etat de prélever directement de l’argent sur les contrats d’assurance-vie.

Epargne : 460 milliards d’euros sur le Livret A et le LDDS, nouveau record

Money Vox, revient sur la collecte exceptionnelle du Livret A et du LDDs en février dernier et cite le Directeur du Cercle de l’Epargne, qui considère que « dans un contexte de restrictions sanitaires, les ménages sont toujours en mode épargne forcée dont bénéficie le Livret A en premier lieu. »

Une bonne partie de l’épargne « Covid » continue à se déverser …

Le Livret A poursuit sur sa lancée, et enregistre, en février une collecte exceptionnelle en février. Pour Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne, une décollecte ne pourra intervenir qu’en cas de levée des restrictions sanitaires à la fin du deuxième trimestre et plus sûrement au second semestre.

Le Livret A le grand gagnant de la renonciation à la consommation

Paris, le 23 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du résultat du Livret A – février 2021

Le Livret A toujours plus haut

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A le grand gagnant de la renonciation à la consommation

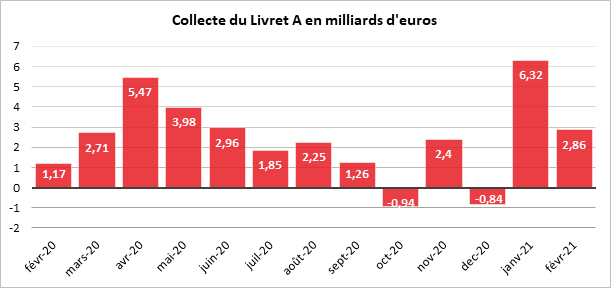

Au mois de février, sans surprise, le Livret A a, selon les résultats de la Caisse des Dépôts et Consignation, enregistré une abondante collecte de 2,86 milliards d’euros faisant suite aux 6,32 milliards d’euros du mois de janvier. En deux mois, 9,2 milliards d’euros ont été ainsi placés sur le Livret A.

En temps normal, le deuxième mois de l’année est moyen pour le Livret A. Lors de ces dix dernières années, il a enregistré trois décollectes en février (en 2014, en 2015 et en 2016). La collecte moyenne sur dix ans est de près d’un milliard d’euros. Avec 2,86 milliards d’euros, la collecte de 2021 est donc nettement supérieure à la moyenne ; elle est plus de deux fois élevée qu’en 2020 (1,17 milliard d’euros). Elle constitue la collecte la plus élevée jamais enregistrée par le Livret A pour le deuxième mois de l’année.

La valeur refuge par excellence

Dans un contexte de restrictions sanitaires, les ménages sont toujours en mode «épargne forcée » dont bénéficie le Livret A en premier lieu. Le couvre-feu en vigueur en février avec la fermeture des bars, des restaurants et de nombreux lieux de loisirs pèse par définition sur la consommation. En outre, la situation économique et sociale demeurant incertaine, les Français donnent la préférence à la sécurité et à la liquidité. Le Livret A joue ainsi son rôle traditionnel de valeur refuge. Il est le grand gagnant, pour l’épargne, avec les dépôts à vue, de la crise sanitaire. En un an, son encours a augmenté de près de 32 milliards d’euros. En février, il a atteint un nouveau sommet historique à 335,7 milliards d’euros. De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a également battu un nouveau record avec un encours de 123,5 milliards d’euros. Il a bénéficié, tout comme le Livret A, d’une collecte positive de 910 millions d’euros en février.

Le Livret A et le LDDS devraient continuer d’enregistrer des collectes importantes dans les prochains mois en raison du maintien des restrictions sanitaires. Une décollecte ne pourra intervenir qu’en cas de retour à la normale, escompté à la fin du deuxième trimestre et plus sûrement au second semestre. Il est néanmoins peu probable que les Français réduisent rapidement leur épargne « covid ». Les sorties seront fonction de l’évolution de la situation sanitaire et économique. Après les crise en 2000, en 2008 ou en 2012, l’épargne de précaution des ménages n’est pas revenue à son niveau initial. L’épargne liquide crante à un niveau plus élevé, les ménages craignant la survenue d’une nouvelle crise. D’autres facteurs plus structurels comme le vieillissement de la population ou la montée de la précarité peuvent également expliquer cette tendance.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Epargne : faut-il éviter de déposer son argent sur un livret bancaire ?

Les dépôts à vue et l’épargne de précaution ont été privilégiés par les ménages pour stocker leur épargne Covid. Un choix qui tient au fait que « les ménages ne veulent pas s’engager sur le long terme et privilégient des produits liquides. Il y a une volonté manifeste à se constituer une réserve pour faire face à la survenue de problèmes d’emploi ou de revenus », comme le rappelle le directeur du Cercle de l’Epargne sur le média MoneyVox.

Argent : Bercy veut relancer le livret d’épargne populaire

Produit en déclin depuis une dizaine d’années, le gouvernement veut espère que les mesures de simplifications adoptées par décret permettront de relancer ce produit.

Les placements sans risque à l’épreuve de la baisse des taux

Dans le journal Le Monde, Philippe Crevel est invité à réagir à l’impact de la baisse des taux sur le comportement des épargnants. Rappelant l’aversion des Français aux risques conduit nombre d’investisseurs à privilégier la sécurité et à la liquidité au rendement.

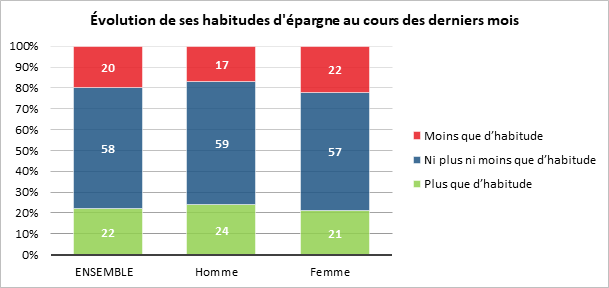

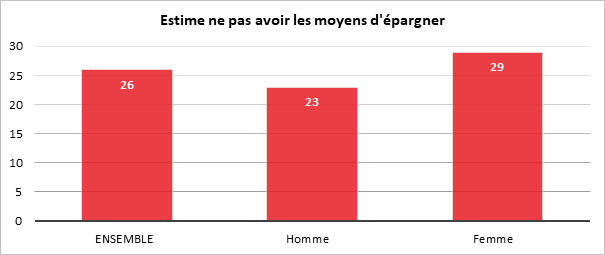

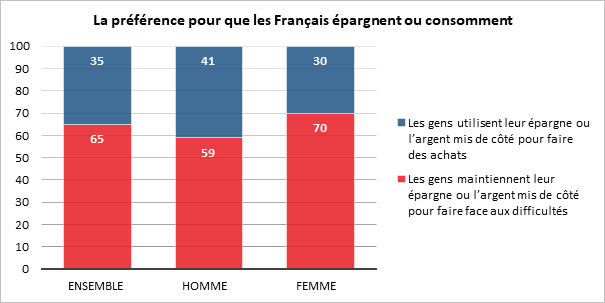

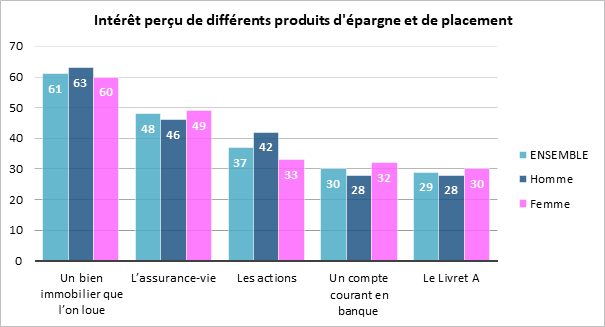

Placements : existe-t-il des produits financiers dédiés aux femmes ?

Planet.fr s’intéresse aux choix de placements des femmes et cite à cette occasion l’enquête 2020 « Les Français, l’épargne, la retraite et la dépendance » réalisée par l’IFOP pour le Cercle de l’Epargne/Amphitéa en partenariat avec AG2R LA MONDIALE qui montre que les femmes privilégient les produits sécurisés et liquides tels que l’assurance vie en euros ou le Livret A, quand les hommes misent plus sur des actions et de l’immobilier d’investissement.

Que faire de l’épargne des Français ?

Philippe Crevel, Anne-Laure Delatte, économiste, chercheuse au CNRS rattachée à l’université Dauphine et Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l’OFCE étaient invités à débattre, ce 15 mars, sur l’usage et l’éventuelle taxation de l’épargne COVID dans l’émission présenté par Julian Bugier.

Un an après le confinement, où en sont ces Français de leurs économies

Dans cet article consacré à l’épargne Covid et ses usages, Marie Le Breton cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui expliquait, dans les colonnes du Monde, que « les ménages souhaitent conserver un fort volant d’épargne de précaution tant que la situation sanitaire et économique ne s’est pas normalisée« .

L’épargne : un sacro-saint refuge français

Dans le journal Le Monde, Philippe Crevel rappelle que les épargnants français penchent lourdement pour une plus grande sécurisation de leur épargne depuis la succession des crises économiques. Il indique néanmoins qu « «à côté de la tendance lourde à la sécurisation, on entend un petit bruit de fond vers les actions, ces dernières années. Dans nos enquêtes annuelles, l’intérêt pour celles-ci remonte un peu, écho au léger rebond, depuis 2017, du nombre de détenteurs d’actions cotées. Le comportement des Français en Bourse en 2020 montre que quelque chose a changé : jusqu’ici, à chaque crise ils sortaient quand il fallait entrer, l’an dernier ce fut le contraire. »

La piste d’une fiscalité allégée des donations fait son chemin dans les rangs de la majorité

Alors qu’un soutien des pouvoirs publics en faveur des donations semble refaire surface, cet article cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui préconisait dans de récents travaux une augmentation de l’abattement à 150.000€ et un raccourcissement des délais.

Bercy veut inciter les Français à dépenser leur épargne

Boursier.com s’intéresse à l’avenir de l’épargne COVID et reprend dans cet article une proposition du Cercle de l’Epargne visant à encourager la donation du vivant.

Dans une note publiée récemment par le Directeur du Cercle de l’Epargne, L’épargne « Covid » au cœur des débats, consommation, taxation et réorientation, ce dernier préconise en effet « de transmettre en franchise de droits aux enfants ou petits-enfants [des sommes] dans la limite de 50 000 ou 70 000€. De manière plus globale, il faudrait peut-être revenir à la règle des 10 ans et non des 15 ans en ce qui concerne l’application des abattements pour les donations. »

Epargne : un surplus de 200 milliards d’euros d’ici à fin 2021

Dans le Monde, Philippe Crevel indique que « les ménages souhaitent conserver un fort volant d’épargne de précaution tant que la situation sanitaire et économique ne s’est pas normalisée « .

Épargne : les femmes plus durement touchées par la crise sanitaire ?

Le Courrier Financier publie la tribune de Sarah Le Gouez, secrétaire général du Cercle de l’Epargne consacrée aux femmes et à leur rapport à l’épargne depuis l’émergence de la crise sanitaire.

Placer son argent en 2021 : comment diversifier en limitant les risques ?

Cité dans Pleine Vie, le Directeur du Cercle de l’épargne est interrogé sur le lien qui existe entre prise de risque en matière de placements et rendement.

Les femmes et l’argent : attention aux idées reçues

A l’occasion de la journée internationale de la femme, le Revenu traite dans un article le rapport des femmes à l’argent dans lequel il cite la dernière enquête réalisée par le Cercle de l’Epargne, Amphitéa et AG2R LA MONDIALE « Les Français, l’épargne, la retraite et la dépendance » réalisée par l’IFOP en septembre 2020.

Epargne et cagnotte Covid : faut-il toucher au grisbi ?

Que faire de l’épargne COVID ? Comment réorienter l’épargne vers l’économie réelle ? Faut-il épargner plus ou consommer ? Doit-on taxer la « cagnotte COVID » ? Dans une tribune publiée sur le media en ligne boursier.com, le Directeur du Cercle de l’Epargne répond à ces diverses questions.

Moins de 35 ans, plus de 65 ans : la guerre des générations n’aura pas lieu

Jeunes actifs et séniors sont particulièrement touchés par la crise de la Covid-19 et ses répercussions économiques. Les premiers dont les difficultés d’insertion dans la vie active étaient déjà admises avant la crise sanitaire, sont avant tout des victimes économiques de la Covid en raison du raidissement des conditions d’accès à la formation et à l’emploi. Les seconds, de loin les plus fragiles face à la Covid-19, représentent 93 % des décès. Loin de rapprocher ces deux générations, la pandémie aurait, selon une enquête récente menée par Odoxa pour le Cercle Vulnérabilités et Société, au contraire, mis en avant des incompréhensions entre les personnes âgées et les jeunes adultes. Ainsi, 56 % des Français craignent un conflit des générations dans les mois qui viennent. 70 % des 65 ans et plus estiment que les jeunes ne se rendent pas compte des difficultés qu’ils rencontrent et réciproquement 57 % des jeunes considèrent, à l’inverse, être la génération sacrifiée.

Au sommaire de l’étude

- Regards croisés sur l’épargne des jeunes actifs et des retraités à l’aire Covid

- Retraite : le seul véritable enjeu d’une possible guerre des générations ?

- Face à la dépendance, les Français de tous âges acquis à la solution assurantielle en soutien d’un financement public

La cagnotte Covid toujours au cœur des débats

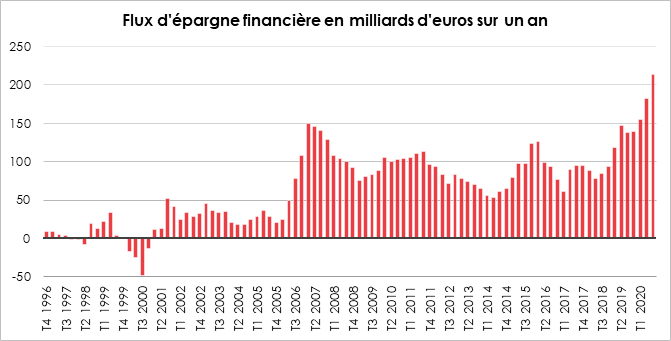

En 2020, les ménages français auront épargné financièrement autour de 220 milliards d’euros, contre 138 milliards d’euros en 2019. Le taux d’épargne de l’ensemble de l’année 2020 a atteint 21,3 % du revenu disponible brut contre 14,4 % en 2019. Le taux d’épargne financière est passé en un an de 4,64 à 12,13 % du revenu disponible brut. Cette augmentation de l’effort d’épargne est générale au sein des pays occidentaux. Le taux d’épargne a atteint, au troisième trimestre 2020, 22,22 % du revenu disponible brut en Allemagne, contre 18,42 % à la fin de l’année 2019. Aux États-Unis, les chiffres respectifs sont 18,41 % et 11,18 %.

En France, le flux d’épargne financière a atteint un montant record. Entre 2007 et 2009, lors de la crise des subprimes, une forte hausse avait également été constatée. Le flux d’épargne financière était alors passé d’une vingtaine de milliards d’euros à 150 milliards d’euros. Avant même la crise sanitaire, l’épargne était en hausse. La succession de crises et le vieillissement de la population conduisent les ménages à mettre de l’argent de côté de manière plus importante que dans le passé.

L’augmentation des flux d’épargne depuis le début de la crise sanitaire relance le débat sur leur éventuelle taxation. Les objectifs poursuivis par les avocats de ce relèvement des prélèvements seraient de favoriser la consommation et de faire contribuer les contribuables les plus aisés compte tenu du fait que ce sont ces derniers qui épargnent le plus. Une majoration des taxes sur l’épargne pourrait conduire les ménages à sortir leur argent sous forme de billets. Dans le passé, une telle mesure a d’ores et déjà révélé ses effets contre-productifs. Pour compenser la perte de rendement de leurs produits financiers du fait de la hausse de la taxation, les ménages augmentent leur effort d’épargne. Au-delà de la question fiscale, la question de la réorientation de l’épargne des ménages se pose bien évidemment. Celle-ci est de longue date investie sur des produits de taux qui représente 66 % du patrimoine financier des ménages (3629 milliards d’euros sur 5 493 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2020). Les dépôts bancaires rémunérés représentent 1 091 milliards d’euros et les fonds euros de l’assurance vie 1 718 milliards d’euros quand les actions cotées et les unités des produits d’assurance vie et épargne retraite s’élèvent à 666 milliards d’euros. Un rééquilibrage en faveur des produits de fonds propres est jugé nécessaire tant pour améliorer le rendement de l’épargne des ménages que pour faciliter le financement des entreprises.

Au sommaire d l’étude

- Les dépôts à vue et le numéraire plébiscités

- Livrets d’Épargne Réglementée, en hausse accélérée

- Livrets bancaires fiscalisés

- Le Compte d’épargne logement profite de la crise sanitaire

- Petit sursaut en 2020 pour le Plan d’Épargne Logement

Retraites française et américaine : Ressemblances et dissemblances

La couverture retraite repose aux États-Unis sur trois piliers, un pilier public avec un régime par répartition, un pilier d’épargne retraite collective et un pilier d’épargne retraite individuelle. Cette assurance concerne environ 96 % de la population active.

La retraite de base est assurée par un régime de retraite par répartition (« pay-as-you-go ») institué par le Président Franklin D. Roosevelt avec le Social Security Act de 1935. Appelé « Old Age Survivor Insurance » (OASI), ce régime prévoit le prélèvement automatique d’une taxe sur les salaires des employés et sur les revenus des employeurs.

En parallèle, il est fréquent que les travailleurs – le plus souvent des cadres qui en ont les moyens – cotisent à des fonds de retraite professionnels. Ceux-ci leur permettent de compléter leur pension de retraite et leur assurent des revenus supérieurs à ceux perçus avec le régime de base. Deux possibilités s’offrent aux actifs. Ils peuvent choisir entre un plan mis en œuvre par leur entreprise (defined benefit plan) – s’ils y ont accès –, soit d’effectuer des versements sur un plan de type 401(k) ou 403(b). Le plan 401(k) permet au salarié d’épargner en défiscalisant les sommes investies et les revenus du capital qui seront placés sur un portefeuille d’investissement jusqu’à leur retrait. Le plan 403 (b) est un système similaire proposé aux employés d’organismes exonérés d’impôt tels que les hôpitaux ou les écoles.

Les cotisations au régime de base

Les cotisations pour le régime obligatoire sont plus faibles qu’en France, 12,40 % (6,20 % pour l’employeur et 6,20 % pour le salarié), sous un plafond annuel de 132 900 dollars en 2019, contre autour de 28 % en France plafonnée à huit fois le plafond de la Sécurité sociale (329 088 euros).

L’âge de départ à la retraite

Aux États-Unis, l’âge de départ à la retraite fixé par la loi est assez proche de celui de la France. En effet, l’âge de la retraite à taux plein est déterminé selon l’année de naissance de l’assuré. Il augmente progressivement de deux mois par an depuis 2003 pour atteindre 67 ans pour les personnes nées à partir de 1960. Les personnes nées entre 1943 et 1954, peuvent prendre leur retraite à 66 ans pour obtenir un taux plein. La différence avec la France provient du fait que tout départ avant l’âge de la retraite à taux plein entraîne une décote sauf exceptions. En France, en respectant un minimum de durée de cotisation (41 ans et 9 mois pour la génération 1960), il est possible de liquider ses droits à la retraite à compter de 62 ans (sachant que certaines professions ouvrent droit à des départs anticipés sans décote).

| Âge de la retraite à taux plein aux États-Unis | |

| Année de naissance | Âge |

| 1943-1954 | 66 ans |

| 1955 | 66 ans et 2 mois |

| 1956 | 66 ans et 4 mois |

| 1957 | 66 ans et 6 mois |

| 1958 | 66 ans et 8 mois |

| 1959 | 66 ans et 10 mois |

| 1960 ou plus | 67 |

Aux États-Unis, dès 62 ans, moyennant une réduction progressive du taux de la pension, le départ à la retraite est possible. L’assuré peut toutefois travailler jusqu’à 70 ans, auquel cas le taux de pension est majoré comme cela est pratiqué en France.

Les assurés américains partant à 62 ans perdent en moyenne un quart du montant de leur pension, ceux qui restent jusqu’à 70 ans l’augmentent de 30 %. Financièrement, un départ optimal se situe autour de 65 ans, âge auquel les Américains peuvent, en outre, bénéficier du système de santé public Medicare. L’âge moyen de départ aux États-Unis est dans ces conditions proche de 65 ans, contre 61,9 ans en France.

Un Américain pour demander la liquidation de sa pension de base doit justifier de 40 trimestres d’assurance. En 2019, pour valider un trimestre d’assurance, il faut avoir cotisé sur un salaire (revenu pour les travailleurs indépendants) au moins égal à 1 360 dollars, soit pour quatre trimestres 5 440 dollars.

L’assuré qui commence à percevoir des prestations avant d’avoir atteint l’âge de la retraite à taux plein et qui a un revenu excédant 17 640 dollars subit un malus.

Les salaires ou revenus perçus par l’assuré au cours de chaque année sont pris en compte dans la limite du plafond de cotisations ; ces montants sont réévalués annuellement.

Le montant de la pension de base

Les salaires ou revenus perçus par l’assuré au cours de chaque année sont pris en compte dans la limite du plafond de cotisations, ces montants sont réévalués annuellement. L’ensemble des revenus perçus par l’assuré durant sa carrière est indexé sur une année de référence (N- 2 avant la date de la demande de la liquidation de la pension). Il ne sera retenu que 35 années maximum de carrière pour le calcul de l’indexation des revenus professionnels.

Le montant du revenu mensuel moyen (AIME : Average Indexed Monthly Earnings) est égal à la somme des revenus indexés les plus élevés divisée par le nombre de mois de ces revenus pris en compte.

À ce revenu mensuel moyen est appliquée la formule de calcul des prestations qui consiste à affecter une première partie du revenu mensuel moyen d’un coefficient :

- 90 % des premiers 996 $ du AIME ;

- + 32 % du AIME entre 996 et 6 002 $ ;

- + 15 % du AIME au-delà de 6 002 $.

Les différentes tranches de revenu mensuel sont augmentées chaque année dans la même proportion que le salaire moyen national.

La pension de réversion

Les survivants (conjoint à charge et enfants) peuvent prétendre à une pension si l’assuré décédé a cotisé au moins 10 ans et s’il a travaillé au moins 1 an 1/2 au cours des 3 années précédant son décès.

Peuvent bénéficier d’une pension de survivants, le conjoint dès l’âge de 65 ans ou 50 ans en cas de handicap. Les divorcés peuvent toucher une pension de réversion de leur ancien conjoint si le mariage a duré au moins 10 ans et s’ils ne sont pas remariés pas avant l’âge de 60 ans.

La condition d’âge ne joue pas si l’assuré a en charge un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ou atteints d’un handicap.

La pension de réversion varie de 75 à 100 % mais le montant cumulé des prestations de survivants ne peut excéder 180 % du montant des prestations de l’assuré décédé. Au décès, le conjoint survivant ou, à défaut un enfant, reçoit 255 dollars pour les frais funéraires. Les autres survivants ne peuvent y prétendre.

Le régime de retraite Old Age Survivors Insurance (OASI) offre un faible taux de remplacement (56 % du salaire minimum fédéral, 42 % d’un salaire moyen et 28 % d’un salaire maximum). En France, ces taux varient de 78 à 47 % pour les régimes obligatoires.

Le cumul emploi retraite

Le cumul emploi-retraite est sans limite si le retraité remplit les conditions du taux plein. Autrement, sa pension sera réduite de 1/2 des revenus d’activité dépassant 17 640 dollars (s’il atteint le taux plein l’année même, la pension est réduite d’1/3 des revenus d’activité dépassant 46 920 dollars).

50 % des assurés ont droit à une rente complémentaire émanant de compagnies d’assurances privées ou publiques ; la situation des intéressés diffère considérablement d’une branche à l’autre, mais ces rentes sont généralement financées intégralement par l’employeur en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

Les régimes de pension privés

Le système de retraite par capitalisation comprend des plans d’épargne retraite régis par leCode des impôts et des fonds de pension. L’accès aux suppléments de retraite peut être collectif ou individuel.

Les fonds de réserve privés de nature « collective »

Dans les plans à prestations définies (« defined benefit plans » parfois appelés « pensions »), les prestations sont généralement liées aux revenus antérieurs et à la durée de travail ou à la durée de travail seule, tout en prenant en compte directement ou indirectement le montant des prestations de la sécurité sociale.

Les plans de pension privés sont garantis par les employeurs ou encore par les employeurs et les syndicats. Ils sont consolidés à travers des engagements pris en « trust » ou par des compagnies d’assurances.

L’État incite par ailleurs au développement de l’actionnariat salarié et de l’épargne salariale à travers une déduction des sommes épargnées (Tax Reduction Act Employee Stock Ownership Plan » – TRASOP).

Dans les plans à cotisations définies (« defined contribution plans »), le salarié supporte le risque lié aux investissements qu’il choisit. Ils peuvent être imposés au moment des contributions (plans 401(k) « pretax ») ou des retraits (plans Roth 401(k) « after tax »).

En cas de retrait de l’épargne avant 60 ans, une pénalité de 10 % est appliquée.

Les suppléments de retraite individuels

Les Américains ont également la possibilité d’ouvrir des plans de retraite par capitalisation à titre individuel (plans IRA – Individual Retirement Arrangements) auprès d’une gamme variée de prestataires.

Les retraités américains déclarent que 61 % de leur revenu vient de leur retraite publique, 14 % des retraites d’entreprise à prestations définies et 10 % seulement de leurs fonds de pension par capitalisation « 401(k) ». Les écarts de revenus sont plus importants aux États-Unis qu’en France en ce qui concerne les retraités. Le taux de pauvreté au sein des plus de 65 ans est également plus élevé outre-Atlantique qu’en France.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’Épargne n°83 de mars 2021

Napoléon et la dette publique

Le 5 mai 2021, la France célébrera peut-être le bicentenaire de la mort de Napoléon à Saint Hélène. Cette mort à des milliers de kilomètres de la France métropolitaine marqua la fin d’une destinée hors du commun. En quelques années, la France, l’Europe furent bouleversées par un homme qui s’entoura de savants, de juristes, de militaires de haut niveau. Féru de technologie, ayant un sens élevé de la communication, Napoléon Bonaparte n’est pas connu pour son intérêt à l’économie. La permanence de l’effort de guerre, en particulier avec l’Angleterre, imposa sa loi à l’économie qui devait être au service de l’armée. Néanmoins de nombreux grands travaux furent lancés avec un objectif : renforcer la puissance du pays.