La prévention, une impérieuse nécessité

En France, en 2020, 54 % des hommes et 44 % des femmes de 18 à 74 ans sont en surpoids ou obèses. Cette situation concerne 17 % des 6-17 ans. Depuis 50 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique. Les deux tiers des 11-17 ans présentent un risque sanitaire élevé. Leur consommation moyenne d’écran dépasse 4 heures 30 par jour et leur activité physique est inférieure à 20 minutes (sources CNAPS). 87 % des adolescents de 11 ans à 17 ans ne respectent pas l’heure quotidienne d’activité physique préconisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Si le nombre d’heures moyen théorique par semaine de sport est de trois heures en France dans l’enseignement secondaire, il n’est en pratique que d’une heure et demie en raison des temps de mise en place. Compte tenu des effectifs, par semaine, l’exercice physique encadré au collège ou au lycée est inférieur à une heure.

Selon la Haute Autorité de Santé, remplacer 30 minutes de sédentarité par 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée réduit de 17 % la mortalité prématurée. Avec la sédentarité, le développement du travail sur écran, le télétravail, l’essor des jeux vidéo, le recours croissant aux produits alimentaires industriels et la multiplication des dépendances (drogue, alcool, etc.), la prévention en santé est considérée une priorité par les pouvoirs publics. L’allongement de l’espérance de vie en bonne santé qui plafonne depuis plusieurs années en France autour de 65 ans passe par le développement de la prévention avec notamment un accroissement de l’activité physique et un rééquilibrage des régimes alimentaires.

La difficile évaluation des dépenses de prévention en France

Les dépenses de prévention sont mal connues en France car elles ne font pas l’objet d’un suivi précis. Ainsi, au sein de la nomenclature budgétaire, que ce soit dans les lois de finances de l’État ou de financement de la Sécurité sociale, elles ne sont pas individualisées. Par ailleurs, une partie des dépenses de prévention est réalisée par les collectivités locales ou par des acteurs locaux rendant leur agrégation complexe. Des efforts sont entrepris depuis plusieurs années, sous la pression de la Cour des Comptes, afin d’améliorer le suivi de ces dépenses. Une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) indique désormais le montant des dépenses de prévention dites « institutionnelles » avec un décalage de deux ans. Pour 2018, ce montant était de 6,24 milliards d’euros. Dans cette catégorie figurent les actions de prévention individuelle (médecine scolaire et du travail, protection maternelle infantile (PMI), vaccins, dépistages notamment, et les actions collectives comme les grands plans et programmes de santé publique, les actions d’information du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS), portant sur l’environnement, etc.). Le financement peut être national ou local. La prévention individuelle s’élevait, en 2018, à 3,8 milliards. À côté de la prévention individuelle, 2,35 milliards d’euros sont alloués à la prévention collective. D’autres composantes de prévention ne figurent pas dans ce chiffrage comme les coûts de la recherche : la collecte des données – registres, suivi de cohortes, enquêtes de prévalence – dont le coût est éclaté entre des organismes comme l’Inserm, le Fonds d’intervention régional, ou encore le Programme d’investissements d’avenir. L’État et les collectivités locales ont, en 2020, financé 57 % des actions de prévention institutionnelle, la Sécurité sociale 16 % et le secteur privé 27 %. Le secteur privé finance avant tout la médecine du travail.

Le second document est le « jaune budgétaire », annexé au projet de loi de finances intitulé « Prévention et promotion en santé ». Il recueille auprès des nombreuses administrations et opérateurs qui ont mis en œuvre des actions de prévention, des données concernant la prévention. Les crédits affectés aux différentes actions de prévention ne sont pas toujours mentionnés. Le premier poste de dépense de prévention est constitué par les médicaments, notamment les statines pour prévenir les AVC. Arrivent ensuite les vaccins dont le coût s’élève à 500 millions d’euros. Enfin, le troisième poste est affecté à la contraception (les montants additionnent la prise en charge par l’assurance maladie, la prise en charge des organismes complémentaires et enfin la participation des familles). Cet ordre d’importance pourrait être amené à être modifié du fait de la vaccination de masse conduite pour lutter contre la Covid‑19. Les autres postes importants sont le dépistage (prévention secondaire) puis la radiologie et la biologie. Des dépenses de prévention ne sont pas répertoriées par les différents documents comme la consommation de soins de prévention et la politique de vaccination, remboursées par l’assurance maladie.

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère des Solidarités et de la Santé estimait en 2016 que les dépenses de prévention devaient dépasser, en France, 9,1 milliards d’euros. L’analyse de la DREES ne prend pas en compte certaines dépenses dont celles liées aux consultations médicales dont une partie du temps est consacrée la prévention, 20 % selon certaines études. Les complémentaires santé ainsi que les institutions paritaires développent des actions de prévention, plus ou moins bien répertoriées par la DREES ou la DARES.

Au total, les dépenses de prévention s’élèveraient à plus de 15 milliards d’euros sur un total de dépenses de santé de plus de 209 milliards d’euros, soit 7 %.

La prévention à la recherche de son pilotage

La prévention n’est pas, en France, un élément central de la politique de santé. Peu de patients consultent en l’absence de symptômes, surtout chez les moins de 35 ans. Les autorités souhaitent depuis des années de passer du curatif à la prévention en multipliant les dépistages précoces. Des progrès ont été ainsi accomplis pour le dépistage des cancers du sein ou du colon. D’importantes campagnes de communication sont régulièrement menées pour le dépistage des cancers de la peau. Des actions à destination des parents sont également menées afin de les inciter à prendre des rendez-vous pour les enfants chez le dentiste.

La Stratégie nationale de santé 2018‑2022 et le Plan national de santé publique ont intégré une composante prévention en insistant sur l’importance de l’hygiène de vie. Les pouvoirs publics se sont ainsi fixé des objectifs lors du comité interministériel pour la santé de 2019, parmi lesquels figurent la diminution de 15 % l’obésité chez les adultes ainsi que la diminution de 20 % le surpoids et l’obésité chez les enfants et les adolescents, en particulier par l’activité physique et sportive. Ces objectifs fixés pour 2023, ne seront pas atteints. Une dégradation de la situation a en effet été constatée avec la crise sanitaire. Chez les jeunes, l’américanisation des modes de vie provoque une rapide augmentation de l’obésité.

Pour souligner l’importance de la prévention, la France pourrait s’inspirer du Royaume‑Uni, de l’Allemagne ou de l’Italie qui retiennent des objectifs pluriannuels de planification de la prévention en santé. Chez nos partenaires, ces objectifs sont rassemblés dans un document unique comportant des objectifs de décès et des maladies dues au tabac, à l’obésité ou aux AVC. L’Allemagne a retenu le principe d’un calendrier précis pour l’atteinte des objectifs. Une plus grande implication des médecins traitants pourrait être également imaginée. Au Royaume-Uni, la formation des médecins comporte un important volet « prévention ».

En France, les professionnels de santé ont été sensibilisés à la question des AVC mais ils le sont moins sur les addictions ou sur le diabète. Plus de 25 % des diabètes ne seraient pas dépistés. En France, la consultation d’un médecin se traduit dans 90 % des cas par la délivrance d’une ordonnance, contre 57 % aux Pays-Bas. Le paiement à l’acte serait de nature plus curative que celui par capitation.

La multitude d’acteurs intervenant dans le secteur de la santé rend son pilotage complexe, tout particulièrement en ce qui concerne la prévention. La coordination des actions provenant de l’État, des collectivités locales, des régimes sociaux, des complémentaires santé, des institutions paritaires, des associations et des fédérations professionnelles n’est pas aisée. Au niveau de l’État, plusieurs ministères sont compétents, ceux de la Santé, du Sport, de l’Emploi voire de l’agriculture. Les communes, les départements et les régions interviennent également en parallèle avec les Autorités régionales de santé.

Les indemnités de fin de carrière

En France, au moment du départ à la retraite, les salariés bénéficient d’une indemnité de fin de carrière qui joue le rôle d’une avance non remboursable le temps que les caisses de retraite mettent en place le versement des pensions. Entre le départ à la retraite et ce versement, plusieurs mois peuvent s’écouler, sachant que les caisses de retraite effectueront un règlement rétroactif. Seuls les travailleurs partant volontairement à la retraite et n’ayant pas atteint les dix ans d’ancienneté dans leur entreprise sont privés d’indemnité de fin de carrière. Le montant de l’indemnité de retraite versée au salarié varie en fonction de son nombre d’années d’ancienneté.

Les indemnités de fin de carrière peuvent se classer dans la rubrique des produits d’épargne retraite d’entreprise car les entreprises peuvent les gérer à travers des contrats d’assurance vie.

Les indemnités de fin de carrière constituent une obligation pour l’entreprise. Cet engagement fait partie de son passif social avec un provisionnement au bilan. Un montant minimal d’indemnités de fin de carrière est fixé par la loi. Les conventions collectives améliorent, en règle générale, de manière substantielle ce montant. Ce minimum légal est différent selon que le départ de la retraite intervient à l’initiative de l’entreprise (mise à la retraite) ou qu’il intervient à l’initiative du salarié (départ à la retraite).

En cas de mise à la retraite, l’indemnité correspond à l’indemnité minimum de licenciement, soit :

- pour une ancienneté d’au moins un an et de moins de 10 ans, l’indemnité correspond à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté ;

- à partir de 10 ans d’ancienneté, elle correspond à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté plus 2/15e de mois par année d’ancienneté.

En cas de départ volontaire à la retraite, l’indemnité sera égale à :

- 0,5 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté ;

- 1,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté.

L’entreprise se doit donc de provisionner le montant des sommes qui seront allouées à ces indemnités. L’engagement de l’entreprise est déterminé en tenant compte :

- de l’âge des salariés et de leur ancienneté ;

- de la table de mortalité réglementaire en vigueur ;

- de la probabilité estimée des départs avant l’âge de la retraite ;

- du taux d’évolution probable des salaires ;

- d’un taux d’escompte financier.

Le régime assurantiel

Les entreprises peuvent financer ces indemnités soit dans le cadre d’une gestion interne, sans avantage fiscal, soit dans le cadre d’une gestion externe en souscrivant un contrat d’assurance vie. Dans ce dernier cas, le dispositif ouvre droit à une déduction fiscale. Les cotisations versées au contrat d’assurance vie sont à la charge exclusive de l’entreprise. Le montant est librement déterminé par l’entreprise en fonction de ses disponibilités. Les cotisations représentent tout ou partie des engagements de l’entreprise au titre des indemnités de fin de carrière. Ces cotisations alimentent un fonds collectif. L’entreprise a la main sur la gestion et peut opter pour un fonds euros ou un contrat multisupport avec des unités de compte. Les sommes versées sont indisponibles jusqu’au versement des indemnités intervenant au moment du départ à la retraite du ou des salariés. Les versements des indemnités de fin de carrière s’effectuent sous forme de capital au salarié lors de son départ à la retraite, qu’il s’agisse d’un départ à la retraite à l’initiative de l’entreprise (mise à la retraite d’office) ou à l’initiative du salarié (départ à la retraite). En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la retraite, le salarié perd ses droits aux indemnités. L’entreprise ne peut pas, pour autant, disposer des sommes versées sur le contrat.

La fiscalité pour les entreprises

Au niveau fiscal, dans le cadre d’une gestion externalisée des indemnités de fin de carrière, les cotisations sont déductibles du bénéfice imposable. La capitalisation du contrat s’effectue en franchise d’impôt : les produits financiers acquis au titre des sommes versées sont totalement exonérés d’impôt.

La fiscalité pour les salariés

L’indemnité de fin de carrière est logiquement imposable. L’imposition concerne la totalité du montant de l’indemnité, qui doit être déclarée comme un revenu.

Depuis l’instauration du prélèvement à la source en 2019, une indemnité nette d’impôt est directement versée. Cette indemnité doit être mentionnée sur la déclaration annuelle de revenus dans la catégorie des « Traitements et salaires ». L’ancien salarié a la possibilité d’en lisser l’imposition en optant pour le système du quotient.

En cas de départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu. En cas de retraite forcée par l’employeur (y compris dans le cadre d’un PSE), l’indemnité de retraite est exonérée d’impôt, dans la limite du plafond prévu par la convention collective du salarié ou par la loi. Si le salarié n’est soumis à aucun plafond dans une convention collective, un accord professionnel ou un accord interprofessionnel, il pourra choisir la limite la plus haute entre les deux plafonds prévus par la loi, à savoir au choix soit la moitié de l’indemnité soit le double de la rémunération annuelle brute reçue par le salarié pendant l’année civile précédant celle de sa mise à la retraite. Dans tous les cas, l’exonération ne pourra pas dépasser cinq fois le montant annuel du plafond de la Sécurité sociale. En revanche, en cas de préretraite, hors PSE, l’indemnité de départ est soumise à imposition.

L’épargne réglementée dans tous ses états

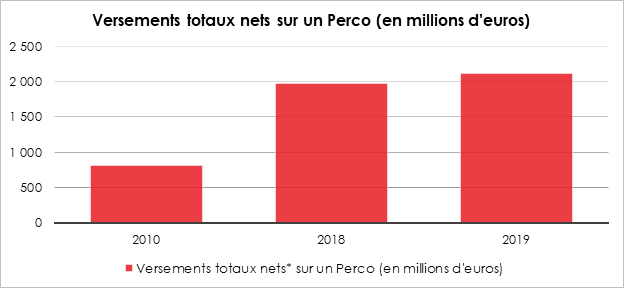

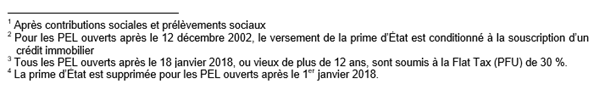

Selon le rapport annuel de l’Observatoire de l’Épargne Réglementée rendu public le 7 septembre 2021, le patrimoine financier des ménages résidant en France s’élevait, fin 2020, à 5 685 milliards d’euros. L’année dernière, le flux d’épargne des ménages avait atteint 205 milliards d’euros à comparer aux 130 milliards d’euros de 2019 (+58 %). Par rapport au flux de ces dix dernières années, l’augmentation a été de 119 %.

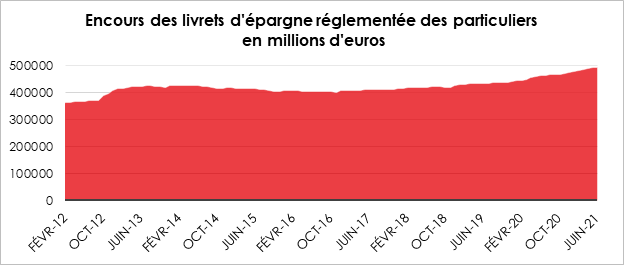

Les versements sur les produits de taux ont atteint 159 milliards d’euros en 2020, contre 122 milliards en 2019. Ils ont capté 80 % des flux. Pour comparaison, ces placements représentaient 68 % des flux en 2019 et 67 % en 2018. Le montant net des placements vers les produits de fonds propres (actions et unités de compte) s’est élevé à 47 milliards d’euros, contre 12 milliards en 2019. 47 % des sommes épargnées l’ont été en numéraire ou sur les dépôts à vue, 20 % sur des produits d’épargne réglementée, 12 % sur d’autres dépôts rémunérés. Au niveau des encours, les produits de taux atteignent 65 %, contre 34 % pour les produits de fonds propres.

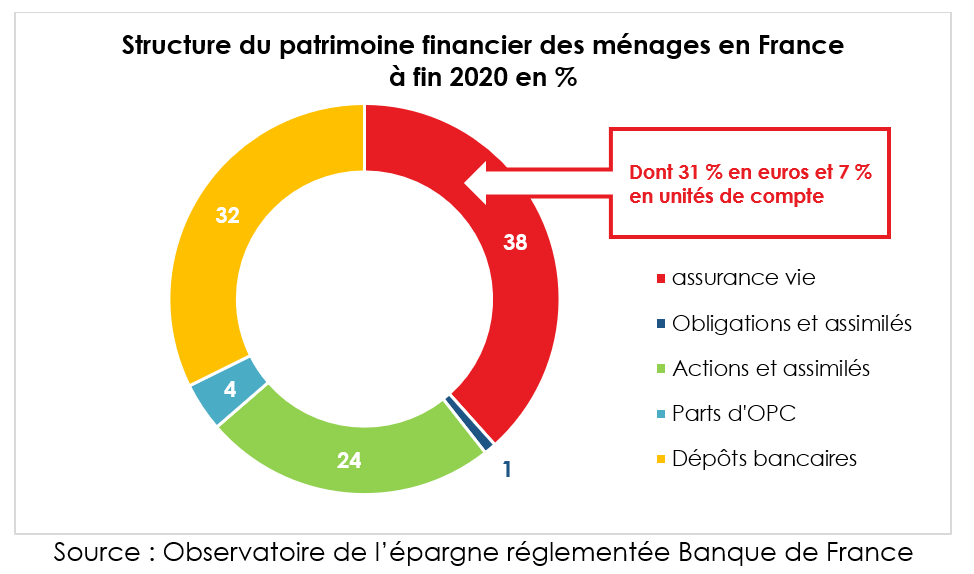

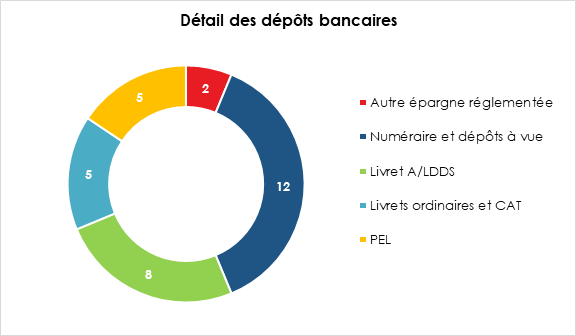

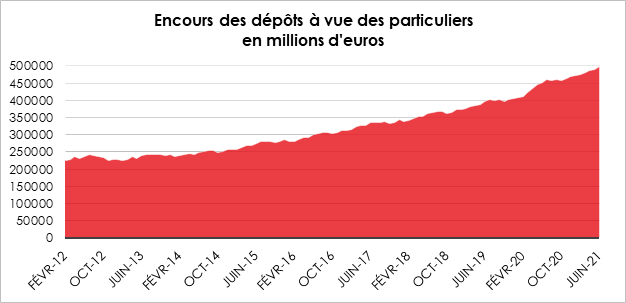

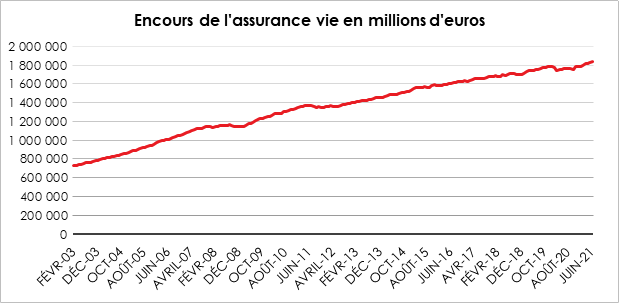

L’assurance vie a conservé, en 2020, sa première place pour les placements financiers des ménages (38 % du patrimoine financier, dont 31 points en fonds euros et 7 points en unités de compte). Les dépôts bancaires (dépôts à vue, épargne réglementée, PEL, livrets ordinaires et numéraire) représentaient 32 % du patrimoine financier, contre 24 % pour les actions et assimilées. Les dépôts à vue et le numéraire ont progressé de 15 % en 2020, contre +5 % pour l’ensemble du patrimoine financier. Sur ces dix dernières années, la hausse des dépôts à vue a été importante (+10 % en moyenne annuelle). Premier point d’accueil de l’épargne « covid », leur encours avait atteint, à la fin juin 2021, le montant historique de 500 milliards d’euros.

800 000 titulaires supplémentaires ont atteint le plafond du Livret A et du LDDS en 2020

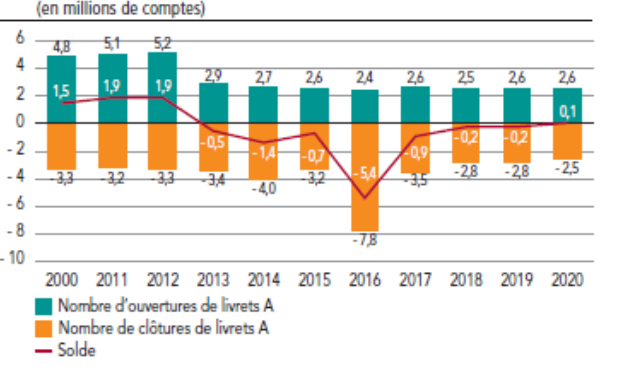

Le nombre de Livrets A ouverts était, en 2020, de 55,7 millions dont 54,9 millions détenus par des personnes physiques. Le taux de détention est de 81,5 % pour ces dernières. Sur l’année, 2,6 millions de livrets ont été ouverts et 2,5 millions ont été fermés par des personnes physiques. 34 % ont été ouverts par des moins de 25 ans. 57 % des Livrets A ont plus de dix ans. Les étudiants et mineurs représentent 34 % des ouvertures de livrets A en 2020, contre un poids de 8 % dans la population. Ensuite, les actifs ayant un emploi représentent 38 % des ouvertures, les étudiants, chômeurs et inactifs 52 %, les entrepreneurs 2 % et les retraités 7 %.

Ouverture et fermeture de Livrets A

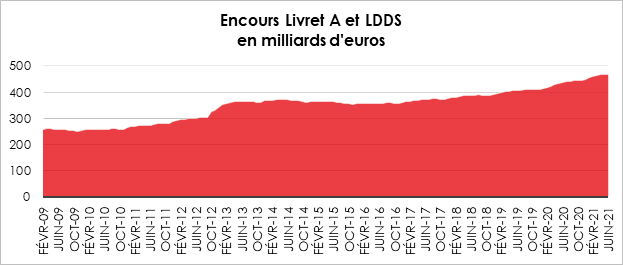

L’encours total du Livret A, fin 2020, était de 326,4 milliards d’euros dont 303,8 milliards d’euros pour les personnes physiques. L’encours a progressé de 27,8 milliards d’euros (+9,3 %), soit la cinquième plus forte hausse de son histoire.

Par âge, les 18-25 ans enregistrent la plus forte progression en ce qui concerne l’encours (+20,5 % de croissance). Au niveau national, les personnes âgées de 25 à 45 ans connaissent elles aussi une nette hausse de leurs encours, à hauteur de 18,9 %. Les personnes âgées de plus de 65 ans ont, quant à elles, le taux de croissance le plus faible (5,7 %). Les jeunes, dont la part consacrée aux dépenses de loisirs est plus importante par rapport à celle des autres générations, ont, lors des confinements, réalisé des économies dont une partie a été placée sur les Livret A et également sur les LDDS. Par ailleurs, certains étudiants ont rendu leur logement, générant ainsi une économie.

Structure du Livret A par tranche d’âge en %

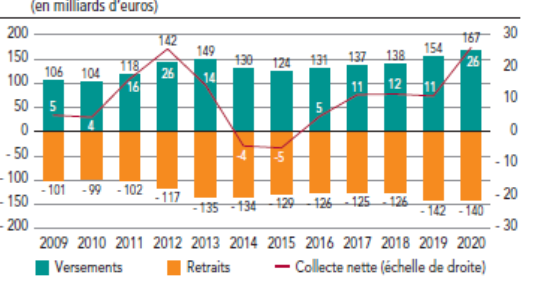

En 2020, 167 milliards d’euros ont été versés et près de 140 milliards d’euros ont été retirés. La progression de versements a été de 134,2 % par rapport à 2019. Depuis la mise en place de la collecte sur l’épargne réglementée en 2009, ce montant constitue un plus haut historique. Pour la collecte nette, l’année 2020 est à un niveau record depuis 2012.

Versements et retraits sur le Livret A

L’encours moyen du Livret A est de 5 500 euros pour une personne physique, contre 5 100 en 2019 et 4 800 en 2018. 7 % des Livrets A dépassent le plafond. Les livrets concernés représentent 30 % de l’encours. Les titulaires de plus de 65 ans détiennent 34 % de l’encours quand leur poids de la population totale était au 1er janvier 2021 de 21 %.

6,5 millions de détenteurs de Livret A ou de LDDS sont au plafond. Ce nombre a augmenté de 800 000 en 2020. 5 millions de Livrets A sont inactifs depuis au moins cinq ans dont 3,8 millions ont moins de 150 euros. Le nombre moyen de versements réalisés par an était, en 2020, de 5,2 quand celui des retraits était de 5.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire

Le nombre de Livrets de Développement Durable et Solidaire (LDDS) s’élevait fin 2020 à 24,3 millions. Le taux de détention est de 43 %. 1,7 million ont été ouverts l’année dernière et 1,5 million ont été fermés.

En 2020, les versements sur les LDDS ont atteint 53 milliards d’euros, quand les retraits ont représenté 43 milliards d’euros. Les collectes brutes annuelles ont été jusqu’à maintenant supérieures à celles de 2020 à deux reprises, en 2012 avec 55,7 milliards d’euros et en 2013 avec 53,1 milliards d’euros. La collecte nette a, en 2020, été de 9 milliards d’euros, en hausse de 135 % par rapport à 2019. Seule la collecte de 2012 a été plus importante que celle de 2020.

En décomposant par âge, comme pour le Livret A, ce sont les 18-25 ans dont les encours connaissent l’évolution la plus forte, avec 20,3 % de croissance. Sur le plan national, les personnes âgées de 25 à 45 ans enregistrent elles aussi une hausse importante de leurs encours, à hauteur de 10,4 %. Les personnes âgées de plus de 65 ans ont, quant à elles, le taux de croissance le plus faible (6,5 %).

L’encours a atteint, au 31 décembre 2020, 121,5 milliards d’euros en hausse de 9,2 milliards d’euros en un an, ce qui constitue sa sixième progression la plus importante de son histoire. Les versements se sont élevés à 53 milliards d’euros et les retraits à 43 milliards d’euros. L’encours moyen des LDDS était de 5 000 euros en 2020, contre 4 600 en 2019. 20 % des LDDS dépassaient, au 31 décembre 2020, le plafond de 12 000 euros représentant 50 % des encours. Les détenteurs de plus de 65 ans détiennent 35 % des livrets et 41 % de l’encours. 1,3 million de LDDS sont inactifs depuis au moins cinq ans.

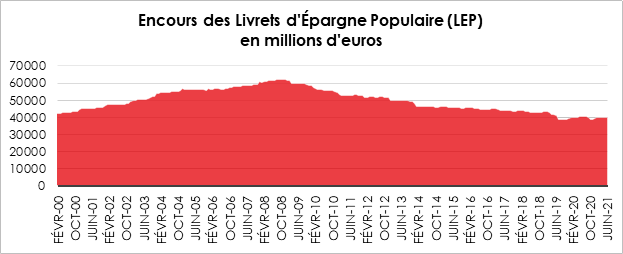

Le Livret d’Épargne Populaire, un produit qui ne trouve toujours pas son public

Le nombre de Livret d’Épargne Populaire (LEP) a atteint 7 millions à la fin 2020, en baisse de 248 000 sur l’année. Le taux de détention des LEP qui est de 13,3 % reste faible, quand 50 % des personnes y ont potentiellement droit.

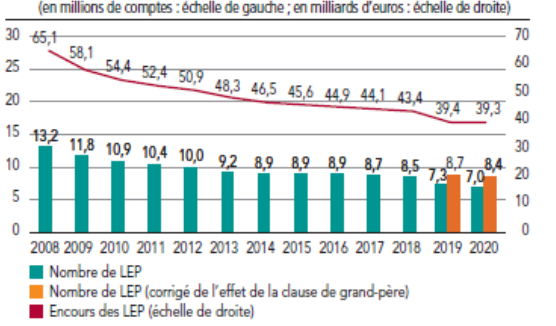

Nombre de LEP et encours

La rémunération de 1 % n’attire pas les épargnants modestes qui continuent à privilégier le Livret A. Les mesures de simplification prises par le Gouvernement pour la vérification des conditions de ressources pour bénéficier d’un LEP n’ont pas conduit à une augmentation du nombre de titulaires. En revanche, à la différence des années précédentes, la diminution de l’encours s’est ralentie. Il a baissé de 60 millions d’euros pour s’établir 39,3 milliards d’euros. Les versements ont atteint 11,9 milliards d’euros quand les retraits se sont élevés à 11 milliards d’euros. Les fermetures de plans expliquent la baisse de l’encours. Le montant moyen des LEP était de 5 600 euros. 43 % des LEP dépassent le plafond fixé à 7 700 euros. Ces LEP représentent 69 % de l’encours. Les plus de 65 ans détiennent 53 % de l’encours.

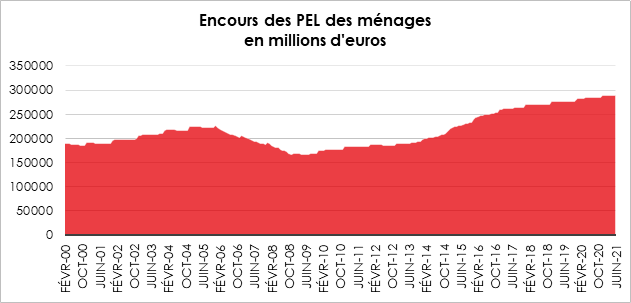

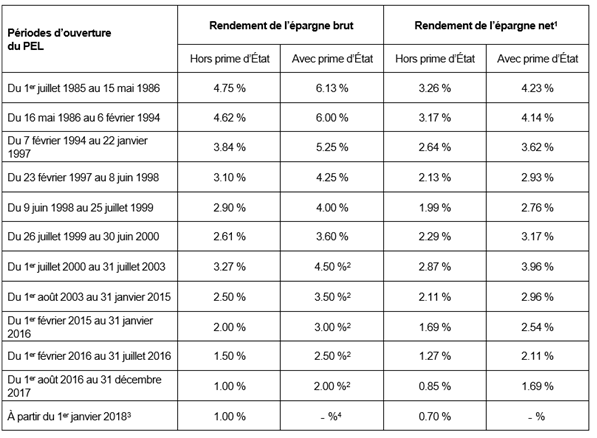

Les Plans d’Épargne Logement dans le collimateur de la Banque de France

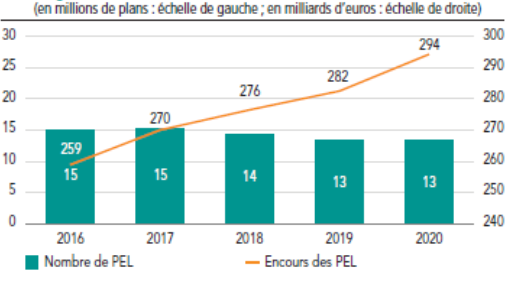

Les Plans d’Épargne Logement (PEL) sont au nombre de 12,8 millions en repli de 500 000 en un an. Le taux de détention est de 19 %, contre 20 % en 2019. L’encours des PEL s’élevait à la fin de l’année 2020 à 294,2 milliards d’euros, en hausse de 12 milliards d’euros en un an. Les versements se sont élevés à 28 milliards et les retraits à 27 milliards d’euros. La baisse du nombre de PEL s’explique par le moindre engouement pour ce produit depuis sa fiscalisation et la baisse du rendement intervenus le 1er janvier 2018.

Nombre de PEL et encours

Le taux moyen de rendement des PEL était, en 2020, de 2,62 %. 43 % des PEL, représentant 45 % de l’encours, ont un taux d’intérêt égal à 2,5 %. 5 % des PEL, représentant 11 % de l’encours, sont rémunérés à un taux égal à 5,25 %. 3,35 millions ayant un encours global de 111 milliards d’euros sont concernés. L’encours moyen des PEL est de 22 900 euros. 11 % des PEL ont un encours dépassant le plafond de 61 200 euros (34 % de l’encours). Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 37 % de l’encours. La Banque de France souligne le coût élevé des PEL pour les banques et demande, à demi-mot, une réforme au Gouvernement qui craint, sur ce sujet, une annulation par le Conseil constitutionnel, en cas d’adoption de mesures rétroactives touchant des clauses substantielles du contrat.

Prolongeant le bilan de 2020, la Banque de France a indiqué que depuis le mois de mars 2020, les sommes épargnées au-delà du niveau habituel ont atteint 157 milliards d’euros. Fin 2020, elles s’élevaient à 111 milliards d’euros. Cette épargne est loin d’être inutile. Elle permet, selon l’économiste en chef de la direction du Trésor, Agnès Bénassy-Quéré, de financer le déficit des administrations publiques (212 milliards d’euros en 2020) et le besoin de financement résiduel des entreprises françaises (30 milliards d’euros en 2020), sachant que malgré tout, la France a eu besoin d’un apport extérieur de 60 milliards d’euros. Les banques et les assureurs ont utilisé l’argent déposé pour prêter et souscrire des obligations ou des actions.

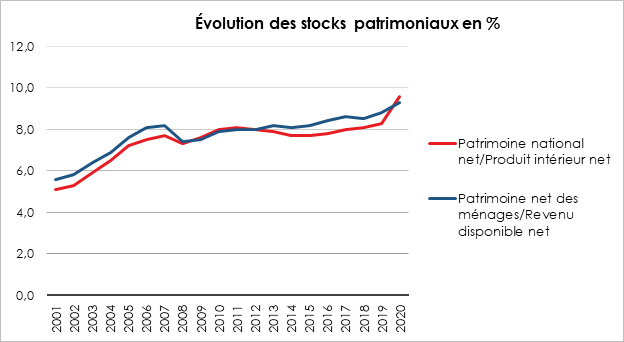

Les ménages s’enrichissent et l’État s’appauvrit

Fin 2020, le patrimoine économique de la France s’élevait 17 682 milliards d’euros en France, soit 9,6 fois le produit intérieur net de l’année. En raison de la crise sanitaire qui a entraîné une contraction de 7,4 % du produit intérieur net et de la bonne tenue des marchés « actions » ainsi que des prix de l’immobilier (+6,9 % en pour ces deux classes d’actifs), ce ratio augmenté de 1,3 point. Le patrimoine non financier, qui progresse de 6,6 % (après 5,6 % en 2019), est le premier et principal facteur de croissance du patrimoine total. Cette hausse est en lien avec le dynamisme du prix des terrains bâtis, en particulier pour l’immobilier résidentiel. En 2020, le patrimoine financier net (solde des actifs et des passifs financiers) est stable, les actifs et les passifs financiers évoluant à des rythmes proches (respectivement +8,7 % et +8,6 %, après +9,1 % et +9,0 %). Avec l’augmentation de l’endettement public qui est passé de 98 à 118 % du PIB, le patrimoine financier net des administrations publiques se dégrade nettement quand celui des sociétés non financières est quasi stable. Ceux des sociétés financières et des ménages augmentent.

Le patrimoine des ménages, au plus haut

Fin 2020, le patrimoine des ménages s’établit à 13 440 milliards d’euros, soit 9,3 fois le revenu disponible net des ménages, après 8,8 fois en 2019. Il progresse de 6,4 %, soit un peu moins qu’en 2019 (+7,0 %)

Le patrimoine non financier des ménages a, en 2020, selon l’INSEE, augmenté de 6,6 % (après +5,5 % en 2019) pour atteindre 9 095 milliards d’euros. 91 % de ce patrimoine non financier est constitué de biens immobiliers. L’augmentation des prix de l’immobilier fin 2020 (+6,1 %, après +4,5 % en 2019) explique cette progression même si la crise sanitaire a perturbé la dynamique des ventes immobilières en provoquant une contraction de l’investissement (-8,8 % après +3,9 %).

Le patrimoine financier net des ménages a, de son côté, augmenté de 6,0 % en 2020 pour atteindre 4 345 milliards d’euros, après une hausse de 10,3 % en 2019. Cette progression est imputable à un effet flux (la cagnotte covid) et à un effet appréciation (bonne tenue des marchés). La diminution de la consommation pendant les confinements ainsi que le maintien du pouvoir d’achat depuis le début de la crise ont provoqué une augmentation des flux d’épargne financière. En 2020, les cours « actions » ont rapidement surmonté la baisse des mois de mars/avril. Les placements bruts des ménages ont augmenté de 5,7 %, soit 6 200 milliards d’euros à fin 2020. L’encours en numéraire et dépôts a connu une hausse de 9,8 %, soit +162 milliards d’euros, après +5,7 % en 2019. Les placements sous forme d’actions et de parts de fonds d’investissement ont néanmoins progressé moins vite en 2020 qu’en 2019 (+3,1 %, après +13,7 %), les ménages préférant la liquidité et la sécurité. Les actifs des ménages en assurance vie continuent de progresser, mais à un rythme moins élevé qu’en 2019 (+2,8 %, après +8,5 %).

Au passif des ménages, les crédits continuent de croître, mais à un rythme moins soutenu (+4,5 %, après +6,1 % en 2019). Leur progression est la conséquence de l’appétence des particuliers pour l’immobilier. Durant le premier confinement, les transactions immobilières se sont arrêtées, réduisant le besoin en crédits mais un rattrapage est intervenu en sortie de confinement. Pour les crédits à la consommation, la progression est comparable à celle des années précédentes.

Les sociétés non financières bénéficient des prêts garantis par l’État

Fin 2020, la valeur nette des sociétés non financières (SNF) a augmenté de 11,2 % (après +4,3 % en 2019) et atteint 3 372 milliards d’euros. Le patrimoine non financier des SNF a progressé à un rythme proche de celui de l’année précédente (+6,7 % après +6,1 % en 2019), malgré la contraction de l’investissement de 8,1 %, les SNF bénéficiant en effet de la hausse des prix de l’immobilier. Leurs encours de biens immobiliers ont augmenté de 7,7 % (après +6,6 % en 2019) et ont contribué pour 9,6 points à la croissance de la valeur nette des SNF. Le patrimoine financier net des SNF s’est élevé à -2 329 milliards d’euros en 2020, après -2 309 milliards en 2019. Le passif financier des SNF a augmenté, mais moins rapidement qu’en 2019 (+3,8 %, après +12,6 %). Les encours d’actions ont décéléré (+2,8 %, après +18,0 %), en raison de la baisse des cours boursiers. Leur encours de crédit a, en revanche, augmenté de 5,9 % (après +4,0 %). De mars à juillet, avec la souscription des prêts garantis par l’État (PGE), l’encours de crédits a connu une vive progression. Sur l’année, le flux de crédits auprès des institutions financières a été de +153 milliards, à mettre en regard du montant de 130 milliards de PGE. Par ailleurs, les encours de titres de créance ont continué leur progression (+11,8 % en 2020, comme en 2019).

En 2020, les actifs financiers des SNF ont augmenté mais nettement moins vite qu’en 2019 (+4,5 % après +13,5 %). Les actions et parts de fonds d’investissement représentaient 6 641 milliards d’euros fin 2020, soit 61 % du total de leurs actifs financiers. Les placements en numéraire et dépôts, preuve d’une préférence pour la liquidité, ont connu une hausse de +37,7 %, après +8,4 %. Cette augmentation des liquidités est en lien avec le recours aux PGE. Ces derniers ont été utilisés par les entreprises pour régler des créances de court terme ainsi que pour sécuriser leur trésorerie.

Les actifs financiers des sociétés financières en forte augmentation

Fin 2020, le patrimoine des sociétés financières s’accroît de 23,0 % (après -13,0 % en 2019) et s’élève à 682 milliards d’euros, porté par une hausse de leur patrimoine financier. Les actifs non financiers (2,1 % de l’actif total) ont augmenté à un rythme moindre que l’année précédente (+8,1 %, après +9,3 %) et ont atteint 373 milliards d’euros. Le patrimoine financier net des sociétés financières s’élevait fin 2020, à +308 milliards d’euros en 2020, après +209 milliards d’euros en 2019. Leurs actifs financiers ont enregistré une hausse de +12,2 %, après +6,8 %. L’encours de crédits octroyés a augmenté de +6,1 % en 2020, après +4,5 % en 2019. Cette évolution est due au dynamisme des crédits aux SNF (+12,8 %, après +3,7 %), ces dernières recourant fortement aux PGE qui ont gonflé leur trésorerie. Cette accélération a compensé la décélération des crédits aux ménages (+4,5 %, après +6,1 %). Les placements sous forme de titres de créance ont continué de progresser en 2020 (+9,7 %, après +4,5 %). Cette augmentation s’explique par les rachats d’obligations par la Banque de France, en forte croissance du fait de la pandémie.

Les passifs financiers des sociétés financières ont augmenté de +11,8 %, en 2020, après +7,6 %. Le passif en numéraire et dépôts s’est accru en 2020 de +22,5 %, après +7,1 %.

Le patrimoine net des administrations publiques en fort recul

Fin 2020, du fait de son endettement croissant le patrimoine des administrations publiques a diminué de 39,9 %, après une augmentation de 8,9 % en 2019. Il s’élevait, fin 2020, à 189 milliards d’euros.

Le patrimoine financier net des administrations publiques s’établissait à la fin de l’année dernière à -2 178 milliards d’euros en 2020, après -1 919 milliards d’euros en 2019. Le passif financier des administrations publiques a augmenté de +13,7 %, après +4,8 %, en raison d’émissions nettes de titres de créance bien plus importantes en 2020 qu’en 2019 (+286 milliards d’euros, après +72 milliards d’euros). Ces émissions sont particulièrement concentrées sur le deuxième trimestre 2020 en lien avec les politiques de soutien mises en œuvre avec le premier confinement. La dette publique en valeur de marché augmente de 14,4 %, contre +11,4 % pour la dette au sens de Maastricht, mesurée en valeur nominale.

Le patrimoine non financier des administrations publiques a augmenté +6,0 % (après +4,7 %) pour s’établir à 2 367 milliards d’euros. Cet accroissement s’explique par une augmentation de l’encours en terrains et bâtiments (+6,0 % après +4,7 %) qui représente 86 % des actifs non financiers détenus par les administrations publiques. De plus, l’investissement des administrations connaît un moindre recul que les autres secteurs institutionnels (-1,4 % contre -8,8 % pour les autres secteurs).

Le patrimoine national et celui des ménages ont continué leur progression, en 2020, année qui restera atypique car marquée par la contraction du PIB de près de 8 %. Le patrimoine des administrations publiques pourrait passer en territoire négatif dans les prochaines années compte tenu du niveau élevé des déficits.

Que faire de la cagnotte covid ?

3 questions à Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne

Selon la Banque de France, les Français ont, depuis le début de la crise sanitaire, épargné 157 milliards d’euros de plus que d’habitude. Qui a épargné et comment ?

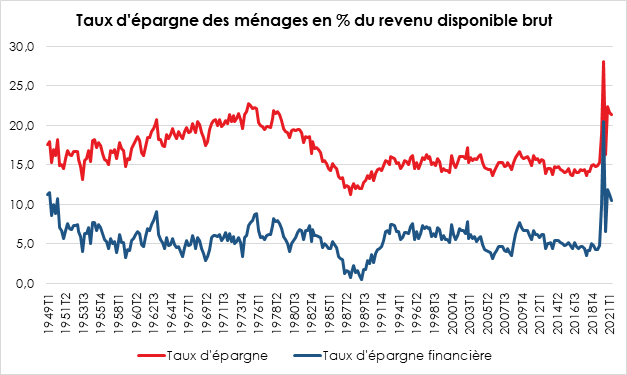

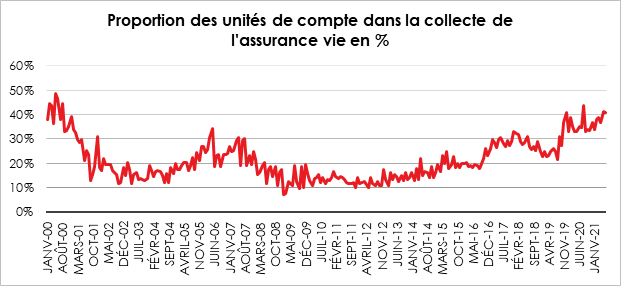

Du mois de mars 2020 au mois de juin 2021, les Français ont mis de côté 157 milliards d’euros de plus par rapport aux périodes passées équivalentes. Ce surplus se décompose en épargne subie en lien avec les restrictions sanitaires et en épargne de précaution avec la montée des inquiétudes. Ce phénomène est constaté dans tous les pays occidentaux. Avec le retour à la vie « normale », les ménages ont repris le chemin de la consommation mais sans excès. Si le taux d’effort d’épargne est en repli depuis la fin de l’année dernière, il demeure supérieur à sa moyenne de longue période. Le taux d’épargne, à la fin du deuxième trimestre 2021, s’élevait à 21,4 % du revenu disponible brut, contre 22 % à la fin du mois de décembre 2020. Il est censé revenir, d’ici 2023, à son niveau d’avant crise soit autour de 15 %. Selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, 80 % de l’épargne collectée en 2020 ont été placés en produits de taux ou laissés sur les dépôts à vue. Le placement n° 1 est un non-placement, les comptes courants, dont l’encours a atteint 509 milliards d’euros à fin juillet soit plus de 17 000 euros par ménage. Avant la pandémie, ce montant était de 14 000 euros et avant la crise sanitaire de 2008, de moins de 7 000 euros. Les ménages conservent un volume croissant de liquidités par crainte et par absence de placements jugés rémunérateurs. Le faible rendement des livrets d’épargne réglementée et des livrets bancaires fiscalisés les incite à l’inaction. Il n’en demeure pas moins que le Livret A et le LDDS ont également bénéficié d’un fort mouvement de collecte depuis le début de la crise sanitaire. Les produits en fonds propres (les actions) ont capté, de leur côté, 20 % de l’épargne mais ce résultat est, compte tenu des circonstances, positif. À la différence des précédentes crises, les épargnants n’ont pas fui les placements « actions ». Le nombre de Plans d’Épargne en Actions a même progressé en 2020 et compte plus de 200 000 de titulaires supplémentaires pour atteindre plus de 5 millions. Selon l’Autorité des Marchés Financiers, en 2020, plus de 150 000 nouveaux actionnaires ont été enregistrés. À la différence des crises précédentes, la collecte en unités de compte des contrats d’assurance vie est restée vive. Si en 2001 comme en 2008 ou 2012, sa part dans la collecte tombait à moins de 15 %, en 2020, elle est restée supérieure à 30 % et tangente même les 50 % en 2021. Pour le Plan d’Épargne Retraite qui est commercialisé depuis le 1er octobre 2019, cette proportion est de 50 %.

Les Français ont tout intérêt, d’ici la fin de l’année, à se préoccuper de cette cagnotte. Quelles sont leurs intentions. Ont-ils décidé d’augmenter leurs dépenses de consommation, d’investir davantage ou de réallouer l’épargne sur le long terme ?

Durant l’été, les Français n’ont pas réellement touché à leur cagnotte. Ils ont simplement réduit leur effort d’épargne. La collecte du Livret A est passée de 3 milliards d’euros mensuels en début d’année à un milliard au cœur de la période estivale. Pour le moment, les Français demeurent attentistes voire prudents. Ils ont repris le chemin de la consommation mais sans excès. Il n’y a pas eu de frénésie d’achats. Une modification du panier du consommateur est néanmoins constatée. Les ménages dépensent moins pour leur voiture et plus pour leur logement. Les loisirs n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant crise quand, en revanche, les achats de produits alimentaires restent importants.

Concernant l’épargne stockée, la Banque de France estime qu’une partie sera, d’ici 2023, réaffectée à la consommation. Cela concernerait environ un cinquième de l’épargne constituée quand plus des trois quarts seront conservés soit sous forme de liquidités ou réalloués dans d’autres placements. La ventilation de l’épargne covid dépend évidemment de la suite de la pandémie et du contexte économique. Les incertitudes demeurent élevées, en ce début d’automne, d’autant que la France s’engage dans une importante et longue période électorale. Lors des précédentes échéances présidentielles, les ménages ont eu tendance à augmenter leur effort d’épargne. Compte tenu du niveau des déficits, la crainte d’un relèvement des impôts est amplement partagée au sein de la population, ce qui pourrait la conduire à épargner davantage.

Avec la fin de l’année, c’est le temps de penser à la diminution de sa facture fiscale ? Quelles sont les solutions à la disposition des épargnants ?

Pour alléger le montant de l’impôt sur le revenu, les ménages ont jusqu’au 31 décembre et dans les faits jusqu’à la mi-décembre, pour réaliser des opérations de défiscalisation. De nombreux dispositifs de nature immobilière ou financière existent.

Au niveau de l’immobilier, pour réduire leurs impôts, les ménages peuvent investir dans les Groupements Fonciers Forestiers qui offrent une réduction d’impôt équivalente à 18 % du montant de l’investissement. Il convient de souligner que les GFF ouvrent à une exonération partielle ou totale de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (les détenteurs de moins de 10 % d’un GFF sont totalement exonérés quand pour les autres, l’abattement est de 75 %) Par ailleurs, les revenus générés par les GFF ne sont pas imposables. Les ménages peuvent opter pour l’investissement dans l’immobilier ancien dans le cadre du dispositif Malraux qui ouvre droit à un avantage fiscal non négligeable. La réduction d’impôt concerne des logements situés dans des secteurs éligibles (secteurs sauvegardés Malraux). Elle est de 30 % du montant des travaux de rénovation effectués en vue de la location du logement. Pour les zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain ou Paysager (ZPPAUP), le taux de réduction d’impôts est de 22 %. Un dispositif « monuments historiques » est également accessible aux contribuables. La loi Monuments historiques est une loi de 1913 qui vise à encourager à la restauration et la préservation du patrimoine historique et immobilier. En vertu de cette loi, les contribuables peuvent déduire de leur revenu imposable le montant du déficit foncier généré par les travaux de rénovation.

Les contribuables peuvent également recourir au dispositif Pinel (logements neufs) ou au dispositif Denormandie (logements anciens) pour diminuer leur impôt. Le taux de la réduction d’impôt est fonction de la durée de l’engagement de location, 6, 9 ou 12 ans. Il varie de 12 à 21 % dans la limite d’un investissement de 300 000 euros. L’obtention de cette réduction d’impôt est conditionnée au respect de plafonds de ressources pour les locataires (à l’exception des enfants de l’investisseur) et de plafonds de loyers. Le dispositif Pinel a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Des dispositifs de défiscalisation existent par ailleurs pour les investissements dans les départements et régions d’Outre-Mer (Pinel Outre-Mer et Girardin) ou pour des investissements solidaires (loi Cosse).

En dehors des niches fiscales mais toujours dans l’immobilier, il convient de signaler le régime de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) permet d’amortir la valeur de son investissement immobilier locatif, les revenus de la location étant soumis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Au niveau financier, mais toujours dans le domaine de l’immobilier, les ménages peuvent prendre des parts de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) qui permettent de bénéficier des avantages fiscaux liés aux différents dispositifs (Pinel, Denormandie, Malraux ou déficit foncier). Ils peuvent opter pour des parts de PME ou de Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), de Fonds d’Investissement de Proximité (FIP). Depuis le décret du 7 août 2020, la réduction d’impôts concernant les FCPI et les FIP est passée à 25 %. Jusqu’alors, le taux de réduction pour ces deux dispositifs était de 18 % en France métropolitaine hors Corse (pour la Corse, le taux de la réduction d’impôt FIP est de 30 %). Le montant de l’investissement pris en compte est plafonné à 12 000 euros pour une personne seule et à 24 000 pour un couple. Ces dispositifs sont soumis au plafonnement des réductions d’impôt fixé à 10 000 euros pour une personne seule ou 20 000 euros pour un couple. Pour bénéficier des réductions d’impôt, le souscripteur s’engage à conserver les parts durant au moins cinq ans. Pour encourager l’investissement dans le secteur de la culture, il est également possible de souscrire à des parts de Société pour le Financement du Cinéma et de l’Audiovisuel (SOFICA). Le taux de la réduction d’impôts des SOFICA varie de 30 % à 48 % dans la limite de 18 000 euros d’investissement et sous réserve que ce dernier ne dépasse pas 25 % du revenu net global.

Les ménages peuvent bénéficier non pas d’une réduction d’impôt mais d’une déduction sur leur revenu imposable en épargnant sur un Plan d’Épargne Retraite (PER) ou un Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP). Les versements individuels sont déductibles dans la limite de 10 % des revenus professionnels de 2020, nets de cotisations sociales et de frais professionnels, avec une déduction maximale de 32 909 euros ou 4 114 euros si ce montant est plus élevé.

Les mécanismes d’allégement de la facture fiscale sont nombreux. Le contribuable épargnant ne doit pas perdre de vue le rendement réel de son investissement et surveiller les frais inhérents à ces différents placements. Par ailleurs, les avantages fiscaux sont accordés en contrepartie d’une prise de risque et d’un engagement dans le temps.

Comment purger les moins-values de son Plan d’Épargne en Actions ?

Le Plan d’épargne en actions (PEA) est une enveloppe fiscale relativement souple qui permet d’éviter l’impôt sur le revenu (mais pas les prélèvements sociaux) sur les dividendes et les plus-values. À partir de cinq ans, il est désormais possible d’effectuer des retraits sans que ceux-ci occasionnent la fermeture du plan ou la réalisation de nouveaux versements.

Le plafond du PEA est de 150 000 euros depuis le 1er janvier 2014. Au-delà, aucun versement n’est possible. Depuis la loi PACTE du mois de mai 2019, il est possible de cumuler le plafond du PEA avec celui du PEA PME et ainsi le porter à 225 000 euros.

Avec un PEA, il est possible d’acquérir :

- des actions et titres assimilés de sociétés dont le siège social est situé en France ou dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent,

- des OPC investis à 75 % en actions et titres assimilés mentionnés ci-dessus.

La question à laquelle peut être confronté un épargnant est le traitement fiscal éventuel de moins-values au sein de son PEA. Un PEA est dit en moins-value lorsque le total des versements effectués au sein du plan est inférieur à la valeur liquidative des actifs inscrits au sein de l’enveloppe au moment de son rachat total. Comme le PEA est une enveloppe fiscale autonome, il n’est pas possible d’imputer les moins-values sur des plus-values réalisées sur un compte-titres.

Un détenteur d’un PEA ayant enregistré de fortes moins-values pourrait avoir avantage à les purger surtout si, en parallèle, il a des plus-values sur son compte titre. Pour ce faire, il n’a pas d’autre solution que clore son PEA en vendant tous les titres. Dans ce cas précis, il pourra imputer la moins-value globale sur les plus-values réalisées sur un compte-titres au cours de la même année civile. La fraction des plus-values non imputée est reportable sur les dix années suivantes. Pour les éventuels gains, si le PEA a moins de 5 ans, le titulaire devra acquitter les prélèvements sociaux et l’impôt forfaitaire de 12,8 % (ou barème de l’impôt sur le revenu). Si le PEA a plus de 5 ans, seuls les prélèvements sociaux sur les gains seront exigés.

Concernant les moins-values constatées depuis fin 2015, le Conseil d’État a annulé la doctrine administrative selon laquelle l’abattement pour durée de détention s’appliquait aux moins-values de valeurs mobilières. Ainsi, l’abattement pour durée de détention n’est applicable qu’aux plus-values.

Fiscalité de l’épargne, retour sur les réformes de 2018

Le Président Emmanuel Macron avait pris l’engagement de réformer la fiscalité de l’épargne et de revenir sur les mesures prises par François Hollande en 2012. L’instauration du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) et de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a modifié en profondeur la fiscalité de l’épargne. Le Gouvernement avait, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2018, pris l’engagement de ne pas modifier les règles fiscales sur l’épargne durant la mandature. Cet engagement est jusqu’à maintenant respecté. L’INSEE, dans une étude récente (étude de Félix Paquier et de Michaël Sicsic sur les effets des réformes 2018 de la fiscalité du capital des ménages sur les inégalités de niveau de vie en France), a tenté d’en mesurer les effets.

Entre 2013 et 2017, par application de la loi de finances pour 2013, la plupart des revenus mobiliers (dividendes, placements à revenu fixe), les plus‑values de cession de valeurs mobilières et certains revenus d’assurance vie d’une année N étaient soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) en N+1 (avec un abattement de 40 % pour les dividendes). Les revenus d’assurance vie non soumis au barème de l’impôt sur le revenu étaient soumis à un prélèvement libératoire l’année de perception. Les intérêts des Plans d’Épargne Logement (PEL) et des Comptes Épargne Logement (CEL) étaient exemptés d’impôt sur le revenu. La loi de finances pour 2018 a réformé la fiscalité applicable aux revenus de l’épargne et aux plus-values financières. Un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 % a été institué. À partir du 1er janvier 2018, le PFU au titre de l’impôt sur le revenu s’applique aux plus‑values de cessions de valeurs mobilières et aux revenus mobiliers (notamment les dividendes et les intérêts issus de placements à revenu fixe comme les obligations). Pour l’assurance vie, les versements postérieurs au 27 septembre 2017 peuvent être soumis au PFU. Cela concerne ceux associés à des contrats de moins de 8 ans et ceux pour la part des versements dépassant 150 000 euros pour les contrats de plus de 8 ans. Les intérêts des PEL et CEL, seulement s’ils ont été ouverts après le 1er janvier 2018, sont également soumis au PFU. Il convient de souligner que sur la partie fiscale, l’épargnant a la possibilité d’opter pour le barème de l’impôt sur le revenu.

En 2018, le gouvernement a décidé de transformer l’ISF en IFI dont l’assiette est limitée aux biens immobiliers. Le gain a été de 3,44 milliards d’euros, entraînant une hausse du niveau de vie des ménages de 0,3 %. La réforme a fait 340 000 gagnants et 10 000 perdants qui n’ont pas pu déduire au titre de l’ISF du fait de la suppression des réductions d’impôt obtenues dans le cadre des investissements dans des PME ou de la non-déductibilité du passif mobilier à partir de 2018. L’effet moyen sur les ménages qui sont concernés par la mesure est de +9 770 euros sur le revenu disponible et +6 720 euros en 2018 sur le niveau de vie, après impôt.

Par construction, la suppression de l’ISF a bénéficié à la frange supérieure des contribuables même si la corrélation n’est pas totale. Les 10 % des personnes les plus aisées obtiennent ainsi 68 % du gain total de niveau de vie, et les 15 % les plus aisés en obtiennent 76 %. Parmi les 340 000 ménages gagnants, environ trois quarts sont au-dessus du dernier décile, et environ 60 % au-dessus du dernier vingtile. En 2018, 42 % des ménages parmi les 10 % les mieux dotés en patrimoine brut appartiennent également aux 10 % les plus aisés en matière de niveau de vie (Insee, 2021) et 43 % des 1 % de ménages avec le plus haut revenu initial font aussi partie des 1 % de ménages ayant le patrimoine brut le plus élevé.

Par le jeu des héritages qui sont à l’origine de 55 % des patrimoines, des redevables ne figurant pas parmi les contribuables aisés, peuvent relever de l’IFI, sachant qu’une grande partie des successions porte sur l’immobilier. 40 % du montant de l’ISF est payé par des foyers qui se trouvent en dessous du 98e centile de revenu fiscal de référence. La réforme de l’ISF a, dans ces conditions, favorisé les retraités qui ont hérité de leurs parents et les indépendants qui sont de manière traditionnelle bien dotés en capital.

L’effet de la mise en place du PFU au titre de l’IR donne lieu à une hausse du revenu disponible des ménages de 1,76 milliard d’euros, montant correspondant au coût budgétaire de la réforme. Les gains de niveau de vie annuel moyen sont très concentrés sur les 5 % les plus aisés (+470 euros en moyenne, soit +0,7 %), mais sont également non négligeables entre le 18e et le 19e vingtile. Les 15 % les plus aisés obtiennent ainsi 80 % du gain total de niveau de vie. 4,9 millions de ménages sont gagnants, et la réforme fait aussi 1,8 million de ménages perdants.

Le gain de niveau de vie annuel moyen est beaucoup plus important pour les indépendants (+220 euros, soit +0,8 %) que dans le reste de la population. Ils ont privilégié le versement de dividendes soumis au PFU en lieu et place aux salaires soumis à cotisations sociales et au barème de l’IR.

Face au défi de la fragmentation démographique

L’édito d’octobre

Avec les années 2020, nous sommes entrés de plain-pied dans une nouvelle phase de notre histoire démographique, celle du vieillissement général et rapide de la population. Avec l’arrivée des générations 1960, les plus nombreuses à l’âge de la retraite, la structure de la population change à grande vitesse. D’ici 2035, un tiers de la population active aura été totalement remplacé. Le nombre de retraités poursuivra son augmentation pour atteindre 20 millions. La dépendance, à mesure de la montée en âge des baby-boomers, coûtera de plus en plus cher. Face à cette révolution, des mesures ont été prises depuis 1993. Elles permettront en 2030 une économie de 6 points de PIB, ce qui n’est pas négligeable. Adoptées au fil de l’eau, ces mesures visaient tout à la fois à augmenter le nombre d’actifs et à réduire le montant global des pensions. Les pouvoirs publics ont opté pour un impressionnisme en misant sur la progressivité et la convergence. La tentative du grand bing bang choisie par Emmanuel Macron s’est soldée, si ce n’est pas par un échec, du moins pour le moment, par un ajournement en partie occasionné par la crise sanitaire. Si les conséquences financières de cette transformation démographique sont bien connues avec l’alourdissement des dépenses de retraite, de santé, de dépendance et de prévoyance, celles sur l’organisation de la société, sur la structure de l’économie, sur les rapports entre générations sont peu ou mal appréciées. L’augmentation du nombre de retraités joue logiquement contre la croissance en réduisant le nombre d’actifs. Elle pèse négativement sur les gains de productivité. En matière d’épargne, l’aversion aux risques ne peut qu’augmenter. Si les pensions sont amenées à se déprécier dans le temps, les personnes de plus de 65 ans seront contraintes de se dessaisir de leur capital, ce qui devrait produire une baisse de valeur du capital, même s’il est vrai qu’au Japon, pays en avance sur le vieillissement, ce phénomène n’a pas été constaté. De même, logiquement, l’accroissement du nombre de retraités est inflationniste, ces derniers consommant avant tout des services, générateurs d’inflation. Comme pour l’épargne, le Japon prouve, une fois de plus, que cette règle ne joue pas pour le moment. Au-delà de ces considérations, le financement du vieillissement sera supporté par les actifs qui doivent également s’occuper des jeunes. La répartition des charges sera un sujet politiquement et économiquement de plus en plus sensible. La dure loi de l’efficience économique pourrait buter sur les contraintes électorales. Quoi qu’il en soit, le vieillissement de la population changera, en profondeur, l’organisation de la société dans les prochaines années avec une graduation de la population en fonction de son âge. Avec une population dont le centre de gravité se déplace en faveur des plus de 55 ans, les jeunes, étudiants ou actifs, seront amenés à défendre, avec plus de vigueur que dans le passé, leurs intérêts. La segmentation de la population devrait s’accroître avec une partition territoriale accentuée. Si des années 1970 jusqu’aux années 2010, la convergence des modes de vie, des goûts, des préférences a été marquée en raison du poids des baby-boomers dans la société, ce schéma est de plus en plus révolu. La domination de la musique « rap » qui a pris largement le dessus sur le rock en est un symbole. Désormais, parents et enfants n’écoutent plus les mêmes chansons, contrairement à ce qui s’est passé des années 1960 aux années 2000. Les Stones pouvaient réunir plusieurs générations lors de leur concert. Au niveau de la répartition géographique, les seniors quittent les grandes agglomérations pour des villes de taille moyenne ou pour le littoral. Une société est avant tout une communauté. Le défi des responsables politiques sera de préserver, dans les prochaines années, l’unité de la nation et la solidarité intergénérationnelle qui en est un des ciments. À cette fin, une vision, un projet de société est indispensable. La nécessité de fixer un cadre et de l’expliquer est essentielle pour permettre à tous de se sentir membres d’une même famille.

Jean-Pierre Thomas

L’appétit retrouvé des ménages pour l’assurance-vie se confirme

Cité dans Les Echos pour évoquer le résultat de la collecte de l’assurance vie en août, Philippe Crevel considère que « malgré la normalisation de la situation sanitaire et économique, l’assurance-vie n’a pas rattrapé le retard accumulé en 2020 ».

Assurance vie : un retour à la normale sans étincelle

Paris, le 29 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie du mois d’août 2021

UN RETOUR À LA NORMALE SANS ÉTINCELLE

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie a enregistré, au mois d’août 2021, sa 11e collecte nette positive avec un gain, selon la Fédération Française de l’Assurance, de 2,2 milliards d’euros témoignant du processus de normalisation engagé après le premier confinement du printemps 2020. Cette collecte est supérieure à celle de 2019, avant la crise sanitaire, qui s’était élevée à 1,9 milliards d’euros. En 2020, la collecte nette avait été positive de 200 millions d’euros. Le mois d’août est en règle générale un mois correct pour l’assurance vie qui, lors de ces dix dernières années, a connu deux décollectes (2012, 2011). Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint +14,0 milliards d’euros, en forte hausse par rapport à 2020, mais en retrait par rapport à 2019 (+20 milliards d’euros).

Au mois d’août, avec les vacances, la collecte brute et les prestations sont traditionnellement faibles. Ainsi, cette année, les cotisations se sont élevées à 10,3 milliards d’euros, contre 12,5 milliards d’euros en juillet et 13,7 milliards d’euros en juin. Elles sont en phase avec celles de 2019 (10,1 milliards d’euros). Les unités de compte ont représenté, en août, 35 % de la collecte, contre 39 % en juillet. La proportion des unités de compte, depuis le début de l’année, atteint 38 %. Comme pour les cotisations, les prestations sont en recul en août par rapport à juillet, 8,1 contre 11,5 milliards d’euros. Elles sont proches de celles de 2019 (8,2 milliards d’euros). En 2020, elles avaient atteint, en août, 7,8 milliards d’euros. À la fin du mois d’août 2021, les encours des contrats d’assurance vie atteignaient 1 854 milliards d’euros, en croissance de +5 % sur un an.

Les ménages reviennent progressivement vers l’assurance vie mais, pour le moment, le processus de réallocation de l’épargne « covid » n’a pas commencé. Cette épargne demeure placée principalement sur les comptes courants et sur les livrets d’épargne, réglementée ou pas. Malgré la normalisation de la situation sanitaire et économique, l’assurance vie n’a pas rattrapé le retard accumule en 2020. Il n’y a pas eu de rebond. Les ménages sont prudents et privilégient toujours la liquidité et la sécurité au détriment du rendement. Les épargnants optant pour l’assurance vie acceptent, en revanche, le jeu des unités de compte d’autant plus facilement que les marchés « actions » se portent bien.

Le processus de normalisation de la collecte devrait se poursuivre dans les prochains mois sauf reprise mal-maîtrisée de l’épidémie. L’absence de rebond pour l’assurance vie restera sans nul doute de mise en raison notamment de la préférence actuelle des ménages pour l’immobilier qui demeure le placement préféré des Français.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Bruno Le Maire laisse la porte ouverte à une hausse du taux du Livret A

Malgré un taux réel négatif, l’attrait pour le Livret A ne faiblit pas. Le directeur du Cercle de l’Epargne explique pourquoi sur Investir.fr.

Le Livret A, la crise sanitaire et les 40 milliards d’euros mis de côté

Dans le Monde, Philippe Crevel souligne que si « le Livret A n’est pas pénalisé par son rendement réel négatif du fait de la remontée de l’inflation », « la question du relèvement [du] taux pourrait se poser au mois de février prochain si l’inflation reste autour de deux points ».

Le Livre A ne pâtit pas de son faible rendement

Paris, le 22 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A – août 2021

Le Livre A ne pâtit pas de son faible rendement

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

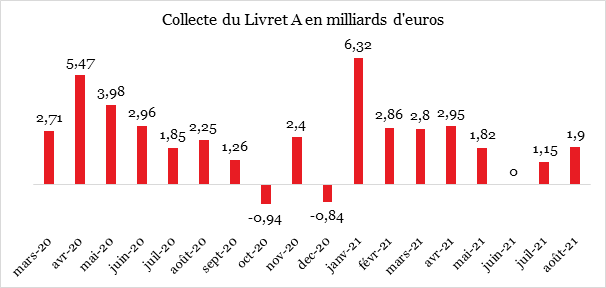

Au mois d’août, le Livret A a enregistré une collecte positive de 1,67 milliard d’euros faisant suite à celle du mois de juillet (1,15 milliard d’euros). Au mois d’août 2020, elle s’était élevée à 2,25 milliards d’euros. La collecte moyenne pour le huitième mois de l’année s’élevait, pour ces dix dernières années à 1,2 milliard d’euros.

Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte cumulée a atteint 19,55 milliards d’euros, contre 24,5 milliards d’euros sur la même période en 2020. Pour l’année 2019, avant la crise sanitaire, la collecte cumulée s’était élevée à 14,71 milliards d’euros. La collecte, en août, pour le LDDS a été de 230 millions d’euros. Sa collecte depuis janvier a atteint 4,5 milliards d’euros.

La normalisation aperçue en juillet est donc toute relative, les ménages maintenant un effort élevé d’épargne de précaution. La collecte moyenne depuis le début de l’année est de 2 milliards d’euros avec un pic en début d’année autour de 3 milliards d’euros. Depuis le mois de mai, la collecte moyenne avoisine les 1,25 milliard d’euros. Les ménages n’ont pas encore décidé de puiser dans leur cagnotte covid pour consommer ou pour réorienter leurs liquidités vers des placements à plus long terme. La quatrième vague a pu également les inciter à la prudence et les dissuader de réaliser certains achats. La prudence reste de mise en attendant la suite de l’évolution de la situation sanitaire. Un autre facteur a joué en faveur du Livret A au mois d’août. En effet, les ménages ont pu bénéficier du versement du solde des réductions d’impôt qui a concerné près de 13 millions de contribuables et porté sur un montant de 10 milliards d’euros. Le Livret A n’est pas pénalisé par son rendement réel négatif du fait de la remontée de l’inflation. Les ménages perdent plus d’un point avec ce placement du fait que l’inflation qui était de 0,5 % en 2020 remonte progressivement. Elle atteint 1,2 % en juillet et 1,9 % en août en rythme annuel. La question du relèvement du taux du Livret A pourrait se poser au mois de février prochain si l’inflation reste autour de de 2 points. Il pourrait alors passer de 0,5 à 0,75 % voire à 1 %. L’augmentation du taux du Livret A qui est une décision éminemment politique pose néanmoins plusieurs problèmes économiques. Elle renchérirait le coût des emprunts pour le logement social et n’inciterait pas les ménages à consommer. Le gouvernement, à quelques semaines de l’élection présidentielle, aura un choix cornélien à effectuer. L’insensibilité des épargnants au rendement réel du Livret A s’explique par leur recherche absolue de sécurité et de liquidité.

Si l’épidémie poursuit son reflux, les flux d’épargne devrait s’amoindrir légèrement d’ici la fin de l’année qui est marquée par les dépenses de rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année. En revanche, en cas de rebond automnal du coronavirus, le Livret A devrait renouer avec de fortes collectes. Il demeure la valeur refuge par excellence dans un contexte de taux bas. Quoi qu’il en soit, en août, le Livret A a battu un nouveau record d’encours avec 346,1 milliards d’euros, tout comme le LDDS avec 126,3 milliards d’euros.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Epargne : ce placement avantageux et sans risque a été oublié par beaucoup de Français !

Dans cet article consacré à l’épargne des Français, Philippe Crevel explique pourquoi comptes courants et épargne réglementée sont autant adulés. Il estime que « par peur du lendemain, les Français ne recherchent pas le rendement mais plutôt la liquidité pour pouvoir disposer de leur argent à tout moment ».

Jamais les Français n’ont eu autant d’argent sur leur compte courant

Philippe Crevel décrypte, sur Europe 1, les raisons pour lesquels les Français ont priviligés les comptes courants depuis le début de la crise sanitaire.

La crise a-t-elle changé la relation des Français au risque ?

Reprenant une récente interview du directeur du Cercle de l’Epargne diffusée sur France Info, Maddyness, le magazine de référence des entrepreneurs et des acteurs de l’innovation en France, cite Philippe Crevel dans un article consacré à la relation qu’entretiennent les Français avec le risque.

Epargne : le compte courant réserve une surprise de taille

Revenant sur le montant record de l’épargne conservé dans les comptes courants des ménages, Money Vox cite le directeur du Cercle de l’Epargne pour expliquer comment crise après crise le poids des liquidités progresse.

Réforme des régimes spéciaux : de la poudre aux yeux

Le Gouvernement va-t-il réformer les retraites avant la fin du quinquennat et procéder à la suppression des régimes spéciaux ? Dans une interview accordée à Atlantico, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, évoque la faisabilité et la pertinence d’une telle réforme d’ici avril 2022.

Épargne : le compte courant, placement préféré des Français

Dans Le Parisien, Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l’Épargne évoque la forte progression des sommes placées sur les comptes courants, un phénomène qui a débuté avant la crise sanitaire et qui s’est depuis amplifié.

Forum Économique Breton : les 3 moments qu’il ne fallait pas manquer

Le Cercle de l’Epargne a été heureux de participé au forum économique Breton organisé au Palais du Grand Large de Saint Malo le 8 septembre dernier, en partenariat avec AG2R LA MONDIALE. A cette occasion, Philippe Crevel a pu intervenir aux côtés du vice-président du MEDEF Fabrice Le Saché, vice-président du MEDEF pour évoquer les perspectives économiques sur 2021/2023.

Sur site, widoobiz évoque les grands moments de cette manifestations et reprends les principaux enseignements à en tirer : https://www.widoobiz.com/2021/09/09/forum-economique-breton-les-3-moments-quil-ne-fallait-pas-manquer-2-2/

Retraite : ne cédez pas à la tentation, ne rachetez pas vos trimestres trop tôt

Pourquoi vaut-il mieux attendre avant de procéder à des rachats de trimestres ? Le directeur du Cercle de l’Épargne explique en quoi cette recommandation est judicieuse dans les colonnes de Planet.fr.

Un « rebond spectaculaire de l’économie »… mais avec quelques freins très français

Retrouvez, sur Atlantico.fr, l’interview du directeur du Cercle de l’Épargne dans laquelle il décrypte les récents résultats de l’économie française et évoque les perspectives à venir attendues.

Plan épargne logement : le taux de votre vieux PEL bientôt abaissé ?

Dans Capital, le directeur du Cercle de l’Epargne explique pourquoi les détenteurs de PEL souscrits avant 2011 sont avantagés par rapport aux autres détenteurs.

Retraite complémentaire : ce que vous n’avez peut-être pas compris au système de malus

Dans un article destiné à expliquer le système de malus adopté par l’AGIRC-ARRCO pour rééquilibrer les comptes du régime de retraite complémentaire, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne met en évidence ce qui distingue ce dispositif temporaire de la décote, dispositif introduit dès 1993 et qui s’applique à l’ensemble des régimes de retraite.

Surplus d’épargne de 157 milliards : « Les trois confinements ont contraint les Français à renoncer à la consommation »

Au micro de France Info, le directeur du Cercle de l’Épargne rappelle que le surplus d’épargne des Français « n’est pas inutile pour l’économie ».

L’épargne des Français au 30 juin 2021, de la liquidité à tous les étages

Avec le maintien de leur pouvoir d’achat, les ménages ont pu maintenir un fort taux d’épargne au cours du deuxième trimestre. Le troisième confinement les a conduits à renoncer de manière forcée à certaines dépenses. La levée des contraintes sanitaires à partir du mois de mai a certes permis un rebond des dépenses de la consommation à la fin du trimestre, expliquant la légère décrue du taux d’épargne qui est passé du premier au deuxième trimestre 2021 de 21,6 à 21,4 % du revenu disponible brut. Il reste plus de cinq points au-dessus de son niveau moyen de 2019 (15 %).

Les Français n’ont pas durant le deuxième trimestre puisé dans leur bas de laine. Ils ont simplement réduit, de manière très modérée, leur effort d’épargne. Ils demeurent prudents et attentistes face à un contexte économique et sanitaire incertain. Le retour au taux d’épargne de longue tendance, autour de 15 % suppose une normalisation de la situation.

Les ménages ont durant le premier semestre privilégié la liquidité et la sécurité au rendement, les premiers placements étant les dépôts à vue, les livrets d’épargne réglementée et les livrets bancaires fiscalisés. La bonne tenue des actions et des unités de compte reste marginale par rapport à la tendance de fond. Elle dénote néanmoins l’acceptation d’une prise de risques en contrepartie d’un rendement potentiel plus élevé de la part de certains épargnants.

Près de 500 milliards d’euros de dépôts à vue

Au mois de juin 2021, l’encours des dépôts à vue a frôlé la barre des 500 milliards d’euros (499,3 milliards d’euros). Depuis le début de la crise sanitaire, l’encours des dépôts à vue a progressé de 88 milliards d’euros, soit quatre fois plus que lors de la crise des subprimes. En vingt ans, cet encours a augmenté de près de 400 milliards d’euros (111 milliards d’euros d’encours en juin 2001).

Sur le premier semestre 2021, les dépôts à vue ont augmenté de près de 30 milliards d’euros, soit presque deux fois plus que sur la même période en 2020 (17 milliards d’euros).

L’épargne réglementée

L’épargne réglementée comprend le Livret A, le LDDS, le Livret d’Épargne Populaire, le Livret Jeune et le Compte d’Épargne Logement.

L’encours des livrets d’épargne réglementée a atteint à la fin du mois de juin 2021 493,1 milliards d’euros en progression de 16,5 milliards d’euros sur le premier semestre. Sur la même période, en 2020, l’augmentation était de 21,7 milliards d’euros. Depuis le début de la crise sanitaire, l’encours de l’épargne réglementée a progressé de 48,3 milliards d’euros.

Le Livret A et le LDDS, les produits de la crise

Pour le premier semestre 2021, la collecte a été de 20,77 milliards d’euros pour le Livret A et le LDDS, soit un peu moins que pendant le premier semestre 2020 (26 milliards d’euros). Depuis le mois de mars 2020, la collecte a atteint près de 50 milliards d’euros (49,91).

L’encours de ces deux produits a atteint fin juin le niveau record de 469,1 milliards d’euros. Le Livret A a connu une collecte pendant le premier semestre de 16,74 milliards d’euros, contre 20,41 milliards d’euros en 2020 sur la même période. Depuis le début de la crise sanitaire, la collecte a atteint 37,85 milliards d’euros. Le LDDS a, de son côté, enregistré sur les six premiers mois de l’année 2021, une collecte nette de 4,03 milliards d’euros, contre 5,72 milliards en 2020 sur la même période. Depuis le début de la crise sanitaire, la collecte a été de 12,08 milliards d’euros. Les encours de ces deux produits sont à des niveaux record, 343,3 milliards d’euros pour le Livret A et 125,8 milliards d’euros pour le LDDS.

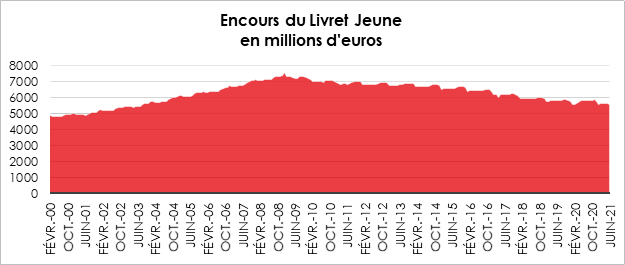

Le Livret Jeune, retour de la décollecte au premier semestre

Au 30 juin 2021, l’encours des Livrets Jeunes atteignait 5,6 milliards d’euros en diminution de 154 millions d’euros sur le premier semestre. L’embellie a été de courte durée. En effet, ce produit sur le déclin avait connu un léger rebond lors du premier confinement. Durant le premier semestre 2020, une augmentation de l’encours de 60 millions d’euros avait été enregistrée, mettant fin à plus de dix ans de baisse. Depuis le début de la crise sanitaire, l’encours a augmenté de 27 millions d’euros.

Livret d’Épargne Populaire, regain de forme confirmé

L’encours du Livret d’Épargne Populaire (LEP) a progressé de 513 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année 2021 pour atteindre près de 40 milliards d’euros (39,9). Sur la même période de l’année 2020, il avait augmenté de 928 millions d’euros. Depuis le début de la crise sanitaire, l’encours a augmenté de 220 millions d’euros. La crise sanitaire a mis fin à une baisse engagée depuis la crise financière en 2009. Au-delà de la crise sanitaire favorable à l’épargne liquide, ce produit bénéficie d’un rendement deux fois plus élevé que le Livret A et, depuis le mois de mars 2021, de la simplification de la procédure de vérification de la condition de ressources pour pouvoir disposer d’un LEP.

Un décret du 13 mars 2021 précise les nouvelles dispositions relatives au contrôle du respect des conditions d’ouverture puis de détention d’un Livret d’Épargne Populaire prévues dans la loi d’accélération et simplification de l’Action Publique (Asap) du 7 décembre 2020. Désormais, l’épargnant n’a plus besoin de présenter son avis d’imposition pour la vérification annuelle de son droit à posséder un LEP. « L’établissement gestionnaire du compte sur livret d’épargne populaire, ou auprès duquel une demande d’ouverture d’un tel compte a été formulée, peut interroger l’administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l’article R. 221-33 du présent code [code monétaire et financier] sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l’ouverture ».

Pour détenir un LEP, un contribuable doit justifier, lors de la demande d’ouverture puis chaque année, que ses revenus de la dernière ou avant-dernière année respectent le plafond fiscal fixé par l’administration. Ce dernier s’élève à 20 017 euros pour un célibataire (augmenté le cas échéant de 5 344 euros par demi-part fiscale supplémentaire) qui souhaite ouvrir un LEP en 2021. En cas de non-respect du seuil pendant deux années consécutives, le livret doit être clôturé.

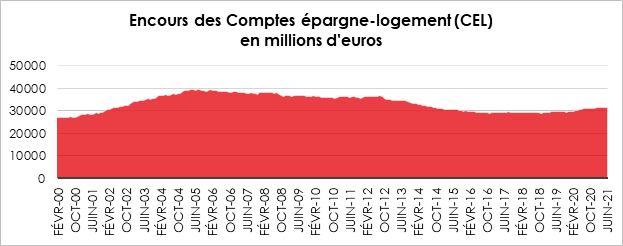

Petit rebond pour le Compte épargne logement (CEL)

Au 30 juin 2021, l’encours des CEL s’élevait à 31,6 milliards d’euros en progression de 426 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année. Sur la même période de 2020, la progression était d’un milliard d’euros. Depuis le début de la crise sanitaire, l’encours a augmenté de 1,9 milliard d’euros et cela malgré un faible rendement, 0,25 %. L’encours de ce produit d’épargne était étale depuis 2015. Il avait connu auparavant une baisse depuis 2005 avec comme conséquence une perte de près de 10 milliards d’euros. Très souple d’utilisation, ce produit profite de la soif de liquidités des épargnants français.

Plan d’Épargne Logement, fin d’un cycle ?

L’encours des plans d’épargne logement (PEL) s’élevait, fin juin 2021, à 287,6 milliards d’euros. Il a baissé de 1,9 milliard d’euros sur le premier semestre. Il avait augmenté de 1,5 milliard d’euros au cours de la même période de 2020. Depuis le début de la crise sanitaire, il a augmenté de 4,5 milliards d’euros. Ce produit a enregistré une décollecte continue depuis le mois de janvier 2021. La décollecte s’explique par la diminution des ouvertures de Plan d’Épargne Logement après le 1er janvier 2018. La fiscalisation des gains et la fin de la prime, pour les nouveaux plans, ont rendu ce produit moins attractif.

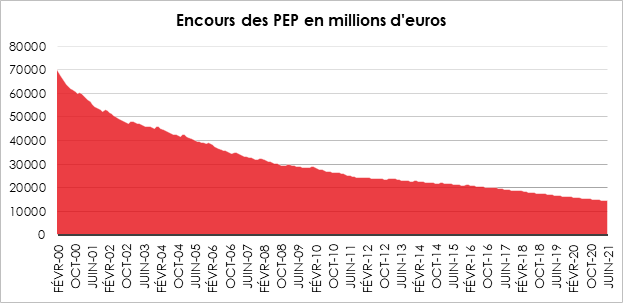

Les Plans d’Épargne Populaire, un vieux produit sur le déclin

L’encours des Plans d’Épargne Populaire s’élevait à fin juin 2021 à 14,4 milliards d’euros en recul sur le premier semestre de 788 millions d’euros, contre une baisse de 644 millions d’euros sur la même période en 2020.

Ce produit est fermé à la commercialisation depuis le 25 septembre 2003. Les titulaires des PEP qui ont souscrit avant cette date restent cependant autorisés à effectuer des versements dans la limite du plafond légal de 92 000 euros et continuent à bénéficier des avantages fiscaux du PEP.

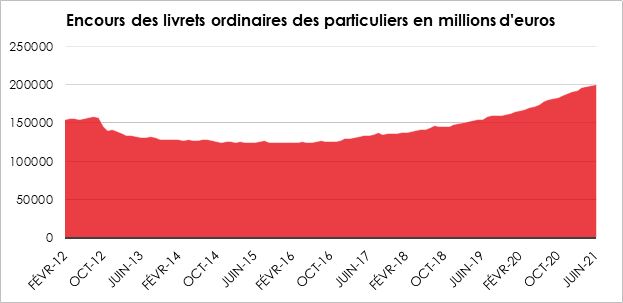

Livrets fiscalisés, la liquidité avant le rendement !

L’encours des livrets d’épargne ordinaire (livrets bancaires essentiellement) s’élevait à 200,6 milliards d’euros à la fin du mois de juin 2021. Sur le premier semestre, il a progressé de 12 milliards d’euros. Cette hausse est comparable à celle constatée sur la même période en 2020 (11,7 milliards d’euros). Depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020), l’encours des livrets ordinaires a progressé de 35 milliards d’euros.

Les épargnants, avec ce placement, privilégient, la sécurité et la liquidité sur le rendement, le taux moyen de ces livrets étant de 0,1 %.

Les livrets bancaires après avoir connu un déclin en lien avec l’assujettissement au barème sur le revenu de leurs gains en 2012, connaissent depuis 2018 un regain de forme. Ce dernier s’explique par le changement de fiscalité et la mise en œuvre du Prélèvement Forfaitaire Unique.

L’assurance vie retrouve son rythme de croisière

Sur le premier semestre 2021, la collecte nette cumulée s’élève, selon la Fédération Française de l’Assurance, à +10,9 milliards d’euros, contre -2,9 milliards d’euros au cours du premier semestre 2020.

À la différence des précédentes grandes crises, les assurés n’ont pas cessé d’acquérir des unités de comptes depuis le début de l’épidémie. Après deux mois de fortes baisses en mars et en avril 2020, les cours des actions ont retrouvé relativement rapidement leur niveau d’avant crise. Par ailleurs, des épargnants ont jugé opportun d’investir dans des supports actions au plein cœur de la crise sanitaire afin de réaliser de bonnes opérations. Après avoir été autour de 33 %, la proportion d’unités de compte au sein de la collecte, a dépassé les 40 %, à la fin du premier semestre 2021.

Traditionnellement, le second semestre est plus cigale que fourmis. Les Français épargnent moins et consomment plus à compter du mois de septembre. La rentrée scolaire, les impôts locaux et les dépenses de fin d’année contribuent à cette saisonnalité. En 2020, celle-ci a été perturbée par la deuxième vague de covid. En 2021, avec la diffusion croissante du vaccin l’activité commerciale devrait moins être exposée à la menace sanitaire. Le taux d’épargne devrait progressivement rejoindre son niveau de longue période, autour de 15 %. En revanche, les Français ne devraient pas puiser fortement dans leur cagnotte « covid ». Ils souhaitent disposer d’un fort volant d’épargne de précaution. Le niveau de cette épargne tend à augmenter de crise en crise.

Les Français et la retraite, avant tout une question d’information

Selon une enquête d’Opinionway de septembre 2020 pour le compte de l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco, 80 % des actifs âgés de 50 à 62 ans s’interrogent prioritairement sur le montant de leur future retraite et le nombre d’années qu’il leur reste à travailler pour avoir une retraite suffisante. Depuis cinquante ans, les pouvoirs publics améliorent le système d’information des assurés afin de faciliter leurs démarches et, au mieux, décider du moment le plus opportun pour liquider ses droits. Le système de retraite français étant constitué d’un nombre important de régimes de base et complémentaires, ayant leurs règles spécifiques de liquidation, les assurés ont besoin de pouvoir accéder tout à la fois à des données fiables et à du conseil.

Tout ou presque commence en 1975 sous le septennat de Valéry Giscard d’Estaing

La loi n°75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées a posé les premiers jalons du droit à l’information des assurés. Cette loi qui avait pour ambition de « permettre aux assurés d’être mieux informés de leur situation au regard de l’assurance vieillesse » et de « faire le point sur des droits qu’ils ont acquis et les possibilités qui leur sont ouvertes de continuer à les améliorer » posa en principe, dans son article 20, l’obligation pour les caisses et services gestionnaires de l’assurance vieillesse « d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. ». Codifiée en 1985[1] cette obligation, est alors consacrée par l’article L. 167-17 du Code de la Sécurité Sociale. Elle permet, en théorie, aux assurés de bénéficier d’une information sur leurs droits en cours de constitution et sur le montant de leur future pension.