Pouvoir d’achat : le taux du livret A enfin relevé… à 1%

Dans le journal Investir, Philippe Crevel commente la hausse à 1 % du taux du Livret A. Le directeur du Cercle de l’Épargne rappelle que le rendement du Livret « avait depuis constamment baissé au point d’atteindre 0,5%, ce qui constituait le niveau le plus bas de son histoire. » et considère que « la remontée de l’inflation depuis le milieu de l’année 2021 a conduit le gouvernement à opérer le relèvement, qui en outre, intervient à quelques semaines de l’élection présidentielle ».

Le taux du livret A grimpe à 1 % au 1er février

Appelé à réagir à la suite de l’annonce du relèvement du taux du Livret A, Philippe Crevel estime que cette décision constitue « un geste à l’approche des élections ».

Hausse du taux du Livret A : « Malgré un faible rendement, les Français plébiscitent ce type de placement »

Retrouver l’interview de Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’Épargne après l’annonce de la hausse du taux du Livret A. Il revient sur l’attrait de ce placement et l’impact potentiel du relèvement de sa rémunération.

Le taux du Livret A doublé à 1% : va-t-il redevenir un placement intéressant ?

En complément du reportage consacré sur le Livret A réalisée par TF1, LCI, évoque les travaux du Cercle de l’Epargne sur l’épargne réglementée. La chaîne d’information continue rappelle notamment que le taux n’a pas été relevé depuis 11 ans et évoque les projections du directeur du Cercle de l’Epargne qui anticipe « hausse durant deux à trois mois » de la collecte, un phénomène fréquent après l’annonce d’une revalorisation du livret.

Livret A, une hausse à forte portée symbolique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Livret A, une hausse à forte portée symbolique

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire a annoncé, vendredi 14 janvier qu’à compter du 1er février 2022, le taux du Livret A passera de 0,5 % à 1,0 % en application de la formule adoptée en 2017.

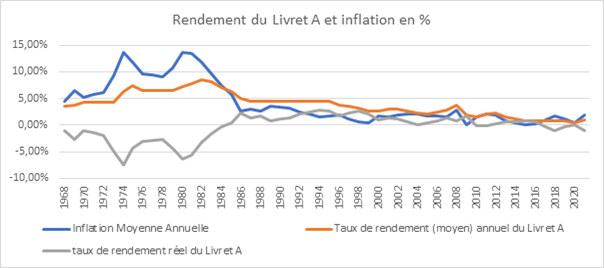

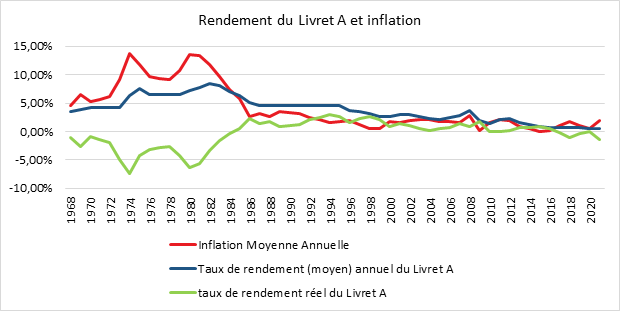

Première augmentation du taux du Livret A depuis 2011

La hausse de 2022 est la première depuis près de 11 ans. Le taux du Livret A avait été, en effet, remonté de 2 à 2,25 % le 1er août 2011. Il avait depuis constamment baissé au point d’atteindre 0,5 % ce qui constituait le niveau le plus bas de son histoire. La remontée de l’inflation depuis le milieu de l’année 2021 a conduit le Gouvernement à opérer le relèvement, qui en outre, intervient à quelques semaines de l’élection présidentielle.

La hausse du taux, décidée par le gouvernement, concerne le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire ainsi que le Livret Jeune.

| Taux du Livret A | |

| 22 mai 1818 | 5,00% |

| 1er janvier 1851 | 4,75% |

| 1er janvier 1881 | 3,50% |

| 1er janvier 1905 | 3,00% |

| 1er janvier 1916 | 3,50% |

| 1er janvier 1929 | 3,50% |

| 1er janvier 1946 | 1,50% |

| 1er janvier 1960 | 3,25% |

| 1er janvier 1966 | 3,00% |

| 1er janvier 1968 | 3,50% |

| 1er juin 1969 | 4,00% |

| 1er janvier 1970 | 4,25% |

| 1er janvier 1974 | 6,00% |

| 1er janvier 1975 | 7,50% |

| 1er janvier 1976 | 6,50% |

| 16 octobre 1981 | 8,50% |

| 1er août 1983 | 7,50% |

| 16 août 1984 | 6,50% |

| 1er juillet 1985 | 6,00% |

| 16 mai 1986 | 4,50% |

| 1er mars 1996 | 3,50% |

| 16 juin 1998 | 3,00% |

| 1er août 1999 | 2,25% |

| 1er juillet 2000 | 3,00% |

| 1er août 2003 | 2,25% |

| 1er août 2005 | 2,00% |

| 1er février 2006 | 2,25% |

| 1er août 2006 | 2,75% |

| 1er août 2007 | 3,00% |

| 1er février 2008 | 3,50% |

| 1er août 2008 | 4,00% |

| 1er février 2009 | 2,50% |

| 1er mai 2009 | 1,75% |

| 1er août 2009 | 1,25% |

| 1er août 2010 | 1,75% |

| 1er février 2011 | 2,00% |

| 1er août 2011 | 2,25% |

| 1er février 2013 | 1,75% |

| 1er août 2013 | 1,25% |

| 1er août 2014 | 1,00% |

| 1er août 2015 | 0,75% |

| 1er février 2020 | 0,50% |

| 1er février 2022 | 1,00 % |

Le Livret A, le produit d’épargne le plus diffusé en France

La forte portée symbolique du relèvement du taux est liée à la place qu’occupe dans la population le Livret A qui demeure le produit d’épargne le plus diffusé en France.

Au 31 décembre 2020, le nombre de livrets A s’élevait, selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, à 55,7 millions, dont 54,9 millions détenus par des personnes physiques et 0,82 million détenus par des personnes morales. Plus de quatre Français sur cinq détiennent un Livret A.

Au 31 décembre 2020, le nombre de LDDS s’élevait, de son côté, à 24,3 millions. Le taux de détention de ce produit est de 46 %.

L’encours du Livret A était au 30 novembre 2021 de 343 milliards d’euros et celui du LDDS de 125,2 milliards d’euros. Ces deux produits ont connu, malgré un faible taux de rémunération, une vigoureuse collecte depuis le début de la crise sanitaire. La collecte du mois de mars 2020 à novembre 2021 atteint, pour le Livret A 38 milliards d’euros et 11,5 milliards d’euros pour le LDDS.

Si le Livret A est le produit d’épargne le plus largement diffusé en France, son encours est nettement inférieur à celui de l’assurance vie (plus de 1800 milliards d’euros), ce dernier produit n’étant pas plafonné.

La première hausse avec la nouvelle formule de calcul

La fixation du Livret A reste une décision discrétionnaire du Gouvernement. En 2003, dans un contexte de très légère augmentation des prix, le Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin, a décidé la mise en place d’une formule de calcul du taux du Livret A. Cette formule a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte de la situation économique et financière. En 2017, le gouvernement d’Édouard Philippe a décidé de retenir une nouvelle afin de mieux prendre en compte la baisse des taux d’intérêts.

En vertu de la formule de 2017, le taux du livret A correspond à la moyenne du taux d’inflation des six derniers mois et des taux interbancaires à court terme à 6 mois, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %.

L’inflation hors tabac a atteint en moyenne 2,2 % entre juillet et décembre dernier et le taux €STR des marchés interbancaires était de -0,571 % sur la même période. L’application de la formule aboutit donc à un taux de 0,8145 % (2,2 – 0,571)/2). Le gouvernement a décidé de porter le taux à 1 % ce qui constitue un petit coup de pouce par rapport au taux issu de la formule. Ce geste prend en compte l’accélération de l’inflation de ces derniers mois. Par ailleurs, il s’agit aussi un petit geste électoral. Pour le Livret d’Epargne Populaire, le Gouvernement a relevé le taux au niveau de l’inflation des six derniers mois conformément à la réglementation, 2,2 %.

Des gains et des coûts

Des gains limités pour les épargnants

Du fait du passage du taux à 1,00 % pour un titulaire d’un Livret A dont l’encours est de 15 000 euros, sa rémunération annuelle totale passera ainsi de 76,5 à 153 euros. Pour un détenteur d’un Livret A doté de 22 950 euros, sa rémunération annuelle totale passera de 114,75 à 220,5 euros.

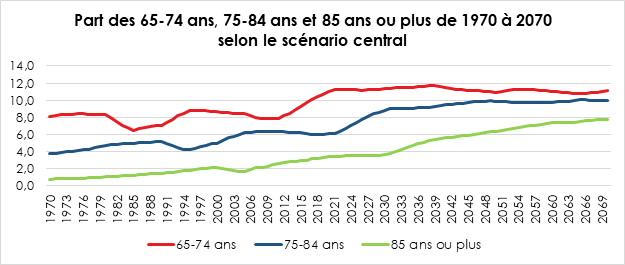

Malgré la hausse de son taux, le rendement réel, après prise en compte de l’inflation, reste négatif de plus d’un point. Cette situation est sans précédent depuis le début des années 2000. Il faut remonter aux années 1980 pour avoir des rendements réels plus importants.

Le lien complexe inflation et épargne

Sur un plan financier, il n’est pas logique de comparer le rendement d’un placement financier avec les prix à la consommation, sachant que l’épargne est la renonciation justement à la consommation.

Logiquement, un regain d’inflation devrait inciter les ménages à moins épargner sur des produits de taux qui répercutent mal cette dernière. Dans les faits, le phénomène inverse est souvent constaté. Par effet d’encaisse, les épargnants, au contraire, mettent plus d’argent de côté afin de compenser la perte de rendement provoqué par la hausse des prix. Les faibles taux du Livret A n’ont pas dissuadé les épargnants français. Leur objectif n’était pas la recherche d’un rendement mais la sécurité et la liquidité.

Des charges pour les banques et la Caisse des Dépôts

La collecte du Livret A est centralisée à hauteur de 60 % à la Caisse des Dépôts, le solde étant conservé par les établissement financiers.

Le coût pour la Caisse des Dépôts et les banques de la majoration de 0,5 point est évalué pour le seul Livret A à 1,7 milliard d’euros. En prenant en compte le LDDS, le coût serait de 2,34 milliard d’euros. Le coût fiscal et social de cette mesure en prenant en compte le manque à gagner pour l’État et les régimes sociaux est de 700 millions (en retenant le principe d’une taxation au prélèvement forfaitaire unique).

Des prêts plus chers pour les bailleurs sociaux et les autres bénéficiaires des ressources des livrets réglementés

Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et les organismes collecteurs au profit des bailleurs sociaux, des collectivités locales et des entreprises entrant dans le champ du LDDS seront légèrement plus chers du fait du relèvement de taux. Le coût restera limité car les prêts en question sont, en règle générale, des prêts à long terme.

La hiérarchie des taux mise à dure épreuve

Le relèvement du taux du Livret A pourrait poser un problème de hiérarchie des taux, les rendements de certains produits longs passant en-dessous de celui du Livret A. Après fiscalité, le rendement des fonds euros en 2021 seraient proches de celui du Livret A, or ces derniers sont censés être des produits de moyen et long terme. Le relèvement du taux du Livret A peut inciter les compagnies d’assurances à puiser dans leurs réserves pour atténuer la baisse en cours depuis plusieurs années.

Le taux du Livret A n’obéit pas qu’à des considérations d’ordre économique et financière, il est de nature politique et sociale.

Quels effets sur la collecte ?

La hausse du taux du Livret A conduit, en règle générale, à une hausse durant deux à trois mois, de la collecte. En 2011, celle-ci a dépassé un milliard d’euros en juillet, août et septembre avant de retrouver son rythme d’avant l’annonce de la hausse (collecte de 2,07 milliards d’euros en juillet 2011, de 2,91 en août, de 1,13 en septembre et de 0,41 en octobre).

Le Livret d’Epargne Populaire, un réel coup de pousse

Le Gouvernement a décidé de porter le taux du Livret d’Epargne Populaire de 1 à 2,2 % permettant à ses bénéficiaires d’avoir un rendement réel nul. Ce produit qui est réservé aux ménages modestes (revenu fiscal de référence pour un célibataire inférieur à 20 000 euros) est plafonné à 7 700 euros. Sur les 15 millions de personnes susceptibles d’avoir un LEP, seuls millions en disposent d’un. À l’exception de 2020, le LEP enregistre une décollecte depuis une dizaine d’années.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Livret A, LDDS, LEP… Coup de pouce en vue pour les produits d’épargne réglementés

Avant l’annonce du taux de rendement à venir du Livret A, Philippe Crevel est invité à réagir dans les colonnes du Figaro sur le taux qui pourrait être retenu. Estimant qu’il serait logique de porter à 0,8 % le rendement du produit d’épargne réglementée, il s’interroge néanmoins sur un possible coup de pouce supplémentaire à la veille des élections, malgré le coût pour les banques et la Caisse des Dépôts.

Retraite : ce qui attend les Français en 2022

A la veille des élections présidentielles, Philippe Crevel estime que « derrière, le rapport remis cette semaine au ministre de la Santé par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie se profile le débat sur comment aider les retraités à avoir une complémentaire à moindre coût ».

Le gouvernement devrait annoncer une hausse du taux de rémunération du Livret A

Europe 1 revient sur la hausse annoncée du Livret A et cite dans cet article le Directeur du Cercle de l’Epargne.

Epargne 2022 : les meilleurs placements passés 60 ans

Planet.fr passe au crible les principaux produits d’épargne et évoque, avec Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne les placements à privilégier passé 60 ans.

Epargne : Faut-il (vraiment) se réjouir de la hausse à venir du taux du livret A ?

Dans 20 Minutes, Philippe Crevel revient sur la hausse à venir du Livret A décidée par Bercy afin de limiter l’impact de l’inflation sur ce produit actuellement rémunéré à 0,5 %. Il précise que « certains pensent que l’inflation va se calmer mi-2022, tandis que d’autres estiment que la flambée va se poursuivre et que les salaires vont suivre ».

Qui osera réformer l’épargne réglementée ?

A quelques jours de la hausse du taux du Livret A, le directeur du Cercle de l’Epargne publie une tribune dans laquelle il interroge les pouvoirs publics sur la nécessaire réforme de l’épargne réglementée dont le coût et l’utilité économique peuvent faire débat.

Nouveau guide sur l’épargne et la retraite du Cercle de l’Epargne et d’Amphitéa

Interview croisée des auteurs

Philippe Crevel – Avec Yvan Stolarczuk, Directeur d’Amphitéa, vous publiez, en ce début d’année 2022, un guide sur le Plan d’Épargne Retraite. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous préoccuper de la question du financement de la retraite et de l’épargne retraite ?

Depuis 1991, je travaille sur l’épargne retraite. J’ai découvert ce sujet grâce à un voyage d’études aux États-Unis et en Europe au cours duquel j’avais rencontré des experts de la retraite par répartition et par capitalisation. Dans le prolongement de ces rencontres, j’ai ainsi participé à la rédaction des premières propositions de loi sur l’épargne dont celle déposée par Jean-Pierre Thomas adoptée en 1997 par le Parlement.

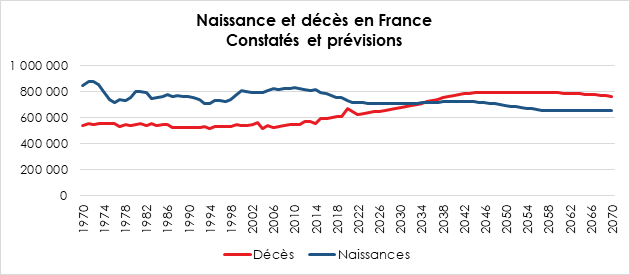

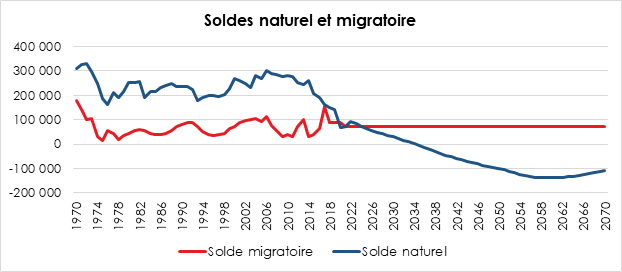

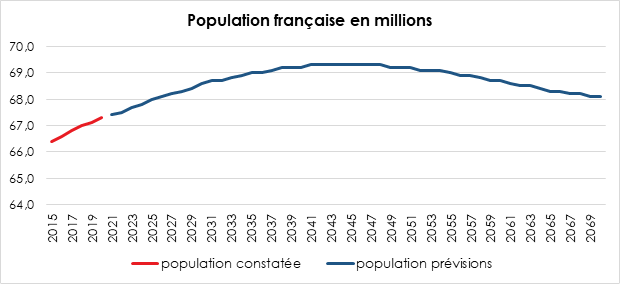

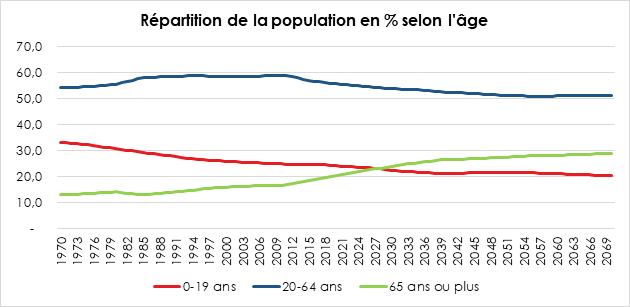

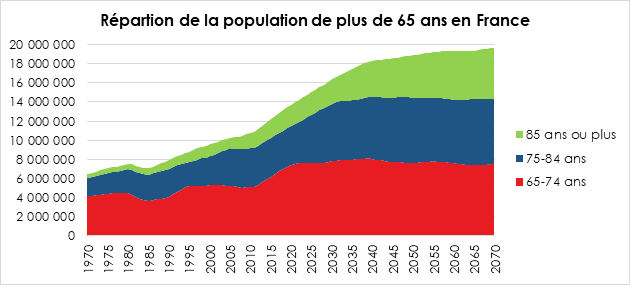

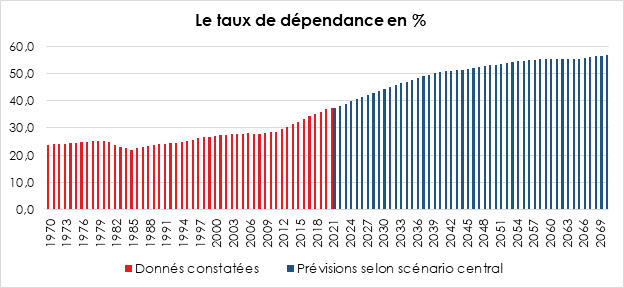

La publication, en 1991, du Livre Blanc sur la retraite de Michel Rocard m’a également convaincu de la nécessité de trouver des solutions pour préserver le pouvoir d’achat des retraités. Renforcer la répartition par un volet capitalisation m’est apparu logique, et même nécessaire afin non seulement d’améliorer le niveau de vie des futurs retraités, mais aussi pour faciliter le financement des entreprises françaises. Sensibilisé au problème de fonds propres auxquels ces dernières sont confrontées, j’étais alors étonné par les réticences des gouvernements de droite comme de gauche d’avancer sur le sujet des fonds de pension. Si la fonction publique disposait de plusieurs produits d’épargne retraite, les salariés du privé et les indépendants n’avaient pas, à l’époque, la possibilité d’y souscrire. Le non-engagement des gouvernements sur ce sujet a eu comme conséquence l’adoption, par voie d’amendements, au fil de l’eau, de multiples produits d’épargne retraite, sans plan d’ensemble. Il a fallu attendre 2018 et la présentation de la loi PACTE afin d’obtenir un cadre cohérent sur l’épargne retraite. Le retard pris en la matière est coûteux. De nombreuses entreprises françaises ont été contraintes de trouver des ressources financières en dehors du territoire, ce qui a accentué leur inclination à la délocalisation. La faiblesse des fonds propres disponibles a pu également peser sur la croissance des entreprises de taille intermédiaire. Ironie de l’histoire, les dividendes des entreprises françaises financent non pas les retraités français mais ceux de nos partenaires. Nous entrons dans une période délicate du financement des pensions avec un handicap. Sur la question des retraites, depuis trente ans, nous savons, en effet, tous que les années 2020/2050 seront difficiles pour des raisons démographiques incontournables. Nous savons tous que le pouvoir d’achat des retraités est susceptible de diminuer dans les prochaines années avec l’arrivée des classes d’âge des années 1960 à l’âge de la liquidation des droits. Une très large majorité des Français est consciente du risque de perte de revenus à la retraite et souhaite pouvoir l’éviter du moins en partie. C’est pourquoi, après avoir publié un ouvrage général sur la retraite en 2014 (La retraite, juste un autre monde chez Temporis), à la demande du directeur d’Amphitéa, j’ai été très heureux de pouvoir participer à la rédaction d’un guide sur le Plan d’Épargne Retraite, qui, par ses caractéristiques permet de franchir une grande marche en matière d’épargne retraite.

Yvan Stolarczuk – En tant que directeur d’Amphitéa, une association qui rassemble plus de 400 000 souscripteurs de produits d’assurance, comment appréciez-vous le marché de l’épargne retraite en France ? Quelles sont les attentes de vos adhérents ?

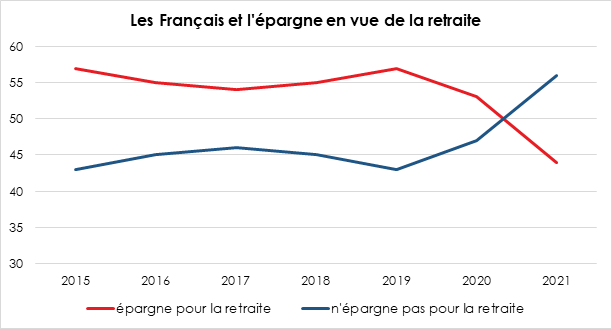

Nos adhérents sont à l’image des Français : l’avenir de notre système de retraite les inquiète et ils se demandent ce qu’ils pourraient faire pour sauvegarder leurs revenus après leur cessation d’activité. Selon la dernière enquête de septembre 2021 du Cercle de l’Épargne/AMPHITÉA (*), 64 % de nos concitoyens pensent que ce système de retraite tombera en faillite d’ici quelques années, s’il n’est pas profondément réformé. Les plus inquiets sont les jeunes (69 %), car ils pensent qu’ils n’auront pas de retraite, ainsi que les plus de 65 ans (70 %), qui craignent pour le niveau de leurs pensions. Globalement, près des deux tiers des sondés estiment que leur pension, actuelle ou future, ne leur permet pas, ou ne leur permettra pas, de vivre correctement. Conséquence directe de cette vision plutôt pessimiste de l’avenir, la moitié des Français déclarent mettre de l’argent de côté pour leur retraite. Ils étaient 61 % en février 2019, mais la crise du Covid est passée par là et incite nos concitoyens à privilégier aujourd’hui l’épargne de court terme. Il n’empêche, le malaise est là et bien là !

Cette inquiétude aurait pu être apaisée par la réforme annoncée des retraites, même si les interrogations étaient encore nombreuses sur son contenu et les contestations de plus en plus difficiles à contenir. Cette fois-ci, le projet a été repoussé dans le temps du fait de la situation sanitaire et la réforme des retraites se fera très certainement un jour, mais difficile de dire quand et quelle forme elle prendra…

Rien d’étonnant si, dans ce contexte, la loi PACTE a été perçue comme une ouverture positive. En redonnant un rôle à la retraite par capitalisation, le gouvernement a voulu responsabiliser les Français, tout en orientant leur épargne vers l’économie réelle et les outils de production. D’abord en leur faisant comprendre que la répartition – même si elle a été sanctuarisée comme un principe fondamental de notre pacte social – ne peut répondre, à elle seule, aux futurs enjeux du financement des pensions. Ensuite, en les invitant à bien bénéficier des opportunités qu’offre le nouveau Plan d’Épargne Retraite (PER), dans ses déclinaisons individuelles ou collectives.

Philippe Crevel – En pleine crise sanitaire, pensez-vous réellement que les Français sont prêts à souscrire à un Plan d’Épargne Retraite et de geler une partie de leur patrimoine ?

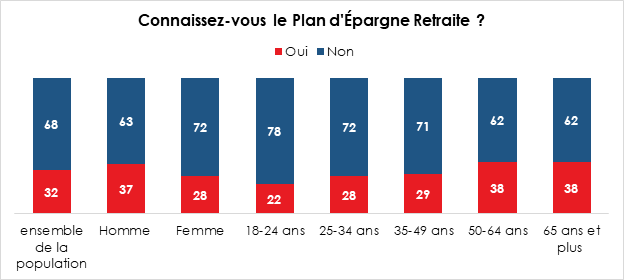

Les Français sont inquiets pour leur niveau de vie à la retraite. Même si avec la crise sanitaire, le court terme tend à l’emporter sur le long terme, ils restent évidemment favorables à l’épargne retraite. Avec le Plan d’Épargne Retraite (PER) ils ont trouvé un produit qui correspond à leurs attentes. Les différents types de sortie (capital ou rente) les rassurent tout comme la possibilité de récupérer, avant même la retraite, l’argent capitalisé pour acquérir une résidence principale. Les avantages fiscaux associés au produit sont également appréciés. L’enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa souligne que 32 % des Français ont déjà entendu parler du PER. Ce taux de reconnaissance atteint même 55 % chez les cadres et 43 % chez les indépendants qui sont ceux qui sont les plus susceptibles d’y souscrire à titre individuel. Faisant partie de ceux dont le taux de remplacement (le rapport entre leurs pensions et leurs revenus d’activité avant liquidation) est le plus faible, ils figurent également parmi ceux qui traditionnellement épargnent. Parmi ceux qui ont déjà entendu parler du PER, 10 % en ont déjà un et 26 % entendent en souscrire un prochainement. Signe encourageant, 51 % des jeunes de moins de 35 ans sont disposés à passer à l’acte, ce qui témoigne d’une prise de conscience de la part de ce public face au risque de baisse des pensions traditionnelles. 14 % des cadres ont en déjà souscrit un et 34 % pensent le faire prochainement. Il convient également de souligner que 41 % des ouvriers et des employés qui en ont entendu parler seraient susceptibles d’en ouvrir un.

Au-delà de ces intentions, les résultats de la Fédération Française de l’Assurance témoignent des bons débuts du PER. Fin octobre, les PER individuels comptabilisaient 2,4 millions d’assurés pour 26,1 milliards d’euros de provisions mathématiques. En prenant en compte les plans collectifs en entreprise, le nombre de souscripteurs serait de 4 millions et l’encours se rapprocherait de 40 milliards d’euros.

Yvan Stolarczuk – Par rapport à ses prédécesseurs, quels sont les principaux atouts du PER Individuel ?

AMPHITÉA a souscrit au profit de ses adhérents auprès d’AG2R LA MONDIALE, deux sortes de PERI : l’un dédié à tous les particuliers, quels que soient leur statut et leur situation professionnelle, l’autre destiné aux travailleurs non-salariés (TNS), comme précédemment dans le cadre de la loi Madelin. Ces deux solutions d’épargne retraite offrent bien entendu les avantages du PER définis par la loi PACTE et qui ont été particulièrement appréciés par les Correspondants régionaux de notre association.

Ainsi, ils ont identifié comme principal atout la liberté au terme entre la rente ou le capital, voire la combinaison possible de ces deux modes de sortie. Ils ont aussi noté les autres avantages comme la portabilité facilitée de l’épargne déjà existante et le regroupement des anciens produits vers le PER ; la déductibilité des versements du revenu imposable ; la gestion financière dynamique et qui s’oriente davantage vers des unités de compte ; les cas de rachat anticipé de l’épargne constituée avant la retraite en cas d’accidents de la vie, et auquel se rajoute même l’acquisition de la résidence principale… Bref, un ensemble de caractéristiques qui existaient souvent dans les anciens produits mais de manière diffuse et hétérogène. Avec le PER, on retrouve à présent la plupart de ces atouts au sein d’une seule et même enveloppe.

Par ailleurs, s’agissant avant tout de solutions destinées à compléter les pensions, il faut noter que les PERI que nous avons souscrits auprès de notre partenaire assureur, spécialiste depuis toujours en matière de retraite, proposent toujours des options intéressantes en cas de sortie en rente : nombre d’annuités garanties en cas de décès prématuré à la retraite, montants de réversion pour le conjoint survivant, montants adaptés en fonction des différents « cycles de vie » à la retraite, garantie en cas de dépendance…

Philippe Crevel – Pourquoi faut-il acheter ce guide de l’épargne retraite ?

Le principe du Plan d’Épargne Retraite est simple, vous épargnez afin de vous constituer un complément de revenus ou de capital en vue de la retraite. Au-delà de cette idée, le législateur a souhaité instituer un cadre unique permettant de regrouper sous la même bannière la quasi-totalité des formes d’épargne retraite existantes. Le PER offre ainsi de multiples possibilités de versements et de sorties. Le souscripteur a en main une véritable machine qu’il est nécessaire d’apprivoiser pour en tirer le maximum. Ce guide a pour objectifs de répondre, de la manière la plus pédagogique possible, du moins je l’espère, à toutes les questions que les épargnants peuvent se poser à son sujet, et même à celles auxquelles ils n’ont pas pensé…

Yvan Stolarczuk – et pour vous ?

Avec la loi PACTE, le Gouvernement a souhaité simplifier le paysage de l’épargne retraite. Néanmoins, il peut paraître encore bien complexe à appréhender. Une bonne information et un conseil renforcé sont nécessaires pour saisir les enjeux de la réforme et en tirer le meilleur parti, notamment en ce qui concerne la fiscalité du PERI pour les versements comme pour les options de sortie au terme.

Leader en France de l’épargne retraite dans le domaine de la retraite d’entreprise et des indépendants, notre partenaire assureur, AG2R LA MONDIALE, a fortement mobilisé ses équipes sur ce dossier et la raison d’être d’AMPHITÉA trouve alors tout son sens avec ce guide. Parce qu’un futur retraité bien averti en vaut deux, nous nous devions de mettre à la disposition de chacun une information claire, fiable et la plus exhaustive possible. C’est le principal objectif de cet ouvrage.

(*) Enquête 2021 Cercle de l’Épargne/AMPHITÉA en partenariat avec AG2R LA MONDIALE.

A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne

Les actionnaires l’épargne et la retraite

Jusqu’au troisième trimestre 2019, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) comptait près d’un million d’investisseurs actifs. L’autorité administrative indépendante note que le nombre de détenteurs d’actions s’est – contre toutes attentes – accru depuis le début de la pandémie qui a commencé au mois de mars 2020 avec l’arrivée d’un nouveau type d’investisseurs. Leur nombre par trimestre qui évoluait autour de 1 million jusqu’au troisième trimestre 2019, a atteint les 2,5 millions et se maintient au-dessus de ce niveau depuis trois trimestres. Ces données confirment les résultats du baromètre 2021 de l’épargne et de l’investissement de l’AMF. Cette enquête met en exergue le regain d’intérêt des placements en action, en particulier chez les plus jeunes. La part des sondés prêts à prendre un peu de risque, dans l’espoir d’avoir une meilleure rémunération que celle des produits de taux, progresse ainsi de cinq points en un an. Les travaux de l’AMF sont en phase avec ceux de l’enquête « Les Français, la retraite, l’épargne et la dépendance » menée par l’IFOP et le CECOP pour le compte du Cercle de l’Épargne et Amphitéa en septembre 2021. Jugés intéressants par près de 4 Français sur 10 les actions conservent, en septembre 2021, la troisième place du podium après le bien immobilier locatif (62 % de citations) et l’assurance vie (48 %). Elles devancent de 13 points le Livret A, malgré un retour en grâce de l’épargne liquide dans le cœur des épargnants avec la crise. Parmi les sondés déclarant avoir les moyens d’épargner et indiquant avoir épargné plus depuis le début de la pandémie, la part de ceux considérant ce placement intéressant franchit même la barre des 50 % (54 % parmi ceux ayant « beaucoup plus » épargné et 52 % parmi ceux ayant « un peu plus » épargné).

Au sommaire de cette étude

À quoi ressemble un actionnaire sous l’ère covid ?

- Les actions, « un placement d’homme » ?

- Les jeunes davantage séduits par les actions que leurs aînés

- L’attrait des cadres et des indépendants pour les actions non démenti par la crise

- Les détenteurs de hauts revenus et de patrimoine élevé surreprésentés parmi les détenteurs d’actions

Les détenteurs d’actions et leur épargne face à la crise covid

- Les détenteurs d’actions davantage prêts à consommer que la moyenne des Français

- priorité à l’épargne malgré tout !

- Les actionnaires, partagés entre sécurisation et valorisation de leur épargne

Les Actionnaires et la retraite : le pragmatisme domine

- Un diagnostic partagé, mais pas les solutions

- Les actionnaires, un public déjà familiarisé à l’épargne retraite et au PER

Le taux du livret A pourrait grimper à 0,8 %

Le Télégramme s’intéresse au taux du Livret A applicable à compter du 1er février prochain et interroge le Directeur du Cercle de l’Epargne.

Le difficile combat contre les déserts médicaux

Le médecin de famille, tout à la fois médecin et conseiller, ou le médecin de campagne fait partie, avec l’instituteur et le prêtre, de l’imaginaire des Français. Cette image d’Épinal a vécu. Avec l’urbanisation du pays et la réduction du temps de travail qui concerne également les professionnels de santé, il est devenu difficile d’obtenir, dans certains territoires, un rendez-vous médical. Contrairement aux idées reçues, les déserts médicaux ne se limitent pas au seul milieu rural. Ils existent au sein des grandes agglomérations et notamment en Île-de-France. Le vieillissement de la population conduit à de nombreux départs à la retraite de praticiens et génère, dans le même temps, des besoins croissants en matière de santé amenant à des difficultés pour l’obtention de rendez-vous médicaux. Ce problème n’est pas spécifique à la France. Tous les pays occidentaux sont confrontés à la problématique des déserts médicaux. Les solutions financières pour inciter les professionnels de santé à s’implanter sur des territoires à faible densité médicale donnent des résultats décevants conduisant les pouvoirs à porter leur attention sur la structuration de l’offre.

Le choix d’implantation des médecins

La Direction de la Recherche, des Études, des Évaluations et des Statistiques du ministère de la Santé, dans une note du mois de décembre 2021, souligne que les aspects financiers ne seraient pas les seules motivations des médecins dans leur choix d’implantation. Ces derniers prendraient également en compte les conditions d’exercice de leur métier, la qualité des services publics et notamment la présence d’établissements scolaires de qualité. Dans les faits, les territoires les plus attractifs sont ceux où le pouvoir d’achat de la population est le plus élevé, autorisant les dépassements d’honoraires.

Les experts de la DREES précisent dans leur note que les incitations financières ne suffisant pas pour conduire des praticiens à opter pour des déserts médicaux. Les expériences menées en la matière à l’étranger corroborent cette appréciation. De plus en plus, les médecins, notamment les jeunes, privilégient les conditions de vie. Ils estiment que l’installation dans une zone à faible densité médicale les expose à un nombre d’heures élevé et à des temps de transports plus importants.

Parmi les autres moyens permettant de réduire les déserts médicaux figurent l’augmentation du nombre de médecin en veillant à un recrutement sur l’ensemble du territoire, la régulation (contraintes sur le choix de localisation) et le soutien professionnel et personnel.

La gestion de l’offre de médecins

Le numerus clausus introduit en France en 1971 visait à garantir le niveau des médecins à réduire l’offre dans un souci d’équilibre des comptes publics. En desserrant voire en supprimant le numerus clausus, la formation d’un plus grand nombre de médecins devrait, en théorie, aboutir à réduire les déserts médicaux. Or, en l’état, rien ne prouve que la distribution géographique des médecins soit plus équilibrée, d’autant plus que les besoins sont croissants dans tous les territoires. Pour obtenir une répartition équilibrée, le recrutement des futurs professionnels de santé devrait être diversifié. Ces derniers devraient venir des différentes catégories de territoires ce qui suppose une sensibilisation en amont des jeunes, en particulier en milieu rural. Plusieurs études semblent prouver l’influence de l’origine des médecins sur leurs choix d’installation. Une discrimination positive en faveur des étudiants issus des territoires à faible densité médicale pourrait être instituée. Une telle discrimination poserait, en revanche, un problème d’égalité entre les candidats. Une autre solution serait de sensibiliser les lycéens de ces territoires aux études médicales. La création d’antennes décentralisées des facultés de médecine pourrait être également imaginée.

La révolution de la régulation

Les pouvoirs publics pourraient décider de restreindre la liberté d’installation. Plusieurs solutions sont envisageables. La première viserait à obliger les jeunes médecins à effectuer un passage obligé dans des zones déficitaires. Cette solution a comme inconvénient de faire de ces territoires des zones de passage avec des praticiens sans expérience. Un système d’ouverture de postes pourrait être institué. Les médecins ne devraient choisir leur lieu d’implantation qu’en fonction des postes vacants. Ce système reprendrait le principe en vigueur pour certaines professions réglementées, à l’instar des notaires, des pharmaciens, etc. La gestion de la mobilité devrait alors être traitée. Une régulation poussée pourrait dissuader un certain nombre d’étudiants d’opter pour médecine.

Le soutien aux professionnels en place

À défaut de mesures contraignantes, les pouvoirs publics pourraient améliorer les conditions de vie des praticiens acceptant de s’installer dans des déserts médicaux. Ces derniers pourraient bénéficier de dispositifs de remplacement pour leur permettre de partir en vacances ou de se former. Une meilleure prise en compte des sujétions, gardes, transports, pourrait également être prévue.

Les expériences menées dans les pays étrangers appellent à la modestie, aucun n’ayant réellement trouvé la martingale. En France comme ailleurs, les médecins aspirent à une « vie normale » et à des conditions de vie correctes. La concentration des cadres et des professions libérales au sein des grandes agglomérations n’épargne pas les médecins. Ces derniers sont moins nombreux que dans le passé à vouloir exercer en libéral. Le salariat, autrefois impensable, est de plus en plus plébiscité, tout comme l’installation au sein de centres médicaux permettant de mutualiser les moyens administratifs. Même si la profession récuse l’idée de la fonctionnarisation, celle-ci est de plus en plus marquée. Pour le moment, nul n’imagine que le ministère de la Santé ou les Agences régionales de santé gèrent l’emploi en dehors des hôpitaux mais le débat sur une meilleure adéquation de l’offre à la demande est ouvert.

A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne

Les nouveautés de 2022 pour la retraite et l’épargne retraite

Mesures concernant la retraite

Revalorisation des pensions de base de 1,1 %

Les pensions de base ont été revalorisées de 1,1 % ce 1er janvier 2022. Cette hausse intervient après celle de 0,4 % appliquée le 1er janvier 2021. Seules les pensions de base des avocats ne sont pas concernées par ce taux, ces dernières n’augmentant que de 1 %.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’ancien minimum vieillesse, a progressé également de 1,1 % et s’élève désormais (hors Mayotte) à 916,78 euros par mois pour une personne seule (+9,97 euros) et à 1 423,31 euros pour les couples (+15,49 euros).

Les revalorisations des pensions complémentaires

La revalorisation annuelle intervient également le 1er janvier dans de nombreux régimes de retraite complémentaire, mais les taux diffèrent selon les régimes.

La hausse est, par exemple, de 1,1 % pour les artisans et commerçants, ainsi que pour les agents non titulaires de la fonction publique (affiliés à l’Ircantec), de 1 % pour les avocats, de 1,9 % pour les fonctionnaires en ce qui concerne les pensions délivrées par le Régime additionnel de la fonction publique, et de 0,50 % pour les médecins affiliés à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (leur pension d’allocation supplémentaire vieillesse, n’augmentant pas). Les libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse ne bénéficient pas de revalorisation.

Les pensions complémentaires des salariés du secteur privé relevant de l’AGIRC/ARRCO ont quant à eux déjà bénéficié d’une revalorisation de 1 % intervenue le 1er novembre 2021.

Amélioration du régime de retraite pour les agriculteurs

Depuis le 1er janvier 2022, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux ont droit à la même pension majorée de référence (PMR) que les chefs d’exploitation (montant 2021 : 699,07 euros), alors qu’ils se voyaient jusqu’ici attribuer un montant moindre (montant 2021 : 550,50 euros). Le montant de cette PMR est relevé à hauteur du minimum contributif majoré des salariés, soit 713,11 euros à compter du 1er janvier 2022. Cette PMR est l’équivalent, chez les agriculteurs, du minimum contributif des salariés. Elle permet de porter leurs pensions de base à un niveau minimal s’ils ont leur retraite à taux plein (sans décote). Selon le gouvernement, 178 000 personnes bénéficieraient de cette mesure, applicable aux nouveaux comme aux anciens retraités.

Par ailleurs, si jusqu’ici, la PMR ne pouvait amener l’ensemble des pensions d’un non-salarié agricole à dépasser un plafond de 874,76 euros, ce plafond est relevé au niveau du minimum vieillesse, donc 916,78 euros en 2022. Environ 17 500 retraités supplémentaires pourraient, grâce à cette mesure, bénéficier de la PMR, d’après le gouvernement.

Validation de « trimestres Covid » pour certains indépendants

Les indépendants, micro-entrepreneurs compris, travaillant dans des secteurs fortement touchés par la crise sanitaire (restauration, hôtellerie, tourisme, événementiel…), et qui prennent leur retraite à compter du 1er janvier 2022, pourront se voir attribuer des trimestres gratuits s’ils n’en ont pas validé, en 2020 et 2021, autant que les années précédant la crise sanitaire. Les modalités d’attribution doivent être précisées par décret. Sont également concernés les artistes auteurs et les mandataires sociaux.

Le régime des « Conjoints collaborateurs »

Le statut de conjoint collaborateur des indépendants n’est désormais ouvert que pour cinq ans maximum. Ce statut s’ouvre en outre, en 2022, aux concubins des chefs d’entreprise, en plus des conjoints et des partenaires de pacs, comme c’était déjà le cas chez les agriculteurs.

Le montant des revenus nécessaires pour valider du trimestre

Pour valider un trimestre en 2022, le revenu brut devra être au moins de 1 585,50 euros (soit 150 fois le montant du SMIC horaire brut), contre 1 537,50 euros en 2021. Pour valider quatre trimestres, il faudra donc cotiser sur la base d’au moins 6 342 euros dans l’année, quel que soit le nombre de mois vraiment travaillés.

La retraite progressive possible pour les « forfaits jours »

Les salariés en forfait jours (rémunérés sur la base d’un nombre de jours travaillés par an, sans décompte en heures du temps de travail), essentiellement des cadres, n’avaient jusqu’ici pas accès au dispositif de la retraite progressive, système qui permet de diminuer son temps de travail tout en bénéficiant d’une fraction de ses pensions de retraite. À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à l’exclusion de cette catégorie de salariés du dispositif de retraite progressive, jugée contraires à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.

Mesures concernant l’épargne retraite

La fin du dispositif incitatif de transfert de l’assurance vie vers le PER

La loi Pacte de 2019 a institué un avantage fiscal temporaire afin d’inciter les titulaires de contrat d’assurance vie de plus de 8 ans à transférer tout ou partie de l’épargne capitalisée sur un Plan d’Épargne Retraite. Les assurés bénéficient, sous certaines conditions, notamment d’âge, d’un doublement de l’abattement fiscal sur les gains prévu pour les rachats. Celui-ci passe ainsi de 4 600 à 9 200 euros pour une personne seule et de 9 200 à 18 400 pour un couple. Les sommes transférées sur le PER sont déductibles des revenus dans les limites classiques. Cette possibilité prendra fin le 31 décembre 2022.

L’amélioration des informations données aux détenteurs de plans d’épargne retraite

À compter du 1er juillet 2022, le compte retraite, sur Info-retraite.fr (et sur l’application mobile liée) intégrera les informations relatives aux plans d’épargne retraite souscrits par les assurés. Ce dispositif devrait permettre de réduire le nombre de plans non réclamés dont l’encours est évalué à plus de 5 milliards d’euros.

A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne

Avantages et inconvénients de la gestion automatique des régimes de retraite

L’OCDE plaide pour la généralisation de système de correction automatique afin d’équilibrer en temps réel les régimes de retraite. L’organisation prend acte qu’il est de plus en plus difficile pour les gouvernements de réformer leur système de retraite. L’ajustement automatique est censé dédramatiser la question du financement des retraites et d’éviter des phénomènes d’à-coups. Compte tenu de l’acuité du problème de financement des régimes de retraite, cette solution serait la mieux à même pour garantir leur équilibre sur moyenne et longue période.

Des régimes de retraite sous tension

Pour l’OCDE, la situation financière des régimes de retraite s’est compliquée avec la survenue de la crise sanitaire. En revanche, l’organisation souligne que les retraités n’ont pas, sauf rares exceptions, été financièrement touchés par la crise. Elle indique que le nombre de retraités a néanmoins diminué de 0,8 % ; ceux-ci étant les principales victimes de l’épidémie en cours. Sur le long terme, cette dernière aurait peu d’incidence sur la progression du nombre de retraités. Malgré la réduction de l’espérance engendrée par le covid-19, au sein de l’OCDE, le vieillissement des pays occidentaux se poursuit, en effet, à vive allure. D’ici 2035, sans réforme, les dépenses de retraite augmenteront de 3,5 % du PIB au sein des États membres. Dans les pays d’Europe du Sud, d’Europe orientale ainsi qu’au Japon et en Corée, les populations d’âge actif se contracteront d’au moins 25 %. Ces dernières années, peu de pays ont adopté des mesures d’âge en raison d’une crispation des populations sur ce sujet. Les Pays-Bas et l’Irlande ont décidé de reporter ou d’abandonner le report de l’âge initialement prévu. La Suède a prévu néanmoins de relever l’âge minimum de la retraite pour les pensions publiques contributives et prévoit de l’indexer sur l’espérance de vie. Le Danemark, l’Italie ou la Lituanie ont élargi les mécanismes de retraite anticipée. Plusieurs États dont l’Allemagne ont amélioré le niveau des petites pensions. Compte tenu des mesures prises dans le passé, l’âge normal de la retraite devrait continuer de reculer, en moyenne de deux ans au sein de l’OCDE, d’ici 2060. Cet âge sera de 69 ans au Danemark, en Estonie, en Italie et aux Pays-Bas.

De nombreux États occidentaux ont opté pour une gestion pilotée de leur système de retraite

Deux tiers des États de l’OCDE ont mis en place des mécanismes d’ajustement automatique afin de limiter le recours à des réformes anxiogènes. En fonction de l’évolution d’indicateurs financiers, économiques ou démographiques, des dispositifs de compensation s’appliquent automatiquement. Le recul de l’âge de la retraite, l’allongement de la durée de cotisation, les modalités d’indexation, les taux de cotisations, etc., figurent parmi les facteurs pouvant être ajustés pour rétablir l’équilibre financier. Parmi les États ayant mis en œuvre de tels mécanismes :

- 6 se sont dotés de régimes notionnels (prise en compte de l’espérance de vie pour calculer le montant des pensions) ;

- 6 ont opté pour des systèmes dans lesquels l’âge de liquidation des droits varie en fonction de l’espérance de vie ;

- pour 7 autres, c’est le montant des prestations qui peut varier.

La Suède conjugue un mécanisme qui prend en compte l’espérance de vie et un système de rééquilibrage des comptes financiers. La Finlande a adopté un ajustement automatique qui repose à la fois sur l’âge de liquidation et sur le montant des pensions.

La France, à la recherche de son modèle

La France depuis 2014 n’a pris aucune mesure significative sur les retraites. En raison de la crise sanitaire, la réforme instaurant le système universel par point a été suspendue. Son adoption aurait conduit à un pilotage non pas automatique mais simplifié. Les valeurs d’achat et de rachat du point auraient conditionné en grande partie l’équilibre du régime. Le Gouvernement d’Édouard Philippe avait, par ailleurs, prévu de retenir un âge d’équilibre qui aurait pu fluctuer en fonction de l’espérance de vie. Pour l’OCDE, une des faiblesses du système français de retraite provient de l’absence de dispositif de correction automatique des déséquilibres financiers. Elle estime que son introduction passe par une plus grande convergence des 42 régimes existants.

Le pilotage automatique permettrait une meilleure maîtrise des dépenses et un report plus facile de l’âge effectif de départ à la retraite. L’Organisation souligne que les dépenses de retraite hexagonales se sont accrues de 2,2 points de PIB depuis 2000, contre 1,5 point en moyenne chez les pays membres, malgré plusieurs réformes engagées depuis 1993. Elle remarque que seuls 33 % des 60-64 ans sont en emploi, contre 51 % dans l’OCDE, et l’âge moyen de sortie du marché du travail est de 60,6 ans contre 63,1 ans. Après 2035, date à laquelle l’augmentation de la durée de cotisation à 43 ans sera achevée, plus aucun mécanisme ne fera monter l’âge moyen de départ. Indiquant qu’ « en 2050, les personnes âgées de 65 ans devraient vivre 8 ans de plus qu’au début des années 1980 lorsque l’âge de la retraite fut abaissé à 60 ans. », les économistes de l’OCDE estiment qu’« un âge minimum qui serait maintenu à 62 ans (60 ans pour le dispositif carrières longues) paraît très bas ».

En France, les mécanismes de gestion automatique ont mauvaise presse, liant les mains des pouvoirs publics à des considérations plus ou moins techniques. La loi Fillon réformant les retraites de 2003 avait instauré une règle de partage des gains d’espérance de vie, deux tiers devant conduire à un allongement de la durée de cotisation et un tiers à l’allongement de la durée de la retraite. Cette règle a conduit au passage de 40 à 42 ans de la durée de cotisation. Elle a été abandonnée sous la présidence de François Hollande. Compte tenu de l’importance des retraites au sein de l’opinion publique, il a été jugé nécessaire que toute modification considérée comme substantielle donne lieu à un débat public et à une discussion parlementaire. Le Gouvernement d’Édouard Balladur qui, en 1993, avait allongé la durée de cotisation de 37,5 à 40 ans, retenu pour le calcul de la pension du régime de base, les 25 meilleures années en lieu et place des 10 meilleures et modifié les règles d’indexation, avait opté pour la voie réglementaire, ce qui lui avait été reproché. En France, par ailleurs, la fixation de règles automatiques n’empêche pas les gouvernements de s’y soustraire. Il en est ainsi fréquemment avec le taux du Livret A. À défaut, les gouvernements changent les règles en fonction de considérations politiques ou économiques. Que ce soit sur l’âge de la retraite ou sur le montant des pensions, les gouvernements étrangers sont également obligés de composer avec leur opinion publique et parfois de contourner les règles. Compte tenu des enjeux, la gestion des régimes de retraite suppose un minimum de souplesse même si l’existence d’un cadre prédéfini permet d’atténuer les tensions et de dédramatiser les mesures à prendre. La mise en place d’un système de gestion pilotée suppose un minimum de consensus au sein de la classe politique sur le sujet des retraites. Un tel consensus n’existe pas en France. L’opposition, quelle qu’elle soit, critique les réformes proposées par les gouvernements. Certains partis défendent même l’idée d’un retour à la retraite à 60 ans ou d’une annulation pure et simple des différentes mesures prises depuis 1993. Ces différents facteurs rendent difficile l’instauration d’un dispositif de guidage automatique des dépenses.

A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne

Le Plan d’Épargne Retraite deux ans après

À l’occasion de la sortie du guide d’Yvan Stolarczuk et de Philippe Crevel sur le Plan d’Épargne Retraite, la rédaction du Mensuel du Cercle de l’Épargne propose de revenir sur les résultats de ce nouveau produit ainsi que sur ceux de l’enquête 2021 qui le concernent.

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est commercialisé depuis le 1er octobre 2019. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie lui avait fixé des objectifs ambitieux lors de la discussion de la loi PACTE qu’il a l’a créé : 300 milliards d’euros d’encours et 3 millions de souscripteurs en 2022. Sur l’encours, ce montant devait être atteint en reprenant l’ensemble des produits d’épargne retraite. Durant ces deux premières années, le PER a dû faire face à la pandémie qui n’est pas propice à l’épargne de long terme. Malgré tout, les résultats sont encourageants. À la fin du mois de novembre 2021, les PER individuels comptaient 2,5 millions d’assurés pour un encours de 27,1 milliards d’euros (+149 % sur un an), investi en unités de compte (UC) à hauteur de 48 %. La collecte nette atteint sur onze mois près de 4 milliards d’euros. En intégrant les PER collectifs, l’encours dépasse 40 milliards d’euros et le nombre d’adhérents, 4 millions. Cette montée en puissance a été rendue possible dans un premier temps par d’importants transferts en provenance des anciens produits d’épargne retraite. Depuis le second semestre 2021, les nouvelles adhésions sont devenues majoritaires. Malgré tout, l’objectif global de 300 milliards d’euros d’encours ne sera pas atteint au mois de mai. Il devrait se situer autour de 260 milliards d’euros.

Une épargne retraite, toujours souhaitée mais mise à mal par la crise sanitaire

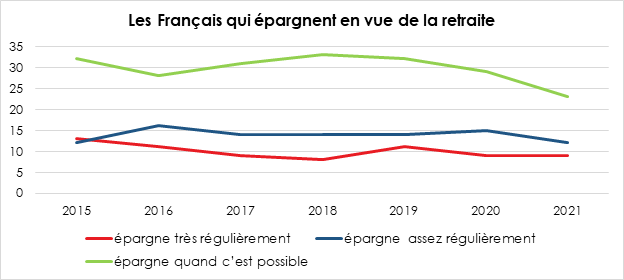

Selon le baromètre 2021 du Cercle de l’Épargne/Amphitéa, un recul de la propension à épargner en vue de la retraite était a été remarqué. 51 % des Français déclarent le faire en septembre 2021, contre 61 % en février 2019.

Si la part de ceux qui indiquent épargner régulièrement reste très stable autour de 30 %, une baisse notoire est enregistrée parmi ceux qui épargnent « quand c’est possible » : 34 % en 2019, 29 % en 2020, et 22 % seulement en septembre 2021. Ce recul de la pratique d’épargne touche également les différentes tranches de revenus, à l’exception des revenus moyens inférieurs. Les sondés qui estiment que leur pension sera insuffisante pour vivre correctement épargnent moins pour leur retraite. Ils ne sont plus que 41 % à épargner à cette fin (-16 points depuis février 2019), quand 75 % de ceux qui pensent que leur pension sera suffisante déclarent le faire, pourcentage quasi stable par rapport à il y a deux ans et demi. La crise sanitaire explique sans nul doute ce recul. Par son caractère hautement anxiogène, elle conduit les ménages, et en priorité les plus modestes, à privilégier l’épargne de précaution au détriment de l’épargne de long terme dans laquelle se loge l’épargne retraite.

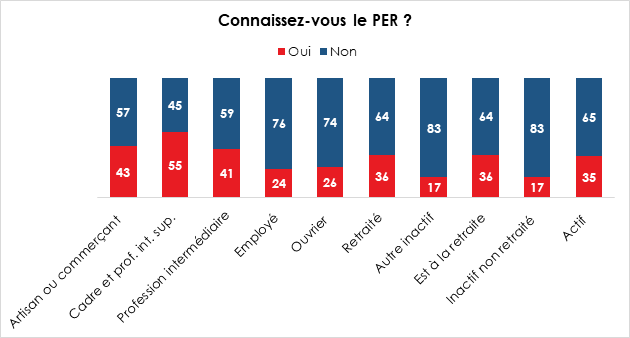

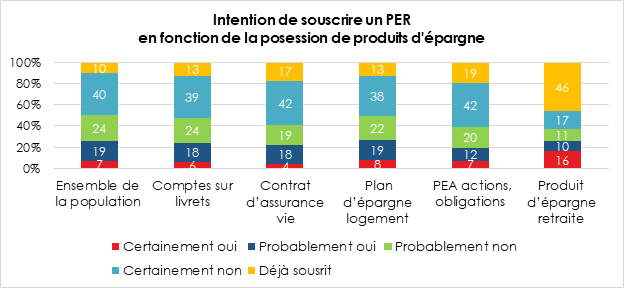

Le PER, un produit qui atteint sa cible

Créé il y a deux ans, le nouveau plan d’Épargne Retraite, le PER, est déjà connu de 32 % des Français. Assez naturellement, sa notoriété s’accroît avec le niveau de revenus, de 28 % parmi les personnes gagnant moins de 2 000 euros par mois à 51 % parmi celles qui gagnent plus de 4 000 euros. Ce ratio atteint 57 % parmi les détenteurs d’actions, de PEA et d’obligations. C’est aussi le cas de 55 % de ceux qui ont déjà un produit d’épargne-retraite. Le produit est connu par les plus de 50 ans et par les hommes plus que les femmes.

Une majorité des cadres supérieurs et professions libérales connaissent le PER. En raison de leur niveau de revenus, de la faiblesse de leur taux de remplacement à la retraite et de l’incitation fiscale associée au produit, ils en constituent la cible numéro 1. Il est moins connu en revanche, des ouvriers voire des employés.

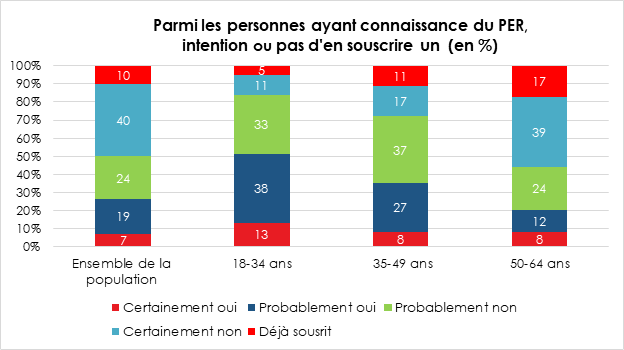

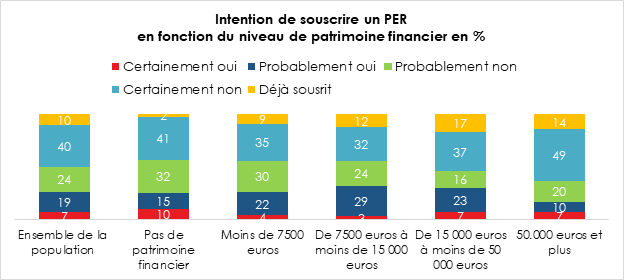

Qui veut souscrire un PER parmi ceux qui le connaissent ?

Concernant la souscription du PER ou l’intention de le faire, un peu plus d’un tiers des personnes qui en ont entendu parler pourrait y souscrire, voire l’ont déjà fait. Calculé sur l’ensemble de la population, 3 % déclarent avoir déjà souscrit un PER, 2 % l’envisager « certainement » et 6 % « probablement », ce qui représente au total un Français sur dix souscripteur effectif ou potentiel. Selon le placement que l’on effectue déjà pour sa retraite, c’est parmi ceux qui épargnent régulièrement que le PER est le plus susceptible de faire des émules. Toutefois, une petite partie des épargnants occasionnels ou encore des non-épargnants pourrait y souscrire.

Sans surprise, ceux qui se rapprochent de la retraite sont ceux qui ont le plus souscrit de PER ou qui sont le plus susceptibles de le faire. Avec la montée en âge, le taux d’épargne tend à augmenter. Par ailleurs, la prise de conscience des besoins à la retraite est également plus fine à 50 ans qu’à 35 ans.

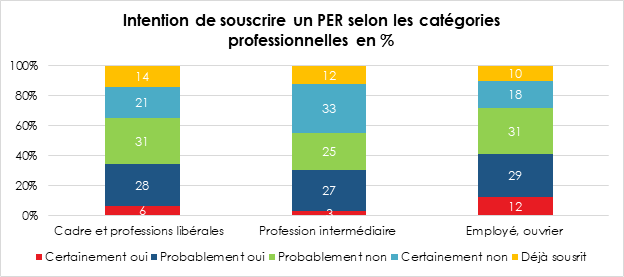

S’il y a plus d’ouverture de PER chez les cadres et les professions libérales, en matière d’intention de souscription, les professions intermédiaires arrivent en tête. L’inquiétude des cadres vis-à-vis de la retraite est assez élevée expliquant sans nul doute leur souhait de souscrire un PER.

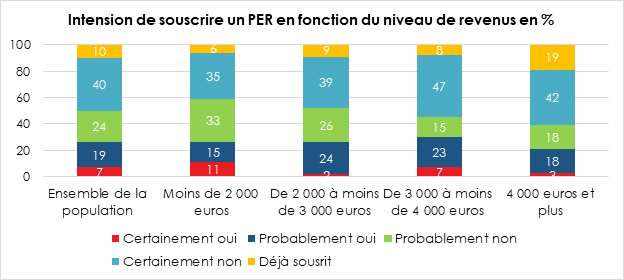

Le niveau de revenus joue un rôle important dans la souscription d’un produit d’épargne retraite. Il faut être en mesure d’épargner à long terme et de ne pas être contraint pas des obligations financières (remboursement d’emprunts, éducation des enfants, etc.). 61 % des sondés gagnant plus de 4 000 euros ont ouvert un PER ou sont susceptibles d’en ou d’en ouvrir un, contre 41 % pour ceux gagnant moins de 2 000 euros (sachant que la question n’a été posée qu’à ceux qui connaissaient le PER).

Les détenteurs de patrimoine financier sont, sans surprise, les plus susceptibles d’avoir ou d’ouvrir un PER.

Parmi les épargnants, le PER s’impose en particulier chez les détenteurs de PEA et de produits d’épargne retraite. Ce sont donc des personnes disposant déjà de produits d’épargne de long terme et qui ont déjà acquis un produit retraite. De nombreux PER qui ont été ouverts en 2020 et 2021 l’ont été par transfert d’anciens produits d’épargne retraite. Sachant qu’avec l’application par défaut de la gestion profilée pour le PER, une partie de l’épargne investie est placée sur les marchés (avec une sécurisation progressive avec l’âge), il est assez logique que ce soit les épargnants qui possèdent des actions qui aient la plus forte appétence dans le PER. Ce sont également ceux qui épargnent le plus.

Le Plan d’Épargne Retraite s’est installé dans un contexte chahuté dans le paysage de l’épargne et de la retraite. Il permet aux Français de se constituer un complément de revenus ou de capital en vue de la retraite tout en finançant l’économie. L’instauration d’une sortie en capital est plébiscitée par les souscripteurs qui entendent pouvoir gérer avec souplesse leur épargne capitalisée.

A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne

Honni soit le patrimoine

Dans une note dénommée, « Repenser l’héritage », publiée à la fin du mois de décembre, le Conseil d’Analyse Économique, souligne la montée des inégalités au niveau de la détention du patrimoine entre les ménages français. Il propose une remise en cause de fond en comble de la taxation des droits de succession afin de lutter contre la montée des inégalités liées à la détention du patrimoine.

Le fantasme du grand retour du rentier

En France, le mot rente est connoté négativement. Le rentier est souvent dépeint comme un inactif, un oisif profitant du travail des autres. En France, le terme de rentier renvoie à une image sociale, les possédants, les détenteurs de capitaux qui exploitent les masses laborieuses. Honoré de Balzac, dans ses romans, aime à fixer l’importance de ses personnages au montant de rentes perçues, rentes issues alors des obligations émises par l’État. Ainsi, dans son roman « La cousine Bette », Balzac fait dire à son héros, « Crevel », « depuis trois ans, j’ai fait valoir mes capitaux, car mes fredaines ont été restreintes. J’ai trois cent mille francs de gains en dehors de ma fortune… ».

Avec l’augmentation rapide des prix de l’immobilier et la valorisation des actifs financiers, les rentiers seraient de retour. Si une montée des inégalités au niveau de la détention du patrimoine est indéniable, les nouveaux rentiers ne sont en rien comparables à ceux du XIXe siècle. Les obligations d’État rapportent peu. Par ailleurs, le capital comme les revenus que ce dernier génère sont soumis à une kyrielle d’impôts (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, taxation des plus-values, IFI, droits de succession, taxes foncières…).

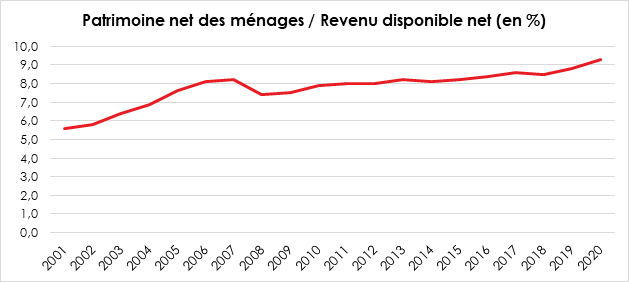

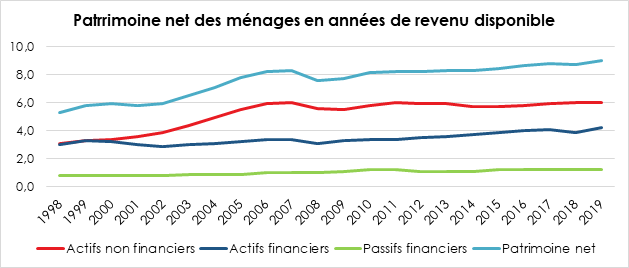

Une formidable augmentation du patrimoine

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le montant du patrimoine s’est accru, en lien avec la progression du PIB et l’accumulation de génération en génération de biens immobiliers et de biens mobiliers. L’augmentation de la valeur du capital est le symbole de l’enrichissement global de la France depuis plus de 70 ans. Pour les seuls ménages, fin 2020, le patrimoine s’établissait à 13 440 milliards d’euros, soit 9,3 fois leur revenu disponible net. Cette comparaison par rapport aux revenus est sujette à caution car d’un côté figure un stock quand de l’autre est retenu un flux. L’héritage joue un rôle croissant dans la constitution du patrimoine. Les transmissions patrimoniales représentaient 15 % du revenu national en 2020, contre 5 % en 1950. La fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine des ménages en 2020 contre 35 % en 1970.

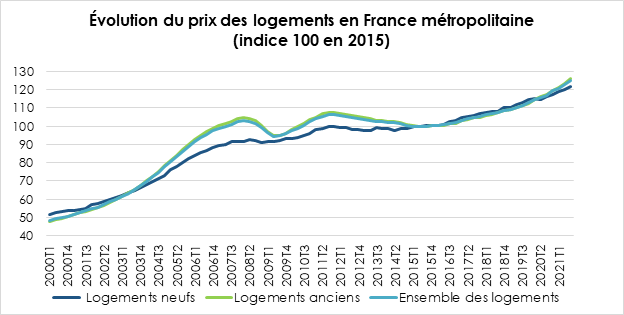

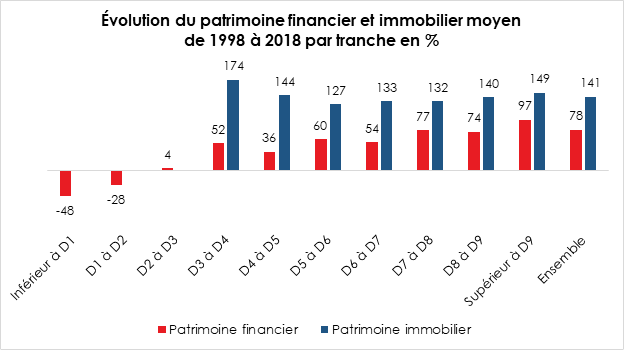

La croissance du patrimoine des ménages est avant tout le résultat de l’appréciation du prix des biens immobiliers. En vingt ans, leur valeur a été multipliée par deux. L’immobilier représente en France plus de 60 % du patrimoine total.

Le patrimoine non financier des ménages représentait, en 2020, 9 095 milliards d’euros, les biens immobiliers (constructions et terrains bâtis) en constituant 91 %. De son côté, le patrimoine financier net des ménages s’élevait, toujours en 2020, à 4 345 milliards d’euros.

Des inégalités patrimoniales en hausse

Les inégalités patrimoniales ne sont pas comparables à celles du XIXe siècle. L’impôt sur le revenu, la taxation des plus-values et les droits de succession jouent un rôle redistributif certain même si, ces dernières années, une inflexion est constatée en la matière du fait de la forte appréciation des actifs immobiliers et financiers.

En France, 1 % des ménages les mieux dotés en patrimoine détiennent 25 % du patrimoine contre 15 % en 1985. En 1914, les ménages du premier décile possédaient plus de 80 % du patrimoine. Ce taux est tombé à 50 % dans les années 1980 avant de remonter à 58 % dans les années 2010 (étude Banque de France de juin 2017). Aux États-Unis, en 2017, les 10 % les plus riches possédaient alors 80 % du patrimoine. En 1970, les 10 % les plus riches possédaient aux États-Unis 70 % du patrimoine contre 65 % au niveau européen. La montée des inégalités est avant tout concentrée sur les 1 % voire les 0,1 % les plus riches. Les 1 % les plus riches aux États-Unis détenaient 40 % du patrimoine américain en 2014 contre 30 % en 1970. En Europe, les 1 % les mieux dotés possédaient 22 % du patrimoine en 2014 contre 20 % entre 1970 et 1980.

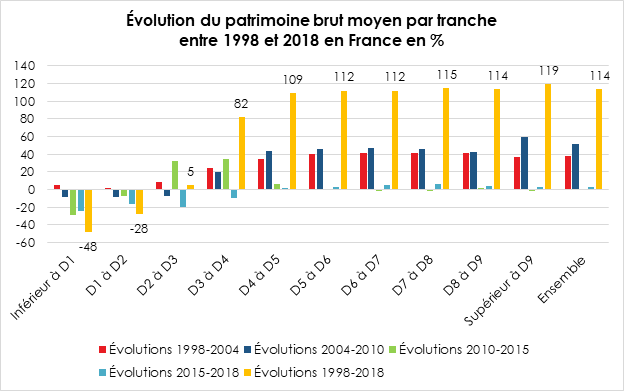

Depuis 1998, le patrimoine des ménages les plus aisés a fortement augmenté. Pour ceux se situant au-dessus des 50 % les mieux dotés, la valorisation atteint plus de 100 %.

Les détenteurs de biens immobiliers, en particulier ceux qui sont propriétaires au sein des grandes agglomérations ou à proximité du littoral, sont les grands gagnants du processus de valorisation, même si, dans les faits il vaudrait mieux évoquer le terme d’inflation immobilière. Le propriétaire d’une résidence principale située dans une ville ayant connu une forte augmentation ne s’est pas réellement enrichi. S’il la vendait et s’il souhaitait en acquérir une autre de même nature, sa plus-value serait totalement absorbée dans le cadre de l’opération de rachat.

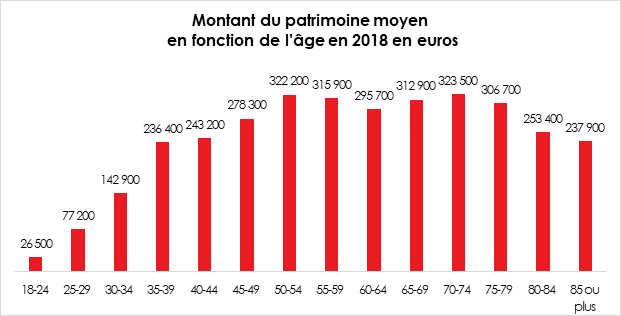

Le vieillissement de la population française participe, par effet d’accumulation sur la durée de la vie, à la progression du montant moyen des patrimoines des ménages. La majorité de celui-ci est détenue par les plus de 55 ans. Par ailleurs, nous héritons de plus en plus tard. L’âge moyen des héritiers dépasse 50 ans quand il y a cent ans, il était de 30 ans. Le montant des successions tend également à augmenter. 50 % des Français héritent de moins de 70 000 euros quand 10 % héritent de plus de 500 000 euros, 1 % plus de 4,2 millions d’euros et 0,1 % plus de 13 millions d’euros.

La fiscalité et l’égalisation des situations patrimoniales

Entre 1914 et 1980, les inégalités patrimoniales, au sein des pays occidentaux, ont fortement diminué. Pour des économistes comme Thomas Piketty, l’introduction de l’impôt sur le revenu et des droits de succession ont fortement contribué à ce processus. Les deux guerres mondiales, l’inflation et la crise de 1929 ont également joué un rôle non négligeable. En France, en 1945, le patrimoine des ménages ne représentait que quelques mois du PIB.

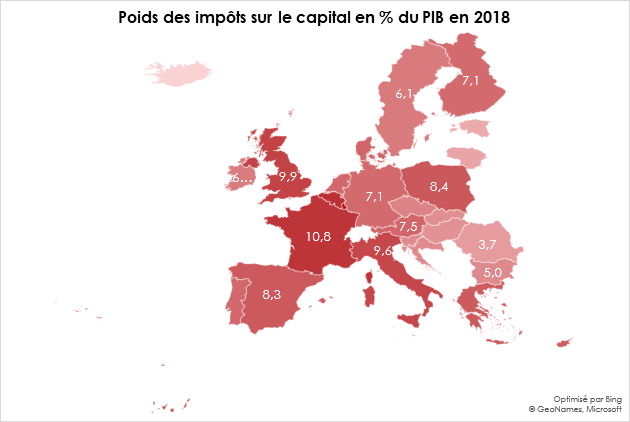

Le premier objectif de la fiscalité est d’assurer des ressources pour les pouvoirs publics de manière aussi neutre que possible sur le plan économique. La France se démarque par un niveau élevé de prélèvements obligatoires. Si les mesures prises en 2017 ont atténué la taxation du patrimoine, celle-ci demeure néanmoins parmi les plus élevées de l’OCDE. Selon un rapport de 2020 de cette organisation internationale, le poids des impôts sur le capital, en pourcentage de PIB, est le plus élevé en France, tant au sein de l’Union européenne que de la zone euro. Après avoir atteint un point bas à 9,4 % en 2009, le taux constaté en France s’est progressivement accru pour représenter 11 % du PIB en 2017 avant de baisser légèrement à 10,8 % en 2018. À titre de comparaison, le taux moyen constaté dans l’UE à 27 et dans la zone euro est de 8,5 % en 2018 quand celui de l’Allemagne est de 7,1 %. Le même constat est fait par la Commission européenne.

Selon Thomas Piketty ou le Conseil d’Analyse Économique (CAE), les impôts ne joueraient plus leur rôle de nivellement des inégalités patrimoniales en raison des dispositifs spéciaux qui ont été institués et dont profiteraient en particulier les ménages les plus aisés. Aux États-Unis, une très grande majorité des successions sont ainsi exonérées. En France, 40 % du patrimoine transmis chaque année, ne seraient pas soumis à des droits de mutation. Les petites successions en ligne directe échappent à l’impôt par le jeu de l’abattement de 100 000 euros et des exonérations dont bénéficie le conjoint survivant. Le montant moyen des successions est en France inférieur à 150 000 euros et le montant médian qui partage les héritiers en deux parts égales est inférieur à 50 000 euros.

Les droits de mutation connaissent, comme le reste de la fiscalité française, de nombreuses exceptions et autant de niches. Parmi les mécanismes permettant de réduire l’assiette des droits de mutation figure pour les biens professionnels le pacte Dutreil (coût fiscal de 2 à 3 milliards d’euros), le démembrement de propriété (coût fiscal de 2 à 3 milliards d’euros), l’assurance vie (coût fiscal de 4 à 5 milliards d’euros) et l’effacement des plus-values au moment du décès. Ces dispositifs qui bénéficient essentiellement aux contribuables les plus aisés accentueraient, selon le CAE, le processus de concentration du patrimoine.

Pour un changement des règles fiscales ?

Pour arrêter le processus de concentration du patrimoine, certains réclament le durcissement de la fiscalité, d’autres au contraire souhaitent sa réduction, notamment pour les donations. Le sujet de la fiscalité des successions est, en France, très sensible. Les Français craignent son augmentation. Surestimant son montant, ils pensent, pour une grande majorité d’entre eux, y être assujettis. Les Français, selon l’enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa, réclament une baisse des impôts sur les donations parents-enfants. Cette idée avait été un temps soutenue par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Il l’a abandonnée car elle a été jugée par une partie même de la majorité actuelle comme peu sociale. Les donations étant réalisées par les contribuables les plus aisés, elles confortent la situation patrimoniale des enfants de ces derniers. Pour autant, la fiscalité ne peut pas tout. Il faut agir sur la spéculation en particulier dans le domaine de l’immobilier. La raréfaction du foncier, l’accumulation des normes, les politiques de soutien au logement favorisent la hausse de l’immobilier.

Les propositions du Conseil d’Analyse économique, la tentation du tour de vis

Le CAE propose une série de mesures dont l’adoption aboutirait à une forte augmentation de la fiscalité sur le patrimoine. Si certaines ne manquent pas d’intérêt, le parti pris est de relever le niveau des prélèvements en considérant que c’est la seule solution permettant de lutter contre les inégalités. Le CAE suggère de passer d’une taxation effectuée lors de la transmission à une taxation sur le flux successoral durant toute la vie. Les contribuables qui reçoivent plusieurs héritages seraient plus lourdement taxés qu’aujourd’hui. Cette mesure aurait un effet égalitaire évident. La remise en cause du Pacte Dutreil pourrait, en revanche, avoir des conséquences sur le plan des entreprises. Elle pourrait inciter des dirigeants d’entreprise à s’expatrier afin que leurs enfants puissent conserver la détention de l’entreprise familiale. Elle pourrait favoriser le rachat des PME par les grandes entreprises ce qui n’est pas, en soi, la meilleure solution pour densifier un tissu économique. Le CAE propose également de réduire l’avantage des démembrements qui aboutit à une réduction de l’assiette des droits de succession. S’il est indéniable que des montages sont réalisés dans un but purement fiscal, ils peuvent l’être également afin d’organiser une succession. Le Conseil suggère également de supprimer les avantages de l’assurance vie en matière successorale. Le processus de banalisation a déjà été entamé. Les exonérations les plus massives concernent les vieux contrats, ceux datant d’avant 1991 et les versements effectués avant 1998. Au fur et à mesure de l’avancement en âge des titulaires des contrats, le poids des exonérations diminuera. Il faut, par ailleurs, des espaces de liberté permettant de déroger au Code civil et au Code fiscal. Le CAE reprend à son compte l’idée de doter chaque Français, à sa majorité, d’un patrimoine de départ de 100 000 euros. Après l’hélicoptère money, l’hélicoptère patrimoine, après le revenu minimum pour tous, le patrimoine minimum pour tous. Si l’idée peut paraître séduisante, il faut néanmoins mettre en parallèle son coût et sa finalité. Nous vivons dans un monde où toute ressource est rare. La socialisation du patrimoine donne l’impression que la gratuité est possible pour tous et à tout moment. Néanmoins, cette idée pourrait jouer un rôle pédagogique et offrir pour de nombreux jeunes un potentiel économique pour développer une entreprise ou pour reprendre des études. Il serait également possible de prévoir l’ouverture d’un Plan d’Épargne en Actions ou d’un Plan d’Épargne Retraite afin d’inciter les Français à détenir des actions.

Les propositions du Conseil des Prélèvements Obligatoires

En 2018, le Conseil des Prélèvements Obligatoires avait dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine souligné son inefficience et son caractère peu lisible. Il avait demandé une plus grande prévisibilité et une meilleure prise en compte des intérêts économiques. Ces propositions concernaient l’ensemble de la fiscalité du patrimoine. Elles visaient à accroître la fluidité du patrimoine, à réduire les inégalités de traitement et à contribuer à réorienter l’épargne vers des placements longs. Les auteurs du rapport souhaitaient une refonte de la fiscalité des plus-values immobilières en supprimant le système d’abattement qui est fonction de la durée de détention. Le dispositif était jugé contre-productif en favorisant la rétention des biens. Le Conseil proposait que les plus-values soient calculées en prenant en compte l’érosion liée à l’inflation.

Le Conseil des Prélèvements Obligatoires envisageait l’unification de la taxation des revenus fonciers en supprimant le dispositif de loueur en meublé non professionnel. Sans surprise, il préconisait la révision des valeurs locatives qui n’a pas été effectuée depuis les années 70. Pour les droits de mutation à titre onéreux, le Conseil demandait leur allégement pour diminuer le coût des transactions, de les rendre progressifs voire de les associer à la taxe foncière. Pour l’assurance vie, le Conseil proposait alors de supprimer les abattements de 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple et de supprimer le seuil de 150 000 euros d’encours à partir duquel le prélèvement forfaitaire unique de 30 % s’applique en lieu et place du taux de 24,7 %. Il souhaitait également que les taux d’imposition prennent en compte non plus la date de souscription des contrats mais celle des versements. Avec l’application du PFU, cette modification serait en l’état sans effet. Dans un souci d’harmonisation et afin d’encourager l’épargne longue, la durée du PEA serait portée de 5 à 8 ans. Du fait que les ménages héritent de plus en plus tard, après 50 ans, soit huit ans de plus qu’en 1980, le Conseil proposait d’encourager les donations en rapprochant les abattements de ceux en vigueur pour les successions. En contrepartie, il suggérait d’augmenter les droits de succession à titre gratuit et de limiter les avantages associés en matière de succession à l’assurance vie.

Les impôts sont tout à la fois honnis par ceux qui les paient ou ceux qui pensent un jour ou l’autre les payer et chéris par ceux qui ne les acquittent pas. La réinstauration de l’ISF est souhaitée par une majorité des Français considérant qu’il est logique de taxer les contribuables les plus aisés. Si l’assiette de cet impôt venait à englober tout le patrimoine des ménages quel que soit son montant, l’appréciation serait fort différente… Le patrimoine est un sujet de passion et donc de division. Il n’en finit pas de nourrir les fantasmes. Si de nombreuses études sont consacrées à sa fiscalité, en revanche, peu s’enquièrent de son rôle économique. La mobilisation du capital afin de garantir une croissance forte et pérenne serait un thème sans nul doute intéressant à développer.

A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne

Edito du mois de janvier 2022 de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Epargne « Droit dans le mur ? »

En 1993, le Premier Ministre avait, quelques mois après sa nomination, réformé le système de retraite, au cœur de l’été, par voie réglementaire. Pour les réformes suivantes, les gouvernements ont opté pour la voie législative, plus longue, permettant une cristallisation des oppositions. La discussion des projets de loi tend à s’allonger et donne lieu à de multiples compensations mettant à mal les objectifs initiaux. La Cour des Comptes avait ainsi souligné que le gain de la refonte des régimes spéciaux de retraite avait été fortement réduit par les avantages consentis aux salariés concernés. Face à la retraite, tous les gouvernements ont peur. Lionel Jospin refusa de toucher à un cheveu de notre système de retraite de peur d’entamer ses chances de remporter l’élection présidentielle de 2002, précaution superfétatoire au vu du résultat final. Pour justifier son inaction, il multiplia les rapports de complaisance. Après l’adoption de la loi Fillon, en 2003, le Premier Ministre estimait à l’époque que celle-ci avait distendu les liens sociaux et demandait à ses ministres de restreindre leurs ardeurs réformatrices. Le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, dut ainsi reporter la refonte de l’assurance-maladie malgré de nombreuses séances de travail avec ses équipes. En 2010, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, limita le report de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans, refusant de suivre son Premier Ministre et de nombreux experts qui auraient préféré fixer l’âge légal à 65 ans. Ensuite, François Hollande ne s’est rangé à l’idée de toucher au système de retraite qu’à contrecœur. En 2014, sa ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, opta ainsi pour un allongement différé de la durée de cotisation à 43 ans, son application complète ne s’appliquant qu’aux générations nées après 1972. Emmanuel Macron avait surpris en mettant en avant durant la campagne électorale sa volonté d’instituer un système unique par points avec comme slogan « un euro cotisé doit donner les mêmes droits pour tous ». L’unification des régimes et le recours à un système par points, portés de longue date par la CFDT et par feu l’UDF, étaient devenus une belle arlésienne des débats publics. En optant pour une réforme systémique, le nouveau Président de la République souhaitait, sur ce terrain miné, faire preuve d’audace. En lui adjoignant des mesures paramétriques, avec la fixation d’un âge pivot à 64 ans, et en laissant filer en longueur la discussion, celle-ci est devenue un chemin de croix. La crise sanitaire a eu raison de ce projet de loi. Le Président de la République, le 15 décembre dernier, l’a définitivement enterré, en dressant les grandes lignes d’un nouveau projet qui pourrait être présenté s’il était réélu au mois d’avril prochain. Il a abandonné la création du Gosplan de la retraite et s’est rangé, fort sagement, en faveur d’un système comportant trois régimes prenant en compte les spécificités des fonctions publiques, des salariés et des indépendants comme Le Cercle de l’Épargne le préconise depuis de nombreux mois. Le Président semble ainsi privilégier la convergence progressive en lieu et place l’unification technocratique. L’expérience vient avec la pratique, mais comme le souligne l’OCDE, la France est un des rares pays qui n’aura pas réformé son système de retraite depuis 2014. À force de laisser le temps au temps, le mur de la retraite et de la dépendance se rapproche à grande vitesse. D’ici le milieu de la décennie, les générations les plus nombreuses du baby-boom arriveront à l’âge de la retraite quand les premières atteindront les 80 ans, âge marqué par une forte progression du risque de dépendance.

Jean-Pierre Thomas

A lire dans le Mensuel N°93 de janvier 2022 du Cercle de l’Épargne

Les taux de rémunération du livret A et du livret d’épargne populaire augmenteront en février

A quelques jours de l’annonce du taux de rémunération du Livret A applicable à compter du 1er février prochain, le Parisien rappelle l’estimation réalisée en novembre par le Cercle de l’Epargne. Ainsi selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, le taux du livret A pourrait être rehaussé aux alentours de 0,7 ou 0,8 %.

Epargne : Faut-il (vraiment) se réjouir de la hausse à venir du taux du livret A ?

Cité dans 20 Minutes, Philippe Crevel estime que le relèvement du taux du Livret A ne fera pas que des heureux. il précise ainsi qu’«il engendre des frais importants pour la Caisse des dépôts [l’organisme public qui centralise environ 60 % de l’épargne réglementée], car les titres monétaires qui permettent d’assurer la liquidité du Livret A sont actuellement rémunérés à – 0,5 %. »

L’assurance-vie continue à attirer l’épargne des Français

Sur Investir, dans un article consacré à la collecte de l’assurance vie en novembre, le directeur du Cercle de l’Epargne explique que le maintien à haut niveau de la collecte en unités de compte par « la bonne tenue des marchés et la baisse du rendement des fonds euros expliquent , explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne. Collecte qui est encouragée, par ailleurs, par les assureurs. »

Deuxième mois consécutif à découvert pour le livret A

Invité à commenter la décollecte du Livret A constatée en novembre, Philippe Crevel indique que « le mois de novembre est traditionnellement un mois de décollecte. Avec la proximité des fêtes et notamment le « black Friday , les Français se sont faits plaisir. En outre, en novembre, ils ont dû s’acquitter des impôts locaux (taxe d’habitation pour les 20 % des ménages qui y sont encore assujettis et taxe foncière) ».

Une décollecte plaisir de fin d’année

Paris, le 21 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A – novembre 2021

Une décollecte plaisir de fin d’année

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Comme au mois d’octobre, sur fond de rebond de la consommation, les ménages ont, le mois dernier, puisé dans leur Livret A. La décollecte a ainsi atteint, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, 90 millions d’euros, contre -2,83 milliards d’euros en octobre. Ce résultat n’est pas une surprise. Le mois de novembre est traditionnellement un mois de décollecte. Lors de ces dix dernières années, le mois de novembre a, donné lieu, à cinq reprises, à une décollecte ou à une toute petite collecte (autour de 200 millions d’euros). Avec la proximité des fêtes et notamment le « black Friday », les Français se sont faits plaisir. En outre, en novembre, ils ont dû s’acquitter des impôts locaux (taxe d’habitation pour les 20 % des ménages qui y sont encore assujettis et taxe foncière).

La décollecte du Livret A traduit la baisse du taux d’épargne des ménages qui est passé de 21 % du revenu disponible brut à 17 % de la fin 2020 au troisième trimestre 2021. Malgré tout, l’encours du Livret A en novembre, s’établit à 343,4 milliards d’euros. Il reste supérieur de 40 milliards d’euros à son niveau d’avant crise. Les ménages puisent avec parcimonie dans leur cagnotte.

Sur les onze premiers mois de l’année, la collecte cumulée du Livret A a atteint 16,87 milliards d’euros, contre 27,83 milliards d’euros sur la même période en 2020. Pour l’année 2019, avant la crise sanitaire, la collecte cumulée s’était élevée à 14,24 milliards d’euros.

Pour les prochains mois, l’évolution du Livret A risque d’être affectée par la résurgence de l’épidémie. La baisse du moral des ménages pourrait conduire au retour de fortes collectes pour le Livret A et cela d’autant plus si des mesures sanitaires restrictives étaient mises en œuvre. Les premiers mois de l’année prochaine devraient donc être favorables à la collecte du Livret A qui devrait, en outre, bénéficier d’une légère revalorisation de son taux. Compte tenu des taux des marchés monétaires et de l’inflation, le Gouvernement pourrait retenir un taux entre 0,8 et 1 %. Le rendement réel du Livret A resterait malgré tout négatif. Si le taux était fixé à 1 %, le gain sur un an pour un Livret A de 5 000 euros serait de 25 euros. Pour un Livret A au plafond, 22 950 euros, le gain serait de 114 euros. Le coût global pour les banques et la Caisse des dépôts du surcroit de rémunération pour le seul Livret A serait de 1,7 milliard d’euros.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Les Français ont continué à surépargner en 2021

Cité dans le Figaro, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne estime que «le dégonflement de la cagnotte covid n’a pas encore commencé».

Assurance-vie, livrets : comment préserver votre capital?