L’assurance vie, victime de l’attentisme des ménages en juillet

| Lundi 5 septembre 2022 |

| COMMUNIQUÉ DE PRESSE Résultats de l’assurance vie – juillet 2022 L’assurance vie, victime de l’attentisme des ménages Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne |

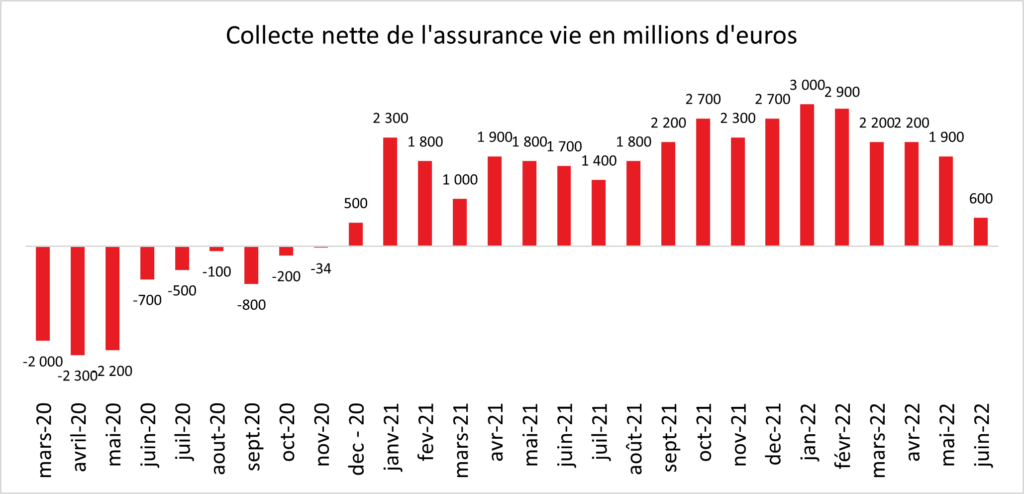

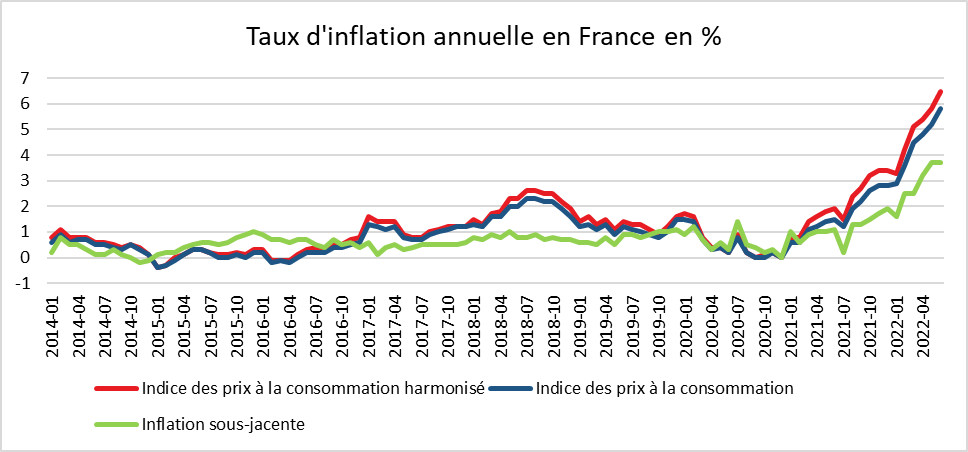

| Une collecte positive mais modeste L’assurance vie a enregistré une petite collecte nette au mois de juillet, +800 millions faisant suite à celle également modeste du mois de juin, +600 millions d’euros. Le résultat de ce mois de juillet est une contreperformance car hors années spéciales comme 2012, 2020 ou 2021, la collecte du septième mois de l’année dépasse, en règle générale les 2 milliards d’euros. Elle avait ainsi atteint 2,3 milliards d’euros en juillet 2020 et 1,4 milliard d’euros en juillet 2021. Les fonds euros, en juillet ont été une nouvelle fois en décollecte (-1,7 milliard d’euros) quand les unités de compte ont été en collecte nette positive de +2,5 milliards d’euros. En juillet, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 12,0 milliards d’euros, soit 200 millions de moins qu’en juillet 2021 et 100 millions d’euros de moins qu’en juin dernier. Depuis de le début de l’année, elles atteignent 88,4 milliards d’euros. La collecte en unités de compte a atteint 36,1 milliards d’euros en cumulé depuis le début de l’année, contre 52,3 milliards d’euros pour les supports en euros. Les prestations se sont élevées, en juillet, à 11,2 milliards d’euros (+0,1 milliard d’euros par rapport à juillet 2021). Depuis le début de l’année, elles s’établissent à 75,5 milliards d’euros. L’assurance vie face aux incertitudes internationales et économiques L’assurance vie, depuis deux mois, connaît un rythme de croissance modeste qui tranche avec les fortes collectes du Livret A. Ce dernier bénéficie de la hausse de son taux, relevé à deux reprises depuis le début de l’année. L’assurance vie est pénalisée par le faible rendement de ses fonds euros qui sera, sans nul doute en 2022, inférieur au taux du Livret A, ce qui constituera une première. Le rendement réel des fonds euros sera, sur l’année, négatif de plusieurs points (environ 4 points). Dans ce contexte, les épargnants réduisent leur exposition aux fonds euros et augmentent celle en unités de compte. Les mauvais résultats des places financières pèsent sur le montant de la collecte brute qui est en recul depuis le mois de mars. Ce recul peut également s’expliquer par les incertitudes que génèrent la guerre en Ukraine. Elles dissuadent une partie des épargnants à s’engager sur le long terme. En période de tensions internationales et de résurgence de l’inflation, les ménages, de manière traditionnelle, privilégient les produits d’épargne réglementée comme le Livret A ou le LDDS. La persistance de l’inflation, dans les prochains mois, devrait conduire les ménages à la prudence et à l’attentisme. La collecte de l’assurance vie devrait rester ainsi étale.  Cercle de l’Épargne – données France Assureurs  Cercle de l’Épargne – données France Assureurs |

Un été au ralenti pour l’assurance vie

Dans Boursier.com, le Directeur du Cercle de l’Epargne revient sur les causes de la petite collecte enregistrée par l’assurance vie en juillet.

Regard d’expert – Être couvert face aux aléas, avec Philippe Crevel

Quelles sont les mutations sociétales observées ces dernières années ? L’épidémie de Covid-19 et les trois confinements ont-ils fait évoluer significativement les mentalités sur l’utilité d’une couverture prévoyance, notamment chez les actifs les moins protégés (indépendants, salariés non-cadres, fonctionnaires) ? Quels sont les leviers qui permettraient de généraliser la couverture prévoyance ?

Réécouter l’entretien de Philippe Crevel, Cofondateur et Directeur du Cercle de l’épargne réalisé dans le cadre de son rapport intégré 2021 d’ AG2R LA MONDIALE.

Prêt immobilier : l’assurance emprunteur, remède au taux d’usure

Dans l’Argus de l’assurance, le Directeur du Cercle de l’Epargne explique que « le taux d’usure est un mécanisme protecteur des emprunteurs qui vise à éviter que des taux extrêmement élevés et déconnectés du marché soient pratiqués par certaines banques et les mettent ainsi en danger. En définissant un taux plafond révisé trimestriellement, on évite des comportements commerciaux déviants ». Il précise que « le niveau du taux d’usure n’aboutit pas à une forte réduction du volume de crédit : la production de prêts a continué à croître de 6 % en juillet, tempère Philippe Crevel. Mais il est certain que pour les courtiers spécialistes des dossiers un peu difficiles, le nombre des rejets augmente ».

Collecte exceptionnelle du Livret A qui atteint un nouveau record d’encours

Cité dans les colonnes d’Investir, Philippe Crevel estime que « dans leur globalité, [les ménages] ne puisent aucunement dans la cagnotte qu’ils ont constituée durant la période Covid. Au contraire, ils la renforcent. Sachant qu’ils disposent d’importantes liquidités sur leurs comptes courants (536 milliards d’euros fin juin 2022), ils ont décidé d’effectuer des transferts sur leur Livret A et leur LDDS dès l’annonce du relèvement du taux de rendement. Cet effet taux devrait encore être constaté en août avant de s’estomper durant l’automne. »

Avec 2,64 milliards d’euros de collecte nette, le Livret A a connu un mois de juillet record

Appelé à commenter la collecte record du Livret A en juillet, Philippe Crevel explique dans les colonnes de Ouest France que « l’effet taux joue à chaque annonce quel que soit le contexte économique ».

Effet taux pour le Livret A en juillet

| Effet taux pour le Livret A par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne |

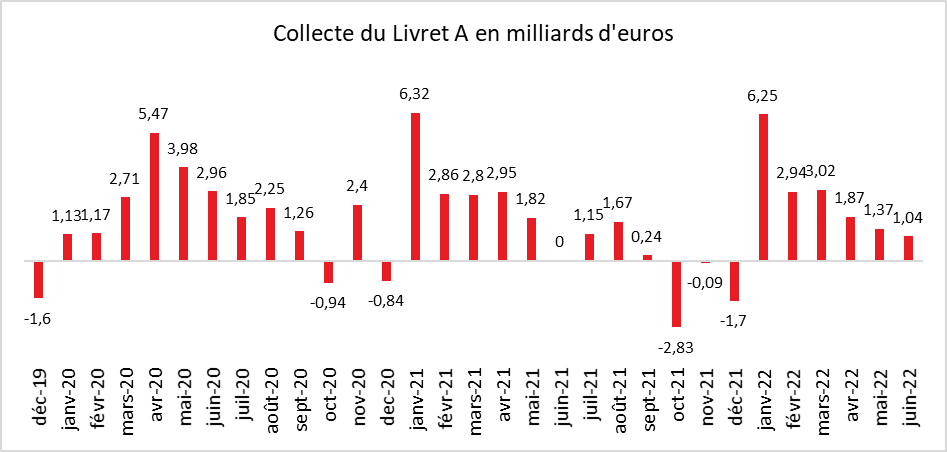

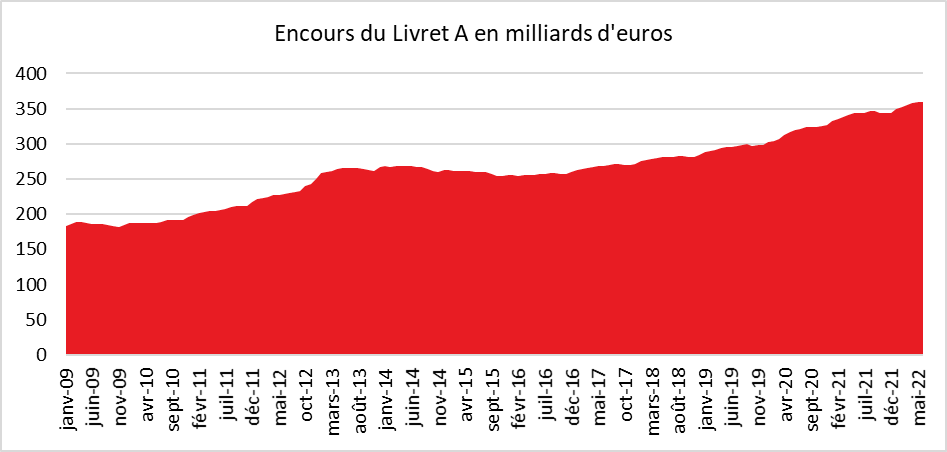

| Le Livret A dopé par l’effet taux Le Livret A, avec une collecte positive de 2,64 milliards d’euros au mois de juillet, a bénéficié de l’effet d’annonce du relèvement du taux de 1 à 2 %, relèvement qui est entré en vigueur le 1er août dernier. Cet effet « taux » joue à chaque annonce quel que soit le contexte économique. La collecte de juillet est deux fois supérieur à celle de juin 2022 ou de juillet 2021. C’est la meilleure collecte pour un mois de juillet depuis plus de 10 ans. Même celle du mois de juillet 2020, en sortie de confinement, avait été plus faible (1,85 milliard d’euros). Sur les sept premier mois de l’année, la collecte a atteint plus de 19 milliards d’euros, soit plus que sur la même période en 2021 (17,88 milliards d’euros). Elle est légèrement inférieure à celle de 2020 (22,25 milliards d’euros toujours sur les sept premiers mois). En juillet l’encours du Livret A a battu un nouveau record à 362,5 milliards d’euros, contre 298,6 milliards d’euros en décembre 2019. Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a également enregistré une collecte positive en juillet de 480 millions d’euros, contre 250 millions en juin portant son encours à 129,4 milliards d’euros, nouveau record pour ce placement. Les ménages, malgré ou à cause de l’inflation, reste en mode épargne. Craignant une augmentation à venir des prix voire des impôts, ils mettent de l’argent de côté. Dans leur globalité, ils ne puisent aucunement dans la cagnotte qu’ils ont constituée durant la période covid. Au contraire, ils la renforcent. Sachant qu’ils disposent d’importantes liquidités sur leurs comptes courants (536 milliards d’euros fin juin 2022), ils ont décidé d’effectuer des transferts sur leur Livret A et leur LDDS dès l’annonce du relèvement du taux de rendement. Cet effet taux devrait encore être constaté en août avant de s’estomper durant l’automne. Traditionnellement, la fin d’année est marquée par des collectes moindres voire des décollectes en raison des dépenses de rentrées et de fin d’année. Les incertitudes économiques devraient néanmoins porter les ménages à la prudence. Les mesures de soutien du Gouvernement qui entrent en vigueur à compter du mois de septembre devraient également limiter les sorties pour le Livret A. |

Avec l’inflation, les Français confirment un principe économique sur l’épargne

Cet article consacré au comportement des ménages en période d’inflation, cite Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne.

Retraite : ces 5 astuces pour bien préparer son départ en période d’inflation !

Appelé à conseiller les Français désireux de préparer leur retraite dans un contexte inflationniste, Philippe Crevel inviete les épargnants à « ne pas être timoré et garder en tête que l’assurance-vie ou le PEA mettent du temps avant d’être rentables. Avant 5 ans, il n’est pas possible de profiter de la fiscalité avantageuse du PEA, par exemple”.

Cryptomonnaies : 5 raisons de ne pas investir (et 5 alternatives)

Dans Planet.fr, Philippe Crevel explique que “les crypto-actifs, par essence, sont extrêmement volatiles. »

Il précise que « cela veut bien sûr dire que l’on peut gagner des fortunes mais en pratique cela signifie surtout que les gens y perdent, pour la majorité d’entre eux. Tous pensent qu’ils vont y arriver mais il ne faut pas oublier que les fluctuations de valeurs sont comprises entre 30 et 70% en général, ce qui représente une perte sèche”.

Placement : acheter de la dette française, une fausse bonne idée pour votre épargne ?

Dans Money Vox, Philippe Crevel note la remontée des taux des OAT à 10 ans depuis le début de l’année. Il rappelle que le taux de l’OAT à 10 ans est actuellement à 1,43% alors que ce taux était négatif en août 2021. Il estime néanmoins que « les taux des OAT restent actuellement assez faibles au regard de l’inflation, qui atteint 6,1% sur un an selon les dernières données de l’Insee ».

Immobilier : Pourquoi ce mois d’août est-il « le moment ou jamais » pour emprunter ?

Cité dans 20 Minutes, Philippe Crevel estime que « la période est idéale pour emprunter, surtout si votre salaire suit celui de l’inflation. Ce n’est pas tous les jours qu’on a un taux réel aussi avantageux ! »

Patrimoine, épargne et retraite, hommes, femmes mode d’emploi

Par Sarah Le Gouez, Secrétaire générale du Cercle de l’Épargne

Les écarts de revenus entre les hommes et les femmes donnent lieu à un suivi assez fin de la part des pouvoirs publics et des différentes associations engagées sur ce terrain. En revanche, en matière de patrimoine et de détention d’actifs, les travaux axés sont plus rares. Le patrimoine renvoie à l’idée du ménage et est peu étudié sous l’angle homme/femme. Néanmoins, il convient de citer, sur ce sujet, l’étude de Carole Bonnet, Alice Keogh et Benoît Rapport (Quels facteurs pour expliquer les écarts de patrimoine entre hommes et femmes en France ? publiée en 2014) ou plus récemment, l’article Individualisation du patrimoine au sein des couples : quels enjeux pour la fiscalité ? publié par Nicolas Frémeaux et Marion Leturcq en 2019 dans la Revue de l’OFCE, ainsi que Le Genre du capital de Céline Bessière et Sybille Gollac (publié à La Découverte en 2020). Tous ces travaux soulignent l’importance des écarts patrimoniaux entre hommes et femmes. Si, en matière d’égalité salariale, des progrès notables ont été réalisés, les écarts se sont accrus au niveau du patrimoine. Estimé à 7 000 euros en 1998, l’écart moyen de patrimoine entre les hommes et les femmes s’établirait à 24 500 euros en 2015.

Au sommaire de cette étude

Existe-t-il une approche féminine de l’épargne ?

- Pourquoi les femmes épargnent ?

- Les femmes, des épargnantes prudentes

- Une capacité d’épargne plus faible chez les femmes

- Des inégalités patrimoniales en lien avec l’évolution des formes d’union

Donation et héritage, un autre facteur d’inégalités femmes/hommes ?

Retraite, l’égalité homme/femme encore à construire

- La retraite un sujet d’inquiétude majeur pour les femmes

- Réforme des retraites : les femmes aspirent à une plus grande équité mais sont réfractaires aux mesures d’âge

- Près d’une femme sur deux épargne pour sa retraite

730 000 personnes âgées en établissement d’hébergement

Fin 2019, selon le service statistique du ministère des Solidarités et de la santé, la DREES, 730 000 personnes fréquentent un établissement d’hébergement pour personnes âgées, soit un nombre très légèrement supérieur à celui de 2015. Plus de 80 % d’entre eux résident en EHPAD. Le nombre de places s’est légèrement accru en quatre ans. Le nombre de places en résidences autonomie a augmenté de 4,5 % sur la même période. En revanche, le nombre de places a diminué en unités de soins de longue durée (USLD) et en établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) non-EHPAD (respectivement -8,0 % et -24,1 %). Le taux d’occupation est de 95,4 %. Pour les EHPAD, ce taux atteint 97 %. Il est stable depuis 2015. Les taux d’occupation sont légèrement plus élevés dans le public (98 %) que dans le privé (94 %). Les résidences autonomie accueillent globalement, en proportion de leur nombre total de places disponibles, moins de résidents en 2019 qu’ils n’en accueillaient en 2015, une tendance à la baisse déjà observée entre 2011 et 2015, mais qui s’est amplifiée depuis. Le taux d’occupation pour cette catégorie d’établissements est de 87 %, contre 93 % fin 2015 et 95 % fin 2011.

L’hébergement temporaire et l’accueil de jour progressent depuis plusieurs années en lien avec l’adoption de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) de 2015 qui prévoit un développement du droit au répit des aidants, en favorisant notamment l’accueil de jour ou de nuit, l’hébergement temporaire en établissement ou l’accueil familial, ou encore un relais à domicile. Fin 2019, 10 300 résidents sont accueillis en hébergement temporaire, contre 8 400 quatre ans plus tôt. De manière analogue, 11 700 personnes sont accueillies en centre d’accueil de jour, soit 3 000 de plus qu’en 2015. Plusieurs établissements disposent aussi en leur sein de places réservées à l’accueil de jour. Ainsi, près de 18 000 résidents accueillis en établissement d’hébergement (autres que les centres d’accueil de jour) le sont uniquement en journée, soit 5 000 personnes de plus qu’en 2015.

L’accueil de nuit reste un mode d’accueil très rare, seuls 0,1 % des résidents fréquentent une structure via ce mode d’accueil fin 2019, soit environ 1 000 personnes contre moins de 100 personnes en 2015.

Le vieillissement des résidents

Entre 2015 et 2019, la population en établissement a vieilli. Fin 2019, la moitié des résidents ont plus de 88 ans, soit 7 mois de plus qu’en 2015. L’âge moyen est de 86 ans et 1 mois, contre 85 ans et 9 mois en 2015. L’âge moyen des hommes et de 82 ans et 5 mois, contre 87 ans et 6 mois pour les femmes. L’écart correspond à la différence d’espérance de vie entre les deux sexes. En 2019, à 60 ans, l’espérance de vie d’un homme est de 23,4 ans, celle d’une femme de 27,8 ans. En quatre ans, la proportion de personnes âgées de 90 ans ou plus parmi les résidents est passée de 35 % à 38 %. Le nombre de résidents centenaires a diminué en quatre ans, passant de 12 900 fin 2015 à 10 600 fin 2019 malgré le vieillissement global des résidents. Ce recul tient au fait que les années 1914-1918 se sont caractérisées par une très faible natalité en raison de la guerre. L’effet du déficit de naissances lié à la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l’effet du baby-boom qui a suivi, commencent à être visibles dans la répartition des résidents, avec une proportion plus élevée de résidents âgés de 70 à 76 ans en 2019 qu’en 2015 et une moindre présence des 75-80 ans.

Les EHPAD accueillent les résidents les plus âgés, la moitié des personnes accueillies dans ces établissements ont 88 ans et 7 mois ou plus et seuls 18 % ont moins de 80 ans. À l’opposé, les moins de 80 ans représentent un tiers des résidents accueillis en résidence autonomie ou en USLD. Les femmes en établissement sont plus souvent seules que les hommes. Fin 2019, 86 % des personnes accueillies en établissement d’hébergement n’ont pas – ou plus – de conjoint. Parmi l’ensemble des personnes de 65 ans ou plus, cette situation concerne, selon l’INSEE, seulement 50 % de personnes. Parmi celles de 80 ans ou plus, 62 % sont dans ce cas). Les femmes, du fait d’une espérance de vie plus longue, sont plus souvent en établissement sans conjoint que les hommes (90 % contre 74 %).

Une dépendance accrue des pensionnaires

Le niveau moyen de dépendance des résidents s’accroît entre 2011 et 2019. En 2011, toutes catégories d’établissement et de modalités d’accueil confondues, 81 % étaient en perte d’autonomie au sens de la grille autonomie gérontologique, groupes iso-ressources (AGGIR) qui permet de mesurer la perte d’autonomie d’une personne âgée (classées en catégorie de GIR 1 à 6). Ils étaient 83 % en 2015 et sont 85 % en 2019. Le niveau de dépendance des résidents augmente dans les EHPAD car les résidents qui y entrent sont plus âgés qu’auparavant. Plus de la moitié des résidents (54 %, comme en 2015) y sont très dépendants (GIR 1 ou 2). La progression de la dépendance au fil du temps concerne tous les âges. Si les résidents dépendants les plus jeunes sont nettement moins nombreux à souffrir de troubles moteurs, ils sont plus souvent touchés par des problèmes de cohérence que les autres. Fin 2019, parmi les résidents dépendants de moins de 70 ans, 93 % ont des troubles de cohérence, contre 86 % de ceux de 80 ans ou plus. En 2019, environ 261 000 résidents souffrent de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, soit plus d’un tiers des personnes accueillies, dont 233 000 dans les EHPAD, soit 40 % des personnes accueillies. En EHPAD, seuls 14 % des résidents sont accueillis dans une unité spécifique pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Fin 2019, 29 % des résidents sont placés sous protection juridique des majeurs. Cette mesure est le plus souvent assurée par une association (36 % des cas), par la famille (33 %) ou par un tuteur privé (20 %). Dans 4 % des cas, l’établissement d’accueil assure la mesure juridique.

L’entrée en institution est plus tardive

296 000 personnes ont intégré un établissement pour personnes âgées au cours de l’année 2019 et pour 85 % d’entre elles, il s’agit d’un EHPAD. L’âge moyen des entrants augmente. Ils ont en moyenne 80 ans et 10 mois, 1 mois de plus qu’en 2015 et 10 mois de plus qu’en 2011. Les personnes âgées entrent par ailleurs en institution à des niveaux de dépendance plus élevés qu’auparavant. La proportion de personnes nouvellement entrées avec une faible dépendance (GIR 5 et 6) passe de 17 % en 2011 à 15 % en 2015, puis à 13 % en 2019. La part de personnes lourdement dépendantes (en GIR 1 et 2) au sein des entrants reste stable entre 2011 et 2019, à 45 %. Les entrants sont, en moyenne, moins dépendants que les autres résidents. Au total, 10 % des personnes entrées en 2019 étaient classées en GIR 1, contre 15 % de l’ensemble des résidents accueillis au 31 décembre 2019.

Les situations de grande dépendance concernent davantage les entrants (38 %) que l’ensemble des résidents âgés de moins de 70 ans (36 %). La moitié des personnes rejoignant un établissement en 2019 vivaient à leur domicile personnel ou dans celui d’un proche ; 16 % venaient d’un autre établissement (maison de retraite EHPAD ou non EHPAD, résidence autonomie ou USLD) tandis qu’environ 30 % venaient d’un établissement de santé.

Une durée moyenne des séjours inférieure à 3 ans

Les hommes sortis en 2019 sont restés en moyenne deux ans, la durée de séjour moyenne des femmes atteint deux ans et dix mois. En 2019, les personnes décédées au cours de leur séjour en établissement sont restées en moyenne trois ans et trois mois dans l’établissement, soit un an et un mois de plus que celles ayant quitté l’établissement pour se diriger vers une autre structure pour personnes âgées. Les retours à domicile surviennent principalement à l’issue de séjours nettement plus courts : en moyenne cinq mois après l’entrée en établissement. En 2019, les personnes décédées en établissement avaient en moyenne 89 ans et 1 mois, contre 88 ans et 7 mois en 2015.

Le PER poursuit sa montée en puissance

En juin 2022, selon France Assureurs, les cotisations en faveur des Plans d’Épargne Retraite assurantiels s’élèvent à 577 millions d’euros, soit une hausse de +16 % par rapport à juin 2021. Dans le même temps, 326 millions d’euros ont été transférés d’anciens contrats d’assurance retraite vers un PER.

Pour l’ensemble du 1er semestre, les cotisations versées s’élèvent à 3,3 milliards d’euros, en hausse de +37 % par rapport à la même période de 2021. Par ailleurs, 7,8 milliards d’euros (+43 %) ont été transférés.

Les PER ont ainsi bénéficié sur le mois de juin de 903 millions d’euros de versements. Du 1er janvier au 30 juin, 11,1 milliards d’euros ont été versés sur les PER. Fin juin, 3,4 millions d’assurés détiennent un PER pour un encours de 41,4 milliards d’euros.

Qui sont les retraités de l’AGIRC ARRCO ?

En matière de retraite, il est à tort indiqué que plus de la moitié des personnes partant à la retraite, en France, ne sont plus en emploi. Ainsi, selon l’AGIRC-ARRCO, en 2020, plus de 6 nouveaux retraités sur 10 dépendant de ce régime occupaient un emploi avant leur retraite, essentiellement dans le secteur privé (43,7 %). 12,1 % de ces nouveaux retraités travaillaient dans le secteur public, 6,2 % étaient non-salariés et 1,0 % travaillaient dans un régime spécial français. 11,5 % sont au chômage et 6,2 % en maladie ou en invalidité. 19,3 % des autres assurés n’ont acquis aucun nouveau droit dans un régime de retraite français l’année précédant leur départ.

Pour les assurés de l’AGIR-ARRCO qui liquident leurs droits en tant que salariés du privé, la durée d’assurance est en moyenne de 172 trimestres. Ils sont ainsi nombreux à avoir bénéficié d’une surcote (17,2 %) et/ou d’un départ anticipé pour carrières longues (36 %). Le dispositif carrière longue est plus utilisé par les hommes que les femmes, seuls 32 % des départs au titre des carrières longues dans le secteur privé ont été initiés par des femmes. 43 % des assurés du secteur privé sont partis en retraite avant l’âge légal. L’âge moyen de départ à la retraite est de 62,2 ans contre 63 ans pour les nouveaux retraités ne dépendant pas de l’AGIRC-ARRCO. Parmi les personnes en emploi dans le secteur privé avant la retraite, 3,9 % sont partis en 2020 au titre d’une retraite progressive. Ils représentent la grande majorité des bénéficiaires de ce dispositif (92 %). Ce dispositif est utilisé à 72 % par des femmes.

Les nouveaux retraités auparavant demandeurs d’emploi

11,5 % nouveaux retraités Agirc-Arrco sont en situation de chômage avant la liquidation de leurs droits. Ils partent en retraite relativement au même âge que les personnes en emploi (respectivement 62,5 ans et 62,4 ans). Ils sont moins nombreux à partir avant l’âge légal (18 %) et à bénéficier d’un départ anticipé au titre des carrières longues (15 % contre 32 % pour les personnes en emploi). Plus de la moitié des assurés en situation de chômage partent à l’âge légal du fait que l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) cesse d’être versée si la personne atteint l’âge et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Ils sont peu nombreux à bénéficier d’une surcote sur leur pension de base (1,5 % contre 21,8 % pour les personnes en emploi).

Parmi les personnes au chômage avant la retraite, 23 % ont également connu une situation en emploi en France dans les 12 mois avant la retraite, 42 % dans les 24 mois et 62 % dans les 36 mois avant la retraite.

Les assurés en situation de maladie ou d’invalidité au moment de leur départ à la retraite

Les assurés en situation de maladie ou d’invalidité avant leur départ en retraite représentent 6,2 % de l’ensemble des nouveaux retraités en 2020. 87 % des assurés en situation de maladie avant leur départ en retraite sont partis à l’âge légal. Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, quand ils arrivent à l’âge légal, perçoivent automatiquement, en remplacement, une pension de retraite pour inaptitude au travail, calculée sur la base du taux plein même si l’assuré ne dispose pas du nombre de trimestres requis.

2021, une année encore atypique pour l’épargne en France

En 2021, selon l’Observatoire de la Banque de France, le patrimoine financier des ménages s’élevait 6 025 milliards d’euros, soit une progression de 363 milliards d’euros sur un an (+6,4 %) générée par un effet valorisation et par un effet flux financier. L’un et l’autre ont été marqués en 2021.

Une augmentation de l’encours des placements en fonds propres

La part des produits de taux dans le patrimoine financier a diminué, en passant de 64,9 % fin 2020 à 62,2 % fin 2021, tandis que les produits de fonds propres atteignent 36,6 % en 2021 contre 33,8 % en 2020. Le poids des produits de fonds propres est au plus haut depuis le début de l’établissement, par la Banque de France, de la série statistique.

L’encours du numéraire et des dépôts à vue a progressé de 9,1 % en 2021 pour atteindre 777 milliards d’euros, soit 12,9 % du patrimoine financier des ménages (contre 12,6 % en 2020).

L’encours de l’épargne réglementée a augmenté de 20 milliards d’euros pour atteindre 834 milliards à fin 2021, contre 814 milliards à fin 2020. Sa croissance est passée de +5,5 % à +2,5 %. Son encours représente 834 milliards d’euros en encours fin 2021 (+2,5 % sur un an). L’épargne réglementée représente 13,8 % du patrimoine financier des ménages, en légère baisse par rapport à la moyenne de ces dix dernières années (15,3 %). Cette contraction est la conséquence de l’effet valorisation dont ont bénéficié les produits de fonds propres.

Sa rémunération moyenne est stable, soutenue par la composante « taux moyen des PEL », celui-ci restant sous l’incidence du poids important des PEL souscrits avant 2011. En 2021, la rémunération des produits d’épargne réglementée s’est inscrite à 1,24 % en moyenne annuelle pondérée contre une inflation qui s’est établie à 1,60 %. Hors PEL, le rendement nominal moyen des livrets ressort à 0,52 % et le rendement réel instantané est négatif.

En moyenne sur cinq ans, le rendement réel des livrets réglementés, PEL inclus, est positif à 0,2 %.

Fin 2021, le taux de rémunération annuel des livrets ordinaires avant imposition était de 0,09 % à la fin 2021, soit un taux réel négatif de -1,51 %.

Du fait de la forte augmentation du cours des actions et malgré la stagnation des flux, l’encours des produits de fonds propres est passé de 1 912 à 2 206 milliards d’euros entre fin 2020 et fin 2021. L’effet valorisation a été, en 2021, de 192 milliards d’euros en 2021 contre 5 milliards en 2020. Les contrats d’assurance vie en unités de compte connaissent aussi une hausse de leur valorisation, 46 milliards d’euros contre 7 milliards en 2020.

Des flux encore soutenus toujours en lien avec la crise sanitaire

En 2021, les ménages ont épargné sur des produits financiers 166 milliards d’euros, contre 203 milliards d’euros en 2020. Les flux sont restés à un niveau supérieur à celui d’avant la crise sanitaire. Les flux annuels des produits de taux ont atteint en 2021 à 115 milliards et retrouvent un niveau proche de celui de 2019, quand les flux annuels de produits de fonds propres, à 54 milliards d’euros, sont demeurés au-dessus de la moyenne des dix dernières années. Du fait des mesures restrictives encore en vigueur au premier semestre 2021, les flux y ont été plus importants qu’au second qui est en outre toujours plus axé dépenses qu’épargne.

Les incertitudes liées à la crise sanitaire ainsi que la résurgence de l’inflation en fin d’année ont amené les Français à épargner de manière soutenue.

Les flux nets de placements de taux ont atteint 115 milliards d’euros en 2021, contre 149 milliards en 2020 et 120 milliards en 2019. Le niveau de flux d’épargne en produit de taux est donc revenu à un montant proche de celui d’il y a deux ans, après le pic exceptionnel de 2020.

Les flux vers l’assurance vie en unités de compte ont atteint 34 milliards d’euros en 2021, contre 21 milliards en 2020. L’assurance vie reste le placement le plus important du patrimoine financier des ménages (36 % du patrimoine financier en 2021). Les supports en unités de compte ne représentent que 8 % du patrimoine financier, mais ils sont en progrès. Il convient de souligner que les flux de placement sur l’assurance vie en unités de compte ont augmenté en 2021, tandis que les placements directs en actions ont baissé dans l’ensemble, l’un compensant à peu près l’autre.

Les flux des actions cotées ont baissé, passant de 18 à 5 milliards d’euros entre 2020 et 2021.

Le Livret A, encore une bonne année

Les versements bruts sur les livrets A ont atteint 168 milliards d’euros en 2021, le plus haut niveau historique.

Au 31 décembre 2021, le nombre de livrets A ouverts s’élève à 55,7 millions, dont 54,9 millions détenus par des personnes physiques et 0,8 million détenus par des personnes morales.

Depuis le 31 décembre 2020, le nombre de livrets A a augmenté de 66 000 unités (+0,1 %), avec une hausse de 76 000 livrets pour les personnes physiques, et une baisse de 10 000 livrets pour les personnes morales. Le taux de détention des personnes physiques s’établit donc à 80,9 % en 2021, en léger recul par rapport à 2020. 2,9 millions de Livrets A ont été ouverts sur l’année, quand 2,7 millions ont été clôturés.

L’encours du livret A s’établit en 2021 à 343,1 milliards d’euros, dont 319,3 milliards pour les personnes physiques et 23,8 milliards pour les personnes morales. Depuis le 31 décembre 2020, l’encours des livrets A a progressé de 16,8 milliards d’euros. Cette progression est à la fois due aux souscriptions des personnes morales (+5,5 %) que des personnes physiques (+5,1 %).

Les versements bruts sur les livrets A en 2021 ont atteint 168,4 milliards d’euros, alors que les retraits ont représenté 148,9 milliards d’euros. La collecte nette a été ainsi de 20 milliards d’euros (hors intérêts). Depuis 2009, il s’agit de l’année enregistrant les plus hauts niveaux historiques pour les versements et les retraits sur Livret A. En matière de collecte nette, l’année 2021 se classe en troisième position, après 2012 et 2020.

L’encours moyen d’un livret A est de 5 800 euros pour une personne physique (5 500 euros en 2020 et 5 100 euros en 2019).

4,3 millions de livrets A détenus par des personnes physiques, soit 7,8 % des détenteurs, dépassent le plafond réglementaire de 22 950 euros. Ces livrets représentent ainsi 32 % de l’encours. Depuis 2019, plus de 800 000 ont atteint ou dépassé le plafond.

Les épargnants âgés de plus de 65 ans détiennent 34 % des encours des livrets A, mais 21 % des livrets – soit leur poids dans la population française au 1er janvier 2022. En décomposant par âge, la population âgée de moins de 25 ans est celle dont les encours connaissent l’évolution la plus forte, avec 9 % de croissance. Les personnes de plus de 65 ans ont, quant à elles, le taux de croissance le plus faible (4,3 %).

5,4 millions de livrets A sont classés comme inactifs car n’ayant pas fait l’objet d’un un versement ou d’un retrait depuis au moins cinq ans. 4,0 millions d’entre eux ont un encours inférieur à 150 euros. Ces 5,4 millions de livrets représentent un encours de 14,9 milliards d’euros.

Le nombre moyen de mouvements constatés sur les livrets A actifs s’établit en 2021 à 5,0 versements et 5,5 retraits par an, soit environ un mouvement par mois.

Le LDDS, une progression moins soutenue que le Livret A

Au 31 décembre 2021, le nombre de LDDS s’élève à 24,5 millions. En 2021, le nombre de LDDS progresse de 189 000 unités (+0,8 %). Son taux de détention a atteint 45,9 % l’an dernier.

Les ouvertures de LDDS s’élèvent en 2021 à 1,6 million d’unités, alors que 1,4 million de LDDS ont été fermés.

L’encours du LDDS s’élevait fin 2021 à 126,2 milliards d’euros, soit une hausse de 4,6 milliards d’euros par rapport à 2020 (+3,8 %), contre une hausse de +5,1 % pour les Livret A détenus par des personnes physiques.

Les versements sur les LDDS en 2021 se sont élevés à 57 milliards d’euros, alors que les retraits ont représenté 53 milliards d’euros, soit une collecte nette (hors intérêts) de 4 milliards d’euros.

Depuis la mise en place de la série statistique en 2009, l’année dernière a été celle qui a connu les niveaux de versements et de retraits les plus élevés.

L’encours moyen d’un LDDS est de 5 100 euros (5 000 euros en 2020), en progression continue depuis 2009. Les 22 % de LDDS dont l’encours dépasse le plafond réglementaire de 12 000 euros représentent ainsi 52 % de l’encours.

En 2021, 5,3 millions de LDDS sont concernés par le plafonnement (21,6 % de l’ensemble), soit 720 000 de plus qu’en 2019.

La population âgée de 18 à 25 ans est celle dont les encours connaissent l’évolution la plus forte, avec 13 % de croissance. Les personnes âgées de 45 à 65 ans ont quant à elles le taux de croissance le plus faible (3 %).

Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 41 % des encours des LDDS, mais 35 % des livrets – pour un poids dans la population française de 21 % en 2021.

1,4 million de LDDS sont inactifs totalisant un encours de 6,5 milliards d’euros. Le nombre moyen de mouvements constatés sur les LDDS actifs s’établit en 2021 à 3,2 versements et 2,9 retraits par an, soit environ un mouvement tous les deux mois.

57 % des LDDS ont plus de dix ans, et concentrent 60 % de l’encours.

Le Livret d’Épargne Populaire, toujours en retrait

Au 31 décembre 2021, le nombre de LEP s’élève à 6,9 millions, en repli de 170 000 unités (-2,4 %) par rapport à 2020. Les dispositions prises afin de favoriser la diffusion de ce produit n’ont pas encore produit leurs effets. Le ministère de l’Économie a modifié les modalités de vérification d’éligibilité au LEP. Désormais, les banques communiquent directement avec Bercy quand auparavant les épargnants devaient eux-mêmes fournir les preuves de leur éligibilité. Les premières données pour 2022 laissent augurer d’un retournement de tendance. Le ministre de l’Économie a continué à enjoindre aux banques à proposer ce produit aux ayants droit. Les capacités réduites d’épargne de la clientèle du LEP expliquent en partie sa faible appétence pour ce produit mieux rémunéré que le Livret A.

En 2021 0,7 million de LEP ont été ouverts 0,9 ont été fermés. Depuis 2016, le solde est négatif. Le taux de détention des personnes physiques par rapport à la population majeure s’établit à 12,9 % en 2021, contre 13,3 % en 2020. Selon la Direction générale des finances publiques, le nombre d’individus éligibles au LEP à fin 2021 est de près de 18,6 millions. Seules 37 % des personnes éligibles détenaient un LEP en décembre 2021.

L’encours du LEP est de 38,3 milliards d’euros en 2021 en recul d’un milliard d’euros (-2,6 %) sur l’année. Cette baisse est principalement due aux fermetures de LEP en 2021. Les versements sur les LEP en 2021 se sont élevés à 10,7 milliards d’euros, alors que les retraits ont représenté 11,5 milliards d’euros – soit une décollecte nette (hors intérêts) de 0,8 milliard d’euros.

L’encours moyen d’un LEP est de 5 600 euros, équivalant à celui observé en 2020. Les 43 % de LEP dont l’encours dépasse le plafond réglementaire de 7 700 euros représentent ainsi 70 % de l’encours global.

Le Plan d’Épargne Logement en repli

Au 31 décembre 2021, le nombre de PEL s’élève à 12,2 millions, en repli de 612 000 plans sur un an (-4,8 %). En 2021, 0,8 million PEL ont été ouverts et 1,4 million de PEL ont été fermés. Le PEL a perdu en attractivité avec, pour les plans souscrits depuis le 1er janvier 2018, un taux de rendement brut de 1 %, un assujettissement des gains à l’impôt et la fixation du taux du prêt obtenu à la liquidation du PEL à 2,2 %, soit un niveau supérieur aux taux du marché.

Le taux de détention des personnes physiques s’établit, en 2021, à 18,0 % en 2020, contre 19,1 % en 2020. Depuis 2012, année du début de la série statistique, le taux de détention le plus élevé a été constaté en 2016 (23,9 %). Depuis, il est en baisse constante.

L’encours du PEL est en hausse en raison des versements d’intérêts capitalisés. Il s’établit, en 2021, à 296,1 milliards d’euros. Les versements sur les PEL en 2021 se sont élevés à 25 milliards d’euros, alors que les retraits ont représenté 29 milliards d’euros – soit une collecte nette négative (hors intérêts) de 4,6 milliards d’euros.

À la différence du Livret A, le taux du PEL en vigueur à la souscription s’applique durant toute la durée du plan. Le taux moyen des PEL avec primes s’élève à 2,58 % en pondérant le taux d’intérêt par le nombre de PEL, et à 3,04 % en le pondérant par l’encours. 42 % des PEL, représentant 44 % de l’encours, ont un taux d’intérêt égal à 2,50 % et 5 % des PEL représentant 11 % de l’encours sont rémunérés à un taux au moins égal à 5,25 %.

L’encours moyen d’un PEL est de 24 200 euros. 12 % des PEL qui ont un encours supérieur au plafond de 61 200 euros représentent ainsi 36 % du total de l’encours. Les épargnants âgés de 65 ans et plus détiennent 41 % de l’encours des PEL et 31 % des plans – pour un poids dans la population française qui s’établit à 21 % au 1er janvier 2021.

Trois questions à Philippe Crevel : en attendant la rentrée…

3 questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

La rentrée est attendue compliquée sur le plan économique avec la poursuite de la hausse des prix et des taux d’intérêt. Quelle est votre analyse et pensez-vous que la récession soit incontournable ?

Toutes les grandes banques centrales ont décidé de relever leurs taux directeurs pour endiguer la vague inflationniste. En zone euro, l’inflation dépasse désormais 8 % et atteint même dans certains États 20 %. De tels taux sont évidemment des sources de déstabilisation des économies. L’inflation en Europe est essentiellement provoquée par l’augmentation des prix des produits énergétiques et des matières premières. La BCE a longtemps espéré qu’une décrue pourrait intervenir. Elle était convaincue que la hausse des taux aurait peu d’effets sur le prix des produits importés. La crainte d’une spirale inflationniste avec transmission de la hausse des prix de l’énergie sur les autres et services ainsi que sur les salaires a rendu nécessaire le relèvement des taux directeurs. Il s’agit de freiner l’économie en jouant sur le prix de l’argent. L’économie européenne qui subit déjà un transfert au profit des pays producteurs sera donc pénalisée par la hausse des taux. C’est le prix à payer pour sortir de l’inflation. Une récession n’est pas impossible. Le relèvement des prix des matières premières, de l’énergie, des produits agricoles aboutit à une contraction d’un à deux points de PIB selon les États. La hausse des taux d’intérêt devrait conduire également à une moindre croissance. Les États membres de la zone euro sont donc soumis à un régime de montagnes russes avec des phases de croissance et de repli. Pour le moment, la situation de l’emploi semble être déconnectée de l’activité. Les besoins en main-d’œuvre sont importants en lien avec les nombreux départs à la retraite et des besoins dans certains secteurs (tourisme, bâtiment notamment). La France, avec retard, ne fait que suivre un processus que les autres pays européens connaissent depuis quelques années et qui avait été simplement interrompu avec la crise sanitaire. L’amélioration de l’emploi pourrait réduire les facteurs récessifs. De même, les ménages disposent d’un important matelas d’épargne constitué durant les confinements. Ils n’ont pas pour le moment puisé dans cette cassette malgré le retour de l’inflation. Le niveau des liquidités est au plus haut, plus de 520 milliards d’euros en France, tout comme l’encours des produits de taux. Au cours du second semestre 2022, les ménages pourraient utiliser cette cagnotte pour maintenir leur consommation.

Le Président de la République évoque régulièrement la réforme des retraites. Est-elle imaginable dans le contexte économique et politique ?

L’INSEE a, au mois de juin, souligné que le vieillissement de la population française était plus rapide qu’attendu, rendant plus complexe le retour à l’équilibre des comptes des régimes de retraite. Les Français attendent également une amélioration des petites pensions et en particulier du minimum contributif. Est-il possible d’échapper à une réforme des retraites sachant que la France est, avec l’Italie, le pays qui y consacre la part la plus importante de sa richesse nationale (14 % du PIB) ? La faible croissance limite les gains de recettes et réduit les marges de manœuvre financières des pouvoirs publics. Au-delà de ces considérations financières, le gouvernement doit faire face à une opinion peu encline à accepter un relèvement de l’âge de départ à la retraite. S’il souhaite s’engager dans la voie d’une réforme ambitieuse, il devra se constituer, en amont, une majorité à l’Assemblée nationale. Pour le moment, la mise en place d’un régime par points universel semble être abandonnée. La grande convergence laisserait la place à une harmonisation progressive des régimes. Compte tenu du calendrier électoral, la fenêtre de tir pour l’éventuelle réforme se situe entre la fin 2022 et fin 2023. L’idée d’un référendum sur ce sujet est hasardeuse. Les Français ont tendance à ne pas voter pour ou contre le texte proposé mais pour ou contre le gouvernement en place. Avec un pays fragmenté et dans la perspective de la prochaine élection présidentielle où le président sortant ne peut pas se présenter, la probabilité d’un rejet de la réforme des retraites, si elle était soumise à référendum, est élevée. Le chantier est donc difficile.

Sur les autres sujets sociaux, quels sont les projets du gouvernement ?

La priorité étant actuellement le pouvoir d’achat et en l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale, le gouvernement se montre prudent sur ses ambitions. L’élaboration d’un grand projet de loi sur la dépendance attendue depuis 15 ans demeure incertaine. En revanche, la crise des urgences et les besoins de modernisation des hôpitaux supposent des réponses de la part des pouvoirs publics. Les discussions risquent d’être centrées avant tout sur les aspects financiers et moins sur l’organisation afin d’éviter une cristallisation des oppositions. En matière de protection sociale, de refonte de la prévoyance, refonte jugée nécessaire après la crise sanitaire, le gouvernement devrait laisser les partenaires sociaux négocier ce qui serait, par ailleurs, de bon aloi. Comme pour les retraites, le compte à rebours est lancé. Les années utiles dans un quinquennat sont limitées même si celui-ci aura la particularité d’avoir un nombre réduit de campagnes électorales. Seules les élections européennes et municipales auront lieu avant son terme en 2027.

L’édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Epargne : une nouvelle ère commence !

La remontée des taux devient une réalité marquant la fin d’une période de 20 ans. Le retour de l’inflation conduit les banques centrales à relever leurs taux directeurs. Elles mettent ainsi un terme à leur politique monétaire ultra-accommodante appelée également non-conventionnelle. Cette politique avait vocation à être temporaire ; or de crise en crise, elle a eu tendance à s’installer au point que son abandon surprend voire désoriente les acteurs économiques. Durant des années, la pratique des taux nuls ou négatifs était jugée anormale, voire antiéconomique. Instituée afin de relancer l’inflation, ses résultats furent incertains, cette dernière n’étant revenue que par la survenue de chocs d’offre. En revanche, les taux nuls ont provoqué une envolée des prix de l’immobilier et de la valeur des actions. Ils ont accru ainsi les inégalités patrimoniales et rendu difficile l’accès à la propriété pour les primo-accédants. La hausse des taux mise en œuvre par les différentes banques centrales reste mesurée au regard de la vague inflationniste. Ainsi, en valeur réelle, les taux en vigueur demeurent nettement en territoire négatif. Les épargnants ayant opté pour les produits de taux, après avoir été pénalisés par la politique monétaire accommodante, le sont désormais par l’inflation.

L’argent bon marché et abondant arrive peut-être à son terme. Un nouveau cycle semble s’engager. Les besoins de financement augmentent fortement. La transition énergétique, la digitalisation, la relocalisation de certaines activités supposent la mobilisation d’importants capitaux. Avec le vieillissement de la population, le taux d’épargne pourrait baisser, les retraités étant censés puiser dans leur épargne pour maintenir leur pouvoir d’achat. Les États endettés ont également des besoins financiers en hausse. Si la demande de capitaux est en hausse et les capacités d’épargne sont en baisse, à terme, les taux d’intérêt ne peuvent qu’augmenter. En matière financière, un cycle chasse l’autre. Après une période de faibles taux et de valorisation de certains actifs, pourrait suivre une phase de taux plus élevés avec une correction sur les marchés notamment immobiliers. Face à ce changement de climat, les épargnants devront être mobiles, réactifs et opter pour la diversification. Le non-coté, moins tributaire des variations de marché, devrait constituer une source de rendements tout comme les actions des entreprises versant des dividendes importants.

Le changement de cap monétaire est craint, car il remet en cause certaines certitudes et oblige à redéfinir sa politique d’allocation d’actifs. C’est aussi une opportunité pour redynamiser son portefeuille et pour rechercher des sources de rendements plus profitables pour l’économie.

Jean-Pierre Thomas

Assurance-vie : peut-on vous empêcher de retirer votre argent ?

Cité dans Money Vox, Philippe Crevel estime que pour le moment, il n’y a aucun début de risque de sortie massive sur l’assurance vie.

Réforme des retraites dans le flou : faut-il craindre un loup ?

Interrogé sur Planet.fr, Philippe Crevel explique que la réforme souhaitée par Emmanuel Macron repose sur deux piliers, “Le report progressif de l’âge légal de départ à la retraite, bien sûr, mais surtout la suppression des régimes spéciaux”. Reste à savoir si tout ceci sera seulement possible…

Coup d’arrêt en juin pour l’assurance vie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie – juin 2022

Coup d’arrêt en juin pour l’assurance vie

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

En juin, la collecte nette de l’assurance vie progresse de +0,6 milliard d’euros, contre 1,9 milliard d’euros au mois de mai et 2,2 milliards d’euros en avril. La collecte du mois de juin est la plus faible enregistrée depuis le mois de décembre 2020. L’année dernière, en juin 2021, la collecte nette avait atteint 1,7 milliard d’euros. Elle a été de +3,2 milliards d’euros en unités de compte (UC) et à de -2,6 milliards d’euros en fonds euros. L’encours des contrats d’assurance vie s’établit à 1 821 milliards d’euros à fin juin.

Juin est, pour l’assurance vie, un mois moyen. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées, en 2012, 2013 et 2020. Hors décollecte, la collecte nette moyenne se situe autour de 1,7 milliard d’euros.

Une rupture en juin 2022

Le mois de juin 2022 marque donc une réelle rupture, sachant que depuis août 2021, la collecte nette moyenne était supérieure à 2 milliards d’euros. La dégradation du contexte économique a amené les ménages à privilégier l’épargne de précaution et notamment le Livret A dont le taux a été et sera à nouveau réévalué. Le rendement des fonds euros est en valeur réelle négatif. En prenant en compte les prélèvements obligatoires, il est inférieur à celui du Livret A et du LDDS. Cette situation sans précédent explique, sans nul doute, la décollecte enregistrée sur les fonds euros. Malgré la baisse des cours des actions, la collecte demeure positive pour les unités de compte. Les épargnants continuent à placer leur épargne en partie sur les marchés financiers et à accepter une prise de risque accrue.

Au mois de juin 2022, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 11,9 milliards d’euros, en baisse de -1,4 milliard d’euros par rapport à juin 2021. Elles diminuent de -1,0 milliard d’euros sur les supports en euros, à 6,9 milliards d’euros, et de -0,4 milliard d’euros en unités de compte (UC), à 5,0 milliards d’euros. La part des cotisations en unités de compte reste néanmoins élevée à 42 % en juin. Les prestations sont également en baisse sur le mois par rapport à l’année dernière, à 11,3 milliards d’euros (-0,7 milliard d’euros par rapport à juin 2021).

Malgré tout un bon premier semestre 2022

Sur les six premiers mois de l’année 2022, les cotisations en assurance vie ont 76,4 milliards d’euros (+0,7 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2021. La part des cotisations en UC s’établit à 41 % sur le 1er semestre, à comparer à 39 % pour l’ensemble de l’année 2021. Le montant global des prestations a été de 64,3 milliards d’euros (-1,1 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2021).

Pour le 1er semestre, la collecte nette s’établit à +12,1 milliards d’euros, supérieure de +1,8 milliard d’euros à celle des 6 premiers mois de l’année 2021. Elle a été de +20,9 milliards d’euros pour les UC et de -8,8 milliards d’euros pour les fonds euros.

Livret A, LDDS, LEP… Ce que rapporte l’épargne réglementée au 1er août 2022

Cité dans Le Particulier, le Directeur du Cercle de l’Épargne estime que «le Livret A demeure la valeur refuge par excellence pour les 54,9 millions de Français qui en ont un».

19 milliards de plus sur les Livret A et LDDS au premier semestre

Retour sur la collecte de l’épargne réglementée au premier semestre 2022 dans cet article qui cite le Directeur du Cercle de l’Epargne.

Assurance vie, Livret A, crédit : les conséquences des annonces de la BCE

Plusieurs fois cité dans cet article, le directeur du Cercle de l’Épargne estime que “l’épargnant est rarement gagnant en période d’inflation”.

Le livret A toujours plébiscité au premier semestre

Cet article consacré au Livret A cite le Cercle de l’Épargne. Reprenant l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne, il relève notamment que le rendement réel de ce produit populaire demeure négatif malgré la hausse à venir.

Assurance vie : peut-on craindre un blocage des retraits ?

Dans Money Vox, Philippe Crevel interrogé sur un risque de blocage des retraits se montre rassurant. Il estime ainsi que « pour le moment il n’y a aucun début de risque. On ne voit pas de sorties massives. » Il considère en outre qu’ « il n’y a pas d’indices qui laisseraient penser qu’il y a un problème sur le marché de l’assurance vie ».

Encore un semestre en or pour le Livret A

Paris, le 21 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats Livret A – Juin 2022 et premier semestre

Encore un semestre en or pour le Livret A

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Pour le premier semestre, la collecte du Livret A a atteint 16,5 milliards d’euros, soit un montant comparable à celui de la période équivalente de 2021 (16,74 milliards d’euros) qui avait été marquée par le troisième confinement. La collecte 2022 a été dopée par l’augmentation du taux de 0,5 à 1 % intervenue le 1er février et par le contexte économique anxiogène. Les ménages ont continué à placer une partie de leurs liquidités sur le Livret A malgré l’inflation voire à cause de l’inflation. Ils mettent de l’argent de côté afin de se constituer un matelas de précaution. La crainte d’une dégradation de la situation économique les conduit au maintien d’un effort important d’épargne. Ils renforcent leur épargne de précaution par crainte et aussi pour pouvoir réaliser des achats qui, à terme, coûteront plus chers.

Malgré son rendement réel négatif, le Livret A demeure donc la valeur refuge par excellence pour les 54,9 millions de Français qui en ont un. Ces derniers mois, les ménages ont privilégié la sécurité, la liquidité et le zéro fiscalité du Livret A sur le rendement. L’absence de placements associant sécurité et rendement les conduit également à opter pour le Livret A. Il convient également de souligner que les ménages continuent à maintenir un niveau inédit de liquidités sur leurs comptes courants, plus de 520 milliards d’euros, soit plus de 17 000 euros par ménage.

Au mois de juin, la collecte du Livret A a été de 1,04 milliard d’euros en légère diminution par rapport à celle du mois de mai (1,7 milliard d’euros) mais supérieure à celle de juin 2021 (où elle avait été nulle). La hausse du taux intervenue au 1er février dernier continue à se faire sentir mais son effet se réduit. L’annonce du passage de 1 à 2 % au 1er août devrait conduire à une reprise de la collecte entre les mois de juillet et septembre même si traditionnellement le second semestre connaît un ou plusieurs mois de décollecte en lien avec les vacances, les achats de rentrée scolaire ou ceux de la fin d’année.

En juin, l’encours du Livret A a battu un nouveau record à 359,8 milliards d’euros, contre 298,6 milliards d’euros en décembre 2019. Il a depuis le début de la crise sanitaire progressé de 20 %.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire a également enregistré une collecte positive en juin de 250 millions d’euros euros portant son encours à 128,9 milliards d’euros, nouveau record pour ce placement. Sur les six premiers mois de l’année, la collecte a été de 2,57 milliards d’euros.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

SIMULATEUR. Livret A à 2%: calculez le rendement réel de votre épargne à partir du 1er août

Cet article consacré au relèvement du Livret A cite le directeur du Cercle de l’Epargne. Dans l’AFP, Philippe Crevel estimait ainsi que 2% c’est mieux que 1 %, le taux en vigueur depuis le 1er février*. De plus, par rapport aux autres placements qui existent sur le marché, c’est pas mal, surtout que c’est sans frais, sans impôts et sans risque ».

Épargne et retraite : les besoins et attentes des ménages aisés

Cet article reprend l’étude réalisée par Sarah Le Gouez, secrétaire générale du Cercle de l’Epargne.

Livret A, LDDS, LEP : des taux en hausse, mais inférieurs à l’inflation

Cité dans Le Particulier, le directeur du Cercle de l’Épargne évoque notamment le coût du relèvement du taux du Livret A pour les banques et à la Caisse des Dépôts.

Épargne : un livret à 4,6 % pour lutter contre l’inflation

Philippe Crevel est cité dans cet article consacré au relèvement du Livret A et du LEP au 1er août prochain.

Quand le Livret A a-t-il vraiment été rentable pour les Français depuis sa création en 1818 ?

Le journal Ouest France s’interroge sur la rentabilité réelle du Livret A de sa création à nos jours. Citant le directeur du Cercle de l’Epargne qui avait publié une note sur ce produit à l’occasion de son bicentenaire, le journal retient ainsi que « la sécurité et la liquidité priment toujours sur le rendement. Cette priorité donnée aux deux premières valeurs est, en période de crise, traditionnelle ».

Livret d’épargne populaire : la nouvelle arme anti-inflation en 3 questions

Dans cet article au LEP, le produit d’épargne réglementée réservé aux revenus modestes, les Echos citent à plusieurs reprises le directeur du Cercle de l’Épargne. Après avoir rappelé le profil des potentiels bénéficiaires de ce placement, Philippe Crevel il évoque l’attractivité du produit et ses limites.

Livret A à 2 % : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Philippe Crevel commente dans le Télégramme la hausse de la rémunération des produits d’épargne réglementée.

Livret A : le taux passera bien à 2% le 1er août, et celui de LEP atteindra 4,6%

Dans cet article consacré au relèvement des produits d’épargne réglementée, Philippe Crevel commente la forte hausse de la rémunération du LEP.

Le taux du Livret A passera à 2 % à partir du 1er août, annonce Bruno Le Maire

Dans les colonnes de Ouest France, Philippe Crevel commente la hausse annoncée du taux du Livret A. Selon lui cette hausse vise à attirer de nouveaux versements dans les semaines à venir, mais aussi pénaliser la consommation

.

Le Livret A à 2 % ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Livret A à 2 % au 1er août 2022

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Avec la publication officielle de l’inflation du mois de juin, le gouverneur de la Banque de France a indiqué que le taux du Livret A devrait être de 2 %. En vertu de l’arrêté du 27 janvier 2021, le taux du Livret A est fixé par une formule que les pouvoirs publics doivent respecter. Juridiquement, le gouverneur doit donner son résultat au directeur général du Trésor qui doit procéder à la publication du nouveau taux au Journal Officiel.

Le 13 juillet 2022, l’INSEE a confirmé que l’inflation avait atteint au mois de juin +0,7 % en juin et en rythme annuel, +5,8 % permettant de faire le calcul semestriel de l’inflation.

Doublement du Livret A au 1er août 2022

En vertu de l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementé, le taux des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire est égal, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :

a) La moyenne arithmétique entre :

– la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l’orientation modifiée

(UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ;

– l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages ;

b) 0,5 %.

Sur le premier semestre 2022, le taux d’inflation moyen a été de 4,46 % en rythme annuel. Le taux moyen sur six mois de l’€STR a été -0,58. La moyenne de ces deux valeurs est de 1,94 % ce qui mettrait le taux du Livret A à 1,9 ou à 2 %.

| Taux du Livret A | |

| 22 mai 1818 | 5,00% |

| 1er janvier 1851 | 4,75% |

| 1er janvier 1881 | 3,50% |

| 1er janvier 1905 | 3,00% |

| 1er janvier 1916 | 3,50% |

| 1er janvier 1929 | 3,50% |

| 1er janvier 1946 | 1,50% |

| 1er janvier 1960 | 3,25% |

| 1er janvier 1966 | 3,00% |

| 1er janvier 1968 | 3,50% |

| 1er juin 1969 | 4,00% |

| 1er janvier 1970 | 4,25% |

| 1er janvier 1974 | 6,00% |

| 1er janvier 1975 | 7,50% |

| 1er janvier 1976 | 6,50% |

| 16 octobre 1981 | 8,50% |

| 1er août 1983 | 7,50% |

| 16 août 1984 | 6,50% |

| 1er juillet 1985 | 6,00% |

| 16 mai 1986 | 4,50% |

| 1er mars 1996 | 3,50% |

| 16 juin 1998 | 3,00% |

| 1er août 1999 | 2,25% |

| 1er juillet 2000 | 3,00% |

| 1er août 2003 | 2,25% |

| 1er août 2005 | 2,00% |

| 1er février 2006 | 2,25% |

| 1er août 2006 | 2,75% |

| 1er août 2007 | 3,00% |

| 1er février 2008 | 3,50% |

| 1er août 2008 | 4,00% |

| 1er février 2009 | 2,50% |

| 1er mai 2009 | 1,75% |

| 1er août 2009 | 1,25% |

| 1er août 2010 | 1,75% |

| 1er février 2011 | 2,00% |

| 1er août 2011 | 2,25% |

| 1er février 2013 | 1,75% |

| 1er août 2013 | 1,25% |

| 1er août 2014 | 1,00% |

| 1er août 2015 | 0,75% |

| 1er février 2020 | 0,50% |

| 1er février 2022 | 1,00 % |

| 1er août 2022 | 2 % |

Pour avoir un doublement du taux du Livret A, il faut remonter au début des années soixante. Depuis le début des années 1980, il n’y avait jamais eu de relèvement d’un point. Le plus important avait été réalisé le 1er juillet 2000 avec une hausse de 0,75 point.

Pour un épargnant ayant 10 000 euros sur son Livret A, le gain sera de 100 euros de plus, soit un total de 200 euros, l’inflation étant prévue pour l’ensemble de l’année 2022 à 5,5 % (prévision INSEE juin 2022), la perte réelle pour l’épargnant sera de 350 euros en euros constants.

Le relèvement d’un point du taux du Livret A coûtera pour ce seul produit 3,6 milliards d’euros aux banques et à la Caisse des Dépôts.

Compte tenu des règles de centralisation, le coût des banques sera de 1,44 milliard d’euros et de 2,16 milliards d’euros pour la Caisse des Dépôts. En diminuant la rentabilité de cette dernière, le relèvement du taux du Livret A réduit le montant des dividendes qu’elle verse à l’État son actionnaire.

L’augmentation du taux pourra se traduire par une hausse de taux pour les emprunts des bailleurs sociaux, des entreprises (à partir des ressources du LDDS) et des collectivités locales. À défaut de pouvoir jouer sur les taux, les banques pourraient accroître le montant des frais supportés par les clients.

L’augmentation du taux du Livret A devrait conduire à une augmentation de la collecte ce qui pénalise, en période d’inflation, la consommation. Ce phénomène a été constaté lors du relèvement intervenu au 1er février 2022. Depuis le début de l’année, la collecte du Livret A est dynamique avec plus de 15 milliards d’euros, l’encours du Livret A ayant battu un nouveau record fin mai avec 358,8 milliards d’euros.

Le taux du Livret A sera deux fois supérieur à celui du taux moyen net d’impôt des fonds euros, ce qui est sans précédent. Il sera nettement supérieur aux taux des livrets bancaires fiscalisés (0,09 % au mois de mai selon la Banque de France).

Le taux du Livret d’Épargne Populaire à 4,6 %

Le gouvernement a décidé de relever le taux du Livret d’Épargne Populaire à 4,6 %. Il faut remonter à 1998 pour avoir un taux du LEP comparable (4,5 %). Le LEP sera ainsi de loin le placement de court terme le mieux rémunéré permettant de compenser l’inflation. 7 millions de Français ont un LEP quand une vingtaine de millions pourraient potentiellement en ouvrir un.

| Taux du LEP | |

| 14-janv-83 | 8,50 % |

| 16-août-84 | 7,50 % |

| 1er juillet 1985 | 7,00 % |

| 16-mai-86 | 5,50 % |

| 1er mars 1996 | 4,75 % |

| 16-juin-98 | 4,75 % |

| 1er août 1999 | 4,00 % |

| 1er juillet 2000 | 4,25 % |

| 1er août 2003 | 4,25 % |

| 1er août 2004 | 3,25 % |

| 1er août 2005 | 3,00 % |

| 1er février 2006 | 3,25 % |

| 1er août 2006 | 3,75 % |

| 1er août 2007 | 4,00 % |

| 1er février 2008 | 4,25 % |

| 1er août 2008 | 4,50 % |

| 1er février 2009 | 3,00 % |

| 1er mai 2009 | 2,25 % |

| 1er août 2009 | 1,75 % |

| 1er août 2010 | 2,25 % |

| 1er février 2011 | 2,50 % |

| 1er août 2011 | 2,75 % |

| 1er août 2012 | 2,75 % |

| 1er février 2013 | 2,25 % |

| 1er août 2013 | 1,75 % |

| 1er août 2014 | 1,50 % |

| 1er août 2015 | 1,25 % |

| 1er février 2020 | 1,00 % |

| 1er février 2022 | 2,20 % |

| 1er août 2022 | 4,60 % |

Contacts presse :

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Le taux du livret A passe à 2 % en août, tandis que l’inflation atteint les 5,8 %

Philippe Crevel et le Cercle de l’Épargne sont cité dans cet article du Nouvel Observateur consacré à la hausse du Livret A et du LEP et leurs répercussions. Il précise que le LEP « sera ainsi de loin le placement de court terme le mieux rémunéré permettant de compenser l’inflation ».

Le taux du Livret A doublé à 2% au 1er août, celui du LEP flambe à 4,6%

Dans Money Vox, le directeur du Cercle de l’Épargne explique pourquoi le relèvement du taux du Livret A demeure insuffisante pour

Le taux du livret A va doubler début août

Cité dans le Huffington Post, le directeur du Cercle de l’Épargne considère que la hausse décidée pourrait attirer de nouveaux versements dans les semaines à venir, mais aussi “pénaliser la consommation”.

La hausse du taux du Livret A en huit questions

Appelé à commenter la hausse à venir du taux du Livret A, Philippe Crevel évoque dans les Echos les répercussions de cette mesure sur la hiérarchie des placements. « Un produit court et très liquide devient mieux rémunéré qu’un produit long : c’est très inhabituel », remarque ainsi le directeur du Cercle de l’Epargne.

Peut-on contourner le malus Agirc-Arrco sans avoir à travailler davantage ?

Dans les colonnes de Planet.fr, le Directeur du Cercle de l’Épargne est cité. Rappelant l’objectif de la mesure prise par le régime de retraite complémentaire, il explique que “L’option la plus simple pour la contourner consiste donc à… continuer à travailler”.

Impôts : taxer les intérêts du Livret A, une mesure choc qui fait toujours débat

Dans cet article consacré à l’opportunité de taxer le Livret A, Philippe Crevel directeur du Cercle de l’Épargne est cité. Il précise que « L’exonération fiscale des intérêts a toujours été contestée par les établissements bancaires qui soulignaient qu’elle contrevenait à la libre concurrence. Elle a été également régulièrement mise en cause par les représentants de l’État à la recherche de ressources fiscales pour équilibrer les comptes publics ». Il ajoute que » la question de l’exonération est devenue lancinante avec la mise en place, en 1917, de l’impôt sur le revenu »

Épargne et retraite pour les Français dits aisés

Au début de l’année 2021, 93,3 % des ménages vivant en France hors Mayotte possèdent au moins un actif financier (autre qu’un compte-chèques), immobilier ou professionnel. Si cette épargne est le produit de toutes les catégories sociales et de toutes les générations, elle est, évidemment, davantage le fait des ménages les mieux dotés en termes de revenus et de patrimoine.

Quels sont les besoins et les attentes des ménages dits « aisés » en matière de placement et de gestion de leur patrimoine ? Quel regard portent-ils sur notre système de retraite ? En s’appuyant sur la distribution de niveaux de vie par déciles utilisée par l’INSEE pour ses travaux, cette étude tend à décrypter le comportement et les aspirations des 10 % de ménages les plus aisés dans ces domaines.

Au sommaire de cette étude

Les hauts revenus, des fourmis avisées

- L’immobilier, pierre angulaire du patrimoine des hauts revenus

- Les actions font jeu égal avec l’assurance vie chez les hauts revenus

- Livret A et livrets d’épargne, des outils de diversification

- Les hauts revenus méfiants à l’égard du bitcoin

Les ménages aisés et le système de retraite

- Les ménages aisés moins sévères à l’égard de notre système de retraite ?

- le pouvoir d’achat à la retraite, l’objectif numéro 1 des personnes aisées

- l’épargne en vue de la retraite, une pratique largement répandue au sommet de l’échelle de revenus

La donation du vivant, le moyen privilégié par les hauts revenus pour transmettre leur patrimoine

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com