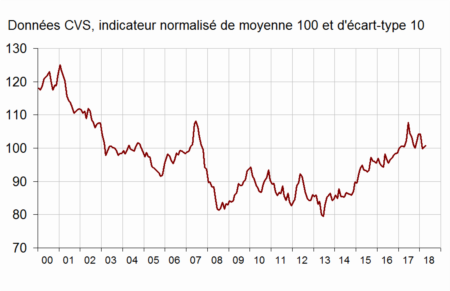

Le moral des ménages français sur un plateau depuis 4 mois

En mai 2018, selon l’INSEE, la confiance des ménages français dans la situation économique est restée stable pour le 4e mois consécutif à 100, sa moyenne de long terme.

Sur la situation personnelle passée des ménages, l’indice gagne un point quand il en perd un en ce qui concerne la situation future. Les deux soldes se situent au-dessous de leur moyenne de long terme.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants diminue légèrement en mai (−2 points), et retrouve ainsi son niveau de mars. Le solde correspondant reste néanmoins bien au dessus de sa moyenne de longue période.

En mai, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future s’améliore nettement : il

gagne 6 points et se situe désormais au-dessus de sa moyenne de long terme. Le solde sur leur capacité d’épargne actuelle est quasi stable (+1 point) et demeure légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période. La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente sensiblement en mai (+5 points). Le solde correspondant demeure néanmoins nettement

au-dessous de sa moyenne de long terme.

Toujours selon l’INSEE, en mai, les ménages sont moins optimistes quant au niveau de vie futur en France : le solde correspondant perd 4 points et atteint son plus bas niveau depuis octobre 2016. Il repasse ainsi légèrement au-dessous de sa moyenne de longue période. Les ménages sont également moins nombreux à considérer que le niveau de vie passé en France s’est amélioré au cours des

douze derniers mois : le solde correspondant perd 3 points, mais se maintient au-dessus de sa moyenne de long terme.

L’opinion des ménages concernant l’évolution du chômage s’améliore, en revanche nettement, en mai (−6 points). Le solde correspondant se maintient largement au-dessous de sa moyenne de longue période.

En mai, les ménages sont plus nombreux que le mois précédent à estimer que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois : le solde correspondant gagne 7 points et se situe nettement au-dessus de sa moyenne de long terme. Les ménages sont également plus nombreux qu’en avril à estimer que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois : le solde correspondant gagne 7 points, mais se situe bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

Les entreprises continuent à s’endetter

L’accélération des crédits à l’immobilier (+ 4,4 %, après + 4,2 % en mars) compense le léger ralentissement des crédits à l’équipement (+ 7,7 %, après + 7,9 % en mars).

Encours et taux de croissance annuel (données non cvs)

| Encours brut | Taux de croissance annuel brut | |||

| Avr.-2018 | Fév.- 2018 | Mars – 2018 | Avr.-2018 | |

| Total | 978 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |

| Investissement | 691 | 6,7 | 6,4 | 6,4 |

| Equipement | 416 | 8,3 | 7,9 | 7,7 |

| Immobilier | 276 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |

| Trésorerie | 229 | 3,0 | 3,2 | 2,4 |

| Autres | 58 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |

source Banque de France

Contrats non réclamés en matière d’épargne retraite

Du fait de l’ancienneté de certains contrats, des changements d’adresse, de la mobilité professionnelle croissante de la population, des faillites d’entreprise, les contrats de retraite supplémentaires sont sujets à ne pas être réclamés.

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a publié le 24 mai dernier un rapport sur le sujet.

Les stocks de contrats en déshérence concernés, à fin 2015, étaient estimés à : 3 milliards d’euros dès lors qu’on retient comme référence les provisions relatives aux contrats, non liquidés passé l’âge de 65 ans et à 7 milliards d’euros si on retient l’âge de 62 ans.

L’ACPR réclame un accroissement des effort d’identification des assurés avec la possibilité de croiser avec les données relatives aux liquidations des pensions obligatoires.

Après 70 ans, les organismes d’assurance éprouvent les pires difficultés à contacter les bénéficiaires.

L’épargne solidaire franchit le cap des 10 milliards d’euros

En 2017, selon l’association Finansol, l’encours de l’épargne solidaire a atteint 11,5 milliards d’euros en hausse sur un an de 18,3 %. En 2007, l’encours était de 1,7 milliards d’euros.366.000 souscriptions nouvelles ont été enregistrées l’année dernière.

L’épargne salariale apporte la première source pour l’épargne solidaire avec un encours de 7,38 milliards d’euros en hausse de près de 20 % par rapport à l’année précédente.

L’épargne bancaire et l’assurance contribue à 3,62 milliards d’euros à l’épargne solidaire en augmentation de 18,7 %. Les entreprises solidaires d’un encours de 548 millions d’euros, en hausse de 9,2 % en 2017.

Le Conseil d’Orientation des Retraites se préoccupe des dispositifs de solidarité

Les minimas sociaux sont toujours un sujet sensible en France. Le Conseil d’Orientation des Retraites dans la perspective de la future réforme des retraites s’est penché, dans le cadre de sa séance du 24 mai 2018, sur le minimum vieillesse et les autres dispositifs de minimas en vigueur en France dans le cadre de la couverture du risque vieillesse.

Le COR souligne que « l’existence de minima de pension et de vieillesse, conjugués aux autres dispositifs de solidarité (droits familiaux et conjugaux, validation des périodes de chômage et de maladie) protège assez efficacement les retraités français contre le risque de pauvreté comparativement à nos voisins européens : la France présente un taux de pauvreté des séniors (plus de 65 ans) parmi les plus faibles d’Europe (8,2 % contre 14,6 % dans l’UE en 2016).

L’assurance vie, toujours alerte

Pour le cinquième mois consécutif, l’assurance vie enregistre une collecte nette positive qui atteint de 2 milliards d’euros. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte nette s’est élevée à 7,5 milliards d’euros contre 1 milliard d’euros sur la même période de l’année dernière. Le résultat du mois d’avril 2018 est le deuxième meilleur mois de l’année pour l’assurance vie après janvier (2,2 milliards d’euros). Il est nettement supérieur à celui d’avril de l’année dernière (0,3 milliard d’euros). L’encours est désormais de 1 697 milliards d’euros.

Le mois d’avril réussit traditionnellement bien à l’assurance vie, une seule décollecte a été enregistrée en 10 ans (avril 2012). Cette année, en avril, la collecte brute est restée soutenue en s’élevant à 11,8 milliards d’euros quand les prestations se situent dans la moyenne de ces derniers mois à 9,8 milliards d’euros.

Les ménages ne relâchent pas leur effort d’épargne en ce début d’année comme en témoignent également les résultats du Livret A. La montée des incertitudes économiques incite les Français à mettre de l’argent de côté. Dans un tel contexte, le retour vers les valeurs sûres que ce sont l’assurance vie et le Livret A est traditionnel. Il en résulte une collecte brute dynamique et des sorties limitées faute de projets à financer ou d’alternatives en matière de placement.

L’assurance vie, après une année 2017 difficile, retrouve ses marques. L’effet de la loi Sapin II qui autorise les pouvoirs publics à bloquer les contrats d’assurance vie en cas de choc systémique s’est estompé. La baisse du rendement des fonds euros moins importante que prévue est désormais digérée par les épargnants tout comme le changement de fiscalité. L’assurance vie profite de la désaffection di Plan d’Épargne Logement dont la collecte est en chute libre depuis le début d’année. Par ailleurs, après avoir connu une forte croissance ces deux dernières, le marché de l’immobilier semble se stabiliser.

Les titulaires d’assurance vie acceptent progressivement les unités de compte. Au mois d’avril, avec 3,2 milliards d’euros, elles ont représenté 27 % de la collecte brute. Depuis le début d’année, ce taux est de 29 % quand il était de 14 % en pleine crise financière. Cette montée en puissance confirme les résultats de l’enquête du Cercle de l’Épargne – Amphitéa. 46 % des souscripteurs d’un contrat d’assurance vie sont prêts à transférer tout ou partie de leur épargne investie en produits de taux sur des produits plus risques (unités de compte ou actions). Malgré tout, un retournement des marchés financiers pourrait modifier la donne et la barre des 30 % semble difficile à franchir.

Dans les prochains mois, l’assurance vie devrait être portée par le contexte économique incertain. En période de reprise de l’inflation en relation avec la hausse du prix du pétrole, les ménages ont tendance à augmenter leur effort d’épargne, par précaution et pour maintenir constante leur encaisse. Pour l’année de son bicentenaire, l’assurance s’offre ainsi une nouvelle jeunesse.

Nouvelle formule du Livret A : la réforme est enclenchée

Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire a transmis un projet d’ arrêté le 15 mai dernier au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Ce projet fixe les nouvelles modalités du calcul du tau du Livret A qui sera désormais égale à « la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA) », avec un plancher à 0,5 point. Pour lisser les variations de taux, les ajustements pourront se faire au quinzième de point. « Pendant une période transitoire, l’écart entre deux fixations successives du taux est plafonné à 0,5 point de pourcentage », précise aussi l’arrêté.

Le Livret A toujours en pointe

Créé le 22 mai 1818, le Livret A ne fait pas son âge en battant, mois après mois, son record d’encours qui atteignait à la fin du mois d’avril dernier, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, 279,9 milliards d’euros (385,6 milliards d’euros avec le LDDS).

Le Livret A fête ainsi dignement ses 200 ans avec une 4e collecte consécutive positive, collecte qui s’élève donc, pour le mois d’avril, à 1,78 milliard d’euros (2,24 milliards d’euros avec le LDDS). Depuis le début de l’année, la collecte est de 8,16 milliard d’euros (9,62 milliards d’euros avec le LDDS), soit près d’un milliard d’euros de plus qu’en 2017 sur la même période.

Le mois d’avril réussit, en règle générale, assez bien au Livret A. Une seule décollecte a été enregistrée durant le 4e mois de l’année (2015). Traditionnellement, les premiers mois de l’année sont plutôt porteurs pour le Livret A, les ménages remettant leur épargne à niveau après les fêtes et avant les vacances d’été, les dépenses de rentrées et les impôts de fin d’année (notamment les impôts locaux).

Le contexte économique joue en faveur du Livret A. Le moral des ménages après avoir fortement progressé au cours de l’année 2017 est en légère décrue depuis quelques mois ; il a perdu 7 points entre juin 2017 et avril 2018. Face à la remontée de l’inflation et la moindre progression de leur pouvoir d’achat provoquée par la hausse des prélèvements obligatoires, les ménages ont arbitré en faveur de l’épargne, la consommation stagnant depuis le début d’année. Le taux d’épargne des ménages contrairement aux espoirs de l’INSEE reste ainsi autour de 14,2 % du revenu disponible brut. Les modifications fiscales à venir avec en particulier la retenue à source peuvent inciter les Français à maintenir leur épargne de précaution.

Le Livret A ne pâtit toujours pas de son taux de rendement réel négatif, l’inflation demeurant supérieur à son rendement brut. Les ménages s’accommodent de cette situation.

Le Livret A peut bénéficier de la désaffection du Plan d’Epargne Logement (PEL). Sur les trois premiers mois de l’année, la collecte nette du PEL n’a atteint que 400 millions d’euros contre 2,5 milliards d’euros durant la même période l’année dernière. Le PEL est handicapé par son assujetissement au prélèvement forfaitaire unique et par la baisse de son taux de rendement. Cette situation est légèrement irrationnelle car les 15,5 millions de titulaires d’un PEL ouverts avant le 31 décembre 2017 bénéficient de l’ancien régime fiscal et du taux de rémunération prévue au moment de la souscription. Selon la Banque de France, la rémunération moyenne du PEL était, au mois de mars dernier, de 2,69 % soit bien plus élevée que le taux en vigueur le Livret A.

En revanche, les ménages ne réduisent pas leurs dépôts à vue dont l’encours a atteint un sommet au 1er trimestre 2018 à 426 milliards d’euros soit 187 milliards d’euros de plus que 10 ans auparavant. De même l’assurance vie qui enregistre des collectes correctes depuis le début de l’année n’est pas en concurrence avec le Livret A.

Le Livret A devrait donc connaître un cycle assez proche de celui de l’année dernière avec un premier semestre exceptionnel suivi d’une période de moindre croissance au niveau de la collecte. Les incertitudes économiques qui se traduisent notamment par une légère remontée de l’inflation devrait conforter les ménages dans leur attentisme.

Le rendement des Organismes de Placement Collectif en baisse au mois de mars

La performance des fonds monétaires recule à -0,25 % en rythme annuel et est toujours négative.

| 2015 | 2016 | 2017 | févr- 2018 | mars-2018 | encours mars- 2018 |

|

| FONDS NON MONETAIRES | 5,1 | 3,0 | 5,8 | 4,3 | 1,5 | 1 188 |

| Fonds actions (b) | 10,0 | 3,6 | 11,9 | 8,5 | 2,3 | 343 |

| dont fonds indiciels côtés (c) | 5,7 | 5,6 | 12,3 | 8,2 | 2,5 | 51 |

| Fonds obligations (b) | 0,9 | 2,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 289 |

| Fonds diversifiés (b) | 3,0 | 2,6 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | 346 |

| Fonds autres (d) | 6,5 | 3,1 | 5,5 | 5,0 | 2,5 | 210 |

| dont fonds d’épargne salariale | 6,9 | 3,6 | 6,7 | 6,2 | 2,2 | 124 |

| FONDS MONETAIRES | 0,18 | 0,02 | -0,23 | -0,25 | -0,25 | 362 |

Source : Banque de France

(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie (cf. méthodologie).

(b) Hors fonds d’épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)

(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)

(d) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d’épargne salariale

Tassement des ventes de logements neufs au 1er trimestre

Selon le Ministère de la transition écologique et solidaire, au cours du premier trimestre 2018, 30 100 logements neufs ont été vendus, soit 5,1 % de moins qu’au premier trimestre 2017. Parallèlement, les mises en vente ont augmenté de 2,0 %. Cette hausse est essentiellement portée par l’individuel (+ 17,3 %) tandis que le collectif se stabilise (+ 0,7 %). Le prix de vente moyen des logements neufs est en hausse par rapport au premier trimestre 2017 : + 2,8 % pour le collectif et + 3,3 % pour les maisons individuelles.

La retraite décryptée

Comme chaque année, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère des Solidarités et de la Santé publie « Les retraités et les retraites. Cet ouvrage contient les dernières statistiques sur la situation des retraités en France à la fin de l’année 2016. Le Cercle de l’Epargne présentera dans son mensuel du mois de juin une analyse complète des données fournies par le Ministère.

Fin 2016, la France compte 16,1 millions de retraités de droit direct, dont 1,1 million vivent à l’étranger, soit 149 000 personnes de plus qu’en 2015. Par ailleurs, 1,1 million de retraités perçoivent uniquement un droit dérivé. Le nombre de retraités de droit direct continue d’augmenter mais à un rythme plus faible qu’entre 2010 et 2014 (+186 000 retraités par an en moyenne). 553 000 personnes bénéficient d’une allocation du minimum vieillesse, 68 000 d’entre elles ne perçoivent aucune retraite.

Un tiers des retraités de droit direct sont polypensionnés, c’est-à-dire qu’ils perçoivent des pensions issues de plusieurs régimes de retraite de base.

Le montant moyen de la pension de droit direct des retraités résidant en France, tous régimes confondus, s’établit à 1 461 euros bruts mensuels, soit 1 361 euros nets. La pension moyenne des femmes (1 091 euros bruts par mois en moyenne) est inférieure de 42 % à celle des hommes (1 891 euros bruts). Cet écart entre les femmes et les hommes se réduit à 29 % si l’on tient compte de la pension de réversion dont les femmes bénéficient majoritairement.

En 2015, le niveau de vie médian des retraités s’élève à 1 760 euros par mois, ce qui est légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population (1 690 euros). Les pensions représentent 80 % à 90 % du revenu disponible des retraités selon la situation du ménage.

Même si le passage direct entre emploi et retraite est la situation la plus courante, près de la moitié des assurés connaissent au moins une fois une période significative de chômage, de maladie ou d’invalidité, et certains d’entre eux sont totalement absents du marché du travail et de tous dispositifs publics entre ces deux âges.

2017, une année en or pour la croissance

Le Gouvernement avait initialement prévu pour 2017 un taux de croissance de 1,7 %. Au mois de février, l’INSEE l’annonça à 2 %. Une nouvelle révision vient de la porter à 2,2 % contre 1,2 % en 2016 et 1,1 % en 2015.

L’INSEE a confirmé que l’investissement avait porté cette croissance. Il a en effet augmenté de 4,5 % en 2017 contre 2,8 % en 2016 et 1,0 % en 2015. Les dépense de consommation des ménages ont, en revanche, ralenti, +1,0 % après +2,1 % en 2016. À l’inverse, l’investissement continue d’accélérer fortement (+4,5 % après +2,8 % et 1,0 %). La contribution de la demande intérieure finale hors stocks à la croissance du PIB s’établit à +1,8 point après +2,1 points en 2016. La contribution du commerce extérieur se redresse (+0,1 point après –0,5), ainsi que celle des variations de stocks (+0,2 point après –0,4).

Le déficit public 2017 s’est élevé à 2,6 % du PIB quand la dette publique a atteint 96,8 % du PIB.

Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages n’a progressé que de 1,3 % contre +1,8 % en 2016 en raison de l’inflation, malgré des salaires et des revenus de la propriété plus dynamiques. Le taux de marge des sociétés non financières (SNF) est stable à 31,9 %.

L’inflation reste mesurée en avril

Selon l’INSEE, au mois d’avril, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,2 % sur un mois contre une progression de 1 %en mars. Ce ralentissement résulte de celui des prix des produits manufacturés (+0,1 % après +2,1 %) qui avaient rebondi en mars avec la fin des soldes d’hiver. Les prix des services (+0,1% après +0,4 %) et de l’alimentation (+0,1 % après +0,4%) augmentent également moins qu’en mars. En revanche, les prix de l’énergie ont enregistré une hausse de 0,9% après −0,7 % dans le sillage de ceux des produits pétroliers.

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation ralentissent : +0,1 % après un rebond en mars à +0,5 %.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,6 %, comme le mois précédent. Les prix de l’énergie accélèrent nettement et ceux de l’alimentation croissent à peine plus qu’en mars. Les prix des services augmentent au même rythme que le mois précédent et ceux des produits manufacturés reculent comme en mars.

Sur un an, l’inflation sous-jacente diminue faiblement : +0,8 % après +0,9 % le mois précédent. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) décélère nettement à +0,2 % après +1,1 % en mars ; sur un an, il croît de 1,8 % après +1,7 % le mois précédent.

La croissance française calerait sur le taux de 0,3 %

Au deuxième trimestre, selon la Banque de France, la croissance de l’économie française dne dépasserait pas comme au 1er trimestre 0,3 % au deuxième trimestre. L’INSEE retient de son côté un taux de croissance de 0,4 %. La

La prévision de la Banque de France confirme ainsi le ralentissement intervenu depuis la fin de l’année dernière. En effet, au 4e trimestre 2017, la croissance avait atteint 0,7%.

La conjoncture économique du 2e trimestre pourrait être influencée par les grèves dans les transports et par la succession de jours fériés du mois de mai.

L’enquête de la Banque de France pour le mois d’avril met en évidence un recul d’un point de chacun de ses indicateurs sectoriels du climat des affaires, qu’il s’agisse de l’industrie, à 102, les services à 102 également ou du secteur du bâtiment, à 104. Dans l’industrie, les chefs d’entreprise interrogés évoquent une légère accélération de la production industrielle en avril, après un mauvais 1er trimestre, et s’attendent à une stabilisation de l’activité en mai. Selon leurs témoignages, les livraisons sont en hausse. Le taux d’utilisation des capacités de production, qui a atteint un pic à 81,7% en décembre dernier était en avril, à 80,6% contre 80,5% en mars.

Dans les services, l’activité à une nouvelle fois fortement progressé en avril et les chefs d’entreprise sondés s’attendent à une croissance moins soutenue en mai. Les chefs d’entreprise dans le bâtiment s’attendent à un ralentissement de la progression de l’activité en mai, après un mois d’avril dynamique, en particulier dans le gros oeuvre.

Les particuliers continuent à emprunter

Les ménages français étaient, fin mars, endettés à hauteur de 1170 milliards d’euros dont 963 milliards d’euros au titre des crédits à l’habitat. L’encours des crédits à la consommation s’élève à 171 milliards d’euros.

Selon la Banque de France, au mois de mars, la croissance des crédits aux particuliers est restée vive, + 5,9 %, après + 6,0 % en février. La progression concerne les crédits à l’habitat (+ 5,7 % en mars, après + 5,8 % en février) comme les prêts à la consommation (+ 6,7 %, après + 6,4 %).

Le taux d’intérêt moyen des crédits à l’habitat (à long terme et à taux fixe) continue de baisser. Il s’élevait en mars à 1,58 %, après 1,61 % en février.

La production de crédits à l’habitat augmente légèrement (16,1 milliards d’euros, après 15,2 milliards en février), malgré la stagnation des renégociations à 3,1 milliards d’euros. Ces dernières ne représentent plus que 19 % des crédits à l’habitat contre 61 % en janvier 2017.

| Encours brut | Taux de croissance annuel brut | ||||

| mars-2018 | janv- 2018 | févr- 2018 | mars-2018 | ||

| Total | 1 170 | 6,3 | 6,0 | 5,9 | |

| Habitat | 963 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | |

| Consommation | 171 | 6,7 | 6,4 | 6,7 | |

| Autres | 36 | 9,7 | 8,9 | 8,4 | |

Le taux des livrets bancaires reste stable à 0,27 % en mars

| mars-2017 | janv- 2018 | févr- 2018 (e) | mars-2018 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,74 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

| Ménages | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,92 |

| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g)) | 1,26 | 0,89 | 0,90 | 0,86 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,00 | 1,78 | 1,77 | 1,76 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| – livrets ordinaires | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |

| – plan d’épargne-logement | 2,73 | 2,70 | 2,70 | 2,69 |

| SNF | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

| dont : – dépôts à vue | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,43 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,76 | 1,53 | 1,51 | 1,52 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,07 | 0,00 | 0,12 | 0,04 |

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés.

Le plan du gouvernement pour l’épargne retraite

Bruno Le Maire a dans le quotidien « Le Parisien » dévoilé les grandes lignes du projet de loi PACTE « Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise ». Ce projet comporte des mesures qui concernent notamment l’épargne retraite, l’assurance vie et l’épargne salariale.

Le Gouvernement a décidé d’assurer la portabilité des 4 produits d’épargne retraite, PERCO, article 83, PERP et Madelin. Par ailleurs, tous les versements volontaires des ménages donneront droit à une déduction fiscale dans la limite de l’enveloppe fiscale de l’épargne retraite individuelle (environ 30 000 euros par an). L’intéressement et la participation pourront être versés sur les différents produits quand aujourd’hui cela n’était possible que sur le PERCO. Une harmonisation des modes de sortie sera instituée. Les différents produits comporteront des sorties en rente et capital.

Avec cette réforme, le Gouvernement a pour objectif d’accroître l’encours de l’épargne retraite de 100 milliards d’euros d’ici 2022 (contre 200 actuellement).

Pour l’assurance vie, le Ministre de l’Economie souhaite favoriser les fonds eurocroissance dont l’encours actuel est faible, 2 milliards d’euros. Il espère une multiplication par 10 de cet encours en 2 ans.

En ce qui concerne l’épargne salariale, le Gouvernement propose la suppression du forfait social sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et pour la participation pour celles de moins de 50 salariés. Le coût de cette mesure est évalué à 440 millions d’euros. Elle aura l’inconvénient, une fois de plus, de créer un effet de seuil.

La croissance en repli à 0,4 % au 1er trimestre au sein de la zone euro

Au cours du premier trimestre 2018, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,4% tant dans la zone euro que dans l’UE28 par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, Ce taux est en recul par rapport au quatrième trimestre 2017, durant lequel le PIB avait progressé de 0,7% dans la zone euro et de 0,6% dans l’ UE. En comparaison avec le même trimestre de l’année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a enregistré une hausse de 2,5% dans la zone euro et de 2,4% dans l’UE28 au premier trimestre 2018, après respectivement +2,8% et +2,7% au quatrième trimestre 2017.

Le CAC 40 repasse au-dessus des 5500 points

Le CAC 40 a gagné au mois d’avril 6,84% en avril, ce qui constitue son meilleur résultat mensuel depuis octobre 2015. Le 30 avril, le CAC 40 a par ailleurs franchi les 5500 points. Ce niveau avait été atteint la dernière fois le 29 janvier dernier.

| CAC au 29 décembre 2017

CAC au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

5 312,56

5 520,50 +6,84 % +3,91 % |

| DAXX au 29 décembre 2017

DAXX au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

12 917,64

12 612,11 +4,26 % -2,37 % |

| Footsie au 29 décembre 2017

Footsie au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

7 687,77

7 509,30 +6,42 % -2,32 % |

| Euro Stoxx au 29 décembre 2017

Euros Stoxx au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

3 609,29

3 536,52 +5,21 % +0,93 % |

| Dow Jones au 29 décembre 2017

Dow Jones au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

24 719,22

24 163,15 +0,25 % -2,25 % |

| Nasdaq au 29 décembre 2017

Nasdaq au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

6 903,39

7 066,27 +0,04 % +2,36 % |

| Nikkei au 29 décembre 2017

Nikkei au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

22 764,94

22 467,87 +6,19 % -1,30 % |

| Parité euro/dollar au 29 décembre 2017

Parité euro/dollar au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

1,1894

1,2078 -1,83 % +0,66 % |

| Once d’or au 29 décembre 2017

Once d’or au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

1 304,747

1 317,140 -0,59 % +1,12 % |

| Pétrole Brent au 29 décembre 2017

Pétrole Brent au 30 avril 2018 Évolution en avril Évolution depuis le 1er janvier |

66,840

74,507 +7,38 % +11,86 % |

Que me rapporte mon livret A avec une inflation à 1,6 % ?

Selon les données provisoires de l’INSEE, sur un an, les prix à la consommation auraient augmenté de +1,6 % au mois d’avril comme en mars. Ce taux est la conséquence de l’accélération sur un an des prix de l’énergie et dans une moindre mesure des produits alimentaires. En revanche, le ralentissement de la hausse des prix des services et la diminution de ceux des produits manufacturés pèsent sur la taux.

Sur un mois, les prix à la consommation ralentiraient en avril (+0,1 %) après le rebond du mois précédent. Cette décélération proviendrait de celle, saisonnière, des prix des produits manufacturés, ainsi que d’une stabilité des prix du tabac après une forte hausse en mars. Les prix des services ralentiraient, ainsi que ceux de l’alimentation du fait des produits frais. En revanche, les prix des produits pétroliers ont connu une vive progression.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé poursuivrait son accélération (+1,8 % en avril après +1,7 % en mars). Sur un mois, il ralentirait nettement, à +0,1 % après +1,1 % en mars.

Avec un tel taux d’inflation, le rendement réel des produits de taux comme le Livret A est en forte baisse Pour ce dernier produit, en prenant le taux d’inflation moyen sur un an, il est négatif de 0,5 point.

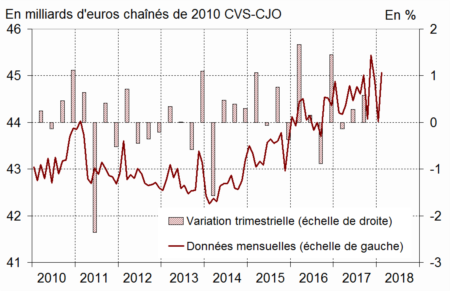

Petits frimas d’hiver pour la croissance française

Les résultats de la production industrielle et de la consommation, depuis le début de l’année, présageaient d’un ralentissement de l’activité après un très bon 4e trimestre 2017. L’INSEE a confirmé ce présentement, avec la publication vendredi 27 avril, de la croissance du 1er trimestre 2018. Le produit intérieur brut (PIB) en volume ne s’est, en effet, accru que de 0,3 % contre +0,7 % au quatrième trimestre. Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté au même rythme qu’au quatrième trimestre (+0,2 %), mais la formation brute de capital fixe (l’investissement) n’a connu un accroissement que de 0,6 % après +1,1 %. Au total, la demande intérieure finale hors stocks a ralenti et n’a contribué à la croissance qu’à hauteur de 0,3 point après +0,5 point au 4e trimestre.

Les exportations ont légèrement diminué (−0,1 % après +2,5 %) et les importations sont restées stables (0,0 % après +0,4 %). Au total, le solde extérieur ne contribue pas à la croissance du PIB au premier trimestre. De même, les variations de stocks sont stables et ne contribuent donc pas à la croissance du PIB.

Une consommation toujours décevante

La consommation des ménages déçoit avec une croissance qui demeure faible, +0,2 % au premier trimestre 2018 stable par rapport à celle du dernier trimestre 2017. Les augmentations des prélèvements mises en œuvre à compter du 1er janvier 2018 (CSG, taxes sur les carburants, taxes sur le tabacs) ainsi que le léger regain d’inflation ont pu peser sur le pouvoir d’achat des ménages. Ces derniers ont, contrairement aux prévisions de l’INSEE, maintenu un fort taux d’épargne.

La consommation en biens alimentaires a diminué de 0,5 % après un gain de 0,3 % au 4e trimestre 2018. La consommation en énergie a connu une hausse de 1,4 % en raison des températures inférieures aux normales saisonnières en février et mars.

Les entreprises modèrent leur effort d’investissement

En 2017, les entreprises avaient augmenté de manière très importante leur effort d’investissement, +4,4 % sur un an, incitées en cela par l’arrivée à son terme du dispositif d’amortissement dérogatoire. Un ralentissement était sans nul doute prévisible en ce début d’année. Il est néanmoins plus marqué que prévu (+0,5 % contre +1,6 % au 4e trimestre). Ce ralentissement est principalement dû au repli de l’investissement en biens manufacturés (−0,9 % après +1,7 %).

L’investissement des ménages augmente presque au même rythme que le trimestre dernier, +0,5 % contre +0,6 %. Pour mémoire, en 2017, il avait progressé de 5,4 %.

Au premier trimestre 2018, la FBCF totale augmente donc à un rythme moins soutenu (+0,6 % après +1,1 % au quatrième trimestre) ce qui a pesé sur le résultat de la croissance

La production patine

La croissance de la production totale de biens et services s’est ralenti au premier trimestre 2018 (+0,3 % après +0,9 %). Elle s’est notamment repli dans les biens (−0,6 % après +1,2 %), tandis qu’elle continue de croître à un rythme soutenu dans les services (+0,5 % après +0,8 %).

La production manufacturière s’est contractée de 1,1 % après avoir enregistré une croissance de 1,5 % au cours du dernier trimestre 2017 en raison de la baisse importante en matériels de transport. En revanche, la production de gaz et électricité est en augmentation (+2,1 % après 0,0 %), ainsi que la construction (+0,6 % après

La croissance de la production manufacturière serait entravée par des goulets d’étranglement du fait du sous-investissement de ces dernières années que des difficultés à trouver du personnel qualifié.

Un commerce extérieur atone

Le redressement du solde extérieur n’est pas encore au rendez-vous. Après un bon 4e trimestre 2017, les trois premiers trimestres 2017 sont mi figues-mi raisons. Les exportations sont quasi stables après le fort dynamisme observé au quatrième trimestre (−0,1 % après +2,5 %), notamment en matériels de transport. Dans le même temps, les importations sont étales (0,0 % après +0,4 %). Au total, les échanges extérieurs ne contribuent pas à la croissance, après une contribution de +0,6 point au trimestre précédent.

La croissance du premier trimestre a donc été deux fois plus faible que celle du dernier trimestre 2017 qui avait surpris les commentateurs. Ce ralentissement est en phase avec la légère dégradation des indicateurs qui mesurent le climat économique. Le renchérissement du prix du pétrole, la hausse des prix et la stagnation du pouvoir d’achat semblent entraver l’expansion de l’économie. Le second semestre est censé être plus porteur que le premier avec la baisse de certains prélèvements dont la taxe d’habitation et le second train de réduction des cotisations sociales.

Collecte de l’assurance vie en mars : +1,5 milliard d’euros

L’assurance vie a connu un mois de mars mi-figue, mi-raisin, avec certes une collecte positive mais en pente douce par rapport au début de l’année. La collecte nette a été positive de plus de 1,5 milliard d’euros, en léger retrait par rapport aux mois de janvier et de février (respectivement 2,2 et 1,7 milliard d’euros). Le principal produit d’épargne des Français fait un peu moins bien que le Livret A dont la collecte a été en mars de 1,72 milliard d’euros.

Les Français ont été plus fourmis que cigales au cours du premier trimestre. La collecte nette a atteint 5,5 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année, contre 0,7 milliard d’euros sur la même période de l’année 2017.

En règle générale, le mois de mars réussit, assez bien à l’assurance vie. Sur ces vingt dernières années, seuls deux mois de mars ont connu une décollecte, en 2012 et en 2017 (respectivement 1,4 milliard d’euros et 100 millions d’euros).

Les cotisations sur les contrats d’assurance vie se sont élevées en mars à 11,9 milliards d’euros. Sur les trois premiers mois, ils atteignent 36,3 milliards d’euros, soit un montant supérieur aux sommes collectées sur le premier trimestre 2017 (34,1 milliards d’euros). Ce résultat témoigne du fort courant d’épargne des Français. La remontée de l’inflation et l’augmentation des tensions sociales les incitent à la prudence. En effet, les rachats en atteignant 10,3 milliards d’euros sont inférieurs à leur niveau de moyenne tendance (11 milliards d’euros sur un an).

Les unités de compte, avec 3,3 milliards d’euros représentent près de 28 % de la collecte en léger retrait par rapport au mois de février (31 %). Seulement 39 % des Français sont prêts à prendre plus de risque en matière de placements selon l’enquête 2018 du Cercle de l’Epargne / Amphitéa. Néanmoins, 46 % des Français ayant un contrat d’assurance vie sont prêts d’effectuer des arbitrages au profit des unités de compte. 47 % des ménages sont, toujours selon le sondage du Cercle de l’Epargne / Amphitéa, favorables à des contrats mixtes comportant un fonds euros et des unités de compte contre 41 % qui privilégient des contrats à 100 % en fonds euros.

L’assurance vie conserve son pouvoir d’attractivité et demeure de loin le premier produit d’épargne avec un encours de 1 681 milliards d’euros à fin mars. Ainsi, selon notre enquête, 51 % des sondés considèrent ce produit intéressant et ce ratio atteint 73 % pour les détenteurs d’assurance vie. Cette dernière arrive toujours en deuxième position derrière l’immobilier parmi les placements jugés les plus intéressants.

Pour 2018, la baisse, moins forte qu’attendue des rendements des fonds euros, joue en faveur du premier produit d’épargne français tout comme le tassement de la collecte des Plans d’Épargne Logement. Ce dernier produit qui a bénéficié d’une fort engouement en 2015 et 2016 souffre de son faible taux de rendement (1 %) et de son assujettissement au prélèvement forfaitaire unique même si, dans les faits, cela ne concerne que les souscriptions intervenues après le 1er janvier 2018. 47 % des ménages sont, toujours selon le sondage du Cercle de l’Épargne / AMPHITÉA favorables à des contrats mixtes comportant un fonds euros et des unités de compte contre 41 % qui privilégient des contrats à 100 % en fonds euros.

Si dans un premier temps, les épargnants ont pu craindre que le projet de loi PACTE modifie le régime de l’assurance vie, les dernières déclarations de Bruno Le Maire, soulignant que « le grand soir de l’assurance vie n’est pas pour demain » peuvent rassurer les épargnants. Les modifications devraient concerner les fonds « euro-croissance » qui n’ont pas depuis leurs débuts n’ont pas trouvé leur clientèle ainsi que l’épargne retraite.

La triade du marché de l’assurance

L’assurance européenne, un marché de près de 1200 milliards d’euros

L’assurance représente un bon marqueur de l’état de développement des différentes économies. La zone asiatique est ainsi devenue le premier marché pour l’assurance avec 31,6 % des cotisations mondiales devant le marché européen (31,1 %) et le marché américain (31 %). Mais en rapportant les cotisations au nombre d’habitants, l’Amérique reste le 1er marché devant l’Europe et l’Asie.

Selon la Fédération européenne de l’assurance et de la réassurance, en 2016, le montant global des cotisations d’assurances en Europe s’est élevé à 1 189 milliards d’euros, en baisse de 0,4 % par rapport à 2015. L’assurance vie représente 58 % des cotisations, soit un montant de 696 milliards d’euros, en baisse de 2,2 % en un an. Avec des cotisations de 363 milliards d’euros en 2016 (31 % des cotisations), l’assurance non vie augmente de 2 % sur l’année. L’assurance santé enregistre une croissance de 2,4 % en 2016 et son chiffre d’affaires s’établit à 129 milliards d’euros (11 % des cotisations).

Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont les acteurs les plus importants du marché européen avec respectivement 250,7, 208,5 et 194 milliards d’euros de cotisations.

Confiance stable des ménages en avril

Au mois d’avril, selon l’INSEE, la confiance des ménages dans la situation économique est en petite hausse d’un point et reste ainsi légèrement au-dessus de sa moyenne de long terme.

Indicateur synthétique de confiance des ménages

En avril, les ménages sont pratiquement aussi optimistes qu’en mars sur leur situation financière future : le solde correspondant progresse d’un point (après en avoir gagné 6 en mars). Néanmoins, il demeure au-dessous de sa moyenne de long terme. L’opinion des ménages sur leur situation financière passée se dégrade encore un peu : le solde correspondant perd deux points (après −1 point en mars) et s’éloigne de sa moyenne de long terme.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants progresse légèrement en avril (+2 points). Le solde correspondant se maintient nettement au-dessus de sa moyenne de longue période.

En avril, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle est inchangé par rapport à mars : il se situe très légèrement au-dessus de sa moyenne de long terme. Le solde sur leur capacité d’épargne future est quasi stable (−1 point) et retourne à sa moyenne de longue période.

La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner est quasi stable en avril (−1 point). Le solde correspondant se situe au-dessous de sa moyenne de long terme depuis avril 2015.

En avril, les ménages sont plus nombreux à considérer que le niveau de vie passé en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois : le solde correspondant gagne 4 points, après en avoir perdu 3 en mars et 4 en février. Les ménages sont également un peu plus optimistes quant au niveau de vie futur en France : le solde correspondant gagne 2 points. Ces deux soldes d’opinion se situent au-dessus de leur moyenne de longue période.

L’opinion des ménages concernant l’évolution du chômage est quasi stable en avril (+1 point). Le solde correspondant se maintient très au-dessous de sa moyenne de longue période.

Les ménages sont aussi nombreux qu’en mars à estimer que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois. Le solde correspondant demeure bien inférieur à sa moyenne de longue période

Climat des affaires en pente douce

Pour le 4e mois consécutif, le climat des affaires est, selon l’INSEE, en baisse. Ainsi, au mois d’avril, l’indice qui le mesure perd 1,1 point. Il demeure néanmoins, à 108, encore à un niveau élevé bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100). L’indicateur de climat des affaires perd trois points dans le commerce de détail et un point dans l’industrie. Il est stable dans les services et dans le bâtiment. Il demeure nettement au-dessus de sa moyenne de longue période dans chaque secteur.

En avril le climat de l’emploi faiblit également tout en restant à un niveau élevé. L’indicateur qui le synthétise perd deux points par rapport à mars où il avait atteint un niveau inédit depuis juillet 2011.

L’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie reste dans la zone d’incertitude conjoncturelle mais est entré en zone négative ce qui n’était pas arrivé depuis 2016.

On n’arrête plus le Livret A

Au mois de mars, la collecte du Livret A a atteint 1,72 milliard d’euros contre 1,07 milliard d’euros au mois de février. Ce résultat est supérieur à celui enregistré l’année dernière (1,62 milliard d’euros). Pour obtenir une collecte aussi élevée en mars, il faut remonter à 2009, en pleine crise financière.

L’encours s’élevait, fin mars, à 278,1 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. Le Livret de Développement Durable et Solidaire a également bénéficié d’une collecte positive en mars (+470 millions d’euros avec un encours record de 105,3 milliards d’euros.

Comme en 2017, les premiers mois de l’année sont donc porteurs pour le Livret A. La collecte sur les trois premiers mois est déjà de 6,38 milliards d’euros contre 5,90 milliards d’euros en 2017 sur la même période. Le Livret A déjoue les pronostics. L’INSEE tablait, pour 2018, sur une baisse du taux d’épargne du fait de l’érosion du pouvoir d’achat des ménages, érosion provoquée par la hausse ce certains prélèvements et l’inflation. Or, les Français, au contraire, épargnent d’avantage. Par effet d’encaisse, ils veulent maintenir constant leur patrimoine. La crainte d’une résurgence de l’inflation les incite à placer une partie de leurs revenus afin de faire face à des dépenses futures plus importantes. Au cours de ce premier trimestre, la confiance des ménages même si elle reste élevée est orientée à la baisse ce qui conduit, en règle générale, à une progression de la collecte du Livret A.

Le Livret A bénéficie de la désaffection des épargnants vis-à-vis du Plan d’Epargne Logement dont la collecte nette est passée en-dessous de 100 millions d’euros au mois de février dernier quand elle dépassait le milliard d’euros en 2016. En revanche, les ménages ne puisent pas dans leurs dépôts. En effet, leur encours a encore battu un record à plus de 420 milliards d’euros au mois de février 2018.

Les résultats du Livret A devraient rester positifs au cours du premier semestre du fait du contexte économique et fiscal, les ménages jouant la prudence en attendant d’avoir une vision plus fine de la situation. Les nombreux changements fiscaux et les annonces de réformes de certains produits d’épargne (assurance vie et épargne retraite) incitent les Français à se replier sur le Livret A malgré son taux de rendement réel négatif, l’inflation étant depuis le début de l’année supérieur à son rendement de 0,75 point.

Le Gouvernement tente de contrarier l’appétence des épargnants en faveur des produits liquides et sûrs en jouant sur la fiscalité (mise en place du Prélèvement Forfaitaire Unique) et en annonçant une nouvelle formule moins avantageuse pour le rendement du Livret A qui devrait s’appliquer après la période de gel de deux ans. Pour le moment, il est trop tôt pour apprécier les effets de ces mesures et de ces annonces. L’enquête du Cercle de l’Epargne de 2018 souligne que les Français n’ont pas bien perçu l’intérêt du Prélèvement Forfaitaire Unique (seuls 18 % d’entre eux jugent ce dispositif utile pour le pays) et qu’à leurs yeux le Livret A est plus intéressant en 2018 qu’en 2016 (+ 5 points).

Taux du Livret A : la formule de tous les dangers

- Moyenne (EONIA6 mois, IPCHT6 mois) ;

- Moyenne IPCHT6 mois + 0,25 %, sauf si (Inflation – EONIA) > 0,25 %, alors Moyenne

IPCHT 6 mois.

61 ans et 10 mois, l’âge de départ à la retraite en France

Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), l’âge de départ moyen à la retraite en France, à la fin de l’année 2016, atteignait 61 ans et 10 mois, tous actifs confondus (soit une progression de 1 an et 4 mois entre 2010 et 2016). En détail, cet âge était de 62 ans et 1 mois pour les femmes et de 61 ans et 6 mois pour les hommes en décembre 2016.

La hausse de l’âge moyen de départ à la retraite sur les dernières années est la conséquence directe de la réforme de 2010 qui a repoussé l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans pour les générations nées à partir de 1955. L’âge de départ à taux plein (âge auquel la décote s’annule en cas de trimestres manquants) est passé de 65 à 67 ans.

Malgré ces chiffres, la France demeure le pays européen doté de l’âge légal de départ à la retraite le plus bas. À titre de comparaison, cet âge est de 65 ans en Belgique, en Italie ou encore en Allemagne (où il passera à 67 ans d’ici 2029).

Accalmie sur la demande de crédits en mars

Pour les PME et les TPE, la demande de nouveaux crédits est stable. L’accès des PME aux crédits de trésorerie se maintient à un niveau élevé : 85 % des PME obtiennent totalement ou en grande partie les crédits demandés au premier trimestre 2018. L’accès aux crédits d’investissement reste encore plus aisé : 95 % des PME obtiennent (en totalité ou à plus de 75 %) les crédits souhaités. S’agissant plus particulièrement des crédits d’équipement, l’obtention se maintient à haut niveau (91 %).

L’accès des TPE aux crédits de trésorerie monte tout en restant dans la lignée des précédents trimestres : 68 % des TPE se voient ainsi octroyer les crédits demandés (65 % le trimestre précédent mais 69 % au deuxième trimestre 2017) . L’obtention de crédits d’investissement s’inscrit une nouvelle fois en hausse : 87 % des TPE accèdent en totalité ou en grande partie aux financements souhaités (81 % au deuxième trimestre 2017).

Lancement des concertations pour la réforme des retraites

Jean,-Paul Delevoye a engagé officiellement les premières concertations avec les partenaires sociaux dans la perspective de la future réforme des retraites.

Dans un document remis aux partenaires sociaux, le Haut commissariat à la réforme des retraites souligne que les failles des régimes de retraite en vigueur génère de nombreuses inégalités. « Ainsi, les femmes, les chômeurs, les petits salaires souffrent plus que les autres des réformes qui ont allongé la durée d’assurance à bientôt 43 ans et étiré la période de référence pour le calcul des droits à 25 ans », rapporte les Echos

Parmi les questions à débattre dans le cadre de la réforme des retraites à venir, le document s’interroge notamment la notion de carrière sans calcul d’annuités, l’effort contributif de chacun (privé, fonctionnaires, etc.) ou la notion de « solidarité dans un système où chaque euro cotisé donne les mêmes droits à chacun ».

Pendant la deuxième quinzaine d’avril, l’équipe de Jean-Paul Delevoye rencontrera les grandes

organisations syndicales et patronales qui auront à e prononcer sur le système universel de retraite. Le haut-commissaire souhaite laisser beaucoup de questions ouvertes », selon une source proche de la concertation. Le débat sur un système par points ou en compte notionnel n’est pas tranché.

Le Medef se fixe pour objectif de décaler l’âge effectif du départ à la retraite. Les syndicats sont opposés à toute remise en cause de la répartition. Ils veulent sacraliser les 13,8 % du PIB destiné à la retraite.

lire l’étude du Cercle sur la retraite : la longue marche vers le régime universel

Lire l’étude du Cercle sur la situation des retraités : état des lieux des retraités

Vers une nouvelle formule pour le Livret A

La dernière formule pour calculer le taux du Livret A date de 2016 et ne s’est jamais de fait appliqué; l’actuel Gouvernement ayant décidé le gel du taux pour deux ans. Or, il apparaît que Bercy travaille à confectionner une nouvelle formule.

La fixation du taux du Livret A relève du Ministère de l’Économie et des Finances. Depuis une dizaine d’années, ce pouvoir discrétionnaire a été légèrement encadré, à partir de 2004, à défaut d’être limité. L’objectif était de réduire l’influence de considérations politiques et de mieux protéger les intérêts des épargnants. En effet, dans les années 70 et 80, les détenteurs de Livret A ont perdu de l’argent avec un taux fréquemment inférieur au taux d’inflation.

Ainsi, du 1er juillet 2004 à janvier 2008, le taux du livret A était révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août, en utilisant une formule automatique calculée à partir de deux indicateurs :

le taux Euribor 3 mois mensuel moyen du mois m-1 (respectivement décembre et juin), exprimé avec deux décimales ;

l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac du mois m-1 (respectivement décembre et juin), exprimé avec une décimale.

Le résultat trouvé était majoré de 0,25 % afin de garantir le pouvoir d’achat des épargnants

et arrondi aux 0,25 % les plus proches.

Cette formule a été révisée en 2007, la nouvelle version s’appliquant à compter du 1er février 2008. Elle est restée en vigueur jusqu’au 1er février 2017.

Le taux était égal, après arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de

point supérieur, au chiffre le plus élevé entre :

la moyenne arithmétique entre, d’une part, la moitié de la somme de la moyenne mensuelle de l’Euribor 3 mois et de la moyenne mensuelle de l’Eonia (exprimées avec deux décimales) et, d’autre part, l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac (exprimé avec une décimale) ;

l’inflation majorée d’un quart de point.

Les données utilisées sont celles relatives au dernier mois pour lequel ces données sont connues.

Cette formule a été une nouvelle fois modifiée en 2016 avec une première application intervenant après les élections de 2017. L’objectif du Gouvernement, à travers la refonte de la formule du Livret A, était la réduction de l’écart entre le taux du Livret A et les taux du marché monétaire tout en garantissant le maintien du pouvoir d’achat des épargnants. Il y avait également la volonté d’éviter des changements fréquents de taux en retenant non plus le dernier taux d’inflation connu mais en prenant en compte la moyenne des 6 derniers mois

.Par ailleurs la majoration de 0,25 point de pourcentage par rapport à l’inflation est suspendue quand l’écart entre l’inflation et les taux monétaires est supérieur ou égal à 0,25 point de pourcentage, ce qui est le cas actuellement.

La formule 2016

« Le taux du livret A est égal, après arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur, au maximum du résultat des deux formules suivantes :

Moyenne (EONIA6 mois, IPCHT6 mois)

Moyenne IPCHT6 mois + 0,25 %, sauf si (Inflation – EONIA) > 0,25 %, alors Moyenne IPCHT6 mois + 0,00 %

La composante « inflation » qui entre dans le calcul du taux du Livret A correspond à la moyenne arithmétique, sur 6 mois, des glissements annuels de l’IPC hors tabac (IPCHT).

Le règlement n° 86 – 13 du Comité de la réglementation bancaire prévoit dans son article 3 que « lorsque, à l’occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l’application de l’un ou de plusieurs taux calculés selon les règles fixées, ou que l’application de la règle conduit à un nouveau taux des « livrets A » ne permettant pas de préserver globalement le pouvoir d’achat des ménages, le gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l’économie, président du Comité de la réglementation bancaire et financière. Dans ces cas, les taux sont maintenus à leur niveau antérieur et le Comité de la réglementation bancaire et financière examine l’opportunité de les modifier » (définition publiée dans le rapport annuel de l’Observatoire de l’épargne réglementée).

Le premier axe de réforme vers 2018 viserait à moduler plus finement le taux du Livret A. les pouvoirs publics pourrait faire évoluer le taux de 0,1 point par 0,1 % en lieu et place des 0,25 % actuel.

La rémunération pourrait donc s’établir à 0,65 % ou à 0,85 %.

La formule devrait reprendre les fondamentaux de l’actuelle : taux d’inflation et taux d’intérêt à court terme. Mais, et un taux plancher pourrait être institué.

Par ailleurs, la fixation du taux du Livret A resterait à la discrétion des pouvoirs publics, la formule n’ayant qu’un pouvoir indicatif.

La création d’entreprises se porte bien

Selon l’INSEE, le nombre d’entreprises créées au cours des douze derniers mois continue d’accélérer (+9,9 % après +9,4 % en février et +7,6 % en janvier). Tous les types de créations sont en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs (+15,1 %), les créations d’entreprises individuelles classiques (+11,5 %) et celles de sociétés (+2,6 %).En données brutes, sur les douze derniers mois, le soutien aux entreprises est le secteur qui contribue le plus à la hausse des créations d’entreprises (+20 000 créations, soit une contribution de 3,6 points à l’évolution totale)1. Au sein de ce secteur, c’est dans les activités de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion que la hausse est la plus importante (+11 900 au cours des douze derniers mois).

En mars 2018, en données brutes, la part des demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois remonte pour le cinquième mois consécutif et atteint 41,9 %.

Suppression du forfait social pour l’intéressement dans les PME de moins de 250 salariés

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé au Journal de 13 heures sur TF1 jeudi 12 avril qu’ compter du 1er janvier 2019, dans toutes les entreprises en-dessous de 250 salariés, le forfait social qui est de 20 % sur l’intéressement distribué» sera supprimé.

Rebond des prix en mars

Selon l’INSEE, l’indice des prix à la consommation a progressé de 1,0 % sur un mois après une stabilité en février. Cette hausse provient d’un rebond des prix des produits manufacturés après la fin des soldes d’hiver (+2,1 % après −0,3 %) et de ceux des produits alimentaires (+0,4% après −0,1 %). De plus les prix du tabac augmentent vivement (+13,2 %) et ceux des services accélèrent sur le mois (+0,4 % après +0,1 % en février). En revanche, les prix de l’énergie se replient nettement (−0,7 %) dans le sillage des prix des produits pétroliers.

Corrigés des variations saisonnières, la progression est plus mesurée, +0,5 %, après un repli de 0,3 % en février.

Sur un an, les prix à la consommation accélèrent nettement en mars 2018 avec une hausse de 1,6 % après +1,2 %. Cette hausse de l’inflation résulte d’une croissance plus vive des prix des services, de l’alimentation et du tabac. En revanche, ceux de l’énergie ralentissent légèrement et les prix des produits manufacturés se replient.

En mars 2018, l’indice d’inflation sous-jacente, calculée en retirant les produits enregistrant de fortes variations de prix passe de -0,4 à +0,3 % de février à mars. Sur un an, l’inflation sous-jacente est en faible hausse : +0,9 % après +0,8 % le mois précédent. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 1,1 % après une stabilité en février ; sur un an, il croît de 1,7 % après +1,3 % le mois précédent.

Les prix de l’immobilier augmentent dans toute l’Europe

Le prix des logements a augmenté de 4,2% dans la zone euro et de 4,5% dans l’UE au quatrième trimestre 2017 par rapport au même trimestre de l’année précédente. Au cours du 4e trimestre, la hausse a été de 0,9% dans la zone euro et de 0,7% dans l’Union.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes augmentations annuelles du prix des logements au quatrième trimestre 2017 ont été enregistrées en Irlande (+11,8%), au Portugal (+10,5%) ainsi qu’en Slovénie (+10,0%), tandis que une baisse a été observée en Italie (-0,3%). La hausse est de 3,9 % en France.

Impôt sur le revenu : ouverture de la campagne 2017/2018 avec en ligne de mire le prélèvement à la source

Les contribuables peuvent depuis le 10 avril remplir en ligne leur déclaration d’impôt pour les revenus de 2017. Les déclarations papier sont elles en cours d’envoi depuis le 8 avril.

En cas de télédéclaration, la date limite est fixée au

- 22 mai à minuit pour les ménages résidant dans les départements numérotés de 01 à 19 ;

- 29 mai pour les départements de 20 à 49 ;

- 5 juin pour les départements de 50 à 976.

Les contribuables optant pour la déclaration sous format papier ont eux jusqu’au 17 mai – cachet de la Poste faisant foi – pour s’acquitter de leur obligation. Une date limite qui concerne aussi les résidents français à l’étranger.

En faisant leur déclaration 2018, les Français pourront connaître le taux moyen d’imposition qui sera appliqué à leurs revenus 2019 soumis au prélèvement à la source. Ils auront la possibilité de gérer leur futur prélèvement soit en demandant le taux neutre ou en l’individualisant au niveau du couple s’il y a en particulier des revenus très différents.

Tassement confirmé pour la production industrielle

Le taux d’investissement des entreprises stables sur un an au sein de la zone euro

Au quatrième trimestre 2017, le taux d’investissement des entreprises s’est établi à 22,8% dans la zone euro, contre 22,5% au trimestre précédent. Sur un an, il est stable. L’investissement est loin d’avoir retrouvé son niveau d’avant crise. Fin 2007, il était de 24 %.

La part des profits des entreprises s’est quant à elle située à 41,1% au quatrième trimestre 2017 dans la zone euro, contre 41,3% au troisième trimestre 2017. Les profits retrouvent presque leur niveau d’avant crise. En 2007, le ratio était de 42 %.

Le taux d’investissement brut des entreprises non financières est défini comme la formation brute de capital fixe divisée par la valeur ajoutée brute. Ce ratio met en rapport les investissements des entreprises non financières en actifs fixes (bâtiments, machines, etc.) et la valeur ajoutée créée au cours du processus de production.

La part des profits des sociétés non financières est définie comme l’excédent brut d’exploitation divisé par la valeur ajoutée brute. Cet indicateur de profitabilité indique la part de la valeur ajoutée créée au cours du processus de production qui sert à la rémunération du capital. C’est le complément de la part des coûts salariaux (plus impôts moins subventions sur la production) dans la valeur ajoutée

Taux d’épargne des ménages au sein de la zone euro, en légère hausse

Le taux d’épargne des ménages de la zone euro a été de 12,2 % dans la zone euro au quatrième trimestre 2017, contre 12,0% au troisième trimestre 2017. Sur un an, la hausse est de 0,3 point. Depuis la fin de la crise de 2008, le taux d’épargne est relativement stable. Le taux d’investissement des ménages a quant à lui été de 8,8% au quatrième trimestre 2017 dans la zone euro,stable par rapport au trimestre précédent.

Sur un an, le taux d’investissement est en hausse de 0,3 point. Il reste néanmoins très en-deçà de son niveau d’avant crise.

Très légère accalmie sur les crédits pour les particuliers

Selon la Banque de France, le taux de croissance des crédits aux particuliers décélère légèrement Au mois de février, la croissance était de + 6,0 %, après + 6,3 % en janvier et + 6,5 % en décembre. Ce ralentissement est imputable à celui des crédits à l’habitat (+ 5,8 %, après + 6,1 % en janvier et + 6,3 % en décembre). La croissance des crédits à la consommation est également en léger retrait (+ 6,4 % en février, après + 6,7 % en janvier).

Le taux d’intérêt moyen des crédits à l’habitat à long terme à taux fixe est quasi stable (1,61 %, après 1,62 % en janvier). Le montant des crédits renégociés se maintient également, à 3,1 Mds d’€ en février après 3 Mds en janvier.

| Encours brut | Taux de croissance annuel brut | ||||

| févr- 2018 | déc- 2017 | janv- 2018 | févr- 2018 | ||

| Total | 1 165 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | |

| Habitat | 960 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | |

| Consommation | 170 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | |

| Autres | 35 | 10,3 | 9,7 | 8,9 | |

Le taux des livrets bancaires atteint un niveau historiquement bas

| févr- 2017 | déc- 2017 | janv- 2018 (e) | févr- 2018 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,76 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

| Ménages | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |

| dont : – dépôts à vue | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g)(h) | 1,25 | 0,91 | 0,90 | 0,90 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,02 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| – livrets ordinaires | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |

| – plan d’épargne-logement | 2,73 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |

| SNF | 0,43 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

| dont : – dépôts à vue | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,45 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,79 | 1,55 | 1,52 | 1,50 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,01 | -0,19 | 0,00 | 0,12 |

source Banque de France

Immobilier toujours plus haut !

Les prix de l’immobilier sont orientés à la hausse. Sur un an, la hausse est de 4,0 % Cette hausse est principalement tirée par les prix des appartements, qui augmentent de 5,0 % en un an, contre 3,2 % pour les maisons.

En Île de France, la progression des prix est de 5,1 %. La progression s’est accélérée durant toute l’année 2017. Cette accélération continue d’être portée par les prix des appartements (+5,9 % sur un an), notamment ceux des appartements parisiens qui augmentent de 8,6 % sur l’année. La hausse annuelle des prix des maisons franciliennes s’amplifie cependant également (+3,3 % après +2,5 %).

En province, sur un an, les prix s’accroissent de façon moins marquée qu’en Île-de-France, malgré une accélération : +3,5 % entre le quatrième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, après +2,7 % le trimestre précédent. Comme en région francilienne, la hausse est plus importante pour les appartements (+4,2 %) que pour les maisons (+3,1 %).

L’enquête 2018 du Cercle de l’épargne

Le Cercle de l’Epargne avec Amphitéa et AG2R LA MONDIALE a présenté le 3 avril 2018 son enquête annuelle sur les Français, l’épargne et la retraite.

- 74 % des Français considèrent que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement

- 71 % des Français jugent le système de retraite injuste et inefficace

- 53 % des Français sont favorables à l’unification des régimes de retraite

- 72 % des actifs pensent partir à la retraite à 65 ans ou plus

- 51 % des épargnants sont prêts à prendre plus de risque en matière de placements

- 68 % des Français préfèrent l’épargne-retraite individuelle à l’épargne-retraite collective

La plaquette de présentation de l’Enquête 2018

Les tableaux de la conférence de presse

Le Communiqué de presse du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa

L’infographie de l’Enquête en version Word

L’infographie de l’Enquête version PDF

Les résultats complets de l’Enquête 2018

****

***

Pour les retraites, les Français plébiscitent l’unification des régimes. En revanche, le contexte de réalisation de cette réforme systémique est complexe. En effet, une très large majorité de sondés, retraités compris, estiment que le montant des pensions est insuffisant pour vivre correctement.

Les Français considèrent toujours que la possession de la résidence principale est incontournable pour préparer la retraite. En ce qui concerne l’épargne retraite, les produits individuels semblent prendre le pas sur les produits collectifs.

Les épargnants apparaissent de moins en moins hostiles à la prise de risque pour obtenir du rendement. Ils éprouvent en revanche des difficultés à appréhender la réforme fiscale menée à la fin de l’année 2017 par le Gouvernement.

RETRAITE, DES FRANÇAIS INQUIETS MAIS FAVORABLES À LA RÉFORME

-

La forte sensibilité des Français à la question du pouvoir d’achat des retraites

Près des 3/4 des Français (74 %) considèrent que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement. Si ce taux est stable pour les non-retraités (79 %), il est en forte hausse pour les retraités (61 % en 2018 contre 50 % en 2017). L’augmentation de la CSG intervenue au 1er janvier et les faibles revalorisations des pensions de ces dernières années expliquent sans doute ce pessimisme chez les retraités. L’inquiétude est en forte hausse chez les retraités les plus aisés, ceux dont les revenus excèdent 3 000 euros (+17 points en un an, soit 59 % en 2018).

-

Le recul de l’âge de départ à la retraite de plus en plus intégré

Si Emmanuel Macron a affirmé ne pas vouloir modifier l’âge de départ à la retraite, les Français estiment qu’ils seront contraints de partir de plus en plus tard. 54 % des plus de 50 ans espèrent liquider leurs droits avant 65 ans, mais seulement 16 % des 35-49 ans pensent y parvenir. Ils sont 84 % à considérer qu’ils le feront à 65 ans et plus. 41 % pensent même que leur retraite interviendra à 67 ans et plus.

-

Le système de retraite français jugé injuste et inefficace

75 % des sondés considèrent que le système de retraite est injuste et 80 % qu’il est inefficace pour fournir un niveau de pension correct. Ce jugement semble sévère au regard du niveau de vie des retraités qui est aujourd’hui supérieur à la moyenne de la population. Mais une grande majorité des Français pensent que ce n’est pas le cas. Au total, 71 % d’entre eux jugent le système tout à la fois injuste et inefficace. Ce sentiment est partagé par 77 % des femmes (contre 64 % des hommes) dont le niveau de pension reste inférieur à celui des hommes (40 % en droit direct). Ce sont les personnes à faibles revenus qui sont les plus critiques (80 % des personnes gagnant moins de 2 000 euros par mois jugent le système injuste et inefficace). La question centrale en la matière reste donc le pouvoir d’achat.

-

L’unification des régimes de retraite, une demande largement partagée

L’appréciation sévère du système de retraite contribue sans nul doute à une forte demande de réforme. Seuls 13 % des sondés sont favorables au statu quo. 53 % se prononcent en faveur d’un régime unique avec une seule caisse de retraite quand 34 % préfèrent l’instauration d’un cadre unique mais en conservant des spécificités selon les statuts professionnels. 72 % des fonctionnaires appellent de leurs vœux une réforme (46 % pour l’unification totale et 36 % pour le cadre commun avec le maintien de spécificités).

ÉPARGNE-RETRAITE PRÉFÉRENCE A L’INDIVIDUEL AVANT LE COLLECTIF

-

L’effort régulier d’épargne-retraite, une épreuve nécessaire mais difficile

D’année en année, les Français éprouvent de plus en plus de difficultés à épargner en vue de la retraite. Si 55 % des non-retraités déclarent épargner pour la retraite, ils ne sont que 10 % à le faire très régulièrement (-3 points par rapport à 2016) et 15 % à le faire assez régulièrement (-3 points également). Ainsi, la proportion de non-retraités qui épargnent régulièrement en vue de la retraite est passée, en deux ans, de 31 à 25 %. La baisse la plus sensible concerne les personnes ayant des revenus compris entre 2 000 et 3 000 euros. Parmi les retraités, 55 % déclarent épargner afin d’améliorer leur niveau de revenus. Ce taux, qui a gagné 9 points par rapport à 2017, souligne tout à la fois une capacité d’épargne et une anxiété sur l’évolution du pouvoir d’achat.

-

La résidence principale, la valeur refuge

Pour près des 2/3 des Français (65 %), la possession de la résidence principale constitue la meilleure solution pour préparer sa retraite. Ce sentiment est largement partagé au sein de la population. C’est l’avis de 74 % des retraités (à noter que 75 % sont propriétaires de leur résidence principale).

Les produits d’épargne à long terme arrivent après l’immobilier (31 %). Néanmoins, 43 % des épargnants réguliers en vue de la retraite privilégient ce type de produits. L’épargne-retraite reçoit l’assentiment de 29 % des sondés. Ce ratio doit être relativisé car ce sont des produits de niche (contrats Madelin, PERP, PERCO, article 83, etc.). Les détenteurs de ces produits d’épargne considèrent à 55 % qu’ils permettent de bien préparer financièrement la retraite.

-

L’épargne individuelle avant l’épargne collective

Les Français semblent se méfier des produits d’épargne collective. Ainsi, 58 % pensent que l’épargne individuelle doit être favorisée et développée contre 42 % qui penchent pour les produits d’épargne collective. Cette proportion est encore plus nette en ce qui concerne les choix individuels, 68 % optent à titre personnel pour les produits individuels. Les moins de 35 ans sont les plus hostiles aux formules d’épargne collective (73 % privilégient à titre personnel l’épargne individuelle). Les ouvriers et les employés, du fait de revenus plus faibles, se montrent plus favorables aux suppléments de retraite en entreprise.

-

L’assurance dépendance, une équation à résoudre

53 % des sondés indiquent qu’ils pourraient souscrire une assurance dépendance au moment du passage à la retraite quand 47 % y sont opposés. Si 13 % déclarent l’avoir fait ou être prêts certainement à le faire, ce taux est plus faible chez les 60/69 ans alors qu’ils sont censés être les plus concernés (9 %).

RÉFORME FISCALE DE L’ÉPARGNE, BEAUCOUP INCOMPRÉHENSION

-

Le Prélèvement Forfaitaire Unique, une réelle incompréhension

Près des 3/4 des sondés (73 %) considèrent le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) comme une mauvaise mesure. Le PFU de 30 % est censé simplifier et alléger, pour certains produits, le niveau des prélèvements obligatoires sur les revenus de l’épargne. Le Gouvernement, en modifiant la fiscalité de l’assurance vie et du Plan d’Épargne Logement, a certainement désarçonné les épargnants. Ces derniers jugent à 60 % que le PFU est une mauvaise mesure. 59 % des personnes gagnant plus de 4 000 euros par mois ou dont le patrimoine financier dépasse 50 000 euros pensent de même.

Seuls 18 % des sondés pensent que cette mesure est utile pour l’économie française quand 34 % estiment qu’elle est néfaste et 48 % qu’elle est ni utile, ni néfaste. Ce jugement est partagé par toutes les catégories sociales et par toutes les sensibilités de l’opinion publique.

-

L’Impôt sur la Fortune Immobilière, contesté mais pas rejeté

La transformation de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune en Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est critiquée par 61 % des Français qui considèrent que ce n’est pas une bonne mesure. Pour autant, l’opposition est moindre par rapport à celle constatée pour le PFU. 70 % des non-épargnants condamnent ce changement contre 58 % des épargnants. 49 % des moins de 35 ans se déclarent favorables à l’IFI. L’idée de favoriser les placements financiers en vue d’améliorer le financement des entreprises semble être, en partie, admise chez les jeunes ainsi que chez les personnes gagnant plus de 3 000 euros par mois.

LES ÉPARGNANTS, FACE À LA BAISSE DES RENDEMENTS, PRÊTS À PRENDRE DES RISQUES

-

La baisse des rendements pris en compte

Pour 30 % des Français, aucun placement n’est rentable. Cette proportion a augmenté de 8 points par rapport à 2016 (+1 point par rapport à 2017).

En 2018, seuls deux placements sont jugés plus rentables qu’en 2017 : les actions qui poursuivent leur progression en gagnant 2 points (25 % des sondés jugent ce placement parmi les plus rentables) et le Livret A qui gagne 4 points (13 % des Français jugent ce placement parmi les plus rentables). Le résultat du Livret A est en phase avec la progression de la collecte constatée en 2017 mais est assez étonnant au regard de son rendement réel qui est devenu négatif.

L’immobilier arrive toujours en tête pour 42 % des Français et devance les contrats d’assurance vie (33 %). Ces deux placements perdent néanmoins respectivement 6 et 4 points en un an.

Si seulement 8 % des sondés jugent le bitcoin intéressant en ce qui concerne la rentabilité, ce taux atteint 17 % chez les moins de 25 ans.

-

Les épargnants prêts à changer leurs habitudes

39 % des Français sont prêts à transférer une partie importante de leur épargne vers des placements dits à risques (actions, unités de compte des contrats d’assurance vie). Ce taux atteint 51 % chez les épargnants réguliers. La prise de risque est acceptée chez les sondés les plus jeunes (46 % des moins de 35 ans) et les détenteurs de patrimoine financier de plus de 50 000 euros (54 %).

CONCLUSION

L’enquête 2018 du Cercle de l’Épargne et d’AMPHITÉA souligne les points suivants :

- Forte sensibilité au problème de pouvoir d’achat des retraités (actuels et à venir) ;

- Difficulté croissante d’épargner en vue de sa retraite ;

- Demande d’équité confirmée en matière de réforme du système des retraites ;

- Priorité donnée aux solutions individuelles en matière d’épargne-retraite ;

- Immobilier et assurance vie toujours en tête en ce qui concerne l’intérêt et la rentabilité ;

- Prise en compte de la baisse de rendement de l’épargne qui se traduit soit par un fatalisme, soit par l’acceptation de la nécessité de prendre plus de risques.

* À la demande du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa, le Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique (CECOP) a conduit une étude sur les Français, la retraite et l’épargne.

L’enquête a été réalisée sur internet du 6 au 9 février 2018 auprès d’un échantillon de 1 002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’IFOP.

La consommation rebondit en février

En février 2018, les dépenses de consommation des ménages en biens ont augmenté mettant fin à deux mois de baisse. Le gain a été de +2,4 % en volume, après −1,9 % en janvier et −1,2 % en décembre. Cette reprise de la consommation provient notamment d’un rebond des dépenses en chauffage. Les achats alimentaires et les dépenses en habillement sont également en hausse

La consommation totale de biens

En février 2018, la consommation d’énergie augmente vigoureusement (+8,9 %), après un net repli en janvier (−6,4 %). Les dépenses de chauffage (gaz et électricité) sont en forte hausse, portées par des vagues de froid qui ont fait chuter les températures moyennes de février plus de deux degrés en-dessous des normales saisonnières. Ce mois froid succède au mois de janvier le plus doux depuis 1900. Par ailleurs, la consommation de produits raffinés rebondit (+1,6 % après −3,5 %), notamment celle de fioul domestique.

Le Minimum Vieillesse passe à 833 euros

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) augmente, le 1er avril 2018, de 30 euros, à 833 euros par mois pour une personne seule. Deux autres hausses, de 35 euros chacune, sont prévues au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020.

Le 1er avril, d’autres prestation ont été revalorisées.

- le revenu de solidarité active (RSA) s’lèvera à 550,93 euros par mois pour une personne seule en métropole ;

- la prime d’activité est passée à 531,51 euros ;

- l’allocation aux adultes handicapés (AAH) passe à 819 euros ;

- l’allocation de base d’éducation d’enfant handicapé augmente de 1 %, à 131,81 euros ;

- les allocations familiales, versées aux familles avec deux enfants, s’élèvent désormais à 131,16 euros, pour la tranche de revenus la plus basse, et au minimum à 32,79 euros pour les revenus les plus élevés ;