Demain tous indépendants ?

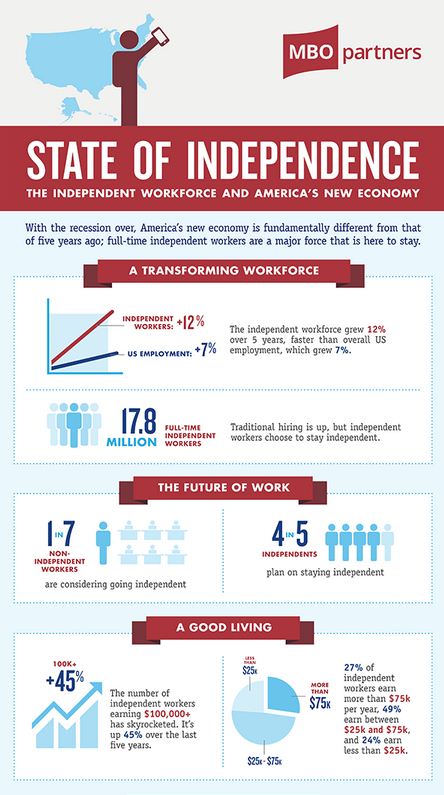

D’après une étude réalisée par le cabinet MBO Partners, un travail sur 4 est indépendant aux Etats-Unis. Le nombre de travailleurs indépendants pourrait même dépasser celui des salariés à horizon 2020. Avec près de 18 millions de travailleurs indépendants, leur proportion aurait progressé de 12 % au cours 5 dernières années.

L’Europe s’inscrirait, dans une moindre mesure, dans cette logique 1 salarié sur 7 qui déclare envisager un travail indépendant et 4 travailleurs indépendants sur 5 entendent le rester. En France, 2,8 millions de personnes exercent une activité non salariée à titre principal ou en complément d’une activité salariée.

L’Argus de l’Assurance – Baisse des marchés boursiers : le secteur de l’assurance doit-il s’inquiéter ?

Philippe Crevel est cité dans l’Argus de l’assurance sur la chute des bourses mondiales comme suite aux troubles que traverse la Chine.

Quand la Chine fait trembler l’économie mondiale

Communiqué de Presse

Quand la Chine fait trembler l’économie mondiale

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

La Chine est entrée dans une nouvelle ère. La mutation en cours provoque d’importantes turbulences d’autant plus que les places financières chinoises ont connu jusqu’au mois de juin 2015 une croissance spéculative.

La Chine, en quelques années, est devenue une puissance industrielle hégémonique. Elle détient 85 % des parts de marchés pour le textile, les tracteurs, les montres et les jouets. Elle détient 55 % des parts de marchés pour les appareils photographiques et les ordinateurs portables et 30 % des parts de marchés pour les téléviseurs et les machines à laver (30 %).

Or, la Chine ne peut plus espérer de nouvelles parts de marché. Elle en perd et ne peut qu’en perdre du fait de l’augmentation des coûts salariaux, de la concurrence de nouveaux pays émergents et en raison de la saturation du marché en biens chinois.

Conscients des limites du développement par l’exportation, les autorités chinoises ont décidé de favoriser la réorientation de leur économie en faveur de la consommation intérieure et des services. Or, le développement de la demande interne nécessite du temps. Il faut réaliser des infrastructures de transports, des réseaux de distribution… Par ailleurs, les gains de productivité générés par les services et la consommation sont moindres que ceux qui ont été enregistrés au moment de la montée en puissance de l’industrie.

La Chine doit faire face à un processus classique de banalisation de son économie qui devient moins émergente et plus mature. A terme, le taux de croissance devrait se situer autour de 5 %. La baisse de cette croissance est d’autant plus incontournable que la population chinoise vieillit.

Le ralentissement de l’économie chinoise semble être plus rapide que prévu. La stagnation du commerce internationale constatée depuis la crise de 2009 pèse sur l’activité chinoise. Les départs de capitaux qui anticipent cette moindre croissance accentuent le mouvement.

Quelles conséquences pour la Chine ?

Les entreprises, les banques, les collectivités publiques… ont bâti leurs projets avec des taux de croissance de 8 à 10 %. Une croissance plus faible peut remettre en cause la rentabilité de certains investissements et provoquer des faillites en chaine d’autant plus que le niveau d’endettement interne est assez élevé. Le gouvernement chinois a pris des mesures pour soutenir l’investissement.

Depuis plusieurs mois, une crise immobilière se fait jour obligeant les autorités chinoises à soutenir le secteur du bâtiment.

La crise financière pourrait freiner la consommation. De nombreux Chinois ont investi en bourse et pourraient donc faire face à des pertes importantes d’autant plus qu’ils sont nombreux à avoir acquis des titres à crédit.

La Chine, pour contrer le mouvement économique baissier, a eu recours à la baisse des taux et à la dépréciation de la monnaie. Si cela devrait favoriser les exportations, cela a également favorisé les sorties de capitaux.

Pour le moment, les pouvoirs publics en réagissant à contretemps et de manière brouillonne ont plutôt été des pompiers pyromanes.

Quelles conséquences pour les autres pays ?

La Chine est le deuxième importateur mondial après les Etats-Unis. Un ralentissement de l’économie chinoise qui s’accompagne d’une dépréciation de la monnaie pénalise les exportations à destination de l’Empire du Milieu.

La Chine selon le centre de recherche TCA Economics est le premier marché d’exportation pour 44 pays – contre dix en 2004.

Les premiers pays touchés sont ceux qui sont en symbiose avec la Chine, c’est-à-dire les pays émergents d’Asie. Sont également directement impactés, le Japon, l’Australie, les pays producteurs de pétrole.

Les pays occidentaux sont également concernés. De nombreuses multinationales occidentales ont des filiales chinoises. Par ailleurs, la Chine est devenue un marché clef pour de nombreux secteurs d’activité : machine outils et voiture haut de gamme (Allemagne), luxe, vin… (France). Les touristes chinois sont également de plus en plus nombreux à passer leurs vacances en Occident.

Par ailleurs, la baisse des prix des produits chinois devrait accentuer la concurrence sur les marchés de produits industriels et réduire les marges.

Le prix du pétrole devrait rester bas dans les prochains mois en raison du ralentissement de l’économie chinoise et du retour de l’Iran. De ce fait, tout concourt au ralentissement de l’inflation avec la réapparition d’une menace déflationniste.

Pouvons-nous craindre une récession mondiale ?

Les marchés financiers sont nerveux en cette fin de mois d’août en raison de la multiplication des incertitudes : relèvement des taux de la FED, croissance faible en Europe, ralentissement des pays émergents… Les marchés sont d’autant plus nerveux qu’ils sont liquides. La multiplication des injections de liquidités par les banques centrales alimente les amples fluctuations boursières.

La situation économique est plus saine aujourd’hui qu’en 2008. La croissance américaine semble se maintenir malgré la fin des injections de liquidités. La zone euro même si cela est encore chaotique a renoué avec la croissance. La mutation de la Chine qui constitue une véritable crise d’adolescence est plutôt une bonne nouvelle car à terme cela devrait permettre des échanges plus équilibrés et plus enrichissants pour toutes les parties.

Cette crise aura sans nul doute des conséquences sur la croissance de l’économie mondiale qui devrait se situer, cette année, autour de 2,6 % au lieu des 2,8 % – 3 % espérée. Il y a un retour à la normale de la croissance mondiale après des années un peu folles et guère soutenables sur le long terme en particulier au niveau de l’environnement.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Les Echos – Les épargnants se sont encore plus détournés du Livret A en juillet

Philippe Crevel est cité dans les Echos comme suite à l’annonce d’une nouvelle décollecte du livret A en juillet dernier.

Atlantico – Livret A, immobilier, assurance vie….? Les investissements qu’il faudra privilégier pour la rentrée

Philippe Crevel revient sur les placements de la rentrée. Livret A, or, immobilier… comment faire fructifier son épargne ? Quelle place accorder au risque en matière de placements…?

Les Echos – Le Livret A a perdu 1 milliard d’euros de dépôts en juillet

Philippe Crevel réagit à l’annonce d’une nouvelle décollecte du livret A, proche de 1 milliard d’euros, en juillet. Il explique dans les Echos pourquoi il considère que ce processus devrait s’amplifier d’ici la fin de l’année.

20 minutes – Croissance : Pourquoi zéro, ce n’est pas nul

Philippe Crevel est interrogé dans 20 Minutes sur les résultats de la croissance française pour le 2e trimestre 2015 publié par l’INSEE. Il explique pourquoi les mauvais résultats du second trimestre ne devraient par entacher la reprise.

chômage des seniors : création d’une prime transitoire de solidarité

Par un décret du 15 juillet 2015 le gouvernement a institué une prime transitoire de solidarité qui sera allouée aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou le revenu de solidarité active (RSA) âgés d’au moins 60 ans.

Cette prime dont le montant a été fixé à 300 ans euros par mois vise à soutenir financièrement ces chômeurs jusqu’ à la liquidation de leur droits à pension.

Atlantico – Niches sociales : comment le gouvernement va discrètement enterrer ses promesses de baisses d’impôts

Philippe Crevel et Thomas Carbonnier, avocat associé au sein du Cabinet Equity Avocats, rééagissent dant une interview croisée publiée dans Atlantico au éléments révélés dans le dernier rapport de l’IGAS-IGF relatif au projet de Bercy de raboter à nouveau certaines niches sociales.

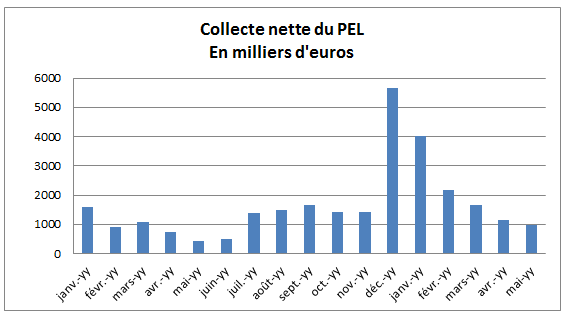

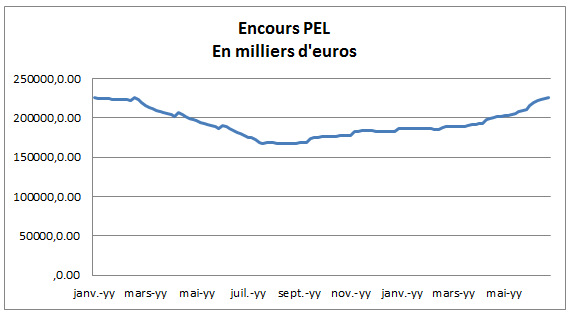

cBanque – Le paradoxal succès du PEL dans les banques

Le PEL dont le taux a été abaissé à 2 % en février dernier contre 2,5 % pour les contrats antérieurs, fait recette dans les banques. Philippe Crevel explique pourquoi son succès devrait se confirmer dans les prochains mois 10dans Cbanque.

Le Figaro – Le plafonnement de l’ISF plus coûteux que l’ancien bouclier fiscal

Philippe Crevel est cité dans le Figaro, comme suite à l’annonce par Bercy du coup pour l’Etat du plafonnement de l’ISF à 75% des revenus.

Quatre questions à Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne

Chaque mois, le Cercle demande à un des membres du Conseil scientifique de répondre à trois ou quatre questions. Pour le numéro du mois d’août, c’est au tour de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne de répondre à quatre questions sur la situation économique et l’épargne.

Le premier semestre de l’année 2015 a été marqué par l’alignement des fameuses planètes mais aussi par la résurgence de la dette grecque. Quels enseignements tirez-vous de cette première partie de l’année ?

En début d’année, l’économie française et plus globalement celle de l’ensemble de la zone euro ont bénéficié d’un contexte sans précédent qui a commencé à porter ses fruits. Nul ne pouvait imaginer que nous puissions avoir – en même temps – une baisse du pétrole de 40 %, une dépréciation de l’euro de près de 18 % en un an, une baisse historique des taux d’intérêt, une moindre rigueur budgétaire, le CICE, le pacte de responsabilité… Au regard de ces chocs positifs, certains considèrent que l’économie européenne aurait dû connaître une expansion plus rapide en ce début d’année. Or, l’économie ne va pas aussi vite qu’Internet. Il y a des délais de latence auxquels nous ne pouvons pas échapper. Il ne faut pas oublier que la zone euro a connu, de 2012 à 2013, la plus longue récession de son histoire. Du fait d’un faible niveau d’utilisation des capacités de production et du chômage très élevé, le retour à la normale sera long. La question grecque a eu peu d’effets directs sur la conjoncture, néanmoins, elle, a, sans nul doute, eu un effet psychologique pouvant amener les acteurs économiques à retarder leurs investissements voire à peser marginalement sur la consommation. Même si dans les prochains mois, la Grèce refera la une de l’actualité, l’accord intervenu le 13 juillet semble prouver que les forces centripètes l’ont emportée sur les forces centrifuges au sein de la zone euro. Le prochain cap difficile à franchir sera l’éventuel référendum du Royaume-Uni concernant sa possible sortie de l’Union européenne ; mais d’ici là de l’eau aura coulé sous les ponts…

L’horizon semble donc se dégager pour les prochains mois pour l’économie française ?

Après un bon premier trimestre, +0,6 % de croissance, l’économie française a repris son souffle durant le deuxième. La croissance devant se situer autour de 0,2/ 0,3 %. Une accélération est sans doute probable pour le second semestre. La dépréciation de l’euro devrait porter ses fruits et permettre une augmentation des exportations. Certes, l’atonie du commerce international ne permet pas de profiter pleinement de l’avantage prix que génère cette baisse de l’euro. En outre, il faut un peu de temps pour modifier le comportement des importateurs. Avec l’augmentation progressive du taux d’utilisation des capacités de production, les entreprises pourraient reprendre le chemin de l’investissement, aidées en cela par les faibles taux d’intérêt et par la montée en puissance du CICE et du pacte de responsabilité. Une amélioration du marché de l’emploi qui pourrait enfin arriver d’ici la fin de l’année pourrait conforter la reprise de la consommation. Dans ces conditions, une croissance de 1,2 % est plus qu’atteignable pour l’ensemble de l’année.

La Chine ne constitue-t-elle pas une nouvelle menace pour la croissance de l’économie mondiale ?

Il faut distinguer la crise financière du mois de juillet du ralentissement structurel de l’économie chinoise. Le krach financier fait suite à une progression spectaculaire des grandes places financières, plus de 100 % en un an. Cette survalorisation a été favorisée par la possibilité pour les Chinois d’emprunter pour acquérir des titres financiers. La correction est d’autant plus sévère qu’elle intervient au moment même où l’économie entre dans une phase de transition. En contrôlant de 40 à 50 % de la production de nombreux biens industriels, la Chine ne peut plus espérer gagner de nouvelles parts de marché. En outre, elle doit faire face à une augmentation de ses coûts salariaux qui dégrade sa compétitivité. Les autorités chinoises comptent tout à la fois monter en gamme la production industrielle, développer la consommation et les services. Cette réorientation est coûteuse et ne peut que se traduire par une diminution du taux de croissance. Ce processus est assez logique compte tenu du niveau atteint par l’économie chinoise. Son taux de croissance devrait à terme se rapprocher de 5 % d’autant plus que, comme en Occident, la Chine doit faire face à un rapide vieillissement de sa population. Les pays émergents porteront donc un peu moins la croissance mondiale dans les prochaines années même si certains experts pensent que l’Inde pourrait remplacer la Chine dans le rôle de locomotive.

Et pour les placements financiers, le deuxième semestre sera-t-il favorable ?

L’abondance des liquidités, d’épargne et l’interdépendance des places financières peuvent entraîner de rapides et amples fluctuations des cours. Sur un an, le CAC a connu un point bas à 3 789 points le 16 octobre 2014 et un point haut à 5 283 points le 27 avril 2015. La hausse prévisible des taux par la FED, certainement au mois de septembre ne devrait pas créer de trop fortes turbulences car la Présidente de la FED organise depuis de nombreux mois un savant teasing. Par ailleurs, la hausse devrait être progressive et modérée. En zone euro, et cela jusqu’au mois de septembre de l’année prochaine, le contexte de taux devrait rester relativement stable. De ce fait, les actions devraient conserver un indéniable pouvoir d’attraction et d’appréciation d’autant plus si la croissance permettait une amélioration des résultats des entreprises.

Agefi Actifs – Sur quels produits misent les jeunes pour leur retraite ?

La dernière étude du Cercle de l’Epargne, consacrée au comportement et aux aspirations des jeunes en matière d’épargne et de retraite a été cité dans l’Agefi Actifs.

Les jeunes face à l’épargne et à la retraite

Les jeunes sont plus indulgents que leurs ainés sur la question de la rémunération de l’épargne. Parmi les 18-24 ans, ils sont 26 % à juger qu’elle est suffisamment rémunérée contre une moyenne de 11 %. Ce taux descend néanmoins rapidement. Il n’est plus que de 15 % chez les jeunes actifs (25-34 ans). Le taux le plus faible est atteint parmi les 50-64 ans (5 %). Si une proportion plus importante de jeunes considère que l’épargne est correctement rémunérée, cela est dû au fait qu’ils épargnent peu. A contrario, le taux d’épargne atteint son maximum entre 50 et 64 ans. Il n’est donc pas étonnant que 94 % des membres de cette catégorie jugent l’épargne insuffisamment rémunérée. Ils ne sont que 69 % à penser ainsi chez les 18-24 ans. Au sein ce de ces classes d’âge, 5 % pensent que l’épargne est trop rémunérée pour une moyenne de 2 %. Il y a seulement 1 % des 50-64 ans qui partagent cette idée.

Epargnez pratique : Le parking mode d’emploi

L’immobilier, en France, représente plus des deux tiers du patrimoine des ménages. Cette surpondération est la conséquence de l’envolée des cours de la pierre ces dernières années et également de notre appétence en la matière. Pour autant, le rendement réel de l’immobilier est souvent modeste surtout en prenant en compte toutes les charges (droits de mutation, impôts locaux, impôts sur le revenu, éventuellement ISF, charges….). Ces dernières années, l’espérance de gains au moment de la revente permettait de compenser la faible rentabilité.

Compte tenu de la chute des produits de taux, la pierre a démontré une capacité de résilience. Elle est une composante recherchée pour les contrats d’assurance-vie. Elle permet de doper tant les fonds euros que les unités de compte. Les SCPI ont ainsi le vent en poupe, avant tout celles constituées de locaux professionnels et de commerces situés dans les bons quartiers.

A défaut, de recourir à l’assurance-vie pour bénéficier des avantages de l’immobilier papier, l’épargnant peut se rabattre également sur d’autres types de placements immobiliers. Afin d’échapper aux contraintes de l’immobilier locatif, l’épargnant peut se diversifier dans la location de parkings. Sous certaines conditions, ce type de location permet d’échapper aux règles de fixation des loyers (encadrement des loyers par exemple).

La rentabilité n’est pas inintéressante ; elle est fonction du prix d’achat et peut varier de 5 à 8 % brut. Compte tenu de la réduction du nombre de places en surfaces, les places à condition d’être bien situées ne devraient pas voir leur rentabilité chuter dans les prochaines années.

Le contrat de location

Pour éviter d’être soumis au régime de la location de logement, il faut que la place de parking ne soit pas liée au logement principal du locataire. Il relève des règles de droit commun applicable aux contrats de louage de choses. La location peut alors être librement négociée qu’il s’agisse du montant du loyer, de la durée du bail ou de toute autre disposition contractuelle. Un contrat écrit est nécessaire pour éviter les conflits, même si un bail verbal est possible.

Le contrat doit notamment préciser :

- le montant du loyer

- conditions de la révision du loyer

- la durée du bail

- et les modalités de résiliation (courrier, délai de préavis…)

Le prix d’achat et les loyers

Les prix des parkings varient fortement entre les différentes villes et au sein même des villes : de 5000 à 50 000 euros voire plus dans certains quartiers parisiens. Il n’est pas rare, à Saint Germain des Près, de dépasser 70 000 euros.

Les loyers peuvent varier de 60 à 300 euros pour les emplacements les plus prisés, en fonction des services offerts : gardiennage, porte automatique… Les box sont plus chers car ils sont sécurisés et peuvent servir de lieux de stockage. A Montparnasse : un parking à 25 000 euros offre un rendement de 4 % avec un loyer de 100 euros. A Toulouse Centre, pour un investissement de 12 000 euros, le montant du loyer peut être de 65 euros, le rendement est alors de 5 à 6 % brut après charges mais avant impôts.

Le régime fiscal

Au moment de l’achat, le futur propriétaire doit régler les frais de mutation. Du fait de la dégressivité en fonction du prix, ils sont proportionnellement plus importants sur les petits montants. L’achat d’un parking à 9 000 euros peut occasionner des frais de notaire de l’ordre de 1 818 euros, soit 20 % du prix du bien.

Les loyers perçus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers quand ils ne s’accompagnent d’aucun service ou d’aucune prestation autre que le simple gardiennage. Si les revenus fonciers bruts sont inférieurs à 15.000 euros par an, le propriétaire peut opter pour le régime d’imposition simplifié dit micro-foncier. Dans le cas contraire, c’est le régime réel d’imposition qui s’applique. Les charges sont donc évaluées forfaitairement à 30 % des recettes brutes. Les contribuables concernés ne peuvent ainsi imputer aucune charge puisqu’ils bénéficient d’un abattement forfaitaire global. Mais les déficits fonciers passés non encore reportés peuvent être imputés sur le revenu foncier net du contribuable, calculé après l’abattement.

Les garages sont soumis à la taxe foncière et à la taxe d’habitation. Pour cette dernière, l’impôt n’est dû que si le parking constitue la dépendance d’un logement. S’ils se trouvent à une adresse différente, ils ne sont pas imposables à condition qu’ils soient à plus d’un kilomètre de l’habitation dont ils dépendent.

A titre d’exemples, à Paris, la taxe foncière d’un parking varie entre 50 et 100 euros quand à Nantes, elle peut atteindre 140 euros. En moyenne, cela correspond à un mois de loyer.

Deniers conseils

Avant de se lancer dans l’achat d’un parking pour le louer, il faut étudier le quartier et le nombre de places disponibles en surface ainsi que le nombre de parkings souterrains. Il faut également bien regarder la taille et l’accessibilité du parking ainsi que l’existence d’un éventuel gardiennage. Il ne faut pas oublier d’intégrer à sa décision les charges qui varient entre 10 à 30 euros par mois soit entre 100 à 300 euros en moyenne annuelle.

Les dernières tendances en matière de parking sont à la colocation (journée / soirée) et à la location multiple pour les motos (possibilité d’avoir plusieurs locataires pour un même emplacement. Néanmoins, il faut dans le contrat de location bien préciser l’usage du parking afin éviter des utilisations abusives : stockage d’objets dangereux ou transformation en local de répétition pour un groupe musical.

Les derniers échos de l’épargne

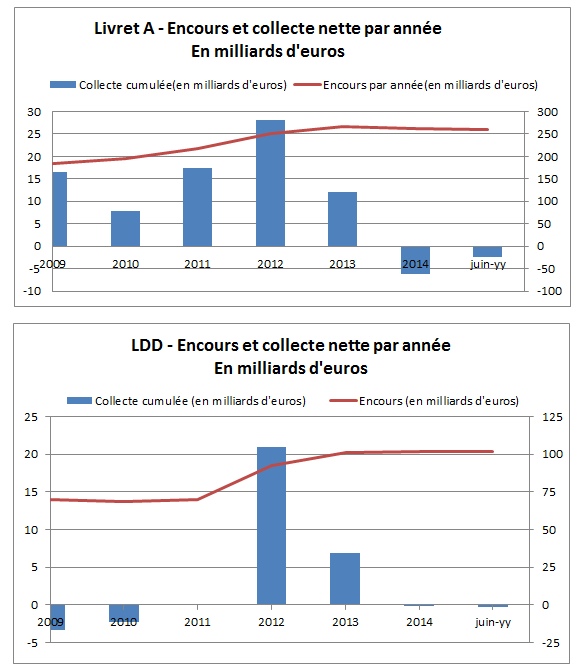

Livret A, longue sera la chute

Depuis plus d’un an, le Livret A se dégonfle à petite vitesse. La baisse du taux, intervenue le 1er août, devrait amplifier le processus de décollecte qui concerne dans une moindre mesure le Livret de Développement Durable. La croissance exceptionnelle des années 2008/2013 cède ainsi la place à un ajustement en douceur qui ne remet pas en cause le modèle même de l’épargne défiscalisée. Pour le moment, cette décrue du Livret A a bénéficié à l’assurance-vie, au Plan d’Epargne Logement et aux comptes courants.

Le Plan d’Epargne Logement en passe de rattraper le Livret A

Si le Livret A a continué à battre de l’aile durant tout le premier semestre, en revanche, malgré la baisse de son taux qui est passé de 2,5 à 2 % (qui ne concerne que les plans ouverts après le 1er février 2015), le Plan d’Epargne Logement poursuit sa progression. Il pourrait en encours dépasser le Livret A en 2016.

Le Plan d’Epargne Logement a, en effet, battu, au mois de mai dernier, son précédent record qui datait de janvier 2005. Entre temps, les conditions de détention ont été modifiées ce qui avait occasionné une diminution de l’encours. L’encours au mois de mai a atteint 225,8 milliards d’euros contre 225,2 milliards d’euros au mois de janvier 2005.

Le Compte d’Epargne Logement toujours en indélicatesse

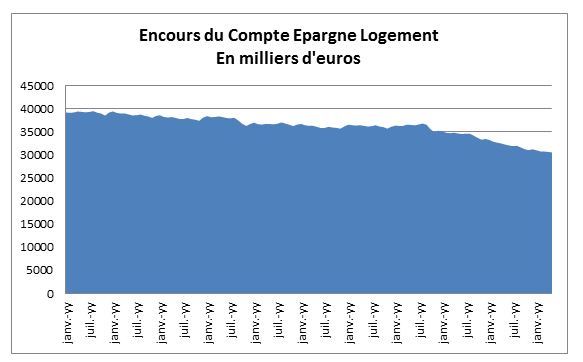

Du fait d’une faible rémunération, le CEL est à la peine. Son encours se contracte régulièrement depuis 2008. Il est passé de 39 à 30 milliards d’euros de janvier 2006 à mai 2015. La décollecte sur les 5 premiers mois de l’année est de 681 millions d’euros.

Le Livret d’Epargne Populaire en quête de popularité

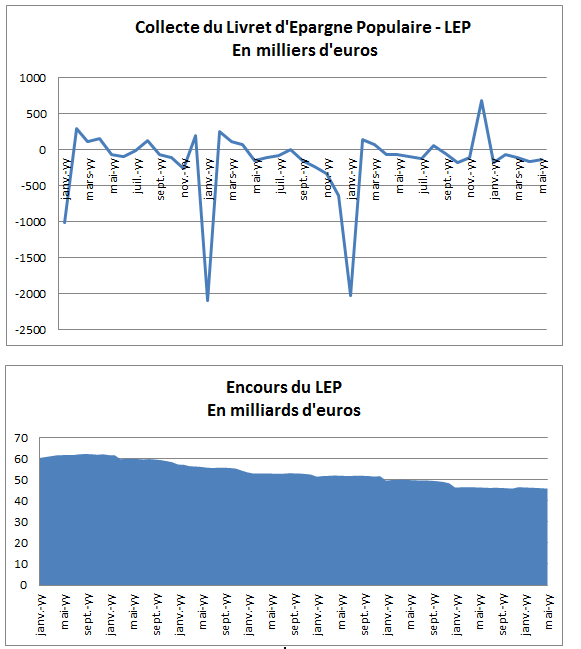

Le Livret d’épargne populaire malgré son taux bonifié (taux du Livret A majoré de 0,5 point) n’attire plus. Il avait atteint un sommet en septembre 2008 à 62,1 milliards d’euros. Depuis, son encours est en chute libre. Au mois de mai dernier, il s’élevait à 45,8 milliards d’euros. La décollecte sur les 5 premiers mois de l’année est de 674 millions d’euros (source : Banque de France).

Le Livret jeune attire peu

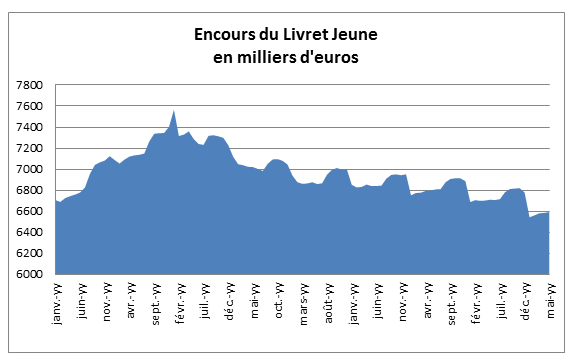

L’encours au mois de mai du Livret jeune était de 65,9 milliards d’euros loin de son record de 73,5 milliards d’euros en novembre 2008. Sur les 5 premiers mois de l’année, la décollecte a été de 185 millions d’euros. Le Livret jeune est jugé peu attractif et, par ailleurs, les jeunes sont de faibles épargnants. Quand ils le sont, ils sont de plus en plus ouverts aux placements dits plus risqués.

Les livrets d’épargne fiscalisés toujours à la peine

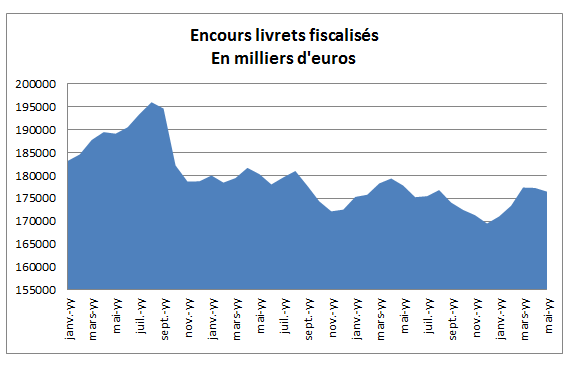

Depuis le mois d’août 2012, les livrets fiscalisés ont perdu, au niveau de leur encours, 20 milliards d’euros. Ils sont ainsi passés de 196 à 176 milliards d’euros. Le durcissement du régime fiscal des livrets bancaires fiscalisés et la baisse des taux expliquent cette évolution. Il est fort peu probable qu’il y ait une inversion dans les prochains mois même si la baisse du taux du Livret A améliore leur attractivité.

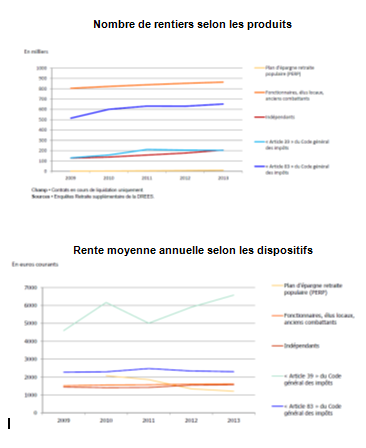

Les retraites chapeaux en question

En 2012, 1,05 million de retraités touchaient une retraite supplémentaire constituée dans le cadre professionnel, 177 000 dans le cadre d’un Contrat Madelin, 525 000 dans le cadre d’un article 83 à cotisations définies et 205 000 dans le cadre d’un article 39 à prestations définies (retraites chapeaux).

Pour 84 % des bénéficiaires d’une rente dans le cadre d’une retraite chapeau, son montant est inférieur à 5 000 euros. A l’opposé, moins de 50 personnes toucheraient une rente, toujours dans le cadre des retraites chapeaux, supérieure à 300 000 euros par an. Les montants de ces rentes sont, en France, sans commune mesure avec ceux constatés aux Etats-Unis voire en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Canada. Ainsi, la valeur totale du plan retraite du dirigeant de Wal-Mart atteint 113 millions de dollars. Celle du dirigeant de General Electric, 53 millions de dollars quand celle du PDG de Volkswagen s’élève à 22 millions de dollars.

Les retraites chapeaux, en plus d’être critiquées politiquement et socialement, font l’objet d’une contestation au niveau du droit européen. Ainsi, sur le plan de la portabilité, les retraites supplémentaires de l’article L.137-11 du Code de la Sécurité sociale ne sont pas compatibles avec la directive 2014/50/UE. La suppression de la condition d’achèvement poserait un problème fiscal et remettrait en cause l’équilibre actuariel des plans en cours. Par ailleurs, en vertu de la directive 2008/94/UE, les régimes de retraite supplémentaires doivent faire l’objet d’une gestion externalisée afin de les sécuriser en cas de faillite ou de difficultés de l’entreprise. Une ordonnance a été publiée sur ce sujet afin d’améliorer le provisionnement des régimes internes en attendant leur externalisation.

Le taux de remplacement des pensions baisse, est-ce grave docteur ?

Le taux de remplacement du salaire pour la retraite a commencé à baisser selon une enquête de la Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques. Entre les générations 1936 et 1946, il a perdu pour ceux du dernier décile.

Le taux de remplacement baisse du fait de l’application des réformes engagées depuis 1993 avec l’allongement de la durée de cotisation et le calcul sur les 25 meilleures années en lieu et place des 10 meilleures années. Néanmoins, la chute du taux de remplacement est avant tout imputable à la baisse du rendement des complémentaires. Entre la génération 1936 et celle de 1946, le taux de remplacement médian du salaire par la pension complémentaire passe de 33 à 29 % quand celui de la retraite de base ne perd qu’un point.

7,3 points pour les fonctionnaires et 3,4 points pour les salariés du privé.

Pour la génération 1946, le taux de remplacement médian du salaire net moyen de fin de carrière par la retraite est de 74 % pour les hommes et de 72,5 % pour les femmes. Il atteint respectivement 75 et 74,7 % pour les retraités ayant fait une carrière entière.

Le taux de remplacement de la génération 1946 est assez dispersé. 10 % des retraités perçoivent une pension inférieure à 53,4 % de leur salaire netmoyen de fin de carrière quand 10 % bénéficient d’un taux de plus de 92 %. Sans surprise du fait de l’application du minimum contributif ou du minimum garanti, le taux de remplacement baisse avec le montant du salaire.

Les salariés du premier décile ont un taux de remplacement de 53,4 % contre 92,5 % pour ceux du dernier décile.

Le taux de remplacement baisse du fait de l’application des réformes engagées depuis 1993 avec l’allongement de la durée de cotisation et le calcul sur les 25 meilleures années en lieu et place des 10 meilleures années. Néanmoins, la chute du taux de remplacement est avant tout imputable à la baisse du rendement des complémentaires. Entre la génération 1936 et celle de 1946, le taux de remplacement médian du salaire par la pension complémentaire passe de 33 à 29 % quand celui de la retraite de base ne perd qu’un point.

Retour sur près de deux cents ans de taux du Livret A

A sa création le taux du Livret A, en 1818, était de 5 %. De la fin du 19ème siècle aux années 30, il a tourné autour de 3,5 %. Il a été fortement abaissé après la Seconde guerre mondiale en 1946 à 1,50 %. La reconstruction imposait des taux bas et une forme de spoliation de l’épargne. Avec le retour de la prospérité et de l’inflation, il a progressivement remonté la pente pour atteindre 4 % le 1er juin 1969. L’inflation atteignait alors 6,5 %. A partir de 1983, avec la désinflation, le taux du Livret A est orienté à la baisse et atteint un minima à 2 % le 1er août 2005. Il remonte jusqu’à 4 % le 1er août 2008 du fait d’une reprise de l’inflation et du changement de la formule de calcul avant de redescendre à 0,75 %, un plancher record. Le contexte de faibles taux d’intérêt imposés et de faible inflation explique cette évolution. Nous connaissons les taux d’intérêt les plus bas depuis plus de 250 ans et l’inflation a été nulle voire négative en début d’année avant de remonter à 0,3 %.

Le taux record du Livret A a été de 8,5 %. Ce taux s’est appliqué du 16 octobre 1981 au 1er août 1983. Mais à l’époque le taux d’inflation dépassait les 10 %. Ainsi, en 1981, l’inflation s’élevait à 13,4 %; le rendement réel du Livret A était alors négatif de 4,9 points. En 1982, le taux d’inflation était de 11,8 % entraînant un taux d’intérêt réel négatif de 3,3 %. En 1983, l’inflation a été en baisse à 9,6 % ce qui n’empêchait pas que les épargnants perdaient de l’argent avec leur Livret A.

La Saga du Livret A, histoire d’un produit d’épargne pas banal

Le Livret A fêtera ses deux cents ans en 2018. Il est un enfant des guerres napoléoniennes. Louis XVIII autorisa la création des Caisses d’Epargne et de Prévoyance afin de faciliter le financement de l’Etat et de permettre aux épargnants d’accéder à des produits sûrs. Ces Caisses ont pour mission, sur tout le territoire, de collecter l’épargne des Français en permettant aux épargnants de souscrire le Livret d’Epargne qui est l’ancien nom du Livret A. Le premier taux servi aux épargnants est de 5 %. L’épargne est déjà disponible à tout moment et est garantie par l’Etat. Ce dernier décide de confier la gestion des fonds déposés sur les livrets d’épargne à la Caisse des Dépôts et Consignation qui a été créée en 1816. Cette institution est placée sous le contrôle du Parlement toujours dans un souci d’indépendance vis-à-vis d’un Etat qui fut, dans le passé, assez impécunieux. Dans une société en voie d’industrialisation, les livrets d’épargne remplissent une fonction de prévoyance compte tenu de l’absence de système de protection sociale. En 1835, 120 000 livrets ont été ouverts. Ce nombre atteindra 2 millions en 1869, à la fin du Second Empire. En 1894, la loi sur les habitations à bon marché prévoit que 20 % du fonds de réserve du Livret d’Epargne soient affectés au financement des logements sociaux. Ce taux est porté à 40 % en 1912. Le lien entre le Livret A et le logement social est ainsi institué.

En 1875, la Caisse Nationale d’Epargne, à travers les bureaux de poste, a reçu l’autorisation de distribuer le Livret A. En 1966, le Livret d’Epargne prend le nom de Livret A. Le Crédit Mutuel fut autorisé, en 1979, à distribuer un produit semblable au Livret A ayant comme nom « Livret Bleu ». Sur demande de la Commission de Bruxelles, la distribution du Livret A a été banalisée le 1er janvier 2009. Désormais, le Livret A peut être souscrit dans tous les établissements bancaires.

La force du Livret A provient de sa simplicité pour l’épargnant, de l’absence totale de prélèvements obligatoires et de la garantie totale du capital. Le Livret A est un produit d’épargne à court terme, liquide et bénéficiant d’une garantie de capital. Il sert à financer des opérations à long terme à travers des prêts pouvant atteindre 60 ans. Il y a donc transformation d’une épargne à court terme en ressource longue. A cette fin, il a été créé un Fonds d’Epargne qui a pour mission de garantir la liquidité du produit d’épargne.

La Caisse des Dépôts reste l’organisme gestionnaire. 65 % des encours du Livret A et du Livret de Développement Durable sont centralisés à la Caisse. Cette centralisation doit être, par ailleurs, au moins égale à 1,25 fois le montant des prêts accordés à la Caisse des dépôts au logement social et à la politique de la ville. En 2013, en pleine période de forte collecte, les banques qui éprouvaient des difficultés pour respecter leurs ratios de liquidité ont obtenu des pouvoirs publics une baisse de 20 milliards d’euros de l’encours à centraliser. En contrepartie, elles ont accepté une réduction des frais de commissionnement qu’elles facturent à la Caisse des Dépôts. Ces frais sont de 0,4 %. Les anciens réseaux de distribution qui bénéficiaient de frais de commissionnement plus élevés seront progressivement alignés sur le régime de droit commun d’ici 2022. Les ressources du Livret A coûtent donc à la Caisse des Dépôts plus de 1 % en plus du rendement du Livret A servi aux épargnants, soit depuis le 1er août 2015, plus de 1,75 %.

Le Livret A est une bonne affaire pour l’Etat. En effet, il contribue non seulement au financement de la politique du logement mais concourt également à boucler le budget de l’Etat. En effet, le Fonds d’épargne acquiert des titres publics pour assurer la liquidité du placement. Par ailleurs, au titre de la garantie qu’il apporte au Livret A, l’Etat prélève chaque année l’excèdent de fonds propres du fonds d’épargne. Depuis 1984, l’Etat a ainsi récupéré 72 milliards d’euros.

Les ressources centralisées par la Caisse des Dépôts lui permettent de prêter à long terme, de 20 à 60 ans. Le premier bénéficiaire de ces prêts est le logement social. Le Livet A assure ainsi 70 % du financement du logement social. La Caisse des Dépôts finance également, à partir des ressources centralisées, la politique de la ville et les structures d’hébergement pour les populations fragilisées (personnes âgées, en situation de réinsertion, jeunes travailleurs, enfance en difficulté…). Le fonds d’épargne permet, par ailleurs, le financement de grandes infrastructures (lignes à grande vitesse, tramways, stations d’épuration d’eau, établissements hospitaliers, universités…). Il peut venir en soutien aux collectivités locales et aux établissements hospitaliers en carence de crédit. Enfin, cette épargne peut contribuer au financement des entreprises (TPE, PME).

En 2014, la Caisse des Dépôts a signé pour 20,5 milliards d’euros de nouveaux prêts dont 16,7 milliards d’euros en faveur du logement social et de la politique de la ville. 3,7 milliards de prêts ont été signés en faveur du secteur public local.

Les actifs du fonds d’épargne s’élevaient, en 2014, à 261 milliards d’euros dont 168 milliards d’euros sous forme de prêts (86 % pour le logement social et la politique de la ville et 14 % pour les investissements de territoire) et 94 milliards d’euros sous forme d’actifs financiers (obligations et actions).

La Caisse des Dépôts souligne qu’en 2014, 122 000 logements sociaux et 1 700 projets territoriaux ont été financés. Un logement sur trois construit en France est un logement social financé par la Caisse des Dépôts contre 15 % en 2004. Par ailleurs, 274 000 logements ont été réhabilités via un financement de la Caisse en 2014 contre 253 000 en 2013. Au total 20 484 prêts ont été consentis en 2014 contre 20 664 en 2013 et 13 605 en 2008.

Les actifs financiers du fonds d’épargne sont répartis de la manière suivante :

- 50 % en titres de taux en investissement (dont titres indexés sur l’inflation 40 %)

- 37 % en titres de taux de placement

- 13 % en actions

Les titres d’Etat représentent 59 % du total des actifs financiers, les titres de crédit 28 % et les actions 13 %. Les actions non cotées s’élèvent à 300 millions d’euros.

En 2014, les intérêts sur les dépôts (Livret A et LDD) s’élevaient à 4,2 milliards d’euros quand les produits sur actifs financiers atteignaient 1,7 milliard d’euros et les produits sur les prêts, 3,2 milliards d’euros. La marge du Fonds d’épargne s’est donc élevée en 2014 à 816 millions d’euros. Avec la baisse des taux sur les produits financiers et sur les prêts, la marge du fonds d’épargne ne peut que fondre d’où l’intérêt pour la Caisse d’obtenir la baisse du taux du Livret A Le gain pour 2015 du passage à 0,75 % peut être évalué à 375 millions d’euros d’août à décembre. En 2014, la baisse du taux du Livret A avait généré une réduction des montants des intérêts à verser aux déposants de 1,5 milliard d’euros.

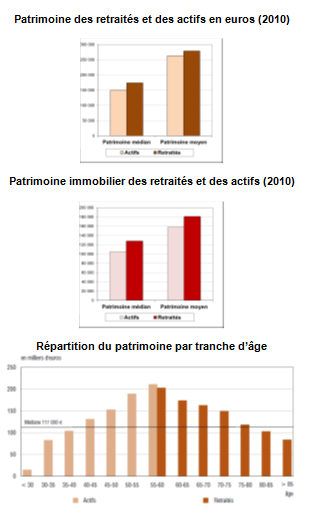

Ne le répétez pas, les retraités sont riches, du moins certains d’entre eux…

Du fait du processus logique d’accumulation, de l’allongement de l’espérance de vie, les retraités possèdent une part non négligeable du patrimoine des ménages. Les retraités des années 2010 ont bénéficié d’un contexte économique et financier porteur pour se constituer ce patrimoine. En effet, les retraités d’aujourd’hui sont les actifs des Trente Glorieuses. Ils ont pu acquérir par endettement leur résidence principale, endettement dont le remboursement a été relativement facile du fait de l’inflation des années 70 et 80 ainsidu fait de la progression des revenus… A la différence des actifs des années 2000 et, en particulier les jeunes actifs qui éprouvent les pires difficultés à acquérir leur résidence principale. Enfin, à partir des années 80, les biens financiers et immobiliers ont commencé à s’apprécier contribuant à l’augmentation du patrimoine des retraités des années 2010.

Le Mensuel de l’Epargne et de la Retraite

Communiqué de presse

Le Mensuel de l’Epargne et de la Retraite

Du Cercle de l’Epargne

Numéro du mois d’août 2015 : N°16

Dans le cadre de son mensuel consacré à l’épargne et à la retraite, le Cercle de l’Epargne a réalisé pour le mois d’août un dossier consacré aux jeunes.

* * *

Avec l’allongement de l’espérance de vie, de la durée des études et les difficultés d’insertion professionnelle, la notion de jeunesse recouvre, en effet, une période de plus en plus large. De ce fait, il est apparu intéressant au Cercle de l’Epargne d’étudier les comportements des 18-34 ans face à la problématique de l’épargne et face à celle de la retraite. Nous avons ainsi voulu connaître la position des jeunes sur la souscription en ligne de produits financiers ou sur les plateformes de financement participatif ?

A cet effet, ce dossier s’appuie sur les résultats de l’enquête 2015 du Cercle. L’entrée dans la vie professionnelle constitue toujours une rupture au niveau de la pratique de l’épargne et du regard porté sur la retraite.

Les jeunes moins critiques sur la question de la rémunération de l’épargne

Les jeunes sont plus indulgents que leurs ainés sur la question de la rémunération de l’épargne. Parmi les 18-24 ans, ils sont 26 % à juger qu’elle est suffisamment rémunérée contre une moyenne de 11 %. Ce taux descend néanmoins rapidement. Il n’est plus que de 15 % chez les jeunes actifs (25-34 ans). Le taux le plus faible est atteint parmi les 50-64 ans (5 %). Si une proportion plus importante de jeunes considère que l’épargne est correctement rémunérée, cela est dû au fait qu’ils épargnent peu. A contrario, le taux d’épargne atteint son maximum entre 50 et 64 ans. Il n’est donc pas étonnant que 94 % des membres de cette catégorie jugent l’épargne insuffisamment rémunérée. Ils ne sont que 69 % à penser ainsi chez les 18-24 ans.

Placements : Rendement ou sécurité, une question d’âge

Les 18-24 ans placent le rendement avant la sécurité et la liquidité. Le rendement recueille ainsi, pour cette classe d’âge 37 % des intentions contre 27 % pour l’ensemble de la population française. Cette particularité ne se retrouve pas auprès des jeunes actifs qui choisissent très nettement la sécurité avant le rendement avec 44 % des opinions favorable contre 29 % pour le rendement. Les jeunes actifs cherchent à se constituer un patrimoine et il est donc assez logique qu’ils cherchent à sécuriser leurs placements.

Le logement : la priorité d’épargne des jeunes et des jeunes actifs mais pas nécessairement la solution privilégiée pour sa retraite

Les jeunes ainsi que les jeunes actifs, s’ils avaient 10 000 euros à placer opteraient de manière prioritaire pour l’épargne logement (44 % d’entre eux). Ce placement arrive largement en tête devant l’assurance-vie (20 %) et l’épargne retraite (10 %). Ils se démarquent de l’ensemble des Français qui privilégie l’assurance-vie (39 %) avant l’épargne logement (27 %). Cet attachement à la pierre s’explique par le fait que les jeunes sont rarement propriétaires de leur résidence principale.

Pour autant, la pierre ne répond pas, du moins pour les plus jeunes à la problématique retraite. Si 65 % des Français pensent qu’il est primordial d’être propriétaire de son logement pour préparer sa retraite, seulement 50 % des 18-24 ans le pensent. En revanche, ils sont 64 % à considérer que l’épargne, à travers une assurance-vie ou l’épargne retraite est le meilleur moyen de préparer sa future retraite contre 59 % pour l’ensemble de la population.

Les jeunes et Internet, les jeux vidéo oui, mais gérer son argent sur Internet un peu moins !

Selon les résultats du sondage du Cercle, les jeunes de 18-24 ans ne sont pas des accrocs de la gestion de leur épargne par Internet. 59 % ne sont pas prêts à souscrire à un produit d’épargne sur Internet, soit le même nombre que chez les 50-64 ans et à peine moins que les plus de 65 ans (60 %). Ce taux est de 55 % pour l’ensemble de la population. Il n’y a que les 35-49 ans qui majoritairement ont souscrit ou pourraient souscrire à un produit en ligne (52 %). Le manque d’engouement des jeunes pour la souscription par Internet peut s’expliquer par leurs faibles capacités d’épargne.

Les plateformes de financement participatif, pas plus pas moins

Les jeunes de 18 à 24 ans et ceux de 25 à 34 sont, à une très faible majorité, favorables au développement des plateformes de financement participatif appelées également crowdfunding. Ils sont 51 % à considérer ce développement souhaitable quand 49 % y sont opposés. Pour l’ensemble de la population, les taux respectifs sont 53 et 47 %. Ce sont les 35-49 ans qui y sont le plus favorables. En revanche, les jeunes de 18 à 24 ans sont plus disposés que la moyenne de la population à investir sur de telles plateformes. Ils sont 54 % prêts à le faire contre 46 % pour l’ensemble des sondés. Les jeunes actifs sont un peu moins enclins à placer une partie de leur argent sur ce type de plateforme.`

Les jeunes sans illusion pour leur retraite

Les jeunes affichent le même scepticisme à l’égard du montant leur future pension que la moyenne des Français. 75 % des 18-24 ans pensent que leur pension est ou sera insuffisante quand ils sont 76 % à le croire parmi l’ensemble des Français.

Les jeunes de 18 à 24 ans se distinguent de l’ensemble de la population en considérant que l’obtention d’une bonne retraite passe par un âge de départ à la retraite à 65 ans. Ils sont 57 % à le penser quand la moyenne nationale est de 51 %. Les jeunes actifs sont plus partagés sur le sujet (50 % pour et 50 % contre).

Jeunes et jeunes actifs ont par ailleurs des positions divergentes à l’égard des moyens de compenser le manque à gagner une fois à la retraite. Les jeunes, qui ne sont généralement par encore entrés sur le marché du travail citent massivement le cumul emploi-retraite pour faire face à la diminution des revenus avant la contraction des dépenses (45 %) et la ponction sur l’épargne (33 %) quand les jeunes actifs (25-34 ans) s’inscrivent dans une répartition proche de la moyenne nationale, plaçant d’abord la réduction des dépenses (53 %) puis la ponction sur l’épargne (35 %) et enfin le cumul emploi retraite.

* * *

Le mensuel du mois d’août du Cercle de l’Epargne revient par ailleurs sur le livret A, son histoire et ses évolutions et l’investissement dans les parkings. Côté retraite, sont successivement examinés la baisse du taux de remplacement, le niveau de vie des retraités et les retraites chapeaux.

* À la demande du Cercle de l’Epargne, le Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique (CECOP) a conduit une étude sur les Français, leur épargne et leur retraite.

L’enquête a été réalisée sur Internet du 11 au 18 mai 2015 auprès d’un échantillon de 1 007 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’IFOP.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Le Mensuel de l’Epargne et de la Retraite – Août 2015

Communiqué de presse

Le Mensuel de l’Epargne et de la Retraite

Du Cercle de l’Epargne

Numéro du mois d’août 2015 : N°16

Dans le cadre de son mensuel consacré à l’épargne et à la retraite, le Cercle de l’Epargne a réalisé pour le mois d’août un dossier consacré aux jeunes.

* * *

Avec l’allongement de l’espérance de vie, de la durée des études et les difficultés d’insertion professionnelle, la notion de jeunesse recouvre, en effet, une période de plus en plus large. De ce fait, il est apparu intéressant au Cercle de l’Epargne d’étudier les comportements des 18-34 ans face à la problématique de l’épargne et face à celle de la retraite. Nous avons ainsi voulu connaître la position des jeunes sur la souscription en ligne de produits financiers ou sur les plateformes de financement participatif ?

A cet effet, ce dossier s’appuie sur les résultats de l’enquête 2015 du Cercle. L’entrée dans la vie professionnelle constitue toujours une rupture au niveau de la pratique de l’épargne et du regard porté sur la retraite.

Les jeunes moins critiques sur la question de la rémunération de l’épargne

Les jeunes sont plus indulgents que leurs ainés sur la question de la rémunération de l’épargne. Parmi les 18-24 ans, ils sont 26 % à juger qu’elle est suffisamment rémunérée contre une moyenne de 11 %. Ce taux descend néanmoins rapidement. Il n’est plus que de 15 % chez les jeunes actifs (25-34 ans). Le taux le plus faible est atteint parmi les 50-64 ans (5 %). Si une proportion plus importante de jeunes considère que l’épargne est correctement rémunérée, cela est dû au fait qu’ils épargnent peu. A contrario, le taux d’épargne atteint son maximum entre 50 et 64 ans. Il n’est donc pas étonnant que 94 % des membres de cette catégorie jugent l’épargne insuffisamment rémunérée. Ils ne sont que 69 % à penser ainsi chez les 18-24 ans.

Placements : Rendement ou sécurité, une question d’âge

Les 18-24 ans placent le rendement avant la sécurité et la liquidité. Le rendement recueille ainsi, pour cette classe d’âge 37 % des intentions contre 27 % pour l’ensemble de la population française. Cette particularité ne se retrouve pas auprès des jeunes actifs qui choisissent très nettement la sécurité avant le rendement avec 44 % des opinions favorable contre 29 % pour le rendement. Les jeunes actifs cherchent à se constituer un patrimoine et il est donc assez logique qu’ils cherchent à sécuriser leurs placements.

Le logement : la priorité d’épargne des jeunes et des jeunes actifs mais pas nécessairement la solution privilégiée pour sa retraite

Les jeunes ainsi que les jeunes actifs, s’ils avaient 10 000 euros à placer opteraient de manière prioritaire pour l’épargne logement (44 % d’entre eux). Ce placement arrive largement en tête devant l’assurance-vie (20 %) et l’épargne retraite (10 %). Ils se démarquent de l’ensemble des Français qui privilégie l’assurance-vie (39 %) avant l’épargne logement (27 %). Cet attachement à la pierre s’explique par le fait que les jeunes sont rarement propriétaires de leur résidence principale.

Pour autant, la pierre ne répond pas, du moins pour les plus jeunes à la problématique retraite. Si 65 % des Français pensent qu’il est primordial d’être propriétaire de son logement pour préparer sa retraite, seulement 50 % des 18-24 ans le pensent. En revanche, ils sont 64 % à considérer que l’épargne, à travers une assurance-vie ou l’épargne retraite est le meilleur moyen de préparer sa future retraite contre 59 % pour l’ensemble de la population.

Les jeunes et Internet, les jeux vidéo oui, mais gérer son argent sur Internet un peu moins !

Selon les résultats du sondage du Cercle, les jeunes de 18-24 ans ne sont pas des accrocs de la gestion de leur épargne par Internet. 59 % ne sont pas prêts à souscrire à un produit d’épargne sur Internet, soit le même nombre que chez les 50-64 ans et à peine moins que les plus de 65 ans (60 %). Ce taux est de 55 % pour l’ensemble de la population. Il n’y a que les 35-49 ans qui majoritairement ont souscrit ou pourraient souscrire à un produit en ligne (52 %). Le manque d’engouement des jeunes pour la souscription par Internet peut s’expliquer par leurs faibles capacités d’épargne.

Les plateformes de financement participatif, pas plus pas moins

Les jeunes de 18 à 24 ans et ceux de 25 à 34 sont, à une très faible majorité, favorables au développement des plateformes de financement participatif appelées également crowdfunding. Ils sont 51 % à considérer ce développement souhaitable quand 49 % y sont opposés. Pour l’ensemble de la population, les taux respectifs sont 53 et 47 %. Ce sont les 35-49 ans qui y sont le plus favorables. En revanche, les jeunes de 18 à 24 ans sont plus disposés que la moyenne de la population à investir sur de telles plateformes. Ils sont 54 % prêts à le faire contre 46 % pour l’ensemble des sondés. Les jeunes actifs sont un peu moins enclins à placer une partie de leur argent sur ce type de plateforme.`

Les jeunes sans illusion pour leur retraite

Les jeunes affichent le même scepticisme à l’égard du montant leur future pension que la moyenne des Français. 75 % des 18-24 ans pensent que leur pension est ou sera insuffisante quand ils sont 76 % à le croire parmi l’ensemble des Français.

Les jeunes de 18 à 24 ans se distinguent de l’ensemble de la population en considérant que l’obtention d’une bonne retraite passe par un âge de départ à la retraite à 65 ans. Ils sont 57 % à le penser quand la moyenne nationale est de 51 %. Les jeunes actifs sont plus partagés sur le sujet (50 % pour et 50 % contre).

Jeunes et jeunes actifs ont par ailleurs des positions divergentes à l’égard des moyens de compenser le manque à gagner une fois à la retraite. Les jeunes, qui ne sont généralement par encore entrés sur le marché du travail citent massivement le cumul emploi-retraite pour faire face à la diminution des revenus avant la contraction des dépenses (45 %) et la ponction sur l’épargne (33 %) quand les jeunes actifs (25-34 ans) s’inscrivent dans une répartition proche de la moyenne nationale, plaçant d’abord la réduction des dépenses (53 %) puis la ponction sur l’épargne (35 %) et enfin le cumul emploi retraite.

* * *

Le mensuel du mois d’août du Cercle de l’Epargne revient par ailleurs sur le livret A, son histoire et ses évolutions et l’investissement dans les parkings. Côté retraite, sont successivement examinés la baisse du taux de remplacement, le niveau de vie des retraités et les retraites chapeaux.

* À la demande du Cercle de l’Epargne, le Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique (CECOP) a conduit une étude sur les Français, leur épargne et leur retraite.

L’enquête a été réalisée sur Internet du 11 au 18 mai 2015 auprès d’un échantillon de 1 007 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’IFOP.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Le Mensuel du du Cercle de l’Epargne – Août 2015

Au sommaire du mensuel de l’Epargne et de la retraite du mois d’août, retrouvez :

QUATRE QUESTIONS A

- Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

COTE EPARGNE

- Les derniers échos de l’épargne

- La saga du Livret A, histoire d’un produit d’épargne pas banal

EPARGNEZ PRATIQUE

- Le parking mode d’emploi

COTE RETRAITE

- Le taux de remplacement des pensions baisse, est-ce grave docteur ?

- Ne le répétez pas, les retraités sont riches, du moins certains d’entre eux…..

- Les retraites chapeaux en question

DOSSIER

- Les jeunes face a l’epargne et a la retraite

LES CHIFFRES DU CERCLE DE L’EPARGNE

- Tableau de bord des produits d’epargne

- tableau de bord des marches financiers

- tableau de bord retraite

- tableau du credit et des taux d’interêt

Le 13H de France 2 – Epargne : Quels placements les Français plébiscitent-ils?

Philippe Crevel revient, dans le journal de 13H de France 2 sur les avantages de l’assurance-vie.

Atlantico – Comment les auto-entrepreneurs sont bien souvent devenus le nouveau visage des chômeurs

Philippe Crevel est interrogé par Atlantico sur le statut d’auto-entrepreneurs dont le nombre vient de franchir le seul symbolique du million.

Indépendants ou dirigeants salariés d’entreprise : Une vocation masculine ?

La France compte 900 000 femmes sur les 2,7 millions d’indépendants ou dirigeants salariés d’entreprises. Très présentes parmi les auto-entrepreneurs ou elles représentent 40 % des effectifs, elles sont moins nombreuses à avoir opté pour le statut d’entrepreneurs individuels « classiques » c’est à dire la forme de travailleurs non-salariés la plus courante.

Les femmes sont en revanche sous représentées parmi les gérants de SARL puisque parmi les 802 milles gérants connus seul un gérant sur 4 est une femmes. Cette rareté est encore plus marquée au sein des autres formes de sociétés (SA, SAS…). avec seulement 17 % de femmes à la tête de ces structures qui emploient presque toujours des salariés.

Sans surprise, les femmes sont sureprésentées dans les services aux particuliers (29 % de femmes indépendants ou dirigeants salariés contre 16 % d’hommes), la santé (25 % de femmes contre 11 % d’hommes), les services personnels tels que la coiffure, les soins de beauté… A l’inverse les jommes sont majoritaires dans la construction, l’industrie ou encore les transports. Ils ont même un quasi monopole dans le le gros oeuvres, la peinture …

Ces disparités sectorielles sont plus marquées pour les dirigeants non-salariés. Ainsi 44 % des femmes dirigeantes non-salariés exercent dans le secteur de la santé contre 22 % d’hommes. Elles sont 23 % dans les services aux particuliers. A l’inverse, pour les dirigeants salariés, la nature de l’activité exercée n’a pas d’incidence ne constitue pas un facteur déterminant comme le démontre le partage homme femmes à la tête de SARL dans le ses services aux entreprises mixtes ( 37 % d’hommes contre 41 % de femmes) ou du commerce (respectivement 24 % et 28 %).

La part des femmes parmi les dirigeants salariés ou les indépendants diminue généralement la taille de l’entreprises et seulement 15 % des entrerpises de 20 salariés et plus sont des dirigées par des femmes.

Sud radio – Faut-il faire baisser nos impôts ?

Philippe Crevel participe au Grand Référendum diffusé ce jour sur Sud Radio consacré à l’impôt. Il intervient au côté d’Eudes Baufreton, délégué général de Contribuables et Associés de à l’émission animée par Dimitri Pavlenko.

Europe1 – Quelles solutions alternatives au livret A ?

Philippe Crevel était l’invité du Grand Direct de l’Actu présenté par Thomas Joubert sur Europe 1 pour expliquer quelles sont les solutions alternatives au livret A après la baisse du taux de ce dernier.

Tout sur la Retraite – Epargne retraite : les avantages méconnus du Perp

Sarah Le Gouez est cité dans un article consacré au PERP publié par le média en ligne Tout sur la Retraite. Elle revient notamment sur les conditions de transfert d’un plan en cours de constitution.

Agefi Actifs – Les unités de compte poussent la collecte de l’assurance-vie vers le haut

En plein essor l’assurance-vie continue sa course en tête. Retrouver l’analyse et les prévisios de Philippe Crevel citées dans un article publié par l’Agefi Actifs.

Les Echos – L’assurance-vie a drainé plus de 12 milliards d’euros en six mois

Le directeur du Cercle de l’Epargne est cité dans les Echos à la suite de l’annonce des résultats de la collecte, toujours positive, de l’assurance-vie en juin. Il revient notamment sur le retour des épargnants vers les unités de comptes et sur les placements attractifs dans un contexte de baisse de rendement.

Rien n’arrête l’assurance-vie

Communiqué de Presse

Rien n’arrête l’assurance-vie

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

Au mois de juin, l’assurance-vie a enregistré une collecte nette de 1,4 milliard d’euros comme au mois de mai. La dernière décollecte date désormais du mois de décembre 2013 avec -1,6 milliard d’euros. Sur les six premiers mois de l’année, la collecte nette atteint 12,3 milliards d’euros contre une décollecte de 2,45 milliards d’euros pour le Livret A.

Les cotisations se sont maintenues au mois de juin à un niveau correct avec un montant de 11,1 milliards d’euros contre 9,7 milliards d’euros en mai. Elles atteignent, sur le premier semestre, 68 milliards d’euros en hausse de près de 4 milliards d’euros par rapport à la même période de 2014.

Depuis le début de l’année, la collecte brute est marquée par la montée en puissance des unités de compte qui atteignent sur les six premiers mois de l’année 13,9 milliards d’euros. Elles représentent 20 % des cotisations du premier semestre soit quatre à cinq points de plus par rapport aux taux enregistrés ces dernières années. Pour le mois de juin, les unités de compte ont été en léger retrait à 2 milliards d’euros contre 2,4 milliards d’euros au mois de mai. Elles ont néanmoins représenté 18 % des cotisations.

Le montant des prestations du mois de juin a été dans la moyenne de ces derniers mois à 9,7 milliards d’euros. Au mois de mai, il avait été de 8,2 milliards d’euros. En juin 2014, les prestations s’étaient élevées à 8,7 milliards d’euros

L’encours de l’assurance-vie s’élève à 1557 milliards d’euros à fin juin 2015 contre 1490 milliards d’euros à fin juin 2014. Au 31 décembre 2014, l’encours avait atteint 1515 milliards d’euros.

L’assurance-vie continue de croître régulièrement selon un rythme qui est, certes, en-deçà de ces belles années d’avant crise de 2008. La collecte nette de cette année devrait avoisiner une vingtaine de milliards d’euros. L’assurance-vie bénéficie toujours d’une bonne compétitivité avec en outre la possibilité de jouer sur deux tableaux, la garantie de capital avec les fonds euros et les performances boursières avec les unités de compte. La souscription de ces dernières s’explique tant par la baisse des taux de rendement des fonds euros que par la progression des indices boursiers de ce premier semestre. Les campagnes d’information des compagnies d’assurances commencent à porter leurs fruits et permettent une réorientation de l’épargne au profit de l’entreprise. L’assurance-vie bénéficie également de l’atonie de l’investissement des ménages dans l’immobilier ainsi que du mouvement de décollecte qui frappe le Livret A. Aujourd’hui, seul le Plan d’Epargne logement est à même de concurrencer l’assurance-vie. Sa collecte nette a atteint sur les 5 premiers mois de l’année 9,9 milliards d’euros. Néanmoins, les deux produits ne sont pas complètement assimilables ; le PEL étant un produit d’épargne réglementé plafonné et limité dans le temps quand l’assurance-vie est un contrat de long terme offrant l’accès à de nombreux supports d’investissement.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Toujours dans le rouge, les comptes de la sécurité sociales s’améliorent

Selon la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques, entre 2012 et 2014 le déficit de la sécurité social s’est contracté. Malgré une économie atone, les ressources de la protections sociales ont enregistré ces dernières années une croissance plus dynamique que le PIB quand la croissance des dépenses est resté contenue. Ainsi pour l’année 2013, les ressources de la protections sociales se sont accrues de 3 % et celle des dépenses de 2,4 %.

Avec 307,5 milliards d’euros au titre des prestations du risque vieillesse-survie, ce dernier compte pour 46 % de l’ensemble des prestations de la protection sociale en 2013 qui atteignait 715,5 milliards d’euros. En progression de 3,1 % sur un an les dépenses Le risque vieillesse survie qui accapare 14,5 % du PIB intègre d’abord les prestations versées au titre de la vieillesse qui comptent pour 270 milliards d’euros des prestations versées. Principalement destiné à financer versement des pensions de retraite directes, la branche vieillesse couvre par ailleurs le financement des prestations liées à la dépendance des personnes âgées (8,2 millions d’euros), le minimum vieillesse (3 milliards d’euros), et les pensions complémentaires facultatives versées par les régimes de la mutualité et de la prévoyance (1,6 milliard d’euros). La branche survie qui réunit l’ensemble des prestations versées au titre des droits dérivés compte représente 37,6 milliards d’euros.

Les autres branches de la protection sociale connaissent une évolution contrastée. La croissance des dépenses de santé qui compte pour 8,7 % du PIB progressent de manière contenue en 2013 (+2,7% après +2,6 %), de même les prestations maternité-famille sont augmentent moins vite que l’année passée (+2,1 % en 2013 contre +3,1 % en 2012). En revanche, le progression du chômage pèe toujours fortement sur sur les prestations chômage qui représentaient 40,9 Milliards d’euros en 2013 soit 1,9 % du PIB. En progression de 3,8 % en 2013 après 5,6 % en 2012. Par ailleurs, 2013 se démarque par une explosion des dépenses de pauvreté- exclusion dont la progression à presque doublée sur un an passant de +3,7 % à +6,6 %.

La France en Bref – Synthèse 2015 de l’INSEE

Comme chaque année l’INSEE publie son édition la France en bref dans laquelle elle dresse un bilan synthétique de la situation de la France, sa population, son territoire et son économie…

Plus de 2000 milliards d’euros encours placés par les sociétés d’assurance-vie

L’encours des placements financiers des sociétés d’assurances vie (et mixte) a progressé de près de 105 milliards d’euros (104,9 exactement) au premier trimestre pour s’établir à 2017 milliards d’euros. Un seuil jamais atteint dans le passé qui tient à la bonne performance des marchés boursiers et la forte augmentation enregistré dans le portefeuille d’obligations et autres titres de créance (près de 50 milliards d’euros). Le marché obligataire a profité à la fois de l’effet valorisation qui compte pour une plus plus de 50 % de la hausse (25,6 milliards d’euros) et par les achats nets réalisés sur l’intervalle (24,1 milliards d’euros).

Sur le premier trimestre les achats réalisés sur le marché des obligations se sont principalement portés vers vers les non-résidents hors zone euro (+11,6 milliards) et les Institutions Financières Monétaires françaises (+6,1 milliards) quand les Institutions Financières Monétaires de la zone euro n’ont compté que pour 1,1 milliard d’euros.

Europe 1 – Le LEP, un livret d’épargne encore méconnu en France

Philippe Crevel est interrogé par Europe 1 sur le livret d’épargne populaire (LEP), un produit, réservé aux personnes et foyers non imposable ou légèrement qui compte seulement 9 millions de détenteurs quand près de 20 millions pourrait y prétendre. Il revient sur les avantages de ce placement proche du livret A mais dont le rendement est supérieur ( à 1,5 % jusqu’ à présent puis à 1,25 % à partir du 1er août).

Le Monde – Baisse du taux du Livret A : les associations de consommateurs dénoncent une « décision regrettable »

A 0,75 % le livret atteint son plus bas historique au dam des associations de consommateurs qui jugent cette décision regrettable. Philippe Crevel répond au Monde sur les raisons de cette baisse.

Huffington Post – Livret A : son taux passe à 0,75% pour la première fois, mais il a déjà rapporté moins

Philippe Crevel est cité dans le Huffington Post à la suite de l’annonce de la baisse du taux du livret A à 0,75 % son plus bas historique.

Challenges – Ces 5 placements alternatifs au Livret A

Avec la baisse du livret A à 0,75 % quels placements privilégier pour son épargne ? Retrouver les réponses et conseils de Philippe Crevel dans une interview pour le magazine Challenges.

BFM TV – Baisse du taux du Livret A: où les Français vont-ils maintenant placer leur argent?

Philippe Crevel est cité dans BFM TV comme suite à l’annonce de la baisse du taux du livret A. Il revient notamment sur les raisons qui ont guidé ce choix de la part du gouvernement et sur son impact sur la collecte de l’épargne réglementée dans les prochains mois.

Les Echos – La baisse du taux : une bonne nouvelle à court terme pour les banques françaises

Philippe Crevel commente pour les Echos la baisse du taux du livret A et ses répercussions possibles pour les autres placements en particulier les livrets bancaires dont le taux moyen jusque là à 0,77 % était pénalisé par un maintien du livret A à 1% .

Collecte du Livret A : Un mois de juin sans relief avant de connaître le grand saut à 0,75 %

Communiqué de Presse

Collecte du Livret A : Un mois de juin sans relief avant de connaître le grand saut à 0,75 %

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

Le Livret A a enregistré une décollecte de 120 millions d’euros au mois de juin soit environ le même niveau que celui enregistré 2014 (130 millions d’euros). Le mois de juin est assez imprévisible pour le livret A. Sur ces 10 dernières années, 7 ont connu une décollecte avec des montants allant de -1,1 milliard d’euros à -60 millions d’euros. La plus forte collecte nette a été enregistrée en juin 2008 avec 1,1 milliard d’euros. Le mois de juin est impacté par le versement des primes de fin de premier semestre mais aussi par les dépenses de vacances et par les soldes. Il se situe de ce fait à la croisée des chemins.

Le mois de juin 2015 confirmait que le Livret A commençait à éponger la baisse du taux du Livret A du 1er août 2014. La décollecte est ainsi passée de 1,08 milliard d’euros en juillet 2014 à 120 millions au mois de juin 2015. Les montants maximum de décollecte ont été atteint à la rentrée 2014 durant les mois de septembre (-2,37 milliards d’euros) et octobre (–2,93 milliards d’euros).

Il est fort probable que ce processus se répète en 2015 avec une décollecte qui devrait franchir à nouveau la barrière du milliard d’euros par mois d’ici la fin de l’année avant de se restabiliser.

Sur les six premiers mois, la décollecte a atteint 2,45 milliards d’euros. Elle devrait sur l’année atteindre entre 6 et 8 milliards d’euros soit un montant un peu équivalent ou légèrement supérieur à 2014 (6,1 milliards d’euros).

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Livret A – Historique : le taux du livret A passe sous la barre des 1 %

Communiqué de Presse

Historique : le taux du livret A passe sous la barre des 1 %

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

Depuis 2008, le Gouverneur de la Banque de France qui assure la supervision de l’épargne réglementée propose au moment de chaque révision, le 1er février et le 1er août, un taux pour le Livret A.

Ce taux est fonction soit des taux des marchés monétaires, soit de l’inflation. Etant donné que les taux d’intérêt sont très faibles ces dernières années, c’est le taux d’inflation qui est utilisé. Le taux pour le Livret A proposé par le Gouverneur de la Banque de France correspond au taux d’inflation annuelle majoré de 0,25 point, ce taux étant arrondi au quart de point le plus proche. De ce fait, avec une inflation de 0,3 point, le taux du Livret A pourrait être entre 0,5 et 0,75 %. La Banque de France a recommandé 0,75 %, taux que le Gouvernement a décidé de retenir. Il pouvait ne pas suivre la Banque de France. Il dispose en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire. Le 1er février dernier, il avait refusé de suivre la recommandation du Gouverneur de la Banque de France. Le Livret A étant le produit d’épargne le plus largement distribué dans la population, la fixation de son taux est un geste éminemment politique surtout quand ce profile des élections.

Avec un taux à 0,75 %, le rendement réel du Livret A (après inflation) sera de 0,4 point

Quel sera la perte sur un an, pour un épargnant ayant un encours moyen sur son Livret A soit 4000 euros ?

Le Livret A rapportera 30 euros au lieu de 40 euros soit une perte de 10 euros.

Pour un épargnant, au plafond, c’est à dire 22 950 euros, de combien sera la perte ?

A 1 %, un épargnant au plafond pouvait gagner sur un an au minimum 229,5 euros; à 0,75 %, ce rendement sera ramener à 172,125 euros soit une perte d’au moins 57 euros.

La baisse du taux du livret A réduira à la marge le taux des emprunts aux bailleurs sociaux. En effet, le livret A sert à financer ce type de prêts. Mais l’effet sera marginal car il s’agit de prêts à 40 ans. Par ailleurs, le lancement de programmes de constructions d’HLM obéit à d’autres considérations que le taux du Livret A (problèmes de fonciers, de normes…).

En revanche, la Caisse des Dépôts économisera 652 millions d’euros ce qui améliorera son résultat financier et les éventuels bénéfices redistribués à l’Etat.

Moins bien rémunéré le Livret A est aussi une niche fiscale qui coûte moins à l’Etat.

En abaissant le taux ô combien symbolique du Livret A, le Gouvernement décide ainsi de relayer la politique de la Banque centrale européenne qui vise à peser sur les taux afin de favoriser la croissance. C’est aussi un geste vis-à-vis des banques dont les livrets bancaires n’étaient plus du tout compétitifs.

L’évolution du taux du Livret A

Date Taux

1er janvier 1960 3,25 %

1er janvier 1966 3,00 %

1er janvier 1968 3,50 %

1er juin 1969 4,00 %

1er janvier 1970 4,25 %

1er janvier 1974 6,00 %

1er janvier 1975 7,50 %

1er janvier 1976 6,50 %

16 octobre 1981 8,50 %

1er août 1983 7,50 %

16 août 1984 6,50 %

1er juillet 1985 6,00 %

16 mai 1986 4,50 %

1er mars 1996 3,50 %

16 juin 1998 3,00 %

1er août 1999 2,25 %

1er juillet 2000 3,00 %

1er août 2003 2,25 %

1er août 2005 2,00 %

1er février 2006 2,25 %

1er août 2006 2,75 %

1er août 2007 3,00 %

1er février 2008 3,50 %

1er août 2008 4,00 %

1er février 2009 2,50 %

1er mai 2009 1,75 %

1er août 2009 1,25 %

1er août 2010 1,75 %

1er février 2011 2,00 %

1er août 2011 2,25 %

1er février 2013 1,75 %

1er août 2013 : 1,25 %

1er août 2014 : 1 %

A partir du 1er août 2015 : 0,75 %

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Rebond des créations d’entreprises après deux mois moroses

Le nombre total de création d’enreprises repart à la hausse en juin (+3,2 %). Cette progression, tous types d’entreprises confondus, fait suite à deux mois consécutifs de baisses. Pour autant en glissement annuel, le nombre de création d’entreprises reste en retrait de 4,5 % sur le second trimestre 2015 par rapport au même trimestre 2014.

Les créations d’entreprises, généralement, tirées vers le haut par les micros-entrepreneurs ont subi la forte baisse constatée au cours des trois derniers mois (-22,1 %) pour les seuls micro-entrepreneurs. Sur le mois de juin près d’une création sur deux est une demande d’immatriculation de micro-entrepreneur (47,6%).

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com