Trois questions à Philippe Dabat : Santé et dépendance au cœur des priorités d’AG2R LA MONDIALE

Interview à Philippe Dabat, Directeur général adjoint en charge des activités santé et prévoyance et de la supervision de la retraite complémentaire

Dépenses de santé en hausse, diminution des remboursements de la Sécurité sociale, comment les complémentaires santé et en particulier ViaSanté qui fait partie du Groupe AG2R LA MONDIALE s’adaptent à cette nouvelle donne ?

La France consacre des montants significatifs aux dépenses de santé. En 2022, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) s’élevait à 236 Md€. Cette mesure inclut les soins hospitaliers, les soins de ville, les médicaments, les biens médicaux (lunettes, etc.) et les transports sanitaires. En Europe, nous sommes le 2e pays derrière l’Allemagne qui consacre le plus de moyens aux dépenses de santé.

Les dépenses de santé augmentent en France à cause de plusieurs facteurs :

- L’augmentation et le vieillissement de la population,

- La hausse des volumes consommés (hors effet population et âge) particulièrement pour les médicaments, l’optique et plus récemment les dépenses de prévention liées au Covid,

- L’inflation qui se traduit par des revalorisations tarifaires à l’hôpital ainsi que pour différentes catégories de professionnels de santé.

Si l’Assurance Maladie prend en charge une partie de ces augmentations, les complémentaires sont elles aussi très significativement impactées :

- Les complémentaires financent une part significative des dépenses de santé (et donc de leur accroissement) par le mécanisme du ticket modérateur (prise en charge par les complémentaires de la part non remboursée par la Sécurité Sociale),

- Les transferts de charges de la Sécurité Sociale vers les complémentaires sont organisés année après année pour contribuer à la maîtrise du déficit de la Sécurité Sociale. En 2024, la hausse du ticket modérateur a concerné le dentaire, en 2025 elle devrait concerner les médicaments en pharmacie et les consultations médicales,

- L’élargissement du contrat responsable (protections menstruelles, prothèses capillaires, etc.),

- La montée en charge du 100 % santé dont les complémentaires sont le principal financeur et qui permet à tous les Français bénéficiaires d’une complémentaire santé d’accéder à des dispositifs de qualité en optique, dentaire et audioprothèses sans aucun reste à charge.

Face à ces augmentations récurrentes, le Groupe AG2R LA MONDIALE et ViaSanté, la mutuelle du Groupe, agissent à plusieurs niveaux :

- Sur le plan institutionnel, nous travaillons avec nos fédérations pour renforcer la lutte contre la fraude aux prestations de santé dont le coût est évalué par la Cour des Comptes entre 4 et 12 Md€ par an,

- Dans les branches professionnelles nous développons, notamment à travers le programme Branchez-vous Santé, des actions de prévention santé adaptées aux risques professionnels spécifiques à ces professions (Troubles musculosquelettiques, diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies respiratoires, etc.). L’objectif est d’améliorer la santé des salariés et donc de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé,

- Sur le plan commercial, ces évolutions nous conduisent à revoir très régulièrement avec nos clients leurs niveaux de garanties pour les adapter au plus près des besoins spécifiques de chacun. En effet, en fonction de l’âge et de la composition de la structure familiale, les besoins évoluent. Dans les entreprises, ce type d’analyse doit également être régulièrement réalisé pour vérifier l’adéquation entre le contrat mis en place et le profil des salariés, sans oublier sur le plan règlementaire de suivre en permanence les évolutions de la convention collective applicable.

Enfin, pour notre clientèle individuelle (hors TNS et entreprises qui sont contraints par la définition du contrat responsable pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux rattachés), nous développons au sein de la mutuelle ViaSanté une offre dite « non responsable ». Cette gamme de produits permet une plus grande flexibilité dans le choix des garanties du contrat au regard de besoins spécifiques (ex : focalisation sur l’hospitalisation, moindre garantie sur certains postes type optique/ audioprothèse, etc.).

L’assuré ne paye ainsi que pour les garanties qu’il a choisies en fonction de son profil et de ses besoins.

Selon l’enquête 2024 Amphitéa/Cercle de l’Épargne, près de six Français sur dix se déclarent être concernés par la question de la dépendance et près d’une personne sur deux de plus de 65 ans craint d’être confrontée directement à un problème de dépendance. Quelle est la vision du Groupe sur ce sujet et quelles sont les solutions qu’il propose ?

AG2R a créé en 1985 le premier contrat dépendance : Safir (Sécurité Autonomie Financière des Retraités). Cette garantie était conçue comme le prolongement des garanties prévoyance des actifs. Aujourd’hui, face à l’allongement de la durée de vie et à la dégradation de l’état de santé en fin de vie, AG2R LA MONDIALE propose plusieurs solutions très complémentaires :

Depuis 2010, nous proposons à nos clients le contrat Assurance Autonomie qui prévoit le versement d’une rente en cas de dépendance totale et qui donne aussi aux assurés la possibilité de recevoir, en cas de dépendance partielle, un capital destiné à l’aménagement du logement et à des prestations d’assistance. Ce contrat permet de choisir le niveau de complément de revenu nécessaire pour compléter sa retraite et ainsi faire face au coût d’une prise en charge dans un EHPAD par exemple.

Nos produits d’assurance vie et d’épargne retraite comportent une option qui permet, en cas de sortie en rente, de prévoir le doublement de cette prestation si une situation de dépendance se déclenche.

Dans les branches professionnelles et aux entreprises assurées par AG2R LA MONDIALE, nous proposons une offre de services dédiée aux salariés aidants, afin de les accompagner dans cette situation toujours très complexe à gérer.

Pour les retraités bénéficiaires d’une retraite AGIRC ARRCO, nous diffusons le « Parcours Autonomie » financé par la retraite AGIRC-ARRCO. Il offre un point d’entrée unique avec un conseiller social qui analyse les besoins de chaque personne et la met en relation avec des partenaires pour bénéficier de services adaptés aux problématiques de maintien à domicile.

Enfin, AG2R LA MONDIALE a investi dans les résidences services seniors Domitys qui accueillent des personnes âgées dans 230 résidences et proposent près de 20 000 logements adaptés au grand âge pour des personnes ne nécessitant pas un hébergement en EHPAD, mais ne souhaitant plus ou ne pouvant plus rester à leur domicile. Elles bénéficient ainsi d’un environnement sécurisé avec des services adaptés à leurs besoins.

Vieillissement démographique, absentéisme, santé au travail, pénibilité, autant de défis à relever en matière de prévoyance. Comment AG2R LA MONDIALE qui est un des principaux acteurs de la prévoyance adapte-t-elle ses offres en particulier pour les PME ?

Le baromètre de l’absentéisme et de l’engagement d’AG2R LA MONDIALE publié mi-2024 montre des tendances disparates mais fortes :

- Une baisse ponctuelle en 2023 de l’absentéisme (par rapport à 2022), mais un niveau d’absentéisme en 2023 supérieur de plus de 10 points par rapport à l’absentéisme d’avant Covid (2019). Cette croissance de l’absentéisme touche toutes les tranches d’âge (pas uniquement les salariés de plus de 55 ans), et nous la constatons aussi bien chez les salariés non-cadres que les cadres,

- Une hausse des arrêts de travail de longue durée (de plus de 90 jours) et un taux d’absentéisme de longue durée en forte progression (+31 % en cinq ans). Cette tendance est inquiétante car au-delà de trois années d’arrêt de travail, la probabilité de classement en invalidité est élevée,

- Le stress est un facteur croissant et de plus en plus important d’absentéisme nécessitant la mise en œuvre de politiques qualité de vie au travail (QVT) spécifiques.

Dans ce contexte, AG2R LA MONDIALE déploie des actions spécifiques dans les branches professionnelles et les entreprises :

- Des actions de prévention santé au travail (cf. questions précédentes) qui ont pour objectif de contribuer à limiter l’absentéisme en luttant contre les maladies professionnelles,

- La force de la négociation paritaire est de permettre de construire un consensus entre organisations patronales et syndicats de salariés pour analyser les causes de l’absentéisme, poser un diagnostic partagé, choisir des actions de prévention des arrêts de travail et les financer par des cotisations spécifiques partagées entre les salariés et les employeurs. L’enjeu de la santé des salariés au travail est très fortement corrélé avec la santé des entreprises !

À partir de ces programmes nous avons élargi nos champs d’action :

- D’abord en concevant des actions de prévention du burn-out, notamment celui du chef d’entreprise, qui est facteur de disparitions de petites entreprises,

- Puis à des programmes de soutien aux salariés aidants pour limiter leur absentéisme (et contribuer à leur santé personnelle comme à celle de la personne aidée).

AG2R LA MONDIALE, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale est particulièrement engagé sur ces sujets de santé de ses assurés : quels que soient leur âge, leur situation personnelle ou professionnelle, nos conseillers sont formés pour aider à poser un diagnostic et trouver des solutions aux besoins de chacun.

L’édito de Jean-Pierre Thomas « Fonds de pension, il n’est jamais trop tard ! »

À l’Assemblée nationale, le 19 novembre dernier, des députés ont déposé une proposition de loi visant à « introduire une dose de capitalisation dans le système de retraite ». Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Certes, la France dispose de produits d’épargne retraite, mais leur poids demeure modeste. Au mieux, un quart des actifs sont couverts, en France, par un régime de retraite par capitalisation.

Les cotisations représentent à peine 5 % de l’ensemble de celles finançant la retraite. Les prestations n’atteignent même pas 3 % des pensions globales des retraités quand, en moyenne, au sein de l’OCDE, ce ratio est de 15 %. Aux États-Unis, les fonds de pension pèsent plus de 130 % du PIB, aux Pays Bas, plus de 173 %. au Royaume-Uni, plus de 100 % du PIB, en Suède, plus de 30 % quand en France ce poids ne dépasse pas 10 % et encore en intégrant dans le calcul le Fonds de Réserve des Retraites qui sert à rembourser la dette sociale.

Depuis plus de vingt-cinq ans, la question de l’instauration de véritables fonds de pension capables de verser de véritables suppléments de revenus à la retraite et de financer l’économie est sur la table. D’enquête d’opinion en enquête d’opinion, les Français soulignent leur accord pour l’instauration d’un système mixte. L’opposition supposée entre répartition et capitalisation est une fausse querelle, querelle mise en avant pour justifier l’immobilisme. Il n’a nullement été question de substituer la capitalisation à la répartition. L’objectif a toujours été de jouer sur la complémentarité des systèmes. Les syndicats de fonctionnaires en sont pleinement conscients en ayant été parmi les premiers à mettre en place avec la Prefon ou le Corem des plans d’épargne retraite.

Le débat sur les retraites serait tout autre si la France avait de réels fonds de pension capables de garantir 15 à 20 % des revenus des retraités. La revalorisation ou non des pensions des régimes de base de 1,8 % en 2025 n’en serait sans doute pas devenue une affaire d’État. De même, l’existence des fonds de pension permettrait aux assurés français de bénéficier des dividendes des entreprises du CAC 40 quand aujourd’hui ces derniers profitent aux retraités américains, anglais ou néerlandais. Avec une économie représentant moins de 3 % du PIB mondial, la France aurait tout avantage à compter sur les performances de ses entreprises. Les fonds de pension qui ont par nature des visions de long terme sont chez nos partenaires des acteurs du financement de l’économie. Ils sont des apporteurs clefs de fonds propres indispensables pour l’investissement et la croissance.

Le succès de la capitalisation suppose qu’elle soit accessible à toutes et à tous comme je l’avais prévu avec ma proposition de loi déposée en 1994 et comme le reprend à son compte celle de 2024. Système individuel et système collectif doivent marcher de pair à travers un accord national interprofessionnel ou des accords de branche de telle façon que les salariés les plus modestes travaillant dans le PME ne soient pas lésés. Des mécanismes de soutien pour ces dernières doivent être imaginés.

Face à l’inévitable érosion du pouvoir d’achat des pensions de base, une solution existe, la généralisation à tous les actifs de la capitalisation avec la constitution de véritables fonds de pension. Ces derniers pourraient être à la fois les garants du niveau de vie des futurs retraités et les acteurs de la transformation des entreprises.

Jean-Pierre Thomas

Président du Cercle de l’Épargne

Livret A, LEP, assurance-vie… L’État peut-il piocher dans votre épargne en cas de crise majeure ?

Merci pour l’Info interroge Philippe Crevel sur les risques encourus par les épargnants en cas de banqueroute de l’Etat.

L’assurance vie championne d’automne de l’épargne française

Assurance vie | Résultats d’octobre 2024

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

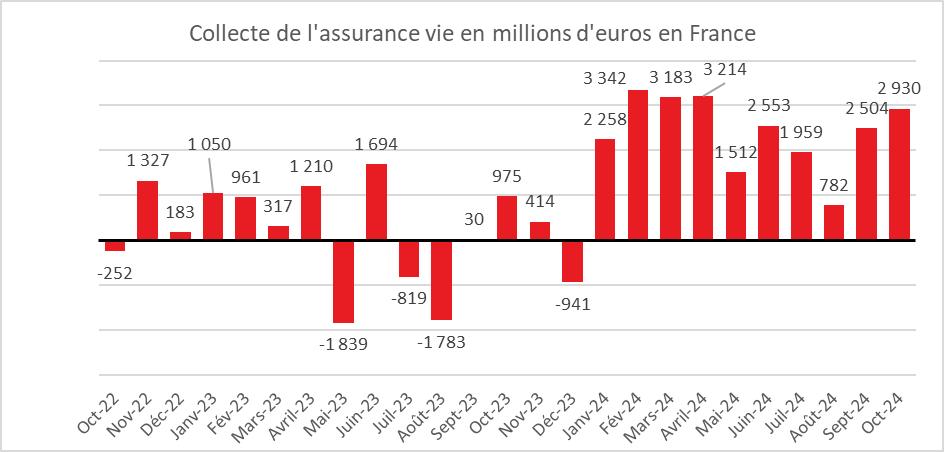

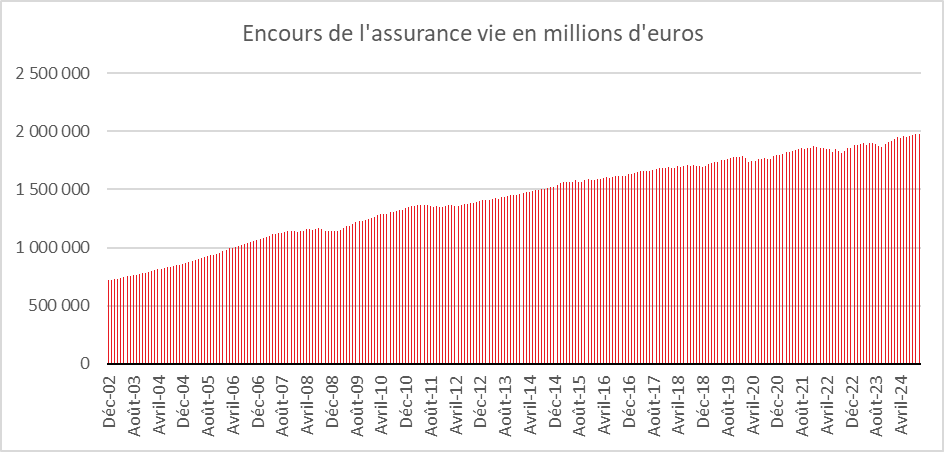

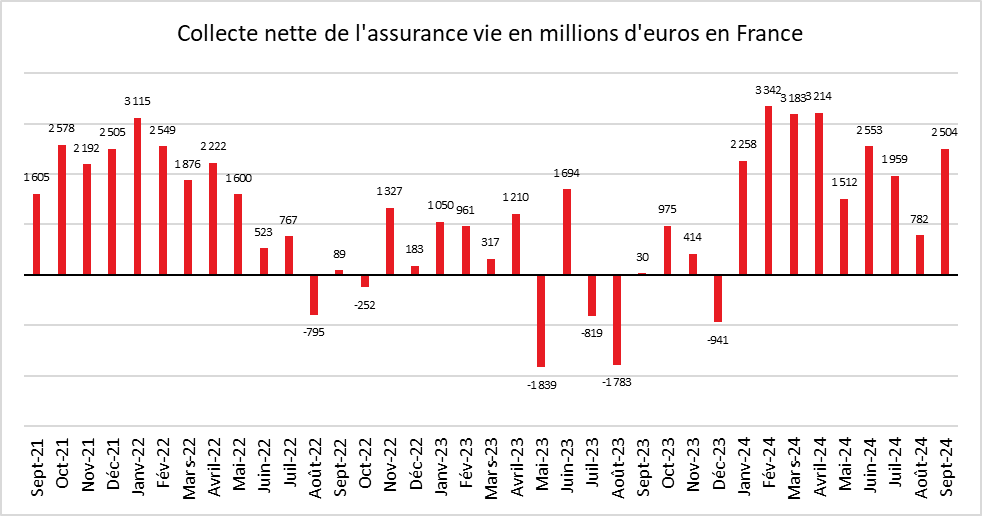

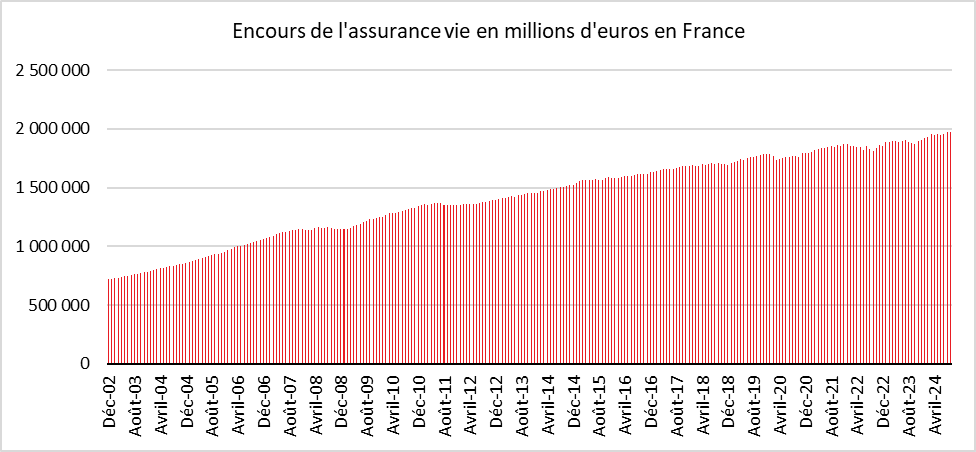

En octobre, l’assurance vie confirme et signe. Le premier produit d’épargne français enregistre une collecte nette de 2,9 milliards d’euros. Il profite de la propension des ménages à épargner. Ces derniers se portent de plus en plus vers l’épargne longue. La baisse des taux des dépôts à terme et la perspective d’une diminution des taux de l’épargne réglementée les incitent à privilégier en particulier l’assurance vie. La pratique des taux bonifiés de la part des assureurs et la bonne tenue des marchés « actions » hors France les amènent à opter, en effet, pour ce placement. L’encours de l’assurance vie s’élève ainsi à 1 975 milliards d’euros à fin octobre, en hausse de +5,7 % sur un an.

Octobre, un mois traditionnellement favorable à l’assurance vie

En octobre, la collecte nette de l’assurance vie s’est donc élevée à 2,9 milliards d’euros, selon France Assureurs, contre 2,5 milliards d’euros en septembre, 782 millions d’euros en août et 1,9 milliard d’euros en juillet. Un an auparavant, en octobre 2023, l’assurance vie avait connu une collecte nette de seulement 975 millions. En octobre 2024, la collecte nette a été portée par les unités de compte(+3,4 milliards d’euros). Les fonds euros ont, en revanche, renoué avec la décollecte ( -0,4 milliard d’euros).

En octobre, l’assurance vie signe ainsi sa dixième collecte nette positive consécutive. Depuis 2005, trois décollectes ont été seulement enregistrées au mois d’octobre (2008, 2011 et 2022). Le montant moyen de la collecte de ces dix dernières années pour le mois d’octobre est de 1,38 milliard d’euros. Le résultat de 2024 apparaît donc comme exceptionnel.

En dix mois, la collecte nette de l’assurance vie s’est élevée à 24,2 milliards d’euros, soit un résultat légèrement au-dessus de celui de 2023 (22,4 milliards d’euros).

Des cotisations brutes en forte hausse

En lien avec l’effort élevé d’épargne des ménages, les cotisations d’assurance vie ont atteint un niveau record à 15 milliards d’euros. Au mois de septembre, elles s’étaient élevées à 12,3 milliards d’euros. Le mois d’octobre 2023 avait déjà été marqué par une collecte record (14,3 milliards d’euros).

Les assurés ont effectué d’importants versements sur leurs fonds en euros. Ils ont en revanche réduit leurs versements sur les unités de compte. Cette augmentation des cotisations brutes s’explique par la moindre attractivité des dépôts à terme dont les taux sont orientés à la baisse, dépôts qui, depuis 2022, concurrençaient les fonds euros. Ils bénéficient, comme les fonds euros en effet, d’une garantie en capital. Leur taux de rendement qui est connu à l’avance a été supérieur à ceux des fonds euros en 2023.

Sur les dix premiers mois de l’année, les cotisations brutes se sont élevées à 144,5 milliards d’euros, en hausse de +17,3 milliards d’euros sur un an. Les unités de compte ont connu une hausse de 8 % avec un total de collecte brute de 54,2 milliards d’euros, quand les supports en euros progressent de 18 % (+90,2 milliards d’euros de collecte brute). La part des cotisations en UC est de 40 % sur le mois d’octobre et de 38 % depuis le début de l’année, en légère baisse par rapport à l’ensemble de l’année 2023 (40 %).

Des prestations en recul en lien avec la préférence pour l’épargne financière

Les prestations se sont élevées à 12,1 milliards d’euros en octobre, contre 9,8 en septembre. Sur un an, les prestations sont en baisse de 9 % un an, avec une diminution de 11 % sur les fonds euros et de 5 % sur les unités de compte.

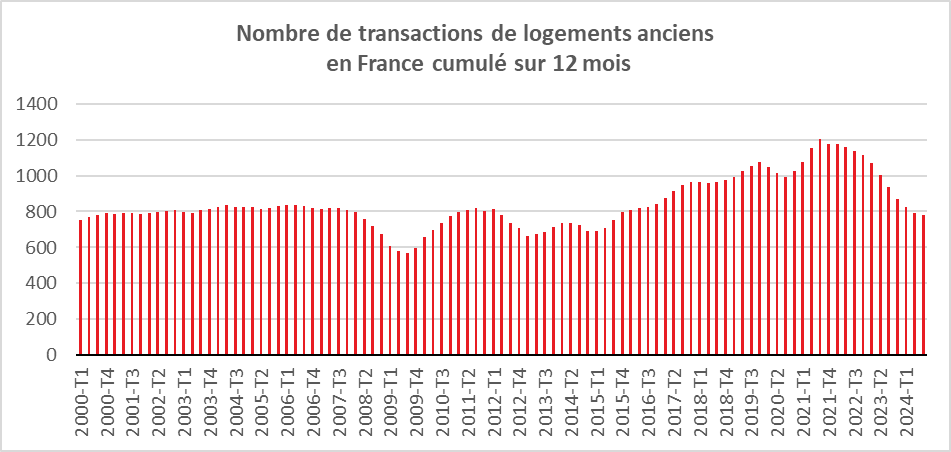

Sur les dix premiers mois de l’année, les rachats ont atteint 120,2 milliards d’euros, en recul de 5,2 milliards d’euros sur un an. Cette baisse est imputable aux fonds euros qui sont moins sacrifiés par les ménages que précédemment. La baisse des rachats s’explique par la plus grande compétitivité des fonds euros et par l’atonie du marché immobilier, le nombre de transactions étant en forte baisse (-35 % entre le 3e trimestre 2021 et le 3e trimestre 2024). Les ménages sortent moins d’argent de l’assurance vie que dans le passé pour réaliser des achats immobiliers.

L’assurance vie en mode résilience

Les incertitudes concernant son régime fiscal n’ont pas, en octobre, nui à l’assurance vie. Cette dernière prouve sa résilience avec une collecte brute record. La fin de la vague inflationniste qui se traduit par la baisse des taux directeurs des banques centrales, améliore l’attractivité de l’assurance vie et en premier lieu des fonds euros. Ayant accumulé une épargne de précaution conséquente depuis 2020, les ménages français réalisent des arbitrages en faveur de l’assurance vie ou du Plan d’Épargne Retraite (PER). Ce dernier produit a enregistré en octobre une collecte nette de +954 millions d’euros sur le mois, soit +18 % par rapport à octobre 2023.

La fin de l’année devrait rester favorable à l’assurance vie et au Plan d’Épargne Retraite. De nombreux ménages attendent la fin de l’année pour effectuer des versements sur des produits de long terme. Le PER bénéficie toujours d’un effet fiscal en fin d’année avec la volonté des ménages de réduire leur impôt sur le revenu à acquitter en 2025 en profitant de la déduction qui est associée à ce produit.

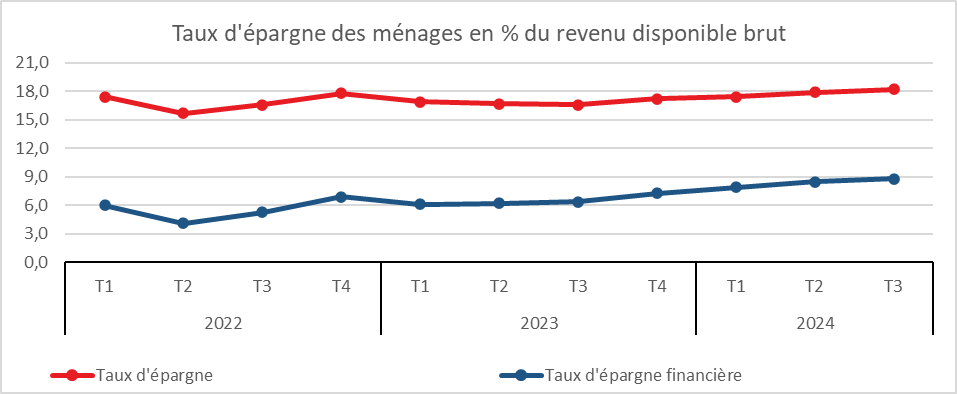

Les ménages en mode épargne au 3e trimestre 2024

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’INSEE a confirmé la progression de 0,4 % du PIB au 3e trimestre 2024. Les ménages ont bénéficié d’une forte hausse de leur pouvoir d’achat de leur revenu disponible brut, par unité de consommation accélère, +0,7 % au 3e trimestre après +0,4 % au 2e. Ils n’ont pas utilisé ce gain pour consommer davantage préférant accroître leur effort d’épargne. Le taux d’épargne des ménages est ainsi passé de 17,9 à 18,2 % du revenu disponible brut du 2e au 3e trimestre. Le taux d’épargne financière a atteint 8,8 % du revenu disponible brut contre 8,2 % au trimestre précédent. Un an auparavant, il était de 6,2 %.

Le ressenti des ménages sur leur niveau de vie demeure négatif. Ils intègrent peu la baisse de l’inflation. Les incertitudes politiques les conduisent à opter pour un attentisme favorable à l’épargne. Sur un an, la progression de l’épargne financière est conséquente, 2 points de revenu disponible brut de plus.

Avec les fêtes de fin d’année, les ménages devraient reprendre le chemin de la consommation mais sans nul doute avec modération. Les craintes d’augmentation des impôts et la persistance d’un climat politique délétère les inciteront à maintenir un effort d’épargne important.

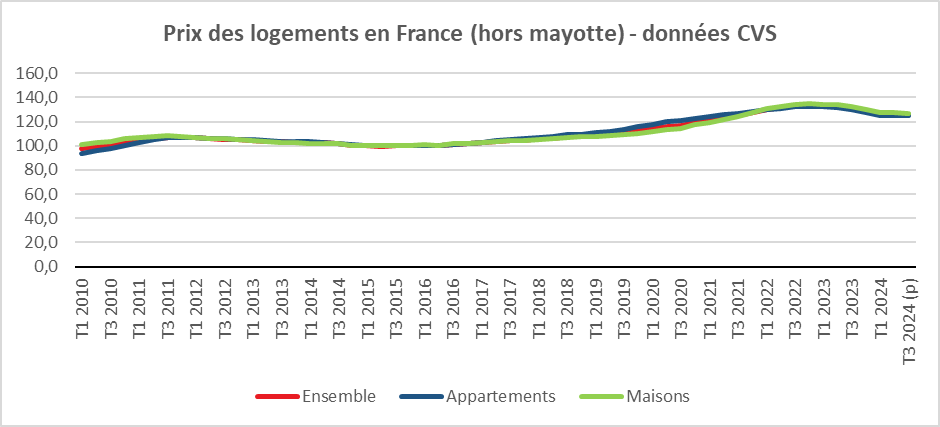

Immobilier : un marché encalminé

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

La légère baisse des taux d’intérêt n’a pas débouché sur une réelle reprise du marché immobilier qui apparaît complètement bloqué. D’un côté, les acheteurs sont rares et de l’autre les propriétaires rechignent à baisser leurs prix. Le nombre d’offres reste assez limité, prouvant que les propriétaires attendent une amélioration de la conjoncture avant de mettre sur le marché leurs biens. Le nombre de transactions continue de baisser. Il est en retrait de 420 000 entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2024.

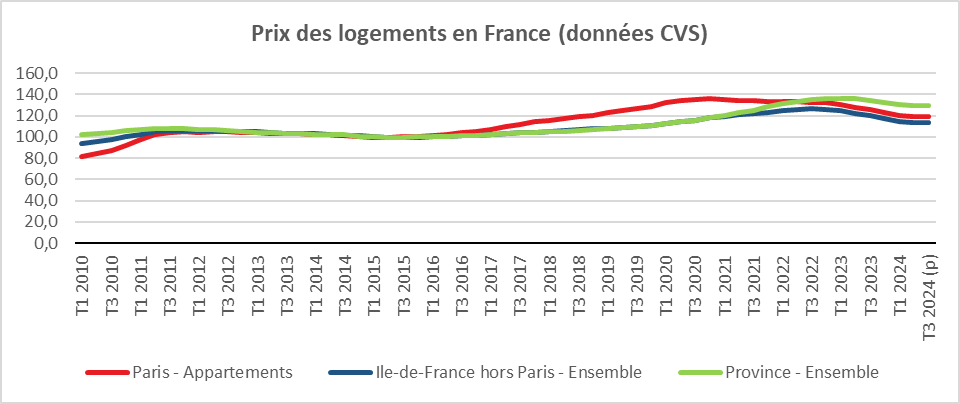

La dissolution de l’Assemblée nationale du mois de juin et la crise politique qui s’en est suivi ont dissuadé de nombreux ménages à se lancer dans un projet immobilier. Le marché des résidences secondaires est le plus touché. Dans ce contexte, les prix des logements ont, selon l’INSEE, légèrement baissé au troisième trimestre, ‑0,1 % (données provisoires corrigées des variations saisonnières), après ‑0,5 % au deuxième trimestre 2024 et ‑1,5 % au premier trimestre 2024. La contraction est certes plus faible que lors des trimestres précédents. Sur un an, les prix des logements anciens baissent pour le cinquième trimestre consécutif, ‑3,9 % au troisième trimestre 2024, après ‑4,9 % au deuxième trimestre 2024 et ‑5,2 % au premier trimestre 2024. Les prix diminuent de 3,8 % pour les appartements et de 3,9 % pour les maisons.

Cercle de l’Épargne – données Insee, Notaires de France – Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS.

Au troisième trimestre, les prix des logements anciens en Île-de-France ont enregistré une légère baisse de 0,1 % après ‑0,9 % au deuxième trimestre 2024 et ‑2,4 % au premier trimestre 2024.

La baisse des appartements ralentit, -0,3 % contre -0,6 % au deuxième trimestre. À Paris, le recul est de 0,4 %, également en décélération par rapport au trimestre précédent,

-0,7 % au deuxième trimestre. En petite couronne, la diminution est de 0,2 % après ‑0,9 % quand en grande couronne, les prix des appartements baissent après une quasi-stabilité au deuxième trimestre 2024 (‑0,4 % après +0,1 %). A contrario, après sept trimestres de recul, les prix des maisons en Île-de-France augmentent légèrement (+0,4 % au troisième trimestre 2024 après ‑1,3 % au deuxième trimestre 2024).

Sur un an, les prix des logements anciens en Île-de-France ont diminué de 5,3 % au troisième trimestre 2024, après ‑7,1 % au deuxième trimestre 2024 et ‑8,1 % au premier trimestre 2024. Les prix baissent à un rythme comparable pour les maisons (‑5,3 % après ‑8,0 %) et les appartements (‑5,2 % après ‑6,6 %). Les prix des appartements ont perdu 5,5 % de leur valeur à Paris, contre ‑6,6 % au deuxième trimestre, tout comme en petite couronne (‑5,5 % après ‑7,4 %) et en grande couronne (‑4,0 % après ‑5,5 %). À Paris, les évolutions sont contrastées en fonction des arrondissements. Le prix des logements au centre de Paris résiste mieux même si le nombre de transactions est en baisse. Les délais de vente ont tendance à s’accroître.

Au troisième trimestre 2024, les prix des logements anciens en province sont, selon l’INSEE, quasi stables après cinq trimestres de baisse, ‑0,1 %, après ‑0,4 % au deuxième trimestre 2024 et ‑1,3 % au premier trimestre 2024. Sur un an, les prix des logements anciens en province diminuent de 3,4 % au troisième trimestre 2024, après ‑4,2 % au deuxième trimestre 2024. La baisse des prix reste plus importante pour les maisons (‑3,6 % après ‑4,4 %) que pour les appartements (‑3,0 % après ‑3,8 %).

Cercle de l’Épargne – données Insee, Notaires de France – Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS.

Symbole d’un marché toujours en panne, au mois de septembre 2024, le nombre de transactions réalisées au cours des 12 derniers mois est en recul. Il a été évalué à 780 000, après 792 000 fin juin 2024 et 825 000 fin mars 2024. Le volume annuel de transactions diminue depuis fin septembre 2021. Les ventes représentent 2,0 % du stock de logements. Ce ratio reste est inférieur à son niveau du début des années 2000, avant la crise économique de 2008.

Cercle de l’Épargne – données Insee, Notaires de France – Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS.

Les craintes d’une augmentation des impôts en lien avec la situation budgétaire de la France ainsi que les menaces persistantes de blocage politique sont susceptibles de geler le marché immobilier. Les baisses des taux directeurs de la Banque centrale européenne pourraient créer une détente sur le front du crédit, sous réserve que la situation financière ne se dégrade pas dans les prochaines semaines. Compte tenu de la pénurie de logements au sein des grandes agglomérations, les prix demeurent élevés. Néanmoins, les acheteurs n’hésitent pas à négocier de plus en plus durement afin d’obtenir des remises. La rentabilité de l’immobilier est toujours handicapée par des prix élevés et par des coûts en augmentation (charges, impôts fonciers). L’alourdissement des droits de mutation à titre onéreux (frais de notaires) pourrait également pénaliser le marché en 2025.

Livret A, LDDS : la collecte de l’épargne réglementée tombe dans le rouge, le LEP résiste

Dans Boursier.com, le Directeur du Cercle de l’Epargne explique pourquoi le LEP a résisté en octobre quand le Livret A et le LDDS ont ont trébuché en octobre.

Le Livret A des Français se dégarnit

cité dans la Tribune, Philippe Crevel rappelle que le mois d’octobre est traditionnellement un mois difficile pour le Livret A.

Les rapports contradictoires des jeunes adultes avec l’argent

Dans un article consacré au rapport des jeunes à l’argent, le Directeur du Cercle de l’Epargne rappelle l’attachement des 18-25 ans au Livret A, qui se traduit par un taux de détention élevé au de cette classe d’âge. Il note par ailleurs que la retraite constitue un sujet d’inquiétude élevé chez les jeunes. Il rappelle à cette occasion les enseignements tirés de l’enquête 2024 « Les Français, l’épargne et la retraite » menée par le Cercle de l’Epargne et Amphitéa. Cette étude révèle un taux d’épargne élevé chez les plus jeunes malgré des capacités financières, généralement, plus réduite que la moyenne de la population.

Octobre, le mois maudit du Livret A

Résultats du Livret A – LDDS – LEP du mois d’octobre 2024

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

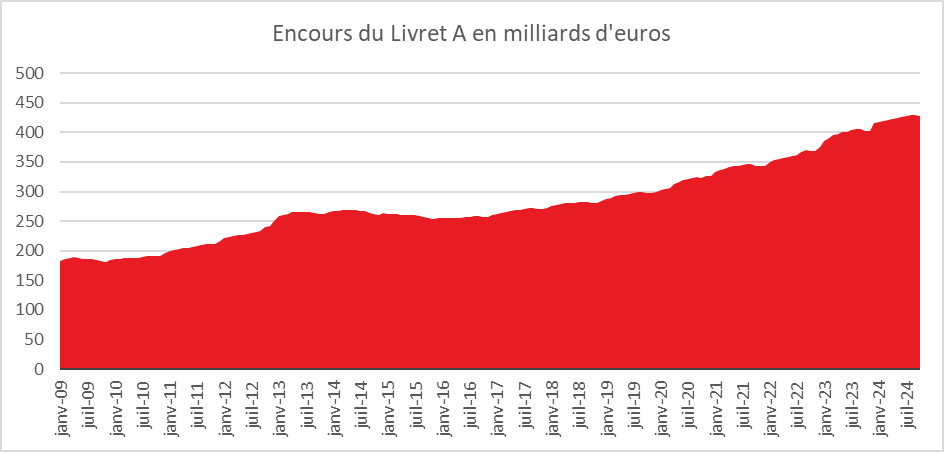

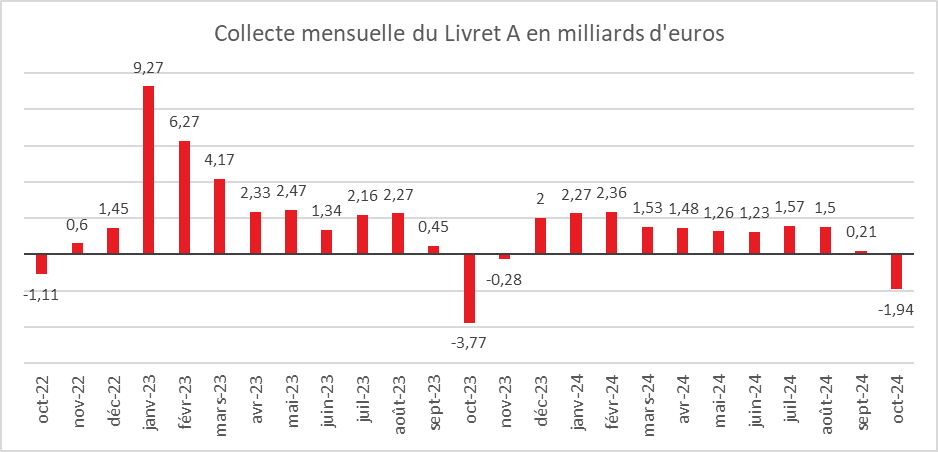

Octobre est un mois damné pour le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LLDS).

De 2015 à 2024, le Livret A a enregistré dix décollectes consécutives en octobre. Depuis 2009, première année de la base statistique de la Caisse des dépôts, la collecte n’a été positive en octobre qu’en 2012 (+7,35 milliards d’euros). Cette collecte exceptionnelle et atypique s’expliquait par le relèvement, au 1er octobre, du plafond du Livret A de 15 300 à 19 125 euros.

De son côté, le LDDS n’a connu une collecte positive qu’à deux reprises depuis 2009 : en 2012 (+13,84 milliards d’euros grâce à un relèvement de son plafond de 6 000 à 12 000 euros) et en 2022 (+290 millions d’euros, dans un contexte d’inflation et d’incertitudes liées à la guerre en Ukraine).

En 2024, pour le Livret A, la tradition se maintient avec une décollecte de 2,58 milliards d’euros, en ligne avec la moyenne des mois d’octobre de la dernière décennie (-2,1 milliards d’euros). En 2023, elle avait atteint -3,77 milliards d’euros, un chiffre élevé lié au relèvement du plafond du Livret d’Épargne Populaire à 10 000 euros.

Le LDDS a également enregistré, en octobre 2024, une décollecte de 640 millions d’euros, légèrement supérieure à la moyenne des dix dernières années (-430 millions d’euros).

Atterrissage pour le Livret A et le LDDS après des années fastes

Depuis le début de l’année 2024, les collectes du Livret A et du LDDS se normalisent, marquant la fin d’une période faste liée à une succession de chocs (Covid-19, guerre en Ukraine, inflation, relèvement du taux de rémunération). L’effet « taux » ne joue plus, les ménages anticipant même la baisse prévue en février prochain.

En octobre, les épargnants propriétaires, confrontés à la taxe foncière, ont puisé dans leur Livret A ou leur LDDS pour s’en acquitter. Par ailleurs, la baisse de l’inflation s’accompagne d’une légère reprise de la consommation, entraînant un arbitrage défavorable à l’épargne de court terme.

Le second semestre est traditionnellement plus favorable aux produits d’épargne de long terme, comme l’assurance-vie ou le Plan d’Épargne Retraite (PER). Les versements se concentrent sur les derniers mois de l’année. Le PER bénéficie notamment d’un effet fiscal attractif, la fin d’année étant synonyme de déductions pour l’impôt sur le revenu à payer en 2025. La baisse annoncée du taux du Livret A en février 2025 pourrait également inciter à des arbitrages en faveur des fonds en euros de l’assurance-vie.

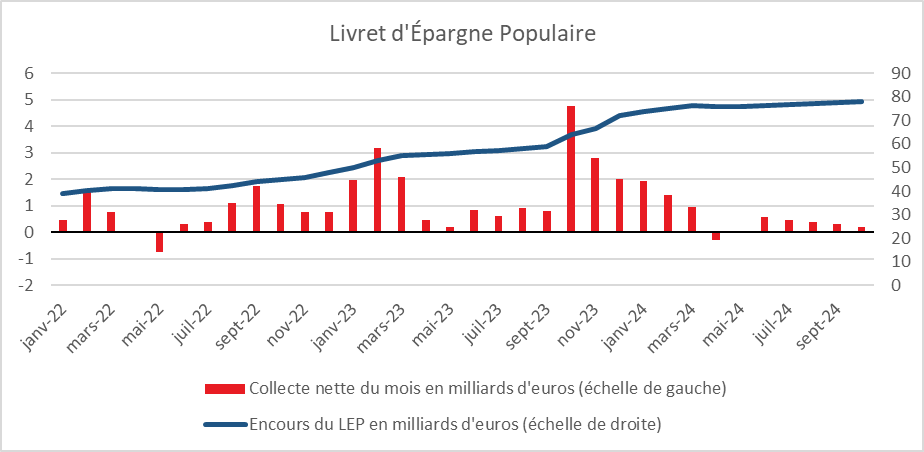

La résilience du Livret d’Épargne Populaire (LEP)

En octobre, le LEP a enregistré une collecte positive de 210 millions d’euros, en nette baisse par rapport à octobre 2023 (+4,7 milliards d’euros, sous l’effet du relèvement de son plafond à 10 000 euros). Sur les dix premiers mois de 2024, la collecte cumulée atteint 5,91 milliards d’euros, contre 15,87 milliards sur la même période en 2023.

Le maintien d’une collecte positive s’explique par l’attractivité du taux de rémunération du LEP (4 %). Les ménages modestes, souvent locataires et moins touchés par la taxe foncière, continuent de privilégier ce placement dans un contexte économique incertain.

Le taux du LEP devrait toutefois baisser au 1er février 2025, pour s’établir autour de 3 %.

Le retour des cycles de l’épargne réglementée

La fin de l’année est marquée par une augmentation des dépenses des ménages, notamment pour les fêtes de Noël et les vacances. Le Black Friday, fin novembre, lance la saison des achats de Noël, poussant souvent les ménages à puiser dans leurs Livrets A pour financer ces dépenses.

À partir de janvier, le cycle s’inverse. Les primes de fin d’année et les étrennes relancent la collecte, avec un pic habituel en janvier.

ANNEXES

Epargne retraite : pourquoi le PER doit encore convaincre

Dans un article consacré au PER, Philippe Crevel rappelle que le succès du dispositif introduit par la loi PACTE a été rapide. « Dès la fin de 2021, ces deux seuils étaient dépassés et, depuis, le PER n’a eu de cesse de démontrer sa force d’attraction, comme en témoignent les chiffres de la direction générale du Trésor, qui faisait état, fin mars 2024, de 10,4 millions de titulaires pour un en-cours de 108,8 milliards d’euros », indique-t-il dans le Monde.

Interview de Benoit Courmont – directeur général adjoint d’AG2R LA MONDIALE : le plan d’épargne retraite : un succès mérité !

Trois questions à Benoit COURMONT

Directeur général adjoint d’AG2R LA MONDIALE

Selon la dernière enquête Amphitéa/ Cercle de l’Épargne, le Plan d’Épargne Retraite (PER) se hisse au troisième rang des produits d’épargne préférés des Français, à peine cinq ans après sa création. Êtes-vous étonné par ce résultat et comment évaluez-vous son avenir ?

Le succès est effectivement confirmé pour le PER puisque 5 ans après sa création, plus de 10 millions de Français détenaient un PER fin 2023. Ce résultat n’est pas totalement surprenant. Il est le fruit à la fois de la prise de conscience d’une part croissante de nos concitoyens, au gré des réformes des retraites successives, de l’intérêt d’une épargne volontaire pour compléter leurs revenus à la retraite et de la relative complexité du paysage de l’épargne retraite avant son apparition. L’ampleur de son adoption en si peu de temps est remarquable et témoigne d’une adhésion significative de la population. Cette popularité s’explique par plusieurs facteurs intrinsèques au PER, qui répondent à des besoins réels et à des attentes exprimées par les épargnants.

Comme ses ancêtres (Madelin, PERP, PREFON, etc..), le PER permet à l’assuré de se constituer un complément de retraite en défiscalisant les versements mais il a introduit plusieurs degrés de libertés dans l’utilisation de cette épargne. Cela a diminué l’effet tunnel souvent jugé trop contraignant (parfois plus de 40 ans entre la phase de constitution et la restitution en rentes) et qui constituait un frein pour certains épargnants. Désormais ceux-ci peuvent puiser dans leur contrat à n’importe quel moment pour acquérir leur résidence principale.

Ils sont également libres de choisir la manière dont ils souhaitent disposer de cette épargne à la retraite, en optant pour une rente viagère, un capital ou des retraits en capital fractionné. Ils peuvent enfin décider du moment où cette liquidation intervient, celle-ci n’étant plus obligatoire en même temps que la liquidation des régimes de base. Le PER se distingue donc par sa grande flexibilité, contribuant significativement à son attractivité.

Un autre pilier du PER réside dans sa fiscalité avantageuse. La déduction des versements dans la limite d’un plafond annuel permet de réduire son impôt sur le revenu. Ceci représente un incitant financier non négligeable pour de nombreux épargnants, surtout pour ceux se situant dans les tranches d’imposition supérieures.

Globalement, le PER propose une gestion plus performante et plus transparente de l’épargne retraite comparé aux anciens systèmes. Il permet une meilleure visibilité sur l’évolution de son épargne et offre un contrôle accru sur les investissements.

Le succès du PER auprès des jeunes est en outre particulièrement encourageant. Cela souligne la prise de conscience de plus en plus précoce de la nécessité d’anticiper sa retraite, et la capacité du PER à s’adapter aux besoins et aux attentes de cette génération. Les jeunes, davantage sensibilisés aux questions d’investissement et de gestion patrimoniale, apprécient la flexibilité et les possibilités de diversification offertes par le PER.

Si cette adhésion précoce est un gage de succès à long terme, l’avenir du PER dépendra également de plusieurs éléments : l’évolution du contexte économique et financier (taux d’intérêt, inflation, performance des marchés) et la capacité des acteurs du marché à proposer des offres claires et compétitives. Enfin, et surtout, de la stabilité réglementaire pour ne pas remettre en cause immédiatement pour de mauvaises questions budgétaires un produit qui fonctionne !

Des améliorations en termes de communication et de simplification des démarches pourraient également contribuer à accroître son attractivité.

Quels conseils donneriez-vous à un épargnant qui souhaite souscrire un Plan d’Épargne Retraite ?

Avant de souscrire à un PER, je conseillerais à un épargnant de procéder par étapes. Tout d’abord, définir ses objectifs de souscription. Est-ce pour constituer une épargne à long terme pour la retraite, pour une réduction d’impôts, une protection en cas de décès et de transmission de patrimoine à ses héritiers, ou une combinaison de ces éléments ? Pour la majorité des personnes qui ont souscrit ou vont souscrire un PER, l’objectif n°1 est logiquement la retraite. En termes d’objectif de retraite : Quel niveau de vie souhaite-t-il maintenir à la retraite ? Quel est son horizon de placement, ou à quelle date prévoit-il de prendre sa retraite ? Ces éléments permettront de définir le montant des versements et le niveau de risque acceptable.

La stratégie d’investissement la plus adaptée à son profil doit également faire l’objet d’un choix. Un profil prudent optera pour des supports moins risqués (fonds euros, obligations), tandis qu’un profil plus dynamique pourra investir une partie de son épargne en actions, mais avec une prise de risque plus importante à long terme. L’horizon de placement doit influencer ce choix : plus l’horizon est lointain, plus on peut prendre de risques.

Enfin, en termes de fiscalité, la déduction des versements est soumise à des plafonds. Il est important de bien comprendre le fonctionnement de la fiscalité du PER, en particulier au moment du déblocage des fonds à la retraite.

En conclusion, un conseil pour l’ensemble de ces étapes est crucial. Le réseau de La Mondiale accompagne ses clients dans leurs choix, à la souscription comme durant toute la vie du contrat qui peut durer plus de 50 ans, pour saisir les opportunités d’ajustement de la stratégie d’investissement en fonction de l’évolution de son épargne.

AG2R LA MONDIALE est un des acteurs clefs de la retraite et de l’épargne retraite. Quels sont les points forts des PER proposés par AG2R LA MONDIALE ?

Les PER proposés par AG2R LA MONDIALE sont effectivement de bons produits, en témoignent les classements le concernant : sur le podium du classement épargne retraite 2024 de L’Argus de l’assurance avec notamment une 2e place en encours, une 3e place en cotisations et une 1ère place sur les cotisations des contrats collectifs en Pero et article 83.

Le succès de notre offre repose sur un conseil de qualité apporté par le réseau salarié ou nos conseillers auprès des entreprises, et des frais sur encours compétitifs.

La performance financière 2023 nous place parmi les meilleurs du marché sur cet axe : celle de nos différents profils varient entre +5,72% pour les plus prudents et +12,40% pour les plus dynamiques selon le classement établi par le Particulier des meilleurs PER. Les PER d’AG2R LA MONDIALE offrent ainsi une large gamme de supports d’investissement (fonds euros, unités de compte, etc.) permettant d’adapter la stratégie de l’assuré à son profil d’investisseur et à son appétence au risque. Il peut choisir un niveau de risque plus important étant jeune pour bénéficier d’un potentiel de performance plus élevé, puis modérer sa stratégie à l’approche de la retraite.

Enfin, différentes options de rentes sont proposées au moment du départ à la retraite (rente majorée/ minorée, rente avec garantie/ option dépendance, rente cycle de vie). Sur le sujet spécifique de la dépendance, le PER AG2R LA MONDIALE prévoit par exemple un doublement de la rente en cas de dépendance pendant la mise en service de la retraite, ce qui permet de faire face à ce risque croissant.

Les annonces de Wauquiez, vrai faux-cadeau aux retraités ? « Pour les plus aisés, c’est une mauvaise solution »

Dans le journal Le Parisien, Philippe Crevel revient sur les raison qui ont conduit le gouvernement à opter pour une revalorisation en deux temps des pensions de retraite.

Retraite : comment aiguiser la mécanique du PER

Cité dans le journal Les Echos, le Directeur du Cercle de l’Epargne rappelle que le PER ouvre droit à un avantage fiscal plafonné. Il précise que le souscripteur qui n’aurait pas consommé, sur une année donnée, l’ensemble du plafond de déductibilité auquel il aurait droit, peut le reporter sur trois ans. Il précise néanmoins que l’enveloppe déductible prend en compte d’autres versements retraite et qu’il convient ainsi d’intégrer, notamment, « l’abondement d’un employeur à un plan collectif ou encore les contributions à un régime supplémentaire obligatoire ».

Un coût estimé à 1,8 milliard : la Cour des comptes veut-elle torpiller le Plan d’épargne retraite ?

Au micro d’Europe 1, Philippe Crevel réagit aux recommandations de la Cour des Comptes qui dans un rapport appelle à réduire le soutien fiscal en faveur du PER. Il rappelle que ce produit vise, par essence, à « même du produit « L’épargne est avant tout réalisée par des personnes aisées. C’est un produit destiné « à améliorer le ratio des retraites sur les revenus d’activité des professions libérales et des cadres supérieurs. »

Pascal Praud et vous : quel montant vont toucher les retraités en 2025 ?

A la suite de l’annonce de Laurent Wauquiez sur les retraites, Philippe Crevel était invité à répondre aux questions de Pascal Praud sur les modalités de revalorisations des pensions de base en 2025.

Retraite : comment aiguiser la mécanique du PER

Dans le journal Les Echos, le Directeur du Cercle de l’Epargne explique comment calculer le déductible fiscal au titre de l’épargne retraite.

Dépendance et hébergement des séniors

La nécessaire diversification des conditions d’accueil et d’accompagnement de nos aînés

L’enquête 2024 Amphitéa/Cercle de l’Épargne « Les Français, l’épargne et la retraite » relevait que 55 % des Français souhaitaient rester dans leur logement quand ils atteindraient un âge avancé. Ce désir est même partagé par 67 % chez les plus de 65 ans. Pour autant, le maintien à domicile, également promu par les pouvoirs publics, demeure aujourd’hui inapproprié pour accompagner les séniors très dépendants. Le maintien chez soi nécessite en effet un renforcement des services d’aide à domicile, une adaptation des logements et un soutien accru aux aidants familiaux. De récents travaux de l’Institut des politiques publiques chiffrent à 4,6 milliards d’euros le coût supplémentaire à engager à horizon 2040.

La France, comme de nombreux pays européens, fait face au vieillissement rapide de sa population. Cette évolution s’accompagne, fort logiquement, d’une hausse des situations de dépendance, c’est-à-dire de personnes ayant besoin d’assistance pour accomplir les actes de la vie quotidienne (se nourrir, se déplacer, se laver, etc.). L’accroissement de la population en perte d’autonomie exigera pour les pouvoirs publics d’étendre l’offre de soins et de diversifier les formes d’hébergement même s’il existe, de longue date, un consensus en faveur du maintien à domicile.

Hébergement, des besoins croissants face au vieillissement annoncé de la population

Au 1er janvier 2024, les plus de 75 ans représentent, selon l’INSEE, 10,4 % de la population. À horizon 2050, cette proportion devrait dépasser les 16 % pour s’établir à 16,4 %.

Dans le cadre des projections établies par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), l’hypothèse intermédiaire prévoit que le nombre de séniors en situation de dépendance compte 384 000 personnes de plus entre 2019 et 2030. La France dénombrerait ainsi près de 3 millions de personnes âgées dépendantes en 2030, sur un total de 21 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Toujours en s’appuyant sur cette hypothèse intermédiaire de la DREES, ce chiffre atteindrait 3,6 millions à horizon 2050 (3,3 millions dans l’hypothèse « optimiste », 4,2 millions en hypothèse « stable » et 4,8 millions en hypothèse « pessimiste »).

Si le maintien à domicile est privilégié, tant par les Français que par les pouvoirs publics, les séniors se trouvant dans l’incapacité de rester dans leur logement sont généralement orientés vers des établissements spécialisés et médicalisés ou vers les résidences autonomie.

Les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : un choix incontournable mais coûteux

Les EHPAD demeurent aujourd’hui l’alternative prédominante au maintien à domicile quand ce dernier ne peut pas être proposé. En 2019, 730 000 personnes, soit 10 % des plus de 75 ans, vivaient en EHPAD. Ces établissements accueillent des résidents souvent très dépendants, avec des besoins médicaux et sociaux complexes. Réservés, sauf cas exceptionnels (sur dérogation), aux personnes de 60 ans et plus, les EHPAD comptent néanmoins 3 % de résidents ayant intégré un établissement avant leurs 60 ans.

L’entrée en EHPAD a un coût élevé pour les résidents et leurs familles. Malgré des aides sociales comme l’APA et l’aide sociale à l’hébergement (ASH), le reste à charge reste souvent important. La DREES souligne à ce titre, la nécessité pour les pouvoirs publics de corriger les inégalités d’accès actuelles, notamment en fonction des ressources des individus.

Les résidences autonomie ou résidences de services : des alternatives à développer

Entre les EHPAD et la prise en charge à domicile, se développent des solutions intermédiaires à travers les résidences autonomie ou les résidences de services. Ces structures d’accueil proposent prioritairement des logements à des personnes âgées autonomes ou modérément dépendantes. Ces lieux de vie se caractérisent par la mise à disposition d’un logement privatif (type studios, F1 ou F2) des espaces communs et une offre de prestations de services variées à destination des résidents.

La particularité des résidences autonomie tient à la présence d’un cadre réglementaire relevant de la sphère médico-sociale plus stricte que dans les résidences de services. De fait les résidences autonomie sont habilitées à accueillir des séniors très dépendants sous réserve d’en limiter l’accès à un nombre restreint de résidents (15 % maximum) et d’avoir conclu une convention de partenariat avec un EHPAD et au moins un des acteurs sanitaires ou médico-sociaux ou un établissement de santé. En 2019, environ 100 000 personnes vivaient dans l’une des 2 260 résidences autonomie en France.

Afin d’éviter un placement massif en EHPAD dans les prochaines années, le nombre des résidences autonomie, stable depuis 2011, devrait d’après la DREES doubler d’ici 2030 afin d’accueillir, en 2050, 353 000 résidents. À défaut, afin de répondre aux besoins attendus, les EHPAD devraient de leur côté, être en mesure de recevoir 619 000 résidents supplémentaires d’ici 2050. Cependant, ce modèle doit être renforcé en termes de services et de soutien pour pouvoir absorber une part significative de la demande.

Les jeunes résidents en EHPAD : un défi pour les structures actuelles

En lien avec le « virage domiciliaire », l’entrée en établissement pour personnes âgées est retardée et l’âge moyen des résidents dans les EHPAD tend à s’accroître, pour avoisiner 87 ans en 2019 (86 ans et 10 mois exactement). Ces structures comptent néanmoins près de 11 % de personnes de moins de 75 ans (67 000 exactement) et 2 % des résidents ont moins de 65 ans. Ces derniers se distinguent à la fois des autres séniors du même âge résidant à domicile et des personnes plus âgées résidents en EHPAD.

Ces jeunes résidents, souvent avec des handicaps anciens ou des troubles psychiques sévères, présentent des besoins spécifiques qui diffèrent de ceux des résidents plus âgés. La DREES révèle que les jeunes résidents souffrent moins de maladies neurodégénératives (38 % pour les moins de 65 ans contre 53 % pour les plus de 75 ans) et sont moins fréquemment en situation de dépendance sévère. Cependant, ils présentent souvent des troubles psychiques complexes, ce qui les rend vulnérables. Ils font plus fréquemment l’objet d’une protection juridique (60 % des moins de 65 ans sont sous tutelle, soit 43 points de plus que les résidents de 75 ans ou plus).

Les jeunes résidents sont également plus fragiles financièrement. Des difficultés financières qui les amènent à être plus dépendants que la moyenne des résidents des aides sociales pour couvrir leurs frais et à ce titre davantage présents au sein des structures publiques. Deux résidents de moins de 65 ans sur trois reçoivent ainsi l’ASH contre la moitié des résidents de 70 ans et plus.

Les jeunes résidents de moins de 65 ans se retrouvent souvent en EHPAD faute d’alternatives adaptées à leur situation. À titre d’exemple, la DREES recense seulement 280 établissements spécifiques pour les personnes handicapées âgées, contre 7 450 EHPAD. Une situation qui contraint à faire cohabiter des séniors présentant des problématiques très différentes et nécessite d’insérer de jeunes séniors au sein d’un environnement conçu pour des personnes beaucoup plus âgées. Cette situation pose des défis pour les EHPAD, qui doivent adapter leurs pratiques et leur personnel pour prendre en charge des résidents aux profils diversifiés.

* * *

*

Les travaux de la DREES mettent en évidence l’urgence d’adapter l’offre d’hébergement pour séniors en France face au vieillissement de la population. Si le maintien à domicile reste une priorité, il requiert des investissements conséquents pour en assurer la viabilité. De leur côté, les EHPAD et les résidences autonomie doivent s’adapter à des besoins de plus en plus diversifiés, en prenant en compte les jeunes résidents en situation de handicap ou de troubles psychiques. Aussi, la question du financement demeure cruciale pour garantir un accès égalitaire à des services de qualité, tant pour les résidents que pour les familles. Dans ce contexte, les pouvoirs publics sont confrontés au défi de diversifier les solutions d’hébergement tout en maîtrisant les coûts. Cette évolution est indispensable pour assurer une prise en charge adaptée, équitable et pérenne des personnes âgées en perte d’autonomie.

Niveau de vie des retraités, trop ou pas assez ?

Avec l’annonce d’un éventuel report de l’indexation sur les prix de six mois, la question du niveau de vie des retraités est revenue au cœur du débat public. Pour certains, il serait supérieur à la moyenne ce qui pourrait justifier le report quand pour d’autres de nombreux retraités doivent se contenter de petites pensions. L’appréciation du niveau de vie est d’autant plus complexe qu’elle est soumise à de multiples interprétations. La prise en compte des charges de famille, de la propriété de la résidence principale et des revenus du patrimoine influent sur son évaluation.

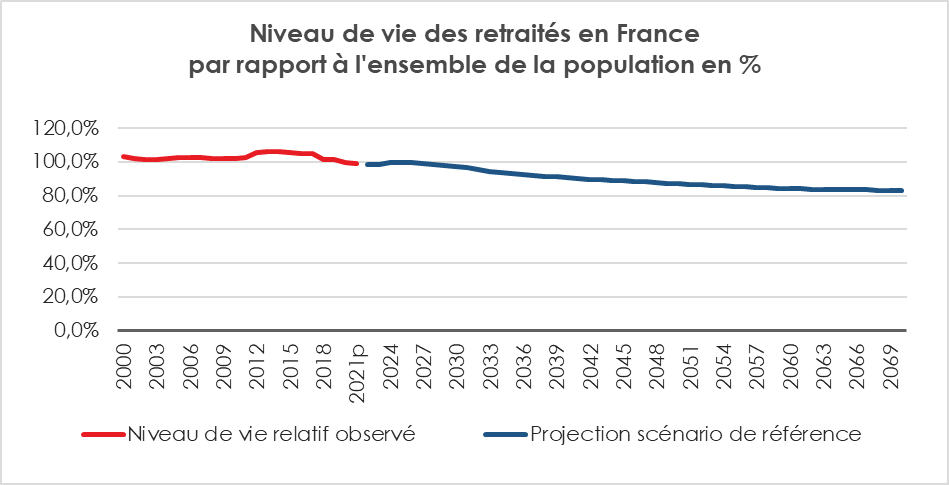

En 2021, selon l’INSEE, le niveau relatif des retraités par rapport à l’ensemble de la population était supérieur de 5 % en prenant en compte les loyers imputés et net d’intérêts d’emprunts. En ne retenant pas ces deux éléments, en revanche, les retraités se situent 1,3 point au-dessous de la moyenne quand les actifs sont 9,5 points au-dessus. En ne retenant que les revenus, les retraités sont 21,7 points au-dessous de la moyenne nationale quand les actifs sont 12,5 points au-dessus. Le niveau de vie relatif des retraités a progressé de 30 points entre 1970 et le milieu des années 1990. Les pensions brutes des retraités, en euros constants, ont ainsi augmenté continûment jusqu’en 2017, en raison du renouvellement de la population des retraités (effet noria). À compter de 2017 et jusqu’en 2021, les pensions ont évolué moins rapidement que les prix du fait de mesures de désindexation.

Selon les projections du Conseil d’Orientation des Retraites de 2024, le niveau de vie relatif des retraités devrait baisser dans les prochaines années en raison notamment des réformes adoptées depuis 1993. Entre 2021 et 2040, le niveau de vie relatif des retraités devrait passer de 98,7 à 90 % de celui de l’ensemble de la population pour atteindre 83 % en 2070. Toujours selon le rapport du COR de 2024, « les retraités ont subi au cours de ces vingt-cinq dernières années une érosion de leur pouvoir d’achat différente selon la génération et d’autant plus importante que leur pension est élevée ». La perte de pouvoir d’achat de la pension nette atteint, entre l’année de départ à la retraite et 2024, plus de 10 % pour un cadre né en 1937 et près de 8 % pour un cadre né en 1952. Ces baisses sont essentiellement imputables aux règles d’indexation des pensions.

Les retraités ont dû subir des hausses d’impôts et de prélèvements sociaux entre 2002 et 2017 qui ont pesé sur l’évolution de leur pouvoir d’achat (CSG notamment pour les retraités percevant plus de 2 000 euros de pension par mois). En revanche, depuis 2018, les retraités comme le reste de la population ont bénéficié de la baisse de l’impôt sur le revenu et d’une moindre imposition des dividendes avec l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % sur les revenus du patrimoine financier. Détenteurs importants de produits financiers, les retraités ont été les principaux bénéficiaires de cette mesure.

Le secteur financier et l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) redéfinit les contours du secteur financier, et l’épargne n’échappe pas à cette transformation. La finance a été de tout temps un secteur intégrant en permanence des innovations. Le développement des mathématiques ou des probabilités a permis ces deux cents dernières années l’essor de l’assurance et du crédit. Ce secteur a été un des premiers à s’informatiser afin de traiter un nombre croissant d’opérations dans des délais courts que ce soit dans le domaine de la gestion des comptes ou dans celui des marchés financiers. L’usage de robots a commencé dès les années 1980 pour réaliser automatiquement des opérations de vente ou d’achats à très grande vitesse. L’IA s’inscrit dans le prolongement de ce processus. Elle ouvre de nouvelles voies tant pour les clients que pour les professionnels tout en soulevant des questions d’éthique et de sécurité.

La personnalisation des services financiers : une épargne sur mesure

Jusqu’à maintenant, la grande majorité des épargnants devaient se contenter d’une gestion standardisée de leur épargne. Seuls les plus aisés pouvaient accéder à des services de gestion déléguée ou sous mandat. Avec l’IA, ces modes de gestion se démocratisent. L’IA dans le domaine de l’épargne permet, en effet, une personnalisation des stratégies d’investissement avec le recours à des algorithmes autoapprenants. Les banquiers comme les assureurs peuvent analyser une grande quantité de données personnelles, comportementales et financières pour proposer des solutions sur mesure aux épargnants.

Les robots advisors peuvent délivrer des conseils d’investissement personnalisés, en fonction du profil de risque, de l’horizon de placement, et des objectifs financiers de chaque épargnant. Leur adoption accélère la démocratisation de l’accès aux produits financiers traditionnellement réservés à une clientèle aisée.

À l’aide de techniques d’IA, l’allocation d’actifs peut être adaptée en temps réel, selon les mouvements des marchés, offrant ainsi un suivi et une personnalisation continus. Un épargnant modifiant ses préférences en matière de risque ou ajustant ses objectifs (ex. achat d’une résidence ou préparation à la retraite) peut voir sa stratégie de placement recalibrée en quelques minutes.

Gestion des risques : anticipation et résilience accrues

L’un des défis de la gestion de l’épargne est de minimiser les risques tout en maximisant les rendements. Dans ce domaine, l’IA permet l’analyse en temps réel des milliards de données provenant de sources variées : historique de marché, informations macroéconomiques, nouvelles géopolitiques, et même des éléments aussi intangibles que les sentiments des réseaux sociaux. L’IA peut identifier des corrélations, des anomalies et des signaux faibles qui échappent aux analystes humains. Elle n’est pas infaillible, car ses algorithmes se fondent sur des données passées, mais ces derniers sont en capacité d’évoluer en temps réel, ce qui leur offre un niveau d’adaptabilité que n’avaient pas les robots dans le passé. Les algorithmes de « deep learning » sont ainsi particulièrement performants dans la prévision des tendances de marché.

Prises de décision améliorées

Les algorithmes d’IA analysent des ensembles de données pour fournir des recommandations en matière de placement qui, complétées de l’avis de conseillers, permettent une amélioration des allocations d’actifs. Les algorithmes peuvent simuler de nombreux scénarii en tenant compte de multiples facteurs comme la volatilité des marchés, l’évolution des taux d’intérêt, ou encore les événements géopolitiques majeurs. En combinant la puissance de l’analyse prédictive avec des stratégies de réallocation d’actifs en temps réel, les gestionnaires de fonds, les conseillers peuvent maximiser les rendements pour les épargnants. Un exemple notable est celui des fonds quantitatifs, gérés en partie par des algorithmes d’IA qui surveillent les marchés mondiaux 24 heures sur 24 et exécutent des décisions d’investissement fondées sur des données prédictives.

Automatisation et réduction des coûts

L’IA devrait permettre une réduction des coûts opérationnels des établissements financiers. Dans les prochaines années, des économies pourront être réalisées dans le domaine de la gestion des portefeuilles. En contrepartie, les budgets informatiques devraient s’accroître. La diminution des coûts de gestion pourrait autoriser une amélioration des rendements offerts aux épargnants. Selon un rapport de McKinsey, l’automatisation pourrait permettre aux institutions financières d’économiser jusqu’à 20 % des coûts globaux en matière de back-office. L’automatisation facilite également la réduction des erreurs humaines et améliore la conformité réglementaire en tout en assurant un suivi rigoureux des règles et des obligations légales.

La lutte contre les fraudes

Un autre aspect clé de la gestion des risques est la détection des fraudes. L’IA permet de mieux protéger les actifs des épargnants en repérant des transactions anormales ou des comportements suspects dans les systèmes financiers. L’apprentissage automatique permet d’analyser les habitudes de transactions d’un épargnant et de lever une alerte quand des anomalies sont détectées, ce qui aide à prévenir les cyberattaques ou les fraudes financières. La blockchain permet une traçabilité des opérations financières de manière précise sans risque de corruption de données.

Enjeux éthiques et réglementaires

Le développement de l’IA dans l’épargne soulève des questions éthiques et réglementaires. La question de la transparence des algorithmes est cruciale. Si les décisions d’investissement reposent de plus en plus sur des systèmes d’IA, les épargnants sont en droit de connaître les grandes lignes des modèles. Les salariés des établissements financiers doivent conserver leur rôle de conseils auprès de leurs clients, ces derniers n’ayant pas tous des compétences financières et informatiques. L’importance du conseil est primordiale. Les modèles d’IA peuvent parfois reproduire ou accentuer des biais déjà présents dans les données historiques, ce qui pourrait mener à des inégalités dans l’accès aux produits financiers ou à des discriminations envers certains profils d’épargnants. Par exemple, un algorithme de « scoring » de crédit fondé sur des données biaisées pourrait refuser l’accès à certains produits d’épargne ou proposer des taux désavantageux à certaines catégories de la population.

Sur le terrain réglementaire, les autorités de supervision, comme la Banque centrale européenne ou les régulateurs financiers nationaux, travaillent à mettre en place des cadres légaux pour assurer que l’utilisation de l’IA respecte des principes d’équité, de transparence et de protection des données personnelles. La réglementation MiFID II en Europe, qui encadre les produits financiers, incite les institutions à plus de transparence dans l’utilisation des technologies numériques, y compris l’IA.

L’IA, la blockchain et les monnaies digitales (de banque centrale ou pas) risquent de modifier en profondeur la gestion de l’épargne dans les prochaines années. Ces outils permettent la démocratisation de techniques jusqu’à présent réservées à un public réduit (gestion de fortune, family office) et d’améliorer le rendement des produits financiers. Ils ne sont pas sans poser des problèmes d’éthique ce qui nécessite leur régulation et la présence de conseillers bien réels. Les assureurs investissent des centaines de millions d’euros afin d’adapter leurs outils informatiques et offrir des services de plus en plus pointus à leurs clients.

Une concentration accrue du capital en France

Selon la dernière enquête « revenus et patrimoine de l’INSEE », début 2021, la moitié des ménages vivant en logement ordinaire en France possèdent un patrimoine brut supérieur à 177 200 euros. Ces ménages détiennent 92 % de la masse totale de patrimoine brut. Avec l’augmentation des prix de l’immobilier, ces vingt dernières années, une concentration du patrimoine au profit des ménages les mieux dotés est constatée.

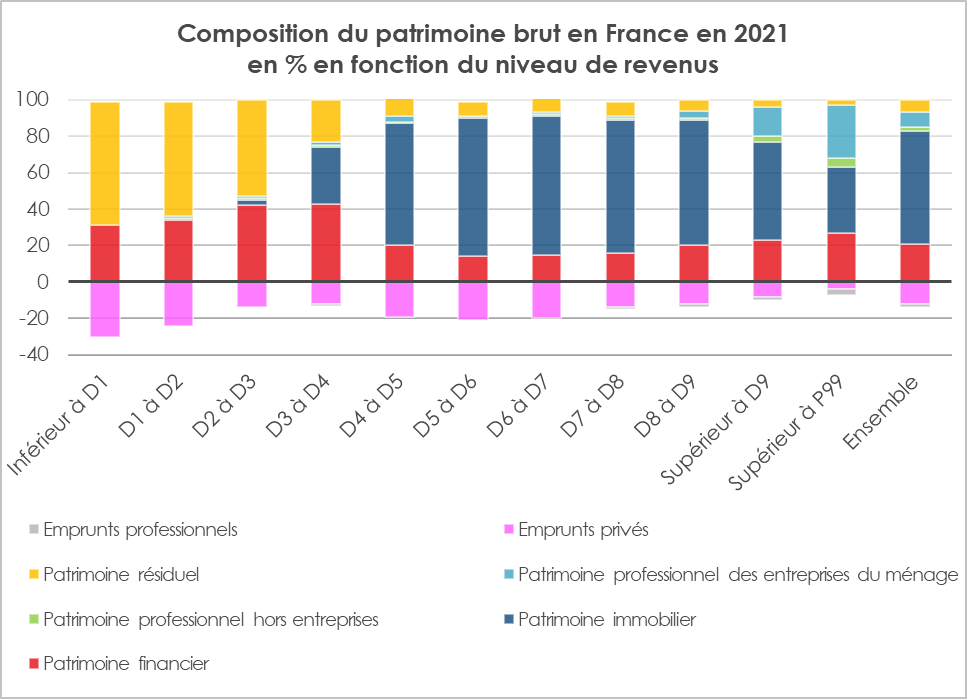

Un patrimoine essentiellement immobilier

Le patrimoine brut des ménages en France est constitué essentiellement de biens immobiliers (62 %), mais aussi d’actifs financiers (21 %), d’actifs professionnels (11 %), ainsi que d’autres biens durables et objets de valeur (7 % de patrimoine résiduel).

Cercle de l’Épargne – données INSEE

La composition du patrimoine diffère selon le montant de patrimoine brut possédé par les ménages. Le patrimoine immobilier est majoritaire pour les ménages situés entre le 4e et le 9e décile de la distribution (ceux dont le patrimoine brut est compris entre 106 200 euros et 716 300 euros), avec une part comprise entre 67 % et 76 %. À l’opposé, les 30 % des ménages les moins dotés (ceux dont le patrimoine brut est inférieur à 33 200 euros) ne possèdent presque pas de patrimoine immobilier. Leur épargne est avant tout placée dans des produits financiers peu risqués, tels les livrets (entre 31 % et 42 %), des biens durables (véhicules, etc.) ou autre patrimoine résiduel (entre 53 % et 68 %). Assez logiquement, les 10 % des ménages les mieux dotés détiennent davantage de patrimoine professionnel.

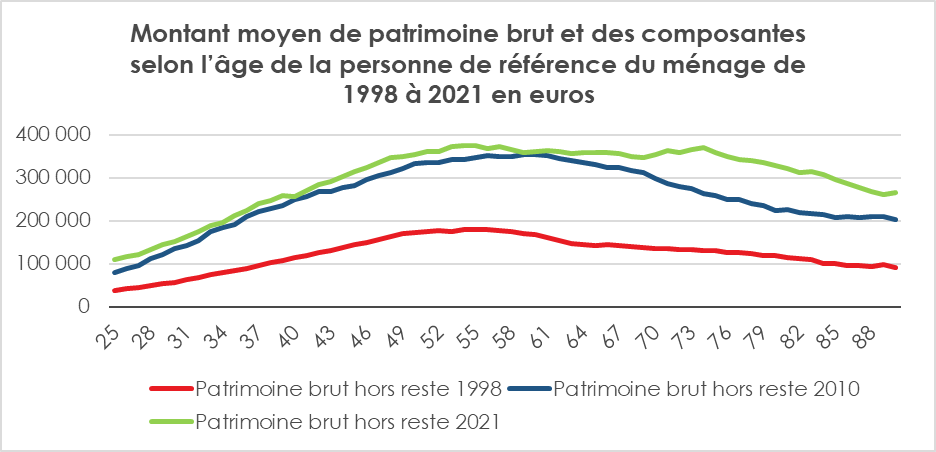

Le patrimoine au zénith entre 50 et 75 ans

En 2021, le patrimoine moyen augmente avec l’âge jusqu’à 50 ans environ, se stabilise, puis diminue au‑delà de 75 ans pour les personnes vivant à leur domicile. Cette évolution est liée au processus d’accumulation avec l’âge. La baisse du patrimoine au-delà de 75 ans s’explique par le fait que les générations nées avant 1949 ont moins profité de l’enrichissement national que celles qui ont suivi et par le fait que les dépenses liées à la dépendance augmentent après 75 ans obligeant à puiser dans le capital. La préparation de la succession avec l’organisation de donations peut contribuer également à la baisse du patrimoine après 75 ans.

Une augmentation des inégalités de patrimoine

En vingt ans, les inégalités de patrimoine se sont accrues du fait de la valorisation des valeurs mobilières et immobilières qui sont détenues par les ménages les plus aisés. La hausse des prix de l’immobilier, en particulier au début des années 2000, a en effet contribué à la montée des inégalités.

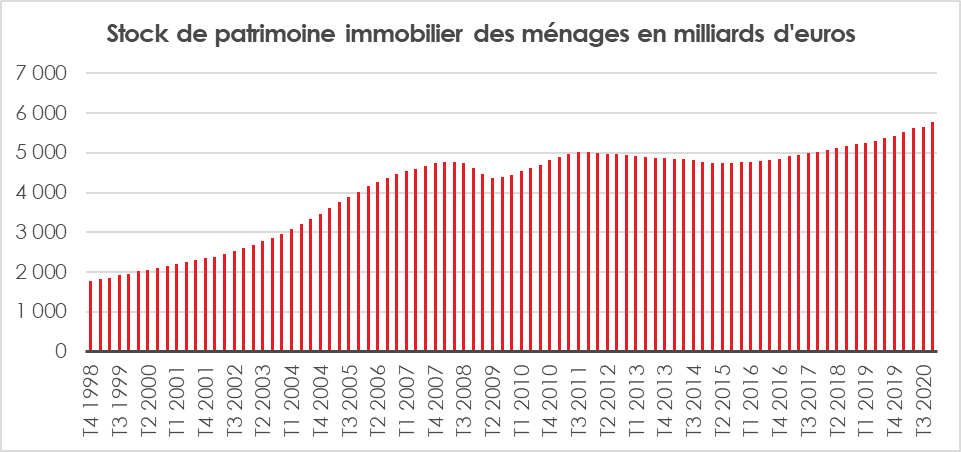

Entre 1998 et 2021, le patrimoine brut moyen détenu par les ménages vivant en France métropolitaine a été multiplié par 2,5 en euros courants (soit +4,1 % par an en moyenne). En euros constants, c’est‑à‑dire en tenant compte de l’évolution du niveau des prix à la consommation, il a été multiplié par 1,9 (soit +2,8 % par an). Il a fortement augmenté au cours des dix premières années : +5,5 % par an en euros courants entre 1998 et 2004, puis +7,6 % par an entre 2004 et 2010. Il a stagné entre 2010 et 2018 et est reparti à la hausse entre 2018 et 2021 (+4,5 % par an).

Le patrimoine financier moyen des ménages a augmenté entre 1998 et 2021, mais dans une moindre mesure que l’immobilier (+110 % en vingt‑trois ans, contre +181 %). Il n’a cependant augmenté que pour les 70 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut. En particulier, il a plus que doublé pour les 40 % les mieux dotés, alors qu’il a diminué ou stagné pour les 30 % des ménages les plus modestes.

En 2021, le patrimoine financier est également plus concentré qu’en 1998 : l’indice de Gini calculé sur le seul patrimoine financier est passé de 0,734 à 0,773. Malgré cela, le patrimoine financier ne contribue qu’à hauteur de 22 % aux inégalités de patrimoine au sens de l’indice de Gini en 2021, alors qu’il en expliquait 26 % en 1998, sa part dans le patrimoine total ayant diminué au profit de l’immobilier.

La hausse de l’immobilier, un facteur d’inégalité croissante

Entre 1998 et 2021, la masse de patrimoine immobilier détenu par les ménages en France métropolitaine a augmenté de 233 % (soit +5,4 % en moyenne par an). La hausse des prix des logements anciens a contribué à 80 % de la hausse du patrimoine immobilier sur la période. Les logements neufs contribuent quant à eux à hauteur de 20 % à la hausse du patrimoine immobilier sur la période 1998‑2021 (14 % pour la construction nette des destructions et 6 % pour la hausse des prix de ces logements neufs construits sur la période).

En vingt‑trois ans, cette conjoncture favorable a profité aux 70 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut, la valeur de leurs biens immobiliers ayant été multipliée par 3,1. La hausse des prix de l’immobilier tend à augmenter les inégalités entre les ménages détenteurs de biens et ceux qui n’en possèdent pas. Sur la période, la part de ménages propriétaires est restée globalement stable autour de 60 %. Dès lors, en 2021, 62 % des inégalités de patrimoine au sens de l’indice de Gini sont imputables au patrimoine immobilier, contre 55 % en 1998.

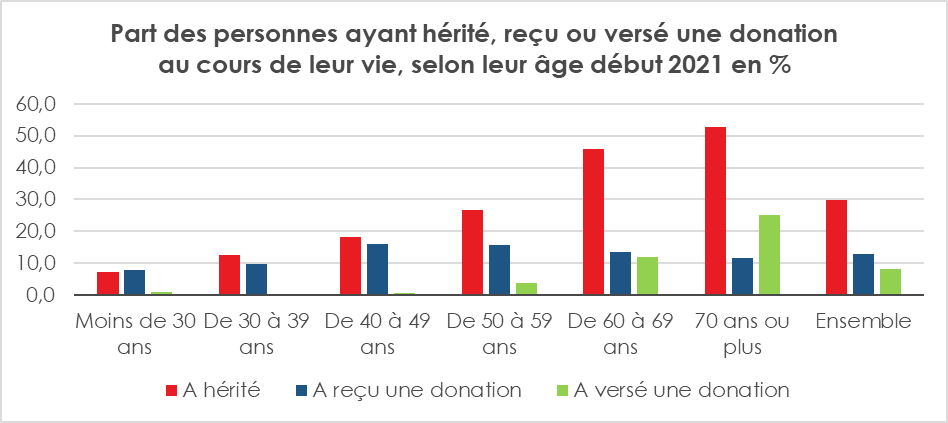

30 % des Français ont hérité au moins une fois dans leur vie

En 2021, 41 % des personnes (personne de référence du ménage ou conjoint éventuel) ont été concernées au moins une fois au cours de leur vie par une transmission (héritage, donation reçue ou versée). En moyenne, leur patrimoine est plus élevé. L’héritage est le type de transmission le plus fréquent. 30 % des personnes ont hérité au cours de leur vie. Cette part augmente logiquement avec l’âge, jusqu’à atteindre 53 % des 70 ans ou plus. Elle augmente naturellement avec le niveau de patrimoine brut détenu. Parmi les 10 % des ménages les moins bien dotés en patrimoine brut, 14 % ont hérité, contre 44 % des 10 % les mieux dotés. Le patrimoine brut moyen des ménages ayant hérité est presque deux fois supérieur au patrimoine de ceux n’ayant pas reçu d’héritage (442 000 euros contre 238 000 euros).

13 % des personnes ont reçu une donation. Contrairement aux héritages, il y a peu de différences selon l’âge, bien que les moins de 40 ans soient moins concernés. Le léger pic observé chez les quadragénaires‑quinquagénaires pourrait traduire un effet de génération. L’écart de patrimoine brut entre les ménages ayant reçu une donation et ceux n’en ayant pas est marqué (611 000 euros en moyenne, contre 252 000 euros). 8 % des personnes ont versé une donation. Elles sont aussi plus âgées que la moyenne (un quart des 70 ans ou plus ont versé une donation, alors que presque personne ne le fait avant 50 ans) et plus aisées (le patrimoine brut moyen de leur ménage est de 752 000 euros, contre 279 000 euros).

Ces dernières années, l’immobilier a joué un rôle déterminant dans la montée des inégalités patrimoniales. Tandis que 30 % des ménages les moins favorisés peinent à accumuler des actifs, la hausse du marché immobilier accentue la fracture patrimoniale. Comment assurer une plus grande équité dans l’accès à la propriété et dans la répartition des richesses, notamment à travers l’héritage et la donation. La baisse de la valeur de l’immobilier depuis 2022 ne devrait pas, pour le moment, changer la donne. Les jeunes actifs éprouvent des difficultés pour accéder à la propriété. L’augmentation du nombre de décès liés au vieillissement démographique ne change pas la donne, les biens immobiliers remis sur le marché ne sont pas tous situés sur des territoires à forte demande. Les successions, par ailleurs, ont tendance à accentuer les inégalités.

Edito de Jean-Pierre Thomas : Président du Cercle de l’Epargne : Fiscalité, halte au feu !

En France, la tentation est toujours grande de recourir à la fiscalité en cas de difficultés budgétaires. C’est sans nul doute pour cette raison que la moitié de la création de richesses est prélevée par les pouvoirs publics sous une forme ou une autre. L’épargne fait souvent les frais de la soif inextinguible d’impôts de l’État. Certains rêvent même de lui faire un « harakiri » pour supprimer la dette publique, oubliant que justement, elle contribue à la financer. L’épargne, qui représente une renonciation à la consommation, est souvent critiquée. Elle est jugée nuisible à la croissance, étant assimilée à de l’argent qui dort. Pourtant, jamais l’épargne n’a été aussi indispensable qu’aujourd’hui. Sans elle, la note de la France par les agences telles que Moody’s ou Fitch serait bien plus mauvaise. Sans épargne, il serait difficile de financer l’investissement des entreprises et la transition écologique. Contrairement à quelques idées reçues, il n’y a donc pas, en France, trop d’épargne. La punir en augmentant les prélèvements est une idée incongrue.

Malgré l’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique, le système fiscal français relatif à l’épargne est complexe, marqué par une forte diversité selon les produits. D’un côté, certains supports d’épargne de court terme, populaires, comme le Livret A ou le LDDS, bénéficient d’une exonération totale d’impôts et de prélèvements sociaux ; tandis que de l’autre, des produits plus dynamiques à long terme comme l’assurance vie, les Plans d’Épargne en Actions (PEA) ou encore les Plans d’Épargne Retraite (PER) sont soumis à un cadre fiscal plus contraignant. Ce dernier oscille entre un régime favorable sous certaines conditions de durée et une imposition élevée en cas de sortie anticipée ou de gains importants. Notre système fiscal soutient toutes les catégories de produits, au point de le rendre illisible. Depuis une quarantaine d’années, les pouvoirs publics tentent d’inciter les ménages à épargner à long terme et à prendre des risques, tout en créant des livrets d’épargne bénéficiant d’une garantie de capital et totalement exonérés, comme le LDDS hier, et peut-être le Livret Industrie demain. Parallèlement, le régime de l’assurance vie a été durci, que ce soit pour les plus-values ou les droits de succession.

L’introduction en 2018 du Prélèvement Forfaitaire Unique a constitué une petite révolution dans la fiscalité de l’épargne. Son rendement n’est pas négligeable : 17 milliards d’euros en 2023. Il a incité les entreprises à distribuer des dividendes, ce qui est une bonne nouvelle pour les épargnants, mais aussi pour les recettes publiques. Cependant, l’augmentation du taux est une mauvaise nouvelle. Elle met fin à une stabilité de sept ans. En passant à 33 %, le Parlement s’engage dans une voie dangereuse, celle de recourir année après année à cette solution par facilité. Le rendement de cette hausse du PFU sera sans nul doute inférieur aux prévisions, car les acteurs économiques ajusteront leurs comportements en matière de distribution de dividendes. Les pouvoirs publics encouragent ainsi l’épargne de précaution à travers les produits réglementés, qui sont plus coûteux à gérer que les actions ou les obligations. En effet, l’argent à court terme doit être transformé en ressources longues pour financer l’économie, or toute intermédiation a un coût.

Dans un système fiscal idéal, les incitations devraient être réservées aux produits de long terme et risqués. Celles-ci pourraient prendre la forme de crédits d’impôt, afin de bénéficier au plus grand nombre. Les exonérations des livrets réglementés devraient être limitées à hauteur de 15 000 ou 20 000 euros, alors qu’aujourd’hui, le cumul Livret A et LDDS atteint près de 35 000 euros. Plutôt que de vouloir fiscaliser toujours plus, les pouvoirs publics devraient veiller à ce que les épargnants puissent obtenir le meilleur rendement possible de leurs placements. L’augmentation de la concurrence, l’assouplissement de certaines réglementations qui pénalisent les actions et la démocratisation du non coté sont autant de pistes qui mériteraient une plus grande attention du Parlement et du Gouvernement.

Jean-Pierre Thomas

Président du Cercle de l’Épargne

Pas touche à mon PER !

Le 27 septembre dernier, les députés Félicie Gérard et Charles de Courson ont présenté un rapport d’information sur la fiscalité de l’épargne retraite. Cinq ans après le lancement du Plan d’Épargne Retraite (PER), ils ont souhaité dresser un état des lieux et proposer des pistes de réforme.

Une montée en puissance satisfaisante

Les rapporteurs reconnaissent que le Plan d’Épargne Retraite (PER) a permis une simplification du cadre juridique et fiscal, en créant un produit unifié regroupant trois compartiments :

- PER individuel (PERIN) ;

- PER d’entreprise collectif (PERECO) ;

- PER d’entreprise obligatoire (PERO).

Cette architecture unifiée remplace des dispositifs complexes et variés tels que le PERP, le contrat Madelin, la Préfon, l’UMR, le PERCO ou encore l’article 83 du Code général des impôts, qui posaient des problèmes de lisibilité pour les épargnants. Malgré un contexte difficile, le PER a connu une croissance rapide depuis son lancement. Son encours est passé de 5,9 milliards d’euros en janvier 2020 à 108,8 milliards en mars 2024. Cependant, l’épargne retraite reste relativement modeste en France, en particulier parmi les jeunes et les ménages à faibles revenus. Un quart des actifs seulement est couvert par un produit d’épargne retraite.

La question des incitations fiscales

Le rapport d’information souligne que le PER bénéficie d’incitations fiscales intéressantes : une déduction sous plafond des versements du revenu imposable et des avantages en matière de succession. Cependant, les rapporteurs ont signalé que les ménages modestes étaient exclus du dispositif de déductibilité des cotisations sur le revenu. Le rapport préconise une évaluation des impacts de cette déductibilité, notamment sur les recettes fiscales à long terme, et suggère d’examiner des réformes pour rendre le dispositif plus attractif pour les foyers moins imposés. Les rapporteurs s’interrogent également sur la pertinence du dispositif, qui ressemble à celui de l’assurance vie, en cas de décès .

La logique de la déduction des cotisations à l’épargne retraite

La déductibilité des cotisations à l’épargne retraite de l’assiette de l’impôt sur le revenu repose sur la nature même du produit. En effet, la logique de cette déduction est directement liée à l’objectif de constituer un supplément de revenus ou de capital en vue de la retraite. À l’instar des cotisations des régimes par répartition, celles des régimes supplémentaires de retraites sont déductibles dans la limite d’un certain plafond. Ce système est souvent critiqué au motif qu’il favoriserait les ménages aisés. À première vue, l’effet de la déduction est plus important pour les contribuables soumis aux taux les plus élevés du barème de l’impôt sur le revenu. Cependant, ces mêmes contribuables sont ceux dont le taux de remplacement (ratio pensions/derniers revenus d’activité) est le plus faible. Si le taux de remplacement moyen avoisine 75 % en France, il est d’environ 57 % pour les cadres et inférieur à 50 % pour les cadres supérieurs, les indépendants ou les professions libérales. Ce faible taux de remplacement découle du plafonnement des pensions des régimes obligatoires (50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale pour le régime général de base – régime AGIRC/ARRCO cotisations perçues dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale). Ce plafonnement est jugé socialement juste, car, sans lui, les personnes à hauts revenus, qui ont souvent une espérance de vie supérieure à la moyenne, auraient bénéficié davantage des régimes obligatoires que les personnes à revenus modestes. La déductibilité des régimes supplémentaires par capitalisation constitue une compensation partielle à ce plafonnement.

Pour améliorer la diffusion du PER auprès des personnes à revenus modestes, les rapporteurs proposent d’ajuster les taux de contribution sociale généralisée (CSG) pour les rentes viagères.

Les rapporteurs estiment que les PER collectifs et obligatoires mis en place au sein des entreprises représentent une solution adaptée pour démocratiser l’épargne retraite parmi les ménages modestes. Le rapport suggère de rendre obligatoire la mise en place d’un PERECO dans les entreprises de plus de 11 salariés, sans pour autant contraindre employeurs et salariés à y verser des contributions. Cette mesure viserait à rendre l’épargne retraite plus accessible à des catégories de salariés qui en sont encore largement exclues. Il pourrait également être envisagé des accords de branche visant à généraliser les PER.

La question de l’avantage fiscal en cas de décès du titulaire

Les rapporteurs s’interrogent sur la pertinence du dispositif fiscal en cas de décès du titulaire. À l’instar de l’assurance vie, si le décès intervient avant 70 ans, la valeur de rachat du contrat est transmise aux bénéficiaires désignés, qui peuvent recevoir :

- jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire en franchise d’impôt et de taxes sociales ;

- pour les sommes allant de 152 500 à 700 000 euros, un taux de taxation de 20 % est appliqué ;

- au-delà de ce montant, le taux passe à 31,25 %.

Si le décès de l’adhérent intervient après 70 ans, les droits de succession s’appliquent sur le montant total des sommes capitalisées, après un abattement de 30 500 euros. Cet abattement est commun à tous les bénéficiaires désignés et à l’ensemble des contrats souscrits par le titulaire (assurance vie et PER, si l’adhérent possède les deux). Néanmoins, si le bénéficiaire est le conjoint, il n’aura aucun droit à payer.

Les rapporteurs soupçonnent que des souscriptions de PER soient effectuées dans le but de réduire les droits de succession. Ils soulignent que les titulaires et les héritiers bénéficient d’un double avantage, avec d’un côté la déductibilité des versements individuels et de l’autre une possible réduction des droits de succession. Le dispositif choisi par le législateur visait à aligner le régime du PER sur celui de l’assurance vie.

Le rapport recommande d’interdire la souscription d’un PER au-delà de 67 ans et de prévoir un dénouement automatique à 70 ans, afin d’éviter des stratégies d’optimisation fiscale liées à la transmission patrimoniale. Faut-il fixer une date butoir ? Des assurés peuvent faire le choix de ne pas liquider leur PER en vue de le réserver à un éventuel problème de dépendance. Certains titulaires continuent de travailler et peuvent de ce fait décider de continuer à affecter une partie de leur rémunération professionnelle à leur PER.

Faut-il déshabiller Paul pour habiller Jacques ?

Selon le rapport, le PER souffre également de la concurrence directe avec des produits plus connus des épargnants, tels que l’assurance vie. Les rapporteurs s’interrogent sur la nécessité d’adapter la fiscalité de l’assurance vie afin de rendre le PER plus compétitif. La France manque d’épargne de long terme investie en actions. Faut-il pénaliser l’assurance vie qui joue un rôle clé dans le financement de l’économie, et notamment de l’État ?

Trop d’information tue l’information

La loi PACTE a accru les obligations d’information des titulaires de PER qui ont désormais accès aux rendements des supports ainsi qu’à une évaluation de leur future rente. Cependant, plus les informations fournies sont nombreuses, plus il devient difficile pour les titulaires de les appréhender réellement. En la matière, l’excès nuit à la clarté.

Pour rendre l’épargne retraite plus attractive, les épargnants doivent pouvoir accéder à une information claire et détaillée sur les différents produits disponibles, leurs coûts, leurs rendements et les avantages fiscaux associés. Le rapport recommande ainsi la généralisation d’outils interactifs permettant de comparer les offres sur le marché et de suivre les performances réelles des PER.