400 000 milliards de sabords pour les retraites

Depuis le milieu du XXe siècle, l’espérance de vie, à l’échelle mondiale, a connu une formidable progression. Elle a augmenté d’un an, en moyenne, tous les cinq ans. Les enfants nés en 2017, au sein des pays avancés, ont une forte probabilité de vivre plus de 100 ans. Cette révolution démographique est en cours sur tous les continents. Elle a pour conséquence une augmentation sans précédent du nombre de personnes de plus de 65 ans. Cette catégorie atteindra plus de 2 milliards en 2050 contre 900 millions aujourd’hui. Si, en 2017, au niveau mondial, il y a 8 travailleurs pour 1 retraité, il n’y en aura plus que 4 en 2050.

Les pays occidentaux ont mis près de 300 ans pour généraliser la couverture d’assurance-vieillesse, mais, à l’échelle de la planète, 48 % de la population d’âge de la retraite ne perçoit aucune pension. Ces personnes dépendent soit de la solidarité familiale, soit de l’épargne qu’ils ont constituée durant leur vie active, soit de l’assistance publique ou privée. La question des retraites concerne en premier lieu les deux premières puissances démographiques que sont l’Inde et la Chine. Dans ce dernier pays, le nombre de retraités devrait s’accroître de 600 millions d’ici 2050 quand dans le premier, 90 % des actifs ne sont pas, actuellement, couverts par un régime de retraite.

La question du financement des retraites est déjà un problème majeur au sein des pays dits avancés ; elle le sera également très rapidement pour les pays émergents. En effet, l’urbanisation rapide de ces pays avec des migrations intérieures fortes réduit les solidarités familiales.

Les charges induites par le vieillissement sur le système de protection sociale seront importantes. Elles pourraient avoir comme conséquence la mise en place de systèmes à plusieurs vitesses avec d’un côté les actifs bénéficiant d’un bon niveau de pension et qui pourront partir tôt à la retraite, entre 62 et 67 ans par exemple et de l’autre ceux contraints de travailler jusqu’à 70 ans pour bénéficier de pensions modestes. Cette dernière situation devrait être la règle au sein de nombreux pays en développement.

Selon une étude du Forum Économique Mondial et de Mercer, l’économie mondiale doit faire face à un important défi qui, pour être relevé, suppose l’adoption de mesures rapides concernant l’organisation du monde du travail et la protection sociale. L’affadissement de la croissance économique qui s’accompagne d’une moindre performance des produits financiers sur longue période, complique évidemment la situation. Les rendements des actions et des obligations ont perdu respectivement 5 et 3 % par rapport aux années 80 à 2000. Selon cette étude, les actifs devraient investir 10 à 15 % de leurs revenus dans des produits destinés à la retraite. Pour assurer des revenus convenables aux futurs retraités (taux de remplacement compris entre 60 et 70 %), il conviendrait, au niveau mondial ( ?), de placer d’ici 2050 l’équivalent de 400 000 milliards de dollars. Les États-Unis devraient pouvoir dégager l’équivalent de 70 000 milliards de dollars.

L’ISF, l’histoire agitée d’un impôt à fort ressort médiatique

L’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) est un impôt donnant lieu à des débats passionnés, mais qui reste méconnu en raison de la faiblesse des statistiques délivrées par les pouvoirs publics. Cet impôt est, pour les uns, considéré comme un facteur d’équité sociale quand, pour d’autres, il est antiéconomique et responsable d’un appauvrissement du pays.

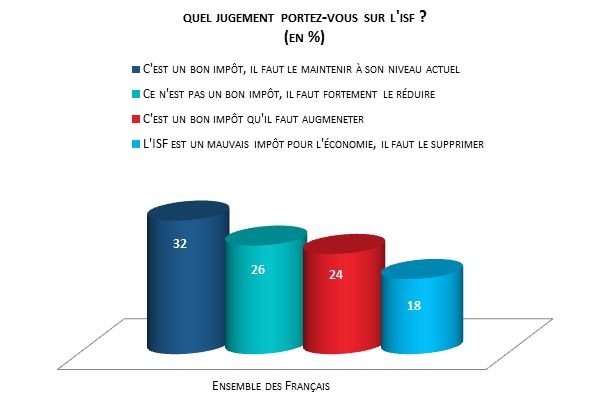

Payé par moins de 350 000 contribuables, l’ISF est plutôt jugé utile par la majorité de l’opinion. 56 % des Français, selon la dernière enquête du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa (enquête IFOP 2017) sont favorables soit à son maintien l’état, soit à son alourdissement. Seuls 18 % sont pour sa suppression.

Les enjeux de la Flat Tax

Le principe de la taxe forfaitaire est simple. Il conduit à appliquer le même taux d’imposition, prélèvements sociaux, aux revenus des produits financiers. Ce prélèvement libératoire mettrait un terme à l’assujettissement au barème de l’impôt sur le revenu d’un certain nombre de revenus financiers, décidé en 2012. Il assure une certaine forme de neutralité entre les différents placements et en fonction de la durée de ces placements.

L’objectif affiché par le Gouvernement est de réorienter l’épargne vers l’économie réelle. Depuis des années voire des décennies, les pouvoirs publics tentent de modifier le comportement des épargnants. Mais, il faut l’admettre, ils préfèrent la sécurité et la liquidité au rendement (voir sur ce sujet les enquêtes 2016 et 2017 du Cercle de l’Épargne). Il faut souligner que l’épargnant français ne se distingue guère de ces homologues d’Europe continentale.

Au sommaire de cette étude :

Quelques ordres de grandeur

La philosophie de la Flat Tax

Quel périmètre pour la taxe forfaitaire ?

- Et l’épargne-retraite ?

- Les enjeux de l’épargne réglementée

La taxe forfaitaire, une mesure qui pourrait être paradoxalement favorable à l’épargne de court terme

La taxe forfaitaire et l’assurance-vie, un changement de modèle ?

- Le régime actuel de l’assurance-vie

- La situation du Plan d’Épargne en Actions

Fiscalité applicable aux actions placées sur un compte titre

Les plus-values sur les valeurs mobilières

- Le régime actuel

- Le calcul de la plus-value imposable

- L’abattement pour durée de détention

- Les gains de cessions de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

- Les prélèvements sociaux

- Les conséquences de l’instauration d’une taxe forfaitaire

- Pour information, les plus-values immobilières

Flat tax : vers une exemption des contrats d’assurance vie anciens et diversifiés

Afin de ne pas pénaliser l’épargne longue, le gouvernement serait ouvert à la proposition des assureurs de ne pas appliquer la flat tax aux contrats d’assurance vie anciens et diversifiés. Ainsi les assureurs pourraient pas appliquer le PFU aux contrats de plus de douze ans pour les versements investis à plus de 30% en unités de compte (UC éligibles au PEA, investies à 75% minimum en actions françaises ou européennes).

L’assurance-vie a rebondi en juillet

Retour sur le rebond de l’assurance-vie en juillet 2017 dans cet article des Echos qui reprend l’analyse du Cercle de l’Epargne.

Assurance vie : la collecte nette rebondit avec 2,1 Md€ en juillet 2017

Juillet est traditionnellement un bon mois pour l’assurance-vie. 2017 ne fera pas exception. après une collecte, ce rebond doit être examiné avec précaution.

La collecte repart à la hausse en juillet

L’assurance-vie affiche une collecte de 2,1 milliards d’euros en août. Retour sur ce bon résultat qui fait suite à une année difficile pour ce produit.

Bercy et les assureurs sont proches d’un accord sur la « flat tax » – sources

Comment concilier le projet présidentiel de simplification de la fiscalité de l’épargne avec les spécificités de l’assurance-vie, premier produit financier des Français qui bénéficie aujourd’hui d’une fiscalité valorisant l’épargne longue? Dans cet article qui rappelle en outre en outre le risque de destabiliser le secteur en appliquant une fiscalité indifférenciée quelle que soit la durée de détention des contrats, le Directeur du Cercle de l’Epargne revient sur les enjeux de la réforme.

Juillet sourit à l’assurance-vie mais qu’en sera-t-il à l’automne ?

Paris, le 5 septembre

RESULTATS DE L’ASSURANCE-VIE – JUILLET 2017

JUILLET SOURIT À L’ASSURANCE-VIE

MAIS QU’EN SERA-T-IL À L’AUTOMNE ?

par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Au mois de juillet, l’assurance-vie a enregistré une collecte nette de 2,1 milliards d’euros signant son meilleur résultat de ses douze derniers mois. Il fallait remonter au mois de juillet 2016 pour enregistrer une collecte supérieure à 1 milliard d’euros. Le mois de juillet est traditionnellement un bon mois pour l’assurance-vie. Même durant la période difficile de 2011/2012, la collecte était, en effet, restée positive.

Juillet 2017 ne déroge donc pas à la tradition et rompt avec la tendance baissière de ces derniers mois. Le montant des cotisations a été correct en s’élevant à 11,1 milliards d’euros contre 11,5 milliards d’euros le mois précédent. Les prestations ont, de leur côté, diminué à 9 milliards d’euros contre 10,9 milliards d’euros au mois de juin. Durant les mois d’été, les épargnants effectuent moins de rachats car ils s’engagent peu sur des opérations lourdes (achats ou construction de logement, achats de voitures). Ces moindres rachats peuvent également s’expliquer par la dissipation des craintes générées par la loi Sapin II (blocage des contrats en cas de crise systémique). L’effet « baisse des taux » qui avait pu amener certains assurés à effectuer des rachats s’estompe également. Les bons résultats de juillet sont également liés au fait que les ménages effectuent leurs arbitrages de milieu d’année avant de partir en vacances. Les assureurs, les courtiers et les conseillers en gestion de patrimoine profitent, en outre, de la disponibilité de leurs clients pour les inciter à réaliser quelques versements.

Les épargnants ont été moins sensibles aux charmes des unités de compte dont la collecte est en baisse. Elle s’est élevée à 2,7 milliards d’euros soit 24 % de la collecte totale contre respectivement 3,5 milliards et 30 % au mois de juin.

Le mois de juillet ne marque pas obligatoirement un retournement de tendance. L’environnement de l’assurance-vie est, en effet, de plus en plus agité et complexe. Après avoir été confronté à la baisse du rendement des fonds euros, elle doit faire face désormais à une éventuelle refonte de son régime fiscal.

Comme souvent au début des mandats présidentiels, elle est dans l’œil du cyclone. La tentation est grande pour une nouvelle équipe de modifier le régime fiscal de ce produit d’épargne qui est, en volume avec un encours de 1659 milliards d’euros, de loin le premier placement des Français.

Les pouvoirs publics cherchent tout à la fois à en réduire le coût fiscal et à réorienter l’épargne des ménages vers ce qui est appelé l’économie réelle. François Hollande s’y était essayé sans beaucoup de résultats. Emmanuel Macron s’est engagé à instituer une taxe forfaitaire unique d’environ 30 % sur les revenus de l’épargne. Elle devrait s’appliquer, selon les informations disponibles, sur les nouveaux versements effectués sur les contrats d’assurance-vie qui dépasseront 150 000 euros. Ce dispositif appliqué à l’assurance-vie aboutirait à une augmentation des prélèvements pour les contrats de plus de 8 ans, actuellement taxés à 23 % et qui passeraient donc à 30 %. La taxe forfaitaire supprimerait le dispositif de fiscalité dégressive qui incite à épargner sur le long terme (le taux du prélèvement libératoire est de 35 % pour les contrats de 0 à 4 ans, de 15 % pour les contrats de 4 à 8 ans et 7,5 % après 8 ans).

Le dispositif avancé par le Gouvernement complexifiera le régime de l’assurance-vie. En effet, cohabiteront trois régimes de taxation, l’impôt sur le revenu, les prélèvements de 35 à 7,5 % pour les anciens versements et les versements inférieurs à 150 000 euros et la taxe forfaitaire unique pour les nouveaux versements de plus de 150 000 euros. Face à cette nouvelle situation, il est possible que les épargnants attendent d’y voir plus clair et, à défaut d’investir dans des produits dits à risque, privilégient les dépôts à vue et le Livret A au cours de l’automne.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Immobilier, assurance-vie, Perp : le match de l’épargne retraite

Retour, avec Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne sur les solutions pour préparer sa retraite.

Les Enjeux de la taxe forfaitaire de 30 % sur les revenus de l’épargne

Paris, le 30 août 2017

Communiqué de presse

LES ENJEUX DE LA FLAT TAX

Dans la perspective du débat sur l’instauration de la taxe forfaitaire sur l’épargne, veuillez trouver ci-dessous une note de travail du Cercle de l’Epargne.

******

**

Le principe de la taxe forfaitaire est simple, appliquer le même taux d’imposition, prélèvements sociaux, aux revenus des produits financiers. Ce prélèvement libératoire mettrait un terme à l’assujettissement au barème de l’impôt sur le revenu d’un certain nombre de revenus financiers qui avait été décidé en 2012 par François Hollande. Il assure une certaine forme de neutralité entre les différents types placements et en fonction de leur durée.

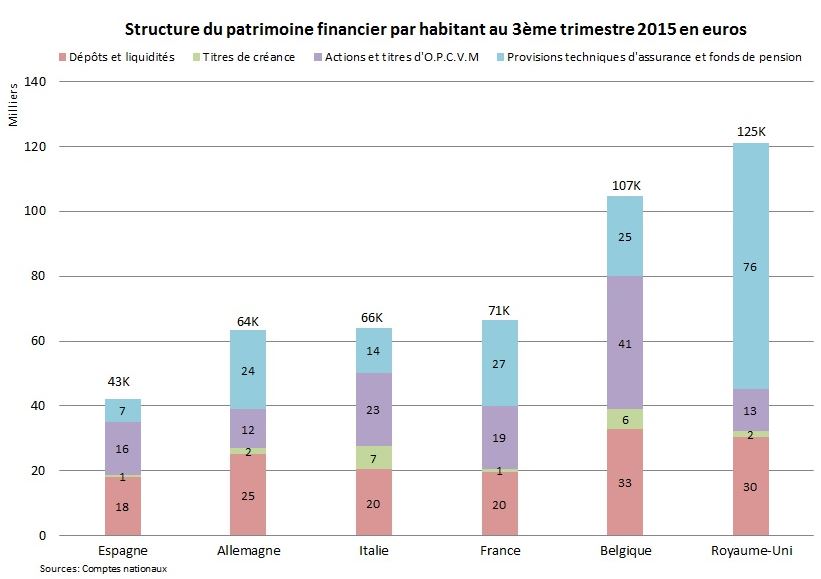

L’objectif affiché par le Gouvernement est de réorienter l’épargne vers l’économie réelle. Depuis des années voire des décennies, les pouvoirs publics tentent , en effet, de modifier le comportement des épargnants. Mais, il faut l’admettre ces derniers préfèrent la sécurité, la liquidité au rendement (voir sur ce sujet les enquêtes 2016 et 2017 du Cercle de l’Epargne). Il faut souligner que l’épargnant français, en la matière, ne se distingue guère de ces homologues d’Europe continentale.

Quelques ordres de grandeur

L’épargne financière des ménages représente un tiers de son patrimoine. Elle se répartie essentiellement entre l’assurance-vie et l’épargne réglementée. Les années 90 ont été celle de l’assurance-vie. Les niveaux élevés des taux d’intérêt ajoutés à l’augmentation de l’offre par les assureurs tout ceci associé à une fiscalité avantageuse ont permis la forte croissance de ce produit. Il a répondu aux besoins des épargnants, sécurité en capital avec la garantie en capital des fonds euros, liquidité avec la possibilité de réaliser des rachats à tout moment, rendement avec des fonds euros bien rémunérés et des unités de compte dynamiques et enfin fiscalité allégée. La chute des taux et les incertitudes sur le maintien de ses avantages ainsi que l’arrivée à maturité des contrats ont provoqué une rupture dans la collecte à partir des années 2012.

L’épargne réglementée a connu une forte progression durant les dernières crises, celle de 2008/2009 et celle de 2011/2012. La baisse du taux du Livret A a entraîné en 2015 et 2016 une décollecte mais celle-ci est enrayée depuis le début de l’année 2017. Le Livret A affiche même une collecte positive de 10 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année.

Depuis la crise, les épargnants se sont détournés des actions et tout particulièrement du Plan d’Epargne en Actions (PEA). 4,1 millions ont un PEA en 2017 contre plus de 7 millions au début des années 2000.

| Montant de l’encours | |

| Patrimoine financier brut des ménages | 4 815 milliards d’euros |

| Livret A + Livret de Développement Durable et Solidaire (juillet 2017 -source CDC) | 373 milliards d’euros |

| Compte d’épargne logement (juin 2017 BdF) | 29,339 milliards d’euros |

| Livret d’Epargne Populaire (juin 2017 – BdF) | 44,006 milliards d’euros) |

| Livret Jeune (juin 2017 – BdF) | 6,209 milliards d’euros |

| Plan d’Epargne Logement (juin 2017 – BdF) | 262,421 milliards d’euros |

| Livrets d’épargne fiscalisés (juin 2017 – BdF) | 188,763 milliards d’euros |

| Dépôts à vue (juin 2017 – BdF) | 409,560 milliards d’euros |

| Encours du Plan d’Epargne en Actions (BdF – 1er trimestre 2017) |

88,67 milliards d’euros |

| Encours PEA – PME (1er trimestre 2017 – BdF) | 370 millions d’euros |

| Actions non cotées at autres participations des ménages (1er trimestre 2017 – BdF) | 850,741 milliards d’euros |

| Actions cotées des ménages (1er trimestre 2017 – BdF) | 246,504 milliards d’euros |

| Assurance-vie (fin juin 2017 – source FFA) Fonds euros assurance-vie Unités de compte |

1656 milliards d’euros

1598 milliards d’euros |

| Epargne salariale (décembre 2016 – AFG) | 122,5 milliards d’euros |

La philosophie de la flat tax

La flat tax vise à instaurer un taux unique de prélèvements sur les revenus de l’épargne. Elle se substituerait à l’imposition sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

| Revenu imposable Tranches |

Taux d’imposition |

| Jusqu’à 9 710 € | 0 % |

| entre 9 711 et 26 818 € | 14 % |

| entre 26 818 et 71 898 € | 30 % |

| entre 71 898 et 152 260 € | 41 % |

| à partir de 152 261 € | 45 % |

Les prélèvements sociaux qui n’existaient pas avant 1995 ont fortement augmenté en 20 ans pour devenir un élément clef de la taxation des produits de l’épargne. L’objectif était d’imposer les revenus de l’épargne comme les revenus du travail sans prendre en compte leurs spécificités et le fait qu’ils ont déjà subi en amont des prélèvements.

| Dates | CSG | CRDS | Prélèvement social | Contribution additionnelle | Contribution de solidarité pour l’autonomie |

Taux global |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 |

3,40% | 0,50% | – | – | – | 3,90% |

| Du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 |

7,50% | 0,50% | 2% | – | – | 10% |

| Du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 |

7,50% | 0,50% | 2% | – | 0,30% | 10,30% |

| Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 |

8,20% | 0,50% | 2% | – | 0,30% | 11% |

| Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 |

8,20% | 0,50% | 2% | 1,10% | 0,30% | 12,10% |

| Du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 |

8,20% | 0,50% | 2,20% | 1,10% | 0,30% | 12,30% |

| Du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 |

8,20% | 0,50% | 3,40% | 1,10% | 0,30% | 13,50% |

| Depuis le 1er juillet 2012 | 8,20% | 0,50% | 5,40% | 1,10% | 0,30% | 15,50% |

| A compter du 1erjanvier 2018* | 9,90 % | 0,50 % | 5,40 % | 1,10 % | 0,30 % | 17,20 % |

* augmentation de la CSG de 1,7 point annoncé par Emmanuel Macron sous réserve de son adoption par le Parlement

La fiscalité française sur le capital se caractérise par une accumulation d’impôts et de prélèvements qui concernent tant les flux que les stocks (droits de mutation, taxation des plus-values, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, ISF, impôts locaux pour l’immobilier). La fiscalité française sur le capital se caractérise par une accumulation d’impôts et de prélèvements qui concernent tant les flux que les stocks (droits de mutation, taxation des plus-values, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, ISF, impôts locaux pour l’immobilier).

Quel périmètre pour la taxe forfaitaire ?

Le Gouvernement a annoncé que la taxe forfaitaire ne concernerait ni l’épargne réglementée, ni l’épargne salariale. Pourraient être donc concernés les comptes titres et sous certaines réserves l’assurance-vie ainsi que le PEA. La question se pose pour le Plan d’Epargne Logement qui appartient à l’épargne réglementée mais qui est soumis aux prélèvements sociaux.

Et l’épargne retraite ?

Si l’épargne salariale échappe à la flat tax, il en résulte que le PERCO conserve son régime actuel. Le Plan d’Epargne Retraite Populaire qui bénéficie d’un avantage fiscal à l’entrée serait-il concerné ? Aujourd’hui, la rente versée au moment de la liquidation des droits à la retraite est soumise à l’impôt sur le revenu.

L’enjeu de l’épargne réglementée

Le Gouvernement a décidé de ne pas assujettir l’épargne réglementée à la taxe forfaitaire. Est-ce que cela concerne tous les produits ou seulement le Livret A et le LDDS ?

En l’état, en franchise fiscale complète (prélèvements sociaux compris), un épargnant peut placer 22 950 euros au titre du Livret A et 12 000 euros au titre du LDDS soit un total de 34 950 euros ou 69 900 pour un couple.

A cela, il faut mentionner que le plafond du Livret populaire qui est accordé sous conditions de revenus est de 7 700 euros et celui du Livret Jeune (attribué sous condition d’âge) est de 1600 euros. A cela il convient d’ajouter le Compte d’Epargne Logement et le Plan ‘Epargne Logement qui ne sont soumis à partir de 4 ans de détention qu’aux prélèvements sociaux et dont les plafonds respectifs sont de 15 300 et de 61 200 euros.

Pour mémoire, le patrimoine financier moyen par ménage était de 55 300 euros en 2015, le patrimoine médian étant de 11 600 euros.

La taxe forfaitaire, une mesure favorable à l’épargne de court terme ?

La taxe forfaitaire qui a comme objectif de réorienter l’épargne des Français vers l’économie réelle allègera en premier lieu les prélèvements sur les livrets bancaires fiscalisés, c’est-à-dire un placement liquide et sans risque.

Les détenteurs de revenus issus des livrets bancaires fiscalisés peuvent opter soit pour le barème de l’IR, soit pour un prélèvement libératoire de 24 % si leurs revenus n’excèdent pas 2000 euros.

Prélèvements sur les intérêts des livrets

| Taux d’imposition IR | TMI* 0 % | TMI 14 % | TMI 30 % | TMI 41 % | TMI 45 % |

|---|---|---|---|---|---|

| Option IR (prélèvements sociaux et IR) | 15,5 % | 28,80 % | 43,97 % | 54,4 % | 58,21 % |

| Option prélèvement libératoire à 24 % dans la limite de 2000 euros de revenus | 39,5% | 39,5 % | 39,5 % | 39,5 % | 39,5 % |

| Flat taxe à 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |

*TMI : taux marginal d’imposition à l’impôt sur le revenu

Il est à noter qu’à compter du 1er janvier 2018, le taux de taxation sera majoré de 1,7 point du fait de l’augmentation de la CSG.

La taxe forfaitaire et l’assurance-vie, un changement de modèle ?

L’application de la taxe forfaitaire pourrait aboutir à un accroissement des prélèvements sur l’assurance-vie.

| Les prélèvements applicables à l’assurance-vie

L’épargnant peut choisir pour l’imposition des gains issus des contrats d’assurance-vie entre :

Le taux du prélèvement libératoire est de :

A partir d la 8e année, le souscripteur bénéficie, par ailleurs, d’un abattement fixé à 4 600 euros pour un célibataire ou à 9 200 euros pour un couple. Les produits de l’assurance-vie sont également soumis aux prélèvements sociaux (CSG, RDS et contributions sociales) dont le taux global est de 15,5%. La sortie en rente L’épargnant peut opter pour une sortie en rente qui une fois décidée ne sera plus modifiable. Le contrat peut prévoir des cas de réversion qui diminuent le montant de la rente versée. Les rentes viagères ne sont imposables que sur une fraction de leur montant et en fonction de l’âge du rentier au début du versement. La rente est ainsi imposée à :

Les rentes viagères sont soumises également aux prélèvements sociaux : 15,5 %. |

|||||||||||||||||||||||

| L’assurance-vie déroge également aux droits de succession. En effet, en cas de versements réalisés avant 70 ans, les sommes reçues par les héritiers sont exonérées à hauteur de 152 000 euros.

Au-delà de ce montant, elles sont taxées à 20 % dans la limite d’un plafond fixé à 700 000 euros. Au-delà, elles sont taxées à 31,25 %. En cas de versements effectués après 70 ans par le souscripteur, les sommes reçues par les héritiers sont imposées dans les conditions normales après application d’un abattement de 30 500 euros. En cas de versements des primes avant et après 70 ans, les deux régimes s’appliquent au prorata des sommes concernées. Le régime des droits de succession pour l’assurance-vie a été modifié à plusieurs reprises. Du fait du caractère non rétroactif des dispositions prises, plusieursrégimes coexistent.

|

|||||||||||||||||||||||

La taxe forfaitaire rendra moins onéreux les rachats intervenant avant la 8e année pour les contribuables optant auparavant pour le prélèvement libératoire. De ce fait, cette disposition inciterait à la mobilité de l’épargne. Elle pourrait ainsi faciliter la réorientation de l’épargne française vers des placements plus attractifs mais aussi plus risqués. Mais, compte tenu de l’appétence des ménages pour la liquidité et la sécurité, cette mesure pourrait les conduire à privilégier l’épargne réglementée et l’immobilier. Cette incitation aux rachats anticipés pourrait être assez dangereuse en période de hausse des taux. Les épargnants seraient incités à se délester de leurs vieux contrats faiblement rémunérés au profit de nouveaux bénéficiant de taux plus attractifs.

L’augmentation de la CSG aboutirait à un alourdissement de toute façon des prélèvements sur l’assurance-vie de 1,7 point. L’écart pour les rachats intervenant après 8 ans entre la flat tax et l’ancien dispositif serait de + 5,3 points.

Imposition avec le régime libératoire de l’assurance-vie

| Contrats de moins de 4 ans | Contrats de 4 à 8 ans |

Contrats de plus de 8 ans |

|

| Prélèvements sociaux actuels Prélèvements sociaux au 1er janvier 2018* |

15,5 %

17,2 % |

15,5 %

17,2 % |

15,5 %

17,2 % |

| Prélèvement libératoire | 35 % | 15 % | 7,5 % |

| Prélèvements fiscaux et sociaux

Prélèvements à compter du 1er janvier 2018* |

50,5 %

52,2 % |

30,5 %

32,2 % |

23 %

24,7 % |

| Flat Tax | 30 % | 30 % | 30 % |

* si l’augmentation projetée de 1,7 point est adoptée par le Parlement

Les contribuables optant pour le barème de l’impôt sur le revenu seront gagnants à partir du taux du barème de 30 %.

Imposition de l’assurance-vie avec le barème de l ‘impôt sur le revenu

| Taux marginal d’imposition | 0 % | 14 % | 30 % | 41 % | 45 % |

| Prélèvements sociaux 2017 | 15,5 % | 15,5 % dont 5,1 points déductibles |

15,5 % dont 5,1 points déductibles |

15,5 % dont 5,1 points déductibles |

15,5 % dont 5,1 points déductibles |

| Prélèvements sociaux 2018 avec déductibilité de la majoration de 1,7 point* | 17,2 % | 17,2 % dont 6,8 points déductibles |

17,2 % dont 6,8 points déductibles |

17,2 % dont 6,8 points déductibles |

17,2 % dont 6,8 points déductibles |

| Prélèvements sociaux 2018 avec non déductibilité de la majoration de 1,7 point* | 17,2 % | 17,2 % dont 5,1 points déductibles |

17,2 % dont 5,1 points déductibles |

17,2 % dont 5,1 points déductibles |

17,2 % dont 5,1 points déductibles |

| IR + PS taux actuels | 15,5 % | 28,78 % | 43,97 % | 54,41 % | 58,20 % |

| IR + PS au 1erjanvier 2018 Avec déductibilité à 6,8 points Avec déductibilité à 5,1 points |

17,2 %

17,2 % |

30,35 % 30,49 % |

45,37 % 45,67 % |

55,70 % 56,11 % |

59,45 % 59,63 % |

| Flat Tax | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |

* si l’augmentation projetée de 1,7 point est adoptée par le Parlement

La situation du Plan d’Epargne en Actions

Le plan d’épargne en actions (PEA) est un compte titres ou un contrat de capitalisation assorti d’avantages fiscaux conditionnés au respect de certaines règles. Il permet, d’acquérir des actions de l’Union européenne et des titres d’Organismes de Placement Collectif (OPC) investis à 75 % en actions de l’Union européenne, tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les dividendes et les plus-values.

Le plafond est de 150 000 euros depuis le 1er janvier 2014. Au-delà, aucun versement n’est possible.

La durée normale d’un PEA pour obtenir le meilleur régime fiscal est de 5 ans.

La date de retrait (ou rachat de contrat de capitalisation) entraîne des conséquences sur le fonctionnement du PEA :

Régime du PEA en fonction des dates des retraits

| Date du retrait | Conséquences sur le fonctionnement du PEA |

|---|---|

| Retrait avant 5 ans | Perte des avantages fiscaux liés au PEA. |

| Retrait avant 8 ans | Clôture du plan (sauf en cas d’affectation des sommes à la création ou à la reprise d’une entreprise dans un délai de 3 mois). |

| Retrait après 8 ans | Les retraits restent autorisés sans clôture du PEA. Après un 1er retrait, il n’est plus possible d’effectuer de versements. La sortie du plan peut se faire en capital ou en rente viagère. La durée du plan n’est plus limitée dans le temps. |

Les opérations suivantes entraînent la clôture du PEA :

- tout retrait (ou rachat de contrat de capitalisation) avant 8 ans (sauf en cas d’affectation à la création ou à la reprise d’une entreprise dans les 3 mois),

- le non-respect d’une des conditions du fonctionnement (par exemple dépassement du plafond des versements),

- le décès du titulaire,

- après 8 ans, le retrait de la totalité des sommes ou valeurs (ou le rachat total d’un contrat de capitalisation) et la conversion des capitaux en rente viagère.

L’imposition des revenus du PEA est fonction de la date des retraits.

En l’absence de retrait avant 5 ans, les revenus et plus-values sont exonérés. Toutefois, concernant les titres non cotés, l’exonération des revenus est plafonnée chaque année à 10 % du montant de ces titres.

En cas de retrait avant 5 ans, le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan est imposé au taux de 19 % pour des retraits intervenant entre 2 à 5 ans et à 22,5 % avant 2 ans.

Toutefois, les retraits anticipés bénéficient d’une exonération dans certaines situations, notamment :

- décès du titulaire du plan,

- sous certaines conditions, quand les sommes sont affectées au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise.

| Conséquences fiscales des retraits d’un PEA | |

|---|---|

| Date des retraits | Taux d’imposition du gain net |

| Retraits avant 2 ans | 22,5 % |

| Retraits entre 2 et 5 ans | 19 % |

| Retraits après 5 ans | Exonération |

| Sortie en rente viagère après 8 ans | Exonération |

Les gains sont soumis aux prélèvements sociaux au moment des retraits ou rachats. Ce taux est de 15,5 % depuis le 1er juillet 2012 (les taux historiques s’appliquent pour les gains antérieurs).

De ce fait, en fonction de la date des retraits, le taux des prélèvements varie de 15,5 à 38 %. Avec l’éventuelle majoration de 1,7 point de la CSG, les prélèvements varieront à compter du 1er janvier 2018 de 17,2 à 39,7 %.

Les prélèvements sur les gains issus des PEA

|

Retrait

avant 2 ans

|

Retrait entre 2 et 5 ans |

Retrait après 5 ans |

|

| IR + Prélèvements sociaux au 1erjanvier 2018 | 39,7 % | 36,2 % | 17,2 % |

| Flat tax | 30 % | 30 % | 30 % |

En cas d’application au PEA de la flat tax, le régime deviendra plus intéressant pour ceux effectuant des rachats avant 5 ans mais deviendra pénalisant pour ceux réalisant des retraits après 5 ans. La logique voudrait que ce prélèvement forfaitaire ne s’applique pas au PEA. Dans le cas contraire, par rapport aux compte titre, son seul avantage serait l’exonération des plus-values.

Fiscalité applicable aux actions placées sur un compte titre

Les dividendes sont, depuis 2013, soumis au barème de l’impôt sur le revenu (en bénéficiant d’un abattement de 40 %. La pression fiscale varie en fonction du taux marginal d’imposition appliqué au titre de l’IR. Elle passe ainsi de 15,5 % à 40,2 %.

La Flat Tax devrait s’accompagner de la suppression de l’abattement de 40 % et intégrer les prélèvements sociaux. Le régime de la taxe forfaitaire est plus intéressant pour les contribuables dont le taux marginal est supérieur à 30 %.

détenues dans un compte titre

| Taux marginal d’imposition | 0 % | 14 % | 30 % | 41 % | 45 % |

| IR + Prélèvements sociaux à 15,5 % avec 5,1 points déductibles | 15,5 % | 23,18 % | 31,97 % | 38 % | 40,02 % |

| IR + prélèvements sociaux à 17,2 % avec 6,8 points déductibles | 17,2% | 24,65 | 33,16 % | 39,01 % | 41,14 % |

| IR + prélèvements sociaux à 17,2 % avec 5,1 points déductibles | 17,2 % | 24,89 % | 33,67 % | 39,71 % | 41,90 % |

| Flat Tax à 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |

Les plus-values sur les valeurs mobilières

L’introduction d’une taxe forfaitaire pourrait être une source de simplification pour le régime des plus-values qui a été modifié, à maintes reprises, ces quinze dernières années.

Le régime actuel

Les plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées directement par les particuliers ou par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie sont imposables à l’impôt sur le revenu.

Les cessions imposables concernent :

- les valeurs mobilières et droits sociaux ;

- les opérations de Bourse ;

- les gains ou retraits de PEA ou PEA-PME dans les 5 ans de son ouverture ;

- les gains résultant de rachat d’actions de sociétés à capital variable (SICAV) et de fonds commun de placement (FCP) ;

- les cessions directes (de gré à gré) comme les ventes, les partages, les prêts, les échanges ou les apports de titres.

Les cessions exonérées concernent :

- les titres détenus dans un plan d’épargne entreprise (PEE) sous certaines conditions;

- les titres détenus dans un PEA ou dans un PEA-PME en cas de retrait après 5 ans ;

- les parts de certains fonds de placements à risque (FCPR et FCPI) sous certaines conditions.

Le calcul de la plus-value imposable

La plus ou moins-value constatée correspond à la différence entre le prix de cession des valeurs, titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix d’acquisition ou de souscription, le cas échéant diminué des réductions d’impôt effectivement obtenues.

Le cas échéant, après compensation entre vos plus-values et vos moins-values, les plus-values subsistantes sont réduites d’un abattement forfaitaire, variable selon la durée de détention des titres cédés.

L’abattement pour durée de détention

Les plus-values résultant de la cession de certains titres détenus depuis au moins 2 ans sont réduites d’un abattement.

Cet abattement s’applique aux plus-values restantes après compensation avec vos moins-values.

L’abattement est de :

- 50 % du montant de la plus-value réalisée ou de la distribution perçue lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la distribution ;

- 65 % du montant de la plus-value réalisée ou de la distribution perçue lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession ou de la distribution.

La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres cédés.

L’abattement pour durée de détention renforcé

Pour certaines plus-values de cession d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces titres, le taux de l’abattement est plus important.

Il est égal à :

- 50 % pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;

- 65 % pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;

- 85 % pour les titres détenus au moins 8 ans.

Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres pour prendre leur retraite bénéficient en plus d’un abattement fixe de 500 000 euros applicable avant l’abattement renforcé.

Les trois « types » plus-values de cession de titres ouvrant droit à l’abattement renforcé sont les suivantes :

- les gains de cession de titres de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres,

- les titres de dirigeants de PME prenant leur retraite et enfin les gains réalisés à l’intérieur du groupe familial.

Les gains de cessions de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

Les gains issus de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE sont imposés au taux forfaitaire de 19 % ou 30 %. En principe, le gain net de cession des titres acquis en exercice des bons est passible du taux d’imposition de 19 %. Toutefois, si au moment de la cession des titres, le bénéficiaire exerce son activité dans la société émettrice depuis moins de 3 ans, le gain correspondant est taxable au taux de 30 %.

Les prélèvements sociaux

Les abattements ne s’appliquent pas pour la détermination du montant des prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux restent donc dus sur les plus-values de cession et distributions avant application de l’abattement pour durée de détention.

Les conséquences de l’instauration d’une taxe forfaitaire

Situation du régime normal d’imposition

| Moins de 2 ans | De 2 à 8 ans | Plus de 8 ans | |

| Abattement | 0 % | 50 % | 65 % |

| Taux d’imposition IR et Prélèvements sociaux | |||

| 0 % + 15,5 % | 15,5 % | 15,5 % | 15,5 % |

| 14 %+ 15,5 % | 29,5 % | 22,5 % | 20,4 % |

| 30 %+ 15,5 % | 45,5 % | 30,5% | 26 % |

| 41 % +15,5 % | 56,5 % | 36 % | 29,85 % |

| 45 % + 15,5 % | 60,5 % | 38 % | 31,25 % |

L’instauration de la taxe forfaitaire à 30 % serait particulièrement intéressante pour les plus-values réalisées dans les 2 ans. En revanche, son intérêt marginal pour celles de plus de 2 ans. Néanmoins avec la majoration de la CSG de 1,7 point devant intervenir au 1er janvier 2018, les contribuables assujettis à un taux supérieur à 41 % y trouveraient avantage.

En l’état, le maintien d’un dispositif d’abattement en fonction de la détention pourrait se justifier. Il serait, par ailleurs, possible d’envisager la prise en compte de l’inflation.

Il est à noter que le régime des plus-values immobilières diffère de celui des plus-values mobilières.

Les plus-values immobilières (hors régime particulier) sont soumises au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (15,5 %).

La plus-value est diminuée d’un abattement pour durée de détention. Le taux et la cadence de l’abattement sont différents pour déterminer l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

| Durée de détention | Taux d’abattement applicable chaque année de détention |

|

|---|---|---|

| Assiette pour l’impôt sur le revenu | Assiette pour les prélèvements sociaux | |

| Moins de 6 ans | 0 % | 0 % |

| De la 6e à la 21e année | 6 % | 1,65 % |

| 22e année révolue | 4 % | 1,6 % |

| Au-delà de la 22e année | Exonération | 9 % |

| Au-delà de la 30e année | Exonération | Exonération |

Le succès du livret A se poursuit

Retour sur la dynamique du Livret A dont la collecte est à nouveau positive en juillet.

Livret A : un succès qui ne se dément pas

|

|

|

|

|

Gel des comptes en banque : un projet explosif étudié par les autorités européennes

Afin d’éviter le bank run, les autorités européennes éfléchissent actuellement à mettre en place des mesures permettant aux Etats de geler les comptes bancaires. Une mesure destinée à protéger les épargnants comme l’explique le Directeur du Cercle de l’Epargne dans cet article publié dans le média Capital.

6 milliards d’euros : qui sont les gagnants et les perdants de la hausse des recettes fiscales sur les 12 derniers mois ?

A la suite de la publication de la situation budgétaire au 2e trimestre 2017,retrouvez dans Atlantico l’interview croisé de Philippe Crevel et Jacques Bichot sur la hausse de 5.9 milliards d’euros des recettes fiscales françaises entre juin 2016 et juin 2017.

L’âge de la retraite fixé à 68 ans au Royaume-Uni

L’âge de la retraite devrait passer au Royaume-Uni de 67 à 68 ans pour les personnes nées après 1970. Ce report de l’âge de départ à la retraite s’appliquera sept ans plus tôt que prévu. Environ 7 millions de personnes sont concernées par cette réforme, destinée à contenir les dépenses sociales sur le long terme. Les salariés nés entre 1970 et 1978 pouvaient jusqu’à présent espérer partir à la retraite à 67 ans. L’âge de la retraite, qui est de 65 ans pour les Britanniques qui partent aujourd’hui, doit, en effet, passer à 66 ans en 2020 et 67 ans en 2028.

La réforme n’aura pas d’effet financier avant 2037, date à laquelle les premiers départs de ces générations sont prévus. Elle permettra une économie de 0,4 point de PIB par an. Le poids des retraites publiques est très faible au Royaume-Uni, 5,2 % du PIB contre 14 % en France. Ce ratio devrait néanmoins atteindre 6 % après 2040 avec l’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses du baby-boom et de la généralisation du travail des femmes.

L’objectif du gouvernement est de stabiliser la durée de la retraite à 32 % de celle de la période d’activité (comptabilisée à partir de 20 ans), soit vingt et une années. Le recul de l’âge annoncé cette semaine est un « bon équilibre », a estimé le ministre du Travail, David Gauke. Il permet d’assurer « l’équité » entre les générations selon lui. L’opposition travailliste et les syndicats ont dénoncé un « coup dur » pour les salariés concernés et la « poursuite de la politique d’austérité » du gouvernement conservateur. Cette proposition est intervenue au moment même où plusieurs études soulignent un ralentissement de la progression de l’espérance de vie outre-Manche.

La retraite publique est faible au Royaume-Uni. En effet, le montant maximum est de 160 livres par semaine pour les personnes qui ont cotisé au moins 30 ans, soit un peu plus de 800 euros par mois. La grande majorité des Britanniques cotisent à des fonds de retraite privés via leur entreprise et se constituent des plans individuels d’épargne-retraite. Par ailleurs, les Britanniques comptent sur la valeur de leur résidence principale comme principale source d’épargne pour leur retraite, soit en la vendant ou soit en la louant.

les poly-pensionnés alignés sont unifiés

Annoncé de longue date et prévu par la loi de 2014 sur les retraites, le dispositif de caisse unique pour les poly-pensionnés progresse. Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, pour les salariés du régime général, les salariés agricoles, les commerçants et les artisans qui ont cotisé durant leur vie professionnelle à plusieurs caisses, les pensions sont désormais calculées et versées en une seule dans le cadre du processus de liquidation unique des régimes alignés. (LURA).

Qui est concerné par ce dispositif ?

Les personnes nées à compter du 1er janvier 1953 et liquidant leurs droits à la retraite depuis le 1er juillet 2017 bénéficient du nouveau dispositif. Les assurés nés avant le 1er janvier 1953 continuent à liquider leurs droits selon l’ancien système.

Le dispositif, LURA, ne s’applique qu’aux assurés des régimes dits alignés, salariés et indépendants. En revanche, pour les assurés relevant de plusieurs régimes de base non alignés, les anciennes règles de calcul restent en vigueur. Parmi les régimes de base non alignés figurent notamment ceux des fonctionnaires, des libéraux et des exploitants agricoles, ainsi que les régimes spéciaux.

Les modalités de calcul des pensions

La retraite de base sera calculée pour les assurés qui ont cotisé à au moins deux régimes comme s’ils avaient cotisé à un seul. Pour chaque année de carrière, les trimestres seront additionnés ainsi que les salaires et les revenus, retenus dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale (39 228 euros pour 2017) et revalorisés en fonction de l’inflation. Seules les 25 meilleures années quel que soit leur régime d’origine seront retenues pour déterminer le montant de la pension.

Le calcul sera le même qu’avec un seul régime : le revenu annuel moyen des 25 meilleures années sera multiplié par le taux de liquidation (de 50 % au maximum ; ce taux est fonction du nombre de trimestres validés dans tous les régimes.

La liquidation unique des pensions de base des régimes alignés s’applique aussi aux réversions versées par ces régimes, les pensions accordées au conjoint survivant après le décès d’un assuré. Les pensions de réversion ne sont calculées de manière unique que si la pension de l’assuré décédé a, elle aussi, été calculée ainsi.

Le nouveau système modifie-t-il le niveau des pensions liquidées ?

Selon la Caisse nationale d’assurance-vieillesse, les « polypensionnés » (assurés ayant plusieurs régimes de base) devraient, en moyenne, enregistrer une baisse de leur pension de 0,9 % pour les départs entre 2020 et 2027. L’ancien calcul était en général plus favorable pour ceux qui cotisent, ou ont cotisé, à plusieurs régimes de manière simultanée, plutôt que successive car ils pouvaient valider plus de quatre trimestres par an ce qui n’est plus possible avec le nouveau système.

Le Pan European personal pension product

La Commission de Bruxelles entend encourager l’épargne de long terme et réanimer l’idée d’un véritable espace financier à l’échelle européenne. Ainsi, elle travaille au lancement d’un nouveau produit d’épargne, le PEPP pour « Pan European Personal Pension Product ». Les particuliers pourront sur la base du volontariat, se constituer un complément de retraite, transférable dans tous les pays membres de l’Union européenne. Il s’agit d’un supplément d’épargne qui s’ajoute aux régimes de retraite par répartition et aux autres dispositifs collectifs comme le PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif) ou personnels comme le PERP (plan d’épargne retraite populaire). Le PEPP devrait satisfaire les Européens qui s’expatrient.

Ce nouveau produit d’épargne comportera une option d’investissement par défaut et devrait mettre l’accent sur l’information des détenteurs.

Si le produit est déjà lancé en théorie, il n’est pas encore disponible dans la pratique. Reste maintenant à s’entendre sur les détails, ce qui peut prendre plusieurs mois. Si le régulateur européen insiste sur la nécessité pour le PEPP de disposer du même traitement fiscal que les autres produits de retraite pour chaque pays concerné, les Parlements nationaux devront, de ce fait, adapter leur législation ce qui pourrait retarder l’entrée en vigueur de ce nouveau produit.

Le Livret A, une exception française

Au début du XXe siècle (1903), les caisses d’épargne privées étaient au nombre de 2 191 et comptaient 7,326 millions de livrets quand sa concurrente, la Caisse Nationale d’Épargne, en possédait 4,143 millions. En tout, 11,5 millions de livrets étaient en circulation pour une population de 40,9 millions d’habitants. Le fonds de réserve était, de son côté doté de 165,8 millions de francs.

Au 31 décembre 2016, la France comptait 55,8 millions de Livrets A pour une population de 66,9 millions d’habitants. Le taux de détention par des personnes physiques est de 83,4 %. Le taux de détention des Livrets de Développement Durable et Solidaire baisse de 1 point pour s’établir à 36 %. Celui des Livrets d’Épargne Populaire est stable à 13 %.

Au sommaire de l’étude :

- 55,8 millions de Livret A au 31 décembre 2016

- La concentration accrue des Livrets A

- Le Livret A, un produit d’épargne fruit de la Révolution

- Aux origines des Caisses d’Épargne et du Livret A

- La sécurisation des fonds et leur utilisation

- Les épargnants et leur livret

- Le Livret A face aux crises

- L’alchimie du Livret A

- L’impossible fixation du taux du Livret A

- Une formule toujours contournée

- Le fonds d’épargne, un transformateur de l’épargne

- La baisse continue du portefeuille financier du Fonds d’Épargne

- L’utilisation des ressources non centralisées

Le PEL est-il un problème ?

Le Plan d’Épargne Logement (PEL), en raison d’un taux de rémunération élevé, a connu ces dernières années un succès important. L’encours du PEL s’élevait, à la fin de l’année 2016, 259,4 milliards d’euros soit plus que l’encours du Livret A. 16 millions de PEL étaient, au 31 décembre 2016 comptabilisés, en hausse de 2,4 % en un an.

Le Plan d’Épargne Logement offre à ses détenteurs un double taux garanti, un taux de rémunération de l’épargne fixé pour la durée du plan au moment de son ouverture et un taux d’emprunt fixé également à l’ouverture. De ce fait, durant la baisse des taux, les banques doivent verser des rémunérations élevées hors de proportion avec les conditions du marché. En période de hausse des taux, les intérêts des emprunts seront faibles. Les banques risquent alors d’avoir des coûts de transformation élevés.

Le taux de rémunération est supérieur à celui qui résulte de l’application de la formule au vu des niveaux des taux swap à 10, 5 et 2 ans. Le taux du PEL devrait être de 0,5 %.

Du fait du poids des anciennes générations de PEL, le taux moyen de rémunération est de 2,76 %. Les plans ouverts avant le 1er mars 2011 bénéficiaient d’un taux de 3,5 %. 48 % de l’encours des PEL sont rémunérés à plus de 3,5 % et 42 % à 2,5 %.

Le taux de rémunération est fixé à l’ouverture du PEL

Taux de rémunération du PEL (hors prime d’État)

1er août 2003 au 31 janvier 2015 2,50 %

1er février 2015 au 31 janvier 2016 2,00 %

1er février 2016 au 31 juillet 2016 1,50 %

Depuis le 1er août 2016 1,00 %

Passé 10 ans, le plan est gelé, plus aucun versement n’est possible mais en revanche les intérêts sont versés. Après 15 ans, le plan est transformé en livret bancaire dont le taux de rémunération est fixé par la banque. La fiscalité est alors celle des livrets bancaires.

Le Plan d’Épargne Logement donne droit à intérêts et sous condition à une prime d’État. Le taux en vigueur depuis le 1er août 2016 est de 1 %. La prime d’État est versée si le bénéficiaire contracte un emprunt d’au moins 5 000 euros via son PEL.

Depuis le 1er mars 2011, les prélèvements sociaux sont dus annuellement au taux en vigueur, soit, depuis le 1er juillet 2012, 15,5 %.

Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu jusqu’à la 12e année.

Le souscripteur d’un PEL peut obtenir un prêt afin :

• d’acheter ou construire un logement neuf ou ancien destiné à l’habitation principale,

• de financer des travaux ou l’amélioration du logement destiné à l’habitation principale.

Le montant et la durée du prêt dépendent des intérêts qui ont été acquis (avant les prélèvements sociaux) par l’épargne du PEL. Le maximum est fixé à 92 000 € la durée est de 2 à 15 ans.

Le taux d’intérêt dépend de la période où a été souscrit le PEL :

| Plan ouvert | Taux d’intérêt du prêt |

| Entre le 16 mai 1986 et le 7 février 1994 | 6,32 % |

| Entre le 7 février 1994 et le 22 janvier 1997 | 5,54 % |

| Entre le 23 janvier 1997 et le 9 juin 1998 | 4,80 % |

| Entre le 9 juin 1998 et le 25 juillet 1999 | 4,60 % |

| Entre le 26 juillet 1999 et le 30 juin 2000 | 4,31 % |

| Entre le 1er juillet 2000 et 31 juillet 2003 | 4,97 % |

| Depuis le 1er août 2003 | 4,20 % |

| Depuis le 1er février 2015 | 3,20 % |

| Depuis le 1er février 2016

Depuis le 1er août 2016 |

2,70 %

2,20 % |

Epargne, retraite et territoires

Épargne, retraite et territoires

Quelle incidence peut avoir le lieu de résidence sur les attentes et comportements des Français en matière d’épargne et de retraite ? L’étude 2017 « Les Français, l’épargne et la retraite », Cercle de l’Épargne/Amphitéa met en exergue d’importantes disparités entre les épargnants vivant en milieu rural, ceux qui résident dans les communes urbaines de province et ceux de l’agglomération parisienne.

Au sommaire de l’étude

Épargne, de la disparité sociale des territoires à la diversité des pratiques et des attentes

- L’assurance-vie, un produit parisien

- Une tentation mesurée pour le risque

- Mais la sécurité avant tout !

- Taxation de l’épargne : L’unité autour d’une moindre fiscalité

Retraite, unanimité autour du constat, divergence dans les solutions ?

- Retraite, une inquiétude partagée dans l’ensemble du territoire…

- …Mais un moindre effort d’épargne dans les zones rurales

- Les efforts personnels pour une meilleure retraite : une plus grande réticence du monde rural

- Régimes de retraites : les parisiens sont-ils des réformateurs ?

Dépendance, le poids de la démographie

- Financement de la dépendance : les deux France s’accordent sur qui doit payer

- Assurance dépendance, plus d’un Français sur deux est pour !

Comptes et Livrets inactifs : petit guide à l’attention des détenteurs

En 2016, la loi Eckert qui avait pour ambition de simplifier la restitution des fonds oubliés à leur détenteurs, en renforçant notamment les obligations de recherches des assurés, entrait en application.

Sur l’année 2016 c’est 5,5 millions de comptes dont 4,6 millions de Livret A qui ont été transférés à la Caisse des dépôts et consignation. En montant, cela correspond à 3,7 milliards d’euros en provenance des comptes bancaires et contrats d’assurance vie dont 1,9 milliards au titre de l’épargne réglementée.

Contrats non-réclamés rappel du dispositif

Quelles obligations pour les banques et les établissements financiers?

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi, banques et assureurs sont tenus de réaliser un suivi et effort de recherche des titulaires des contrats qu’ils ont en gestion. A ce titre ils ont l’obligation de :

- s’assurer que les titulaires sont vivants : les banques doivent s’informer de l’éventuel décès des titulaires, en croisant les fichiers clients avec le registre national d’identification des personnes physiques (RNIPP) de l’Insee ;

- informer les titulaires ou leurs représentants légaux ou ayant-droits de l’état d’inactivité des comptes ;

- limiter les frais de tenue de compte ;

- transférer la gestion des comptes à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 10 ans après la dernière opération ou la dernière manifestation du client. Pour les plans d’épargne logement, le délai est de 20 ans. Dans le cas du décès du titulaire, le délai est ramené à trois ans. Le titulaire, ses représentants ou ses héritiers doivent s’adresser à la CDC pour récupérer les sommes. Celle-ci les conserve pendant 20 ans (27 ans si l’inactivité fait suite au décès connu du titulaire) avant leur transfert définitif à l’Etat ;

- publier annuellement le nombre de comptes bancaires inactifs et le montant des encours détenus ou transférés à la CDC. Cette dernière doit faire la publicité de l’identité des titulaires des comptes bancaires transférés ;

Les moyens mis à la disposition les détenteurs et/ou leur ayant-droits

La Caisse des dépôts s’est vue confiée la mission de le conserver les fonds non-réclamés, de permettre sa recherche aux titulaires, bénéficiaires et héritiers avec Ciclade et de gérer les demandes de restitution. A cet effet,, début 2017, elle a mis à disposition des assurés un service en ligne gratuit destiné à faciliter leur recherche.

ciclade – pour rechercher votre argent

Quelles incidences pour les contrats inactifs ?

La loi renvoie a un décret, adopté le 28 août 2015, le soin de préciser les règles destinées à encadrer les frais applicables aux comptes bancaires et contrats d’assurance vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d’assurance vie.

Ainsi ce décret créé une série de plafonds annuels de frais perceptibles par compte et les distingue par catégorie de produits :

- épargne réglementée

- PEA et PEA-PME

- Comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers

- Autres comptes (comptes courants, à terme, sur livret, etc.)

De fait, le principe que le décret pose est l’impossibilité pour les établissements financiers dépositaires des fonds de percevoir, après la date de connaissance du décès du détenteur des frais « supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n’était pas intervenu ».

Par ailleurs, le décret précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d’assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés. Il fixe également les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l’État (par la CDC ou par les établissements) à l’issue de la prescription du délai.

En outre, le texte prévoit les règles relatives à la rémunération des sommes déposées à la CDC. Sur ce point, il renvoie à l’article 518-23 du code monétaire et financier . Cet article dispose « que le e taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l’approbation du ministre chargé de l’économie. »

Enfin, le décret détermine la fiscalité à appliquer par la CDC aux contrats et Livrets inactifs dont elle est en possession. En cas de décès du titulaire du compte avant la restitution des sommes, « la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l’article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article ». En revanche, « Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées, ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l’article 125-0 A du code général des impôts. . »

Crédit aux particuliers : les taux bas profitent à nouveau au marché de l’immobilier

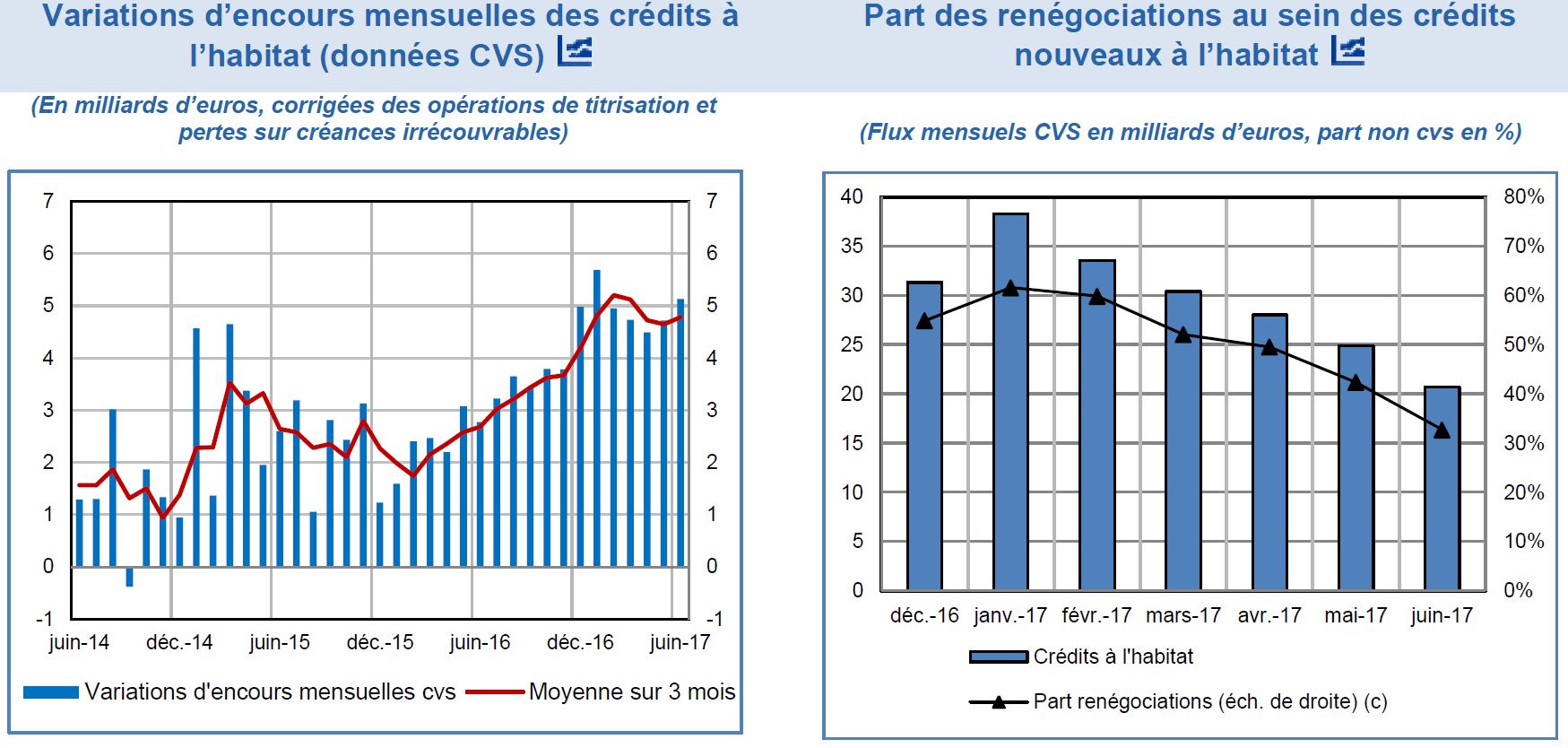

L’attrait des Français pour l’immobilier ne se dément pas en juin. De fait, le taux de croissance annuel des crédits aux particuliers progresse de 6,1 % porté par le dynamisme des prêts à l’abitat (+6,0 % après +5,7 %).

Si depuis la hausse des taux directeurs amorcée par le FED, les taux moyens pratiqués par les établissements bancaires enregistrent une petite hausse, ils restent néanmoins à des niveaux extrêmement bas. De fait, le taux moyen des prêts à l’habitat à long terme passe sur un mois de 1,59 % à 1,62 %.

La renégociation de prêts qui avait porté le marché du crédit à l’habitat pendent de nombreux mois et représentait 61,6 % du marché du crédit à l’habitat en janvier, a été devancé par les crédits nouveaux. La part des renégociations de prêts ne compte plus que pour 32, 7 % du total en juin.

A côté de cette progression des crédits en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, les crédits à la consommation enregistrent une moindre progression en juin avec un taux de croissance annuel qui s’établit tout de même à +5,1 % en juin après +5,7 % en mai.

Consulter la note de la banque de France

Une collecte décevante au premier semestre

Les raisons de la faible collecte enregistrée par l’assurance-vie expliquées dans cet article qui cite le Directeur du Cercle de l’Epargne.

Pourquoi les Français boudent l’assurance-vie

Assurance-vie, retour sur six mois de faibles collectes avec les explications de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne.

L’assurance-vie encalminée

Paris, le 28 juillet 2017

Communiqué de presse

Résultats de l’assurance-vie – juin 2017

L’assurance-vie encalminée

par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance-vie a connu un premier semestre compliqué en raison de l’annonce de la baisse des taux de rendement et des interrogations sur son futur régime fiscal.

Sur les 6 premiers mois de l’année, la collecte nette n’a été que de 2 milliards d’euros variant entre 0 et 600 millions. En 2016, elle avait atteint, sur la même période, 12 milliards d’euros, Pour le seul mois de juin, elle a été de 600 millions d’euros contre 1,1 milliard d’euros pour le mois de juin 2016. En dix ans, il n’y a eu que deux mois de juin en décollecte, ceux de 2012 et de 2013. Pourtant, la fin du premier semestre avec le versement de primes est, en règle générale, un bon mois pour l’assurance-vie d’autant plus que les ménages réalisent souvent quelques arbitrages financiers avant de partir en vacances.

Sur la même période, la collecte nette du Livret A a atteint 9,42 milliards d’euros (11,28 avec le LDDs).

Au mois de juin, la collecte brute s’est élevée à 11,5 milliards d’euros. Sur les six premiers mois, elle a été de 67 milliards d’euros. Les unités de compte souscrites dans les contrats d’assurance-vie multi-supports ont représenté 30 % de la collecte brute sur le mois de juin (3,5 milliards d’euros).

Les rachats s’élèvent à 10,9 milliards d’euros en juin 2017. Ils atteignent 65 milliards d’euros sur le semestre contre 58,5 milliards d’euros un an plus tôt.

Des épargnants qui préfèrent la pierre et la liquidité

Ce résultat décevant s’explique par le refus d’une partie des épargnants de s’engager dans les unités de compte. Ils font le choix de renoncer à des versements sur leurs contrats plutôt que d’en affecter une partie en UC. Les ménages préfèrent conserver d’importantes liquidités sur leurs comptes courants voire regarnir leurs Livrets A (près de 10 milliards d’euros de collecte depuis le 1er janvier). L’encours des dépôts à vue a atteint plus de 400 milliards d’euros au mois de mai dernier.

Plusieurs autres facteurs concourent aux piètres résultats de l’assurance-vie. La baisse des taux de rendement a eu pour conséquence de les rapprocher de ceux des autres placements. La forte demande en biens immobiliers au cours de ces derniers mois se traduit par le maintien à un haut niveau des rachats. Même si l’évaluation est délicate, le développement des contrats luxembourgeois joue en défaveur de la collecte. La loi Sapin II qui permet aux pouvoirs publics de bloquer en cas de crise grave les contrats d’assurance-vie ainsi que la période électorale ont accru les flux en direction du Luxembourg.

La Flat Tax ou la quadrature du cercle

Les interrogations sur la Flat Tax % conduisent également des épargnants à reporter leurs placements quand bien même que les annonces répétées du Premier Ministre sur la non rétroactivité de cette modification.

En l’état des discussions, cohabiteraient en fonction de la date des versements deux régimes de taxation, l’ancien avec l’option entre le prélèvement libératoire dégressif en fonction de la durée du contrat et l’impôt sur le revenu et le nouveau. Ce dernier ouvrirait la possibilité pour les épargnants de choisir entre le barème de l’impôt sur le revenu auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux et la taxe dont le taux avoisinerait 30 %. Ce taux ne s’appliquerait pas aux assurés dont les versements seraient inférieurs à 150 000 euros à compter de la date de sa mise en place. Ce système risque d’être complexe à gérer et à expliquer. Étant donné que ce sont les assureurs qui réalisent la liquidation des prélèvements, ils devront avoir accès aux données de l’ensemble des contrats de leurs clients pour déterminer s’ils sont en-dessous ou au-dessus des 150 000 euros.

L’application de la Flat Tax aboutit à un alourdissement de la fiscalité surtout pour ceux dont le contrat a plus de 8 ans (Plus de 62 % des assurés). Le taux de prélèvement passe alors de 23 % (24,7 % avec la majoration de la CSG prévue au 1er janvier 2018) à 30 %. La question du maintien de l’abattement de 4600 pour un célibataire et de 9200 euros pour un couple est posée mais n’a pas eu de réponse claire des pouvoirs publics.

Par ailleurs, cette Flat Tax a comme conséquence de réduire les prélèvements pour les contrats de moins de 8 ans. En effet, en retenant l’option du prélèvement libératoire, le taux est de 50,5 % (35 +15,5) pour les contrats de moins de 4 ans et de 30,5 % pour ceux ayant entre 4 et 8 ans. L’intérêt sera encore plus important quand la CSG sera relevée de 1,7 point. De ce fait, la Flat Tax pénalise le placement en assurance-vie à long terme. En outre, en période de remontée des taux d’intérêt, les épargnants ne seront pas dissuadés à fermer leurs vieux contrats peu rémunérés au profit de contrats récents au rendement plus important.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Assurance vie : la taxe à 30% va favoriser les retraits avant 4 ans de détention

Quelles seront les conséquences de l’application du prélèvement libératoire de 30 % à l’assurance-vie ? Dans l’attente des précisions sur les contours de cette réforme, Philippe Crevel revient dans cet article sur les possibles effets pervers d’une telle mesure qui pourrait se révéler contreproductive pour l’économie en facilitant – fiscalement – les rachats à court terme.

livret A toujours plébiscité par les Français

Retour sur 6 mois de collecte nette positive pour le Livret A.

Épargnants, vous perdez de l’argent en le plaçant sur votre Livret A

Le Livret A enregistre depuis plusieurs mois des collectes nettes positives malgré un taux historiquement bas de 0,75 % qui se traduit dans les faits, pour les épargnants, pour une perte d’argent compte tenu du taux d’inflation actuel (de l’ordre de 0,9 %). Retour sur les raisons de ce paradoxe avec les explications du Directeur du Cercle de l’Epargne.

Le livret A a attiré près de 10 milliards d’euros en six mois

Retour sur la collecte du Livret A sur les 6 premiers mois de l’année 2017 avec l’analyse et les prévisions de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne.

Le semestre en or du Livret A

Paris, le 21 juillet 2017

Communiqué de presse

LE SEMESTRE EN OR DU LIVRET A

par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Les épargnants auraient-ils oublié la baisse du taux du Livret A qui est passé en-dessous de 1 % à 0,75 % il y a deux ans, le 1er août 2015 ? Les épargnants sont-ils insensibles à l’inflation qui, en moyenne, depuis le début de l’année, est de 0,9 % ? Cette inflation a pour conséquence que le taux de rendement réel du Livret A est devenu négatif. Nous pouvons, en effet, le croire car, depuis le 1er janvier, la collecte du Livret A a atteint 9,42 milliards d’euros (11,28 avec le LDDs). Pour le seul mois de juin, la collecte a été positive de 840 millions (1,06 milliard avec le LDDs). Ce résultat est sans comparaison avec celui de l’année dernière à la même époque. La collecte n’était positive que de 340 millions d’euros.

À l’exception des deux dernières années marquées par la baisse de son taux de rendement, le mois de juin réussit assez bien au Livret A. La fin du premier semestre donne lieu à des versements de primes. Par ailleurs, avant les départs en vacances, les ménages effectuent quelques arbitrages financiers en faveur du Livret A. Néanmoins, par rapport au mois précédent, un petit tassement est constaté. En effet, la collecte avait été positive de 1,3 milliard d’euros pour le seul Livret A.

Avec un encours de 269 milliards d’euros (372,2 milliards avec le LDDs), le Livret A est à son plus haut niveau historique. Cette situation a sans nul doute incité le Gouvernement à maintenir le taux à 0,75 % quand bien même la nouvelle formule aurait pu conduire à son relèvement de 0,25 point.

Ce retour en force du Livret A témoigne de la préférence des ménages pour les placements liquides et sûrs. L’amélioration de la conjoncture économique ne les incite pas, pour le moment, à opter pour des placements longs.

Les tergiversations fiscales sur les revenus de l’épargne pénalisent les autres placements et en premier lieu l’assurance-vie. Par ailleurs, l’idée que tous les placements se valent dans cette période de faible taux d’intérêt s’est largement imposée. Les Français, comme l’a récemment souligné une étude l’Autorité des Marchés Financiers, restent encore très hésitants à franchir le gué pour s’engager dans des placements « actions. ». La préférence pour la liquidité s’exprime également par le niveau également historique de l’encours des dépôts à vue. Selon la Banque de France, cet encours dépassait, au mois de mai 2017, 400 milliards d’euros contre 235 milliards d’euros en mai 2007.

Cette tendance devrait se poursuivre durant le second semestre d’autant plus que le Gouvernement a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de modifier le régime d’exonération fiscale du Livret A. De ce fait, ce dernier pourrait enregistrer une collecte comparable à celle des belles années 2009/2013.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Quoi de neuf côté retraite supplémentaire ?

Le ministère de l’économie et des finances vient d’adopter 3 décrets relatifs aux produits de retraites professionnelles supplémentaires.

Ces décrets ont été pris en application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, plus connue sous le nom de la Loi Sapin II. Il fixent les règles relatives aux organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire, à la modernisation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes et aux organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire :

Ce décret vise à détailler les règles relatives à la création, à l’agrément, à l’organisation de la gouvernance et à la gestion financière et prudentielle d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

Le décret n° 2017-1172 portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes

Ce décret fixe les modalités de renforcement de la transparence et de l’information des souscripteurs. Il précise par ailleurs les modalités de l’évaluation de l’équilibre financier de ces régimes, encadre les possibilités de baisse de la valeur de service des unités de rentes dans des situations très dégradées, pour les conventions qui le prévoient, et détaille les règles de gestion prudentielle applicables spécifiquement à ces organismes.

Le Décret n° 2017-1173 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire et relatif à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes

Enfin, ce troisème décret vise à coordonner, au sein du code des assurances, les dispositions relatives aux organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire avec celles relatives au transfert des contrats liés à la cessation d’activité professionnelle.

Assurance-vie : Le bilan 2016 de la FFA

A l’occasion de la publication de son rapport annuel, la FFA retrace le bilan du premier placement financier des Français. Détenue par 37 Millions d’individus, l’assurance-vie c’est 54 millions de contrats à la fin 2016 pour un encours de 1653 milliards d’euros.

L’année 2016 marquée par le débat sur le dispositif de blocage potentiel des contrats en cas de crise grave, adopté dans le cadre de la loi Sapin II et la baisse des rendements s’est traduit par une collecte nette de 17 milliards d’euros, en retrait de 27 % par rapport à 2015 (23 milliards d’euros) et un regain d’intérêt des UC.

Sur 2016, la FFA rappelle que le rendement offert, brut d’inflation, était – en moyenne – de 1,8 % sur les fonds euros et de 2,9 % sur les UC. Dans le contexte de taux bas persistant, les versement sur les UC se sont accrus pour représenter 20 % des cotisations et 82 % de la collecte nette (14 milliards sur les 17,1 milliards constatée par la fédération française d’assurance).

139 000 contrats euro-croissance

Freinés par les taux bas, les fonds euro-croissance qui sont venus complété le paysage de l’assurance vie à côté des fonds euros et des UC sont proposés par 60 % du marché. L’encours de ces contrats, en progression de 9 % sur un an, atteint 1,9 millards d’euros et concerne 139 000 contrats.

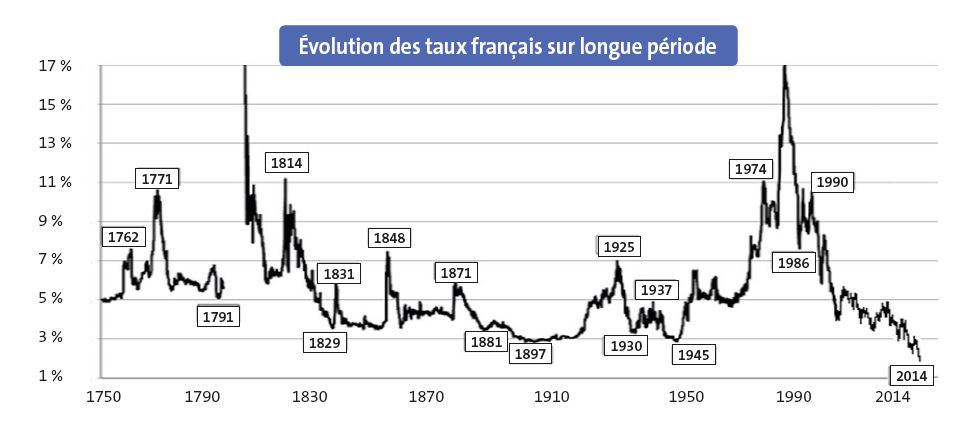

Les taux bas dans tous leurs états

La Lettre de l’Observatoire des retraites consacre son dernier numéro aux risques et aux éventuels opportunités que génèrent les taux d’intérêt extrêmement bas que nous connaissons désormais depuis plusieurs années.

Dans ce numéro, ont notamment participé Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne et Sylvain de Forges, ancien Directeur général délégué d’AG2R LA MONDIALE

LE SOMMAIRE

- Le phénomène des taux négatifs par Philippe CREVEL, directeur du Cercle de l’Epargne

- L’impact des taux d’intérêt sur les engagements de retraite par Jean-Louis CORRE, actuaire, direction technique de l’Agirc-Arrco

- La baisse des taux, divine surprise ou piège pour les finances publiques françaises ? par Jean-Marc LEVERRIER, actuaire

- Avantage aux emprunteurs par Maël BERNIER, meilleurtaux.com

- Une étude de la Banque de France

- Les institutionnels en danger : le cas de l’assurance vie par Guillaume LEROY, actuaire, Prim’Act

- Les fonds de pension néerlandais sous pression par Sybille REICHERT, Pensionfederatie et Niels KORTLEVE, PGGM

- Un nouveau modèle de retraites d’entreprise en Allemagne par Jean-Baptiste ABEL, Consultant

- La gestion des réserves Agirc-Arrco et le pilotage des régimes par Philippe GOUBEAULT, directeur financier du GIE Agirc-Arrco

- Le spectre de la croissance zéro par Arnauld d’YVOIRE, Observatoire des Retraites

- La quête de certitudes nouvelles Sylvain de FORGES, Ancien Directeur général délégué d’AG2R LA MONDIALE

Le taux du livret A toujours à 0,75 %

Le Gouvernement a trancher en faveur du maintien du taux du Livret A. Cet article qui cite le Cercle de l’Épargne, revient sur les raisons qui ont poussé Bruno Le Maire à faire ce choix impopulaire auprès des épargnants.

Livret A : Le Gouvernement opte pour le statu-quo

Le taux du Livret A restera à 0,75 % au 1er août prochain. En suivant la recommandation du Gouverneur de la Banque de France, Bruno Le Maire n’applique pas le nouveau mode de calcul adopté par son prédecesseur qui aurait dû aboutir à un relèvement du taux à 1 %.

Par ce choix, le Gouvernement fait prédominer la logique financière et économiques aux considérations politiques. De fait, dans un contexte de taux négatifs avec des 0AT à 10 ans à 0,6 / 0,7 %, tout relèvement du taux appliquable à l’épargne réglementée engendrerait d’importants surcoûts pour les Banques qui distribuent ce placement et la Caisse de des Dépôts et Consignation. De plus toute hausse du taux se serait traduite par un rencherissement du coût du coût du financement du logement social.

Cette décision est conforme au souhait exprimé par le Président de la République d’encourager l’investissement dans l’économie réelle et l’épargne long terme.

Le taux du Livret A pourrait passer de 0,75 % à 1 % le 1er août

Le gouvernement doit décider s’il applique ou non la nouvelle formule de calcul et, de ce fait, décider de relever le taux du Livret A ou s’il doit préférer le statuquo et faire prédominer la logique financière. Philippe Crevel rappelle, dans cet article du Monde qui cite Le Cercle de l’Épargne, les arguments en faveur de l’une et l’autre des deux solutions…

Pourquoi le Livret A pourrait rapporter plus dès le 1er août

A l’occasion du débat sur la possible hausse du taux du Livret A au 1er août prochain, Philippe Crevel rappelle les arguments qui pourraient faire pencher la balance en faveur d’un maintien du taux actuel.

Jeunes et jeunes actifs face à l’épargne et à la retraite

Jeunes et jeunes actifs

face à l’épargne et à la retraite

Au premier janvier, la France comptait 66,99 millions d’habitants. Parmi eux, les 18-34 ans représentaient près de 20 % de la population totale avec respectivement 5,34 millions de jeunes majeurs âgés entre 18 et 24 ans et 8,02 millions pour la tranche 25-34 ans.

Cette étude, consacrée aux générations nées dans les décennies 80-90, dresse un portrait des jeunes et du regard qu’ils portent sur la retraite et l’épargne à travers une analyse ciblée des résultats de notre enquête Cercle de l’Épargne/Amphitéa sur l’épargne et la retraite.

Au sommaire de cette étude

Les jeunes et leur épargne

- L’immobilier et l’assurance-vie feraient-ils moins recette chez les jeunes actifs ?

- Actions et placements dits à risque suscitent l’intérêt des plus jeunes

- Les jeunes restent attachés au Livret A.

- Touche pas à mon héritage !

Des jeunes soucieux pour leur retraite

- Les jeunes face au péril de la retraite

- Malgré des moyens limités, il n’est jamais trop tôt pour préparer sa retraite

- Retraites : Les jeunes sont-ils réellement prêts à faire plus d’efforts que leurs aînés ?

Les jeunes pragmatiques face à la dépendance

- Les jeunes favorables à une prise en charge collective de la dépendance

- Financement de la dépendance, les jeunes veulent faire participer les retraités

Dépendance, la délicate question des restes à charge

Dépendance

la délicate question des restes à charge

Les dépenses de dépendance sont amenées à augmenter en raison du vieillissement de la population et de la montée en âge des larges générations du baby-boom. Malgré l’acuité du problème, les données statistiques apparaissent insuffisantes et surtout ne sont pas actualisées régulièrement. Ainsi, la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) a, pour son étude de 2016 « Dépendance des personnes âgées : qui paie quoi ? » eu recours à des statistiques datant de 2011.

La longue marche vers le régime unique de retraite

L’unification des régimes de retraites

Le Premier Ministre, dans le cadre de sa déclaration de politique générale, le 4 juillet 2017, a réaffirmé son intention « de rendre notre système de retraite plus juste et plus lisible ». Il a précisé que son objectif était « qu’un euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous ». Il a mentionné « nous prendrons le temps du diagnostic, de la concertation et de la négociation et nous fixerons le cadre de la réforme fin 2018 ». Par rapport aux engagements pris durant la campagne, le calendrier de la réforme semble être étiré. Par ailleurs, il a indiqué clairement que le Gouvernement veillera à préserver les équilibres du système de retraite, tout en le rendant plus juste et plus lisible ». Il a ajouté que « les nouvelles prévisions du Conseil d’orientation des retraites nous y invitent avec insistance, puisqu’elles indiquent que le retour à l’équilibre, un temps prévu pour 2025, ne pourrait finalement intervenir qu’en 2040 ».

Ces déclarations s’inscrivent dans le prolongement du programme d’Emmanuel Macron. Il avait promis « qu’un système universel avec des règles communes de calcul des pensions sera progressivement mis en place. Le fait de changer d’activité ou de secteur sera sans effet sur les droits à la retraite. Avec un principe d’égalité : pour chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous ! ». Dans ce même programme, il a affirmé qu’il supprimerait les régimes spéciaux de retraite. Une fois élu, Emmanuel Macron a réaffirmé son intention de réformer les régimes de retraite en ne touchant « pas à l’âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions ». Cette refonte des retraites devrait être lancée au début de l’année 2018.