Assurance vie : la Cour de cassation autorise la présence de fonds structurés

Invitée à se prononcer sur un litige opposant un assureur à un retraité à la suite d’importantes pertes constatées sur le contrat d’assurance vie de ce dernier, la Cour de Cassation a admis la possibilité pour les compagnies d’assurance de loger des fonds structurés également connus sous l’appellation de « fonds à formule » dans leurs contrats d’assurance vie.

Les produits structurés, commercialisés pendant une durée limitée obéissent à des conditions particulières nécessistant une période d’immobilisation (de deux à huit ans en moyenne) à l’issue de laquelle les épargnants peuvent éspérer récupérer leur capital majoré d’une performance boursière retravaillée.

Dans le cas d’espèce, l’épargnant a constaté d’importante pertes à la suite d’un arbitrage effectué en 2006 vers un fonds de ce type, commercialisé par l’assureur, selon les termes de la haute jurdiciation, « comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance » . Invoquant un défaut d’information sur la nature de ce produit et les risques encourus, l’épargnant s’est tourné contre assureur. Considérant que la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, la Cour de cassation casse la décision de la Cour de’appel qui a jugé à tort que l’absence de garantie du capital nominal remettait en cause le caractère obligataire du placement et de ce fait sa possibilité de figurer dans un contrat d’assurance vie. Elle et reproche par ailleurs à la Cour d’appel de Paris d’avoir ajouté à la loi « une condition qu’elle ne comporte pas ».

Par cette décision la Cour tranche un débat sur l’éventuelle remise en question des produits structurés qui pèseraient, selon la FFA, 43 milliards d’euros.

Consulter la décision de la Cour de cassation

Protection sociale des TNS agricole d’Outre-mer : un arrêté précise les modes de calcul des cotisations 2017

Un arrêté du 10 novembre dernier, publié au JO le 21 novembre précise les modalités de calcul des cotisations d’assurance maladie, de matérnité et d’assurance invalidité applicables aux travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l’année 2017.

Consulter l’arrêté

L’assurance-vie résiste à la Flat Tax

Le 22 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTAT DE L’ASSURANCE-VIE DU MOIS D’OCTOBRE

L’ASSURANCE-VIE RÉSISTE À LA FLAT TAX

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Avec un gain de 1,8 milliard d’euros, l’assurance-vie enchaine un septième mois consécutif de collecte positive. Ce résultat qui compte parmi les meilleurs enregistrés depuis le mois de janvier souligne que l’assurance-vie, le premier produit d’épargne des Français, n’a pas été touchée par la décision du Gouvernement d’appliquer, sur les versements réalisés après le 27 septembre 2018, le Prélèvement Forfaitaire Unique qui ne concernera que les épargnants détenant plus de 150 000 euros d’encours.

Après avoir été décevante en août et septembre, la collecte brute a progressé, au mois d’octobre, atteignant 11,8 milliards d’euros (contre 9,5 et 9,6 respectivement en août et septembre). Ce niveau de collecte est conforme à la moyenne de longue tendance. Les unités de compte représentent, comme pour les mois précédent, 27 % de la collecte brute. Le mois dernier, les prestations ont légèrement augmenté pour atteindre 11 milliards d’euros contre 9,3 milliards au mois de septembre. Ce montant est légèrement inférieur à celui de moyenne tendance.

Le mois d’octobre sourit traditionnellement à l’assurance-vie. Sur ces dix dernières années, seulement deux décollectes ont été enregistrées en octobre. L’accalmie sur le marché immobilier et la bonne tenue de la bourse en octobre ont certainement joué en faveur de l’assurance-vie. La baisse des taux de rendements et la nécessité pour les épargnants d’accepter une certaine dose d’unités de compte continuent à peser sur les résultats de l’année.

L’année 2017 n’est pas exceptionnelle pour l’assurance-vie. Si pour les cotisations, le résultat est comparable (sur les dix premiers mois de l’année 2017, elles s’élèvent à 109,1 milliards d’euros contre 111 milliards sur la même période de 2016), en revanche, une rupture est constatée pour la collecte nette qui n’atteint que 7,2 milliards d’euros en 2017 contre 21,6 milliards d’euros en 2016.

De son côté, le rééquilibrage en faveur des unités de compte marque un temps d’arrêt. Le passage de la barre des 30 % est pour le moment difficile à réaliser et cela malgré la bonne progression du cours des actions.

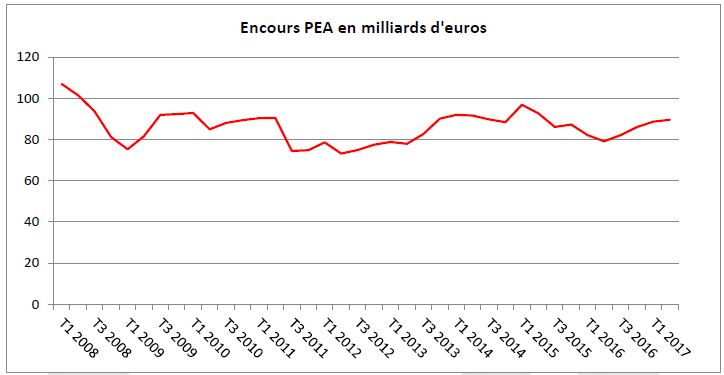

L’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) aura sans nul doute des conséquences. En s’appliquant aux contrats de moins de 8 ans pour les versements intervenus après le 27 septembre, le PFU pourrait inciter les ménages à effectuer plus rapidement des rachats ou des transferts. En effet, les rachats intervenant avant 8 ans seront moins taxés avec le PFU qu’avec l’ancien système (taux variant de 52,2 à 32,2 % avec un taux de prélèvements sociaux à 17,2 % à compter du 1er janvier 2018). Pour les contrats de plus de 8 ans, le passage de 24,7 à 30 % (toujours à compter du 1er janvier 2018) ne concernerait que 6 % des épargnants mais ces derniers détiennent une part importante de l’encours. De ce fait, des arbitrages pourraient s’effectuer en faveur du compte titre qui sera fiscalement traité de manière identique ou en faveur du PEA qui bénéficiera d’un régime plus avantageux (17,2 % après 5 ans). Néanmoins, il ne faut pas oublier que les ménages optent pour l’assurance-vie en raison de la garantie en capital qu’elle offre, plus de 1300 milliards d’euros étant placés sur les fonds euros.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Un pas de plus vers l’Europe sociale à Göteborg ?

A l’occasion du sommet social européen de Göteborg (Suède), partenaires sociaux, dirigeants des Vingt-Huit et institutions européennes ont adopté le socle européen des droits sociaux proposé en avril par la Commission européenne.

A l’occasion du sommet social européen de Göteborg (Suède), partenaires sociaux, dirigeants des Vingt-Huit et institutions européennes ont adopté le socle européen des droits sociaux proposé en avril par la Commission européenne.

Ce texte non contraignant pose néanmoins, à titre symbolique, vingt principes clés destinés à « servir de cadre de référence pour les politiques sociales et d’emploi aux niveaux national et européen« . Cette démarche qui s’inscrit dans la perspective « de relancer le processus de convergence au sein du marché unique » vise par ailleurs à convaincre les euroseptiques quant aux apports de la construction européenne pour les citoyens.

Ces vingt principes se déclinent autour de trois thèmes :

- Égalité des chances et accès au marché du travail

- Conditions de travail équitables

- Protection et insertion sociales

Au titre du dernier thème relatif à la protection et l’insertion sociale, l’accord pose notamment le principe que « quel que soit le type et la durée de leur relation de travail, les travailleurs salariés et, dans des conditions comparables, les travailleurs indépendants ont droit à une protection sociale appropriée. » De même, figure le droit à une pension de retraite pour l’ensemble des travailleurs salariés ou indépendants. Cette dernière doit selon les termes de l’accord être « proportionnelle à leurs cotisations », leur garantir « un revenu adéquat » et être attribuée dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes. L’accès aux soins à des prix abordables et dans des délais raisonnables figure également au titre des grands principes du socle européen des droits sociaux.

Nonobstant les grandes divergences entre les États membres dans ces domaines, l’accord du 17 novembre a été signé par tous les pays membres de l’UE et non pas uniquement ceux de la zone euro, comme l’avait initialement prévu la Commission.

Consulter les 20 principes du socle européen des droits sociaux

Livret A : coup de blues confirmé en octobre

Paris, le 21 novembre 2017

Communiqué de presse

RÉSULTATS DU LIVRET A – OCTOBRE 2017

COUP DE BLUES CONFIRME POUR LE LIVRET A

PAR PHILIPPE CREVEL, DIRECTEUR DU CERCLE DE L’ÉPARGNE

Au mois d’octobre, le Livret A enregistre une décollecte de 1,58 milliard d’euros. Il s’agit de la deuxième décollecte consécutive après celle de septembre qui avait été de 200 millions d’euros. Il s’agit du plus mauvais résultat du Livret A de ces deux dernières années. Il faut, en effet, remonter au mois d’octobre 2015 pour obtenir une décollecte supérieure (-2,29 milliards d’euros). Avec le Livret de Développement Durable et Solidaire, le solde a été négatif le mois dernier de 2 milliards d’euros (-420 millions d’euros pour le LDDS).

L’automne, et plus particulièrement le mois d’octobre, ne réussissent guère au Livret A. De 2008 à 2017, le Livret A a enregistré à sept reprises un solde négatif. Depuis 2014, la décollecte a été de 1 à 3 milliards d’euros en octobre (-2,93 milliards en octobre 2014, -2,29 milliards en octobre 2015 et -1,02 milliard en octobre 2016). Cette récurrence de la décollecte s’explique par le paiement des impôts locaux (octobre et novembre), les dépenses de rentrées et l’absence de primes.

En 2017, plusieurs annonces ont également pesé sur les résultats du Livret A. Ainsi, la décision du Gouvernement de geler le taux du Livret A à 0,75 %, pour deux ans, a rappelé aux épargnants la faible rémunération de ce produit. Par ailleurs, les changements fiscaux même si ils ne concernent pas le Livret A et le LDDS, ont conduit, sans nul doute, les ménages à l’attentisme.

La collecte sur les dix premiers mois de l’année reste très nettement positive avec plus de 10 milliards d’euros (10,47 milliards d’euros pour le Livret A). Même si en novembre, un résultat négatif n’est pas impensable, l’année 2017 devrait se traduire par une collecte positive supérieure à 8 milliards d’euros. Si l’automne est, en règle générale, synonyme de décollecte, l’hiver avec le mois de décembre est plus porteur pour l’épargne défiscalisée. Les primes de fin d’année et les étrennes conduisent à des versements durant le dernier mois de l’année. Le coup de blues du Livret A est traditionnel et ne permet pas de conclure à une réorientation de l’épargne des ménages que ce soit au profit d’autres types de placements risqués ou au profit de la consommation. Les résultats des dépôts à vue et de l’assurance-vie permettront de donner quelques indications d’ici quelques jours sur l’évolution du paysage de l’épargne française en cette fin d’année 2017.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

PEA, PEE, Perco : la règle des taux historiques fortement remaniée

Boursorama revient sur la remise en cause, pour l’avenir, des taux historiques qui impactera principalement l’épargne salariale et les PEA. Reprenant une note publiée dans le dernier Mensuel du Cercle de l’Epargne, l’article précise l’impact que pourrait avoir cette mesure pour les détenteurs de ces placements.

Épargne, retraite et placements

L’analyse de l’enquête 2017 Cercle de l’Épargne/Amphitéa à travers les prismes successifs de l’âge et des revenus des ménages a permis de mieux comprendre les aspirations des Français en matière d’épargne et de retraite. Elle a également permis de mettre en avant l’importance des facteurs socio-économiques dans les choix et besoins des Français dans ces domaines.

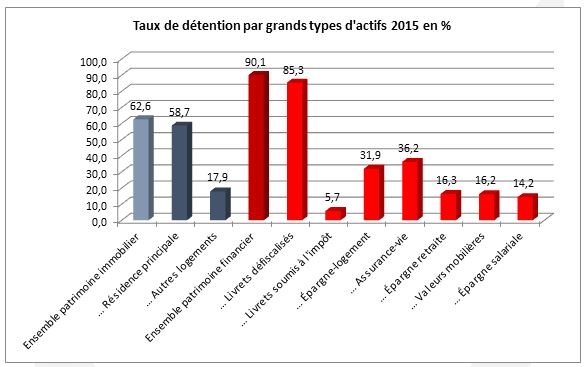

Il convient à présent de s’intéresser au regard que portent les détenteurs de placements financiers sur leur épargne. Qu’est-ce qui guide leur choix de placements ? Comment se positionnent-ils face aux défis que nous devons relever dans les années à venir en matière de retraite et de dépendance ?

Au sommaire de l’étude :

Placements financiers : les épargnants valident leur allocation d’actifs

- L’assurance-vie conforte sa place de 1er placement financier des Français

- Le placement « action » approuvé par les détenteurs de PEA et les multi-détenteurs

- Le livret A, un placement pas si populaire que ça !

La retraite, une bonne raison pour épargner

- Les épargnants seraient-ils plus confiants pour leur retraite ?

- L’assurance-vie un outil clé pour préparer sa retraite

- Pour améliorer sa retraite, la retraite progressive séduit épargnants et non-épargnants

- Retraites, les réformes préférées des Français selon leur patrimoine financier

Dépendance : les épargnants davantage sensibilisés à cette problématique

- L’assurance dépendance un complément nécessaire pour les épargnants

- Le financement par les pouvoirs publics doit rester la règle

Hausse de la CSG pour les retraités remise en cause par les Sénateurs

Le Sénat vient de supprimer en commission la hausse de la CSG de 1,7 % au profit des retraités. Cette mesure faisant l’objet d’une compensation pour les actifs à travers une exonération de leurs charges salariales alourdissait, en revanche, la fiscalité de nombreux retraités.

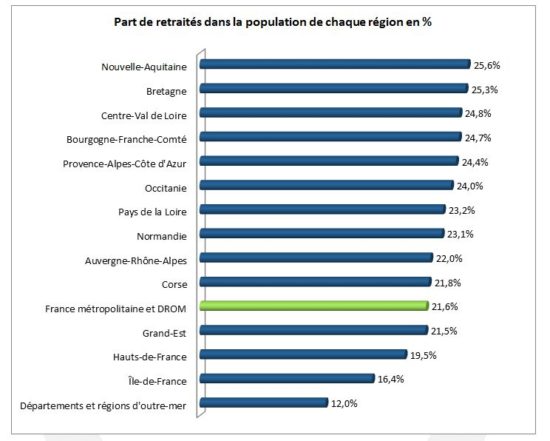

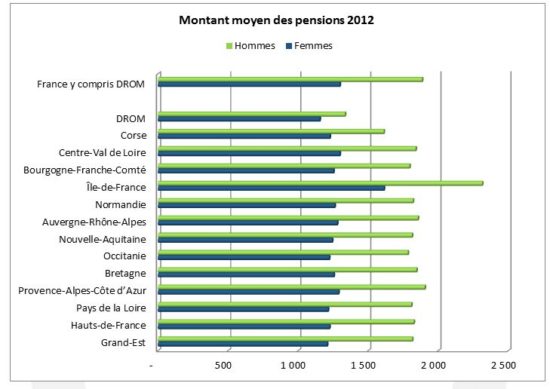

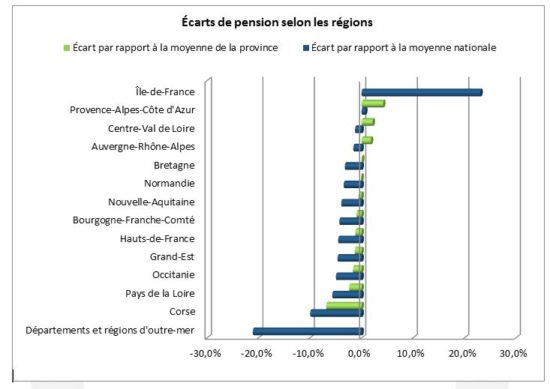

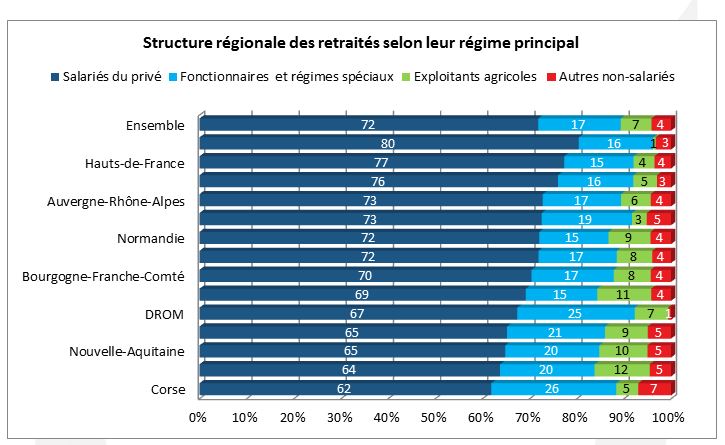

Cette hausse, supportée par 60 % des retraités est une mesure assumée par l’executif qui a veillé néanmoins à exclure de l’assiette les allocataires de petites retraites. De plus la réduction, dans un premier temps, puis la suppression à terme, de la taxe d’habitation pour 80 % des Français va profiter à de nombreux de retraités. Il convient enfin de rappeler qu’actuellement les retraités disposent, en moyenne, d’un niveau de vie supérieur à l’ensemble des Français et équivalent à celui des actifs quand en revanche ils bénéficient d’une CSG réduite (6,6 % contre 7,5 % actuellement).

Il semble donc peu probable que les sénateurs obtiennent gain de cause. Pour rappel le exte fera ensuite l’objet d’une commission mixte paritaire (CMP) chargée de trouver une version commune entre les deux chambres et en cas de désaccord, l’Assemblée Nationale obtiendra le dernier mot.

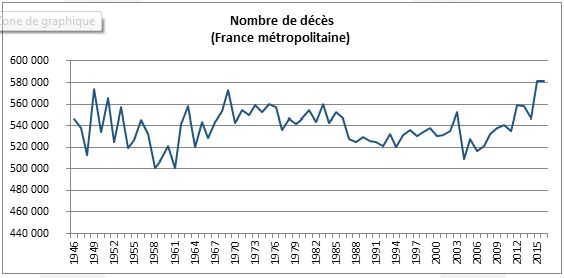

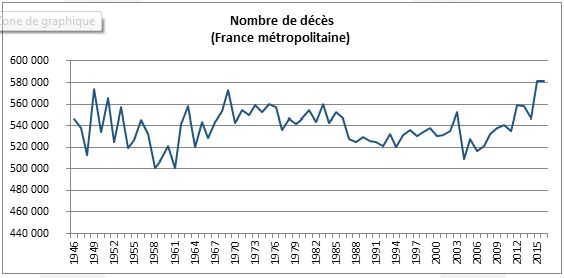

De moins en moins à la maison

La France vieillit de bas en haut ; d’un côté, le nombre de naissances se réduit ; de l’autre, avec l’allongement de l’espérance de vie ainsi que l’arrivée des générations du baby-boom à l’âge de la retraite. Par voie de conséquence la mortalité qui a été longtemps été sur la crête des 500 000 s’accroît. Au gré de des épidémies et des accidents climatiques, le nombre de décès d’une année sur l’autre peut enregistrer des petits pics. Ainsi, après une forte progression en 2015, le nombre de décès s’est stabilisé en 2016 et a concerné 594 000 personnes. En 2015, une forte épidémie de grippe avait contribué à la forte hausse constatée, + 6 %. Le nombre de décès tend à se rapprocher de la barre symbolique des 600 000.

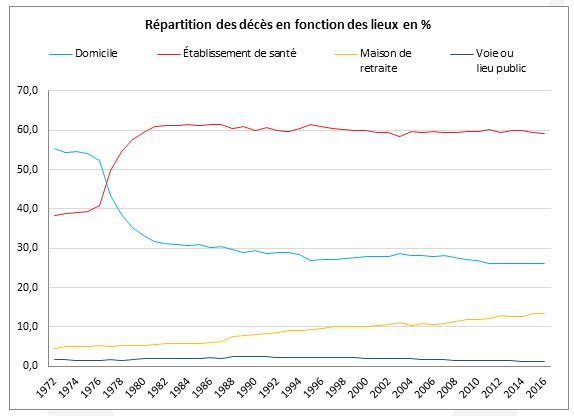

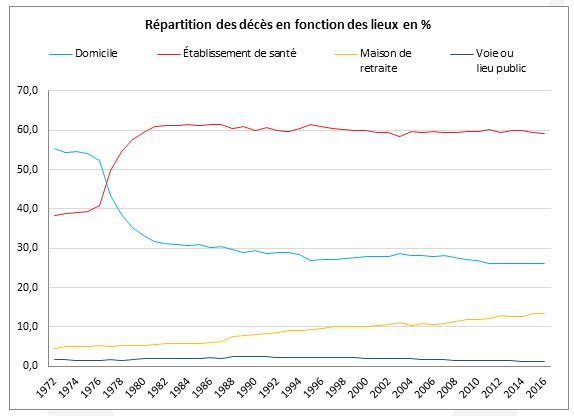

Les Français meurent avant tout à l’hôpital

Le souhait de pouvoir mourir à domicile est un vœu pieux. En 2016, selon l’INSEE, 59,2 % des décès ont eu lieu dans des établissements de santé (hôpital ou clinique), 26,0 % à domicile, 13,5 % en maison de retraite et 1,3 % sur la voie publique. En raison de la médicalisation accrue des derniers jours, à partir des années 70, de moins en moins de décès se produisent à domicile. À partir des années 80, une nouvelle inflexion est constatée ; les personnes décèdent de plus en plus en maison de retraite ou au sein d’un établissement pour personnes âgées dépendantes. Les maisons de retraite accueillent de plus en plus de personnes âgées de plus de 80 ans.

En revanche, l’ancien modèle domine encore dans les départements d’outre-mer : 44,2 % des décès dans ces départements se produisent à domicile, 49,6 % ont lieu dans un établissement de santé et seulement 3,9 % en maison de retraite. Le faible nombre de maisons de retraite et les traditions familiales expliquent cette différence. Dans les départements d’outre-mer mais aussi en Corse, les parents habitent fréquemment avec leurs enfants qui ont le devoir de s’en occuper.

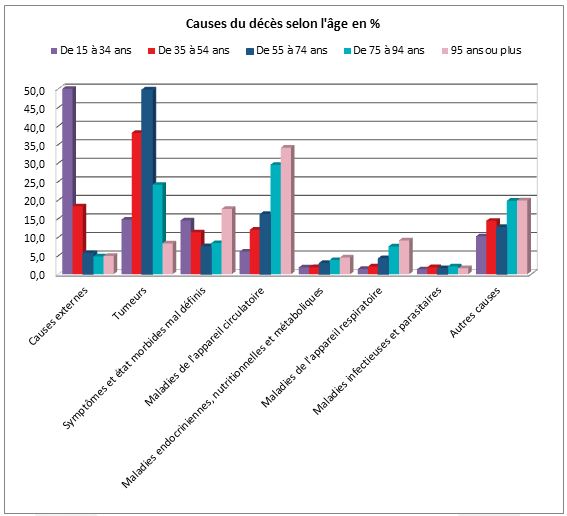

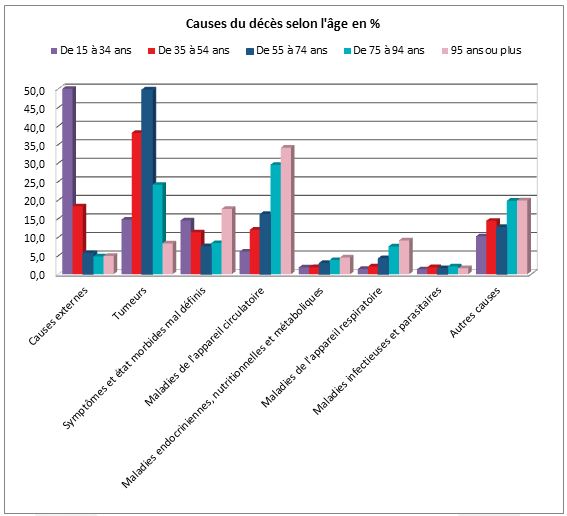

Le lieu du décès diffère en fonction de l’âge. À tous les âges ou presque, les décès se produisent dans des établissements de santé (sauf après 100 ans). Les décès des enfants jusqu’à 15 ans ont principalement lieu dans un établissement de santé. C’est le cas en particulier des nourrissons de moins d’un an : 95 % des décès à cet âge y ont lieu. Les décès sur la voie publique sont rares chez les très jeunes enfants, puis augmentent avec l’âge jusque vers 24 ans. Ils sont ainsi les plus fréquents entre 15 et 24 ans : un tiers des décès dans cette tranche d’âge a lieu sur la voie publique. Après 25 ans, cette part tend à diminuer. Entre 30 et 34 ans, 20 % des décès ont lieu sur la voie publique. Les accidents de la route et les faits violents sur la voirie (crimes, accidents de la vie) expliquent cette surreprésentation chez les jeunes de la voie publique comme lieu de décès. À partir de 40 ans, cette part est inférieure à 10 %. Entre 15 et 34 ans, la moitié des décès sont dus à des « causes externes ». Ces causes externes comprennent en particulier les accidents liés aux transports, les accidents domestiques et les suicides.

L’INSEE souligne que la part des décès à domicile augmente avec l’âge jusque vers 30 ans. Elle atteint un plateau entre 30 et 49 ans, où 37 % des décès ont lieu à domicile. Cela correspond à des décès en raison de graves maladies et aussi à des décès provoqués par des accidents de la vie ou de santé violents (crise cardiaque par exemple). Entre 35 et 54 ans, 18 % des causes de décès sont encore des causes externes et 38 % sont liées aux tumeurs.

Entre 50 et 54 ans, un tiers des décès ont lieu à domicile. La part des décès à domicile diminue ensuite jusqu’à 85-90 ans environ (un quart des décès de cette tranche d’âge a lieu à domicile). Les décès des personnes de 90 ans ou plus surviennent plus que la moyenne à domicile. À partir de 90 ans, la part des décès à domicile est à peu près la même que celle des décès en maison de retraite. 36 % des centenaires décèdent à domicile et autant en maison de retraite.

|

Groupe d’âges atteints dans l’année |

Lieu de décès |

| Domicile |

Établissement de santé (hôpital, clinique…) |

Maison de retraite |

Voie ou lieu public |

| Moins d’1 an |

4,7 |

95,0 |

0,1 |

0,2 |

| 1 à 4 ans |

19,7 |

75,1 |

0,0 |

5,2 |

| 5 à 9 ans |

22,5 |

67,5 |

0,3 |

9,7 |

| 10 à 14 ans |

23,4 |

67,8 |

0,0 |

8,8 |

| 15 à 19 ans |

22,4 |

44,9 |

0,3 |

32,4 |

| 20 à 24 ans |

24,9 |

40,1 |

0,0 |

35,0 |

| 25 à 29 ans |

30,1 |

43,8 |

0,2 |

25,9 |

| 30 à 34 ans |

36,3 |

43,3 |

0,5 |

19,9 |

| 35 à 39 ans |

36,9 |

49,3 |

0,5 |

13,3 |

| 40 à 44 ans |

36,9 |

53,6 |

0,4 |

9,1 |

| 45 à 49 ans |

36,5 |

56,8 |

0,6 |

6,1 |

| 50 à 54 ans |

33,5 |

61,5 |

0,7 |

4,3 |

| 55 à 59 ans |

30,4 |

65,5 |

1,1 |

3,0 |

| 60 à 64 ans |

27,9 |

68,2 |

1,8 |

2,1 |

| 65 à 69 ans |

25,7 |

69,8 |

2,9 |

1,6 |

| 70 à 74 ans |

25,1 |

69,4 |

4,2 |

1,3 |

| 75 à 79 ans |

24,0 |

68,2 |

7,0 |

0,8 |

| 80 à 84 ans |

24,0 |

64,2 |

11,3 |

0,5 |

| 85 à 89 ans |

23,6 |

58,8 |

17,3 |

0,3 |

| 90 à 94 ans |

25,2 |

50,3 |

24,4 |

0,1 |

| 95 à 99 ans |

28,6 |

41,3 |

30,0 |

0,1 |

| 100 ans ou plus |

36,3 |

28,0 |

35,7 |

0,0 |

| Ensemble |

26,0 |

59,3 |

13,4 |

1,3 |

Lire le Mensuel de novembre 2017

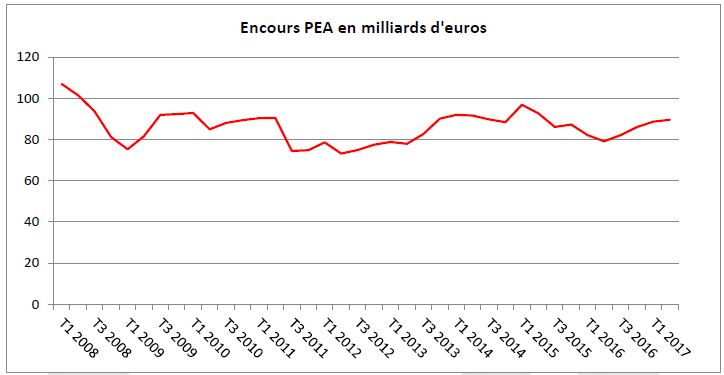

Le Plan d’Épargne en Actions toujours en souffrance

À la fin du 2e trimestre 2017, l’encours du Plan d’Épargne en Actions a atteint 89,59 milliards d’euros loin de son niveau d’avant crise, 107 milliards d’euros en 2008. La diminution du nombre de plans explique cette évolution. Le nombre de plans est passé de 7 à 3,9 millions de 2007 à 2017.

Cette désaffection du PEA peut apparaître surprenante compte tenu de l’importance des avantages fiscaux qui lui sont attachés. En effet, les gains (dividendes, plus-values) ne sont assujettis qu’aux prélèvements sociaux (15,5 %). Ce produit échappe au Prélèvement Forfaitaire Unique.

Le régime du PEA dépend de la date de retrait (ou rachat de contrat de capitalisation). Il convient de souligner qu’après un 1er retrait, il n’est plus possible d’effectuer de versements, ce qui peut expliquer la diminution du nombre de PEA. Il faudrait permettre une plus grande souplesse en la matière pour assurer un plus grand succès à ce produit.

| Date du retrait

|

Conséquences sur le fonctionnement du PEA

|

| Retrait avant 5 ans |

Perte des avantages fiscaux liés au PEA |

| Retrait avant 8 ans |

Clôture du plan (sauf en cas d’affectation des sommes à la création ou à la reprise d’une entreprise dans un délai de 3 mois). |

| Retrait après 8 ans |

Les retraits restent autorisés sans clôture du PEA. |

Les opérations suivantes entraînent la clôture du PEA :

- tout retrait (ou rachat de contrat de capitalisation) avant 8 ans (sauf en cas d’affectation à la création ou à la reprise d’une entreprise dans les 3 mois),

- le non-respect d’une des conditions du fonctionnement (par exemple dépassement du plafond des versements),

- le décès du titulaire,

- après 8 ans, le retrait de la totalité des sommes ou valeurs (ou le rachat total d’un contrat de capitalisation) et la conversion des capitaux en rente viagère.

La sortie du plan peut se faire en capital ou en rente viagère. La durée du plan n’est plus limitée dans le temps.

L’imposition des revenus du PEA est fonction de la date des retraits.

Les retraits anticipés bénéficient d’une exonération dans certaines situations, notamment :

- décès du titulaire du plan,

- sous certaines conditions, quand les sommes sont affectées au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise.

| Date des retraits |

Taux d’imposition du gain net |

| Retraits avant 2 ans |

22,50 % |

| Retraits entre 2 et 5 ans |

19 % |

| Retraits après 5 ans |

Exonération |

| Sortie en rente viagère après 8 ans |

Exonération |

Les gains sont soumis aux prélèvements sociaux au moment des retraits ou rachats.

Depuis 2014, il est possible de souscrire à un PEA PME plafonné à 75 000 euros. Il est possible d’y loger des titres de PME et des titres de fonds spécialisés dans les PME. Le régime fiscal est le même que celui du PEA.

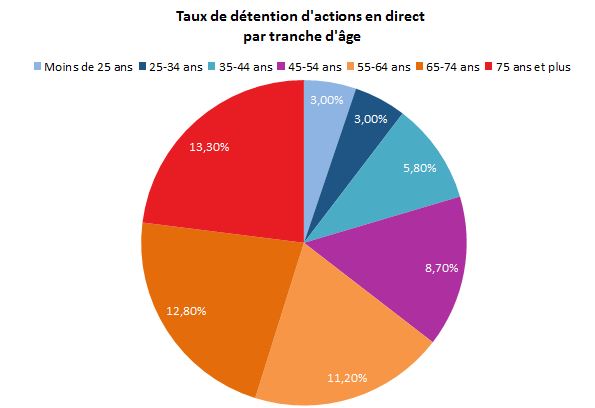

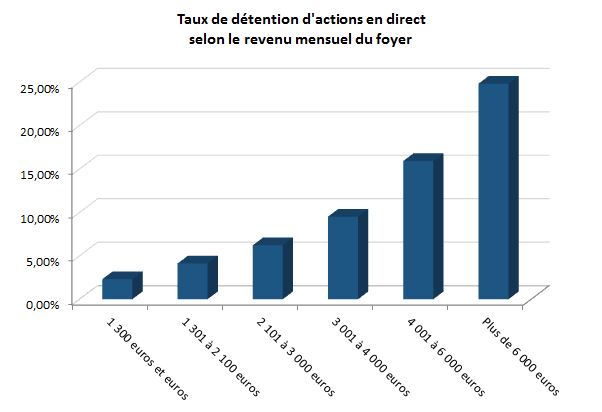

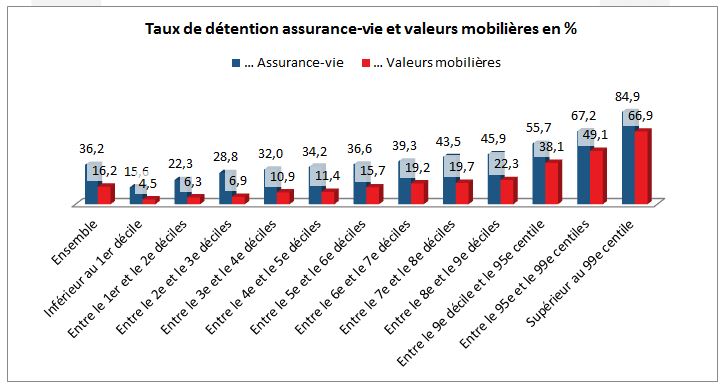

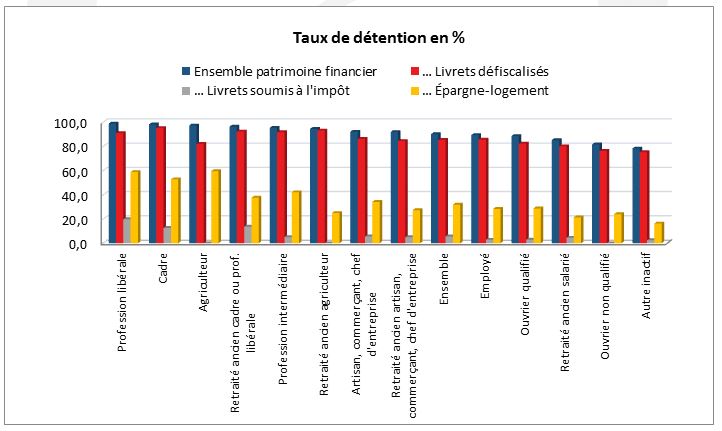

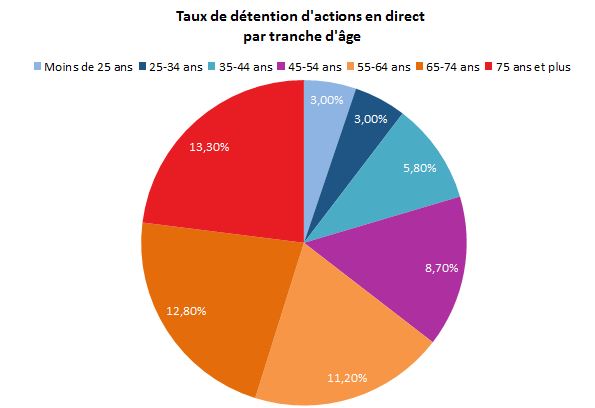

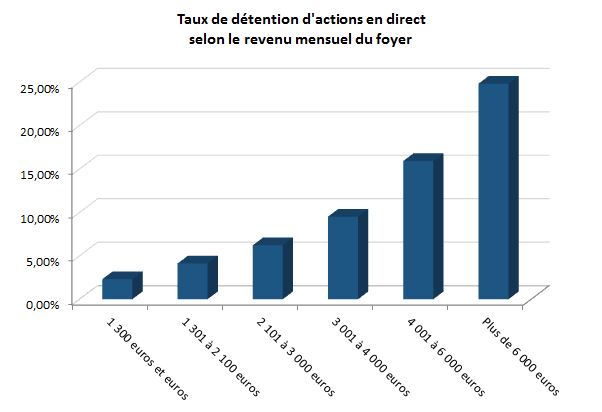

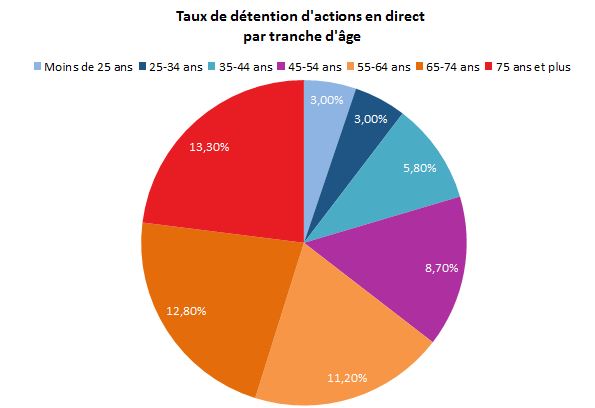

Le peu de succès du PEA s’inscrit dans le cadre plus large de l’aversion des Français aux risques. Certes, depuis trois ans, la part des unités de compte au sein de la collecte de l’assurance-vie est passée de 18 à 28 % mais massivement l’épargne des Français est investie dans des produits de taux. Selon une enquête récente de Kantar-TNS, seulement 7,6 % de la population française déclarent détenir des actions en direct. Ce taux varie, sans surprise, en fonction de l’âge et des revenus, passant de 3 % pour les moins de 25 ans ou encore les 25 – 34 ans à plus de 13 % pour les 75 ans et plus.

Source Kantar-TNS

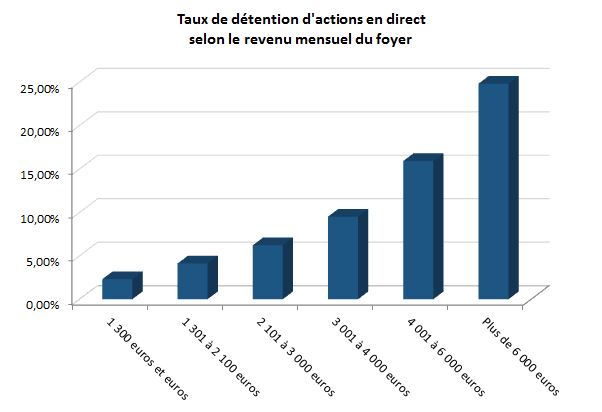

Le taux de détention atteint 25 % pour les ménages disposant de revenus mensuels supérieurs à 6 000 euros quand ce taux est de 2,3 % pour les foyers dont les revenus atteignent 1 300 euros par mois.

Si en 2008, 47 % des actionnaires particuliers avaient 55 ans et plus et 32 % moins de 45 ans, ils sont respectivement, 57 % et 24 % dans l’enquête réalisée en mars 2017 par Kantar-TNS.

Le retour des Français sur le marché « actions » passe par une mobilisation des jeunes actifs et de ceux qui ont entre 40 et 55 ans dont les revenus augmentent. La forte appréciation des cours de Bourse constatée depuis le début de l’année pourrait inciter un certain nombre d’épargnants à franchir le gué. Mais, plus la hausse est forte, plus le risque de déconvenue grandit. La règle d’investissement progressif pour lisser les variations de marché s’impose toujours.

Lire le Mensuel de novembre 2017

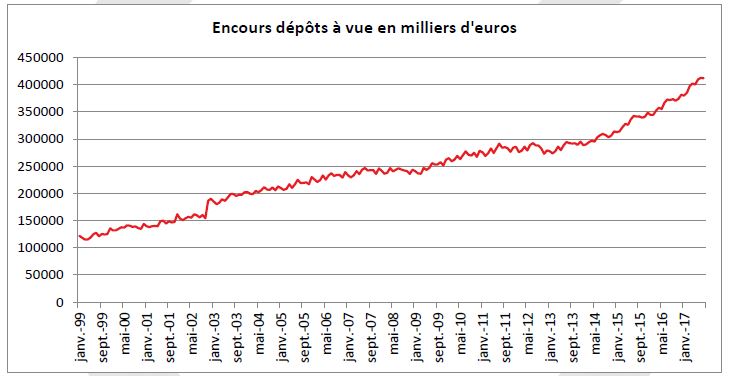

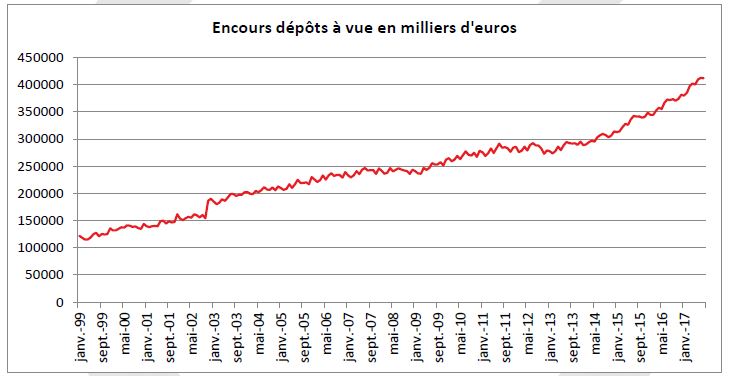

Les dépôts à vue : + 100 milliards d’euros en 32 mois

Le montant des dépôts à vue des ménages est passé de janvier 2015 à août 2017 de 312 à 412 milliards d’euros. En 10 ans, d’août 2007 à août 2017, l’encours des dépôts à vue a augmenté de 170 milliards d’euros. L’aversion aux risques, la diminution des rendements des différents placements expliquent cette évolution.

Chaque Français, de plus de 18 ans, détiendrait ainsi 8 500 euros, en moyenne, sur ces comptes courants, soit deux fois plus qu’en 2004.

Si des Français disposent d’un fort volant de liquidités, d’autres sont confrontés à des problèmes financiers récurrents. Ainsi, selon la 5e édition annuelle Cofidis/CSA publiée en 2016, un Français sur cinq serait à découvert chaque mois. Un grand nombre de ménages doivent payer des frais bancaires pour découverts élevés. Une étude du 26 octobre 2017 de l’Union nationale des associations familiales (Unaf) et 60 millions de consommateurs souligne que si « les clients standards payent en moyenne 34 euros de frais d’incident par an, ceux rencontrant des problèmes d’argent sont prélevés de 296 euros ». Cette enquête souligne que ce sont les ménages proches de la moyenne en matière de revenus qui sont les plus touchés par les frais bancaires. L’enquête mentionne que « ceux qui touchent 1 000 euros par mois versent, en moyenne, 154 euros quand ceux qui gagnent en moyenne 2 000 euros par mois, salariés du public comme du privé ou retraités, sont prélevés de 352 euros ».

Lire le Mensuel de novembre 2017

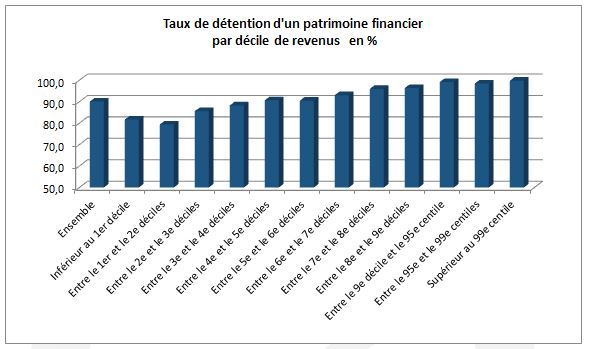

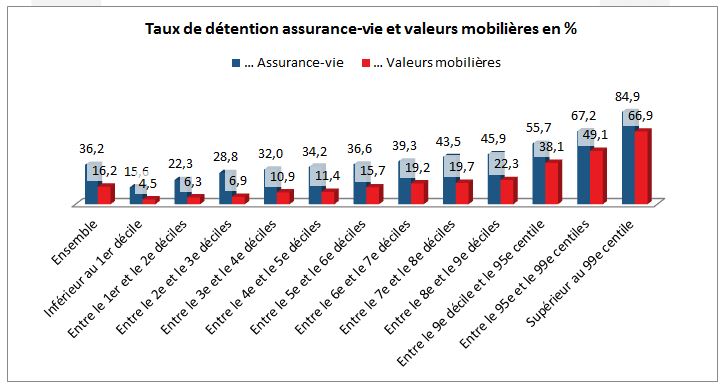

Du PFU à l’IFI en passant par l’épargne salariale

Par Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

Depuis une vingtaine d’années, les prélèvements sur l’épargne ont continuellement augmenté. Les gouvernements de gauche comme de droite ont, tant pour financer l’État que les régimes sociaux, puisé dans la manne de l’épargne. Les prélèvements sociaux sont ainsi passés en un peu plus d’un quart de siècle de 0 à 17,2 % (en intégrant la future hausse de la CSG) quand l’assujettissement des fruits de l’épargne au barème de l’IRPP a, en 2012, considérablement alourdi la note. Sur certains produits, le taux de prélèvement pouvait dépasser 60 %. En y intégrant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, la totalité des revenus des produits de l’épargne, voire plus, pouvait être captée par un moyen ou un autre par les pouvoirs publics. Dans ces conditions, l’épargnant qui en avait la possibilité tentait de fuir l’hexagone pour se réfugier sous des cieux fiscalement plus cléments. À défaut, il devait s’armer de bons conseillers, réaliser de savants montages pour tenter de réduire autant que possible la note. Cette surtaxation a contribué à la prolifération de cabinets spécialisés dans l’optimisation. Réduire la fiscalité de l’épargne n’est pas un acte populaire. En effet, l’effort d’épargne est essentiellement réalisé par les 20 % des ménages les plus riches en termes de revenus. L’ISF n’était acquitté en 2016 que par 350 000 personnes ; soit 0,5 % des Français. Dans un pays où l’égalitarisme est roi, il n’est pas anodin de mettre en œuvre une réforme pour laquelle plus de 99 % des Français ne sont pas concernés directement. C’est le dernier mot de la phrase précédente qui est important. La suppression de l’ISF sur les valeurs mobilières améliore de facto leur rendement, ce qui devrait inciter les agents économiques à investir en France. Le rendement sera d’autant plus accru que le taux de l’impôt sur les sociétés devrait baisser dans les prochaines années. Cette moindre pression fiscale améliore donc le rendement net des valeurs mobilières, ce qui pourrait changer la répartition de valeur ajoutée. En effet, en raison de taux d’imposition élevés, les entreprises françaises devaient dégager d’importants bénéfices et les redistribuer à leurs actionnaires. Par ricochet, l’investissement et les salariés étaient pénalisés. Tout le pari d’Emmanuel Macron est de restaurer les revenus des actionnaires, de les inciter à investir en France et ainsi d’aboutir à une meilleure répartition des fruits de la croissance. L’annonce d’une réforme de l’épargne salariale s’inscrit dans cette logique. Si le travail a été en grande partie réalisé pour la modernisation de la fiscalité de l’épargne, en revanche, la feuille est encore blanche en matière d’épargne salariale. Tout comme pour l’épargne-retraite, une simplification des dispositifs en vigueur est indispensable. Une décrue du forfait social qui atteint 20 % depuis 2012 est également nécessaire. Une formule simplifiée pourrait être imaginée pour les PME. Enfin, il conviendrait de profiter de ce début de mandat pour relancer la création d’un véritable deuxième pilier professionnel de retraite qui compléterait le futur régime universel de retraite qu’Emmanuel Macron a promis durant la campagne électorale.

Lire le Mensuel de novembre 2017

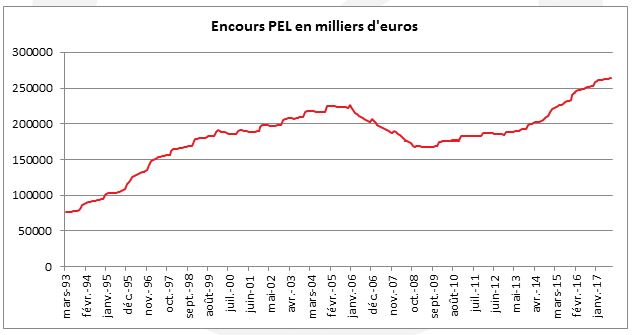

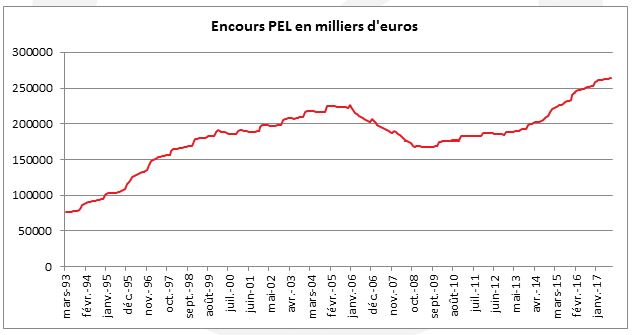

Les hauts et les bas du Plan d’Épargne Logement

Le Plan d’Épargne Logement a été créé en 1969 avec comme objectif, de faciliter l’accès des ménages au logement. Ce plan prend la forme d’un compte bancaire permettant l’obtention d’un crédit après une période d’épargne de 4 à 10 ans. Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition ou la construction d’un logement destiné à la résidence principale. Il peut être également affecté au financement de travaux pour améliorer la résidence principale du titulaire.

Depuis le début des années 2000, le Plan d’Épargne Logement connaît de régulières et fortes modifications de son régime. Il a ainsi fait l’objet de réformes importantes en 2002 et en 2006 ce qui avait conduit au recul de son encours jusqu’à la Grande Récession de 2009. La garantie du capital dont il bénéficie et un rendement élevé ont contribué à son succès de 2009 à 2016. Depuis deux ans, les pouvoirs publics ont fortement réduit son taux de rémunération qui est passé de 2,5 à 1 %. Le projet de loi de finances pour 2018 durcit pour l’avenir le régime fiscal du PEL en le soumettant au Prélèvement Forfaitaire Unique en ce qui concerne ceux qui seront ouverts à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs la prime d’État associée au prêt sera supprimée pour les plans ouverts après cette date.

L’encours au 30 septembre a atteint 263,5 millions ce qui constitue un record historique pour ce produit d’épargne. La progression de l’encours qui avait fortement progressé entre 2009 et 2015, s’est ralentie.

Le plafond du Plan d’Épargne Logement est de 61 200 euros (hors intérêts capitalisés). Tout retrait avant 4 ans prive le titulaire du bénéfice de tous les avantages de son plan.

- Avant 2 ans, les intérêts sont recalculés au taux du Compte d’Épargne Logement en vigueur à la date de clôture, soit actuellement 0,5 % en 2017. Les droits à prêt et à prime sont supprimés ;

- Entre 2 et 3 ans, le bénéfice du taux de rémunération du PEL est conservé mais les droits à prêts et à prime sont supprimés ;

- Entre 3 et 4 ans, le taux de rémunération du PEL est maintenu, mais les droits à prêts et à prime sont diminués.

La durée maximale du PEL est de 10 ans, après cette durée, plus aucun versement n’est réalisable mais le PEL continue de produire des intérêts pendant 5 ans.

S’il a été ouvert à partir du 1er mars 2011, le PEL est automatiquement transformé en un livret d’épargne classique à la 15e année. La banque fixe alors le taux de rémunération.

Le régime fiscal et social du PEL

Les revenus des Plans d’Épargne logement de moins de 12 ans sont exonérés d’impôt mais ils sont soumis aux prélèvements sociaux. Le régime actuellement en vigueur changera au 1er janvier 2018 (voir infra).

Plans de moins de 12 ans

Les intérêts d’un PEL de moins de 12 ans sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Ils sont soumis aux prélèvements sociaux (15,5 % en 2017, 17,2 % au 1er janvier 2018).

Plans de plus de 12 ans

Les intérêts d’un PEL acquis à compter de la 12e année sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Un prélèvement de 24 % est effectué. Le montant qui est prélevé l’année N sera déduit de l’impôt qui sera payé en N+1. Si le montant de l’ensemble des intérêts perçus sur tous les produits de taux ne dépasse pas 2 000 euros, le contribuable peut demander l’application du prélèvement forfaitaire qui est justement de 24 %. En plus il devra acquitter les prélèvements sociaux.

Le contribuable peut être dispensé du prélèvement si son revenu fiscal de référence de l’avant dernière année est inférieur à 25 000 euros (50 000 euros pour un couple).

Depuis le 1er mars 2011, les prélèvements sociaux sont dus annuellement au taux en vigueur soit depuis le 1er juillet 2012, 15,5 %.

Les taux du PEL

Les taux de rémunération de l’épargne et du crédit obéissent à une législation spécifique. Les taux en vigueur au moment de la souscription du plan sont en vigueur durant ses douze premières années. Une prime est associée au prêt. Elle n’était versée qu’en cas de demande de prêt immobilier égal ou supérieur à 5 000 euros.

Historique du taux du PEL depuis 1969

(taux hors prime d’État) |

| Date d’ouverture du PEL |

Taux brut hors prime d’État |

| PEL ouvert du 24 décembre 1969 à mars 1972 |

4,00 % |

| PEL ouvert entre avril 1972 et juin 1974 |

3,50 % |

| PEL ouvert entre juillet 1974 et décembre 1974 |

4,00 % |

| PEL ouvert entre janvier 1975 et avril 1977 |

4,50 % |

| PEL ouvert entre mai 1977 et décembre 1980 |

4,00 % |

| PEL ouvert entre janvier 1981 et mai 1983 |

5,30 % |

| PEL ouvert entre juin 1983 et juillet 1984 |

6,30 % |

| PEL ouvert entre août 1984 et juin 1985 |

5,30 % |

| PEL ouvert entre juillet 1985 et avril 1986 |

4,75 % |

| PEL ouvert entre mai 1986 et janvier 1994 |

4,62 % |

| PEL ouvert entre février 1994 et décembre 1996 |

3,84 % |

| PEL ouvert entre janvier 1997 et mai 1998 |

3,10 % |

| PEL ouvert entre juin 1998 et juin 1999 |

2,90 % |

| PEL ouvert entre juillet 1999 et mai 2000 |

2,61 % |

| PEL ouvert entre juin 2000 et juillet 2003 |

3,27 % |

| PEL ouvert entre le 1er août 2003 et le 31 janvier 2015 |

2,50 % |

| PEL ouvert entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016 |

2,00 % |

| PEL ouvert entre le 1er février 2016 et le 1er juillet 2016 |

1,50 % |

PEL ouvert depuis le 1er août 2016

|

1,00%

|

Source Banque de France

Le taux d’intérêt des prêts dépend de la période où a été souscrit le PEL.

Le montant de la prime dépend des intérêts acquis et de l’affectation du prêt, ainsi que de la période où il a été souscrit :

| Taux d’intérêt du prêt en fonction de sa date de souscription |

| Entre le 16 mai 1986 et le 7 février 1994 |

6,32 % |

| Entre le 7 février 1994 et le 22 janvier 1997 |

5,54 % |

| Entre le 23 janvier 1997 et le 9 juin 1998 |

4,80 % |

| Entre le 9 juin 1998 et le 25 juillet 1999 |

4,60 % |

| Entre le 26 juillet 1999 et le 30 juin 2000 |

4,31 % |

| Entre le 1er juillet 2000 et le 31 juillet 2003 |

4,97 % |

| Entre le 1er août 2003 et le 31 janvier 2015 |

4,20 % |

| Entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016 |

3,20 % |

| Entre le 1er février 2016 et le 31 juillet 2016 |

2,70 % |

Depuis le 1er août 2016

|

2,20 %

|

| Ouverture du PEL |

Valeur de la prime |

| Entre le 1er mars 2011 et le 31 janvier 2015 |

40 % des intérêts acquis au terme du PEL |

| Entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016 |

50 % des intérêts acquis au terme du PEL |

| Entre le 1er février et le 31 juillet 2016 |

2/3 des intérêts acquis au terme du PEL |

| Depuis le 1er août 2016 |

100 % des intérêts acquis au terme du PEL |

La prime ne peut pas dépasser 1 000 euros. Ce plafond est porté à 1 525 euros lorsque le PEL contribue à la construction ou l’acquisition d’un logement performant énergétiquement. Une majoration de la prime pour charge de famille est prévue. Elle est égale à 10 % du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du prêt. La majoration ne peut pas dépasser 100 euros par personne à charge, ou 153 euros quand le prêt contribue au financement d’une opération performante énergétiquement.

La réforme 2017, la marche vers une certaine banalisation

Les intérêts des plans d’épargne logement étaient soumis aux seuls prélèvements sociaux sous réserve que le plan ait moins de 12 ans. Au-delà, ils étaient assimilés à des intérêts d’un livret bancaire fiscalisé (assujettissement aux prélèvements sociaux + impôt sur le revenu, barème ou prélèvement libératoire). Pour les plans ouverts à compter du 1er janvier 2018 ainsi que pour les plans de plus de 12 ans, les intérêts seront soumis au nouveau Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 %. De ce fait, le taux de prélèvement passera de 15,5 à 30 %. En prenant en compte la future majoration de CSG de 1,7 point, l’accroissement de taxation atteindra 12,8 points. Le rendement net d’impôt sera de 0,7 % contre 0,85 %. De ce fait, les nouveaux PEL deviendront moins attractifs que le Livret A. Pour ceux qui ont ou auront ouvert un PEL avant le 31 décembre 2017, le rendement net d’impôt sera, en 2018, de 0,83 %.

En revanche, pour les titulaires d’un PEL de plus de 12 ans, l’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique sera une aubaine.

Par ailleurs, le Gouvernement supprime la prime de 1 000 euros en cas d’obtention d’un prêt.

Synthèse de la réforme 2017

| |

Plan de moins de 12 ans |

Plan de plus de 12 ans |

| Plan ouvert avant le 1er janvier 2018 |

Prélèvements sociaux 15,5 % puis 17,2 % au 1er janvier 2018 pour tous les plans ouverts après 2011 (avant taux historique) |

Barème de l’impôt sur le revenu ou prélèvement libératoire de 24 % (sous conditions) + prélèvements sociaux

À compter du 1er janvier 2018 : Prélèvement forfaitaire unique de 30 % |

| Plan ouvert après le 1er janvier 2018 |

Prélèvement forfaitaire unique de 30 %

Suppression de la prime versée dans le cadre du prêt |

Prélèvement forfaitaire unique de 30 %

Suppression de la prime versée dans le cadre du prêt |

Lire le Mensuel de novembre 2017

L’assurance-vie, à petit trot

L’assurance-vie a enregistré, en septembre, sa sixième collecte nette positive avec + 500 millions d’euros, faisant suite à + 900 millions au mois d’août. Sur les neuf premiers mois de 2017, la collecte nette s’est établie à 5,5 milliards d’euros soit nettement moins que le Livret A (12 milliards d’euros).

Les cotisations sont, depuis deux mois, en dessous de 10 milliards d’euros (9,6 milliards d’euros en septembre) marquant un repli par rapport à la tendance de moyenne période (la moyenne de ces 12 derniers mois est de 11,6 milliards d’euros). Les cotisations en unités de compte se sont élevées à 2,7 milliards d’euros en léger progrès par rapport à août mais en retrait par rapport à la moyenne de ces derniers mois. Les unités de compte représentent 28 % de la collecte ; ce ratio est stable depuis plusieurs mois.

Les prestations (ou rachats) sont en augmentation, à 9,2 milliards d’euros contre 8,6 milliards d’euros en août. Elles sont également inférieures à la moyenne des douze derniers mois 10,4 milliards d’euros.

L’encours des contrats d’assurance-vie a atteint à la fin du mois de septembre 1 672,2 milliards d’euros à fin septembre 2017 (en progression de 4 % sur un an).

Depuis le mois d’août 2016, l’assurance-vie évolue piccolo treno avec des collectes nettes variant entre -0,5 à + 2,6 milliards d’euros. La moyenne de ces 12 derniers mois (septembre compris) est de 600 millions d’euros. Le résultat de 2017 est meilleur que celui de l’année dernière (-500 millions d’euros). En 2016, la discussion du projet de loi Sapin II et, en particulier, des dispositions prévoyant en cas de circonstances exceptionnelles, le blocage des contrats, avait pesé sur la collecte. En 2017, la baisse des rendements des fonds euros et la réorientation vers les unités de compte expliquent la faible collecte. Le débat sur l’instauration du prélèvement forfaitaire unique ne semble pas avoir dissuadé les ménages de placer leur argent sur l’assurance-vie. La fixation de la date d’application du prélèvement forfaitaire unique, pour les épargnants disposant de plus de 150 000 euros d’encours, au 27 septembre dernier, a pu les conduire à anticiper leurs versements. Le mois d’octobre sera le véritable juge de paix pour apprécier les premiers effets des annonces gouvernementales.

Lire le Mensuel de novembre 2017

Livret A, rupture ou accident automnal ?

Le Livret A n’a pas réussi la passe de 10. En effet, après neuf mois consécutifs de collecte positive, le Livret A a enregistré, au mois de septembre, une collecte négative de 120 millions d’euros. Sur les 9 premiers mois de l’année, la collecte reste très nettement positive avec un gain de plus de 12 milliards d’euros. Le Livret de développement durable et solidaire recule de son côté de 460 millions d’euros. L’encours respectif de ces deux produits est désormais respectivement de 271,6 et 103,3 milliards d’euros.

Le mois de septembre n’est traditionnellement pas un bon mois pour le Livret A. Sur ces dix dernières années, à quatre reprises, une décollecte a été constatée. Les ménages retirent plus d’argent qu’ils n’en mettent en septembre afin de payer le dernier tiers provisionnel de l’impôt sur le revenu et pour faire face aux multiples dépenses de la rentrée.

À ce contexte récurrent, s’ajoutent, cette année, les importantes modifications fiscales que le Gouvernement a annoncées dans le cadre de son projet de loi finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2018. Même si le Livret A n’est pas affecté par ces changements, les ménages, par attentisme, se sont certainement détournés de tous les placements en ce mois de septembre. À ce titre, il conviendra d’étudier avec attention les résultats de l’assurance-vie et des dépôts à vue.

Le mois de septembre marque donc un coup d’arrêt qui ne saurait néanmoins être assimilé à une rupture. Il s’agit avant tout d’un accident de parcours de nature conjoncturelle. Le Livret A devrait renouer d’ici la fin de l’année avec une collecte positive, d’autant plus que l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Logement seront légèrement affectés par l’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique.

Lire le Mensuel de novembre 2017

Retour vers le futur : histoire des prélèvements sociaux sur les produits d’épargne

Avant la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, le Gouvernement avait tenté de mettre un terme à tous les taux de prélèvements sociaux dits historiques applicables à différents produits d’épargne dont le PEL, le PEA et l’épargne salariale. Par crainte d’une montée des mécontentements et d’une censure constitutionnelle, il s’était ravisé. Mais, dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, il est revenu à la charge en faisant adopter un amendement à l’article 7.

Cet amendement prévoit qu’à l’avenir, il n’y aura plus de taux historique. Actuellement, notamment pour le PEA et l’épargne salariale, les épargnants se voient appliquer le taux de prélèvements sociaux en vigueur au moment de la constatation du gain et non celui en vigueur au moment du rachat. Du fait de la forte progression des prélèvements sociaux ces vingt dernières années, l’écart peut se révéler important.

L’amendement adopté prévoit que pour l’avenir, le taux des prélèvements sociaux sera celui en vigueur au moment du fait générateur, au moment du rachat. Cela signifie qu’à partir des gains versés à compter du 1er janvier 2018, ce sera, sauf une petite exception concernant certains contrats d’assurance-vie, toujours le taux en vigueur. La mesure ne serait pas rétroactive. L’amendement précise que pour les PEA ouverts avant le 1er janvier 2018 et détenus depuis moins de cinq ans, la règle des taux historiques continuera de s’appliquer pour les revenus des 5 premières années. Il en est de même pour les revenus obtenus à partir de l’épargne salariale, pour la part de ceux générés par les versements intervenus entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 et engrangés pendant les 5 années suivant ces versements.

Évolution des prélèvements sociaux en France depuis 1997

| Dates |

CSG |

CRDS |

Prélèvement social |

Contribution additionnelle |

Contribution de solidarité

pour l’autonomie |

Taux

global |

Du 1er janvier 1997

au 31 décembre 1997 |

3,40 % |

0,50 % |

– |

– |

– |

3,90 % |

Du 1er janvier 1998

au 30 juin 2004 |

7,50 % |

0,50 % |

2 % |

|

|

10 % |

Du 1er juillet 2004

au 31 décembre 2004 |

7,50 % |

0,50 % |

2 % |

|

0,30 % |

10,30 % |

Du 1er janvier 2005

au 31 décembre 2008 |

8,20 % |

0,50 % |

2 % |

– |

0,30 % |

11 % |

Du 1er janvier 2009

au 31 décembre 2010 |

8,20 % |

0,50 % |

2 % |

1,10 % |

0,30 % |

12,10 % |

Du 1er janvier 2011

au 30 septembre 2011 |

8,20 % |

0,50 % |

2,20 % |

1,10 % |

0,30 % |

12,30 % |

Du 1er octobre 2011

au 30 juin 2012 |

8,20 % |

0,50 % |

3,40 % |

1,10 % |

0,30 % |

13,50 % |

| Depuis le 1er juillet 2012 |

8,20 % |

0,50 % |

5,40 % |

1,10 % |

0,30 % |

15,50 % |

| À compter du 1er janvier 2018* |

9,90 % |

0,50 % |

5,40 % |

1,10 % |

0,30 % |

17,20 % |

* Augmentation de la CSG de 1,7 point annoncé par Emmanuel Macron sous réserve de son adoption par le Parlement.

Lire le Mensuel de novembre 2017

L’article 83 et le Madelin alignés sur le PERP

Le Cercle de l’Épargne avait demandé l’harmonisation des différents produits d’épargne-retraite dans le cadre de ses propositions formulées durant la campagne présidentielle. Il a été partiellement entendu. En effet, dans le cadre de la discussion, en première lecture, à L’Assemblée nationale, du projet de loi de finances pour 2018 à l’Assemblée nationale, un amendement du député Mohamed Laqhila (LREM), expert-comptable de profession, offre une possibilité de sortie partielle en capital aux titulaires de contrats de groupe, à savoir les contrats « loi Madelin » et les contrats « article 83 ».

Jusqu’à maintenant, seuls les souscripteurs de produits individuels (PERP, Prefon, Corem) avaient la possibilité d’effectuer un rachat à hauteur de 20 % de la provision mathématique de leur contrat (article L 132-23 du Code des assurances pour les contrats de la fonction publique et par l’article L 144-2 du même Code en ce qui concerne les PERP).

Cette disposition ne deviendra définitive qu’au moment de la publication de la loi de finances à la fin du mois de décembre.

Lire le Mensuel de novembre 2017

L’équipe chargée de la réforme du régime universel des retraites

La réforme des retraites devrait être le grand chantier du Gouvernement d’Édouard Philippe de 2018. À cette fin, afin d’épauler la Ministre des Solidarités le Président de la République, Emmanuel Macron, a nommé Jean-Paul Delevoye en tant que Haut-Commissaire aux retraites. Jean-Paul Delevoye, connaît bien le monde des partenaires sociaux en ayant présidé de 2010 à 2015 le Conseil Économique, Social et Environnemental. Partisan dès la première heure du Président, il était, jusqu’à sa nomination en charge de la Commission des investitures pour le parti, La République En Marche. Auparavant, il avait été, de 2002 à 2004, Ministre de la Fonction Publique, de l’Aménagement du Territoire et de la Réforme de l’État dans le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin sous la présidence de Jacques Chirac. Il avait alors géré la réforme des retraites de 2003 qui concernait notamment la fonction publique. Il a également été Médiateur de la République de 2004 à 2011. Par ailleurs, il a exercé de nombreux mandats électifs, maire, conseiller général, conseiller régional, député et sénateur. Il dispose de nombreux réseaux trans-partisans pouvant être utiles pour mener à son terme la réforme du régime universel des retraites.

Rattaché à la Ministre de la Solidarité, Agnès Buzyn, Jean-Paul Delevoye a prévu de s’entourer d’une équipe d’une dizaine de personnes. Jean-Luc Izard a été nommé secrétaire général. Il était jusqu’à maintenant directeur du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Info Retraite, organisme chargé notamment de mettre en place le dossier unique retraite, de l’information des assurés sur leurs droits individuels. Administrateur civil, hors classe, il avait précédemment dirigé la Caisse de Retraite et de Prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). L’équipe comprend également un secrétaire général adjoint en la personne de Philippe Lafon qui dispose d’une solide expérience de la protection sociale. Ancien élève de l’ENA, il était directeur de la protection sociale à l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM). Auparavant, il a été membre de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et est passé par la Direction du Trésor et la Direction de la Sécurité Sociale. Il a également assuré la fonction de secrétaire général du Haut Conseil de Financement de la Sécurité sociale. Sophie Lebret qui est une spécialiste de la retraite de la fonction publique, a rejoint l’équipe de Jean-Paul Delevoye. Ancien élève de l’ENA, elle était jusqu’à maintenant sous directrice au service des ressources humaines du secrétariat général du Ministère de la Justice. Auparavant, elle a été en charge de la gestion des administrateurs civils et des emplois à la direction du personnel du Ministère de l’Économie et cheffe du bureau de la politique salariale, des retraites et du temps de travail de la direction générale de l’administration de la fonction publique. Intègrent également l’équipe, Nicolas Scotté, ancien élève de l’ENA, qui était chef de bureau de la législation financière à la direction de la Sécurité sociale.

Cette équipe est logée dans le même immeuble et au même étage que celle de la Ministre des Solidarités. Le cabinet de cette dernière étant essentiellement « santé » cela fait de l’équipe de Jean-Paul Delevoye, un cabinet ministériel bis.

Lire le Mensuel de novembre 2017

La dépendance, en parler toujours afin de peut-être trancher la question

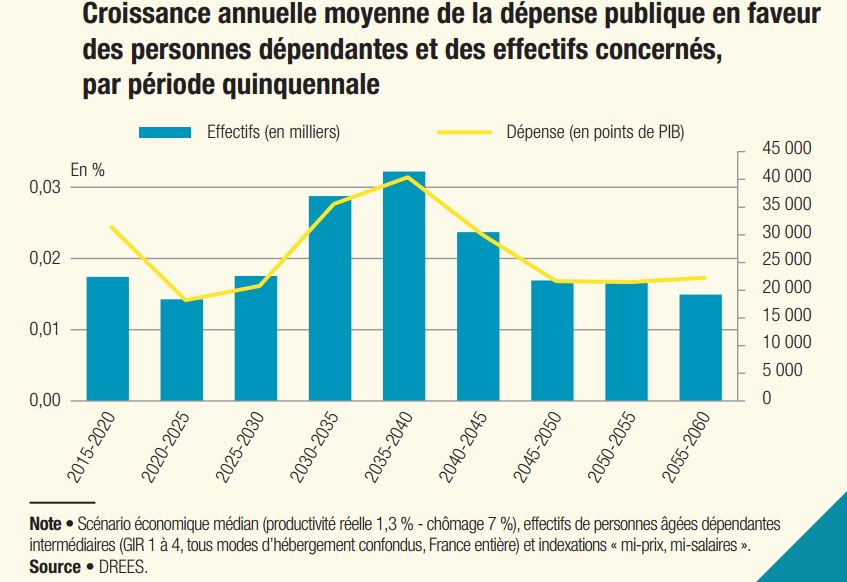

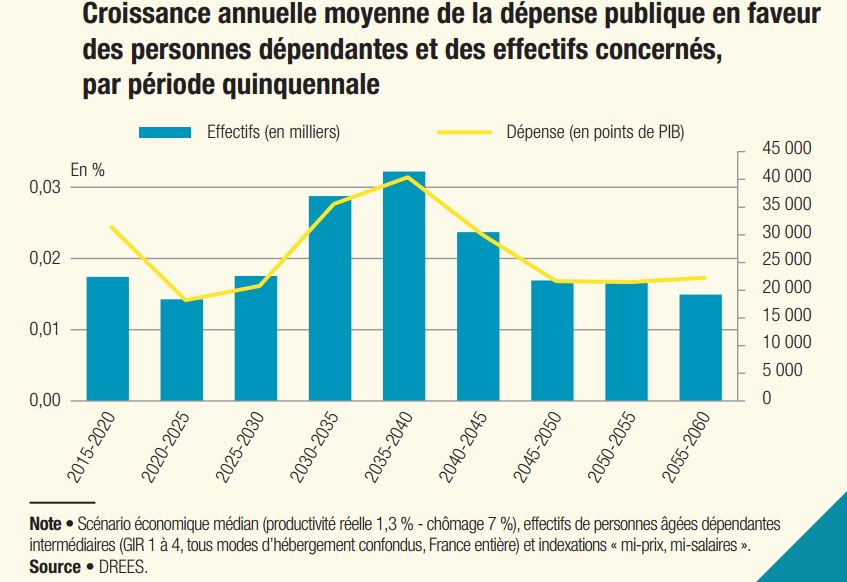

La dépendance est un sujet qui hante le débat public depuis plus d’une décennie. De rapport en rapport, il est communément admis que les dépenses devraient d’ici le milieu du siècle doubler compte tenu de la progression de la population de plus de 85 ans.

Conformément aux alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946 qui est aussi celui de la constitution de 1958, « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et « elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Si, en 1945, au moment de la création de la Sécurité sociale, la question était un phénomène marginal du fait de l’espérance de vie moyenne, c’est aujourd’hui un réel problème de société nécessitant une réponse adaptée.

Le nombre de personnes de plus de 60 ans en situation de dépendance varie en fonction des critères retenus. Il serait de 1,24 million si l’on retient le nombre de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de 3,3 millions selon une mesure épidémiologique. Il pourrait même être de près de 4 millions si l’on prend en compte l’auto-déclaration (source : Eurostat). D’ici 2040, sauf catastrophe, l’évolution de la population peut être facilement appréciée. La population de plus de 60 ans qui était de 5 millions en 1980 et qui a atteint 15 millions en 2015 devrait s’élever à 25 millions en 2040. Les personnes âgées de plus de 75 ans sont au nombre de 8,8 millions. Elles seront 9,6 millions en 2020 et 15,6 millions en 2060. Les personnes de plus de 85 ans, les plus susceptibles d’être en situation de dépendance, passeront de 1,4 à 4,8 millions de 2015 à 2060. Dans le cadre du scénario médian retenu par le Ministère des Affaires sociales, la progression des personnes dépendantes augmentera d’ici 2020 de 1,4 à 1,5 % par an. Cette hausse atteindrait 1,5 à 1,8 % entre 2020 et 2040. Dans le scénario haut, le taux de progression pourrait atteindre un maximum de 2 % par an entre 2030 et 2040. En retenant le taux de progression moyen, le nombre de personnes dépendantes passerait de 1,2 million en 2015 à 1,5 million en 2030 et à 2 millions en 2050. Chaque année, plus de 225 000 nouveaux cas de dépendance sont actuellement enregistrés. 2 % des plus de 70 ans sont en situation de dépendance et ce taux monte à 30 % pour les plus de 90 ans.

Le coût actuel de la dépendance se situe entre 41 et 45 milliards d’euros. La dépense publique se monte à 23,5 milliards d’euros soit un peu plus d’un point de PIB, dont plus de la moitié correspond aux dépenses de soins et un gros tiers à l’aide formelle pour les activités de la vie quotidienne. D’ici 2040, la hausse est évaluée, en fonction des hypothèses retenues, entre 0,3 à 0,7 point de PIB.

Face à cette évolution quasi incontournable, plusieurs pistes existent, mais pour le moment, les gouvernements successifs ont joué la montre. Le Cercle de l’Épargne entend mettre sur la table plusieurs propositions.

L’assurance-dépendance

Compte tenu des charges pesant sur les actifs (retraite, éducation des enfants, etc.), il ne serait pas illogique que la charge de cette assurance repose sur les retraités dont le pouvoir d’achat est supérieur, par unité de consommation, de 7 % à celui de l’ensemble de la population et dont le taux de pauvreté est inférieur (9 % contre 14 %). Avec 15 millions d’assurés potentiels en 2015 et 25 millions en 2040, les effets de la mutualisation permettraient de réduire le montant des primes dues. Pour atténuer le coût sur les petits retraités, un crédit d’impôt ou un fonds de soutien pourrait être institué. Pour élaborer leurs produits, les assureurs devraient pouvoir accéder à toutes les données sanitaires. Pour la régulation de l’assurance dépendance, plusieurs options sont imaginables : l’instauration d’une autorité administrative indépendante, la création d’associations d’assurés, le contrôle par les partenaires sociaux. Il pourrait être également imaginé que cette couverture assurantielle soit instituée au niveau des branches professionnelles. Sachant que l’assurance serait obligatoire dès la cessation d’activité, les entreprises pourraient la proposer avec pour le paiement des premières annuités la mobilisation de tout ou partie des indemnités de fin de carrière.

L’idée d’une contribution sur les droits de succession

À défaut de pouvoir réaliser un prélèvement du temps du vivant, il serait imaginable que les droits de succession concourent au financement de la dépendance. Il est difficile de mobiliser tout ou partie du patrimoine des personnes devenant dépendantes. Vendre un logement peut demander du temps. Par ailleurs, les éventuels héritiers acceptent mal une réduction de leur héritage potentiel. Une taxation au moment de la succession pourrait résoudre en partie le problème. Les droits de succession devraient s’élever, en 2017, à 11,5 milliards d’euros. Une augmentation de 4 % rapporterait 500 millions d’euros. Cette mesure aurait l’avantage de ne pas pénaliser les jeunes générations, car l’âge moyen des héritiers dépasse 55 ans.

Le viager titrisé

À défaut de pouvoir mobiliser rapidement les logements des personnes en situation de dépendance, l’option de la titrisation du viager a été avancée notamment sous le mandat de François Hollande. La création de fonds permet pour les investisseurs de neutraliser l’aléa de l’espérance de vie des crédirentiers. Ces derniers, en lieu et place de vendre à une personne physique, cèdent contre un bouquet (montant en capital) et une rente le bien à un professionnel qui place le bien dans un fonds dont les parts sont acquises par des institutionnels ou des particuliers. Fundageo associé au Crédit Mutuel et la Caisse des dépôts se sont lancés dans ce type de fonds. Leur rendement repose sur les plus-values des biens immobiliers. Pour le moment, le marché reste embryonnaire. En effet, la pratique du viager ne concerne que 5 000 à 6 000 biens par an. En outre, les fonds visent avant tout les logements situés à Paris ou sur la Côte d’Azur.

Des accords de branche sur la dépendance

Les partenaires sociaux, à défaut d’obtenir une réponse claire de la part du pouvoir central et en raison des difficultés financières que rencontrent les départements, pourraient prendre une initiative comme ils l’ont fait par le passé avec notamment la retraite complémentaire. La mise en place d’un dispositif d’assurance géré par les partenaires sociaux via les groupements de protection sociale pourrait être imaginée.

L’association développement durable et financement de la dépendance

Le 1er janvier 2018, les cotisations instituées pour financer les comptes de pénibilité transformés en comptes de prévention professionnelle par le Gouvernement d’Édouard Philippe auraient pu être remplacées par une cotisation « dépendance ». Les salariés exposés à des travaux pénibles ont une probabilité plus élevée de supporter des maladies professionnelles durant leur retraite. De ce fait, il pourrait être imaginé un financement plus élevé des entreprises concernées aux dépenses de dépendance via un système assurantiel.

Lire le Mensuel de novembre 2017

Retraite chapeau ou l’avenir toujours incertain de l’article 39 du CGI

L’article 39 du CGI, plus connu sous le nom de « retraite chapeau », concerne en France plusieurs centaines de milliers de personnes, des dirigeants d’entreprise mais aussi des salariés. Il vise à améliorer le taux de remplacement d’actifs peu ou mal couverts par les régimes de base et complémentaires, en permettant aux salariés appartenant à une catégorie homogène et objective d’accéder à un contrat collectif d’assurance-vie à adhésion obligatoire.

De part la nature même du dispositif, les droits ne sont pas individualisés. De ce fait, le bénéfice des droits est soumis à une condition de présence dans l’entreprise au moment du départ en retraite. A ce titre le dispositif est contraire au principe de portabilité fixé par la directive dite 2014/50/UE relative aux dispositifs de retraite supplémentaire. Cette dernière, adoptée le 16 avril 2014, a en effet pour objectif est de garantir les droits des assurés en cas de mobilité. La directive qui vise prioritairement les travailleurs transfrontaliers ne pourrait néanmoins se limiter à ce seul cas. Ainsi selon de nombreux acteurs et experts tel que Patrice Bonin, président du comité assurances collectives de la Fédération française de l’assurance (FFA) et directeur général d’Arial CNP Assurances « il est difficile d’imaginer que cette directive ne soit pas transposée à l’intérieur même de chaque État dans le cadre de mobilités nationales ».

Dans cette perspective, à l’occasion du débat sur le PLFSS 2018, un amendement cosigné par plusieurs députés du groupe « Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants » dont Charles de Courson propose de réformer le dispositif. Au de là de la problématique de la portabilité, ils envisagent également de revoir le dispositif afin d’en faciliter son accès et d’encourager l’épargne longue à travers une remise à plat de son régime social, dont les conditions sont définies par l’article L. 137‑30 du code de la sécurité sociale.

Néanmoins cette tentative à été rejetée par le Gouvernement, la ministre des solidarités et de la santé considérant « qu’afin d’offrir un cadre juridique protecteur des droits des salariés mais aussi pour nous prémunir contre le retour de certaines dérives du système actuel, le Gouvernement souhaite prendre le temps de la réflexion et poursuivre les échanges avec les acteurs de la retraite complémentaire ».

L’avenir de l’article 39 reste donc à ce jour incertain…

Consulter l’amendement 883

Consulter le compte rendu de séance

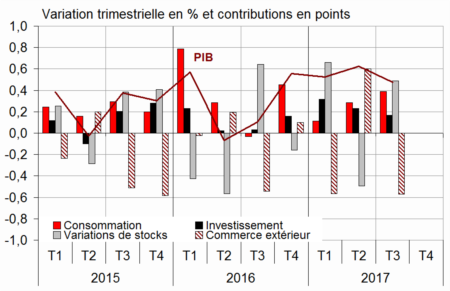

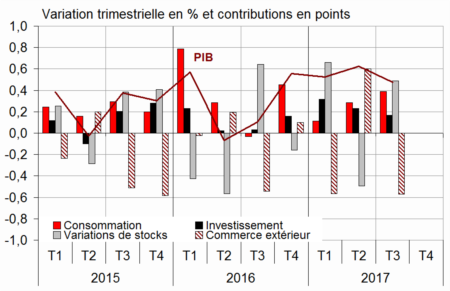

Croissance française : +0,5 % de PIB au troisième trimestre

L’INSEE publie ce jour ses estimations de croissance apour le troisième trimestre et revoit à la hausse ses estimations sur le trimestre précédent. La croissance sur le 3e trimestre serait ainsi de 0,5 %, portée par une poussée des dépenses de consommation des ménages ( +0,5 % après +0,3 % ) et un effort accru sur le terrain de l’investissement avec un accroissement de la Formation brute de capital fixe totale de +0,8 % (après +1,0 %) malgré un ralentissement de l’investissement dans le secteur de la construction. Sur le trimestre précédent elle serait de 0,6 % au lieu des 0,5 % estimé précédemment.

L’INSEE conforme ainsi les hypothèses du Gouvernement qui pari sur une croissance annuelle de 1,8 %.

Lire la note de l’INSEE

Épargne retraite d’entreprise : vers un bon cru 2017 ?

En hausse de 2,4 % , les cotisations des Plans d’Epargne Retraite Entreprises se sont élevées à 1 267 millions d’euros sur le premier trimestre 2017 ramenant l’encours de ce priduit à 55,5 milliards d’euros, en croissance de 4,0 %.

Sur la période les prestations s’établissent à 1 015 millions d’euros, dont 43 millions d’euros de versements volontaires (- 2,3%), ramenant ainsi la collecte nette à 252 millions d’euros.

source: FFA

Dispositif d’épargne mis en place à l’initiative de l’entreprise au profit de ses salariés, le PER Entreprises permet à ces derniers de se constituer un complément de revenu à la retraite, avec l’aide obligatoire de leur employeur, dans des conditions sociales et fiscales avantageuses.

L’encours des PER Entreprises s’élève à Sur la même périoe, les prestations s’établissent à 1 015 millions d’euros, en progression de 10,1 %.

À fin juin 20172 , les PER Entreprises couvrent 4,3 millions d’assurés, enregistrant une progression de 5,4 % sur un an.

1 Le Plan d’Epargne Retraite Entreprises (PER Entreprises) est un dispositif d’assurance retraite, souscrit par une entreprise au profit de ses salariés, destiné à la préparation de la retraite. Le PER Entreprises garantit le versement d’un revenu à vie, offrant ainsi une protection supplémentaire aux futurs retraités. Outre les cotisations à la charge des employeurs et des salariés, les Versements Individuels Facultatifs, ou VIF, permettent aux salariés d’alimenter leur contrat à titre volontaire.

2 Les statistiques concernent les sociétés relevant du code des assurances (en affaires directes). L’encours correspond aux provisions mathématiques. Les prestations portent sur l’ensemble des contrats, en phase de constitution et de liquidation.

Assurance-vie : en attendant la flat tax

Paris, le 24 octobre 2017

Communiqué de presse

Résultats de l’assurance-vie – mois de septembre 2017

Assurance-vie en attendant la flat tax

par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance-vie a enregistré, en septembre ? sa sixième collecte nette positive avec +500 millions d’euros faisant suite à +900 millions au mois d’août. Sur les neuf premiers mois de 2017, la collecte nette s’est établie à 5,5 milliards d’euros soit nettement moins que le Livret A (12 milliards d’euros).

Les cotisations sont, depuis deux mois, en-dessous de 10 milliards d’euros (9,6 milliards d’euros en septembre) marquant un repli par rapport à la tendance de moyenne période (la moyenne de ces 12 derniers mois est de 11,6 milliards d’euros). Les cotisations en unités de compte se sont élevées à 2,7 milliards d’euros en léger progrès par rapport à août mais en retrait par rapport à la moyenne de ses derniers mois. Les unités de compte représentent 28 % de la collecte ; ce ratio est stable depuis plusieurs mois.

Les rachats ou prestations sont en petite augmentation à 9,2 milliards d’euros contre 8,6 milliards d’euros en août. Elles sont également inférieures à la moyenne des douze derniers mois (10,4 milliards d’euros).

L’encours des contrats d’assurance-vie a atteint, à la fin du mois de septembre, 1 672,2 milliards d’euros (en progression de 4 % sur un an).

Depuis le mois d’août 2016, l’assurance-vie évolue à petit train de sénateur avec des collectes nettes variant entre -0,5 à + 2,6 milliards d’euros. La moyenne de ces 12 derniers mois (septembre compris) est de 600 millions d’euros. Le résultat de 2017 est meilleur que celui de l’année dernière (-500 millions d’euros). En 2016, la discussion du projet de loi Sapin II et, en particulier, des dispositions prévoyant, en cas de circonstances exceptionnelles, le blocage des contrats avait pesé sur la collecte.

En 2017, la baisse des rendements des fonds euros et la réorientation vers les unités de compte expliquent la faible collecte. Le débat sur l’instauration du prélèvement forfaitaire unique ne semble pas avoir dissuadé les ménages de placer leur argent sur l’assurance-vie. La fixation de la date d’application de ce prélèvement, pour les épargnants disposant de plus de 150 000 euros d’encours, au 27 septembre dernier a pu les conduire à anticiper leurs versements. Le mois d’octobre sera le véritable juge de paix pour apprécier les premiers effets des annonces gouvernementales.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Coup d’arrêt pour le Livret A en septembre

Paris, le 23 octobre 2017

Communiqué de presse

Résultats du Livret A – Mois de septembre 2017

Coup d’arrêt pour le Livret A

par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A n’a pas réussi la passe de 10. En effet, après neuf mois consécutifs de collecte positive, le Livret A a enregistré, au mois de septembre, une collecte négative de 120 millions d’euros. Sur les 9 premiers mois de l’année, la collecte reste très nettement positive avec un gain de plus de 12 milliards d’euros. Le Livret de développement durable et solidaire recule de son côté de 460 millions d’euros. L’encours respectif de ces deux produits est désormais respectivement de 271,6 et 103,3 milliards d’euros.

Le mois de septembre n’est traditionnellement pas un bon mois pour le Livret A. Sur ces dix dernières années, à quatre reprises, une décollecte a été constatée. Les ménages retirent plus d’argent qu’ils n’en mettent afin de payer le dernier tiers provisionnel de l’impôt sur le revenu et pour faire face aux multiples dépenses de la rentrée.

A ce contexte récurrent, s’ajoute, cette année, les importantes modifications fiscales que le Gouvernement a annoncées dans le cadre de son projet de loi finances et de financement pour la Sécurité sociale pour 2018. Même si le Livret A n’est pas affecté par ces changements, les ménages, par attentisme, se sont certainement détournés de tous les placements en ce mois de septembre. A ce titre, il conviendra d’étudier avec attention les résultats de l’assurance-vie et des dépôts à vue.

Le mois de septembre marque donc un coup d’arrêt qui ne saurait être néanmoins être assimilé à une rupture. Il s’agit avant tout d’un accident de parcours de nature conjoncturelle. Le Livret A devrait renouer d’ici la fin de l’année avec une collecte positive d’autant plus que l’assurance-vie et le Plan d’Epargne Logement seront légèrement affectés par l’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique.

« Flat tax » : un impôt qui « donne le signal aux investisseurs étrangers que la France a changé »

Quelle incicdence aura la flat tax sur l’économie française? Retrouver l’interview de Philippe Crevel sur France Info.

PLF 2018 et fiscalité de l’épargne : Les aménagements adoptés par les députés

Dans la nuit PFU et IFI ont été adopté par les locataires du Palais Bourbon.

A l’occasion de la discussion de la première partie du PLF 2018, plusieurs amendements d’initiative gouvernementale ont été adoptés afin de prendre en compte les déclarations et engagements pris depuis le dépôt du PLF 2018.

Ainsi des ajustements techniques visant à clarifier modalités d’imposition de certains produits des contrats d’assurance vie et de certaines plus-values réalisées avant le 1er janvier 2018 conduisent le Gouvernement à revoir l’article 11 du PLF 2018 relatif à la mise en œuvre du PFU.

Si le Gouvernement confirme que les produits des contrats d’assurance-vie de source française ou étrangère attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017 restent bien imposés selon le régime actuel il prévoit d’aligner les taux d’imposition applicables aux non-résidents sur celui des résidents.

Afin de ne pas créer de distorsion entre les détenteurs d’assurance-vie, plusieurs députés de la majorité ont proposé de généraliser la flat tax à tous les titulaires de contrats de moins de 8 ans quel que soit le montant des contrats détenus. (Amendement N°I-CF563)

Par ailleurs, un comité de suivi des mesures de réorientation de l’épargne vers l’économie productive sera créé. Il devra, dans 2 ans, statuer de l’efficacité de la réforme de la fiscalité de l’épargne introduite par le PFU.

Enfin l’amendement I-CF658 déposé par Olivia Grégoire et le raporteur général, Joel Giroud, précise les modalités d’imputation de l’abattement de 500 000 € applicable aux gains d’acquisitions d’actions gratuites de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite.

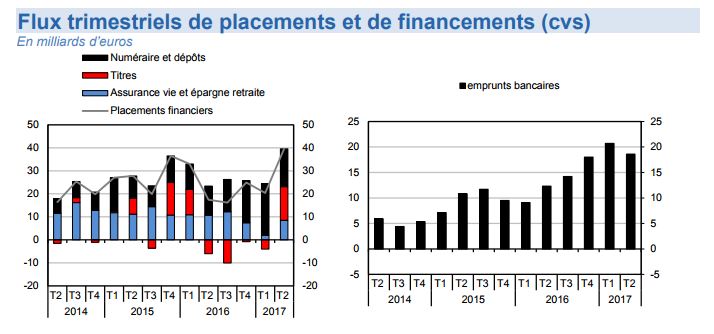

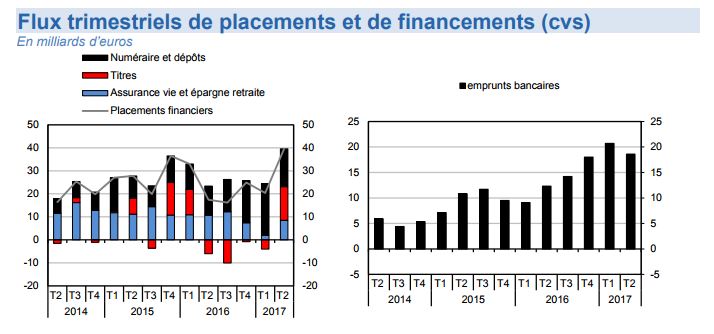

Les ménages renforcent leur épargne financière au 2e trimestre 2017

Au deuxième trimestre 2017, les flux financiers des ménages ont atteints 39,6 milliards d’euros contre 20,4 milliards le trimestre précédent. Sur l’intervalle ils délaissent les dépôts à vue dont les flux passent respectivement de 19,1 milliards d’euros à 6,3 et procèdent à d’importantes acquisitions de titres, essentiellement des OPC non monétaires (14,9 milliards d’euros après 700 millions au 1er trimestre 2017).

La note de la Banque de France fait par ailleurs état du retour massif des épargnants vers l’assurance-vie (8,5 milliards d’euros) dont les flux avait enregistré une baisse significative les trois premiers mois de l’année 2017.

Consulter la note détaillée de la BdF

Complémentaires santé et prévoyance : le boom des contrats collectifs

Le marché de la complémentaire santé et de la prévoyance représente, en 2016, 56,7 Md€ de cotisations, avec respectivement 36,3 milliards d’euros au titre de la santé et 20,5 milliards d’euros pour la prévoyance. L’ensemble du secteur (santé/prévoyance) affiche une progression de 1,6 % sur un an. La hausse des cotisations en santé et en prévoyance complémentaire est respectivement de 1,6 % et 1,7 % sur l’année 2016.

3 acteurs se partagent ces marchés : les institutions de prévoyance (régies par le code de la sécurité sociale), les sociétés d’assurance (régies par le code des assurances) et les mutuelles (régies par le code de la mutualité). Les IP étant davantage présentent sur les contrats collectifs quand les sociétés d’assurance dominent le marché individuels.

La santé et les les contrats collectifs dominent

La mise en oeuvre au 1er janvier 2016 de la loi sur la généralisation de la complémentaire santé a abouti à une forte progression des contrats collectifs dans le domaine de la santé (+5,5 %). Pour les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance, la progression des cotisations santé est proche (respectivement +3,9 % et +3,5 %). Pour les mutuelles, les cotisations sont quasi-stables (‑0,3 %). Les parts de marché (individuel et collectif) s’élèvent à 51 % pour les mutuelles, 31% pour les sociétés d’assurance et 18 % pour les institutions de prévoyance.

Source : CTIP, FFA, FNMF

Malgré une progression des contrats individuels sur le marché de la prévoyance complémentaire, les contrats collectifs restent majoritaires dans le domaine de la prévoyance (56 %). De ce fait, avec la montée en charge des complémentaires santé collectives la progression des contrats collectifs sur l’ensemble santé/prévoyance est de +2,7 % contre +0,6 % pour les contrats individuels. Les contrats collectifs représentent désormais la moitié des cotisations.

Le marché de la prévoyance dominé par les assureurs

Sur le marché de la prévoyance, les assureurs tiennent une place de choix puisqu’ils concentre 65 % du amrché (contrats collectifs et condividuels réunis) contre respectivement 28 % pour les institutions de prévoyance et 7 % pour les mutuelles.

La détention d’actions en direct : le privilège de seniors aisés ?

Seulement 7,6 % de la population française déclarent détenir des actions en direct. Le taux de détention varie fortement en fonction de l’âge et des revenus, passant de 3 % pour les moins de 25 ans ou encore les 25 – 34 ans à plus de 13 % pour les 75 ans et plus, le taux de détention progresse fortement avec l’âge.

De même, les détenteurs directs sont sureprésentés parmi les foyer disposant de revenus mensuels supérieurs à 6000 euros (près d’un sondé sur 4) quand seulement 2,3 % des foyers dont les revenus atteignent, au mieux, 1300 euros par mois.

Outre ce constat, l’enquête SoFia de Kantar TNS (dont sont tirés ces chiffres) met par ailleurs en exergue un vieillissement des détenteurs d’actions en direct. Ainsi quand, en 2008, 47 % d’entre eux avaient 55 ans et plus et 32 % avaient moins de 45 ans, ils sont respectivement, 57 % et 24 % dans l’enquête réalisée en mars 2017. Côté revenu, là encore on constate que les détenteurs sont, en moyenne, plus aisés en 2017 qu’en 2008. Ces deux évolutions tiennent très certainement au choc entrainée par la succession des crises économiques de 2008 et 2011 qui a conduit une partie non négligeable d’épargnant à réoriter leur épargne vers des placements moins risqués et plus liquides.

Plan d’Epargne Retraite Entreprises : vers un bon cru 2017 ?

En hausse de 2,4 % sur le premier semestre 2017 , les cotisations des Plans d’Epargne Retraite Entreprises ont atteint 1 267 millions d’euros. Sur l’intervalle les prestations ont progressé plus vite (+10,1 %) pour s’établir à 1 015 millions d’euros de prestations. De ce fait, la collecte nette est de 252 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année.

Dispositif d’épargne-retraite mis en place à l’initiative de l’ entreprise au profit de ses salariés, le PER Entreprises permet à ces derniers de se constituer un complément de revenu à la retraite, avec l’aide obligatoire de leur employeur (abondement), dans des conditions sociales et fiscales avantageuses. Il ouvre par ailleurs la possibilité aux salariés d’effectuer des Versements Individuels Facultatifs, ou VIF, permettent aux salariés d’alimenter leur contrat à titre volontaire. Néanmoins ces derniers restent marginaux. Sur les cotisations enregistrées sur le premier trimestre 2017 elles représentent 43 millions d’euros, en recul de 2,3 %.

A la fin juin 2017, 4,3 millions d’assurés bénéificent d’un PERE, soit 5,4 % de plus qu’un an plus tôt. L’encours des PER Entreprises s’élève quant à lui à 55,5 milliards d’euros, en croissance de 4,0 %.

Intéressement, participation : 4 questions pour comprendre ces dispositifs que Macron veut revisiter en 2018

Le Directeur du Cercle de l’Epargne rappelle sur lci.fr les grands principes de l’intéressement et de participation.

Banquiers et assureurs appelés à se mobiliser pour financer les PME

Comment concilier les attentes des épargnants et les besoins de financement des PME ? Philippe Crevel réagit dans cette article à l’idée préconisée par Amélie de Montchalin député LREM qui appelle les acteurs du secteur à créer de nouveaux supports d’investissement. Une bonne idée sur le papier mais qui ne coïncide pas avec les besoins de liquidité, de rendement et de sécurité d’épargnants….

Retraites complémentaires : le maintien de la valeur des points AGIRC/ARRCO acté pour 2018

Les conseils d’administration de l’Agirc et de l’Arrco du régime général ont maintenu, le 11 octobre dernier, le montant des retraites complémentaires à son niveau de l’an passé, soit :

- valeur du point Agirc au 1er novembre 2017 = 0,4352 €,

- valeur du point Arrco au 1er novembre 2017 = 1,2513 €.

Cette déicision, a été prise en application de l’accord du 30 octobre 2015. Pour rappel, l’accord de 2015 prévoyait pour les années 2016, 2017 et 2018, la valeur des points Agirc et Arrco est indexée sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac diminuée de 1 point sans pouvoir diminuer en valeur absolue (hypothèse d’inflation prévisionnelle pour 2017 : 1 %).

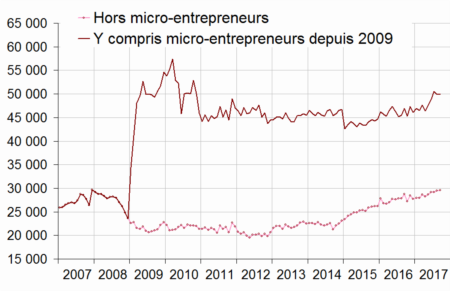

Création d’entreprise : encéphalogramme plat en septembre

D’après les données recueillies par l’INSEE, le nombre total de créations d’entreprises est resté stable en stable avec une légère hausse de 0,2 % tous types d’entreprises confondus.

Dans le détail, les créations d’entreprises classiques progressent de 0,5 % quand le nombre de créateurs parmi les microentrepreneurs recule de 0,2 points. Néanmoins, la part des demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises remonte pour le troisème mois consécutif en septembre. Ainsi, deux créations sur cinq concernent des micro-entreprises.

De fait, le résultat de septembre n’entâche pas la nette progression constaté sur le troisième trimestre (+7,4 % par rapport à la même période un an plus tôt) qui tient essentiellement au micro-entrepreneurs (+14,1 % après +12,1 %). Au cours des douze derniers mois le nombre cumulé d’entreprises poursuit sa hausse (+3,2 % après +3,4 %).

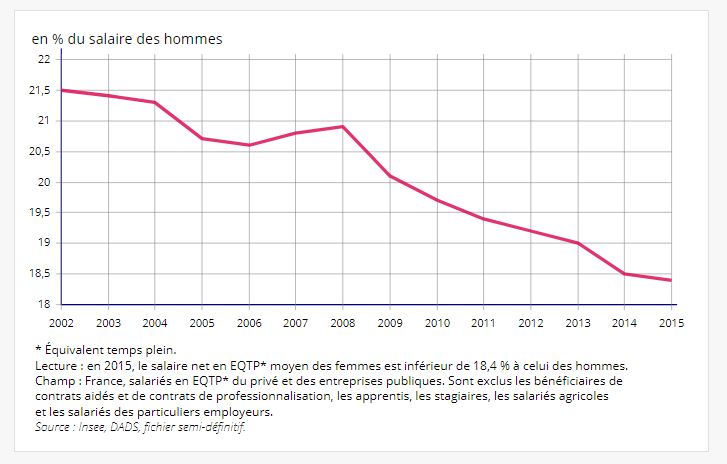

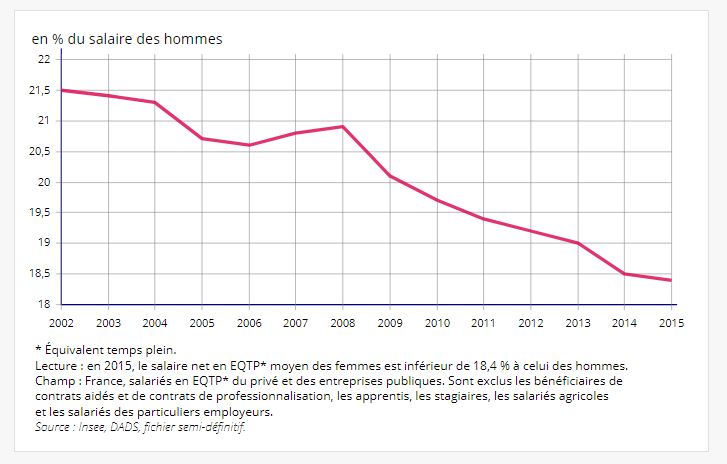

Secteur privé : une hausse généralisée des salaires qui profite aux femmes

Les 15,5 millions de salariés du secteur privé (incluant les salariés des entreprises publiques) recensés en 2015 par l’INSEE percevaient en moyenne 2998 euros bruts par mois (2250 euros net), un montant en hausse de 1,1 % sur un an. Cette progression est conséquente au regard du contexte économique de l’époque marquée par une croissance modérée et une inflation quasi nulle (0,2 % sur l’année).