Quand 2018 solde 1944

Depuis 1944, avec les accords de « Bretton Woods », le principe de l’ouverture croissante des économies a prévalu. L’instauration du libre-échange se voulait être une réponse à la crise de 1929 et à la montée aux extrêmes, dans tous les sens du terme. Cette ouverture que les États-Unis avaient refusée en 1918. Les autorités de ce pays préféraient en rester à la doctrine Monroe afin de rester maîtres sur le continent américain. L’émergence des États-Unis s’est réalisée en opposition aux libres-échanges imposés par l’ancienne puissance coloniale, la Grande Bretagne. La Seconde Guerre mondiale changea la donne de tout au tout. Dans le monde occidental, les États-Unis n’avaient plus de concurrents. Leur puissance économique, monétaire et militaire leur permettait de dicter leurs règles. Face à la menace soviétique, l’hégémonie américaine était une garantie. La succession des accords commerciaux internationaux (les rounds du GATT) permit de démanteler une grande partie des droits de douane favorisant le développement du commerce international et des multinationales. La croissance des échanges internationaux a facilité la reconstruction de l’Europe et du Japon et a permis à la Chine à compter de la fin des années 70 de s’engager sur le chemin d’une rapide modernisation. La chute du mur en 1989 et la fin de l’URSS en 1991 ont consacré ce modèle de croissance. Au moment du changement de siècle, les États-Unis sont devenus une puissance unipolaire. Le succès a été de courte durée. La mondialisation, enfantée par les accords du GATT et de l’OMC est de plus en plus en mal acceptée surtout quand la croissance se dérobe. L’organisation du commerce autour de grands pôles aux coûts, organisations et objectifs différents, débouche sur une résurgence des tentations protectionnistes. Comme entre 1929 et 1941, les États-Unis considèrent que la situation des classes moyennes sera meilleure en fermant les frontières. Cette appréciation était celle de Roosevelt en 1933, ce qui ne fit alors qu’accentuer la crise. Les États-Unis considèrent aujourd’hui qu’il faut en revenir au bilatéralisme qui permet des accords donnant/donnant. Les États-Unis, première puissance mondiale, n’entendent plus se soumettre aux conditions des traités multinationaux négociés par des instances supra-gouvernementales. Ces accords, fruits d’ardentes concessions sont accusés de mettre en danger les intérêts américains. Cette tentation américaine ne date pas de l’élection de Donald Trump. Elle est latente depuis une dizaine d’années. L’Europe qui a cru à la fin de l’histoire, l’Europe divisée, l’Europe qui a fait du compromis son mode d’organisation est démunie devant ce nouveau monde où le rapport de forces est plus physique que juridique. La survie de l’Union européenne passe par sa capacité à intégrer les nouvelles règles internationales, à régler la question des migrants qui la mine depuis plusieurs années et par la mise en place de dispositif de mutualisation et de gestion des crises économiques. Les États-Unis et la Chine cherchent à asseoir leur autorité sur le monde et cela ne passe pas obligatoirement par le maintien de l’Union européenne en tant que telle.

Quel avenir pour nos retraites ?

Frédéric Taddeï met face à face, sur Europe1 soir, Henri STERDYNIAK, Économiste à l’OFCE et membre des Economistes Atterrés, Nicolas LECAUSSIN, Directeur de l’IREF (Institut de Recherches Economiques et Fiscales) ainsi que Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne pour le Débat du soir consacré ce jour à la réforme des retraites.

Partir plus tôt à la retraite : une vraie bonne idée ?

En 2016, 342 300 retraités ont décidé de partir à la retraite avant l’âge légal. Selon Philippe Crevel cette hausse tient notamment à la montée en puissance du dispositif de carrière longue qui permet aux contribuables qui ont commencé à travailler tôt ont suffisamment côtisé avant l’âge légal de départ à la retraite. Il estime par ailleurs dans le média Planet.fr « qu’ il y a aussi beaucoup de contribuables qui décident de partir en anticipant les réfomes des retraites en approche : la fusion Agirc-Arrco et celle voulue par Emmanuel Macron »

Le Cercle de l’épargne dresse la liste des difficultés qui attendent le gouvernement sur la route de la Réforme des retraites

Jean-Charles Naimi, cite dans le média Previssima la note du Cercle de l’Épargne sur la réforme des retraites. Alors que le Gouvernement vient d’annoncer le lancement d’une grande consultation citoyenne, Philippe Crevel revient sur les différents défis que le Haut-commissaire à la réforme devra relever pour présenter un projet qui, nécessairement, ne pourra pas contenter tout le monde.

Réforme des retraites : pourquoi le plan envisagé par le gouvernement pourrait faire gagner beaucoup à la France…

Retrouvez l’interview croisé de Jacques Bichot et Philippe Crevel sur la réforme des retraites.

Malgré des rendements en berne, l’assurance-vie séduit de nouveau

En avril, pour le cinquième mois consécutif, le « placement préféré des Français » a enregistré une collecte nette positive de 2 milliards d’euros. Retrouvez dans le Monde les raisons de ce nouveau souffle après une année 2017 difficile.

Assurance vie : les souscriptions se poursuivent à un rythme soutenu

Le mois d’avril sourit traditionnellement à l’assurance vie. 2018 ne fait pas exception à la règle avec une collecte nette positive de 2 milliards d’euros.

L’assurance vie, proche du cap symbolique des 1700 Md€ d’encours

L’assurance vie et le Livret A multiplient les bons résultats depuis janvier. Cet effort d’épargne traduit selon, Philippe Crevel, une montée des incertitudes chez les français qui seraient dès lors incités à mettre de l’argent de côté.

Assurance vie : collecte nette positive en avril

L’Agefi Actifs, revient sur les bons résultats de l’assurance vie en avril et reprend l’analyse du Cercle de l’Epargne. Pour Philippe Crevel, « la montée des incertitudes économiques incite les Français à mettre de l’argent de côté. Dans un tel contexte, le retour vers les valeurs sûres que ce sont l’assurance vie et le Livret A est traditionnel. Il en résulte une collecte brute dynamique et des sorties limitées faute de projets à financer ou d’alternatives en matière de placement. »

L’assurance vie inoxydable

Le 25 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS DE L’ASSURANCE VIE EN AVRIL 2018

L’ASSURANCE VIE INOXYDABLE

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Pour le cinquième mois consécutif, l’assurance vie enregistre une collecte nette positive qui atteint de 2 milliards d’euros. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte nette s’est élevée à 7,5 milliards d’euros contre 1 milliard d’euros sur la même période de l’année dernière. En avril 2018, l’assurance vie affiche son deuxième meilleur résultat de l’année après celui de janvier (2,2 milliards d’euros). Il est nettement supérieur à celui d’avril de l’année dernière (0,3 milliard d’euros). L’encours est désormais de 1697 milliards d’euros.

Le mois d’avril réussit traditionnellement bien à l’assurance vie, une seule décollecte a été enregistrée en 10 ans (avril 2012). Cette année, en avril, la collecte brute est restée soutenue en s’élevant à 11,8 milliards d’euros quand les prestations se situent dans la moyenne de ces derniers mois à 9,8 milliards d’euros.

Les ménages ne relâchent pas leur effort d’épargne en ce début d’année comme en témoignent également les résultats du Livret A. La montée des incertitudes économiques incite les Français à mettre de l’argent de côté. Dans un tel contexte, le retour vers les valeurs sûres que ce sont l’assurance vie et le Livret A est traditionnel. Il en résulte une collecte brute dynamique et des sorties limitées faute de projets à financer ou d’alternatives en matière de placement.

L’assurance vie, après une année 2017 difficile, retrouve ses marques. L’effet de la loi Sapin II qui autorise les pouvoirs publics à bloquer les contrats d’assurance vie en cas de choc systémique s’est estompé. La baisse du rendement des fonds euros moins importante que prévue est désormais digérée par les épargnants tout comme le changement de fiscalité. L’assurance vie profite de la désaffection di Plan d’Épargne Logement dont la collecte est en chute libre depuis le début d’année. Par ailleurs, après avoir connu une forte croissance ces deux dernières, le marché de l’immobilier semble se stabiliser.

Les titulaires d’assurance vie acceptent progressivement les unités de compte. Au mois d’avril, avec 3,2 milliards d’euros, elles ont représenté 27 % de la collecte brute. Depuis le début d’année, ce taux est de 29 % quand il était de 14 % en pleine crise financière. Cette montée en puissance confirme les résultats de l’enquête du Cercle de l’Épargne – Amphitéa. 46 % des souscripteurs d’un contrat d’assurance vie sont prêts à transférer tout ou partie de leur épargne investie en produits de taux sur des produits plus risques (unités de compte ou actions). Malgré tout, un retournement des marchés financiers pourrait modifier la donne et la barre des 30 % semble difficile à franchir.

Dans les prochains mois, l’assurance vie devrait être portée par le contexte économique incertain. En période de reprise de l’inflation en relation avec la hausse du prix du pétrole, les ménages ont tendance à augmenter leur effort d’épargne, par précaution et pour maintenir constante leur encaisse. Pour l’année de son bicentenaire, l’assurance s’offre ainsi une nouvelle jeunesse.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

L’encours du livret A atteint bientôt les 280 milliards d’euros

En avril, le Livret A engrange une nouvelle collecte record. Après une très bonne année 2017 tirée par d’importantes collectes positives sur le premier semestre 2017, le Livret A – pour ses 200 ans – semble renouveler l’exploit cette année. Des résultats que Philippe Crevel avait prédit, au regard du contexte économique et des évolutions de la fiscalité de l’épargne qui poussent nombre d’épargnants à privilégier la sécurité au rendement.

Epargne : le succès du livret A ne se dément pas

Retrouver sur investir les raisons des records de collecte enregistrés par le Livret A, un placement vieux de 200 ans avec les explications du Directeur du Cercle de l’Epargne.

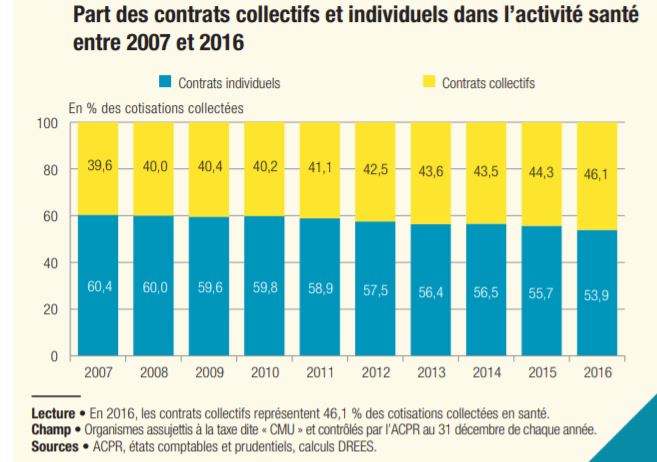

L’impact limité de la généralisation des complémentaires santé d’entreprise sur le marché

La généralisation de la complémentaire santé, décidée sous le précédent quinquennat, a rendu obligatoire la fourniture d’une couverture collective au sein des entreprises du secteur privé. Cette mesure a fait suite à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui prévoyait l’obligation pour tout employeur de garantir à salariés un panier de soins minimal qu’il financerait à hauteur de 50 % minimum. Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, cette obligation a permis une progression des cotisations collectées au titre des contrats collectifs qui représentent à présent 46 % des cotisations collectées contre 44 % un an plus tôt.

Pour autant, si la DREES fait état de cette progression, elle note qu’elle n’est « toutefois pas signe d’une transformation importante du marché ». Un faible impact qui tient, selon les auteurs de la note publiée ce jour, à la part importante d’entreprises qui couvraient déjà les collaborateurs avant l’entrée en vigueur de la mesure, de même de nombreux conjoints de salariés bénéficiaient déjà d’une couverture à travers le contrat collectif de leur partenaire. Ces derniers, ainsi que les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), peuvent en effet ne pas souscrire à la complémentaire collective de leur employeur.

De fait, la masse des cotisations collectées en santé, a progressé de 638 millions d’euros, tirées vers le haut par les cotisations pour les contrats collectif qui ont enregistrées, en 2016, une progression de 912 millions d’euros quand sur l’intervalle les cotisations au profit des contrats individuels ont reculé de 274 millions d’euros. La hausse des contrats collectifs, comme le note la DREES est comparable à celle constatée entre 2011 et 2013, elle s’explique à la fois par le nombre de personnes couvertes mais également par une évolution des tarifs (changement de gamme des contrats souscrits, revalorisation des tarifs…). Selon les hypothèses de la DREES, en 2016 le nombre de personnes couvertes par un contrat collectif aurait progressé de 1,5 million de personnes par rapport à 2015 quand dans le même temps le nombre de bénéficiaires de contrats individuels se serait contracté de 1 million.

Le marché des complémentaires santé est structuré entre trois catégories d’acteurs, à savoir les mutuelles, les sociétés d’assurances et les institutions de prévoyance (IP). Les mutualistes concentrent à eux seuls, 41,3 % du marché, suivis des assureurs (32,4% ) et des IP (26,3 %).

La DREES note que les contrats collectifs, sont depuis 2009 (dernières années pour laquelle les données sont disponibles), en moyenne techniquement déficitaires et les contrats individuels excédentaires. 2016, ne déroge pas à la règle avec 4,0 % de bénéfices techniques dégagés par les contrats individuels et 4,0 % de pertes sur les contrats collectifs, soit le même ordre de grandeur que les deux années précédentes.

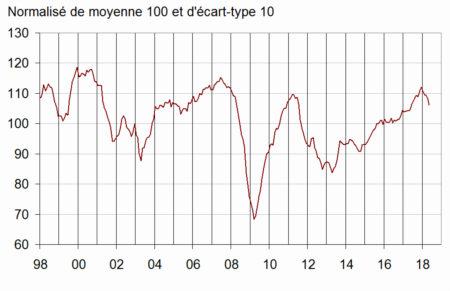

Climat des affaires : coup de mou confirmé en mai

En mai le climat des affaires, mesuré à partir des réponses des chefs d’entreprise, enregistre un repli pour le 5e mois consécutif. En recul de 2 points. Les principales baisses constatées en mai concernent le commerc en gros qui perd 6 points et les services (-4 points). Le climat des affaires des principaux secteurs d’activité marchande, retrouve son niveau de juin 2017 (106) mais reste à un niveau supérieur à sa moyenne de longue durée dans chaque secteur.

Indicateur de climat des affaires France

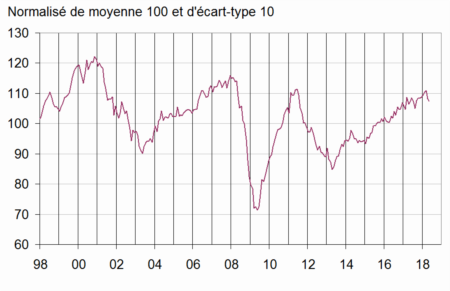

Le climat de l’emploi suit cette même tendance baissière. En recul d’un point, l’indicateur qui mesure l’opinion sur l’évolution du marché de l’emploi s’établit à 107 en mai. Ce repli tient, selon les économistes de l’INSeE à un fléchissement des soldes d’opinion sur l’emploi passé dans les services hors intérim, et sur l’emploi prévu dans le commerce de détail.

Indicateur de climat de l’emploi France

De fait, l’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie reste, pour l’INSEE, dans la zone d’incertitudeconjoncturelle.

Le Livret A en pleine forme pour ses 200 ans

Le 23 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS DU LIVRET A EN AVRIL 2018

LE LIVRET A EN PLEINE FORME POUR SES 200 ANS

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Créé le 22 mai 1818, le Livret A ne fait pas son âge en battant mois après mois son record d’encours qui atteignait, à la fin du mois d’avril, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, 279,9 milliards d’euros (385,6 milliards d’euros avec le LDDS).

Le Livret A fête dignement ses 200 ans avec une 4e collecte consécutive positive, collecte qui s’élève donc, pour le mois d’avril, à 1,78 milliard d’euros (2,24 milliards d’euros avec le LDDS). Depuis le début de l’année, la collecte s’élève à 8,16 milliard d’euros (9,62 milliards d’euros avec le LDDS), soit près d’un milliard d’euros de plus qu’en 2017 sur la même période.

Le mois d’avril réussit, en règle générale, assez bien au Livret A. Une seule décollecte a été enregistrée durant le 4e mois de l’année (2015). Traditionnellement, les premiers mois de l’année sont plutôt porteurs pour le Livret A, les ménages remettant leur épargne à niveau après les fêtes et avant les vacances d’été, les dépenses de rentrées et les impôts de fin d’année (notamment les impôts locaux).

Le contexte économique joue en faveur du Livret A. Le moral des ménages après avoir fortement progressé au cours de l’année 2017 est en légère décrue depuis quelques mois ; il a perdu 7 points entre juin 2017 et avril 2018. Face à la remontée de l’inflation et à la moindre progression de leur pouvoir d’achat en raison de la hausse des prélèvements obligatoires, les ménages ont arbitré en faveur de l’épargne, la consommation stagnant depuis le début d’année. Le taux d’épargne des ménages contrairement aux espoirs de l’INSEE reste élevé autour de 14,2 % du revenu disponible brut. Les modifications fiscales à venir avec en particulier la retenue à source peuvent également inciter les Français à augmenter leur épargne de précaution.

Le Livret A ne pâtit toujours pas de son taux de rendement réel négatif, l’inflation demeurant supérieure à son rendement brut. Les ménages s’accommodent de cette situation.

Le Livret A peut par ailleurs bénéficier de la désaffection du Plan d’Épargne Logement (PEL). Sur les trois premiers mois de l’année, la collecte nette du PEL n’a atteint que 400 millions d’euros contre 2,5 milliards d’euros durant la même période l’année dernière. Le PEL est handicapé par son assujetissement au prélèvement forfaitaire unique et par la baisse de son taux de rendement. Cette situation est légèrement irrationnelle car les 15,5 millions de titulaires d’un PEL ouverts avant le 31 décembre 2017 bénéficient de l’ancien régime fiscal et du taux de rémunération prévu au moment de la souscription. Selon la Banque de France, la rémunération moyenne du PEL était, au mois de mars dernier, de 2,69 % soit bien plus élevée que le taux en vigueur le Livret A.

En revanche, les ménages ne réduisent pas leurs dépôts à vue dont l’encours a atteint un sommet au 1er trimestre 2018 à 426 milliards d’euros soit 187 milliards d’euros de plus que 10 ans auparavant. De même l’assurance vie qui enregistre des collectes correctes depuis le début de l’année n’est pas en concurrence avec le Livret A.

Le Livret A devrait connaître un cycle assez proche de celui de l’année dernière avec un premier semestre exceptionnel suivi d’une période de moindre croissance au niveau de la collecte. Les incertitudes économiques qui se traduisent notamment par une légère remontée de l’inflation devraient conforter les ménages dans leur attentisme.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Le livret A a 200 ans

Retour sur la succes story du Livret A, un placement qui fait toujours des émules 200 ans après sa création.

Attention bombe politique : pourquoi les pistes de Bercy pour réduire les aides sociales sont essentielles face au défi de la réduction des dépenses publiques aussi explosives soient-elles Read more at

Philippe Crevel réagit, dans Atlantico, au pistes envisagées par Bercy pour réduire les aides sociales.

Les prix du pétrole sont au plus haut depuis 2014, et cela pourrait rapidement nous coûter très cher

Face à la hausse des prix du pétrole, Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’Epargne réagit dans le Huffpost. Pour lui « une hausse du prix du pétrole, c’est comme une hausse d’impôt. La consommation ne baisse pas, mais les dépenses sont transférées au profit des pays pétroliers »

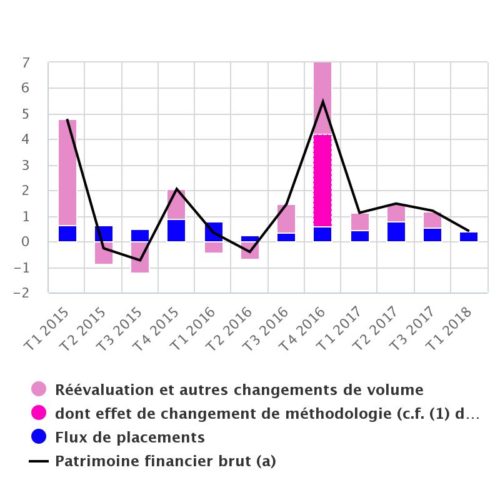

Epargne : moindre hausse du patrimoine financier des ménages au dernier trimestre 2017

Fin 2017, le patrimoine financier brut des ménages s’établit à 5014,3 milliards d’euros. Au 4e trimestre, le patrimoine financier des ménages augmente de 20,8 milliards (après 59,2 milliards au troisième trimestre). Une moindre hausse qui proviendrait, selon la Banque de France, de la diminution des flux de réévaluation et des changements de volume.

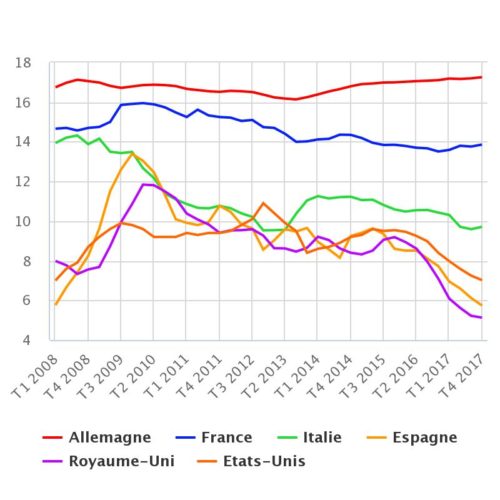

Taux de croissance trimestriel CVS et contributions en %

Le flux annuel de placement des ménages s’établit ainsi à 105,5 milliards d’euros après avoir atteint 112,1 milliards le trimestre précédent. Malgré un recul des flux en faveurs des produits de taux qui sont passés sur le trimestre 72,4 milliards d’euros à 68,3 milliards, ces derniers représentent toujours près des deux tiers des flux financiers.

| Flux | |||||

| 4 trimestres glissants | Montants trimestriels (cvs) | ||||

| T3 2017 | T4 2017 | T3 2017 | T4 2017 | T1 2018 (a) | |

| Principaux placements financiers | 112,4 | 105,5 | 26,7 | 20,0 | |

| Produits de taux | 72,4 | 68,3 | 18,9 | 14,0 | |

| Numéraire et dépôts à vue | 42,2 | 43,2 | 6,4 | 9,5 | 10,4 |

| Dépôts bancaires rémunérés | 27,7 | 23,3 | 6,1 | 4,5 | 5,3 |

| dont Epargne réglementée (b) | 18,8 | 18,1 | 4,8 | 3,7 | 4,8 |

| dont Autre épargne (c) | 8,9 | 5,2 | 1,3 | 0,8 | 0,5 |

| OPC monétaires | -3,1 | -1,8 | -0,2 | 0,8 | |

| Assurance-vie en euros (d) | 14,9 | 15,3 | 9,8 | 3,3 | 1,9 |

| Titres de créance détenus directement | -5,0 | -6,2 | -0,8 | -2,3 | |

| Titres de créance détenus indirectement (OPC) | -4,3 | -5,5 | -2,4 | -1,8 | |

| Produits de fonds propres | 32,0 | 30,4 | 7,4 | 6,1 | |

| Actions cotées | -3,7 | -4,0 | -0,5 | 1,0 | |

| Actions non cotées et autres participations | 13,8 | 11,4 | 2,4 | 1,8 | |

| Assurance-vie en UC (d) | 19,1 | 19,9 | 4,7 | 4,8 | 5,9 |

| Actions détenues indirectement (OPC) | 2,8 | 3,1 | 0,8 | -1,5 | |

| Autres (e) | 8,0 | 6,8 | 0,4 | -0,1 | |

| dont Fonds immobiliers (f) | 2,1 | 3,1 | 0,1 | 0,7 | |

(a) Chiffres provisoires

(b) Livrets A, bleus, LDD, LEP, PEL, PEP, CEL, livrets jeunes

(c) Comptes à terme et livrets ordinaires

(d) nette des prestations

(e) Essentiellement fonds non-résidents et fonds immobiliers

(f) Seulement les actifs immobiliers, ne sont pas incluses les détentions indirectes de fonds immobiliers par les ménages via les contrats d’assurance vie (de l’ordre de 30 Mds €), chiffres provisoires

* Ménages (particuliers et entrepreneurs individuels) et institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)

De fait, le taux d’épargne financière reste stable en France à 4,6 % quand, selon Eurostat, il enregistre une progression en Allemagne et au Royaume-Uni. Le taux d’épargne à quant à lui progressé de 0,1 % pour s’établir à 13,9 % sur le trimestre après 13,8 % le trimestre précédent.

Taux d’épargne * (en %)

Taux d’épargne financière (en %)

Europe 1 midi : débat spécial impôts avec Philippe Crevel

Laurent Benoudiz, président de l’Ordre des experts-comptables en Île-de-France et Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l’Epargne étaient les invités de Maxime Switek sur Europe1 Midi pour parler impôts ce 15 mai.

Passer de l’assurance-vie à l’épargne retraite : ce que vous pouvez gagner… Ou perdre

Comme le rappelle Philippe Crevel dans cet article publié sur le média Planet, « l’épargne retraite et l’assurance-vie sont deux dispositifs qui se ressemblent, certes. Mais ils ne sont pas pensés pour répondre aux mêmes situations ».

Retour sur les avantages, les inconvénients et les finalités des différents placements.

Épargne, retraite, salariés du privé, salariés du public, même combat ?

La France comptait, fin 2017, 25,073 millions de salariés dont 5,7 millions de salariés travaillent dans la fonction publique et 779 000 dans les entreprises publiques. Entre les 19,280 millions de salariés du privé et les 6,5 millions de personnes dépendant du secteur public, existe-t-il des différences de comportement en matière d’épargne et de retraite ? Est-ce que les fonctionnaires ont une appréciation différente la future réforme des retraites par rapport aux salariés du privé ?

Pour l’épargne, les fonctionnaires et les salariés du privé ont des appréciations très proches. Les différences sont avant tout liées au niveau de revenus ou de diplômes. Sur les retraites, les jugements prennent en compte les spécificités des statuts même si cela n’interdit pas l’existence d’un consensus sur la nécessité de réformer le système.

Au sommaire de l’étude

L’épargne, une grande convergence de vue

- Fonctionnaires, salaires du privé unis face à la prise de risques

- Le Prélèvement Forfaitaire Unique incompris de tous

- Le remplacement de l’ISF par l’IFI, les fonctionnaires plus sévères que les salariés du privé

Retraite, un sujet d’inquiétude partagé par fonctionnaires et salariés du privé

- Les fonctionnaires et les salariés du secteur du public tout aussi critiques que ceux du privé sur le système de retraite

- Consensus pour le mouvement

Le secteur public, une terre d’épargnants en vue de la retraite ?

- Les fonctionnaires aiment la pierre

- Épargne retraite, préférence à l’individuel

- Le recul de l’âge de la retraite est intégré par les fonctionnaires

Assurance dépendance, consensus mou sur le sujet

L’épineuse question de la portabilité des droits

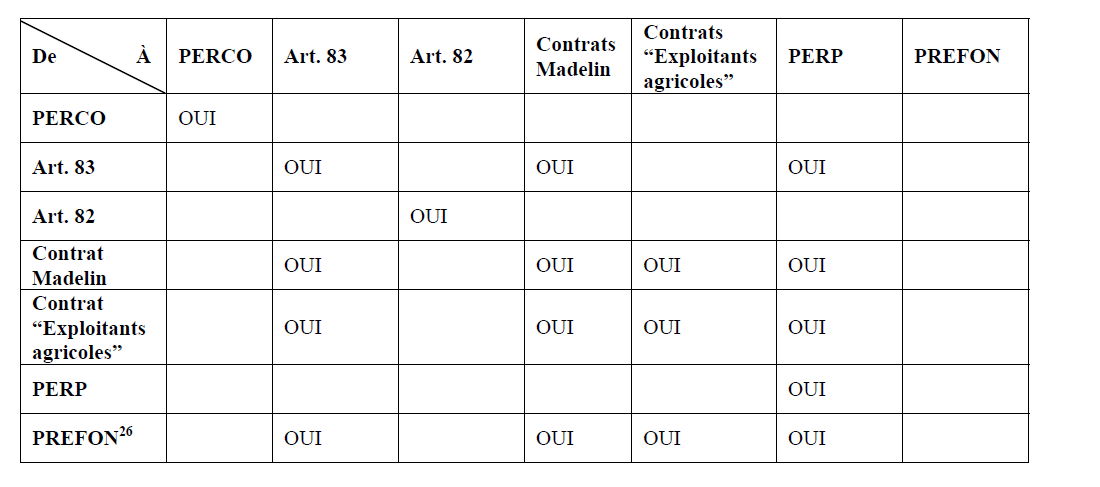

La portabilité en matière d’assurance s’entend de plusieurs manières. Elle renvoie à l’idée de pouvoir changer d’assureur pour un même produit ou à celle de pouvoir transférer un produit d’assurance vers un autre produit de nature proche. Ainsi, pour l’épargne-retraite, les titulaires de contrats, PERP, PERCO, PERE, MADELIN pourraient transférer leurs actifs sur chacun de ces produits sans restriction.

La portabilité est censée accroître la concurrence, donc par ricochet réduire les frais de gestion et ainsi améliorer le rendement des produits. Elle traduit la force croissante du consommateur sur le producteur. Elle s’inscrit dans la tendance de fond de la mobilité. La notion de contrat recule au profit de l’acte de vente. Le contrat, dans sa forme traditionnelle, liant deux acteurs pour plusieurs années, est jugé comme trop favorable aux producteurs.

La portabilité est mise en avant au nom de la défense de la concurrence et des consommateurs. Si sur des produits basiques, à durée courte, elle peut assez aisément s’admettre, il peut en être tout autrement sur des produits qui courent sur plusieurs dizaines d’années comme ceux de l’épargne retraite. L’assurance emprunteur est un risque bien délimité, rembourser le montant du prêt restant à couvrir quand celui de l’épargne-retraite est plus aléatoire car il dépend de l’espérance de vie du bénéficiaire.

La question de la portabilité des droits liés aux suppléments de retraite par capitalisation est complexe compte tenu du grand nombre de produits de natures très différentes. Entre un produit à cotisations définies comme le Plan d’Épargne Retraite Entreprise (PERE), le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) qui s’inscrivent dans la logique de l’épargne salariale ou l’article 39 qui est un régime à prestations définies, les différences de nature sont légion.

Les limites du concept de portabilité

Au nom de la portabilité, une personne active devrait, à tout moment, pouvoir basculer son ou ses produits retraite, sur d’autres produits. Si pour les produits à cotisations définies, PERP, article 83 (PERE), PREFON, contrats Madelin, la portabilité existe, en partie déjà, elle ne concerne pas l’article 39.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les régimes à prestations définies ne confèrent que des droits conditionnels, et non des droits acquis, au sens où les prestations futures peuvent être redéfinies tant que la personne ne les a pas liquidées.

La portabilité de l’épargne-retraite suppose qu’il y ait, au préalable, des droits à transférer. Dans les régimes à prestations définies, les droits ne sont acquis qu’au moment de la liquidation et ne sont donc pas portables. En revanche, dans les régimes de retraite à cotisations définies, chaque salarié est titulaire d’une créance sur l’organisme assureur, et cela avant même la liquidation des droits. De ce fait, en cas de départ de l’entreprise, le salarié conserve ses droits à retraite supplémentaire. S’il rejoint une nouvelle entreprise, les droits peuvent être transférés. À défaut, le compte retraite est maintenu et continue de se valoriser jusqu’au départ à la retraite. La disparition de l’entreprise est sans effet sur les droits des salariés ou des anciens salariés.

Si ces droits sont transférables, ils ne sont pas logiquement rachetables sauf dans un nombre limité de cas. Les possibilités de déblocages anticipés sont limitées à des situations particulières : expiration des droits de l’assuré aux allocations-chômage en cas de licenciement (ainsi une rupture conventionnelle n’ouvre pas droit au déblocage) ; cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ; – invalidité de l’assuré ; – décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; – situation de surendettement de l’assuré, lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Les cas de déblocage pour le PERCO sont les suivants : – invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ; – décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ; – acquisition de la résidence principale, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle ; – situation de surendettement de l’intéressé ; – expiration des droits à l’assurance chômage de l’intéressé. Pour ce produit, les possibilités de rachat sont un peu plus larges que celles prévues pour les produits de nature assurantielle comme le PERP ou le PERE. Il est en effet possible de sortir de manière anticipée pour l’acquisition de sa résidence principale. Par ailleurs, toutes les formes de licenciement, à l’expiration des droits ouvrent droit au déblocage. Les avantages donnés au PERCO sont en lien avec ceux existant pour l’épargne salariale. En outre, la sortie de ce produit peut s’effectuer en rente ou en capital, ce qui pour le moment le démarque des autres suppléments de retraite qui privilégient la rente. Certes, une sortie en capital est possible pour les PERP (PREFON, COREM) à l’âge de la cessation d’activité pour l’acquisition de sa résidence principale. En 2010, une sortie en capital jusqu’à hauteur de 20 % du montant capitalisé a été introduite.

La nécessité de prévoir une portabilité serait justifiée par l’interdiction, sauf circonstances exceptionnelles, de racheter les contrats retraites. L’autre objectif est d’éviter l’éparpillement des contrats pour les assurés qui sont amenés à changer durant leur vie professionnelle plusieurs fois d’entrepreneurs.

Pour les produits qui font déjà l’objet de clauses de transfert, de nombreuses difficultés pratiques peuvent freiner ou gêner leur application. Les rapports annuels du médiateur de la Fédération Française de l’Assurance soulignent plusieurs catégories de problèmes : existence de versements individuels qui compliquent l’opération, problème d’évaluation des droits, contrats qui ne sont plus en constitution, etc. Le transfert au sein d’un même produit peut être rendu délicat car le produit d’accueil peut comporter des règles différentes de celui de départ. Ainsi, deux contrats « article 83 » peuvent avoir des tables de mortalité différentes. L’un peut autoriser les versements individuels et l’autre non. De même pour un PERP, un contrat peut comporter la sortie en capital quand un autre ne la prévoit pas. Des contrats retraite peuvent être en points, en pieds de rente quand les autres sont en capitalisation simple. De ce fait, la transférabilité peut rapidement devenir très complexe.

La transférabilité est admise jusqu’à maintenant entre des régimes de même nature, avec des traitements fiscaux et sociaux identiques ou proches. La transférabilité consiste à donner à une personne adhérente d’un contrat de retraite la faculté de transférer individuellement vers un autre contrat de retraite les droits en cours de constitution qu’elle détient au titre du premier, sans incidence fiscale.

Un des problèmes majeurs de la transférabilité est l’évaluation des biens concernés. Dans des produits dont la constitution peut s’étaler sur plusieurs décennies, la valeur des droits à une date « t » est toujours sujette à discussion. Comment faut-il intégrer les plus-values latentes ? Comment ne pas pénaliser ceux qui restent surtout quand il s’agit de produits viagers ? La clause de transfert doit comprendre les modalités d’attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée entre la dernière date de répartition de ces résultats et la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs aux intérêts garantis par le contrat calculé prorata temporis. La valeur de transfert doit être acceptée par tous les acteurs, client compris, bien évidemment.

Les frais de transfert

Les opérations de transfert peuvent donner lieu à des frais qui ont fait l’objet d’une réglementation pour éviter qu’ils ne soient dissuasifs. Pour les contrats d’assurance vie, dont relèvent les contrats de retraite supplémentaire, une indemnité de transfert peut être prélevée dans la limite de 5 % de la provision mathématique du contrat, lorsque le contrat a moins de dix ans ; au bout de dix ans, il n’y a pas de frais de transfert.

Les transférabilités possibles

Certains contrats ne peuvent être transférés que dans un contrat strictement de même type : le PERCO, l’article 82 et le PERP.

Certains contrats peuvent être transférés entre eux et sur un PERP : l’article 83, le contrat Madelin, le contrat « exploitants agricoles », les contrats PERP.

PREFON et COREM peuvent être transférés sur un PERP, leur régime fiscal étant identique.

Le PERP joue le rôle de produit d’accueil des différents suppléments professionnels : Madelin, article 83, Préfon.

Possibilités de portabilité sur les produits d’épargne-retraite

Les PERP, les contrats Madelin, les contrats « exploitants agricoles », les contrats PREFON, les contrats COREM, les articles 83 ont des points communs : ils sont exonérés de prélèvements à l’entrée (pour le détenteur – dans une enveloppe limite pour l’ensemble des contrats détenus) et soumis à la sortie au régime fiscal des pensions.

La logique du PERCO est tout autre. Le salarié qui quitte son entreprise ne bénéficie plus de l’abondement de l’entreprise, ni de la prise en charge des frais de gestion et ne peut plus procéder à des versements lui-même sur son ancien PERCO, si son nouvel employeur lui propose d’adhérer au PERCO de sa nouvelle entreprise. Sur ce dernier, cette règle s’applique pour les versements individuels facultatifs sur l’article 83.

Après le départ à la retraite, l’adhérent peut continuer à réaliser des versements personnels sur son PERCO tant qu’il n’en a pas demandé le déblocage total ; ces sommes sont alors immédiatement disponibles et récupérables à tout moment. Quant à l’article 83, la possibilité de continuer de réaliser des versements n’est pas toujours offerte et dépend des assureurs. En revanche, dans le cas de la PREFON, un fonctionnaire radié peut continuer à y effectuer des versements.

La portabilité vue du côté de l’Union européenne

La Commission européenne tente depuis de nombreuses années d’imposer la portabilité aux suppléments de retraite. En la matière, la Commission a connu de nombreux échecs. Ainsi, le 20 octobre 2005, après plusieurs années de concertation, la Commission a présenté une proposition de directive relative à l’amélioration du transfert des droits à la pension complémentaire, qui a connu une mort lente. En 2007, elle fit une nouvelle tentative mais les divergences de vues entre l’ensemble des acteurs intéressés, États comme partenaires sociaux, menèrent au même résultat.

Après neuf ans de discussion, une directive fut néanmoins adoptée. La directive de 2014 est centrée sur la préservation des droits et ne comporte aucune mesure relative à la transférabilité.

Cette directive ne concerne que les contrats professionnels et les travailleurs sortants, ce qui en limite le champ d’application. Les contrats souscrits à titre personnel (PERP, PREFON, COREM etc.) mais aussi les contrats souscrits de manière individuelle, pour les professions indépendantes (contrats Madelin et exploitants agricoles), en sont exclus.

Afin de surmonter les problèmes liés à l’existence de nombreux produits au sein des États membres, la Commission a présenté un projet de produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (Pepp) au mois de juin 2017. La Commission entend permettre aux 240 millions d’épargnants européens d’accéder à un futur complément de pension transparent et portable.

Son projet poursuit trois objectifs :

- Développer le marché des retraites supplémentaires dit de « troisième pilier » afin de réorienter l’épargne des ménages vers des placements longs à l’échelle européenne ;

- Résoudre les inégalités de pension, dans un contexte de réduction des retraites publiques et de transition démographique ;

- Encourager la portabilité des retraites en créant un dispositif régi par des règles communes à tous les États membres.

La Commission considère qu’il serait trop complexe et trop long d’harmoniser tous les dispositifs existant en Europe. Le projet de règlement « Pepp » propose des règles standard sur les principales dispositions du plan de retraite, de sorte que les produits retraite répondant à l’appellation Pepp auront les mêmes caractéristiques de base quel que soit le pays de souscription et quels que soient les opérateurs autorisés par le superviseur européen.

Le Pepp prendrait la forme d’un produit de retraite individuel, souscrit à titre volontaire. Il n’aurait pas vocation à remplacer les plans de retraite professionnels proposés dans le cadre d’une entreprise ou d’une branche, mais le cas échéant à les compléter au titre du troisième pilier. La Commission incite les États membres à octroyer aux Pepp un allégement fiscal identique à celui accordé aux produits nationaux d’épargne-retraite individuelle, même dans les cas où les caractéristiques des Pepp ne satisfont pas à tous les critères nationaux en matière de réduction d’impôt. La Commission prévoit que l’épargnant pourra changer d’opérateur, tant à l’échelle nationale qu’au niveau transfrontalier, tous les cinq ans à un coût réduit.

De l’Europe à la loi PACTE

La Commission européenne estime que le marché de l’épargne-retraite, chiffré actuellement à 700 milliards d’euros pourrait doubler, voire tripler, d’ici à 2030. Le Ministre de l’Économie entend favoriser la portabilité des produits d’épargne-retraite avant même l’adoption du projet européen. Pour faciliter la portabilité, il a l’intention de mutualiser les modes d’entrée et de sortie entre les différents produits. L’article 83 pourra ainsi accueillir, dans le cadre du versement individuel facultatif, des sommes issues de la participation et de l’intéressement. L’article 83 pourrait bénéficier d’une sortie en capital. Le déblocage pour achat de la résidence principale serait également généralisé. Cette harmonisation peut apparaître justifiée pour des produits qui ont le même objectif bien qu’elle risque d’être une source de complexification. L’idée, en revanche, de distinguer la période de constitution, de celle du versement de la rente peut remettre en cause l’équilibre des produits d’épargne-retraite. Elle obligera à créer un point de rachat à 62 ans ce qui pourrait aller à l’encontre de l’objectif de réorientation de l’épargne des ménages vers les entreprises. Il est artificiel de distinguer phase de constitution et phase de liquidation. La portabilité peut dans ce cas précis aller à l’encontre des intérêts de l’assuré qui risque de se voir pénalisé tant au niveau des frais qu’au niveau du rendement offert.

A lire dans la lettre de mai 2018

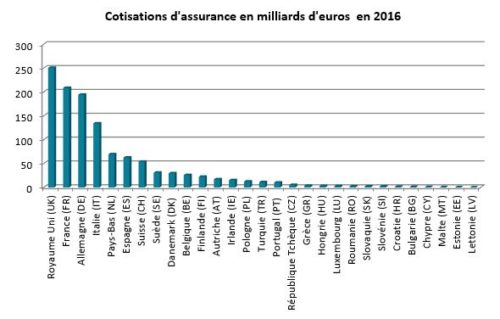

L’assurance européenne, un marché de près de 1 200 milliards d’euros

L’assurance représente un bon marqueur de l’état de développement des différentes économies. La zone asiatique est ainsi devenue le premier marché pour l’assurance avec 31,6 % des cotisations mondiales devant le marché européen (31,1 %) et le marché américain (31 %). Mais, en rapportant les cotisations au nombre d’habitants, l’Amérique reste le 1er marché devant l’Europe et l’Asie.

Selon la Fédération européenne de l’assurance et de la réassurance, en 2016, le montant global des cotisations d’assurances en Europe s’est élevé à 1 189 milliards d’euros, en baisse de 0,4 % par rapport à 2015. L’assurance vie représente 58 % des cotisations, soit un montant de 696 milliards d’euros, en baisse de 2,2 % en un an. Avec des cotisations de 363 milliards d’euros en 2016 (31 % des cotisations), l’assurance non vie augmente de 2 % sur l’année. L’assurance-santé enregistre une croissance de 2,4 % en 2016 et son chiffre d’affaires s’établit à 129 milliards d’euros (11 % des cotisations).

Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont les acteurs les plus importants du marché européen avec respectivement 250,7, 208,5 et 194 milliards d’euros de cotisations.

L’assurance vie fête son bicentenaire

L’assurance vie est de loin, en France, le premier placement des ménages avec un encours qui, en 2018, est proche de 1 700 milliards d’euros. 44 % des ménages détiennent au moins un contrat. Enveloppe d’épargne, enveloppe fiscale, l’assurance vie est avant tout un service proposé par des compagnies d’assurances. L’assurance vie n’est pas un compte titres, un livret d’épargne. Elle est une enfant des philosophes des Lumières, des mathématiciens, des actuaires. Si c’est en 1818 que le Conseil d’État a autorisé la distribution de contrat d’assurance vie, dans les faits, l’assurance vie a vu le jour, en France, avant la Révolution.

Au sommaire de l’étude

- L’assurance vie mais qu’est-ce que c’est ?

- Clavière, le fondateur

- Les mathématiques et les statistiques, les clefs de voûte de l’assurance moderne

- La restauration des principes de Clavière La seconde jeunesse de l’assurance vie

- Le carré magique de l’assurance vie

- L’éternelle question du financement de l’économie

- À la recherche d’un nouveau souffle

Un petit pas pour l’Europe

Pas de Google, pas de Facebook, pas de Netflix, pas d’Alibaba ou de Tacent européen… Ce constat semble souligner l’incapacité du vieux continent de participer activement à la nouvelle économie. Malgré plus de 60 ans de construction européenne, malgré le marché unique lancé par Jacques Delors en 1986, malgré la monnaie unique instituée en 1999, l’Europe peine à s’imposer comme force économique innovante. La barrière des langues constitue un indéniable frein mais qui ne saurait à elle seule tout expliquer. En effet, les Japonais et les Coréens ont réussi à développer des entreprises de premier plan dans les nouvelles technologies. Les principaux obstacles proviennent de l’unification très imparfaite de l’Europe. Tout commence au niveau de l’enseignement supérieur où la constitution de réseaux intégrés d’établissements européens est, malgré les programmes Erasmus, lente et difficile. La France n’a été amenée à favoriser l’émergence de pôles universitaires que récemment, en raison de la concurrence de plus en plus vive des universités étrangères. L’enseignement supérieur européen est trop divisé pour rivaliser avec les grands centres américains, chinois voire indiens. L’autre grande faiblesse est liée aux structures de financement. Les start-up ont besoin d’être soutenues durant leurs premières années afin d’atteindre rapidement une masse critique suffisante. En Europe, le monde du capital-risque est segmenté et est moins enclin à prendre des risques qu’aux États-Unis. La réglementation financière européenne est pénalisante. En effet, la directive Solvency II dissuade les établissements financiers à investir dans les entreprises cotées et surtout les entreprises non cotées. En raison de la fiscalité, surtout en France, les créateurs de start-up préfèrent les vendre à de grandes entreprises existantes plutôt que les développer comme Bill Gates a pu le faire avec Microsoft ou Steeve Jobs avec Apple. Les Européens ont sans nul doute une vision patrimoniale de l’entreprise quand les Américains privilégient une approche capitaliste et les Chinois une vision nationaliste. L’Europe, qui avait déjà manqué la révolution informatique, aura du mal à revenir dans la course, car les techniques de l’information et de la communication donnent au premier un avantage important. En outre, les GAFA disposent d’une avance appréciable dans la gestion des données. Néanmoins, l’Europe, qui est le principal centre commercial du monde, ne peut pas se permettre d’être complètement absente du secteur des nouvelles technologies. La mise en place d’un projet commun englobant la formation et les financements devrait être la priorité de la Commission de Bruxelles.

Pas de Google, pas de Facebook, pas de Netflix, pas d’Alibaba ou de Tacent européen… Ce constat semble souligner l’incapacité du vieux continent de participer activement à la nouvelle économie. Malgré plus de 60 ans de construction européenne, malgré le marché unique lancé par Jacques Delors en 1986, malgré la monnaie unique instituée en 1999, l’Europe peine à s’imposer comme force économique innovante. La barrière des langues constitue un indéniable frein mais qui ne saurait à elle seule tout expliquer. En effet, les Japonais et les Coréens ont réussi à développer des entreprises de premier plan dans les nouvelles technologies. Les principaux obstacles proviennent de l’unification très imparfaite de l’Europe. Tout commence au niveau de l’enseignement supérieur où la constitution de réseaux intégrés d’établissements européens est, malgré les programmes Erasmus, lente et difficile. La France n’a été amenée à favoriser l’émergence de pôles universitaires que récemment, en raison de la concurrence de plus en plus vive des universités étrangères. L’enseignement supérieur européen est trop divisé pour rivaliser avec les grands centres américains, chinois voire indiens. L’autre grande faiblesse est liée aux structures de financement. Les start-up ont besoin d’être soutenues durant leurs premières années afin d’atteindre rapidement une masse critique suffisante. En Europe, le monde du capital-risque est segmenté et est moins enclin à prendre des risques qu’aux États-Unis. La réglementation financière européenne est pénalisante. En effet, la directive Solvency II dissuade les établissements financiers à investir dans les entreprises cotées et surtout les entreprises non cotées. En raison de la fiscalité, surtout en France, les créateurs de start-up préfèrent les vendre à de grandes entreprises existantes plutôt que les développer comme Bill Gates a pu le faire avec Microsoft ou Steeve Jobs avec Apple. Les Européens ont sans nul doute une vision patrimoniale de l’entreprise quand les Américains privilégient une approche capitaliste et les Chinois une vision nationaliste. L’Europe, qui avait déjà manqué la révolution informatique, aura du mal à revenir dans la course, car les techniques de l’information et de la communication donnent au premier un avantage important. En outre, les GAFA disposent d’une avance appréciable dans la gestion des données. Néanmoins, l’Europe, qui est le principal centre commercial du monde, ne peut pas se permettre d’être complètement absente du secteur des nouvelles technologies. La mise en place d’un projet commun englobant la formation et les financements devrait être la priorité de la Commission de Bruxelles.

A lire dans la lettre de mai 2018

Accès aux soins : le système de santé français sous pression

Retrouvez la tribune de Philippe Crevel dans Atlantico consacré à la nécessaire évolution de notre système de santé qui doit répondre aux besoins croissants d’une population vieillissante.

L’assurance-vie va-t-elle se faire siphonner par l’épargne retraite ?

A l’occasion de la présentation des mesures destinées à promouvoir l’épargne retraite, Bruno Le Maire a évoqué un objectif ambitieux de relever, sur 5 ans, de 100 milliards d’euros l’encours des placements en vue de la retraite. Dans un communiqué le Directeur du Cercle de l’Epargne évoque une réforme à minima pouvant se révéler contre productive en accordant une plus grande place à la sortie en capital, néanmoins il salue l’objectif, rappelant que les suppléments de retraite par capitalisation ne représentent, en France, qu’à peine 3 % du total des pensions contre de 10 à 15 % chez nos voisins. Des propos repris dans un article publié sur le site de Challenges.

L’épargne retraite va-t-elle devenir un bon placement?

Notre Temps consacre un article à la réforme à venir de l’épargne retraite et cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui explique que « le ministre a voulu aller vite et a donc choisi de ne pas trancher. Il conserve le maquis de produits en essayant d’harmoniser la complexité »

Le gouvernement veut dépoussiérer l’épargne-retraite

Après l’annonce des orientations retenues par Bercy pour promouvoir l’épargne retraite, Philippe Crevel évoque dans le journal La Croix une réforme « impressionniste » car le Ministre a, pour aller vite, voulu conserver « le maquis de produits en essayant d’harmoniser la complexité ».

Exit tax : cet étrange impôt qu’Emmanuel Macron veut supprimer

Après l’annonce par le Président de la République de supprimer l’Exit Tax, Planet.fr revient sur cette mesure initialement destinée empêcher l’expatriation fiscale. A cette occasion, Philippe Crevel rappelle que « sur les 200 millions d’euros escomptés par le gouvernement, cette taxe ne rapporte que 70 à 80 millions chaque année. Ce n’est pas grand chose et cela limite mécaniquement son utilité […] En revanche, le déficit en terme d’image, lui, est considérable ! ».

Sortie en capital généralisée pour tous les produits d’épargne retraite

L’AGEFI Actifs revient sur la réforme de l’épargne retraite et reprend l’analyse du Cercle de l’Epargne sur les mesures annoncés.

Les Français, la retraite et l’épargne

Senior Actu revient sur les résultats de l’enquête 2018 Cercle de l’Epargne/Amphitéa » Les Français, la retraite et l’épargne ».

Philippe Crevel : « il n’y a pas de big bang de l’épargne retraite »

Dans l’Argus de l’assurance Philippe Crevel décrypte les annonces de Bruno Le Maire destinées à promouvoir l’épargne retraite. (accès à l’article complet réservé aux abonnés de l’Argus de l’assurance)

Économie : le gouvernement fait le pari de l’épargne retraite

Philippe Crevel revient sur l’objectif de la réforme de l’épargne retraite sur France Info. Cette réforme qui s’inscrit dans une logique plus globale d’encourager le financement de l’économie réelle ne garantie pas pour autant que l’objectif sera bien atteint car comme il le rappelle la ma majorité des fonds collectés étant « versée à des obligations d’État ».

L’épargne retraite va-t-elle devenir un bon placement?

Dans Notre Temps, Philippe Crevel revient sur les annonces du Ministre de l’économie et des finances en matière d’épargne retraite. Il considère que « Le ministre a voulu aller vite et a donc choisi de ne pas trancher. Il conserve le maquis de produits en essayant d’harmoniser la complexité ».

Epargne retraite: Ce que la réforme Pacte va changer pour les épargnants

Dans 20 Minutes, Philippe Crevel analyse les propositions annoncées ce jour par le ministre de l’économie et des finances.

Des mesures qui vont dans le bon sens, souligne le Directeur du Cercle de l’Épargne qui évoque notamment le fait que « le conjoint pourra systématiquement bénéficier d’une option de reversion pour l’instant limitée à certains contrats. » Une mesure qu’il juge « intéressante pour encourager ce type de placement car épargner en vue de la retraite sans pouvoir transmettre peut être ressenti comme verser de l’argent inutilement ». Il salue également « l’simplification et l’ harmonisation des dispositifs ».

Réforme impressionniste de l’épargne retraite

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉFORME IMPRESSIONNISTE DE L’ÉPARGNE RETRAITE

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Bruno Le Maire a, dans le quotidien « Le Parisien », dévoilé les grandes lignes du projet de loi PACTE « Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise ». Ce projet comporte des mesures qui concernent notamment l’épargne retraite, l’assurance vie et l’épargne salariale.

Le Cercle de l’Épargne se réjouit que des mesures soient prises en faveur de l’épargne retraite qui aujourd’hui souffre de l’hétérogénéité des règles applicables et d’un manque réel de visibilité. Néanmoins, il aurait été plus logique que ces mesures soient prises en cohérence avec la future réforme des retraites.

Il y a un réel besoin de suppléments par capitalisation tant pour les futurs retraités que pour l’économie.

Les suppléments de retraite par capitalisation ne représentent, en France, qu’à peine 3 % du total des pensions contre de 10 à 15 % chez nos voisins. L’encours des produits d’épargne retraite s’élève à environ 200 milliards d’euros, contre 1700 milliards d’euros pour la seule assurance vie. Or, d’ici le milieu du siècle, la population retraitée passera de 15 à 20 millions. Selon le Conseil d’Orientation des Retraites, le taux de remplacement sera amené à baisser dans les prochaines années tout comme le niveau de vie des futurs retraités.

Les entreprises françaises, faute de pouvoir s’appuyer sur des fonds de pension, doivent faire appel à des investisseurs étrangers ce qui est plus coûteux. Par ailleurs, la logique de ces investisseurs ne les portera pas à privilégier nécessairement les intérêts nationaux.

Dans le cadre du projet de loi PACTE, le Gouvernement a décidé d’assurer la portabilité des 4 produits d’épargne retraite, PERCO, article 83, PERP et Madelin. Cette portabilité vise à faciliter les transferts de l’épargne d’un produit vers un autre. Elle répond à la mobilité croissante des actifs. Tous les versements volontaires des ménages donneront droit à une déduction fiscale dans la limite de l’enveloppe fiscale de l’épargne retraite individuelle (environ 30 000 euros par an). Les différents produits comporteront enfin, au nom de leur harmonisation, des sorties en rente et en capital.

Le Gouvernement a renoncé à fusionner les produits et à créer deux grands produits, l’un de nature collective au niveau des entreprises et l’autre de nature individuelle. Le travail réel de simplification restera donc à réaliser. Sur les modes de sortie, le Gouvernement joue la facilité en augmentant les sorties en capital censées plaire aux Français. C’est néanmoins oublier qu’un produit retraite à vocation à fournir un revenu régulier à leurs souscripteurs au moment de la cessation d’activité. Nul ne s’étonne que la pension de la CNAV ou de l’AGIRC soit une rente. Avec l’augmentation de l’espérance de vie et les problèmes de financement de la dépendance, la rente n’offre pas que des inconvénients.

Avec cette réforme, le Gouvernement a pour objectif d’accroître l’encours de l’épargne retraite de 100 milliards d’euros d’ici 2022 mais en la matière les prévisions sont rarement atteintes.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

La croissance des revenus des ménages européens se poursuit!

Selon les données recueillies par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, et la Banque centrale européenne (BCE), le revenu des ménages par habitant a augmenté de 0,3% au quatrième trimestre 2017, après une hausse de 0,4% au trimestre précédent. Dans le même temps, la consommation effective des ménages par habitant est restée stable au quatrième trimestre 2017, après une hausse de 0,4% au troisième trimestre 2017.

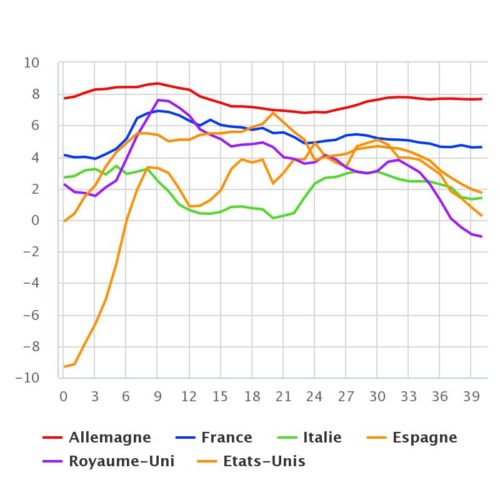

Croissance réelle du revenu et de la consommation des ménages par habitant dans la zone euro (en %, données corrigées des variations saisonnières)

Au sein de l’UE28, la croissance du revenu réel des ménages par habitant est plus forte à 0,7%sur le dernier trimestre 2017, après une hausse de 0,6% au trimestre précédent. La consommation réelle des ménages par habitant a également progressé (+0,3% au quatrième trimestre 2017) mais moins fortement qu’au troisième trimestre (+0,7%).

Croissance réelle du revenu et de la consommation des ménages par habitant dans l’UE28

(en %, données corrigées des variations saisonnières)

Votre argent : livret A, ça bouge encore !

Pourquoi revoir à nouveau la formule de fixation du taux de Livret A ? Réponse dans cet article du Point qui reprend l’analyse du le Directeur du Cercle de l’Épargne.

Assurance vie, collecte en pente douce

Le 25 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS DE L’ASSURANCE VIE EN MARS 2018

Assurance vie, collecte en pente douce

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie a connu un mois de mars mi-figue, mi-raisin, avec certes une collecte positive mais en pente douce par rapport au début de l’année. La collecte nette a été positive de plus de 1,5 milliard d’euros, en léger retrait par rapport aux mois de janvier et de février (respectivement 2,2 et 1,7 milliard d’euros). Le principal produit d’épargne des Français fait un peu moins bien que le Livret A dont la collecte a été en mars de 1,72 milliard d’euros.

Les Français ont été plus fourmis que cigales au cours du premier trimestre. La collecte nette a atteint 5,5 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année, contre 0,7 milliard d’euros sur la même période de l’année 2017.

En règle générale, le mois de mars réussit, assez bien à l’assurance vie. Sur ces vingt dernières années, seuls deux mois de mars ont connu une décollecte, en 2012 et en 2017 (respectivement 1,4 milliard d’euros et 100 millions d’euros).

Les cotisations sur les contrats d’assurance vie se sont élevées en mars à 11,9 milliards d’euros. Sur les trois premiers mois, ils atteignent 36,3 milliards d’euros, soit un montant supérieur aux sommes collectées sur le premier trimestre 2017 (34,1 milliards d’euros). Ce résultat témoigne du fort courant d’épargne des Français. La remontée de l’inflation et l’augmentation des tensions sociales les incitent à la prudence. En effet, les rachats en atteignant 10,3 milliards d’euros sont inférieurs à leur niveau de moyenne tendance (11 milliards d’euros sur un an).

Les unités de compte, avec 3,3 milliards d’euros représentent près de 28 % de la collecte en léger retrait par rapport au mois de février (31 %). Seulement 39 % des Français sont prêts à prendre plus de risque en matière de placements selon l’enquête 2018 du Cercle de l’Épargne / Amphitéa. Néanmoins, 46 % des Français ayant un contrat d’assurance vie sont prêts à effectuer des arbitrages au profit des unités de compte. 47 % des ménages sont, toujours selon le sondage du Cercle de l’Épargne / Amphitéa, favorables à des contrats mixtes comportant un fonds euros et des unités de compte contre 41 % qui privilégient des contrats à 100 % en fonds euros.

L’assurance vie conserve son pouvoir d’attractivité et demeure de loin le premier produit d’épargne avec un encours de 1 681 milliards d’euros à fin mars. Ainsi, selon notre enquête, 51 % des sondés considèrent ce produit intéressant et ce ratio atteint 73 % pour les détenteurs d’assurance vie. Cette dernière arrive toujours en deuxième position derrière l’immobilier parmi les placements jugés les plus intéressants.

Pour 2018, la baisse, moins forte qu’attendue des rendements des fonds euros, joue en faveur du premier produit d’épargne français tout comme le tassement de la collecte des Plans d’Épargne Logement. Ce dernier produit qui a bénéficié d’une fort engouement en 2015 et 2016 souffre de son faible taux de rendement (1 %) et de son assujettissement au prélèvement forfaitaire unique même si, dans les faits, cela ne concerne que les souscriptions intervenues après le 1er janvier 2018. 47 % des ménages sont, toujours selon le sondage du Cercle de l’Épargne / Amphitéa favorables à des contrats mixtes comportant un fonds euros et des unités de compte contre 41 % qui privilégient des contrats à 100 % en fonds euros.

Si dans un premier temps, les épargnants ont pu craindre que le projet de loi PACTE modifie le régime de l’assurance vie, les dernières déclarations de Bruno Le Maire, soulignant que « le grand soir de l’assurance vie n’est pas pour demain » peuvent rassurer les épargnants. Les modifications devraient concerner les fonds « eurocroissance » qui depuis leurs débuts n’ont pas trouvé leur clientèle ainsi que l’épargne retraite.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Réforme des retraites : les consultations ont débuté !

Les concertations avec les partenaires sociaux ont débuté mi-avril sous la houlette du Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. Le Gouvernement s’est donné huit mois pour échanger avec les partenaires sociaux. Le haut-commissaire ayant rappelé lors du colloque organisé au Sénat sur cette thématique le 19 avril dernier qu’il était « pour la réhabilitation des syndicats ».

La consultation des partenaires sociaux sera organisée autour de six grands blocs qui donneront chaque fois lieu à deux réunions bilatérales: une première est consacrée au diagnostic, quand la seconde séance, prévue en mai, sera destinée à aborder les questions ouvertes émanant des organisations syndicales.

En priorité, le Haut-commissaire s’est fixé comme objectif la définition des points clés de la future réforme à savoir . De fait, les trois premiers blocs, sont consacrés « aux grands principes » à savoir :

- « définition du nouveau régime en termes de périmètre, niveau de couverture, d’assiette et de taux de cotisation » dont la discussion est prévue sur avil-mai

- « prise en compte des droits non contributifs liés à la maladie, la maternité, au chômage ainsi que les minima de pensions » de mai à juin

- « examen des droits familiaux et de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes » en juin et juillet.

Le Haut-Commissaire a par ailleurs annoncé le lancement d’une large consultation citoyenne sur Internet à la mi-mai. Il sera ainsi possible pour les citoyens de s’exprimer sur la future réforme en s’inscrivant sur la plateforme : participez.reforme-retraite.gouv.fr

Au second semestre, seront successivement examinées les conditions d’ouverture des droits, les questions liées aux éventuelles spécificités de certains parcours professionnels et le cas des départs anticipés. Enfin la dernière étape de la concertation sera consacrée aux problématiques de gouvernance du future système ainsi qu aux modalités de transition entre l’ancien et le nouveau système.

« Cette réforme est éminemment politique », selon les termes mêmes de Jean-Paul Delevoye devrait être débattue au Parlement « au cours du premier semestre 2019 » pour une adoption définitive avant la fin 2019.

Livret A : le Cercle de l’Épargne commente la résistance de ce placement

Assurance&Banque 2.0 reprend l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne sur les raisons du succès du Livret A auprès des épargnants malgré un rendement négatif. Il évoque notamment l’enquête 2018 du Cercle de l’Epargne qui témoigne du regain d’intérêt exprimé par les épargnants en faveur de ce placement.

Le Livret A fait le plein de dépôts en mars

Retour sur une nouvelle collecte record pour le Livret A en mars dernier. Un succès qui devrait se poursuivre, selon le Directeur du Cercle de l’Epargne.

Les gagnants et les perdants de la réforme fiscale

Ouvrier, cadre, trader ou retraité, qui sont les gagnants et les perdants de la réforme fiscale voulue par Emmanuel Macron. Retrouvez l’interview de Philippe Crevel dans Atlantico.

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com