Réforme des retraites 2019 : Le défi de la retraite des fonctionnaires

Le Président de la République a pris l’engagement de créer un système universel de retraite devant amener la disparition des 42 régimes existants. L’ensemble des agents publics est potentiellement concerné par cette réforme systémique. Aujourd’hui, ils sont soumis à des régimes dits spéciaux dont les règles dérogent à celles en vigueur pour le régime général des salariés et les régimes dits alignés (agricole, indépendants, professions libérales). La fusion des différents régimes conclurait un processus de convergence à l’œuvre depuis un quart de siècle. La réforme des retraites engagée par Emmanuel Macron constitue pour les fonctions publiques un réel défi technique et social.

L’idée que les fonctionnaires seraient opposés à toute réforme est exagérée. En effet, selon l’enquête Cercle de l’Épargne/AMPHITÉA de 2018, les fonctionnaires tout comme les Français sont favorables à la mise en œuvre d’un régime unifié de retraite. Les premiers souhaitent, néanmoins, selon notre enquête, conserver certaines spécificités en matière de retraite. Leur non-hostilité face à la refonte de leur système de retraite souligne premièrement leur volonté d’assurer sa pérennité et leur espoir d’une amélioration de leur situation.

Au sommaire de cette étude :

Les agents publics et leur retraite, un enjeu à 75 milliards d’euros

- La fonction publique d’État, les militaires et les ouvriers d’État

- Les fonctions publiques hospitalière et territoriale

- Le régime des non titulaires

Une convergence des régimes publics vers les régimes de droit commun

De nombreux polypensionnés parmi les anciens agents de la fonction publique

Des dépenses en progression constante

- Retraite publique, retraite privée, on refait le match ?

- Les contraintes des régimes des retraites publiques

Pyramide des âges de la population de la CNRACL au 31 décembre 2017

Les régimes de la fonction publique face au défi régime universel

- La question des périmètres

- La question clef des primes

- La question de l’âge de la retraite

- La question des droits dérivés

- La question de la gouvernance

- La question des soultes

Des retraités plutôt favorables à la réforme

Annexes

- Les régimes des agents publics au sein de l’OCDE

- Le système actuel de retraite de la fonction publique

L’épargne salariale, un senior toujours fringant

La France a été un des premiers pays à se doter d’une législation visant à favoriser le partage des revenus des entreprises entre les salariés. Le premier texte, l’ordonnance prévoyant la participation financière des salariés aux bénéfices de leur entreprise date, en effet, de 1959. Ce dispositif a été modifié à de nombreuses reprises depuis et notamment par les ordonnances de 1967.

Au sein de l’Union Européenne, la participation financière française est l’une des plus importantes même si l’encours reste modeste au regard des autres grandes catégories d’épargne, assurance vie, épargne réglementée ou livrets bancaires.

L’épargne salariale, malgré son faible encours, a toujours au cœur des préoccupations du législateur qui hésite sur le traitement à lui réserver. Est-elle un revenu différé ou est-elle une forme d’épargne longue, support idéal pour des placements en actions ? Ainsi, plusieurs mesures ont été prises pour favoriser la transformation de cette épargne en consommation à travers des dispositifs de déblocage anticipé, mais en même temps ou presque, des mesures visant à favoriser une allocation à long terme ont été prises. Le Parlement a ainsi adopté des dispositions en faveur du volet épargne retraite, avec le PERCO et a décidé d’avantager fiscalement ce dispositif à travers une baisse du forfait social sur certains types de placements. Le régime de l’épargne salariale a été par ailleurs modifié par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, portée par le ministre de l’Économie de l’époque, Emmanuel Macron. À nouveau, avec le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), en cours de discussion, le Gouvernement a introduit plusieurs dispositions qui concernent l’épargne salariale.

Au sommaire de cette étude :

L’architecture rapide de l’épargne salariale

- L’épargne salariale, un segment de l’épargne des ménages investi en actions

- L’épargne salariale, moteur de l’épargne solidaire et responsable

- Les avantages de l’épargne salariale

- Description rapide de la participation

- Description rapide du fonctionnement de l’intéressement

- Description rapide du Plan d’Épargne Salariale

- Description rapide du Plan d’Épargne Retraite Collectif

9 millions de salariés couverts

- Des primes moyennes en progression

L’épargne salariale, un encours à 132 milliards d’euros

Les cadres et les salariés des grandes entreprises, les premiers bénéficiaires de l’épargne salariale

- L’épargne salariale ou la surreprésentation de quelques secteurs d’activité

L’épargne salariale absente d’un très grand nombre de PME

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises et l’Épargne salariale

Le plan « Santé 2022 » révolution, mutation ou évolution ?

Le 18 septembre 2018, Emmanuel Macron a présenté le plan « Ma Santé 2022 ». Ce plan, initialement prévu au mois de juin dernier, vise à réformer le système de santé d’ici 2022. Pour financer ce plan, le Président de la République a prévu d’y affecter 3,4 milliards d’euros de crédits d’ici 2022, dont près d’un milliard en faveur de l’investissement hospitalier.1,6 milliard d’euros devraient être consacrés à la structuration des soins dans les territoires, 920 millions à l’investissement hospitalier, 500 millions à la « transformation numérique » et 420 millions à l’évolution des métiers et des formations.

La suppression du numerus clausus dès 2020

Une des mesures les plus attendues a concerné la suppression du numerus clausus dès la rentrée 2020. À partir de cette date, le concours en fin de première année de médecine disparaîtra.

4 000 assistants médicaux pour aider les médecins

Considérée comme la nouveauté du plan, la création d’une nouvelle catégorie de personnel de santé, les assistants médicaux, a pour objectif de libérer du temps de soins pour les médecins. 4 000 créations de postes d’assistants médicaux sont prévues d’ici 2019, notamment au sein des territoires marqués par la désertification médicale. Le Président de la République a en effet précisé que « ces postes seront placés auprès de tous les médecins, d’abord les généralistes et les spécialistes pour lesquels des difficultés d’accès aux soins seront identifiées, dès lors qu’ils exerceront de manière regroupée et s’engageront sur des objectifs et des résultats. Ces assistants seront financés par la Sécurité sociale sous certaines conditions. »

La présence d’assistants médicaux devrait se traduire par un gain de temps médical évalué à au minimum 15 % au regard des pratiques médicales étrangères. Le recours aux rendez-vous en ligne serait, par ailleurs, favorisé.

400 médecins pour les déserts médicaux

Emmanuel Macron a par ailleurs confirmé que l’exécutif allait envoyer quatre cents médecins généralistes et salariés des hôpitaux dans les territoires prioritaires dès 2019.

Création de communautés territoriales de santé

Le Président de la République a aussi annoncé la constitution de communautés territoriales de santé. L’objectif est de favoriser la coopération entre les professionnels de santé. Les médecins devraient créer des pôles d’activités de santé. Ces communautés devront couvrir tous les territoires d’ici le 1er juillet 2021.

Pour lutter contre la saturation des urgences, des permanences de soins seront créées et ouvertes jusqu’à 20 heures, voire 22 heures. Les patients pourront s’y rendre sans avance de frais.

Réduction de la tarification à l’activité

Mise en œuvre à partir de 2004, la tarification à l’activité (T2A) qui permettait d’avoir une vision plus fine des coûts réels rencontrés par les établissements fait l’objet de critiques. Elle est accusée notamment de favoriser une inflation du nombre d’actes dans les hôpitaux. Le Gouvernement souhaite que la T2A ne constitue désormais pas plus de 50 % des modes de financement contre 63 % actuellement. Le financement à la qualité et au parcours du soin devrait occuper une place plus importante. Des forfaits « patient diabétique » et « patient en insuffisance rénale chronique » seront mis en place dès 2019 avant un élargissement à d’autres pathologies à partir de 2020.

Trois niveaux d’hôpitaux

Les hôpitaux seront classifiés en trois niveaux : les hôpitaux chargés du soin de proximité (médecine générale, gériatrie, soins de suite), ceux chargés des soins spécialisés comme la chirurgie ou les services de maternité, et enfin les soins ultra-spécialisés dans des plateaux techniques de pointe. Selon la théorie des avantages comparatifs, chaque hôpital devra se concentrer sur les soins sur lesquels il est le plus pertinent, a souligné Emmanuel Macron. Le Président de la République n’a pas écarté l’idée de la fermeture de certains services et leur réutilisation pour d’autres usages.

***

**

Le Président de la République n’a pas souhaité réaliser un big bang de la santé publique par crainte de se mettre à dos les professions de santé. Depuis les réformes d’Alain Juppé entre 1995 et 1997, la prudence est de mise en la matière. Face à l’endettement croissant des hôpitaux et des retards pris dans l’investissement, il a décidé de lâcher du lest sur l’Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie qui devrait progresser de 2,5 %. Ce taux est, par ailleurs, jugé faible compte tenu des besoins. Certains experts estiment qu’une croissance de 4 % sur plusieurs années est incontournable surtout en matière d’investissement. La création des assistants médicaux dont le statut est à définir peut sans nul doute apporter une réponse dans des zones tendues dont le nombre s’accroît d’année en année. Dans certaines régions, de plus en plus de médecins généralistes refusent des patients. La possibilité de déléguer certaines missions comme cela se pratique déjà dans des cabinets d’ophtalmologie devrait améliorer la situation. En faisant payer par l’Assurance Maladie ces assistants médicaux, la question de la fonctionnarisation de la médecine libérale peut se poser. Une part croissante des revenus des professionnels de santé proviendra directement des caisses de Sécurité sociale et moins des patients qui par ailleurs bénéficient de plus en plus du tiers payant. Le recours à des assistants, qui pourraient être des infirmiers, risque de réduire les liens entre patients et médecins. En effet, ce dernier pourrait être tenté de multiplier les consultations en limitant le temps passé avec le patient, préalablement placé entre les mains de l’assistant.

Le plan « Santé 2022 » comporte un oubli, l’organisation des liens entre la Sécurité sociale et les complémentaires. En effet, ces dernières jouent un rôle de plus en plus important dans la prise en charge financière des patients. Or, les pouvoirs publics ne les perçoivent que sous la forme d’organismes délivrant de la prestation et non comme des acteurs de la santé intervenant sur la définition des coûts, l’organisation des services et la gestion de réseaux de soins.

A lire dans le Mensuel du Cercle N°54

La Sécurité sociale face au défi des Affections de Longue Durée (ALD)

Entre 2011 et 2016, les dépenses de santé des personnes ayant une affection de longue durée (ALD) ont augmenté de 3,8 % en moyenne par an, soit un rythme plus soutenu que l’ensemble des dépenses de soins (2,7 %).

Les ALD, 16 % des assurés et 57 % des dépenses d’assurance maladie

En 2016, les bénéficiaires du dispositif des ALD représentent 16 % des assurés du régime général contre 14 % en 2011. Les ALD concentrent 57 % des dépenses de santé. Les quatre groupes de pathologies les plus fréquentes ouvrant droit au dispositif sont les maladies cardio-neurovasculaires qui concernent 32 % des assurés en ALD en 2016, le diabète (25 %), les tumeurs malignes (20 %) et les affections psychiatriques de longue durée (14 %).

Les dépenses de santé des personnes en ALD sont en moyenne sept fois plus élevées que celles des autres assurés. Cet écart est lié à la gravité, au cumul des affections et à l’âge des patients.

Des dépenses amenées à augmenter

Le rythme de progression des dépenses d’ALD a baissé à partir de l’exclusion de l’hypertension artérielle sévère du périmètre des ALD, également appelée ALD 12. Cette pathologie ne donne plus droit, depuis le 1er janvier 2011, à l’exonération du ticket modérateur. Les patients admis en ALD 12 avant cette date peuvent toutefois continuer à en bénéficier. Si de 2011 à 2016, l’augmentation des dépenses est de 3,8 % par an pour les ALD, à périmètre constant, ces dépenses augmentent de 4,3 % par an. Il convient de souligner que le nombre de bénéficiaires pris en charge par ce dispositif, hors ALD 12, augmente entre 2011 et 2016 à un rythme annuel plus élevé que celui de l’ensemble des assurés du régime général.

Cette progression des dépenses d’ALD est imputable au vieillissement de la population. La part des assurés âgés de 60 ans ou plus parmi les bénéficiaires du dispositif des ALD passe de 59,2 % en 2011 à 61,5 % en 2016. Les dépenses des personnes 85 ans ou plus en ALD sont ainsi 1,5 fois plus élevées que celles des personnes de 40 à 49 ans en ALD (ce rapport est de 3 pour les autres assurés).

De plus en plus d’assurés en situation de polypathologie

En 2016, 21 % des patients en ALD ont déclaré plusieurs affections de longue durée distinctes. A priori, la polypathologie serait certainement sous-évaluée. En effet, du fait de la prise en charge des dépenses de santé dans le cadre de l’ALD, certains patients ou médecins omettraient de déclarer la présence d’une autre affection de longue durée. La part des assurés en ALD qui ont déclaré plusieurs affections est en effet passée de 15 % en 2011 à 21 % en 2016, or les dépenses individuelles des patients déclarant plusieurs ALD sont nettement plus élevées que celles des patients ne déclarant qu’une seule affection (1,6 fois plus en moyenne).

Les dépenses d’ALD sont avant tout liées aux hospitalisations

Les assurés en ALD consomment proportionnellement plus de soins hospitaliers, de médicaments en ambulatoire, de soins infirmiers et de transport de malades. En revanche, la part des dépenses de médecins, généralistes ou spécialistes, et de soins dentaires est moindre. Les soins hospitaliers représentent 44 % de leur consommation de soins en 2016, contre 33 % pour les autres assurés, hors hospitalisations à domicile, en psychiatrie et en soins de suite et de réadaptation (SSR) dans le secteur public. En 2016, 42 % des assurés du régime général en ALD ont été hospitalisés au moins une fois dans l’année, contre 16 % parmi les autres assurés. Parmi les personnes hospitalisées au moins une fois en 2016 en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, la durée passée à l’hôpital dans ces disciplines est de seize jours pour les assurés en ALD et de quatre jours pour les autres. Les assurés qui ne sont pas en ALD sont plus souvent hospitalisés en chirurgie quand ceux en ALD sont majoritairement hospitalisés en médecine.

Le recours aux génériques et une plus grande maîtrise des prescriptions réduisent les dépenses de médicaments

La part des médicaments dans la consommation de soins diminue de 2011 à 2016 parmi les personnes en ALD (24 % à 22 %) comme parmi les autres assurés (18 % à 14 %). Au cours de la période, la diminution du prix des médicaments remboursables a modéré la dynamique des dépenses de médicaments en valeur, ce qui explique le mouvement commun de baisse. En revanche, en 2014, l’arrivée de traitements innovants contre le virus de l’hépatite C sous la forme de produits rétrocédés a entraîné un fort dynamisme du poste, très concentré sur la consommation des assurés en ALD.

Un reste à charge mesuré après remboursement de l’assurance maladie

En raison d’une prise en charge quasi totale des dépenses de santé en relation avec les ALD par la Sécurité sociale, le reste à charge pour les assurés, avant même l’intervention des complémentaires, est relativement faible.

Pour les soins en rapport avec la pathologie déclarée, les assurés en ALD sont exonérés du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 18 euros exigible pour les actes médicaux lourds. Ils ne sont cependant pas exonérés du forfait journalier hospitalier, de la participation forfaitaire de 1 euro ni des franchises médicales. Les soins sans rapport avec la ou les affections déclarées sont pris en charge au même taux que les soins des autres patients. Ainsi, en 2016, parmi les assurés en ALD, le reste à charge après remboursement de la seule assurance-maladie obligatoire (AMO) représente 10,9 % de leurs dépenses de santé, soit environ 820 euros par personne et par an. Le reste à charge des personnes sans ALD atteint un niveau proportionnellement supérieur (plus du tiers de leurs dépenses), mais celui-ci est plus faible en valeur absolue (430 euros par assuré et par an en moyenne) du fait de leur moindre niveau de dépenses. Au total, entre 2011 et 2016, le reste à charge des assurés du régime général a progressivement diminué de 1,1 point.

Avec le vieillissement de la population, la montée en puissance des ALD génère un changement en profondeur de notre système de santé. Les affections de longue durée nécessitent de nombreuses hospitalisations et beaucoup de soins. Avec le développement de l’ambulatoire, la question du suivi des patients et de la prise en compte de leurs besoins, surtout au niveau de la gestion de la souffrance, se pose. Les patients sont amenés à réaliser de nombreux allers-retours avec les hôpitaux ce qui conduit à une forte croissance des dépenses de transport médical. Les ALD, en devenant le cœur de l’activité du système de santé français, conduisent à sa mutation. Du fait qu’elles sont de plus en plus la conséquence de l’allongement de l’espérance de vie, elles ne sont pas sans lien avec la dépendance. Elles supposent le repositionnement du médecin généraliste qui est de plus en plus placé dans un rôle de plateforme, d’aiguilleur, voire d’intermédiaire. Pour remplir toutes ces missions, les médecins généralistes doivent être en nombre suffisant et disposer du temps nécessaire ainsi que d’une rémunération incitative.

A lire dans le Mensuel du Cercle N°54

Excès d’épargne ou excès d’endettement

L’édito d’octobre de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

La progression de l’endettement est généralisée. En Europe, la politique monétaire accommodante conduit à une forte hausse des crédits bancaires tant de la part des entreprises que des particuliers. Le désendettement des administrations publiques à l’exception de celles d’Allemagne, reste limité, voire inexistant. Au sein des pays émergents, l’heure est également à l’endettement avec notamment une croissance du « shadow banking », qui est par nature peu régulée. Certains commencent à s’inquiéter de la vive progression de l’endettement qui pourrait à terme créer le terreau d’une nouvelle crise financière. Jusqu’à maintenant, l’économie mondiale souffre avant tout d’un excès d’épargne qui a contribué à la baisse des taux d’intérêt. Le vieillissement de la population et l’aversion aux risques, en hausse depuis la crise financière de 2008 participent à alimenter des flux importants d’épargne qui se portent sur des produits bénéficiant d’une soi-disant sécurité. Les titres souverains des États jugés fréquentables en ont été les grands bénéficiaires. Le vieillissement devant se poursuivre durant les décennies à venir, il pousse à la hausse l’épargne. L’aversion aux risques, qui n’est pas sans lien avec le facteur vieillissement, devrait donc se maintenir. Les États-Unis constituent en la matière une exception. En effet, au regard du niveau de productivité et de l’évolution de la démographie, ils devraient disposer d’un taux d’épargne supérieur de 7 à 8 points de PIB par rapport à celui qu’ils connaissent (6,85 % au premier trimestre 2018). Par ailleurs, par rapport au Vieux Continent, leur aversion aux risques est moindre. Les Américains conservent un esprit « pionniers ». Ils ont surtout la possibilité de demander au monde de s’acquitter à leur place des besoins de financement des États-Unis. La première puissance économique mondiale dispose grâce à ses atouts d’un pouvoir d’attraction pour les investisseurs étrangers : profondeur du marché intérieur et du marché financier, capacité de projection sur tous les continents économique et militaire, résilience de l’économie. Cette dernière connaît sa 9e année de croissance depuis la grande récession. Elle reste l’étalon en matière de productivité. Elle reste la référence pour la haute technologie, pour les centres de recherche. Pour toutes ces raisons, les États-Unis peuvent user de leur pouvoir de seigneuriage sur l’ensemble de l’économie mondiale. Le symbole de ce pouvoir est évidemment le dollar, de loin la première monnaie internationale pour les échanges et les réserves. Le monde économique se construit sur ce paradoxe : un excès d’épargne en Asie comme en Europe et un déficit aux États-Unis. Pour le moment, les États-Unis ont tiré plutôt profit de leurs déséquilibres. Le déficit de leur balance des paiements courants alimente des flux de capitaux qui permettent aux Américains de maintenir un niveau élevé de consommation. Donald Trump semble vouloir remettre en cause ce système de financement en pénalisant les échanges avec la Chine et l’Europe. La limitation du déficit commercial pourrait se traduire par une augmentation des prix réduisant le pouvoir d’achat des consommateurs qui, en outre, devront consacrer une part plus importante de leurs revenus à financer leur économie et les administrations publiques.

A lire dans le Mensuel du Cercle N°54

Mobilisation des retraités : voilà à quoi pourrait ressembler une solution à la fois financière ET humaine pour sauver le système

Dans Atlantico, Philippe Crevel réagit à la mobilisation nationale initiée par plusieursr organisations syndicales ce 9 octobre. Il évoque notamment l’impact que pourrait avoir l’introduction d’un âge « pivot » à 63 ans, une mesure déjà contestée par certains syndicats.

Age-pivot de la retraite : « Les douze travaux d’Hercule, c’est rien comparé à la réforme »

Retrouvez dans Challenges, l’interview du directeur du Cercle de l’Epargne sur la possible introduction d’un âge pivot pour la retraite dans le cadre du nouveau régime de retraite unifié actuellement en cours de réflexion.

Retraite : pas de taux plein avant 63 ans ?

Dans un reportage diffusé lors dans le JT de France 2, Philippe Crevel explique les motivations du Gouvernement derrière l’annonce d’une possible introduction d’un âge pivot à 63 ans en matière de retraite. Il rappelle que l’équilibre du régime de retraite est menacé.

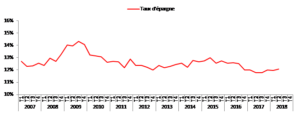

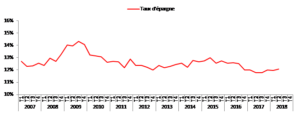

Epargne des ménages européens stable au deuxième trimestre 2018

sur le deuxième trimestre 2018, les ménages européens ont, en moyenne, maintenu constant leur effort d’épargne. A 12,1 % du PIB, le taux d’épargne, corrigé des variations saisonnières, progresse de 0,1 % dans la zone euros.

Dans le même temps, le taux d’investissement des ménages reste, pour le deuxième trimestre consécutif à 9 %. Il s’agit de son plus haut depuis la fin 2011. La difficulté pour les ménages européens de retrouver le taux d’investissement d’avant crise (11,8 au 3e trimestre 2007) témoigne des stigmates toujours présents des crises successives de 2008 puis de 2011 sur la zone euro.

Taux d’épargne et d’investissement des ménages dans la zone euro

(corrigés des variations saisonnières)

Trou de la Sécurité sociale : ce qu’il vous coûte vraiment

Invité à réagir sur le coût du déficit de la sécurité social pour les Français, le directeur du Cercle de l’Epargne explique qu’il est évidemment possible de calculer le coût moyen du déficit par Français. En 2015, par exemple, il aurait théoriquement représenté 194 euros par Français, environ ».

Agenda gouvernemental des réformes : celles qui pourraient entraîner une profonde transformation… et les autres

Retour avec Philippe Crevel sur le programme présidentiel, avec un zoom sur les projets de réforme à venir et leur impact sur l’économie française.

Gestion de patrimoine : quels placements pour les 20-30 ans ?

Dans cet article consacré à l’épargne des 20-30 ans, le Directeur du Cercle de l’Épargne explique pourquoi l’assurance vie constitue un placement à privilégier « même si l’on n’a aucune visibilité sur ses projets et même si l’on ne dispose pas de sommes importantes ».

Placements : la sécurité ne paie plus

Dans un contexte de taux bas et de remontée de l’inflation, quels placements rapportent encore ? Le Directeur du Cercle de l’Epargne indique dans cet article du Monde les placements à privilégier et analyse le comportement d’épargne des Français constaté ces derniers mois.

Quels placements pour préparer sa retraite ?

Dans cet article consacré à l’épargne en vue de la retraite, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne passe au crible les différentes solutions et explique les choix opérés par les Français pour préparer leur retraite.

L’investissement responsable franchit le seuil des 1000 milliards d’euros

D’après les données communiquées par l’AFG (Association française de la gestion financière) à la veille de la 9e semaine de la finance responsable, l’investissement responsable représentait 1 081 milliards d’euros d’encours en France à la fin 2017.

En en hausse de 12 % sur un an, l’investissement responsable est tiré par la demande des investisseurs institutionnels qui représentent au total 59 % de l’investissement responsable.

Sur l’encours total, les fonds Investissement socialement responsable (ISR) représentent 310 milliards d’euros soit 29 % de l’investissement responsable en France. Ils regroupent – selon la terminologie de l’AFG – les placements qui visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. Les encours des fonds ISR se sont

orientés à 90% vers les obligations, principalement « corporates ». La part des fonds monétaires dans l’encours total est de contre pour les fonds actions et fonds diversifiés et fonds obligataires. Les classes d’actifs non cotés représentent pour l’instant seulement 7% du total, en cohérence avec l’allocation de l’épargne en général.

Les encours des fonds ISR se partagent équitablement entre les investisseurs institutionnels (51%), et les épargnants particuliers (49%), ces derniers bénéficiant d’une multiplication des offres dans les produits financiers tels que l’assurance vie, le PEA ou encore les comptes titres. Les particuliers, profitent par ailleurs du poids important des fonds ISR dans les priduits d »épargne salariale (12 %de l’encours).

L’investissement responsable en forte croissance ces dernières années devrait continuer à progresser dans les prochaines années bénéficiant du soutien des pouvoirs publics tant au niveau européen qu’à léchelon national. En effet, à Bruxelles, la Commission européenne a mis en place du plan d’action de sur la Finance Durable quand à Paris, le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère de la Transition écologique et solidaire ont créé deux labels (un label ISR et Label TEEC -Transition Énergétique et Écologique pour le Climat) et introduits, pour les gérants et investisseurs, l’obligation de communiquer sur leurs pratiques ESG. Le projet de loi PACTE ambitionne d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice en introduisant une obligation pour les assureurs vie à proposer au moins un fonds responsable dans leurs contrats.

Pouvoir d’achat : les 5 raisons pour lesquelles le gouvernement aura du mal à convaincre les Français

Pour Atlantico, Philippe Crevel décortique les annonces du Gouvernement qui vient de présenter son projet de budget pour 2019. Il explique pourquoi, malgré les annonces de réductions d’impôts ( chiffrées à 6 milliards d’euros par le Gouvernement contre 3,5 milliards par l’OFCE), le compte n’y est pas.

Allez-vous vraiment bénéficier d’une baisse d’impôts de 6 milliards d’euros ?

Le Gouvernement a présenté le 24 septembre son projet de loi de finances pour 2019. Il communique sur une baisse d’impôts de 6 milliards d’euros. Pour autant, pour le Directeur du Cercle de l’Epargne « il n’y aura pas, en 2019, de réduction du déficit. La grande architecture de l’Etat reste la même. Ce que fait l’exécutif, pour le moment, c’est redistribuer une partie des fruits de la croissance. Mais on attend encore le véritable plan de remise en l’état de l’économie française ». Il considère dans Planet que « d’une façon générale, la tendance reste à la hausse des dépenses publiques. En pratique, qu’il s’agisse de 3,5 (chiffres de l’OFCE) ou de 6 milliards (chiffres avancé par Bercy), l’Etat ne fait pas vraiment un cadeau aux ménages : il leur restitue de l’argent ».

Placement : « la pierre est une valeur sûre »

Valeur refuge pour les Français, la pierre n’est pourtant pas un placement sans risque. Dans cBanque, le Directeur du Cercle de l’Epargne rappelle qu’« il y a 20 ans, les prix de l’immobilier à Paris ont quasiment été divisés par deux, car les taux d’intérêt ont grimpé en flèche avant le passage à l’euro ! », précisant que « l’immobilier est une tradition ancrée. Mais l’impression de valeur sûre est biaisée par l’évolution récente des prix : elle donne l’idée que la plus-value est forte mais aujourd’hui les perspectives sont incertaines. »

Polynésie française : la retraite à 62 ans à compter de 2023

L’Assemblée de la Polynésie française vient d’adopter le report de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite. Cette mesure entrera pleinement en vigueur en 2023. Ainsi dans 5 ans, les Polynésiens devront avoir 62 ans et avoir cotisé pendant trente-huit années.

Cette réforme qui figurait au programme du président de la Polynésie française, Edouard Fritch, réélu en avril dernier. Elle avait pour objectif de répondre au problème de financement des retraites auquel est confrontée la Polynésie française.

Projet de loi de Finances 2019 : la double épreuve de vérité

Le projet de loi de finances pour 2019 sera dévoilé ce lundi 24 septembre. Erwan Le Noan est consultant en stratégie et Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne, reviennent sur les arbitrages que devra réaliser le gouvernement dans un contexte économique moins favorable qu’attendu.

– Baisse de CSG pour 300.000 retraités en 2019

Dans le grand journal du soir d’Europe 1 animé par Philippe Vandel, Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l’Epargne revient sur la Baisse de CSG pour 300.000 retraités en 2019.

Le livret A et l’assurance vie en forme malgré l’inflation

Dans les Échos, le Directeur du Cercle de l’Epargne, analyse les bons résultats du Livret A et de l’assurance vie depuis le début de l’année. Il considère qu’ « anticipant une poursuite de la progression de l’inflation, les Français ont tendance à épargner davantage. Au deuxième trimestre, la progression de 0,7 point de pouvoir d’achat enregistrée par l’Insee a ainsi intégralement été fléchée vers les supports d’épargne et la consommation a légèrement baissé ».

Le Livret A en plein boom en août

Le 21 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A – août 2018

Le Livret A en plein boom

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

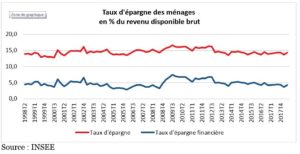

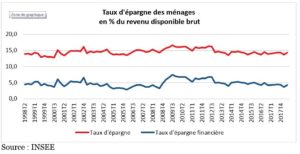

Les Français, depuis le début du 2e trimestre, sont en mode « épargnant ». Le taux d’épargne a en effet gagné 0,5 point de mars à juin en passant de 13,7 à 14,2 % du revenu disponible brut. Le Livret A comme l’assurance vie sont les grands gagnants de cette préférence pour l’épargne. Les ménages privilégient depuis plusieurs mois ces deux placements financiers. Les gains de pouvoir d’achat, +0,7 % au cours du deuxième trimestre, ont été ainsi affectés à l’épargne et non à la consommation qui a reculé de 0,1 % au cours de cette même période.

Le mois d’août, pour le Livret A, confirme et accentue cette tendance avec une collecte nette de 1,35 milliard d’euros faisant suite à celle de juillet qui s’était élevée à 880 millions d’euros. Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte atteint désormais 11,34 milliards d’euros contre 10,58 milliards d’euros sur la même période en 2017.

Le mois d’août est traditionnellement un bon mois pour le Livret A. Lors de ces dix dernières années, seules deux décollectes ont été enregistrées, en 2014 et 2015. Les ménages épargnent en août en vue des dépenses de rentrées et des échéances fiscales (dernier tiers provisionnel et impôts locaux).

La très bonne collecte du Livret A, depuis le début d’année, n’est donc pas affectée par la hausse des prix. Le rendement réel du Livret A est négatif de plus d’un point, ce qui n’était pas arrivé depuis de nombreuses années. Les ménages, par précaution, augmentent leur effort d’épargne, afin de faire face à des dépenses dont le montant est attendu à la hausse en raison de l’inflation anticipée. Il y a également la volonté implicite de maintenir constant la valeur de son patrimoine. Le Livret A continue également de bénéficier du désintérêt des ménages pour le Plan d’Épargne Logement.

Les gains de pouvoir d’achat sont attendus à la hausse au cours des prochains mois avec le deuxième train de baisse des cotisations sociales prévu pour le 1er octobre. Si un petit rebond de la consommation est attendu au cours des 3e et 4e trimestres avec à la clef une légère diminution de l’effort d’épargne, malgré tout, à la différence de l’année dernière, la collecte nette du Livret A devrait rester positive dans les prochains mois compte tenu de la résurgence de certaines inquiétudes économiques et sociales.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Assurance vie : une collecte nette au top en août 2018, mais avec moins d’UC

Retrouvez sur Gestion de Fortune notre analyse de la collecte enregistrée par l’assurance vie en août dernier.

L’assurance vie en bonne forme

L’assurance vie fait le plein en août. Retrouvez l’analyse des résultats de la collecte du premier placement financier des Français dans cet article de l’AGEFI Actifs qui cite le Cercle de l’Epargne.

L’assurance vie n’est pas partie en vacances

Le 20 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie – mois d’août 2018

L’assurance vie n’est pas partie en vacances

L’assurance vie confirme sa bonne santé estivale avec une collecte nette, au mois d’août, de 2,4 milliards d’euros qui fait suite à celle, du mois de juillet, de 2,7 milliards d’euros. C’est le meilleur résultat enregistré en août depuis 2010.

Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit désormais à 17,1 milliards d’euros contre 5,8 milliards d’euros sur la même période en 2017. Ce mouvement est porté par le versement des cotisations et des primes qui a atteint, sur les huit premiers mois de l’année, 95,2 milliards d’euros contre 89,8 milliards d’euros en 2017. Au mois d’aout dernier, les cotisations se sont élevées à 10,6 milliards d’euros en recul par rapport à juillet (12,4 milliards d’euros) mais elles sont supérieures à leur montant du mois d’août 2017 (9,7). Les rachats ont atteint, en août 2018, 8,2 milliards d’euros contre 9,7 milliards d’euros en juillet dernier et 8,7 milliards d’euros en août 2017. Sur les huit premiers mois de 2018, les rachats ont été donc de 78 milliards d’euros contre 83 milliards d’euros sur la même période en 2017. L’encours des contrats d’assurance vie s’élève désormais à 1 708 milliards d’euros à fin août 2018, en progression de 3 % sur un an.

Le mois d’août est en règle générale un bon mois pour l’assurance vie. Au cours des dix dernières années, seules deux décollectes ont été enregistrées, en 2011 et en 2012. Le mois d’août, marqué par les vacances, ne donne pas lieu à de nombreuses opérations patrimoniales, ce qui conduit à une traditionnelle baisse des rachats. Si la collecte brute enregistre également généralement une décrue, celle-ci s’est avérée, cette année, assez faible conduisant à une belle collecte nette. Un petit tassement de la collecte des unités de compte est, en revanche, constaté. Elle ne représente que 25 % de la collecte contre une moyenne de 29 % depuis le début de l’année. Les résultats en dents-de-scie de la bourse peuvent expliquer ce léger recul. Par ailleurs, du fait des vacances, les cotisations du mois d’août sont dominées par les versements réguliers automatiques ; or ils sont orientés plus fortement vers les fonds en euros que vers les unités de compte.

Depuis le début de l’année, l’assurance vie enregistre donc de bons résultats. L’inflation qui érode le rendement réel des fonds en euros ne nuit pas à la collecte. Les ménages, par effet d’encaisse, ont toujours tendance, au moment de la reprise de l’inflation à épargner davantage. Le changement du régime fiscal avec l’introduction du prélèvement forfaitaire unique n’a pas d’incidence. Par ailleurs, comme en témoignent également les bons résultats du Livret A depuis le début de l’année, les Français privilégient la sécurité et la liquidité. L’assurance vie demeure toujours une valeur sûre pour les épargnants. La diminution du nombre de transactions immobilières favorise également ce placement. La fin de l’année devrait rester porteuse pour l’assurance vie compte tenu du maintien d’un certain nombre d’incertitudes économiques (inflation, guerre commerciale, ralentissement de la croissance, diverses réformes du gouvernement).

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

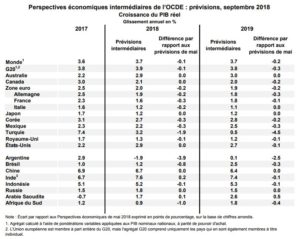

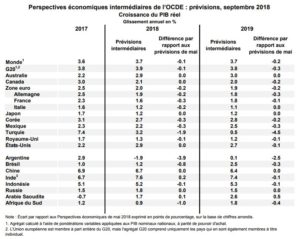

Economie mondiale : ces incertitudes qui pèsent sur la croissance

Dans la dernière édition des Perspectives économiques intermédiaires de l’OCDE, l’organisation internationale revoit ses prévisions de croissance à la baisse et table sur une progression de 3,7 % du PIB mondial en 2018 comme en 2019.

Après un bon premier semestre, la croissance mondiale ayant atteint 3,75 % sur les six premiers mois de l’année, l’économie à l’échelle du globe devrait stagner. Prenant acte d’une moindre hausse des échanges et de l’investissement qu’attendu, les auteurs du rapport considèrent que la confiance s’est érodée. Par ailleurs, malgré une reprise de l’activité ayant permis une amélioration des taux de chômages dans de nombreux Etats membres de l’OCDE – aujourd’hui ramené à des niveaux inférieurs à ce qu’ils étaient avant la crise – la progression des salaires est restée modeste dans la plupart des pays.

De fait, l’OCDE corrige ses prévisions à la baisse pour de nombreux pays. Pour la zone euro elle table, pour 2018, sur une hausse du PIB de 2% cette année (-0,2% par rapport à mai) contre 2,5 % en 2017. En Allemagne, la croissance du PIB s’établirait à 1,9% (-0,2%) et 1,8 % en 2019 (-0,3 %). En France, la croissance sur 2018 serait de 1,6 % en France (contre 1,9 % en mai dernier). De fait, l’OCDE se veut plus prudente que le Gouvernement qui anticipe un gain de croissance de 1,7 % cette année. Pour 2019, elle tablerait sur 1,8 % comme pour l’Allemagne. Les pays émergents ne sont pas épargnés. Parmi, l’Argentine, l’Afrique du Sud et le Brésil seraient les plus impactés. En effet, les économistes de l’OCDE estiment que l’Argentine devrait subir une récession de 1,9 % cette année quand, en mai dernier, ils prévoyaient une croissance de 2%. En Afrique du Sud, la croissance ne serait plus que de 0,9 en 2018 soit 1 % de moins qu’espéré en mai dernier et la croissance brésilienne ne serait plus que 1,2 % contre 2% attendu en mai dernier. Pour la Chine, l’organisation internationale maintient ses prévisions de mai dernier qui faisaient état d’un ralentissement de l’économie chinoise par rapport à 2017 avec une croissance attendue à 6,7 % en 2018 après 6,9 % l’année dernière.

Il convient de noter, que les perspectives économiques des États-Unis, restent bien orientées puisque l’OCDE maintient ses prévisions de mai dernier à 2,9%. Les experts de l’organisation internationale s’appuient sur les réductions d’impôt et l’augmentation des dépenses publiques selon eux donnent « un solide coup de pouce à court terme à la demande intérieure ». Par ailleurs ils notent que la robustesse des créations d’emplois, le niveau élevé des prix des actifs et les résultats records de la production pétrolière renforcent l’économie américaine. Ils précisent néanmoins que « le relèvement des droits de douane et les incertitudes quant aux politiques qui seront menées à l’avenir sont toutefois susceptibles d’atténuer la hausse de l’investissement ».

L’OCDE souligne dans ce rapport les incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale et les dangers d’une montée du protectionnisme, rappelant les effets négatifs des restrictions commerciale sur le terrain de l’emploi et des niveaux des ménages, en particulier les plus modestes. Le Chef économiste de l’OCDE,Mme Laurence Boone, estime insiste ainsi sur l’urgence pour les pays de rompre « avec la tendance à l’augmentation du protectionnisme, renforcent le système commercial mondial fondé sur des règles et favorisent le dialogue international, donnant ainsi aux entreprises la confiance nécessaire pour qu’elles investissent »

La sortie progressive des politiques monétaires non-conventionnelles pourrait, selon les auteurs du rapport engendrer de nouvelles vulnérabilités financières. Ils estiment en effet que les marchés financiers, immobilier compris, sont surévalués et alertent sur les risques engendrés par la croissance d’un système bancaire parallèle (« shadow banking »), moins surveillé, en matière de crédit. L’OCDE invite par ailleurs les Etats à agir pour réduire l’endettement, public et privé, à porter l’accent des réformes sur les compétences et l’insertion sur le marché du travail, afin d’offrir à tous des perspectives améliorées.et à prendre les mesures nécessaires pour accroître la résilience aux chocs dans les économies émergentes comme dans les économies avancées.

Consulter le rapport de l’OCDE

Retraite : le Parlement européen mobilisé en faveur de l’égalité homme/femme

A travers une résolution adoptée le 14 juin 2017 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 18 septembre 2018, le Parlement européen s’engage en faveur « d’une stratégie de l’Union européenne pour

éradiquer et prévenir l’écart entre les pensions des hommes et des femme ».

Rappelant dans leur résolution, qu’en 2015, l’écart des rémunérations de retraite ou écart de pension entre hommes et femmes (le «Gender gap in pensions») représentait 38,3 % pour la classe d’âge des 65 ans et plus dans les vingt-huit États membres de l’Union, les députés européens précisent que cet écart s’est creusé dans la moitié d’entre eux au cours des cinq ans écoulés du fait de la crise financière. Ils s’inquiètent par ailleurs de la situation observée dans certains États membres où une part non négligeable de femmes n’ont aucun accès à la retraite (entre 11 et 36 % des femmes se trouveraient dans cette situation).

Cette résolution vise à demander à la Commission, en étroite coopération avec les États membres, « de mettre en place une stratégie visant à éradiquer les écarts des rémunérations de retraite entre hommes et femmes dans l’Union européenne («la stratégie») et à les aider à établir des lignes directrices en la matière ».

Les parlementaires précisent qu’elle « ne doit pas se limiter à corriger les effets de l’écart de pension dans les États membres, notamment auprès des personnes les plus vulnérables, mais doit viser à le prévenir, en s’attaquer à ses causes profondes,telles que les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi, du point de vue des rémunérations, de la progression de la carrière et des perspectives d’emploi à temps plein, ou encore la ségrégation sur le marché du travail. » Il insistent par ailleurs sur le rôle important joué par les partenaires sociaux et de la négociation collective pour permettre aux personnes âgées d’accéder à des pensions de retraite publiques conformes au principe de solidarité intergénérationnelle et au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, soulignant « l’importance de prendre dûment compte des partenaires sociaux lors de décisions politiques qui modifient des aspects juridiques majeurs en ce qui concerne les conditions d’octroi des pensions de retraite ».

Consulter la Résolution du Parlement européen du 14 juin 2017 – JOUE C 331 du 18 septembre 2018

Dix ans après la crise financière, que reste-t-il des emprunts toxiques à Saint-Etienne?

Sur France Bleue Saint-Etienne Loire, le directeur du Cercle de l’Epargne est interrogé sur les emprunts toxiques souscrits par la ville de Saint Etienne 10 ans après la faillite de Lehman Brothers

Epargne retraite : ce qui va changer avec la loi Pacte

Philippe Crevel réponds aux questions de Laurence Delain pour le journal Les Echos sur la réforme de l’épargne retraite engagée dans le cadre du projet de loi Pacte. Il salue l’objectif que s’est fixé le Gouvernement de « faire de l’épargne retraite un produit phare de l’épargne des Français » susceptible de drainer « 100 milliards d’euros d’encours supplémentaires à l’horizon 2022 », mais s’interroge sur la méthode retenue, rappelant que « cette réforme intervient avant celle de la retraite et le principe de simplification annoncé masque une mise en oeuvre bien plus complexe qu’il n’y paraît »

Plan pauvreté : les retraités sont-ils les grands oubliés ?

Dans Planet, Philippe Crevel revient sur la place accordé aux retraités dans le cadre du Plan pauvreté. Il explique les raisons pour lesquels cette population n’est pas au coeur des dispositifs destinés à lutter contre la précarité. « Statistiquement, les retraités sont moins frappés par la précarité. Seul 8% d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14% pour l’ensemble de la population. Chez les jeunes actifs, ce taux monte jusqu’à 30%. Et, contrairement aux retraités qui bénéficient au moins du minimum vieillesse, ces derniers n’ont pas de garantie de revenu. »

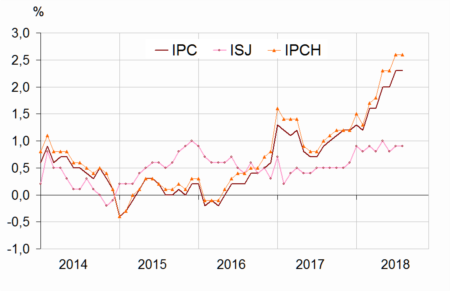

Inflation annuelle stable en août

Après un léger repli en juillet, l’indice des prix à la consommation (IPC) rebondit à + 0,5 % en août dernier tiré par le haut par le rebond saisonnier des prix des produits manufacturés (+1,1% après −2,8 %) après les soldes d’été sur le territoire métropolitain et un accélération des prix des produits alimentaires (+0,3 % après +0,1 %).

Une hausse à relativiser néanmoins car les prix à la consommation corrigés des variations saisonnières ralentissent à +0,1 % sur un mois après +0,3 % en juillet.

L’épargnant français, un prudent qui connaît ses limites ?

Qu’est-ce qui guide les choix des Français en matière de placement financiers ? Sur les sept premiers mois de l’année, les Français ont plébiscité l’assurance vie et le Livret A. Ces deux produits ont enregistré des collectes nettes positives qui se sont établies à 15,3 milliards d’euros pour la première et 9,99 milliards d’euros pour le second. Le taux d’épargne des ménages s’est légèrement érodé au cours du premier trimestre 2018 en s’élevant à 13,6 % contre 14,2 % au dernier trimestre 2017 du revenu disponible brut. Cette baisse est imputable à l’épargne financière qui est passée de 4,5 à 3,6 % du revenu disponible brut ; l’autre composante de l’épargne des ménages, constituée par le remboursement du capital des emprunts immobiliers, étant par nature peu flexible.

Après avoir examiné en avril dernier le volet retraite de l’enquête annuelle du Cercle de l’Épargne « Les Français, l’épargne et la retraite », cette étude se concentre sur les aspects qui touchent à l’épargne des Français.

Au sommaire de cette étude :

- Livret A : un regain d’intérêt conjoncturel ?

- L’assurance vie, toujours premier placement financier

- Le retour en grâce des actions

- La réforme fiscale de l’épargne pas encore totalement intégrée

Projet de loi PACTE, la révolution de l’épargne-retraite est-elle au rendez-vous ?

Le projet de loi portant Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises devrait être finalement discuté par le Parlement à partir du mois de septembre. Ce projet de loi prévoit avec son article 20 une refonte des dispositifs d’épargne-retraite. Le Gouvernement entend à travers cette réforme faire de « l’épargne-retraite, un produit phare de l’épargne des Français ». L’objectif poursuivi est de « préparer l’avenir et de financer les entreprises en fonds propres ». Si initialement, l’administration du Trésor entendait redessiner entièrement le paysage de l’épargne, les arbitrages aidant, le Gouvernement a plutôt opté pour un toilettage. Les deux grandes pistes retenues dans le projet de loi sont l’harmonisation et la portabilité. Quelles seront les conséquences des modifications apportées, sous réserve qu’elles soient adoptées par le Parlement en l’état tant pour les bénéficiaires que pour les professionnels ? Est-ce que la banalisation de la concurrence modifie les lignes entre banquiers, assureurs et gestionnaires d’actifs ? Est-ce que les bénéficiaires privilégieront un produit plus qu’un autre ? Utiliseront-ils les possibilités de mobilité que le projet de loi offre ? Au moment du bouclage de cette note, les réponses apportées ne peuvent être qu’incomplètes, car les mesures fiscales et sociales ne sont pas totalement connues et seront intégrées dans les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2019. Par ailleurs, le projet de loi PACTE prévoit que le Gouvernement prenne par voie d’ordonnance et dans un délai de 12 mois à compter de sa promulgation, « des mesures d’harmonisation de l’ensemble des produits, des mesures spécifiques aux produits collectifs, des mesures spécifiques aux produits individuels, des mesures propres aux produits assurantiels ainsi que toutes les mesures de coordination nécessaires ». De ce fait, le nouveau régime de l’épargne ne devrait pas être applicable avant 2020.

Le projet de loi ignore les produits retraite à prestation définie (Article 39) qui doivent faire l’objet d’aménagements afin de se mettre en conformité avec le droit européen en matière de portabilité. Par ailleurs, l’articulation du projet de loi avec la future réforme des retraites n’est pas évidente, tout comme celle avec le futur produit d’épargne-retraite européen élaboré par la Commission de Bruxelles.

Au sommaire de cette étude :

L’épargne-retraite, un petit marché de niches

- Un encours de 220 milliards d’euros

- Un beau maquis corse

- Une gestion jugée peu dynamique

- Une exposition au risque de défaillance différente selon les produits

Les nouvelles frontières de l’épargne-retraite

- Une harmonisation des règles

- Harmonisation fiscale sous forme de mille-feuille

- La portabilité des principaux produits affirmée

- Les articulations manquantes

- Le régime universel par points et l’épargne-retraite, quelle combinaison ?

Quand l’Europe souhaite s’occuper de retraite

La réforme de l’épargne-retraite, une révolution ?

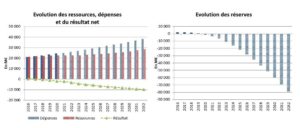

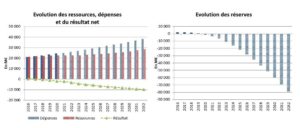

Le régime universel au secours des fonctionnaires territoriaux ?

Créée par l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et régie par le décret n° 2007-173 du 7 février 2007, la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) assure la couverture des risques vieillesse et invalidité pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés dans un emploi permanent à raison d’au moins 28 heures hebdomadaires (en dessous des 28 heures hebdomadaires, les agents sont affiliés au régime général et à l’Ircantec). Ce régime constitue, comme celui des pensions civiles et militaires de retraite de l’État, un régime spécial de Sécurité sociale au sens des articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale.

Après un léger excédent relevé en 2017 (+15 millions d’euros), la Caisse afficherait un résultat net négatif en 2018 (-750 millions d’euros). En 2019, le déficit serait d’un peu plus d’un milliard d’euros et dépasserait les 4 milliards d’euros en 2022. Au-delà, le déficit continuerait de se creuser et une dette importante s’accumulerait à moyen terme. Sur la base de ces projections, les réserves de la caisse de retraite des agents territoriaux et hospitaliers qui totalisaient 2,2 milliards d’euros à la fin 2017, seraient épuisées dès l’année prochaine.

Cette évolution tiendrait à une détérioration du rapport cotisants/pensionnés, selon Claude Domeizel, président de la CNRACL. Ce ratio, qui mesure le nombre de cotisants pour un retraité, est ainsi passé de 2,3 à 1,7 entre 2007 et 2017. Pour l’avenir, la situation semble se compliquer davantage avec une contraction du ratio à 1,26 % en 2032 du fait d’une hausse de 65 % du nombre de retraités de la fonction publique territoriale entre 2016 et 2032.

Évolution du ratio démographique des régimes de retraite de la FPT et la FPH

| Rapport démographique pondéré * |

2020 |

2030 |

2040 |

2050 |

2060 |

2070 |

| Fonctionnaires civils et militaires de l’État |

0,9 |

0,8 |

0,8 |

0,9 |

0,9 |

0,9 |

| Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) |

1,7 |

1,2 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

Source : Calculs réalisés dans le cadre de l’exercice de projections du COR de juin 2017 par le SRE la CNRACL – * Le rapport démographique pondéré est le rapport entre, d’une part, la somme du nombre de retraités de droits directs et de la moitié du nombre de retraités de droits dérivés et, d’autre part, le nombre de cotisants.

De fait, la réforme des retraites, promise par le Gouvernement qui prévoit l’instauration d’un système universel pour l’ensemble des actifs quel que soit leur statut et leur corps de rattachement, pourrait profiter aux fonctionnaires territoriaux, notamment si elle prévoit l’élargissement de l’assiette de cotisations aux primes.

A lire dans le Mensuel de septembre 2018

Retraite : les points d’alerte du comité de suivi des retraites

Créé en 2014 pour recommander le cas échéant, au Gouvernement, des mesures de rééquilibrage pour les régimes de retraite, le Comité de Suivi des Retraites a remis son 5e avis au cours du mois de juillet 2018.

Les bienfaits des retraites

S’appuyant sur les conclusions du rapport annuel du Conseil d’Orientation des Retraites publié en juin dernier, le Comité de suivi estime que le système français de retraites continue à garantir, aujourd’hui et en moyenne, un niveau de vie satisfaisant aux retraités. Il relève notamment le faible taux de pauvreté des retraités, en comparaison à la population totale. Il souligne par ailleurs l’amélioration de la situation des pensionnées du fait d’un allongement des carrières malgré des écarts de rémunération hommes/femmes persistants. De fait, après le Conseil d’Orientation des Retraites, le comité de suivi soulève à son tour l’épineuse question de la nécessité de maintenir les mécanismes de solidarité notamment dans le cadre du futur régime unifié voulu par le Président de la République.

La lente marche vers l’équité

Sur le terrain de l’équité, le Comité de suivi note un rapprochement de la situation des fonctionnaires sédentaires et des salariés du secteur privé sur les paramètres d’âge et de durée de cotisation. Fruit des réformes successives, cette convergence des dispositifs demeure néanmoins incomplète. Ainsi, au sein de la fonction publique, le comité de suivi souligne la persistance d’écarts de traitement significatifs notamment en raison des avantages dont bénéficient les catégories dites actives par rapport aux salariés du secteur privé et aux autres fonctionnaires. Il existerait par ailleurs des marges de progression possibles, notamment en matière de droits familiaux et de réversion pour lesquels le comité de suivi constate des disparités qu’il estime « injustifiées ». Les auteurs du rapport posent également la question de la part croissante des primes dans la rémunération des fonctionnaires et de ses incidences de plus en plus fortes sur leur taux de remplacement en matière de retraite (rapport pensions/rémunérations) et les ressources de l’ensemble du système.

Un plaidoyer pour davantage de transparence

Dans son rapport, le Comité de suivi appelle à une plus grande lisibilité du système de retraite. Les auteurs considèrent en effet qu’une plus grande transparence dans la gouvernance et le fonctionnement des retraites participerait à une meilleure compréhension des dispositifs par les Français et renforcerait leur adhésion et leur confiance dans le système de retraite.

Le souci de transparence doit en outre, selon les membres du comité de suivi, être au cœur du projet de réforme porté par Jean-Paul Delevoye. Les auteurs soulignent en effet que « la coexistence de plusieurs modes de calcul différents rend effectivement difficile un pilotage garantissant à terme l’équité. ».

« La garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités »

Le comité de suivi insiste sur la nécessité de diminuer sa dépendance à la croissance. Il considère que le retour à une trajectoire d’équilibre doit pouvoir être garanti dans le modèle à bâtir et cela quelles que soient les hypothèses de croissance économique et les inflexions des tendances démographiques. Par ailleurs, il alerte sur l’importance de garantir, dans le cadre du futur système, des taux de remplacement minimaux et un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.

Cet avis discret n’est donc pas sans intérêt dans la perspective des futures négociations qui se dérouleront d’ici la fin de l’année.

A lire dans le Mensuel de septembre 2018

Régimes de retraites complémentaires des salariés : ce qui change au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2019, les régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC fusionnent. Conséquence de l’accord signé le 30 octobre 2015, cette fusion est l’aboutissement d’une dynamique de convergence amorcée en 1996. Une seule et même caisse baptisée « AGIRC-ARRCO » gérera la retraite complémentaire des salariés à partir du 1er janvier prochain.

Plus que deux tranches de cotisations

Dans une optique de simplification des règles de gestion des retraites complémentaires obligatoires et de réduction des coûts, une uniformisation des taux de cotisations en deux tranches s’appliquera à compter du 1er janvier prochain quelle que soit la classification conventionnelle des salariés :

- Sur la tranche 1 (rémunérations inférieures ou égales au Plafond de la Sécurité sociale), le taux de cotisations appliqué sera de 6,20 %,

- Sur la tranche 2 (rémunérations comprises entre 1 fois et 8 fois le Plafond de la Sécurité sociale) le taux de cotisations sera de 17 %.

De fait, la tranche C des cadres disparaît et la tranche 2 des non cadres n’est plus limitée à 3 plafonds de Sécurité sociale.

Pour rappel, les taux contractuels de cotisation servent à calculer le nombre de points de retraite acquis par le salarié.

Hausse du taux d’appel à 127 %

Le taux d’appel (taux payé par l’employeur et le salarié) destiné à assurer l’équilibre financier des régimes, passera de 125 à 127 % au 1er janvier prochain. Cette mesure devrait rapporter 800 millions d’euros par an à l’Agirc-Arrco. Cette contribution sera répartie à raison de 40 % pour le salarié et 60 % pour l’employeur contre respectivement 38 % et 62 % aujourd’hui.

Suppression et remplacement de certaines contributions

Au 31 décembre 2018, du fait de la fusion, la cotisation « Association pour la gestion du fonds de financement » de l’AGIRC et de l’ARRCO (AGFF), ainsi que la garantie minimale de point (GMP) seront supprimées.

Pour rappel, les cotisations AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO) ont été instituées en 1983 lors de l’abaissement à 60 de l’âge légal de départ à la retraite pour financer les pensions de retraite complémentaires des personnes parties en retraite avant 65 ans. De fait, cette contribution spécifique ne donne pas droit à des points supplémentaires au salarié.

La garantie minimale de point (GMP) qui avait pour objet d’attribuer un minimum de points Agirc aux salariés cadres et assimilés dont la rémunération était inférieure au plafond de la Sécurité sociale est également supprimée. En revanche, les droits acquis par les salariés sont conservés et seront intégrés dans le calcul des droits pour le paiement de la retraite.

En remplacement de la GMP et de l’AGFF, l’accord de 2015 prévoit la création d’une contribution d’équilibre général (CEG) destinée à financer les pensions actuelles et à venir issues de la GMP jusqu’à leur extinction. Cette contribution, comme le taux d’appel, est assise sur un financement partagé entre employeur et salarié à hauteur de 60 % pour le premier et 40 % pour le second sur la base suivante :

- Pour les salariés relevant de la tranche 1, le taux de la contribution d’équilibre général est fixé à 2,10 %.

- Pour les salariés de la tranche 2, ce taux est de 2,70 %.

De même, la « contribution exceptionnelle et temporaire » (CET) sera remplacée par une nouvelle contribution au 1er janvier prochain.

Instituée par l’AGIRC, la CET concerne tous les cadres, et son montant actuel est de 0,35 % des tranches A, B et C, partagé à raison de 0,13 % pour le salarié et 0,22 % pour l’employeur. À compter du 1er janvier 2019, la CET devient la « Contribution d’Équilibre Technique ». Son taux et son assiette seront inchangés, mais elle concernera dorénavant l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) ayant une rémunération supérieure au plafond de la Sécurité Sociale (relevant donc de la tranche 2 instituée par l’accord de 2015), et ce dès le premier euro.

L’introduction d’un dispositif de bonus – malus

À compter du 1er janvier 2019, le régime unifié introduira un mécanisme de décote et de surcote, afin d’inciter les actifs à reporter la liquidation de leurs droits à la retraite. Les partenaires sociaux ont ainsi convenu de la mise en place d’un coefficient dit « de solidarité » qui se traduit par une minoration de 10 % de la pension de retraite complémentaire pendant 3 ans, pour les départs prévus à partir du 1er janvier 2019. Cette minoration ne s’appliquera pas aux personnes qui décaleront d’un an la liquidation de leur retraite complémentaire.

Par ailleurs, les salariés qui remplissent les conditions du taux plein au régime de base et qui décaleront la liquidation de leur retraite complémentaire d’au moins huit trimestres bénéficieront d’une majoration de leur retraite complémentaire pendant un an de :

- 10 % si elles décalent leur retraite complémentaire de 2 ans ;

- 20 % si elles décalent leur retraite complémentaire de 3 ans ;

- 30 % si elles décalent leur retraite complémentaire de 4 ans.

Avec l’ensemble des mesures prises dans le cadre de l’accord de 2015, les partenaires sociaux espèrent ainsi économiser près d’1,7 milliard d’euros en 2020.

A lire dans le Mensuel de septembre 2018

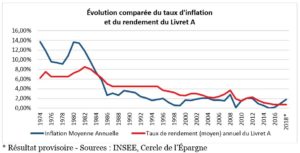

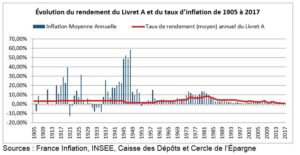

L’épargnant, le retraité et l’inflation font-ils bon ménage ?

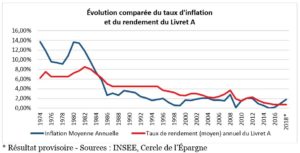

Depuis 2012, la menace s’appelait déflation. L’inflation était souhaitée. L’objectif de la mise en place de la politique non conventionnelle de la Banque centrale européenne (rachats d’obligations et taux directeurs négatifs) était de faciliter la remontée de l’inflation. Ce qui était désiré hier, devient, aujourd’hui, une source de préoccupation. Pourtant, cette inflation demeure mesurée. Elle dépasse depuis quelques mois les 2 %. En retenant une moyenne annuelle, elle se situe autour de 1,8 %. Ce petit ressaut d’inflation est pour le moment très conjoncturel et avant tout la conséquence de la hausse des prix de l’énergie (+14 % en un an). L’inflation sous-jacente (hors produits et services soumis à de fortes variations) reste nettement en dessous des 2 %.

Par rapport aux périodes passées, ce petit regain d’inflation est hors du commun pour les épargnants, car les taux d’intérêt restent anormalement bas. De ce fait, les épargnants, du moins ceux ayant opté majoritairement pour des produits de taux, sont confrontés à une double peine, les taux bas et le léger retour de l’inflation.

Comment réagissent les différents produits d’épargne face à l’inflation ?

Le Dépôt à vue, un non placement à succès particulièrement maltraité

Les Français ont tendance à laisser de plus en plus d’argent dormir sur leurs comptes courants (dépôts à vue), soit plus de 440 milliards d’euros (+ 30 milliards d’euros en un an). Avec une inflation à 1,8 %, les Français ont perdu, en un an, ainsi 8 milliards d’euros en termes de pouvoir d’achat. Laisser dormir son argent n’a jamais rien rapporté, et cela est encore plus vrai en période de hausse des prix.

Les Livrets réglementés dont les rendements sont gelés jusqu’en 2020 souffrent

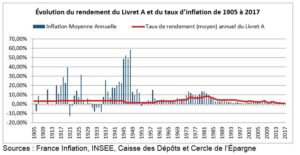

Le taux du Livret A fixé à 0,75 % depuis le 1er août 2015 ne devrait pas évoluer jusqu’au 1er février 2020. Avec une inflation moyenne de 1,8 %, le rendement réel du Livret A est donc négatif de près d’un point. Pour un épargnant ayant 10 000 euros sur son Livret A, cela signifie qu’il perd 100 euros sur une année.

La situation n’est en rien comparable à celle qui prévalait dans les années 80. Le taux du Livret A était de 8,5 % mais le taux d’inflation était de 13 %, ce qui entraînait un rendement réel négatif de plus de 4 points.

Sur longue période, le taux du Livret A est, en effet, en règle générale, inférieur à celui de l’inflation. La période débutée à la fin des années 80 jusqu’en 2017, marquée par des taux de rendement supérieurs à l’inflation, semble être plutôt une exception. La nouvelle formule élaborée par le Ministère de l’Économie et des Finances entérine la possibilité d’un taux du Livret A inférieur à l’inflation. Le taux du livret A sera, à partir du 1er février 2020, fixé à partir de la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA). Le taux calculé sera arrondi au dixième de point de base près (et non plus au quart de point, soit 0,25 %). Un taux plancher de 0,5 % a été également intégré et sera applicable quel que soit le résultat de la formule de calcul.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire étant soumis au même taux que le Livret A, subit le même sort. La situation est un peu moins dégradée pour le Livret d’Épargne Populaire dont le taux de rémunération est de 1,25 %. Le rendement réel est négatif d’environ ½ point. Le rendement du Livret Jeune est fixé par les établissements qui le distribuent. Il ne peut être inférieur à 0,75 %. Certains établissements proposent ce produit, plafonné à 1 600 euros et réservé au moins de 25 ans, à un taux de 2 % net d’impôt. Dans ce cas, le rendement reste positif autour de 0,25 point.

Le Compte d’Épargne Logement est parmi les produits réglementés, celui le moins bien rémunéré, 0,5 %. De ce fait son taux de rendement réel est négatif de 1,3 point.

La situation des Plans d’Épargne Logement est plus contrastée. En effet, le taux servi est celui en vigueur au moment de l’ouverture du plan. Le rendement moyen des PEL était au mois de juin 2018 de 2,69 %. Mais ce taux pour des PEL de 1985 peut atteindre 4,75 % et 6,13 % avec la prime d’État. Pour ceux ouverts entre 2003 et 2015, le taux de rendement est respectivement de 2,50 et 3,50 %. Le rendement réel positif est donc en moyenne de 0,9 %. Net de prélèvements sociaux, le rendement réel est de 0,43 %.

En revanche, pour les PEL ouverts depuis le 1er août 2016 assortis d’un taux de 1 % et encore plus pour ceux ouverts depuis le 1er janvier 2018 soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique, le rendement net d’impôt est de 0,7 point et donc le rendement réel net est négatif de 1,1 point.

Les Livrets bancaires et la double peine

Les Livrets bancaires sont confrontés à la baisse des taux et à la remontée de l’inflation. Selon la Banque de France, le rendement moyen est de 0,26 %. En appliquant le Prélèvement Forfaitaire Unique (30 %), le rendement brut est de 0,18 %. Après prise en compte de l’inflation, le rendement réel est négatif de 1,6 point.

L’Assurance vie, les unités de compte gagnantes

Les fonds euros sont confrontés également à la baisse des taux d’intérêt et à la hausse de l’inflation. En quelques années, le rendement des fonds euros est passé, en moyenne, de 5 à 1,8 %, soit le niveau de l’inflation. Avec la prise en compte de la fiscalité, le rendement réel net d’impôt est négatif de 0,5 à 0,8 point en fonction du régime fiscal (24,7 % ou 30 %). Cette perte est le prix de la garantie en capital. Le rendement passe donc de plus en plus par les unités de compte (+5 % en 2017).

Les unités de compte dont le rendement moyen a été de 5 % en 2017 et les actions résistent mieux que les produits de taux à l’inflation. Les entreprises peuvent réagir en augmentant leurs prix. La valorisation des entreprises a tendance, dans une certaine mesure, à suivre le mouvement général des prix. Plus d’inflation permet en outre d’investir à moindre prix. Or, comme le disait l’ancien Chancelier allemand, Helmut Schmidt, les investissements d’aujourd’hui sont les profits de demain et les emplois d’après-demain.

Les retraités, les perdants de l’inflation

Cette hausse des prix fait le bonheur des débiteurs et le malheur des épargnants ayant investi en produits de taux. Les salariés, selon une récente étude du cabinet Deloitte, ne seraient pas pénalisés. En vertu de cette étude qui repose sur l’analyse d’un million de bulletins de paie au sein de 400 entreprises, les augmentations de salaire auraient été de 2,5 % sur un an pour les cadres et de 2,2 % pour les non cadres. Cette hausse aboutirait à une augmentation du pouvoir d’achat des salariés d’autant plus que le transfert d’une partie des cotisations sociales sur la CSG leur est favorable (le transfert de 0,75 point de la cotisation salariale d’assurance maladie et la baisse de 1,45 point de la cotisation salariale d’assurance chômage comme contreparties de la hausse de la CSG de 1,7 point sera totalement effectif le 1er octobre 2018). Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, l’épargne salariale progresse en 2018 de l’ordre de 5 % à 10 %, représentant une hausse moyenne de 200 à 300 euros pour les salariés qui en bénéficient. Pour 2019, le cabinet Deloitte prévoit des augmentations plus faibles des salaires se situant entre 1,2 et 2 %. Les entreprises devraient moins recourir à des augmentations générales et davantage à des augmentations individuelles (44 % pour les non cadres et 63 % pour les cadres).

Les retraités ont enregistré une revalorisation de leurs pensions de 0,8 % le 1er octobre 2017. La prochaine augmentation étant prévue le 1er janvier 2019 en vertu de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, la perte de pouvoir d’achat sera de plus d’un point auquel s’ajoute la majoration non compensée de la CSG pour 60 % d’entre eux. Pour 2019, la perte de pouvoir d’achat pour un retraité ayant une retraite de 1 000 euros sera sur l’année de 200 euros du fait de la revalorisation à 0,3 %. En règle générale, les retraités traversent mieux les périodes de crise en raison du versement pérenne de leurs pensions. En revanche, ces dernières sont toujours plutôt mal indexées à l’inflation. Par ailleurs, les retraités étant également des épargnants investissant fortement dans des produits de taux, ils subissent également l’érosion des rendements de ces derniers.

A lire dans le Mensuel de septembre 2018

Inflation, faut-il avoir peur ?

L’ Édito de septembre de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

2,3 % d’inflation au mois d’août. Notre vie en serait toute bouleversée. Nous sommes pourtant bien loin des années 80 durant lesquelles les prix pouvaient progresser de plus de 12 % par an. Et que dire de l’inflation des années 40 qui pouvait dépasser les 40 %. Il y a encore quelques mois, les pythies de mauvais augure nous pronostiquaient la déflation. Aujourd’hui, les mêmes s’alarment des méfaits de la hausse des prix. Dans cette époque de l’émotion absolue, passer d’un extrême à l’autre est légion. Certes, ce petit regain d’inflation, enfanté avant tout par la hausse de l’or noir, est assez exceptionnel car il intervient en pleine période de taux d’intérêt négatifs. Logiquement, ces derniers sont au-dessus du taux d’inflation ou du moins assez proches afin d’assurer le maintien de la valeur du capital et en garantir une juste rémunération. En raison des politiques monétaires non conventionnelles, tel n’est pas le cas. Le taux directeur de la Banque centrale européenne reste fixé à -0,3 % soit 2 points en dessous de l’inflation du mois d’août. Les rachats d’obligations souveraines de la BCE et l’aversion aux risques des épargnants permettent aux États d’emprunter à des taux réels négatifs. Ainsi, l’État français émet des obligations avec un taux de 0,8 %, soit – en prenant en compte l’inflation actuelle – à -1,5 %. Cette hausse des prix est une aubaine pour les débiteurs, les endettés, pour ceux qui veulent investir. En revanche, elle est une plaie pour les créanciers, les détenteurs de revenus fixes, les épargnants ayant opté pour les produits de taux. C’est l’autre version de ce qui est dénommé « répression financière », la première version étant celle caractérisée par la baisse des taux. Les retraités sont également les victimes de ce rebond d’inflation. L’âge d’or des retraités cède la place à l’âge des grimaces. Le fait de passer de 5 à 16 millions de pensionnés de 1981 à 2018 avant d’atteindre 25 millions d’ici 2060 n’est pas sans incidence sur le calcul des pensions, surtout quand la croissance n’en finit pas de se dérober sous nos pieds. Depuis des années, nous savons que le pouvoir d’achat des retraités est amené à baisser en lien avec la dégradation du taux de remplacement des pensions par rapport aux revenus d’activité et à la désindexation organisée depuis plus d’un quart de siècle. Depuis la crise de 2008, les Gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, prennent des mesures tendant à limiter l’évolution des pensions et augmentant la contribution des retraités aux finances publiques. Suppression de l’exonération fiscale des majorations pour enfant, suppression de la demi-part pour les veufs et les veuves, gel des pensions, création de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, augmentation de la CSG de 1,7 point, autant de dispositions qui marquent le changement d’une époque. La question du développement de suppléments de retraite par capitalisation demeure donc une priorité pour contrer l’évolution inéluctable des pensions par répartition. Le projet de loi PACTE y contribue, mais certainement pas de manière suffisante. C’est un premier pas qui nécessite d’être suivi par d’autres.

A lire dans le Mensuel de septembre 2018

Prélèvement à la source : quand le gouvernement prend le risque de devoir renoncer en pleine mer

Passées les hésitations, le Premier Ministre confirme l’entrée en vigueur, le 1er janvier prochain du prélèvement à la source, une annonce que commente Philippe Crevel dans cette interview réalisée par Atlantico.

Record historique sur l’immobilier parisien : ces solutions qui pourraient détendre le marché

Retrouvez sur Atlantico, l’interview de Philippe Crevel sur le marché parisien de l’immobilier et les tentatives des pouvoirs publics de le réguler.

Le vrai-faux des idées reçues sur les retraités en France

Philippe Crevel était l’invité de Wendy Bouchard sur Europe 1 ce matin pour parler des retraités, de leurs conditions de vie et de leur poids économique.

Ce qui manque encore à la Loi Pacte pour atteindre ses objectifs

Philippe Crevel passe au crible les différentes mesures annoncées dans le projet de loi PACTE et revient sur les avancées du texte et évoque les dispositifs qui pourraient aller à l’encontre des objectifs assignés au texte.

Préparation de la retraite : le Perp sera-t-il vraiment plus attractif avec la loi Pacte ?

Invité à réagir, dans le journal Le Monde, aux modifications du PERP introduites dans le projet de loi PACTE, Philippe Crevel considère que « « l’équation ne change pas fondamentalement pour le Perp, qui demeurera cantonné à un marché étroit, celui des cadres supérieurs d’un certain âge, souhaitant défiscaliser leurs revenus ».

Faut-il cacher vos économies ?

Que faire de ses économies dans un contexte économique incertain et, notamment, face à une nouvelle crise économique susceptible de ravager l’Europe ? Philippe Crevel rappelle dans Planet.fr que « cacher ses billets sous son matelas est une très mauvaise idée » et donne quelques conseils pour minimiser les risques de pertes à l’instar de la diversification dans ses choix de placements et dans le choix des opérateurs gestionnaires de son épargne.