Rentabilité des cotisations retraite : le grand écart

La réforme des retraites voulue par le président de la République a pour objectif qu’« un euro cotisé donne les mêmes droits quel que soit le statut de celui qui a cotisé ». Dans Le Monde, Aurélie Blondel rappelle que cette égalité de rentabilité des cotisations est aujourd’hui loin d’être la règle. Elle cite à cette occasion le directeur du Cercle de l’Epargne qui explique les raisons historiques de ces différences selon les statuts professionnels.

L’assurance vie, indéboulonnable en d’octobre

Paris, le 27 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultat de l’assurance vie en octobre 2018

L’assurance vie, indéboulonnable en d’octobre

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Au mois d’octobre, l’assurance vie a enregistré une collecte nette de 2,5 milliards d’euros, selon la Fédération Française d’Assurance contre 800 millions au mois de septembre. Cette collecte est supérieure à celle du mois d’octobre 2017 (1,8 milliard d’euros).

Le résultat du mois d’octobre a été obtenu grâce à la bonne tenue de la collecte brute et par le montant mesuré des rachats. En effet, la collecte brute s’est élevée à 13,1 milliards d’euros contre 9,6 milliards d’euros au mois de septembre. Les rachats ont atteint 10,1 milliards d’euros contre 8,9 milliards d’euros le mois précédent. Depuis le début de l’année, les cotisations se sont élevées à 117,8 milliards d’euros contre 111,8 milliards d’euros sur la même période en 2017. Les prestations versées par les sociétés d’assurances depuis le début d’année s’élèvent à 97,4 milliards d’euros. Sur les dix premiers mois, la collecte nette a été de 20,4 milliards d’euros contre 8,2 milliards d’euros sur la même période de 2017.

En octobre, 3,3 milliards d’euros ont été investis en unités de compte contre 2,5 milliards d’euros au mois de septembre. Elles ont représenté 25 % de la collecte brute quand la moyenne des 10 premiers mois de l’année est de 28 %. Le caractère plus volatil des marchés dissuade les épargnants à s’engager plus sur la voie d’une diversification en unités de compte

L’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1 701 milliards d’euros à la fin du mois de d’octobre, en progression un an de 1 %.

Le mois d’octobre est, en règle générale, assez porteur pour l’assurance vie. En effet, lors de ces dix dernières années, la collecte n’a été, pour ce mois-là, qu’à deux reprises, négative. Ce bon résultat tranche avec celui du Livret A (décollecte de 2,06 milliards d’euros en octobre). En octobre, les ménages ont opté pour des placements longs. L’assurance vie bénéficie du désintérêt des ménages pour le Plan d’Épargne Logement dont la collecte est faible depuis 10 mois. Elle profite également du moindre engouement pour l’immobilier, en particulier pour le neuf. De juin à septembre, 27 400 logements neufs ont été réservés, soit -8,9 % par rapport au troisième trimestre 2017.

Dans les prochains mois, l’assurance vie devrait maintenir le cap même si novembre et décembre lui sont moins favorables, notamment en raison des dépenses de fin d’année. Néanmoins, une collecte nette de 22 milliards d’euros est envisageable pour 2018, ce qui constituerait le meilleur résultat enregistré depuis 2015. L’assurance vie conforte ainsi sa place de numéro 1 de l’épargne française.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Plus forte décollecte du Livret A depuis 3 ans

Après une rentrée difficile, le Livret A décroche en octobre et affiche une décollecte de 2,06 milliards d’euros. BFMTV revient sur les raisons de ce trou d’air et reprend l’analyse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne qui évoque notamment le paiement des impôts locaux et les dépenses de rentrées scolaires, rappelant que l’augmentation du salaire net générée par la suppression des cotisations chômage n’est intervenue qu’à la fin du mois d’octobre et n’a donc pas eu d’effet sur la collecte du mois écoulé.

Retraite : la dernière décision du Sénat va vous enrager

Planet.fr consacre un article aux aménagements apportés par les Sénateurs au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et revient plus précisément sur le report de l’âge de départ à la retraite décidé par les locataires du palais du Luxembourg. Une mesure destinée à répondre au problème du financement des retraite comme le précise le Directeur du Cercle de l’Epargne qui rappelle le risque de chute drastique du niveau des retraités.

Epargne : le Livret A fait grise mine en octobre 2018

Gestion de Fortune revient sur la forte décollecte enregistrée par le Livret A en octobre. Elle reprend à cette occasion l’analyse du Cercle de l’Épargne qui évoque, pour expliquer ce résultat, le rendement négatif offert par ce placement liée à la hausse des prix.

Le Livret A en berne en octobre

Paris, le 21 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultat du Livret A en octobre 2018

Le Livret A en berne en octobre

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Pour le deuxième mois consécutif, le Livret A enregistre, en octobre, une décollecte de 2,06 milliards d’euros. Le LDDs a également connu une décollecte de 460 millions d’euros. L’encours du Livret A revient donc de 282,6 milliards d’euros à 280,6 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte s’élève, selon la Caisse des Dépôts et Consignations à milliards d’euros 8,87 milliards d’euros contre 10,47 milliards d’euros sur la même période l’année dernière.

Il faut remonter au mois d’octobre 2015 pour avoir une décollecte aussi forte. Le mois d’octobre est traditionnellement mauvais pour le Livret A. Sur dix ans, le Livret A a connu six décollectes. L’année dernière, en 2017, en octobre, elle avait été de 1,58 milliard d’euros. Le paiement des impôts locaux et les dépenses de rentrées scolaires pèsent sur le budget des ménages. L’augmentation du salaire net générée par la suppression des cotisations chômage n’est intervenue qu’à la fin du mois d’octobre et n’a donc pas eu d’effet sur la collecte du Livret A.

Au cours du premier semestre, les ménages avaient maintenu un effort d’épargne pour faire face à des dépenses à venir amenées à augmenter du fait de la hausse des prix, notamment sur les carburants. Depuis la fin des vacances, ils puisent dans les réserves. Le contexte anxiogène les conduit également à maintenir une forte poche de liquidités sur les comptes courants. Le débat sur le pouvoir d’achat, sur l’augmentation des prélèvements a certainement joué en défaveur de la collecte. Par ailleurs, le rendement réel négatif du Livret A, plus d’un point, a peut-être commencé à dissuader les épargnants d’y placer une partie de leurs disponibilités financières. La décrue de l’inflation devrait, dans les prochains mois, améliorer légèrement le rendement réel du placement qui demeurera néanmoins négatif. Pour mémoire, le taux du Livret A est gelé au moins jusqu’au 1er février 2020 à 0,75 %.

La tendance actuelle devrait se poursuivre jusqu’à la fin 2018. À partir de décembre mais surtout en janvier, la collecte devrait redevenir positive en raison des versements des primes de fin d’année. Pour l’ensemble de l’année 2018, la collecte devrait se situer autour de 8 milliards d’euros, soit un peu moins qu’en 2017. Cela resterait néanmoins un bon cru pour le produit d’épargne le plus diffusé en France.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

PLFSS 2019 : La commission mixte paritaire bute sur la revalorisation des pensions

La commission mixte paritaire (CMP) réunie le 20 novembre, après l’adoption en vote solennel du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 en première lecture par les sénateurs, n’est pas parvenue à élaborer un texte commun aux deux chambres.

En effet, le Sénat ayant procédé à de nombreuses révisions du texte transmis par les locataires du Palais Bourbon concernant notamment la revalorisation des prestations sociales en 2019 et 2020, ses représentants au sein de la CMP ne sont pas parvenus à un accord les représentants de l’Assemblée Nationale.

Au cœur du désaccord les conditions de revalorisation des pensions de retraites, avec le rétablissement par les sénateurs du mécanisme d’indexation des prestations sur l’inflation prévisionnelle appliqué entre 1994 et 2016. Pour le Sénateur LR René-Paul Savary, rapporteur du texte pour la partie relative à l’assurance vieillesse, cette revalorisation des retraites au niveau de l’inflation vise à la fois à redonner du pouvoir d’achat à une majorité de retraité et à ne e pas remettre en cause l’écart entre le minimum vieillesse et les retraites basses de ceux qui ont été au SMIC tout au long de leur carrière (Amendement 94).

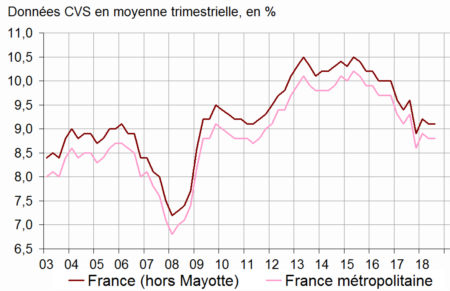

Chômage toujours à 9,1 % au troisième trimestre 2018

La situation du chômage en France reste préoccupante. En baisse de 0,5 % sur un an, il s’établit, au troisième trimestre 2018, toujours à 9,1 % de la population active au sens du Bureau international du travail (BIT) soit un niveau supérieur à celui envisagé par l’INSEE dans sa note de conjoncture.

A la fin septembre, la France (hors Mayotte) compte 2,73 millions chômeurs contre 2,6 millions en métropole (8,8 %).

Malgré 22 000 chômeurs de plus en métropole sur le troisième trimestre, l’INSEE note une petite amélioration de la situation des chômeurs longues durées (-0,2 % sur le troisième trimestre) qui conforte la baisse annuelle (-0,8 point sur un an).

Par ailleurs, malgré des taux de chômage très supérieurs à la moyenne européenne pour ceux qui entrent sur le marché du travail et ceux qui sont en fin de carrière, le taux d’emploi progresse de 1,3 % chez les 15-24 ans et de 1,1 point pour les 55-64 ans.

Enfin, autre point positif mis en avant par l’INSEE, la croissance du nombre d’emploi à temps complet au détriment des emplois à temps partiel. Le temps complet représente, au troisème trimestre 54,1 % de l’emploi toutes tranches d’âge confondues (+0,9 point sur un an) quand l’emploi à temps partiel recule légèrement et représente à présent 11,7 % de l’emploi (-0,3 point sur le trimestre, et -0,2 point sur un an). Un recul qui qui est confirmé par la diminution de 0,2 % des personnes en sous-emploi. 5,6 % des personnes en emploi sont en situation de sous-emploi à la fin septembre. Sur un an cette proportion affiche un recul de 0,6 point sur un an.

La retraite est-elle un droit?

Face au débat qui entoure la réforme des retraites, Planet.fr s’interroge sur le fondement même de la retraite et reviennent sur le clivage, entre droit ou privilège qui oppose certains économistes et penseurs. Interrogé à cette occasion pour livrer son analyse, le directeur du Cercle de l’Epargne indique que « la retraite est régulièrement décrite comme un droit, ce qu’elle n’est effectivement pas d’un point de vue juridique. Parler de droit relève d’ailleurs de la construction sémantique. Pour autant, je ne parlerais pas nécessairement de privilège ».

Il précise que « sur le plan économique, la retraite est souvent justifiée parce qu’à partir d’un certain âge la productivité d’un salarié n’est pas suffisante pour le maintenir à son poste. Sur le plan social, en revanche, elle représente ce revenu de compensation auquel les années de travail donnerait droit ».

PLFSS 2019 : aménagement des dispositions relatives aux complémentaires santé par les sénateurs

Forte hausse de la taxe de solidarité additionnelle (TSA)

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019, le Sénat a adopté une hausse de la la taxe de solidarité additionnelle (TSA) qui pèse sur les contrats de complémentaire santé. En vertu de cet amendement, adopté contre l’avis du Gouvernement, la TSA, aujourd’hui fixée à 13,27 %, passerait à 18,02 %. A travers cet amendement, l’objectif de son auteur, le sénateur MODEM, Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur Modem (Pas-de-Calais) et rapporteur général de la commission des Affaires sociales, défend l’idée d’une « participation exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale en 2019 ». Une mesure adopté contre l’avis du Gouvernement craignant une répercussion de cette taxe sur les assurés.

Suppression des avantages fiscaux aux Organisme complémentaire d’assurance maladie (OCAM)

A l’initiative de plusieurs sénateurs LR, un article additionnel à l’article 12 du projet de la financement de la sécurité sociale pour 2019, prévoit la suppression des avantages fiscaux accordés aux Ocam qui pratiquent les remboursements différenciés via les réseaux de soins. Cet amendement adopté le 14 novembre par les sénateurs vise à restreindre les pratiques de différenciation des remboursements opérées par certains organismes complémentaires selon le recours ou non, par les assurés, à des professionnels partenaires d’un réseau de soins.

Contrat responsable : la reconnaissance du rôle des branches

Faisant écho à la loi du 14 juin 2013 prévoyant la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés par accord de branche, les sénateurs, par voie d’amendement, confient aux URSSAF la mission de contrôler la qualité des garanties fournies et de subordonner la qualité de « contrat responsable » au respect des garanties de branche. De fait, il appartient à chaque branche de fixer les garanties minimales et les tarifs maximaux au sein des entreprises affiliées or faute de mécanisme de contrôle quant à la conformité des contrats souscrits par les entreprises avec les obligations prescrites par la branche, une proportion non négligeable de contrats d’entreprises ne respectent pas les accords de branche. Selon les auteurs de l’amendement, « plus de la moitié des des salariés ne bénéficie pas d’une couverture au moins aussi favorable que les accords de branche ne le prévoient ». Cette disposition a également été adoptée malgré l’avis défavorable du gouvernement. En cas de confirmation de cette mesure par les locataires du Palais bourbon, une période transitoire d’un an est prévue pour permettre à tous les assureurs de renégocier leurs contrats avec les entreprises concernées.

La hausse des prix se poursuit en Europe

D’après l’office statistique de l’Uninon Européenne, Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro s’établi à 2,2 % en octobre 2018 contre 2,1 % le mois précédent. Celui de l’Union européenne, évolue de manière analogue. Hors énergie, en zone euro l’inflation mesuré par Eurostat est de 1,3 %.

De fait, sur le mois d’octobre les produits énergétiques contribuent à hauteur de 1,02 point de pourcentage (pp) au taux annuel constaté sur la zone euro au mois d’octobre. Leur poids progresse de 0,11 pp sur un mois. Viennent ensuite les service qui contribuent à hauteur de 0,65 pp au taux d’inflation annuel puis l’alimentation, alcool & tabac (+0,42 pp) et, enfin les biens industriels hors énergie (+0,11 pp).

Par rapport à septembre 2018, l’inflation annuelle a baissé dans huit États membres, est restée stable dans cinq et a augmenté dans quatorze autres.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Danemark (0,7%), au Portugal (0,8%) et en Irlande (1,1%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (4,5%), en Roumanie (4,2%) et en Hongrie (3,9%).

Placements : c’est le moment de tout remettre à plat !

Dans le Parisien, le directeur du Cercle de l’Epargne évoque les raisons de la hausse des prix et leur effet sur le rendement des produits d’épargne.

Placements à risque faible : trop de sécurité peut nuire à votre épargne

Dans le Parisien, Philippe Crevel évoque les effets de l’inflation sur les produits de placement. Il précise que » « le rendement des placements garantis est le plus faible de tous ».

Ralentissement de la croissance européenne confirmé au troisième trimestre

D’après l’estimation rapide de l’office statistique européen, le PIB de la zone euro aurait progressé de 0,2 % au troisième trimestre 2018 quand celui de l’UE28 se serait accru de 0,3%. Ce résultat est en léger retrait par rapport à celui constaté au deuxième trimestre. En effet, au cours du deuxième trimestre 2018, le PIB avait crû de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l’UE28.

De fait, par rapport au troisième trimestre 2017, les gains de croissance seraient respectivement de +1,7% et +1,9% contre +2,2% et +2,1% au deuxième trimestre 2018.

Outre les tensions commerciales, la zone euro et l’UE28 ont été impactées par le ralentissement en Allemagne (-0,2 % de croissance après +0,5 % au trimestre précédent), l’enlisement des négociations du Brexit, et la stagnation de la croissance italienne dans un contexte de discussions budgétaires tendues entre Rome et Bruxelles.

Par ailleurs, l’indice ESI Economic S(« entiment Indicator »), un indicateur composite dérivé des cinq indicateurs de confiance recule à nouveau en en octobre pour s’établir à 109,8 (soit -1,1 point par rapport à septembre).De même, l’indice PMI du cabinet Markit, qui mesure la croissance de l’activité privée dans la zone euro, a atteint ce mois-ci son niveau le plus bas depuis deux ans.

Au cours du troisième trimestre 2018, le PIB des États-Unis a augmenté de 0,9% par rapport au trimestre précédent (après +1,0% au deuxième trimestre 2018). Par rapport au même trimestre de l’année précédente, le PIB a progressé de 3,0% (après +2,9% au deuxième trimestre 2018).

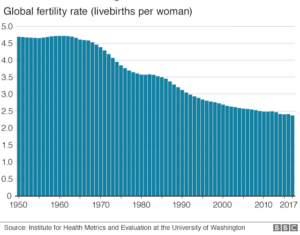

Démographie : 60 ans de décrue de la fertilité au niveau mondial

Selon une étude publiée par la revue scientifique médicale britannique The Lancet, le nombre d’enfant par femme s’est fortement contracté entre 1950 et aujourd’hui.

Entre 1950 et 2017, le nombre d’enfants par femme est ainsi passé dans cette période de 4,7 à 2,4 au niveau mondial.

Si ce ralentissement est généralisé, les auteurs de l’étude relèvent néanmoins d’importantes variation dans ce domaine selon les zones géographiques considérées. Ainsi, l’Afrique fait exception, avec des taux de fécondité pouvant atteindre 7,1 enfant par femme au Niger quand les chypriotes ont en moyenne un enfant. Au Royaume-Uni, le taux est de 1,7. Il s’inscrit dans la moyenne pour les pays d’Europe occidentale.

Rappelant que le seuil de renouvellement des générations, c’est-à-dire le nombre moyen d’enfants par femme nécessaire pour que chaque génération en engendre une suivante de même effectif, établi à 2,1 enfant par femme, le professeur Christopher Murray, directeur de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, a indiqué à la BBC que: « Nous avons atteint ce tournant décisif où la moitié des pays ont des taux de fécondité inférieurs au niveau de remplacement. Par conséquent, si rien ne se passe, les populations déclineront dans ces pays ».

Création d’emploi en hausse au troisième trimestre 2018

En progression de +0,2 % sur le troisième trimestre 2018, le nombre de créations nettes d’emploi est de 30 200 en septembre après +22 400 à la fin juin. Sur un an la hausse est de 1,1 %.

Hors interim, l’emploi salarié privé augmente de 0,2 % sur le trimestre (soit +40 500) et de 1,0 % sur un an (+190 900).

Le secteur de la construction profite tout particulièrement de cette hausse avec 6 800 nouveaux emplois créés , soit une hausse de 0,5 % quand la relance dans le secteur de l’industrie reste,sur le trimestre étale (+800 emplois). Sur un an, les deux secteurs précités enregistrent respectivement 28 800 et de 5 200 nouveaux emplois.

Les services marchands, avec une hausse de 0,2 % du nombre de création d’emplois au troisième trimestre progressent au même rythme qu’au trimestre précédent ( +23 300 création s après +22 000). La hausse du service marchand représente, sur un an, 169 000 nouveaux emplois. Dans le même temps l’emploi non marchand privé se stabilise au troisième trimestre (après −0,1 %) ; il est quasi stable sur un an (+0,1 %).

Demande de crédit en légère progression au sein des grandes entreprises et pour les particuliers

En octobre, selon les données recueillies par la banque de France, la demande de crédits des grandes entreprises et celle des ménages progressent. Ces derniers sollicitent les établissements bancaires en vue de l’obtention de crédits à la consommation. En effet, la demande de crédits à l’habitat reste stable sur le mois écoulé.

Demande de crédits des ménages et des entreprises : décomposition du solde d’opinion

Le prélèvement à la source va-t-il pénaliser les investisseurs ?

Dans le Figaro Immo, Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l’Épargne revient sur les effets de l’introduction du prélèvement à la source sur les dispositifs en faveur de l’investissement immobilier. Il évoque notamment le cas du Pinel, précisant que « si le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement annule bien l’impôt dû sur les revenus de 2018, il n’efface pas les réductions d’impôt «Pinel»« .

Epargne : près de 450 milliards d’euros dorment sur les comptes courants

cBanque cite le dernier mensuel du Cercle de l’Epargne et revient notamment sur la progression des dépôts à vue, qui avoisinent les 450 milliards d’euros à la fin septembre.

Épargne des ménages, la sécurité et la liquidité tiennent toujours la corde

Épargne des ménages,

la sécurité et la liquidité tiennent toujours la corde

État des lieux au 30 septembre 2018

Au sommaire de l’étude :

L’irrésistible progression des dépôts vue s’achève-t-elle ?

L’épargne réglementée, de nombreux produits mais pas toujours le même destin

- Le Livret A fête en beauté son bicentenaire 04

- Le Livret de Développement Durable et Solidaire, dans le sillage du Livret A

- Le Livret d’Épargne Populaire, mal-aimé et méconnu

- Le Livret d’Épargne Jeune à la recherche de son public

- Le Compte d’Épargne-Logement, la lente décrue

- Le Plan d’Épargne-logement, une star déchue ?

Les livrets bancaires fiscalisés, un récent retour en grâce

L’épargne salariale, une niche à fort potentiel

- Les résultats de l’épargne salariale au 30 juin 2018

- Le PERCO continue sa progression

Les produits d’épargne-retraite individuelle et les affres du vieillissement

- Le PERP freiné par le prélèvement à la source ?

- Le Madelin retraite, l’âge de la maturité

L’assurance vie maintient le cap

Le PEA et le PEA PME

Le cinquantenaire du plan d’Épargne-logement (PEL)

Le Plan d’Épargne-Logement (PEL) fêtera l’année prochaine ses 50 ans. Il a été créé, en effet, par le décret du 24 décembre 1969. Ce décret s’appuyait sur une autorisation législative datant de 1965 (loi N° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d’épargne-logement). Quatre ans furent nécessaires pour mettre en place le PEL qui avait vocation à faciliter l’accès au logement des Français au moment où les premières générations du baby-boom accédaient à la vie professionnelle.

À la tribune de l’Assemblée nationale, le 15 juin 1965, le rapporteur du projet de loi instituant un régime d’épargne-logement, André Halbout, résuma, avec clarté, le rôle dévolu au futur PEL, « si la solution du problème du logement en France présente un caractère d’urgence de plus en plus indiscutable, le Gouvernement l’a bien compris. C’est pourquoi il tient à relancer la construction privée en donnant à un plus grand nombre de candidats constructeurs des possibilités financières accrues ». L’épargne-logement version 65/69 se substitue à des dispositifs en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle remplace le régime de l’épargne crédit institué par l’ordonnance du 4 janvier 1959 qui avait pris la suite au mécanisme de l’épargne construction créé par la loi du 15 avril 1953.

L’épargne crédit était jugée peu attractive par les candidats propriétaires. Le plafond de versement était faible tout comme les prêts proposés qui devaient, en outre, être remboursés rapidement. En 1963, les sommes versées sur l’épargne crédit ne représentaient que 3 % des sommes perçues par les Caisses d’Épargne. En 1964, ce ratio est même tombé à 1 %. Les pouvoirs publics avaient remarqué que l’épargne crédit était utilisée plus comme produit d’épargne que comme produit immobilier. Ainsi, le Ministre de l’Économie et des Finances de l’époque, Valéry Giscard d’Estaing, soulignait le 15 juin 1965 que l’épargne crédit, tout en bénéficiant de 470 millions de francs de dépôts, n’était à l’origine que de 60 millions de francs de prêts. Ce reproche a, depuis, été adressé à de multiples reprises au PEL. La réforme du Gouvernement, en 1965, avait comme objectif d’améliorer le rendement du produit d’épargne-logement en instaurant une prime qui s’ajoutait au taux d’intérêt. Le montant des prêts accessibles était également relevé et leur durée allongée. Par ailleurs, dans l’ancien régime, le système de prêts était réservé à l’acquisition de logements bénéficiant d’une aide de l’État quand dans le nouveau dispositif les prêts seraient accessibles pour les acquisitions de logements neufs ou anciens avec ou sans aide de l’État. Cet élargissement du champ de l’épargne-logement était censé permettre aux habitants de la région parisienne et aux cadres de pouvoir en bénéficier. En effet, les constructions en région parisienne donnaient peu lieu à des subventions qui, en outre, étaient réservées aux personnes à revenus modestes. La loi admettait le principe que sous certaines conditions les travaux d’extension ou d’amélioration pouvaient entrer dans le champ de l’épargne-logement.

La loi prévoyait l’exonération des intérêts à l’impôt sur le revenu mais supprimait le dispositif de déduction des intérêts du revenu imposable qui existait dans le précédent régime. La création de la prime versée par l’État était censée compenser cette suppression.

La loi avait remonté le plafond de 15 000 à 40 000 francs. Le montant maximum du prêt a été relevé à 100 000 francs contre 54 300 francs précédemment. Initialement réservé aux Caisses d’Épargne, le Ministre de l’Économie avait dès 1965 prévu l’élargissement de sa diffusion aux autres réseaux.

Depuis son lancement, le PEL a gardé son architecture mais son régime a été, à de multiples reprises, modifié notamment ces dernières années. Les réformes ont tenté tout à la fois à le recentrer sur sa mission d’origine, l’accession à la propriété et d’en réduire le coût pour les pouvoirs publics. Compte tenu de la nature contractuelle des plans d’épargne-logement, plusieurs générations de régimes différents cohabitent. Cette situation complique la présentation de l’épargne-logement.

Un compte bancaire bloqué logiquement 4 ans

Le PEL est un compte bancaire réglementé dont la durée minimale est passée de 5 à 4 ans en 1992.

Un versement minimum est exigé à l’ouverture, 225 euros. La réglementation prévoit que les épargnants versent au minimum, chaque année 540 euros. Le total des versements ne peut pas dépasser 61 200 euros. Aucun retrait partiel n’est autorisé. Si un retrait intervient avant 2 ans, le taux de rémunération est ramené à celui en vigueur pour le compte épargne-logement, soit 0,5 % en 2018.

Pour toutes les fermetures de plan entre 2 et 4 ans, un régime spécifique est prévu. Si la fermeture intervient entre 2 et 3 ans, les droits à prêts sont perdus. Entre 3 et 4 ans, les droits à prêts sont ceux acquis au 3e anniversaire (et l’éventuelle prime d’État est diminuée de moitié, pour les plans ouverts jusqu’en 2017).

Après ces 4 ans, le PEL peut être prorogé, d’année en année, jusqu’à une durée maximale de 10 ans. Pendant cette phase d’épargne, le PEL peut être fermé sur demande de son souscripteur, il peut également l’être par la banque si la condition de versement minimal annuel n’a pas été respectée.

Entre 4 ans et l’échéance contractuelle (10 ans maximum), les droits à prêts sont ceux acquis à la date anniversaire précédente.

Pendant la phase d’épargne, et notamment en alternative à la fermeture du PEL avant ses 2 ans, le souscripteur a la possibilité de le transformer en Compte Épargne-logement. Cette opération a pour conséquence de recalculer les intérêts au taux du CEL en vigueur et de générer des droits à prêts CEL en remplacement des droits à prêts PEL. La transformation peut se faire sur un CEL existant ou sur un CEL ouvert pour l’occasion. Mais, le plafond de versement est alors celui du CEL, c’est-à-dire 15 300 euros.

Pour les PEL ouverts jusqu’au 28 février 2011, les souscripteurs peuvent conserver indéfiniment leurs plans. Les PEL ouverts à compter du 1er mars 2011 ont, en revanche, une durée de vie maximale de 15 ans.

À compter de la date d’échéance contractuelle (intervenant entre 4 et 10 ans après l’ouverture du PEL), il n’est plus possible de faire des versements. Les droits à prêts (et l’éventuelle prime) sont bloqués au niveau atteint à cette date d’échéance. Le plan est gelé pour une durée maximale de 5 ans et il continue à être rémunéré au taux fixé au contrat. Le retrait des fonds au cours de cette période permet de bénéficier des droits à prêts pendant un an à compter de la date de retrait et dans la limite des 5 ans après l’échéance. Par exemple, si les fonds sont récupérés 4 ans et 2 mois après l’échéance contractuelle, le souscripteur devra utiliser ses droits à prêt dans les 10 mois restants.

Au-delà des 5 ans, si les fonds ne sont pas sortis, le PEL se transforme automatiquement en livret bancaire fiscalisé et rémunéré à l’appréciation de la banque. Les droits à prêts sont alors perdus.

Un alourdissement progressif de la fiscalité

Initialement, le PEL était exonéré de tout impôt et prélèvement. Il a été assujetti aux prélèvements sociaux à compter du 1er février 1996 au taux de 0,5 %. Depuis ils sont passés à 17,2 %.

Les cotisations sociales n’étaient initialement prélevées qu’à la clôture mais à partir du 1er janvier 2006, elles sont prélevées aussi lors du dixième anniversaire du plan, puis, à chaque capitalisation annuelle. Par ailleurs, toujours à compter du 1er janvier 2006, les intérêts des PEL de plus de douze ans deviennent imposables.

À partir du 1er mars 2011, les cotisations sociales sont prélevées tous les ans et la durée de détention des PEL est limitée à 15 ans. Enfin, pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2018, le prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % s’applique sur les intérêts. Il englobe les prélèvements sociaux.

Un taux de rémunération contractuel

Le taux de rémunération du PEL en vigueur au moment de la souscription s’applique à l’ensemble de la durée du plan. Les plus vieux plans ne sont pas bornés dans le temps et peuvent bénéficier de rémunération pouvant atteindre plus de 4 %. Depuis le 1er août 2016, le taux a été fixé à 1 %.

Depuis 2011, la Banque de France peut désormais réviser le taux du PEL chaque année, en recourant à une formule intégrant les taux Swap à 2, 5 et 10 ans. La formule est la suivante :

Taux de rémunération = 70 % taux swap à 5 ans + 30 % (taux swap à 10 ans – taux swap à 2 ans).

Le taux ne peut pas être inférieur à 1 %, ce qui est son niveau actuel. En cas de circonstances exceptionnelles, le ministère de l’Économie a la faculté de déroger à la simple application de la formule.

Le droit à prêt, une spécificité du PEL

Le Plan d’Épargne-logement ouvre le droit à un prêt immobilier. Le taux est connu au moment de la souscription du plan. Compte tenu du niveau des taux des crédits immobiliers classiques, il n’est pas très intéressant. Malgré tout, l’obtention d’un prêt dans le cadre du PEL peut permettre de boucler un dossier d’acquisition ou de construction d’un logement.

Les prêts accordés dans le cadre d’un PEL peuvent permettre :

- d’acheter ou construire ‘un logement neuf ou ancien destiné à l’habitation principale ;

- de financer des travaux ou l’amélioration du logement destiné à l’habitation principale.

Le montant et la durée du prêt dépendent des intérêts qui ont été acquis (avant les prélèvements sociaux) par l’épargne du PEL. La prime est versée au moment de l’obtention du prêt.

Le Prêt épargne-logement est réservé au financement d’une opération concernant une résidence principale. Il n’est pas possible de financer par ce moyen l’achat d’une résidence secondaire ou de tourisme (sauf pour les PEL ouverts avant le 1er mars 2011).

Le montant retenu pour les droits à prêts correspond au total des intérêts bruts générés sur le PEL à la date d’échéance contractuelle, ou, à la date anniversaire précédente en cas de retrait avant cette échéance contractuelle.

La suppression progressive de la prime d’État

Pour les plans ouverts avant le 12 décembre 2002, le montant de la prime d’État était de 1 525 euros au maximum. Elle était intégrée au taux de rémunération et ainsi toujours versée. Du fait du caractère attractif du rendement de ce produit, de nombreux épargnants l’utilisaient non pas en vue de construire ou d’acheter mais simplement dans le cadre d’un placement financier. Afin d’éviter cet effet d’éviction, les pouvoirs publics ont décidé qu’à partir du 12 décembre 2002, la prime soit exclusivement réservée à ceux qui demandaient un crédit. Pour les PEL ouverts entre le 12 décembre 2002 et le 31 juillet 2003 : le taux facial de rémunération reste fixé à 4,5 % mais la part de prime est enlevée à la clôture pour n’être redonnée qu’en cas de prêt. À compter du 1er août 2003, les PEL sont proposés avec un taux hors prime, le taux alors proposé est de 2,5 %.

Pour les PEL ouverts entre le 1er mars 2011 et le 31 décembre 2017, la prime est conditionnée à l’octroi d’un Prêt épargne-logement supérieur ou égal à 5 000 euros. La prime est plafonnée à 1 000 euros ou à 1 525 euros en cas de financement de certaines opérations d’acquisition ou de construction de « logements verts ».

Le montant de la prime dépend des droits à prêts obtenus et représente une majoration de 100 points de base du taux de rémunération du PEL. Soit 2/5 des intérêts acquis pour les PEL à 2,50 %, ou, les 2/3 des intérêts acquis pour les PEL à 1,5 %.

Exemple. Un titulaire d’un PEL a obtenu des droits à prêts de 4 500 euros sur un PEL au taux contractuel (fictif) de 3,20 %. La prime d’État, avant application des plafonds, sera calculée de la manière suivante : 100 × 4 500 ÷ 320 = 1 406,25 euros.

La prime est exonérée d’impôt sur le revenu mais soumise à prélèvements sociaux.

Depuis le 1er janvier 2018, les Plans d’Épargne-logement nouvellement souscrits ne donnent plus droit au versement de la prime d’État.

Historique du taux du PEL

| Début | Fin | Taux de rémunération du PEL | Taux du Prêt PEL |

| 01/07/1985 | 15/05/1986 | 7,50 % (1) | 6,45 % |

| 16/05/1986 | 06/02/1994 | 6,00 % (1) | 6,32 % |

| 07/02/1994 | 22/01/1997 | 5,25 % (1) | 5,54 % |

| 23/01/1997 | 08/06/1998 | 4,25 % (1) | 4,80 % |

| 09/06/1998 | 25/07/1999 | 4,00 % (1) | 4,60 % |

| 26/07/1999 | 30/06/2000 | 3,60 % (1) | 4,31 % |

| 01/07/2000 | 31/07/2003 | 4,50 % (1) | 4,97 % |

| 01/08/2003 | 28/02/2011 | 2,50 % | 4,20 % |

| 01/03/2011 | 31/01/2015 | 2,50 % (2) | 4,20 % |

| 01/02/2015 | 31/01/2016 | 2,00 % | 3,20 % |

| 01/02/2016 | 31/07/2016 | 1,50 % | 2,70 % |

| Depuis le 1er août 2016 | 1,00 % | 2,20 % | |

(1) Pour ces générations de plan épargne-logement, le taux de rémunération intégrait la prime d’État. Ce n’est qu’à compter du 12 décembre 2002 que le versement de la prime a été conditionné à la réalisation d’un prêt épargne-logement.

(2) Il n’y a pas de changement de rémunération pour les PEL ouverts à partir du 1er mars 2011 et ceux de la génération précédente, seule la réglementation applicable est différente.

Les prêts entre particuliers doivent être enregistrés

Peu de personnes le savent, mais les prêts entre particuliers doivent être déclarés dès qu’ils dépassent 760 euros. Toute personne physique souscrivant un prêt est tenue de déclarer à l’administration les modalités de ce prêt (montant, date, durée, taux, etc.) quelles que soient ces modalités. Cette règle s’applique même aux prêts sans intérêts consentis verbalement. Depuis le décret du 2 juillet 1998, la déclaration de prêts doit s’effectuer en ayant recours à l’imprimé n° 2062 en même temps que la déclaration de revenus ou de résultats. Cette déclaration doit être déposée même si le prêt a été remboursé avant la fin de l’année concernée. Si un même créancier ou un même débiteur a consenti ou obtenu, au cours d’une année civile déterminée, plusieurs prêts d’un montant unitaire égal ou inférieur à 760 euros, mais dont le total excède cette limite, tous ces prêts doivent être déclarés. Cette obligation vise à éviter le fractionnement des prêts.

Un prêteur qui a accordé un prêt unique à une seule personne n’a pas à déclarer le prêt. La déclaration incombe à l’emprunteur. Un prêteur qui a accordé plusieurs prêts à plusieurs personnes différentes doit remplir, en revanche, le formulaire de déclaration dès lors que le montant cumulé des prêts dépasse 760 euros sur l’année.

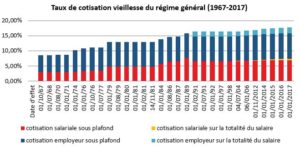

Cotisations retraite : histoire d’une croissance difficile à freiner

Doublement des cotisations vieillesse et diversification des ressources du régime de base de la Sécurité Sociale

Les ordonnances Jeanneney (du nom du ministre des Affaires sociales de l’époque) adoptées le 21 août 1967 ont conduit à la constitution des trois branches de la sécurité sociale que sont la santé, la vieillesse et la famille, chacune faisant l’objet d’une gestion spécifique. La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), créée alors, se voit confier la gestion de l’assurance vieillesse.

Depuis la création de cotisations dédiées à la retraite, en 1967, le taux de cotisation vieillesse sur le salaire plafonné a plus que doublé, passant de 8,5 % à 17,75 % (dont 7,30 % à la charge des salariés et 10,45 % à la charge des employeurs). Sur la période, le taux de cotisation employeur reste plus élevé que le taux salarié, mais ce dernier a fortement augmenté au cours de la décennie 80 pour atteindre un plus haut à 7,60 % au 1er janvier 1989 quand le taux employeur est resté stable à 8,20 % jusqu’en 1991.

Si l’instauration de la contribution sociale généralisée (CSG) en février 1991 s’est accompagnée d’une baisse de la cotisation salariée sur le salaire plafonné, cette dernière repart à la hausse à partir de 2006. De fait, sur 50 ans, la part patronale des cotisations vieillesse au titre du régime de base a presque doublé quand la part salariale a été multipliée par 2,4. Le taux de cotisation employeur s’est ainsi accru de 4,95 points sur l’intervalle et le taux de cotisation salarié de 4,3 points.

Comme en témoigne la baisse des cotisations salariales décidée en 1991, la nécessité d’accroître les ressources financières du régime se heurte à la volonté de limiter les prélèvements sur les salaires et de peser sur la compétitivité des entreprises. Ainsi, parallèlement à cette hausse, afin de limiter l’accroissement du coût du travail et de permettre notamment de financer des mesures d’exonérations de charges sur les bas salaires, la CNAV a bénéficié de nouvelles sources de financement.

En 2017, les cotisations sociales contribuent à hauteur de 64 % au financement de la caisse quand, en moyenne sur l’ensemble du système de retraite, elles tiennent une place plus marquée (255 milliards d’euros sur les 315 milliards d’euros de ressources comptabilisées en 2017 sont assurés par des cotisations sociales, soit près de 81 % du total). De fait, entre 2004 et 2017 la part des impôts et taxes affectés (ITAF) dans ses ressources s’est fortement accrue, passant de 2 % à 12 % du total des ressources du régime de retraite de base. Par ailleurs, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) contribue actuellement à hauteur de 14 % aux ressources de la caisse quand d’autres organismes, notamment rattachés à la branche famille, participent au financement des majorations de durées d’assurance pour enfant et des périodes validées au titre de l’Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).

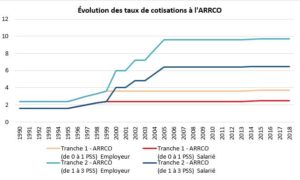

Accélération des cotisations des régimes de retraite complémentaire depuis ces vingt dernières années

L’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), fondée en 1947 au profit des salariés cadres et l’Association pour le régime complémentaire des salariés (ARRCO) en 1961 pour les non-cadres, sont des régimes de retraite en points qui conduisent à la conversion des cotisations versées chaque année en points de retraite en divisant le montant des cotisations par le prix unitaire d’achat du point ou « salaire de référence » de l’année considérée. Initialement facultative, l’affiliation à un régime de retraite complémentaire (AGIRC – ARRCO) devient obligatoire en 1972 pour les salariés et anciens salariés de l’agriculture. Par ailleurs, à partir de 1999, l’affiliation à l’ARRCO, est systématique pour tous les salariés quand, l’affiliation à l’AGIRC est réservée aux cadres et assimilés y cotisent.

En 2017, 86 % des ressources de l’AGIRC-ARRCO provenaient des cotisations sociales.

Au cours des vingt dernières années, les partenaires sociaux ont signé pas moins de 10 accords afin de maintenir l’équilibre des régimes complémentaires AGIRC et ARRCO.

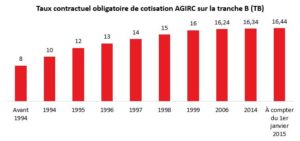

Devant faire face à une année de récession, les partenaires sociaux ont dû notamment combler le premier déficit enregistré par l’AGIRC au début des années 1990 et ont ainsi adopté les premières hausses des taux contractuels à travers les accords ARRCO du 10 février 1993 et AGIRC du 9 février 1994. Il découle de ces accords, une unification du taux de cotisation ARRCO sur la tranche A (jusqu’au plafond de la Sécurité Sociale) en le portant par palier de 4 % à 6 % au 1er janvier 1999. Par ailleurs, ils décident l’augmentation du taux de cotisation AGIRC en tranches B et C de 8 % à 16 %.

En 1996, face à un chômage persistant grevant les ressources des régimes complémentaires et la pérennité des réserves à compter de l’an 2000, les partenaires sociaux décident une forte progression des taux de cotisation et une baisse des rendements. Ainsi, en vertu des trois accords signés le 25 avril 1996, il a été décidé une accélération des hausses de cotisations prévues à l’AGIRC et le relèvement à 16 % en 2000 du taux de cotisation pour les salariés de la tranche 2 de l’ARRCO.

Après une période de croissance élevée engagée en 1997 permettant aux régimes de réaliser à nouveau des excédents, l’éclatement de la « bulle Internet » conduit les partenaires sociaux à décider de nouvelles hausses de cotisations. L’accord du 13 novembre 2003, pris dans la foulée de la réforme Fillon des retraites aboutit notamment à la transposition du dispositif « carrières longues » dans les régimes complémentaires sans financement afférent et à la hausse du taux de cotisation AGIRC en tranches B et C passent de 16 % à 16,24 % au 1er janvier 2006. Un nouvel accord est signé le 13 mars 2013 (accord AGIRC-ARRCO) dans un contexte de crise économique et de déficit chronique pour les régimes. Il est alors décidé une hausse des cotisations AGIRC de 0,10 point en 2014 et en 2015 pour aboutir au taux de 16,44 % qui s’applique encore aujourd’hui aux salariés cadres relevant des tranches A, B et C.

Avec l’accord du 30 octobre 2015, les partenaires sociaux prennent à nouveau des mesures pour assurer la pérennité à moyen long terme de la retraite complémentaire. Au-delà des mesures paramétriques, ils posent par ailleurs les bases du futur régime unifié de retraite complémentaire destiné à réaliser des économies de gestion supplémentaires. À compter du 1er janvier 2019, dans le nouveau régime « AGIRC-ARRCO » fusionné les cotisations des salaires de la tranche 2, qui correspondent aux salaires supérieurs à un Plafond de la Sécurité Sociale, augmentent à nouveau. Elles passent respectivement de 16,2 % pour les non cadres et 16,44 % pour les cadres à 17 % pour tous.

Pour équilibrer les comptes, il existe en outre à l’ARRCO et à l’AGIRC un taux d’appel égal à 125 % qui, appliqué au taux de cotisation contractuel, génère un surplus de cotisations sans augmenter les droits à pension. Ce dernier passera, à 127 % au 1er janvier prochain.

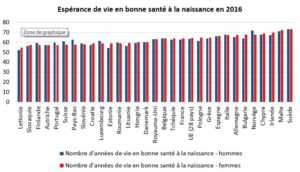

Espérance de vie en bonne santé : avantage aux femmes

Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), l’espérance de vie féminine en bonne santé a progressé de 9 mois entre 2016 et 2017 pour s’établir, à 64,9 ans. Celle des hommes affiche un léger recul (-0,1 an) sur l’intervalle et s’élève à présent 62,6 ans.

Source : DREES – CDE

La DREES constate un recul de l’âge d’entrée en incapacité pour les personnes ayant atteint 65 ans. Là encore les femmes sont en mesure d’espérer de vivre plus longtemps sans être limitées dans leurs activités quotidiennes que les hommes (10,8 ans contre 9,2 ans pour les seconds). Cet indicateur progresse, entre 2012 et 2017, d’un an pour les femmes contre seulement 0,3 an pour les hommes.

Selon les données recueillies par l’office statistique européen, Eurostat, l’espérance de vie en bonne santé des hommes comme des femmes est en France légèrement inférieure à celles constatées au sein de l’Union européenne à 28 où le nombre d’années de vie en bonne santé à la naissance est de 63,5 pour les premiers et 64,2 ans pour les secondes. Ces moyennes sont le fruit d’importantes disparités de situation entre les pays membres. Ainsi, un peu plus de 20 ans séparent la Suède qui affiche les meilleurs résultats (avec respectivement 73 et 73,3 ans) de la Lettonie où les hommes peuvent espérer vivre 52,3 ans en bonne santé et les femmes 54,9 ans.

Source : Eurostat – CDE

Le lent rapprochement de l’espérance de vie à la naissance entre les hommes et les femmes

Entre 2007 et 2017 l’espérance de vie à la naissance des femmes a gagné 0,9 an quand celle des hommes affiche une progression de 2,1 ans. De fait, en 2017, l’espérance de vie à la naissance des hommes s’établit 79,5 ans pour les hommes (+0,2 an) tandis qu’elle reste stable à 85,3 ans pour les femmes.

D’après les projections démographiques menées par l’Institut de métrique et d’évaluation de la santé (IHME) de l’université de Washington publiées dans la revue scientifique « The Lancet », la France devrait conserver, en 2040, la 8e place dans le classement mondial en matière d’espérance de vie avec une durée de vie moyenne à la naissance qui passerait de 82,3 ans en 2016 à 84,3 ans en 2040.

Nous nous compliquons bien la vie

L’édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

Après une année 2017 qui permettait d’espérer un nouveau cycle de croissance en Europe, l’heure est au désenchantement. L’activité économique patine depuis le début de l’année, coincée entre le Brexit et les tensions budgétaires italiennes. L’Union européenne est par ailleurs brinquebalante face à la Chine et aux États-Unis qui se mènent une guerre commerciale. Le projet européen, tel qu’il a été bâti après la Seconde Guerre mondiale, visait à éviter le retour de la guerre en jouant sur la convergence des intérêts économiques. Depuis l’échec du traité constitutionnel de 2005, l’Union européenne est une somme de divisions, de frustrations et d’incompréhensions. L’Union est de plus en plus polyphonique. Les pays d’Europe de l’Est jouent leur partition tout comme ceux d’Europe du Nord, l’Allemagne ou l’Italie. Mais cette polyphonie est dissonante faute de projet partagé. La montée des nationalismes mine la construction européenne. Elle empêche à l’Union d’être crédible sur le plan international et d’être capable de faire jeu égal face aux autres grandes puissances. L’euro est une véritable réussite. En effet, les États membres ont été capables de mettre en place en un temps record une monnaie unique utilisée par plus de 300 millions de personnes. Mais l’histoire n’est pas finie par le simple fait d’avoir réussi cette prouesse. L’euro n’est qu’un outil, une monnaie qu’il faut faire vivre. Or, depuis vingt ans, la zone euro ne s’est pas dotée d’un budget, d’une direction du Trésor, de fonds conjoncturels permettant de combattre un choc asymétrique. Nous attendons toujours l’avènement d’une véritable Europe financière. L’euro ressemble à un contrat de mariage obéissant au régime de la séparation de biens. Or, pour surmonter les crises, pour devenir une monnaie internationale à l’égal du dollar, pour peser sur les négociations économiques internationales, les États membres se doivent de façonner un projet commun et de le traduire en actes, faute de quoi les fissures actuelles mineront à plus ou moins long terme l’ensemble de l’édifice.

L’assurance vie maintient le cap, souligne le Cercle de l’Epargne

L’agence Option Finance, reprise notamment par Capital.fr et le Figaro.fr, revient sur les résultats de l’assurance vie sur les 9 premiers mois de l’année. Elle cite à cette occasion, l’article publié dans le dernier mensuel du Cercle de l’Epargne consacré à l’épargne des ménages depuis le début 2018.

Intéressant, le Livret A ?

Dans l’Express, Votre Argent, Gilles Pouzin revient sur les bons résultats du Livret A sur les 8 premiers mois de l’année 2018. Il cite à cette occasion les éclaircissements des membres du Cercle de l’Epargne qui rappellent que ce produit n’a pas été impacté sur l’intervalle étudié par la hausse des prix.

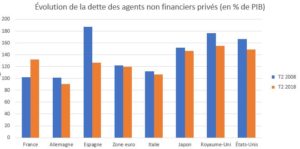

Progression du taux d’endettement privé en France

Au deuxième trimestre 2018, le taux d’endettement des agents non financiers privés atteint 119,9 % du PIB dans la zone euro. En légère hausse par rapport au trimestre précédent, il progresse de 0,1 point en juin 2018, après – 0,3 au premier trimestre 2018. Il est en revanche en recul par rapport au résultat constaté 10 ans plus tôt (121,9 %).

An sein de la zone euro, la progression est plus marquée en France et en Allemagne, avec respectivement à +1,2 point et +1,7 point sur le deuxième trimestre 2018. Néanmoins, la France se distingue sur longue période avec une une hausse marquée du taux d’endettement des agents non financiers privés qui est passé de 102 % du PIB à 132,2 %, entre le 2e trimestre 2008 et le 2e trimestre 2018.

Malgré cette forte progression constatée en France cette dernière reste devancée dans ce domaine par le Japon (146,8 %), les États-Unis ( 149,3 %) et le Royaume-Uni (155,2 %). Au second trimestre 2018, le taux d’endettement du SPNF augmente davantage aux États-Unis (+ 0,6 point au T2 2018) qu’au Royaume-Uni (+ 0,1 point). Il diminue au Japon (- 0,4 point de PIB).

Où placer son argent à court terme ?

Dans le Monde, Agnès Lambert revient sur les solutions pour son épargne de précaution dans un contexte de hausse des prix. Elle cite à cette occasion les recommandations de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne qui rappelle que le « rendement réel du Livret A, c’est-à-dire après inflation, est certes négatif. Mais souvenez-vous des années 1980 : le Livret A rapportait 8,50 %, tandis que la hausse des prix s’élevait à 13 %. La situation actuelle est donc loin d’être dramatique ». Il précise par conséquent que Livret A reste donc, malgré tout, la meilleure enveloppe pour placer votre épargne de précaution, car il est à la fois sans aucun risque, totalement liquide et exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux.

La rémunération des livrets bancaires n’en finit pas de baisser

Selon la Banque de France, le taux moyen de rémunération des livrets bancaires, perd à nouveau 0,1 point en septembre et s’établit à présent à 0,26 %. Pour l’ensemble des dépôts bancaires, le taux moyen de rémunération progresse en revanche de 0,1 point et atteint 0,65 %.

Sur un an, la la rémunération moyenne des dépôts diminue de 4 points de base pour les ménages (0,89 %, après 0,93 % en septembre 2017) quand celle des société non financières recule de 5 (0,29 %, après 0,34 % en septembre 2017).

Malgré le recul de la collecte du PEL, sa rémunération moyenne reste reste stable à 2,68 %.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| sept- 2017 | juil- 2018 | août-2018 (e) | sept- 2018 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,65 |

| Ménages | 0,93 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |

| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,98 | 0,78 | 0,76 | 0,78 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,84 | 1,69 | 1,67 | 1,67 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| – livrets ordinaires | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |

| – plan d’épargne-logement | 2,71 | 2,69 | 2,68 | 2,68 |

| SNF | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

| dont : – dépôts à vue | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,32 | 0,25 | 0,26 | 0,28 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,61 | 1,43 | 1,42 | 1,41 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,16 | -0,14 | -0,11 | -0,03 |

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés.

Bourse : une sévère correction automnale !

Le mois d’octobre aura été un mauvais cru pour les bourses avec un recul général dont -7,28 % pour le CAC et -5,93 % pour l’Euro Stoxx. L’accumulation des menaces a eu raison de la confiance des investisseurs : ralentissement économique en Chine, tension persistante sur le commerce international, Brexit, Italie, Arabie-Saoudite. Par ailleurs, la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis commence à se faire sentir non seulement dans les pays émergents mais aussi sur les places financières internationales. Les résultats en demi-teintes des entreprises américaines, notamment dans le secteur technologique, ainsi que le ralentissement confirmé de la zone euro ont joué en défaveur des placements actions. Ce contexte économique chahuté aura eu comme conséquence la diminution du prix du baril qui est passé de 81,28 dollars à fin septembre à 75,92 dollars à fin octobre. L’euro est tombé au-dessous d’1,15 dollar et a même fini le mois à 1,13 dollar. Ce recul marqué s’explique par les problèmes budgétaires italiens, par les négociations compliqué avec le Royaume-Uni sur sa sortie de l’Union européenne ainsi que par la hausse des taux aux États-Unis qui entraîne un afflux de capitaux vers ce pays. Les bourses américaines, n’échappent à ce mouvement baissier général. La baisse est de 5,07 % pour le Dow Jones quand le Nasdaq affiche un recul sensible de -9,20 % sur un mois.

| Tableau de bord des marchés financiers | Résultats |

| CAC au 29 décembre 2017 | 5 312,56 |

| CAC au 31 octobre 2018 | 5 093,44 |

| Évolution en octobre | -7,28% |

| Évolution depuis le 1er janvier | -4,12% |

| DAXX au 29 décembre 2017 | 12 917,64 |

| DAXX au 31 octobre 2018 | 11 447,51 |

| Évolution en octobre | -6,53% |

| Évolution depuis le 1er janvier | -11,38% |

| Footsie au 29 décembre 2017 | 7 687,77 |

| Footsie au 31 octobre 2018 | 7 128,10 |

| Évolution en octobre | -5,09% |

| Évolution depuis le 1er janvier | -7,28% |

| Euro Stoxx au 29 décembre 2017 | 3 609,29 |

| Euro Stoxx au 31 octobre 2018 | 3 197,51 |

| Évolution en octobre | -5,93% |

| Évolution depuis le 1er janvier | -8,75% |

| Dow Jones au 29 décembre 2017 | 24 719,22 |

| Dow Jones au 31 octobre 2018 | 25 115,76 |

| Évolution en octobre | -5,07 % |

| Évolution depuis le 1er janvier | +1,60 % |

| Nasdaq au 29 décembre 2017 | 6 903,39 |

| Nasdaq au 31 octobre 2018 | 7 161,65 |

| Évolution en octobre | -9,20 % |

| Évolution depuis le 1er janvier | +5,83 % |

| Nikkei au 29 décembre 2017 | 22 764,94 |

| Nikkei au 31 octobre 2018 | 21 920,46 |

| Évolution en octobre | -9,12% |

| Évolution depuis le 1er janvier | -3,71% |

| Parité euro/dollar au 29 décembre 2017 | 1,1894 |

| Parité euro/dollar au 31 octobre 2018 | 1,1309 |

| Évolution en octobre | -2,54% |

| Évolution depuis le 1er janvier | -5,74% |

| Once d’or au 29 décembre 2017 | 1 304,747 |

| Once d’or au 31 octobre 2018 | 1 214,41 |

| Évolution en octobre | 1,92% |

| Évolution depuis le 1er janvier | -6,76% |

| Pétrole Brent au 29 décembre 2017 | 66,84 |

| Pétrole Brent au 31 octobre 2018 | 75,922 |

| Évolution en octobre | -8.44% |

| Évolution depuis le 1er janvier | +13.98 % |

Inflation stable en octobre

Comme en septembre, les prix à la consommation auraient, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l’INSEE, progressé de 2,2 % sur un an en octobre 2018. La stabilisation de l’inflation en octobre tiendrait à une baisse marquée des produits manufacturés et au ralentissement des prix des produits frais qui viendraient compenser une accélération des prix de l’énergie et des prix des services.

Sur un mois, les prix de l’énergie progressent plus vite en octobre qu’en septembre quand, dans le même temps, les prix des services baisseraient nettement moins que le mois précédent et ceux des produits manufacturés resteraient stables. Ainsi, les les prix à la consommation enregistrent en octobre une petite hausse de +0,1 % après −0,2 % en septembre.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 2,5 %, comme en septembre. Sur un mois, il afficherait un rebond de +0,1 % après un repli à −0,2 % le mois précédent.

Rebond mesuré de la croissance au troisième trimestre en France

Le 30 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rebond mesuré de la croissance au troisième trimestre en France

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Après deux premiers trimestres décevants, la croissance s’est légèrement accélérée au troisième trimestre en passant de 0,2 à 0,4 %. Cette amélioration est imputable à la consommation et aux échanges extérieurs. Compte tenu du retard accumulé sur le premier semestre, ce résultat est néanmoins décevant. Avec la fin des grèves dans le secteur des transports, les experts s’attendaient à un rattrapage plus important avec une croissance du PIB espérée à +0,5 %. La multiplication des incertitudes et une moindre confiance tant des consommateurs que des entreprises ont limité l’ampleur du rebond.

La reprise de la consommation confirmée

Après avoir reculé de 0,1 % au deuxième trimestre, la consommation a enregistré une hausse de 0,5 % au troisième trimestre. La consommation en biens a progressé de 0,6 % faisant suite à une contraction de 0,4 %, celle des services a connu une hausse de +0,3 % après +0,1 %. Cette évolution positive est imputable aux dépenses de l’énergie qui obéissent à des facteurs de prix et de conditions climatiques. Elles ne sont pas révélatrices du moral des consommateurs.

Les dépenses alimentaires, après deux trimestres de recul, se sont stabilisées avec un gain de +0,1 %.

Dans les services, les dépenses de transport augmentent de 3,7 % mais cela est imputable à la fin des grèves qui avaient provoqué une contraction au deuxième trimestre de 2,9 %.

La consommation des ménages reste convalescente. Elle est handicapée par le ralentissement des créations d’emploi. La légère augmentation du chômage enregistrée au troisième trimestre ne peut jouer que défavorablement sur les dépenses des ménages. Par ailleurs, la question du pouvoir d’achat est devenue un sujet majeur au cours du troisième trimestre avec l’augmentation du prix des carburants. Son amélioration est attendue au quatrième trimestre qui sera marqué par la diminution des cotisations chômage et par la poursuite de la réduction de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages.

L’investissement des entreprises reste dynamique

Au troisième trimestre 2018, les dépenses d’investissement totales (formation brute de capital fixe) ont augmenté de 0,8 % soit au même rythme qu’au deuxième (+0,9 %). L’investissement des entreprises reste dynamique avec un gain de +1,4 % après +1,3 %. Les secteurs de l’informatique, les services d’information et l’automobile ont été à l’origine de ce bon résultat.

Atterrissage de l’investissement des ménages

L’investissement des ménages poursuit son mouvement de correction après la forte hausse de 2017. Il se contracte, en effet, de 0,2 % après 0,0 %. Une baisse en lien avec le recul des mises en chantiers de logements depuis fin 2017.

Légère contribution positive du commerce extérieur

Au troisième trimestre, les exportations ont augmenté de 0,7 % contre +0,1 % au deuxième trimestre quand les importations n’ont progressé que de 0,3 % après +0,7 %. De ce fait, les échanges extérieurs contribuent positivement à la croissance : +0,1 point, après −0,2 point au deuxième trimestre. Au cours du premier semestre, le commerce extérieur avait pénalisé la croissance française. L’augmentation des livraisons d’avion a permis ce rétablissement qui ne permet pas de réduire de manière significative le déficit commercial. Au mois d’août, le déficit cumulé sur les 12 derniers du commerce extérieur français a atteint 61,9 milliards d’euros contre 63,8 milliards pour l’année 2017.

L’objectif de croissance de 1,6 % en ligne de mire

La croissance française pourrait atteindre sur l’année le taux de 1,6 % prévu par l’INSEE et la Banque de France, sauf contreperformance notable au dernier trimestre. Elle pourrait en cas d’accélération se rapprocher de l’objectif du Gouvernement de 1,7 %. Le dernier trimestre bénéficiera de la baisse des charges sociales et de la baisse de la taxe d’habitation. Les pouvoirs publics espèrent également une diminution du taux d’épargne des ménages qui avait atteint 14,3 % du revenu disponible brut au deuxième trimestre. Parmi les facteurs pouvant entraver la croissance française figurent le ralentissement du commerce international, la hausse du prix du pétrole, la stagnation des créations d’emploi et l’absence de confiance des consommateurs et des investisseurs. Au regard des chiffres des trois premiers trimestres, l’année 2018 est sur le plan économique une année passable voire décevante. L’embellie de la fin de l’année 2017 n’a pas fait long feu en raison de la hausse du pétrole et d’une demande intérieure moins vive que prévu.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

L’assurance vie décélère mais sauve la mise en septembre

Le 24 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’assurance vie décélère mais sauve la mise

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

La collecte nette de l’assurance vie, avec + 900 millions d’euros, est, selon la Fédération Française de l’Assurance, restée positive en septembre. En net retrait par rapport à celle du mois d’août 2018, elle est, en revanche, en phase avec le résultat moyen de ces dix dernières années (925 millions d’euros) et nettement supérieure à la collecte du mois de septembre de l’année dernière (500 millions d’euros). Lors de ces dix dernières années, la collecte n’a été qu’à trois reprises négative au mois de septembre. La collecte nette s’établit à 18 milliards d’euros depuis le début de l’année contre 6,2 milliards d’euros sur la même période l’année dernière.

Au mois de septembre, la baisse de la collecte nette s’explique par la diminution des cotisations qui sont passées de 10,6 à 9,6 milliards d’euros. Les ménages ont réduit leur effort d’épargne. Ce relâchement a été également constaté pour le Livret A. Les dépenses de rentrées, les derniers tiers de l’impôt sur le revenu et la perte de pouvoir d’achat occasionnée par la hausse des prix ont réduit les capacités d’épargne des ménages. Au cours des neuf premiers mois de 2018, le montant des cotisations collectées a dépassé les 100 milliards d’euros (104,7 milliards d’euros) soit près de 5 milliards d’euros de plus que sur la même période de 2017 (99,6 milliards d’euros)

2,5 milliards d’euros ont été placés en unités de compte contre 2,7 milliards d’euros en août dernier. C’est le plus mauvais résultat des unités de compte depuis le début de l’année. Elles ont représenté 26 % de la collecte le mois dernier quand la moyenne des neuf premiers mois est de 29 %. Le caractère plus volatil des marchés peut dissuader les épargnants à s’engager sur la voie d’une diversification en unités de compte.

Les prestations et les rachats sont restés stables à 8,8 milliards d’euros contre 8,2 au mois d’août. Ils sont inférieurs à la moyenne des huit premiers mois de l’année (9,7 milliards d’euros). Les prestations versées par les sociétés d’assurances sur les neuf premiers mois de l’année s’élèvent à 86,8 milliards d’euros contre 92,4 milliards d’euros sur la même période en 2017.

L’encours des contrats d’assurance vie s’élève à 1 711 milliards d’euros à la fin du mois de septembre, en progression de 2 % sur un an.

L’assurance vie conforte donc sa place de premier placement des ménages français. Depuis le début de l’année, elle profite de la perte d’attractivité du Plan d’Épargne Logement. La diminution du nombre de transactions immobilières conduit également les ménages à réduire les sorties d’assurance vie.

Les ménages semblent avoir bien digérer l’assujettissement, partiel, de l’assurance vie au Prélèvement Forfaitaire Unique. De même, la baisse du rendement des fonds euros n’occasionne pas une remise en cause de l’assurance vie.

Dans les prochains mois, l’assurance vie devrait maintenir le cap avec une collecte moins forte qu’en début d’année mais qui resterait positive. Dans ces conditions, une collecte nette de plus de 20 milliards d’euros est envisageable, ce qui constituerait le meilleur résultat enregistré depuis 2015.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

L’assurance-vie en petite forme en septembre

Avec à peine 900 millions d’euros récoltés, l’assurance vie affiche en septembre un résultat en recul mais conforme à la tendance constatée ces dix dernières années pour ce mois de rentrée. Dans cet article publié dans Les Echos, retrouvez l’analyse du directeur du Cercle de l’Épargne et ses prévisions pour la fin d’année.

La collecte du Livret A tombe dans le rouge

Retour sur la décollecte enregistrée par le Livret A en septembre dans le journal Les Echos qui reprend l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne.

Le Livret A rate sa rentrée

Le 23 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultat du Livret A au mois de septembre

Le Livret A rate sa rentrée

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le mois de septembre marque une rupture pour le Livret A avec une décollecte de 410 millions d’euros, la première depuis le mois de décembre 2017. Le mois de septembre est, en règle générale, peu porteur pour le Livret A. déjà, en 2017, une décollecte avait été constatée (-120 millions d’euros). À la rentrée, les ménages sont contraints de puiser dans leur épargne de précaution pour faire face aux dépenses de rentrées et pour s’acquitter des impôts notamment du dernier tiers de l’impôt sur le revenu. Ainsi, sur ces dix dernières années, 4 décollectes ont été enregistrées.

Si dans un premier temps, le retour de l’inflation avait conduit à une hausse de la collecte, il semble aujourd’hui avoir un effet inverse. Face à la contraction de leur pouvoir d’achat, les ménages sont obligés de puiser dans leur épargne de précaution. L’augmentation du prix des carburants et les augmentations de certaines taxes pèsent sur leur capacité d’épargne à court terme. Le rendement réel négatif du Livret A peut également avoir incité les ménages à relâcher leur effort. Il faut remonter à 1983 pour avoir un rendement négatif d’un point.

Ce mouvement de décollecte est en phase avec la prévision de l’INSEE qui table sur une baisse du taux d’épargne. Malgré tout sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte du Livret A reste très nettement positive, + 10,93 milliards d’euros, légèrement inférieure à son montant sur la même période en 2017, + 12,05 milliards d’euros. L’encours s’inscrit dans ces conditions en légère baisse à 282,6 milliards d’euros.

Pour les prochains mois, la collecte devrait rester proche de zéro en raison des charges habituelles de fin d’année qui pèsent sur les ménages même si leur pouvoir d’achat est censé augmenter du fait de la baisse des cotisations salariales intervenue le 1er octobre dernier.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Le Livret A rate sa rentrée, souligne le Cercle de l’Epargne

L’agence AOF, reprise par plusieurs médias dont le Figaro et Capital, revient sur le résultat négatif du Livret A en septembre qui constitue une première depuis décembre 2017. Il cite à cette occasion Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne.

L’Assurance-vie s’ouvre au financement des entreprises

Le projet de loi PACTE prévoit des mesures destinées à relancer l’eurocroissance. Retrouvez dans le journal La Croix, l’analyse de Philippe Crevel qui rappelle que le dispositif peine à séduire les épargnants jugeant l’encours (2,2 milliards d’euros) « modeste » en comparaison avec l’objectif fixé à sa création, à savoir 100 milliards d’euros de collecte.

Épargne-retraite, ce que va changer la loi Pacte

Dans le journal La Croix, le directeur du Cercle de l’épargne estime que le PACTE « va dans le bon sens, mais ce n’est pas une révolution » mais regrette que . « le gouvernement n’est pas allé au bout de la simplification car les différents produits actuellement proposés continueront d’exister. En plus, les mesures fiscales ne sont pas encore connues, puisqu’elles seront prises plus tard, par ordonnances. »

Réforme des retraites : les problèmes que pose l’harmonisation des cotisations

Dans Capital, le Directeur du Cercle de l’Épargne revient sur les premières annonces du Haut-Commissaire à la réforme des retraites et notamment sur l’harmonisation des cotisations pour l’ensemble des actifs. Il constate que cela pourrait être “une bonne affaire pour l’État car sa contribution au nouveau régime pourrait être plus faible que celle qu’il apporte actuellement au compte d’affectation spéciale des pensions de l’Etat ».

Réforme des retraites : les fonctionnaires, toujours avantagés ?

Dans Planet.fr, le directeur du Cercle de l’Epargne revient sur la réforme des retraites dont le Gouvernement a évoquer les grands principes. Considérant que « le gouvernement tient à tout prix à éviter les perdants, puisque ces derniers hurlent alors que les gagnants se taisent. » Philippe Crevel explique que « c’est dans cette idée qu’il a décidé d’intégrer les primes des fonctionnaires, qui représentent entre 20 et 30% de leurs revenus selon les cas, au calcul de leurs droits à la retraite ». Il indique par ailleurs « qu’en se basant sur l’application stricto sensu d’un régime par points, on peut désigner certains gagnants théoriques ». Ainsi le passage des 25 meilleurs années à l’ensemble de la carrière pour le calcul de la pension « sera défavorable aux individus dont les revenus ont parfois fait le grand écart. En revanche, il favorisera les carrières plus lisses ».

Retraite : la tactique du gouvernement pour vous forcer à travailler plus

Comme suite à l’annonce d’un âge pivot de départ à la retraite, Philippe Crevel est invité d’expliquer la nature de cette mesure et son incidence pour les actifs, un dispositif destiné à remplacer la borne d’âge dans le futur système des retraites unifié qui existe actuellement.

Réforme des retraites : ce gros danger dont personne ne parle

Conformément aux engagements du candidat Macron, la réforme des retraites qu’il entend engager n’a pas vocation à s’accompagner de réformes paramétriques qui pourraient permettre de répondre aux besoin de financement à venir du système de retraite. Cependant, comme le rappelle Philippe Crevel dans Planet, « Le COR est un organisme connu pour son optimisme. Pourtant, il parle de déficit du système des retraites dès 2022 ».

Retraite, chantier à hauts risques

Le 10 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Retraite, attention chantier

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a, mercredi 10 octobre, dans le cadre d’un point d’étape avec les partenaires sociaux, présenté quelques épures de la future réforme qui vise à instituer un système dit universel des retraites. Figure parmi les pistes envisagées la possibilité de retenir un taux moyen de cotisation à 28 % ce qui pourrait générer d’importants transferts de charges au profit du secteur public qui dans les prochaines années sera confronté à une dégradation rapide du ratio cotisants / retraités.

Un régime par répartition à points

Sans surprise, le futur système « universel » qui « remplacera les 42 régimes de retraite existants » sera « public et par répartition ». Comme aujourd’hui, les retraités toucheront des pensions financées sur les cotisations des actifs. Le plafond de cotisation devrait se situer autour de 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Les actifs cotiseront dans la limite de 120.000 euros bruts annuels de revenus d’activité, soit moins qu’actuellement. Pour les complémentaires, le plafond de cotisation est de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le nouveau système concernera les régimes spéciaux, la fonction publique et les régimes fit alignés (régime général, régime agricole, indépendants, professions libérales). Néanmoins, les travailleurs indépendants, bénéficieront d’un régime de cotisations adapté afin de ne pas bouleverser les équilibres économiques de leur activité. Leur taux de cotisation actuel est plus faible que celui en vigueur pour le régime général.

À la différence du système du régime général qui retient les 25 meilleures années ou celui des régimes spéciaux qui prend en compte le salaire des six derniers mois, dans le nouveau système, l’ensemble de la carrière sera retenu. Les actifs acquerront des points durant toute leur vie professionnelle. Ces points accumulés seront convertis en pension au moment du départ à la retraite.

Des mécanismes de solidarité seront conservés

Les interruptions d’activité comme le chômage, l’invalidité, la maladie ou la maternité resteront compensées dans ce système par points, qui accordera une bonification « pour chaque enfant, dès le premier enfant » et non plus à partir du troisième.

La réforme maintiendra les pensions de réversion pour les veuves et veufs et un minimum de pension pour les bas salaires et les carrières hachées. Aujourd’hui, cohabitent 16 régimes de réversion, dans le cadre du futur régime universel, le Gouvernement, avec les partenaires sociaux, sera contraint de retenir de nouvelles règles. Est-ce que la réversion sera totalement mise sous condition de ressources et quel en sera le taux ? Nul ne le sait pour le moment.

La délicate question de l’âge de départ à la retraite

Si l’âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans, le Gouvernement a lancé l’idée d’un âge pivot à 63 ans. Avant 63 ans, la pension pourrait souffrir d’une décote comme cela existe pour les régimes actuels pour les assurés n’ayant pas la totalité des trimestres requis. L’objectif du Gouvernement est d’inciter les assurés à continuer à travailler au-delà de 62 ans sachant que disparaît le critère de la durée de cotisation. Aujourd’hui, pour obtenir une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé 166 trimestres pour les actifs nés en 1956. Les syndicats sont assez opposés à la fixation d’un âge pivot qui est jugé injuste socialement en pénalisant ceux qui ont commencé à travailler tôt. La notion de durée de cotisation pourrait revenir au cours de la concertation.

Le Gouvernement semble avoir abandonné, en revanche, l’idée d’instituer des comptes notionnels qui auraient permis de calculer le montant de la pension en fonction de l’espérance de vie de chaque génération. Ainsi, en vertu de ce système, une personne partant à la retraite à 62 ans toucherait une pension plus faible qu’une personne partant à 67 ans car son espérance de vie à la retraite serait plus longue.

La délicate question de l’alignement des taux de cotisation entre le privé et le public

Le Gouvernement souligne dans son rapport que le taux de cotisation dans le nouveau régime sera proche de 28 % pour les assurés et les employeurs qu’ils soient publics ou privés. Or, aujourd’hui, si pour les cotisations salariées, une convergence est en cours entre le public et le privé, les taux sont très différents au niveau des employeurs. Le taux fictif pour l’État (taux correspondant à la dotation d’équilibre pour le compte d’affectation des pensions civiles) est de 74 %. Le taux de cotisation employeur pour les pensions militaires est de 126 %. Le taux de cotisation pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière est de 30 %. Une harmonisation du taux à 28 % sans soultes versées par les administrations publiques aboutirait à un transfert de charge sur le privé qui pourrait atteindre une vingtaine de milliards d’euros d’ici 2040. Les taux de cotisation élevés traduisent des ratio cotisants / retraités dégradés. Or, ceux-ci sont amenés à se dégrader nettement dans les prochaines années pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Dans un système universel, la solidarité démographique jouera plus facilement que dans le système actuel (dispositif complexe des compensations).

La génération 63 ou 64 inaugurera le nouveau système