Ralentissement de l’inflation confirmé en décembre

L’indice des prix à la consommation (IPC), s’établit en décembre à 1,6 % sur un an contre 1,9 % en novembre et 2,2 % en octobre. Ce recul lié au ralentissement des prix de l’énergie et des produits manufacturés.

Sur un an, les prix des produits pétroliers sont en net recul (+9,5 % sur un an après +14,7 %) quand la hausse des prix du gaz ralentit après sept mois consécutifs d’accélération (+22,5 % sur un an après +26,2 %). Sur un an, les prix des services augmentent moins vite (+0,9 % en décembre 2018, après +1,0 %) que le mois précédent quand ceux de l’alimentation accélèrent après deux mois de ralentissement : +2,5 % sur un an après +1,9 % le mois précédent. Autre secteur examiné par l’INSEE pour déterminé l’IPC, les prix des produits manufacturés affichent également un recul (−0,5 % après −0,3 %). qui tient à une baisse des prix de l’habillement et chaussures (−0,3 % sur un an après −0,1 %) et des produits de santé (−3,0 % après −2,2 %). Seul secteur en net progression sur un an, l’alimentation dont les prix accélèrent après deux mois de ralentissement : +2,5 % sur un an après +1,9 % le mois précédent.

En décembre, le rebond des prix des services (+0,4 % après −0,3 %) et de l’alimentation (+0,6 % après −0,2 %) a été compensé par un net recul dans le secteur de l’énergie(−2,4 % après −0,7 %) et le repli de ceux des produits manufacturés (−0,2 % après +0,1 %).

Sur le mois de décembre, après correction des variations saisonnières, les prix à la consommation baisse de -0,2 % après -0,1 % en novembre).

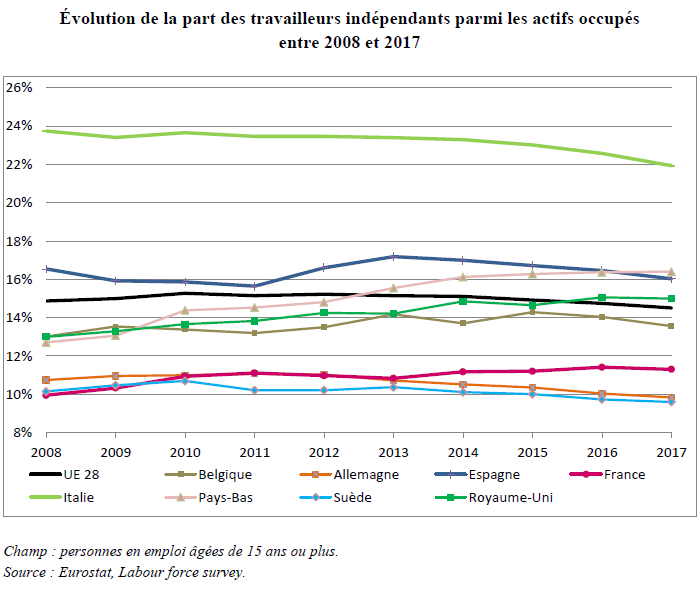

Devient-on travailleur indépendant par vocation ?

Selon l’office statistique européen, Eurostat, les travailleurs indépendants, représentaient, en 2017, 14,5 % des personnes en emploi. Ainsi, sur les 227,7 millions de personnes âgées de 15 ans ou plus en emploi, 33 millions exerçaient une activité en qualité de travailleur indépendant. Après des années de progression qui tiennent notamment à la flexibilité accrue du marché du travail, on constate un fléchissement de la part des indépendants dans l’emploi total dans de nombreux pays de l’union européenne depuis 2013, à l’exception de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Évolution de la part des travailleurs indépendants

parmi les actifs occupés entre 2008 et 2017

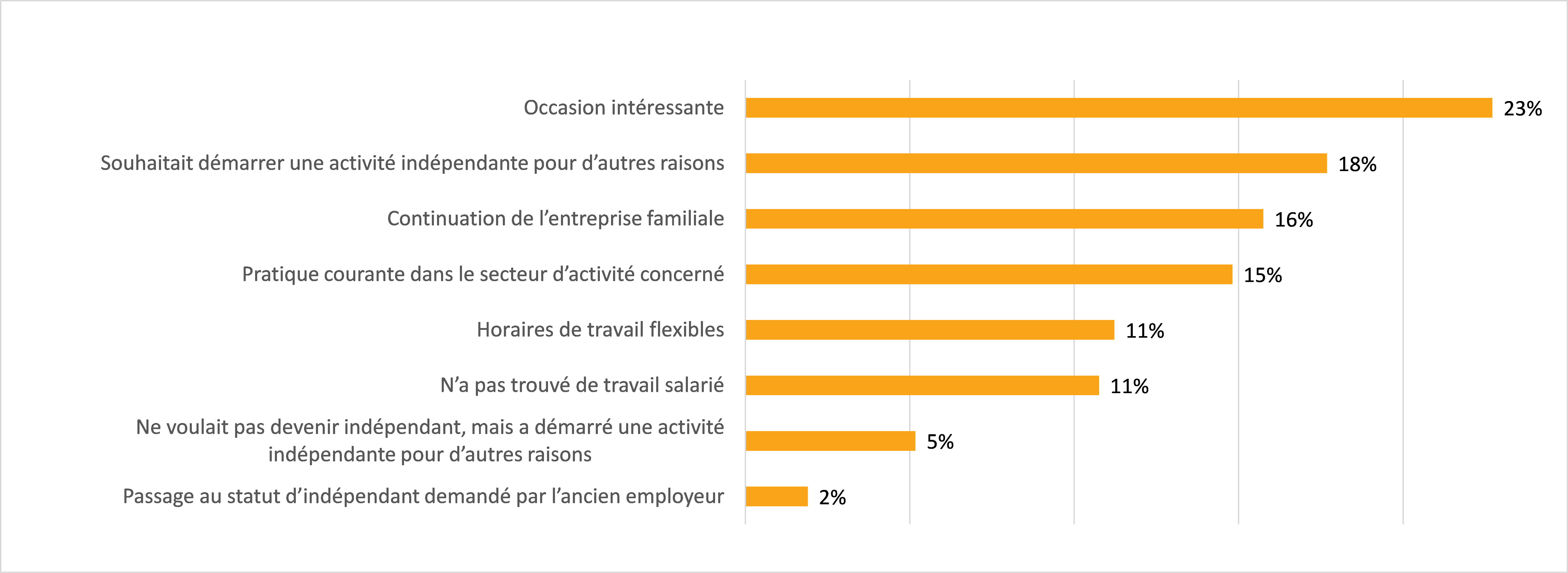

Dans une grande majorité de cas, l’installation en tant qu’indépendant est un acte volontaire de la part des actifs. Ainsi, selon Eurostat, pour 23 % d’entre eux, ce choix est perçu comme une occasion intéressante. Dans 16 % des cas, il est lié à la poursuite d’une activité familiale. Pour 15 % des indépendants, ce statut est choisi afin de pouvoir adapter ses horaires de travail à des contraintes personnelles. 11 % se sont résolus à s’installer à leur compte afin de sortir du chômage et 2 % parce que c’était une exigence de leur ancien employeur.

Raison principale ayant motivé l’accès au statut d’indépendant, 2017, UE

(en % des travailleurs indépendants)

Source : Eurostat

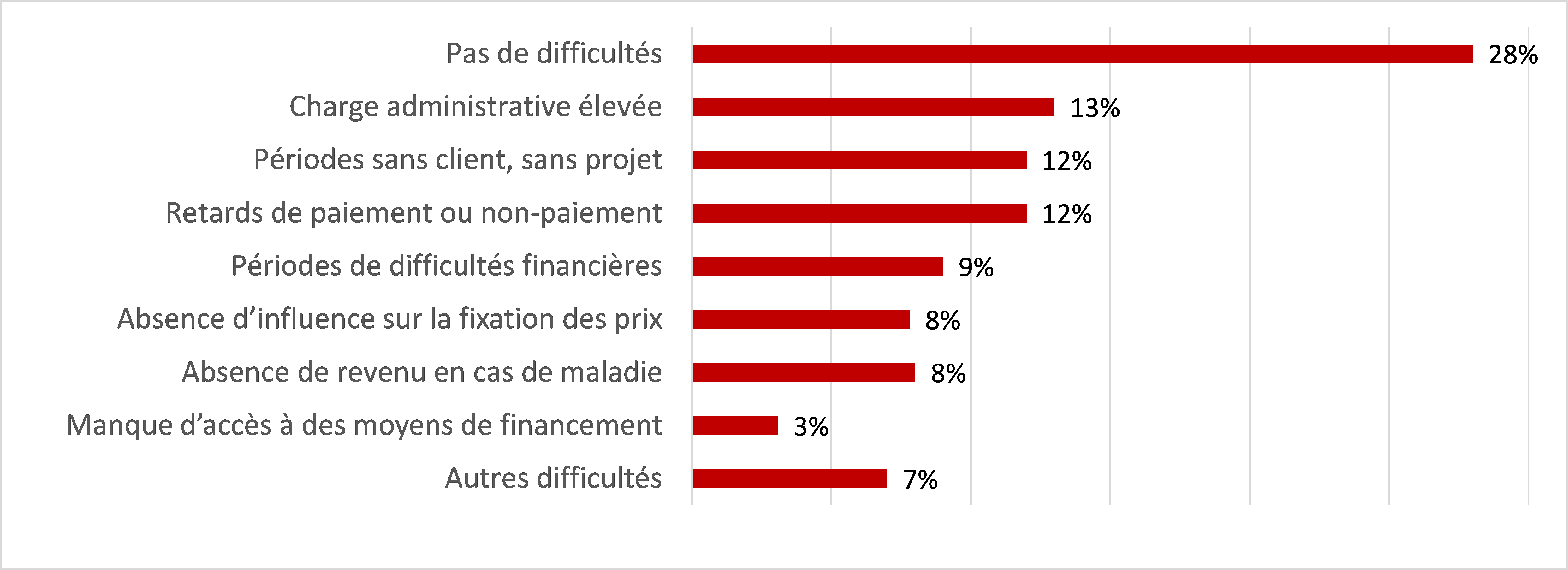

Seulement 28 % des travailleurs indépendants déclarent ne pas avoir rencontré de difficulté pour leur activité. Les pays où les indépendants déclarent avoir rencontré le moins de difficulté pour s’installer sont la République tchèque (44 %), les Pays-Bas (42 %), le Royaume-Uni (41 %), la Suède et l’Allemagne (40 % chacune).

En France, seuls 26 % des indépendants déclarent ne pas avoir rencontré de difficultés. Les Français sont par ailleurs plus nombreux que la moyenne européenne à considérer que les charges administratives constituent un frein à l’entreprenariat (18 % contre 13 % en moyenne en Europe). La France est, dans ce domaine, dépassée par l’Italie, où ce taux atteint le niveau record de 26 %.

Parmi les autres difficultés soulignées par les entrepreneurs européens, figurent les périodes sans client, sans commande ou sans projet (12 %), les retards de paiement ou le non-paiement (12 %), les périodes de difficultés financières (9 %), l’absence d’influence sur la fixation des prix (8 %) et l’absence de revenu en cas de maladie (8 %). 28 % ont déclaré ne pas avoir rencontré de difficultés en tant que travailleur indépendant. Dans trois pays, l’Estonie (30 %), Chypre (24 %) et la Grèce (23 %), les répondants ont le plus souvent indiqué avoir rencontré des « périodes de difficultés financières ».

Principale difficulté rencontrée par les travailleurs indépendants

au cours des douze derniers mois, 2017, UE

(en % des travailleurs indépendants)

Source : Eurostat

En 2017, dans l’Union, 77 % des travailleurs indépendants avaient deux clients et plus et aucun en position dominante, 18 % dépendaient d’un client en position dominante et 4 % n’avaient eu aucun client lors des douze derniers mois.

A lire dans le Mensuel du Cercle N°57 de janvier 2019

Le régime des marins, un ancêtre aux multiples spécificités

Louis XIV se désespérait des défaites de la marine royale face aux flottes espagnoles ou britanniques. Il demanda à son Ministre de la Marine qui était aussi Ministre des Finances de trouver une solution. Celui-ci lui a proposé la mise en place d’un Fonds des Invalides de la Marine, afin d’attirer les meilleurs marins et d’éviter qu’ils ne s’installent comme corsaires ou pire comme pirates. Ainsi, est né entre 1673 et 1681, le premier régime de retraite français, un régime qui fonctionnait alors par capitalisation. Du fait de la faible espérance de vie du marin, le nombre de retraités était réduit. Ce régime a perduré depuis Louis XIV et a pris la forme, en 1930, d’un Établissement National de la Marine (Enim). Ce régime est certainement un des plus particuliers des régimes spéciaux en vigueur. Ses règles sont fixées par le Code des transports et par celui des pensions de retraite des marins français.

Les régimes de retraite français étaient jusqu’à maintenant homogènes en ne gérant qu’une seule catégorie d’actifs. Or, des salariés, des travailleurs non-salariés et des dirigeants d’entreprise peuvent être membres de l’Enim. Certes, depuis 2019, le régime général de la Sécurité sociale traite tout à la fois les salariés et les travailleurs non-salariés qui relevaient de feu le RSI.

Ainsi, sont affiliés à l’Enim :

- les marins embarqués sur les navires de commerce, de pêche, de culture marine et de plaisance ;

- les marins qui sont autorisés à valider des services à terre, et leurs ayants droit

- le conjoint collaborateur de chef d’entreprise de tous secteurs maritimes ;

- les marins pensionnés et leurs ayants droit ;

- les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement maritime.

Le régime de retraite compte 30 000 cotisants pour 115 000 retraités soit un rapport démographique très dégradé de 1 actif pour 3 retraités contre 1,7 cotisant pour 1 retraité dans le régime général. Ce rapport démographique est lié à la réduction du nombre de pêcheurs et par la réduction des marins de commerce résidant en France.

Autre différence avec les salariés, les marins acquittent une cotisation calculée sur la base d’un salaire forfaitaire correspondant à la fonction qu’ils occupent. Il existe 20 classes de salaire forfaitaire.

Les cotisations s’élèvent à 10,85 % pour le marin (part salariale) et à un pourcentage qui peut aller de 1,6 % à 19,30 % pour les armateurs ou les employeurs, suivant la taille du navire, le type d’activité et les modalités d’exploitation.

L’âge de départ à la retraite des marins

Les marins peuvent arbitrer entre plusieurs âges pour partir à la retraite. Le montant des pensions obéit à des règles différentes en fonction de l’option choisie.

La pension d’ancienneté est versée à partir de 50 ans à condition d’avoir 25 années de service ou à 52,5 ans sous réserve d’avoir cotisé 37,5 années. La pension proportionnelle est accordée sur demande à 55 ans après 15 années de service.

La pension spéciale est accordée à partir de 55 ans sous réserve d’avoir cotisé entre 3 mois et 15 ans et d’avoir liquidé une pension dans un autre régime légal. Cette obligation disparaît pour les affiliés de plus de 60 ans.

La pension anticipée est donnée sans condition d’âge pour les affiliés reconnus inaptes à la navigation et qui ont réuni au moins 15 annuités.

Le régime du cumul emploi/retraite diffère de celui en vigueur pour le régime général ainsi que pour les régimes alignés.

La pension n’est pas cumulable avec une activité relevant de l’Enim avant l’âge de 55 ans. Après cet âge, elle est cumulable avec une activité en mer relevant de l’Enim et une activité dans le secteur privé dans la limite d’un plafond avec une activité dans le secteur public. Ce plafond est le même que pour le cumul emploi/retraite en vigueur pour la fonction publique. En revanche, il n’y a pas de cumul possible s’il s’agit d’une activité à terre relevant de l’Enim.

Depuis le 1er janvier 2018, les cotisations versées à l’Enim après la liquidation de la pension ne donneront droit à aucun droit supplémentaire, règle en vigueur depuis 2015 pour les autres régimes.

Des règles de calcul spécifiques

La pension de retraite des marins dépend du salaire forfaitaire, d’un taux et du nombre d’annuités. Le taux est toujours le même quel que soit le type de pension.

Elle est égale :

Salaire forfaitaire de la catégorie sur les 36 derniers mois x 2 % (taux) x durée des services validés

Des bonifications existent pour tenir compte des enfants. La pension est majorée de 5 % pour 2 enfants, 10 % pour 3 enfants, 15 % pour 4 enfants et plus.

Les conjoints collaborateurs

Le conjoint du chef d’entreprise de pêche ou de cultures marines peut disposer d’une retraite personnelle. Les conditions d’obtentions diffèrent selon le statut du conjoint collaborateur :

Le versement cotisations spécifiques

Le chef d’entreprise peut verser une cotisation correspondant à 8 % du salaire forfaitaire de la troisième catégorie de classement des marins. Le conjoint doit travailler à temps plein ou partiel dans l’entreprise (il peut avoir une autre activité). Le versement de la pension est possible à partir de 55 ans si le conjoint n’exerce plus son activité dans l’entreprise familiale.

La pension s’élève à 1 % du salaire forfaitaire de la troisième catégorie pour une annuité validée.

Le partage des droits sans cotisation supplémentaire

Le dirigeant doit être propriétaire embarqué, et exploiter le navire, avec son seul conjoint. Dans ce cas, le conjoint doit travailler strictement dans l’entreprise. Aucune cotisation n’est ajoutée.

La pension sera calculée normalement, sur la base de la durée de cotisation du dirigeant. Il en recevra deux tiers et un tiers sera versé à son conjoint.

Des règles de réversion distinctes

Le conjoint ou ex-conjoint du marin a droit à une pension de réversion en cas de décès de celui-ci. Les conditions varient selon la durée des services effectués par le marin :

| 15 ans de services ou plus | Moins de 15 ans de services |

| Si au moins un enfant est né de l’union : réversion immédiate et sans condition.Si le couple n’a pas eu d’enfants : pour avoir droit à la réversion, le conjoint survivant doit avoir au moins 40 ans et avoir été marié(e) au moins 2 ans avant la fin de l’activité du marin ou la liquidation de sa retraite de l’Enim.

Si le mariage a lieu plus tard, la réversion peut être versée à partir de 55 ans si l’union a duré au moins 4 ans. |

Si le conjoint survivant perçoit une autre pension de réversion d’un autre régime que de l’Enim.

Si ce n’est pas le cas, la pension de réversion de l’Enim est accordée à partir de 55 ans, à condition que le mariage ait duré au moins deux ans ou ait donné lieu à la naissance d’au moins un enfant. |

Si ce n’est pas le cas, la pension de réversion de l’Enim est accordée à partir de 55 ans, à condition que le mariage ait duré au moins deux ans ou ait donné lieu à la naissance d’au moins un enfant.

La pension de réversion s’élève à 54 % de la pension que percevait ou aurait pu percevoir le défunt. Elle est cumulable avec une pension personnelle.

S’il y a plusieurs ex-conjoints, la réversion est partagée entre eux au prorata de la durée du mariage.

En cas de remariage, le droit à réversion disparaît. Elle peut être transférée aux enfants. En cas de dissolution du nouveau mariage, elle peut être recouvrée.

Les orphelins ont aussi droit à 10 % de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt.

Bilan comparé de l’Enim avec le régime général

| Enim | Régime général | |

| Affiliation (PUMa) | L’Enim affilie les marins professionnels et les membres de leur famille.

Il n’a pas vocation à affilier les personnes qui n’ont plus de lien avec les métiers de marin. |

Le régime général a vocation à affilier toutes les personnes résidant en France de façon régulière, hors critère d’activité professionnelle |

| Public cible | Marins salariés et marins à leur compte sont traités de la même manière | Les salariés.

D’autres régimes existent pour les autres catégories (SS indépendants, MSA…) avec des conditions différentes |

| Assiette pour le calcul des cotisations et contributions | Salaire forfaitaire (classement en 20 catégories) | Salaire réel |

| Assiette pour le calcul des prestations en espèces (indemnités journalières, allocation décès…) | Salaire forfaitaire (classement en 20 catégories) | Salaire réel |

| Assiette pour le calcul des rentes AT/MP et pensions d’invalidité | Salaire forfaitaire (classement en 20 catégories) | Salaire réel |

| Assiette pour le calcul des pensions de retraite | Salaire forfaitaire (classement en 20 catégories) | Salaire réel |

| Conditions de cotisation | Comptage par journée de cotisation (prévoyance et vieillesse) et annuités (vieillesse) | Comptage par heures de travail (prévoyance) et trimestres (vieillesse) |

| Branches d’assurance | Pas de branche AT/MP différenciée (la branche prévoyance regroupe maladie, maternité, invalidité, AT/MP et décès) | Branche AT/MP différenciée avec cotisations et gestion spécifique (pénalisation des entreprises accidentogènes) |

| Branches d’assurances | Prise en charge par l’employeur du premier mois des soins et salaires du marin accidenté ou tombé malade à bord (nombreuses exonérations réglementaires) | Pas d’équivalent |

| Branches d’assurance | Gestion uniquement de la prévoyance et de la vieillesse + cotisations correspondantes

|

Branches « prévoyance », retraite, chômage, famille… gérées par différents organismes du régime général |

| Branches d’assurances | Maladie en cours de navigation = comme maladie hors navigation mais dont les symptômes se déclarent à bord (conditions de cotisation pour les IJ au bout de 6 mois d’arrêt de travail seulement – Taux particuliers de remboursement des soins) | Pas d’équivalent, soit AT/MP, soit maladie |

| Rentes AT/MP | Rente servie à partir de 10 % d’IPP, rien en dessous | Indemnité en capital pour les IPP < 10 %, rente au-dessus |

| Pension d’invalidité maladie | 50 % du salaire forfaitaire, transformée en pension de vieillesse possible à partir de 55 ans | 50 % du salaire réel, transformée en pension de vieillesse à partir de 60 ans |

| Pension de veuf ou veuve invalide | Non | Une pension de veuf ou veuve est servie lorsque le bénéficiaire est invalide à un certain taux. |

| Pension d’ancienneté pour inaptitude | Pension anticipée servie sans condition d’âge | Servie à partir de 62 ans mais sans décote (à taux plein) |

| ITI – indemnité temporaire d’invalidité | Inexistant (sauf pour la femme, marin enceinte inapte temporaire) | Servie au travailleur inapte au maximum pendant le mois qui suit la décision d’inaptitude et dans l’attente du reclassement ou du licenciement

Montant = 50 % RG + 50 % employeur |

| Âge de départ à la retraite | Âge normal = 55 ans (peut être anticipé à 50 ou 52,5 ans sous conditions) | 62 ans (sauf invalide = 60 ans) |

| Montant de la retraite | 2 % du salaire forfaitaire moyen des 3 dernières années par année de service avec un maximum de 37,5 annuités soit 75 % du SF maximum | 50 % du salaire réel moyen des 25 dernières années |

| Compte pénibilité | Non | Oui, permet de partir à la retraite avant l’âge légal |

| Bonification enfant pour la retraite | 5 % (2 enfants), 10 % (3 enfants), 15 % (4 enfants et plus) | 10 % (3 enfants et plus) |

| Réversion retraite (54 % de la pension du titulaire décédé) | À partir de 40 ans et pas de plafond de cumul avec les ressources propres du bénéficiaire | 55 ans et plafond de cumul avec les ressources propres du bénéficiaire |

| Pensions d’orphelins sur la branche vieillesse | Pension sur la branche vieillesse jusqu’à 21 ans s’ils poursuivent leurs études – montant de la pension temporaire d’orphelin = 10 % de la pension du marin décédé | Pas de pension d’orphelins sur la branche vieillesse |

| Régimes complémentaires | Pas de régime complémentaire | AGIRC ARRCO obligatoires en complément de la retraite de base |

| Cumul emploi retraite | Autorisé | Autorisé |

| Génération de droits nouveaux à retraite par le nouvel emploi | Oui lorsque la première pension de vieillesse est versée par l’Enim (jusqu’au 31/12/2017) | Non lorsque la première pension de vieillesse est versée par le régime général |

Tableau réalisé par l’ENIM

PEA, une croissance poussive

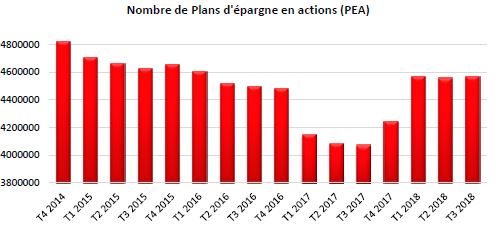

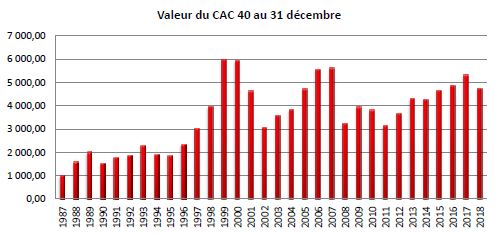

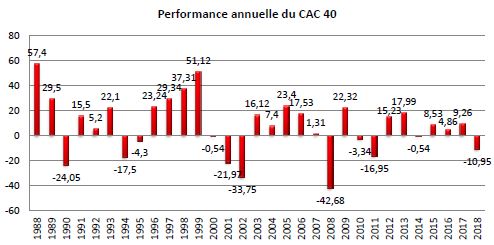

L’année 2018 avait pourtant bien commencé pour le Plan d’épargne en actions (PEA). Fort des bons résultats enregistrés par les marchés boursiers en 2017 (progression du CAC40 de 9,26 % sur un an), le PEA a enregistré un fort rebond, au dernier trimestre 2017 et au premier trimestre 2018, avec près de 500 000 nouveaux comptes titres de PEA ouverts en six mois. Cependant, rattrapés par le ralentissement économique et les incertitudes politiques, les marchés ont été à la peine sur le second semestre. Sur l’année 2018, la place de Paris a ainsi reculé de 10,95 % effaçant par la même occasion les gains de l’année antérieure.

Face au risque de subir des pertes sur les marchés boursiers, les Français qui font de la sécurité une de leur priorité ont stabilisé leur position sur le marché action, malgré la faiblesse des rendements offerts par les produits de taux. Ainsi, sur le troisième trimestre 2018, le nombre de détenteurs d’un PEA est en léger retrait par rapport au premier trimestre 2018 (-159).

Source : Banque de France

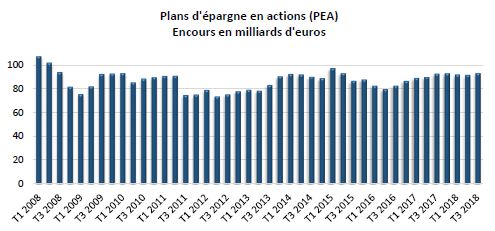

Après avoir atteint un plus bas au troisième trimestre 2012 avec 73,22 milliards d’encours, le PEA peine à retrouver son niveau d’avant crise. L’encours du PEA, qui avoisinait les 107 milliards d’euros début 2008, s’établit à présent à 92,9 milliards d’euros (après 92,4 milliards au trimestre précédent).

Source : Banque de France

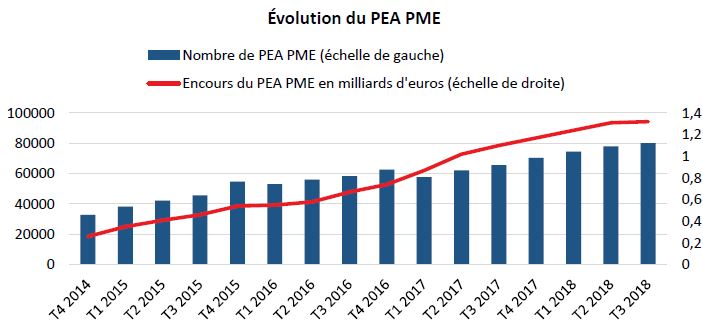

Le seuil des 80 000 PEA PME a enfin été franchi !

Le PEA PME poursuit sa lente progression, tant en termes de contrats souscrits que d’encours. Au troisième trimestre 2018, le nombre de comptes titre de PEA PME ouverts s’établit à 80 129 fin septembre 2018 contre 65 529 un an plus tôt. L’encours des PEA-PME atteint à présent 1,32 milliard d’euros. Ce produit instauré en 2014 pour encourager les épargnants à investir dans les PME peine à se créer une place dans le paysage des placements financiers, concurrencé par son aîné le PEA qui fêtera cette année ses 50 ans et naturellement par l’assurance vie qui donne la possibilité à ses détenteurs de mixer entre sécurité et rendement en cumulant fonds euros et unités de comptes.

Source : Banque de France

A lire dans le Mensuel du Cercle N°57 de janvier 2019

De 2018 à 2019, l’épargnant dans tous ses états

Ce n’est pas un krach mais c’est un sérieux signal d’alerte. Toutes les grandes places boursières ont enregistré, en 2018, des reculs significatifs. À Paris, le CAC 40 a perdu 10,95 %, la plus forte baisse depuis 2011. Le Daxx allemand recule même de 18,26 %. L’indice londonien a chuté de 12,48 % à peu près comme l’indice japonais Nikkei, -12,08 %. Les indices américains qui ont longtemps été positifs (jusqu’au mois de décembre) cèdent également du terrain, plus de 5 % pour le Dow Jones et près de 4 % pour le Nasdaq.

Source : Le Cercle de l’Épargne

Près de la moitié des composantes du Cac 40 (19 sur 40) a baissé de plus de 15 % en 2018. Les valeurs financières ont cédé du terrain du fait des menaces qui pèsent sur l’Europe. L’automobile (Renault, Michelin et surtout Valeo) a été mise à dure épreuve avec l’entrée en vigueur de nouvelles normes. La forte concurrence sur ce secteur et l’incarcération du P.-D.G. de Renault ont également joué en défaveur des cours. La grande distribution a payé le ralentissement de la croissance de la consommation, de la concurrence de plus en plus vive et du mouvement des « gilets jaunes ».

L’année 2018 aura été l’année de tous les contrastes. Le pétrole a joué au yoyo, passant de 66 dollars début janvier à plus de 84 dollars le baril le 6 octobre pour terminer l’année à 52 dollars le baril. Il aura perdu 20 % de sa valeur en un an. Son augmentation au cours du premier semestre a pesé sur la croissance des pays consommateurs. Elle a eu comme conséquence l’accélération de l’inflation qui a dépassé les 2 % aux États-Unis comme en Europe.

Le commerce international, dans la foulée de l’année 2017, a connu une forte progression aidé en cela par la bonne tenue de la conjoncture américaine. L’aggravation du déficit commercial américain a conduit Donald Trump à engager, avant les élections de Midterm, une guerre commerciale avec la Chine et à titre accessoire avec l’Europe. Si au niveau des échanges, l’impact a été jusqu’à maintenant faible, les sanctions annoncées ont pesé sur le climat boursier de la fin d’année. Les investisseurs craignent pour 2019 un ralentissement des échanges et donc une diminution de la croissance. L’obtention ou non d’un accord au début de l’année 2019 conditionnera l’évolution des cours des prochains mois.

La croissance de l’économie mondiale aurait dû jouer en faveur de la bourse, or il en fut autrement. Les investisseurs valorisent les cours non pas au regard des performances passées et actuelles mais en fonction des résultats à venir. Il est souvent mentionné que les retournements de la bourse ont six mois d’avance par rapport aux mouvements réels de l’économie. Cette théorie est toute relative car des krachs peuvent ne pas déboucher sur des récessions. Il en fut ainsi en 1987. En 2018, la croissance de l’économie mondiale devrait avoir atteint 3,6 %. Les États-Unis, grâce à la réforme fiscale de Donald Trump, peuvent espérer une croissance de 3 %. L’économie américaine serait menacée de surchauffe, justifiant les relèvements des taux directeurs par la banque centrale. En revanche, le Président Donald Trump pense tout autrement, son objectif étant d’obtenir une croissance supérieure à 3 %. Il réclame l’arrêt de la hausse des taux. Les menaces qu’il a formulées à l’encontre du Président de la FED, Jerome Powell, ont effrayé les investisseurs. Ces derniers n’ont guère apprécié la remise en cause de l’indépendance de la banque centrale. Par ailleurs, ils ont jugé les pressions présidentielles et l’éventuel ralentissement du programme de hausse des taux comme la preuve d’un retournement de la croissance. Quatre hausses de taux sont intervenues au cours de l’année 2018, portant la fourchette des Fed funds entre 2,25 % et 2,5 % en fin d’année.

Le ralentissement économique de la zone euro s’est manifesté dès le premier trimestre et ne s’est pas démenti au cours de l’année. L’Allemagne a même enregistré une contraction de son PIB au troisième trimestre, contraction s’expliquant en partie par le changement des normes antipollution des véhicules et par les tensions commerciales. L’Italie a renoué avec la stagnation et la France avec la croissance à petite vitesse. De même, le Japon a dû faire face à un net refroidissement de son économie au troisième trimestre. À cela s’est ajoutée l’érosion de la croissance chinoise à partir du second semestre.

L’année 2018 a été également marquée par une série de crises diplomatiques dont les effets se sont ressentis sur les indices boursiers. L’Iran, la Turquie et l’Arabie saoudite ont été des sources de tensions. Durant l’été, le durcissement des relations entre Ankara et Washington a provoqué une dépréciation de la livre turque et la baisse du principal indice de la bourse d’Istamboul. Cette crise a provoqué une onde de choc sur les places financières mondiales et a contribué à la baisse des valeurs des banques européennes fortement investies en Turquie. La rupture par les États-Unis de l’accord avec l’Iran et la restauration de l’embargo ont eu une influence sur les cours pétroliers et sur le climat économique général. L’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dans l’ambassade de son pays en Turquie a pesé sur la place financière de Riad.

L’Union européenne est également restée un foyer d’incertitudes avec notamment le feuilleton, inachevé à cette heure, du Brexit et les relations difficiles de Rome avec Bruxelles du fait de l’arrivée au pouvoir d’une coalition des deux partis extrémistes M5S et la Ligue dont l’antieuropéanisme est un des rares ciments. La crise sociale en France et les difficultés d’Angela Merkel avec la montée en puissance de l’extrême droite fragilisent la zone euro qui fête en 2019 ses vingt ans. Si les écarts de taux entre l’Italie et l’Allemagne se sont accrus, il est à souligner que tant dans ce dernier pays qu’en France, les taux sont plus faibles en fin qu’en début d’année.

L’année 2018 marquera peut-être la fin de l’envolée des cours des technologiques. Apple a valu plus de 1 000 milliards de dollars, avant de perdre en moins de trois mois 30 % de sa valeur. Facebook, Alphabet, Netflix et Amazon ont vu leur cours baisser. Les résultats des GAFAM ne suivaient plus l’appréciation des actions. Des doutes sur la pérennité des modèles économiques commencent à poindre. La correction en cours était attendue et est salutaire. En effet, des augmentations de 300 à 900 % en quelques années étaient déconnectées des réalités économiques.

En 2018, l’année aura été celle de la chute du Bitcoin qui est ainsi passé de plus de 16 400 dollars le 1er janvier 2018 à 3 810 dollars le 31 décembre 2018. En un an, il a perdu plus de 75 % de sa valeur. Le caractère hautement spéculatif, l’absence de transparence, l’explosion des coûts de production des crypto-actifs et la volonté des pouvoirs publics de réguler ce nouveau marché ont entraîné la chute de leurs. Ether, Ripple, Litecoin ont suivi le Bitcoin dans son mouvement.

En 2018, la justice s’est immiscée dans la vie financière des entreprises internationales. L’arrestation de Carlos Gohn au Japon tout comme celle au Canada de la directrice financière de Huawei (qui est par ailleurs la fille du fondateur), et la menace de sanctions à l’encontre de la Société générale aux États-Unis sont autant d’exemples d’une judiciarisation accrue de la vie économique, judiciarisation qui est une forme de protectionnisme déguisé.

2019, l’année des incertitudes et de l’instabilité ?

Le début du mois de janvier s’inscrit dans le prolongement de 2018. L’accumulation des inquiétudes et des incertitudes angoisse les investisseurs dont l’aversion aux risques est en forte augmentation. La publication de mauvais résultats économiques en Chine a entraîné dès le 2 janvier un net recul des principaux indices boursiers. Si cette chute persistait, la correction actuelle des cours pourrait être bien vite rebaptisée en krach.

Pour l’Union européenne, 2019 sera rythmée par deux évènements majeurs, le Brexit au mois de mars et au mois de mai les élections du Parlement européen. L’année ne sera pas de tout repos avec la montée du nationalisme et la multiplication des tensions entre États membres ainsi qu’entre ces derniers et la Commission.

Pour certains, 2019 sera l’année de la récession et du krach avec la fin du cycle de croissance aux États-Unis. Pour d’autres, la chute n’est pas inévitable. Un petit tour d’horizon des facteurs positifs et négatifs n’est donc pas inutile.

Le retour du social et du politique

Les opinions publiques, dix ans après la Grande Récession, expriment leurs doutes, leurs colères vis-à-vis des dirigeants politiques. Le cocktail « crise, mondialisation et digital » provoque la montée du populisme, du nationalisme et du protectionnisme. En France, les « gilets jaunes » constituent un phénomène sans précédent depuis la décolonisation et mai 1968. À partir des années 70, avec le déclin du communisme et la fin des mouvements terroristes d’extrême gauche, Bande à Bader, Action Directe, Brigades Rouges en Italie, la vie politique et sociale s’était pacifiée. La question de l’immigration et la crise ont progressivement modifié la donne. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont changé la manière de faire de la politique. Les réseaux sociaux dont devenus des caisses de résonance importantes. Les « gilets jaunes » constituent le premier mouvement social digital. Facebook et les messageries instantanées ont facilité leur mobilisation sur tout le territoire. Emmanuel Macron a été surpris par ce mouvement, or, en 2017, il a construit son succès électoral en recourant aux réseaux pour constituer son parti. Les mouvements populistes jouent sur la carte communautaire, sur l’idée du rassemblement de personnes qui pensent la même chose. C’est le principe même des réseaux sociaux. En sélectionnant les amis, les sujets, la place laissée à l’ouverture à l’autre et aux idées nouvelles tend à se réduire. Au-delà de ces considérations, le politique et le social sont de retour. Le cours des actions dépend désormais des tweets de Donald Trump autant que des décisions de la banque centrale.

Ce retour du politique s’accompagne d’une remise en cause du multilatéralisme. Or, l’économie n’aime guère les décisions brutales et unilatérales. Elle préfère le consensuel. Depuis 1945 autour du FMI, de la Banque Mondiale, du GATT puis de l’OMC, les États ont essayé plus ou moins bien de s’accorder. La crise de 2008 a été en partie jugulée grâce à l’action coordonnée des puissances parties prenantes du G20. Aujourd’hui, le concert des Nations est en mode polyphonie dissonante. En cas de choc économique, une spirale négative pourrait s’enclencher plus rapidement en cas d’adoption de politiques non coopératives.

Les indicateurs avancés mal orientés

Les indicateurs PMI des directeurs d’achat de la société Markit sont assez fiables. Que ce soient ceux qui retracent l’activité des services ou de l’industrie, ces indicateurs sont tous en baisse depuis le milieu de l’année, après avoir connu une hausse rapide de 2015 à 2017. L’indicateur du sentiment économique de la zone euro a perdu près de 8 points ces six derniers mois. Malgré tout, ces indicateurs sont encore au-dessus de leur moyenne de longue période.

Les premières statistiques de la fin de l’année 2018 confirment que le ralentissement économique de la Chine est plus fort que prévu. Aux États-Unis, avec la fin des effets de la réforme fiscale de Donald Trump, les investisseurs sont aux aguets pour réagir face aux premiers signes de retournement de l’activité. La croissance de la zone euro semble s’étioler de trimestre en trimestre, butant sur la démographie atone et les faibles gains de productivité.

- L’investissement et les achats durables piétinent

Après une forte progression en 2016 et 2017, l’investissement productif des entreprises, celui en logements des ménages et les achats de voitures sont en recul. Néanmoins, il faut relativiser le recul de cette année qui fait suite à une année exceptionnelle. Par ailleurs, le recul des ventes de véhicules n’est pas sans lien avec le durcissement des normes antipollution entrées en vigueur le 1er septembre dernier.

- Plein emploi ne rime pas avec croissance

Dans plusieurs pays, l’économie bute sur les difficultés d’embauche des entreprises. Ce problème freine la croissance. Plusieurs pays dont les États-Unis et l’Allemagne ont des taux de chômage inférieurs à 4 %. Le plafonnement de la population active conduit, en règle générale, à la stagnation. La croissance de l’emploi est de 1 % au sein de la zone euro, soit un niveau bien plus faible à celui qui prévalait avant crise.

- L’inconnu du commerce international

Quand le commerce international ralentit, la croissance fait de même. Avec une moindre augmentation des revenus, avec les tensions sino-américaines, les échanges mondiaux qui ont connu une bonne année 2018 pourraient se ralentir. La zone euro serait la première à être touchée du fait de sa forte dépendance au commerce international.

Le BREXIT, c’est logiquement pour mars

Depuis plus de deux ans, le Brexit occupe les esprits. Logiquement, sauf surprise de dernière minute, il est prévu pour le mois de mars prochain. Si Theresa May n’arrive pas à dégager une majorité aux Communes, ce qui en l’état des forces est probable, il n’est pas impossible que le « hard Brexit » soit au menu. Les conséquences économiques seraient importantes pour le Royaume-Uni. Certains secteurs seraient particulièrement touchés, tels que l’agriculture, les transports et les services financiers. Mais des pays européens, comme la France qui dégage un excédent commercial avec le Royaume-Uni et l’Allemagne, un de ses premiers fournisseurs, subiraient les effets de ce départ non négocié. L’impact potentiel sur le PIB de la zone euro est mal apprécié. Il pourrait atteindre entre 2 à 4 % sur longue période. Pour 2019, la perte de croissance est estimée à 0,5 point. Pour le Royaume-Uni, en cas d’absence d’accord, sur longue période, le manque à gagner en termes de PIB pourrait atteindre jusqu’à 8 %.

Face à ce risque, l’idée d’un nouveau référendum est avancée, en particulier, par Tony Blair. Les électeurs pourraient être amenés à choisir entre le maintien dans l’Union ou le « hard Brexit ». Les autorités européennes ont signalé qu’elles n’étaient pas opposées à l’idée de suspendre le processus de départ du Royaume-Uni.

Une politique monétaire moins accommodante mais des taux toujours très bas

Depuis le mois de décembre, la Banque centrale européenne a mis un terme à ses rachats d’obligations. En revanche, la BCE ne devrait, au mieux, relever ses taux directeurs qu’à compter de la fin du second semestre 2019. Aux États-Unis, le relèvement des taux directeurs américains devrait se poursuivre mais à un rythme moins soutenu. Deux hausses au lieu de quatre sont pour le moment programmées.

Les taux d’intérêt sont toujours historiquement bas, surtout en prenant en compte l’inflation. Leur légère remontée n’est pas en soi suffisante pour entraîner un repli de l’activité.

Une politique budgétaire plus expansionniste

Que ce soit dans la zone euro avec l’Italie et la France ou aux États-Unis, la tendance est à la dépense publique. Une pause dans la réduction des déficits publics devrait intervenir. Même l’Allemagne pourrait légèrement desserrer les cordons de la bourse.

Un pétrole autour de 60/70 dollars

Avec le ralentissement de la croissance au sein des grandes zones économiques, Europe, Asie et États-Unis, le cours devrait rester sage en 2019. Pour la zone euro, un baril autour de 50/60 dollars est économiquement assez confortable. Cela ne remettrait pas en cause la rentabilité de certaines activités industrielles ou de services comme les transports aériens.

Des entreprises bien gérées en pleine digitalisation

Les entreprises ont digéré la Grande Récession et ont restauré leurs marges. Les taux de profit sont corrects. Certes, la digitalisation impose au sein de nombreux secteurs des changements de modèle et des investissements importants. Les gains de productivité demeurent, pour le moment, modestes, même si nul ne désespère de récolter prochainement les plus-values du digital.

Pas de déséquilibres financiers majeurs

Par rapport à 2000 et 2008, les valorisations boursières sont assez raisonnables. Seules les valeurs technologiques ont connu au cours des trois premiers trimestres 2018, une augmentation spéculative. La correction intervenue à partir du mois d’octobre a, en partie, assaini le marché. Le cours de l’action Apple a, en deux mois et demi, perdu le cinquième de sa valeur.

Les actifs financiers sont sous-valorisés au sein de la zone euro. Le PER sur les résultats futurs est inférieur à 14 pour l’Eurostoxx quand il était de 16 en 2008 et de 20 en 2000. Même si l’immobilier est en forte hausse dans plusieurs pays, les ratios prix des maisons par rapport au salaire nominal par tête d’une part et le prix de l’immobilier commercial par rapport au PIB d’autre part sont inférieurs en 2018 à leur niveau de 2009 de près de 10 points pour le premier et de 5 points pour le second.

Le taux d’endettement des ménages est en baisse au sein de la zone euro et aux États-Unis. Il est passé de 62,5 à 57,5 % du PIB de 2009 à 2018, la France faisant en la matière exception. Néanmoins, le taux d’endettement des ménages français reste inférieur à la moyenne de la zone euro en s’élevant à 50 % du PIB.

2019 ne naît donc pas dans la béatitude. Le pessimisme est de mise en ce début d’année. Certes, les phénomènes d’autoréalisation pourraient accentuer le ralentissement en cours. Mais, pour autant, rien ne prédestine, en l’état, l’économie mondiale à un nouvel arrêt brutal.

Entre la nécessaire croissance pour améliorer le niveau de la population mondiale et l’indispensable transition énergétique pour limiter le réchauffement climatique, la synthèse complexe à réaliser. Pour le moment, les mesures prises dans l’esprit de la COP 21 ont des effets négatifs sur les ménages et sur les finances publiques. L’idée que le développement d’un important secteur d’activités durables serait porteur de croissance reste encore à démontrer. Le défi, en 2019, sera donc d’obtenir des gains de productivité tant grâce au digital qu’aux nouveaux moyens de production qualifiés de durables.

A lire dans le Mensuel du Cercle N°57 de janvier 2019

Des portes s’ouvriront pour tous ceux qui trouveront les clefs

L’édito de rentrée de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

Le grand écrivain d’origine tchèque, Milan Kundera, a écrit, il y a quelques années, que « toutes les prévisions se trompent, c’est l’une des rares certitudes qui a été donnée à l’homme. Mais si elles se trompent, elles disent vrai sur ceux qui les énoncent, non pas sur leur avenir, mais sur leur temps présent ». De ce fait, si je souhaite à toutes et à tous, pour 2019, une excellente année avec plein de succès tant personnels que professionnels, je serai prudent en ce qui concerne les prévisions économiques, tant les incertitudes sont nombreuses. 2018 était sous de bons auspices avant de se révéler décevante. La croissance s’est étiolée, en France comme en Europe. Les multiples tensions internationales ont pénalisé l’activité. L’année financière a été marquée par une forte volatilité et par un recul des cours des actions. En 2019, le contexte restera agité. Nous aurons à cœur à suivre tout à la fois l’évolution des taux d’intérêt et du cours du pétrole. Le commerce international dépendra de l’éventuel accord entre la Chine et les États-Unis. Ces derniers devront gérer au mieux la fin d’un cycle économique qui est le plus long jamais enregistré depuis 1945. Du côté de l’Europe, deux rendez-vous sont déjà marqués sur les agendas, le Brexit au mois de mars, sauf si un nouveau référendum ou un report de dernière minute venait changer le cours de l’histoire, et les élections européennes au mois de mai. Face à un monde qui s’articule de plus en plus autour du duopole Chine/États-Unis, la question sera de savoir si le vieux continent peut renouer avec un esprit de conquête en élaborant de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie. De Brest à Vladivostok, les intérêts des uns et des autres convergent bien plus qu’il n’y paraît. Énergie, matières premières, industrie, environnement, que pèsent les oppositions issues d’un monde dépassé ? Il est temps de mettre sur pied de nouvelles coopérations. En cette fin de deuxième décennie du XXIe siècle, des lignes bougeront de toute façon. 75 ans après Bretton Woods, 40 ans après l’acceptation par la Chine de l’économie capitaliste, 30 ans après la chute du mur de Berlin, 20 ans après l’avènement d’un monde digital, de nouvelles règles, de nouveaux modes de régulation au niveau mondial ne peuvent qu’apparaître. Si l’immobilisme prévalait, les tensions augmenteraient avec à terme un risque de marginalisation des puissances occidentales. Quoi qu’il arrive en cette nouvelle année, je souhaite délivrer un message rempli d’optimisme en citant Vaclav Havel qui affirmait « l’espoir est un état d’esprit. Ce n’est pas la conviction qu’une chose aura une issue favorable mais la certitude que cette chose a un sens quoi qu’il advienne ».

A lire dans le Mensuel du Cercle N°57 de janvier 2019

Assurance-vie : vers des rendements meilleurs que prévu pour 2018 ?

En attendant la publication du rendement moyen des fonds euros servis en 2018, dans un article publié par les Echos, Philippe Crevel rappelle le succès de l’assurance vie en 2018 qui reste de loin le 1er produit financier avec un encours de 1704 milliards d’euros à la fin novembre.

Taux de l’assurance vie : le palmarès 2018

Quel taux pour les fonds euros des contrats d’assurance vie en 2018 ? Cet article de cBanque cite Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne qui évoquait récemment un taux moyen autour de 1,6 / 1,7 %.

Livret A : pourquoi le gouvernement n’augmente pas le taux fixé à 0,75%

Dans le JDD, le directeur du Cercle de l’Epargne évoque le contexte dans lequel le Gouvernement a pris la décision de geler pour 2 ans le taux du Livret A. Il rappelle que ce produit d’épargne réglementé intervient dans le financement du logement social.

L’assurance vie enregistre en novembre sa meilleure collecte de 2018

Challenges rervient sur la collecte de l’assurance vie en novembre et reprend les éléments d’explications évoqués par Philippe Crevel à cette occasion. Immobilier trop cher, rendement et fiscalité du PEL jugés peu attractifs contribuent au succès de l’assurance vie.

Bercy refuse de revoir la rémunération du Livret A

Face à la progression de l’inflation, les associations de consommateurs s’inquiètent du rendement offert par le Livret A. Le Directeur du Cercle de l’Epargne revient sur les arguments invoqués par Bercy pour justifier le gel du taux.

Taux du livret A: faut-il changer la méthode de calcul?

Dans un contexte de remontée de l’inflation, le rendement réel du Livret A est négatif. Notre Temps s’interroge alors sur l’opportunité de revoir la méthode de calcul du placement. A cette occasion Philippe Crevel, directeur d Cercle de l’Epargne rappelle l’ancienneté de ce produit âgé de 200 ans et le caractère cyclique du débat relatif à sa rémunération.

L’assurance vie plébiscitée fin 2018

Retour sur la collecte de l’assurance vie en novembre dernier avec reprise dans cet article de l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne qui explique ce bon résultat par un retrait des ménages du marché immobilier.« les ménages puisent moins dans leur assurance vie pour financer leurs projets immobiliers et y affectent une partie de leurs liquidités »

L’assurance vie droite dans ses bottes

Paris, le 4 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie pour le mois de novembre 2018

L’assurance vie droite dans ses bottes

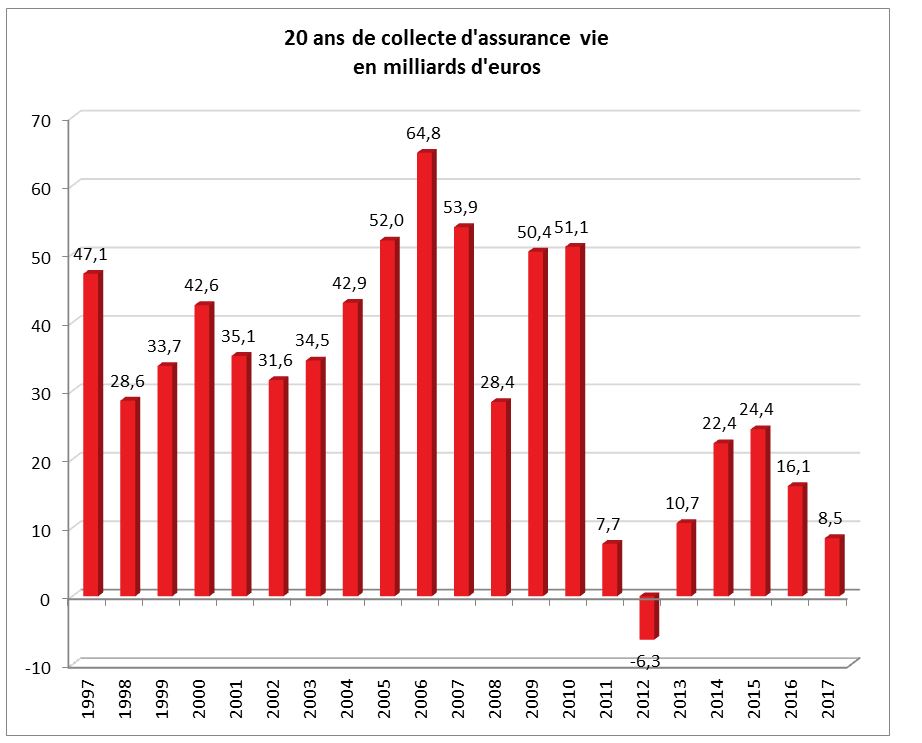

L’assurance vie confirme et signe sa bonne vitalité. Ainsi, au mois de novembre 2018, elle a enregistré une collecte nette positive d’un montant de 2,7 milliards d’euros. Il s’agit du onzième mois consécutif de collecte positive et le meilleur résultat de l’année en cours. Depuis janvier, la collecte nette a atteint 23,1 milliards d’euros contre 7,8 milliards d’euros sur la même période en 2017.

Au mois de novembre, les cotisations ont été en léger repli à 11,8 milliards d’euros contre 13,1 milliards d’euros en octobre, tout comme les prestations et les rachats (respectivement 9,2 et 10,5 milliards d’euros). Le mois de novembre sourit, en règle générale, à l’assurance vie qui n’a connu que deux décollectes ce mois-là, en 2011 et en 2012. En 2018, l’assurance vie bénéficie d’une part de l’augmentation du taux d’épargne des ménages qui atteindrait, sur le dernier trimestre, 15,6 % du revenu disponible brut et d’autre part de la moindre attractivité du Plan d’Épargne Logement qui a cessé d’être un concurrent depuis la baisse de son rendement et sa fiscalisation. La baisse du nombre des transactions immobilières joue également un rôle positif dans la bonne tenue de la collecte. Les ménages puisent moins dans leur assurance vie pour financer leurs projets immobiliers et y affectent une partie de leurs liquidités. L’assurance vie n’est pas affectée par la remontée de l’inflation qui érode le rendement réel des fonds euros. Les événements liés aux « gilets jaunes » ont pu dissuader les épargnants d’aller dans les agences et les succursales pour réaliser des arbitrages au sein de leur patrimoine, ce qui peut expliquer la légère diminution de la collecte et des rachats.

Au mois de novembre, la collecte des unités de compte a représenté 28,8 % de la collecte totale. Au cours des onze premiers mois de 2018, 36,6 milliards d’euros ont été collectés en unités de compte sur un total de 129,7 milliards d’euros, soit 28 %. Il y a dix ans, lors de la crise, seulement 10 % de la collecte étaient en unités de compte (novembre 2008). Il conviendra de suivre les résultats du mois de décembre pour apprécier l’effet de la chute du cours des actions. Lors des événements passés, en cas de chute prolongée des cours, avec un décalage de deux à trois mois, la souscription des unités de compte diminuait.

En 2018, la collecte nette pourrait atteindre 25 milliards d’euros, ce qui constituerait un très bon millésime pour l’assurance vie qui n’a pas connu un aussi bon résultat depuis 2010. En cas de mauvaise surprise en décembre, l’assurance vie fera alors aussi bien qu’en 2015.

À compter du mois de janvier, la publication des rendements 2018 des fonds euros rythmera l’actualité de l’assurance vie. La légère baisse attendue (moyenne évaluée à 1,6/1,7 contre 1,8 % en 2017), ne devrait pas modifier la donne surtout si le marché de l’immobilier continue à s’assagir. Certes, la volatilité accrue des marchés financiers pourrait inciter certains épargnants à accroître un peu plus leur poche de liquidités.

L’assurance avec un encours de 1 704 milliards d’euros à fin novembre 2018 reste de très loin le premier produit d’épargne des ménages français.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Légère baisse ou krach : ce que 2019 réserve à l’immobilier parisien

Quelle perspective pour le marché immobilier parisien pour cette nouvelle année? Retrouvez l’interview de Philippe Crevel publié sur le média en ligne d’Atlantico.

Vous pourrez désormais acheter des bitcoins chez votre buraliste

Sur RMC, Philippe Crevel met en garde les épargnants séduits par le Bitcoin. Il rappelle le caractère très spéculatif de la cryptomonnaie rappelant que « le bitcoin, c’est une monnaie virtuelle qui connaît des variations extrêmement fortes. -75% dans la seule année 2018, il n’y a pas de garantie de l’Etat ».

Bourse : le CAC 40 termine 2018 en baisse de près de 11 %

En 2018, les grandes places boursières sont toutes en recul. Le CAC40 apèrs avoir progressé de près de 10 % en 2017, perd près de 11 % en 2018. Dans Le Parisien Philippe Crevel explique que la seconde partie de l’année, à l’image des places boursières étrangères, fut orientée à la baisse. Il précise ainsi que « tous les indices européens sont en recul et ont tous beaucoup perdu ».

Non, tout ne va pas mal : les 9 graphiques qui prouvent que 2019 recèle aussi des germes d’espoir

Dans Atlantico, pour célébrer la nouvelle année, Philippe Crevel publie avec Pierre Duriot, et Stéphane Gayet une tribune optimiste sur l’évolution de la société. Santé, éducation, développement… 9 graphiques commentés pour retrouver le sourire!

Le Livret A retrouve des couleurs en novembre

Paris, le 21 décembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultat du Livret A en novembre 2018

Le Livret A retrouve des couleurs

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Après deux mois consécutifs de décollecte, le Livret A renoue avec une collecte positive en novembre de 670 millions d’euros (770 millions avec le Livret de Développement Durable et solidaire). En septembre et octobre derniers, le Livret A avait, en effet enregistré deux décollectes de respectivement 410 millions et 2,06 milliards d’euros. L’année dernière, le Livret A avait connu également une petite collecte en novembre de 130 millions d’euros.

Avec cette collecte positive, l’encours du Livret A a atteint, à la fin du mois de novembre, 281,2 milliards d’euros.

Le mois de novembre est traditionnellement un mauvais mois pour le Livret A. Sur ces dix dernières années, cinq décollectes ont été enregistrées. Ces mauvais résultats sont imputables au paiement des impôts locaux, à la préparation des fêtes et à l’absence de versements des primes.

En 2018, plusieurs facteurs peuvent expliquer le retour d’une collecte positive en novembre. La dégradation de la situation économique et les événements sociaux ont pu conduire des ménages à accroître leur poche d’épargne de précaution. Selon l’INSEE, en cette fin d’année, le taux d’épargne est en forte progression. Les ménages ayant réduit leurs dépenses de consommation (-0,3 %), ils ont pu placer une partie de leurs disponibilités sur leur Livret A et retirer moins d’argent. Par ailleurs, le ralentissement de l’inflation et l’amélioration du pouvoir d’achat provoquée par la diminution des cotisations sociales salariales ont permis l’augmentation de l’effort d’épargne.

Le mois de décembre devrait ressembler à celui de novembre tant en raison du contexte social qu’économique. Un rebond de la collecte devrait intervenir au mois de janvier après le versement des primes

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

La retraite des non-salariés passée au crible du Conseil d’Orientation des Retraites

Ce 20 décembre, le Conseil d’orientation des retraites (COR) réuni en séance plénière s’est intéressé à la retraite des travailleurs non-salariés (TNS). En raison de la diversité des professions occupées par les travailleurs indépendants, leurs régimes de retraite présente de nombreuses spécificités, tant sur les conditions d’affiliation, qu’en matière de prélèvements et de calcul des droits.

Les membres du COR étudient dans ce dossier l’architecture du système de retraite des différentes catégories de non-salariés (avocats, professions libérales , exploitants agricoles…) et les règles de calculs qui leurs sont propres en France et présentent les grandes lignes des systèmes retenus par nos partenaires européens. Ils analysent enfin les principaux enjeux liés aux spécificités de ces régimes dans le cadre de la mise en œuvre annoncée du régime universel de retraite à travers,notamment, l’étude des données du baromètre d’opinion de la DREES 2017 sur la santé, la protection sociale, la précarité, la famille et la solidarité réalisé en 2017, qui délivre les opinions des professions indépendantes sur la retraite.

« Dupin Quotidien »évoque l’intérêt de souscrire une assurance vie

BFM TV revient sur une enquête menée par l’association de consommateurs CLCV concernant l’assurance vie et le rendement offert par le premier placement financier des Français. A cette occasion, Philippe Crevel rappelle que ce produit « est toujours utile et bien moins contraignant que d’autres types de comptes comme le Livret A ou le PEL est t bien moins contraignant que d’autres types de comptes comme le Livret A ou le PEL ».

Malgré la baisse des rendements touche les fonds en euros, ces contrats restent pourtant les contrats les plus sûrs, qui garantissent des rendements stables. Il précise en outre que « si on ne veut pas perdre d’argent, il faut avoir le goût du risque ».

Être propriétaire, un défi de plus en plus difficile à réussir

Le logement, conjointement avec les dépenses de chauffage et d’éclairage, est de loin le premier poste budgétaire des ménages. Il représente, en moyenne, plus de 26 %, des dépenses des ménages, soit le double de l’alimentation. Les Français sont très sensibles à l’évolution des prix du logement tout comme à celles liées aux transports. Si les conditions de logement se sont fortement améliorées ces trente dernières années, les ménages considèrent que leur situation en la matière se dégrade. La concentration croissante de la population au sein des grandes métropoles françaises a pour conséquence une augmentation du prix du logement et des distances résidence/travail importantes.

Le logement n’est pas un bien comme les autres. Il est reconnu comme un bien primaire fondamental dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans sa décision du 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a considéré que « la possibilité de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle ». Le Droit au logement opposable (DALO) a été reconnu par la loi Besson.

59 % de propriétaires

En France, 59 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Ce taux est inférieur à la moyenne européenne mais supérieur à celui constaté en Allemagne. Même pour les jeunes générations supposées plus mobiles, être propriétaire constitue un objectif de vie. Cette possession est considérée comme une garantie pour la retraite. La pierre fait l’objet d’un culte dans notre pays, culte qui concourt, par ailleurs, à sa cherté. Deux tiers du patrimoine des ménages sont constitués d’immobilier.

Le patrimoine net des ménages français s’élevait, fin 2016, à 11 145 milliards d’euros, soit 8,3 fois leur revenu disponible net de l’année. 6 800 milliards d’euros de ce patrimoine étaient constitués de terrains et de logements contre 3 638 milliards d’euros pour les actifs financiers (résultat net d’endettement).

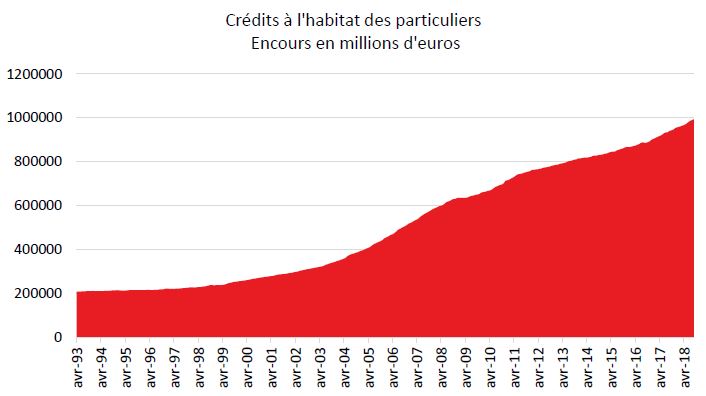

Les ménages français recourent à l’emprunt essentiellement pour acquérir des biens immobiliers. Le crédit à l’habitat constitue 85 % du crédit aux particuliers L’encours de l’endettement immobilier atteint près 1 000 milliards d’euros, soit 45 % du PIB.

Source : Banque de France

Les actifs immobiliers sont assimilés à de l’investissement. Si cela peut être justifié pour les logements neufs, c’est plus discutable pour ceux déjà construits. De ce fait, le recours à l’emprunt est considéré comme normal pour l’immobilier. Le financement à crédit est en revanche plus encadré pour les achats d’actions que pour les achats immobiliers. Les crises boursières à répétition ont incité les pouvoirs publics à limiter les achats d’actions à découvert. Pour autant, le marché immobilier n’est pas exempt de crises comme l’a prouvé celle de 2008. Ce traitement particulier est lié à un effet d’usage. L’acquisition d’un logement permet au ménage d’avoir un toit, ce que ne procure pas une action.

De longue date, l’immobilier bénéficie du soutien des pouvoirs publics. Les aides au logement représentent plus de 37 milliards d’euros. Les seules dépenses fiscales appelées également niches fiscales s’élèvent à plus de 10 milliards d’euros, soit 10 % du total.

La politique du logement et notamment les dépenses fiscales ont fait l’objet de multiples critiques notamment de la Cour des Comptes. Elles sont jugées en partie responsables de la hausse des prix de l’immobilier et d’une mauvaise allocation de l’épargne des ménages. Les professionnels intégreraient l’avantage fiscal dans le mécanisme d’élaboration des prix. Par ailleurs, les aides favoriseraient des effets d’aubaine et la concentration de logements sur des territoires qui n’en ont pas obligatoirement besoin.

Les jeunes ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété

La stabilité globale de la proportion de jeunes propriétaires depuis les années 1990, autour de 45 %, cache de profondes évolutions.

En raison de l’augmentation des prix et des difficultés d’insertion en début de vie professionnelle, les jeunes ménages modestes éprouvent des difficultés croissantes à acquérir leur résidence principale, et cela malgré les très faibles taux d’intérêt pratiqués par les établissements financiers. Le taux de propriétaires parmi les jeunes ménages modestes (revenus figurant parmi les 25 % les plus faibles) âgés de 25 à 44 ans a été réduit de moitié entre 1973 et 2013 (16 % contre 32 %). En revanche, la part des propriétaires s’est accrue au cours de la période pour les jeunes ménages aisés (revenus figurant parmi les 25 % les plus élevés). En 2013, 66 % d’entre eux sont propriétaires, contre 45 % en 1973. Les jeunes ménages à revenus élevés peuvent bénéficier des meilleures conditions pour emprunter. La politique d’aide au logement n’a pas permis de réduire cette inégalité croissante. Au contraire, selon la Cour des Comptes, elle aurait favorisé la hausse des prix. Par ailleurs, les prêts à taux zéro bien qu’ils permettent une diminution du ratio entre montant du prêt et valeur du bien n’ont pas profité aux ménages modestes. Dans les années 70, l’écart de taux de possession de la résidence principale entre les jeunes ménages du 1er et du dernier quartile était stable à 12 points. Cet écart est désormais de près de 40 points.

Part de propriétaires parmi les jeunes ménages selon le quartile de niveau de vie, 1973-2013

Champ : ménages dont la personne de référence est âgée de 25 à 44 ans, hors étudiants, en France métropolitaine. Source : Insee, enquêtes Logement 1973-2013.

En 2013, la valeur du patrimoine immobilier acquis est cinq fois plus faible pour les jeunes ménages les moins aisés que pour ceux du haut de la distribution des niveaux de vie. Jusqu’au début des années 90, le ratio de valeur des biens immobiliers entre les ménages modestes et les ménages aisés était de 3,5, correspondant au ratio des revenus. L’appréciation du patrimoine explique cette divergence forte et rapide. En outre, les ménages modestes disposent rarement d’un soutien familial. Ils sont issus en partie de l’immigration ou des zones économiques fragiles.

Les aides de la famille sont déterminantes pour l’accès à la propriété. Elles expliquent l’évolution des taux de possession de la résidence principale au sein de la société française. Selon l’INSEE, 27 % des premiers propriétaires récents âgés de 25 à 44 ans en ont bénéficié en 2013, contre 20 % en 2002. Cette aide prend la forme d’un don antérieur, d’un héritage, d’un prêt, d’une cession de droits à l’emprunt d’épargne logement, du paiement d’un loyer ou encore de la mise à disposition d’un logement lors des années précédant l’achat. Près de 40 % des ménages les plus aisés sont aidés. Quelques différences apparaissent dans les formes d’aide reçues. La part des ménages ayant reçu une donation est plus faible dans le premier quartile, de l’ordre de 16 %, contre 24 % dans le dernier. La probabilité de devenir propriétaire plutôt que de rester locataire, est plus élevée de 32 points pour un ménage qui reçoit une aide de sa famille. Les dons reçus représentent en moyenne un cinquième du prix du logement acheté.

Même si les prix de l’immobilier sont plus faibles, la part des propriétaires modestes diminue fortement dans les zones rurales. Alors que les plus modestes représentaient plus d’un tiers (36 %) des propriétaires résidant en milieu rural dans les années 1970, ils ne constituent plus que 11 % de ces derniers en 2013. Le caractère aléatoire des revenus, le souhait de déménager mais aussi la faiblesse des loyers peuvent expliquer ce recul de la possession de la résidence principale. Enfin, les catégories modestes se concentrent de plus en plus au sein des grandes agglomérations (44 % en 2013 contre 25 % en 1973).

En milieu urbain, les jeunes ménages à revenus modestes sont exclus du marché de la propriété. La part des plus modestes parmi les propriétaires dans les zones urbaines est passée de 15 à 8 % de 1973 à 2015. Le prix d’entrée très élevé constitue une barrière infranchissable. Les centres des grandes agglomérations connaissent un phénomène de polarisation. Ils sont de plus en plus occupés par les familles aisées, et les ménages à revenus modestes qui peuvent, pour un nombre réduit d’entre eux, accéder aux logements sociaux. En revanche, les classes moyennes sont contraintes, depuis une trentaine d’années, d’habiter à la périphérie de ces centres d’agglomération. Sinon, la très grande majorité des familles à faibles revenus demeure dans les deuxième et troisième cercles périphériques avec à la clef des frais de déplacement importants. Cette polarisation de l’habitation est d’autant plus marquée que la France s’articule autour de moins de dix grandes métropoles économiques.

Les dépenses de protection sociale : 33,8 % du PIB

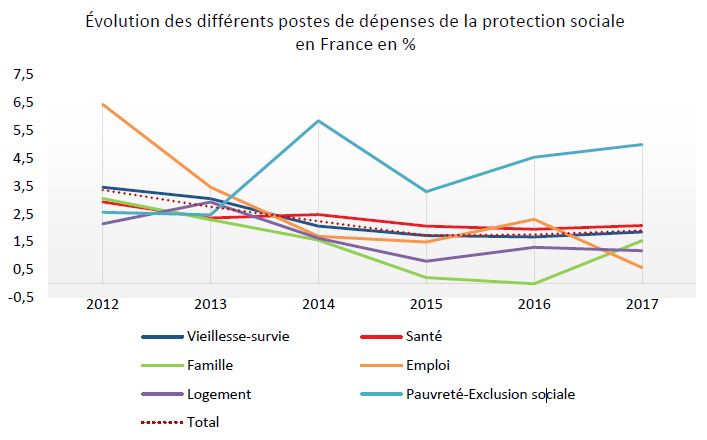

Les dépenses de protection sociale ont atteint, en 2017, 775 milliards d’euros dont 728,2 milliards d’euros au titre des prestations de protection sociale. Elles représentent 33,8 % du PIB. Les dépenses sociales augmentent de 2,1 % et les prestations de 1,9 %, soit un rythme proche de celui de 2016 (+1,8 %).

Source : DREES

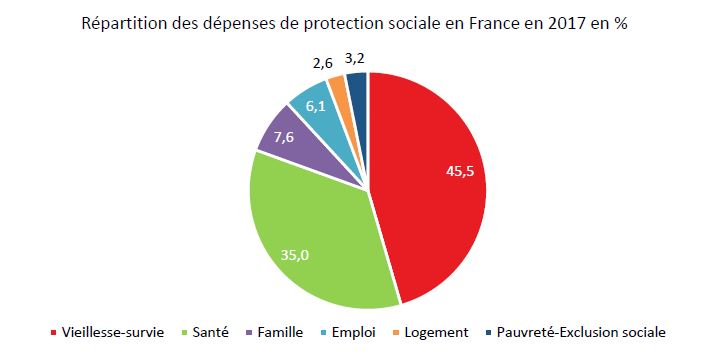

Le risque vieillesses, le premier poste de dépenses sociales

Le premier poste de la protection sociale est constitué des prestations du risque vieillesse-survie. Ces dernières s’élèvent à 331,4 milliards d’euros et représentent plus de 45 % des prestations sociales.

Les pensions de retraite de droit direct, ont, en 2017, atteint 277,8 milliards d’euros, soit 84 % du risque vieillesse-survie. Ces dépenses ont augmenté de 2,1 % (après +1,9 % en 2016). Le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, issu de la réforme des retraites de 2010, continue de contenir les effectifs de bénéficiaires. Le nombre de nouveaux retraités du régime général a augmenté de 3,0 % en 2017, après +3,4 % en 2016. Cet effet devrait se tarir dans les prochaines années. La pension moyenne demeure tirée à la hausse par l’effet noria : les pensions des nouveaux retraités sont plus élevées en moyenne, du fait de carrières plus favorables, que celles des retraités décédés au cours de l’année. La revalorisation des pensions, très légèrement supérieure en 2017 (+0,2 % en moyenne annuelle, après +0,1 %), ne contribue que très faiblement à la hausse de ces dépenses. Les prestations liées à la survie, quasi intégralement constituées de pensions de droit dérivé, c’est-à-dire la réversion (94 % du risque survie), s’élèvent à 38,6 milliards d’euros et augmentent de 0,4 %, comme en 2016.

Augmentation soutenue du risque santé

En France, le risque santé représente 35 % de l’ensemble des prestations. Il comprend trois sous-parties : la maladie, l’invalidité ainsi que les accidents du travail et maladies professionnelles. Les dépenses de prestations afférentes à la maladie représentent plus de 80 % des dépenses du risque santé. Elles se sont élevées en 2017 à 208,3 milliards d’euros en hausse de 2 % comme en 2016. Les dépenses de soins de ville ont augmenté de 3,4 % en 2017, soit à un taux supérieur à la moyenne des années 2010 et 2016 (+2,5 %). Cette progression s’explique par la mise en œuvre de la convention médicale de 2016 qui prévoit la revalorisation des honoraires. À l’inverse, les dépenses hospitalières ralentissent en 2017 (+0,9 %, après +1,9 % en 2016), du fait d’une moindre activité des établissements de santé.

Le report de l’âge de départ à la retraite est à l’origine de l’augmentation des dépenses d’invalidité. Ainsi, les prestations d’invalidité augmentent de nouveau en 2017, avec une hausse de +3,1 % après +2,6 % en 2016. Les dépenses liées aux pensions d’invalidité continuent de progresser sous l’effet du recul de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, qui se traduit par un maintien plus durable des bénéficiaires dans le dispositif d’invalidité et donc par une hausse de leurs effectifs (+2,6 %, après +3,5 % en 2016).

Les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles continuent de reculer en 2017 (-2,6 %, après -2,4 % en 2016), en raison de la poursuite de la baisse des volumes de rentes d’incapacité permanente et du nombre de malades de l’amiante.

Hausse mesurée des prestations familiales

Les prestations familiales représentent 55,4 milliards d’euros en 2017, soit 7,6 % des prestations sociales. Elles augmentent de 1,5 %, après deux ans de croissance atone. Les allocations familiales avaient, en 2015 et 2016, enregistré une stagnation du fait de la modulation de leur montant en fonction des ressources à compter de la mi-2015. En 2017, en revanche, les revalorisations dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ont contribué à la hausse de ces prestations sociales en 2017.

Stagnation des prestations emploi

Les prestations du risque emploi, qui représentent 44,8 milliards d’euros, soit 6,1 % des prestations sociales n’ont augmenté que de 0,6 % contre +2,3 % en 2016. La stabilisation du nombre de chômeurs indemnisés explique cette évolution. Les prestations d’indemnisation du chômage représentent 91 % du risque emploi. La progression des dépenses pour l’emploi est freinée par le net recul des prestations d’insertion et réinsertion professionnelles. Celles-ci diminuent de 2,7 % en 2017 du fait de la fin du plan « 500 000 formations supplémentaires », qui avait conduit à une progression particulièrement élevée en 2016 (+19,9 %).

Les prestations logements en moindre croissance

Les prestations logement ont augmenté de 1,2 % en 2017, contre +1,3 % en 2016. Elles se sont élevées à 18 milliards d’euros soit 2,6 % des prestations sociales. Deux facteurs ont joué en sens contraire. D’un côté, le nombre de bénéficiaires d’allocations logement a augmenté de +0,6 %, après -0,6 % en 2016 et de l’autre la baisse de 5 euros par mois des trois allocations logement (aide personnalisé au logement, allocation de logement à caractère familial et allocation de logement à caractère social), mise en œuvre au 1er octobre 2017, ont contribué à freiner la progression des dépenses.

Les prestations de lutte contre la pauvreté, toujours en forte hausse

Les prestations de lutte contre la pauvreté ont atteint 23 milliards d’euros en 2017. Elles ont progressé de 5,0 %, après +4,5 % en 2016. Le « RSA socle » représente 48 % du montant global des prestations du risque pauvreté-exclusion sociale, stagne en 2017 (+0,5 %, après +3,1 % en 2016). La baisse du nombre de ses bénéficiaires (-0,6 %, après – 4,3 % en 2016) est compensée par la hausse du montant moyen versé.

Source : DREES

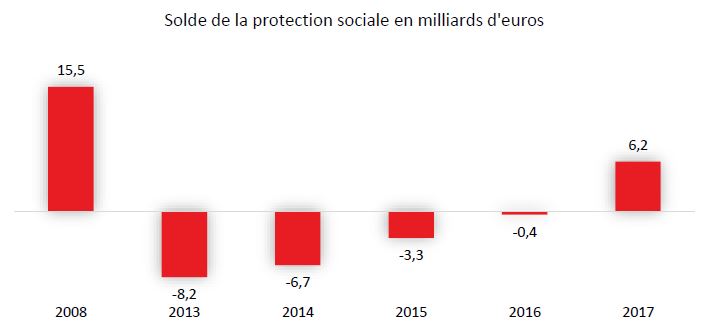

Le retour à l’équilibre

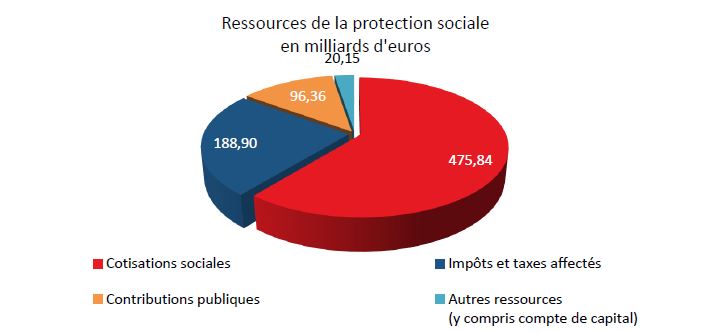

Pour la première fois depuis 2008, la protection sociale dégage un excédent en 2017 de 6,2 milliards d’euros. Ce bon résultat est la conséquence d’une progression nettement plus rapide des ressources que des dépenses (respectivement +3,0 % et +2,1). Les ressources de la protection sociale se sont élevées à 781,3 milliards d’euros en 2017. Leur progression est imputable à celle des cotisations sociales (+3,2 % après +1,1 %) et à celle des impôts et taxes affectés (+2,6 % après +0,5 %).

Source : DREES

Les cotisations sociales représentent toujours la première ressource des régimes sociaux

Avec plus de 475 milliards d’euros, les cotisations assurent le financement de près des deux tiers des prestations. En parallèle, le poids des impôts et taxes affectées est en constante progression avec la montée en puissance de la CSG.

Source : DREES

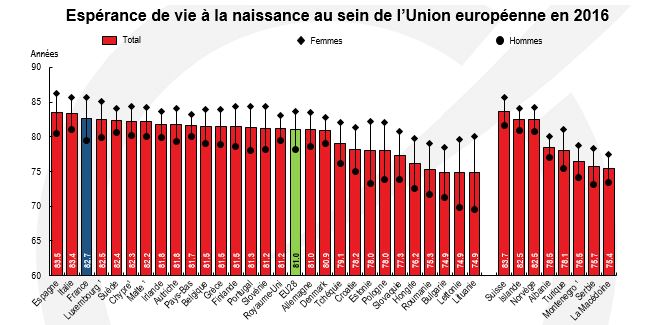

Gains d’espérance de vie en Europe : stop ou encore ?

Selon le Panorama santé : Europe 2018 publié fin novembre par l’OCDE, l’espérance de vie à la naissance s’établit en moyenne à 81 ans dans les 28 États membres de l’Union européenne en 2016. Elle dépasse 80 ans dans deux tiers des États membres. Les pays du Sud arrivent en tête du classement avec en premier lieu l’Espagne (83,5 ans), puis l’Italie (83,4 ans) et la France (82,7 ans). L’espérance de vie est en revanche la plus faible dans l’Est de l’Europe avec 74,9 en Lituanie, en Lettonie et en Bulgarie.

Espérance de vie à la naissance au sein de l’Union européenne en 2016

- Moyenne sur trois ans (2014-2016) – Source : Source : Eurostat/OCDE

En moyenne, au sein de l’Union européenne, les femmes peuvent espérer vivre 5,5 ans de plus que les hommes avec d’importantes variations entre les États membres. Ainsi, l’écart entre hommes et femmes est le plus important en Lituanie (10,6 ans), suivie de la Lettonie (9,8 ans) et de l’Estonie (8,9 ans). Les écarts d’espérance de vie entre hommes et femmes sont en partie dus à une plus grande exposition aux facteurs de risque chez les hommes, à travers notamment une consommation de tabac plus importante, une consommation excessive d’alcool et une alimentation moins saine. Les hommes sont en effet davantage exposés aux maladies cardiaques, à divers types de cancers et à d’autres maladies. Néanmoins, en raison d’un alignement tendanciel des comportements entre hommes et femmes, l’espérance de vie des hommes progresse, ces dernières années, plus vite que celle des femmes, et les écarts hommes/femmes se réduisent. En moyenne, au sein de l’Union européenne, l’écart s’est contracté d’un an entre 2002 et 2016.

Les auteurs du rapport notent que depuis quelques années, les gains d’espérance de vie au sein de l’Union européenne tendent à se réduire dans de nombreux États membres, en particulier en Europe occidentale. Après une progression de l’espérance de vie de 2 à 3 ans en moyenne entre 2001 et 2011, un ralentissement s’est opéré avec des gains inférieurs à six mois entre 2011 et 2016 dans des pays comme la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Cette contraction de l’espérance de vie est en réalité la traduction d’un recul constaté dans 8 pays de l’UE en 2012 et dans 19 pays en 2015, avant un redressement opéré en 2016. Ces reculs tiennent, comme en 2015, à une surmortalité pendant les mois d’hiver du fait de la grippe et des maladies cardiovasculaires, en particulier chez les personnes âgées. Les auteurs du rapport notent que l’hiver 2017-2018 a également été marqué par une surmortalité chez les personnes âgées, ce qui pourrait avoir dès lors un effet négatif sur l’espérance de vie dans certains pays. Par ailleurs, les principaux gains d’espérance de vie enregistrés au cours des précédentes décennies tiennent, selon l’OCDE, aux progrès réalisés en matière de troubles de l’appareil circulatoire, or sous l’effet peut-être de l’augmentation des facteurs de risque comme l’obésité et le diabète, nous constatons ces dernières années une réduction moins importante des décès causés par les maladies cardiovasculaires, ce qui pourrait également avoir contribué à cette moindre hausse de l’espérance de vie.

La dépendance au-delà des frontières françaises

La dépendance au-delà

des frontières françaises

Avec le vieillissement de la population, la dépendance est amenée à s’accroître en France comme chez ses partenaires. Mais, d’un pays à l’autre, la définition de la dépendance n’est pas la même, rendant complexes les comparaisons.

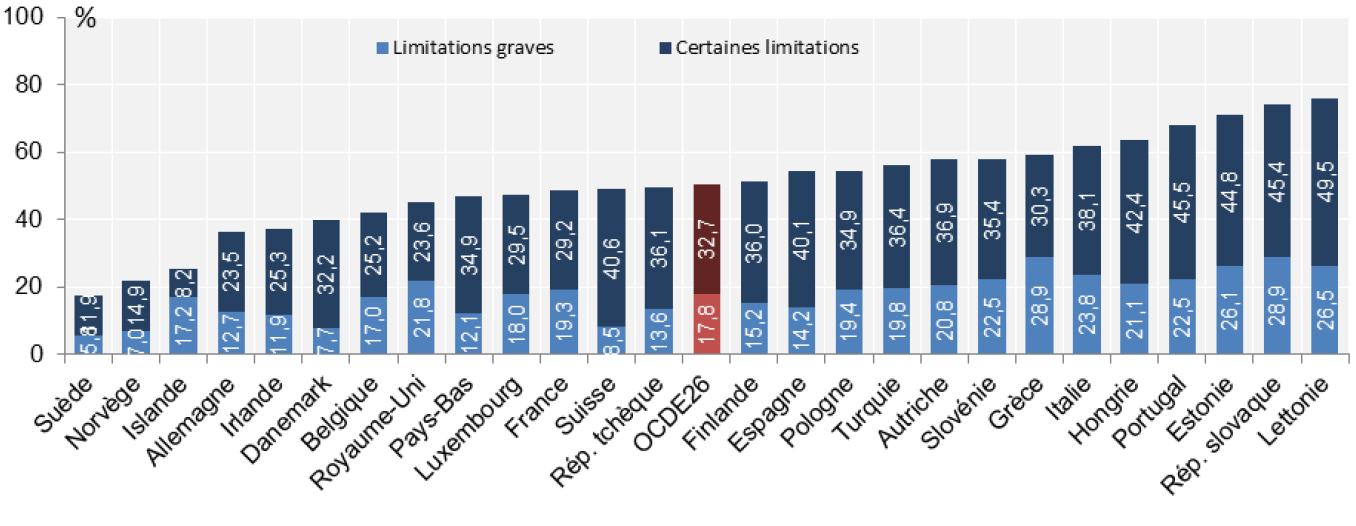

La difficile mesure de la dépendance

La notion de dépendance renvoie à l’idée d’un besoin de soins de santé mais aussi d’assistance à la vie quotidienne. Ces besoins relèvent globalement du champ de la protection sociale, mais la dépendance ne constitue pas, dans de nombreux pays, un risque social identifié en tant que tel. Du fait de l’absence de définition internationalement reconnue de la dépendance, le recours aux données épidémiologiques peut apparaître le plus adapté pour mesurer son ampleur. Selon l’enquête European Statistics on Income and Living Conditions, qui permet de mesurer l’incapacité générale, telle que perçue par les personnes (« Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, en raison d’un problème de santé, dans vos activités habituelles ? »), près de 18 % des habitants âgés de plus de 65 ans au sein des pays de l’OCDE – hors personnes vivant en institution – souffriraient en 2015 de limitations graves dans leurs activités quotidiennes (« oui, fortement limité(e) ») et près de 33 % d’entre eux de certaines limitations (« oui, limité(e) »). Cette proportion serait la plus faible en Suède (5,8 %), suivie de l’Allemagne (12,7 %). Elle serait légèrement supérieure en France (19,3 %), au Royaume-Uni (21,8 %) et en Italie (23,8 %). En règle générale, les taux les plus élevés sont enregistrés dans les pays d’Europe orientale tels que la Lettonie et la Slovaquie.

Limitations dans les activités quotidiennes, population âgée de plus de 65 ans, pays européens, 2015 (ou année la plus proche

Source: Base de données d’Eurostat. Panorama de la santé 2017: Les indicateurs de l’OCDE – © OCDE 2017 (*) 2014 pour la Suisse, 2009 pour la Turquie.

L’OCDE utilise une autre grille d’analyse pour apprécier l’importance de la dépendance. Elle prend comme référence le besoin d’une aide extérieure, pendant une longue période pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) élémentaires, mais aussi pour les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ). Ces données sont néanmoins difficiles à recueillir pour certains pays, rendant les comparaisons difficiles. Ainsi, selon l’OCDE, 13 % des personnes âgées de plus de 65 ans recevaient, en 2015, des soins de longue durée. Leur proportion variait de 2 % au Portugal à 6 % en Estonie et à plus de 20 % en Israël et en Suisse. En Allemagne, elle était de 13,4 % et en Suède de 17 %. En France, cette proportion était de 10,3 %. Les écarts de taux peuvent s’expliquer par le niveau de prise en charge de ces soins par le système de protection sociale. Par ailleurs, les normes culturelles, en particulier le rôle de la famille, influent sur le recours aux services de protection sociale.

Selon la classification de l’OCDE, la France a consacré 1,7 % de son PIB à la dépendance, soit juste au-dessous de la moyenne qui est de 1,8 %. Les pays dépensant le plus sont les Pays-Bas (3,7 %) et la Suède (3,2 %). Les dépenses de dépendance sont, en revanche, assez faibles en Hongrie, en Estonie, en Pologne, en Israël ou en Lettonie avec des rations inférieures à 0,5 % du PIB. En Allemagne, l’effort en faveur de la dépendance représente 1,3 % du PIB. Il s’élève 1,5 % au Royaume-Uni, à 0,8 % en Espagne et à 0,7 % en Italie. Ces ratios n’intègrent pas la contribution privée qui peut atteindre dans certains pays plus de 30 % des dépenses.

En France, les dépenses liées à la dépendance font depuis l’objet d’un compte de la dépendance régulièrement actualisé par la DREES. Ce compte récapitule le surcroît de dépenses sociales et fiscales lié à la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans ou plus, supporté par les pouvoirs publics et les ménages, en matière de soins de santé, d’aide à la prise en charge spécifique de la perte d’autonomie (dimension médico-sociale) et d’hébergement. En 2014, ce coût – hors gîte et couvert – avait été évalué à 30 milliards d’euros soit 1,4 % du PIB. Chacune des trois composantes en représentait environ le tiers, l’hébergement en établissement constituant la composante la plus dynamique depuis 2010. Les pouvoirs publics (sécurité sociale, État et collectivités locales) participaient à près de 70 % au financement, le reste représentant l’effort consenti par les ménages.

Les différentes réponses à la dépendance

Les systèmes de prise en charge de la dépendance ont été mis en œuvre progressivement dans les différents pays européens. Ces systèmes sont très divers en fonction des pays, en lien avec les places respectives de l’État, de la famille et du marché, mais aussi les relations entre les échelons locaux et nationaux. Certains pays disposent de systèmes de prise en charge des personnes dépendantes depuis plus près de 60 ans comme au Danemark, en Suède ou aux Pays-Bas. Dans d’autres pays comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, les pouvoirs publics ont mis en œuvre des systèmes de prise en charge à partir des années 90. Autrefois, le risque dépendance dont l’ampleur était moindre était pris en charge essentiellement par les familles, en particulier dans les États latins. Du fait de la montée en puissance du problème, les législations sont encore évolutives.

Au sein de l’OCDE, les pouvoirs publics, au sens large du terme, assurent plus des quatre cinquièmes des dépenses en matière de dépendance. Seules 17,2 % des dépenses sont prises en charge par les ménages quand les régimes de protection sociale en assurent 21 % et 61 % par les impôts. Dans les pays d’Europe du Nord, l’impôt est prépondérant (autour de 90 %). En revanche, en Allemagne, pays dans lequel a été créé un régime d’assurance autonome, le financement est assuré à 60 % par les cotisations. En France, le poids de l’impôt est de 37 % et celui des assurances sociales de 46 %.

L’OCDE distingue trois catégories de système :

- Le système appelé universel couvre tous les individus concernés quelle que soit leur situation financière. Ce système existe en Allemagne, aux Pays-Bas, au Japon, au Danemark et en Suède. Pour ces deux derniers pays, le financement repose sur l’impôt ;

- Le système de couverture assistance garantit un filet de sécurité pour les plus démunis. Ce système est en vigueur au Royaume-Uni et aux États-Unis ;

- Le système mixte garantit des prestations à un grand nombre de personnes mais en prenant en compte le niveau de ressources. Ce système a été retenu par la France et la Belgique.

Aux États-Unis et en Italie, la couverture dépendance est en partie décentralisée. Les conditions peuvent varier d’un État à un autre. En France, même si les départements sont en charge du versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, les règles d’obtention sont nationales.

Deux exemples étrangers pour la prise en charge de la dépendance

Le cas de l’Allemagne

En Allemagne, L’assurance dépendance (Pflegeversicherung) a été créée en 1995. Cette couverture est gérée par la même caisse de sécurité sociale que celle de l’assurance maladie. Sont couvertes les personnes victimes d’atteintes à leur autonomie ou à leurs facultés pour des raisons de santé, dès lors que la dépendance, constatée par un expert est grave et a une durée présumée de plus de six mois. Cette assurance concerne les personnes âgées (85 % du public) et les personnes en situation de handicap.

Les Allemands, quel que soit leur âge, ont une obligation d’affiliation à l’assurance dépendance. Depuis 2006, les retraités sont également assujettis à cette contrainte. La cotisation est fonction du revenu. Au premier janvier 2017, le taux de cotisation s’élève à 2,55 % de la rémunération, sous plafond de 4 350 euros mensuels. La prise en charge est paritaire, employeur et salarié.