Retraite : qui pourrait bénéficier de la pension minimum à 1.000 euros ?

Dans Capital, Philippe Crevel explique de quelle manière l’annonce du Président devrait s’appliquer et qui devrait en profiter.

Par précaution, les Français continuent d’épargner sur leur livret A

L’attrait pour le Livret A ne fléchit pas en mars. Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne explique les raisons de cet engouement dans le Particulier.

« Dupin Quotidien »: les Français n’ont jamais autant épargné sur le Livret A

Dans sa chronique quotidienne sur RMC, Marie Dupin revient ce jour sur la collecte record du Livret A et s’appuie sur les chiffres de l’enquête 2019 « Les Frnaçais, la retraite et l’épargne » pour conforter l’attrait des ménages pour ce produit.

Livret A: les dépôts des épargnants encore à la hausse en mars

Bousorama reprend l’AFP sur la collecte du Livret A en mars. Cet article qui cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui évoque « des incertitudes économiques et sociales » qui incitent les ménages à maintenir un fort volant d’épargne de précaution. Une attitude en mars qui conforte les résultats de l’enquête Cercle de l’Epargne/Amphitéa menée en février dernier.

Placement: le livret A séduit toujours autant les épargnants

Mieux Vivre Votre cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui analysait les raisons de la collecte élevée du Livret A en mars dernier.

Livret A : encore une collecte à près de 2 milliards d’euros en mars

Retour sur la collecte du Livret A dans cet article d’investir qui cite le Cercle de l’Epargne qui évoque un résultat attendu au regard notamment de l’enquête publiée par le Cercle de l’Epargne /Amphitéa » Les Français, la retraite et l’épargne » menée courant février et publiée début avril.

Le Livret A maintient le cap, selon le Cercle de l’Epargne

Retrouvez l’analyse du Cercle sur la collecte du Livret A en mars.

Les âges de la retraite et leur nécessaire évolution?

L’équilibre de tout régime d’assurance-vieillesse dépend évidemment de l’âge de départ à la retraite. Ainsi, le Chancelier Bismarck en 1883 avait retenu 65 ans pour l’âge de liquidation des droits car, à l’époque, l’espérance de vie des Allemands était inférieure à 65 ans, ce qui garantissait des risques de déficit. En France, ce fut le même âge qui fut choisi, en 1910, lors de la discussion du projet de loi instaurant une retraite obligatoire et générale pour tous les ouvriers et paysans. À l’époque de la loi relative au régime des retraites ouvrières et paysannes (ROP), l’espérance de vie des Français ne dépassant pas les 45 ans, ses détracteurs l’avaient alors qualifiée de « Retraite pour les Morts ». Certes, ce n’est pas l’espérance de vie à la naissance mais l’espérance de vie au moment de la liquidation qui compte mais il n’en demeure pas moins que la fixation de l’âge de liquidation génère, de longue date, des débats passionnés. Plus d’un siècle est passé et l’âge de la retraite suscite toujours autant de crispations au sein de l’opinion publique.

En 70 ans, les paramètres de l’équation de la retraite ont complètement été modifiés. Ainsi, l’espérance de vie à 60 ans est passée de 16 ans en 1950, à 25 ans en 2018. Elle est de 23,2 ans pour les hommes en 2018 et de 27,6 ans pour les femmes. Du fait de cet allongement de l’espérance de vie et de l’arrivée à l’âge de la retraite des larges classes d’âge du baby-boom, le nombre de retraités a atteint 16 millions en 2018 contre 5 millions en 1972. Il s’élèvera à 25 millions en 2060. En revanche, la proportion de personnes d’âge actif recule. Elle était de 55 % en 2018 contre 62 % en 1998. En 1982, le Président François Mitterrand a décidé d’abaisser l’âge légal de 65 à 60 ans. Cette décision était la traduction d’une de ses 110 promesses de campagne. Elle était dictée par des considérations sociales mais reposait également sur un postulat économique : face à la montée du chômage, la majorité socialo-communiste de l’époque considérait que l’augmentation du nombre de départs à la retraite pouvait améliorer la situation de l’emploi. Tel ne fut pas le cas. Les pays de l’OCDE confrontés au vieillissement de la population ont opté pour le report de l’âge de départ à la retraite plus tôt, plus souvent et plus fortement que la France. Il a fallu attendre 2010 dans notre pays pour que l’âge légal soit porté de 60 à 62 ans. Mais, l’âge de départ à la retraite est une notion complexe. Il convient avant tout de souligner qu’il n’existe non pas un mais des âges de départ à la retraite. Comme le rappelait le secrétaire général du Conseil d’orientation des retraites, Yves Guégano lors du colloque du 2 décembre 2015 consacré à cette thématique « il y a souvent des confusions sur les différentes notions d’âge de départ ». Au-delà du nécessaire éclairage sur l’état du droit positif, il convient également de s’intéresser aux conséquences économiques d’un éventuel report et à l’avenir des bornes d’âge dans un régime universel par points qui serait calculé sur l’ensemble de la carrière des assurés.

Au sommaire de cette étude :

Les âges de la retraite dans le régime de base de la Sécurité sociale

- 62 ans, âge légal de départ à la retraite

- Les départs possibles avant 62 ans

- 67 ans, l’âge du taux plein

- Âges de la retraite et régimes complémentaires

- L’âge effectif de départ à la retraite et son inéluctable report

L’impact économique des mesures d’âges

Quelle place pour les bornes dans un régime universel de retraite ?

Vers un nouveau report de l’âge de la retraite au secours de la dépendance ?

Le Rapport Libault : « Grand âge et autonomie »

Le rapport de Dominique Libault, « Grand âge et autonomie », a été présenté le jeudi 28 mars 2019 à la presse. Il a pour ambition de donner des pistes de réforme aux pouvoirs publics afin d’améliorer le traitement de la dépendance en France. Avec ses 175 propositions, il entend aborder cette question sous tous ses aspects, des problèmes d’image des seniors dans la société à la question du financement de la dépendance en passant par l’adaptation des logements et la formation du personnel des EHPAD. Cet effort a l’inconvénient de sa qualité. En voulant être exhaustif, le rapport tend à diluer les propositions les plus marquantes. Les propositions sur le financement apparaissent en retrait par rapport au défi à relever dans les années 2030/2040. En privilégiant le recours à la CRDS, elle suppose un retour à bonne fortune des comptes de la protection sociale. Compte tenu des évolutions démographiques, des contraintes économiques, ce retour à bonne fortune n’est en rien garanti. Le rapport rejette l’idée d’une assurance dépendance obligatoire. Ce refus est justifié au nom de la solidarité et de la volonté de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires.

L’état des lieux connu

Pour dresser l’état des lieux de la dépendance et son évolution prévisible, le rapport reprend les travaux réalisés par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Ainsi, en 2015, 2 millions de personnes sont en situation de perte d’autonomie ; 1,459 million vivent à domicile et 584 000 sont en établissement. 1,265 million de personnes touchaient, en 2015, l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et 74 000 la prestation de compensation du handicap ou l’allocation compensatrice pour tierce personne. Selon les critères retenus, entre 9 et 14 % des plus de 60 ans sont en perte d’autonomie. Le taux de prévalence est fonction de l’âge. Ainsi, 17 % des hommes et 20 % des femmes de plus de 85 ans sont dépendantes (GIR 1 à 4).

D’ici 2030, le nombre de personnes âgées dépendantes augmenterait selon les scénarii de 200 000 à 410 000. Le nombre de bénéficiaires potentiels de l’APA pourrait passer de 1 265 0000 à 1 582 000 en 2030 et à 2 235 000 en 2050.

Les dépenses liées à la perte d’autonomie représentaient en 2015, selon le rapport, 1,4 % du PIB, soit 30 milliards d’euros. 23,7 milliards d’euros sont pris en charge par les pouvoirs publics et 6,3 milliards d’euros par les ménages. Ces dépenses ne prennent pas en compte le travail informel des aidants bénévoles dont la valorisation est estimée de 7 à 18 milliards d’euros. La France compterait 3,9 millions d’aidants.

Les dépenses liées à la dépendance comprennent les soins pour 12,2 milliards d’euros pris en charge à 99 % par l’assurance-maladie, les dépenses d’accompagnement (aides humaines et techniques, aménagement du logement) représentant 10,7 milliards d’euros et les dépenses d’hébergement à hauteur de 7,1 milliards d’euros. Il faut également ajouter 4,4 milliards d’euros de dépenses dites de gîte et de couvert dans les établissements.

Les ménages financent essentiellement des dépenses de dépendance (accompagnement) pour 2,1 milliards d’euros et les dépenses d’hébergement pour 3,8 milliards d’euros. Les collectivités locales (essentiellement les départements) contribuent aux dépenses de dépendance (4,4 milliards d’euros) et à celles d’hébergement (1,2 milliard d’euros).

La France compte 590 000 lits d’EHPAD en 2017, contre 500 000 en 2007. Les effectifs se sont accrus ces dernières années. Entre 2007 et 2015, le nombre d’emplois en équivalent temps plein est passé de 57 à 63 pour 100 personnes résidentes.

Si les Français expriment leur volonté de rester le plus longtemps à domicile, le nombre de personnes dépendantes en établissement y est pourtant parmi les plus élevés d’Europe. Il est deux fois supérieur à celui constaté en Suède ou au Danemark.

Les restes à charge sont de 1 800 euros par mois en moyenne pour les résidents des EHPAD. Ce coût important est à mettre en parallèle avec le montant moyen des pensions (1 300 euros). Il est à signaler que le niveau de vie des retraités français figure parmi les plus élevés de l’OCDE. Par ailleurs, trois résidents sur quatre n’éprouvent pas de problème pour financer leur place en EHPAD. Le rapport souligne néanmoins que les personnes dont les revenus se situent entre 1 000 et 1 600 euros par mois sont pénalisées car elles bénéficient de peu d’aides. À 90 %, le maintien à domicile serait solvabilisé.

Le rapport pointe enfin du doigt le problème de la formation des personnels en charge de la dépendance, que ce soit ceux salariés en EHPAD ou ceux intervenant à domicile.

Les préconisations du rapport

Les auteurs du rapport mettent l’accent sur la nécessité de changer l’image de la dépendance en France. Ainsi, l’action publique devrait se fixer quatre objectifs pour donner du sens au grand âge :

- Renouveler les représentations sociales du grand âge en sensibilisant le public à la nécessité d’inclure la personne âgée dans la vie de la cité ;

- Renforcer l’intégration de la politique du grand âge et des autres politiques publiques pour diffuser, en transversalité, la prise en compte du grand âge dans les évolutions du cadre de vie ;

- Faciliter l’accès des personnes âgées à des solutions innovantes de mobilité, d’adaptation des logements et d’amélioration du quotidien ;

- Affirmer en tout lieu la dignité de la personne âgée en promouvant la bientraitance et en assurant un traitement efficace et systémique des cas avérés de maltraitance.

Les rapporteurs souhaitent que la maltraitance des personnes âgées donne lieu à une surveillance accrue et que des mesures soient prises afin de l’endiguer. Ainsi, ils proposent l’organisation d’un réseau départemental d’alerte chargé du recueil des signalements de maltraitance sur les territoires.

Les rapporteurs jugent nécessaire de mieux prendre en charge les aidants qui sont souvent menacés d’épuisement, de découragement, et d’affaiblissement de leur propre santé.

Les rapporteurs ont insisté sur la nécessité d’améliorer quantitativement et qualitativement l’accompagnement des personnes âgées dépendantes. Cela suppose un effort de formation et de revalorisation des filières. Ils insistent sur l’indispensable simplification du système d’accompagnement et de soin. La coordination des différents intervenants devrait être améliorée. Les auteurs du rapport jugent nécessaire de sortir du simple face-à-face, maintien à domicile et EHPAD. Le développement de structures intermédiaires (accueil de jour, accueil familial, accueil temporaire) apparaît comme une solution pour permettre un meilleur accompagnement.

Le rapport mentionne la nécessité de simplifier les prestations avec comme objectif une réduction du coût de séjour en établissement pour les personnes les plus modestes.

Un effort en matière de prévention est jugé indispensable afin que la France puisse rattraper son retard en la matière.

Les rapporteurs demandent que les droits des personnes dépendantes soient reconnus et qu’elles puissent rester citoyennes à part entière.

Les propositions

La dépendance, un risque à part entière

Le rapport prend parti en faveur de la reconnaissance de la perte d’autonomie comme un risque de protection sociale à part entière. Ce risque serait intégré en tant que tel dans les lois de financement de la Sécurité sociale. Cette reconnaissance devrait s’accompagner de la mise en place d’outils statistiques et d’actions de recherche en faveur des personnes dépendantes. En revanche, il est affirmé qu’elle ne devrait pas donner lieu à une hausse des prélèvements obligatoires.

De nouvelles modalités d’accueil et rénovation des EHPAD

Les auteurs du rapport demandent la création d’un réseau des Maisons des aînés et des aidants sur l’ensemble du territoire. Ces maisons joueraient le rôle de guichet unique et de coordinateur.

Un plan national pour les métiers du grand âge devrait être lancé afin d’en améliorer l’attractivité et de faciliter la montée en compétences.

Une hausse des effectifs en établissement est réclamée. L’objectif est d’augmenter de 25 % le taux d’encadrement en EHPAD d’ici 2024. L’effort financier est évalué à 550 millions d’euros.

Afin d’éviter les ruptures dans la prise en charge des personnes dépendantes, il est proposé d’instituer un parcours de santé et d’autonomie pour les personnes âgées. Dans les établissements de santé, une filière spécifique devrait être créée afin d’accueillir convenablement les personnes dépendantes et notamment celles souffrant de polypathologie.

La création d’un fonds d’accompagnement et de restructuration de 150 millions d’euros est prévue afin de développer les accueils de jour et les accueils temporaires. Un autre fonds de 150 millions est mentionné pour financer les actions relatives à la qualité de vie au travail au sein des EHPAD. Un plan de rénovation de ces établissements devra être mené et pourrait porter sur 3 milliards d’euros sur 10 ans. Le rapport fait dans la sémantique en proposant de changer le nom des EHPAD qui deviendraient « des maisons du grand âge » ou « des maisons médicalisées des seniors ».

La refonte des prestations

L’APA serait remplacée par une nouvelle prestation autonomie pour les personnes dépendantes maintenues à domicile. Elle comporterait trois volets : aides humaines, aides techniques, répit et accueil temporaire.

En établissement, les sections tarifaires « soins » et dépendance » seraient fusionnées. Une nouvelle allocation serait instituée afin de diminuer le reste à charge à 300 euros des personnes hébergées en EHPAD dont les revenus seraient compris entre 1 000 et 1 600 euros. Un bouclier « autonomie » serait institué afin d’annuler le reste à charge pour les personnes en perte d’autonomie lourde au-delà de la quatrième année. Le rapport prévoit également une indemnisation du congé de proche aidant.

Une action de sensibilisation à la dépendance devrait être menée sur tout le territoire à destination de la population âgée entre 50 et 75 ans.

Le financement de la dépendance

Le rapport considère qu’à compter de 2024, les pouvoirs publics pourront compter sur la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) du fait de l’extinction de cette dernière. Actuellement, la CRDS constitue un prélèvement de 0,5 % de la quasi-totalité des revenus des ménages. Les rapporteurs estiment qu’il sera possible de conserver l’assiette et de modifier le cas échéant le taux. Évidemment, cela suppose que la Sécurité sociale soit à l’équilibre ou en excédent. Or, compte tenu de l’évolution des besoins en matière de santé et de retraite, cela n’est pas garanti. Par ailleurs, les dépenses augmenteront de manière sensible entre 2030 et 2040, ce qui supposera de nouveaux financements ou une forte augmentation de la CRDS. Cette hausse pénalisera les revenus des actifs comme ceux des retraités.

Avant 2024, le rapport renvoie le financement à d’éventuelles économies, à un arbitrage au sein des dépenses sociales et à un décaissement du Fonds de Réserve des Retraites qui est déjà utilisé pour le remboursement de la dette sociale. Il est admis qu’une quote-part de la CSG pourrait être attribuée à la dépendance.

La mobilisation du patrimoine des ménages

De manière très nette, les auteurs rejettent l’idée d’une assurance obligatoire mais proposent le développement de produits d’assurance privée facultative.

Les rapporteurs souhaitent une plus grande mobilisation des patrimoines afin de faciliter le financement de la perte d’autonomie. Ils suggèrent le développement d’instruments spécifiques avec des sorties en rente viagère. Ils préconisent aussi des solutions modernisées et mutualisées de viager. S’ils rejettent l’idée d’une assurance obligatoire, ils sont néanmoins favorables à la mise au point de produits financiers avec sortie en rente, ce que les pouvoirs publics semblent contester pour les produits retraite (projet de loi PACTE).

La gouvernance et le pilotage

Trois scénarii ont été tracés par les rapporteurs. Ainsi, ils proposent soit :

- L’instauration d’un pilotage unifié avec possibilité de délégation de compétences ;

- L’Agence Régionale de Santé devient le pilote unique de l’offre médico-sociale, le département devenant l’interlocuteur de référence de proximité ;

- Le conseil départemental devient l’interlocuteur de gestion unique et l’ARS assure des fonctions de contrôle.

Les compétences de la Caisse Nationale de Solidarité pour

l’Autonomie (CNSA) seraient confortées dans le cadre de la gestion du nouveau

risque dépendance. Elle devrait être le garant de l’équité sur le territoire.

Elle devrait assurer des missions d’animation des Maisons des Aînés et

promouvoir des outils de bonne gestion.

***

**

Le rapport de Dominique Libault doit servir de base au futur projet de loi sur la dépendance. La Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a souhaité lier cette question à celle des retraites. Elle a ainsi indiqué que le financement de la perte d’autonomie pouvait passer par le report de l’âge de départ à la retraite. Si ce report est générateur de ressources supplémentaires pour les régimes sociaux, il dépasse par définition la simple question du financement de la dépendance. Les pouvoirs publics sont confrontés à l’augmentation naturelle de certaines dépenses sociales en lien avec le vieillissement de la population. Les coûts des retraites, de la santé et de la dépendance ne peuvent, à législation constante, que progresser dans les trente prochaines années. Il convient alors de se poser les questions de la répartition des dépenses entre les différentes générations, et entre actifs et inactifs. Il faut aussi s’interroger sur ce qui relève de la sphère publique et de la sphère privée. Face à des risques, le système de l’assurance reposant sur une large mutualisation n’est-il pas une solution à étudier ? De même, faut-il une protection sociale centralisée, étatisée ou déconcentrée laissant une place à l’initiative privée ?

Comment sont épaulées les personnes dépendantes ?

Qui est dépendant en France ?

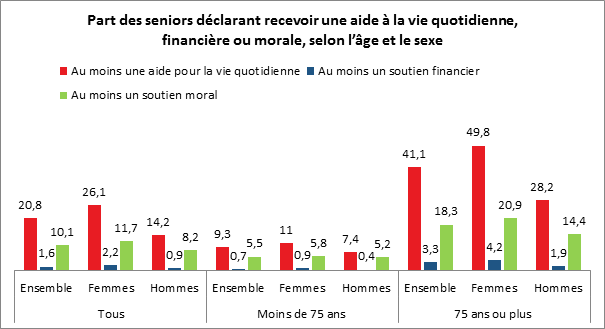

À partir de quand une personne âgée devient dépendante ? À partir du moment où, dans sa vie quotidienne, elle a besoin d’une aide temporaire ou permanente. De manière administrative, le nombre de personnes dépendantes est évalué, en France, à partir de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Or, il apparaît clairement que cette allocation ne recouvre pas, loin de là, la question de la dépendance, dans notre pays. En effet, selon les études de la DREES du Ministère des Solidarités et de la santé, en 2015, 21 % des seniors, vivant à domicile, déclarent recevoir une aide pour effectuer des actes essentiels de la vie quotidienne. Au total, 3 millions de personnes âgées sont aidées, soit quatre fois plus que le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile (748 000 fin 2015). L’APA n’est pas la seule aide dont bénéficient les retraités en situation de dépendance. Certains peuvent ainsi ne compter que sur les aides fiscales en faveur des emplois de proximité.

Source : DREES

En ne concentrant les aides que sur la dépendance lourde, déclarée, affichée, les pouvoirs publics risquent de négliger celle du quotidien qui peut être une source de coûts et qui peut s’aggraver faute de soins adaptés. Dans les faits, la question de la dépendance se pose surtout après 75 ans. Entre 60 et 74 ans, moins d’un senior sur dix déclare, en effet, recevoir une aide humaine, formelle ou informelle, pour effectuer les actes de la vie quotidienne, contre plus de 40 % des seniors âgés de 75 ans ou plus.

Les femmes sont plus aidées que les hommes

Les seniors déclarant de l’aide regroupent des personnes dépendantes (GIR estimé 1 à 4), mais aussi certaines personnes plus autonomes (GIR estimé 5 ou 6) déclarent également recevoir de l’aide pour la vie quotidienne en raison de leur âge ou de leur état de santé. La quasi-totalité des personnes en forte ou très forte perte d’autonomie (GIR estimé 1 à 3) sont aidées, tandis qu’une personne autonome sur dix affirme être aidée pour réaliser certains actes de la vie quotidienne.

Les femmes déclarent recevoir plus d’aides que les hommes, quels que soient leur âge et le type d’activités : 26 % des femmes âgées de 60 ans ou plus sont aidées pour les actes de la vie quotidienne, contre 14 % des hommes. L’écart entre femmes et hommes reste faible pour les moins de 75 ans mais il est important chez les 75 ans ou plus (21,6 points de pourcentage d’écart au détriment des hommes). Les femmes ont une plus forte espérance de vie que les hommes, ce qui les expose en valeur absolue, plus fortement à la dépendance. Les femmes, qui représentent 55 % des personnes âgées de plus de 60 ans, représentent par ailleurs 70 % des seniors aidés. Parmi les plus de 75 ans, leur proportion passe à 72 % parmi les seniors aidés, qui représentent 60 % des seniors de cette tranche d’âge. Les femmes déclarant de l’aide ont en moyenne 80,5 ans, alors que la moyenne d’âge des femmes de 60 ans ou plus vivant à domicile est de 71 ans.

Le rôle clef de l’entourage

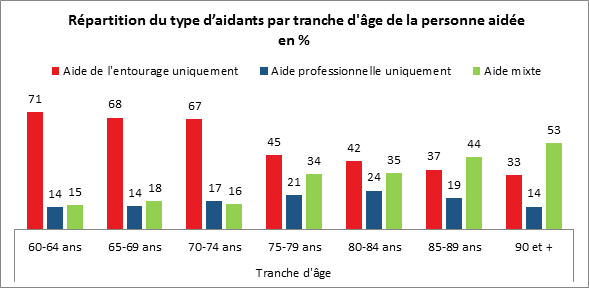

La gestion de la dépendance repose avant tout sur les aidants bénévoles bien souvent familiaux. Ils assument une grande partie du travail. Ils permettent le maintien à domicile. Or, ce pilier de la dépendance s’effrite. Avec la multiplication des divorces, les familles sont plus éclatées que par le passé. Si auparavant, les enfants, les petits enfants vivaient fréquemment à proximité de leurs parents, c’est de moins en moins le cas. L’emploi se concentre dans les grandes métropoles quand les retraités choisissent les bords de mer et les villes à taille plus humaine. De plus en plus de jeunes Français choisissent, par ailleurs, d’effectuer tout ou partie de leur parcours professionnel à l’étranger. La culture plus individualiste pourrait également conduire à une moindre implication des jeunes générations. L’allongement de l’espérance de vie conduit également au relâchement des liens. En effet, la problématique de la dépendance intervient bien souvent après 80 ans quand les enfants arrivent à l’âge de la retraite. Ces derniers peuvent être également confrontés à des incapacités physiques. La problématique de venir en soutien à ses grands-parents est moins naturelle pour les petits-enfants.

Parmi les seniors âgés de 60 à 74 ans, 69 % reçoivent de l’aide de l’entourage uniquement, 15 % de professionnels uniquement, et 16 % de l’aide mixte. Après 75 ans, l’aide se diversifie progressivement : le recours à l’aide mixte augmente avec l’âge. En 2018, près de la moitié des seniors aidés pour leurs activités quotidiennes le sont uniquement par l’entourage. Parmi les 3 millions de seniors aidés pour les activités de la vie quotidienne, près d’un senior sur deux déclare l’être uniquement par son entourage (48 %). L’aide de l’entourage est définie dans l’enquête comme une aide régulière à une personne en raison de son âge ou d’un problème de santé. L’aide peut également provenir uniquement d’un ou de plusieurs professionnels (19 %) ou encore de l’entourage et des professionnels, appelée aide mixte (34 %).

Du fait d’une espérance de vie plus courte, les hommes bénéficient plus que les femmes d’une aide de l’entourage. Ils sont 58 % dans ce cas contre 43 % des femmes. Plus de la moitié des seniors aidés les plus autonomes (GIR estimé 5-6) le sont uniquement par leur entourage, et moins d’un quart uniquement par des professionnels. Plus les seniors sont dépendants, plus ils déclarent recevoir assez logiquement une aide mixte. C’est le cas de 20 % des seniors les plus autonomes (GIR estimé 5-6), contre 77 % des plus dépendants (GIR estimé 1-2). Plus le niveau de dépendance augmente, moins l’aide de l’entourage suffit. Toutefois, très peu de personnes à domicile en GIR estimé 1 ou 2 (4 %) sont aidées uniquement par des professionnels. Le maintien à domicile des personnes les plus dépendantes suppose la présence d’aidants familiaux. Or, ce soutien peut être une source de fatigue pour les aidants.

Le ménage et les courses pour les moins dépendants et les soins pour les plus dépendants

Près de 2 millions de seniors déclarent être aidés pour faire le ménage ou les courses, soit respectivement 63 % et 61 % de l’ensemble des seniors aidés pour les activités de la vie quotidienne. Pour les courses, un senior aidé sur deux déclare être aidé uniquement par l’entourage. Ce dernier peut également contribuer à la gestion administrative ou la prise de rendez-vous chez le médecin, c’est le cas pour 40 % des seniors aidés. Quel que soit le type d’activité, le taux de recours à une aide augmente avec le niveau de dépendance et avec l’âge. Si 7 % des seniors en GIR estimé 5-6 déclarent recevoir de l’aide pour faire le ménage, la vaisselle ou la lessive, cette proportion augmente à 64 % pour les personnes en GIR estimé 3-4 et à plus de 90 % pour celles en GIR estimé 1-2. De même, elle varie de 5 % pour les moins de 75 ans à 28 % pour les seniors âgés de 75 ans ou plus.

Les trois principales activités prises en charge par des professionnels sont celles liées à soins infirmiers, 2 % des seniors aidés reçoivent ces soins, le ménage pour 33 % des seniors aidés, la toilette et l’habillement pour 14 %. Ces activités sont souvent combinées avec une aide de l’entourage, respectivement 10 % d’aide mixte pour le ménage et 5 % pour la toilette. 30 % des personnes âgées dépendantes, bénéficiaires de l’APA, déclarent être aidées pour se laver et s’habiller par un professionnel uniquement, contre 14 % de l’ensemble des seniors aidés.

Le nombre d’aidants par personne dépend naturellement de son état

Pour un tiers des seniors aidés, l’aide provient d’un seul professionnel, en complément ou non de l’aide de l’entourage. Le nombre d’aidants est évidemment corrélé au niveau de dépendance. Les seniors classés en GIR estimé 1 ou 2 indiquent être soutenus par 3,4 aidants en moyenne, contre moins de 2 aidants pour les seniors aidés en GIR estimé 5 ou 6. Pour les seniors les plus dépendants, le nombre d’intervenants de l’entourage est égal en moyenne à celui des professionnels, soit 1,7 aidant de chaque type. Pour les plus autonomes, le taux de recours à l’aide professionnelle est beaucoup plus faible : 0,6 aidant professionnel en moyenne pour les seniors en GIR estimé 5 ou 6, celui-ci fournissant le plus souvent une aide pour le ménage. La moitié des personnes âgées aidées pour les tâches de la vie quotidienne, que ce soit par l’entourage ou par un professionnel, le sont pour une durée d’au moins huit heures par semaine, soit presque une heure dix minutes par jour.

Source DREES

La diversité des situations au niveau des aides que reçoivent les personnes dépendantes justifie l’instauration de dispositifs souples, révisables et ajustables. C’est pourquoi un mécanisme d’assurance dépendance avec une assiette de contribution large apparaît plus adapté qu’un dispositif administré comme le propose le rapport Libault.

Comment les 0,001 % les plus riches gèrent leur argent ?

Vous avez gagné le gros lot de l’Euromillions, plus de 100 millions d’euros par exemple ou par concours de circonstance, vous apprenez qu’un vieil oncle sans enfant était multimillionnaire et qu’il vous cède tout son patrimoine. Si dans le premier cas, les impôts ne prennent pas, dans l’immédiat, leur commission, il en sera tout autrement pour l’héritage. Vous risquez de faire un cadeau à Bercy de près de 60 % de sa valeur. Que faire de l’agent ainsi récupéré ? Comment les très riches gèrent leur patrimoine ? Au XIXe et au XXe siècle, ils se rendaient dans des établissements chics et discrets à Londres ou en Suisse. Depuis, la tendance est au « family office ». Ces derniers sont devenus des acteurs importants de la sphère financière. Leurs actifs représentent 6 % de la valeur des marchés boursiers mondiaux.

Les premiers « family offices » ne datent pas du XXIe siècle. Ainsi, John D. Rockefeller a créé le sien en 1882. Plusieurs centaines d’entre eux sont en activité depuis au moins trois générations. Certains servent les intérêts de l’ensemble des membres d’une même famille. En France, c’est le cas de la famille Mulliez dont 600 membres sont gérés par le même family office. Le « family office » Téthys gère les affaires financières des Bettencourt Meyers.

Aujourd’hui, plus d’un millier de « family offices » existent. Plus des deux tiers ont été créés après 2000. Ils emploient près de 10 000 personnes basées essentiellement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, en France, aux Pays-Bas ou à Singapour et Hong Kong. La montée en puissance des « family offices » est évidemment imputable à l’augmentation du nombre de milliardaires dans le monde et de la richesse qu’ils contrôlent. 9000 milliards de dollars seraient en jeu.

Deux catégories de « family offices » doivent être distinguées. Les « family offices » gérant les intérêts d’une seule famille. Ils constituent la forme originelle du modèle. Par ailleurs, afin de réduire les coûts, des « multi-family offices » qui gèrent plusieurs familles sont apparus. La plupart gèrent les affaires de quelques familles. Les plus importants peuvent en gérer une centaine. Certains « multi-family offices » géraient au départ une seule famille. Ils se sont diversifiés en cours de route à la recherche d’une croissance externe et afin de mutualiser les coûts de gestion. D’autres ont été créées en tant qu’entreprises multi-clients par des gestionnaires de fonds tiers. Ainsi, la société londonienne Stonehage Fleming a été créée en 2014 quand le bureau de la famille britannique Fleming (la famille d’Ian Fleming, créateur de James Bond) a fusionné avec un cabinet fiduciaire au service de familles sud-africaines qui comptait 250 familles.

Les missions des « family office » sont de gérer non seulement les actifs de leurs clients mais aussi de faciliter leur vie au quotidien. Elles peuvent ainsi gérer le personnel, régler les problèmes juridiques ou faciliter les déplacements. Elles remplissent des fonctions de gestionnaire de patrimoine et de conciergerie.

Ces structures interviennent essentiellement pour les patrimoines dépassant 100 millions de dollars. Les plus grands « family offices » occidentaux, comme celui créé par George Soros, investisseur et philanthrope, contrôlent des dizaines de milliards de dollars. Le recours à de telles structures est lié à l’augmentation du nombre de personnes à fort patrimoine ces trente dernières années. Depuis 1980, la part de la richesse mondiale détenue par les 0,01 % les plus riches est passée de 3 % à 8 %. Les personnes du haut du panier ont opté pour des « family offices » afin de s’affranchir des banques et des établissements financiers. Ces structures ont l’avantage d’être contrôlées directement par leur propriétaire. La recherche d’économies dans les coûts de gestion est souvent mise en avant par leurs initiateurs. Le nombre de milliardaires est censé continuer d’augmenter en raison de la croissance des pays émergents, ce qui devrait permettre la multiplication des « family offices ».

Ces structures constituent-elles une menace pour les marchés financiers ? En règle générale, ce sont des acteurs relativement rationnels, gérant sur le long terme et ayant un faible taux d’endettement. Ils sont jugés plutôt sécurisants. En revanche, certains considèrent qu’ils contribuent à l’opacité des marchés et favorisent la consanguinité des décisions, le cénacle des riches pourrait imposer ses vues aux autres actionnaires sans aucune transparence. Cette crainte est un peu exagérée, car les « family offices » privilégient la diversification et recherchent plus le rendement de long terme que le pouvoir au sein de quelques entreprises.

Du fait de leur constitution reliée à une ou plusieurs personnes bien implantées dans le milieu des affaires, il est reproché aux « family offices » d’avoir un accès privilégié à l’information, aux transactions et aux régimes fiscaux, leur permettant d’obtenir des rendements élevés. Elles pourraient être poursuivies pour délits d’initiés ou être en conflits d’intérêts. Jusqu’à présent, si des rumeurs existent, peu de preuves ont été fournies. En moyenne, le rendement des « family office » était de 16 % en 2017, mais il était de 7 % en 2016, selon Campden Wealth, un cabinet américain de conseil.

Les « family offices » deviennent des structures de plus en plus complexes. Un tiers d’entre eux ont au moins deux succursales permettant des montages fiscaux parfois performants. Cette professionnalisation commence à attirer l’attention des régulateurs qui exigent dans de nombreux pays plus de transparence afin de mieux identifier le risque de délits d’initiés.

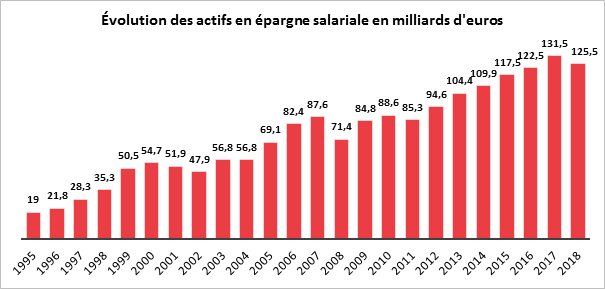

L’épargne salariale, une bonne année en 2018 malgré une baisse de l’encours

L’épargne salariale qui depuis plusieurs années enregistrait

des décollectes a réalisé, en 2018, une bonne année. Selon l’Association

Française de la Gestion financière (AFG), la collecte nette de l’épargne

salariale a été positive, en 2018 de 1,5 milliard d’euros ce qui est son

meilleur résultat depuis 2011. Les résultats positifs des entreprises

françaises ont permis la distribution de primes d’épargne salariales plus

importantes en 2018 que les années précédentes. Par ailleurs, l’épargne

salariale n’a pas été handicapée par des opérations de déblocage anticipé qui

avaient conduit à des décollectes depuis 2008. En revanche, l’encours est en

repli à 125,5 milliards d’euros en raison de la contraction des marchés

durant l’automne.10,6 millions (+3 %) de salariés disposent d’un compte

d’épargne salariale et le nombre d’entreprises équipées est également en

croissance de 3 %, à 324 000, dont 319 000 comptent moins de 250

salariés.

Source : AFG

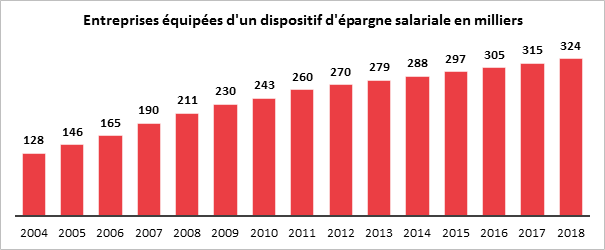

Le nombre d’entreprises équipées ne progresse plus. Les mesures prises en faveur des PME qui sont entrées en vigueur en 2019 devraient avoir un effet positif. Depuis le 1er janvier, le forfait social qui était de 20 %, a ainsi été supprimé sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les sociétés de moins de 250 salariés. Seuls demeurent les 9,7 % de CSG et CRDS du forfait social ancienne formule. Pour les entreprises de moins de 50 personnes, la disposition s’étend aussi au plan d’épargne salariale et à la participation, qui autorise la redistribution d’une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise aux collaborateurs. Le gouvernement espère que 30 % au moins des PME se dotent d’un accord d’épargne salariale d’ici à la fin de l’année quand seulement 11 % en sont dotés en 2018. Le Gouvernement estime que le nombre de salariés concernés par l’une de ces mesures, pourrait atteindre les 3 millions d’ici 2020.

Source : AFG

Les flux d’investissement dans les PEE et PERCO ont été en hausse de 5 % à 15,2 milliards d’euros soit + 800 millions par rapport à 2017.

Ces flux se répartissent de la manière suivante :

- 3,9 milliards d’euros au titre de la participation (+2 %)

- 5,2 milliards d’euros au titre de l’intéressement (+6 %)

- 2,9 milliards d’euros au titre des versements volontaires des salariés (+9 %)

- 3,2 milliards d’euros au titre de l’abondement des entreprises (+6 %)

Les salariés ont accru de 9 % leurs investissements volontaires dans les produits d’épargne salariale. Le montant des rachats est, de son côté, en baisse à 13,7 milliards d’euros (-12 %), soit son niveau de moyenne tendance. Les salariés ont utilisé leur épargne pour financer leurs projets, notamment pour acquérir leur résidence principale. Ce cas de déblocage a été utilisé par 161 000 foyers pour un apport personnel moyen de 11 900 euros.

L’épargne salariale demeure un vecteur important en France pour l’acquisition d’actions. Au 31 décembre 2018, les fonds d’actionnariat salarié représentent 37 % des encours contre 63 % pour les fonds diversifiés (monétaires, obligataires, mixtes et actions). Au total la part de l’épargne salariale investie en actions représente plus de 55 % des encours dont 37 % via l’actionnariat salarié, 11 % via les fonds actions et le solde via les fonds mixtes.

L’épargne salariale à travers le PERCO est concernée par la réforme de l’épargne-retraite prévue par le projet de loi PACTE en cours de discussion. L’objectif du texte est de favoriser la portabilité des produits et d’harmoniser les modes d’alimentation et de déblocage anticipé. Les versements volontaires ouvriront également le droit à une déduction fiscale à l’entrée.

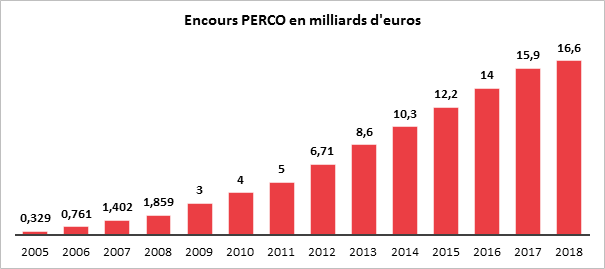

Le PERCO réussit une belle année 2018

Le PERCO, qui ne bénéficie pas d’une déduction fiscale à l’entrée, est moins touché par la réforme du mode de prélèvement de l’impôt sur le revenu. Malgré la baisse des cours des actions en 2018, la progression des encours des PERCO est imputable au bon niveau de la collecte nette qui atteint près de 1,7 milliard d’euros.

À la fin de l’année 2018, l’encours du PERCO atteignait, selon l’Association Française de la Gestion Financière (AFG), 16,6 milliards d’euros (+ 4,3%). Il compte 2,6 millions d’adhérents (+ 9 %) et 217 000 entreprises sont équipées (+ 2%).

Source : AFG

Fin 2018, 51 % des salariés sont, selon l’AFG en gestion pilotée sur leur PERCO, contre 48 % en 2017. La part de la gestion pilotée porte, en 2018, sur près du tiers du total des encours. Près des deux tiers des PERCO sont des PERCO « Plus » qui flèchent une partie de l’épargne vers les PME (+ 22 % sur un an). Les encours des PERCO « Plus » représentent plus de 28 % des encours du PERCO (+38 % sur un an) s’établissant à 4,7 milliards d’euros, dont 1 milliard d’euros investi sur les FCPE « 7 % PME ETI ».

Les versements sur le PERCO bruts atteignent 2,7 milliards d’euros sur un an, soit une progression de près de 8 % par rapport à 2017, et se répartissent de la façon suivante :

- Participation : 20 %

- Intéressement : 17 %

- Versements volontaires des salariés : 15 %

- Abondement de l’entreprise : 34 %

- Transferts de PEE, de jours de congé et de RTT : 14 %

Les rachats se sont élevés à 1 milliard d’euros. Les épargnants plébiscitent massivement la sortie en capital, les conversions en rente viagère représentant largement moins de 1 % des cas.

À lire dans le Mensuel N°60 d’avril 2019

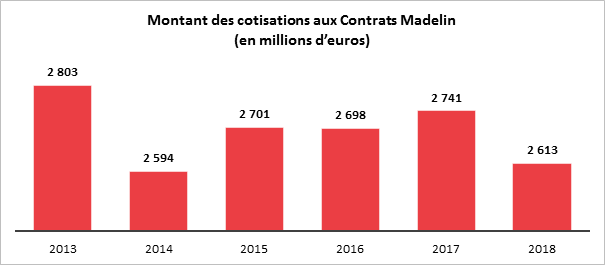

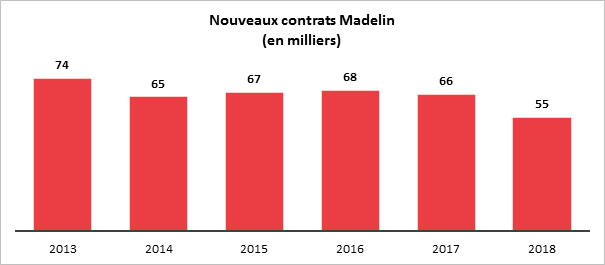

Contrats Madelin, une année en demi-teinte

À l’image du PERP, en 2018, les cotisations des contrats Madelin sont en recul. Elles se sont élevées à 2,6 milliards d’euros contre 2,7 milliards d’euros en 2017. Les titulaires de contrats Madelin ne sont pas concernés par la mesure relative aux produits d’épargne-retraite individuelle qui aboutit à prendre en compte la moyenne des versements en 2018 et 2019 pour calculer la déduction fiscale. Même si les détenteurs des contrats Madelin sont dans l’obligation d’abonder a minima chaque année leur plan retraite, ils ont, en 2018, réduit leur effort. Ils ont dû néanmoins veiller à ne pas trop réduire leurs cotisations (elle peut varier sur une échelle de 1 à 15) afin de ne pas générer un bénéfice professionnel exceptionnel imposable.

Source : FFA

Le nombre de contrats descend en dessous de 60 000. En plus de l’effet de l’année blanche, le fort taux d’équipement des indépendants rend difficile l’ouverture de nouveaux contrats. Le taux d’équipement atteindrait 60 %.

Source : FFA

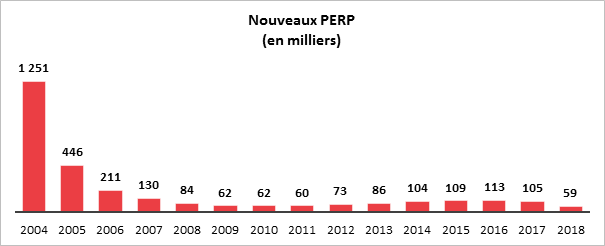

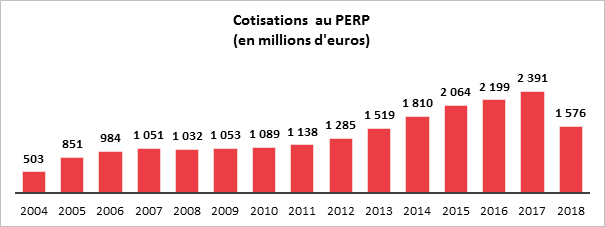

Le PERP et la retenue à la source ne font pas bon ménage

Le PERP, du fait de la mise en place de la retenue à la source, a enregistré un mauvais résultat en 2018, mauvais résultat qui s’est construit surtout au cours du second semestre. En effet, 59 000 nouveaux contrats PERP ont été, selon la Fédération Française de l’Assurance, ouverts contre 105 000 en 2017, soit une baisse de 43 %. La contraction est intervenue au cours du second semestre 2018, -64 % par rapport à celui de 2017.

Données : FFA

Le montant des cotisations a été en 2018 de 1,576 milliard d’euros contre 2,391 milliards d’euros en 2017, soit une baisse de 34 %. La baisse s’est concentrée au cours du second semestre 2018 avec un recul de 50 % de la collecte par rapport au second semestre 2017.

Données : FFA

Le PERP devrait encore connaître une année difficile en 2019 en particulier en ce qui concerne la collecte. En effet, le montant de l’abattement fiscal est calculé en prenant en compte les deux années, 2018 et 2019. Tous les titulaires de PERP qui n’ont pas versé en 2018 ou qui ont versé peu sont potentiellement pénalisés pour leurs versements 2019 même si l’objectif fiscal n’a pas à être la seule motivation des épargnants.

Le Livret A maintient le cap en mars!

Paris, le 24 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LIVRET A : RÉSULTAT DE MARS 2019

Le Livret A maintient le cap !

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Les Français continuent à plébisciter le Livret A qui termine ainsi le premier trimestre 2019 en beauté avec une collecte de 1,97 milliard d’euros en mars. Cette collecte confirme les bons résultats de janvier (4 milliards d’euros) et de février (1,93 milliard d’euros) derniers. Elle dépasse celle constatée un an plus tôt, en mars 2018 (1,72 milliard d’euros).

Le LDDs a également connu une collecte dynamique en mars avec 540 millions d’euros.

À la fin du premier trimestre, l’encours du Livret A atteint un nouveau sommet à 291,7 milliards d’euros. Celui du LDDS s’élève à 109,4 milliards d’euros.

Ce bon résultat n’est pas en soi une réelle surprise. Il s’inscrit dans un contexte favorable à l’épargne de précaution. Plus structurellement, le mois de mars réussit au Livret A, mois durant lequel il n’a jamais enregistré de décollecte lors de ces dix dernières années.

En 2019, la bonne tenue de la collecte est imputable, en partie, à l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages. Celui-ci a bénéficié de la moindre inflation et surtout des mesures annoncées par le Président de la République au mois de décembre dernier dans le cadre du plan de sortie de la crise des « gilets jaunes ». Comme l’a souligné l’INSEE, les ménages maintiennent du fait des incertitudes économiques et sociales un fort volant d’épargne de précaution. Selon l’enquête du Cercle de l’Epargne / Amphitéa (avril 2019), 40 % des Français épargnent par précaution et 31 % pour préparer la retraite. Le Livret A est le produit pilier de l’épargne de précaution. Toujours selon cette enquête, les Français sont plus nombreux, en 2019 à juger ce produit intéressant qu’en 2018 (26 % au lieu de 23 %). Pour ceux qui possèdent ce produit, le taux de satisfaction atteint même 31 %. Si seulement 12 % des Français jugent ce produit d’épargne rentable en 2019, ce résultat est supérieur à celui enregistré en 2017 (9 %). Pour autant, entre les deux années, le rendement est resté stable à 0,75 % et l’inflation a augmenté.

Le Livret A devrait continuer sa marche en avant au cours du deuxième trimestre en raison de l’évolution des gains de pouvoir d’achat avec néanmoins un petit tassement à l’approche des vacances d’été.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Pourquoi la France est malade de son immobilier

Dans cette interview consacrée à l’immobilier, Philippe Crevel rappelle que

le poids des dépenses en logement des ménages dans leur revenu (loyers, charges, remboursement d’emprunt, taxes foncières, taxe d’habitation, etc.) est en forte hausse depuis 2001 du fait de l’augmentation des prix de l’immobilier

Reconstruction de Notre Dame de Paris : AG2R LA MONDIALE MATMUT participe à l’élan de solidarité collective

André Renaudin, directeur général d’AG2R LA MONDIALE MATMUT a annoncé un effort de 100 000 euros pour la reconstruction de la Cathédrale Notre Dame de Paris ainsi que l’ouverture d’une cagnotte pour les clients, partenaires, administrateurs et collaborateurs du Groupe.

Le Cercle de l’Epargne salue l’initiative prise par son partenaire et prendra sa part dans cette collecte créée pour Notre-Dame de Paris.

Réforme des retraites: les Français ne veulent pas de report de l’âge de départ

Notre Temps revient sur les résultats de l’enquête 2019 du Cercle de l’Epargne/Amphitéa « Les Français, la retraite et l’épargne » et évoque les points admis par les Français ainsi que les lignes rouge qu’il sera difficile de franchir pour le Gouvernement.

Le COR prépare son rapport annuel

Carrières et retraite dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière

Pour leur réunion du mois d’avril, les membres du COR s’intéresse à la situation des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Après s’être attardé en 2018 sur les carrières des fonctionnaires de l’État à travers 4 cas types (catégorie B sédentaire, professeur du secondaire, cadre supérieur A+ et policier), le COR examine l’âge d’entrée dans la vie active et dans la fonction publique et la rémunération à chaque âge (dont la part des primes qui constitue un déterminant essentiel du taux de remplacement) des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux à travers le cas d’un agent sédentaire de catégorie C de la fonction publique territoriale, d’un agent territorial terminant sa carrière comme attaché (cadre de catégorie A) et d’un un aide-soignant. Ces cas types viendront étayer le rapport annuel du COR publié en juin prochain, grâce au calcul du taux de remplacement en fonction de l’âge de départ choisi, pour la génération atteignant l’âge d’ouverture des droits en 2019. Ils permettront par ailleurs aux experts du COR de simuler ou de projeter sur ces cas types les évolutions du système de retraite.

Niveau de vie et familles

Dans un second temps le COR s’intéresse à l’évolution du niveau de vie des Français sur un cycle de vie. Rappelant, que le niveau de vie des Français atteint son plus haut en fin de carrière, une fois les enfants devenus autonomes, avant de baisser lors du départ à la retraite, le COR précise que l’indexation des retraites sur les prix permet un maintient en euros constants du niveau de vie des retraités même s’il baisse relativement au salaire moyen qui progresse plus vite. La baisse du niveau de vie est d’autant plus importante que la période de retraite et longue. Afin de prendre en compte la situation des familles, le COR s’appuie pour ses travaux un cas type familialisé constitué d’un couple avec deux enfants dont les deux conjoints effectuent la même carrière de non cadre du secteur privé. Il ressort des hypothèses du COR que les générations actuellement à la retraite (générations 1940 et 1950) disposent d’un niveau de vie comparable à celui qu’ils avaient en activité quand en revanche, celui des jeunes générations (générations 1980 et suivantes) serait inférieur d’environ 25 %. Cette dégradation tiendrait, selon le COR, tout à la fois à la baisse du taux de remplacement à la liquidation des droits à la retraite et à l’allongement de la durée de retraite en lien avec la progression de l’espérance de vie.

Pour être complet dans son étude, le COR examine par ailleurs l’impact du

système socio-fiscal sur le niveau de vie afin de prendre en compte l’apport des prestations familiales et des éventuelles majorations de pensions. Abstraction fait des revenus du patrimoine issus de l’épargne ou de l’héritage, il ressort des travaux menés par le COR que le niveau de vie des familles diminue en milieu de vie active avec le nombre d’enfants, alors que durant la retraite les parents de trois enfants bénéficient des majorations de pensions. Par ailleurs, les projections sur les jeunes générations mettent une fois de plus en exergue que le niveau de vie à la retraite serait inférieur à celui de la vie active pour les générations nées à partir de 1980.

Niveau de vie taux de pauvreté des retraités

Par ailleurs, le COR s’intéresse à la situation des retraités dont le niveau de vie a baissé entre 2010 et 2015. En recul de 0,5 % sur l’intervalle considérée, ce dernier. Il convient de noter, comme le rappelle le COR que la baisse est moins forte chez les retraités que pour l’ensemble de la population (2,3%). Entre 2010 et 2015 la revalorisation des pensions a été en phase avec celle des prix, en revanche, les revenus du patrimoine corrélés à l’évolution du taux de rendement de l’épargne ont baissé. Par ailleurs, les prélèvements sociaux et fiscaux se sont alourdis pour les retraités entre 2010 et 2015.

Le COR confirme enfin que les retraités, sont en moyenne moins confrontés à la pauvreté que le reste de la population y compris en prenant en compte une approche élargie pour mesurer le taux de pauvreté. Ainsi, l’étude du taux de pauvreté en conditions de vie – afin d’intégrer notamment la perception de ces derniers et tenir compte des éventuelles difficultés financières, retards de paiement, restrictions de consommation ou conditions de logement difficiles – confirme le résultat apporté par le traditionnel taux de pauvreté monétaire (proportion de personnes vivant dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté). En outre, dans ses travaux le COR indique que le taux de pauvreté des plus de 75 ans a même baissé entre 2008 et 2012, en partie grâce à la revalorisation du minimum vieillesse.

Epargne : la popularité du Livret A et de l’assurance vie progresse

cBanque s’intéresse dans cet article au volet épargne de notre enquête annuelle « Les Français, la retraite et l’épargne » et évoque l’intérêt accru pour l’assurance vie et le Livret A, les deux placements financiers fétiches des Français.

Les Français plutôt ouverts à un système d’assurance-dépendance obligatoire

Quelques jours après les propositions de Dominique Libault sur le financement du Grand âge, les résultats de notre enquête annuelle apportent un éclairage sur les attentes des Français pour la prise en charge de la perte d’autonomie.

Niches fiscales : combien rapporterait vraiment leur suppression ?

La baisse des niches fiscales a été avancée pour financer les mesures destinées à répondre aux attentes des Français exprimées dans le cadre du Grand débat. Dans cet article Philippe Crevel est interrogé sur l’impact d’une suppression totale ou partielle des niches fiscales.

Réforme des retraites : les 5 messages des Français au gouvernement

L’enquête 2019 du Cercle de l’Epargne et d’Amphitéa apporte quelques éclairages sur les attentes des Français en matière de retraite et les efforts qu’ils sont prêts à concéder dans la cadre de la réforme en préparation.

Les Français plébiscitent le principe d’une réforme des retraites vers un système universel par point

France inter revient dans sa matinale sur les principaux enseignements de l’enquête 2019 « Les Français, la retraite et l’épargne » du Cercle de l’Epargne/Amphitéa réalisée avec le concours d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.

Les Français se font à l’idée de la retraite par capitalisation

Capitalisation, assurance dépendance sont au menu de l’enquête 2019 du Cercle de l’Epargne/Amphitéa « Les Français, la retraite et l’épargne » comme le note l’Argus de l’assurance.

Les Français et l’épargne : faibles rendements ? Même pas peur !

Investir revient dans cet article sur le volet épargne de l’enquête 2019 « Les Français, la retraite et l’épargne » du Cercle de l’Epargne/ Amphitéa.

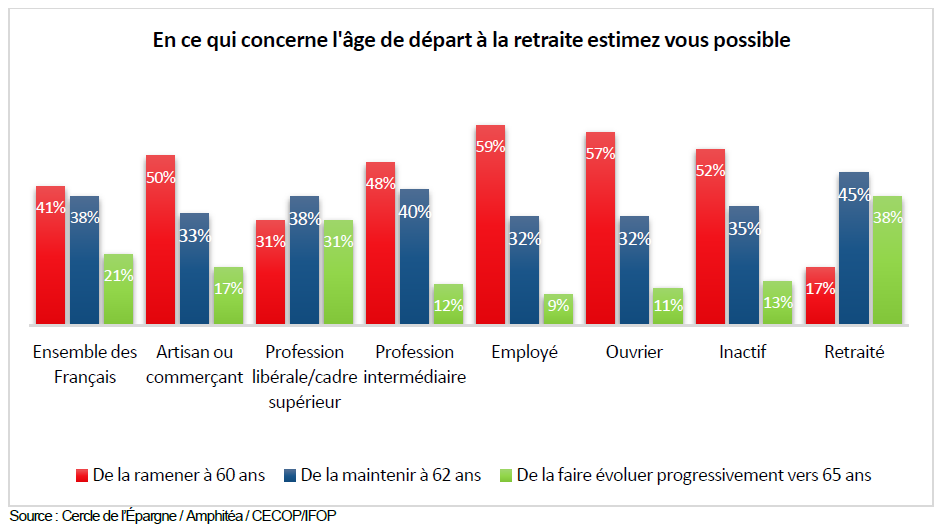

Retraite ; l’âge de départ, point de crispation majeur pour les Français

Parmi les points marquants de l’enquête 2019 du Cercle de l’Epargne/ Amphitéa, « les Français, la retraite et l’épargne » figure l’adhésion des Français pour l’introduction d’un régime universel dès lors qu’il admet certaines particularités. En revanche, l’éventuel report de l’âge de départ à la retraite constitue pour les sondés une ligne rouge à ne pas franchir.

Assurance-vie, livret A : des rendements en baisse, une popularité en hausse

Le Monde revient sur les résultats de l’enquête 2019 du Cercle de l’Epargne/Amphitéa « Les Français, la retraite et l’épargne » et s’intéresse aux préférences des Français en matière de placement.

Les Français plutôt pour un régime de retraite universel « à la carte »

Parmi les enseignements de l’enquête 2019 « Les Français, la retraite et l’épargne » du Cercle de l’Épargne/ Amphitéa, figure le souhait de mettre en oeuvre un régime universel qui prendrait en compte certaines particularités, comme la pénibilité, les missions de nuit ou dangereuses, etc.

ENQUÊTE 2019 CERCLE DE L’ÉPARGNE/AMPHITÉA « LES FRANÇAIS, LA RETRAITE ET L’ÉPARGNE »

Le 16 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES FRANÇAIS, LA RETRAITE ET L’ÉPARGNE

ENQUÊTE 2019

CERCLE DE L’ÉPARGNE/AMPHITÉA*

AVEC AG2R LA MONDIALE MATMUT

La plaquette de présentation de l’Enquête 2019

Les tableaux de la conférence de presse

Le Communiqué de presse du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa en PDF

Le Communiqué de presse du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa au format Word

Les résultats complets de l’Enquête 2019

****

***

LES 5 CHIFFRES CLÉS 2019

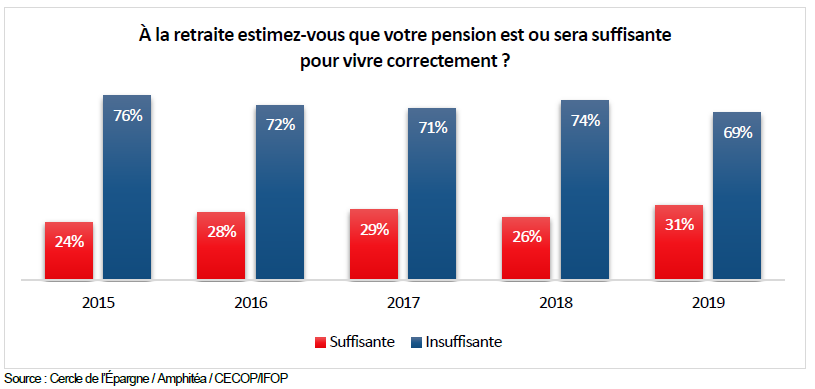

- 69 % des Français pensent que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement

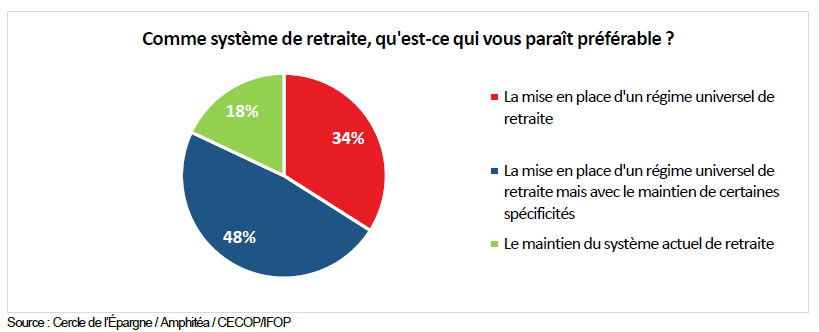

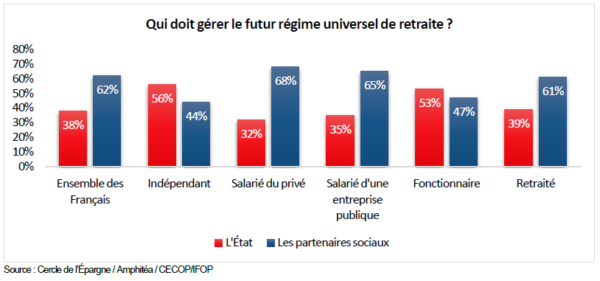

- 62 % des Français veulent que les partenaires sociaux gèrent le futur régime universel

- 48 % des Français sont favorables à un régime universel avec prise en compte de particularités

- 18 % sont pour le maintien du régime actuel de retraite

- 45 % des 50/64 ans soutiennent l’introduction d’une assurance dépendance obligatoire

I. QUEL SYSTÈME DE RETRAITE SOUHAITENT LES FRANÇAIS ?

Les Français favorables à un régime universel à la carte

Près de la moitié des sondés sont pour la mise en place d’un régime universel qui prendrait en compte certaines particularités. Ainsi, 48 % des Français se prononcent en faveur d’un régime universel intégrant certaines spécificités (pénibilité, missions de nuit ou dangereuses, etc.). 34 % des Français sont pour l’application d’un régime universel total visant à traiter tous les assurés de manière identique. En revanche, seuls 18 % des sondés sont pour le statu quo.

Les retraités, les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques craignant figurer parmi les perdants de la réforme en cas d’unification totale, sont les plus enclins au statu quo. Les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques ne sont respectivement que 21 et 25 % à souhaiter l’avènement d’un régime universel « pur ».

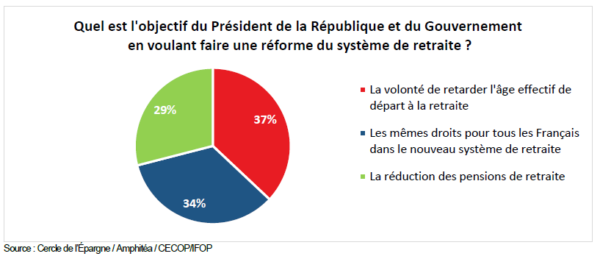

Les Français dubitatifs face aux intentions réelles des pouvoirs publics

Seuls 34 % des Français considèrent que le futur système de retraite respectera l’engagement présidentiel, « un euro cotisé donnera les mêmes droits pour tous ». En revanche, ils sont 37 % à penser que les pouvoirs publics veulent profiter de cette réforme pour reculer l’âge effectif de départ à la retraite. Ce jugement est partagé par 52 % des fonctionnaires. Par ailleurs, 29 % des Français estiment que l’objectif de la réforme est la réduction des pensions.

Le paritarisme comme mode de gestion souhaité par les Français

62 % des Français veulent que les partenaires sociaux restent aux commandes du système de retraite contre 38 % qui préfèrent que ce soit l’État. Le modèle paritaire institué après la Libération est donc privilégié à l’étatisation. Cette appréciation n’est pas sans lien avec le sentiment de défiance qui traverse le pays vis-à-vis des institutions.

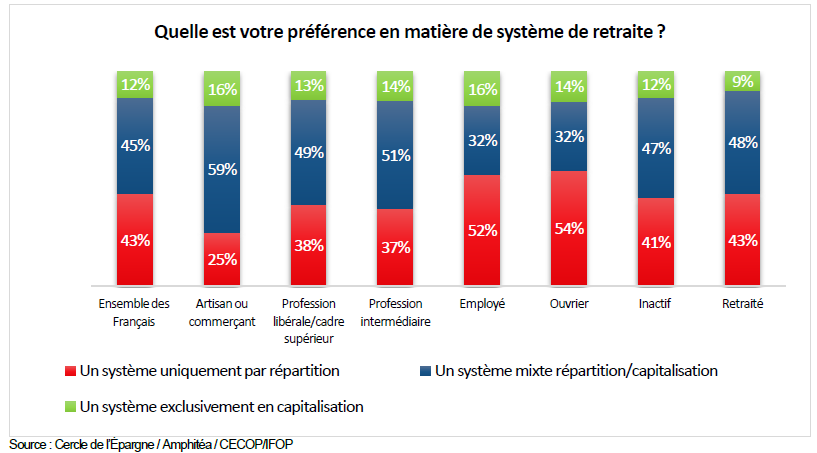

Pour une association répartition / capitalisation

Si seulement 12 % des Français sont favorables à l’instauration d’un système reposant exclusivement sur la capitalisation, 45 % souhaitent la mise en place d’un système mixte combinant répartition et capitalisation. Cette solution est portée par les jeunes, les indépendants et les cadres. A contrario, 43 % des sondés veulent maintenir un système fonctionnant exclusivement sur la répartition. Les Français aux revenus modestes et les ouvriers soutiennent majoritairement cette option.

La nostalgie de la retraite à 60 ans bien marquée

Le Président de la République s’est engagé à maintenir l’âge de départ à la retraite à 62 ans et le Haut-commissaire à la réforme des retraites a indiqué que des dispositifs de départ anticipés pourraient être conservés dans le futur régime universel. Ces promesses reçoivent très nettement l’approbation des sondés.

79 % des Français considèrent qu’il faut maintenir la retraite à 62 ans voire revenir à 60 ans. 41 % des Français pensent qu’il est possible de revenir à la retraite à 60 ans. Ce sentiment est partagé par 59 % des employés et 57 % des ouvriers. 59 % des actifs âgés de 35 à 49 ans pensent de même. Seuls 21 % des sondés estiment qu’il est nécessaire de faire évoluer l’âge légal progressivement vers 65 ans. Ce report n’est accepté que par les actifs qui traditionnellement partent déjà au-delà de 62 ans à la retraite (les cadres, les indépendants, les professions libérales).

II. LES FRANÇAIS ET LA QUESTION DU POUVOIR D’ACHAT À LA RETRAITE !

Regain d’optimisme pour le pouvoir d’achat des retraités

En 2019, 31 % des Français pensent que leurs pensions sont ou seront suffisantes pour vivre correctement contre 26 % en 2018. 50 % des retraités pensent ainsi, cette année, contre seulement 39 % en 2018.

L’année dernière, la hausse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) avait entraîné une forte dégradation de ce solde. Les mesures annoncées au mois de décembre et la décélération de l’inflation ont sans nul doute contribué au léger regain d’optimisme en ce qui concerne le pouvoir d’achat actuel ou à venir des retraités.

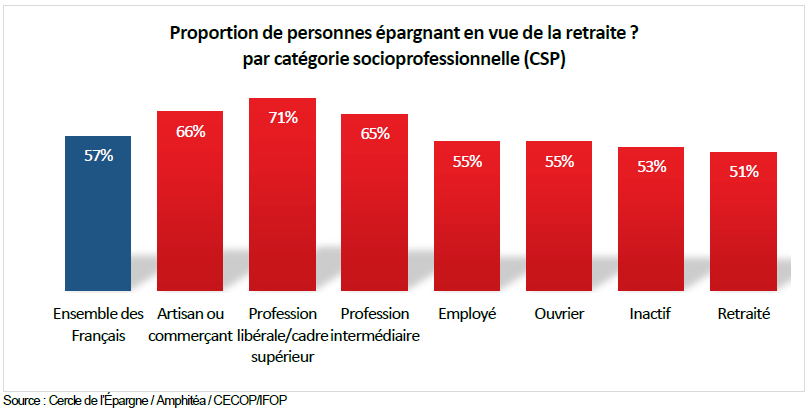

Plus de la moitié des Français épargnent en vue de leur retraite

En 2019, les Français sont plus nombreux qu’en 2018 à déclarer épargner en vue de la retraite, 57 % contre 55 %. Il convient de souligner que plus de la moitié des retraités (51 %) continuent d’épargner pour améliorer leur retraite. Les débats sur le niveau de vie des retraités et l’élaboration de la future réforme des retraites, avec son caractère anxiogène, incitent à l’augmentation de l’effort d’épargne.

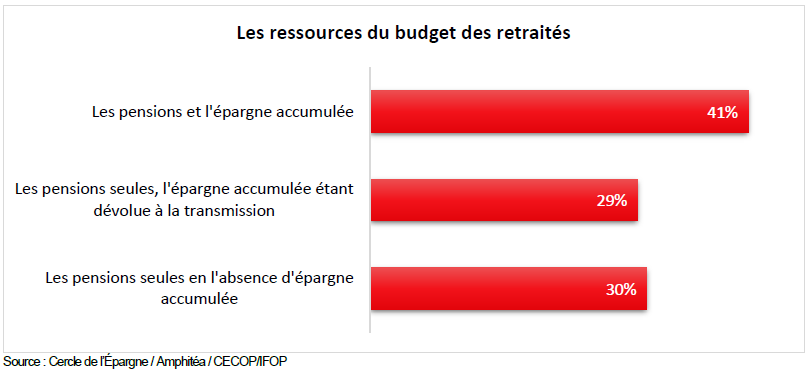

L’épargne pour la retraite ne sert pas qu’à la retraite

41 % des retraités indiquent financer leurs dépenses en recourant tout à la fois à leurs pensions et à l’épargne constituée. 29 % déclarent ne pas toucher à leur patrimoine et 30 % indiquent vivre sur leurs seules pensions faute d’épargne accumulée. Le refus de toucher à son épargne est assez indépendant du niveau de revenu : 45 % parmi les bas revenus ayant accumulé de l’épargne et 42 % parmi les hauts revenus sont dans ce cas. Parmi les patrimoines élevés, le pourcentage atteint même 51 %.

III. LES FRANÇAIS ET L’ÉPARGNE, UN COUPLE QUI DURE MALGRÉ UN CONTEXTE DIFFICILE

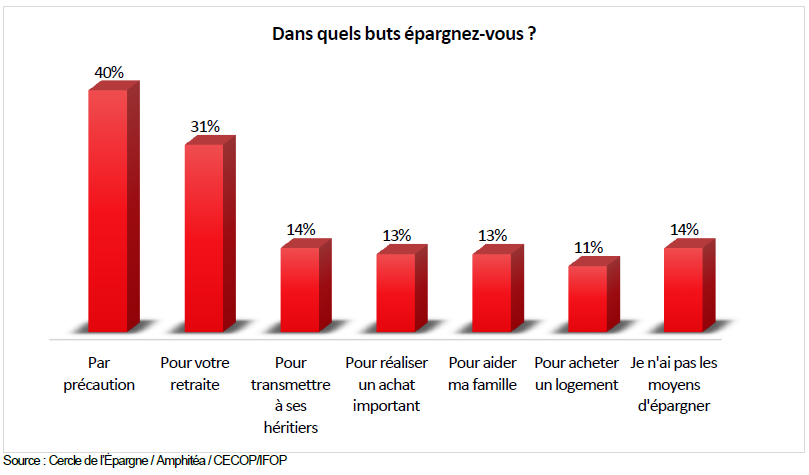

Les Français épargnent avant tout par précaution

Quelles sont les principales motivations des épargnants ? Les Français mettent de l’argent de côté avant tout par précaution (40 % des sondés) et pour la préparation de la retraite (31 %).

Pour les 18-24 ans, l’achat d’un logement constitue le deuxième objectif d’épargne (31 %) derrière la poche de précaution (45 %). 24 % des retraités déclarent épargner pour leur retraite. Il est à souligner que seulement 14 % des sondés déclarent n’avoir pas les moyens d’épargner.

La baisse des rendements de l’épargne n’a pas de prise réelle sur les épargnants

La baisse des taux de rendement et le petit regain d’inflation auraient pu conduire les Français à bouder les placements financiers. Or, tel n’est pas le cas, bien au contraire, leur intérêt pour l’épargne est en hausse tout comme la collecte.

La remontée la plus spectaculaire concerne l’assurance vie, produit jugé intéressant par 58 % des interviewés (+7 points en un an). Cette progression est accentuée chez les épargnants (+9 points, à 71 %).

Malgré la baisse du CAC 40, en 2018, les actions sont jugées intéressantes par 40 % des Français, soit 11 points de mieux qu’en 2016. Le Livret A, bien que mal classé, gagne deux points.

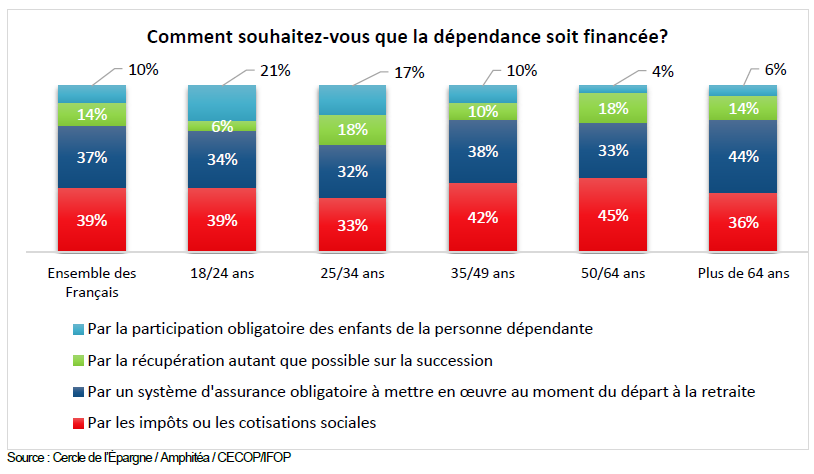

IV. DÉPENDANCE, LA SOLIDARITÉ MAIS POURQUOI PAS L’ASSURANCE OBLIGATOIRE

La dépendance constitue un sujet d’inquiétude récurrent pour les Français. Le récent rapport de Dominique Libault « Grand âge et autonomie » privilégie un financement par l’impôt (contribution à la réduction de la dette sociale – CRDS – notamment) et semble récuser la voie assurantielle. Si une majorité relative des sondés considère que la dépendance relève de la solidarité, l’option de l’assurance obligatoire, au moment du départ à la retraite, reçoit l’assentiment de 37 % des sondés. Ce taux est de plus de 44 % chez les 65 ans et plus. Les seniors ont conscience que face au risque de dépendance, la logique de l’assurance constitue une solution à envisager. Ce sentiment est plus prégnant chez les Français dont les revenus mensuels dépassent 4 000 € ou chez les travailleurs non-salariés.

CONCLUSION

L’enquête 2019 du Cercle de l’Épargne et d’AMPHITÉA souligne les points suivants :

- Le regard des Français sur le pouvoir d’achat des pensions actuelles ou à venir est plus positif en 2019 qu’en 2018 même s’il reste nettement négatif. Malgré tout, les sondés n’acceptent pas l’idée de travailler plus pour améliorer leur niveau de vie.

- Les Français paraissent prêts à accepter une réforme systémique des retraites sous réserve que le futur régime dit universel prenne en compte certaines spécificités (la pénibilité par exemple). Ils sont sans illusion sur les objectifs des pouvoirs publics. Ils sont, en revanche, opposés au report à 65 ans de l’âge légal de départ à la retraite.

- Les produits d’épargne retrouvent quelque lustre auprès des Français en 2019. La demande de sécurité, de précaution reste très forte. Elle se matérialise tant dans les objectifs poursuivis en matière d’épargne qu’à travers le choix des produits.

- En matière de dépendance, si pour son financement les Français privilégient la solidarité nationale, l’idée d’une assurance obligatoire à souscrire au moment de la cessation d’activité s’impose surtout chez les 50/64 ans.

* À la demande du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa, le Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique (CECOP) a conduit une étude sur les Français, la retraite et l’épargne. L’enquête a été réalisée sur internet du 6 au 11 février 2019 auprès d’un échantillon de 1 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’IFOP.

Tous les résultats de l’enquête sont sur le site du Cercle : www.cercledelepargne.com

À propos du Cercle de l’Épargne

Centre d’études et d’information indépendant partenaire d’AG2R LA MONDIALE MATMUT, le Cercle de l’Épargne est présidé par Jean-Pierre Thomas. Il mène des études à dimension économique et sociale et des actions de formation pour comprendre les grands enjeux de la protection sociale.

Animé par Philippe Crevel, le Cercle de l’Épargne bénéficie, pour réaliser ses travaux, de l’appui d’un Conseil scientifique composé de Robert Baconnier, ancien Directeur général des impôts et ancien Président de l’Association Nationale des Sociétés par Actions, Jacques Barthélémy, avocat-conseil en droit social et ancien professeur associé à la faculté de droit de Montpellier, Philippe Brossard, chef économiste d’AG2R LA MONDIALE MATMUT, Marie-Claire Carrère-Gée, Présidente du Conseil d’Orientation pour l’Emploi (COE), Jean-Marie Colombani, ancien Directeur du Monde et fondateur de Slate.fr, Jean-Paul Fitoussi, professeur des universités à l’IEP de Paris, Jean-Pierre Gaillard, journaliste et chroniqueur boursier, Philippe Georges, Inspecteur général honoraire des affaires sociales, Président du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM), Christian Gollier, Directeur de la Fondation Jean-Jacques Laffont – Toulouse Sciences Économiques, membre du Laboratoire d’Économie des Ressources Naturelles (LERNA) et Directeur de recherche à l’Institut d’Économie Industrielle (IDEI) à Toulouse, Serge Guérin, Sociologue, Directeur du MSc « Directeur des établissements de santé », Inseec Paris, François Héran, Professeur au Collège de France, Ancien Directeur de l’INED, Jérôme Jaffré, Directeur du Centre d’Études et de Connaissances sur l’Opinion (CECOP), Florence Legros, Directrice Générale de l’ICN Business School, Jean-Marie Spaeth, Président honoraire de la CNAMTS et de l’EN3S et Jean-Pierre Thomas, ancien député et Président de Thomas Vendôme Investment.

À propos d’AMPHITÉA

Au nom et au profit de ses adhérents, AMPHITÉA est une association d’assurés dont les objectifs sont de négocier, souscrire et faire évoluer auprès d’AG2R LA MONDIALE MATMUT les meilleurs contrats de santé, prévoyance, épargne et retraite. Elle vise également à communiquer et informer ses adhérents actuels et ceux à venir sur toutes les thématiques liées à la protection sociale et la protection patrimoniale.

Avec près de 450 000 adhérents, elle s’inscrit aujourd’hui parmi les plus grandes associations d’assurés de France. AMPHITÉA s’appuie également sur un réseau de plus de 100 correspondants régionaux, présents en métropole et en outre-mer, qui représente une force de proposition et de dialogue avec son partenaire assureur.

Contacts presse :

| Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48 |

Philippe Crevel

06 03 84 70 36 |

La retraite au temps du storytelling et du clash

La retraite au temps du storytelling et du clash

L’édito d’avril de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

La réforme des retraites prend l’allure d’une bataille napoléonienne. Le Gouvernement pratique la guerre de mouvement. Au fil des semaines, il égrène les thèmes en donnant quelques lignes de la future réforme. Il dessine sans y toucher ainsi un cadre. Il occupe l’espace empêchant les partenaires sociaux de prendre réellement position. Ces derniers commencent néanmoins à être de plus en plus nerveux face à cette guerre de mouvement permanent. Le gouvernement procède, avant tout, par effet de souffle en avançant une idée iconoclaste, idée qu’il retire rapidement du débat afin de desserrer l’étreinte des tensions sociales. Il abuse ainsi du storytelling et du clash, les deux fondements de la communication dite moderne. Ce scénario intervient en parallèle au grand débat public lancé après les manifestations des « gilets jaunes ». Il est assez étrange que la réforme de l’assurance vieillesse qui concerne toute la société ne soit pas au cœur de ce fameux débat public d’autant plus que la hausse de la CSG sur les retraités a été, avec les taxes sur le gazole, un des éléments déclencheurs du mouvement.

Le Gouvernement ne souhaite pas préciser ses positions sur les retraites de peur de cristalliser les oppositions. Il opte depuis plus d’un an pour une démarche toute impressionniste. Par petites touches, il compose sa peinture. Jusqu’à maintenant, , il faut l’avouer, l’exercice est plutôt réussi car aucun front ne s’est constitué contre le futur régime universel à points. Il est vrai que Jean-Paul Delevoye, le Haut-commissaire à la réforme des retraites, pratique le déminage comme nul autre. Il a ainsi admis que les indépendants continueront à cotiser comme des indépendants et que les bénéficiaires des régimes spéciaux conserveraient dans le nouveau régime leurs spécificités. Ce sera donc un régime universel à la carte ; c’est pour cela qu’il ne sera pas unique. La question de l’âge de départ à la retraite constitue le premier point d’achoppement. Le Président de la République avait promis de ne pas y toucher. Mais, avec l’abandon des trimestres de cotisation, il apparaît nécessaire de trouver un dispositif permettant d’inciter les actifs à rester en activité. Par ailleurs, l’accumulation des demandes de nouvelles dépenses sociales contraint le pouvoir à trouver des économies compensatrices. Dépendance, allègement de CSG, TVA à taux zéro, revalorisation des minimas, la liste est longue…

Sur d’autres terrains, la technique du Gouvernement est plus efficiente. Ainsi, Jean-Paul Delevoye a annoncé que le taux de cotisation serait de 28 % pour les employeurs publics et privés. Cela reviendra à réduire le coût de la retraite pour l’État dont le taux virtuel de cotisation est selon le Conseil d’Orientation des Retraites, de plus de 73 %. Avec le gain ainsi obtenu, que feront les dirigeants de l’État ? Diminueront-ils les prélèvements, réduiront-ils le déficit, la dette ? Il en est de même pour les entreprises publiques relevant des régimes spéciaux (SNCF, RATP, EDF, etc.). Sur l’épineuse question du mode de calcul des pensions pour ceux ayant commencé à cotiser dans les anciens régimes, pour le moment, c’est silence radio ou presque. En fonction de la formule qui sera utilisée, il y aura des gagnants et des perdants. Comment seront indemnisés le cas échéant ces derniers ? La dévolution des réserves constituées par les caisses de retraite est un sujet également complexe. L’État est tenté de capter ces réserves justement pour effectuer des compensations. Or, elles sont issues des cotisations des assurés de chacune des caisses qui sont dotées d’une personnalité morale de droit privé et de conseils d’administration responsables. Il n’est pas juridiquement simple de préempter ces réserves, sauf à passer par un processus de nationalisation. Autre point qui pour le moment est en suspens, la gouvernance. La retraite sera-t-elle étatisée, offrant à l’État la possibilité de doubler d’un coup de baguette magique son budget ? Les partenaires sociaux qui n’ont pas démérité dans la gestion des caisses depuis 1945 seront-ils sortis du jeu ou seront-ils associés ? Peuvent-ils rester des acteurs majeurs à partir du moment où l’État tiendra tous les leviers ?

Le calendrier pour résoudre toutes ces questions est très serré. Entre les élections européennes et les municipales, la partie sera haletante. Il est à parier que l’État continuera de tisser son scénario émaillé de quelques coups médiatiques comme autant d’actes de fixation permettant de passer une étape.

Epargne : Bruno Le Maire veut lancer un placement financier « patriotique »

Dans Les Echos Philippe Crevel réagit à l’annonce par Bruno Le Maire de la possible création d’un produit financier permettant aux particuliers d’investir dans des entreprises françaises

Pourquoi la France fait moins bien que la zone euro ?

Retrouvez la tribune de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’ Épargne publié dans le média en ligne Atlantico.fr

Assurance vie : le taux moyen 2018 des fonds euros stable à 1,8%

Retour sur la collecte de février et sur le rebond des unités de comptes encouragé par la reprise des marchés financiers après un mois de décembre catastrophique. A lire dans cet article les éléments d’explications du directeur du Cercle de l’Épargne, Philippe Crevel.

L’assurance-vie fait le plein en février

En février, l’assurance vie engrange 3,2 milliards d’euros de collecte. Les raisons de ce succès expliqués dans cet article qui reprend les explications de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne.

Assurance vie : une collecte XXL en février

Le Revenu revient sur la collecte record de l’assurance vie et reprend les éléments d’analyse du directeur du Cercle de l’Épargne qui voit dans ce résultat l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages et les nombreuses incertitudes pèsent sur la situation économique et sociale.

L’assurance-vie au zénith en février

Retour sur la collecte record de l’assurance vie en février dans Les Échos.

L’assurance vie accélère en février

Paris, le 26 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSURANCE VIE : RÉSULTAT DE FÉVRIER 2019

Au mois de février, l’assurance vie a enregistré, selon la Fédération Française de l’Assurance, une collecte nette de 3,2 milliards d’euros, ce qui constitue son meilleur résultat enregistré depuis le mois de janvier 2013 (3,6 milliards d’euros). La collecte de 2019 est nettement supérieure à celle de 2018 (1,9 milliard d’euros) et à celle de 2017 (500 millions d’euros). Par rapport au mois de janvier, la collecte nette progresse de près de 40 %.

Le résultat du mois de février s’est construit grâce à un recul sensible des rachats. En effet, le montant des cotisations bruts a été de 12,4 milliards d’euros contre 12,8 milliards d’euros au mois de janvier qui comptait néanmoins plus de jours ouvrables. La collecte de février 2018 est supérieure de 1,3 milliard au résultat de l’année dernière. Les rachats se sont élevés à 9,3 milliards d’euros en février contre 10,5 milliards d’euros en janvier. Elles sont identiques à celles de l’année dernière (10,6 milliards d’euros).

Les versements sur les supports unités de compte ont atteint 3,1 milliards d’euros en février soit 25 % de la collecte contre 23 % en janvier. Ce léger rebond est à mettre au compte de la bonne tenue de la bourse au cours des deux premiers mois de l’année. L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 728 milliards d’euros à fin février 2019, en progression de 2 % sur un an.

Le mois de février réussit, en règle générale, à l’assurance vie avec aucune décollecte constatée au cours de ces dix dernières années. Ce résultat positif pour l’assurance vie s’inscrit dans un contexte porteur pour l’épargne dont profite également le Livret A. Les Français depuis le début de l’hiver augmentent leur effort d’épargne. Le taux d’épargne a ainsi atteint 15,2 % du revenu disponible brut au quatrième trimestre. Le taux d’épargne financière est passé de 3,4 à 5,1 % du revenu disponible brut du premier au quatrième trimestre. Cet effort se poursuit en début d’année grâce à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Certains d’entre eux ont bénéficié des primes dites Macron qui ont été versées en janvier ou en février. Par ailleurs, l’État a procédé au versement pour les assujettis à l’impôt sur le revenu d’un acompte de 5 milliards d’euros correspondant à 60 % des réductions d’impôt dues au titre de l’exercice 2018. En février, les bons résultats des marchés financiers qui ont effacé les pertes du dernier trimestre 2018 ont également pu contribuer un retour des épargnants vers l’assurance vie. Si l’immobilier demeure toujours attractif en raison des faibles taux d’intérêt, le niveau élevé de prix et la rareté de l’offre conduisent les épargnants à rester investis en assurance vie.

Le climat est à l’épargne car de nombreuses incertitudes pèsent sur la situation économique et sociale. Les révisions à la baisse de la croissance ainsi que la poursuite des évènements liés aux gilets jaunes incitent les ménages à la prudence.

L’assurance vie ne pâtit pas de la baisse du rendement réel des fonds euros. Selon la Fédération Française de l’Assurance, leur rendement moyen a été de 1,8 % en 2018, soit le même taux que l’inflation. La légère décrue de celle-ci depuis plusieurs mois permet à l’assurance vie de repasser en termes de rendement en territoire positif. L’assurance vie continue de capitaliser toujours sur ses atouts : sécurité, liquidité et diversité. L’assurance vie devrait poursuivre sa progression dans les prochains mois compte tenu de l’évolution de la conjoncture et des gains potentiels de pouvoir d’achat des ménages.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Le Livret A, pourquoi les Français l’aiment tant ?

Retour sur la collecte de février avec l’analyse du directeur du Cercle de l’Épargne, invité sur le plateau d’RTL.

La collecte du Livret A flirte avec ses plus hauts

Retour sur la collecte de février avec l’analyse du directeur du Cercle de l’Épargne reprise dans les Échos.

Livret A : près de 2 milliards d’euros collectés en février

Retour sur la collecte du Livret A dans Investir qui cite Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne.

Le Livret A sur les railles en février

Paris, le 21 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTAT DU LIVRET A

Février 2019

Le Livret A sur les railles

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A continue au mois de février sur sa lancée du mois de janvier avec une collecte nette positive de 1,93 milliard d’euros, collecte qui est supérieure à celle enregistrée l’année dernière (1,7 milliard d’euros). Sur deux mois, le Livret A a déjà enregistré une collecte de près de 6 milliards d’euros soit plus que sur la même période de 2018 (4,66 milliards d’euros). Le LDDS a connu également une collecte positive de 580 millions d’euros en février et de 1,21 milliard d’euros sur les deux premiers mois.

L’encours du Livret A atteint un nouveau sommet à 289,7 milliards d’euros. Celui du LDDS s’élève à 108,9 milliards d’euros.

Le mois de février est traditionnellement un mois moyen pour le Livret A avec une collecte autour d’un milliard d’euros. Ces dix dernières années, trois décollectes ont été constatés (2014, 2015 et 2016).

Le bon résultat du mois de février 2019 prolonge celui du mois de janvier (+4 milliards d’euros). Le Livret A a bénéficié, comme au mois précédent, de l’apport des mesures annoncées par le Président de la République au mois de décembre dernier. Une partie des gains de pouvoir d’achat est thésaurisée.