Les cadres, cibles discrète du calendrier de réformes gouvernemental

Les cadres pourraient être les grands perdants de la réforme de l’assurance chômage présentée par le Gouvernement. Explications sur Atlantico, avec l’analyse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne.

Mobilité internationale et soins de santé

bilan 2017 des prestations servies en France au profit d’affiliés à des régimes étrangers

En vertu des accords internationaux de Sécurité Sociale, la France prend en charge chaque année des dépenses de soins de santé au profit des assurés des régimes étrangers résidant sur son territoire, et réciproquement les dépenses de santé des assurés des régimes français, domiciliés à l’étranger, sont assumées par les régimes de protection sociale des pays dans lesquels ils sont implantés.

Ces soins font par la suite l’objet d’un remboursement par les pays compétents sur la base de factures ou à travers des forfaits établis à partir du coût moyen annuel des soins de santé dans le pays par catégorie de bénéficiaires. En France, la mission de remboursement de ces soins de santé est confiée depuis 2015 au Centre National des Soins à l’Étranger (CNSE).

D’après le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Cleiss), au cours de l’année 2017, la France a perçu plus de remboursements de soins de santé en provenance des organismes étrangers qu’elle ne leur en a versé. 828,48 millions d’euros ont ainsi été remboursés au CNSE par les organismes étrangers, quand dans le même temps les dettes payées par l’organisme français se sont élevées à 449,44 millions d’euros. Ainsi la France affiche en 2017, un solde positif de 429,04 millions d’euros.

Qui sont les principaux débiteurs de la France ?

94,3 % des dépenses de soins remboursées en 2017 au CNSE émanent principalement de pays membre de la zone UE-EEE-Suisse quand seulement 58 % des dépenses de soins de santé remboursés par la France à ses partenaires dans le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale le sont en direction des pays de cette même zone. Ainsi, les remboursements des organismes français vers les pays situés en dehors de la zone UE-EEE- Suisse s’élèvent à 188,75 millions d’euros, sont près de quatre fois plus que ceux en provenance de ces pays (50 millions d’euros). Ce déséquilibre en faveur des pays hors zone UE-EEE-Suisse et en particulier des pays d’Afrique du nord, tient selon le Cleiss aux « liens historiques entre la France et le Maghreb ». Les dépenses remboursées par la France en direction de ces pays visent principalement à prendre en charge des soins réalisés au cours de séjours temporaires dans le pays d’origine de travailleurs occupés en France, et des familles et pensionnés restés dans le pays d’origine.

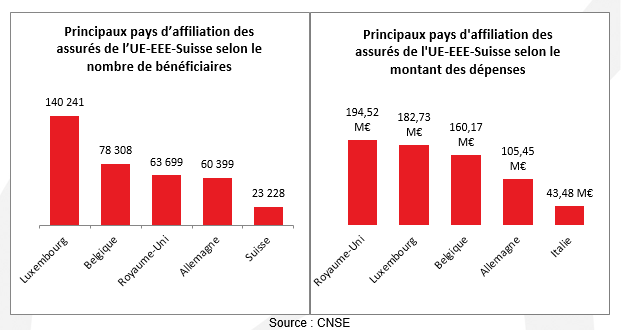

439 500 assurés affiliés à des régimes étrangers ont été pris en charge par les institutions françaises pour leurs dépenses de santé en 2017. Parmi eux, 424 523 étaient ressortissants d’un pays la zone UE-EEE-Suisse et 15 063 assurés d’un pays se situant hors de cette zone.

Au sein de la zone UE-EE-Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni et Allemagne 2017, ils se partagent respectivement 33,0 %, 18,4 %, 15,0 % et 14,2 % des effectifs. Avec la Suisse, ces pays rassemblent 86,2 % des bénéficiaires étrangers. À l’exception du Royaume-Uni, il s’agit pour l’essentiel de bénéficiaires frontaliers, travailleurs ou pensionnés résidant en France mais affiliés au système de sécurité d’un pays limitrophe de la France. Dans le cas du Royaume-Uni, le poids important des Britanniques tient à la fois à la présence sur le territoire français des frontaliers ou des ex-travailleurs en maintien de droits, ainsi que des retraités et leurs familles installés en France et des touristes.

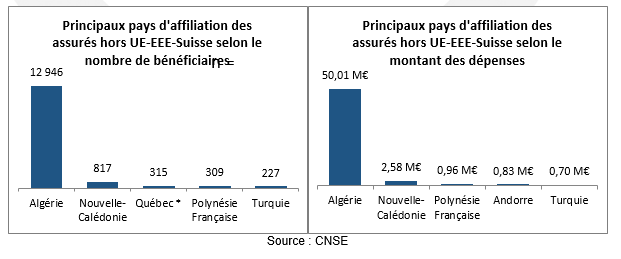

Hors zone UE-EE-Suisse, les dépenses engagées par la France dans le cadre d’un accord international de sécurité sociale s’établissent en 2017 à 56,17 millions d’euros. 86 % des bénéficiaires de soins de santé sur le territoire français sont originaires d’Algérie, parmi eux 99,7 % résident en France. Parmi les principaux bénéficiaires étrangers couverts par des accords internationaux suivent la Nouvelle-Calédonie (5,4 %), le Québec (2,1 %), la Polynésie française (2,1 %) et la Turquie (1,5 %). Assez logiquement, l’Algérie constitue par ailleurs le principal débiteur de la France au titre des dépenses des assurés des régimes hors UE-EEE-Suisse. La créance de la France à l’égard de l’Algérie en matière de santé représente 89 % des créances françaises hors zone UE-EEE-Suisse.

Au total, la France a dépensé 900,72 millions d’euros au titre des soins dispensés sur son territoire, soit un montant moyen des soins de 2 049 euros par bénéficiaire. Le montant moyen des dépenses réalisées au profit des assurés en provenance de la zone UE-EEE-Suisse est légèrement inférieur à 1 989 euros (soit -60 euros par rapport au montant global moyen) quand celui des assurés affiliés à des régimes hors de cette zone et liés à la France par un accord bilatéral couvrant le risque maladie est en moyenne de 3 729 euros par bénéficiaire (soit +1 680 euros).

Répartition géographique des bénéficiaires étrangers de soins de santé sur le territoire français

En raison du poids considérable des travailleurs frontaliers de la France, près d’un assuré sur deux, affilié à un régime étranger bénéficiaire de soins de santé sur le territoire français, a été pris en charge pour des soins de santé réalisés dans la région Grand Est. Le Grand Est accapare à lui seul 34,4 % des dépenses totales de soins de santé délivrés à des assurés rattachés à des législations étrangères pour leur protection sociale.

La région Hauts-de-France arrive en deuxième avec 11,6 % des soins dispensés, suivie de la Nouvelle Nouvelle-Aquitaine (8,4 %). Dans cette dernière, le poids important des affiliés étrangers tient à la forte présence de touristes et de pensionnés étrangers résidents. L’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur suivent par ordre d’importance. Ces trois régions attirent retraités et touristes et accueillent près d’un bénéficiaire étranger sur cinq (19,5 %). Les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie représentent chacune 11,2 % des dépenses de soins de santé des assurés des régimes étrangers en France.

La région Île-de-France prend en charge les dépenses de soins de 2,7 % des assurés des régimes étrangers bénéficiaires de soins de santé en France et arrive en 7e position dans ce classement régional. Par ailleurs, 6,4 % des dépenses de la France au profit d’assurés affiliés à des régimes étrangers ont été réalisées dans cette région, ce qui place la région capitale en 7e position en termes de flux financiers.

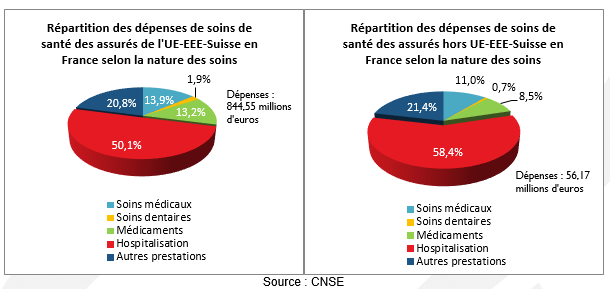

L’hospitalisation, première source de dépense au profit des assurés affiliés à des régimes étrangers de protection sociale

50,1 % des dépenses de soins prises en charge par la France au profit des assurés des régimes européens sont liées à une hospitalisation. Le poids de ces dépenses couvertes par la France dans le cadre des accords de coordination internationale hors UE-EEE-Suisse est encore plus marqué, représentant 58,4 % des dépenses totales. Arrivent ensuite dans les deux zones considérées les dépenses correspondant aux prestations liées à une hospitalisation, elles représentent respectivement 20,8 % des dépenses engagées par la France en zone UE-EEE-Suisse et 21,4 % pour les pays se trouvant en dehors. En troisième position figurent les soins médicaux qui représentent respectivement 13,9 % et 11,00 % des dépenses dans les deux zones considérées. Les dépenses liées aux médicaments comptent pour 13,2 % et 8, 5 % quand les soins dentaires tiennent une place marginale avec 1,9 % des dépenses totales au profit d’assurés en provenance des pays de l’UE-EEE-Suisse et seulement 0,7 % pour les assurés affiliés à régime hors UE-EEE-Suisse.

Réciproquement, en 2017, 983 703 bénéficiaires ont reçu des soins à l’étranger pour un montant total de 595,76 millions d’euros remboursé par les institutions françaises. 46,7 % des assurés des régimes français ont eu recours à des soins au sein des États de la zone UE-EEE-Suisse, contre 53,3 % en dehors de cette zone. Ces soins de santé servis à des assurés des régimes français à l’étranger ont été préalablement pris en charge soit par l’institution étrangère dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale, soit par les caisses françaises de sécurité sociale dans le cadre de conventions de coopération sanitaire ou médico-sociale transfrontalières, soit par les assurés eux-mêmes à travers une avance de frais.

Les défis de la mobilité des seniors

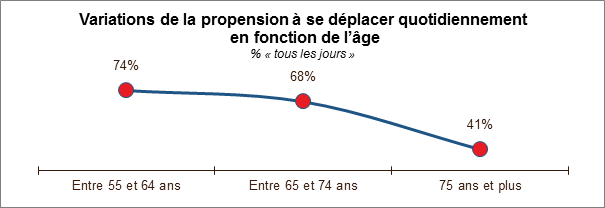

AG2R LA MONDIALE et l’association Wimoov ont réalisé une étude conjointe sur la mobilité des seniors. L’étude porte sur la corrélation entre l’intensité des déplacements des seniors en fonction de l’âge et niveau de revenu. Elle montre que les déplacements quotidiens. La mobilité est un facteur important de maintien en bonne santé. Par ailleurs, elle est conditionnée justement par l’état physique et par le niveau de revenus. 74 % des personnes âgées de 55 à 64 ans déclarent se déplacer quotidiennement. Ils ne sont plus que 41 % chez les plus de 75 ans. Sans surprise la mobilité des seniors dépend négativement de l’âge.

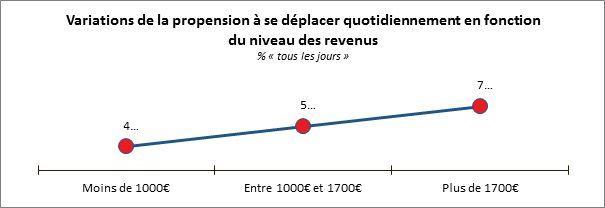

Par ailleurs, une tendance identique se retrouve lorsque les niveaux de revenus des seniors sont comparés. L’étude montre ainsi que la proportion à se déplacer quotidiennement pour un senior tend à augmenter en fonction du niveau de ses revenus. Elle passe de 45 %, pour les seniors ayant des niveaux de revenu inférieurs à 1 000 euros, à 72 % pour ceux supérieurs à 1 700 euros.

Les pratiques de mobilité sont marquées par l’âge mais également par les disparités socio-économiques. L’étude observe ainsi une sous-représentation des seniors qui vivent seuls parmi ceux affichant une mobilité forte. Par ailleurs les seniors percevant des revenus supérieurs à 1 700 euros représentent la moitié de ceux ayant une mobilité forte.

Mode de déplacement

La marche représente le principal mode de transport des seniors. Elle est suivie de la voiture qui se classe en deuxième position. Cependant et assez logiquement, parmi les seniors ayant répondu que la voiture était leur mode de transport principal, l’usage de la voiture en tant que conducteur tend à diminuer avec l’âge au profit d’une augmentation de son utilisation en tant que passager. Le pourcentage de passager passe ainsi de 4 % pour les 55-64 ans à 18 % pour les 75 ans et plus. De plus, l’étude montre que les seniors ayant des revenus supérieurs à 1 700 euros ont tendance à davantage utiliser la voiture en tant que passager que les seniors gagnant moins.

L’autonomie dans les déplacements

La perte d’autonomie dans les déplacements des seniors est à la fois fonction de leur âge et de leurs moyens financiers. Sans surprise, ce sont les seniors de 75 ans et plus qui se déplacent le plus souvent avec de l’aide. De la même façon, les seniors ayant un niveau de revenu inférieur à 1 000 euros sont moins autonomes que ceux disposant de revenus plus élevés.

Les freins à la mobilité

L’étude met en évidence 4 freins à la mobilité : le coût des déplacements, la santé, le lieu de vie inadapté et la peur des transports. Parmi eux, les coûts de déplacements et les problèmes de santé arrivent en tête. Ces facteurs sont d’autant plus aggravants que les seniors sont en situation de précarité financière.

L’étude observe des disparités socio-économiques très nettes. Les seniors mobiles vulnérables, c’est-à-dire qui cumulent au moins 3 freins à la mobilité, sont surreprésentés parmi les seniors ayant un niveau de revenu inférieur à 1 000 euros et parmi les seniors de 75 ans et plus.

Une méconnaissance majoritaire des aides financières

Seulement 9 % de seniors bénéficient d’une aide financière à la mobilité. La part des bénéficiaires progresse avec l’âge mais n’atteint que 18 % pour ceux touchant moins de 1 000 euros.

La méconnaissance des dispositifs existants par les seniors explique ce faible résultat. De fait, 59 % des sondés déclarent ne pas avoir connaissance de l’existence d’aides financières à la mobilité, or près d’un senior sur deux a déclaré que le coût des transports constituait le frein principal à ses déplacements.

Cependant, l’étude relève que 32 % des seniors déclarent connaître ces aides sans pour autant en bénéficier. Les principales raisons mises en avant par ces derniers sont le manque de besoin et la difficulté de la mise en œuvre.

Une méconnaissance des aides humaines

12 % des seniors bénéficient d’une aide humaine. L’étude souligne que cette aide s’accroît avec l’âge et que ces aides profitent majoritairement aux seniors à faibles revenus. Ils sont respectivement 28 % parmi les déclarants disposant de moins de 1 000 euros contre 5 % parmi ceux dont les revenus sont supérieurs à 1 700 euros.

Un tiers des seniors déclare connaître ces aides humaines sans pour autant en bénéficier. La raison principale évoquée est le manque de besoin.

Cependant, l’aide humaine n’est pas toujours adaptée aux attentes. Les raisons principales évoquées sont le manque de temps que l’aide accorde à la personne et que celle-ci soit rémunérée aux frais du senior.

Des aides matérielles peu utilisées

Seulement 8 % des seniors bénéficient d’aides matérielles pour leurs déplacements. Plus répandues chez les seniors les plus âgés et les plus précaires, ces aides culminent à 13 % pour les seniors à mobilité vulnérable qui subissent le plus les différents freins à la mobilité.

Près de 6 seniors sur 10 (58 %) affirment ne pas connaître les dispositifs d’aide matérielle auxquels ils pourraient prétendre et 34 % des seniors indiquent les connaître les aides matérielles sans pour autant y recourir. Ces derniers mettent en avant le manque de besoin et la croyance qu’ils ne sont pas éligibles aux dispositifs.

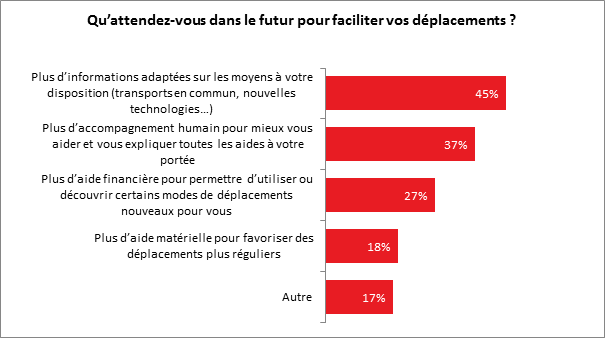

Les attentes des seniors au niveau de la mobilité

Les attentes des seniors sont regroupées autour de la demande d’informations et d’accompagnements supplémentaires. Cependant, les attentes des seniors évoluent en fonction de l’âge. Les plus âgés et les plus précaires réclament plus d’aides matérielles par exemple.

De manière générale, les seniors réclament pour l’amélioration de leurs déplacements plus d’offres adaptées à leurs situations, davantage d’accompagnements et plébiscitent enfin une plus grande prise en charge humaine.

L’épargne salariale, une affaire qui vient de loin

Cette année, l’épargne salariale fête ses 60 ans. C’est en effet l’ordonnance du n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l’association ou l’intéressement des travailleurs à la marche de l’entreprise qui a permis son développement en France. Ce texte prévoyait la possibilité, par voie d’accord collectif, d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, les sommes distribuées aux salariés étant exonérées de charges sociales. Elle traduisait une véritable volonté du Général de Gaulle de dépasser l’opposition entre le capitalisme et le communisme en proposant une troisième voie. L’idée de casser les frontières entre les apporteurs de capitaux et les salariés ne date pas de 1959. Dès la naissance du capitalisme moderne, à partir de 1750, cette question est soulevée. Le salarié qui perçoit un salaire régulier en contrepartie du lien de subordination qui le lie à l’entreprise peut-il être associé au partage des fruits de son travail ? La différence entre les coûts de production et les revenus issus de la vente des biens et services produits par les salariés, est-elle la propriété exclusive des actionnaires qui apportent le capital nécessaire ? Le bénéfice est souvent perçu comme la rémunération de la prise de risque des actionnaires. Le mouvement mutualiste et les coopératives ouvrières sont issus de ces réflexions.

Des philosophes, des utopistes et des chefs d’entreprise proches de l’Église catholique ont, avec plus ou moins de succès, tenté de chercher la troisième voie. Cette quête du dépassement s’inscrit dans un contexte où le marxisme gagne du terrain au sein du mouvement ouvrier. Or, les partisans de ce dernier refusent tout compromis qui ne pourrait que retarder l’avènement de la dictature du prolétariat et l’avènement de la société sans classe.

Initialement, l’actionnariat salarié est apparu comme une réponse théorique aux contradictions de l’économie capitaliste naissante. Mais, paradoxalement, c’est également le point de rencontre de différentes doctrines aux orientations politiques divergentes, même si l’ampleur de l’association entre capital et travail reste variable selon ces différentes doctrines.

Schématiquement, on peut en effet distinguer trois courants théoriques :

- Le courant « utopiste », avec à sa tête Charles Fourier, propose de dépasser l’opposition entre capital et travail par une nouvelle organisation fondée sur l’association. Charles Fourier souhaite instituer un partage des revenus. Quatre douzièmes seraient pour le capital, trois pour les talents et cinq pour le travail. Louis Blanc suggère la création d’ateliers sociaux financés par l’État avec des capitaux privés dans lesquels les bénéfices seraient répartis en trois parts : l’une pour les membres de l’association, l’autre à vocation sociale, la dernière pour la rémunération des capitaux privés. Pierre-Joseph Proudhon entend développer un statut de salarié associé.

- Le courant « humaniste » considère que la participation permet d’assurer la dignité de l’homme au travail. Les tenants de cette pensée sont proches de la doctrine sociale de l’Église et s’inspirent de l’Encyclique Rerum Novarum de Léon XIII de 1891 qui recommandait l’association des salariés dans l’entreprise. Ces thèses seront reprises par Emmanuel Mounier fondateur du Sillon.

- Le courant « productiviste » estime que la participation aux résultats, voire l’association au capital est un facteur d’amélioration quantitative et qualitative des résultats de l’entreprise. Cette thèse est défendue par les saint-simoniens comme Michel Chevalier, Armand Bazard ou Prosper Enfantin.

L’association du travail et du capital est un sujet de polémique. Ainsi, Proudhon affirme, dans son ouvrage Manuel d’un spéculateur à la Bourse, que « rendre l’ouvrier copropriétaire de l’engin industriel et participant aux bénéfices au lieu de l’y enchaîner comme un esclave, qui oserait dire que telle ne soit pas la tendance du siècle ? ». Paul Leroy-Beaulieu répond, dans La question ouvrière au XIXe siècle, que « le régime des primes est infiniment supérieur au régime de la participation. Il en offre tous les avantages et en repousse tous les inconvénients ; il stimule l’ouvrier par la perspective d’un gain assuré, il ne lui fournit aucun prétexte d’immixtion dans la gestion de l’entreprise ».

Au-delà des théories et des idéologies, des réalisations pratiques sont menées par des chefs d’entreprise.

En 1842, à Paris, un entrepreneur en bâtiment, Jean Leclaire, s’engage à distribuer auprès de ses ouvriers une partie des bénéfices produits par le travail. Il a été inspiré par les écrits de Charles Fourier. Il est considéré comme le premier praticien de la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise. En 1838, Jean Leclaire avait déjà créé une société de secours mutuels alimentée par des cotisations mensuelles versées par les ouvriers. Cette société permettait de couvrir les salariés contre le risque maladie. En 1841, il avait décidé de fixer la journée de travail à 10 heures.

En 1859, Jean-Baptiste Godin crée une usine de poêles en fonte à Guise nommée le familistère à l’image du phalanstère fouriériste, dans lequel les ouvriers sont associés. Ce familistère dura jusqu’en 1968.

Les grands magasins qui se développent à la fin du XIXe siècle seront également à l’origine de nombreuses innovations tant sur le plan des techniques de vente qu’en matière sociale. Ainsi, à la mort d’Aristide Boucicaut, fondateur du Bon Marché, sa veuve constitue en 1880 une commandite simple avec ses collaborateurs et ses principaux employés. Elle deviendra dans un second temps une commandite par actions. Jules Jaluzot, fondateur des magasins du Printemps, contraint ses salariés à acquérir des actions de la société.

En 1932, Paul-Édouard Paulet, directeur du Crédit Nantais de Douarnenez, décide de changer de voie et achète une conserverie. Il décide de l’appeler « Petit Navire » et prend comme logo une chaloupe sardinière à voile voguant sous des goélands. En 1935, Paul-Edouard Paulet met en place une charte de qualité et la redistribution aux salariés des bénéfices de l’entreprise sous forme de participation, encore en vigueur. En 1938, les salariés hommes reçoivent un émolument qui s’ajoute à leur salarié dont le montant varie en fonction des résultats de l’entreprise. L’année suivante, ce sera au tour des femmes de toucher la « participation ».

Toujours dans le secteur de l’agroalimentaire, Paul Ricard distribuera gratuitement en 1939 une partie du capital de sa société à ses salariés. Après la Seconde Guerre mondiale, dans le climat de la Libération, des entreprises décident de mettre en place des dispositifs d’intéressement (Pechiney, Télémécanique par exemple).

Une réglementation plus ancienne qu’il y paraît

Au niveau de la réglementation, plusieurs dispositifs ont été adoptés dès le XIXe siècle, mais sans réel succès. Ainsi, le décret du 5 juillet 1848 octroyait une aide financière aux entreprises mettant sur pied des associations entre patronat et ouvriers. La loi du 18 décembre 1915 réglementant les sociétés coopératives ouvrières de production est complétée par celle du 26 avril 1917 (loi Briand) sur les sociétés anonymes à participation ouvrière. La première visait à réglementer les sociétés coopératives dont l’origine remonte à la seconde République et aux débuts du second Empire. La seconde loi a introduit la possibilité de distribuer gratuitement des actions aux salariés, sans toutefois leur accorder le droit de vote. La coopération relève cependant d’une logique différente de celle de la participation et de l’actionnariat salarié : il ne s’agit pas en effet, dans le mouvement coopératif, d’associer le travail et le capital mais de les fusionner. La propriété y est commune, le pouvoir exercé de manière démocratique appartient aux salariés et les profits sont répartis entre eux.

Un nouvel élan réglementaire a lieu avec le décret pris le 20 mai 1955 sur les contrats de productivité, qui exonère des charges sociales et fiscales les sommes versées par les entreprises à leur personnel au titre de la participation collective à l’accroissement de la production. 150 contrats sont validés.

Avec l’arrivée du général de Gaulle au pouvoir, la participation devient une priorité. Dans les faits, sa généralisation interviendra non pas en 1959, mais en 1967. En effet, l’ordonnance du 7 janvier 1959 n’instituait qu’un mécanisme d’intéressement facultatif qui ne rencontra pas le succès escompté. L’ordonnance de 1967 en rendant la participation obligatoire marque le début réel de l’épargne salariale en France.

L’ordonnance de 1959 instaure de manière facultative l’intéressement. La volonté était, selon le rapport relatif à cette ordonnance, d’introduire un dispositif dans lequel « les travailleurs français participent, d’une manière organique et en vertu de la loi, aux progrès de l’expansion dès lors que ceux-ci se traduisent en bénéfices ou en enrichissements ». L’ordonnance avait comme objectif de modifier en profondeur les rapports entre porteurs de capitaux et salariés par la « participation directe aux résultats, au capital et aux responsabilités » pour reprendre les termes alors employés par le Général de Gaulle.

Une nouvelle avancée intervient avec la signature le 17 août 1967 par le général de Gaulle de l’ordonnance sur la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises. Elle a instauré la participation obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés (50 salariés depuis 1990) qui ont réalisé un bénéfice au cours de l’année précédente. Elle le proposait de façon facultative pour les plus petites. Elle donnait également la possibilité aux entreprises de mettre en œuvre un Plan d’Épargne Entreprise.

La participation, le symbole du gaullisme social

Le Général de Gaulle avait posé les bases de son projet de participation dès son discours aux mineurs de Saint-Etienne prononcé le 4 janvier 1948. Il avait alors déclaré « Oui, la puissance de la nation et le sort de chacun des Français dépendent, désormais, de notre productivité. Que voulez-vous ? Nous n’avons pas de terres nouvelles à conquérir. Notre » espace vital » est atteint. Il ne faut pas nous attendre à voir jaillir de notre sol des sources imprévues de richesse. Quant aux matières et produits qu’il nous sera possible d’importer, en vertu, par exemple, d’un éventuel Plan Marshall, et qui nous seraient précieux pour un démarrage vers l’aisance, soyons bien convaincus que nous devrons les payer, sous une forme ou sous une autre, et que nous ne les recevrons qu’à la mesure de notre propre effort. Alors ? Eh bien ! Puisque le salut n’est pour nous, ni dans des conquêtes à faire, ni dans des trésors à découvrir, ni dans des cadeaux à recevoir, cherchons-le dans le rendement ! Il s’agit de produire, avec ce dont nous disposons, beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus vite, que ce que nous produisons. Mais c’est par là, justement, que la classe ouvrière française voit s’offrir à elle le moyen de jouer le grand rôle qui lui revient et que la dictature du parti que vous savez lui refuserait, tout comme le lui refusait le capitalisme d’antan, tout comme le lui refuse la confusion d’aujourd’hui. Car, le progrès dans la productivité, comment l’obtenir, sinon par la coopération active du personnel tout entier ? Oui, parfaitement ! Il faut que tout le monde s’y mette et que chacun y ait intérêt. Assez de ce système absurde où, pour un salaire calculé au minimum, on fournit un effort minimum, ce qui produit collectivement le résultat minimum. Assez de cette opposition entre les divers groupes de producteurs qui empoisonne et paralyse l’activité française. En vérité, la rénovation économique de la France et, en même temps, la promotion ouvrière, c’est dans l’Association que nous devons les trouver. »

Dans ce discours, il définit ce qu’il entend à travers le mot « association ». « L’Association, qu’est-ce à dire ? D’abord ceci que, dans un même groupe d’entreprises, tous ceux qui en font partie, les chefs, les cadres, les ouvriers, fixeraient ensemble entre égaux, avec arbitrage organisé, les conditions de leur travail, notamment les rémunérations. Et ils les fixeraient de telle sorte que tous, depuis le patron ou le directeur inclus, jusqu’au manœuvre inclus, recevraient, de par la loi et suivant l’échelle hiérarchique une rémunération proportionnée au rendement global de l’entreprise. C’est alors que les éléments d’ordre moral qui font l’honneur d’un métier : autorité pour ceux qui dirigent, goût du travail bien fait pour les ouvriers, capacité professionnelle pour tous, prendraient toute leur importance, puisqu’ils commanderaient le rendement, c’est-à-dire le bénéfice commun. C’est alors qu’on verrait naître, à l’intérieur des professions, une autre psychologie que celle de l’exploitation des uns par les autres ou bien celle de la lutte des classes ».

Dans un entretien télévisé du 7 juin 1968, le Général de Gaulle indique qu’il y a « une troisième solution (autre que le capitalisme ou le communisme) c’est la participation, qui, elle, change la condition de l’homme au milieu de la civilisation moderne. Dès lors que les gens se mettent ensemble pour une œuvre économique commune, par exemple pour faire marcher une industrie, en apportant soit les capitaux nécessaires, soit la capacité de direction, de gestion et de technique, soit le travail, il s’agit que tous forment ensemble une société, une société où tous aient intérêt à son rendement et à son bon fonctionnement, et un intérêt direct. Cela implique que soit attribuée, de par la loi, à chacun une part de ce que l’affaire gagne et de ce qu’elle investit en elle-même grâce à ses gains. Cela implique aussi que tous soient informés d’une manière suffisante de la marche de l’entreprise et puissent, par des représentants qu’ils auront tous nommés librement, participer à la société et à ses conseils pour y faire valoir leurs intérêts, leurs points de vue et leurs propositions. C’est la voie dans laquelle j’ai déjà fait quelques pas ; par exemple en 1945, quand avec mon gouvernement j’ai institué les comités d’entreprise, quand en 1959 et 1967, j’ai, par des ordonnances, ouvert la brèche de l’intéressement ».

Dans ses Mémoires d’Espoir, le Général de Gaulle a eu l’occasion de revenir après l’exercice du pouvoir sur sa vision de la troisième voie. « Depuis longtemps, je suis convaincu qu’il manque à la société mécanique moderne un ressort humain qui assure son équilibre. Le système social qui relègue le travailleur – fût-il convenablement rémunéré – au rang d’instrument et d’engrenage est, suivant moi, en contradiction avec la nature de notre espèce, voire avec l’esprit d’une saine productivité. Sans contester ce que le capitalisme réalise, au profit, non seulement de quelques-uns, mais aussi de la collectivité, le fait est qu’il porte en lui-même les motifs d’une insatisfaction massive et perpétuelle. Il est vrai que des palliatifs atténuent les excès du régime fondé sur le » laissez faire, laissez passer « , mais ils ne guérissent pas son infirmité morale. D’autre part, le communisme, s’il empêche en principe l’exploitation des hommes par d’autres hommes, comporte une tyrannie odieuse imposée à la personne et plonge la vie dans l’atmosphère lugubre du totalitarisme, sans obtenir, à beaucoup près, quant au niveau d’existence, aux conditions du travail, à la diffusion des produits, à l’ensemble du progrès technique, des résultats égaux à ceux qui s’obtiennent dans la liberté. Condamnant l’un et l’autre de ces régimes opposés, je crois donc que tout commande à notre civilisation d’en construire un nouveau, qui règle les rapports humains de telle sorte que chacun participe directement aux résultats de l’entreprise à laquelle il apporte son effort et revête la dignité d’être, pour sa part, responsable de la marche de l’œuvre collective dont dépend son propre destin. N’est-ce pas là la transposition sur le plan économique, compte tenu des données qui lui sont propres, de ce que sont dans l’ordre politique les droits et les devoirs du citoyen ? C’est dans ce sens que j’ai, naguère, créé les comités d’entreprise. C’est dans ce sens que, par la suite, étant écarté des affaires, je me suis fait le champion de l’association. C’est dans ce sens que, reprenant les leviers de commande, j’entends que soit, de par la loi, institué l’intéressement des travailleurs aux bénéfices, ce qui, en effet, le sera. C’est dans ce sens que, tirant la leçon et saisissant l’occasion des évidences mises en lumière aux usines et à l’Université par les scandales de mai 1968, je tenterai d’ouvrir toute grande, en France, la porte à la participation, ce qui dressera contre moi l’opposition déterminée de toutes les féodalités, économiques, sociales, politiques, journalistiques, qu’elles soient marxistes, libérales ou immobilistes. Leur coalition, en obtenant du peuple que, dans sa majorité, il désavoue solennellement de Gaulle, brisera, sur le moment, la chance de la réforme en même temps que mon pouvoir. Mais, par-delà les épreuves, les délais, les tombeaux, ce qui est légitime peut, un jour, être légalisé, ce qui est raisonnable peut finir par avoir raison ».

Dans l’esprit du Général de Gaulle, la participation devrait faire du salarié un » associé » qui aurait accès à une partie du bénéfice, qui pourrait participer au capital et à la gestion de l’entreprise. Cette vision s’apparente à la participation à l’Allemande, même si cette dernière privilégie la participation des salariés à la gestion de l’entreprise.

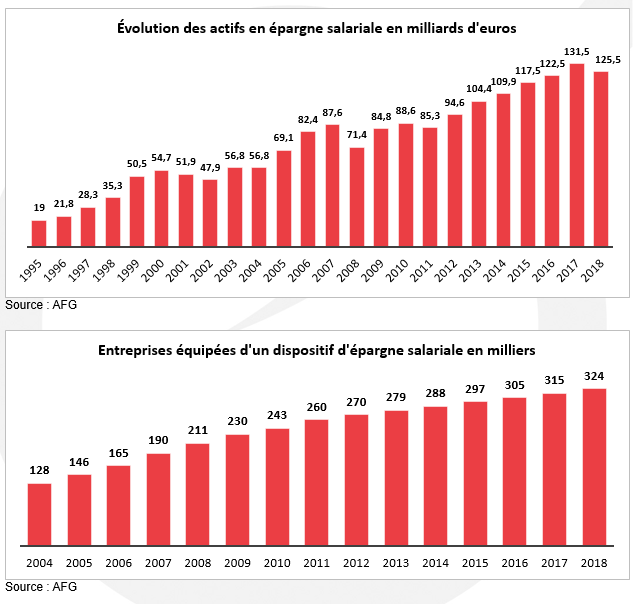

60 ans plus tard, un sénior qui se porte bien

La législation française de l’épargne salariale figure parmi les plus attractives au sein des pays occidentaux. Même si l’encours reste modeste au regard des autres grandes catégories d’épargne, assurance vie, épargne réglementée ou livrets bancaires, l’encours de l’épargne salariale a atteint, en 2018, 125,5 milliards d’euros. Le nombre d’entreprises équipées est de 324 000, dont 319 000 comptent moins de 250 salariés.

En 2018, les flux d’investissement dans les PEE et PERCO ont été en hausse de 5 %, à 15,2 milliards d’euros.

Le montant des rachats est, de son côté, en baisse à 13,7 milliards d’euros (-12 %), soit son niveau de moyenne tendance.

L’épargne salariale demeure un vecteur important en France pour l’acquisition d’actions. Au 31 décembre 2018, les fonds d’actionnariat salarié représentent 37 % des encours, contre 63 % pour les fonds diversifiés (monétaires, obligataires, mixtes et actions). Au total, la part de l’épargne salariale investie en actions représente plus de 55 % des encours dont 37 % via l’actionnariat salarié, 11 % via les fonds actions et le solde via les fonds mixtes.

Comme dans la très grande majorité des pays, l’épargne salariale se concentre avant tout au sein des grands groupes. Les PME sont des acteurs mineurs de l’épargne salariale. Pour autant, 48,40 % des Français travaillent au sein de PME (source INSEE 2015) y compris microentreprises, 29 % sans ces dernières. Elles sont depuis de nombreuses années à l’origine des créations d’emplois. De 2009 à 2015, les unités légales de moins de 10 salariés ont créé 120 000 emplois quand les unités légales de plus de 1 000 salariés en détruisaient 60 000. Il convient néanmoins d’indiquer que de nombreuses PME françaises sont adossées, financièrement ou par l’intermédiaire de réseaux, à de grands groupes.

Cette partition PME/grandes entreprises aboutit à créer une population active à deux vitesses, celle qui travaille dans les grandes entreprises qui a accès à l’épargne salariale, à des prestations sociales en liaison avec l’existence de comités d’entreprise et à la formation continue d’un côté, et celle des PME qui en est bien souvent privée de l’autre.

La relance de l’épargne salariale

Le Gouvernement d’Édouard Philippe a souhaité faciliter la diffusion de l’épargne salariale notamment au sein des PME.

Le 1er janvier 2019, le forfait social qui était de 20 %, a ainsi été supprimé sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les sociétés de moins de 250 salariés. Seuls demeurent les 9,7 % de CSG et CRDS du forfait social ancienne formule. Pour les entreprises de moins de 50 personnes, la disposition s’étend aussi au plan d’épargne salariale et à la participation, qui autorise la redistribution d’une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise aux collaborateurs. Le Gouvernement espère que 30 % au moins des PME se dotent d’un accord d’épargne salariale d’ici à la fin de l’année quand seulement 11 % en sont dotés en 2018. Le Gouvernement estime que le nombre de salariés concernés par l’une de ces mesures pourrait atteindre les 3 millions d’ici 2020.

Au temps des enveloppes d’épargne

L’édito de juin de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

La loi PACTE, qui réforme notamment l’épargne retraite, a été promulguée après une longue année de débats parlementaires. Ce texte entend favoriser l’épargne investie en actions et ainsi l’économie réelle. C’est la première fois que les pouvoirs publics redessinent l’ensemble de la législation en se fixant trois objectifs : la convergence des produits, l’augmentation de la concurrence et la portabilité. Cette petite révolution devrait entrer en vigueur à la fin de l’année, le temps pour le Gouvernement de publier l’ordonnance et les textes réglementaires détaillant les nouveaux dispositifs. Dans l’intervalle, les professionnels pourront adapter leur système informatique et former les commerciaux. Désormais, les épargnants auront accès à trois enveloppes distinctes, l’assurance vie, le Plan d’Épargne en Actions et le Plan d’Épargne Retraite. Ces enveloppes bénéficient chacune de régimes fiscaux dérogatoires. Pour être exhaustifs, nous pourrions ajouter une quatrième enveloppe, celle des produits d’épargne réglementée (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune, etc.). Notre paysage de l’épargne a certes gagné en cohérence, mais il demeure néanmoins complexe. Dans ce maquis, où court et long terme bénéficient d’incitations, il n’est pas certain que les ménages puissent comprendre l’ensemble des subtilités des différents produits qui leur sont proposés. Pour le Plan d’Épargne Retraite, les sources d’alimentation seront plurielles, tout comme les sorties, avec, à la clef, des régimes fiscaux différents. Les produits de ces plans pourront être selon les cas assujettis à l’impôt sur le revenu (avec des abattements variables selon les cas), au prélèvement forfaitaire unique ou bénéficier d’une exonération d’impôt. La généralisation de la sortie en capital ne concernera pas tous les produits ou du moins pas tous les versements. Il faudra aborder le Plan d’Épargne Retraite (PER) à travers ses trois compartiments distincts. Le premier sera celui des versements individuels et volontaires, le deuxième celui des versements issus de l’épargne salariale et le troisième, celui des versements obligatoires (ex-article 83 – PERE). Trois PER cohabiteront ainsi, le Plan d’Épargne Retraite Individuel, le Plan d’Épargne Retraite Collectif dit de fidélisation et le Plan d’Épargne Retraite Collectif catégoriel. Le Gouvernement a prévu de faire basculer rapidement, c’est-à-dire en trois ans, les anciens produits dans le PER. En liant épargne salariale et épargne retraite collective de manière plus forte que par le passé et en instituant des ponts avec les produits individuels, les lignes de partage entre les acteurs de l’épargne retraite sont susceptibles de bouger. Des offres nouvelles verront certainement le jour. Pour un petit marché de 230 milliards d’euros, soumis à des règles prudentielles et des devoirs d’information importants, les acteurs devront faire preuve d’imagination pour concilier attractivité et contrôle des coûts, surtout dans un contexte de faibles taux d’intérêt.

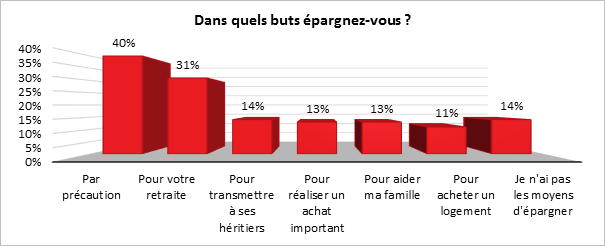

La retraite un sujet anxiogène

L’Union Mutualiste Retraite a organisé une étude sur le rapport des actifs à la retraite.

En effet la retraite est un sujet anxiogène pour les français. La problématique financière liée à la perte de revenu lors du passage à la retraite est au cœur des préoccupations. En effet 75% des Français pensent que leur pension sera insuffisante pour maintenir leur niveau de vie. L’étude montre que la préoccupation au sujet de la retraite croit avec l’âge avec comme cap déclencheur les 40 ans.

Par ailleurs l’étude met en évidence que 20% des 25-29 ans se déclarent pessimistes au sujet de l’existence d’une retraite lorsque leur tour sera venu.

Une autre préoccupation ressort de cette enquête, près de 70% des français pensent que le système de retraite actuel est peu efficace.

Pour remédier à cela 89% des sondés, qui possèdent au moins un livret, pratique l’épargne. Mais la capacité d’épargne reste limitée, 60% déclarent épargner mensuellement moins de 100 euros.

En outre, sans surprise, la propriété de son logement est plébiscitée comme étant la meilleure solution pour préparer financièrement sa retraite. Se positionne ensuite les produits d’épargne moyen-long terme (assurance vie,…). Cependant les produits d’épargne individuelle retraite ne jouissent pas d’une bonne image pour la majorités des sondés, pour trois raisons majeures, que sont le manque de rentabilité, le blocage du capital et la possibilité d’un retour incertain.

L’étude montre que le pourcentage de détention d’un produit d’épargne retraite double en moyenne après 40 ans.

Elle montre différentes postures faces aux possibilités de sortie. La préférence pour la rente viagère diminue avec l’âge. Un phénomène qui s’explique par le ressenti plus prégnant des effets du vieillissement chez les plus âgés. Cependant l’étude souligne une nette préférence pour la sortie en capital (partiel 20%) qui traduit la volonté de « plaisir » (le passage à la retraite équivaut à la réalisation de projets) et de « prudence » (coup de pouce face à la perte de revenus) des nouveaux retraités.

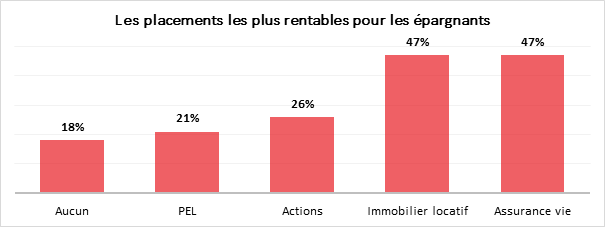

La majorité des sondés préfère les placements « sûrs » à bas rendements. Les principaux arguments sont : la volonté de protection des proches (transmission, …) et la garanti du capital. Mais une demande non négligeable existe pour des placements plus risqués.

Assurance vie : ce qu’il faut savoir avant de signer

La collecte de l’assurance vie bat son plein malgré un contexte de taux bas persistant qui impacte inévitablement le rendement offert par les fonds euros. Retour dans le Parisien sur les différents atouts du premier produit financier des Français avec les explications de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne.

L’épargne au sommet au 1er trimestre 2019

Paris, le 29 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ÉPARGNE AU SOMMET AU 1ER TRIMESTRE 2019

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

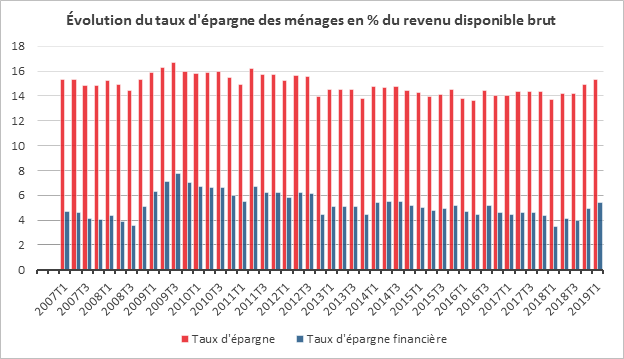

Au cours du premier trimestre 2019, les ménages ont arbitré une part non négligeable de leurs gains de pouvoir d’achat en faveur de l’épargne. Le taux d’épargne est ainsi passé de 14,9 à 15,3 % du revenu disponible brut du dernier trimestre 2018 au premier trimestre 2019. Le taux d’épargne financière est en forte hausse. Il est passé de 4,9 à 5,4 % du quatrième trimestre 2018 au premier trimestre 2019. Il était de 4 % au troisième trimestre 2018. Cette progression du taux d’épargne intervient malgré la baisse des rendements des produits de taux.

Depuis six mois les ménages ont enregistré une augmentation sensible de leur revenu disponible brut (1 % au dernier trimestre 2018 et 1,3 % au premier trimestre 2019). En raison des primes exceptionnelles, la masse salariale enregistre une vive augmentation (+1,1 % au premier trimestre). Les prestations sociales sont également en hausse (+0,9 %) grâce à l’augmentation de la bonification individuelle de la prime d’activité et du minimum vieillesse.

La modération de l’inflation contribue également à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages.

Cette amélioration des revenus les a conduits non pas à consommer mais à placer leur argent en priorité sur le Livret A et sur l’assurance vie. La collecte nette de ces deux produits dépasse 20 milliards d’euros sur les quatre premiers mois de l’année. Cette propension à épargner s’explique par le maintien des incertitudes économiques et sociales. Après la grave crise des « gilets jaunes », les ménages restent sur leurs gardes et ont tendance à différer leurs achats durables. Ils doutent de la poursuite de cette politique favorable du pouvoir d’achat et de la baisse de l’inflation. En outre, les tensions économiques avec des annonces contradictoires sur une possible récession ont joué en faveur de l’épargne. La prise en compte de l’amélioration du pouvoir d’achat nécessite du temps. Le rebond des dépenses en consommation en parallèle à l’amélioration du moral des ménages pourrait amener une décrue légère du taux d’épargne dans les prochains mois.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Les Français épargnent toujours autant

Alors que le gouvernement a annoncé des mesures permettant de renforcer le pouvoir d’achat, les ménages Français continuent d’épargner.

Retraite : ces nombreuses erreurs qui peuvent vous coûter cher

La Cour des comptes certifie les comptes de la sécurité sociales mais relève néanmoins de nombreux leviers d’améliorations dans les 4 branches de notre protection sociale. En matière de retraite, près d’une pension sur sept est erronée.

Néanmoins comme le rappelle le Directeur de l’Epargne dans cet article publié sur Planet.fr, la modification est toujours possible. Il recommande par conséquent de « vérifier les informations transmises numériquement et s’assurer de leur conformité »

Santé et conditions de travail chez les seniors

Le COR s’est réuni lors de sa séance mensuelle, le 23 mai 2019, avec comme ordre du jour « Ages et comportements de départ à la retraite : santé et conditions de maintien dans l’emploi ».

Selon le secrétaire général du Conseil, le sujet de cette séance vise à appréhender les liens entre la santé et les conditions de travail sur le maintien en emploi des seniors.

Premièrement il fait un état des lieux sur la santé des seniors sur le marché du travail et en retraite.

Des études empiriques attestent du lien entre un état de santé dégradé et le non emploi chez les personnes de plus de 50 ans. Ainsi le maintien en emploi aux âges élevés pourrait avoir des effets délétères sur la santé des personnes effectuant des travaux à haute pénibilité. Les études montrent que parmi les personnes de 55-69 ans, 10% déclarent des limitations d’activité sévères et 20% des limitations modérées.

La règlementation prévoit des dispositifs donnant le droit de partir à la retraite avant l’âge légal. Mais l’accès à ces dispositifs varient en fonction du régime auquel relève le travailleur.

L’état de sante influence la décision de départ à la retraite. 11% des nouveaux retraité en 2015 et 2016, décrivent leur état de santé comme mauvaise et ont indiqué comme principale motivation de départ leur état de santé.

Cependant les bénéficiaires d’une pension pour inaptitude ou invalidité ont une espérance de vie inférieur à celle des titulaires d’une pension normale d’au moins 4 ans alors que l’âge moyen de départ est seulement de 2 ans plus précoce. Les dispositions actuelles ne compensent pas l’attribution du taux plein.

D’autre part le secrétaire général décrit les conditions du maintien dans l’emploi des seniors.

Les dispositifs actuels qui permettent les départs anticipés relèvent de deux approches. La première approche « individualisée », qui prend en compte les conditions de travail indépendamment du métier exercé et l’approche « métier » qui est lié au corps spécifique d’appartenance.

Malgré une faible mobilité d’emploi des 50-69 ans entre 2001 et 2014, la DARES constate une hausse de 16 points du taux d’activités des seniors depuis 2008.

La satisfaction liée au travail dépend positivement de l’état de santé. La satisfaction des actifs ayant 60 ans ou plus est supérieure à celle des actifs de 50-59 ans car se sont en moyenne les plus satisfait qui reste en activité.

Pour conclure une piste est donnée vers l’amélioration des mesures corrigeant les conséquences de la santé ou des conditions de travail dans un système à rendement défini. Le financement des droits supplémentaires, doit être financé par l’impôt ou par la mise en place d’une cotisation spécifique au sein d’un volet de solidarité du système.

Et pendant ce temps-là, les Français épargnent

Retour sur un début d’année en fanfare pour le Livret A et l’assurance vie avec les éclairages de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne.

Mais pourquoi les Français épargnent-ils une part non négligeable du pouvoir d’achat gagné ces derniers mois ?

Comment expliquer le niveau élevé du taux d’épargne des Français ? Pourquoi les Français rechignent à consommer ? Explication dans cette interview de Philippe Crevel publiée sur atlantico.fr

Comment se répartit l’épargne des Français

Dans cet article consacrée au comportement d’épargne des Français, le Directeur du Cercle de l’Épargne évoque un contexte économique anxiogène qui pousse nombre d’épargnants à alimenter leur comptes courants rappelant néanmoins que la répartition du patrimoine financier est très inégale en fonction des foyers.

Pourquoi les Français garnissent leur livret A et leur compte d’assurance vie

Les taux d’intérêt ont beau être au plus bas, les épargnants français ont massivement garni leurs livrets A et leurs comptes d’assurance vie depuis le début d’année.

« L’Europe de l’épargne reste à construire »

L’ AGEFI Actifs consacre un article à l’étude du Cercle consacré au comportement des épargnants européens.

Plan d’épargne retraite populaire (PERP): faut-il investir en 2019?

Alors que le Président de la République vient de promulguer le PACTE, l’Opinion consacre un article au PERP. Il cite à cette occasion le Cercle de l’Epargne qui présentait dans le Mensuel d’avril le recul des cotisations en 2018 sur ce produit. Un résultat qui tient à la mise en oeuvre du prélèvement à la source.

Epargne Pourquoi les Français sont parmi les plus gros épargnants d’Europe

À la veille de l’élection des députés européens, retour sur l’étude du Cercle de l’Épargne consacrée aux placements privilégiées par nos partenaires de l’Union européenne.

Pourquoi les Français garnissent leur Livret A et leur compte assurance vie

Pourquoi les Français augmentent leur effort d’épargne ? Retrouvez les explications de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne dans cet article de Sud Ouest.

L’assurance-vie sur une bonne dynamique en 2019

Retour dans les Échos sur les facteurs incitant les épargnants à tant verser sur leur contrat d’assurance vie. Dans cet article, Laurent Thévenin cite Philippe Crevel qui estime que « L’assurance-vie bénéficie tout à la fois de l’augmentation du pouvoir d’achat en ce début d’année et du refus des ménages à s’engager dans des dépenses importantes ».

Assurance vie : la collecte a atteint un montant record en avril

L’assurance vie enregistre une collecte record en avril. Le Parisien qui consacre un article au résultat communiqué par la FFA, reprend l’analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne qui fait un lien la hausse du taux d’épargne des ménages et la crainte d’un retournement économique.

Les Français reconstituent leur bas de laine

Livret A, Assurance vie, dépôt à vue… Les Français sont en mode épargne ! Retrouvez dans le Figaro, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne explique ce qui guide le choix des ménages.

Assurance vie : la collecte accélère encore en avril

L’argus de l’assurance s’intéresse à la collecte de l’assurance vie et reprend dans son article les éléments d’explications du Directeur du Cercle de l’Épargne

La Cour des Comptes valide sous condition les comptes de la Sécurité sociale

La Cour des Comptes a publié son rapport annuel sur la certification des comptes du régime général de la sécurité sociale lors l’exercice 2018.

Elle explique que le régime général a dégagé un excédent de 500 millions d’euros en 2018 ce qui tranche avec le montant de l’exercice précèdent qui affichait un déficit de 2,2 milliards. Cette augmentation s’explique par l’intégration des travailleurs indépendants au régime général et par l’entrée en vigueur des conventions d’objectifs et de gestion signées par les organismes avec l’Etat pour la période de 2018-2022.

Au sujet de l’AT-MP et de la CNAM, la Cour souligne la poursuite des dispositifs de contrôle interne. La Cour émet des réserves à l’encontre de certains dispositifs de maîtrise de risque, liés aux remboursements des soins de ville et aux versements des hôpitaux notamment.

Au sujet de la branche vieillesse et de la CNAV, la Cour insiste sur le fait qu’une pension liquidée sur sept a comporté au moins une erreur ayant conduit à un dommage financier, malgré le renforcement du contrôle interne.

La Cour relève sur les progrès de l’Acoss en matière de contrôle interne, malgré des dispositifs de contrôle de risque insuffisants.

La Cour conclue en définissant trois axes prioritaires d’amélioration pour les prochains exercices :

– L’approfondissement les dispositifs de contrôle interne

– Le développement du contrôle informatisé

– L’évaluation de l’incidence des dispositions législative et réglementaire.

Lire le rapport de la cour des comptes 2018 sur la Sécurité Sociale

Quel placement immobillier selon votre âge ?

« Plus on commence tôt, plus c’est facile d’accumuler et d’avoir à terme un patrimoine structuré et diversifié », estime Philippe Crevel, directeur du cercle de l’Epargne.

Rien n’arrête l’assurance vie

Paris, le 23 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assurance vie : résultat d’avril 2019

Rien n’arrête l’assurance vie

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Depuis la fin de l’année 2018, les Français augmentent sensiblement leur effort d’épargne. Le Livret A et l’assurance vie en sont les principaux bénéficiaires.

Le mois d’avril conforte les positions du premier placement des ménages. La collecte nette s’élève en effet à 3,4 milliards d’euros. Il faut remonter au mois de décembre 2012 pour retrouver une collecte supérieure.

Avril est, en règle générale, un bon mois pour l’assurance vie. Une seule décollecte a été enregistrée au cours de ces dix dernières années. En 2019, la collecte brute a été soutenue (12,9 milliards d’euros) quand les prestations et rachats sont en recul à 9,5 milliards d’euros.

Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte brute est de 50,4 milliards d’euros (49,1 milliards d’euros sur la même période en 2018) et les prestations se sont élevées à 39,2 milliards d’euros (contre 41 milliards d’euros en 2018). De ce fait, sur les quatre premiers mois de l’année 2019, la collecte nette est de 11,2 milliards d’euros contre 8,1 milliards d’euros en 2018.

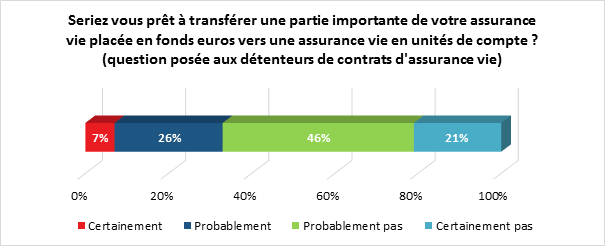

Pour le mois d’avril comme pour les quatre premiers mois de l’année, les unités de compte représentent 23 % de la collecte ; ce taux est en recul par rapport à la moyenne de 2018 (28 %). L’évolution plus hasardeuse des marchés financiers explique cette baisse.

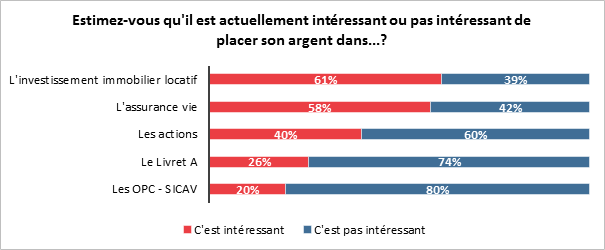

L’assurance vie bénéficie tout à la fois de l’augmentation du pouvoir d’achat en ce début d’année et du refus des ménages à s’engager dans des dépenses importantes. L’assurance vie, avec les fonds euros qui représente 77 % de la collecte brute, demeure très attractive comme l’a souligné la dernière enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa. Elle est, avec l’immobilier, le placement préféré des Français et celui qu’ils jugent comme le plus rentable. L’amplification de l’effort d’épargne des ménages s’inscrit dans un contexte économique et social jugé comme anxiogène. Les Français n’intègrent pas dans leurs comportements l’amélioration en cours du marché de l’emploi et l’augmentation des revenus. La crainte d’un retournement économique et d’une augmentation des prélèvements ou de l’inflation les incite à la prudence. La crise des « gilets jaunes » joue également en faveur de l’épargne. Au départ, le difficile accès aux centres villes et aux centres commerciaux pouvait expliquer le report de certaines dépenses ; actuellement, c’est plutôt la peur d’une dégradation de la situation politique et sociale.

Avec cette collecte nette en hausse, l’encours des contrats d’assurance-vie a atteint 1 745 milliards d’euros à fin avril 2019, en progression de 2,5 % sur un an. Cette progression devrait se poursuivre dans les prochains mois compte tenu des prévisions de croissance.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Où et comment les Européens épargnent ils ?

L’étude du Cercle « A la recherche de l’Épargnant européen » à été citée dans l’article « Où et comment les européens épargnent ils ? » du magazine Gestion de Fortune.

Livret A: la collecte toujours au beau fixe en avril

Retour sur la collecte du Livret A en avril avec les explications du directeur du Cercle de l’Épargne.

La réforme de l’épargne retraite peut enfin commencer

La loi PACTE adoptée et validée par le Conseil Constitutionnel, devrait entrer en application début 2020. Dans une tribune publiée sur le site de BFM Business, le directeur du Cercle de l’Épargne détaille les principaux changements introduits dans le texte porté par Bruno Le Maire.

La collecte du Livret A poursuit sur sa bonne lancée du début d’année

En avril le Livret A a engrangé près de 2 milliards d’euros. Analyse de la collecte du mois écoulé avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne dans cet article des Échos.

À la recherche de l’épargnant européen

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À la recherche de l’épargnant européen

Une étude du Cercle de l’Épargne

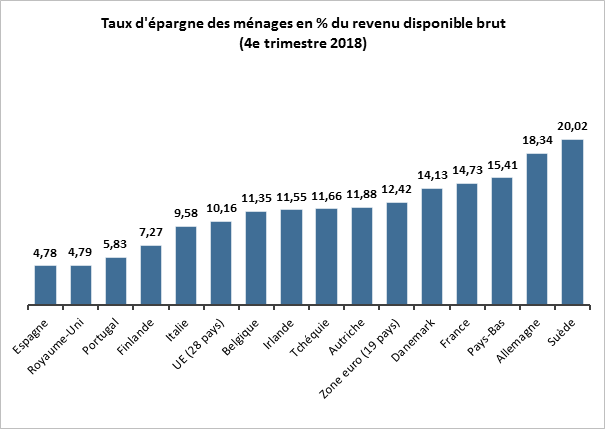

Les motivations de l’épargne reposent aussi bien sur des facteurs psychologiques et financiers. Au sein de l’union européenne, la pratique de l’épargne varie fortement entre les pays membres allant de moins de 5 % en Espagne ou au Royaume-Uni à plus de 20 % en Suède. Dans l’étude « À la recherche de l’épargnant européen », les équipes du Cercle de l’Épargne s’intéressent au comportement des épargnants à l’échelle européenne et tentent d’expliquer les différences constatées entre des pays ayant pourtant des développements économiques comparables.

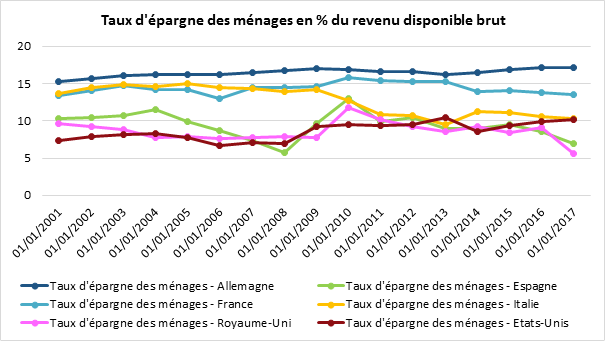

Évolution des taux d’épargne européens depuis la crise

La France et l’Allemagne présentent depuis une vingtaine d’années des taux d’épargne relativement stables quand ces taux sont en progression en Espagne, en Irlande et aux Pays-Bas sur la période 2008-2012.

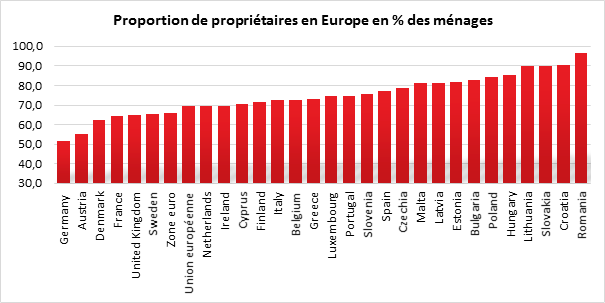

Épargne et immobilier, des liens complexes

En Europe l’immobilier représente 81 % du patrimoine des ménages. Il tombe à 64 % en retenant seulement la part que représentent les résidences principales. Ce taux diverge entre les pays. Allant de 60 % pour l’Allemagne à 73 % pour l’Italie.

Contre intuitivement les pays où les dépenses de logement sont les plus élevées se caractérisent généralement par un taux d’épargne élevé. En France où la majorité des épargnants sont des seniors, des propriétaires ou des personnes à hauts revenus. Cette observation se retrouve également outre-Rhin en raison de l’effet combiné d’un niveau de vie élevé et du vieillissement de la population.

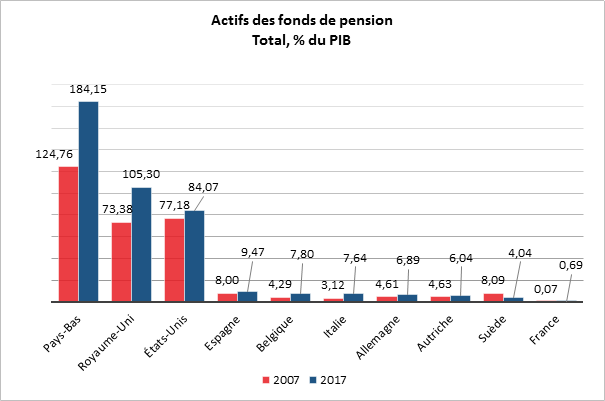

L’épargne et les fonds de pensions

La montée en puissance des systèmes de retraite par capitalisation explique l’envolée des taux d’épargne dans certains pays, tels que les Pays-Bas. Néanmoins la France et l’Allemagne, où les fonds de pensions tiennent une place marginale, s’illustrent par des niveaux d’épargne élevés.

Taux d’épargne et le niveau de protection sociale

Contrairement aux idées reçues, les taux d’épargne sont les plus élevés dans les pays où l’État providence est le plus développé. Dans les pays comme la France, l’Allemagne ou la Suède les ménages visent à compléter les régimes publics par des régimes individuels et privés. Cette observation traduit-elle un doute émis par les citoyens à l’encontre de leurs administrations publiques ? Ou est-elle seulement la conséquence d’une volonté émise par les épargnants d’accroître leur niveau de couverture ?

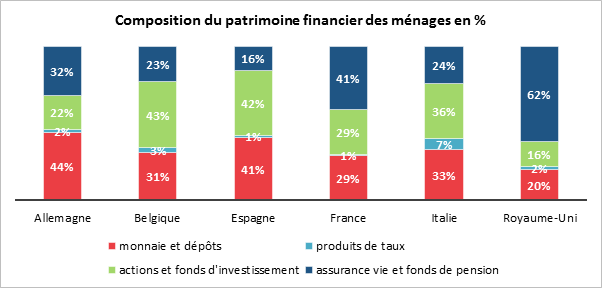

Liquidités, assurance vie, actions : les européens et leurs allocations d’actifs financiers

Les Français sont souvent accusés de préférer la liquidité au détriment des actions. Mais cette caractéristique n’est pas propre à l’Hexagone. L’épargne liquide représente 29 % du patrimoine financier des ménages français, contre 44 % en Allemagne.

Le Royaume Uni et la France, se caractérisent par une importante part de l’assurance vie quand les épargnants belges et espagnols privilégient majoritairement les actions.

Dresser le profil type de l’épargnant type européen n’est pas chose facile. Les produits financiers demeurent circonscrits aux territoires nationaux malgré les multiples initiatives de la commission européenne. L’absence d’harmonisation en matière fiscale contraint la circulation de l’épargne au sein du marché unique. L’Europe de l’épargne reste donc à construire.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Livret A : Déjà près de 10 milliards d’euros de collecte en 2019 !

Le Livret A a connu une collecte une fois encore très solide en avril, signant ainsi l’un de ses meilleurs résultats pour ce mois constatés lors des dix dernières années, selon des chiffres publiés mardi par la Caisse des dépôts.

Le Livret A inoxydable

Paris, le 21 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE LIVRET A INOXYDABLE

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Pour le sixième mois consécutif, le Livret A enregistre, en avril, une collecte positive de 1,94 milliard d’euros. Avec le LDDS, la collecte s’élève à 2,46 milliards d’euros portant le gain sur les quatre premiers mois de l’année à 12,13 milliards d’euros. Pour le Livret A, la collecte de janvier à avril atteint 9,84 milliards d’euros, soit plus qu’en 2018 (8,16 milliards d’euros). L’encours du Livret A bat un nouveau record à 293,6 milliards d’euros. En intégrant le LDDS, l’encours dépasse 402 milliards d’euros.

Le mois d’avril réussit bien au Livret A. Une seule décollecte a été constatée en dix ans (en avril 2015). Au cours du premier semestre, les ménages augmentent leur effort d’épargne pour faire face aux dépenses du second : vacances, rentrées scolaires, impôts et fêtes de fin d’année.

Les ménages ont décidé d’affecter une partie non négligeable de leurs gains de pouvoir d’achat générés par la baisse de l’inflation et par les mesures prises par le Président de la République pour traiter la crise des « gilets jaunes » sur leurs produits d’épargne et en premier lieu sur le Livret A. Les Français ont bénéficié depuis le début de l’année de plusieurs coups de pouce : primes exceptionnelle, défiscalisation des heures supplémentaires, avances sur les réductions d’impôt.

Les ménages préfèrent épargner et rechignent à consommer et à investir. Le recul de l’investissement immobilier et des immatriculations de véhicules neufs en est une des manifestations.

Les annonces contradictoires en début d’année sur l’état de la conjoncture ont certainement inquiété les ménages qui restent dubitatifs face à l’amélioration de la situation du marché de l’emploi. Le climat de défiance est important ce qui les conduit à être prudents et à conserver d’importantes liquidités.

Le Livret A devrait continuer à battre des records tant que la situation économique et le contexte social ne seront pas éclaircis.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

À la recherche de l’épargnant européen ?

L’épargne, c’est la partie non consommée du revenu. C’est la partie mise de côté pour rembourser le capital d’un emprunt essentiellement immobilier pour les ménages et pour acquérir des placements financiers. L’épargne est un flux et non un stock. Elle dépend évidemment du pouvoir d’achat, du niveau de la consommation et du prix des actifs immobiliers et financiers ainsi que de leur rendement. Elle est fonction du niveau de confiance dans l’économie, dans les placements, et dans la société. Des ménages inquiets seront tentés d’épargner plus à court terme que des ménages confiants dans l’avenir. La renonciation à la consommation est un acte complexe qui repose sur des motivations autant financières que psychologiques. Il n’est jamais évident d’expliquer les comportements des épargnants et encore moins quand il s’agit d’effectuer des comparaisons entre plusieurs pays. Pourquoi entre deux pays de niveau de développement économique comparable, les taux d’épargne peuvent être très différents ? La fiscalité, l’éducation, le prix de l’immobilier, le niveau de confiance à l’égard des pouvoirs publics, la situation économique sont autant de facteurs à prendre en compte.

Au sein de l’Union européenne, les États membres se répartissent en deux catégories : les pays ayant un taux d’épargne élevé, supérieur à 12 % du revenu disponible brut (Suède, Allemagne, Pays-Bas, France, Danemark et Autriche) et ceux à faible taux d’épargne (Espagne, Portugal, Finlande, Irlande, Italie, Royaume-Uni). Si les pays épargnants sont plutôt des pays du nord de l’Europe, cette corrélation est loin d’être parfaite. Ainsi, le Royaume-Uni et la Finlande figurent dans la deuxième catégorie.

La France, comme l’Allemagne, se caractérise par un taux d’épargne stable depuis une vingtaine d’années quand au Portugal, en Autriche, en Belgique ou en Italie, ce taux a tendance à s’éroder. Des pays comme l’Irlande, l’Espagne ou les Pays-Bas ont connu une vive remontée de leur taux d’épargne des ménages entre 2008 et 2012 durant la crise. Ce taux, dans ces trois pays, a retrouvé son niveau moyen à partir de 2015.

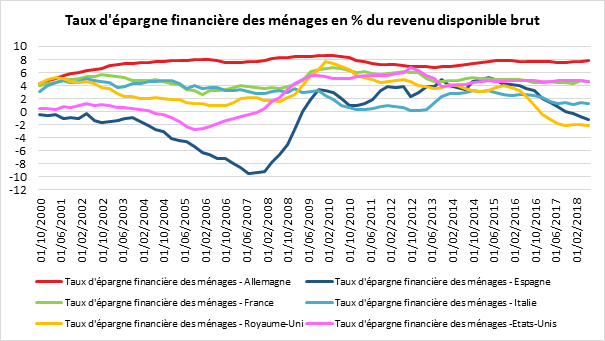

Le taux d’épargne financière connaît des évolutions plus marquées. Il est par nature plus flexible, le remboursement du capital des emprunts immobiliers étant contraint. L’Allemagne et la France sont les deux pays ayant sur une longue période le taux d’épargne financière le plus élevé. L’Italie qui longtemps a été sur le podium a vu sa position s’effriter progressivement. Aux États-Unis, le taux d’épargne financière qui était très bas durant toute la période précédente la crise de 2008 est depuis fortement remonté au point de figurer parmi les plus élevés.

L’épargne et l’immobilier, des liens complexes

En Europe, l’immobilier (résidence principale et investissement immobilier locatif) représente une part importante du patrimoine des ménages propriétaires. Il représente 81 % de leur patrimoine. Ce pourcentage est de l’ordre de 64 % en ne retenant que la résidence principale. Parmi les ménages propriétaires en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie, la part de la résidence principale varie de 60 % en Allemagne à 73 % en Italie. Il n’y a pas de corrélation nette entre taux d’épargne et poids du patrimoine immobilier. L’Allemagne se caractérise par un taux de propriétaires et une valeur des biens immobiliers faibles tout en ayant un fort taux d’épargne. En France, le prix de l’immobilier est élevé tout comme le taux d’épargne mais le taux de possession de la résidence principale est inférieur à la moyenne. En Italie, le nombre de propriétaires est plus important avec un taux d’épargne plus faible.

Contrairement aux idées reçues, les pays où les dépenses de logement accaparent une part non négligeable du budget des ménages ne sont pas nécessairement ceux où le taux d’épargne financière est faible. Ce n’est pas le cas, en particulier en France. Dans les faits, les épargnants sont plus nombreux parmi les seniors, les propriétaires et parmi les personnes ayant des revenus importants. Ainsi, le poids important de l’épargne en Allemagne peut s’expliquer par un niveau de vie élevé et par un vieillissement important sa population.

L’épargne et les fonds de pension

De nombreuses études soulignent le lien entre l’existence de piliers de retraite par capitalisation et l’effort d’épargne. La montée en charge d’un système par capitalisation oblige les ménages à épargner davantage. Cela peut expliquer le taux d’épargne élevé aux Pays-Bas, mais pas en Allemagne ou en France où la capitalisation est très faible.

Le taux d’épargne et le niveau de la protection sociale

De manière contre-intuitive, le taux d’épargne est d’autant plus important que le poids de l’État-providence est élevé. Ainsi, en France, en Allemagne ou en Suède où le niveau de couverture des risques sociaux figure parmi les meilleurs, les ménages entendent compléter les régimes publics par des systèmes individuels et privés. Est-ce un doute sur la capacité des systèmes publics d’assurer leur fonction ou la volonté de compléter la couverture fournie par ces derniers, il n’en demeure pas moins que plus l’État-providence est fort, plus il renforce l’épargne.

Les réformes répétitives des régimes de retraite incitent les ménages à développer leur couverture. Dans la quasi-totalité des pays de l’Union européenne, ils craignent une baisse importante de leur niveau de vie à la retraite.

Les Européens et leur allocation d’actifs financiers

En matière d’épargne financière, les Français sont accusés de préférer la liquidité au détriment des actions. Or, cela ne constitue en rien une spécificité française. Ainsi, les Allemands sont les champions toutes catégories des liquidités qui représentent 44 % de leur patrimoine financier contre 29 % en France. Le poids des actions (qui comprend les parts sociales des entrepreneurs) est faible en France, tout comme au Royaume-Uni. Ces deux pays se caractérisent, en revanche, par la prééminence de l’assurance vie. Le poids des actions est important en Belgique et en Espagne. L’assurance vie bénéficie en France d’un régime fiscal attractif et d’une ancienneté. Ce dernier point vaut également pour le Royaume-Uni.

L’épargnant européen n’existe pas encore ! La création de la monnaie commune n’a pas permis l’émergence d’un marché unique de l’épargne. Certes au niveau prudentiel, les établissements financiers sont soumis à des règles identiques. La Banque Centrale Européenne assure la supervision de la sphère financière en relation avec les régulateurs nationaux. Mais, les produits ne passent pas les frontières du fait des réglementations fiscales différentes. La Commission européenne entend depuis des années faciliter la portabilité mais pour le moment les résultats sont faibles. Certes, l’adoption d’une directive permettant la mise en place d’un Plan d’Épargne Retraite Paneuropéen serait un signe fort envoyé aux responsables publics nationaux et aux épargnants. Les spécificités nationales restent fortes. Ainsi, la France se caractérise par le poids élevé de son épargne réglementée, Livret A, LDDs, PEL, etc. Aucun autre pays ne dispose de tels produits qui ne sont donc pas portables. Le Plan d’Épargne en Actions est également une création spécifique à la France. Le PEA est dans les faits un compte titre bénéficiant sous conditions d’un certain nombre d’avantages fiscaux. En raison des règles fiscales qui leur sont propres, les contrats d’assurance vie ne sont pas aisément transférables. L’Europe de l’épargne reste donc à construire. Des établissements financiers en ligne ont travaillé ces dernières années à la mise en place de produits d’épargne susceptibles d’être proposés dans les différents pays de l’Union européenne. Pour le moment, ces initiatives n’ont pas abouti en raison des complexités réglementaires.

La Minute Immo : l’immobilier, placement préféré des français

Le journal La Provence consacre un article au placement immobilier et cite à cette occasion l’enquête 2019 « Les Français, la retraite et l’épargne » réalisée par le Cercle de l’Épargne et Amphitéa.

L’immobilier jugé prioritaire pour préparer sa retraite

L’express consacre un article aux solutions pour préparer sa retraite au fil des âges. Il reprend à cette occasion les résultats de l’enquête 2019 du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa » Les Français, la retraite et l’épargne » réalisée par le CECOP et l’IFOP.

La réforme des retraites vue selon son statut

La réforme des retraites que le Gouvernement entend mettre en œuvre vise à instituer un régime universel à points vers lequel convergeraient les 42 régimes existants. Même si comme l’a confirmé Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire à la réforme des retraites, des spécificités attachées aux régimes actuels pourraient être maintenues (âge de départ à la retraite différencié, taux de cotisation différents notamment pour les indépendants), la convergence des régimes modifiera, en profondeur, le paysage des retraites.

L’enquête 2019 du Cercle de l’Épargne/Amphitéa « Les Français, la retraite et l’épargne » révèle que les Français sont, dans une large majorité, favorables à la mise en place d’un régime de retraite par points en lieu et place des 42 régimes actuels. Les Français en privilégiant par ailleurs la gestion paritaire, semblent manifester un sentiment de défiance à l’encontre de l’État. Ce sentiment s’exprime également dans les doutes énoncés sur l’objectif poursuivi par les pouvoirs publics dans le cadre de cette réforme systémique. Cette enquête rappelle l’hostilité des sondés à tout report de l’âge de la retraite. Au-delà de ces résultats généraux, des nuances d’opinion existent entre les différentes catégories professionnelles ainsi qu’entre ces dernières et les retraités. En fonction de son rattachement ou non à un régime spécial, des divergences d’opinion sont susceptibles d’apparaître. Les fonctionnaires comme les salariés des entreprises publiques n’ont pas exactement les mêmes appréciations que les indépendants et les salariés du privé face à une réforme qui remettra en cause leur régime spécial. De même, les indépendants qui aujourd’hui ont une couverture vieillesse moindre que les autres actifs ont une sensibilité qui leur est propre vis-à-vis de la future réforme.

Au sommaire de cette étude :

- La pension sera insuffisante pour vivre correctement à la retraite selon une large majorité des Français

- Un régime universel à la carte

- Des Français dubitatifs face aux intentions réelles du gouvernement avec la réforme des retraites

- Une gestion paritaire dominante sauf chez les fonctionnaires

- Les fonctionnaires les plus opposés au report de l’âge de départ à la retraite

- La capitalisation acceptée par une très large majorité de Français

- Les Français comprennent assez bien la logique de la répartition

L’indexation des pensions, la question majeure

Que ce soit dans le système actuel ou dans le futur régime universel, la question de l’indexation des pensions et des éléments permettant son calcul (salaire de référence ou points) est cruciale tant pour déterminer le niveau de vie des retraités que pour l’équilibre des finances publiques.

Les règles d’indexation ont fait l’objet de nombreuses modifications lors de ces quarante dernières années. Les pouvoirs publics ont joué sur toutes les variables pour l’actualisation des pensions, du changement des indices de référence (salaire moyen ou prix), aux dates d’application en passant par les modalités d’effet (clause de rattrapage).

L’indexation des pensions un sujet éminemment politique

Pour éviter que le montant des pensions ne subisse l’érosion de l’inflation, le principe de la revalorisation a été introduit par la loi du 23 juillet 1948. Les revalorisations interviennent majoritairement par voie réglementaire. Ce fut le cas jusqu’en 1986, excepté dans certains cas où le législateur a estimé devoir décider lui-même le taux de revalorisation comme en 1949 et 1951. De 1987 à 1992, l’indexation des pensions a été fixée par la loi du fait d’une décision du Conseil d’État qui avait indiqué que l’absence de décret définissant l’indice de revalorisation empêchait le Gouvernement de retenir l’indice des prix comme nouvelle référence. Depuis 1993, les revalorisations successives ont à nouveau été fixées par arrêté, excepté de 1999 à 2003, années durant lesquelles le dispositif de revalorisation a été régi par les lois de financement de la Sécurité sociale.

La danse perpétuelle des dates d’actualisation

Concernant la date d’application, la loi de 1948 précitée prévoyait que la revalorisation intervienne au 1er avril de chaque année. À compter de 1974, les pouvoirs publics ont décidé d’effectuer la revalorisation en deux fois, la première le 1er janvier et la seconde le 1er juillet. La loi du 22 juillet 1993 qui a lancé la vague des réformes des retraites a prévu que la date d’actualisation était de nouveau le 1er janvier de chaque année. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a porté cette date au 1er avril. En 2014, un nouveau report est décidé au 1er octobre. Le Gouvernement d’Édouard Philippe décide finalement de retenir le 1er janvier. Ces reports successifs permettent de réaliser des gains sur le montant des pensions distribuées.

Des salaires au prix

Le législateur entendait, dès 1948, donner « des garanties positives tout en ne compromettant en rien l’équilibre financier ». Il fut ainsi décidé de lier la revalorisation des pensions aux salaires qui servaient de base aux cotisations encaissées. L’indice de référence a ainsi été fixé sur l’évolution du salaire moyen des assurés.

C’est en 1965, par décrets, que fut défini de manière précise le mode de calcul de l’indice de référence. Le salaire annuel moyen des assurés correspondait au salaire qui entre en compte pour le calcul des cotisations, à savoir le salaire-plafond soumis à cotisations. Le calcul s’effectuait en fonction du montant moyen des indemnités journalières de l’assurance-maladie servies au cours de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chacune des années de référence.

Le décret du 29 décembre 1982 a supprimé la référence au salaire moyen plafonné des assurés sociaux, pour retenir le salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non agricoles prévu pour l’année considérée par le rapport annexé à la loi de finances. Après annulation de ce décret en 1982 par le Conseil d’État en 1986, le Gouvernement de Jacques Chirac a décidé d’indexer à compter de 1987 les pensions en fonction de l’indice des prix. Dans les faits de 1983 à 1992, la revalorisation a été inférieure à l’inflation du fait que les pouvoirs publics n’avaient pas fixé d’indice de référence. À partir de 1994, les pensions ont été revalorisées en fonction de l’indice prévisionnel des prix à la consommation (hors tabac) déterminé par l’Insee. Depuis le 1er janvier 2004, la revalorisation des pensions est identique pour les régimes de base, les régimes alignés et la Fonction publique. Des ajustements sont opérés en fonction de l’évolution réelle des prix. En 2014 comme en 2016, les pensions ont été gelées. Ces mesures sont intervenues en période de faible inflation. Le Président Emmanuel Macron a opté en 2019 pour une sous-indexation à hauteur de 0,3 % quand l’inflation a été de 1,8 % en 2018. Ce dispositif devait être reconduit en 2020.

Compte tenu du montant des pensions, 325 milliards d’euros en 2018, les règles d’indexation sont très importantes pour l’équilibre du régime des retraites. Ainsi, une indexation complète au 1er janvier 2019 aurait coûté aux caisses plus de 5 milliards d’euros. Certes, les salaires servant d’assiette pour les pensions augmentent mais actuellement, le nombre de retraités croît plus vite que le nombre d’actifs.

Sortir des chemins de vieilles traverses

L’édito de mai de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne