Le plan de Bercy pour élargir l’accès au Livret d’épargne populaire

Méconnu du grand public, le Livret d’Épargne populaire est un produit d’épargne réservé aux ménages modestes qui offre, comme le rappelle Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, un rendement supérieur au Livret A. Afin de relancer ce placement, le Gouvernement a souhaité

permettre aux banques d’interroger directement, via une API (connecteur informatique), la Direction générale des finances publiques (DGFIP) pour vérifier la situation fiscale de leur client.

L’assurance vie fait une fois de plus le plein en 2019

Mieux Vivre Votre Argent revient sur les résultats de l’assurance vie en 2019 et cite dans cet article le Directeur du Cercle de l’Epargne, Philippe Crevel.

Au-delà des polémiques, une année en or pour l’assurance vie

Paris, le 24 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CERCLE DE L’EPARGNE

Résultat de l’assurance vie en décembre et sur l’année 2019

Au-delà des polémiques, une année en or pour l’assurance vie

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

Un mois de décembre très classique pour l’assurance vie

La collecte nette de l’assurance vie a été, selon les résultats de la Fédération Française de l’Assurance publiés le 24 janvier, positive de 800 millions d’euros. Cette collecte avait été négative de 700 millions d’euros en 2018. En règle générale, le mois de décembre est un petit mois pour l’assurance vie. Quatre décollectes lors de ces dix dernières années ont été enregistrées en décembre. Les fêtes de fin d’année, les vacances sont autant d’éléments qui pèsent sur la collecte. Cette année s’ajoutent les grèves des transports qui ont pu entraîner le report de rendez-vous avec les conseillers en charge de la gestion des contrats d’assurance.

Avec 11,8 milliards d’euros, les versements bruts sont en phase avec les résultats de l’année. Ils n’ont pas souffert des annonces de plusieurs compagnies concernant la baisse du rendement des fonds euros et la limitation de leur accès. En lien avec ces deux facteurs, la collecte en unités de compte a continué d’augmenter. Avec 4,8 milliards d’euros en décembre, la collecte en unités de compte représente 41 % de la collecte totale, soit le taux le plus élevé constaté depuis le mois d’août 2000 (45 %).

Les prestations d’assurance vie ont atteint 11 milliards d’euros au mois de décembre. Elles ont été un peu plus élevées que les mois précédents (10,3 milliards d’euros en octobre et 10 milliards d’euros en novembre).

2019, une bonne année avec un retour en force des unités de compte

En 2019, l’assurance vie aurait pu souffrir de la baisse des rendements, des polémiques sur l’avenir du fonds euros, or, tel n’a pas été le cas. Bien au contraire, les résultats témoignent de la force de ce produit qui est le premier support d’épargne en France.

Les versements se sont élevés à 144,6 milliards d’euros contre 139,7 milliards d’euros en 2018. En termes de collecte brute, c’est le meilleur de ses vingt dernières années.

De janvier à décembre, la proportion de la collecte en UC est passée de 23 à 41 %. En moyenne, elle a été de 27 % soit le même taux qu’en 2018. La collecte en UC avait été faible en début d’année en raison de la baisse des cours des actions à la fin de l’année 2018. A contrario, la forte progression de la collecte en UC de la fin de l’année s’inscrit dans un contexte financier porteur pour les valeurs actions.

Les prestations ont été, sur l’ensemble de l’année, stable par rapport à 2018 (118,7 milliards d’euros contre 118,2 milliards d’euros). Depuis le début des années 2010, elles ont tendance à augmenter du fait de la maturité croissante du produit et du vieillissement de la population. Les sorties des contrats sont à relier avec le dynamisme du marché immobilier.

La collecte nette a atteint 25,9 milliards d’euros, le meilleur résultat enregistré depuis 2010 (51 milliards d’euros). En 2018, elle s’était élevée à 21,5 milliards d’euros. Avec ce résultat, l’assurance vie témoigne de sa résilience. En permettant un arbitrage entre la sécurité, la liquidité et le rendement, ce produit répond aux exigences des épargnants. La hausse de la collecte est à relier à celle du taux d’épargne des ménages qui ont choisi de ne pas consommer l’ensemble de leurs gains de pouvoir d’achat.

L’assurance vie, un produit en évolution permanente

L’assurance vie a connu un essor important dans les années 90 et 2000 grâce au succès du fonds euros qui apportait tout à la fois sécurité, liquidité et rendement. Il a bénéficié alors des taux d’intérêt élevés dans un contexte de désinflation. Le retournement intervenu depuis la grande récession de 2008/2009, avec la mise en œuvre de politique monétaire accommodante, change la donne pour les assureurs comme pour les assurés. L’installation des taux bas voire négatifs sur longue période impose une reformulation de l’assurance vie. La garantie du capital qui est un service a un coût, un prix qui se matérialise par une diminution des taux de rendement des fonds euros. La recherche de gains supérieurs passe désormais, par une prise de risque accrue, ce qui n’est pas illogique en soi.

L’assurance vie conserve des atouts indéniables pour les ménages en permettant des arbitrages au sein d’une même enveloppe entre différents types de placement. Elle réunit en un produit le triptyque sécurité, liberté avec la liquidité et le rendement. Pour reproduire ce triangle magique en dehors de l’assurance vie, il faut associer par exemple, des livrets bancaires ou réglementés, un Plan d’Epargne en Actions ou un compte titre. En revanche, cette association n’offre pas de solutions pour les successions à la différence de l’assurance vie.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Assurance-vie : faut-il garder ses fonds en euros ?

Dans un contexte de taux négatifs, quel avenir pour les fonds euros des contrats d’assurance qui représentent aujourd’hui 80 % de l’encours du premier placement financier des Français ? Réponse dans cet article des Echos qui cite Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne. Dans cet article, ce dernier évoque le dispositif introduit par Bercy permettant aux assureurs de reprendre, dans des conditions exceptionnelles de perte soumises à l’autorisation de l’ACPR, les provisions pour participation aux bénéfices (PPB) pour les affecter à leurs fonds propres. Il précise que cette mesure encadrée est limitée dans le temps et devra faire l’objet d’une restitution.

Faut-il transférer tous ses plans retraite sur un PER ?

Cet article destiné aux détenteurs de produits d’épargne retraite « ancienne génération », c’est à dire antérieurs à l’introduction du PER, s’interroge sur l’ intérêt de basculer dans le nouveau dispositif. Il cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui recommande d’ « éplucher les conditions de son ‘vieux’ contrat » rappelant que « certains Madelin offrent encore des garanties de taux ou de tables de mortalité fort appréciable ».

Le Livret A, un livret pas si populaire que ça

Dans Mieux Vivre Votre Argent, Philippe Crevel explique pourquoi la baisse du taux du Livret A ne devrait impacter les épargnants.

Le taux du livret A à 0,5% au 1er février

Dans Investir, Philippe Crevel évoque les raisons qui ont poussé le Ministre de l’économie et des finances à décider de baisser letaux du Livret A à 0,5 % à compter du 1er février.

Réforme des retraites : pourquoi il ne faut vraiment pas se retrouver au chômage en fin de carrière

Le média en ligne Planet.fr évoque les possible perdants de la réforme voulu par l’exécutif.

Epargne : nouveau record pour les encours du Livret A et du LDDS

Le journal les Echos dresse le bilan de l’année 2019 pour le Livret A et le LDDS. 2019 a été une année faste pour ces placements malgré la faiblesse des rendements offerts. Un comportement conforme à l’appétence des Français pour l’épargne disponible et sécurisé. Ainsi Philippe Crevel, cité dans l’article, indique : « Les Français adorent ces produits parce qu’ils sont disponibles, sécurisés et offrent du rendement défiscalisé »

2019, la belle année du Livret A malgré une chute en décembre

Paris, le 21 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultat du mois de décembre et de l’année 2019

2019, la belle année du Livret A malgré une chute en décembre

Le Livret A a fini l’année sur une mauvaise note avec une décollecte de 1,6 milliard d’euros contre +540 millions en décembre 2018. Il s’agit de la seconde décollecte de l’année pour le Livret A (après -2,13 milliards en octobre). Le résultat de décembre contraste avec les collectes constatées les années précédentes. Si traditionnellement le Livret A affiche une petite collecte en décembre en raison des dépenses engagées par les ménages pour les fêtes (cadeaux, vacances, réveillon), seules deux décollectes avaient été constatées au cours des dix dernières années (en 2017, avec -360 millions d’euros et en 2014, -290 millions d’euros).

Un relâchement en fin d’année

Le résultat de décembre 2019, par son ampleur, surprend. La collecte a pu être influencée par le débat sur la baisse du taux du Livret A, avec notamment les diverses annonces en provenance du Ministère de l’Economie et de la Banque de France courant décembre. Par ailleurs, après avoir fortement épargné durant les neuf premiers mois de l’année, les Français ont relâché leur effort sur la fin de l’année. Il convient de souligner que le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) n’a pas connu la même évolution que son grand frère. En effet, la collecte a été positive pour le LDDS de 770 millions d’euros. Largement diffusé au sein des réseaux bancaires, le LDDS est l’antichambre du compte courant. Avec l’utilisation des applications digitales, les ménages gèrent ainsi au fil de l’eau leurs liquidités.

Une très belle année 2019

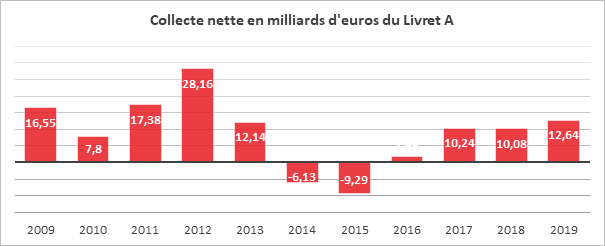

Malgré la décollecte de décembre, l’année 2019 a été une très bonne année pour le Livret A qui a collecté 12,64 milliards d’euros. Il s’agit de la meilleure collecte enregistrée depuis 2012, année qui avait bénéficié du relèvement du plafond à 22 950 euros. Pour le LDDS la collecte annuelle s’établit à 3,91 milliards d’euros contre 2,62 milliards un an plus tôt.

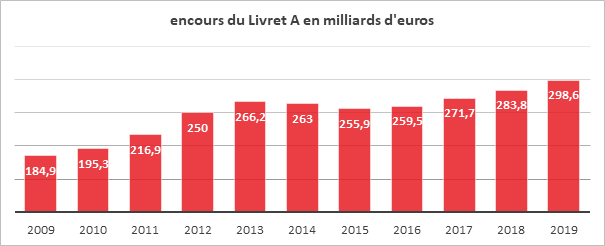

L’encours de ces deux produits a atteint 410,9 milliards d’euros, fin 2019, un niveau record à (avec respectivement 298,6 milliards d’euros pour le Livret A et 112,4 milliards pour le LDDS). Ce résultat traduit l’attachement des Français à la sécurité et la liquidité. En 2019, ménages ont affecté une part non négligeable de leur gain de pouvoir d’achat sur le Livret A. Comme les années précédentes, la collecte du Livret A est marquée par une certaine saisonnalité, avec un premier semestre très fourmi et un second plutôt cigale.

2020, sur fond de baisse des taux

En l’année 2020, l’annonce de la baisse du taux à 0,5 % devrait occasionner plusieurs mois difficiles pour le Livret A comme ce fut le cas en 2015. Le passage à 0,75 % du taux de Livret A avait alors donné lieu à 11 mois successifs de décollecte. Il est cependant possible que ce mouvement soit moins fort en raison de la forte propension des ménages à l’épargne. La multiplication des formes atypiques d’emploi oblige un nombre croissant d’actifs à se constituer une épargne de précaution. L’amélioration de la situation sur le front de l’emploi ne se traduit pas, pour le moment, par une augmentation de la consommation. La crainte d’un retournement conjoncturel et la succession de conflits sociaux incitent les ménages à conserver d’importantes liquidités. L’augmentation du coût de l’immobilier contraint également à un effort d’épargne supplémentaire. Cet effort est enfin nourri par le vieillissement de la population.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Livret A : cinq questions sur la baisse du taux

Dans le journal Ouest France, Sarah Le Gouez, secrétaire générale du Cercle de l’Epargne réagissait à la décision de Bruno Le Maire, de baisser le taux de rendement du Livret à un niveau historiquement bas de 0,5 %.

Livret A : Philippe Crevel considère qu’il y a « une perte réelle de rendement »

Le gouvernement a décidé de baisser le taux du Livret A à 0,5% à compter du 1er février. Pour en parler, Matthieu Belliard reçoit Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne.

Retraites : le système français et la réforme systémique passés au crible de l’OCDE

Dans sa huitième édition du Panorama des pensions publiée à la fin de l’année 2019, l’OCDE analyse les réformes relatives au système de retraite dans les pays membres de l’organisation internationale entre septembre 2017 et septembre 2019. En France, outre l’impact des mesures de sous-indexation des pensions, ce rapport s’intéresse à l’effet potentiel de la réforme systémique sur la soutenabilité de nos pensions et le pouvoir d’achat des futurs retraités.

Au sommaire de l’étude

- La soutenabilité des régimes face au défi du vieillissement et acceptabilité sociale des réformes

- La réforme systémique en France : satisfecit et mise en garde de l’OCDE

- Âge de la retraite : l’exception française

- Niveau de vie à la retraite : quelles évolutions du taux de remplacement en France et ailleurs ?

- La capitalisation, l’alliée du pouvoir d’achat des retraités ?

La dépendance, une question d’aidants

Le Gouvernement d’Édouard Philippe avait promis la présentation d’un projet de loi sur la dépendance en 2019. Celle-ci n’est plus à l’ordre du jour, la faute aux retraites, à la conjoncture. Depuis quinze ans, les pouvoirs publics renvoient le traitement de cet épineux dossier de mandature en mandature. Avec la montée en âge des premières générations du baby-boom, le problème de la gestion des personnes dépendantes devient de plus en plus criant. Pour le moment, le système tient en grande partie grâce au dévouement des aidants, des personnes qui donnent de leur temps et de leurs forces pour épauler des personnes dépendantes. Mais, avec l’évolution des mœurs, l’éclatement des familles, le vieillissement de la population qui touche aussi les aidants, cette solution atteint ses limites.

Au sommaire de l’étude

- Aider une personne dépendante, une obligation civile

- Plus de trois millions de seniors aidés par des proches dans leur vie quotidienne

- 3,9 millions d’aidants à domicile, 720 000 aidants dans les établissements

- Des aidants qui vieillissent et qui rencontrent des problèmes de santé

- Des aidants bien souvent seuls auprès de la personne dépendante

- Une aide considérée comme normale

Les complémentaires santé, des acteurs indispensables sous pression

Les organismes en charge de la complémentaire santé ont versé, selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère des Solidarités et de la Santé (la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé – Rapport 2019) 29,6 milliards d’euros de prestations en 2018 après 29,0 milliards d’euros en 2017. L’augmentation des prestations a été de 2,1 % contre 1,1 % en 2017 et 1,8 % en 2016. Cette hausse s’explique principalement par celle des prestations en collectif (+612 millions d’euros). Du fait d’une progression plus rapide des dépenses des complémentaires que celle de l’ensemble des dépenses de santé, leur poids a augmenté en 2018 pour atteindre 13,4 %, après 13,1 % en 2017. La généralisation des contrats collectifs et les transferts effectués de la Sécurité sociale vers les complémentaires expliquent cette évolution.

La progression des dépenses des complémentaires santé est imputable en particulier à l’optique et aux soins dentaires. L’augmentation de la part des contrats collectifs se serait traduite par une meilleure couverture de ces risques et donc à un accroissement des dépenses. La hausse de la prise en charge sur ces postes serait une conséquence de l’augmentation de la part des contrats collectifs dans la mesure où ces derniers ont un meilleur retour sur cotisations, en particulier en optique et en dentaire. En 2018, les organismes complémentaires financent 74,2 % de la dépense en optique et 42,2 % des soins dentaires.

Des cotisations en hausse grâce aux contrats collectifs

Entre 2017 et 2018, la masse totale des cotisations collectées en santé a augmenté de 736 millions d’euros, soit une hausse de 2,0 %. Cette augmentation est imputable aux contrats collectifs (649 millions d’euros en 2018, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2017). Les cotisations collectées pour les contrats individuels enregistrent une très légère augmentation (87 millions d’euros, soit une hausse de 0,4 %). En 2018, les contrats collectifs représentent 48 % des cotisations collectées en santé, contre 47 % des cotisations en 2017 et 41 % en 2011. Les mutuelles sont davantage positionnées sur les contrats santé individuels alors que les institutions de prévoyance le sont davantage sur les contrats santé collectifs. Les sociétés d’assurance occupent une position intermédiaire.

La complémentaire santé, une activité-clef pour les mutuelles et les institutions de prévoyance

En 2017, la santé représente 85 % de l’activité des mutuelles et 50 % de celle des institutions de prévoyance, mais seulement 6 % de celle des sociétés d’assurance. La part de la santé dans l’activité des sociétés d’assurance a progressé d’un point par rapport à 2016.

En 2018, les sociétés d’assurance ont accru leur activité à la fois en collectif et en individuel. Les institutions de prévoyance ont vu leur activité se réduire pour les deux types de contrats. Les mutuelles, quant à elles, ont accru leur activité en collectif, tandis que leur activité en individuel est restée stable. Les sociétés d’assurance enregistrent le plus fort taux de croissance de leurs cotisations, en particulier sur le marché du collectif. D’après les données du Fonds CMU, les mutuelles restent prédominantes sur le marché de l’assurance-santé (51 % des cotisations collectées en 2018) même si leurs parts de marché diminuent depuis 2001 au profit des sociétés d’assurance. Les prestations santé augmentent grâce au collectif, en particulier pour les soins dentaires et l’optique.

Près de quatre cinquièmes des cotisations reversées aux assurés

En 2018, comme en 2017, les organismes reversent aux assurés 79 % de leurs cotisations (hors taxes) sous forme de prestations. Les contrats collectifs offrent un meilleur retour sur cotisations (85 %) que les contrats individuels (73 %). Le taux de retour constaté chez les institutions de prévoyance est de 85 %. Il est de 79 % pour les mutuelles et de 75 % pour les sociétés d’assurance (75 %). Cette hiérarchie s’explique en partie par le poids plus élevé des contrats collectifs au sein des institutions de prévoyance et des mutuelles. Le ratio de prestations sur cotisations n’inclut pas la taxe de solidarité additionnelle sur les cotisations de complémentaire santé, qui s’élève à 13,27 % des cotisations.

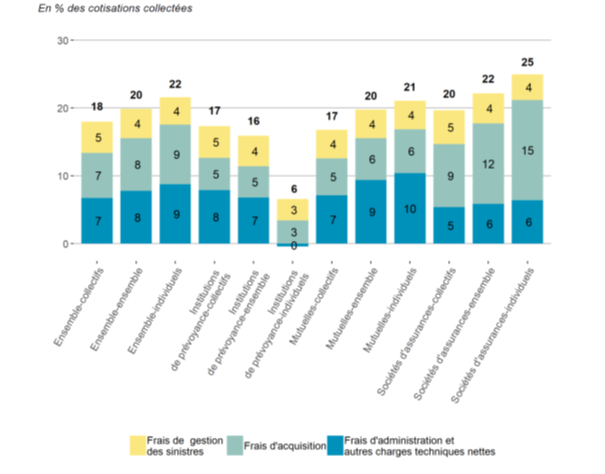

En 2018, les charges de gestion représentent 20 % des cotisations hors taxes des organismes d’assurances. Les charges de gestion sont plus faibles en collectif (18 %) qu’en individuel (22 %). Les institutions de prévoyance affichent les charges les plus faibles (16 %), devant les mutuelles (20 %) et les sociétés d’assurance (22 %). Ces frais sont passés de 19 % en 2011 à 20 % en 2018. Toutefois, ils sont stables depuis 2015. Les frais ont, ces sept dernières années, augmenté de 4,1 % pour les sociétés d’assurance et de 2,1 % pour les mutuelles tandis qu’elles sont restées stables pour les institutions de prévoyance (0,0 %).

Les mutuelles ont des charges plus importantes pour la gestion courante des contrats et pour les systèmes d’information. Les sociétés d’assurance consacrent plus d’argent que les deux autres acteurs aux dépenses de publicité et de marketing ainsi qu’à la rémunération des intermédiaires.

Au niveau des produits individuels, les sociétés d’assurance présentent des frais d’acquisition plus élevés que les mutuelles. Cette différence s’explique par le fait que certaines mutuelles sont spécialisées. Leurs assurés sont issus de professions homogènes (mutuelles de fonctionnaires, mutuelles d’entreprises ou de régimes spéciaux). Les frais d’acquisition sont, du fait de la concentration de la population cible, moins importants que pour des clientèles moins captives, plus généralistes. Malgré tout, les sociétés d’assurance ont des frais d’acquisition plus élevés que les mutuelles non spécialisées, avec qui elles sont en concurrence auprès du grand public. Les réseaux des compagnies d’assurances traditionnelles sont plus coûteux que ceux des mutuelles ou des institutions de prévoyance. Elles recourent à des réseaux d’agents et à des réseaux de courtiers dont la rémunération est plus élevée que celle des réseaux salariés. Les contrats individuels des institutions de prévoyance sont spécifiques. Ils couvrent en grande majorité d’anciens salariés retraités des entreprises couvertes en collectif, qui basculent vers un contrat individuel quand ils partent à la retraite. Les frais d’acquisition, rapportés aux cotisations, sont donc davantage amortis chez les organismes dont la clientèle est plus âgée ou a opté en moyenne pour des garanties plus couvrantes puisque les cotisations sont globalement plus élevées.

En collectif, les institutions de prévoyance présentent les frais d’acquisition les plus faibles. Comme en individuel, certains de ces organismes sont spécialisés (sur une entreprise, une profession, une branche) et bénéficient de populations bien identifiées et moins volatiles. Les frais d’acquisition sont plus faibles. Malgré la disparition des clauses de désignation en 2016, ces derniers pour les institutions de prévoyance en proportion de leurs cotisations n’ont pas connu de progression notoire.

Frais de gestion des organismes en charge de la complémentaire santé

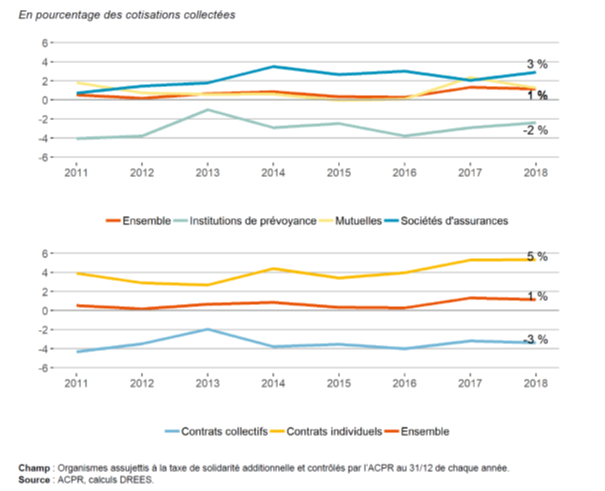

Les contrats collectifs, une rentabilité difficile

En 2018, les organismes complémentaires ont, dans leur ensemble, dégagé des excédents sur leur activité santé (résultat technique global positif). Ces excédents se sont élevés à 436 millions d’euros, soit 1,2 % des cotisations collectées hors taxes en 2018 contre 482 millions d’euros en 2017. Les résultats des mutuelles et des sociétés d’assurance sont restés excédentaires en 2018 quand les institutions de prévoyance ont réduit leurs pertes. Le déficit de ces dernières est passé de 195 à 158 millions de 2017 à 2018. Les contrats individuels restent plus profitables que les contrats collectifs. En 2018, les premiers ont dégagé 5,3 % d’excédent quand les seconds ont enregistré 3,4 % de déficit en pourcentage des cotisations collectées hors taxes.

Sur la totalité de leur activité, en 2018, les organismes exerçant

une activité d’assurance-santé ont enregistré des excédents représentant en

moyenne 4,1 % de l’ensemble des cotisations collectées hors taxes. En 2017

et 2018, les institutions de prévoyance, déficitaires en santé, sont

déficitaires sur l’intégralité de leur activité (leur résultat net est de -2,0 %

des cotisations collectées hors taxes).

Résultat technique entre 2011 et 2018

La poursuite de la concentration

En 2018, 455 organismes (326 mutuelles, y compris mutuelles substituées, 103 sociétés d’assurance et 26 institutions de prévoyance) exercent une activité de complémentaire santé. En 2018, le marché de la complémentaire santé compte 19 organismes de moins qu’en 2017. Le nombre de mutuelles a été divisé par cinq depuis 2001 et celui des institutions de prévoyance par deux. En revanche, le nombre de sociétés d’assurance a peu baissé durant cette période. Cette diminution s’inscrit dans un processus de concentration en cours dans le secteur de l’assurance. Selon l’autorité de contrôle de ce secteur (ACPR), le nombre d’organismes d’assurances a été divisé par deux depuis 2006. La baisse la plus marquée concerne les mutuelles. En 2018, les vingt plus grands organismes concentrent un peu plus de la moitié du marché en matière de cotisations collectées et les cent plus grands (soit plus d’un cinquième des organismes) en détiennent 90 %. La concentration se traduit par le fait que depuis 2011, les vingt plus grands organismes ont gagné 8 points de parts de marché.

Après la généralisation des contrats collectifs pour les salariés en 2016, les organismes en charge des complémentaires de santé doivent gérer la prise en charge à 100 % des frais d’optique et des frais dentaires. Si le concept de contrat responsable permet de limiter l’accroissement des charges, il devrait néanmoins atteindre pour les complémentaires une cinquantaine de millions d’euros.

D’ici à la fin du quinquennat certaines lunettes, prothèses dentaires et certains appareils auditifs seront pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale et les complémentaires santé, sans reste à payer pour les patients. En 2020, la réforme concerne les dépenses d’optique et les frais dentaires. Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre de l’offre de référence définie par les pouvoirs publics, les opticiens devront proposer des formules « 100 % santé » donnant le choix entre, au moins, 17 modèles de monture pour adultes et 10 pour enfants, en 2 coloris, assurés d’une valeur de 30 euros maximum. Les verres sans reste à charge, dont le tarif maximum dépend de la correction, respectent certaines conditions en matière performance technique (anti-rayures et antireflet) et d’esthétisme. Le « reste à charge zéro » concerne également les couronnes et les bridges (en céramique ou métal selon leur emplacement) avant l’intégration des prothèses amovibles qui interviendra dans un an. L’objectif est de favoriser l’accès aux soins dentaires qui est faible en France, 40 % contre une moyenne de 70 % au sein de l’Union européenne.

Pour les audioprothèses, la réforme entrera en vigueur totalement en 2021. Néanmoins, après une prise en charge de 200 euros de plus par appareil auditif en 2019 viendront s’ajouter 250 euros en 2020 au titre du « 100 % santé ». Sur les quelque 6 millions de Français souffrant de difficultés d’audition, la moitié peut être appareillée, mais seulement un sur trois l’est effectivement.

Le « 100 % santé » réduira le reste à charge des assurés français qui est le plus faible de l’OCDE. S’élevant à 7 % de la dépense totale engagée, avant même la mise en œuvre du « reste à charge zéro », il devrait se rapprocher de 5 % dans les prochaines années. Chaque Français « coûte » en moyenne 3 037 euros par an en soin, mais ne paie que 214 euros. Les dépenses d’optique représentaient, en 2018, 10 % de ces dépenses.

Le recul de l’âge de la retraite au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, la retraite d’État, actuellement fixée à

65 ans, passera à 66 ans à partir d’octobre 2020. Elle devrait

atteindre 67 ans en 2026 et 68 ans en 2044. Le système de retraite

britannique repose sur des règles différentes de celles en vigueur en France. Il

repose sur deux niveaux. Le premier, dépendant de l’État, vise à assurer au

plus grand nombre un niveau de revenus minimum. La pension de base est

attribuée sous condition d’avoir cotisé pendant trente ans. Elle s’élève

actuellement à 8 750 livres (10 500 euros) par an. Ce

régime est en vigueur depuis 1908. À l’époque, l’âge de la retraite était de 70

ans. Lloyd George, le Chancelier de l’Échiquier

avait alors décidé d’accorder à tous une pension de cinq shillings par semaine

(environ 40 euros actuels). Ce système de base est financé par l’impôt.

Les Britanniques cotisent à un second niveau ou pilier de retraite. La grande majorité des entreprises est affiliée à des fonds de pension quand les fonctionnaires relèvent, en revanche, pour le deuxième pilier, d’un régime par répartition.

L’âge effectif de départ à la retraite est de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes, soit un an à deux ans de plus que les Français. En 1950, les Britanniques partaient à la retraite à 67 ans (pour les hommes) et 64 ans (pour les femmes). L’âge a ensuite baissé, atteignant un point bas au début des années 1990, à 63 ans et 61 ans respectivement, avant de recommencer à augmenter.

Les Britanniques ajustent leur âge de départ en fonction du niveau de pension auquel ils ont le droit dans le cadre des régimes de retraite privés. 40 % des actifs britanniques n’ont accès à aucun produit d’épargne retraite ce qui les expose à avoir de faibles pensions durant leur retraite. Depuis 2012, les obligations d’adhésion aux fonds de pension ont été accrues. Un fonds de pension national a été créé afin d’affilier tous ceux qui ne le sont pas à travers leurs entreprises. Neuf millions de Britanniques y sont désormais inscrits.

Les Britanniques, pour améliorer leurs revenus à la retraite, vendent fréquemment leur logement pour en acheter un plus petit. Ils pratiquent également la location de leur maison, se réservant alors deux ou trois pièces.

Pour les nouvelles générations, le problème du financement d’un supplément de retraite s’est accru avec le coût croissant des études qui les oblige à s’endetter sur de nombreuses années. Les remboursements les empêchent de placer une partie de leurs économies dans des fonds de pension, réduisant d’autant leurs futurs revenus à la retraite. Les universités, qui étaient presque gratuites jusqu’en 2010, coûtent désormais 9 000 livres (10 000 euros) par an.

A lire dans le Mensuel N°69 de janvier

Le système de la retraite progressive du régime général

La retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière, qui permet de percevoir une partie de sa retraite tout en exerçant une activité à temps partiel.

Pour avoir droit à ce dispositif, la personne intéressée doit avoir au moins 60 ans et justifier d’une durée d’assurance retraite d’au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus. Il faut exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel représentant une durée de travail globale comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet.

En revanche, sont exclus du dispositif :

- Les cadres au forfait-jours ;

- Les voyageurs représentants placiers (VRP), sauf en cas de justification des horaires effectués ;

- Les artisans-taxis ;

- Les mandataires sociaux ou les dirigeants de société.

Le montant de la retraite progressive versée par l’Assurance retraite du régime général de la Sécurité sociale dépend :

- des droits à pension acquis au dernier jour du trimestre civil précédant la date de départ en retraite progressive (soit au 31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre),

- et de la durée de travail à temps partiel.

Le montant de la retraite progressive dépend de la durée des activités à temps partiel. Il est possible de modifier une fois par an le temps de travail et ainsi le montant de la pension après l’application de la retraite progressive.

Si la durée de travail devient inférieure à 40 % ou supérieure à 80 %, il n’est plus possible de toucher la pension de retraite. La sortie du système de la retraite progressive s’effectue à l’initiative de l’intéressé qui demande alors la liquidation définitive de ses pensions. À la différence du cumul emploi/retraite, l’assuré se constitue de nouveaux droits pour sa retraite.

La retraite progressive est calculée selon la même formule que celle de la retraite définitive. En cas d’un nombre de trimestres inférieurs à celui nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein, une décote, ne pouvant pas dépasser 25 % est appliquée.

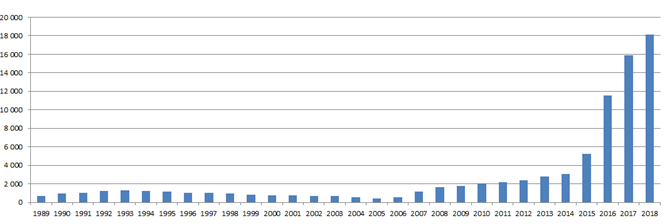

La barre des 1 000 assurés ayant opté pour la retraite progressive a été franchie de 1990 à 1997. Ce nombre s’est contracté par la suite pour revenir à environ 500 assurés fin 2005. Une hausse est constatée depuis 2014 avec l’adoption de mesures assouplissant son régime. Fin décembre 2018, 18 150 personnes en bénéficiaient.

Nombre de bénéficiaires de la retraite progressive en France

Quand partir à la retraite ?

Dans le cadre du système actuel qui est censé s’appliquer à

toutes les générations nées avant 1975, l’âge de départ à la retraite reste

conditionné par la validation d’un certain nombre de trimestres.

Pour obtenir la retraite à taux plein, il faut avoir validé entre 166 et 172 trimestres en fonction de sa date de naissance.

- 166 trimestres, pour les personnes nées en 1955, 1956 et 1957,

- 167 trimestres, pour les personnes nées en 1958, 1959 et 1960,

- 168 trimestres, soit 42 ans, pour les personnes nées en 1961, 1962 et 1963,

- 169 trimestres, pour les personnes nées en 1964, 1965 et 1966,

- 170 trimestres, pour les personnes nées en 1967, 1968 et 1969,

- 171 trimestres, pour les personnes nées en 1970, 1971 et 1972,

- 172 trimestres, soit 43 ans, pour les personnes nées à partir de 1973.

Les trimestres validés sont constitués des trimestres cotisés et des trimestres validés.

Les trimestres cotisés validés sont ceux durant lesquels les actifs ont cotisé sur la base d’au minimum de 150 fois le Smic horaire au 1er janvier de l’année concernée. En 2019, il faut avoir au moins gagné sur un trimestre 1 504,50 euros pour un trimestre, soit 6 018 euros pour valider l’année entière (donc 4 trimestres). Un actif n’atteignant pas ce minimum ne peut pas valider de trimestre.

Les trimestres assimilés

À l’inverse des trimestres cotisés qui ne sont pas forcément tous validés, des trimestres non cotisés peuvent être portés au crédit de l’assuré même en l’absence de cotisations. Les trimestres assimilés sont liés à des situations particulières de la vie professionnelle ou privée de l’assuré. Cela concerne les périodes de :

- chômage,

- congé maternité ou congé paternité,

- maladie,

- service militaire,

- stage de formation professionnelle,

- diverses autres situations très spécifiques concernant les expatriés, les personnes en détention préventive, etc.

La retraite à taux plein peut être accordée à compter de 62 ans dans le régime général. Jusqu’à 67 ans, pour ceux n’ayant pas l’ensemble de leurs trimestres, une décote est appliquée. A contrario, les personnes souhaitant partir au-delà de 62 ans et avec un nombre supérieur de trimestres bénéficient d’une surcote.

Des dispositifs ont été institués afin de permettre à plusieurs catégories d’actifs de partir plus tôt à la retraite : carrière longue, handicap, etc.

Le montant de la retraite de base du régime général est calculé en prenant en compte le nombre de trimestres en cas de départ avant la retraite à taux plein et des salaires de référence des vingt-cinq meilleures années. Il est donc important de bien caler l’ensemble de ces données avant de décider le jour de son départ.

Un départ à la retraite se prépare en amont, environ six mois avant la date souhaitée. Mais avant de décider de cette date, il n’est pas inutile de prendre en compte certaines spécificités.

La retraite se prend en général un 1er du mois. Par ailleurs, pour la dernière année de travail, il n’est pas possible de valider plus de trimestres que de trimestres civils terminés. Si un salarié décide de partir un 1er juin, il ne pourra valider qu’un trimestre civil de janvier à mars même si rémunération lui permettait d’en valider deux trimestres. En partant en milieu d’année, le salarié se prive d’une année au niveau des salaires de référence servant au calcul de sa pension de base. Or, les dernières années sont, en règle générale, les meilleures. De ce fait, il peut être plus judicieux de partir au début de l’année après avoir validé une très bonne année.

La retraite se prend en général un 1er du mois. Par ailleurs, pour la dernière année de travail, il n’est pas possible de valider plus de trimestres que de trimestres civils terminés. Si un salarié décide de partir un 1er juin, il ne pourra valider qu’un trimestre civil de janvier à mars même si rémunération lui permettait d’en valider deux trimestres. En partant en milieu d’année, le salarié se prive d’une année au niveau des salaires de référence servant au calcul de sa pension de base. Or, les dernières années sont, en règle générale, les meilleures. De ce fait, il peut être plus judicieux de partir au début de l’année après avoir validé une très bonne année.

Les épargnants face à l’abîme des rendements négatifs

Dans cet article consacré à l’impact des taux négatifs sur les produits de taux, Philippe Crevel évoque la décision historique du Gouvernement de baisser à 0,5 % le taux de rendement du Livret A compter du 1er février prochain.

AMPHITÉA Écho : « La réforme de la retraite et la loi PACTE »

L’association d’assurés Amphitéa et le Cercle de l’Epargne se sont associés pour réaliser une série d’émissions destinées à décryptées l’actualité de la protection sociale.

Pour la première d’ « Amphitéa Écho », consacrée à « La réforme de la retraite et la loi PACTE », Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, Jérôme Jaffré, Directeur du Centre d’Étude et de Connaissances sur l’Opinion Publique (CECOP ), et membre du conseil scientifique du Cercle de l’Epargne et Virginie Dulchain, directrice Marketing d’AG2R LA MONDIALE étaient les invités à répondre aux questions de Claudette Vaitilingom, journaliste et correspondante régionale d’AMPHITÉA.

Les conséquences d’une baisse du taux du livret A : interview de Philippe Crevel sur France culture

Philippe Crevel était l’invité du journal de 8H00 pour évoquer l’impact de la baisse du taux du Livret A.

Baisse du taux du Livret A : interview de Philippe Crevel

Philippe Crevel était l’invité du journal de 8H de France Culture. Il était invité à réagir à l’annonce de la baisse du taux du Livret A au 1er février 2020.

Livret A et Livret d’Épargne Populaire : quel taux le 1er février 2020 ?

Paris, le 15 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CERCLE DE L’ ÉPARGNE

La baisse du taux du Livret A à 0,5 % : un changement de paradigme

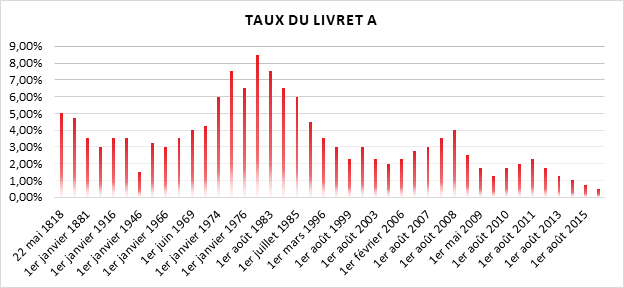

Le Gouvernement a décidé d’abaisser le taux du Livret A de 0,75 à 0,5 %, ce qui constitue un nouveau plus bas historique. Cette diminution, intervenant après deux années de gel, est la conséquence de l’application de la nouvelle formule instituée en 2018. Elle s’inscrit dans une volonté de normalisation du Livret A et dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas. En 2019, l’Etat a emprunté à -0,4 %. La Banque Centrale Européenne a abaissé son taux de dépôt à -0,5 % le 12 septembre 2019. Le Gouvernement entend également favoriser la réallocation de l’épargne des ménages vers le long terme et les entreprises.

La première application de la nouvelle formule

Le Gouvernement a décidé de respecter pour sa première application de résultat de la nouvelle formule. En vertu de celle-ci, le taux du Livret A est égal à la moyenne du taux d’inflation (indice des prix hors tabac) et des taux des marchés monétaires de ces six derniers (EONIA) avec un plancher à 0,5 point. Compte tenu de l’inflation 0,85 %) et des taux des marchés monétaires (-0,42 %), le taux moyen est de 0,22 %. C’est donc la valeur plancher qui s’applique.

Une non-application de la formule nouvelle mouture aurait constitué un fâcheux précédent pour le Gouvernement.

Le pouvoir d’achat du Livret A n’est plus garanti

La nouvelle formule ne vise plus à garantir automatiquement le pouvoir d’achat du Livret A comme cela était le cas depuis 2003, année de la mise en œuvre de la première formule du taux du Livret A. Le Gouvernement était déjà confronté à la problématique de la fixation du taux du Livret A et avait alors souhaité s’abriter derrière une formule technique. Depuis dix sept ans, les gouvernements ont eu à chaque fois des difficultés d’application de la formule de fixation au point de la modifier à plus de trois reprises.

Le Gouvernement entend favoriser la consommation et la réallocation de l’épargne des ménages vers des placements longs. Depuis la crise financière, l’encours de l’épargne réglementée a fortement augmenté (764 milliards d’euros au 2e trimestres 2019) ainsi que celui des dépôts à vue et du numéraire (594 milliards d’euros).

Quelles conséquences pour les épargnants

Une baisse de revenus

Rémunéré à 0,75 %, le Livret A rapportait à l’ensemble des épargnants 2,235 milliards d’euros sur un an. Rémunéré à 0,5 %, le gain ne sera plus que de 1,49 milliard d’euros, soit une perte de 745 millions d’euros.

Pour un épargnant ayant un Livret A de 10 000 euros, la perte est de 25 euros sur un an (50 euros au lieu de 75 euros). Pour un épargnant, au plafond de 22 950 euros, la perte est de 57,375 euros (114,75 au lieu de 172,125 euros).

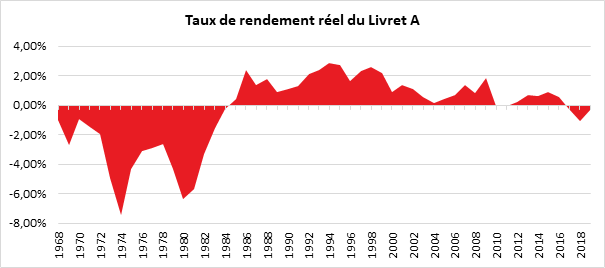

Un rendement réel négatif

Depuis 2016, le rendement réel du Livret A est redevenu négatif clôturant une période de 30 ans de rendement positif. Avec une inflation qui sur ces derniers mois était voisine d’un point, le rendement réel est négatif de 0,5 point. L’inflation a tendance à s’accélérer depuis quelques mois. Elle a atteint 1,5 % en décembre mettant le rendement réel à -1 point.

Le rendement du Livret A reste supérieur à celui des livrets bancaires (0,17 % en moyenne en novembre 2019 selon la Banque de France).

Quelles réactions auront les épargnants ?

Lors des précédentes baisses du taux, les ménages ont, durant plusieurs mois, boudé le Livret A avec des décollectes. En 2015, onze mois consécutifs de décollecte avaient été constatés. Le retour à des collectes positives significatives s’est produit en 2017. La baisse du taux prévue le 1er février 2020 intervient dans un contexte de fort taux d’épargne des ménages. Sur les onze premiers mois de l’année 2019, la collecte du Livret A a dépassé 14 milliards d’euros.

Le pari de relance de la consommation n’est pas gagné d’avancecompte tenu du contexte économique et social rempli d’incertitudes. Les ménages risquent dans un premier temps de laisser plus d’argent sur leurs comptes courants. Une partie pourrait être réorientée vers l’assurance vie même si le rendement des fonds euros s’inscrit également en baisse (1,4 % pour 2019). La réorientation vers l’épargne longue n’est pas automatique car le Livret A est avant tout un outil d’épargne de précaution.

Quelles conséquences pour le logement social ?

Une partie de la collecte du Livret A sert à financer le logement social en servant de base à des emprunts à long terme aux bailleurs sociaux. En réduisant le coût de la ressource, selon la Caisse des Dépôts et Consignation, les charges financières des bailleurs sociaux seraient réduites de 317 millions d’euros, la somme correspondrait à la construction de 17.000 logements supplémentaires.

Par ailleurs, pour la Caisse des Dépôts, la rentabilité du Livret A s’est amélioré. En effet, l’écart entre le rendement des actifs du fonds d’épargne et le rendement du Livret A pesait de plus en plus sur les comptes de la Caisse.

| Taux du Livret A | |

| 22 mai 1818 | 5,00% |

| 1er janvier 1851 | 4,75% |

| 1er janvier 1881 | 3,50% |

| 1er janvier 1905 | 3,00% |

| 1er janvier 1916 | 3,50% |

| 1er janvier 1929 | 3,50% |

| 1er janvier 1946 | 1,50% |

| 1er janvier 1960 | 3,25% |

| 1er janvier 1966 | 3,00% |

| 1er janvier 1968 | 3,50% |

| 1er juin 1969 | 4,00% |

| 1er janvier 1970 | 4,25% |

| 1er janvier 1974 | 6,00% |

| 1er janvier 1975 | 7,50% |

| 1er janvier 1976 | 6,50% |

| 16 octobre 1981 | 8,50% |

| 1er août 1983 | 7,50% |

| 16 août 1984 | 6,50% |

| 1er juillet 1985 | 6,00% |

| 16 mai 1986 | 4,50% |

| 1er mars 1996 | 3,50% |

| 16 juin 1998 | 3,00% |

| 1er août 1999 | 2,25% |

| 1er juillet 2000 | 3,00% |

| 1er août 2003 | 2,25% |

| 1er août 2005 | 2,00% |

| 1er février 2006 | 2,25% |

| 1er août 2006 | 2,75% |

| 1er août 2007 | 3,00% |

| 1er février 2008 | 3,50% |

| 1er août 2008 | 4,00% |

| 1er février 2009 | 2,50% |

| 1er mai 2009 | 1,75% |

| 1er août 2009 | 1,25% |

| 1er août 2010 | 1,75% |

| 1er février 2011 | 2,00% |

| 1er août 2011 | 2,25% |

| 1er février 2013 | 1,75% |

| 1er août 2013 | 1,25% |

| 1er août 2014 | 1,00% |

| 1er août 2015 | 0,75% |

| 1er août 2020 | 0,50% |

Les règles de fixation du taux du Livret d’Epargne Populaire ont été également modifiées.

A partir du 1er février 2020, le taux du LEP est égal au chiffre le plus élevé entre le taux des livrets A majoré d’un demi-point et le taux d’inflation. Le taux du LEP qui est aujourd’hui de LEP de 1,5 %, le taux du Livret + 0,5 point. Il pourrait donc diminuer à 1 point en cas de baisse du taux du Livret A à 0,5 point.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Livret A : vers un taux à 0,50 % ?

Philippe Crevel est invité, dans le journal le Monde, à expliquer pourquoi le Gouvernement devrait, s’il respecte la formule adoptée en juin 2018, annoncer un taux à 0,5 % pour le Livret A à compter du 1er février prochain.

Immobilier : Les clés pour acheter malin en 2020

Retrouver l’interview de Philippe Crevel dans cet article d’Olivier Marin consacré à l’immobilier.

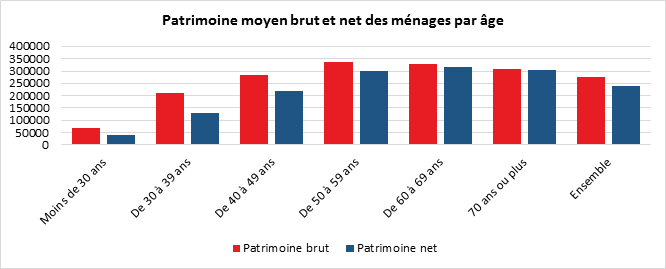

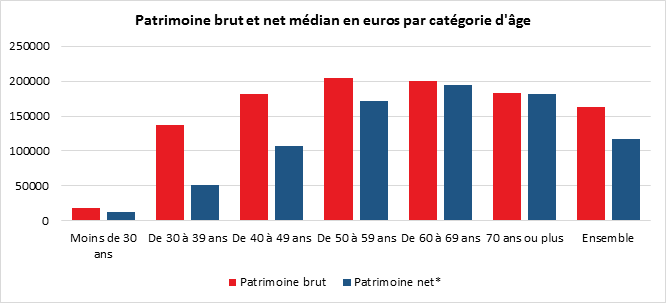

Les Français, une gestion conservatrice de leur patrimoine

Au début de l’année 2018, le patrimoine brut (sans prendre en compte les remboursements des emprunts) moyen des ménages français s’élevait à 276 000 euros, en augmentation de 2,6 % par rapport à début 2015. Le patrimoine net moyen des ménages s’élevait, quant à lui, à 239 900 euros. Le patrimoine médian brut (patrimoine brut partageant en deux parts égales les ménages) était de 163 100 euros, le patrimoine net médian étant de 117 000 euros. Cela signifie que 50 % des ménages disposent d’un patrimoine inférieur à 117 000 euros.

En raison du prix élevé de l’immobilier, les Français figurent parmi les citoyens les plus riches du monde avec 117 090 dollars soit 104 985 euros. Ils se situaient, en 2018, au neuvième rang mondial derrière les Suisses les Australiens, les Hongkongais, les Belges et les Irlandais. En retenant le critère du patrimoine médian, les Français dépassent nettement les Américains (60 000 euros) et les Allemands (32 000 euros). Ce résultat s’explique en raison de l’endettement important des premiers et du faible taux de possession de la résidence principale des seconds (source Crédit Suisse – 2019). Par rapport aux autres grands pays occidentaux, la France se caractérise par un écart plus faible entre le patrimoine moyen et le patrimoine médian témoignant d’un niveau plus réduit d’inégalités. Le rapport est de 1 à 6 aux États-Unis comme en Allemagne contre de 1 à 2,5 en France.

Le Crédit Suisse estime que 1 % des plus riches Allemands possèdent 30 % de la richesse totale du pays contre 22 % pour le 1 % des plus riches en France et en Italie.

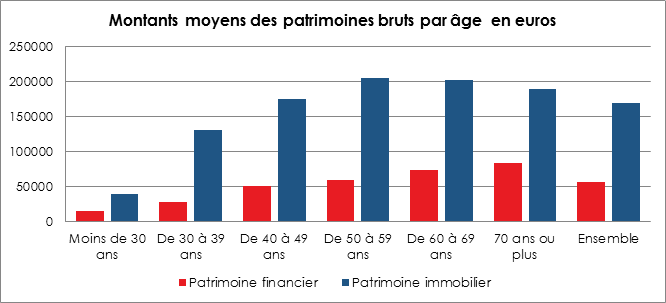

Un patrimoine essentiellement immobilier

Début 2018, le patrimoine brut des ménages est majoritairement constitué de biens immobiliers (61 %). Cette part du patrimoine immobilier est stable depuis 2004. 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale en France (qu’ils aient ou non terminé d’en rembourser l’achat). 84 % de la valeur du patrimoine immobilier des ménages sont constitués par la résidence principale. Les propriétaires et les accédants à la propriété de leur résidence principale disposent ainsi d’un patrimoine brut moyen sept fois plus élevé que celui des locataires et des personnes logées gratuitement.

Le patrimoine financier représente 20 % du patrimoine brut. Quasiment tous les ménages en possèdent, en particulier à travers la possession d’un Livret A, mais les actifs financiers et les montants associés diffèrent fortement en fonction du niveau de patrimoine et de revenus. Le patrimoine résiduel (voiture, équipement de la maison, bijoux, œuvres d’art, etc.) constitue 8 % du total. Cette composante est majeure dans le patrimoine des ménages les plus modestes. Elle représente 71 % du patrimoine total des 10 % des ménages les moins dotés. Ceux-ci ne détiennent en effet quasiment pas de patrimoine immobilier et peu de patrimoine financier. Le patrimoine professionnel représente 11 % du patrimoine brut. Il est surtout détenu par les ménages les mieux dotés ainsi que les agriculteurs.

Les sexagénaires sont les mieux dotés

Sans surprise, le patrimoine varie en fonction de l’âge. Le

patrimoine net moyen passe de 38 500 euros pour les ménages dont la

personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les

ménages de sexagénaires. Pour les ménages avec une période de référence de plus

de 70 ans, le montant moyen de patrimoine est de 305 500 euros. Avant

2010, une diminution du patrimoine était constatée dès la soixantaine ;

désormais, elle intervient après 70 ans. Cette baisse de patrimoine était aussi

observée pour les sexagénaires alors qu’elle ne concerne plus que les ménages de

plus de 70 ans depuis le début de la décennie. Ce phénomène s’explique par la

montée en âge des générations du baby-boom qui se sont constitué un patrimoine

dans les années 70/90 et qui ont profité de sa valorisation. L’augmentation en

cours des biens immobiliers concourt également à la progression du patrimoine

chez les plus de 60 ans qui sont propriétaires à plus de 75 % de leur

résidence principale.

Le patrimoine brut médian qui partage en deux parties égales les ménages s’élève pour les 60/69 ans à 200 300 euros, très légèrement inférieur à celui des 50/59 ans (204 200 euros). Il est 11 fois supérieur au patrimoine net médian des moins de 30 ans. Les jeunes générations éprouvent des difficultés à acquérir leur résidence principale en raison des prix élevés et de leur situation professionnelle plus précaire.

Les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans ont un faible patrimoine net du fait des emprunts qu’ils ont contractés pour l’achat de leur résidence principale. Leur patrimoine brut est, en moyenne près de deux fois supérieur à leur patrimoine net (69 900 euros contre 38 500 euros). Dans cette tranche d’âge, 91 % des ménages propriétaires de leur résidence principale sont accédants à la propriété et ont un emprunt à rembourser. Pour les ménages de plus de 60 ans, le patrimoine brut est quasiment à hauteur du patrimoine net, seuls 2 % des ménages propriétaires étant accédants à la propriété de leur résidence principale.

Le patrimoine financier croît avec l’âge

De manière générale, jusqu’à 60 ans, le montant du

patrimoine immobilier détenu croît avec l’âge de la personne de référence, puis

décroît légèrement ensuite. En revanche, le patrimoine financier progresse

continûment au cours du cycle de vie. Ainsi, le patrimoine financier brut des

plus de 70 ans est de 82 600 euros contre 14 300 pour les moins

de 30 ans. Les ménages puisent ainsi peu dans leur patrimoine financier même

après leur retraite. Ils ont une gestion essentiellement patrimoniale de leur

capital.

Des écarts de patrimoine plus importants qu’en matière de revenus

La moitié des ménages déclare un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros. Les 10 % de ménages les mieux dotés en patrimoine brut disposent d’au moins 607 700 euros d’actifs alors que les 10 % les plus modestes possèdent au maximum 3 800 euros chacun, soit 160 fois moins ; les 1 % de ménages les plus dotés possèdent au moins 1 941 600 euros de patrimoine brut.

Les inégalités de patrimoine sont plus marquées que celles des revenus. En 2017, le rapport interdécile est de 4,6, c’est-à-dire que le revenu maximal des 10 % de ménages les plus modestes est 4,6 fois moins élevé que le revenu minimum des 10 % les plus aisés. Les inégalités de patrimoine brut sont stables entre 2015 et 2018. Après avoir fortement augmenté entre 2004 et 2010, puis légèrement diminué entre 2010 et 2015, l’indice de Gini est stable entre 2015 et 2018 et s’établit, début 2018, à 0,637, contre 0,635 début 2015. L’évolution des dernières années est fonction des valorisations des actifs et des revenus qu’ils génèrent. La crise de 2008/2009 ainsi que la baisse des taux qui s’est ensuivie pèsent sur le rendement des produits de taux. Si les prix de l’immobilier, après une petite baisse entre 2008 et 2012, sont, depuis, orientés à la hausse, la valeur des actions connaît d’amples fluctuations.

Début 2018, la moitié la mieux dotée des ménages vivant en France possédait 92 % du patrimoine total des ménages. Les 5 % les mieux dotés en détenaient un tiers et les 1 % les mieux dotés, 16 %. Cette répartition du patrimoine brut est stable depuis 2015.

Les 1 % des ménages les mieux dotés ont leur patrimoine réparti de façon particulière. Ils en détiennent une partie importante dans les actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans le patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).

La concentration du patrimoine est encore plus nette pour la composante financière. Les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine financier en détiennent plus de la moitié et 1 % des ménages en possèdent 31 %. Par comparaison, les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine immobilier détiennent 28 % du patrimoine immobilier total.

Les 1 % des ménages les mieux dotés se démarquent du reste de la population pour la répartition de leur patrimoine. Une partie importante est détenue dans les actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans le patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).

***

**

Les Français ont une gestion très patrimoniale ou conservatrice de leur capital, essentiellement composé d’immobilier, sa valeur suit la valorisation des actifs. À la différence des Américains ou des Britanniques, les épargnants français puisent peu dans leur patrimoine après leur départ à la retraite. Les retraités sont les premiers bénéficiaires du cycle de valorisation des actifs du fait qu’ils sont dégagés du remboursement des emprunts immobiliers. Disposant d’un niveau de vie supérieur à la moyenne de la populatizzon, ils continuent à épargner par précaution et en vue de la transmission.

Evolution du taux du Livret-A : une question sous influence politique

Dans cet article Philippe Crevel rappelle que malgré le rendement négatif du Livret A, le taux actuel en fait un bon placement. De fait, le Livret A pourrait baisser au 1er février prochain, afin d’inciter davantage les Français à privilégier l’épargne longue.

Novembre 2019, le sacre des unités de compte

Paris, le 24 décembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTAT DE L’ASSURANCE VIE – NOVEMBRE 2019

NOVEMBRE 2019, LE SACRE DES UNITÉS DE COMPTE

En pleine polémique sur le devenir des fonds euros, la collecte nette de l’assurance vie a fléchi au mois de novembre tout en restant positive. Elle a été ainsi de 1,2 milliard d’euros contre 1,7 milliard en octobre et 2,9 milliards d’euros en septembre. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à 25,2 milliards d’euros contre 22,2 milliards d’euros sur la même période en 2018.

Le mois de novembre est traditionnellement positif pour l’assurance vie sans être exceptionnel. Si le cru de 2019 n’échappe pas à la règle, il est néanmoins inférieur à celui de 2018 (+2,5 milliards d’euros). Sur ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées en novembre.

Plus du tiers de la collecte en unités de compte en novembre

Le montant des cotisations d’assurance vie a baissé au mois de novembre. Il s’est élevé à 11,1 milliards d’euros contre 12,1 milliards en octobre. Les unités de compte ont représenté 37 % de la collecte en novembre contre 32 % en octobre. Sur les onze premiers mois de l’année, le taux est de 26 %. Cette augmentation est non seulement imputable aux bons résultats de la bourse mais aussi aux recommandations des compagnies d’assurance vie. La baisse de la collecte brute s’explique certainement par le refus de certains assurés de prendre des unités de compte. Ils préfèrent alors renoncer à leurs versements ce qui pèse sur la collecte. Néanmoins, sur les onze premiers mois, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurance est de 132,8 milliards d’euros contre 129,2 milliards d’euros sur la même période en 2018.

Les prestations se sont élevées à 9,9 milliards d’euros en novembre contre 10,3 milliards d’euros. Elles se situent dans la moyenne de ces derniers mois. De janvier à novembre, elles ont atteint 107,6 milliards d’euros contre 107,1 milliards d’euros sur la même période en 2018. Les épargnants n’ont pas effectué de retraits massifs après les annonces sur les fonds euros.

L’assurance vie conforte sa place de numéro 1

L’encours des contrats d’assurance-vie était de 1 785 milliards d’euros à fin novembre 2019, en progression de 5 % sur un an, ce qui constitue un record.

L’assurance vie à la croisée des chemins

En 2019, les ménages français ont accru leur effort d’épargne malgré la baisse des rendements des produits de taux. Ils ont souhaité renforcer la poche d’épargne de précaution dans un contexte d’incertitudes élevées. Par ailleurs, compte tenu des faibles rendements, pour obtenir le niveau souhaité d’épargne, il faut mettre davantage d’argent de côté. En outre, l’augmentation des prix de l’immobilier entraîne celle des apports personnels. Par ailleurs, comme les Français s’endettent fortement pour acquérir leur logement, cela se traduit par une progression du taux d’épargne.

L’assurance vie a connu, des années 90 à maintenant, une ascension provoquée par l’engouement envers les fonds euros. Les annonces des compagnies d’assurance de baisser fortement, pour 2019, les taux de leurs fonds euros et d’en restreindre éventuellement l’accès constituent un changement de cap qui devrait se matérialiser l’année prochaine. Avec des marchés financiers en forte hausse, plus de 25 % pour le CAC 40 depuis le mois de janvier, cette réorientation est plus facile à faire passer auprès des assurés. Ce contexte porteur encourage à une prise accrue de risques. Cependant, compte tenu du poids des fonds euros (environ 80 % de l’encours), le rééquilibrage en faveur des unités de compte mettra du temps et nécessite un effort de pédagogie évident.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

0613907548

slegouez@cercledelepargne.fr

Quand novembre sourit au Livret A

Paris, le 23 décembre,2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTAT DU LIVRET A EN NOVEMBRE 2019

QUAND NOVEMBRE SOURIT AU LIVRET A

Par Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Après la décollecte de 2,13 milliards d’euros du mois d’octobre dernier, le Livret A a renoué, en novembre, avec des résultats positifs, + 610 millions d’euros, soit une collecte équivalente à celle de 2018 (670 millions d’euros).

Pour le Livret A, novembre ressemble, en règle générale, à octobre en n’étant pas très porteur. Les impôts locaux à acquitter, la proximité des dépenses de fin d’année et l’absence de versement de primes freinent logiquement les ardeurs des épargnants. Lors de ces dix dernières années, le Livret A a, ainsi, enregistré cinq décollectes au mois de novembre.

L’année 2019 se démarque avec un résultat positif. Le contexte incertain sur le plan économique et social pousse les ménages à épargner. Les gains de pouvoir d’achat engrangés en 2019, les plus importants constatés depuis 2007, ont été, en grande partie, mis de côté amenant le taux d’épargne à 15 % du revenu disponible brut. Ce constat est confirmé par la faible progression, depuis un an, de la consommation. Les Français estiment que l’amélioration économique qui se traduit notamment par une baisse du chômage demeure fragile. Le caractère plus précaire des emplois avec l’essor des CDD, du temps partiel ou de l’intérim, peut expliquer l’excès actuel de prudence. Le rendement faible du Livret A et sa baisse possible le 1erfévrier prochain n’influent en rien sur le comportement des ménages. Sur les onze premiers mois de l’année, la collecte nette du produit a atteint 14,24 milliards d’euros contre 9,54 milliards d’euros, l’année dernière sur la même période. Le Livret A est en voie de réaliser sa meilleure année depuis 2012 (28,16 milliards d’euros), année qui avait été marquée par le relèvement de plafond et par la crise des dettes souveraines (le taux du Livret A était alors de 2,25 %).

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a enregistré de son côté une collecte nette nulle après deux mois de décollecte. Antichambre des comptes courants des ménages, le LDDS suit plus finement que le Livret A les évolutions de leurs dépenses d’où des résultats différents de ceux du Livret A qui est davantage un outil d’épargne.

Le 1erfévrier prochain, baisse ou pas du taux, les paris sont ouverts ?

Compte tenu du taux d’inflation constaté depuis un an et des taux d’intérêt à trois mois des marchés interbancaires, le rendement du Livet A pourrait, en application de la nouvelle formule, passer au taux plancher de 0,5 % au 1erfévrier prochain (le taux est logiquement égal à la moyenne des taux monétaires à trois mois et du taux de l’inflation sur 12 mois avec un plancher fixé à 0,5 point). Le Gouverneur de la Banque de France a plaidé en ce sens. Le taux actuel de 0,75 % est nettement supérieur aux taux pratiqués pour des produits de même nature. Le taux de rémunération des livrets bancaires avoisine 0,20 %. Le Livret A coûte cher à la Caisse des dépôts et aux réseaux bancaires au regard du rendement des placements et des prêts issus du Livret A. Le taux de 0,75 % rend peu attractif les emprunts financés à partir des ressources collectées. Cette situation pénalise les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les PME, les structures de l’économie sociale et solidaire qui peuvent se financer via le Livret A. S’il décidait de ne pas baisser le taux, le Gouvernement porterait un coup à la nouvelle formule.

La proximité des élections municipales ainsi que les débats complexes sur la réforme des retraites pourraient dissuader le Gouvernement de baisser le taux du Livret A. le taux de 0,5 % serait le plus faible jamais appliqué aux épargnants. Symbole de l’épargne populaire, le Livret A rapporterait 0,5 à 0,7 point de moins que l’inflation. Au début des années 2000, les gouvernements avaient instauré une formule de fixation du taux visant à garantir le pouvoir d’achat des épargnants, mais ce principe ne tient plus avec les taux d’intérêt négatifs.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

0613907548

slegouez@cercledelepargne.fr

Réforme des retraites : le simulateur du Gouvernement en ligne

Le Gouvernement vient de mettre en ligne un simulateur intitulé « suis-je concerné par la réforme ». Cet outil a été élaboré avec le GIP UNION RETRAITE qui regroupe les 42 régimes.

Appelé à évolué parallèlement que le projet de loi, ce simulateur doit permettre à chaque internaute de vérifier sa situation au regard de la retraite. Il permet d’évaluer sa situation future avant et après la réforme. Il donne par ailleurs la possibilité à chacun de mieux appréhender la réforme à travers la présentation de la situation de cas-types fictifs (salariés, fonctionnaires…) avec et sans mise en place du système universel .

Voici de combien le Smic devrait augmenter au 1er janvier 2020

Dans cet article publié dans Capital.fr, Philippe Crevel revient sur la hausse attendue du SMIC au 1er janvier 2020.

Retraite, les 4 exigences !

En matière de retraite, la question numéro un ne se résume pas à la recherche d’un simple mode de calcul des pensions qu’il soit par points, par annuités, par comptes notionnels. La question capitale est la capacité du système de retraite de répondre à quatre exigences :

- Ne pas peser sur les générations futures ;

- Ne pas être antiéconomique par l’application de cotisations sociales ou d’impôts élevés qui aboutiraient à détruire des emplois ou à réduire le pouvoir d’achat des actifs ;

- Être autant que possible équitable ;

- Assurer un niveau de vie décent aux retraités.

Au sommaire de l’étude

- La question de l’équilibre

- Un système économiquement et socialement supportable pour les actifs

- À la recherche de l’équité

- La question sensible du niveau de vie des futurs retraités

Réforme des retraites : l’avenir des régimes spéciaux en question

Fruit de 350 ans d’histoire, notre système de retraite s’est construit par strates successives. Il prend ses sources dans l’Ancien Régime avec l’institution de l’Hôtel des Invalides en 1670 et l’octroi, à compter de 1673, d’une série de « privilèges » aux marins contraints de servir dans la Marine. Les premières pensions, destinées à conforter la loyauté des militaires et des marins envers le souverain, ont été étendues à d’autres corps de métiers à l’instar des personnels de l’Opéra de Paris (1698) afin d’attirer à la Cour du Roi les artistes les plus talentueux. Ces dispositifs initialement réservés à quelques-uns ont été élargis, pendant la période révolutionnaire, à l’ensemble des personnels de l’État, militaires et civils. Cependant, face aux difficultés économiques engendrées par les épisodes guerriers intervenus lors la Révolution et de l’Empire, le développement de caisses privées de retraites au profit des fonctionnaires civils a été par la suite encouragé. Puis, avec l’industrialisation, et le développement du salariat, le problème de la vieillesse change de nature. Malgré de nombreuses tentatives, il faudra attendre 1945 afin qu’une couverture générale d’assurance vieillesse prenne forme.

Le régime général de retraite

trouve ses fondements dans la loi du 14 juillet 1905 définissant le cadre de

l’assistance aux vieillards nécessiteux et dans la loi du 5 avril 1910 sur les

retraites ouvrières et paysannes. Le régime nul et non avenu de Vichy avait

élaboré un plan de couverture sociale de la population mais qui ne fut pas

effectif en 1944. Le programme du Conseil National de la Résistance publié le

15 mars 1944 avait fixé comme objectif l’instauration « d’un plan complet de Sécurité sociale visant

à assurer à tous les citoyens les moyens d’existence, dans tous les cas où ils

sont incapables de se les procurer par le travail, la gestion appartenant

aux représentants des intéressés et de l’État ». Il indiquait

également qu’« une retraite

permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours »

devait être instituée. Au nom de l’unité du pays retrouvé, les instigateurs de

la Sécurité Sociale rêvaient d’un grand régime unique couvrant toutes les

professions et toutes les branches de la protection sociale. La loi du 13

septembre 1946 ordonne que toute la population soit affiliée à

l’assurance-vieillesse à compter du 1er janvier 1947. Cet

objectif de principe resta un vœu pieux. La loi fut même abrogée en 1947. Les

non-salariés ont refusé de rentrer dans le régime général. Ils ne voulaient pas

que leurs cotisations alimentent la caisse des salariés pour des raisons

économiques et politiques. Les grandes entreprises des secteurs du transport et

de l’énergie qui s’étaient dotées de leur propre régime d’assurance vieillesse

ne sont pas entrées dans le régime général, ce dernier étant moins généreux que

le leur. C’est ainsi que sont nés les régimes spéciaux à la SNCF, à la RATP,

aux Charbonnages de France ou à EDF. La fonction publique disposait de longue

date de son propre système. En effet, l’histoire des retraites des

fonctionnaires de l’État débute sous l’Ancien Régime avec, en 1768, la création

de la Caisse de retraite de la Ferme générale. Sous la Révolution, la loi

d’août 1790 crée le premier régime des fonctionnaires de l’État dont le champ

d’application s’étend aux pensions civiles, ecclésiastiques et militaires. Le

régime sera modifié par les lois de 1831. La loi du 9 juin 1853 fixe les

principales règles des pensions de la fonction publique, encore en vigueur

aujourd’hui.

Les régimes préexistants aux ordonnances de 1945 ont été pérennisés par le décret du 8 juin 1946.

À côté du régime général, de la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) et de la Mutualité sociale agricole (MSA) trois catégories de régimes dérogatoires peuvent être distinguées :

- les fonctionnaires civils et militaires,

- les agents des entreprises et établissements publics dotés de couverture retraite spécifique

- l’ensemble des régimes constitués au fil du temps autour d’une profession ou d’une entreprise spécifique.

En plus du régime des fonctionnaires, on dénombre ainsi 15 autres régimes spéciaux encore ouverts (dénombrant des cotisants) qui couvrent le risque vieillesse :

- Le régime de la SNCF avec la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (CPRPSNCF)

- Le régime des Clercs et employés de Notaire avec la caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN)

- Le régime de la RATP avec la caisse de Retraite du Personnel de la RATP (CRP RATP)

- Le régime des Marins avec l’Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM)

- Le régime EDF-GDF des Industries Électriques et Gazières avec la caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG)

- Le régime des Cultes avec la caisse d’Assurance Vieillesse et Maladie des Cultes (CAVIMAC)

- Le régime parlementaire du Senat avec la caisse autonome de Sécurité sociale du Sénat (CASS SENAT) qui n’a pas été aligné sur celui de la Fonction publique

- Le régime parlementaire de l’Assemblée Nationale avec le Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée Nationale (FSS Assemblée nationale), aligné depuis le 1er janvier 2018 sur celui de la Fonction publique

- Le régime des Mines avec la caisse des Dépôts et Consignations – Retraites des Mines (CDC)

- Le régime des ouvriers des établissements industriels de l’État avec la caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

- Le régime des agents des collectivités locales avec la caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

- Le régime des personnels de l’Opéra National de Paris avec la caisse de Retraites des Personnels de l’Opéra de Paris

- Le régime de la Comédie Française

- Le régime du Port autonome de Bordeaux

- Le régime de la Banque de France

À travers l’introduction d’un régime universel, le Gouvernement vise à englober nombre de ces régimes dont ceux des non-salariés. Le Haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a indiqué que si des spécificités pouvaient perdurer, ces dernières devraient cependant répondre à des situations particulières et être le cas échéant financées par les professions ou les entreprises concernées. Des régimes resteront ainsi dérogatoires. Devraient figurer dans cette liste, ceux des marins, des militaires, des auteurs et artistes.

Au sommaire de cette étude

LES RÉGIMES SPÉCIAUX, DES RÉGIMES EN DÉSÉQUILIBRE DÉMOGRAPHIQUE FORTEMENT DÉFICITAIRES

- Plus de 6 milliards de subventions en 2019

LES RÉGIMES SPÉCIAUX DES RÉGIMES AVANTAGEUX EN LENTE MUTATION

- Vers un alignement sur la situation applicable au sein de la fonction publique

- Un allongement progressif de la durée de cotisation 08

- Le report de l’âge légal de départ à la retraite effectif en 2024 09

- Une pratique indifférenciée des règles de revalorisations des pensions La fin programmée du statut d’agent SNCF

- Des adaptations coûteuses

LE RÉGIME UNIVERSEL FACE À L’IDENTITÉ STATUTAIRE DES AFFILIES DES RÉGIMES SPÉCIAUX ?

- L’âge de la retraite : un sujet délicat pour les salariés des entreprises publiques

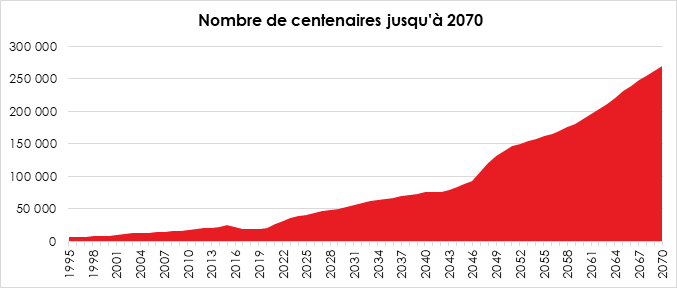

La belle progression du nombre de centenaires en France

« Le viager », de Pierre Tchernia, sorti en salles en 1972 met en scène Louis Martinaud (Michel Serrault) qui ayant conclu un contrat de viager à 59 ans passe le cap des 100 ans en pleine forme. Pour fêter le centenaire, une fête est organisée avec la présence des élus de la région ainsi que de la télévision. En 1972, la France compte alors moins de 1 200 centenaires, soit douze fois plus qu’en 1900. En 2017, ils sont plus de 20 000 et leur nombre devrait atteindre 270 000 en 2070. Ils représenteront alors 0,4 % de la population, contre 0,03 % actuellement. Ces futurs centenaires ont aujourd’hui 50 ans.

S’il y a cinquante ans, les centenaires étaient célébrés au

nom de la rareté, aujourd’hui, le phénomène se banalise. En retenant les

dernières prévisions démographiques, une fille sur deux née dans les années

2000 pourrait atteindre et dépasser 100 ans.

En 2017, cinq centenaires sur six sont des femmes, nées pendant ou juste après la guerre de 14-18. Elles ont donc connu trois Républiques, 15 Présidents de la République. Elles avaient en moyenne 26 ans quand la sécurité sociale a été créée en 1945. Au-delà de 110 ans, la quasi-totalité des centenaires sont des femmes.

L’augmentation du nombre de centenaires en France s’explique par le haut niveau d’espérance de vie à la naissance. Aujourd’hui, elle est de près de 85,4 ans pour les femmes et de 79,5 ans pour les hommes. Les centenaires ont en commun de disposer de bonnes capacités génétiques et d’avoir respecté certaines règles d’hygiène de vie. L’amélioration des conditions de vie et les progrès de la santé jouent également un rôle non négligeable.

Réforme des retraites 2019 : ce qui est prévu pour la future retraite Macron

Philippe Crevel est cité dans cet article de Planet.fr consacré à la réforme des retraite et à l’avenir des régimes spéciaux.

Revalorisation des pensions de base : la règle de la sous-indexation et ses exceptions pour 2020

Parmi les différentes mesures adoptées par le Gouvernement pour répondre à la crise des « gilets jaunes », figurait l’engagement du Président de la République de réindexer une partie des pensions sur l’inflation, quand en principe la revalorisation devait être de 0,3 % pour l’ensemble des retraités. Après avoir bénéficié de l’annulation, en 2019, de la hausse de la CSG précédemment décidée par le gouvernement d’Édouard Philippe, les retraites disposant de pensions inférieures à 2 000 euros bruts verront leur pension de base revalorisée à hauteur de l’inflation au 1er janvier 2020. La revalorisation devrait être pour les pensions concernées de 1 % compte tenu des dernières estimations de l’INSEE.

Sous réserve de son adoption définitive et de sa promulgation, le dispositif prévu à l’article 52 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2020, prévoit que l’ensemble des pensions versées au retraité, régime de base et complémentaire, mais également les montants perçus au titre de la réversion, la majoration de retraite pour enfants, seraient pris en compte pour déterminer si le seuil des 2 000 euros est franchi.

Voulant éviter un effet de seuil autour des 2 000 euros,

le Gouvernement a introduit un dispositif de lissage. Au 1er janvier

2020, l’introduction du dispositif de lissage conduit à l’application de 5 taux

différents.

| Montant de la pension totale brute | Niveau de revalorisation |

| Inférieur ou égal à 2 000 € | 1 % |

| Supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 € | 0,8 % |

| Supérieur à 2 008 € et inférieur ou égal à 2 012 € | 0,6 % |

| Supérieur à 2 012 € et inférieur ou égal à 2 014 € | 0,4 % |

| Supérieur à 2 014 € | 0,3 % |

La hausse des pensions se fera en deux temps. Pour une majorité des retraités (95 % d’entre eux) la revalorisation s’appliquera dès le 1er janvier (au taux de 0,3 % ou de 1 % selon les cas). Les 5 % de pensionnés restants, concernés par le risque d’effet de seuil, bénéficieront d’une hausse de 0,3 % au 1er janvier, puis d’un complément leur serait le cas échéant versé au mois de mai, avec un rappel depuis le 1er janvier 2020.

Ce dispositif ne devrait s’appliquer qu’en 2020, puisque le Président de la République a annoncé qu’à compter de 2021 l’ensemble des pensions seront de nouveau indexées sur l’inflation.

Il convient de rappeler que les pensions de retraites complémentaires ont été revalorisées de 1 % au 1er novembre dernier. Cette décision a été prise en application de l’accord AGIRC-ARRCO du 10 mai 2019 qui établit comme règle, la revalorisation du point par rapport à l’inflation jusqu’en 2022.

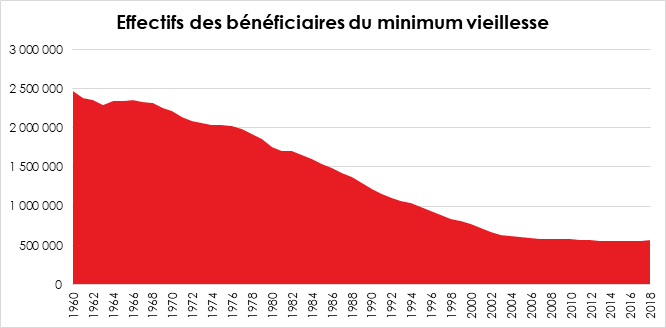

Le minimum vieillesse, une stabilisation des effectifs à un niveau bas

Fin 2018, 4,25 millions de personnes sont allocataires d’un

minimum social. Avec les conjoints et les enfants à charge, environ 7 millions

de personnes, soit 11 % de la population, sont couvertes par les minima

sociaux. En 2018, les dépenses liées au versement des minima sociaux augmentent

quasiment au même rythme que les effectifs (+0,5 %) et s’élèvent à 27,2 milliards

d’euros, soit 1,2 % du produit intérieur brut (PIB).

Parmi les 4,25 millions d’allocataires des minimas sociaux, 568 000 touchent le minimum vieillesse pour un coût de 2,7 milliards d’euros. En moyenne, les bénéficiaires du minimum vieillesse touchent 401 euros par mois.

Leur nombre a augmenté de 2,8 % en un an, alors qu’il était stable depuis 2013. Cette hausse est la conséquence directe de l’augmentation de 30 euros, au 1er avril 2018, du montant maximal de l’allocation pour une personne seule.

Entre 2004 et 2013, le nombre d’allocataires avait connu une baisse modérée (-1,3 % en moyenne annuelle de fin 2003 à fin 2013) qui succédait à une période de forte baisse (-5,6 % entre fin 1990 et fin 2003). Le départ à la retraite des générations nombreuses du baby-boom a contribué à la hausse des effectifs, tout comme le plan de revalorisation du montant de la prestation entre 2007 et 2012 pour les personnes seules.