Coronavirus: l’épargne des Français est-elle menacée par une ponction des banques ou de l’Etat?

Sur BFM TV, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne est invité à s’exprimer sur le risques qui pèsent sur les épargnants Français à la suite du Coronavirus. L’Etat ou les banques peuvent-ils s’accaparer de l’épargne des Français ? Philippe Crevel rappelle que si « en termes de prélèvement fiscal, rien ne l’interdirait », l’Etat pourrait néanmoins se heurter au Conseil constitutionnel si le prélèvement est jugé abusif. Ce dernier « pourrait considérer qu’il y a une atteinte au droit de propriété ».

Changement de calendrier pour la revalorisation des petites pensions pour cause de crise du covid !

Après la crise des « gilets jaunes », le Président de la République avait pris l’engagement de revaloriser les petites pensions au niveau de l’inflation. Concrètement cette décision a conduit à l’introduction d’un mécanisme de revalorisation différenciée des retraites adoptée dans le cadre du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

En outre, afin d’éviter les effets de seuil, le Gouvernement avait prévu un dispositif de lissage pour les retraités ceux touchant entre 2 000 et 2 014 euros de pensions brut avec l’application de taux de revalorisation échelonnés allant de 0,3 à 1 % en passant par 0,4 %, 0,6 % et 0,8 % selon le montant des pensions versées.

Compte tenu de la complexité du dispositif retenu , il était convenu que la revalorisation initialement applicable au 1er janvier 2020 se ferait en deux temps : le 1er janvier puis le 1er avril. Ainsi, les pensionnés bénéficiant des taux de 0,3 % et de 1 % ont obtenu en février (date du versement) la hausse prévue au 1er janvier 2020 .

En revanche pour les 5 % de pensionnés affiliés à la Caisse de retraite des salariés et des indépendants (environ 725 000 personnes) se situant dans la zone charnière, et donc concernés par les taux intermédiaires, le recalcul de leur pension devait intervenir au 1er avril. Or, en raison du confinement la révision de la revalorisation et l’application du lissage sont repoussées à une date ultérieure qui interviendrait vraisemblablement entre juillet et septembre.

Ce report est justifié par la nécessité pour les caisses de retraite de se recentrer sur leurs missions essentielles pour permettre la continuité du paiement des pensions et le traitement des nouvelles demandes pendant le confinement.

La direction de la sécurité sociale a pris l’engagement que quelque soit la date de l’application effective de la révision, un rattrapage à la date initiale d’entrée en vigueur de la mesure sera réalisé. Par ailleurs, elle a assuré qu ‘en cas de révision à la baisse du taux applicable « les trop-perçus ne seront pas récupérés », même si « le taux sera corrigé pour l’avenir ».

En France, l’épargne forcée, un moteur pour la reprise post-confinement ?

Dans les colonnes du Monde, Béatrice Madeline Madeline signe un papier consacré à l’épargne des Français constituée pendant le confinement et son éventuelle réallocation future. Elle cite dans son article le Directeur du Cercle de l’Epargne qui rappelle qu’« avant même la crise du Covid-19, le mouvement des “gilets jaunes” ou le projet de réforme des retraites avaient conduit à une augmentation du taux d’épargne ».

Le futur de la réversion : le « oui mais » du Conseil de l’âge

Malgré la suspension de la réforme des retraites décidée par le Président de la République dans son allocation aux Français le 16 mars dernier, le Conseil de l’âge, a poursuivi l’examen du projet de loi.

Cette instance constitue l’un des trois piliers du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge placée auprès du Premier ministre, et présidé par Bertrand FRAGONARD. Elle est chargée d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

A la suite de l’examen en séance, le 27 février dernier, d’une note relative aux pensions de réversion et à leur évolution dans le cadre de la création d’un régime universel par points, les membres du Conseil des sages ont publié ce 17 avril leur avis. Ils saluent la garantie de délivrer au veuf d’un niveau de revenu égal à 70 % de la somme des retraites du couple. Ils considèrent que ces mesures permettent de consacrer le principe « de continuité de niveau de vie » comme l’un des fondement de la pension des veufs.

Cependant, l’avis est moins favorable au sort réservé aux couples divorcés. Le Conseil, invité à évaluer la possibilité de supprimer et compenser les pensions de réversion pour les personnes divorcées préconisées par jean-Paul Delevoye, privilégie le maintien du droit de réversion aux personnes concernées.

Cet avis s’appuie sur un rapport rendu le 14 février dernier par le Président du HCFEA, Anne-Marie Leroyer, professeure de droit à la Sorbonne et Carole Bonnet, Directrice de recherche à l’INED, membre de l’unité Démographie Économique et co-responsable du Pôle Vieillesses et Vieillissements. . Selon les membres du Conseil, l’amélioration de la prestation compensatoire et/ou le partage des droits de retraite au moment du divorce ne seraient pas en mesure d’offrir des garanties crédibles et de faisabilité suffisantes.

Par ailleurs, le Conseil de l’âge préconise le développement de la prévoyance afin notamment d’améliorer la situation des veufs qui n’ont pas atteint l’âge d’ouverture de la pension de réversion qui est de 55 ans.. Un accord national interprofessionnel pourrait, selon les membres de l’instance de consultation, permettre la généralisation des dispositifs actuels de capitaux décès même si ces derniers précisent que « le Medef a émis une réserve sur ce point ».

Consulter l’avis du 17 avril 2020 adopté par le Conseil de l’âge

Le nouveau plan d’épargne retraite à l’épreuve du coronavirus

Dans cet article consacré au PER, Leo Monégier cite Patrice Bonin, directeur général d’Arial CNP Assurance (Filiale d’AG2R LA MONDIALE et de la CNP) et Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne. Tous deux évoquent le lancement prometteur du produit ouvert à la distribution au 1er octobre et reviennent sur l’impact du confinement sur la diffusion du produit. Ils rappellent qu’au delà de cette crise conjoncturelle, le besoin de complément retraite est structurel et que l’horizon de ce placement destiné à assurer un complément de revenu une fois à la retraite permet de lisser l’impact du choc que nous traversons actuellement.

Assurance vie : serez-vous perdant sur votre fonds euros en 2020 ?

Quel sera le rendement des fonds euros des contrats d’assurance vie en 2020 ? Quel sera l’impact de la crise sanitaire sur l’assurance vie ? Dans cet article de Capital, Philippe Crevel apporte quelques éléments de réponses aux questions que peuvent se poser les détenteurs de ce type de contrats.

Livret A : « le rôle traditionnel de valeur refuge »

Nice Matin, reprend l’analyse de Philippe Crevel pour expliquer l’importante collecte du Livret A et du LDDS en mars.

Livret A: la collecte de mars au plus haut depuis plus de 10 ans

Challenges cite le Cercle de l’Epargne dans cet article consacré à la collecte record du Livret A en mars 2020.

Livret A, le produit d’épargne qui rassure

Retour sur le succès du Livret qui enregistre, en mars 2,71 milliards d’euros de collecte nette. Cet article publié dans le Journal La Croix, cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui considère dans une note publiée ce jour que « le Livret A reste la valeur refuge des temps difficiles »

La hausse de la collecte du Livret A inquiète le gouvernement

Boursier.com revient sur les propos tenus par le Ministre de l’Economie concernant le succès de collecte du Livret A et reprend dans cet article l’analyse publiée par le Directeur du Cercle de l’Epargne.

Le Livret A, la valeur refuge des temps difficiles

Paris, le 16 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Livret A, la valeur refuge des temps difficiles

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Selon le Ministre de l’Économie, la collecte du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré, au mois de mars, une progression de 50 % par rapport à celle du même mois en 2019. La caisse des dépôts précise ces résultats et évoque une collecte globale de 3,82 milliards d’euros en mars 2020 pour ces deux placements.

Face à une crise sanitaire et économique sans précédent, le Livret A joue son rôle traditionnel de valeur refuge de l’épargne française. En mars la collecte du Livret A, seul, s’élève à 2,71 milliards d’euros contre 1,97 milliard un an plus tôt. La collecte nette s’établit par conséquent à 8 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année 2020 portant ainsi l’encours du Livret A à un niveau inégalé de 306,6 milliards d’euros.

Le LDDS enregistre également une collecte record de 1,12 milliard d’euros après 370 millions d’euros en février dernier et 540 millions d’euros en mars 2019. Son encours s’établit à présent à 114,3 milliards d’euros.

La baisse du taux de rendement de 0,75 à 0,5 % intervenue le 1er février a eu peu d’effets sur la collecte à la différence du précédent ajustement qui avait conduit à plusieurs mois de décollecte. Ce phénomène de forte collecte en période de crise est classique. Entre 2008 et 2009 ainsi qu’entre 2011 et 2013, lors des précédentes crises, le Livret A avait connu de fortes collectes (aidées en cela par le relèvement de son plafond en 2012). Avant même la survenue de la crise du COVID-19, les Français avaient tendance à accroître leur effort d’épargne de précaution. Les « gilets jaunes » comme la réforme des retraites et les grèves qu’elle avait provoquées, avaient conduit à une hausse du taux d’épargne et de la collecte du Livret A.

Pour le mois de mars 2020, le Livret A et le LDDS bénéficient du contexte fortement anxiogène. La crainte de la maladie et de la perte de revenus incite les ménages à se constituer un volant de sécurité. En fonction de l’évolution de la situation économique et des modalités du déconfinement, certains seront contraints de puiser dans leurs réserves d’épargne, en particulier les commerçants, les artisans et les professions libérales qui sont plus exposés à court terme à la perte de revenus.

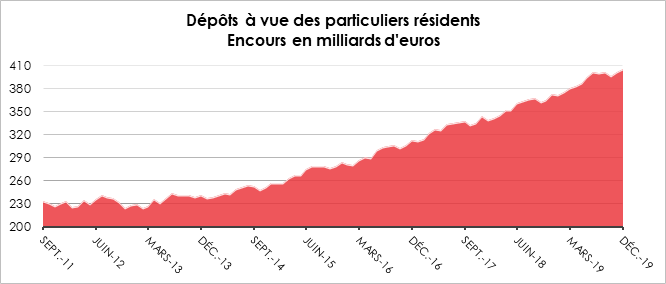

La collecte du mois de mars aurait pu être plus élevée compte tenu de l’ampleur du choc subi par la population. Avec la fermeture des commerces non-alimentaires, des cafés et des restaurants, les dépenses des ménages se sont contractées d’au moins 30 % selon l’INSEE et ont augmenté d’autant leurs capacités d’épargne. Certes, le pouvoir d’achat a pu être érodé par la diminution des salaires avec la mise en place du chômage partiel. Même si de plus en plus de Français recourent à Internet pour effectuer leurs versements sur leur Livret A ou sur leur LDDS, une partie d’entre eux a pu en être dissuadée en raison de l’accès difficile aux agences bancaires. Les Français ont sans nul doute laissé une grande partie de leurs liquidités sur leurs comptes courants. À fin février, les dépôts à vue des ménages avaient déjà atteint un sommet historique à 411 milliards d’euros.

L’appel du Ministre de l’Économie en faveur de l’investissement et des placements productifs ne pourra être entendu qu’après le déconfinement et sous réserve de réelles avancées en matière d’endiguement de l’épidémie. Le retour de la confiance est un préalable à tout placement sur le long terme. Les ménages éprouvent les pires difficultés à se projeter ce qui ne les incite pas à prendre des risques en matière d’épargne. L’évolution du chômage, l’ampleur du rebond économique, la capacité à gérer financièrement la sortie de crise ainsi que la bonne tenue des placements financiers sont autant de facteurs qui seront pris en compte par les épargnants dans les prochains mois.

Contacts presse

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Confinés, les Français placent toujours plus d’argent sur leur livret A

Dans les Echos, le directeur du Cercle de l’Epargne explique les raisons du succès du Livret malgré un rendement en berne.

Covid-19 et immobilier : « Avec la baisse des transactions, il faudra s’attendre à une diminution des prix »

Quelle incidence auront la crise sanitaire et les mesures de confinement décidées par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus sur le marché immobilier ? Réponses de Philippe Crevel dans cet article d’Olivier Marin pour le Figaro Immobilier.

Immobilier : nos conseils aux acheteurs et aux vendeurs

Dans Le Télégramme, Philippe Crevel recommande d’attendre avant de se lancer dans un projet immobilier. Que l’on soit potentiel acheteur ou vendeur, il convient selon lui d’attendre que a situation se stabilise. De fait, les futurs acquéreurs se font actuellement plus rares du fait du confinement et des incertitudes économiques.

Bilan de l’épargne d’entreprise à fin 2019

L’ Association Française de la Gestion financière (AFG) publie comme chaque année les résultats de l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective sur l’année écoulée.

L’année 2019 a été marquée par la naissance au 1er octobre du PER qui comporte plusieurs compartiments afin de couvrir à la fois l’épargne retraite individuelle et l’épargne retraite d’entreprise. Par ailleurs elle a profité d’une forte dynamique des marchés actions qui ont enregistré un gain de 26 %. Deux facteurs porteurs pour l’épargne retraite d’entreprise et l’épargne salariale.

15,5 milliards d’euros de collecte brute et 144,2 milliards d’euros d’encours au 31 décembre 2019

En progression de 325 millions d’euros sur l’année 2019, les versements sur les dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite collectif pour 2019 ont atteint le niveau record de 15, 5 milliards d’euros.

La collecte est porté par l’intéressement qui représente plus du tiers de la collecte, la participation et l’abondement des employeurs. La part des versements volontaires stable en 2019 atteint près de 3 milliards d’euros.

- 3,95 milliards d’euros au titre de la participation (+1%) ;

- 5,4 milliards d’euros au titre de l’intéressement (+3,5%) ;

- 2,9 milliards d’euros de versements volontaires (stable) ;

- 3,3 milliards d’euros d’abondement (+3,4%).

L’encours total des plans d’épargne salariale et des plans d’épargne retraite en progression de 15 % sur un an atteint 144, 2 milliards d’euros. 11 % des entreprises françaises sont équipés d’un PEE et 22 % d’un PERCO ou d’un PER d’entreprise Collectif.

Malgré des rachats sont en hausse (+10%) par rapport à l’année 2018, avec plus de 15 milliards d’euros rachetés par les épargnants, la collecte nette est positive ) +500 millions d’euros en 2019.

L’épargne retraite d’entreprise, un succès qui ne se dément pas !

Avec 20 milliards d’euros d’encours la retraite supplémentaire mise en place par les entreprises, compte 264 000 entreprises couvertes et profite à 10,9 millions de bénéficiaires et 3,1 millions bénéficiaires d’un PERCO ou du nouveau dispositif né de la loi Pacte.

Le PER d’entreprise Collectifs aurait dores et déjà conquis plus de 100 000 entreprises et 320 000 salariés. Il représente, à fin 2019, 3 milliards d’euros d’encours de l’épargne retraite d’entreprise et près de la moitié des encours sur les nouveaux PER, dont le total s’élève à 6 milliards d’euros.

Outre les nouvelles souscriptions, le succès du PER tiendrait à la possibilité ouverte dans le cadre de la loi PACTE de transformer les anciens dispositifs PERCO et épargne retraite individuelle en nouveaux PER.

Le succès croissant de l’épargne salariale et de l’épargne retraite traduit la réceptivité des entreprises aux mesures d’allègement fiscal prises par les pouvoirs publics avec notamment la suppression du forfait social et l’introduction de mesures plus incitatives en faveur de l’épargne retraite. Ainsi, le nombre d’entreprises équipés enregistre un bond de 11 % quand traditionnellement la hausse annuelle est de l’ordre de 2 à 3 %.

Les versements sur les dispositifs collectifs d’épargne retraite s’établissent à 2,9 milliards d’euros (+8% sur un an). Ces versements sont constitués par :

- 560 millions d’euros au titre de la participation (+4%)

- 500 millions d’euros au titre de l’intéressement (+9%)

- 480 millions d’euros de versements volontaires (+21%)

- 223 millions d’euros au titre des transferts de jours de repos ou depuis un compte-épargne temps (+5%) ;

- 190 millions au titre de transfert depuis des plans d’épargne salariale (+6%)

Les rachats sont en progression à 1,16 milliards d’euros (+14%), la collecte affiche un solde positif de 1,76 milliards d’euros (+5%).

La gestion pilotée : le mode de gestion privilégié pour l’épargne retraite

La gestion piloté qui constituait déjà le mode de gestion par défaut des PERCO a été également la solution privilégiée par les pouvoirs publics au moment de l’instuaration du PER. De fait selon l’ AFG, 60 % des PERCO et nouveaux PER d’entreprise Collectifs proposent la gestion pilotée par défaut en intégrant un fonds PME-ETI permettant de bénéficier d’un forfait social réduit. Près de la moitié des bénéficiaires d’un dispositif d’épargne retraite collectif bénéficient de la gestion pilotée comme mode de gestion. Les fonds PME-ETI voient leur encours progresser de 41% à 1,4 milliards d’euros.

Assurance vie, PER : votre épargne retraite est-elle en danger ?

Interrogé par Capital sur l’impact de la chute des marchés sur les placements long que sont l’assurance vie et le PER, Philippe Crevel rappelle que « toutes les unités de compte ne sont pas investies en actions”.

Faut-il investir en Bourse pendant la crise du coronavirus ?

Dans cet article publié sur le site Enquête-Débat, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne livre quelques conseils à destination des épargnants sur l’attitude à avoir face à la crise du coronavirus.

La France en récession : « Une crise systémique majeure, mais elle sera ce qu’on en fera »

Sud Ouest publie dans ses colonnes, un entretien de Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’Épargne consacré à la situation économique du pays confronté, comme le reste du monde, à une crise sanitaire sans précédent.

Comment placer son argent sans prendre trop de risque pendant la crise

Business Insider France fait le point des bonnes pratiques en période de crise. Immobilier, actions.. que faut-il faire de son épargne ? Retrouvez dans cet article les recommandations de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne.

Les Français déjà en mode défense avant la crise

Boursier.com cite l’enquête 2020 Cercle de l’Epargne/Amphitéa réalisée en partenariat avec AG2R LA MONDIALE consacrée aux Français et l’épargne.

Questions et réponses aux épargnants en période de crise

- Avec la crise du coronavirus, les marchés « actions » sont en forte baisse. Quelles sont les conséquences pour les épargnants français ?

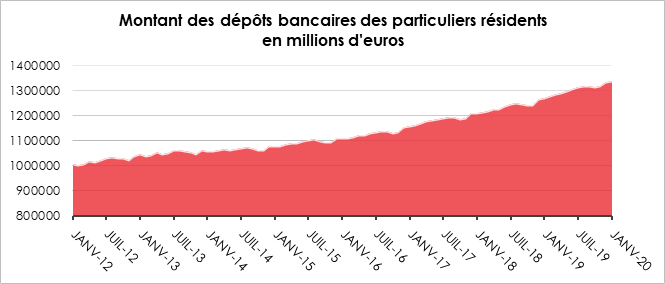

Le patrimoine des ménages est, en France, peu sensible aux variations des marchés « actions ». Pour plus de 60 % il est composé d’actifs immobiliers dont les évolutions sont plus lentes que celles des marchés boursiers. Les actifs financiers s’élevaient à 5 300 milliards d’euros en 2019. Trois quarts de ce montant sont investis en produits de taux qui ne sont pas touchés par la chute des cours des actions. Les seuls dépôts bancaires des ménages dépassent 1 500 milliards d’euros. En leur sein figurent les produits d’épargne réglementée (Livret A, LDDS, Livret d’Epargne Populaire, Livret Jeune…). Les fonds euros bénéficiant d’une garantie en capital représentent 81 % de l’encours qui s’élève à plus de 2000 milliards d’euros (avec les produits assurantiels d’épargne retraite). Les valeurs pouvant être touchées par la chute des bourses sont les actions détenues en direct, les unités de compte investies en actions et les parts d’Organismes de Placement collectif également investis en actions. L’encours des actions cotées détenues par les ménages s’élevait à la fin du troisième trimestre 2019 à 292 milliards d’euros. L’encours total des unités de compte représente 378,1 milliards d’euros toujours à fin septembre 2019. Par ailleurs, les Français détenaient pour 117,8 milliards d’euros d’actions de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif (OPC).

- Les épargnants qui ont acheté des actions ou des unités de compte juste avant la crise, ont-ils fait une très mauvaise opération ?

Les « actions » sont par nature des placements de long terme dont la valorisation s’apprécie sur le long terme. La crise du Covid-19 est brutale mais, en l’état, elle ne remet pas en cause les capacités de rebond des économies. Avant la crise, les résultats des entreprises étaient corrects, ce qui leur donne les moyens de retrouver rapidement le chemin de la croissance. La levée des incertitudes sanitaires et économiques constitue un préalable à la remontée des cours, ce qui peut exiger entre quelques semaines et quelques mois.

- Avec la crise, les banques et les compagnies d’assurances peuvent-elles faire faillite ?

Depuis la dernière crise financière de 2008, les banques et les compagnies d’assurances, en France, ont renforcé leurs fonds propres. Elles ont réussi les stress-tests de la Banque centrale européenne qui assure un rôle de surveillance et de contrôle. En cas de banqueroute d’un établissement, les mécanismes de garantie joueraient. Les dépôts bancaires sont garantis par client et par établissement à hauteur de 100 000 euros. Les comptes titres (actions, obligations, etc.) et les contrats d’assurance vie sont garantis à hauteur de 70 000 euros par client et par établissement.

- Le Gouvernement a annoncé d’éventuelles nationalisations. Quelles conséquences pour les épargnants ?

Le Premier Ministre comme le Ministre de l’Économie ont indiqué que si des entreprises stratégiques étaient en difficulté, des prises de participation pourraient être réalisées par l’État. Cela pourrait concerner le secteur aérien et celui de l’automobile. L’intervention de l’État prendrait la forme d’une entrée en capital, ce qui permettrait de sauver les entreprises de la faillite. C’est donc une bonne nouvelle pour les actionnaires. En revanche, une augmentation du capital engendrerait, dans un premier temps, une baisse de la valeur des actions.

- Avec les interventions massives des banques centrales et des gouvernements, l’inflation ne risque-t-elle pas, dans les prochains mois, d’augmenter très fortement ?

La tendance de court terme est plutôt déflationniste avec une baisse des prix de l’énergie et des matières premières. L’offre et la demande se contractant en parallèle, il n’y a pas de déséquilibres pouvant amener de l’inflation. À la fin de la crise sanitaire la demande pourrait rebondir plus vite que l’offre dont le retour à la normale passe par le rétablissement des lignes d’approvisionnement. Dans ces conditions, un risque d’inflation existe. Il sera limité, car a priori, les gouvernements opteront pour des dispositifs de sortie progressive des confinements. À la lumière de la crise précédente, les injections de liquidités ont peu d’effets sur l’inflation au grand dam des banques centrales.

- Avec la crise du coronavirus, l’immobilier est-il une valeur-refuge ou les prix peuvent-ils baisser ?

L’immobilier n’est pas un actif bénéficiant d’une garantie en capital. Les prix des logements avaient fortement baissé entre 1992 et 1995 en raison de la hausse des taux d’intérêt. Lors de la crise de 2008 et de celle de 2012, une baisse avait été constatée en France. Avec le confinement, le marché a été gelé, la demande étant inexistante. Avec la récession et la diminution de revenus pour un certain nombre de ménages, avec la moindre présence des investisseurs internationaux, les prix devraient s’orienter à la baisse dans les prochains mois. La stabilisation du marché dépendra de l’ampleur du rebond économique.

- L’endettement massif des États n’est-il pas un vecteur de crise financière pour les prochaines années ?

Les États s’étaient fortement endettés après la crise de 2008. À l’exception de l’Allemagne, le poids de leurs dettes ne s’était pas réduit ces dernières années. Afin de limiter les conséquences de la crise du Covid-19 sur les ménages et les entreprises, les États ont décidé d’engager de vastes plans de soutien. Ces derniers devraient aboutir à un accroissement des dettes. Au niveau européen, la zone euro, malgré ses imperfections, joue un éminent rôle de mutualisation des risques.

- Les taux d’intérêt peuvent-ils connaître une forte hausse avec l’augmentation de l’endettement ?

D’un côté les banques centrales ont renforcé leur politique monétaire accommodante, de l’autre côté, les investisseurs s’inquiètent de l’endettement croissant et exigent des primes de risque plus élevées à l’encontre des États les moins bien notés. Pour contrer la crise, la FED a abaissé ses taux directeurs à 0/0,25 % et ceux de la Banque centrale européenne sont en territoire négatif à -0,5 %. Les banques centrales ont, par ailleurs, pris l’engagement de racheter des obligations d’État et d’entreprise pour des montants de plusieurs centaines de milliards d’euros. Une remontée des taux d’intérêt supposerait une situation de défiance à l’encontre d’un ou plusieurs pays. À l’heure actuelle, l’économie mondiale ne peut guère se payer le luxe d’ajouter à ses problèmes une crise financière. Dans ces conditions, les taux d’intérêt devraient rester faibles dans les prochains mois.

- Les gouvernements augmenteront-ils les prélèvements obligatoires pour financer le surcroît de dépenses ?

Les déficits publics devraient augmenter assez fortement en 2020. Celui de la France devrait dépasser 3,9 % du PIB. Lors de la crise de 2008, il avait atteint 7,2 % du PIB. Les gouvernements souhaitent avant tout un fort rebond de l’économie qui sera générateur de recettes fiscales. Compte tenu du choc économique subi, il faudra plusieurs années pour assainir la situation. Il n’est pas exclu que les pouvoirs publics soient contraints d’augmenter les impôts et taxes. Cela ne devrait intervenir qu’après la phase de consolidation.

- Quelle est la situation conjoncturelle en Chine qui a été le premier pays touché par le coronavirus ?

Après trois mois de crise, un redémarrage de l’économie serait en cours. La consommation quotidienne de charbon pour la production électrique serait en hausse tout comme le nombre de kilomètres d’embouteillage dans les grandes villes. Les ventes des surfaces commerciales sont en légère progression. Les porte-conteneurs recommencent à partir des ports. Transposés à l’Occident, ces résultats signifieraient un début de normalisation de la situation économique vers la fin mai, début juin.

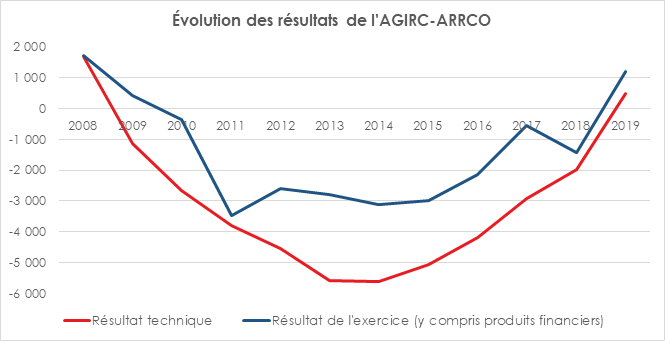

Le premier anniversaire de l’AGIRC-ARRCO

Un an après la fusion des deux caisses de retraite des

salariés du privé, l’organisme fusionné affiche un résultat

« technique » excédentaire de 489 millions d’euros, auquel

s’ajoute un « résultat financier » de près de 700 millions.

La fusion de l’AGIRC ARRCO : l’aboutissement d’un processus engagé il y a plus de 20 ans

Depuis le 1er janvier 2019, l’AGIRC-ARRCO représente un seul et même régime complémentaire, celui qui couvre les salariés. Il regroupe l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), fondée en 1947 au profit des cadres et de l’Association pour le régime complémentaire des salariés (ARRCO) créée en 1961 pour les non-cadres. Cette fusion est le fruit d’un rapprochement des deux régimes commencé à compter de 1996, date du premier accord conjoint aux deux caisses de retraite.

Ces deux régimes utilisaient la technique des points. Les cotisations versées chaque année sont converties en points de retraite en divisant le montant des cotisations par le prix unitaire d’achat du point ou « salaire de référence » de l’année considérée. L’affiliation à ces régimes de retraite, initialement facultative, est devenue obligatoire à compter de 1972 avec la généralisation de la retraite complémentaire à l’ensemble des salariés et anciens salariés affiliés à titre obligatoire au régime général de Sécurité sociale. En 1974, le lien entre les deux caisses est réalisé avec l’affiliation à une institution membre de l’Arrco des salariés cadres sur la partie de leur salaire inférieure au plafond de la Sécurité sociale.

À la fin des années 90, l’AGFF est créé pour financer le surcoût de la retraite à 60 ans au niveau des complémentaires. Avec l’amélioration de la conjoncture économique, les deux régimes décident de constituer des réserves.

Parallèlement au rapprochement de l’AGIRC avec l’ARRCO, chacune des deux fédérations procède à des opérations de fusion afin de regrouper l’ensemble des caisses qui leur sont affiliées. Le 1er janvier 1999 est créé le régime unique de retraite complémentaire ARRCO en remplacement des 44 régimes précédemment membres de la caisse des salariés non-cadres. Cette opération entraîne l’application d’une seule valeur du point et d’un seul salaire de référence aux 83 institutions adhérentes de l’ARRCO.

À partir de 2002, le processus de liquidation des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO est unifié. Si les régimes demeurent distincts, ils mettent en commun leur système informatique. Les règles en vigueur dans chacun des régimes sont progressivement harmonisées.

Après l’adoption de la loi Fillon sur les retraites, le 5 juillet 2004 est créé le Gip Info Retraite, Groupement d’Intérêt Public, auquel participent l’AGIRC et l’ARRCO. Cet organisme regroupe tous les organismes de retraite assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, ainsi que le service des pensions de l’État. Cet organisme adresse, à compter de 2007, des relevés de situation individuelle et une estimation indicative globale à l’ensemble des assurés des 36 régimes de retraite obligatoire.

Rapprochement et redressement financier, les deux priorités des gestionnaires de retraites complémentaires

Les régimes AGIRC et ARCCO ont connu des problèmes d’équilibre financier au début des années 90 et en particulier en 1993, une année marquée par une profonde récession. Ils ont été également touchés en 2008/2009 par la crise financière qui a abouti à une forte augmentation du chômage. Par ailleurs, le nombre de départs à la retraite s’est accru d’année en année. Une série de hausses des cotisations est alors décidée par les partenaires sociaux.

L’éclatement de la « bulle Internet » conduit les partenaires sociaux à décider, en février 2001, de nouvelles hausses de cotisations. L’accord du 13 novembre 2003, pris dans la foulée de la réforme Fillon des retraites aboutit notamment à la transposition du dispositif « carrières longues » dans les régimes complémentaires sans financement afférent. Ils décident, par ailleurs dans ce même accord une hausse du taux de cotisations AGIRC.

Dans le prolongement de la réforme de Nicolas Sarkozy du 9 novembre 2010 visant à porter l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, les partenaires sociaux signent l’accord AGIRC-ARRCO du 18 mars 2011. Cet accord prévoit par ailleurs de revenir à des rendements constants jusqu’en 2015 après alignement du rendement de l’AGIRC sur celui de l’ARRCO en 2012. La revalorisation au 1er avril 2011 du point AGIRC est de 0,41 % et celle du point ARRCO de 2,11 %. Les salaires de référence sont revalorisés comme le salaire moyen des cotisants en 2011. Puis de 2012 à 2015, la revalorisation s’aligne sur le salaire moyen moins 1,5 point dans la limite du taux d’inflation hors tabac.

L’accord AGIRC-ARRCO du 13 mars 2013 prévoit, afin d’assurer l’équilibre des régimes, une hausse des cotisations AGIRC de 0,10 point en 2014 et en 2015 pour aboutir au taux de 16,44. En vertu de cet accord, après une revalorisation de 0,5 % du point AGIRC et de 0,8 % du point ARRCO au 1er avril 2013, les administrateurs de l’AGIRC et de l’ARRCO décident une sous-évaluation du point en 2014 et 2015. Ainsi, les valeurs du point doivent évoluer comme les prix hors tabac moins 1 point sans pouvoir diminuer en valeur absolue jusqu’en 2015. En pratique, ces mesures se sont traduites par le gel du point AGIRC et du point ARRCO. Afin de maintenir un rendement constant, les salaires de référence ont de leur côté continué à évoluer.

Avec l’accord du 30 octobre 2015, les partenaires sociaux prennent à nouveau des mesures pour assurer la pérennité à moyen long terme de la retraite complémentaire et posent par ailleurs les bases du régime unifié destiné à réaliser des économies de gestion supplémentaires. Avec la fusion AGIRC-ARRCO la distinction cadres/non-cadres disparaît au profit de deux tranches de cotisation : la tranche 1 (plafonnée au plafond de la Sécurité sociale) et la tranche 2 (de 1 à 8 plafonds de la Sécurité sociale). Selon les termes de cet accord, la valeur du point continue d’augmenter comme les prix hors tabac moins 1 point sans pouvoir diminuer en valeur absolue de 2016 à 2018 inclus. La revalorisation du point est reportée au 1er novembre de chaque année et appliquée en glissement annuel et non plus en moyenne annuelle. Le salaire de référence des deux régimes est indexé sur le salaire moyen de l’année précédente majoré de deux points.

Le passage au 1er janvier 2019 à un régime unifié s’est accompagné d’une nouvelle hausse du taux de cotisation pour les affiliés de la tranche 2 pour s’établir à 17 % contre respectivement, 16,44 % pour l’AGIRC et 16,20 % pour l’ARRCO. Le taux d’appel qui correspond à un surplus de cotisations sans augmenter les droits à pension destinés à équilibrer les comptes des caisses de retraite a quant à lui été porté à 127 % contre 125 % précédemment. Outre les mesures précitées l’accord de 2015 a introduit depuis le 1er janvier 2019 la prise en compte d’un « coefficient de solidarité » destiné à inciter les affiliés à repousser la liquidation de leurs droits à retraites. En vertu du dispositif applicable aux générations 1957 et suivantes, une minoration de 10 % pendant 3 ans de la retraite complémentaire est mise en place pour les personnes qui partiront avant 67 ans dès leur taux plein au régime de base. En revanche, celles qui reporteront d’un an la liquidation de leur retraite complémentaire ne subiront pas de décote. Les affiliés qui feront le choix de repousser de deux ans ou plus leur départ verront leurs pensions bonifiées à hauteur de 10 % pour un report de huit trimestres, 20 % pour un report 12 trimestres et 30 % en cas de report de la liquidation de sa retraite complémentaire de 16 trimestres.

Depuis la

constitution d’une cotisation de retraite complémentaire obligatoire, en 1972,

les rendements des deux régimes auront été divisés par 1,9 à l’Arrco et par 2,4

à l’Agirc. La baisse est particulièrement sensible pour les cadres. De fait un

affilié à l’AGIRC acquerra pratiquement deux fois et demie moins de droits en

2019 qu’en 1973 avec le même euro de cotisation. Cette situation est imputable

à l’allongement de l’espérance de vie à la retraite qui est passée de 15 ans en

1950 à 25 ans en 2020. Le rendement des complémentaires, en prenant en compte

la durée de vie des pensionnés, demeure élevé.

2019 : Des résultats excédentaires après 9 années de déficits

Avec un excédent de 1,2 milliard d’euros en 2019, le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO récolte les fruits des efforts consentis au cours des deux dernières décennies et plus particulièrement depuis les années 2010. Ce résultat présenté comme « spectaculaire » dépasse les prévisions de retour à l’équilibre initialement fixées à 2020 par les partenaires sociaux après un déficit de 1,4 milliard d’euros en 2018.

Les bons résultats provisoires de l’AGIRC-ARRCO pour 2019 sont notamment à mettre au crédit de la hausse des cotisations décidée en 2015 et l’entrée en vigueur au 1er janvier de l’année dernière et certainement, même s’il est encore tôt pour le dire, également à la mise en place du mécanisme de bonus-malus. Cette hausse a par ailleurs été confortée par la bonne tenue de l’emploi. Ces facteurs conjugués ont ainsi permis d’accroître les ressources du régime de retraite complémentaire. En hausse de 4,8 % sur un an, les recettes de l’AGIRC-ARRCO s’établissent à 83,6 milliards d’euros en 2019. Dans le même temps, les efforts budgétaires pour maîtriser les dépenses de la caisse ont permis de limiter la hausse des dépenses sur la première année d’exercice de l’organisme fusionné. Les dépenses qui se sont élevées à 83,1 milliards d’euros enregistrent une hausse de +1,7 %.

L’AGIRC-ARRCO a pu par ailleurs tirer profit de la bonne tenue des marchés financiers sur l’année 2019 (le CAC avait gagné plus de 26 % en 2019) et affiche un résultat financier positif de 700 millions d’euros. De fait, un tiers des réserves de la caisse est investi sur le marché actions. Les sommes placées ont bénéficié d’une valorisation de l’ordre de 10 % sur un an et atteignent 66,7 milliards d’euros fin 2019 soit près de 80 % des dépenses annuelles de la caisse.

Cette photographie au 31 décembre 2019 ne prend naturellement pas en compte l’effet de l’épidémie du Coronavirus sur les marchés. Ainsi, Jean-Claude Barboul, le Président de l’AGIRC-ARRCO, a fait part lors de la présentation des résultats 2019, le 12 mars dernier, de 3 milliards de pertes depuis le 1er janvier 2020.

Pour autant, il considère que la forte volatilité des marchés à laquelle nous faisons face ne remet pas en cause les projections à court et moyen terme réalisées par les partenaires sociaux. Il a confirmé le maintien des excédents pour les quatre années à venir et le respect de l’objectif de ramener les réserves à 50 % des dépenses annuelles en 2033.

Régime universel de retraite, la réforme suspendue

La discussion parlementaire de la réforme des retraites

visant à instituer un régime universel par points a été suspendue par le

Président de la République le 16 mars 2020, en raison de l’épidémie de

coronavirus et au nom de l’unité nationale. Cette réforme, depuis ses débuts,

affronte de nombreux vents contraires, des « gilets jaunes » à la

crise sanitaire en passant par la question de l’âge pivot, la démission forcée

du Ministre qui en avait la charge, par les interminables grèves des transports

publics et par le recours contraint à l’article 49-3 de la Constitution pour

son adoption en première lecture à l’Assemblée nationale. Depuis plus de deux

ans, la réforme des retraites a été une source de polémiques, de tensions

sociales et de tergiversations.

Une sourde inquiétude en matière de pouvoir d’achat

Avant la crise du coronavirus, les Français étaient très inquiets sur l’évolution de leur niveau de vie à la retraite. 72 % des Français estimaient, selon l’enquête 2020 le Cercle de l’Épargne/Amphitéa (sondage réalisé par l’IFOP et le CECOP), que leurs pensions sont ou seront insuffisantes pour vivre correctement à la retraite. Cette proportion est en hausse par rapport à 2019 (+3 points). Si l’année dernière, 50 % étaient préoccupés par le niveau de leurs pensions, en 2020, cette proportion atteint 63 %. Ce taux s’élève même à 71 % pour les femmes retraitées. Preuve que la réforme était très anxiogène, 77 % des personnes qui étaient concernées par le changement de règles estimaient qu’elles auraient du mal à vivre correctement avec leurs pensions.

39 % des Français interrogés craignaient que la réforme n’amputât leur niveau de vie à la retraite. Ce taux est de 52 % chez les plus de 45 ans qui n’étaient pas touchés par la réforme du mode de calcul des pensions.

Du beau slogan à l’âge d’équilibre, un chemin tortueux

La réforme est née d’un slogan qui avait fait mouche lors de la campagne présidentielle, « un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous » couplé à l’idée que l’âge légal de départ à la retraite ne serait pas rehaussé. Elle répondait à la soif d’équité au sein de la population. Durant la première phase de concertation, le Gouvernement avait réussi à maintenir le cap. La situation s’est compliquée, en 2019, avec le retour sur le devant de la scène de la question des déficits des régimes de retraite ainsi que de celle de l’âge de départ. Ces deux sujets ont pris de l’ampleur avec la publication, en juin, du rapport annuel du Conseil d’Orientation des Retraites et du rapport de Jean-Paul Delevoye au mois de juillet. Le lien entre la situation financière, l’âge de départ à la retraite et le changement des règles de calcul des retraites avait été intégré par les Français dès le début de l’année 2019 comme le soulignait l’enquête du Cercle de l’Epargne/Amphitéa. Les tergiversations de l’exécutif sur ces sujets amenèrent à un revirement d’une partie de la population. Le Gouvernement tenta de nier le problème financier en demandant au Conseil d’Orientation des Retraite de refaire ses calculs. Dans ses conclusions remises au mois de novembre de 2019, ce dernier confirme un déficit possible de 17 milliards d’euros en 2025. Le Premier Ministre indiqua alors que le basculement de l’ancien système dans le nouveau ne pourrait intervenir que si les comptes étaient à l’équilibre. À cette fin, la préférence alla à l’instauration d’un âge pivot à 64 ans avec introduction d’un dispositif de malus et de bonus en fonction de l’âge effectif à la retraite. L’opposition des syndicats fut rapide et totale amenant à la mise en place d’une Conférence de financement qui devait initialement remettre ses propositions à la fin du mois d’avril. Cette conférence était censée trouver 17 milliards d’euros sans pour autant augmenter les cotisations, réduire les pensions et toucher à l’âge légal. Cette quadrature du Cercle ne sera peut-être pas résolue au regard des besoins urgents auxquels l’économie française sera confrontée dans les prochaines semaines. Avant la diffusion du virus, les partenaires sociaux étaient plutôt enclins à allonger la durée de cotisation et le cas échéant accroître certaines contributions (cotisations de solidarité sur les hauts revenus).

La question du recul de l’âge serait pour les Français le premier objectif de l’exécutif. 37 % pensent qu’Emmanuel Macron et le Gouvernement visent à retarder l’âge effectif de départ à la retraite à travers la réforme des retraites. 34 % placent la recherche de l’équité en tête des objectifs et 29 %, la diminution des pensions.

Selon l’enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa de 2020, 54 % des sondés étaient opposés à la mise en place d’un âge d’équilibre. Ce sont les représentants des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers qui y étaient les plus défavorables (respectivement 60, 66 et 62 %). En revanche, 74 % des commerçants et des artisans y étaient favorables, tout comme 58 % des professions libérales et des cadres supérieurs. Cette différence d’appréciation selon les catégories socioprofessionnelles est liée aux écarts d’âge de départ à la retraite. Les professions libérales ou les cadres supérieures partent à la retraite plus tard que les ouvriers et fréquemment au-delà de 64 ans. Parmi les Français qui étaient directement concernés par la réforme, 57 % étaient opposés à l’instauration d’un âge d’équilibre à 64 ans.

Tout en étant opposée au recul de l’âge de départ à la retraite, une majorité de Français estimait que son recul inévitable. Ainsi, 51 % pensaient, selon l’enquête 2020 du Cercle de l’Epargne/Amphitéa, partir après 65 ans. Seuls 21 % pensaient pouvoir partir à 62 ans.

Ce débat sur l’âge d’équilibre ne saurait masquer le fait que pour avoir un niveau de vie plus élevé, une majorité de Français était prête à travailler deux ans de plus (55 %). Ce taux atteint 65 % pour les personnes de moins de 45 ans se déclarant touchées par la réforme.

Du régime unique au régime pluriel

De la concertation initiale aux négociations, le Gouvernement a été obligé d’atténuer le caractère universel du futur régime en acceptant bon gré mal gré le maintien des anciens régimes, en acceptant soit des spécificités soit de longues phases transitoires. Les marins, les policiers, les danseurs de l’Opéra, les salariés de la Banque de France, les professeurs, les avocats, etc. ont ainsi obtenu des aménagements. Les règles des départs anticipés ont été sacralisées à plusieurs professions. À mesure des négociations, le régime universel est devenu pluriel, voire polyphonique. La multiplication des concessions entraînait un coût croissant sur lequel le Gouvernement ne souhaitait guère communiquer.

Un report d’entrée en vigueur, sur fond de « clause du grand-père »

Tous les pays qui ont mené des réformes structurelles ont prévu des périodes de transition allant de quelques années à quelques décennies. Ce fut le cas de la Suède, de l’Allemagne ou de l’Italie. Dans ce dernier pays, initialement, seuls ceux qui entraient sur le marché du travail postérieurement à l’adoption de la réforme, étaient concernés. Compte tenu de la dégradation de la situation des finances publiques, les pouvoirs publics ont accéléré la phase de transition avec un calcul en deux parties des pensions (anciennes et nouvelles règles). Le Gouvernement d’Édouard Philippe s’est inspiré de l’Italie. Lors de la présentation du rapport de Jean-Paul Delevoye, il était prévu que seules les générations nées à partir de 1963 seraient concernées. Dans le projet de loi, l’année 1963 céda la place à l’année 1975. Pour les actifs nés après le 1er janvier 1975 et entrés ou qui entreront sur le marché du travail avant le 1er janvier 2022, le système de retraite devrait être mixte avec la cohabitation des anciennes et des nouvelles règles. Certaines professions ont obtenu que le montant de la pension issu de la période de cotisation dans l’ancien système soit calculé en fonction des salaires des six derniers mois d’activité (clause italienne amendée).

Le débat des gagnants et des perdants n’était pas terminé

Le débat sur les gagnants et les perdants de la réforme a rapidement pris de l’importance sans pour autant trouver de réponses. Avec un changement du mode de calcul et avec une longue période de transition, l’évaluation des pertes et les gains est très difficile compte tenu du nombre de paramètres à retenir. Aucun simulateur crédible n’a été mis en ligne. Parmi les perdants potentiels figurent les fonctionnaires bénéficiant d’un faible montant de primes. Le montant du point a été calculé sur la base d’un traitement majoré d’au moins 20 % de primes. Cela concerne en premier lieu le personnel enseignant. Le Gouvernement a ainsi décidé d’engager un processus de revalorisation des traitements des professeurs et du personnel chercheur. Avant la suspension de la réforme, le débat des gagnants et des perdants était sans fin. Pour certains, les femmes étaient avantagées avec le nouveau système quand d’autres affirmaient l’inverse. Il en était de même avec les majorations pour les enfants, la réversion, le temps partiel, etc. Le plafonnement des cotisations créatrices de droits à trois fois le plafond de la Sécurité sociale était tout à la fois perçu comme une mesure allant à l’encontre des intérêts des cadres supérieurs et comme une incitation à l’épargne-retraite. Le rôle supposé du gestionnaire d’actifs, BlackRock dans la réforme des retraites a soulevé à nouveau la question des intentions masquées du Gouvernement.

Si dès le début de l’année 2019, les Français ont estimé que le Gouvernement, sous couvert d’équité avait un objectif financier, ce sentiment s’est renforcé au fil des jours. Ils ont intégré que l’exécutif cherchait les moyens d’imposer un report de l’âge de départ à la retraite. L’opposition sur cette mesure est moins tranchée qu’il n’y paraît. Selon les derniers résultats de l’enquête 2020 du Cercle de l’Epargne/Amphitéa, 46 % des sondés sont favorables à l’instauration d’un âge d’équilibre.

En décidant le 16 mars dernier, la suspension de la réforme des retraites Emmanuel Macron a souhaité aplanir les relations avec les syndicats dans un contexte économique et social sans précédent. La situation après la crise sera totalement différente avec une envolée des déficits et de la dette. Le retour à la normale pourrait prendre de nombreux mois. Une reprise de la discussion parlementaire d’ici la fin de l’année apparaît bien incertaine. La nécessité de parer au plus pressé devrait conduire à un ajournement durable de la réforme. Compte tenu du calendrier électoral, la fenêtre de tir pour son éventuelle adoption avant la prochaine élection présidentielle s’amenuise.

Retraite et chômage partiel font-ils bon ménage ?

Le 26 mars 2020, 150 000 entreprises recouraient au chômage partiel. 1,5 million de salariés étaient concernés. Le dispositif permet aux entreprises ne pouvant plus poursuivre leurs activités en raison de l’épidémie de Coronavirus de maintenir les contrats de travail tout en bénéficiant d’une aide de l’État. Durant la période d’activité partielle, l’employeur verse à ses salariés une indemnité spécifique égale à 70 % de leur salaire brut horaire. En contrepartie, ils perçoivent une allocation financée par l’État et l’assurance-chômage. L’objectif fixé par l’État est de rembourser aux entreprises 100 % de l’indemnité versée aux salariés, dans la limite de 4,5 Smic.

Les indemnités versées au titre de l’activité partielle ne sont pas soumises aux cotisations sociales. Par voie de conséquence et sauf dispositions contraires, les périodes de chômage partiel ne permettent pas de valider des trimestres de retraite à la différence des périodes de chômage indemnisé par Pôle emploi (chaque période de 50 jours donne droit à 1 trimestre).

Cette non-prise en compte n’aura pas d’incidence pour la grande majorité des salariés concernés. En effet, il suffit d’avoir cotisé sur la base de 600 heures de Smic dans l’année pour valider 4 trimestres. Les salariés en CDI ne devraient pas avoir de problème à valider leurs quatre trimestres. Cela pourrait être différent pour les personnes en contrat à temps partiel ou en CDD. Pour les régimes de retraite complémentaire, des points gratuits – sans contrepartie de cotisations – sont attribués aux salariés pour les périodes d’activité partielle dépassant 60 heures par an.

Épargnants, les garanties ultimes

Les épargnants ne doivent pas céder à la panique. Les établissements financiers français figurent parmi les plus solides d’Europe. Ils ont parfaitement réussi les stress-test de la Banque centrale européenne et ont augmenté leurs fonds propres depuis la crise de 2008. En l’état actuel, aucune menace sérieuse ne pèse sur l’épargne des ménages. Si une banque ou une compagnie d’assurances était en difficulté, une solidarité de place pourrait s’imposer et in fine l’État serait sans nul doute amené à l’épauler en la nationalisant le cas échéant. Si malgré les différents pare-feu, un établissement était contraint à la faillite, des dispositifs de garantie existent.

Dépôts à vue, livrets bancaires, une garantie de 100 000 euros par client et par banque

Pour les dépôts à vue, les livrets bancaires, la garantie est de 100 000 euros par client et par banque. Cette garantie relève du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). Cet organisme est chargé de l’indemnisation des déposants dans un délai de 7 jours ouvrables. Pour les anxieux ayant plus de 100 000 euros sur leurs dépôts à vue et leurs livrets bancaires, la solution passe par l’ouverture de comptes dans plusieurs banques.

Cette garantie concerne notamment les comptes courants, les comptes de dépôt à vue ou à terme, les comptes sur livret (comptes ou livret d’épargne, livrets Jeune, etc.), les Comptes et Plans D’épargne Logement (CEL, PEL), et les comptes espèces des PEA, des PER bancaires ou équivalents ouverts auprès d’un établissement bancaire.

Le principe général est que tous les clients des banques sont bénéficiaires de la garantie des dépôts qui couvre :

- les particuliers, qu’ils soient majeurs, mineurs, sous tutelle, ou représentés par un tiers ;

- les entreprises de toute taille, quel que soit leur statut (SA, SARL, EURL, EIRL par assimilation…) ;

- les associations, sociétés civiles, fondations, et autres groupements de toute nature ;

- les établissements publics, collectivités locales et leurs propres établissements.

Le Livret A et le LDDS

Le Livret A est un livret d’épargne à régime spécial garanti par l’État ; il en est de même pour le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et pour le Livret d’Épargne Populaire (LEP).

La protection des dépôts exceptionnels

Une garantie spécifique à certains dépôts a été instituée. Elle concerne des dépôts qui ont été encaissés moins de 3 mois avant la défaillance de l’établissement et qui proviennent :

- de la vente d’un bien d’habitation appartenant au détenteur des dépôts ;

- de la réparation en capital d’un dommage subi ;

- du versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession, d’un legs, d’une donation ;

- d’une prestation compensatoire ou d’une indemnité transactionnelle ou contractuelle consécutive à la rupture d’un contrat de travail.

La limite d’indemnisation de 100 000 euros est alors relevée de 500 000 euros supplémentaires pour chaque événement parmi les cas ci-dessus, sauf pour l’indemnisation des dommages corporels qui est sans limite de montant. Le client devra écrire au FGDR dans les deux mois de la réception de son indemnisation initiale pour exercer son droit, et fournir les justificatifs.

70 000 euros de garantie pour les titres

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution assure également la garantie jusqu’à 70 000 euros par personne et par établissement, pour les titres (actions, obligations, parts d’OPCVM) et autres instruments financiers que leur prestataire d’investissement ne pourrait pas leur restituer en cas de faillite, ainsi que pour les espèces associées.

Un compte-titres ne pouvant fonctionner qu’avec un compte espèces associé, qui permet les achats, les ventes, l’encaissement des intérêts, des dividendes, etc. le législateur a prévu que la garantie des titres couvre à la fois les titres eux-mêmes et les espèces associées au fonctionnement des comptes titres.

Tous les titres indisponibles et éligibles à la garantie présents dans tous les comptes-titres d’un client sont évalués et additionnés pour déterminer la base de l’indemnisation plafonnée à 70 000 euros. Le FGDR indemnise les espèces associées aux comptes-titres :

- jusqu’à 70 000 €, si le prestataire de services d’investissement est uniquement une entreprise d’investissement (et pas une banque) ;

- en additionnant ces espèces avec l’ensemble des autres dépôts, jusqu’à 100 000 €, si le prestataire de services est une banque.

La garantie des titres couvre :

- les particuliers, qu’ils soient majeurs, mineurs, sous tutelle, ou représentés par un tiers ;

- les entreprises de toute taille, quel que soit leur statut (SA, SARL, EURL, EIRL par assimilation, …) ;

- les associations, sociétés civiles, fondations et autres groupements professionnels ;

- les établissements publics, collectivités locales et leurs propres établissements.

Les produits non couverts par le FGDR

Les produits non couverts par le FGDR (ils peuvent être couverts par un autre organisme) :

- les contrats d’assurance vie et les contrats de capitalisation souscrits auprès d’une compagnie d’assurances ;

- les plans d’épargne retraite (PER, PERP, PEP souscrits auprès d’une compagnie d’assurances ;

- les plans d’épargne retraite collectifs (PERCO, PERCO-I, PERE) ;

- les plans d’épargne d’entreprise et inter-entreprises (PEE, PEI) ;

- les billets, pièces et objets confiés au service de coffre de votre banque ;

- les dépôts anonymes ou instruments non nominatifs au titulaire non identifiable ;

- les espèces sur support électronique et les cartes de paiement émises par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique (type Monéo ou compte Nickel) ;

- les dépôts ayant le caractère de fonds propres (parts sociales) ;

- les bons de caisse ;

- les cryptomonnaies.

La garantie des contrats d’assurance vie

Les fonds euros bénéficient d’une garantie en capital qui n’est pas remise en cause en cas de crise. En cas de faillite de la compagnie d’assurances, le Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP) intervient jusqu’à hauteur de 70 000 euros, quels que soient les supports concernés. Ce plafond vaut pour un ou plusieurs contrats détenus au sein d’une même compagnie. En cas de co-souscription, ce montant est porté à 140 000 euros. Une garantie jusqu’à hauteur de 90 000 euros est prévue pour les rentes de prévoyance (décès, incapacité et invalidité).

Si les compagnies d’assurances étaient confrontées à un problème de solvabilité, les pouvoirs publics, avec l’appui du Haut Conseil de la Sécurité Financière, auraient la possibilité de recourir au dispositif prévu par la loi Sapin II « relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » votée en 2016. Les sommes placées en assurance vie, qu’il s’agisse d’un fonds en euros ou d’unités de compte, pourraient faire l’objet d’un blocage pendant une durée de trois mois, renouvelable une fois. Les restrictions pourraient être totales ou partielles. Un tel blocage pourrait se justifier en cas de rachats massifs de la part des assurés conduisant les compagnies à vendre à perte les titres qu’elles détiennent. Une remontée rapide des taux d’intérêt, liée à un choc obligataire, pourrait conduire à une telle situation.

Les placements des Français face à la crise

La crise sanitaire et la probable récession qui en résultera devraient affecter certains placements. En fonction de l’importance et de la durée de la récession, la valeur de certains actifs pourrait connaître des fluctuations.

À La fin d’un cycle pour l’immobilier ?

Après une longue période d’augmentation des prix, l’immobilier devrait connaître une baisse provoquée par une raréfaction de la demande. En cas de résorption rapide de l’épidémie, la contraction sera limitée et ne pourrait guère excéder 15 %. Le maintien de taux bas devrait faciliter la reprise d’autant plus que la pierre demeure, en période troublée, une valeur-refuge. En revanche, si la situation économique restait compliquée du fait de la persistance de la menace épidémiologique ou du fait d’une montée du protectionnisme, la baisse des prix pourrait être plus forte et plus longue. Si les revenus des ménages étaient altérés sur une longue période, les remboursements des emprunts contractés seraient plus difficiles. Des biens immobiliers pourraient être ainsi remis rapidement sur le marché. Par ailleurs, les Français hésiteraient à s’engager dans des projets immobiliers. Dans ce cas, une diminution de 20 % des prix serait à attendre sur les 18 mois à venir.

L’épargne réglementée et les livrets bancaires, liberté et sécurité ?

L’épargne réglementée devrait bénéficier des faveurs des ménages. En période de crise, ces derniers privilégient les placements liquides et sûrs. Le Livret A et le LDDS devraient enregistrer des collectes positives dans les prochains mois. Il en est de même pour les livrets bancaires. Le taux de rémunération de ces différents placements n’est pas amené à évoluer fortement compte tenu de la politique de la Banque centrale européenne.

Les actions, le moment idoine

Les actions cotées que ce soit en direct, ou à travers les unités de compte ou les parts d’OPC sont évidemment délaissées par les épargnants même si le point d’entrée est attractif. Les investisseurs se méfieront dans les prochains jours des entreprises pouvant être nationalisées. Après une année 2019 exceptionnelle, les actions pourraient subir des pertes non négligeables en 2020. Ces dernières seront fonction de la durée de la crise. Un rebond est attendu pour le second semestre avec néanmoins des doutes sur la capacité à endiguer l’épidémie et maintenir un climat coopératif entre les grandes économies.

L’assurance vie, une valeur sûre !

L’assurance vie en fonds euros devrait également être plébiscitée. Les compagnies d’assurances qui imposent de plus en plus un minimum d’unités de compte, autour de 30 % pour les versements de leurs clients, abandonneront-elles cette règle ? Si les souscripteurs ont tout intérêt à acquérir des unités de compte, il n’est pas certain qu’ils en aient envie. Avec les tensions sur le marché des dettes souveraines en raison de la multiplication des plans de soutien engagés par les pouvoirs publics, la crise devrait avoir peu d’impact sur le rendement des fonds euros.

Les unités de compte, après avoir connu une forte hausse en 2019, devraient enregistrer une baisse en 2020. Si la reprise est rapide et franche, l’effet de la crise sanitaire s’atténuera assez rapidement. Le développement du protectionnisme serait, en revanche, défavorable aux UC.

Les Plans d’Epargne Retraite

Les Plans d’Épargne Retraite étant des placements longs, ils sont moins exposés aux fortes variations des marchés. Bénéficiant de dispositifs de sécurisation en fonction de l’âge, pour ceux qui sont près de l’âge de départ à la retraite, le risque de pertes est logiquement limité.

L’or, une valeur refuge en question

La cotation du napoléon, la pièce d’or de 20 francs a été suspendue le 24 mars, une première depuis 1948, date de l’ouverture du marché de l’or. Le dernier cours a été fixé à 274,20 euros pour la pièce qui contient 5,8 grammes d’or fin. Cet arrêt de cotation est imputable à l’absence d’offre. Les particuliers ne souhaitent et ne peuvent plus vendre en raison de la crise et du confinement.

L’once d’or, en hausse depuis le début de l’année, a connu une baisse de 3 % sur ces trente derniers jours. De nombreux détenteurs ont tout à la fois voulu engranger leur plus-value et obtenir des liquidités. Sur un an, le cours est en hausse de plus de 20 %.

Les épargnants français faiblement exposés à la chute des cours

Les actions cotées ont perdu, en moyenne, de 20 % de leur valeur au cours de ce mois de mars. La chute est intervenue après une année de forte hausse. Le CAC 40 avait ainsi gagné plus de 26 % l’année dernière. Le recul lié à la crise du coronavirus a effacé quatre années de valorisation. Pour apprécier réellement la situation, il faut également prendre en compte les dividendes distribués.

Les épargnants français ont été faiblement touchés par ce krach boursier du fait de leur faible exposition aux actions. La France ne compte que quatre millions d’actionnaires directs. En élargissant le nombre de détenteurs de titres aux parts d’unités de compte et d’organismes de placement collectif (OPC) investis en actions, ce nombre atteint un peu plus de 11 millions grâce notamment à l’épargne salariale. Ces 11 millions d’actionnaires directs ou indirects ont donc enregistré une forte moins-value potentielle avec la chute des valeurs « actions ». À ce stade, il s’agit d’une moins-value « potentielle » car elle ne deviendra effective qu’en cas de vente.

Un patrimoine essentiellement immobilier

Le patrimoine des ménages français s’élevait, fin 2018, à 11 735 milliards d’euros. La part des actifs non financiers a atteint 8 000 milliards d’euros dont 7 370 milliards au titre des biens immobiliers (logements et terrains). Le patrimoine financier brut des ménages s’élevait de son côté à 5 375 milliards d’euros en 2018, le patrimoine net financier étant de 3 694 milliards d’euros (patrimoine brut moins les dettes).

Un patrimoine financier majoritairement investi en produits liquides et de taux

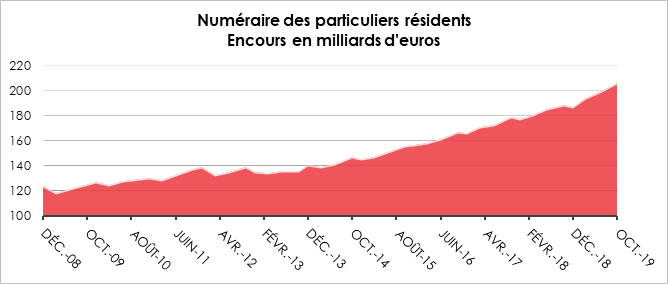

Deux tiers du patrimoine financier sont investis en numéraire, en dépôts à vue et en produits de taux (épargne réglementée, livrets bancaires, fonds euros d’assurance vie et de produits d’épargne retraite).

En 2018, l’encours en numéraire et dépôts des ménages a continué à fortement progresser pour atteindre près de 1 560 milliards d’euros. L’ensemble des dépôts bancaires atteignait 1 338 milliards d’euros à fin janvier 2020.

Les ménages, depuis la crise de 2008, conservent plus de numéraire (billets et pièces) que par le passé. Cette tendance devrait se renforcer avec la crise en cours, d’autant plus que le passage en agences est devenu plus difficile. Les paiements en carte et par Internet devraient fortement progresser.

Fin décembre 2019, les dépôts à vue s’élevaient à 406 milliards

d’euros. Depuis la crise de 2008, leur poids au sein du patrimoine des ménages

n’en finit pas d’augmenter. Du fait du confinement, les dépôts à vue devraient

connaître une hausse en mars. Ils pourraient, dans un deuxième temps, diminuer

si la reprise économique était plus longue à se dessiner. Les ménages seraient

alors contraints de puiser dans leurs liquidités pour compenser la perte ou la

réduction des revenus.

Les dépôts bancaires progressent également depuis la crise

de 2008. Malgré la baisse des taux, l’encours des livrets bancaires et de

l’épargne réglementée est en hausse. Les ménages ont privilégié la sécurité et

la liquidité au rendement. La crise du coronavirus ne devrait qu’accroître

cette tendance d’autant plus qu’ils seront tentés de reporter certains projets

d’investissement.

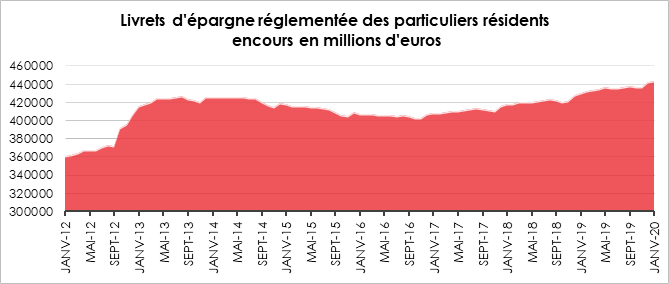

Fin janvier 2020, l’épargne réglementée des ménages avait atteint le record de 443 milliards d’euros. Elle comprend le Livret A, le Livret Bleu, le LDDS, le Livret d’Épargne Populaire, le Livret Jeune et le Compte d’Épargne Logement.

Les dépôts à terme, dont le Plan d’Épargne Logement, s’élevaient à plus de 350 milliards

d’euros à fin janvier 2020.

Le poids limité des actions

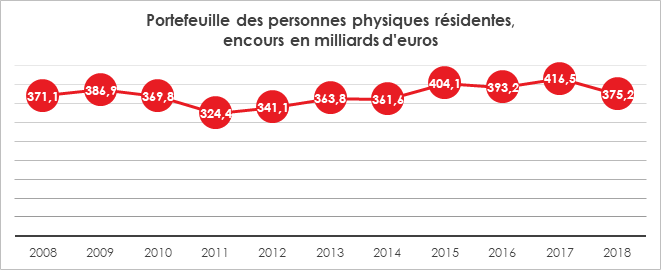

Les ménages français détiennent peu d’actions en direct, 3 à 4 millions. Ils sont plus nombreux à avoir acquis des titres dans des unités de compte (UC) et dans des parts d’Organismes De Placement Collectif (OPC) investis partiellement ou totalement en actions.

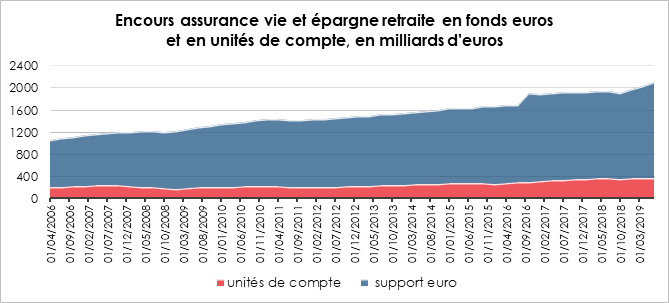

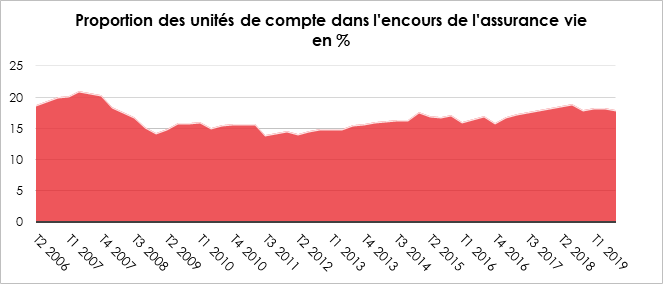

L’encours des actions cotées s’élevait, à la fin du troisième trimestre 2019, à 292 milliards d’euros. Celui des unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne-retraite a atteint 378,1 milliards d’euros. Les unités de compte représentaient, en 2019, moins de 19 % de l’encours de l’assurance vie et des produits d’épargne retraite assurantiels dont l’encours était, au 3e trimestre 2019, de 2 100 milliards d’euros. Le poids des UC est relativement stable depuis une dizaine d’années au sein de l’encours de l’assurance vie. Par ailleurs, les Français détiennent pour 117,8 milliards d’euros d’action de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif.

Au maximum, les actifs exposés aux variations de marché s’élèvent, en France, environ à 800 milliards d’euros. Il faut prendre en compte le fait que les parts d’organismes de placement collectifs et les unités de compte ne sont pas totalement investies en actions. Cela signifie que moins de 10 % du patrimoine des ménages est susceptible d’avoir été touché par la chute des marchés.

A lire dans le Mensuel N°72 d’avril 2020

Avant la crise, des épargnants déjà sur le qui-vive

Enquête 2020 Cercle de l’Épargne/Amphitéa

« Les Français et l’épargne »

Avant la survenue de la crise du coronavirus, le Cercle de l’Épargne et Amphitéa en partenariat avec AG2R LA MONDIALE avaient réalisé leur enquête annuelle sur l’épargne et la retraite. Avec la chute des marchés financiers et le confinement, les réponses apportées au mois de février seraient certainement, aujourd’hui, tout autres. Ces réponses permettent d’apprécier l’état d’esprit des ménages en matière d’épargne juste avant la crise et comprendre les ressorts qui pourraient être les leurs dans les prochaines semaines.

Les Français en mode épargne de précaution

Avant la crise du COVID-19, les Français avaient l’intention d’épargner davantage par précaution et en premier lieu pour financer leur retraite. Les crises économiques, tout comme les conflits sociaux, entraînent une hausse du taux d’épargne. Ce fut le cas en particulier en 2008. Depuis 2017, la France a connu une série de chocs, « gilets jaunes », grèves liées à la réforme des retraites et crise sanitaire. Le taux d’épargne, avant même cette crise, avait atteint près de 15 % du revenu disponible brut, soit un point de plus qu’en 2017.Le confinement et l’inquiétude générée par la crise sanitaire et économique devraient provoquer une nouvelle augmentation du taux d’épargne. Cette tendance est renforcée dans un premier temps par l’impossibilité physique de consommer. Cette situation est sans précédent depuis 1945. Il est fort à parier que les dépôts à vue enregistrent une très forte augmentation.

Avant la crise, la sécurité et la liquidité étaient déjà des priorités

Pour les placements financiers, la sécurité arrivait en tête des priorités (38 % des sondés), devant la liquidité (36 %). La rentabilité n’était mise en avant que par 26 % des sondés. 40 % des femmes plaçaient en un la sécurité tout comme 45 % des moins de 50 ans, 45 % des professions libérales et des cadres supérieurs estimaient la sécurité comme la valeur essentielle d’un placement financier. La liquidité est privilégiée par les plus de 50 ans dont les retraités ainsi que par les commerçants/artisans (47 %). La crise actuelle devrait conforter cette tendance de fond.

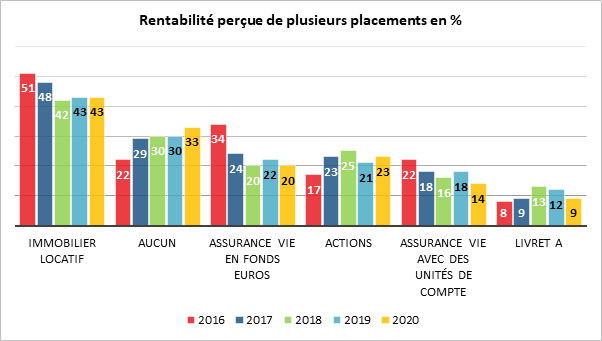

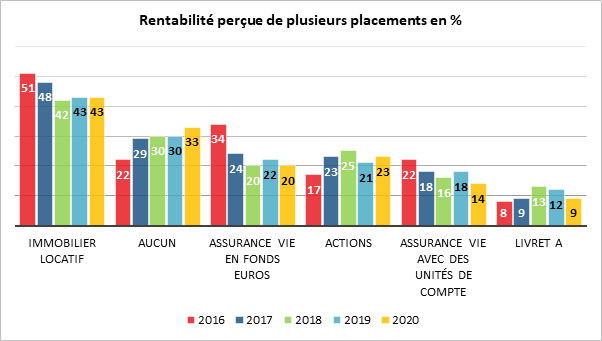

Le « no-placement » en fort progrès

Avec la baisse des rendements constatée ces dernières années, une proportion croissante des sondés estime qu’aucun placement n’est rentable. En 2020, c’est le cas de 33 % des sondés, contre 22 % en 2016. Ce taux atteint 45 % chez les plus de 45 ans.

Dans l’appréciation de la rentabilité, avant la survenue de la crise du coronavirus, à l’exception des actions, les principales catégories de placements étaient en recul. L’immobilier arrive toujours en tête mais a perdu 8 points, depuis 2016. Avec la baisse de leur rendement, les fonds euros de l’assurance vie sont en recul (-14 points en 4 ans à 20 %) tout en bénéficiant d’un bon niveau de collecte nette. Les contrats multisupports en unités de compte perdent de leur côté 8 points (14 %). En revanche, 23 % des sondés estiment, en 2020, que les actions figurent parmi les placements les plus rentables (contre 17 % en 2016). Parmi les épargnants qui placent le rendement en priorité numéro 1, les actions arrivent en tête avec 40 % d’avis positifs. Ce classement qui ne se traduit pas dans les actes d’épargne met à la fois en exergue la perplexité des épargnants face à l’évolution à la baisse des rendements et la difficulté qu’ils éprouvent à trouver le bon placement.

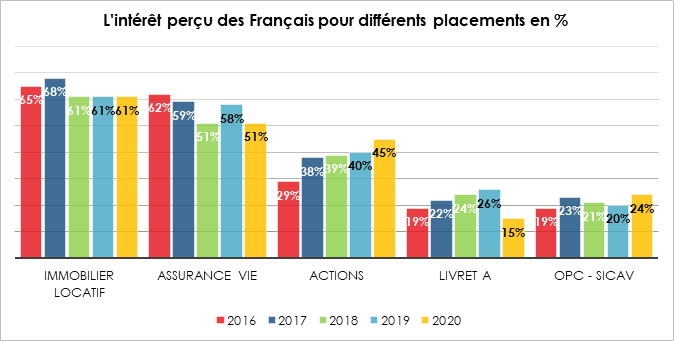

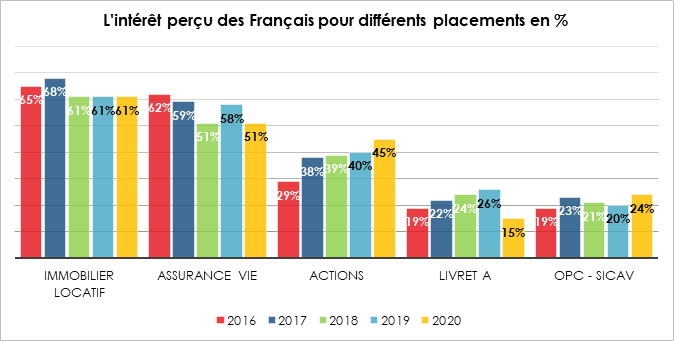

Le classement des placements intéressants chahuté

Comme les précédentes années, l’enquête Cercle de l’Épargne/Amphitéa contient une question sur l’intérêt que portent les Français sur les différents placements. Cette question est plus large que celle qui concerne la seule rentabilité. Elle met en avant que l’immobilier locatif et l’assurance vie sont les deux piliers de l’épargne des ménages. Avant la crise sanitaire, les actions réalisaient une belle percée au point de concurrencer l’assurance vie. Ce résultat était évidemment en lien avec la bonne appréciation des valeurs boursières au début de l’année.

La pierre roule toujours

La pierre joue le rôle de valeur-refuge en France. L’appréciation des prix, en lien avec les faibles taux d’intérêt, conduit de nombreux ménages à opter pour l’immobilier en tant que placement. En 2020, ce placement est jugé le plus intéressant par 61 % des Français comme en 2019 et 2018. En 2017, ils étaient 68 % à manifester leur préférence pour l’immobilier.

L’immobilier locatif est ainsi le placement le plus intéressant pour 72 % des 18/24 ans, pour 74 % des professions libérales, des cadres supérieurs et des professions intermédiaires et pour 75 % des fonctionnaires.

L’assurance vie, en deuxième position

L’assurance vie maintient sa deuxième place (51 %) tout en ayant perdu 11 points depuis 2016. Une majorité des moins de 45 ans juge ce produit toujours intéressant. 65 % des professions libérales et des cadres supérieurs sont du même avis et 60 % chez ceux qui gagnent plus de 4 000 euros. Par ailleurs, 71 % des personnes ayant un contrat d’assurance vie estiment que ce placement demeure intéressant. La collecte nette a atteint, en 2019, près de 26 milliards d’euros, ce qui a constitué le meilleur résultat de ces neuf dernières années, preuve du caractère résilient de ce placement.

Les actions continuaient leur marche en avant

Grâce certainement à la bonne tenue de la bourse en 2019, le sondage ayant été fait avant la crise du coronavirus, la popularité des actions poursuivant sa progression. En février 2020, 45 % des sondés jugent ce produit intéressant, soit 16 points de plus qu’en 2016. Plus de la moitié des moins de 45 ans (53 %), plus des deux tiers des jeunes de 18 à 24 ans (67 %), la moitié des hommes, 63 % des professions libérales et des cadres supérieurs, 63 % des personnes gagnant plus de 4 000 euros par mois et 61 % de ceux qui vivent en région parisienne considèrent les actions intéressantes. Par ailleurs, 78 % des détenteurs d’actions ont un avis très favorable sur leur placement.

Livret A, un produit inintéressant mais qui collecte bien

85 % des Français jugeaient, au mois de février 2020, le

Livret A inintéressant, soit 4 points de plus qu’en 2016. La dégradation de

l’image du produit n’a pas empêché la réalisation d’une collecte nette de

12,64 milliards d’euros en 2019.

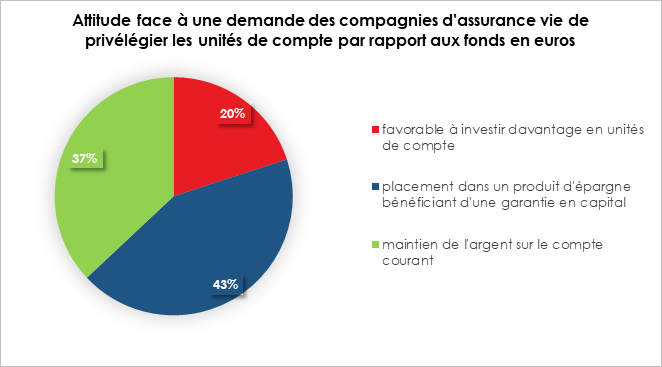

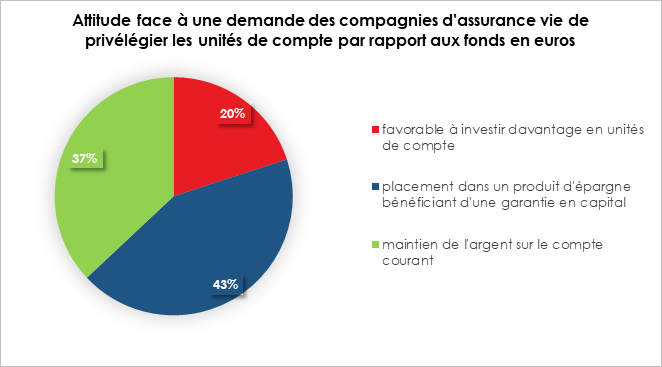

« La prise de risques » oui mais !

Si plus de Français estimaient que les actions constituaient un bon placement,

peu étaient prêts à franchir le cap début 2020. Ainsi, seulement 20 % des

sondés étaient prêts à suivre la recommandation de leur assureur visant à

privilégier les unités de compte. 43 % préféraient placer leur argent sur un

produit bénéficiant d’une garantie en capital quand 37 % indiquaient leur

volonté de le maintenir sur leur compte courant. Même ceux qui mettent le

rendement parmi leurs principales priorités d’épargne étaient peu portés à

acquérir des unités de compte (24 %). Seuls ceux qui ont déjà des unités de

compte sont un peu plus partants pour en reprendre de nouvelles (42 %).

Les plus favorables à aller vers les unités de compte sont les jeunes actifs,

les professions libérales et les cadres supérieurs ainsi que les personnes

ayant des revenus supérieurs à 4 000 euros par mois.

Même si avec la baisse des cours, l’intérêt à acquérir des unités de compte devrait en théorie, s’accroître, la proportion des Français à en acquérir devrait au contraire fortement diminuer comme lors de chaque crise. En mai 2000, avant l’éclatement de la bulle Internet, la proportion d’unités de compte dans la collecte de l’assurance vie avait atteint 49 %. Elle s’est affaissée à 16 % en octobre 2001. Elle était remontée à 30 % en août 2007, avant de chuter à 7 % en février 2009. Au mois de décembre 2019, la part des unités de compte était de 41 %, ce qui constituait le taux le plus élevé constaté depuis l’an 2000.

Avant la crise, les Français déjà en mode défensif

Tout en reconnaissant le caractère attractif des actions

souligné par les pouvoirs publics, les ménages français étaient, avant la

survenue de la crise sanitaire, portés à prendre peu de risques en matière

d’épargne. Ils privilégiaient la sécurité et la flexibilité. S’ils estimaient

qu’avec l’éventuelle réforme des retraites, ils devaient épargner davantage,

leurs choix les amenaient à opter pour les valeurs-refuges, immobilier et

assurance vie.

*L’enquête « Les Français, la retraite, l’épargne » conduite par le Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique (CECOP) à la demande du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa. Elle a été réalisée sur Internet du 4 au 6 février 2020 auprès d’un échantillon de 1 008 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’IFOP.

Avant la crise, des épargnants déjà sur le qui-vive

Le 6 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVANT LA CRISE, DES ÉPARGNANTS DÉJÀ SUR LE QUI-VIVE

Enquête 2020 du Cercle de l’Épargne/Amphitéa

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE

« LES FRANÇAIS ET L’ÉPARGNE »

Comme chaque année depuis 2015, Le Cercle de l’Épargne, avec l’Association d’épargnants Amphitéa et en partenariat avec le Groupe de Protection Sociale, AG2R LA MONDIALE, a réalisé son enquête annuelle sur les Français, l’épargne et la retraite*. Une conférence de presse était prévue le 21 avril prochain. Compte tenu de l’épidémie de coronavirus, celle-ci est reportée à une date ultérieure que nous ne manquerons pas de vous communiquer. Avant une présentation plus globale des résultats de notre enquête, nous avons le plaisir de partager quelques données sur le comportement des ménages en matière d’épargne juste avant la survenue de la crise.

Les Français étaient, au mois de février, déjà inquiets et entendaient renforcer leur épargne de précaution. Ils plaçaient au cœur de leurs préoccupations la sécurité et la liquidité loin devant la recherche de la rentabilité. Un tiers des sondés estimait qu’aucun placement n’était, en ce début d’année, rentable, contre 22 % en 2016. L’immobilier et l’assurance vie, même s’ils sont en recul, restaient les placements jugés les plus rentables. Les actions montaient alors sur le podium sans nul doute grâce à la bonne année 2019. Malgré la bonne performance de ces dernières, peu de Français souhaitaient prendre des risques en prenant davantage d’unités de compte. Seuls 20 % étaient prêts à franchir le cap.

Tout en reconnaissant le caractère attractif des actions, les ménages français étaient, avant la survenue de la crise sanitaire, n’étaient guère disposés à changer leurs comportements en matière de placements. Ils privilégiaient la sécurité et la flexibilité. Leur effort d’épargne les amenait à privilégier alors immobilier et assurance vie. Avec la crise, ils devraient dans les prochaines opter pour des placements liquides et sûrs.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

AVANT LA CRISE, DES ÉPARGNANTS DÉJÀ SUR LE QUI-VIVE

Enquête 2020 du Cercle de l’Épargne/Amphitéa

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE