Retraites : faut-il encore les réformer ?

Retrouvez sur le média en ligne Planet.fr, l’interview de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne sur l’opportunité de relancer la réforme des retraites.

Placements : faut-il encore opter pour l’assurance-vie ?

Philippe Crevel cité dans cet article de Gilles Pouzin publié dans l’Express rappelle que l’assurance vie a été victime du confinement, en raison notamment de la fermeture des agences ce qui aurait limité le nombre d’opérations pendant l’intervalle.

Fonction publique : extension temporaire du nombre de jours éligibles au compte épargne-temps

Afin de prendre en compte les contraintes liées à la crise sanitaire et au confinement, le gouvernement a adopté plusieurs mesures visant à étendre, temporairement aux dispositions relatives au compte-épargne-temps (CET) applicable au sein des 3 fonctions publiques.

Ainsi, après un arrêté publié au Journal officiel le 13 mai dernier visant les aux agents de la fonction publique d’Etat et de la magistrature, les pouvoirs publics ont adopté un arrêté et décret tous deux publiés au journal officiel du 14 juin, visant cette fois la fonction publique hospitalière et les agents territoriaux.

En vertu de ces nouvelles dispositions, les agents publics précités auront la possibilité de cumuler plus de jours sur leur compte épargne-temps en 2020. Il leur sera en effet possible de stocker jusqu’à 70 jours sur leur CET contre 60 jours habituellement. Les années suivantes, les jours ainsi épargnés au-delà du plafond “classique” de 60 jours pourront être maintenus sur le CET ou être utilisés dans les conditions habituelles (indemnisés et/ou pris en compte pour le régime de retraite additionnelle de la fonction publique).

Pour rappel le compte épargne temps a été institué par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de se constituer une épargne. Le dispositif a été étendu, par décret, à la fonction publique d’Etat et à la fonction publique hospitalière en 2002 puis à la fonction publique territoriale en 2004.

Perte d’autonomie : le principe d’une cinquième branche validé par les députés

Dans la nuit du 15 juin, les élus de la Chambre basse ont adopté le principe de la création d’une « cinquième branche » de la Sécurité sociale consacrée au financement de la perte d’autonomie.

En attendant la présentation du projet de loi dédié au grand âge, le Ministre de la santé s’est engagé à ce « qu’au moins 1 milliard d’euros » supplémentaires seraient alloué au financement de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées dans le cadre du budget de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Cependant les sources de financement pour couvrir l’ensemble des besoins du grand âge restent à préciser, évalué à 9 milliards d’euros dans le rapport Libault. De fait, après le rapport Libault sur le Grand âge et autonomie et celui de l’ancienne ministre du travail Myriam El Khomri consacré aux métiers du grand âge, le gouvernement renvoie à présent à un nouveau rapport attendu pour la mi-septembre. Le projet de loi sur l’autonomie destiné à préciser les contours de cinquième branche voulue par le Président de la République devrait ainsi être présenté en conseil des ministres avant la fin de l’année.

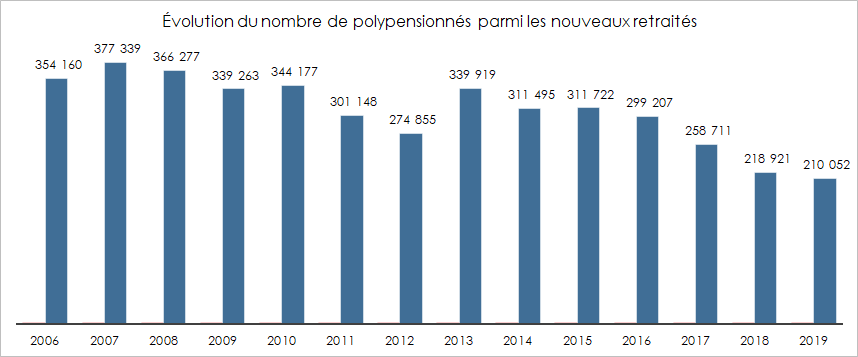

Recul continu du nombre de polypensionnés parmi les nouveaux retraités du régime général

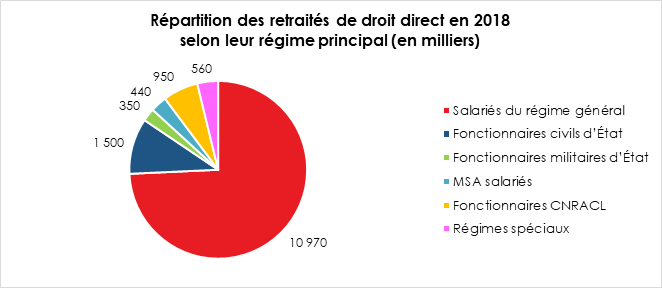

Sur les 14 541 742 retraités au régime général recensés par la CNAV au 31 décembre 2019, la CNAV comptabilise 835 490 nouveaux retraités pour la seule année 2019.

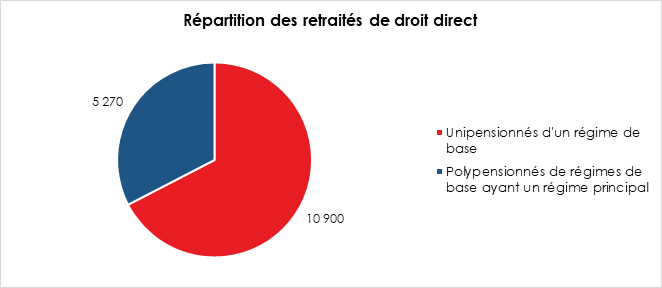

Parmi ces nouveaux retraités près de 32 % (31,7 % exactement) sont considérés comme polypensionnés. Dix ans plus tôt ils représentaient près de 49 % des nouveaux liquidants de droits directs.

Dans une publication récente de la Caisse de retraite du régime général met en évidence le recul des polypensionnés depuis 2015 accentué à partir de 2017. Cette baisse est à mettre en relation avec la mise en place du nouveau dispositif de liquidation unique pour les régimes alignés (Régime général, MSA salarié et Sécurité sociale des indépendants (SSI)).

Épargne de précaution : quelques idées de bons placement cette année

Après la phase de confinement ayant conduit à un gonflement de l’épargne de précaution, Planet.fr s’intéresse aux alternatives de placements mis à la disposition des épargnants et cite Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne récemment interviewé dans le Dossier Familial sur ce même sujet.

Fiscalité de l’épargne, en France et au-delà des frontières

Les régimes d’imposition de l’épargne et du patrimoine individuels sont très disparates et peuvent à ce titre constituer un facteur important d’attraction des investisseurs et un moteur de croissance, ou inversement se révéler dissuasifs et peser sur la compétitivité d’une nation. Dans un rapport intitulé « Taxation of Household Savings » publié en 2018, l’OCDE donnait une vue d’ensemble détaillée de la fiscalité de l’épargne qui s’appliquait alors dans les 35 pays membres de l’organisation internationale et dans 5 pays partenaires clés (Afrique du Sud, Argentine, Bulgarie, Colombie et Lituanie).

L’organisation internationale mettait alors en évidence l’existence de grandes différences en ce qui concerne le traitement fiscal d’une série d’actifs (tels que les comptes courants, obligations, actions, pensions privées et biens immobiliers). Par ailleurs, l’analyse de la répartition des actifs à différents niveaux de l’échelle des revenus et du patrimoine montrait que les disparités de traitement fiscal de certains produits d’épargne profitaient généralement aux contribuables aisés au détriment des plus modestes. De fait, comme nous le constatons aujourd’hui avec la progression des encours des dépôts à vue, les petits épargnants conservent généralement une fraction plus importante de leurs avoirs sur des comptes courants assez fortement taxés quand les contribuables aisés privilégient l’épargne longue à travers les fonds d’investissement, les fonds de pension et les actions, qui bénéficient généralement d’une fiscalité plus faible.

Au sommaire de cette étude

- Fiscalité de l’épargne : la fiscalité comme instrument des politiques publiques

- Fiscalité de l’épargne : Un alourdissement généralisé de l’épargne depuis la crise ?

- La France, en pointe pour la taxation du capital

- Annexe n° 1 : taux marginaux d’imposition en 2019

- annexe n° 2 : tableau comparatif de la fiscalité de l’épargne en 2019

Les Français et les actions : « je t’aime moi non plus » ?

L’éclatement de la bulle Internet et la crise de 2008 auraient acté le divorce entre le Français et les actions ! Rien n’est moins sûr ! Certes, après avoir atteint le niveau record de 7,3 millions de détenteurs d’actions en direct dans le milieu des années 2000, ce nombre a été divisé par deux entre 2008 et début 2019. Pour autant, depuis 2018, un frémissement se fait jour. L’instauration du prélèvement forfaitaire unique a changé la donne. Selon l’Autorité des marchés des Financiers (AMF), le nombre de donneurs d’ordre sur les marchés financiers (actions, obligations, ETF…), parmi les particuliers, est passé de 1,2 million en 2018 à 1,5 million en 2019 avec une hausse particulièrement marquée au dernier trimestre 2019 en raison de la privatisation de la FDJ.

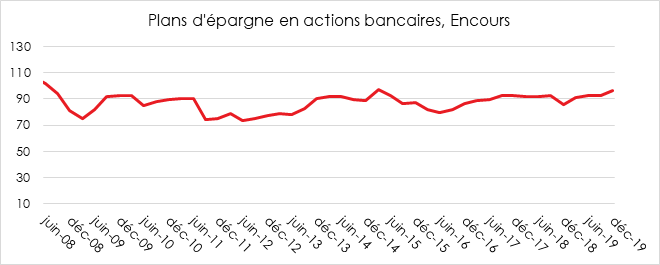

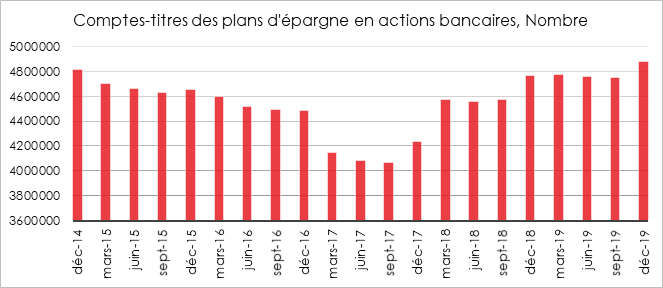

PEA : un encours au plus haut depuis 10 ans

La belle progression des indices boursiers, en 2019, a profité au PEA. Ainsi, fin 2019, l’encours de ce produit dépasse les 96 milliards d’euros soit son plus haut niveau constaté depuis décembre 2014 où il atteignait alors 96,9 milliards d’euros. Sur le dernier trimestre 2019, il affiche une nette progression (+3,43 milliards d’euros), porté par la hausse des cours et du nombre d’investisseurs.

Les bons résultats du PEA, au dernier trimestre 2019, traduisent également une nette progression du nombre de détenteurs sur les trois derniers mois de l’année passée. Avec 4 876 002 contrats ouverts fin 2019, le PEA a ainsi convaincu 125 522 nouveaux épargnants. Échaudés par la chute du CAC 40 constatée fin 2018 (-10,95 %) et par le contexte économique et social fragilisé par la succession de crises (« gilets jaunes », réforme des retraites…), les investisseurs ont hésité avant de réinvestir dans un PEA. Ainsi, après avoir séduit près de 15 000 épargnants nouveaux, entre janvier et mars 2019, le PEA perd à nouveau des adeptes jusqu’à octobre dernier (-26 368 sur l’intervalle).

Cependant, les actionnaires particuliers n’auraient pas paniqué devant la chute des cours provoquée par la crise sanitaire. Un certain nombre aurait même considéré qu’il y avait de bonnes affaires à réaliser. Une récente étude de l’Autorité des Marchés Financiers sur le comportement des investisseurs depuis le début de la crise du Covid 2019 met en évidence que nombre d’entre eux ont vu dans la chute des cours une opportunité pour investir dans le marché action. Ainsi, les achats d’actions françaises par des particuliers ont été multipliés par 4 au mois de mars 2020, dans un volume global multiplié par 3. Ce regain d’intérêt ne se serait pas limité aux épargnants aguerris, puisque parmi les nombreux acheteurs d’actions recensés sur cette période, plus de 150 000 seraient de nouveaux clients ou des clients peu actifs. Ainsi, l’AMF comptabilise plus de 150 000 nouveaux investisseurs parmi ceux ayant acheté des actions du SBF 120 au mois de mars 2020. De même, si l’assurance vie pâtit, en avril, du confinement, la proportion des unités de compte dans la collecte brute reste à un niveau élevé et atteint 33 %.

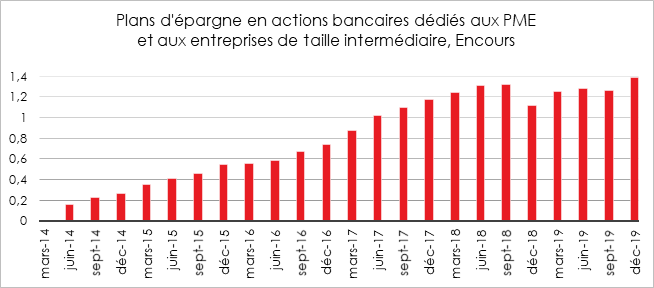

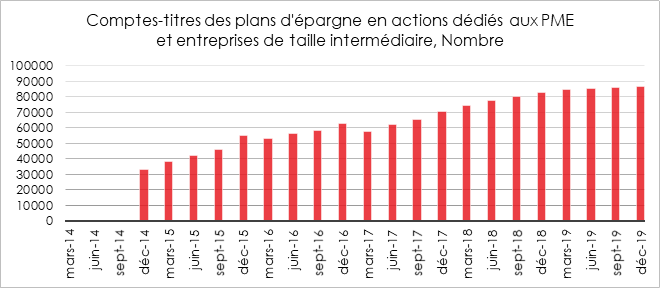

PEA-PME : lente progression du petit frère du PEA

Le PEA-PME qui soufflera sa 6e bougie à l’automne prochain peine quant à lui à trouver sa place. Si la hausse tant de l’encours que du nombre de détenteurs se poursuit, elle demeure très faible. Ainsi sur les trois derniers mois de l’année l’encours du PEA dédié aux PME progresse de 130 millions d’euros et gagne 1 098 nouveaux détenteurs.

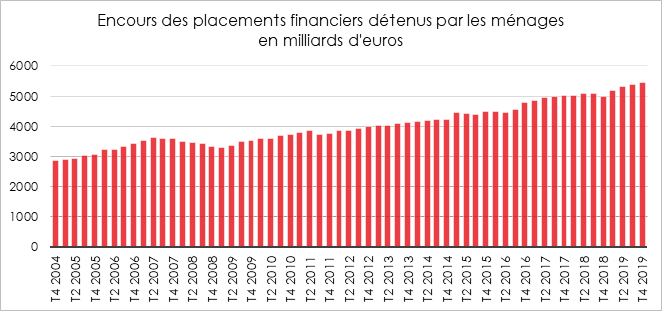

Patrimoine financier des ménages, plus de 5 400 milliards d’euros avant la crise

Avant d’entrer dans la crise de la Covid-19, les ménages français avaient connu une belle année pour le patrimoine en 2019 marquée par l’appréciation des valeurs mobilières et immobilières. Les ménages ont, par ailleurs, depuis la fin de l’année 2018, augmenté leur effort d’épargne.

L’encours du seul patrimoine financier brut des ménages, est ainsi passé, selon la Banque de France, de 4 972,8 à 5 437,2 milliards d’euros de fin 2018 à fin 2019. En 2017, il s’élevait à 5 017 milliards d’euros.

Les flux financiers se sont élevés en 2019 à 143,0 milliards d’euros, ce qui constitue un record. En 2017 et 2018, les flux financiers avaient respectivement atteint 89,9 et 95,1 milliards d’euros. Sur les 464,8 milliards d’euros de gain pour le patrimoine financier, 322 proviendraient de la valorisation des actifs et de la recomposition des volumes.

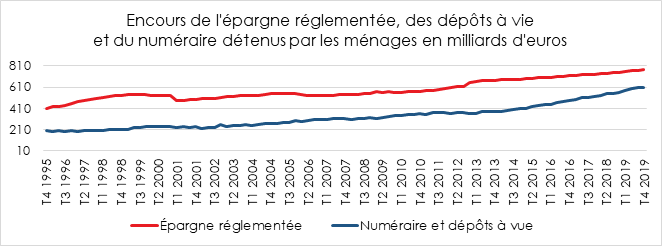

Une épargne toujours très liquide

Au 4e trimestre 2019, les dépôts à vue et le numéraire représentaient 609,7 milliards d’euros. Les dépôts bancaires rémunérés s’élevaient à 1 039 milliards d’euros dont 771,4 milliards d’euros pour la seule épargne réglementée. L’assurance vie et l’épargne retraite en fonds euros ont atteint 1 697,9 milliards d’euros. Les actions cotées détenues par les ménages s’élevaient à 304,5 milliards d’euros et les unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne retraite à 386,6 milliards d’euros. Les actions détenues indirectement à travers les Organismes de Placement Collectif représentaient 113,9 milliards d’euros.

Les produits de taux représentaient 72 % de l’encours des ménages au 4e trimestre 2019 contre 69 % au premier trimestre 2012. Pour la Banque de France, le taux d’épargne des ménages était de 14,7 % du revenu disponible brut en 2019 avec un taux d’épargne financière de 5,1 %.

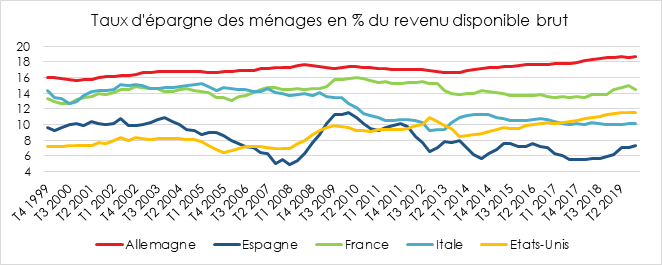

Une vive remontée du taux d’épargne en Allemagne et aux États-Unis

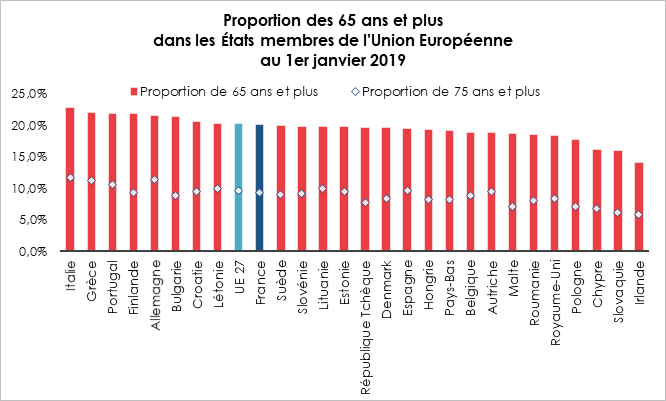

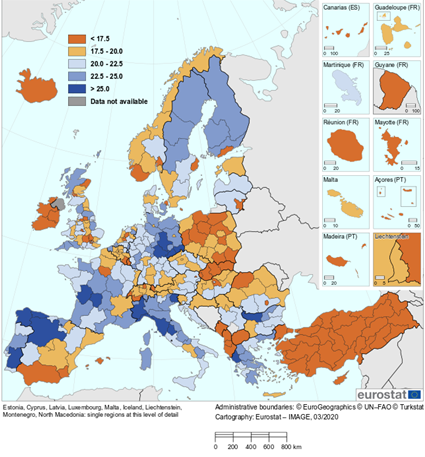

Avant la survenue de la crise qui s’est traduite par une envolée de l’épargne contrainte et de précaution, les ménages avaient tendance à mettre de l’argent de côté. Ainsi, fin 2019, les Allemands et les Américains enregistraient des taux d’épargne supérieurs à ceux de 2009, en pleine crise. L’augmentation du taux d’épargne est moins nette en Espagne et en Italie, deux pays qui ont été durement touchés par les crises de 2008 et de 2011. La succession des crises et l’accroissement de la précarité conduisent les ménages à renforcer leur poche d’épargne de précaution. Le vieillissement de la population et la préparation de la retraite qui en résulte jouent également en faveur du relèvement du taux d’épargne.

Les Français face à la dépendance

D’après l’enquête Capacités, Aides et Ressource des seniors auprès des ménages de 2015 réalisée par la DREES, le service statistique du Ministère de la santé et des solidarités, 2,1 millions de personnes âgées de plus de 60 ans sont dépendantes. 1,5 million vivent à domicile et 600 000 résident dans un établissement spécialisé. 10 % de la population de plus de 60 ans est donc considérée comme dépendante. En incluant les dépenses de santé, celles liées à la perte d’autonomie et à l’hébergement, le coût global de la perte d’autonomie des personnes âgées était estimé à près de 30 milliards d’euros en 2014, dont 80 % sont pris en charge par les pouvoirs publics. La prise en charge diffère en fonction de l’état de gravité de la dépendance et en fonction du type d’hébergement.

L’État doit se charger de la dépendance pour une majorité de Français

Selon l’enquête de la DREES, deux tiers des Français pensent que l’État et les pouvoirs publics doivent financer la perte d’autonomie, c’est-à-dire à travers les prélèvements obligatoires mais cette dernière assertion n’était pas mentionnée dans le questionnaire de la DREES. À l’inverse, un tiers des Français estiment que la prise en charge financière des personnes âgées en perte d’autonomie devrait être du ressort des enfants, des familles ou des personnes âgées elles-mêmes, par le biais de leur effort d’épargne ou d’une assurance privée (25 % et 11 %, respectivement).

Les Français les plus modestes sont plus souvent enclins à penser que la prise en charge financière des personnes âgées en perte d’autonomie revient d’abord aux pouvoirs publics. Ainsi, 70 % des Français parmi les personnes appartenant aux 20 % des ménages dont le niveau de vie est le plus faible sont favorables à une action directe de l’État, contre à peine plus de la moitié de celles appartenant aux 20 % les plus aisés. 16 % des personnes appartenant à un ménage aisé estiment que les personnes âgées elles-mêmes devraient assumer leur prise en charge, contre 6 % des celles appartenant à un ménage modeste.

L’épargne, une solution mise en avant par les ménages les plus aisés

Assez logiquement, les Français les plus aisés sont également plus nombreux à indiquer être prêts à épargner davantage en prévision d’une éventuelle situation de perte d’autonomie les concernant. En 2018, près des trois quarts des personnes appartenant aux 20 % les plus aisés l’indiquent, contre environ quatre sur dix chez les 20 % les plus modestes. Il faut rappeler sur ce sujet que le taux d’épargne des 20 % des ménages les plus modestes est proche de 5 %, quand celui des 20 % des ménages plus aisés s’élève à 30 %. Depuis 2004, la proportion de ménages se déclarant prêts à épargner tend à diminuer. Cette baisse est imputable aux ménages les plus modestes. La succession des crises peut expliquer ce changement d’opinion.

La moitié des Français pour une cotisation obligatoire pour la dépendance

La moitié des Français est favorable à une cotisation obligatoire spécifique à la perte d’autonomie, contre 33 % en 2017. Pour un cinquième d’entre eux, cette cotisation ne devrait être obligatoire qu’à partir d’un certain âge. L’idée serait alors d’amener les retraités à cotiser pour leur dépendance. Le principe serait alors le suivant : durant ma vie active, je cotise pour ma retraite et durant ma retraite, je cotise pour la dépendance. Pour 50 % des Français, la cotisation devrait être facultative. La logique serait alors une assurance facultative. Ces proportions sont relativement stables depuis 2004. Les plus enclins à souhaiter qu’une telle cotisation soit obligatoire pour tous sont les plus aisés (quatre personnes sur dix parmi eux, contre trois personnes sur dix parmi les 20 % les plus modestes).

L’instauration d’une cotisation obligatoire répond à la logique de la création de la 5e branche que promeut le Gouvernement d’Edouard Philippe.

70 % des sondés favorables à des aides ciblées pour les plus modestes

Selon la DREES, sept Français sur dix souhaitent une aide financière uniquement pour les plus modestes. Seuls trois sondés sur dix estiment, à l’inverse, que cette aide doit être universelle, sans condition de ressources. Actuellement hors dépenses de santé, la prise en charge publique de la perte d’autonomie passe principalement par le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Son montant est fonction des revenus. La moitié des dépenses d’aide à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt, dans la limite d’un plafond.

Le maintien à domicile plébiscité

En 2017, deux tiers des Français n’envisagent pas de vivre, plus tard, dans un établissement pour personnes âgées. Cette opinion a progressé de 11 points entre 2004 et 2017. Les problèmes rencontrés au sein des EHPAD peuvent expliquer cette évolution. Ce souhait augmente en premier lieu chez les 50-64 ans (+17 points dans cette tranche d’âge). Pour 40 % des Français, cette perspective n’est pas envisageable. Les plus modestes sont les plus opposés au placement dans un EHPAD. La question du coût peut expliquer ce dernier jugement.

En 2018, moins d’un Français sur cinq (18 %) placerait un parent proche dans une institution spécialisée si celui-ci perdait son autonomie, 39 % feraient plutôt en sorte de s’occuper de lui à son domicile, 25 % seraient prêts à l’accueillir chez eux et 18 % consacreraient une partie de leurs revenus à l’aider financièrement pour qu’il puisse rester à son domicile.

4 millions d’aidants

4 millions de personnes sont amenées à aider une personne dépendante. 60 % indiquent passer moins de trois heures par semaine auprès d’un proche en perte d’autonomie. 10 % mentionnent vivre au domicile ou passer plus de 18 heures par semaine avec elle.

80 % des aidants, selon la DREES, estiment ne pas être suffisamment soutenus et considérés dans cette fonction par les pouvoirs publics. 30 % des Français pensent qu’une aide financière pour compenser les surcoûts liés à la perte d’autonomie des personnes âgées est nécessaire.

38 % des Français aidants souhaiteraient la multiplication des centres d’accueil pour atténuer la charge des aidants familiaux. Ce sont les plus de 65 ans qui sont le plus favorables à cette mesure. 17 % demandent des aménagements du temps de travail et 16 % une formation spécifique.

***

**

D’enquête en enquête, les Français réclament l’adoption de mesures relatives à la dépendance. Le consensus est difficile à construire en raison du caractère très sensible de ce sujet. Si les Français soulignent que les administrations publiques doivent être au cœur de la solution, ils ne sont pas opposés à ce que l’épargne puisse jouer un rôle ou que les retraités se prennent en charge à travers une cotisation sociale dédiée. Le Gouvernement a pour le moment décidé le fléchage de 0,15 point de CSG vers la dépendance pour 2024, soit 2,3 milliards d’euros. Ce montant représente un tiers du montant nécessaire pour financer la dépendance. D’autres moyens et d’autres outils seront donc nécessaires.

Quelle est la valeur de mon « patrimoine retraite » ?

Dans un système par répartition, les pensions sont financées par les cotisations versées par les actifs. Le calcul des pensions fait intervenir plusieurs facteurs dont l’âge de départ à la retraite, la durée de cotisation, et la rémunération au travail. À partir de ces éléments et en intégrant la notion d’espérance de vie à la retraite, il est possible d’évaluer un « patrimoine retraite » qui correspond à la somme actualisée des pensions que tout personne peut percevoir toute chose égale par ailleurs, c’est-à-dire à législation constante. Ce « patrimoine retraite » peut être ainsi assimilé au capital retraite calculé dans le cadre des produits d’épargne retraite. « France Stratégie », l’ancien Commissariat général au Plan a récemment réalisé une étude complète sur ce concept de « patrimoine retraite » en le comparant notamment avec le patrimoine privé des ménages.

Un patrimoine retraite de près de 450 000 euros

Selon France Stratégie, le patrimoine retraite des individus âgés de 50 à 65 ans en 2017 équivaut à 447 000 euros en moyenne au moment du départ en retraite. Il est supérieur de 56 % à la valeur moyenne de leur patrimoine privé (mobilier, immobilier ou professionnel), ce dernier étant évalué à 286 000 euros. En retenant la législation en vigueur en 2002, le patrimoine retraite aurait été supérieur de 7 % par rapport à son niveau évalué en 2017. Le « patrimoine retraite » aurait ainsi pu atteindre 485 000 euros.

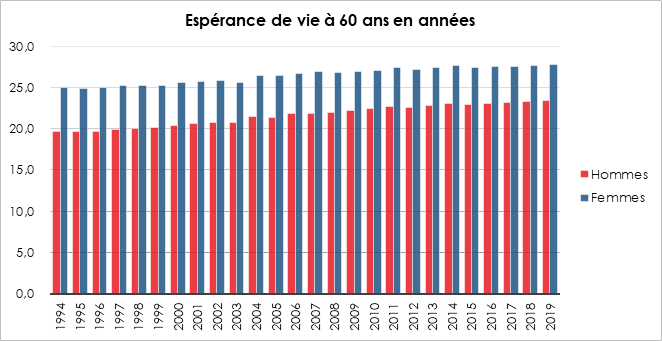

Le « patrimoine retraite » des femmes plus élevé que celui des hommes

Si la pension moyenne des femmes est inférieure de près de 40 % à celle hommes, 20 % en prenant les droits de réversion, la situation est inversée en matière de « patrimoine retraite ». Ce dernier est pour les femmes de 7 % supérieur à celui des hommes. L’espérance de vie plus longue des femmes à la retraite explique cette inversion. Les femmes touchent en moyenne un « patrimoine retraite » de 462 000 euros contre 430 000 euros pour les hommes quand elles ont un patrimoine privé en moyenne inférieur de 72 000 euros (252 000 euros contre 324 000 pour les hommes). En revanche, en équivalent viager, les femmes reçoivent une rente annuelle moyenne de 18 000 euros jusqu’à leur décès contre 20 100 pour les hommes.

Des inégalités de patrimoine retraite plus faibles que pour le patrimoine privé

Le « patrimoine retraite » est de 315 000 euros pour les 10 % des Français les moins fortunés, contre 500 000 euros aux alentours du neuvième décile des patrimoines privés. Les 10 % les plus fortunés perçoivent un patrimoine retraite égal à 1,4 fois celui des 10 % les moins fortunés. Si les personnes les moins fortunées peuvent être dépourvues de patrimoine privé au moment de la liquidation de leur retraite, elles disposent néanmoins d’un patrimoine retraite. Ainsi, les individus ayant moins de 1 000 euros de patrimoine privé (soit 7 % de la population) possèdent un patrimoine retraite moyen de 337 000 euros, équivalent à une pension brute moyenne de 14 600 euros, qu’ils perçoivent en moyenne pendant 21,6 ans.

Patrimoine retraite et diplômes

Le « patrimoine retraite » dépend, comme le patrimoine privé, du diplôme des individus, mais dans une moindre proportion. Une personne avec un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat dispose, en moyenne, d’un patrimoine retraite de 410 000 euros, soit une pension moyenne de 16 600 euros pendant 23,3 ans, pour un patrimoine privé de 232 000 euros. Un individu diplômé de l’enseignement supérieur peut compter sur un patrimoine retraite de 543 000 euros, soit une pension moyenne de 23 300 euros pendant 24,1 ans, pour un patrimoine privé de 417 000 euros.

Le patrimoine privé augmente plus que le patrimoine retraite

Si le « patrimoine retraite » tend à s’éroder avec la mise en œuvre des différentes réformes des retraites engagées depuis 1993, le patrimoine privé progresse grâce à l’appréciation de l’immobilier et des valeurs mobilières. L’allongement de la durée de cotisation, le recul de l’âge de la retraite et les règles d’indexation pèsent de plus en plus sur la valeur du patrimoine retraite issu des régimes par répartition.

L’étude de l’ancien Commissariat au Plan permet d’apprécier l’importance du passif social lié aux cotisations versées et sa fragilité. Si avec l’allongement de l’espérance de la vie, ce passif social a fortement augmenté, avec les départs massifs à la retraite des enfants du baby-boom, la situation est en train de se retourner. Le patrimoine privé permet, pour ceux qui en ont constitué un, de compenser la baisse de celui attaché à la retraite.

Le cumul emploi-retraite : un quart des 55/59 ans concernés

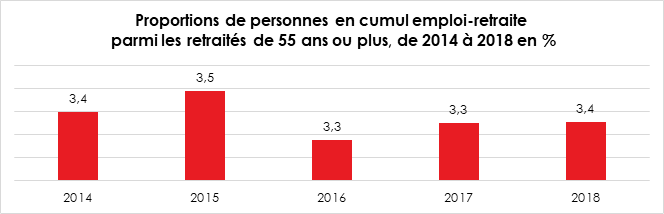

En 2018, 3,4 % des retraités de 55 ans ou plus résidant en France, soit 482 000 personnes, occupent, selon l’INSEE, un emploi tout en bénéficiant d’une pension de retraite. Ce chiffre est en légère hausse par rapport à 2014, où 464 000 personnes étaient dans cette situation.

Sources : INSEE – DREES

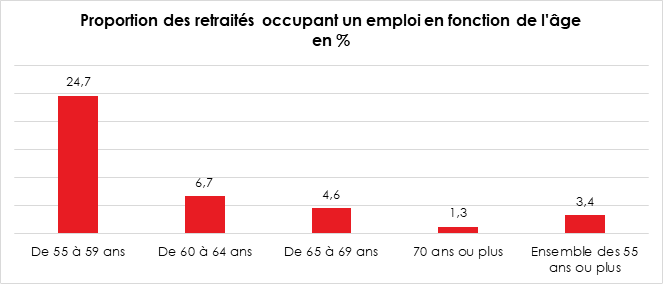

Parmi les retraités de 55 à 59 ans, 25 % cumulent un emploi et leur retraite, soit 7 points de plus qu’en 2014. Cette proportion se réduit à 6,7 % chez les 60 à 64 ans. Ce taux est de 4,6 % chez les 65/69 ans. et 1,3 % chez les 70 ans ou plus.

La part des personnes en situation de cumul emploi-retraite parmi les retraités de 62 à 64 ans diminue depuis 2015, alors qu’elle augmente parmi les autres tranches d’âge. Cette baisse s’explique par les effets des différentes réformes concernant les retraites (report de l’âge légal et durée de cotisation). Par ailleurs, les conditions plus restrictives d’accès au cumul emploi-retraite introduites dans la réforme des retraites de 2014, auraient ainsi conduit, à partir de 2015, certains assurés à prolonger leur carrière plutôt dans le cadre de la surcote (dispositif qu’ils pourraient juger plus avantageux).

Source : INSEE – DREES

Les non-salariés ont plus souvent recours au cumul emploi-retraite au sein d’un même régime

En 2018, 3,0 % des retraités de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV) [hors nouveaux retraités de l’année] cumulent une pension avec un revenu d’activité au sein du même régime de retraite (cumul dit « intrarégime »). Ce taux est de 5 % chez les non-salariés et de 11,1 % pour les professions libérales. Cette situation s’explique par le fait que les non-salariés peuvent aisément maintenir leur activité après la liquidation de leurs droits. Pour les salariés, le cumul emploi retraite s’effectue souvent, en particulier pour les cadres supérieurs, en prenant le statut d’indépendant.

Le cumul emploi/retraite, une affaire d’hommes

Le cumul emploi-retraite concerne davantage les hommes que les femmes, quel que soit le régime considéré. À la CNAV, 52 % des cumulants sont des hommes. Chez les indépendants, ce taux est de 75 %.

Le cumul emploi/retraite reste assez marginal en France sauf pour les retraités les plus jeunes. Le niveau correct des pensions a jusqu’à maintenant limité le recours au cumul pour financer sa retraite. Les problèmes de santé constituent pour un nombre non négligeable de retraités un handicap pour occuper un emploi même à temps partiel. Le concept de cumul ne prend pas en compte les emplois occupés bénévolement par les retraités en particulier dans le secteur associatif.

Comment dégonfler la poche d’épargne de précaution ?

Entre son gonflement par absence de consommation et sa mobilisation pour la reprise économique en passant par son éventuelle taxation, l’épargne est, depuis le début de la crise, au cœur des débats. Que pouvons-nous attendre dans les prochains mois sur le terrain de l’épargne ?

Sur l’ensemble du premier trimestre qui a été marqué par seulement 15 jours de confinement, le taux d’épargne a gagné plus de quatre points. Il a, en effet, atteint 19,6 % du revenu disponible brut contre 15,1 % au dernier trimestre 2019. À période historique, épargne atypique ! Les mois de confinement ont conduit les ménages à épargner malgré eux, faute de pouvoir consommer. Au cours du seul mois d’avril qui a été entièrement confiné, le taux d’épargne aurait atteint près de 40 %. Le taux d’épargne financière est passé de 4,6 à 10,4 % du revenu disponible brut sur la même période. Cette augmentation sans précédent du taux d’épargne est la conséquence d’une forte baisse de la consommation. Sur l’ensemble de la période de confinement, les ménages ont épargné une soixantaine de milliards d’euros.

Le dégonflement de cette poche sera donc un enjeu majeur des prochains mois. Néanmoins, à chaque crise, l’encours de l’épargne liquide augmente sans retrouver son niveau initial durant la période de croissance qui suit. La succession de crises depuis une trentaine d’années contribue à cet effet cliquet, aidé en outre par le vieillissement de la population. Au Japon, l’épargne des ménages est recyclée dans l’endettement public qui dépasse 250 % du PIB. Les déficits se financent aisément par la coexistence d’une épargne abondante et de politiques monétaires accommodantes. Pour les pays ayant en plus des excédents extérieurs importants comme le Japon ou l’Allemagne, la contrainte de l’endettement public est faible voire inexistante.

L’orchestration du dégonflement de l’épargne

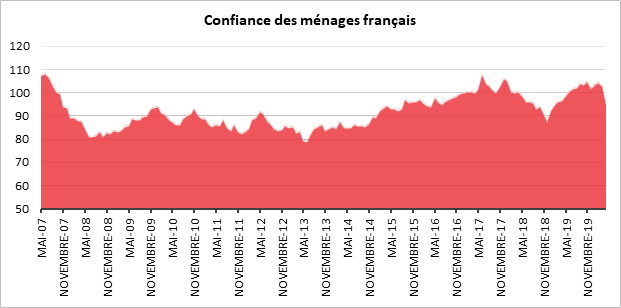

Les premières semaines de déconfinement ont prouvé un rapide retour à la normale de la consommation qui était, en mai, encore entravée par le maintien de certaines restrictions de circulation, et par les fermetures des restaurants et des cafés. Avec la levée de ces restrictions, un rebond des dépenses est-il possible ? Est-il imaginable que les ménages rattrapent les dépenses annulées durant le confinement ? Une partie le sera. Il s’agit des dépenses d’habillage, des dépenses incontournables pour le logement, mais d’autres ne le seront pas car devenues inutiles. Si rebond il y a, il exige un éclaircissement de la situation sanitaire. La restauration de la confiance constitue évidemment un point clef pour la reprise de la consommation. Celle-ci nécessite que la dégradation de la situation du marché de l’emploi soit la plus faible possible. Les plans de soutien décidés par les pouvoirs publics sont également amenés à soutenir la consommation d’ici la fin de l’année.

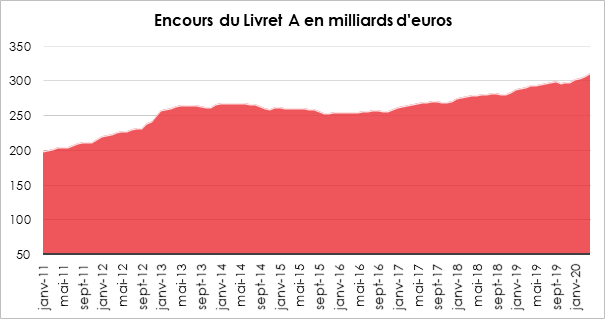

Au regard des pratiques constatées dans le passé, les ménages devraient conserver un volant important d’épargne de précaution. Il y a un effet cliquet qui joue depuis une quinzaine d’années. À chaque crise, les Français épargnent en laissant leurs liquidités sur leurs comptes courants, sur leur Livret A ou sur leur LDDS mais, après la crise, l’encours ne retrouve pas son niveau antérieur. La succession des crises incite les ménages à renforcer de plus en plus leurs liquidités. Cette situation est constatée dans de nombreux pays et notamment au Japon.

Le maintien d’un fort taux d’épargne n’est pas en soi aussi dommageable que certains le prétendent. Au Japon, il autorise un endettement public très élevé, plus de 250 % du PIB. L’État, en empruntant, compense l’aversion aux risques des ménages.

Comment orienter l’épargne vers l’économie ?

la mauvaise idée de la taxation de l’épargne

Pour favoriser la consommation et au nom de la solidarité nationale, certains seraient tentés d’instituer une taxe sur l’épargne ou de restaurer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. Cette solution, facile à mettre en œuvre, serait contre-productive. Elle inciterait les épargnants à conserver encore plus d’argent sur leurs comptes courants, voire d’accroître leur réserve de numéraire. Par ailleurs, l’augmentation des prélèvements n’a pas incité dans le passé les épargnants à consommer. Cela a bien souvent eu l’effet contraire à celui escompté. L’augmentation des prélèvements symboliserait la prégnance des difficultés économiques et financières. Face à une dégradation annoncée de la situation, les ménages ont, en règle générale, tendance à augmenter leur épargne. Par ailleurs, avec l’accroissement des prélèvements, la rentabilité de l’épargne baissera, contraignant les Français à épargner davantage pour atteindre le niveau d’encaisse souhaité.

L’accroissement des prélèvements aura également comme conséquence de dissuader les investissements d’origine étrangère. La France a un besoin de capitaux tant pour financer la dette publique que pour moderniser l’appareil productif.

Le dégonflement de l’épargne de précaution passe par la confiance qui repose sur l’amélioration de la situation économique et sur la stabilité du cadre juridique.

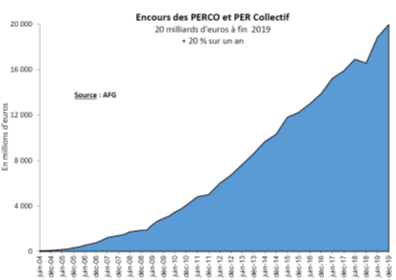

L’antienne de la réorientation de l’épargne

Les gouvernements, à défaut de pouvoir contraindre les épargnants à se muer en consommateurs, espèrent infléchir leur comportement afin qu’ils orientent leurs liquidités vers des placements de long terme. Cette question était d’actualité avant la crise. La Loi PACTE de 2019 avait justement comme objectif le développement de produits longs d’épargne, notamment en vue de la retraite. La crise actuelle révèle la faiblesse en fonds propres des entreprises françaises qui sont fortement endettées.

Plusieurs outils de fléchage de l’épargne des ménages pourraient être imaginés

La création d’un grand fonds national d’investissement, une solution administrée

Pour recycler l’épargne issue du confinement, le Gouvernement pourrait avoir l’idée de créer un grand fonds d’investissement lui permettant de venir en aide à des entreprises soit sous forme de prêts soit sous forme d’apports en capital. Pour alimenter ce fonds souverain, l’État pourrait faire appel aux épargnants avec ou sans réduction d’impôt. La question des modalités de gestion de ce fonds se posera. Dans le passé, l’État n’a pas toujours été chanceux en jouant la carte de l’économie mixte (Crédit Lyonnais, plans machines-outils, informatiques, etc.).

L’emprunt obligatoire

Jusqu’en 1995, les Gouvernements aimaient régulièrement proposer aux épargnants la souscription à des emprunts d’État. Certains pouvaient être obligatoires comme en 1976 avec « l’emprunt sécheresse ». D’autres pouvaient être assortis d’avantages divers (fiscalité ou indexation avec les emprunts Pinay ou Giscard). Cette pratique a été abandonnée avec la baisse des taux et la modernisation des marchés financiers. Le Gouvernement pourrait renouer avec le grand emprunt mais au vu des conditions de marché, le taux offert serait faible. Il faudrait donc qu’il soit obligatoire pour être rentable. En l’état actuel, cette solution n’apparaît pas la plus attrayante.

Un nouveau livret défiscalisé, le retour du financement administré

Éric Woerth a émis l’idée d’instituer un livret « covid-19 » afin de faciliter le financement de l’économie dite réelle. Ce livret reprendrait l’architecture du Livret A mais au lieu de financer le logement social ou les collectivités locales, il permettrait d’accorder des prêts de longue durée aux entreprises. Cette intermédiation administrée pourrait s’avérer coûteuse aux pouvoirs publics et ne ferait qu’accroître l’endettement des entreprises. Pour être attractif, le taux de rémunération de ce livret ne pourrait être guère inférieur à celui du Livret A, soit actuellement, 0,5 %. Or, compte tenu des faibles taux, ce rendement pèserait sur le coût de la ressource destinée aux entreprises. En instaurant une exonération, l’État perdrait des recettes fiscales qui lui manquent cruellement. Le mode de gestion administrée de ce type de placements pourrait être, enfin, peu efficient pour l’économie.

L’amélioration des fonds propres des entreprises par les FIP et les FCPI

Le renforcement des fonds propres passe par les augmentations de capital des entreprises. L’achat sur le marché secondaire des actions n’a pas d’incidence directe sur le capital de l’entreprise. Pour avoir un effet économique, une action sur les augmentations en capital doit être privilégiée. La France dispose déjà de plusieurs véhicules pouvant répondre à cette demande, les Fonds communs de Placement dans l’Innovation et les Fonds d’Investissement de Proximité. Une amélioration de leur régime fiscal pourrait être imaginée afin d’encourager ce type de placements.

Des incitations accrues pour l’épargne retraite et les unités de compte de l’assurance vie en 2020 et 2021

La France a besoin d’épargne longue orientée vers les entreprises. Le Plan d’Épargne Retraite a été créé pour améliorer non seulement le niveau de vie des futurs retraités mais aussi le financement des entreprises. Lancé le 1er octobre 2019, sa commercialisation a été arrêtée de fait par la crise sanitaire. Afin d’encourager ce produit, au moment où les Français sont avant tout attachés à la liquidité, une augmentation passagère du régime de déduction fiscale pourrait être imaginée pour les années 2020 et 2021. De même, un geste fiscal en faveur des unités de compte pourrait être institué.

La relance de l’Épargne salariale, une solution à contretemps !

Gérald Darmanin a proposé de « généraliser » et « étendre l’actionnariat salarié, en versant aux salariés des montants importants, et non plus symboliques ».

L’encours de l’épargne salariale s’élevait en 2019 à 144 milliards d’euros (source AFG). C’est moins de la moitié de l’encours du Livret A et à des années-lumière de l’assurance vie qui affiche plus de 1 740 milliards d’euros d’encours. Les versements en 2019 ont été de 15,5 milliards d’euros (+325 millions d’euros par rapport à 2018). 10,9 millions de bénéficiaires dont 3,1 millions ont un produit d’épargne retraite (PERCO ou PER). Le montant moyen de l’épargne salariale pour les salariés couverts était, en 2017, de 2 500 euros (l’équivalent d’un 13e mois — source DARES). Seulement 15 % des salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés ont accès à un produit d’épargne salariale contre 84 % dans les entreprises de plus de 500 salariés (source DARES).

Plusieurs mesures ont été prises dans la loi PACTE en réduisant le forfait social pour les PME. Il est encore trop tôt pour apprécier leurs effets. Au moment où les entreprises enregistrent des contractions de leur chiffre d’affaires, il n’est pas certain que le contexte soit porteur pour l’épargne salariale. En outre, le Gouvernement a demandé aux entreprises qu’il aidait de ne pas verser en 2020 de dividendes, ce qui touchera les bénéficiaires de l’épargne salariale. Même si cette dernière favorise le financement des entreprises, sa relance ne pourra se réaliser qu’à moyen et long terme.

Le dégonflement de l’épargne des ménages sera, en France, progressif. À la différence des autres crises, il semble que les épargnants n’aient pas effectué de sortie du marché « actions ». Certes, fin 2019, la France ne comptait que 3 millions d’actionnaires directs contre 7 millions en 2007, néanmoins, selon l’Autorité des Marchés Financiers, plusieurs centaines de milliers d’épargnants auraient décidé d’effectuer des achats d’actions au mois de mars profitant de la baisse des cours. Ce comportement signifierait que les Français ont confiance dans l’avenir des entreprises ou qu’ils intègrent la volatilité des cours. Jusque-là, les épargnants français avaient tendance à entrer au plus haut et à vendre au plus bas. Leur changement d’attitude est donc une évolution favorable aux placements « actions ». Dans ces conditions, le Gouvernement aurait tout à gagner à ne pas changer les règles de l’épargne dans le contexte que nous connaissons à l’heure actuelle.

3 questions à…Yvan Stolarczuk, Directeur d’Amphitéa

Association partenaire d’AG2R LA MONDIALE, Amphitéa, présidée par Pierre Geirnaert, souscrit, au profit de ses adhérents, des contrats répondant à leurs besoins de protection sociale et patrimoniale (épargne, retraite, santé, prévoyance, dépendance, obsèques). Avec près de 450 000 adhérents, Amphitéa s’inscrit parmi les trois plus grandes associations d’assurés en France.

1) Comment les épargnants de votre association réagissent face à la crise sanitaire et économique que nous connaissons depuis le milieu du mois de mars ? Sont-ils inquiets et quelles sont leurs attentes ?

Bien sûr, malgré les diversités de profils, nos adhérents sont représentatifs de la population française et sont légitimement inquiets de la situation que nous vivons. Même si le Covid-19 peut toucher tout le monde, ce sont bien sûr les plus âgés d’entre eux qui sont particulièrement sensibles et attentifs au risque sanitaire, celui d’attraper ce virus, avec ses conséquences qui peuvent être lourdes. Pour ceux qui ont encore des parents âgés, parfois en EHPAD, l’isolement et l’éloignement a été et reste encore particulièrement pénible à vivre.

Pour ceux qui sont en activité, l’inquiétude porte davantage sur les conséquences économiques et sociales de cette crise. Les 2 mois de confinement ont en effet été très durs à vivre pour tous, à commencer par les artisans, les commerçants, les professionnels indépendants et les chefs d’entreprise. Même si certains ont réussi à s’adapter aux circonstances, la très grande majorité a vu fondre son chiffre d’affaires et ses revenus, d’où le délicat dossier aujourd’hui des pertes d’exploitation. Et maintenant, ils savent que l’heure de la reprise sera également difficile, avec un lent redémarrage de leurs activités et des mesures contraignantes pour les exercer, tout cela ayant donc des effets sur la rentabilité nominale des entreprises. Sans parler des risques juridiques que les responsables peuvent craindre en faisant reprendre le travail à leurs salariés dans des conditions nouvelles pour tous.

Enfin, même si un grand nombre de salariés ont bénéficié du chômage partiel, l’inquiétude grandit pour savoir s’ils retrouveront bien leur emploi et si oui, dans quelles conditions. Beaucoup de questions donc, et d’attentes diverses, auxquelles les pouvoirs publics et les grands acteurs économiques et financiers, comme les banques et les assureurs, devront répondre.

2) Quels sont les principaux conseils que vous leur prodiguez en matière de placements ? Vous demandent-ils de faire des rachats ou de suspendre leurs cotisations ?

Depuis mars dernier, nous avons bien sûr adapté notre plan de communication destiné à nos adhérents en tenant compte de la situation. L’usage des médias numériques, comme notre site internet et les réseaux sociaux, est devenu la norme.

À cette occasion, nous avons réalisé des prises de vues de courte durée avec nos partenaires AG2R LA MONDIALE et le Cercle de l’Épargne, pour répondre aux questions qui nous étaient remontées par nos adhérents : comment l’argent des épargnants est-il protégé en cas de crise grave ? Faut-il vendre ou acheter des actions, des unités de compte à l’heure actuelle ? dois-je m’inquiéter pour mon épargne et mon produit d’épargne retraite ? Quelles mesures sont ou seront prises par AG2R LA MONDIALE pour accompagner ses clients ? Tous ces films sont encore accessibles avec les éléments de réponse sur notre site amphitea.com.

Par ailleurs, nous avons aussi constaté que malgré l’information largement diffusée dans les médias sur les aides apportées aux entreprises, il était souvent difficile pour elles de savoir où s’adresser, qui avait finalement droit à quoi et selon quels critères. Nous avons ainsi rappelé dans un article un résumé des aides fournies par l’État et les régions, tout en préconisant à nos adhérents d’avoir aussi recours à l’appui des experts-comptables et aux Conseillers d’AG2R LA MONDIALE.

Nous avons également rappelé qu’il était important de ne pas réagir à chaud et brusquement dans l’orientation de ses placements, notamment sur les UC. Mais on constate à présent une certaine maturité chez les épargnants, qui ont pris l’habitude des crises et ne réagissent plus à contre-sens. Au contraire, avec la baisse des marchés, certains ont vu s’ouvrir des opportunités pour s’orienter vers des investissements à long terme.

Malgré l’importante épargne constituée durant le confinement et dont on parle dans les médias, l’assurance vie a enregistré deux décollectes qui restent modérées. Les épargnants privilégient les placements liquides, cela restera sans doute la règle dans les prochains mois qui peuvent être compliqués sur le plan financier.

Enfin, sur les contrats de retraite supplémentaire (Madelin, PERP…), les circonstances ont poussé dans un premier temps à l’arrêt ou au report des cotisations, mais non à la résiliation des contrats. Les adhérents ont bien compris l’utilité de poursuivre les versements dès que les choses s’amélioreront, et d’ailleurs, certains ont déjà pu le faire en trouvant des solutions durant la période de confinement.

3) Cette crise intervient peu de temps après le lancement du PER, un produit destiné à favoriser la pratique de l’épargne-retraite. Pensez-vous que cette crise risque de remettre en cause le succès de ce nouveau produit, succès qui sur les premiers mois de commercialisation semblait être au rendez-vous ?

En effet, c’est un coup de frein, ou pour le moins un retard à l’allumage. Tous les acteurs du marché avaient lancé leurs offres, notamment pour les solutions destinées aux entreprises et le démarrage était souvent jugé bon. De même, ceux qui avaient lancé des offres individuelles PERI dès octobre 2019, ont constaté un lancement plutôt réussi… mais tout s’est mis brusquement en sommeil depuis mi-mars.

De fait, l’actualité nous a fait davantage aborder dans un premier temps les besoins de santé et de prévoyance, avec les arrêts de travail et les prises en charges maladie-maternité. De même, avec les populations âgées plus sensibles au virus et la situation des EHPAD, le débat sur le grand âge, l’autonomie et la dépendance, ont fait resurgir la problématique de son organisation, de son financement et sa prise en charge par la collectivité.

Le besoin de se préparer une retraite supplémentaire reste par ailleurs présent et sera à réaborder le moment voulu, en nous rappelant bien que la réforme des retraites n’est elle-même plus d’actualité pour l’instant. La priorité sera donnée par les acteurs financiers de revoir, dès qu’ils le pourront, leurs clients équipés en solutions de retraite pour remettre en vigueur les contrats dont les cotisations ont été stoppées et pour accompagner ensuite le versement des nouvelles primes, notamment sur les PER.

En résumé, cette situation nous rappelle bien respecter le principe des « 2 piliers de la sécurité » en matière d’épargne : une qui répond au court terme pour faire face aux besoins des fins de mois et aux aléas immédiats de la vie, comme nous venons de le vivre avec cette crise ; une de long terme pour préparer la période post-activité où les besoins pour vivre pleinement sa retraite et ses vieux jours.

Ne touche pas à ma cassette !

L’édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne – Juin 2020

Lors de chaque crise, la même antienne ressurgit avec l’éternel débat sur l’opportunité de taxer ou non les épargnants pour rétablir autant que possible les équilibres budgétaires mis à mal ? Au nom de la solidarité, n’est-il pas légitime qu’ils versent une obole ? Avec la crise polymorphe générée par la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons depuis le mois de mars, les épargnants sont appelés à retourner consommer pour sauver les emplois, les entreprises, la croissance… L’épargnant a comme principal tort d’avoir épargné, de s’être constitué une petite réserve. Cette renonciation à la consommation est suspecte. Elle est assimilée soit à une richesse indue, soit à un comportement égoïste. L’épargnant est un mal-aimé, un incompris.

Pourquoi les ménages ont-ils mis de l’argent de côté ces dernières semaines ? Premièrement, ils n’avaient pas la possibilité de consommer, deuxièmement, ils avaient peur de l’avenir. Pendant le confinement, l’écoute assidue des chaînes d’information n’incitait guère à l’optimisme. L’annonce en boucle du nombre de chômeurs et des potentielles faillites conduit assez naturellement à redoubler d’effort pour accroître l’épargne de précaution.

L’idée de mettre en place un impôt supplémentaire sur l’épargne afin d’inciter les Françaises et les Français à consommer serait contre-productive. Ce n’est pas en taxant l’épargne qu’elle se mue automatiquement en consommation. Celle-ci ne retrouvera son rythme normal qu’avec le retour d’une vie normale et surtout celui de la confiance. La création d’une nouvelle taxe sera anxiogène et ne fera qu’inciter les ménages à garder encore plus de liquidités sur leurs comptes courants, liquidités qui ont plus que doublé depuis 2008. La réintroduction de l’ISF, appelée de leurs vœux par certains hérauts des bonnes causes, ne traduirait, une fois de plus, que l’instabilité fiscale française.

Si notre pays ne manque pas d’épargne, il souffre, en revanche, de l’étroitesse de son marché « actions », de l’absence de fonds de pension dignes de ce nom, de canaux de financement du private equity. Pour favoriser la réorientation de l’épargne de court terme vers le long terme, vers l’économie réelle, une fois de plus, la confiance est indispensable. Celle-ci ne pourra se construire qu’autour de messages et de mesures simples en faveur de l’innovation, de la recherche ainsi que de l’investissement. La France a besoin de capitaux intérieurs et extérieurs pour se reconstruire après une longue phase de déclin, marquée par la priorité qui a été donnée aux dépenses de fonctionnement, aux dépenses non productives. L’épargnant, loin d’être un nuisible, tient une place indispensable qui doit être non pas vilipendée mais chérie.

Jean-Pierre Thomas

contrat en déshérence : une nouvelle proposition de loi relative aux contrats retraites supplémentaires

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avait recensé dans un rapport rendu en mai 2018 près de 13 milliards d’euros déposés dans des contrats d’épargne n’auraient pas été remis à leur bénéficiaires. Seraient prioritairement concernés, les assurés qui ont passé l’âge de 70 ayant bénéficié de contrats à adhésion obligatoire. Les contrats retraite d’entreprises sont en effet davantage susceptibles d’être confronté aux risque de disparition des entreprises souscriptrices ou d’absence de communication des informations relatives aux salariés par l’entreprise aux établissements gestionnaires des contrats compliquant ainsi la tâche des assureurs pour retrouver les titulaires de contrats de retraite supplémentaire. La Cour des Comptes dans son rapport annuel de 2019 évoquait, de son côté, le montant de 13,3 milliards d’euros au titre du stock de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés passé l’âge de 62 ans.

Après la discussion puis le rejet de la proposition de loi déposée en décembre dernier par la députée Sophie Auconie portant sur la déshérence des retraites supplémentaires, Daniel Larbonne dépose à son tour une proposition de loi visant à étendre aux contrats d’assurance de retraite supplémentaire l’information présente dans le service en ligne Info retraite. L’autre objectif de la loi est de permettre aux assurés de prendre connaissance plus facilement des contrats de retraite supplémentaire dont ils sont éventuellement détenteurs.

Parmi les motifs avancés par l’auteur de la récente proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2020, figure en premier lieu le caractère limité de la loi Eckert du 13 juin 2014. De fait, le dispositif entré en vigueur au 1er janvier 2016 prévoyait un ensemble de mesures destinées à faciliter la recherche des bénéficiaires des contrats à terme (comptes bancaires inactifs et d’assurance vie) quand, en principe les contrats d’épargne-retraite sont sans terme. En outre Daniel Larbonne et les co-signataire de la proposition de loi jugent insuffisantes les dispositions introduites en 2016 par la suite par la loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Si cette loi, puis la loi PACTE avec le PER prévoient une obligation d’information de la part des assurances envers les bénéficiaires à compter de l’âge légal de départ à la retraite, cela ne résout pas, selon eux, la problématique du stock de contrats anciens.

Pour rappel, le Gouvernement n’avait pas apporté son soutien au texte de la députée Sophie Auconie considérant que ce texte qui ne bénéficiait pas de l’appui du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) « soulève des interrogations techniques importantes, en matières d’opportunité et de faisabilité. «

La nouvelle proposition de loi intervenant après la publication, le 3 février dernier, des recommandations du CCSF s’appuie en partie sur ces dernières. Ainsi il reprend dans le dispositif qu’il préconise l’intégration des droits relatifs aux contrats retraite supplémentaire dans le portail info-retraite.fr. Cette mesure conduirait à contraindre les assureurs transmettre les informations au GIP Union Retraite. Les obligations d’information des entreprises au moment du départ à la retraite de leurs salariés seraient par ailleurs renforcées à travers le solde de tout compte.

L’examen du texte par la Commission des affaires sociales, saisie au fond, débutera le 16 juin prochain.

Covid-19 : Philippe Crevel discute assurance vie avec Assurland

Premier placement financier des Français, l’assurance vie pâtit de la crise sanitaire et du confinement, les épargnants lui ayant préféré, en cette période trouble, l’épargne liquide à travers les dépôts à vue et le Livret A. Pour autant, Philippe Crevel rappelle que l’assurance vie offre de nombreux avantages, sur le plan fiscal et la préparation de succession. Par ailleurs, c’est

le seul placement où l’on peut concilier sécurité et recherche de rentabilité avec, dans une même enveloppe, une garantie en capital et des UC. L’interview complet est à lire sur le site d’Assurland

Epargne : 5 placements qui ont résisté à la crise

Dans Capital, le magazine dédié à l’économie et à l’épargne, Philippe Crevel met en garde contre la tentation de l’or. Il rappelle que » la marge de progression de l’or est extrêmement faible. »

Epargne retraite post-Covid : cinq raisons d’ouvrir un PER

Après un démarrage réussi, le PER a subi un coup d’arrêt lié à la crise du Covid et ses répercussions sur l’économie. Pour autant la raison d’être du produit demeure. De fait, comme le rappelle Philippe Crevel, dans cet article publié dans les Echos, le pouvoir d’achat des retraités actuels et futurs constitue une préoccupation majeure pour les Français. Ainsi ils sont « 72 % à estimer que leur pension sera insuffisante pour vivre correctement au moment de la retraite ». dans la dernière enquête Cercle de l’Epargne/Amphitéa consacrée aux « Français, la retraite et l’épargne ».

Financement de la perte d’autonomie : les Français pour des sources de financement différenciées

Le recours à la solidarité nationale au profit des retraités modestes plébiscité

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) vient de publier les résultats d’un baromètre d’opinion réalisé en 2018 auprès de 3000 personnes consacrer à la question de la prise en charge de nos aînés en situation de fragilité. Alors que le projet de loi sur la dépendance refait surface dans le contexte de gestion de crise sanitaire et économétrique cette étude met exergue le souhait confirmé des Français pour une prise en charge financière par l’Etat des effets du vieillissement et de l’entrée en dépendance.

L’enquête de la DREES met par ailleurs en évidence le fait que seul 3 Français sur 10 semblent valoriser l’introduction d’une aide universelle. De fait, les Français aspirent à la mise en oeuvre d’un système qui prendrait en compte la situation des retraités et qui soit davantage axé sur les faibles revenus.

Confirmant les résultats de l’enquête 2019 du Cercle de l’Epargne/Amphitéa « Les Français, la retraite et l’épargne » cette étude met par ailleurs en évidence l’attrait d’une partie de la population pour une prise en charge de ce risque par les plus âgées eux-même.

Notons néanmoins que selon le baromètre 2018 de la DREES, il s’agirait d’abord des Français les plus aisés qui valoriseraient plus souvent le recours à l’épargne et assurances privées et qui sont de fait davantage à épargner dans cette optique quand dans l’étude du Cercle de l’Epargne/Amphitéa le facture déterminant était davantage lié à l’âge, les plus de 65 ans acceptent davantage l’idée de l’assurance face à ce qui leur paraît constituer un risque et non une certitude.

Le maintien à domicile solution privilégiée

La préférence du maintien à domicile, soutenue par les pouvoirs publics est partagée par plus de 4 Français sur 5. Selon la DREES, les Français très sensibilisés à la question de la prise en charge de nos aînés manifestent le souhait de s’occuper ou d’accueillir leurs proches en situation de perte d’autonomie chez eux.

L’appel à l’aide des aidants

Si les Français font de l’appui aux aînés un sujet prioritaire, les aidants, dans leur grande majorité, jugent insuffisant le soutien apporté par les pouvoirs publiques

Des perspectives incertaines dans l’immobilier

Dans cet article du Monde consacré à l’effet sur le marché de l’immobilier de la crise sanitaire et sociale, Philippe Crevel explique que « cette crise financière a limité l’accès aux liquidités, les banques ont alors dramatiquement réduit les prêts aux particuliers, ce qui a contribué à bloquer les transactions ».

Nouveau coup de frein sur la collecte de l’assurance-vie

Le journal Les Echos revient sur le résultat de l’assurance vie en avril et reprend l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne pour expliquer les raisons de la décollecte enregistrée en avril par le premier placement financier des Français. Il évoque ainsi l’accent mis sur l’épargne de précaution, facilement disponible, pour se prémunir d’un avenir plus incertain.

L’assurance vie victime de la préférence absolue pour la liquidité en avril

Paris, le 26 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Collecte de l’assurance vie du mois d’avril

L’assurance vie victime de la préférence absolue pour la liquidité

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Comme en mars, l’assurance vie a enregistré au mois d’avril une décollecte. Celle-ci s’est élevée à 2,1 milliards d’euros (contre 2 milliards d’euros en mars). Le mois d’avril a été marqué par le confinement total de la population française.

Le montant de la collecte brute a été extrêmement faible, 6,4 milliards d’euros contre une moyenne de 11 milliards d’euros avant la crise sanitaire. Les rachats ont été également modestes à 8,5 milliards d’euros contre 10 milliards d’euros avant crise. Ces faibles montants traduisent l’impossibilité matérielle pour les épargnants de réaliser des opérations sur leurs contrats d’assurance vie. L’assurance vie, à la différence du Livret A, n’a pas bénéficié de l’augmentation de l’épargne des ménages au cours du mois d’avril. Cette différence s’explique par le fait que contrairement au Livret A ou au LDDS, le recours à Internet pour les arbitrages est moins fréquent.

Les unités de compte résistent

Malgré la chute du cours des actions, la proportion des unités de compte dans la collecte brute a atteint 33 %. Les assurés ont assumé de prendre des risques ou ont considéré que le marché offrait de réelles opportunités de plus-values pour l’avenir.

Préférence à l’épargne de précaution

En pleine crise sanitaire qui

se double d’une crise économique, les Français ont privilégié l’épargne de

précaution, la liquidité, pour faire face à une éventuelle baisse de revenus.

Le haut degré d’incertitudes dissuade les ménages à s’engager sur le moyen et

le long terme. Le faible montant des rachats témoigne du fait que les

épargnants restent néanmoins confiants vis-à-vis de leurs contrats.

Demain sera un autre jour

La période de confinement est évidemment historique et atypique. Elle ne permet pas de dégager des conclusions pour les prochains mois. La sortie progressive du confinement et le lourd contexte économique devraient conduire les ménages à conserver une importante poche d’épargne de précaution. Son dégonflement sera fonction de la levée des hypothèques sanitaires et économiques. Si la situation économique continuait à se détériorer, l’assurance vie pourrait en pâtir. En revanche, un retour à la normale en fin d’année devrait profiter au placement préféré des Français dont l’encours atteint, fin avril, 1748 milliards d’euros.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

La généralisation de la participation salariale est-elle réalisable ?

Philippe Crevel était invité à commenter sur Europe 1 la proposition du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin de généraliser l’actionnariat salarié à l’ensemble des structures.

Philippe Crevel : « Le taux d’épargne restera élevé dans les prochains mois »

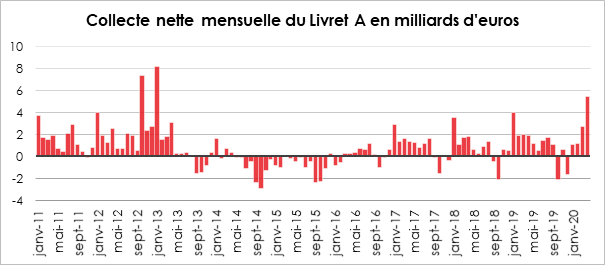

Dans les Echos, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne commente la collecte record du Livret A et explique pourquoi le taux d’épargne devrait rester élevé dans les prochains mois.

Collecte mensuelle du Livret A en avril : Collecte hors norme pour un mois atypique

Paris, le 20 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Collecte mensuelle du Livret A en avril :

Collecte hors norme pour un mois atypique

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le mois d’avril restera dans les annales de l’épargne française. Avec le confinement, les Français n’ont pas eu d’autres choix que d’épargner. La consommation a chuté de près de 40 % en raison de la fermeture de nombreux commerces, des cafés et des restaurants ainsi qu’en raison des restrictions de déplacement imposées par les pouvoirs publics. Malgré leur faible rendement, le Livret A et le LDDS sont les grands gagnants de cette période très particulière d’épargne subie. La collecte nette du Livret A s’est élevée à 5,47 milliards d’euros et celle du LDDS à 1,93 milliard d’euros. Largement diffusés au sein de la population, ces deux produits, simples d’usage, sont, en outre, facilement accessibles par Internet. Depuis le début de l’année, les ménages ont mis 13,47 milliards d’euros sur leurs Livrets A contre 9,84 milliards d’euros à la même époque en 2019. L’encours du Livret A est à son plus haut historique avec 312 milliards d’euros.

Le Livret A n’a pas battu son record de collecte qui date du mois de janvier 2013 avec 8,21 milliards d’euros quand le Gouvernement avait décidé de relever en deux fois le plafond du Livret A qui est passé de 15 300 à 22 950 euros. La collecte du mois d’avril 2020 est néanmoins la troisième la plus élevée de l’histoire du Livret A et elle aurait été certainement bien plus importante si les Français avaient pu accéder à leurs guichets de Caisses d’épargne ou bancaires.

La collecte du mois d’avril 2020 est une collecte d’attente mais aussi de précaution. Dans un contexte plus qu’incertain, les ménages ont décidé de renforcer leur épargne liquide afin de faire face à d’éventuels problèmes de court terme. Parmi les sujets d’inquiétude figurent évidemment la santé mais aussi le risque de perte d’emploi ou de revenus. L’augmentation de l’épargne de précaution a été constatée lors de chaque crise depuis 1973. Lors de la crise des subprimes de 2008/2009 et lors de celle des dettes souveraines de 2011/2012, le Livret A avait enregistré de fortes collectes. En 2009, la collecte annuelle du Livret A avait atteint 16,55 milliards d’euros et en 2012, 28,16 milliards d’euros (dopés par le relèvement du plafond).

Au regard des précédentes crises, le dégonflement de l’épargne de précaution sera progressif et risque de ne pas être total d’autant plus que le retour à la normale s’annonce long. Les craintes d’une longue crise économique incitent les ménages à maintenir un fort volant de liquidités. La peur du chômage est un important levier d’épargne. L’envolée de l’endettement et le risque d’un relèvement à terme des impôts jouent traditionnellement en faveur de l’épargne de précaution. D’autres facteurs expliquent le maintien à des niveau élevés de l’épargne de précaution qui n’est pas une spécificité française. La montée de la précarité au niveau professionnel et le vieillissement de la population avec en filigrane la peur d’une remise en cause du montant à venir des pensions de retraite contribuent à la hausse de l’effort d’épargne. Le dégonflement de l’épargne de précaution passera par la restauration de la confiance et donc par la normalisation de la situation économique.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Comment accélérer la relance économique

Après plusieurs semaines « d’épargne forcée », comment encourager les Français a consommer ou investir dans l’épargne longue afin de soutenir la relance? Un objectif louable mais difficile à atteindre selon Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne qui rappelle que « les épargnants recherchent toujours plus de sécurité quand l’incertitude économique augmente ».

Une « épargne forcée » très convoitée

La crise sanitaire et le confinement ont accentué voire « forcé » la tendance à l’épargne au profit des dépôts à vue et de l’épargne liquide (Livret A, LDD…). Si l’objectif des pouvoirs publics est de relancer l’économie, et d’inciter les Français à investir dans l’économie réelle, le directeur du Cercle de l’Epargne rappelle qu’ « actuellement, tous les compartiments de l’épargne française bénéficient d’avantages fiscaux, du court terme au long terme, ceux avec risques comme ceux sans risque »

Les risques sociaux en pleine crise du covid-19

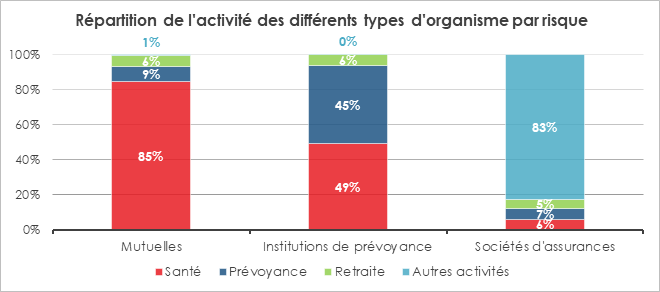

Les risques sociaux sont, en France, couverts par les différentes branches de la Sécurité sociale, maladie, retraite, accident du travail, famille, et par des organismes privés (mutuelles, institution de prévoyance, compagnies d’assurances). Au niveau des complémentaires, ces risques sont couverts de manière assurantielle, les cotisations permettent le financement des prestations à travers un mécanisme de mutualisation et de probabilité de survenue du sinistre. Trop souvent, les assurés voire les pouvoirs publics estiment que l’assurance, c’est de l’épargne, qu’il y a la constitution d’un bas de laine auquel tout le monde peut avoir accès. La crise sanitaire offre un nouvel exemple de méconnaissance ou de mauvaise foi sur ce sujet. Les assureurs sont appelés à couvrir des préjudices non prévus dans les contrats, préjudices dont le coût n’avait pas été évalué et, donc, intégré dans le montant des primes lors de l’établissement du contrat. Peu importe, il suffit de prendre dans les provisions constituées par ailleurs. La situation exceptionnelle permet de déroger aux règles classiques de bonne gestion. Si un assureur prend en charge un risque qui n’avait pas à être couvert, il pénalise par définition un autre assuré qui pourrait voir ses garanties rognées. L’assurance repose sur des modèles mathématiques. L’affranchissement des règles des contrats serait une porte ouverte sur une remise en cause des principes même de l’assurance. Au-delà des considérations purement techniques, les compagnies d’assurances qui ont répondu positivement aux demandes des pouvoirs publics pour atténuer les conséquences de la crise liée au Covid-19, sont considérées comme suffisamment riches pour participer aisément à l’effort national pour lutter contre la crise sanitaire. Selon la Fédération Française de l’Assurance, cet effort porte sur 3,2 milliards d’euros.

La participation des assureurs au fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics atteint 400 millions d’euros. Ils ont également décidé de prendre des mesures extra-contractuelles en faveur du personnel médical, des personnes exposées au virus du fait de leur état de santé au niveau du versement des indemnités journalières. L’assurance multirisque habitation est étendue gratuitement pour les personnels de santé logeant pour raison professionnelle en dehors de leur domicile.

Les assureurs ont également décidé de mettre en place un programme d’investissement global de 1,5 milliard d’euros majoritairement en fonds propres, à destination des ETI, des PME et du secteur de la santé.

La Fédération Française de l’Assurance travaille de concert avec le ministère de l’Économie et des Finances, pour élaborer une proposition de régime d’assurance contre les risques sanitaires majeurs de type COVID-19 d’ici la fin de l’année.

Le secteur de l’assurance se retrouve en première ligne face

aux conséquences sanitaires et économiques de la crise. Il est appelé à épauler

ses assurés tout en jouant son rôle d’intermédiaire financier.

La santé en tête

Selon la direction statistique du Ministère de la Santé et des Solidarités (DREES), plus de la moitié des cotisations de prévoyance perçues par les organismes intervenant sur le marché de l’assurance sont liées aux garanties de santé. Elles se sont élevées, en 2018, à 37,6 milliards d’euros, soit 52 % des cotisations collectées au titre des risques sociaux. Les prestations versées en santé représentent également le premier poste sur le champ des risques sociaux (29,5 milliards d’euros).

La retraite, l’autre pilier des organismes d’assurance non obligatoire

Les cotisations retraite ont représenté 18 % des cotisations collectées sur le champ des risques sociaux en 2018 (12,7 milliards d’euros), contre 19 % en 2017. Cette baisse est imputable à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, qui a fait de 2018 une « année blanche » sur le plan fiscal. Les cotisations des contrats individuels de retraite ouvrant droit à une déduction fiscale, celle-ci a été neutralisée en 2018. La mise en place d’un dispositif spécifique pour 2018 et 2019 visant à inciter les ménages à maintenir leurs versements (calcul de l’avantage fiscal de 2019 en prenant en compte la moyenne des versements de 2018 et 2019) n’a pas permis de maintenir le niveau des cotisations. En matière de prestations versées, le risque retraite représente 10,7 milliards d’euros.

Les autres garanties (incapacité de travail, invalidité et dépendance…)

Au total, 13,3 milliards d’euros ont été collectés et 9,4 milliards d’euros ont été versés en 2018 au titre des garanties « autres dommages corporels » qui regroupent notamment les garanties incapacité de travail, invalidité et dépendance.

Les garanties incapacité de travail représentent 9 % des cotisations collectées au titre des risques sociaux, les garanties invalidité (rente ou capital versé pour invalidité, hors garanties souscrites dans le cadre d’emprunts) en représentent 5 % et les garanties couvrant la dépendance (sous forme de rente ou de capital versé) en représentent 2 %.

Les garanties décès

8,8 milliards d’euros ont été collectés au titre des garanties décès (hors garanties décès des contrats emprunteurs), ce qui représente 12 % de la couverture des risques sociaux en 2018. 5,0 milliards d’euros de prestations ont été versés en 2018 au titre des garanties décès.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’Épargne N°73 de mai 2020

L’épargne des Français en temps de crise

L’épargne est une renonciation à la consommation. C’est la part non consommée ou investie des revenus des ménages. Avec le confinement qui entraîne la fermeture d’une grande partie des commerces, le taux d’épargne a fortement progressé au mois de mars. Après la reprise de l’activité, cette épargne subie est appelée à se réduire à un rythme qui dépendra de l’évolution de l’épidémie et de la crise économique. Par précaution, les ménages risquent de maintenir leur épargne à un niveau élevé pendant plusieurs mois.

Les milliards d’euros

économisés entre mars et mai font des envieux. Certains rêvent de la capter

pour l’orienter vers l’économie, d’autres de la taxer pour financer les

déficits abyssaux laissés par la crise du covid-19.

Face à l’épargne, les pouvoirs publics sont toujours mécontents, il y en a trop

ou pas assez, elle n’est jamais bien orientée. L’épargnant est par nature

suspect, suspect de ne pas avoir consommé son revenu, suspect d’avoir mis de

l’argent de côté, symbole d’une richesse accumulée au détriment des autres,

suspect de ne pas savoir bien utiliser ou placer son argent. En 2020, le

concours Lépine de l’épargne est ouvert avec des propositions de création de

nouveaux produits d’épargne ou de taxation de l’épargne.

Au sommaire de l’étude :

- L’épargne des Français en temps de crise

- L’épargne, le nerf méconnu de la croissance

- Un taux d’épargne élevé avant même la crise du covid-19

- Crise du Covid, une brusque montée du taux d’épargne

- Que faire du surcroît d’épargne ?

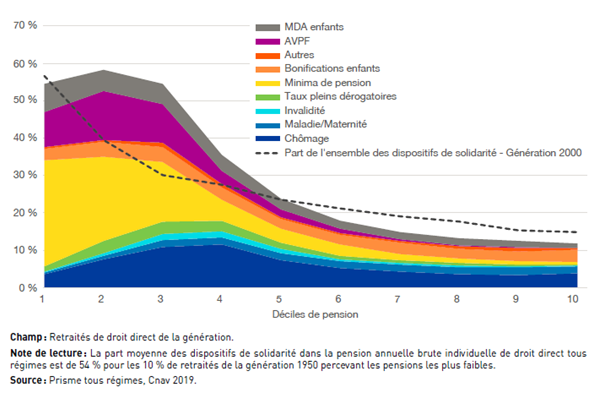

Système de retraite : quelle place pour la solidarité ?

Le préambule de la Constitution de 1946 repris dans la Constitution actuelle, précise dans son 11e alinéa, que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Ce principe général constitue l’un des fondements de notre système de protection sociale et plus particulièrement notre système de retraite. Si en vertu de l’article L111-2-1 du Code de la Sécurité, le système de retraite doit garantir « aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité » ce même article précise que « la Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération ». De fait, pour ceux dont le salaire a été trop faible, des dispositifs de solidarité existent.

Le système de retraite français repose par conséquent à la fois sur une logique contributive dans laquelle les assurés acquièrent des droits à retraite en contrepartie des cotisations, et une logique non-contributive dans laquelle des droits sont acquis au titre de la solidarité nationale. Selon la Direction de recherche et d’études du Ministère de la santé et des solidarités (DREES), les dispositifs de solidarité rentrant en compte dans le calcul du montant de la pension de retraite, représentaient 43,8 milliards d’euros en 2016, soit 16,3 % de la masse des pensions de droit direct servie par le système de retraite. Leur poids varie d’un régime de retraite à l’autre.

Rappel des principaux mécanismes de solidarité

Il convient de distinguer quatre grands types de dispositifs qui se distinguent par les objectifs qui leur sont assignés.

La majoration directe de la pension de retraite de leurs bénéficiaires

Figure dans cette première catégorie une série de mécanismes

à l’instar des majorations de pension accordées aux parents d’au moins trois enfants, le minimum contributif servi par le régime général et les régimes

alignés et le minimum garanti servi

par les régimes de la fonction publique.

L’augmentation du nombre de points ou d’annuités

Cette majoration passe à travers divers mécanismes tels que l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) instaurée en 1972 et qui permet aux parents qui n’ont pas d’activité ou qui l’ont réduite à la suite de la naissance d’un enfant, de valider des trimestres auprès du régime général. L’autre dispositif le plus répandu est la majoration de durée d’assurance pour enfant (MDA) permet aux parents de bénéficier de trimestres au titre de l’accouchement ou de l’éducation des enfants. Enfin, notre système de retraite admet des « périodes assimilées » dans les régimes de base en annuité et/ou l’attribution de « points gratuits » dans le cadre des régimes à points correspondant à des périodes au cours desquelles les assurés n’ont pas cotisé mais qui sont néanmoins considérées comme validées. Il s’agit notamment des périodes de chômage indemnisé, de certaines périodes de chômage non indemnisé, des congés maladie, ou de maternité, de préretraite, de service national, de la reconversion, de la formation, de l’invalidité, des accidents du travail, etc.

La reconnaissance d’une situation de handicap ou d’invalidité permettant d’anticiper la liquidation de la retraite à taux plein, même en cas de durée validée insuffisante

Notre système de retraite permet aux assurés reconnus inaptes de bénéficier d’une retraite à taux plein dès l’âge d’ouverture des droits. Ces derniers sont éligibles au minimum contributif et peuvent prétendre à une retraite à taux plein une fois l’âge légal minimal de départ à la retraite a été atteint.

Les autres cas de départ anticipé à la retraite

Les pouvoirs publics ont prévu plusieurs dispositifs de retraite anticipés afin de prendre en compte des contraintes familiales ou professionnelles. Ainsi, jusqu’à la réforme des retraites de 2010, les fonctionnaires ou agents d’un régime spécial, et parents d’au moins trois enfants, qui avaient cessé ou réduit leur activité professionnelle pendant au moins 2 mois consécutifs aux moments de leurs naissances, avaient la possibilité de partir à la retraite pour motif « familial » si elles justifiaient d’au moins 15 années de services. Ce dispositif aujourd’hui en extinction, n’est admis qu’aux seuls parents qui vérifiaient les conditions d’éligibilité (durée de carrière, 3 enfants et réduction d’activité) au 1er janvier 2012.

Par ailleurs, certains agents de la fonction publique dits de « catégorie active » et des régimes spéciaux ont également la possibilité d’anticiper leur départ à la retraite en raison des métiers ou des activités qu’ils exercent (pompiers, militaires, policiers, des conducteurs de train, des contrôleurs aériens, de certains agents de la fonction publique hospitalière…).

Depuis la réforme des retraites de 2003, un dispositif dit « carrière longue » a été créé pour permettre à ceux ayant commencé leur activité professionnelle tôt, de partir plus tôt. Ce dispositif initialement destiné aux assurés ayant commencé une activité avant 18 ans et qui ont cotisé suffisamment de trimestres permet de partir à la retraite dès 60 ans, voire dès 58 ans s’ils ont commencé leur carrière avant 16 ans. Ce dispositif a été étendu, en 2012, aux assurés qui ont commencé leur carrière avant 20 ans.

Aux cas spécifiques précités, s’ajoute par ailleurs divers dispositifs ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite justifié par l’état de santé de l’assuré ou de l’un de ces proches. Ainsi, les assurés handicapés ou en situation d’incapacité permanente, les travailleurs de l’amiante ou encore les salariés exposés à la pénibilité peuvent bénéficier de ces dérogations. Les fonctionnaires parents d’un enfant handicapé et justifiant d’au moins 15 années de services ont également la possibilité de partir à la retraite avant l’âge d’ouverture des droits de droit commun.

Le cas à part de la réversion

Enfin, la réversion, à mi-chemin entre la logique de

redistribution sociale et la logique patrimoniale, permet au conjoint survivant

dont les droits à pension sont faibles de bénéficier d’une partie de la

retraite de son conjoint décédé.

Le poids variable des dispositifs de solidarité dans les pensions versées