Le matelas de cash des Français a explosé pendant le confinement

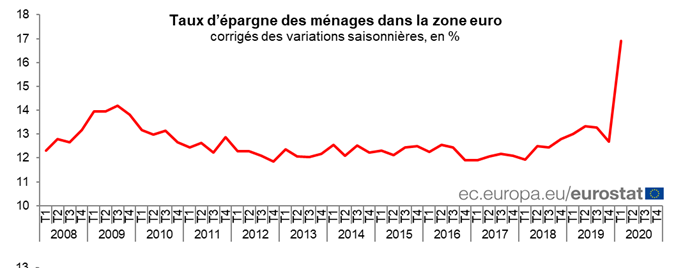

Cet article consacré à l’épargne des Français cumulée pendant le confinement cite le Directeur du Cercle de l’Epargne. Philippe Crevel explique notamment que « « depuis vingt ans, à chaque crise, les ménages augmentent leurs dépôts bancaires« . Pour lui « l‘aversion au risque et la crainte d’une crise économique profonde alimentent ce type de comportement ».

Le risque de bulle immobilière est loin d’être écarté

Philippe Crevel cité dans Le Monde rappelle que la pierre a toujours constitué une valeur refuge pour les Français pour autant, si le risque de bulle ne doit pas écartée il juge exagéré d’envisagé un possible effondrement de l’immobilier dans les mois à venir.

Immobilier : « Les taux vont rester faibles pendant plusieurs années et il y aura des opportunités »

Philippe Crevel répond aux questions d’Olivier Marin sur Le Figaro Immobilier. Il livre son analyse sur l’évolution des marchés immobiliers, en ce mois d’août.

La lutte contre l’isolement des retraités, une nécessité relancée par la crise de la covid-19

Le passage à la retraite et la sortie de la vie active ont longtemps été perçus, sur le plan des relations humaines, comme une source d’appauvrissement pour les retraités. Ces derniers n’étaient alors considérés qu’à travers le prisme des solidarités intergénérationnelles dont ils étaient les bénéficiaires exclusifs et étaient examinés prioritairement au travers les prestations qu’ils recevaient quand les actifs se définissent à travers l’emploi qu’ils exercent. Pour autant, comme le démontrent les travaux de Rémi Lenoir (Rémi Lenoir, L’invention du “troisième âge” : constitution du champ des agents de gestion de la vieillesse, Actes de la recherche en sciences sociales, 1979), le regard sur nos aînés et leur perception d’eux-mêmes a évolué à partir de la décennie 70 avec l’émergence de la notion de « troisième âge » qui consacre la notion de « réalisation de soi ».

L’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses des années de 1946-1964 d’une part et la progression, d’autre part, de l’espérance de vie et en particulier de l’espérance de vie en bonne santé ont participé au développement dans les années 90 de l’idée du « vieillissement actif ». Un souci à mettre notamment en relation avec la nécessité pour les pouvoirs publics de répondre aux besoins de financement des retraites à venir et de maintenir le pouvoir d’achat de nos aînés. De l’importance qu’ont accordée les pouvoirs publics à cette thématique a notamment découlé une multiplication des mesures destinées à prolonger l’activité des séniors et à accroître le taux d’emploi des 55-64 ans. Mais la notion de « vieillissement actif » va bien au-delà de la seule problématique du recul de l’âge de départ à la retraite ou de la multiplication des dispositifs du type cumul emploi-retraite. Elle s’illustre plus généralement à travers un repositionnement de la place des séniors dans la société, de l’évolution de leur rôle dans le noyau familial et la collectivité.

La question de la sociabilisation des personnes âgées devrait constituer un élément moteur des travaux relancés autour du financement de la perte d’autonomie et de l’adaptation de la société au vieillissement.

Les pouvoirs publics face au défi du vieillissement et à l’isolement d’une part croissante de la population

La France a pu longtemps se targuer d’un taux de fécondité supérieur à celui de ses voisins et partenaires et a ainsi retardé la gestion des problématiques liées au vieillissement et à la contraction de sa population active. Elle n’échappe pas pour autant à ce phénomène global qui s’illustre notamment par le poids croissant des retraités au sein de la population française. Leur nombre est ainsi passé de moins de 5 millions en 1981 à plus de 16 millions aujourd’hui et devrait dépasser les 25 millions à horizon 2060. De fait, selon les données du Ministère des Solidarités et de la Santé, on devrait dénombrer près de 5 millions de 85 ans et plus en 2050, soit 3,2 fois plus qu’aujourd’hui. Fruit de la réussite de notre modèle social, cette progression n’est toutefois pas sans incidence pour notre économie et met sous pression notre système de protection sociale. Ainsi, la perte d’autonomie qui intervient généralement après 75 ans (l’âge moyen de la perte d’autonomie étant de 83 ans) et qui concerne aujourd’hui près d’1,3 million d’individus pourrait toucher 2,2 millions en 2050.

« 75 ans » constituerait par ailleurs un âge charnière selon la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques en termes de sociabilisation car près de 50 % des personnes de plus de 75 ans n’ont plus de réseau amical actif. Or de l’isolement découlent d’importantes conséquences physiques et psychiques particulièrement exacerbées chez nos aînés les plus fragiles à commencer par un risque de perte de la mobilité et avec elle des difficultés matérielles compliquant la vie à domicile et en institution. Sur le plan psychologique, l’isolement entraînerait un risque accru de dépression et de dénutrition, que le confinement en chambre individuelle et/ou appartement, en établissement, est venu renforcer. Enfin, viennent s’ajouter des risques pathologiques tels que les troubles posturaux, les chutes, les escarres, etc.

Face à l’isolement, quels sont les déterminants au maintien voire au renforcement de la sociabilisation avec l’âge ?

Faisant écho à l’importance du maintien du lien social avec l’avancée en âge, une étude détaillée consacrée aux « effets du départ à la retraite sur les relations sociales des retraités » menée par Sofia Aouni, Doctorante à l’Université Grenoble-Alpes dresse un état des lieux comparé à l’échelle européenne de l’évolution des sociabilités avec l’avancée en âge. Elle s’intéresse notamment aux principaux déterminants qui contribuent à accroître ou préserver les liens sociaux de nos aînés après la cessation d’activité.

S’appuyant sur l’enquête Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) réalisée au niveau européen auprès de personnes âgées de 50 ans et plus en 2011 et en 2015, l’étude cible les jeunes retraités et plus largement les populations destinataires des politiques dites « actives » de la vieillesse avant le passage à la retraite. Il ressort, fort logiquement, de cette enquête que la taille des réseaux sociaux tend à s’amoindrir, toutes générations confondues, à mesure de l’avancée en âge. Par ailleurs, la taille moyenne du réseau de relations identifiées entre les générations 2011 et 2015 serait en légère hausse à tous les âges étudiés.

Ces travaux mettent en exergue les facteurs contribuant positivement au renforcement de la sociabilisation des 50 ans et ceux, qui au contraire, ont un impact négatif sur les sociabilités des aînés.

Sociabilité des retraités : avantage aux femmes

Selon l’étude menée par Sofia Aouni, les femmes subiraient une plus forte diminution de leurs relations au passage à la retraite. Pour autant, ces dernières disposant initialement d’un réseau plus important que leurs alter ego masculins, elles auraient, une fois à la retraite, 1,4 fois plus de chance que les hommes de disposer d’un réseau supérieur à 0.

Le niveau de qualification et la situation professionnelle, deux facteurs essentiels au maintien du lien social avec l’âge

L’importance du réseau de social des séniors semble être fortement dépendante du niveau de qualification et de la situation professionnelle de ces derniers. C’est ainsi que les diplômés du premier cycle de l’enseignement supérieur ont deux 2 fois plus de chances que les non diplômés de disposer d’un réseau de confidents. De fait le niveau de diplôme retarderait la décroissance des relations sociales avec l’avancée en âge. Ce constat est à mettre en relation avec le fait que les retraités les plus qualifiés sont généralement plus présents dans les réseaux associatifs ce qui leur permet de cumuler des sociabilités extérieures et intérieures et de prolonger, une fois à la retraite, des liens tissés pendant leur vie professionnelle. De la même façon, le maintien d’une activité professionnelle contribue à préserver un réseau de sociabilité. Ainsi salariés et indépendants ont 1,5 fois plus de chances que les retraités d’entretenir des liens sociaux.

Pour le maintien du lien social, privilégiez les grandes agglomérations !

Résider en zone rurale ou dans une ville moyenne réduirait les chances de disposer d’au moins un confident par rapport au fait d’habiter dans une grande ville. Ce constat tient sans doute à la surreprésentation d’individus diplômés et qualifiés dans les grandes agglomérations par rapport aux zones les moins peuplées et les plus reculées. Par ailleurs, les distances plus importantes, et la moindre présence de commerces et de services de proximité dans les milieux ruraux limitent fortement les possibilités d’interactions sociales.

Perte d’autonomie et lien social

L’incidence de l’entrée en dépendance sur la sociabilisation serait double. Nombre d’experts mettent en effet en avant l’accentuation de l’isolement des aînés avec la progression des signes d’entrée en dépendance. Cependant, comme le révèlent les résultats de l’enquête SHARE précitée, un bon état de santé physique diviserait par 1,25 les chances d’avoir un réseau. Un résultat qui tient certainement au rôle fondamental des aidants et du personnel en lien avec les personnes en situation de dépendance. De fait, l’accompagnement d’un proche dépendant contribuerait au maintien d’un lien social malgré l’avancée en âge quand, à l’inverse, une bonne santé physique peut engendrer un plus grand isolement de nos aînés, non sans lien avec l’éclatement croissant des familles et l’éloignement des enfants une fois entrés dans la vie active. Ainsi, près de 41 % des personnes âgées ne seraient plus en contact avec leurs enfants.

Famille nombreuse et sociabilisation ne feraient pas bon ménage !

Les ménages de faible taille auraient davantage de chances de se constituer un réseau social que les ménages de grande taille). Le fait de n’avoir qu’un seul enfant multiplierait de 2,7 les chances de disposer d’un réseau de confidents. Les liens avec les enfants sont plus importants. Leur nombre réduit permet de développer plus facilement des relations extérieures.

À la retraite, la sociabilisation passe d’abord par le couple et la famille

Priorité au couple et aux petits-enfants !

Au moment de la liquidation des droits à la retraite, la composition du ménage tend à se resserrer et la part des ménages composés de deux personnes progresse (62,8 %). Ils sont par ailleurs 74,5 % à déclarer vivre avec leur conjoint. Avec l’avancée en âge, l’importance du couple et du cercle familial dans les relations entretenues par les individus s’accroît.

Au-delà de la cellule conjugale, les séniors constituent une ressource cruciale pour soutenir leurs enfants. Disposant de davantage de temps libre, ils sont davantage sollicités pour garder leurs petits-enfants. Ce sont particulièrement les retraités des professions intellectuelles, qui déclarent garder leurs petits-enfants.

Garde des petits-enfants, la France au milieu du gué

En matière de garde des petits-enfants, les retraités français, au même titre que leurs homologues allemands, belges, autrichiens et suisses sont dans une situation intermédiaire au sein des pays membres de l’Union Européenne. Moins disponibles que les retraités espagnols ou italiens qui déclarent des taux de garde quotidienne de leurs petits-enfants de 62,7 % et 72,4 %, ils sont néanmoins davantage mis à contribution que les retraités suédois et danois (dont les taux sont respectivement de 5,1 % et 3,1 % au titre d’une garde quotidienne). Ces derniers, s’illustrant par un taux d’emploi plus élevé que les séniors d’Europe du Sud sortent plus tardivement du marché du travail (respectivement à 64 et 63 ans en moyenne) et affichent un degré d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis de leur famille plus élevé.

Cette grande diversité des situations tient donc à l’importance accordée aux échanges familiaux intergénérationnels dans chaque pays considéré et à l’existence ou non d’alternatives institutionnelles (crèches, garde à domicile subventionnée). Dès lors, se pose la question, pour nombre de retraités, de savoir si leur aide informelle est volontaire ou subie. Par ailleurs, si le recours à la famille est traditionnellement admis dans certains États du sud de l’Europe (en particulier en Espagne ou en Italie) d’autres, à l’instar de la France, semblent être entrés dans « un processus de défamiliarisation » qui pourrait avoir des incidences à l’avenir quant au rôle joué par les aînés auprès de leurs enfants et petits-enfants et réciproquement quant à l’apport pour les aînés de la préservation de ce lien régulier avec leurs descendants.

Des activités extrafamiliales en progression mais toujours marginales

Si les activités extrafamiliales entendues au sens large (volontariat, bénévolat, activités caritatives, suivi d’une formation ou de cours, activité en club, implication au sein d’amicales, d’associations ou encore participation aux activités d’une organisation politique, syndicale, locale ou communale) sont en hausse après le passage à la retraite, la proportion des enquêtés déclarant participer à au moins une des activités précitées demeure minoritaire. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, en France, plus de 5 millions de personnes âgées seraient investies dans le milieu associatif.

Les pays s’illustrant par un niveau élevé de participation à des activités extrafamiliales des nouveaux retraités sont généralement ceux qui affichent un degré de prise en charge des petits-enfants faibles et inversement.

Il convient de noter que la hausse de la pratique d’une activité extrafamiliale est plus notable chez les femmes. Par ailleurs, le maintien des réseaux passés semble plus aisé pour les anciens membres de l’exécutif, des corps législatifs et les fonctionnaires ainsi que les retraités les plus qualifiés. En outre, les enquêtés les plus précaires qui étaient, avant la retraite, au chômage, au foyer ou en inactivité/incapacité se distinguent avec les taux de participation à aucune activité extrafamiliale les plus forts.

* * *

Pour répondre aux risques d’isolement accrus de nos aînés au plus fort de la crise sanitaire, le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran a missionné à la fin du mois de mars, Jérôme Guedj (inspecteur général des affaires sociales et ancien député et président du conseil départemental de l’Essonne) afin de présenter des solutions pendant et après le confinement. C’est ainsi que sur la base des rapports d’étape remis au Ministre dès début avril, il a été d’abord décidé d’assouplir les conditions de confinement en EHPAD. Dans le cadre du rapport définitif remis le 16 juillet dernier, Jérôme Guedj liste 36 propositions destinées à lutter dans la durée contre le risque d’isolement de nos aînés. L’auteur du rapport entend inscrire ses travaux dans le cadre de la réflexion plus globale du grand âge et de l’autonomie engagée en 2018 et relancée pendant le confinement par les pouvoirs publics. Ses mesures visent à accompagner les proches aidants, les professionnels du grand âge, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les associations ainsi que les collectivités. Il évoque notamment l’urgence pour les pouvoirs publics de publier les décrets d’application du congé rémunéré proche-aidant introduit dans la loi de financement pour la Sécurité Sociale de 2020, attendus pour septembre. Affaire à suivre !

Une journée de retraités

Le passage à la retraite est synonyme de changement de vie. Les contraintes de la vie professionnelle s’effacent au profit de nouvelles activités, loisirs, famille. Les questions de santé prennent également de plus en plus de poids surtout avec la progression en âge. L’INSEE, avec la CNAV, avait réalisé une étude détaillée sur l’organisation des journées des retraités et avait comparé les résultats avec ceux de précédentes enquêtes menées entre les années 70 et 90. La vie des retraités évolue avec le renouvellement des générations et avec les modes et le progrès technique. L’arrivée de la vidéo à domicile, d’Internet et de la téléphonie mobile ont modifié la vie des séniors comme celle des actifs.

Le temps physiologique (sommeil, repas et soins corporels) représente, pour les retraités, la moitié de la journée et les tâches domestiques 17 % d’une journée. Ces dernières se sont réduites depuis le début du siècle d’au moins 20 minutes quotidiennement. Les retraités d’aujourd’hui consacrent moins de temps aux formalités administratives, au rangement, au ménage et à la cuisine. L’émergence d’Internet explique en partie cette évolution. Les Français, en règle générale, passent, aujourd’hui, moins de temps à classer leurs papiers et à réaliser leurs comptes que dans le passé. Pour la cuisine, les repas se sont simplifiés et sont effectués plus fréquemment en extérieur. Les femmes ont bénéficié en grande partie de la diminution du temps consacré aux tâches ménagères, -34 minutes. Un léger rééquilibrage avec les hommes est en cours mais est loin de compenser l’écart constaté durant la vie active.

Entre 2000 et 2011, le temps passé à s’occuper d’autres personnes, que cela soit des enfants ou des adultes, est assez stable, tout comme la proportion de personnes effectuant de tels soins.

Le temps dévolu aux activités de semi-loisirs, comme le jardinage ou le bricolage, diminue de respectivement 5 et 4 minutes en 11 ans, soit 20 % et 15 % de moins. Les retraités vivent de plus en plus en ville et en appartements, ce qui limite d’autant ce type d’activités. La baisse est plus marquée pour les hommes qui le pratiquaient plus fortement auparavant que les femmes. Le temps voué aux animaux est assez stable au cours de la période. La possession d’un animal de compagnie décline dans les grandes villes mais se maintient ailleurs. Près de la moitié des 60/69 ans en ont en France. Après 70 ans, cette proportion diminue. Un tiers des 70/79 ans est encore propriétaire d’un animal de compagnie. Au-delà de 80 ans, ce ratio tombe à un sur quatre.

Le temps consacré aux activités professionnelles reste très marginal, il augmente toutefois de façon non négligeable puisqu’il double pour atteindre 7 minutes en moyenne. En 2018, 3,4 % des retraités de 55 ans ou plus résidant en France, soit 482 000 personnes, occupent, selon l’INSEE, un emploi tout en bénéficiant d’une pension de retraite. Ce chiffre est en légère hausse par rapport à 2014, où 464 000 personnes étaient dans cette situation. Parmi les retraités de 55 à 59 ans, 25 % cumulent un emploi et leur retraite, soit 7 points de plus qu’en 2014. Cette proportion se réduit à 6,7 % chez les 60 à 64 ans. Ce taux est de 4,6 % chez les 65/69 ans. et 1,3 % chez les 70 ans ou plus.

La part des personnes en situation de cumul emploi-retraite parmi les retraités de 62 à 64 ans diminue depuis 2015, alors qu’elle augmente parmi les autres tranches d’âge. Cette baisse s’explique par les effets des différentes réformes concernant les retraites (report de l’âge légal et durée de cotisation). Par ailleurs, les conditions plus restrictives d’accès au cumul emploi-retraite introduites dans la réforme des retraites de 2014, auraient ainsi conduit, à partir de 2015, certains assurés à prolonger leur carrière plutôt dans le cadre de la surcote (dispositif qu’ils pourraient juger plus avantageux).

Comme pour leurs cadets, la télévision est le principal loisir de la journée des retraités : elle est regardée par 90 % d’entre eux, durant 3 h 27 par jour en moyenne. Cette durée est en hausse de 10 minutes par rapport à 1999 chez les téléspectateurs. En revanche, la lecture est en baisse constante. Le temps de lecture est en retrait tout comme le nombre de jours durant lesquels les retraités lisent un journal ou un livre -8 points en 11 ans. Le temps moyen de lecture des retraités reste néanmoins supérieur de 20 minutes à celui des autres personnes. La baisse de la lecture est un phénomène général qui concerne toutes les tranches d’âge mais en priorité les jeunes et les jeunes actifs du fait d’une plus forte consommation de jeux vidéo et de vidéos. La baisse de la lecture chez les retraités est plus prononcée chez les hommes que chez les femmes.

Les retraités consacrent moins de temps à faire du sport ou à se promener qu’il y a 11 ans. La baisse de l’activité physique est surprenante compte tenu des consignes en provenance des pouvoirs publics et de la priorité de plus en plus affichée donnée au corps.

Le temps économisé sur le bricolage, le jardinage, la lecture et le sport profite à Internet. Le temps consacré à Internet a augmenté de 10 minutes de 2000 à 2011. L’augmentation s’est amplifiée depuis avec l’équipement croissant des retraités aux ordinateurs et aux smartphones.

Le temps consacré à la sociabilité reste important pour les retraités. Plus de 50 % rencontrent chaque journée soit de la famille, des amis, des voisins. Néanmoins, les aidants sont moins nombreux dans les années 2010 qu’au début des années 2000. L’entraide tend à diminuer pour faire les courses ou pour la réalisation des tâches administratives, preuve d’un isolement croissant de certains retraités.

Du fait de l’éclatement des familles et des éloignements géographiques croissants, l’aide aux enfants pour garder les petits-enfants tend à diminuer sur ces vingt dernières années. Cette aide est importante entre 60 et 69 ans et tend à décliner assez rapidement après.

Des inégalités du patrimoine aux inégalités des revenus en France

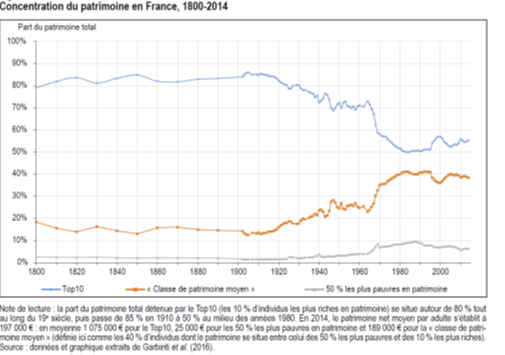

Depuis une vingtaine d’années, la question de l’augmentation des inégalités de patrimoine revient périodiquement sur le devant de la scène grâce notamment aux travaux de Thomas Piketty.

La France est un des pays les plus égalitaires au niveau des revenus mais aussi en ce qui concerne le patrimoine. Les inégalités ont fortement décru depuis le début du XXe siècle en raison de l’introduction de l’impôt sur le revenu et le relèvement des droits de succession. Avec l’allongement de la durée de la vie et le processus d’appréciation de la valeur des actifs immobiliers et financiers, la réduction des inégalités s’est interrompue dans les années 80. À la différence de nombreux pays occidentaux et des Etats-Unis en premier lieu, l’augmentation des inégalités patrimoniales demeure limitée en France.

De la première révolution industrielle jusqu’en 1914, le patrimoine a, en France comme dans la grande majorité des États occidentaux, connu une phase de forte concentration. Les 10 % les mieux dotés des ménages français possédaient alors plus de 80 % du patrimoine total. La Première Guerre mondiale marque le début d’une période de forte baisse des inégalités. Au milieu des années 1980, les 10 % les mieux dotés ne concentrent plus que 50 % du patrimoine. La part du patrimoine détenu par la classe moyenne augmente fortement, passant de 14 % à 41 %. De la fin des années 1920 jusqu’à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les détenteurs de patrimoine ont dû faire face à la récession de 1929, à la guerre et à l’inflation. Ces facteurs ont érodé fortement leur patrimoine. En outre, les prélèvements obligatoires ont joué un rôle certain dans ce nivellement.

Durant les Trente Glorieuses, les classes moyennes, bénéficiant de la hausse des rémunérations salariales et de facilité d’accès aux crédits, se constituent un patrimoine en particulier à travers l’acquisition de la résidence principale. L’inflation qui est restée relativement élevée jusque dans les années 1980 a facilité l’accession à la propriété.

À partir des années 2000, l’évolution du niveau d’inégalité est dictée de plus en plus par les fluctuations des prix des actifs financiers. Quand ces derniers augmentent fortement, les inégalités progressent, quand ils baissent, le phénomène inverse est constaté. En revanche, l’élévation des prix de l’immobilier tend à réduire les inégalités entre la classe moyenne et la classe des 10 % les mieux dotés dont le patrimoine comporte une part importante investie en actifs financiers.

Depuis le début du XXIe siècle, l’augmentation du coût du logement empêche, en particulier les jeunes actifs et les ménages les plus modestes, d’accéder à la propriété et cela malgré la baisse constante des taux d’intérêt.

La montée des inégalités est également imputable à l’évolution de l’effort d’épargne. Celui-ci est de plus en plus concentré sur les 20 % des ménages les plus riches au niveau des revenus. Les 50 % les plus modestes n’épargnent pas.

Les inégalités du patrimoine sont également la conséquence de celles portant sur les revenus ainsi que celles liées aux successions.

Le revenu national par adulte a été multiplié par plus de 7 de 1900 à 2019 passant de 5 000 à plus de 35 000 euros. Cette progression a été réalisée essentiellement entre 1945 et 1980 durant les « Trente Glorieuses ». Si le taux de croissance du revenu national par adulte a été négatif entre 1900 et 1945 (-0,1 % par an), il est monté à 3,7 % entre 1945 et 1980. Depuis, la progression est inférieure à 1 % par an.

La proportion des revenus des 10 % les mieux dotés décroît entre le début de la Première Guerre mondiale et la fin de la Seconde. Elle passe ainsi de 50 à 30 % du revenu national. Cette chute est imputable à la forte diminution des revenus du patrimoine. La réduction des inégalités de revenus est en grande partie imputable à la destruction de capital qui caractérise cette période. De 1945 à 1983, l’évolution des inégalités est plus heurtée pour le revenu que pour le patrimoine. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la hiérarchie des salaires favorise les catégories sociales supérieures et le haut de la classe moyenne. Les évènements de mai 1968 marquent l’arrêt de ce mouvement haussier. Un processus sans précédent de revalorisation des bas salaires et en premier lieu du SMIC intervient entre 1967 et 1983, puis au moment de la réduction du temps de travail entre 1998 et 2003. Durant la première période, le pouvoir d’achat des actifs au SMIC progresse de 130 %. Il faut y ajouter le rôle des prélèvements obligatoires et des prestations sociales qui aboutissent à abaisser le ratio des revenus entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus modestes à 3,5. Ce ratio est un des plus faibles de l’OCDE.

À partir des années 1980, les 1 % les plus aisés enregistrent de fortes augmentations de leurs revenus en lien avec le poids de leur patrimoine financier. La part des revenus détenus par le top 1 % passe de 7 % en 1983 à 11 % en 2014. Entre 1950 et 1983, tandis que le revenu réel par adulte augmente au rythme de 3,5 % par an pour la quasi-totalité de la population, les hauts revenus connaissent une hausse annuelle de 2.3 %. À partir de 1983, les très hauts revenus continuent de croître à un rythme de 2,2 % par an contre moins de 1 % pour le reste de la population. Cet écart croissant est à mettre en parallèle avec l’évolution de la part des revenus du capital possédée par les 1 % des individus aux plus hauts revenus. Elle passe de 26 % en 1983 à 35 % en 2000. Cette augmentation de la concentration des revenus du capital est liée à l’augmentation de la concentration des patrimoines observée durant cette période.

L’évolution des revenus du travail explique peu en France celle des revenus des plus riches à la différence de ce qui est constaté aux États-Unis. Seuls les 0,1 % et surtout les 0,01 % les mieux payés ont connu une forte revalorisation de leur rémunération. Les dirigeants des grandes entreprises ont bénéficié de la mondialisation des activités. Leurs salaires sont fixés selon des considérations extérieures aux règles nationales. La concurrence fiscale entre les États aboutissant à une diminution des prélèvements sur les dividendes, les stock-options voire sur l’impôt sur le revenu a également favorisé cette augmentation des rémunérations des cadres dirigeants.

Plusieurs facteurs jouent toujours en faveur de la concentration du patrimoine. Le vieillissement de la population est un facteur important. En France, plus de la moitié du patrimoine des ménages est détenue par les plus de 55 ans. Ce phénomène ne peut que s’accroître en raison de l’augmentation de l’âge moyen de la population. Les faibles taux d’intérêt conduisent à une appréciation de la valeur de certains actifs financiers et immobiliers. Ce phénomène est amené à perdurer afin d’assurer la solvabilité des États mise à mal avec la crise sanitaire. En matière de revenus, l’évolution est moins facile à tracer. De plus en plus de revendications se font jour pour améliorer les rémunérations les plus modestes. Certains émoluments accordés à certains dirigeants sont de plus en plus mal considérés amenant à un autocontrôle de la part des conseils d’administration. Par ailleurs, le processus de mondialisation semble être arrivé à son terme ou du moins s’être stabilisé.

La réduction des inégalités du patrimoine passe par la réduction de celles liées aux revenus et à l’héritage. Certains souhaitent un durcissement des droits de succession. En France, cette question est politiquement très sensible. L’idée de favoriser les donations pour favoriser une plus forte mobilité du capital est actuellement privilégiée mais elle pourrait déboucher, un jour ou l’autre, sur celle des droits de mutation à titre gratuit.

À la fin, ce sont les actions qui gagnent toujours

De multiples études françaises et étrangères ont, ces dernières années, souligné que le placement « actions » offre le meilleur rendement sur longue période. Une récente enquête de l’Institut de l’épargne foncière et immobilière (IEIF) conforte cette analyse. Malgré la succession de crises financières, depuis 40 ans, les actions enregistrent un rendement annuel moyen de 11 % (dividendes inclus).

La crainte des épargnants face aux actions est la volatilité de ce type de support. La volatilité est de 24 % contre 9 % pour l’immobilier sur la période de fin 1979 à fin 2019.

Si la baisse de la croissance potentielle, fruit du vieillissement démographique et de la diminution des gains de productivité, pèse sur le rendement des actions tout comme la politique monétaire accommodante, elle renchérit le cours des actions. L’immobilier subit la même évolution en offrant des rendements encore plus faibles.

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour l’IEIF, 53 % des Français estiment que la crise sanitaire des derniers mois les pousse à épargner davantage, 20 % se tournent vers des placements plus sûrs, 17 % sont incités à consommer davantage et seulement 9 % envisagent d’investir en Bourse.

Des épargnants inquiets mais raisonnables

Selon une enquête Kantar, « Les Français et leur épargne face à la crise de la Covid-19 », plus des deux tiers des Français, (68 %), déclarent être inquiets avec la baisse des marchés financiers intervenue au mois de mars. Chez les plus de 35 ans, le taux est de 81 %. La moitié des sondés estime que la crise actuelle est plus sévère que celle de 2008-2009. Ces résultats sont certes logiques mais à relativiser du fait que près des trois quarts de l’épargne financière des ménages sont investis sur des produits de taux.

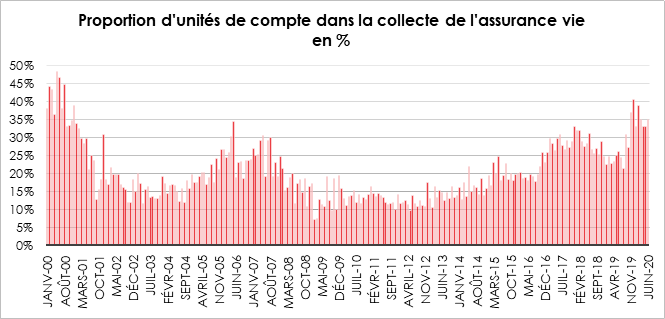

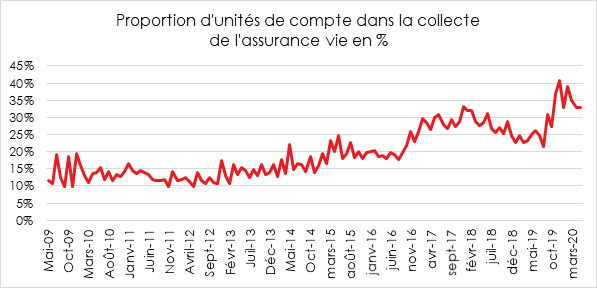

13 % des Français détenteurs de placements financiers auraient réalisé des opérations financières. Cette faible proportion témoigne de l’absence de panique chez les épargnants. À la différence des crises précédentes, les ventes d’actions ont été plus faibles de la part des particuliers. La part des unités de compte au sein de la collecte brute de l’assurance vie n’a pas non plus enregistré de chute. Elle s’élève à 35 % quand en 2008-2009, au cœur de la crise des subprimes, elle s’était effondrée à 7 %. Les détenteurs de produits à risques et les Français avec une épargne financière supérieure à 75 000 euros se sont montrés plus actifs que la moyenne entre le mois de mars et le mois de juin. Néanmoins, parmi cette population qui détient une grande partie du patrimoine financier des ménages, 80 % n’ont pas réalisé d’arbitrages. Selon l’Autorité des Marchés Financiers, 150 000 nouveaux actionnaires se seraient manifestés après la chute des cours à la recherche de bonnes opérations à réaliser.

Près de 4 Français sur 10 n’ont confiance en personne pour placer leur épargne, signifiant également que 60 % ont des interlocuteurs de confiance. Les personnes ayant un patrimoine financier important sont moins critiques. Il n’en demeure pas moins qu’une très large majorité de Français estiment n’avoir pas reçu de la part de leurs banques ou compagnies d’assurances d’informations claires concernant leurs placements. Seules 16 % des personnes interrogées déclarent avoir accès à un professionnel dédié à la gestion de patrimoine. Ces derniers ont été mieux traités que les autres épargnants.

Avec le confinement, les Français ont eu recours aux techniques digitales. Selon l’enquête Kantar, 81 % valident le modèle « full digital » pour la gestion de leur épargne en ligne.

Avant la crise, 61 % des épargnants géraient leur épargne en ligne. Durant le confinement, 20 % de Français supplémentaires auraient franchi le cap de la gestion en ligne.

Côté pratique : Comment venir en aide à ses enfants ou petits-enfants ?

Avec la crise économique enfantée par celle de la Covid-19, de nombreux jeunes rencontrent d’importantes difficultés économiques. Les emplois d’été sont, cette année, moins nombreux avec la faiblesse du nombre de touristes en provenance de l’étranger. Les entreprises rechignent en raison des incertitudes sanitaires et économiques à recourir à des stagiaires. Les jeunes actifs, en particulier ceux qui étaient en CDD ou en intérim, sont également confrontés à des pertes de revenus. Plusieurs moyens permettent aux parents de leur venir en aide avec une possibilité de diminuer les impôts.

La déduction de la pension alimentaire

Les parents peuvent déduire de leurs revenus, sous certaines conditions, la pension alimentaire versée pour subvenir aux besoins d’un enfant majeur. C’est notamment le cas si l’enfant poursuit ses études, est au chômage ou à la recherche d’un premier emploi et qu’il n’a pas ou peu de ressources.

Si l’enfant n’est pas rattaché fiscalement au foyer fiscal de ses parents et ne vit pas chez eux, ces derniers peuvent déduire 5 947 euros par enfant, qu’il soit ou non célibataire. Ce montant est doublé (soit 11 894 euros par enfant) si l’enfant est célibataire chargé de famille, marié ou pacsé et que ses parents subviennent seuls à son entretien. Si les parents sont séparés, chaque parent peut déduire la pension dans la limite des plafonds précédents.

Si l’enfant vit chez ses parents, ces derniers peuvent également déduire la pension alimentaire. Le montant forfaitaire de la déduction est alors de 3 535 euros par enfant (le double si l’enfant est, comme dans le cas précédent, chargé de famille, marié ou pacsé). Pour bénéficier de cette déduction, l’enfant ne doit pas être fiscalement rattaché au foyer fiscal de ses parents. En cas d’hébergement partiel, la somme est réduite au prorata du nombre de mois.

La réalisation de dons en franchise fiscale

Les enfants au-delà des cadeaux traditionnels (qui doivent être habituels et proportionnés aux revenus des parents) peuvent bénéficier de dons en argent ou en biens meubles (voiture, bijoux…), immeubles et des valeurs mobilières (actions, parts sociales…).

Le présent d’usage ou cadeau

Le présent d’usage constitue un don manuel exonéré de droits de donation qui ne nécessite aucune déclaration particulière auprès de l’administration fiscale. Son montant est fonction des revenus et du patrimoine des ménages. Le versement de 10 000 euros sera assimilé à une donation imposable dans un foyer modeste quand elle sera considérée comme un présent d’usage dans un foyer plus aisé.

Le Code civil reste évasif sur la notion de présent d’usage. Ainsi, il retient la définition suivante : « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » Dans les faits, un présent d’usage ne doit pas sortir de la norme. Ils sont fonction des évènements. Il est ainsi admis qu’ils peuvent être plus importants pour un mariage ou pour une naissance. Leur valeur doit représenter une proportion limitée du patrimoine du donateur, pas plus de 1 %, par exemple, de la valeur de l’ensemble des biens immobiliers et financiers du contribuable. Par définition, un cadeau n’a pas vocation à être régulier, quoi qu’en pensent certains enfants.

En cas de cadeau disproportionné, une requalification peut intervenir lors d’un contrôle fiscal. Celui-ci peut être réalisé au moment d’une succession ou à la demande d’héritiers qui auraient pointé des mouvements d’argent trop importants vers un proche, membre de la famille ou non.

Quand les cadeaux sortent de l’ordinaire, le contribuable doit remplir le « formulaire 2735 », ou « déclaration de dons manuels et de sommes d’argent », qui est adressé au centre des impôts dans le mois qui suit le don.

Le régime fiscal des dons

Chaque parent peut ainsi donner jusqu’à 100 000 euros par enfant sans qu’il y ait de droits de donation à payer. Un couple peut donc transmettre à chacun de ses enfants 200 000 euros en exonération de droits. Cet abattement de 100 000 à 200 000 euros peut s’appliquer en une seule ou en plusieurs fois tous les 15 ans. Dans les mêmes conditions, les donations consenties aux petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 euros, et celles consenties aux arrière-petits-enfants de 5 310 euros. Ces dispositions sont applicables que le bénéficiaire soit majeur ou mineur. Ces abattements peuvent se cumuler entre eux. Un enfant peut ainsi recevoir 200 000 euros (100 000 x 2) de ses parents et 127 460 euros (31 865 x 4) de ses quatre grands-parents tous les 15 ans sans droit de donation à régler. Au-delà de ces montants, les sommes données après abattement sont imposées au barème progressif prévu pour les donations en ligne directe.

La loi de finances rectificative pour 2020 (3e du nom), définitivement votée par le Sénat et l’Assemblée nationale le 23 juillet 2020, prévoit plusieurs dispositions en faveur de la donation.

Pour la construction ou pour des travaux dans une résidence principale, les parlementaires ont voté une exonération de droit pour les donations à hauteur de 100 000 euros. L’exonération est appliquée si les sommes concernées sont affectées :

- à la construction de la résidence principale

- aux travaux et des dépenses de rénovation énergétique de la résidence principale

Comme pour le régime traditionnel de la donation, cet abattement s’applique pour chacun des parents au profit de chacun de ses enfants. Il s’ajoute à l’abattement de 100 000 euros déjà en place, pour les héritiers en ligne directe. Cette mesure sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2021.

Un autre dispositif a été également adopté. À l’initiative de la députée Olivia Grégoire, avant qu’elle ne soit nommée au Gouvernement, un amendement exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons d’argent inférieurs ou égaux à 100 000 euros à un tiers quand cette somme est affectée à la création ou au développement d’une entreprise de moins de 50 salariés, dont la direction est assurée par le bénéficiaire de la donation.

Les prêts aux enfants

À défaut de verser une pension ou un don, les parents peuvent effectuer un prêt au profit de leurs enfants. Au-delà de 760 euros, ce prêt doit faire l’objet d’une déclaration au centre des impôts en ayant recours au formulaire N° 2062. Cette déclaration concerne même les prêts sans versement d’intérêts. Elle doit être déposée même si le prêt a été remboursé avant la fin de l’année concernée. Si un même créancier ou un même débiteur a consenti ou obtenu, au cours d’une année civile déterminée, plusieurs prêts d’un montant unitaire égal ou inférieur à 760 euros, mais dont le total excède cette limite, tous ces prêts doivent être déclarés. Un prêteur qui a accordé un prêt unique à une seule personne n’a pas à déclarer le prêt. La déclaration incombe à l’emprunteur. Un prêteur ayant, en revanche, accordé plusieurs prêts à plusieurs personnes différentes, doit remplir le formulaire de déclaration dès lors que le montant cumulé des prêts dépasse 760 euros sur l’année.

Être grand-père ou grand-mère procure beaucoup de joie, mais aussi quelques dépenses, selon l’Observatoire E. Leclerc Nouvelles consommations. Sa dernière étude révèle que les grands-parents consacrent 1 650 euros par an pour leurs petits-enfants. Visant à alléger les contraintes budgétaires des jeunes parents, il s’agit d’un soutien financier qui débute le plus souvent à la naissance du premier petit-enfant. Et, cette aide est loin d’être négligeable, car un tiers des grands-parents interrogés estime que leurs enfants auraient du mal à s’en sortir sans ces ressources financières complémentaires.

Aider et faire plaisir

Plus que prendre soin des petits-enfants, les grands-parents ont aussi à cœur de faire plaisir à leurs petits-enfants. Ainsi, la moitié des grands-parents s’autorisent à des activités de loisirs, notamment pendant les vacances scolaires. Ils accueillent leurs petits-enfants quatre semaines pleines par an en moyenne.

2020, Un premier semestre atypique

3 questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Quel bilan faites-vous de ce premier semestre atypique sur le plan de l’épargne et du patrimoine des ménages ?

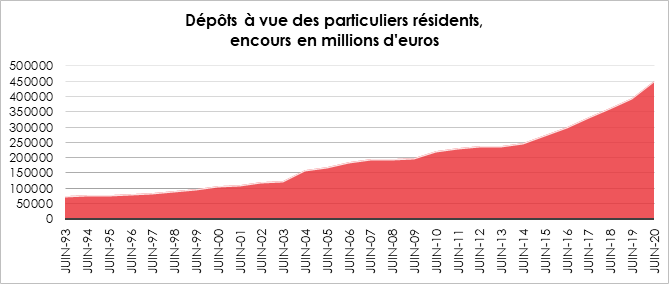

Au cours du premier semestre, les Français, fort logiquement, ont privilégié la sécurité et la liquidité, le rendement passant au second plan. Les dépôts à vue, essentiellement les comptes courants et l’épargne réglementée, ont été les grands gagnants de cette période très particulière.

L’encours des dépôts à vue a progressé de plus de 45,5 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année 2020. Les ménages laissent de plus en plus d’argent liquide sur leurs comptes courants, preuve d’un niveau élevé d’anxiété et d’une absence de motivation pour effectuer des placements. Cette attitude peut être liée à la faiblesse du rendement des produits de taux ou à l’aversion aux risques.

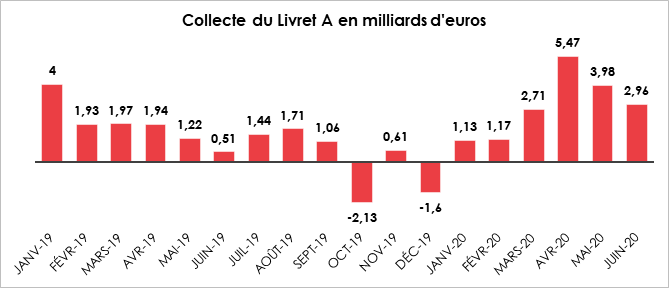

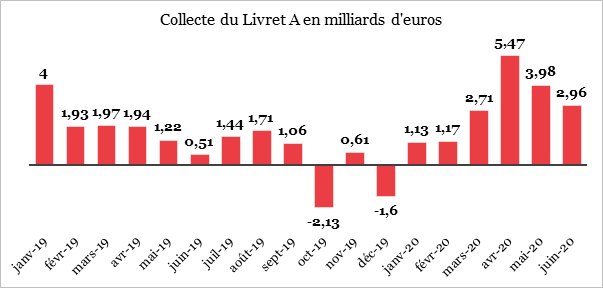

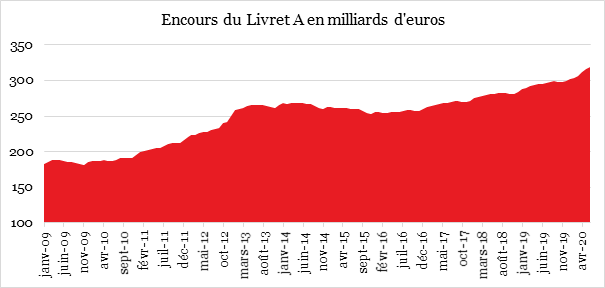

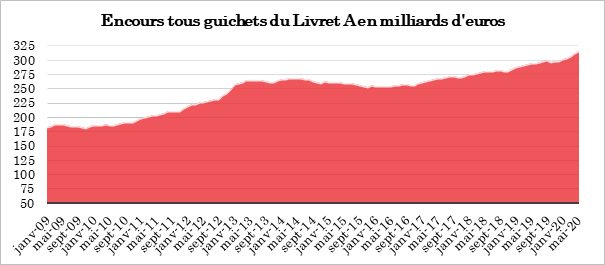

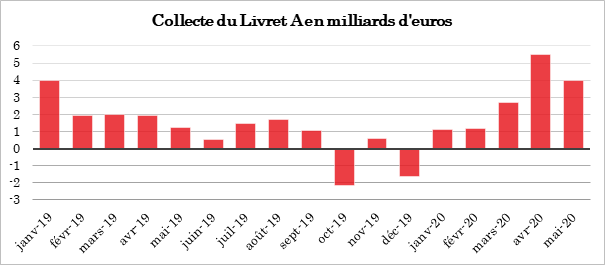

Le Livret A a enregistré six mois consécutifs de collecte nette positive. Avec ou sans le confinement, les ménages plébiscitent ce placement qui ne rapporte pourtant que 0,5 % par an. Au mois de juin, la collecte a été de 2,96 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte pour le Livret A a atteint 20,41 milliards d’euros (dont plus de 15 milliards d’euros depuis le début du confinement), soit près de deux fois plus qu’au premier semestre 2020 (11,57 milliards d’euros). À l’exception de 2012, année marquée par le relèvement du plafond du Livret A et du LDDS, une telle collecte est historique.

Le Livret A et le LDDS sont facilement gérables en ligne, ce qui explique également les bons résultats constatés depuis le mois de mars. L’assurance vie qui est un produit d’épargne un peu plus complexe, de moyen et long terme, n’a pas bénéficié de l’effort accru des ménages. Les agences bancaires et celles d’assurances étant fermées pendant le confinement, les épargnants ont rencontré plus de difficultés pour réaliser leurs arbitrages.

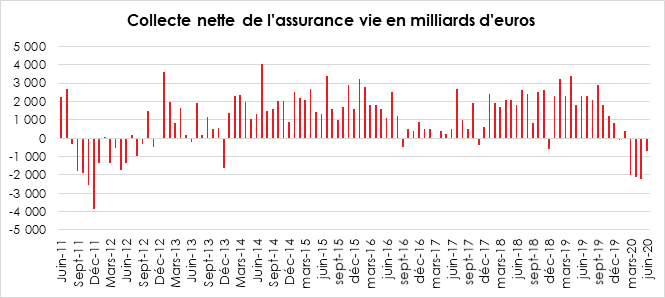

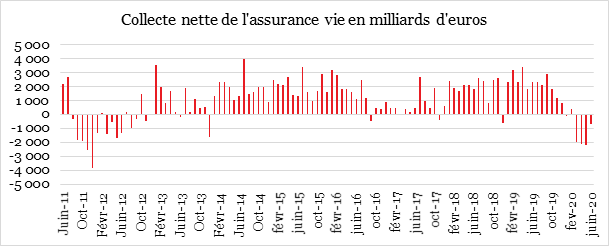

Depuis le début de la crise sanitaire, l’assurance vie est en décollecte. Elle signe ainsi son quatrième mois consécutif de décollecte au mois de juin, avec -700 millions d’euros, selon la Fédération Française de l’Assurance. Depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars, le premier placement des ménages aura enregistré une décollecte de 6,9 milliards d’euros. Sur le premier semestre, la collecte a été négative de 4,7 milliards d’euros.

En juin, un retour à la normale a été néanmoins constaté. La collecte brute a, en effet, atteint 9,9 milliards d’euros quand elle s’élevait respectivement à 6,4 milliards en avril et 7 milliards en mai. Cette progression des cotisations a été rendue possible par la réouverture des agences d’assurances et des banques et par la levée des restrictions de circulation. Par rapport à 2019, le manque à gagner pour l’assurance vie en matière de collecte brute atteint près de 20 milliards d’euros (54,3 contre 74 milliards d’euros).

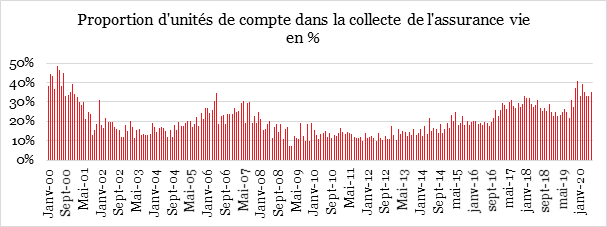

Les unités de compte ont représenté 35 % de la collecte en juin tout comme sur le premier semestre. Cette collecte n’a pas chuté comme en 2008 ou en 2012. Les épargnants acceptent la prise de risque liée aux unités de compte malgré le contexte incertain. Les consignes des assureurs et des autorités sont ainsi respectées.

Le montant des prestations versées a atteint 10,5 milliards d’euros au mois de juin. Ce montant a retrouvé son niveau d’avant crise sanitaire. En avril et en mai, il était respectivement de 7,9 et 8,5 milliards d’euros. Sur le premier semestre, les prestations se sont élevées à 59 milliards d’euros soit le même montant qu’en 2019 (59,1 milliards). Ces prestations peuvent être portées par la bonne tenue du marché immobilier. Après le confinement, la réalisation de nombreuses transactions a nécessité un apport de liquidités de la part des acheteurs.

L’assurance vie nécessite un engagement sur la durée. Compte tenu des incertitudes, les ménages ont reporté leurs versements. Par ailleurs, les professions libérales et les indépendants qui sont des contributeurs importants de l’assurance vie, ont dû faire face, durant le confinement, à une baisse sensible de leurs revenus professionnels, ce qui a réduit d’autant leurs capacités d’épargne.

Dans ce contexte particulier, l’encours du Livret A bat un nouveau record à 319 milliards d’euros. Il en est de même pour le LDDS à 118,1 milliards d’euros quand l’assurance vie recule un petit peu du fait de la décollecte et de la dépréciation subie par les unités de compte. Son encours, fin juin, s’élevait à 1 766 milliards d’euros.

Comment envisagez-vous la seconde partie de l’année au niveau de l’épargne ?

La part d’inconnues est importante au cœur de l’été pour se risquer à des pronostics. Le retour du virus à l’automne avant le déploiement éventuel d’un vaccin constitue une réelle menace dont la réalisation aurait des effets tant sur le plan sanitaire et qu’au niveau économique. Si l’épidémie ne perturbe pas trop la rentrée, nous devrions bénéficier des effets des différents plans de relance. Plusieurs indicateurs émanant des instituts de conjoncture témoignent de la vitalité de la reprise malgré un contexte qui reste anxiogène. Elle devrait donc être amenée à s’amplifier dans les prochains mois. Un tel scénario a été constaté lors des précédentes épidémies que ce soit en 1832 avec le choléra ou en 1918-1919 avec la grippe espagnole. L’effet de sidération avait laissé alors la place à une volonté de renouer avec les plaisirs de la vie. Pour l’épidémie de Covid-19, la situation pourrait être légèrement différente en raison de la montée des tensions entre la Chine et les pays occidentaux.

Concernant le patrimoine des ménages français, le dégonflement de l’épargne de précaution constituée durant le confinement mettra du temps. Il suppose une banalisation de la situation sanitaire et économique. Par ailleurs, il est probable que, comme lors des précédentes crises, l’épargne de précaution ne retrouve pas son niveau initial. La succession de crises incite les ménages à conserver toujours un peu plus d’épargne liquide. Ce phénomène est accentué par le vieillissement de la population. La réorientation de l’épargne sur des placements longs est également conditionnée par un retour de la confiance et par une meilleure visibilité individuelle et collective. Juste après le confinement, les ménages ont finalisé de nombreuses opérations immobilières, différant ainsi la baisse attendue des prix de l’immobilier. La pierre a joué comme toujours son rôle de valeur refuge tout comme l’or. Malgré tout, un assagissement du marché immobilier est attendu en fin d’année avec certainement une restriction d’accès aux prêts si la reprise n’était pas aussi franche qu’attendue. L’assurance vie devrait reprendre quelques couleurs en fin d’année. Le Plan d’Épargne Retraite qui avait rencontré un réel succès avant la crise sanitaire devrait également, au cours du second semestre, reprendre sa marche en avant. La question des retraites demeure un sujet légitime d’inquiétude pour un grand nombre de Français, ce qui les amène à souscrire à des suppléments d’épargne retraite. Que ce soit pour l’assurance vie ou pour le Plan d’Épargne Retraite, la bonne tenue des actions après avoir connu une forte baisse en mars est une bonne nouvelle. Pour la première fois depuis le krach de 1987, les ménages ne sont pas sortis en masse du marché « actions » durant le confinement. 150 000 nouveaux actionnaires ont même été enregistrés par l’Autorité des Marchés Financiers. Ces derniers, souvent jeunes et disposant de comptes en ligne, ont souhaité réaliser quelques bonnes affaires en achetant à prix cassé des actions.

La crise de la Covid-19 aura-t-elle des conséquences sur l’épargne, sur la commercialisation et la gestion des produits ?

Une crise d’une telle ampleur aura obligatoirement des conséquences. Une contraction du PIB de 9 à 11 % attendue pour la France en 2020 est historique. Par ailleurs, les plans de soutien et de relance auront des effets majeurs sur l’économie, d’autant plus que les pouvoirs publics souhaitent en profiter pour accélérer la transition énergétique. Une crise, contrairement à certaines allégations, n’ouvre pas la porte sur un nouveau monde ; une crise accentue des tendances déjà présentes depuis plusieurs années. Elle révèle les faiblesses de tel ou tel secteur ou de telle ou telle entreprise. Elle facilite l’émergence d’activités qui commençaient à poindre.

La crise de la Covid-19 accroît encore plus l’endettement des agents économiques et, en premier lieu des États. L’augmentation d’environ 20 points de PIB sera absorbée en partie par une monétisation des titres obligataires publics et privés. Dans un tel contexte, les taux d’intérêt sont amenés à rester bas sur une longue période, faute de quoi une crise des dettes souveraines succéderait à celle du coronavirus. Les banques centrales continueront à piloter les taux de manière concertée. Une augmentation des taux serait synonyme d’une crise de défiance majeure avec une perte de contrôle de la situation par les banques centrales. Les faibles taux continueront à générer des effets pervers en provoquant une hausse de certains actifs, l’immobilier et les actions. La menace de création de bulles spéculatives devra être prise en considération. En revanche, à court terme, le retour de l’inflation apparaît peu probable en raison de l’excédent de l’offre sur la demande. À moyen terme, je serai plus prudent en raison de la multiplication des revendications salariales qui se font jour.

Avec la crise, le recours à la vente en ligne s’est accru tant pour les courses alimentaires, pour l’habillement que pour la gestion de l’épargne. La proportion de ménages utilisant la consultation en ligne pour leurs comptes bancaires a augmenté de 20 points selon un sondage de TNS SOFRES. Désormais, plus de quatre Français sur cinq consultent et gèrent à distance ces produits financiers. Ce phénomène est renforcé par la montée en âge des digital nativ. L’âge moyen des épargnants étant supérieur à celui de l’ensemble de la population, ils étaient un peu en retard sur la pratique des techniques de l’information et de la communication. Le fossé se comble néanmoins. Pour les moins de 45 ans, un contrat d’assurance vie se gère principalement en ligne, que ce soient les versements ou les arbitrages. Ils admettent au mieux un rendez-vous pour la souscription mais s’en remettent à Internet pour le reste. Jusqu’à maintenant les épargnants les plus aisés maintenaient le contact régulier avec leur agence bancaire ou d’assurances. La crise sanitaire, en réduisant les contacts, favorise évidemment la digitalisation de l’épargne, domaine où la France était en retard par rapport à ses partenaires. Cette évolution ne condamne pas les réseaux traditionnels. Le conseiller devra sans nul doute prendre le pas sur le vendeur. Dans un environnement complexe, en permanente mutation économique et réglementaire, les épargnants pour opter pour la bonne solution ont besoin de conseils, de services. Autrefois réservées aux clients les plus aisés, les techniques de « family office » devraient se démocratiser. Les banques et les assureurs devront proposer des solutions pour réduire les impôts et/ou pour assurer une couverture sociale de qualité dans le temps à leurs clients. Ils pourraient être amenés à intervenir en tant que conseil au niveau de la création d’entreprise ou au niveau de la gestion de la perte d’autonomie. Les métiers financiers en raison de leur robotisation, de leur digitalisation, devront se réorienter vers la logistique, le service personnalisé. Le secteur dispose d’atouts, dont celui lié à la gestion de données capitales concernant leurs clients. Les données issues des paiements par carte bancaire ont été utilisées durant la crise pour apprécier, en temps réel, l’évolution de la consommation. Les données financières, mais aussi celles concernant le IARD ou les assurances de personne, seront une source de création de richesses dans les prochaines années. Les entreprises financières, avec leur réseau, leur maillage territorial, leur nombre important de clients, embrassent de nombreuses activités, ce qui est un gage de résilience. Ce gage n’en impose pas moins une obligation de mutation.

Le temps des enfants gâtés a-t-il une fin ?

L’édito de juillet de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

Dans le passé, après de difficiles terribles événements, les Français ont réussi à se mobiliser, à se rassembler afin de reconstruire le pays et améliorer leurs conditions de vie. En 1871, comme en 1918 ou en 1945, par leur travail, par leur énergie, ils ont, pierre après pierre, effacé les stigmates des guerres. L’épidémie de covid-19, la première de cette ampleur, en un siècle, provoque une récession sans précédent pouvant conduire à la destruction de millions d’emplois, à la liquidation de très nombreuses entreprises, à la remise en cause de nos habitudes de vie. Ces prédictions sont vécues comme des fatalités. Les Français sont partis en vacances en essayant d’oublier ces lourdes menaces.

La spirale du déclin est tout autant physique que mentale. La France, depuis quarante ans, est en souffrance. La désindustrialisation qui est des symptômes du mal qui ronge notre économie s’est accélérée depuis 2003. Nous sommes des enfants gâtés qui ne veulent sacrifier aucun de leurs jouets. Les prestations sociales n’en finissent pas d’augmenter même s’il est de bon ton d’affirmer que les gouvernements démantèlent les droits sociaux. En parallèle, la France est devenue le pays dont les prélèvements obligatoires sont les plus élevés d’Europe.

La crise économique actuelle ne sera vaincue que par l’association du travail, du capital et du progrès technique. Elle ne le sera que par un élargissement de nos horizons et non par leur rétrécissement. L’augmentation de la productivité constitue une de nos priorités. Elle ne sera rendue possible que par un investissement accru. L’économie française a une ardente nécessité de se moderniser. Il convient de rattraper nos retards dans le digital, dans les robots, dans l’énergie, dans les transports, dans l’éducation. Ce rattrapage est une condition sine qua non pour industrialiser notre pays, pour attirer des talents, des entreprises, Cette modernisation suppose que l’épargne qui est abondante s’oriente vers les entreprises. Aujourd’hui, elle prend trop le chemin des livrets bancaires, de l’épargne réglementée, des fonds euros gorgés d’obligations d’État, voire le marché secondaire des actions. Les entreprises françaises, les PME, les ETI, ont un réel besoin de fonds propres pour innover, grandir et contribuer ainsi à renouveler notre tissu productif. Les entreprises allemandes peuvent compter sur des banques locales, régionales qui drainent l’épargne des ménages. Aux États-Unis, la profondeur du marché et le goût du risque permettent le financement des sociétés du digital. En Chine, le capitalisme d’État y pourvoit également. En France, la reconstruction post-Covid passe par l’essor d’une économie de la proximité, reposant sur des liens forts et réels entre les investisseurs et les entrepreneurs. Donner du sens à l’épargne ne se limite pas à la question de la transition énergétique, qui n’en demeure pas moins essentielle. L’essor d’une région, d’un territoire, la création de bassins d’emplois, de nouvelles activités supposent une mobilisation de tous les acteurs, de l’épargnant au chef d’entreprise en passant par les représentants des partenaires sociaux et les dirigeants publics.

Jean-Pierre Thomas

Philippe Crevel : « On estime que les Français ont mis de côté près de 100 milliards d’euros » depuis le confinement

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne était invité ce matin sur Europe1 pour évoquer les raisons du gonflement de l’épargne ces derniers mois. Avec le confinement, les Français n’ont jamais autant épargné. Il évoque notamment les solutions à privilégier pour son épargne

Ecouter et réécouter l’interview de Philippe Crevel sur Europe1.

Le taux du Livret A évoluera-t-il le 1er août ?

Dans le journal Le Monde, le Directeur du Cercle de l’Epargne explique pourquoi le rendement du Livret A ne devrait pas progresser au 1er août prochain.

Le taux du Livret A ne devrait pas changer le 1er août

Rappelant que l’objectif du Gouvernement est de relancer la consommation, Philippe Crevel, cité dans cet article consacré à la possible évolution du taux du Livret A au 1er août, estime qu’une hausse de la rémunération de ce produit d’épargne de précaution incohérente.

Assurance-vie, vers un retour à la normale ?

Cet article consacré à la collecte de l’assurance vie en juin cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui rappelle que le premier placement financier des Français n’avait pas connu 4 mois de décollecte successive depuis la crise des dettes souveraines survenue en 2012.

Epargne : record historique pour le livret A, l’assurance-vie toujours dans la tempête

Retrouvez dans cet article consacré à la collecte du Livret A et de l’assurance vie en juin, l’analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne.

Les Français épargnent massivement sur le Livret A

Dans la Dépêche du Midi, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne évoque la grande prudence des Français en matière de placements en période de crise sanitaire et économique.

« Sécurité », maître-mot des épargnants au premier semestre face au Covid-19

Boursorama revient sur les résultats records du Livret A depuis le début du confinement confirmés en juin, premier mois déconfiné. Dans cet article, le journaliste cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui estime que ce premier semestre « historique, atypique, qui portera la marque du confinement, avec une épargne contrainte, subie, très liquide, très sécurisée. On est dans un moment anxiogène. Les ménages ont privilégié non pas le rendement, mais la sécurité ».

Assurance vie, un retour progressif à la normale

Paris, le 23 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assurance vie – résultats du mois de juin 2020

Un retour progressif à la normale

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie a connu, au mois de juin, selon la Fédération Française de l’Assurance, un quatrième mois consécutif de décollecte avec -700 millions d’euros. Depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars, le premier placement des ménages aura enregistré une décollecte de 6,9 milliards d’euros. Son encours est désormais de 1 766 milliards d’euros.

Le mois de juin est le premier mois complet de déconfinement qui a commencé le 11 mai. Il marque le retour à la normale en matière de collecte brute qui atteint 9,9 milliards d’euros quand, aux mois d’avril et de mai, elle s’élevait respectivement à 6,4 et 5,7 milliards. Cette progression des cotisations a été rendue possible par la réouverture des agences d’assurance et des banques et par la levée des restrictions de circulation. Par rapport à 2019, le manque à gagner pour l’assurance vie en matière de collecte brute atteint près de 20 milliards d’euros (54,3 contre 74 milliards d’euros).

Les unités de compte maintiennent le cap

Les unités de compte ont représenté 35 % de la collecte en juin tout comme sur le premier semestre. Cette collecte n’a pas chuté comme en 2008 ou en 2012. Les épargnants acceptent la prise de risque liée aux unités de compte malgré le contexte incertain. Les consignes des assureurs et des autorités sont ainsi respectées.

Des prestations à la normale

Le montant des prestations versées a atteint 10,5 milliards d’euros au mois de juin. Ce montant a retrouvé son niveau d’avant crise sanitaire. En avril et en mai, il était respectivement de 7,9 et 8,5 milliards d’euros. Sur le premier semestre, elles se sont élevées à 59 milliards d’euros soit le même montant qu’en 2019 (59,1 milliards). Ces prestations peuvent être portées par la bonne tenue du marché immobilier. Après le confinement, la réalisation de nombreuses transactions a nécessité un apport de liquidités de la part des acheteurs.

Un premier semestre historique

Ce premier semestre restera atypique pour l’assurance vie avec d’un côté une chute durant trois mois de la collecte brute et le maintien des prestations conduisant à une décollecte nette de 4,7 milliards d’euros. L’assurance vie n’avait plus connu quatre mois consécutifs de décollecte depuis 2012, en pleine crise des dettes souveraines. Cette décollecte n’est pas la traduction d’une défiance financière comme en 2012. Elle s’explique par la nécessité de certains assurés d’effectuer des rachats pour maintenir leur niveau de vie. Les professions libérales et les indépendants, traditionnellement bien couverts en contrats d’assurance vie, ont dû faire face durant le confinement à une baisse sensible de leurs revenus professionnels. En sortie de confinement, les ménages sont restés prudents tant sur le plan de leurs dépenses de consommation que sur celui de leurs placements. Ils ont privilégié la liquidité et la sécurité comme en témoigne le bon résultat du Livret A (+2,96 milliards d’euros de collecte en juin). Le dégonflement de la poche d’épargne de précaution attendra. Celui-ci ne pourra intervenir qu’avec la levée de certaines hypothèques liées à la situation sanitaire et économique.

Avec le mois de juin, le retour à la normale semble être néanmoins bien engagé avec une montée en puissance des versements qui devrait se poursuivre dans les prochains mois.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Pourquoi le livret A continue d’attirer les Français

Philippe Crevel était invité à commenté sur Europe 1 les raisons du succès du Livret A qui enregistre, à nouveau en juin, une collecte record.

Les Français gonflent leur Livret A

Retrouvez dans Le Particulier l’analyse de Philippe Crevel à la suite de la présentation par la Caisse des Dépôts des résultats du Livret en juillet. Il évoque dans cet article les raisons du gonflement de l’épargne de précaution, depuis le confinement.

Le semestre fou du Livret A…

Dans Le quotidien Le Monde, Aurélie Blondel revient sur les 6 mois de collecte record du Livret A et cite Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne qui explique que « les Français ne consomment toujours pas, d’autant plus en juin, alors que de nombreux lieux n’étaient pas encore ouverts. Et ils craignent toujours pour l’avenir »

Livret A : la collecte est restée très élevée en juin

Dans les Echos, Philippe Crevel commente les résultats du Livret A en juin. Il évoque la difficulté des pouvoirs publics à inciter les Français à réduire leur poche épargne de précaution considérant que « a succession de crises incite les ménages à conserver toujours un peu plus d’épargne liquide. Ce phénomène est accentué par le vieillissement de la population« .

Livret A, le dégonflement attendra

Paris, le 21 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Collecte du Livret A au mois de juin

LIVRET A, LE DÉGONFLEMENT ATTENDRA

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A signe un sixième mois consécutif de collecte nette positive. Au mois de juin, premier mois complet sans confinement, la collecte a été de 2,96 milliards d’euros. Pour le Livret de Développement Durable et Solidaire, elle s’est élevée à 0,73 milliard d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte a atteint 20,41 milliards d’euros pour le Livret A soit près de deux fois plus qu’en juin 2019 (11,57 milliards d’euros). Depuis le confinement, le Livret A a engrangé plus de 15 milliards d’euros. À l’exception de l’année 2012, marquée par le relèvement du plafond du Livret A et du LDDS, une telle collecte est historique. Elle est le produit d’une période atypique marquée par une sous-consommation sans précédent et par une forte anxiété.

En juin, les ménages n’ont donc pas puisé dans leurs livrets après le déconfinement. Au contraire, ils ont maintenu leur effort d’épargne. Ceci s’explique par un niveau de consommation demeurant inférieur à la normale. En juin, certaines activités faisaient encore l’objet de restrictions (cinéma, restaurants, activités sportives, etc.). Les menaces planant sur l’emploi, sur les entreprises et sur l’évolution des revenus incitent à l’essor de l’épargne de précaution. Les craintes d’une rentrée difficile en septembre ne favorisent pas un laisser-aller au niveau des dépenses.

Le dégonflement de cette épargne de précaution n’est donc pas encore d’actualité. Il suppose une banalisation de la situation sanitaire et économique, ce qui n’est pas à l’ordre du jour. Par ailleurs, il est probable que comme lors des précédentes crises, l’épargne de précaution ne retrouve pas son niveau initial. La succession de crises incite les ménages à conserver toujours un peu plus d’épargne liquide. Ce phénomène est accentué par le vieillissement de la population. La réorientation de l’épargne sur des placements longs est également conditionnée par un retour de la confiance et d’une meilleure visibilité individuelle et collective.

Dans ce contexte particulier, l’encours du Livret A bat un nouveau record à 319 milliards d’euros. Il en est de même pour le LDDS à 118,1 milliards d’euros. Le faible de taux du Livret A comme du LDDS, 0,5 % depuis le 1er février, ne dissuade pas les épargnants qui privilégient sécurité et liquidité.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Retour en 2019 des excédents pour l’AGIRC – ARRCO

Fruit des des efforts entrepris par les partenaires sociaux au cours de ces deux dernières décennies et plus particulièrement depuis les années 2010, l’AGIRC-ARRCO confirme un résultat technique en excédent de 237 millions d’euros pour 2019.

Ce bon résultat du régime complémentaire de retraite des salariés du privé fait suite à un résultat déficitaire de près de 2 milliards en 2018. Il s’agit du premier résultat excédentaire depuis dix ans. Après prise en compte des résultats financiers (674 millions d’euros) et du résultat exceptionnel (55 millions d’euros), le résultat net global s’élève à 966 millions d’euros.

Cette amélioration des comptes tiendrait à la fois à la hausse de la masse salariale sur l’année 2019, à celle du taux d’appel des cotisations décidé dans le cadre de l’accord ANI du 30 octobre 2015 et entré en vigueur au 1er janvier 2019 et au relèvement du taux de calcul des points à 17% sur la tranche 2 de rémunération. Ainsi, les ressources ont progressé de 4,5 % en 2019 pour atteindre, fin 2019, 83,3 milliards d’euros.

Dans le même temps, la hausse des charges à été de 1,7 %. Elles s’établissent à 83,1 milliards d’euros après 79,4 milliards en 2018.

La crise sanitaire et économique de 2020, devrait cependant conduire les partenaires à prendre à nouveaux des mesures pour éviter un retour des déficits.

Livret épargne: sont-ils la solution d’après Covid 19 ?

Cnews évoque le succès des produits d’épargne de précaution depuis la crise sanitaire et cite dans son article le Directeur du Cercle de l’Epargne, Philippe Crevel qui estime que la collecte du Livret A et du LDDS aurait « certainement bien plus importante si les Français avaient pu accéder à leurs guichets de Caisses d’épargne ou bancaires »

La longue marche de la protection sociale en France

Comme dans les autres pays avancés, avec certes des errements liés aux périodes révolutionnaires, l’émergence de la protection sociale est, en France, intimement liée à la révolution industrielle qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle. Cela ne signifie pas qu’elle n’exista pas avant, les églises, les guildes, les confréries, les métiers, les communes, les sociétés d’assurances ayant déjà mis en place des mécanismes venant en aide aux infortunés. Ces formes de couvertures sociales se substituaient ou venaient en concurrence avec l’ancien système aristocratique dans lequel la protection était censée être fournie par les seigneurs en contrepartie de journées de travail ou du paiement d’un impôt. Le pouvoir royal avait de son côté institué pour certaines catégories de ses employés des systèmes de protection sociale. Louis XIV institua la Caisse des invalides de la marine en 1673 qui est le premier régime de retraite en France ; Il fut suivi, en 1698 par le régime des danseuses de l’Opéra.

La révolution industrielle s’est accompagnée d’un fort exode rural et de l’essor du salariat. L’urbanisation qui en a résulté a modifié en profondeur les mécanismes de solidarité. En cas de maladie ou pour leurs vieux jours, les salariés ne pouvaient plus compter sur la solidarité familiale ou sur celle du village, de leur communauté. La réduction de la taille des familles, en lien avec la réduction de la mortalité infantile, et leur éclatement pour des raisons professionnelles ont joué un rôle important dans l’évolution de la protection sociale. La déchristianisation qui s’est opérée en France à partir de la fin du XVIIIe siècle a rendu plus nécessaire qu’ailleurs la mise en place de dispositifs d’assistance et d’assurance.

Au sommaire de l’étude

- L’héritage révolutionnaire

- L’État, un acteur incontournable des débuts de la protection sociale

- La sécurité sociale, le paritarisme contrarié

- La marche vers l’étatisation

- Des risques, des branches et des régimes

La retraite, en tête des dépenses de protection sociale

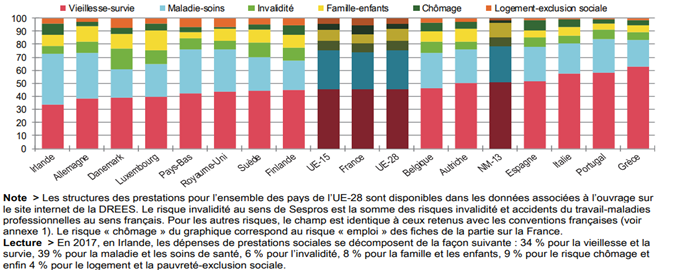

La crise économique de 2009 avait détérioré la situation budgétaire des pays membres de l’Union européenne. Depuis 2014, une reprise de l’activité économique avec une hausse du PIB de +1,7 % en moyenne par an au sein de l’Union à 28 commençait à effacer les stigmates de la précédente crise avec une amélioration certaine au niveau de l’emploi. Puis à partir 2018, la croissance avait tendance à s’éroder. Ce renversement de tendance dans un contexte de vieillissement n’est pas sans incidence sur la protection sociale. Dans son édition 2020 sur la protection sociale en France et en Europe, le service des études et des statistiques du Ministère de la Santé et des Solidarités (DREES) retrace les évolutions des régimes sociaux des États membres entre 2007 et 2017/2018. Cette étude ne tient naturellement pas compte des bouleversements intervenus depuis avec la propagation de la Covid-19 et la mise en arrêt de nombreuses économies pour enrayer l’épidémie.

Structure des prestations par risque en 2017

En % du total des prestations

Au sommaire de l’étude

- Près de 27 % du PIB de l’UE 28 consacrés à la protection sociale

- La protection sociale : un poids élevé en Europe

- La primauté des dépenses vieillesse-survie

- Le niveau de vie des retraités européens en question

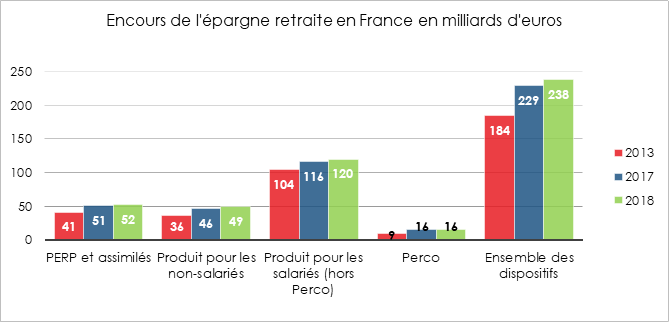

L’épargne retraite en France

2018 est une année-charnière pour l’épargne retraite. C’est la dernière année pleine avant l’introduction du Plan d’Épargne Retraite (PER) créé par la loi PACTE qui a vocation à remplacer de nombreux dispositifs existant et une année blanche sur le plan fiscal du fait de l’introduction du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. La France, au fil des années, s’était dotée de toute une série de produits d’épargne retraite couvrant l’ensemble des activités. Ces produits pouvaient être de nature individuelle ou collective. La loi PACTE en instituant le PER entend harmoniser les règles en vigueur pour l’épargne retraite et faciliter la portabilité.

Dans son étude annuelle sur la retraite et les retraités, la DREES a consacré un chapitre très détaillé à l’épargne retraite supplémentaire et son évolution en 2018. Au cours de l’année précitée, l’épargne retraite a représenté 4,5 % des cotisations acquittées au titre de la retraite et 2,4 % des prestations. Ces ratios sont stables depuis plusieurs années. En 2018, les produits ouvrant droit à des déductions fiscales (PERP, Corem, Préfon, etc.) ont souffert de la mise en place de la retenue à source. Ainsi, l’ensemble des cotisations a atteint 13 milliards d’euros, soit une baisse de 8,2 % par rapport à 2017. Le montant des prestations versées au titre de contrats de retraite supplémentaire a augmenté de 7,7 milliards d’euros en 2018, soit 13,9 % de plus en euros constants qu’en 2017. Cette augmentation est imputable au vieillissement des titulaires des produits d’épargne retraite ce qui conduit à une progression du nombre de liquidation.

Au sommaire de l’étude

- Un cinquième de la population couverte par un produit d’épargne retraite

- Dans l’attente d’un rajeunissement des adhérents

- 13 % des entreprises couvertes par un dispositif de retraite Supplémentaire

- Baisse sensible de la cotisation moyenne annuelle avec le prélèvement À la source

- 12 % des retraités sont bénéficiaires d’une rente issue d’un produit d’épargne retraite

- Des pensions supplémentaires de faibles montants

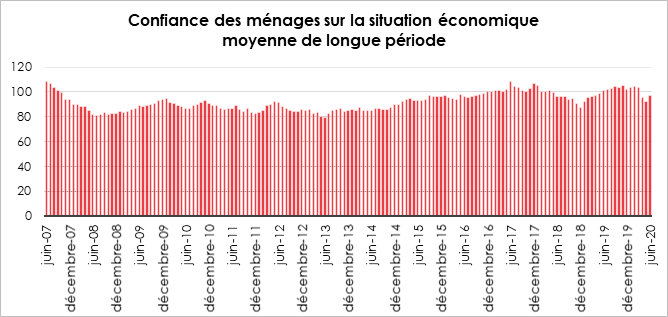

Les Français entre vacances et épargne, faut-il choisir ?

Les Français veulent tourner la page de la crise sanitaire. La proximité des vacances aidant, leur moral s’améliore. Selon l’indicateur de l’INSEE mesurant le moral des ménages, ces derniers sont plus nombreux à avoir foi en l’avenir. Au mois de juin, selon l’INSEE, la confiance des ménages dans la situation économique était en hausse. Il convient de souligner qu’au regard de la dureté de la crise que la France traverse, la baisse de confiance des ménages apparaît très limitée. L’engagement massif de l’État afin de réduire les effets de la crise sur le niveau de vie des ménages peut expliquer cette faible diminution de l’indicateur.

Mais cette amélioration de la confiance est toute relative car selon cette même enquête de l’INSEE, les ménages sont en mode « épargne ». Ils sont, en effet, plus nombreux à penser qu’il faut épargner. Cette volonté de mettre de l’argent de côté se nourrit de la crainte du chômage et de lendemains qui déchantent.

Depuis trois mois, les Français épargnent volontairement ou involontairement. La dernière étude de l’Office Français des Conjonctures Économiques (OFCE) confirme que les ménages ont fortement augmenté leur épargne de précaution non seulement lors du confinement mais aussi depuis. De début mars à fin juin, les ménages français auraient épargné 75 milliards d’euros dont une vingtaine depuis le 11 mai. Cet effort est lié à l’incapacité des ménages de réaliser certaines dépenses pendant la période de confinement et à la volonté d’accroître l’épargne de précaution. Les ménages ont, par ailleurs, réduit leurs dépenses d’investissement, -49 % sur la période, augmentant d’autant leurs capacités d’épargne. Malgré la baisse des revenus provoquée par la crise, les ménages souhaitent conserver un fort volant d’épargne si possible liquide.

La cassette des 75 milliards d’euros fait des envieux. Selon l’OFCE, les Français souhaitent l’utiliser soit pour améliorer le quotidien de leurs vacances d’été, soit pour conforter leur épargne sur le moyen et long terme. Le poste « logement » arrive loin derrière. La question de la réorientation de l’épargne sera donc un des sujets majeurs des prochaines semaines. En effet, l’épargne contrainte constituée durant la crise sanitaire prend avant tout la forme de dépôts sur les comptes courants ou de placements sur le Livret A et le LDDS. L’idée d’une affectation sur des produits à long terme et notamment de retraite reste cependant au cœur des priorités des ménages, une majorité d’entre eux demeurant inquiète sur le niveau de vie à terme des pensions.

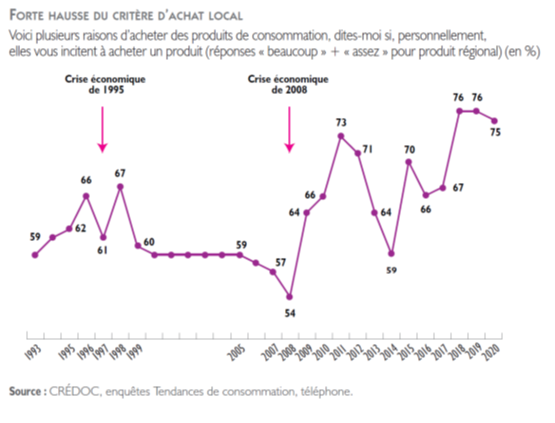

Cette volonté d’épargne est également liée à des changements profonds de comportement. La crise sanitaire a renforcé les tendances à la frugalité déjà présente depuis de nombreux mois. Avec la crise de la Covid-19, selon une étude récente du Crédoc (Consommer plus sobre, une tendance que la crise de la Covid-19 pourrait amplifier – étude juin 2020), les Français veulent moins de gaspillage et plus d’épargne. Dans le prolongement des habitudes prises lors du confinement, ils souhaitent réduire les achats de viande au profit des légumes et fruits issus des filières écologiques. Le concept de consommation locale et équitable est celui qui a le plus progressé au niveau des intentions relevées par le Crédoc. En avril, 75 % de consommateurs indiquaient, durant le confinement, avoir placé en tête des priorités l’origine de la production. Ce taux n’était que de 54 % en 2008. Le fait que le produit soit issu de circuits courts est un atout pour 76 % de consommateurs.

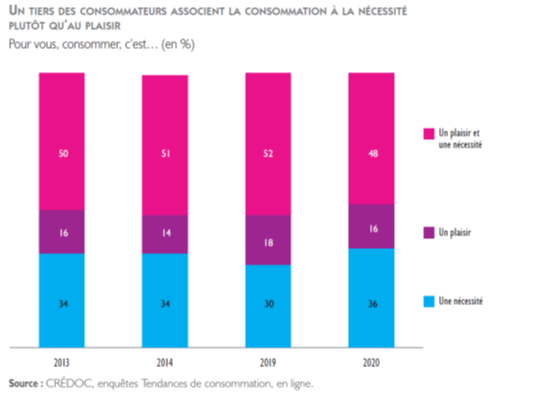

De plus en plus de Français se déclarent favorables à l’acquisition d’objets d’occasion. Ils sont également une majorité à estimer que la course à l’innovation n’a aucun intérêt. Toujours selon le Crédoc, la proportion de consommateurs jugeant l’usage d’un bien ou d’un service plus important que sa possession est passée de 65 % en 2010 à 76 % en 2019. Cette allégation doit être relativisée. À la sortie du confinement, la demande en biens technologiques et notamment téléphoniques a connu une très forte croissance. Il en a été de même pour les chaînes d’habillement qui jouent sur les effets de mode (Zara, H&M, etc.). Pour autant, pour le Crédoc, après le confinement, seulement 16 % des Français prendraient du plaisir en réalisant des achats contre 18 % en 2019. 48 % des sondés déclarent que les achats sont réalisés autant par nécessité que par plaisir.

Pour le Crédoc, les Français mettent en avant les loisirs, la liberté, la nourriture, l’air pur, la randonnée et le vélo comme éléments fondateurs du bonheur. Les notions de « bien-être », de « calme », de « zénitude » apparaissent désormais comme des priorités. Si l’argent reste un élément déterminant du bonheur, en revanche, la notion de promotion sociale et celle de réussite professionnelle disparaissent du vocabulaire des Français.