Private equity : Bpifrance lance un fonds d’investissement pour les épargnants

Philippe Crevel est cité dans cet article sur la mise en place par Bpifrance du fonds « bpifrance Entreprises 1 » qui sera accessible aux particuliers et doit permettre de flécher une partie de l’épargne des Français vers le financement des entreprises. Pour le dircteur du Cercle de l’Épargne, « On crée un énième support alors que l’on n’en manquait pas (…) C’est un produit de niche, plutôt risqué. Pas sûr que le Français qui a mis de côté une épargne de précaution dans le contexte économique actuel s’y engouffre ».

Petits conseils pour savoir que faire de votre épargne de précaution (sans prendre de risques inconsidérés)

Selon des données de la Banque de France, les Français ont économisé plus de 85 milliards d’euros depuis le confinement en mars dernier. Est-il actuellement judicieux d’investir ? Quelles sont les meilleures options pour placer son épargne sans prendre de risques inconsidérés ?

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’

Opinion | Vers un nouveau Yalta monétaire et financier ?

La crise économique enfantée par la Covid-19 devrait modifier les rapports de force entre les grandes zones économiques. Le système monétaire et financier de Bretton Woods, qui demeure en place depuis 75 ans, pourrait céder la place à un nouveau cadre, selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne. A moins que ce soit l’absence total de cadre qui s’impose…

Diriger l’épargne des Français vers les PME : cette vieille lune qui exempte banques et fonds d’investissement de leurs responsabilités

Alors que Bruno Le Maire a indiqué qu’un nouveau produit financier à destination des Français pourrait soutenir les PME, Philippe Crevel évoque pour les Echos l’efficacité potentielle de la stratégie du ministre de l’Economie en matière d’orientation de l’épargne des Français vers les PME.

Amphitéa magazine N°113 – Septembre 2020

Au sommaire de ce numéro retrouvez :

ÉDITO

- L’édito d’Yvan Stolarczuk, directeur d’AMPHITÉA

PANORAMA

- Préparation de la retraite : une vraie course de fond !

- Vos points de vigilance

GRAND TÉMOIN

- Pierre Mayeur : « La retraite est une rupture de vie qui peut être heureuse, mais aussi déstabilisante »

REPÈRES

- AMPHITÉA mobilisé pour améliorer le Parcours client vers la retraite

- La retraite oui, mais avec quel niveau de vie ?

DOSSIER

- 20-40 ans : placer sa retraite en ligne de mire

- 40-50 ans : le temps des bilans intermédiaires

- 50-60 ans : encore dix ans pour se préparer

- 60-70 ans : en route vers une nouvelle vie !

L’assurance-vie a encore perdu du terrain en août, les épargnants cherchent la souplesse

Dans cet article de La Tribune sur les résultats de l’assurance vie en août, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne souligne que « Les résultats de l’assurance de vie depuis six mois traduisent la préférence des ménages pour la sécurité et la liquidité. Ils refusent de s’engager sur la durée et privilégient le Livret A ou les comptes courants » . Philippe Crevel ajoute dans cet article : « Compte tenu de l’anxiété des Français, l’engagement sur des placements de long terme n’est pas une priorité. La prise de risque n’est pas récusée comme en témoigne la faiblesse des rachats mais il n’y a pas de réelle appétence en la matière« .

Faut-il supprimer le Livret A ?

MoneyVox cite Philippe Crevel dans cet article sur les avantages et les inconvénients du Livret A. Philippe Crevel y explique notamment que « Le Livret A échappe à la rationalité économique, c’est un phénomène politique » et que « La moindre baisse de taux entraîne un psychodrame. Alors, supprimer le Livret A, ce serait considéré comme un sacrilège ! »

COVID-19 : et maintenant, quel impact économique ?

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne a répondu à plusieurs questions d’Atlantico sur les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

Happy hour Culture branches « Retrouvons-nous pour partager nos expériences liées à la crise sanitaire »

Philippe Crevel a évoqué dans les locaux d’AG2R La Mondiale le 17 septembre l’impact de la crise sanitaire et les grandes tendances de la reprise.

Livret A : une collecte à nouveau élevée en août, à 2,25 milliards

La Tribune reprend le Cercle de l’Epargne dans son analyse des résultats du livret A au mois d’août 2020.

Comment placer l’argent accumulé sur votre livret A sans prendre de risque

Business Insider reprend une partie de l’analyse du directeur du Cercle de l’Epargne sur les résultats du livret A au mois d’août.

Opinion | Politique salariale : les effets pervers

Ces dernières années, le partage des richesses entre le capital et le travail s’est le plus souvent fait en France et en Italie. Pour Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, ces deux pays en payent aujourd’hui les conséquences.

Mais comment s’y retrouver parmi les signaux contradictoires sur l’état de l’économie

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne a répondu à trois questions d’Atlantico sur la crise économique générée par la pandémie Covid-19.

Profil par profil, que faire de votre épargne accumulée pendant la crise sanitaire ?

Le magazine Capital cite des recommandations de Philippe Crevel quant à la gestion de l’épargne accumulée pendant la crise sanitaire.

« Euro fort »: le dilemme

France Culture cite Philippe Crevel à propos des coûts et avantages qu’induisent un « euro fort »: « Philippe Crevel tente de tempérer : l’euro ne représente que 22 % des réserves de change mondiales, le dollar encore 62 % et il restera fort, indépendamment des « résultats macro-économiques de l’économie américaine » tout simplement à cause du poids économique et politique des Etats-Unis. Pour lui, on est d’ailleurs loin de la zone de danger autour de $ 1,4 pour 1 euro. »

Livret A et LDDS ont encore cartonné cet été

Boursier.com cite Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, suite à l’annonce de la collecte de 2,85 milliards d’euros pour le livret A en août, soit 1 milliard de plus qu’en juillet.

Livret A : déjà 25 milliards d’euros collectés en 2020

MoneyVox reprend l’analyse des résultats du livret A au mois d’août réalisée par Le Cercle de l’Epargne. Moneyvox rappelle notamment le commentaire suivant de Philippe Crevel : « Le résultat du mois d’août 2020 témoigne d’un niveau élevé d’inquiétudes au sein de la population. Les ménages n’ont pas puisé dans leur épargne de précaution au mois d’août durant leurs vacances ».

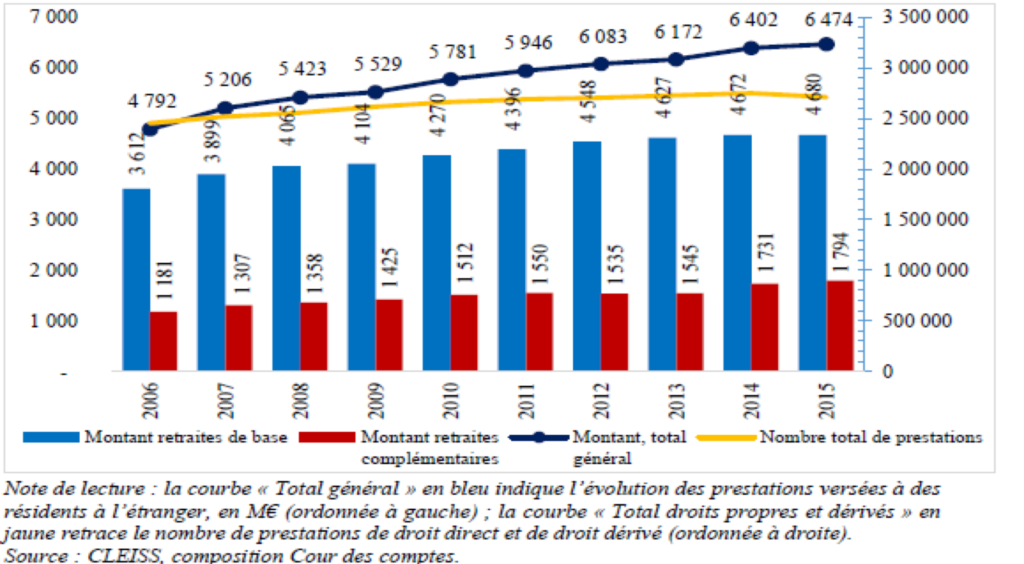

Le certificat de vie, sésame des retraités vivant à l’étranger

1,2 million de retraités touchant une pension de droit français vivaient, en 2019, à l’étranger. Cela représentait 8,3 % du total des retraités. En cinq ans, le nombre de Français de plus de 60 ans résidant dans un pays étranger a doublé et augmente de 4 % tous les ans. Les retraités vivant à l’étranger regroupent deux catégories. La première, la plus importante, est constituée des travailleurs immigrés qui sont retournés dans leur pays d’origine ou qui ont décidé de ne pas rester en France. La seconde comprend les retraités français qui s’expatrient. Cette dernière catégorie a augmenté ces dernières années notamment pour des raisons fiscales. Cette dernière catégorie a augmenté ces dernières années, notamment pour des raisons fiscales.

En 2015, les différents régimes de retraite ont versé, selon La Cour des comptes, à des assurés et ayant droit à l’étranger, 2,7 millions de prestations pour un montant de 6,5 milliards d’euros, soit 2,2 % du total des dépenses de retraite. Le montant des pensions versées à des non-résidents ont augmenté de 35 % entre 2006 et 2015; tandis que le nombre de prestations s’est accru de + 12 % ( + 290 000).

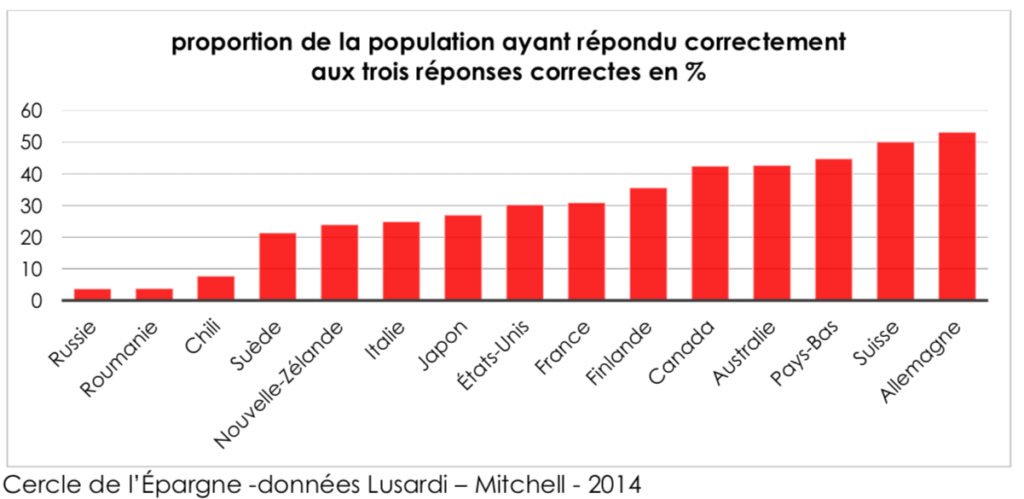

Le niveau d’éducation financière, les français dans la moyenne

Selon une étude réalisée par les économistes Lusardi et Mitchell, les Français, contrairement à certains préjugés, ne figurent parmi les plus mauvais élèves en ce qui concerne les connaissances financières.

Le classement a été établi en fonction du nombre de bonnes réponses à trois questions couvrant les taux d’intérêt composés, le taux d’inflation et la diversification (classement des produits en fonction de leur degré de risques).

L’Allemagne qui est en tête dans ce classement compte pourtant peu d’actionnaires directs et indirects à la différence de la Suède ou des États- Unis. En Suède, deux tiers des ménages ont des actions.

Vers une taxation des dépôts à vue?

La généralisation et le maintien sur une longue période des taux d’intérêt négatifs conduisent, au sein de la zone euro, des banques à les répercuter sur leurs clients ayant des dépôts. Ainsi, en Irlande, où les retraites, les dépôts d’épargne retraite au sein de la Banque d’Irlande, établissement privé, sont soumis à un taux négatif de – 0,65 % depuis le 1er septembre. Les responsables de la banque soulignent qu’il n’est « plus viable de détenir des fonds aussi importants sans frais ». D’autres banques pourraient suivre en Irlande.

En Allemagne, en Suisse ou au Danemark, de nombreuses banques répercutent déjà les taux négatifs de la BCE en taxant les dépôts des clients institutionnels (caisses de retraite, assurances, fonds de pension…) et des grandes entreprises. En Allemagne, des particuliers ayant des dépôts à vue excédent 100 000 euros sont également soumis à un taux négatif.

Selon les analystes de Goldman Sachs, les taux négatifs auraient coûté 7 milliards d’euros aux banques européennes en 2018, une facture réglée à 60 % par les établissements français et allemands. Les banques qui ont des excès de liquidités sont contraintes de les reverser auprès de la Banque centrale européenne qui les facture à 0,5 %. Le taux d’épargne augmente plus vite que le tauxd’investissement avec une nette préférence pour la liquidité de la part des agents économiques. Des taux négatifs sont appliqués en Suisse, au Danemark ou en Allemagne. Dans ce dernier pays, qui est le plus concerné par les taux négatifs au sein de la zone euro, les établissements financiers sont de plus en plus nombreux à les répercuter à leurs clients. Ainsi, la banque coopérative de Bavière, la Volksbank Raiffeisenbank de la ville de Fürstenfeldbruck, a décidé de prélever un taux d’intérêt négatif à ses épargnants dès le premier centime d’euro déposé sur un compte d’épargne à vue. Le taux est de -0,5 % dès 0,01 euro d’avoir, sur tout compte d’épargne au jour le jour ouvert depuis le 1er octobre 2019. Néanmoins, en règle générale, les banques ne prélèvent un intérêt négatif que pour les dépôts excédant 100 000 euros. La banque Volksbank Magdeburg a néanmoins introduit un taux d’intérêt négatif à partir d’une épargne de 75 000 euros. Au total, plus de 186 banques allemandes appliquent des taux négatifs sur les dépôts de leurs clients. D’autres banques ont opté pour une majoration des frais.

La généralisation des taux négatifs n’a pas eu de conséquences sur le comportement des ménages allemands. La somme des placements des particuliers allemands a augmenté, en 2019, de plus de 440 milliards d’euros pour atteindre 6 600 milliards d’euros, soit une progression annuelle de 7,1%, selon les calculs de la banque coopérative DZ Bank. L’application des taux négatifs sur les dépôts à vue et les produits d’épargne de court terme ou de précaution est une source de tension au sein de l’opinion publique.

En France, la Banque de France a, au début de l’année, indiqué que les dépôts à vue des particuliers et des PME n’avaient pas vocation à subir un taux négatif. En revanche, depuis le 1er octobre 2019, Lombard Odier taxe ses clients ayant des liquidités de plus d’un million d’euros sur leurs comptes et n’ayant pas de mandat de gestion.

La BCE estime qu’il ne faudra jamais dépasser un taux négatif de -1 car le système bancaire ne pourrait pas survivre. Certains pensent que cette limite pourrait être dépassée. La banque fait payer un service, garder l’argent. La menace serait l’arrivée de concurrents arrivant à réduire le coût des frais (banques en ligne, acteurs du digital).

Afin d’éviter la répercussion des taux négatifs sur les comptes courants notamment pour les PME, la BCE a pris plusieurs mesures. Ainsi, depuis le 30 octobre, les banques sont exonérées du taux négatif sur leurs dépôts auprès de l’Eurosystème, à hauteur d’un multiple de leurs réserves obligatoires (6 fois les réserves dans les paramètres actuels).

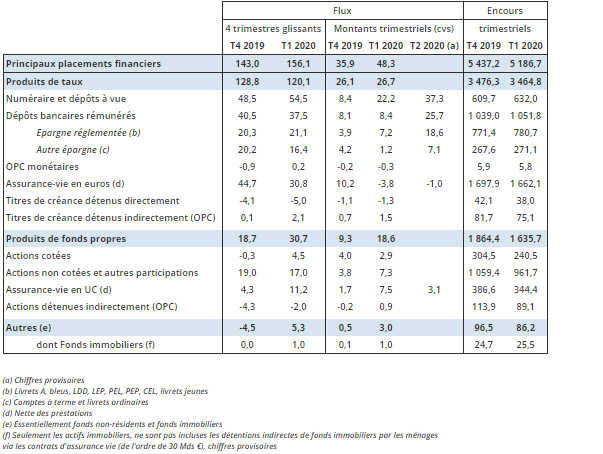

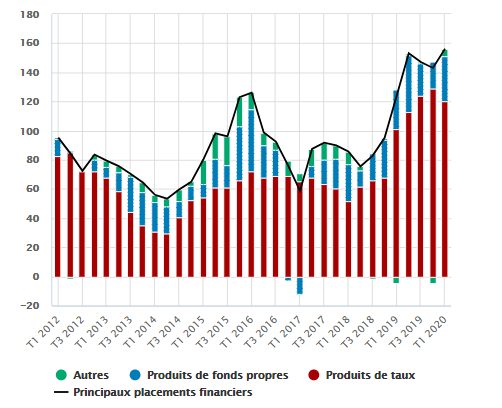

Le patrimoine financier des ménages au temps de la crise sanitaire

L’épargne est, en ces temps de crise historique, au cœur des préoccupations des pouvoirs publics qui aimeraient que les ménages soient un peu plus cigales que fourmis afin d’amplifier la reprise. Ils souhaiteraient également qu’une partie de l’épargne subie, constituée lors du confinement et actuellement déposée sur les dépôts à vue, les livrets réglementés ou sur les livrets bancaires, soit réorientée vers des placements longs. Quelles que soient les époques, l’épargne fait toujours l’objet de très nombreuses sollicitations.

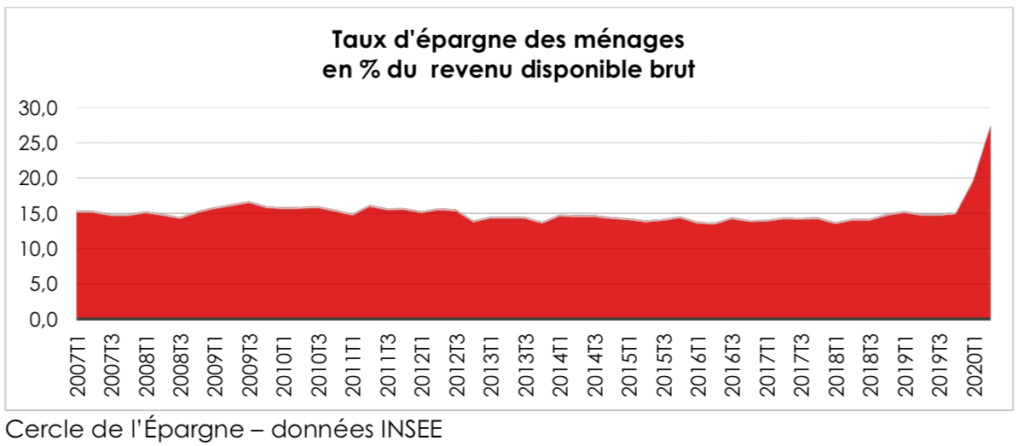

Le mot de « cagnotte » a été prononcé pour désigner l’épargne du confinement évalué entre 70 et 100 milliards d’euros en fonction des experts. Cette épargne a été, dans un premier temps, subie, avant de se transformer dans un deuxième temps en épargne de précaution.

Le taux de l’épargne a atteint 27,4 % du revenu disponible brut au deuxième trimestre, un record mais il avait commencé à augmenter à partir de 2018. La crise des gilets jaunes et les manifestations contre la réforme des retraites avaient conduit les Français à renforcer leur épargne de précaution. La crise sanitaire a évidemment provoqué une nouvelle augmentation à la hauteur de la gravité de la situation.

Avant la crise, l’épargne était déjà en hausse en France

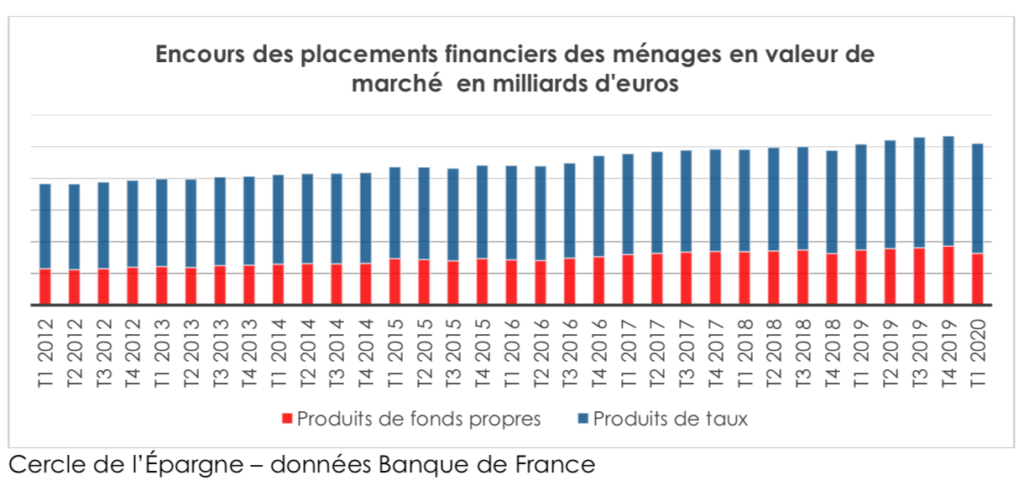

À la fin du premier trimestre 2020, le patrimoine financier des ménages s’élevait, selon la Banque de France, à 5 186,7 milliards d’euros. Soit une baisse par rapport au dernier trimestre 2019 (5 437,2 milliards d’euros) en lien avec la chute des cours des actions intervenue avec l’essor de l’épidémie de coronavirus au mois de mars.

Sans surprise, les dépôts à vue et le numéraire étaient en hausse. Du dernier trimestre 2019 au premier trimestre 2020, leur encours était passé de 609,7 à 632 milliards d’euros. Celui des dépôts bancaires réglementaires a atteint 1 051,8 milliards d’euros au 1er trimestre 2020, contre 1 039 milliards d’euros au quatrième trimestre 2019. L’épargne réglementée (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune) avait progressé passant de 771,4 à 780,7 milliards d’euros.

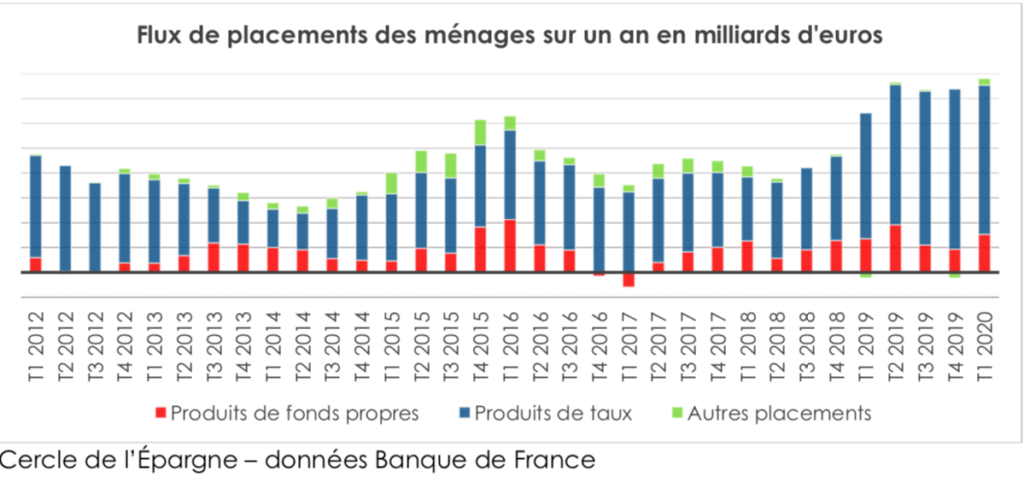

Au cours du premier trimestre, le flux de placements s’était établi à 48,3 milliards d’euros, soit unrenforcement de l’effort d’épargne, aussi bien relativement au trimestre précédent qu’en glissement annuel, avec un flux à 156,1 milliards, en augmentation de 13,1 milliards par rapport au 4e trimestre 2019. Sur ces 48,3 milliards d’euros de flux, 26,7 s’étaient orientés vers les produits de taux et 18,6 vers les produits de fonds propres. Les actions cotées et les unités de compte ont recueilli plus de 10 milliards d’euros.

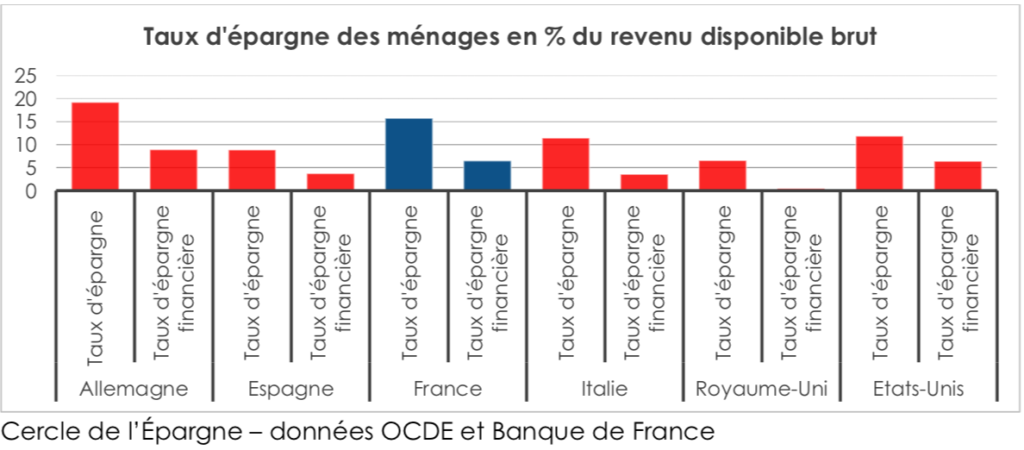

Au premier trimestre, le taux d’épargne des ménages français a atteint 19,7 % (source INSEE, pour la Banque de France, 15,6 %) du revenu disponible brut, contre 14,6 % au dernier trimestre 2019. Ce taux devrait progresser plus fortement au deuxième trimestre. Dans tous les pays de la zone euro, le taux d’épargne est en forte hausse du fait des mesures restrictives qui ont été prises à la fin du premier trimestre. Le taux d’épargne financière progresse significativement en zone euro, de 4,1 % à 5,2 %, et notamment en France (de 5,1 % à 6,5 %). Il augmente également au Royaume- Uni et de façon plus modérée aux États-Unis.

Un deuxième trimestre évidemment historique

Les premiers résultats du deuxième trimestre confirment ceux du premier avec une augmentation du taux d’épargne en raison du confinement qui a réduit les possibilités de consommation des ménages. Les flux vers les produits bancaires rémunérés se sont élevés à 37,3 milliards d’euros dont 25,7 milliards d’euros pour l’épargne réglementée. Selon la Banque de France, l’assurance vie et l’épargne retraite en fonds euros ont enregistré une décollecte d’un milliard d’euros. En revanche, les unités de compte continuent à bénéficier de flux positif, +3,1 milliards d’euros au cours du deuxième trimestre.

Le taux d’épargne des ménages a fortement augmenté au cours du deuxième trimestre en raison de la chute de la consommation enregistrée enlemoisdemarsetlemoisdemai.Il a ainsi atteint le taux de 27,4 %. Au regard de l’analyse des placements des ménages, toutes les catégories sociales et toutes les générations ont épargné.

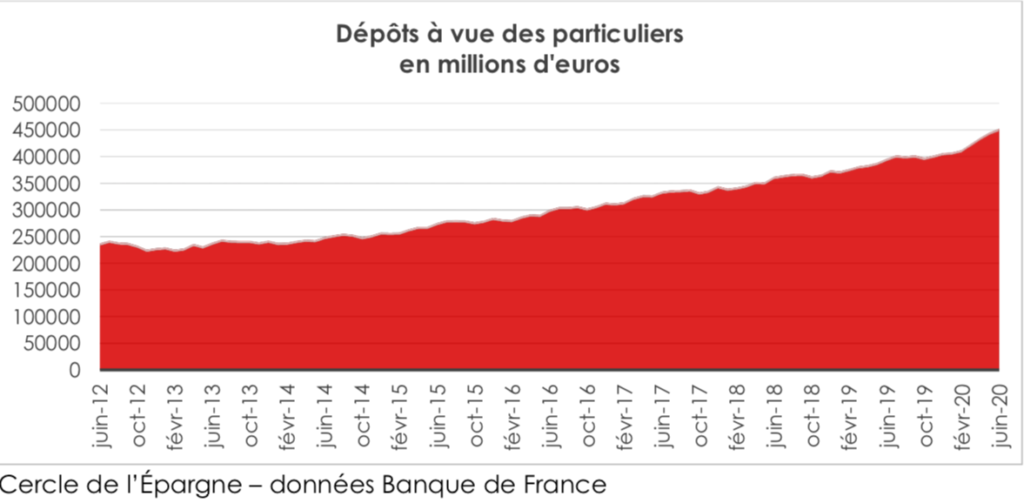

Les dépôts à vue, espace d’accueil, numéro un des liquidités

Les dépôts à vue battent record sur record. Ils ont atteint près de 452 milliards d’euros à la fin du mois de juin 2020. Lors du deuxième trimestre, cet encours s’est accru de 29 milliards d’euros. En y intégrant le mois de mars, la progression est de 40 milliards d’euros.

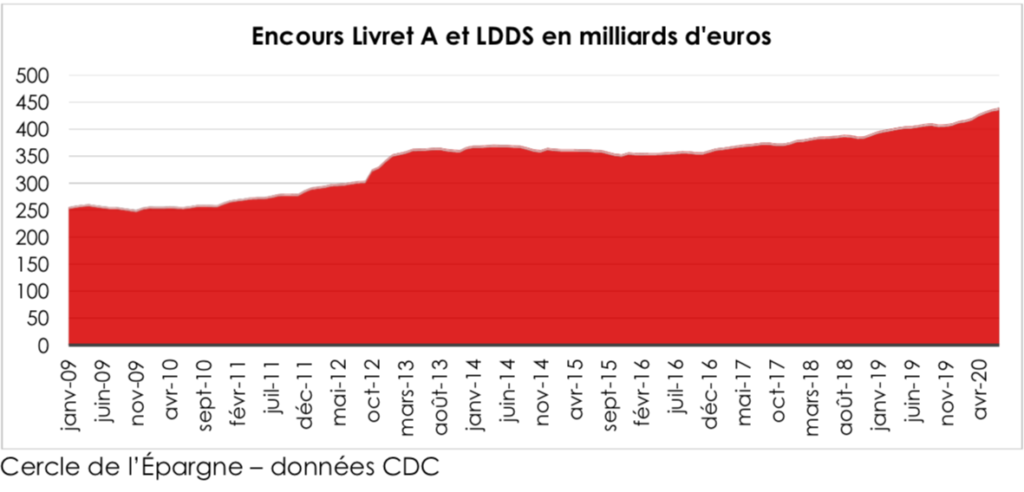

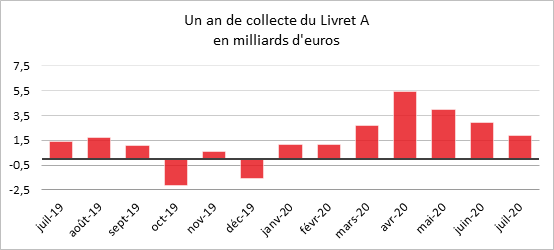

Le livret A et le LDDS les valeurs-refuges du confinement

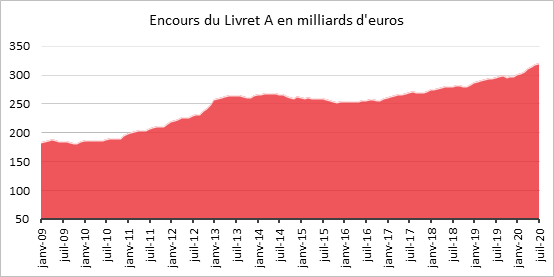

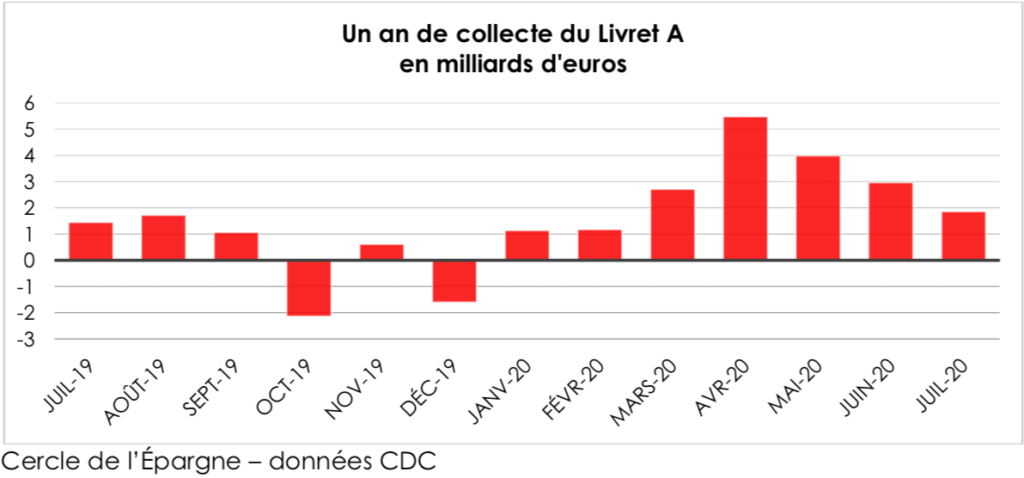

Sur les sept premiers mois de l’année, la collecte cumulée atteint 22,25 milliards d’euros, ce qui constitue le meilleur résultat jamais enregistré par le Livret A dont 20 depuis le début de la crise sanitaire.

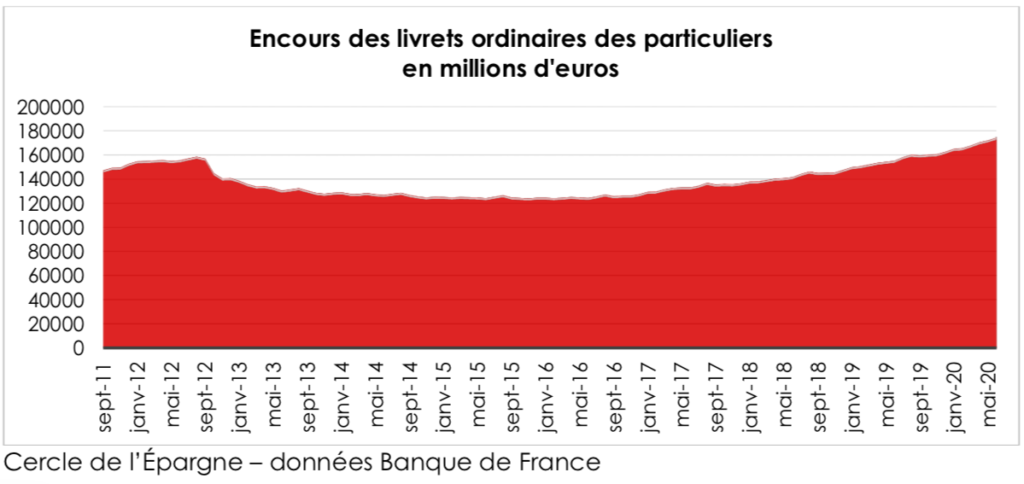

Les livrets bancaires en hausse

L’encours des livrets bancaires classiques a augmenté depuis la fin février de 8 milliards d’euros pouratteindre 174,3 milliards d’euros. Leur encours est ainsi au plus haut. Les ménages ayant saturé leurs livrets réglementés ou ayant des sommes importantes en attente (vente de logement avant réutilisation) ont certainement opté pour les livrets bancaires qui sont pour autant faiblement rémunérés (0,13 % en moyenne en juin 2020).

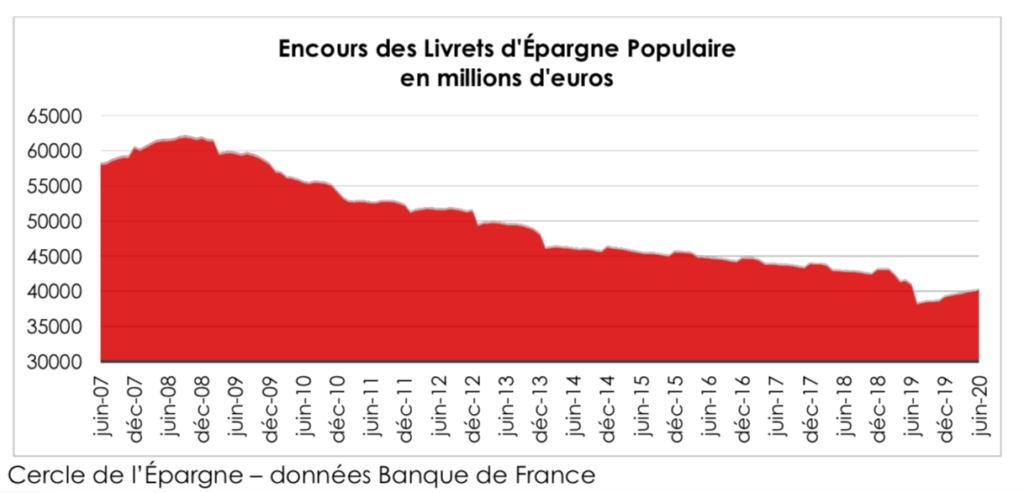

Les livrets d’épargne populaire repassent au-dessus de 40 milliards d’euros d’encours

Les livrets d’épargne populaire en baisse constante depuis plus de 10 ans ont enregistré une collecte nette avec la crise sanitaire. L’encours a gagné 589 millions d’euros depuis la fin février lui permettant de repasser la barre des 40 milliards d’euros. Le Livret d’Épargne Populaire est réservé aux épargnants modestes payant peu ou pas d’impôt sur le revenu. Son taux est majoré de 0,5 point par rapport à celui du Livret A et est donc depuis le 1er février 2020 de 1 %.

Cette remontée de l’encours du LEP souligne que même les ménages modestes ont mis de l’argent de côté durant le confinement et après.

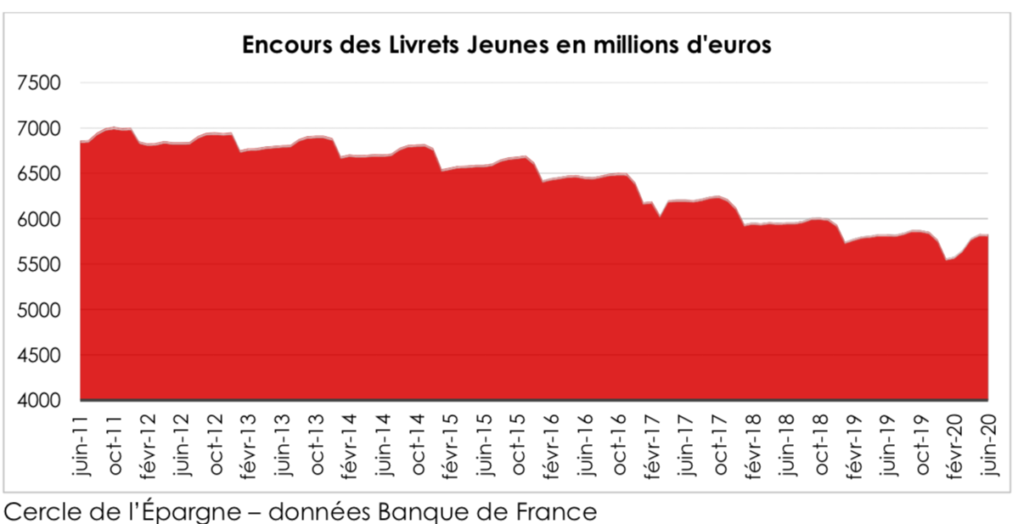

Les jeunes ont économisé durant la crise sanitaire

Comme le LEP, le Livret Jeune réservé aux moins de 25 ans était en déclin depuis de nombreuses années. Avec la crise sanitaire, les jeunes ont imité les aînés et ont décidé de renforcer leur épargne de précaution. De fin février à fin juin, l’encours a augmenté de 247 millions d’euros pour atteindre 5,8 milliards d’euros.

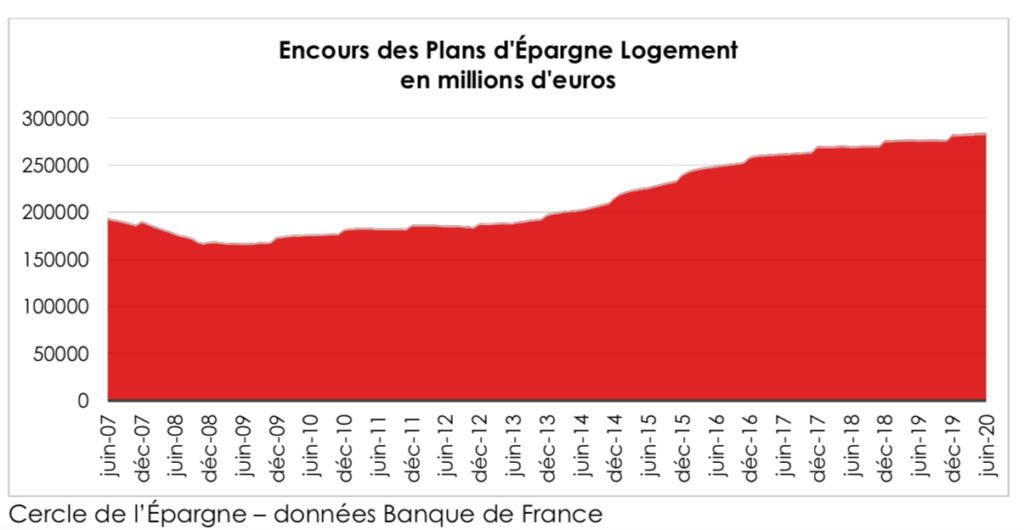

Les plans d’épargne logement peu affectés par la crise

Le plan d’épargne logement est en hausse profitant d’une rémunération supérieure à celle des autres produits réglementés, en particulier pour ceux qui ont été ouverts avant le 1er janvier 2018. La collecte nette de mars à juin a atteint plus de 800 millions d’euros.

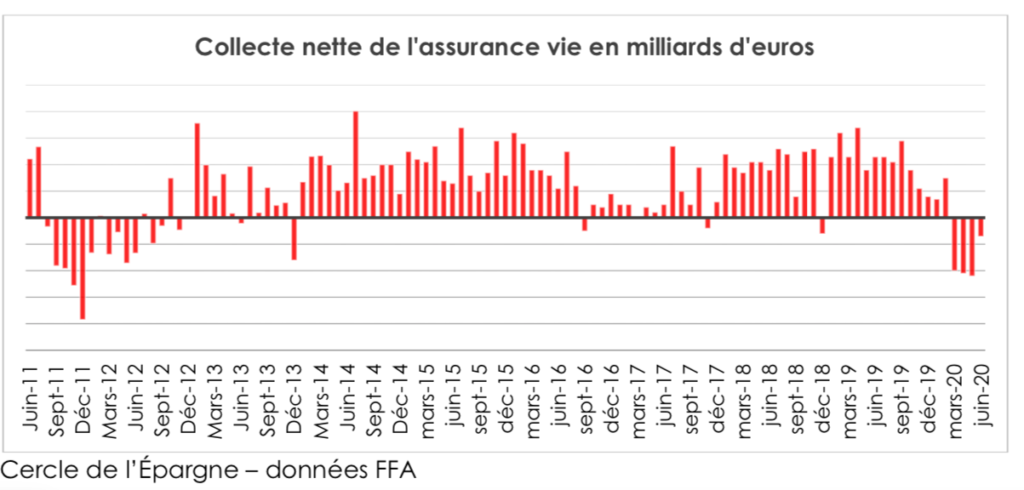

L’assurance vie, un produit de long terme affecté par la crise sanitaire

L’assurance vie a enregistré quatre mois de décollecte entre mars et juin. Fortement handicapé par la fermeture des agences d’assurances durant le confinement, le premier produit d’épargne des ménages pâtit de sa nature de plus long terme que les produits de taux. La décollecte reste mesurée.

Le premier semestre restera atypique pour l’assurance vie avec d’un côté une chute durant trois mois de la collecte brute et le maintien des prestations conduisant à une décollecte nette de 4,7 milliardsd’euros (-6,9 entre mars et juin 2020). L’assurance vie n’avait plus depuis 2012, en pleine crise des dettes souveraines, connu quatre mois consécutifs de décollecte. Cette décollecte n’est pas la traduction d’une défiance financière comme en 2012 ; elle s’explique par la nécessité

de certains de assurés d’effectuer des rachats pour maintenir leur niveau de vie. Les professions libérales et les indépendants, traditionnellement bien couverts en contrats d’assurance vie, ont dû faire face durant le confinement à une baisse sensible de leurs revenus professionnels. En sortie de confinement, les ménages sont restés prudents tant sur le plan de leurs dépenses de consommation que sur celui de leurs placements. Ils ont privilégié la liquidité et la sécurité.

Patrimoine des européens, plus semblables qu’ils ne le pensent

La France se différencie par l’importance du patrimoine immobilier. En Allemagne, la proportion de propriétaires y est moindre, 44 % contre 57 % et le prix des logements y est en moyenne inférieur. Ainsi, l’Allemagne est riche en revenus et en épargne mais faible en patrimoine moyen ou médian.

Les habitudes diffèrent au sein des États membres de la zone euro. Les Allemands privilégient les livrets et les obligations, les Italiens les obligations et les fonds communs de placement, les Français la pierre et l’assurance vie qui est aussi largement diffusée en Allemagne. Il convient de souligner que nos voisins d’outre-Rhin privilégient également les liquidités et en particulier le numéraire.

La France se situe dans une position moyenne au niveau des placements en Europe avec néanmoins une particularité, la faiblesse des fonds de pension qui est compensée par l’importance de l’assurance vie.

Les épargnants d’Europe continentale partagent une valeur en commun, une aversion assez élevée à l’encontre des actions. Chez nos partenaires, ce phénomène est corrigé par l’existence de fonds de pension.

La part des produits risqués dans le patrimoine financier détenue par les ménages est de 15 % en France, le ratio le plus faible d’Europe et de 25 % en Italie, le ratio le plus élevé d’Europe. Les dépôts à vue et le numéraire représentent plus de 30 % du patrimoine financier en France et atteint même 45 % en Espagne. Les produits d’assurance vie pèsent 37 % en Allemagne et 30 % en France.

En 2015, les Européens les plus riches, en matière de patrimoine financier, sont, selon l’Observatoire Européen de l’Epargne, les Britanniques (125 000 euros en moyenne par personne) suivis par les Belges (107 000 euros), les Français (71 000 euros), les Italiens (66 000 euros) et les Allemands (64 000 euros).

« Vous avez dit inégalités patrimoniales »

Le patrimoine des ménages représentait en Europe plus de cinq fois le revenu national dans les années 2010, quand ce ratio était inférieur à trois en 1950. Il reste inférieur au niveau des années 1920 où il atteignait sept. Aux États-Unis, ce ratio est plus stable, autour de 4,5 en ayant connu une forte chute de la crise de 1929 jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale. La valeur du patrimoine des ménages aux États-Unis équivaut à quatre années de revenus et a eu tendance à diminuer durant la dernière décennie. Cette différence s’explique par la croissance plus dynamique des revenus aux États-Unis qu’en Europe et par une politique monétaire moins accommodante entre 2015 et 2019.

En France, le patrimoine des ménages représente six fois le montant du revenu national, un montant inédit depuis 1945. Il est porté par l’appréciation des biens immobiliers. Il a retrouvé son niveau d’avant la crise de 1929. L’évolution est identique en Allemagne et au Royaume-Uni mais elle est moins marquée.

La progression des inégalités patrimoniales

Les inégalités de patrimoine n’ont jamais été aussi fortes qu’à la veille de la Première Guerre mondiale. Les 10 % les plus riches possédaient alors 80 % du patrimoine aux États-Unis et 90 % en Europe. Une baisse des inégalités s’est engagée au niveau de la détention du patrimoine à partir de 1914 ; elle s’est achevée avec la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et dans les années 1970 en Europe. En 1970, les 10 % les plus riches possédaient aux États-Unis 70 % du patrimoine contre 65 % au niveau européen. La montée des inégalités est avant tout concentrée sur les 1 % voire les 0,1 % les plus riches. Les 1 % les plus riches aux États-Unis détenaient 40 % du patrimoine américain en 2014 contre 30% en1970.En Europe, les 1% les mieux dotés possèdent 22 % du patrimoine en 2014 contre 20 % entre 1970 et 1980.

L’augmentation des inégalités de patrimoine est la conséquence d’un cycle favorable à la valorisation des actifs qui a démarré au début des années 1980 et qui se poursuit à travers la politique monétaire accommodante en vigueur depuis la crise des subprimes. Cette augmentation trouve également son origine dans l’évolution de la structuration démographique des populations occidentales.

Si le patrimoine est possédé majoritairement par les plus de 55 ans, cela est dû à un double processus ; un processus de constitution et un processus de valorisation. Durant les Trente Glorieuses, les baby-boomers ont bénéficié d’un contexte économique porteur qui s’est caractérisé par une forte augmentation des revenus et par une inflation permettant de réduire le coût de l’endettement. L’indexation des salaires sur les prix permettait de minorer le coût du remboursement du capital des emprunts. La désinflation dite compétitive mise en œuvre dans les pays occidentaux à la fin des années 1970 a mis un terme à ce processus. Si des années 1950 à 1980, l’endettement pesait peu sur les revenus des ménages, ces derniers ne pouvaient guère compter sur leur épargne pour améliorer leur situation. La valeur du patrimoine peinait à suivre l’inflation. Le rapport de forces était alors défavorable aux actionnaires, les entreprises distribuaient de faibles dividendes. La mondialisation, la tertiarisation et la désindexation des salaires de l’inflation ont changé la donne. Les entreprises à la recherche de capitaux ont dû traiter plus favorablement leurs actionnaires. La modernisation des circuits de financement à partir du milieu des années 1980 a également favorisé la valorisation des actifs financiers. La tertiarisation des économies et l’urbanisation des pays ont également joué un rôle en particulier au niveau de l’immobilier.

La baisse des taux d’intérêt entamée dans les années 1980 en lien avec l’augmentation de l’endettement public a évidemment joué un rôle majeur dans la valorisation des actifs immobiliers et des actions.

Les inégalités de patrimoine sont également le produit de celles liées aux revenus. La mondialisation et le développement d’Internet, comme lors de l’essor du secteur pétrolier dans les années 1920, ont généré d’importantes fortunes.

La démographie est un facteur à prendre en compte pour expliquer la montée des inégalités patrimoniales. En France, le flux annuel des transmissions patrimoniales a doublé sur trente ans passant de 6 à 12 % du PIB. Le poids de l’héritage dans le patrimoine des ménages est plus élevé en 2020 que dans les années 1970 mais reste inférieur à celui de 1914. L’héritage intervient de plus en plus tardivement en raison del’allongement de l’espérance de vie mais il est plus élevé du fait du processus d’accumulation du capital, de l’appréciation de la valeur des actifs, ces vingt dernières années et du fait de la réduction de la taille des familles.

Quand la logique patrimoniale prend le dessus sur celle des revenus

Les Français, enquête après enquête, soulignent leur crainte pour leur pouvoir d’achat à la retraite. Selon l’enquête 2020 du Cercle de l’Épargne, 72 % d’entre eux pensent qu’ils auront (ou ont actuellement s’agissant des retraités) une pension de retraite insuffisante « pour vivre correctement ». Tout en ayant un niveau de vie supérieur à celui de l’ensemble de la population, 63 % des retraités eux jugent que la pension qu’ils reçoivent n’est pas suffisante. On relève une différence très grande entre les retraités hommes. S’agissant des non retraités, l’inquiétude est grande chez les plus de 45 ans. Elle atteint 79 % parmi eux. Par ailleurs, 64 % des ménages aisés estiment que leurs pensions seront insuffisantes en 2020, contre 44 % en 2019. De ce fait, il n’est pas étonnant que les ménages épargnent en vue de leur retraite.

Face la montée de l’inquiétude concernant le niveau de vie de leurs pensions, 53 % déclarent épargner en vue de leur retraite. Ce taux est assez constant depuis de nombreuses années. En période de crise, il tend à légèrement diminuer en raison de la progression de l’épargne de précaution. Toujours, selon la même enquête du Cercle de l’Épargne, 45 % des retraités déclarent épargner pour leur retraite.

Dans les faits, l’épargne en vue de la retraite obéit à des considérations d’ordre patrimonial. En France, les retraités sont épargnants nets jusque vers 75 ans. Cet âge augmente progressivement avec l’arrivée à des âges élevés des baby-boomers mieux dotés en patrimoine que leurs aînés. La crainte de manquer, la volonté de transmettre un héritage expliquent cette situation.

Les retraités éprouvent des difficultés à monétiser leur patrimoine même quand ils ont besoin de liquidités. Les difficultés à se projeter, la complexité des procédures (cession d’un bien immobilier), la peur de se faire avoir constituent autant de freins à cette mobilisation du patrimoine.

La faiblesse de la mobilité patrimoniale est un frein important à l’ascenceur social

Selon l’OCDE, la concentration du patrimoine sur une part restreinte de la population jouerait également un rôle dans la moindre mobilité sociale. Début 2018, la moitié des ménages vivant en France concentre 92 % de la masse de ce patrimoine. Les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine financier en détiennent plus de la moitié alors que 1 % des ménages en possèdent 31 %. En 2017, le patrimoine maximum des 10 % de ménages les moins pourvus est 160 fois moins élevé que le patrimoine minimum des 10 % de ménages les mieux dotés. La succession des crises depuis 1973 affecte fort logiquement plus durement les ménages modestes. Comme ils disposent d’un faiblepatrimoine, leur situation en termes de revenus devient délicate en cas de retournement conjoncturel. Durant les Trente Glorieuses, l’absence de crise longue réduisait la dépendance au patrimoine. Depuis vingt ans, la valorisation des actifs immobiliers et financiers a accru les écarts entre les différentes catégories sociales. La part des dépenses de logement a augmenté pour les ménages les plus modestes et tout particulièrement pour ceux ne pouvant pas accéder aux logements sociaux. Cette part peut atteindre 30 % quand la norme, dans les années 1970, était de 20%. La répartition du patrimoine est plus inégalitaire que celle des revenus. Le patrimoine est majoritairement détenu par les plus de 55 ans. Le poids de l’héritage qui intervient en règle générale après 55 ans a doublé en quarante ans. L’absence de patrimoine familial va souvent de pair avec la pauvreté monétaire. Selon l’OCDE, la moitié des jeunes ne bénéficie pas de l’effet amortisseur dupatrimoine en cas de difficultés économiques.

Quelles réformes pour faciliter la mobilité du capital ?

Pour faciliter la transmission du patrimoine et éviter sa concentration, la tentation d’un durcissement de la fiscalité sur les droits de succession est souvent avancée. Pour autant, la France figure déjà parmi les États où les impôts sur la détention et la transmission du patrimoine sont élevés. La circulation plus rapide du capital passe certainement par une amélioration du régime de donation avec une augmentation et un raccourcissement des délais pour procéder à une autre opération. En ligne directe, l’abattement est limité à 100 000 euros pour une période de 15 ans. Un retour à 10 ans serait bienvenu. Un système progressif en fonction de l’âge pourrait être mis en œuvre pour encourager les cessions précoces. Le démembrement de propriété devrait être également encouragé.

Afin de faciliter le transfert du patrimoine, la généralisation de la fiducie serait également une solution. Aujourd’hui, les enfants rencontrent de nombreux problèmes pour gérer le patrimoine des parents quand ceux-ci deviennent des dépendants. Le recours à la tutelle est lourd et complexe. La fiducie sur le modèle britannique ou néerlandais permet le transfert de la propriété des biens sous certaines conditions fixées dans le contrat établi devant le notaire. La fiducie a été introduite dans le droit français en 2007 après de moult tergiversations. En vertu de l’article 2011 du Code civil, la fiducie est « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Les Pactes Dutreil en vigueur pour les entreprises constituent un outil qui fonctionne bien et qui devrait être adapté pour les transmissions classiques à travers la fiducie. Pour mémoire, le pacte Dutreil Donation permet de bénéficier, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, d’un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis, soit par donation soit par succession. Cet abattement s’effectue avant l’abattement général de 100 000 euros avec lequel il se cumule pour les donations aux enfants.

Un changement des règles fiscales des plus-values pourrait également faciliter la mobilité du capital. Aujourd’hui, les plus-values sont fiscalement exonérées à 100% à partir de la 22e année de détention. Pour les prélèvements sociaux, l’exonération intervient après la 30e année de détention. Pour améliorer la circulation du capital, une refonte du barème des abattements serait souhaitable.

La mobilité du capital est un enjeu social et économique. La forte concentration du patrimoine et des revenus qui y sont attachés est très mal perçue par l’opinion publique. Par ailleurs, la mauvaise répartition n’est pas un gage d’efficacité économique. Les sociétés inégalitaires en termes de patrimoine se caractérisent, en règle générale, par de faibles taux de croissance. Par ailleurs, la rentabilité du capital tend à diminuer quand ce dernier est concentré sur un nombre réduit de personnes.

Le certificat de vie, sésame des retraités vivant à l’étranger

1,2 million de retraités touchant une pension de droit français vivaient, en 2019, à l’étranger. Cela représentait 8,3 % du total des retraités. En cinq ans, le nombre de Français de plus de 60 ans résidant dans un pays étranger a doublé et augmente de 4 % tous les ans. Les retraités vivant à l’étranger regroupent deux catégories. La première, la plus importante est constituée des travailleurs immigrés qui sont retournés dans leur pays d’origine ou qui ont décidé de ne pas rester en France. La seconde comprend les retraités français qui s’expatrient. Cette dernière catégorie a augmenté ces dernières années, notamment pour des raisons fiscales.

En 2015, les différents régimes de retraite ont versé, selon la Cour des Comptes, à des assurés et ayants droit à l’étranger, 2,7 millions de prestations pour un montant de 6,5 milliards d’euros, soit 2,2 % du total des dépenses de retraite. Les montants de pensions versées à des non-résidents ont augmenté de 35 % entre 2006 et 2015 ; tandis que le nombre de prestations s’est accru de + 12 % (+ 290 000).

Cinq pays représentaient 70 % des versements de prestations de retraite à l’étranger, l’Algérie (26 %), le Portugal (17 %), l’Espagne (15 %), le Maroc (7 %) et l’Italie (5 %).

Selon certaines études, les caisses de retraite feraient face à une augmentation de la fraude avec les pensions versées à des non-résidents. Le montant de la fraude est évalué entre 200 millions d’euros et un milliard d’euros. Les familles peuvent oublier de mentionner le décès du retraité. Auparavant, elles étaient censées informer le consulat français qui faisait remonter l’information. La Cour des Comptes avait demandé en 2017 aux pouvoirs publics de prendre des mesures afin de limiter l’ampleur de cette fraude. Pour vérifier que la condition d’existence des assurés sociaux et de leurs ayants droit résidant à l’étranger est remplie, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire demandent la production d’un certificat d’existence de la part des titulaires de prestations. Ce certificat d’existence doit être visé par une autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Il doit être transmis une fois par an. En l’absence de justificatif renvoyé dans les formes et à la date fixée, le versement de la prestation était suspendu à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour sa réception. Dans les faits, les attestations des certificats sont de qualité variable. Par ailleurs, peu de caisses menaient des contrôles notamment en recourant aux données démographiques. La Cour des Comptes a ainsi révélé plusieurs erreurs. La Caisse nationale de l’assurance vieillesse ne rapprochait pas les données par âge des titulaires des prestations du régime général avec les données démographiques des pays de destination de ces dernières. Ainsi, 31,2 % des 429 924 titulaires d’une prestation du régime général résidant en Algérie au 1er juillet 2015, soit 133 276 personnes, avaient plus de 80 ans ce qui pouvait apparaître excessif au regard de l’espérance de vie dans ce pays. Selon l’office national des statistiques de l’Algérie (ONS), 511 000 personnes résidant dans ce pays étaient âgées de 80 ans et plus à la même date.

Dans une audition devant la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, Rolande Ruellan, l’ancienne présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, s’est étonnée de la « longévité des ressortissants algériens bénéficiant d’une retraite française en Algérie ». Elle s’est demandé comment « le nombre de pensionnés algériens centenaires enregistrés dans nos caisses de retraite » pouvait être supérieur à celui « des centenaires recensés par le système statistique algérien ». Les fraudes concernent tant les pensions de droit direct que les pensions de réversion.

Depuis le rapport de la Cour des Comptes, un nouveau dispositif a été mis en place. Il repose sur une obligation de communication d’un certificat de vie qui est transmis en ligne. Ce dispositif entre progressivement en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

Avec la crise du Covid-19, de nombreuses administrations des pays de résidence ont été fermées de longues semaines. Les retraités vivant à l’étranger avaient donc des difficultés pour accéder aux certificats permettant la perception des pensions. Depuis le 1er août 2020, la dispense de certificat a cessé. Le Gouvernement avait alors décidé de reporter les délais de transmission. Depuis le 1er août 2020, la dispense de certificat a cessé. En 2016, la CNAV (la caisse nationale assurance vieillesse) signe la même convention avec la Belgique et le Luxembourg. D’autres pays ont depuis accepté cette télétransmission comme l’Italie, le Portugal ou encore l’Espagne. Une caisse de retraite peut toutefois être amenée à demander un certificat de vie malgré l’existence d’un échange automatisé de données d’état civil, lorsqu’une anomalie (une divergence dans les données d’identification) ressort du fichier échangé entre les deux pays. Les divergences se traduisent par une réponse « non trouvé » qui déclenche l’envoi par la CNAV d’un certificat d’existence.

Un député Républicain, Eric Pauget, a déposé une proposition de loi visant à durcir le dispositif de contrôle. Il souhaite la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger. Les bénéficiaires seraient censées se rendre physiquement devant un officier d’état civil français à l’étranger afin d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu. La mise en place de ce contrôle pourrait poser un problème dans un certain nombre de pays comportant un nombre réduit d’officiers d’état civil français.

A lire dans le Mensuel n°77 de septembre 2020

3 questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le taux d’épargne a atteint, en France, des niveaux historiques au cours du deuxième trimestre 2020. Comment les Français ont-ils pu épargner 100 milliards d’euros et qui sont-ils ?

Sans surprise en raison de la période de confinement, le taux d’épargne des ménages a atteint, selon l’INSEE, plus de 27 % au deuxième trimestre (27,4 %). Ce taux d’épargne était de 15,1 % au dernier trimestre 2019 et s’était élevé à 19,7 % au cours du premier du trimestre. Cette augmentation est imputable non seulement à une forte baisse de la consommation, au report des dépenses d’investissement mais aussi à la volonté des ménages de renforcer leur épargne de précaution dans un contexte fortement anxiogène.

Environ 100 milliards d’euros ont été mis de côté depuis le mois de mars. Le mot de « cagnotte » a été prononcé pour désigner cette épargne. Celle-ci a été dans un premier temps subie avant de se transformer en épargne de précaution.

Au sein de l’OCDE, il faut souligner que les Français figurent parmi ceux dont les revenus ont le moins baissé grâce au soutien massif des pouvoirs publics. Certes, le revenu disponible brut des ménages a diminué de 2,3 % au cours du deuxième trimestre, après – 0,3 % au premier. Il s’agit de sa plus forte baisse trimestrielle depuis 1949. La masse salariale reçue par les ménages s’est contractée de 10,0 % après – 2,4 % au premier trimestre. Par ailleurs, les revenus du patrimoine ont été également affectés, avec une baisse de 2,9 % après – 3,7 % au premier trimestre. En contrepartie, les prestations sociales ont augmenté de +7,9 % après +2,3 % au premier trimestre. Cette dernière est notamment due au versement des indemnités d’activité partielle et de l’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire pour les ménages les plus précaires, mais également aux prestations liées au chômage et aux absences pour garde d’enfants. Les impôts sur le revenu et le patrimoine baissent également (– 8,9 % après – 2,3 %), en particulier la CSG et l’impôt sur le revenu, tout comme les cotisations sociales à la charge des ménages (– 7,3 % après – 1,7 %), du fait de la baisse des revenus du travail.

En prenant en compte l’évolution des prix (- 0,2 % au deuxième trimestre), le pouvoir d’achat a diminué de – 2,1 % après – 0,5 %. Mesuré par unité de consommation pour être ramené à un niveau individuel, le pouvoir d’achat enregistre également une diminution de 2,3 % (après – 0,6 %). La consommation a chuté bien plus fortement que la baisse du pouvoir d’achat permettant de dégager une épargne élevée. La consommation au cours du deuxième trimestre diminué de–11,5%après–5,8%aupremier trimestre.

Fort logiquement, ce sont les cadres vivant dans les grandes villes qui ont mis le plus d’argent de côté. Pouvant pratiquer le télétravail, ils ont été moins sujets à des pertes de revenus que les travailleurs indépendants ou les ouvriers. Par ailleurs, les urbains consomment plus en loisirs, en restauration et en transports que les ruraux. Avant, pendant et après le confinement, l’effort d’épargne est concentré chez les ménages les plus aisés.

Que faire de cette épargne issue de la crise sanitaire ?

Cette question est double. Elle se pose à titre collectif et individuel. Sur le premier point, l’idée que les 100 milliards d’euros soient une cagnotte disponible pour favoriser la reprise a traversé l’esprit de certains. Face à l’urgence de la situation économique, les pouvoirs aimeraient, en effet, mobiliser au plus vite les sommes conservées par les ménages. À cette fin, des propositions de création de nouveaux produits d’épargne ont été lancées, un livret Covid, un grand emprunt nation entre autres ! Or, les ménages ont déjà accès à un très grand nombre de produits allant du court au long terme. Ce n’est pas en créant un énième produit que les ménages décideront de changer d’un coup de baguette magique leur comportement. S’ils privilégient les placements liquides et de court terme, les dépôts à vue et les livrets, c’est par crainte de l’avenir. Quand les revenus fondent, quand l’emploi apparaît incertain, il est difficile de se projeter et de placer son argent à long terme. La réorientation de l’épargne du covid interviendra avec la clarification de la situation économique et sanitaire. Le plan de relance du gouvernement peut y aider tout comme celui de l’Union européenne. Compte tenu de la situation, les ménages devraient conserver une part importante d’épargne de précaution au minimum jusqu’à la fin de l’année. Lors de chaque crise, l’épargne liquide a progressé sans retrouver avec le retour de la croissance son niveau initial. Il y a un effet cliquet en la matière. La succession rapide des crises depuis vingt ans, la montée de la précarité et le vieillissement sont autant de facteurs qui peuvent expliquer cette montée de l’épargne liquide.

Sur un plan plus individuel, il convient de déterminer ses besoins dans les prochains mois. Un ménage, n’ayant pas à faire face à une baisse de revenus ou à un risque de perte d’emploi, pourra sans nul doute alléger sa poche d’épargne de précaution. Deux à trois mois de revenus en épargne de précaution, c’est suffisant. Ils pourront opter pour des placements « actions » que ce soit dans un contrat d’assurance vie, un pan d’Épargne Retraite ou dans un PEA. Avec les plans de relance qui seront mis en œuvre à partir de l’automne, les valeurs « actions » pourraient progresser d’autant plus que les taux d’intérêt resteront bas sur longue période. Pour avoir du rendement, il faut jouer sur les unités de compte ou les actions. Évidemment, en période de forte volatilité, la diversification sectorielle et géographique s’impose encore plus qu’en temps normal.

Le nouveau Plan d’Épargne Retraite a été lancé le 1er octobre 2019. Comment traverse-t-il la crise ?

Lancée officiellement le 1er octobre 2019, la commercialisation du nouveau Plan d’Épargne Retraite aurait pu, en effet, pâtir de la crise sanitaire. Si les souscriptions ont été plus rares durant le confinement, elles sont en hausse depuis. Selon la Fédération Française de l’Assurance, citée par le Figaro, près de 210 000 contrats individuels (PERin) ont été souscrits entre le mois d’octobre et la fin juin. L’encours du PER a atteint plus de 1,5 milliard d’euros. 84 000 PERin avaient été ouverts entre le 1er octobre et le 31 décembre. Ces bons résultats démontrent l’appétence des ménages pour un produit retraite qui permet par ailleurs de réorienter l’épargne vers des placements « actions ». La question du pouvoir d’achat à la retraite est très sensible au sein de l’opinion publique. La crainte d’une forte chute des revenus au moment de la liquidation des droits à la retraite explique qu’une part croissante de l’opinion publique s’intéresse au PER. Par ailleurs, l’adjonction de sorties en capital ainsi que la possibilité de bénéficier d’un déblocage anticipé pour acquérir sa résidence principale ont reçu l’assentiment des Français.

« Touchez pas au grisbi »

L’édito de septembre de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne

En France, toute somme d’argent non dépensée est une cagnotte pouvant faire l’objet d’un droit de préemption de la part des pouvoirs publics. De nombreux établissements publics ayant eu le tort de se constituer une réserve au sein de leur budget, ont, dans leur passé, été victimes de ce droit. La France a même inventé la cagnotte virtuelle. Entre 2000 et 2002, malgré un imposant déficit public, l’utilisation des plus-values fiscales générées par une croissance supérieure aux prévisions s’invita dans le débat de la présidentielle de 2002.

Avec le confinement, les Français ont épargné de manière subie. Ne pouvant pas consommer autant qu’ils le faisaient auparavant, ils ont mis de l’argent de côté. Par ailleurs, l’ampleur de la crise sanitaire et la force de la récession ont incité les Français à renforcer leur épargne de précaution. Les collectes positives du Livret d’Épargne Populaire, du Livret Jeune, du Livret A et du LDDS témoignent que cet effort a concerné toutes les catégories sociales et toutes les générations. Entre 70 et 100 milliards d’euros auraient été mis de côté depuis le mois de mars. Depuis le déconfinement, cette cassette fait l’objet de tous les phantasmes et de toutes les tentations. Certains rêvent de réinjecter cette manne dans la consommation, d’autres de réorienter cette épargne liquide vers des placements longs. Dans ce contexte, rien d’étonnant que le concours Lépine pour la création d’un nouveau produit d’épargne se soit ouvert. De la création d’un Livret Covid au lancement d’un emprunt national, les propositions ne manquent pas. Ces dernières années, de nombreux produits lancés de manière opportuniste n’ont pas répondu aux attentes de leurs auteurs. Les contrats NSK ou DSK, les contrats Vie Génération et l’Eurocroissance en sont les tristes exemples. « Ne touchez pas au grisbi ».

L’épargnant n’est pas un être irresponsable. S’il privilégie les liquidités et la sécurité, c’est par crainte de l’avenir, c’est par peur de la perte de son travail ou de la diminution de ses revenus. C’est humain. L’épargnant français ne diffère pas de son homologue allemand ou italien. Ces derniers ont aussi mis de l’argent de côté sur leurs comptes courants ou sur leurs livrets bancaires. En France, avons-nous, par ailleurs, intérêt à créer de nouveaux produits quand une kyrielle est déjà en rayon ? Livrets réglementés, livrets fiscalisés, assurance-vie, comptes titres, FCPI, FIP, PER, l’épargne est déjà un beau maquis. Faut-il le compliquer davantage ? Je n’en suis pas certain. Les épargnants consommeront, les épargnants réorienteront leur argent vers des placements de long terme quand ils retrouveront confiance dans la situation sanitaire et économique. La confiance est un mot magique mais qui est par nature difficile à appréhender. C’est un gaz invisible, inodore, difficile à stabiliser. Afin de l’obtenir, les pouvoirs publics se doivent de faire preuve de pédagogie, de tracer des objectifs clairs et d’éviter de modifier en permanence la réglementation. Un peu de stabilité ne nuit pas. L’épargne peut beaucoup ; elle peut participer à la modernisation du pays, à la bonne santé des entreprises, au financement des retraites. Mais moins elle est au cœur des débats, mieux elle se porte. Vivons cachés pour vivre heureux !

Jean-Pierre Thomas

Podcast « Epargne : pourquoi les Français sont si économes »

Explications de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne.

L’épargne a fortement progressé ces derniers mois . La crise sanitaire est en cause, mais même avant cela, elle était à des niveaux élevés.

Nous vous proposons d’écouter ce podcast avec Philippe Crevel pour AG2R LA MONDIALE, 11 minutes pour comprendre pourquoi les Français sont si économes.

L’assurance vie, victime de la préférence absolue pour la liquidité

Le 2 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’assurance vie, victime de la préférence absolue en la liquidité

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le mois de juillet réussissait traditionnellement bien à l’assurance vie. Entre 2010 et 2019, aucune décollecte n’avait été enregistrée. En 2019, la collecte nette avait atteint 2,3 milliards d’euros. En 2020, le contexte particulier de la crise sanitaire doublée de la récession a changé la donne. Pour le 5e mois consécutif, l’assurance vie a ainsi connu une décollecte s’élevant à 500 millions d’euros. Depuis le début de la crise sanitaire, en mars, la décollecte a été de 7,5 milliards d’euros. Sur les sept premiers mois de l’année, elle atteint 5,2 milliards d’euros.

En juillet, la collecte brute a presque retrouvé son niveau d’avant crise à 10,4 milliards d’euros, contre 9,9 milliards d’euros en juin et 5,7 en mai. La proportion des unités de compte au sein de la collecte reste constante à 33,6 %. Dans le même temps, les sommes versées par les assureurs à leurs clients demeurent relativement stables, 10,9 milliards d’euros en juillet contre 10,5 en juin et 11,1 en juillet 2019.

L’assurance vie pâtit toujours de la préférence pour la liquidité des ménages. Ces derniers privilégient le Livret A et les dépôts à vue. Ils refusent de s’engager sur le moyen et le long terme tant que le contexte sanitaire et économique ne s’est pas clarifié. Les craintes portant sur l’emploi et l’évolution des revenus dans les prochains mois expliquent le comportement prudent et attentiste des épargnants. La nécessité de placer un tiers de ses versements sur l’assurance vie en unités de compte échaude certains assurés qui ne veulent prendre aucun risque avec leur épargne. Malgré tout, l’assurance vie avec un encours de 1766 milliards d’euros à la fin du mois de juillet reste le premier placement des ménages dont le taux d’équipement est de 42 %.

Tant que le contexte économique sera marqué par le sceau de l’incertitude, l’assurance vie devrait toujours être pénalisée, les ménages demeurant attachés à la liquidité et la sécurité. Le Livret A et les dépôts à vue devraient rester les principaux réceptacles de l’épargne de précaution constituées depuis le début de l’épidémie. Le Plan d’Epargne Retraite qui offre un avantage fiscal pourrait également profiter de la situation en jouant sur la carte de la préparation financière de la retraite qui est un autre sujet d’anxiété au sein de la population.

Contacts presse :

Charles Citroën

06 75 85 50 44

Des Français encore plus économes avec la crise

Dans Investir, Philippe Crevel rappelle que le gonflement de l’épargne constaté pendant le confinement et confirmé ensuite a commencé dès 2018 avec la succession de crise (« gilets jaunes », réforme des retraites). Il précise que dans un contexte de taux bas, les Français peut enclin à la prise de risque en matière d’épargne, renforce leur épargne sécurisée afin de compenser la faiblesse des rendements offerts.

Retraités, salariés, fonctionnaires… qui sont les gagnants et perdants de l’après-crise ?

A lire dans Capital, cet article consacré aux gagnants et aux perdants de l’après-crise réalisé avec l’appui du Directeur du Cercle de l’Epargne.

Le Livret A a poursuivi sur sa lancée en juillet

Dans l’AGEFI Actifs, Philippe Crevel considère que le Livret A affiche un très bon résultat en juillet, bien qu’en recul par rapport aux mois précédents.

« Sécurité », le maître-mot des épargnants

Pour le septième mois consécutif, les Français ont déposé plus d’argent qu’ils n’en ont retiré sur leur Livret A en juillet. Philippe Crevel explique que « La succession de crises incite les ménages à conserver toujours un peu plus d’épargne liquide. Ce phénomène est accentué par le vieillissement de la population ».

A l’inverse les retraits concernant l’assurance vie ont été plus élevés que les dépôts entre mars et juin. Cette tendance s’explique selon le directeur du Cercle de l’Epargne « (..) par la nécessité de certains assurés d’effectuer des rachats pour maintenir leur niveau de vie ».

Même en vacances, les Français continuent d’épargner

Au mois de juillet 2020, les dépôts sur les livrets A et les livrets de développement durable ont encore été supérieurs aux retraits. La collecte nette du livret A a ainsi été positive en juillet de 1,85 milliard d’euros. Philippe Crevel est cité dans cet article de La Croix.

Les Français continuent de remplir leur Livret A

En juillet, la collecte nette du livret A est restée largement positive, de 1,85 milliard d’euros. Plus de 22 milliards d’euros ont été collectés au cours des sept premiers mois de l’année 2020 soit autant que sur les années 2018 et 2019 réunies. Au total, Livret A et LDDS hébergent 439,5 milliards d’euros, un encours en hausse de 28,61 milliards depuis début janvier ce qui témoigne pour Philippe Crevel « (..) d’un haut niveau d’anxiété au sein de l’opinion publique et d’un refus de s’engager sur le terrain de l’épargne de long terme. (…) »

Philippe Crevel souligne également que « Les craintes de deuxième vague et les menaces sur l’emploi devraient conduire à maintenir un fort volant d’épargne de précaution, favorisé pour le moment par le maintien du pouvoir d’achat des ménages, comme l’a souligné récemment une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ».

Pas de vacances pour le Livret A en juillet !

Paris, le 21 août 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Collecte du Livret A au mois de juillet

PAS DE VACANCES POUR LE LIVRET A

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A poursuit sur sa lancée avec une collecte, au mois de juillet, de 1,85 milliard d’euros. Si ce résultat est en retrait par rapport aux derniers mois (2,96 milliards d’euros en juin, 3,98 en mai et 5,46 en avril), il n’en demeure pas moins supérieur à la moyenne des mois de juillet de ces dix dernières années (0,4 milliard d’euros en moyenne). Sur les sept premiers mois de l’année, la collecte cumulée atteint 22,25 milliards d’euros, ce qui constitue le meilleur résultat jamais enregistré par le Livret A.

Les années précédentes, le mois de juillet était un mois charnière ouvrant sur un semestre plus dépensier et moins épargné. Durant les six derniers mois de l’année, les ménages ont tendance à réduire leur effort d’épargne en raison des multiples dépenses à financer, vacances, rentrée scolaire et fêtes de fin d’année. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées en juillet, en 2010, 2014 et en 2015. En 2010, la décollecte avait fait suite à un fort mouvement de collecte durant la crise financière. En 2014 et 2015, les décollectes intervenaient avec les annonces de la baisse du taux du Livret A (passage de 1,25 à 1% le 1er août 2014 et à 0,75 % le 1er août 2015). En 2020, il n’y a pas d’effet taux sur les mois d’été, les pouvoirs publics ayant décidé de la maintenir à 0,5 point le 1er août, il avait été abaissé à 0,5 % le 1er février dernier avant le confinement.

En juillet 2020, les ménages ont continué à mettre de l’argent sur leur Livret A et ne se sont pas engagés dans le dégonflement de leur poche d’épargne de précaution constituée durant le confinement. Le poids des incertitudes avec en perspective une rentrée difficile sur le terrain de l’économie les a conduits à renforcer leur épargne de court terme. Les ménages continuent ainsi à privilégier la sécurité et la liquidité en faisant l’impasse sur le rendement.

Les résultats du Livret A témoignent d’un haut niveau d’anxiété au sein de l’opinion publique et également un refus de s’engager sur le terrain de l’épargne de long terme. Ce comportement se traduit également par la hausse continue depuis le début de l’année des dépôts à vue (452 milliards d’euros à fin juin contre 411 milliards d’euros à fin février).

L’encours du Livret A atteint, de ce fait, un nouveau sommet historique à 320,8 milliards d’euros. Le Livret de Développement Durable et Solidaire a, de son côté, également enregistré une collecte positive de 640 millions d’euros lui permettant également de battre un record d’encours à 118,7 milliards d’euros.

Les craintes de deuxième vague et les menaces sur l’emploi devraient conduire à maintenir un fort volant d’épargne de précaution, favorisé pour le moment par le maintien du pouvoir d’achat des ménages comme l’a souligné récemment une étude de l’OCDE.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Impôts, emploi… les pistes du gouvernement pour préserver votre pouvoir d’achat

Dans Capital cet article présentant les moyens de préserver le pouvoir d’achat des Français et relancer la consommation, Philippe Crevel est invité à réagir aux pistes préconisées par les pouvoirs publiques.

Epargne : pourquoi l’argent des Français accumulé durant le confinement n’est pas près de circuler à nouveau

Ce nouvel article consacré au gonflement de l’épargne des ménages pendant le confinement publié par Planet.fr cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui estime que l’effort d’épargne des ménages pourrait atteindre jusqu’à 100 milliards d’euros d’ici la fin 2020.

Épargne : Avec le confinement, les Français auront gardé de côté près de 100 milliards d’euros fin 2020

Revenant sur le gonflement du taux d’épargne des ménages (passé de 13 à 20%) pendant le confinement, Philippe Crevel cité dans cet article, rappelle qu’ « On était déjà dans une tendance lourde, avec une stagnation de la consommation, de la prudence et donc le maintien d’un fort taux d’épargne ». Un comportement qui selon lui, ne pouvait été que renforcé par la crise sanitaire.

Gonflement de l’effort d’épargne en faveur des dépôts à vue

Fruit du confinement et de l’anxiété des ménages craignant une aggravation de la situation économique et sociale dans les mois à venir, les Français ont préféré remplir leur bas de laine pendant le 2e trimestre plutôt que de consommer. En outre ils ont privilégié l’épargne liquide en favorisant l’épargne réglementée. Les flux correspondants seraient ainsi passé de 22,2 milliards pour les dépôts à vue et numéraire à 37,3 milliards d’euros quand les dépôts bancaires de 8,4 à 25,7 milliards d’euros sur ce même intervalle.

Selon les premières données recueillies de la Banque de France, l’impossibilité pour les épargnants d’accéder à leur assureurs a impacté la collecte de l’assurance vie, en particulier le fonds euros. Cependant le recul demeure limité (-1 milliard d’euros). En revanche, les fonds UC maintiennent leur position et affichent même un résultat en croissance avec une hausse de la collecte de 3,1 milliards entre avril et juin contre +2,7 milliards sur 2018-2019.

Disposant à présent des résultats consolidés pour le premier trimestre 2020, la Banque de France évoque un renforcement des flux sur les trois premiers mois de l’année de 13,1 milliards d’euros par rapport au glissement annuel observé au 4e trimestre 2019. A la fin mars, le flux de placement s’établit ainsi à 48,3 milliards.

En revanche, l’encours des principaux placements financiers recule sur le premier trimestre pour s’établir à 5 186,7 milliards d’euros contre 5 437,2 milliards à la fin 2019. Porté par les bons résultats du marché actions fin 2019, les épargnants avaient été sensibles aux incitations au profit du placement action sur le premier trimestre. Ainsi les flux en faveur des produits de fonds propres ont doublé entre janvier et mars. Un effort douché fin mars par la chute des cours engendrée par la crise de la COVID-19 qui s’est traduit par une baisse de l’encours correspondant à 228,7 milliards d’euros.

Flux cumulés des placements sur 4 trimestres glissants (Mds EUR)

Les Français accumulent le cash, une menace pour la reprise

Philippe Crevel était interviewé sur France Info pour évoquer l’épargne accumulée par les Français pendant le confinement.

Mais à quoi va servir l’épargne accumulée par les Français depuis le confinement ?

Retrouvez la tribune de Philippe Crevel dans Atlantico consacré à l’épargne des ménage accumulée pendant le confinement.

Record de collecte pour les Livret A et LDDS

Boursorama revient sur la collecte des produits d’épargne réglementée gérés par la Caisse des Dépôts. Dans cet article est cité Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne qui explique l’origine du succès du Livret A et du LDDS pendant le confinement et après.

Crise sanitaire : afflux de cash sur les comptes en banque des Français

Philippe Crevel commente sur France Inter le fait que les Français continuent à privilégier les dépôts à vue et l’épargne liquide à l’épargne longue ou à la consommation malgré la levée du confinement.

Face à la crise, les Français préfèrent l’épargne à la consommation

Philippe Crevel est cité dans le quotidien Le Monde dans un article consacré à l’épargne accumulée pendant le confinement.

La hausse record du cours de l’or, reflet du pessimisme lié à la crise économique

La défiance à l’égard du dollar booste le cour de l’or. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne explique pourquoi dans un article publié sur le média 20 Minutes.

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com