Le Livret A revêt ses habits d’automne

« Octobre est le plus mauvais mois pour le Livret A », rappelle Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, dans un communiqué. « Pour retrouver, une collecte positive en octobre, il faut remonter à celui de 2012 (+ 7,35 milliards), collecte gargantuesque faisant suite au relèvement du plafond du Livret A. Octobre est logiquement un mois de dépenses avec notamment la fin de la rentrée scolaire et surtout le paiement des impôts locaux. L’année 2020, malgré la crise sanitaire et les restrictions de consommation qu’elle impose, n’échappe pas à la règle », ajoute-t-il.

Bourse : un an après, les actionnaires de la FDJ se frottent les mains

Le directeur du Cercle de l’Épargne est cité dans cet article qui revient sur le doublement de la valeur de l’action FDJ en un an. Cette forte hausse a permis à de nombreux épargnants d’obtenir des gains très importants.

Opinion | La revanche du travail

Avec la digitalisation, avec la robotisation, avec la mondialisation, nombreux sont ceux qui avancent l’idée de la fin du travail avec, par voie de conséquence, l’instauration d’un revenu universel. La crise, écrit l’économiste Philippe Crevel, pourrait sonner le glas de cette théorie et aboutir à la revalorisation du travail.

Quels regards sur la protection sociale à l’heure de la pandémie de Covid-19 ?

Cet article de Naimi Média évoque les deux études qui ont été réalisées pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA par l’Institut français d’opinion publique (Ifop), d’une part auprès des Français et d’autre part auprès des entreprises et des TNS, avec les éclairages respectifs de Jérôme Jaffré, Directeur du Centre d’études et de connaissances de l’opinion publique (Cecop), et d’Alain Mergier, consultant en sociologie.

Deux tiers des Français épargnent en cas de difficultés, pas pour consommer

Cet article du Fil Social mentionne les résultats de l’enquête réalisée en septembre 2020 par l’IFOP pour AG2R La Mondiale, Amphitéa et le Cercle de l’Épargne. L’article rappelle notamment que selon cette étude, 65 % des personnes interrogées épargent « pour faire face à d’éventuelles difficultés ».

Quelle protection sociale demain ? AG2R La Mondiale lance la réflexion

Cet article du Fil Social mentionne les résultats des sondages réalisés en septembre 2020 par l’IFOP pour AG2R La Mondiale, Amphitéa et le Cercle de l’Épargne.

Placements : les Français se désintéressent des actions en 2020

Cet article rappelle que « selon une enquête du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa, pendant le premier confinement au printemps 2020, près d’un quart des Français (22% exactement) ont épargné « plus que d’habitude ». Une courte minorité (4%) ont même épargné « beaucoup plus ». Fait intéressant : de toutes les catégories d’âge, ce sont les jeunes (18-24 ans) qui ont été les plus nombreux (39%) à avoir épargné plus que d’habitude. »

L’article évoque aussi le fait que « malgré l’envolée spectaculaire des actions entamée en mars 2020, et contrairement aux années précédentes, ce ne sont pas les actions qui ont attiré le plus d’épargne de nos concitoyens. Cette enquête du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa nous apprend que c’est l’investissement dans l’immobilier locatif qui a attiré le plus d’épargnants cette année (68%), devant l’indéboulonnable assurance-vie (52%). Les actions n’arrivent qu’en troisième position et recueillent les faveurs des 39% d’épargnants. »

Bourse, placements: la nouvelle stratégie des épargnants reconfinés

Dans cet article du Figaro consacré à la stratégie actuelle des épargnants, le directeur du Cercle de l’Épargne souligne que «La fin de l’année est habituellement un moment important pour les questions de défiscalisation».

Opinion | Pour une révolution de la formation

L’après-crise ne se gagnera qu’à travers une montée en gamme de notre économie et par une élévation des compétences des actifs. En la matière, une refonte du système de formation constitue la clef de voute du rebond pérenne de l’économie, refonte qui pourrait passer par un système assurantiel. (Par Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne)

Résultats études – Quels regards sur la protection sociale à l’heure de la pandémie de Covid-19 ?

Alors que la pandémie se poursuit, quelle est la vision des Français et des entreprises sur les questions relatives à la retraite et à sa réforme, sur leur épargne, sur les préoccupations liées à la dépendance ou encore sur les dispositifs en prévoyance-santé ? Comment réagissent les sociétés et les travailleurs non-salariés (TNS) face à l’imprévisibilité de l’avenir ?

Afin de répondre à ces interrogations, deux études ont été réalisées pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA par l’Institut français d’opinion publique (Ifop), d’une part auprès des Français et d’autre part auprès des entreprises et des TNS, avec les éclairages respectifs de Jérôme Jaffré, Directeur du Centre d’études et de connaissances de l’opinion publique (Cecop), et d’Alain Mergier, consultant en sociologie.

Ces deux enquêtes soulignent l’importance qu’accordent les Français à la protection sociale. Si cette crise sanitaire a accentué l’attention qu’ils portent à leur protection et celle de leur famille, au mieux-vivre ensemble et au bien-vieillir, elle a également montré que les entreprises sont déstabilisées par cette crise exceptionnelle qui s’installe dans le temps créant par la même des incertitudes grandissantes. Elles voient ainsi la protection sociale sous un angle nouveau et cherchent à lui accorder une place plus importante en particulier dans leurs politiques de ressources humaines.

| Principaux chiffres clés Grand public > Près des deux tiers des Français (65 %) estiment qu’il est opportun d’épargner pour faire face à d’éventuelles difficultés quand un tiers pensent utiliser leur épargne pour consommer. > 41 % des sondés privilégient la liquidité en souhaitant que leur épargne soit mobilisable à tout moment. > 32 % des Français estiment que leur pension est ou sera suffisante pour vivre correctement.· > Face à la question de la dépendance des personnes très âgées, 70 % des sondés sont favorables à la mise en place d’une couverture complémentaire. Entreprises et TNS > 6 entreprises ou TNS sur 10 ont une activité plus soumise aux aléas qu’avant du fait de la pandémie (95%), de l’instabilité règlementaire et sociale (82%) et de l’accélération des transformations du monde (64%). > Le système de protection sociale est aussi un sujet d’attention majeur : système actuel des retraites complexe (83%), non pérenne (76%), absence de visibilité du futur système (75%) et plus globalement imprévisibilité du système de protection sociale liée à des paramètres instables (78%). > Près de 6 individus sur 10 craignent de ne pas avoir une pension de retraite suffisante. > En conséquence, 41% des répondants accordent aujourd’hui plus d’importance qu’avant aux contrats de prévoyance. |

Face à la pandémie, les Français expriment de nouveaux besoins de protection sociale et patrimoniale

Méthodologie de l’enquête menée pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA : l’enquête a été réalisée sur internet les 8 et 9 septembre 2020 auprès d’un échantillon de 1 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’Ifop.

À l’issue de la crise sanitaire de ce printemps, 22% des Français interrogés affirment avoir épargné « plus que d’habitude » et cette réponse atteint son maximum chez les 18-24 ans (39%). Toutefois, près de 20 % des répondants se perçoivent comme victimes économiques de cette pandémie en déclarant avoir dû épargner « moins que d’habitude ». Quelles ont été leurs motivations pour épargner durant cette période ? La principale raison évoquée est qu’ils n’avaient « pas envie de consommer » (38 % des réponses) suivie de près par la crainte de tomber malade (13 %) et de perdre son emploi (12 %).

Concernant l’utilisation de leur épargne, les Français (41%) mettent en avant l’intention de la conserver afin qu’elle soit mobilisable à tout moment. Maintenir ou même augmenter son effort d’épargne arrive en deuxième position (35%) tandis qu’utiliser tout ou partie de son épargne pour faire des achats n’arrive qu’en troisième position (21%). Il est important de préciser que 40% des moins de 35 ans souhaitent maintenir voire augmenter leur effort d’épargne (contre 27 % en moyenne au sein de la population), signe que la crise du coronavirus est susceptible d’impacter fortement les stratégies financières des jeunes générations.

Le palmarès des placements les plus intéressants ne change pas depuis le début de la pandémie mais indique néanmoins une préférence accrue pour la liquidité. L’immobilier locatif continue de faire la course en tête : 61% des Français jugent ce placement intéressant (stable depuis février 2020), devançant comme en février l’assurance-vie (48% ; en baisse de 3 points) et le placement « actions » (37% ; en recul – 8 points, quand le Livret A en gagne 14). Les comptes courants sont jugés intéressants par 30 % des Français malgré l’absence de rémunération.

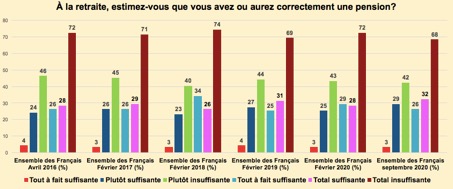

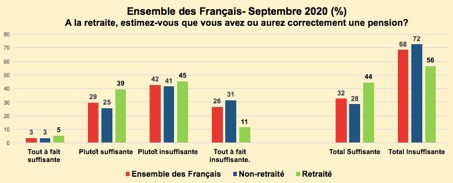

La pandémie et ses conséquences économiques créent-elles des inquiétudes sur le fait et/ou la perspective de disposer à sa retraite d’une pension suffisante pour vivre correctement ? Près de 44% des retraités interrogés estiment disposer d’une pension de retraite suffisante pour vivre correctement alors que 72% des non retraités craignent le contraire. Plusieurs mois après le déclenchement de cette crise qui a mis en sommeil le projet de réforme des retraites, seuls 19 % des Français souhaitent que le texte soit repris pour être mis en œuvre en totalité tandis que 31% d’entre eux se déclarent favorables à un projet rectifié maintenant la mise en place du régime par points et écartant l’âge pivot à 64 ans.

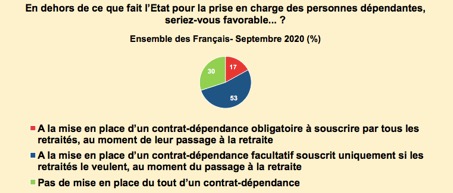

Dans le contexte actuel, la question de la dépendance des personnes âgées préoccupe 53% des Français. Ce taux atteint 70 % chez les plus de 70 ans contre 57 % des 60-69 ans et 48 % des moins de 60 ans. 70 % des personnes interrogées affirment être favorables à la mise en place d’un contrat dépendance qui devrait pouvoir être facultatif pour 53% d’entre eux.

Quand l’imprévisibilité de l’activité renforce l’importance de la protection individuelle des entreprises et des TNS

Méthodologie de l’étude conduite pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA : l’étude a été réalisée par téléphone du 15 septembre au 5 octobre 2020 auprès d’un échantillon de 400 individus (100 TNS, 100 patrons TPE, 100 directeurs administratifs, directeurs financiers, DRH de PME, et 100 de ETI). Après redressement, selon les critères de taille, activité et région, l’échantillon d’ensemble est représentatif de la cible BtoB. Le terrain d’enquête a été confié à l’Ifop.

Aujourd’hui, 60% des entreprises et des TNS interrogés se déclarent plus inquiets qu’avant quant à l’imprévisibilité de l’avenir économique de leur activité professionnelle désormais exposée à trois familles de risques :

- La crise sanitaire actuelle et ses conséquences (95%) ;

- L’instabilité réglementaire et sociale (82%) ;

- L’accélération des transformations du monde (64%).

À cette vulnérabilité économique s’ajoute celle de la protection sociale. En effet, de manière générale, l’avenir du système de protection sociale apparait imprévisible car les paramètres changent trop souvent pour 78%des entreprises et des TNS. Par ailleurs, le régime de retraite actuel est perçu comme non pérenne par 76% et complexe par 83% des répondants, obstruant ainsi la lisibilité de leur pension de retraite tout en renforçant la nécessité de disposer d’une protection individuelle. À noter que si 71% des entreprises sont favorables à la mise en œuvre de la réforme des retraites, avec pour 40% une préférence pour l’abandon de l’âge pivot, près de 6 individus sur 10 craignent de ne pas avoir une pension de retraite suffisante. Si ce taux tend à s’accroître à mesure que diminue la taille de l’entreprise (58% pour les TNS contre 46% pour les ETI), les individus de 35-49 ans sont les plus inquiets (64%), suivis par les femmes (60%) et les jeunes de moins de 35 ans (59%).

Afin de faire face à la complexité du système de retraite, les comportements diffèrent selon la taille de l’entreprise. Ainsi, les TNS ont un processus de délégation : 79% s’adressent à leur expert-comptable. Les dirigeants de très petites entreprises (TPE) se réfèrent aussi à leur comptable (43%) mais font par ailleurs des recherches sur Internet (40%). Les petites et moyennes entreprises (PME) et les ETI s’appuient sur l’expertise du directeur administratif, financier ou des ressources humaines pour faire des recherches sur Internet (56% des PME, 64% des ETI) et se référer aux textes officiels (57% des PME, 52% des ETI). Dans l’ensemble l’assureur est un interlocuteur privilégié pour 54% des TNS et des entreprises.

Face à ces inquiétudes, 41% des sondés attachent aujourd’hui plus d’importance aux contrats qui sécurisent leur avenir : prévoyance, dépendance et retraite supplémentaire. Ainsi, 93% des personnes interrogées déclarent posséder une complémentaire santé, 81% un contrat de prévoyance et 54% un contrat de retraite supplémentaire. La possession d’un contrat de retraite supplémentaire s’accroit pour les individus qui craignent que leur pension de retraite soit insuffisante (59%), qui sont très inquiets de la pérennité du système de retraite (61%) et pour les TNS (60%).

En complément, 54% des entreprises et des TNS se disent favorables à la mise en place d’un contrat de dépendance, de préférence facultatif pour 43% d’entre eux.

La prévoyance apparaît pour les entreprises comme un facteur différenciant de leurs politiques RH. En effet, pour attirer et conserver les meilleurs salariés, 83% des entreprises considèrent qu’une complémentaire santé offrant des remboursements santé élevés et des services correspondants aux attentes des collaborateurs est un argument important. De plus, selon 81% d’entre elles, un contrat de prévoyance permettant à leurs collaborateurs et leurs familles d’être bien protégés en cas de coup dur est un facteur déterminant tout comme le fait de proposer aux salariés un supplément de revenus à la retraite (69%). Sur ce dernier point, ils sont cependant 57% à considérer que les salariés préfèrent se constituer ce complément de revenus individuellement.

Face à l’imprévisibilité de leur activité à laquelle s’ajoute celle de la protection sociale, les entreprises et les TNS sont 81% à être rassurés par la pérennité de l’assureur, qui se conjugue pour 58% des répondants à la stabilité qu’apporte sa forme juridique de société de personnes (mutuelle).

À propos du CERCLE DE L’ÉPARGNE :

LE CERCLE DE L’ÉPARGNE est un think tank dédié à l’épargne, la retraite et à la prévoyance. LE CERCLE DE L’ÉPARGNE étudie les évolutions de la législation concernant l’épargne, la retraite et la prévoyance. Il analyse, les besoins et les attentes des Français en la matière.

Pour réaliser ses missions, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE s’appuie sur l’expertise de son conseil scientifique constitué de membres reconnus pour leurs compétences dans les domaines économiques, sociologiques, démographiques. Les experts du Cercle travaillent, ensemble, sur les sujets de l’épargne et de la retraite. Le croisement des approches constitue la marque de fabrique du Cercle qui place au cœur de sa mission la pédagogie.

Les statuts reconnaissent l’indépendance du Conseil scientifique.

À propos d’AMPHITÉA :

Créée le 17 décembre 1974, AMPHITÉA est une association de Loi 1901 chargée du dialogue entre les sociétés membres d’AG2R LA MONDIALE et ses assurés. Au nom et au profit de ses Adhérents, AMPHITÉA est donc une association d’assurés, dont les objectifs sont de :

– négocier, souscrire et faire évoluer auprès de son partenaire assureur les meilleurs contrats de santé, prévoyance, épargne et retraite ;

– communiquer, former et informer sur toutes les thématiques liées à la protection sociale et la protection patrimoniale, auprès de ses Adhérents actuels et à venir ;

– développer entre ses membres un esprit de solidarité et d’entraide, fidèle aux valeurs mutualistes et paritaires de son partenaire assureur.

Avec près de 450 000 Adhérents, AMPHITÉA s’inscrit aujourd’hui parmi les plus grandes associations d’assurés de France.

Toutes les informations : www.amphitea.com

À propos d’AG2R LA MONDIALE :

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.

Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE

LE CERCLE DE L’ÉPARGNE : Charles Citroën

01 76 60 85 39 / 06 75 85 50 44 – ccitroen@cercledelepargne.fr

AMPHITÉA : Christelle Douche

01 71 24 02 65 / 06 78 87 78 15 – christelle.douche@amphitea.com

AG2R LA MONDIALE : Mélissa Bourguignon

01 76 60 90 30 / 06 04 52 18 63 – melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr

Enquêtes 2020 « Quels regards sur la protection sociale à l’heure de la crise sanitaire Covid-19 ? ».

Consulter la plaquette de présentation des résultats des deux études

Consulter le communiqué de presse du CERCLE DE L’ÉPARGNE, d’AMPHITÉA et d’AG2R LA MONDIALE

Consulter tous les résultats de l’enquête du CERCLE DE L’ÉPARGNE

****

Alors que la pandémie se poursuit, quelle est la vision des Français et des entreprises sur les questions relatives à la retraite et à sa réforme, sur leur épargne, sur les préoccupations liées à la dépendance ou encore sur les dispositifs en prévoyance-santé ? Comment réagissent les sociétés et les travailleurs non-salariés (TNS) face à l’imprévisibilité de l’avenir ?

Afin de répondre à ces interrogations, deux études ont été réalisées pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA par l’Institut français d’opinion publique (Ifop), d’une part auprès des Français et d’autre part auprès des entreprises et des TNS, avec les éclairages respectifs de Jérôme Jaffré, Directeur du Centre d’études et de connaissances de l’opinion publique (Cecop), et d’Alain Mergier, consultant en sociologie.

Ces deux enquêtes soulignent l’importance qu’accordent les Français à la protection sociale. Si cette crise sanitaire a accentué l’attention qu’ils portent à leur protection et celle de leur famille, au mieux-vivre ensemble et au bien-vieillir, elle a également montré que les entreprises sont déstabilisées par cette crise exceptionnelle qui s’installe dans le temps créant par la même des incertitudes grandissantes. Elles voient ainsi la protection sociale sous un angle nouveau et cherchent à lui accorder une place plus importante en particulier dans leurs politiques de ressources humaines.

| PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS 2020 Grand public -> Près des deux tiers des Français (65 %) estiment qu’il est opportun d’épargner pour faire face à d’éventuelles difficultés quand un tiers pensent utiliser leur épargne pour consommer ; -> 41 % des sondés privilégient la liquidité en souhaitant que leur épargne soit mobilisable à tout moment ; -> 32 % des Français estiment que leur pension est ou sera suffisante pour vivre correctement ; -> Face à la question de la dépendance des personnes très âgées, 70 % des sondés sont favorables à la mise en place d’une couverture complémentaire. Entreprises et TNS ->6 entreprises ou TNS sur 10 ont une activité plus soumise aux aléas qu’avant du fait de la pandémie, de l’instabilité règlementaire et sociale et de l’accélération des transformations du monde ; ->Le système de protection sociale est aussi un sujet d’attention majeur : système actuel des retraites complexe (83%), non pérenne (76%), absence de visibilité du futur système (75%) et plus globalement imprévisibilité du système de protection sociale liée à des paramètres instables (78%); -> Près de 6 TNS sur 10 craignent de ne pas avoir une pension de retraite suffisante.En conséquence ; -> 41% des répondants accordent aujourd’hui plus d’importance qu’avant aux contrats de prévoyance. |

ENQUÊTE CERCLE DE L’EPARGNE – GRAND PUBLIC

1. Les comportements d’épargne durant la crise de printemps du coronavirus

Près du quart des français a épargné « plus que d’habitude » durant la crise de printemps de coronavirus :

Invités à indiquer si durant la crise de printemps du coronavirus, ils ont « plus que d’habitude » épargné ou mis de l’argent de côté, près d’un quart des Français (22 % exactement) répond positivement. Un pourcentage élevé mais seulement 4 % précisent l’avoir fait « beaucoup plus », la grande majorité (18 %) indiquant « un peu plus ».

La réponse cumulée des « beaucoup plus » et « un peu plus » est plus fréquente bien sûr à mesure que le niveau de revenu s’élève mais même 20 % de ceux qui ont un revenu faible se rangent dans cette catégorie. Il est d’ailleurs à noter que ce pourcentage est plus élevé parmi les patrimoines moyens (37 %) que parmi les patrimoines élevés (24 %).

L’enquête du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa permet d’évaluer à 20 % la proportion de Français victimes financièrement de la crise de printemps du coronavirus, ceux qui déclarent avoir épargné ou mis de l’argent de côté « moins que d’habitude ». Avec un pourcentage plus élevé parmi les commerçants et artisans (29 %) ainsi que chez ceux qui ne disposent d’aucun produit d’épargne (32 %) ou sont sans patrimoine (30 %).

Une nette remontée du livret A comme produit d’épargne intéressant :

Entre les enquêtes de février 2020 – juste avant la période de confinement – et de septembre 2020, on assiste à une certaine redistribution quant à l’intérêt porté aux différents produits d’épargne. À côté de la stabilité du bien immobilier que l’on loue qui reste en tête des produits jugés intéressants sans subir de recul, l’assurance-vie perd un peu de terrain (-3 points) mais moins que les actions qui enregistrent un recul d’intérêt de huit points. Un résultat d’autant plus frappant qu’en cinq ans des enquêtes annuelles Le Cercle de l’Épargne/Amphitéa, les actions avaient atteint leur plus haut score en ce début d’année.

En sens contraire, on constate une forte remontée du bon vieux livret A jugé comme produit intéressant par 29 % des interviewés au lieu de 15 % en février. Certes cela place le livret A au même niveau que le compte courant en banque cité comme produit intéressant par 30 % – sans doute en raison de sa fonction de protection de l’argent déposé.

Les motivations à épargner durant la crise de printemps du coronavirus :

Quelles ont été les motivations à épargner ou à mettre de l’argent de côté durant la crise de printemps du coronavirus ? La réponse qui arrive en tête est « pas d’envie de consommer » avec 38 % des réponses et même 41 % parmi ceux qui ont épargné « plus que d’habitude ».

Relevons qu’une motivation plus profonde comme la crainte d’une baisse de revenus se place en deuxième position à 30 % et que la crainte d’une hausse d’impôts est assez souvent citée chez les revenus élevés. En revanche, deux éléments plus directement liés à la crise du coronavirus occupent les dernières positions : la crainte de tomber malade (13 % seulement avec une pointe à 21 % chez les plus de 65 ans) et la crainte de perdre son emploi (12 %).

Les types de placement préférés pour l’épargne constituée durant la crise de printemps du coronavirus :

Parmi les interviewés qui durant la crise de printemps du coronavirus ont épargné plus que d’habitude ou au moins autant, 50 % ont laissé tout ou partie de cette épargne sur leur compte courant, 49 % l’ont placée à court terme (comme dans le livret A). Seuls 19 % ont opté pour un placement de long terme, en plus grand nombre vers l’assurance-vie (11 %) qu’en faveur des actions (8 %).

Les intentions sur l’utilisation de l’épargne dans les prochains mois :

Concernant les utilisations de leur épargne, les Français mettent nettement en avant l’intention de la conserver pour qu’elle soit mobilisable à tout moment.

Maintenir ou même augmenter son effort d’épargne arrive en seconde position, davantage cité aussi par les revenus les plus élevés. La constitution de l’épargne appelle la continuation de l’épargne. Utiliser tout ou partie de son épargne pour faire des achats n’arrive qu’en troisième position avec 21 %.

Le souhait pour les prochains mois : que les français épargnent ou consomment ?

Compte tenu des intentions affichées par beaucoup de Français de conserver l’argent épargné ou mis de côté, on ne sera guère surpris que l’appel du gouvernement à l’utiliser pour faire des achats ne recueille qu’une minorité de soutien (35 %).

2. La retraite et sa réforme

Pas d’inquiétude accrue sur le niveau de sa pension de retraite :

Curieusement, la crise de printemps du coronavirus et ses conséquences économiques ne créent pas d’inquiétude supplémentaire sur le fait ou bien la perspective de disposer à sa retraite d’une pension suffisante pour vivre correctement. Certes, le pourcentage de réponses positives parmi l’ensemble des Français reste minoritaire (à 32 %) mais dans la série d’enquêtes annuelles du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa réalisées depuis 2016, il n’a jamais été aussi haut. D’une certaine façon, le maintien au même niveau des pensions versées malgré la violence de la crise peut expliquer ce résultat positif. On est davantage surpris par l’évolution également positive (quoique de moindre ampleur) parmi les non retraités puisqu’il s’agit là non de réalités mais de perspectives.

La moitié des français souhaite que la réforme des retraites soit abandonnée complètement :

Plusieurs mois après le déclenchement de la crise du coronavirus qui a mis en sommeil le projet de réforme des retraites, seuls 19 % des Français souhaitent que le texte soit repris pour être mis en œuvre en totalité.

En fait, une formule de compromis pourrait rallier une plus grande part de l’opinion en faisant aboutir le régime par points à condition d’abandonner au passage l’âge pivot. Si l’on additionne les partisans de ce schéma et ceux qui voudraient maintenir le projet initial, on totalise 50 % des réponses.

3. La dépendance et son financement

Un peu plus de la moitié des français se sent concerné par la question de la dépendance :

Résultat parmi les plus spectaculaires de l’enquête du Cercle de l’Épargne et Amphitéa, la question de la dépendance des personnes très âgées préoccupe la majorité des Français (53 % d’entre eux). Parmi les préoccupés, on distingue deux grands groupes : d’abord ceux qui sont directement concernés et représentent 25 % des personnes interrogées (soit qu’elles soient touchées personnellement, soit comme aidants ou ayant un membre de leur famille touché) et ensuite ceux qui craignent de tomber un jour dans la dépendance, soit 35 % des Français (en sachant qu’un petit nombre appartient aux deux groupes).

70 % des français sont favorables à la mise en place d’un contrat dépendance qui, pour la grande majorité, doit être facultatif :

Interrogés sur la mise en place d’un contrat-dépendance qui serait à prendre au moment du passage à la retraite – et viendrait s’ajouter à ce que l’État fait pour sa prise en charge –, 70 % des Français s’y montrent favorables mais ils optent massivement pour un contrat facultatif (à 53 %) plutôt qu’obligatoire (à 17 %).

Méthodologie de l’enquête menée pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA :l’enquête a été réalisée sur internet les 8 et 9 septembre 2020 auprès d’un échantillon de 1 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à l’Ifop.

Les totaux supérieurs à 100 s’expliquent par le fait que les interviewés ont pu donner jusqu’à deux réponse pour certaines questions.

CONCLUSION POUR L’ENQUÊTE GRAND PUBLIC :

• Faisant le bilan de la crise du printemps du coronavirus, près du quart des Français déclare avoir épargné ou mis de l’argent de côté « plus que d’habitude ». Cette proportion est plus élevée parmi les patrimoines moyens que parmi les patrimoines élevés ainsi que parmi les 18-24 ans. En sens inverse, il faut relever que 20 % des Français se classent comme victimes économiques de cette période en ayant dû épargner « moins que d’habitude », ce qui est plus fréquent parmi les Français modestes bien sûr mais aussi chez les commerçants et artisans durement impactés par la période.

• « Pas envie de consommer », telle est la première motivation citée par les interviewés qui ont épargné « plus que d’habitude » et surtout par les revenus élevés. Mais seuls 21 % des interviewés déclarent vouloir maintenant utiliser tout ou partie de leur épargne pour faire des achats. Les deux premières priorités sont plutôt de conserver l’épargne pour qu’elle soit mobilisable à tout moment et, nettement en retrait, la volonté de maintenir voire d’augmenter l’effort d’épargne consenti, citée par 27 % des interviewés et jusqu’à 40 % parmi les moins de 35 ans.

• Concernant la réforme des retraites, les Français souhaitent à une grande majorité que le projet de loi qui était en examen ne soit pas remis sur la table. Ils pourraient plus facilement accepter un projet rectifié maintenant la mise en place du régime par points et écartant l’âge pivot à 64 ans. Ce sont surtout les catégories aisées et aussi les jeunes qui s’y montrent les plus favorables. Mais 50 % des Français optent pour l’abandon total de la réforme et ce sont les catégories qui pourraient en bénéficier le plus qui sont les plus fermes en ce sens : les femmes et les faibles revenus.

• La question de la dépendance des personnes très âgées préoccupe désormais fortement beaucoup de Français :

53 % se déclarent concernés à un titre ou à un autre. La crainte de tomber soi-même en dépendance est fréquente chez les personnes aisées, elle prend aussi une dimension de crainte supplémentaire avec pour elles-mêmes les conséquences économiques de cette situation. Dans ce contexte, la mise en place d’un contrat-dépendance à souscrire au moment du passage à la retraite – qui s’ajouterait à ce que fait l’État – est accueillie favorablement mais la préférence va massivement à une formule facultative.

ENQUÊTE ENTREPRISES ET TNS

Dans quelles perspectives se place la cible B to B vis-à-vis de l’avenir de son activité :

A la question de savoir si leur activité est aujourd’hui plus, autant ou moins soumise à des aléas qu’avant 60 % des professionnels répondent plus qu’avant, 35 % autant et 5 % moins. Ceux qui nous ont par ailleurs répondu accorder aux contrats de prévoyance plus d’importance qu’avant sont 63 % dans ce cas. L’imprévisibilité de l’activité renforce l’importance de la protection individuelle.

Quels sont les risques qui accentuent l’imprévisibilité de l’activité :

L’imprévisibilité liée à la crise sanitaire concerne plus de 9 activités sur 10, suivie de l’instabilité réglementaire et sociale pour plus de 8 sur 10, puis de l’accélération des transformations du monde pour plus de 6 sur 10.

Dans ce contexte d’incertitude professionnelle, quelles perspectives offrent le système de protection social :

Pour 8 interlocuteurs sur 10 le système des retraites est complexe et pour plus de 8 sur 10 d’entre eux cela obère la visibilité de la pension de retraite. Ce sentiment de complexité (quasi-unanime chez les jeunes 94 %) renforce la nécessité d’une protection individuelle (90 %). A la complexité suit pour plus de 7 interlocuteurs sur 10, le sentiment de précarité du système actuel et d’absence de visibilité du système à venir.

Ces incertitudes inquiètent quant aux revenus à la retraite (78 %) et renforcent aussi le besoin de protection individuelle (77 %). Plus globalement, l’imprévisibilité concerne l’ensemble du système de protection sociale pour près de 8 interlocuteurs sur 10, il est de nouveau majoré chez ceux qui accordent aujourd’hui plus d’importance qu’avant à leurs contrats de protection individuelle pour sécuriser leur avenir (85 %).

Dans ce contexte d’incertitude professionnelle, quelles perspectives offrent le niveau de la pension de retraite :

Près de 6 individus sur 10 craignent de ne pas avoir une pension de retraite suffisante. Ce taux s’accroit à mesure que diminue la taille de l’entreprise. Les TNS sont les plus inquiets (56 %). Les femmes (60 %) économiquement plus fragilisées ainsi que les jeunes (59 %).

Contrat de prévoyance équipement :

Plus de 9 interlocuteurs sur 10 ont un contrat de mutuelle santé, plus de 8 sur 10 de prévoyance, plus d’1 sur 2 de retraite supplémentaire, et 3 sur 10 de dépendance (un taux certainement surévalué par la méconnaissance de ce que couvre ce dernier type de contrat).

Contrats de prévoyance en entreprise et captation des meilleurs salariés :

Proposer de bons contrats de prévoyance est un argument supplémentaire pour 69 %. L’importance croît avec la taille de différenciant pour recruter et fidéliser les meilleurs : la mutuelle l’entreprise, ce qui corrobore le fait que l‘équipement suit la même pour 85 % des interlocuteurs, la prévoyance pour 81 % et la retraite tendance.

Contrats de prévoyance en entreprise, processus de décision retraite supplémentaire :

57 % de nos interlocuteurs considèrent que les salariés préfèrent se constituer eux-mêmes un complément de revenus à la retraite. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment vis-à-vis du taux d’équipement en retraite supplémentaire, puis de l’importance de ce type de contrat pour capter les meilleurs, les ETI se distinguent avec une légère préférence pour une prise en charge par l’employeur (61 %).

Contrats de prévoyance en entreprise et sécurisation de l’avenir :

4 interlocuteurs sur 10 accordent plus d’importance qu’avant aux contrats de prévoyance pour sécuriser leur avenir et celle de leurs salariés.

L’assureur et le conseil :

Pour s’y retrouver dans la complexité, ici du système de retraite, l’assureur a une fonction de conseil pour plus d’1 interlocuteur sur 2.

Critères de confiance dans le choix d’un assureur :

Face à l’imprévisibilité, la pérennité inspire confiance à plus de 8 interlocuteurs sur 10, suivie pour plus de 7 sur 10 de la spécialisation qui compense l’incertitude d’un système de protection sociale dont les paramètres évoluent en permanence et du statut de société de personnes (non cotées en bourse) garant de la stabilité.

Contrat de dépendance et son financement :

Plus d’1 interlocuteur sur 2 est favorable à la mise en place d’un contrat de dépendance, de préférence facultatif.

La réforme des retraites :

Vis-à-vis de la réforme des retraites moins de 3 interlocuteurs sur 10 souhaitent son abandon. Ceux qui souhaitent qu’elle soit appliquée, ont tendance à soutenir le régime par points et l’abandon de l’âge pivot (40 %), comme dans l’enquête grand-public cette préférence est plus marquée chez les femmes.

Deux facteurs expliquent, les différences de résultats entre le B to B et le grand public :

• Facteur 1 : Selon l’enquête grand-public de septembre 2020, les individus ayant les revenus les plus faibles sont les plus nombreux à souhaiter l’abandon complet (55 % VS 48 % pour les revenus élevés), alors que dans l’enquête B to B, de part leur CSP nous avons majoritairement des individus à haut niveau de revenu.

• Facteur 2 : Selon l’enquête Grand-Public de l’hiver 2019, les agents de la fonction publique et les salariés d’une entreprise publique sont plus nombreux à souhaiter l’abandon, contrairement aux indépendants et aux salariés d’une entreprise privée qui constituent notre cible.

Méthodologie de l’étude conduite pour AG2R LA MONDIALE, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE et AMPHITÉA : l’étude a été réalisée par téléphone du 15 septembre au 5 octobre 2020 auprès d’un échantillon de 400 individus (100 TNS, 100 patrons TPE, 100 directeurs administratifs, directeurs financiers, DRH de PME, et 100 de ETI). Après redressement, selon les critères de taille, activité et région, l’échantillon d’ensemble est représentatif de la cible BtoB. Le terrain d’enquête a été confié à l’Ifop.

CONCLUSION POUR L’ENQUÊTE ENTREPRISES ET TNS :

La cible B to B est majoritairement plus inquiète qu’avant quant à l’imprévisibilité de l’avenir de son activité professionnelle exposée à trois familles de risques. Il s’agit en premier lieu de la crise sanitaire actuelle et ses conséquences, suivies de l’instabilité réglementaire, puis de l’accélération des transformations du monde.

• A sa vulnérabilité économique s’ajoute celle de sa protection sociale. Avec en premier lieu le régime de retraite actuel qu’elle perçoit comme complexe puis précaire, suivi d’une réforme dont elle ne connait pas l’issue et, plus globalement, un système de protection sociale instable.

• Aujourd’hui, bien qu’appartenant aux catégories sociales supérieures, nos interlocuteurs craignent en majorité de ne pas avoir une pension de retraite suffisante. Les TNS, plus précaires, sont nettement plus nombreux dans ce cas. Cependant, le niveau d’inquiétude est moindre que pour le grand-public. Cette différence s’explique notamment par les différences de représentation des catégories sociales dans les deux populations. Ici sont représentées les catégories supérieures, alors que l’enquête grand public montre que ce sont les catégories inférieures les plus inquiètes.

• Tous ou presque disposent d’une mutuelle, légèrement moins d’une prévoyance. Dans les deux cas le niveau d’équipement progresse avec la taille de l’entreprise. La retraite supplémentaire concerne prioritairement : les TNS moins couverts par une complémentaire et plus inquiets sur leur pension de retraite, puis les ETI qui y voient un élément de différenciation pour recruter et fidéliser les meilleurs au même titre que la performance de la mutuelle santé et du contrat de prévoyance. Un tiers ont un contrat de dépendance. (Ce niveau d’équipement est à vérifier, il est possible qu’il y ait confusion dans l’esprit des personnes sondées).

• Dans ce contexte d’imprévisibilité, 4 interlocuteurs sur 10 attachent aujourd’hui plus d’importance aux contrats qui sécurisent l’avenir : prévoyance, dépendance et retraite supplémentaire.

• Pour s’y retrouver dans la complexité du système de retraite, les comportements diffèrent selon la taille de l’entreprise. Les TNS, “non spécialistes des sujets de protection sociale” et débordés, délèguent à leur expert-comptable, leur assureur, puis leur conseiller gestionnaire de patrimoine ou courtier. Les TPE, principalement des chefs d’entreprise se réfèrent à leur comptable ou font des recherches sur internet. Les PME et les ETI, des directeurs administratifs, financiers ou des ressources humaines s’appuient sur leur expertise pour faire des recherches sur internet et lire les textes officiels. Les ETI sont aussi plus nombreux à s’adresser à leur assureur.

• Face à l’imprévisibilité de l’avenir du système de protection sociale, la pérennité de l’assureur est la caractéristique la plus rassurante, et encore plus nettement pour les PME et surtout les ETI. Pour ces dernières elle est garantie par le statut de société de personnes (non cotées en bourse) qui conforte la stabilité de la stratégie. La spécialisation sur l’ensemble des domaines de l’assurance à la personne est pour tous un argument important. Notons que les TNS sont les plus nombreux à préférer un assureur multirisque, nous voyons ici, selon l’étude image, le bénéfice de confort que peut apporter le fait de disposer d’un interlocuteur unique.

• Pour l’avenir, cette cible est majoritairement favorable à la mise en place d’un contrat de dépendance, avec une nette préférence pour qu’il soit facultatif. Ils sont cependant nettement moins intéressés que le grand-public.

• Vis-à-vis de la réforme des retraites les avis sont contrastés avec une légère préférence, sans qu’elle ne remporte la majorité, pour une mise en œuvre du système à point avec un abandon de l’âge pivot. Ici aussi, le B to B diffère du B to C dont 1 individu sur 2 souhaite l’abandon de la réforme.

Tous les résultats de l’enquête sont sur le site du Cercle : www.cercledelepargne.com

À propos du CERCLE DE L’ÉPARGNE

LE CERCLE DE L’ÉPARGNE est un think tank dédié à l’épargne, la retraite et à la prévoyance. LE CERCLE DE L’ÉPARGNE étudie les évolutions de la législation concernant l’épargne, la retraite et la prévoyance. Il analyse, les besoins et les attentes des Français en la matière.

Pour réaliser ses missions, LE CERCLE DE L’ÉPARGNE s’appuie sur l’expertise de son conseil scientifique constitué de membres reconnus pour leurs compétences dans les domaines économiques, sociologiques, démographiques. Les experts du Cercle travaillent, ensemble, sur les sujets de l’épargne et de la retraite. Le croisement des approches constitue la marque de fabrique du Cercle qui place au cœur de sa mission la pédagogie.

Les statuts reconnaissent l’indépendance du Conseil scientifique.

À propos d’AMPHITÉA

Créée le 17 décembre 1974, AMPHITÉA est une association de Loi 1901 chargée du dialogue entre les sociétés membres d’AG2R LA MONDIALE et ses assurés. Au nom et au profit de ses Adhérents, AMPHITÉA est donc une association d’assurés, dont les objectifs sont de :

– négocier, souscrire et faire évoluer auprès de son partenaire assureur les meilleurs contrats de santé, prévoyance, épargne et retraite ; – communiquer, former et informer sur toutes les thématiques liées à la protection sociale et la protection patrimoniale, auprès de ses Adhérents actuels et à venir ;

– développer entre ses membres un esprit de solidarité et d’entraide, fidèle aux valeurs mutualistes et paritaires de son partenaire assureur.

Avec près de 450 000 Adhérents, AMPHITÉA s’inscrit aujourd’hui parmi les plus grandes associations d’assurés de France.

Toutes les informations : www.amphitea.com

À propos d’AG2R LA MONDIALE

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.

Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE

Contacts presse :

| Philippe Crevel 06 03 84 70 36 pcrevel@cercledelepargne.fr | Charles Citroën 06 75 85 50 44 ccitroen@cercledelepargne. |

Faut-il opter pour le nouveau placement d’épargne retraite et lequel choisir ?

Philippe Crevel souligne dans cet article consacré au nouveau placement d’épargne retraite que «L’objectif gouvernemental de 300 milliards d’euros d’encours d’épargne retraite en 2022 contre 230 milliards en 2017 et de trois millions de PER souscrits, paraît bien ambitieux». Le directeur du Cercle de l’Épargne ajoute que « la question des retraites demeure un sujet d’inquiétude légitime pour un grand nombre de Français et le PER a indéniablement un potentiel de croissance dans les prochaines années».

Récession : mais pourquoi la France fait-elle partie du trio des pays les plus impactés économiquement par le Covid ?

Le directeur du Cercle de l’Épargne Philippe Crevel a répondu aux questions suivantes d’Atlantico: « Pourquoi la France fait-elle partie du trio des pays les plus impactés économiquement par le Covid ? Quelles sont les principales explications liées au contexte et à la structure économique ? Quelle est la part de responsabilité du gouvernement ? »

Crise du Covid : petit bulletin de notes des mesures gouvernementales

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne a répondu à plusieurs questions d’Atlantico sur la gestion par le gouvernement de la crise générée par la pandémie de Covid-19.

Spéciale Impact PME l’hebdo : Les décisions stratégiques des entreprises pour rester compétitives

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, est revenu sur BFM Business sur les stratégies des PME pour se sortir de la crise générée par la Covid-19.

« Les minima de pensions de retraite », complexité à tous les étages

Dans le cadre de la réforme visant à instituer un système universel par points, le gouvernement d’Édouard Philippe souhaitait réformer le dispositif du minimum contributif. Tous les futurs retraités auraient été à terme soumis aux mêmes règles avec un minimum fixé à 1 000 euros ou 85 % du SMIC, ce qui l’amenait automatiquement au-dessus du minimum vieillesse (900 euros). La refonte du minimum contributif pourrait être un des morceaux de la réforme des retraites que l’actuel gouvernement souhaitera peut-être appliquer avant l’échéance présidentielle de 2022. Il est encouragé en cela par le dernier rapport annuel de la Cour des comptes consacré à l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié début octobre 2020, qui souligne les lacunes du système français des minima de pension de retraite. Dans un chapitre intitulé « Les minima de pension de retraite : un système complexe à la logique devenue incertaine », la Cour des comptes met en évidence la complexité des dispositifs de minima de pension et avance des pistes de réformes.

Plusieurs pays ont un système de minima de revenus à la retraite proche de celui de la France

Comme dans de nombreux pays étrangers, la France a fait le choix dans les années 1980, pour améliorer le niveau de vie des personnes ayant atteint l’âge de la retraite, d’un système à deux volets de minima de revenus à la retraite comprenant comme le rappelle la Cour des comptes « des minima de pension par régime et un minimum vieillesse universel, qui peut compléter les minima de pension de manière différentielle ».

Le système français en la matière est très proche de ceux en vigueur en Belgique, en Espagne et en Italie. Il présente aussi des similitudes avec les systèmes suédois, hollandais et canadiens. En revanche, les États-Unis et l’Allemagne n’ont pas établi de mécanismes visant à garantir un montant minimal de pension.

La Cour des comptes souligne, en se basant sur la publication 2019 « Pensions at a Glance » de l’OCDE, que « la pension, forfaitaire ou minimum selon les pays étudiés, servie entière et rapportée au salaire moyen, varie entre 13 % au Canada et 34 % en Espagne, la France avec le Mico se situant dans une position médiane (22 %). À l’exception du Japon, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, où la pension minimale est universelle et versée à la totalité ou quasi-totalité de la population des plus de 65 ans, les minima concernent entre 30 % et 40 % de cette population dans les autres pays ».

Présentation des grandes caractéristiques du système de minima de revenus à la retraite

Le premier étage du système de minima de revenus à la retraite en France est le minimum vieillesse. Il correspond depuis 2007 à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), allocation universelle bénéficiant aux ménages les moins aisés, servie sans aucun lien avec les activités professionnelles des bénéficiaires. Cette allocation, qui intervient de façon subsidiaire, a été versée en 2018 à 570 000 bénéficiaires pour un montant total de 3,2 Md€.

Le second pilier du système consiste en des minima de pension, qui sont versés par la plupart des régimes de retraite, à titre individuel et sous condition, à certains de leurs assurés. L’objectif des minima de pension est d’augmenter les pensions servies en garantissant un niveau de vie à la retraite à des personnes ayant eu une carrière complète mais de faibles rémunérations. La place de ces minima a eu tendance à progressivement se réduire.

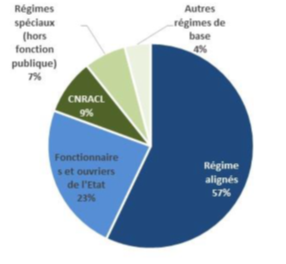

Les principaux minima de pension sont le minimum garanti (Miga), le minimum contributif (Mico) et la pension majorée de référence (PMR). Le Miga est versé aux fonctionnaires par le Service des retraites de l’État et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le Mico est quant à lui versé par les régimes alignés ainsi que le régime des cultes. La PMR est versée aux non-salariés agricoles par la Mutualité sociale agricole des salariés (MSA).

Environ un nouveau retraité sur cinq bénéficie aujourd’hui des minima de pension. Le montant de pension supplémentaire versé via les minima de pension était estimé à 8,7 milliards d’euros en 2018, ce qui équivaut à un cinquième des dépenses de solidarité au titre de la retraite. Le minimum de pension doit permettre pour un salarié du privé d’atteindre un minimum de pension de 1 191 euros. Pour une personne seule, le montant du Mico ne peut pas dépasser 642,93 euros par mois. Ce minima de pension est un revenu différentiel. Il dépend donc du revenu perçu. Il est en moyenne de 130 euros par mois.

L’articulation entre l’Aspa et le minimum est peu lisible et à bien des égards inefficiente

L’Aspa et les minima de pension coexistent. Une proportion importante de bénéficiaires des minima de pension est allocataire du minimum vieillesse. Comme l’explique la Cour des comptes, « Lorsque la pension de base portée au Mico, augmentée de la retraite complémentaire, reste inférieure au minimum vieillesse et que les autres revenus du ménage sont faibles, l’Aspa peut en conséquence être versée en complément. Ainsi, en 2016, 9 % des retraites bénéficiaires d’un minimum de pension dans leur régime principal percevaient également l’Aspa (dont 5,7 % parmi les femmes et 19,8 % parmi les hommes) ».

La Cour des comptes déplore que l’articulation de l’Aspa et du minimum retraite ne soit pas très claire. Les magistrats financiers soulignent ainsi que le Mico ne permet pas à un retraité ayant eu une carrière complète au Smic de bénéficier d’une pension correspondant à 85 % de son salaire, ce qui était pourtant le but initial de ce dispositif. Ces minima de pension n’assurent par ailleurs pas toujours une pension supérieure au minimum vieillesse. Ce phénomène est la conséquence de modalités d’indexation différentes des deux dispositifs, l’ASPA ayant bénéficié de revalorisations exceptionnelles au cours de ces dernières années alors que l’évolution du seuil de pension d’éligibilité au MICO est liée à l’inflation.

La complexité du système français entraîne d’importantes différences de traitement entre les assurés et des retards dans le traitement des dossiers pour obtenir le minimum de pension

La complexité de ce système conduit à des différences de traitement entre les assurés des différents régimes de retraite. Ces divergences concernent tant les règles d’éligibilité que de calcul. Les bénéficiaires du minimum contributif sont aujourd’hui surtout des assurés ayant eu des carrières courtes alors que la cible initiale du minimum de pension du régime général était de bénéficier à des retraités ayant eu au cours de leur vie professionnelle de faibles salaires et des carrières longues.

Ces règles complexes entraînent aussi un retard dans le traitement des dossiers pour obtenir le minimum de pension. La Cour des comptes avait souligné dans le cadre de sa dernière certification des comptes de la branche vieillesse du régime général que près de 500 000 demandes de majorations de pension au titre du Mico étaient en attente de calcul fin 2019. La MSA se caractérise aussi par un fort nombre de majorations de pension en attente de calcul même s’il n’y a pas de données chiffrées en la matière. En l’absence de nouvelles informations, ni la Cnav, ni la MSA salariés ne reviennent sur ces dossiers. Ces demandes restent alors potentiellement de nombreuses années en attente, conduisant certains retraités aux ressources faibles à ne pas bénéficier des suppléments de pension auxquels ils ont droit.

Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter avec efficacité contre ces défauts du système de minima de revenus à la retraite

Pour pallier ces difficultés, la Cour des comptes recommande une meilleure articulation du système de minima de pension avec le minimum vieillesse. Elle prône aussi une harmonisation entre assurés des différents régimes. Cette réflexion était un sujet de réflexion dans le cadre des travaux sur la réforme des retraites, qui a été repoussée en raison de l’actuelle crise du Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex a confié en juillet 2020 aux députés Lionel Causse et Nicolas Turquois une mission sur « la prise en compte des petites pensions ».

Pour la Cour des comptes, il est également souhaitable de mettre en application les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 qui soumettent « le Miga à des conditions de subsidiarité́ et d’écrêtement » ainsi que « d’harmoniser le traitement des minima de pension au regard de la surcote et de la réversion ». Enfin, il convient de « résorber le stock des dossiers en attente de calcul définitif du Mico » et « d’améliorer l’information sur les dispositifs de minima en renforçant la communication pour les assurés ne liquidant par leur pension à taux plein ».

Des systèmes de retraite ébranlés

Cette note sur les conséquences pour le système de retraite de la crise sanitaire débutée au mois de mars s’appuie sur le document publié au mois d’octobre du Conseil d’orientation des retraites ainsi que sur plusieurs documents publiés par l’INSEE et la DREES.

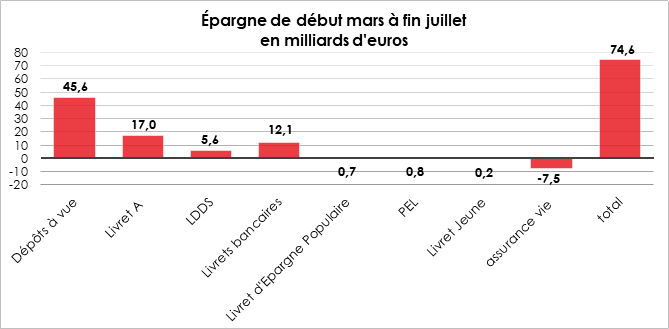

Dans un régime de retraite par répartition, les cotisations des actifs financent les pensions des retraités, en vertu de la solidarité intergénérationnelle. Quand la masse salariale se contracte, à défaut d’abaisser le niveau des pensions, le solde desdits régimes ne peut qu’être négatif. Ce déficit de nature conjoncturelle peut se doubler d’un déficit structurel du fait d’une sous-croissance chronique et du vieillissement de la population.

La crise sanitaire qui a débuté au mois de mars génère un choc conjoncturel sur l’ensemble des régimes sociaux. Les cotisations sont en forte baisse quand les dépenses restent constantes comme pour les régimes de retraite ou augmentent en ce qui concerne l’assurance maladie ou l’assurance chômage. La diminution des cotisations est depuis le mois de mars à mettre sur le compte du chômage partiel. Dans un deuxième temps, elles pourraient être touchées par une vague de licenciements et donc par une diminution de l’emploi. La crise a également comme conséquence de diminuer l’ampleur des hausses de salaire, ce qui induit un manque à gagner pour les régimes de retraite.

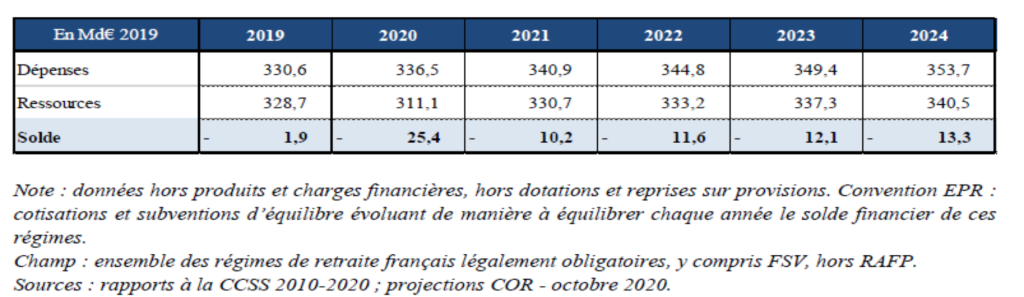

En 2020, le PIB pourrait se replier, en France, de plus de 10 points. Le solde du système de retraite devrait être négatif de 25,4 milliards d’euros, soit -1,1 % du PIB. Selon le Conseil d’orientation des retraites, la croissance reviendrait au niveau envisagé avant-crise que vers 2024 ; néanmoins, le manque à gagner lié à la crise ne sera pas effacé. Le PIB en volume resterait durablement en deçà ce qui était prévu avant la crise sanitaire. La perte est estimée à 2,5 % de PIB par rapport à ce qui était anticipé en novembre 2019. Les prévisions du COR ont été réalisées avant la deuxième vague. Une nouvelle révision sera donc nécessaire pour intégrer le manque à gagner de la fin de l’année 2020.

Le poids des dépenses de retraite devrait rester au-dessus de leur niveau d’avant crise pour plusieurs années, entre 14 et 15 % du PIB. Les ressources seraient inférieures aux prévisions ce qui entraînerait un déficit de 0,5 point de PIB en 2024, soit un peu plus de 13 milliards d’euros.

À la fin de décennie, selon les estimations du COR, la trajectoire des dépenses en pourcentage du PIB rejoindrait celle anticipée avant 2020. Il faudrait donc une décennie pour effacer le choc de la crise sanitaire.

1. Une situation inédite sur le plan démographique

La première vague s’est traduite par un accroissement de 30 000 du nombre de décès soit deux fois plus que la canicule de 2003. La deuxième vague qui a débuté en septembre devrait également s’accompagner d’une recrudescence du nombre de décès. En l’état actuel, il est trop tôt pour en apprécier la portée. Au regard des épidémies précédentes, il est à craindre que le nombre de décès soit élevé. La diffusion de la maladie à l’ensemble du territoire peut entraîner une massification des cas les plus graves.

Au total, entre le 1er mars et le 31 juillet, Santé Publique France a ainsi comptabilisé 30 224 décès attribués à la Covid, dont 19 750 décès à l’hôpital et 10 474 en EHPAD alors que la surmortalité globale entre le 1er mars et le 31 juillet était environ de 25 000. Le confinement et les restrictions de circulation ont limité certaines causes de mortalité (accidents du travail, accident de circulation, etc.). De ce fait l’excédent de mortalité a été évalué sur la période à 25 000 par INSEE. Durant l’été, un phénomène assez logique de sous-mortalité a été constaté, certaines personnes fragiles sont décédées de manière anticipée en raison de la covid-19.

Entre le 1er mars et le 31 juillet 2020, la surmortalité mesurée à partir des données de l’INSEE apparaît concentrée sur les 65 ans et plus, donc essentiellement sur les retraités. Les plus de 65 ans représentent 98,2 % de la surmortalité selon l’INSEE. A contrario, une sous-mortalité est observée chez les moins de 50 ans, plus marquée chez les hommes, de sorte que la surmortalité ne concerne que les seniors. Cette sous-mortalité chez les hommes relativement jeunes s’expliquerait vraisemblablement pour une large part par la diminution des morts accidentelles.

La surmortalité, mesurée par le taux de décès supplémentaires par sexe et âge, atteint 0,6 % chez les femmes de 85 ans et plus pour une mortalité de 11,4 % et 0,85 % chez les hommes de 85 ans et plus pour une mortalité de 14,4 % et augmente fortement avec l’âge parmi les plus de 85 ans, allant jusqu’à dépasser 2 % chez les centenaires.

Ces résultats portent sur la surmortalité observée durant la période allant du 1er mars au 31 juillet 2020. Ils ne prennent donc pas en compte la surmortalité allant du 1er août au 31 octobre.

Avant la survenue de la deuxième vague, la crise sanitaire induirait une baisse de l’espérance de vie à 60 ans d’environ 0,3 an (0,29 an pour les femmes et 0,37 an pour les hommes). L’espérance de vie à 60 ans se situerait alors à 27,5 ans pour les femmes et à 23,1 ans pour les hommes en 2020. Ce résultat est amené à se dégrader au cours du dernier trimestre 2020. Entre 2013 et 2019, l’espérance de vie, mesurée par l’INSEE dans ses bilans démographiques annuels, a augmenté de 1 mois par an, soit l’hypothèse basse des dernières projections démographiques de l’INSEE (projections 2013-2070 basées sur l’année 2013). Avant la crise sanitaire, l’hypothèse basse pouvait ainsi être retenue pour projeter l’espérance de vie attendue en 2020. Selon cette hypothèse basse, l’INSEE projetait que l’espérance de vie à 60 ans atteindrait 27,8 ans pour les femmes et 23,4 ans pour les hommes en 2020.

Sous réserve de l’évolution en cours, un rebond d’espérance de vie devrait intervenir après la fin de l’épidémie comme cela a été constaté après la canicule de 2003. Ce rebond s’expliquerait par le fait que l’épidémie a accéléré le décès de certaines personnes âgées.

Pour le Conseil d’orientation des retraites, l’épidémie aurait des effets limités sur la démographie française à moyen terme. Une légère baisse du nombre de retraités serait constatée par rapport à l’évolution attendue. Ainsi en fonction de la surmortalité observée entre le 1er mars et le 31 juillet 2020, 22 500 retraités (10 900 femmes et 11 600 hommes) seraient prématurément disparus. En conséquence, les effectifs de retraités au 1er janvier 2021 seraient révisés à la baisse de 0,14 % (0,12 % pour les femmes et 0,16 % pour les hommes).

2. Un choc économique d’une rare violence aux effets multiples

Jamais hors période de guerre, l’économie française n’aura connu une telle contraction du PIB, au minimum 10 points en 2020. Le gouvernement espère un rebond de 8 points en 2021 sous réserve que l’épidémie soit maîtrisée assez rapidement, sachant que la deuxième vague pourrait se faire ressentir encore dans les premiers mois de l’année prochaine.

Les régimes de retraite sont très sensibles à l’évolution de la masse salariale et donc de chômage partiel ou pas. Pour l’année 2020, les prévisionnistes anticipent, en moyenne, un taux de chômage allant de 8,0 % à 11,5 % et de 8,4 % à 12,5 % en 2021 (respectivement 9,1 % et 10,0 % en moyenne). Ils sont également sensibles à l’évolution des prix, notamment à travers les règles d’indexation des pensions. Le taux d’inflation devrait être très faible en 2020, proche de 0 % quand en 2021, un très léger sursaut est attendu, autour de 0,7 %. Ces taux sont évidemment inférieurs aux prévisions réalisées en 2019 et ils sont en deçà de leur niveau de moyenne tendance.

À moyen terme, les prévisions sont en l’état délicates. Le gouvernement prévoit à horizon 2024 que la croissance serait de 3,5 % en 2022, année où le PIB retrouverait son niveau de 2019, puis de 2,0 % en 2023 et de 1,4 % en 2024, soit la croissance qui était anticipée pour cette année-là avant la crise. La croissance potentielle, quant à elle, serait négative en 2020 et inférieure à 1 % en 2021, en raison de la crise.

Le nombre de cotisants rapporté à celui des retraités devrait passer de 1,7 cotisant par retraité de droit direct en 2019 à environ 1,6 en 2030 puis 1,3 en 2070.

3. Une hausse mécanique des dépenses de retraite dans le PIB dans les prochaines années

Du fait des départs à la retraite et des modes de liquidation, le montant des pensions est insensible à court terme aux aléas de la conjoncture. Il en résulte que l’ensemble des dépenses de retraite augmentera au sein du PIB de la France.

Avec 330,6 milliards d’euros versés en 2019, les dépenses brutes du système de retraite s’élevaient à 13,6 % du PIB. Entre 2015 et 2019, les dépenses de retraite ont augmenté de 0,7 % en moyenne par an en réel. Du fait d’une progression plus rapide du PIB, la part des dépenses de retraite dans le PIB a régressé de 0,4 point entre 2015 et 2019, passant de 14,0 % à 13,6 %. En 2020, les dépenses de retraite dépasseront les 14 % du PIB. Avec le rebond attendu, ce ratio devrait diminuer dans les prochaines années.

Avec la crise, le montant des pensions à venir serait moindre à celui prévu en 2019. De ce fait, le poids des retraites dans le PIB devrait diminuer après 2024 pour revenir à 12,7 % du PIB en 2070. Le scénario du COR repose une fois de plus sur une croissance élevée de la productivité par tête, 1,3 % par an à partir de 2034.

4. L’effet de la crise sur les ressources

Les ressources du système de retraite qui se sont élevées à 328,7 milliards d’euros, soit 13,6 % du PIB en 2019 devraient baisser de plus de 5 % en 2020 en raison de la contraction de plus de 8 % de la masse salariale. Du fait de la contraction plus importante du PIB, leur poids en son sein s’établirait à 14,1 %. Les ressources progresseraient en réel ensuite plus nettement mais un peu moins que la richesse nationale, de 2,3 % en moyenne par an entre 2020 et 2024 contre 3,7 %, et représenteraient à cet horizon 13,4 % du PIB, quasiment au même niveau que ce qui était envisagé en 2019.

Une augmentation logique du déficit

En 2020, selon le COR, le solde du système de retraite serait négatif et atteindrait 25,4 milliards d’euros, soit 1,1 % du PIB. Ce déficit resterait supérieur à 10 milliards d’euros au moins jusqu’en 2024.

Ce déficit se décompose en deux parties, une partie conjoncturelle liée à la crise sanitaire et une seconde de nature structurelle. En 2020, le besoin de financement du système de retraite qui atteindrait 1,1 % du PIB, serait essentiellement d’origine conjoncturelle (-1 %). Sur la période 2021-2024, le solde financier du système de retraite oscillerait entre 0,4 % et 0,5 % du PIB. Sa composante conjoncturelle se réduirait progressivement pour s’annuler à l’horizon 2024, date à laquelle l’écart de production serait nul.

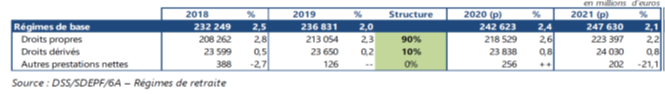

La situation pour les principaux régimes de retraite

L’analyse concerne la CNAV, le FSV, l’AGIRC-ARRCO, le régime de la fonction publique de l’État et la CNRACL qui représentent 90 % du total des dépenses du système de retraite.

La part des dépenses de retraite de la CNAV dans le PIB progresserait de 0,2 point à l’horizon 2024 par rapport à 2019 (de 5,7 % à 5,9 %) et le régime présenterait un besoin de financement de 0,3 % du PIB à cette date.

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui finance une partie des prestations de solidarité du système de retraite, serait à l’équilibre, toute chose étant égale par ailleurs en 2024 (-0,1 % en 2019).

Les dépenses de l’AGIRC-ARRCO seraient stables sur la période 2019-2024 (3,4 % du PIB), à l’exception de 2020 où elles atteindraient 3,8 % du PIB, et le régime serait proche de l’équilibre en 2024 grâce aux mesures prises par les partenaires sociaux.

La part des dépenses du régime de la fonction publique d’État dans le PIB serait également quasi stable, passant de 2,3 % en 2019 à 2,2 % en 2020.

Le régime de la CNRACL verrait son poids dans le PIB progresser de 0,1 point à l’horizon 2024 et son besoin de financement serait de 0,1 point de PIB quand le régime était à l’équilibre en 2019. Ce besoin de financement est cependant en partie réduit à cette date par l’apport de nouvelles ressources liées au Ségur de la santé qui devrait aboutir à une augmentation de la rémunération des fonctionnaires, ce qui accroîtra les cotisations.

Mieux vaut être riche et en bonne santé

Selon un article publié dans le numéro de septembre de l’American Economic Review, l’inégalité des richesses s’explique en partie par le fait que les gens peuvent prendre des risques avec leur argent. Les auteurs Laurent Bach, Laurent E. Calvet et Paolo Sodini examinent les bilans de chaque ménage suédois entre 2000 et 2007. Les rendements sont quantifiés grâce à des registres de propriété suédois extrêmement détaillés.

L’étude met en évidence que les ménages les plus riches investissent dans des actifs plus risqués et potentiellement plus rentables

Alors que les ménages ont une variété de choix considérable pour leurs placements, le patrimoine des Suédois de la part des 1 % des plus riches est ainsi investi en grande partie dans le private equity et plus marginalement dans l’immobilier commercial et d’autres actifs financiers risqués.

L’augmentation des rendements avec le patrimoine ne réside presque pas dans un accès des plus riches à de meilleures informations ou dans de meilleures compétences. Elle s’explique en revanche par le fait qu’ils acceptent de prendre de manière régulière davantage de risques. Les riches s’exposent aussi plus à des risques diversifiables, en particulier les entrepreneurs.

L’écart de rendement annuel entre le ménage médian suédois et les ménages suédois les plus aisés atteint ainsi près de cinq points. Pour la totalité de la distribution, des investissements exposés au même niveau de risque permettent d’arriver aux mêmes résultats. Une distribution des richesses initialement égalitaire va finir par se concentrer.

L’étude donne un aperçu de la composition de la richesse et des types d’actifs qui contribuent le plus à l’inégalité en Suède. Les auteurs montrent la répartition moyenne de la richesse brute, ventilée en différentes tranches de valeur nette. L’argent liquide est dominant pour les 20 % des ménages les moins aisés. L’argent liquide devient moins important à mesure que la valeur nette augmente et ne représente que 3 % pour les 0,01 % des ménages les plus aisés. La part des actifs à risque (comme l’immobilier commercial et le capital-investissement) fluctue autour de 10 % pour les ménages situés dans les 70 % inférieurs de la valeur nette. En revanche, elle est presque égale à 95 % pour les 0,01 % les plus riches.

Le logement contribue à modérer la dynamique des inégalités de patrimoine grâce à la possibilité de l’acheter à crédit. L’achat de logement à crédit permet à la « classe moyenne » de bénéficier d’un effet de levier qui augmente son exposition au risque mais aussi le rendement de son patrimoine. En France, la forte hausse des prix de l’immobilier au cours de ces dernières années a limité la dynamique des inégalités de capital.En définitive, les ménages riches obtiennent des rendements moyens élevés parce qu’ils supportent donc un risque systématique élevé. Ce phénomène permet d’expliquer la quasi-intégralité de l’évolution de la part des 1 % les plus riches au début du XXIe siècle en Suède.

La France, le paradis de l’épargne réglementée

La France se caractérise par l’importance de l’épargne réglementée, qui est soumise à des règles fixées par les pouvoirs publics n’obéissant pas pour tout ou partie à celles du marché. Aucun pays européen ne dispose d’une gamme aussi large de produits dérogeant au droit commun avec le livret A, le LDDS, le livret d’épargne populaire, le livret jeune, le plan d’épargne logement. Ces produits bénéficient de taux fixés par l’État et bénéficient de régimes fiscaux particuliers. Avec 772 milliards d’euros, fin 2019, ils représentent, selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, 14 % du patrimoine financier des ménages qui s’élevait à 5 437 milliards d’euros.

En 2019, les ménages avaient déjà tendance à augmenter leur effort d’épargne. La crise des gilets jaunes et les grèves liées à la réforme des retraites avaient conduit à une augmentation du taux d’épargne qui était passé de la fin 2018 à la fin 2019 de 13,8 à 15 % du revenu disponible brut. Les flux de placements des ménages ont ainsi atteint 143 milliards d’euros en 2019 en augmentation de près de 50 % par rapport à 2018 (95 milliards). L’assurance‑vie demeure sans surprise le placement le plus important du patrimoine financier des ménages (38 % en 2019 comme en 2018),

En 2019, les produits de taux représentent 64 % des placements des ménages, et les produits de fonds propres 34 %. Les épargnants ont versé sur les produits de taux 129 milliards d’euros en 2019, contre 69 milliards en 2018. Ils ont notamment renforcé leur assurance‑vie en euros, avec des flux nets de 44,7 milliards d’euros en 2019.

Les flux de placements en numéraire et en dépôts à vue augmentent à un rythme soutenu en 2019 (+ 49 milliards d’euros en 2019, après + 39 milliards en 2018), tandis que les flux des autres dépôts bancaires, rémunérés, progressent plus modestement. Depuis 2013, les flux sur les dépôts à vue sont plus élevés que sur les dépôts rémunérés. Ils dépassent 400 milliards d’euros contre moins de 200 avant la crise de 2008.

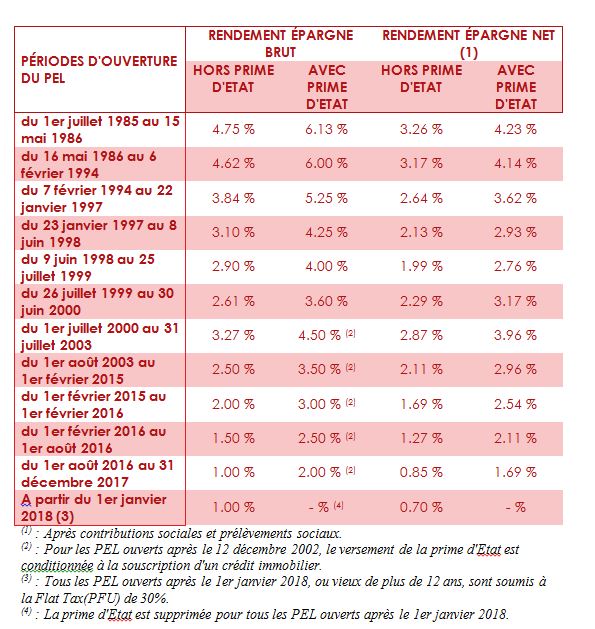

L’épargne réglementée a augmenté de 2,7 % en un an. Sa rémunération moyenne est de 1,5 % soutenue par la résilience du taux moyen des plans d’épargne logement. En 2019, cette rémunération moyenne des produits d’épargne réglementée s’est inscrite durablement à un niveau légèrement supérieur à l’inflation ; le rendement de l’épargne réglementée s’est élevé à 1,47 % en moyenne annuelle, contre une inflation qui s’est établie à 1,10 %. Sans le PEL, le rendement réel est en revanche négatif. Cette situation est constatée depuis 2017.

Les produits de fonds propres restent également dynamiques avec une progression de 19 milliards d’euros de placements en 2019, contre 26 milliards en 2018. Les ménages ont particulièrement privilégié les unités de comptes des contrats d’assurance vie, puis les actions. Les flux vers l’assurance-vie en unités de compte s’établissent ainsi à + 4,3 milliards d’euros en 2019, prolongeant la tendance de 2018 (+ 17 milliards). La reprise des placements en produits de fonds propres a accompagné la croissance des cours de Bourse de l’année 2020. Après une chute de 11 % en 2019, le CAC 40 a progressé de près de 25 % en 2019. Dans ce contexte porteur, la valeur des produits en fonds propres détenus par les ménages s’est accrue de + 234 milliards d’euros en 2019, après une chute de 97 milliards l’année précédente. Les actions non cotées et autres participations, dont l’encours représente 19,5 % du patrimoine financier des ménages à fin 2019, ont à nouveau fait l’objet de placements soutenus en 2019 (+ 19 milliards d’euros, après + 14 milliards en 2018).

En revanche, les ménages ont à nouveau, en 2019, cédé des actions cotées détenues directement (– 0,3 milliard d’euros, après + 10 milliards en 2018).

Livret A, le produit d’épargne le plus diffusé en France

Au 31 décembre 2019, le nombre de livrets A s’élève à 55,6 millions, dont 54,9 millions détenus par des personnes physiques et 0,8 million détenus par des personnes morales. Depuis le 31 décembre 2018, le nombre de livrets A se replie de 147 000 unités (– 0,3 %), dont 131 000 livrets pour les personnes physiques, et 16 000 livrets pour les personnes morales. Le taux de détention des personnes physiques s’établit donc à 81,8 % en 2019, après 82,1 % en 2018.

2,6 millions d’unités ont été ouvertes en 2019 quand 2,8 millions ont été fermés. Le processus de détention des double ou triple livret par une même personne arrive à son terme. En effet, en 2016, 7,8 millions de livrets avaient été alors fermés.

En 2019, l’encours du livret A s’est établi à 298,4 milliards d’euros dont 278,2 milliards pour les personnes physiques et 20,3 milliards pour les personnes morales. Depuis le 31 décembre 2018, l’encours des livrets A progresse de 14,7 milliards d’euros (+ 5,2 % depuis 2018), dont la quasi‑totalité du fait des personnes physiques. Quant à l’encours des personnes morales, les organismes de logements sociaux continuent d’en représenter près de la moitié. Les versements sur les livrets A en 2019 se sont élevés à 154 milliards d’euros, quand les retraits ont représenté 142 milliards. La collecte nette (hors intérêts) a été de 12 milliards

L’encours moyen d’un livret A s’élève à 5 100 euros pour une personne physique (4 800 euros en 2018). Le relèvement du plafond en 2012 et 2013 a conduit à la hausse de l’encours moyen. 6 % des livrets A de personnes physiques ont un encours dépassant le plafond réglementaire de 22 950 euros. Ils représentent 30 % de l’encours total.

Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 35 % des encours des livrets A mais 21 % des livrets, soit leur poids dans la population française.

4,7 millions de livrets A sont inactifs – c’est-à-dire sans un versement ou un retrait – depuis au moins cinq ans, dont 3,5 millions ont un encours inférieur à 150 euros. Ces 4,7 millions de livrets représentent un encours de 12,7 milliards d’euros (0,09 milliard pour les seuls livrets à l’encours inférieur à 150 euros).

Le nombre moyen de mouvements constatés sur les livrets A actifs s’établit en 2019 à 4,9 versements et 5,2 retraits par an, soit environ un mouvement par mois. Ces chiffres varient en fonction de l’encours détenu, avec une moyenne de 5 à 6 retraits pour les livrets à l’encours inférieur à 7 500 euros, mais seulement 0,6 retrait pour les livrets au plafond.

Le montant moyen des versements sur les livrets A actifs est de 589 euros, celui des retraits s’élevant à 495 euros.

Le rôle particulier de la Banque Postale

La Banque Postale a reçu une mission de service public dans le cadre de l’accessibilité bancaire qui lui a été confiée. En vertu de cette mission, elle se doit d’ouvrir à toute personne qui en fait la demande un livret A à partir d’un dépôt initial de 1,50 euro, de lui permettre d’effectuer des opérations de retrait et de dépôt à partir de 1,50 euro sur ce support, la gratuité des virements sur le compte à vue du titulaire du livret A quel que soit l’établissement détenteur du compte à vue, et l’acceptation des domiciliations de virements et de prélèvements de certaines opérations. Au total, alors que la Banque Postale détient 27 % des livrets A en France, ces livrets A d’accessibilité bancaire de La Banque Postale ont permis la réalisation de 61 % des 2,4 millions de dépôts en numéraire, 59 % des 21,2 millions de retraits en numéraire, 47 % de l’encours de 0,5 milliard d’euros de dépôts et 77 % de l’encours des 5,3 milliards d’euros de retraits – les livrets à l’encours inférieur à 150 euros représentant la moitié de mouvements.

À noter que 53 % des livrets A ont plus de dix ans, et concentrent 58 % de l’encours.

Le LDDS, le petit frère du Livret A

Même rémunération et même fiscalité que le Livret A, le LDDS évolue sensiblement comme son aîné. Il est certes plus sensible aux évolutions de revenus et de consommation étant souvent associé aux comptes courants de ses titulaires. Le LDDS a été dès sa création, en 1983, distribué par tous les réseaux bancaires quand le Livret A n’était proposé que par les Caisses d’Epargne et la Banque Postale (le Crédit Mutuel pouvait proposer le Livret Bleu).

Au 31 décembre 2019, le nombre de LDDS s’élève à 24,2 millions. En 2019, le nombre net de LDDS a augmenté de 14 000 unités (+ 0,5 %). Cette hausse est une première depuis 2013. Le taux de détention de ce produit s’établit donc à 47,4 % en 2019, comme en 2018. En 2019, 1,6 million de LDDS ont été ouverts, alors que 1,5 million ont été fermés.

L’encours du LDDS demeure dynamique en 2019, s’établissant à 111,9 milliards d’euros. Depuis le 31 décembre 2018, il a progressé de 4,3 milliards (+ 4 %). Les versements sur les LDDS en 2019 se sont élevés à 50 milliards d’euros, alors que les retraits ont représenté 46 milliards d’euros. La collecte nette a donc atteint 4 milliards d’euros.

L’encours moyen d’un LDDS s’élève à 4 600 euros (4 500 euros en 2018). Les 19 % de LDDS dont l’encours dépasse le plafond réglementaire de 12 000 euros représentent 51 % de l’encours. Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 41 % des encours des LDDS, mais 34 % des livrets – pour un poids dans la population française de 21 %.

À l’heure actuelle, 1,4 million de LDDS sont inactifs. Ces livrets représentent un encours de 6,8 milliards d’euros.