Plan de relance : le gouvernement veut mobiliser l’épargne des ménages

Alors qu’une possible taxation de l’épargne est en débat, Philippe Crevel juge, dans Sud Ouest, ce terrain glissant rappelant que par le passé les mesures destinées à réorienter l’épargne des Français n’ont pas toutes couronnées de succès loin sans faux. Il explique par ailleurs qu’une éventuelle taxation de l’épargne covid pourrait s’avérer contreproductive.

Les épargnants renouent avec l’assurance vie après une année noire

Dans Le Particulier, Philippe Crevel évoque la résilience de l’assurance vie qui rebondit en janvier avec une collecte positive de 2 milliards d’euros après une année noire.

L’épargne « Covid » au cœur des débats, consommation, taxation et réorientation

Paris, le 2 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’épargne « Covid » au cœur des débats, consommation, taxation et réorientation

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

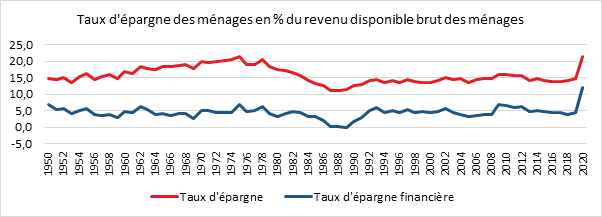

En 2020, les ménages français auront épargné financièrement autour de 220 milliards d’euros, contre 138 milliards d’euros en 2019. Le taux d’épargne de l’ensemble de l’année 2020 a atteint 21,3 % du revenu disponible brut contre 14,4 % en 2019. Le taux d’épargne financière est passé en un an de 4,64 à 12,13 % du revenu disponible brut. Cette augmentation de l’effort d’épargne est générale au sein des pays occidentaux. Le taux d’épargne a atteint, au troisième trimestre 2020, 22,22 % du revenu disponible brut en Allemagne, contre 18,42 % à la fin de l’année 2019. Aux États-Unis, les chiffres respectifs sont 18,41 % et 11,18 %.

En France, le flux d’épargne financière a atteint un montant record. Entre 2007 et 2009, lors de la crise des subprimes, une forte hausse avait également été constatée. Le flux d’épargne financière était alors passé d’une vingtaine de milliards d’euros à 150 milliards d’euros. Avant même la crise sanitaire, l’épargne était en hausse. La succession de crises et le vieillissement de la population conduisent les ménages à mettre de l’argent de côté de manière plus importante que dans le passé.

L’épargne utile ou inutile ?

Les Français figurent, avec les Allemands, parmi les meilleurs épargnants des pays dits avancés. Cette appétence en faveur de l’épargne est ancienne. Elle a résisté aux outrages des temps, aux révolutions, aux banqueroutes et à l’inflation. Par crainte de l’avenir, par habitude, pour doter leurs enfants, les Français mettent de l’argent de côté. La large diffusion du Livret A – plus de huit français sur dix en disposent un – est le symbole de cette propension à épargner qui transcende les générations et les catégories sociales. L’épargne permet le financement de l’économie que ce soit à travers les crédits dont elle est la base ou à travers les placements en fonds propres. L’épargne est dénigrée car elle est assimilée à l’enrichissement sans travail même si elle est enfantée par ce dernier. Elle serait l’apanage des riches qui en ne consommant pas ne favoriseraient pas l’emploi. Dans notre pays, l’épargne renvoie aux rentiers du XIXe siècle qui ont pourtant disparu depuis bien longtemps. Qui ne consomme pas menace l’ordre public ! Aussi, les épargnants « Covid » ressembleraient à des profiteurs de guerre qu’il conviendrait de taxer. Il s’agirait de l’épargne indue. Pourtant, elle le produit de revenus qui ont déjà supporté l’impôt.

Depuis le début de la crise sanitaire, plus de deux Français sur trois ont épargné. En 2020, la collecte nette du Livret d’Épargne Populaire comme celle du Livret Jeune ont été en hausse, pour la première fois depuis dix ans. Certes, la majorité de l’épargne Covid est réalisé par les 20 % des Français les plus riches mais cela est également le cas pour l’épargne en règle générale.

Les Français, par sécurité, ont privilégié l’épargne liquide, de taux en attendant de voir. En période de crise historique, ce comportement est assez logique.

Les dépôts à vue, valeur refuge

En 2020, l’encours des dépôts à vue des ménages a progressé de 62,75 milliards d’euros, contre 32,4 milliards d’euros en 2019. De décembre 2010 décembre 2020, l’encours des dépôts à vue est passé de 228 à 462 milliards d’euros. Les Français laissent, depuis une dizaine d’années, de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants. Cette tendance s’explique par la succession rapide des crises (éclatement de la bulle Internet, crise des subprimes, crise des dettes publiques, crise Covid) et par la baisse des taux d’intérêt qui pèse sur le rendement des produits de taux (livrets d’épargne réglementée, livrets bancaires, etc.). Par ailleurs, avec la fermeture des agences bancaires et d’assurances, lors du premier confinement, de nombreux ménages ont laissé leur argent sur leurs comptes courants faute de pouvoir réaliser des arbitrages. Avec la réouverture des établissements financiers et le recours croissant aux rendez-vous en ligne, ce phénomène s’est estompé au cours du second semestre.

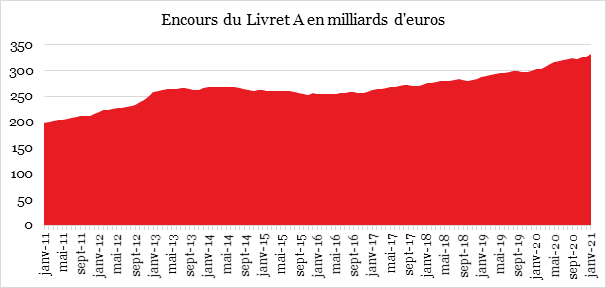

L’épargne réglementée, l’autre grande gagnante de la crise sanitaire

L’encours de l’épargne réglementée qui comprend le Livret A, le LDDS, le Livret Jeune, le Livret d’Épargne Populaire et le Compte d’Épargne logement a atteint, fin décembre 2020, le montant de 476,6 milliards d’euros, contre 337,4 milliards d’euros dix ans auparavant, soit une progression de plus de 40 %. En 2020, l’encours a augmenté de 34,8 milliards d’euros.

Si le Livret A et le LDSS ont enregistré une de leur meilleure année en 2020, il convient de souligner que le Livret d’Epargne Populaire et le Livret Jeune ont mis un terme à leur déclin. Par ailleurs, le Plan d’Épargne Logement a connu un léger regain d’intérêt avec une augmentation de son encours de 7 milliards d’euros.

Même les livrets bancaires sont en hausse

L’encours des livrets ordinaires a dépassé 188,7 milliards d’euros à fin décembre 2020, en progression de 26 milliards d’euros sur un an. Malgré une rémunération très faible de 0,12 % en moyenne à laquelle il faut retrancher les prélèvements obligatoires (30 % si l’option du prélèvement forfaitaire unique a été retenue), les ménages ont opté pour ce type de placements liquides et sûrs. Ces livrets sont utilisés par ceux qui ont saturer leurs livrets réglementés. Les livrets fiscalisés avaient connu une forte baisse de 2012 à 2018 quand les intérêts avaient été assujettis au barème de l’impôt sur le revenu.

Faut-il toucher au Grisbi ?

Le concours Lépine de l’utilisation de la cagnotte Covid est lancé. Doit-elle servir à la consommation, à l’investissement ou doit-elle servir de base à la redistribution sociale, les idées sont nombreuses….

Faut-il relancer la consommation ?

Si les ménages épargnent, c’est par impossibilité de consommer et par crainte de l’avenir. Il n’y pas une volonté maligne derrière ce comportement. Tant que les restaurants, les bar, les lieux de loisirs seront fermés, la consommation de services sera réduite. La consommation de biens a, en revanche, retrouvé son niveau d’avant crise. Il n’y a pas de réel déficit en la matière. Les Français qui, selon l’INSEE, ont enregistré une augmentation de leur pouvoir d’achat de 0,6 % en 2020, ont rapidement retrouvé après le premier et le second confinement le chemin des magasins. Le fort essor de l’e-commerce limite les effets des contraintes sanitaires. Quand ces dernières seront levées, il y aura une augmentation rapide de la consommation de services.

Faut-il se lancer dans une relance de la consommation qui n’aboutirait qu’au gonflement du déficit commercial, déjà abyssal (65,2 milliards d’euros en 2020) ? Les entreprises françaises ne sont pas en l’état capable de répondre immédiatement à une augmentation de la demande. La conséquence serait le gonflement des importations avec un risque accru d’inflation. N’est-il pas, par ailleurs, contradictoire de réclamer une augmentation de la consommation quand, au nom de la transition énergétique, il convient d’être plus frugal ?

La taxation de l’épargne, une mesure aux effets aléatoires voire contreproductifs

L’augmentation des flux d’épargne depuis le début de la crise sanitaire relance le débat sur leur éventuelle taxation. Les objectifs poursuivis par les avocats de ce relèvement des prélèvements seraient de favoriser la consommation et de faire contribuer les contribuables les plus aisés. Le débat est avant tout politique.

Sur le terrain économique et financier, la difficulté serait de trouver le bon angle de taxation. Certains pourraient avoir l’idée de réinstituer l’ISF sur les produits financiers. Le Gouvernement et le Président de la République ont indiqué à plusieurs reprises leur hostilité à cet éventuel rétablissement. D’autres souhaiteraient taxer les dépôts à vue au-delà de 100 000 euros. Cette mesure serait avant tout symbolique. Elle pourrait entraîner soit un essor du numéraire, les personnes concernées mettant leurs économies sous leur matelas ou plutôt dans un coffre. En l’état, il apparaît également difficile de taxer les livrets réglementés, Livret A ou LDDS. Accroître la fiscalité sur les produits comme l’assurance vie, le PEA ou le PER n’est pas dans l’air du temps étant donné qu’il faut justement réorienter l’épargne sur ce type de produits longs. Par ailleurs, une augmentation des taxes sur l’épargne a souvent des effets contreproductifs. Pour compenser l’effet de la taxation, les ménages ont alors tendance à augmenter leur effort d’épargne (effet d’encaisse Pigou).

La question de la réorientation de l’épargne

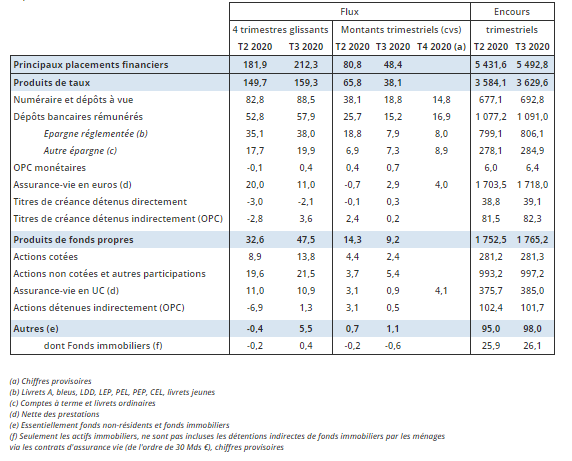

Au-delà de la question fiscale, la question de la réorientation de l’épargne des ménages se pose bien évidemment. Celle-ci est de longue date investie sur des produits de taux qui représente 66 % du patrimoine financier des ménages (3 629 milliards d’euros sur 5 493 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2020). Les dépôts bancaires rémunérés représentent 1 091 milliards d’euros et les fonds euros de l’assurance vie 1 718 milliards d’euros quand les actions cotées et les unités des produits d’assurance vie et épargne retraite s’élèvent à 666 milliards d’euros. Un rééquilibrage en faveur des produits de fonds propres est jugé nécessaire tant pour améliorer le rendement de l’épargne des ménages que pour faciliter le financement des entreprises qui ont tendance à accroître leur endettement du fait des PGE et des faibles taux.

Depuis une quarantaine d’années, les gouvernements ont souhaité réorienter l’épargne des ménages. Des Sicav Monory en 1978 à la loi PACTE de 2019 en passant par le Plan d’Épargne en Actions, les contrats d’assurance-vie DSK et NSK et les fonds « eurocroissance », la liste des initiatives en la matière est longue et plus ou moins couronnées de succès. Parmi les succès, il convient de revenir sur l’initiative qu’avait pris René Monory Ministre de l’Économie au sein du gouvernement de Raymond Barre entre 1978 et 1981, en créant une nouvelle catégorie de SICAV ouvrant droit à une déduction fiscale. En deux ans, plus de huit cent mille personnes avaient acquis des parts de ces Sicav. Il faut également citer le Plan d’Épargne en Actions créé en 1992 qui a compté plus de 7 millions de titulaires avant de connaître un déclin jusqu’en 2019. Depuis deux ans, ce produit a renoué avec la croissance. Les contrats DSK ou NSK ainsi que les « contrats génération vie » qui sont des contrats d’assurance vie dont une partie des cotisations est affectée sur des supports actions déterminés n’ont, en revanche, pas rencontré le succès escompté. Il en est de même, du moins pour le moment, pour les fonds « eurocroissance ». La loi PACTE avec la création du Plan d’Épargne Retraite et qui comporte également plusieurs dispositions en faveur de l’épargne salariale est la dernière initiative en faveur de l’épargne longue. Malgré un contexte compliqué, le nouveau produit d’épargne retraite qui se substitue à la kirielle de produits créés au fil de l’eau semble trouver son public. Ce produit correspond aux besoins et aux attentes des ménages qui souhaitent préparer leur future retraite. La France pâtit de l’absence de fonds de pension qui jouent, chez nos partenaires, un rôle important dans le financement des entreprises. Le Plan d’Épargne Retraite peut corriger cette faiblesse si son essor se poursuit. La crise sanitaire si elle est marquée par une forte progression de l’épargne de précaution a néanmoins révélé un changement de comportement de certains épargnants. Ainsi, au cœur de la crise, en pleine première vague, plus de 150 000 nouveaux actionnaires ont profité de la baisse des cours pour acquérir des actions. Sur l’ensemble de l’année, l’Autorité des Marchés Financiers a décompté plus de 400 000 nouveaux actionnaires. Les jeunes générations semblent plus enclines à prendre des risques en matière d’épargne. N’ayant connu que la baisse des taux, elles sont conscientes que le rendement ne peut pas se trouver au sein des produits d’épargne réglementée.

Pédagogie et transmission accélérée du patrimoine

Entre carotte devenue difficile en période de déficits et bâton contreproductif, une autre voie est possible pour la réorientation de l’épargne, la pédagogie. Les Français ne sont pas opposés à la prise de risques comme le prouve l’augmentation de la proportion d’unités de compte dans la collecte de l’assurance vie (34 % en janvier 2021). De même, les derniers résultats en matière de souscriptions d’actions sont plutôt positifs et encourageants. Le succès rencontré par le nouveau Plan d’Épargne Retraite témoigne également de la nouvelle approche des ménages. Entre le mois octobre 2019 et la fin janvier 2021, 1,24 million de Plans d’Épargne Retraite ont été souscrits soit à titre individuel, soit par l’intermédiaire d’un employeur. Fin janvier, la Fédération française d’assurance a relevé 13,4 milliards d’euros d’encours sur ce placement, dont la moitié en unités de compte, selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance. En janvier, 88 400 nouveaux assurés ont ouvert un PER, soit une hausse de 185 % par rapport à la même période l’année dernière. 147 220 personnes ont, par ailleurs, transféré leurs anciens contrats vers des nouveaux PER. L’existence d’un avantage fiscal et la possibilité de sortir en capital séduisent les Français.

Du fait du vieillissement de la population, le patrimoine se concentre sur les plus de 55 ans. Ces derniers possèdent plus de la moitié du patrimoine des ménages. Pour faciliter sa transmission du patrimoine et éviter sa concentration, l’amélioration du régime de donation est une piste souvent avancée. Une augmentation de l’abattement à 150 000 euros et un raccourcissement des délais sont des propositions envisageables tout comme l’amélioration du régime en vigueur pour les petits enfants. Actuellement, en ligne directe, l’abattement est limité à 100 000 euros pour une période de 15 ans. L’abattement est de 80 724 euros si le donataire est le conjoint du donateur ou son partenaire pacsé, de 31 865 euros si le donataire est un de ses petits-enfants, de 15 932 euros si le donataire est un frère ou une sœur vivant(e) ou représenté(e), de 7 967 euros si le donataire est un neveu ou une nièce, de 5 310 euros si le donataire est un de ses arrière-petits-enfants. Un système progressif en fonction de l’âge pourrait être mis en œuvre pour encourager les cessions précoces. Une autre voie serait d’encourager le démembrement de la propriété pour faciliter la transmission du patrimoine.

Les mesures en faveur de la donation sont populaires au sein de l’opinion publique. Ainsi, selon le baromètre du Cercle de l’Epargne, 82 % des plus de 65 ans se montrent favorables à la transmission par donation, préférant donner de leur vivant plutôt qu’après leur mort.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Livret A et LDDS n’ont jamais été aussi remplis

Boursier.com revient sur la collecte record du Livret A et de son petit-frère le LDDS en janvier. Il cite le Directeur du Cercle de l’Epargne sur les perspectives à venir de ces produits d’épargne de précaution.https://argent.boursier.com/epargne/actualites/livret-a-et-ldds-nont-jamais-ete-aussi-remplis-6463.html

Assiste-t-on à une révolution du bitcoin ?

Philippe Crevel était invité à réagir à l’envolée des cours du bitcoin sur RCF.

Un départ en trombe du Livret A

Paris, le 23 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A – janvier 2021

le Livret A, pied au plancher

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

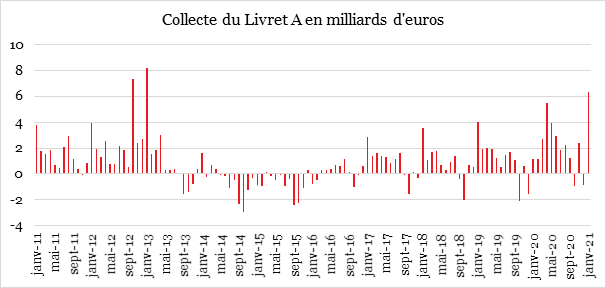

Le Livret A ne connait, au mois de janvier, pas la crise avec une collecte positive de 6,32 milliards d’euros. Il faut remonter à janvier 2013, en pleine période de relèvement du plafond du Livret A, pour avoir une collecte plus élevée (8,21 milliards d’euros). Même en plein confinement, la collecte avait été plus faible, 5,47 milliards d’euros en avril dernier.

Ce résultat est la conjonction de deux facteurs ; l’un est d’ordre structurel lié aux flux des revenus et l’autre est de nature conjoncturelle en lien avec la persistance de la crise sanitaire.

Traditionnellement, le premier mois de l’année réussit assez bien au Livret A avec des collectes qui s’élèvent en moyenne à près de 3 milliards d’euros. Seulement deux décollectes ont été enregistrées lors de ces dix dernières années (en janvier 2015 et 2016). Les détenteurs de Livret A versent traditionnellement en janvier une partie de leurs primes et des étrennes reçues à la fin de l’année précédente.

L’année 2021 débute sur un rythme élevé avec la persistance de la crise sanitaire. Au mois de décembre dernier, une décollecte de 840 millions d’euros avait été constatée. Les ménages après un mois de confinement et en vue fêtes de fin d’année s’étaient fait plaisir comme l’ont prouvé les résultats de la consommation de biens. En janvier, l’instauration du couvre-feu à 18 heures, le maintien des fermetures de bars, des restaurants ainsi que de nombreuses activités de loisirs réduisent mécaniquement le montant des dépenses des ménages. Ces derniers ont arbitré en faveur du Livret A qui offre, à défaut d’un réel rendement, la sécurité et la liquidité, deux valeurs clefs en période de crise. Ce choix pour un placement de court terme témoigne aussi de la prégnance de l’inquiétude au sein de la population comme l’ont soulignée la dernière étude du CEVIPOF et l’enquête de l’INSEE sur la confiance des ménages de février. Les Français, par crainte de l’avenir, entendent maintenir un fort taux d’épargne de précaution. La stabilisation des revenus des ménages qui ont baissé de moins de 5 % depuis un an grâce aux mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, permet aux Français de mettre de l’argent de côté.

Le Livret A a de ce fait battu un nouveau record d’encours à 332,9 milliards d’euros. Celui-ci a augmenté de 10 % en un an. De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré une collecte de 870 millions d’euros au mois de janvier portant son encours à 122,6 milliards d’euros.

La persistance de la crise sanitaire, sans nul doute, jusqu’à l’été, devrait conduire au maintien d’une forte collecte dans les prochains mois, sachant qu’en temps normal, le premier semestre est plutôt favorable au Livret A. Ce n’est qu’au cours du second semestre, qu’une inversion de tendance pourrait se profiler.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

«Épargne Covid» : comment les banques gèrent le matelas de cash des Français

Dans le Figaro, le Directeur du Cercle de l’Epargne rappelle que «face aux restrictions de consommation et à l’incertitude, les ménages ont privilégié une épargne liquide et sûre».

Livret A: La collecte en janvier connaît son plus haut depuis 2013

Philippe Crevel commente dans l’AFP les résultats du Livret A et du LDDS en janvier 2021.

Euromillions: combien faut-il gagner pour pouvoir devenir rentier ?

L’Est Eclair reprend une interview de Philippe Crevel dans Atlantico dans lequel il estime que, dans un contexte de baisse des rendements, gagner la somme de 3 millions ne suffira pas forcément pour devenir rentier.

Epargne : ce placement oublié et sans risque qui vous fait gagner plus que le Livret A

Le Livret A a, en 2020, enregistré un record de collecte inégalé. Comme à chaque crise, ce produit d’épargne liquide a joué son rôle de valeur refuge.

Sur Money Vox, Philippe Crevel explique ce phénomène par la volonté de se constituer une réserve pour faire face à la survenue de problèmes d’emploi ou de revenus.

Les Français prêts à prendre un petit peu plus de risques avec leur épargne

Dans un article consacré aux choix de placements des Français depuis le début de la crise, Philippe Crevel rappelle que si «le livret A a joué son rôle traditionnel de valeur refuge», les Français ont manifesté un intérêt retrouvé pour le marché action comme en témoigne la collecte record des supports en unités de compte (plus de 40 milliards d’euros l’an dernier soit 34 % de la collecte).

Devriez-vous abandonner le Livret A pour le compte à terme ?

Planet.fr qui s’intéresse aux alternatives possibles au Livret A et aux comptes à terme rappelle que le succès de ces produits liquides tient à « une volonté manifeste à se constituer une réserve pour faire face à la survenue de problèmes d’emploi ou de revenus ».

Rebond de l’assurance vie et des unités de comptes fin 2020

La Banque de France confirme la décélération des flux nets de placements financiers des ménages au troisième trimestre en lien avec le rebond de la consommation post confinement et apporte un éclairage sur le comportement des ménages sur le dernier trimestre à partir des premiers éléments qu’elle a pu recueillir.

Si, au quatrième trimestre, l’épargne de précaution et les liquidités restent privilégiées à travers les numéraire et dépôts bancaires, leurs flux sont annoncés en léger retrait par rapport au trimestre précédent avec respectivement 31,7 milliards d’euros après 34 milliards au T3. En revanche, les ménages qui avaient réduits fortement leurs versements en faveur de l’assurance vie semblent avoir reconsidérés leurs choix. De fait, le premier produit financier des Français enregistre un net rebond (8,1 milliards d’euros au T4 contre 3,8 milliards au T3) qui serait, selon la Banque de France, notamment, alimenté par les supports UC.

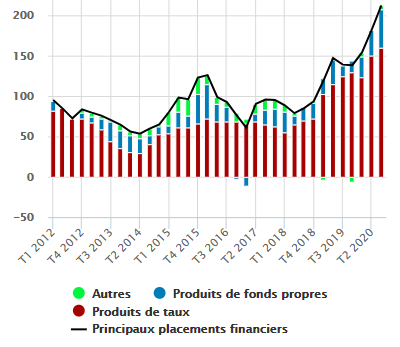

Sans surprise, les produits de taux demeurent prépondérant dans les choix de placements réalisés. Ils représentent 159,3 milliards d’euros sur les 212,3 milliards de flux enregistrés au troisième trimestre. A noter toutefois, que le regain des actions s’illustre par une progression du flux d’épargne investie en produits de fonds propres sur le troisième trimestre. En cumul annuel, ce dernier s’établit à 47,5 milliards d’euros au T3, après 32,6 milliards au T2.

Flux cumulés des placements sur 4 trimestres glissants (Mds EUR)

Epargne retraite : la proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire adoptée

La proposition de loi du député LREM Daniel Labaronne destinée à étendre les dispositifs introduits par la loi Eckert aux contrats d’assurance de retraite supplémentaire afin st de permettre aux assurés de prendre connaissance plus facilement des contrats dont ils sont éventuellement détenteurs vient d’être définitivement adoptée par un vote unanime des députés. Les locataires du Palais Bourbon, après avoir examiné le texte à la fin du printemps 2020, n’ont souhaité, dans le cadre de la seconde lecture de la proposition de loi, apporter aucune modification au texte amendé par le Sénat en octobre dernier.

Renforçant le devoir d’information des assureurs, le nouveau cadre applicable aux contrats d’épargne retraite (PERP, Article 83, Contrat Madelin, et à présent PER…) introduit une obligation pour les gestionnaires de produits d’épargne retraite de renvoyer chaque année au Groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite les informations nécessaires à l’identification des bénéficiaires. Cette mesure vise à permettre à chaque assuré d’accéder aux contrats qu’ils auraient souscrits et aux informations les concernant en consultant la plateforme du GIP : https://www.info-retraite.fr sur le modèle de ce qui existe déjà pour les informations relatives à la retraite de base et la retraite complémentaire des salariés.

Outre la simplification des démarches pour les assurés, le nouveau dispositif tend également à renforcer le devoir d’information des employeurs afin de limiter en amont le nombre de contrats de déshérence, avant que le salarié n’ait quitté l’entreprise. Ainsi, l’employeur sera, dès l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, tenu d’informer ses salariés des éventuels contrats de retraite supplémentaire dont ils seraient bénéficiaires à travers la délivrance d’un état récapitulatif ou un solde de tout compte.

Le calendrier d’application de ces nouvelles mesures reste à préciser par décret afin notamment de préciser les modalités et délais à respecter par les gestionnaires de contrats, le GIP Union Retraite ainsi que les employeurs.

Consulter le texte adopté le 17 février (version provisoire avec liens vers les amendements)

La réforme de la protection sociale des fonctionnaires se précise

Après plusieurs mois de discussions, deux ordonnances visant « protection sociale complémentaire » (PSC) et « négociation collective » au sein de la fonction publique ont été présentées ce mercredi 17 février en Conseil des ministres.

Le projet d’ordonnance relatif à la protection sociale des fonctionnaires vise à rendre obligatoire la participation financière des employeurs à la complémentaire santé de tous les agents publics. Prévu par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, il a préalablement été adopté par le Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) le 18 janvier 2021.

L’ordonnance prévoit la prise en charge obligatoire d’au moins 50 % de la complémentaire santé des agents public quel que soit leur statut. Cette mesure inspirée de l’ANI du 13 janvier 2013 qui avait conduit à la généralisation de la complémentaire santé dans les entreprises du secteur privé s’appliquera de manière échelonnée dans le temps. Elle devrait s’appliquer des 2022 aux agents de la fonction publique de l’État (FPE) avant de s’étendre progressivement jusqu’en 2026 à ceux de la fonction publique la territoriale (FPT) et hospitalière (FPH). Dans un premier temps, les agents de l’Etats bénéficieront d’une prise en charge forfaitaire du coût de la complémentaire santé à hauteur de 25 %.

Le projet d’ordonnance prévoit par ailleurs une participation de l’employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. Pour les employeurs publics territoriaux, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur de 20 % est prévue dès 2025.

L’ordonnance laisse, en outre la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à adhésion obligatoire à la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire,. Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.

A travers ces ordonnances le gouvernement entend accélérer le processus déjà engagé de rapprochement de la couverture des risques sociaux entre le secteur privé et le secteur public.

Les gouvernements face à la crise économique: les vrais problèmes arrivent maintenant

Cet article consacré à la situation économique engendrée par la pandémie mondiale, cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui évoque les effets pervers d’une éventuelle annulation de la dette Covid. Selon lui «l’annulation profiterait avant tout aux États dont les banques centrales peuvent engager des processus indirects de monétisation des dettes tout en ne portant pas atteinte au crédit de leur monnaie. Seules les banques centrales des pays les plus riches peuvent monétiser indirectement la dette publique. Celles des pays émergents ou en développement n’ont pas cette faculté.»

Les Français épargnent en moyenne 276 euros par mois actuellement

Dans le Figaro, le directeur du Cercle de l’Epargne explique pourquoi les séniors sont les grands contributeurs de l’épargne constituée depuis le début de la pandémie.

Taux du Livret A : ce qui change

Dans Money Vox, Philippe Crevel est invité à commenter la modification de la formule de calcul du Livret A adoptée par arrêté du 27 janvier dernier. Pour rappel, le taux de Livret A qui était jusqu’ici déterminé en fonction de la moyenne semestrielle de l’inflation, hors tabac, et la moyenne semestrielle du taux interbancaire Eonia sera à présent calculé en fonction de l’€STR (en remplacement du taux Eonia). Une modification qui selon le Directeur du Cercle de l’Epargne aura peu d’impact sur le taux de rendement du produit d’épargne réglementé.

Assurance vie : des bonus désormais incontournables

Si les rendements offerts des fonds euros poursuivent leur tendance baissière, avec un taux moyen estimé à 1,30 %, en 2020 en raison du recul de l’inflation constaté en 2020, le rendement réel des contrats d’assurance vie sera meilleur que prévu.

Livret A, assurance-vie… comment les Français ont épargné en 2020

Dans Challenge, Philippe Crevel évoque les placements chouchou des Français en 2020. Ainsi il précise que « pendant les crises, le premier réflexe est de constituer une épargne de précaution et cela a été le cas en 2020: les livrets A et LDDS, mais aussi les comptes courants et même l’épargne en cash à la maison ».

Epargne de précaution : quelles sont les alternatives qui rapportent plus que le Livret A ?

Dans le journal Le Monde, Philippe Crevel rappelle que « « Les Français ont plébiscité la liquidité et la sécurité dans un contexte de crise exceptionnelle. Le choix du Livret A n’obéit pas à une logique de rendement, mais à une logique de sanctuarisation d’une partie des revenus non consommés ». Il convient donc de s’intéresser à d’autres placements pour trouver une meilleure rémunération.

Une question de salubrité publique

L’édito du Cercle de l’Épargne de février 2021

La crise historique que nous connaissons depuis le mois de mars dernier n’occulte pas, bien au contraire, le défi que nous devons relever avec l’arrivée à l’âge de la retraite des larges générations du baby-boom. Le nombre de retraités passera de 16 à plus de 20 millions d’ici le milieu du siècle. Le ratio des actifs par rapport aux retraités s’élèvera alors à 1,4 contre 1,7 actuellement. La crise de la Covid-19 pèsera sur la croissance durant plusieurs années. Le taux d’emploi, en recul, diminue d’autant la masse salariale qui sert d’assiette aux cotisations retraite. Avant même cette crise, avant même la réforme visant à instituer le régime universel, le niveau de vie des futurs retraités était amené à s’éroder année après année. Si aujourd’hui, il est de dix points au-dessus de la moyenne nationale, il devrait, d’ici une trentaine d’années, être inférieur à celui de l’ensemble de la population de 15 à 24 points. Face à ce constat maintes fois souligné par le Conseil d’Orientation des Retraites, l’immobilisme, doublé d’une certaine forme de fatalisme, semble être de mise. Le Titanic coule, mais nous continuons à écouter l’orchestre. Il est vrai que, le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a, dans le cadre de la loi PACTE de 2019, réussi à instituer le Plan d’Épargne Retraite (PER) qui a remplacé une kyrielle de produits créés au fil de l’eau sans aucune cohérence. Le Ministre a, avec le PER, réalisé un pont entre l’épargne retraite individuelle et l’épargne retraite collective, reprenant en cela la loi que j’avais fait adopter en 1997. Il aurait certainement mieux valu aller jusqu’au bout du processus en permettant la mise en place de structures dédiées à la retraite par capitalisation comme cela existe dans de nombreux pays. Malgré tout, il convient de souligner l’avancée réalisée en 2019. Les Français ont compris l’utilité de ce produit qui, malgré la crise de la Covid-19, enregistre de bons résultats. Le PER répond à leurs attentes en permettant de sortir soit en capital, soit en rente. Dans le contexte très compliqué dans lequel nous évoluons depuis un an, il faudrait faire plus et mieux pour l’épargne retraite. Les Français ont, depuis le début de l’épidémie, mis de côté plus de 80 milliards d’euros qui ont été laissés sur leurs comptes courants ou été placés sur des livrets d’épargne réglementée ou bancaires. La constitution d’une épargne liquide et sûre est logique en période de trouble. Malgré tout, une grande partie de cette épargne pourrait être réallouée. Il ne faut pas oublier que malgré le recul du PIB de 10 points en 2020, le niveau de vie des Français a baissé de moins de 5 %. La réorientation de l’épargne « Covid » vers des placements longs et en particulier vers l’épargne retraite est de salubrité nationale. Les entreprises françaises, contraintes de s’endetter pour faire face à la crise, ont un cruel besoin de renforcer leurs fonds propres. Elles doivent avoir rapidement les capacités d’investir pour améliorer leur compétitivité et créer des emplois. Compte tenu de la dégradation des comptes sociaux imputable à la crise, les actifs ont tout intérêt à réduire leur exposition aux simples régimes par répartition en se constituant des suppléments de retraite. Une large campagne en faveur de l’épargne retraite serait nécessaire afin de dynamiser notre épargne et dégonfler le stock de liquidités qui s’est constitué depuis un an. Les bonnes performances des marchés incitent, par ailleurs, à l’essor de l’épargne retraite. Les marchés ont résisté à la crise, soutenus par les faibles taux d’intérêt et par les annonces relatives aux plans de relance. Ce contexte ne devrait pas fortement évoluer dans les prochains mois. Nous avons, en outre, pu constater avec cette crise que les Français commençaient à mieux appréhender les valeurs actions. À la différence des crises précédentes, ils n’ont pas vendu au moment de la chute des cours en mars/avril. Au contraire, certains ont réalisé des achats. La culture « actions » commence à prendre. Il faut donc non pas ralentir mais accélérer le développement du PER.

Jean-Pierre Thomas

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’Épargne N°82 de février 2021

Complémentaire santé, la poursuite de la concentration

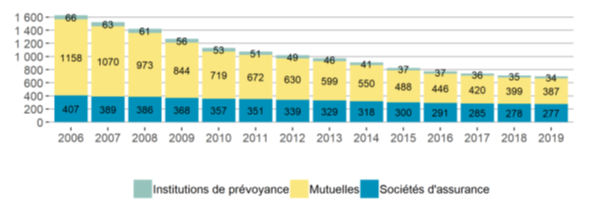

En 2019, 698 organismes pratiquent des activités d’assurance de toute nature selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 387 organismes sont des mutuelles régies par le Code de la mutualité, 277 des sociétés d’assurances ou de réassurance régies par le Code des assurances et 34 institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale.

Depuis vingt-cinq ans, le nombre d’organismes pratiquant des activités d’assurances est en baisse en constante. Celle-ci s’explique par la transposition aux mutuelles des directives européennes relatives aux assurances en 2002 et par le relèvement en 2007 et 2008 du seuil du fonds minimum de garantie obligatoire pour toute mutuelle exerçant une activité d’assurance.

Entre 2006 et 2019, le nombre d’organismes a ainsi diminué de 67 % chez les mutuelles, de 48 % chez les institutions de prévoyance et de 32 % chez les sociétés d’assurances, principalement par effet de concentration. Le nouveau régime Solvency II a accentué cette tendance à compter de 2013. La généralisation de la complémentaire santé d’entreprise au 1er janvier 2016 a également pu conduire à des regroupements ou à la création d’alliances ou de partenariats sur le marché du collectif.

Nombre d’organismes d’assurance contrôlés par l’ACPR

au 31 décembre 2019

En 2019, 439 organismes exercent une activité de complémentaire santé sur le territoire français, soit 310 mutuelles, 103 sociétés d’assurance et 26 institutions de prévoyance. 80 % des mutuelles et 80 % des institutions de prévoyance pratiquent une activité santé, contre seulement 40 % des sociétés d’assurances. En vingt ans, le nombre d’organismes présents sur le marché français de la complémentaire santé a été divisé par quatre. Le nombre des seules mutuelles a été divisé par cinq. Celui des institutions de prévoyance a été divisé par deux. Le nombre de sociétés d’assurances exerçant en santé a en revanche peu diminué depuis 2001 et s’est même mis à augmenter de nouveau depuis 2010.

Par rapport à ses partenaires, la France conserve un grand nombre d’acteurs intervenant en matière d’assurance santé. Aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni par exemple, une trentaine d’organismes seulement exercent ce type d’activité, mais il faut tenir compte de l’histoire et du rôle des assurances complémentaires ou supplémentaires en France.

Une concentration accrue du secteur de la complémentaire santé

Les vingt plus grands organismes en santé ont gagné 10 points de parts de marché depuis 2011. En 2019, les organismes d’assurances ont collecté 38,3 milliards d’euros d’après les données de l’ACPR. Les 20 plus grands organismes en matière de chiffre d’affaires en santé (8 mutuelles, 9 sociétés d’assurances et 3 institutions de prévoyance) représentent à eux seuls plus de la moitié du marché français. En 2011, les 20 organismes qui dominaient le marché ne concentraient que 45 % de celui-ci. De plus, les 100 plus importants en matière de cotisations collectées, soit un cinquième des organismes, représentent à eux seuls 91 % du marché en 2019 contre 84 % en 2011.

Malgré le processus de concentration en cours, les mutuelles agissant sur le secteur de la santé restent nombreuses. 310 mutuelles gèrent 18,7 milliards d’euros de cotisations santé en 2019, soit en moyenne 60 millions d’euros de cotisations santé quand une société d’assurance qui a une activité santé gère en moyenne 120 millions d’euros de cotisations santé et une institution de prévoyance 248 millions d’euros.

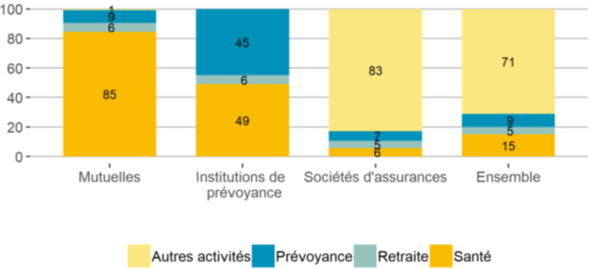

Le poids des risques sociaux et de la santé diffère dans le portefeuille des différents types d’organismes

Les risques sociaux sont des évènements qui affectent les conditions de vie des ménages en augmentant leurs besoins ou en diminuant leurs revenus (maladie, handicap, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, survie, famille, emploi, logement, pauvreté et exclusion sociale). Les organismes d’assurances peuvent intervenir en proposant une couverture de second niveau par rapport à celle fournie par les pouvoirs publics.

En 2018, dernière année disponible pour ces données, la couverture des risques sociaux représentait 29 % de l’activité de l’ensemble des organismes d’assurances (pour l’ensemble des organismes, et pas seulement ceux exerçant une activité santé). Le poids de la santé tend à augmenter. Il est passé de 13 à 15 % de 2009 à 2018.

La couverture des autres risques sociaux, à savoir la prévoyance (assurance incapacité de travail, invalidité, dépendance et décès) et l’assurance retraite représentait quant à elle respectivement 9 % et 5 % de l’activité des organismes d’assurances.

Pour les mutuelles intervenant dans le domaine des risques sociaux, l’assurance santé représente 85 % de leur chiffre d’affaires, devant la prévoyance (9 %) et la retraite (6 %).

La santé représente près de la moitié des cotisations collectées par les institutions de prévoyance dans le cadre des risques sociaux (49 % des cotisations collectées). Suivent la prévoyance (45 %), et retraite (6 %). Pour les institutions de prévoyance, les ratios précédents ne prennent pas en compte les activités de gestion des régimes ARRCO-AGIRC qui sont des régimes obligatoires de retraite.

Pour les sociétés d’assurances, les risques sociaux représentent 17 % de leur activité en 2018, dont 6 % au titre de la santé. Le poids de la santé a tendance à augmenter depuis 2016 pour les sociétés d’assurance en lien avec l’obligation de couverture des salariés par les entreprises. Le faible poids des risques sociaux est lié au fait que les sociétés d’assurance peuvent exercer une grande variété d’activités (assurance automobile, habitation, assurance vie, etc.).

Répartition de l’activité par type d’organisme en 2018 (en % des cotisations collectées)

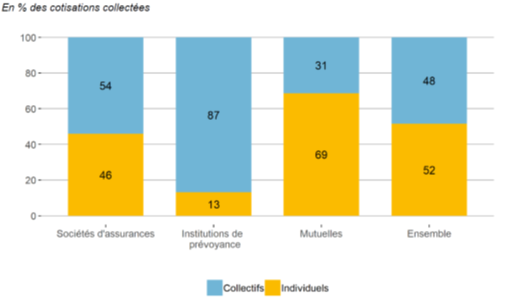

Montée en puissance des contrats collectifs

Dans le prolongement de l’Accord National Interprofessionnel établissant la couverture obligatoire des salariés d’entreprise, la part des contrats collectifs augmente depuis 2016. Les sociétés d’assurance ont renforcé leurs positions dans ce secteur. Plus de la moitié de leurs cotisations le sont désormais en collectif (+54 %). Elles restent devancées en la matière par les institutions de prévoyance qui réalisent 87 % de leurs cotisations en collectif ; les contrats individuels sont avant tout souscrits par les anciens salariés affiliés, les demandeurs d’emploi et surtout les retraités des entreprises couvertes en collectif, et leurs ayants droit. Les mutuelles sont davantage positionnées sur les contrats santé individuels (69 % de leur activité).

Part des contrats collectifs et individuels dans l’ensemble des cotisations collectées en santé par les différents types d’organismes en 2019

Des acteurs ayant en règle générale d’autres activités

En 2019, sur les 84 sociétés d’assurances exerçant en santé, 24 exercent une activité Vie. Parmi les 194 mutuelles ayant renvoyé leurs comptes, 74 mutuelles ont une activité Vie. Les 25 institutions de prévoyance présentes sur le marché de la santé ont des activités Vie. Les mutuelles relevant du Livre III du Code de la Mutualité peuvent en outre gérer des réalisations sociales et sanitaires, centres de santé, cliniques, magasins d’optique, etc., à la différence de celles qui relèvent du Livre II.

Avec la crise sanitaire, la question de la réforme du système de la santé est mise entre parenthèses, l’urgence de la lutte contre l’épidémie primant. Cette crise aura évidemment de fortes conséquences. L’État a accru son pouvoir même si cela s’est accompagné d’une montée des oppositions au niveau des collectivités locales. L’effort en faveur des hôpitaux et du personnel de santé devrait se poursuivre dans les prochains mois. Par ailleurs, l’acuité de la problématique du vieillissement s’est accrue avec la crise sanitaire. Les gestionnaires des complémentaires de santé ont été appelés à s’acquitter d’une contribution soi-disant représentative des économies réalisées en dépenses de santé depuis le mois de mars. Cette contribution marque bien la sujétion affichée des complémentaires à l’égard de l’État. Cette contribution a été affichée avant même la fin de l’exercice comptable démontrant la forte mainmise de l’État sur le système de santé. Une clarification des rôles et des compétences pourrait intervenir dans les prochains mois, peut-être à l’occasion de l’élection présidentielle de 2022.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’Épargne N°82 de février 2021

L’épargne retraite avant la révolution PACTE

La loi PACTE a profondément modifié le cadre juridique de l’épargne retraite avec la création notamment du Plan d’Épargne Retraite qui intègre les segments individuel, collectif et salarial qui relevaient, jusqu’en 2019, de règles distinctes. Depuis le 1er octobre 2020, les anciens produits, PERP et assimilés, contrats Madelin, PERCO, ainsi que les articles 83 ne peuvent plus être commercialisés. Ceux qui avaient été préalablement vendus peuvent demeurer en tant que tels ou être transférés dans un PER. Le service statistique du Ministère de la Santé et des Solidarités réalise chaque année un état des lieux de l’épargne retraite avec deux ans de décalage. Les statistiques fournies en 2021 concernent donc l’année 2018, dernière année avant l’introduction du PER et année de la mise en place de la retenue à la source.

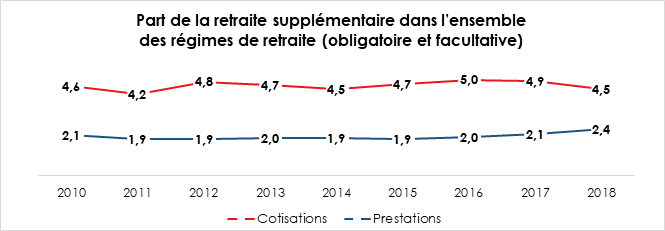

Le poids de la retraite supplémentaire est stable en France depuis une dizaine d’années malgré la montée en puissance des Contrats Madelin, des PERP ou des PERCO. Celle-ci est contrecarrée par la forte progression des dépenses de retraite par répartition provoquée par l’arrivée à l’âge de la retraite des larges générations du baby-boom et par l’amélioration des pensions, notamment celle des femmes.

L’année 2018 est toutefois en léger retrait par rapport aux années précédentes du fait de l’instauration de l’année blanche dans le cadre du passage à la retenue à la source. Ce passage a conduit un certain nombre de cotisants à reporter leurs versements du fait de leur non prise en compte en 2018. Ce phénomène joue également en 2019 du fait du dispositif qui avait été mis en œuvre pour lisser l’effet de la retenue à la source (prise en compte de la moyenne des versements sur deux ans).

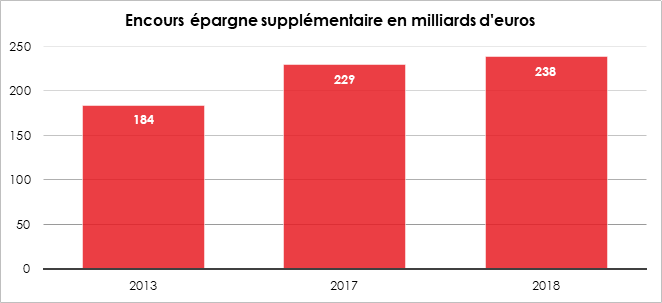

L’encours de la retraite supplémentaire s’élevait, fin 2018, à 238 milliards d’euros, soit l’équivalent de 10 % du PIB. Ce ratio progresse lentement, aidé en cela par la valorisation des actifs.

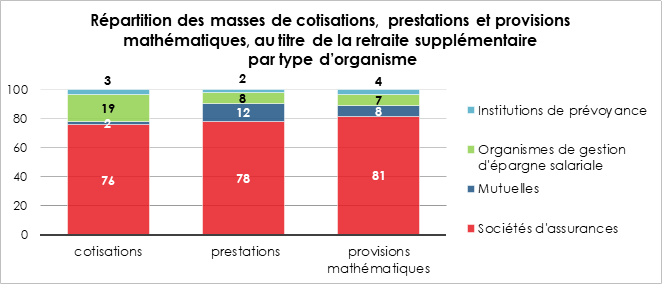

Les sociétés d’assurances réalisent les quatre cinquièmes de l’épargne retraite en France. Elles devancent les sociétés de gestion d’actifs qui ont la charge des PERCO. Suivent les institutions de prévoyance et les mutuelles. Le marché pourrait évoluer avec la mise en place du PER qui incite à des partenariats afin de couvrir l’ensemble du champ de l’épargne retraite.

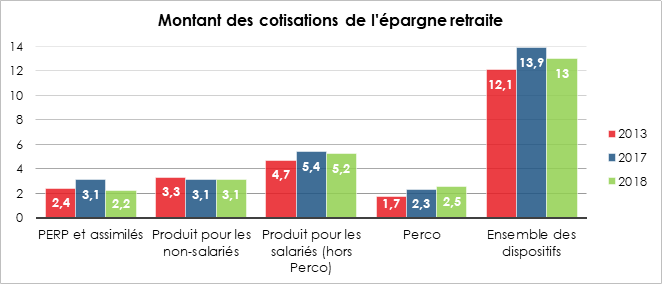

Des cotisations en baisse pour cause d’instauration de la retenue à la source

Les cotisations en 2018 ont pâti de l’année blanche liée à la mise en place de la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu. La contraction concerne principalement les PERP et assimilés qui étaient directement affectés par cette réforme fiscale. À l’exception du PERCO, les cotisations des autres produits d’épargne retraite sont restées stables, marquant un coup d’arrêt de la progression constatée depuis 2013.

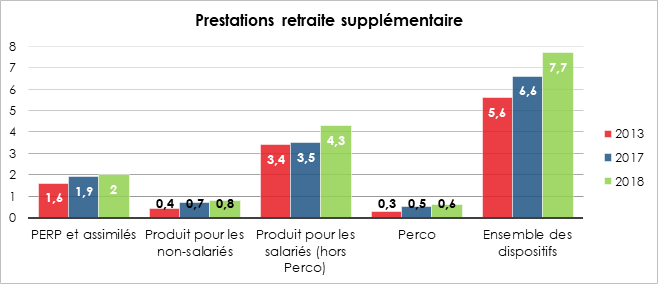

Une progression des prestations en lien avec le vieillissement de la population

Les prestations augmentent depuis plus de cinq ans du fait de l’arrivée à l’âge de la retraite des souscripteurs de produits d’épargne retraite. En trois ans, la hausse atteint près de deux milliards d’euros. Cette tendance devrait s’accélérer dans les prochaines années.

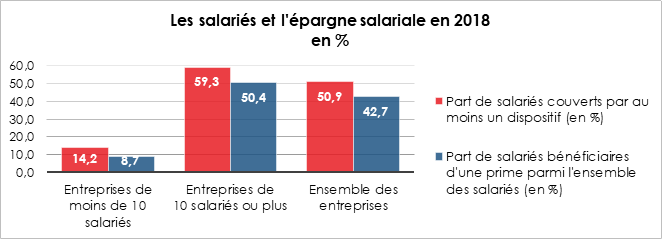

La moitié des salariés du privé a accès à l’épargne salariale en France

En 2018, 50,9 % des salariés du secteur privé (hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales) ont eu accès à au moins un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise – PEE, ou plan d’épargne retraite collectif – Perco). Par rapport à 2017, la hausse est de 1 %. La progression de l’épargne salariale était, ces dernières années, faible. Le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a pris ou fait adopter plusieurs mesures visant à relancer l’épargne salariale, en particulier au sein des PME. Parmi ces mesures figurent illégalement et la suppression du forfait social.

Le PEE reste le dispositif le plus répandu avec 42,9 % des salariés couverts en 2018. Il est alimenté à 68 % par l’intéressement et la participation. 38,2 % des salariés ont bénéficié de versements issus de la participation et 32,6 % au titre de l’intéressement. 4,1 millions de salariés (23 % de l’ensemble des salariés) avaient un PERCO en 2018.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’Épargne N°82 de février 2021

Faut-il inventer le patrimoine universel ?

La pandémie accélère certes à la marge le rythme des successions, les plus de 75 ans payant un lourd tribut à la maladie, mais elle ne modifie pas, pour le moment, les tendances qui avaient cours avant. L’épidémie n’a pas provoqué, pour le moment, une dépréciation des actifs financiers et immobiliers. Il est encore trop tôt pour estimer les conséquences à moyen et long terme. Les faibles taux d’intérêt favorisent par ricochet l’augmentation des prix de l’immobilier et des actions. Si dans les prochains mois, la reprise n’était pas au rendez-vous, il pourrait évidemment y avoir des corrections importantes qui remettraient en cause le processus de valorisation qui s’est engagé il y a une trentaine d’années.

La France est un des pays les plus égalitaires au niveau des revenus, mais aussi en ce qui concerne le patrimoine. Les inégalités ont fortement décru depuis le début du XXe siècle en raison de l’introduction de l’impôt sur le revenu et du relèvement des droits de succession. Avec l’allongement de la durée de la vie et le processus d’appréciation de la valeur des actifs immobiliers et financiers, la réduction des inégalités s’est interrompue dans les années 80. À la différence de nombreux pays occidentaux et des États-Unis en premier lieu, l’augmentation des inégalités patrimoniales demeure limitée en France en comparaison des situations constatées à l’étranger.

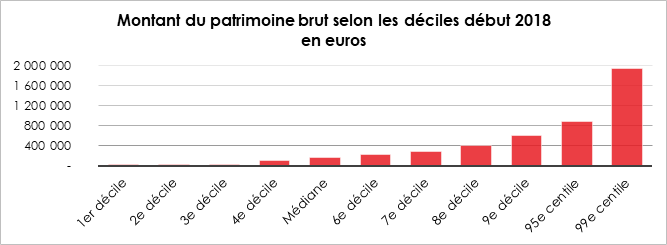

Le patrimoine net des ménages s’établissait, fin 2019, à 12 561 milliards d’euros, soit 8,8 fois le revenu disponible net des ménages, conte 4,5 fois leur revenu disponible brut en 1990. Pour mémoire, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le patrimoine correspondait à quelques mois de revenus.

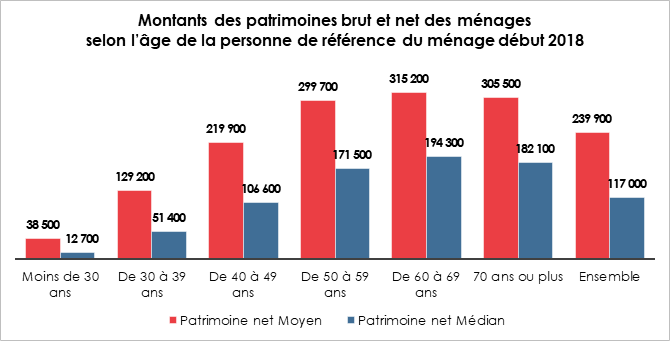

Fin 2018, le patrimoine net moyen des ménages s’élevait à 239 900 euros (patrimoine immobilier, financier et professionnel, réduit des emprunts privés et professionnels). La moitié des ménages possédait plus de 117 000 euros de patrimoine net. Tout comme le patrimoine brut, le patrimoine net dépend beaucoup de l’âge : en moyenne, le patrimoine net des ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans était de 38 500 euros, contre 305 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a 70 ans ou plus.

Le patrimoine net augmente avec le revenu disponible, qui conditionne les capacités d’épargne du ménage : il s’élevait en moyenne à 96 800 euros pour les 20 % des ménages ayant les plus faibles revenus disponibles et à 602 700 euros pour les 20 % les plus aisés.

Le patrimoine net varie également selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage. Un ménage d’agriculteur sur deux avait un patrimoine net supérieur à 437 900 euros. Le patrimoine d’un ménage d’indépendant (hors profession libérale et agriculteur) sur deux était supérieur à 220 100 euros. Parmi les ménages dont la personne de référence est salariée, les ménages de cadre disposaient du patrimoine médian le plus élevé : un ménage sur deux disposait d’un patrimoine net supérieur à 219 100 euros. Pour les ménages dont la personne de référence est employée, le patrimoine net médian s’élevait à 25 300 euros et il était inférieur à 12 300 euros pour les ménages d’ouvrier non qualifié. Les indépendants et les agriculteurs détiennent des biens professionnels indispensables à leur activité, ce qui explique ces différences de patrimoine.

Le patrimoine net est également réparti inégalement selon le type de ménage. Les couples sans enfant avaient un patrimoine net moyen de 360 800 euros contre 285 000 euros pour les couples avec enfants. Cependant, la différence entre les couples avec et sans enfant sur le patrimoine brut était seulement de 20 000 euros. Les couples avec enfants sont souvent plus jeunes et dans la phase d’accumulation du capital. Ils ont plus tendance à être accédants à la propriété. Au contraire, les couples sans enfant à charge comprennent des ménages de retraités ayant souvent déjà remboursé leurs emprunts. Les familles monoparentales ont le patrimoine net moyen le plus faible, en raison d’une moindre capacité d’épargne du fait de revenus moyens plus faibles.

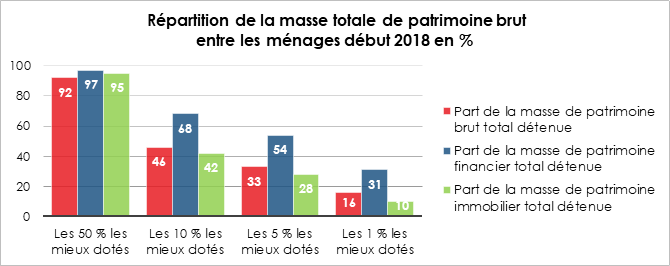

50 % des ménages possèdent 92 % du patrimoine

La moitié des ménages concentre 92 % des avoirs patrimoniaux. Les inégalités de patrimoine entre les ménages sont stables par rapport à 2015. Le patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers (61 %) et d’actifs financiers (20 %).

De la première révolution industrielle jusqu’en 1914, le patrimoine a, en France comme dans la grande majorité des États occidentaux, connu une phase de forte concentration. Les 10 % les mieux dotés des ménages français possédaient alors plus de 80 % du patrimoine total. La Première Guerre mondiale marque le début d’une période de forte baisse des inégalités. Au milieu des années 1980, les 10 % les mieux dotés ne concentrent plus que 50 % du patrimoine. La part du patrimoine détenu par la classe moyenne augmente fortement, passant de 14 % à 41 %. La crise de 1929, avec la faillite des rentiers, puis les destructions de la Seconde Guerre mondiale, l’inflation ainsi qu’une hausse des prélèvements ont érodé fortement la valeur du patrimoine. Durant les Trente Glorieuses, les classes moyennes, bénéficiant de la hausse des rémunérations salariales et de facilité d’accès aux crédits, se sont constitué un patrimoine en particulier à travers l’acquisition de la résidence principale, aidées en cela par la hausse des prix. À partir des années 1990, l’inflation se résorbe, les crises freinent la hausse des salaires, l’immobilier connaît une hausse importante tout comme les valeurs actions.

Le patrimoine est détenu par la partie la plus âgée de la population. Plus de la moitié des biens immobiliers et financiers est détenue par les plus de 55 ans. Le patrimoine net moyen (déduction faite des emprunts en cours) passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires. Ce phénomène est logique. Il est le produit du processus d’accumulation lié au cycle de la vie. Il ne peut que s’accroître en raison de l’augmentation de l’âge moyen de la population. Cette situation est d’autant plus marquée que les générations de l’après-guerre étaient importantes. Elles ont bénéficié des Trente Glorieuses. Depuis une dizaine d’années, les jeunes de moins de trente ans sont en retard sur leurs aînés pour la constitution de leur patrimoine. La succession des crises, la précarité, la stagnation des salaires expliquent ce retard. Par ailleurs, en raison du prix élevé des logements, la marche de la primo-accession est élevée malgré les très faibles taux d’intérêt.

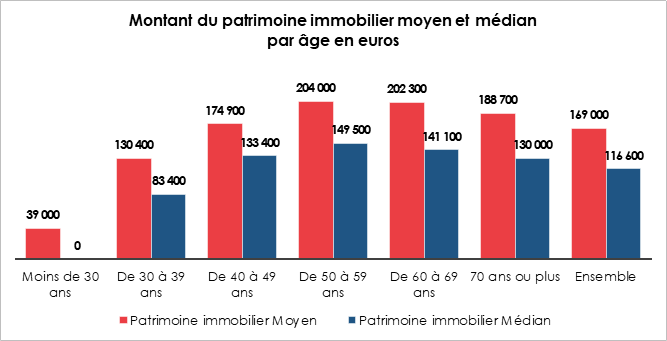

Les jeunes retraités sont ceux qui ont le patrimoine immobilier le plus important. Ils ont bénéficié plus que leurs aînés et leurs cadets des effets des Trente Glorieuses et de l’inflation. Leur patrimoine immobilier est en moyenne cinq fois plus important que celui des actifs de moins de 30 ans.

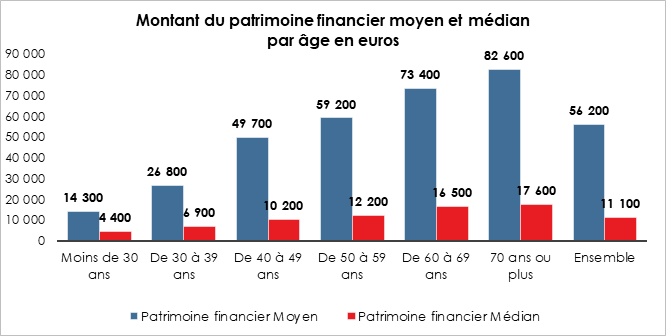

En ce qui concerne le patrimoine financier, par effet d’accumulation, ce sont les plus de 70 ans qui sont les plus riches avec un montant moyen de 82 600 euros, contre une moyenne de 56 200 euros. Ils sont six fois mieux dotés que les jeunes de moins de 30 ans. Cette concentration chez les plus de 70 ans est liée au fait que les retraités sont des épargnants nets, en France, au-delà de cet âge.

Les politiques monétaires accroissent les inégalités patrimoniales

Pour sauver les économies, les banques centrales ont abaissé leurs taux d’intérêt ces vingt dernières années dans des proportions inconnues. Au sein de l’OCDE, leurs taux d’intervention sont ainsi passés de 2 à 0 % de 2002 à 2020. Avec le concours des rachats d’obligations qui aplatit la courbe des taux, les États empruntent à 10 ans à moins de 0,5 % en moyenne toujours au sein de l’OCDE, contre 4 % en 2002. La base monétaire des banques centrales des pays membres de l’OCDE est passée, durant cette période, de 2 500 à 22 500 milliards de dollars. Ces dernières sont à leur corps défendant devenues les béquilles des États. Ainsi, l’encours de dettes publiques détenu par les banques centrales est passé de 1 000 à 14 000 milliards de dollars en vingt ans. Ce soutien monétaire permet aux États de maintenir des déficits publics élevés qui ont dépassé 8 % du PIB l’année dernière. L’augmentation des dépenses publiques a compensé les effets des crises sur les revenus des ménages. Ainsi, en France, comme dans la majorité des pays européens, la baisse des revenus provoquée par la crise sanitaire a été, jusqu’à maintenant, faible. Le soutien public a également permis d’éviter les faillites et les destructions d’emploi. Les États ont socialisé une grande partie des revenus des ménages et des entreprises.

Le soutien monétaire massif a des effets négatifs tant sur le plan économique et financier. En anesthésiant la situation économique, il ralentit le processus d’adaptation, de modernisation des économies. Il conduit au maintien d’activités non rentables. Il favorise le gaspillage des ressources financières en faussant l’échelle des valeurs. Avant même la crise sanitaire, l’injection importante de liquidités ne s’accompagnait pas d’une augmentation de l’investissement. Les gains de productivité étaient également orientés à la baisse. Comme quoi l’argent facile à bas coût n’est pas synonyme d’expansion.

Sur le plan financier, les politiques monétaires accommodantes ont provoqué une augmentation des valeurs « actions » et des prix de l’immobilier. L’indice boursier a été multiplié, depuis 2002, par 2,5 pour les pays de l’OCDE quand le prix des maisons l’a été par 1,8. Les acteurs économiques recherchent dans ces placements le rendement qui a disparu dans les obligations. Par ailleurs, la progression du volume des obligations en lien avec l’endettement croissant des États entraîne, par rééquilibrage de la valeur des portefeuilles, la hausse du cours des actions et du prix de l’immobilier. Entre les différentes classes d’actifs, il y a un rapport relativement constant dans le temps. Si une classe augmente en volume, cela amène un ajustement sur les autres classes qui, à défaut de passer également par le volume, s’effectue à travers les prix.

Cette inflation des actifs immobiliers et boursiers accentue les inégalités patrimoniales. Au sein de l’OCDE, la part du patrimoine détenue par les 1 % les mieux dotés est passée de 29 à 33 % de 2002 à 2020. La valorisation rapide du capital favorise les détenteurs. La marche à franchir pour les non-détenteurs est de plus en plus élevée. Cette situation vaut en particulier pour l’acquisition de la résidence principale par les jeunes actifs. La stagnation des revenus et l’absence d’inflation jouent également un rôle important dans la montée des inégalités patrimoniales. D’autres facteurs doivent être également pris en compte. La population se concentrant au sein des grandes agglomérations, par déséquilibre entre offre et demande logements, les prix augmentent. Ce phénomène est renforcé par la rareté du foncier disponible, rareté physique et réglementaire. Par ailleurs, le vieillissement de la population favorise la concentration du patrimoine au profit des plus de 55 ans, les successions intervenant de plus en plus tard.

Quelles pistes pour réduire les inégalités patrimoniales ?

La progression des inégalités patrimoniales devient un sujet majeur au sein des opinions publiques. Afin de les corriger, en France, certains avancent l’idée de créer un capital jeune qui pourrait s’assimiler à un patrimoine universel reprenant l’esprit du revenu universel. Tout citoyen devrait se voir doter d’un minimum de capital afin d’avoir les moyens de mener à bien ses projets de formation, de création d’entreprise ou de possession de son logement. Récemment, Stanislas Guerini, le délégué général de La République en Marche, a proposé un dispositif en faveur des jeunes qui prendrait la forme d’un prêt de 10 000 euros, avec un montant remboursable sur une période de trente ans, à taux zéro et uniquement pour ceux qui auraient atteint un certain niveau de revenu (plus de 1 800 euros bruts par mois par exemple). Plus de cinq millions de jeunes entre 18 et 25 ans pourraient bénéficier en France de ce capital. Cette somme serait censée servir à payer des frais de scolarité, à financer un logement étudiant ou à créer une entreprise. Le coût évalué se situerait, en fonction des éventuels remboursements, entre 500 millions et 3 milliards d’euros par an. Plusieurs pays comme le Royaume-Uni ou la Suède ont entrepris d’expérimenter des dispositifs similaires.

D’autres pistes pourraient être retenues comme l’amélioration du régime des donations. À ce titre, le Gouvernement pourrait inciter ceux qui ont épargné depuis le mois de mars 2020 avec la crise Covid à transmettre en franchise de droits à leurs enfants ou petits-enfants dans la limite de 50 000 ou 70 000 euros. De manière plus globale, il faudrait peut-être revenir à la règle des 10 ans et non des 15 ans en ce qui concerne l’application des abattements pour les donations. Des mesures pourraient être imaginées en cas de transferts qui viseraient à faciliter l’achat de la résidence principale ou la création d’une entreprise par les enfants ou les petits-enfants.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’Épargne N°82 de février 2021

Epargne : pourquoi les Français amassent les billets sous leur matelas

Dans Money Vox Philippe Crevel évoque le poids croissant de l’argent liquide en période de crise. Les Français se détournant des produits de taux faute de rendement privilégient les liquidités.

3 questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne – Février 2021

Avec la crise sanitaire, les Français épargnent des sommes importantes. Quels sont leurs objectifs et pensez-vous qu’en 2021 cette tendance se poursuivra ?

En 2020, les Français ont épargné, car ils n’ont pas été en capacité de consommer autant qu’ils le souhaitaient. Il ne faut pas oublier que l’épargne est une renonciation à la consommation qui peut être volontaire ou contrainte. En avril dernier, la consommation a reculé de 36 % puis de 19 % en novembre, lors du second confinement, conduisant à une progression sans précédent du taux d’épargne qui est passé de 15 % du revenu disponible brut à la fin de l’année 2019 à 26,7 % au deuxième trimestre 2020. Après le déconfinement de mai, la consommation de biens a retrouvé son rythme d’avant crise entraînant par voie de ricochet une baisse du taux d’épargne qui est revenu au cours au troisième trimestre à 16,7 %. Avec le deuxième confinement, il a dû repasser au-dessus de 20 % avant de s’abaisser à nouveau au mois de décembre, mois durant lequel les dépenses ont été importantes. Le Livret A a enregistré, au cours du dernier mois de l’année, une décollecte de 840 millions d’euros. L’instauration du couvre-feu, la fermeture des bars et des restaurants ainsi que des lieux clos de loisirs (culturels et sportifs) entraînent une baisse des dépenses des ménages qui, par ailleurs, limitent leurs déplacements en avion ou en train. Dans ce contexte, le taux d’épargne reste et restera dans les prochains mois élevé, entre 17 et 20 %. Seule une normalisation sur le plan sanitaire amènera à une réduction durable de ce taux qui pourrait alors retrouver un niveau plus en phase avec sa moyenne de longue période. Il est à noter qu’avant même la crise, le taux d’épargne des ménages avait tendance à augmenter en raison de la multiplication des crises (« gilets jaunes », manifestations concernant le projet de réforme des retraites) et du vieillissement de la population. La hausse du taux d’épargne est une des traductions du climat de défiance et de crainte en l’avenir qui transcende la société française. Après chaque crise, les ménages conservent un volant d’épargne supérieur à celui constaté avant crise.

Les jeunes générations éprouvent des difficultés à se constituer un patrimoine. La crise liée à la Covid-19 amplifie-t-elle cette tendance qui a cours depuis une dizaine d’années ?

La crise sanitaire ne modifie pas, pour le moment, le mode de constitution des patrimoines. Tout concourt au statu quo en raison de la politique monétaire pratiquée et des aides publiques distribuées. Une évolution pourrait néanmoins se faire jour en sortie de crise.

Un an d’épidémie n’a pas provoqué une dépréciation des actifs financiers et immobiliers. Il est encore trop tôt pour estimer les conséquences à moyen et long terme. Les faibles taux d’intérêt favorisent par ricochet l’augmentation des prix de l’immobilier et des actions. Si dans les prochains mois, la reprise n’était pas au rendez-vous, il pourrait évidemment y avoir des corrections importantes qui remettraient en cause le processus de valorisation qui s’est engagé il y a une trentaine d’années.

La France est un des pays les plus égalitaires tant au niveau des revenus qu’en ce qui concerne le patrimoine. Les inégalités ont fortement décru depuis le début du XXe siècle en raison de l’introduction de l’impôt sur le revenu et du relèvement des droits de succession. Avec l’allongement de la durée de la vie et le processus d’appréciation de la valeur des actifs immobiliers et financiers, la réduction des inégalités s’est interrompue dans les années 80. À la différence de nombreux pays occidentaux et des États-Unis en premier lieu, l’augmentation des inégalités patrimoniales demeure limitée en France.

Le patrimoine net des ménages s’établissait, fin 2019, à 12 561 milliards d’euros, soit 8,8 fois le revenu disponible net des ménages, conte 4,5 fois leur revenu disponible brut en 1990. Pour mémoire, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le patrimoine correspondait à quelques mois de revenus. Le patrimoine net des moins de 30 ans ne dépasse pas 70 000 euros quand il atteint plus de 300 000 euros pour les plus de 50 ans.

De la première révolution industrielle jusqu’en 1914, le patrimoine a, en France comme dans la grande majorité des États occidentaux, connu une phase de forte concentration. Les 10 % les mieux dotés des ménages français possédaient alors plus de 80 % du patrimoine total. La Première Guerre mondiale marque le début d’une période de forte baisse des inégalités. Au milieu des années 1980, les 10 % les mieux dotés ne concentrent plus que 50 % du patrimoine. La part du patrimoine détenu par la classe moyenne augmente fortement, passant de 14 % à 41 %. La crise de 1929 avec la faillite des rentiers, puis les destructions de la Seconde Guerre mondiale, l’inflation ainsi qu’une hausse des prélèvements ont érodé fortement la valeur du patrimoine. Durant les Trente Glorieuses, les classes moyennes, bénéficiant de la hausse des rémunérations salariales et de facilités d’accès aux crédits, se constituent un patrimoine en particulier à travers l’acquisition de la résidence principale, aidées en cela par la hausse des prix. À partir des années 1990, l’inflation se résorbe, les crises freinent la hausse des salaires, l’immobilier connaît une hausse importante tout comme les valeurs actions.

Le patrimoine est, aujourd’hui, détenu par la partie la plus âgée de la population. Plus de la moitié des biens immobiliers et financiers sont détenus par les plus de 55 ans. Ce phénomène est logique. Il est le produit du processus d’accumulation lié au cycle de la vie. Il ne peut que s’accroître en raison de l’augmentation de l’âge moyen de la population. Cette situation est d’autant plus marquée que les générations de l’après-guerre étaient importantes. Elles ont bénéficié des Trente Glorieuses. Depuis une dizaine d’années, les jeunes de moins de trente ans sont en retard sur leurs aînés pour la constitution de leur patrimoine. La succession des crises, la précarité, la stagnation des salaires expliquent ce retard. Par ailleurs, en raison du prix élevé des logements, la marche de la primo-accession est élevée malgré les très faibles taux d’intérêt. Les faibles taux d’intérêt conduisent bien au contraire à une appréciation de la valeur de certains actifs financiers et immobiliers, un phénomène amené à perdurer afin d’assurer la solvabilité des États mise à mal avec la crise sanitaire.

Dans ce contexte de crise centennale, l’épargne des ménages est-elle menacée ?

Depuis le début de la crise sanitaire, les établissements financiers, banques, assurances, font front. Les dispositifs de contrôle mis en place après la crise de 2008 et le renforcement des fonds propres jouent leur rôle. Les banques comme les entreprises d’assurances françaises figurent parmi les plus solides d’Europe. En l’état actuel, aucune menace sérieuse ne pèse sur les établissements financiers et sur l’épargne des ménages. Les pouvoirs publics et les autorités en charge de la régulation surveillent avec attention les établissements financiers.

Concernant une éventuelle taxation de l’épargne « Covid », elle n’est pas d’actualité aujourd’hui. Une augmentation des prélèvements serait contreproductive. Elle inciterait les ménages à opter pour les liquidités voire le numéraire (billets et pièces). Elle pourrait même avoir l’effet inverse à celui recherché. En période de crise, un relèvement des impôts conduit souvent les ménages à épargner davantage afin de compenser le manque à gagner. Par ailleurs, implicitement, ils estiment qu’une hausse d’impôt est le signe d’un problème, ce qui amène à un renforcement de l’épargne de précaution. L’important actuellement est de restaurer la confiance et de favoriser la transformation de l’épargne courte en épargne longue et en consommation. Les entreprises françaises auront un réel besoin de renforcement de leurs fonds propres après la crise afin de pouvoir réduire le fardeau de la dette, investir et créer des emplois.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’Épargne N°82 de février 2021

Obligations vertes : Quand les obligations deviennent les acteurs de la transition énergétique

Le marché des obligations vertes connaît une forte dynamique depuis 2013. Ce phénomène s’explique non seulement par les besoins de plus en plus importants des nouveaux projets d’énergies renouvelables, mais aussi par un désir plus marqué des investisseurs pour une finance éthique. En 2020, le marché total de ces titres de dette a dépassé les 1 000 milliards de dollars. Il pourrait atteindre 2 000 milliards d’euros d’ici la fin 2023.

La France est le leader en Europe des émissions de « green bonds » devant l’Espagne et l’Allemagne. Au premier semestre 2020, elle a émis environ un tiers des titres verts européens selon les données de l’Association des marchés financiers en Europe (AMFE).

Une obligation verte (green bond en anglais) est un emprunt émis par une entité publique, privée ou une institution internationale afin de contribuer au financement ou au refinancement de projets en faveur de la transition énergétique tels que la production d’énergie renouvelable. Le fonctionnement d’une obligation verte est similaire à celui d’une obligation classique. La différence avec une obligation classique réside dans l’obligation de fournir un reporting sur les projets qu’elle contribue à financer et sur le caractère vert des projets financés.

En parallèle des obligations vertes, il existe aussi des obligations sociales qui financent des projets ayant des résultats sociaux positifs. Les obligations durables sont quant à elles des outils qui financent des projets à la fois écologiques et sociaux. Enfin, les obligations climats sont un sous-ensemble des obligations vertes qui permettent à l’émetteur de montrer que les projets financés ont une conséquence sur les émissions de carbone.

Il n’existe pas à l’heure actuelle de standards précis pour les obligations vertes. Cette standardisation insuffisante est génératrice de risques de « greenwashing » ou de verdissage (procédé marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse), étant donné que les obligations vertes sont un outil de communication important. Ce secteur est en train de se structurer progressivement comme l’a fait par le passé celui de l’investissement socialement responsable (ISR).

Il n’y a pas de différence marquée en matière de risque (seulement 3 % des obligations vertes présentent de hauts risques de non-remboursement, de faillite ou d’effondrement de leur valeur selon le rapport 2018 de la Climate Bonds initiative) ni en matière de rendement entre une obligation classique et une obligation verte, tant sur le marché primaire que sur le marché secondaire. D’après les données de Bloomberg, les rendements des portefeuilles verts ont eu une performance de 12 % supérieure à ceux des portefeuilles obligataires classiques. Malgré des coûts supplémentaires liés à la certification des obligations vertes, elles sont actuellement légèrement plus avantageuses pour les émetteurs que les obligations classiques. La demande des investisseurs, souvent très supérieure à l’offre lors des émissions d’obligations vertes, permet souvent aux émetteurs d’obtenir des taux légèrement inférieurs à ceux de leurs obligations classiques, à l’instar d’Orange en septembre dernier.

Au sommaire de cette étude

- Obligations vertes, un marché en forte croissance depuis l’accord de Paris sur le climat

- La participation des acteurs privés au développement du marché des obligations vertes

- Les États, d’importants émetteurs d’obligations vertes

- Les autres contributeurs à l’essor du marché des obligations vertes

- La Commission européenne : L’émission de plus de 200 milliards d’obligations vertes entre 2021 et 2026

- Quand La Banque centrale européenne (BCE) prend le parti de la transition

- Tout ce qui est vert n’est pas toujours vert

- Vers un standard européen pour les obligations vertes et un système de classification des activités économiques vertes

- Conclusion

Livret A : ces 5 placements sans risque qui rapportent jusqu’à 5 fois plus

Malgré un rendement réel nul le Livret A a fait le plein en 2020. Un choix de placement qui tiendrait au contexte économique difficile et au risque réel ou présumé des Français de voir leur pouvoir d’achat reculer.

« L’Etat ne peut pas taxer l’épargne des Français sans aller à la banqueroute »

A lire dans Planet.fr l’interview de Philippe Crevel consacrée à l’épargne des Français. Dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent, l’Etat pourrait-il piocher dans le bas de laine des ménages ?

Année noire pour l’assurance vie à cause de la crise sanitaire

A l’heure du bilan de la collecte réalisée par l’assurance vie sur l’année 2020, Philippe Crevel explique pourquoi le premier placement financier des Français a été boudé pendant plusieurs mois au profit des liquidités.

Envolée des actifs financiers (et du patrimoine des très riches) : alerte à la bulle ?

Retrouvez l’interview de Philippe Crevel consacré à l’accroissement sans précédent des liquidités engendré par la crise sanitaire sans précédent que nous traversons ainsi qu’à ses possibles répercussions.

Le mirage de la décroissance et ses fantômes

Philippe Crevel publie une tribune, dans Les Echos, consacré aux mythes et réalités de la décroissance.

La collecte de l’assurance vie se redresse en décembre

L’assurance vie enregistre en décembre 2020, une première collecte positive après des mois de collecte nulle voire négative. Dans l’AGEFI Actifs, Philippe Crevel explique les raisons de ce retour à la normale pour le premier placement financier des Français.

Le Cercle de l’Epargne souligne le retour en force de l’épargne « Covid »

Boursedirect.fr cite le Cercle de l’Épargne dans cet article consacré à la collecte enregistrée par le Livret A et le LDDS fin 2020.

L’épargne des Français atteint des sommets

Quelles conséquences a eu la crise sanitaire sur l’épargne des Français ? La Dépêche du Midi analyse les résultats enregistrés en 2020 et cite l’enquête Cercle de l’épargne-Amphitéa-AG2R La Mondiale réalisée fin 2020.

En 2020, le recul des rendements de l’assurance-vie s’est poursuivi

Quel rendement pour le fonds euro de l’assurance vie en 2020 ? Tirés vers le bas en raison du contexte persistant de taux négatifs, le fonds euros demeure un produit d’appel comme le rappelle Philippe Crevel dans le Figaro. A ce titre il précise que son rendement « doit rester attractif »,

Non, les créations record d’entreprises en 2020 ne sont pas un indicateur réjouissant sur le dynamisme de l’économie française

L’Insee a publié sa note mensuelle le 15 janvier sur les créations d’entreprise, qui annonce une hausse des créations d’entreprise en France pour l’année 2020, malgré un mois de décembre décevant. Ce résultat surprenant est-il pour autant un bon signe pour l’économie française ? Philippe Crevel nous apporte son éclairage sur le sujet.

Spécial bilan 2020 : les Français n’ont jamais autant garni leur bas de laine

Dans cet article consacré au comportement d’épargne des Français en 2020, Investir reprend les résultats de la dernière enquête Cercle de l’épargne-Amphitéa-AG2R La Mondiale qui mettait en évidence que près des deux tiers des Français (65 %) affirment qu’il faut conserver ces économies « en vue de faire face à des difficultés à venir », quand seulement 35 % privilégient la consommation.

Confier le pilotage de son assurance-vie à des professionnels est-il une bonne solution ?

Dans cet article consacrer à la gestion de son contrat d’assurance-vie, Philippe Crevel est interrogé sur les attraits, pour les épargnants, de recourir à la gestion pilotée.

Le Livret A et le LDDS ont collecté deux fois plus d’argent en 2020

Malgré un rendement réel nul, le Livret A a constitué – avec les dépôts à vue – l’un des principaux réceptacle de l’épargne forcée des ménages en 2020 et à jouer plus que jamais le rôle de valeur refuge que les ménages lui assignent.

Livret A : Philippe Crevel sur Europe 1

Philippe Crevel était invité à commenter les résultats exceptionnels du Livret A en 2020 dans “Le journal de la nuit” d’Europe1, une émission présentée par Julien Pearce.

Livret A : les Français ont épargné deux fois plus en 2020 qu’en 2019 !

En raison de la crise sanitaire et les mesures prises par les pouvoirs publics, faute de pouvoir consommer, les ménages ont accru leur effort d’épargne. Dans Money Vox, Philippe Crevel indique l’épargne de précaution avec les produits réglementés tels que le Livret A et le LDDS et plus encore les dépôts à vue ont tiré profit de cette épargne contrainte.

2020, l’année hors norme du Livret A

Le Monde décortique la collecte exceptionnelle du Livret A en 2020 et reprend comme grille d’analyse l’explication de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne. Selon ce dernier, le succès du Livret A et de l’épargne de précaution tiendrait à la « crainte d’une perte d’emploi ou de revenus »

Le Livret A, star des placements sous l’effet du Covid

Mieux Vivre Votre Argent analyse les résultats du Livret A sur 2020, année exceptionnelle marquée par la Covid et les confinements. Cet article cite Philippe Crevel qui explique le succès de l’épargne réglementée est monnaie courante en période d’incertitude.

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com