Epargne retraite en déshérence : le décret d’application vient préciser le dispositif

Dans le prolongement de la loi Eckert, la loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire portée par le député Daniel Labaronne visait à faciliter la recherche par les détenteurs et bénéficiaires de contrats d’épargne-retraite.

Cette loi introduit une obligation pour les gestionnaires de produits d’épargne retraite de renvoyer chaque année au Groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite les informations nécessaires à l’identification des bénéficiaires. Elle prévoit, par ailleurs, de renforcer le devoir d’information des employeurs vis à vis de leurs salariés avant que ces derniers n’aient quitté l’entreprise afin de limiter en amont le nombre de contrats de déshérence.

La loi renvoyait à un décret d’application le soin de préciser les modalités et le calendrier de mise en œuvre du dispositif . Ce décret, cosigné du premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé a été publié au journal officiel du 27 juin.

Il énumère la liste des produits d’épargne retraite supplémentaire soumis à l’obligation de déclaration par les gestionnaires des contrats au GIP Union-retraite précisant notamment que les produits d’épargne retraite individuels et collectifs antérieurs à la loi Pacte sont intégrés dans le dispositif tout comme le PER dans ses différentes déclinaisons. Le décret précise enfin la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives précitées qu’il fixe au 1er juillet 2022.

En mai, recul de la collecte sur le livret A

Le Journal de l’Economie, cite le directeur du Cercle de l’Epargne dans cet article consacré à la collecte toujours positive mais en recul du Livret A en mai.

Réforme des retraites : une décision prise avant le 14 juillet ?

Dans cet article synthétisant les différentes étapes de la réforme des retraites voulu par Emmanuel Macron depuis son élection, Philippe Crevel estime que « »la nouvelle stratégie pourrait se faire par étapes. Le régime unique ne sera probablement pas imposé à l’ensemble des caisses en 2024. Cela pourrait se faire plus progressivement. On pourrait dès lors imaginer que les salariés entreraient les premiers dans le régime universel. Les autres professions, dépendant des régimes spéciaux, suivraient, petit à petit ».

Surépargne covid : nouveau record d’encours pour le Livret A

Retour sur la collecte positive enregistrée par le Livret A en mai dans cet article qui reprend l’analyse du Cercle de l’Epargne pour expliquer ce résultat.

Livret A : encore un record de collecte en mai

Dans cet article publié dans les Echos, Gabriel Nedelec cite le Cercle de l’Epargne et reprend son analyse sur les raisons de la collecte toujours élevée du Livret A en mai.

La collecte du livret A, toujours très élevée en mai

Le Figaro reprend l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne sur les résultats du Livret A en mai et les perspectives de collecte pour ce placement dans les prochains mois.

Il n’y a jamais eu autant d’argent sur le livret A !

Retour sur la collecte du Livret A en mai dans cet article publié sur le média investir qui cite le Directeur du Cercle de l’Epargne.

Le vent du déconfinement ne souffle pas encore sur le Livret A

Dans le Monde, Aurélie Blondel revient sur la collecte du Livret A en mai et cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui estime que « le déconfinement qui a débuté au mois de mai étant progressif, le reflux de l’épargne subie le sera tout autant ».

Le Livret A n’en finit pas de briller

Paris, le 22 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A – mai 2021

Le Livret A n’en finit pas de briller

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

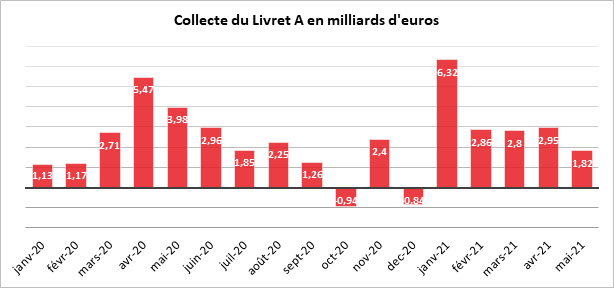

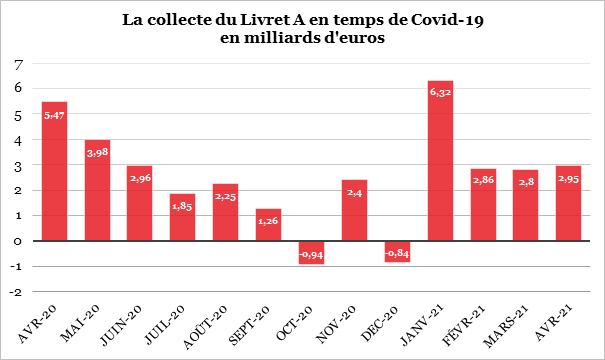

Le Livret A demeure la valeur refige des périodes de confinement. Pour le cinquième mois consécutif et sans surprise, le produit d’épargne le plus diffusé en France, engrange une collecte positive de 1,81 milliard d’euros. Cette collecte est néanmoins inférieure à celle d’avril (2,95 milliards d’euros) et à celle de mars (2,80 milliards d’euros). L’année dernière, dans le contexte plus anxiogène du premier confinement, le Livret A avait enregistré une collecte de 3,98 milliards d’euros. Depuis le mois de janvier 2021, le Livret A connu un flux positif de 16,74 milliards d’euros, soit un peu moins que sur la même période en 2020 (17,45 milliards d’euros). Au mois de mai 2021, l’encours du Livret A bat malgré tout un nouveau record à 343,3 milliards d’euros.

Avec ses jours fériés et ses longs week-end, le mois de mai n’est pas traditionnellement porteur pour le Livret A. Hors période de crise sanitaire, la collecte moyenne se situait en dessous d’un milliard d’euros. En mai, le Livret A a connu deux décollectes sur ces dix dernières années (2014 et 2015). En 2021, la situation atypique que nous connaissons depuis plus d’un an a prévalu. Si le mois de mai 2021 a été marqué par la fin progressive du confinement, les commerces dits non-essentiels ainsi que les bars et restaurants en terrasse ayant pu réouvrir à compter du 19 mai, les ménages ont continué à épargner, contraints et forcés, faute de pouvoir consommer à leur guise. La consommation est orientée à la baisse depuis le mois de mars même si la chute est, de confinement en confinement, moins importante. L’épargne subie a sans nul doute reculé à compter du mois de mai mais il faudra attendre les résultats du mois de juin pour apprécier réellement l’évolution de la consommation et de l’épargne. Au regard de la progression des dépenses de loisirs à partir de la fin mai, il apparait clairement que les Français souhaitent se faire plaisir en partant en week-end ou en sortant en-dehors de leur domicile.

Avec la réouverture des bars et des restaurants ainsi qu’avec les vacances estivales, le Livret A devrait enregistrer dans les prochains mois un reflux assez logique, après une première partie de l’année exceptionnelle. Pour autant, les Français ne videront pas d’un coup leur cagnotte covid. Le taux d’épargne devrait se replier progressivement. Compte tenu des incertitudes qui demeurent tant sur le plan sanitaire qu’économique, le stock d’épargne de précaution devrait être maintenu à un niveau élevé pour de longs mois. Le Livret A aura bénéficié de forts flux de collectes lors du premier et du troisième confinement avec respectivement 12 milliards d’euros et 7 milliards d’euros. Le deuxième n’a pas donné lieu à un mouvement de collecte aussi important en raison de la proximité des fêtes de Noël.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Livret A : voici pourquoi son taux va rester à 0,5% le 1er août

Philippe Crevel a été invité, dans Capital, le retour de l’inflation et son impact possible sur le taux applicable au Livret A à compter du 1er août prochain. Il indique dans les colonnes du média que “la question d’une hausse du taux ne se pose pas au 1er août” au regard du mode de calcul du rendement. De plus, il estime que “cela serait contradictoire avec la volonté de Bercy de pousser à la consommation”.

Loi Eckert sur la déshérence des comptes bancaires et contrats d’assurance vie : le bilan

Boursorama cite l’étude de Sarah Le Gouez, secrétaire général du Cercle de l’Epargne, consacrée aux comptes et contrats en déshérence 4 ans après l’entrée en vigueur de la loi Eckert.

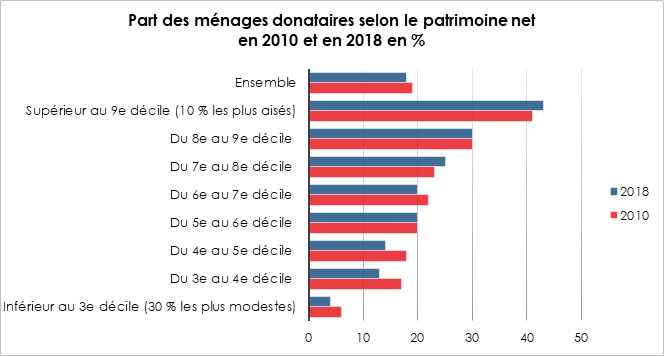

Transmission: un projet du gouvernement pour stimuler la reprise?

Cet article rappelle que le gouvernement voudrait encourager la transmission de l’épargne et cite les propositions du Cercle de l’Epargne en faveur des donations.

2019, une année de transition pour l’épargne retraite en France

La Direction de la Recherche, des Études, des Évaluations et des Statistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé a, dans le cadre de sa publication 2021 consacrée à la retraite, dédié un chapitre aux produits d’épargne retraite. Elle revient ainsi sur les principaux résultats de l’année 2019 pour la retraite par capitalisation. Cette année a été marquée par le début de la commercialisation, à partir du 1er octobre, du Plan d’Épargne Retraite créé par la loi PACTE. Elle fait suite à l’année de mise en place de la retenue à la source qui avait entraîné une chute de la collecte pour l’épargne retraite. En 2019, l’encours de l’épargne retraite a franchi la barre des 240 milliards d’euros. Les produits individuels sont à l’origine de 43,5 % de l’encours. Les produits collectifs à cotisations définies le sont à 41,1 % et les produits collectifs à prestations définies à hauteur de 15,4 %. Bruno Le Maire avait, au moment de la discussion du projet de loi PACTE, comme ambition de porter l’encours à 300 milliards d’euros d’ici 2022.

Au sommaire de l’étude :

- Des cotisations en hausse, des prestations stables

- Plus de 13 millions d’adhérents

- Des cotisations individuelles en hausse en 2019 après l’année blanche 2018

- 2,4 millions de bénéficiaires

Contrats et comptes en déshérence, la loi Eckert à l’heure du bilan

La loi 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert », impose aux banques et assurances, depuis le 1er janvier 2016, de recenser les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence afin d’en rappeler systématiquement l’existence à leur titulaire. Adoptée à la suite du rapport publié en 2013 par la Cour des Comptes qui évaluait à 1,2 milliard d’euros l’encours des avoirs bancaires non réclamés et 2,76 milliards d’euros de l’encours des contrats d’assurance-vie et de capitalisation en déshérence, la loi Eckert visait à garantir une meilleure protection des bénéficiaires en faisant peser sur les banquiers et les assureurs l’obligation de rechercher et d’informer les héritiers. En février 2021, reprenant la philosophie du dispositif introduit par Christian Eckert, le Parlement a adopté sous l’impulsion du député LREM Daniel Labaronne, une proposition de loi visant à faciliter la recherche des contrats de retraite supplémentaire oubliés (Loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire).

Au sommaire de l’étude:

- Comptes inactifs et contrats non réclamés, de quoi parle-t-on ?

- CICLADE, la solution de LA dernière chance avant le transfert des fonds à l’État

- Comptes et contrats non réclamés, la loi Eckert en chiffres

- Contrats non réclamés : les assureurs, précurseurs

- Comptes et contrats en déshérence quelques précaution à prendre

- Contrats de retraite supplémentaire en déshérence, un nouveau dispositif en attente de formalisation

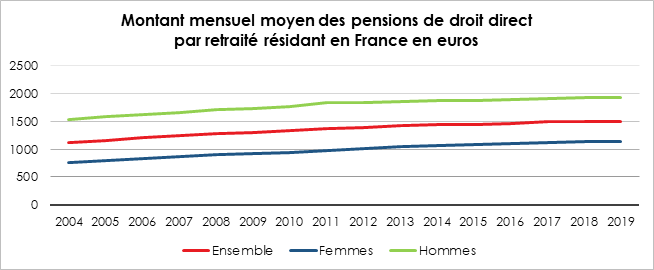

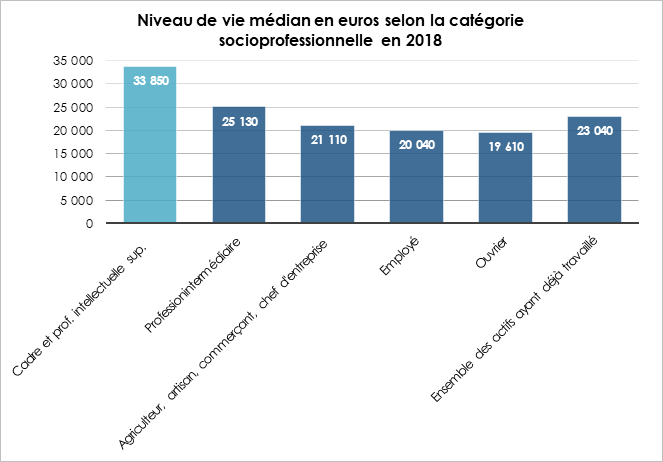

La question sensible du niveau de vie des retraités

Fin 2019, la pension moyenne brute de droit direct (majoration pour trois enfants ou plus comprise) s’élevait, selon le service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé, à 1 503 euros pour les personnes retraitées résidant en France, contre 1 432 euros pour l’ensemble des retraités des régimes français qui comprend ceux résidant à l’étranger.

Pour les retraités résidant en France, le montant moyen de la pension de droit direct nette des prélèvements sociaux s’élève à 1 393 euros en 2019, et à 1 532 euros en prenant en compte l’éventuelle pension de réversion. La pension de retraite totale nette moyenne, fin 2019, représente 63,2 % du revenu d’activité net moyen de l’ensemble des personnes en emploi.

Un pouvoir d’achat en baisse

En 2019, la pension moyenne de droit direct a diminué de 0,4 % en euros constants. Si pour les retraités résidant en France, le montant mensuel moyen de la pension de droit direct a augmenté de 0,3 % en euros courants par rapport à décembre 2018, elle baisse de 1,1 % en euros constants, les prix à la consommation ayant augmenté de 1,5 % durant cette période.

Entre 2014 et 2019, la pension brute de droit direct (majoration pour trois enfants ou plus comprise) des retraités résidant en France a augmenté de 4,5 % en euros courants, mais a baissé de 0,6 % en euros constants. Sur cette période, la revalorisation des pensions a été, en moyenne, inférieure à l’inflation. Entre fin 2014 et fin 2019, les pensions ont ainsi été revalorisées de 1,2 % (en moyenne tous régimes confondus), alors que l’inflation (tabac compris) a été de 5,1 %, soit un écart de 3,9 points. Cette dégradation a été en partie compensée par l’effet de noria, les anciennes générations de retraités à faible retraite étant remplacées par des générations de jeunes retraités ayant des pensions plus élevées, en particulier en ce qui concerne les femmes.

Le montant moyen de la pension de droit direct (majoration pour trois enfants ou plus comprise) nette des prélèvements sociaux des retraités résidant en France augmente de 1,1 % par rapport à fin 2018 en euros courants, mais diminue de 0,4 % en euros constants. Entre 2014 et 2019, la pension nette de droit direct (majoration pour trois enfants ou plus comprise) des retraités résidant en France diminue de 0,8 % en euros constants, soit un recul un peu plus marqué que celui de la pension brute (-0,6 %) du fait de la hausse de la CSG.

Un niveau de vie encore préservé

L’évolution des pensions n’est pas le seul facteur à prendre en compte pour mesurer les conditions de vie des retraités. Si leurs revenus sont principalement composés de leurs pensions, pour plus de 80 %, ils disposent d’autres ressources telles que les prestations sociales, les produits financiers, les revenus fonciers voire les revenus professionnels en cas de cumul emploi-retraite. La composition du ménage affecte également le niveau de vie.

En 2018, selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux de l’Insee, le niveau de vie médian des retraités vivant en France métropolitaine s’élevait à 1 850 euros par mois. Il était supérieur de 4,6 % au niveau de vie médian de l’ensemble de la population, qui est de 1 770 euros par mois.

L’Insee n’intègre pas la possession de la résidence principale dans son calcul de niveau de vie or les retraités en sont propriétaires à 75 %, contre 57 % en moyenne pour l’ensemble de la population. De fait, l’écart réel de niveau de vie est supérieur à celui mentionné par l’Insee.

Entre 2012 et 2018, le niveau de vie médian des retraités a augmenté de 0,3 % par an en moyenne en termes réels. Ce rythme de croissance est identique à celui du niveau de vie médian de l’ensemble de la population. Avec la hausse de la CSG, un recul a été néanmoins constaté. Depuis, la crise sanitaire a entraîné une augmentation du niveau de vie relatif des retraités dont les pensions sont insensibles, à court terme, à l’évolution de l’activité. En moyenne, ils bénéficiaient en 2020 d’un niveau de vie supérieur de 10 points à celui de l’ensemble de la population.

Les retraites sont environ deux fois moins souvent pauvres que l’ensemble de la population. 8 % des retraités avaient, en 2018, un niveau de vie inférieur à 1 063 euros, contre 14,8 % pour l’ensemble de la population. Le taux de pauvreté des retraités a augmenté de 1,0 point entre 2017 et 2018. Le taux de pauvreté des actifs occupés a également augmenté, mais dans une plus faible proportion (de 8,2 % à 8,4 %).

L’absence de revalorisation des pensions de base en 2018 et la baisse des allocations logements expliquent en grande partie l’augmentation du taux de pauvreté pour les retraités.

Les niveaux de vie des retraités sont moins dispersés que ceux de l’ensemble de la population. Les 10 % les plus aisés ont un niveau de vie mensuel supérieur à 3 250 euros. Il est 2,9 fois supérieur au niveau de vie maximal des 10 % les plus modestes (1 110 euros mensuels) quand ce ratio est de 3,5 dans l’ensemble de la population.

La moitié des nouveaux retraités ont supporté le malus de l’AGIRC/ARRCO

En vertu de l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 concernant le régime complémentaire AGIRC/ARRCO, un système de bonus/malus a été institué pour les personnes nées après le 31 décembre 1956 liquidant leurs pensions complémentaires depuis le 1er janvier 2019. Pour échapper à la minoration de 10 % applicable trois ans, il faut avoir cotisé quatre trimestres de plus que la durée nécessaire pour avoir la retraite à taux plein sachant que cette mesure ne s’applique qu’entre 62 et 67 ans. Elle ne concerne ni les personnes handicapées ni les personnes exonérées de CSG. Son taux est de 5 % pour celles qui bénéficient du taux réduit de CSG. Parmi les personnes concernées par le dispositif en 2019, sur 370 000 personnes nées à partir de 1957 et ayant liquidé leurs droits à la retraite en 2019, près de la moitié sont parties avec un coefficient minorant, 29 % ont été exemptées des coefficients temporaires (pour invalidité et inaptitude, ou parce qu’elles sont exonérées de CSG), et 13 % ne sont pas concernées (en ayant décalé leur départ).

1 000 personnes qui ont liquidé leurs pensions en 2019 ont, de leur côté bénéficié d’un bonus. Le bonus est constitué d’une majoration des droits applicable un an en cas de départ retardé à la retraite. Elle est de 10 % en cas de report de 8 trimestres par rapport à l’âge de la retraite à taux plein, de 20 % en cas de report de 12 trimestres et de 30 % en cas de report de 16 trimestres.

Initialement, les pouvoirs publics estimaient que deux retraités sur trois accepteraient, d’ici 2025, de partir avec le malus de 10 %. Au regard des résultats de la première année d’application, cet objectif pourrait être atteint. Cette mesure entraîne de fait un manque à gagner temporaire pour les personnes partant à la retraite.

Mutation à titre gratuit, la question à nouveau sur la table ?

Les droits de succession ont été de tout temps un sujet conflictuel. Quand, au début du mandat d’Emmanuel Macron, la nouvelle majorité a ouvert le débat, celui-ci a été vite refermé face à la montée des oppositions de toutes parts. Si la majorité des successions échappe à l’impôt en France, la population est opposée à tout relèvement du barème par crainte d’être concernée. Malgré la profonde mutation de la société, l’héritage renvoie à des sentiments, à des comportements fortement enracinés au plus profond de nous. Les déchirements au sein des familles naissent bien souvent autour des successions. L’OCDE a, dans un rapport publié le 11 mai dernier, établi une cartographique des droits applicables en matière de succession et de donation. Elle souligne que les États membres auraient avantage à augmenter les droits de succession afin d’accroître leurs recettes et réduire les inégalités.

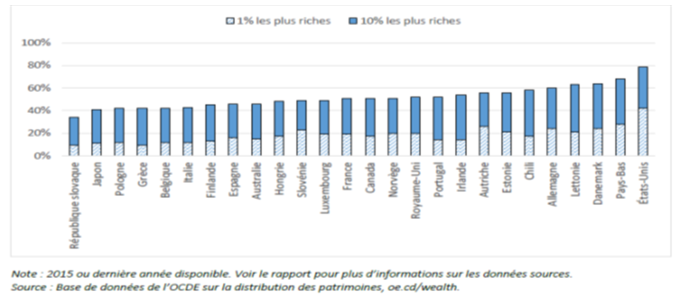

Une forte concentration du patrimoine que les successions accentuent

Les tenants de la fiscalisation accrue des successions mettent en avant que celles-ci aboutissent à une concentration croissante du patrimoine, ce qui contribue, de ce fait, à la montée des inégalités.

Le patrimoine est beaucoup moins bien réparti que les revenus au sein des pays de l’OCDE. Les 10 % des ménages les plus riches possèdent, en moyenne, la moitié du patrimoine, un cinquième du patrimoine total étant concentré entre les mains du 1 % le plus riche. La concentration est encore plus marquée pour le patrimoine financier. Les 20 % des ménages les plus riches possèdent plus de la moitié du patrimoine immobilier total et détiennent près de 80 % du patrimoine financier total.

Part nette du patrimoine détenu par les 1 % et les 10 % les plus riches au sein des États membres de l’OCDE

Une forte augmentation du patrimoine depuis les années 1990

Après un fort recul des inégalités de patrimoine du début au milieu du XXe siècle, la part du patrimoine détenue par les plus riches a augmenté, durant la dernière partie du XXe siècle et au début des années 2000. Avec l’appréciation des biens immobiliers et des actions, entre 1995 et 2019, le patrimoine par habitant a presque triplé en France quand il a plus que doublé au Canada et au Royaume-Uni. La fiscalisation des successions et la moindre appréciation du capital avaient permis de réduire fortement les inégalités patrimoniales jusque dans les années 1970. Les deux guerres mondiales, la crise de 1929 et l’inflation des années 1970 avaient contribué à ce phénomène. Une rupture est intervenue dans les années 1990 avec les politiques de désinflation. La hausse continue des prix de l’immobilier, depuis 30 ans, favorise la progression du patrimoine des ménages. L’augmentation du cours des actions joue également un rôle non négligeable au sein des pays anglo-saxons. Le maintien de taux d’intérêt très bas génère des mouvements au sein des classes d’actifs. La pierre et les actions sont recherchées car susceptibles de procurer des rendements supérieurs à ceux des obligations. Par ailleurs, la forte croissance de l’endettement des États amène, en réaction, la progression des cours de l’immobilier et des actions, le rapport entre les différentes classes d’actifs restant relativement stable sur longue période.

Des transmissions plus importantes qui accentuent les inégalités

Le vieillissement de la population favorise la montée de la valeur du patrimoine et sa concentration. Plus de 50 % de celui-ci, en France, sont détenus par les plus de 55 ans. L’allongement de l’espérance de vie permet d’accumuler sur une plus longue période. Par ailleurs, les successions interviennent plus tard au profit de quinquagénaires ou sexagénaires.

Les transmissions de patrimoine incluent à la fois les donations (transmissions d’actifs intervenues du vivant du donateur) et les successions (transmissions d’actifs intervenues après le décès du donateur). Entre 25 et 50 % des ménages de la zone OCDE déclarent avoir reçu un héritage ou une donation importante, Parmi les 20 % les plus fortunés, la part des ménages qui déclarent avoir reçu un héritage ou une donation importante est comprise entre 39 % (Canada) et 66 % (Finlande). Pour les 20 % les plus pauvres, 3 % des Italiens bénéficient d’une donation ou d’un héritage, contre 26 % des Finlandais. L’héritage moyen que les ménages du quintile inférieur déclarent avoir reçu se situe entre 300 et 11 000 dollars. Pour les ménages du quintile supérieur, il se situe entre 30 000 et 526 000 dollars. L’augmentation du montant des successions pour les ménages les plus aisés aboutit à une concentration accrue des richesses au profit des ménages les plus âgés. Cette situation renforce les écarts de patrimoine entre les générations. La taille modeste des ménages et les faibles taux de fertilité peuvent aussi signifier que le patrimoine pourrait être divisé entre un nombre plus limité d’héritiers, augmentant la probabilité que ces derniers reçoivent une part plus importante de la succession.

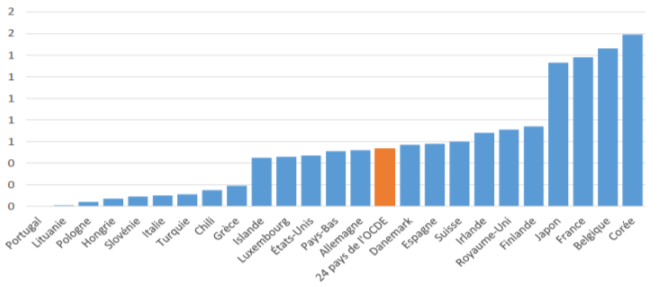

Des niveaux de taxation disparates au sein de l’OCDE

En matière de taxation des transmissions du patrimoine, deux approches sont possibles. L’impôt peut cibler le donateur ou le bénéficiaire. Cette deuxième approche est la plus courante. 21 pays sur 24 taxant les successions ont choisi de prélever un impôt sur la part de la succession reçue par les héritiers. Le Danemark, les États-Unis et le Royaume-Uni, en revanche, prélèvent l’impôt sur l’ensemble du patrimoine du donateur défunt. Tous les pays qui prélèvent un impôt sur les successions taxent également les donations, généralement par le biais d’un impôt sur les donations à la charge du bénéficiaire. Les recettes générées par les impôts sur les successions et les donations représentaient, en 2019, seulement 0,5 % des recettes fiscales des États membres de l’OCDE. Les recettes issues de ces impôts dépassent 1 % du total des recettes fiscales dans seulement quatre pays de l’OCDE (Belgique, Corée, France et Japon). La part du total des recettes générées par les impôts sur les successions a baissé au cours des années 70.

Recettes tirées des impôts sur les successions et les donations en 2019 en % du total des recettes fiscales

Un grand nombre de successions échappent à l’impôt. Ainsi, aux États-Unis, seulement 0,2 % des successions sont imposées. A contrario, ce taux est de 48 % en Belgique, région de Bruxelles-Capitale. L’étroitesse des assiettes fiscales est en grande partie responsable du niveau généralement faible des recettes fiscales. Des abattements et des exonérations de droit sont souvent appliqués aux transmissions de patrimoine à de proches parents.

La quasi-totalité des pays a fixé des seuils d’exonération, autorisant la transmission d’un certain montant de patrimoine en franchise d’impôt. Ces seuils d’exonération sont généralement plus élevés pour les proches parents, notamment l’époux ou l’épouse et les enfants du donateur. L’époux ou l’épouse bénéficie d’une exonération totale de l’impôt sur les successions dans treize pays et les enfants sont exonérés dans six pays. Quand ils ne sont pas exonérés, l’époux ou l’épouse et les enfants se voient appliquer des seuils d’exonération plus élevés. Les seuils d’exonération appliqués aux successions en faveur des enfants varient de 17 000 dollars en Belgique (région de Bruxelles-Capitale) à environ 11,6 millions de dollars aux États-Unis. Les autres membres de la famille et les héritiers hors famille jouissent généralement d’un régime fiscal bien moins avantageux, même si l’écart entre le régime fiscal appliqué aux proches parents et celui dont bénéficient les autres héritiers est différent d’un pays à l’autre.

Dans de nombreux pays, des traitements fiscaux préférentiels ont été institués pour certains biens comme les entreprises ainsi que les résidences principales des donateurs. Des dispositifs spécifiques existent fréquemment en faveur des plans d’épargne retraite et des contrats assurance vie ou assurance décès par accident.

Plus de deux tiers des pays appliquent des taux d’imposition progressifs

Quinze pays sur vingt-quatre imposent des taux progressifs. Sept pays appliquent des taux d’imposition forfaitaires sur les successions, dont cinq un taux d’imposition unique et deux des taux d’imposition forfaitaires différents en fonction de la relation entre le donateur et le bénéficiaire. Les taux forfaitaires varient entre 4 % (Italie) et 40 % (Royaume-Uni et États-Unis) et les taux progressifs entre 1 % (Chili) et 80 % (Belgique, région de Bruxelles-Capitale) selon les catégories d’héritiers. En France, il varie de 20 à 60 %. Les taux d’imposition progressifs appliqués à l’époux ou l’épouse et aux enfants sont généralement plus faibles et varient moins sensiblement selon les pays que les taux appliqués aux autres membres de la famille et aux héritiers hors famille. Les taux d’imposition marginaux les plus élevés appliqués aux transmissions en faveur des enfants se situent entre 10 % (Grèce) et 55 % (Japon). En France, le taux le plus élevé est de 45 %. Les taux appliqués aux frères et sœurs se situent entre 14 % (Slovénie) et 65 % (Belgique, région de Bruxelles-Capitale). En France, les taux entre frères et sœurs varient de 35 à 45 %.

Les donations du vivant, fiscalement favorisées au sein de l’OCDE

Dans de nombreux pays dont la France, les donations bénéficient d’un abattement renouvelable plafonné qui permet aux donateurs de transmettre chaque année ou à intervalles d’années réguliers un certain montant de patrimoine libre d’imposition.

Imposer plus fortement les successions au nom de l’égalité

L’OCDE estime que l’augmentation des prélèvements sur les transmissions serait un moyen pour les États d’assurer une plus grande égalité patrimoniale tout en augmentant leurs ressources fiscales. Les économistes de cette organisation considèrent que la fiscalité sur les transmissions est plus neutre sur le terrain économique que celles sur le patrimoine en tant que tel (impôt sur la fortune par exemple). La France figure parmi les pays qui taxent le plus la transmission tout en ayant moult systèmes dérogatoires. Ces derniers compensent des taux élevés comme cela est le cas pour l’impôt sur le revenu. Les dispositifs en faveur de la transmission d’entreprise (Pacte Dutreil) ou sur l’assurance vie atténuent le barème progressif. Depuis une trentaine d’années, le législateur a réduit les avantages dont bénéficiait l’assurance vie en France avec l’introduction d’un barème progressif applicable en cas de succession, barème qui reste néanmoins plus avantageux que celui de droit commun sous réserve que le titulaire du contrat ait réalisé les versements avant 70 ans.

L’OCDE préconise d’inciter les donations afin de promouvoir l’égalité des chances. Une donation étant, en règle générale, reçue plus tôt, contribue à la mobilité du capital. Elle est susceptible d’être mobilisée en faveur d’un projet créateur de richesses.

L’OCDE préfère l’imposition des bénéficiaires des successions afin de pouvoir appliquer des abattements spécifiques et de tenir compte de la richesse des héritiers. Pour encourager les donations, un dispositif en faveur des donateurs pourrait être imaginé. Les économistes de l’OCDE estiment que l’instauration d’une fiscalité sur la transmission à l’échelle d’une vie pour éviter l’optimisation fiscale pourrait avoir également un intérêt.

Si l’OCDE est favorable au barème progressif en matière d’imposition, elle considère que la pénalisation des héritiers qui ne sont pas en ligne directe est contestable surtout si par ailleurs, ils ne bénéficient pas d’héritage important de la part de leurs parents. Les taux élevés pour les héritiers éloignés favorisent la concentration du patrimoine.

Pour les donations, l’OCDE préconise que l’accélération du renouvellement des abattements s’accompagne d’une réduction de leur montant. Les donations aux jeunes générations pourraient bénéficier d’un traitement fiscal plus favorable afin d’encourager les transmissions anticipées de patrimoine et de réduire les inégalités intergénérationnelles découlant de la concentration du patrimoine entre les ménages les plus âgés.

L’OCDE conteste le bien-fondé des dispositifs d’exonérations de droits de succession dont peuvent bénéficier, dans certains pays, les contrats d’assurance vie ou d’épargne retraite. Elle indique que ces produits peuvent bénéficier, en amont, d’avantages fiscaux qui ne justifient pas l’existence de régimes dérogatoires à la succession. Ces contrats contribuent à accroître les inégalités patrimoniales.

L’organisation internationale estime que la fiscalité des successions doit s’inscrire dans celle du capital. Elle doit être spécifique à chacun des États en prenant en compte le niveau des inégalités patrimoniales. La situation en France ne peut pas être comparée avec celle qui prévaut aux États-Unis ou au Royaume-Uni. La France se caractérise par un système complexe. Si l’imposition des successions est importante, de nombreux régimes dérogatoires existent : le Pacte Dutreil pour la transmission d’entreprises, l’assurance vie, la transmission au conjoint, l’abattement de 100 00 euros pour les enfants, etc. Ces dernières années, un processus de banalisation a été opéré en particulier en ce qui concerne l’assurance vie. Par ailleurs, la lutte contre la fraude a été renforcée avec un meilleur suivi des flux issus des transmissions. L’idée de doter toute personne d’un capital minimum fait également débat. Au moment où la valeur des actifs augmente, la marche à franchir pour les jeunes actifs est de plus en plus haute, en particulier pour l’acquisition d’un logement. Faut-il donner la possibilité à un jeune d’avoir 20 000 ou 30 000 euros pour se former, monter son entreprise ou acquérir un bien immobilier ? Cette distribution de capital est-elle à même de réduire les inégalités sociales ? La question du recours à la solidarité nationale pour permettre à tout un chacun de bien débuter dans la vie se pose, compte tenu des difficultés croissantes d’insertion des jeunes. C’est aussi le signe d’une évolution ou d’un échec des solidarités locales ou familiales.

La Bourse de Paris, du système de Law à la crise sanitaire en passant par Napoléon

Napoléon, dont on a célébré le bicentenaire de la mort le 5 mai 2021, a révolutionné les arts militaires et l’administration française. Il a également été à l’origine de la Bourse de Paris. Il a, en effet, posé, en 1808, la première pierre du Palais Brongniart, conçu par l’architecte Alexandre-Théodore Brongniart. Napoléon estimait que la capitale devait disposer d’une bourse qui, à ses yeux, était une institution d’ordre public. Elle devait jouer le rôle de « thermomètre de la confiance publique » notamment à travers la cotation des rentes à 5 % provenant du tiers consolidé de la banqueroute des deux tiers votée sous le Directoire (dette liée aux assignats). Le bâtiment a été finalement inauguré sous la Restauration le 4 novembre 1826. Il reste le siège de la Bourse de Paris jusqu’en 1998.

Les premières sociétés par actions en France datent du milieu du XVIIe siècle avec la création de la Compagnie des Indes occidentales, créée en 1664, ainsi que la « Compagnie d’Afrique » et la banque générale de John Law font en 1716.

La première bourse française fut créée à Lyon en 1540 par des marchands. Paris fit de même en 1563. Elle s’installe en 1613 dans un bâtiment spécialisé, sur le lieu des échanges, au pont Neuf. En Italie, les échanges s’effectuent également sur des ponts le Ponte Vecchio à Florence et le Rialto à Venise. Ces bourses n’étant pas réellement réglementées, elles donnaient alors lieu à des mouvements spéculatifs.

Au XVIIIe siècle, la France fut le théâtre d’un important scandale financier provoqué par l’effondrement du système de Law, du nom d’un banquier écossais.

Appelé par le Régent, John Law, ayant accumulé un capital grâce au jeu, établit un système fondé sur la circulation de papier-monnaie et est autorisé à créer, sur le modèle de la Banque d’Angleterre, la Banque générale, dont le capital est, en partie, payable en titres d’État. Ce système est censé permettre l’amortissement de la dette publique, ainsi que le développement économique du royaume via le commerce et l’expansion du crédit. Ce système fut mis en place à partir de 1716 avec comme objectif l’assainissement des finances publiques françaises. La dette publique française représentait alors dix années de recettes fiscales, soit le même ratio qu’en 2021 ! La Banque générale, institution privée, émet des billets contre de l’or. Ces derniers, convertibles en or, obtiennent rapidement cours légal et peuvent être reçus en paiement des impôts. La Banque devient Banque Royale officiellement à partir du 1er janvier 1719. Les billets sont alors garantis par l’État, se substituent aux pièces de monnaie. En parallèle, à partir de 1717, John Law contrôle une part croissante des échanges de la France à travers la création de la Compagnie d’Occident, rapidement dénommée la Compagnie du Mississippi et qui bénéficie du monopole sur l’exploitation commerciale des ressources de la Louisiane française. Cette société rachète d’autres compagnies d’exploitation des colonies et finance son expansion par des augmentations de capital, payables, au moins en partie, par des billets d’État, ce qui contribue à réduire la dette publique. Du fait d’un mélange des genres entre activité d’émission de monnaie fiduciaire, perception des impôts et négoces, une spéculation sur les actions de la Compagnie se développe. John Law promet des bénéfices commerciaux et des dividendes importants aux actionnaires. La bulle s’accélère quand Law est nommé contrôleur général des Finances en janvier 1720. D’une valeur nominale de 500 livres, le cours des actions de la Compagnie dépasse la barre des 9 000 livres au début de l’année 1720. La bulle éclate quand les résultats de l’exploitation commerciale des colonies se révèlent décevants, entraînant des demandes importantes d’échanges des billets en or. Le 17 juillet 1720, la banque est en état de banqueroute. Une bousculade, rue Vivienne à Paris devant les guichets de la Banque Royale, provoqua la mort d’une quinzaine de personnes et précipita la chute du Système de Law, la première expérience de papier-monnaie en France.

En réaction, le pouvoir royal édite un décret en 1724 afin de réglementer les activités boursières. Les opérations à terme sont ainsi interdites, elles le resteront jusqu’en en mars 1885. Ce scandale contribuera à la méfiance légendaire des Français vis-à-vis des marchés actions et plus globalement vis-à-vis de la finance.

Cette défiance s’exprima dans les œuvres de plusieurs grands auteurs dont Émile Zola, Honoré de Balzac ou Georges Duhamel. Dans L’Argent, Émile Zola écrit : « des passants tournaient la tête dans le désir et la crainte de ce qui se passait au Palais Brongniart, ce mystère des opérations financières que peu de cervelles françaises pénètrent, ces ruines, ces fortunes brusques, qu’on ne s‘explique pas. ». Georges Duhamel écrivait un peu plus tard « Êtes-vous jamais entré dans cette maison de fous qu’on appelle à Paris la bourse ? ».

Le scandale de Law n’empêcha pas la Bourse de Paris de connaître d’autres épisodes spéculatifs. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, la Bourse de Paris est confrontée aux mouvements spéculatifs liés au lancement des premières grandes lignes ferroviaires.

Dans les années 1870, la Bourse de Paris est la plus active au monde après celle de Londres. 6 valeurs étaient cotées en 1815, 1989 en 1847. Sous la Monarchie de juillet, la capitalisation des entreprises cotées a doublé. En 1891, un million de ménages détiennent des actions des compagnies ferroviaires. Les actions des valeurs cotées à la Bourse de Paris représentaient, en 1813, 78 % du PIB loin devant les États-Unis ou l’Allemagne. La capitalisation française croît de 87 % entre 1895 et 1899 et de 375 % de 1910 et 1913.

À la veille de la Première Guerre mondiale, un tiers de l’épargne française sera placé en emprunts russes. La banqueroute de la Russie avec la prise de pouvoir de Lénine ainsi que la crise des années 1930 qui s’accompagne de la faillite des rentiers constituent deux évènements qui marquèrent des générations d’épargnants. Le nombre d’actionnaires a alors fortement décru au point qu’ils n’étaient plus que 1,7 million en 1982. Depuis, ce nombre a augmenté légèrement pour atteindre, en 2020, un peu plus de 3 millions. Le début des années 2000 fut marqué par un nouveau mouvement spéculatif de grande ampleur avec la bulle Internet. De nombreux Français ont alors investi dans des start-up qui ont connu des valorisations sans aucun lien avec leur chiffre d’affaires et leurs résultats. L’éclatement de cette bulle a conduit au départ de très nombreux actionnaires particuliers. La crise financière de 2008 entraîna un nouvel exode. Depuis 2019, avec la baisse du rendement des produits de taux, les Français renouent avec le marché « actions » comme l’a prouvé le succès de la privatisation de la Française des Jeux. Les Français sont, par ailleurs, très présents sur le marché des Organismes de Placement Collectif, leur encours dépassant 150 milliards d’euros. La crise sanitaire de 2020 a vu l’arrivée de nouveaux actionnaires qui, au moment de la baisse des cours, ont effectué des achats opportunistes. Ces actionnaires sont plus jeunes qu’auparavant et opèrent souvent en ligne. Ainsi, en 2020, plus de 400 000 nouveaux actionnaires ont été dénombrés par l’Autorité des Marchés Financiers. De début janvier à la fin mars 2021, quelque 772 000 particuliers ont acheté ou vendu des actions, un nombre en hausse par rapport au quatrième trimestre 2020 et se situant au plus haut niveau depuis un an. Plus de 600 000 investisseurs particuliers ont réalisé au moins un achat d’actions au cours du trimestre écoulé, près du double des niveaux observés en 2019 (hors quatrième trimestre). Le nombre de nouveaux investisseurs, n’ayant jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou inactifs depuis janvier 2018, s’est élevé à 70 000, en progression par rapport aux deux trimestres précédents.

Le nombre de transactions réalisées par des particuliers en France sur des actions admises aux négociations en Europe a également atteint un niveau record au premier trimestre, à 18,2 millions, dans le prolongement des volumes élevés constatés en 2020. Plus de 60 millions de transactions avaient été alors enregistrées sur l’année, contre 25 millions les années précédentes. La bonne tenue des marchés « actions » incite les Français à acquérir des actions surtout dans un contexte de taux bas. Par ailleurs, la crise sanitaire ayant accru leur épargne, de plus en plus de Français optent pour en affecter une partie dans les actions. Ce comportement est en rupture avec celui constaté lors des précédentes crises. Les Français avaient, par le passé, tendance de vendre en période de récession et à mettre beaucoup de temps pour revenir sur les marchés « actions ». La crise situation de 2021 diffère de celle de 2008 ou de 2012. S’agissant d’une crise sanitaire et non financière, la baisse des indices « actions » a été brutale mais de courte durée avec une compensation très rapide par rapport aux crises précédentes. Les ménages n’ont jusqu’à présent pas subi de pertes de pouvoir d’achat, ce dernier ayant même augmenté en 2020. De ce fait, un nombre non négligeable de ménages disposent de marges financières pour placer leur épargne sur le long terme. La crise sanitaire a fait émerger une nouvelle clientèle sur les marchés « actions », plus jeune, plus connectée et plus prompte à réaliser des plus-values en misant sur les valeurs de marché.

Les 3 questions à Philippe Crevel – Juin 2021

Depuis quelques semaines, avec la multiplication des plans de relance, avec l’augmentation des prix des matières premières ainsi qu’avec l’apparition de goulets d’étranglement et de pénurie comme pour les microprocesseurs, la crainte d’un retour de l’inflation est de plus en plus partagée. Les épargnants ont été, dans le passé, les premières victimes de l’inflation. Pensez-vous que cette menace inflationniste est sérieuse ?

Sachons raison garder et évitons de tomber dans le sensationnalisme. La publication d’un ou plusieurs indices ne permet pas de conclure au retour de l’inflation. Nous sortons d’une période extraordinaire, dans le sens littéral du terme, durant laquelle l’inflation était orientée à la baisse faute de demande. Le baril de pétrole, ne l’oublions pas, s’est échangé au mois d’avril 2020 à moins de 20 dollars. La crise sanitaire d’ampleur mondiale, avec ses multiples confinements, a désorganisé les circuits de production. L’économie, depuis un an, vit au rythme des à-coups provoqués par les différentes vagues de l’épidémie. Il est donc assez logique qu’en sortie de crise, des goulets d’étranglement apparaissent, que des pénuries se fassent jour et que les prix des matières premières qui avaient fortement baissé remontent. En outre, ces phénomènes sont accentués par les plans de relance qui arrivent en même temps tout autour de la planète. La question est donc de savoir si l’augmentation des prix est temporaire ou si elle a vocation à s’installer ? Il ne faut pas oublier que l’inflation est une perte de pouvoir d’achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle nécessite, pour s’alimenter, d’une transmission au profit des salaires de la hausse des prix des biens et services. Aujourd’hui, nous constatons un frémissement aux États-Unis. L’inflation a atteint au mois d’avril 4,2 % en rythme annuel, l’inflation sous-jacente (inflation calculée en ne retenant pas les biens et services soumis à fortes fluctuations) s’est élevée à 3 %. L’accélération des prix est, pour le moment, cantonnée aux États-Unis. Toujours au mois d’avril, le taux d’inflation de la zone euro était de 1,6 %, l’inflation sous-jacente étant de 0,8 %. L’Europe sort plus lentement de l’épidémie et les plans de relance y sont plus modestes.

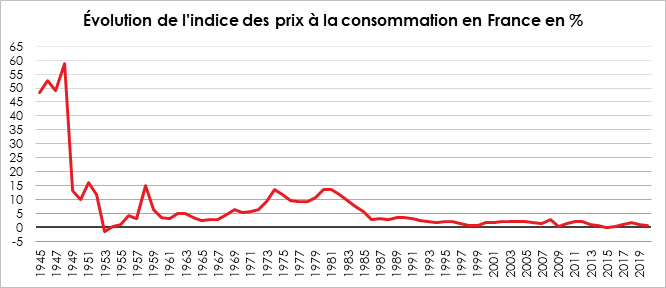

Le retour de l’inflation serait une rupture par rapport à la tendance de ces vingt dernières années. Nous évoluons depuis les années 1990 en basse pression inflationniste au point que les banques centrales ont mis en place des politiques monétaires accommodantes pour essayer de revenir à un taux d’inflation de 2 %. En vingt ans, l’inflation n’a dépassé 2 % en France qu’à cinq reprises. Le Japon est depuis trente ans menacé de déflation malgré une succession de plans de relance et une politique monétaire accommodante.

Dans les années 1970, la bataille contre l’inflation a mobilisé l’énergie qui peinait à obtenir des résultats en la matière. Les règles d’indexation et les anticipations qu’elles généraient expliquaient en partie la persistance des tensions inflationnistes. Les politiques monétaristes issues des thèses de Milton Friedman avaient comme objectif de sortir de la stagflation à travers la fixation de normes de progression de la masse monétaire. Ces politiques ont conduit à une baisse de l’inflation mais des doutes persistent sur leur réel effet. D’autres facteurs structurels expliquent l’éradication de l’inflation. La mondialisation qui a pris forme dans les années 1990 avec la chute de l’URSS et l’ouverture croissante de la Chine sur l’extérieur a accru la concurrence et pesé sur le cours des prix des biens industriels. Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication contribue également à la concurrence en facilitant le rapprochement de la demande et de l’offre. Avec la montée du chômage, avec la tertiarisation des économies, le rapport de forces s’est dégradé pour les actifs. La désyndicalisation et l’essor du travail indépendant sont les deux symboles de la mutation du monde du travail. Ce cycle peut-il s’achever avec la crise sanitaire ? Plusieurs signaux indiquaient avant même la survenue de l’épidémie que le modèle de croissance était en panne. La mondialisation était, depuis la crise de 2008, contestée comme l’a prouvé la guerre commerciale sino-américaine durant le mandat de Donald Trump. La multiplication des tensions sociales avec, en France, le mouvement des « gilets jaunes » ou la progression des votes contestataires, manifeste de cette volonté de modifier les rapports de forces. La crise sanitaire a accentué cette tendance. Elle a souligné la dépendance des pays avancés vis-à-vis des pays émergents en ce qui concerne l’approvisionnement de certains biens qui se sont révélés essentiels. La volonté de relocaliser certaines activités a été manifestement exprimée. Or, ces relocalisations sont susceptibles d’augmenter le prix des biens concernés. Par ailleurs, des revendications salariales se sont multipliées en particulier au sein des populations en première ligne durant la crise sanitaire. Enfin, les banques centrales ont été contraintes d’accroître fortement leurs rachats d’obligations pour faciliter le financement des États. La base monétaire a augmenté très rapidement. Elle est passée de 1 000 à 7 000 milliards de dollars de 2008 à 2020 aux États-Unis et de 1 500 à 5 000 milliards d’euros pour la zone euro. La base monétaire représentait en 2002 35 % du PIB aux États-Unis contre 5 % en 2008. Pour la zone euro, les ratios respectifs sont 37 et 10 %. Au Japon, la base monétaire représente 130 % du PIB et 100 % en Suisse. Cette augmentation considérable de l’offre de monnaie de banque centrale devrait conduire au recul de la valeur de la monnaie et est propice à une inflation. Ces rachats en cours depuis la crise des subprimes n’ont pas eu, jusqu’à maintenant, les effets attendus. L’inflation s’est logée en partie dans l’augmentation du prix de certains actifs. Depuis 2008, au sein de l’OCDE, le prix des maisons a été multiplié par deux en vingt ans et les indices boursiers par 2,5. L’inflation a été contenue par l’augmentation de l’épargne qui a réduit les tensions sur le marché des biens et services. Les établissements financiers ont dû accroître leurs fonds propres pour respecter le nouveau cadre prudentiel. Les entreprises comme les ménages ont augmenté leur effort d’épargne par peur des crises. Une partie des liquidités a été stérilisée. La crise sanitaire, avec les confinements, a conduit à une augmentation sans précédent de l’épargne. En fonction de l’utilisation de la cagnotte covid-19, l’inflation sera plus ou moins forte. Si tous les ménages décidaient d’utiliser d’un coup tout l’argent accumulé depuis plus d’un, il y aurait un afflux de demandes qui ne pourrait pas être satisfait. Si par précaution, les ménages décident de conserver une partie de la cagnotte et d’accroître progressivement leur consommation, les prix seront moins tendus. D’autres facteurs peuvent également contribuer à un retour de l’inflation, le vieillissement de la population et la transition énergétique. Le premier réduit le nombre d’actifs et augmente celui des retraités, ce qui est logiquement générateur d’inflation. Néanmoins, le Japon nous prouve l’inverse depuis trente ans. La transition énergétique est inflationniste. Pour le moment, la substitution d’énergies renouvelables aux énergies fossiles est coûteuse. Elle entraîne l’obsolescence d’équipements non amortis et nécessite un appui public sous forme de subventions.

Quelles conséquences sur les épargnants ? L’inflation réduit le rendement de leurs produits et érode leur capital. Doit-on s’attendre à ce que les principaux produits de taux affichent des rendements réels négatifs cette année ?

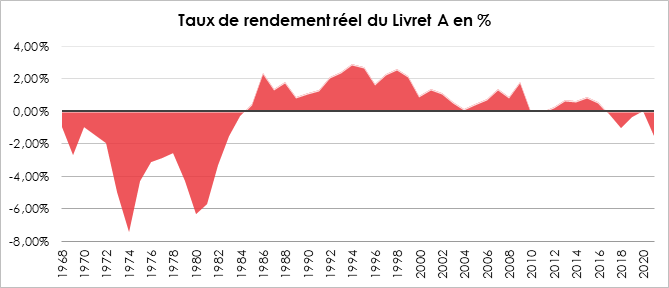

Avec le regain d’inflation et le maintien de taux bas, le rendement réel de nombreux produits d’épargne pourrait être négatif. Ainsi, celui du Livret A devrait être négatif de 1 à 1,5 point. En effet, le taux du Livret A est de 0,5 % et l’inflation devrait se situer entre 1,5 et 2 %. Le rendement réel du Livret A a souvent été négatif. Dans les années 1970 et 1980, il a pu être négatif de plus de 6 points à une époque où l’inflation dépassait les 10 %. En revanche, les années 1990 et 2000 ont donné lieu à un rendement positif, années durant lesquelles les pouvoirs publics ont instauré une formule visant à protéger les épargnants.

Le taux du Livret A est fixé comme la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %. Une revalorisation pourrait intervenir si l’inflation dépassait 1,5 point. Avec des taux interbancaires qui se situent autour de -0,5 %, le taux du Livret A bénéficiait, jusqu’en début d’année, de la clause plancher de 0,5 %. Avec la remontée de l’inflation, la question du relèvement du taux du Livret A se posera pour le 1er août prochain. Le gouvernement devra choisir entre la rémunération de l’épargne et la relance de la consommation. La tentation sera grande de ne pas revaloriser le taux afin d’inciter les ménages à réduire leur épargne covid-19 mais dans le même temps, le gouvernement devra tenir compte de la proximité croissante des élections nationales. Le dilemme sera compliqué à résoudre…

Pour les fonds euros de l’assurance vie, leur rendement réel devrait être nul à négatif en 2021. En effet, au vu des résultats de l’année dernière, le rendement brut devrait se situer autour de 1,2 %.

La remontée des taux d’intérêt devrait profiter à terme aux fonds euros mais il y a un effet de latence. Les fonds euros sont des tankers. D’autre part, les taux d’intérêt remonteront lentement du fait des interventions des banques centrales. Nul ne doit, en outre, souhaiter une progression brutale des taux qui mettrait sous tension le secteur de l’assurance en raison de la dépréciation de la valeur des anciennes obligations.

Comment les épargnants peuvent-ils se prémunir de l’inflation ?

Pour le moment, les épargnants ont tout avantage à rester calmes, le risque n’étant pas avéré. S’il venait à se concrétiser, les placements actions ont tendance à mieux résister que les valeurs obligataires. Les dividendes suivent l’inflation, les entreprises pouvant adapter en permanence leurs prix. Le taux des obligations est fixé au moment de l’émission sauf en ce qui concerne celles qui sont à taux variable. Par ailleurs, en période d’inflation croissante, les anciennes obligations subissent une décote. Au niveau des actions, il faut privilégier les secteurs où les entreprises peuvent ajuster leurs prix. Les entreprises haut de gamme sont à privilégier. En période d’inflation, il convient d’être vigilant aux ajustements sur le marché des changes qui peuvent obérer des investissements en actions effectués à l’étranger.

L’immobilier est souvent perçu comme une valeur-refuge, que l’on soit ou non en période d’inflation. Dans le passé, les années 1970-1980, années à forte inflation, ont été propices à l’acquisition de biens immobiliers par emprunt car la valeur du capital à rembourser s’érodait d’une année sur l’autre. En revanche, malgré les règles d’indexation des loyers, la rentabilité nette de l’immobilier locatif peut être mise à mal en période d’inflation.

Épargne, ne pas se tromper de bataille

Après plus d’un an de crise sanitaire, le temps est aux plans de relance et au retour de l’interventionnisme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. L’économie devrait connaître un rebond d’une ampleur inconnue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si le volontarisme des pouvoirs publics est louable, la question est de savoir si la croissance sera pérenne. Avant la crise, nous étions entrés, surtout en Europe, dans un cycle de faible expansion sur fond de mondialisation et de digitalisation dont les classes moyennes sortaient perdantes. Nous étions menacés de stagnation séculaire avec un risque non négligeable d’appauvrissement d’une part croissante de la population. Les gains de productivité avaient tendance à s’étioler. La polarisation de l’emploi aboutissait à une montée des inégalités et des tensions sociales. Face à la succession de crises et aux déséquilibres qu’elles génèrent, les États ont la tentation d’interférer de plus en plus fortement dans la vie économique des pays. Il est évidemment nécessaire d’augmenter les investissements publics qui ont été fortement réduits ces dernières années au profit des dépenses sociales. Il est indispensable que les gouvernements contribuent au développement de l’économie par des programmes structurants comme l’ont été dans le passé ceux qui concernaient les télécommunications ou le nucléaire. Mais il ne faudrait pas que le retour en force de l’étatisme étouffe l’initiative privée. Si l’Europe n’a pas réussi à renouveler son tissu économique comme les États-Unis, si elle ne dispose pas d’entreprises mondiales dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, c’est avant tout en raison d’une mauvaise allocation de l’épargne qui est pourtant plus qu’abondante. Faute d’un véritable marché de capitaux unifié au niveau européen, faute de fonds de capital-risque pouvant rayonner sur l’ensemble du vieux continent, le drainage de l’épargne vers les entreprises innovantes est insuffisant. Il ne manque ni talents, ni argent, mais il manque des canaux d’irrigation. La constitution de véritables fonds de pension européens qui pourraient proposer à tous les actifs des États membres un même produit bénéficiant d’un régime fiscal et social unique serait à même de changer la donne. En Europe, l’épargne est affectée de manière trop importante dans l’immobilier. Ceci ne constituerait pas, en soi, un problème, si la construction en profitait. Or, les mises en chantier se ralentissent dans de nombreux pays de la zone euro. Cette affectation de l’épargne dans la pierre a peu d’effets économiques. Elle est avant tout spéculative. Pour casser cette spirale qui est favorisée par les bas taux d’intérêt, il faut mettre en avant d’autres placements qui pourraient être tout à la fois rémunérateurs et relativement sécurisés. Contrairement à certaines idées préconçues, l’investissement dans les valeurs non-cotées, à condition de respecter des règles de diversification, peut répondre à cet objectif. De même, les fonds de pension qui investissent dans la durée afin de servir sur plusieurs décennies des revenus à leurs affiliés sont des investisseurs au long cours qui contribuent à structurer le tissu économique.

L’épargne n’est pas de l’argent qui dort ; elle est la clef de voûte du financement de l’économie en étant le carburant de l’investissement, sous réserve qu’elle ne soit pas orientée sur les marchés secondaires de capitaux mais bien sur les marchés primaires qui permettent réellement le financement des entreprises, des projets et donc de l’avenir.

Jean-Pierre Thomas

Retraite : les effets de la crise contenus mais des besoins persistants

Paris, le 8 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Retraite : les effets de la crise contenus mais des besoins persistants

Analyse de Sarah Le Gouez, Secrétaire général du Cercle de l’Épargne

Le rapport à paraître du Conseil d’orientation des retraites (COR) sur les perspectives financières du système de retraite devrait présenter une situation financière moins dégradée qu’attendue sept mois plus, néanmoins la question du pouvoir d’achat des futurs retraités demeure.

Un effet démographique

Comme annoncé, le COR avait pris en compte pour ses nouveaux travaux, l’inflexion démographique intervenue ces cinq dernières années marquées par une moindre progression de l’espérance de vie et par une baisse du taux de fécondité, un phénomène accentuée par la crise sanitaire. De fait, les dépenses de retraite dépendent de l’espérance de vie notamment à 60 ans qui détermine le nombre de retraités.

Or, avant même la crise sanitaire, un changement de trajectoire en ce qui concerne l’espérance de vie avait été constaté. Les femmes gagnaient en moyenne 1,4 année de vie à 60 ans par décennie entre 2000 et 2013. Entre 2013 et 2019, elles n’en gagnent plus que 0,7, soit la moitié. Pour les hommes, la diminution est un peu moins prononcée, 1,8 année gagnée par décennie entre 2000 et 2013 contre 1,0 entre 2013 et 2019.

Par ailleurs, le pic des décès enregistré 2020 en raison de la crise sanitaire (+9 %) aurait, selon le COR, réduit le besoin de financement de 0,1 point de PIB en 2021 et entraîné une baisse momentanée de l’espérance de vie à 60 ans, de 8 mois pour les hommes, et de 6 mois pour les femmes. Le solde « se redresserait ensuite jusqu’en 2023 où il resterait toutefois négatif, variant entre 0,3 % et 0,1 % du PIB ».

Sur le long terme, le COR revoit à la baisse les prévisions de progression de l’espérance de vie pour les femmes, à 65 ans, qui ne serait plus de 24,2 ans, mais de 23,7 ans. Pour les hommes, elle serait ramenée de 20,5 à 20 ans.

De fait, les moindres gains d’espérance de vie freinent la progression du nombre de retraités et réduisent les besoins en termes de financement. Cependant, l’impact des paramètres démographiques sur le solde des régimes est limité. Ce dernier dépend avant tout de la situation économique, le nombre d’actifs conditionnant le montant des cotisations.

Une situation financière moins dégradée que prévu mais toujours en déséquilibre

Le rebond économique annoncé par de nombreux économistes conduit les membres du COR à estimer que les besoins pour financer les régimes seront moins importants que prévu, sans pour autant que ces derniers soient à l’équilibre.

Ainsi, après avoir anticipé 23,4 milliards d’euros de déficits pour les régimes de retraite pour 2020, ces derniers seraient ramenés à 18 milliards d’euros, soit 0,6 point de PIB contre 1,1 point initialement projeté. Cette moindre hausse des dépenses tiendrait à la fois à l’apport du Fonds de réserve des retraites, à hauteur de 5 milliards d’euros, et au rebond économique enregistré après le premier confinement dont l’ampleur avait été sous-estimée.

Sur la base du scénario central, s’appuyant sur une croissance des revenus d’activité de 1,3 % sur le long terme, le COR estime qu’à horizon sur 2021-2045 le besoin de financement du système de retraite, en moyenne annuelle, serait compris entre 0 et 0,6 point de PIB soit près de 0,3 point de PIB de moins qu’annoncé en novembre dernier (7 milliards d’euros annuels). Après avoir atteint 14,7 % du PIB en 2020, les dépenses de retraites accapareraient 13,7 % de la richesse nationale en 2025 contre 14 % estimés initialement.

Considérant qu’il n’existe pas de scénario de retour à l’équilibre des retraites à horizon 2040 sans intervention des pouvoirs publics, le COR estime que « le solde du système de retraite varierait entre +2,1 % et -0,7 % du PIB en 2070 ».

Le niveau de vie des retraités à venir en question

Dans son rapport le COR semble rappeler que ses projections s’appuient sur la poursuite de l’indexation des pensions sur l’inflation, dont la progression est moindre par rapport à celle des salaires. De fait, les retraités qui, en moyenne, avaient un niveau de vie 10 points au-dessus de la moyenne seront dans dix ans, 10 points en dessous, toutes choses étant égales par ailleurs. Selon l’enquête 2020 Cercle de l’Épargne/ Amphitéa, 68 % des Français et 56 % des retraités considèrent que le niveau des pensions est insuffisant pour vivre correctement à la retraite. Ces résultats, alimentés par les crises et les réformes successives intervenues ces dernières années, expliquent la nécessité croissante chez nombre de Français de préparer financièrement leur retraite. Le succès du Plan d’Épargne Retraite en permettant de se constituer un complément de revenu dans un cadre souple, semble entrer en résonnance avec leurs attentes et besoins. Dans un communiqué publié le 7 juin, Bercy indique que 4,5 millions de personnes auraient adhéré aux nouveaux PER dont les encours atteindraient 31,6 milliards d’euros (sur 269 milliards d’euros pour l’ensemble des dispositifs d’épargne retraite).

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Livret A, assurance vie, compte courant…. Que faire de votre épargne ?

Dans MoneyVox, Mathieu Bruckmuller évoque les différentes alternatives pour placer son épargne. Il cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui rappelle que « depuis 20 ans, à chaque crise, les montants sur les comptes courants augmentent. Vu les faibles rendements sur les produits de taux, les ménages préfèrent y garder une partie importante de leurs liquidités ».

L’assurance vie retrouve son rythme de croisière

Paris, le 31 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie du mois d’avril 2021

L’assurance vie retrouve son rythme de croisière

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

En avril 2020, au cœur du premier confinement, l’assurance vie avait connu une décollecte record de 2,3 milliards d’euros. Le 3e confinement n’a pas du tout eu les mêmes effets. Pour le quatrième mois consécutif, en avril, la collecte est, selon la Fédération Français de l’Assurance, positive de 1,6 milliard d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint 6,4 milliards d’euros.

Le mois d’avril réussit, en règle générale, plutôt bien à l’assurance vie. Deux décollectes ont été enregistrées en dix ans, à chaque fois, dans un contexte très particulier, en 2012 lors de la crise des dettes souveraines et donc en 2020 lors de la première vague de covid-19. La moyenne de la collecte nette tourne autour de 2 milliards d’euros. Le résultat de l’année 2021 témoigne d’un retour à la normale.

Les cotisations du mois d’avril 2021 se sont élevées à 13,1 milliards d’euros dont 2,9 milliards d’euros au titre des unités de compte. La proportion d’unités de compte diminue malgré la bonne tenue de la bourse. En revanche, sur quatre mois, la collecte nette d’unités de compte est à son plus haut niveau depuis 14 ans. Le montant des prestations retrouve un rythme de croisière avec un total de 11,5 milliards d’euros. Fin avril 2021, les encours des contrats d’assurance vie atteignent 1 818 milliards d’euros, en progression de +4,5 % sur un an.

L’assurance vie a retrouvé, malgré le troisième confinement, son rythme de croissance d’avant crise sanitaire. Il n’y a pas de rebond, les ménages n’ayant pas encore décidé de replacer l’épargne subie et de précaution constituée depuis le mois de mars 2020. L’amélioration de la situation sur le plan sanitaire et l’espoir d’une forte croissance économique permettent néanmoins de reprendre le chemin de l’épargne longue. Dans un premier temps, les ménages seront tentés de se faire plaisir en augmentant leurs dépenses de consommation. Les produits d’épargne à long terme comme l’assurance vie devraient connaître un dynamisme plus prononcé durant le second semestre. L’assurance vie doit, par ailleurs, faire face à l’essor du Plan d’Épargne Retraite qui, à la marge, réduit le montant des collectes.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Philippe Crevel

06 03 84 70 36

pcrevel@gmail.com

Livret A, le grand gagnant des confinements

Paris, le 21 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A – avril 2021

QUI ARRÊTERA LE LIVRET A ?

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’adage « en avril ne te découvre pas d’un fil » s’applique parfaitement en 2021 au Livret A. Pour le quatrième mois consécutif, le Livret A a, selon les résultats de la Caisse des Dépôts et Consignation, enregistré une collecte positive de 2,95 milliards d’euros en légère hausse par rapport à celle du mois de mars, 2,80 milliards d’euros. Depuis trois mois, le premier produit d’épargne des Français surfe sur la vague des 2,8/2,9 milliards d’euros par mois. La collecte d’avril 2021 est néanmoins inférieure à celle du mois d’avril 2020 lors du premier confinement (5,47 milliards d’euros) et à celle du mois de janvier 2021 (6,32 milliards d’euros). Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte s’élève à près de 15 milliards d’euros, soit 1,5 milliard d’euros de plus qu’à la même période de l’année dernière. De toute l’histoire du Livret A, jamais la collecte n’avait atteint un tel montant sur les quatre premiers mois de l’année. Le précédent record datait de l’année 2015 avec 14,59 milliards d’euros de janvier à avril. Depuis le début de l’épidémie, la collecte nette du Livret A dépasse 33 milliards d’euros.

Le mois d’avril est en temps ordinaire un mois correct pour le Livret A. Une seule décollecte a été enregistrée lors de ces dix dernières années (-170 millions en avril 2015). En ce début d’année, le contexte demeure atypique avec une épidémie qui en est à sa troisième vague et un front économique plus qu’incertain. Dans ces conditions, le Livret A demeure la valeur refuge de l’épargne populaire, fonction qu’il occupe depuis le début de la crise sanitaire. Même si le troisième confinement qui a englobé tout le mois d’avril a été moins sévère que le premier, voire que le deuxième, les ménages ont été limités dans leurs mouvements et au niveau de leurs achats ce qui conduit à une épargne subie importante. Par ailleurs, ils demeurent inquiets en ce qui concerne l’évolution de la situation économique et sociale ce qui les incite à maintenir un volant élevé d’épargne de précaution. La préférence pour la sécurité et la liquidité l’emporte donc toujours sur la recherche du rendement.

L’encours du Livret A n’en finit pas de battre record sur record. En avril, il s’est élevé à 341,5 milliards d’euros, contre 312 milliards d’euros un an auparavant. De son côté, le Livret de Développement Durable a également battu un nouveau record avec un encours de 125,2 milliards d’euros en enregistrant une collecte positive de 840 millions d’euros en avril.

Le déconfinement qui a débuté au mois de mai étant progressif, le reflux de l’épargne subie le sera tout autant. Avec la réouverture des bars, des restaurants et des lieux de loisirs, les Français qui en sont privés depuis la fin de l’année 2020 devraient se faire plaisir, ce qui devrait amener à une forte baisse du flux d’épargne d’ici juin. Le montant des dépenses d’équipement, en particulier celles liées à la maison, semble être en progression. Les réservations pour les vacances sont par ailleurs importantes. Cette baisse ne signifie pas automatiquement que les ménages puiseront massivement dans la cagnotte constituée depuis un an. L’attentisme restera de mise, du moins jusqu’aux vacances. Si le recul de l’épidémie et la reprise économique sont confirmés, un petit vent d’euphorie pourrait gagner les Français. ils réduiront alors le volume de leur épargne de précaution, sans pour autant que cette dernière ne revienne au niveau qui était le sien avant la crise.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Calcul des pensions : Croissance du nombre d’anomalies en 2020

A l’occasion de son rapport annuel sur les comptes de la Sécurité sociale, la Cour des Comptes met en exergue un accroissement du nombre d’anomalies dans le traitement des pensions « nouvellement attribuées ou révisées » par la CNAV.

En 2020, un dossier sur six serait entaché d’erreurs contre un sur neuf en 2016. Rappelant que ces anomalies pouvaient tout aussi bien se révéler favorables que défavorables au assurés, les rapporteurs estiment néanmoins que dans trois quart des cas ces dysfonctionnements pénalisent l’assuré. Le un manque à gagner « médian » estimé à 123 euros par an en 2020, serait en revanche plus faible qu’en 2019 ou il atteignait 139 euros.

Sont notamment pointées du doigts les erreurs de calculs portant sur le versements de certaines prestations par la Caisse nationale d’assurance vieillesse à l’instar de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ex-minimum vieillesse) pour laquelle « la fréquence des erreurs atteint 23,8 % ».

Les difficultés à réunir l’ensemble des justificatifs permettant une reconstitution fidèle des carrières, en particulier pour les actifs ayant eu des carrières heurtées seraient, selon la CNAV, à l’origine de ces anomalies. Une situation qui tendrait à s’améliorer en 2021, d’après les informations publiées dans un communiqué de presse commun aux ministres en charge de la santé, des comptes publiques et de la retraite.

Face à cette marge d’erreur, il convient, tout particulièrement pour les nouveaux retraités, de vérifier les informations transmises numériquement et s’assurer de leur conformité.

«C’est un rebond notable» : la croissance aussi entre en phase de déconfinement

Dans les colonnes du Parisien, Philippe Crevel appelle à la prudence après les prévisions optimistes de croissance pour la France dévoilées par la Commission européenne. Il estime que « faire un arrêt sur image sur la croissance en 2021 n’a pas beaucoup de sens. La vraie question est de savoir ce qui va se passer après : soit le rebond se poursuit, soit nous retomberons sur le scénario de stagnation économique de la sortie de crise financière de 2008 ».

Placements: l’immobilier reste-t-il vraiment un bon investissement?

Dans cet article consacré à l’immobilier et son attractivité, le Figaro cite les travaux du Cercle de l’Epargne.

Les Français et la sécurité sociale, une relation de confiance à consolider

Pour la quatrième édition de son baromètre destiné à mesurer la connaissance et la perception qu’ont nos concitoyens de la Sécurité sociale, l’Ucanss constate que l’image de la Sécurité sociale demeure positive dans l’opinion publique voire s’améliore dans le contexte de crise sanitaire inédit auquel nous sommes confrontés.

Une image positive de la Sécurité sociale renforcée par la crise sanitaire

Selon l’enquête de terrain menée par l’institut Harris interactive 85 % des Français disent en avoir une bonne image, 88 % lui expriment un fort attachement et 84 % se sentent bien protégés. Ainsi 82 % des sondés voient dans la sécurité sociale un acteur majeur face à la crise de la covid-19 et 72 % à estimer que son action a permis d’en amoindrir les conséquences négatives pour les Français. Enfin, 3 Français sur 4 pensent qu’elle contribution à la redistribution des richesses et à la croissance.

En lien avec ce qui précède, l’association de la sécurité sociale aux valeurs de solidarité, d’accessibilité (76 %, +8 pts), de proximité (75 %, + 14 pts) ou encore d’adaptabilité (74 %, + 18 pts) tend à se renforcer dans l’opinion.

Cette image renforcée par la crise sanitaire se retrouve également dans les valeurs qui lui sont associées. Sans surprise la solidarité reste la valeur la plus forte (82 %), mais l’on constate de belles augmentations sur des items qui valorisent son engagement quotidien : l’accessibilité; la proximité ; l’adaptabilité aux évolutions de la société ; la modernité et l’innovation (63 %, + 7 pts).

Une connaissance partielle de l’étendue du champ d’intervention de la Sécurité sociale

Pour autant, cet enquête met en exergue un déficit d’information. De fait, si 71 % des Français considèrent être bien informés, il semblerait qu’ils n’ont qu’une vision parcellaire de l’étendue des missions assurées par la Sécurité sociale. Ainsi, 92 % des sondés ne l’appréhendent que par le biais de l’Assurance maladie quand seulement 50 % lui attribuent la gestion des retraites et 43 % celle des allocations familiales.

La Sécurité sociale, un employeur à valoriser

Si le rôle social de ce qui est communément appelé « la Sécu » est reconnu, plus d’une Français sur deux considère que ses collaborateurs exercent des métiers peu attractifs (55 %) et peu rémunérés (52 %).

+ 5,7% de croissance en France pour 2021 : tout va très bien Madame la marquise ?

Après la révision à la hausse des prévisions de croissance pour la France par la Commission européenne, Philippe Crevel a été invité à commenter ces chiffres dans une interview à lire sur Atlantico.fr.

Retraites anticipées, la lente décrue du dispositif carrière longue

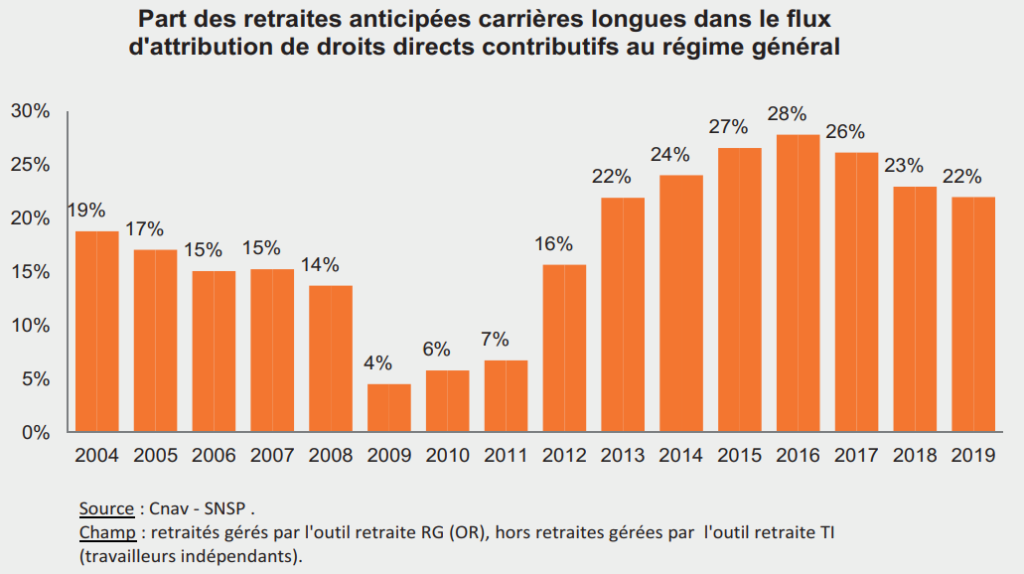

Introduit par la réforme des retraites de 2003, le dispositif « carrière longue » permet aux assurés ayant démarré une activité professionnelle jeunes de partir avant l’âge légal de départ à la retraite dès lors qu’ils remplissent les conditions de durée d’assurance requises.

Le dispositif carrière longue, recul après un sommet en 2016

Au gré des réformes successives intervenues depuis sa création, le dispositif a évolué. Les modalités d’accès ont ainsi été durcies à partir de 2009 (avec notamment le recul de l’âge légal à 62 ans, introduit par la réforme de 2010 ayant notamment entrainé un relèvement de 2 ans les bornes d’âges du dispositif) avant d’être, à nouveau, assouplies en 2012 puis en 2014 avec la réforme des retraites adoptée le 21 janvier 2014.

En 2012, l’âge avant lequel il fallait avoir commencé à travailler pour en bénéficier est passé de 18 à 20 ans, élargissant de fait le champ des assurés pouvant se prévaloir du dispositif.

La réforme de 2014 a quant à elle permis aux assurés de comptabiliser les au titre des trimestres réputés cotisés (seuls jusqu’alors pris compte dans le dispositif carrière longue) jusqu’à 4 trimestres de congé maladie, et accident du travail, jusqu’à 4 trimestres de service militaire, jusqu’à 4 trimestres de chômage indemnisé, tous les trimestres de congé maternité, jusqu’à 2 trimestres d’invalidité, ainsi que tous les trimestres qui seront acquis au titre du dispositif Prévention de la pénibilité.

Sous l’effet des réformes précitées, la part des bénéficiaires a connu une forte baisse entre 2008 et 2009 passant de 14 % des retraités en 2008 à 4 % en 2009, avant de rebondir de 9 points en 2012 puis de 6 points en 2013 et en 2014. Le dispositif carrière longue croit ensuite de manière continue jusqu’en 2016 (28 % des retraités de droits directs ont alors bénéficié au dispositif) avant de décroître à nouveau. Un nouveau recul qui tiendrait à l’extinction progressif du nombre d’assurés pouvant se prévaloir du dispositif.

Un dispositif encore très masculin

En 2019, 142 777 retraites anticipées pour carrière longue ont été attribuées, soit 22 % des nouvelles attributions de retraites du régime général. Les hommes, demeurent majoritaires parmi les bénéficiaires du dispositif carrière longue bien que la part des femmes tend à progresser. En 2019, les hommes représentent 66 % de l’ensemble des bénéficiaires contre 85 % quinze ans plus tôt au moment du lancement du dispositif.

Un recul progressif de l’âge moyen des bénéficiaires

L’âge d’accès au dispositif recule lentement. Ainsi quatre an après l’introduction de l’allongement de l’âge de départ à la retraite, l’âge moyen des bénéficiaires était de 60 ans quand en 2019 il est de 60,3 ans.

Des pensions, en moyennes plus élevées

Les nouveaux retraités du régime général ayant fait valoir leur droit à la retraite de manière anticipée pour carrière longue bénéficient de pensions, en moyenne, plus élevées que l’ensemble des nouveaux retraités (respectivement 1 005 € pour les premiers contre 575 € pour l’ensemble des nouveaux retraités en 2019). Le service d’études statistique de la CNAV explique cet écart par la durée de cotisation tous régimes plus importante pour les bénéficiaires du dispositifs qui serait de l’ordre de 176 trimestres contre 154 trimestres pour les retraites de droit commun.

Dispositif carrière longue sous l’ère Covid : le chômage partiel lié à la crise sanitaire finalement pris en compte

Dans une circulaire du 21 février, la CNAV a précisé que les périodes d’activité partielle « COVID » « s’ajouteront aux périodes antérieures de chômage indemnisé classique ». Dès lors les assurés pourront intégrer dans le calcul de leur durée d’assurance, jusqu’à 4 trimestres sur l’ensemble de la carrière au titre du chômage indemnisé et de l’indemnité d’activité partielle « COVID ». Une mesure qui devrait avoir une incidence sur le nombre de bénéficiaires en 2020 et 2021.

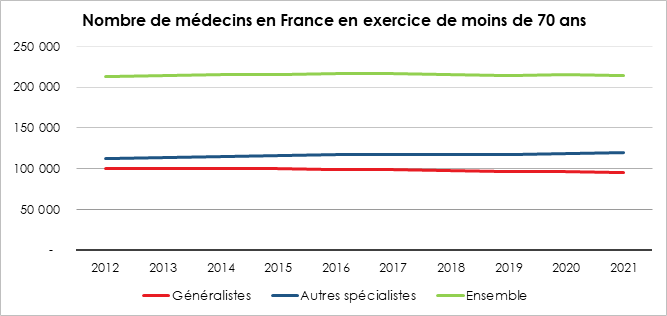

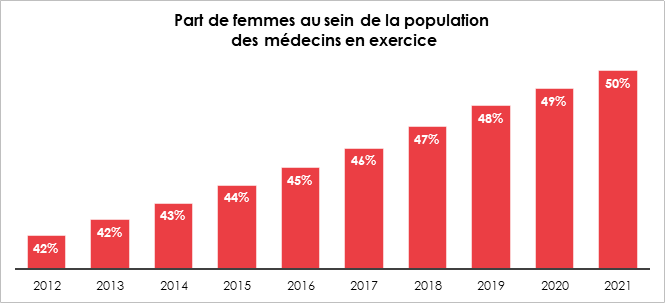

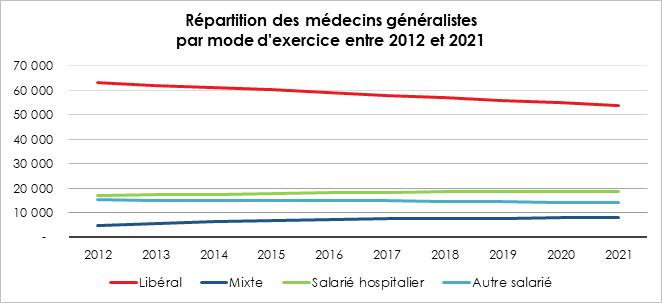

Radiographie des 220 000 médecins français

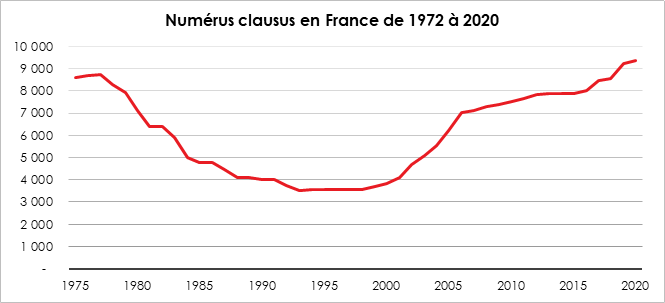

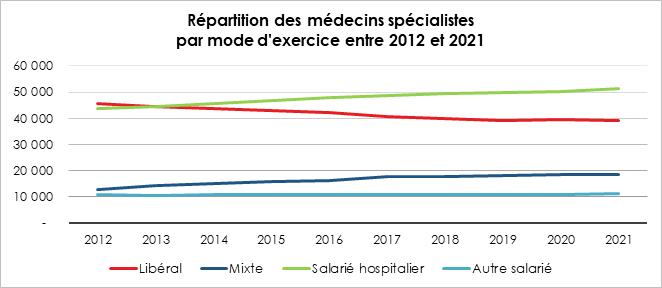

Au 1er janvier 2021, la France comptait 214 200 médecins de moins de 70 ans en activité. Depuis 2012, cet effectif est globalement stable, la baisse du nombre de généralistes étant compensée par la hausse des spécialistes. 95 538 exerçaient en tant que généralistes et 119 686 en tant que spécialistes. L’effectif maximum de médecins, en France a été atteint, en 2016 avec 216 200 médecins.

La population des médecins en activité a globalement rajeuni sur la période : la moyenne d’âge des médecins actifs est de 49,3 ans en 2021 quand elle était de 50,7 ans en 2012. 60 % des médecins avaient plus de 50 ans en 2012 ; aujourd’hui ils ne sont plus que 54 %. Les médecins formés durant le baby-boom et avant la diminution du numérus clausus partent en nombre à la retraite depuis 2012. Par ailleurs, les premières générations de médecins ayant bénéficié de l’élargissement de ce numerus clausus entrent progressivement en activité. Entre 2012 et 2021, la part de gynécologues en activité de plus de 50 ans est passée de 69 % à 49 %, quand la part des professionnels de moins de 40 ans est passée de 17 % à 29 %.