Le Livret A ne prend pas de vacances

Money Vox évoque le succès du Livret A et cite le Directeur du Cercle de l’Epargne qui précise que « depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020), la collecte du Livret A a atteint 39 milliards d’euros faisant de ce produit le principal réceptacle de l’épargne Covid juste derrière les dépôts à vue (50 milliards d’euros) »

Livret A : pourquoi il est inutile d’y épargner plus de 3 000 euros

Dans Planet.fr, cite Philippe Crevel qui expliquait dans le journal Le Monde que le bon résultat du Livret A en juillet.

Retraite : âge potentiel de départ, date de taux plein… Tout ce qu’il faut savoir pour l’évaluer

Cet article consacré à la préparation de la retraite rappelle les recommandations du directeur du Cercle de l’Epargne et notamment la nécessité de vérifier les informations transmises par les caisses de retraite.

Retraite : alors réforme ou pas réforme ?

Planet.fr publie sur son site la tribune de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne consacrée à la possible relance de la réforme des retraites.

L’économie à l’heure de l’intergénérationnel

Dans le Cercle des Echos, Philippe Crevel publie une tribune dans laquelle il évoque les sujets pouvant conduire à un conflit des générations et estime que le véritable problème est avant tout lié à la question de la transmission des savoirs.

Épargne en ligne, un potentiel et des résistances

L’épidémie de covid-19 a converti un nombre important de Français au commerce en ligne qui, en 2020, a représenté près de 15 % du commerce de détail. Sur le plan financier, les Français ont pris l’habitude de consulter leurs comptes en ligne, d’effectuer des virements et de commander, par exemple, leurs chéquiers. Pour autant, le recours au canal digital pour la gestion de leurs placements reste marginal. Selon une étude d’OpinionWay, seulement 11 % des sondés font en effet aujourd’hui appel à ces solutions digitales. Pour ceux qui optent pour ce canal de distribution, il s’agit d’un support complémentaire, seuls 28 % y placent plus de la moitié de leur épargne de longue durée. Au mieux 5 % de l’encours de l’épargne financière qui dépasse 5 000 milliards d’euros serait placé via des solutions 100 % digitales. Le faible recours à l’épargne en ligne n’est pas la conséquence d’une mauvaise maîtrise de l’outil informatique. 80 % des ménages qui disposent de plus de 10 000 euros d’épargne financière se déclarent « familiers » avec les solutions digitales.

Les liens avec les conseillers bancaires ou en assurances expliquent la préférence donnée à la souscription classique. Les épargnants qui, pour leurs placements, privilégient leur banque sont plus enclins à passer à l’épargne en ligne que ceux qui passent par un assureur.

Les ménages les plus aisés dégageant un taux d’épargne supérieur à 20 % de leur revenu disponible brut sont les plus enclins à gérer leurs placements en ligne. 60 % de ceux qui disposent plus de 50 000 euros d’épargne financière. 50 % des jeunes de 25 à 34 ans sont favorables à des solutions digitales à 100 %.

Le faible recours à des solutions digitales s’explique par la faible maturité du marché. Le nombre important d’acteurs, leur faible notoriété et la problématique du conseil constituent des freins indéniables. Si au Royaume-Uni comme aux États-Unis, les applications numériques ont capté près de 10 % de l’encours, le poids de l’épargne en ligne reste limité en France. Les épargnants français privilégient dans le choix de leur intermédiaire financier, la qualité du conseil (29 %), la confiance vis-à-vis de la structure et sa notoriété (20 %), ainsi que la simplicité d’utilisation (16 %).

La priorité donnée à la qualité du conseil est jugée primordiale chez tous les profils d’épargnants (clients en ligne, comme ceux des conseillers en gestion de patrimoine, des agences bancaires, des agences d’assurances…). Pour toutes les générations, la priorité est donnée au conseil sauf pour les 25/34 ans qui placent en premier le coût du service. Parmi les reproches adressés à leur conseiller, les épargnants français mettent en avant la faiblesse du conseil. Cette critique concerne en premier lieu les applications digitales et les banquiers. Les CGP et les assureurs sont un peu mieux considérés. Les clients de l’épargne en ligne mettent en avant, pour justifier leur choix, le prix (53 %), l’accessibilité du service à tout moment (49 %), et l’ergonomie (ou « la capacité à consulter ses positions de façon plus simple » (27 %)). 50 % des personnes qui pourraient basculer vers le placement en ligne demandent à bénéficier de la possibilité d’obtenir un rendez-vous avec un conseiller en physique ou en virtuel. Au niveau des fonctionnalités techniques, ils plébiscitent les simulateurs de rendement (32 %), les arbitrages sur leur portefeuille tout en identifiant « les impacts à terme », et les propositions de gestion calibrées au regard de leur projet. Les jeunes épargnants de moins de 35 ans souhaitent pouvoir gérer leur portefeuille via leur smartphone et pouvoir accéder à des fonds ISR. Pour les générations plus âgées, le recours à l’ordinateur est privilégié, les fonds ISR étant jugés moins prioritaires que la recherche d’un rendement élevé.

Avec le renouvellement des générations, le poids des « digital nativ » au sein des épargnants se renforce d’année en année. Compte tenu de l’âge moyen des épargnants, autour de 55 ans, il est assez logique que la montée en puissance des solutions 100 % digitales soit lente. Il est fort probable que dans les cinq prochaines années, une mutation s’effectue. Les banques, en acquérant de nombreuses fintech, ont légèrement freiné la tendance de la digitalisation. Néanmoins, même les jeunes épargnants considèrent qu’en matière d’épargne, le conseil est important. Les robots et les algorithmes ne suffisent pas.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’ Épargne N°88 d’Août 2021

Réforme des retraites, stop ou encore

Le Comité de Suivi des Retraites a rendu son 8e avis le jeudi 15 juillet dernier. Ce comité créé en 2014 est chargé d’émettre un avis annuel et public concernant le système de retraites. Il s’appuie notamment sur l’étude des indicateurs de suivi que produit le Conseil d’orientation des retraites (COR) dans le cadre de son rapport annuel et sur les évolutions et perspectives des retraites. Il établit son avis en suivant plus particulièrement les questions relatives à l’évolution des pensions, à la solidarité intergénérationnelle et à l’égalité homme/femme en veillant à garantir la pérennité du système. À la différence du COR, ce comité peut émettre des recommandations. Le Comité de Suivi des Retraites prend en compte les dernières évolutions économiques et démographiques qui sont mentionnées dans le dernier rapport annuel du COR publié en juin 2021. Le taux de fécondité retenu pour les prochaines années a ainsi été révisé à la baisse à 1,8 et les gains d’espérance de vie devraient être, par ailleurs, moins rapides que prévu. Pour les gains de productivité, le Comité ne retient que les scénarios de 1 %, 1,1 % et 1,3 %, abandonnant celui de 1,8 % jugé trop optimiste. Concernant le ratio des dépenses de retraite par rapport au PIB, le Comité reprend l’analyse du COR sur la baisse sur longue période. Après avoir atteint 14,7 % en 2020 (contre 13,9 % en 2019), du fait de la contraction du PIB, ce ratio serait amené à diminuer. En 2045, il pourrait se situer entre 11,9 et 13,5 % du PIB.

Au sommaire de cette étude :

- Des déficits qui restent contenus en 2020

- Le niveau de vie des retraités peu touché par la crise

- La lente marche de l’égalité homme/femme

- Quelles trajectoires pour demain et après-demain ?

- Alors réforme ou pas réforme ?

Les régimes de retraite et leurs réserves

En 1999, le Fonds de Réserve des Retraites (FRR) était créé par Lionel Jospin afin d’alléger la charge liée au papy-boom des régimes de base à compter des années 2030-2040. Sans le dire, le Gouvernement acceptait l’appui de la capitalisation pour épauler la répartition. Initialement, ce fonds devait atteindre une centaine de milliards d’euros grâce à l’affectation des recettes de privatisations et l’affectation de taxes. Vingt ans plus tard, le compte n’y est pas. Le Fonds a été mis à contribution pour financer la dette des régimes sociaux sous forme de dotations allouées à la CADES. Au-delà du FRR, les réserves sont l’apanage des régimes complémentaires dans le système de retraite français. Ceux-ci ont pu faire face aux effets financiers de la crise sanitaire grâce à leurs réserves. Les réserves constituées risquent néanmoins de ne pas suffire aux vues des charges à venir. Il est un peu tard pour regretter le manque de volontarisme en la matière. Par idéologie, par facilité, la France a perdu un temps précieux en ne constituant pas d’importantes réserves, dès les années 1980, que ce soit par l’intermédiaire de fonds souverains ou de fonds de pension.

Les réserves, une spécificité des régimes complémentaires

Les régimes de retraite comme les autres branches de la Sécurité sociale sont tenus d’être à l’équilibre et de ne pas dégager des pertes qui seraient financées par les prochaines générations. Ce principe est purement théorique depuis les années. Les régimes de base transfèrent régulièrement leur déficit sur la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale. En revanche, en raison de l’interdiction qui leur est faite d’être en déséquilibre, les régimes complémentaires ont constitué des réserves leur permettant de faire face à leurs échéances. Ne bénéficiant pas des facilités de trésorerie des régimes de base, tout déficit technique les contraindrait, à défaut de réserves, à emprunter pour financer les pensions, ce qui n’est pas prévu par les textes qui les régissent.

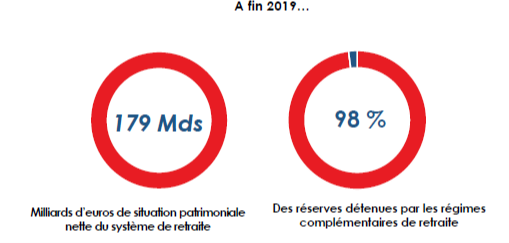

À la fin de l’année 2019, seulement deux régimes de retraite de base (avocats et libéraux) et trois régimes intégrés (agents des collectivités locales, clercs de notaires et personnels de la SNCF) détenaient des réserves. La totalité des régimes complémentaires disposaient de réserves.

Plus de 150 milliards d’euros de réserve en 2019

Avant la pandémie, les réserves des régimes de retraite atteignaient près de 158 milliards d’euros en valeur de marché et 179 milliards en intégrant l’actif résiduel que le Fonds de Réserve de Retraite (FRR) devrait conserver après remboursement de la « dette retraite » reprise par la CADES. Logiquement, le FRR devait lisser les effets financiers du papy-boom. Or, depuis 2011, le FRR est mis contribution pour le remboursement de la dette sociale née des déficits successifs de la branche vieillesse du régime général afin de répondre, notamment, aux conséquences de la crise financière de 2008. Grâce à la forte performance financière de ses placements (+4 % depuis 2004), les décaissements au profit de la CADES l’ont amenuisée de moins de 10 milliards d’euros. Son actif est passé de 37 à 33 milliards d’euros de 2011 à 2019. Il n’en demeure pas moins que les réserves du FRR seront largement insuffisantes pour compenser le surcoût généré par l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby-boom.

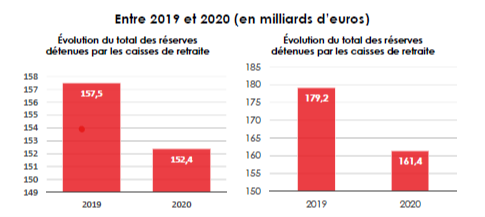

La pandémie a entamé le montant des réserves

Durant l’année 2020, avec la survenue d’importants déficits techniques, les niveaux de réserves ont diminué de plus de 5 milliards d’euros. Le FRR devra, en outre, décaisser plus longtemps que prévu du fait du report de l’extinction de la dette sociale en 2033 en lieu et place de 2024. La situation patrimoniale nette du système de retraite s’est dégradée de 17,8 milliards d’euros (-10 %). Cette détérioration fragilise la couverture des engagements de pensions par les réserves des régimes de retraite. La caisse des agents des collectivités locales a épuisé ses réserves en 2020 et ses fonds propres sont entrés en territoire négatif. Tout en restant conséquentes, les réserves du régime complémentaire des salariés du secteur privé, risquent de ne plus suffire au respect des contraintes de solvabilité pesant sur l’AGIRC-ARRCO, obligeant les partenaires sociaux à prendre à nouveau des mesures difficiles.

Plusieurs régimes complémentaires ont pu néanmoins préserver leurs réserves comme celui des libéraux et des avocats ou des contractuels de la fonction publique. Faiblement touchés par le chômage partiel, les assurés affiliés à ces régimes ont pu continuer à verser.

Entre 2019 et 2020 (en milliards d’euros)

L’avenir des réserves en question

La question de la dévolution des réserves reste en suspens. Le rapport Delevoye sur le système universel de retraite prévoyait leur mutualisation s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui établit qu’un organisme chargé de la gestion d’une branche de la sécurité sociale ne détient pas la propriété de celle-ci. En revanche, toute mesure de mutualisation pourrait constituer une atteinte au droit de propriété. La mutualisation ne répondrait pas à un objectif d’intérêt général suffisant. Les réserves sont le produit de sur-cotisations réalisées par les assurés des régimes et ne sauraient être transférées sans indemnisation. A contrario, de multiples transferts inter-régimes prenant en compte les situations démographiques sont réalisés depuis de nombreuses années.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’ Épargne N°88 d’Août 2021

Petit tour du monde des retraites

En 2017, les prestations publiques et privées couvrant le risque vieillesse représentaient 16,7 % du PIB en Italie, 13,9 % du PIB en France. L’Italie et la France sont les deux pays au sein de l’OCDE qui consacrent la part la plus importante de leur création de richesse à la retraite. Les États-Unis (12,4 %), le Japon (11,9 %), la Belgique (11,6 %) et l’Espagne (11,2 %), sont proches de la moyenne. Plusieurs pays consacrent une part moins élevée de leur PIB aux dépenses de retraite. C’est le cas de l’Allemagne (11,0 %), du Royaume-Uni (10,8 %), de la Suède (10,3 %), du Canada (10,3 %) et des Pays-Bas (9,8 %)

En matière de couverture retraite, trois groupes de pays peuvent être distingués. Le premier concerne des pays comme le Canada, les Pays-Bas et le Royaume-Uni où la protection sociale répond à une logique beveridgienne. L’effort contributif n’est pas pris en compte et la pension est forfaitaire à travers un critère de résidence (Pays-Bas) ou de durée d’assurance (Royaume-Uni) sans référence aux rémunérations professionnelles passées. Au Canada, s’ajoute néanmoins à la partie forfaitaire une partie calculée en fonction de la durée de cotisation et des rémunérations (effort contributif indirect), mais avec une assiette et des taux de liquidation peu élevés. Dans le modèle beveridgien, les taux de remplacement bruts offerts par le système public sont relativement bas. En contrepartie, afin d’assurer une continuité de niveau de vie entre vie active et période de retraite, les assurés doivent recourir à l’épargne privée. Ces pays se caractérisent par un vieillissement démographique relativement moins marqué que dans les autres pays étudiés, notamment parce que leur espérance de vie à 65 ans y est plus faible. En conséquence, la taille du système public y est relativement faible : la part des dépenses publiques de retraite dans le PIB avoisine les 5 % du PIB. Les fonds privés sont largement développés en représentant environ 50 % des dépenses totales de retraite. Comme la pension ne dépend pas des revenus antérieurs d’activité, le système public a tendance à être redistributif dans ces pays.

Dans le deuxième groupe de pays, l’effort contributif est pris en compte et la pension est fonction des revenus d’activité. Se trouvent dans ce groupe des pays comme l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France ou l’Italie. La protection sociale, d’inspiration bismarckienne, s’inscrit alors dans une logique assurantielle. L’effort contributif peut être traduit en points comme en Allemagne et en Italie ou comme en France, pour les régimes complémentaires. Dans ce système, les pensions peuvent être plafonnées. L’Italie, l’Espagne et la France ont ainsi institué des plafonds relativement élevés. Le taux de remplacement brut pour une carrière complète au salaire moyen est de ce fait important (proche de 80 % en Italie). Les pays à tendance bismarckienne se caractérisent par le poids important des retraites publiques à l’exception de l’Allemagne. Le vieillissement démographique de ces pays est également plus marqué, en moyenne, que celui constaté dans les autres pays étudiés par l’OCDE. Ces systèmes sont contributifs, au sens où les pensions sont proportionnelles aux revenus (Italie, Espagne et Allemagne), ce qui induit un taux de remplacement constant au moins jusqu’au plafond (France). Les redistributions y sont a priori plus faibles que dans les pays d’inspiration beveridgienne. L’existence de plafonds et de nombreux mécanismes d’assistance qui ont été développés ces dernières décennies ont rapproché les deux systèmes. Le système public de retraite belge avec un plancher et un plafond de pension assez proches ressemble de fait à un système forfaitaire.

Dans le troisième et dernier groupe, le système de retraite est dual tout à la fois de nature beveridgienne et bismarckienne. Appartiennent à ce groupe le Japon, les États-Unis et la Suède. L’effort contributif est pris en compte de manière directe en Suède puisque les pensions sont calculées de façon à représenter l’équivalent actuariel des cotisations. Cependant, l’existence d’une pension garantie minimale et d’un plafond relativement faible réduisent le champ de la contributivité. Comme les taux de cotisation sont relativement peu élevés, les taux de remplacement offerts par le système public sont faibles, en moyenne 42 % jusqu’au salaire moyen, mais dégressifs ensuite en raison du plafond proche du salaire moyen. Aux États-Unis, l’effort contributif est pris en compte de façon indirecte via une référence à la durée de cotisation et aux rémunérations d’activité. Le système introduit cependant une redistribution importante à travers les règles de calcul de la pension. Trois taux de liquidation existent correspondant à trois tranches de revenu, la tranche la plus élevée supportant le taux de liquidation le plus faible. Les taux de remplacement bruts offerts par le système public varient ainsi de 50 % pour une carrière complète à 0,5 fois le salaire moyen à 33 % pour une carrière à 1,5 fois le salaire moyen. Le système nippon est proche du système canadien, mais la partie contributive y est plus développée avec une assiette et des taux de cotisations dans la moyenne des pays étudiés, ce qui peut notamment s’expliquer par la nécessité de financer un vieillissement important. Dans ces deux derniers pays, le taux de retraités parmi les personnes âgées de 65 ans et plus est plus faible que la moyenne en raison d’un âge de départ à la retraite relativement élevé. La taille du système public est faible dans ces trois pays (entre 7 % et 9 % du PIB) et les fonds privés y sont également développés (entre 20 % et 40 % du total des dépenses).

Le niveau de vie des 65 ans et plus représente entre 80 % et 105 % de celui de l’ensemble de la population et leur taux de pauvreté est variable d’un pays à l’autre. Le niveau de vie des retraités et le taux de pauvreté sont indépendants du système de retraite. En moyenne dans l’OCDE, le niveau de vie des retraités correspond à 87,4 % de celui de l’ensemble de la population. La France est le pays où le niveau de vie relatif le plus élevé avec un ratio supérieur à 103,2 %. Le niveau de vie est assez proche de la moyenne de la population au Canada et aux États-Unis. Il est en revanche nettement inférieur en Belgique (79,7 %).

En Belgique, France, Italie, Espagne et Allemagne, pays d’inspiration bismarckienne, plus de 70 % des revenus totaux des personnes âgées de 65 ans et plus sont issus des transferts publics. Le taux de pauvreté (correspondant au seuil de 50 % du niveau de vie médian) des plus de 65 ans y est relativement faible, proche de celui de l’ensemble de la population (Allemagne) ou inférieur (Espagne, France). Les inégalités de revenus des 65 ans et plus ne sont ainsi pas plus marquées que pour l’ensemble de la population. Dans les pays d’inspiration beveridgienne, les transferts publics représentent entre 35 % et 45 % des revenus des ménages retraités. Cette faiblesse est compensée par la part des pensions professionnelles en capitalisation (Pays-Bas, Royaume-Uni) ou des revenus du capital liés aux pensions facultatives individuelles (Canada), tandis qu’au Japon et aux États-Unis, le niveau de vie des seniors est également alimenté par une part élevée de revenus du travail. Dans ces pays, les taux de pauvreté des plus de 65 ans sont élevés. Il dépasse 15 % aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni quand en France, il s’élève à 8 %.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’ Épargne N°88 d’Août 2021

Amélioration du régime fiscal de la sortie en capital pour les PER

Depuis le 6 juillet 2021, les détenteurs d’un Plan d’Épargne Retraite (PER) qui choisissent la sortie en capital bénéficient d’un délai supplémentaire pour solliciter la dispense de l’impôt forfaitaire de 12,8 % prélevé sur leurs intérêts. Jusqu’à maintenant, ils devaient faire la demande de dispense de l’acompte sur les intérêts avant le 30 novembre de l’année précédant le rachat. L’administration fiscale a décidé que désormais, la date limite pour agir court jusqu’à la perception des revenus. Cette nouvelle règle est avantageuse pour les titulaires de PER à faibles revenus. Elle est la traduction d’un amendement adopté lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2021.

En cas de sortie en capital, le titulaire d’un PER doit acquitter, au moment des rachats, des prélèvements obligatoires. La partie « capital » correspondant aux versements, est soumise au barème de l’impôt sur le revenu, si les versements ont fait l’objet d’une déductibilité fiscale. Les revenus des versements font quant à eux soumis à un impôt forfaitaire de 12,8 % et aux prélèvements sociaux (17,2 %). Le contribuable peut néanmoins opter pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu qui peut, dans certains cas, être plus avantageux. Le prélèvement fiscal de 12,8 % est acquitté directement, au moment du rachat du contrat. Les contribuables assujettis aux premières tranches d’imp²ôt, 0 % et 11 %, pouvaient être amenés à faire une avance d’impôt. Le remboursement du trop versé est alors effectué l’année suivante. En effet, le choix du barème s’effectue au moment de la déclaration des revenus. Le titulaire pouvait ainsi attendre jusqu’à un an après sa déclaration le versement des acomptes. Pour bénéficier de ce dispositif, le revenu fiscal de référence du demandeur doit être inférieur à 25 000 euros pour un célibataire et à 50 000 euros pour un couple. Le contribuable doit adresser sa demande de dispense à l’établissement payeur, en y faisant figurer ses nom, prénom, adresse, la date et le lieu de signature et attestant sur l’honneur respecter les conditions de revenu fiscal de référence. Le Bulletin officiel des finances publiques met d’ailleurs à disposition des contribuables un modèle de dispense.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’ Épargne N°88 d’Août 2021

Épargne, patrimoine : la question de la taxation

L’OCDE, comme la Commission internationale sur grands défis économiques présidée par Jean Tirole et Olivier Blanchard, soulignent la nécessité d’accroître la fiscalité sur la transmission du patrimoine afin d’éviter sa concentration et pour accroître par ailleurs les recettes publiques. La question de la concentration et la mobilité du patrimoine est devenue plus prégnante en raison de la forte augmentation de la valeur de certains actifs, actions et immobilier en particulier. Les écarts de richesse se sont accrus, nourrissant des sentiments d’exaspération, de jalousie ou de frustration. La faible mobilité du capital en lien avec le vieillissement de la population est jugée nuisible sur le plan économique. L’augmentation des déficits et, par ricochet, des dettes, contraignant les gouvernements à rechercher de nouvelles recettes, des experts soulignent que le patrimoine offre en la matière un bon potentiel.

La hausse des capitalisations boursières s’est accélérée ces dernières années dans un contexte de taux historiquement bas et de crise sanitaire profitant à quelques secteurs, notamment ceux des techniques de l’information et de la communication. Pour une large majorité des citoyens, cette hausse est assimilée à de la spéculation, à de l’enrichissement sans cause. Les propriétaires des multinationales du digital ou du luxe sont montrés du doigt du fait du niveau de leur patrimoine. La distinction entre revenus et valeur des actifs est rarement faite, ce qui conduit à un sentiment d’injustice. Depuis 2012, l’indice Nasdaq a été multiplié par 7, le S&P par 5 et l’Eurostoxx IT par trois. La capitalisation des valeurs de l’indice S&P est passée de moins de 10 000 à plus de 35 000 milliards de dollars de 2010 à 2021.

Une exaspération populaire se développe également sur la question de l’immobilier. L’augmentation des dépenses de logement réduit les marges de manœuvre financières de nombreux ménages. Les villes se polarisent de plus en plus. Des propositions de taxation accrue des plus-values se multiplient, en particulier aux États-Unis.

La hausse de la valeur des actifs a plusieurs origines. Pour les capitalisations boursières, elle est en partie la conséquence de l’innovation, du progrès technique et de l’essor certains biens ou services. L’augmentation de la valeur des entreprises du digital ou de la biotechnologie est logique au regard de leur développement. Le secteur du luxe bénéficie d’une progression rapide de la demande en provenance, notamment, des pays émergents. La hausse des capitalisations boursières est également imputable à un effet de rente dont bénéficient les grandes entreprises de l’Internet. Leurs bénéfices imposants s’expliquent par le caractère monopolistique du secteur du digital. Les gains de productivité sont conservés et non répercutés sur les autres secteurs par des baisses de prix. À ces rentes, vient s’ajouter celle liée à la politique monétaire expansionniste. Cette dernière provoque une valorisation anormale des actions. Les taux bas incitent les investisseurs à aller chercher du rendement sur ce type de valeurs comme sur l’immobilier. L’augmentation des liquidités facilite cette hausse. En outre, la forte progression de l’enveloppe obligataire conduit à une appréciation des actions et de l’immobilier. Les volumes, en valeur relative, des différentes classes d’actifs restent, sur moyenne période, constants. La compensation de l’augmentation de la poche obligataire, passe, compte tenu des faibles émissions d’actions, par leur prix.

L’augmentation de la fiscalité sur l’épargne, un renversement de tendance ?

Face à la montée des inégalités de richesses, des propositions d’augmentation de la fiscalité se font jour. Les règles d’imposition diffèrent fortement d’un pays à un autre. Les systèmes peuvent être forfaitaires ou progressifs. Ils peuvent comporter des abattements, des exonérations ou des dispositifs de réduction d’impôt. L’OCDE a estimé, dans une note au cours du printemps 2021, que les États membres disposaient de marges pour alourdir la fiscalité sur la transmission du patrimoine afin de réduire les déficits publics générés par la crise sanitaire et la transition énergétique.

Les États-Unis sont le pays où les inégalités de patrimoine se sont fortement accrues lors de ces trente dernières années en raison de l’essor du secteur du digital et de la hausse du cours des actions et de l’immobilier. Face à cette situation, le nouveau Président des États-Unis a proposé une forte augmentation de la taxation des plus-values. Celle-ci met un terme à un cycle de baisse de plus de vingt ans. Les gains en capital et les dividendes des contribuables les plus aisés pourraient ainsi être imposés plus fortement si la proposition du président Joe Biden était adoptée. Le taux de taxation des gains sur les ventes d’actifs et les dividendes pourrait s’élever à 49 % selon la Tax Foundation, contre 29 % en moyenne actuellement. La taxation des plus-values comporte aux États-Unis plusieurs étages. Au niveau fédéral, un barème d’imposition progressive s’applique avec un taux marginal de 20 %, taux qui passerait à 39,6 % si la proposition du Président était adoptée. À cela s’ajoute une taxe de 3,8 % qui concerne les contribuables ayant un revenu de plus de 200 000 dollars (plus de 250 000 dollars pour les couples mariés). En outre, la grande majorité des États applique une taxe locale les gains en capital et les dividendes. Le taux marginal moyen de ces taxes locales est de 5,2 %. Les résidents de l’Alaska, de la Floride, du Nevada, du Dakota du Sud, du Tennessee, du Texas, de l’État de Washington et du Wyoming ne devraient pas payer d’impôt supplémentaire sur les gains en capital. À l’opposé, la Californie, New York et le New Jersey qui ont des taux d’imposition élevés verraient leur taux marginal, après adoption de la décision de Joe Biden, porté à plus de 54 % pour les résidents les plus aisés. L’imposition du capital est très progressive aux États-Unis. L’augmentation prévue par Joe Biden aura des effets assez limités, d’autant plus que les contribuables les plus aisés pourront y échapper en procédant à de l’optimisation fiscale. La mesure du Président ne pourrait concerner que 0,3 % des contribuables les plus riches. La proposition de Joe Biden s’inscrit dans un plan plus large visant à augmenter les impôts des ménages gagnant plus de 400 000 dollars par an, afin de contribuer au financement des mesures sociales. Le Président ne serait pas également défavorable à une augmentation des droits de succession.

La France applique depuis 2018 un taux d’imposition forfaitaire de 30 % sur les plus-values et les dividendes. Les Pays-Bas, Israël, l’Allemagne, le Japon et la Hongrie imposent également un impôt forfaitaire. Neuf pays de l’OCDE, à savoir la Belgique, la République tchèque, la Corée, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse et la Turquie, ont un impôt de 0 % sur les plus-values, mais imposent les dividendes. Certains pays ont fait le choix de prélever une taxe si l’actif n’est pas détenu pendant un certain temps.

L’option de la taxation des plus-values pourrait pénaliser l’innovation et donc les gains de productivité. Les administrations fiscales devraient sérier entre bonnes et mauvaises plus-values, ce qui constitue un réel défi. Pour éviter des phénomènes d’enrichissement sans cause, les politiques de lutte contre les positions dominantes devraient être renforcées. Dans le domaine de l’immobilier, une action plus dynamique en faveur de l’offre devrait être menée. En France, le système de taxation des plus-values ne concerne pas les résidences principales, ce qui constitue une incitation à la hausse des prix. Celui sur les autres logements à tendance à peser sur la mobilité, les propriétaires attendent de bénéficier d’abattements suffisants pour revendre leurs biens. Une taxation progressive sur tous les biens, sans prise en compte de la durée de détention, pourrait être imaginée.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’ Épargne N°88 d’Août 2021

Bilan et prévisions pour l’épargne des ménages

3 questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

Le premier semestre de l’année 2021 a été encore marqué par l’épidémie. Les Français ont donc continué à mettre de l’argent de côté. Comment les ménages ont-ils épargné ?

Lors des trois confinements, faute de pouvoir consommer, les Français ont mis de l’argent de côté en privilégiant les placements liquides et sans risque. Les dépôts à vue des ménages ont encore progressé et ont atteint, fin mai, 490,5 milliards d’euros, en hausse de 20 milliards d’euros depuis le mois de janvier.

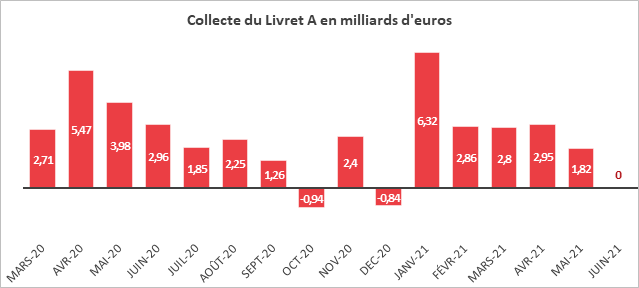

Pour le Livret A, la collecte nette a été supérieure à 16,5 milliards d’euros lors du premier semestre, l’encours dépassant, désormais, 343 milliards d’euros. Même l’épargne réglementée qui est très faiblement rémunérée, 0,11 % en moyenne en mai, a réussi à enregistrer une collecte positive de près de 10 milliards d’euros sur les cinq premiers mois de l’année.

Malgré tout, l’assurance vie a retrouvé quelques couleurs avec des collectes positives, autour de 2 milliards d’euros par mois, ce qui était son rythme de croisière avant la crise sanitaire.

Au mois de juin, avec le déconfinement, les Français se sont fait plaisir en retrouvant le chemin des bars et des restaurants ainsi que des lieux de loisirs. Ils ont arrêté de placer de l’argent comme en témoigne la collecte nulle du Livret A, mais, en revanche, ils n’ont pas puisé dans leur cagnotte covid.

Malgré la préférence donnée au court terme, la France compte de plus en plus d’actionnaires ?

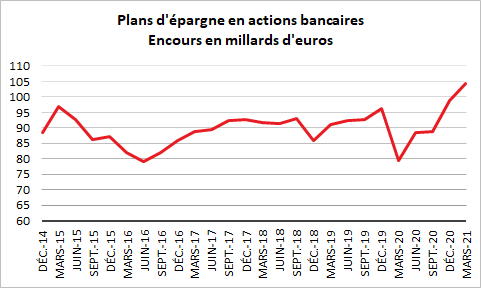

La grande majorité des Français a opté pour la sécurité, mais, à la différence des crises précédentes, les actions ne sont pas boudées. Il n’y a pas eu de fuite. Bien au contraire, les actions ont attiré de nouveaux épargnants, plus jeunes et à la recherche de rendements plus élevés. Le rétablissement rapide des marchés explique sans nul doute ce mini engouement pour les actions.

Au cours du premier semestre 2021, une fois n’est pas coutume, l’indice parisien a connu une progression plus rapide que celle des autres grands indices « action ». Le CAC 40 a, en effet, gagné plus de 17 % en six mois et a franchi aisément la barre des 6 000 points pour terminer le 30 juin à 6 507 points. Durant ce premier semestre, l’indice parisien a effacé les pertes du printemps dernier et s’est rapproché de son record absolu datant du 4 septembre 2000 à 6 944,77 points. Certes, avec la résurgence de l’épidémie, il est en baisse au cours du mois de juillet, mais depuis le début de l’année, l’évolution reste nettement positive.

Les titulaires d’assurance vie participent à ce mouvement favorable aux actions. La part des unités de compte au sein de la collecte globale est supérieure à 33 % et a même atteint 40 % en mai.

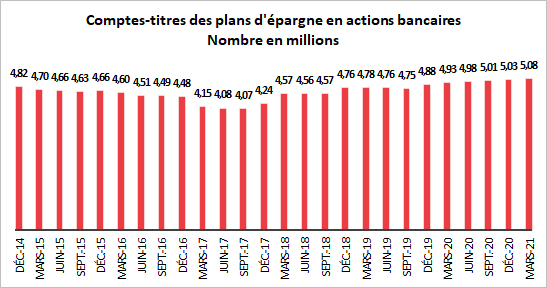

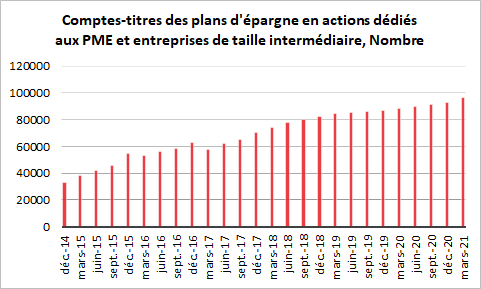

Depuis, le début de la crise sanitaire, l’Autorité des Marchés Financiers constate l’arrivée de nouveaux actionnaires et leur rajeunissement. Plus de 70 000 Français auraient décidé de s’intéresser à la bourse depuis le mois de mars 2020. Chaque trimestre, plus de 800 000 actionnaires particuliers actifs, contre 500 000 en 2018-2019. En un an, la part des moins de 35 ans est passée de 11 % à 18 % chez les détenteurs d’actions en direct. 4,4 % des jeunes de moins de 25 ans sont détenteurs d’actions. Ce taux a doublé en deux ans. L’âge médian des nouveaux investisseurs est de 46 ans contre 58 ans en 2019. Néanmoins, il ne faut pas exagérer l’attrait pour le marché actions. Sur l’ensemble de la population française, en mars 2021, le taux de détention d’actions en direct estimé est resté relativement stable, à 6,7 %.

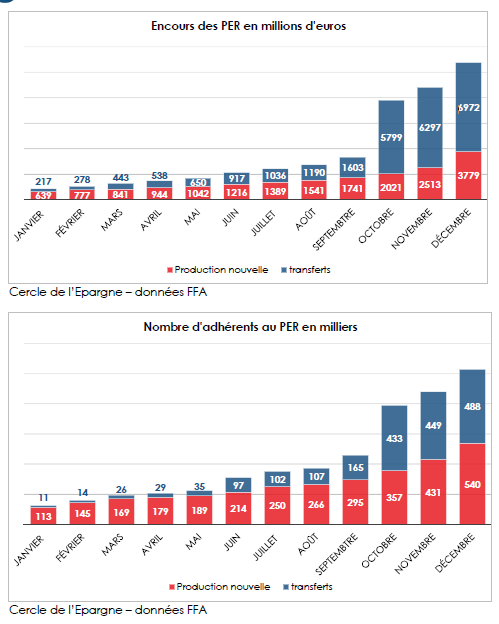

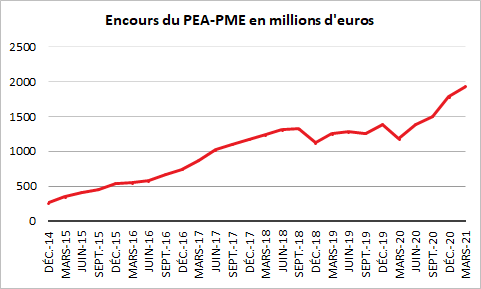

Le marché de l’épargne est également marqué par la montée en puissance du Plan d’Épargne Retraite. Commercialisé depuis le 1er octobre 2019, il rencontre un réel succès malgré un contexte plus que complexe. La sortie en capital attire les Français qui sont, en outre, très inquiets pour leur futur pouvoir d’achat à la retraite. Depuis le 1er octobre 2020, il est le seul produit d’épargne retraite à pouvoir être commercialisé. Plus de trois millions de PER ont été souscrits, depuis son lancement et l’encours a franchi la barre des 30 milliards d’euros. Pour les PER assurances, les unités de compte représentent 50 % de la collecte.

Pour ce second semestre, quelles sont vos prévisions pour l’épargne des ménages ?

Depuis la fin du mois de mai, les ménages ont repris le chemin de la consommation. Il y a une véritable envie de se faire plaisir en utilisant un peu la cagnotte « covid ». Cet engouement en faveur de la consommation reste raisonné. Au mois de juin, si les Français, dans leur globalité, n’ont pas augmenté leur épargne de précaution placée sur les Livrets A, ils n’ont pas retiré d’argent de ce placement. Avec la résurgence de l’épidémie, la prudence est de mise. Les ménages ont certes arrêté d’alimenter leur cagnotte « covid » qui dépasse la centaine de milliards d’euros, ils ne semblent pas, en revanche, vouloir puiser dedans.

Le second semestre, avec les dépenses de rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année, est plutôt cigale quand le premier est plus fourmi. Cette règle sera sans nul doute de mise en 2021, mais elle peut être affectée par la survenue de nouvelles vagues. Une maîtrise du virus favorisera la consommation et la réorientation de l’épargne vers des placements longs. L’application de nouvelles contraintes sanitaires s’accompagnera, a contrario, d’une nouvelle progression de l’épargne de précaution. Le maintien de taux d’intérêt bas devrait favoriser les marchés « actions » même si les cours ont déjà intégré, par anticipation, le retour de la croissance. Une instabilité sur les marchés « actions » n’est donc pas à exclure en fonction des aléas sanitaires et de l’évolution des déficits.

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’ Épargne N°88 d’Août 2021

Arrêtons de croire au grand soir ! par Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Epargne

Nous sommes des Bonapartistes ou des Napoléoniens dans l’âme, même si nous n’osons pas l’assumer, comme nous avons pu le constater avec la célébration en demi-teinte du bicentenaire de la mort de l’Empereur.

Les Présidents de la République, les ministres rêvent de laisser leur nom à la postérité en ayant bâti des édifices, des institutions ou en ayant réalisé de grandes réformes. Napoléon Bonaparte a réussi durant son règne à créer le Conseil d’État, la Cour des comptes, la Banque de France, le Code civil et le lycée. Pourquoi ses successeurs n’arriveraient pas, à défaut de révolutionner la France, à en refonder un morceau. Napoléon a même été à l’origine du concept des 100 jours. Un gouvernement aurait 100 jours, le temps entre le retour de l’Aigle et Waterloo pour impulser une politique. Ce concept est surprenant compte tenu du sort tragique que connut alors l’Empereur. Un autre précédent devrait amener à changer de référence. Si Mendès France a réglé l’affaire du Vietnam en moins de 100 jours comme il s‘y était engagé, il fut néanmoins contraint de quitter le pouvoir rapidement. Pour les retraites, depuis 1993, de manière péremptoire, tout nouveau gouvernement clame qu’il entend résoudre une fois pour toutes la question des retraites. Or, toute réforme appelle la suivante aboutissant à discréditer de quinquennat en quinquennat la parole publique. La réforme visant à instituer un système universel de retraite avait vocation à créer un big bang de la retraite avec à la clef la disparition des régimes spéciaux et l’intégration des fonctions publiques dans un régime commun avec les salariés. Ce grand soir de la retraite qui avait donné lieu à un slogan compréhensible de tous, « un euro de cotisation donne les mêmes droits pour tous » n’a pas survécu à la crise sanitaire. Il était, avant même l’arrivée du virus, en mauvais état. Le gouvernement, en voulant associer une réforme paramétrique à une réforme systémique, a oublié le dicton « qui trop embrasse mal étreint ». Emmanuel Macron a, lors de son intervention du début du mois de juillet, indiqué que la poursuite de la réforme des retraites était conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire. Compte tenu de la succession de vagues, il est fort à parier que la réforme attendra le prochain quinquennat. Si la question du calendrier est presque tranchée, l’interrogation porte désormais sur la nature de la réforme. Une déconnexion des aspects purement financiers de ceux de nature structurelle serait de bon aloi. Par ailleurs, il serait peut-être judicieux de procéder par rapprochements progressifs, en habituant les différents régimes à cohabiter avant de les fusionner. L’exemple des deux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO pourrait servir d’exemple. La mise en place de systèmes informatiques communs, le partage des données, le partage des locaux ont créé les conditions d’une fusion réussie, sans recours à une coercition réglementaire excessive. Le régime complémentaire des salariés pourrait être réceptacle d’autres professions. Il pourrait même servir de fondement pour le régime général de base du fait qu’il est géré de longue date en points. Ces derniers mois, nombreux sont ceux qui ont dénoncé les excès de la centralisation. Il serait donc peu opportun de vouloir bâtir un monstre administratif en charge de la retraite. Il serait préférable de conserver des structures autonomes qui, au fur et à mesure, appliqueraient les mêmes règles. Au nom de la mobilité, de la portabilité, il est louable et nécessaire de simplifier les modes de calcul et de gestion des retraites, mais cela ne doit pas signifier l’application d’un menu unique.

Jean-Pierre Thomas

A lire dans le Mensuel du Cercle de l’ Épargne N°88 d’Août 2021

Avec l’inflation, est-il intéressant de garder son livret A ?

Dans Mieux Vivre Votre Argent, le Directeur du Cercle de l’Epargne évoque le succès du Livret A malgré la faiblesse du rendement offert. Il indique que « depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020), la collecte du livret A a atteint 37,75 milliards d’euros faisant de ce produit le principal réceptacle de l’épargne Covid juste derrière les dépôts à vue (50 milliards d’euros) ».

Inflation : faut-il garder votre Livret A ?

Dans cet article consacré à l’impact de l’inflation sur le rendement réel du produit chouchou des Français, Philippe Crevel rappelle que « depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020), la collecte du Livret A a atteint 37,75 milliards d’euros faisant de ce produit le principal réceptacle de l’épargne Covid juste derrière les dépôts à vue (50 milliards d’euros) »,

Les unités de compte pèsent un quart de l’assurance-vie

Dans les Echos, Philippe Crevel explique la progression des unités de compte « par la bonne tenue des marchés actions »

L’assurance-vie reprend sa place dans l’épargne des Français

La Tribune évoque la normalisation porgressive de la collecte de l’assurance vie et cite le directeur du Cercle de l’Epargne qui explique que « depuis le mois de décembre 2020, l’assurance-vie a retrouvé un rythme de croisière qui le rapproche de la croissance qu’elle connaissait avant crise. En revanche, pour le moment, la période de mars à novembre 2020 qui avait été marquée par un recul de la collecte nette n’a pas été compensée ».

L’assurance vie, le retour de la force tranquille

Paris, le 30 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie – juin 2021

L’assurance vie, le retour de la force tranquille

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

La collecte nette de l’assurance en juin, vie a été, selon la Fédération Française de l’Assurance, positive de 1,4 milliard d’euros. Elle est en repli par rapport à celle du mois de mai (1,7 milliard d’euros). Il s’agit néanmoins de la septième collecte nette positive consécutive.

En juin, les cotisations brutes ont été dynamiques avec un total de 13,7 milliards d’euros, contre 9,9 milliards d’euros en juin 2020 et 12,1 milliards d’euros en juin 2019. Au mois de mai, elles s’étaient élevées à 11,4 milliards d’euros. La collecte en unités de compte reste très soutenue. Elle a représenté 41 % de la collecte au mois de juin. Depuis le mois de janvier, ce taux est de 38 % supérieur à la moyenne de 35 % de l’année 2020. La progression des unités de compte est portée par la bonne tenue des marchés « actions ».

Le montant des prestations versées par les assureurs à leurs clients a s’est élevé à 12,3 milliards d’euros, soit un montant également supérieur à celui du mois de juin 2020 (10,3 milliards) et à celui de juin 2019 (10,1 milliards). En mai 2021, elles avaient représenté 10,1 milliards d’euros.

À fin juin, l’encours des contrats d’assurance vie s’est établi à 1 840 milliards d’euros, en progression de +4,4 % sur un an.

Le mois de juin est traditionnellement moyen pour l’assurance avec une collecte nette qui tourne autour de 1,3 milliard d’euros sur moyenne période. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées au cours du sixième mois de l’année.

Depuis le mois de décembre 2020, l’assurance vie a retrouvé un rythme de croisière qui le rapproche de la croissance qu’elle connaissait avant crise. En revanche, pour le moment, la période de mars à novembre 2020 qui avait été marquée par un recul de la collecte nette n’a pas été compensée. Il n’y a pas eu d’effet rebond. Les ménages n’ont pas encore décidé d’arbitrer leur épargne covid placée sur les comptes courants et sur les livrets en faveur de l’assurance vie. L’attentisme demeure de mise en raison du fort niveau d’incertitudes qui prédomine. Pour le moment, les ménages entendent se faire plaisir en réduisant leur effort d’épargne de précaution (collecte nulle du Livret A en juin) tout en ne touchant pas trop à leur cagnotte. L’arrivée de la quatrième vague les incite à rester prudents. Une normalisation sur le plan de l’épargne ne pourra intervenir qu’avec le recul sur la durée de l’épidémie. Malgré tout, le second semestre devrait être plus « dépenses » qu’épargne comme c’est le cas traditionnellement. Ce semestre est en effet marqué par les dépenses de vacances, de rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année.

L’assurance vie doit faire face à la concurrence du Plan d’Épargne Retraite, en particulier chez les épargnants ayant plus de 50 ans. La montée des inquiétudes concernant le niveau de vie à la retraite et la possibilité offerte de sortir en capital avec ce nouveau produit conduit un nombre croissant de ménages à le privilégier par rapport à l’assurance vie d’autant plus qu’il est assortie d’un avantage fiscal à l’entrée.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Faut-il profiter des vacances d’été pour partir à la retraite ?

Interrogé sur l’opportunité pour les retraités de liquider leur droits l’été, Philippe Crevel rappelle sur Planet.fr qu’un départ à la retraite ne s’improvise pas, précisant qu’il faut compter entre trois et six mois, selon les profils et les carrières types.

Comment participer à la relance de l’économie avec votre épargne

Dans le Parisien, Philippe Crevel recommande aux épargnants « plutôt que de laisser son argent dormir sur des livrets sans rendement ou sur son compte courant, vaut mieux le placer en Bourse« , Précisant que « si, en plus, vous donnez du sens à votre épargne, c’est encore mieux ! »

Le livret A boudé en juin

Investir décrypte la collecte nulle du Livret A en juin et reprend dans son article l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne. Selon Philippe Crevel, en juin « Les Français se sont fait plaisir ». Ainsi après des mois de privation, « ils ont retrouvé le chemin de la consommation et ont préparé leurs vacances« .

Retraite : peut-on s’en sortir quand on a très peu travaillé ?

Dans cet article consacré au niveau de vie des retraité et à la situation particulière des retraités ayant connu un parcours professionnel non linéaire, Planet cite Philippe Crevel qui rappelle que le niveau de vie des retraités est en baisse depuis 2014 du fait, notamment, du gel des pensions.

Collecte nulle en juin, le Livet A entre deux eaux

Au mois de juin, la collecte nette du Livret A a été nulle, les versements ont parfaitement équilibré les retraits. La collecte de juin est inférieure à celle du mois de mai (1,81 milliard d’euros) et à celle de juin 2020 (2,96 milliards d’euros). Le mois de juin est traditionnellement médiocre pour le Livret A avec des collectes qui sont, en moyenne, inférieures à 1 milliard d’euros lors de ces dix dernières années. Le résultat de juin 2021 tranche avec les cinq mois précédents qui avaient été marqués par les mesures sanitaires et le troisième confinement. Les Français se sont fait plaisir en investissant les restaurant, les bars et les lieux de loisirs. Ils ont retrouvé le chemin de la consommation et ont préparé leurs vacances. Malgré tout, ils n’ont pas touché à leur cagnotte Covid, preuve qu’ils demeurent prudents face à une situation sanitaire et économique hautement instable. Compte tenu du niveau historique atteint par le Livret A, un mouvement de décollecte n’aurait pas été surprenant si les conditions économiques et sanitaires s’y étaient prêtées.

Lors du premier semestre 2021, la collecte du Livret A s’est élevée à 16,74 milliards d’euros, soit légèrement moins que sur la même période de 2020 (20,41 milliards d’euros). Le premier confinement avait entraîné un afflux important sur les livrets défiscalisés.

Depuis le début de la crise sanitaire (mars 2020), la collecte du Livret A a atteint 37,75 milliards d’euros faisant de ce produit le principal réceptacle de l’épargne Covid juste derrière les dépôts à vue (50 milliards d’euros).

Le LDDS a connu, de son côté, en juin, une collecte nette positive de 40 millions d’euros, contre 510 millions d’euros en mai dernier et 730 millions en juin 2020. Pour le premier semestre, la collecte a été de 4,03 milliards d’euros sur ce produit.

L’encours du Livret A reste toujours à un niveau historique de 343,3 milliards d’euros quand celui du LDDS s’élève désormais à 125,8 milliards d’euros.

Si durant la saison estivale, les Français devraient continuer à se faire plaisir en consommant, la recrudescence de l’épidémie devrait les inciter à conserver un niveau élevé d’épargne de précaution. La collecte du Livret A devrait donc se situer autour de zéro dans les prochains mois. Les Français attendront la suite de l’histoire avant de toucher réellement à leur cassette. En cas de durcissement des mesures sanitaires, une remontée de la collecte n’est pas impossible.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Santé : pour une amélioration de la couverture des séniors

Dans une récente publication, la DREES fait le bilan de la couverture santé des séniors depuis la mise en place des contrats responsables en 2016 et avant la mise en place du « 100 % santé » entré en vigueur en janvier 2021.

Rappelant que es pouvoirs publics ont multiplié, entre 2011 et 2016, les mesures incitatives en faveur d’une couverture massive dépenses de santé à travers notamment la modification du cahier des charges des contrats responsables et la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise, cette étude met en évidence une évolution du niveau des garanties souscrites à tous les âges. Ainsi, sur l’intervalle le niveau de prise en charge des dépenses de santé par les contrats aurait augmenté de 11,2 %.

La généralisation de la complémentaire santé d’entreprise en janvier 2016 a par ailleurs conduit à une hausse de

la part des personnes couvertes par un contrat collectif, passant de 42 % à 47 % des effectifs de bénéficiaires

de contrats de complémentaire santé privés entre 2011 et 2016. Néanmoins, ce transfert touche marginalement les contrats souscrits par les séniors qui, une fois sortie du marché du travail, souscrivent majoritairement des contrats individuels.

Ce recours plus répandu aux contrats individuels par les séniors, aurait même permis, selon la DREES, une très légère hausse du niveau de couverture de ces contrats (+0,3 %), du fait que les personnes plus âgées souscrivent généralement des contrats aux niveaux de garantie plus élevés.

Cependant, les auteurs notent que reste à charge des séniors demeure plus élevé entre 2011 et 2016 pour les séniors. D’après les analyses menées par la DREES, les contrats individuels couvrent alors 57 % du reste à charge des postes de soins du score des moins de 25 ans contre 54 % pour les plus de 85 ans. Cela tient au fait que les cotisations augmentent avec l’âge pour les contrats individuels, et avec le niveau de garantie pour les contrats individuels et collectifs.

Ils notent par ailleurs qu’à niveaux de score et âge donnés, les cotisations – y compris la participation employeur – sont plus élevées en individuel qu’en collectif, ce qui pourrait notamment s’expliquer par le fait que de nombreux contrats collectifs sont négociés par les employeurs, ou que leurs frais de gestion sont plus faibles en moyenne. Enfin, ils précisent les hausses sont plus contenus dans les contrats collectifs car ne peuvent faire de l’âge un critère individuel de tarification, quand les contrats individuels disposent de cette faculté.

Cette étude remet au cœur du débat la nécessité d’introduire une sélection des contrats de complémentaire santé destinés aux seniors. Préconisé lors du précédent quinquennat, cette mesure évoquée dans le cadre du PLFSS pour 2016visait à élargir la couverture santé des seniors, après celle des salariés du privé. Se voulant incitatif le dispositif évoqué alors prévoyait l’octroi d’un avantage fiscal aux souscripteurs afin d’afin d’accroître le taux de couverture santé des séniors. Le texte définitif a privilégié l’introduction d’une « labellisation » au profit des assurés de 65 ans et plus afin de permettre à ces derniers de bénéficier de contrats répondant à des critères de prix et de qualité, avec des niveaux de remboursements et de tarifs définis par décret.

Livrets, PEA, assurance vie, or, Bitcoin… Où placer son épargne en 2021 ?

Dans cet article spécial placements, la revue Dossier Familial décortique les différents produits financiers des plus classiques aux plus tendances et interroge Philippe Crevel sur les raisons du succès enregistré par certains d’entre eux à l’instar des Livrets d’épargne réglementée et le bitcoin.

#ÇaDépendDeNous – Rester autonome par la gestion de son patrimoine

Comment faire de son patrimoine un instrument du #BienVieillir? Dans ce podcast consacré au financement de la perte d’#autonomie, le Directeur du Cercle de l’Epargne expose avec André Masson, Économiste à l’École d’Économie de Paris et Directeur de recherche émérite au CNRS, les pistes à explorer et les solutions mobilisables pour une gestion efficace de son patrimoine, quel qu’en soit le niveau, au service d’une vie autonome le plus longtemps possible.

Le choc économique sous-estimé du vieillissement de la population

Dans les Echos, Philippe Crevel publie une tribune sur la nécessaire adaptation de la société au vieillissement, en France comme ailleurs.

Livret A, assurance vie, compte courant… L’effet pervers de l’inflation sur votre épargne

Dans cet article consacré à l’incidence de l’inflation sur le rendement des placements financiers, Philippe Crevel minimise le risque d’inflation et explique par ailleurs que, notamment pour l’assurance vie, les fonds euros « sont des tankers avec beaucoup d’inertie, tant à la baisse qu’à la hausse. On ne change pas de route en 2 secondes. Les titres à faible rendement vont se faire encore sentir pendant plusieurs années ».

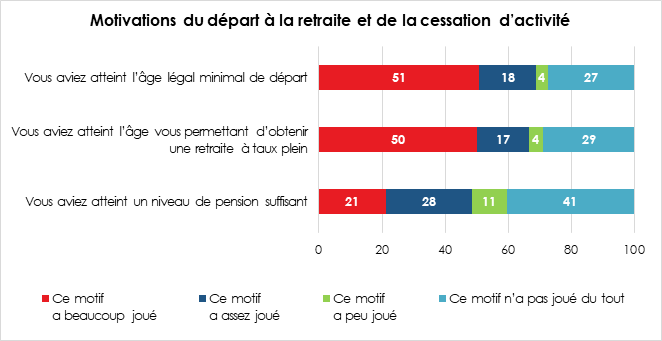

Pourquoi partons-nous à la retraite ?

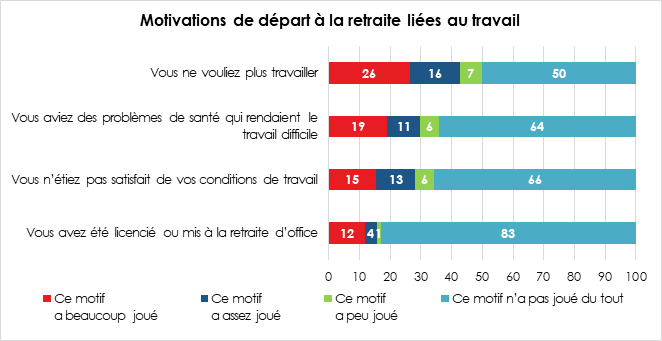

Dans le cadre de son rapport annuel sur les retraites, la DREES a réalisé une enquête sur les départs à la retraite en 2019 et étudie les motivations des Français. Ces derniers souhaitent partir à la retraite dès que possible. Pour deux tiers des assurés, la date de liquidation est liée à l’âge qui permet l’ouverture des droits. L’aspect financier tout en n’étant pas négligeable intervient dans un second temps.

L’envie d’arrêter de travailler l’emporte dans le choix du départ. Celui-ci est rarement lié à des problèmes de santé, aux conditions de travail ou à une mise à la retraite d’office.

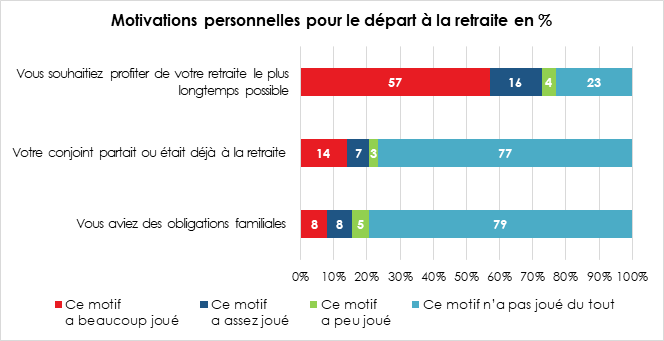

La retraite est perçue comme un espace de liberté. La possibilité de disposer de son temps est un souhait majeur pour les personnes qui partent à la retraite. 75 % des sondés veulent profiter le plus longtemps possible de leur retraite.

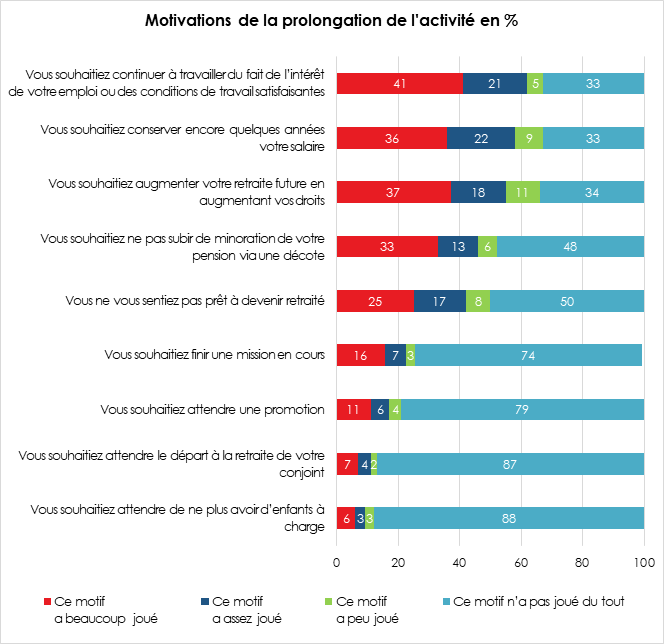

Parmi les assurés qui auraient pu liquider leurs pensions mais qui décident de poursuivre leur activité, le facteur financier arrive en deuxième position après l’intérêt du travail.

A lire dans la Lettre N°87 du Cercle de l’Epargne de juillet 2021

Le cumul emploi-retraite, un phénomène marginal qui concerne essentiellement les jeunes retraités

En matière de cumul emploi-retraite, les pouvoirs publics ne savent pas sur quel pied danser. La réglementation a, en effet, depuis 1982, fortement évolué, avec en arrière fond la situation du marché du travail. L’ordonnance du 30 mars 1982 soulignait que le départ à la retraite signifiait la rupture définitive de tout lien professionnel avec l’employeur ou la cessation définitive de l’activité non salariée. Elle accordait la possibilité de reprendre une activité professionnelle, salariée ou non, mais alors celle-ci devait être différente de la précédente. La réglementation prévoyait néanmoins quelques exceptions.

La loi du 21 août 2003 a introduit des limites quant à l’activité reprise et fixé une condition de ressources qui s’applique à tous les régimes. La loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2009 a amplement libéralisé le cumul emploi-retraite sous certaines conditions. Si ces dernières ne sont pas remplies, c’est l’ancien régime qui s’applique.

Qui est concerné par le cumul emploi-retraite ?

Les règles sur le cumul emploi-retraite concernent tous les régimes d’assurance vieillesse à l’exclusion des exploitants agricoles qui bénéficient d’un régime particulier. Sont ainsi concernés, les assurés du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles, ceux des régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales, des régimes spéciaux de la fonction publique, du régime des marins et de celui des ouvriers des établissements industriels de l’État ainsi que des autres régimes spéciaux. Les assurés des régimes des professions libérales et des avocats ne font pas exception.

Les deux dispositifs de cumul en vigueur

Depuis le 1er janvier 2009 cohabitent deux dispositifs. Le premier concerne les retraités ayant liquidé une retraite à taux plein soit parce qu’ils avaient atteint l’âge légal de départ à la retraite et qu’ils avaient acquis le nombre de trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein, soit parce qu’ils avaient atteint l’âge à partir duquel la retraite à taux plein est de droit. Cette formule est également ouverte aux assurés qui ont obtenu une retraite anticipée au titre du dispositif de « carrière longue » ou d’un handicap. Le second dispositif concerne tous ceux qui ne se trouvent pas dans cette situation, il s’agit essentiellement les retraités qui ont liquidé leurs droits avant l’âge de la retraite à taux plein, sans avoir le nombre de trimestres requis.

Le cumul intégral

Dans le cadre du premier dispositif, appelé « cumul intégral », aucun délai ni aucune condition de ressources ne sont imposés. Le retraité peut reprendre son ancienne activité professionnelle une fois ses pensions liquidées. Il faut, en effet, au préalable qu’il ait cessé toutes ses activités professionnelles avant de se mettre en situation de cumul. Cette règle ne joue pas pour les anciens militaires.

Le cumul sous conditions

Pour tous les retraités qui n’ont pas obtenu la retraite à taux plein ou qui n’ont pas atteint l’âge de la retraite à taux plein, le cumul est encadré.

Deux limites ont été apportées par le législateur. La première concerne le délai de réemploi chez son ancien employeur. Il est impossible de signer un nouveau contrat de travail durant les six mois suivant la cessation d’activité. Si cette condition n’est pas respectée, le versement de la pension est suspendu.

L’autre limite correspond à une condition de ressources. Le total des montants bruts des retraites de base et complémentaires des salariés ou assimilés et du salaire perçu au titre de l’activité reprise ne doit pas dépasser la moyenne mensuelle des salaires soumis à CSG perçus au cours du mois de la cessation de l’activité salariée exercée en dernier lieu avant la retraite et des deux mois civils précédents. Pour simplifier, le cumul emploi-retraite ne doit pas aboutir à gagner plus qu’avant la liquidation des droits à la retraite.

Cette limite ne peut être inférieure à 1,60 fois le SMIC mensuel si ce montant est plus avantageux que le précédent. En cas de dépassement de cette limite, le versement de la pension est suspendu.

Dès que le retraité atteint l’âge de la retraite à taux plein, il bascule dans le régime du cumul intégral.

La fin de la constitution de nouveaux droits pour la retraite

Jusqu’au 1er janvier 2015, il était possible de se constituer de nouveaux droits à la retraite à la condition que le nouvel emploi soit affilié à une caisse de retraite à laquelle aucune demande de liquidation de droits n’avait été faite. À compter du 1er janvier 2015, le cumul emploi retraite, quelle que soit sa nature, n’ouvre pas de nouveaux droits à la retraite.

Le retraité souhaitant reprendre une activité doit, à compter du 1er janvier 2015, avoir liquidé tous ses droits et cela auprès de toutes les caisses auquel il est affilié. Cette liquidation ne vaut pas pour les produits d’épargne retraite (PERP, Contrat Madelin…).

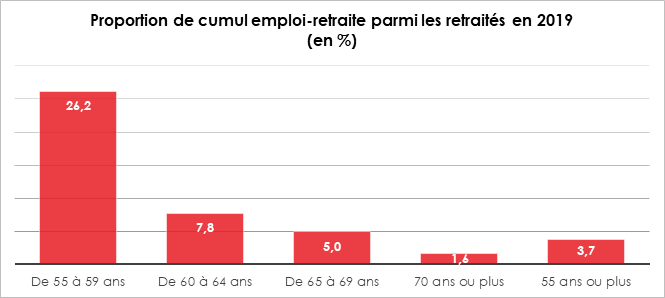

Moins de 4 % de cumulants

En 2019, 3,7 % des retraités de 55 ans ou plus sont, selon l’INSEE, en situation de cumul emploi-retraite. En 2019, 535 000 personnes âgées de 55 ans ou plus, résidant en France (hors Mayotte), cumulaient, une activité professionnelle avec une pension de retraite contre 464 000 personnes en 2014. En quinze ans, le cumul emploi retraite a progressé de 0,7 point.

26,2 % des retraités âgés entre 55 et 59 ans sont en cumul emploi-retraite, soit 8,5 points de plus qu’en 2014. Cette proportion se réduit à 7,7 % chez les 60-64 ans, 4,9 % chez les 65-69 ans, et 1,6 % chez les 70 ans ou plus. Parmi les cumulants, 42 % sont des femmes. Entre 2014 et 2019, la part des 60-64 ans parmi les retraités en situation de cumul emploi-retraite diminue de 42,6 % à 31,2 %. Cette baisse s’explique, pour partie, par le recul de l’âge d’ouverture des droits à la retraite instauré par la réforme de 2010, qui conduit les personnes à partir à la retraite plus tard et diminue, de facto, le recours au cumul emploi-retraite. Cette diminution pourrait également s’expliquer par le durcissement des règles en 2014 qui empêchent les cumulants de se constituer de nouveaux droits pour la retraite.

En 2019, 19,3 % des retraités en situation de cumul emploi-retraite exercent une activité en tant qu’artisans, commerçants, chefs d’entreprise ou exploitants agricoles, contre 9,3 % de l’ensemble des personnes de 55 ans ou plus en emploi et non retraitées. Ils sont également 24,3 % à occuper un emploi de salarié cadre, soit 3,2 points de plus que l’ensemble des seniors en emploi et non retraités. La catégorie d’emploi occupé lors du cumul emploi-retraite diffère fortement en fonction du sexe. Ainsi, près d’un tiers (30,2 %) des hommes retraités qui ont un emploi sont cadres ou assimilés, contre 16,2 % des femmes, et plus d’une retraitée sur deux en situation de cumul emploi/retraite (51,0 %) est employée ou ouvrière, contre 28,4 % des hommes.

Plus de deux tiers des emplois exercés dans le cadre d’un cumul avec la retraite le sont à temps partiel. Plus des trois quarts des cumulants salariés de 55 ans ou plus ont un contrat de travail à durée indéterminée (81 % des femmes et 72 % des hommes) et six sur dix travaillent dans une entreprise privée ou au sein d’associations (63 % des hommes et 56 % des femmes). L’emploi des cumulants auprès des particuliers est nettement plus fréquent parmi les femmes que parmi les hommes (25 % contre 5 %).

A lire dans la Lettre N°87 du Cercle de l’Epargne de juillet 2021

La retraite progressive, toujours confidentielle

En contrepartie du durcissement relatif du cumul emploi-retraite en 2015, le Gouvernement de Jean Marc Ayrault avait souhaité favoriser le développement de la retraite progressive qui n’a pas trouvé, jusqu’à maintenant, son public. Avec la retraite progressive, un salarié peut travailler à temps partiel tout en percevant une partie de ses pensions de retraite. Son montant dépend de la durée de l’activité à temps partiel. Le bénéficiaire continue à accumuler des droits pour sa pension au titre de son activité professionnelle. Ce dispositif est ouvert aux salariés ayant atteint l’âge minimum de la retraite et justifiant de 150 trimestres d’assurance. La loi de 2014 a abaissé de deux ans l’âge à partir duquel le salarié peut en bénéficier. Avec cette réforme, le nombre de bénéficiaires de la retraite progressive a triplé. Ce dispositif n’en demeure pas moins confidentiel. En 2018, seules 19 000 personnes en ont bénéficié.

Quels sont les assurés qui peuvent en bénéficier ?

Les salariés, les salariés agricoles, les artisans, les commerçants et les exploitants agricoles peuvent demander à profiter du dispositif de retraite progressive. Depuis le 1er janvier 2018, les salariés qui travaillent pour plusieurs employeurs y ont également droit. En revanche, les professions libérales (médecins, avocats, notaires, architectes…), les fonctionnaires et les agents des entreprises et établissements publics relevant des régimes dits « spéciaux » n’ont pas accès au dispositif. Il faut souligner que les agents non titulaires de la fonction publique (stagiaires, vacataires, contractuels), dont le contrat de travail relève du droit privé, peuvent, eux, accéder à la retraite progressive.

Quelles sont les conditions ?

Depuis le 1er janvier 2015, les assurés peuvent accéder à la retraite progressive dans les deux ans précédant l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955. Il faut avoir plus de 60 ans pour la demander. Il est nécessaire de justifier d’au moins 150 trimestres de cotisation.

L’assuré doit impérativement travailler à temps partiel. Celui-ci doit représenter au maximum 80 % et au minimum 40 % d’un temps plein. Les assurés dont le temps partiel ne peut être décompté en heures ne peuvent y avoir accès. C’est notamment le cas des cadres « au forfait » (dont le temps de travail est annualisé), des dirigeants, des mandataires sociaux ou encore des VRP. En raison d’une décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2011, les salariés en forfait jours « réduit » devront, en revanche, pouvoir accéder au dispositif de retraite progressive au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Quel est le montant de la pension ?

La pension servie se base sur les droits acquis au moment de la demande de la retraite progressive. Une fraction est appliquée au montant estimé. Elle est fonction du temps partiel choisi. Si l’assuré travaille 60 %, il lui sera versé 40 % de sa pension. Le montant de la pension peut être majoré, si l’assuré est parent d’au moins trois enfants, s’il est lourdement handicapé ou s’il dispose d’une surcote. À la différence du cumul emploi retraite, l’assuré continue à se constituer de nouveaux droits à la retraite. Au moment du départ à la retraite, la pension est recalculée afin de prendre en compte les trimestres de cotisation validés et les points supplémentaires de retraite acquis.

A lire dans la Lettre N°87 du Cercle de l’Epargne de juillet 2021

Retraite, réforme ou pas réforme, à vous de choisir!

Y a-t-il urgence à réformer le système de retraite français ? La réforme s’impose car son déficit est en partie structurel. Elle s’impose afin de rassurer nos partenaires européens sur notre capacité à maîtriser nos finances publiques au moment où la France est en tête pour l’augmentation de la dette. En revanche, au vu de l’importance du déficit des régimes de retraite, moins d’un point de PIB quand le déficit public dépasse 9 points, l’urgence de la réforme n’est pas évidente. Compte tenu de la sensibilité des Français sur la question des retraites, le Gouvernement prend des risques à vouloir s’engager, à quelques mois de l’échéance présidentielle, sur ce terrain. Plusieurs pistes sont néanmoins à l’étude dont celle du relèvement de l’âge légal de 62 à 64 ans ou celle visant à accélérer la réforme Touraine portant la durée de cotisation de 42 à 43 ans.

Si le Conseil d’Orientation des Retraites, dans son rapport 2021, fidèle à son habitude, est resté plutôt optimiste en considérant que le système est capable d’affronter la crise covid-19 au prix certes d’une dévalorisation relative des pensions. La Commission Blanchard/Tirole a, en revanche, appelé à un dynamisme plus marqué tout comme la Cour des Comptes.

La vision tempérée du Conseil d’Orientation des Retraites

En 2020, selon le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), 338 milliards d’euros de pensions ont été versés à plus de 16 millions de retraités. Le système de retraite a enregistré un déficit de 18 milliards d’euros, ramené à 13 milliards d’euros après un transfert de 5 milliards d’euros issus du Fonds de Réserve des Retraites. Ce déficit est inférieur aux prévisions du mois de juillet (-29 milliards d’euros) et de novembre (-25 milliards d’euros). Ce moindre déficit est imputable à la reprise de l’activité intervenue à compter du troisième trimestre 2020. Pour 2021, le COR évalue le déficit entre 7 et 10 milliards d’euros, soit 0,3 % à 0,4 % du PIB.

Selon le COR, le besoin de financement du système de retraite pour les vingt-cinq prochaines années, en moyenne annuelle, serait compris entre zéro et 0,6 point de PIB (autour de 14 milliards d’euros avec pour référence le PIB 2019), pour une croissance des revenus d’activité de 1,3 % sur le long terme. Le COR a révisé à la baisse le taux de fécondité en retenant un taux de 1,83 enfant par femme. Les gains d’espérance de vie à 65 ans ont été également réduits, ce qui améliore les résultats du système retraite sur longue période. En revanche, avec une diminution du solde migratoire, la croissance de la population se ralentira plus vite que prévu. Le nombre de personnes actives progresserait de 46 000 par an entre 2021 et 2040, contre +173 000 entre 1990 et 2005. À partir de 2040, la population active baisserait de 40 000 par an jusqu’en 2070. Cette diminution de la population active pourrait être compensée par une augmentation du taux d’emploi qui est bien plus faible en France que chez nos partenaires. Cela suppose une forte augmentation de l’emploi des seniors. Selon le COR, le taux d’emploi des seniors de 60 à 64 ans devrait passer de 35,5 à 63 % de 2021 à 2040. Le COR estime toujours que la croissance sur longue période devrait se situer autour de 1,3 %, sachant que de 2011 à 2021, le taux moyen a été de 0,7 %. Le taux de chômage cible reste fixé à 7 %. Le nombre de cotisants par rapport à celui des retraités devrait quant à lui passer de 1,7 à 1,3 de 2019 à 2070. Les retraités seront, dans cinquante ans, 23 millions contre 16,4 millions en 2019.

Après avoir atteint 14,7 % du PIB, le poids des dépenses de retraite baisserait à 13,7 % du PIB d’ici 2025, contre 14 % prévu en juillet dernier. Le niveau serait proche de celui qui avait été projeté avant la crise sanitaire. Le Conseil d’Orientation des Retraites estime que les dépenses progresseront moins vite en raison de moindres gains d’espérance de vie. En 2070, pour les femmes, l’espérance de vie à 65 ans ne serait plus de 24,2 ans, mais de 23,7 ans. Pour les hommes, elle serait ramenée de 20,5 à 20 ans. Par ailleurs, l’accroissement de mortalité de 9 % en 2020 a légèrement réduit les dépenses. Les prévisions de croissance pour les prochaines années sont revues à la hausse, ce qui induit un surcroît de recettes. Le PIB devrait augmenter de 5 % en 2021 de 4 % en 2022, de 2,3 % en 2023 et de 1,6 % en 2024. À long terme, le solde du système de retraite varierait entre +2,1 % et -0,7 % du PIB en 2070. Pour équilibrer le système de retraite, le COR estime que l’âge effectif de départ à la retraite devrait atteindre 64 ans en 2030, contre 62,2 ans en 2019. Les deux autres moyens seraient de diminuer les pensions de 2,2 % par rapport à leur évolution normale ou d’augmenter les cotisations de 1,4 point.

Selon le COR, la pension moyenne brute de l’ensemble des retraités passerait de 50,1 % à moins de 35 % du revenu moyen d’activité de 2019 à 2070. Entre les générations des années 1950 et celles des années 1980, le taux de remplacement net à la liquidation baisserait de 10 points pour les salariés non-cadres. Pour les cadres, la baisse serait encore plus marquée.

En 2018, le niveau de vie médian des retraités était de 1 828 euros par mois et par unité de consommation. Un retraité sur dix dispose d’un niveau de vie inférieur à 1 103 euros quand un sur dix a un niveau de vie supérieur à 3 170 euros. Pour ces derniers, les revenus du patrimoine représentent 21 % de leurs revenus contre 14 % pour l’ensemble des retraités. Depuis 2014, le pouvoir d’achat des pensions est en baisse et, depuis 2017, le niveau de vie des retraités s’érode.

Si en 2014, le niveau de vie des retraités était de 7 points supérieur à celui de la moyenne de la population, l’écart n’est plus que de 2 points en 2020 bien que les pensions n’aient pas été touchées par la crise sanitaire. Le niveau de vie relatif des retraités s’établirait entre 90,2 et 94,6 % en 2040 et entre 77,2 % et 86 % en 2070.

Le Conseil d’Orientation des Retraites est fidèle à sa ligne de conduite en vertu de laquelle, sur longue période, rien n’est dramatique. Il retient des hypothèses économiques et démographiques plutôt optimistes. S’il ne nie pas les conséquences à court terme de la crise sanitaire, ses effets à long terme seraient mesurés. Le déficit de 18 milliards d’euros devrait néanmoins perdurer même s’il est amené à se réduire. À la lecture de ce rapport, le Gouvernement peut tout à la fois justifier le report d’une réforme paramétrique et, inversement, défendre la nécessité d’en faire une. Compte tenu du contexte économique et politique, il devrait faire passer quelques mesures en faveur des retraités les plus modestes dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.

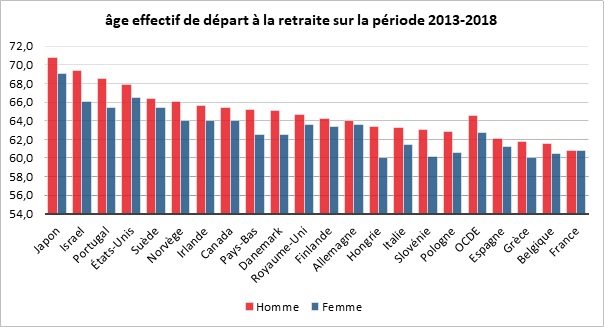

La Cour des Comptes appelle de ses vœux une réforme prudente

Dans le cadre de son rapport sur la stratégie de finances publiques pour la sortie de crise, la Cour des Comptes a consacré un chapitre à la retraite. En introduction, les rapporteurs ont souligné que les Français avaient, depuis 1993, consenti à de nombreux efforts en matière de retraite. Ils soulignent l’importance des mesures concernant la désindexation des pensions et des salaires reportés aux comptes de carrière ainsi que la modification du calcul du salaire de référence. Ce dernier est désormais calculé sur les 25 meilleures années et non plus sur les 10 meilleures années. Ils mentionnent le passage de la durée d’assurance de 37 ans et demi à 43 ans et le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et de l’âge d’annulation de la décote en cas de non-respect de la durée d’assurance de 65 à 67 ans. Ils rappellent le processus d’harmonisation engagé depuis une vingtaine d’années concernant les régimes de base, les régimes spéciaux et ceux de la fonction publique. Les rapporteurs mentionnent également les mesures prises par les partenaires sociaux pour maintenir à l’équilibre les régimes complémentaires. Selon la Cour, l’ensemble des réformes des retraites de base et complémentaires ont entraîné une forte réduction des dépenses par rapport à leur évolution tendancielle. En 2030, les retraites représenteraient un peu moins de 14 % du PIB, soit un niveau comparable à celui d’avant crise, contre 20 % si les réformes précitées n’étaient pas intervenues. Elle observe néanmoins que le système de retraite est appelé à rester durablement en déficit, reprenant les conclusions du Conseil d’Orientation des Retraites mais en les interprétant de manière plus pessimiste. La Cour des Comptes appelle de ses vœux de nouvelles adaptations possibles pour maîtriser l’évolution des dépenses. L’évolution de la démographie française l’inquiète tout particulièrement. Le nombre d’actifs rapporté à celui des retraités pour le régime général des salariés du secteur privé est passé de 4,5 en 1965 à 1,8 en 1992, puis à 1,4 en 2019. Cette dernière baisse, de près d’un quart, traduit l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby-boom nées à partir de 1945. Compte tenu du ratio démographique encore plus défavorable constaté dans la plupart des autres régimes de retraite (fonctionnaires de l’État, régimes agricoles, régimes spéciaux), le rapport cotisants/retraités n’est plus que de 1,1 en moyenne pour l’ensemble des régimes de retraite. Cela signifie qu’en moyenne, chaque actif finance la pension d’un retraité. La Cour des Comptes souligne que le niveau de vie moyen des ménages de plus de 65 ans dépasse celui de l’ensemble de la population (de 2,9 % en 2018). Cet écart atteint 9,1 % en prenant en compte le fait que les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement. Elle retient des données un peu plus favorables que celles du COR et note que cette situation constitue une particularité française. Elle s’interroge sur l’équilibre des charges entre les différentes générations d’autant plus que l’endettement augmente rapidement. Elle pointe une autre particularité française, à savoir le départ précoce à la retraite. Si l’âge effectif de départ à la retraite s’est accru de deux ans à la suite de la réforme de 2010, il reste très inférieur à celui de nos partenaires européens, conduisant à des durées de versement pouvant atteindre en moyenne près de 27 ans pour les femmes et 23 ans pour les hommes, contre respectivement 22 et 19 ans en Allemagne ou encore 21 et 18 ans en Suède. Si le taux d’emploi des seniors en France a progressé, entre 2003 et 2019, de 54,4 % à 72,7 % pour les 55-59 ans et de 13,4 % à 32,5 % pour les 60-64 ans, il reste notablement inférieur à celui de la plupart de nos partenaires.

La Cour juge nécessaire l’adoption de nouvelles mesures d’adaptation pouvant avoir des effets distincts sur les actifs et les retraités actuels et futurs, en fonction de leur situation professionnelle, du profil de leur carrière et de leur patrimoine. Elle n’exclut pas une nouvelle modification des règles de calcul ou d’indexation des retraites mais celles-ci devraient « tenir compte des fortes disparités de situation qui traversent la population des retraités, au-delà du constat d’une situation financière en moyenne plus favorable que celle des actifs ». La Cour des Comptes ne semble pas hostile à l’idée d’un relèvement de l’âge de la retraite mais celui-ci devrait s’accompagner d’actions impliquant les partenaires sociaux et les entreprises elles-mêmes, afin de favoriser le maintien dans l’emploi de salariés. Elle rappelle qu’en 2018, seuls 63 % des nouveaux retraités et 52 % des nouvelles retraitées avaient une activité professionnelle au moment de leur départ en retraite ; les autres percevaient d’autres revenus de remplacement (allocation-chômage, pension d’invalidité ou revenu de remplacement) ou, à défaut, étaient sans revenus connus.