Dépendance, en attendant Godot

Les baby-boomers des Trente Glorieuses arriveront dans les prochaines années à l’âge où la dépendance pourrait potentiellement les atteindre. Ces générations ont bénéficié d’importants gains d’espérance de vie. Elle atteint désormais plus de 80 ans, hommes et femmes confondus. Cette révolution, accompagnée de la montée en puissance de la couverture retraite, a profondément changé le regard de la société sur la vieillesse. Pour autant, l’acuité du problème de la dépendance se pose et se posera avec l’augmentation du nombre de personnes concernées. La dépendance est difficile à appréhender, car elle concerne la fin de vie, car elle souligne notre impuissance face à la mort. L’éclatement des familles, l’individualisme croissant rendent encore plus difficile le soutien aux personnes dépendantes. Le choix légitime de rester le plus longtemps à son domicile a comme limites le coût, la disponibilité d’aidants et l’adaptation du logement. Les familles sont contraintes, surtout dans les derniers mois, à se résoudre à un transfert dans un EHPAD. Ces derniers sont confrontés à des personnes dépendantes de plus en plus âgées avec de multiples pathologies. Les hôpitaux qui pratiquent avant tout le court séjour ne peuvent pas s’occuper de personnes dépendantes exigeant un personnel d’accompagnement important. A contrario, les EHPAD ne disposent pas de toute la logistique technique pour traiter au mieux leurs pensionnaires. Le déficit de main-d’œuvre qualifiée constitue, par ailleurs, un problème récurrent. L’EHPAD se trouve au milieu du gué, entre la maison de retraite et l’établissement de santé. S’il est admis que les pensionnaires devraient être traités le plus dignement possible, force est de constater que faute de personnel bien formé, ce n’est pas toujours le cas.

Estimée à 2,5 millions de personnes en 2015, la population de personnes âgées dépendantes pourrait atteindre 4 millions en 2050. En dépit de la volonté des pouvoirs publics de promouvoir un « virage domiciliaire », les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) occupent une place centrale dans l’offre de prise en charge, puisqu’ils accueillent aujourd’hui environ 600 000 résidents, soit 15 % de la population de plus de 80 ans. Le volume global de la dépense publique consacrée aux soins et à la dépendance en EHPAD a progressé de 30 % entre 2011 et 2019 (près de trois fois plus vite que le PIB), pour atteindre, selon la Cour des Comptes, 11,24 milliards d’euros en 2019. À ce montant s’ajoutent les dépenses de soins dispensés aux résidents, financées par l’assurance maladie, estimées pour 2018 à 1,34 milliard d’euros pour les soins de ville et à 1,02 milliard d’euros pour les hospitalisations et urgences.

La crise du covid, un révélateur

La crise du Covid a, dans le domaine des EHPAD comme dans bien d’autres, été un révélateur de certains dysfonctionnements. Les dirigeants de ces établissements ont dû faire face à de multiples problèmes d’ordre sanitaire et éthique. Ils devaient protéger leurs pensionnaires tout en essayant de maintenir des conditions de vie dignes dans un contexte d’injonctions publiques pouvant être contradictoires ou du moins fluctuantes. Ils ont pu être accusés de prendre des mesures liberticides en empêchant les familles de voir leurs proches et/ou de mettre en danger ces derniers en ne fermant pas leur établissement à triple tour. Le livre Les fossoyeurs a percuté ce secteur au moment où l’épidémie commençait à reculer. Cet ouvrage fait suite à plusieurs autres dont EHPAD – Une honte française d’Anne-Sophie Pelletier, ou encore Le scandale des EHPAD de Hella Kherief.

L’accueil des personnes âgées a, en France, connu plusieurs grandes étapes, ces cinquante dernières années. La loi du 30 juin 1975 a permis de sortir l’hébergement pour personnes âgées du seul secteur hospitalier et de créer un secteur médico-social distinct. La réforme de 1999 a permis de transformer le modèle de la maison de retraite des années 80-90 en un EHPAD standardisé de qualité. Cette loi a été complétée par celle du 20 juillet 2001 sur perte d’autonomie, notion qui s’est progressivement substituée à la notion de dépendance. Cette loi a créé l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Depuis, la France attend une nouvelle loi sur le grand âge.

Une guerre de retard

Les EHPAD ne se sont pas adaptés à l’évolution de leurs pensionnaires de plus en plus âgées et de plus en plus atteints de multipathologies. Selon la DREES, l’âge moyen des résidents en institution était de 85 ans et 9 mois en 2015 contre 85 ans en 2011. En quatre ans, la proportion des personnes âgées de 90 ans ou plus parmi les résidents en institution est passée de 29 % à 35. La durée de séjour était en moyenne de 2,5 ans en 2015. L’EHPAD est souvent le dernier lieu d’hébergement de la personne âgée et le dernier lieu de vie pour un quart des personnes décédées en France. La fin de vie fait donc partie du quotidien des EHPAD. Le niveau de dépendance des personnes accueillies s’accroît d’année en année. Entre 2011 et 2018 : leur GMP (groupe iso-ressources – GIR – moyen pondéré) passe en moyenne de 689 en 2011 à 723 en 2018. Plus de la moitié des résidents (54 %) y est désormais très dépendante (en GIR 1 ou 2). Plus de la moitié souffre de maladies neurodégénératives. Annexes des hôpitaux, les EHPAD ne sont pas équipés pour faire face à des patients nécessitant des soins en permanence. Dans la moitié des EHPAD, soit il n’y a pas de médecin coordonnateur, soit le nombre d’heures effectuées est insuffisant. La permanence d’un infirmier de nuit apparaît également trop peu développée. La prise en charge des résidents en EHPAD souffre du trop faible niveau d’intervention des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des psychologues, pourtant essentiels pour les résidents atteints de troubles cognitifs. Les actions de prévention et l’amélioration de la qualité des conditions d’accueil se développent mais demeurent encore insuffisantes.

Une révolution à mener

La France compte 7 500 EHPAD qui peuvent être publics, privés ou mutualistes. Ils ont été souvent construits de manière standardisée. Pour ralentir les dégâts des maladies mentales, il est indiqué que les pensionnaires devraient bénéficier d’un véritable logement avec des commodités indépendantes (réfrigérateurs par exemple). Au Danemark, les pensionnaires des EHPAD vivent dans des logements de 40 à 60 m² comprenant chambre, salle de bains, salon et kitchenette. Dans ce pays, les EHPAD sont placés au cœur des villes et certains de leurs services sont ouverts à l’ensemble de la population (restaurant, centres de santé). Ce type d’EHPAD est plus coûteux à la construction. Il est donc nécessaire de prévoir d’autres sources de revenus que les pensionnaires. Par ailleurs, il conviendrait de faciliter les hébergements de courte durée pour des personnes dépendantes qui vivent à domicile grâce à la présence d’aides familiaux. Durant les vacances ou en cas de problème de santé, les EHPAD devraient avoir des possibilités d’hébergement sur des périodes de quelques jours à quelques semaines. Les EHPAD pourraient également avoir la responsabilité de la livraison de plateaux-repas à domicile, d’être des plateformes de services pour les aidants et les professionnels de santé, ce qui suppose une architecture ouverte tant sur le plan juridique qu’au niveau physique. Ces EHPAD d’un nouveau genre pourraient disposer de cellules juridiques proposant des conseils aux familles pour la gestion des personnes dépendantes. De très nombreuses familles sont perdues quand un de leurs proches tombe en dépendance. De la mise sous tutelle à l’organisation des soins, tout est complexe, exige du temps et de la persévérance.

Aujourd’hui, il est assez facile de critiquer les EHPAD mais il faut se souvenir qu’il y a 20 ou 30 ans, la situation était bien plus dramatique. En 1998, selon une enquête publiée par le ministère des Affaires Sociales, seulement 66 % des résidents en maison de retraite occupaient alors une chambre individuelle. Ce taux était de 38 % dans les unités de soins de longue durée (USLD). Seulement 44 % des résidents en maison de retraite bénéficiaient de sanitaires dans leur chambre, 27 % dans les USLD. 54 % des résidents n’avaient pas de téléphone dans leur chambre et 40 % pas de télévision. Sur ces différents points, des progrès ont été réalisés sur l’ensemble du territoire. Les salariés des établissements avaient peu ou pas de diplômes. Il a été procédé depuis à une professionnalisation. L’idée que « c’était mieux avant » est donc un fantasme.

À compter de 1997, les EHPAD connaissent une véritable révolution imposée par l’établissement d’un cahier des charges national exigeant une montée en gamme. Dans les années 2000, ils sont devenus des modèles pour les partenaires européens facilitant l’internationalisation des groupes français. Le secteur se structure autour de quelques grands groupes. Cette industrialisation a peut-être contribué à une normalisation excessive. L’absence de concurrence a pu également freiner les innovations et les remises en cause. Il aurait certainement fallu que l’administration réévalue ce cahier des charges avec une meilleure prise en compte des intérêts des pensionnaires.

Crise ukrainienne, quelles conséquences pour les épargnants ?

Avec la hausse du cours des matières premières, des céréales et de l’énergie, une hausse rapide des taux d’intérêt est-elle prévisible ?

Avant la crise ukrainienne, l’inflation était en nette accélération, plus de 7 % aux États-Unis, plus 5 % en zone euro et plus de 3,5 % en France en février. Les banques centrales s’apprêtaient, plus vite que prévu, à augmenter leurs taux directeurs. Certains experts envisageaient quatre à cinq hausses pour la FED et une augmentation avant la fin d’année pour la BCE, sachant que celle-ci ne devait pas intervenir avant 2023 voire 2024 initialement.

Avec l’invasion ukrainienne, les tensions inflationnistes ne peuvent qu’augmenter avec la hausse du cours de l’énergie et des céréales. Le baril de pétrole a dépassé 100 dollars fin février, un niveau inconnu depuis 2014. L’inflation qui devait s’atténuer à partir de la fin du premier semestre devrait donc connaître une nouvelle poussée. Les banques centrales vont être prises en tenaille. L’invasion russe en Ukraine aura des effets récessionnistes du fait de l’augmentation du prix du pétrole et du gaz. Les entreprises pourraient réduire leurs investissements compte tenu du haut niveau d’incertitudes. Les ménages pourraient épargner davantage. Augmenter les taux brutalement pourrait accroître le ralentissement de l’économie. Entre inflation et activité, les banques centrales sont face à un dilemme qui ne sera pas simple à résoudre. Il est fort probable qu’elles fassent preuve de pragmatisme d’autant plus que cette crise s’accompagne d’un nouveau besoin de dépenses publiques. Les États occidentaux ont décidé d’augmenter en toute urgence leurs dépenses militaires, +100 milliards d’euros pour la seule Allemagne qui a indiqué qu’elle s’endetterait pour les financer.

Si les taux d’intérêt sont attendus en hausse dans les prochains mois, ils devraient rester négatifs en valeur réelle, suivant de loin la remontée des prix.

Cette augmentation est une bonne nouvelle pour les détenteurs de produits de taux : livrets d’épargne dont le Livret A, l’assurance vie…

En restant inférieurs à l’inflation, les taux des produits de taux ne garantiront pas le maintien en valeur réelle du capital qui y est placé. Leur éventuelle augmentation ne compensa pas la hausse de l’inflation. Les fonds euros de l’assurance vie sont des tankers. Il y a une forte inertie. Ils mettent du temps à baisser et il en sera de même pour leur remontée. Ce qu’il faut éviter, c’est une hausse brutale qui mettrait en tension les compagnies d’assurances. La BCE veillera à ce que la montée des taux soit la plus progressive possible pour éviter des effets de ciseaux sur la valeur des obligations.

Y a-t-il un risque pour la garantie en capital des produits de taux et, en particulier, pour les fonds euros ?

Les établissements financiers, en Europe, sont capables de surmonter la crise ukrainienne. Ils respectent les normes prudentielles qui ont été durcies après la crise financière de 2008. Leur solvabilité est surveillée par les régulateurs. Ils ont été amenés à réaliser des crash-tests afin de vérifier leur résilience. Par ailleurs, les conséquences de la crise ukrainienne sont moindres, pour le moment, que celles constatées lors de la crise grecque. L’exposition des banques à la Russie est, en moyenne, relativement faible. Dans ces conditions, il n’y a pas de réelles inquiétudes sur la garantie offerte aux assurés dans le cadre des fonds euros des contrats d’assurance vie.

Les actions sont chahutées depuis le début de la crise. Est-ce un tournant pour le marché ?

Il y avait déjà de la volatilité avant la crise ukrainienne en raison des anticipations de hausses au niveau des taux directeurs. Elle est amplifiée depuis le début de l’invasion en raison des incertitudes que cette dernière fait peser sur la croissance. La baisse des cours reste néanmoins mesurée pour le moment. Elle concerne avant tout la zone euro du fait de sa proximité avec le théâtre d’opérations et de ses liens économiques avec la Russie. L’augmentation du prix du gaz et du pétrole touche avant tout les pays européens qui sont dépendants, en la matière, de la Russie.

Au-delà de l’effet de surprise, les conséquences de cette crise ne doivent pas être exagérées. La Russie comme l’Ukraine sont des clients marginaux pour les pays de la zone euro en ce qui concerne les échanges, représentant 1 à 3 % des échanges. Si 35 entreprises françaises du CAC 40 ont des filiales en Russie, ces dernières comptent, en règle générale, pour moins de 5 % de leur chiffre d’affaires total. Si l’Allemagne échange le plus avec la Russie, la France est le pays européen qui a le plus grand nombre d’entreprises implantées. Malgré tout, pour l’une comme pour l’autre, la perte de ce marché n’est pas systémique. Cette crise intervient au moment où les résultats des entreprises sont bons, leur permettant d’encaisser plus facilement ses effets. Les valeurs bancaires sont les plus touchées par l’invasion en raison des sanctions financières qui ont été prises. Les valeurs liées aux transports, au tourisme, à l’énergie et à l’agroalimentaire sont également pénalisées. Un rebond pourrait intervenir rapidement. Les valeurs liées à la défense devraient connaître une forte hausse en raison de l’augmentation des commandes d’équipements militaires.

Que faut-il faire acheter ou vendre des actions ?

Il faut être mobile et opportuniste. Les Français, actionnaires, sont de plus en plus matures. En 2020, face à la diffusion de l’épidémie, ils n’ont pas vendu comme en 2001 ou en 2008. Ils auraient tort, aujourd’hui de céder à la panique. Il y a certainement de bonnes opérations à réaliser, certaines valeurs, ayant baissé depuis l’enclenchement du conflit, devraient rebondir dans les prochains mois. En période de crise, les règles traditionnelles sont toujours de mise, diversification régionale et sectorielle, réalisation de plus-values et réallocation de son portefeuille en fonction des opportunités.

Les cryptomonnaies sont-elles touchées par la crise ukrainienne ?

La Russie et l’Ukraine étaient des zones de minage de cryptomonnaies importantes, même si les autorités russes avaient officiellement indiqué ne plus vouloir miner. Cette situation ne peut que renforcer la volatilité déjà extrême de ce marché. La hausse des taux d’intérêt à venir constitue une pression à la baisse pour les cryptomonnaies. Par ailleurs, le tarissement des plus-values sur le marché des technologiques réduit le réinvestissement sur ce type d’actifs.

Avec la hausse des taux, les obligations du Trésor redeviennent plus compétitives.

A lire dans le Mensuel N°95 de mars 2022

Le serpent de mer des donations

La campagne présidentielle a replacé au cœur du débat le régime fiscal des donations. Certains estiment qu’il est nécessaire, au nom de la mobilité du capital, de les faciliter, quand d’autres estiment qu’elles ne font qu’accroître les inégalités patrimoniales. Selon une enquête du Cercle de l’Épargne du mois de septembre 2021, une large majorité de Français souhaite un allégement des droits en matière de donation, seuls 14 % des sondés seraient favorables à leur hausse.

Près d’un ménage sur cinq a reçu une donation au cours de sa vie

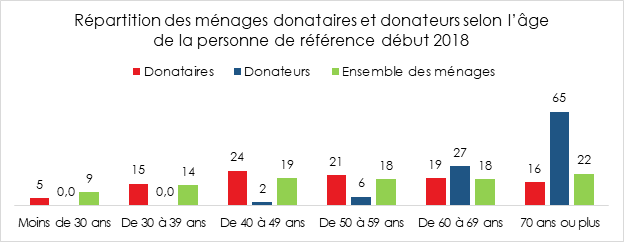

Début 2018, selon l’INSEE, 18 % des ménages ont reçu une donation au cours de leur vie (ménages donataires) et 8 % en ont versé une (ménages donateurs). Dans près de neuf cas sur dix les parents sont à l’origine des donations reçues (87 %). Dans 9 % des cas, ce sont les grands-parents qui en sont à l’origine. 52 % des donations reçues comprennent un bien financier (argent, assurance-vie, valeurs mobilières) et 49 % un bien immobilier (logement, terrain). La moitié des donations reçues représentent moins de 30 000 euros, 31 % entre 30 000 euros et 100 000 euros et 19 % 100 000 euros ou plus.

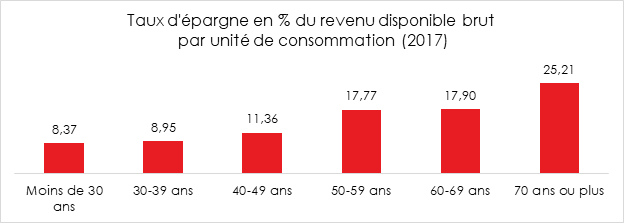

Les donations avant tout effectuées par des retraités

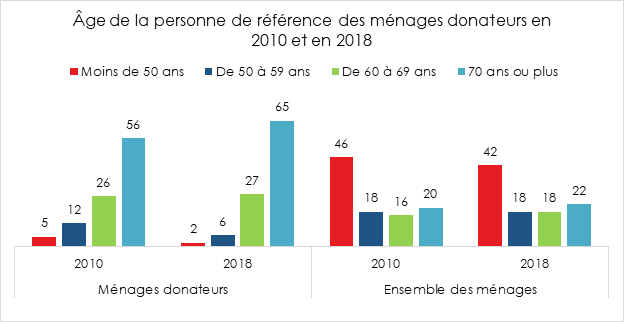

En 2018, 65 % des ménages donateurs ont une personne de référence de 70 ans ou plus et seuls 8 % des donateurs ont une personne de référence de moins de 60 ans. Les donateurs sont ainsi en grande majorité retraités. 85 % des ménages ayant versé une donation, la personne de référence était à la retraite au moment de l’enquête début 2018.

Avec le vieillissement de la population, l’âge moyen des donateurs tend à augmenter. Les ménages de 70 ans ou plus représentaient 56 % des donateurs en 2010, contre 65 % en 2018.

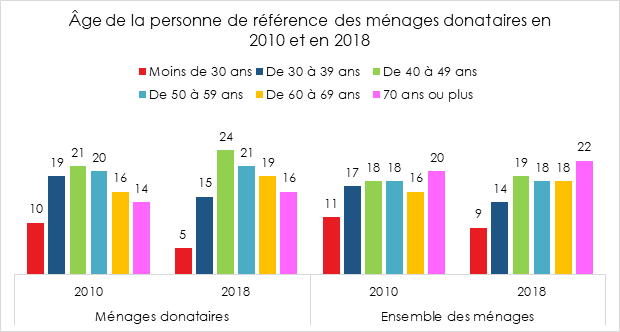

Les donataires sont d’âge mûr et plutôt issus des catégories sociales supérieures

En 2018, 45 % des donataires ont entre 40 et 59 ans, contre 37 % de l’ensemble des ménages. Les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans représentent quant à eux seulement 5 % des donataires. En 2010, des ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans déclaraient avoir déjà reçu une donation étaient deux fois plus nombreux. Les ménages donataires ont plus fréquemment une personne de référence cadre, profession intermédiaire ou indépendant que l’ensemble des ménages. 18 % des ménages donataires sont cadres, contre 10 % de l’ensemble des ménages. Au contraire, les employés et ouvriers sont sous-représentés (18 % des ménages donataires, contre 27 % de l’ensemble des ménages). En 2018, 12 % des ménages employés ou ouvriers ont déjà reçu une donation contre, 31 % des ménages cadres.

En 2010, les ménages dont la personne de référence avait moins de 40 ans représentaient 29 % des ménages ayant déjà reçu une donation ; ce taux en 2018 n’est plus que de 20 %, preuve que les donataires sont de plus en plus âgés en lien avec l’âge croissant des donateurs. La part des ménages donataires dont la personne de référence a plus de 60 ans est passée de 30 à 35 %. Si en 2010, 16 % des ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans déclaraient avoir déjà reçu une donation, ce taux n’est plus que de 10 % en 2018.

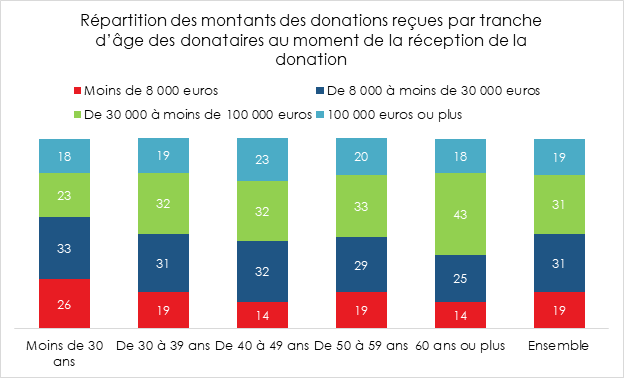

Le montant des donations augmente avec l’âge

Les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans au moment de la donation reçoivent plus fréquemment que les autres des donations de moins de 8 000 euros. Les ménages dont la personne de référence a entre 40 et 49 ans au moment de la donation reçoivent plus fréquemment que les autres des donations d’un montant supérieur à 100 000 euros. Il s’agit un peu plus souvent d’immobilier (53 % des donations reçues comportent un bien immobilier, 49 % pour l’ensemble des ménages).

Les donations comprises entre 30 000 et 100 000 euros sont nettement plus fréquentes pour les donataires de 60 ans ou plus. Il s’agit alors de biens financiers.

Les donateurs et les donataires disposent d’un patrimoine élevé

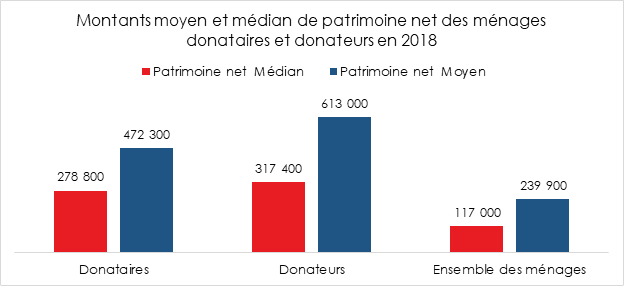

Début 2018, le patrimoine net des ménages donateurs s’élève à 613 000 euros en moyenne, quand le patrimoine moyen français est de 239 900 euros. Cet écart important s’explique notamment par le fait que la population des donateurs est plus âgée que l’ensemble des ménages. Pour neutraliser l’effet âge, il faut comparer le patrimoine moyen des donateurs avec celui des ménages de 60 ans ou plus, qui s’élève à 309 900 euros. Ainsi, à âge comparable, les ménages donateurs sont en moyenne encore deux fois mieux dotés que l’ensemble de la classe d’âge concernée. Le patrimoine médian des donateurs est de 317 400 euros, 117 000 euros pour celui de l’ensemble de la population et de 185 400 euros pour celui des plus de 60 ans ou plus. Les donataires ont également un patrimoine net plus élevé que la moyenne, 472 300 euros en moyenne, soit deux fois plus que l’ensemble des ménages.

Les donateurs ont des revenus plus élevés que la moyenne

En 2018, 24 % des ménages donateurs ont un niveau de vie supérieur à 40 000 euros, contre 9 % de l’ensemble des ménages. Le niveau de vie dépasse même 50 000 euros pour 13 % des donateurs, contre 4 % pour l’ensemble des ménages. Les donataires sont dans la même situation. 18 % ont un niveau de vie supérieur à 40 000 euros et 9 % un niveau de vie supérieur à 50 000 euros.

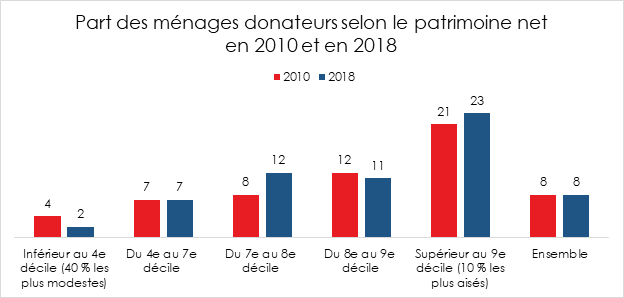

55 % des ménages ayant reçu une donation au cours de leur vie font partie des 30 % les mieux dotés en patrimoine net. 24 % des ménages ayant déjà reçu une donation appartiennent aux 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine net. Les ménages donateurs sont également surreprésentés dans le haut de la distribution de patrimoine net. 31 % font partie des 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine net, contre 27 % des ménages donateurs en 2010. La part des ménages donateurs dotés d’un patrimoine inférieur au patrimoine net médian a quant à elle baissé entre 2010 et 2018, passant de 28 % des donateurs en 2010 à 18 % en 2018. En 2018, seuls 2 % des ménages ayant un patrimoine net inférieur au 4ᵉ décile ont déjà versé une donation alors qu’ils sont 23 % parmi les ménages ayant un patrimoine net supérieur au 9ᵉ décile.

Les donations par nature concernent essentiellement les ménages de cadres et d’indépendants. La donation est une préparation de son vivant de la succession. Elle permet de résoudre certains problèmes familiaux et de réduire le coût fiscal pour les héritiers. Cette possibilité fait l’objet d’un large consensus au sein des Français même chez ceux qui n’en sont pas potentiellement bénéficiaires.

L’assurance vie accélère

Paris, le 7 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie – janvier 2022

L’assurance vie accélère

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

L’assurance vie, une santé retrouvée

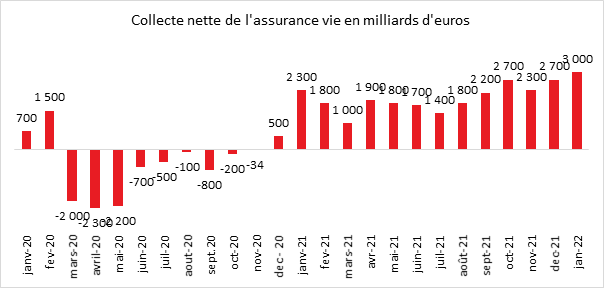

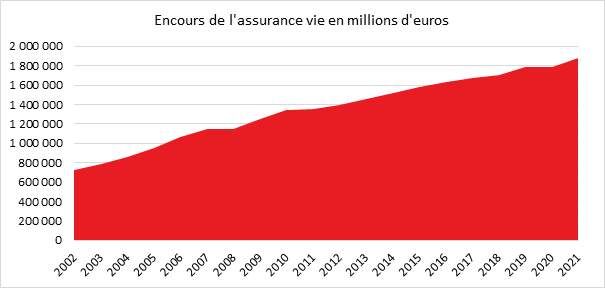

Avec une collecte nette de 3 milliards d’euros, l’assurance vie commence l’année 2022 en beauté en enchainant son 14e résultat consécutif positif. La vague Omicron n’a pas dissuadé les ménages de placer une partie de leurs liquidités sur l’assurance vie qui conforte ainsi sa première place au sein des produits financiers. Les encours des contrats d’assurance vie atteignent 1 871 milliards d’euros à fin janvier, en croissance de +4,3 % sur un an.

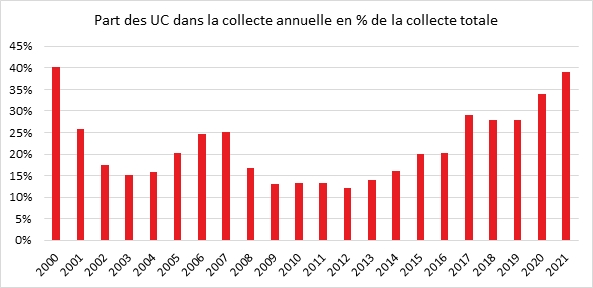

La collecte du mois de janvier qui est la plus élevée constatée depuis le mois d’avril 2019 est liée à la bonne tenue des cotisations 13,8 milliards d’euros, en hausse de +0,3 milliard d’euros par rapport à janvier 2021 et à la baisse des prestations de -0,4 milliard d’euros par rapport à janvier 2021. Ces dernières ont atteint ainsi 10,8 milliards d’euros. Le poids des unités de compte au sein de la collecte globale est stable en janvier à 39 % par rapport au mois précédent. Les assurés ont réduit de 0,8 milliard d’euros le montant de leurs engagements en fonds euros et ont accru ceux en unités de compte de 3,8 milliards d’euros.

Janvier, un mois en or pour l’assurance vie

Le mois de janvier est traditionnellement un mois favorable à l’assurance vie. Ces dix dernières années, une seule décollecte a été enregistrée, en 2012, au moment de la crise grecque. Au mois de janvier, après la perception des primes et des 13e mois de fin d’année, les ménages réalisent des arbitrages au niveau de leur épargne dont profitent l’assurance vie. La forte progression du cours des actions en 2021 et la baisse plus faible qu’escomptée des rendements des fonds euros les ont certainement incité à réallouer une partie de leurs liquidités sur l’assurance vie. Il est à souligner qu’au mois de janvier, le Livret A a également connu une collecte très importante, +6,25 milliards d’euros. Les Français restent donc en ce début d’année en mode épargne. La prudence reste de mise dans un contexte sanitaire et géopolitique complexe.

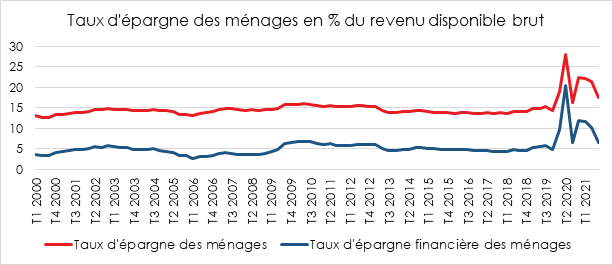

Avec la crise ukrainienne et l’accélération de l’inflation, la propension à l’épargne devrait s’accroître dans les prochains mois avec une préférence pour l’épargne de précaution. Le taux d’épargne était toujours, à la fin de l’année dernière, supérieur à son niveau d’avant crise, 17 % du revenu disponible brut au 4e trimestre 2021 contre une moyenne de 15 % en 2019. Si une normalisation de l’épargne était attendue cette année par l’INSEE, celle-ci pourrait être retardée de quelques mois…. La collecte de l’assurance vie pourrait légèrement se tasser tout en restant en zone positive compte tenu du désir des Français de mettre de l’argent de côté tant par précaution que pour préparer leur future retraite.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

L’inflation est de retour, quelles conséquences pour l’économie et quelle stratégie pour les épargnants ?

3 QUESTIONS À PHILIPPE CREVEL, DIRECTEUR DU CERCLE DE L’ÉPARGNE

Face à la résurgence de l’inflation, les banques centrales ont décidé d’augmenter leurs taux directeurs. Ce changement de cap monétaire peut-il aboutir à un affadissement de la croissance ?

Le rebond de l’inflation a surpris, par sa force et sa durée, les banques centrales. Celui-ci ne devait durer que quelques mois et s’estomper avant la fin de l’année dernière. La crise ukrainienne avec ses conséquences sur l’énergie et les produits agricoles ne fait qu’accentuer cette tendance. Nul n’ose prédire désormais la fin de la vague inflationniste. Au cours de l’année 2021, les économistes ont certainement sous-estimé la désorganisation des chaînes de valeurs par l’épidémie. La stratégie de zéro covid choisie par la Chine et certains pays asiatiques aboutit à des arrêts épisodiques de production qui se répercutent sur les autres États. La forte demande, dopée par les plans de relance, a créé d’importants goulets d’étranglement. Au même moment, aux États-Unis comme au Japon, les consommateurs ont souhaité acquérir les mêmes produits. Si avant la crise, la demande était soutenue par les services, avec l’épidémie, celle-ci est avant tout portée par les biens industriels qui nécessitent des matières premières et de l’énergie. En raison de prix bas pratiqués ces dix dernières années, les entreprises des secteurs minier et énergétique ont sous-investi. Les tensions internationales provoquées par le conflit dans le Donbass contribuent également à la hausse des prix. La décarbonation des économies et le souverainisme économique sont également des facteurs inflationnistes. La force et la durée de l’inflation dépendront de l’ampleur de sa transmission sur les salaires. Aux États-Unis, avec un marché de l’emploi marqué par un taux d’activité en retrait et un mouvement important de démissions, la répercussion de la hausse des prix sur les salaires semble se produire. En Europe, en revanche, cela n’est pas pour le moment le cas, malgré l’augmentation du nombre d’emplois vacants.

Avec un taux d’inflation qui dépasse 5 % en zone euro et 7 % aux États-Unis, les banques centrales ont décidé d’accélérer la fin progressive des politiques monétaires expansives. Il faut prendre conscience que ces politiques qui se traduisent par des taux directeurs nuls voire négatifs et par des rachats d’actifs n’ont pas à devenir la norme. Elles sont par nature exceptionnelles. Plus elles perdurent, plus délicate sera leur réduction. La sortie du dopage monétaire est un exercice périlleux, car il est en vigueur depuis de nombreuses années. Aux États-Unis, les politiques monétaires accommodantes ont été de mise depuis la crise de 2008, même si la banque centrale avait réussi à relever légèrement ses taux entre 2016 et 2018. La zone euro s’était convertie plus tardivement à une telle politique. Il a fallu attendre la crise grecque en 2012 et surtout la récession qui s’est ensuivie pour convaincre en 2015 la Banque centrale européenne (BCE) d’abaisser ses taux et engager de vastes programmes de rachats d’actifs. L’épidémie de covid-19 a amené, en 2020, la BCE à accroître ses achats d’obligations.

Si avec le retour à la normale de l’activité, la sortie des politiques monétaires accommodantes est logique, elle ne doit pas briser la reprise. Les banques centrales sont prises entre l’enclume et le marteau, partagées entre la volonté de limiter les tensions inflationnistes conformément à leurs missions statutaires et la nécessité de maintenir un niveau correct de croissance. Elles doivent aussi veiller à ne pas créer une crise de solvabilité des États qui se sont fortement endettés lors de ces deux dernières années.

Un relèvement trop rapide des taux d’intérêt pourrait provoquer une série de réactions en chaîne et porter atteinte à la croissance. Il pourrait ainsi conduire à une baisse de l’investissement des entreprises et des ménages. En France, plus qu’ailleurs, les entreprises recourent essentiellement aux crédits pour se financer. Pour réaliser la décarbonation de leurs activités, pour rattraper leur retard en matière de digitalisation, elles se doivent d’investir. Un relèvement brutal des taux pourrait amener à un report des projets d’investissement. Les États fortement endettés sont également fortement exposés à la remontée des taux d’intérêt. L’inflation a l’avantage de réduire le poids de la dette publique au sein du PIB mais le service de la dette pourrait progresser rapidement. Les États pourraient néanmoins tirer profit de l’inflation du fait de l’indexation de leurs recettes (en particulier pour la TVA). Si les taux d’intérêt réels restent faibles voire négatifs, les États pourraient être gagnants. En revanche, les économies des pays émergents et en développement dont une part non négligeable des crédits est exprimée en devises étrangères pourraient être déstabilisées. La hausse des taux pourrait conduire les flux financiers à privilégier les placements occidentaux au détriment de ceux des pays émergents contraignant ces derniers à relever fortement leurs taux, ce qui pourrait casser leur croissance.

Pensez-vous que la hausse de l’inflation et celle des taux seront durables ?

En la matière, la prudence est de mise. Le retour rapide de l’inflation surprend, même s’il a été, au vu des milliers de milliards d’euros ou de dollars qui ont été mis sur la table, longtemps recherché. L’abondante liquidité engendrée par la politique monétaire expansionniste a fini par se transformer en inflation. L’inflation peut s’installer si elle touche les salaires et si une spirale peut s’engager. Les tensions internationales, la transition énergétique, les pénuries de main-d’œuvre peuvent provoquer l’enclenchement d’un cycle inflationniste. Par rapport aux années 1970 et 1980, il y a des similitudes, notamment la hausse des cours du pétrole. Il y a aussi des différences, les marchés étant beaucoup plus concurrentiels. Les banques centrales ont appris des crises précédentes et connaissent les effets de tout relèvement des taux. Par ailleurs, la sensibilité des économies à ces derniers est beaucoup plus forte en raison du niveau élevé de l’endettement. Une hausse, même faible, peut avoir des conséquences plus marquées en 2022 qu’en 1980. Dans ce contexte, les banques centrales utiliseront, sans nul doute, avec prudence l’arme des taux.

Quelles sont les conséquences pour les épargnants d’une augmentation des taux d’intérêt ? Doivent-ils s’en réjouir ? Le rendement des fonds euros augmentera-t-il ?

L’épargne des Français reste massivement investie en produits de taux. Ces derniers représentent plus des deux tiers de leur épargne financière. Un relèvement des taux d’intérêt leur est logiquement favorable. Si l’augmentation des taux est inférieure à la hausse de l’inflation et si elle n’intervient qu’avec retard par rapport à cette dernière, les épargnants devront accepter une baisse de la valeur en euros constants de leur patrimoine financier. Dans les années 1980, les détenteurs de livrets ont été perdants. Le taux du Livret A a certes atteint 8,5 % en 1981 mais l’inflation dépassait alors 13 %. Les épargnants ayant investi en produits de taux doivent prendre en compte leur rendement réel, c’est-à-dire net d’inflation. Il est fort à parier que dans les prochaines années, celui-ci demeure nul voire négatif. Cette politique appelée « répression financière » sera pratiquée afin notamment de faciliter la solvabilité des États.

Pour l’assurance vie, une remontée progressive des taux est, à terme, une bonne nouvelle pour les épargnants. Ils ne pourront pas néanmoins espérer en bénéficier dans un premier temps. Les fonds euros sont des tankers qui ont une inertie importante. Si leur rendement a baissé moins vite que les taux d’intérêt des obligations d’État, leur hausse connaîtra le même sort. Les obligations qui dans la gestion actif/passif des contrats d’assurance vie permettent d’assurer la garantie en capital verront leur valeur de marché diminuer avec la hausse des taux.

Les actions résistent mieux à l’inflation que les produits de taux, les entreprises ayant les capacités de répercuter les hausses qu’elles subissent sur leurs prix de vente. Néanmoins, cette faculté n’est pas donnée à toutes les entreprises. Celles qui appartiennent à des secteurs réglementés (distribution d’énergie par exemple) ou celles dont la demande est fonction des prix seront plus exposées à l’inflation. Les entreprises du luxe, de l’agroalimentaire ou de la santé ont en règle générale plus de latitude pour faire passer des augmentations de prix.

A lire dans le Mensuel N°95 de mars 2022

L’édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Epargne « La dépendance, arrêtons de nous voiler la face »

Le livre-enquête du journaliste Victor Castanet, Les Fossoyeurs, a révélé que les conditions d’hébergement des personnes âgées dans les EHPAD étaient indignes. Il est étonnant d’être étonné, tant ce problème est réel depuis des années. Les EHPAD accueillent des personnes âgées que ni les familles, ni les hôpitaux ne peuvent prendre en charge. L’âge moyen d’entrée dans ces établissements est de 85 ans et 2 mois. Il recule d’année en année. La durée des séjours ne dépasse pas, en moyenne, deux ans et sept mois. Les personnes dans ces établissements doivent faire face à plusieurs pathologies exigeant de multiples soins. Les hôpitaux se sont spécialisés dans les actes opératoires avec des séjours qui tendent à se raccourcir. Ils ne sont pas équipés pour gérer sur plusieurs années un grand nombre de patients. Les EHPAD n’ont pas été de leur côté pensés pour être des structures de soins lourds avec du personnel formé à cet effet. Depuis vingt ans, cette réalité s’impose à nous mais nous la récusons par faiblesse. Depuis vingt ans, une grande loi sur la dépendance est attendue afin de trancher les points en suspens : quel financement, quels moyens ? Quel personnel ? La création d’une cinquième branche de la Sécurité sociale ne résout pas ces questions.

D’ici 2040, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait doubler. Avec l’éclatement des structures familiales, avec la montée de l’individualisme, la gestion de ces personnes sera un problème de plus en plus sensible. Faut-il créer un nouvel impôt pour financer la dépendance ? Faut-il augmenter la CSG ou les cotisations sociales pesant sur les actifs ? Faut-il mettre en place une assurance dépendance obligatoire financée par les retraités ? L’idée qu’une mutualisation puisse s’organiser au niveau des retraités n’est pas en soi irrationnelle. Les 17 millions de retraités pourraient, en effet, cotiser à une assurance dépendance permettant une prise en charge digne de ce nom. Celle-ci suppose évidemment en parallèle une montée en gamme des EHPAD qui devraient de plus en plus devenir de véritables établissements de soins. La dépendance est avant tout un problème d’accès à des solutions médicales. La revalorisation des métiers au sein de ces établissements est une priorité. La présence de médecins, d’infirmiers en plus grand nombre est une nécessité. La création de nouveaux métiers pouvant s’intercaler entre aides-soignants, infirmiers et médecins est une voie à étudier. Le personnel soignant devrait être encouragé à se spécialiser en gériatrie. Il faudrait également améliorer les moyens de passage d’un statut à un autre, d’infirmier à médecin par exemple. Nous devons, par respect par nos aînés, être davantage innovants. Inspirons-nous des exemples étrangers qui donnent des résultats tant en termes de qualité de vie qu’en termes de coût. Une fois de plus, il nous faut regarder du côté de l’Europe du Nord où les autorités ont refusé de faire des établissements pour les personnes dépendantes des mouroirs.

Le gouvernement qui sera nommé après les élections législatives du mois de juin prochain ne pourra pas reporter la discussion d’un véritable projet de loi sur la dépendance. Il devra faire preuve de modernité et savoir sortir du tout administratif. Le secteur privé ne saurait être le bouc émissaire facile. Une vision d’ensemble non-manichéenne s’impose. Il faut travailler à des partenariats publics/privés. Il faut y associer les collectivités locales et les professionnels de santé, l’objectif étant d’améliorer les conditions de vie de nos aînés.

Jean-Pierre Thomas

Assurance vie, bourse, bitcoin… Comment protéger votre épargne de la guerre en Ukraine

Invité à réagir à la forte volatilité des marchés depuis le début du conflit ukrainien, Philippe Crevel estime qu’ « au-delà de l’effet de surprise, les conséquences de cette crise ne doivent pas être exagérées ». Il précise que « si 35 entreprises françaises du CAC 40 ont des filiales en Russie, ces dernières comptent, en règle générale, pour moins de 5% de leur chiffre d’affaires total. La Russie comme l’Ukraine sont des clients marginaux pour les pays de la zone euro en ce qui concerne les échanges, représentant 1 à 3% des échanges ».

Guerre en Ukraine : quels risques pour votre épargne ?

Comment le conflit ukrainien peut impacter l’épargne des ménages ? Comment se protéger face aux risques inflationnistes ? Philippe Crevel, économiste, donne ses recommandations à « Dossier Familial ».

Crise Ukrainienne : quelles conséquences pour les épargnants ?

Paris, le 1er mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CRISE UKRAINIENNE : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES ÉPARGNANTS ?

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Avec la hausse du cours des matières premières, des céréales et de l’énergie, une hausse rapide des taux d’intérêt est-elle prévisible ?

Avant la crise ukrainienne, l’inflation était en nette accélération, plus de 7 % aux États-Unis, plus 5 % en zone euro et plus de 3,5 % en France en février. Les banques centrales s’apprêtaient, plus vite que prévu, à augmenter leurs taux directeurs. Certains experts envisageaient quatre à cinq hausses pour la FED et une augmentation avant la fin d’année pour la BCE sachant que celle-ci ne devait pas intervenir avant 2023 voire 2024 initialement.

Avec l’invasion ukrainienne, les tensions inflationnistes ne peuvent qu’augmenter avec la hausse du cours de l’énergie et des céréales. Le baril de pétrole a dépassé 100 dollars fin février, un niveau inconnu depuis 2014. L’inflation qui devait s’atténuer à partir de la fin du premier semestre devrait donc connaître une nouvelle poussée. Les banques centrales vont être prises en tenaille. L’invasion russe en Ukraine aura des effets récessionnistes du fait de l’augmentation du prix du pétrole et du gaz. Les entreprises pourraient réduire leurs investissement compte tenu du haut niveau d’incertitudes. Les ménages pourraient épargner davantage. Augmenter les taux brutalement pourrait accroître le ralentissement de l’économie. Entre inflation et activité, les banques centrales sont face à un dilemme qui ne sera pas simple à résoudre. Il est fort probable qu’elles fassent preuve de pragmatisme d’autant plus que cette crise s’accompagne d’un nouveau besoin de dépenses publiques. Les États occidentaux ont décidé d’augmenter en toute urgence leurs dépenses militaires, +100 milliards d’euros pour la seule Allemagne qui a indiqué qu’elle s’endetterait pour les financer.

Si les taux d’intérêt sont attendus en hausse dans les prochains mois, ils devraient rester négatifs en valeur réelle, suivant de loin la remontée des prix.

Cette augmentation est une bonne nouvelles pour les détenteurs de produits de taux : livrets d’épargne dont le Livret A, l’assurance vie…

En restant inférieurs à l’inflation, les taux des produits de taux ne garantiront pas le maintien en valeur réelle du capital qui y est placé. Leur éventuelle augmentation ne compensa pas la hausse de l’inflation. Les fonds euros de l’assurance vie sont des tankers. Il y a une forte inertie. Ils mettent du temps à baisser et il en sera de même pour leur remontée. Ce qu’il faut éviter, c’est une hausse brutale qui mettrait en tension les compagnies d’assurances. La BCE veillera à ce que la montée des taux soit la plus progressive possible pour éviter des effets de ciseaux sur la valeur des obligations.

Y-a-t-il un risque pour la garantie en capital des produits de taux et, en particulier, pour les fonds euros ?

Les établissements financiers, en Europe, sont capables de surmonter la crise ukrainienne. Ils respectent les normes prudentielles qui ont été durcies après la crise financière de 2008. Leur solvabilité est surveillée par les régulateurs. Ils ont été amenés à réaliser des crash-test afin de vérifier leur résilience. Par ailleurs, les conséquences de la crise ukrainienne, sont moindres, pour le moment que celles constatées lors de la crise grecque. L’exposition des banques à la Russie est, en moyenne, relativement faible. Dans ces conditions, il n’y pas de réelles inquiétudes sur la garantie offerte aux assurés dans le cadre des fonds euros des contrats d’assurance vie.

Les actions sont chahutées depuis le début de la crise. Est-ce un tournant pour le marché ?

Il y avait déjà de la volatilité avant la crise ukrainienne en raison des anticipations de hausses au niveau des taux directeurs. Elle est amplifiée depuis le début de l’invasion en raison des incertitudes que cette dernière fait peser sur la croissance. La baisse des cours reste néanmoins mesurée pour le moment. Elle concerne avant tout la zone euro du fait de sa proximité avec le théâtre d’opérations et de ses liens économiques avec la Russie. L’augmentation du prix du gaz et du pétrole touche avant tout les pays européens qui sont dépendants, en la matière, de la Russie.

Au-delà de l’effet de surprise, les conséquences de cette crise ne doivent pas être exagérées. La Russie comme l’Ukraine sont des clients marginaux pour les pays de la zone euro en ce qui concerne les échanges, représentant 1 à 3 % des échanges. Si 35 entreprises françaises du CAC 40 ont des filiales en Russie, ces dernières comptent, en règle générale, pour moins de 5 % de leur chiffre d’affaires total. Si l’Allemagne échange le plus avec la Russie, la France est le pays européen qui a le plus grand nombre d’entreprises implantées. Malgré tout, pour l’une comme pour l’autre, la perte de ce marché n’est pas systémique. Cette crise intervient au moment où les résultats des entreprises sont bons, leur permettant d’encaisser plus facilement ses effets. Les valeurs bancaires sont les plus touchées par l’invasion en raison des sanctions financières qui ont été prises. Les valeurs liées aux transports, au tourisme, à l’énergie et à l’agro-alimentaire sont également pénalisées. Un rebond pourrait intervenir rapidement. Les valeurs liées à la défense devraient connaître une forte hausse en raison de l’augmentation des commandes d’équipements militaires.

Que faut-il faire acheter ou vendre des actions ?

Il faut être mobile et opportuniste. Les Français, actionnaires, sont de plus en plus matures. En 2020, face à la diffusion de l’épidémie, ils n’ont pas vendu comme en 2001 ou en 2008. Ils auraient tort, aujourd’hui de céder à la panique. Il y a certainement de bonnes opérations à réaliser, certaines valeurs, ayant baissé depuis l’enclanchement du conflit, devraient rebondir dans les prochains mois. En période de crise, les règles traditionnelles sont toujours de mise, diversification régionale et sectorielle, réalisation de plus-values et réallocation de son portefeuille en fonction des opportunités.

Les cryptomonnaies sont-elles touchées par la crise ukrainienne ?

La Russie et l’Ukraine étaient des zones de minage de cryptomonnaies importantes même si les autorités russes avaient officiellement indiqué ne plus vouloir miner. Cette situation ne peut que renforcer la volatilité déjà extrême de ce marché. La hausse des taux d’intérêt à venir constitue une pression à la baisse pour les cryptomonnaies. Par ailleurs, le tarissement des plus-values sur le marché des technologiques réduit le réinvestissement sur ce type d’actifs.

Avec la hausse des taux, les obligations du Trésor redeviennent plus compétitives.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Assurance-vie : les 6 informations importantes à regarder sur son relevé annuel

Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne est cité cet article publié sur le média en ligne Boursorama. Revenant sur la quantité importante d’informations délivrée dans les relevés annuel, il estime que l’excès de données peut paradoxalement se révéler contreproductif.

Taux à 1% : nouveau record d’encours sur le Livret A

Investir revient dans un article sur les résultats du Livret A en janvier et cite Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne. Pour l’économiste, l’effet relèvement du taux a pu contribuer à ce succès sans expliquer à lui seul la collecte record enregistrée en janvier et évoque des facteurs plus classiques, le mois de janvier étant traditionnellement favorable à ce placement.

« Les ménages y affectent une partie de leurs primes de fin d’année ou de leur 13e mois. Le mois de janvier est également marqué par le versement d’une partie des réductions et crédits d’impôt dûs par l’Etat au titre de l’impôt sur le revenu. 8,7 millions de foyers fiscaux ont reçu, à compter du 17 janvier, 5,3 milliards d’euros de réductions et de crédits d’impôt au titre de leurs revenus 2021 » selon lui.

Le Livret A a fait le plein en janvier, porté par l’annonce de la hausse du taux

Dans Capital, Philippe Crevel explique les raisons du retour en grâce du Livret A en ce début 2022 après trois mois de décollecte.

Regain d’intérêt pour le Livret A

Dans les Echos, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne analyse la collecte record du Livret A en janvier 2022.

Livret A, un démarrage en fanfare

Paris, le 22 janvier 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A – janvier 2022

Livret A, un démarrage en fanfare

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

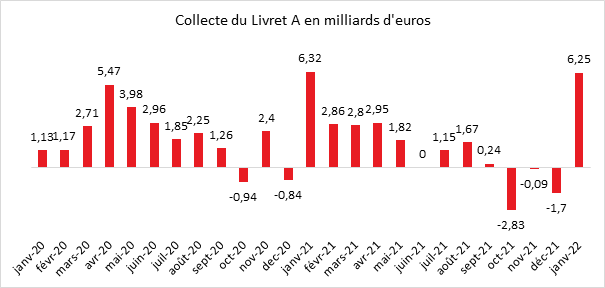

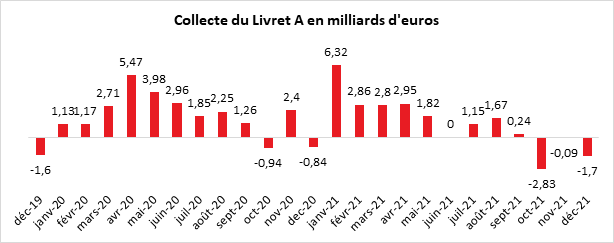

Après trois décollectes successives en fin d’année dernière, le Livret A a enregistré une collecte exceptionnelle pour le premier mois de 2022. Avec 6,25 milliards d’euros, il fait presque aussi bien qu’en pleine pandémie, en janvier 2021 ou la collecte avait alors atteint 6,32 milliards d’euros. Le Livret A signe ainsi sa troisième plus forte collecte de ses dix dernières années (janvier 2013, janvier 2021 et janvier 2022). Il a bénéficié de l’effet d’annonce du relèvement de son taux au courant du mois de janvier. Dans le passé, le mois de l’annonce d’un relèvement et les mois qui suivent s’accompagnaient d’une progression marquée de la collecte avant de retrouver son rythme traditionnel.

La résurgence de l’épidémie au début de l’année avec l’adoption de nouvelles mesures sanitaires a également conduit les ménages à accroître leur effort d’épargne de précaution.

L’inflation a, par ailleurs, incité les ménages à épargner davantage. Dans un premier temps, ces derniers entendent mettre de l’argent de côté afin de faire face aux augmentations à venir. Dans un second temps, si l’inflation s’installe, ils seront peut être amenés à puiser dans leur épargne. En outre, comme la valeur de leur patrimoine diminue avec l’inflation, par effet d’encaisse, ils tentent le reconstituer en épargnant davantage.

De manière plus structurelle, le mois de janvier est traditionnellement un mois porteur pour le Livret A. Les ménages y affectent une partie de leurs primes de fin d’année ou de leur 13e mois. Le mois de janvier est également marqué par le versement d’une partie des réductions et crédits d’impôt dû par l’Etat au titre de l’impôt sur le revenu. 8,7 millions de foyers fiscaux ont reçu, à compter du 17 janvier, 5,3 milliards d’euros de réductions et de crédits d’impôt au titre de leurs revenus 2021.

En mettant un terme à un trimestre de décollecte, le Livret A est en phase avec sa saisonnalité en vertu de laquelle le premier trimestre est dévolu à l’épargne quand le second est plus cigale. Le Livret A commence donc l’année sur un rythme endiablé, dans un contexte sanitaire, économique et géopolitique compliqué. Si la situation sanitaire s’éclaircit, l’inflation et les problèmes géopolitiques devraient persister sur une partie au moins du premier semestre. Avec, par ailleurs, le relèvement du taux de rendement au 1er février, la collecte devrait rester bien orientée dans les prochains mois.

De son côté, le Livret de Développement Durable et Sanitaire a enregistré une collecte de 550 millions d’euros d’un montant comparable à décembre.

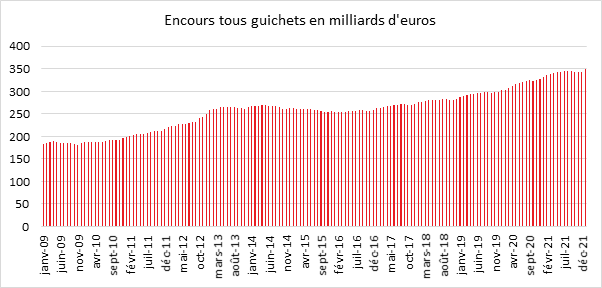

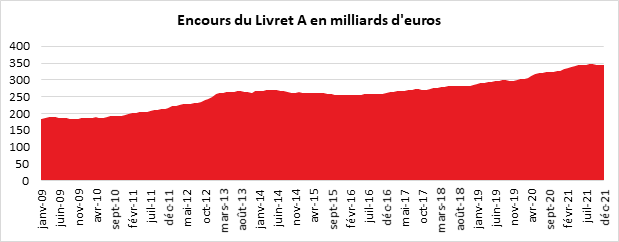

L’encours du Livret A atteint un nouveau record à 349,6 milliards d’euros tout comme celui du LDDS à 126,8 milliards d’euros.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Le Fonds de réserve pour les retraites tire profit de la reprise économique !

Dans un communiqué publié le 16 février dernier, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) annonce une performance de gestion de 6,95% pour l’année 2021.

La valeur des actifs du fonds créé en 2001 constitué en prévision du « papy-boom » ont ainsi été revalorisée à hauteur de 1,8 milliard d’euro sur 2021.

Le FRR contribue chaque année, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 à l’amortissement de la dette sociale, à travers le versement de 2,1 milliards d’euros à la CADES jusqu’en 2024. Cette contribution annuelle a été étendue par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, jusqu’en 2033. Le montant annuel reversé par le FRR sera alors de 1,45 milliard d’euros sur la période courant de 2025 à 2033.

Depuis 2011, le FRR aurait crée une valeur par rapport au coût moyen de la dette de la CADES de 14,1 milliards d’euros grâce à une performance supérieure à son coût d’endettement.

En 2021, après prise en compte le paiement dû à la CADES, les actifs du fonds enregistrent un recul limité à 315 millions d’euros.

Le FRR évoque par ailleurs sa participation au financement de l’économie réelle à travers les investissements réalisés. Ainsi, les engagements cumulés depuis 2013 en actifs non cotés auraient, en 2021, été portés à 4,1 milliards d’euros, pour 70% en France.

Pourquoi les Français boudent-ils le livret d’épargne populaire (LEP) ?

Le produit dédié à « une population qui a peu les moyens d’épargner » est boudé par les Français malgré une rémunération plus attractive que le Livret A. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne expliquent dans le journal 20 Minutes les raisons de ce paradoxe.

En 2021, les Français ont épargné près de 50 milliards d’euros de plus sur le Livret A et l’assurance-vie

Le Livret A et l’assurance vie ont fait le plein en 2021. Dans les colonnes du Monde, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne estime que l’ « on retrouve globalement les niveaux de collecte nette de la période précédant la crise sanitaire, ceux de 2018 et 2019, sans toutefois retrouver le faste des années 1990 et 2000 ».

Rachat de trimestres de retraite : comment ça se passe, concrètement ?

Dans cet article consacré au rachat de trimestres, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne estime qu’il convient de ne pas se précipiter. « Plus on commence tôt, moins le trimestre coûte cher. Son coût est en effet fonction de l’âge et des revenus de l’assuré qui a engagé l’opération. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut s’y prendre tôt : à ce moment-là, on manque généralement de vision sur les plans que l’on pourrait nourrir en vue de la retraite et on n’est pas à l’abri d’une éventuelle réforme. Compte tenu des aléas de carrière et des aléas juridiques, je dirais qu’il est pertinent de commencer à racheter ses trimestres vers 45 ou 50 ans, environ » estime-t-il.

Comment les retraités épargnent-ils ?

Retour, dans Boursorama, sur l’étude Cercle de l’Epargne consacré aux retraités et à leur épargne. Cette étude reprend les résultats en l’enquête 2021 Cercle de l’Epargne/Amphitéa menée par l’IFOP et le CECOP consacré aux attentes et besoins des Français en matière d’épargne, de retraite et de dépendance.

2021, prédominance de l’épargne liquide avec un zeste de prise de risque

Le taux d’épargne des ménages, un lent retour à la normale

À la fin du troisième trimestre 2021, le taux d’épargne des ménages s’élevait à 17,5 % du revenu disponible brut dont 6,5 % au titre de la seule épargne financière. Le taux d’épargne restait supérieur à son niveau d’avant crise (15 %). Le taux d’épargne a atteint 28,1 % au cours du deuxième trimestre 2020, durant le premier confinement. Les Français ont maintenu depuis un important effort d’épargne. Celui-ci était tout à la fois contraint et volontaire. Le retour à la normale est attendu pour la fin de l’année 2022 sous réserve que l’épidémie soit maîtrisée.

Au sommaire de cette étude

- Le taux d’épargne des ménages, un lent retour à la normale

- Les dépôts à vue des ménages, le deuxième des placements après l’assurance vie

- L’épargne réglementée, après une année 2020 exceptionnelle, une accalmie

- Les livrets bancaires fiscalisés, une croissance malgré une absence de rendement

- Le Plan d’Épargne Populaire, le lent déclin d’un produit fermé à la vente

- L’assurance vie, un rebond en 2021

- Le Plan d’Épargne Retraite, un petit nouveau qui réussit

- Le Plan d’Épargne en Actions, une croissance en demi-teinte

- Le Plan d’Épargne en Actions PME, le petit dernier qui reste tout petit

- Les SCPI, la pierre papier résiste

Les retraités, l’épargne et le patrimoine : comment les retraités épargnent-ils ?

La France comptait, en 2020, 17 millions de retraités. Ils devraient être plus de 20 millions dans les années 2030. Acteurs économiques et financiers importants, ils détiennent par effets d’accumulation et de valorisation une part substantielle du patrimoine des ménages. Ils disposent près de 50 % du patrimoine total des ménages, soit bien plus que leur poids au sein de la population française (23 %). Ils sont également des épargnants, ce qui leur permet d’accroître le montant de leur patrimoine. Cette faculté n’est pas sans lien avec le fait que leur niveau de vie soit supérieur à celui de la moyenne de la population (en retenant le critère de l’unité de consommation mais en ne prenant pas en compte la propriété de la résidence principale).

Du fait du poids électoral des retraités, toute question relative à l’épargne et au patrimoine est sensible comme le prouve à chaque fois la simple évocation d’un changement du régime fiscal en matière de droits de succession.

Au sommaire de l’étude :

- Les retraités, des épargnants de premier ordre

- Le patrimoine croît avec l’âge jusqu’à 74 ans

- Les retraités aiment l’immobilier et l’assurance vie

- La pierre et les actions, en pointe pour les retraités en ce qui concerne la rentabilité

- Les retraités moins affectés par la crise que les autres catégories de la population

- Les retraités veulent conserver leur cagnotte covid

- Face aux taux bas, les retraités sont abstentionnistes

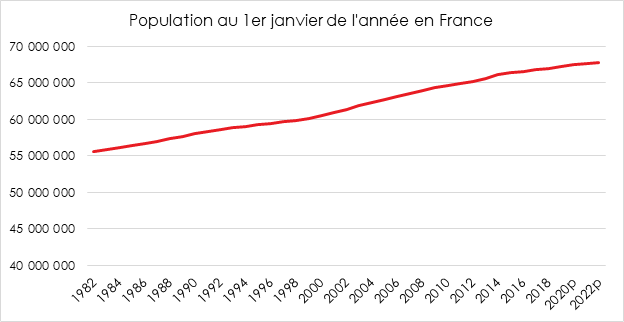

Population française, une deuxième année de crise sanitaire

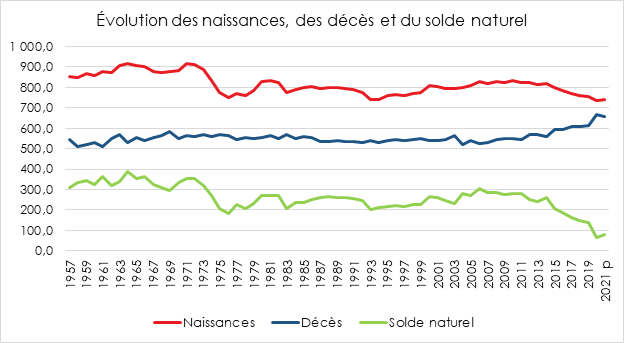

L’année 2020 avait été marquée par une baisse sans précédent de l’espérance de vie et du solde naturel en raison de la diffusion rapide du covid au sein de la population française à partir du mois de mars. L’année 2021 a été, sur le plan démographique, encore marquée par le virus avec un nombre élevé de décès. Une amélioration a été néanmoins constatée en matière d’espérance de vie et les naissances sont reparties à la hausse.

Au 1er janvier 2022, la France comptait, selon l’INSEE, 67,8 millions d’habitants dont 65,6 millions résident en France métropolitaine et 2,2 millions dans les cinq départements d’outre-mer. La population a, en 2021, augmenté, malgré la pandémie, au même rythme qu’en 2020, soit de 0,3 %. De 2014 à 2019, la population augmentait en moyenne de 0,4 % par an.

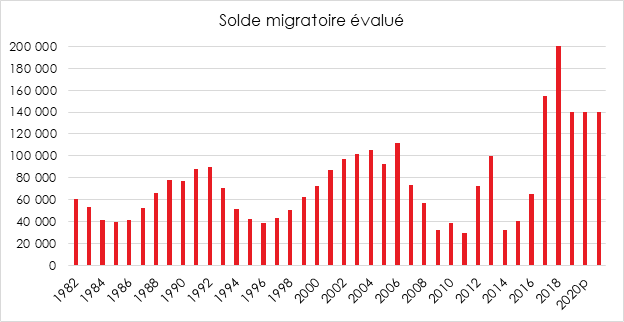

En 2021, le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès, s’établit à +81 000, contre +66 000 en 2020. Le solde naturel, en baisse constante depuis 2006, année où il dépassait 300 000, remonte légèrement en 2021. La hausse constatée l’an passé est liée au maintien du nombre de naissances et à une baisse du nombre de décès, faisant suite à l’augmentation de l’année 2020 provoquée par la pandémie. Le solde migratoire a été quant à lui estimé provisoirement à +140 000 personnes. Il contribuerait ainsi pour près des deux tiers à la hausse de la population.

Un solde migratoire revu à la hausse

En 2018, le solde migratoire a été de 200 500 en France, en hausse par rapport aux années précédentes. L’INSEE évalue depuis 2018, ce solde à 140 000. Ce dernier contribuerait donc à plus de 60 % à l’augmentation de la population française.

Des naissances en hausse en 2021

En 2021, 738 00 naissances ont été enregistrées, en France (selon les estimations arrêtées fin novembre 2021 par l’INSEE), soit 3 000 naissances de plus qu’en 2020 (+ 0,4 %). Cette remontée met ainsi fin à la baisse observée chaque année entre 2015 et 2020. Elle est en partie la conséquence du fort recul de la natalité provoqué par l’épidémie de Covid-19 en 2020. Entre le 15 décembre 2020 et le 15 février 2021, il est né 10 % de bébés de moins qu’à la même période un an auparavant. Le rebond des naissances qui a suivi en mars et avril 2021, puis la forte remontée depuis l’été ont permis de rattraper le niveau des naissances de l’année 2020, en le dépassant même légèrement.

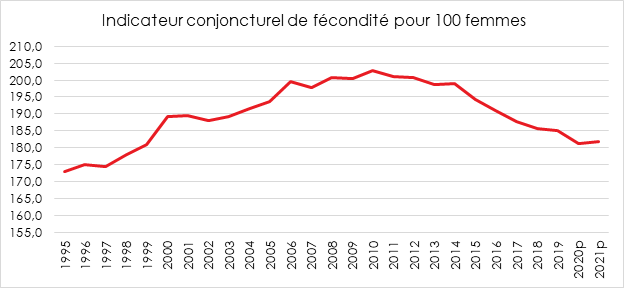

Le nombre de naissances dépend à la fois du nombre de femmes en âge de procréer et de leur fécondité. La population féminine de 20 à 40 ans, âges où les femmes sont les plus fécondes, a diminué entre 1995 et 2016 ce qui pèse sur la natalité.

L’âge moyen à la maternité s’élevait, en 2021, à 30,9 ans, contre 29,3 ans vingt ans en 2001. Le taux de fécondité des femmes de moins de 30 ans baisse depuis les années 2000. Cette diminution s’accentue depuis 2015 et se poursuit en 2021. En 2021, 100 femmes âgées de 25 à 29 ans donnent naissance à 10,4 enfants, contre 12,7 en 2011 et 13,2 en 2001. Le taux de fécondité des femmes de 30 à 34 ans a, quant à lui, baissé plus tardivement et rebondi en 2021 : il retrouve son niveau de 2016 à 12,9 enfants pour 100 femmes. Le taux de fécondité des femmes âgées de 35 à 39 ans, stable entre 2017 et 2020 (6,9 enfants pour 100 femmes), a augmenté à 7,2 enfants pour 100 femmes en 2021. Dès les six premiers mois de l’année 2021, les femmes de 30 ans ou plus avaient presque retrouvé le niveau de naissances des six premiers mois de 2020.

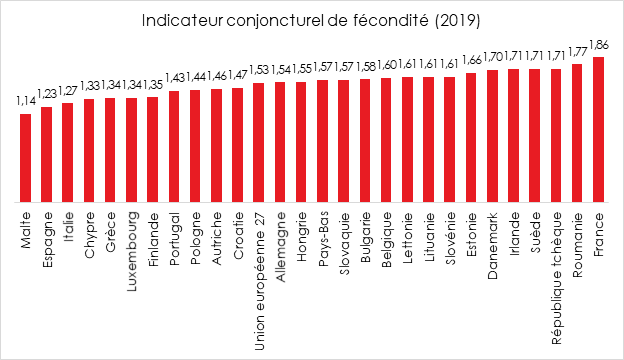

Au sein de l’Union européenne, en 2020, la France occupe la première place pour le taux de fécondité avec 1,86, contre 1,77 pour la Roumanie, 1,54 pour l’Allemagne et 1,27 pour l’Italie sachant que la moyenne européenne se situe à 1,53.

Un nombre toujours élevé de décès en France

En 2021, 657 000 personnes sont décédées en France (selon les estimations arrêtées fin novembre 2021) soit 12 000 de moins qu’en 2020 (– 1,8 %), mais nettement plus qu’en 2019, avant la pandémie (+ 44 000, soit + 7,1 %). La progression de la mortalité est imputable au vieillissement naturel de la population et aux effets de la pandémie.

L’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte mortalité pèse sur les statistiques. Le nombre de décès a tendance à augmenter ces dernières années (+ 0,7 % par an en moyenne entre 2004 et 2014, puis + 1,9 % entre 2014 et 2019). L’épidémie de Covid-19 a conduit à une augmentation de 47 000 du nombre attendu de décès en 2020. La troisième vague épidémique, intervenue de début janvier à fin mai 2021, a entraîné 18 000 décès de plus. La quatrième vague, durant l’été 2021, a été beaucoup moins meurtrière en France métropolitaine compte tenu de la campagne massive de vaccination et de la poursuite de mesures de restrictions sanitaires.

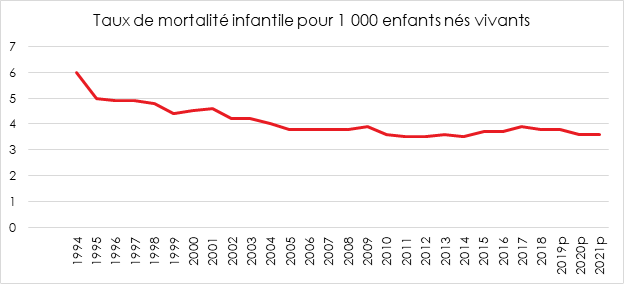

La mortalité infantile est restée stable, en France, à 3,6 pour mille en 2021. Elle retrouve son niveau du début des années 2010. Elle avait par la suite connu une légère hausse jusqu’en 2017 en atteignant 3,9 pour mille.

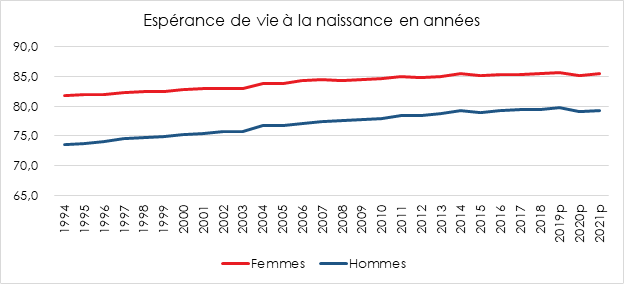

Une espérance de vie en hausse mais inférieure à celle de 2019

L’espérance de vie a été en hausse en 2021 mais n’a pas retrouvé son niveau d’avant pandémie. Elle s’élevait à la naissance à 85,4 ans pour les femmes et de 79,3 ans pour les hommes. Les femmes ont gagné 0,3 an d’espérance de vie par rapport à 2020 et les hommes 0,2 an. En 2019, espérance de vie à la naissance était de 85,6 ans pour les femmes et 79,7 ans pour les hommes.

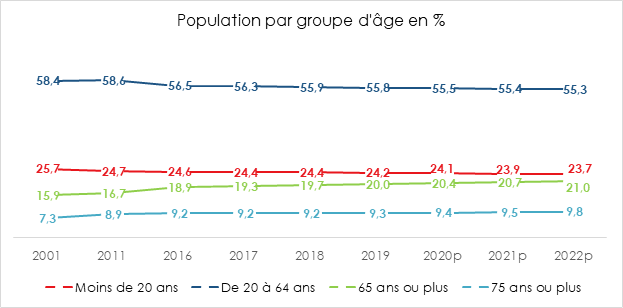

Plus d’un cinquième de la population française a plus de 65 ans

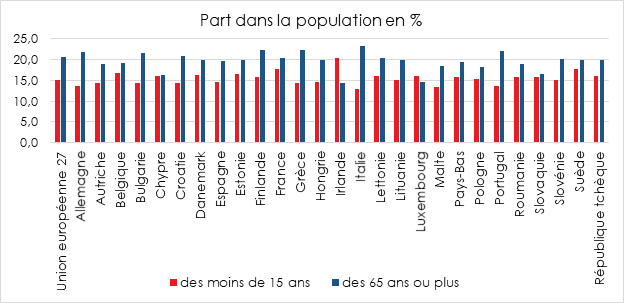

Au 1er janvier 2022, 21,0 % des personnes avaient, en France, 65 ans ou plus et 9,8 % ont 75 ans ou plus. La hausse de la part des 75 ans ou plus dans la population s’accélère avec la montée en âge des générations du baby-boom. En 2020, les plus de 65 ans représentaient 20,6 % de la population de l’Union européenne, contre 20,2 % en 2019. Leur part est supérieure à 22 % en Italie, en Finlande, en Grèce et au Portugal, quand elle n’est que de 14,4 % en Irlande.

La France se situe dans la moyenne européenne pour la proportion de plus de 65 ans mais est mieux placée en ce qui concerne le poids des moins de 15 ans, en lien avec un taux de natalité supérieur à la moyenne européenne. L’Italie, la Croatie et l’Allemagne sont dans une situation démographique plus tendue que la France avec un vieillissement accentué de leur population.

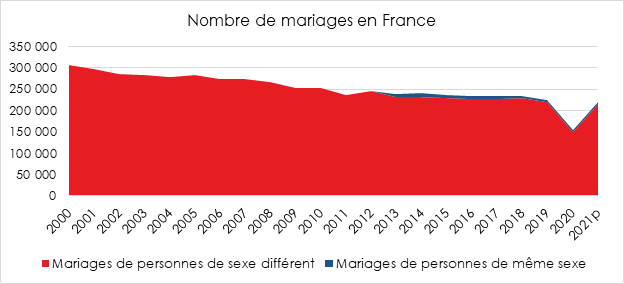

Remontée du nombre de mariages en 2021 après l’année noire de 2020

Faute de pouvoir célébrer leur union dignement, de nombreux Français ont différé, en 2020, leur mariage. Un recul historique de 31 % par rapport à 2019 avait été constaté. En 2021, un effet rebond a été enregistré. 220 000 mariages ont été célébrés (selon les estimations arrêtées fin novembre 2021) dont 214 000 entre personnes de sexe différent et 6 000 entre personnes de même sexe.

L’âge moyen des mariés de sexe différent augmente régulièrement depuis plus de vingt ans. En 2021, en revanche, l’âge moyen au mariage baisse à 36,6 ans pour les femmes et 39,1 ans pour les hommes. Ces niveaux se situent, dans la lignée des tendances à la hausse observées avant la pandémie.

Pour les couples de même sexe, l’âge au mariage est toujours supérieur à celui des conjoints de sexe différent. Il avait tendance à diminuer depuis 2013, première année d’ouverture du mariage aux conjoints de même sexe, mais a augmenté en 2020, comme pour les conjoints de sexe différent, avant de diminuer à nouveau en 2021. Il est de 37,2 ans pour les femmes en 2021, contre 38,6 ans en 2020, et 44,0 ans pour les hommes, après 44,4 ans.

En 2020, 174 000 pactes civils de solidarité (Pacs) ont été conclus, soit une baisse de 11 % par rapport à 2019 (-22 000), une chute bien moindre que celle des mariages. Le nombre de Pacs avait augmenté chaque année de 2002 à 2018 à l’exception de 2011, année depuis laquelle les couples ne peuvent plus signer trois déclarations de revenus différentes l’année de leur union. À partir de novembre 2017, la possibilité de contracter un Pacs en mairie plutôt qu’au tribunal a pu entraîner un report calendaire de 2017 à 2018 expliquant la forte progression du nombre de Pacs en 2018.

Si la crise sanitaire ne remet pas en cause les tendances lourdes de la démographie française, elle influe tant sur le niveau des naissances que sur celui de la mortalité. Si pour le moment, l’espérance de vie est encore affectée par l’épidémie, avec les efforts déployés en matière de santé, un rebond est envisageable quand cette dernière sera endiguée. Le vieillissement avec la montée en âge des générations du baby-boom est, en revanche, incontournable avec à la clef une augmentation prévisible des dépenses de dépendance et de santé.

A lire dans le Mensuel de février du Cercle de l’Épargne

Les jeunes retraités déménagent

De plus en plus de personnes partant à la retraite décident de déménager. Selon l’INSEE, cela a concerné, entre 2012 et 2017, en moyenne 12 % des personnes ayant liquidé leurs droits à pension. 5 % de ces jeunes retraités déménagent l’année du passage à la retraite, 3 % l’année qui précède et 4 % celle qui suit. Les nouveaux retraités des grandes agglomérations et particulièrement l’Île-de-France sont plus nombreux à changer de domicile. Le taux de déménagements est de 16 % pour la région parisienne, soit 5 points de plus que pour les retraités des autres régions. Les déménagements sont également plus élevés dans les régions du nord de la France.

Les nouveaux retraités optent pour les agglomérations de moins de 200 000 habitants et pour les départements des littoraux atlantique et méditerranéen. Les arrivées sont nombreuses aussi dans le Massif central. Les deux tiers des personnes âgées de 60 à 64 ans s’installant dans un nouveau logement en Lozère ou dans le Cantal arrivent d’un autre département, contre un tiers en moyenne en France métropolitaine. Ce sont généralement des anciens natifs qui reviennent vivre leur retraite dans la région. A contrario, en Île-de-France et dans le nord-est de la France, les départs de personnes de 60 à 64 ans sont plus nombreux que les arrivées. Le taux de migration net interne y est ainsi négatif. Les Franciliens de 60 à 64 ans déménagent souvent plus loin que leurs homologues des autres régions. 44 % quittent l’Île-de-France pour une autre région.

Au moment de la retraite, les familles monoparentales et les personnes seules déménagent plus souvent. 17 % des familles monoparentales et des personnes seules ont déménagé à cette période au moins une fois, contre seulement 10 % pour les couples avec ou sans enfant. Si les couples sans enfant déménagent moins souvent que les personnes seules, ils déménagent plus loin. 44 % changent de département, contre 35 % des personnes seules. La moins grande mobilité des personnes en couple est due en partie à l’activité professionnelle du conjoint. L’année de leur départ à la retraite, 70 % des individus vivent en couple. Pour ces derniers, deux pics de mobilité s’observent, correspondant aux années du passage à la retraite de chaque membre du couple (quand ces années sont confondues, le pic constaté est d’une ampleur de même niveau).

Les jeunes retraités appartenant aux 25 % des ménages les plus pauvres sont légèrement surreprésentés parmi les jeunes retraités déménageant au moins une fois entre 2012 et 2017. Cependant, ces ménages modestes déménagent moins loin que les autres retraités. 76 % d’entre eux restent dans le même département, contre 47 % parmi les ménages les plus aisés, surreprésentés dans les grandes agglomérations.

La propension à déménager dépend fortement, outre du niveau de vie, du statut d’occupation du logement. Les locataires (24 % de l’ensemble des jeunes retraités) déménagent plus souvent que les propriétaires, notamment les locataires du privé. Autour du passage à la retraite, 33 % des locataires du parc privé déménagent, contre 16 % pour les locataires du parc social et seulement 7 % pour les propriétaires. 72 % des propriétaires le restent après le déménagement, tout comme 52 % des locataires du parc privé. Les changements de statuts sont plus fréquents pour les locataires dans le parc social. 34 % d’entre eux deviennent locataires dans le privé et 28 % propriétaires. Les deux tiers des mobilités résidentielles liées à la retraite s’effectuent dans le même type de logement.

Les trois quarts des nouveaux retraités franciliens qui s’installent en province habitent une maison, alors que ce n’était le cas que pour un tiers d’entre eux lorsqu’ils vivaient en Île-de-France. De manière générale, le départ vers la province permet d’accéder à la propriété. La moitié des ménages mobiles étaient propriétaires de leur résidence principale en Île-de-France et ils sont plus des trois quarts quand ils ont déménagé. Un nombre non négligeable de jeunes retraités choisit de transformer sa résidence secondaire en résidence principale. Ce choix concerne en premier lieu ceux qui sont locataires de leur résidence principale au sein des grandes agglomérations.

Les déménagements au moment de la retraite occasionnent un pic de dépenses en matière d’équipement de la maison au sein du budget des ménages de plus de 60 ans. Les retraités réalisent fréquemment des travaux dans leur nouveau lieu de résidence et en profitent pour mettre à niveau leurs équipements.

A lire dans le Mensuel de février du Cercle de l’Épargne

61 ans, l’âge idéal de la retraite pour les Français

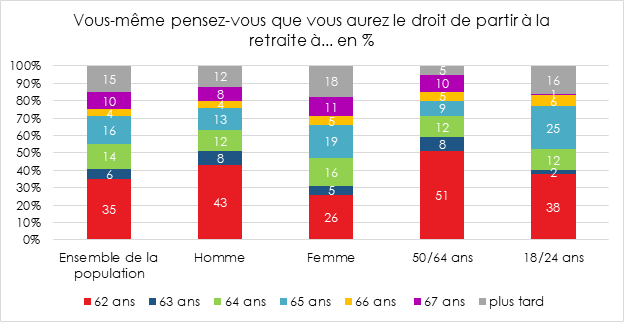

Selon une enquête de la Drees (ministère des solidarités et de la santé), les Français estimaient, en 2021, en moyenne, que 61 ans est l’âge idéal pour le départ à la retraite. Cet âge est de cinq mois supérieur à celui constaté dans les enquêtes réalisées entre 2014 et 2017. L’écart entre l’âge effectif à la liquidation et l’âge idéal de départ est resté stable, passant de 1 an et 7 mois en 2017 à 1 an et 5 mois en 2021. Si entre 2010 et 2017, la moitié des personnes interrogées considérait que l’âge idéal était de 60 ans, ce taux n’était plus que 40 % en 2021.

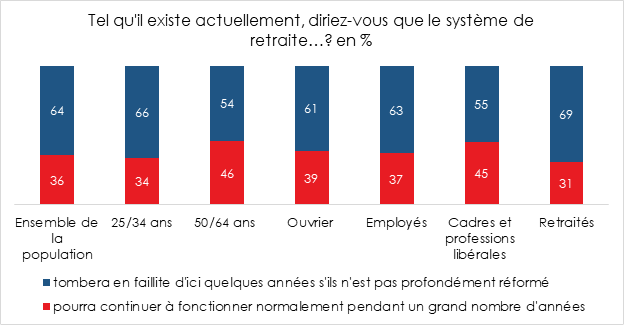

Entre souhait et réalité ou perception de celle-ci, des écarts existent. Ainsi, selon l’enquête annuelle du Cercle de l’Épargne/Amphitéa de novembre 2021, 65 % de la population pensent partir à la retraite au-delà de 62 ans. Les hommes sont néanmoins plus nombreux (43 %) que les femmes (26 %) à estimer pouvoir partir à 62 ans. Du fait de carrières incomplètes, celles-ci sont amenées à travailler plus longtemps que les hommes. Il est à souligner que parmi ceux qui sont les plus concernés par la retraite, les plus de 50 ans, une petite majorité (51 %) pense pouvoir partir à 62 ans ou avant. Les autres catégories d’âge pensent devoir travailler plus longtemps. Ce résultat est en phase avec celui sur la faillite possible du système de retraite. Les jeunes considèrent majoritairement que le système, sans réforme, n’est pas viable à la différence des aînés qui espèrent pouvoir en profiter. Les retraités affichent de leur côté une inquiétude quant à la capacité du système à servir leurs pensions dans les prochaines années. Ils sont ainsi 69 % à penser qu’il n’est pas viable en l’état.

En 2021, Selon la Drees, 65 % des nouveaux retraités disent être partis à l’âge souhaité, soit 4 points de plus qu’en 2017 et 6 points de plus qu’en 2014. La part de retraités indiquant être partis plus tôt qu’ils ne l’auraient voulu était de 17 %, un niveau comparable à la part de retraités déclarant être partis plus tard.

Partir tout de suite de peur de ne pas en profiter

73 % des personnes interrogées déclarent, selon l’enquête de la Drees de 2021, avoir pris leur retraite dès que cela a été possible. Ce taux est stable depuis 2014.

Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, les Français souhaitent liquider au plus vite leurs pensions afin de profiter le plus longtemps possible de la retraite. Ce motif revient chez 81 % des sondés. Il joue de manière très importante pour 60 % des personnes interrogées. Cette proportion augmente depuis sept ans, +8 points entre 2014 et 2017, et +4 points entre 2017 et 2021. Le choix de l’âge à la retraite obéit à deux autres grands facteurs : l’atteinte de l’âge légal minimal de départ et le bénéfice du taux plein (respectivement cités par 78 % et 68 % des sondés). Ces considérations jouent davantage pour les assurés du régime général et de la fonction publique que pour les assurés des régimes spéciaux. Le niveau des pensions est le quatrième motif de départ cité par l’ensemble des retraités interrogés. Ce facteur est, en revanche, important pour les assurés des régimes spéciaux. Leur montant de pension est directement lié à la rémunération de leurs derniers mois de travail effectif, d’où l’importance de ce facteur. Figurent également parmi les motifs de prise de la retraite, la volonté de ne plus travailler (cité par 51 % des sondés) qui devance les problèmes de santé rendant le travail difficile (35 %) et les mauvaises conditions de travail (33 %). Le fait d’avoir été licencié ou mis à la retraite d’office n’est cité que par 14 % des sondés. La situation professionnelle du conjoint n’est pas un facteur déterminant pour la majorité des personnes liquidant leurs droits à pensions (moins d’un liquidant sur quatre cale sa date de départ en fonction de son conjoint).

Les nouveaux retraités disent avoir commencé à réfléchir à leur départ à la retraite, en moyenne, à 58 ans et 5 mois, soit environ quatre ans avant leur départ effectif. Cette durée varie selon les régimes de retraite. Elle est de 3 ans et 4 mois à la CNRACL, 3 ans et 9 mois pour les assurés des régimes spéciaux, 3 ans et 11 mois au régime général, et enfin 4 ans et 3 mois pour les fonctionnaires de l’État. Au début de leur réflexion, 26 % des sondés avaient une idée précise du montant de la pension qu’ils toucheraient à la retraite, 41 % avaient une idée approximative, et 33 % déclaraient n’avoir aucune idée. 67 % des nouveaux retraités ont pris leur retraite « au même moment que celui initialement choisi » lorsqu’ils ont commencé à réfléchir sérieusement à leur départ, 19 % sont finalement partis plus tard et 14 %, plus tôt.

Un départ repoussé par rapport aux attentes

Parmi les nouveaux retraités déclarant occuper un emploi au moment de leur départ à la retraite (ils sont 68 % dans ce cas), un tiers indique ne pas être parti dès que cela a été possible mais plus tard. Ce choix obéit avant tout à des considérations financières. 69 % mettent en avant la nécessité d’améliorer le niveau de leurs revenus à la retraite. Le souhait de ne pas être soumis à une décote est également mis en avant. 67 % des personnes interrogées reportent leur départ à la retraite en raison de l’intérêt qu’ils portent à leur travail. Il est à souligner que 46 % des nouveaux retraités déclarant être partis plus tard que possible ne se sentaient pas prêts à devenir retraités.

Au régime général, l’intérêt pour l’emploi exercé est le motif qui prime chez sondés dans la décision de rester actif (69 %), avant les raisons financières (65 %). Dans les régimes de la fonction publique et le régime spécial de retraite de la SNCF, le constat est inverse. Pour presque la moitié des nouveaux retraités de la fonction publique ou des régimes spéciaux, attendre une promotion ou une augmentation de rémunération a joué. Parmi les anciens affiliés du régime général, 11 % seulement mentionnent ce facteur.

Les départs précoces sont souvent dus à des problèmes de santé ou de chômage

Les personnes au chômage pouvant liquider leurs droits à la retraite le font de manière massive. Ce facteur est cité par 74 % des personnes concernées. Les problèmes de santé jouent également comme facteur déclencheur pour 57 % des personnes qui n’étaient plus en emploi lors de leur départ à la retraite (contre seulement 27 % des personnes encore en emploi).

La surcote et la décote, des effets limités ?

Les pouvoirs publics ont institué une surcote pour encourager les actifs à différer leur départ à la retraite.

En France, 14 % des nouveaux retraités ont augmenté leur pension grâce à une surcote. 46 % ont prolongé leur activité pour augmenter leur pension, 42 % ont continué à travailler pour d’autres raisons et 12 % n’étaient pas au courant qu’ils auraient pu bénéficier d’une surcote.

A contrario, 13 % des nouveaux retraités ont liquidé leur pension avec une décote. Parmi ces personnes, 60 % déclarent que la perte de pension liée à la décote n’était pas trop importante, 28 % qu’elles n’avaient pas la possibilité de retarder leur départ et 12 % qu’elles ne savaient qu’elles faisaient l’objet d’une décote. Le nombre de personnes confrontées à ce problème a augmenté entre 2014 et 2019.

Un niveau de connaissances des retraites encore perfectible

74 % des Français affirment, en 2021, savoir à quoi correspondent l’âge légal de départ à la retraite et l’âge de la retraite à taux plein, soit autant qu’en 2017. La décote et la surcote ne sont comprises que par une minorité de Français, respectivement 45 % et 39 %. Si les assurés du régime de la fonction publique et ceux des régimes spéciaux ont une bonne connaissance de ces dispositifs, seulement 34 % des assurés du régime général savent ce qu’est une surcote (et 42 % une décote).

Les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite sont assez peu connus par les nouveaux retraités. Concernant le cumul emploi-retraite, 50 % déclarent savoir de quoi il s’agit en 2021, contre 59 % en 2017. En revanche, 32 % seulement savent ce qu’est la retraite progressive.

57 % des nouveaux retraités déclarent ne pas connaître le minimum contributif ou garanti. Seulement 20 % affirment savoir de quoi il s’agit.

Les participants à l’enquête de la Drees ont également été interrogés sur leurs connaissances des coefficients temporaires de l’Agirc-Arrco, qui s’appliquent aux assurés nés en 1957 ou après à partir du 1er janvier 2019. Près de la moitié des personnes potentiellement concernées par ce dispositif(43 %) n’en ont jamais entendu parler, et seulement 39 % déclarent les comprendre.

Les Français opposés à toute mesure d’âge

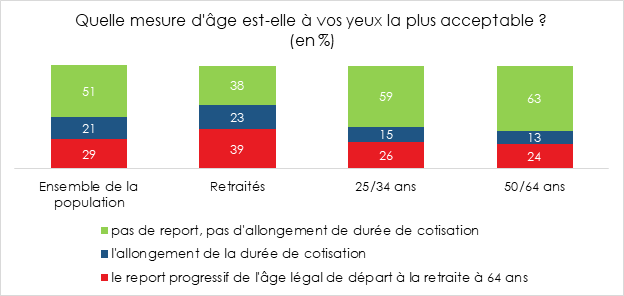

Les Français sont hostiles à tout report de l’âge de départ à la retraite ce qui est assez logique au vu de leurs souhaits de liquider leurs droits vers 61 ans. Seulement 29 % de la population est disposée à reporter l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Figurent dans cette catégorie essentiellement les retraités qui ne sont, de fait, plus concernés et les cadres qui partent déjà au-delà de 62 ans.

Une progression notable des âges effectifs à la retraite