Livret A : l’effet de la hausse du taux menace de s’essouffler

Dans les Echos, Philippe Crevel est interrogé sur la collecte du Livret A en avril. Il précise que le placement qui retrouve ses niveaux de collecte d’avant-crise, voit peu à peu l’effet hausse du taux reculer. Selon le directeur du Cercle de l’Epargne, cet effet « s’est estompé un peu plus rapidement que d’habitude, en deux mois. D’habitude, l’effet dure trois à quatre mois ».

Livret A, retour aux fondamentaux

Résultats du Livret A – avril 2022

Retour du Livret A en territoire connu

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

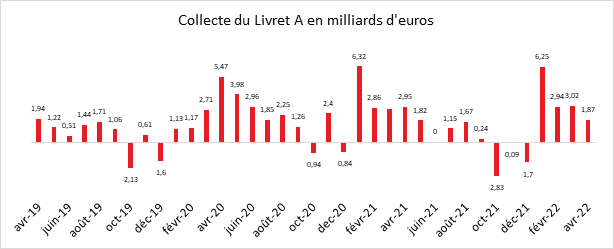

Au mois d’avril, la collecte du Livret A a été de 1,87 milliard d’euros en retrait par rapport à celles des deux mois précédents qui avaient été dopées par le relèvement du rendement de 0,5 à 1 point. En avril 2020, elle s’était élevée à 5,47 milliards d’euros et en avril 2021 à 2,95 milliards d’euros. Pour les quatre premiers mois de l’année 2022, la collecte atteint 14 milliards d’euros, soit un peu moins que sur la même période de 2021 (14,93 milliards d’euros) qui avait donné lieu à un confinement. Le résultat du mois d’avril témoigne le retour en territoire connu du premier produit d’épargne des ménages. La collecte demeure élevé mais plus en phase avec les années d’avant crise sanitaire. L’effet « hausse des taux » s’estompe après deux mois de forte collecte.

Le mois d’avril est, en règle générale, un mois correct pour le Livret A. En dix ans, une seule décollecte a été constatée (en avril 2015, en pleine période de baisse du taux de rendement). Avec le tassement constaté en 2022, la collecte du Livret A retrouve le niveau d’avant la crise sanitaire (1,94 milliard d’euros en avril 2019). Il y a un retour à la normale après un début d’année de forte collecte portée par la hausse du taux, la vague omicron et par la guerre en Ukraine qui a généré un fort climat d’incertitudes et d’anxiété.

Des ménages toujours en mode « prudence »

Les ménages maintiennent, depuis le début de l’année, un effort important d’épargne de précaution. Ils mettent de l’argent de côté pour se protéger des augmentations de prix à venir et donc de la baisse potentielle de leur pouvoir d’achat. Ils épargnent également pour maintenir constant la valeur réelle de leur épargne (effet Pigou). Dans le passé, en début de période d’inflation, le taux d’épargne a légèrement tendance à augmenter. Si les ménages les plus modestes qui traditionnellement épargnent peu ont pu commencer à puiser dans leurs livrets, la grande majorité des ménages continuent à les alimenter. Au mois d’avril, l’encours du Livret A a battu un nouveau record à 357,4 milliards d’euros. Les ménages n’ont pas commencé de puiser dans le stock d’épargne constitué depuis le début de la crise sanitaire. Pour mémoire, l’encours du Livret A était de 298 milliards d’euros fin 2019. Le tassement de la collecte du mois de mars après trois mois atypiques est un retour à la normale et non un changement de direction pour le Livret A.

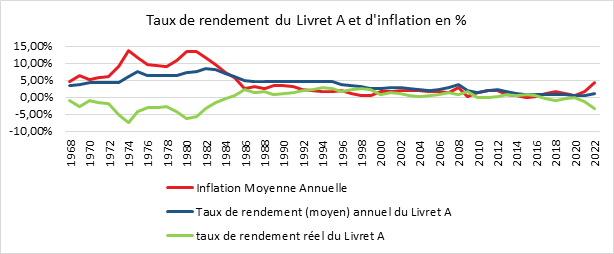

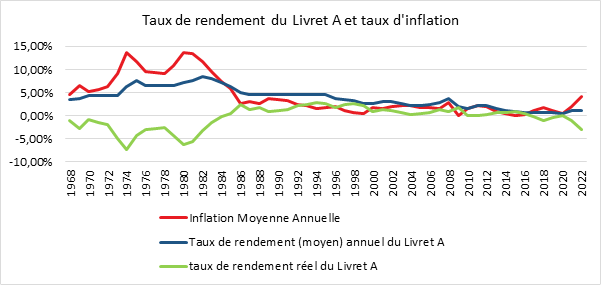

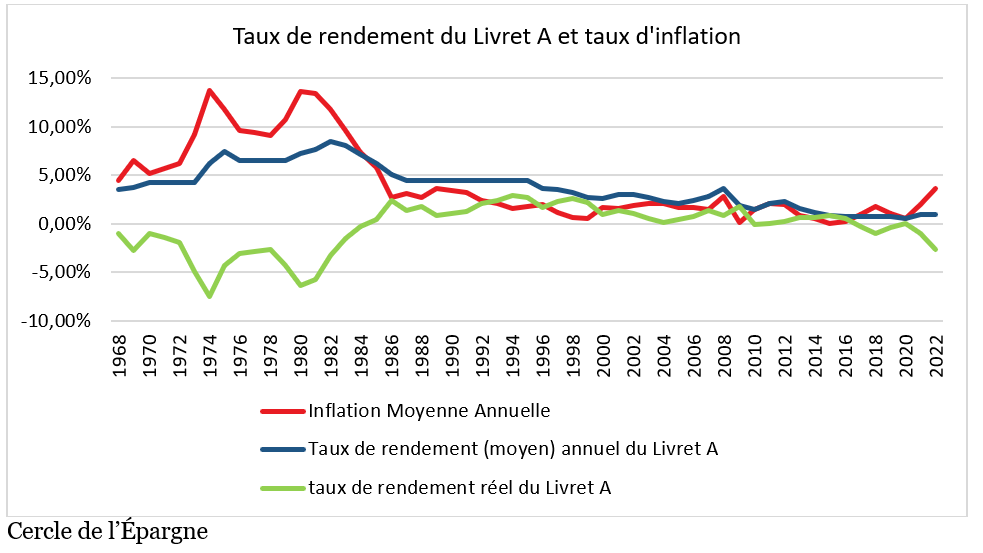

Le rendement réel négatif du Livret A ne dissuade pas les ménages d’y placer leurs économies. Avec une inflation qui sur les six derniers mois dépasse 4 %, le rendement réel est négatif de plusieurs points. Le capital n’est plus ainsi préservé. Il faut remonter aux années 1980 pour avoir un tel écart entre taux d’inflation et taux de rendement du Livret A. Avec les livrets réglementés, les ménages ne cherchent pas le rendement mais la sécurité.

En appliquant la formule du Livret A, son taux pourrait être relevé, durant l’été, à 1,8 voire 2 %, ce qui ne permettrait pas de compenser les effets de l’inflation. Les taux faibles des marchés monétaires tirent le taux du Livret A vers le bas. Le relèvement des taux directeurs de la Banque centrale européenne pourrait atténuer légèrement cet effet dans le courant du second semestre 2022.

Le premier semestre 2022 devrait, au vu des quatre premiers mois, être marqué par une forte collecte. Comme les années précédentes, celle-ci devrait s’affaiblir au second semestre. Avec les dépenses liées aux vacances, de rentrées scolaires et de fin d’année, ce semestre est plus axé « dépenses » que le premier. Avec la hausse des prix, les ménages seront sans nul doute amenés à diminuer leur effort d’épargne.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Livret A et LDDS : l’encours des deux livrets se rapproche des 500 milliards d’euros

Dans Boursier.com, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne revient sur la cagnotte record de l’épargne de précaution, constituée principalement, par le Livret A et le le LDDS. Il estime que beaucoup « mettent de l’argent de côté pour se protéger des augmentations de prix à venir et donc de la baisse potentielle de leur pouvoir d’achat. »

Les délicates équations de l’inflation

Dans Les Echos, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne vient de publier une tribune consacrée à l’inflation et à ses effets pernicieux. Il évoque les gagnants et les perdants de cette nouvelle donne avec laquelle, Etats, entreprises et ménages vont devoir à nouveau composer après des années

Rachat de trimestres à l’approche de la réforme : pour qui cela peut-il s’avérer rentable ?

Cette article consacré aux rachats de trimestre, interroge le Directeur du Cercle de l’Epargne sur l’opportunité offerte par ce dispositif né de la réforme de 2003 des retraites.

LE CERCLE DE L’ÉPARGNE/AMPHITÉA : Le goût du risque

La Tribune de l’Assurance revient sur l’enquête 2022 CERCLE DE L’ÉPARGNE/AMPHITÉA dans un article consacré à l’appétence des épargnants pour les produits jugés risqués.

Les taux augmentent, mais l’inflation s’envole : quelles conséquences pour l’assurance ?

Philippe Crevel directeur du Cercle de l’Epargne est interrogé sur l’impact de la hausse non maîtrisée des prix pour le secteur de l’assurance dans l’Argus de l’Assurance. Il prévient qu’« au-delà des problèmes de solvabilité, une contraction de la valeur des obligations détenues et tout gain lié à l’achat de nouvelles obligations serait insuffisant pour compenser les pertes de valeur ».

Livret A : ce qui va changer pour vous en juillet

Face à l’envolée de l’inflation, le rendement réel du Livret et des produits de taux se creuse. Planet.fr reprend Philippe Crevel qui expliquait dans les colonnes de MoneyVox qu’ “avec un taux d’intérêt de 1%, le Livret A ou le LDDS ont un rendement réel de négatif de 3 points”.

Retraites : la bombe à retardement laissée par les boomers

Interrogé dans l’Express sur la possible réouverture du débat sur la réforme des retraite, Philippe Crevel considère que les réformes passées « ont permis de faire des économies, mais elles n’ont pas non plus été suffisantes« . S’il admet l’importance de l’effort demandé à la seconde vague des boomers, celle des années 1960, il rappelle que la hausse des cotisations sociales pèse sur tous les actifs, et que l’explosion de la dette, est, elle, laissée en héritage aux générations suivantes.

Assurance vie, Livret A… les placements qui vont profiter de l’inflation

Dans cet article de Capital, Philippe Crevel précise que “l’inflation et l’épargnant font mauvais ménage puisque l’inflation a vocation à éradiquer le rentier”. Il évoque les placements à privilégier pour tirer profit ou, à minima, se préserver de l’inflation.

Les indépendants, leur épargne et leur retraite

Fin 2018, en France, 3,3 millions de personnes exerçaient une activité non salariée, en tant qu’entrepreneurs individuels classiques, micro-entrepreneurs ou gérants majoritaires de sociétés. Les travailleurs non-salariés également qualifiés de travailleurs « indépendants » se distinguent des salariés par l’absence de contrat de travail, et par le fait qu’ils n’ont pas de lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre. Le champ de non-salariat couvre une variété de statuts et d’activités : des professions libérales (architectes, médecins, psychologues, formateurs indépendants, experts-comptables…) ou assimilées (consultants, rédacteurs, graphistes…), aux exploitants agricoles, en passant par artisans, commerçants et les dirigeants de sociétés.

Derrière cette diversité se cachent d’importantes disparités de revenus et de patrimoine qui ne sont pas sans incidence sur les attentes de ces populations en matière de placements et sur leurs besoins en termes de protection sociale.

Au sommaire de cette étude :

- Une appétence pour l’épargne élevée chez les non-salariés

- Héritage et donation, des aspirations différentes selon la nature de l’activité exercée par les non-salariés

- Vers une convergence du jugement porté sur le système de retraite ?

- L’épargne retraite, une ardente nécessité quand c’est possible !

- report de l’âge de départ, les indépendants, pas contre

Les Français et leur épargne en période de crise : Effets d’inflation, d’encaisse, de précaution, de vieillissement

Comment se comportent les ménages durant les périodes de forte inflation en matière d’épargne ? Face à l’érosion de la valeur du patrimoine, sont-ils, par effet Pigou, tentés d’épargner plus ou sont-ils au contraire contraints de puiser dans leur épargne pour maintenir leur niveau de vie ? L’inflation par son aspect anxiogène favorise-t-elle l’épargne de précaution au détriment de l’épargne longue ? La peur, le vieillissement de la population et l’évolution des revenus ont-ils plus d’influence sur le comportement des épargnants que l’inflation ? Pour apporter des réponses à ces interrogations, le Cercle de l’Épargne a étudié les comportements des ménages lors des précédentes vagues d’inflation.

Au sommaire de cette étude :

- Onze crises depuis 1968

- Épargne et inflation, un couple incertain

- L’épargne et la consommation

- Les crises économiques et financières

- Taux d’épargne et chômage

- L’épargne et l’endettement immobilier des ménages

- Le vieillissement de la population

- Le Livret A et l’inflation

- L’assurance vie et l’inflation

- L’inflation, les rendements et l’épargne, pas de lois intangibles

- La protection de l’épargne face à l’inflation

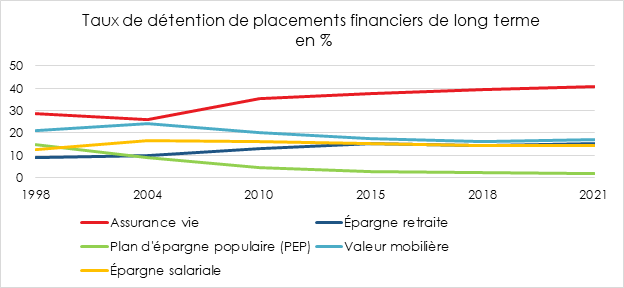

Les Français et leur patrimoine

La crise sanitaire a provoqué une forte progression du taux d’épargne des ménages. Ces derniers ont, selon la Banque de France, mis de côté environ 170 milliards d’euros de plus qu’en temps normal entre 2020 et 2021. Cette épargne covid a été placée essentiellement sur des produits de court terme quand elle n’a pas été laissée sur les comptes courants. À la différence des crises précédentes, celle-ci n’a pas donné lieu à une sortie des ménages du marché « actions ». Ces derniers ont même été opportunistes, réalisant des achats durant la brève période de baisse des cours entre le mois de mars et de mai 2020. Dans ce contexte, l’épidémie de covid-19 a, comme le souligne l’INSEE, dans une note publiée le 3 mai dernier, changé le panorama de l’épargne française.

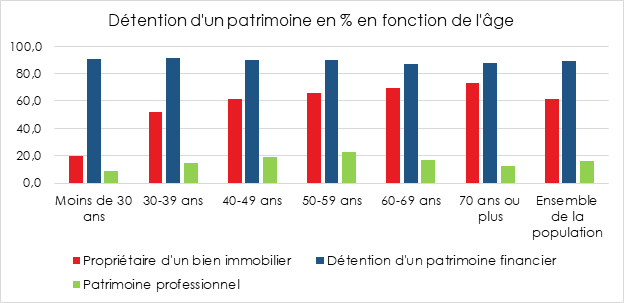

Au début de l’année 2021, selon l’INSEE, 93,3 % des ménages vivant en France hors Mayotte possédaient au moins un actif financier (autre qu’un compte-chèques), immobilier ou professionnel. 89,2 % détenaient des produits financiers, 61,2 % sont propriétaires d’un bien immobilier et 16,2 % disposent d’actifs professionnels. 12,6 % des ménages possèdent les trois à la fois et 57,6 % à la fois du patrimoine financier et immobilier.

Depuis 2018, la stabilité prédomine en ce qui concerne la possession des différents éléments constituant le patrimoine. La crise n’a pas, malgré, la forte hausse du taux d’épargne, modifié la composition du patrimoine. Les ménages n’ont pas décidé d’ouvrir de nouveaux produits. Ils ont privilégié les placements qu’ils possédaient.

Parmi les produits financiers, 7,8 % des ménages possédaient, en 2021, un portefeuille diversifié, comprenant au moins un livret d’épargne, un produit d’épargne logement, des valeurs mobilières, et un produit d’épargne retraite ou d’assurance vie. À l’opposé, 11,3 % des ménages ne détiennent aucun de ces produits financiers.

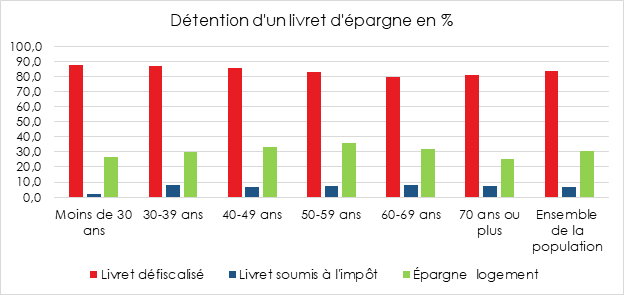

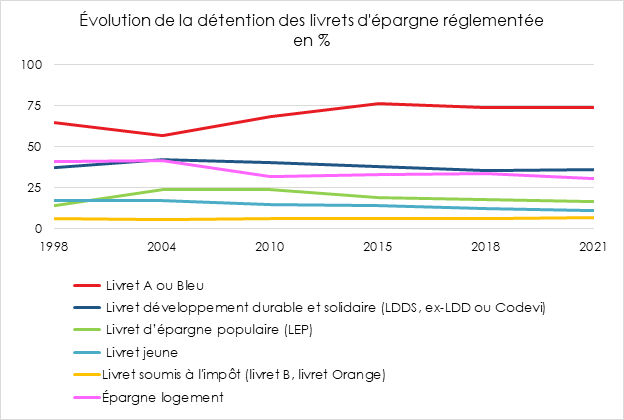

Les livrets d’épargne présents dans la quasi-totalité des foyers français

Sans surprise, les livrets d’épargne restent, en 2021, les produits les plus diffusés. 83,9 % des ménages déclarent en posséder au moins un. Près des trois quarts (73,5 %) des ménages disposent d’un Livret A ou d’un Livret Bleu. 35,9 % des ménages détiennent un Livret de développement durable et solidaire (LDDS), 16,4 % un livret d’épargne populaire (LEP) et 10,9 % un livret jeune.

L’assurance vie, un placement de plus en plus diffusé

L’assurance vie, premier produit en volume, est le deuxième placement financier le plus diffusé en France. 40,5 % des ménages possèdent au moins un contrat. Ce ratio a augmenté de 1,3 point depuis début 2018. Il a progressé de 5,5 points depuis 2010. Sur ces huit dernières années, la croissance de l’assurance vie est portée par les contrats multisupports. En 2021, ils représentent 41 % des contrats d’assurance vie, contre 33 % en 2015. 17 % des ménages possèdent désormais un tel contrat.

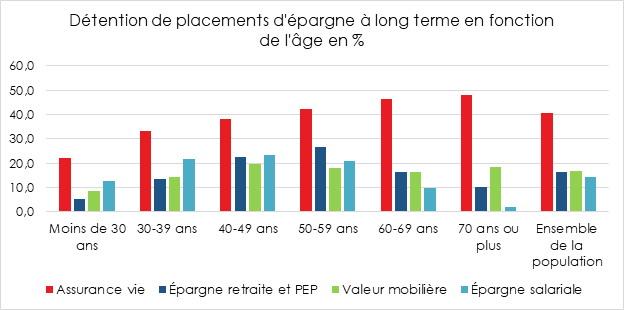

L’assurance vie est le placement privilégié par les plus de 50 ans. Son taux de possession augmente avec l’âge. Il est de 48,2 % pour les ménages dont la personne de référence a 70 ans, contre 22,1 % parmi les moins de 30 ans.

L’épargne retraite en hausse constante

Début 2021, 16,4 % des ménages détiennent un produit d’épargne retraite (plan d’épargne populaire − PEP – compris). Ce ratio a augmenté de 0,9 point depuis 2018. Cette augmentation s’explique par la progression des produits de retraite surcomplémentaire proposés par les employeurs et détenus par 6,9 % des ménages (+0,7 point depuis 2018), et par celle des produits d’épargne retraite individuels détenus par 5,7 % des ménages (+1,3 point depuis 2018).

L’épargne logement, en déclin confirmé

Début 2021, 30,4 % des ménages détiennent un produit d’épargne logement (Compte Épargne Logement − CEL − ou Plan d’Épargne Logement − PEL). Parmi eux, 58,9 % ne détiennent qu’un PEL, 18,6 % uniquement un CEL et 22,4 % ont les deux produits. En raison de sa faible rémunération et de sa fiscalisation, l’épargne logement est en baisse. La détention de CEL diminue de manière constante depuis 2010 (-4,3 points), alors que celle de PEL, en hausse entre 2010 et 2018 (+4,6 points), marque le pas entre 2018 et 2021 (-2,8 points). En 2018, les nouveaux PEL sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique et le taux de rémunération a été fixé à 1 %.

Les jeunes qui étaient dans le passé des souscripteurs importants du PEL délaissent ce produit. Depuis 2018, son taux de détention a diminué de 9,6 points pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans.

Près de 17 % des ménages français ont des valeurs mobilières

Début 2021, 16,7 % des ménages détiennent des valeurs mobilières sur un compte titres. Après le repli important imputable à la crise financière et économique de 2008, leur détention est stable depuis 2015. La propension à détenir ces valeurs risquées est fonction du revenu et du niveau de patrimoine. Il varie selon la catégorie socioprofessionnelle. Les ménages dont la personne de référence est agriculteur, cadre ou profession libérale sont ceux qui possèdent le plus souvent des valeurs mobilières (autour de 30 %, voire plus de 40 % pour les agriculteurs). Moins de 10 % des ménages dont la personne de référence est ouvrière ou employée en détiennent.

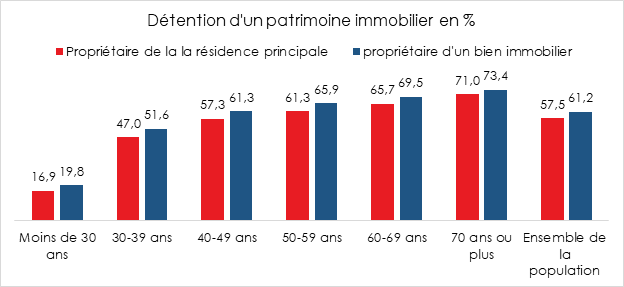

Le patrimoine immobilier présent chez deux ménages sur trois

Début 2021, 61,2 % des ménages possèdent un patrimoine immobilier. Cette part est stable depuis dix ans. 57,5 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale et 19,2 % possèdent un autre logement (résidence secondaire, logement vacant, loué ou mis à disposition gratuitement). La détention d’autres logements augmente légèrement depuis 2018 (+0,9 point), surtout du fait des résidences secondaires. La détention de la résidence principale baisse légèrement, -0,5 point.

La possession d’un bien immobilier augmente avec l’âge. 19,8 % des ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans sont propriétaires, contre 73,4 % des ménages de 70 ans ou plus. Entre 2010 et 2018 les écarts s’étaient resserrés : favorisé par un meilleur accès au crédit, le taux de détention avait progressé de 5 points pour l’ensemble des ménages dont la personne de référence avait moins de 40 ans, alors qu’il avait diminué pour leurs aînés. À l’inverse, depuis 2018, la détention immobilière baisse de 2,4 points chez les moins de 30 ans et de 3,8 points pour les trentenaires. L’augmentation des prix explique la difficulté pour les primo-accédants d’acquérir un bien immobilier, alors qu’elle est plutôt stable chez les ménages plus âgés.

Depuis 2010, la détention immobilière a diminué de 7,3 points pour les ménages dont la personne de référence a entre 50 et 59 ans et de 6,2 points pour les sexagénaires. Ces diminutions pourraient traduire un accès à la propriété plus difficile pour les générations nées au tournant des années 1960, mais aussi résulter d’une « désaccumulation » au moment du passage à la retraite. Les plus touchés sont les retraités, en particulier les anciens salariés non-cadres (-6 points), et les inactifs n’ayant jamais travaillé (-7,7 points).

Le patrimoine professionnel, la spécificité des TNS

Fort logiquement, les indépendants et les agriculteurs détiennent davantage de patrimoine professionnel. Début 2021, 16,2 % des ménages détiennent un patrimoine professionnel. Plus de 75 % des ménages dont la personne de référence ou le conjoint est indépendant en activité (soit 11 % de la population) en possèdent et 97,1 % des agriculteurs.

A lire dans le Mensuel de l’Épargne de la Retraite et de la Prévoyance de mai 2022

Les équations démographiques des régimes de retraite

L’équilibre des régimes de retraite dépend de plusieurs facteurs démographiques, la natalité, la fécondité, la mortalité, l’espérance de vie et l’immigration. Ces facteurs fluctuent au fil du temps conduisant le Conseil d’Orientation des Retraites et l’INSEE à ajuster régulièrement leurs prévisions.

La reprise de la baisse de la fécondité

Depuis huit ans, la fécondité baisse, en France, tout en restant supérieure à la moyenne européenne. Ce recul, associé à un nombre de femmes en âge de procréer, influe sur le nombre de naissances et sur le renouvellement des générations et donc sur l’équilibre des régimes de retraite.

Entre 1995 et 2010, la France avait bénéficié d’un regain de natalité grâce à une remontée du taux de fécondité qui a compensé alors la baisse du nombre de femmes en âge de procréer. Cette augmentation était liée à un plus grand nombre de naissances tardives. Ce phénomène s’étant régularisé, à partir de 2014, le nombre de naissance a diminué à nouveau.

L’indice conjoncturel de fécondité est passé de 2,00 en 2014 à 1,83 en 2021, demeurant toutefois encore nettement supérieur à son niveau de 1994 (1,68). Cette diminution devrait conduire le Conseil d’Orientation des Retraites à revoir, dans son rapport 2022, ses hypothèses démographiques. Le COR avait ciblé un taux de 1,95 en 2016. Il était déjà supérieur à celui retenu par l’INSEE dans le cadre de son scénario central des projections démographiques 2021-2070 (1,80). Cette cible serait atteinte dès 2023. Le COR pourrait donc retenir ce taux.

L’âge moyen à la maternité était de 30,9 ans en 2021. Les projections démographiques reposent sur l’hypothèse d’un âge moyen à la maternité qui continuerait d’augmenter jusqu’à 33 ans avant de se stabiliser en 2052.

Un solde migratoire maintenu autour de 70 000 par an

Sans apport extérieur, la population active est amenée à baisser dans les prochaines années. Les travailleurs immigrés acquittent des cotisations contribuant à l’équilibre des régimes de retraite. Plus jeunes que la moyenne de la population active, ils sont des contributeurs nets aux régimes de retraite. En raison de carrière partielle en France, le montant des pensions qui leur sont allouées quand ils liquident leurs droits à la retraite est plus faible que celui de la moyenne des pensionnés.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours d’une année. Ce solde, qui était de l’ordre de +100 000 personnes par an entre 2001 et 2006, a diminué depuis. Il s’est élevé, selon l’INSEE, en moyenne à +74 500 entre 2008 et 2018 (dernière année connue). L’hypothèse centrale pour le solde migratoire dans les projections démographiques 2021-2070 a été maintenue à +70 000. Le COR retient pour sa part, au niveau des variantes, des hypothèses à +20 000 et à +120 000.

Une moindre espérance de vie à 60 et à 65 ans avec la survenue de la pandémie

L’espérance de vie instantanée à 60 ans, en France, a augmenté de 1945 à 2015. Elle a baissé en 2015 en raison de conditions épidémiologiques (grippe) et météorologiques peu favorables qui ont provoqué davantage de décès que prévu aux âges élevés. Entre 2015 et 2019, l’espérance de vie à 60 ans a à nouveau augmenté, mais à un rythme plus faible qu’auparavant. Avant 2014, l’espérance de vie à 60 ans progressait de 1,5 an à 2 ans par décennie. Entre 2014 et 2019, le rythme des gains d’espérance de vie à 60 ans est de 0,1 année en cinq ans pour les femmes et 0,3 année en cinq ans pour les hommes. En prolongeant cette tendance, cela reviendrait à seulement 0,2 an par décennie chez les femmes et 0,6 an par décennie chez les hommes. Si la tendance à la poursuite des progrès d’espérance de vie n’est pas remise en cause sur longue période, le ralentissement des gains d’espérance de vie observé depuis 2014 a conduit l’INSEE à réviser à la baisse ses prévisions sur l’espérance de vie projetée par rapport aux précédentes projections. L’épidémie de Covid ne fait qu’accentuer la tendance de ces dernières années avec une nouvelle diminution de l’espérance de vie en 2020. Même si cet épisode épidémiologique devait s’atténuer, il devrait laisser quelques traces sur l’évolution de la démographie française.

D’après le scénario central du dernier exercice de projections démographiques 2021-2070, l’INSEE prévoyait que l’espérance de vie à 60 ans atteindrait 29,2 ans en 2040 et 31,3 ans en 2070 pour les femmes et 25,6 ans en 2040 et 29,3 ans en 2070 pour les hommes. Par rapport au scénario central de 2016, l’écart est de -2,2 ans pour les femmes en 2070 et de -1,7 an pour les hommes. Par rapport au scénario bas de 2016 que le COR avait retenu dans son dernier exercice de projection, l’écart est nul en 2040 et légèrement plus favorable à l’horizon 2070 : +0,2 an pour les femmes et +0,6 an pour les hommes.

D’après les projections démographiques 2021-2070, l’espérance de vie instantanée à 65 ans connaît une évolution comparable. À l’horizon 2070, cette hypothèse conduirait à une espérance de vie instantanée à 65 ans de 26,7 ans pour les femmes et 24,8 ans pour les hommes. Par rapport au scénario bas de 2016 que le COR avait retenu dans son dernier exercice de projection, l’écart est pratiquement nul en 2040 et légèrement plus favorable à l’horizon 2070 : +0,3 an pour les femmes et +0,6 an pour les hommes.

Les effets de l’épidémie sur la démographie française

Avec l’épidémie de Covid-19, le nombre de décès a augmenté fortement en 2020 et au premier semestre 2021. La hausse a été de +9,1 % en 2020 et de +7,3 % au premier semestre 2021 par rapport aux périodes équivalentes de 2019. En 2021, 661 136 personnes sont décédées en France (-1,2 % par rapport à 2020, mais +7,8 % par rapport 2019, soit +47 680 décès).

En 2020, les risques de décéder ont augmenté dès 35 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, tandis que la mortalité des plus jeunes, surtout celle des hommes, a baissé en lien avec la baisse des accidents de la route et des comportements à risques liés au travail ou au sport durant les périodes de confinement.

La hausse des décès a concerné plus spécifiquement les personnes âgées de plus de 65 ans tout particulièrement pour les hommes. Pour les personnes âgées de 85 ans ou plus, le nombre de décès est en repli en 2021. L’épidémie a provoqué une hausse de la mortalité par anticipation, des personnes fragiles sont décédées plus rapidement, ce qui devrait, dans les années à venir, provoquer un effet ressaut avec une moindre mortalité.

En 2021, malgré la persistance de l’épidémie, l’espérance de vie à la naissance a repris sa course en avant. L’espérance de vie à la naissance est de 85,4 ans pour les femmes et de 79,3 ans pour les hommes. Les femmes gagnent 0,3 an d’espérance de vie par rapport à 2020 et les hommes 0,2 an. Du fait de sa forte baisse en 2020 (-0,5 an pour les femmes, -0,6 an pour les hommes), l’espérance de vie ne retrouve pas cependant son niveau d’avant la pandémie (85,6 ans pour les femmes en 2019 et 79,7 ans pour les hommes).

L’épidémie avait, par son caractère anxiogène, provoqué une forte chute de la natalité en 2020. En 2021, 738 000 bébés sont nés en France, soit 3 000 de plus qu’en 2020. La chute du nombre de naissances en début d’année, neuf mois après le premier confinement du printemps 2020, a été compensée par une hausse postérieure. Cette remontée met ainsi fin à la baisse du nombre de naissances observée chaque année entre 2015 et 2020.

L’augmentation de la mortalité depuis le début de la crise sanitaire ne modifie pas en profondeur la problématique des régimes de retraite. Le nombre de retraités est certes légèrement moins élevé que prévu, mais cela ne joue qu’à la marge. La baisse des naissances et de la fécondité aura des incidences sur les équilibres des régimes de retraite d’ici une vingtaine d’années quand celle du solde migratoire se fait ressentir immédiatement.

A lire dans le Mensuel de l’Épargne de la Retraite et de la Prévoyance de mai 2022

17 millions de pensionnés

Le nombre de pensionnés des régimes de retraite résidents en France ou à l’étranger avoisine, en 2020, les 17 millions.

Selon le service des statistiques du ministère des Solidarités et des Santé, 16,9 millions de personnes ont, en effet, touché au moins une pension de droit direct (hors réversion) d’un régime français de retraite. Leur nombre a augmenté de 1,2 % par rapport à fin 2019.

Parmi les retraités d’un régime de base, 83 %, soit 14,1 millions de retraités, perçoivent une pension de droit direct de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. 12,0 millions reçoivent une pension complémentaire du régime unifié des salariés Agirc-Arrco. Tous régimes confondus, 716 000 retraités ont liquidé un premier droit direct à la retraite en 2020.

Fin 2020, 4,3 millions de personnes bénéficient d’une pension de retraite de droit dérivé (aussi appelée « pension de réversion »). Pour un million de ces bénéficiaires, cette pension de réversion constitue leur unique pension de retraite – certains d’entre eux peuvent avoir des droits directs de retraite, mais ils n’ont pas encore liquidé leur pension. Les femmes, plus souvent veuves, représentent 88 % des bénéficiaires d’une pension de droit dérivé. Le régime général verse 2,8 millions de pensions de droit dérivé et l’Agirc-Arrco 3 millions.

La pension moyenne s’élève à 1 509 euros en France

Fin 2020, le montant mensuel moyen brut de la pension de droit direct des retraités résidant en France, après la prise en compte de l’éventuelle majoration pour trois enfants ou plus, s’élève à 1 509 euros (soit 1 400 euros nets des prélèvements sociaux). Pour l’ensemble des retraités des régimes français, y compris ceux résidant à l’étranger, ce montant est de 1 444 euros bruts. Les femmes résidant en France ont une pension de droit direct (y compris l’éventuelle majoration pour trois enfants ou plus) inférieure de 40 % à celle des hommes.

Le montant moyen de pension a diminué de 0,7 % en euros constants depuis 2015, en raison notamment de revalorisations ponctuellement inférieures à l’inflation sur la période dans certains régimes.

En 2020, la pension brute moyenne a progressé de 0,3 % en euros courants et de 0,4 % en euros constants par rapport à 2019, car les prix à la consommation sont restés quasi stables entre la fin 2019 et la fin 2020. Cette évolution reflète la revalorisation différenciée des retraites de base (les pensions ont été revalorisées de 1,0 % au 1er janvier pour les retraités dont la pension tous régimes est inférieure à 2 000 euros bruts par mois, et de 0,3 % pour les retraités dont la pension tous régimes est supérieure à ce seuil) et l’absence de revalorisation des retraites complémentaires Agirc-Arrco. La pension nette moyenne augmente également, de 0,5 % en euros constants entre fin 2019 et fin 2020.

62 ans et 4 mois, l’âge moyen de départ à la retraite

Depuis la réforme des retraites de 2010 fixant l’âge légal à 62 ans, l’âge de départ à la retraite a augmenté de 1 an et 9 mois. Fin 2020, l’âge conjoncturel de départ à la retraite s’élève à 62 ans et 4 mois pour les retraités de droit direct résidant en France. Les femmes liquident leurs droits à la retraite en moyenne 7 mois après les hommes en 2020. Elles prennent leur retraite en moyenne à 62 ans et 7 mois, contre 62 ans pour les hommes. L’écart se réduit toutefois progressivement au fil des générations. Les femmes, du fait de périodes non travaillées, sont contraintes de poursuivre leurs activités afin d’obtenir le nombre de trimestres suffisants ou atteindre 67 ans, âge à partir duquel la retraite est accordée à taux plein sans référence aux trimestres.

A lire dans le Mensuel de l’Épargne de la Retraite et de la Prévoyance de mai 2022

Réforme des retraites, le débat sans fin

Depuis 1993, la réforme des retraites est un sujet qui s’invite régulièrement dans le débat public et l’enflamme. Si la prévision de Michel Rocard, exprimée en 1991, lors de la sortie du Livre Blanc sur les retraites ne s’est pas réalisée – « Il y a de quoi faire tomber cinq ou six gouvernements dans les prochaines années » – elle soulignait la difficulté à mener sereinement en France une réforme sur ce sujet. Si les Français sont conscients de l’évolution de la démographie, des contraintes financières qui pèsent sur les régimes de retraite, ils sont profondément opposés à tout nouveau recul de l’âge légal. Plus les Français se rapprochent de l’âge légal, plus leur opposition croît. Ces derniers n’entendent pas se conformer à la tendance en cours au sein des autres pays de l’OCDE. Les comparaisons étrangères ne sauraient dicter la pratique en matière de protection sociale en deçà des frontières, même si les problèmes sont identiques… La préservation de l’âge légal n’est pas sans lien avec la défiance qui persiste à l’encontre du système capitaliste. La fin de l’idéal marxiste a laissé plus de traces en France que dans les autres pays. Le rêve d’un « autre monde » est partagé par une part non négligeable de la population comme l’a souligné la dernière élection présidentielle.

Les réalités démographiques ont peu de prise sur le débat public. Pourtant, dans moins de 20 ans, la France comptera 50 seniors (de 65 ans et plus) pour 100 personnes de 20 à 64 ans, contre seulement 38 aujourd’hui. En 2070, ce ratio passera à 57 seniors pour 100 personnes de 20 à 64 ans. D’ici 2040 la part des seniors devrait augmenter de 33 % par rapport à la population des 20-64 ans. Le nombre de retraités qui était de 5 millions en 1981 est, en 2020, de près de 17 millions. Il atteindra 23 millions d’ici 2070.

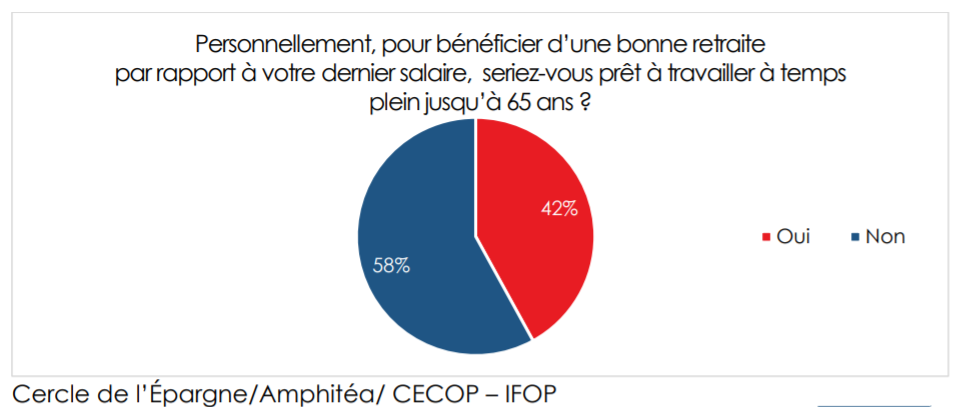

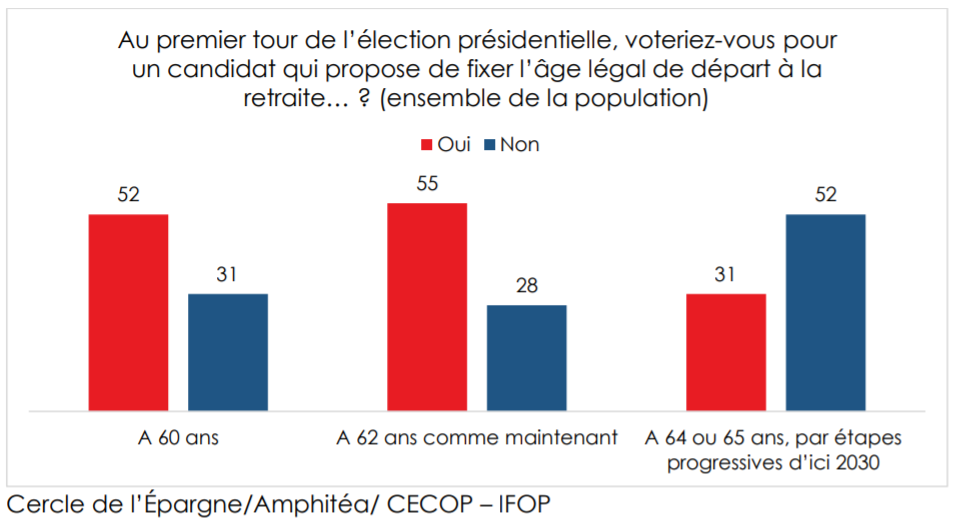

Dans les enquêtes d’opinion, dont celles réalisées par le Cercle de l’Épargne et Amphitéa, les Français sont opposés à tout report de l’âge de départ à la retraite. La barre des 60 ans demeure toujours un symbole, 12 ans après sa suppression. Tout report est vécu comme un recul du progrès social. Le 11 avril 2022, le journaliste de BFM TV, Bruce Toussaint soulignait que l’espérance de vie en bonne santé en France est de 64 ans, rendant inacceptable le report de l’âge de la retraite à 65 ans. Cet argument est celui de la France Insoumise que le député Adrien Quatennens défend avec vigueur. Il est aussi, en partie, celui du Rassemblement national.

Placer le curseur de la retraite à 64 ou à 65 ans reviendrait ainsi à priver les Français d’une retraite en bonne santé. L’indicateur de santé publique qui a émergé au début des années 2000 mesure le nombre d’années que peut espérer vivre une personne sans être limitée dans ses activités quotidiennes par un problème de santé. Il est également appelé « espérance de vie sans incapacité ».

Ces indicateurs sont plus complexes à bâtir que la simple espérance de vie qui est de nature statistique. Les indicateurs d’espérance de vie en bonne santé sont en partie subjectifs. Ils peuvent être calculés par la méthode de Sullivan qui associe les données de mortalité avec les prévalences de certaines pathologies. L’autre méthode de calcul retient l’état fonctionnel, le niveau d’incapacité des assurés. Cette dernière solution est utilisée au niveau européen pour calculer l’espérance de vie sans incapacité. Il prend en compte les problèmes de handicap et la qualité de vie.

Concrètement, l’espérance de vie en bonne santé se calcule à partir des données exhaustives de mortalité d’un pays, par sexe et par âge. Selon les calculs d’Eurostat, l’espérance de vie sans incapacité était, en France, en 2020 de 65,9 ans pour les femmes et de 64,4 ans pour les hommes. L’espérance de vie en bonne santé à 65 ans se situait, en 2019, à 10,3 ans, au-dessus de la moyenne de l’Union européenne. Depuis 2004, les femmes ont gagné 1,7 an d’années de bonne santé en moyenne, et les hommes 2,9.

Dans les systèmes de retraite par répartition, les curseurs d’ajustement sont simples, le nombre d’emplois, le niveau de cotisation, l’âge de départ, le montant de la pension. Il est possible d’affecter les cotisants en les obligeant à travailler plus longtemps ou à acquitter des cotisations plus élevées. L’autre moyen au niveau des recettes est d’améliorer le taux d’emploi, des jeunes aux séniors. Il est enfin possible de faire peser l’effort sur les retraités en sous-indexant leurs pensions ou en modifiant les règles de calcul des pensions (pour les nouveaux de retraités). Dans le passé, les gouvernements ont usé de tous les curseurs. Évidemment, il serait possible de dépenser plus pour les retraites. Or, la France est, avec l’Italie, l’un des pays qui consacrent l’effort le plus important en faveur des retraités, 14 % du PIB. Une augmentation de ce poids s’effectuerait au détriment des actifs, et donc de la compétitivité de l’économie.

Face au blocage sur le recul de l’âge de départ à la retraite, certains proposent d’autres outils.

Un « bonus-malus » plus incitatif

Tout en conservant l’âge légal à 62 ans, sur le modèle retenu par l’AGIRC/ARRCO, un bonus/malus fortement incitatif pourrait être institué. Pour les assurés n’ayant pas un nombre de trimestres de cotisation majoré de 4 ou de 8 trimestres, un malus pourrait être appliqué sur leur pension du régime de base durant trois ou quatre ans. A contrario, ceux qui retarderaient leur départ à la retraite, pourraient bénéficier d’un bonus accru par rapport au système actuel.

Une autre voie consisterait à engager une réforme systémique en passant au système notionnel, le montant de la pension étant déterminé en fonction de l’espérance de vie. Ce système est en vigueur dans plusieurs pays européens dont la Suède ou l’Italie.

L’allongement de la durée de cotisation qui sera de 43 ans pour les générations nées après 1973 serait également une solution. Dans les faits, elle aboutit à un report de l’âge de départ ou à une baisse des pensions. La France se caractérise par un âge légal faible (62 ans) et une durée de cotisation longue. Les marges de manœuvre en la matière sont faibles.

La question des retraites est un débat passionnel, les arguments rationnels n’ayant pas toujours voix au chapitre. Si les Français tiennent au pouvoir d’achat des retraités, ce sujet étant un des plus sensibles à leurs yeux, ils ne sont cependant pas prêts à faire des concessions. L’idée qu’il n’y a pas de limites au financement public n’est pas sans lien avec ce déni de réalité.

A lire dans le Mensuel de l’Épargne de la Retraite et de la Prévoyance de mai 2022

L’épargne, quelles réformes demain ?

4 questions à Philippe Crevel, directeur du cercle de l’épargne – mai 2022

En 2017, Emmanuel Macron avait un programme ambitieux en matière d’épargne avec notamment l’instauration du prélèvement forfaitaire unique et la suppression de la partie financière de l’ISF. Le nouveau mandat sera-t-il tout aussi favorable aux épargnants que le précédent ?

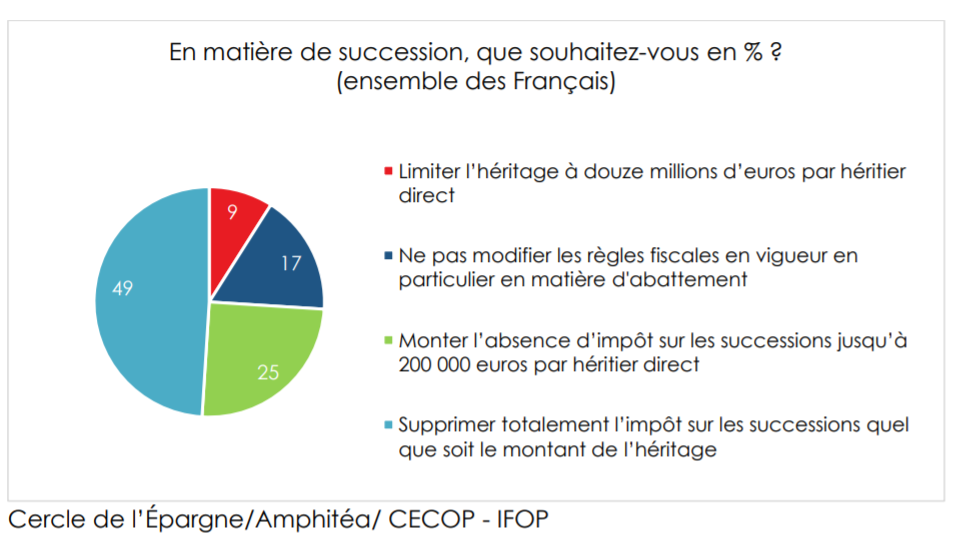

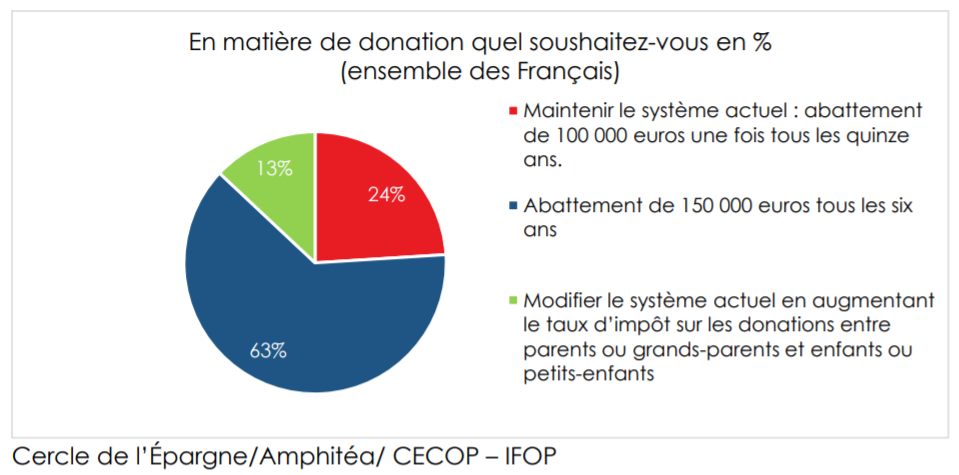

Les changements ne seront pas du même ordre qu’en 2017. Il convient de souligner que le mandat précédent aura été marqué par une stabilité assez importante en ce qui concerne l’épargne. Les principales modifications sont intervenues en début de mandat avec la loi de finances pour 2018 et avec la loi PACTE en 2019. Le contexte économique de 2022 est différent de celui de 2017. La résurgence de l’inflation place le pouvoir d’achat au cœur du débat public. Malgré tout, durant la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron a présenté plusieurs orientations qu’il juge souhaitables concernant le patrimoine et l’épargne. Il a ainsi promis d’augmenter l’abattement applicable aux droits de succession en ligne directe de 100 000 euros à 150 000 euros, « pour tenir compte de l’évolution des prix de l’immobilier ». Il compte aussi porter à 100 000 euros, les abattements pour les transmissions aux neveux et nièces du défunt, aux enfants de conjoint pour les familles recomposées, et aux petits-enfants. Il a également suggéré que les droits de donation pourraient être allégés. Emmanuel Macron a, au début de son mandat, tenté de réformer les droits de succession. Face à l’hostilité d’une partie de sa majorité, il a dû y renoncer. Si le Conseil d’Analyse Économique, a, en décembre dernier, pris position en défaveur de telles mesures jugées comme inégalitaires, une large majorité des Français y est, en revanche, favorable. Selon la dernière enquête Cercle de l’Épargne/Amphitéa, 74 % des sondés sont pour un allègement des droits de succession. 49 % étant pour leur suppression totale. Les Français réclament également, à une large majorité, un allègement des droits de donation (63 %). Deux tiers des plus de 50 ans et près des trois quarts des cadres et professions libérales y sont favorables.

Emmanuel Macron entend relancer une nouvelle fois l’épargne salariale ?

Tous les trois ou quatre ans, le régime de l’épargne salariale est modifié. Depuis 1967, c’est une constante. Les derniers aménagements datent de la loi PACTE de 2019. Ils visaient à favoriser notamment la participation au sein des entreprises de moins de 50 salariés. En 2022, le Président le République veut utiliser l’épargne salariale comme un outil en faveur du pouvoir d’achat.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, PEPA, qui avait été instituée, de manière exceptionnelle après la crise des « gilets jaunes » et qui avait été maintenue durant la crise sanitaire serait pérennisée. Elle constituerait, aux côtés de l’intéressement et de la participation, un troisième pilier au sein de l’épargne salariale.

La prime PEPA, initialement fixée à 1 000 euros défiscalisés jusqu’à 3 fois le Smic, avait été portée à 2 000 euros, sans condition, dans les sociétés de moins de 50 salariés, et sous condition d’accord d’intéressement pour les entreprises de taille supérieure. En 2021, 4 millions de salariés ont profité du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par les entreprises sur la base du volontariat pour un montant moyen 506 euros. Emmanuel Macron propose de contraindre toutes les entreprises versant des dividendes à en faire profiter leurs salariés. Ce dispositif s’appliquerait aux sociétés de plus de 10 salariés au lieu de 50 aujourd’hui (seuil d’obligation de mise en place de la participation). Le montant défiscalisé serait fixé à 3 000 euros sans condition et à 6 000 euros avec accord d’intéressement. Cette proposition s’inscrit dans une logique de partage des profits et d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés.

Emmanuel Macron souhaite également créer un Compte épargne-temps universel. De quoi s’agit-il ?

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu’il y a affectées. Quand l’entreprise a adopté un accord sur le CET, le salarié peut à sa convenance, affecter sur son CET des jours de congé au-delà du quatrième, des périodes de repos non pris (RTT) ou des rémunérations diverses (prime d’ancienneté, 13e mois). L’employeur peut affecter sur le CET les heures accomplies au-delà de la durée collective (heures supplémentaires) par le salarié.

Le salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. Des jours de congé peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération si le salarié a affecté des jours de congé au-delà des 5 semaines de congé annuel. Le salarié peut utiliser les sommes issues de son CET pour alimenter son plan d’Épargne Retraite (PER) ou Plan d’Épargne Retraite Collective (PERCO).

Le principal défaut du CET est sa portabilité partielle. En cas de changement d’entreprise, le salarié peut transférer ses droits auprès d’un autre employeur, si la convention ou accord de branche le prévoit ou demander la consignation de ses droits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en l’absence d’accord prévoyant les conditions de transfert des droits. Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit. Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d’épargne salariale mis en place par éventuel nouvel employeur.

Emmanuel Macron souhaite rendre le CET portable, permettant ainsi sa conservation par le salarié quel que soit son employeur. Le salarié pourrait plus facilement monétiser son CET, en convertissant les congés accumulés en complément de salaire. Ce produit pourrait être accessible à tous les salariés.

Quelles sont les autres mesures qui pourraient concerner les épargnants ?

Dans les prochains mois, la question de la rémunération de l’épargne réglementée reviendra sur le devant de la scène. Avec une inflation supérieure à 4 %, le taux du Livret A devrait être relevé au 1er août. Compte tenu de l’inflation actuelle, le taux du Livret A pourrait passer à 1,8 % voire 2 % et celui du LEP se rapprocher de 4 %. Une telle mesure favoriserait l’épargne de précaution et pénaliserait la consommation. Or, depuis le début de l’année, les Français maintiennent un important effort d’épargne de précaution, plus de 10 milliards d’euros sur le premier trimestre. Il est fort probable que le nouveau gouvernement essaiera de différer autant que faire se peut l’augmentation du taux du Livret A. Parmi les autres sujets sensibles que le nouveau gouvernement devra traiter figure la prorogation du dispositif fiscal en faveur de l’immobilier locatif. Cette question sera sans nul doute traitée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023.

A lire dans le Mensuel de l’Épargne de la Retraite et de la Prévoyance de mai 2022

La révolution de l’épargne est en marche – L’édito de Jean-Pierre Thomas

Dans les années 1970, l’épargnant conservait ses obligations munies de coupons sous format papier, tout comme ses actions. Il disposait d’un Livret A, rouge avec un écureuil dessiné sur la première page. En une quarantaine d’années, la digitalisation a révolutionné la pratique de l’épargne qui désormais se résume à une somme de lignes sur un écran d’ordinateur. Le temps des titres papier qui parfois étaient de véritables œuvres d’art a vécu. Les ménages se sont également habitués aux acronymes, SICAV, FCP, OPCVM, PEA, PER, etc. Depuis quelques années, ils se sont mis à acquérir des ETF et des cryptomonnaies. Les ETF, également appelés trackers, sont des fonds qui permettent de répliquer et donc de suivre un indice comme le CAC 40 ou le S&P 500 (les 500 plus grandes sociétés cotées américaines). Des trackers de matières premières ou d’énergie existent également. Les ETF offrent la possibilité de se constituer un portefeuille de titres tout en réduisant les frais. Les cryptoactifs, nés après la crise de 2008, visent à se substituer aux monnaies traditionnelles et à servir de réserve alternative à des placements comme l’or. Faute d’une régulation organisée, ces produits créés à partir d’algorithmes informatiques demeurent hautement spéculatifs. Les NFT, qui sont des images numériques gérées dans la blockchain, pourraient en revanche constituer une voie plus prometteuse pour les épargnants des temps nouveaux. Ces images peuvent être associées à des valeurs tangibles, réelles, capables de générer de la richesse. La logique d’un placement est d’avoir un rendement issu d’un processus productif. Il privilégie une épargne investie dans une entreprise – quelle que soit la forme qu’elle prend – à une donnée informatique, élaborée par des algorithmes peu transparents et déconnectés de toute réalité. Un NFT représentatif d’une part d’une entreprise en plein essor constitue un placement tout comme un NFT d’une œuvre d’art qui peut se valoriser ou se déprécier en fonction de la renommée de l’artiste. Il est possible que demain, des entreprises, des collectivités publiques émettent sur la blockchain des titres visant à financer la transition énergétique, sachant que la rémunération pourrait s’effectuer en fonction des crédits carbone obtenus. La blockchain est un outil de désintermédiation, de simplification et de contrôle très puissant dont l’usage est aujourd’hui limité en raison de son coût notamment énergétique. Dans les prochaines années, cette blockchain révolutionnera le monde de l’épargne et des paiements. Les banques centrales l’ont bien compris en menant d’importantes expérimentations en la matière.

Jean-Pierre Thomas

A lire dans le Mensuel de l’Épargne de la Retraite et de la Prévoyance de mai 2022

Pouvoir d’achat : Est-ce une bonne idée d’épargner en période d’inflation ?

Dans 20 Minutes, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne évoque le comportement des ménages en période d’inflation. Il précise que« même si cela peut sembler contre-intuitif, voire contre-productif, les Français épargnent beaucoup en période d’inflation ».

Comment l’envolée de l’inflation affecte la Bourse

Dans Ouest France, le Directeur du Cercle de l’Epargne est interrogé sur la manière dont l’inflation affecte la Bourse. Il explique que « l’inflation érode la valeur du capital »

e oblige les prêteurs, pour compenser cette perte, le prêteur d’augmenter leur taux taux d’intérêt.

Philippe Crevel précise par ailleurs que dans n contexte d’incertitude économique, les investisseurs cherchent des produits moins risqués »

Nouvelle donne pour l’épargne-vie

Dans la Tribune de l’Assurance, Laurence Delain appelle Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne à commenter l’impact possible de l’inflation sur le comportement des épargnants.

L’inflation fait fondre, petit à petit, la valeur de l’épargne en France

Dans le Monde, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne explique comment l’évolution du pouvoir d’achat impact le comportement d’épargne des ménages et les évolutions récentes liée au retour inattendu de l’inflation après une vingtaine d’années d’inflation faible voire nulle.

Pour les boursicoteurs, la remontée du dollar est plutôt une bonne affaire

Le Figaro cite le Directeur du Cercle de l’Epargne dans cet article consacré à l’impact de la remontée du dollar sur les actions européennes. Philippe Crevel explique que « lorsque ces institutionnels investissent sur une classe d’actifs, cela donne mécaniquement un coup de fouet au marché. Ce sont eux qui font la tendance » rappelant que cela a été par exemple cas au moment du Brexit.

Retraite : comment préparer son départ à l’approche de la réforme ?

A l’approche de la réforme, certains pourraient être tentés de revoir la date de leur départ à la retraite. C’est un phénomène courant, rappelle pour Planet l’économiste Philippe Crevel. Evoquant la possibilité de procéder à des rachats de trimestre, il précise qu’il ne faut pas le faire trop tôt.

L’assurance vie contre vent et marée

Paris, le 26 avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie – mars 2022

L’ASSURANCE VIE CONTRE VENT ET MARÉE

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Livret A et assurance vie, même combat !

Lors de ce premier trimestre, les ménages ont été en mode « épargne ». La vague omicron et le conflit ukrainien ne les ont pas incités à ralentir leur effort d’épargne et à puiser dans celle constituée depuis le mois de mars 2020. L’inflation ne conduit pas, pour le moment, les ménages à réduire leur effort pour compenser l’érosion de leur pouvoir d’achat. Celle-ci, par effet d’encaisse, également appelé effet Pigou, peut au contraire les amener à renforcer leur épargne afin de maintenir la valeur de leur capital. Ils peuvent par ailleurs épargner afin de disposer d’une cagnotte pour faire face à des dépenses dont le coût augmentera du fait de l’inflation dans les prochains mois.

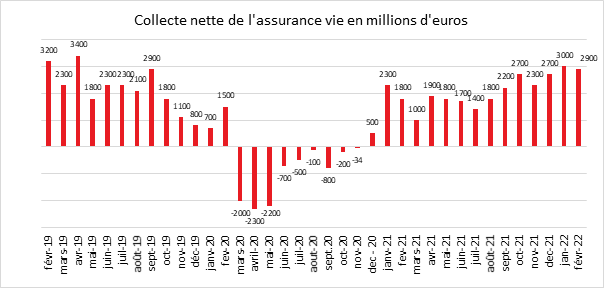

Plus de 20 milliards d’euros pour le Livret A et l’assurance vie au premier trimestre

Pour le premier trimestre de l’année 2022, la collecte du Livret A a atteint 12,2 milliards d’euros et celle de l’assurance vie, 8,4 milliards d’euros. Pour cette dernière, ce résultat est le meilleur enregistré depuis 2011.

Les encours des contrats d’assurance vie atteignent 1 857 milliards d’euros à fin mars, en croissance de +2 % sur un an.

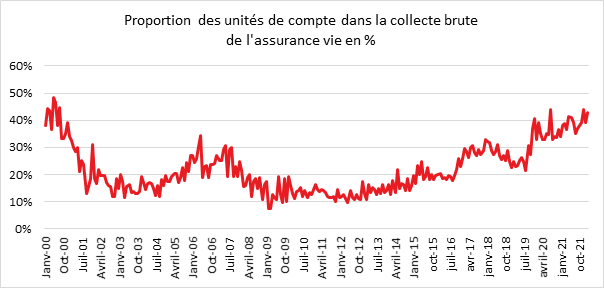

Une collecte du mois de mars somme toute classique pour l’assurance vie

Pour le mois de mars, la collecte nette a été de 2,2 milliards d’euros. Elle a été portée par un montant élevé de cotisations brutes, 14,3 milliards d’euros, contre 13,2 milliards d’euros en février 2022 (comme en mars 2021). Cette collecte brute a augmenté en euros et en unités de compte. La proportion des unités de compte dans la collecte brute s’est élevée à 39 %, soit le taux moyen de l’année 2021. Le contexte boursier plus incertain n’a pas dissuadé les assurés de souscrire des unités de compte. Les prestations ont été en légère hausse en mars à 12,1 milliards d’euros en mars 2022.

Le mois de mars est un mois globalement positif pour l’assurance vie. Deux décollectes en dix ans ont été enregistrées, en 2012 et en 2020. Ces deux années atypiques (crise des dettes publiques et crise sanitaire) pour le premier placement des ménages constituent des exceptions. La collecte moyenne tourne autour de 1,8 milliard d’euros en mars. Le cru du mois de mars 2022 est correct, en baisse néanmoins par rapport à ceux des mois de janvier et février.

Les ménages ont privilégié l’épargne en ce début d’année en jouant sur tous les tableaux, produits de court terme et de long terme. La survenue de la guerre en Ukraine devrait conduire, pour les prochains mois, les ménages à l’attentisme et à la prudence. La composante épargne de précaution devrait bénéficier du contexte géopolitique anxiogène. La baisse du nombre de transactions immobilières devrait, de son côté, favoriser l’assurance vie.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Le Livret A inoxydable

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du Livret A – mars 2022

Le Livret A inoxydable

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A, un trimestre de haute volée

La collecte du premier trimestre pour le Livret A a atteint 12,22 milliards d’euros, le mois de mars (3,02 milliards d’euros) ayant confirmé les bons résultats des deux premiers mois de l’année (6,25 et 2,94 milliards d’euros).

Le Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré en mars une collecte de 650 millions d’euros portant celle du premier trimestre à milliards d’euros.

L’encours du Livret A a atteint le niveau record de 355,6 milliards d’euros fin mars et celle du LDDS a été de 128 milliards d’euros.

La collecte du Livret A du mois de mars a bénéficié du caractère anxiogène de la situation internationale avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. En période de tensions qu’elles soient économiques, sociales, sanitaires ou diplomatiques, le Livret A joue son rôle de valeur refuge. En mars, comme lors des deux mois précédents, la collecte a été également portée par la hausse du taux intervenue le 1er février. Le passage du taux du Livret A de 0,5 à 1 % a, comme lors des précédents relèvements, conduit les ménages à arbitrer en faveur de ce placement. L’effet « taux » perdure, en règle générale, entre trois à quatre mois.

L’augmentation de l’inflation depuis le mois de février pourrait dissuader les épargnants à placer leur argent sur le Livret A dont le rendement réel est négatif de plus de 3 points. Il faut remonter aux années 1980 pour retrouver un écart plus important entre le taux d’inflation et le taux du Livret A. Le maintien d’une forte collecte en début de période d’inflation est cependant fréquent. Les ménages mettent de l’argent de côté pour pouvoir financer des biens et des services dans les prochains mois dont le prix pourrait augmenter. Il y a, par ailleurs un effet d’encaisse appelé également « effet Pigou ». La valeur réelle du patrimoine diminuant en raison de la hausse des prix, les ménages sont contraints d’épargner d’avantage pour la maintenir constante. Cette théorie se matérialise également par le fait que les épargnants ont un objectif implicite de patrimoine. Si son rendement baisse, il faut épargner plus pour atteindre l’objectif fixé.

La question sensible du relèvement du taux du Livret A

Le gouvernement aurait la possibilité d’anticiper l’actualisation du taux du Livret A qui est logiquement prévue le 1er août prochain. Compte tenu du taux d’inflation et des taux des marchés monétaires des six derniers mois, le taux du Livret A pourrait passer de 1 à 1,8 voire 2 %.

Le coût annuel d’une augmentation de 0,8 point du taux du Livret A pour la Caisse des Dépôts et les banques serait de 2,8 milliards d’euros (60 % à la charge de la Caisse des Dépôts et 40 % à la charge des banques). Le coût, en ce qui concerne le LDDS, serait d’un milliard d’euros. Le taux du Livret d’Épargne Populaire (LEP) qui est censé suivre l’inflation pourrait être porté à 4 voire 4,1 %. Compte tenu de l’encours, le coût annuel de ce relèvement serait de 720 millions d’euros.

Une augmentation des taux de l’épargne réglementée renchérirait le coût des crédits destinés aux logement social, aux collectivités locales et aux entreprises bénéficiant des ressources du LDDS. Elle inciterait les ménages à épargner au moment où les pouvoirs publics essaient de sauver la croissance mise à mal par la crise ukrainienne. A contrario, pour refroidir l’économie et réduire les tensions inflationnistes, une augmentation de l’épargne pourrait être bienvenue.

Le futur gouvernement devra donc trancher cette question du relèvement des taux de l’épargne réglementée et de sa date. Une décision pourrait être prise avant les élections législatives du mois de juin.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Le livret A vole de record en record

Dans les colonnes d’Investir, Philippe Crevel précise que le Livret A et le LDDS, accuillant l’épargne de précaution des Français, ils ont également bénéficié, en mars, « du caractère anxiogène de la situation internationale avec le déclenchement de la guerre en Ukraine ».

Pourquoi le taux du livret A pourrait être relevé le 1er mai

Cet article de Télégramme consacré à la possible hausse anticipée du Livret A, cite le directeur du Cercle de l’Épargne qui évoquait dans le Parisien le taux qui pourrait être appliqué, qu’il estime entre 1,25 et 1,5 %.

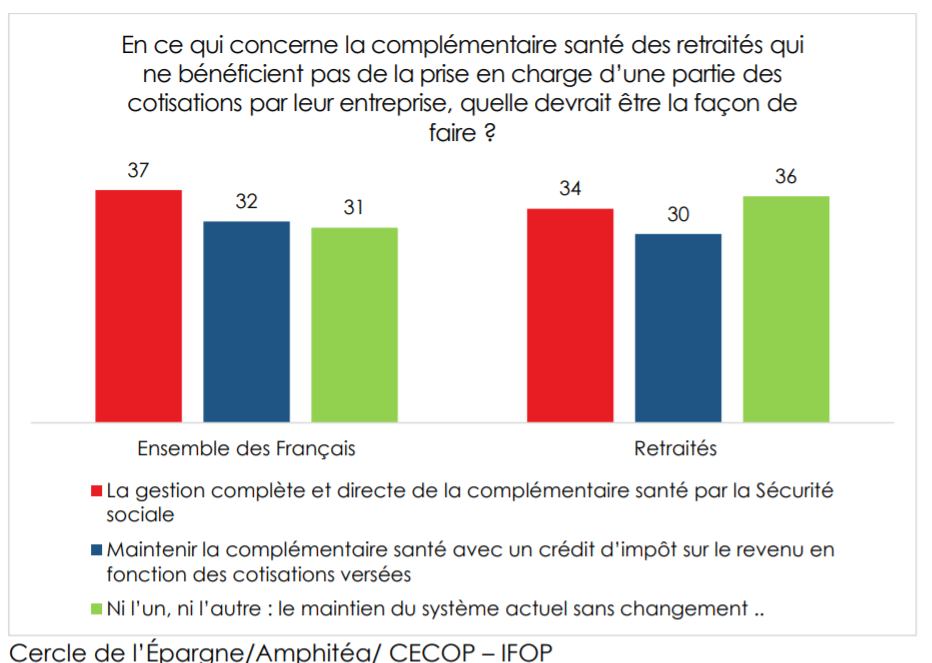

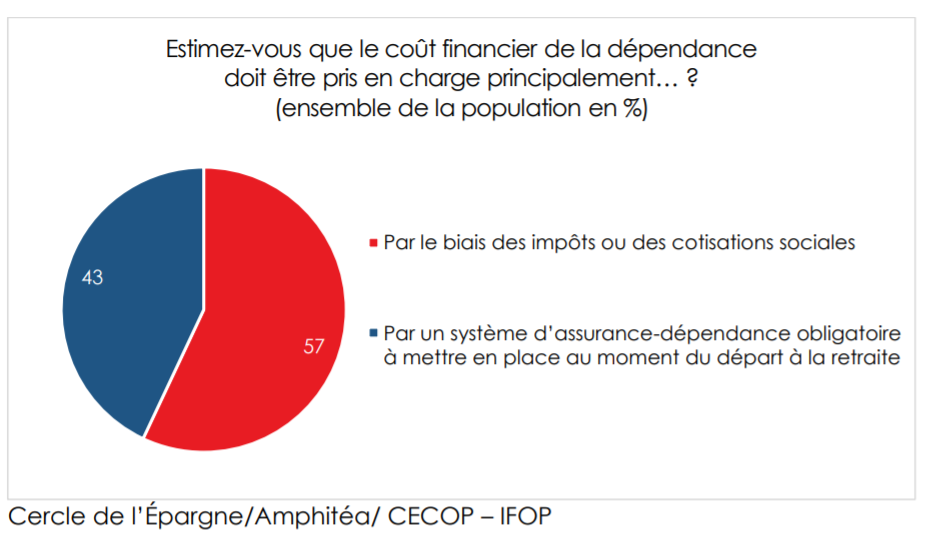

Les Français, l’épargne, la retraite et les propositions des différents candidats à l’élection présidentielle

Dans le cadre de son enquête 2022, le Cercle de l’Épargne et Amphitéa en partenariat avec AG2R LA MONDIALE ont demandé aux Français d’apporter leur jugement vis-à-vis de certaines propositions émanant de plusieurs candidats à l’élection présidentielle. Les propositions testées concernent les droits de succession, la réforme des régimes de retraite, la complémentaire santé et la dépendance.

Au sommaire de cette étude

- Les français majoritairement favorables à un allégement des droits de succession et de donation

- Pour un allégement des droits de donation

- La modification non consensuelle de l’âge de départ à la retraite

- Le report de l’âge de départ

- à la retraite, un argument de vote à l’élection présidentielle ?

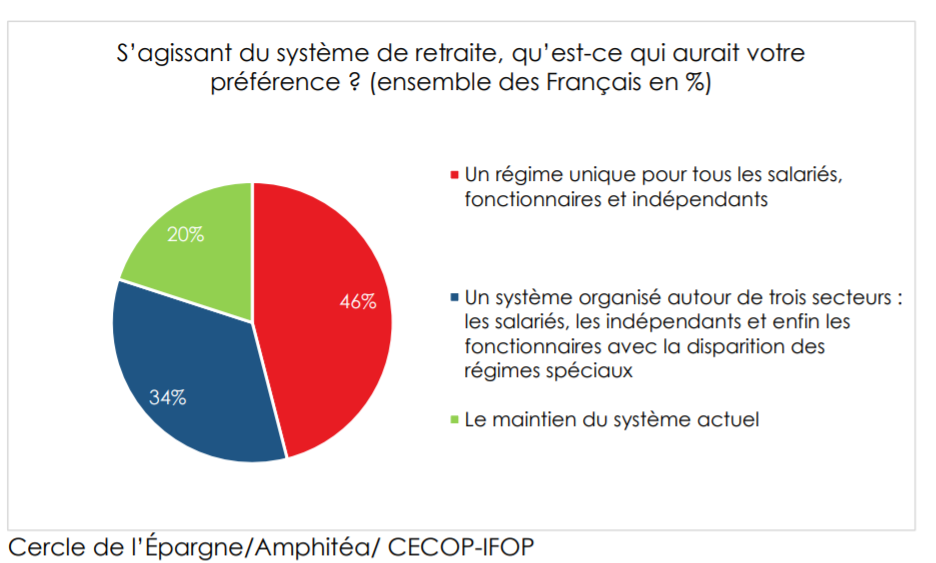

- Une majorité en faveur d’une réforme du système de retraite

- Complémentaire santé des retraités, pas de consensus

- La dépendance, préférence à une prise charge publique

Enquête 2022 Cercle de l’Épargne/Amphitéa : Épargne et retraite, des passions bien françaises

L’épargne est une passion française. Les Français aiment à mettre de l’argent de côté par précaution, pour leur retraite, pour leurs enfants et petits-enfants. L’antienne de la mauvaise allocation de cette épargne se transmet de génération en génération. Rien ne semble bouger au pays des épargnants, les produits de taux restent dominants, les placements liquides de court terme l’emportant sur ceux à risques. Pour autant, au-delà de ces clichés, l’enquête du Cercle de l’Épargne/ Amphitéa version 2022, souligne que le monde des épargnants n’échappe pas aux mutations, aux évolutions, aux changements de comportements.

Plus de deux Français sur trois épargnent essentiellement par précaution et pour la retraite. Cette épargne est le produit de toutes les catégories sociales et de toutes les générations même si, évidemment, des différences existent en fonction du niveau de revenus et des périodes de la vie. Les épargnants représentent de loin le premier parti de France même s’ils n’en ont pas conscience. Les retraités qui sont 17 millions sont certainement le second, d’autant plus que les 29 millions d’actifs aspirent à l’être un jour ou l’autre. Le niveau d’anxiété face à la question des retraites demeure élevé même s’il s’amoindrit avec la mise en sourdine de la grande réforme systémique.

Au sommaire de cette étude :

Les Français et l’épargne, un couple uni envers et contre tout

- Les jeunes épargnent en très grand nombre

- L’épargne de précaution et la retraite, les deux piliers de l’épargne française

- Les Français sont des épargnants avisés

- La pierre et l’assurance vie toujours au sommet

- Percée du bitcoin

système de retraite, de l’art de la réforme

- Niveau de vie à la retraite, une angoisse relative

- Plus de la moitié des Français (52 %) épargnent pour leur retraite

Conclusion : Les Français, Entre prudence et audace

La Protection Maternelle Infantile, un acteur clef du social en France

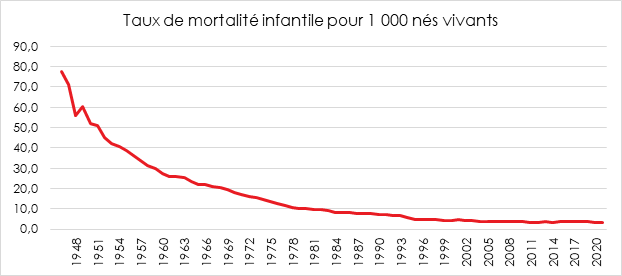

Avec l’ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945, les pouvoirs publics ont attribué à la protection maternelle et infantile en France, la mission de lutter contre la mortalité infantile. Cette politique a obtenu de rapides résultats, le taux de mortalité étant passé de près de 80 pour 1 000 en 1946 à moins de 4 pour 1 000 en 2021.

Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités ont multiplié sur le territoire des services dédiés aux mères afin d’améliorer l’information et les soins.

Dans les années 1980, l’État a transféré la protection maternelle infantile aux départements. La sphère de compétences de la PMI s’est étendue au fil des années et comprend désormais les consultations et actions de prévention médico-sociale auprès des enfants de moins de 6 ans, de leurs mères et des femmes enceintes, (contraception, interruption volontaire de grossesse, santé sexuelle, parentalité, etc.).

Dans les centres de PMI interviennent des professionnels de santé (les médecins, les sages-femmes, les puériculteurs, les infirmiers) mais également du social (éducateurs, conseillers conjugaux et familiaux, etc.).

Fin 2019, les services de PMI proposant des services pluridisciplinaires disposent, selon la DREES, de 4 800 points fixes de consultation en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer (DROM, hors Mayotte). Depuis plusieurs années, leur nombre diminue (-2 % depuis 2016 et -6 % depuis 2012). Une très large majorité de ces lieux (84 %) sont, au moins en partie, utilisés pour des consultations infantiles, des actes de puériculture, et d’autres actions à destination des enfants (collectives notamment : atelier d’éveil psychomoteur, sur la diversification alimentaire, etc.). Les consultations ou les entretiens avec certains professionnels, principalement des sages-femmes et puériculteurs, peuvent s’effectuer également en dehors de ces lieux fixes, au cours de visites à domicile.

Une baisse légère des effectifs de personnels est constatée. Elle est néanmoins marquée pour les médecins. Fin 2019, 12 300 professionnels sont employés dans les services de PMI des départements, représentant 10 600 équivalents temps plein (ETP) Depuis 2010, ils sont en baisse de 0,3 % par an.

Avec près de 5 000 ETP (43 % de l’ensemble des ETP, fin 2019), les puériculteurs sont les professionnels les plus représentés. Leurs effectifs, en ETP, ont progressé de 1,1 % par an entre 2010 et 2017, et sont stables depuis. Ils remplissent des missions variées au sein de la PMI (soins directs aux enfants, participation aux consultations infantiles, animation des missions de prévention auprès du public accueilli, visite à domicile, suivi postnatal ou de prévention). Ils interviennent également auprès des assistants maternels, dans le cadre de la délivrance et du suivi des agréments. Les infirmiers de PMI, qui ne disposent pas d’une spécialisation en puériculture mais ont acquis les compétences nécessaires, peuvent compléter ou assurer les tâches des puériculteurs. Leurs effectifs (1 500 ETP fin 2019) sont en progression depuis 2016, même si leur nombre demeure en léger recul par rapport au début de la décennie. Les médecins forment la seconde catégorie de professionnels la plus représentée dans les services de PMI. Ils jouent un rôle clef dans leur fonctionnement et assurent les consultations. Ils constituent ainsi 16 % des ETP, mais leurs effectifs ont reculé de près d’un quart depuis 2010 (soit -3,0 % par an en moyenne). Pour 57 départements, la diminution du nombre de médecins est d’au moins 10 % et de 30 % ou plus pour 18 d’entre eux. Les départements éprouvent de plus en plus de difficultés pour recruter des médecins en raison de la faiblesse des salaires proposés.

Les psychologues ont perdu près de 30 % de leurs ETP depuis 2010, cette baisse s’effectuant pour l’essentiel entre 2010 et 2015. Fin 2019, ces professionnels représentent 4 % de l’ensemble des ETP, contre 5 % près de dix ans plus tôt.

Fin 2019, 58 % de l’activité des services de PMI est destinée aux enfants de moins de 6 ans. Les consultations effectuées dans les lieux dédiés des territoires départementaux représentent ainsi 72 % des interventions auprès des enfants et 41 % de l’activité globale des actions individuelles à destination du public fréquentant les services de PMI.

Fin 2019, 1 383 000 consultations en centre et 550 000 visites à domicile (VAD) ont été effectuées au niveau national. Rapportées à la population des moins de 6 ans, 435 consultations et visites pour 1 000 enfants ont été réalisées. Ce ratio varie néanmoins selon les départements. Dans la moitié des territoires étudiés, il est compris entre 330 et 494, soit entre 80 % et 120 % de sa valeur médiane, égale à 412 consultations ou VAD pour 1 000 enfants de moins de 6 ans. Dans un quart des collectivités, le taux est plus faible.

Fin 2019, les 613 000 consultations de planification (notamment dédiées à la contraception ou à l’interruption volontaire de grossesses) ont représenté 18 % des actions de consultations, d’entretiens ou de visites effectuées par les services de PMI. En moyenne, 43 consultations pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans sont assurées par une sage-femme ou, plus rarement, par un médecin. Cet indicateur varie fortement selon les départements.

En plus des consultations, des entretiens de conseil conjugal ou de planification (notamment ceux liés à la préparation et au suivi des IVG) sont également proposés par les services départementaux de PMI, et sont assurés par des conseillers conjugaux et familiaux. Fin 2019, 355 000 entretiens ont été ainsi réalisés, soit 25 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en moyenne. Fin 2019, le nombre médian d’entretiens de planification ou de conseil conjugal pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans est de 18.

Les services de la PMI interviennent en matière de conseil alimentaire et sont à l’origine d’ateliers d’éveil psychomoteur. Les professionnels de PMI effectuent également des bilans de santé et des dépistages (visuels, auditifs, sur le trouble du langage), notamment en milieu scolaire. Fin 2019, 586 000 bilans ont ainsi été effectués par les services de PMI parmi les enfants âgés théoriquement de 3 à 4 ans. Les professionnels effectuent ces bilans au cours de l’année scolaire dans des classes de moyenne section de maternelle, mais également parfois dans les petites sections, voire, pour certaines collectivités, dans les grandes sections. Ils organisent des séances collectives dédiées aux mères et aux futures mères qui portent essentiellement sur la préparation à la naissance (60 % des séances, fin 2019), mais aussi sur l’allaitement ou la parentalité.

L’épineuse question de l’indexation des pensions

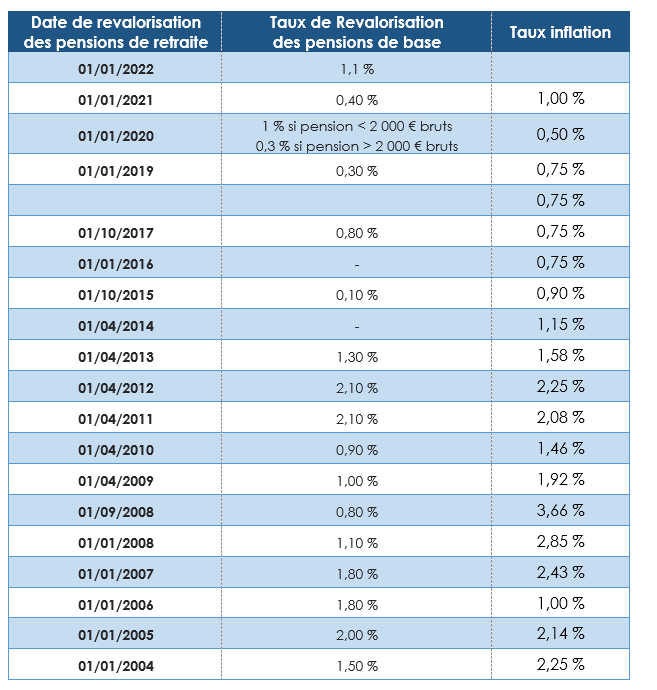

La campagne pour l’élection présidentielle de 2022 a donné lieu à plusieurs propositions sur la question sensible de l’indexation des pensions de retraite. Avec la hausse de l’inflation, ce sujet est d’une grande acuité. Selon le dernier sondage du Cercle de l’Épargne/Amphitéa (avril 2022), deux tiers des Français jugent que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement. Ce ratio est de 72 % chez les non-retraités et de 51 % chez les retraités. Cette perception « de pension insuffisante », après avoir atteint un maximum (72 %) en pleine période de discussion de la réforme des retraites en 2019/2020, est en baisse. Certains candidats ont proposé de revaloriser les pensions en prévoyant le retour de l’indexation en fonction de l’inflation. Si cette dernière demeure la règle, plusieurs mesures de gel – total ou partiel – ont été prises, ces dernières années, afin de réaliser des économies. L’indexation des pensions est, en France, un problème récurrent depuis 1945. Les dispositions la régissant ont été, à maintes reprises, modifiées. Les pouvoirs publics ont joué sur toutes les variables pour l’actualisation des pensions, du changement des indices de référence (salaire moyen ou prix), aux dates d’application en passant par les modalités d’effet (clause de rattrapage).

Les pensions et les prix, le pouvoir d’achat en jeu

Ces dernières années, les retraités n’ont pas, en raison de dispositions spécifiques (fiscalité, CSG et indexation), bénéficié de la préservation de leur niveau de vie. Ce dernier reste cependant supérieur à celui de la moyenne de l’ensemble de la population de plus de deux points.

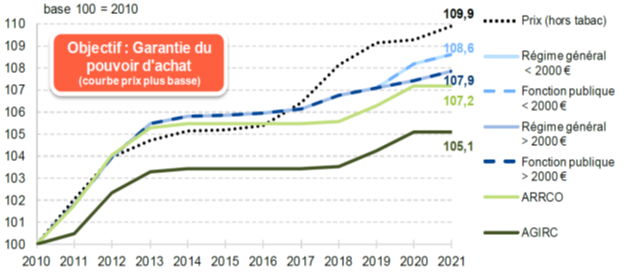

« Les pensions du régime, de la fonction publique et de l’Agirc-Arrco liquidées en 2010 garantissent en 2021 un pouvoir d’achat inférieur à celui qu’elles donnaient lors de leur liquidation en 2010. Entre 2010 et 2021, les pensions ont été revalorisées de 8,6 % pour les pensions du régime général et de la fonction publique inférieures à 2 000 euros mensuels. La revalorisation est de 7,9 % pour les pensions supérieures à ce montant du fait d’une revalorisation différenciée en 2020. Pour l’ARRCO la revalorisation a été de 7,2 % à l’ARRCO et de 5,1 % à l’AGIRC. L’évolution des prix s’est élevée à 9,9 % sur la même période. Du fait de l’accord AGIRC-ARRCO de 2011, les pensions AGIRC ont décroché par rapport à l’inflation. Entre 2013 et 2016, les courbes sont parallèles, reflétant une stabilisation du pouvoir d’achat. Les pensions évoluent à nouveau moins rapidement que l’inflation entre 2017 et 2020 sous l’effet de plusieurs mesures : le décalage, en 2018, de la revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier (contre le premier octobre) et les mesures de revalorisation maîtrisée mises en œuvre dans le cadre des PLFSS pour 2019 et 2020. La revalorisation de l’ensemble des pensions de base en 2019 a été limitée à 0,3 %. En 2020, une revalorisation différenciée a eu lieu, les pensions inférieures à 2 000 euros étant revalorisées de 1 % et celles supérieures à 2 000 euros de 0,3 %.

L’article 27 de la loi du 21 août 2003 prévoyant une garantie de pouvoir d’achat n’a pas été respecté. La perte a été de 1,3 point pour les pensions du régime général et de la fonction publique inférieures à 2 000 euros, de 2,1 points pour les pensions supérieures à ce seuil de revenu, et de 2,8 points pour l’ARRCO. La perte est en revanche plus marquée pour l’AGIRC (-4,8 points). En 2021, les pensions du régime général et de la fonction publique ont été revalorisées de 0,4 %, tandis que l’inflation 2020 s’est établie à 0,6 %. Les pensions de l’AGIRC et de l’ARRCO n’ont, quant à elles, pas évolué. La pension AGIRC/ARRCO a été revalorisée de 1 % au 1er novembre 2021 et celle du régime général de 1,1 % au 1er janvier 2022.

Évolution des pensions par rapport à l’inflation

L’indexation des pensions un sujet éminemment politique, social et économique

Pour éviter que le montant des pensions ne subisse l’érosion de l’inflation, le principe de la revalorisation a été introduit, lors de la création du système d’assurance vieillesse, après la Seconde Guerre mondiale, par la loi du 23 juillet 1948. L’application de ce principe s’effectue essentiellement par voie réglementaire. Le Parlement a pu être amené, à plusieurs reprises, à déterminer le taux de revalorisation, soit pour déroger au cadre préfixé, soit parce que le Gouvernement souhaitait réaliser un acte de communication sur le sujet.

Jusqu’en 1986, la voie réglementaire s’est ainsi imposée, excepté dans certains cas où le législateur a estimé devoir décider lui-même le taux de revalorisation en lieu et place du Gouvernement comme en 1949 et 1951. De 1987 à 1992, l’indexation des pensions a été fixée par la loi du fait d’une décision du Conseil d’État qui avait indiqué que l’absence de décret définissant l’indice de revalorisation empêchait le Gouvernement de retenir l’indice des prix comme nouvelle référence. À partir de 1993, les revalorisations successives ont à nouveau été fixées par arrêté, excepté de 1999 à 2003, en 2019 et en 2020, années durant lesquelles le dispositif de revalorisation a été régi par les lois de financement de la Sécurité sociale.

La danse perpétuelle des dates d’actualisation

Concernant la date d’application des revalorisations, la loi de 1948 précitée prévoyait une application au 1er avril de chaque année. À compter de 1974, les pouvoirs publics ont décidé d’effectuer la revalorisation en deux fois, la première le 1er janvier et la seconde le 1er juillet. La loi du 22 juillet 1993 qui a lancé la vague des réformes des retraites est revenue à une revalorisation unique fixée au 1er janvier de chaque année. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a porté cette date au 1er avril. En 2014, un nouveau report est décidé au 1er octobre. Le Gouvernement d’Édouard Philippe décide finalement de reprendre la date du 1er janvier. Ces reports successifs permettent de réaliser des gains sur le montant des pensions distribuées. En tout et pour tout, une année de revalorisation a été ainsi économisée depuis 1993.

Des salaires au prix

Le législateur entendait, dès 1948, donner « des garanties positives tout en ne compromettant en rien l’équilibre financier ». Il fut ainsi décidé de lier la revalorisation des pensions aux salaires qui servaient de base aux cotisations encaissées. L’indice de référence a ainsi été fixé sur l’évolution du salaire moyen des assurés. En 1965, par décret, fut défini de manière précise le mode de calcul de l’indice de référence. Le salaire annuel moyen des assurés correspondait au salaire qui entrait en compte pour le calcul des cotisations, à savoir le salaire-plafond soumis à cotisations. Le calcul s’effectuait en fonction du montant moyen des indemnités journalières de l’assurance-maladie servies au cours de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chacune des années de référence. Le décret du 29 décembre 1982 a supprimé la référence au salaire moyen plafonné des assurés sociaux, pour retenir le salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non agricoles prévu pour l’année considérée par le rapport annexé à la loi de finances. Après annulation de ce décret par le Conseil d’État en 1986, le Gouvernement de Jacques Chirac a décidé d’indexer, à compter de 1987, les pensions en fonction de l’indice des prix. De 1983 à 1992, la revalorisation a été inférieure à l’inflation du fait que les pouvoirs publics n’avaient pas fixé d’indice de référence. À partir de 1994, les pensions ont été revalorisées en fonction de l’indice prévisionnel des prix à la consommation (hors tabac) déterminé par l’Insee. Depuis le 1er janvier 2004, la revalorisation des pensions est identique pour les régimes de base, les régimes alignés et la Fonction publique. Des ajustements sont opérés en fonction de l’évolution réelle des prix. En 2014 comme en 2016, les pensions n’ont pas été actualisées. En 2019, le gouvernement d’Édouard Philippe a opté pour une sous-indexation différenciée en fonction du niveau de la pension. L’indexation a été de 1 % si la pension était inférieure à 2 000 euros bruts et de 0,3 % si la pension était supérieure à 2 000 euros bruts. Compte tenu du montant des pensions, plus de 330 milliards d’euros, toute revalorisation se chiffre en milliards d’euros et constitue un enjeu majeur en matière d’équilibre des régimes de retraite.

Les propositions des candidats concernant le montant des pensions

Emmanuel Macron propose une pension minimale de 1 100 euros (comme président, il proposait 1 000 euros) pour les carrières complètes, Anne Hidalgo et Fabien Roussel, de 1 200 euros nets, Valérie Pécresse à la hauteur du Smic (1 270 euros nets début 2022). Jean-Luc Mélenchon promet une pension minimale égale au Smic, revalorisé à 1 400 euros nets. Nathalie Arthaud porterait cette pension minimale à 2 000 euros nets.

Jean-Luc Mélenchon prévoit également le retour de l’indexation sur les salaires de référence sur les salaires moyens comme cela se pratique depuis 1987. Plusieurs candidats proposent une indexation réelle au prix dont Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan. Eric Zemmour et Valérie Pécresse veulent augmenter les pensions de réversion versées aux conjoints survivants, pour qu’elles atteignent 75 % de la pension du conjoint décédé, contre 54 % aujourd’hui.

L’or est-il encore une valeur refuge?

En période d’inflation, des épargnants, sont tentés de s’en protéger en investissant une partie de leurs liquidités en or. Cette tentation est plus forte encore quand l’inflation est la conséquence d’un conflit militaire. Le métal précieux qui a perdu depuis plus de cinquante ans son rôle d’étalon monétaire continue pour autant de jouer celui de valeur refuge. Fin mars, l’once d’or s’échangeait à 1925 dollars à New York, en hausse de 5 % depuis le 31 décembre 2021. En un an, la progression est de 12 %. Elle peut apparaître mesurée au vu du contexte géopolitique et face au rebond de l’inflation. Les investisseurs ne se ruent, pour le moment, pas sur l’or. Ils privilégient les obligations des États les plus solides comme les États-Unis ou l’Allemagne. Les cryptoactifs sont, par ailleurs, considérés par un nombre croissant d’épargnants comme des moyens de sécuriser une partie de leurs liquidités et s’offrir de substantielles plus-values.

Le cours de l’or dépend de la production d’or, de la demande émanant des banques centrales et de celles des investisseurs privés ainsi que des besoins de l’industrie et de la bijouterie/orfèvrerie.

L’or, un métal objet de nombreuses fascinations

L’or, par sa rareté, sa densité, son éclat et sa pérennité, a occupé une place à part dans les échanges. Il y a plus de 6 000 ans, les Égyptiens exploitaient déjà l’or du Nil. Les premières mines ont été ouvertes il y a plus de 5 000 ans. L’utilisation de l’or comme monnaie intervient six siècles avant notre ère, entre 561 et 546 av. J.-C. (dates de début et de fin de règne du roi Crésus sur la Lydie, pays d’Asie Mineure). Il tenait ses richesses du Pactole, la rivière qui cachait une multitude de paillettes d’or. Depuis cette époque, l’or est un symbole de richesse et de puissance. Le métal précieux est également une source de fantasmes. Par sa rareté, l’or permettait une régulation assez facile par les autorités. Sa résistance et sa densité sont deux caractéristiques clés qui lui ont permis de jouer le rôle d’étalon et de réserve.

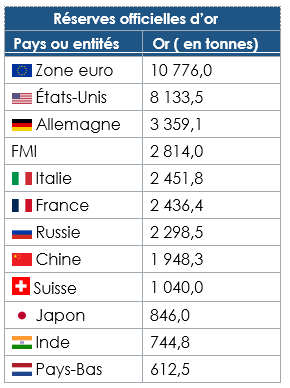

Tout l’or sorti de terre ou de l’eau est estimé à 177 200 tonnes qui se répartissent entre la bijouterie (85 900 tonnes), l’épargne (35 500 tonnes), les réserves des banques centrales et autres institutions officielles comme le FMI (30 500 tonnes) ainsi que les applications industrielles (21 600 tonnes). Les réserves des gisements encore à exploiter sont évaluées à 54 000 tonnes d’or (source : World Gold Council).

L’or, valeur de réserve pour les banques centrales

Malgré la fin de la convertibilité du dollar en or le 15 août 1971, et les Accords de la Jamaïque des 7 et 8 janvier 1976 qui ont supprimé officiellement son rôle d’étalon, il reste un des éléments de réserve des grandes banques centrales. Il est un marqueur de puissance. Les États émergents ont, à ce titre, ces dernières années, acquis de l’or afin de se mettre au niveau de leur nouveau statut économique et financier.

La demande d’or, 4 000 tonnes par an