Épargne logement, les taux dans tous leurs états

Avec la hausse de l’inflation, le Compte d’Épargne Logement est, depuis le 1er août 2022, mieux rémunéré que le Plan d’Épargne Logement, 1,25 % contre 1 %. Un produit complètement liquide ou presque a ainsi un rendement supérieur à un produit où l’épargne est supposée être bloquée quatre ans.

Le CEL ou Compte Épargne Logement est un livret d’épargne où l’argent reste disponible à tout moment. Il permet d’obtenir des crédits travaux (ou immobiliers) à taux d’intérêt fixe et connu d’avance.

Depuis le 1er janvier 2018, les CEL sont imposables et ne permettent plus de bénéficier d’une prime d’État, précédemment accordée aux titulaires qui faisaient prévaloir leurs droits à prêts.

Évolution du taux du CEL

Le 1er août 2022, le taux de rémunération du CEL est passé de 0,75 % à 1,25 %. Le 1er février 2022, ce taux était déjà passé de 0,25 % à 0,75 %.

Ainsi, entre 2020 et 2022, le rendement du CEL était de 0,25 % après avoir été de 0,5 % entre 2015 et janvier 2020.

Les intérêts du CEL sont calculés par quinzaine et versés le 31 décembre de chaque année.

La fixation du taux du CEL

Le taux des CEL est égal aux deux tiers du taux des Livrets A, arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur. Si le taux du livret A passe de 2 à 3 % le 1er février 2022, comme cela est probable, celui du CEL sera de 2 %.

La fixation du taux du PEL

Le taux du Plan d’Épargne Logement (PEL) est depuis le 1er août 2016 de 1 %. Depuis le 1er août 2018, les intérêts sont soumis, en plus des prélèvements sociaux, à prélèvement fiscal.

Le taux de rémunération des plans d’épargne logement ne peut être inférieur à 1 %.

La Banque de France calcule le taux du PEL chaque année au plus tard le 5 décembre sur la base de la moyenne des taux du mois de novembre. La Banque de France transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor. Lorsque le résultat du calcul conduit à une variation du taux de rémunération par rapport au taux de l’année précédente, le directeur général du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française.

Le taux de rémunération des plans d’épargne logement est calculé à partir des taux de contrat d’échange de taux d’intérêt (« taux swap ») à 2 ans, 5 ans et 10 ans en application de la formule suivante : la somme des sept dixièmes du taux swap à 5 ans et des trois dixièmes de la différence entre le taux swap à 10 ans et le taux swap à 2 ans, arrondie au quart de point supérieur, soit :

Taux épargne bancaire PEL = 70 % taux swap 5 ans + 30 % (taux swap 10 ans — taux swap 2 ans)

En retenant les valeurs en vigueur au 15 octobre, le taux du PEL devrait être de 1,9/2,0 %, soit a priori assez proche de celui du CEL.

Le taux applicable aux PEL est celui en vigueur au moment de la souscription. Ceux qui ont ouvert un PEL depuis le 1er janvier 2016 auront tout avantage à le fermer pour en ouvrir un autre, voire pour ouvrir un CEL. Si le plan a moins de quatre ans, ce sont les conditions du CEL au moment de la fermeture qui s’appliquent aux sommes épargnées. Or, comme le taux du CEL est supérieur à celui du PEL, l’épargnant est gagnant.

Pourquoi ouvrir un PER en cette fin d’année ?

6 Questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Quelles sont les raisons du succès du Plan d’Épargne Retraite (PER) par rapport aux anciens produits retraite ?

Le PER a fêté son troisième anniversaire en ce mois d’octobre. Il a déjà séduit plus de 5,6 millions de personnes dont 3,5 millions à titre individuel. L’encours atteint 66 milliards d’euros dont 43 milliards à titre individuel. Cette croissance est beaucoup due à des transferts en provenance des anciens produits d’épargne retraite, mais elle est aussi liée à l’arrivée de nouveaux assurés ou épargnants. La fin de l’année est toujours un moment clef pour les versements sur des produits ouvrant droit à des réductions d’impôt, ce qui est le cas pour le PER.

Le PER offre plusieurs avantages par rapport aux différents produits d’épargne retraite qu’il a remplacés. Les versements individuels ainsi que ceux issus de l’épargne salariale sont éligibles à une sortie en capital. Certes, logiquement un produit retraite a comme objectif la constitution d’un complément de revenus liquidable au moment de la cessation d’activité, mais les Français étant attachés à la faculté de pouvoir sortir en capital, cette possibilité contribue à l’attractivité du produit. Le deuxième avantage est sa transférabilité. Il est désormais possible de loger les anciens produits d’épargne, PERP, Préfon, PERCO, article 72, etc. sur le PER. Le titulaire de ce produit peut également changer de PER à sa convenance. Le dernier grand avantage du PER est l’avantage fiscal à l’entrée. (déduction du revenu imposable qui de ce fait n’entre pas dans le plafonnement des niches). Cet avantage fiscal peut être conjugalisé. Par ailleurs, le contribuable peut cumuler les droits à déduction des trois années précédant son imposition sur le revenu.

La crainte de la baisse des revenus à la retraite explique-t-elle la souscription d’un PER ?

Les Français sont inquiets en matière de retraite. Selon la dernière enquête réalisée par l’IFOP pour le compte du Cercle de l’Épargne et d’AMPHITÉA, deux tiers d’entre eux estiment que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement à la retraite. Or, en l’état actuel, le niveau de vie des retraités est amené à diminuer. Selon le dernier rapport du Conseil d’Orientation des Retraites, avant même une éventuelle réforme, la baisse serait de 5 à 15 % d’ici 2040. Les Français placent la retraite comme deuxième motivation pour expliquer leur effort d’épargne, juste derrière l’épargne de précaution.

Assurance vie/PER, quel est le meilleur produit pour la préparation de la retraite ?

Le PER est un produit spécifiquement dessiné pour la préparation de la retraite quand l’assurance vie est une enveloppe de placements multi-usage avec néanmoins une dominante patrimoniale.

Pour les personnes imposées dans les tranches élevées de l’impôt sur le revenu (au-delà de 30 %), l’avantage fiscal du PER constitue est non négligeable même s’il ne faut pas sous-estimer, pour les contrats d’assurance vie de plus de 8 ans, les effets de l’abattement de 4 600 pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple, sur les gains. La sortie en capital désormais ouverte aux titulaires de PER est en revanche fiscalement peu attractive. Le capital est assujetti à l’impôt sur le revenu et les gains au prélèvement forfaitaire unique. Les tenants de la sortie totale en capital ont tout intérêt à opter pour l’assurance vie. Si cette dernière offre de plus de souplesse dans la gestion, avec des possibilités d’entrée et sortie, elle peut, par ricochet, être utilisée pour des usages qui ne sont pas en lien avec la retraite.

Avec la chute des valeurs actions marchés financiers et l’inflation, est-ce le bon moment de s’engager dans un PER ?

Le PER est un placement de long terme qui se prête bien à un investissement dans les actions. Il vaut mieux entrer quand la bourse est à un point bas que l’inverse. La loi PACTE a prévu une gestion profilée permettant une sécurisation progressive en fonction de l’âge. L’épargnant choisit entre trois profils : prudent, dynamique et équilibré. Du profil choisi dépend la répartition entre fonds en euros et unités de compte. Il peut choisir la gestion libre ou la gestion sous mandat. Dans tous les cas, l’épargnant a tout intérêt à ouvrir le plus tôt possible et à y mettre régulièrement de l’argent. C’est donc bien le bon moment pour bénéficier des plus-values à venir.

Les frais appliqués au PER sont jugés importants. Qu’en est-il et quels sont les droits des assurés ?

Plusieurs organismes ont souligné que les frais pouvaient être élevés. Ces derniers sont en lien avec le caractère complexe du PER. La diffusion de plus en plus large de ce produit et la concurrence croissante devraient conduire à une diminution des frais. Le législateur a tenu à accroître l’information des titulaires afin de peser sur leur montant. Les gestionnaires de PER sont ainsi tenus, depuis le 1er juin, de publier sur leur site Internet un tableau standard regroupant les frais moyens par catégorie de frais. Depuis le 1er juillet, la réglementation impose au distributeur de communiquer avant toute souscription le total des frais associé à chaque support financier.

Pour les contrats d’épargne retraite en déshérence, qu’impliquent les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur ?

Dans son rapport remis en 2018 au Parlement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) estimait que les contrats d’épargne retraite non liquidés passé l’âge de 65 ans représentaient 5,4 milliards d’euros d’encours. Le ministère de l’Économie a mis en ligne un nouveau service en ligne « mes contrats épargne retraite » qui permet aux assurés de retrouver l’ensemble des contrats d’épargne retraite dont ils peuvent bénéficier. Ce service résulte de la loi du 26 février 2021 qui a créé un droit à l’information sur les droits acquis dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire. Il est disponible sur le compte retraite (info-retraite.fr) et son application mobile (Mon compte retraite).

Ce droit permet aux Français de retrouver tous leurs produits d’épargne retraite supplémentaire, les coordonnées des organismes qui les gèrent et, le cas échéant, de faire valoir leurs droits. Tous les salariés, à la retraite ou encore en activité, peuvent désormais savoir, de façon simple, s’ils sont bénéficiaires d’un ou plusieurs contrats d’épargne retraite supplémentaire souscrits pour eux par leurs employeurs ou ex-employeurs. Jusqu’ici, le seul moyen pour un salarié de connaître les contrats ouverts en son nom consistait à retrouver et contacter tous ses anciens employeurs. Le service a identifié plus de 11 millions de contrats de retraite supplémentaire. La base de contrats recensés devrait continuer à s’enrichir au cours des prochains mois. L’objectif est de lutter contre la déshérence en matière de contrats d’épargne retraite.

L’édito du Président du Cercle de l’Épargne Jean-Pierre Thomas : L’inflation, une aubaine pour les placements !

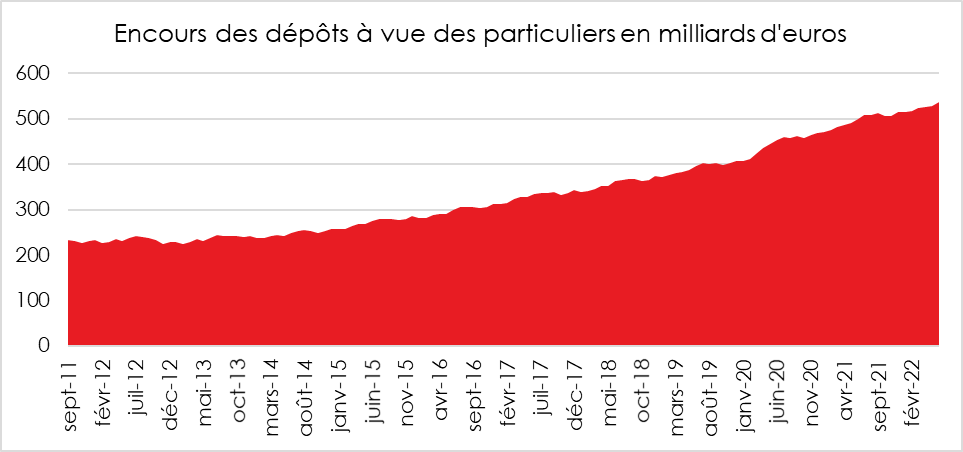

Depuis le début de l’année, les indices « actions » des grandes places financières sont orientés à la baisse, tranchant avec les hausses exceptionnelles enregistrées en 2021. Cette correction, prévisible, conclut une décennie paradoxale marquée par un faible taux de croissance et une récession sans précédent en 2020, provoquée par l’épidémie de covid-19. La digitalisation a succédé à la mondialisation comme facteur de hausse au sein des marchés financiers. Les politiques monétaires dites non conventionnelles, combinant d’amples rachats d’obligations par les banques centrales et des taux historiquement bas, ont également conduit à une appréciation, déconnectée des fondamentaux économiques, des actions et des valeurs immobilières. La résurgence de l’inflation, résultat des plans de relance post-covid et de la crise énergétique sur fond de liquidités abondantes, met un terme à cette déconnexion. Si le changement de cycle est toujours une source de désagrément, il offre la possibilité d’une meilleure allocation de l’épargne alors que les ménages comme les entreprises maintiennent des poches de liquidités impressionnantes. Quand les taux d’inflation étaient faibles, ce comportement, certes peu rationnel, s’avérait peu coûteux. Aujourd’hui, il est tout aussi irrationnel, mais il aboutit à accepter d’être soumis à la taxe inflationniste. Pour y échapper, les épargnants ont l’obligation de réduire leurs liquidités inemployées. En France, à la fin du premier semestre, chaque ménage avait, en moyenne, 17 000 euros sur ses comptes courants. Pour contourner les effets de la versatilité du marché des actions cotées, le private equity constitue désormais une solution accessible au plus grand nombre. De plus en plus de fonds sont éligibles aux contrats d’assurance vie ou au Plan d’Épargne Retraite. Autrefois réservé aux épargnants les plus aisés, le private equity souffrait par ailleurs d’une faible liquidité. Ce type de placement qui offre des rendements sur longue période attractifs tend à se démocratiser. Son caractère risqué peut être atténué par le recours à la mutualisation à travers la souscription de parts. À la différence d’acquisition d’actions cotées qui s’effectuent essentiellement sur le marché secondaire, celle concernant les actions non cotées peut financer directement le développement des entreprises. Il y a ainsi un lien direct entre l’épargne et la société qui en bénéficie. En France, les entreprises se financent traditionnellement par crédits bancaires, mais la hausse des taux devrait les inciter à privilégier le renforcement de leurs fonds propres. Cette nécessité se justifie d’autant plus que le digital et la transition énergétique imposent la réalisation d’importants investissements.

Au-delà du « Corporate », les épargnants peuvent de plus en plus facilement accéder à des produits autrefois réservés aux professionnels. Ainsi, après les ETF qui se sont popularisés ces dix dernières années, ils peuvent acquérir des couvertures de change, de taux, d’inflation ou accéder à des fonds d’obligations à haut rendement. La gestion déléguée qui se diffuse constitue une avancée. Elle permet un pilotage en temps réel des placements, l’épargnant évitant ainsi d’agir à contretemps.

L’inflation n’a pas que des défauts. En obligeant les épargnants et les investisseurs à sortir des sentiers battus, elle pourrait permettre à l’économie réelle de reprendre ses droits, l’innovation, la rentabilité prenant le pas sur la spéculation et les rentes.

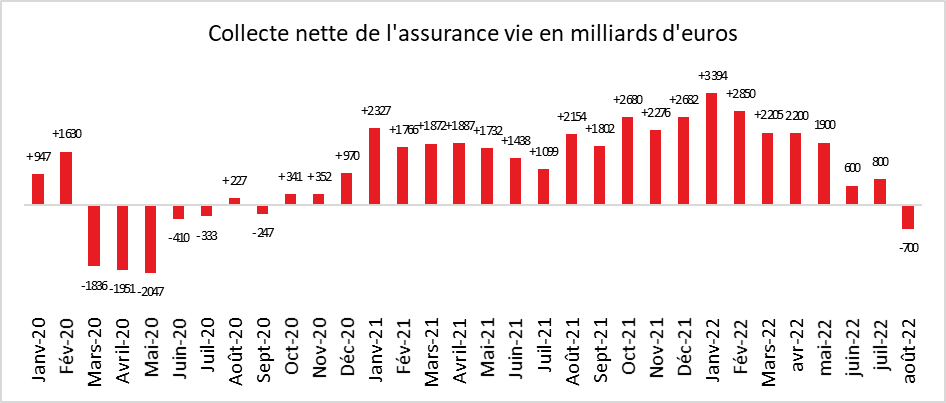

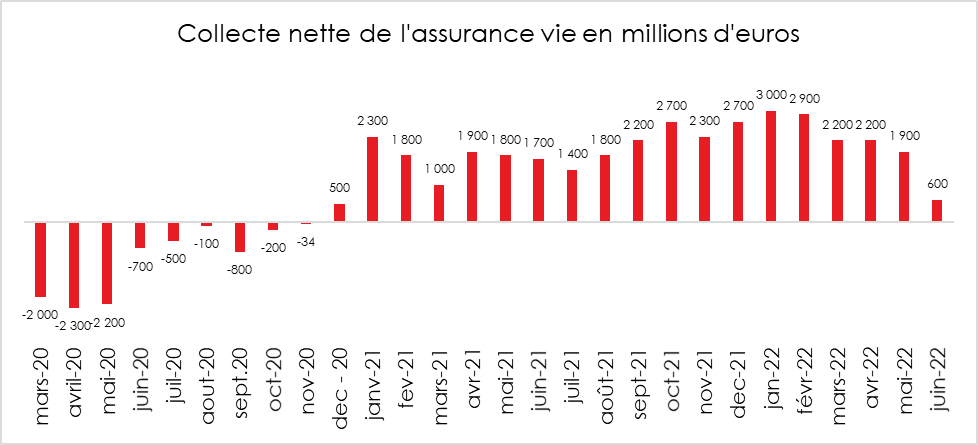

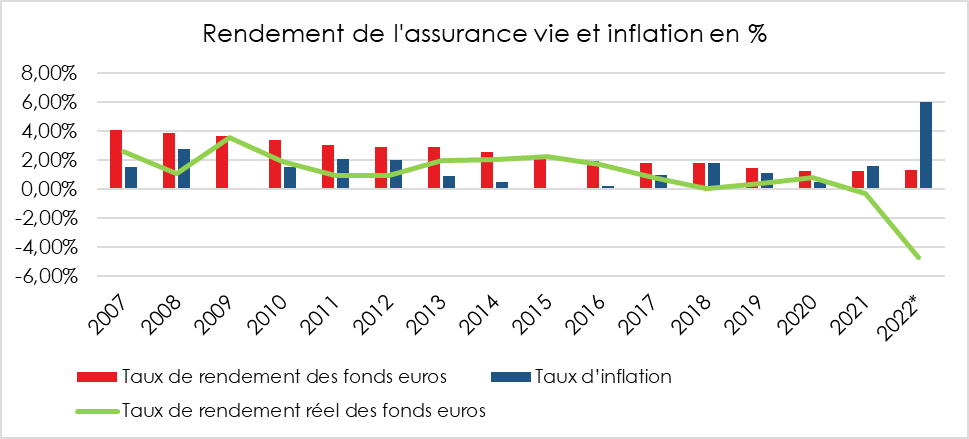

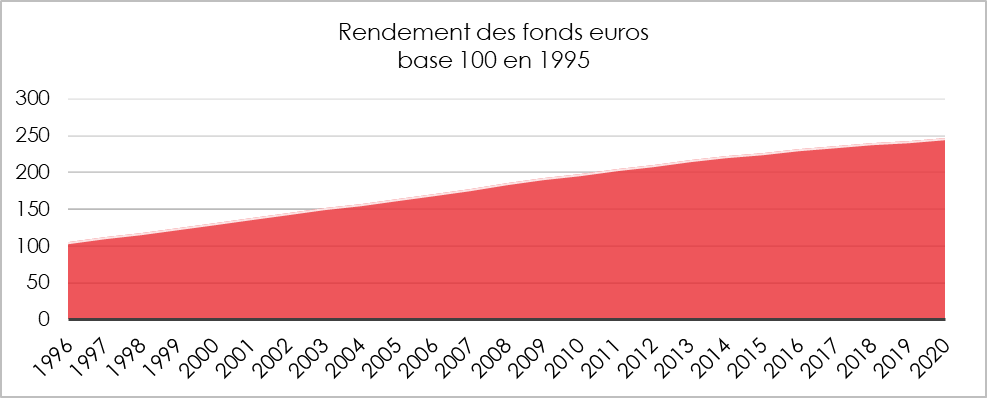

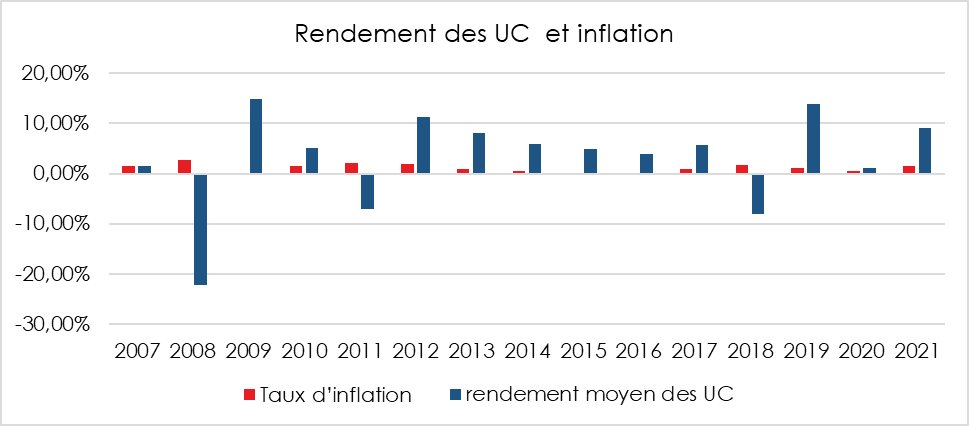

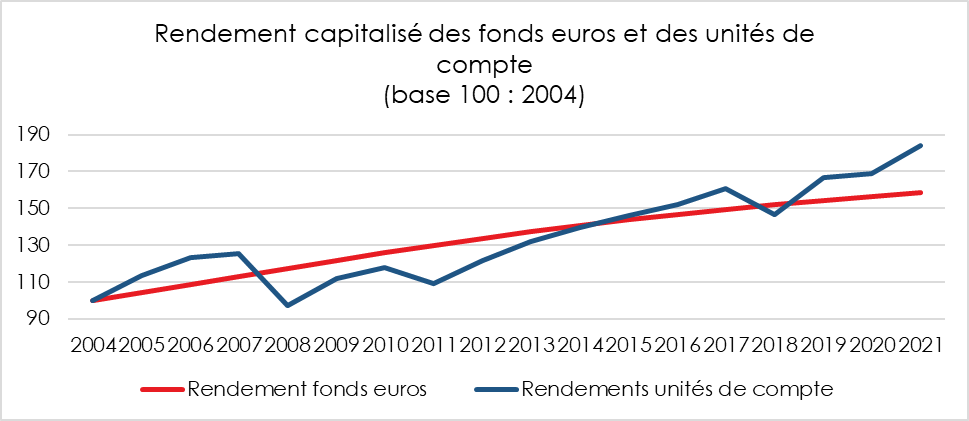

L’assurance-vie retrouve une modeste dynamique

Dans le jour Investir, Philippe Crevel explique la petite collecte de l’assurance vie en septembre. « L’assurance vie est concurrencée par les produits de l’épargne réglementée, le Livret A et le LDDS (…). Avec une inflation à 6 %, le rendement réel des fonds euros sera, en 2022, négatif, en moyenne de plus de 4 points ce qui conduit les assurés soit à l’abstention, soit à des arbitrages en faveur des unités de compte. »

Le capital-investissement désormais accessible à tous

Dans un article consacré à la démocratisation du private equity, Philippe Crevel rappelle les risques associés à ce type d’investissement. Il insiste ainsi sur le fait que «les performances passées n’engagent pas les rendements futurs».

Epargne : faut-il aujourd’hui préférer le Livret A à l’assurance vie ?

Dans Money Vox, Philippe Crevel, Drecteur du Cercle de l’Epargne revient sur le relèvement du Livret A et ses succès de collecte. Rappelant que si le rendement réel demeure du placement négatif malgré la hausse intervenue au 1er août dernier, la rémunération du Livret A est bien supérieure à la moyenne du rendement des autres produits d’épargne, exception faite du LEP réservé aux ménages modestes. Aussi selon lui, « les avantages du Livret A pénalisent l’épargne longue, l’assurance vie ayant ainsi enregistré une décollecte en août. »

Livret A, LEP… Les nouveaux taux à venir avec la flambée de l’inflation à 6,2%

Cité dans Moneyvox, Philippe Crevel estime que le taux du Livret A devrait atteindre au moins 3% au 1er février, voire 3,2%.

Les Français, l’épargne dans la peau

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée mondiale de l’épargne le 31 octobre 2022

Les Français, l’épargne dans la peau

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

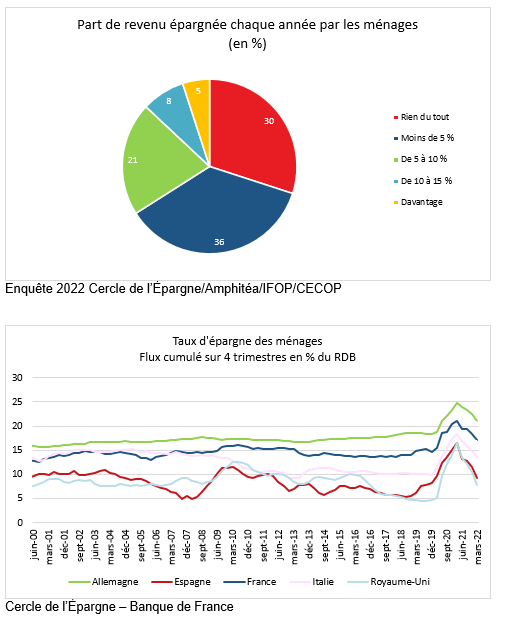

La France est un pays d’épargnants ! 7 Français sur 10 déclarent mettre de l’argent de côté chaque année (Étude du Cercle de l’Épargne/Amphitéa de février 2022). 4 sur 5 ont un Livret A et près d’un ménage sur deux a au moins un contrat d’assurance vie.

Selon l’INSEE, en 2021, 93,3 % des ménages vivant en France hors Mayotte possédaient au moins un actif financier (autre qu’un compte-chèques), immobilier ou professionnel. 89,2% détenaient des produits financiers, 61,2 % sont propriétaires d’un bien immobilier et 16,2% disposent d’actifs professionnels.

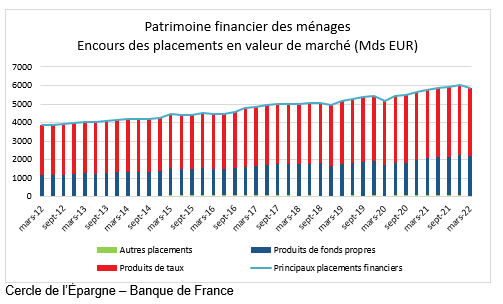

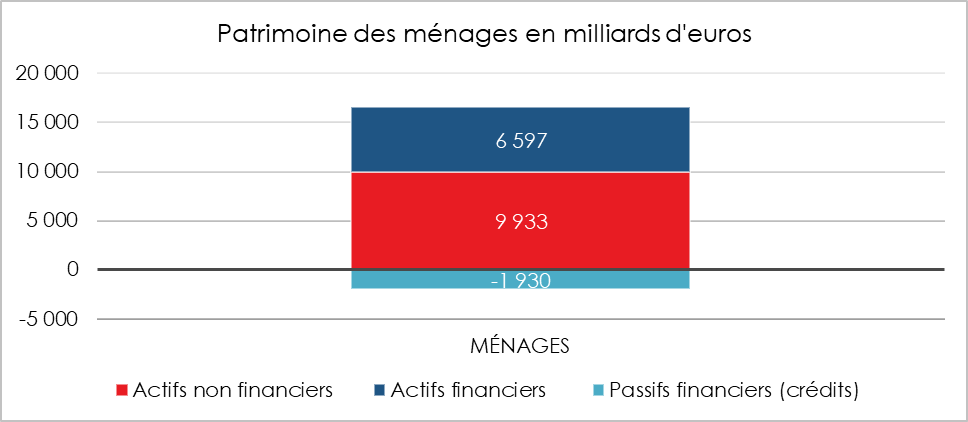

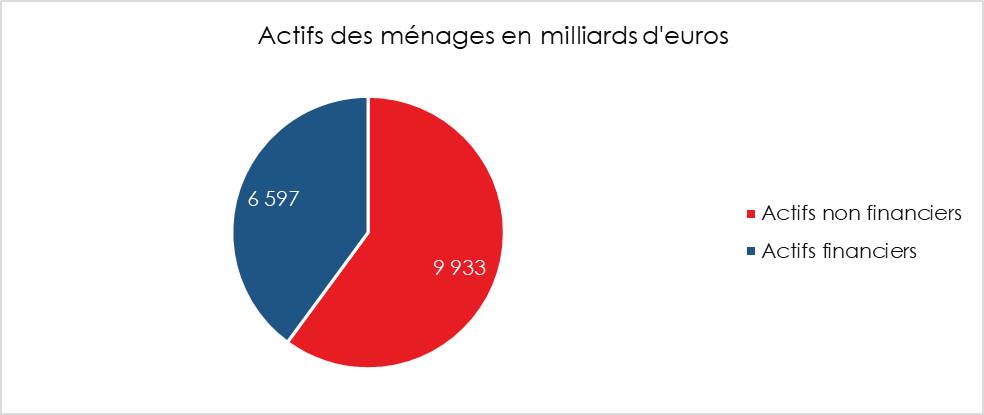

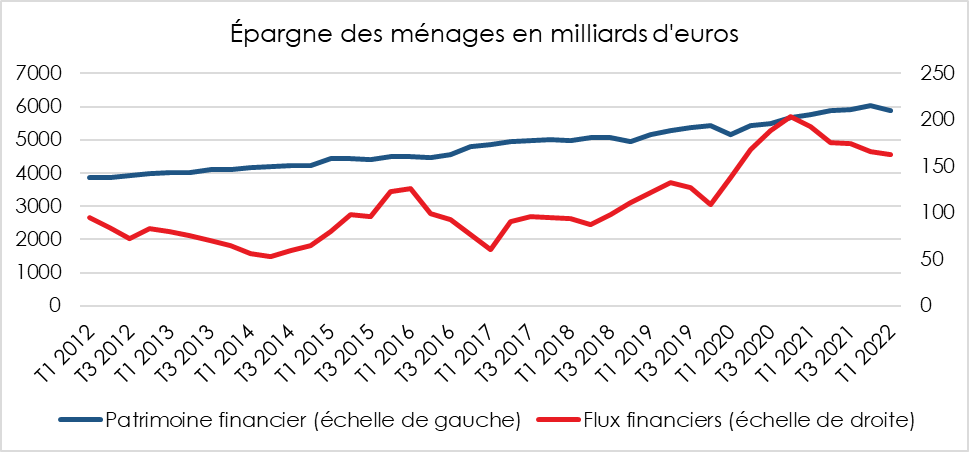

Le patrimoine financier net était, fin 2021, toujours selon l’INSEE, en France de 4 667 milliards d’euros. En brut (sans déduire le montant des emprunts), il atteignait 6 597 milliards d’euros.

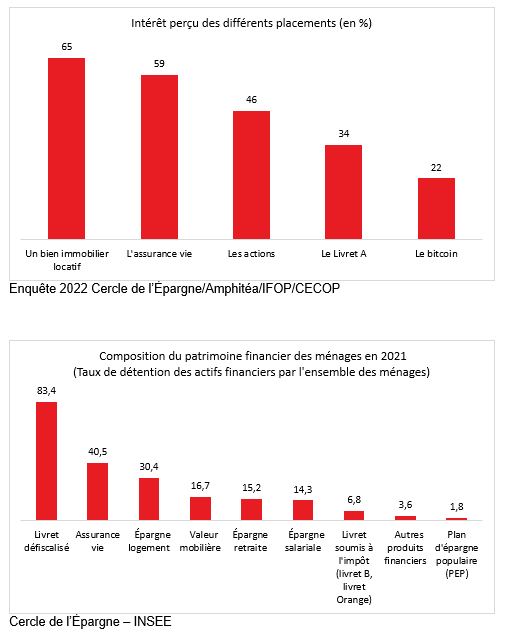

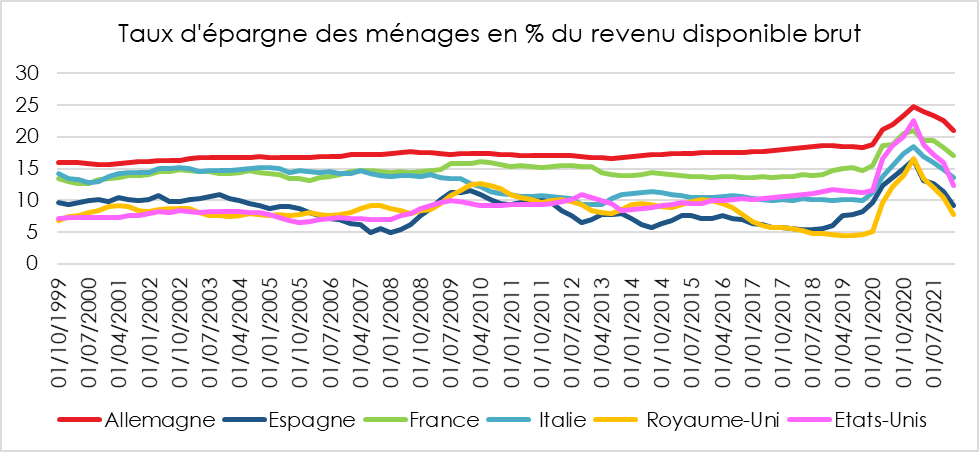

Taux d’épargne des ménages en France : un des plus élevés d’Europe

Le taux d’épargne des ménages s’élevait, en France, au deuxième trimestre, à 15,5 % du revenu disponible brut. Avec les Allemands, les Français figurent parmi les plus économes d’Europe.

Lors de la crise covid, au deuxième trimestre 2020, le taux d’épargne des ménages a atteint 26,8 % du revenu disponible brut. Entre 2020 et 2021, le surplus d’épargne des ménages a été évalué à environ 170 milliards d’euros (source Banque de France).

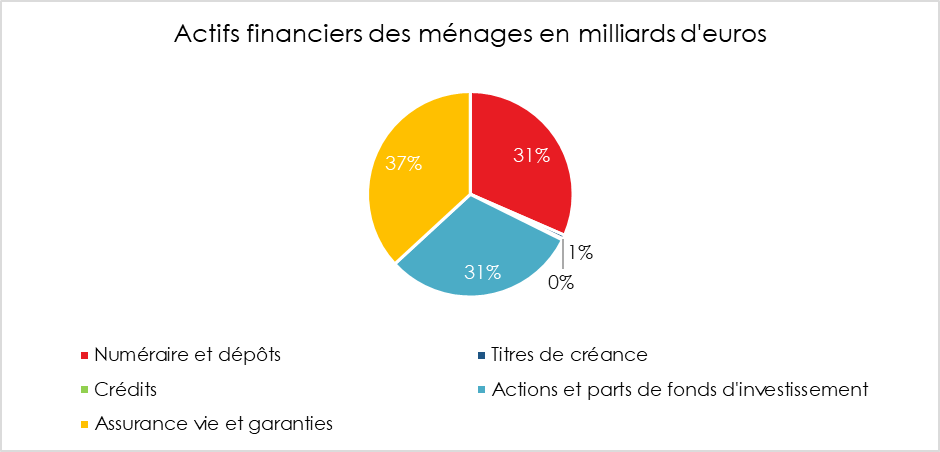

La surreprésentation des produits de taux

La part des produits de taux dans le patrimoine financier était, selon la Banque de France, de 62,2 % fin 2021, tandis que les produits de fonds propres (actions, unités de compte, parts d’OPC) atteignaient 36,6 % en 2021. Le poids des produits de fonds propres est au plus haut depuis le début de l’établissement, par la Banque de France, de la série statistique.

Cette surreprésentation des produits de taux n’est pas une spécificité française. Les Allemands ou les Italiens détiennent également une grande partie de leur épargne en produits sans risque.

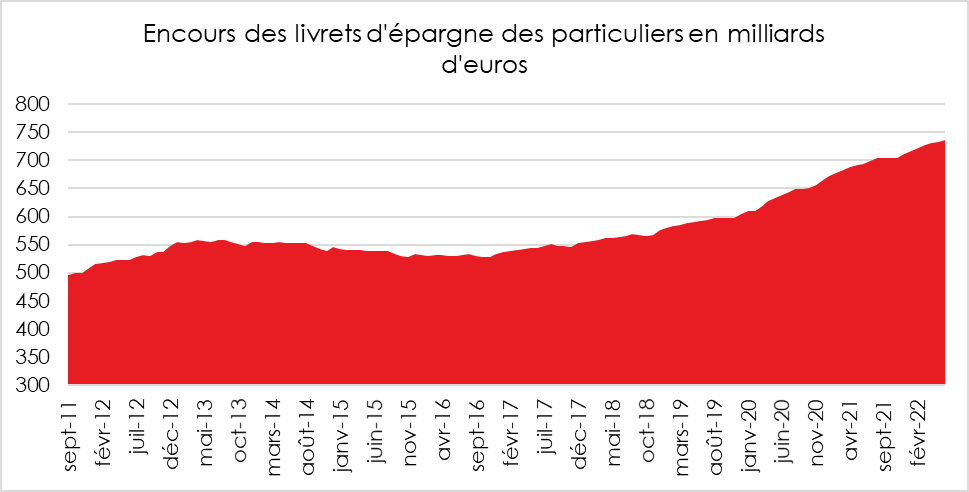

Une épargne liquide

L’encours du numéraire et des dépôts à vue a progressé de 9,1 % en 2021 pour atteindre, selon la Banque de France, 777 milliards d’euros, soit 12,9 % du patrimoine financier des ménages.

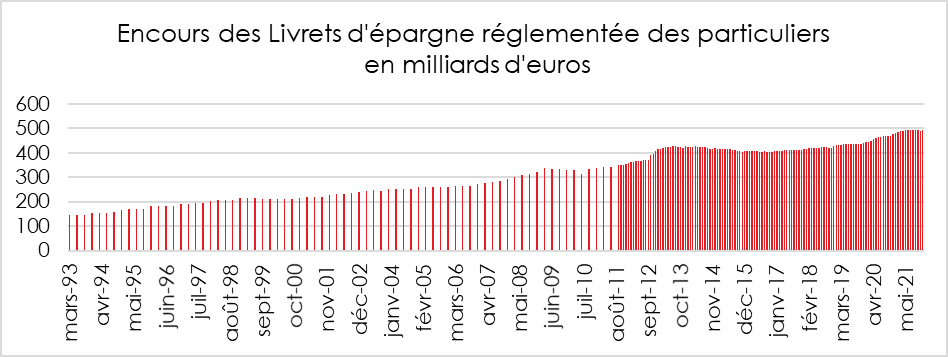

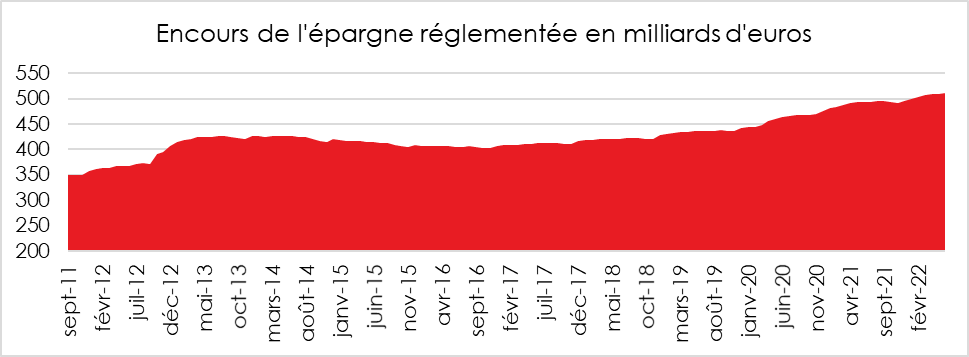

L’encours de l’épargne réglementée s’élevait, selon la Banque de France, fin 2021, à 834 milliards d’euros. L’épargne réglementée représente 13,8 % du patrimoine financier des ménages.

Les livrets d’épargne présents dans la quasi-totalité des foyers français

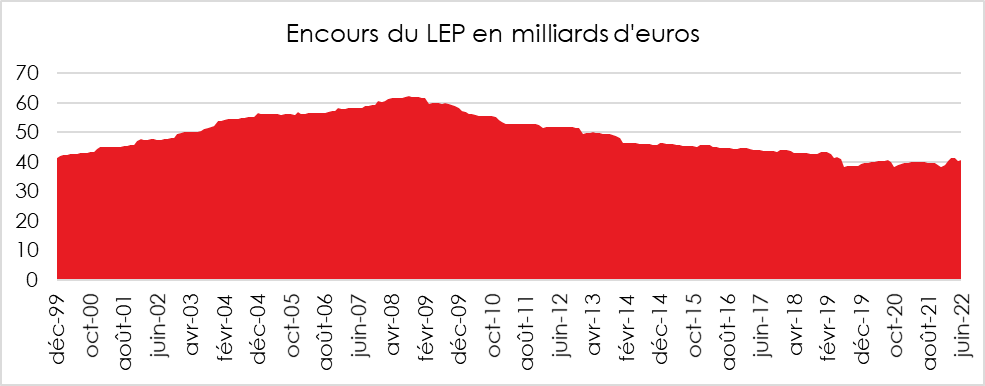

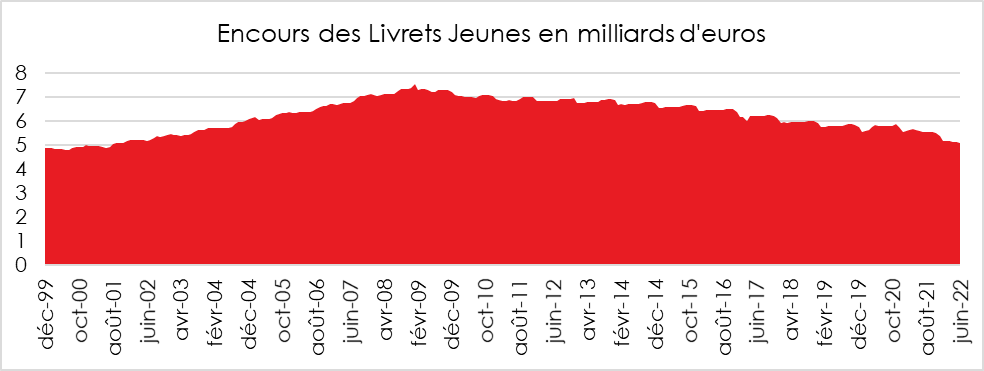

Sans surprise, les livrets d’épargne restent, selon l’INSEE, en 2021, les produits les plus diffusés. 83,9 % des ménages déclarent en posséder au moins un. Près des trois quarts (73,5 %) des ménages disposent d’un Livret A ou d’un Livret Bleu. 35,9 % des ménages détiennent un Livret de développement durable et solidaire (LDDS), 16,4 % un livret d’épargne populaire (LEP) et 10,9 % un livret jeune.

Près d’un ménage sur cinq détient des valeurs mobilières

Début 2021, 16,7 % des ménages détiennent des valeurs mobilières sur un compte titres. Après le repli important imputable à la crise financière et économique de 2008, le taux de détention est stable depuis 2015. La propension à détenir ces valeurs risquées est fonction du revenu et du niveau de patrimoine. Elle varie selon la catégorie socioprofessionnelle. Les ménages dont la personne de référence est agriculteur, cadre ou profession libérale sont ceux qui possèdent le plus souvent des valeurs mobilières (autour de 30 %, voire plus de 40 % pour les agriculteurs). Moins de 10 % des ménages dont la personne de référence est ouvrière ou employée en détiennent.

Le nombre d’actionnaires français est assez mal connu. Leur nombre varie de 3,5 millions selon une étude de l’institut de sondage Kantar (2017) à plus de 7 millions selon l’Association Française de Gestion Financière en 2020. L’Autorité des marchés financiers estime que 6,6 % des Français possèdent des actions. Le taux de détention est le plus élevé chez les 60/64 ans (10,3 %). Près du quart des personnes ayant un revenu supérieur à 6 000 euros par mois ont des actions (23,4 %). La proportion dépasse 41 % pour les personnes ayant un patrimoine financier de plus de 150 000 euros.

5,1 millions de Français détenaient à la fin du premier semestre 2022 un Plan d’Épargne en Actions (Banque de France). Ce nombre est en constante progression depuis 2017, un million de plus en 5 ans.

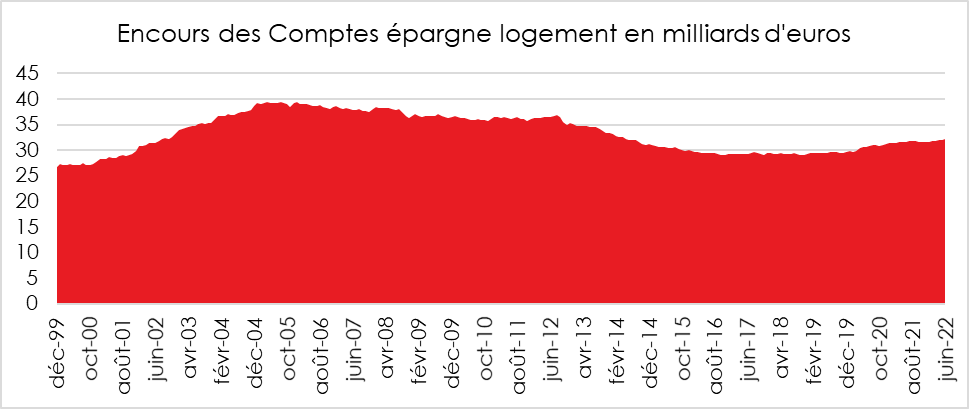

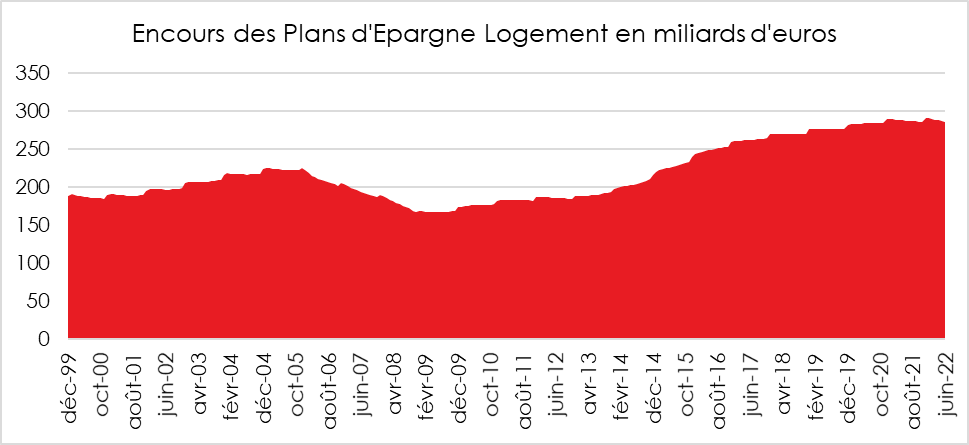

L’épargne logement en déclin

Début 2021, 30,4 % des ménages détiennent un produit d’épargne logement (Compte Épargne Logement − CEL − ou Plan d’Épargne Logement − PEL). Parmi eux, 58,9 % ne détiennent qu’un PEL, 18,6 % uniquement un CEL et 22,4 % ont les deux produits. En raison de sa faible rémunération et de sa fiscalisation, l’épargne logement est en baisse. La détention de CEL diminue de manière constante depuis 2010 (-4,3 points), alors que celle de PEL, en hausse entre 2010 et 2018 (+4,6 points), marque le pas entre 2018 et 2021 (-2,8 points). En 2018, les nouveaux PEL sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique et le taux de rémunération a été fixé à 1 %.

Les jeunes qui étaient dans le passé des souscripteurs importants du PEL délaissent ce produit. Depuis 2018, son taux de détention a diminué de 9,6 points pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans.

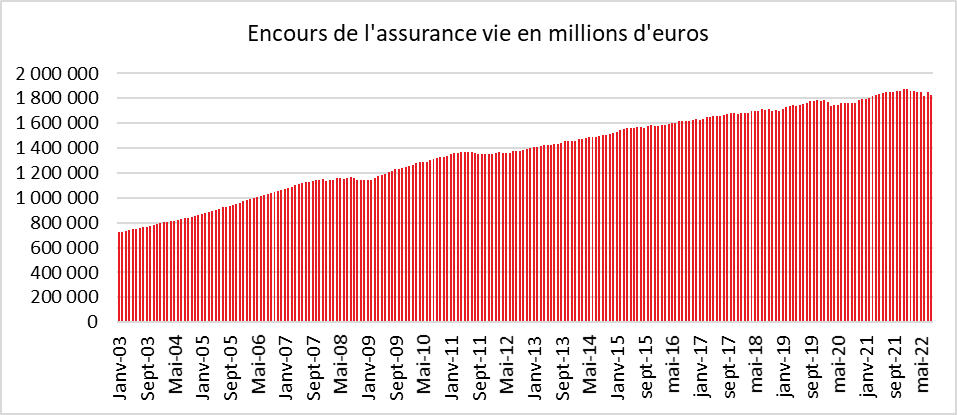

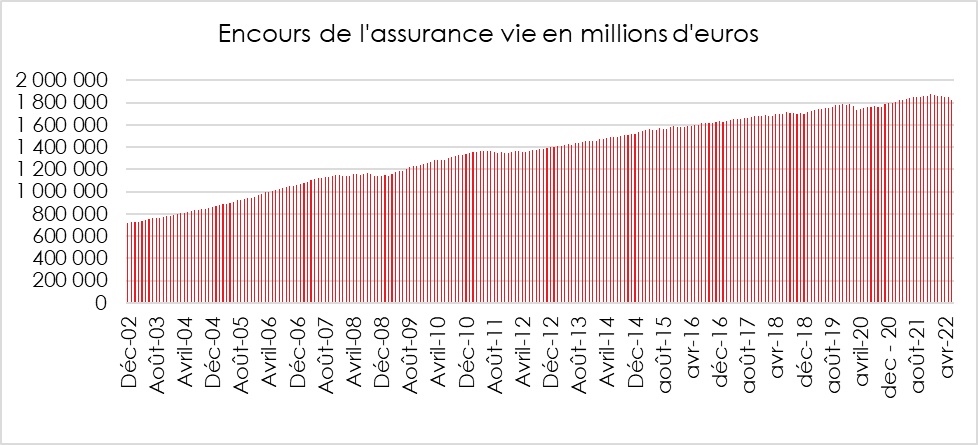

L’assurance vie, le tanker de l’épargne en volume

Avec un encours dépassant 1 800 milliards d’euros, l’assurance vie est le produit poids lourd de l’épargne française. Il est également le deuxième placement financier le plus diffusé en France. 40,5 % des ménages possèdent au moins un contrat (INSEE). Ces dernières années, la croissance de l’assurance vie est portée par les contrats multisupports. En 2021, ces derniers représentaient 41 % des contrats d’assurance vie, contre 33 % en 2015. 17 % des ménages possèdent désormais un tel contrat.

L’assurance vie est le placement privilégié par les plus de 50 ans. Son taux de possession augmente avec l’âge. Il est de 48,2 % pour les ménages dont la personne de référence a 70 ans, contre 22,1 % parmi les moins de 30 ans.

L’épargne retraite, en croissance constante

Début 2021, 16,4 % des ménages détiennent un produit d’épargne retraite (INSEE). Ce ratio a augmenté de 1,2 point depuis 2018. Cette augmentation s’explique par la progression des produits de retraite surcomplémentaire proposés par les employeurs et détenus par 6,9 % des ménages (+0,7 point depuis 2018), et par celle des produits d’épargne retraite individuels détenus par 5,7 % des ménages (+1,3 point depuis 2018).

Le Plan d’Épargne Retraite créé par la loi PACTE comptait au 31 mars 2022, 5,6 millions de titulaires, l’encours étant de 66 milliards d’euros.

L’épargne, un atout pour la croissance

L’épargne est souvent accusée de pénaliser la croissance car elle contribuerait à faire diminuer la consommation. Or, l’épargne est un des moteurs de cette dernière. Elle est la clef de voûte de l’investissement. Elle permet aux établissements financiers de réaliser des crédits et aux entreprises d’accroître leurs fonds propres. Le Livret A contribue au financement du logement social, de l’État et des collectivités locales. Le LDDS permet l’octroi de prêts à des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire. L’assurance vie est un moteur important du financement des États et des entreprises.

L’épargne permet aux ménages de se constituer des apports pour financer des projets. À ce sujet, il ne faut pas oublier que le remboursement du capital des emprunts immobiliers constitue également de l’épargne.

L’importance de l’épargne en France a par ailleurs permis de donner naissance à une importante industrie financière avec à la clef de nombreux emplois (plus de 600 000 pour la banque et l’assurance).

Contact presse

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

ANNEXES

Epargne retraite : comment jouer les 4 atouts du PER

Dans les Echos, le Directeur du Cercle de l’Epargne revient sur la déductibilité fiscale des versements effectués sur un PER et rappelle que ces montants doivent être minorés « des versements liés aux autres dispositifs retraite dont le contribuable bénéficie éventuellement en parallèle qu’il s’agisse, par exemple, d’un ancien contrat Madelin, de l’abondement d’un employeur à un plan de retraite collectif ou encore d’une contribution à un régime supplémentaire obligatoire »

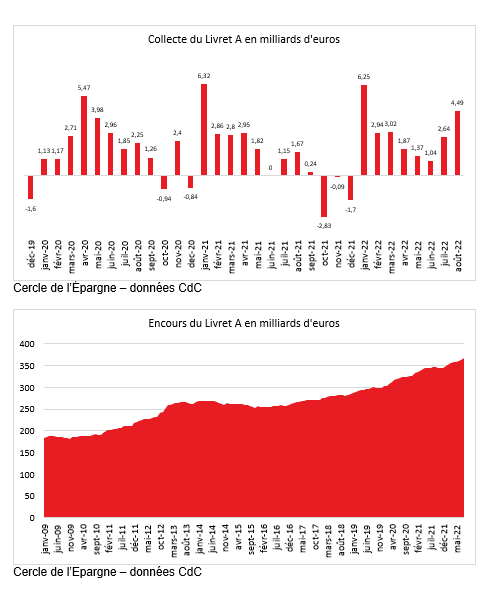

Le Livret A réussit sa rentrée

Cité dans les colonnes d’Investir, Philippe Crevel, indique que le mois de septembre n’est pas généralement un mois porteur pour le Livret A en raison du retour de vacances et des dépenses de rentrée qui poussent, en temps normal, les ménages à puiser dans leur épargne de précaution. Selon lui, la forte collecte constatée cette année tient à la fois au relèvement du rendement du Livret A au 1er août dernier, aux mesures de soutien accordées aux ménages et au contexte économique anxiogène.

Livret A: nouveau mois record en septembre

Cité sur Boursorama, Philippe Crevel évoques les raisons du succès du Livret A en septembre. Selon lui, « les ménages ont bénéficié de plusieurs mesures de soutien de leur pouvoir d’achat (chèques de rentrée scolaire, ristourne carburants, revalorisation des pensions de retraite, suppression de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle etc.) qui ont pu les amener à pouvoir placer un peu plus d’argent qu’auparavant ».

Les Français toujours sous les charmes du Livret A

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats Livret A en septembre 2022

Les Français toujours sous les charmes du Livret A

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

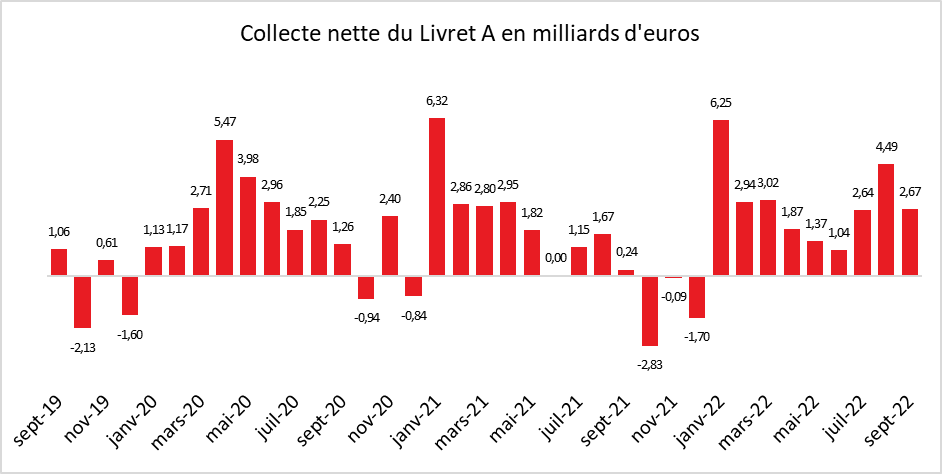

Logiquement le mois de septembre est peu porteur pour le Livret A mais en 2022, entre l’effet taux et l’effet anxiété, les ménages ont succombé à ses charmes et y ont placé des sommes importantes.

Sur ces dix dernières années, le Livret A avait enregistré à cinq reprises une décollecte en septembre. À la sortie des vacances, en raison notamment des dépenses de rentrée scolaires, les ménages ont l’habitude de puiser dans leur épargne de précaution. En 2022, cette tradition n’est pas respectée. L’inflation aurait pourtant pu conduire à une décollecte mais le phénomène inverse a été constaté. Les ménages ont bénéficié de plusieurs mesures de soutien de leur pouvoir d’achat (chèques de rentrée scolaire, ristourne carburants, revalorisation des pensions de retraite, suppression de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle etc.) qui ont pu les amener à pouvoir placer un peu plus d’argent qu’auparavant. Les ménages ont également maintenu en septembre leur effort d’épargne de court terme par crainte d’une dégradation à venir. Enfin, le passage du taux à 2 % le 1er août dernier explique aussi la forte collecte de septembre. Traditionnellement, l’augmentation du taux du Livret A dope la collecte durant trois ou quatre mois.

La collecte a ainsi atteint, en septembre 2,67 milliards d’euros, contre 4,49 milliards d’euros au mois d’août, premier mois du relèvement du taux à 2 %. Au mois de septembre 2021, la collecte n’avait été que de 240 millions d’euros.

Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte du Livret A a atteint plus de 26,30 milliards d’euros, soit plus que sur la même période de 2021 (19,79 milliards d’euros). De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré, au mois de septembre, de 470 millions d’euros. Sur les huit premiers mois de l’année, ce produit a bénéficié d’une collecte positive de 4,30 milliards d’euros.

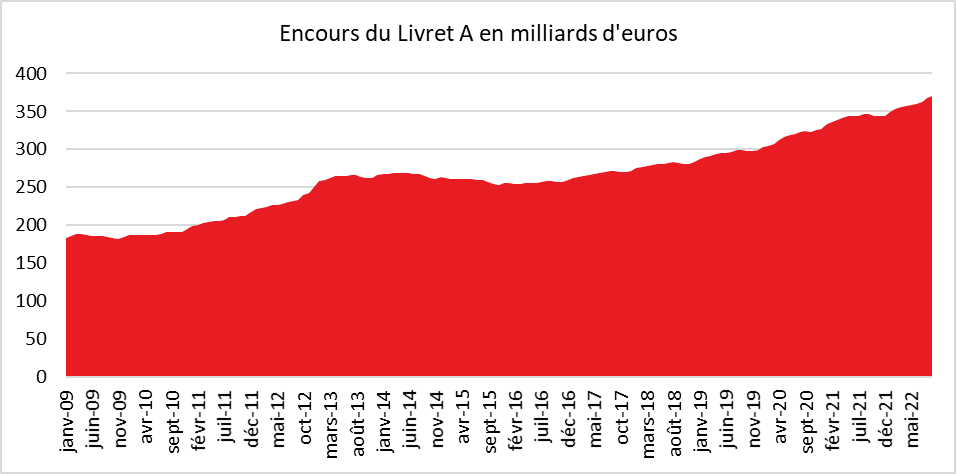

Au niveau de l’encours, ces deux produits ont battu à nouveau leur record d’encours. Fin septembre, celui du Livret A s’élevait à 369,7 milliards d’euros quand celui du LDDS dépassait 130,6 milliards d’euros. De décembre 2019 à septembre 2022, l’encours du Livret A a augmenté de 71,1 milliards d’euros et celui du LDDS de 18,2 milliards d’euros.

Le Livret A, le placement de l’année

Grace aux deux relèvements de son taux, le Livret A est le placement de l’année en offrant tout à la fois la sécurité, la liquidité, le zéro fiscalité et un rendement honorable dans le contexte actuel. Certes, avec une inflation supérieure à 5 %, son rendement réel est négatif mais ce dernier est bien supérieur à la moyenne du rendement des autres produits d’épargne. Seul le Livret d’Épargne Populaire offre un taux supérieur, 4,6 %, mais il n’est réservé qu’à une partie des épargnants (revenu fiscal de référence inférieur à 20 297 euros pour un célibataire et de 31 137 euros pour un couple). Les avantages du Livret A pénalisent l’épargne longue, l’assurance vie ayant ainsi enregistré une décollecte en août. Même si d’ici la fin de l’année, la collecte devrait s’affaiblir, elle devrait rester positive.

Une future hausse du taux du Livret A pour le 1er février 2023

Concernant l’évolution du taux du Livret A, compte tenu de l’inflation et des taux d’intérêts, le rendement du Livret A pourrait passer à 3 voire à 3,2 % au 1er février prochain.

L’épargne, l’argent de poche, le couple : l’argent en question !

Dans l’émission « On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission » présentée par Willy Rovelli sur France Bleu Philippe Crevel donne quelques conseils pour pouvoir épargner, avec plus ou moins de risques.

Épargne salariale : profitez d’une fenêtre de tir

Dans les colonnes du Point, Philippe Crevel évoque les cas de déblocage de l’épargne salariale par le passé. « En 2013, seuls 2 milliards avaient été débloqués sur une dizaine de milliards d’euros potentiellement utilisables, quand En 2008, 1,6 million de salariés avaient retiré 3,5 milliards d’euros sur les 8 milliards projetés ; en 2004, 7 milliards. ».

Il précise que « pour l’épargne salariale investie en titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, un accord collectif sera nécessaire pour que cette épargne puisse être mobilisée ».

Livret A : quelle évolution du taux en novembre 2022 ?

Dans le média en ligne Planet.fr, Philippe Crevel estime que la hausse du Livret A attendu au 1er février 2023 devrait s’établir autour de 3 %. Il précise que ce taux ne permettra pas de neutraliser l’inflation, le rendement réel du Livret A restera donc négatif.

Radioscopie des épargnants pour la retraite

Sujet sensible, source récurrente d’inquiétude dans l’opinion publique, la retraite et la problématique du niveau de vie des retraités poussent de plus en plus de Français à préparer financièrement cette étape à la fois attendue et crainte.

Si le recours aux produits dédiés à la retraite tels que le PER tend à se développer, le poids de l’épargne-retraite demeure très faible en France, la capitalisation n’assurant que 2,1 % des prestations servies aux retraités contre en moyenne 15 % au sein de l’OCDE. La préparation financière de la retraite prend de fait d’autres formes. Ainsi, selon l’enquête 2022 du Cercle de l’Épargne et d’Amphitéa « Les Français, l’épargne et la retraite » menée en partenariat avec AG2R LA MONDIALE début février 2022, 52 % des 18 ans et plus déclarent épargner en vue de la retraite quand l’INSEE ne recensait, début 2021, que 16,4 % de ménages détenteurs d’un produit d’épargne-retraite au sein de l’ensemble de la population et 17,9 % au sein des ménages de 30 ans et plus.

Qui sont-ils, les Français qui épargnent pour leur retraite ? Quelle perception ont ces épargnants des différents placements ? Se distinguent-ils dans leur rapport au risque en matière d’épargne ? Quelle vision portent-ils enfin sur l’avenir de notre système de protection ?

Au sommaire de cette étude

L’épargne en vue de la retraite : une prise de conscience en voie de généralisation

- L’épargne en vue de la retraite, une préoccupation majeure en début et en fin de carrière professionnelle

- L’épargne en vue de la retraite, les cadres en pointe

- L’épargne en vue de la retraite, avant tout une question de moyens ?

Épargne : les épargnants pour leur retraite, un public plus averti que la moyenne des Français

- Des sondés plus satisfaits que la moyenne des Français par les diverses formes de placements disponibles

- Des sondés prêts à prendre plus de risques avec leur épargne

- La retraite objectif n°1 des sondés déclarant épargner en vue de la retraite

Réforme des retraites : les épargnants pour la retraite plus conciliants que la moyenne des Français ?

- Le report de l’âge de la retraite, plus ou moins admis

- Réforme des retraites : les épargnants réguliers pour la retraite appellent au « big bang des retraites »

Quand les États-Unis sont battus par la Chine

En 2021, l’espérance de vie à la naissance aux Etats-Unis était de 76 ans contre 77 ans en Chine. La deuxième puissance économique bat la première sur le terrain de l’espérance de vie, tout un symbole.

Aux États-Unis, depuis une dizaine d’années, l’espérance de vie stagne voire diminue. Avec le covid, elle s’est contractée de 2,7 ans. À la différence des pays européens, les États-Unis n’ont pas rattrapé cette chute en 2021. Le recul américain provoqué par la covid est bien plus important que celui par exemple constaté en France (0,5 an). Le refus de certains Etats fédérés ainsi que par l’administration de Donald Trump d’adopter des mesures de prévention (masques, confinements) explique une grande partie de cet écart. Les campagnes de vaccination n’ont pas non plus été menées partout avec la même intensité. Moins de 68 % des Américains sont complètement vaccinés, contre près de 79 % des Français, 83 % des Canadiens.

L’accès aux soins est, aux États-Unis, un problème pour les ménages à faibles revenus. L’espérance de vie des Indiens et des Alaskiens ne dépasse pas 65 ans. Celle des Afro-américains, soixante-dix ans. Ces deux dernières communautés ont perdu respectivement 6,6 et quatre années depuis 2019, contre 2,4 ans pour les blancs non hispaniques.

D’autres facteurs que l’épidémie de covid expliquent le recul de l’espérance de vie aux États-Unis. En 2021, la surmortalité engendrée par cette maladie n’aurait compté que pour moitié dans la baisse de l’espérance de vie, après 74 % en 2020. Les États-Unis sont confrontés aux problèmes de la drogue et des armes à feu, responsables de 16 % des décès en 2021. Les overdoses ont représenté 50 % de la mortalité accidentelle. En 2022, plus de 100 000 décès liés à la drogue sont attendus, soit 40 000 de plus qu’en 2019.

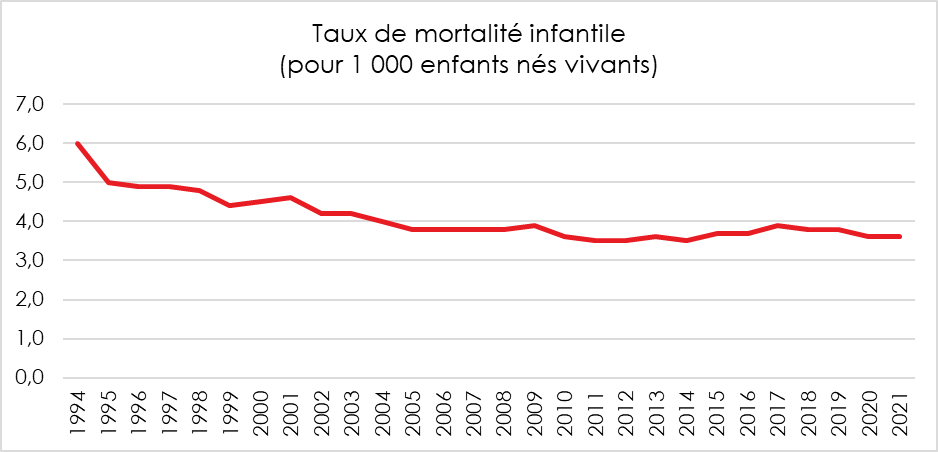

Stagnation de la mortalité infantile en France

La France figure parmi les pays dont le taux de mortalité infantile est relativement faible. Or, depuis quelques années, ce taux stagne voire augmente en ce qui concerne les décès néonataux. Notre pays se classait à la 21e place en 2020 au sein de l’OCDE.

Le taux de mortalité infantile dépend du niveau des revenus, du lieu d’habitation et de l’âge de la mère. La Corse, le Pays-de-la-Loire, l’Occitanie, la Provence-Alpes-Côte-d’Azur et l’Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions qui présentent les taux de mortalité infantile les plus faibles.

25 % des décès infantiles (décès qui interviennent dans la première année) se produisent le jour de la naissance et 47 % dans les 28 premiers jours. Le taux de mortalité néonatale est le nombre de décès d’enfants âgés de moins de 28 jours enregistrés durant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes. Ce taux est passé de 1,6 à 2 décès entre 2010 et 2019.

L’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine sont celles qui connaissent la plus forte hausse de taux de mortalité néonatale pour la France métropolitaine. L’indicateur atteint des sommets dans les départements et régions d’outre-mer, où il s’établit à 4,1 en 2019 (contre 3,7 en 2010), soit deux fois plus qu’en métropole. La situation sanitaire connaît en Outre-Mer une réelle dégradation. Le taux de mortalité maternelle (nombre de décès des mères à cause d’une grossesse pour 100 000 naissances vivantes) a été multiplié par quatre dans les DROM.

Certains mettent en avant la diminution des moyens consacrés au système de santé, d’autres l’augmentation du nombre de naissances tardives, ce qui augmente les risques. Un relâchement de la prévention semble également constaté. L’obésité, le tabac et l’alcool chez la mère sont des facteurs susceptibles de favoriser la survenue de décès chez les très jeunes enfants.

Comptes et mécomptes de l’assurance vieillesse

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a publié son rapport annuel le 15 septembre dernier. Ses auteurs soulignent la dégradation du contexte économique et démographique. Les excédents de 2021 et 2022 des régimes de retraite sont amenés à rapidement disparaître. Par ailleurs, ceux-ci peuvent être considérés comme relatifs, car ils prennent en compte les dotations d’équilibre que l’État verse en faveur des régimes spéciaux. Enfin, le déséquilibre du régime de retraite des fonctions publiques est masqué par son intégration dans le budget général. Les projections réalisées par le COR indiquent la persistance d’un déficit, toutes choses égales par ailleurs, pendant au moins 25 ans. Ce déficit s’accompagne d’une baisse sensible du niveau de vie des retraités et d’une dégradation du taux de remplacement. De manière assez paradoxale, le débat public se concentre sur le niveau du déficit, niveau pourtant volatil au gré de la conjoncture, et peu sur celui des pensions qui du fait de trente ans de réformes sont amenées à baisser.

Des prévisions économiques et démographiques revues à la baisse

Le système de retraite par répartition dépend de l’évolution de la démographie et de celle de l’économie. Pour son rapport 2022, le COR a révisé ses projections à la baisse. L’indice conjoncturel de fécondité, en diminution depuis 2014, est passé de 2,01 à 1,83 et ne devrait pas se relever. Le COR a retenu pour la période 2021 à 2070 un taux moyen de 1,80 ce qui ne permet pas le renouvellement des générations.

Le COR estime que le solde migratoire sera, entre 2021 et 2070, de 70 000 par an. Entre 2001 et 2006, il a été de 100 000 par an. Il se serait établi à 75 000 en 2008 et 2018. Entre 2016 et 2018, l’INSEE estime qu’il aurait été néanmoins en hausse à 140 000.

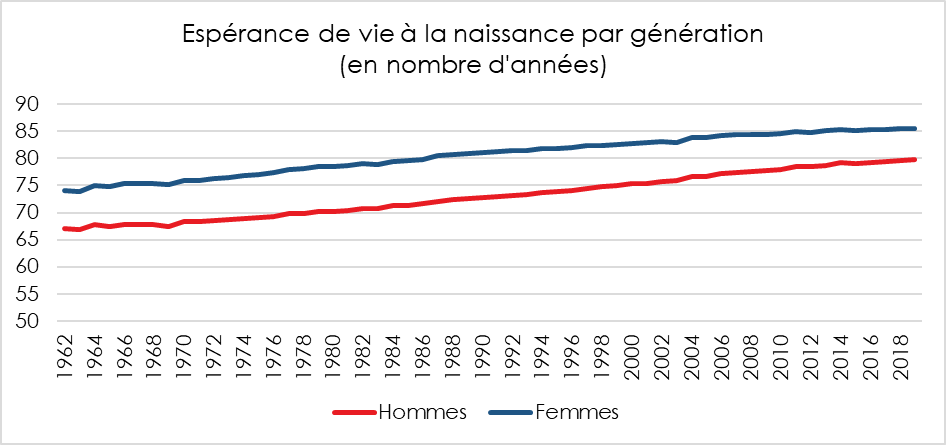

L’espérance de vie à 60 ans progresse de moins en moins vite. Avant 2014, elle augmentait de 1,5 à 2 ans par décennie. Entre 2014 et 2019, elle a été ramenée à 0,1 an pour les femmes et de 0,3 an pour cinq ans pour les hommes.

Selon le scénario central l’espérance de vie des femmes passerait de 27,5 ans, en 2021 à 29 ans en 2040 et à 31,3 ans en 1970. Pour les hommes, les valeurs respectives sont 23, 25,6 et 29,3 ans.

Sur la période, l’écart entre les hommes et les femmes passerait de 2,2 à 1,7 an. L’espérance de vie à 65 ans serait de 26,7 ans pour les femmes et de 24,8 ans pour les hommes.

Compte tenu des prévisions démographiques, la population française augmenterait moins vite qu’initialement attendu. Selon le scénario, central, elle s’élèverait à 76 millions en 2070, contre 67 millions en 2021. En cas d’espérance vie ou de taux de fécondité plus bas, la population pourrait commencer à diminuer dès 2045.

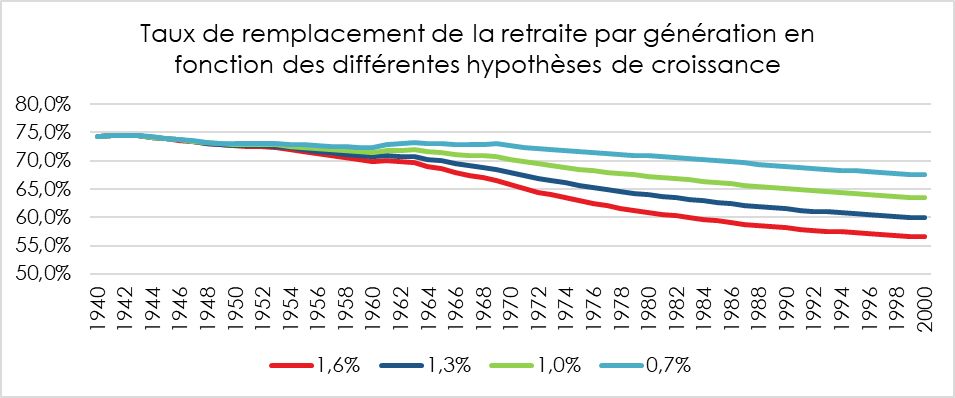

Pour les hypothèses économiques, le COR a réduit l’éventail de la croissance de la productivité en retenant quatre scénarios, de 1,0 à 1,3 %. Pour le chômage, trois taux sont retenus, 4,5 %, 7 % et 10 %, sachant que le gouvernement a opté pour un taux à 5 % en 2027. Sur longue période, le taux de chômage a toujours été supérieur à 7 % depuis les années 1980.

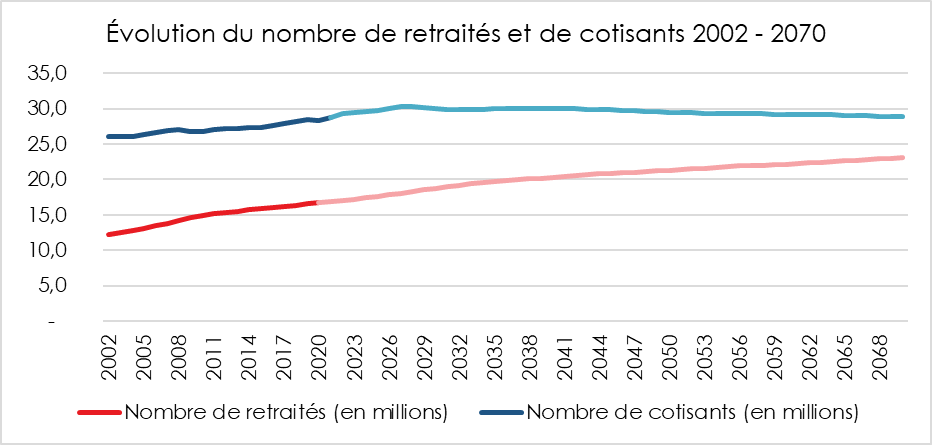

Augmentation du nombre de retraités, baisse du nombre de cotisants

La population active française devrait continuer à augmenter jusqu’en 2040 mais à un rythme de plus en plus lent, +20 000 par an en moyenne contre +200 000 dans les années 1990. Elle diminuerait de 50 000 par an de 2040 à 2050. Entre 2050 et 2070, la baisse se situerait entre 30 000 et 40 000 par an. La population active qui était en 2021 de 30,1 millions de personnes atteindrait 30,5 millions en 2040 avant de revenir à 29,7 millions en 2070. En 1975, elle était de 23,2 millions. Le taux d’activité devrait continuer à augmenter entre 2021 et 2070 pour atteindre 75,1 %, soit une hausse de 2,3 points qui sera néanmoins inférieure aux 3,4 points constatés entre 2000 et 2020. Le taux d’activité des 60 à 64 ans sur la période 2021/2070 devrait passer de 38 à 58 %. Le nombre des cotisants devrait atteindre 30,4 millions en 2027 contre 28,8 millions en 2021. À partir de 2027, le nombre de cotisants devrait baisser pour s’établir à 28,9 millions en 2070. Le nombre de retraités de droit direct devrait passer de 16,8 millions en 2020 à 23,1 millions en 2070. La progression serait rapide jusqu’en 2035/2040 du fait de l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby-boom.

Le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités qui était de 2,1 en 2000 et qui est de 1,7 en 2021 devrait s’abaisser à 1,2 en 2070.

Les dépenses de retraite autour de 14 % du PIB

En 2021, les dépenses de retraite représentaient 13,8 % du PIB, soit 345,1 milliards d’euros de dépenses brutes. 298,5 milliards d’euros sont consacrés aux pensions de droit direct et 36,4 milliards d’euros aux pensions dérivées. En prenant en compte les contributions acquittées par les retraités (CSG, CRDS, CASA, assurance maladie sur les retraites complémentaires), les dépenses de pensions nettes se sont établies à 321,1 milliards d’euros en 2021, soit 12,8 % du PIB. La France est restée le deuxième pays en Europe, après l’Italie, pour les dépenses de retraite rapportées au PIB. La surmortalité liée à la crise covid a réduit les dépenses de retraite de 0,1 point de PIB.

Les dépenses de retraite, en France, représentaient, en 2021, 23,4 % des dépenses publiques. De 2002 à 2019, elles sont passées de 22 à 25 % du PIB. Les dépenses publiques ont augmenté sur cette période de 2,6 points dont 2 points sont de la responsabilité des retraites. Entre 2022 et 2027, les dépenses publiques sont censées augmenter de 0,6 % en volume sachant que celles liées à la retraite progresseront de 1,8 % en termes réels.

Entre 2027 et 2032, les dépenses de retraite se situeraient entre 14,2 et 14,7 % selon les différents scénarios. En 2070, les dépenses de retraite pourraient se situer dans la fourchette 12,1 et 14,7 % du PIB. Les réformes engagées ont permis de contenir les dépenses de retraite de près de 5 points de PIB. Sans les mesures adoptées depuis 1993, elles auraient été supérieures à 18 % du PIB à compter de 2040 pour s’établir à 18,9 % du PIB en 2070. Selon le COR, le taux de prélèvement global sur les revenus des actifs est, pour le financement des retraites, de 31,2 %.

En 2021, 79 % du financement des retraites proviennent des cotisations sociales (272,8 milliards d’euros dont 41,6 milliards d’euros de l’État en tant qu’employeur). Les autres ressources sont issues des impôts et des taxes affectés (ITAF) à hauteur de 40,8 milliards d’euros (soit 12 % du total), des transferts en provenance d’autres organismes sociaux (assurance chômage ou branche famille par exemple) et des subventions au profit de certains régimes (7 %).

La part des ressources issues du travail est en diminution avec la montée en puissance de la CSG. Elle est passée de 92,5 à 89,6 % de 2004 à 2021. La part des ressources du capital représente 5 % et celles issues de la consommation autour de 3 %. La taxation des retraités avec la CSG procure 2 % des ressources du système de retraite.

Pour les régimes spéciaux, les subventions d’équilibre jouent un rôle important au niveau des ressources. Elles en représentent 60 % pour la SNCF ou la RATP et 81 % pour les mines. Pour les industries électriques et gazières, la contribution tarifaire d’acheminement assure 21 % des recettes du régime CNIEG, ces ressources sont complétées à hauteur de 38 % par des recettes en provenance de la CNAV et de l’AGIRC-ARRCO dans le cadre de l’adossement en vigueur depuis 2005.

Le taux de cotisation employeur dépasse 70 % pour la fonction publique d’État contre 30 % pour le secteur privé et 18 % pour la CNRACL.

Une dégradation attendue du niveau de vie des retraités

La pension moyenne de l’ensemble des retraités relative au revenu d’activité moyen qui était en 2021 de 50 % devrait se situer entre 32,6 et 39,4 % en 2070. Ce ratio serait en baisse constante sur la période. La pension moyenne évolue moins vite que le revenu d’activité. Les modalités d’indexation expliquent cette évolution. La baisse est marquée pour les pensions complémentaires. Les accords AGIRC-ARRCO ont, depuis 1990, diminué le rendement des deux régimes unifiés depuis 2019. En trente ans, les droits acquis sont deux fois moins élevés. La baisse devrait se poursuivre jusqu’en 2033. Dans la fonction publique, le poids plus important des primes dans la rémunération conduit également à une baisse relative des pensions.

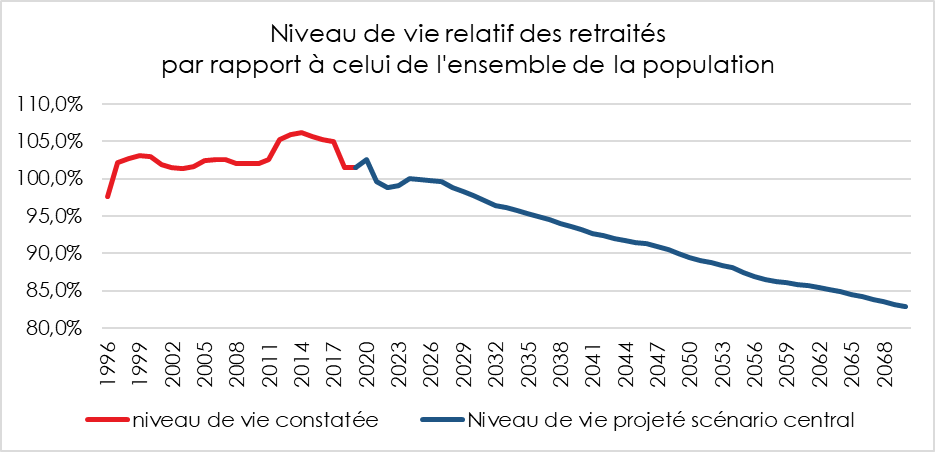

Depuis 2002, le niveau de vie des retraités a progressé plus vite que l’inflation en moyenne annuelle (+0,4 %). Entre 2002 et 2010, le niveau de vie des retraités a augmenté de 1 % par an en euros constants. Il a ensuite stagné entre 2010 et 2017. Puis, après avoir baissé de 2,1 % en euros constants en 2018, le niveau de vie des retraités a progressé de 1,1 % en 2019.

L’augmentation du niveau de vie est liée à l’effet noria, c’est-à-dire au remplacement des plus anciennes générations de retraités par les nouvelles générations ayant des pensions, en particulier pour les femmes, supérieures. Cet effet tend cependant à se ralentir sur la période récente. La moindre revalorisation des pensions de base et complémentaires entre 2018 et 2020 explique la stagnation du pouvoir d’achat de ces dernières années.

Sur trente ans, les retraités ont bénéficié de l’apport non négligeable des revenus issus de leur patrimoine. Ces derniers constituent de 13 % à 16 % des revenus des retraités. Le patrimoine des retraités est plus élevé que le celui des actifs. Les premiers possèdent plus de 40 % du patrimoine des ménages. En outre, les retraités continueraient à accumuler du patrimoine pendant leur retraite en maintenant un fort taux d’épargne. Avec la baisse du rendement des produits de taux, les revenus du patrimoine tendent, cependant, à baisser à compter de 2009.

Depuis le début du siècle, les retraités ont connu une augmentation de leurs prélèvements obligatoires. Les prélèvements sociaux (CSG et assimilés sur les pensions et sur les revenus du patrimoine) et fiscaux (impôt sur le revenu, taxe d’habitation) supportés par les retraités ont progressé entre 2002 et 2018. Les majorations de pensions ont été fiscalisées à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, la contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA) a été instaurée en 2013 et la CSG a augmenté de 1,7 point au-delà d’un seuil de revenu fiscal de référence en 2018. Des hausses générales d’impôt sur le revenu, ne concernant pas spécifiquement les retraités, ont également été instaurées sur cette période, via le gel du barème (revenus de 2011), l’instauration d’une nouvelle tranche (revenus de 2012) ou bien encore, en 2013, l’application du barème progressif aux revenus du capital entre 2012 et 2018, remplacée depuis par le prélèvement forfaitaire unique. En 2018, les retraités aisés ont bénéficié de la transformation de l’ISF en IFI. Depuis 2019, les retraités ont bénéficié de la suppression progressive de la taxe d’habitation et l’annulation de la hausse de CSG pour les ménages de retraités percevant moins de 2 000 euros par mois qui se voient à nouveau appliquer l’ancien taux de CSG (taux médian de 6,6 %).

La dégradation du niveau de vie des retraités s’accompagne d’une baisse du taux de remplacement au fil des générations. Défini par le COR comme le rapport entre le montant de pension et la moyenne des salaires des cinq dernières années avant la liquidation, le taux de remplacement passe de 79,2 à 74,5 % entre la génération 1938 et 1948. Pour la génération 1950, le ratio est de 73,8 % pour les anciens fonctionnaires et de 74,8 % pour les salariés du privé. La diminution est amenée à se poursuivre pour les générations 1960 à 1980. Avec la part croissante des primes au sein de leur rémunération pour les fonctionnaires, la baisse est plus marquée que pour le reste des actifs. Il en est de même pour les cadres du fait de la division par deux du rendement du régime AGIRC/ARRCO. Dans les pays européens, le taux de remplacement est plus faible qu’en France. Il varie entre 44 et 73 %.

En 2019, le niveau de vie médian des retraités est égal à 1 878 euros par mois et par unité de consommation, ce qui signifie qu’une personne à la retraite sur deux dispose d’un niveau de vie inférieur à ce montant. Un retraité sur dix dispose d’un niveau de vie inférieur à 1 128 euros par mois et par unité de consommation (soit un peu plus que le seuil de pauvreté relatif à 60 % du niveau de vie médian des Français, égal à 1 102 euros par mois et par unité de consommation en 2019). À l’opposé, un retraité sur dix dispose d’un niveau de vie supérieur à 3 220 euros par mois et par unité de consommation.

Le rapport interdécile des niveaux de vie est égal à 2,9 parmi les retraités en 2019. Il est resté globalement stable depuis vingt ans. Entre 1996 et 2012, il oscillait entre 3,0 et 3,2. Le rapport interdécile des niveaux de vie est égal respectivement à 3,3 en 2019 parmi les actifs (y compris les chômeurs) et 3,4 parmi l’ensemble de la population (actifs, retraités et inactifs non retraités).

Le niveau de vie relatif des retraités (niveau de vie moyen des retraités rapporté à celui de l’ensemble de la population) est également resté quasiment stable entre 1996 et 2010, légèrement au-dessus de 100 %. Depuis 2010, il a un peu augmenté, avant de baisser significativement entre 2017 et 2018. Cet indicateur baisse de 3,5 points entre 2017 et 2018 pour revenir à 101,5 %, niveau auquel il se stabilise en 2019. Dans le futur, le niveau de vie relatif des retraités dépendra pour l’essentiel de l’évolution de la pension moyenne relativement au revenu moyen d’activité. Selon les scénarios, le niveau de vie relatif des retraités s’établirait entre 89,9 % et 94,8 % en 2040 et entre 75,5 % et 87,2 % en 2070, après être passé par un maximum à 106 % vers 2014.

Érosion du pouvoir d’achat au cours de la retraite

Le montant des pensions continue à augmenter par l’effet noria. Si en moyenne, le niveau de vie des retraités a augmenté de près de 20 % en termes constants entre 1996 et 2019, cette situation ne reflète cependant pas le vécu individuel des retraités. Après la liquidation de leurs pensions, les retraités sont dépendants de l’évolution de ces dernières et de celle des prélèvements obligatoires. Depuis vingt-cinq ans, ils subissent dans les faits une lente érosion de leur pouvoir d’achat qui est différente selon la génération. Cette érosion est d’autant plus nette que leur pension est élevée. Les retraités anciens cadres ont été touchés entre 2004 et 2014 par la faible revalorisation des pensions AGIRC. Entre 2013 et 2018, les anciens cadres et non cadres ont dû supporter la non-revalorisation de la valeur du point à l’AGIRCARRC. En 2020, la revalorisation différenciée au régime général conduit à sous-revaloriser la pension de base du cadre (0,3 % contre 1,0 % pour le non-cadre dont la pension totale n’excède pas 2 000 euros), ce qui permet juste à son pouvoir d’achat de se maintenir. En 2021, les pensions CNAV comme AGIRC-ARRCO ont été moins revalorisées que l’inflation observée (respectivement 0,4 % et 0,2 % contre 1,6 %). Depuis 2016, les pensions de base sont en effet revalorisées selon l’inflation (hors tabac) constatée entre les douze derniers mois connus et les douze mois de l’année précédente, et non plus l’inflation prévisionnelle (avec correctifs ex post, le cas échéant), ce qui aboutit à des décalages dans les gains de pouvoir d’achat. Concernant les prélèvements, les retraités et notamment les plus aisés ont dû supporter le relèvement de la CSG.

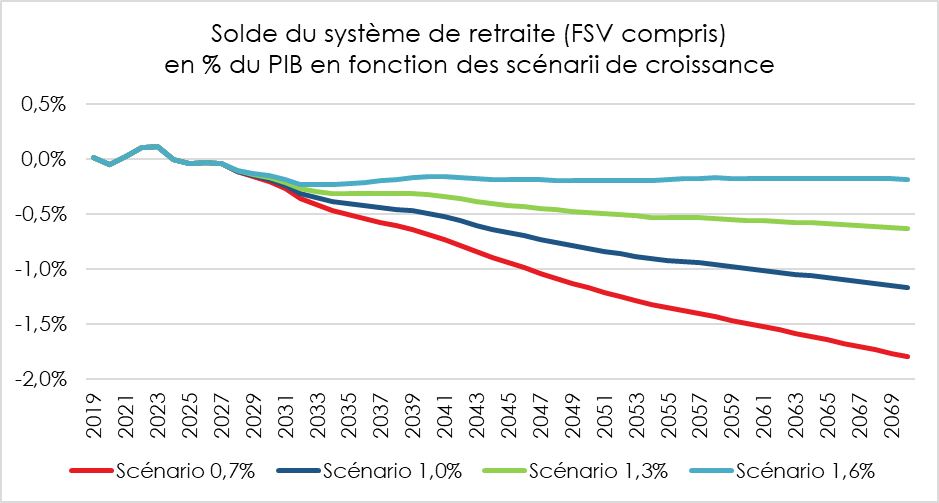

L’évolution du solde des régimes de retraite

Après avoir enregistré un excédent de 900 millions en 2021 et de 3,2 milliards d’euros attendus sur 2022, le solde du régime des retraites se détériorerait sensiblement dans les prochaines années. Il serait de -0,4 point de PIB en 2027. Il ne renouerait par la suite avec l’équilibre que si le taux de croissance dépassait 1,6 %. Dans tous les autres cas, il serait négatif pouvant atteindre jusqu’à -1,9 point de PIB.

La situation nette des régimes

L’ensemble des réserves brutes des régimes de retraite s’élevait, en 2021, à 180,4 milliards d’euros, celles de l’AGIRC/ARRCO en représentant près de 50 % (86,5 milliards d’euros). Par ailleurs, les actifs en valeur de marché, fin 2021, atteignaient 26 milliards d’euros. En prenant en compte la part imputable à la branche retraite de la dette sociale restant à rembourser par la CADES, 43 milliards d’euros soit 1,7 % du PIB, la situation patrimoniale du système de retraite est de 163,2 milliards d’euros, soit un peu plus un peu moins de 50 % des dépenses annuelles de retraite.

| Réserves des régimes en répartition | En milliards d’euros | En mois de prestations | Variation des réserves par rapport à 2020 |

| CNAVPL | 1,9 | 12 | 38,6 % |

| CNBF | 0,9 | 55 | 33,0 % |

| Sous total « régimes de base » | 2,9 | ||

| CNRACL | 0,0 | 0,0 % | |

| CRPCEN | 1,6 | 22 | 35,1 % |

| Banque de France | 15,4 | 364 | 7,1 % |

| Sous total « régimes intégrés » | 17,0 | ||

| AGIRC-ARRCO | 86,5 | 13 | 8,7 % |

| IRCANTEC | 14,8 | 51 | 15,1 % |

| RCI | 18,1 | 98 | 5,6 % |

| CNAVPL complémentaire | 33,6 | 105 | 8,4 % |

| CNBF complémentaire | 1,8 | 82 | 12,1 % |

| CRPNPAC | 5,5 | 177 | 6,7 % |

| MSA complémentaire | 0,2 | 3 | 4,1 % |

| Sous total « régimes complémentaires » | 160,6 | ||

| Total des réserves | 180,4 | 9,2 % |

Les provisions des régimes préfinancées

À la fin de l’année 2021, L’actif financier du Fonds Additionnel de la Fonction Publique s’élevait, en valeur comptable, à 33 milliards d’euros, soit une couverture à 111 % de ses engagements. La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens dispose également d’un régime par capitalisation dont l’actif comptable est de 6 milliards d’euros. Les provisions de ces deux régimes atteignent 35,1 milliards d’euros soit 1,4 % du PIB.

| Régimes préfinancés (capitalisation et répartition provisionnée) | Provisions (en milliards d’euros) | Actif en valeur comptable (en milliards d’euros) | Actif en valeur de marché (en milliards d’euros) |

| RAFP | 29,7 | 33,0 | 41,9 |

| CAVP | 5,4 | 6,0 | 7,7 |

| Total | 35,1 | 39,0 | 49,6 |

La question de l’âge de la retraite

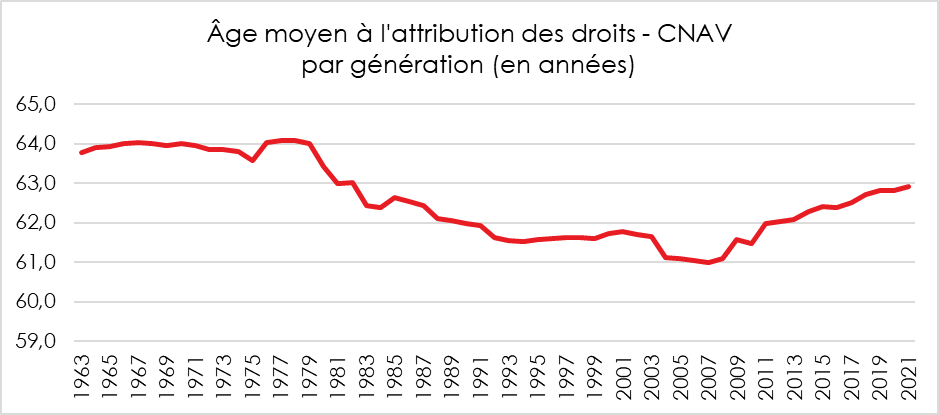

La question de l’âge de départ à la retraite est un sujet sensible en France. L’échec de la réforme de 2018 est en partie dû à la fixation d’un âge d’équilibre à 64 ans. Les Français demeurent attachés à un départ précoce à la retraite.

De la création du régime général en 1945 et jusqu’à la réforme de 2010, le droit à pension de retraite est légalement ouvert dès l’âge de 60 ans avec décote, puis, à compter de 1983, sans décote sous conditions de durée d’assurance, l’âge d’annulation de la décote étant alors fixé à 65 ans.

Entre le 1er juillet 2011 (pour la génération née à partir du 1er juillet 1951) et 2017 (pour la génération née en 1955), l’âge d’ouverture des droits est passé progressivement de 60 ans à 62 ans et l’âge d’annulation de la décote est désormais de 67 ans depuis 2022.

L’âge effectif de départ à la retraite a fortement évolué lors de ces cinquante dernières années. Dans les années 1970, les pouvoirs publics ont ouvert des systèmes de préretraite avant de les supprimer progressivement à compter des années 1990.

Dans le secteur privé, l’âge effectif de départ à la retraite des nouveaux retraités est passé de 63,8 ans en 1963 à 61 ans en 2008 avant de remonter pour s’établir à 62,9 ans en 2021. Cet âge est de 62,3 ans en 2020 en prenant en compte l’ensemble des régimes obligatoires du système de retraite (y compris régimes de non-salariés et régimes spéciaux). En 2010, il était en moyenne de 60,5 ans. Dans les régimes spéciaux, l’âge de départ effectif reste inférieur à 60 ans, autour de 58 ans pour la CNIEG ou la SNCF et de 56 ans pour la RATP.

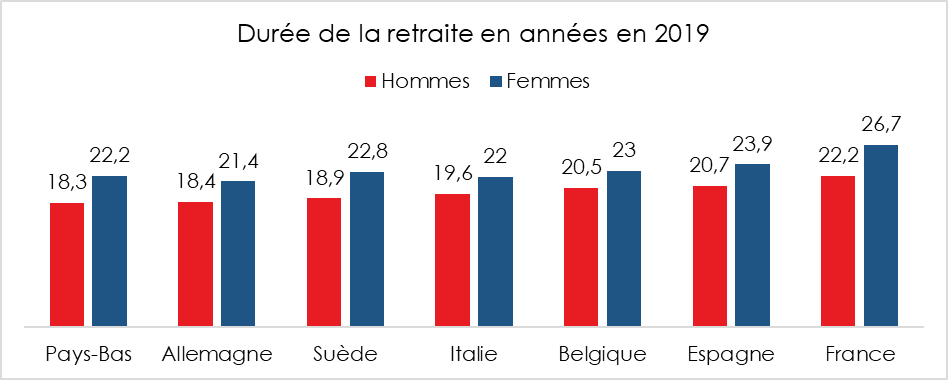

Avec un départ plus précoce que dans la moyenne des pays de l’OCDE et une espérance de vie qui reste parmi les plus élevées, la durée de la retraite est en France de 25 ans en moyenne. Cette durée est un record au sein de l’OCDE.

L’équilibrage des régimes de retraite

Dans le scénario de croissance de 1,0 %, pour équilibrer structurellement le système de retraite chaque année jusqu’à 2070 via le seul levier de l’âge de départ à la retraite, un report de cet âge à 64,3 ans en 2032 (soit 0,9 an de plus qu’à législation inchangée) et 65,4 ans en 2070 (+1,5 an) serait nécessaire. L’âge effectif devrait s’établir à 64,1 ans (+0,7 an) en 2032 ; il serait possible de le ramener à 63,7 ans en 2070.

En ne modifiant pas l’âge de départ à la retraite et le taux de prélèvement, la pension moyenne relative devrait diminuer de 2,6 points en 2032 par rapport à son niveau atteint spontanément à législation inchangée pour neutraliser le déficit structurel à cet horizon. Elle devrait diminuer de 2,8 points à l’horizon 2070.

Toujours pour le scénario 1,0 %, l’équilibre du système de retraite pourrait être atteint par un ajustement du taux de prélèvement qui pourrait être plus élevé de 1,7 point en 2032 par rapport à son niveau spontanément atteint à législation inchangée et s’établir à 32,3 % et de 2,3 points en 2070, soit 30,6 %.

Conclusion La question du pouvoir d’achat des retraités sera un sujet important des prochaines décennies. La désindexation opérée sur les salaires de référence et les pensions ainsi que la baisse du rendement des régimes complémentaires se feront ressentir de plus en plus durement dans les prochaines années. La nécessité d’associer pensions et revenus du patrimoine deviendra sans nul doute un point-clef pour l’avenir des retraités.

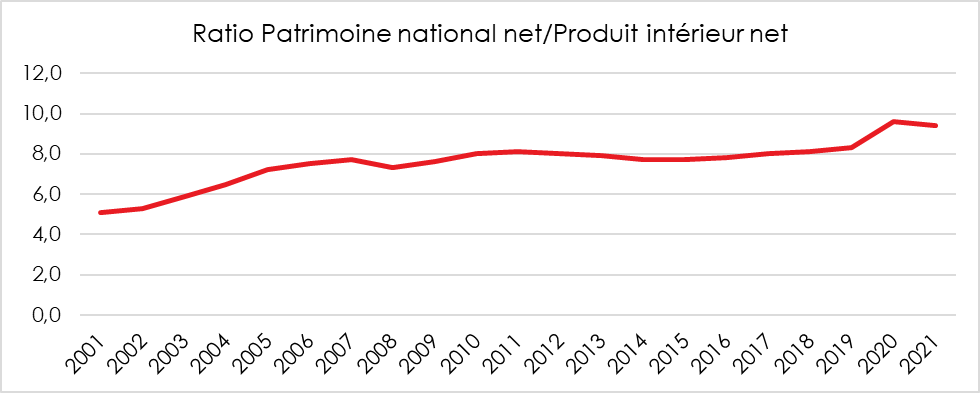

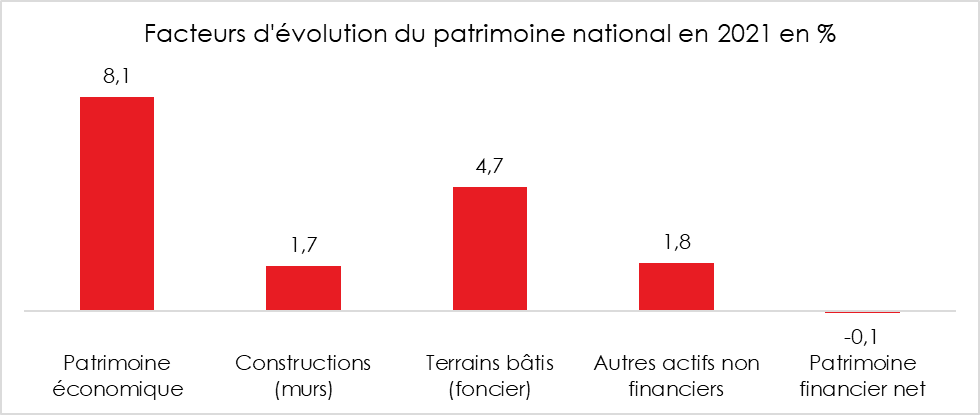

Le patrimoine en forte hausse en 2021

Fin 2021, le patrimoine économique national s’élève à 18 906 milliards d’euros en France, soit 9,4 fois le produit intérieur net de l’année. La légère baisse de ce ratio par rapport à 2020 est imputable à la forte croissance du PIB enregistrée en 2021. Le patrimoine a augmenté en 2021 en lien avec la forte croissance du PIB, la bonne tenue du marché immobilier et de celui des actions. Il a augmenté de +8,1 %, après +6,6 % en 2020. La valeur des terrains bâtis reste, en 2021, le premier facteur de croissance du patrimoine total, avec une hausse des prix de +10,5 % après +9,5 % en 2020. Les biens immobiliers (construction et terrains bâtis) représentent le principal actif non financier détenu par les différents acteurs économiques mais ce facteur de hausse concerne principalement les ménages.

En 2021, les actifs et passifs financiers augmentent à un rythme proche de celui de 2020 (respectivement +9,9 % et +9,8 %, après +8,7 % et +8,7 %). Le patrimoine financier national est notamment porté par de fortes hausses des prix des actions et des parts de fonds d’investissement, à l’actif (+17,7 % après +2,6 %) comme au passif (+18,8 % après +2,3 %), à la suite de la hausse élevée des cours boursiers (+26,2 % par exemple pour le SBF 120, après -6,6 % en 2020). Cette hausse simultanée des actifs et des passifs financiers recouvre des évolutions contrastées selon les secteurs institutionnels : le patrimoine financier net des ménages augmente, celui des sociétés non financières et celui des sociétés financières diminuent, et celui des administrations publiques reste stable.

Le patrimoine des ménages dopé par l’immobilier

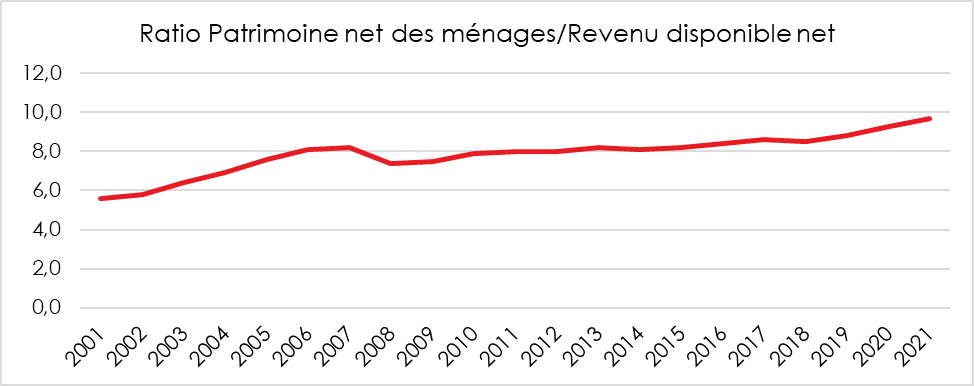

Fin 2021, le patrimoine des ménages (77,2 % du patrimoine économique national) s’établit à 14 600 milliards d’euros, soit 9,7 fois le revenu disponible net des ménages (après 9,3 fois en 2020).

La croissance du patrimoine des ménages se poursuit en 2021 avec une hausse de 8,0 % (après +6,5 %). Le patrimoine des ménages a progressé grâce à l’immobilier et grâce à la bonne tenue de la bourse.

Le patrimoine non financier des ménages, constitué à plus de 91 % d’immobilier augmente de 8,2 % (après +7,0 % en 2020) pour atteindre 9 933 milliards d’euros. La hausse pour les seuls biens immobiliers est de +7,8 % en 2021 après +7,0 % en 2020. Cette dynamique est principalement le fait des terrains bâtis (+12,0 % après +10,8 %), tandis que la valeur des logements (hors terrains) croît plus modérément (+3,7 % sur les deux dernières années). Par ailleurs, les objets de valeur, dont les métaux précieux, bénéficient d’une forte valorisation (+17,9 % après -1,9 %).

Le patrimoine financier net de crédits des ménages augmente de 7,5 % en 2021, à 4 667 milliards d’euros, après une hausse de 5,6 % en 2020.

L’encours en numéraire et dépôts progresse de +6,4 % après +9,9 % en lien avec la sortie des confinements. Portés par la hausse des cours boursiers, les placements sous forme d’actions et de parts de fonds d’investissement ont progressé de +13,3 % en 2021 après +1,8 % en 2020. La hausse des actifs des ménages en assurance vie, qui représentent 32,8 % de leurs actifs financiers totaux, a été de +1,2 % en 2021 après +2,7 % en 2020. Les flux nets d’assurance vie se sont néanmoins élevés à +34,5 milliards d’euros en 2021, contre +3,8 milliards en 2020. Les ménages privilégient les contrats en unités de compte (+34,1 milliards d’euros en 2021, après +21,2 milliards en 2020) aux contrats en euros, dont la collecte nette redevient légèrement positive (+0,5 milliard d’euros), après une forte baisse en 2020 (-17,4 milliards).

Au passif des ménages, les crédits poursuivent leur progression en lien avec le nombre élevé des transactions immobilières (+5,2 % après +4,3 %). Les flux nets de crédits, essentiellement des crédits immobiliers, s’élèvent à 87 milliards d’euros en 2021, poursuivant leur tendance antérieure.

Moindre progression du patrimoine des sociétés non financières

Fin 2021, la valeur nette des sociétés non financières (SNF) progresse plus modérément, après une forte hausse en 2020 (+5,5 % après +7,5 %), et atteint 3 295 milliards d’euros. Elle représente 17,4 % du patrimoine économique national.

Le patrimoine non financier des SNF croît de 8,3 % (après +6,4 % en 2020), pour s’établir à 6 093 milliards d’euros. Les biens immobiliers contribuent fortement à cette croissance (+4,9 points en 2021, après +4,1 points de croissance en 2020), notamment les terrains bâtis.

Le patrimoine financier net des sociétés non financières s’établit à -2 798 milliards d’euros en 2021, après -2 506 milliards en 2020. Le passif financier des SNF augmente plus rapidement que l’année précédente (+14,7 % après +4,3 %), sous l’effet de la forte valorisation des actions. L’augmentation de leurs encours passe de +2,8 % en 2020 à +20,9 % en 2021. La croissance des crédits contractés diminue (+5,2 % après +7,0 %), en particulier ceux souscrits auprès des institutions financières, soutenus en 2021 par la mise en œuvre des prêts garantis par l’État (PGE).

Après une progression modérée en 2020 (+4,1 %), les actifs financiers des sociétés non financières augmentent plus vite en 2021 (+15,4 %).

Baisse du patrimoine des sociétés financières

Fin 2021, le patrimoine des sociétés financières diminue de 2,1 % (après +34,0 % en 2020) et s’élève à 636 milliards d’euros, soit 3,4 % du patrimoine économique national.

La valorisation des terrains bâtis (46,2 % de leurs actifs non financiers) assure la progression de la composante non financière de leur patrimoine (2,1 % de l’actif total), qui croît de 8,8 % pour atteindre 396 milliards d’euros.

Le patrimoine financier net des sociétés financières atteint 239 milliards d’euros en 2021, après 285 milliards en 2020. Leurs actifs financiers progressent plus modérément en 2021 (+7,9 %) qu’en 2020 (+12,7 %). La progression des encours de crédits qu’elles octroient ralentit (+4,9 % après +6,3 %). La croissance forte et persistante des crédits immobiliers aux ménages compense en partie le retour à une production plus normale des crédits aux sociétés non financières (+3,1 % après +12,7 %), l’année 2020 ayant été marquée par la distribution des PGE. Les placements sous forme de titres de créance progressent de 2,7 % (après +9,4 % en 2020). La détention d’actions et de parts de fonds d’investissement s’accroît fortement (+14,2 % après +4,9 %). L’encours de numéraire et dépôts à l’actif progresse à un rythme moins soutenu (+11,4 %, après +29,9 % en 2020, année marquée par des opérations exceptionnelles de politique monétaire face à la crise sanitaire).

Les passifs financiers des sociétés financières, comme leurs actifs, augmentent plus modérément en 2021 (+8,1 %, après +11,9 % en 2020). En particulier, le passif en numéraire et dépôts, tout en conservant une réelle dynamique s’expliquant par le contexte de taux d’intérêt toujours bas de 2021, ralentit nettement sa progression relativement à 2020 (+9,7 % après +21,6 %), après une année marquée par la hausse exceptionnelle des dépôts des ménages et des sociétés non financières (+7,9 % après +14,4 %). Le passif en actions et parts de fonds d’investissement s’accroît fortement (+12,2 % après +1,6 %) et l’encours d’assurance-vie ralentit (+1,1 % après +2,7 %).

Augmentation du patrimoine des administrations publiques malgré la hausse de l’endettement

Fin 2021, le patrimoine des administrations publiques croît de 186 milliards d’euros, après une dégradation de 122 milliards d’euros en 2020. Il s’élève ainsi à 375 milliards d’euros, soit 2,0 % du patrimoine économique national.

Le patrimoine non financier est en hausse de 186 milliards d’euros en 2021, après une augmentation de 136 milliards d’euros en 2020. Comme en 2020, cette hausse est portée par l’immobilier qui en constitue 86,3 %. L’augmentation soutenue des prix du foncier stimule à la hausse la valorisation de l’ensemble des terrains bâtis des administrations, qu’ils supportent du résidentiel ou du non résidentiel (bureaux, ouvrages de génie civil, gymnases, établissements scolaires, musées, etc.). Les constructions et terrains sont en hausse de 166 milliards d’euros en 2021.

À l’actif, la hausse des cours boursiers stimule la valeur des actifs financiers qui progresse de 101 milliards d’euros. En particulier, les actions ou les parts de fonds d’investissement détenues par les administrations publiques, notamment les détentions des caisses de retraite, augmentent de 64 milliards d’euros.

Au passif, le déficit public contribue à l’augmentation de la dette mais la remontée des taux d’intérêt joue à la baisse sur la valorisation de la dette publique. Ainsi la dette au sens de Maastricht, mesurée en valeur nominale, augmente plus rapidement (+6,2 %) que la dette publique en valeur de marché (+2,8 %) en 2021.

En 2022, avec le tassement des prix de l’immobilier et le repli des cours boursiers, le patrimoine devrait se stabiliser voire baisser sur fond d’inflation plus élevée et d’endettement toujours dynamique.

Faut-il réformer l’épargne réglementée ?

La Cour des Comptes a publié au début du mois de septembre un rapport sur l’épargne réglementée en France pour lequel les représentants du Cercle de l’Épargne avaient été entendus. Ce rapport souligne que l’épargne réglementée joue un rôle important dans l’épargne française et qu’elle a eu tendance à s’accroître avec la succession de crises que le pays a connues. La Cour des Comptes estime que le système est globalement satisfaisant. Néanmoins, elle souligne trois problèmes :

- l’individualisation du fonds d’épargne au sein de la Caisse des Dépôts qui abrite désormais un acteur bancaire important, la Banque Postale et le premier assureur français, La CNP ;

- l’allocation des actifs du fonds d’épargne qui sont insuffisamment fléchés vers le développement durable ou le logement ;

- l’épargne logement qui ne répond plus aux objectifs assignés et dont le coût est élevé en raison des taux pratiqués pour les anciens contrats.

L’épargne réglementée constitue une spécificité française. Elle comprend des produits dont les caractéristiques, fixées par des textes législatifs et réglementaires, dérogent bien souvent au droit commun (taux de rémunération, plafonds de versement, affectation de l’épargne collectée, etc.). A contrario, l’assurance vie, tout en disposant d’un régime spécifique, n’en demeure pas moins un produit dont le fonctionnement au quotidien dépend de l’assureur, ce dernier fixant, en particulier, les taux de rendement.

L’épargne réglementée, une épargne administrée

L’épargne réglementée rassemble le Livret A, le Livret Bleu, le Livret de Développement Durable et Solidaire, le Livret d’Épargne Populaire, le Livret d’Épargne Entreprise, le Livret Jeune et l’épargne logement. Les produits de l’épargne réglementée sont régis par le Code Monétaire et Financier. L’épargne logement, à la différence des autres produits, est un contrat entre l’épargnant et l’établissement financier. Il est, en outre, régi par des dispositions du code de la construction et de l’habitat.

Les taux de rémunération de l’épargne réglementée ont bénéficié de règles de calcul à partir des années 2000. Actuellement, ces taux sont déterminés par l’arrêté du 21 janvier 2021. Le Livret A, le LDDS, le Livret d’Épargne Populaire, le Livret Jeune bénéficient d’une exonération fiscale et sociale. Les autres produits sont soumis aux règles de droit commun pour la fiscalité et les prélèvements sociaux. Néanmoins, les prélèvements sociaux ne s’appliquent qu’aux PEL souscrits après le 1er janvier 2011 et les prélèvements fiscaux n’ont commencé à s’appliquer que pour les PEL ouverts après le 1er janvier 2018.

Les fonds collectés sur les Livret A sont centralisés à hauteur de 59,5 % au fonds d’épargne géré par la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer notamment le logement social et la politique de la ville. Les établissements de crédit collecteurs conservent à leur bilan l’encours non centralisé pour financer la création et le développement de PME, la transition énergétique et la réduction de l’empreinte climatique ainsi que l’économie sociale et solidaire.

L’encours de l’épargne réglementée a atteint, fin 2021, 834 milliards d’euros, soit 14 % de l’épargne financière des ménages. La part de l’épargne des ménages détenue sous forme de numéraire, de dépôts à vue et de livrets bancaires, réglementés ou pas, représente 29 % des actifs financiers, contre 33 % en Italie, 40 % en Allemagne ou 42 % en Espagne. La Cour des Comptes relève que la crise sanitaire a favorisé toutes les formes d’épargne. L’épargne réglementée et les dépôts à vue ont vu leurs flux doubler (de 48,8 à 95,8 milliards d’euros) mais les achats d’actions ont atteint, en 2020, plus de 13 milliards d’euros quand ceux des unités de compte des contrats d’assurance vie ont dépassé 16,8 milliards d’euros.

55,7 millions de Livrets A sont détenus par des personnes physiques et 820 000 par des personnes morales. 83 % des Français détiennent un Livret A, 36 % un LDDS et 10 % un LEP. 19 % des Français détiennent un produit d’épargne logement en 2021, contre 22 % en 2016.

L’encours moyen des Livrets A est de 5 858 euros pour les personnes physiques, celui des LDDS est de 5 002 euros et celui des LEP de 5 604 euros. Les Livrets A au-dessus du plafond représentent 30 % de l’encours total mais seulement 7 % des livrets. Ceux qui dépassent 15 300 euros représentent 64 % de l’encours. Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 21 % des Livrets A et 34 % de l’encours. Les moins de 25 ans de leur côté possèdent 27 % des Livrets A et 12 % de l’encours.

La Cour des Comptes souligne que la rentabilité du fonds d’épargne qui centralise les ressources de plusieurs livrets réglementés baisse en raison de la diminution des taux d’intérêt de ces dernières années, sachant que le taux de rendement des livrets s’est contracté moins rapidement. La Cour estime que cette diminution de la rentabilité ne met pas en danger le système de l’épargne réglementée. Elle demande en revanche une séparation plus stricte de la gestion de ce fonds par la Caisse des Dépôts afin qu’il ne puisse pas y avoir d’interférences avec la Banque Postale et la CNP, filiales de la Caisse.

Le problème de l’épargne logement

La Cour Des Comptes souhaite une refonte de l’épargne logement qui répond à ses yeux de moins en moins à sa vocation initiale de soutien au financement des projets immobiliers des ménages. Entre 2016 et 2020, le flux de nouveaux prêts, déjà faible en 2016, s’est fortement réduit pour conduire à une production quasi nulle. La Cour indique que du fait de l’application du taux de rémunération en vigueur au moment de la souscription, de nombreux plans bénéficient de taux élevés qui sont coûteux pour les établissements de crédit. Le taux d’intérêt moyen des comptes à terme hors PEL de plus de deux ans est de 0,78 %, alors que le taux moyen des PEL de plus de 2 ans est de 2,6 %. Les plans souscrits avant 2011 ne sont pas limités dans le temps, ce qui permet le maintien de taux élevés tant que les souscripteurs n’effectuent pas de rachats. Si les PEL les plus anciens, rémunérés à plus de 5,25 %, ne représentent plus que 11 % des encours totaux, les PEL rémunérés entre 3,50 et 4,50 % représentent 28 % des encours et les PEL rémunérés entre 2,50 et 3,50 % pèsent pour 45 % des encours totaux : les trois quarts des encours sont donc rémunérés à 2,50 %. À fin décembre 2021, la Banque de France estime que le taux moyen (pondéré par les encours) des PEL ouverts avant 2011 est de 4,51 %, garantissant un rendement sans équivalent au regard du niveau de risque encouru. L’écart de performance instantané – celui qui est observé sur le premier trimestre 2022 – avec les placements obligataires ou les actions, s’est encore accru en raison de l’évolution des marchés des actions et des obligations. Pour mémoire, le taux de rémunération des PEL souscrits depuis le 1er janvier 2018 est de 1 %, ces plans étant soumis au prélèvement forfaitaire unique.

Jusqu’à maintenant, les pouvoirs publics se sont interdit de modifier les règles en vigueur pour les vieux contrats du fait de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, selon laquelle il ne serait pas possible de modifier de manière rétroactive les clauses d’un contrat. Or, la rémunération fait partie de ces clauses. Néanmoins, dans son rapport, la Cour suggère plusieurs pistes. Elle propose de modifier de manière unilatérale des contrats par les établissements de crédit concernés eux-mêmes sur le fondement de l’article 1195 nouveau du Code civil qui reconnaît la théorie de l’imprévision qui était jusque-là refusée par la Cour de cassation. Il pourrait en résulter un contentieux important avec des solutions divergentes avant que la Cour de cassation ne vienne éventuellement trancher. La Cour des comptes reconnaît que les établissements bancaires ne sont pas prêts à s’engager d’eux-mêmes dans cette voie. Une autre possibilité serait pour les établissements bancaires de négocier avec leurs clients la sortie de leurs PEL moyennant une indemnité calculée en fonction de la perte de l’avantage pour ces derniers. Les banques pourraient proposer des livrets avec des taux de rémunération plus élevés sur une période donnée. Une deuxième piste viserait à fiscaliser les anciens PEL pour encourager les épargnants à migrer sur d’autres produits. Il est, cependant, possible que cette mesure ne soit pas constitutionnelle en raison de son caractère rétroactif. Le gouvernement aurait du mal à trouver une majorité au Parlement sur ce sujet en raison de son caractère impopulaire. La Fédération bancaire française privilégie de son côté l’application, par voie réglementaire, d’un taux spécifique de rémunération des PEL échus, c’est-à-dire ceux qui sont arrivés à leur terme contractuel mais dont le déposant n’a pas demandé le retrait. Cette mesure pourrait être contestée devant le Conseil d’État. Les solutions de modification du régime de l’épargne logement sont donc peu évidentes.

Sur la question du plafonnement des produits d’épargne réglementée et de la fiscalité, la Cour des Comptes penche pour la stabilité, estimant que les inconvénients seraient plus importants que les avantages. Elle se prononce également contre la fusion du Livret A avec le LDDS.

Arnaques à l’épargne, comment s’en prémunir ?

4 questions à Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne

L’épargne n’intéresse pas que les banques et les assureurs, elle intéresse de plus en plus les voleurs et les fraudeurs. Faux sites, propositions de faux livrets aux rendements alléchants, hameçonnage, usurpation d’identité, les techniques sont multiples et la fraude tend à se développer. Quelles sont les techniques les plus fréquemment utilisées ?

L’hameçonnage ou « phishing » en anglais est la technique frauduleuse la plus communément utilisée sur le web. Elle vise à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles en se faisant passer pour un tiers de confiance. Les fraudeurs passent par des mails, des publicités, en ayant recours, le cas échéant, à des logos officiels. Les escrocs n’hésitent pas à créer des sites frauduleux ressemblant à des sites de sociétés respectables. Ils peuvent aussi créer des sites proposant des placements à fort rendement, sites souvent logés dans des pays étrangers. Des publicités alléchantes peuvent rediriger des internautes vers ce type de sites sur lesquels sont proposés des super-livrets, des actions, des placements alternatifs, des cryptoactifs, des NFT, etc. Ces sites peuvent fonctionner sur le principe des pyramides de Ponzi. L’escroc demande un premier versement qui donnera lieu à une rémunération attractive incitant l’épargnant à verser de nouvelles sommes. Au bout de quelques mois, le site ou ceux qui en sont à l’origine disparaissent en ne donnant plus suite aux emails. L’argent versé est parti sous d’autres cieux.

Les escrocs peuvent également démarcher par téléphone. Ils exercent généralement une forme de pression sur leurs interlocuteurs, en soulignant que leur offre est limitée dans le temps. Ce phénomène est loin d’être marginal. L’ACPR, le régulateur de l’assurance et de la banque, vient d’ajouter 437 sites à sa liste noire.

Les fraudeurs pour capter des épargnants utilisent tous les possibilités qu’offrent les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ils sont présents sur des applications comme YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Ils s’insèrent dans les réseaux de rencontre, les « chat » des jeux vidéo. Ils peuvent se faire passer pour des influenceurs ou recourir à ces derniers pour abuser des internautes. Par le biais de faux profils, les escrocs peuvent parler pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à leurs potentielles victimes, dans l’optique de gagner leur confiance et de leur soutirer leur épargne. Un Youtubeur, baptisé « Crypto Gouv », aurait ainsi arnaqué jusqu’à près de 300 personnes et détourné 4 millions d’euros en proposant des investissements en cryptomonnaies. Une quarantaine de plaintes ont été déposées et le parquet de Paris a ouvert une enquête mi-juillet. L’escroc présumé avait réussi à rassembler une communauté de 4 000 personnes avec lesquelles il échangeait quotidiennement sur des applications de messagerie comme « Telegram » et « Discord ». Il a annoncé lui-même qu’il partait avec tout l’argent le 9 juillet, avant de disparaître, sans que personne ne connaisse sa véritable identité.