Les Français et leur départ à la retraite

En France, selon le baromètre annuel de la DREES (2021), 60 % des non retraités souhaitent partir à la retraite à 60 ans voire avant. 46 % souhaiteraient, dans l’idéal, partir à la retraite à 60 ans, et une sur sept (14 %) avant cet âge. À l’inverse, 40 % des non retraités désirent partir après cet âge (+4 points par rapport à 2020).

Depuis le début des années 2000, l’âge idéal souhaité de départ à la retraite augmente progressivement. Il est passé de 55 à 59 ans de 2000 à 2010 tout en restant inférieur à l’âge légal. La part des personnes souhaitant partir entre 61 ans et 64 ans est passée de 2 % en 2009 à 28 % en 2021. Pour 69 % des personnes souhaitant partir entre 61 et 64 ans, l’âge de départ souhaité est de 62 ans, soit l’âge légal. La part des non retraités désirant partir à la retraite à 65 ans ou plus tard s’est ainsi stabilisée autour de 13 %, contre 6 % en 2000.

Du désir à la réalité…

En 2021, 60 % des non retraités voudraient partir à la retraite à 60 ans ou avant (mais seuls 8 % estiment qu’ils pourront effectivement le faire). Les non retraités estiment leur âge réel de départ à la retraite à 64 ans et 10 mois en moyenne. L’écart avec l’âge moyen souhaité est de 4 ans et 3 mois. Cet âge de 64 ans et 10 mois est nettement supérieur à l’âge effectif de départ à la retraite, 62 ans et trois mois. Les non retraités considèrent que dans les prochaines années, leur âge de départ à la retraite sera reculé en raison des réformes passées et de celles à venir.

Les Français considèrent le report du départ à la retraite comme une contrainte. Ainsi, les non retraités estiment qu’il n’est plus acceptable de faire travailler les gens au-delà de 63 ans et 5 mois en moyenne. Cet âge a baissé de 5 mois entre 2020 et 2021.

Le niveau de vie, une projection pessimiste

Si aujourd’hui, le niveau de vie relatif des retraités est supérieur à celui de l’ensemble de la population, selon la DREES, 62 % des non retraités pensent que le leur sera plus faible. 23 % pensent même que leur niveau de vie à la retraite sera « bien moins bon ». Seuls 11 % pensent que leur niveau de vie sera meilleur (10 %).

Si aucune réforme ne fait consensus, l’enquête de la DREES comme celles du cercle de l’Épargne soulignent qu’une large majorité des Français jugent nécessaire de réformer pour sauver le système des retraites.

En 2021, seulement 25 % des sondés par la DREES indiquent que les réformes déjà effectuées suffisantes. Cette proportion est un peu plus faible qu’en 2020 (30 %). 64 % personnes interrogées estiment que des réformes supplémentaires seront nécessaires. Sans surprise, seuls 2 % des sondés sont favorables à une diminution des pensions. L’allongement de la durée de cotisation reçoit l’assentiment de 18 % des sondés, contre 15 % pour l’augmentation des cotisations salariales. 13 % se prononcent pour un départ plus tardif à la retraite.

En 2021, les nouveaux retraités indiquent, selon la DREES, qu’ils auraient aimé partir à 61 ans, soit plus d’un an en deçà de l’âge effectif de liquidation des droits. De 2010 à 2017, la moitié des personnes interrogées considéraient que l’âge idéal de départ à la retraite était de 60 ans, contre 40 % des personnes interrogées en 2021, soit 10 points de moins. Les retraités interrogés en 2021 sont plus nombreux que ceux interrogés entre 2010 et 2017 à considérer que l’âge idéal pour un départ à la retraite est supérieur à 60 ans.

Partir dès que cela est possible

73 % des nouveaux retraités déclarent avoir liquidé leurs droits dès qu’ils en ont eu la possibilité. 65 % déclarent être partis à l’âge qu’ils souhaitaient, soit 4 points de plus par rapport aux retraités partis quatre ans plus tôt. 72 % des nouveaux retraités soulignent être partis à la retraite du fait d’une décision individuelle. 21 % se considèrent avoir été contraints à partir.

Profiter le plus longtemps possible de la retraite

81 % des nouveaux retraités mettent en avant comme facteur de départ le souhait de profiter au mieux de leur retraite. Cette proportion est en hausse constante +8 points entre 2014 et 2017, et de +4 points entre 2017 et 2021.

Pour 78 % des retraités interrogés, le fait d’avoir atteint l’âge minimum légal a été un facteur important dans le choix de partir. Pour 69 %, l’atteinte de l’âge de la retraite à taux plein a joué un rôle important dans leur décision de départ. Dans 60 % des cas, les nouveaux retraités jugeaient avoir atteint un niveau de pension suffisant pour vivre correctement. La moitié des nouveaux retraités déclarent ne plus souhaiter travailler. Un tiers mentionne des problèmes de santé incompatibles avec l’exercice d’un emploi. Les facteurs familiaux (départ du conjoint à la retraite, obligations familiales) sont mentionnés par un quart des nouveaux retraités.

Un report de l’âge de départ à la retraite, avant tout pour des raisons financières

Parmi les retraités déclarant ne pas être partis dès que cela leur était possible, 69 % mentionnent le désir d’augmenter le montant de leur retraite. Plus des deux tiers indiquent le besoin de conserver leur salaire quelques années de plus. Pour 67 % de ces retraités, la satisfaction du travail contribue également à leur décision de reporter leur départ. 46 % des sondés expliquent également que le report était lié au fait qu’ils ne se sentaient pas prêts pour partir à la retraite.

La prise en compte de la pénibilité en France et chez nos partenaires

La prise en compte de la pénibilité est un sujet éminemment complexe en France comme dans nombre d’autres pays. Les départs anticipés à la retraite prévus pour certaines catégories correspondent à une forme de prise en compte de la pénibilité.

En 2014, la France a souhaité aller plus loin en mettant en œuvre un Compte de Pénibilité qui a été transformé, en 2017, en Compte professionnel de prévention. Ce compte permet de bénéficier notamment d’une retraite anticipée. Les points inscrits sur le C2P permettent de financer la majoration de durée d’assurance, à raison de 10 points pour un trimestre, dans la limite de huit trimestres. L’âge légal de départ est alors abaissé du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d’assurance, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.

Le compte professionnel de prévention (C2P) ne comporte plus que six critères d’exposition à la pénibilité et pouvant donner lieu à l’octroi contre dix initialement. Les six points sont le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif, les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, bruit.

Dans le détail, ce sont les salariés qui travaillent la nuit ou en équipes alternantes qui bénéficient plus fréquemment de ce dispositif. L’accès serait plus élevé pour les hommes (19 % contre 12 % pour les femmes) et pour les salariés travaillant dans l’industrie. La présence d’un CHSCT ou d’un syndicat renforcerait également la probabilité de disposer d’un compte de prévention de la pénibilité. La DARES estime que 2,9 millions de salariés sur les 26 millions au total sont potentiellement éligibles à un tel compte.

Le projet de réforme version 2023

La réforme des retraites de 2023 comporte plusieurs dispositions assouplissant le régime de C2P dont le déplafonnement du nombre maximal de points qu’il est possible d’acquérir au cours de la carrière. Elle prévoit un assouplissement des modalités d’acquisition des points. Les critères permettant de bénéficier du compte pénibilité sont revus à la baisse. Pour le travail de nuit, pour l’obtention de points, 100 nuits travaillées par an suffiront au lieu de 120. Pour le travail alterné, le seuil passe de 50 à 30 nuits travaillées.

Le projet de réforme comporte également une disposition modifiant la valeur des points afin de favoriser l’utilisation du compte professionnel de prévention pour la formation ou le temps partiel.

La meilleure prise en compte de la poly-exposition permettra chaque année à 8 000 assurés déjà exposés d’acquérir davantage de points. La baisse des seuils permettra, chaque année, à 55 000 salariés supplémentaires d’acquérir des points sur leur C2P. La modification de la valeur du point pour la formation professionnelle ou le temps partiel bénéficierait à l’ensemble des salariés ayant un C2P et utilisant des droits au titre de la formation professionnelle ou du temps partiel chaque année, soit 70 000 salariés à horizon 2030.

Le gouvernement a prévu un suivi individuel spécifique qui serait par ailleurs mis en place pour les salariés exerçant un métier particulièrement exposé aux facteurs ergonomiques, dès la visite de mi-carrière à 45 ans. Cette mesure permettrait notamment d’assurer un meilleur suivi des salariés dont l’état de santé est altéré et de les informer de la possibilité de bénéficier d’un départ à retraite anticipé à taux plein pour inaptitude si leur état de santé leur y donne accès. Le coût de cette mesure est évalué à 300 millions d’euros à l’horizon 2030. Le dispositif permettrait à 5 200 personnes de plus par an de bénéficier de la retraite pour inaptitude.

Le gouvernement prévoit la création d’un Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) et d’un Fonds de prévention de l’usure professionnelle dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux publics. Ces fonds seront dotés de 1,1 milliard d’euros d’ici 2027, par la branche Accident du Travail – Maladie Professionnelle pour le premier et par la branche maladie pour le second.

La prise en compte de la pénibilité en Espagne

En Espagne, les activités ou les métiers considérés comme exceptionnellement pénibles, dangereux, toxiques ou insalubres, et qui impliquent des taux de mortalité ou de morbidité élevés, concernent : les travailleurs de l’industrie minière, des secteurs aérien et ferroviaire ; les artistes ; les professionnels de la tauromachie ; les pompiers ; les membres des polices locales. Pour chaque activité ou métier, un barème spécifique fixe le coefficient d’anticipation applicable. Les personnes présentant un degré d’incapacité au moins égal à 45 % entraînant une diminution de leur espérance de vie peuvent prétendre à une pension anticipée dès l’âge de 56 ans (et dès 52 ans pour celles présentant une incapacité minimum de 65 %).

La prise en compte de la pénibilité en Italie

En Italie, les activités ou les métiers pénibles (lavori usuranti) concernent les mineurs, les travailleurs impliqués dans l’élimination de l’amiante, les travailleurs de nuit, les chauffeurs de véhicules lourds de transport public. Les travailleurs exposés à la pénibilité sont éligibles à un départ anticipé de 12 à 18 mois avant l’âge normal de la retraite. Le départ anticipé est subordonné à l’exercice d’un emploi pénible pendant au moins 7 ans au cours des 10 dernières années de la vie active du travailleur ou, alternativement, pendant la moitié de sa vie active. Par ailleurs, l’augmentation programmée de l’âge de départ à la retraite en fonction des progrès d’espérance de vie ne leur est pas applicable.

Le Livret d’Épargne Populaire, le produit de taux le mieux rémunéré de France

Depuis le 1er février 2023, le taux du Livret d’Épargne Populaire (LEP) est fixé à 6,1 %, ce qui en fait le produit le mieux rémunéré de France. Depuis le 1er février 2020, le taux du LEP est égal au chiffre le plus élevé entre le taux des livrets A majoré d’un demi-point et le taux d’inflation.

Le LEP qui permet ainsi de compenser les effets de l’inflation n’est toutefois pas accessible à tous les Français. Pour ouvrir un LEP, l’épargnant doit présenter un avis d’imposition (ou un justificatif d’impôt) de l’année précédente (ou de l’année en cours) Ses revenus doivent être inférieurs à un plafond qui correspond au seuil actuel d’exonération de la taxe d’habitation (article 1417 du CGI) multiplié par un coefficient de 180 % (article L.221-15 du code monétaire et financier).

Pour 2023, les seuils par part sont les suivants :

| Quotient familial | Plafond de revenus |

| 1 part | 21 393 € |

| 1,5 part | 27 107 € |

| 2 parts | 32 818 € |

| 2,5 parts | 38 531 € |

| 3 parts | 44 243 € |

| 3,5 parts | 49 956 € |

| 4 parts | 55 667 € |

| Demi-part supplémentaire | 5 714 € |

Si les revenus dépassent ces plafonds au cours d’une année, le LEP n’est pas clôturé à condition que les revenus de l’année suivante repassent en dessous du seuil d’éligibilité. Depuis 2020, les banques peuvent s’enquérir de la situation fiscale des titulaires directement auprès des services fiscaux évitant la fourniture tous les ans des avis d’imposition.

Le plafond du LEP est de 7 700 euros. Les intérêts sont comme pour le Livret A et le LDDS exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

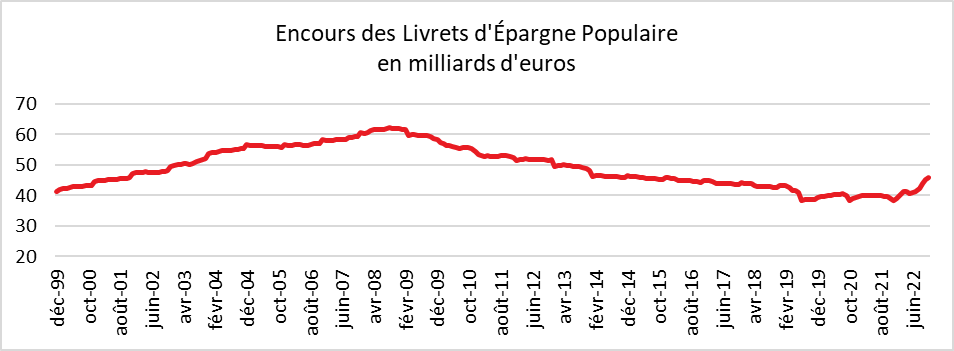

L’encours du LEP était de 38,3 milliards d’euros en 2021. Il dépassait 65 milliards d’euros en 2008. L’encours moyen d’un LEP est de 5 600 euros fin 2021, équivalent à celui observé en 2020. 43 % des LEP dépassent le plafond réglementaire de 7 700 euros et représentent ainsi 70 % de l’encours global.

Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 53 % des encours des LEP, mais 44 % des livrets – pour un poids dans la population française de 21 % en 2021. Les employés représentent 30 % des ouvertures de LEP en 2021, pour un poids dans la population de 15 %. Les actifs ayant un emploi représentent 56 % des ouvertures, les étudiants, chômeurs et inactifs 18 %, et les retraités 22 %.

Au 31 décembre 2021, selon la Banque de France, le nombre de LEP était de 6,9 millions. Le nombre de LEP était en baisse constante depuis une dizaine d’années. Il y avait 13,2 millions de LEP en 2008. En 2021, une baisse de 170 000 unités a été enregistrée. Les premières données pour 2022 indiquent un retournement de tendance. Le taux de détention globale est de 12,9 % en 2021, contre 13,3 % en 2020.

Selon la Direction générale des finances publiques, le nombre d’individus éligibles au LEP à fin 2021 est de près de 18,6 millions. Seulement 37 % des personnes éligibles détenaient un LEP en décembre 2021.

Le faible taux de détention du LEP s’explique par le fait qu’il s’adresse à la partie de la population ayant la plus faible capacité d’épargne. Le manque d’information et de publicité contribue également à ce faible taux. Les banques le promeuvent peu. Par ailleurs, jusqu’en 2019, la nécessité d’adresser annuellement l’avis d’imposition dissuadait certains épargnants d’en souscrire un.

Les Français et leur patrimoine

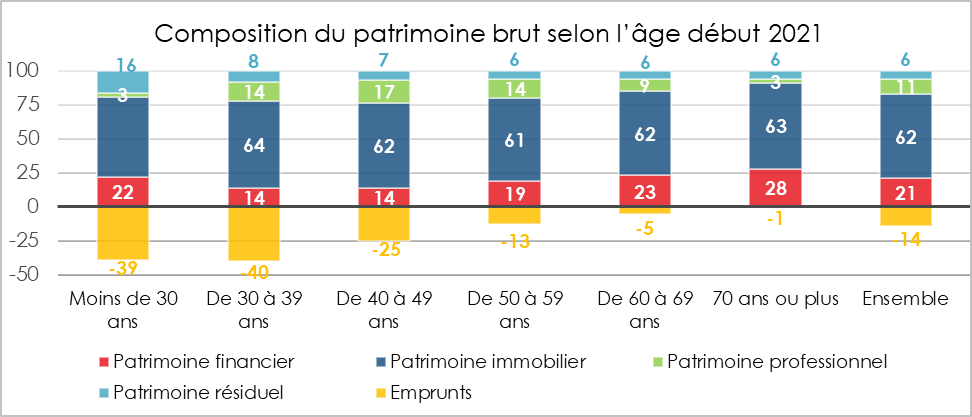

Le montant du patrimoine moyen brut des ménages s’élevait en 2021 à 317 100 euros. Celui-ci est composé à plus de 60 % de biens immobiliers. Les 50/59 ans sont ceux dont le patrimoine moyen est le plus élevé (401 300 euros), mais net d’emprunt, ce sont les 60/69 ans qui sont les mieux dotés (378 900 euros). L’écart entre patrimoine brut et net est plus important chez les moins de 40 ans en raison du poids des emprunts immobiliers à rembourser.

Un patrimoine médian de 177 200 euros

Début 2021, la moitié des ménages disposent d’un patrimoine brut supérieur à 177 200 euros (patrimoine médian). Le patrimoine médian est faible, autour de 15 200 euros quand le patrimoine médian immobilier atteint 126 200 euros. Le montant du patrimoine financier médian monte à 23 300 euros pour les plus de 70 ans. Le montant de patrimoine brut médian augmente continûment avec l’âge jusqu’à 60 ans. Le patrimoine brut reste très inégalement réparti dans la population : la moitié des ménages les mieux dotés détiennent 92 % des avoirs.

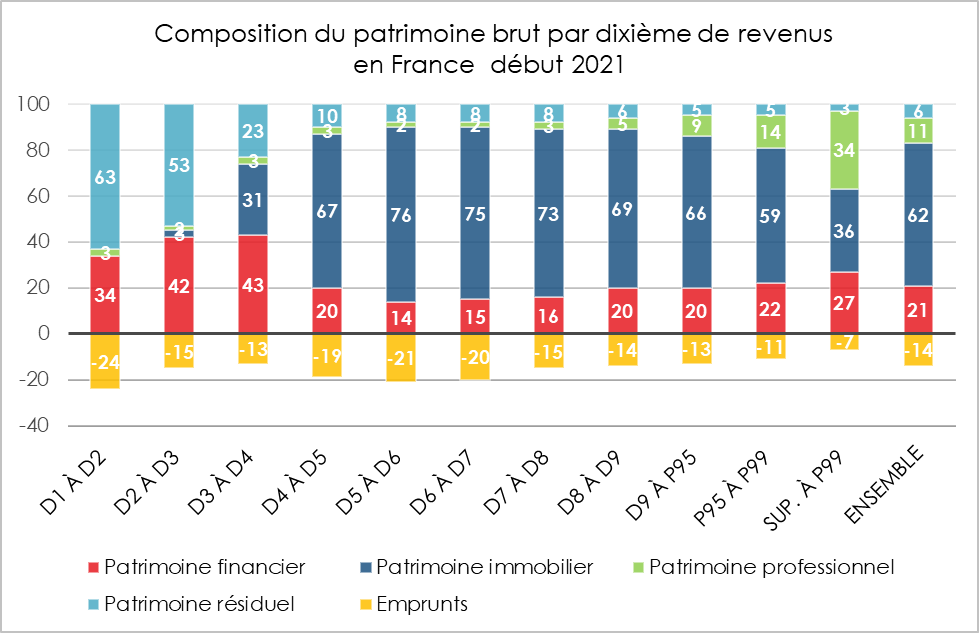

L’immobilier, plus de 60 % du patrimoine des ménages

L’immobilier représente 62 % du patrimoine de l’ensemble des ménages mais les 30 % des ménages les moins dotés n’en possèdent pas ou peu.

Chez les moins de 40 ans, les emprunts représentent 40 % de la valeur du patrimoine, contre moins de 1 % chez les plus de 70 ans. Le patrimoine financier représente 21 % du patrimoine brut. Ce taux est de 28 % chez les plus de 70 ans. Le patrimoine dit résiduel est constitué des biens non financiers et non immobiliers comme les bijoux, les œuvres d’art, les voitures, etc. Le poids du patrimoine est naturellement relativement plus important pour les ménages n’ayant pas ou peu de patrimoine immobilier ou financier.

Le poids de l’immobilier au sein du patrimoine est le plus important pour les classes moyennes. Son poids est plus faible parmi les ménages bien dotés en patrimoine, l’immobilier entrant alors en concurrence avec les placements financiers et les biens professionnels. Le patrimoine financier représente un tiers du patrimoine immobilier, sauf chez les ménages les moins bien dotés où il atteint entre 34 et 43 %.

Liquidité rime mal avec rentabilité

Depuis plusieurs années, l’allocation de l’épargne des ménages évolue lentement. Elle prend la forme suivante :

- Dépôts à vue/numéraire : 30 %

- Produits de taux : 45 %

- Actifs non garantis : 25 %

Afin de sensibiliser les épargnants à la rentabilité des différents types de placement, l’Observatoire de l’épargne européenne (OEE) a mis en place un indice qui est effectif depuis le 15 décembre dernier.

Pour mesurer la performance des différentes classes d’actifs, l’OEE utilise leur rémunération moyenne calculée mensuellement ou annuellement par la Banque de France et France Assureurs et, l’évolution du poids de chaque instrument dans le patrimoine financier des ménages évalué par la Banque de France. Cet indice permet ainsi d’avoir une vision simple de la performance pondérée des placements des Français.

Selon cet indice, depuis 2012, la valeur du patrimoine des ménages progresse, en moyenne, de 3,95 % par an, la part financière augmentant de 2,14 %.

Ce rendement de 2 % peut apparaître faible au regard d’autres communications financières. L’Autorité des marchés financiers évalue le rendement annuel moyen d’un portefeuille diversifié d’actions investi sur 15 à 20 ans entre 5 et 7 % l’an mais la part allouée aux actions est faible en France, ce qui automatiquement dilue la performance. Le poids des actions et des valeurs de marchés dans le patrimoine varie selon les modes de calcul de 10 à 25 %. L’OEE a retenu une valeur basse à 10 % (435 milliards d’euros sur les quelque 4 500 milliards d’euros d’actifs détenus).

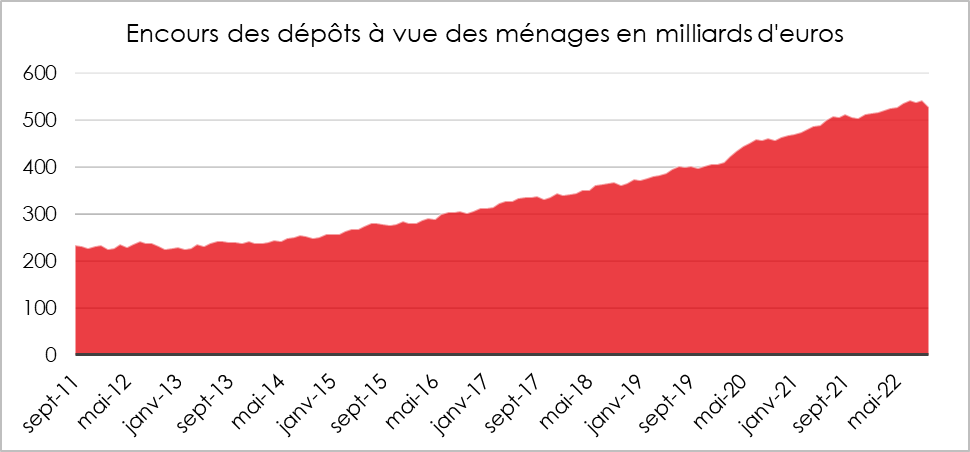

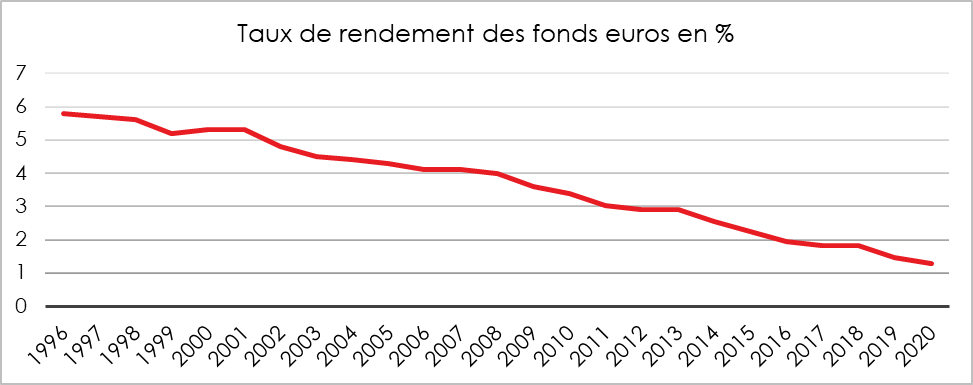

Si la proportion des unités de compte dans la collecte atteint depuis deux ans près de 40 %, si le nombre de Plans d’Épargne en Actions a dépassé 5 millions l’année dernière, si les fonds euros ont été en décollecte en 2022, cependant la répartition du stock de patrimoine évolue lentement. L’allocation de l’épargne française protège peu de l’inflation. Depuis 2012, le rendement réel des placements a été négatif durant plus de 10 trimestres (entre 2018 et 2019 et depuis le début de l’année 2022). La surexposition aux liquidités explique ce résultat. L’encours des dépôts à vue dépassait, fin 2022, 400 milliards d’euros quand celui de l’épargne réglementée a battu un nouveau record à plus de 800 milliards d’euros. Si la décollecte des fonds euros a atteint plus de 17 milliards d’euros en 2022, leur encours était encore de plus de 1 370 milliards d’euros, sur les 1 850 milliards d’euros de l’assurance vie.

Quand les escrocs lorgnent votre épargne

En période d’inflation, en période de taux faibles, les épargnants peuvent perdre raison et s’en remettre au premier bonimenteur venu. Avec le développement des réseaux sociaux, des publicités en ligne, les risques de fraude sont démultipliés. Les fraudes ou tentatives de fraude auraient augmenté de 155 % en un an selon une étude de LexisNexis Risk Solutions.

Les épargnants peuvent être démarchés par téléphone, via des messageries ou par mail. Des sites Internet peuvent proposer des placements avec des rendements alléchants. En 2022, les escroqueries à l’épargne auraient coûté, en France, 500 millions d’euros et 4,5 milliards d’euros depuis 2016. Dans près de 60 % des cas, les offres frauduleuses usurpent l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier officiellement autorisé à commercialiser de tels produits. Cela peut être le nom d’une grande banque commerciale. La quasi-totalité des offres frauduleuses concerne de faux crédits ou livrets d’épargne. Il faut également faire très attention aux services de paiement en ligne et aux contrats d’assurance.

Quelques conseils :

- Avant de se lancer dans un placement en ligne, l’épargnant doit vérifier la réalité de la société à l’origine de la proposition. Les sites de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’ACPR (régulateur des banques et des assureurs) tiennent à jour des listes des sites frauduleux. 1 240 sites frauduleux sont répertoriés.

- Il ne faut pas se fier au nom, certains fraudeurs utilisant des marques ayant pignon sur rue. La moitié des fraudes concerneraient des sites recourant à l’identité d’établissements déjà existants.

- Les sites situés en dehors de l’Union européenne n’offrent pas de protection pour les épargnants.

- L’épargnant doit faire attention aux opérations de démarchage en ligne ou par téléphone aboutissant au transfert de données bancaires. Il a tout avantage à ne jamais conclure une opération lors du premier appel afin de pouvoir réaliser les vérifications d’usage.

- Les placements offrant des rendements garantis sans commune mesure avec ceux pratiqués sur la place doivent alerter les épargnants et les amener à être suspicieux.

2022, une année de ruptures et de confirmations pour l’épargne

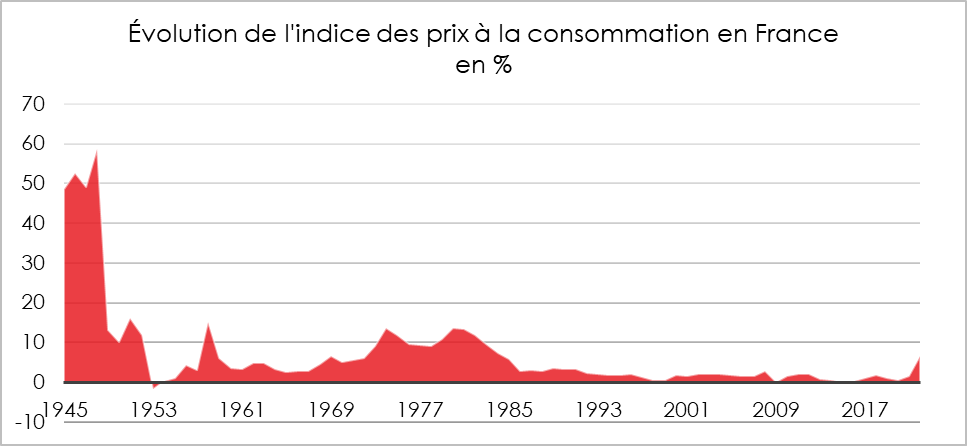

L’année 2022 a été marquée par la résurgence de l’inflation, la remontée des taux et par la baisse du CAC 40 de plus de 8 %. Les Français n’avaient pas connu de vague inflationniste depuis près de deux générations. La progression rapide des prix a érodé le pouvoir d’achat des ménages, contraignant les gouvernements à intervenir massivement.

Cette inflation qui s’est amorcée après la crise covid s’est amplifiée avec la guerre en Ukraine. La désorganisation des circuits de production et de distribution provoquée par l’épidémie ainsi que les plans de relance mis en œuvre par de nombreux gouvernements ont débouché sur des déséquilibres entre offre et demande propices à des hausses de prix. La guerre en Ukraine, en soustrayant du marché international deux pays disposant de ressources importantes dans le domaine de l’agriculture, des matières premières et de l’énergie, a accru les pénuries et les tensions sur les prix.

L’inflation s’est d’autant plus facilement diffusée que les liquidités ont atteint des niveaux records, les banques centrales ayant pratiqué depuis une dizaine d’années des politiques monétaires non conventionnelles. Avec le retour de l’inflation, les banques centrales ont été amenées à relever leurs taux directeurs, à mettre un terme à leurs programmes de rachats d’obligations voire à réduire leur bilan.

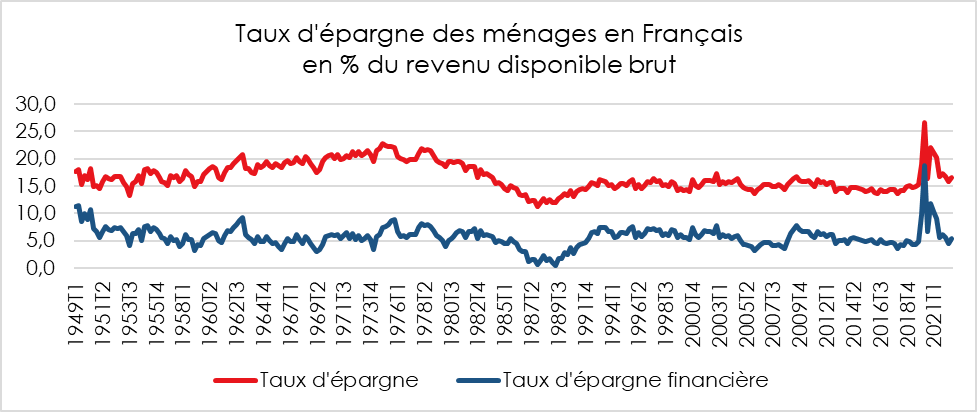

Les Français ont maintenu un effort d’épargne élevé durant l’année 2022. Leur taux d’épargne, s’il est en baisse par rapport à une année 2021 encore marquée par une période de confinement, demeure supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire. Le haut niveau d’incertitudes et le vieillissement de la population constituent des facteurs contribuant au maintien d’un taux d’épargne élevé.

De manière contre-intuitive, l’inflation favorise également une épargne importante. Les ménages ont, en effet, surtout en début de vague inflationniste tendance à épargner pour maintenir constante la valeur réelle de leur patrimoine. Ce retour de l’inflation a mis à mal le rendement de nombreux produits d’épargne, même si certains ont bénéficié du processus de hausse des taux. Le rendement réel (taux de rendement – taux d’inflation) est devenu négatif tant pour le Livret A que pour les fonds euros de l’assurance vie. Les produits investis en « actions » ont été affectés par la chute des cours qui a été néanmoins limitée, la baisse du CAC40 de 8 % faisant suite à sa hausse de 28 % en 2021. Sur trois ans, le CAC 40 a gagné 22 % et 30 % sur 5 ans. Par ailleurs, le placement « actions » comprend deux composantes, l’évolution du titre et les dividendes. Les deux sont certes liés mais il convient, pour mesurer le rendement de ce type de placements, de prendre l’un et l’autre en compte. Sur moyenne et longue période, les placements en actions ou en unités de compte offrent potentiellement de meilleurs rendements que les produits de taux. La succession de crises, encaissée depuis une quinzaine d’années, ne change pas la donne.

Les points saillants de l’année 2022 ont été les bons résultats du Livret A dopé par le relèvement de son taux, le maintien de la part des unités de compte de l’assurance vie au-dessus de 38 % et l’augmentation du nombre de détenteurs de Plans d’Épargne Retraite individuels qui se rapproche de la barre des 4 millions. Par ailleurs, le nombre de titulaires de Plans d’Épargne Actions a franchi celle des 5 millions.

L’édito du Président du Cercle de l’Epargne Jean-Pierre Thomas : La retraite à la carte, la solution ?

Jeune parlementaire, appartenant alors à l’UDF, nous nous battions en faveur d’une retraite à la carte, offrant aux actifs une liberté d’action pour choisir le moment de liquidation de leurs droits. L’âge couperet n’entrait pas dans nos considérations. Près de trente ans plus tard, peu de progrès ont été réalisés dans ce domaine. Le débat est manichéen à l’extrême. Faut-il ou non, au choix, reporter l’âge légal de départ à la retraite ou allonger la durée de cotisation ?

Chaque Français est différent face à la retraite. Certains souhaitent partir tôt en raison des épreuves professionnelles accumulées durant des décennies ; d’autres souhaitent rester travailler par passion ou par besoin ; quand d’autres imaginent cumuler emploi et retraite ou bénéficier d’une retraite progressive.

Avec les progrès de l’informatique, avec le recueil des données de carrière, les régimes de retraite auraient les moyens de personnaliser les droits à pension. Avec le relevé de carrière, une espérance de vie à la retraite potentielle pourrait être définie par salarié permettant, par voie de conséquence, d’ajuster le montant de la pension et l’âge d’ouverture des droits. En recourant à des techniques actuarielles, une plus grande égalité serait instituée entre les assurés. Ces techniques sont utilisées en Suède ou en Italie, par génération, pour équilibrer les régimes de retraite. Il est certainement possible de les individualiser. Après une certaine durée de cotisation, un actif pourrait accéder à la retraite, sachant que le montant de sa pension serait fonction de son espérance de vie. Ainsi, plus il partirait tôt, moins sa pension serait élevée. La retraite progressive devrait être encouragée avec l’introduction d’un bonus de pension. Elle offre l’avantage de maintenir des liens professionnels et sociaux.

La retraite à la carte peut s’inscrire dans un régime par points. Toujours quand j’étais parlementaire, je n’y étais pas opposé. Ce dernier pourrait voir le jour sans que cela n’aboutisse pour autant à un régime unique. En s’inspirant du régime complémentaire AGIRC/ARRCO, géré avec sagesse par les partenaires sociaux au point de disposer de réserves permettant de faire face aux aléas de la conjoncture, il aurait été possible de créer, pour chaque grande catégorie d’actifs, des régimes prenant en compte les spécificités de ces dernières. Les fonctionnaires, les indépendants, les professions libérales et les salariés pourraient ainsi mettre en place leurs régimes avec leurs règles autour de quelques valeurs communes. En toute transparence, un tel système permet de s’affranchir de l’âge légal de départ à la retraite et de ne retenir qu’une durée de cotisation pouvant varier en fonction de la pénibilité subie durant la vie professionnelle.

Depuis 1945, le monde du travail a évolué tout comme les relations sociales. La retraite version 2023 doit être en phase avec les valeurs et les souhaits de la population. Elle doit épouser son temps, en étant simple, juste et économiquement viable.

Jean-Pierre Thomas

Président du Cercle de l’Épargne

Une autre réforme des retraites sera-t-elle nécessaire d’ici 2030?

Interrogé pour BFMTV, Philippe Crevel estime que le débat devrait davantage se focaliser sur la nécessité d’améliorer la productivité et augmenter le taux d’emploi qui en France est nettement inférieure ses partenaires. Cela peut, selon lui passer par une hausse des heures de travail, le recours à l’immigration et le recul de l’âge de départ à la retraite.

Et si le Livret A permettait de financer le nucléaire ?

Au micro de France Inter, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, était invité à réagir à la possibilité avancée par le gouvernement de puiser dans dans le Livret A pour financer la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires.

L’assurance-vie a souffert de la comparaison avec le Livret A en 2022

Dans les colonnes du journal Les Echos, le Directeur du Cercle de l’Epargne analyse les résultats de l’assurance vie sur l’année 2022. S’il estime que les résultats 2022 sont plus faibles que les années précédentes, il rappelle que « l’assurance-vie demeure de loin le premier placement des ménages avec un encours de 1842 milliards d’euros à fin décembre 2022 ».

Retraite : les jeunes se préparent à la capitalisation

Cité dans les Echos, Philippe Crevel met en exergue les enseignements de l’enquête menée chaque année par le Cercle de l’Epargne et d’Amphitéa avec l’appui d’AG2R La MONDIALE sur le rapport des jeunes à la retraite.

En 2022, l’assurance vie a fait preuve de résilience

Dans les colonnes de Boursier.com, le Directeur du Cercle de l’Epargne analyse les résultats de l’assurance vie en 2022.

Réforme des retraites : les bons choix à faire pour votre épargne

Dans les colonnes de Capital, Philippe Crevel insiste sur la complémentarité entre répartition et capitalisation pour garantir le pouvoir d’achat des retraités. “A l’étranger, l’épargne retraite finance 15% des revenus à la retraite. En France, c’est 2,3%”, déplore-t-il.

Réforme des retraites : de plus en plus de Français se tournent vers les plans d’épargne retraite

Dans cet article consacré à la préparation de sa retraite, l’enquête 2022 du « Les Français, l’épargne et la retraite » réalisée par le CECOP et l’IFOP pour le Cercle de l’Epargne et Amphitéa en partenariat avec AG2R LA MONDIALE est citée.

Le rôle croissant de l’épargne retraite pour permettre de préserver son pouvoir d’achat à la retraite est particulièrement évoqué. Cet article évoque notamment l’importance de l’épargne en vue de la retraite chez les 25-34 ans.

Le Livret d’épargne populaire va être rémunéré à plus de 6 % : qui peut en ouvrir un ?

Produit d’épargne destiné aux ménages modestes, le LEP est, selon Philippe Crevel, de loin le produit de taux le plus rémunérateur ». Pour le directeur du Cercle de l’Épargne ce produit, méconnu par nombre de potentiels bénéficiaires, « n’est pas spécifiquement mis en avant par les banques car il est coûteux ».

Les livret A et LDDS ont gagné 40 milliards d’euros en 2022, une première en dix ans

Philippe Crevel est cité dans cet article publié par Challenges. Il revient sur les facteurs qui ont contribué à cette collecte record du Livret A et du LDDS en 2022.

2022, une année en or pour Livret A

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du mois de décembre de l’année 2022 du Livret A

2022, une année en or pour Livret A

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

2022, la deuxième plus forte collecte de l’histoire du Livret A

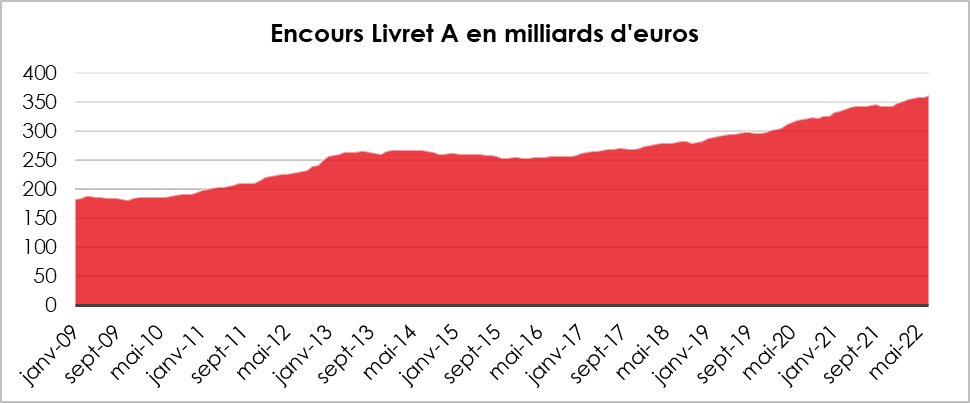

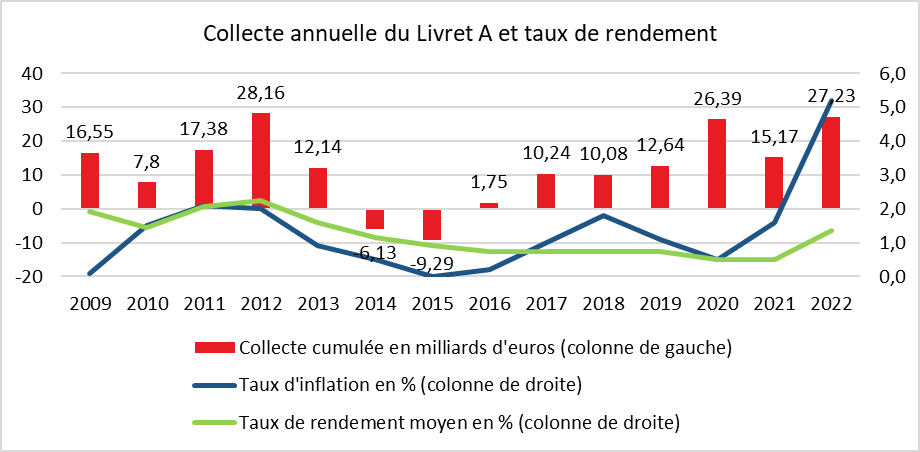

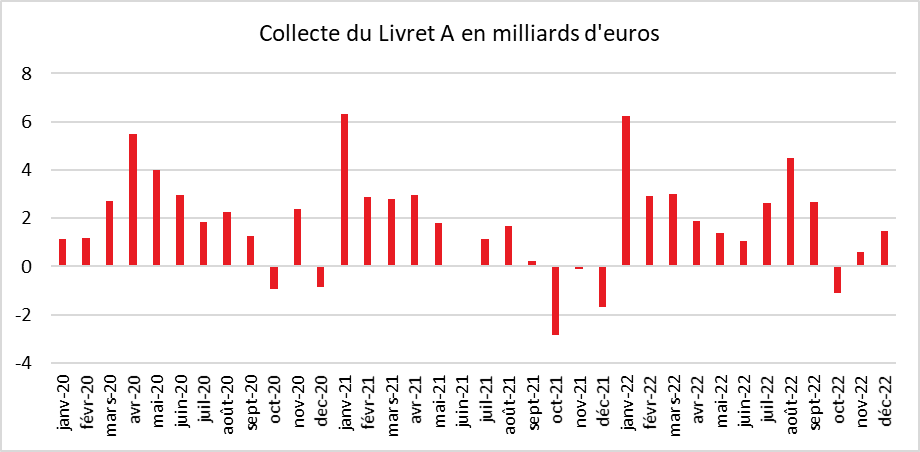

Avec une collecte positive de 1,45 milliard d’euros en décembre, le Livret A signe, en 2022, la deuxième meilleure année de son histoire. La collecte annuelle a, en effet, atteint, selon les données de la Caisse des dépôts et consignations, 27,23 milliards d’euros. Seule l’année 2012 fait mieux (28,16 milliards d’euros), année qui fut marquée par le relèvement du plafond à 22 950 euros et par la crise des dettes souveraines. En 2022, le Livret A aura donc enregistré une collecte supérieure à celle de 2020, l’année de la crise sanitaire (26,39 milliards d’euros).

La valeur refuge consacrée

Le contexte anxiogène en lien avec la guerre en Ukraine et la résurgence de l’inflation ainsi que les deux relèvements du taux rendement du Livret A ont contribué à ces excellents résultats de la collecte. En période de troubles et d’incertitudes, les Français épargnent en privilégiant la valeur refuge que représente le Livret A. Malgré l’érosion du pouvoir d’achat, les ménages ont maintenu un taux d’épargne élevé durant toute l’année. Ce dernier n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire.

L’augmentation de l’épargne de précaution au début des vagues inflationnistes est traditionnelle, les ménages craignant de ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour faire face aux dépenses de demain et d’après-demain. Par ailleurs, tout relèvement du taux du Livret A dope la collecte le mois de l’annonce et les deux ou trois mois qui suivent. En 2022, ce phénomène s’est une fois de plus vérifié.

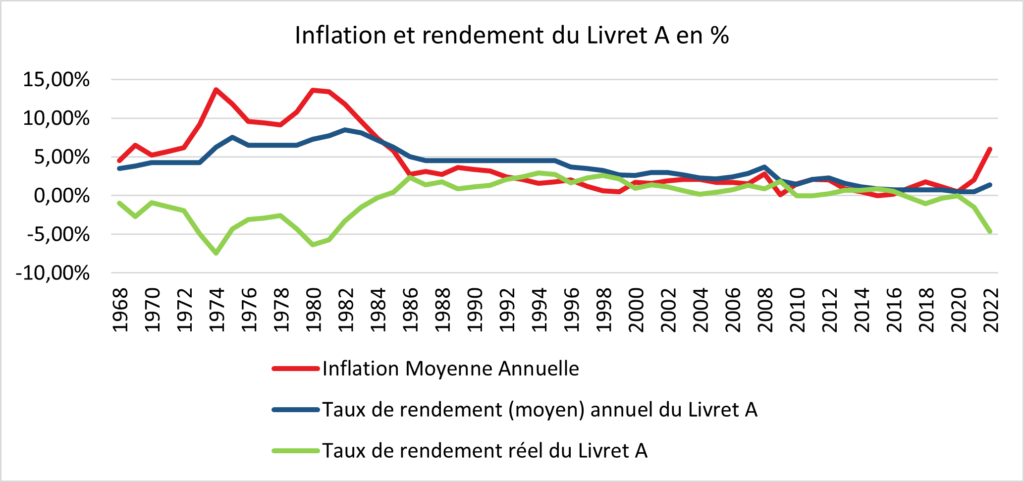

Un rendement réel pourtant négatif

Les deux relèvements du taux du Livret A n’ont cependant pas permis de compenser les effets de l’inflation. Il n’aura pas complètement protégé les épargnants des effets de la hausse des prix. Sur l’année, son rendement moyen a été de 1,37 % quand l’inflation a été de 5,2 %. Le rendement réel a donc été négatif de 3,8 points. Malgré tout, à l’exception du Livret d’Épargne Populaire, le Livret A figure parmi les produits de taux avec garantie du capital qui ont offert, en 2022, une des meilleure protection face à l’inflation.

Le LDDS, une collecte mesurée mais un encours au plus haut

Le Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré, en 2022, une collecte de 6,26 milliards d’euros. Il s’agit de sa quatrième meilleure année. Le LDDS est plus tributaire des besoins de liquidités des ménages au quotidien en étant l’antichambre du compte courant. Le Livret A davantage est considéré comme un placement d’épargne même si les deux produits obéissent aux mêmes règles.

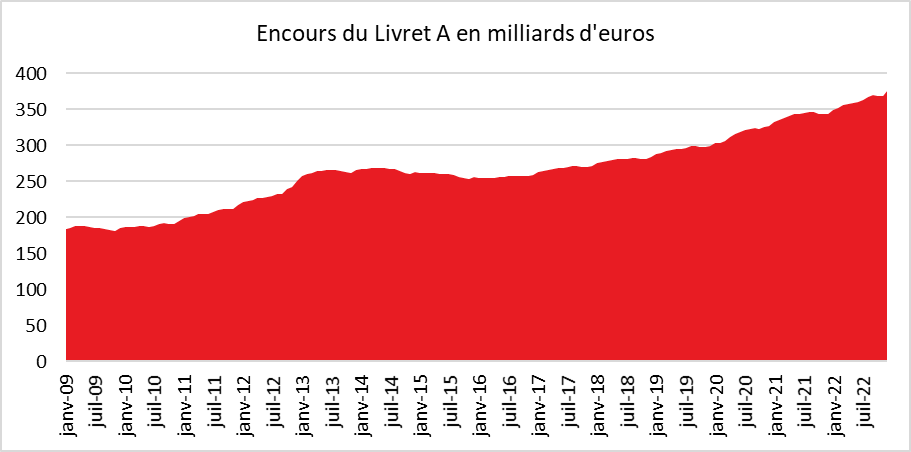

Des encours au sommet

L’encours du Livret A bat un nouveau record, en fin d’année, avec près de 375,5 milliards d’euros. Le montant des intérêts capitalisés s’est élevé à 4,83 milliards d’euros.

L’encours du LDDS a atteint également, en fin d’année, un nouveau sommet à 134,3 milliards d’euros. Les intérêts capitalisés ont atteint 1,73 milliard d’euros.

L’encours cumulé du LDDS et du Livret A s’élevait à 509,7 milliards d’euros, contre 469,7 milliards d’euros fin 2021. En décembre 2012, l’encours cumulé était de 342,6 milliards d’euros. En dix ans, cet encours a progressé de près de 50 % (48,7 %).

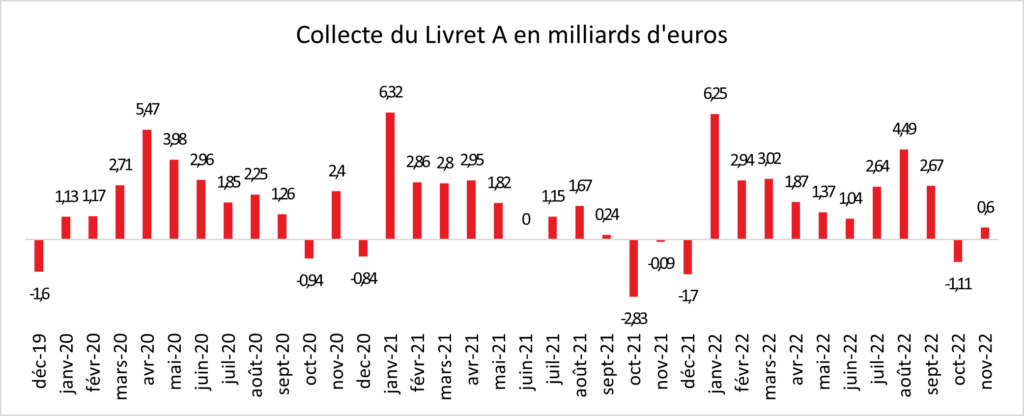

Décembre 2022, le Livret A et le LDDS terminent sur les chapeaux de roue

Décembre est traditionnellement un mauvais mois pour le Livret A. Lors de ces dix dernières années, cinq décollectes ont été enregistrées. En 2021, elle avait été de 1,7 milliard d’euros. La collecte moyenne de ces dix dernières années (hors 2022) était négative. Logiquement, décembre rime avec dépenses de fin d’année. En 2022, la collecte a été de 1,45 milliard d’euros. Sur ces quinze dernières années, seule, l’année 2012 (2,7 milliards d’euros) a connu une collecte du Livret A plus élevée. Le LDDS a également enregistré une forte collecte en décembre avec 1,24 milliard d’euros.

En cette fin d’année, les ménages ont opté pour la prudence, l’attentisme et la frugalité. Il est également possible que les préannonces d’un relèvement du taux du Livret A et du LDDS aient joué en leur faveur.

Un début d’années sous de bons auspices

Le début d’année 2023 devrait être encore favorable au Livret A et au LDDS qui profiteront sans nul doute du relèvement de leur taux, relèvement qui sera effectif à compter du 1er février 2023.

Livret, SCPI, private equity… Voici 6 placements pour vous protéger de l’inflation

Dans Money Vox, Philippe Crevel met en garde contre certains placements tels que l’or ou les obligations indexés sur l’inflation. Il précise ainsi que ces obligations peuvent s’avérer moins rémunératrice que les obligations. De même il estime qu’ « en cas de variation des prix, on peut se retrouver coincé avec son matelas doré »

Interview de Philippe Crevel sur l’essor de l’épargne retraite dans le journal de l’économie de radio classique

Philippe Crevel, était interrogé sur le succès du PER dans la matinale de Radio Classique. Il précisait que ce produit était principalement répandu chez les TNS et les cadres.

Avec un livret A à 3%, est-il temps de lâcher son assurance vie ?

Dans Money Vox le Directeur du Cercle de l’Épargne estime qu’il ne faut pas enterrer l’assurance vie trop vite. Le premier produit financier des ménages avec plus de 1850 euros d’encours, « dispose d’autres atouts, notamment la préparation de la transmission et la succession. Elle permet des arbitrages, le placement en unités de comptes. ».

PEL : qui a intérêt à ouvrir un plan d’épargne-logement, à 2 % ?

Cité dans le Monde, Philippe Crevel estime que le PEL a perdu de son attractivité. Pour autant il considère que ce produit « reste une bonne solution pour qui a un Livret A et un LDDS au plafond (respectivement 22 950 euros et 12 000 euros), d’autant que la rémunération est fixée pour quinze ans, durée de vie maximum d’un PEL ».

Rémunération du Livret A : interview de Philippe Crevel sur France Culture

Philippe Crevel revenait, sur l’antenne de France Culture, sur les raisons qui ont poussé le Gouverneur de la Banque de France a préconisé une hausse 3 % du Livret A au 1er février 2023.

Relèvement des taux des livrets réglementés : une affaire d’État

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RELÈVEMENT DES TAUX DES LIVRETS RÉGLEMENTÉS : UNE AFFAIRE D’ÉTAT

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A occupe une place à part dans l’imaginaire des épargnants. Possédé par quatre Français sur cinq (55 millions de livrets en circulation), il est de loin le premier produit d’épargne, du moins en nombre. Son encours de 369,1 milliards d’euros (novembre 2022 – source Caisse des dépôts et consignations) le place loin derrière l’assurance vie (1 856 milliards d’euros en novembre – source France Assureurs).

Le succès du Livret A repose sur un triptyque : sécurité, liquidité et « zéro fiscalité ». Le Livret A est garanti par l’État ; l’épargnant peut entrer et sortir à sa guise ; les intérêts versés ne subissent ni impôt, ni prélèvement sociaux. Le Livret A est le produit phare de l’épargne de précaution que chaque Français connaît depuis son enfance.

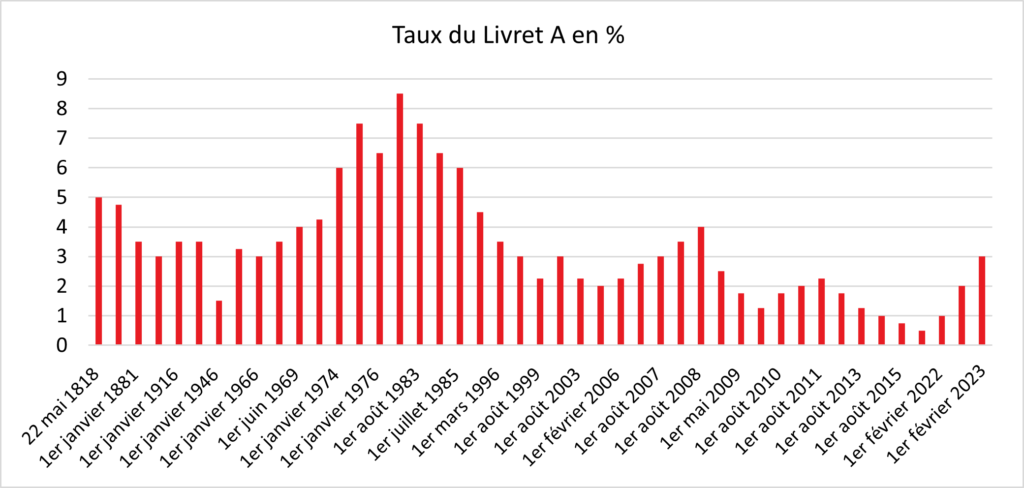

Le relèvement à 3 % du taux du Livret A est inférieur au taux émanant de la simple application de la formule. Le Gouverneur de la Banque de France a fait jouer la disposition prévue dans l’arrêté du 27 janvier 2021 qui permet de déroger à la formule en cas de circonstances exceptionnelles. Une augmentation supérieure à un point du taux du Livret A aurait eu des incidences sur le coût du crédit pour le logement social. Elle aurait également généré un coût plus important pour les banques et la Caisse des dépôts et consignations. Elle aurait contribué à perturber la hiérarchie des taux. Le Livret A produit de court terme aurait été mieux rémunéré que des produits de long terme. Enfin, une hausse du taux du Livret A en incitant les ménages à épargner peut pénaliser la consommation au moment où elle est étale en raison de la hausse des prix.

1. Les règles de fixation du taux du Livret A et du LDDS

Les taux des produits d’épargne réglementée sont fixés selon les dispositions prévues par l’arrêté du 27 janvier 2021.

Jusqu’en 2004, la fixation du taux des livrets de l’épargne réglementée relevait du pouvoir discrétionnaire du ministre de l’Économie. Afin de mieux protéger les épargnants et de dépolitiser le débat, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait retenu une formule reposant sur des paramètres économiques et financiers. À plusieurs reprises, les gouvernements n’ont pas retenu les résultats de la formule qui a connu, par ailleurs, plusieurs évolutions.

Le taux du Livret A a atteint un point bas le 1er février 2020 à 0,5 %. Son record date d’octobre 1981 à 8,5 % en pleine vague inflationniste.

Le taux est logiquement révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août. En vertu de la formule en vigueur, il est égal à :

a) La moyenne arithmétique entre :

– la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l’orientation modifiée (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ;

– l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages ;

b) 0,5 % qui joue le rôle de taux plancher.

En synthèse, le taux du Livret A correspond à la moyenne de l’inflation et du principal taux des marchés monétaires des six derniers mois.

Les données utilisées sont celles relatives au dernier mois pour lequel ces données sont connues. La composante « inflation » qui entre dans le calcul du taux du Livret A correspond à la moyenne arithmétique, sur 6 mois, des glissements annuels de l’IPC hors tabac (IPCHT).

En cas de circonstances exceptionnelles, afin de préserver le pouvoir d’achat des épargnants, le Gouverneur peut transmettre au ministre de l’Économie un avis et des propositions de taux dérogeant à la règle.

Le gouverneur peut également, entre les deux modifications traditionnelles, prévoir une révision du taux du Livret A. Au 15 avril et au 15 octobre de chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l’inflation ou des marchés monétaires le justifie, son gouverneur peut, en effet, proposer au ministre chargé de l’Économie de réviser les taux au 1er mai ou au 1er novembre.

2. La situation économique et financière pour la révision du 1er février 2023

Après avoir été à son niveau plancher de 0,5 % du 1er février 2020 au 1er février 2022, qui était également son niveau le plus bas depuis sa création en 1818, le taux du Livret A a connu, en 2022, deux hausses le portant successivement à 1 % le 1er février puis à 2 % le 1er août. Ces relèvements étaient avant tout imputables à la remontée de l’inflation qui est passée de 1,6 % en 2021 à 5,2 % en 2022. La résurgence de l’inflation a été plus marquée au second semestre 2022 qu’au premier.

Le relèvement du 1er février sera la troisième en douze mois. Le mouvement de hausse est le plus rapide de l’histoire du Livret A.

3. Le rendement réel du Livret A reste négatif

Sur l’ensemble de l’année 2022, compte tenu des relèvements de la rémunération du placement, le taux moyen du Livret A a été de 1,37 % soit moins que l’inflation qui s’est élevée à 5,2 %. Le rendement réel a donc été négatif de près de 4 % (3,83 %). Il faut remonter aux années 1980 pour retrouver une tel rendement négatif.

En passant à 3 % au 1er février avec une inflation attendue à 5,5 %, le rendement réel devrait du Livret A rester négatif mais dans une moindre proportion qu’en 2022.

4. Le LDDS, le petit frère du Livret A

Le Livrets de Développement Durable et Solidaire obéît aux mêmes caractéristiques que le Livret A. Il bénéficie du même taux que ce dernier. La France compte 24,5 millions de LDDS. L’encours moyen de ce produit est de 5 100 milliards d’euros. Au 30 novembre dernier, l’encours global s’élevait à 131,3 milliards d’euros.

5. Les conséquences de l’augmentation du taux du Livret A et du LDDS

Le relèvement du taux du Livret A et du LDDS a des conséquences non seulement pour les épargnants mais aussi pour les banques, la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les entreprises et l’État.

Quelles conséquences pour les épargnants ?

L’encours moyen des Livrets A est de 5 800 euros. En retenant ce montant, le passage de 2 à 3,0 % génère sur un an un gain de 58 euros, l’ensemble de la rémunération étant alors porté de 116 à 174 euros.

Pour un livret ayant atteint le plafond de 22 950 euros, le gain est de 229,5 euros pour une rémunération globale de 688,5 euros. 4,3 millions de titulaires de Livret A sont au plafond. S’ils ne peuvent plus faire de versements, ils continuent néanmoins à capitaliser les intérêts.

Pour les 24,5 millions de titulaires de LDDS, la hausse est la même. Pour un LDDS ayant un encours de 5 100 euros, correspondant à l’encours moyen, le gain est de 51 euros pour une rémunération globale, toujours sur un an, de 153 euros.

L’attractivité relative du Livret A par rapport aux autres placements

Le taux du Livret A et du LDDS se situe au-dessus du taux moyen des livrets ordinaires (0,3 % en novembre 2022, selon la Banque de France). Les rendements des fonds euros l’assurance vie pour 2022 devraient se situer autour de 1,8 et 2 %. Net d’impôts, ils devraient se situer entre 1,2 et 1,4 % c’est-à-dire au même niveau que le taux du Livret A sur l’année écoulée. Pour 2023, le rendement du Livret A pourrait être supérieur à celui des fonds euros de l’assurance vie, ce qui constituera un précédent, un produit de court terme étant en principe moins bien rémunéré qu’un produit de long terme.

Les conséquences pour le logement social, les banques et l’État

L’augmentation des taux de l’épargne réglementée qui est plus rapide que celle des taux de marché renchérit les coûts de gestion des produits concernés (Livret A, LDDS, LEP et Livret Jeune). Cette augmentation a également des conséquences pour le logement social.

Le relèvement du taux du Livret A augmente le coût de la ressource pour les bailleurs sociaux qui se financent à partir du Livret A. Ce coût prend en compte le taux de rémunération auquel s’ajoute les frais de rémunération des réseaux (0,3 %) et ceux liés à la gestion des prêts. Le coût marginal pourrait dépasser 3,5 % ce qui est supérieur aux taux des emprunts sur les marchés. Le Livret A finance également les collectivités locales qui seront également touchées par la hausse des taux tout comme les PME qui peuvent accéder aux ressources du LDDS.

Le relèvement des taux de l’épargne réglementée génère un surcoût pour la Caisse des dépôts et consignations qui centralise 60 % de l’encours du Livret A et pour les banques en ce qui concerne le solde restant. Le coût global du relèvement pour le Livret A est de 3,69 milliards d’euros dont 1,5 milliard pris en charge par les banques et 2,2 par la Caisse des dépôts. Pour le LDDS, le surcoût est de 1,3 milliard d’euros. Au total, le surcoût pourrait être de 5 milliards d’euros.

L’augmentation du coût du Livret A peut diminuer les recettes de la Caisse des dépôts et, par voie de ricochet, les bénéfices qu’elle verse à l’État.

Une collecte en hausse dans les prochains mois ?

Toute augmentation du taux du Livret A a un effet immédiat sur le collecte. Cet effet dure en règle générale trois mois avant de s’estomper. En 2022, les deux annonces de hausse ont été suivies d’une forte collecte.

Au mois de janvier 2022 (mois de l’annonce du passage à 1 %), la collecte du Livret A a été positive de 6,25 milliards d’euros. Elle a été de 2,94 milliards d’euros en février et de 3,02 milliards d’euros en mars. Elle a diminué en avril à 1,87 milliards d’euros. Elle est remontée au mois de juillet (mois d’annonce du passage à 2 %), atteignant 2,64 milliards d’euros quand, au mois d’août, elle s’est élevée à 4,49 milliards d’euros. Au mois de novembre, la collecte est devenue négative à -1,1 milliard d’euros.

Sur l’ensemble de l’année 2022, marquée par deux relèvements, la collecte a été fortement positive avec (dans l’attente des résultats du mois de décembre), un gain de plus de 25 milliards d’euros. La collecte de 2022 pourrait être pour le Livret A la troisième voire la deuxième (en fonction de décembre) plus importante de son histoire. Pour le moment, les deux collectes les plus importantes sont celles de 2012 (crise des dettes souveraines et relèvement du plafond de 15 300 à 22 950 euros) avec 28,16 milliards d’euros et celle de 2020 (crise sanitaire) avec 26,39 milliards d’euros. En 2022, au-delà de l’effet taux, la guerre en Ukraine et les incertitudes économiques qu’elle a générées ont incité les ménages à mettre de l’argent de côté. La remontée du taux au 1er février 2023 devrait provoquer comme l’année dernière une hausse passagère de la collecte. Elle sera d’autant plus forte que les placements concurrents, à l’exception du Livret d’Épargne Populaire ne peuvent pas offrir un rendement supérieur.

6. Le relèvement du taux du Livret d’Épargne Populaire à 6,1 %

Détenu par 6,9 millions de Français, le Livret d’Épargne Populaire est réservé aux épargnants modestes dont le revenu fiscal de référence était, en 2021, de 21 393 euros pour une part (+ 5 712 € par demi-part supplémentaire).

L’encours moyen du LEP est de 5 600 euros et son plafond est fixé à 7 700 euros. L’encours total de ce produit était, selon la Banque de France, au mois de novembre 2022 de 45,8 milliards d’euros.

Son taux est fonction soit de celui du Livret A soit de l’inflation. Il est fixé par l’arrêté du 27 janvier 2021 de la manière suivante :

La rémunération des LEP est égale au chiffre le plus élevé entre :

a) Le taux du livrets A majoré d’un demi-point ;

b) L’inflation en France.

Comme le taux du Livret A est inférieur à l’inflation c’est cette dernière qui est utilisée pour fixer le taux du LEP.

Le taux du LEP est ainsi passé de 1 à 2,2 % le 1er février 2022 puis à 4,6 % le 1er août 2022 avant d’être relevé à 6,1 % le 1er février 2023. Il est de loin le produit de taux le plus rémunérateur.

Les relèvements du taux du LEP a entraîné une forte hausse de son encours qui est passé de 38,3 à 45,8 milliards d’euros de décembre 2021 à novembre 2022.

7. Le 1er août 2023, une nouvelle hausse possible

Au vu de la hausse des taux des marchés monétaires et du maintien d’une inflation autour de 6 %, le taux du Livret A sera sans nul doute augmenté à nouveau le 1er août 2023. L’inflation étant censée se modérer durant le second semestre, une pause pourrait intervenir par la suite.

Le taux du Livret A devrait dépasser 3 % au 1er février

Ouest-France, dans cet article, cite Philippe Crevel sur les hausses des taux des produits d’épargne reglementée.

Livret A, LDDS et Livret d’épargne populaire : les taux vont augmenter le 1er février, à quoi s’attendre ?

Dans La voix du Nord, Philippe Crevel précise que le taux attendu pour le Livret A devrait, selon les derniers chiffres de l’inflation, être de 3,2 ou 3,3 %. Le LEP destiné aux ménages modestes, pourrait selon le Directeur du Cercle de l’Epargne atteindre 6,1 %.

Livret A : vers une hausse à plus de 3% au 1er février

Capital consacre un article à l’annonce du taux attendu du Livret Au 1er février. Le média reprend dans à cette occasion les propos du Directeur du Cercle de l’Epargne précédemment publiés par l’AFP.

Epargne : Le taux du livret A devrait être rehaussé à plus de 3 % au 1er février

Dans Le média 20 Minutes, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne anticipe un taux du Livret A entre 3,2 et 3,3 % et explique l’effet de cette hausse pour les détenteurs de ce produit.

Rémunération du livret A : ce que changerait un taux à 3,3%

Cité dans le Parisien, Philippe Crevel commente la hausse à venir du taux du Livret A. Il pronostique un net rebond de la collecte au cours des trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du relèvement de la rémunération.

Hausse du Livret A : interview de Philippe Crevel sur radio classique

Avant l’annonce, par le gouverneur de la banque de France, du taux du Livret A applicable au 1er février prochain, Philippe Crevel évoque les conséquences d’un passage du taux à 3 voire 3,3 %.

Niveau de vie des retraités : de la froideur des chiffres au ressenti

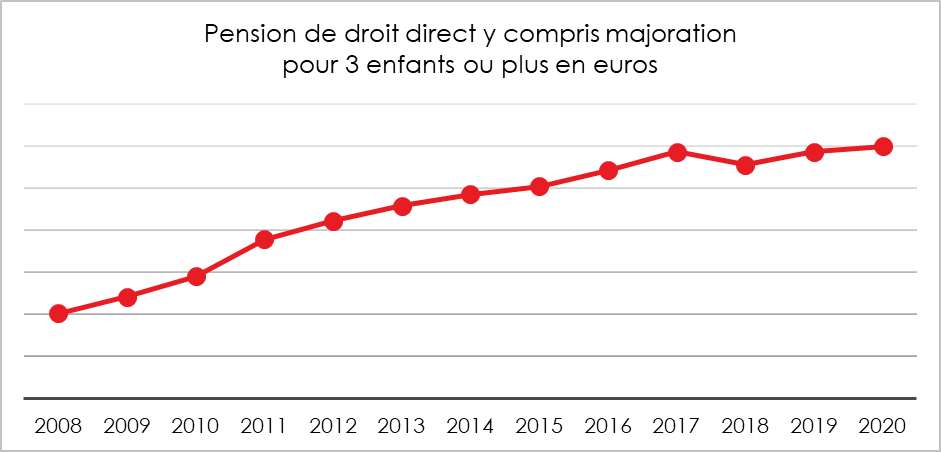

La question du niveau de vie des retraités et de son évolution est un sujet à polémique. Le niveau moyen des pensions est modeste, 1 400 euros net par mois (pensions de droits directs en 2020 – données DREES).

En 1970, le niveau de vie des retraités était inférieur de 30 % par rapport à la moyenne de l’ensemble de la population. Il a connu une forte augmentation dans les années 1970 et 1980 au point de dépasser la moyenne de l’ensemble de la population dans les années 1990. En 2022, il est deux points au-dessus de cette moyenne.

Depuis 2002, le niveau de vie des retraités a évolué plus rapidement que l’inflation en moyenne annuelle (+0,4 %). Plusieurs périodes peuvent être distinguées : entre 2002 et 2010, le niveau de vie des retraités a augmenté de 1 % par an en euros constants. Il a ensuite stagné entre 2010 et 2017. Puis, après avoir baissé de 2,1 % en euros constants en 2018, le niveau de vie des retraités a progressé de 1,1 % en 2019.

Les pensions brutes représentent 72 % des revenus des retraités, le solde se partageant entre les prestations sociales et les revenus du patrimoine ainsi que les suppléments de revenus fournis par les produits d’épargne-retraite. Les revenus du patrimoine constituent 13 % à 16 % des revenus des retraités quand les suppléments issus de l’épargne représentent 2,3 % des revenus des retraités.

Au sommaire de cette étude

- Les retraités confrontés à une hausse des prélèvements obligatoires

- Des inégalités relativement limitées au sein des retraités

- Un niveau de vie supérieur à la moyenne mais en perte de vitesse

- Un faible taux de pauvreté

- Une érosion du pouvoir d’achat hors effet noria

- Une dégradation du niveau de vie relatif des retraités

- Les retraités français dans le haut du classement international en matière de niveau de vie

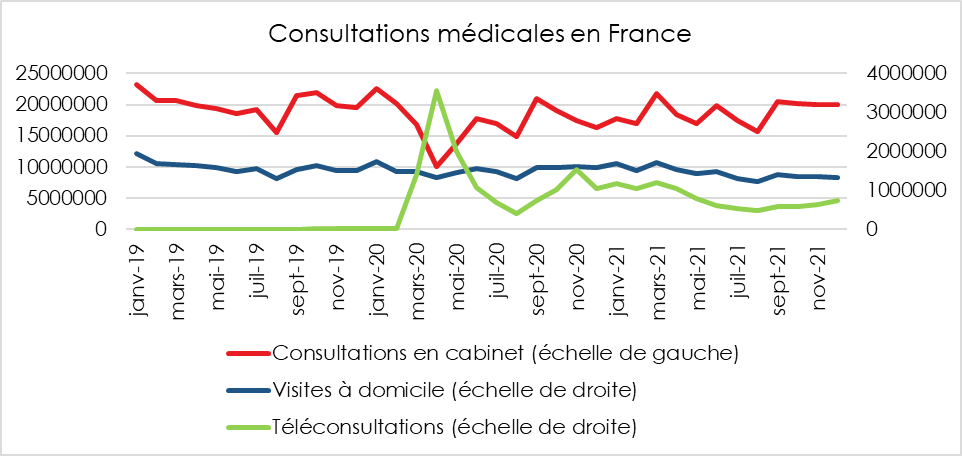

La médecine généraliste en pleine révolution

En 2022, la France comptait 99 941 médecins généralistes dont 50 % étaient des femmes. Leur âge moyen est de 51 ans (47 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes). 57 % exercent en libéral. Ce type d’activité évolue rapidement avec un recours accru aux services numériques (rendez-vous en ligne, téléconsultation) et avec également le regroupement des médecins au sein de structures qui permettent une mutualisation des moyens.

Un exercice de la médecine de plus en plus en groupe

Selon une étude du Ministère de la Santé, sept médecins généralistes sur dix exerçaient, au début de l’année en groupe. Depuis 2010, l’exercice regroupé progresse en France. En 2010, ils n’étaient que 54 % à pratiquer de cette manière. Les jeunes médecins optent pour les cabinets en groupe. 87 % des médecins âgés de moins de 50 ans en 2022 sont dans ce cas, contre 75 % pour les 50-59 ans et 53 % pour les 60 ans ou plus. Les femmes sont plus souvent installées en groupe que les hommes en 2022 (80 %, contre 62 % de leurs confrères).

La pratique en cabinet de groupe dépend de la région. Elle ne concerne que 62 % des médecins généralistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre 82 % de ceux des Pays de la Loire. Les praticiens travaillant dans un territoire de vie-santé à faible densité sont également un peu moins nombreux à exercer en groupe par rapport aux autres (62 %). Le foncier et le niveau de revenus de la patientèle peuvent expliquer les différences au sein des territoires.

L’exercice en groupe pluriprofessionnel (regroupement d’un ou plusieurs généralistes avec d’autres professionnels de santé, et pas seulement des professions médicales) progresse. Il concernait, en 2022, près de 40 % des médecins généralistes et près de 60 % des médecins installés en groupe, alors qu’ils étaient moins de la moitié en 2019. Plus 27 % des médecins généralistes travaillent dans un cabinet regroupant seulement des médecins généralistes et professionnels paramédicaux (diététiciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues…), tandis que 12 % exercent également avec des médecins d’autres spécialités et/ou des chirurgiens-dentistes. Parmi les médecins installés en groupe, la pratique pluriprofessionnelle est moins fréquente en Provence-Alpes-Côte d’Azur (52 %, contre 62 % dans les Pays de la Loire et 58 % dans le reste du territoire). Elle est plus fréquente dans des zones à faible densité médicale (71 % des médecins en groupe dans ces territoires exercent dans un groupe pluriprofessionnel).

Un médecin généraliste libéral sur six travaille dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Cette pratique se développe en lien avec le nombre croissant de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP). Ces structures regroupent, sur un ou plusieurs sites, des médecins et d’autres professionnels de santé, dans une approche d’exercice coordonné formalisée par un projet de santé commun. Fin 2021, la France comptait plus de 2 000 maisons de santé. Les médecins plus jeunes exercent plus souvent dans une maison de santé – 24 % des praticiens de moins de 50 ans, contre 17 % des 50-59 ans et 12 % des 60 ans ou plus. Au niveau régional, une fois de plus, les Pays de la Loire arrivent en tête avec 26 % des médecins travaillant dans une MSP, quand ils ne sont que 12 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 17 % sur le reste du territoire.

Le secrétariat médical demeure la norme

Selon le Ministère de la Santé, cinq médecins généralistes libéraux sur six déclarent disposer d’un secrétariat médical. Le recours à un secrétariat – présence physique, plateforme téléphonique ou outil de prise de rendez-vous en ligne – dépend de l’organisation du cabinet. Les médecins en groupe sont plus nombreux à en disposer. Le recours à la prise de rendez-vous en ligne s’est généralisé en quelques années. Plus d’un généraliste sur trois l’utilise en 2022, contre moins d’un sur quatre en 2019.

Les pratiques en matière de secrétariat médical diffèrent selon les régions. Le coût des locaux et les problèmes de recrutement peuvent expliquer ces différences. Ainsi, 94 % des médecins des Pays de la Loire déclarent avoir un secrétariat, quand ils ne sont que 73 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 84 % dans le reste de la France. Entre 2019 et 2022, le nombre de praticiens ayant un secrétariat physique est resté stable, mais de plus en plus de médecins recourent à une plateforme téléphonique ou à un outil de prise de rendez-vous en ligne comme Doctolib.

La moitié des médecins (51 %) disposent d’un secrétariat physique à leur cabinet en 2022. Ceux qui exercent en groupe sont plus nombreux à en avoir un. L’exercice en groupe permet de mutualiser les charges et facilite le recrutement d’un ou plusieurs collaborateurs. La présence d’un secrétariat physique au cabinet du médecin est également liée au volume d’activité. 56 % des praticiens avec un volume d’activité élevé indiquent avoir un secrétariat physique, contre 54 % pour ceux avec un volume d’activité modéré et 40 % pour les médecins avec un volume d’activité plus faible. Le recours à un secrétariat téléphonique externalisé est une pratique plus répandue chez les jeunes médecins.

Il concerne 51 % des praticiens âgés de moins de 50 ans, contre 36 % des 50-59 ans et 31 % des 60 ans ou plus. Les femmes sont également un peu plus nombreuses à disposer d’un secrétariat téléphonique à distance (45 %, contre 34 % de leurs confrères). Plus d’un médecin sur trois (36 %) déclare utiliser des systèmes de gestion en ligne des rendez-vous en 2022, contre 23 % en 2019. 48 % des généralistes de moins de 50 ans indiquent avoir recours à de tels outils, contre 38 % des 50-59 ans, et 26 % des 60 ans ou plus.

Les médecins qui exercent dans un groupe pluriprofessionnel sont plus nombreux à en employer (47 %, contre 32 % pour les généralistes en groupe mono-professionnel, et 24 % pour ceux qui exercent seuls). Cette corrélation s’explique par le fait que les structures de groupe sont composées de médecins plus jeunes et qu’elles utilisent plus fréquemment les outils numériques. Les médecins qui effectuent des téléconsultations, et particulièrement ceux qui recourent à une plateforme de marché, proposent aussi plus souvent que les autres un service de prise de rendez-vous en ligne. 41 % des médecins déclarant début 2022 avoir déjà réalisé des téléconsultations ont également un outil de prise de rendez-vous en ligne (18 % pour les autres médecins).

Les différentes formes de prises de rendez-vous cohabitent. Les médecins disposant d’un secrétariat recourent en moyenne à 1,6 canal pour assurer le secrétariat, et 43 % de ces médecins utilisent 2 canaux ou plus. Au sein des grandes agglomérations et à Paris intra-muros, les secrétariats ont tendance à disparaître au profit des prises de rendez-vous en ligne ou via des plateaux téléphoniques. Sur l’ensemble de la France, seulement 5 % des médecins déclarent disposer uniquement d’un outil de prise de rendez-vous en ligne.

L’arrêt de l’utilisation d’un secrétariat depuis 2019 est assez rare : cela concerne seulement 4 % des généralistes parmi ceux qui indiquaient en avoir un en 2019. En revanche, l’abandon des interfaces en ligne est relativement fréquent. Parmi les médecins qui proposaient à leurs patients un tel outil en 2019, 24 % ont arrêté de l’utiliser trois ans plus tard. Les praticiens les plus âgés sont plus nombreux à renoncer à l’usage d’un outil de prise de rendez-vous en ligne sur la période étudiée. L’abandon des modes de secrétariat « classiques » est plus rare.

L’essor mitigé des téléconsultations

Lors des confinements, la téléconsultation s’est imposée comme moyen pour les patients de pouvoir avoir un contact avec un médecin. Cette pratique se maintient depuis. Elle fait cependant l’objet de critiques tant par les pouvoirs publics que par les patients ou les médecins. Accusée de favoriser les arrêts de travail, elle a conduit à l’adoption d’un article tendant à les encadrer dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Les médecins généralistes libéraux ont ainsi effectué 13,5 millions de consultations à distance en 2020 et 9,4 millions en 2021 contre 80 000 en 2019. Par ailleurs, de nombreuses téléconsultations ont aussi été réalisées par des médecins généralistes salariés de centres de santé, 600 000 en 2020 et 1,1 million en 2021, en majorité dans des centres effectuant l’essentiel de leur activité en téléconsultation. En mars 2020, les téléconsultations ont représenté près de 25 % du total des consultations médicales. En décembre 2021, elles en représentaient 3,4 %.

La consultation à distance est plus fréquente chez les jeunes praticiens (4,8 % de l’activité des médecins généralistes libéraux de moins de 40 ans en 2021, contre 2,5 % de celle de leurs confrères de 65 ans ou plus). Les jeunes patients sont davantage adeptes de ce type de consultation que les autres. En 2021, 45,2 % des téléconsultations de médecins généralistes libéraux sont réalisées avec des patients de 15 à 44 ans, contre 28,7 % des consultations en cabinet. La pratique se concentre dans les grandes agglomérations et notamment à Paris et dans sa banlieue. En Île-de-France, 7,8 % de l’activité des médecins généralistes libéraux correspond à des consultations à distance en 2021 (12,0 % à Paris et 7,2 % dans les banlieues du pôle urbain de Paris), contre 2,2 % dans les territoires ruraux hors outre-mer.

69,4 % des téléconsultations sont réalisées pour des patients vivant dans les villes-centres ou les banlieues des grands pôles, où réside 56,9 % de la population. En comparaison, 17,9 % des consultations à distance ont profité à des patients installés dans des territoires ruraux hors outre-mer, où résident 27,6 % de la population.

Les téléconsultations ne sont pas particulièrement réalisées avec des patients résidant dans les zones les moins dotées en médecins généralistes. 23,3 % des téléconsultations sont faites avec les 20 % de la population les mieux dotés en médecins généralistes, tandis que 17,9 % sont réalisées avec les 20 % les moins bien dotés.

Pour 58,6 % des consultations à distance, le médecin exerce dans la commune de résidence du patient ou à moins de 5 kilomètres (contre 62,7 % des consultations en cabinet). La consultation à distance a majoritairement lieu avec le médecin traitant du patient (69,1 % des téléconsultations réalisées en 2021 par des médecins généralistes libéraux, contre 67,2 % des consultations en cabinet).

Seulement 16 % jugent la téléconsultation tout à fait satisfaisante, 38 % étant moyennement satisfaits. 50 % des médecins pensent poursuivre cette pratique même en cas de disparition de l’épidémie de covid. Un praticien sur trois estime que la téléconsultation peut constituer une solution de prise en charge des patients résidant dans des zones à faible densité médicale.

*

**

Avec le vieillissement de la population, les pratiques médicales sont amenées à évoluer assez rapidement. Aujourd’hui, plus d’un Français sur cinq a plus de 65 ans. D’ici 2070, le nombre de personnes de plus de 75 ans doublera. La France est entrée dans l’ère de la santé de masse. Face à l’augmentation de demandes de soins, le nombre de praticiens est insuffisant en raison des départs à la retraite et de leur souhait légitime de concilier vie professionnelle et vie privée. La fin du numerus clausus décidée en 2019 n’aura pas de réels effets avant 2035. L’exercice libéral et solitaire pour les médecins est sans nul doute révolu. Les jeunes médecins ne le souhaitent plus. Une professionnalisation de la médecine généraliste est indispensable avec une intégration plus poussée des outils numériques que ce soit pour la gestion que pour la pratique même de la médecine.

L’appel de l’étranger pour les retraités de droit français

Parmi les 15 millions de pensionnés du régime général en 2021, 92,6 % résident en France et 7,4 % résident à l’étranger, soit plus d’un million. Parmi ces retraités, neuf sur dix vivent sur deux continents : l’Afrique (42 %) et l’Europe (47 %). La majorité des retraités de droit français vivant à l’étranger sont des femmes et des hommes qui ont travaillé tout ou partie de leur vie active en France et qui passent leur retraite dans leur pays d’origine.

La masse annuelle versée aux retraités résidant à l’étranger est de près de 4 milliards d’euros 3,8 milliards d’euros, soit 3 % du total des prestations retraite versées par le régime général en 2021. Par ailleurs, 3 014 350 bénéficiaires de pensions de droit français sont nés à l’étranger. Ils représentent un cinquième de l’ensemble des retraités du régime général. Nombreux sont ceux nés dans les anciennes colonies françaises. Un certain nombre ont été naturalisés.

Ces retraités nés à l’étranger perçoivent près de 20 milliards d’euros de prestations retraite du régime général en 2021, soit 15 % de l’ensemble. Les retraités résidant à l’étranger sont légèrement plus âgés que ceux restant en France, 75 ans en moyenne contre 73 ans. La CNAV explique notamment cette différence par un âge de départ en retraite plus élevé (63 ans) que ceux domiciliés en France (62 ans).

Les retraités à l’étranger reçoivent en moyenne une retraite de base de 221 euros par mois, contre 621 euros pour ceux restés en France. Ce faible montant s’explique, selon la CNAV, par la seule prise en compte de la carrière réalisée en France au titre du régime général. Ces assurés peuvent bénéficier de pensions en provenance de régimes étrangers. À ce montant, il faut ajouter la part des retraites complémentaires (en moyenne un tiers de la retraite globale d’un salarié, près de deux tiers pour les cadres).

Faut-il valider les trimestres des contrats d’Utilité Collective ?

Le Gouvernement de Laurent Fabius, pour lutter contre le chômage des jeunes, avait institué les Travaux d’Utilité Collective (TUC). Entre 1985 et 1990, l’État a ainsi employé plus de 350 000 personnes sous ce type de contrat. Âgés de 18 à 20 ans, les demandeurs d’emploi acceptaient des missions de service public afin de ne pas être radiés par l’agence nationale pour l’emploi (ANPE). Les périodes des TUC ne sont pas comptabilisées pour l’octroi de la retraite. Certaines missions allaient de 6 mois à 3 ans. La non prise en compte de ces trimestres est jugée par certains injuste, car d’autres dispositifs d’insertion ou d’accès à l’emploi donnent droit à des validations de trimestres.

Si les titulaires de contrat TUC bénéficiaient ainsi d’une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), le montant de leur rémunération ne permettait pas l’acquisition de trimestres. Le nombre de trimestres d’assurance vieillesse validés au titre d’une année civile n’est pas, en effet, établi en fonction de la durée de travail accomplie mais en fonction du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation.

Sur la période couverte par les contrats TUC, le seuil de validation d’un trimestre était équivalent à 200 H SMIC. Afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés en contrat à temps partiel court et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d’assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil, et permet, dès le 1er janvier 2014, de valider un trimestre en cotisant sur le taux d’une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC.

L’abaissement du seuil validant un trimestre ne peut pas s’appliquer de manière rétroactive au TUC. Néanmoins, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites permet, sous certaines conditions, le versement de cotisations retraite, à travers le rachat de trimestres, afin de valider des trimestres manquants. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’un TUC.

Malgré les règles en vigueur, des propositions de loi ont été déposées afin de permettre la validation de trimestres des personnes bénéficiant d’un TUC ou d’un contrat d’insertion (les stages jeunes volontaires, les programmes d’insertion locale, les stages d’initiation à la vie professionnelle). En fonction du périmètre choisi, une telle mesure pourrait coûter entre 350 millions et 3,5 milliards d’euros. Avec un taux de recours probable estimé autour de 40 %, le coût réel serait autour de 1,4 milliard d’euros.

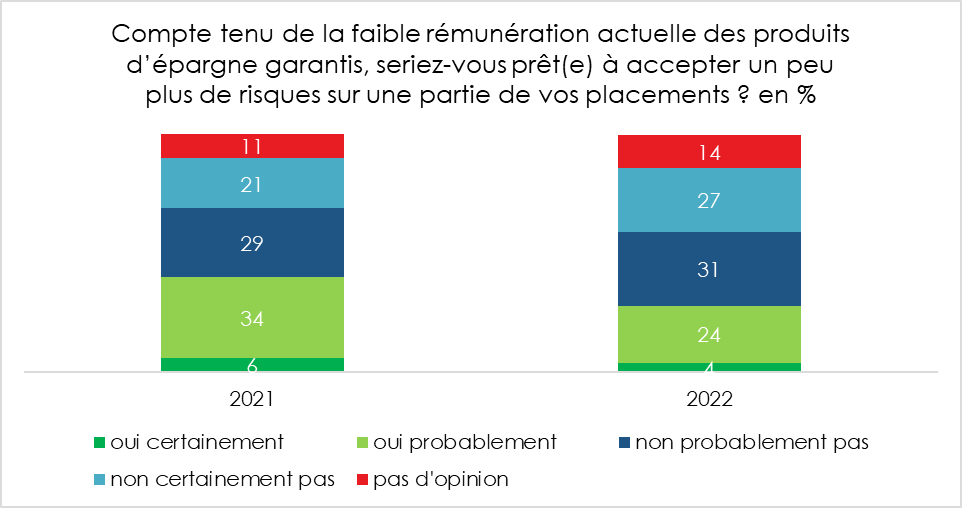

Les « actions » n’ont pas dit leur dernier mot

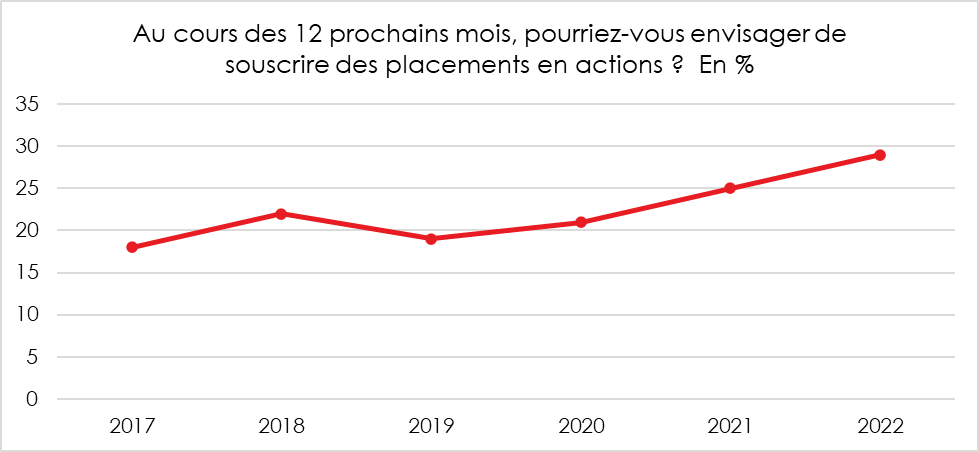

En 2022, selon la dernière enquête de l’Autorité des Marchés Financiers (Baromètre 2022 de l’épargne et de l’investissement portant sur un échantillon de 2 000 personnes représentatives de la population française de 18 ans et plus et interrogées du 20 septembre au 10 octobre 2022), 76 % des Français ont épargné. Ce taux est stable par rapport à 2021 et proche de celui de l’enquête du Cercle de l’Épargne/Amphitéa de 2022.

Le taux d’épargne est resté élevé au long de l’année, plus de 16 % du revenu disponible brut, niveau supérieur à celui d’avant la crise sanitaire. Les ménages, dans leur globalité, n’ont pas puisé dans leur épargne covid. Ils l’ont au contraire renforcée. La guerre en Ukraine a dopé l’épargne de précaution au détriment de l’épargne longue. À la différence des précédentes crises, les épargnants ne sont pas sortis en masse des marchés « actions ». Ils ont ralenti leurs achats mais n’ont pas paniqué en vendant à tout prix. Une maturité se fait jour.

La proportion des Français déclarant épargner régulièrement a baissé, passant de 39 % en 2021 à 32 % en 2022. Ceux qui ont mis de l’argent de côté l’ont fait essentiellement sur les comptes courants et les livrets d’épargne comme en témoigne la forte progression de ceux types de support tout le long de l’année 2022. Seuls 17 % des épargnants déclarent avoir investi en bourse, parmi lesquels 27 % de ceux qui disposent d’un patrimoine financier supérieur à 30 000 euros et 43 % de ceux qui détiennent des placements en bourse dans un compte-titres ou un PEA. Point positif, le nombre de ces derniers a continué d’augmenter pour atteindre 5,1 millions en juin contre 4 millions au troisième trimestre 2017.

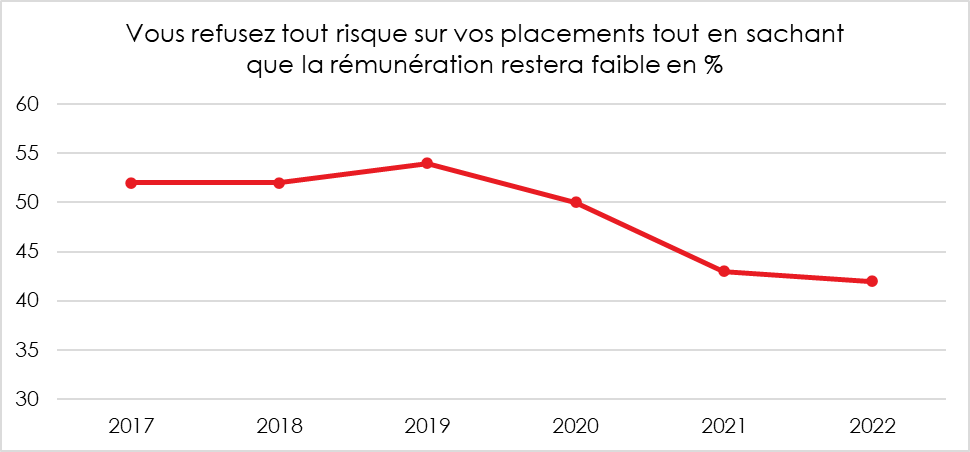

Une baisse de la prise de risque

En période de résurgence de l’inflation, le réflexe des ménages est de sécuriser leurs revenus. Face aux difficultés de pouvoir d’achat, actuelles ou à venir, ces derniers privilégient l’épargne de précaution, les comptes courants, les livrets. En 2022, seules 28 % des personnes interrogées se déclarent prêtes à prendre un peu plus de risques avec leur épargne pour obtenir une meilleure rémunération, contre 40 % en 2021.

Malgré tout, l’enquête de l’AMF souligne que la proportion des réfractaires à toute prise de risques est restée stable. 42 % refusent toute prise de risques en 2022. L’amélioration de la situation de l’emploi peut expliquer cette évolution, tout comme les effets de la baisse du rendement de l’épargne.

Face à l’inflation, seuls 27 % des épargnants sont prêts à chercher les moyens d’en compenser les effets à travers une prise de risque accrue. Ils souhaitent avant tout conserver liquide leur épargne. Seuls 38 % des sondés sont disposés à accepter une immobilisation d’au moins 3 ans de leur épargne (44 % en 2021). La durée moyenne acceptée d’un blocage des sommes placées a diminué, passant de 4,7 ans en 2021 à 4,2 ans, ce qui est le niveau le plus bas enregistré depuis 2017.

Une moindre appétence pour le placement « action »

Après une année 2021, marquée par une progression importante des valeurs « actions », 2022 a été moins favorable à ce type de placements. Tous les grands indices ont reculé, perdant de 10 à plus de 33 % de leur valeur. Dans ce contexte morose, l’intérêt pour les actions (en direct ou à travers des fonds ou Sicav) est en baisse en 2022. 25 % des Français se disent intéressés, contre 29 % en 2021. Il en est de même pour la confiance envers ce type de placements (21 % contre 24 %).

La baisse est plus forte chez les moins de 25 ans et chez les 55-64 ans. En revanche, pour ceux qui sont déjà engagés sur le marché « actions » leur intérêt en la matière ne diminue pas. Il n’y a pas de large mouvement de retrait comme lors des précédentes crises. Les non-participants sont moins tentés en cette période de baisse des cours de prendre position même si cela est certainement le bon moment pour se lancer.

Des doutes sur la rentabilité des actions

Un nombre plus important d’épargnants estiment que le rendement des actions pourrait être moins intéressant dans les prochaines années. Ce jugement est sans nul doute la conséquence de la baisse des cours en 2022. Pour autant, le rendement des actions se mesure essentiellement par la capacité des entreprises à distribuer des dividendes. Or, pour le moment, malgré le ralentissement de la croissance sur fond d’inflation, les entreprises ont réussi à maintenir leurs bénéfices.

En 2022, seuls 37 % des Français ont répondu s’attendre que les placements en actions soient rentables ces 5 prochaines années, contre 43 % en 2021. La rentabilité attendue pour les 5 prochaines années par ce tiers de Français optimiste ressort également en baisse, 3,6 % par an contre 4,2 % en 2021. Les investisseurs en Bourse, c’est-à-dire ceux qui détiennent des actions en direct, des obligations ou des fonds d’investissement, sont 59 % à attendre une rentabilité positive (4,1 %). C’est le cas de 65 % des actionnaires de sociétés cotées (4,3 % espérés).

Un tiers des épargnants estiment que le moment n’est pas aux actions

En 2022, 34 % des sondés estiment que le moment est malvenu pour investir sur le marché « actions », contre 26 % en 2021. La volatilité du marché explique sans nul doute cette progression. Ce taux est identique entre les détenteurs et les non-détenteurs d’actions. Les plus jeunes sont les plus tentés par les actions. 19 % des 25/34 ans estiment qu’il est opportun d’investir maintenant en Bourse, contre 12 % pour l’ensemble de la population. Les actionnaires individuels sont toutefois encore 31 % à penser que c’est un bon moment (34 % en 2021).

En 2022, 19 % avaient l’intention d’investir à court terme en actions individuelles ou au travers de placements collectifs. Chez les moins de 25 ans, le taux d’intentions est passé en un de 37 % à 30 % Chez les 55 ans et plus, il est passé de 18 à 12 %. Seule la tranche des 25-34 ans maintient ses intentions d’investissement (29 %). Parmi les détenteurs d’actions individuelles, cotées ou non cotées, les intentions restent néanmoins fortes avec un taux de 56 %.

Les intentions à plus long terme sont également en baisse. Le cumul des intentions d’investissement à court, moyen ou long terme ne s’élève plus qu’à 28 %, son niveau de 2019. Il était de 35 % en 2021.

Les épargnants et leurs conseillers

Selon l’enquête de l’AMF, les conseillers (assurances, banques) sont la principale source d’information des épargnants (48 % d’entre eux), devant les proches (26 %) et la lecture de la documentation (23 %). Dans 54 % des cas, les épargnants décident par eux-mêmes de leurs choix de placements, les conseillers intervenant dans 30 % des cas. Au cours des 3 dernières années, seuls 21 % des Français ont bénéficié d’un bilan de leur épargne.

Les Français perdus face à leur épargne ?

Les Français sont plus nombreux depuis 2 ans à estimer « mal s’y connaître » en matière d’épargne et de placement. En 2022, seuls un tiers des Français ont déclaré s’y connaître, au moins assez bien, contre 50 % en 2020.

Pas de rupture mais un attentisme, tel est le bilan de l’année 2022 en matière de placement « actions ». Les Français ont privilégié l’épargne sûre et liquide. Ils n’ont pas voulu, dans un contexte de progression des prix, prendre des risques. L’instabilité des marchés « actions » les a incités à la prudence. En revanche, même si des doutes se font jour en matière de rentabilité, les Français n’ont pas vendu en masse les actions acquises ces dernières années comme ils avaient pu le faire en 2000 ou en 2008.

Le PEL, un produit simple si complexe

Le Plan d’Épargne-Logement (PEL), créé par un décret du 24 décembre 1969, vient de célébrer ses 53 ans. Ce décret s’appuyait sur une autorisation législative datant de 1965 (loi N° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d’épargne-logement). Quatre ans furent nécessaires pour mettre en place ce produit d’épargne qui avait initialement comme objectif de faciliter l’accès au logement des Français.