Retraite : les solutions balbutiantes des Français pour contrer la baisse du pouvoir d’achat

Les Echos reviennent dans cet article sur les enseignements de la 10e enquête « Les Français, l’épargne et la retraite » AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA-Le Cercle de l’Epargne. Cet article s’intéresse particulièrement aux solutions privilégiées par les Français pour maintenir leur pouvoir d’achat à la retraite.

Livret A : pourquoi n’augmentera-t-il pas au 1er mai ?

Sur RTL le directeur du Cercle de l’Epargne est interrogé sur l’impact du relèvement du taux du Livret A pour les établissements financiers.

Semaine de l’Épargne Salariale 2023 : L’épargne salariale au service du partage de la valeur

Avec la résurgence de l’inflation, la question du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations de la population française. Au moment où les grandes entreprises ont, en 2022, réalisé, pour certaines d’entre elles du moins, des bénéfices importants, la question de leur partage est également d’une forte acuité.

Les dispositifs inventés sous la présidence du Général de Gaulle demeurent mais les pouvoirs publics ont, ces dernières années, privilégié des formules plus simples avec la création notamment des primes de partage de la valeur ajoutée (« prime Macron » ou de pouvoir d’achat).

Malgré des progrès depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE, l’épargne salariale reste peu diffusée au sein des PME, ce qui a conduit à l’introduction des primes de pouvoir d’achat. La complexité des dispositifs rebute encore de nombreux dirigeants d’entreprise.

L’épargne salariale, c’est en 2022 :

- 162 milliards d’euros d’encours ;

- 378 000 entreprises couvertes ;

- 11 millions de salariés potentiellement bénéficiaires ;

- 19 milliards d’euros de collecte brute (+2,7 Mds€ par rapport à 2021) ;

- 2,6 milliards d’euros de collecte nette.

Au sommaire de cette étude

- L’épargne salariale, une histoire riche

- Les différents dispositifs d’épargne salariale en France

- Conditions de mise en place

- L’épargne salariale, un encours de 162 milliards d’euros

- L’épargne salariale, premier vecteur de la finance verte

- L’épargne retraite collective, un potentiel de croissance

- Le chantier de l’élargissement de l’épargne salariale aux PME toujours ouvert

- L’épargne salariale, un enjeu majeur

Report de l’âge de la retraite, santé, prévoyance et chômage

Le report de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans ainsi que l’accélération de la durée de cotisation auront des incidences sur les autres régimes sociaux, chômage, santé, et accident du travail ainsi que sur les complémentaires (santé, prévoyance, retraite supplémentaire).

La réforme 2023 autorise le départ à la retraite à 62 ans à taux plein pour les personnes en situation d’invalidité ou d’inaptitude, quel que soit le nombre de trimestres validés. Pour les travailleurs handicapés, cette possibilité reste ouverte à compter de 55 ans. Les victimes d’incapacité permanente pourront partir à la retraite dès 60 ans et non 62 comme prévu par le gouvernement. Cette décision, à la différence celle qui avait prévalu lors de la précédente réforme de 2010, réduit les charges supportées par les régimes de prévoyance.

Le report de l’âge légal de 60 à 62 ans et de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans avait induit un surcoût de l’ordre de 3 milliards d’euros de dépenses sociales supplémentaires (dont environ 800 millions pour l’assurance-chômage, 700 millions au titre de minima sociaux et de 1,2 à 1,5 milliard d’euros de dépenses d’invalidité), soit environ 20 % du gain réalisé. Ce montant indiqué par la Cour des Comptes est encore plus élevé après intégration de l’ensemble des couvertures de prévoyance complémentaire.

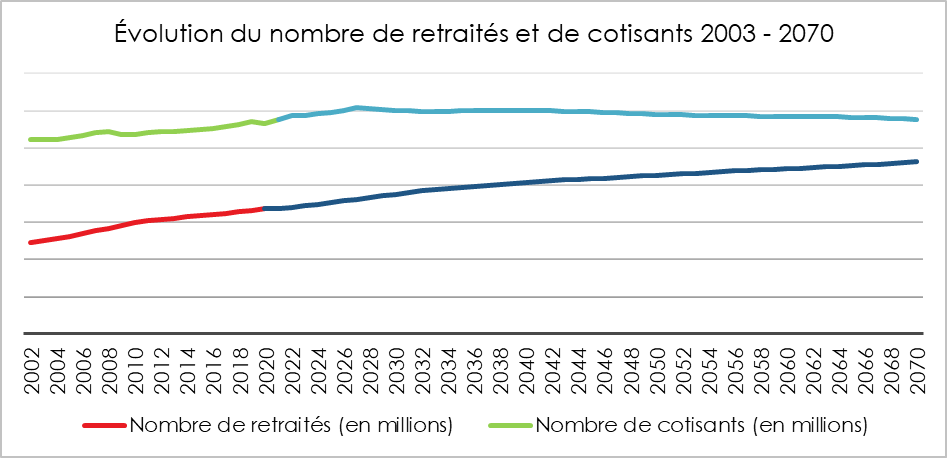

L’objectif de la réforme des retraites : freiner l’augmentation du nombre de retraités et maintenir le plus grand nombre de personnes en activité

Les régimes de retraite par répartition fonctionnent selon le principe de solidarité intergénérationnelle, les cotisations des actifs servant à financer directement les pensions des retraités. La masse salariale est donc la clef de voûte de l’équilibre de ces régimes. Plus il y a des actifs ayant des salaires élevés, plus le montant des cotisations est important. La population active dépend du nombre de personnes en âge de travailler, de leur volonté de travailler et du nombre de postes dont l’économie dispose.

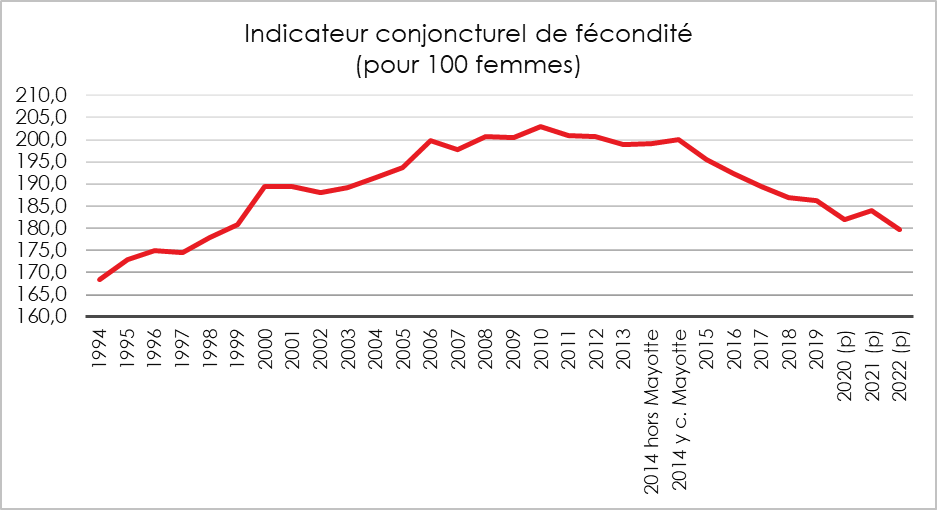

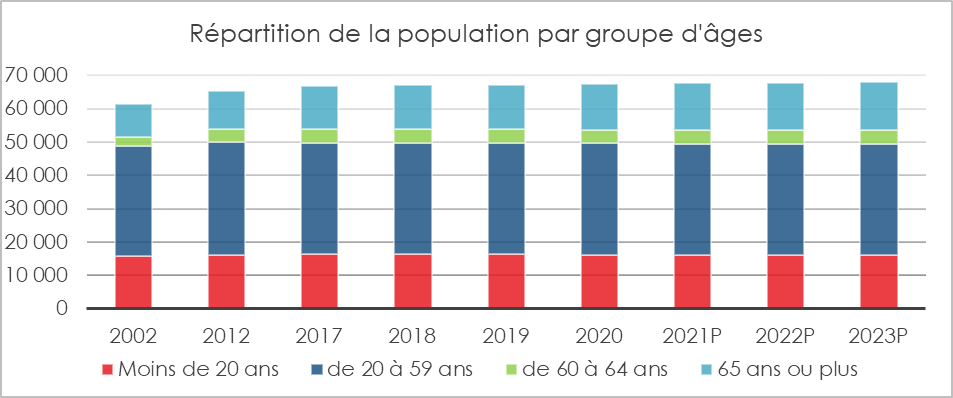

Après avoir connu une forte augmentation durant les années 1980-2000 avec l’arrivée des larges classes du baby-boom à l’âge du travail, le nombre potentiel d’actifs progresse de plus en plus lentement. D’ici une dizaine d’années, la population active pourrait baisser. Cette évolution est la conséquence de la baisse de la fécondité depuis une quarantaine d’années, baisse qui a repris depuis 2007.

La taille de la population active peut être accrue en jouant sur l’immigration ou les âges d’entrée et de sortie du monde du travail. En matière d’immigration, aucun consensus n’existe pour le moment pour accueillir des travailleurs. L’Allemagne ou le Canada ont opté en partie pour cette solution.

En 2021, 10,3 % de la population vivant en France est, selon le rapport de l’INSEE « Immigrés et descendants d’immigrés en France » de 2023, immigrée contre 6,5 % en 1968. Les origines de la population immigrée se sont diversifiées en cinquante ans, les nouveaux immigrés arrivant en France étant nés dans des pays de plus en plus variés.

La France est dans la moyenne européenne en matière d’immigration. La part d’immigrés est de 18,2 % en Allemagne, de 15,2 % en Espagne et de 10,6 % en Italie. La France a, selon François Héran, moins accueilli de réfugiés en provenance de l’Afghanistan, de Syrie ou de l’Ukraine que les autres pays européens et en particulier que l’Allemagne.

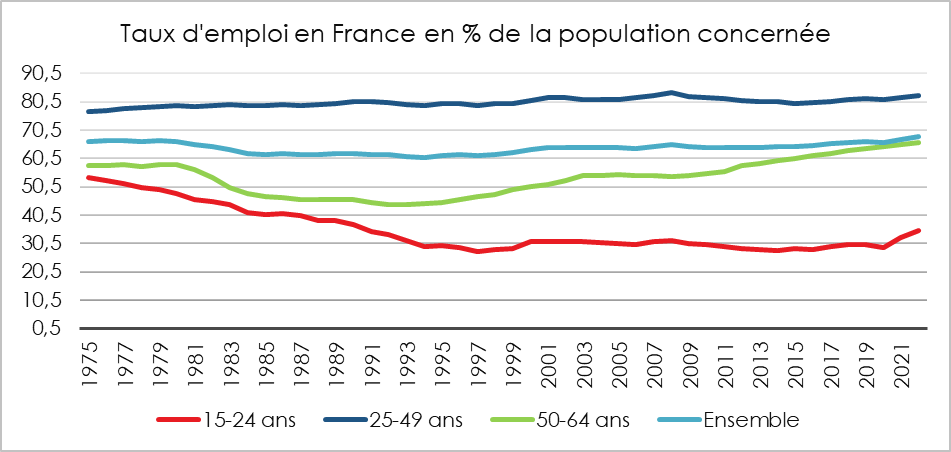

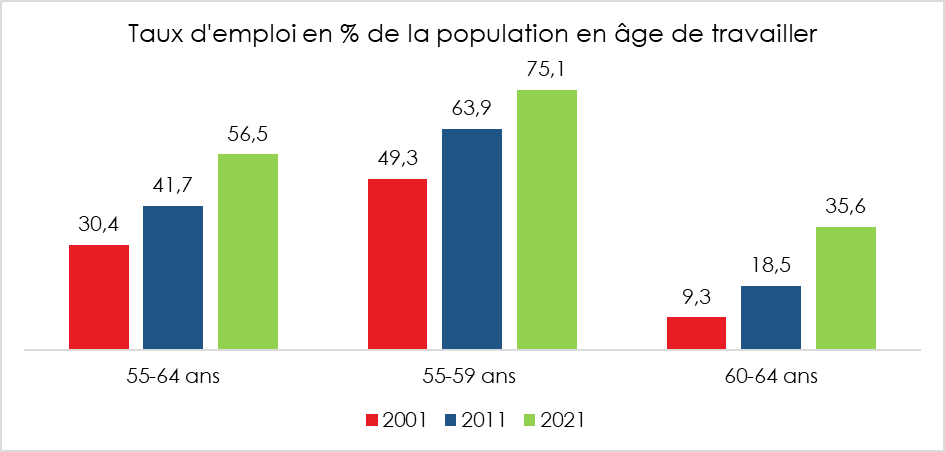

Des taux d’emploi faibles avant 25 ns et après 55 ans

La France se caractérise par un problème d’insertion des jeunes et par une sortie précoce du marché du travail.

Le taux d’emploi est particulièrement élevé entre 25 et 50 ans, autour de 80 %. En revanche, il est faible avant 25 ans et après 50 ans.

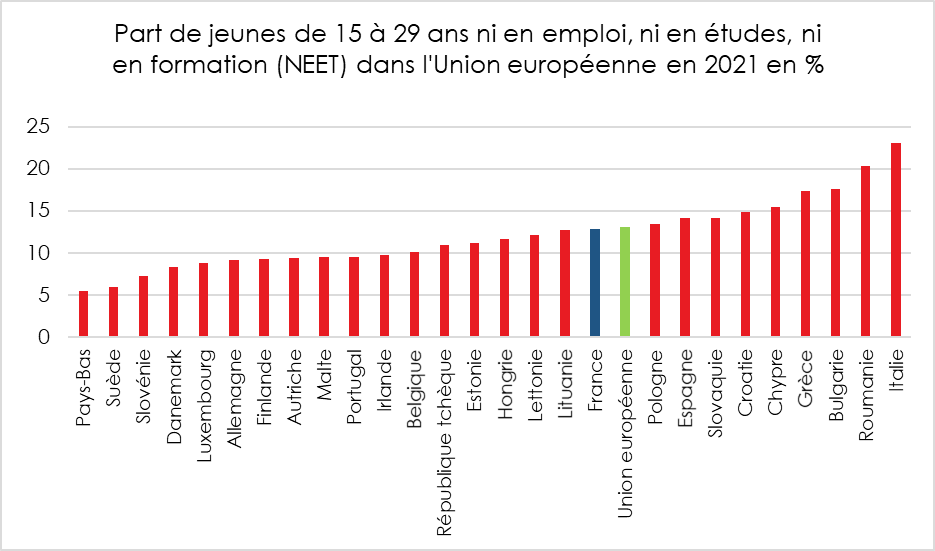

Si avant 25 ans, une part croissante des jeunes est en formation, il n’en demeure pas moins que ceux qui sont sur le marché du travail sont confrontés à un chômage élevé. Ce dernier a certes fortement baissé, il reste néanmoins supérieur à la moyenne européenne. Il était en décembre 2022 de 18,7 % en France, contre 14,8 % au sein de la zone euro. Par ailleurs, le nombre de jeunes qui ne sont ni en emploi ou en formation est important et préoccupant.

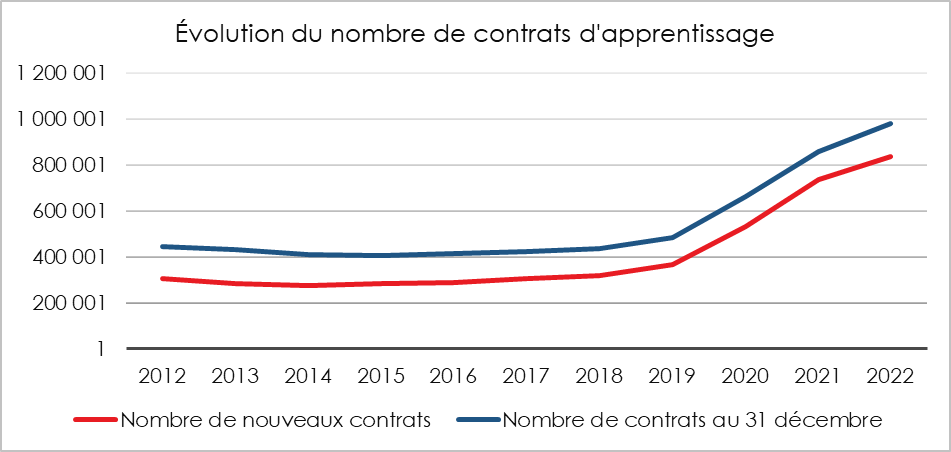

Malgré tout, depuis cinq ans, le nombre de jeunes en alternance a fortement progressé pour se rapprocher d’un million en 2022.

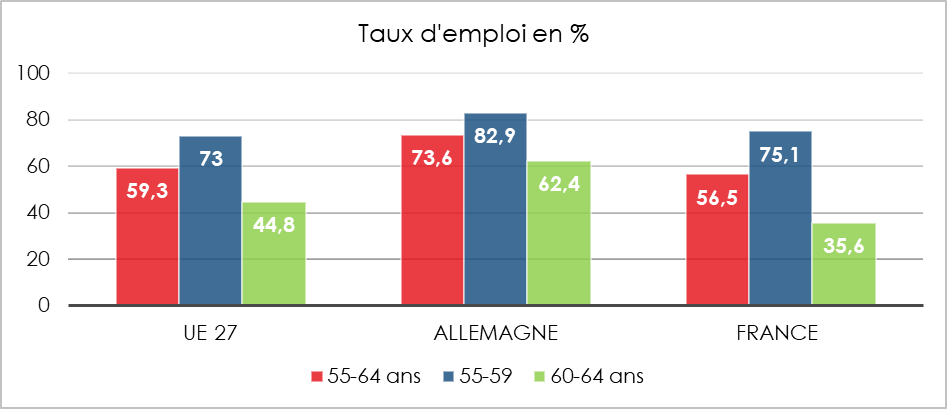

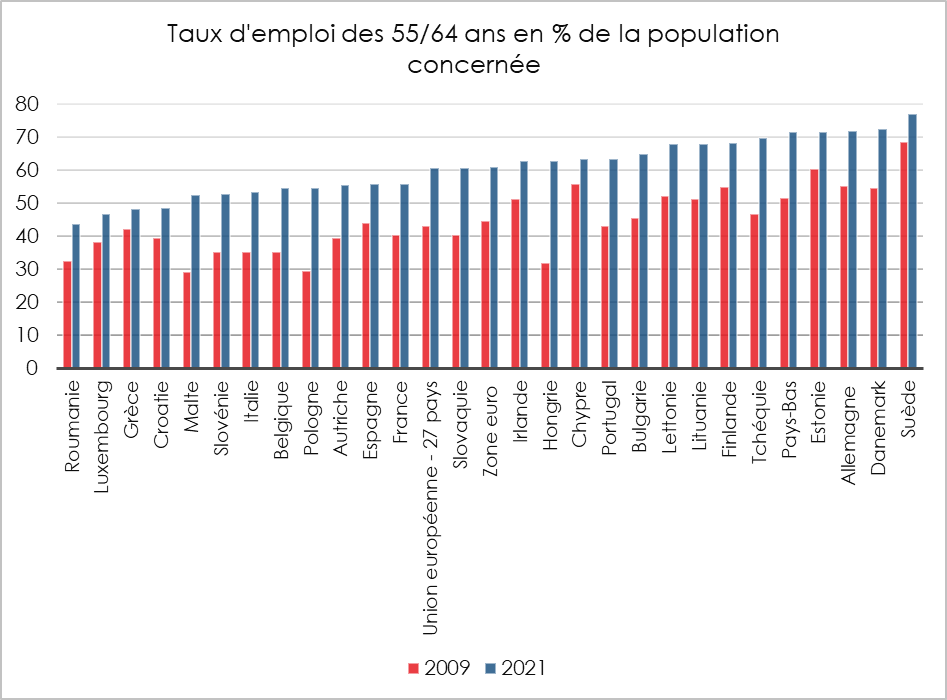

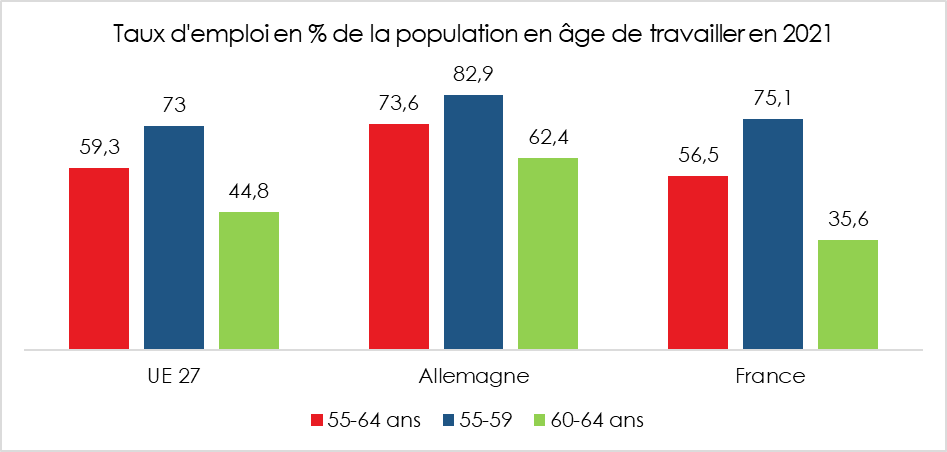

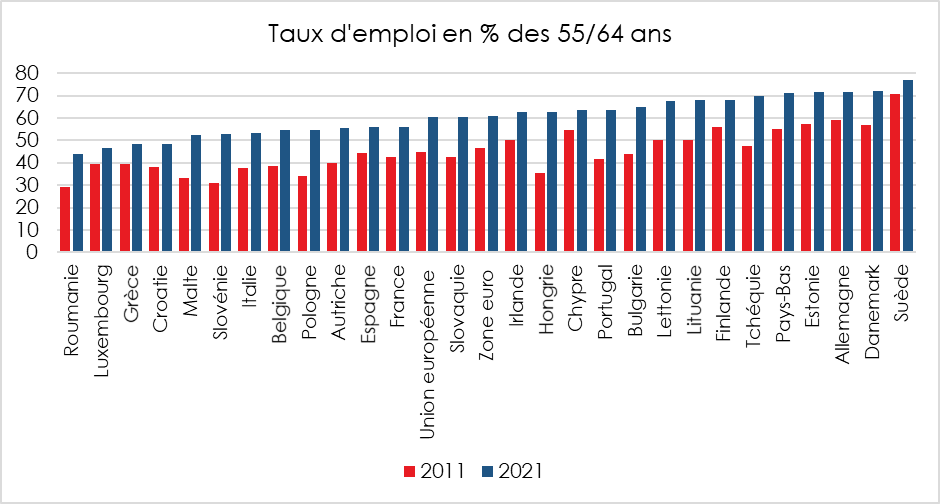

Le taux d’emploi des 55/64 ans s’est accru, en France, de 2010 à 2022 passant de 38 à 56,5 %. Il reste inférieur au taux moyen de l’Union européenne (59,3 %) et surtout à celui de l’Allemagne (73,6 %).

Les différentes réformes des retraites engagées depuis 1993 expliquent la remontée du taux d’emploi après 55 ans. Le passage de la durée de cotisation de 37,5 à 42 ans d’une part et le report de l’âge légal de 60 à 62 ans ainsi que celui de l’âge de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans ont conduit les actifs à retarder leur départ à la retraite. La réforme de 2010, qui a repoussé l’âge de la retraite de deux ans, a eu un indéniable effet horizon. Malgré tout, le taux d’emploi entre 60 et 64 ans est en France de 35,6 % contre 44,8 % en moyenne au sein de l’Union européenne et 62,4 ans en Allemagne.

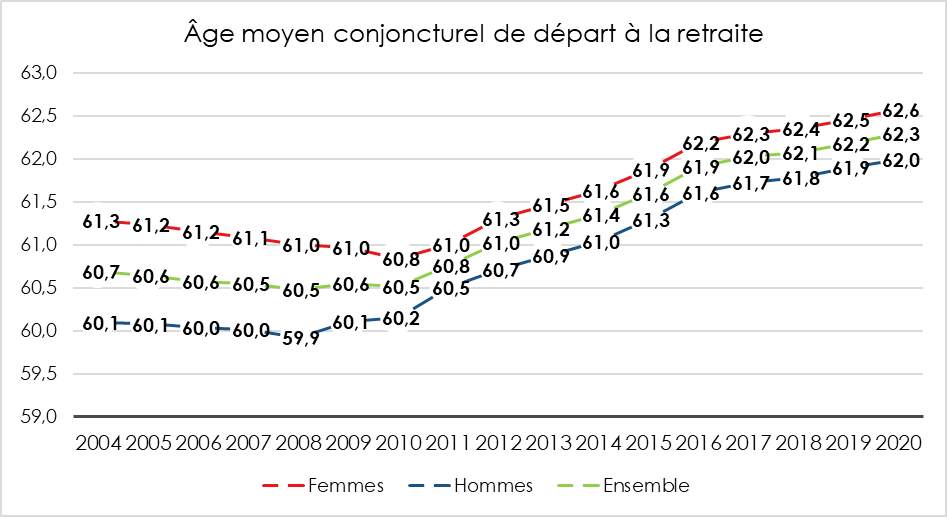

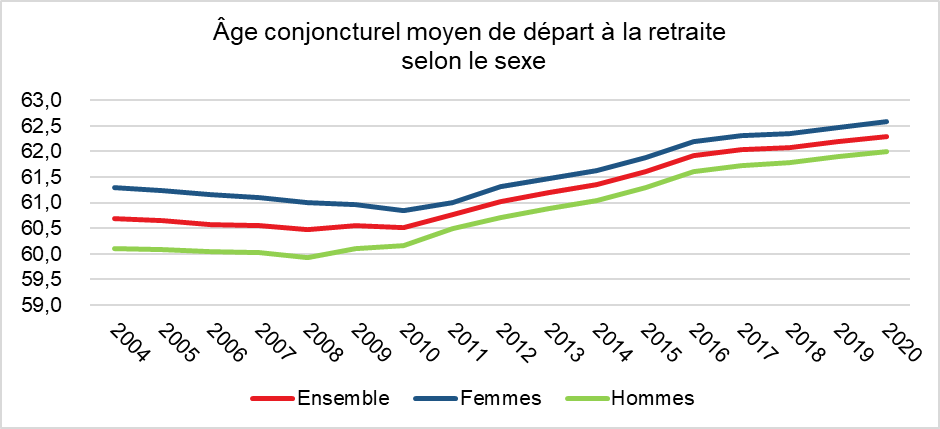

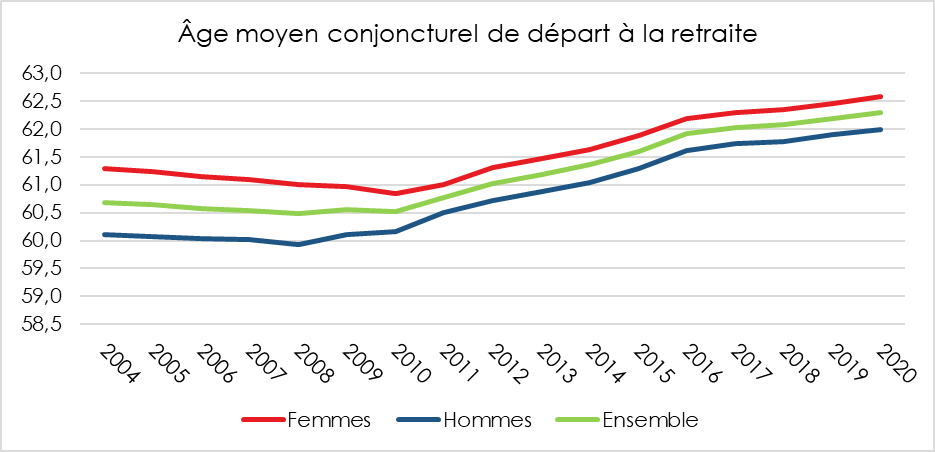

Un âge conjoncturel de départ à la retraite en hausse depuis 2010

Après avoir atteint un point bas à 60,5 ans en 2008, l’âge conjoncturel de départ à la retraite progresse d’année en année. Il a atteint 62,3 ans en 2022, les hommes partant en moyenne à 62 ans quand les femmes partent à 62,6 ans. Avec les dispositifs de départs anticipés dans les fonctions publiques, au sein des régimes spéciaux ou avec le dispositif de carrière longue, plus de 40 % des actifs partiraient en deçà de 62 ans.

L’augmentation à venir du nombre d’actifs de plus de 60 ans

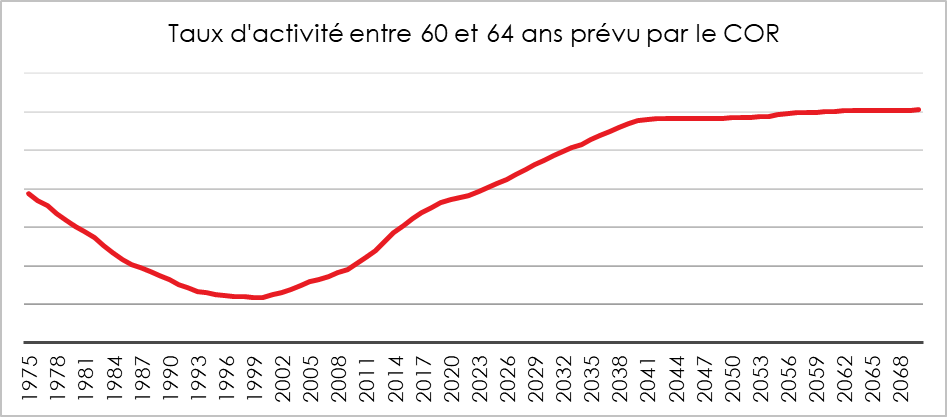

Pour établir ses prévisions de 2022 concernant l’équilibre à venir des régimes de retraite, le Conseil d’Orientation des Retraites tablait sur la poursuite de la remontée du taux d’activité et d’emploi des seniors. Le principe d’un départ à 64 ans était intégré dans les calculs du COR à l’horizon 2040. La réforme 2023 vise avant tout à accélérer le processus pour réduire les déficits.

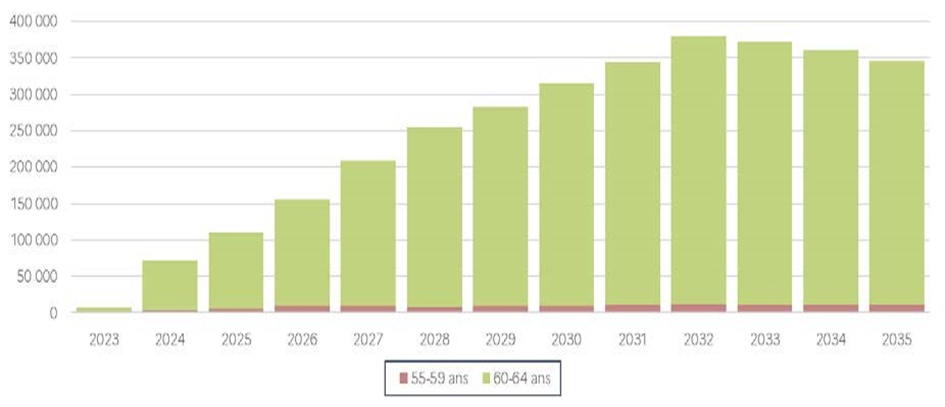

En reportant l’âge légal de 62 à 64 ans, la réforme 2023 accroît le nombre potentiel de personnes en activité. Le surplus atteindrait plus de 350 000 sur une année en 2032, soit l’équivalent de près de la moitié d’une génération. Ces 350 000 seraient constitués essentiellement de 60/64 ans. Cela signifie que ces personnes acquitteront des cotisations sociales finançant notamment les régimes de retraite et ne percevront pas de pensions sauf pour celles qui seraient en cumul emploi/retraite. La population active augmenterait de 1,2 % quand celle des retraités serait réduite de 2 %.

Effectif de personnes supplémentaires en emploi par rapport à une situation hors réforme

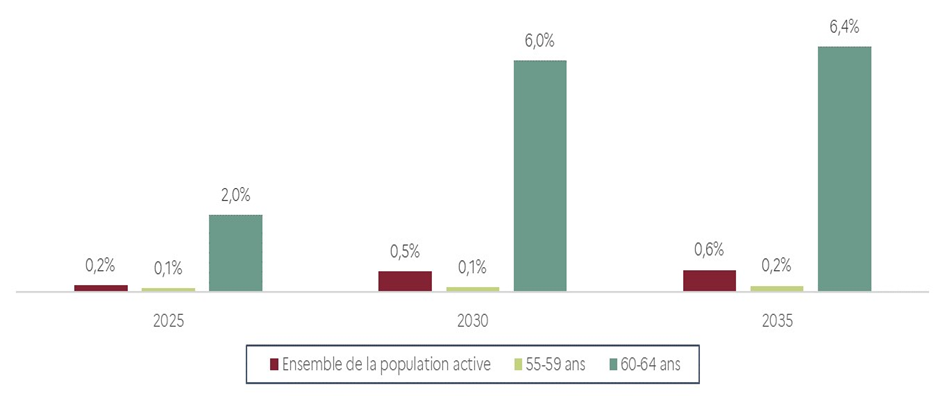

Le taux d’emploi devrait augmenter au minimum de 0,5 % pour l’ensemble de la population d’ici 2030 et de 6 % pour les 60/64 ans. Cette progression ne permettrait pas, en l’état, de rattraper la moyenne européenne. L’importance du dispositif « carrières longues » et les départs des fonctionnaires de catégorie active continueraient à expliquer les écarts avec la moyenne européenne.

Variation du taux d’emploi permise par l’augmentation de l’âge de départ à la retraite induite par la réforme, pour la population générale et pour les seniors

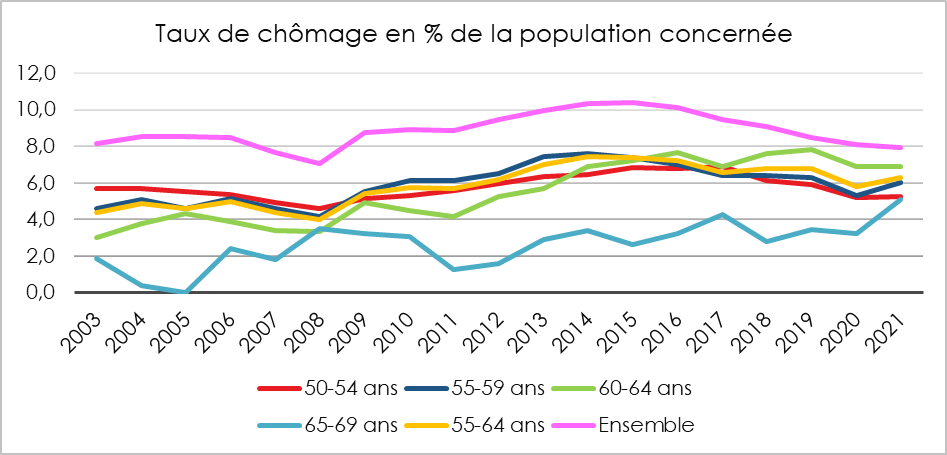

La question sensible du chômage des seniors

Le report de l’âge de la retraite pour être efficace suppose que les personnes concernées soient réellement en emploi. En cas de chômage, les gains pour les régimes de retraite seraient réduits voire annihilés par les dépenses de chômage. Si depuis la réforme de 2010, le taux de chômage des plus de 55 ans a augmenté, il reste inférieur à celui de l’ensemble de la population (respectivement 6 et 7,2 %). En revanche, la durée moyenne du chômage est plus longue pour les seniors que pour le reste de la population. La question de la formation et de l’adaptabilité des postes aux actifs de plus de 50 ans est bien plus centrale que celle du chômage en tant que tel. Par ailleurs, ces dernières années, employeurs et salariés ont utilisé la formule du chômage comme dispositif de préretraite.

Quelles conséquences pour les complémentaires santé souscrites par les entreprises ?

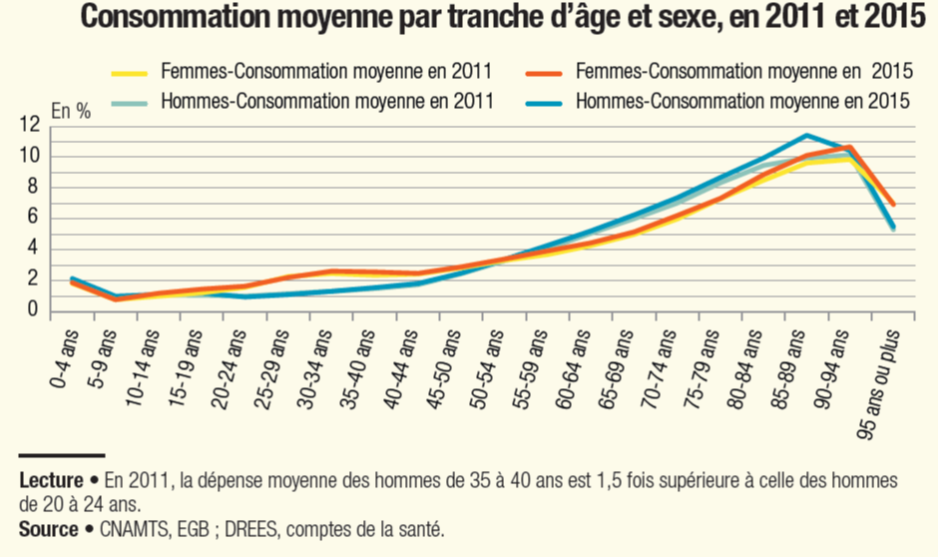

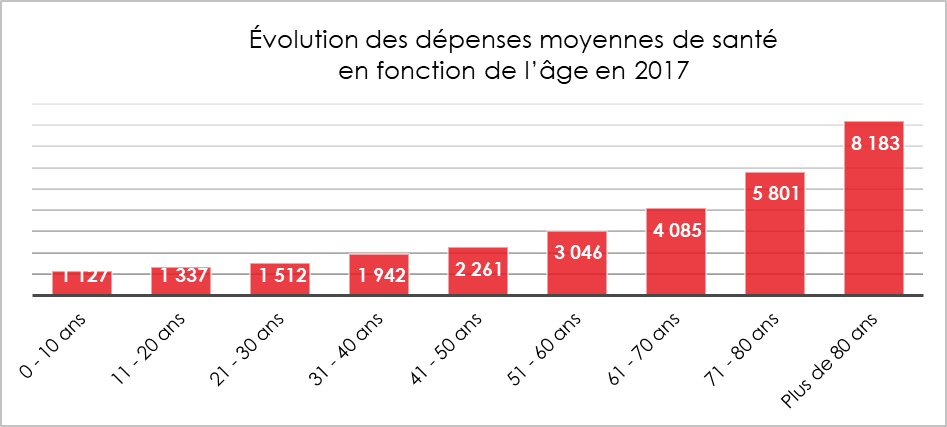

Le report de l’âge de départ à la retraite de deux ans devrait générer des surcoûts pour les complémentaires de santé dont bénéficient les salariés au sein de leur entreprise. Les dépenses de santé augmentent rapidement après 60 ans. Les arrêts maladie sont plus longs du fait de problèmes de santé pouvant être graves.

Quelles conséquences pour le régime d’accident du travail ?

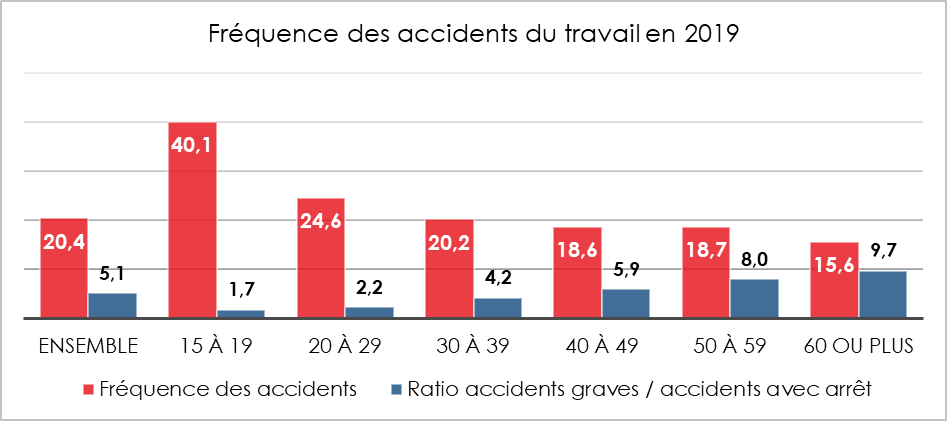

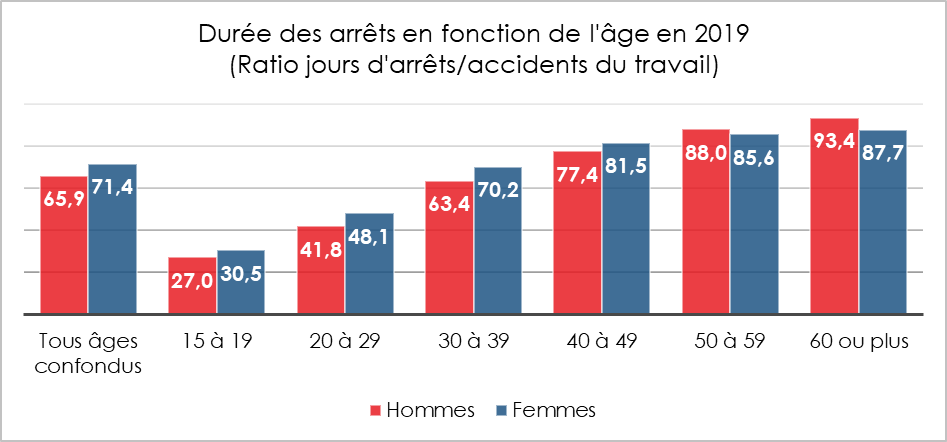

Le nombre d’accidents de travail est plus faible pour les seniors. En revanche, la durée des arrêts de travail est plus longue. Le nombre moins important d’accidents du travail est lié à une moindre exposition aux emplois pénibles en fin de carrière et à une plus grande expérience. En 2017, Près de 30 % accidents du travail ayant engendré au moins 4 jours d’arrêt sur 2017 sont survenus à des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise. En 2019, la fréquence des accidents du travail diminue avec l’âge mais pas leur gravité.

La durée des arrêts de travail faisant suite avec un accident du travail augmente sensiblement avec l’âge

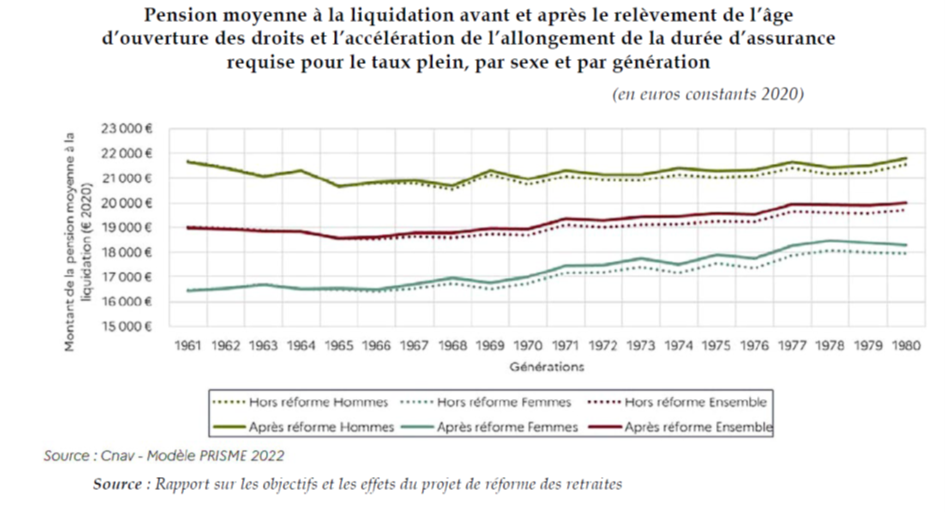

La réforme et son effet sur les pensions

Le report de l’âge légal à 64 ans et le passage à 43 ans de la durée de cotisation peuvent, pour certains assurés, provoquer la perte du bénéfice d’une surcote et donc d’une pension plus élevée. Ces cas devraient être rares, car dans le même temps, un départ plus tardif contribue à une augmentation des pensions de base et complémentaires. La pension de base est calculée en fonction des 25 meilleures années or, en règle générale, les dernières années sont les meilleures en termes de revenus. Les pensions des régimes complémentaires sont fonction du nombre de points accumulés par les assurés. Or, en travaillant plus longtemps, ces derniers auront plus de points.

En restant plus longtemps en activité, en raison de la réforme des retraites, les actifs seront amenés à cotiser davantage à leurs plans d’épargne retraite, sachant que les capacités d’épargne sont plus élevées en fin de carrière.

***

*

La réforme de 2023 prévoit que les personnes invalides ou en incapacité professionnelle pourront dès 62 ans voire 60 ans liquider leurs pensions à la différence de ce qui avait été prévu lors de celle de 2010. Ce choix évitera un surcoût (public et privé) pour la prévoyance de plusieurs milliards d’euros. En revanche, la réforme devrait provoquer un surcoût pour les complémentaires santé et la branche accident du travail.

La réforme des retraites version 2023

30 ans après la première réforme adoptée pour prendre en compte les effets du vieillissement de la population sur les équilibres des régimes de retraite, une nouvelle réforme a été adoptée en 2023. Présenté le mardi 10 janvier, le projet de loi a été adopté par le Parlement le 20 mars 2023. Cette loi prévoit le report progressif de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans et l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation qui avait été adopté dans le cadre de la réforme Touraine de 2014. Elle prévoit également une augmentation du minimum contributif, une amélioration des droits des mères de famille et des incitations pour le maintien en emploi des seniors. Le projet de loi a été soumis à l’examen du Conseil constitutionnel.

L’objectif assigné par le gouvernement à la réforme : l’équilibre des régimes de retraite en 2030

Le Gouvernement, en s’appuyant sur les prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites, a justifié la nécessité de réformer le système de retraite afin d’éviter une explosion du déficit qui aurait pu atteindre 12 milliards d’euros en 2027, 14 milliards d’euros en 2030 et 21 milliards d’euros en 2035. Cette dégradation des comptes des régimes de retraite est la conséquence de celle du rapport actifs/inactifs. En 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité, en 1970, 3 cotisants pour 1 retraité, en 2000, 2 cotisants pour 1 retraité, en 2023, 1,7 et 1,4 en 2050. La France comptait 5 millions de retraités en 1981. En 2023, ils sont 17 millions. Ils seront 20 millions d’ici 2040.

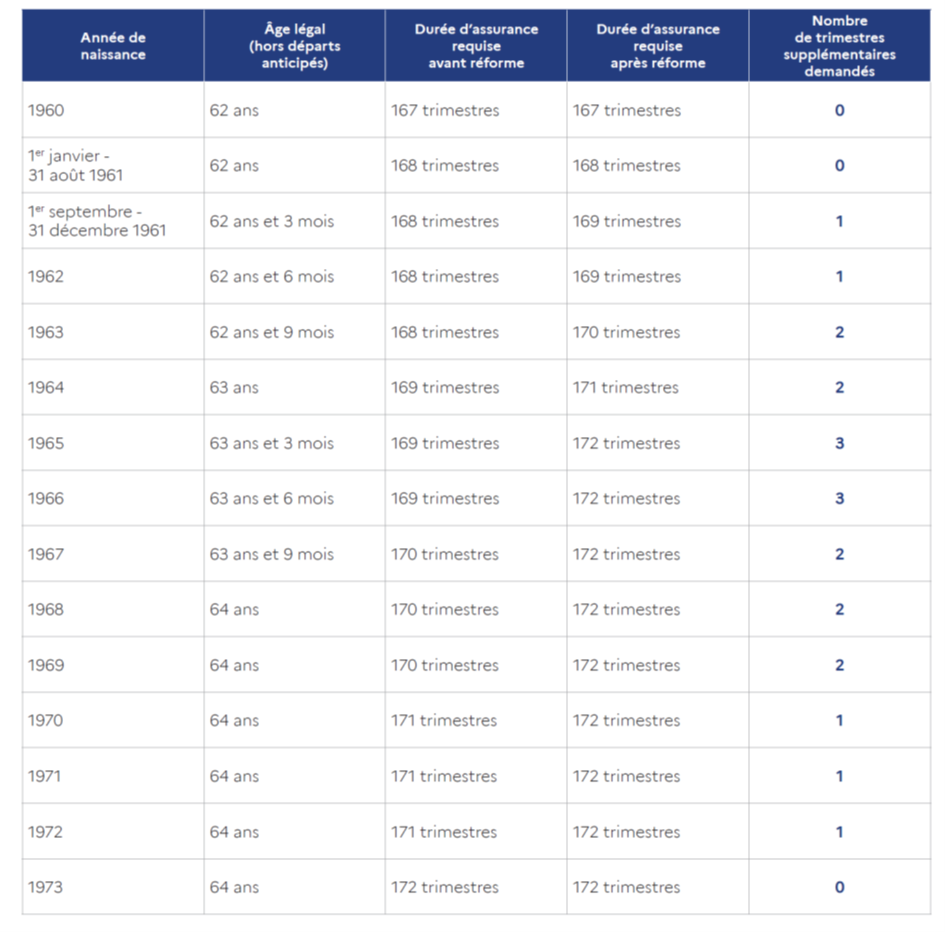

Les deux mesures d’âge : le report à 64 ans de l’âge légal et accélération du passage à 43 ans de la durée de cotisation

L’âge légal à partir duquel il est possible de partir à la retraite sera progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023, à raison de 3 mois par année de naissance. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat en 2027, puis atteindra 64 ans en 2030.

La réforme de 2014 dite « Touraine » prévoyant le passage de la durée de cotisation à 43 ans sera accélérée. Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra, dès 2027, avoir travaillé 43 ans.

En revanche, le Gouvernement ne modifie par l’âge de la retraite à taux plein, fixé à 67 ans depuis la réforme « Woerth » des retraites. Il correspond à l’âge à partir duquel il est possible de partir sans décote.

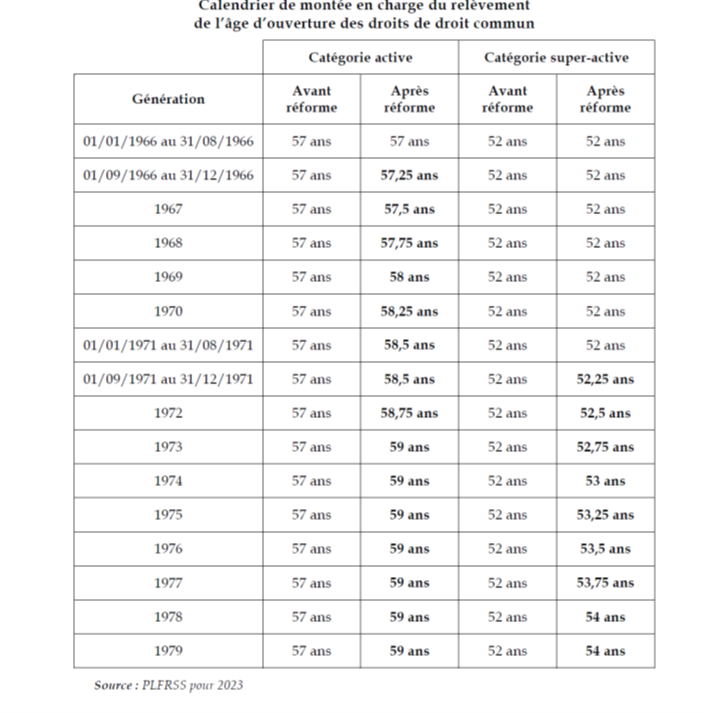

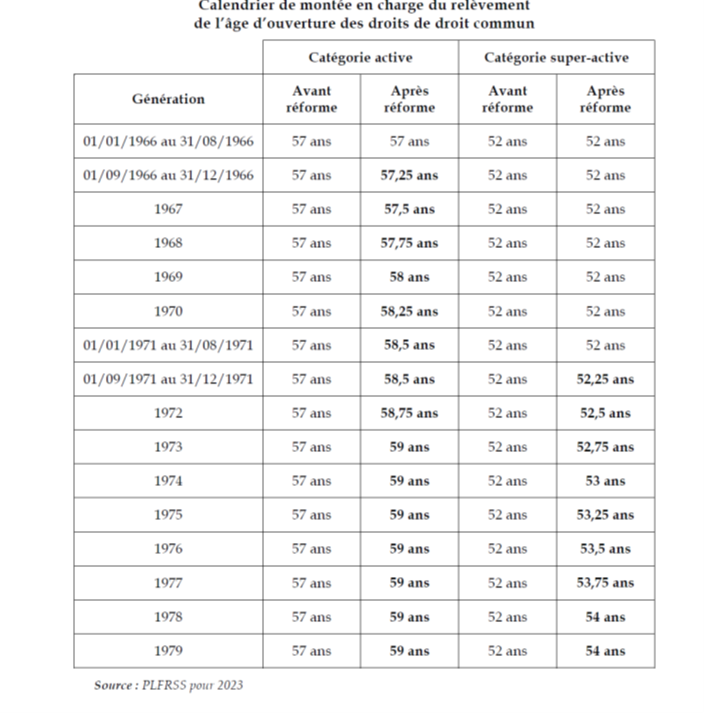

Le dispositif pour la fonction publique

La réforme 2023 concerne également la fonction publique. Les différentes catégories de fonctionnaires (catégories sédentaire, active ou super active) devront progressivement travailler deux ans de plus.

Les fonctionnaires en catégorie active et les militaires conserveront un droit à partir plus tôt compte tenu de leurs sujétions particulières de service public et de leur exposition aux risques. La durée de service et l’âge d’annulation de la décote seront inchangés.

La possibilité de demander à travailler jusqu’à 70 ans dans la fonction publique est systématisée (recul de la limite d’âge sans condition). Actuellement, seuls les agents ayant encore des enfants ou dont la carrière est incomplète peuvent demander à poursuivre leur activité jusqu’à 70 ans.

La retraite progressive est étendue aux agents publics, selon les mêmes principes que le dispositif existant pour les salariés et les indépendants. Les conditions de cumul emploi-retraite sont assouplies à l’identique du secteur privé.

Le cumul emploi-retraite assoupli

La loi Touraine en 2014 avait durci le dispositif de cumul emploi retraite. Les retraités ayant une activité professionnelle cotisaient aux régimes de retraites sans pour autant pouvoir se constituer de nouveaux droits. La réforme 2023 revient au droit antérieur.

Le dispositif « carrières longues » adapté au report de l’âge légal modifié lors de l’examen par le Parlement

Actuellement, un début de carrière avant 20 ans peut permettre un départ anticipé de deux ans, et une entrée dans la vie active avant 16 ans peut donner droit à une retraite anticipée de quatre ans.

Le dispositif actuel va être « adapté » : ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir un an plus tôt, à 63 ans ; ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir deux ans plus tôt, soit 62 ans ; ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront faire valoir leur droit à la retraite quatre ans plus tôt, soit 60 ans ; ceux qui ont démarré avant 16 ans pourront terminer leur carrière six ans plus tôt, soit 58 ans. Le texte prévoit que sous certaines conditions, les bénéficiaires du dispositif « carrières longues » pourront partir non pas avec 44 années validées mais avec 43 années.

Deux tiers des assurés devraient ainsi pouvoir partir avec 43 années mais tout dépendra du nombre de trimestres cotisés avant 21 ans, de l’année de naissance de l’assuré et des bornes d’âge légal.

Les périodes de congé parental seront prises en compte tant pour le dispositif « carrières longues » que dans le calcul du minimum de pension de ceux qui ont travaillé plus de 30 ans.

Au total, les assouplissements du régime carrières longues coûteront 700 millions d’euros dont 300 millions pour le dispositif en faveur des moins de 21 ans.

Une surcote pour les mères de famille

Le Parlement a décidé la création d’une majoration de pension pour certaines mères de famille. Cette surcote, pouvant augmenter jusqu’à 5 % la pension des intéressées sera réservée aux femmes qui, à 63 ans, ont atteint la durée de cotisation nécessaire pour partir à taux plein et ont acquis au moins un trimestre au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation d’enfants. Les bénéficiaires de la surcote devront toujours travailler jusqu’à 64 ans.

Cette mesure s’applique tant aux fonctionnaires qu’aux salariées du secteur privé. Elle vise à atténuer la perte de l’avantage du bénéfice des trimestres acquis au titre de la maternité avec le report de l’âge légal. Le coût de cette mesure est estimé à près de 250 millions d’euros à horizon 2030.

Une majoration pour famille nombreuse des professions libérales

Une majoration de pension pour les familles nombreuses des professions libérales a été également ajoutée. Cette disposition permettra aux professionnels libéraux et aux avocats ayant trois enfants et plus de bénéficier de la bonification de pension de 10 % déjà prévue pour les bénéficiaires du régime général.

Les départs anticipés pour invalidité maintenus

Comme aujourd’hui, les personnes en situation d’invalidité ou d’inaptitude pourront partir à 62 ans à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés. Pour les travailleurs handicapés, cette possibilité reste ouverte à compter de 55 ans.

Les victimes d’incapacité permanente pourront, en revanche, partir à la retraite dès 60 ans et non 62 comme prévu par le gouvernement.

La création d’un index senior confirmée

Supprimé par l’Assemblée nationale en première lecture, puis restauré par le Sénat, l’index senior a été proposé dans une nouvelle version par la Commission mixte paritaire.

L’instauration d’un index senior vise à inciter les entreprises à maintenir dans leurs effectifs les salariés de plus de 55 ans. Sur le modèle de l’index égalité homme-femme, les entreprises concernées devront publier une fois par an, sous peine d’amende allant jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires, une liste d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors et aux actions favorisant leur maintien dans les effectifs. Cet index concernera les entreprises de plus de 300 salariés. Un décret définira ces indicateurs, leur méthode de calcul et les modalités de publication, le tout pouvant être amendé par accord de branche. Si l’index d’une entreprise ne s’améliore pas après trois exercices de suite, elle devra définir un plan d’action après négociation avec les représentants du personnel. En revanche, aucun mécanisme de sanction n’est prévu.

Le CDI senior à l’essai

Le Parlement a adopté un article prévoyant, sous certaines conditions, la mise en œuvre d’un contrat à durée indéterminée « senior » pour l’embauche des salariés de plus de 60 ans. Seuls les demandeurs d’emploi de plus d’un an y seront éligibles. La mise en place du dispositif est conditionnée à un accord national interprofessionnel qui définira les contours de ce nouveau CDI. À défaut d’accord avant le 31 août 2023, le dispositif s’appliquera de manière expérimentale du 1er septembre 2023 jusqu’au 1er septembre 2026. Une convention ou un accord de branche arrêtera les modalités permettant de mettre un terme au CDI quand le salarié aura rempli les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein (donc sans que l’employeur ne soit tenu par la limite des 70 ans actuellement en vigueur) et pour l’inciter à le conserver jusque-là. Le CDI senior sera, dans ce cadre exonéré de cotisations familiales la première année. Les bénéficiaires d’un cumul emploi-retraite ne pourront pas bénéficier de ce CDI. Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Le Compte professionnel de prévention modifié

1,9 million de comptes professionnels de prévention (C2P) ont été ouverts depuis la création du dispositif. Ce compte permet d’accumuler des droits pour chaque année d’exposition, qui serviront ensuite à financer des formations, un passage à temps partiel payé temps plein ou à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.

Le Gouvernement a renoncé à réintégrer le facteur des « ports de charges lourdes » supprimé en 2018. En revanche, les seuils des principaux facteurs d’exposition aux risques professionnels seront abaissés pour permettre à davantage de salariés de bénéficier du dispositif. Le seuil de travail de nuit passera de 120 à 100 nuits par an et celui du travail en équipes successives alternantes passera de 50 à 30 nuits par an. Cela permettra, chaque année, à plus de 60 000 personnes supplémentaires de bénéficier d’un compte. Les points seront acquis plus rapidement pour les salariés exposés à plusieurs risques et sans limite de nombre de points, contrairement à aujourd’hui.

Une nouvelle utilisation du compte professionnel de prévention sera créée avec la possibilité de financer un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement.

Un suivi médical renforcé sera mis en place auprès des salariés exerçant des métiers identifiés comme exposés à la pénibilité, afin de mener des actions de prévention et mieux détecter les situations d’inaptitude permettant un départ anticipé à 62 ans.

Un fonds d’investissement d’un milliard d’euros

Le Gouvernement a décidé la création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle doté d’un milliard d’euros sur le quinquennat. Il soutiendra les branches professionnelles pour identifier les métiers exposés aux risques ergonomiques (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations), et financer, avec les employeurs, des actions de prévention et de reconversion.

La clause du grand-père pour les régimes spéciaux

Le gouvernement a maintenu, contre l’avis des sénateurs, la clause du grand-père pour les régimes spéciaux. Tous les salariés actuels resteront régis par leur régime actuel jusqu’à leur retraite. Sont concernés les régimes de la RATP, de la branche des industries électriques et gazières (IEG), des clercs et employés de notaires, des personnels de la banque de France ainsi que des membres du Conseil économique social et environnemental (CESE). Les nouveaux embauchés recrutés à compter du 1er septembre 2023 dans les secteurs ci-dessus seront affiliés au régime général pour la retraite. Cette méthode avait été retenue lors de la fermeture du régime spécial de la SNCF dans la réforme de 2018.

Les régimes autonomes (professions libérales et avocats) et ceux répondant à des sujétions spécifiques (marins, Opéra de Paris, Comédie Française) ne seront pas concernés par cette fermeture.

Les bénéficiaires des régimes spéciaux seront néanmoins soumis au report de l’âge de départ à la retraite de deux ans et à l’accélération de la réforme Touraine mais des mesures d’adaptation sont prévues. La prise en compte des précédentes réformes, qui étalaient l’augmentation de l’âge jusqu’en 2024, conduit à une entrée en vigueur, pour ces actifs, des nouvelles règles relatives à l’âge de départ en 2025.

Une réforme de l’assiette sociale des indépendants

Le Gouvernement a prévu de réformer l’assiette sociale des indépendants d’ici le PLFSS 2024 en concertation avec les professions concernées, afin que son calcul soit simplifié et que les droits à la retraite des indépendants soient renforcés.

Le relèvement du minimum contributif et l’indexation en fonction du SMIC

Reprenant un des objectifs de la loi Fillon de 2003, le gouvernement prévoit que pour une carrière complète cotisée au SMIC, la pension ne pourra être inférieure à 85 % du SMIC net, soit environ 1 200 euros brut par mois. L’objectif est de revaloriser les petites pensions et de créer un écart avec le minimum vieillesse qui est de 963 euros depuis le 1er janvier 2023.

Le minimum de pension augmentera de 100 euros par mois pour une carrière complète dès septembre 2023. Cette mesure s’appliquera aux actuels et aux nouveaux retraités.

Des trimestres supplémentaires pour certaines catégories d’assurés

Les aidants familiaux, qui sont contraints de réduire leur activité pour s’occuper d’un proche parent ou d’un enfant, bénéficieront de validations de trimestres. La réforme donnera également des trimestres de retraite aux personnes ayant effectué des stages de travaux d’utilité collective.

Des mesures d’ajustement budgétaire

En raison des mesures adoptées en faveur des carrières longues, des retraitées femmes, des personnes en incapacité, etc., le Parlement a prévu de nouvelles recettes pour les régimes de retraite. Il a ainsi retenu le principe d’un relèvement de la contribution sur les indemnités de ruptures conventionnelles (300 millions d’euros à horizon 2030). Le gouvernement prévoit également d’augmenter les cotisations vieillesse des entreprises d’un côté et de baisser le niveau de cotisations alimentant la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale (AT-MP) de l’autre.

Les parlementaires se sont aussi entendus pour adopter des mesures de lutte contre la fraude. Pour bénéficier du minimum vieillesse, il faudra avoir résidé au moins 9 mois en France (et non plus 6). Par ailleurs, le versement des retraites à l’étranger sera contrôlé grâce à l’usage de la biométrie. Ces dispositions sont censées rapporter 200 millions d’euros de recettes.

Le bilan comptable

Dans la version présentée en Conseil des ministres, le 23 janvier, le projet de loi prévoyait un retour à l’équilibre des comptes des régimes de retraite en 2030. Le relèvement à 64 ans et l’accélération du calendrier du passage à 43 ans de la durée de cotisation doivent rapporter 17,7 milliards d’euros avant mesures de compensation qui devaient initialement coûter 6 milliards d’euros dont 1,7 milliard d’euros au titre de la revalorisation des pensions minimales.

Dans le cadre de la discussion parlementaire, plusieurs amendements ont accru le coût des compensations. L’élargissement du dispositif des carrières longues, qui permet aux personnes ayant commencé à travailler tôt de partir avant l’âge d’ouverture des droits représente une charge de 700 millions d’euros par an en 2030. La surcote accordée aux assurés – principalement des femmes – ayant atteint, à 63 ans, la durée de cotisation requise pour être éligibles au taux plein devrait coûter 240 millions d’euros par an en 2030. Plusieurs mesures prises en particulier au Sénat ne ponctionneront pas les recettes des régimes de retraites mais celles des autres régimes sociaux. Le « contrat senior » qui sera expérimenté pour des demandeurs d’emploi de longue durée d’au moins 60 ans sera après négociation sociale exonéré de cotisations familiales. A contrario, les personnes atteintes d’une incapacité permanente pourront partir à la retraite dès 60 ans, ce qui réduira d’autant les dépenses de la branche Accident du Travail – Maladie professionnelle.

Le texte prévoit une augmentation des prélèvements sociaux applicables aux indemnités de ruptures conventionnelles, le renforcement de la lutte contre la fraude sociale. Le taux de cotisations d’assurance-vieillesse a également été augmenté, pour accroître les ressources du système de retraites, mais en contrepartie, celui de la branche Accident du Travail Maladie Professionnelle a été diminué, dans des proportions équivalentes, afin que l’opération soit neutre pour les entreprises et n’influe pas sur le coût du travail. Le retour à l’équilibre est soumis à une diminution substantielle du taux de chômage d’ici 2030 (4,5 % contre 7,2 % en décembre 2022). L’équilibre financier sera donc difficile à tenir compte tenu des incertitudes économiques, sociales et politiques.

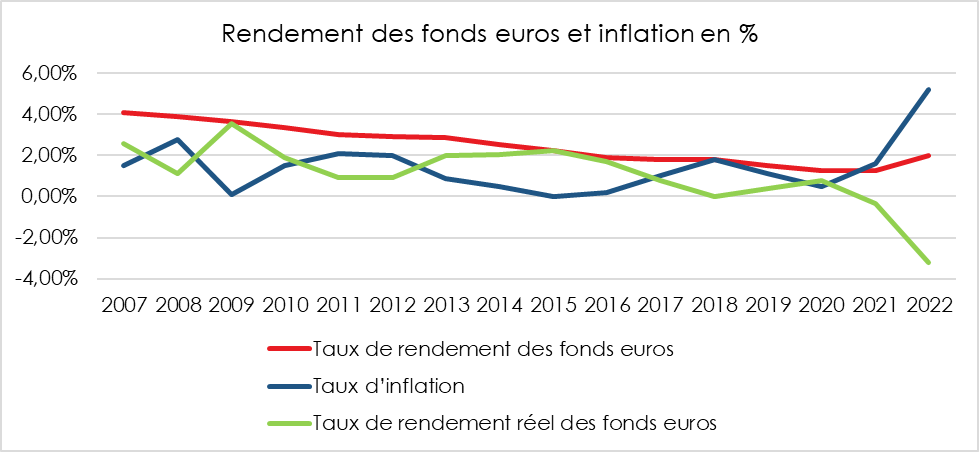

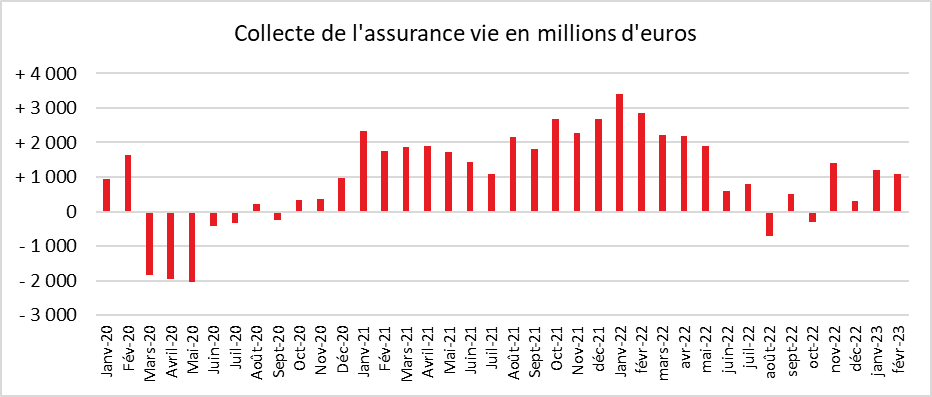

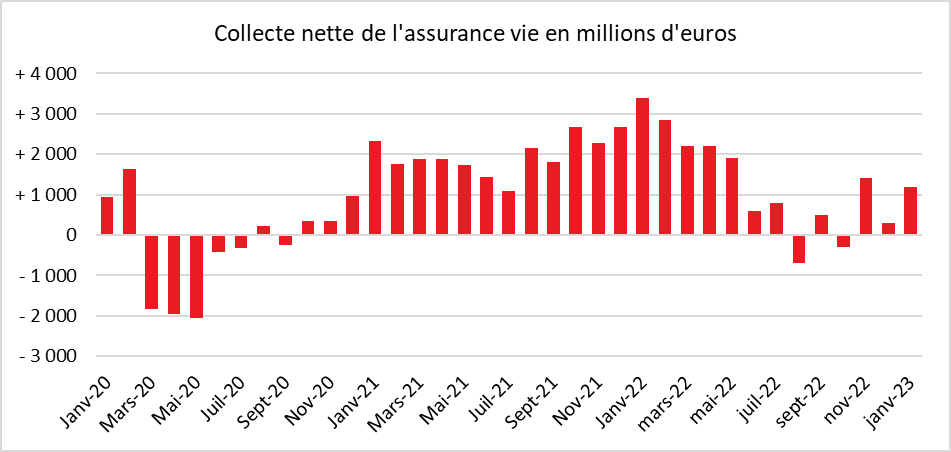

Assurance vie, une année 2022 atypique

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a dressé le bilan 2022 de l’assurance vie. Le rendement moyen des fonds euros a progressé, passant de 1,28 à 2 % de 2021 à 2022. Cette hausse est la première depuis les années 1990. En 2022, nets d’impôt, les fonds euros de l’assurance vie ont rapporté plus que le livret A, 1,4 %, contre 1,37 %. Jamais l’écart n’aura été aussi faible lors de ces trente dernières années. Les deux produits ne sont néanmoins pas comparables. Le Livret A est un livret réglementé, plafonné quand l’assurance vie est une enveloppe permettant de combiner plusieurs supports et ouvrant droit à des avantages fiscaux tant sur les gains que sur la transmission des produits capitalisés.

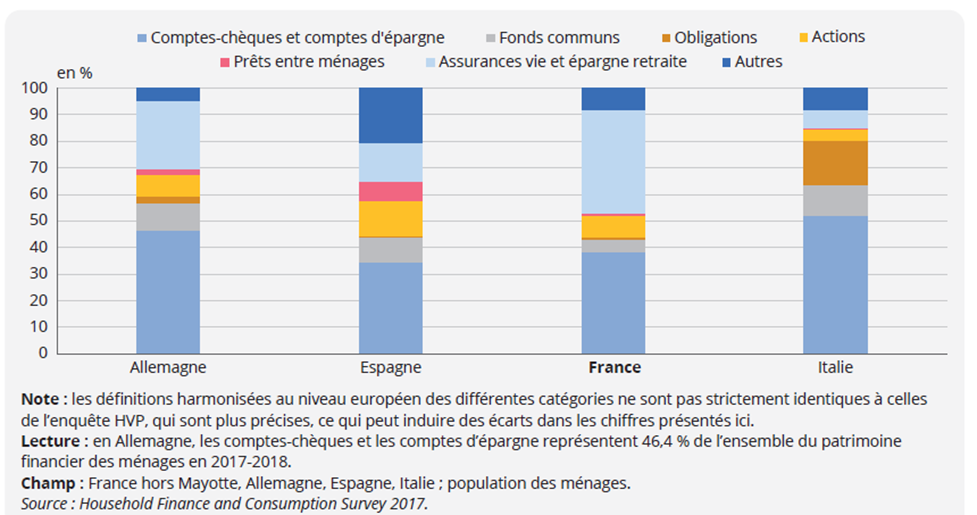

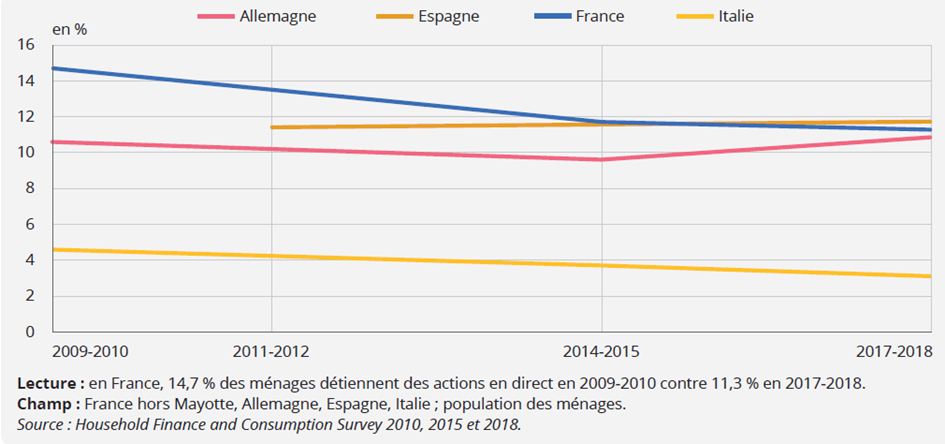

L’assurance vie, un tiers de l’épargne financière des ménages

Le patrimoine financier des Français est constitué à 34 % par des dépôts bancaires (les dépôts à vue, les dépôts à terme et les livrets). Leur encours a augmenté de 85 milliards d’euros en 2022 (+4,6 %) pour s’établir à 1 913 milliards d’euros. La deuxième composante est l’assurance vie, dont l’encours représentait 33 % du patrimoine financier des Français fin 2022, soit 1 885 milliards d’euros.

La collecte brute de l’assurance vie a diminué de 5 milliards d’euros en 2022 par rapport à celle de 2021. Elle a retrouvé ses niveaux d’avant-crise (+0,3 % par rapport à 2019). En revanche, les prestations augmentent et ont atteint 116,2 milliards d’euros en 2022 (+5 % par rapport à 2021). Le solde net des flux en assurance vie a reculé selon l’ACPR par rapport à 2021 (+8,4 milliards d’euros en 2022 après +18,3 milliards d’euros en 2021). Ce solde est en recul par rapport à ceux observés en 2018 et 2019 (plus de 20 milliards d’euros).

Le marché de l’assurance vie fortement concentré en France

Six organismes d’assurance représentent plus de 58 % du total des provisions mathématiques, tous supports confondus. Cette forte concentration s’explique notamment par le poids des bancassureurs sur le marché de l’assurance vie. Les bancassureurs ont contribué à hauteur de 8,8 milliards d’euros à la collecte nette quand les autres organismes d’assurance ont enregistré une décollecte de 400 millions d’euros.

La collecte nette portée par les unités de compte

La collecte nette, qui a atteint 8,4 milliards d’euros en 2022, n’a été positive que grâce aux unités de compte. La décollecte pour les fonds euros s’est élevée à 29,8 milliards d’euros en 2022, contre -30,9 milliards d’euros en 2020 et -12,3 milliards d’euros en 2021. Les supports en unités de compte ont connu, de leur côté, une collecte nette historique de 38,2 milliards d’euros, soit un niveau nettement supérieur à celui de 2021 (+30,6 milliards d’euros). Cette progression de la collecte nette des unités de compte est d’autant plus exceptionnelle que les marchés étaient orientés à la baisse l’année dernière.

Une collecte brute en recul et des retraits en hausse

La collecte brute a diminué, en 2022, sur les fonds euros de 2,2 milliards d’euros et de 2,5 milliards d’euros pour les unités de compte. La collecte brute sur les supports en unités de compte s’élève à 54,3 milliards d’euros (- 4 % par rapport à 2021). La collecte nette a été positive grâce à la baisse des rachats (-0,7 %) et à des arbitrages en provenance des fonds euros. Les supports en unités de compte représentent, comme en 2021, 44 % des nouveaux versements sur les contrats d’assurance vie, contre 15 % en 2011.

Les retraits sont en hausse en raison de l’augmentation du nombre de décès et des transferts réalisés au profit du Plan d’Épargne Retraite qui bénéficiait d’un avantage fiscal spécifique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. L’abattement sur les gains de 4 600 pour un célibataire ou 9 200 pour un couple était doublé pour les assurés qui effectuaient des transferts d’un contrat d’assurance vie de plus de huit ans vers un PER. Par ailleurs, le durcissement de l’accès aux prêts immobiliers a conduit des ménages à puiser dans leur assurance vie pour satisfaire aux conditions imposées par les banques.

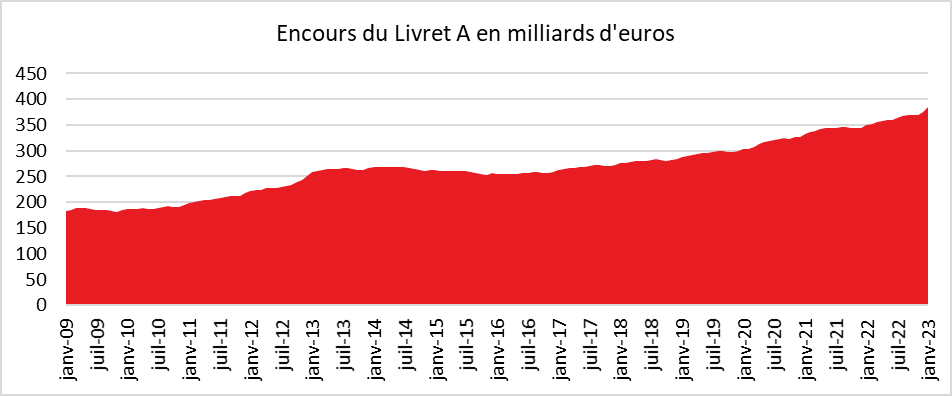

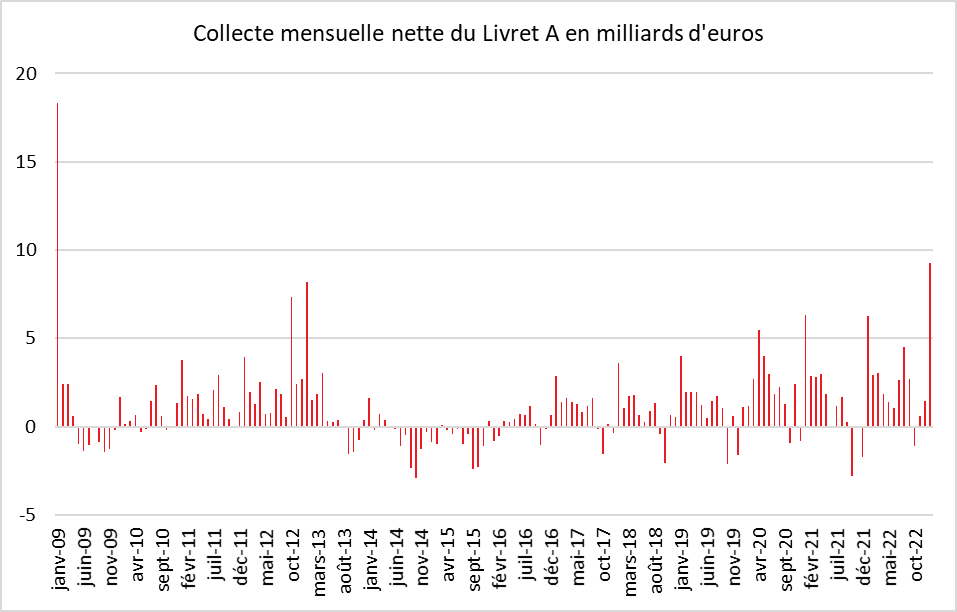

Une hausse historique du rendement des fonds euros

En 2022, les assureurs ont puisé dans leurs provisions pour participation aux bénéfices accumulées pendant la période de baisse des taux afin de revaloriser les taux de rendement. Ces provisions s’élevaient à près de 5,5 % des encours fin 2021. Le rendement a été ainsi porté à 2 % en moyenne, contre 1,28 % en 2020 et 2021. Cette remontée intervient dans un contexte de relèvement des taux de rémunération de l’épargne réglementée et de résurgence de l’inflation. Le Livret A, dont le taux a été augmenté le 1er février et le 1er août 2022, a enregistré une collecte nette de 32 milliards d’euros auprès des ménages en 2022. Les annonces de relèvements des rendements des fonds euros, intervenues en fin d’année dernière et au début de l’actuelle, n’ont pas eu d’incidence sur la collecte.

L’épargne retraite, une solution à la problématique des retraites ?

Questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

Le débat sur la réforme des retraites ne constitue-t-il pas une aubaine pour les produits d’épargne retraite ?

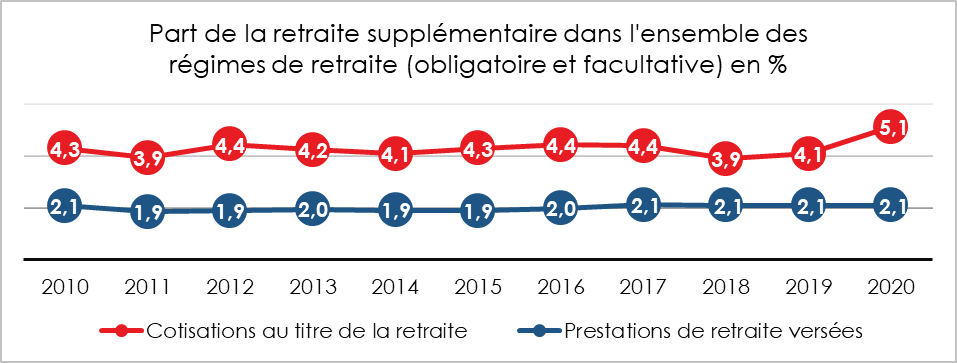

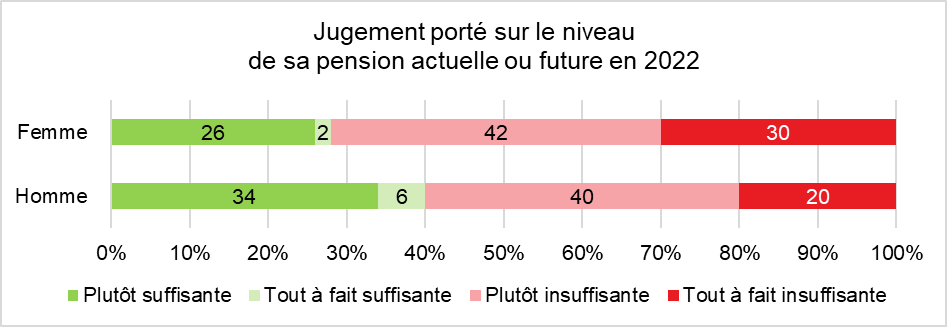

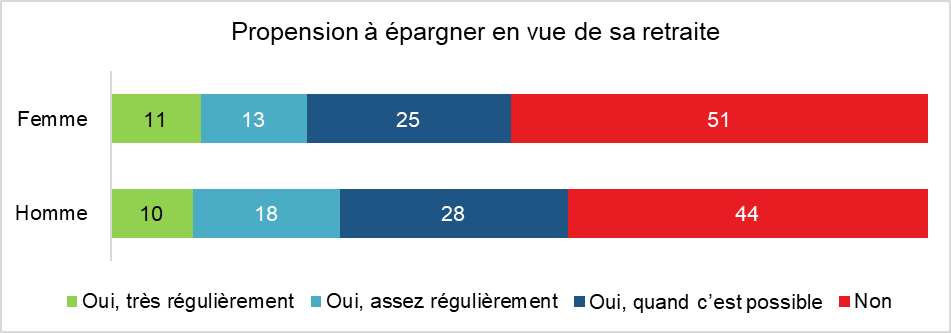

Avant tout, en France, les régimes par répartition assurent 98 % des prestations de retraite, contre 85 % en moyenne au sein de l’OCDE. La France a toujours placé la répartition au cœur de son système de retraite et l’actuelle réforme ne changera pas, en la matière, la donne. Cette loi, en allongeant la durée de cotisation jusqu’à 43 ans, pourrait néanmoins inciter de nombreux Français à ouvrir des produits d’épargne retraite ou à y verser des montants supérieurs afin de pouvoir anticiper leur départ à la retraite. En effet, le risque de subir une décote augmente pour les personnes entrées tardivement sur le marché du travail. Au-delà de ce caractère technique, tout débat sur les retraites est anxiogène, car il souligne les difficultés à venir des régimes de retraite. Selon les études réalisées par le Cercle de l’Épargne depuis 2004, l’inquiétude des Français tend à augmenter avec la présentation et la discussion des réformes. Plane l’idée fausse que le système pourrait faire faillite. Par ailleurs, près de trois Français sur quatre estiment que leurs pensions sont ou seront insuffisantes pour vivre correctement à la retraite. Il n’est donc pas surprenant que la moitié des Français déclarent épargner en vue de leur retraite. Les Français placent la retraite juste après le besoin de se couvrir à court terme (épargne de précaution) comme facteur les amenant à épargner.

Le nouveau PER créé par la loi PACTE profite donc de la situation pour se développer ?

Depuis trois ans, malgré un contexte compliqué, l’épidémie de covid et la guerre en Ukraine, le Plan d’Épargne Retraite (PER), connaît un réel succès. Selon France Assureurs, 3,8 millions de plans d’épargne retraite individuels ont été ouverts. L’encours atteint 48 milliards d’euros. En prenant en compte tous les contrats (individuels et collectifs, en entreprise), 6,5 millions de PER ont été ouverts en trois ans pour un encours de 73 milliards d’euros. Au total, l’encours de l’épargne retraite (tous produits confondus) atteint, en France, 300 milliards d’euros.

Cercle de l’Épargne – données France Assureurs

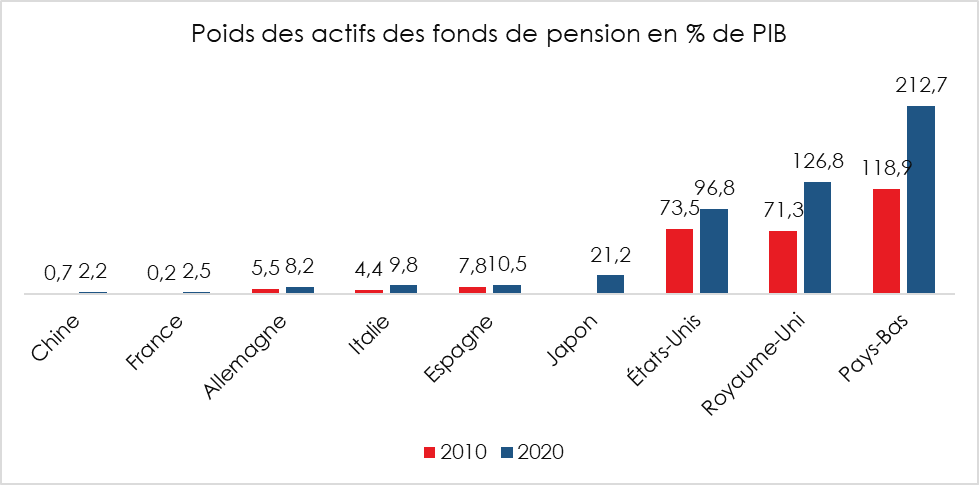

L’épargne retraite reste faible en France par rapport aux autres pays ?

300 milliards d’euros d’encours pour l’épargne retraite, c’est moins que l’encours du Livret A, 385 milliards d’euros en janvier 2023, et c’est beaucoup moins que celui de l’assurance vie, plus de 1 840 milliards d’euros fin janvier 2023. L’assurance vie est considérée, par ailleurs, comme un produit d’épargne retraite par une grande partie de la population.

En France, au total, un quart des actifs aurait un produit d’épargne retraite. Les cotisations d’épargne retraite, c’est 5 % des cotisations retraite et 2,1 % des prestations. En moyenne, au sein de l’OCDE, c’est 15 %.

Comment expliquez-vous le faible poids de l’épargne retraite en France ?

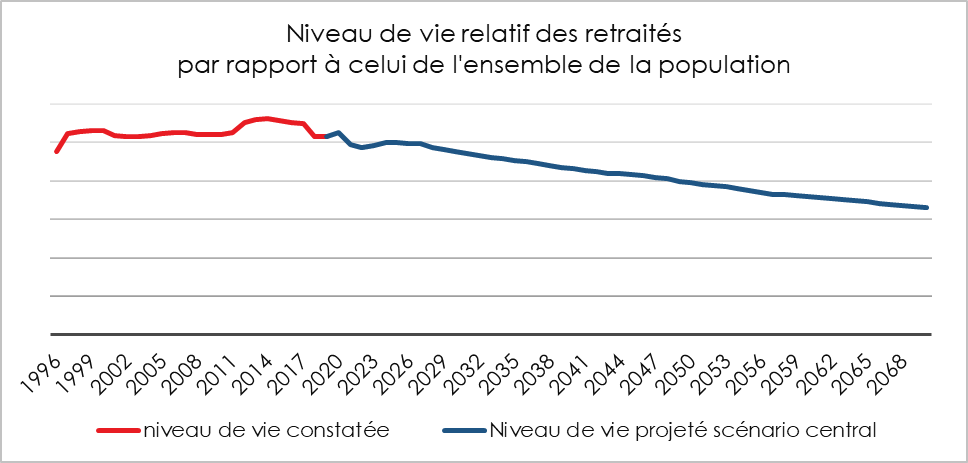

Le niveau des pensions était jusqu’à maintenant correct. Le niveau de vie des retraités est actuellement supérieur à celui de l’ensemble de la population de 2 points. En revanche, dans les prochaines années, une dégradation est attendue du fait de l’application des réformes passées. Jusqu’à la loi PACTE, l’offre de produits d’épargne retraite était complexe. Les produits individuels comme le PERP ou le Contrat Madelin disposaient d’une sortie essentiellement en rente quand les Français sont adeptes des sorties en capital. Le PER, en prévoyant dès le départ une sortie en capital pour les versements des particuliers, a répondu à leurs attentes.

Du fait de l’application des réformes adoptées depuis 1993, le niveau de vie relatif des retraités par rapport à l’ensemble de la population devrait diminuer dans les prochaines années. Le taux de remplacement (pensions/derniers revenus d’activité) se dégradera également. L’épargne retraite sera donc la bienvenue pour maintenir le niveau de vie des futurs retraités.

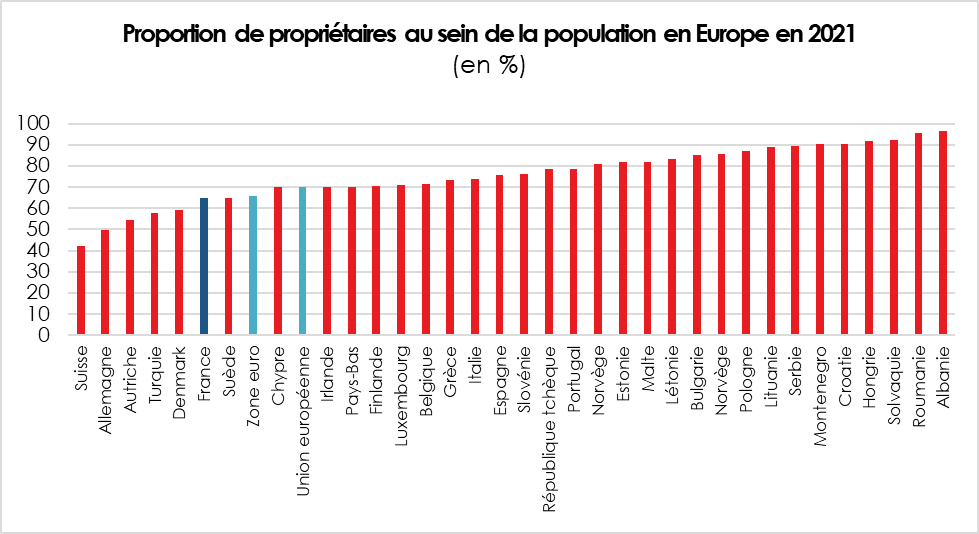

La première épargne retraite, en France, c’est l’immobilier ?

Les Français aiment la pierre. Plus de 75 % des personnes qui liquident leurs droits à la retraite sont propriétaires de leur résidence principale.

L’investissement immobilier locatif est jugé comme un bon placement en vue de la retraite, néanmoins seulement 8 % des ménages y ont recours. En revanche, depuis plusieurs années, les parts de SCPI ou d’OPCI (pierre papier) rencontrent un vif succès. Ils sont de plus en plus présents au sein des contrats d’assurance vie ou dans les Plans d’Épargne Retraite.

Dans ce contexte, le PER est-il le bon placement pour la retraite ?

Un produit d’épargne a comme avantage d’être destiné à la préparation exclusive de la retraite. Sauf cas exceptionnels (invalidité, perte de droits au chômage, décès du conjoint, achat de la résidence principale), l’épargne qui y est affectée ne peut pas être retirée avant la liquidation des pensions de retraite. En outre, les versements ouvrent droit à une déduction fiscale à l’entrée attractive. Par ailleurs, ce produit est également accessible en entreprise (PER collectif et PER obligatoire). Dans ce cas, les salariés bénéficient de versements ou d’abondements de la part des employeurs. Les suppléments d’épargne retraite devraient constituer, dans les prochaines années, des éléments d’attractivité au niveau de l’embauche et du maintien des effectifs pour les entreprises.

L’édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne : Pour un renouveau de la négociation sociale

Redonner corps à la négociation sociale, après l’âpre séquence sur les retraites, sera un des enjeux majeurs des prochains mois. De nombreux sujets restent pendants depuis des années et surtout depuis la crise sanitaire. Cette dernière a souligné les failles qui existaient en matière de prévoyance pour la couverture de certains risques. Si nous n’avons pas vocation à connaître une épidémie chaque année, de nouveaux évènements pourraient dans l’avenir nous contraindre à des réductions involontaires d’activité parmi lesquelles figurent par exemple les attaques cybernétiques ou les épisodes climatiques violents. L’essor du télétravail oblige également à envisager une reformulation de certains concepts du droit du travail comme la durée de travail ou la responsabilité en cas d’accident du travail. Le développement des emplois à la tâche et d’auto-entrepreneurs dépendants de plateformes digitales nécessite que la notion de contrat de travail soit revisitée. Par ailleurs, l’adaptation de l’emploi à une population active plus âgée se pose. Les branches devraient également se saisir plus activement de la diffusion de l’épargne retraite collective afin qu’un plus grand nombre de salariés soient couverts. Aujourd’hui, seulement un salarié sur quatre l’est, essentiellement au sein des grandes entreprises. Des aides spécifiques pour les PME et les TPE devraient être imaginées avec une mutualisation la plus large possible. Il n’est pas souhaitable qu’une population active à deux ou trois vitesses se mette en place. Les salariés des grandes entreprises disposant de meilleures couvertures sociales risquent, le cas échéant, de cohabiter avec des salariés de PME moins bien couverts et des travailleurs indépendants peu ou pas couverts. La protection sociale est amenée à évoluer en phase avec l’économie. Elle a une ardente nécessité de se réinventer pour ne pas péricliter. L’immobilisme serait synonyme d’attrition. La sacralisation du champ social à travers une reconnaissance constitutionnelle limiterait l’ingérence de l’État. Aux côtés des domaines de la loi et du règlement, celui du social serait protégé, donnant ses lettres de noblesse à la négociation. L’État ne pourrait plus intervenir sauf impérieuse nécessité. Cette reconnaissance est certes une remise en cause du principe de centralisation engagée depuis 1995 avec l’instauration des lois de financement de la Sécurité sociale. Elle redonnerait de l’espace et serait un gage de subsidiarité dans un pays qui reste malgré les décentralisations menées, depuis 1982, vertical.

L’assurance vie sous pression en février

Résultats de l’assurance vie/PER – février 2023 : L’assurance vie sous pression

La collecte nette sauvée par les unités de compte

En février 2023, l’assurance vie a dégagé une collecte nette de 1,1 milliard d’euros, après 1,2 milliard d’euros en janvier, bien plus faible que celle du Livret A (+6,27 milliards d’euros). Traditionnellement, le mois de février est pourtant un bon cru pour l’assurance vie, avec aucune décollecte lors de ces dix dernières années. La collecte moyenne, lors de ces dix dernières années était de +2,1 milliards d’euros.

L’assurance vie est de plus en plus concurrencée par les livrets d’épargne réglementée ainsi que par les contrats à terme qui proposent, sans risque de capital, des rendements équivalents voire supérieurs (2 % en moyenne pour les fonds euros de l’assurance vie en 2022 contre 3 % depuis le 1er février 2023 pour le Livret A). Les unités de compte, dans un contexte boursier plutôt favorable même s’il est volatil, demeurent le vecteur de croissance de l’assurance vie. La collecte nette en fonds euros demeure, en effet, négative (-1,7 milliard d’euros) quand elle positive pour les unités de compte (+2,8 milliards d’euros).

En février, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 13,0 milliards d’euros avec une proportion de 40 % pour les unités de compte. Cette collecte brute est élevée d’autant plus que le Livret A et le LDDS ont bénéficié en février de l’effet « relèvement de leur taux » en cumulant 8,17 milliards d’euros de collecte. Les prestations sont en hausse, de leur côté, à 11,9 milliards d’euros en février. Les prestations sont portées depuis plusieurs années par l’augmentation des décès qui s’accompagne de versements au profit des bénéficiaires désignés ou des héritiers.

Le Plan d’Épargne Retraite assurantiel en mode conquête

Lancé le 1er octobre 2019, le Plan d’Épargne Retraite conquiert, chaque mois, de nouveaux adeptes avec, en février, 71 600 nouveaux assurés. Les cotisations en février ont atteint 544 millions d’euros, en hausse de +14 % par rapport au même mois de 2022. La collecte nette s’est élevée à +410 millions d’euros, en hausse de +4 % par rapport à février 2022.

Les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois, 22 900 assurés pour un montant de 563 millions d’euros.

Fin février, 4 millions de personnes avaient souscrit à un PER assurantiel. L’encours de ce produit a atteint de son côté 51,2 milliards d’euros constitué à hauteur de 46 % d’unités de compte.

L’assurance vie de plus en plus challengée

Avec la hausse des taux, de plus en plus d’établissements financiers proposent, dans le cadre de leurs « superlivrets » ou de leurs contrats à terme, des rendements de plus en plus attractifs concurrençant ceux des fonds euros de l’assurance vie. Cette dernière devrait donc continuer à enregistrer, dans les prochains mois, des petites collectes qui resteront portées par les unités de compte. Les fonds euros ne retrouveront quelques attraits qu’avec la décrue attendue de l’inflation et donc des rendements de l’épargne réglementée. L’assurance vie n’en demeure pas moins le premier placement des ménages avec un encours de 1874 milliards d’euros. Elle bénéficie toujours d’un régime incitatif en particulier pour les contrats ouverts depuis plus de huit ans. Ce produit permet en outre de combiner garantie en capital avec les fonds euros et valeurs de marché avec les unités de compte.

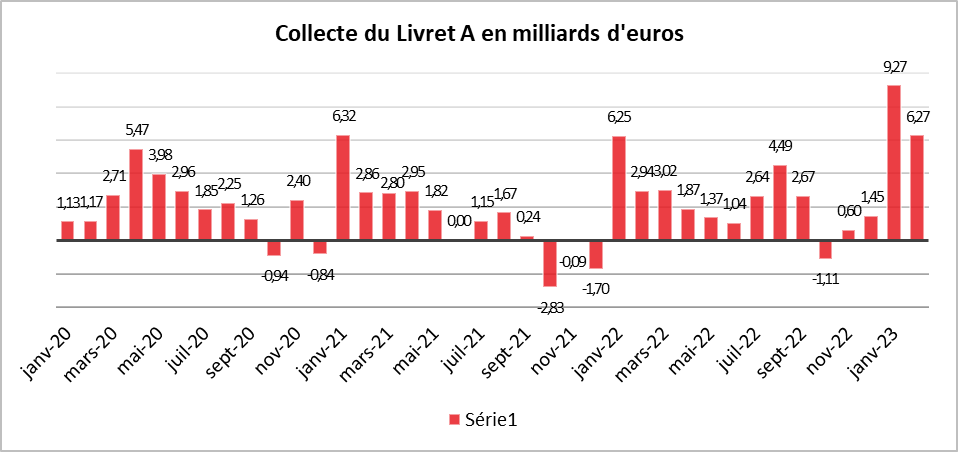

Le Livret A signe un nouveau record depuis quatorze ans, poussé par le taux à 3 %

« Une augmentation de taux a, en règle générale, un effet sur la collecte durant trois mois (le mois de l’annonce et les deux qui suivent) », explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne dans les colonnes du journal Les Echos. Selon lui « la forte collecte de 2023 est liée à l’ampleur et la rapidité des hausses intervenues en un an. »

Livret A une collecte abracadabrantesque en février

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du mois de février 2023

LE LIVRET A, UNE COLLECTE ABRACADABRANTESQUE

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A, seul au monde ou presque

Avec 6,27 milliards d’euros de collecte au mois de février, le Livret A établit un record. Jamais au deuxième mois de l’année, le Livret A avait connu un telle collecte. Le produit d’épargne le plus diffusé confirme et signe ainsi son bel entame d’année 2023. En deux mois, il a colleté 15,54 milliards d’euros. Il faut remonter à 2009 au moment de la banalisation de la distribution du Livret A, pour avoir un tel montant de collecte en janvier et février (20,73 milliards d’euros). L’encours du Livret A bat un nouveau record en février à 391 milliards d’euros, en hausse de 50 % en dix ans.

Toujours l’effet taux

Le résultat de février s’inscrit dans le prolongement logique de celui du mois de janvier (+9,27 milliards d’euros) et trouve son origine dans le relèvement du taux du Livret A intervenu le 1er février dernier. La collecte de février 2023 est plus de cinq fois supérieure à la moyenne des mois de février de ces dix dernières années. Elle est deux fois plus importante que celle du mois de février 2022 qui avait été dopée par le premier relèvement intervenu depuis plus de dix ans, le taux étant alors passé de 0,5 à 1 %.

Une augmentation de taux a, en règle générale, un effet sur la collecte durant trois mois (mois de l’annonce et les deux qui suivent). La forte collecte de 2023 est liée à l’ampleur et la rapidité des hausses intervenues en un an. Le taux du livret A a été multiplié par six en douze mois. Ce rendement place le produit d’épargne le plus diffusé en France, parmi ceux qui sont les mieux rémunérés. Seul le Livret d’Épargne Populaire avec un taux de 6,1 % se classe au-dessus mais n’est pas accessible à tous les épargnants (18,6 millions de personnes éligibles – 7 millions en possèdent un). Le Livret A tire sa force du triptyque, sécurité, liquidité et zéro prélèvement. Quand à ces trois facteurs, se rajoute une rentabilité relative attractive, il n’est pas surprenant que la collecte s’envole.

Une concurrence limitée

Plusieurs établissements financiers tentent de concurrencer le Livret A en proposant des taux promotionnels dans le cadre de superlivrets mais ces taux ne sont applicables que sur de courtes périodes. Ramenés sur l’année, ces taux sont moins compétitifs que le Livret A surtout en tenant compte de la fiscalité. Seuls les comptes à terme peuvent à la limite concurrencer le Livret A. Ils ne sont pas plafonnés mais l’argent est bloqué, en règle générale, de 12 à 24 moins et le versement doit intervenir souvent en une seule fois avec un montant qui peut se révéler élevé (10 000 à 20 000 euros).

Le paradoxe de l’épargne en période d’inflation

Le passage à 3 % du taux du Livret A sur fond d’inflation incite les ménages à réduire leurs liquidités sur leurs comptes courants. Le Livret A apparait, pour une large majorité des Français, comme le meilleur placement pour se protéger de la hausse des prix même s’il n’en couvre que la moitié.

Face à la hausse des prix, les Français, en moyenne, ne puisent pas dans leur épargne de précaution. Au contraire, ils la renforcent en préférant diminuer leurs dépenses de consommation. Ils veulent renforcer leur épargne afin de pouvoir faire face à des dépenses qui pourraient coûter, à terme, plus chères. Implicitement, ils veulent également conserver en valeur réelle le montant de leur patrimoine financier ce qui les conduit à épargner d’avantage. Par ailleurs, leurs capacités d’épargne n’ont pas été atteintes car les pertes de pouvoir d’achat sont pour le moment limitées. Même si le ressenti est tout autre, selon la Banque de France et l’INSEE, les pertes ont été évaluées en 2022 entre 0,1 et 0,2 %.

Reclassement des liquidités

Avec la résurgence de l’inflation, les ménages n’entendent plus laisser dormir leurs liquidités sur leurs comptes courants. Ils arbitrent les sommes accumulées sur ces derniers au profit de l’épargne réglementée. Depuis des années, l’encours des dépôts à vue augmentait au point de dépasser en 2022, 540 milliards d’euros. Depuis le mois de septembre dernier, pour la première fois depuis plus de 7 ans, une baisse est constatée. De fin 2019 à septembre 2022, l’encours des dépôts à vue avait augmenté de 140 milliards d’euros. Il est revenu à 514 milliards d’euros à fin janvier 2023.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire sur les pas de son grand frère

Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a enregistré une collecte de 1,9 milliard d’euros en février. En deux mois, celle-ci a atteint 3,85 milliards d’euros portant l’encours à un niveau record de 138,1 milliards d’euros, en hausse de 40 % en dix ans.

Le LDDS est, en règle générale, associé aux comptes courants des ménages du fait, dès sa création en 1983, de la banalisation de sa distribution quand celle-ci n’est intervenue qu’en 2009 pour le Livret A. Les ménages affectent plus rapidement leurs liquidités entre le LDDS et leurs comptes courants qu’avec le Livret A qui peut être ouvert dans un autre établissement.

Le LDDS ainsi que le Livret A ont pu bénéficier des versements des Primes de Pouvoir d’Achat de 2022 versées en décembre ou en janvier.

Vers une collecte record

Traditionnellement, le premier semestre est porteur pour le Livret A. Cette année, il est parti pour battre des records. Le mois de mars devrait encore être marqué par une collecte élevée toujours sous l’emprise de l’effet taux. Un tassement devrait se produire dans la seconde partie de l’année sauf si une nouvelle revalorisation du taux du Livret A était décidée. Compte tenu de la formule de calcul qui associé inflation et taux des marchés monétaires, le taux du Livret A pourrait atteindre plus de 3,5 %. Il est probable que les pouvoirs publics n’appliquent pas la formule sur la recommandation de la Banque de France comme lors du relèvement du 1er février dernier. En espérant une décrue rapide des prix au cours des prochains mois, les pouvoirs publics pourraient opter pour le statuquo ou pour 3,25 %.

Assurance-vie : les 6 informations capitales à scruter sur son relevé annuel

Interrogé dans les colonnes de Ouest France, le directeur du Cercle de l’Epargne sur les éléments figurant dans le relevé annuel adressé aux titulaires de contrat d’assurance vie met en garde contre « l’abondance d’informations ». Il estime qu’il est difficile de les traiter de façon claire.

La Bourse chahutée : faut-il s’inquiéter pour son assurance-vie ?

Interrogé dans Ouest France, Philippe Crevel conseille de « ne surtout pas paniquer et vendre à tout va ses unités de compte, . Car, à ce moment-là, on subirait la baisse. »

Le Livret A est-il un bon placement pour préparer sa retraite ?

Dans cet article consacré à la préparation à la retraite, Philippe Crevel explique pourquoi le Livret A n’est pas destiné à cet objectif. « Pour préparer sa retraite, mieux vaut s’y prendre au moins 20 ans avant la fin de sa vie active ». Le Livret A en étant plafonné à 22 950 € est insuffisant pour assurer un complément de revenu tout au long de la retraite selon le directeur du Cercle de l’Épargne.

Retour sur une année d’épargne

Augmentation de l’inflation, baisse du pouvoir d’achat, hausse des taux, cours des actions volatil, l’année 2022 a été mouvementée pour les épargnants. Comme lors des précédents épisodes inflationnistes, les ménages français ont maintenu un effort important d’épargne. En vertu de l’effet Tobin, ils ont souhaité se prémunir des risques à venir en renforçant leur épargne de précaution. Les incertitudes économiques, la crainte de ne pas pouvoir s’acquitter des dépenses à venir et celle d’une hausse des impôts les ont conduit à mettre de l’argent de côté. L’effort accru d’épargne repose également sur un objectif d’encaisse. Comme l’inflation déprécie le capital de l’épargne, les ménages doivent épargner d’avantage pour le reconstituer. Selon l’économiste Jean-Marc Daniel, l’effet Tobin joue jusqu’à un taux d’inflation de 8 % ; au-delà, les pertes de pouvoir d’achat contraignent les ménages à puiser dans leur épargne. Avec un taux d’inflation de 5,2 % en 2022, la France se situait en-dessous de ce seuil expliquant un taux d’épargne encore supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire. Les ménages ont privilégié, en 2022, les produits de court terme, à capital garanti, essentiellement les livrets réglementés comme le Livret A, au nom de l’effet précaution dans un contexte boursier plus compliqué qu’en 2021.

Au sommaire de cette étude

- Dépôts à vue, une décrue en fin d’année 2022 après une longue phase de progression

- Le Livret A, une année en or !

- Le Livret de Développement Durable et Solidaire, sur les traces de son grand frère

- Le Livret d’Épargne Populaire retrouve des couleurs

- Le Compte d’Épargne Logement toujours sur un plateau

- Le Plan d’Épargne Logement, en mode érosion

- Le Plan d’Épargne Populaire, lent déclin d’un produit fermé à la commercialisation en 2003

- Les livrets ordinaires, en hausse malgré une faible rémunération

- 2022, une année hors normes pour l’assurance vie

- Le PER, toujours en pointe

- Le Plan d’Épargne en Actions, la barre des 5 millions de titulaires à nouveau franchie

- L’immobilier encore en hausse

- De 2022 à 2023…

Augmentation de l’âge médian et du taux de dépendance au sein de l’Union européenne

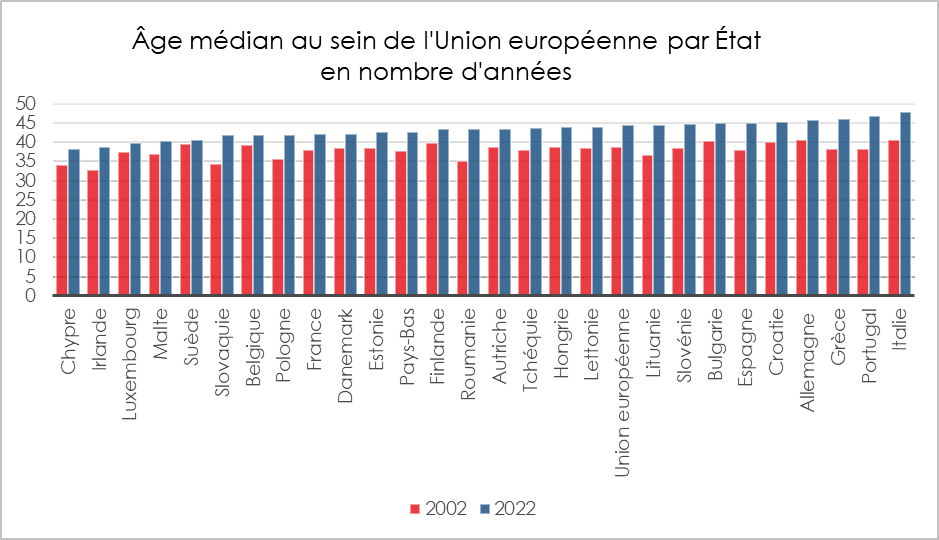

Au 1er janvier 2022, l’âge médian de la population de l’Union européenne a atteint 44,4 ans, soit 0,3 an de plus qu’en 2021. Cet âge a progressé de 2,5 ans depuis 2012 (en moyenne de 0,25 an par an). La moitié de la population de l’Union avait ainsi, en 2022, plus de 44,4 ans, tandis que l’autre moitié était plus jeune. Dans les pays de l’Union, l’âge médian variait de 38,3 ans à Chypre à 48,0 ans en Italie. 18 pays de l’Union étaient en-dessous de l’âge médian de l’Union. Entre 2021 et 2022, l’âge médian a augmenté dans 24 pays de l’Union, tandis qu’il a diminué en Allemagne (-0,1 an) et est resté constant en Autriche et aux Pays-Bas. La plus forte augmentation de l’âge médian entre 2021 et 2022 a été observée en Grèce (+0,6 an) et en Tchéquie (+0,5). L’âge médian est, en France (42,2 ans), inférieur à la moyenne européenne.

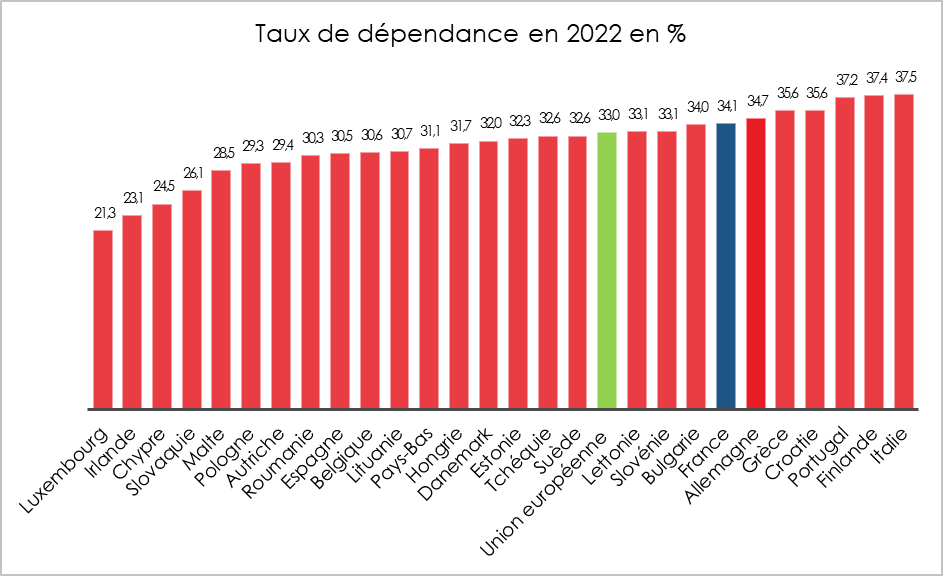

Le taux de dépendance des personnes âgées de l’Union, défini comme le rapport entre le nombre de personnes âgées (65 ans et plus) et le nombre de personnes en âge de travailler (15-64 ans), continue de progresser. Ce taux était de 33 % en 2022, soit 0,5 point de pourcentage (pp) de plus qu’en 2021. Depuis 2012 (27,1 %), cet indicateur a augmenté de 5,9 pp. Les ratios les plus élevés ont été enregistrés en Italie (37,5 %), en Finlande (37,4 %) et au Portugal (37,2 %), tandis que les plus faibles ont été enregistrés au Luxembourg (21,3 %), en Irlande (23,1 %) et à Chypre (24,5 %). Avec un taux de 34,7 %, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne.

Par rapport à la décennie précédente, les plus fortes augmentations des ratios ont été observées en Finlande (+9,7 pp), en Pologne (+9,6 pp) et en Tchéquie (+9,2 pp) et les plus faibles au Luxembourg (+1,0 pp), en Autriche (+3,1 pp ) et l’Allemagne (+3,3 pp).

L’espérance de vie en bonne santé, la France au-dessus de la moyenne européenne

En France, l’espérance de vie à la naissance a, depuis la Seconde Guerre mondiale, augmenté à un rythme soutenu. Il en est de même pour celle calculée à 65 ans. La question de l’espérance de vie en bonne santé a été abordée au cours du débat sur les retraites. Le report éventuel de 62 à 64 ans a été accusé de faire perdre des années en bonne santé aux futurs retraités. Par nature, l’espérance de vie en bonne santé est une valeur subjective contrairement aux données objectives de l’espérance de vie ce qui peut donner lieu à des appréciations différentes.

L’indicateur d’espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité est calculé à partir des réponses apportées par un échantillon de personnes dit représentatif à la question « Êtes-vous limité depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? ». Les personnes interrogées doivent indiquer s’il s’agit de limitations fortes ou non, ce qui permet également de repérer les personnes handicapées et de calculer un indicateur d’espérance de vie sans incapacité forte.

Espérance de vie en bonne santé à 65 ans : 12 ans en moyenne en France

En France, en 2021, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans s’élève à 12,6 ans pour les femmes et 11,3 ans pour les hommes. Au même âge, l’espérance de vie sans incapacité forte atteint, quant à elle, 18,8 ans pour les femmes et 16,2 ans pour les hommes. Entre 2008 et 2021, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans a augmenté de 2 ans et 8 mois pour les hommes et de 2 ans et 7 mois pour les femmes. L’espérance de vie sans incapacité forte à 65 ans augmente au cours de cette même période, de 2 ans et 2 mois pour les femmes et 2 ans et 1 mois pour les hommes.

La tendance à la hausse des espérances de vie sans incapacité et sans incapacité forte à 65 ans s’est accélérée ces deux dernières années, en dépit de la crise sanitaire. Après un recul en 2020 (sauf pour l’espérance de vie sans incapacité des femmes à 65 ans), ces indicateurs ont fortement progressé en 2021, rattrapant ce recul et dépassant le niveau qu’ils auraient atteint en suivant leurs tendances d’avant-crise.

La DREES souligne que les variations d’une année sur l’autre doivent être interprétées avec prudence en raison de la dimension déclarative de l’indicateur et de la taille de l’échantillon de l’enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) sur laquelle les indicateurs reposent.

Entre 2008 et 2021, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans a crû plus vite que l’espérance de vie. En 2021, pour les hommes les années sans incapacité représentaient 59,3 % des années restant à vivre à 65 ans, contre 47,7 % en 2008. Pour les femmes, la part d’années sans incapacité dans l’espérance de vie à 65 ans est passée de 44,7 % en 2008 à 54,4 % en 2021. L’espérance de vie sans incapacité a augmenté au moment où, avec la crise covid, l’espérance de vie à 65 ans a enregistré une baisse. Malgré un rebond en 2021, l’espérance de vie à 65 ans n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise.

Augmentation de l’espérance de vie sans incapacité à la naissance

L’espérance de vie sans incapacité peut également être calculée à tous les âges de la vie, notamment à la naissance. Elle reflète alors les incapacités qui font leur apparition dès l’enfance ou au cours de la vie active, et couvre ainsi l’ensemble de la population, contrairement à l’espérance de vie à 65 ans qui ne concerne, par définition, que les personnes ayant survécu jusqu’à cet âge.

À la naissance, en 2021, les femmes peuvent espérer vivre 67,0 ans sans incapacité et 78,6 ans sans incapacité forte ; les hommes 65,6 ans sans incapacité et 74,4 ans sans incapacité forte. Depuis 2008, l’espérance de vie sans incapacité à la naissance des femmes a augmenté de 2 ans et 6 mois, celle des hommes de 2 ans et 10 mois. Les espérances de vie sans incapacité forte augmentent sur la même période de 1 an et 11 mois pour les femmes et 2 ans et 6 mois pour les hommes.

La France au-dessus de la moyenne pour l’espérance de vie sans incapacité

En France, en 2020, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans est, selon Eurostat, supérieure à la moyenne européenne, de 8 mois pour les hommes et de 1 an et 8 mois pour les femmes.

La France est néanmoins mieux placée au sein de l’Union européenne en ce qui concerne l’espérance de vie à 65 ans que pour celle sans incapacité. L’espérance de vie à 65 ans des femmes était, en France en 2020, la plus élevée de l’Union européenne. Celle sans incapacité place la France, toujours pour les femmes, au 5e rang. Le classement pour les hommes est respectivement 3 et 10e.

À la naissance, en 2020, l’espérance de vie sans incapacité des hommes est supérieure (+5 mois) à la moyenne de l’Union européenne, qui est de 63,5 ans. L’espérance de vie sans incapacité des femmes à la naissance est également supérieure (+10 mois) à la moyenne européenne (64,5 ans). La France se situe en 2020 au 10e rang pour l’espérance de vie à la naissance sans incapacité pour les femmes et au 9e rang pour les hommes. Pour les hommes et les femmes, la France se classe au 10e rang pour l’espérance de vie sans incapacité forte.

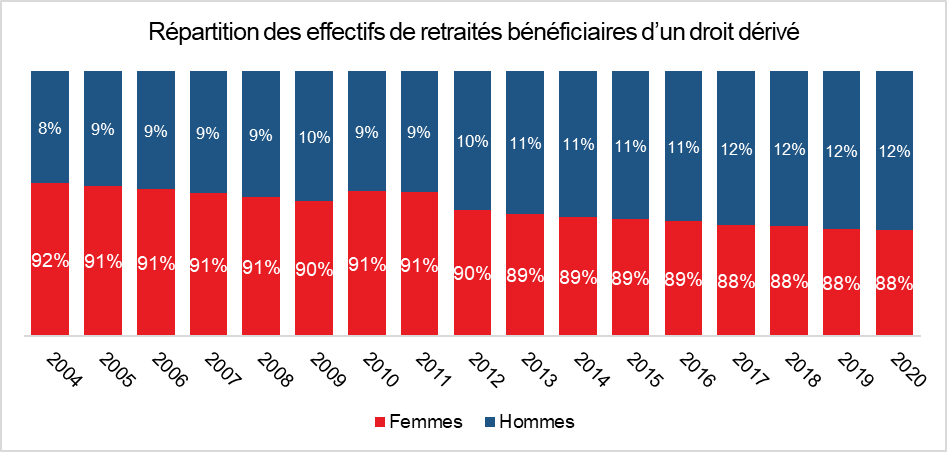

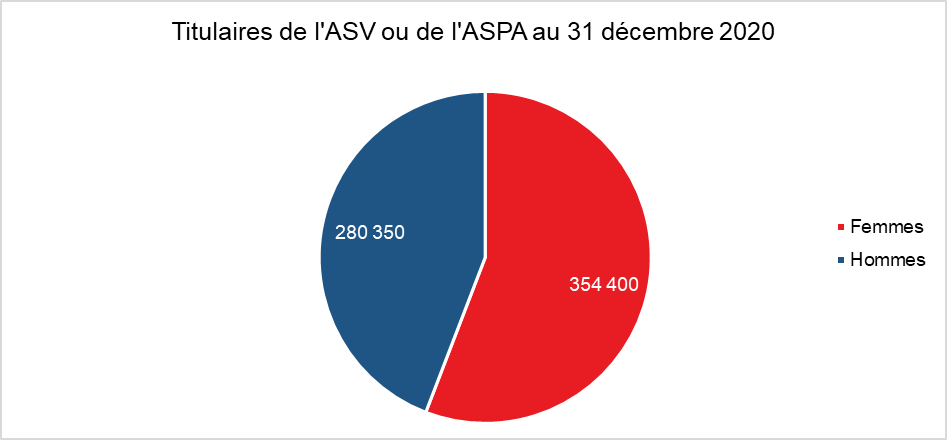

Retraite, l’égalité homme/femme, un chantier encore ouvert !

Le projet de réforme des retraites de 2023 donne lieu à un débat sur le niveau et l’évolution des pensions des femmes qui restent nettement inférieures à celles des hommes. Miroir des inégalités passées, cette situation ne se corrige que lentement, l’écart étant en 2020 de 40 % pour les pensions de droits directs et de 28 % après prise en compte des droits de réversion. En raison de faibles droits à pension, les femmes sont contraintes de les liquider après les hommes ce qui constitue une deuxième inégalité.

Au sommaire de cette étude

- Des pensions toujours trop basses

- Les femmes surreprésentées parmi les bénéficiaires des pensions dérivées et du minimum vieillesse

- Des départs à la retraite plus tardifs

- La retraite, un sujet d’inquiétude

- Près d’une femme sur deux épargne pour sa retraite

- Après la retraite, le risque dépendance

- La réforme 2023 des retraites, avancées ou reculs pour les femmes ?

Les différentes catégories de Fonctionnaires face à la retraite

Au sein des fonctions publiques (hors militaires), la date de départ de la retraite dépend de la nature des fonctions occupées. Deux types d’emplois sont à distinguer : les emplois de catégorie active et les emplois de catégorie sédentaire. Les premiers ouvrent droit, sous certaines conditions, à un départ anticipé à la retraite (de 52 à 57 ans) quand les seconds sont soumis aux règles de droit commun.

Un emploi est classé dans la catégorie active s’il présente un risque particulier justifiant un départ anticipé à la retraite. Ces emplois sont désignés par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement. Tout emploi non désigné dans cette catégorie est considéré comme sédentaire. La classification est parfois mentionnée par deux lettre A (catégorie sédentaire) et B (catégorie active). Ce classement ne doit pas être confondu avec celui des catégories hiérarchiques A, B et C, qui classent les cadres d’emplois en fonction du niveau de qualification.

Les fonctionnaires de la catégorie active

Les emplois de la catégorie active relèvent de trois domaines selon l’arrêté du 12 novembre 1969 :

- sécurité et police (sapeurs-pompiers, police nationale, police municipale depuis 2017 et services pénitentiaires) ;

- service de santé des collectivités territoriales et établissements publics d’hospitalisation, de soins et de cure ;

- services divers (contrôle aérien, agent des réseaux souterrains des égouts).

Tous les emplois en lien avec ces domaines ne sont pas tous de catégorie active. L’arrêté précité liste les emplois concernés.

Les pouvoirs publics sont amenés à réviser le classement périodiquement. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les auxiliaires de puériculture territoriaux de classe normale et de classe supérieure, ainsi que les aides-soignants territoriaux de classe normale et de classe supérieure appartiennent à la catégorie active. Il en fut de même à compter du 1er janvier 2017 pour les adjoints techniques territoriaux principaux. Ces derniers relèvent depuis cette date de la catégorie active sous réserve que la collectivité qui emploie l’agent atteste que celui-ci continue de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses.

Les fonctionnaires de catégorie d’active doivent, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, valider un nombre suffisant de trimestres faute de quoi ils sont assujettis à une décote. Par ailleurs, Pour bénéficier du départ anticipé à la retraite, la durée de services exigée dans la catégorie active varie selon les domaines concernés de 12 à 32 ans dans les emplois concernés. Après la réforme des retraites de 2010, cette durée a été progressivement accrue de deux ans.

Pour certains emplois de la catégorie active, les titulaires peuvent également bénéficier de bonifications et de majorations. Les bonifications correspondent à des trimestres supplémentaires « gratuits » accordés lors du calcul de la pension de retraite, les majorations étant des augmentations du montant de la pension.

Le projet de réforme de retraite en cours de discussion aurait comme conséquence de reculer l’âge de départ de retraite de deux ans pour les deux catégories de fonctionnaires. Un fond de pénibilité pourrait être créé. Il ouvrirait le droit à des bonifications sur le modèle du Compte Professionnelle de Prévention institué dans le secteur privé depuis 2014.

La retraite des fonctionnaires sédentaires

Les fonctionnaires dits sédentaires, pour bénéficier d’une une retraite à taux plein, sans décote, doivent remplir l’une des deux conditions suivantes :

- justifier d’un nombre de trimestres d’assurance retraite déterminé. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte ;

- avoir atteint un âge déterminé qui donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres d’assurance retraite acquis.

Le nombre de trimestres exigé et l’âge du taux plein automatique varient selon l’année de naissance, dans les conditions suivantes :

Conditions d’attribution d’une retraite à taux plein pour un fonctionnaire de catégorie sédentaire

| Années de naissance | Nombre de trimestres d’assurance retraite | Âge d’annulation de la décote |

| 1955 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 3 mois |

| 1956 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 6 mois |

| 1957 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 9 mois |

| 1958, 1959, 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) | 67 ans |

| 1961, 1962, 1963 | 168 (42 ans) | 67 ans |

| 1964, 1965, 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) | 67 ans |

| 1967, 1968, 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) | 67 ans |

| 1970, 1971, 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) | 67 ans |

| À partir de 1973 | 172 (43 ans) | 67 ans |

Pour avoir droit à une retraite de la fonction publique, le titulaire doit avoir travaillé et cotisé au moins 2 ans en tant que fonctionnaire.

Le dispositif de carrière longue pour les fonctionnaires

Les fonctionnaires ayant commencé à travailler avant 20 ans peuvent partir plus tôt à la retraite dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.

Les fonctionnaires justifiant d’au moins 15 ans de service et ayant eu un enfant invalide (taux d’invalidité de 80 %) peuvent liquider leur droit à pension sans condition d’âge.

De même, les fonctionnaires ayant trois enfants vivants peuvent reculer d’un an l’âge de la radiation (les trois enfants doivent être vivants quand le fonctionnaire a 50 ans).

Les rachats de trimestres

Comme dans le secteur privé, les fonctionnaires peuvent racheter des trimestres, dans la limite de 12, correspondant aux années d’études permettant d’accéder au concours de la fonction publique.

La retraite des contractuels de la fonction publique

Les agents non titulaires de la fonction publique relèvent du régime général pour la retraite de base et de l’IRCANTEC pour la retraite complémentaire. Cette dernière caisse a également la charge des agents de la fonction publique n’ayant pas atteint les 15 années de service. Les règles de calcul de la retraite complémentaire sont proches de celles en vigueur pour les salariés de droit privé.

Les contractuels de la fonction publique sont soumis au règle du régime général pour les départs à la retraite. Ils peuvent partir à la retraite avant 62 ans, s’ils relèvent de l’un d’une des situations suivantes :

- Carrière longue

- Handicap

- Incapacité permanente d’origine professionnelle reconnue par l’Assurance maladie

- Exposition à l’amiante au cours de la vie professionnelle

À défaut, les contractuels peuvent partir à la retraite à compter de 62 ans, sans décote s’ils ont validé le nombre de trimestres suffisants. Comme dans le régime général du secteur privé, le nombre de trimestres exigé dépend de l’année de naissance de l’agent. À 67 ans, la retraite à taux plein est accordé sans condition de trimestres.

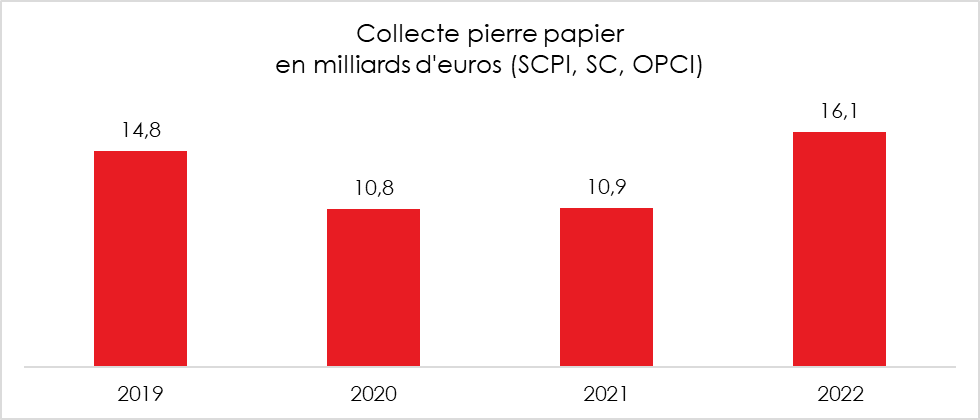

La pierre papier a la côte

La collecte nette des fonds immobiliers accessibles au grand public a atteint, en 2022, selon l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM), 16,1 milliards d’euros. En hausse de +47 % sur un an, elle dépasse ainsi le précédent record de 2019 (14,8 milliards d’euros). Au cours du dernier trimestre de l’année 2022, la collecte de l’ensemble des fonds s’est élevée à 3,8 milliards d’euros (+26 % sur un an). La pierre papier a continué à attirer les épargnants dans un contexte d’inflation et de hausse des taux. Une part croissante de la collecte s’est effectuée via les unités de compte dans le cadre des contrats d’assurance vie. En tenant compte de la détention en unités de compte immobilières, le nombre d’épargnants détenant des parts de fonds immobiliers non cotés atteint 4 millions de Français.

Le développement de la collecte ISR

45 % de la collecte annuelle (7,2 milliards d’euros) a été réalisée, selon l’ASPIM, par les fonds labellisés ISR. 60 fonds immobiliers grand public étaient, au 31 décembre 2022, labellisés ISR, représentent 48 % de la capitalisation globale (soit 64,8 milliards d’euros) et 45 % de la collecte nette des fonds grand public en 2022.

La collecte des SCPI franchit la barre des 10 milliards d’euros en 2022

Le principal vecteur de la collecte pierre papier est assuré par les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). La collecte de ces dernières a atteint 10,2 milliards d’euros en 2022 soit 60 % de la collecte totale. Elle a progressé de 37 % par rapport à l’année 2021 et a dépassé de 9 % le précédent record de 2019. Au dernier trimestre 2022, la collecte nette des SCPI s’est élevée à 2,6 milliards euros, en progression de 18 % par rapport au dernier trimestre de 2021. Sur l’année 2022, les SCPI à prépondérance « bureaux » ont représenté 41 % de la collecte nette des SCPI, les SCPI à « stratégie diversifiée » 29 % et les SCPI « santé et éducation » 17 %.

Au 31 décembre 2022, la capitalisation des SCPI a atteint 89,6 milliards d’euros, en hausse de 14 % sur un an.

Les sociétés civiles immobilières distribuées en Unités de Compte collectent 5,4 milliards d’euros en 2022

Les société civiles immobilières distribuées en unités de compte ont enregistré pour 5,4 milliards d’euros de souscriptions nettes, en hausse de 65 % par rapport à 2021. Le poids des sociétés civiles dans la collecte globale des fonds immobiliers grand public est passé de 23 % à 34 % entre 2019 et 2022 avec l’essor des unités de compte dans ce domaine.

Au dernier trimestre 2022, les sociétés civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré pour 1,4 milliard d’euros de collecte nette, en progression de 66 % par rapport au dernier trimestre 2021. Au 31 décembre 2022, l’actif net des sociétés civiles immobilières s’établit à 25 milliards euros, en augmentation de 33 % sur un an.

une collecte nette des OPCI grand public de près de 500 millions d’euros

En, 2022, les OPCI grand public ont réalisé pour 465 millions d’euros de collecte nette, les souscriptions brutes ayant atteint 900 millions d’euros et les rachats 400 millions d’euros. Au dernier trimestre 2022, les retraits ont été supérieurs aux souscriptions générant une décollecte pour un montant de 135 millions d’euros.

L’actif net des OPCI grand public se monte à 20,2 milliards d’euros au 31 décembre 2022, en baisse de 3 % sur un an.

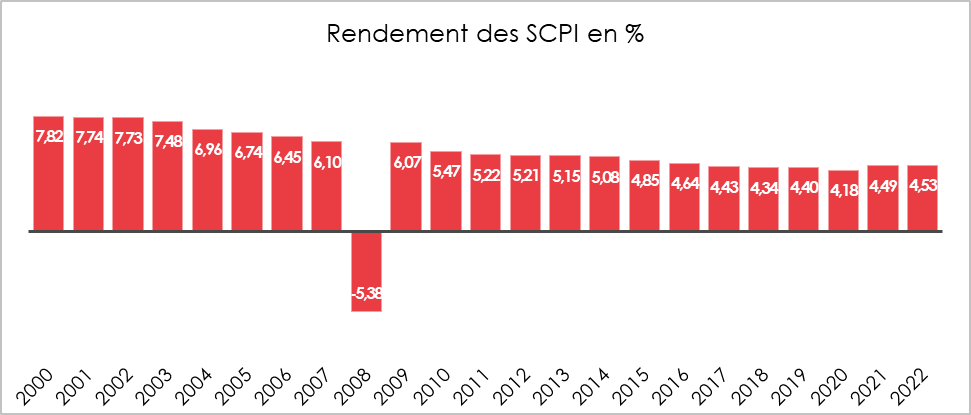

Légère augmentation du rendement en 2022 pour les SCPI

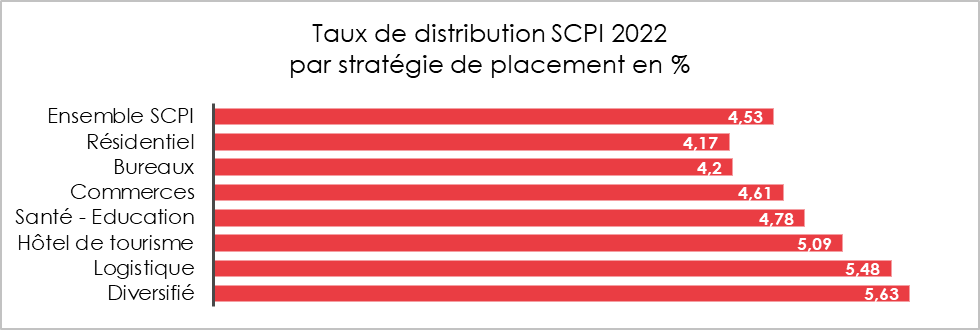

Le taux de distribution des SCPI s’établit à 4,53 % en 2022 en légère augmentation par rapport à 2021. Avec un taux d’inflation de 5,2 %, le rendement réel a été légèrement négatif (-0,7 point).

Selon l’ASPIM, le taux de distribution de 2022 comprend une distribution sur résultat courant (de l’ordre de 4,02 %), une distribution exceptionnelle, principalement sur réserves de plus-values (de l’ordre de 0,38 %) et une fiscalité acquittée à la source (de l’ordre de 0,13 %).

Par catégorie, le taux de distribution moyen varie de 4,17 % pour les SCPI à prépondérance « résidentiel » à 5,63 % pour les SCPI à stratégie diversifiée. Les SCPI à prépondérance « hôtels, tourisme, loisirs » ont renoué avec des niveaux de distribution d’avant crise sanitaire (5,09 % en 2022 contre 2,85 % en 2021).

La performance globale moyenne de l’ensemble des OPCI grand public s’établit à -3,48 % en 2022 (contre +4,4 % en 2021). Cette performance négative a été provoquée par la baisse des marchés financiers en 2022. Les poches financières et foncières cotées des fonds ont affiché des performances respectives de -5 % et -29 %. Des baisses de valorisation des actifs ont été observées en fin d’année, pesant sur les performances globales de la poche immobilière.

Les sociétés civiles unités de compte immobilières en assurance vie ont enregistré un rendement moyen de +3,7 % en 2022. Cette moyenne de marché est voisine de la performance moyenne délivrée en 2021 (+ 3,8 %).

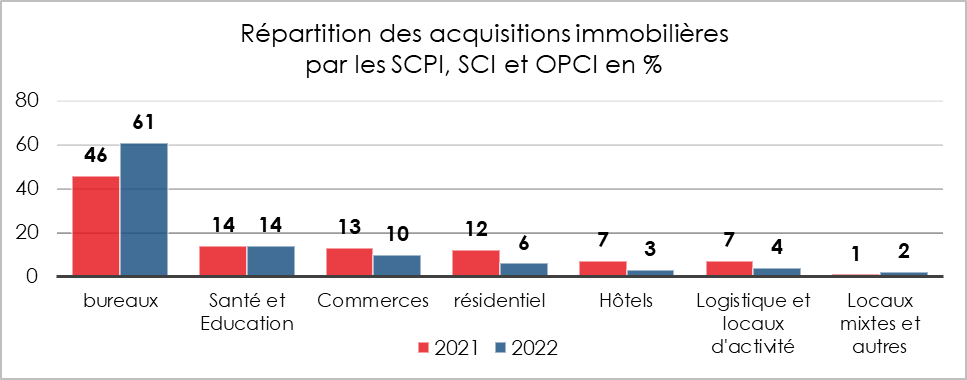

Près de 15 milliards d’euros d’acquisition pour les fonds immobiliers

Sur l’année 2022, les acquisitions immobilières des trois catégories de fonds accessibles par le grand public ont atteint 14,2 milliards d’euros. Les SCPI ont réalisé pour 10,7 milliards d’euros d’acquisitions, dépassant leur précédent record de 2019 (9,2 milliards d’euros). Les sociétés civiles ont investi pour près de 2,4 milliards d’euros en immobilier direct, soit 45 % de l’ensemble de leurs investissements en 2022 (5,5 milliards d’euros). Les parts de fonds immobiliers non cotés ont constitué 36 % de l’allocation des sociétés civiles en 2022 (dont 15 % en SCPI). Les acquisitions des OPCI grand public s’élèvent à environ 1 milliard d’euros.

Les trois catégories de fonds grand public ont cédé pour environ 2,6 milliards d’euros dont 1,8 milliard d’euros de cessions d’actifs pour les SCPI.

En termes de typologie d’actifs, les bureaux ont, en 2022, représenté 46 % des acquisitions réalisées. Suivent ensuite la santé et l’éducation (14 %), les commerces (14 %) et le résidentiel (12 %, en incluant les résidences gérées). Enfin, l’hôtellerie et la logistique ont capté chacune 7 % des acquisitions en valeur.

Les cessions d’actifs au premier semestre concernent tout d’abord les bureaux (75 %) devant la santé et l’éducation (10 %), les commerces (8 %), le résidentiel (3 %), l’hôtellerie et les loisirs (3 %) et la logistique/locaux d’activité (2 %).

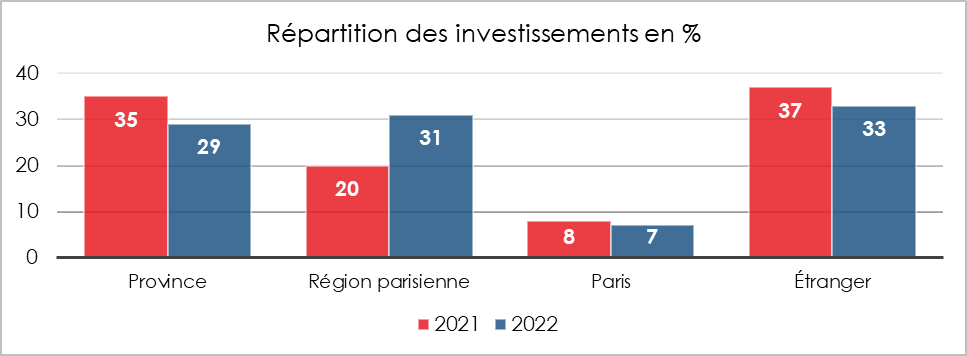

En termes de localisation, les investissements ciblent l’étranger (37 %), puis les régions (35 %) et enfin l’Île-de-France (28 %, dont 8 % à Paris).

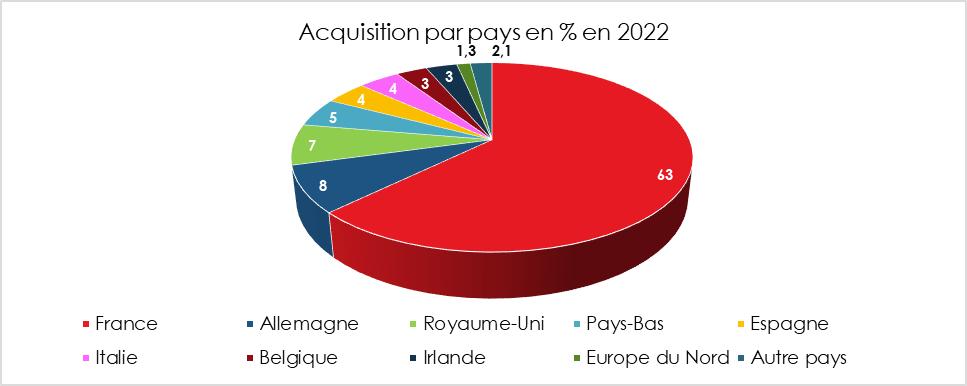

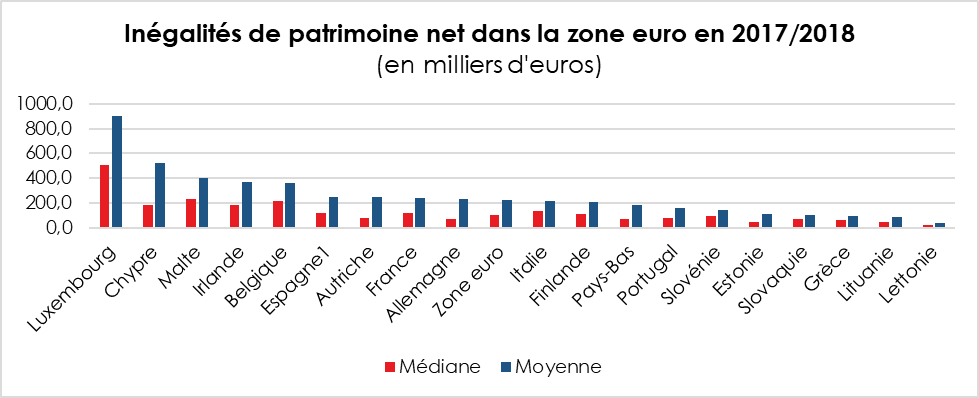

Hors de France, l’Allemagne est le premier d’investissement pour la pierre papier (8 %). Ce pays devance le Royaume-Uni (7 %). Figurent ensuite les Pays-Bas (5 %), l’Espagne (4 %) et l’Italie (4 %). En ce qui concerne les cessions, les actifs arbitrés sont localisés pour 49 % en Île-de-France (dont 19 % à Paris), 29 % à l’étranger et 21 % en régions.