Livret A, LEP : ces deux mauvaises nouvelles qui vous attendent en août

Dans les colonnes de Money Vox, Philippe Crevel, juge probable que le gouverneur de la Banque de France recommande de ne pas prendre en compte la formule de manière stricte au moment de décider la nouvelle hausse des taux des produits d’épargne réglementée (Livret A, LDDS, LEP), afin de ne pas pénaliser les établissements financiers qui les distribuent et de ne pas creuser davantage la hiérarchie des taux, entre les produits d’épargne de précaution (de court terme) et les placements de long terme.

Alerte nouveaux impôts : la fureur de l’Etat est bien partie pour s’abattre prochainement sur les Français

Philippe Crevel et Christian Saint-Etienne sont interrogés dans Atlantico sur les risque de hausse de fiscalité à venir pour répondre aux besoin colossaux pour assurer la décarbonation de notre économie.

Légère baisse de régime pour le Livret A

Investir revient sur le fléchissement de la collecte du Livret A en avril dans les colonnes. S’interrogeant sur les perspectives d’avenir, avec la nouvelle hausse attendue du taux en août, l’auteur de l’article cite le Cercle de l’Epargne. Pour Philippe Crevel « les Français restent, en ce début d’année, toujours en mode « épargne de précaution » malgré la baisse de leur pouvoir d’achat« .

Le Livret A : normalisation à haut niveau

Résultats du mois d’avril 2023

Le Livret A : normalisation à haut niveau

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Retour progressif à la normale pour le Livret A

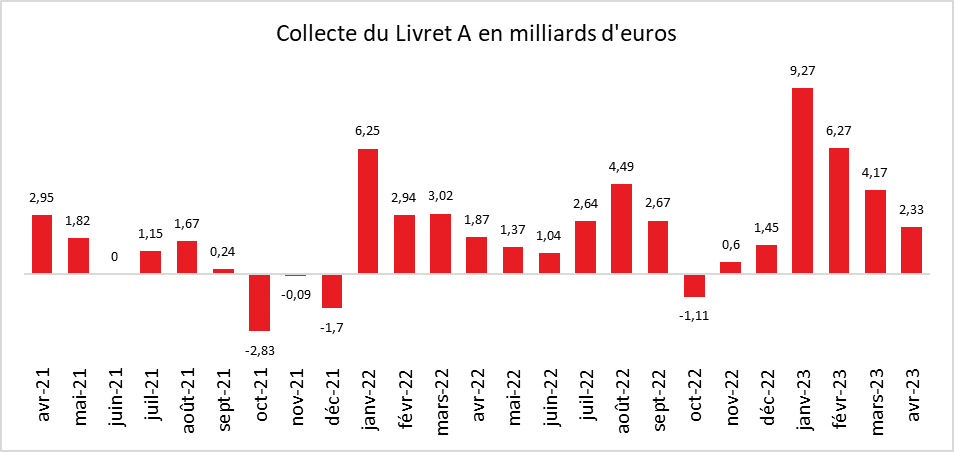

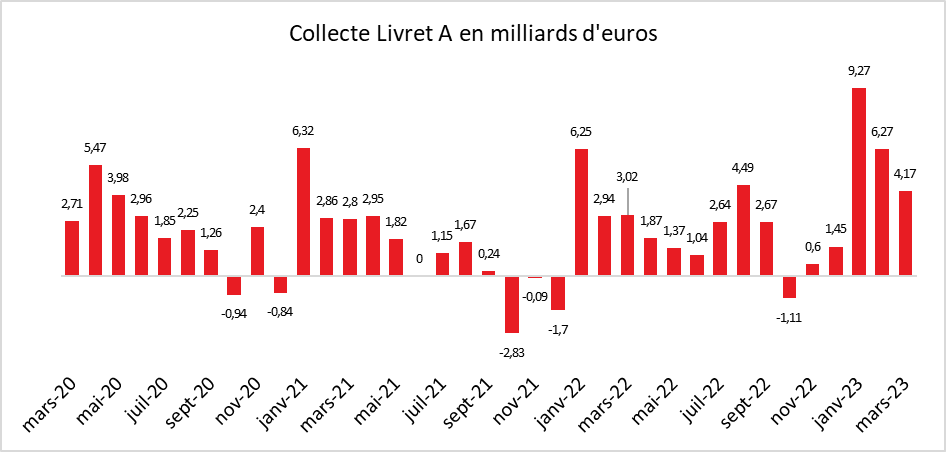

Après trois mois de hausses stratosphériques, le Livret A revient, au mois d’avril, à un niveau de collecte plus traditionnel avec +2,33 milliards d’euros, après 9,27 milliards d’euros en janvier, 6,27 milliards d’euros en février et 4,17 milliards d’euros en mars. L’effet taux s’estompe progressivement. La collecte tend, en effet, à diminuer trois mois après l’annonce d’un relèvement. Pour le mois d’avril 2023, cette décrue demeure, malgré tout, limitée, la collecte restant au-dessus de la moyenne de ces dix dernières années (1,9 milliard d’euros). Pour le LDDS, la collecte s’est élevée en avril à 1,15 milliard d’euros, ce qui la place également à un haut niveau.

Les Français, toujours en mode « épargne de précaution »

Les Français restent, en ce début d’année, toujours en mode « épargne de précaution » malgré la baisse de leur pouvoir d’achat. Ils préfèrent diminuer leurs dépenses de consommation plutôt que de puiser dans leur épargne. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte du Livret A s’est élevée à 22,04 milliards d’euros, soit son plus haut niveau depuis 2009 (23,76 milliards d’euros en lien avec la banalisation de sa distribution). Toujours pour les quatre premiers mois, la collecte du LDDS a atteint 6,82 milliards d’euros, ce qui constitue un record depuis l’établissement des séries statistiques par la Caisse des dépôts et consignations (2009).

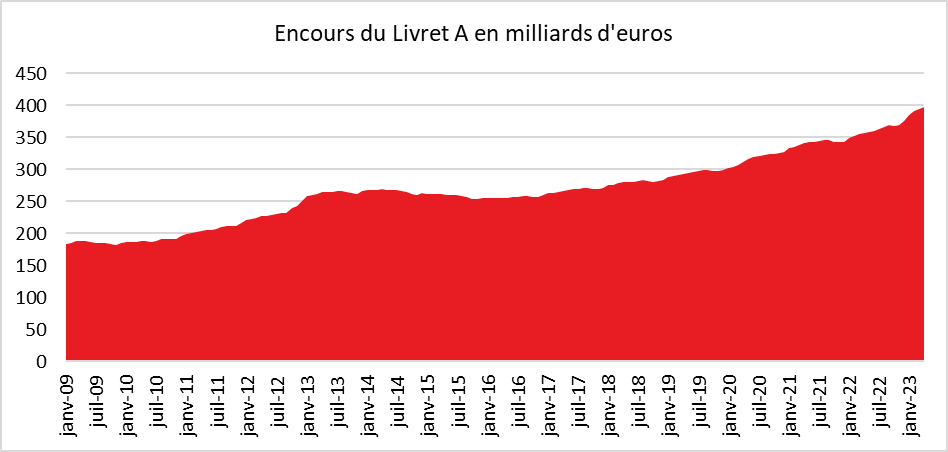

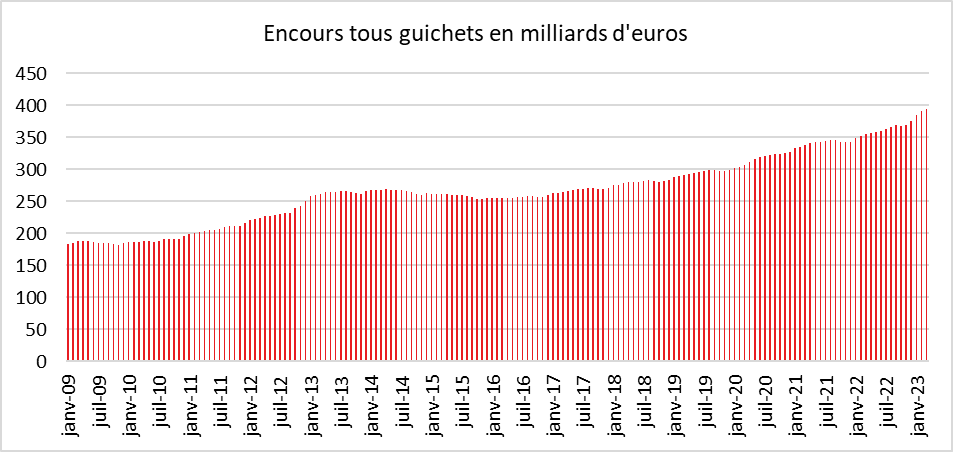

En avril, l’encours des deux produits atteint de nouveaux sommets : 397,4 milliards d’euros pour le Livret A et 141,1 milliards d’euros pour le LDDS.

La forte collecte du Livret A, depuis le début de l’année, s’explique en partie par le dégonflage des dépôts à vue. Leur encours est, en effet, passé, selon les statistiques de la Banque de France de 542,2 milliards d’euros à 508,7 milliards d’euros de septembre 2022 à mars 2023 (dernier chiffre connu). Cet encours demeure néanmoins nettement supérieur à son niveau d’avant covid (406,5 milliards d’euros en décembre 2019). Pour mémoire, il était de 236 milliards d’euros en avril 2013. Les dépôts à vue ont fortement augmenté durant la période de faibles taux d’intérêt, rendant les livrets peu attractifs, ainsi que durant les crises qui incitent les ménages à conserver, en quantité plus importante, des liquidités. La décrue des dépôts à vue/comptes courants pourrait se poursuivre dans les prochains mois en raison de l’augmentation des taux et de l’inflation. Cette décrue a comme limite le nombre de Livrets A et de LDDS ayant atteint le plafond de versement.

Fin 2021, 4,3 millions de Livrets A étaient au plafond (22 950 euros) sur un total de plus de 55 millions, soit près de 8 % du total. Compte tenu de l’importance de la collecte de ces derniers mois, leur proportion a dû atteindre 10 %. L’encours moyen du Livret A est de 5 500 euros.

Fin 2021, sur un total de 24,5 millions de LDDS, 22 % étaient au plafond (12 000 euros) soit 4,6 millions. L’encours moyen était alors de 5 100 euros. En 2021, 320 000 étaient arrivés au plafond. Compte tenu des collectes, le nombre de LDDS au plafond a dû dépasser 25 millions.

En attendant le 1er août 2023

D’ici le mois juillet prochain, mois d’annonce d’une éventuelle hausse du taux du Livret A (dont l’entrée en vigueur se fera au 1er août), la collecte de ce dernier devrait s’estomper quelque peu en raison des dépenses liées aux vacances.

Concernant le taux du Livret A, le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a promis son relèvement sans en préciser le montant. « Ma première responsabilité, c’est de protéger l’épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c’est extrêmement important », a déclaré, le mercredi 3 mai à France Info, le Ministre. Il a précisé « si jamais la conclusion de la formule et du gouverneur de la Banque de France, c’est que comme l’inflation est très élevée, il faut continuer à augmenter la rémunération du Livret A, je suivrai la recommandation du gouverneur », Il a complété que « c’est une proposition qui est faite par le gouverneur de la Banque de France et qui ensuite est validée par votre serviteur ».

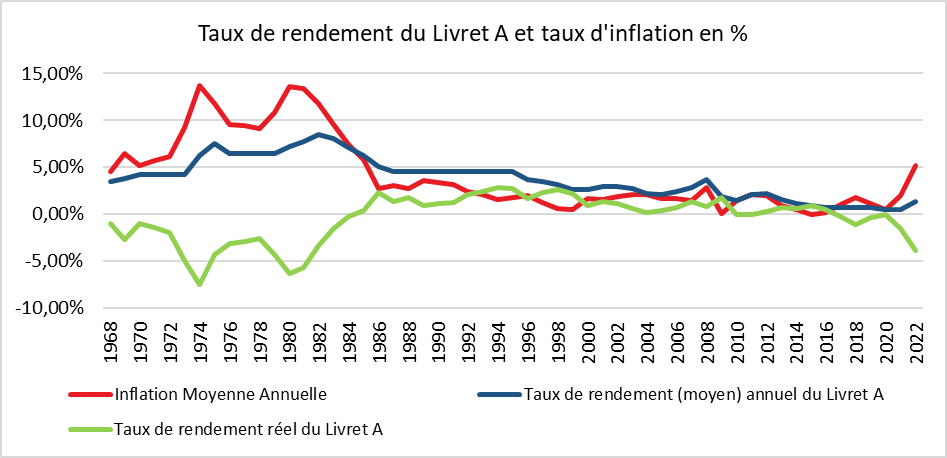

Compte tenu des éléments de la formule, le taux du Livret A pourrait se situer au 1er août 2023 entre 4 et 4,5 %. Un tel taux génèrerait un surcoût pour les établissements financiers et pour les bailleurs sociaux ainsi que pour les collectivités locales et les PME qui empruntent à partir des ressources issues du Livret A ou du LDDS. Les banques pourraient être amenées à répercuter le surcoût de la hausse du taux sur les emprunts dans un contexte où l’accès à ces derniers est de plus en plus difficile. Un taux élevé pourrait également inciter les Français à privilégier l’épargne au détriment de la consommation. Un taux au-delà de 4 % serait un pic dans la hiérarchie des taux. Un produit d’épargne de court terme comme le Livret A serait ainsi beaucoup mieux rémunéré que des produits de long terme. Du côté des épargnants, quoi qu’il arrive, le taux du Livret A sera inférieur à l’inflation ce qui signifie que le rendement réel restera négatif.

Le gouverneur de la Banque de France pourrait, comme le prévoit l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, proposer de déroger à la stricte application de la formule au nom de « circonstances exceptionnelles ». Dans ce cas, le Gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l’économie qui peut alors les suivre ou pas.

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Ouvrir un « super livret » : un bon plan ?

Dans le Parisien , Philippe Crevel met en garde les épargnants contre les annonces alléchantes de super livrets, rappelant qu’ : « une fois la période définie passée, qui ne dépasse pas quelques mois en règle générale, les taux retombent assez bas. »

Touchés par l’inflation, les Français gardent leur comportement de fourmi

Interrogé par une journaliste du Figaro sur le niveau élevé des sommes économisées par les Français (pas moins de 158,7 milliards d’euros) en 2022, le Directeur du Cercle de l’Epargne estime que «ces chiffres témoignent du maintien de l’effort d’épargne précaution chez les ménages, dans un contexte d’inflation galopante».

Le plan d’épargne climat pour les jeunes a un air de déjà-vu

L’AGEFI Actif évoque le nouveau produit destiné aux jeunes. Philippe Crevel, interrogé après les annonces du gouvernement, estime que le dispositif présenté se trouve à mi chemin entre les produits réglementés traditionnels (livret A en tête) et l’épargne long terme (PER en particulier).

Nouveau plan d’épargne avenir climat : des promesses intéressantes et des zones d’ombre

« On peut ajouter qu’une garantie en capital à terme est évoquée ce qui ressemble aux fonds eurocroissance des contrats d’assurance vie. De même, une sécurisation progressive en fonction de l’âge sera réalisée par les gestionnaires, ce qui s’apparente à la gestion profilée des PER », évoque Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’Épargne, cité dans Le Particulier.

Philippe Crevel était invité de Wendy Bouchard dans « Ma France »

Au lendemain de l’interview d’Emmanuel Macron qui promet deux milliards d’euros de baisse d’impôt à destination des classes moyennes. Quelles sont les attentes et les besoins des familles des classes moyennes ? Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne réagit au micro de Wendy Bouchard. Invité notamment à réagir à la renonciation à la réduction des droits sur les succession, il rappelle que cette promesse de campagne était populaire dans l’opinion citant à cette occasion les résultats de l’enquête 2022 du Cercle de l’Epargne et d’Amphitéa.

Livret A ou assurance vie : quel est le meilleur produit d’épargne ?

Dans un article consacré aux deux produits clés de l’épargne financière des ménages, Philippe Crevel revient sur la liquidité du Livret A. Pour autant, il rappelle que sur la durée, l’assurance vie offre un meilleur rendement. Aussi, il estime qu’“il faut à la fois détenir un Livret A et une assurance vie. Sur le court terme, le Livret A est imbattable, mais le rendement de l’assurance vie, notamment en jouant sur les unités de compte comme les actions ou l’immobilier au travers des SCPI, est bien supérieur à long terme”.

Un nouveau livret jeune pour financer l’industrie verte, mieux rémunéré que le Livret A ?

Dans Boursier.com le directeur du Cercle de l’Epargne est interrogé sur le nouveau Livret jeune dédié à financer l’industrie verte. Il note que « les fonds ne seront pas garantis en temps réel comme c’est le cas pour les livrets réglementés ou les fonds euros de l’assurance vie » mais qu’« en revanche, une possible garantie en capital à terme est évoquée ce qui ressemble aux fonds eurocroissance des contrats d’assurance vie. Une sécurisation progressive en fonction de l’âge sera réalisée par les gestionnaires, ce qui s’apparente à la gestion profilée des PER ».

Plan d’épargne climat du gouvernement : le placement ne sera pas sans risque

Dans Ouest France, Philippe Crevel est interrogé sur le nouveau produit d’épargne destiné aux jeunes. Revenant sur les premiers éléments communiqué par le gouvernement concernant ses règles de fonctionnement, Philippe Crevel estime que ce produit se trouve à mi-chemin entre le Livret A et le PER.

Plan d’épargne avenir climat, quand l’épargne se met au vert

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plan d’épargne avenir climat, quand l’épargne se met au vert

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Dans le cadre du projet de loi relatif à l’industrie verte, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a décidé la création d’un nouveau plan d’épargne avenir climat destiné aux jeunes de moins de 18 ans et au financement de la transition énergétique. Ce plan pourra être ouvert auprès des banques ou des assureurs et les versements seront plafonnés à 23 000 euros, soit un peu plus que le Livret A (22 950 euros).

Ce plan qui pourra être ouvert dès la naissance des enfants et jusqu’à leur 18e anniversaire est un mix entre les livrets réglementés et le Plan d’Épargne Retraite (PER). L’argent versé sur ce plan sera bloqué jusqu’à la majorité du titulaire (les sommes d’un PER le sont jusqu’à l’âge de départ à la retraite). Le régime fiscal sera celui du Livret A avec zéro fiscalité et zéro prélèvements sociaux.

Les fonds ne seront pas garantis en temps réel comme c’est le cas pour les livrets réglementés ou les fonds euros de l’assurance vie. En revanche, une possible garantie en capital à terme est évoquée ce qui ressemble aux fonds eurocroissance des contrats d’assurance vie. Une sécurisation progressive en fonction de l’âge sera réalisée par les gestionnaires, ce qui s’apparente à la gestion profilée des PER.

La rémunération ne sera pas fixée, à la différence du Livret A, par les pouvoirs publics. Le ministre de l’Économie a simplement indiqué que le placement s’inscrivant dans les produits d’épargne de long terme, son rendement était susceptible d’être relativement attractif.

Le plan d’épargne avenir climat surfe sur la volonté des jeunes générations de s’engager en faveur de la transition énergétique. Le gouvernement entend inciter les parents à ouvrir ces plans en lieu et place ou en complément des livrets A ou des livrets jeunes.

Les livrets jeunes sont réservés à toute personne âgée de 12 à 25 ans. Leur plafond est faible, 1 600 euros (hors intérêts capitalisés). Le taux d’intérêt annuel est librement fixé par les banques, mais doit être au moins égal à celui du Livret A, soit au minimum 3 % au 1er février 2023. À compter du 25ème anniversaire du titulaire du livret, le Livret jeune est clos. À la différence du nouveau plan de Bruno Lemaire, le Livret jeune est complètement liquide. L’encours des livrets jeunes, en baisse constante depuis 2007, est inférieur à 5 milliards d’euros (4,7 milliards d’euros à fin mars 2023 selon la Banque de France).

Le plan d’épargne avenir climat n’est pas le premier produit fléché développement durable. Figurent dans cette catégorie le Livret de Développement Durable et Solidaire et les fonds ISR. Depuis l’adoption de la loi PACTE, les assureurs sont tenus de proposer aux assurés des fonds ISR dans le cadre des contrats multi-supports (assurance vie ou PER). Dans le cadre des Plans d’Épargne Entreprise, les gestionnaires d’actifs doivent également faire figurer des fonds ISR dans leurs offres.

Le ministre de l’Économie s’est fixé un objectif de collecte d’un milliard d’euros pour la première année. Les parents et grands-parents pourront être sensibles à l’idée que l’argent placé sera bloqué jusqu’à la majorité du jeune détenteur même si, en France, la liquidité est sacrée. La question de la garantie du capital à terme sera sans nul doute regardée de près par les parents. Ce nouveau produit d’épargne épouse parfaitement les spécificités de l’épargne française faite de niches fiscales et de dispositifs plus ou moins réglementés.

Contacts presse

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Retraites, réforme tragique pour les finances publiques ?

Dans Atlantico, Philippe Crevel est invité à analysé les annonces du Gouvernement afin de dépasser le débat sur les retraites et apaiser l’opinion et revient notamment sur le coût de ces engagements pour les finances publiques.

L’épargne et la retraite à l’heure de l’inflation

L’enquête 2023 « Les Français, l’épargne et la retraite » d’AG2R LA MONDIALE – AMPHITÉA – CERCLE DE L’ÉPARGNE a été réalisée dans un contexte économique et social marqué par la résurgence de l’inflation et par le débat sur la réforme des retraites. Les Français traversent depuis désormais cinq ans une série de crises qui influent sur leurs jugements que ce soit en matière d’épargne et de retraite. Depuis 2018, ils ont dû faire face à la crise des « gilets jaunes », à l’épidémie de covid-19 et à la guerre en Ukraine. Le niveau d’inquiétude des ménages tranche avec la relative confiance et la résilience des dirigeants d’entreprise. Le sentiment de défiance à l’encontre des pouvoirs publics demeure élevé depuis des années n’empêchant néanmoins pas les Français d’être, sur le plan individuel, relativement confiants.

L’amélioration sensible de la situation de l’emploi n’a pas, pour le moment, d’effets tant sur le plan de la confiance que sur celui des appréciations ou jugements sur les questions concernant l’épargne ou la retraite.

L’enquête 2023 confirme le regain d’intérêt que portent les Français au Livret A qui devient leur placement préféré devant l’immobilier et l’assurance vie. Elle souligne les difficultés que rencontre une partie de la population pour épargner du fait du retour de l’inflation. Sur le terrain de la retraite, si le souhait de partir le plus tôt possible à la retraite transparaît à la lecture des données de l’enquête, celle-ci indique également que les Français sont fatalistes vis-à-vis du report de l’âge légal. Inquiets de l’évolution de leur pouvoir d’achat à la retraite, ils continuent, même si cela s’avère plus difficile que dans le passé, à épargner.

Au sommaire de cette étude

- Livret A, immobilier et assurance vie, le palmarès de l’épargne en France

- Les Français conscients des effets de l’inflation sur leur patrimoine

- La frugalité comme arme anti-inflation

- L’épargne réglementée comme outil anti-inflation

- en matière conseil pour choisir leurs produits d’épargne, Les Français partagés

- Pas touche à mon patrimoine !

- Deux tiers des Français inquiets pour leur pouvoir d’achat à la retraite

- Épargner pour la retraite, avant tout une question de moyens

- Partir le plus tôt possible à la retraite !

- Partir dès l’obtention de la retraite à taux plein

- D’autres reports de l’âge sont inévitables

- Les Français partagés sur l’objectif de la réforme des retraites

- Les Français pour la capitalisation comme complément de la répartition

- Les Français assez réalistes sur leur niveau de pension

- La résidence principale, une voie de passage obligée pour la retraite

- Inquiétude et pragmatisme

Plus de 100 000 centenaires en 2070 !

En 2023, selon l’INSEE, 30 000 centenaires vivent, en France, soit près de 30 fois plus que dans les années 1960-1975. Seuls 4 300 d’entre eux sont des hommes, soit 14 % des centenaires. Ces personnes sont nées avant 1923, durant une période de faible natalité. Avec le papy-boom et l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de centenaires devrait augmenter de manière soutenue à partir de 2045. En 2040, la France pourrait compter 76 000 centenaires et plus de 100 000 en 2070.

Une accélération ces dernières années du nombre de centenaires

Depuis 2020, le nombre de centenaires s’est fortement accru (+15 % par an en moyenne entre 2020 et 2023) du fait de naissances plus nombreuses à partir de 1920. Le covid a contribué à ralentir l’augmentation du nombre de centenaires. Les décès de personnes nées avant 1923 ont été supérieurs de 5 % à ceux attendus en 2020, de 2 % en 2021 et de 9 % en 2022. Les centenaires représentent 0,04 % de l’ensemble de la population, contre 1 % pour les nonagénaires, 5 % pour les octogénaires et 12 % pour les sexagénaires.

Une population de centenaires essentiellement féminine

En raison d’une moindre consommation d’alcool et de tabac, d’un meilleur recours aux soins et d’une moindre pénibilité du travail ainsi qu’en raison de facteurs biologiques, l’espérance de vie des femmes dépasse celle des hommes de cinq ans. La probabilité de devenir centenaire est de trois plus élevée chez les femmes. 6 % des femmes et 2 % des hommes nés en 1940 deviendraient centenaires. La probabilité d’atteindre l’âge de 100 ans a nettement augmenté : 3 % des femmes nées en 1922 sont devenues centenaires en 2022, alors que seulement 0,9 % de celles nées en 1900 le sont devenues en 2000. De même, 0,6 % des hommes nés en 1922 ont atteint l’âge de 100 ans, alors que seulement 0,2 % de ceux nés en 1900 l’ont été. Selon le scénario central des projections de population qui prolonge les tendances récentes, la probabilité d’atteindre l’âge de 100 ans continuerait d’augmenter.

Près de 50 % des centenaires vivent à domicile

En 2023, à 100 ans, la moitié des personnes vivent encore à domicile, les autres sont en institution. Les hommes centenaires vivent plus fréquemment à domicile que les femmes. Les hommes centenaires vivent plus souvent en couple quand leurs homologues sont souvent veuves du fait d’une espérance de vie plus importante. Vivre en maison de retraite est très rare avant 80 ans. À cet âge, en 2019, 96 % des personnes habitent « à domicile », c’est-à-dire chez elles ou chez un proche. À partir de 80 ans, la part des personnes vivant à domicile décroît progressivement avec l’âge. Toutefois, 79 % des personnes âgées de 90 ans résident encore à domicile. À partir de 100 ans, la vie en institution devient plus fréquente que la vie à domicile.

Une population de diplômés

La proportion de diplômés chez les centenaires est élevée. Parmi les femmes âgées de 70 à 75 ans en 1990, 7 % des diplômées du supérieur ont atteint l’âge de 100 ans, contre 3 % des sans diplôme. Pour les hommes, les centenaires ont été deux fois plus nombreux parmi les diplômés du supérieur que parmi les non-diplômés (3 % contre 1,5 %). Les personnes diplômées ont, en général, un niveau de vie plus élevé, ce qui favorise leur accès aux soins. Elles ont, par ailleurs, moins souvent exercé de métier physique, ce qui réduit leurs problèmes de santé. Quel que soit le niveau de diplôme, les femmes âgées de 70 à 75 ans en 1990 sont plus souvent devenues centenaires que les hommes, et les femmes sans diplôme ont même autant atteint l’âge de 100 ans que les hommes diplômés du supérieur (3 %).

Une augmentation du nombre de centenaires dans les prochaines années

En 2040, selon le scénario central de l’INSEE, la France pourrait compter 76 000 centenaires, soit 2,5 fois plus qu’en 2023. Ce nombre augmenterait de 6 % en moyenne par an. Les centenaires de 2040 seraient plus âgés que ceux d’aujourd’hui : 19 % auraient 104 ans ou plus, contre 9 % en 2023. Ce vieillissement s’explique à la fois par la hausse de l’espérance de vie, mais aussi par le nombre actuel peu élevé de personnes de 104 ans ou plus dû au déficit des naissances pendant la Première Guerre mondiale. La proportion de femmes parmi les centenaires diminuerait légèrement passant de 86 % en 2023 à 81 % en 2040. En 2070, le nombre de centenaires serait de 210 000 selon le scénario central, mais ce nombre varie nettement selon les scénarios, de 100 000 à 600 000. La proportion élevée de centenaires en France est liée à une espérance de vie élevée notamment pour les femmes, la plus élevée de l’Union européenne. Pour les hommes, cette espérance de vie est au-dessus de la moyenne de l’Union européenne, la France se classant en la matière 10e.

Qui sont les retraités qui résident en hébergement collectif ?

En France, en 2016, selon la DREES, 600 000 personnes de 60 ans ou plus résidaient dans l’un des 8 200 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) ou unités de soins de longue durée (USLD). 4 % des 60 ans ou plus vivaient ainsi dans une institution pour personnes âgées. Ce taux est de 9 % pour les 75 ans ou plus, de 15 % pour les 80 ans ou plus et de près de 50 % pour les 95 ans ou plus.

Le niveau de vie moyen des seniors en institution était de 1 700 euros par mois. La moitié des résidents avaient un niveau de vie inférieur à 1 400 euros mensuels. Les seniors de 75 ans ou plus en institution avaient un niveau de vie inférieur de 15 % à celui des seniors du même âge vivant en logement ordinaire. Les hommes veufs, qui constituent 9 % des seniors en institution, avaient un niveau de vie plus élevé que les autres seniors en institution. La moitié d’entre eux touchent plus de 1 850 euros par mois et le quart touche plus de 2 540 euros par mois. Le niveau de vie des femmes veuves qui représentent plus de la moitié des seniors en institution, est inférieur. L’écart médian est de 400 euros.

Les plus jeunes résidents se caractérisent par un niveau de revenus plus faibles que la moyenne. Cette situation est liée au fait qu’ils optent pour les établissements spécialisés car ils n’ont pas les moyens de rester à domicile.

Le niveau de vie des seniors est nettement plus élevé dans les établissements privés à but lucratif (qui accueillent 20 % des seniors en institution). Dans ces établissements, le niveau de vie médian de ces retraités est de 1 870 euros par mois. Dans les établissements privés à but non lucratif (29 % des seniors accueillis), la médiane est de 1 400 euros par mois ; elle est de 1 300 euros dans les établissements publics (51 % des seniors accueillis).

Les seniors qui ne sont pas considérés comme dépendants (11 % des seniors vivant en institution), c’est-à-dire qui sont évalués en GIR2 5 et 6, ont des revenus plus élevés que les seniors dépendants. La moitié d’entre eux ont un niveau de vie supérieur à 1 530 euros et un quart supérieur à 2 140 euros par mois. Les seniors évalués dans l’enquête comme ayant un niveau de dépendance en GIR 2, 3 et 4 ont des niveaux de vie comparables, proches de 1 400 euros. Les seniors les plus dépendants, en GIR 1 (16 % des seniors vivant en institution), ont un niveau de vie légèrement plus faible : la moitié d’entre eux touchent moins de 1 360 euros par mois.

83 % du niveau de vie des seniors proviennent des pensions de retraite et, éventuellement, des pensions d’invalidité ou des pensions alimentaires. Les revenus du patrimoine constituent la deuxième source de revenus des seniors (19 % des revenus). Les autres prestations sociales y contribuent à hauteur de 5 % (2 % proviennent des allocations logement et 3 % des minima sociaux comme le minimum vieillesse). Les impôts diminuent le niveau de vie des retraités hébergés de 7 %.

La pension moyenne des seniors en institution est de 1 380 euros par mois et la moitié ont une pension inférieure à 1 260 euros par mois. 77 % des résidents ont des revenus du patrimoine. Les seniors en couple et les veufs déclarent plus fréquemment des revenus du patrimoine (87 % des couples et 85 % des veufs), alors que la proportion est de 65 % chez les personnes seules non veuves. La moitié des seniors ayant des revenus du patrimoine perçoivent moins de 80 euros par mois. Un quart des séniors perçoivent plus de 360 euros par mois et un sur dix perçoit plus de 900 euros par mois (41 % de ces derniers résident dans un établissement à but lucratif). Les revenus du patrimoine sont composés de revenus financiers non imposables (livret A, LDDS, épargne logement) ainsi que des revenus imposables (assurance vie, revenus fonciers, valeurs mobilières).

39 % des seniors en institution perçoivent des prestations sociales. Ils bénéficient le plus souvent d’allocations logement. La moitié des allocataires reçoivent en moyenne moins de 90 euros par mois/ Parmi les seniors seuls non veufs (hommes ou femmes), plus d’une personne sur deux en bénéficie. Le montant médian de la prestation est de 130 euros par mois pour les hommes et de 140 euros pour les femmes. 2 % des seniors en institution pour personnes âgées perçoivent l’AAH. Cette proportion monte à 8 % parmi les hommes seuls non veufs. 17 % des personnes en institution perçoivent l’aide sociale à l’hébergement (ASH).

L’équation complexe de l’équilibre des régimes de retraite

Dans une période de fortes incertitudes, la prévision tend à l’ésotérisme. Avec la succession de crises qualifiables de centennales, les projections économiques sont de plus en plus difficiles à réaliser.

Quelques points de croissance en moins en quelques années, aboutissent, sur dix ans en capitalisé, à des écarts importants. Le système de retraite dépend d’un grand nombre de facteurs économiques, financiers et démographiques. L’évolution des gains de productivité, de la population active et du nombre d’emplois sont autant de paramètres importants à prendre en compte du côté recettes. Les dépenses dépendent de leur côté du nombre de retraités et des carrières passées.

La réforme de 2023 vise à effacer un déficit potentiel de 13 milliards d’euros en 2030. Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), tout en ne niant pas son existence, avait indiqué qu’il était maîtrisable sans avoir à révolutionner le système. Les estimations du COR sont, en règle générale, empreintes d’optimisme. Cette inclinaison provient peut-être de ses origines. Le COR a été créé par le gouvernement de Lionel Jospin en 1999. Ce dernier ne souhaitant pas engager, avant l’élection présidentielle de 2002, une réforme des retraites, commandait rapport sur rapport afin de démontrer l’inutilité de modifier les règles en vigueur. Au regard de l’évolution de certains paramètres économiques, des points d’interrogation sur la tendance du solde des régimes de retraite existent. La baisse de la productivité constitue un facteur inquiétant, car elle influe sur la croissance potentielle qui pourrait se révéler bien plus faible que prévu comme vient de la souligner le rapport du Haut Conseil des Finances Publiques. L’institut économique Rexecode, Fipaddict et Fipeco ont indiqué dans une étude publiée le 24 avril dernier que « la situation des finances publiques reste contrainte après la réforme des retraites ».

Le report à 64 ans et l’accélération de la durée de cotisation à 43 ans devraient selon cette étude générer jusqu’à 18 milliards d’euros de recettes publiques supplémentaires. Cette mesure devrait augmenter de 1,1 point le PIB avec, à la clef, plus d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de TVA. La réforme, en réduisant le nombre de retraités, devrait permettre d’économiser, en 2030, 14 milliards d’euros. Ce gain sera réduit par le coût des mesures de compensation (carrières longues, invalidité, retraités modestes, etc.), estimé à 6 milliards. La réforme induit également des dépenses sociales (chômage et transferts sociaux) qui pourraient atteindre 3,1 milliards d’euros. Le solde de ces deux effets aboutit à un gain financier de 0,4 point de PIB (13 milliards) à l’horizon 2030. Avec une croissance de la productivité de 1 % et un taux de chômage de 7 %, le déficit du régime des retraites resterait à 7 milliards en 2030 (0,2 point de PIB) voire à 20 milliards (0,6 point de PIB) avec des hypothèses moins optimistes sur la croissance. Pour revenir à l’équilibre, le gouvernement fait le pari d’un taux de chômage en fin de période à 4,5 %, taux inconnu depuis les années 1970. Pour de nombreux experts, le taux de chômage incompressible se situerait, en France, autour de 6 %. Par ailleurs, tant le gouvernement que l’Institut Rexecode sont optimistes en matière de productivité. Depuis 2019, elle est en recul.

Compte tenu des données économiques et au regard des fortes incertitudes, le retour à l’équilibre des régimes de retraite demeure hypothétique. Il suppose une croissance potentielle en hausse par rapport à la tendance de long terme en cours en France. Le gouvernement a certainement, avec le foisonnement d’évaluations contradictoires, perdu en partie la bataille de la communication. Les dernières données communiquées dans le cadre de la perspective de trajectoire de finances publiques 2023-2027 présentée mercredi 26 avril 2023 en Conseil des ministres n’ont pas éclairci la situation. Le gouvernement a évalué le rendement net de la réforme à 8 milliards d’euros à l’horizon 2027 pour le système de retraite, en tenant compte des mesures prises en compensation du passage de l’âge légal à 64 ans. À ce montant, il convient d’ajouter les recettes liées au surcroît d’activité, autour de 9 milliards d’euros. Le gain pourrait donc atteindre 17 milliards d’euros contre 10 milliards d’euros officiellement annoncés. Ce gain n’est pas négligeable dans le cadre du programme de stabilité que la France devra respecter au niveau européen. Les régimes de protection sociale joueront de ce fait un rôle-clef dans le retour des déficits publics vers 3 points de PIB. En effet, l’assurance chômage doit permettre de son côté de réaliser 4 milliards d’euros d’économie.

La question sensible de la rémunération des distributeurs de produits financiers

En Europe, la rémunération des distributeurs de produits financiers et en particulier d’assurance vie fait l’objet d’un âpre débat. Certains souhaitent la généralisation des honoraires qui seraient la matérialisation du conseil fourni quand d’autres préfèrent le système de commissionnement qui est de mise en France. Dans ce dernier cas, le fournisseur paie le distributeur selon des modalités définies par avance.

Les deux systèmes de rémunération

Toute opération de vente suppose que le vendeur soit rémunéré. Le distributeur, outre sa propre rémunération, doit couvrir les frais qu’il porte (marketing, animation commerciale, site en ligne, conseils, etc.). Pour les produits financiers, plusieurs systèmes existent. Le premier système repose sur le versement de commissions par le fournisseur au distributeur. Ce système est présent dans des États comme l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie. Le second système est fondé sur des honoraires payés par le client ou l’assuré. Le coût peut être forfaitaire ou variable en fonction du temps consacré par le distributeur. Ce système est en vigueur aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Le système par commissionnement plus équitable

Le système de commissionnement permet une mutualisation du coût et rend accessible le conseil à toutes et à tous. En revanche, un système à honoraires peut être dissuasif pour les épargnants modestes. Ces derniers sont incités à faire l’impasse sur le conseil, ce qui peut nuire à la bonne allocation de leurs actifs. Au Royaume-Uni, l’accès au conseil est de fait réservé aux épargnants les plus aisés ayant plus de 150 000 livres de placement. Aux Pays-Bas, l’éligibilité au conseil exige des montants d’investissement minimaux allant de 250 000 à 500 000 euros. Dans ce pays, l’interdiction des commissions a entraîné une baisse du marché de l’assurance vie. Le volume total des primes brutes émises d’assurance vie a diminué de 6 % par an depuis 2013.

Les opposants au système par commissionnement mettent en avant sa faible transparence et le fait qu’il capterait une partie des rendements. Les politiques commerciales seraient biaisées par les commissions. Dans un système avec honoraires, des pratiques commerciales indirectes pourraient aboutir de manière encore moins transparente aux mêmes résultats.

Le commissionnement, une garantie de pluralisme dans la distribution

La distribution des produits d’épargne et d’assurance vie est réalisée par un grand nombre de réseaux, réseaux salariés, agents d’assurances, courtiers, bancassureurs, conseillers en gestion de patrimoine, etc.). Cette pluralité est une source de concurrence dont bénéficient les assurés et les épargnants.

Le passage aux honoraires mettrait sans nul doute en cause certains modes de distribution. Les réseaux indépendants seraient certainement les plus touchés. Aux Pays-Bas, où le commissionnement a été interdit à partir de 2010, le nombre de conseillers indépendants a baissé d’environ 7 % par an en moyenne entre 2012 et 2016. Le non-recours par les clients modestes et moyens au conseil réduirait l’offre commerciale.

Des pressions sont fortes pour passer au système d’honoraires. Pendant la période de baisse des taux, cette solution pouvait se justifier du fait du rétrécissement des marges. Néanmoins, les inconvénients des honoraires l’emportent sur leurs avantages. Ils risquent de segmenter un peu plus le monde des épargnants et réduire la concurrence au niveau de la distribution. L’application des règles de transparence imposées depuis plusieurs années par le législateur en matière de frais constitue un élément protecteur des épargnants qu’il convient de préserver et peut-être d’améliorer.

Les frais et les épargnants, une antienne

De manière récurrente, les frais sur les placements financiers donnent lieu à des polémiques. Contreparties du conseil et de la gestion fournis par les établissements financiers, ils sont souvent assimilés à des prélèvements indus.

Selon le baromètre de l’Autorité des Marchés Financiers réalisé en 2022, les frais sont moins cités que le rendement, le risque, la disponibilité de l’épargne ou la fiscalité. Seulement 32 % des personnes interrogées classent les frais parmi les trois principaux facteurs déterminant leurs choix d’investissement. Les moins de 25 ans sont plus sensibles à cette question. Ils sont 46 % à mentionner les frais, contre 26 % des plus de 75 ans.

Les frais liés aux produits financiers ne sont pas toujours aisés à appréhender. Ainsi, 42 % des personnes interrogées se déclarent capables d’évaluer l’effet des frais d’un placement sur le rendement des placements (11 %, tout à fait à l’aise). Près des deux tiers des détenteurs d’actions indiquent être capables de le faire. Le critère des frais est l’un des 3 facteurs prioritaires pour choisir un placement.

Les frais sont souvent jugés élevés par les épargnants. Or, dans les faits, ils restent contenus. Ainsi, les frais courants annuels de fonctionnement et de gestion des OPC français ouverts au public se sont élevés à 1,25 % en 2021. Les 2 000 fonds d’actions, toutes catégories confondues, ont affiché de leur côté des frais courants moyens de 1,51 %. Ce taux est stable depuis plusieurs années. Il était de 1,51 % en 2020, de 1,55 % en 2019 et de 1,57 % en 2018. De 2010 à 2021, les frais courants moyens des fonds d’actions françaises sont passés de 2,3 % à 1,7 %. Les frais courants moyens des 800 fonds diversifiés s’élevaient à 1,47 % en 2021, contre 1,46 % en 2020, 1,48 % en 2019 et 1,61 % en 2018.

Placements, un nouveau cycle ?

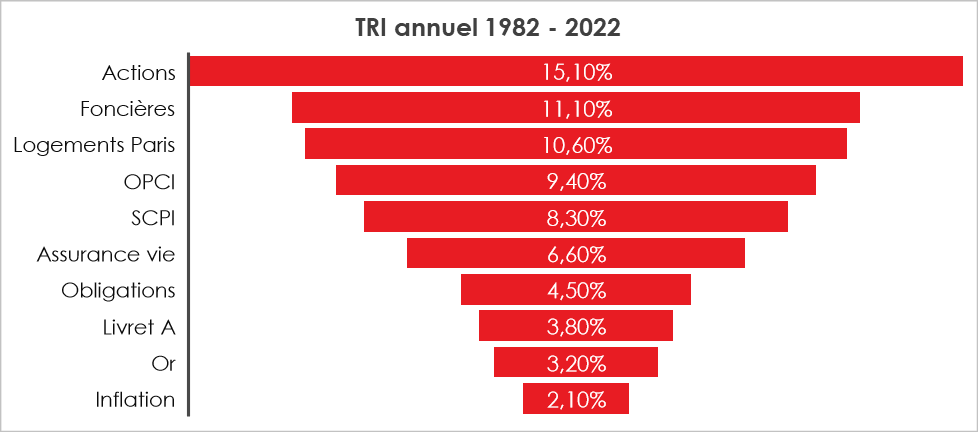

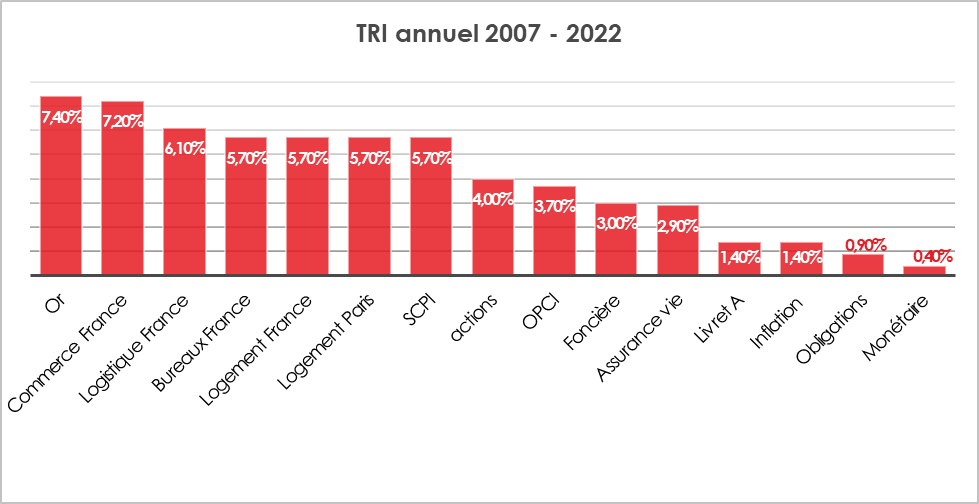

Les épargnants plébiscitent, selon l’enquête 2023 AG2R LA MONDIALE – AMPHITÉA – LE CERCLE DE L’EPARGNE, les livrets d’épargne réglementée et l’immobilier. Or, en termes de rentabilité, les actions, ces dernières décennies, sortent gagnantes. Avec la hausse des prix et des taux d’intérêt, dans un contexte économique incertain, qu’en sera-t-il à l’avenir ? La prévision est difficile et il ne faut jamais oublier que les rendements passés ne présagent pas de ceux d’aujourd’hui ou de demain. Malgré tout, essayons de dégager quelques tendances de fond…

Les actions, le placement gagnant sur longue période

L’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) a calculé le taux de rendement interne (TRI), c’est-à-dire le pourcentage de gain à attendre sur une période donnée par rapport à la mise de départ. Le taux de rendement est ensuite annualisé. Plus le TRI est élevé, plus le placement est performant.

De 1982 à 2022, les placements en actions ont rapporté, en moyenne, 15,1 % par an. Ils devancent ceux dans les sociétés d’investissement immobilier coté (SIIC), dont le TRI est de 11,5 %. L’investissement locatif à Paris arrive en troisième position (TRI de 10,8 %). Les placements dans les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont obtenu respectivement des performances de 9,4 et de 8,3 %. Les assurances vie ont enregistré un TRI de 6,6 %, les obligations de 4,5 %. Le Livret A obtient un TRI de 3,8 % et l’or de 3,2 %. Sur la période, l’inflation moyenne a été de 2,1 % par an.

Cercle de l’Épargne – données EIF

Sur la période 2007-2022, qui intègre la crise financière de 2008, celle des dettes souveraines ainsi que l’épidémie de covid, l’or joue son rôle de valeur-refuge et obtient le meilleur TRI (7,4 %). Il est suivi des investissements dans les commerces (TRI de 7,2 %). Suivent les logements à Paris, les logements en France et les SCPI. La performance des actions est plus faible (4 %). Le TRI du Livret A est de 1,4 % sur la période, soit le niveau de l’inflation.

De 1992 à 2022, le TRI des logements sur l’ensemble de la France est supérieur à celui des logements à Paris, respectivement 9,2 et 7,2 %.

Cercle de l’Épargne – données EIF

L’argent liquide résiste

Selon la Banque de France, 50 % des paiements réalisés en France en 2022 ont été effectués en numéraire (pièces et billets). Ce mode de paiement devance la carte bleue (43 %) et les applications mobiles (Apple Pay par exemple), les chèques et les virements.

Les espèces déclinent année après année mais moins vite en France que dans le reste de l’Europe. En 2019, période pré-Covid, elles représentaient 57 % des paiements et 68 % en 2016. Depuis la démocratisation du sans contact, le paiement par carte progresse. Le sans contact est devenu le premier moyen de paiement scriptural et représente désormais plus d’un paiement par carte sur deux.

En 2022, 20 % des paiements non récurrents étaient ainsi réalisés en ligne, contre 12 % en 2019. Cet essor est en lien avec celui du e-commerce qui représente désormais plus de 13 % des dépenses de consommation.

Dans les prochaines années, le paiement par smartphone et sans contact devrait poursuivre sa montée en puissance.

57 % des Français estiment important de pouvoir payer en argent liquide. Ils soulignent deux avantages associés à ce mode de paiement : une meilleure gestion des dépenses et la protection de la vie privée. La question de l’accès aux distributeurs de billets demeure un sujet sensible, en particulier en milieu rural. La France comptait 47 853 automates fin 2021, en diminution de 10 % par rapport à fin 2018. Ce repli devrait se poursuivre dans les prochaines années. Trois des principales banques françaises – BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel – se sont associées pour mutualiser leur réseau d’automates afin de réduire les coûts et maintenir un maillage fin du territoire.

Les fonds euros, « never die »

Questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne – mai 2023

Les fonds euros sont le cœur de l’assurance vie. Ils ont contribué à son succès à compter de la fin des années 1980. Comment expliquer leur essor à partir des années 1990 ?

L’assurance vie, c’est un tiers de l’épargne financière des ménages. En volume, elle se place juste derrière les dépôts bancaires (les dépôts à vue, les dépôts à terme et les livrets). L’encours de l’assurance vie, en 2022, a dépassé selon l’APCR, 1 885 milliards d’euros. En son sein, les fonds euros pèsent 1 500 milliards d’euros. L’engouement des épargnants pour les fonds euros repose sur le triptyque suivant :

- La garantie du capital ;

- La simplicité de la gestion avec une capitalisation intégrée ;

- Un rendement rendu public annuellement.

Les épargnants ont rapidement compris les atouts des fonds euros qui, dans le cadre de l’assurance vie, bénéficient d’avantages fiscaux non négligeables. À la fin des années 1980, ces fonds ont bénéficié du retrait des ménages des SICAV monétaires dont la fiscalité a été alourdie et le rendement diminué.

La baisse du rendement des fonds euros a-t-elle remis en cause le système ?

Non, aucunement, la preuve, les fonds euros représentent 80 % de l’encours de l’assurance vie. La décollecte constatée ces trois dernières années reste dans l’épaisseur du trait. Elle s’est élevée à 29,8 milliards d’euros en 2022, après 30,9 milliards d’euros en 2020 et 12,3 milliards d’euros en 2021. Les fonds euros ont subi la baisse historique des taux d’intérêt, en lien avec les politiques monétaires accommodantes mises en œuvre à compter de 2015. L’État français a pu ainsi s’endetter à taux négatif en 2020. Les rendements des fonds euros ont néanmoins offert des rendements toujours positifs en raison de leur inertie et des poches de diversification (actions, obligations d’entreprises, immobilier, etc.). Le rendement des fonds euros a atteint un point bas en 2020/2021 à 1,28 %. En 2022, les rendements sont remontés et ont atteint, en moyenne 2 %. Les assureurs ont puisé dans leurs provisions pour participation aux bénéfices accumulées pendant la période de baisse des taux. Cette opération, prévue par la loi, vise à défendre les intérêts des épargnants. Les assureurs disposent encore de réserves importantes qui tout à la fois devraient permettre une amélioration du rendement dans les prochaines années et contribuer à la solidité de l’assurance vie. Les ratios de solvabilité demeurent très élevés et se sont même améliorés ces derniers mois.

Y a-t-il un danger avec les fonds euros ?

En période d’incertitudes, la garantie en capital constitue un atout indéniable. À la différence du Livret A, l’assurance vie n’est pas soumise à des règles de plafond. Par ailleurs, elle permet d’organiser la succession de ses souscripteurs tout en allégeant la facture fiscale des héritiers.

La hausse des taux ouvre de nouvelles perspectives surtout si elle reste progressive et maîtrisée. Les assureurs et le régulateur suivent avec attention cette montée des taux. Aucune menace ne plane sur les assureurs français qui respectent aisément les normes de solvabilité. La bonne tenue des marchés offre en outre la possibilité d’améliorer le rendement sur 2023 des fonds euros.

Une part de plus en plus importante de l’assurance vie passe sur les Plans d’Épargne Retraite (PER) qui sont des placements de long terme ayant un rôle de stabilisation.

Faut-il délaisser les unités de compte ?

Les unités de compte dont la valorisation dépend de l’évolution des marchés constituent un moyen d’obtenir du rendement tout en profitant des avantages de l’assurance vie (abattement de 4 600 et 9 200 euros après huit ans, avantages en matière de droits de succession). Sur moyenne et longue période, en moyenne, les unités de compte offrent un rendement supérieur aux fonds euros. Ils permettent d’accéder à une large gamme de supports (actions, ETF, obligations, monétaires, SCPI, private equity, ISR, fonds solidaires etc.). Des produits structurés peuvent être également proposés. En 2022, les supports en unités de compte ont connu une collecte nette historique de 38,2 milliards d’euros, soit un niveau nettement supérieur à celui de 2021 (+30,6 milliards d’euros). Les unités de compte représentent désormais 40 % de la collecte brute. Elles sont mieux à même à résister à l’inflation que les fonds euros.

L’édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne : « Au-delà du Livret A, le private equity ! »

L’édito de mai 2023

Le Livret A bénéficie d’une couverture médiatique sans égal. La fixation de son taux de rémunération donne lieu, tous les six mois, à d’innombrables conjectures. Le gouvernement décidera-t-il ou non de l’augmenter ? Osera-t-il le baisser ? Faut-il encourager l’épargne ou la consommation ? Faut-il ou non aider les banques ? La Banque de France incitera-t-elle à déroger à la fameuse formule qui a été modifiée à moult reprises afin d’épouser son époque ou plutôt les intérêts du moment pour les pouvoirs publics ou encore, plus rarement, ceux des épargnants. Le Livret A est une affaire franco-française. Il n’existe pas ailleurs. Ni en Allemagne, ni aux Pays-Bas, ni aux États-Unis, les épargnants n’ont accès à un produit administré offrant tout à la fois une garantie en capital et un taux fixé par l’État. La magie du Livret A est de transformer de l’épargne de court terme en ressources longues pour financer notamment le logement social. Ce tour de force est orchestré depuis deux cents ans. 55 millions de Français y adhèrent en ayant ouvert le fameux livret. Son encours dépassait, fin mars 2023, 395 milliards d’euros. Avec le Livret de Développement Durable et Solidaire, l’encours a atteint 535 milliards d’euros. La hausse de son taux depuis un an et son rôle de traditionnelle valeur-refuge en période de crise ont provoqué des collectes records, près de 20 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année. Faut-il encourager les Français à épargner sur un produit de court terme dont le rendement réel est par ailleurs négatif ? Depuis plus de cinquante ans, les gouvernements tentent d’améliorer la réallocation de l’épargne vers le long terme, vers des placements en phase avec les besoins des entreprises. Des SICAV Monory en 1979 au Plan d’Épargne Retraite en 2019 en passant par le Plan d’Épargne en Actions en 1992, les initiatives ont été nombreuses en la matière. Si la création d’un Livret réglementé en faveur de la transition énergétique constitue sans nul doute un bon coup de communication, elle ne serait pas la solution la plus efficiente pour drainer les capitaux nécessaires. La décarbonation de l’économie nécessite une centaine de milliards d’euros par an. Elle dernière concerne tout à la fois les administrations publiques et le secteur privé. Par nature, elle suppose des ressources longues et décentralisées. Il faut permettre aux entreprises d’accéder à des besoins de financement, en particulier sous forme de fonds propres. Une réflexion devrait être engagée pour accélérer la diffusion du non coté auprès d’un public plus large. Le non coté peut être placé dans l’assurance vie, les PEA ou les PER et combiner rendement et avantages fiscaux. Cette option serait moins coûteuse pour les deniers publics et plus efficace en matière de financement. En favorisant l’essor des fonds propres, les pouvoirs publics pourraient mettre un terme à la suprématie du financement bancaire des entreprises qui les contraint en période de hausse des taux d’intérêt. En lieu et place du Livret vert ou du Livret en faveur de la transition énergétique, le gouvernement aurait tout avantage à valoriser les produits d’épargne de long terme qui existent et démocratiser le non-coté.

Jean-Pierre Thomas

Épargne : près de 500 milliards d’euros dorment sur les comptes courants des Français

Au Micro d’Europe 1 Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne observe que « si toutes les sommes présentes sur les comptes courants étaient placées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire, ce serait pour les Français un gain d’une quinzaine de milliards d’euros »,

Épargne : faut-il s’attendre à une hausse à 4 % du taux du Livret A le 1er août ?

Dans Sud Ouest, Philippe Crevel estime que le taux du Livret A pourrait passer à 4,3 %, voire 4,5 % en cas d’application de la formule adoptée par le ministère de l’Economie et des Finances.

Le livret A vers un taux qui défie toute concurrence

Dans les colonnes d’Investir, Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l’épargne, observe par ailleurs« une forte progression des prestations [qui] s’explique par l’augmentation du nombre de décès en France donnant lieu à des liquidations pour succession ».

L’or vole de record en record

Dans le Figaro, Philippe Crevel analyse les facteurs ayant contribué à l’envolée du cours de l’or. Pour le directeur du Cercle de l’Epargne «les pays émergents mais aussi la Chine, la Russie achètent aujourd’hui de l’or pour diminuer leur exposition au dollar».

Le taux du Livret A, toujours une affaire d’État

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le taux du Livret A, toujours une affaire d’État

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

La fixation du taux du Livret A est de tout temps, une affaire d’État donnant lieu à d’importants débats. Avec la résurgence de l’inflation, cette question a gagné en acuité. L’épargne du Livret A doit-elle être protégée de la hausse des prix ou pas et dans quelles limites ? À France Info, mercredi 3 mai 2023, le Ministre de l’Économie a indiqué que « ma première responsabilité, c’est de protéger l’épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c’est extrêmement important ». Avec une inflation annuelle de 6 %, le taux réel du Livret A est négatif de trois points. Il faut remonter aux débuts des années 1980 pour retrouver une telle situation.

Cercle de l’Épargne – INSEE

La fixation du taux du Livret A est depuis 2004 établie en fonction d’une formule dont l’instauration visait à protéger les épargnants des effets de l’inflation. L’objectif était, par ailleurs, de déconnecter la fixation de ce taux de considérations d’ordre politique. Les conditions de fixation de ce taux ont été, à plusieurs reprises, modifiées, sans pour autant supprimer l’aspect éminemment politique de la décision. À plusieurs reprises depuis 2004, les gouvernements ont dérogé aux règles de fixation.

La formule en vigueur a été définie par l’arrêté du 21 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée. L’arrêté précise ainsi que :

Le taux des livrets A, des livrets d’épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des livrets de développement durable et solidaire sont égaux, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :

a) La moyenne arithmétique entre :

- la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l’orientation modifiée (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ;

- l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages (série : 001763852) ;

b) 0,5 %.

La Banque de France calcule ces taux chaque année les 15 janvier et 15 juillet. Elle transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor. Lorsque le résultat du calcul conduit à modifier les taux, le directeur général du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l’Économie dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du taux quand, à l’occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation au nom, notamment, de la préservation du pouvoir d’achat des épargnants. Dans ce cas, le Gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l’économie. Les taux sont maintenus à leur niveau antérieur et le ministre chargé de l’économie examine l’opportunité de les modifier. Au mois de janvier, la Banque de France a permis ainsi au ministère de l’Économie de ne pas appliquer la formule. Celle-ci aurait conduit à revaloriser le taux du Livret A à 3,2 %.

L’arrêté du 21 janvier permet également des modifications exceptionnelles en dehors des deux rendez-vous classiques du 1er février et du 1er août. Au 15 avril et au 15 octobre de chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l’inflation ou des marchés monétaires le justifie, le gouverneur de la Banque de France peut proposer au ministre chargé de l’économie de réviser les taux au 1er mai ou au 1er novembre. À cette fin, il transmet un courrier au ministre chargé de l’économie, dans les quatre jours ouvrés suivant le 15 avril ou le 15 octobre.

Quel taux du Livret A le 1er août 2023 et pour quelles conséquences ?

Avec, sur ces six derniers mois, une inflation moyenne qui devrait se situer autour de 6 % et un taux ester qui devrait avoisiner les 2,5 à 3 %, le taux du Livret devrait se situer autour de 4,3/4,5 % le 1er août prochain. Comme au mois de janvier, la Banque de France devrait laisser la responsabilité au gouvernement de fixer le taux.

Une augmentation du taux du Livret A a des conséquences financières, économiques et fiscales. Tous les acteurs économiques sont concernés par cette revalorisation.

Pour les ménages

Une augmentation d’un point du Livret A permettrait une moindre perte de pouvoir d’achat de l’épargne même si, dans les faits, il est difficile de mettre sur le même plan épargne et l’indice des prix à la consommation. Il faudrait comparer avant tout le rendement du Livret A avec les autres rendements des placements financiers ou immobiliers. Un passage à 4 % voire plus mettrait le rendement réel du Livret A autour de -2 % contre -3 % actuellement.

Le gain pour les épargnants du Livret A et du LDDS serait sur une année de 5,4 milliards d’euros. Pour un Livret A moyen, le gain d’un point de plus serait de 58 euros (encours moyen de 5 800 euros).

Un taux de 4 % devrait inciter les ménages à épargner davantage comme cela est déjà constaté depuis le 4e trimestre 2022. Le taux d’épargne reste supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire, 16,7 % au lieu de 15 %. Depuis le mois de septembre, les ménages réduisent leurs liquidités qui dormaient sur leurs comptes courants. L’encours de ces derniers est passé de 542 à 509 milliards d’euros de septembre 2022 à février 2023 (source Banque de France).

Le relèvement de 2 à 3 % du Livret A a provoqué une forte collecte durant tout le premier trimestre (20 milliards d’euros). Le Livret A ainsi enregistré son meilleur premier trimestre depuis la banalisation de la commercialisation en 2009.

Pour les établissements financiers

Les ressources du Livret A sont centralisées à 60 % par la Caisse des dépôts et consignations et conservées donc à 40 % par les banques.

L’emploi de ces ressources doit permettre de financer la rémunération du Livret A à laquelle s’ajoutent les frais de gestion. La Caisse des dépôts facture ainsi des frais de collecte, autour de 0,3 % au profit des banques.

Les ressources du Livret A et du LDDS servent à financer les bailleurs sociaux, les collectivités locales et des PME. Pour assurer la liquidité du Livret A, la moitié des ressources est affectée au fonds d’Épargne qui acquière des titres publics (titres monétaires et OAT).

Avec un coût global de ressource autour de 4,3 %, les établissements financiers ont peu d’emplois sûrs offrant ce rendement.

Un taux du Livret A élevé peut cannibaliser les autres placements. Des placements à plus long terme comme les fonds euros sont moins bien rémunérés ce qui n’est pas logique. Un placement long est supposé plus à risque qu’un placement court ce qui suppose une meilleure rémunération. Par rapport aux autres produits de court terme comme les livrets bancaires, le taux du Livret A pourrait rapporter plus de deux fois plus. Il serait également nettement plus rémunérateur que le rendement des fonds euros de l’assurance vie.

Depuis le mois de septembre, les épargnants réduisent leurs liquidités non rémunérés sur leurs comptes courants au profit du Livret A et du LDDS, ce qui génère un coût pour les banques.

Pour le logement social et les collectivités locales

Les établissements financiers pourraient être contraints de relever les taux d’emprunts pour les acteurs éligibles. Ces derniers pourraient être tentés de rechercher d’autres moyens de financer ou de renoncer à leurs projets d’investissement. L’autre solution pour les établissements financiers serait de réduire leurs marges.

Pour l’État

Le Livret A comme le LDDS ont un coût pour les pouvoirs publics du fait de la double exonération, fiscalité et prélèvements sociaux. Avec un taux de 4 %, le manque à gagner atteint 6,42 milliards d’euros, contre 4,8 milliards d’euros à 3 %. Ce manque à gagner est à relativiser car il n’est pas prouvé que les ménages auraient placé la totalité des sommes sur un placement fiscalisé.

La revalorisation du taux du Livret A pourrait également réduire les dividendes versés à l’État par la Caisse des dépôts et consignations. Ces dividendes s’étaient élevé, en 2021, à 2,5 milliards d’euros. À la marge, les banques pourraient acquitter moins d’impôt sur les sociétés.

La fixation du taux du Livret A est un sujet éminemment politique qui dépasse l’importance de ce produit dont l’encours est bien plus faible que celui de l’assurance vie. En instituant une formule, les gouvernements espéraient pouvoir échapper aux polémiques sur le taux du Livret A. Or, il n’en est rien. Compte tenu du caractère changeant de la conjoncture, les pouvoirs publics sont amenés à arbitrer entre des objectifs contradictoires. La préférence donnée à la consommation et donc à la croissance peut justifier un faible taux de Livret A. En période d’inflation, les ménages ont tendance à réduire leur consommation – comme cela est constaté par l’INSEE depuis plusieurs mois – tout en essayant de maintenir voire de renforcer leur épargne de précaution. Le développement du logement social que le gouvernement souhaite également encourager exige un taux le plus bas possible pour le Livret A. Si demain, EDF est autorisé à se financer à partir des ressources du Livret A pour réaliser son programme de construction de centrales nucléaires, il en sera de même.

Après l’adoption de la réforme des retraites, le gouvernement est, en revanche, invité à réaliser quelques concessions en faveur des ménages. La revalorisation du taux du Livret A pourrait faire partie de celles-ci. Ce dernier comme l’a indiqué Bruno Le Maire sera donc revalorisé le 1er août prochain mais certainement moins que ce que la simple application de la formule permettrait. Un taux autour de 3,5 % est sans nul doute probable.

Trimestre au ralenti pour l’assurance vie

Boursier.com s’intéresse au premier placement financier des Français et évoque les raisons pour lesquels la collecte recule depuis quelques mois. Invité à s’exprimer sur la question, Philippe Crevel évoque les raisons de l’envolée des prestations à la fois liée à la hausse du nombre de décès parmi les détenteurs et la nécessité pour les candidats à la propriété de disposer d’apports plus importants que par le passé.

L’assurance vie battue par le PER et le Livret A

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’assurance vie/PER -mars 2023

L’assurance vie battue par le PER et le Livret A

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

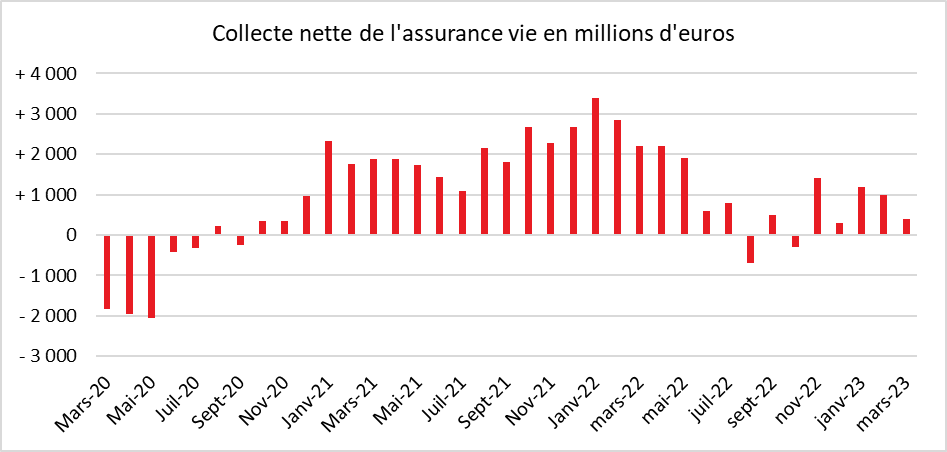

L’assurance vie battue par le Livret A

Au mois de mars, la collecte nette de l’assurance vue a été de 400 millions d’euros après 1 milliard d’euros en février et 1,2 milliard en janvier. En 2022, au mois de mars, la collecte nette avait atteint 2,2 milliards d’euros. Sur le premier trimestre 2023, la collecte nette s’est élevée à 2,6 milliards d’euros. L’assurance vie est ainsi nettement distancée par le Livret A qui, sur les trois premiers mois de l’année, a collecté près de 20 milliards d’euros nets.

En dix ans, l’assurance vie a enregistré deux décollectes en mars, en 2020, lors du premier mois de la crise sanitaire et en 2017. La collecte moyenne, toujours sur dix ans, est légèrement inférieure à 2 milliards d’euros. La collecte nette de l’année 2023 est donc en-deçà. La forte concurrence de l’épargne réglementée explique sans nul doute ce résultat en demi-teinte.

L’assurance vie pâtit toujours de l’effet « revalorisation du taux du Livret A », revalorisation intervenue le 1er février dernier. À 3 % net d’impôt, il est, en effet, supérieur aux taux de rendement de contrats d’assurance vie. L’assurance vie, présente l’avantage, à la différence du Livret A, de ne pas être plafonnée. Elle permet une diversification sur un très grand nombre de supports, unités de compte, permettant de résister mieux que le Livret A à l’inflation. Il n’en demeure pas moins que l’assurance vie est de plus en plus challengée par l’épargne réglementée. Pour contrer ce phénomène, la rémunération des fonds euros a été en hausse en 2022 et plusieurs assureurs ont annoncé des taux bonifiés pour 2023 afin d’attirer les assurés.

La collecte nette est toujours portée par les unités de compte. Ces derniers ont contribué, en mars, à celle-ci à hauteur de 3,1 milliards d’euros quand les fonds euros ont enregistré une nouvelle décollecte de 2,7 milliards d’euros. La bonne tenue des marchés incite les assurés à opter pour ce type de supports.

La collecte brute reste dynamique toujours grâce aux unités de compte

La collecte brute pour le mois de mars s’est élevée à 14,4 milliards d’euros. Cette collecte est portée par les unités de compte qui enregistrent une croissance de 10 % par rapport à février. La collecte des fonds euros est en hausse de son côté de 4 %. Sur l’ensemble du premier trimestre, la collecte brute a atteint 41,6 milliards d’euros.

La part des unités de compte dans la collecte brute demeure stable. Au mois de mars, elle était de 41 % et, pour le premier trimestre, de 40 % soit le taux moyen de 2022.

Des prestations au plus haut

Les prestations ont atteint un niveau record au mois de mars 2024 à 14,0 milliards d’euros, contre 11,9 milliards d’euros en février 2023 et 11,6 milliards d’euros en mars 2022. Cette forte progression des prestations s’explique par l’augmentation du nombre de décès en France donnant lieu à des liquidations pour succession ainsi que par des rachats de la part des ménages en vue d’une réallocation de leur épargne. Les conditions d’apports en matière d’emprunts immobiliers dont le coût est en hausse, contraignent les acheteurs de logement de puiser plus abondamment dans leur épargne et notamment dans leur contrat d’assurance vie. Par ailleurs, certains assurés sont tentés de replacer une partie des sommes de leurs fonds euros sur des livrets réglementés non saturés.

Sur le premier trimestre, les prestations sont ainsi en hausse de +6,3 milliards d’euros par rapport à la même période de l’année dernière, à 38,9 milliards d’euros. Les rachats représentent 59 % des prestations contre 57 % au cours du premier trimestre 2022.

Un encours proche de 1 900 milliards d’euros

L’encours de l’assurance atteint 1 884 milliards d’euros à fin mars, en hausse de +1,5 % sur un an, hausse en lien avec la bonne tenue des marchés financiers.

Le Plan d’Épargne Retraite toujours en phase d’ascension

Si l’assurance vie est en mode poussif, le Plan d’Épargne Retraite (PER) poursuit sa croissance. À la du mois de mars, 4 millions de personnes disposent d’un PER assurantiel pour un encours de 51,4 milliards d’euros. La proportion d’unités de compte atteint 46 %. Au mois de mars, la collecte nette a été de 463 millions d’euros, soit plus que celle de l’assurance vie. Elle est en hausse de 12 % par rapport à mars 2022.

Cercle de l’Épargne – données France Assureurs

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Epargne : le Livret A élu placement le plus intéressant, devant l’assurance-vie et l’immobilier

Boursorama relaie un article publié dans Money Vox qui cite l’enquête 2023 « Les Français, l’épargne et la retraite » AG2R LA MONDIALE – AMPHITÉA – Cercle de l’Épargne. La consécration du Livret A dans un contexte inflationniste est notamment relevée.

Épargnants, attention : le taux du Livret A pourrait ne pas augmenter en août 2023

Dans un contexte de poursuite de la hausse des prix, Philippe Crevel estime que le taux du Livret A pourrait grimper jusqu’à 4% ou même 4,3% le 1er août. Cependant, cette décision revenant au gouverneur de la Banque de France et au ministre de l’Économie, ces derniers pourraient suivre l’avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui appelle à un maintien du taux actuel (soit 3 %).

Livret A : le patron de la Caisse des dépôts ne souhaite pas une nouvelle hausse de taux en août

Interrogé par l’AFP, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne estime que l’été prochain, le taux pourrait passer à 4%, voire 4,3% si le gouvernement décidait d’appliquer la formule.

Epargne : ce placement oublié et sans risque est-il la nouvelle alternative au Livret A ?

Dans cet article, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne explique pourquoi les livrets d’épargne proposés par les établissement bancaires ne peuvent pas entrer en concurrence avec le Livret A mais constituer un supplément d’épargne pour les épargnants dont les livrets d’épargne réglementés (Livret A, LDDS) ont atteint le plafond de versements autorisés (respectivement (respectivement de 22 950 et 12 000 euros).

DOSSIER. Livrets, placements, immobilier… Nos conseils pour préparer sa retraite dès maintenant

Placements, retraite, Philippe Crevel répond aux questions de La Provence et revient notamment sur la manière dont les Français appréhendent et préparent leur retraite.

Le livret A collecte près de 20 milliards d’euros au premier trimestre, un record depuis 2009

«Les Français font preuve de prudence et épargnent autant qu’ils le peuvent dans un contexte d’anxiété lié à l’inflation», décrypte Philippe Crevel dans les colonnes du Figaro.

Le Livret A engrange près de 20 milliards d’euros au premier trimestre, un record depuis 2009

Dans Le Nouvel Obs. Philippe Crevel souligne que le Livret A « a bénéficié, pour le troisième mois consécutif, de l’effet “taux”, le relèvement à 3 % étant intervenu au mois de février dernier ».

Livret A, un premier trimestre en or massif

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du mois de mars 2023

Livret A, un premier trimestre en or massif

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A achève le premier trimestre 2023 en beauté avec une collecte de 4,17 milliards d’euros. Elle fait suite aux collectes exceptionnelles de janvier (+9,27 milliards d’euros) et de février (+6,27 milliards d’euros). Le Livret A fait mieux qu’en mars 2022 qui s’était soldé par une collecte de 3,02 milliards d’euros. Sur le trois premiers mois de l’année 2023, la collecte atteint 19,71 milliards d’euros, ce qui constitue un record sans précédent.

L’encours du Livret A atteint ainsi un nouveau record à 395,1 milliards d’euros. Depuis la fin décembre 2019, avant la crise sanitaire, soit un gain de 33 %.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire a également enregistré une collecte positive de 1,82 milliard d’euros en mars. La collecte sur le premier trimestre s’est élevée à 5,67 milliards d’euros, ce qui constitue un record. L’encours du LDDS a également atteint un nouveau sommet à 140 milliards d’euros

L’encours cumulé de ces deux produits s’élève désormais à 535,1 milliards d’euros.

L’effet taux continue à jouer à plein

Le mois de mars est, en règle générale, un mois sans anicroche pour le Livret A : aucune décollecte lors de ces dix dernières années n’a été constatée. La collecte moyenne sur dix ans est de 1,65 milliard d’euros en mars. Le cru 2023 est donc 2,5 fois supérieur à la moyenne.

Le Livret A a bénéficié, pour le troisième mois consécutif, de l’effet « taux », le relèvement à 3 % ayant été annoncé en janvier et est intervenu au mois de février dernier. Les ménages continuent de recycler leurs liquidités en les transférant vers leur Livret A et leur LDDS. L’encours des dépôts à vue est passé de 542 à 509 milliards d’euros de fin septembre 2022 à fin février 2023. Ce phénomène de reclassement des liquidités favorise le LDDS qui est plus souvent que le Livret A accouplé au compte courant. Dès sa création, en 1983, le LDDS a été distribué par l’ensemble des réseaux bancaires quand la banalisation du Livret A n’est intervenue qu’en 2009.

De plus en plus de Livrets A et de LDDS au plafond

Fin 2021, 4,3 millions de Livrets A étaient au plafond (22 950 euros) sur un total de plus de 55 millions, soit près de 8 % du total. Compte tenu de l’importance de la collecte de ces derniers mois, leur proportion a dû atteindre 10 %. L’encours moyen du Livret A est de 5 500 euros.

Fin 2021, sur un total de 24,5 millions de LDDS, 22 % étaient au plafond (12 000 euros) soit 4,6 millions. L’encours moyen était alors de 5 100 euros. En 2021, 320 000 étaient arrivés au plafond. Compte tenu des collectes, le nombre de LDDS au plafond a dû dépasser 25 %.

La progression du nombre de Livrets A et de LDDS au plafond devrait limiter les versements pour les épargnants, notamment les plus aisés qui seront amenés à se reporter sur les superlivrets les livrets bancaires, les dépôts à terme ou les fonds euros de l’assurance vie.

Le Livret A plébiscité par tous les Français

Selon l’enquête AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – CERCLE DE L’EPARGNE de 2023 « Les Français, l’épargne et la retraite », près des deux tiers des Français (65 %) estiment intéressant de placer son argent sur le Livret A. Il devance ainsi l’immobilier locatif (60 %) et l’assurance vie (56 %). Jamais, lors de ces dix dernières années, le Livret A n’avait occupé la première place de ce classement. Le Livret A est plébiscité par les jeunes comme par les seniors. 61 % des jeunes de 18 à 24 ans, 67 % des 50 à 64 ans et 75 % des plus de 65 ans considèrent comme intéressant de placer son argent sur le Livret A. Ce sont les détenteurs de revenus moyens et élevés qui mettent le plus en avant ce produit (68 % de ceux gagnant entre 2 000 et 3 000 euros, 70 % de ceux qui gagnent entre 3 000 et 4 000 euros par mois et 66 % de ceux gagnant plus de 4 000 euros par mois). 76 % des personnes qui entendent épargner davantage dans les prochains mois placent le Livret A en tête des placements intéressants.

Le Livret A, malgré un rendement réel négatif, le placement anti-inflation des Français

Toujours selon l’enquête précitée, le Livret A arrive en tête dans le classement des produits d’épargne protégeant le mieux de l’inflation. Il devance le Livret d’Épargne Populaire pourtant plus rémunérateur (6,1 % contre 3 %) mais moins largement diffusé n’étant pas accessible à tous les Français.

Le rendement réel du Livret A n’en demeure pas moins négatif (-3 points), ce qui signifie qu’il ne permet pas de garantir la valeur du capital.

Vers une collecte record

Traditionnellement, le premier semestre est porteur pour le Livret A. Cette année, il est parti pour battre de nouveaux records. Une reprise de la consommation pourrait intervenir durant le second semestre donnant lieu à un tassement de la collecte.

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Le Livret A signe son meilleur premier trimestre depuis 2009

Avec près de 20 milliards d’euros collectés sur le livret A depuis janvier, le produit d’épargne réglementé continue à profiter de l’effet taux, dans un contexte inflationniste. Cet article qui cite le Directeur du Cercle de l’Epargne, évoque par ailleurs l’enquête 2023 du think tank d’AG2R LA MONDIALE, qui met notamment en évidence le succès de ce placement chez les Français, toutes CSP confondues.

Jusqu’à 4% d’intérêt : avec la remontée des taux, ces placements attractifs valent-ils vraiment le coup ?

Interrogé sur l’attractivité retrouvée des « superlivrets », Philippe Crevel précise qu’ « en prenant compte cette fiscalité et les taux promotionnels limités dans le temps, le livret A reste plus avantageux ». Il estime par conséquent que leur intérêt est limité aux détenteurs de Livret A et de LDDS au plafond.

Avec la hausse des taux, c’est le retour des « super livrets » bancaires (pas toujours si super)

Face à la multiplication des offres alléchantes, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, soulique que « sur l’année, ces taux sont largement inférieurs au taux de l’épargne réglementé » et appelle à faire attention à « l’illusion d’optique ».

Les Français un peu plus actifs en Bourse en ce début d’année 2023

Dans cet article consacré au comportement d’épargne des Français, le Directeur du Cercle de l’Épargne évoque la préférence marqué des ménages pour les produits liquides. Son analyse des raisons du succès du Livret A citée dans une dépêche AFP est notamment reprise.

85 % des français disent non aux cryptomonnaies comme placement

L’enquête 2023 AG2R LA MONDIALE – Amphitéa – Cercle de l’Epargne, citée dans cet article, met en exergue le peu d’attrait des épargnants pour les cryptoactifs. Les Français restent fidèles aux placements traditionnels, privilégiant le Livret A, l’immobilier et l’assurance vie.

À quel âge les Français souhaiteraient-ils partir à la retraite ?

BFMTV.fr revient sur les enseignements du volet retraite de l’enquête 2023 « Les Français, l’épargne et la retraite ».

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com