Livret A : vers une revalorisation d’un demi-point, à 3,5% ?

A quelques jours de la recommandation du Gouverneur de la Banque de France, le Directeur du Cercle de l’Epargne estime dans les colonnes de la Tribune qu’ « un taux de 4% environ « aurait comme avantage d’être proche de l’inflation et de garantir un rendement réel faiblement négatif voire nul » mais que « les autorités pourraient choisir une solution de compromis avec une augmentation du taux du Livret A et du LDDS à 3,5% ».

Livret A : « On sera sans doute autour de 3,5 % », pourquoi le futur taux risque de vous décevoir

Dans les colonnes du Parisien, Philippe Crevel explique pourquoi il mise sur un relèvement du taux du Livret A à 3,5 % en lieu des 4 à 4,1 % en cas d’application stricte de la formule fixé par le décret pris en 2021.

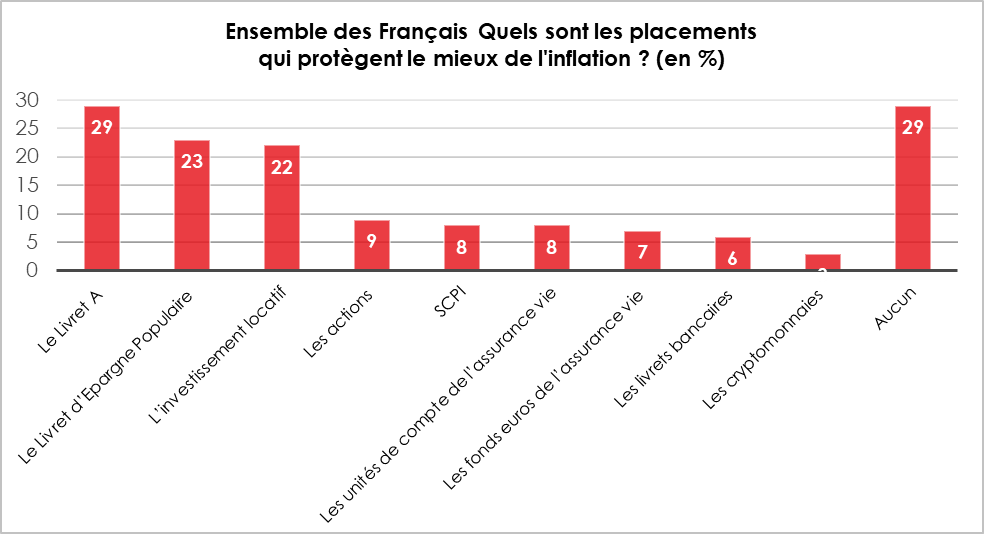

Assurance-vie, compte courant… La revalorisation du Livret A a-t-elle bousculé les habitudes des Français ?

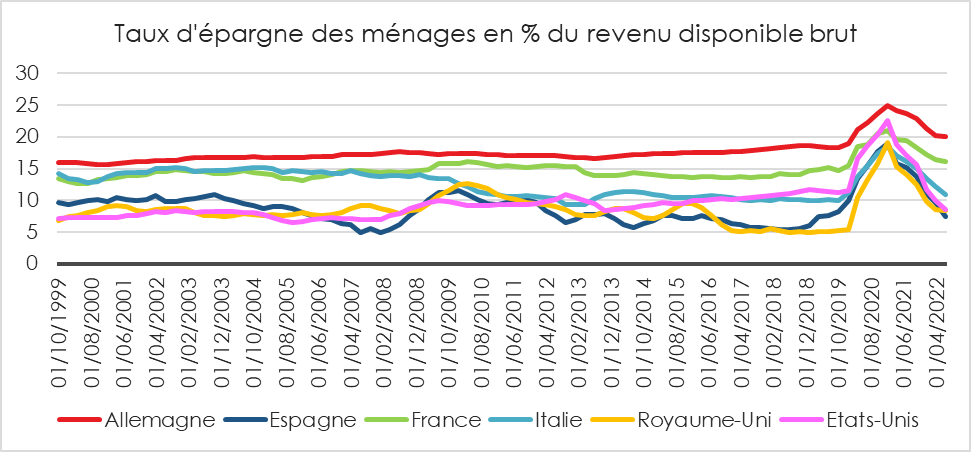

Au micro d’Europe 1, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne évoque l’envolée du Livret A en termes de collecte depuis la revalorisation de son rendement. Il estime » qu’il y avait beaucoup d’argent liquide sur les comptes courants« , constituées, notamment pendant les confinements liés au Covid.

Fixation du taux du Livret A le 1er août 2023 : une question éminemment politique et passionnelle

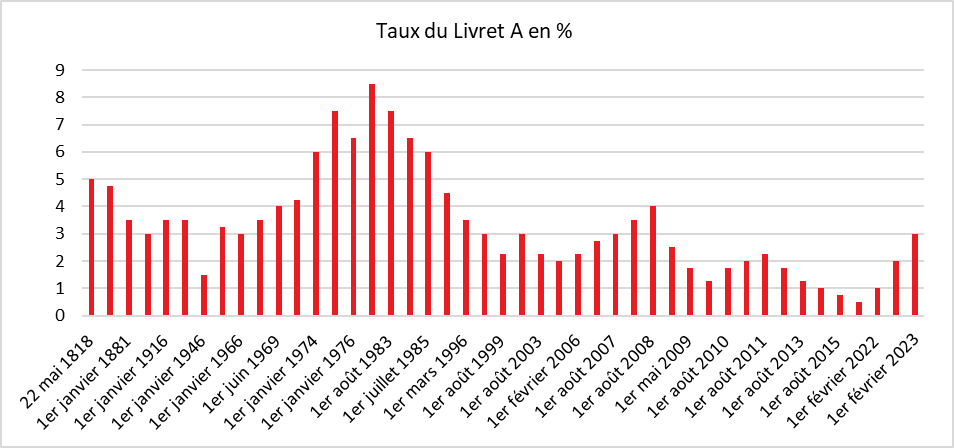

La fixation du taux du Livret A, deux fois par an, le 1er février et le 1er août, est devenue un rendez-vous incontournable et un enjeu qui dépasse de loin le poids et l’importance de ce produit d’épargne. En raison de sa notoriété, de sa large diffusion, de sa simplicité, le Livret A est devenu une forme d’étalon de l’épargne française. Son caractère administré est unique en soi, aucun autre pays ayant un produit d’épargne comparable.

Le nouveau taux du Livret A applicable à compter du 1er août sera connu après l’annonce officielle du taux de l’inflation du mois de juin prévue le jeudi 13 juillet.

Pourquoi le débat sur le taux du Livret A est-il devenu incontournable ?

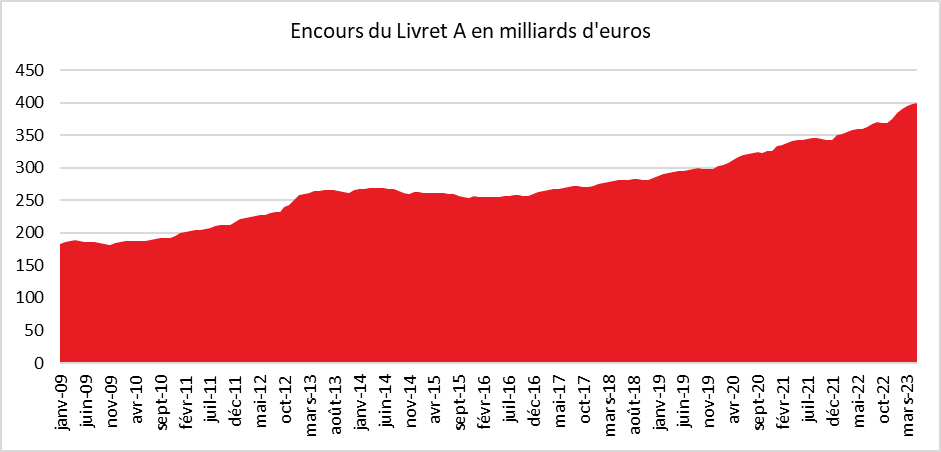

Le Livret A n’est pas le produit le plus important en France. Son encours, fin mai 2023, a atteint 399,9 milliards d’euros quand celui de l’assurance vie dépasse 1883 milliards d’euros. Mais tous les Français ou presque ont un Livret A, quatre Français sur cinq. En comparaison, moins d’un ménage sur deux a un contrat d’assurance vie. En 2021, 54,9 millions de livrets étaient détenus par des personnes physiques. Le Livret A est souvent ouvert dès le plus jeune âge, voire à la naissance, par les parents ou les grands parents. Il accompagne durant toute leur vie les Français.

Le Livret A est à tort ou à raison considéré comme un produit d’épargne populaire. Y toucher est sacrilège. Ce caractère est en partie usurpé car une part importante de l’encours est réalisée par les ménages dits aisés. L’encours moyen d’un Livret A est de 5 800 euros mais 8 % des détenteurs ont atteint le plafond de 22 950 euros. Ces derniers détiennent 32 % de l’encours. Les plus de 65 ans représentent 34 % de l’encours.

Le Livret A, au-delà de sa large diffusion, bénéficie d’une aura au sein de la population. Le produit est simple à comprendre, son rendement s’applique à tous les livrets quel que soit leur date d’ouverture. Il est sans risque, avec à la clef une garantie totale du capital et des revenus capitalisés, garantie assurée par l’Etat. L’épargne est liquide, l’épargnant pouvant verser et retirer de l’argent à sa guise. Le livret A est, en outre, ce qui est un atout indépassable en France, exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux. Il n’y pas de frais apparents.

La fixation du taux du Livret A, une affaire éminemment politique

À la différence de l’assurance vie et de ses fonds euros dont leur rendement est fixé par les compagnies d’assurance, le taux du Livret A est national et est décidé par le gouvernement. Le taux des fonds d’assurance vie est une affaire privée quand celui du Livret A est une affaire éminemment politique.

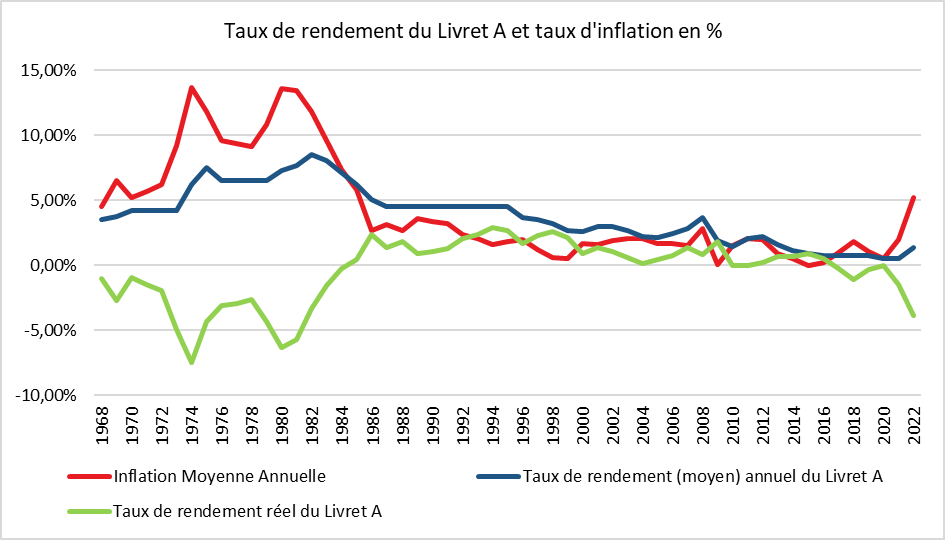

Depuis une vingtaine d’années, l’idée que l’épargne du Livret A doit être protégée de l’inflation s’est imposée. Cela a été le cas de 2003 à 2016. Durant les années 1970 et au début des années 1980, le rendement réel du Livret A a été négatif.

De l’art de la formule ou comment y échapper

Les gouvernements ont essayé d’échapper à la politisation de la fixation du taux du Livret A en instituant une formule de calcul. La première règle de fixation a été institutionnalisée par du Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2004 avec comme objectif de maintenir le pouvoir d’achat des épargnants. Dès le départ, la formule prend en compte deux facteurs, l’inflation et les taux des marchés monétaires. Mais face aux variations des taux d’intérêt et de l’indice des prix ainsi qu’en raison de considérations d’ordre politique, les gouvernements successifs ont été amenés, à plusieurs reprises, soit à ne pas respecter la formule, soit à la modifier. Quatre formules se sont ainsi succédé depuis 2004.

La formule en vigueur date de l’arrêté du 27 janvier 2021. Le taux des livrets A, des livrets d’épargne est égal, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :

a) La moyenne arithmétique entre :

– la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) ;

– l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus

b) 0,5 %

Le gouverneur de la Banque de France peut proposer au Ministre de l’Economie de déroger à la stricte application de la formule au nom de « circonstances exceptionnelles ». Dans ce cas, le Gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre qui retrouve ainsi un pouvoir discrétionnaire.

Cette formule, en prenant la moyenne de l’inflation et des taux monétaire, ne garantit pas un rendement réel positif. Son élaboration visait à éviter que le taux du Livret A soit déconnecté des taux des marchés monétaires qui influencent les taux de rémunération des produits de court terme (dépôts à terme, livrets bancaires, etc.).

Sur les six premiers mois de l’année, le taux Ester est de 2,19 % et l’inflation devrait se situer autour de 5,7 % faisant une moyenne de 4 %.

Pour l’actualisation du 1er août une forte probabilité de circonstances exceptionnelles

Le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a promis un relèvement du taux du Livret A au nom de la protection de l’épargne des Français mais sans préciser s’il s’en tiendrait ou non à la formule. « Ma première responsabilité, c’est de protéger l’épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c’est extrêmement important », avait déclaré, le mercredi 3 mai à France Info, le Ministre. Il avait précisé « si jamais la conclusion de la formule et du gouverneur de la Banque de France, c’est que comme l’inflation est très élevée, il faut continuer à augmenter la rémunération du Livret A, je suivrai la recommandation du gouverneur », Il a complété que « c’est une proposition qui est faite par le gouverneur de la Banque de France et qui ensuite est validée par votre serviteur ».

Le taux du Livret A issu de la formule devrait ressortir à 4 %. Ce taux aurait comme avantage d’être proche de l’inflation et de garantir un rendement réel faiblement négatif voire nul.

Cette légitime protection des détenteurs du Livret A entre en conflit avec d’autres impératifs de la politique économique et financière des pouvoirs publics.

Une incitation à l’épargne au détriment de la consommation

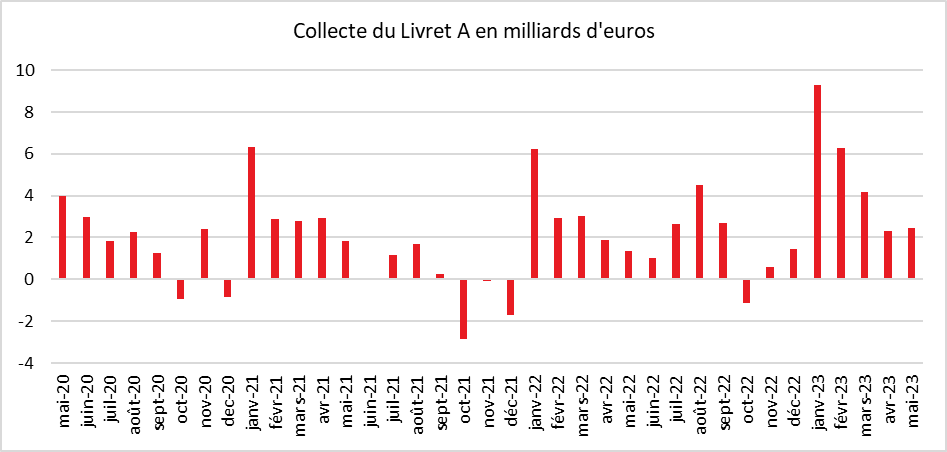

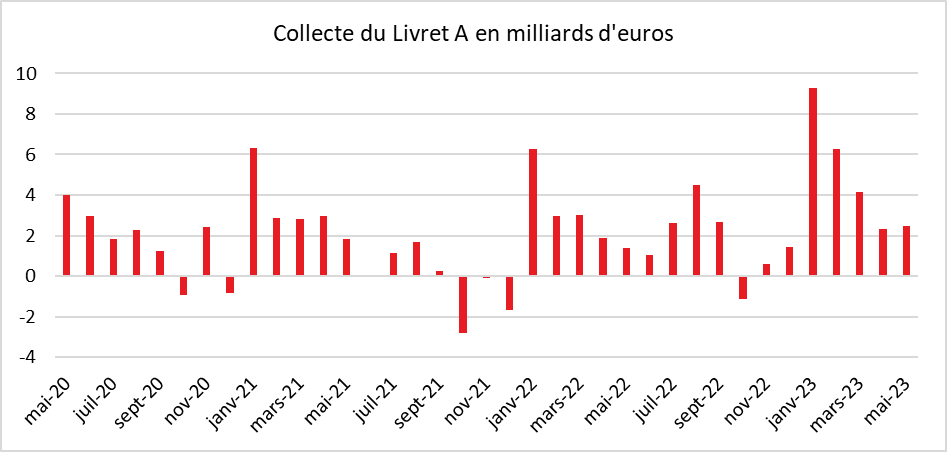

Tout relèvement du taux du Livret A provoque une hausse de la collecte. Depuis le début de l’année, celle-ci bat record sur record. Elle s’est élevée du mois de janvier à mai à du Livret A a 24,5 milliards d’euros, soit la collecte la plus importante depuis la banalisation de la distribution du Livret A en 2009. Cette année, sur cinq mois, la collecte avait 22,76 milliards d’euros.

Les Français privilégient l’épargne de précaution à la consommation qui a reculé lors du premier trimestre 2023. Une nouvelle augmentation du Livret A pourrait accentuer cette préférence qui, par ricochet, porte préjudice à la croissance.

Un surcoût pour les emprunteurs

Une augmentation du taux du Livret A constitue une charge pour les banques et pour la Caisse des dépôts et consignations qui centralise jusqu’à 60 % des ressources collectées. Pour s’acquitter des 4 % dus aux détenteurs du Livret A, les banques doivent générer un rendement de plus de 4,3 % (0,3 point pour les frais de collecte) à partir de l’argent collecté. Cela peut les conduire à augmenter le taux des emprunts aux bailleurs sociaux, aux collectivités locales et aux PME (pour les ressources du LDDS). Par ailleurs, pour assurer la liquidité du Livret A, une partie des ressources est placée en titres monétaires et obligataires (essentiellement publics). Or les taux de ces derniers sont inférieurs à 4 %.

Pour le Livret A, le coût annuel de l’augmentation d’un point de sa rémunération est de 4 milliards d’euros pour les établissements financiers, sur la base de l’encours de fin mai (399,9 milliards d’euros). En prenant en compte le LDDS, le coût de la majoration d’un point est de 5,4 milliards d’euros.

Un surcoût pour l’État

Les intérêts des Livrets A, du LDDS et du Livret d’Épargne Populaire sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il en résulte un manque à gagner pour l’État et les régimes sociaux. Le manque à gagner sur l’encours est de 6,5 milliards d’euros (en appliquant le prélèvement forfaitaire unique à 30 %).

L’augmentation du taux du Livret A pèse également sur les bénéfices de la Caisse des dépôts et consignations, réduisant d’autant le montant des dividendes versés à l’État.

Une concurrence déloyale vis-à-vis des autres produits d’épargne ?

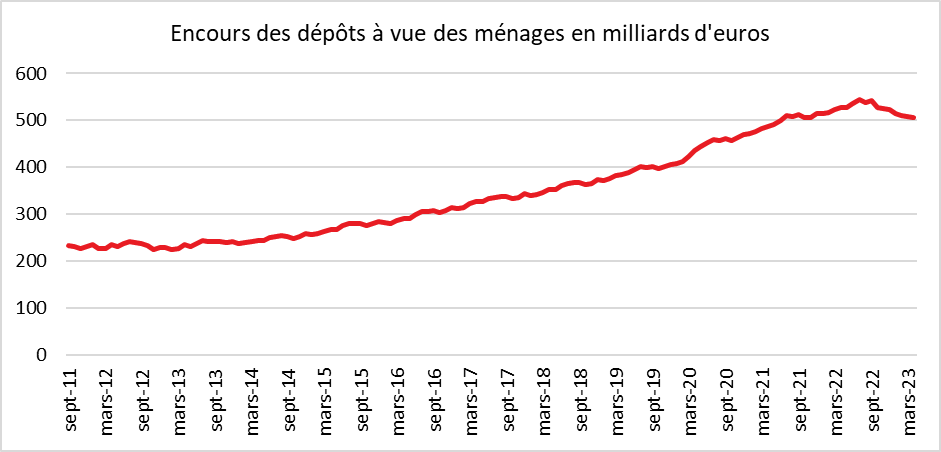

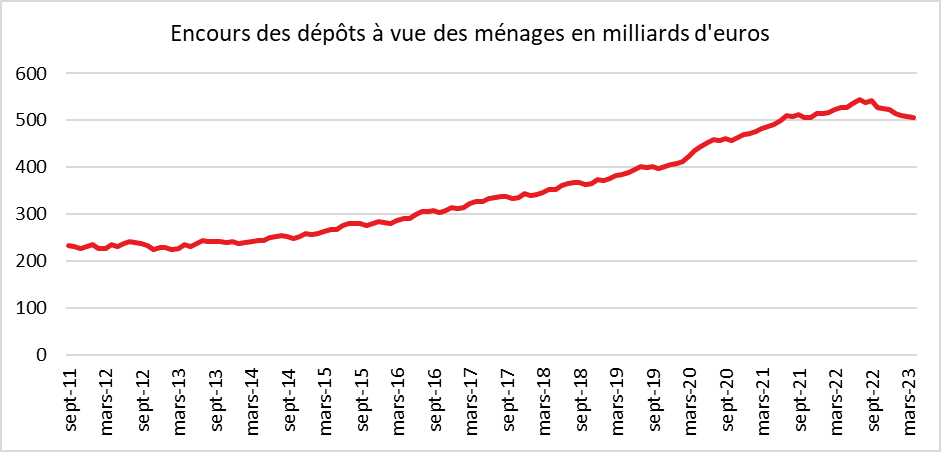

Un taux au-delà de 4 % constituerait un pic dans la hiérarchie des taux. Un produit d’épargne de court terme comme le Livret A serait ainsi beaucoup mieux rémunéré que les autres produits de court terme (dépôts à terme, livrets bancaires) mais aussi que certains produits de long terme et en particulier les fonds euros de l’assurance vie. Pour le moment, la collecte du Livret A et du LDDS est essentiellement alimentée par les dépôts à vue qui avaient connu une forte croissance depuis le début de la crise sanitaire mais cela n’est pas sans conséquence sur les fonds euros des contrats d’assurance vie qui sont en décollecte depuis plusieurs mois.

Plus facile à augmenter qu’ à baisser

Le ministre de l’Économie pourrait justifier le non-respect de la formule en soulignant que l’inflation a amorcé sa décrue depuis deux mois. Une augmentation importante du taux du Livret A pourrait être perçue comme une crainte de reprise de l’inflation à l’automne. Si l’inflation diminue dans les prochains mois et que la hausse des taux directeurs arrive à son terme, le ministre de l’Économie pourrait être amené à baisser le taux du Livret A le 1er février 2024. Or, toute baisse du taux du Livret A constitue un psychodrame en puissance. En augmentant moins que la simple application de la formule le commande, le ministre sera moins exposé, le 1er février 2024, aux critiques.

Les pronostics

La fixation d’un taux à 4 % est peu probable. Un tel choix viserait à faire un geste aux épargnants au cœur de l’été après la séquence des retraites et des émeutes dans les banlieues.

La fixation d’un taux autour de 3,5 % permettrait de couper la poire en deux. Elle améliorerait le rendement du Livret A tout en tenant compte des intérêts des emprunteurs, des établissements financiers et de l’État.

Les gains pour les épargnants

| taux en % | Gains sur un an en euros avec encours moyen du Livret A (5 800 euros) | Écart de gains en euros avec le taux actuel sur un an | Gains sur un an en euros du Livret A au plafond (22 950 euros ) | Écart de gains en euros avec le taux actuel sur un an |

| 3 | 174 | 688,5 | ||

| 3,5 | 203 | 29 | 803,25 | 114,75 |

| 4 | 232 | 58 | 918 | 229,5 |

ANNEXES

Les taux du Livret A depuis sa création

| Taux du Livret A | ||

|---|---|---|

| 22 mai 1818 | 5 | |

| 1er janvier 1851 | 4,75 | |

| 1er janvier 1881 | 3,5 | |

| 1er janvier 1905 | 3 | |

| 1er janvier 1916 | 3,5 | |

| 1er janvier 1929 | 3,5 | |

| 1er janvier 1946 | 1,5 | |

| 1er janvier 1960 | 3,25 | |

| 1er janvier 1966 | 3 | |

| 1er janvier 1968 | 3,5 | |

| 1er juin 1969 | 4 | |

| 1er janvier 1970 | 4,25 | |

| 1er janvier 1974 | 6 | |

| 1er janvier 1975 | 7,5 | |

| 1er janvier 1976 | 6,5 | |

| 16 octobre 1981 | 8,5 | |

| 1er août 1983 | 7,5 | |

| 16 août 1984 | 6,5 | |

| 1er juillet 1985 | 6 | |

| 16 mai 1986 | 4,5 | |

| 1er mars 1996 | 3,5 | |

| 16 juin 1998 | 3 | |

| 1er août 1999 | 2,25 | |

| 1er juillet 2000 | 3 | |

| 1er août 2003 | 2,25 | |

| 1er août 2005 | 2 | |

| 1er février 2006 | 2,25 | |

| 1er août 2006 | 2,75 | |

| 1er août 2007 | 3 | |

| 1er février 2008 | 3,5 | |

| 1er août 2008 | 4 | |

| 1er février 2009 | 2,5 | |

| 1er mai 2009 | 1,75 | |

| 1er août 2009 | 1,25 | |

| 1er août 2010 | 1,75 | |

| 1er février 2011 | 2 | |

| 1er août 2011 | 2,25 | |

| 1er février 2013 | 1,75 | |

| 1er août 2013 | 1,25 | |

| 1er août 2014 | 1 | |

| 1er août 2015 | 0,75 | |

| 1er février 2020 | 0,5 | |

| 1er février 2022 | 1 | |

| 1er août 2022 | 2 | |

| 1er février 2023 | 3 | |

Cercle de l’Épargne

Taux du Livret A et inflation

Cercle de l’Épargne – INSEE

Collecte du Livret A

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Encours du Livret A

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Encours des dépôts à vue

Cercle de l’Épargne – Banque de France

Contacts presse

| Philippe Crevel 06 03 84 70 36 | Sarah Le Gouez 06 13 90 75 48 slegouez@cercledelepargne.fr |

Epargne : La Caisse des dépôts demande à Bercy la « stabilité du taux du Livret A »

Dans les colonnes de 20 Minutes, Philippe Crevel évoque le montant attendu du relèvement en cas de respect de la règle édictée par le gouvernement en 2021.

Les cadres, l’épargne et la retraite

Par Sarah Le Gouez, Secrétaire général du Cercle de l’Épargne

En 2022, 21,7 % des personnes en emploi occupaient, en France, un poste de cadre. En près de quarante ans, leur part dans l’emploi total a plus que doublé (8 % en 1982). La proportion de femmes cadres demeure moins importante que celle des hommes malgré une augmentation ces dernières années. (18,9 % des femmes sont cadres contre 24,3 % d’hommes). Les cadres et professions intellectuelles supérieures, tels que définis par l’INSEE, regroupent six catégories socioprofessionnelles, allant des professions libérales aux cadres de la fonction publique en passant par les professeurs ou encore les cadres administratifs et commerciaux d’entreprise et les ingénieurs. L’appellation « cadres et professions intellectuelles supérieures » rassemble ainsi des travailleurs indépendants, des salariés et des fonctionnaires. Malgré cette grande diversité de statuts et de métiers, les cadres et professions intellectuelles supérieures se distinguent du reste de la population à la fois par leur niveau de formation et par leur niveau de vie. En 2019, 87 % d’entre eux étaient diplômés de l’enseignement supérieur (contre 43 % de l’ensemble des personnes en emploi) et 54 % sont titulaires d’un diplôme de niveau bac +5 ou plus. Leur niveau de vie médian était, toujours en 2019, de 34 410 euros quand celui de l’ensemble des Français était de 23 910.

Au sommaire de cette étude

- Épargne : Les cadres et professions intellectuelles supérieures mieux préservés des effets de l’inflation ?

- Placements : les cadres et les professions intellectuelles supérieures affirment leurs différences

- Patrimoine, les cadres et les professions intellectuelles supérieures fervents soutiens d’un allégement de la fiscalité

- La retraite : une question d’anticipation (et de moyens) ?

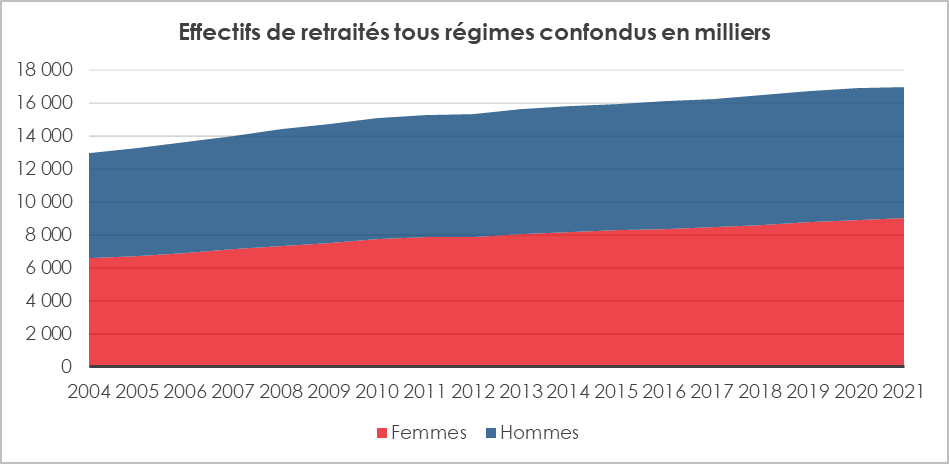

Des retraités de plus en plus nombreux et âgés

Tous régimes confondus au 31 décembre 2021, selon le service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé (DREES), le nombre de retraités de droit direct ayant acquis des droits à pension en contrepartie de cotisations auprès de régimes de retraite français est estimé à 17,0 millions. Le nombre de retraités de droit direct vivant en France s’élève, de son côté, à 16,0 millions (soit 93,9 % de l’ensemble). Parmi eux, la quasi-totalité dispose d’un droit dans au moins un régime de base ou intégré.

Cercle de l’Épargne – données DREES

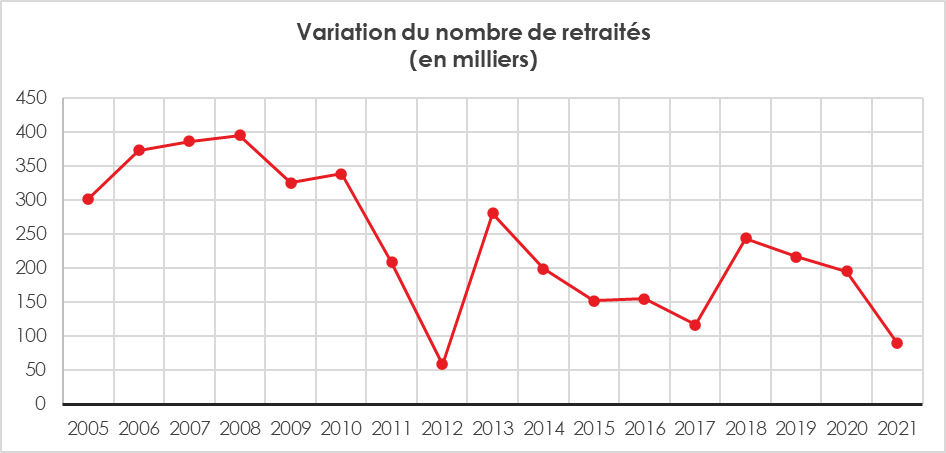

Les effectifs de retraités de droit direct des régimes français augmentent de 0,5 % par rapport à fin 2020, ce qui représente 90 000 personnes de plus. Cette augmentation est moins importante que celle observée les années précédentes : +1,1 % en moyenne annuelle entre 2015 et 2020, soit 185 000 retraités supplémentaires par an. Ce rythme est moins soutenu qu’entre 2005 et 2010 : +2,6 % par an en moyenne, soit 364 000 retraités de plus par an. Cette évolution est imputable aux différentes réformes des retraites dont celle de 2010 qui a porté l’âge légal de 60 à 62 ans.

Cercle de l’Épargne – données DREES

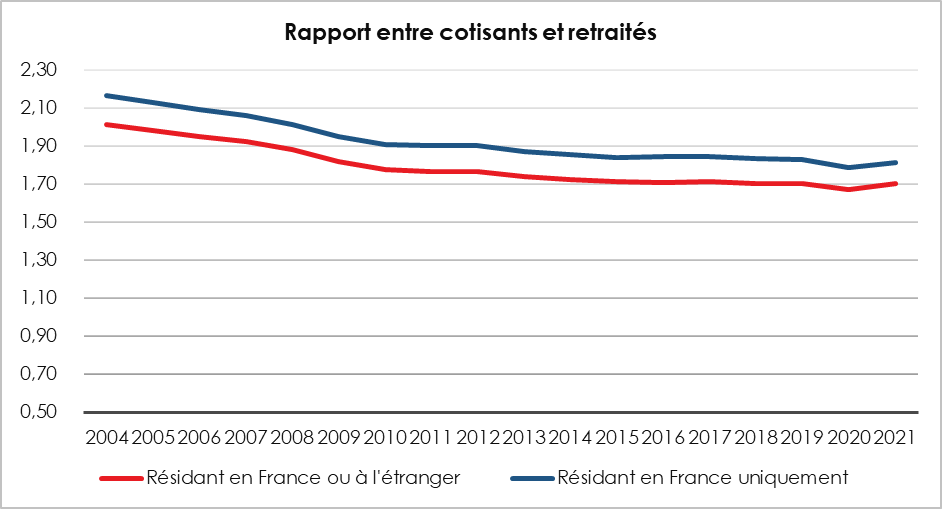

Entre 2004 et 2015, le ratio entre le nombre de personnes en emploi et le nombre de retraités diminue, de 2,02 à 1,71. À l’exception de l’année 2020, ce ratio se maintient à ce niveau jusqu’en 2021. Le nombre de personnes en emploi augmente de façon moins dynamique au cours de la période, quand le nombre de retraités progresse continûment.

Cercle de l’Épargne – données DREES

Le régime général, le premier des régimes de retraiTe

Parmi les 16,9 millions de retraités d’un régime de base, 84 %, soit 14,2 millions de retraités, perçoivent une pension de droit direct de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). 12,2 millions reçoivent une pension complémentaire du régime unifié fusionnant l’Association générale des institutions de retraite des cadres et l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Agirc-Arrco). Les régimes de base du secteur privé ou des indépendants non libéraux (CNAV, Mutualité sociale agricole [MSA] salariés, MSA non-salariés) versent 17 millions de pensions de droit direct, ceux de la fonction publique (régime de la fonction publique de l’État pour les fonctionnaires civils [FPE civils] et CNRACL) un peu plus de 3 millions, ceux des professions libérales (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales [CNAVPL] et Caisse nationale des barreaux français [CNBF]) environ 0,4 million, et les régimes spéciaux, plus de 0,7 million.

Un quart des retraités sont polypensionnés

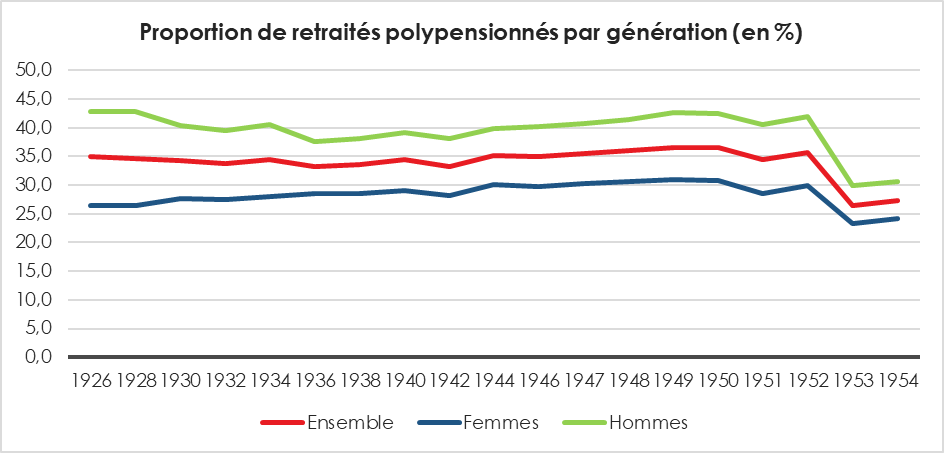

De nombreuses personnes ont été affiliées à plusieurs régimes de retraite au cours de leur carrière. Fin 2021, 24 % des retraités reçoivent une pension d’au moins deux régimes de base et sont donc dits « polypensionnés ». Le nombre moyen de pensions de droit direct provenant d’un régime de base est de 1,3 par retraité, et le nombre moyen de pensions de droit direct provenant d’un régime de base ou d’un régime complémentaire est de 2,3. La part des polypensionnés par génération tend à baisser en raison de l’intégration de plusieurs régimes de retraite au sein de l’assurance vieillesse. La proportion de polypensionnés variait de 33 % à 37 % pour les générations nées de 1926 à 1952. Elle se situe pour la génération de 1954 autour de 25 %.

En proportion, les hommes sont plus nombreux que les femmes à être polypensionnés (27 % contre 22 %) du fait d’une plus grande mobilité professionnelle et de carrière plus longue que les femmes. La part des polypensionnés dépend de la catégorie socioprofessionnelle. Ainsi, les agriculteurs qui occupent fréquemment d’autres emplois sont à plus de 75 % polypensionnés. Ce taux est également élevé pour les professions libérales (91 %) et les affiliés à la CNRACL (66 %). À l’inverse, il est plus faible au régime général (27 %), surtout depuis l’intégration des indépendants de l’ex-SSI, et dans le régime de la FPE civils (43 %).

Cercle de l’Épargne – données DREES

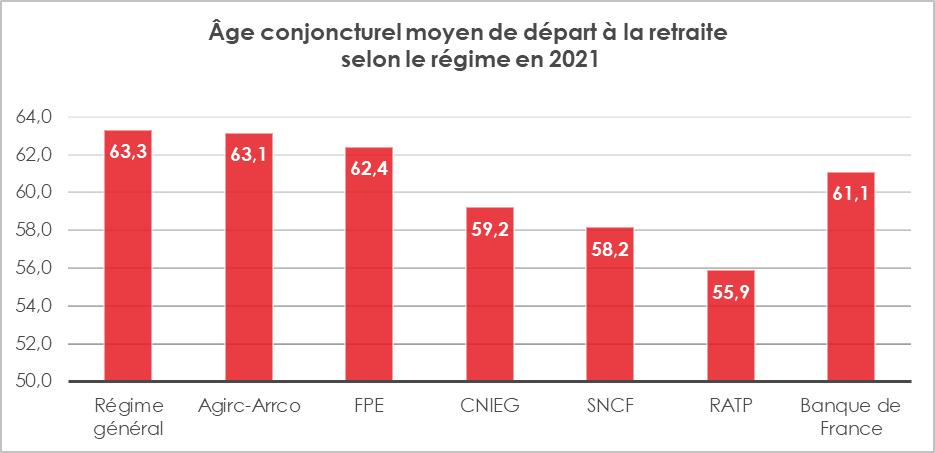

L’âge de départ à la retraite, 62 ans et 7 mois

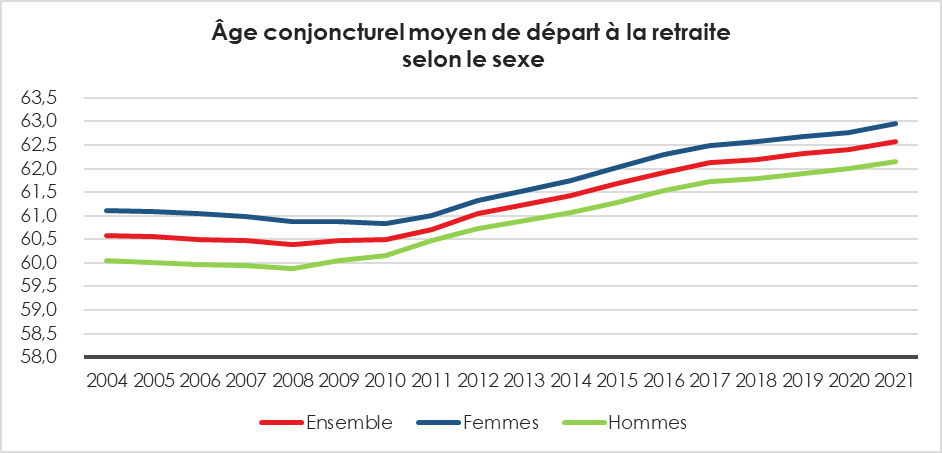

Fin 2021, l’âge conjoncturel de départ à la retraite est, selon la DREES, de 62 ans et 7 mois pour les retraités résidant en France. Les femmes partent en moyenne 10 mois après les hommes : 63 ans pour les premières et 62 ans et 2 mois pour les seconds.

L’âge conjoncturel de départ à la retraite a augmenté de 2 ans et 1 mois depuis 2010, principalement en raison du passage de 60 à 62 ans de l’âge légal en 2020. Il augmente en revanche plus lentement depuis 2016 (8 mois), l’effet du relèvement de l’âge minimum légal d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans tendant à s’estomper.

Entre 2004 et 2010, l’âge conjoncturel avait diminué de 1 mois, notamment après la mise en place de la possibilité de départ anticipé à la retraite pour carrière longue prévue par la réforme de 2003, et aussi sous l’effet de l’amélioration tendancielle des carrières féminines.

Cercle de l’Épargne – données DREES

L’âge conjoncturel de départ à la retraite augmente quels que soient les régimes mais des écarts demeurent entre les différents régimes. L’âge de départ le plus précoce est constaté à la RATP. Suivent la SNCF et les industries électriques et gazières.

Cercle de l’Épargne – données DREES

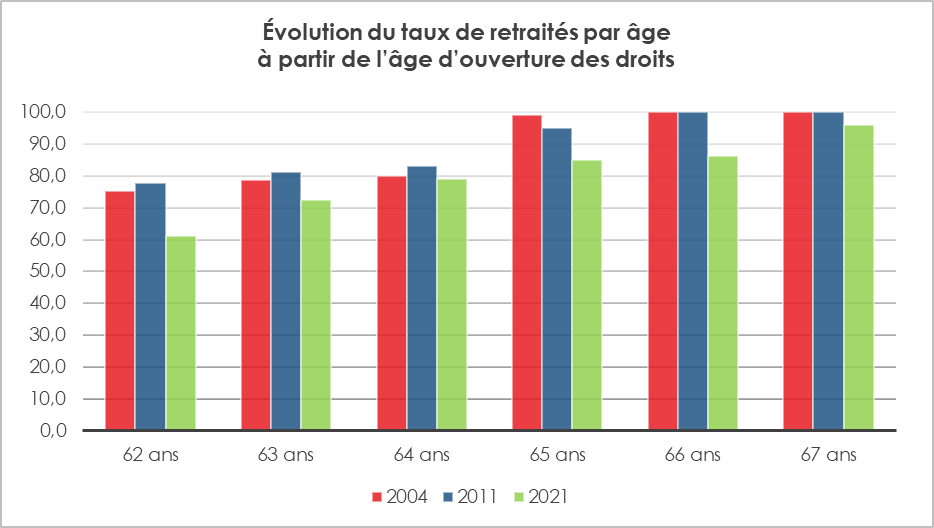

Avec le relèvement de l’âge légal, le taux de retraités à 60 ans a reculé de 46 points, passant de 63 % en 2010 (génération 1950) à 17 % en 2021. Le taux de retraités à 61 ans a lui aussi baissé, de 75 % en 2010 (génération 1949) à 27 % en 2021. L’ouverture des droits à la retraite intervient de plus en plus tardivement en raison de l’application des réformes. Le report de l’âge de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation entraînent, en effet, ce recul.

Cercle de l’Épargne – données DREES

73 ans l’âge médian des retraités en France

Fin 2021, la moitié des retraités de droit direct ont plus de 73 ans et 2 mois contre 72 ans et 8 mois fin 2020. Il est de 73 ans et 5 mois pour les femmes et de 72 ans et 5 mois pour les hommes. Les bénéficiaires d’une pension de droit direct qui ont entre 70 et 74 ans, fin 2021, sont les plus nombreux, notamment car il s’agit des générations du baby-boom. Ces derniers représentent ainsi 23 % de l’ensemble des retraités de droit direct. 14 % des titulaires d’un droit direct ont moins de 65 ans.

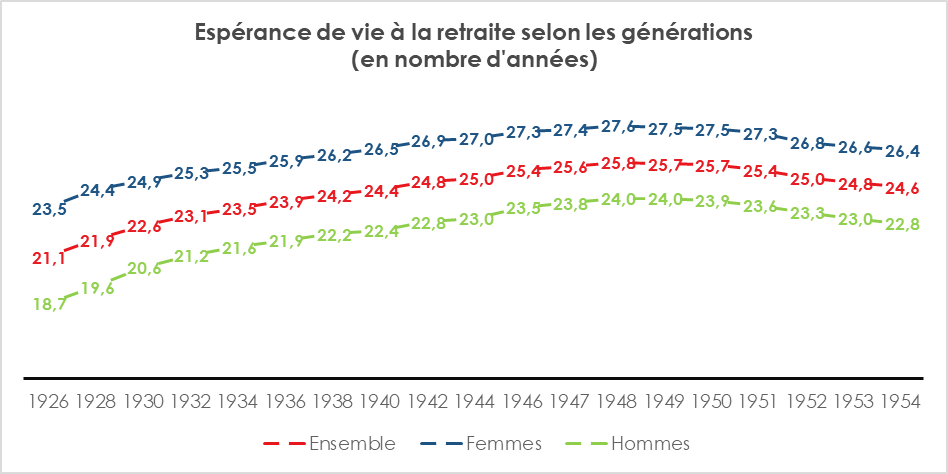

Une diminution de la durée moyenne passée à la retraite

La France détient l’espérance de vie à la retraite la plus longue de l’OCDE, autour de 25 ans en raison de départs précoces et d’une forte longévité. Le nombre d’années passées à la retraite devrait diminuer à l’avenir en raison de la stagnation de l’espérance de vie et des réformes qui imposent un report de l’âge de liquidation des droits. Entre les générations 1951 et 1954, la durée de retraite espérée de chaque génération est inférieure en moyenne d’environ 3 mois à celle de la génération précédente. La durée de retraite espérée pour la génération 1954 est de 24 années et 7 mois. Sur le long terme, cette durée reste de 2 mois plus élevée par rapport à celle de la génération 1940. Entre ces générations, la durée moyenne de retraite espérée est plus élevée pour les hommes (4 mois) et en légère diminution pour les femmes (de 1 mois). Bien que les femmes partent à la retraite à un âge, en moyenne, supérieur à celui des hommes, elles vivent plus longtemps, de sorte que leur durée espérée de retraite est supérieure. En moyenne, les femmes nées en 1954 passeront 26 années et 5 mois à la retraite, contre 22 années et 9 mois pour les hommes de la même génération.

Cercle de l’Épargne – données DREES

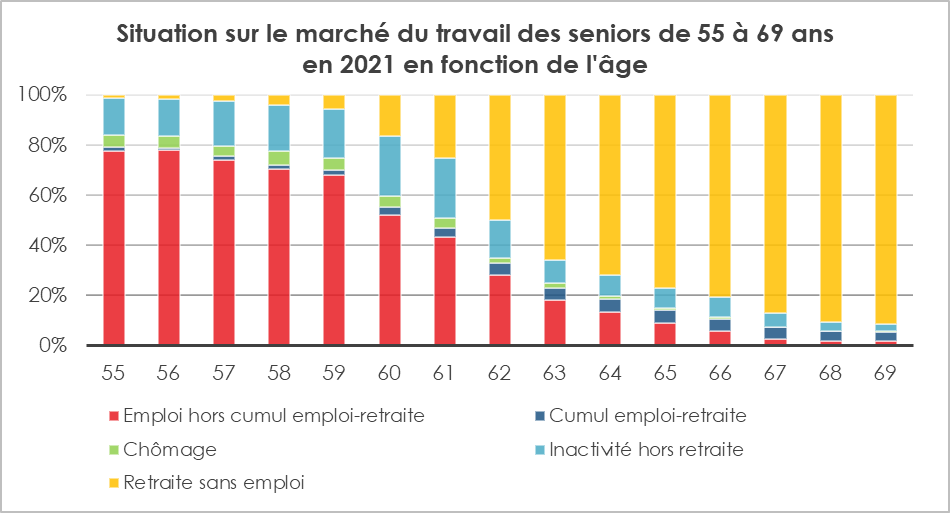

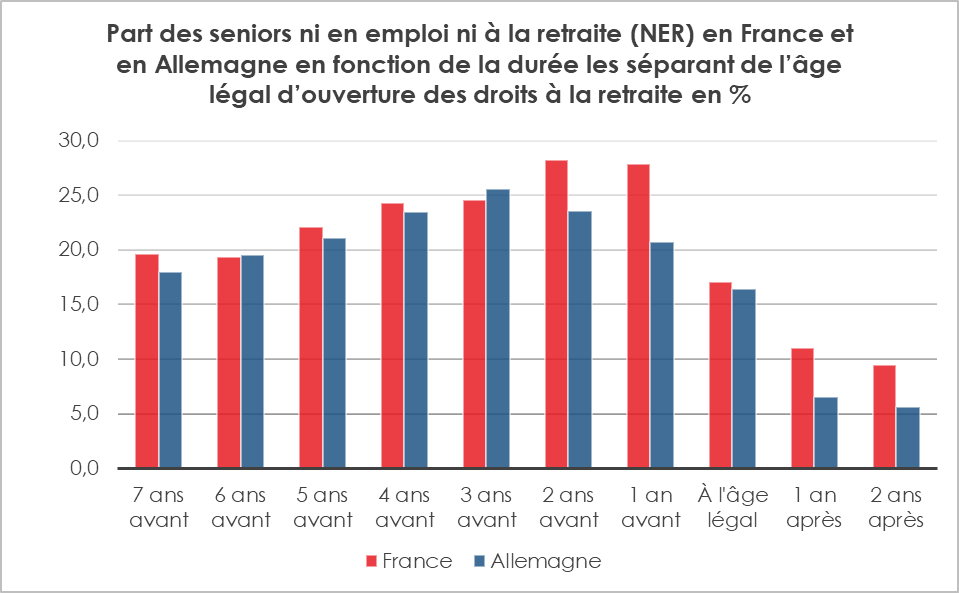

À la veille du départ des générations nombreuses des années 1960, les retraités français sont au nombre de 16 millions en 2021, contre 5 millions quarante ans auparavant. Ils devraient être 24 millions d’ici le milieu du siècle. Les pouvoirs publics tentent de ralentir cette marche en avant en repoussant l’âge de départ et en allongeant la durée de cotisation. L’évolution de la législation aboutit à une moindre espérance de vie à la retraite, espérance de vie qui était en France la plus importante de l’OCDE. Le pari de l’augmentation du taux d’emploi chez les seniors vise à réaliser des économies au niveau des comptes des régimes de retraite mais également à maintenir une force productive suffisante pour générer de la croissance. Ce pari nécessite une adaptation des emplois afin que ces derniers soient conciliables avec des actifs plus âgés.

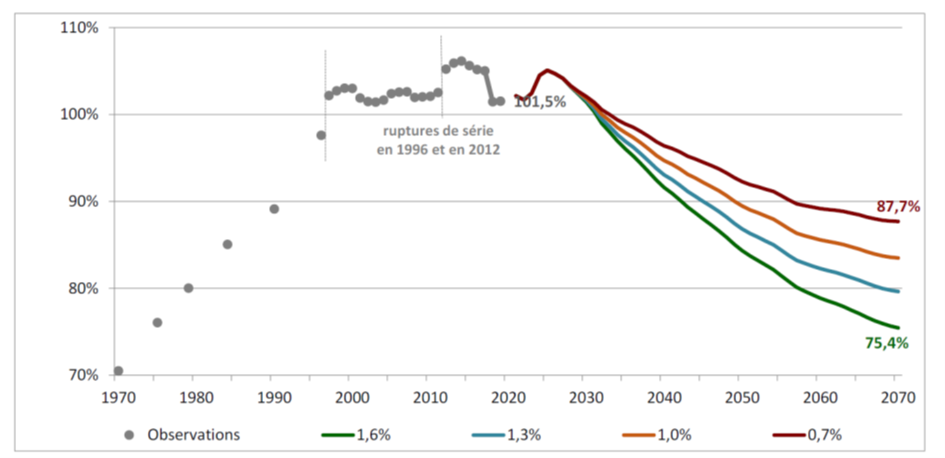

Le niveau de vie relatif des retraités en baisse

Le niveau de vie des retraités est, en France, supérieur à celui de la moyenne de la population. Peu de pays au sein de l’OCDE sont dans cette situation mais celle-ci est amenée à évoluer de manière négative. En 2019, selon le Conseil d’Orientation des Retraites, le niveau de vie moyen des retraités représentait, en effet, 101,5 % de celui de l’ensemble de la population. Ce ratio est, en revanche, en baisse depuis plusieurs années. Ce processus est amené à se poursuivre.

En 2019, le total des pensions brutes perçues par les personnes vivant dans un ménage dont la personne de référence est retraitée s’élève à 2 363 euros mensuels en moyenne auxquelles s’ajoutent 313 euros de revenus d’activité (la personne retraitée du ménage cohabite avec une personne active ou est en situation de cumul emploi-retraite). À ces revenus viennent également s’ajouter 407 euros de revenus du patrimoine pour les retraités. Enfin, les retraités perçoivent moins de prestations sociales, 51 euros, et acquittent également des impôts à hauteur de 266 euros, toujours par mois.

Au total, le revenu disponible des ménages retraités s’élève à 2 700 euros mensuels en moyenne et celui des ménages actifs à 3 627 euros en 2019. Le revenu disponible des retraités représente ainsi 84,3 % du revenu de l’ensemble des ménages (3 203 euros) alors que celui des actifs en représente 113,2 %.

En prenant en compte les charges de famille (enfants à charge), le niveau de vie des retraités par unité de consommation est de 2 132 euros mensuels, contre 2 099 euros mensuels pour l’ensemble de la population, soit un écart de 1,5 %. Ce niveau de vie reste toutefois inférieur à celui des seuls actifs qui avec 2 275 euros ont un niveau de vie supérieur de 8,4 % que l’ensemble de la population.

Par ailleurs, les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement (plus de 75 %) que les actifs ou que l’ensemble de la population (58 %) et ont moins souvent à payer un loyer. Le niveau de vie des retraités avec loyers imputés est alors de 7,8 % plus élevé que celui de l’ensemble de la population.

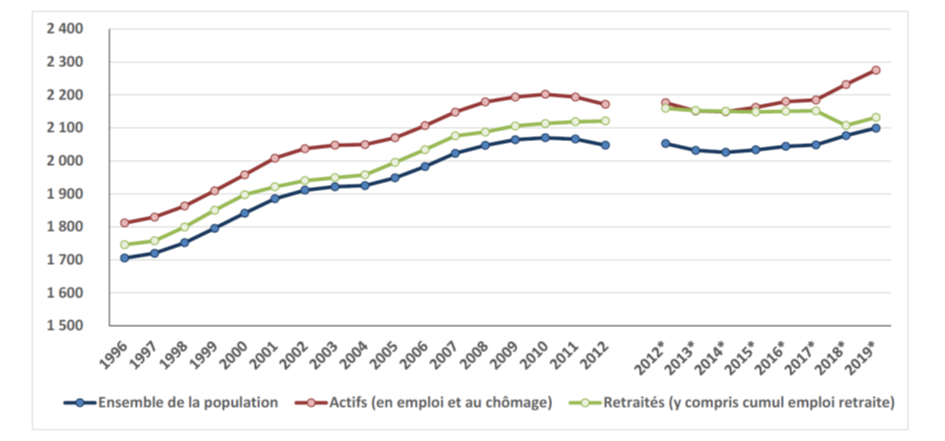

Une augmentation continue du niveau de vie des retraités des années 1970 aux années 1990

Le niveau de vie relatif des retraités a progressé de 30 points entre 1970 et le milieu des années 1990 et demeure depuis légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population depuis. Les pensions brutes des retraités ont ainsi augmenté en euros constants continûment jusqu’en 2017, en raison du renouvellement de la population des retraités (effet noria). À compter de 2017 et jusqu’en 2021, les pensions ont évolué moins rapidement que les prix du fait de mesures de désindexation.

Les retraités ont dû subir des hausses d’impôts et de prélèvements sociaux entre 2002 et 2017 qui ont pesé sur l’évolution de leur pouvoir d’achat (CSG notamment pour les retraités percevant plus de 2000 euros de pension par mois). En revanche, depuis 2018, les retraités comme le reste de la population ont bénéficié d’une baisse d’impôt sur le revenu et d’une moindre imposition des dividendes avec l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % sur les revenus du patrimoine financier. Détenteurs importants de produits financiers, les retraités ont été les principaux bénéficiaires de cette mesure.

En 2018, le niveau de vie des retraités diminue alors que celui des actifs progresse. Avec la résurgence de l’inflation, les actifs bénéficient d’une revalorisation plus importante de leurs revenus. Le niveau de vie des retraités qui était de 5 points au-dessus de la moyenne de la population en 2016 s’est contracté à 1,5 point.

La poursuite de la dégradation du niveau de vie relatif des retraités

Selon les scénarios du Conseil d’Orientation des Retraites, le niveau de vie relatif des retraités s’établirait entre 91,6 % et 94,4 % en 2040 et entre 75,4 % et 87,7 % en 2070, après être passé par un maximum à 106 % vers 2014.

Niveau de vie relatif des retraités observé et projeté

(niveau de vie moyen des retraités rapporté à celui de l’ensemble de la population )

Source : COR

Des inégalités de niveau de vie sont un peu moins élevées pour les retraités que pour les actifs

Du fait des règles de calcul des pensions, les inégalités sont moindres chez les retraités que chez les actifs. En 2019, le niveau de vie médian des retraités est égal à 1 878 euros par mois et par unité de consommation, ce qui signifie qu’une personne à la retraite sur deux dispose d’un niveau de vie inférieur à ce montant. Un retraité sur dix dispose d’un niveau de vie inférieur à 1 128 euros par mois et par unité de consommation (soit un peu plus que le seuil de pauvreté relatif à 60 % du niveau de vie médian des Français, égal à 1 102 euros par mois et par unité de consommation en 2019). À l’opposé, un retraité sur dix dispose d’un niveau de vie supérieur à 3 220 euros par mois et par unité de consommation.

Le rapport interdécile des niveaux de vie est égal à 2,9 parmi les retraités en 2019. Il est resté globalement stable parmi les retraités depuis vingt ans. Entre 1996 et 2012, il oscillait entre 3,0 et 3,2. Pour les actifs, ce ratio est de 3,5.

En 2019, les 10 % de ménages retraités les plus riches perçoivent 22,5 % des niveaux de vie de l’ensemble des retraités et cette proportion est de 24 % pour les actifs. À l’opposé, la moitié des ménages retraités les moins riches perçoivent 33 % de l’ensemble des niveaux de vie, cette proportion est de 31 % pour les ménages actifs.

La baisse du niveau de vie des retraités par rapport à l’ensemble de la population est amenée à s’accentuer en raison notamment des réformes adoptées depuis 1993, à savoir la désindexation des pensions et des salaires de référence par rapport au salaire et leur indexation parfois partielle à l’inflation. La moindre revalorisation des points de service des complémentaires jouera également un rôle non négligeable dans les prochaines années. Le rendement moyen du point AGIRC-ARRCO a été divisé par deux en trente ans.

Les retraités face à la baisse du taux de remplacement et de leur niveau de vie

La baisse inéducable du taux de remplacement

Le taux de remplacement permet de rapporter la pension versée lors de la liquidation aux revenus professionnels perçus avant la retraite. Un tel indicateur n’a de sens que pour les assurés encore en emploi à temps plein juste avant leur liquidation des droits à la retraite. Pour permettre d’avoir une évaluation relativement fiable, le service statistique du ministère de la Santé retient la moyenne des derniers revenus nets des cinq dernières années.

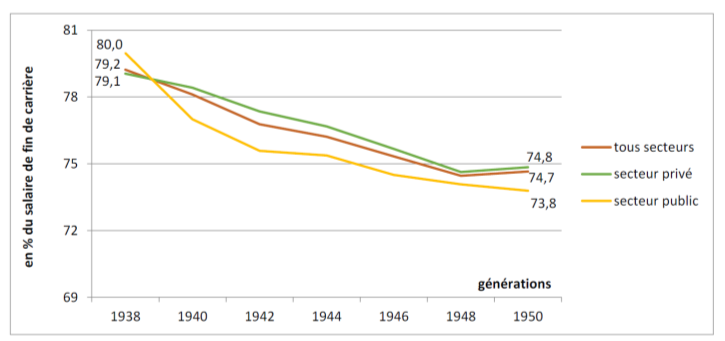

Les taux de remplacement médians observés pour les générations 1938 à 1950 diminuent en raison des réformes adoptées et de l’évolution des salaires par rapport aux pensions. Cette tendance est plus marquée pour les retraités ayant fini leur carrière dans le secteur public que pour ceux du secteur privé du fait du poids croissant des primes qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de base des premiers.

Quel que soit le secteur d’activité considéré (privé ou public), le taux de remplacement médian diminue de presque 5 points entre les générations 1938 et 1948, passant de 79,2 % à 74,5 %. Pour la génération 1950, le taux de remplacement médian continue de baisser pour les salariés du secteur public (73,8 %) alors qu’il se stabilise pour ceux du secteur privé (74,8 %). La baisse pour le secteur public atteint 6 points entre les générations 1938 et 1950 contre 4 pour le secteur privé.

Taux de remplacement médian par génération pour les retraités, anciens salariés, à carrière complète

Source : COR

Le taux de remplacement baisse plus en France que dans les autres pays européens

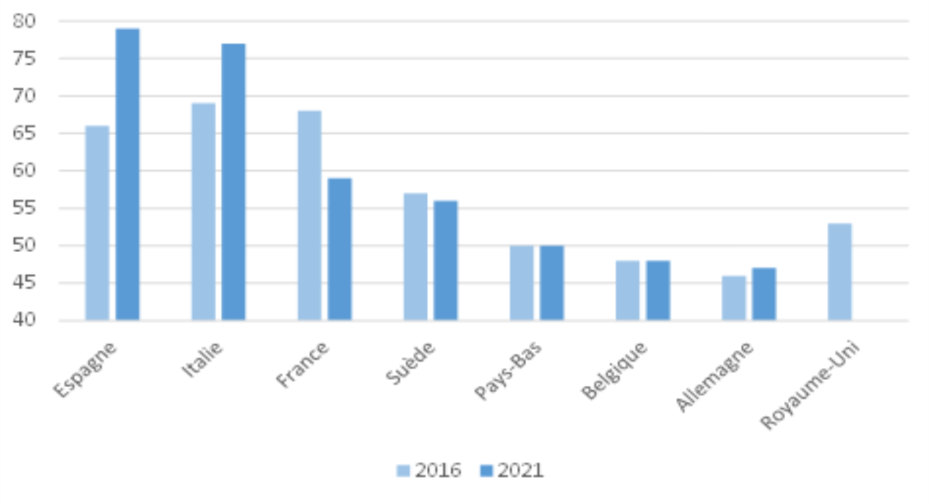

Selon les données d’Eurostat, les pensions rapportées aux derniers revenus d’activité, en 2016 et 2021, représentent entre 46 % et 79 %. La France se situe dans la moyenne basse. Par ailleurs, son taux de remplacement est celui qui diminue le plus ces dernières années.

Taux de remplacement en 2016 et 2021 dans les pays européens suivis par le COR

Source : COR

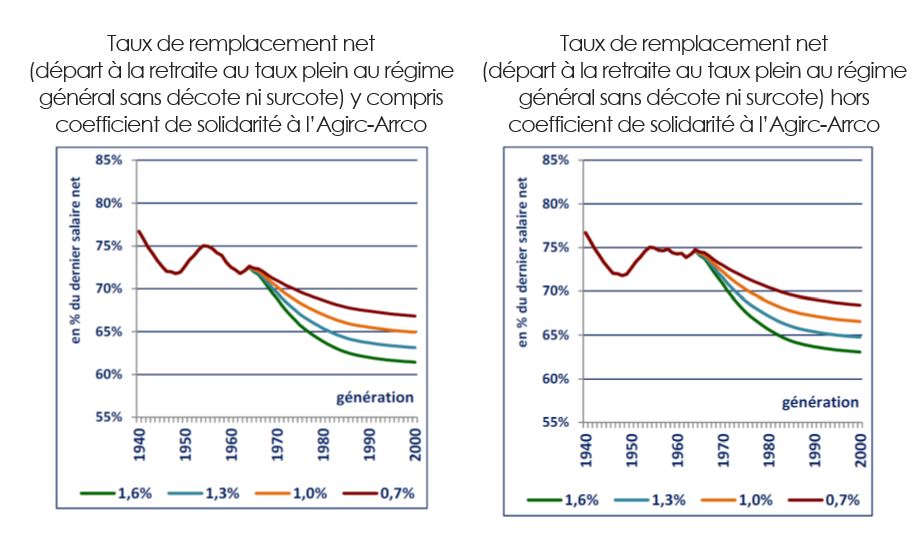

Une baisse qui devrait se poursuivre dans les prochaines années

Dans tous les scénarios considérés par le COR, le taux de remplacement baisserait mais resterait supérieur à deux tiers pour les dix générations qui suivent celle de 1961. Le COR a calculé le taux de remplacement avec ou sans le coefficient de solidarité du régime complémentaire de l’AGIRC/ARRCO. Les pensions complémentaires subissent une décote de 10 % durant trois ans pour les assurés qui n’ont pas cotisé quatre trimestres de plus que ce qui est exigé pour avoir la retraite à taux plein.

Source : COR

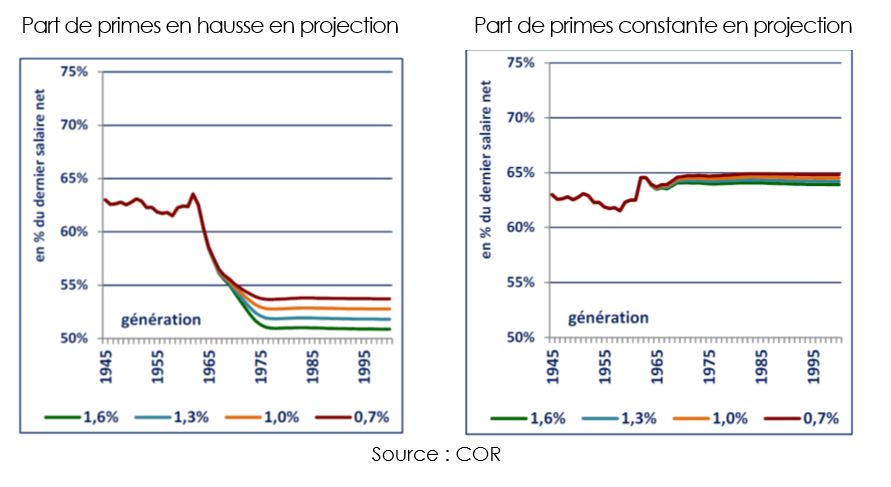

La baisse du taux de remplacement pourrait être, selon le COR, plus importante pour les fonctionnaires en particulier ceux de catégorie B du fait du poids croissant des primes.

Taux de remplacement net à la liquidation du cas type de fonctionnaire sédentaire de catégorie B

Le taux de remplacement du non-cadre du secteur privé (hors coefficient de solidarité Agirc-Arrco) pourrait être supérieur de 12 à 15 points par rapport à celui du fonctionnaire de catégorie B. Le taux de remplacement de ce dernier pourrait être inférieur au seuil de 66,6 % qui ne constitue un objectif fixé par le législateur que pour les salariés non-cadres du secteur privé.

Régimes de retraite, retour des déficits pour 2024

Le Conseil d’Orientation des Retraites a publié son rapport annuel le 22 juin 2023. Ce rapport a surpris en soulignant que malgré la réforme des retraites, le système serait à nouveau en déficit à compter de 2024 après deux années excédentaires en 2022 et 2023. Ces pertes perdureraient malgré la réforme des retraites jusqu’en 2030, en se situant entre 0,2 et 0,3 point de PIB, soit entre 5 et 8 milliards par an. Au-delà, les comptes resteraient déficitaires dans trois des quatre scénarios de croissance étudiés et ne redeviendraient positifs qu’« après 2045 » dans le meilleur des cas.

Les déficits seraient en grande partie imputables aux régimes de la fonction publique et en particulier de celui des agents territoriaux et hospitaliers (CNRACL). La faible progression de la masse salariale du fait d’un nombre réduit de créations de postes pèserait sur les cotisations et donc sur l’équilibre général. Le régime général resterait à l’équilibre jusqu’en 2030 avant d’enregistrer de nouvelles pertes dans trois scénarios sur quatre. À l’inverse, le régime complémentaire du secteur privé, Agirc-Arrco serait excédentaire sur toute la période.

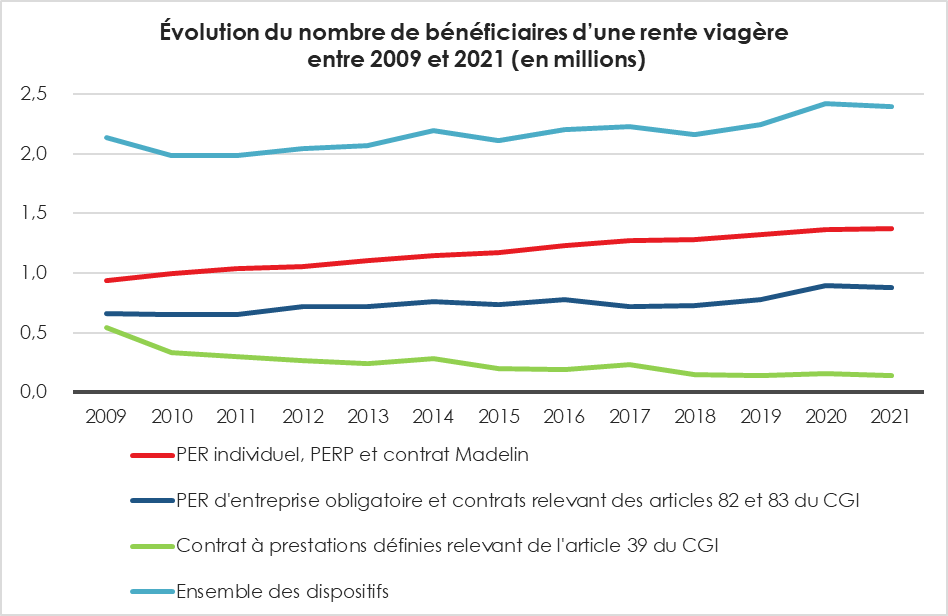

2,6 millions de bénéficiaires de prestations liées à un produit d’épargne retraite

Fin 2021, 2,6 millions de retraités bénéficiaient de prestations issues d’un contrat de retraite supplémentaire. Le montant de ces prestations s’élevait à 7,7 milliards d’euros. Les versements peuvent prendre la forme de rente ou lorsque le montant de celle-ci est inférieur à un certain seuil (100 euros mensuels pour un PER ou un PERP), sous forme de versements forfaitaires uniques (VFU). La sortie en capital est autorisée pour certains contrats. Elle peut être totale dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ou dans celui d’un contrat relevant de l’article 82 du Code général des impôts (CGI). Elle est limitée à hauteur de 20 % de la valeur de rachat dans le cadre d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP) et dans celui relevant des produits de retraite supplémentaire destinés aux fonctionnaires (Préfon et CRH). Les plans d’épargne retraite (PER) instaurés par la loi Pacte permettent la sortie en capital des sommes issues de versements volontaires (compartiment 1 du PER) et de l’épargne salariale (compartiment 2 du PER).

Cercle de l’Épargne – données DREES

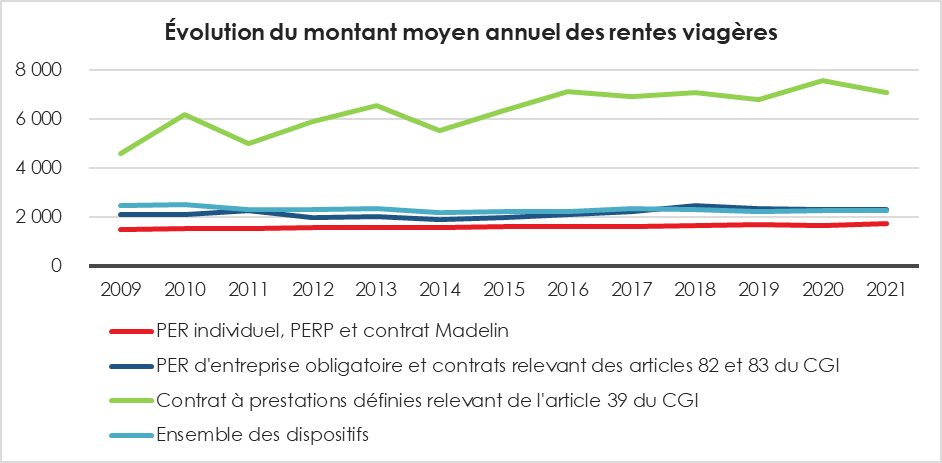

Le nombre de bénéficiaires d’une rente viagère était de près de 2,4 millions fin 2021 dont 1,4 million percevaient une rente issue d’un contrat souscrit individuellement (notamment PER individuel, PERP ou contrat Madelin), pour un montant annuel moyen s’élevant à 1 730 euros. Ce montant est en légère augmentation depuis dix ans. Il est de 1 230 euros pour les PER individuels, de 2 090 euros pour les autres produits souscrits individuellement hors du cadre professionnel et de 2 030 euros pour les produits destinés aux non-salariés (contrats Madelin et Madelin agricole).

Cercle de l’Épargne – données DREES

880 000 assurés de contrats collectifs à cotisations définies (PER d’entreprise obligatoire et contrats relevant des articles 82 et 83 du CGI) bénéficiaient d’une rente annuelle en moyenne de 2 310 euros. Pour les produits collectifs, le montant moyen de la rente annuelle variait, en 2021, de 770 euros pour les contrats des exploitants agricoles à 3 050 euros pour les contrats à destination des fonctionnaires et des élus locaux, soit entre 60 et 250 euros par mois.

Les montants moyens sont nettement plus élevés parmi les bénéficiaires d’un contrat à prestations définies relevant de l’article 39 du CGI, 7 100 euros par an en 2021, soit 590 euros par mois en moyenne. Près de 14 % des bénéficiaires de ces derniers contrats recevaient une rente viagère annuelle moyenne supérieure à 5 000 euros, et 7 % d’une rente supérieure à 10 000 euros.

Tous dispositifs confondus, le montant moyen annuel des rentes viagères distribuées en 2021 s’élevait à 2 260 euros, un montant relativement stable en euros courants sur dix ans. Seules 31 % des rentes annuelles étaient supérieures à 2 000 euros, tandis que 43 % sont inférieures à 1 000 euros.

Cercle de l’Épargne – données DREES

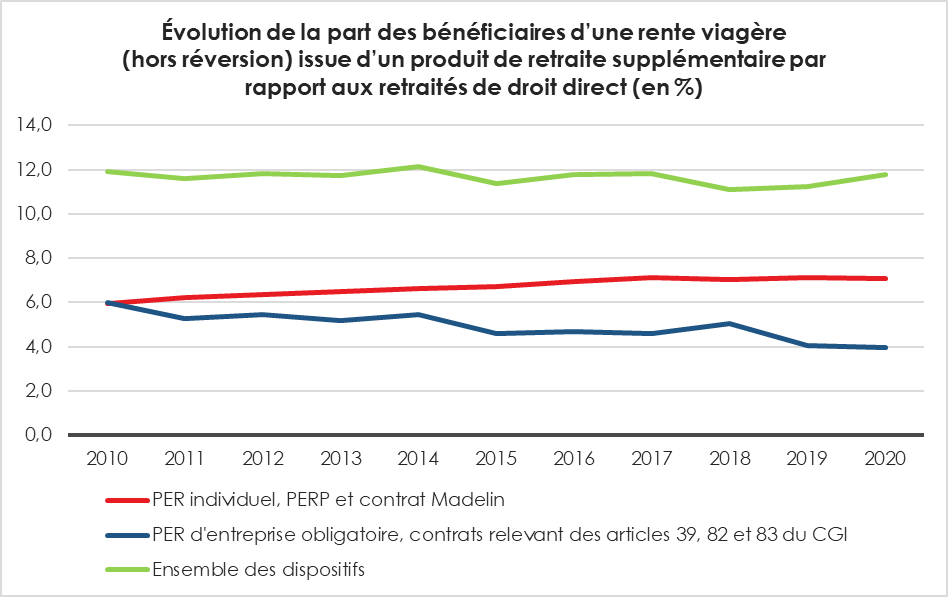

En 2021, les bénéficiaires d’une rente provenant d’un contrat de retraite supplémentaire (hors réversion) représentaient 11,9 % des retraités de droit direct. 3 % des retraités de droit direct des régimes obligatoires par répartition disposaient d’un contrat de retraite supplémentaire souscrit dans un cadre professionnel et 7,1 % avaient une rente issue d’un contrat de retraite souscrit individuellement. Les retraités couverts par un contrat de retraite supplémentaire sont globalement un peu plus âgés que l’ensemble des retraités de droit direct ou de droit dérivé. 66 % d’entre eux ont 70 ans ou plus, contre 63 % de l’ensemble des retraités.

Cercle de l’Épargne – données DREES

L’année 2021 est une année de rupture pour l’épargne retraite, avec la montée en puissance du Plan d’Épargne Retraite qui commence réellement à se substituer aux anciens produits comme le PERP, les Contrats Madelin, le PERCO ou l’article 83. Le PER bénéficie non seulement de nombreux transferts en provenance de ces anciens produits mais aussi de nouvelles souscriptions. La possibilité de sortie en capital pour le compartiment 1 des versements individuels contribue sans nul doute à son succès. Cet essor est également alimenté par la crainte récurrente des Français d’avoir des problèmes de pouvoir d’achat à la retraite en lien avec la baisse du taux de remplacement des pensions issues des régimes obligatoires.

Les adhérents de l’épargne retraite

Fin 2021, le nombre d’adhérents à un produit de retraite supplémentaire s’élevait, en France, à 15,3 millions. En dix ans, le nombre d’adhérents s’est accru de 5,6 millions, dont environ 1 million depuis la fin 2020. 66 % de cette hausse est la conséquence de la souscription de contrats collectifs et obligatoires (plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, PER d’entreprise obligatoire et contrat relevant de l’article 82 du CGI), le tiers restant étant lié à la souscription de contrats à souscription individuelle (PER individuel, notamment). Les adhérents aux contrats instaurés par la loi Pacte (PER) représentaient, en 2021, 30 % de l’ensemble des adhérents à un contrat de retraite supplémentaire, contre 18 % fin 2020. Cette montée en puissance rapide du PER s’explique par les transferts réalisés en particulier par les entreprises.

Cercle de l’Épargne – données DREES

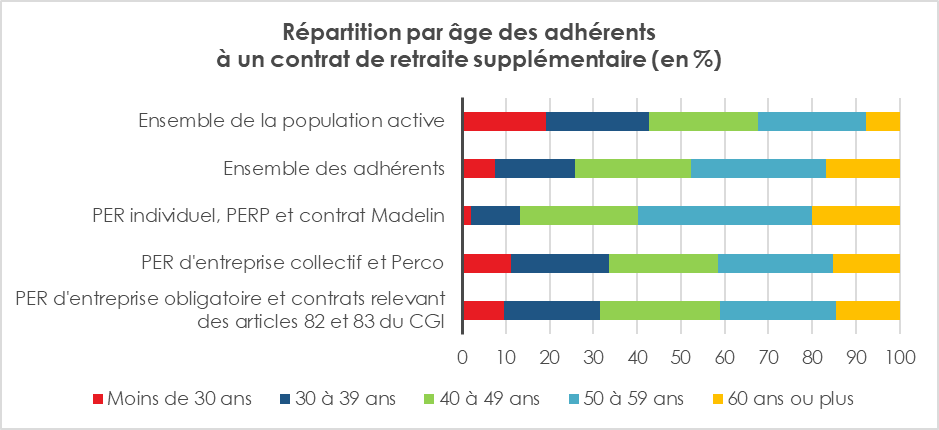

Des adhérents sensiblement plus âgés que la population active

La souscription de produits d’épargne retraite, surtout en ce qui concerne les produits individuels, intervient dans la deuxième partie de la vie professionnelle. De ce fait, les adhérents à ce type de produits sont sensiblement plus âgés que les actifs. Ainsi, 74 % d’entre eux ont 40 ans ou plus, et 17 % ont 60 ans ou plus. En comparaison, respectivement 57 % et 8 % des actifs appartiennent à ces tranches d’âge. Les adhérents aux produits souscrits individuellement (PER individuel, plan d’épargne retraite populaire [PERP] et contrat Madelin) sont, en moyenne, plus âgés que l’ensemble des adhérents. En revanche, les adhérents à des contrats souscrits collectivement dans l’entreprise sont, en proportion, plus jeunes que l’ensemble des adhérents. Ces contrats couvrent en effet de larges catégories d’actifs voire toutes au sein des entreprises, sans considération d’âge. 26 % de l’ensemble des adhérents ont moins de 40 ans. Ce taux est de 34 % pour les adhérents à un PER d’entreprise collectif et Perco, et de 32 % des adhérents à un PER obligatoire et contrats relevant des articles 82 et 83 du CGI. Ces adhérents restent malgré tout plus âgés en moyenne que la population active dans son ensemble.

Cercle de l’Épargne – données DREES

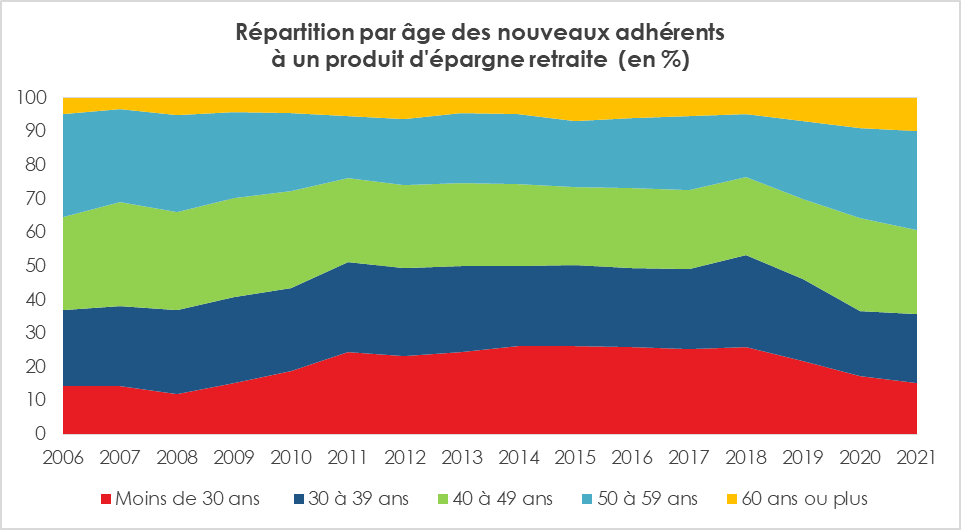

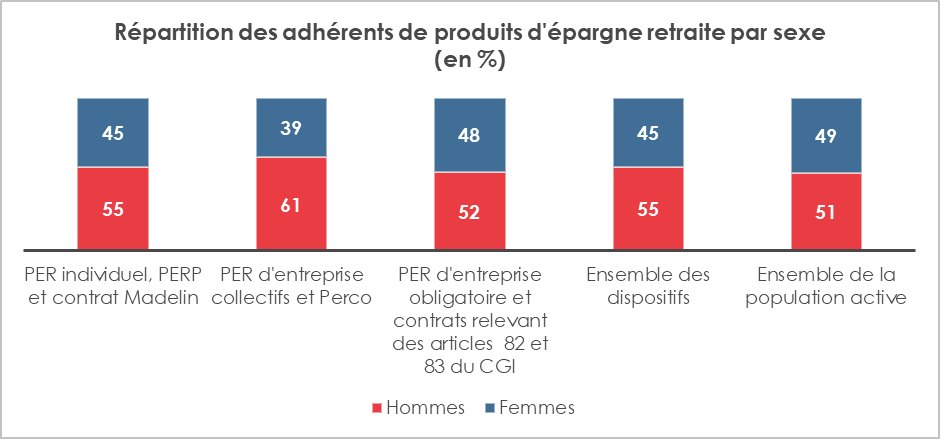

La part des moins de 30 ans parmi les nouveaux adhérents à un contrat de retraite supplémentaire est de 15 %. Elle diminue depuis 2019, alors qu’elle était proche de 26 % depuis 2013 (graphique 2 et graphique 3). En effet, certains nouveaux adhérents aux PER instaurés par la loi Pacte pourraient être d’anciens assurés à d’autres contrats de retraite supplémentaire ayant transféré ces derniers vers les nouveaux dispositifs (ou qui auraient gardé l’ancien dispositif tout en ouvrant un nouveau), ce qui rehausserait artificiellement la moyenne d’âge des « nouveaux » adhérents. En particulier, 8 % des nouveaux adhérents à un PER individuel ont moins de 30 ans. La répartition des adhérents selon le sexe est comparable d’une année sur l’autre pour tous les produits. Les assurés sont en majorité des hommes. Néanmoins, la part des femmes augmente légèrement pour l’ensemble des contrats par rapport à 2020 (plus de 45 %). Ces dernières représentent 45 % des adhérents à un contrat à souscription individuelle (graphique 4), 39 % des adhérents à un PER d’entreprise collectif et Perco, et 49 % des adhérents à un PER d’entreprise obligatoire et contrats relevant des articles 82 et 83 du CGI.

Cercle de l’Épargne – données DREES

La surreprésentation des hommes parmi les détenteurs de produits d’épargne retraite est plus importante en ce qui concerne les produits collectifs. Ces derniers peuvent être, en effet, réservés à certaines catégories de salariés, les cadres en particulier. La proportion de femmes cadres étant moins élevée que celle des hommes, elles sont, de ce fait, moins souvent titulaires que ces derniers de produits collectifs.

Cercle de l’Épargne – données DREES

Des adhérents aux cotisants

Il faut donc distinguer les cotisants des adhérents. Sont ainsi dénommés cotisants, les adhérents ayant effectué un versement au cours de l’année prise en compte dans l’enquête, à leur initiative ou à celle de leur employeur. Fin 2021, l’augmentation du nombre d’adhérents à des produits de retraite supplémentaire (+1,0 million), que l’on peut attribuer à la mise en œuvre des nouveaux PER, est plus importante que la hausse du nombre de cotisants (+0,6 million).

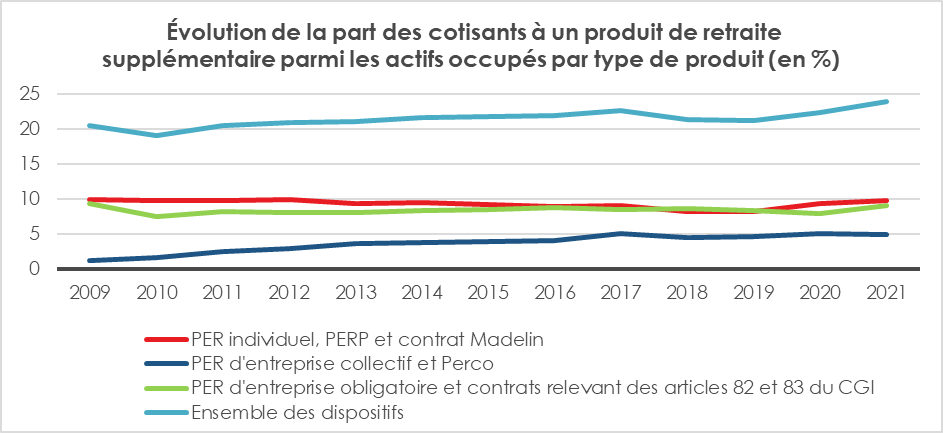

Tous les adhérents à un produit d’épargne retraite n’effectuent pas de versements. Les cotisants, en 2021, ont été évalués selon la DREES, à 6,9 millions, soit l’équivalent de 45 % des adhérents et de 24 % des actifs occupés. En comparaison, environ 5,5 millions de personnes avaient cotisé à un contrat de retraite supplémentaire en 2011, soit l’équivalent de 21 % des actifs occupés d’alors, et de 57 % des adhérents. En 2021, 10 % des actifs occupés avaient cotisé à un contrat de retraite supplémentaire souscrit individuellement, principalement à un PER. Concernant les contrats détenus par des salariés, 5 % des actifs occupés ont cotisé à un PER d’entreprise collectif et Perco et 9 % à un PER d’entreprise obligatoire et contrats relevant des articles 82 et 83 du CGI. La proportion de cotisants était, en 2021, stable autour de 53 % pour les contrats individuels, et de 40 % pour les contrats collectifs. Ce ratio a diminué parmi tous les contrats hormis le PER individuel et le PER obligatoire, les contrats à destination des fonctionnaires et des élus ainsi que celui relevant de l’article 82 du CGI. Cette légère baisse pourrait s’expliquer par le fait que de nouveaux titulaires de PER n’aient pas fermé leur ancien PERP ou contrats Madelin tout en ne les alimentant plus.

Cercle de l’Épargne – données DREES

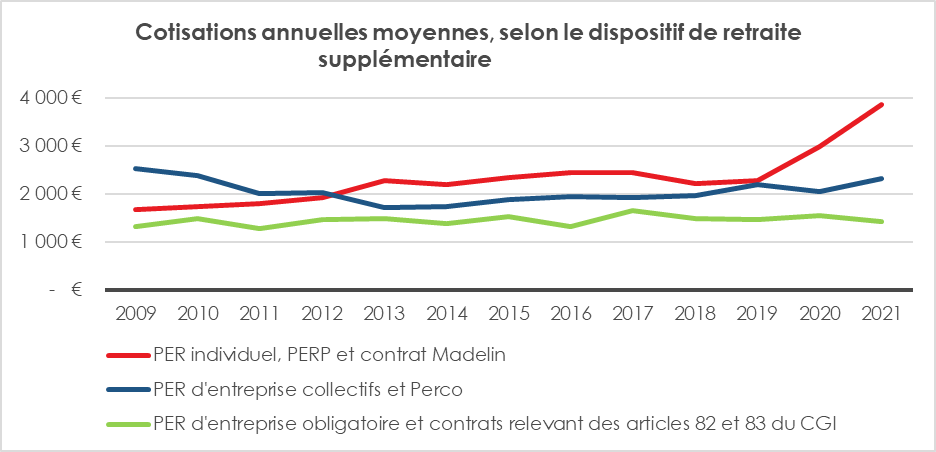

Des cotisations en hausse

En 2021, la cotisation annuelle moyenne sur les contrats individuels (PER individuel, PERP ou assimilé et contrat Madelin) a progressé de 29 % pour atteindre 3 870 euros. Dans cette catégorie de produits, la cotisation moyenne sur le nouveau PER individuel est élevée par rapport à la cotisation sur les autres produits, 5 220 euros, contre 2 810 euros pour les produits des non-salariés et 2 340 euros pour les contrats à destination des fonctionnaires et des élus locaux. Ce montant important peut s’expliquer par les transferts d’anciens produits d’épargne retraite.

Cercle de l’Épargne – données DREES

La cotisation annuelle moyenne sur les PER d’entreprise collectifs et Perco a augmenté légèrement en 2021 après une baisse en 2020 du fait de la crise covid (2 320 euros en 2021, contre 2 050 euros en 2020 et 2 190 euros en 2019). Cette augmentation est portée par la hausse des versements moyens sur les PER collectifs (2 860 euros en 2021, contre 2 470 euros en 2020), qui compense le recul des versements moyens sur les Perco (1 700 euros en 2021, contre 1 850 euros en 2020). Les versements sur les PER d’entreprise obligatoires se sont élevés à 1 250 euros. Ils sont plus faibles en moyenne que ceux effectués sur des contrats relevant de l’article 83 du CGI (1 450 euros), et que ceux effectués sur des contrats relevant de l’article 82 du CGI (3 620 euros). Les versements de ces derniers sont totalement le fait des employeurs. Au total, la cotisation moyenne sur des contrats à versements obligatoires de l’employeur est en baisse par rapport à 2020, passant de 1 550 euros à 1 430 euros.

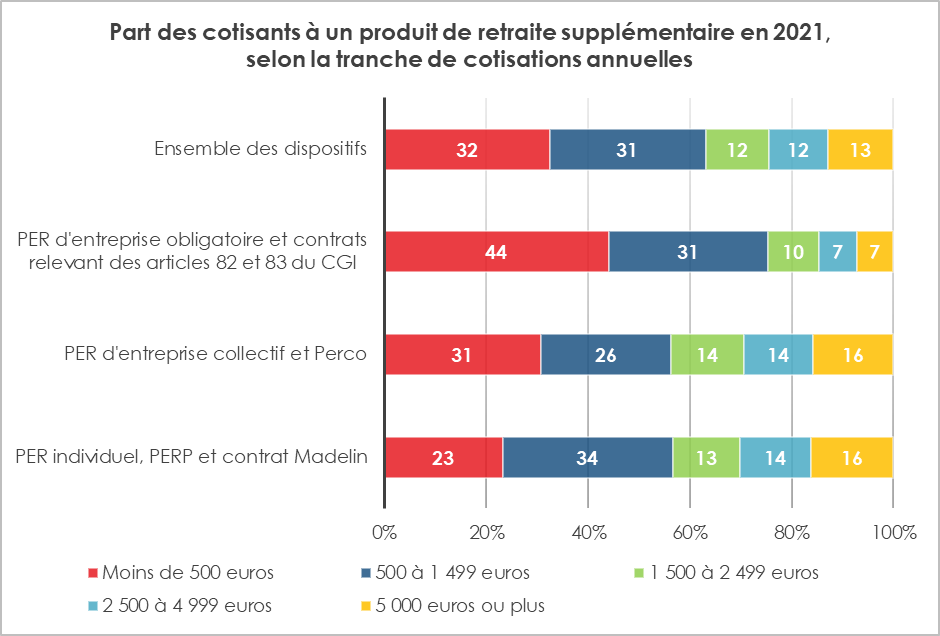

63 % des versements sur les produits d’épargne retraite sont inférieurs à 1 500 euros, cette proportion monte à 75 % parmi les PER d’entreprise obligatoires et parmi les contrats relevant des articles 82 et 83 du CGI. Ce ratio est de 56 % parmi les PER d’entreprise collectifs et Perco.

47 % des versements annuels moyens sur un PER individuel sont supérieurs à 1 500 euros, et respectivement 19 % et 22 % dépassent les 5 000 euros, notamment grâce aux transferts.

Cercle de l’Épargne – données DREES

2021, une belle année pour l’épargne retraite

En 2021, les contrats d’épargne retraite supplémentaire ont donné lieu, selon la DREES, à près de 20 milliards d’euros de cotisations, en hausse de 23,7 % en euros constants par rapport à 2020 marquée par la crise covid. Par ailleurs, l’année 2021 a été une année de forte montée en puissance du nouveau Plan d’Épargne Retraite. Le montant des prestations versées au titre de contrats de retraite supplémentaire s’est élevé à plus de 7,6 milliards d’euros. Les provisions mathématiques de l’ensemble des contrats d’épargne retraite ont atteint 266 milliards d’euros en 2021, contre 219 milliards d’euros en 2016.

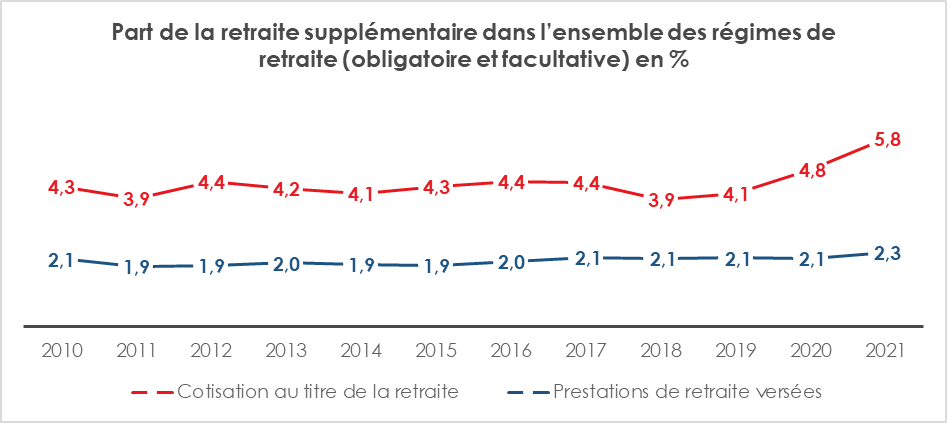

La place de la retraite supplémentaire dans l’ensemble des régimes de retraite (légalement obligatoires ou non) reste, en France, faible. La part des cotisations versées à ce titre par rapport à l’ensemble des cotisations acquittées a atteint 5,8 % en 2021, tandis que les prestations servies augmentent légèrement pour s’établir à 2,3 % de l’ensemble des prestations de retraite versées. En moyenne, au sein de l’OCDE, ce ratio est de 15 %.

Cercle de l’Épargne – données DREES

Cotisations, l’individuel l’emporte sur le collectif

L’ensemble des dispositifs individuels d’épargne retraite représentait, en 2021, près de 56 % du total des cotisations versées, soit 11,1 milliards d’euros. Les versements associés au PER individuel un peu plus de deux ans après sa commercialisation représentaient près des trois quarts des cotisations sur les dispositifs individuels (73 % contre 45 % en 2020) et seulement 8 % en 2019 (année au cours de laquelle ce produit n’a été commercialisé que durant trois mois). En 2021, les cotisations individuelles ont progressé de 37 % en euros constants. Les cotisations versées sur les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco) ont diminué de 39 % en euros constants en 2021 en raison de transferts sur les PER d’entreprise collectifs. La collecte de ces derniers a augmenté de 86 % en 2021. Ces deux dispositifs représentaient 17 % des cotisations en 2021, contre 19 % en 2020. Les cotisations collectées sur les PER d’entreprise obligatoires (PERO) représentaient près de 5 % dans le total des cotisations, contre près de 13 % pour les cotisations des contrats relevant de l’article 83 et assimilés, qu’ils sont voués à remplacer. Les cotisations versées ont baissé, en 2021, de 13,9 % en euros constants. Les cotisations associées aux contrats relevant de l’article 39 ont augmenté de +23 % en euros constants sans toutefois retrouver leur niveau de 2019. La part de ces contrats est quasi stable à 8,8 % de l’ensemble des cotisations.

Des prestations en augmentation avec le vieillissement de la population

En 2021, le montant des prestations (rentes, versements forfaitaires uniques et sorties en capital hors rachats) a atteint 7,6 milliards d’euros, soit une augmentation de 6,5 % en euros constants par rapport à 2020. Cette hausse intervient dans un processus d’augmentation des liquidations des contrats en lien avec le vieillissement de la population.

Près de 43 % des prestations ont été versées au titre de contrats souscrits individuellement, le montant de ces dernières progressant de 11,7 % en euros constants par rapport à 2020.

Même si les prestations des organismes de retraite supplémentaire sont principalement versées sous forme de rentes viagères, le poids de ces dernières diminue en 2021, passant de 5,5 milliards d’euros en 2020 à 5 milliards d’euros. Au contraire, les versements forfaitaires uniques (VFU) et les sorties en capital augmentent. En 2021, 72 % des montants de prestations sont ainsi versés aux bénéficiaires sous forme de rentes viagère (79 % en 2020), contre 13 % sous forme de versements forfaitaires uniques (9 % en 2020) et 15 % sous forme de sorties en capital (12 % en 2020).

La part des VFU est plus fréquente pour les contrats à souscription individuelle (18 %) que parmi les contrats à souscription collective (11 % de ceux à cotisations définies et 0,7 % de ceux à prestations définies). Ces versements sont en lien avec des montants réduits d’encours sur de nombreux produits individuels, rendant possible ce mode de sortie. Pour les PERP, la sortie en versement forfaitaire unique est possible si le montant de la rente ne dépasse pas 100 euros par mois.

Les sorties en capital sont plus répandues parmi les contrats à souscription collective (26 % de ceux à cotisations définies), notamment parmi les Perco (100 %) et les PER d’entreprise collectifs (95 %).

Des provisions mathématiques en hausse

Les provisions mathématiques (et les encours, s’agissant des Perco et des PER d’entreprise collectifs) ont atteint 266,7 milliards d’euros en 2021, en hausse de 3,6 % en euros constants par rapport à 2020. Si les provisions des régimes à cotisations définies progressent notamment grâce au PER, celles des régimes à prestations définies baissent en 2021 (-1,2 %), les contrats article 39 ayant connu une longue période de repli.

Cercle de l’Épargne – données DREES

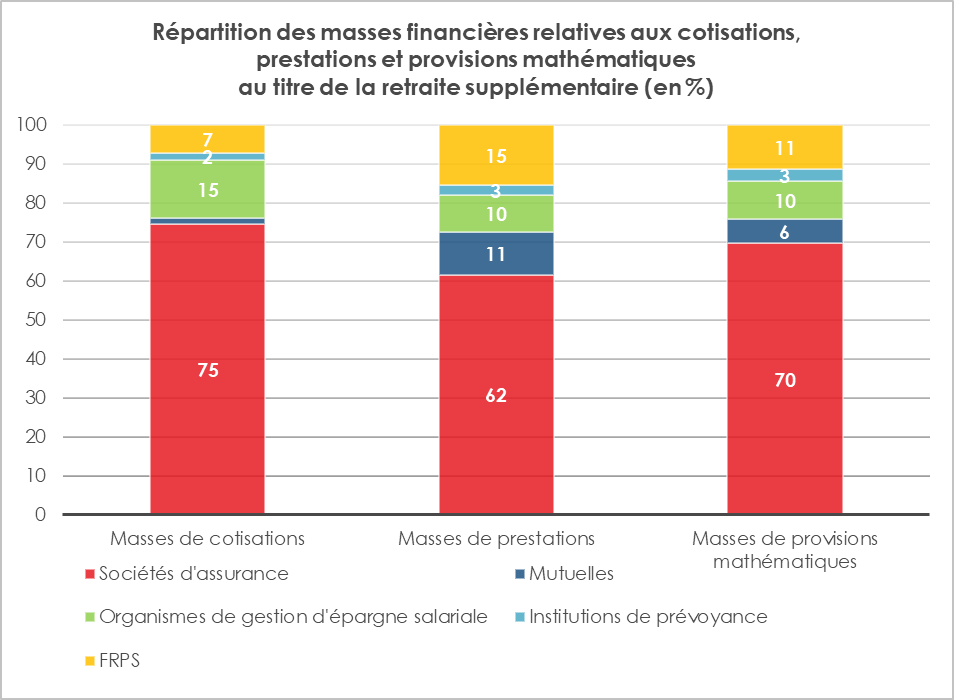

75 % des cotisations collectées par les sociétés d’assurance

Avec la mise en place des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) qui permettent aux organismes d’assurances, quelle que soit leur forme, de cantonner dans un fonds spécifique l’ensemble de leurs produits d’épargne retraite et de pas être ainsi soumis à Solvency II, il est plus difficile d’apprécier le poids respectif des différents acteurs financiers sur ce marché. Les FRPS représentaient, en 2021, 7 % des cotisations. Leur poids devrait s’accroître dans les prochaines années. Les sociétés d’assurance concentrent près de 75 % de l’ensemble des cotisations, soit 4 points de pourcentage de plus qu’en 2021, contre près de 15 % pour l’ensemble des organismes de gestion d’épargne salariale, cette proportion étant inférieure de 4 points à celle de 2021. Les institutions de prévoyance et les mutuelles représentaient 2 % des cotisations chacune.

En 2021, les prestations sont majoritairement versées par les sociétés d’assurance (62 %), suivies par les FRPS (15 %), qui dépassent pour la première fois les mutuelles (11 %). Une part importante des prestations versées au titre des PER individuels et des PER obligatoires dépend des FRPS, or ces produits sont en forte croissance.

En 2021, 70 % du total des provisions mathématiques ou des encours est hébergé par les sociétés d’assurance.

Cercle de l’Épargne – données DREES

Le marché de l’épargne retraite s’est vite relevé après la crise covid. Il est porté par le Plan d’Épargne Retraite dont le succès a été rapide malgré un contexte peu porteur. Cette croissance se poursuit depuis comme le prouvent les chiffres de France Assureurs. Les marges de progression demeurent importantes au vu de la modestie de l’épargne retraite en France par rapport à la situation qui prévaut dans les autres États membres de l’OCDE.

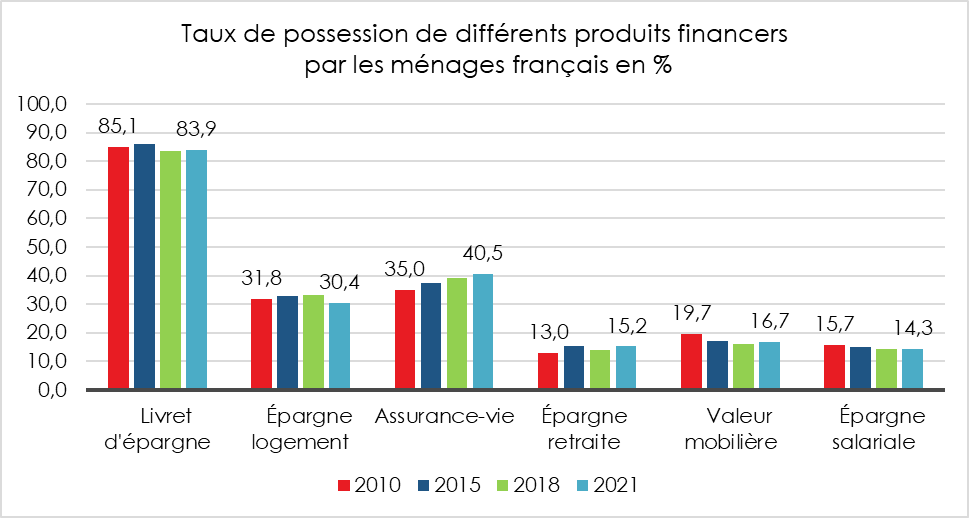

Les Français épargnent malgré et à cause de l’inflation

A priori, cela ressemble à un paradoxe : le taux d’épargne des ménages français reste élevé malgré l’inflation et l’érosion du pouvoir d’achat. Dans sa note de conjoncture du 15 juin 2023, l’INSEE prévoit un taux d’épargne de 18,1 % du revenu disponible brut cette année, contre 17,5 % en 2022. Ce taux d’épargne reste nettement supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire (15 %).

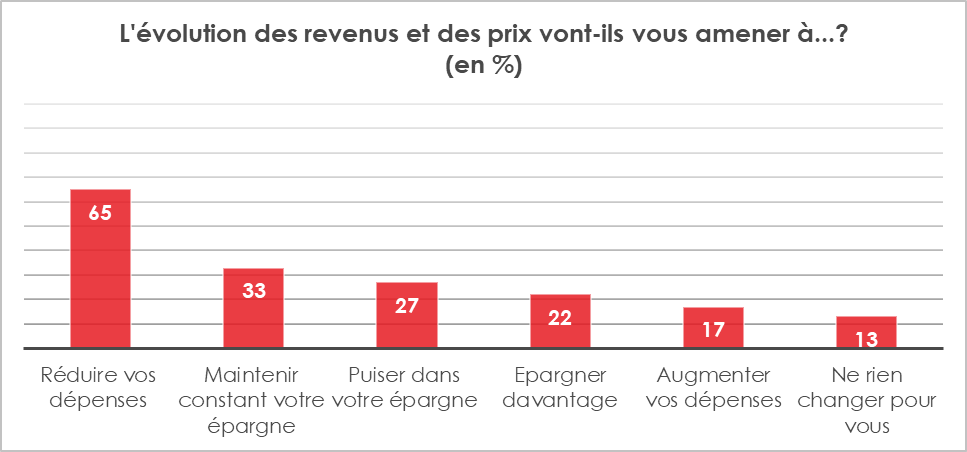

Cercle de l’Épargne – données INSEE

En 2023, toujours selon l’INSEE, le pouvoir d’achat par unité de consommation devrait être étale après avoir baissé de 0,4 % en 2022. Le maintien d’un fort taux d’épargne s’effectue au détriment de la consommation. En 2023, celle-ci devrait baisser de 0,2 %. La contraction atteint 6,6 % pour les produits agricoles et 3,5 % pour les produits manufacturés. En revanche, les services sont préservés avec une hausse de 2,7 % (les dépenses de transports augmentent du fait de l’inflation de plus de 6 %). Cette baisse de la consommation prévue par l’INSEE confirme les résultats de l’enquête d’AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – Cercle de l’Épargne (réalisée par l’IFOP) d’avril 2023. 43 % des sondés déclaraient vouloir réduire leurs dépenses de consommation quand seulement 13 % pensaient puiser dans leur épargne. Par ailleurs, les ménages ont fortement réduit leurs dépenses d’investissement, ce qui leur permet d’épargner davantage.

Cercle de l’Épargne – données enquête 2023 AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – CERCLE DE L’ÉPARGNE – IFOP – CECOP

Inquiétudes à tous les étages : inflation, transition énergétique, géopolitique et retraite

Cette propension à l’épargne témoigne de la persistance d’un fort niveau d’inquiétude chez les Français confirmé, mois après mois, par le faible indice de confiance des ménages. Craignant que la situation économique ne continue à se dégrader, ils préfèrent mettre de l’argent de côté. L’épargne de précaution prédomine, comme en témoigne la forte collecte du Livret A (plus de 24 milliards d’euros sur les cinq premiers mois de 2023) et la modestie de la collecte de l’assurance vie sur la même période. Cette volonté de disposer d’une importante épargne de court terme vise à faire face à des achats dont le montant pourrait encore augmenter en raison de la poursuite de l’inflation.

D’autres facteurs anxiogènes sont également à prendre en compte comme la transition énergétique ou la situation géopolitique. Le vieillissement démographique qui est de nature structurelle contribue également à la hausse de l’épargne qui avait commencé avant la crise sanitaire. Le poids des personnes de plus de 45 ans au sein de la population augmente, or ces tranches d’âge sont celles qui préparent financièrement leur retraite en épargnant. Toujours selon l’enquête d’AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – Cercle de l’Épargne, 72 % des Français en âge de travailler estiment que leurs pensions ne suffiront pas pour vivre correctement et 59 % mettent de l’argent de côté pour leur retraite.

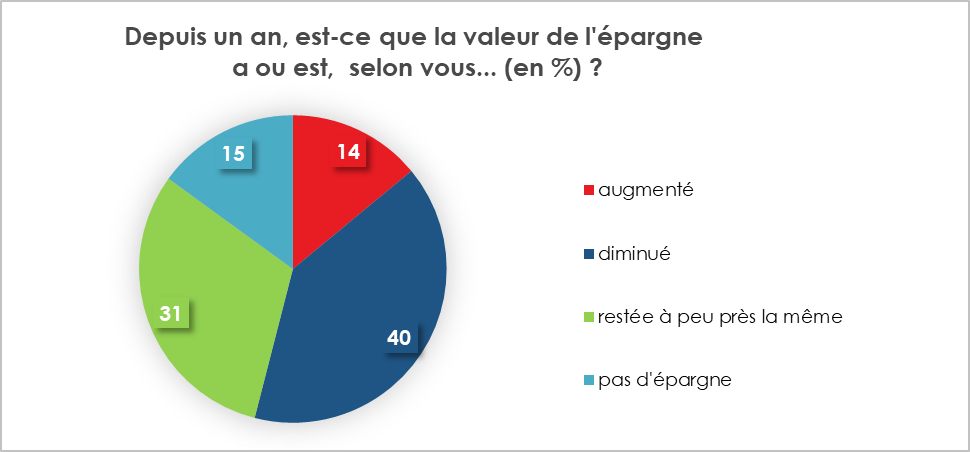

Pour autant, les ménages sont conscients de la dépréciation de leur patrimoine du fait de l’inflation. 40 % des sondés selon le sondage précité au-dessus estiment que leur patrimoine s’est déprécié.

Cercle de l’Épargne – données enquête 2023 AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – CERCLE DE L’ÉPARGNE – IFOP – CECOP

Cercle de l’Épargne – données enquête 2023 AG2R LA MONDIALE – AMPHITEA – CERCLE DE L’ÉPARGNE – IFOP – CECOP

La hausse du rendement des produits de taux incite à l’épargne

Même si le rendement réel des livrets reste négatif (sauf pour le Livret d’épargne populaire), les ménages ont accru leurs versements dès les annonces de relèvement des taux. Sur le premier trimestre, le Livret A a ainsi obtenu sa meilleure collecte depuis 2009.

Une reprise de la consommation pour la fin de l’année ?

La baisse de l’inflation attendue au cours du second semestre devrait conduire les ménages à relâcher leurs efforts en matière d’épargne en se faisant davantage plaisir. Les dépenses de consommation pourraient repartir alors à la hausse. En privilégiant l’épargne, les Français se distinguent des Américains qui restent des adeptes invétérés de la consommation. Ils ont en grande partie épuisé leur cagnotte covid quand les Français, en moyenne, n’y touchent pas. Il faut, en effet, souligner que les 20 % des Français les plus modestes ont été contraints de ponctionner leur épargne pour faire face à la hausse des prix. Ce sont les 40 % les plus riches et surtout les 20 % disposant les revenus les plus élevés qui, en France, placent leur argent sur des produits financiers.

Finance solidaire, une année 2022 encourageante

Selon l’association spécialisée dans la finance solidaire, FAIR qui gère le label Finansol, la collecte d’épargne solidaire a atteint, en 2022, le montant de 26,3 milliards d’euros, en hausse de 1,8 milliard d’euros (+7,4 %) par rapport à 2021. La croissance est plus faible qu’en 2021 qui était marquée encore par le covid, celui-ci contribuant à maintenir un taux d’épargne élevé. Dans un contexte plus incertain, avec un retour de l’inflation, les ménages ont privilégié l’épargne de précaution et en particulier le Livret A qui a bénéficié de deux revalorisations en 2022. La part du solidaire dans l’épargne financière des ménages était de 0,45 % en 2022, contre 0,41 % en 2021.

La collecte d’épargne solidaire est portée par l’épargne salariale qui demeure le principal canal de l’épargne solidaire. L’encours de l’épargne salariale solidaire s’élevait à la fin 2022 à 15,3 milliards d’euros, en hausse de 8,5 % sur un an quand l’encours de l’épargne salariale a reculé de 3,2 %. L’épargne solidaire via les banques et les mutuelles d’assurance progresse de 5,5 %, soit un encours total légèrement supérieur à 10 milliards d’euros. Les livrets d’épargne solidaire continuent à croître, avec +7,4 % en 2022 et atteignent 2,9 milliards d’euros. Depuis le 1er janvier 2022, les assureurs ont l’obligation de proposer au moins une unité de compte solidaire sur leurs contrats d’assurance vie multisupports et leurs Plans d’Épargne Retraite.

Grâce à l’épargne collectée, le montant total engagé par les acteurs de la finance solidaire a augmenté de 22 % en 2022, pour s’établir à 841,5 millions d’euros. Près de 1 600 projets à impact social ou environnemental ont été ainsi financés. Ces projets ont été essentiellement portés par les fonds solidaires, les banques, les assureurs.

La collecte a été essentiellement fléchée vers des projets à dimension sociale (62 %), puis à 28 % vers des projets à impact environnemental et à 7 % vers des projets de solidarité internationale. Les financements de projets environnementaux ont enregistré une hausse de 114 %. En revanche, les actions de solidarité internationale ont connu une baisse de 13 %.

Trois questions à Philippe Crevel : économie, quoi de neuf en ce milieu d’année ?

3 questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

En ce milieu d’année 2023, comment appréciez-vous l’évolution de l’inflation ?

En ce début d’été, la baisse de l’inflation semble se dessiner grâce à l’accalmie sur le front des produits énergétiques. La bataille des prix n’est pour autant pas encore gagnée. La baisse des cours du pétrole est liée à la faiblesse de la croissance chinoise et à la capacité des Russes à contourner les embargos. Au cœur de l’été, les pays européens seront amenés à remplir leurs réserves de gaz pour l’hiver prochain, ce qui pourrait provoquer quelques tensions sur les prix. Par rapport à l’année dernière, ce remplissage devrait être néanmoins plus facile même s’il se réalise du moins officiellement sans aucun apport russe. En effet, en un an, les circuits d’approvisionnement du gaz ont été améliorés. Au cours du second semestre 2023, la revalorisation des rémunérations pourrait prendre de l’acuité. Les salariés ont subi des baisses de pouvoir d’achat durant les six premiers mois de l’année, ce qui pourrait favoriser l’émergence de revendications. Si elles étaient satisfaites, elles pourraient alimenter une inflation de second tour. Ce phénomène est d’autant plus possible que les entreprises répercutent sur leurs prix finaux leurs hausses de coûts afin de maintenir leur taux de marge. Les entreprises ne peuvent pas, en effet, compter sur les gains de productivité pour compenser les hausses de prix, ces derniers étant absents depuis trois ans.

Le retour de l’inflation dans la zone cible des 2 % ne sera pas évident car plusieurs facteurs jouent en sens inverse, dont les pénuries de main-d’œuvre et la transition énergétique. Les difficultés de recrutement contribuent à la hausse des salaires. Les énergies renouvelables sont une source d’inflation. Elles exigent des investissements coûteux et sont, en l’état actuel des techniques, moins efficientes que les énergies carbonées. Le vieillissement démographique avec une demande accrue de services à la personne est également une source potentielle de hausse des prix. Les relocalisations sont également un facteur inflationniste.

Une reprise de la croissance est-elle possible d’ici la fin de l’année ?

L’économie française est confrontée à un ralentissement de sa croissance depuis le printemps 2022. Ce dernier fait suite à un vif rebond intervenu après la récession historique de 2020 provoquée par les confinements. Après une progression du PIB de 6,8 % en 2021, un repli de la croissance était prévisible. Il a été plus rapide en raison des chocs d’offre encaissés par les pays occidentaux. La forte augmentation des prix des matières premières, de l’énergie et des produits agricoles a cassé net la croissance. Cette augmentation a occasionné un transfert de richesses au profit des pays producteurs. Les difficultés d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre ainsi que le sous-investissement de ces dernières années ont également contribué à l’atterrissage rapide de l’activité.

Le ralentissement de la croissance est, en partie, la conséquence du durcissement de la politique monétaire. Pour empêcher toute spirale inflationniste, les banques centrales ont, comme principal moyen, la hausse des taux directeurs. De la sorte, elles refroidissent les économies en réduisant la production de crédits et par ricochet la demande.

La France, à la différence de l’Allemagne, échappe à la récession. Cette différence s’explique par l’importance des dépenses publiques en France, près de 59 % du PIB, qui jouent le rôle d’amortisseur, et le poids du secteur des loisirs (tourisme compris), secteur qui enregistre de bons résultats depuis plusieurs mois. L’économie française devrait néanmoins peiner à atteindre le 1 % de croissance attendu par le gouvernement compte tenu des difficultés de ses principaux partenaires et des baisses de pouvoir d’achat supportées par les ménages. Une amélioration en fin d’année est possible en cas de recul confirmé de l’inflation qui permettrait une stabilisation des taux d’intérêt. Les ménages pourraient également puiser dans leur épargne. Depuis le début de la crise sanitaire, en 2020, ils n’ont pas réellement puisé dans leur cagnotte. Ils continuent même à la renforcer, le taux d’épargne étant trois points au-dessus de son niveau de 2019. En 2024, la croissance pourrait se situer autour de 1,5 %. Elle est brimée par la dégradation de la productivité et un taux d’emploi encore trop faible.

Baisse des prix de l’immobilier, bonne tenue des actions, augmentation du rendement des fonds euros, assistons-nous à un changement de cap en matière de placements ?

Avec la hausse des taux d’intérêt et le durcissement de l’accès au crédit, les prix de l’immobilier ont tendance à diminuer. Pour le moment, la baisse est, en France, bien plus faible que celle constatée au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Cette situation s’explique, en France, par la faiblesse, dans certaines régions, de l’offre. La concentration de la population au sein des grandes agglomérations ainsi que sur les littoraux, dans un contexte de faible construction, limite la chute des prix. La demande de logements est également favorisée par la multiplication des locations saisonnières. La perspective des Jeux Olympiques devrait également porter les prix, du moins jusqu’au milieu de l’année prochaine. De leur côté, les marchés actions résistent bien au ralentissement de la croissance. La bonne tenue des résultats des entreprises contribue à la valorisation des cours. Les entreprises ont répercuté sur leurs prix une grande partie de la hausse des coûts subie depuis un an. Elles ont ainsi réussi à maintenir leurs marges. Pour la France, la forte croissance des entreprises du luxe en lien avec le rebond du tourisme et la fin de la politique du zéro covid en Chine porte le CAC40. Les investisseurs estiment que la plus grande partie des augmentations de taux directeurs est intervenue, laissant présager une amélioration de la situation conjoncturelle.

Pour l’assurance vie, la hausse des taux des fonds euros devrait se poursuivre en 2023 en lien avec celle des taux d’intérêt des obligations d’État et de la bonne tenue des marchés financiers. Si en 2022 et au cours du premier semestre 2023, les épargnants ont privilégié l’épargne de précaution et notamment le Livret A, il pourrait en être autrement dans les prochains mois. La baisse de l’inflation devrait occasionner celle des rendements des livrets réglementés. Les courbes de taux entre ceux-ci et ceux des fonds euros pourraient ainsi se croiser. Par ailleurs, l’assurance vie bénéficiera de la progression des unités de compte.

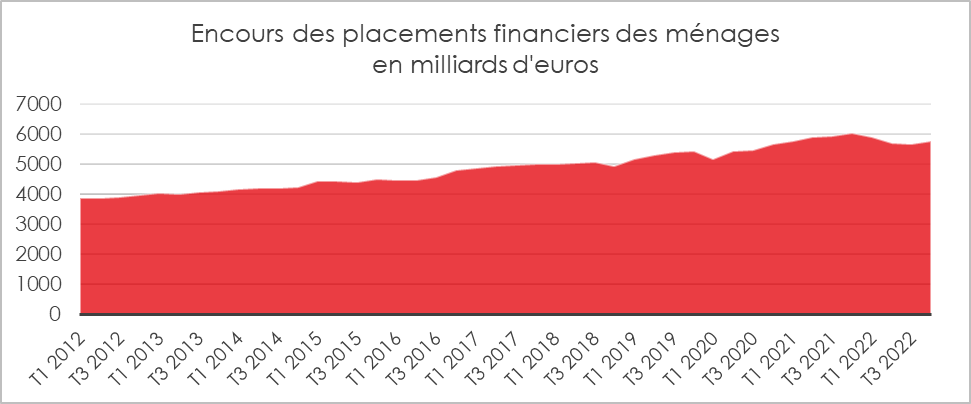

L’inflation et la hausse du taux du Livret A ont eu au moins un avantage, celui d’inciter les ménages à réduire leurs liquidités sur leurs comptes courants, liquidités qui ne leur rapportent rien. Ainsi, de septembre 2022 à avril 2023, l’encours des dépôts à vue est passé de 542 à 505 milliards d’euros. Il reste néanmoins supérieur de 100 milliards d’euros à son niveau de décembre 2019 avant la crise sanitaire. Ce dégonflage pourrait se poursuivre dans les prochains mois avec une orientation peut être plus favorable à l’épargne de long terme, ce dont pourraient profiter l’assurance vie et le Plan d’Épargne Retraite.

Édito de Jean-Pierre Thomas : Quand le changement reste à faire

Édito de juillet

Au cœur des confinements durant l’épidémie de covid, à longueur de journée, les femmes et les hommes politiques, les experts, les journalistes répétaient que le monde d’après se devait d’être différent et meilleur que celui d’avant. Or, trois ans plus tard, le monde d’aujourd’hui ne diffère guère de celui de 2019 et celui de demain ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Les espoirs de changement évoqués en 2020 sont restés lettre morte. La refonte de la prévoyance, la transformation du système de santé, l’évolution du droit du travail, la revalorisation des métiers dits essentiels, autant de sujets où les avancées se font attendre. Il en est de même pour la réforme des institutions.

Une réforme du système des retraites a été réalisée en 2023, mais sa dimension, purement paramétrique, ne le modifie pas en profondeur, ce dernier restant complexe et inégalitaire. La création d’un système unique par points imaginé en 2019 était sans nul doute une véritable usine à gaz donnant à tort ou à raison l’impression que l’État cherchait à capter les réserves des différents régimes existants. Mais, il aurait été possible de repartir de ce projet pour bâtir un système comportant trois régimes couvrant les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. Cette révolution semble renvoyée aux calendes grecques.

Au niveau de la prévoyance, l’épidémie de covid a révélé que les couvertures actuelles étaient insuffisantes pour faire face à d’éventuelles circonstances exceptionnelles. Nul n’avait alors imaginé un arrêt sur image de plusieurs mois, arrêt qui concernait tant les activités professionnelles que les écoles. Les parents ont ainsi été appelés à se transformer en professeurs, ce qui leur a permis, à ce titre, de constater que ce métier exigeait un minimum de talents. Demain, les circonstances exceptionnelles ne seront pas obligatoirement enfantées par une épidémie, cela pourrait être une panne informatique géante ou une absence d’électricité. Il n’en demeure pas moins que l’existence d’une couverture élargie de prévoyance sera alors nécessaire.

Les partenaires sociaux auraient tout avantage à redessiner notre protection sociale en intégrant ces différentes menaces. De même, au-delà de la question de la retraite, les chantiers du travail des seniors, de la pénibilité, des conditions de travail sont à ouvrir. Depuis le rebond économique de 2021, les emplois à horaires décalés ou pénibles trouvent difficilement preneurs. Les jeunes actifs demandent plus de flexibilité avec, à la clef, plus du télétravail. Les entreprises, pour attirer et fidéliser les salariés sont et seront conduites à s’adapter. Elles devront faire évoluer leur couverture sociale et leur système de formation. La question de la reconnaissance des métiers et de leur juste rémunération est également un sujet prioritaire afin de retisser les liens sociaux.

Depuis deux ans, la vie a repris son cours. La grande différence est la pression mise sur la transition énergétique avec une impression douce-amère. Les efforts à consentir apparaissent pour certains excessifs quand pour les autres ils ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. La société se fragmente de plus en plus avec le risque d’un réel blocage. Plus de contraintes, moins de croissance et des perspectives sombres sur le plan environnemental expliquent sans nul doute le sentiment de défiance, d’incompréhension voire de colère qui transcende la société française. Une véritable relance du dialogue social apparaît comme une ardente nécessité afin de redonner du souffle au pays et à la démocratie, pour dépasser les affres de la réforme des retraites.

Livret A : vers un taux à 4 % ?

Dans les colonnes des Echos , Philippe Crevel explique pourquoi il ne croît pas à un relèvement du taux du Livret A à 4 %. Il explique ainsi que « 4 % […] c’est beaucoup trop du point de vue des autorités, D’autant plus que l’inflation a tendance à décroître, ce qui signifie qu’elles pourraient bientôt devoir rebaisser le taux du Livret A ».

En mai, l’assurance-vie fléchit pour la première fois cette année selon France Assureurs

Retour sur la décollecte de l’assurance vie en mai dans cet article du Figaro. Interrogé sur les raisons de cette décollecte, Philippe Crevel considère que « l’assurance-vie est victime de l’engouement des ménages pour l’épargne de précaution ».

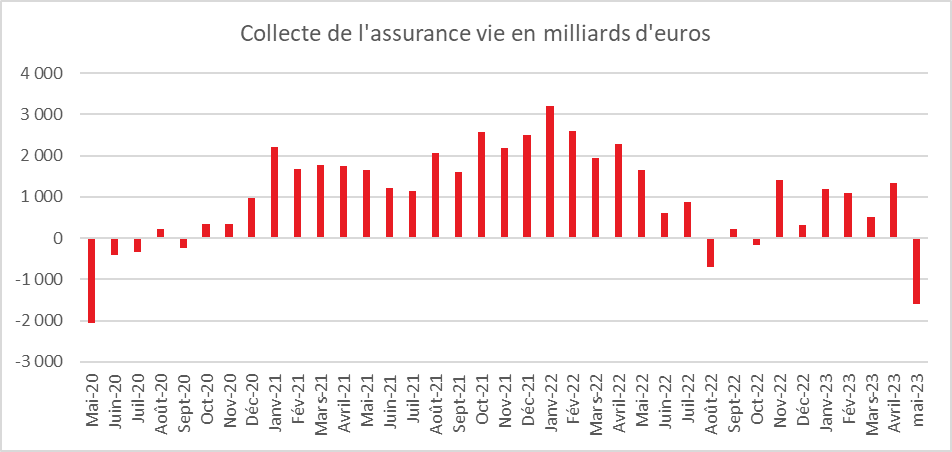

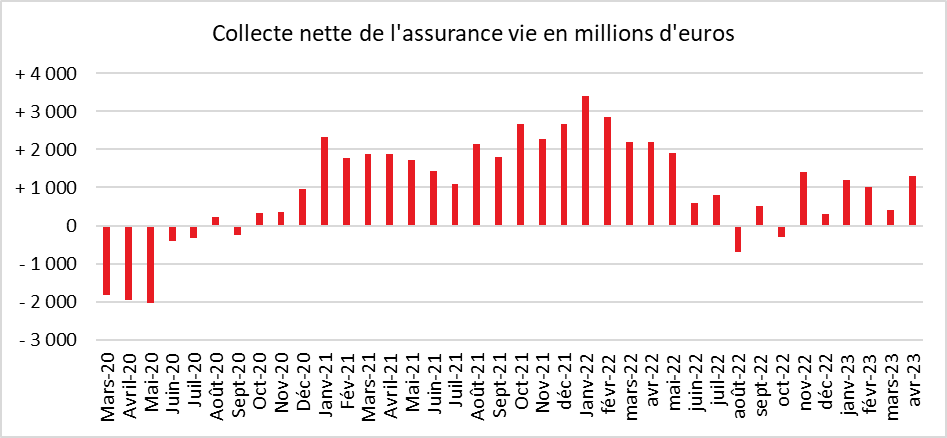

Assurance vie, trou d’air de printemps

Au mois de mai, l’assurance vie a connu un trou d’air avec une décollecte de 1,6 milliard d’euros. La précédente décollecte était intervenue au mois d’octobre 2022 (-155 millions d’euros). Pour retrouver une décollecte aussi importante, il faut remonter en pleine crise covid, en mai 2020 (-2 milliards d’euros). Sur les cinq premiers mois de l’année, la collecte nette n’est plus que de 2,7 milliards d’euros loin de celle du Livret A (24,5 milliards d’euros). La collecte nette de 2023 de l’assurance vie est en net repli par rapport à celle de 2022 (11,7 milliards d’euros).

La collecte nette est toujours pénalisée par les sorties sur les fonds euros (-3,3 milliards d’euros en net). La collecte nette des unités de compte demeure, de son côté, positive (+1,7 milliard d’euros).

Avant le cru 2023, mai pour l’assurance vie était logiquement un mois tranquille à l’exception de la décollecte en 2020 lors de la crise sanitaire. Le montant moyen de la collecte nette de la décennie passée était de 0,8 milliard d’euros.

Une baisse des cotisations brutes

Les cotisations brutes du mois de mai 2023 (10,1 milliards d’euros) ont reculé de 13 % par rapport à leur niveau de 2022 (11,5 milliards d’euros). Au mois d’avril dernier, elles avaient atteint 13,8 milliards d’euros. La baisse a concerné les fonds euros comme les unités de compte. La part des unités de compte au sein des cotisations reste constante autour de 40 %.

Sur les cinq premiers mois de l’année, les cotisations brutes se sont élevées à 65,6 milliards d’euros en hausse d’1,1 milliard d’euros par rapport à 2022.

Des prestations toujours élevées

Les prestations se sont maintenues à un haut niveau au mois mai 2023, 11,7 milliards d’euros, contre 12,8 milliards d’euros en avril et 10,8 milliards d’euros en mai 2022.

Depuis le début de l’année, les prestations s’établissent à 62,9 milliards d’euros, en hausse de +10,1 milliards d’euros par rapport à la même période de 2022.

Un encours proche de 1900 milliards d’euros

L’encours atteint 1 883 milliards d’euros à fin mai, en hausse de +2,0 % sur un an grâce à la bonne tenue du marché « actions »

L’assurance vie victime de l’engouement pour l’épargne de précaution

Si les Français persistent à mettre de l’argent de côté, ils privilégient l’épargne de précaution comme en témoigne la série de records du Livret A. Ce produit dont l’encours est près de cinq fois inférieur à celui de l’assurance vie et qui est plafonné par titulaire à 22 950 euros réussit le tour de force d’avoir une collecte neuf fois supérieure. Au-delà du Livret A, l’ensemble des produits d’épargne réglementée profite de l’effet taux. Ces derniers sont, en effet, supérieurs, au rendement moyen des fonds euros ce qui conduit à la décollecte de ces derniers. Si les unités de compte avaient, jusqu’au mois d’avril, compensé les sorties sur les fonds euros, ce ne fut pas le cas en mai.

Preuve que les ménages réalisent des arbitrages au niveau de leur patrimoine, les prestations des contrats d’assurance vie sont toujours soutenues. Les annonces des assureurs concernant une revalorisation des taux de rendement pour 2023 (taux boostés par exemple) n’ont pas eu de réels effets sur la collecte. En période d’inflation, la préférence pour l’épargne liquide est de mise.

Des prochains mois en demi-teinte pour l’assurance vie

Le relèvement du taux du Livret A et du LDDS, le 1er août prochain, fort probable au vu des déclarations du ministre de l’Economie, devrait conduire à un nouveau rebond de la collecte pour ces produits. L’assurance vie devrait en pâtir. La fin d’année avec une décrue de l’inflation pourrait conduire les épargnants à revenir sur des produits de long terme.

Le Plan d’Epargne Retraite toujours en pleine croissance

Le Plan d’Epargne Retraite (PER) ne souffre pas, bien au contraire du trou d’air de l’assurance vie. Il continue de progresser avec, en mai, une collecte nette de 484 millions d’euros en hausse de 97 millions d’euros par rapport à mai 2022. Plus de 70 000 personnes ont ouvert un PER en mai portant le total à 4,8 millions. Sur les cinq premiers mois de l’année, ce sont près de 440 000 nouveaux assurés qui ont été comptabilisés pour ce produit.

Le Plan d’Epargne Retraite, avec son avantage fiscal à l’entrée, sa sortie en capital et la possibilité de s’en servir avant même l’âge de la retraite pour acquérir sa résidence principale en fait un concurrent de plus en plus marqué de l’assurance vie.

Cercle de l’Epargne – France Assureurs

Un «super» Livret A pendant 12 mois

Cité dans le Particulier, Philippe Crevel explique les raisons pour lesquelles, il estime que le gouvernement n’appliquera pas la formule et mise sur un relèvement à 3,5 %. « D’autant qu’un taux à 4 % serait perçu comme une forte incitation à l’épargne, ce qui n’est pas forcément l’objectif du gouvernement, qui a besoin du soutien de la consommation des ménages », poursuit le Directeur du Cercle de l’Épargne.

Taux du Livret A et du LEP : la mauvaise nouvelle que vous craigniez se confirme

Money Vox s’intéresse au relèvement à venir des produits d’épargne réglementée. Cité dans cet article, Philippe Crevel, mise sur une hausse limitée de la rémunération de ces placements voire une baisse pour le LEP et en explique les raisons.

Livret A, joli mois de mai

Cité dans les colonnes de Boursier.com, Philippe Crevel commente le résultat du Livret A et du LDDS en mai et évoque le relèvement à venir du taux que le gouvernement pourrait retenir.

Livret A : l’engouement des Français ne faiblit pas

Considérant que l’encours du Livret A atteint « un niveau sans précédent dans son histoire », Philippe Crevel est interrogé sur le taux à venir, qui s’appliquera au 1er août prochain.

Le Livret A, pas de trêve dans le succès

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du mois de mai 2023