Livret A, LEP… Où va l’argent que les Français piochent sur leurs comptes courants ?

Cité dans Money Vox, le Directeur du Cercle de l’Épargne évoque la collecte record de l’épargne réglementée et en particulier du Livret qui connait « une collecte historique de 25,84 milliards d’euros ». Rappelant que le précédent record datait de 2009 (21,36 milliards d’euros), il explique que nombre de ménages ont puisé dans leurs comptes courants dont l’encours est en forte baisse depuis le mois de septembre 2022.

Assurance vie, les Français opportunistes

Assurance vie/PER – Résultats du mois de juillet 2023

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Une mauvaise passe temporaire pour l’assurance vie

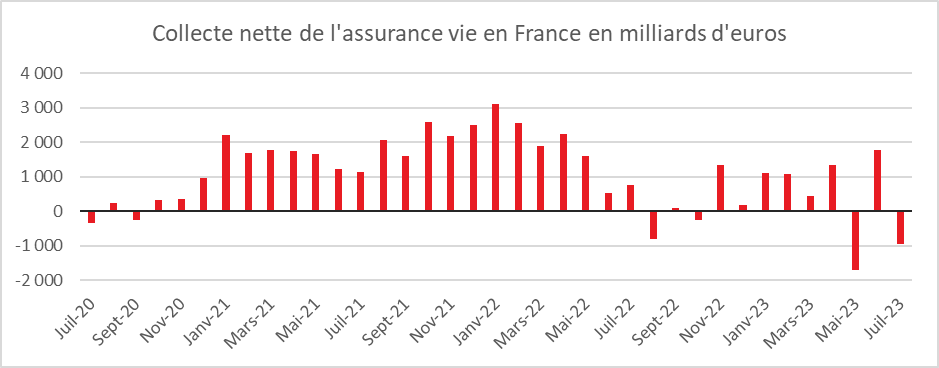

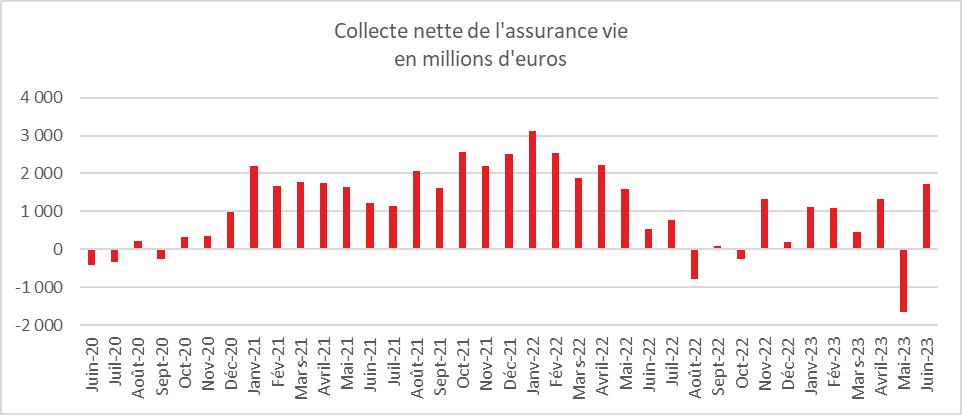

Après un léger rebond en juin (+1,8 milliard d’euros) l’assurance vie enregistre, selon France Assureurs, une nouvelle décollecte nette en juillet (-1 milliard d’euros) après celle de mai (-1,7 milliard d’euros). L’assurance vie est, depuis le début de l’année, concurrencée non seulement par les produits d’épargne réglementée (Livret A et LDDS) mais aussi par les contrats et dépôts à terme. Ces produits d’épargne de court terme offrent actuellement des rémunérations qui sont, en règle générale, supérieures à celles des fonds euros de l’assurance vie.

Sur les sept premiers mois de l’année, la collecte nette n’a été que de 3,1 milliards d’euros contre +12,7 milliards d’euros sur la même période en 2022. Lors de ces vingt dernières années, seules deux en ont enregistré de plus mauvais : 2012 en lien avec la crise des dettes souveraines (- 6 milliards d’euros de janvier à juillet) et 2020 avec l’épidémie de covid (-4 milliards d’euros de janvier à juillet). En juillet, jusqu’à présent, l’assurance vie connaissait des collectes nettes plutôt correctes. Une seule décollecte (en 2020 avec l’épidémie de covid) avait été constaté en dix ans (2013/2022).

Des prestations en hausse

Les cotisations brutes en assurance vie se sont élevées à 12,1 milliards d’euros en légère hausse de +1 % par rapport à juillet 2022. Elles sont néanmoins en baisse par rapport au moins de juin (15 milliards d’euros). La progression, en juillet, a été de 0,5 % pour les supports en euros de 1 % pour ceux en unités de compte. La part des unités de compte dans la collecte brute est de 37 %.

Au mois de juillet, les prestations s’établissent à 13,1 milliards d’euros, en hausse de +16 % par rapport à juillet 2022. Elles sont stables par rapport à juin. Cette augmentation souligne que des ménages sortent de l’argent de leur assurance vie afin de la réallouer sur d’autres placements.

La collecte nette est ainsi négative sur le mois, à -1,0 milliard d’euros. Elle demeure positive en UC, à +1,7 milliard d’euros.

Sur les sept premiers mois de l’année, les cotisations atteignent 93,7 milliards d’euros, en hausse de +4,6 milliards d’euros. Les prestations se sont élevées, sur la même période, à 90,6 milliards d’euros, en hausse de +14,2 milliards d’euros (soit +19 %) par rapport à la même période de 2022.

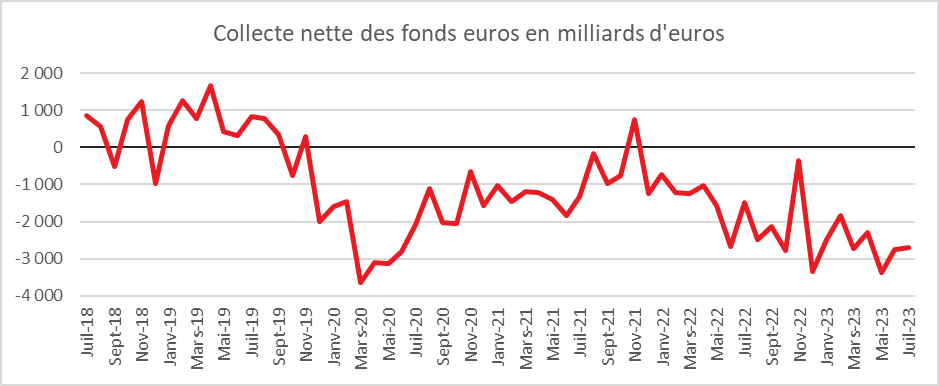

Poursuite de la décollecte nette pour les fonds euros

Au mois de juillet, la décollecte en fonds euros a atteint -2,7 milliards d’euros portant ce montant, sur les sept premiers mois de l’année, à 18 milliards d’euros. Les titulaires d’assurance vie continuent à s’alléger en fonds euros au profit des unités de compte ou d’autres produits de taux (épargne réglementée, dépôts à terme).

La collecte nette en unités compte a été de 1,7 milliards d’euros. De janvier à juillet, elle s’est élevée à 21,2 milliards d’euros.

Depuis le début de l’année, l’assurance vie est sauvée par les unités de compte qui permettent d’éviter une décollecte.

En attendant 2024…

Les Français privilégient toujours l’épargne de précaution qui leur garantit sécurité, liquidité et rendement. Ils se montrent ainsi pragmatiques en optant pour les placements les plus rémunérateurs et sans risque. Cette préférence pour le court terme s’explique également par la persistance des incertitudes économiques avec une inflation qui demeure élevée.

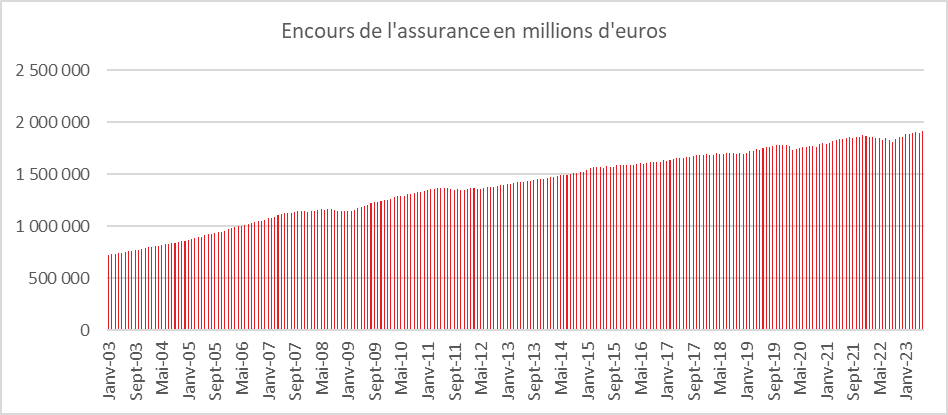

L’assurance vie est condamnée à attendre 2024 pour retrouver quelques couleurs. Concurrencée tout à la fois par le Livret A et les dépôts à terme sur le segment des fonds euros, le premier produit d’épargne des ménages dont l’encours a atteint fin juillet 1 919 milliards d’euros, connaît depuis le début de l’année une petite croissance émaillée de décollectes. Pour la première fois en plus de trente ans, le rendement des fonds euros de l’assurance vie est inférieure à celui de produits d’épargne de court terme et à l’inflation. Cette situation est imputable à l’inertie des fonds euros liée à la duration des obligations d’État qui constituent leur socle. Avec la hausse des taux d’intérêt entamée en 2022, une éclaircie devrait se profiler au début de l’année 2024 avec l’annonce des rendements des fonds euros qui seront en hausse et qui se rapprocheront du taux du Livret A.

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) trace toujours la route

L’assurance vie est à la peine depuis le début de l’année mais le Plan d’Épargne Retraite continue de progresser grâce à des transferts issus des anciens produits retraite et aux souscriptions réalisées par de nouveaux assurés. En juillet, les cotisations sur les PER assurantiels s’élèvent à 675 millions d’euros. 55 700 nouveaux assurés ont été enregistrés. Par ailleurs, 8 200 assurés ont transféré 219 millions d’euros d’anciens contrats d’assurance retraite vers un PER.

Depuis le début de l’année, les cotisations versées s’élèvent à 4,7 milliards d’euros pour 503 200 nouveaux assurés. La collecte nette des PER s’établit à +3,3 milliards d’euros.

Fin juillet 2023, 5,1 millions d’assurés détiennent un PER pour un encours de 67,7 milliards d’euros, dont 39 % correspondent à des UC.

Cercle de l’Épargne – données France Assureurs

Deuxième trimestre 2023, les Français en mode super-fourmis

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

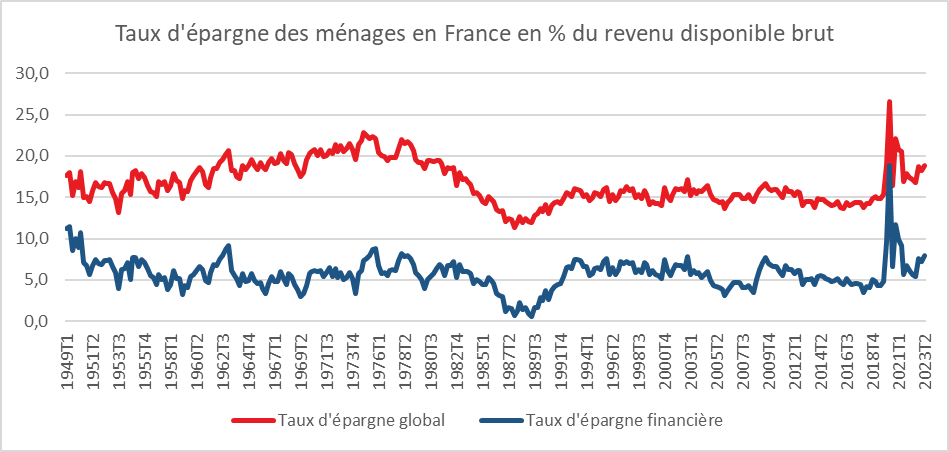

Au deuxième trimestre, le taux d’épargne des ménages a atteint 18,8 % du revenu disponible brut en hausse de 0,6 point par rapport au taux du premier trimestre (18,2 %). Cette augmentation du taux d’épargne traduit le niveau élevé d’inquiétude des ménages face à la vague inflationniste. Les Français, en moyenne, n’ont pas touché à la cagnotte qu’ils ont constitué depuis le début de la crise sanitaire en 2020.

Cercle de l’Épargne – données INSEE

La hausse du taux d’épargne est rendue possible par la résistance du pouvoir d’achat des ménages face à la hausse des prix. Au deuxième trimestre, ce dernier a augmenté de 0,1 % faisant suite au repli de 0,6 % du premier trimestre. Cette évolution du pouvoir d’achat s’explique par la hausse des salaires et par la légère décrue de l’inflation. Comme dans le même temps, les dépenses de consommation se sont repliées de 0,5 %, la part des revenus consacrée à l’épargne a augmenté de 0,6 point.

Les ménages continuent de privilégier l’épargne de précaution et en particulier les produits réglementés comme le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire(LDDS) ainsi que le Livret d’Épargne Populaire (LEP). Ces produits offrent une rémunération jugée attractive même si elle ne compense pas totalement l’inflation (à l’exception du LEP). Ces produits répondent en matière de sécurité, liquidité et fiscalité aux attentes des Français. Il convient également de souligner que les ménages se tournent de plus en plus vers les dépôts à terme qui ne sont pas soumis à des règles de plafonds et qui offrent des rendements de plus en plus élevés.

Cette préférence pour l’épargne de court s’effectue au détriment des produits de longs termes comme les fonds euros de l’assurance vie ou le Plan d’Épargne Logement.

Au cours du second semestre, une baisse du taux d’épargne devrait intervenir en lien avec une reprise de la consommation attendue avec les vacances, la rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année. Par ailleurs, la décrue de l’inflation, sous réserve qu’elle se confirme pourrait améliorer le moral des ménages et les conduire à consommer davantage.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Vers une hausse du plafond du livret d’épargne populaire ?

Cité dans Que Choisir, Philippe Crevel estime qu’une hausse du plafond du LEP à l’automne met plus globalement en évidence la question du relèvement de l’ensemble des livrets réglementés. Il estime ainsi qu’avec l’inflation « tous se déprécient par nature ».

Epargne, y a-t-il un problème ?

Dans les Echos, Philippe Crevel publie une tribune dans laquelle il revient sur l’appétence des Français pour l’épargne et leur préférence pour les placements de court terme. Selon le Directeur du Cercle de l’Epargne, la préférence des ménages pour l’épargne de précaution et les produits d’épargne réglementés, constitue un frein pour l’économie en raison du « coût de transformation d’une ressource de court terme en prêt de long terme.«

Les Françaises et les Français continuent d’épargner massivement

« Le niveau d’épargne reste très élevé en France, entre 17,5 % et 18 % des revenus, un taux bien supérieur à la période avant Covid, où il n’était que de 15 % environ », analyse l’économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne. Il précise dans Le Monde que c’est prioritairement les ménages les plus aisés qui épargnent, tout en rappelant que l’enquête AG2R LA MONDIALE – Amphitéa – Cercle de l’Epargne menée par l’IFOP et le CECOP met en exergue que « sept Français sur dix déclarent épargner chaque année. »

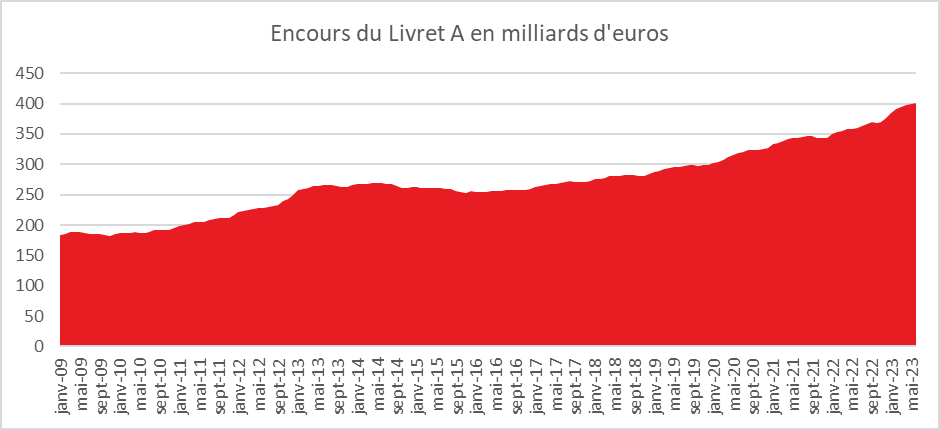

Livret A : la légère remontée de la collecte en juillet propulse l’encours à un niveau inédit

Cité dans cet article de La Tribune, Philippe Crevel, estime que la collecte du Livret A devrait « battre des records » en 2023.

Le livret A bat un nouveau record d’encours

Pour le Directeur du Cercle de l’Epargne, cité dans cet article, « Malgré la décision de non-revalorisation du taux pendant 18 mois, les ménages ne modifient pas leur comportement ».

Pas de trêve estivale pour le Livret A

Résultats du Livret A et du LDDS en juillet

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

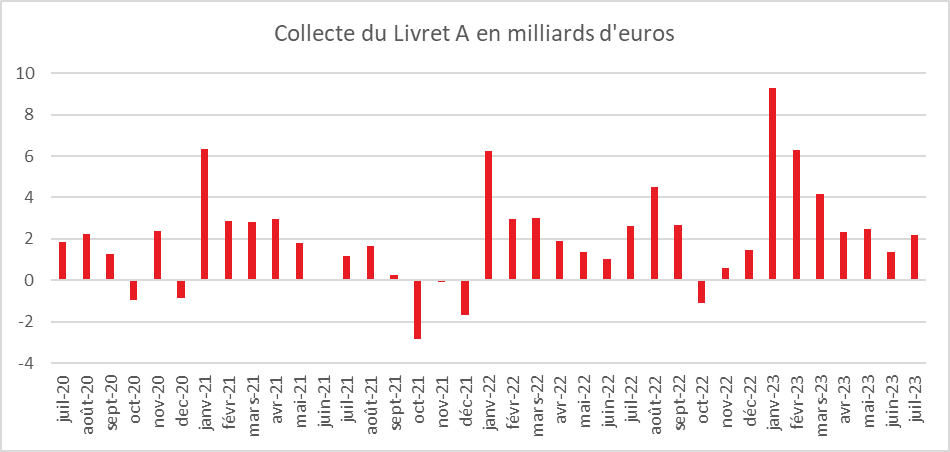

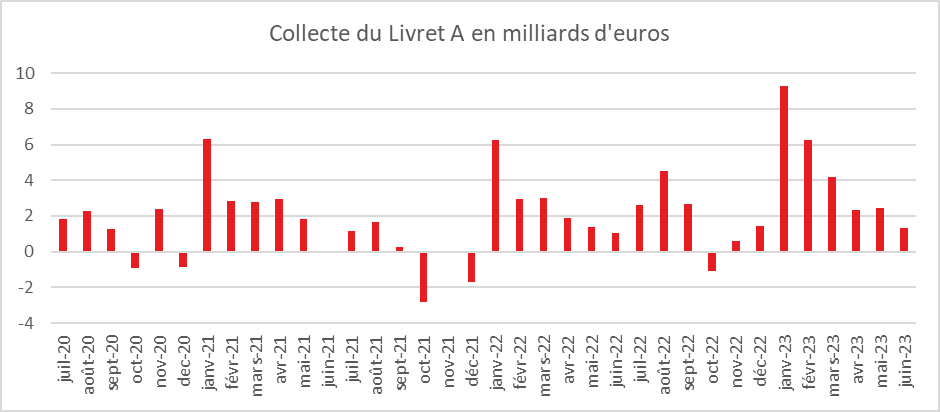

Le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire ont enregistré, en juillet, un nouveau mois de forte collecte, avec 3,13 milliards d’euros portant le total, depuis le début de l’année, à 37,67 milliards d’euros. L’encours de ces deux produits s’élevait ainsi, à fin juillet, à 547,4 milliards d’euros.

Le Livret A toujours la course en tête

Au mois de juillet, malgré l’absence d’annonce de revalorisation de son taux de rémunération, le Livret A continue sur la lancée du premier semestre avec une collecte de 2,16 milliards d’euros. Celle-ci fait suite à celles des mois de juin (1,34 milliard d’euros), de mai (2,47 milliards d’euros) et d’avril (2,33 milliards d’euros) qui avaient été exceptionnelles. Cette collecte est proche de celle du mois de juillet 2022, 2,64 milliards d’euros. La collecte du mois de juillet 2023 est supérieure à la moyenne de ces dix dernières années. Toujours sur cette même période, seules deux décollectes, en 2014 et 2015, ont été enregistrées.

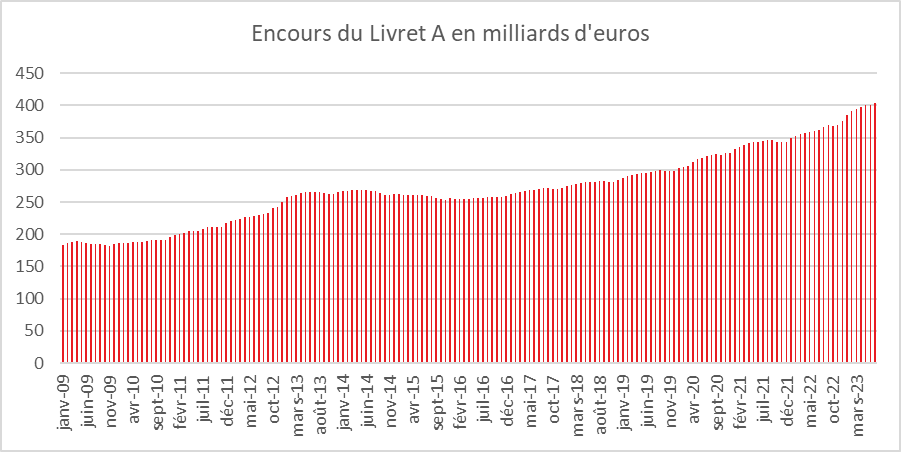

Pour les sept premiers mois de l’année, la collecte du Livret A atteint 28 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. L’encours de son côté s’élevait, fin juillet, à 403,4 milliards d’euros, également record à battre.

Le Livret de Développement Durable Solidaire toujours dans les traces de son aîné

La collecte du mois de juillet 2023 du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a été de 0,97 milliard d’euros, contre 0,83 en juin et 1,05 milliard d’euros en mai Elle s’était élevée à 0,48 milliard d’euros en juillet 2022. Sur les sept premiers mois de l’année, le LDDS a enregistré un flux net de 9,67 milliards d’euros portant son encours à 144 milliards d’euros.

Une propension à l’épargne de précaution affirmée

Malgré la décision de non-revalorisation du taux pendant 18 mois, les ménages ne modifient pas leur comportement. Ils privilégient l’épargne de précaution en puisant notamment sur leurs comptes courants dont l’encours est en forte baisse depuis le mois de septembre dernier. Ils effectuent également des arbitrages au détriment des livrets fiscalisés qui sont faiblement rémunérés. Le Livret A et le LDDS sont, en revanche, concurrencés par les dépôts et compte à terme qui peuvent offrir des rendements attractifs et qui ne sont pas soumis à des plafonds de versement. Les dépôts à terme deviennent la solution de placements pour les ménages ayant saturé leurs livrets A et leurs LDDS.

Vers une année record

Les ménages, au cœur de l’été, ont à loisirs de maintenir un taux d’épargne élevé. Ils privilégient toujours l’épargne à la consommation. La collecte se devrait se modérer durant l’automne avec l’augmentation traditionnelle des dépenses. Elle battra néanmoins, en 2023, battre des records. A la différence des Américains mais à l’instar des Allemands, les Français sont en mode fourmis par crainte d’une dégradation de la situation économique ou par simple effet du vieillissement démographique.

Cercle de l’Epargne – CDC

Cercle de l’Epargne – CDC

L’invité : Le livret A, placement préféré des Français

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne était l’invité de Raphaëlle Duchemin dans Good Evening Business, ce mardi 22 août.

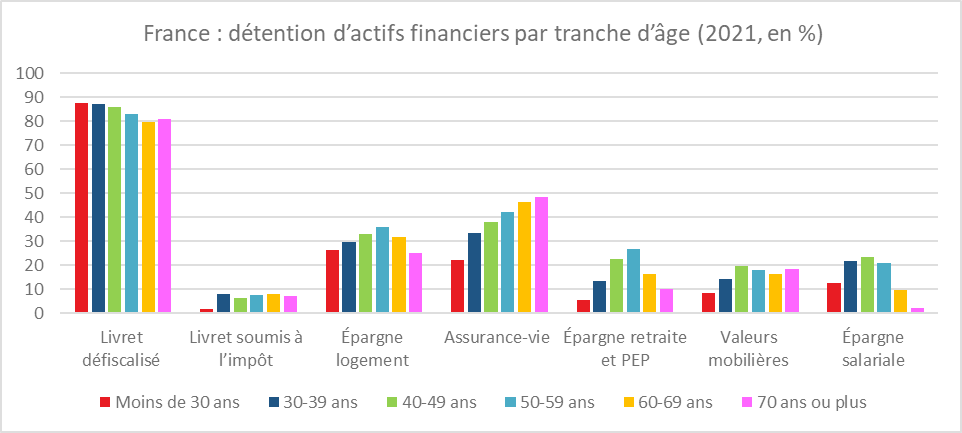

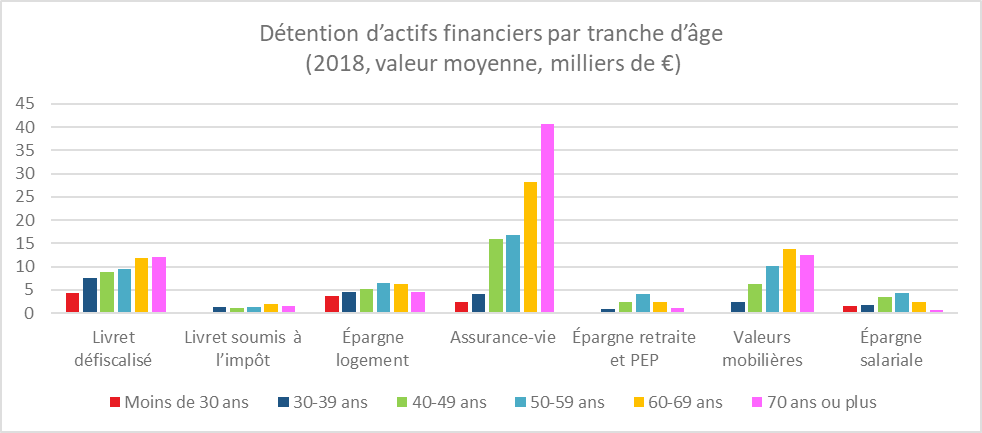

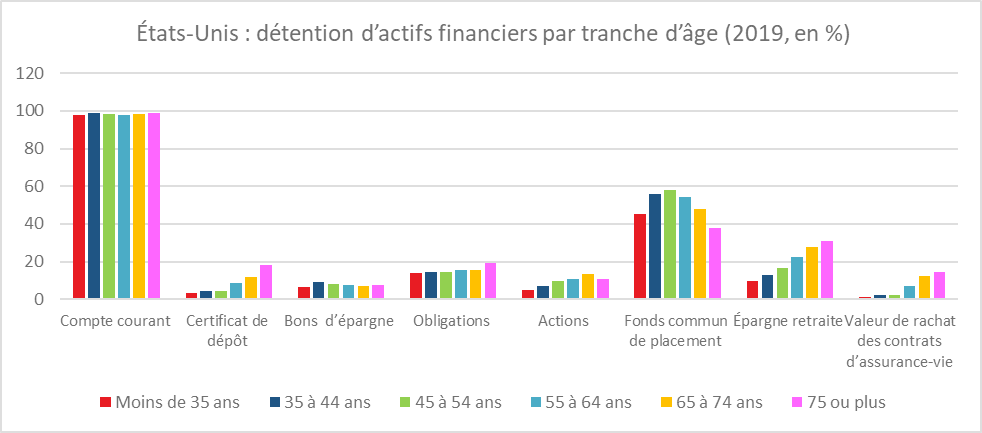

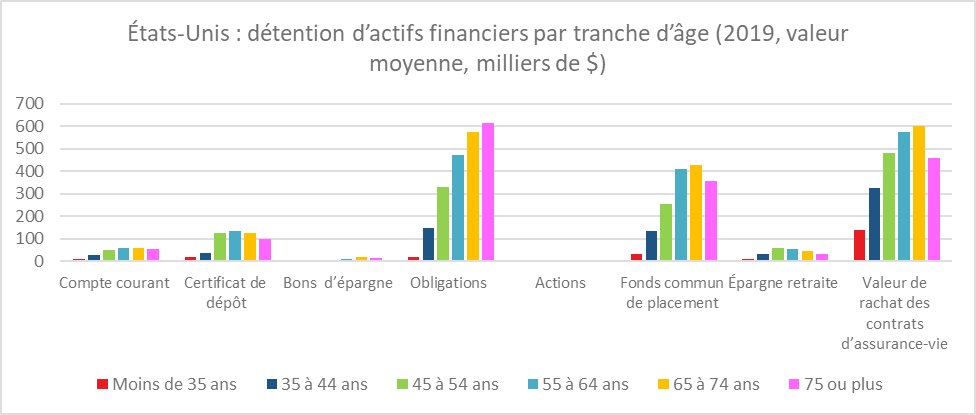

Le vieillissement démographique n’explique pas tout

Plus une population vieillit, plus la proportion de l’épargne investie dans des produits de long terme est censée diminuer. En effet, l’aversion aux risques augmente avec l’âge. L’horizon de placement étant plus court, les placements en actions seraient pénalisés. Par ailleurs, les ménages à la retraite doivent logiquement puiser dans leur épargne pour maintenir leur pouvoir d’achat, ce qui devrait aller à l’encontre des placements « actions » et provoquer une baisse des cours. Ce désengagement des ménages de l’épargne de long terme conduit les États à jouer un rôle croissant d’intermédiation, de transformation de l’épargne de court terme en ressources de long terme. Cette fonction de transformation est d’autant plus indispensable que, dans le même temps, la transition énergétique suppose la réalisation de nombreux investissements à la rentabilité différée dans le temps.

Au sein de la zone euro, la population de plus de 60 ans représentait 28 % de l’ensemble de la population en 2022, contre 19 % en 1995. Sur cette même période, la proportion de l’épargne financière risquée (actions et obligations d’entreprises) est passée de 32 à 26 %. Cette baisse concerne tous les grands États membres de la zone euro (France, Allemagne, Espagne, Italie). Au Japon, la part des plus de 60 ans dans la population est passée de 20 à 35 % de 1995 à 2022, et la proportion de l’épargne financière risquée de 30 à 19 %.

Cette baisse de la détention financière en produits risqués qui est globale au sein de l’OCDE n’est pas du seul fait des épargnants les plus âgés. Au sein des États membres, ces produits restent, en effet, essentiellement possédés par les plus de 50 ans (55 ans aux États-Unis). Le rajeunissement des actionnaires constaté en France, depuis 2020 demeure, pour le moment, limité.

Au Japon comme en Europe, les retraités sont des épargnants nets au moins jusqu’à 75 ans. Ils continuent à investir dans des produits financiers. L’aversion aux risques serait plus manifeste chez les jeunes actifs. Le coût de l’immobilier les dissuaderait de placer leur épargne sur des produits de long terme.

Cercle de l’Épargne – données INSEE

Cercle de l’Épargne – données INSEE

Données : Survey of Consumer Finances Federal Reserve 2019

Données : Survey of Consumer Finances Federal Reserve 2019,

La baisse de l’épargne financière de long terme serait la conséquence des difficultés économiques que rencontrent les actifs de moins de 45 ans et de la préférence donnée à l’immobilier et à l’épargne de précaution. Les crises à répétition ont modifié le comportement des ménages qui maintiennent un volant de liquidité plus important que dans le passé. Cette frilosité induit un interventionnisme croissant des banques de l’État et des banques dans l’intermédiation pour financer des projets de long terme. Cette intermédiation a un coût et peut déboucher sur une allocation des ressources financières pas totalement optimale. La mise en place de véhicules d’épargne de long terme (unités de compte, fonds actions, fonds d’infrastructure) est souhaitable afin de rallonger le terme de l’épargne. Les épargnants ont également tout à gagner du développement d’un département d’épargne longue afin de bénéficier de meilleurs rendements.

Le taux d’épargne des ménages est resté élevé au 1er semestre

Cité dans le média Boursier.com, le Directeur du Cercle de l’Epargne note que l’encours de l’épargne réglementée est désormais « 2,5 fois plus que l’encours des actions cotées détenues par les ménages ou deux fois plus que les unités de comptes des contrats d’assurance vie et d’épargne retraite ».

Epargne : le Livret A ralentit mais reste à des niveaux records

Dans cet article publié dans les Echos, Philippe Crevel évoque un taux d’épargne élevé malgré un ralentissement de la collecte du Livret A en juin. Il explique cette évolution par une reprise de la consommation à la fin du deuxième trimestre, notamment pour financer les vacances d’été.

Le gel du taux du Livret A dénoncé devant le Conseil d’État

Philippe Crevel, cité dans cet article dit comprendre le recours, mais ne croit pas vraiment qu’on donne gain de cause au membre d’Anticor. « C’est dans l’air du temps de multiplier les recours juridiques. […] Je serais surpris que le Conseil d’État suive »,

Gel du taux du livret A : le recours déposé a-t-il une chance d’aboutir ?

Invité à réagir au recours déposé devant le Conseil d’Etat contre la décision de maintenir à 3 % la rémunération du Livret A, le Directeur du Cercle de l’Epargne estime que la décision du Ministre de l’Economie pourrait finalement s’avérer avantageuse pour les épargnants. Pour Philippe Crevel : « au début le taux réel du Livret A restera négatif puisque l’inflation sera au-dessus. Mais si l’inflation passe sous la barre des 3 %, son gel, sur 18 mois, peut engendrer un gain pour les épargnants. »

Baisse des droits de succession, une promesse trop chère ?

Dans les colonnes de Boursier.com, D’après Philippe Crevel, explique que seulement la moitié des héritages en France sont aujourd’hui taxés.

Les jeunes et les jeunes actifs, des épargnants comme les autres ?

par Sarah Le Gouez, Secrétaire générale du Cercle de l’Épargne

Le 15 juillet dernier, nous avons célébré la Journée mondiale des compétences des jeunes. En 2014 l’Assemblée générale des Nations Unies avait souhaité souligner l’importance de la transmission aux jeunes des compétences nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat. Selon les Nations Unies, à horizon 2030, la planète comptera plus de 78 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans supplémentaires, dont près de la moitié au sein de pays à faibles revenus. 600 millions d’emplois devraient être ainsi créés au cours des 15 prochaines années pour répondre aux besoins des jeunes. Si sur le terrain du chômage des jeunes l’organisation internationale note une amélioration au niveau mondial (73 millions de chômeurs en 2022 contre 75 millions un an plus tôt), ce nombre demeure supérieur à la situation qui prévalait avant la crise sanitaire (6 millions de plus qu’en 2019).

En France, en le taux de chômage des jeunes est au plus bas depuis 40 ans. Cette amélioration n’a, cependant, pas permis à la France de revenir dans la moyenne européenne. Le taux d’emploi des 18-24 ans est 56 % en France, contre 64 % en Suède, 70 % en Allemagne et au Danemark et 80 % aux Pays-Bas. Celui des 25 et 29 ans, s’établit, en France, à 78 %, loin derrière les Pays-Bas (86 %) ou l’Allemagne (82 %).

Si les jeunes Français, en lien avec leurs difficultés d’insertion, ont des niveaux de revenus relativement faibles, ils arrivent néanmoins à épargner, comme l’a souligné l’enquête 2022 de AG2R LA MONDIALE-AMPHITEA-Cercle de l’Épargne. Selon cette enquête, 7 jeunes de 18-24 ans et près de 8 sur dix (77 % exactement) des 25-34 ans alimentaient leur bas de laine.

Le retour de l’inflation, accéléré par l’invasion de l’Ukraine, a-t-il modifié le comportement d’épargne des jeunes et des jeunes actifs ?

Au sommaire de cette étude :

Les effets de l’inflation sur le comportement d’épargne des jeunes et des jeunes actifs

- Les 25-34 ans en première ligne face à l’inflation

- Les 25-34 ans plus indécis sur les placements à privilégier pour préserver leur épargne de l’inflation

Choix de placements : la jeunesse demeure plus prompte à la prise de risque

- L’immobilier locatif avant le Livret A chez les jeunes et les jeunes actifs

- Les actions, un placement porteur chez les jeunes

- Cryptomonnaies, ETF et autres placements atypiques, « des placements jeunes » ?

Les jeunes et la prise de risque

Donner du sens à son épargne, une priorité pour les jeunes ?

Comité de Suivi des Retraites : les effets inattendus de la réforme de 2023

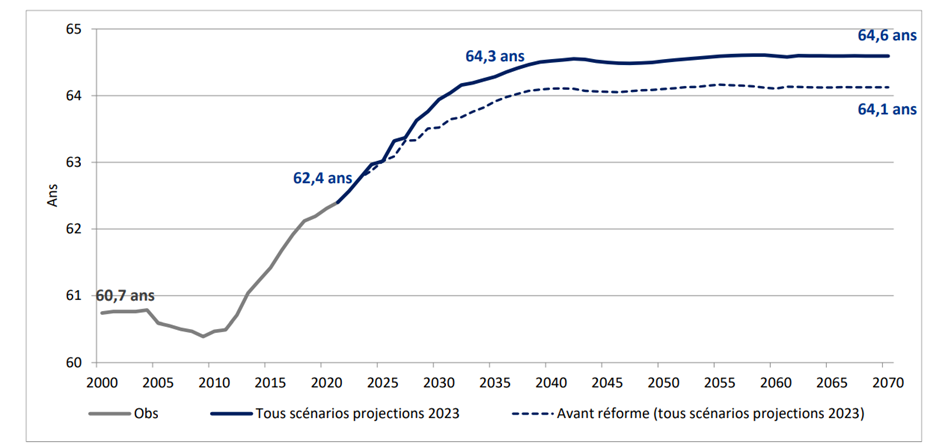

Dans le prolongement du Conseil d’Orientation des Retraites (COR), le Comité de Suivi des Retraites (CSR) a rendu son avis sur la situation du système de retraite français. Il en a profité pour apprécier les futurs effets de la réforme adoptée durant le printemps de cette année.

La mission du CSR, fixée par la loi de 2014, est de rendre un avis annuel sur la situation du système de retraites, à partir des projections établies par le Conseil d’orientation des retraites (COR). L’avis doit porter à la fois sur l’adéquation et l’équité des pensions servies aux assurés, et sur les perspectives financières des régimes. La réforme des retraites de 2023 a complété les missions du CSR, l’enjoignant de suivre le respect d’un nouvel engagement, celui d’une pension au moins égale à 85 % du SMIC net pour un individu à carrière complète. Par anticipation, elle a aussi chargé le CSR d’une évaluation plus complète des effets de la réforme, à conduire d’ici 2027.

Au mois de juin dernier, le COR avait souligné sans son rapport que malgré le report de l’âge légal et l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation, le système serait confronté à des déficits d’ici 2030. Le CSR confirme cette analyse invitant le cas échéant le gouvernement à prendre des mesures. Il estime par ailleurs que la réforme pénalisera les Français les plus aisés et avantagera les moins riches, contrairement à de nombreuses allégations de ces derniers mois.

Le CSR juge que la réforme était nécessaire mais qu’elle ne sera pas suffisante pour empêcher, d’ici 2030, la résurgence des déficits. Selon les auteurs de l’avis la réforme peut apparaître « financièrement moins efficace qu’elle n’avait peut-être été envisagée au départ ». Le déficit devrait être de 0,2 point de PIB en 2030, quand la réforme avait comme objectif sa disparition. S’il suggère qu’une nouvelle réforme pourrait être nécessaire, le Président du CSR ne propose rien de concret, laissant cette délicate mission à son successeur.

Le CSR indique que les invalides et les inaptes au travail ont été bien protégés, leur âge légal de départ à la retraite restant fixé à 62 ans. La réforme n’a pas d’impact pour ceux qui partaient à 67 ans, âge d’annulation de la décote. Il précise que les 25 % des actifs les moins riches seront gagnants tandis que les 25 % les plus favorisés seront légèrement perdants. Le gain a été évalué à 7 % pour les petites pensions. La principale mesure contribuant à augmenter les petites pensions est la disposition prévue dans la loi pour assurer une retraite minimum égale à 85 % du SMIC à tous ceux qui ont eu une carrière complète au SMIC. Le CSR mentionne dans son avis qu’il « faudra être vigilant sur le respect de cet engagement ». Cet objectif ne serait atteint qu’en additionnant les pensions de retraite de base avec celles des régimes complémentaires. Or si le gouvernement peut fixer les règles sur la retraite de base, celles des retraites complémentaires dépendent essentiellement des partenaires sociaux. Compte tenu de l’évolution de la valeur d’achat et de service du point des retraites complémentaires, le taux repassera en dessous des 85 % du SMIC selon Didier Blanchet, le Président du CSR.

Pour le CSR, la réforme des retraites de 2023 aboutira à un décalage de l’âge de liquidation, de l’ordre de 0,7 an en moyenne et à long terme s’ajoutant à la hausse prévue avant 2022. Ce décalage moyen est inférieur à la hausse de deux ans de l’âge d’ouverture des droits en raison des mesures compensatrices et du fait que des assurés ne pourront pas poursuivre leur activité jusqu’à l’atteinte du nouvel âge de la retraite à taux plein. Ils seront contraints de partir à la retraite avec une décote.

Âge conjoncturel de départ en retraite estimations et projections 2022 et 2023

Sources : Drees, et Trajectoire, hypothèses COR 2023.

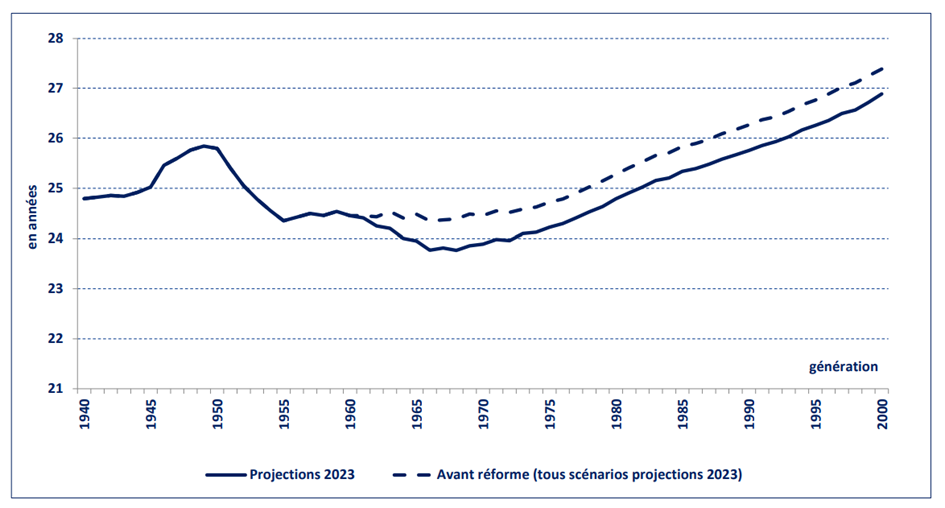

Le report de l’âge légal de 62 à 64 ans se traduira par une moindre espérance de vie à la retraite mais celle-ci continuera à augmenter génération par génération.

Durée de la retraite par génération, générations 1940 à 2000

Sources : Drees, et Trajectoire, hypothèses COR 2023.

Le Comité de Suivi des Retraites s’est gardé de proposer des pistes de réformes, considérant que le temps est à la mise en œuvre de la réforme de 2023 et non à l’adoption de nouvelles mesures. Cette prudence est également dictée par le fait que le comité entend attendre les premières évaluations de la réforme avant de se déterminer sur d’éventuels aménagements. Par ailleurs, les régimes de retraite sortent d’une période troublée marquée par la crise sanitaire. En 2024, le COR réalisera un rapport concernant tous les régimes qui permettra de disposer d’une photographie précise de leur situation financière. Le CSR indique dans sa conclusion que l’année prochaine, les pouvoirs publics devront se conformer au nouveau cadre budgétaire défini par la Commission de Bruxelles, ce qui pourrait donner lieu à des ajustements pour les régimes de retraite.

Concernant la réforme systémique visant à instituer un régime universel, le CSR comprend son abandon compte tenu de la situation économique et sociale. Il souligne néanmoins que la réforme de 2023 des retraites a démontré que le recours aux curseurs paramétriques a atteint ses limites. Il note que la complexité du système actuel rend les réformes, par nature, peu lisibles. Le partage du constat sur la situation réelle des régimes est de moins en moins possible. Le débat sur les soldes comptables est inaudible car donnant à des analyses contradictoires.

La réforme de 2023 a été, aux yeux des rapporteurs du CSR, d’autant plus source de tensions qu’elle concernait des femmes et des hommes à proximité de l’âge de départ à la retraite, celles et ceux issus notamment des générations 1961 à 1965. Le CSR estime que le gouvernement aurait dû mieux anticiper l’adoption des mesures d’âge. L’instauration de clauses automatiques d’indexation pour l’âge de départ à la retraite ou de la durée de cotisation en fonction des gains d’espérance de vie permettrait des ajustements moins violents. Le CSR préconise également de trouver des moyens de réduire la dépendance des régimes de retraite à la croissance. Par ailleurs, il souhaite également que les liens entre régimes de base et régimes complémentaires soient renforcés afin de permettre, par exemple, le respect de la règle du taux de remplacement à 85 % pour les personnes à revenus modestes.

Le Comité de Suivi des Retraites a complété les travaux du Conseil d’Orientation des Retraites en soulignant avec plus de netteté les équations délicates auxquelles le système de retraite français est confronté. L’idée d’une convergence des règles est implicitement suggérée afin de faciliter l’équilibrage des comptes. Avec une population de retraités amenée à augmenter et une faible croissance, la réapparition des déficits n’est pas en soi une surprise. Le point important que soulèvent les deux organismes est la dégradation à venir du pouvoir d’achat des retraités, ce qui risque d’être un sujet sensible dans les prochaines années.

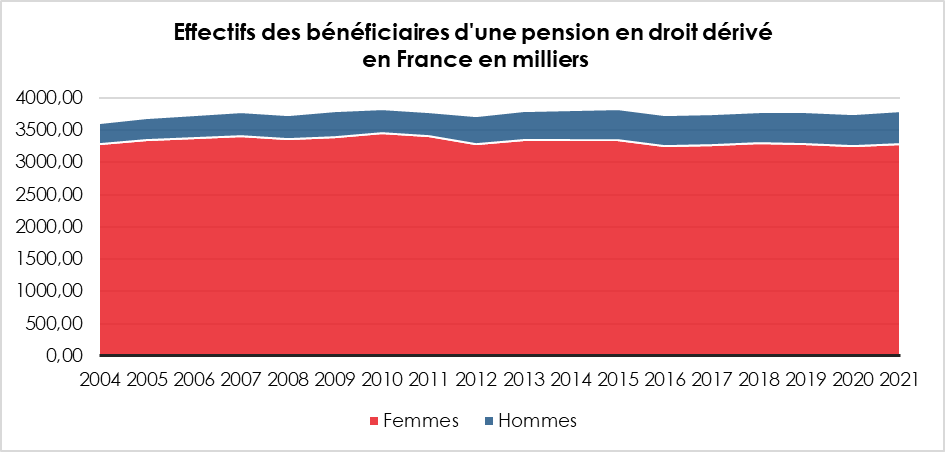

Les bénéficiaires de pension de réversion, qui sont-ils ?

En France, en 2021, selon la DREES, 4,4 millions de personnes percevaient une pension de droit dérivé de la part d’un régime obligatoire de base ou complémentaire. Cette pension, appelée aussi pension de réversion, correspond à une partie de la retraite d’un assuré décédé reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant. En dix ans, le nombre de bénéficiaires d’une pension de réversion a augmenté de 4,1 %. Parmi les bénéficiaires des pensions de réversion, 1,0 million (soit un quart) ne perçoivent aucune pension de droit direct, soit parce qu’ils n’ont pas encore liquidé leurs droits propres, soit parce qu’ils n’ont pas travaillé – du moins en France – ou pas suffisamment longtemps pour recevoir, à ce titre, une pension sous forme de rente. Le nombre de nouveaux bénéficiaires d’une pension de réversion reste relativement stable depuis le début des années 2010. En 2021, 237 700 personnes ont nouvellement bénéficié d’une pension de droit dérivé.

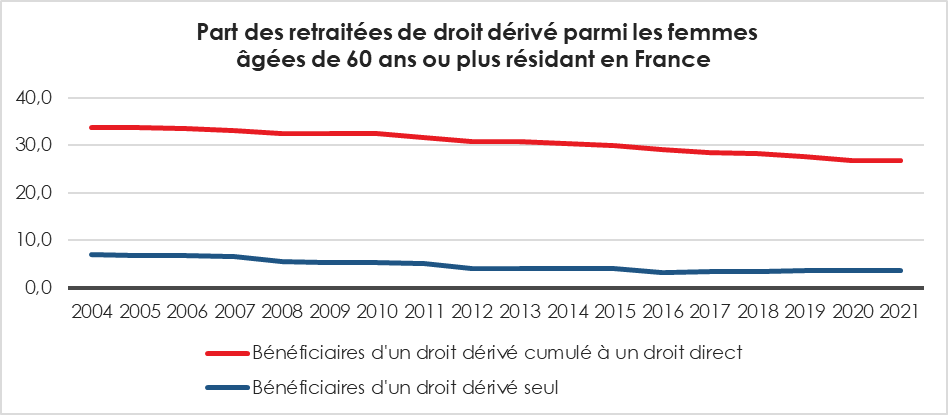

Cercle de l’Épargne – données DREES

Une population avant tout féminine

88 % des bénéficiaires d’une pension de droit dérivé sont des femmes. Cette surreprésentation est imputable à leur longévité supérieure à celle des hommes, au fait qu’elles sont en moyenne deux à trois ans plus jeunes que leurs conjoints et que leurs droits à pensions sont plus faibles que ceux de ces derniers. Les revenus des veufs dépassent, en règle générale, le plafond de ressources pour être éligibles à la réversion, à la différence de ceux des femmes.

Cercle de l’Épargne – données DREES

Avec l’augmentation du taux d’activité féminine et la réduction des inégalités en matière salaires et de pensions, la proportion des femmes parmi les bénéficiaires d’une pension de droit dérivé diminue légèrement au fil des années. Elle atteignait 90 % en 2009. Les femmes sont également surreprésentées parmi les personnes percevant une pension de droit dérivé sans cumul avec une pension de droit direct. Leur part parmi cette population est de 95 %, alors qu’elle est de 86 % parmi les personnes qui cumulent une pension de droit dérivé avec une pension de droit direct. Les personnes résidant à l’étranger sont nettement plus nombreuses, elles aussi, parmi les bénéficiaires d’un droit dérivé seul, 44 %, contre 5 % parmi celles cumulant droit direct et droit dérivé. Parmi les femmes âgées de 60 ans ou plus résidant en France, la part des bénéficiaires d’une pension de droit dérivé seule a diminué de moitié entre 2004 et 2021 (passant de 7,0 % à 3,7 %). Cette diminution s’effectue à un rythme plus fort que pour les femmes de 60 ans ou plus bénéficiaires à la fois d’une pension de droit dérivé et d’une pension de droit direct, dont la part augmente de 33,7 % à 26,8 % pendant la même période.

Des bénéficiaires âgés

En 2021, les bénéficiaires d’une pension de droit dérivé sont en moyenne plus âgés que les retraités de droit direct. L’âge médian des premiers est ainsi de 79 ans et 2 mois, contre 73 ans et 2 mois pour les seconds. Cette caractéristique est liée au fait que la pension de réversion s’adresse aux veuves et aux veufs. Avec l’allongement de l’espérance de vie, la perte du conjoint intervient de plus en plus tardivement. Par ailleurs, la proportion de femmes ayant des pensions faibles leur permettant d’accéder aux pensions de réversion est plus élevée au sein des générations les plus anciennes.

Les âges médians des bénéficiaires selon le sexe sont proches : 79 ans et 8 mois pour les femmes, contre 77 ans et 8 mois pour les hommes. La part des femmes et des hommes de plus de 85 ans parmi les bénéficiaires est similaire : 33 % sont des femmes et 28 % sont des hommes. Les titulaires d’une pension de droit dérivé de 65 ans ou plus représentent 90 % de l’ensemble des bénéficiaires. La part des 85 ans ou plus atteint 32 %, soit 1,4 million de bénéficiaires. Le nombre de titulaires croît avec l’âge entre 50 et 85 ans. Pour les générations plus récentes, la part des bénéficiaires âgés de 60 à 64 ans est plus faible, de 11 % pour les générations nées de 1937 à 1941, et de 9 % pour les générations nées de 1947 à 1951.

Près des deux tiers des pensions de réversion sont délivrées par le régime général

En 2021, 2,8 millions de personnes perçoivent une pension de droit dérivé du régime général, y compris les indépendants depuis leur intégration à ce régime en 2020. En outre, 3,0 millions en perçoivent une du régime unifié fusionnant l’Association générale des institutions de retraite des cadres et l’Association pour les régimes de retraite complémentaire des salariés (Agirc-Arrco). Les régimes de base du secteur privé (régime général, Mutualité sociale agricole [MSA] salariés, MSA non-salariés) versent, au total, 3,9 millions de pensions de droit dérivé, tandis que les régimes de la fonction publique (fonction publique d’État pour les fonctionnaires civils [FPE civils], fonction publique de l’État pour les militaires [FPE militaires] et Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales [CNRACL]) en versent 0,6 million. La part des bénéficiaires percevant uniquement un droit dérivé dans un régime (c’est-à-dire non cumulé avec un droit direct dans le même régime) parmi les bénéficiaires d’un droit dérivé est supérieure à 75 % dans la plupart des régimes.

Le système financier français : un système résilient

Au cours du premier semestre, aux États-Unis comme en Suisse, plusieurs établissements bancaires ont été confrontés à des problèmes ayant conduit à leur rachat pour éviter une banqueroute. La hausse des taux, surtout elle est brutale, peut potentiellement fragiliser les établissements financiers. En France, le régulateur, l’ACPR, qui relève de la Banque de France, veille au contrôle de ces établissements. En l’état actuel, aucune menace de liquidité ou de la solvabilité n’a été constatée. Les autorités de tutelle veillent également à ce que l’évolution du crédit ne mette pas en danger les agents économiques et par ricochet l’ensemble du secteur financier. En France, les agents non financiers (administrations, sociétés non financières, ménages) se sont fortement endettés ces dernières années. Cet accroissement est encore gérable, même si une vigilance accrue est nécessaire.

Le système financier résiste à la remontée des taux d’intérêt. Les difficultés rencontrées au printemps 2023 par des banques américaines ou suisses ont été résolues sans effet domino notoire. Les mécanismes de supervision institués en 2009 après la crise des subprimes ont rempli leur rôle. Le ralentissement de la progression de l’endettement, en lien avec la hausse des taux, est salutaire pour limiter les risques de solvabilité des différents agents économiques et en premier lieu des ménages ou des entreprises. Les banques et les assureurs français bénéficient d’un niveau élevé de fonds propres et de liquidités pour faire face à la remontée des taux.

La solidité des établissements financiers est soutenue par un cadre prudentiel et de supervision européen rigoureux au sein de l’Union bancaire. Dans l’Union européenne, le cadre réglementaire défini au niveau international (Bâle III) s’applique à toutes les banques, même les plus petites quand, aux États-Unis, il ne s’applique qu’à 13 banques. Les banques régionales américaines sont soumises à des exigences moins contraignantes qu’en Europe. Le modèle de supervision actif de la zone euro, au sein du Mécanisme de surveillance unique (MSU) constitue un gage de sécurité. Les enquêtes menées sur place et sur pièces ainsi que les crash-tests de résistance permettent d’apprécier en temps réel les risques des différents établissements financiers.

Des banques solides

Les banques françaises affichent des niveaux élevés de solvabilité et de liquidités. Elles disposent de dépôts stables. À court terme, elles doivent néanmoins faire face à une remontée de leurs coûts de financement en raison de la progression de l’encours des dépôts rémunérés dans le total des dépôts et du renouvellement de leur dette de marché à des taux plus élevés. Cette évolution au niveau de leur passif pourrait dégrader leurs résultats en 2023.

Des assureurs confiants

L’inflation et la hausse des taux ne sont pas sans incidences pour les assureurs. Pour les assureurs non-vie, l’inflation pèse sur le coût des prestations à servir car les activités sont exposées à une hausse des coûts des sinistres et des frais. Les assureurs vie sont confrontés à un rendement de l’actif moyen inférieur aux taux de marché, ce qui engendre un risque d’augmentation des rachats, en particulier sur les fonds en euros. Sur les cinq premiers mois de l’année, la décollecte des fonds euros a atteint 12 milliards d’euros. Les rachats restent néanmoins mesurés notamment du fait de la revalorisation du rendement des fonds euros intervenue en 2022. Si le Livret A peut concurrencer temporairement la collecte brute, son plafonnement à 22 950 euros limite les sorties de l’assurance vie. La remontée des taux, si elle est progressive, permettra une amélioration du taux de rémunération des fonds euros qui devraient combler ainsi leur écart avec le taux du Livret A. Les assureurs devraient continuer de puiser dans leurs Provisions pour Participation aux Excédents (PPE) pour améliorer cette rémunération.

Des marchés « actions » en proie à une forte volatilité

La volatilité des marchés financiers devrait rester importante compte tenu des incertitudes concernant les taux d’intérêt en lien avec la résorption plus ou moins rapide de la vague inflationniste. Certains indicateurs de valorisation des actifs risqués, en particulier sur les marchés actions, laissent entrevoir un excès d’optimisme pouvant amener à une correction en cas de choc. Une remontée brutale des cours de l’énergie pourrait ainsi donner lieu à un ajustement sur les cours des actions. Les investisseurs ont, en effet, fait le pari d’une baisse de l’inflation au cours du second semestre 2023, baisse qui pourrait être remise en cause en cas de tensions sur le marché de l’énergie ou des produits agricoles.

Selon le Conseil de stabilité financière (CSF), environ 14 % des actifs financiers mondiaux sont gérés par des intermédiaires financiers non bancaires exposés à des risques semblables à ceux des banques. Ces acteurs pourraient connaître des besoins de financement importants en cas de choc de marché, par le biais d’appels de marges ou de demandes de rachats, et ainsi renforcer les dynamiques adverses de marchés à travers des ventes forcées d’actifs. Les autorités de régulation, ACPR et AMF, appellent de leurs vœux un renforcement de leur cadre réglementaire.

Les entreprises françaises endettées mais sans excès majeur

Malgré un endettement élevé au regard des comparaisons européennes, les sociétés non financières (SNF) françaises demeurent solides. Elles peuvent compter sur leurs bons résultats et sur une structure d’endettement majoritairement à taux fixe et avec des maturités relativement longues. Cette situation les protège d’un choc de taux brutal. Depuis décembre 2022, le taux de croissance des financements aux SNF a ralenti, mais reste positif. Le nombre de défaillances d’entreprises poursuit sa normalisation depuis novembre 2021 en se rapprochant du niveau qui prévalait avant la pandémie. Pour les banques, si le risque sur les emprunts des entreprises augmente, il reste maîtrisable.

Une correction mesurée du marché immobilier

La hausse des taux d’intérêt commence à se faire ressentir sur le marché immobilier. La production de crédits reste néanmoins plus dynamique en France que dans le reste de la zone euro. Après plusieurs années de forte hausse, les prix de l’immobilier décélèrent. Ils sont en recul à Paris et augmentent plus faiblement dans le reste de la France. Une correction mesurée des prix de l’immobilier permettrait de ramener le ratio prix/revenu des ménages vers les niveaux acceptables et proches de ceux qui étaient les leurs avant la crise covid.

Les ménages français sont peu touchés par le durcissement de la politique monétaire car ils se sont endettés à taux fixe. L’assainissement des conditions d’octroi du crédit, depuis l’adoption des mesures du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) fin 2020 – taux d’effort maximal des emprunteurs à 35 % des revenus et une durée de prêt maximale à 25 ans pour le crédit à l’habitat, avec une flexibilité limitant à 20 % la part de la production de crédit non conforme à ces conditions – réduit les risques au niveau des remboursements.

L’immobilier commercial en difficulté face à la montée en puissance du digital

Les achats en ligne représentent désormais plus de 10 % de la consommation des ménages. Leur augmentation rapide durant la crise sanitaire et la persistance des habitudes prises influent sur la rentabilité des commerces de détail. Les prix de l’immobilier commercial subissent cette évolution et la remontée des coûts de financements. Pour les banques et les assurances, ces expositions restent modestes par rapport à leur total de bilan. Les fonds d’investissement immobilier ouverts sont exposés à un risque de liquidité, en cas de retrait des investisseurs, mais ces risques sont contrebalancés par la présence d’investisseurs aux comportements stables et la mise en place d’outils de gestion de la liquidité.

Les finances publiques en zone de vigilance

Avec une dette de plus de 3 000 milliards d’euros et un déficit publics de 4,7 % du PIB en 2022, la France figure parmi les mauvais élèves de l’Union européenne en matière de finances publiques. Les mesures de soutien aux ménages et aux entreprises prises après le déclenchement de la guerre en Ukraine ont suivi celles de la crise sanitaire. Elles ont retardé l’assainissement des comptes publics.

À politique inchangée, la dette publique ne diminuerait pas au cours des prochaines années. La Cour des Comptes a souligné que la France sera le dernier pays au sein de la zone euro à entamer la décrue de celle-ci. La France devra faire appel aux investisseurs étrangers pour la financer. Le maintien d’une croissance potentielle élevée est indispensable pour éviter une augmentation des taux d’intérêt.

**

*

Le niveau d’endettement des agents économiques est en France élevé. Il est compensé par un taux d’épargne qui est un des plus importants de la zone euro. L’attractivité financière de la France demeure correcte et permet de faire face à des coûts acceptables aux besoins de financement. Cette situation demeure malgré tout fragile compte tenu de l’ampleur des déficits publics. La poursuite de la remontée des taux d’intérêt pourrait remettre en cause la politique d’investissement des entreprises et placer certaines d’entre elles en difficulté sachant qu’elles doivent rembourser leurs Prêts Garantis par l’État (PGE).

Les Français et leur épargne, les leçons du premier semestre

Questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

Malgré l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, les ménages ont maintenu un fort taux d’épargne. Comment expliquez-vous cette apparente contradiction ?

Depuis trois ans, le taux d’épargne des ménages se maintient à un niveau élevé. Il était, au premier trimestre 2023, de 18,3 % du revenu disponible brut, soit trois points au-dessus de son niveau d’avant la crise sanitaire. Les Français préfèrent diminuer leurs dépenses de consommation plutôt que toucher à leur cagnotte covid.

Ce comportement est assez classique. En période d’inflation, les ménages renforcent leur épargne de précaution par crainte des augmentations à venir. Il y a aussi un effet d’encaisse. Ils veulent maintenir constante la valeur de leur patrimoine. Les ménages sont conscients que l’inflation érode la valeur de leur patrimoine mais cela ne les empêche pas d’épargner, bien au contraire. Même si le ressenti est différent, depuis le début de l’année 2022, les pertes de pouvoir d’achat sont limitées permettant le maintien d’un fort volant d’épargne. Il convient néanmoins de souligner que les ménages les plus modestes n’ont pas ou plus les moyens d’épargner.

Le Livret A a été le grand gagnant des six premiers mois 2023. Quels ont été, au-delà de ce succès, les choix de placement des ménages ?

Le phénomène marquant du premier semestre est surtout la baisse de l’encours des dépôts à vue. Après avoir connu une augmentation rapide depuis 2016 et surtout depuis le début de la crise sanitaire, les dépôts à vue, les comptes courants se vident au profit du Livret A, du LDDS et du LEP. Leurs encours sont passés de 543 milliards d’euros fin septembre 2022 à 505 milliards d’euros fin avril 2023. Il reste malgré tout nettement supérieur à son niveau de décembre 2019, 406 milliards d’euros. Chaque ménage avait ainsi fin avril, en moyenne, 17 000 euros sur ses comptes courants. Cette réallocation a profité essentiellement aux Livrets A et aux LDDS. La collecte de ces deux produits a atteint 32,4 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année. Pour le seul Livret A : 26 milliards d’euros. L’encours du Livret A et du LDDS est passé de 510 à 544 milliards d’euros de fin décembre à fin mai. Le Livret d’Épargne Populaire, qui faisait l’objet d’une désaffection depuis des années, a connu une vive croissance. Il est le seul produit à être indexé sur l’inflation.

L’épargne réglementée a bénéficié à plein de l’augmentation de revalorisation de ses taux de rendement. Les trois revalorisations intervenues entre le 1er février 2022 et le 1er février 2023 ont conduit les ménages à privilégier ce type d’épargne. Même si les transferts de l’assurance vie vers le Livret A sont limités, ce placement a néanmoins été pénalisé par l’écart de taux qui s’est établi avec le second. La collecte nette sur les six premiers mois de l’année n’a été que de 4,1 milliards d’euros, contre 9,5 milliards d’euros en 2022. Les cotisations brutes sont en retrait et les sorties restent abondantes. En mai, une décollecte de 1,6 milliard d’euros a été enregistrée. Celle-ci a atteint, pour les seuls fonds euros, 12 milliards d’euros.

Le gouvernement a décidé de ne pas revaloriser le taux du Livret A et a annoncé son gel, le 13 juillet dernier, pour 18 mois. Comment appréciez-vous cette décision ?

Les épargnants attendaient un taux du Livret A à 3,5 ou 4 %, ils ont eu le droit à un taux maintenu à 3 % et cela durant les dix-huit prochains mois. En prenant cette décision, le Ministre de l’Économie fait le pari de la baisse de l’inflation. Il souhaite également une reprise de la consommation qui est, depuis des mois, en berne. Le taux de 3 % sera plus compétitif à mesure de la décrue de cette dernière. Il a souhaité ne pas pénaliser les bénéficiaires des ressources de l’épargne réglementée, en particulier les bailleurs sociaux. Une augmentation du taux du Livret A constitue une charge pour les banques et pour la Caisse des Dépôts et Consignations qui centralise jusqu’à 60 % des ressources collectées. Par sa décision, le Ministre de l’Économie a voulu éviter de nouveaux surcoûts pour les banques au moment où les taux d’intérêt sur les emprunts augmentent.

Une des raisons de la non-application de la formule est également liée à la hiérarchie des taux. Un taux autour de 4 % aurait constitué un pic dans la hiérarchie des taux. Un produit d’épargne de court terme comme le Livret A serait ainsi beaucoup mieux rémunéré que les autres produits de court terme (dépôts à terme, livrets bancaires) mais aussi que certains produits de long terme et en particulier les fonds euros de l’assurance vie qui sont en décollecte depuis le début de l’année.

Le gel de 18 mois du taux du Livret A est le deuxième décrété depuis 2017. Le taux avait été bloqué durant le premier mandat d’Emmanuel Macron, jusqu’en 2021 à 0,5 %. Cette fois-ci, le ministre de L’Économie promet que le taux ne changera pas d’ici 2025 même si l’inflation revient dans sa zone cible des 2 %.

Le marché actions résiste bien. Dans un contexte de remontée des taux, cela constitue-t-il surprise ?

Après une année 2022, en repli, -9,5 %, le CAC 40 a gagné 14 % au cours du premier semestre. Il est notamment porté par le secteur du Luxe. Les autres grands indices boursiers sont également en hausse, en particulier le Nasdaq, avec comme symbole Apple dont la capitalisation a dépassé la semaine dernière 3 000 milliards de dollars.

Les valeurs boursières augmentent en lien avec les bons résultats des entreprises qui ont réussi à répercuter la hausse de leurs coûts sur leurs prix. Les investisseurs croient, par ailleurs, à la fin rapide de la vague inflationniste. Ils pensent que le plus dur est derrière eux en matière de hausse de taux d’intérêt. Ils ne s’inquiètent pas outre mesure des risques de récession.

L’immobilier est-il entré dans une crise de longue durée ?

Le marché de l’immobilier s’est certes retourné mais de manière modérée. Il subit la hausse de taux d’intérêt ainsi qu’un effet de correction après l’envolée des prix post covid. Après un doublement en vingt ans des prix, la baisse constatée ces derniers mois reste modeste : -0,4 % sur le premier semestre pour l’ensemble de la France. La baisse est plus importante à Paris mais la hausse y avait été aussi plus forte. Aux États-Unis, après un ajustement marqué en 2022, les prix sont de nouveau orientés à la hausse. Il est trop tôt pour évoquer une crise de l’immobilier. La demande en logements reste forte quand l’offre demeure faible. Les Français souhaitent des logements plus grands plus proches de la nature et de la mer et si possible à proximité des grandes agglomérations. Cette propension crée des tensions sur les prix au sein de nombreux territoires.

Edito de Jean-Pierre Thomas d’août : Il n’y a pas que le Livret A dans la vie

Au cours du premier semestre, Le Livret A a enregistré record sur record avec 26 milliards d’euros de collecte nette et un encours de 401 milliards d’euros. Ce dernier est plus élevé que ceux de l’épargne retraite et est quatre fois supérieur à celui du Plan d’Épargne en Actions. Le succès de ce produit repose sur un triptyque bien connu : sécurité, liquidité, et absence de fiscalité. Il bénéficie d’une médiatisation hors pair grâce à sa large diffusion (plus de 56 millions de Livrets A sont en circulation) et à son taux unique fixé par le gouvernement. Sans équivalent à l’étranger, ce produit de court terme est devenu le maître étalon de l’épargne française. Les responsables politiques font mine de s’en étonner ou de s’en inquiéter tout en appelant de leurs vœux la création de nouveaux livrets défiscalisés. Que ce soit pour financer l’industrie, la défense ou la transition énergétique, la création de livrets de court terme serait la solution miracle. Le Livret A, en permettant la transformation de ressources courtes en emplois de long terme, est digne d’un alchimiste. Sur moyenne période, l’épargnant ne sort pas gagnant de cette transformation. Bien souvent, ce dernier n’utilise pas le Livret A comme un produit d’épargne de précaution en y laissant dessus ses liquidités durant plusieurs années. Il aurait tout avantage à recourir à des produits de long terme qui seraient par ailleurs moins coûteux pour l’économie. La médiatisation sur le Livret A cultive l’aversion aux risques des Français qui se privent d’une épargne plus rentable. Interrogé récemment par la Mission d’information relative à la rémunération de l’épargne populaire et des classes moyennes à l’Assemblée nationale, je m’étonnais de la difficulté pour les Français d’accéder à des produits d’épargne convenablement rémunérés en lien avec le non-coté et les fonds d’infrastructure. À l’étranger, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, les épargnants peuvent souscrire à des produits conciliant sécurité et rendements supérieurs à ceux proposés à travers l’épargne réglementée. Il y a une ardente nécessité à démocratiser l’accès à ce type de produits en simplifiant la réglementation. Aujourd’hui, les tickets d’entrée pour les produits attractifs sont élevés, les rendant inaccessibles aux classes moyennes. La création d’un véritable marché de capitaux unifié au sein de la zone euro avec des opérateurs pouvant le couvrir totalement devrait constituer une priorité. En proposant des produits européens, l’effet de mutualisation réduira les risques. La possibilité de les vendre dans les vingt pays de la zone sera, par ailleurs, une source d’économies pour les professionnels de la finance. Aux États-Unis, la profondeur de marché constitue une des raisons du succès du non-coté auprès des épargnants.

Depuis plus de quarante ans, les pouvoirs publics appellent de leurs vœux le développement d’une épargne investie en actions, des SICAV Monory au Plan d’Épargne Retraite (PER). L’ensemble des initiatives prises n’ont pas été vaines, comme en témoigne le succès du PER depuis sa création en 2019. Il est important que ce dernier puisse, comme l’assurance vie, servir de vecteur à des produits innovants contribuant réellement à financer les entreprises et en particulier leur transition énergétique.

Jean-Pierre Thomas

Avec la hausse des taux immobiliers, faut-il faire appel à votre vieux pel pour obtenir un crédit?

Cité sur le site de BFMTV, le Directeur du Cercle de l’Epargne explique que « depuis 10 ans, le PEL n’avait plus beaucoup d’intérêt sur son côté crédit« , puisque les taux du marché immobilier étaient bas par ailleurs.

Épargne : avec un livret A bloqué à 3 %, sur quel placement faut-il miser ?

Dans cet article consacré aux placements, Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne indique que « Si vous allez sur les fonds euros de l’assurance-vie, vous n’êtes pas sûrs, loin de là, d’avoir un rendement de 3 % net, donc en l’état actuel des choses, le livret A et le livret de développement durable et solidaire offrent une rémunération garantie attractive ». il estime en revanche qu’ « Y placer de l’argent au-delà de l’épargne de précaution,[..] est rationnel. »

L’épargne placée en assurance vie a repris un peu de souffle en juin

Boursier.com cite dans cet article Philippe Crevel qui rappelle qu’« en 2022, la collecte nette du premier semestre avait été de 9,5 milliards d’euros. Avant la crise sanitaire, en 2019, elle s’était élevée à 14 milliards d’euros. Il y a indéniablement un effet taux de rendement ». Pour le directeur du Cercle de l’Epargne « le rendement des fonds euros devrait continuer à s’améliorer en 2023 et se situer autour de 2,8% ce qui les rapprochera du taux du Livret A. D’ici leur publication, au début de l’année 2024, il est fort probable que leur décollecte se poursuive. Elle sera sans nul doute compensée par la collecte des unités de compte et cela d’autant plus si les marchés financiers restent bien orientés »

Nouveau record d’encours pour l’assurance-vie

Investir revient sur la collecte de l’assurance vie en juin et cite dans cet article le Directeur du Cercle de l’Epargne.

Crédit immobilier : quel produit d’épargne utiliser en priorité pour son apport ?

Dans Capital, Philippe Crevel revient sur les placements à privilégier pour accompagner le financement d’un bien immobilier.

L’assurance vie sauvée par les unités de compte en juin

Assurance vie/PER – Résultats du mois de juin 2023

L’assurance vie sauvée par les unités de compte

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Petit rebond en juin de la collecte nette de l’assurance vie

Après la contreperformance du mois de mai (-1,6 milliard d’euros), l’assurance vie a renoué, en juin, avec une collecte nette positive de 1,7 milliard d’euros. Ce résultat est meilleur que celui enregistré l’an dernier pour le même mois (528 millions d’euros). Le mois de juin est en règle générale moyen pour l’assurance vie. En vingt ans, elle a enregistré trois décollectes (2012, 2013 et 2020). En moyenne, la collecte nette est de 0,95 milliard d’euros.

Le mois de juin, comme les précédents, a été marqué par une décollecte sur les fonds euros toujours victimes de leur faible rendement et de la concurrence de l’épargne réglementée. La décollecte des fonds euros a été, en juin, de 2,8 milliards d’euros. Sur les six premiers mois, elle a atteint 15,5 milliards d’euros. Sur la même période, la collecte des Unités de Compte (UC) a été positive à hauteur de 19,5 milliards d’euros.

Au total, pour le premier semestre, la collecte nette a, pour l’assurance vie, atteint 4,1 milliards d’euros soit bien moins que celle du Livret A (25,84 milliards d’euros). Ce résultat est en-deçà de la moyenne de l’assurance vie sur ces dernières années. En 2022, la collecte nette du premier semestre avait été de 9,5 milliards d’euros. Avant la crise sanitaire, en 2019, elle s’était élevée à 14 milliards d’euros. Il y a indéniablement un effet taux de rendement.

Des cotisations brutes en forte augmentation, preuve d’une forte propension des ménages à l’épargne

Si les ménages délaissent les fonds euros, cela ne les empêche pas d’effectuer d’importants versements sur leurs contrats d’assurance vie prouvant leur propension à l’épargne. Sur la première moitié de l’année, les cotisations en assurance vie s’élèvent à 81,8 milliards d’euros, en hausse de +6 % par rapport à la même période de 2022. Le montant des cotisations brutes s’est élevé, en effet, à 15,6 milliards d’euros en juin, contre 10,1 milliards d’euros en mai. L’année dernière, pour le mois de juin, il était de 12 milliards d’euros.

En juin, la part des cotisations en UC s’établit à 46 %, soit plus que la moyenne de ces derniers mois (41 %). La bonne tenue des marchés financiers explique cet engouement ; alimenté également par la désaffection dont sont victimes les fonds euros.

Les ménages en plein arbitrage au niveau de leur épargne

Au mois de juin, les prestations s’élèvent à 13,9 milliards d’euros, en hausse de +21 % par rapport à juin 2022. Les assurés effectuent de nombreux rachats sur leurs fonds euros (11,2 milliards d’euros). Les rachats sur les UC sont plus modestes (2,6 milliards d’euros). Sur les six premiers mois de l’année, le montant des prestations est élevé, 77,7 milliards d’euros en hausse de 19 % sur un an.

En encours au-dessus de 1 900 milliards d’euros

Pour la première fois de son histoire, l’encours de l’assurance vie dépasse 1 900 milliards d’euros (1 910,8 milliards d’euros). En plus de la collecte nette positive, le premier produit d’épargne français en volume des ménages a bénéficié de la bonne tenue de la bourse. Cet encours a progressé de +5 % sur un an. En juin 2006, il s’élevait à 1 010 milliards d’euros.

L’assurance vie entre deux eaux

L’assurance vie est pénalisée par la faiblesse des rendements des fonds euros mais profite de la bonne tenue des marchés financiers qui dopent les unités de compte. Par ailleurs, le retournement du marché immobilier incite les ménages à revenir vers l’épargne financière et en premier lieu sur l’assurance vie. Ces derniers effectuent d’importants arbitrages en sortant des fonds euros et en réallouant les sommes concernées sur les unités de compte ou sur d’autres produits d’épargne, notamment les livrets réglementés.

Le rendement des fonds euros devrait continuer à s’améliorer en 2023 et se situer autour de 2,8 % ce qui les rapprochera du taux du Livret A. D’ici leur publication, au début de l’année 2024, il est fort probable que leur décollecte se poursuive. Elle sera sans nul doute compensée par la collecte des unités de compte et cela d’autant plus si les marchés financiers restent bien orientés.

Le Plan d’Épargne Retraite trace sa route

Si l’assurance vie doute quelque peu, le Plan d’Épargne Retraite (PER) continue à enregistrer une croissance dynamique. Les cotisations ont atteint 716 millions d’euros en juin 2023, en progression également de +30 % sur un an et 62 000 nouveaux assurés ont été signés (+10 %).

Au 1er semestre 2023, les cotisations versées s’élèvent à 4,1 milliards d’euros pour près de 450 000 nouveaux assurés, soit +22 % et +20 % respectivement par rapport au 1er semestre 2022. La collecte nette des PER s’élève à +2,8 milliards d’euros (+8 % par rapport au 1er semestre 2022). Fin juin 2023, 5,1 millions d’assurés détiennent un PER pour un encours de 66,8 milliards d’euros, dont 39 % correspondent à des UC.

Le PER continue à attirer de nouveaux clients grâce notamment à l’avantage fiscal dont il est doté à l’entrée. Si son encours progresse, il demeure néanmoins modeste par rapport à celui de l’assurance vie.

Cercle de l’Épargne – données France Assureurs

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Immobilier papier : faut-il sortir des SCPI avant la baisse des prix ?

Cité dans cet article consacré aux SCPI, Philippe Crevel estime que « la forte baisse de la collecte intervient après plusieurs années de record en la matière. Il y a un phénomène de correction ».

Livret A : « Pour de l’argent de court terme, il n’y a pas mieux aujourd’hui », estime un économiste

Dans cette interview, Philippe Crevel explique le succès du Livret A malgré un rendement réel négatif et rappelle que pour obtenir un meilleur rendement, les épargnants doivent accepter de prendre des risques et aller sur des valeurs qui vont fluctuer en fonction des marchés

Livret A, LDDS : encore plus de 2 milliards d’euros nets placés en juin

Dans Boursier.com, Philippe Crevel explique que « le mois de juin n’est pas, en effet, traditionnellement porteur pour le Livret A. Depuis la banalisation de sa commercialisation en 2009, ce produit a connu quatre décollectes en juin (2009, 2010, 2014, 2015). Le montant moyen des collectes de ces dix dernières années (2013/2022) a été de 0,75 milliard d’euros. En ne retenant que les années d’avant la crise sanitaire (2013/2019), le montant moyen est de 0,23 milliard d’euros. 2023 tranche donc avec la tendance passée ».

Livret A : l’encours total dépasse les 400 milliards d’euros

Dans les colonnes des Echos, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne commente la collecte record et revient sur un semestre inédit pour le placement financier le plus répandu. Il explique les raisons du succès du Livret A et évoque les collectes à venir, compte tenu du maintien du taux à 3 %.

Le semestre royal du Livret A

Résultats du mois de juin 2023

Le semestre royal du Livret A

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A a conclu le premier semestre 2023 avec une collecte positive de 1,34 milliard d’euros. Sur les six premiers mois, la collecte aura atteint le niveau record de 25,84 milliards d’euros. L’encours du Livret A a battu en juin également un nouveau record à 401,3 milliards d’euros.

En prenant en compte le LDDS, la collecte des deux produits a été, en juin, de 2,16 milliards d’euros et sur les six premiers mois de l’année de 34,54 milliards d’euros. L’encours total a atteint fin juin 544,2 milliards d’euros.

Lors de ce premier semestre, le Livret A a conforté sa place de placement préféré des Français. Il a profité de la propension des ménages français à épargner dans cette période d’incertitudes économiques. Ces derniers privilégient toujours l’épargne à la consommation. La crainte de l’inflation et d’une dégradation éventuelle de la situation économique a incité les ménages à opter pour un comportement attentiste voire prudent. Les trois relèvements réalisés entre le 1er février 2022 et le 1er février 2023 du taux du Livret A ont conduit les ménages à réduire les liquidités disponibles sur leurs comptes courants.

Un mois de juin encore exceptionnel

La collecte du mois de juin 2023 (1,34 milliard d’euros) est certes inférieure à celle de mai (2,47 milliards d’euros) et à celle d’avril (2,33 milliards d’euros) mais reste supérieure à celle de juin 2022 (1,2 milliard d’euros).

Si une décrue de la collecte est constatée, elle demeure exceptionnelle. Le mois de juin n’est pas, en effet, traditionnellement porteur pour le Livret A. Depuis la banalisation de sa commercialisation en 2009, ce produit a connu quatre décollectes en juin (2009, 2010, 2014, 2015). Le montant moyen des collectes de ces dix dernières années (2013/2022) a été de 0,75 milliard d’euros. En ne retenant que les années d’avant la crise sanitaire (2013/2019), le montant moyen est de 0,23 milliard d’euros. 2023 tranche donc avec la tendance passée. L’effet taux demeure la principale explication de ce bon résultat. En période d’inflation, les ménages tentent de limiter au maximum l’érosion de leur patrimoine en cherchant les meilleurs rendements. Dans les années 2015/2021, les ménages ont laissé sur leurs comptes courants d’importantes liquidités car l’inflation était faible tout comme le rendement du Livret A. Il n’y avait pas un réel intérêt à placer son argent à court terme. Avec une inflation de plus de 5 %, la donne a changé. Avec un rendement de 3 %, le rendement réel du Livret A n’en demeure pas moins négatif.

Le semestre en or du Livret A

Sur les six premiers mois de l’année 2023, le Livret A connait une collecte historique de 25,84 milliards d’euros. Le précédent record datait de 2009 (21,36 milliards d’euros). En 2020, durant le premier semestre marqué par l’épidémie covid, la collecte s’était élevée à 20,41 milliards d’euros.

Le Livret de Développement Durable Solidaire dans les pas de son aîné

La collecte du mois de juin 2023 du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a été de 0,83 milliard d’euros, contre 1,05 milliard d’euros en mai 2023. Elle s’était élevée à 0,25 milliard d’euros en juin 2022. Sur les six premiers mois, le LDDS a enregistré un flux net de 8,70 milliards d’euros portant son encours à 143 milliards d’euros.

En 2023, le LDDS signe ainsi son meilleur premier semestre depuis 2009. Sur les six premiers mois de l’année, son précédent record datait de 2013 (6,43 milliards d’euros) au moment du doublement de son plafond (12 000 euros au lieu de 6 000 euros).

De plus en plus de Livrets A et LDDS au plafond

Avec les versements de ces trois dernières années, le nombre de Livrets A et de LDDS au plafond augmente à grande vitesse. Selon le rapport de l’Observatoire de l’Épargne Réglementée, 5,3 millions de livrets A détenus par des personnes physiques dépassaient le plafond réglementaire de 22 950 euros, soit 9,6 % des livrets. En 2022, ce nombre a augmenté d’un million, contre + 400 000 en 2020 et +380 000 en 2021). 24 % des LDDS sont également au plafond (12 000 euros), soit 6 millions. Ce nombre est également en hausse de 670 000 en 2022 contre 320 000 en 2021.

Les ménages ayant atteint les plafonds réglementaire peuvent compléter ceux des autres membres de la famille ou se rabattre sur les livrets ordinaires mais dont le rendement est moindre.

Une collecte plus mesurée dans les prochains mois ?

La décision du gel du rendement à 3 % durant 18 mois ne devrait pas affecter fondamentalement la collecte du Livret A même si l’effet « relèvement du taux » s’estompera avec le temps. Avec un taux de 3 %, le Livret A comme le LDDS reste compétitif par rapport à la grande majorité des placements.

Une érosion de la collecte est néanmoins à attendre d’autant plus si l’inflation se résorbe. Traditionnellement, les six derniers mois de l’année sont propices aux dépenses (vacances, rentrée scolaire, fêtes de fin d’année). Le gouvernement, en ne relevant pas le taux de 3 à 4 % du Livret A et du LDDS, entend justement inciter les ménages à retrouver le chemin de la consommation afin de sauver la croissance de l’année.

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

L’épargne réglementée au rapport

Le 18 juillet dernier, l’Observatoire de l’Épargne Réglementée qui dépend de la Banque de France a publié son rapport annuel. Ce dernier dresse un tableau complet de l’épargne française et plus particulièrement de l’épargne réglementée.

En 2022, les Français ont été économes avec un flux annuel de placement de 158,7 milliards d’euros proche du niveau de 2021 de 161,1 milliards d’euros. Ce flux reste nettement supérieur à son niveau moyen de la période de 2010/2019 (91,7 milliards d’euros). L’année 2022 a été marquée par la forte progression des dépôts bancaires rémunérés en lien avec la hausse du taux du Livret A qui est passé de 0,5 % début 2021 à 3 % le 1er février 2023. À partir du troisième trimestre 2022, les ménages ont réorienté les sommes déposées sur les comptes à vue vers les produits d’épargne réglementée. En flux annuel, le flux de l’épargne réglementée, a, en 2022, atteint quasiment le même niveau qu’en 2020, pendant la crise de la Covid-19 (40,4 milliards en 2022 et 42,2 milliards en 2020).

Longtemps boudés, dans le contexte de remontée des taux d’intérêt, les comptes à terme redeviennent attractifs (+19,4 milliards en 2022 après + 1,1 milliard en 2021). Les flux vers les livrets ordinaires ont ralenti (10 milliards après 30,9 milliards en 2021), et les flux nets vers l’assurance vie restent faibles, comme en 2021. Les flux des actions et de l’assurance vie en Unités de Compte (UC) sont en hausse. Les flux des actions non cotées sont à 21,5 milliards en 2022, contre 12,3 milliards en 2021. Ceux vers l’assurance vie en UC atteignent 35,5 milliards en 2022, contre 27,8 milliards en 2021. Les Français ont donc apparemment choisi de réorienter une partie de leur épargne vers les actions non cotées et l’assurance vie en UC, et ce en dépit de leur valorisation négative en 2022 (-55 milliards pour les actions non cotées et -84,2 milliards pour l’assurance vie en UC).

En 2022, le durcissement de la politique monétaire conduisant à une remontée des taux d’intérêt a déprécié la valeur des obligations et a conduit à une baisse du cours des actions. L’encours du patrimoine financier des ménages enregistre de ce fait une baisse de 4,3 % en 2022 pour s’établir à 5 785,6 milliards d’euros, contre 6 046,6 milliards en 2021. Les encours des produits de fonds propres diminuent de 6,5 % par rapport à l’année précédente et retombent à 2 070 milliards d’euros. La valorisation négative des produits de fonds propres suit l’évolution des cours boursiers (-9,5 % pour le CAC 40 en 2022). Quant aux produits de taux, les encours sont également en baisse : -3,1 % pour atteindre 3 638,9 milliards d’euros. Cette diminution est due à une baisse de la valorisation de -236,7 milliards (contre -35,7 milliards en 2021). La valorisation négative des produits de taux, corollaire de la sous-performance des marchés obligataires en 2022, est essentiellement le fait de l’assurance vie en euros (-217,6 milliards).

Le patrimoine financier des ménages se compose principalement de dépôts bancaires (35 %), d’assurance vie (33 %) et d’actions et assimilés (26 %). La part de l’assurance vie diminue toutefois de 3 % par rapport à 2021 en raison des effets de valorisation, au profit de la part des dépôts bancaires. En matière de flux, les dépôts à vue ne comptent plus que pour 11 % du total en 2022, quand l’épargne réglementée atteint 25 % (contre 12 % en 2021) et que les flux des autres placements, dont les fonds propres, représentent 45 % (contre 27 % en 2021). L’encours de l’épargne réglementée représente 874 milliards d’euros fin 2022 (+ 5 % sur un an).

En 2022, cette rémunération des produits d’épargne réglementée a atteint 1,82 % en moyenne annuelle pondérée, contre une inflation qui s’est établie à 5,20 %. Hors PEL, le rendement nominal moyen des livrets était de 1,46 %, contre 0,52 % en 2021. Le rendement réel instantané a donc été négatif. Néanmoins, en moyenne sur cinq ans, le rendement réel des produits d’épargne réglementée, PEL inclus, n’est négatif que de 0,3 %. À titre de comparaison, le taux de rémunération annuel des livrets ordinaires avant imposition était de 0,33 % à la fin 2022, soit un taux réel négatif de -4,87 %.

56 millions de Livrets A en France

Selon le rapport de l’Observatoire de l’Épargne Réglementée, au 31 décembre 2022, La France comptait 56 millions de Livrets A, dont 55,1 millions détenus par des personnes physiques et 0,82 million détenus par des personnes morales. En 2022, le nombre de livrets A a augmenté de 300 700 unités (+ 0,5 %), avec une hausse de 283 700 livrets pour les personnes physiques, et de 17 000 livrets pour les personnes morales. Le taux de détention des personnes physiques s’établit donc à 81 % en 2022, supérieur à celui de 2021.

3,1 millions de Livrets A ont été, en 2022, ouverts par des personnes physiques quand 2,8 millions ont été fermés. Les ouvertures atteignent leur plus haut niveau depuis 2012.

L’encours du livret A a atteint, en 2022, 375 milliards d’euros dont 350,2 milliards pour les personnes physiques et 23,8 milliards pour les personnes morales. Sur l’année 2022, l’encours des livrets A a progressé de 31,9 milliards d’euros. Cette progression, deux fois plus forte qu’en 2021, est due essentiellement aux personnes physiques (+9,7 %).

Les versements sur les livrets A détenus par des personnes physiques se sont élevés à 181 milliards d’euros en 2022, alors que les retraits ont représenté 152 milliards d’euros ; soit une collecte nette (hors intérêts) de 29 milliards d’euros. Depuis la mise en place de la collecte sur l’épargne réglementée en 2009, il s’agit de l’année enregistrant les plus hauts niveaux historiques de versements et de retraits sur livret A.

L’encours moyen d’un livret A est de 6 351 euros pour une personne physique (5 821 euros en 2021 et 5 546 euros en 2020). 5,3 millions de livrets A détenus par des personnes physiques dépassent le plafond réglementaire de 22 950 euros, soit 9,6 % des détenteurs (1 million de livrets de plus qu’en 2021, après une augmentation de 400 000 en 2020 et de 380 000 en 2021). Ces livrets représentent ainsi 36 % de l’encours. Depuis la fixation de ce plafond en 2013, la proportion des comptes dont l’encours dépasse 22 950 euros ne cesse d’augmenter. À titre de comparaison, en 2021, 4,3 millions de Français détenaient un livret A dont l’encours dépassait le plafond réglementaire, soit 7,8 % des détenteurs de ce livret.

59 % des livrets A ont plus de dix ans. Ces derniers concentrent 64 % de l’encours.

Les épargnants de plus de 65 ans possèdent 21 % des livrets A – soit leur poids dans la population française au 1er janvier 2022 – mais ils représentent 34 % des encours. En décomposant par âge, la population âgée de 18 à 25 ans ainsi que les personnes de plus de 65 ans sont celles dont les encours connaissent l’évolution la plus forte en 2022, avec respectivement 10,4 % et 10,5 % de croissance. Les personnes âgées de 25 à 45 ans ont quant à elles le taux de croissance le plus faible (7,9 %). 34 % des ouvertures de livrets A en 2022 ont été effectuées par les étudiants et mineurs, alors que ceux-ci ont un poids dans la population de 8 %. Les salariés en emploi représentent 40 % des ouvertures, les retraités 8 %, les chômeurs et autres inactifs 12 % et les entrepreneurs 3 %.

Les départements de Lozère, de Haute-Loire et de l’Aveyron sont en tête en matière d’encours moyen du livret A par détenteur. Les départements de Seine-Saint-Denis, de l’Aisne et du Val-d’Oise sont au contraire ceux où les encours moyens sont les plus faibles (9 %).

4,9 millions de livrets A sont inactifs – c’est-à-dire sans un versement ou un retrait – depuis au moins cinq ans, dont 3,7 millions ont un encours inférieur à 150 euros. Ces 4,9 millions de livrets représentent un encours de 14,8 milliards d’euros (0,06 milliard pour les seuls livrets à l’encours inférieur à 150 euros). Le nombre moyen de mouvements constatés sur les livrets A actifs s’établit, en 2022, à 5,4 versements et 6 retraits par an, soit environ un mouvement par mois.

Près de 25 millions de LDDS

Au 31 décembre 2022, le nombre de Livret de Développement Durable et Solidaire s’élevait à 24,8 millions en progression de 256 000 unités (+1 %) depuis le 31 décembre 2021. En 2022, 1,7 million de LDDS ont été ouverts et 1,3 million ont été fermés. Son taux de détention dans la population des plus de 18 ans atteint 46,2 %. L’encours du LDDS s’est élevé, fin 2022, à 134 milliards d’euros. Depuis le 31 décembre 2021, il a progressé de 7,9 milliards d’euros (+ 6,3 %), contre +9,7 % pour le Livret A. Les versements sur les LDDS se sont élevés à 58 milliards d’euros, alors que les retraits ont représenté 52,7 milliards d’euros, soit une collecte nette (hors intérêts) de 5,3 milliards d’euros. Il s’agit du niveau de versement le plus élevé jamais enregistré, même si la collecte nette de 2020 était supérieure du fait de retraits plus faibles à cause de la crise sanitaire.

L’encours moyen d’un LDDS est de 5 400 euros (5 100 euros en 2021), en progression continue depuis 2009. Les 24 % de LDDS dont l’encours dépasse le plafond réglementaire de 12 000 euros. 55 % de l’encours du LDDS est détenu par les 24 % de titulaires dont le livret a atteint le plafond. En 2022, 6 millions de comptes sont au plafond, soit 1 million de plus qu’en 2019 avec une augmentation nette en 2022 (670 000 livrets, contre 320 000 livrets en 2021).

Les épargnants de plus de 65 ans détiennent 42 % des encours des LDDS, mais 36 % des livrets pour un poids dans la population française de 21 % en 2022.

Les départements ayant les encours totaux les plus élevés en 2022 sont, comme en 2021, Paris, les Hauts-de-Seine, et le Nord.

1,1 million de LDDS sont inactifs depuis au moins cinq ans, contre 1,4 million en 2021. Le nombre moyen de mouvements constatés sur les LDDS actifs s’établit en 2022 à 3,5 versements et 3,3 retraits par an, soit environ un mouvement tous les deux mois. 58 % des LDDS ont plus de dix ans, et concentrent 60 % de l’encours.

Depuis la fin de l’année 2020, les établissements distribuant le LDDS ont l’obligation de proposer annuellement à leurs clients d’utiliser les sommes qui y sont déposées pour faire un ou plusieurs dons à des entreprises de l’économie sociale et solidaire ou d’utilité sociale. Au cours de l’année 2022, 2 550 dons ont été effectués, pour un total de 1,2 million d’euros.

Le LEP, regain de forme grâce à son taux élevé

Après 15 ans de baisse, le nombre de Livret d’Épargne Populaire (LEP) est en hausse. La hausse de la rémunération et la simplification du processus de vérification de l’éligibilité au produit expliquent cette progression.