La réversion, un dossier en suspens

Apparue au XIXe siècle, la réversion s’est constituée, à l’origine, dans le prolongement du devoir de protection dû à la femme par son mari, auquel incombait, jusqu’en 1971, le statut de chef de famille en application de l’article 213 du Code civil. Fin 2021, tous régimes confondus, 4,4 millions de personnes étaient titulaires d’une pension de réversion et le montant des masses financières servies s’élevait à 37,4 milliards d’euros.

Le projet de réforme visant à instituer un système universel de retraite prévoyait de réformer et d’unifier les systèmes de réversion. Avec l’abandon de ce projet, ces systèmes demeurent divers. La simplification reste à faire.

Des conditions d’éligibilité hétérogènes

Au décès de l’assuré, les droits à la pension de réversion sont déterminés en fonction des droits acquis par le défunt, et d’autre part, de la réglementation en vigueur à cette date, que l’assuré ait ou non liquidé sa pension au moment du décès.

Les pensions de base

Dans les régimes de la fonction publique et dans la plupart des autres régimes spéciaux, aucune condition d’âge n’est requise. Pour les autres régimes, des seuils d’âge ont été prévus. Ils peuvent varier entre 40 et 60 ans. Ce seuil est de 55 ans pour le régime général. Toutefois, les conjoints des assurés du régime général qui ne remplissent pas la condition d’âge peuvent demander à bénéficier de l’allocation veuvage.

À la différence du régime général et des régimes alignés ainsi que des régimes de base des professions libérales et des exploitants agricoles, une condition d’ancienneté du mariage, comprise entre 2 et 4 ans, est exigée dans les régimes spéciaux et de la fonction publique. Cette condition, toutefois, disparaît dans plusieurs de ces régimes quand un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

En plus de la condition d’âge, les régimes complémentaires des professions libérales (hors avocats) et exploitants agricoles exigent également une condition d’ancienneté du mariage de 2 ans.

L’éligibilité à la pension de réversion est conditionnée pour les régimes de retraite de base du secteur privé et des indépendants à des critères de ressources. Depuis le 1er janvier 2004, le régime général, les régimes alignés et les régimes de base des professions libérales et des exploitants agricoles soumettent le droit à la réversion à une même condition de ressources. La pension de réversion est attribuée au conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus, quand ses ressources annuelles ou celles du ménage sont inférieures ou égales à 2 080 fois le SMIC horaire pour une personne seule et à 1,6 fois ce montant pour les personnes vivant à nouveau en couple après le décès de l’assuré.

Quand les ressources personnelles de l’ayant droit dépassent le plafond de ressources, le droit à la pension de réversion n’est pas ouvert. Si les ressources ne dépassent pas le plafond, le droit à la pension de réversion est ouvert et le montant brut de l’ensemble des pensions de réversion de base servies au conjoint survivant est ajouté. S’il n’y a pas de dépassement du plafond, les pensions de réversion versées par les différents régimes sont servies intégralement. En cas de dépassement du plafond de ressources, les pensions de réversion versées réduites à hauteur du dépassement.

Les pensions de réversion versées par les complémentaires

Aucune condition de ressources ne s’applique pour l’octroi de la pension de réversion versée par l’Agirc-Arrco. Pour le régime complémentaire des indépendants, qui prévoit également une condition de ressources, le dépassement du plafond n’entraîne pas, comme au régime général, la suppression du droit à la réversion, mais seulement une diminution du montant de la pension versée au conjoint survivant.

Pour apprécier le plafond tous les revenus du demandeur ne sont pas pris en compte pour le calcul de ses ressources personnelles. Quand l’ayant droit est âgé de 55 ans ou plus, ses revenus d’activité font l’objet d’un abattement de 30 %.

Sont exclus du champ des ressources prises en compte :

- pour le conjoint survivant et son nouveau conjoint : l’allocation de veuvage, la pension de veuve de guerre, les rentes de réversion des contrats Madelin et les rentes de survie des régimes complémentaires d’invalidité décès, les retraites de réversion complémentaires associées au régime général, agricole, à la sécurité sociale des indépendants, au régime des professions libérales et au régime des cultes ;

- pour le conjoint survivant : les majorations pour enfants rattachées aux pensions de retraite personnelles de base, celles rattachées aux pensions de réversion du régime général, du régime agricole, de la sécurité sociale des indépendants, du régime des professions libérales et du régime des cultes ; les revenus des biens mobiliers et immobiliers provenant de la communauté de biens avec le conjoint décédé, donnés par celui-ci ou hérités en raison de ce décès.

En cas de variation dans le montant des ressources, la réduction, l’augmentation, la suspension ou le rétablissement de la prestation prend effet le mois suivant celui au cours duquel les ressources ont varié. Le remariage du bénéficiaire entraîne la révision de la retraite de réversion pour tenir compte des ressources du nouveau ménage.

La prise en compte du statut familial

Les régimes de la fonction publique, certains régimes spéciaux et les régimes complémentaires du secteur privé conditionnent l’obtention de la pension de réversion à une condition de non-remariage des conjoints ou ex-conjoints. Cette mesure est la contrepartie de l’absence de conditions de ressources. Dans ces régimes, le remariage prive le conjoint survivant ou l’ex-conjoint survivant de son droit à réversion et cette condition est parfois élargie au PACS et au concubinage.

À la différence du régime général, dans les régimes alignés et les régimes de base des professions libérales et des exploitants agricoles, la situation conjugale n’a aucune incidence sur le versement de la pension de réversion.

À l’Agirc-Arrco, le remariage entraîne la suppression définitive du droit à la réversion tandis qu’il entraîne seulement sa suspension dans les régimes de la fonction publique. Dans ce dernier cas, le divorce rétablit l’assuré dans son droit à la pension de réversion. Au sein de certains régimes spéciaux et complémentaires, le remariage, selon qu’il ait eu lieu avant ou après le décès, emporte des conséquences différentes allant de la suppression définitive du droit à réversion à l’interruption de la revalorisation de la pension.

Une proratisation de la pension de réversion est prévue pour les régimes de retraite, de base et complémentaires, quand l’assuré décédé a été marié plusieurs fois. La pension de réversion est alors partagée proportionnellement à la durée de chaque mariage entre le conjoint et les ex-conjoints.

Le montant de la pension de réversion

Les taux de réversion sont compris entre 50 % (régimes spéciaux) et 60 % (régimes complémentaires ou régime de base des salariés du secteur privé à pension majorée).

Pour le régime général, les régimes alignés et les régimes de base des professions libérales et des exploitants agricoles, le taux de réversion est de 54 %. La surcote dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé fait partie de la retraite principale servant de calcul de la retraite de réversion. Ce taux de réversion peut être porté à 60 %, grâce à la majoration de pension de 11,1 % dont le conjoint survivant peut bénéficier quand il atteint l’âge du taux plein. D’autres majorations peuvent venir augmenter le montant de la pension de réversion.

Dans les régimes de la fonction publique, le taux est fixé à 50 %, y compris dans le régime additionnel RAFP. Le montant de la pension peut être majoré par la moitié de la majoration pour enfant qu’a obtenue l’assuré décédé, si le conjoint survivant a également élevé les enfants générateurs du droit.

Le taux de réversion s’élève à 50 % dans le régime de retraite de base des avocats (auquel peut s’ajouter la majoration de pension pour 3 enfants et plus) et à 60 % pour la retraite complémentaire. Dans les régimes de la fonction publique et de la Banque de France, la moitié de la majoration pour 3 enfants et plus peut s’ajouter à la pension de réversion si le bénéficiaire a élevé les enfants ouvrant droit à cette majoration. Les régimes des Industries Électriques et Gazières, de la SNCF, de la RATP et la CRPCEN prévoient que la majoration de pension pour 3 enfants et plus s’ajoute au montant de la pension de réversion. Les salariés entrés dans les entreprises couvertes par des régimes spéciaux à compter du 1er septembre 2023 intègrent le régime général et sont soumis aux règles de réversion de ce dernier.

La grande majorité des régimes de retraite encadrent le montant de la réversion par des minima et des maxima.

Les voies d’une réforme

Compte tenu du rôle des pensions de réversion dans les revenus des veuves, les pouvoirs publics ont rejeté toute idée de suppression. Avec la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, le montant des pensions de réversion devrait se réduire dans les prochaines années. L’écart de pension de près de 40 % entre les hommes et les femmes n’est néanmoins pas près de disparaître.

La réversion, outil de redistribution sociale, fait l’objet de critiques en raison même de son financement. Les pensions de réversion sont financées de fait par les cotisations des assurés quand sur un point de vue comptable elles devraient relever du champ de la fiscalité ou faire l’objet d’une cotisation assurantielle spécifique.

Des pistes de réforme existent également pour simplifier la réversion dont le régime est d’une rare complexité. Au nom de l’équité, de la transparence et de la simplification, les conditions et les dates d’octroi pourraient être harmonisées.

Si la logique sociale l’emporte, le plafonnement en fonction des ressources devrait être généralisé. Si au contraire, c’est la logique patrimoniale qui domine, il faudrait supprimer la référence du plafond de condition de ressources. Le taux de la réversion devrait être harmonisé. Il devrait être plus élevé en cas de généralisation du plafonnement de ressources de toutes les pensions de réversion.

La question de la liste des bénéficiaires se pose également. La pension doit-elle être répartie entre tous les ex-conjoints ou être attribuée à un seul ? Avec l’allongement de l’espérance de vie, l’augmentation des divorces, le développement du PACS ou du concubinage, une harmonisation des règles est nécessaire avec, à la clef, une simplification. L’ouverture éventuelle dans tous les régimes du droit à réversion aux couples non mariés suppose une application stricte de la règle de proratisation des droits en fonction des durées de vie commune. Le principe de proratisation, déjà appliqué au titre des pensions de réversion distribuées par l’AGIRC et l’ARRCO, devrait de ce fait être étendu à tous. L’autre voie de réforme consisterait, en prenant exemple sur les systèmes allemand ou canadien, d’opter pour un partage des points à la retraite au sein du couple. Dans ce cadre, le compte de retraite est conjugalisé. Les points accumulés durant la vie professionnelle sont additionnés et permettent de calculer le montant de la pension. En cas de séparation, les points sont partagés. Ce système a l’avantage de la simplicité.

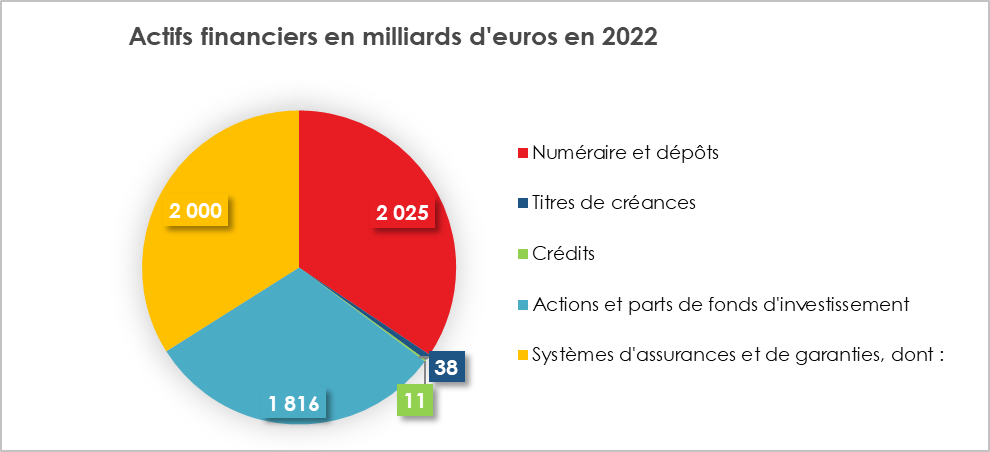

L’épargne salariale, toujours en pointe

Selon l’Association Française de Gestion, au 30 juin 2023, l’encours de l’épargne salariale et des plans d’épargne retraite d’entreprise a atteint 180 milliards d’euros en progression sur un an de 13,2 %. Cette augmentation est imputable à la bonne tenue au cours du premier semestre de la bourse et à la collecte dynamique des différents produits relevant du périmètre de l’épargne salariale et de l’épargne retraite collective.

14 milliards d’euros de flux au premier semestre

Au cours des six premiers mois de l’année 2023, plus de 14 milliards d’euros ont été versés sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et les plans d’épargne retraite collectifs (PERCO/PER COLLECTIF). Les flux sont en hausse par rapport au 30 juin 2022 de 9,3 %.

Les flux se répartissent de la manière suivante :

- 4,8 milliards d’euros au titre de la participation (+9 %) ;

- 5,4 milliards d’euros au titre de l’intéressement (+5,2 %) ;

- 1,8 milliard d’euros de versements volontaires (+23 %) ;

- 2,4 milliards d’euros d’abondement (+8,4 %).

Les rachats sont en hausse à 9,16 milliards d’euros (contre 8,5 milliards d’euros en juin 2022). Ils se répartissent entre 8,4 milliards d’euros sur les PEE et 0,8 milliard d’euros sur les PERCO et PER Collectifs.

Les deux tiers des flux sont placés sur des fonds orientés actions (y compris la part actions dans les fonds diversifiés). La gestion pilotée représente désormais au global 38 % des encours de l’épargne retraite. Avec le PER, créé par la loi PACTE, la gestion pilotée est proposée par défaut aux épargnants.

La collecte nette des produits d’épargne salariale/d’épargne retraite collective a été de 5,2 milliards d’euros au cours du premier semestre.

Le nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite est en augmentation, en particulier dans les TPE/PME :

- 386 800 entreprises (+5,2 % sur un an) sont équipées d’un plan d’épargne salariale ou retraite (type PEE ou PERCO/PER COLLECTIF) avec avoirs ;

- 215 500 entreprises (+9 % sur un an) sont équipées d’un dispositif d’épargne retraite d’entreprise (type PER COLLECTIF ou PERCO) avec avoirs.

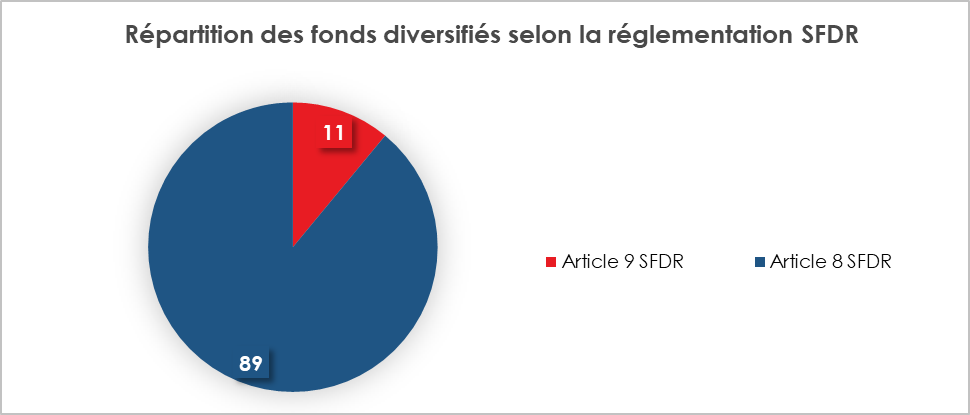

Développement des fonds diversifiés estampillés développement durable

Les encours diversifiés (hors actionnariat salarié) atteignent désormais 112 milliards d’euros (+10,1 % sur un an). Les fonds « article 8 » au titre de la réglementation SFDR (fonds qui ont pour objectif la durabilité, mais qui ne sont pas soumis à des critères de durabilité contraignants) représentent 59,6 milliards d’euros et les fonds « article 9 » 7 milliards d’euros (fonds ayant un objectif d’investissement durable ou un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre). Les encours des fonds durables (selon la réglementation SFDR) s’établissent à 66,6 milliards d’euros (61 % du stock des encours diversifiés, c’est-à-dire hors actionnariat salarié). Les versements vers ces fonds se sont élevés à plus de 2,8 milliards d’euros au premier semestre (+14 % par rapport à juin 2022). Les fonds solidaires progressent également avec un encours en hausse de 16,9 milliards d’euros sur un an (+29 % par rapport à juin 2022).

Cercle de l’Épargne – données AFG

67 milliards d’euros d’encours pour l’actionnariat salarié

Les encours en actionnariat salarié ont atteint 67,3 milliards d’euros à fin juin 2023 (+19 % par rapport à juin 2022). La collecte nette est négative sur les six premiers mois de l’année (-303 millions d’euros), les salariés ayant vendu des actions afin d’engranger en début d’année des plus-values. L’actionnariat salarié demeure un vecteur important de possession d’actions par les salariés.

Cercle de l’Épargne – données AFG

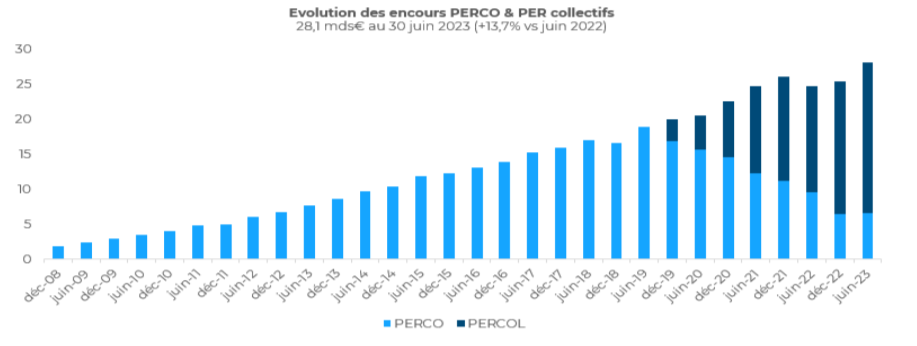

Progression des Plan d’Épargne Retraite Collectif

L’encours des Plan d’Épargne Retraite Collectif a atteint, selon l’AFG, fin juin 2023, 21,5 milliards d’euros. Plus de 150 000 entreprises sont dotées d’un PER Collectif qui concerne 3 millions de salariés.

L’ensemble des produits collectifs d’épargne retraite, à savoir PERCO et PER Collectifs au format compte-titres issus de la Loi PACTE, représente 28 milliards d’euros d’encours (+13,7 % en un an). Ces produits d’épargne retraite bénéficient à 3,9 millions de porteurs de parts (+5,4 % sur un an).

Les versements bruts sur les dispositifs collectifs d’épargne retraite s’établissent à 2,4 milliards d’euros (en hausse de 7,6 % par rapport au premier semestre 2022). La collecte nette en épargne retraite affiche un solde positif de 1,6 milliard d’euros (+8,1 % par rapport au premier semestre 2022).

Source : AFG

Épargne, dernières tendances !

Questions à Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Depuis le début de l’année, les Français épargnent des sommes importantes. Comment expliquez-vous cette frénésie ?

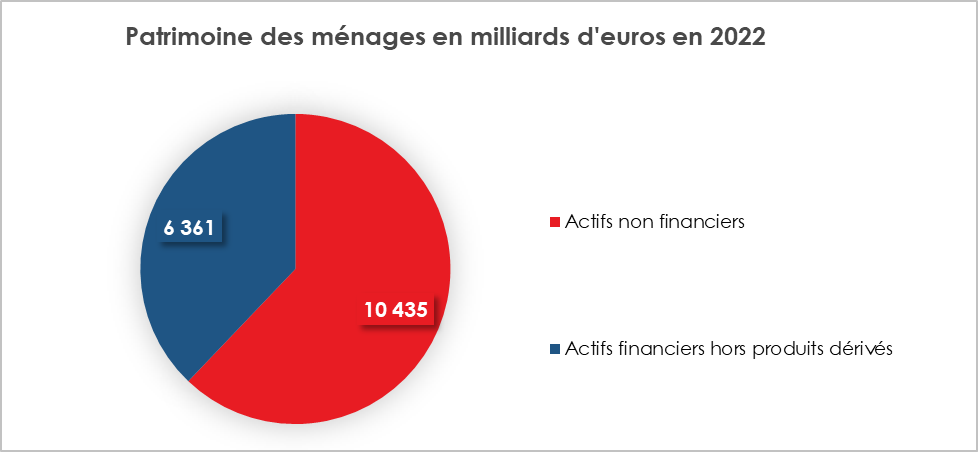

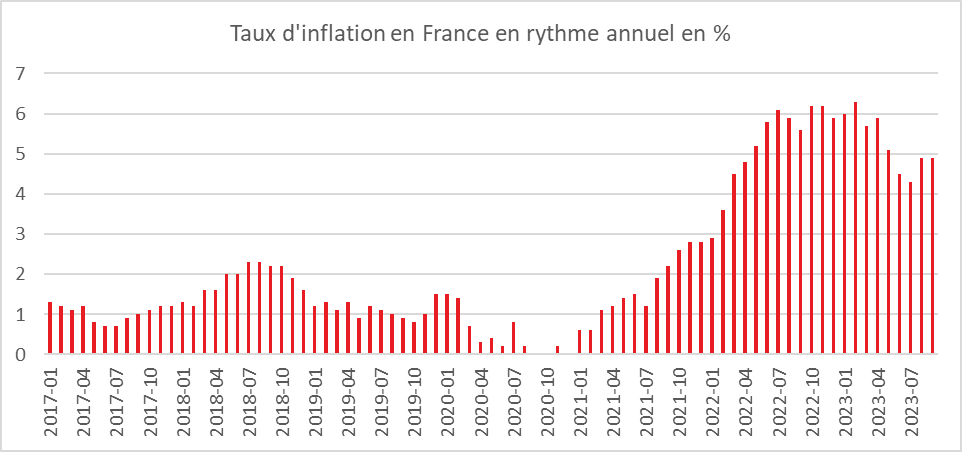

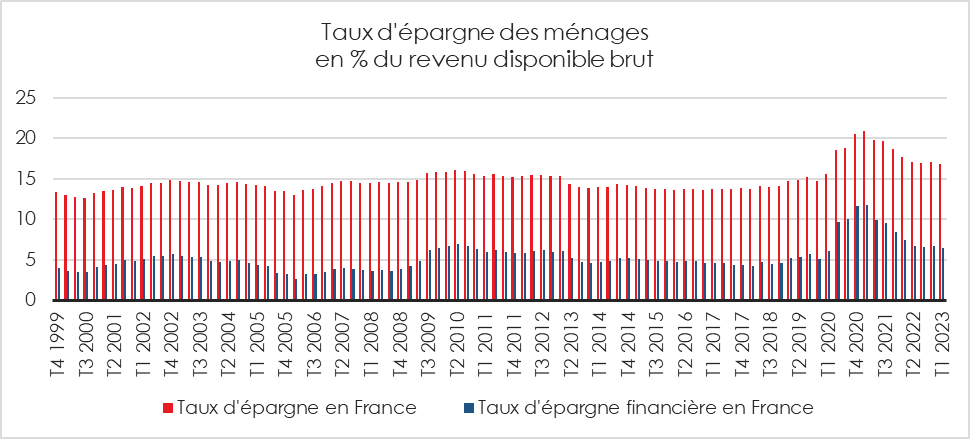

Le taux d’épargne des ménages se situait au milieu de l’année 2023 autour de 19 % du revenu disponible brut. Il demeure quatre points au-dessus de son niveau d’avant la crise sanitaire (15 %). Après avoir atteint un niveau record de 27 % durant le premier confinement, en 2020, il n’a jamais retrouvé son niveau initial. Le haut degré d’incertitude lié à une série d’événements explique le comportement des ménages. Ces derniers souhaitent maintenir un important volume d’épargne de précaution.

Comme lors des précédentes vagues inflationnistes, ils ont préféré diminuer leur consommation plutôt que de puiser dans leur épargne. Ils ont bien au contraire accru la fameuse cagnotte constituée durant l’épidémie. Ce comportement ne se retrouve pas aux États-Unis où les ménages privilégient au contraire la consommation à l’épargne. Les Français préfèrent mettre de l’argent de côté par crainte de ne pas en avoir assez pour faire face aux dépenses à venir dont le montant risque d’augmenter en raison de l’inflation. Il y a également un effet d’encaisse. L’inflation érodant la valeur du patrimoine, pour le maintenir constant, en valeur, les ménages sont contraints d’épargner davantage. Des facteurs plus structurels peuvent, par ailleurs, expliquer, l’effort accru d’épargne.

Le vieillissement de la population y contribue. Pour compléter leurs futures pensions, les ménages épargnent. Près des trois quarts des actifs selon l’enquête 2023 d’AG2R LA MONDIALE, AMPHITEA, le Cercle de l’Épargne estiment que leurs pensions seront insuffisantes pour vivre correctement.

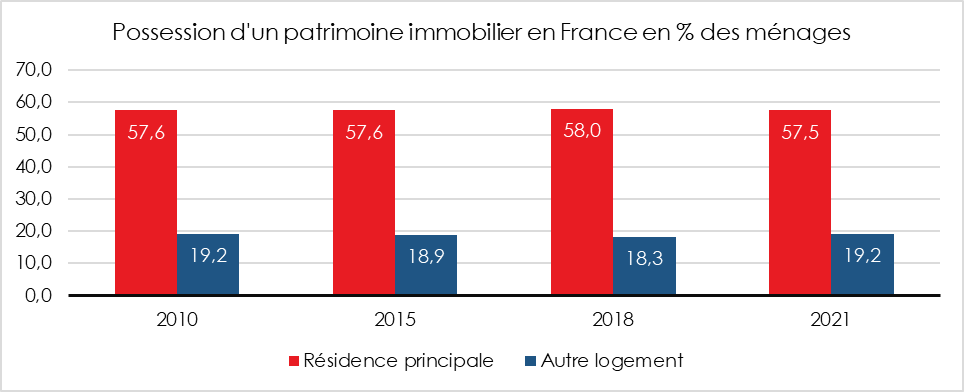

La hausse du prix de l’immobilier puis celle des taux d’intérêt induisent une augmentation de l’épargne. Les ménages doivent se constituer des apports plus importants pour acquérir un bien immobilier et le poids des emprunts tend à s’accroître. Or le remboursement du capital de ces emprunts est comptabilisé comme de l’épargne. Celui-ci représente 9,5 % du revenu disponible brut.

La transition énergétique, par son caractère anxiogène, peut également amener les ménages à épargner. Ceux-ci peuvent considérer que la réduction des émissions des gaz à effet de serre les contraindra à des investissements coûteux (isolation des logements, achats d’une voiture électrique, etc.).

Enfin, de manière implicite, le niveau élevé des déficits et la progression de la dette sont perçus comme des facteurs devant amener à une augmentation des prélèvements obligatoires. Afin de pouvoir y faire face, les ménages épargneraient.

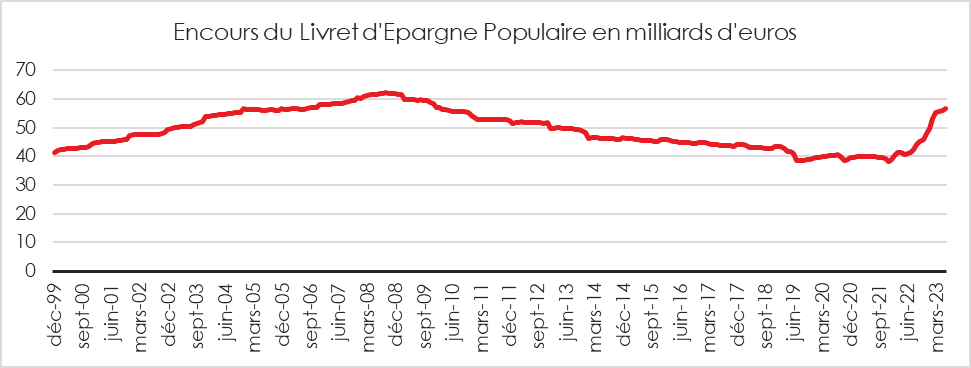

Avec un taux de rémunération de 6 %, le Livret d’Épargne Populaire (LEP) rencontre un réel succès après avoir connu un long déclin. Est-ce une véritable surprise ?

Depuis un an, le LEP connaît un essor en raison de son taux de rémunération qui est depuis le 1er août dernier de 6 %, soit supérieur au taux d’inflation. Pendant des années, le LEP a connu une baisse de son encours et du nombre de ses titulaires. Il était jugé complexe et peu attractif. Les titulaires devaient chaque année fournir à leur établissement bancaire des documents visant à justifier leur éligibilité à ce produit. À défaut, le LEP était converti en livret bancaire. Depuis trois ans, la vérification est réalisée directement par la banque auprès du Ministère de l’Économie.

Par ailleurs, le taux du LEP est resté longtemps à un niveau relativement faible. Il était simplement 0,5 point au-dessus de celui du Livret A. Son indexation à l’inflation a conduit à sa forte revalorisation depuis le début de l’année 2022. Il est passé de 1 à 6,1 % de février 2022 à février 2023 avant de redescendre à 6 % le 1er août dernier. Il est ainsi deux fois plus élevé que le taux du Livret A ou du LDDS.

Par ailleurs, le 1er octobre dernier, le plafond du LEP est passé de 7 700 à 10 000 euros. En 2022, près de la moitié des LEP avait atteint le plafond. L’augmentation du plafond a donné lieu à un changement des modalités de son calcul. Apprécié avant le 1er octobre au seul regard des versements, le plafond prend à présent en compte les intérêts capitalisés.

Les modifications apportées au LEP portent leurs fruits. Après avoir baissé de 2008 à 2021, le nombre de LEP est, depuis, en hausse. En 2008, 13,2 millions de LEP étaient ouverts. Ce nombre n’était plus que de 6,9 millions en 2021. Il est remonté à 10,1 millions en août 2023. Le taux de détention était de 15,5 % en 2022 au sein de la population française, contre 12,9 % en 2021. Selon la Direction générale des finances publiques, le nombre d’individus éligibles au LEP à fin 2022 est de près de 18,6 millions.

En décembre 2022, 44,8 % des personnes éligibles détenaient un LEP. Ce taux a progressé depuis. De nombreux Français éligibles ont sans nul doute un Livret A et auraient tout avantage à ouvrir un LEP. L’encours est passé de 2008 à 2021 de 65,1 à 38,3 milliards d’euros avant de remonter à 58,2 milliards d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte du LEP s’est élevée à 11 milliards euros.

L’assurance vie semble être à la peine depuis le début de l’année. Quels sont les facteurs expliquant le surplace du premier placement financier des ménages français ?

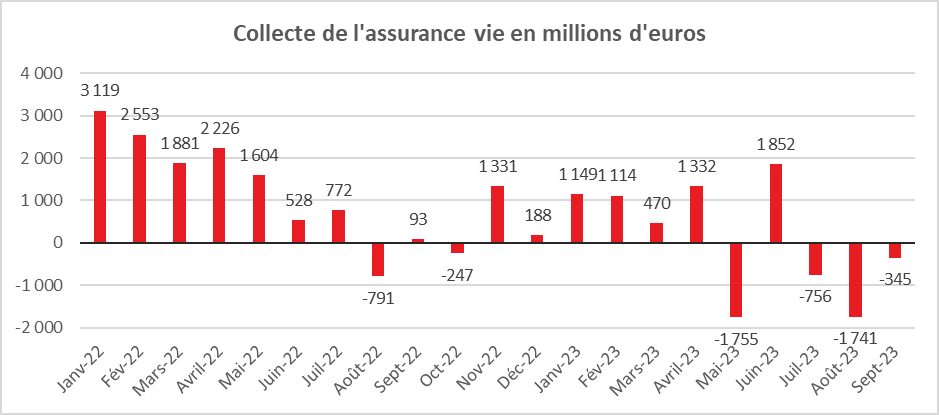

En septembre, avec -345 millions, l’assurance vie a signé sa troisième décollecte successive, faisant suite à celles des mois d’août (-1,7 milliard d’euros) et de juillet -1 milliard d’euros). Pour le troisième trimestre, la décollecte est de 2,8 milliards d’euros. Dans le passé, l’assurance vie a connu trois mois consécutifs de décollecte en 2020 lors de l’épidémie covid, et en 2011-2012 lors de la crise des dettes souveraines. Malgré tout, la collecte reste positive depuis le début de l’année, +1,3 milliard d’euros. C’est moins bien qu’en 2002 (12 milliards d’euros).

L’assurance vie fait du surplace, toujours pénalisée par la préférence des ménages pour l’épargne de précaution et les faibles rendements des fonds euros. Avec la hausse des taux d’intérêt, les acheteurs de biens immobiliers puisent par ailleurs davantage dans leur contrat d’assurance vie afin d’atténuer le coût de l’endettement. Si la collecte nette est faible depuis le début de l’année, le montant des cotisations brutes reste élevé, témoignant qu’il n’y a pas de réelle défiance à l’encontre du produit. Depuis le début de l’année, il a atteint 113,2 milliards d’euros, en hausse de +4 % par rapport à la même période en 2022. Les unités de compte (UC) progressent plus vite que les fonds euros (+6 % contre +4 %). La part des cotisations en UC s’établit à 40 % en septembre et depuis le début de l’année. Ce taux est constant depuis plus d’un an.

Les prestations demeurent dynamiques. Sur les trois premiers trimestres, elles se sont élevées à 111,9 milliards d’euros en hausse de +5 % par rapport à septembre 2022. Les ménages continuent à réaliser des arbitrages au sein de leur patrimoine en se délestant des fonds euros. Le vieillissement de la population conduit également à une progression des liquidations de contrats après décès.

La décollecte est la conséquence du recul persistant des fonds euros. Leur décollecte a été de 2,3 milliards d’euros en septembre et de 22,8 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. De leur côté, les unités de compte engrangent une collecte nette de près de 2 milliards d’euros en septembre et de 24,1 milliards d’euros sur neuf mois.

L’assurance vie connaît une année de transition avec des fonds euros toujours lestés par les anciennes obligations faiblement rémunératrices. La hausse des taux d’intérêt permettra une amélioration de leur rendement en 2023. Celui-ci devrait se situer en moyenne autour de 2,5/2,7 %. L’écart avec le taux du Livret A se réduira, sachant que les fonds euros ne sont pas soumis à des règles de plafonds. Depuis le début de l’année, ces derniers sont également concurrencés par les dépôts à terme qui offrent des rendements de 3,5 %. L’attractivité des fonds euros devrait cependant s’améliorer en 2024, sachant que les taux d’intérêt devraient rester à leur niveau actuel sur l’ensemble de l’année prochaine.

Les unités de compte sont entrées dans les mœurs des détenteurs des contrats d’assurance vie. Leur part dans la collecte est relativement insensible aux fluctuations des marchés. Les assurés sont de plus en plus agiles avec leurs contrats, n’hésitant pas à réaliser des arbitrages, en réduisant par exemple leur exposition aux fonds euros.

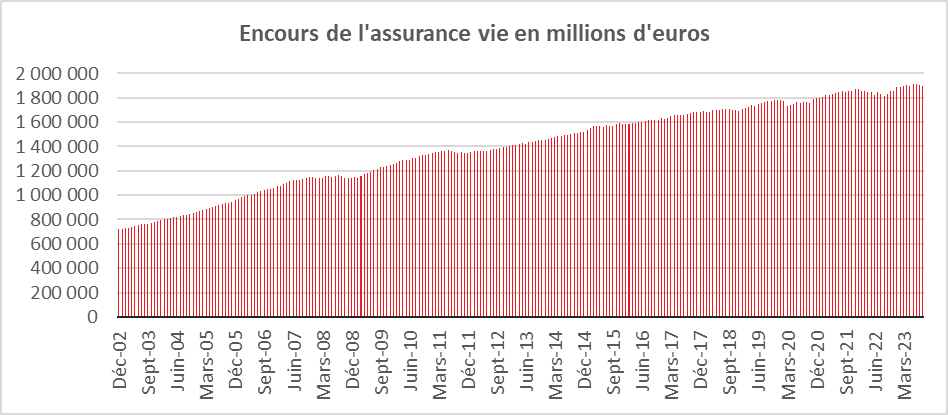

Au-delà de ces évolutions, l’assurance vie demeure de loin le premier placement des ménages avec un encours de 1 895 milliards d’euros à fin septembre, en hausse de +4,7 % sur un an.

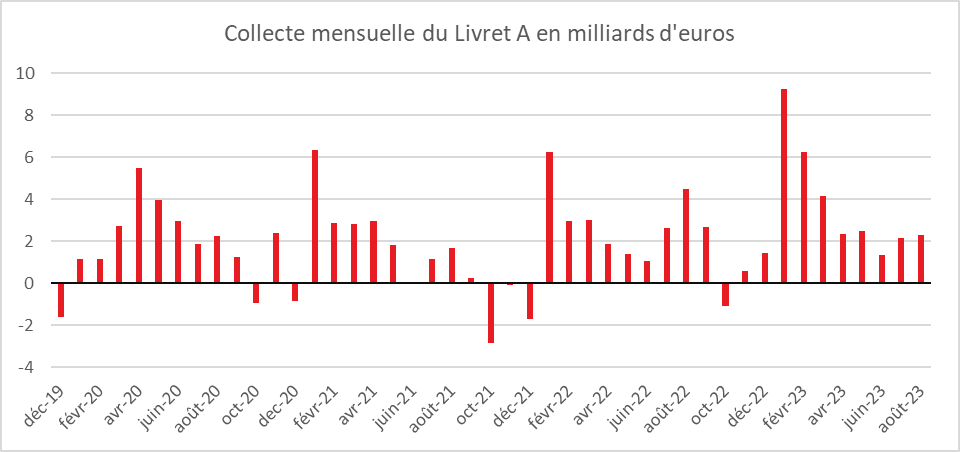

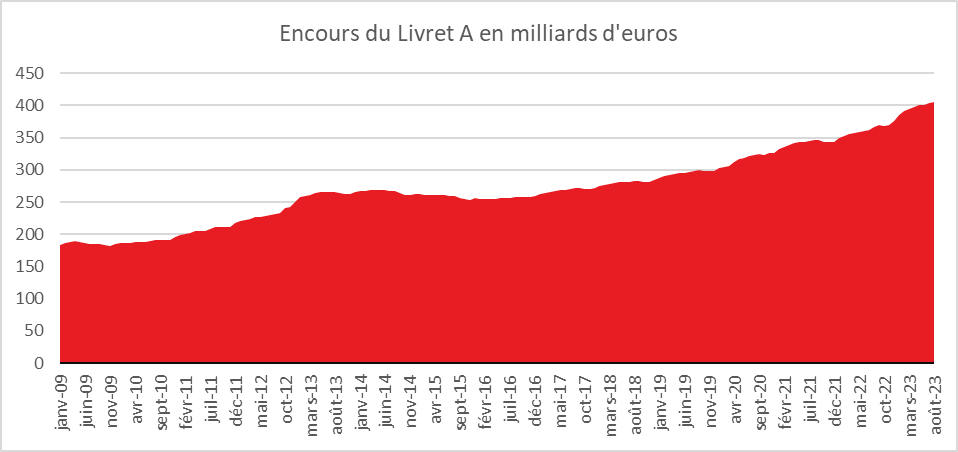

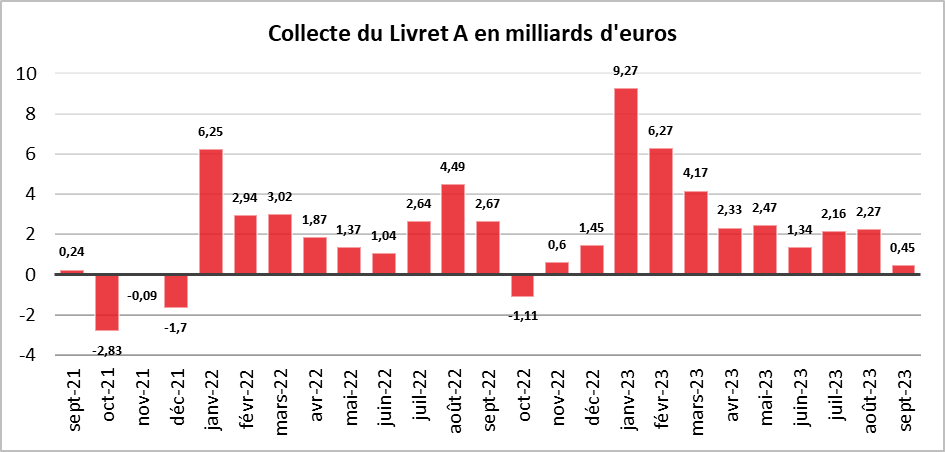

Au mois de septembre, la collecte du Livret A a été en net recul. Est-ce la fin du boom de l’épargne réglementée ?

La collecte du Livret A, au mois de septembre dernier, a été positive de 450 millions d’euros. Au regard des résultats de ces derniers mois, cette collecte peut apparaître comme une contre-performance. La collecte avait, en effet, atteint 2,27 milliards d’euros en août et 2,16 milliards d’euros en juillet. L’année dernière, elle avait été de 2,67 milliards d’euros en lien avec le relèvement du taux du Livret A de 1 à 2 % intervenu le 1er août. Mais, de manière traditionnelle, le mois de septembre ne réussit pas au Livret A. Après les vacances, les ménages puisent dans leur bas de laine pour faire face à une série de dépenses et, notamment, celles liées à la rentrée scolaire. Cette année, les dépenses sont, en outre, majorées par l’inflation.

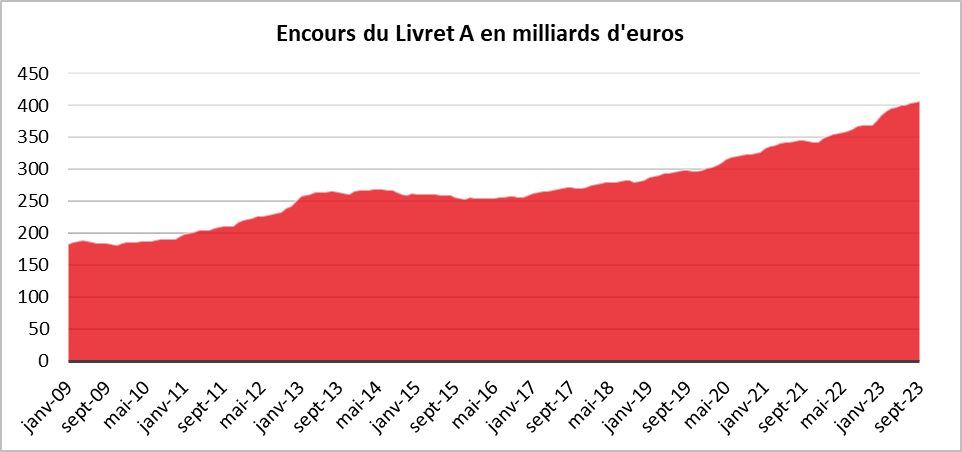

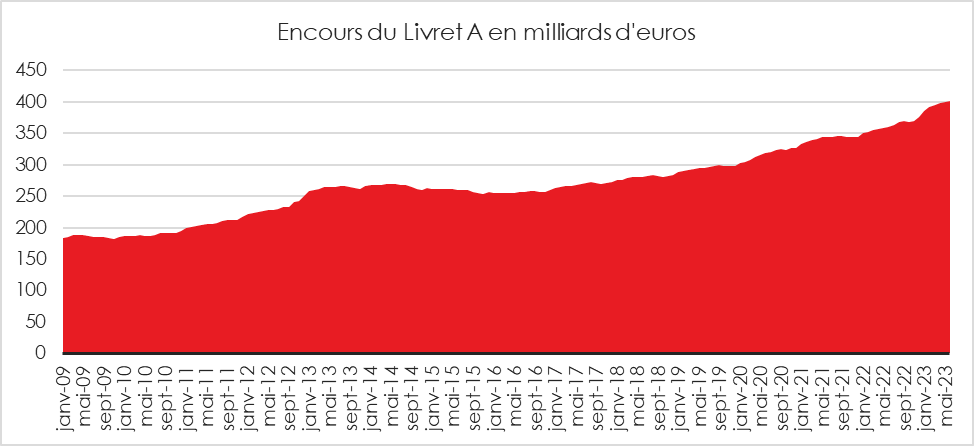

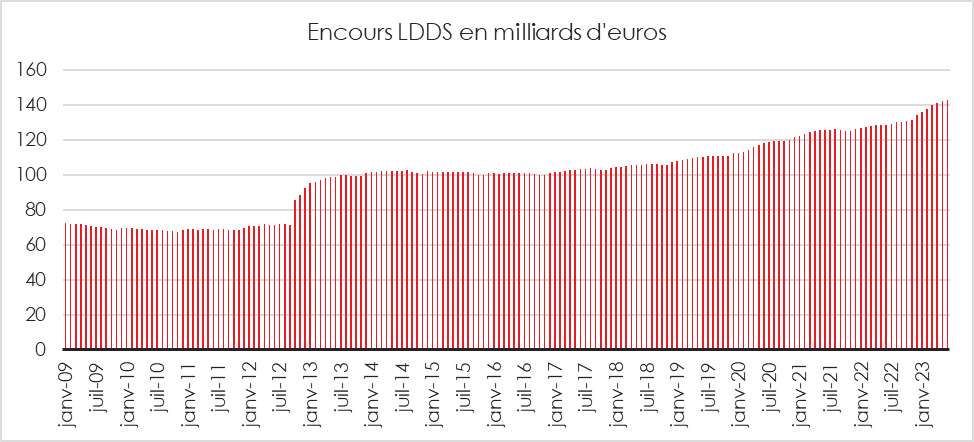

La collecte sur les neuf premiers mois de l’année reste malgré tout à des niveaux records, 30,73 milliards d’euros pour le Livret A et 10,69 milliards d’euros pour le LDDS. Il en est de même sur le plan des encours qui respectivement ont atteint, fin septembre, 406 et 145 milliards d’euros. L’année 2023 restera un excellent cru pour l’épargne réglementée.

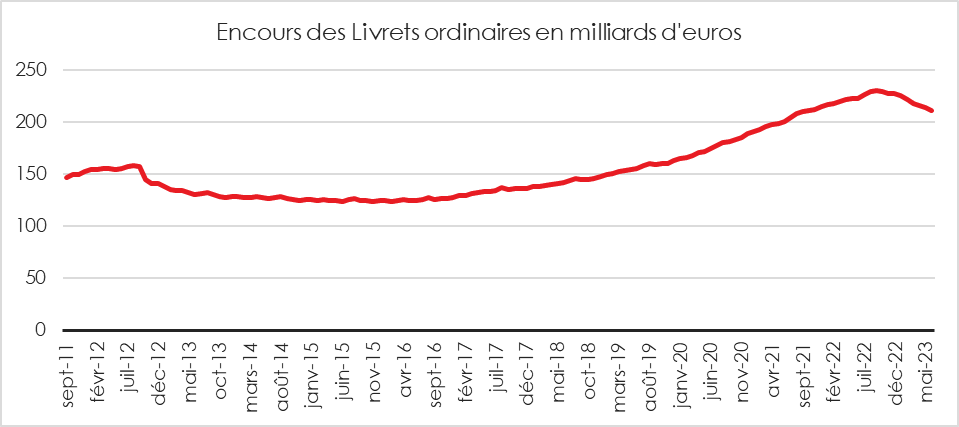

Avec le non-relèvement du taux du Livret A le 1er août dernier, le placement renoue avec sa saisonnalité habituelle, un second semestre plus orienté dépenses suivant un premier plus épargne. Les dépenses de fin d’année et les vacances d’hiver devraient peser sur la collecte dans les prochains mois. Les ménages les plus aisés ayant saturé leur Livret A et leur LDDS ont tendance à se reporter sur les dépôts à terme, sur les SICAV monétaires voire les superlivrets. Le pari du Ministre de l’Économie de réduire la collecte de l’épargne réglementée commence a priori, pour le plus grand plaisir des banques, à être gagné.

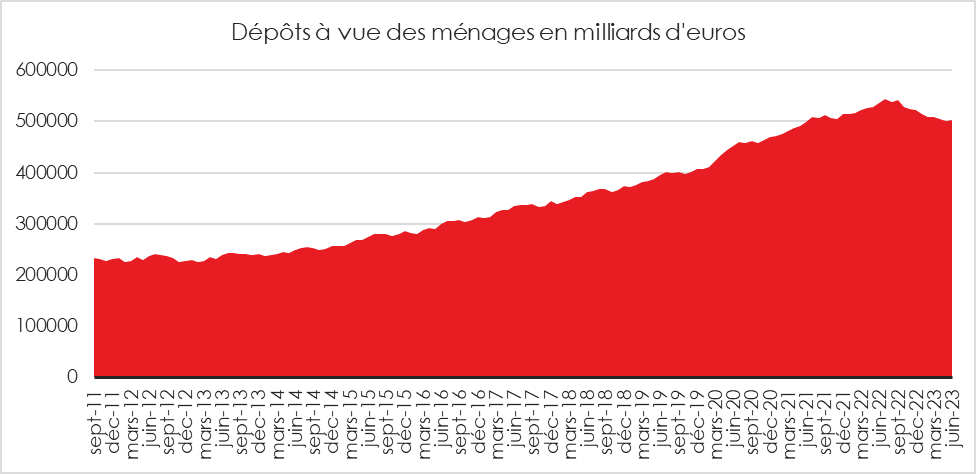

Le Livret A et le LDDS sont de plus en plus concurrencés par les dépôts à terme dont l’encours a progressé de 32 milliards d’euros lors des huit premiers mois de l’année. Ce dernier a atteint 407 milliards d’euros fin août. Le taux de rémunération des dépôts à terme se situe autour de 3,5 %. Si ces derniers sont fiscalisés, ils ne sont pas, en revanche, soumis à des plafonds. Or, plus de 10 % des Livret A et 25 % des LDDS sont au plafond, ce qui conduit leurs titulaires à rechercher d’autres placements. Les dépôts à terme ou les livrets bancaires sont les produits de substitution les plus usités.

Le Plan d’Épargne Retraite a célébré son quatrième anniversaire. Le succès se confirme-t-il ?

Le PER a quatre ans, le début de sa commercialisation datant du 1er octobre 2019. Durant ces quatre premières années, il a traversé de multiples crises : covid, guerre en Ukraine, inflation, guerre au Proche-Orient. Ce contexte d’une rare dureté ne l’a pas empêché de tracer, mois après mois, sa voie.

Fin septembre 2023, 5,2 millions d’assurés détenaient un PER assurantiel pour un encours de 68,8 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte nette a été de 4,4 milliards d’euros. En prenant en compte tous les plans d’épargne retraite, individuels et collectifs, 7,4 millions d’épargnants en détiennent un avec un encours 85 milliards d’euros.

Le succès du PER repose sur un triptyque suivant :

- Simplicité : convergence des règles en matière d’épargne retraite ;

- Sécurité : gestion pilotée permettant de combiner fonds euros et unités de compte ;

- Attractivité : déduction fiscale à l’entrée et sortie en capital à la sortie.

Les Français ont adopté ce produit correspondant à leurs attentes. Ce dernier permet à tout un chacun de se constituer un patrimoine ou un supplément de revenus en vue de la retraite tout en permettant une sortie anticipée pour l’acquisition de la résidence principale.

Édito de Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Épargne : Vive la négociation sociale !

Le régime complémentaire des salariés, l’Agirc Arrco a, en 2022, versé 87 milliards d’euros de pensions à 13 millions de retraités, soit 20 à 60 % de leurs revenus de remplacement (hors revenus du patrimoine). Ce régime est géré, depuis ses origines, par les partenaires sociaux, employeurs et salariés. Les discussions entre eux peuvent être tendues, les oppositions multiples mais depuis sa création, il n’y a pas eu de réel blocage. Des solutions courageuses ont, à maintes reprises, été adoptées afin d’assurer la pérennité du principal régime complémentaire français. Des réserves pour faire face aux aléas de la conjoncture et au vieillissement de la population ont même été constituées, 68 milliards d’euros en 2023. Dans un pays ayant une tradition dépensière, ces réserves doivent être louées. Le gouvernement a eu la tentation de capter une partie des réserves de l’Agirc-Arrco, prétextant que celles-ci augmenteraient avec la mise en œuvre de la réforme des retraites portant l’âge légal de 62 à 64 ans.

L’enrichissement des complémentaires serait ainsi indu et justifierait un prélèvement visant à compenser le surcoût du relèvement du minimum contributif des régimes de base à hauteur de 85 % du SMIC. Déjà, lors de la réforme visant à instituer un régime universel des retraites en 2018, la majorité avait envisagé d’absorber toutes les réserves. La propriété des réserves constituées par les régimes de retraites complémentaires appartiennent-elles à la nation en raison que ces régimes sont de nature obligatoire ou aux assurés qui y ont contribué par leurs cotisations ? Ces régimes de nature assurantielle reposent sur des contrats implicites. Les entreprises relèvent d’institutions de retraite complémentaire, réparties entre douze groupes paritaires de protection sociale et deux institutions isolées. La ponction des réserves aurait sans nul doute été assimilée à une intrusion dans la gestion paritaire. Le Gouvernement, à juste titre, a décidé de ne pas réaliser ce prélèvement qui aurait pu être perçu comme une sanction à l’encontre des gestionnaires de l’Agirc-Arrco. Ces derniers ont, ces dernières années, fait preuve de responsabilité en acceptant, par exemple, un mécanisme de bonus/malus visant à inciter les assurés à reporter d’au moins 12 mois leur départ à la retraite. Ils ont également réussi, pas à pas, à faire converger et à fusionner le régime des cadres et celui des non-cadres.

Cette affaire de réserves est l’occasion de s’interroger sur le mode de fonctionnement de la sphère sociale. En France, à la différence de ce qui se pratique à l’étranger, tout remonte au sommet. L’État s’occupe de tout, ne laissant que peu d’espace aux corps intermédiaires. En s’appuyant sur la force de la loi et du monopole de la coercition, il impose aux acteurs économiques et sociaux sa volonté. Or, ce mode de fonctionnement est une source de blocages et de déresponsabilisation. Il crée de la suspicion. Au moment où une révision de la Constitution est annoncée notamment pour y insérer le principe d’une autonomie de la Corse, il ne serait pas inutile de garantir un domaine relevant de la négociation sociale, domaine où l’État, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourrait plus intervenir. Le champ du social obéirait aux mêmes principes que celui des domaines de la loi et du règlement. Sauf cas spécifiques, l’État ne pourrait pas investir ce domaine réservé aux partenaires sociaux. Ce domaine dévolu à la sphère sociale pourrait englober notamment la retraite, la santé, la prévoyance ou les accidents du travail. Le Conseil constitutionnel aurait alors comme mission de veiller au respect par l’exécutif et le législatif du domaine et de la valeur constitutionnelle des accords fruits des négociations.

Super-livret bancaire à taux bonifié

Cité dans cet article consacré aux Livrets bancaires dont la rémunération a été bonifié au moment de la souscription, le Directeur du Cercle de l’Epargne alerte les potentiels souscripteurs sur la durée de la bonification et les invites à prêter attention au taux offert une fois la bonification supprimée.

Livret A, LDDS… Les meilleures solutions pour placer ses liquidités

Dans cet article publié dans l’Express, le directeur du Cercle de l’Epargne revient sur le succès retrouvé des fonds monétaires dont la souscription est possible à travers les contrats d’assurance vie et les PEA, en lien avec la hausse des taux directeurs.

LEP : des millions de Français éligibles ne profitent pas de son taux à 6%, voici pourquoi

Dans Capital, Philippe Crevel évoque les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes éligibles au LEP n’ont pas souscrit à ce produit quand 4 personnes sur 5 possèdent un Livret A dont la rémunération est limitée à 3 %.

L’assurance-vie peine à trouver un second souffle

La Tribune reprend, dans cet article, l’analyse du Directeur du Cercle de l’Epargne sur les raisons de la décollecte de l’assurance vie en septembre.

Les Français continuent de bouder l’assurance-vie

Invité à décrypter la troisième décollecte successive de l’assurance vie en septembre, Philippe Crevel explique, dans les colonnes du Figaro, que l’assurance-vie est « toujours pénalisée par la préférence des ménages pour l’épargne de précaution et les faibles rendements des fonds euros». Par ailleurs, «les ménages puisent dans leur assurance-vie» pour financer leurs projets immobiliers, devenus plus coûteux.

Le surplace de l’assurance vie

Assurance vie | Résultats de septembre 2023

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Un trimestre de décollecte

En septembre, avec -345 millions, l’assurance vie signe sa troisième décollecte successive, faisant suite à celles des mois d’août (-1,7 milliard d’euros) et de juillet (-1 milliard d’euros). Pour le troisième trimestre, la décollecte est de 2,8 milliards d’euros. Dans le passé, l’assurance vie a connu trois trimestres consécutifs de décollecte en 2020 lors de l’épidémie covid et en 2011/2012 lors de la crise des dettes souveraines. Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte reste positive de 1,3 milliard d’euros. Sur la même période en 2022, elle était positive de 12 milliards d’euros.

L’assurance vie fait du surplace, toujours pénalisée par la préférence des ménages pour l’épargne de précaution et les faibles rendements des fonds euros. Avec la hausse des taux d’intérêt, les acheteurs de biens immobiliers puisent par ailleurs d’avantage dans leur contrat d’assurance vie afin d’atténuer le coût de l’endettement.

Le mois de septembre est logiquement un mois sans saveur pour l’assurance vie, la collecte moyenne de ces dix dernières années était de 717 millions d’euros. En vingt ans, avant celle de 2023, quatre décollectes ont été enregistrées, en 2011, 2012, 2016 et 2020.

Une décollecte portée par les prestations

Au niveau de la collecte brute, l’assurance vie tient son rang. Elle s’est élevée, au mois de septembre, à 10,8 milliards d’euros, en légère hausse par rapport à septembre 2022 (+1 %). Depuis le début de l’année, elle a atteint 113,2 milliards d’euros, en hausse de +4 % par rapport à la même période en 2022. Les unités de compte (UC) progressent, de leur côté, plus vite que les fonds euros (+6 % contre +4 %). La part des cotisations en UC s’établit à 40 % en septembre et depuis le début de l’année. Ce taux est constant depuis plus d’un an.

Les prestations demeurent dynamiques. Elles ont atteint 11,2 milliards d’euros au mois de septembre. Sur les trois premiers trimestres, elles se sont élevées à 111,9 milliards d’euros en hausse de +5 % par rapport à septembre 2022. Les ménages continuent à réaliser des arbitrages au sein de leur patrimoine en se délestant des fonds euros.

Les fonds euros, toujours en recul

La décollecte est la conséquence du recul persistant des fonds euros. Leur décollecte a été de 2,3 milliards d’euros en septembre et de 22,8 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. De leur côté, les unités de compte engrangent une collecte nette de près de 2 milliards d’euros en septembre et de 24,1 milliards d’euros sur neuf mois.

Un encours de près de 1 900 milliards d’euros

L’encours s’établit à 1 895 milliards d’euros à fin septembre, en hausse de +4,7 % sur un an. Sa croissance est due à la bonne tenue des marchés financiers en début d’année. Ceux-ci sont, en revanche, en recul depuis le milieu de l’été.

L’assurance vie, le premier placement des ménages en mode transition

L’assurance vie connaît une année de transition avec des fonds euros toujours lestés par les anciennes obligations faiblement rémunératrices. La hausse des taux d’intérêt permettra une amélioration de leur rendement en 2023. Celui-ci devrait se situer en moyenne autour de 2,5/2,7 %. L’écart avec le taux du Livret A se réduira, sachant que les fonds euros ne sont pas soumis à des règles de plafonds. Depuis le début de l’année, ces derniers sont soumis également à la concurrence des dépôts à terme qui offrent des rendements de 3,5 %. L’attractivité des fonds euros devrait s’améliorer en 2024 sachant que les taux d’intérêt devraient rester à leur niveau actuel sur l’ensemble de l’année prochaine. Les unités de compte sont entrées dans les mœurs des détenteurs des contrats d’assurance vie. Leur part dans la collecte est relativement insensible aux fluctuations des marchés. Les assurés sont de plus en plus agiles avec leurs contrats, n’hésitant pas à réaliser des arbitrages, en réduisant par exemple leur exposition aux fonds euros. Compte tenu des besoins accrus d’apport pour l’achat de biens immobiliers, ils puisent dans leur assurance vie.

Cercle de l’Épargne – données France Assureurs

Cercle de l’Épargne – données France assureurs

Couleurs d’automne pour le Livret A

Résultats du Livret A – Septembre 2023

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

La collecte du Livret A, au mois de septembre dernier, a été positive de 450 millions d’euros. Au regard des résultats de ces derniers mois, cette collecte peut apparaître comme une contreperformance. La collecte avait, en effet, atteint 2,27 milliards d’euros en août et 2,16 milliards d’euros en juillet. L’année dernière, elle avait été de 2,67 milliards d’euros en lien avec le relèvement du taux du Livret A de 1 à 2 % intervenu le 1er août. Mais, de manière traditionnelle, le mois de septembre ne réussit pas au Livret A. Après les vacances, les ménages puisent dans leur bas de laine pour faire face à une série de dépenses et, notamment, celles liées à la rentrée scolaire. Cette année, les dépenses sont, en outre, majorées par l’inflation. Sur ces dix dernières années, quatre décollectes ont été constatées sur le mois de septembre. La dernière date de 2017 (-120 millions d’euros). Elle avait été précédée de celles de 2013 (-1,56 milliard d’euros), 2014 (-2,13 milliards d’euros) et 2015 (-2,38 milliards d’euros). En 2013, 2014 et 2015, le taux du Livret A avait été diminué le 1er août précédent. Il était ainsi passé de 1,75 à 0,75 %. Sur dix, la collecte moyenne de septembre est négative à -147 millions d’euros.

Avec une collecte de 270 millions d’euros au mois de septembre, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) suit le même mouvement que le Livret A. La collecte avait été de 740 millions en août et de 470 millions en septembre 2022.

La collecte sur les neuf premiers mois de l’année reste malgré tout à des niveaux records, 30,73 milliards d’euros pour le Livret A et 10,69 milliards d’euros pour le LDDS. Il en est de même sur le plan des encours qui respectivement ont atteint, fin septembre, 406 et 145 milliards d’euros. L’année 2023 restera un excellent cru pour l’épargne réglementée.

Avec le non-relèvement du taux du Livret A le 1er août dernier, le placement renoue avec sa saisonnalité habituelle, un second semestre plus orienté dépenses suivant un premier plus épargne. Les dépenses de fin d’année et les vacances d’hiver devraient peser sur la collecte dans les prochains mois. Les ménages les plus aisés ayant saturé leur Livret A et leur LDDS ont tendance à se reporter sur les dépôts à terme, sur les SICAV monétaires voire les superlivrets. Le pari du Ministre de l’Économie de réduire la collecte de l’épargne réglementée commence a priori, pour le plus grand plaisir des banques, à être gagné.

Le Livret d’Épargne Populaire continue sa marché en avant

Si le Livret A et le LDDS marquent le coup, il en est tout autrement du Livret d’Épargne Populaire (LEP) dont la collecte a été de 800 millions en septembre, soit presque autant qu’en août. De janvier à septembre, la collecte nette a été de 11,1 milliards d’euros soit deux fois plus qu’en 2022 sur la même période. Son encours était, à fin septembre, de 59 milliards d’euros retrouvant un niveau inconnu depuis 2009. Le LEP bénéficie de sa forte rémunération, 6 % ainsi que d’un surcroît de médiatisation. Le nombre d’ouvertures de LEP serait en forte hausse sachant que le taux d’équipement des personnes éligibles était jusqu’à peu assez faible. Le taux de détention du LEP par des personnes physiques par rapport à la population majeure était de 15,5 % en 2022, selon la Banque de France quand nombre d’individus éligibles au LEP était de 18,6 millions à fin 2022. 44 % des personnes éligibles disposaient ainsi un LEP.

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Agirc-Arrco : le malus ne sera pas supprimé pour tous cette année

Appelé à commenter, dans le Particulier, la décision prise par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord national interprofessionnel (ANI) 2023-2026, le Directeur du Cercle de l’Epargne revient sur le bonus accordé dans le cadre du précédent accord, les gestionnaires de l’AGIRC-ARRCO aux salariés poursuivant leurs activités professionnelles de deux à quatre ans au-delà de l’âge à partir duquel ils pouvaient bénéficier de leur retraite à taux plein. Philippe Crevel précise que ce dispositif continuera à s’appliquer aux personnes nées avant le 1er septembre 1961 et qui ont déjà liquidé leur retraite ou les personnes qui auront obtenu les conditions requises pour le taux plein avant le 1er décembre 2023

Livret A, LDDS, LEP : le coût exorbitant de cette niche fiscale pour l’Etat

Dans les colonnes de Capital, le directeur du Cercle de l’Épargne explique, comment la remontée des taux des produits d’épargne réglementée conduit à surenchérir le coût de ces niches fiscale pour l’État.

L’opération séduction des assureurs-vie pour attirer de nouveau les Français

Dans les colonnes de Capital, Philippe Crevel analyse la collecte de l’assurance vie depuis le début de l’année.

Les retraités et l’épargne en période d’inflation

Par Sarah Le Gouez, Secrétaire général du Cercle de l’Épargne

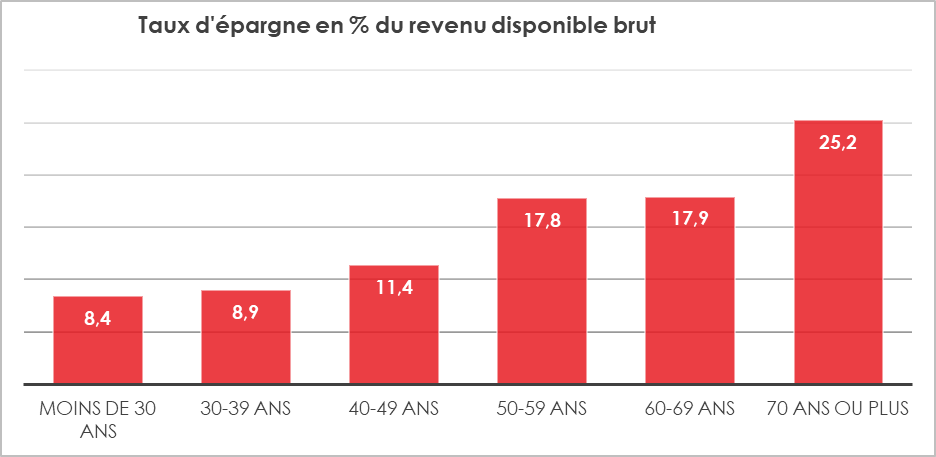

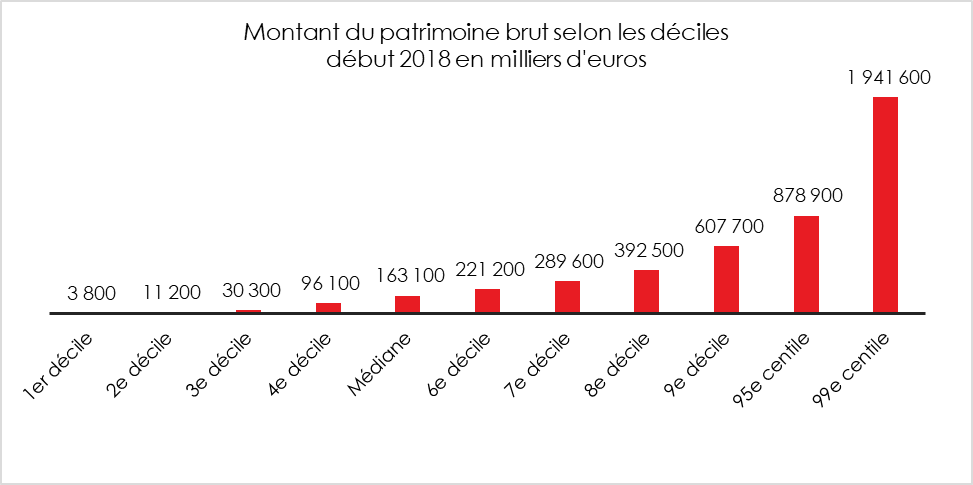

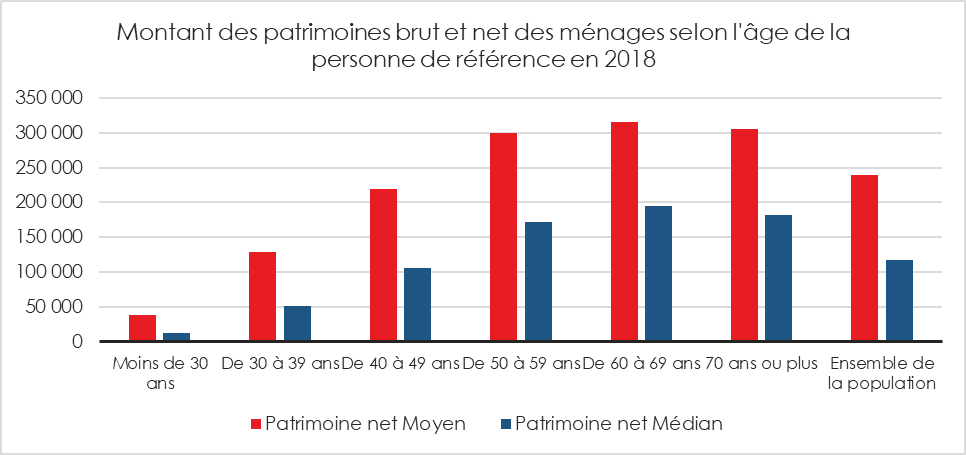

Épargnants nets jusqu’à 75 ans, voire au-delà, les retraités ont une propension à épargner plus importante que leurs cadets. Ainsi, en 2017 (dernières données disponibles) les retraités épargnaient un peu plus de 25 % de leurs revenus disponibles bruts quand ce taux au niveau national était de 14,1 % et représentait un peu moins de 18 % pour les 50-69 ans.

Cercle de l’Épargne – Données INSEE

Avec le retour de l’inflation, les retraités ont-ils modifié leur rapport à l’épargne ? Dans quels buts continuent-ils à alimenter leur bas de laine et quels placements ont leurs faveurs ?

Au sommaire de cette étude

Retour de l’inflation : perception et solutions préconisées par les retraités

- Les retraités, conscients des effets de l’inflation

- Les retraités plus contraints face à l’inflation ?

Épargne des retraités : la sécurité et la disponibilité avant tout !

- Le Livret A et les produits d’épargne réglementée plébiscités par les retraités

- L’assurance vie avant l’immobilier locatif

- Les actions en recul, les cryptomonnaies boudées

Le régime de l’invalidité professionnelle et la retraite

Les personnes qui ne peuvent plus exercer d’activité professionnelle ou qui sont contraintes de la réduire ou d’en changer en raison de la diminution de leur capacité de travail peuvent être reconnues comme invalides par leur régime d’affiliation. Les conditions d’attribution et les règles de calcul de la pension d’invalidité varient selon le régime. La pension d’invalidité est accordée jusqu’à la liquidation des droits. La réforme des retraites de 2023 maintient à 62 ans l’accès à la retraite à taux plein pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité.

Le risque d’invalidité est couvert, d’une part, par les organismes de protection sociale et, d’autre part, par les organismes privés d’assurance. La plupart des régimes de retraite sont compétents en matière d’invalidité, bien que ce ne soit pas le cas du principal d’entre eux, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). En effet, les pensions d’invalidité des personnes affiliées au régime général sont servies par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM). Une personne peut percevoir des pensions d’invalidité provenant de plusieurs organismes, même si cette situation est rare.

Les pensions d’invalidité versées par les caisses de retraite et la CNAM représentent, fin 2021, 7,9 milliards d’euros. Le régime général verse 85 % de ces prestations, et les régimes de la fonction publique 10 %. Pour être éligible à une pension, l’invalidité doit réduire d’au moins deux tiers la capacité de travail de l’assuré, empêchant ainsi qu’il perçoive un salaire supérieur au tiers de la rémunération standard pour l’emploi qu’il occupe (condition d’ordre médical). Au sein du régime général, l’assuré doit, pour bénéficier d’une pension d’invalidité, être affilié depuis douze mois minimum et remplir au moins l’une des deux conditions suivantes :

- avoir cotisé pour un salaire annuel au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze derniers mois ;

- ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze derniers mois (condition administrative).

La décision de mise en invalidité est prise par le régime d’affiliation à la suite de la reconnaissance de l’incapacité de travail de la personne par un médecin-conseil du régime. Les bénéficiaires sont classés en trois catégories :

- la catégorie 1 comprend les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;

- la catégorie 2 regroupe les invalides absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;

- la catégorie 3 rassemble les invalides absolument incapables d’exercer une activité rémunérée et qui sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

Après plusieurs années de progression, le montant global des pensions d’invalidité est stable en euros courants. Il est en revanche en légère diminution en euros constants (compte tenu de l’inflation de 2,8 % en glissement annuel entre fin 2020 et fin 2021). Les pensions d’invalidité versées aux assurés classés en catégorie 2 représentent 69 % des droits (5,5 milliards d’euros), soit une proportion stable par rapport à 2020. En complément des pensions d’invalidité versées par les régimes légalement obligatoires, des prestations sont par ailleurs versées aux personnes invalides dans le cadre des garanties invalidité de contrats d’assurance complémentaire (rente ou capital versé pour invalidité, hors garanties souscrites dans le cadre d’emprunts). Elles s’élèvent à 3,2 milliards d’euros en 2021.

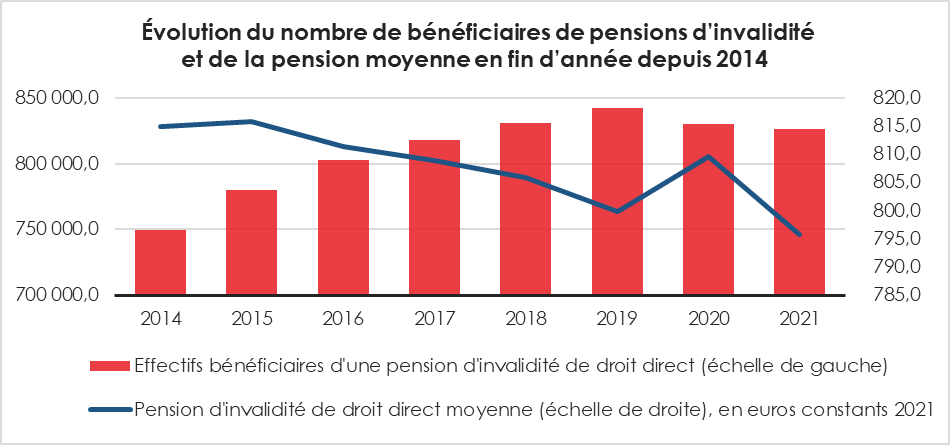

Fin 2021, 827 000 personnes bénéficiaient, selon la DREES, d’une pension d’invalidité de droit direct dans l’un des régimes de base. Parmi elles, 97 000 sont des nouveaux bénéficiaires. Les pensions d’invalidité représentent une dépense annualisée de 7,9 milliards d’euros fin 2021. Le nombre de bénéficiaires a augmenté assez rapidement entre 2014 et 2018 avant de décliner légèrement. L’augmentation était la conséquence du report de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans.

Cercle de l’Épargne – données DREES

Le nombre de bénéficiaires d’une pension d’invalidité de droit direct est fonction de l’âge. Fin 2021, 9 500 d’entre eux ont 40 ans, 27 600 ont 50 ans et 71 800 ont 60 ans. La part des bénéficiaires représente 9 % des personnes de 61 ans. Cette part chute à 62 ans s’explique par le fait que les pensions d’invalidité sont transformées en pensions de retraite une fois l’âge légal de départ à la retraite atteint. À l’exception du régime de la Fonction Publique d’État civils et des affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), l’âge moyen des nouveaux bénéficiaires d’une pension d’invalidité en 2021 dépasse 51 ans. Il est 51 ans au régime général, de 54,3 ans à la MSA non-salariés, de 55 ans dans la fonction publique territoriale et 55,5 ans au régime de la Fonction Publique d’État. Les bénéficiaires militaires ont en moyenne 35,3 ans et les nouveaux bénéficiaires 31,0 ans.

La proportion des femmes dans les bénéficiaires d’une pension d’invalidité varie d’un régime à un autre. Elle atteint 62 % dans le régime général et dans celui de la FPE civil. À la MSA non-salariés, 39 % des nouveaux bénéficiaires d’un droit direct de retraite sont des femmes, et ces dernières représentent 37 % des bénéficiaires d’une pension d’invalidité.

Fin 2021, le montant des pensions d’invalidité s’élève à 800 euros brut par mois en moyenne pour l’ensemble des régimes. Pour le régime général, le montant de la pension d’invalidité dépend, entre autres, de la catégorie d’invalidité attribuée en fonction de la capacité à exercer une activité professionnelle. Il varie de 550 euros pour la catégorie 1 à 1 880 euros pour la catégorie 3 en passant par 850 euros pour la catégorie 2.

Fin 2021, dans le régime de la FPE civils, le montant moyen de la pension d’invalidité s’élève à 1 240 euros. À la MSA non-salariés, il est de 500 euros. La pension d’invalidité moyenne des femmes est inférieure à celle des hommes dans l’ensemble des régimes, sauf parmi les militaires. Les écarts de pensions entre les femmes et les hommes sont néanmoins plus faibles que ceux constatés pour les pensions de retraite.

Des conditions d’âge pour certains régimes

Dans la plupart des régimes (à l’exception notamment des régimes de la fonction publique de l’État [FPE] civils, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales [CNRACL]), de la SNCF et de la RATP), le versement d’une pension d’invalidité est soumis à une condition d’âge, à une condition d’ordre médical et à des conditions d’ordre administratif (affiliation, versement antérieur de cotisations). Au régime général, la pension d’invalidité est attribuée aux assurés uniquement jusqu’à l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite. Si la réforme adoptée en 2023 relève progressivement l’âge légal d’ouverture des droits de 62 à 64 ans, elle maintient, en revanche, l’âge de fin de perception de la pension d’invalidité à 62 ans. Au-delà, les assurés perçoivent une pension de retraite. Néanmoins, les bénéficiaires de pensions d’invalidité qui exercent une activité professionnelle ou qui perçoivent une indemnisation au titre du chômage peuvent continuer de bénéficier de leur pension d’invalidité après l’âge minimum légal de départ à la retraite, jusqu’à cessation d’activité ou fin d’indemnisation.

Des pensions fonction des revenus passés

Les pensions d’invalidité sont contributives, au sens où l’éligibilité et le montant de la pension dépendent des revenus d’activité antérieurs. Au régime général, la pension d’invalidité est calculée comme une fraction du salaire de référence (30 % pour un invalide de catégorie 1, et 50 % pour les autres catégories), ce dernier étant égal au salaire annuel moyen des dix meilleures années de la carrière. En outre, les invalides de catégorie 3 peuvent bénéficier d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne (majoration tierce personne), destinée à financer le recours à l’aide d’un tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Tous les invalides de catégorie 3 ne la perçoivent pas : si un bénéficiaire est accueilli dans un établissement qui propose déjà ces prestations, il n’a pas besoin d’une aide extérieure et ne perçoit pas cette majoration. La pension d’invalidité peut être révisée, suspendue ou supprimée pour des raisons d’ordre administratif ou médical. De même, le classement dans les catégories d’invalidité n’est pas définitif. Les pensions d’invalidité sont, en général, revalorisées le 1er avril en fonction de l’évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée sur les douze derniers indices mensuels publiés par l’Insee jusqu’à l’avant-dernier mois précédant la date de revalorisation.

Les pensions d’invalidité sont imposées au barème de l’impôt sur les revenus. Il existe, dans certains régimes, des pensions d’invalidité de veufs ou de veuves (PIVV), dont le conjoint survivant peut bénéficier sous condition. C’est le cas au régime général, si le conjoint de la personne décédée qui était titulaire d’une pension d’invalidité est lui-même invalide et âgé de moins de 55 ans.

Dans la fonction publique civile (FPE civils et CNRACL), il existe plusieurs types de pensions ou d’allocations liées à l’invalidité :

- L’allocation temporaire d’invalidité : d’abord accordée pour cinq ans, elle peut éventuellement être reconduite ensuite de manière définitive. Cette allocation est versée dans le cas où l’incapacité permanente du fonctionnaire n’empêche pas la reprise de ses fonctions ou son reclassement dans un autre emploi de la fonction publique ;

- La pension civile d’invalidité : elle permet à un fonctionnaire, en cas d’inaptitude définitive à exercer tout emploi, d’être radié des cadres et mis à la retraite par anticipation par rapport à l’âge de référence de la retraite ;

- La retraite anticipée pour invalidité : elle permet d’obtenir un départ anticipé à la retraite pour diverses situations d’invalidité non liées à l’exercice des fonctions : parent d’un enfant handicapé, conjoint d’une personne incapable d’exercer tout emploi, impossibilité d’exercer une quelconque profession en raison d’une infirmité ou d’une maladie incurable sous réserve d’avoir accompli 15 ans de service, fonctionnaire handicapé à 50 %.

Seuls les deux premiers cas correspondent formellement à une pension d’invalidité, le 3e constituant une pension de retraite. Contrairement au régime général, les régimes de la fonction publique civile (FPE civils et CNRACL) prévoient le versement de la pension d’invalidité sans conditions d’âge ni de durée minimale de service. La pension est soumise aux conditions d’ordre médical constatées par un médecin agréé et à une condition d’acquisition de droits à retraite au moment où l’invalidité a été contractée. Le montant de la pension d’invalidité est calculé selon les mêmes règles que pour la pension de retraite. L’assuré bénéficie du taux plein (75 % du traitement indiciaire de référence) en cas de carrière complète. Pour les personnes dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 60 %, la pension d’invalidité ne peut être inférieure à 50 % du traitement de base, quelle que soit la durée de service. Dans la fonction publique militaire de l’État, il existe un régime d’invalidité particulier, celui des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Elles sont attribuées à l’initiative du ministère de la Défense. Elles sont accordées à titre temporaire quand les infirmités indemnisées ne sont pas médicalement incurables. Les pensions peuvent être transformées en pensions définitives au bout de trois ans (blessures) ou de neuf ans (maladies).

Les invalides de la SNCF bénéficient d’une pension spécifique appelée « pension de réforme ». Elle est versée aux agents devenus inaptes à travailler à la suite d’une maladie ou d’une blessure. Comme dans la fonction publique, cette pension n’est pas soumise à condition d’âge ni de durée d’affiliation. Un tel système de pension de réforme existe également à la RATP. Les professions libérales ne disposent pas d’un régime d’invalidité uniforme ; les règles d’attribution des pensions d’invalidité diffèrent selon les sections professionnelles.

La conversion des pensions d’invalidité en pensions de retraite

Pour le calcul de la pension de retraite, les assurés reconnus invalides bénéficient du taux plein, quels que soient leur âge de liquidation et leur durée validée. En outre, pour le calcul du coefficient de proratisation, les périodes d’invalidité sont comptabilisées comme durées validées. Les invalides bénéficiant de la majoration pour tierce personne la conservent lors de leur départ à la retraite. Dans les régimes de la fonction publique, de la SNCF et de la RATP, les agents reconnus invalides perçoivent une pension de retraite dès leur invalidité reconnue, quel que soit leur âge, si bien qu’il n’y a aucune modification quand ils atteignent l’âge minimal légal de départ à la retraite. Des concepts spécifiques ont été définis par la DREES dans ces régimes afin de déterminer un champ de pension d’invalidité (et donc de retraite) comparable à celui des autres régimes.

La retraite progressive ouverte à toutes et à tous

Depuis le 1er septembre, la retraite progressive est désormais accessible à tous les actifs, qu’ils soient salariés du privé ou agents des fonctions publiques. À compter du 1er janvier 2024, les libéraux, avocats compris, pourront à leur tour en bénéficier.

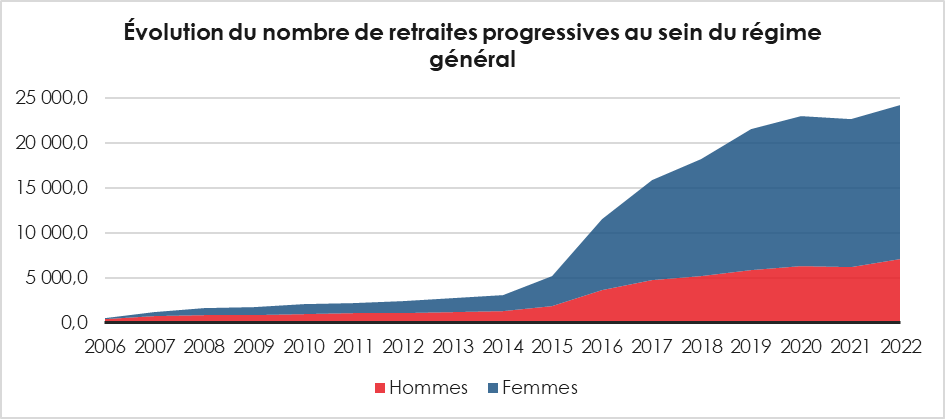

Jusqu’alors réservé aux seuls salariés du privé, ce dispositif permettant de concilier, en fin de carrière, activité à temps partiel et retraite reste confidentiel. En 2022, seulement 14 266 retraites progressives ont été attribuées aux anciens salariés du régime général, sur les près de 750 000 nouvelles pensions de droit direct ouvertes durant l’année. Au total, 25 000 personnes sont attributaires d’une retraite progressive, soit 0,2 % des effectifs totaux. 40 % des nouveaux retraités n’ont jamais entendu parler de ce dispositif.

Cercle de l’Épargne – Données CNAV

La retraite progressive est un dispositif qui permet à un assuré, en fin de carrière, de travailler à temps partiel et de percevoir, en même temps, une partie de ses pensions (base et complémentaires). Pendant cette période, l’assuré continue de cotiser à la retraite. Au moment de la cessation de l’activité professionnelle, les pensions définitives sont recalculées.

Depuis le 1er septembre 2023, la retraite progressive, en plus d’être accessible à un plus grand nombre d’assurés, devient presque un droit. Le salarié peut la demander à son employeur. En cas de refus, ce dernier est tenu de motiver sa décision, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il lui revient ainsi de prouver que le temps partiel souhaité n’est pas compatible avec l’activité économique de l’entreprise. S’il ne le fait pas dans les deux mois suivant la demande, elle sera considérée comme acceptée.

La retraite progressive peut être demandée deux ans avant l’âge minimum légal de départ en retraite :

Âge à partir duquel il est possible de prendre une retraite progressive

| Date de naissance | Âge d’ouverture du dispositif |

|---|---|

| Avant le 1er/09/1961 | 60 ans |

| Entre le 1er/09/1961 et le 31/12/1961 | 60 ans et 3 mois |

| En 1962 | 60 ans et 6 mois |

| En 1963 | 60 ans et 9 mois |

| En 1964 | 61 ans |

| En 1965 | 61 ans et 3 mois |

| En 1966 | 61 ans et 6 mois |

| En 1967 | 61 ans et 9 mois |

| À partir du 1er/01/1968 | 62 ans |

L’assuré doit remplir les deux conditions suivantes :

- Justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base ;

- Exercer une activité salariée à temps partiel comprise entre 40 % et 80 % d’un temps complet.

Pendant la retraite progressive, l’assuré reçoit une fraction de sa pension de retraite en complément de son revenu d’activité à temps partiel. La fraction de pension varie en fonction de la durée de travail à temps partiel par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle. Elle est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel. Un temps partiel à 60 % donne ainsi droit à 40 % du montant de la retraite provisoire.

Pour les indépendants, pour déterminer le montant de la retraite progressive, la baisse du temps de travail est remplacée par celle du chiffre d’affaires.

Le recul de l’âge légal de la retraite, de 62 ans à 64 ans, rend potentiellement plus intéressant le dispositif de retraite progressive. Il permet de commencer à bénéficier d’une pension à partir de 62 ans et de ne travailler qu’à temps partiel.

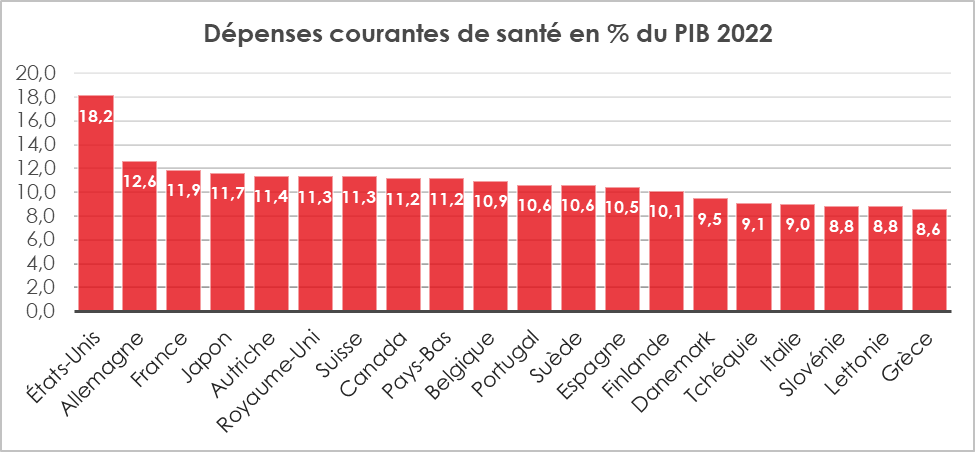

La France au 3e rang de l’OCDE pour les dépenses de santé

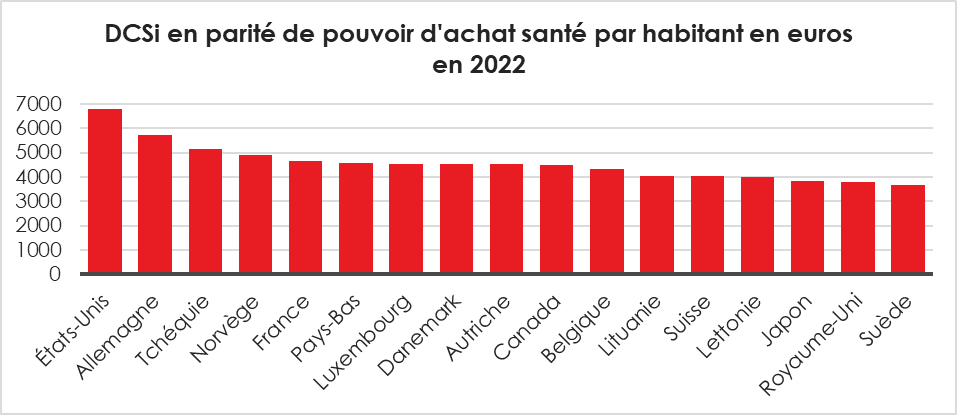

La dépense courante de santé au sens international (DCSi) correspond à la consommation finale effective (c’est-à-dire en propre ou via un intermédiaire) de services sanitaires et de biens médicaux, qu’ils soient individuels (comme une consultation médicale) ou collectifs (comme une campagne de prévention). Elle s’élevait, en 2021, en France, à 11,9 % du PIB, plaçant le pays au 3e rang de l’OCDE, derrière les États-Unis et l’Allemagne. En moyenne, les États membres de l’Union européenne consacrent 11,0 % de leur PIB aux dépenses de santé.

Cercle de l’Épargne – données DREES

En parité de pouvoir d’achat, les Américains dépensent environ 50 % de plus par habitant que les Français. Au sein de l’Union européenne, les dépenses de santé par tête demeurent les plus élevées en Allemagne (5 714 euros en 2022). Ce pays devance la République Tchèque, la Norvège et la France (4 651 euros).

Cercle de l’Épargne – données DREES

En 2022, après deux années de forte hausse liée à la crise sanitaire, la dépense courante de santé a ralenti mais reste relativement dynamique. La progression a été, en effet, de +2,0 % en 2022 après +9,9 % en 2021 et +3,4 % en 2020. En 2022, les dépenses de prévention chutent de 27,9 % avec le moindre recours aux tests et à la vaccination pour le covid. Hors prévention, les autres composantes de la DCSi augmentent à un rythme un peu plus élevé que celui observé avant la crise. Les soins courants progressent de +4,0 % en 2022, contre +2,1 % par an en moyenne entre 2013 et 2019. La croissance des soins hospitaliers publics (+4,5 % en 2022) s’explique en particulier par la poursuite de la hausse de la rémunération des personnels. Les biens médicaux ont progressé de 3,7 % en 2022 (contre +1,3 % par an en moyenne entre 2013 et 2019) en lien avec l’arrivée de médicaments innovants sur le traitement de la mucoviscidose et le traitement du cancer. Les soins de longue durée ont également augmenté en 2022. Ils représentaient 49,5 milliards d’euros en 2022.

Un système de santé en mutation permanente

En soixante-dix ans, le système de santé a profondément changé de nature en raison de la généralisation de la couverture d’assurance maladie et de la mutation démographique à laquelle le pays est confronté.

La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) qui est l’agrégat central des comptes de la santé, représentant la valeur totale des biens et services consommés pour la satisfaction des besoins de santé individuels qui concourent au traitement d’une perturbation provisoire de l’état de santé a été, de 1950 à 2022, multipliée par 3,4 au cours de la période, passant de 2,5 % à 8,9 % du PIB.

De 1950 à 1985, la consommation de soins augmente plus rapidement que le PIB. De 1950 à 1985, la part de la CSBM dans le PIB progresse de 4,4 points, passant de 2,5 % du PIB à 6,9 %. La part de la Sécurité sociale dans le financement de la CSBM s’accroît. Elle était de 50,9 % en 1950 et a atteint 78,6 % en 1985. Les volumes de médicaments consommés progressent fortement, +10,4 % en moyenne annuelle entre 1950 et 1985. La dépense hospitalière augmente également. En matière de soins de ville, le volume de la dépense augmente de 6,6 % par an en moyenne, en raison d’un recours croissant aux spécialistes et à des techniques plus coûteuses de diagnostics (analyses, radiographie). Les assurances complémentaires se diffusent fortement durement cette période.

Avec l’affaiblissement de la croissance, la CSBM ralentit dès le début des années 1980, en particulier celle des soins hospitaliers. Plusieurs mesures de limitation des dépenses de santé sont instaurées pour réduire les déficits de la branche maladie. En 1984, la dotation globale hospitalière est instaurée. En 1986, le plan Séguin limite l’exonération du ticket modérateur des patients en affection de longue durée (ALD) aux seules dépenses liées à ces affections. À partir de 1997, le Parlement adopte les lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS), qui visent à maîtriser la croissance des dépenses d’Assurance maladie avec la fixation d’objectifs nationaux de progression des dépenses d’Assurance maladie (Ondam). À partir du milieu des années 2000, des mesures organisationnelles (tarification à l’activité pour les soins hospitaliers et parcours de soins coordonné, promotion des médicaments génériques) et de régulation financière accrue du système (participations forfaitaires en 2005 et franchises médicales en 2008, renforcement graduel de la maîtrise médicalisée, des déremboursements et des baisses de prix de certains médicaments, etc.) sont instituées. La part des dépenses de santé dans le PIB progresse plus lentement malgré le vieillissement de la population. La part des soins hospitaliers dans la CSBM a reculé entre 1985 et 2000. En revanche, la part des dépenses de biens médicaux et de transports sanitaires a augmenté. Les dépenses de médicaments continuent à augmenter rapidement entre 1985 et 2000 en raison de la hausse des volumes consommés et de la diffusion de nouveaux traitements. En revanche, la part des soins de ville dans la CSBM est restée relativement stable, autour de 25 %. En 2020, la crise sanitaire modifie temporairement la structure de la CSBM avec une hausse de la part des soins hospitaliers (+2,1 points), aux dépens des autres secteurs. Une légère correction s’opère à la fin de l’épidémie. La part des soins hospitaliers diminue légèrement (-0,4 point entre 2020 et 2022), mais la structure de la CSBM en 2022 reste proche de celle de 2020. Avec le vieillissement de la population, les dépenses de santé augmentent en lien avec la croissance du nombre d’affections de longue durée.

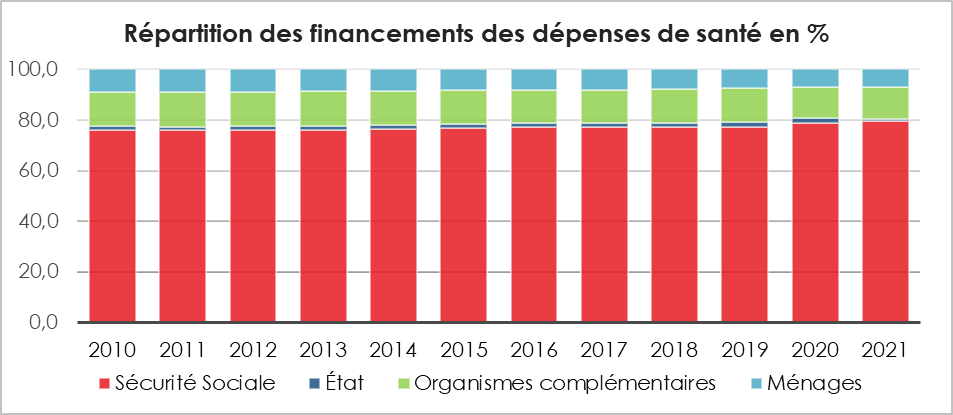

L’assurance maladie, trois quarts du financement des dépenses de santé

L’Assurance maladie a, en 2022, pris à sa charge 75,4 % de la dépense de santé et les organismes complémentaires 12,1 %, le reste à charge (RAC) des ménages s’établissant à 8,9 %.

Les organismes complémentaires interviennent dans le financement des dépenses de biens médicaux et des soins courants, mais ne participent quasiment pas au financement des soins de longue durée ou des dépenses de prévention. La participation de l’État et des collectivités locales est très faible pour les soins courants (0,8 % en 2022). Elle est un peu plus élevée sur la prévention (15,4 % en 2022). Les collectivités locales financent la moitié des dépenses de prévention.

Cercle de l’Épargne – données DREES

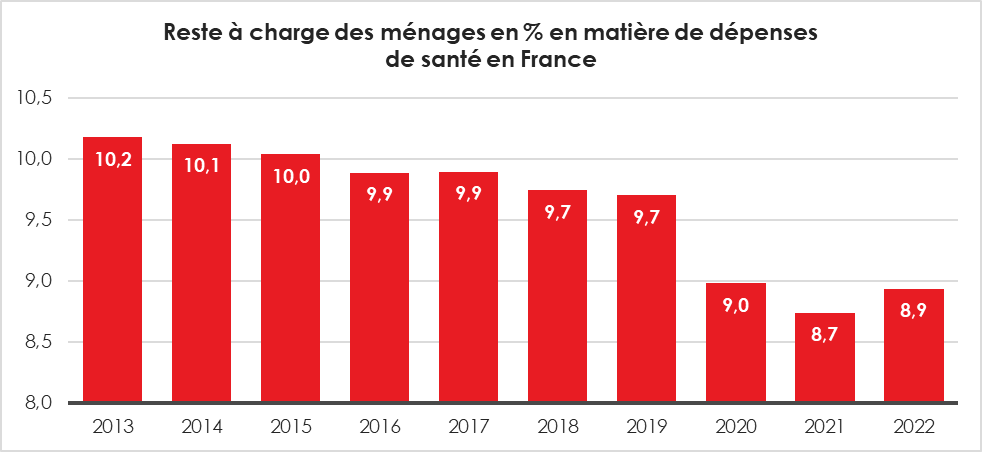

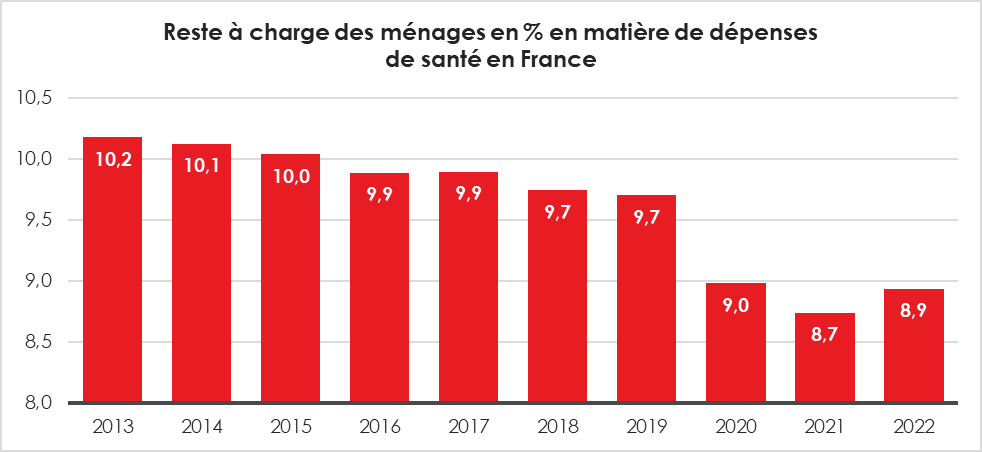

La France, un reste à charge faible mais variable selon les dépenses de santé

Le reste à charge (RAC) des ménages sur la DCSi est en légère augmentation en 2022. Entre 2013 et 2021, il était passé de 10,2 % à 8,7 % en 2021. La hausse à 8,9 % en 2022 est la conséquence de la diminution des dépenses de santé prises en charge directement par les pouvoirs publics lors de la crise sanitaire. En 2022, le reste à charge s’accroît dans les soins courants, en particulier pour les soins hospitaliers (+0,4 point).

En 2022, les ménages financent directement 17,0 milliards d’euros des soins et biens médicaux du champ de la consommation de soins et de biens médicaux (CBSM).

Cercle de l’Épargne – données DREES

Les taux de reste à charge varient selon les secteurs. Il est faible pour les soins hospitaliers (1,5 % pour les hôpitaux publics et 6,5 % pour les cliniques privées) qui sont principalement financés par la Sécurité sociale. Dans les soins de ville hors prothèses dentaires, le taux de reste à charge (RAC) des ménages s’établit à 8,0 % en 2022. Il est plus élevé chez les masseurs-kinésithérapeutes (15,4 %), les orthoptistes (13,6 %) et les médecins spécialistes (10,3 %). À l’inverse, il est plus faible chez les sages-femmes (2,7 %), les infirmiers (3,3 %) et les laboratoires de biologie médicale (4,3 %), couverts essentiellement par l’Assurance maladie.

Malgré la mise en place de la réforme du 100 % santé, le RAC reste élevé en matière d’optique (23,1 % en 2022), d’audioprothèses (35,7 %) et des prothèses dentaires (15,4 %). Le reste à charge représente en moyenne 250 euros par habitant en 2022. Il est constitué en particulier de 67 euros de dépense de médicaments, de 45 euros de soins hospitaliers, de 30 euros de soins de médecins et de 23 euros d’optique hors lentilles.

La France face à ses partenaires

La France se caractérise par le reste à charge le plus faible de l’OCDE. Ce dernier atteint près de 22 % en Italie ou 13 % au Royaume-Uni.

Cercle de l’Épargne – données DREES

Les Français sont nombreux à juger sévèrement leur système de santé. Les pouvoirs publics sont accusés de ne pas consacrer suffisamment de moyens à son bon fonctionnement. Or, les dépenses de santé en France figurent parmi les plus élevées au sein de l’OCDE. Plus de 1,2 million de personnes travaillent dans les hôpitaux, mais en 2021, la France comptait, selon l’OCDE, 5,7 lits pour 1 000 habitants, contre 7,1 en Autriche et 7,8 en Allemagne. A contrario, les Pays-Bas n’en comptaient que 2,9 et la Finlande 2,8. La France a, à partir des années 2000, pris le parti de développer l’ambulatoire en réduisant le nombre de lits. Ce choix, sur le plan de la santé, s’est avéré plutôt positif en réduisant les convalescences et le risque d’attraper des maladies nosocomiales. Au niveau du nombre de médecins, la France en compte 3,4 pour 1 000 habitants en 2021. Elle est dans la moyenne de l’OCDE mais en dessous de certains pays comme l’Autriche (5,5), l’Allemagne (5). Elle est assez proche des Pays-Bas (3,8) et de la Finlande (3,7). La France se caractérise, en revanche, par la faible rémunération des professionnels de santé. En moyenne, la rémunération du personnel infirmier en hôpitaux était, en 2020, selon l’OCDE, de 35 531 euros, contre 60 051 euros en Allemagne. Pour les médecins spécialistes, la rémunération est également deux fois plus élevée Outre-Rhin.

Le cash a-t-il encore un avenir ?

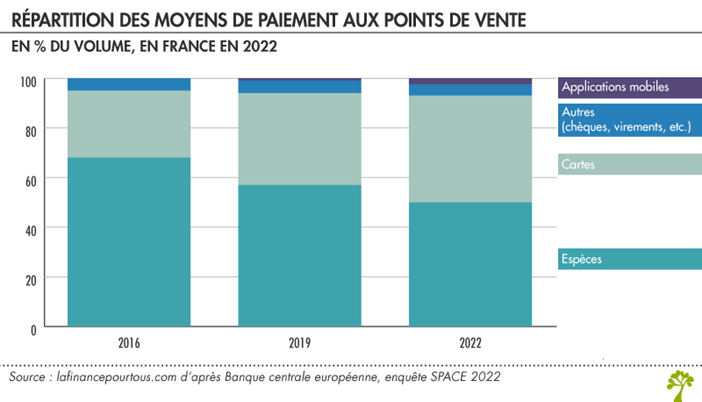

Au Danemark, 90 % des dépenses des ménages sont payées par carte bancaire. En Suède, de nombreux commerces n’acceptent plus les espèces et demandent un paiement par carte ou par smartphone. En moyenne, les Français retirent moins de 75 euros par mois au distributeur quand les paiements réalisés par cartes dépassent 540 euros. Depuis plusieurs années, le déclin des paiements en numéraire s’accélère. En 2016, les paiements en « cash » représentaient 68 % des transactions. En 2019, ce taux était passé à 59 % puis à 50 % en 2022. 43 % des paiements sont effectués par carte bancaire contre 27 % en 2016 et 35 % en 2019. 6 % des paiements étaient, en 2022, effectués par chèques, par virements ou par paiements mobiles. En volume, les virements arrivent, en revanche, en tête. En Europe, les pays qui utilisent le plus les espèces pour les paiements sont l’Allemagne, de l’Espagne ou encore de l’Italie (plus de 60 % des paiements en espèces sachant que le taux moyen est en zone euro de 59 %).

La crise sanitaire, en lien avec celui du e-commerce, s’est traduite par une forte augmentation des paiements en ligne et du sans contact. En 2022, 20 % des paiements non récurrents étaient ainsi réalisés en ligne, contre 12 % en 2019. Elle s’est également accompagnée d’une montée en puissance du paiement sans contact par mobile. Ce dernier moyen de paiement représente 3 % des achats.

La baisse du paiement en espèces conduit à la diminution du nombre de distributeurs de billets. La France en comptait 47 853 fin 2021, soit 10 % de moins par rapport à fin 2018. Cette attrition devrait se poursuivre dans les années à venir, les principales banques françaises ayant décidé de mutualiser leur réseau d’automates.

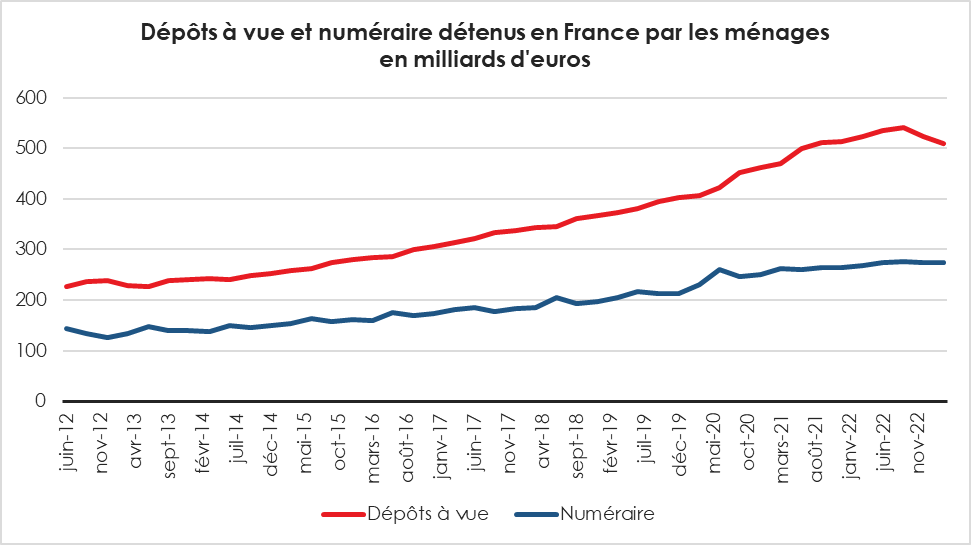

Le numéraire, de l’épargne masquée ?

Pendant la crise sanitaire, les Français ont accru leur détention de numéraire sachant qu’ils l’utilisaient moins pour régler leurs achats. De décembre 2019 à septembre 2022, l’encours du numéraire détenu par les ménages est passé de 212 à 275 milliards d’euros. Les ménages ont conservé de l’argent liquide chez eux par crainte de ne pas avoir accès aux succursales bancaires ou aux distributeurs. La soudaineté et l’ampleur de l’épidémie covid ont également provoqué un réflexe de précaution amenant les Français à disposer d’une cagnotte d’argent liquide plus importante qu’en temps normal. Depuis, les ménages ont réduit leur détention d’espèces. L’inflation les a amenés soit à utiliser l’argent liquide, soit à le placer afin d’en limiter l’érosion monétaire. L’encours du numéraire détenu par les particuliers est ainsi revenu à 270 milliards d’euros. Ce montant reste néanmoins nettement supérieur à celui d’avant la crise sanitaire.

Cercle de l’Épargne – données Banque de France

Le cash, une mauvaise solution pour se prémunir des fraudes ?

De nombreux Françaises et Français indiquent privilégier l’argent liquide par crainte des fraudes, notamment par cartes bancaires. Or, les ménages prennent plus de risques à retirer et à conserver du numéraire qu’en payant par carte ou en ligne.

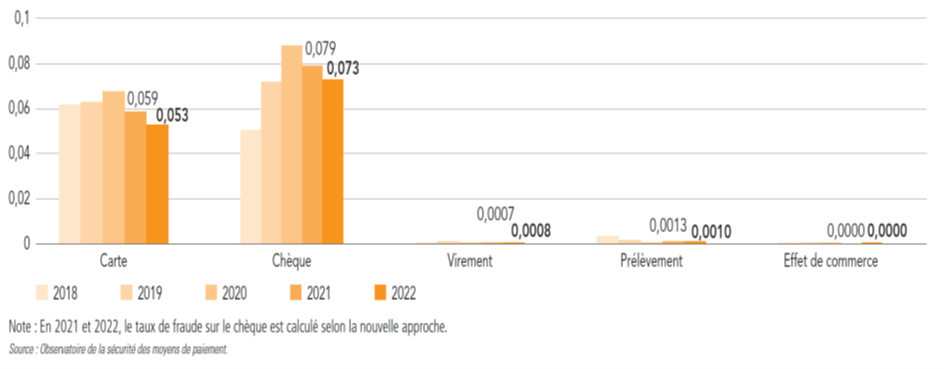

La fraude aux moyens de paiement scripturaux décroît depuis plusieurs années. Elle a concerné 7,2 millions d’opérations (-3,6 % par rapport à 2021), pour un préjudice de 1,192 milliard d’euros (-4 % par rapport à 2021). Le taux de fraude avec les cartes atteint un plus bas historique à 0,053 % de la valeur des achats et a porté sur 464 millions d’euros. La fraude par chèque a diminué de 15 % en valeur. Celle sur le prélèvement s’est contractée de 21,6 % en valeur. Le taux de fraude au virement reste extrêmement faible en raison des montants significatifs échangés (0,0008 %). Il a augmenté de 9 % en 2022 avec un préjudice total de 313,1 millions d’euros. Le virement représente 26,3 % des montants de fraude en 2022, contre 23,1 % en 2021.

Évolution du taux de fraude en valeur par moyen de paiement (en %)

Le consommateur peut-il tout payer en numéraire ?

Le cash ne permet pas de tout payer. Les paiements en espèces sont limités à 1 000 euros pour les résidents et à 15 000 euros pour les non-résidents. En fixant un plafond relativement bas, les pouvoirs publics entendent lutter contre les réseaux de trafiquants et contre le travail dissimulé.

Le paiement sans contact est plafonné à 50 euros par opération. Les paiements NFC par téléphone sont, de leur côté, plafonnés à 300 euros. Les paiements par carte font l’objet de plafonnement en fonction des contrats souscrits. À la demande du titulaire de la carte, le plafond peut être relevé. Ce plafond est en règle générale de quelques milliers d’euros mais pour des cartes élitistes atteindre jusqu’à 300 000 euros. À défaut de pouvoir utiliser les espèces ou la carte bancaire, le consommateur peut payer par virement ou par chèque qui ne sont pas soumis à plafonnement.

Les commerçants peuvent-ils refuser l’usage de la carte bancaire ou du chèque ?

Un professionnel a le droit de refuser un paiement par chèque ou par carte bancaire à condition de le signaler par un affichage. En revanche, il doit accepter le paiement en espèces dans les limites autorisées. Le professionnel affilié à un centre ou association de gestion agréé (CGA/AGA) doit autoriser au minimum deux moyens de paiement.

Les commerçants sont rétifs aux cartes bancaires en raison de la traçabilité qu’elle provoque et des coûts qu’elle induit. Ils doivent en premier lieu s’acquitter de frais d’acquisition d’un terminal de paiement électronique (TPE). La location varie entre 10 et 45 euros par mois auquel s’ajoutent les frais d’abonnement. Ces frais peuvent être négociés entre le commerçant et le loueur. Ils sont fonction du chiffre d’affaires.

Pour les achats par carte bancaire, une commission d’interchange est demandée. Elle est fixée par les réseaux de cartes (CB, Visa, Mastercard, American Express, etc.). Cette commission est plafonnée à 0,20 % pour les cartes de débit et à 0,3 % pour les cartes de crédit. À noter que si le commerçant et le client possèdent leur compte dans la même banque, cette commission disparaît. Sont également appliqués des frais de réseau. Ils sont prélevés par les réseaux de cartes pour garantir le paiement au commerçant à partir du moment où il est validé par les banques. Si le TPE indique « Paiement accepté », cela signifie que le réseau s’est assuré de la solvabilité du client, et que le commerçant recevra son paiement quoi qu’il arrive. Les conditions et montants de ce service diffèrent selon le réseau utilisé mais aussi en fonction du modèle de carte (Premier, Gold, etc.). Ces montants sont, en règle générale, inférieurs à 0,02 % du montant de l’opération. La banque applique également des frais qui sont souvent négociés avec le commerçant. Cette marge peut énormément varier et oscille généralement entre 0,2 % et 1,5 % du montant du paiement.

Bientôt de nouveaux modes de paiement