Résultats du Livret A – LDDS – LEP : Avantage au Livret d’Épargne Populaire en novembre

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Le Livret A en roue libre

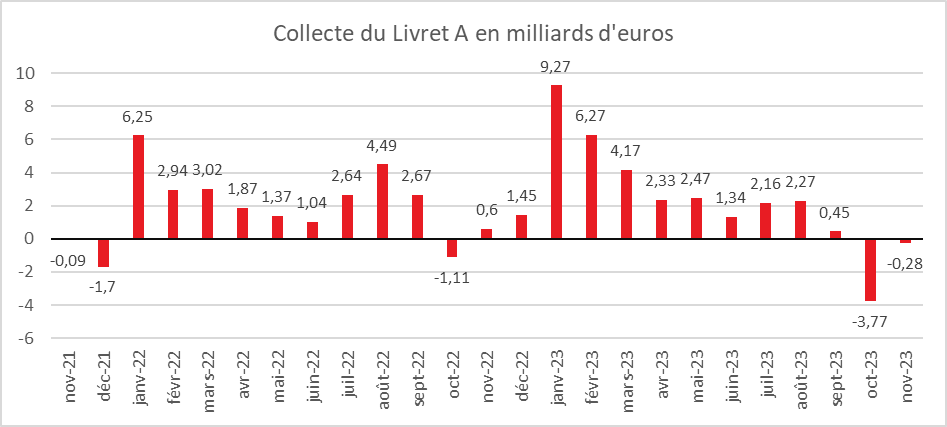

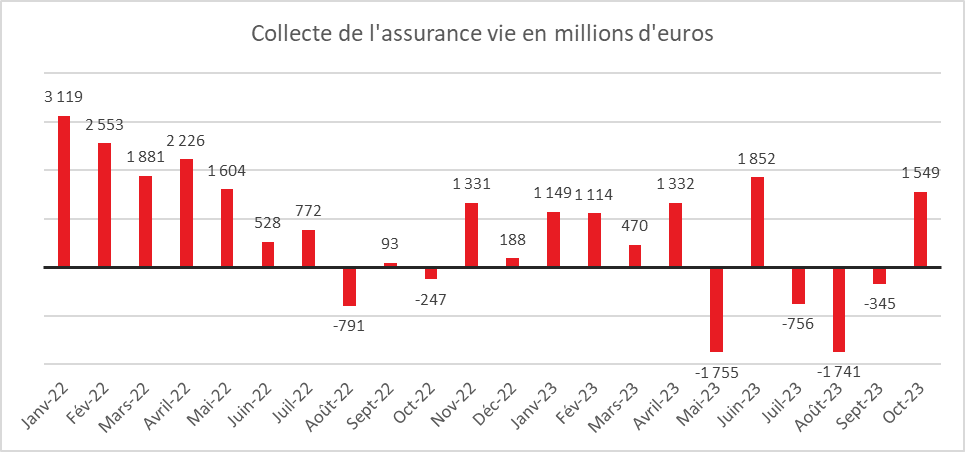

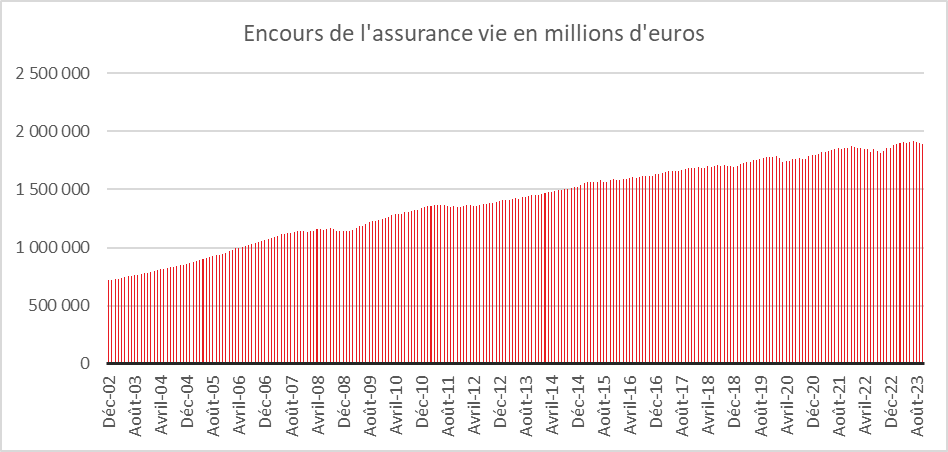

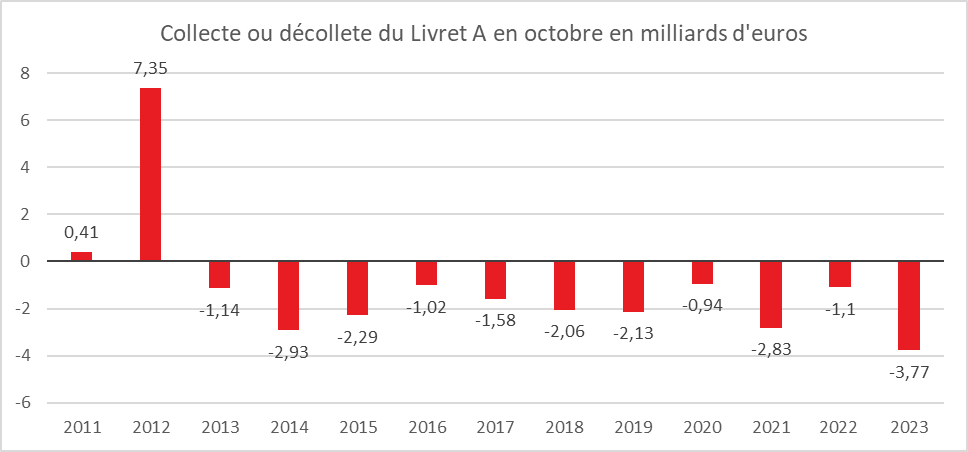

Au mois de novembre, le Livret A signe sa deuxième décollecte successive avec -280 millions d’euros. Ce résultat n’est pas en soi une surprise. Sur ces quinze dernières années, neuf décollectes ont été enregistrées en novembre. La décollecte de novembre est, en revanche, bien moindre de celle d’octobre (-3,77 milliards d’euros) qui avait été notamment occasionnée par le relèvement du plafond du Plan d’Epargne Populaire de de 7700 à 10 000 euros.

Cercle de l’Épargne – données Caisse des dépôts et consignations

Le retour de la saisonnalité pour le Livret A

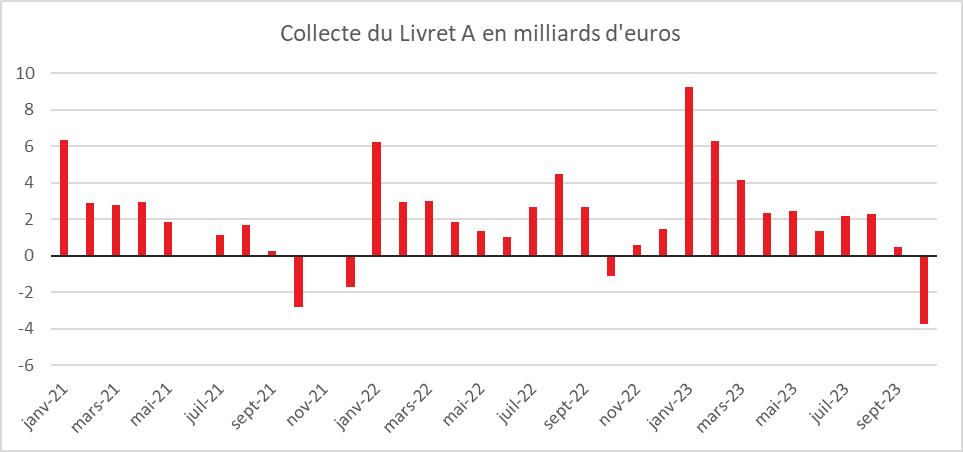

Le résultat du mois de novembre témoigne du retour de la saisonnalité de la collecte pour le Livret A avec un second semestre marqué par une augmentation des retraits quand le premier avait donné lieu à une abondante collecte (+24,5 milliards d’euros).

Avec la baisse de l’inflation, les ménages ont tendance à accroître leurs dépenses de consommation après les avoir réduites au cours du premier semestre. Un nombre croissant de ménages prépare les fêtes de fin d’année dès le mois de novembre notamment à l’occasion du « Black Friday ».

Le Livret de Développement Durable et Solidaire se démarque du Livret A en enregistrant une collecte positive de 210 millions d’euros. Le LDDS, étant souvent détenu dans la même établissement que le compte courant, il joue le rôle de compte rémunéré quand le Livret A prend davantage la forme d’un placement d’épargne.

Une année record malgré tout

Sur les onze premier mois de l’année, la collecte demeure exceptionnelle, +26,68 milliards d’euros pour le Livret A et 10,22 milliards d’euros pour le LDDS. L’encours du Livret A s’élevait fin novembre à 402,1 milliards d’euros et celui du LDDS à 144,5 milliards d’euros.

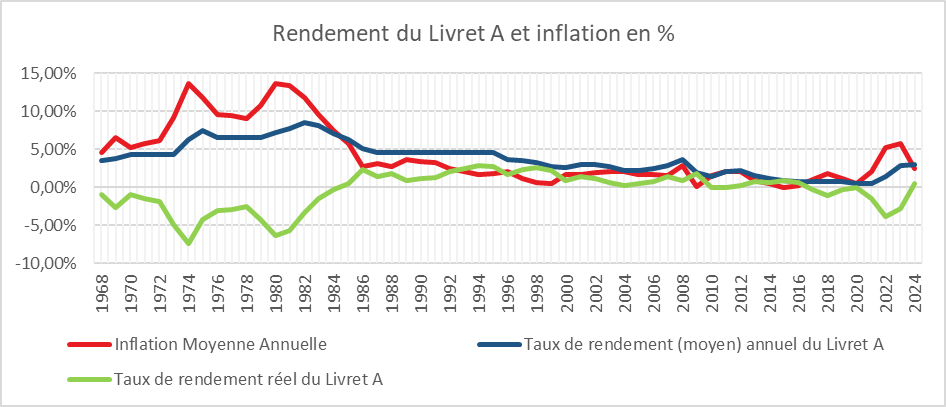

Un rendement réel positif pour le Livret A en 2024 ?

En 2023, le rendement réel du Livret A devrait être négatif. Sur 12 mois, le rendement brut s’élève à 2,9 % (un mois à 2 % et onze mois à 3 %). Selon la Banque de France, le taux d’inflation sur l’année devrait être de 5,7 %. Le rendement réel du Livret A devrait être négatif de 2,8 %.

En 2024, le rendement réel du Livret A devrait redevenir positif avec une inflation attendue à 2,5 % par la Banque de France. Étant donné que le taux du Livret A doit rester à 3 % jusqu’au 1er février 2025, le rendement réel devrait être positif de 0,5 point ce qui n’est plus arrivé depuis 2020.

Le Livret A devrait rester attractif en 2024 en raison du gel du taux jusqu’au 1er février 2025. Or, à partir de la fin du premier semestre 2024, la Banque Centrale Européenne devrait s’engager dans une baisse de ses taux directeurs ce qui devrait induire celle des taux d’intérêt des livrets ordinaires et des dépôts à terme. Le Livret A et le LDDS devraient donc rester compétitifs. La concurrence devrait venir davantage des fonds euros de l’assurance vie dont le rendement devrait continuer à augmenter.

2023 et 2024 : prévisions – Cercle de l’Epargne – données Banque de France et INSEE pour l’inflation

Une baisse du taux du Livret d’Epargne Populaire le 1er février 2024 ?

Au mois de novembre, la collecte du Livret d’Épargne Populaire est resté dynamique à +2,80 milliards d’euros. Sur les onze premiers mois de l’année, elle s’élève, en cumulé, à +18,67 milliards d’euros. Le LEP bénéficie toujours de son effet taux, 6 % et du relèvement de son plafond de 7 700 à 10 000 euros. L’encours total atteint 66,6 milliards d’euros à fin novembre 2023. Le taux du LEP devrait diminuer le 1er février 2024 si la formule de calcul est respectée. En vertu de l’arrêté du 27 janvier 2021, le taux du LEP est le taux le plus élevé entre celui de l’inflation des six derniers mois et le taux du Livret A majoré de 0,5 point. Le taux d’inflation du second semestre 2023 devrait se situer autour de 4,7 %. Le taux du LEP devrait être ainsi ramené le 1er février prochain entre 4,75 et 5 % contre 6 % actuellement.

LEP : les particuliers se ruent sur le placement star de cette fin d’année

Dans les colonnes de Capital, le Cercle de l’Epargne est cité. En particulier, l’analyse de son directeur général qui évoque les raisons de la décollecte, traditionnelle en novembre, du Livret A. Ainsi il explique que «les ménages ont tendance à accroître leurs dépenses de consommation au mois de novembre».

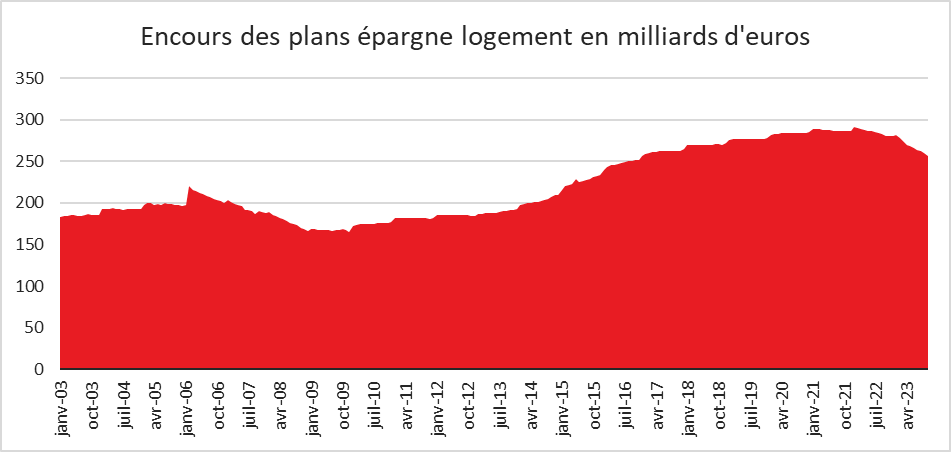

Europe 1 Matin 1 | Épargne : le taux du PEL bientôt revalorisé, cela vaut-il vraiment le coup ?

Au Micro d’Europe 1, Philippe Crevel estime qu’à « À 2,25%, le PEL sera peu attractif, surtout que net d’impôts, cela fait un taux de 1,57%. Il y a sur le marché de nombreux produits, et en premier lieu le Livret A, qui sont bien plus rémunérateurs ».

Pourquoi les Français sont les champions du monde du pessimisme économique pour 2024

Invité à commenter une étude menée par l’IFOP, Philippe Crevel explique qu’ « au sujet de l’économie, il y a toujours eu un certain côté dépressif français. Nous sommes l’un des Etats-providence les plus développés au monde, ce qui augmente forcément les attentes et le sentiment d’injustice. On a toujours l’impression que le voisin reçoit plus d’aides que nous de l’Etat, créant de la jalousie et de la négativité. »

Le taux des nouveaux PEL atteindra 2,25 % en 2024 : une bonne affaire ?

Cet article consacré au PEL et au relèvement de son taux pour les futurs souscripteurs, cite le Directeur du Cercle de l’Epargne. Il évoque les attraits du PEL à 2,25 % malgré un rendement réel nettement plus faible que le Livret A.

L’or au sommet: faut-il en acheter ou en vendre?

Dans le Figaro, Philippe Crevel alerte les investisseurs désireux d’investir dans le métal jaune. Il explique que le prix de l’or étant à un niveau historiquement haut, aussi « à court ou moyen terme, les perspectives de plus-value sont faibles.

Le taux de rémunération du PEL passera à 2,25% en janvier

Appelé à commenter la hausse du taux du PEL , Philippe Crevel estime que le PEL demeurera nettement moins attractif que le Livret A. Son rendement net, après impôt et prélèvement sociaux sera de 1,575%.

Il estime en revanche que le taux du droit au prêt qui passera à 3,45%, restera intéressant « si on souhaite souscrire un emprunt, […] car le taux du prêt demeure inférieur à ceux du marché ».

Plan épargne logement : voici le taux au 1er janvier 2024, publié au Journal officiel

Money Vox cite Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne dans cet article consacré au relèvement du PEL au 1er janvier prochain. Il évoque une hausse « a minima » du rendement et rappelle que la Cour des comptes avait critiqué ce produit d’épargne « du fait de ses anciens taux élevés ».

Faudra-t-il ouvrir un PEL au nouveau taux de 2,25 % ?

Cité dans les colonnes du Monde, Philippe Crevel est interrogé sur le PEL dont la rémunération va passer, pour les futurs souscripteurs, à 2,25 %. Il évoque les avantages et les inconvenants du placement, en comparaison avec les autres produits d’épargne.

Comment les « boomers » sont passés de la consommation à l’épargne

Dans le journal Les Echos, Philippe Crevel explique pourquoi les séniors sont traditionnellement plus fourmis que leurs cadets.

Livret A : les Français ne veulent pas que leur argent finance la défense

Dans Money Vox, le Directeur du Cercle de l’Epargne explique que « le Livret A est un symbole, un totem en France. Il est associé au logement social, son affectation principale. Toute modification de ce produit d’épargne créée une suspicion. Et financer l’armée ce n’est pas une valeur positive en soi comme l’est le logement social. Il n’est pas certain que cela rentre dans la philosophie du Livret A. » Il précise par ailleurs que « les ressources du Livret A sont convoitées. Des demandes ont été formulées afin qu’elles puissent financer le programme de construction des centrales nucléaires françaises et la transition énergétique »

PER : faut-il ouvrir un plan d’épargne retraite avant fin décembre 2023?

Sur le site de BFM TV, est interrogé sur le PER. Il précise qu’à compter de 2024, il ne sera plus possible ce placement au profit de ses enfants.

Le Bien Vieillir vu par AG2R LA MONDIALE

QUESTIONS À CÉCILE VINOT

RESPONSABLE MARKETING OFFRES ET SERVICES D’AG2R LA MONDIALE

Quel rôle et quelles solutions peut proposer un groupe tel qu’AG2R LA MONDIALE pour répondre aux défis du vieillissement ?

En 2050, selon les dernières estimations de l’INSEE, près de 4 millions de personnes pourraient être concernées par la perte d’autonomie. À ce titre, la question de la perte d’autonomie constitue le défi social des 30 prochaines années, tant sur plan financier que moral. Dans une société en quête de sens, il est primordial de s’occuper de ses aînés et d’anticiper ce risque pour soi-même.

Face aux grands défis de société que sont la retraite, la santé et le bien vieillir, les acteurs de la protection sociale et notamment les assureurs ont évidemment un rôle à jouer, aux côtés des pouvoirs publics. Plus particulièrement, la question du bien vieillir fait partie de l’ADN de notre groupe, AG2R LA MONDIALE. AG2R, acronyme d’Association générale de retraites par répartition, fondée en 1951, fut ainsi la première caisse de retraite par répartition pour les salariés non-cadres.

Pour répondre aux besoins exprimés par nos assurés de couvrir les risques de pertes financières engendrées par une perte d’autonomie, notre groupe a été le premier à investir le champ de l’assurance dépendance, en proposant dès 1984, une assurance perte d’autonomie. Au sein d’AG2R LA MONDIALE nous avons toujours souhaité accompagner nos assurés à la fois dans la préparation de leur retraite et chercher à les sensibiliser aux risques associés au grand âge. Nous mettons aujourd’hui à leur disposition des outils tels que « Ma retraite en liberté » qui permet de préparer son passage à la retraite avec sérénité ou encore des stages de préparation à la retraite pour envisager cette nouvelle étape de vie de manière positive.

Face à l’allongement de l’espérance de vie, il convient de se préparer individuellement et collectivement. On estime à près de 300 000 le nombre de centenaires à l’horizon 2070 quand on en comptait un peu plus d’un millier dans les années 60-70 et autour de 30 000 aujourd’hui. S’il faut naturellement se réjouir de ces évolutions, il est important d’anticiper les aléas associés à l’avancée en âge et notamment de se préparer financièrement au risque d’être un jour en situation de dépendance. C’est notamment le rôle d’un groupe comme le nôtre, d’informer et prévenir les assurés sur ces risques et de leur offrir des solutions adaptées afin de ne pas laisser à leurs proches la responsabilité d’assumer cette charge.

On ne peut pas évoquer le bien vieillir sans évoquer les questions liées à l’habitat. Si les Français aspirent à vivre le plus longtemps chez eux, la question de l’adaptation du logement se pose évidemment. En outre, face à une situation de perte d’autonomie, selon le niveau de dépendance, le maintien à domicile n’est pas toujours possible. À côté des établissements spécialisés, AG2R LA MONDIALE, à travers sa filiale Domitys, a souhaité proposer des solutions. Ces résidences services séniors, dotées d’une conciergerie, d’un tissu d’associations et de services à la personne, offrent à leurs résidents des lieux de vie conviviaux qui leur permettent notamment d’accueillir leurs enfants et leurs petits-enfants. Or, on vit plus longtemps quand on est bien entouré.

Quels sont les coûts du vieillissement et de la perte d’autonomie ? Les besoins sont-ils les mêmes dans le temps et selon les âges ?

Actuellement, les dépenses de dépendance sont évaluées à 34 milliards d’euros dont 24 milliards sont pris en charge par les pouvoirs publics. À l’échelle individuelle, le coût de la perte d’autonomie est estimé, en moyenne, entre 2 300 et 2 700 euros par mois. Derrière ces moyennes, les montants peuvent fortement varier selon la pathologie, le degré de perte d’autonomie et du lieu de résidence. Sans surprise les montants seront plus élevés en région parisienne qu’en province par exemple. Il convient également de prendre en compte les solutions d’accompagnement mises en place, au niveau du soin comme de l’hébergement.

Il faut par ailleurs avoir conscience que la durée de la prise en charge peut être, selon les pathologies, relativement longue. De 4 ans environ, en moyenne, elle peut s’étendre et cette moyenne passe à 8 ans pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Il est donc important d’anticiper le risque de se retrouver à devoir assumer des montants importants sur une durée prolongée.

Quels sont les frais et charges à prendre en compte ?

Quand on évoque la perte d’autonomie, il s’agit d’abord de répondre aux besoins des personnes en termes d’accès aux services et aux soins de qualité et de proximité au quotidien, peu importe leur situation géographique.

Parmi les principaux postes de dépenses, figurent les dépenses d’hébergement, si la personne est placée dans un établissement spécialisé, ou d’adaptation de l’habitat, en cas de maintien à domicile (douche, escalier, serrures), celles liées aux soins à la personne (médecins, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes…) et enfin celles d’accompagnement et de surveillance au quotidien.

Quelles sont les aides auxquelles les personnes âgées peuvent prétendre ?

Il existe plusieurs types d’aides auxquelles les personnes en situation de dépendance peuvent prétendre, selon leur degré d’autonomie et leur niveau de ressources. L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) constitue la principale aide à destination des personnes en situation de perte d’autonomie. Son montant varie en fonction du degré de dépendance, passant de 746 euros en GIR 4 (pour des personnes faiblement dépendantes) à près de 2 000 euros en GIR 1 (très dépendantes). Au sein d’AG2R LA MONDIALE on a souhaité développer des dispositifs pour faciliter l’accès à ces aides et la compréhension des dispositifs existants.

AG2R LA MONDIALE a souhaité que la situation des salariés aidants soit mieux prise en compte avec la création du service « Aux côtés des aidants ». Ce dispositif, gratuit au sein des entreprises, permet aux salariés concernés d’accéder à un « care manager » chargé de coconstruire avec eux un plan d’action personnalisé. Après avoir analysé la situation individuelle de l’aidant et évalué ses besoins, l’expert lui apporte un appui sur les démarches à réaliser et les aides financières à mobiliser. Ce soutien à la fois logistique et psychologique, s’inscrit sur la durée puisque le salarié aidant bénéficiera d’un suivi sur plusieurs mois avec des points d’étapes et, si besoin, une réadaptation du plan d’action.

Enfin depuis plusieurs années, AG2R LA MONDIALE a mis en place un portail communautaire, « aidons les nôtres », qui rassemble des articles, des avis d’experts et des conseils à destination des aidants. Ce site ouvert à tous est entièrement gratuit. En plus d’être un site d’informations, il constitue un espace de discussions à travers un forum de partage et d’entraide dans lequel les aidants peuvent poser des questions, de manière anonyme, aux experts et aux membres de la communauté.

Les indépendants en France, effectifs et revenus

En 2021, selon l’INSEE, en France, 3,9 millions de personnes exercent une activité non salariée. Les travailleurs non-salariés comprennent les indépendants classiques (professions libérales, entrepreneurs individuels, gérants d’entreprises) et les micro-entrepreneurs. Le nombre total de non‑salariés a augmenté de 1,5 million par rapport à fin 2008, soit +65 %, du fait de l’instauration de ce dernier statut. En 2021, la hausse a été hors secteur agricole de 8,4 %, après +4,0 % en 2020 et +6,4 % en 2019. Cette hausse est avant tout imputable aux micro-entrepreneurs. Avec la crise sanitaire, le nombre de micro-entreprises a poursuivi son augmentation.

Hors secteur agricole, les non‑salariés se concentrent principalement dans les services aux entreprises (26 %) ou aux particuliers (21 %), la santé (16 %), le commerce (16 %) et la construction (12 %). Les indépendants représentent 5 % des effectifs de l’industrie et 5 % de ceux des transports.

Augmentation du nombre d’indépendants « classiques » en 2021

Les non‑salariés « classiques » représentaient 1,8 million de personnes fin 2021 (51 % d’entrepreneurs individuels et 49 % de gérants majoritaires de sociétés). Ils se concentraient principalement dans les secteurs de la santé (25 %) et des services aux entreprises (22 %), où les effectifs ont augmenté de 1,7 % sur un an.

Les effectifs de non‑salariés classiques, qui avaient diminué de près de 10 % entre 2013 et 2019 avant de pratiquement se stabiliser en 2020 (-0,2 %), ont légèrement progressé en 2021 (+0,5 %). Cette augmentation est en grande partie imputable à la diminution des défaillances d’entreprises en lien avec la mise en place de dispositifs de soutien durant la crise sanitaire (fonds de solidarité, aides exceptionnelles, reports et réductions de cotisations). Une augmentation des défaillances est à prévoir en 2023 et 2024. Elle devrait aboutir à une régression du nombre d’indépendants « classiques ».

Poursuite de la forte augmentation du nombre de micro-entrepreneurs

Le nombre de micro-entrepreneurs dits économiquement actifs a augmenté, en 2021, de 18,9 %, après +10,2 % en 2020 et +18,1 % en 2019. Près de la moitié des non-salariés (47 %) sont micro-entrepreneurs (1,6 million). Dans certains secteurs, les micro-entrepreneurs représentent de 70 % des TNS. Il en est ainsi dans services aux particuliers (comme les activités artistiques, récréatives ou l’enseignement), dans le commerce de détail hors magasin ainsi que dans des services de transport. Les micro‑entrepreneurs sont au contraire quasi absents des secteurs principalement composés de professions réglementées n’ouvrant pas droit à ce statut (avocats, infirmiers, médecins, etc.).

Le nombre de micro‑entrepreneurs augmente dans presque tous les secteurs en 2021. Comme en 2020, la hausse est très marquée dans les secteurs de la vente à distance (+46 %) et dans les autres activités de poste et de courrier (+39 %), dont la principale activité est la livraison à domicile, fortement sollicitée pendant la crise sanitaire du fait de la fermeture de certains magasins et de restaurants (encore en vigueur au cours du premier semestre 2021).

Des revenus d’activité très dispersés

Pour l’ensemble des non‑salariés, le revenu moyen augmente de 3,6 % en 2021, en euros constants. Par rapport à 2019, le revenu moyen de l’ensemble des non‑salariés était, en 2021, inférieur de 5,6 % en euros constants.

En 2021, les non‑salariés classiques ont perçu en moyenne un revenu d’activité de 4 030 euros par mois. 11 % ont déclaré un revenu d’activité nul (ou déficitaire), faute d’avoir dégagé des bénéfices ou de s’être versé une rémunération. Cette part est plus importante qu’en 2019 (8 %). Elle est de 2 % chez les professionnels de santé et de 25 % pour les TNS travaillant dans l’enseignement, les activités immobilières, les arts, spectacles ou les activités récréatives.

Les taxis et VTC obtiennent les revenus les plus faibles (1 260 euros par mois en moyenne), derrière le commerce de détail hors magasin, l’enseignement et les services personnels (de 1 560 à 1 600 euros mensuels). Les médecins et dentistes perçoivent, en moyenne, les revenus les plus élevés (9 910 euros), devant les juristes et comptables (8 540 euros) et les pharmaciens (7 220 euros).

Le revenu d’activité moyen des non‑salariés classiques a progressé de 9,6 % en 2021 après un recul de 5,8 % en 2020 en lien avec la crise sanitaire. Il a ainsi dépassé de 3,3 % son niveau de 2019.

Le revenu moyen des non-salariés a augmenté dans tous les secteurs. Les hausses les plus fortes concernent des secteurs dont l’activité avait été largement affectée par les restrictions pendant les périodes de confinement en 2020 : +24 % en euros constants pour les taxis et VTC, +17 % dans les arts et spectacles. Pour autant, les revenus moyens de ces deux secteurs restent inférieurs à leurs niveaux d’avant-crise (respectivement -15 % et -4 % par rapport à 2019).

En 2021, les micro‑entrepreneurs ont perçu, en moyenne, 630 euros par mois de leur activité non salariée, soit 6,4 fois moins que les non‑salariés classiques. Leur faible revenu est lié à la nature même de leur régime qui impose des plafonds sur les chiffres d’affaires à ses bénéficiaires. En 2021, un micro-entrepreneur sur quatre (hors revenus nuls) gagnait moins de 80 euros par mois, un sur deux moins de 320 euros, et un sur dix plus de 1 650 euros.

Le micro-entrepreneuriat constitue souvent à une activité d’appoint. Fin 2021, 30 % des micro‑entrepreneurs cumulent cette activité avec un travail salarié, contre 9 % des non‑salariés classiques. La part des micro-entrepreneurs pluriactifs, qui était stable entre 2017 et 2020, a augmenté de 2 points en 2021. Le revenu d’activité global de ces micro‑entrepreneurs pluriactifs (incluant leurs salaires) atteint 2 290 euros mensuels en 2021, dont seuls 360 euros proviennent de leur activité non salariée. Les micro‑entrepreneurs n’exerçant pas d’activité salariée percevaient en moyenne 740 euros par mois.

Après un recul de 7,2 % en 2020, le revenu moyen des micro‑entrepreneurs augmente de 12,8 % en euros constants en 2021, dépassant ainsi de 4,6 % son niveau d’avant-crise. Le revenu moyen des micro-entrepreneurs augmente dans tous les secteurs en 2021, à l’exception de celles relevant de la catégorie « autres activités de transport » qui comprend notamment les livreurs à domicile notamment. Dans ce secteur, le revenu moyen affiche une baisse de 17 %.

Le repli dans ce secteur, déjà très peu rémunérateur (un micro-entrepreneur sur deux y gagne moins de 100 euros par mois en 2021) est en partie lié à la forte proportion de nouveaux entrants (30 %), ces derniers percevant un revenu de 22 % inférieur à celui des plus anciens du secteur. Parmi les micro-entrepreneurs, le revenu moyen a progressé pour les VTC de 25 % à 580 euros. Leurs revenus, en 2021, restaient nettement inférieurs à ceux de 2019 (-30 %).

Les revenus d’activités non-salariées des femmes inférieurs de 31 % à ceux des hommes

Les femmes représentaient 40 % des TNS en 2021. Leur part augmente. Elles ne comptaient que pour 31 % des travailleurs indépendants en 2008. Les femmes non salariées classiques perçoivent en moyenne 19 % de moins que leurs confrères en 2021 (3 510 euros par mois, contre 4 350 euros). Dans les secteurs les plus rémunérateurs, elles sont relativement plus nombreuses (entre 43 % et 56 % chez les médecins, professions du droit, pharmaciens) : si elles se répartissaient de la même façon que les hommes dans les différents secteurs, leur revenu moyen serait inférieur de 31 % à celui des hommes.

Une partie de l’écart s’explique par un volume de travail moins important ; elles sont aussi plus jeunes et dirigent des entreprises en moyenne plus petites. Parmi les micro-entrepreneurs, le salaire mensuel perçu par les femmes, en 2021, était inférieur de 100 euros à celui de leurs homologues masculins (570 contre 670 euros), soit 15 % de moins.

Plus de 420 000 non-salariés agricoles

Fin 2021, 422 000 personnes exerçaient, en France, une activité non salariée dans l’agriculture, la sylviculture ou les services d’aménagement paysager, soit près de 5 000 de moins qu’un an auparavant (-1,2 %). Une personne sur cinq bénéficiait du régime du micro-bénéfice agricole, avec un revenu moyen de 670 euros par mois en 2021, en considérant que leur revenu était nul lorsque l’exercice est déficitaire. La part des autres non-salariés du secteur, imposés au régime réel, est en recul de 1,3 % en 2021. Ils ont perçu en moyenne 1 910 euros par mois de leur activité (2 110 euros en considérant nul le revenu en cas de déficit). 15,0 % d’entre eux déclaraient un revenu nul ou déficitaire. Cette part était particulièrement élevée dans la production d’ovins, caprins, équidés et autres animaux (28,3 %), ainsi que dans l’arboriculture (20,6 %).

Dans la production agricole, les revenus sont variables d’une année sur l’autre, en lien avec les fluctuations des prix, les aléas climatiques qui pèsent sur les récoltes, et les aléas épizootiques. Les revenus (y compris déficits) ont progressé de 11,7 % en moyenne en 2021 après deux années de baisse (-6,0 % en 2020 et -2,3 % en 2019). L’année 2020 avait été marquée par des conditions climatiques particulièrement défavorables (hiver pluvieux, succession de tempêtes à la fin de l’hiver et au début du printemps, sécheresses printanières et estivales marquées, inondations en fin d’année). Le revenu moyen a augmenté, dans les céréales et grandes cultures de +41,1 % et de 26 % dans l’arboriculture. Il a diminué dans la production de granivores (-26,6 %), en lien avec la hausse des coûts de production, notamment des prix de l’aliment.

Dépendance et résidences autonomie

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV), les logements-foyers sont appelés « résidences autonomie ». La DREES a publié au mois d’octobre la première étude sur ces résidences depuis leur changement de nom.

Les résidences autonomie offrent des logements intermédiaires, se trouvant à mi-chemin entre le domicile et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Constituées de chambres ou d’appartements non médicalisés proposés en location, à coût modéré, elles donnent la faculté aux résidents d’accéder à des équipements et services. Pour en bénéficier, les personnes doivent être âgées d’au moins 60 ans et être autonomes ou semi-autonomes (GIR de 4 à 6), sauf dérogation.

Fin 2019, avant la crise sanitaire, la France comptait environ 2 260 résidences autonomie, un nombre stable depuis 2011. 67 % sont des établissements publics et 29 % relèvent du secteur privé à but non lucratif. 4 % du parc relèvent du secteur lucratif. Le secteur privé est peu présent sur ce créneau, mais l’est plus fortement sur celui des résidences-services (non encadrées par la réglementation médico-sociale). Le nombre de structures privées a augmenté, notamment avec la multiplication des établissements privés à but non lucratif (+4,8 % depuis 2015). Les nombres de places sont passés de 108 330 en 2011 à 114 120 en 2019. En France, les EHPAD, de leur côté, accueillaient 600 000 personnes au 31 décembre 2019 dont 570 000 en hébergement permanent. Le nombre de personnes accueillies en résidences-services pour seniors (RSS) est estimé à plus de 30 000 en 2019.

Cet accroissement concerne toutes les catégories de résidences autonomie, mais plus particulièrement les établissements privés à but non lucratif (+7,5 % par rapport à 2015). Les petits établissements (20 places ou moins) sont moins nombreux qu’en 2015 ; ils représentent 10 % des établissements, contre 13 % en 2015.

Parallèlement, la part des établissements à forte capacité (plus de 60 places) a progressé, passant de 31 % à 36 %. À la veille de la crise sanitaire, la croissance des places installées ne se traduisait ni par une augmentation du nombre de personnes accueillies -100 000 (pour la quasi-totalité en hébergement permanent), ni par celle du personnel. Les structures à forte capacité ont subi ces dernières années une diminution de leur taux d’occupation. Entre 2015 et 2019, les établissements de 60 à 75 places ont ainsi perdu 6 points de taux d’occupation, ceux de plus de 75 places, 10 points. Le maintien à domicile et le transfert sur les EHPAD voire les hôpitaux des cas de dépendance les plus graves expliquent cette évolution.

Les jeunes aidants, une population à part !

En France, 9,3 millions d’aidants non professionnels sont investis dans l’accompagnement d’un proche fragilisé par une perte d’autonomie liée à l’âge, à la maladie ou au handicap. En règle générale, il s’agit d’une femme de plus de 50 ans en soutien de ses parents, de ses enfants ou de son conjoint. Le Crédoc a réalisé avec la MACIF, partenaire d’AG2R LA MONDIALE, une étude sur une catégorie particulière d’aidants, les jeunes de moins de 25 ans. Une enquête quantitative et qualitative menée en juin 2023 auprès de 3 000 jeunes de 16 à 25 ans vivant en France métropolitaine, dont plus de 1 000 anciens et actuels aidants, a servi de base à cette étude. Les jeunes aidants souffrent des mêmes problèmes que ceux qui sont plus âgés. Leur soutien peut de plus les pénaliser dans leurs études et dans leur vie personnelle.

Plus de 700 000 jeunes aidants en France

700 000 à 1 000 000 jeunes de 16 à 25 ans sont aidants ou co-aidants de proches fragiles en lien avec la famille. Ils sont amenés à gérer des situations difficiles et à prendre des décisions délicates concernant des personnes bien souvent âgées. Dans 50 % des cas, les personnes souffrent d’un handicap physique et dans 38 % des cas de problèmes psychologiques ou psychiatriques.

Enfin dans un tiers des situations, les jeunes aidants sont confrontés à la maladie grave d’un proche. 31 % sont également amenés à gérer des problèmes d’addictions. Près d’un tiers des jeunes concernés épaulent un de leurs parents (32 %), 18 % un grand-parent, 17 % un conjoint, 9 % un enfant, 7 % un frère ou une sœur, 2 % un beau-parent. 8 % des jeunes apportent leur soutien à un ami. La moitié (48 %) des jeunes aidants résident avec la personne aidée, tandis que 21 % cohabitent de façon discontinue.

Des missions chronophages

24 % des jeunes aidants apportent une aide quasi quotidienne, 38 % interviennent plusieurs fois par semaine, 27 % une fois par semaine et 11 % deux fois par mois. 54 % des jeunes aidants se considèrent comme aidant principal et 7 % estiment être le seul aidant. 18 % des jeunes aidants se retrouvent seuls à prendre des décisions importantes concernant la personne aidée, qu’il s’agisse sa santé, son logement, sa situation financière. 70 % des jeunes aidants interviennent plusieurs fois par semaine pour réaliser ces tâches ménagères. 54 % réalisent des soins de santé ; 43 % effectuent des actes de sécurisation de la personne aidée et 40 % l’aident à se déplacer. 49 % apportent un soutien moral et 28 % une aide financière.

Les jeunes aidants, une prévalence accrue aux problèmes de santé

Une majorité des jeunes se déclarent fiers de venir en aide à un proche en situation de dépendance. 42 % considèrent que l’aide apportée a permis un rapprochement avec la personne aidée. En revanche, ils sont nombreux à estimer que cette aide n’est pas sans conséquence sur la vie personnelle. 32 % des jeunes perçoivent leur situation d’aide comme une charge mentale difficile voire très difficile à supporter. 28 % des aidants jugent être « souvent » dans un état d’épuisement intense qui se traduit par le sentiment d’être à bout. 49 % des jeunes soulignent que leur soutien est une source de grande fatigue. Leur aide provoque une perte ou une prise de poids dans 40 % des cas. 35 % des aidants interrogés estiment également souffrir de problèmes de dos. 29 % présentent des signes dépressifs et 27 % souffrent d’isolement.

La difficile conciliation avec les études ou la vie professionnelle

Selon l’enquête du Credoc, 47 % des aidants interrogés sont élèves ou étudiants. Ils doivent donc concilier scolarité et travail d’aide. Compte tenu des contraintes liées à l’aide prodiguée, ils sont 4 fois plus nombreux à ne pas avoir pu se présenter à un examen et près d’un quart d’entre eux ont déjà redoublé une année. Parmi les jeunes aidants en études ou à l’école, 37 % ont été également obligés à occuper un emploi à temps partiel pour faire face aux dépenses générées par le soutien à la personne dépendante. Un tiers des jeunes aidants contribuent, en effet, aux dépenses de la personne qu’ils aident plusieurs fois par mois. 30 % des jeunes ont été contraints de modifier leur projet d’orientation en poursuivant des études plus courtes que celles envisagées avant de devenir aidants.

Parmi ceux qui sont entrés dans la vie professionnelle, les trois quarts ont dû adapter leur situation de travail en modifiant leurs horaires de travail, en adoptant de nouvelles modalités de travail ou en changeant le contenu de leur poste. 19 % des aidants interrogés ont ainsi dû réduire le nombre d’heures travaillées. A contrario, 21 % des actifs-aidants ont augmenté leur volume de travail, afin de disposer d’une rémunération plus importante. 18 % des aidants-actifs ont demandé à bénéficier de jours supplémentaires de télétravail. Pour se consacrer davantage au proche aidé, 12 % des interrogés ont pris des congés. Seulement 8 % ont déjà eu recours au congé proches aidants. Dans une minorité de cas (4 %) l’aidant a dû cesser son activité professionnelle pour se consacrer à la personne dépendante.

Les attentes des jeunes aidants Les jeunes aidants se sentent un peu seuls face à la dépendance d’une de leurs proches. Ils aimeraient recevoir plus de soutien de la part de leur entourage (35 %). Ils souhaiteraient pouvoir être épaulés par des professionnels (32 %). 20 % aimeraient que la personne aidée puisse être accueillie en hébergement temporaire, ou accueil de jour et 18 % en établissement hébergeant des personnes en situation de handicap. 10 % des jeunes aidants n’ont mis personne au courant de leur situation et 20 % des aidants souhaiteraient pouvoir échanger sur leur situation. 61 % des aidants interrogés éprouvent une gêne à parler de leur mission auprès d’une personne dépendante. Une majorité des jeunes aidants demandent que leur situation soit mieux prise en compte tant sur le plan des études que dans la vie professionnelle.

Face au mur de la dépendance

Depuis près de vingt ans, le financement de la dépendance est un problème que les gouvernements tendent d’éluder en le reportant de législature en législature. Avec la montée en âge des premières générations de baby-boomers, la nécessité d’adapter les moyens humains et financiers s’impose. Le Gouvernement s’est engagé, le 17 novembre dernier, à déposer dans les meilleurs délais un projet de loi de programmation sur la question du grand âge. Il convient d’espérer que cette promesse ne subisse pas le même sort que celles qui lui ont précédé sur ce sujet, à savoir un report sine die.

Malgré la création de la cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à la perte d’autonomie en 2020, les statistiques sur le sujet demeurent parcellaires et ne font pas l’objet d’une actualisation récente rendant complexe l’évaluation des besoins à venir. Il serait sans nul doute nécessaire qu’à l’image des retraites, un rapport annuel soit réalisé par des experts indépendants.

En 2021, selon la DREES, le service statistique du Ministère de la Santé, près de 2 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus déclaraient être limitées dans les activités de la vie quotidienne (11 % de la population concernée) et 1,3 million étaient bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), soit 7,5 % de la population concernée. En lien avec le vieillissement global de la population, le nombre de personnes dépendantes est amené à progresser et, avec lui, celui des bénéficiaires. La DREES prévoit une hausse de plus de 350 000 le nombre des bénéficiaires de l’APA d’ici à 2040, soit une augmentation de 29 % par rapport à 2020.

Les dépenses liées à la perte d’autonomie ne peuvent que progresser : adaptation des logements, construction de nouveaux EHPAD, emplois d’aides à la personne, médecins, aides-soignants, infirmiers, etc. L’APA qui ne couvre qu’une partie de ces postes de dépenses pourrait voir son montant doubler entre 2020 et 2040 pour atteindre 12,4 milliards d’euros.

Le choix du maintien à domicile, un choix coûteux

Selon l’Institut des Politiques Publiques, en 2040, sur les 1,7 million de bénéficiaires de l’APA, 586 200 seront en EHPAD et 74 000 en résidences autonomie. Une part croissante des personnes dépendantes resteraient à domicile, ce qui exigera une organisation des soins de plus en plus complexe à gérer. Les EHPAD devraient accueillir les cas les plus graves de dépendance ce qui posera la question de leur médicalisation accrue.

D’ici à 2040, pour s’adapter aux besoins, l’offre à domicile devrait augmenter de 42 %, qui se répartissent en 40 800 emplois à temps plein supplémentaires d’aides à domicile au sein des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), 43 700 emplois à temps plein d’infirmières libérales, 49 900 places supplémentaires au sein des Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et 3 800 places supplémentaires en Hospitalisation à domicile (HAD) par rapport à 2020. Les évolutions en termes de personnel actuellement constatées ne permettent pas d’atteindre ces objectifs.

La priorité donnée au maintien à domicile pourrait coûter 4,6 milliards d’euros de plus en 2040. Les dépenses d’APA pourraient passer de 5,9 (2,4 milliards en établissement et 3,5 milliards à domicile) à 7,7 milliards d’euros de 2020 à 2040. La partie à domicile serait en grande partie responsable de la hausse de l’APA passant à 4,9 milliards d’euros (4,6 milliards d’euros en ménage ordinaire et 0,3 milliard d’euros en résidence autonomie). Les EHPAD bénéficient de 12,2 milliards d’euros dans le cadre de l’objectif global des dépenses personnes âgées (OGD). Cet objectif devrait passer, en 2040, à 13,7 milliards d’euros, soit une augmentation de 12 % (en euros réels) par rapport à 2020.

La dépense d’APA par bénéficiaire en ménage ordinaire pourrait atteindre jusqu’à 6 500 euros, en fonction des scénarios, contre 4 500 euros en 2020. La hausse la plus élevée concernerait les personnes dépendantes à domicile. La dépense annuelle d’APA par point GIR à domicile augmenterait ainsi de 50 % entre 2020 et 2040. Une politique de revalorisation salariale pourrait, selon l’Institut des Politiques Publiques, augmenter la dépense d’APA par bénéficiaire de 40 % d’ici à 2040.

Parmi les solutions envisagées pour favoriser la prise en charge à domicile, les habitats intermédiaires, permettant l’accès à une large palette de services sans impliquer l’institutionnalisation, pourraient être développés. Un tel recours pourrait aboutir à une augmentation de l’APA qui pourrait alors atteindre 10,9 milliards d’euros. La dépense annuelle par bénéficiaire de l’APA habitant en résidence autonomie serait alors de 7 900 € en 2040. Cette augmentation s’explique par le fait qu’actuellement une partie des soins et des aides à domicile sont réalisées à titre bénévole par des aidants.

La France fait le pari du maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes dépendantes. Ce choix qui reçoit l’assentiment d’une large majorité de la population n’est pas sans générer des coûts non négligeables. Ces derniers pourraient se révéler plus importants que prévu en cas de diminution du nombre des aidants. Les besoins en personnel seront dans les vingt prochaines années importants, +42 % pour l’aide à domicile et +14 % pour les EHPAD. Les pouvoirs publics seront également amenés à gérer l’isolement croissant des personnes âgées.

Des demandes croissantes de la part des départements et de la CNSA

Le gouvernement doit faire face à la demande croissante des élus et des acteurs du secteur pour augmenter les budgets consacrés au financement des EHPAD, des services d’aide à domicile et autres politiques liées à l’autonomie. Dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, les sénateurs ont ainsi adopté un amendement augmentant de 250 millions d’euros les moyens alloués aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour financer des allocations pour les personnes âgées ou handicapées. Cet amendement répond à la demande pressante des élus départementaux qui soulignent la montée des charges liées au vieillissement de la population.

Malgré ou à cause de la création de la cinquième branche de la Sécurité sociale, le système de financement des politiques de soutien aux personnes âgées est complexe. Il fait intervenir un grand nombre d’acteurs, État, départements, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, communes, Assurance maladie, etc.

En période d’inflation et de revalorisation salariale, de nombreux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes rencontrent des difficultés financières croissantes, qu’ils soient privés ou publics, obligeant le gouvernement à débloquer une aide d’urgence de 100 millions d’euros. Les responsables de ces établissements ont fait savoir que cette aide était insuffisante.

Les départements souhaitent de leur côté recevoir davantage de recettes de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le gouvernement s’est engagé de les soutenir davantage, en finançant 50 % des nouvelles dépenses liées à l’autonomie, mais au préalable, une clarification des financements devra être conduite. En attendant, la CNSA devrait dégager 150 millions d’euros de plus pour l’autonomie, dès l’année prochaine, en faveur des départements.

Pour faire face à la montée des dépenses de dépendance, la CNSA bénéficiera en 2024 de ressources supplémentaires, 0,15 point de CSG soit 2,6 milliards d’euros D’ici 2026, les crédits de la branche autonomie devraient atteindre 45 milliards d’euros, contre 35 milliards d’euros en 2022, ce qui représente une augmentation de 30 %. Compte tenu des besoins, ce transfert de CSG ne suffira pas. L’adoption de nouvelles ressources sera donc indispensable. L’espoir d’affecter à la CNSA les recettes de la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale semble, par ailleurs, illusoire ; la dette ne devant pas être remboursée au mieux avant 2033.

**

*

La dépendance est tout à la fois un défi et un sujet tabou. Elle renvoie à la fin de vie. Elle est une source de coûts importants et met sous tension, sur une période plus ou moins longue, les familles. Avec l’allongement de l’espérance de vie, les aidants qui sont souvent les enfants des personnes dépendantes sont de plus en plus âgés et de moins en moins aptes à s’occuper de ces dernières.

L’éclatement des familles, la progression du nombre de divorces, la multiplication des familles monoparentales rendent plus complexes que dans le passé la gestion des personnes dépendantes, obligeant le recours accru à des structures publiques ou privées. Le manque de revenus peut empêcher certaines personnes dépendantes d’accéder à des services de qualité, ce qui met en danger leur vie ou peut rendre cette dernière pénible. Les réponses apportées à ces problèmes demeurent parcellaires. Les pouvoirs publics ont semblé hésiter empêchant l’émergence d’une offre concurrentielle, offre qui pourrait être régulée pour permettre à toutes et à tous d’y accéder.

L’amélioration de l’emploi des séniors, un défi pour la croissance ?

La France est connue pour son faible taux d’emploi des seniors. La retraite à 60 ans mise en œuvre le 1er avril 1983, considérée comme une conquête sociale de premier ordre, explique en partie cette situation. La forte intensité du travail sur les 30/50 ans est le corollaire de la faible participation au travail des plus de 55 ans. Depuis une quinzaine d’années, les pouvoirs publics ont entrepris d’augmenter le taux d’emploi des seniors tant pour réduire le montant du déficit des régimes de retraite que pour fortifier la croissance économique de la France.

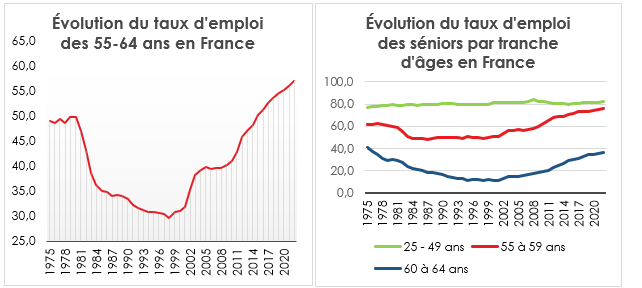

Le taux d’emploi des 55-64 ans qui avoisinait, en France, 50 % jusqu’à la fin de la décennie 1970, a décliné de manière continue pendant près de 20 ans pour s’établir, à moins de 30 % à la fin des années 1990, (le point bas ayant été atteint en 1998 à 29,7 %). Les deux chocs pétroliers, mais plus encore l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite de 65 à 60 ans décidé en 1983 et la multiplication des dispositifs de préretraites ont éloigné les séniors de l’emploi et plus particulièrement les 60-64 ans. Pour ces derniers, le recul entre 1975 et 2000 est de près de 30 points.

À partir de 1993, les gouvernements ont agi afin d’améliorer le taux d’activité des plus de 55 ans en supprimant les dispositifs de préretraite, en allongeant la durée de cotisation et en reportant l’âge légal de départ à la retraite.

Cercle de l’Épargne – Données DARES

Au cours de ces vingt dernières années, taux d’emploi des 55/64 ans a progressé de 16 points. Des progrès ont ainsi été réalisés dans la tranche 55/59 ans (+15 points) tout comme chez les plus de 59 ans (+26 points). Le report de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans a contribué à ce relèvement. Par ailleurs, de manière plus lente, l’allongement de la durée de cotisation a joué un rôle.

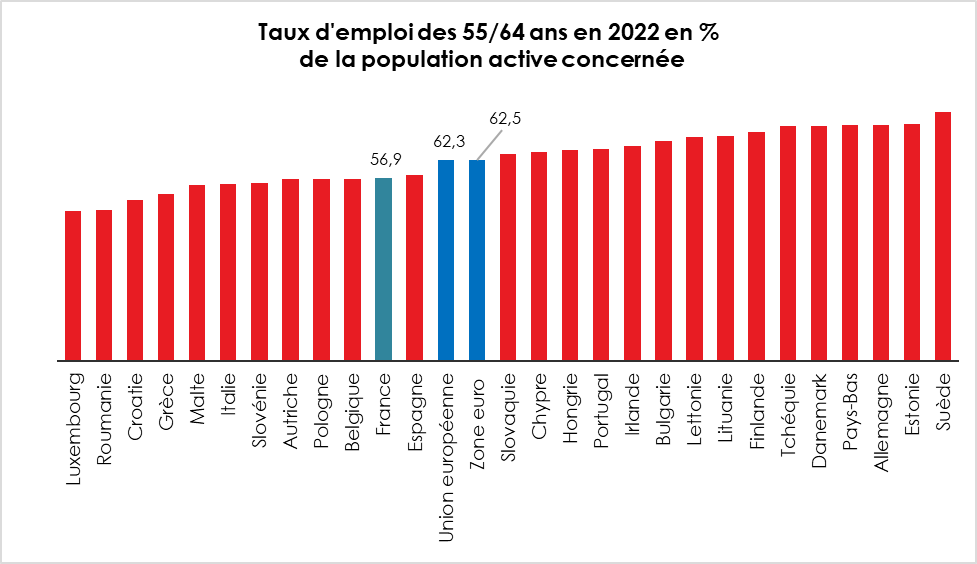

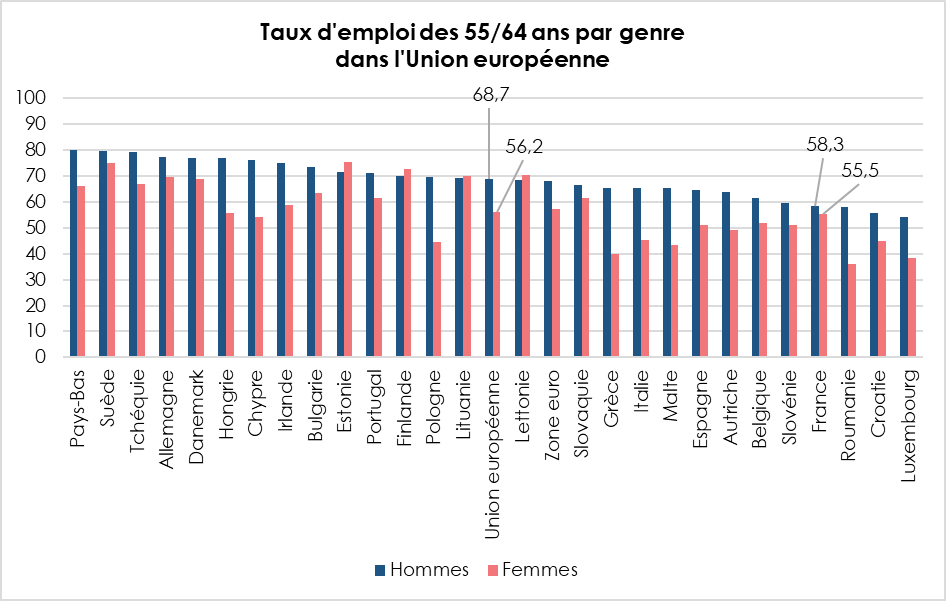

Malgré l’augmentation du taux d’emploi des seniors à partir 2001, la France reste en deçà de la moyenne européenne qui est de 62,4 % en 2022. Avec un taux de 56,9 % pour la tranche d’âge 55/64 ans, la France se situe ainsi 5,5 points en dessous de la moyenne européenne et occupe la 17e place au sein de l’Union européenne (27 membres).

Cercle de l’Épargne – Données Eurostat

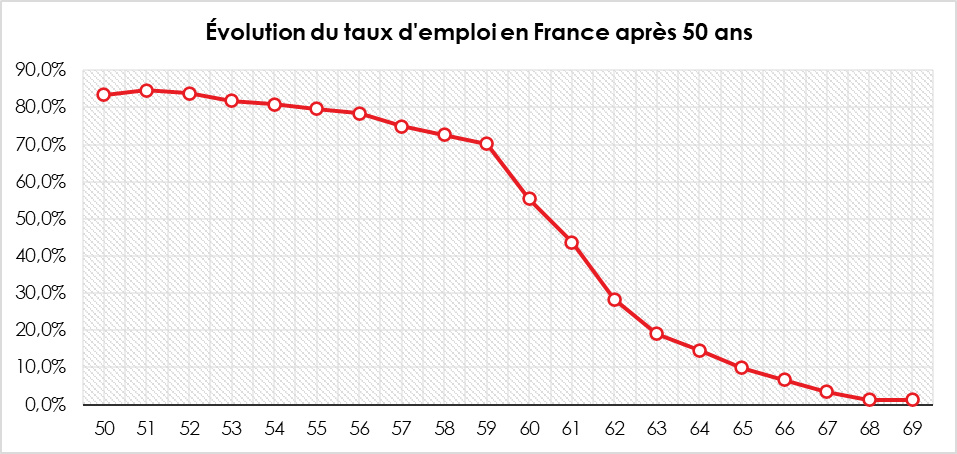

60 ans, le point de rupture

Le taux d’emploi baisse nettement, en France, à partir de 60 ans. En 2022, ce dernier est de 82,5 % pour les 25-49 ans, de 76,4 % pour les 55-59 ans et de 36,2 % pour les 60-64 ans. Le taux d’emploi des séniors se maintient autour de 80 % jusqu’à 55 ans, recule de près de 10 points les quatre années qui suivent pour s’établir à 70,2 % à 59 ans, avant de chuter à 55,4 % à 60 ans et moins de 20 % au-delà de 63 ans.

Cercle de l’Épargne – Données DARES

les départs à la retraite expliquent la baisse du taux d’emploi. Si jusqu’à 55 ans, la part de personnes en retraite est marginale, à 60 ans, près d’une personne sur six (15,7 % exactement) est retraitée, et plus de 65 % à 63 ans.

Le taux d’emploi des seniors femmes proche de celui des hommes

Comme dans la quasi-totalité des pays membres de l’Union européenne, pour les personnes âgées de 55 à 64 ans, le taux d’emploi des femmes est en France, plus faible que celui des hommes (respectivement 55,5 % pour les premières contre 58,3 % pour les seconds en 2022). L’écart hommes/femmes, de 2,8 points, est particulièrement faible en France (l’écart moyen au sein de l’Union européen étant de 12,5 points). De fait, en France, le taux d’emploi des femmes seniors est proche de la moyenne de l’Union européenne qui est de 56,2 %, quand il est inférieur de près de 10 points pour les hommes. Le taux d’emploi des hommes de plus de 55 ans est faible en comparaison des ratios constatés en Europe. La France se classe en la matière au 24e rang. Elle devance la Roumanie (58 %), la Croatie (55,7 %) et le Luxembourg (54,2 %).

Cercle de l’Épargne – Données Eurostat

Le plus fort taux d’emploi des femmes de plus 55 ans est lié à leur départ plus tardif à la retraite. Pour valider une retraite à taux plein, elles sont contraintes de poursuivre leur activité professionnelle plus longtemps que les hommes. Parmi les 55/64 ans, 27,9 % des hommes sont en retraite contre seulement 23,6 % des femmes.

***

*

La France, en comparaison avec la situation qui prévaut chez ses partenaires européens, dispose encore de marges de progression en matière de taux d’emploi des séniors sous réserve d’une adaptation des postes de travail à des salariés plus âgés. Si jusqu’à maintenant le taux de chômage des plus de 55 ans est plus faible que celui de l’ensemble de la population active, l’écart tend néanmoins à se réduire. L’emploi des seniors sera en 2024 au cœur des négociations sociales. Les questions liées à l’employabilité des seniors et à la pénibilité seront sans nul doute à l’ordre du jour des discussions menées par les partenaires sociaux.

Les nouveaux retraités, un départ pas toujours anticipé et quelques désillusions

La DREES, le service statistique du Ministère de la Santé, réalise chaque année une enquête sur les motivations de départ à la retraite des nouveaux retraités. Elle vient de publier son enquête 2021 qui porte sur les personnes ayant liquidé leur retraite entre juillet 2019 et juin 2020.

Une anticipation du départ à la retraite plus longue pour ceux qui partent tardivement

Selon l’enquête Motivations de départ à la retraite de 2021 que la DREES, le service statistique du Ministère de la Santé vient de publier, les personnes ayant liquidé leur retraite entre juillet 2019 et juin 2020 (hors départs pour invalidité et inaptitude) ont déclaré, en moyenne, avoir commencé à réfléchir sérieusement à leur départ à la retraite à l’âge de 58 ans et 5 mois, soit environ trois ans et onze mois avant leur départ effectif à l’âge de 62 ans et 5 mois. Un quart des personnes réfléchissent à leur départ moins d’un an et cinq mois avant la liquidation effective, et un autre quart plus de cinq ans avant.

Plus les personnes liquident tôt leur retraite, moins elles tendent à anticiper leur départ par rapport à leur âge de liquidation. Un départ à la retraite à 60 ans a été anticipé, en moyenne, à 56 ans et 11 mois, soit trois ans et un mois avant, contre trois ans et dix mois pour les départs à 62 ans et quatre ans et huit mois pour ceux à 66 ans. Les départs précoces sont réalisés sans préparation quand pour les départs tardifs, la préparation apparaît plus importante. À compter de 60 ans, les Français réfléchissent de plus en plus aux modalités de leur départ à la retraite.

Les femmes partent après les hommes à la retraite

Les femmes partent à la retraite en moyenne cinq mois après les hommes. Ce départ plus tardif s’explique par le fait que les femmes sont plus fréquemment amenées que les hommes à avoir des interruptions de carrière. Elles sont donc plus souvent contraintes d’attendre l’âge d’annulation de la décote. Elles peuvent également moins souvent bénéficier de départs anticipés pour carrières longues. En raison de revenus plus faibles, elles sont conduites à travailler plus longtemps pour espérer améliorer le niveau de leur pension.

Leur degré d’anticipation est plus faible que les hommes. Elles commencent à réfléchir sérieusement à ce départ trois ans et sept mois avant leur départ effectif, quand cette réflexion intervient en moyenne quatre ans et quatre mois avant chez les hommes. L’âge auquel les femmes déclarent réfléchir à leur retraite est encore plus tardif que celui des hommes, plus d’un an d’écart.

Les moteurs du départ à la retraite : l’état de la santé et la situation professionnelle

La réflexion sur le départ à la retraite est avant tout déclenchée par des considérations professionnelles (27 % des cas) et par l’état de santé de l’individu (19 % des cas). La situation familiale intervient dans 16 % des cas. Le degré d’anticipation est moindre pour ceux dont le départ est lié à l’état de santé.

Un niveau de pension fonction de l’âge de départ

Un quart des personnes suivies par l’enquête de la DREES, perçoit moins de 784 euros bruts de pension par mois (premier quartile), un quart perçoit entre 784 et 1 404 euros (deuxième quartile), un quart entre 1 404 et 1 955 euros (troisième quartile) et le dernier quart plus de 1 955 euros (quatrième quartile). Les retraités situés dans le premier quartile de pension sont ceux qui liquident en moyenne leurs droits le plus tard (à 64 ans en moyenne). Dans cette catégorie, de nombreux retraités ont liquidé leurs pensions avec des carrières incomplètes.

Un montant de pension bien anticipé par la moitié des nouveaux retraités

46 % des nouveaux liquidants ont anticipé convenablement leur montant de pension. Si 72 % des nouveaux retraités déclarent qu’ils avaient une idée précise ou approximative du montant de leur pension, 46 % des nouveaux retraités ont finalement touché un montant à peu près équivalent à celui qui avait été anticipé, 20 % un montant moins élevé et 7 % un montant plus élevé. 54 % des nouveaux retraités ont donc une pension différente de celle qu’ils imaginaient. Cela peut être lié à la complexité du calcul du montant des pensions et à un déficit d’information. Sans surprise, les polypensionnés éprouvent plus de difficultés à estimer le montant de leur pension future et sont également plus nombreux à déclarer ne pas pouvoir le faire du tout. A contrario, en raison d’un mode de calcul plus simple, les retraités de la fonction publique sont ceux qui arrivent à estimer le plus convenablement leur retraite. Pour les salariés du secteur privé, le calcul sur la base des vingt-cinq meilleures années passées revalorisées selon l’inflation, et dans la limite d’un plafond, est plus délicat. Ils doivent, en outre, prendre en compte les retraites complémentaires.

La complexité du système de retraite est également imputable à l’existence de multiples dispositifs de solidarité. 55 % des nouveaux retraités touchant le minimum contributif (MICO) ou le minimum garanti (MIGA) déclarent ainsi, en 2021, ne jamais en avoir entendu parler et seulement 21 % déclarent savoir de quoi il s’agit.

Une personne a 4 fois plus de chances de n’avoir aucune idée du montant qu’elle percevra si elle s’estime mal informée, et 3,3 fois plus de chances de surestimer sa future pension. Malgré les dispositifs mis en place pour favoriser l’information des assurés, 24 % des retraités ont indiqué ne pas être satisfaits du niveau d’information dont ils ont bénéficié pour la liquidation de leurs droits

Un niveau de satisfaction dans la vie en baisse pour 28 % des nouveaux retraités

Il apparaît que, pour 36 % des nouveaux retraités, le niveau de satisfaction s’est accru avec le passage à la retraite ; il s’est détérioré pour 28 % et est resté identique pour les 36 % restants. Parmi les 55 % de personnes ayant déclaré avoir, avant la retraite, un niveau élevé de satisfaction (supérieur ou égal à 8), une très grande majorité indique que leur situation s’est stabilisée voire dégradée lors du passage à la retraite (49 % parmi ces 55 %). A contrario, parmi les 45 % de ceux faisant état d’une satisfaction inférieure à 8 avant la retraite, les deux tiers (30 % parmi ces 45 %) ont déclaré que leur satisfaction après la retraite avait progressé. Les personnes qui avaient surestimé le montant de leur pension déclarent plus fréquemment une baisse de leur niveau de satisfaction à la différence de ceux qui l’avaient sous-estimé (32 %, contre 23 % pour le reste de la population). Les personnes qui avaient sous-estimé leur niveau de pension déclarent plus souvent une amélioration de leur satisfaction avec la retraite (39 % au lieu de 30 %).

Les revenus ne sont pas le seul facteur à influer sur la satisfaction des nouveaux retraités. L’état de santé, les loisirs, les relations personnelles ou encore le cadre de vie jouent un rôle non négligeable. Les retraités modestes regrettent plus souvent de ne pas être partis plus tard pour améliorer leur pension ; Ces variations du niveau de satisfaction peuvent par ailleurs conduire les assurés à regretter, a posteriori, le choix de leur âge de départ. 21 % des assurés déclarent qu’avec le recul ils auraient préféré partir plus tard afin de toucher une pension plus élevée, tandis que 5 % auraient préféré partir plus tôt, quitte à subir une perte de pension. Les personnes célibataires, notamment les femmes (27 %) et les personnes aux niveaux de pension relativement modestes (26 %) figurent parmi celles qui regrettent plus souvent de ne pas être parties plus tard.

Les personnes ayant une carrière complète – c’est-à-dire ayant validé tous leurs trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein au titre de la durée – déclarent plus souvent être satisfaites de leur âge de départ. Parmi celles qui étaient au chômage avant leur liquidation seulement 65 % déclarent être satisfaites de leur âge de départ qui a pu être contraint.

Les ouvriers sont, quant à eux, plus nombreux que les cadres à subir une détérioration de leur satisfaction au moment du passage à la retraite (33 %, contre 21 %) mais ils ne regrettent pas, pour autant, d’être partis à la retraite.

***

*

L’étude de la DREES souligne la nécessité de préparer en amont son départ à la retraite et d’utiliser les outils d’évaluation de la pension pour éviter toute surprise. Le recours à un conseiller peut s’avérer utile en particulier pour les assurés à la carrière complexe. La retraite se prépare non seulement sur le plan financier mais également sur le terrain des activités et des loisirs. Sans programmation de la retraite, le nouveau retraité peut être confronté à un sentiment d’inutilité et de solitude.

La finance verte peut-elle conquérir le monde ?

Depuis le début de l’année, les titres finançant la lutte contre le réchauffement de la planète rencontrent un indéniable succès. 164 milliards de dollars d’obligations vertes (150 milliards d’euros) auraient été souscrits au cours du seul premier trimestre, soit une hausse de 32 % par rapport à la même période en 2022. Selon Bloomberg, l’Inde a levé un milliard de dollars pour son émission inaugurale. L’Union européenne a, quant à elle, obtenu 6 milliards d’euros à 25 ans en une seule émission le 28 mars dernier. Les entreprises émettent également un nombre croissant d’obligations vertes. Comcast, le câblo-opérateur américain, a emprunté pour un milliard de dollars de green bonds à 10 ans. Stellantis, le constructeur automobile, a émis pour 1,25 milliard d’euros d’obligations à 7 ans. Pour BNP Paribas, les obligations vertes pourraient atteindre, à l’échelle mondiale, 600 milliards de dollars en 2023.

Au niveau européen, la transition énergétique devrait coûter plus de 11 000 milliards d’euros d’ici 2030. Pour la financer, la Commission européenne compte mobiliser l’épargne des ménages. Pour renforcer la confiance des investisseurs dans les titres qu’ils achètent, et accélérer le financement de la transition énergétique, l’Union européenne a élaboré un standard pour les green bonds. Un accord a été trouvé entre la Commission, le Parlement et le Conseil sur un cadre exigeant qui pourrait entrer en vigueur en 2024.

En France, plusieurs dispositions sont en cours de déploiement, que ce soit à travers le règlement européen sur la transparence financière, SFDR pour « Sustainable Finance Disclosure Regulation », la taxonomie ou encore la refonte du label ISR. La taxonomie européenne désigne une classification des activités économiques en fonction de leurs conséquences sur l’environnement. Son objectif est d’inciter à la réalisation d’investissements accélérant la décarbonation.

La finance verte

Selon la Banque de France, la finance verte vise à favoriser la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, notamment via le fléchage d’investissements vers des activités plus durables et portant moins atteinte à l’environnement.

La finance durable n’est pas toujours évidente à appréhender en raison de sa complexité. Trois catégories peuvent être distinguées :

- la finance solidaire qui représente moins de 0,5 % de l’épargne des ménages ;

- la finance ISR-ESG qui se développe du fait de la transformation des fonds proposés par les acteurs financiers ;

- la finance verte au sens européen du terme, en vertu du règlement européen sur la transparence financière et de ses articles 8 et 9.

Trois grands labels permettent de classer les fonds :

- Le label Finansol est le plus ancien. Créé en 1997, il favorise les aspects sociaux et environnementaux et vise à soutenir des entreprises solidaires (création d’emplois durables, accès au logement, soutien à l’agriculture bio…). Près de 170 fonds sont aujourd’hui labellisés.

- Le label Greenfin est un label d’État lancé en 2015 par le ministère de l’Écologie. Pour l’obtenir, les fonds doivent œuvrer pour la transition écologique et investir dans un des 8 secteurs clés. On y trouve les énergies renouvelables, le bâtiment, la gestion des déchets, l’industrie, les transports propres, les nouvelles technologies, l’agriculture et la forêt ainsi que l’adaptation au changement climatique. 95 fonds sont titulaires de ce label.

- Le label ISR est également un label d’État, créé en 2016 par le ministère de l’Économie. Destiné aux fonds d’investissements et aux supports immobiliers type SCPI et OPCI, il atteste que les gestionnaires effectuent une sélection d’investissements en fonction de critères environnementaux sociaux et de gouvernance, critères ESG en abrégé. Ce label est en cours de refonte avec comme objectif un durcissement des règles d’attribution.

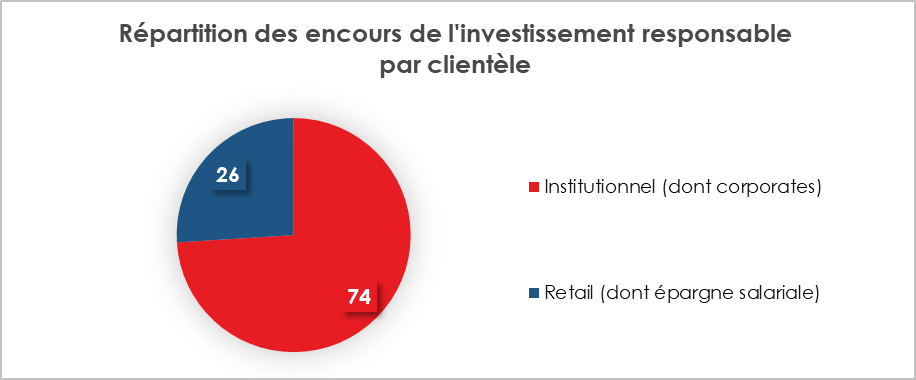

Les titres verts sont avant tout acquis par les institutionnels même si depuis plusieurs années, les épargnants individuels se montrent de plus en plus intéressés. L’épargne salariale, en particulier, constitue un vecteur important de placement auprès des particuliers des titres verts.

Le poids de l’investissement responsable

Selon l’AFG, l’encours de l’investissement Responsable en France atteint 2 240 milliards d’euros en progression de 6,9 % sur un an. 74 % de cet encours est possédé par les investisseurs institutionnels.

Source AFG

En 2022, les encours des fonds gérés en France disposant d’au moins un label s’élèvent à 792,6 milliards d’euros.

- 77 % sont labélisés ISR ;

- 26 % Label européen (hors Label ISR, Greenfin ou Finansol) ;

- 1,4 % Greenfin ;

- 0,7 % Finansol.

Selon la Banque de France, fin 2021, l’encours des actifs des ménages « verts », socialement responsables ou solidaires, y compris les fonds Relance, s’élevait à 262,5 milliards d’euros. Ils sont constitués aux trois quarts (74,8 %) de fonds labellisés ISR et au cinquième (19,9 %) d’obligations vertes. Les 5,3 % restants sont composés de fonds labellisés Relance (2,0 %), de fonds labellisés Greenfin (1,0 %), de fonds labellisés Finansol (0,2 %) et de fonds multi-labellisés (2,1 %).

Les placements solidaires détenus par les ménages

Selon Finansol, en 2022, l’encours des placements solidaires détenus par les ménages s’élevait à 26,3 milliards d’euros soit 0,45 % de leur épargne. Cet encours a augmenté de 1,8 milliard d’euros sur un an.

L’épargne salariale accueille pour 15,3 milliards d’euros de titre solidaires. Elle est, de loin, le premier vecteur d’accueil de ce type de placements. L’épargne bancaire avec 10 milliards d’euros d’encours, constitue le deuxième vecteur.

Comment les épargnants peuvent-ils accéder à des produits verts ?

Les épargnants ont de nombreuses possibilités pour accéder à des produits verts que ce soit via leurs comptes titres, leurs contrats d’assurance vie, leurs Plan d’Epargne Retraite (PER) ou par leur Plan d’Épargne Entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, les assureurs doivent présenter à leurs clients dans le cadre des contrats multi-supports (assurance vie, PER) au moins une unité de compte adossée à un fonds bénéficiant du label ISR, au moins une unité de compte adossée à un fonds labellisé Greenfin et au moins une unité de compte adossée à un fonds solidaire labellisé Finansol. Certains assureurs proposent également des fonds euros labellisés « verts ». Il est ainsi possible d’avoir une gestion ISR complète dans les contrats d’assurance vie ou dans les PER.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire tend également à financer des PME ayant des projets visant à réduire leur empreinte carbone.

Les épargnants français sont-ils prêts à jouer le jeu des fonds ISR ?

Dans les enquêtes d’opinion, les épargnants déclarent être favorables à la finance verte mais avouent être un peu perdus face à la multitude de labels. Si selon une enquête IFOP, 60 % de Français déclaraient accorder une importance à l’impact environnemental et social de leurs placements, la notion d’épargne « responsable » reste floue pour 2 Français sur 3 selon une autre enquête menée par Opinionway pour l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Les engagements de l’Europe en faveur de la finance durable

En 2018, la Commission européenne a adopté son premier plan d’action pour la finance durable. Elle avait comme objectifs de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Ses deux priorités étaient :

- d’intégrer la durabilité dans la gestion des risques ;

- de favoriser la transparence et une vision à long terme. Le règlement « Taxonomie » fixe un cadre commun aux entreprises financières et non financières membres l’Union européenne, afin de partager une même définition de la durabilité, et de lutter contre les pratiques d’écoblanchiment (connu sous le nom de « greenwashing »).

Le règlement européen sur la transparence financière (SFDR) établit un classement en fonction des déclarations des gestionnaires des labels qui certifient les fonds. Trois catégories de fonds ou placements sont distinguées :

- les placements dits « Article 8 » qui déclarent la prise en compte de critères sociaux et/ou environnementaux ;

- les placements dits « Article 9 » qui présentent un objectif d’investissement durable, à savoir un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d’autres objectifs environnementaux ou sociaux, et dans une entreprise qui applique de bonnes pratiques de gouvernance ;

- les placements dits « Article 6 », concernent, par élimination, tous les autres placements (qui ne sont donc ni « Article 8 » ni « Article 9 »).

La refonte du label ISR

Au 31 octobre 2022, 195 sociétés de gestion ont reçu le label ISR, 1 174 fonds pour un encours total de 773 milliards d’euros. Deux tiers de l’encours concernent des fonds sont de droit français et un tiers des fonds de droit étranger.

Bruno Le Maire avait demandé, fin 2021, à un comité rassemblant l’ensemble des parties prenantes, de réfléchir à l’évolution des critères du label ISR qui n’avaient pas été modifiés depuis 2016. Les critères d’éligibilité seront nettement plus stricts. Seuls les fonds excluant les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels ou qui lancent de nouveaux projets d’exploration, d’exploitation ou de raffinage d’hydrocarbures (pétrole ou gaz), ne pourront, à l’avenir, être labellisés ISR. Près de la moitié des fonds détenant le label ISR français devraient revoir leur politique de placement ou renoncer à cette appellation.

Jusqu’à présent, aucun seuil d’exclusion n’avait été imposé aux fonds labellisés. Selon Morningstar, le nombre de fonds labellisés devrait se réduire en 2024. Guillaume Prache, Président de la Faider, s’oppose à la technique d’exclusion pour les fonds ISR. Cette technique serait, à ses yeux, contre-productive en ne facilitant pas la transition énergétique, les entreprises recourant aux énergies fossiles se voyant entraver dans leur accès aux capitaux. Le nouveau label ISR entrera en vigueur le 1er mars 2024.

***

*

La transition énergétique exige une mobilisation et une réorientation de l’épargne. Sur le terrain de la finance durable, deux logiques s’opposent. La première vise à exclure des labels « ISR » ou « ESG » les entreprises dont l’activité dépend des énergies fossiles. Cela aboutit à exclure l’ensemble des compagnies pétrolières et des producteurs de gaz. La seconde a pour objectif de les inciter à décarboner leurs activités. BlackRock, le premier gestionnaire d’actifs mondial semble opter pour la deuxième logique en acceptant de financer des entreprises qui s’engagent de passer du brun au vert.

Rachats d’actions de part et d’autre de l’Atlantique

Les rachats d’actions animent les marchés depuis plusieurs années. Ils ont fait l’objet de contestations au point qu’Emmanuel Macron a été tenté d’encadrer plus durement cette pratique. Avec la hausse des taux d’intérêt qui renchérit le coût des emprunts, cette pratique tend à décliner aux États-Unis mais tend à se développer en France.

Sur le marché de New York, les rachats d’actions ont baissé de plus de 20 % au premier semestre pour les entreprises du S&P 500 par rapport à l’année dernière. Selon Bank of America, au troisième trimestre, le recul atteindrait 30 %. Le montant des opérations reste malgré tout conséquent. Plus de 215 milliards de dollars ont été investis pour racheter des actions au cours des trois premiers mois de l’année et 175 milliards de dollars au deuxième, selon les données consolidées de S&P Global. En 2022, le montant avait atteint le niveau record de 922 milliards de dollars.

Cette attrition des rachats n’est pas provoquée par l’instauration d’une taxe de 1 % en 2023 mais par la hausse des taux d’intérêt qui a renchéri les coûts de financement pour les entreprises. Le taux américain à 10 ans a été multiplié par plus de trois en moins de deux ans passant de 1,5 % à près de 5 %. Par ailleurs, les entreprises effectuant d’importants rachats ne sont pas celles dont la valorisation financière augmente le plus vite.

À la différence de New York, les rachats demeurent dynamiques à Paris. Les sociétés cotées françaises ont racheté, selon Natixis, pour 23,3 milliards d’euros de titres à la fin septembre. Sur l’année, ces rachats pourraient atteindre 28 milliards d’euros, soit un niveau équivalent à 2021 (28,7 milliards d’euros) et à 2022 (27,2 milliards d’euros). Avant la crise sanitaire, le montant annuel des rachats s’élevait en moyenne à une dizaine de milliards d’euros.

Contrairement à leurs homologues américaines, les entreprises européennes ne s’endettent pas pour acheter des actions. Elles utilisent leurs bénéfices. Parmi, les sociétés ayant réalisé les rachats les plus importants en 2024 figurent Total Energies, BNP PARIBAS, AXA, LVMH et Stellantis. Avec la baisse attendue des bénéfices des entreprises françaises, un ralentissement des rachats pourrait se produire dans les prochains mois.

Faut-il acheter des actions américaines ou européennes ?

Depuis le début de l’année 2022, les taux d’intérêt sont orientés à la hausse ce qui, traditionnellement, est peu favorable aux actions et à l’immobilier. Si l’année dernière, les indices « actions » ont accusé un fort recul après une année 2021 de fort rebond, ils enregistrent une hausse en 2023 bien que cette dernière soit atténuée depuis le milieu de l’été par un mouvement de correction. Sur les onze premiers mois de l’année, le gain est de plus de 14 % pour le CAC 40, de plus de 15 % pour le S&P 500 et de plus de 35 % pour le Nasdaq. Les investisseurs ont anticipé une baisse assez rapide de l’inflation et un effet limité de la hausse des taux d’intérêt sur les résultats des entreprises, ce qui a conduit à une augmentation, au cours du premier semestre, du cours des actions.

Compte tenu des prévisions en matière de taux et de croissance, faut-il acheter des actions ou opter pour d’autres types de placements ?

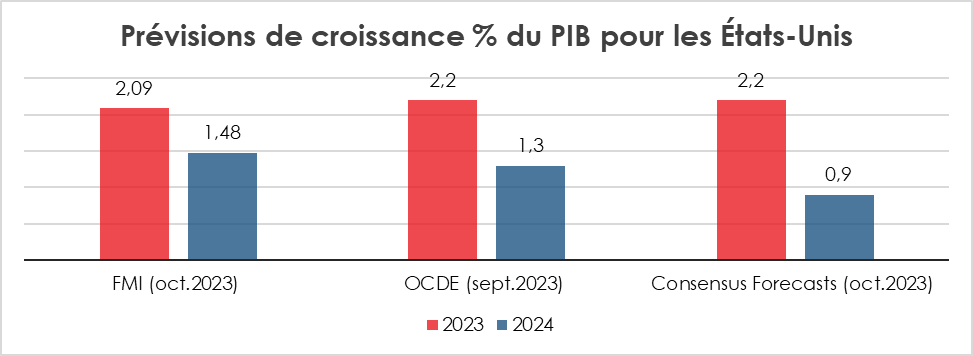

Aux États-Unis, la croissance se montre résiliente à la hausse des taux d’intérêt, aidée en cela par une politique d’inspiration keynésienne se traduisant par un déficit public élevé. La croissance américaine devrait être supérieure à 2 % en 2023. Pour l’année prochaine, les différents instituts de conjoncture prévoient un taux autour de 1 %, sachant que, en règle générale, depuis de nombreuses années, les prévisions américaines sont revues à la hausse en cours d’exercice.

Cercle de l’Épargne – données FMI

Le cycle de hausse des taux directeurs est censé être arrivé à son terme, ou presque. Les États-Unis jouent toujours leur fonction de valeur refuge en période de tensions géopolitiques, ce qui favorise l’arrivée de capitaux étrangers. Les investisseurs ne parient plus sur la poursuite de la hausse des taux des obligations. Ils estiment que le processus de réduction de l’inflation est bien engagé. Le montant des achats d’actions américaines par les non-résidents représente 2 % du PIB soit bien plus que durant la période 2010-2020. Le marché « actions » américain demeure attractif pour les valeurs non technologiques. La valorisation des sept principales entreprises technologiques (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Nvidia, Meta, et Tesla) explique l’essentiel de la hausse du marché américain. Leur valorisation a été multipliée par 15 en quatorze ans. Les autres valeurs américaines ont connu une croissance bien plus faible (+80 %).

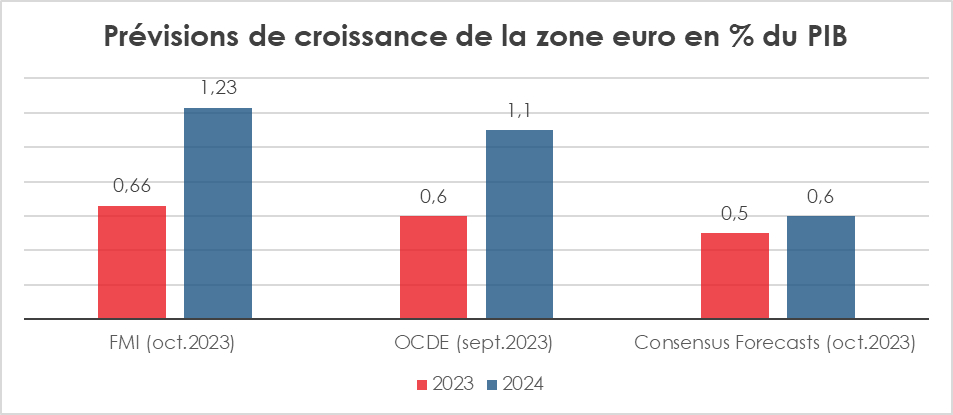

Faible croissance dans la zone euro

À la différence des États-Unis, la croissance dans la zone euro sera faible en 2023 comme en 2024. L’Europe est pénalisée par le prix de l’énergie, par la chute des exportations vers la Russie et par la baisse de la productivité par tête.

Cercle de l’Épargne – données FMI

La décrue de l’inflation est plus lente en zone euro qu’aux États-Unis. Les taux d’intérêt réels à long terme sont, de ce fait, encore faibles par rapport à leur moyenne historique. Ils se situent autour de 1 % quand avant 2014, ils se situaient entre 2 et 3 %. Les achats d’obligations par les non-résidents sont faibles voire nuls.

Compte tenu de la situation économique et financière en zone euro, les probabilités de valorisation des actions y sont moindres qu’aux États-Unis (hors valeurs technologiques). Les actions européennes redeviendront attractives quand les taux d’intérêt arrêteront d’augmenter et que les perspectives de croissance s’amélioreront. La bonne tenue du dollar, en lien avec les entrées de capitaux, joue – pour le moment – en faveur des États-Unis. A contrario, sur moyenne période, l’euro devrait s’apprécier. Dans ce contexte, une entrée en bas de cycle sur les marchés européens est, d’ici quelques mois, envisageable en encaissant des plus-values des valeurs américaines. Aux États-Unis, plusieurs risques doivent être pris en compte : le protectionnisme, le problème récurrent du plafond de dettes et les incertitudes liées aux élections de novembre 2024. Pour la zone euro, l’accès à l’énergie, les divisions internes et le surendettement de certains États (Italie, Espagne, France) sont également des points de vigilance.

Bien vieillir ou vieillir bien ?

Par Serge Guérin, Professeur à l’INSEEC GE. Sociologue

Popularisée depuis les années 2000, avec la prise de conscience progressive de la rupture démographique et sociale liée au vieillissement de nos sociétés, la notion de bien vieillir s’est largement diffusée dans la société. Elle interpelle directement le secteur de la silver économie qui cherche à proposer une offre adaptée aux attentes et désirs des seniors, tout en évitant de perpétuer une approche infantilisante. Le bien vieillir peut se situer dans la veine d’un discours moralisateur, fondé largement sur la crainte des effets culturels, économiques et sociaux d’une « seniorisation de la société ». Dans cette optique, beaucoup de propositions autour du bien vieillir reposent sur une culture d’injonctions hygiénistes et normatives. Mais le bien vieillir indique aussi les évolutions dans les représentations sociales de l’avancée en âge. S’il est possible de bien vieillir, alors prendre de l’âge n’apparaît plus – ou pas seulement – comme une malédiction, une défaite, un échec. Cette dynamique va dans le sens de la société de la longévité qui a pour logique et sens de proposer des solutions, biens et services pour contribuer positivement à ce bien vieillir, au plaisir de vivre et à la production de liens au sein des générations de seniors mais aussi avec tous les âges.

Le bien vieillir est en phase avec les envies des personnes qui avancent en âge. Mais c’est aussi un enjeu pour la collectivité, un impératif de santé publique et une ardente obligation pour réussir la transition démographique.

Comment définir le bien vieillir, voire le vieillir bien ? S’agit-il de vieillir longtemps ou de vieillir jeune ? Est-ce d’abord d’être en forme, de plaire, de faire jeune ? L’enjeu n’est-il pas de vieillir dans la convivialité, de développer des liens sociaux, de participer à la vie commune, d’être un contemporain ? De se sentir utile et de se sentir utile aux autres. De compter pour les autres et de savoir que l’on peut compter sur la famille, les proches, la collectivité… Bien vieillir pourrait se définir par la capacité à avancer en âge en bonne forme et en acceptant, avec un minimum de recul, les années qui s’ajoutent. Bien vieillir pourrait se définir par la recherche de la meilleure qualité de vie possible. Une qualité de vie qui s’apprécie différemment pour chacun et qui doit correspondre aux attentes et désirs de l’individu prenant de l’âge.

Finalement, bien vieillir, c’est bien s’inscrire dans une écologie de la longévité. La bonne santé, les liens avec d’autres personnes et institutions, oui. Mais le bien vieillir nécessite aussi l’absence de soucis financiers, des revenus convenables. Les retraités relevant des catégories populaires sont évidemment les plus fragiles concernant ces trois axes majeurs. Par ailleurs, le fait d’avoir des projets apparaît comme une condition essentielle du bien vieillir. Il y a donc des faits objectifs du vieillir harmonieux : santé, revenus décents, liens sociaux…

Le bien vieillir c’est aussi – et heureusement – une affaire subjective et très personnelle, faite de curiosité et projets, d’imaginaire et de désir(s).

Serge Guérin

Serge Guérin[1] est sociologue, Professeur à l’INSEEC GE et membre du Conseil scientifique du Cercle de l’Épargne

[1] Serge Guérin va publier en janvier 2024 « Les vieux aussi sauvent la planète », Michalon éditeur.

Les Français, champions de l’épargne : comment inverser la tendance ?

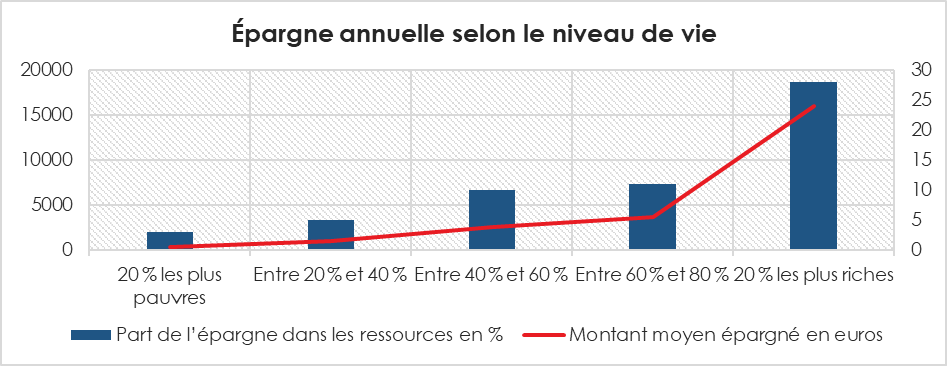

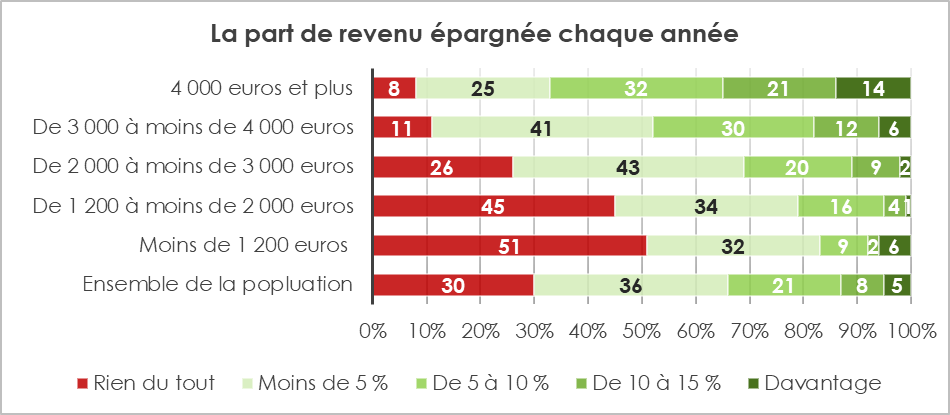

Appelé à commenter la propension des Français à remplir leur bas de laine dans l’Express, Philippe Crevel précise qu’« avant même la crise sanitaire, on constatait qu’il y avait une légère augmentation du taux d’épargne lié au vieillissement de la population. Les Français sont angoissés par leur futur ou actuel niveau de vie à la retraite ».

Vers un taux à 2,5% pour le PEL en janvier ?

Dans Investir, Philippe Crevel est interrogé sur la possible revalorisation du PEL en janvier. Il précise que si l’ application stricte de la formule de calcul conduit à un relever la rémunération du PEL à 2,5 %, cependant « le gouvernement peut, sur proposition de la Banque de France, déroger à la formule […] si cette dernière estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l’application des règles ». Evoquant le droit au prêt associé à ce produit destiné, en théorie, à se constituer une épargne en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, il recommande aux détenteurs d’un vieux PEL, souscrit à une période où les taux étaient très faibles, de ne pas s’en séparer au regard des taux pratiqués aujourd’hui.

Fixation du taux du Plan d’Épargne Logement : vers un taux à 2,5 %

Les taux de rémunération et de prêts du Plan d’Épargne Logement (PEL) seront actualisés le 1er janvier prochain. Ces taux s’appliqueront aux plans ouverts à compter de cette date. Ils ne concernent pas les plans souscrits auparavant.