Epargne : dis-moi comment tu économises, je te dirai qui tu es

Dans Les Echos, le directeur du Cercle de l’Epargne a publié une tribune dans laquelle il analyse les choix de placements des épargnants Français, leurs motivations, et leur propension à la prendre des risque. Mettant en perspective les similitudes et les différences entre les épargnants, selon qu’ils soient Américains, Français ou Allemands, il s’intéresse plus particulièrement aux origines de ces comportements.

Baisse de la natalité, vrai ou faux problème ?

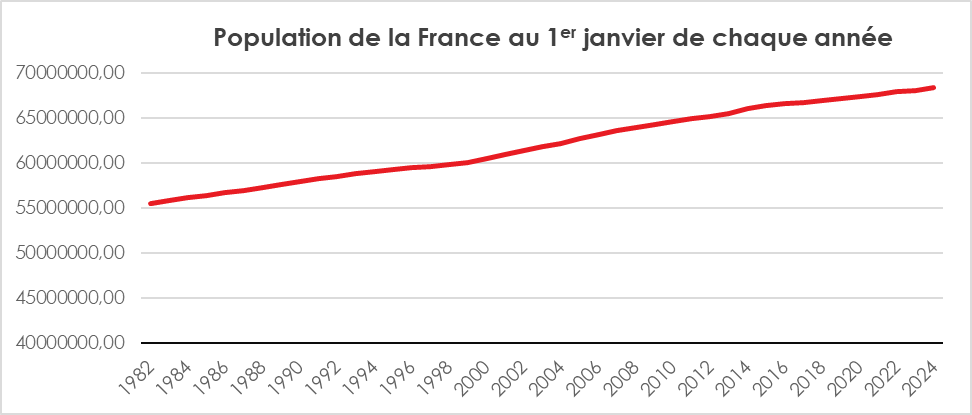

Le Président de la République a, lors de sa conférence de presse du 16 janvier, évoqué la nécessité d’un « réarmement démographique ». La baisse de la natalité constatée ces dernières années met-elle en danger la France ? Ce débat est une antienne dans notre pays. La réminiscence de l’entre-deux-guerres, marqué par un violent déclin démographique, demeure vive. Si aujourd’hui, les enjeux militaires apparaissent moindres que dans les années 1930, la question démographique est tout à la fois économique, sociale et identitaire. Au-delà de ces considérations, les pouvoirs publics ont-ils les moyens d’infléchir la courbe des naissances sachant que celles-ci obéissent à de multiples facteurs qui ne sont pas, loin de là, qu’économiques ?

Au sommaire de cette étude

Des résultats démographiques à interpréter avec prudence et nuance

- Un ralentissement de la croissance de la population française

- Une baisse de la natalité assez logique

- Une normalisation de l’indice de fécondité en France.

- Une progression légèrement plus rapide que prévu de la mortalité

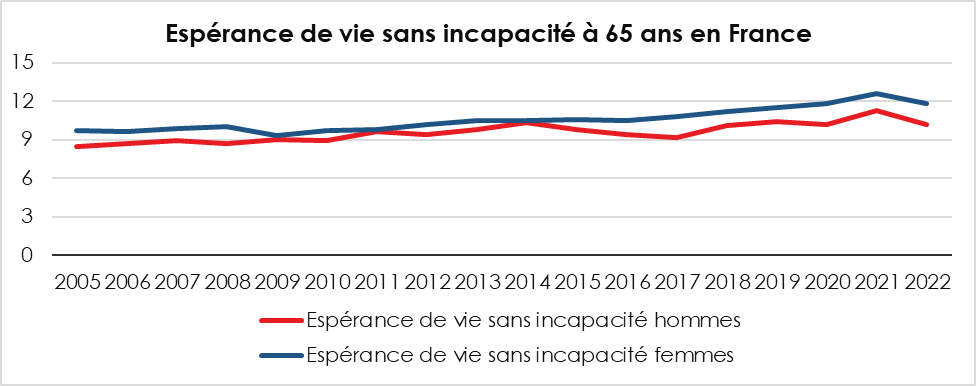

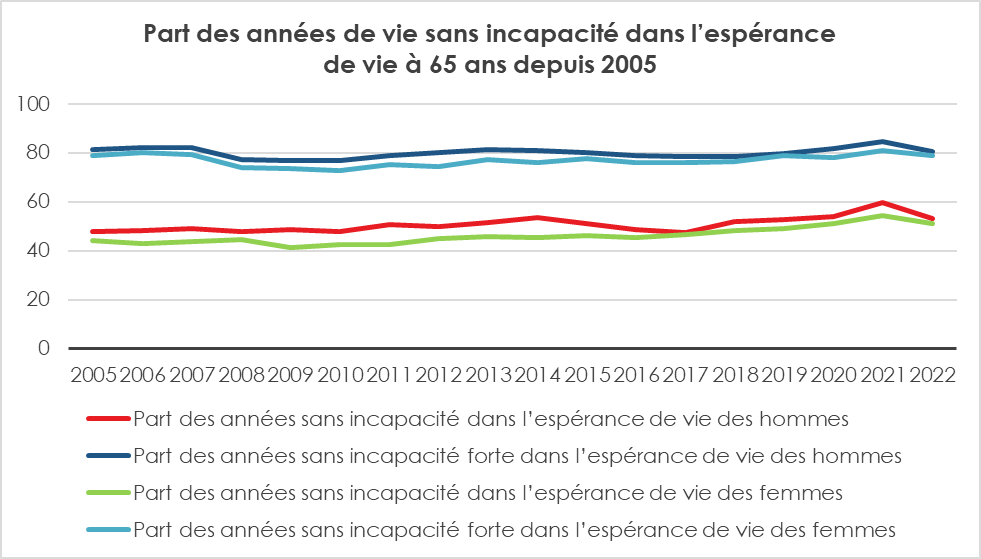

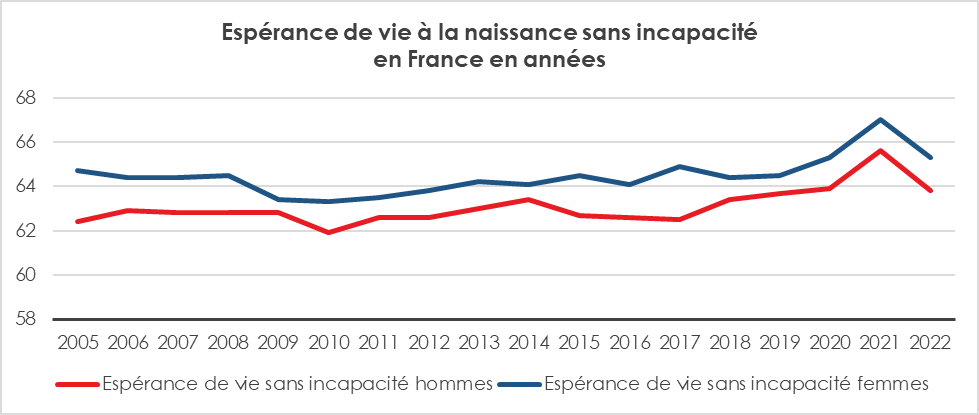

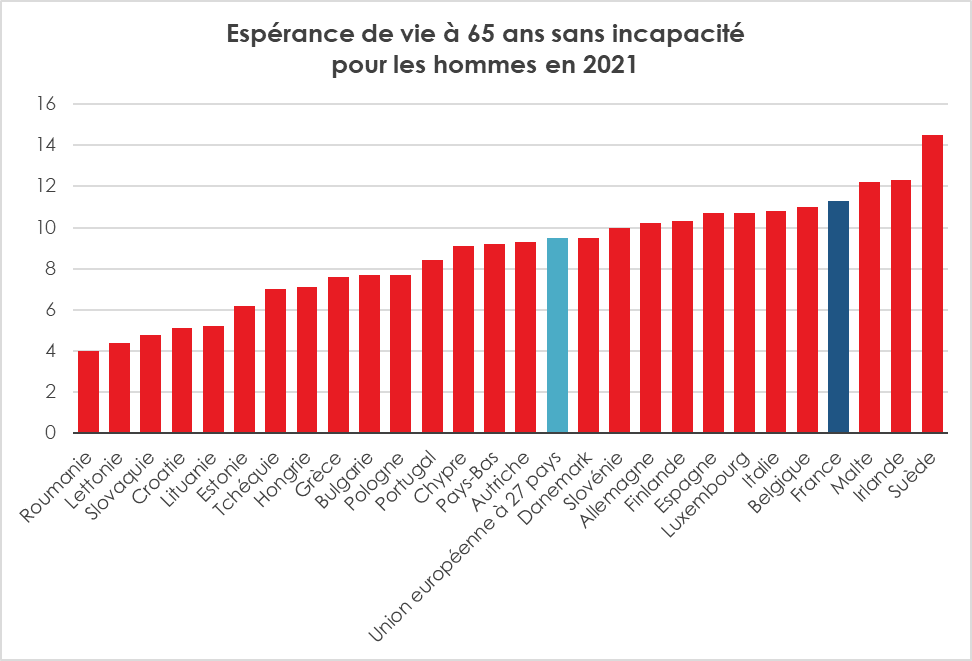

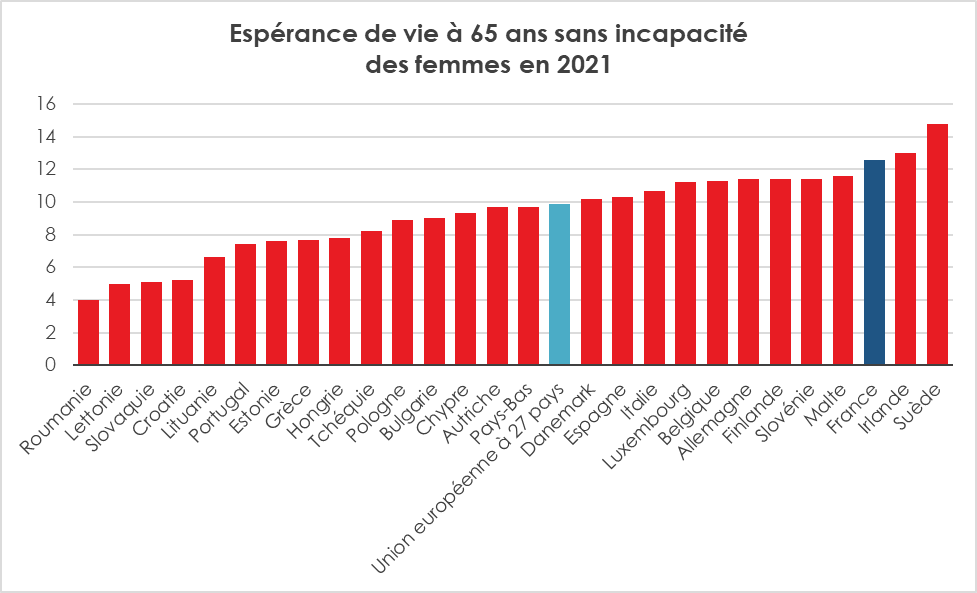

- Une progression moins rapide de l’espérance de vie

- Un cinquième de la population en France a plus de 65 ans

- Le vieillissement démographique, phénomène mondial

Quelle population pour la France d’ici 2070 ?

- Une diminution de la population attendue d’ici le milieu du siècle

- Le vieillissement incontournable de la population française

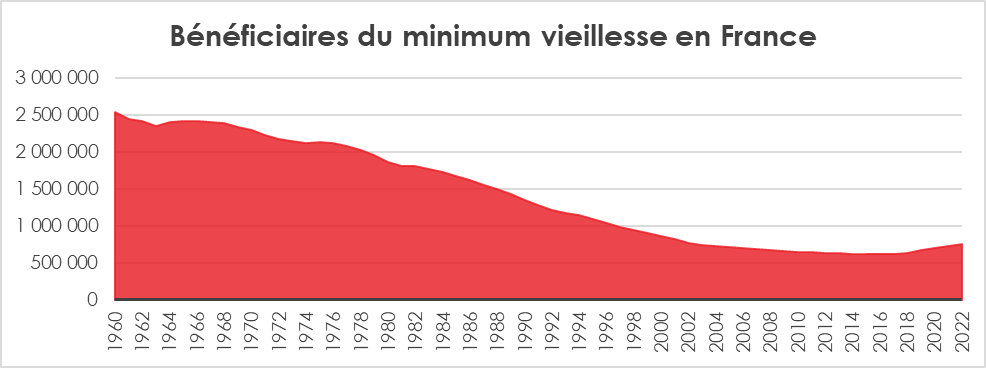

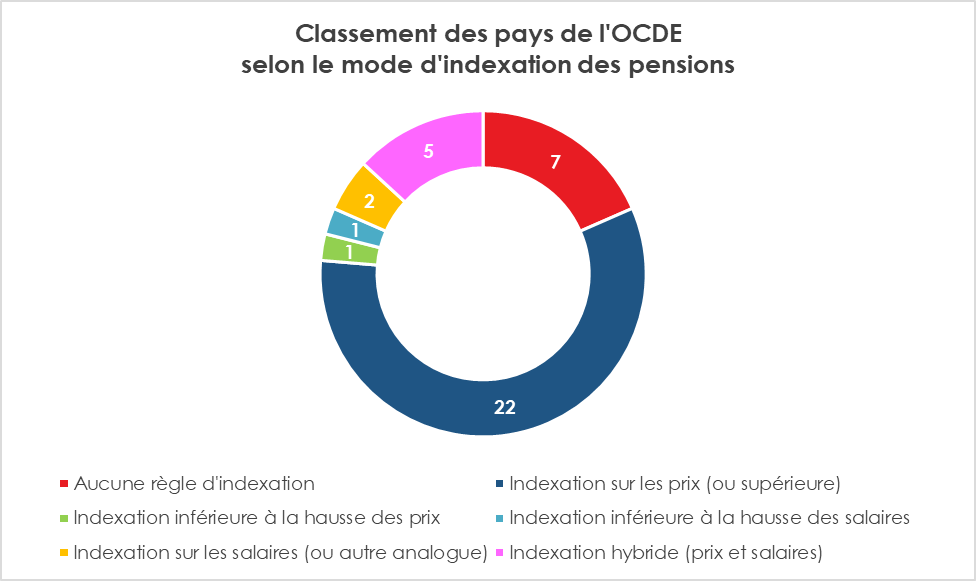

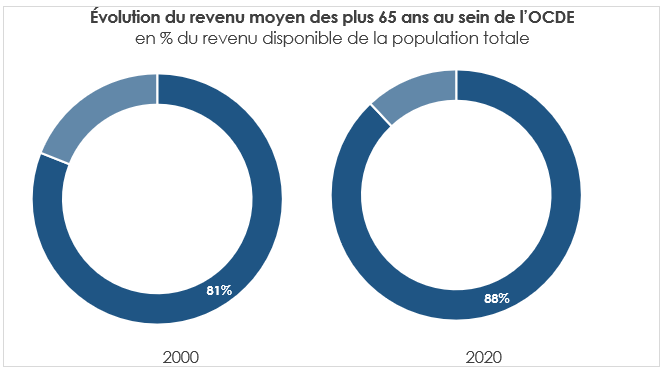

- Des conséquences économiques et sociales plurielles

Les politiques familiales en Europe

- Une comptabilité délicate des dépenses en faveur des familles

- Un lien difficile entre dépenses familiales et natalité

Protection sociale et mobilité internationale : tendances post-covid

La mobilité internationale est un phénomène en expansion, particulièrement au sein de l’Union européenne qui a fait de la libre circulation des personnes un de ses principes fondateurs. Au cours des cinq dernières décennies, la France a tissé un réseau de coopération en matière de sécurité sociale avec 71 pays et territoires parmi lesquels figurent trente États membres de la zone UE-EEE-Suisse soumis aux règlements européens incluant le Royaume-Uni (en vertu de l’accord de coopération signé en 2021 à la suite du Brexit), ainsi que 38 États dans le cadre de conventions bilatérales et trois États liés par décrets de coordination afin de couvrir ses ressortissants résidant à l’étranger. Ces accords visent à la fois les travailleurs, les familles qui les accompagnent, les étudiants et les retraités. Ils fixent un cadre juridique destiné à garantir une continuité de leurs droits sociaux lorsqu’ils quittent temporairement ou définitivement leur pays d’affiliation.

Depuis 1959, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) contribue, en France, à la bonne application de la protection sociale des personnes en mobilité internationale. Placé sous la double tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du budget, cet établissement public national assiste les organismes de sécurité sociale, français ou étrangers, les assurés ainsi que les employeurs. À travers le rapport statistique qu’il produit chaque année depuis 1968 sur la mobilité internationale des assurés français, il mesure les enjeux financiers de cette mobilité pour les acteurs français de la protection sociale. Dans le cadre du rapport rendu public fin 2023, le Cleiss communique les données recueillies au titre de l’année 2022, première année post-covid, et fait un bilan sur dix ans des prestations sociales versées aux assurés français en situation de mobilité internationale.

Au sommaire de cette étude

- Mobilité internationale, une hausse relative des dépenses de protection sociale

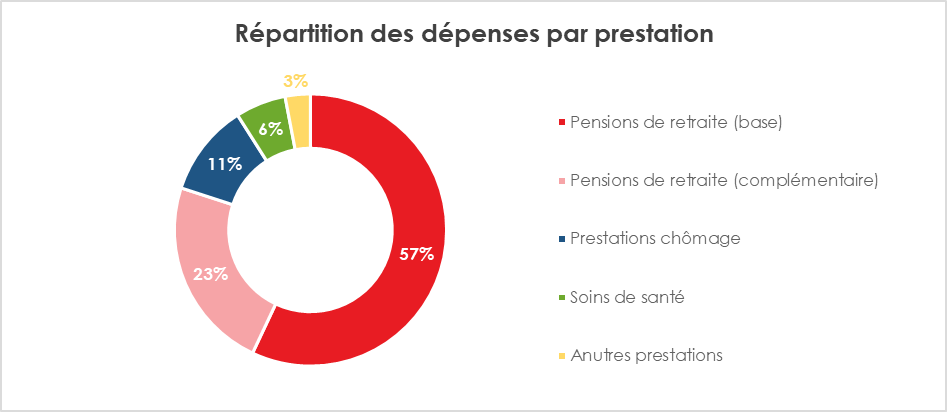

- La retraite, premier poste de dépenses

- Les mouvements migratoires : la France envoie davantage de ressortissants à l’étranger qu’elle n’en reçoit

- La mobilité intra-européenne renforcée par la pandémie

Les complémentaires santé, des compléments de plus en plus en première ligne

En 2022, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) s’élève à 235,8 milliards d’euros, soit 8,9 % du produit intérieur brut (PIB). Entre 1950 et 2022, les dépenses de santé ont progressé en France à un rythme annuel moyen supérieur à celui du PIB. De ce fait, la part de la CSBM dans la production nationale a été multipliée par 3,4 au cours de la période, passant de 2,5 % à 8,9 % du PIB.

L’Assurance maladie est le principal financeur de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM). En 2022, elle en prend en charge 79,6 %. Les organismes complémentaires arrivent en deuxième position en contribuant à 12,6 % des dépenses. Le reste à charge des ménages s’élève à 7,2 % de la CSBM. Sur dix ans, la part à la charge des ménages a diminué de 1,6 point et celle des organismes complémentaires de 1,0 point, au profit d’un financement accru de l’Assurance maladie. Cette vision globale s’accompagne de transferts entre les différents acteurs de la santé en fonction de la nature des dépenses.

Si les complémentaires santé contribuent à un peu plus d’un dixième des dépenses de santé, leur poids psychologique est bien plus élevé que leur poids financier. Pour une majorité de ménages, elles sont des intermédiaires, des interlocuteurs plus visibles que l’assurance maladie. Elles sont incontournables pour les dépenses du quotidien.

Si l’assurance maladie est financée par les prélèvements obligatoires (CSG, cotisations sociales), les complémentaires santé le sont par les entreprises et les ménages. Les augmentations de tarifs sont de ce fait plus visibles que celles décidées au profit de l’assurance maladie. En cas de non-remboursement ou de remboursement jugé faible, les patients incriminent plus fréquemment leurs complémentaires que l’assurance maladie. Ils en veulent pour leur argent avec à la clef, parfois, des comportements amoraux. La logique assurantielle, je cotise pour la couverture d’un risque probabilisé est remplacée par une approche consumériste. J’ai payé donc j’ai le droit d’être remboursé.

L’État a tendance à faire jouer aux complémentaires le mauvais rôle en les transformant en parfaits boucs émissaires. Durant la crise du covid-19, elles furent accusées de s’enrichir en raison de la diminution des consultations lors des confinements. L’État avait alors décidé la création d’une taxe de plusieurs milliards d’euros. Ce dernier a également tendance à leur imposer le rôle de financeur marginal du système, l’assurance maladie leur transférant certaines charges afin de réduire ses pertes.

Les complémentaires santé peuvent relever divers types d’organismes d’assurance. Ils peuvent ainsi être régis par trois codes : le Code de la mutualité, le Code des assurances ou le Code de la Sécurité sociale. Le code dont relève un organisme détermine notamment les types d’activités d’assurance que l’organisme peut mener, ainsi que son mode de gouvernance. Ainsi, les mutuelles sont régies par le Code de la mutualité, les entreprises d’assurance par le Code des assurances et les institutions de prévoyance par le Code de la Sécurité sociale. Pour pouvoir pratiquer une activité d’assurance donnée, un organisme doit, en outre, avoir obtenu une autorisation spécifique, dénommée agrément, de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Au sommaire de l’étude

- Un ralentissement de la concentration

- Augmentation plus rapide des prestations que des cotisations

- Quatre cinquièmes des cotisations reversées aux assurés

- Des résultats techniques globalement à l’équilibre

Comment bien liquider son Plan d’Épargne Retraite ?

Plus de 7 millions de Plan d’Épargne Retraite (PER) ont été ouverts depuis son lancement en 2019. La grande majorité de ces plans sont en cours de constitution, mais avec le vieillissement des souscripteurs, progressivement, le nombre de ceux qui atteignent la retraite augmente. Fin novembre, 450 000 PER donnaient lieu au versement d’une rente. Sur les 11 premiers mois de l’année 2023, près de 740 000 titulaires de PER avaient demandé la liquidation de leur PER. Avant de liquider son PER, le titulaire doit se poser plusieurs questions. Doit-il opter pour la sortie en rente ou en capital ? Dans le cas de la sortie en capital, doit-il privilégier la sortie en fractionné ? Peut-il mixer rente et capital ? Peut-il continuer à faire des versements sur son PER une fois à la retraite ? Faut-il reverser sur un contrat d’assurance vie le montant de son PER pour préparer sa succession ?

Quand intervient la liquidation du PER ?

Le Plan d’Épargne Retraite, hors déblocages anticipés, peut être mis en liquidation à partir de l’âge de la retraite ou de l’obtention des droits à la retraite. Toutefois, le titulaire n’a aucune obligation de le faire. Il peut continuer à faire des versements après son départ à la retraite et continuer à capitaliser. Il peut, s’il opte pour une sortie en capital fractionné, également poursuivre ses versements.

Le contrat du PER peut prévoir un âge minimal pour la liquidation. Dans de nombreux contrats, il est fait référence à l’âge légal de départ à la retraite.

Les différents cas de déblocages anticipés

Avant l’âge de départ à la retraite, des possibilités de déblocages anticipés existent. Elles concernent cinq accidents de la vie :

- Le décès du conjoint (époux/épouse) ou du partenaire de PACS ;

- L’invalidité du titulaire lui-même, d’un enfant, du conjoint ou du partenaire de PACS ;

- Le surendettement (dans ce cas, c’est à la commission de surendettement de faire la demande) ;

- L’expiration des droits aux allocations chômage ;

- La cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

Comme dans le cadre du contrat Madelin, le PERI permet aux mandataires sociaux de solliciter le rachat de leur contrat dans le cadre du non-renouvellement ou de révocation de leur mandat. Un travailleur non salarié (TNS) peut demander le rachat de son contrat en cours de constitution en cas de cessation de son activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire sur présentation du jugement du tribunal de commerce. Le rachat peut être réalisé pour toute situation justifiée par le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation.

Un sixième cas de déblocage existe avec l’acquisition de la résidence principale. Ce cas ne concerne que les versements volontaires et ceux issus de l’épargne salariale. Les sommes versées dans le compartiment trois du PER, correspondant aux versements obligatoires, n’ouvrent pas droit à une sortie anticipée pour l’achat de la résidence principale.

Le titulaire ne peut pas bénéficier du déblocage anticipé au titre de la résidence principale dans les cas suivants :

- acquisition de la résidence en usufruit et en nue-propriété, car l’acquisition doit être réalisée en pleine propriété ;

- acquisition d’une résidence via une société civile immobilière (SCI) ;

- rénovation d’un bien existant, même endommagé à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

- agrandissement de la résidence principale ;

- rachats anticipés successifs en cas de vente en État Futur d’Achèvement (VEFA). L’intégralité des sommes peut, en revanche, être débloquée soit à la signature du contrat de réservation, soit à la signature du contrat VEFA, soit à la date de livraison ;

- achat de terrain seul.

Le régime fiscal et social applicable au PER, en cas de déblocage anticipé, varie en fonction du motif ayant poussé l’adhérent à récupérer l’épargne constituée. Les demandes de déblocages intervenant à la suite d’un accident de la vie (décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, surendettement, etc.) ne sont pas soumises au même régime que la demande de sortie anticipée pour l’acquisition de la résidence principale :

- En cas d’accidents de la vie (décès, invalidité, surendettement, fin de droits au chômage et cessation d’activité non salariée, le montant perçu sera exonéré d’impôt (l’exonération fiscale s’applique à la fois au capital investi et aux plus-values réalisées). Seuls les prélèvements sociaux seront dus au taux applicable au moment du versement (17,2 % à ce jour).

- En cas d’acquisition de la résidence principale, il faut distinguer le capital et les gains ainsi que la nature des versements :

- Pour le capital, l’imposition au revenu ne concerne que les sommes issues des versements ayant bénéficié de la déduction fiscale à l’entrée ;

- Pour les plus-values issues des versements effectués à titre individuel, le titulaire aura la possibilité d’opter soit pour le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, soit pour l’intégration à l’impôt sur le revenu. À cette imposition, s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % ;

- Pour les plus-values réalisées à partir des versements issus de l’épargne salariale, seuls les prélèvements sociaux sont appliqués.

La liquidation au terme du PER

Le titulaire du PER est informé de ses droits au titre de son produit par l’assureur dans le cadre du relevé annuel de situation. Par ailleurs, les produits d’épargne retraite sont désormais mentionnés sur l’application « mon compte retraite » de l’assurance retraite. La loi PACTE de 2019 a prévu qu’à l’approche du départ en retraite, une information renforcée du titulaire du PER puisse se faire en partant de l’âge légal du départ en retraite :

- 5 ans avant, l’adhérent peut interroger par tout moyen son assureur afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne. Il pourra aussi, le cas échéant, confirmer le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion de votre épargne sur les dernières années ;

- 6 mois avant l’âge légal de départ à la retraite, le gestionnaire du plan devra informer l’adhérent sur sa possibilité de l’interroger sur les modalités de restitution de l’épargne.

Dès que l’adhérent a liquidé ses pensions auprès de ses régimes obligatoires ou qu’il atteint l’âge de la retraite, il peut débloquer son PER. En tenant compte des dispositions contenues dans son contrat, l’assuré pourra choisir entre :

- Une sortie en une seule fois de son capital et des revenus qui y sont attachés ;

- Une sortie fractionnée ;

- Une sortie en rente ;

- Une sortie en rente et en capital.

Pour rappel, seuls les droits issus des segments « versements individuels et épargne salariale » peuvent donner lieu au choix entre sortie en capital ou sortie en capital et rente. L’épargne du compartiment issu des versements obligatoires est, pour le moment, uniquement liquidée sous forme de rente viagère. Toutefois, il est possible pour les « petits contrats » de percevoir son épargne sous forme de capital.

Par un arrêté du 7 juin 2021, les rentes inférieures à 100 euros par mois peuvent laisser place à un versement en capital. Cette option concerne trois anciens produits (les PERP, les Contrats Madelin et les contrats “articles 83”) et le compartiment 3 des PER. Les contrats concernés par ces seuils peuvent selon le ministre atteindre jusqu’à 30 000 ou 40 000 euros.

En fonction de son contrat, l’assuré a accès à plusieurs options comme :

- Une réversion au profit du conjoint, concubin, partenaire de PACS ou toute autre personne, en cas de décès de l’assuré ;

- Un versement sous forme d’annuités garanties, qui intégrera alors une durée minimale de règlement de la rente en cas de décès prématuré de l’assuré (voire du bénéficiaire de la réversion si cette option a été choisie) ;

- Une garantie dépendance, permettant de bénéficier d’une rente plus importante dans le cas de la perte d’autonomie de l’assuré avec le grand âge ;

- des majorations ou minorations de rentes, afin de disposer de revenus, non pas étalés de manière linéaire à la retraite, mais adaptés en fonction des âges et des besoins dans le temps.

Comment sont imposés le capital et la rente après la liquidation du PER ?

En cas de sortie en rente si l’assuré a bénéficié de l’avantage fiscal à l’entrée, c’est le régime fiscal des rentes à titre gratuit qui s’applique : abattement de 10 % et impôt sur le revenu. Pour les prélèvements sociaux, c’est en revanche le régime social des rentes viagères à titre onéreux qui s’applique. Ainsi, les prélèvements sociaux de 17,2 % sont appliqués sur une fraction de l’épargne en fonction de l’âge du rentier. S’il a moins de 50 ans, il bénéficie d’un abattement de 30 %, s’il a entre 50 et 59 ans, le taux passe à 50 %. Il est de 70 % pour ceux ayant plus de 69 ans.

Pour les sorties en capital, le montant versé est soumis à l’impôt sur le revenu avec des prélèvements sociaux de 10,1 %. Les gains sont assujettis au Prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % pour l’impôt et 17,2 % pour les prélèvements sociaux) ou au barème de l’impôt sur le revenu auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux.

Pour les versements du compartiment 1 qui n’auraient pas donné lieu à déduction fiscale à l’entrée, les sorties en capital seront soumises au Prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou au barème de l’IR plus les prélèvements sociaux. Les sorties en rente sont assujetties au régime des rentes à titre onéreux bénéficiant d’un abattement en fonction de l’âge et aux prélèvements sociaux.

Pour les sorties de sommes issues de l’épargne salariale, les sorties en capital sont exonérées d’impôt sur le revenu et sont soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 % sur les gains. Les sorties en rente sont assujetties au régime des rentes à titre onéreux et aux prélèvements sociaux sur les gains avec l’abattement en fonction de l’âge.

Les rentes issues des Plans d’Épargne Retraite Obligatoires (produit d’entreprise avec cotisation obligatoire de l’employeur) sont soumises, après un abattement de 10 %, à l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux sont retenus à hauteur de 10,1 %.

En cas de décès du titulaire, il faut distinguer les PER comptes titres qui entrent dans la succession de manière classique des PER assurance dont la réglementation se rapproche des contrats d’assurance vie.

Pour le PER assurance, le régime fiscal en vigueur en cas de décès prend en compte :

- l’âge du défunt au moment du décès (selon qu’il intervienne avant ou après 70 ans), en approchant les règles fiscales de l’assurance vie définies aux articles 990I et 757B du Code général des impôts ;

- le mode de liquidation de l’épargne constituée, selon que le défunt ait choisi la sortie sous forme de capital ou de rente viagère ;

- les liens de parenté des bénéficiaires, selon qu’il s’agisse du conjoint ou du partenaire Pacsé, des frères et sœurs, des enfants ou d’un autre parent.

Si le décès intervient avant 70 ans, la valeur de rachat du contrat est transmise aux bénéficiaires désignés qui pourront recevoir :

- jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire en franchise d’impôt et taxes sociales ;

- pour les sommes allant de 152 500 euros à 700 000 euros, un taux de taxation de 20 % est appliqué ;

- au-delà de ce montant, le taux passe à 31,25 %.

Si le décès de l’adhérent intervient après 70 ans, les droits de succession sont applicables sur le montant total des sommes capitalisées après application d’un abattement de 30 500 euros. Cet abattement est commun à tous les bénéficiaires désignés et à l’ensemble des contrats souscrits par le titulaire (assurance vie et PER si l’adhérent possède les deux). Néanmoins, si le conjoint est le bénéficiaire, il n’aura aucun droit à payer.

La retraite progressive étendue aux fonctionnaires

La retraite progressive, créée en 1988 afin de faciliter la transition entre vie professionnelle et retraite, est depuis quelques mois accessible aux fonctionnaires. Jusqu’en 2023, elle était réservée aux salariés du privé, aux exploitants agricoles (MSA) et aux artisans et commerçants (SSI).

Le dispositif de retraite progressive permet de cumuler une activité à temps partiel et la perception d’une partie de la pension de retraite. Pour en bénéficier, les fonctionnaires doivent être à deux ans ou moins de l’âge légal de départ à la retraite. Ceux nés en 1964 ne pourront ainsi demander une retraite progressive qu’à compter de 61 ans (l’âge légal pour cette génération étant de 63 ans).

Les fonctionnaires appartenant à la catégorie « active » ou « super active » peuvent également bénéficier de ce dispositif, mais la condition d’âge prise en compte est celle retenue pour les fonctionnaires « sédentaires » ou les salariés du privé. Ils sont donc dans l’impossibilité de demander une retraite progressive dans les deux ans précédant l’âge à partir duquel ils peuvent faire valoir leurs droits à pension.

Tous les fonctionnaires aspirant à bénéficier d’une retraite progressive doivent, par ailleurs, avoir cotisé au moins 150 trimestres, tous régimes confondus.

L’obtention de la retraite progressive suppose le maintien d’une activité à temps partiel entre 50 et 90 % du temps plein (contre un taux compris entre 40 et 80 % pour un salarié du privé).

Les fonctionnaires de l’État doivent constituer leur dossier de retraite progressive en ayant recours à leur compte Ensap (Espace numérique sécurisé de l’agent public). Les fonctionnaires dépendant de la fonction publique territoriale ou hospitalière doivent réaliser leur demande auprès de leur administration employeur qui la transmettra ensuite à leur caisse de retraite, la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).

Le montant de la pension versée est calculé sur la base de la retraite que le fonctionnaire pourrait toucher au début de sa retraite progressive. La somme perçue correspond à la quotité non travaillée. Ainsi, un fonctionnaire à temps partiel à 70 % touchera 30 % de sa pension.

En 2022, 14 266 retraites progressives ont été attribuées contre 5 208 en 2015. 24 237 bénéficiaient, toujours en 2022, de ce dispositif. Jusqu’à maintenant, ce dispositif est resté assez confidentiel. La réforme des retraites de 2023 a prévu que l’employeur soit dorénavant dans l’obligation de motiver sa décision en cas de refus d’une demande de retraite progressive par l’un de ses employés.

| Année de naissance | Âge d’ouverture des droits à la retraite | Âge d’ouverture de droit à la retraite progressive |

|---|---|---|

| Jusqu’au 31/08/1961 inclus | 62 ans | 60 ans |

| Entre le 01/09/1961 et le 31/12/1961 | 62 ans et 3 mois | 60 ans et 3 mois |

| 1962 | 62 ans et 6 mois | 60 ans et 6 mois |

| 1963 | 62 ans et 9 mois | 60 ans et 9 mois |

| 1964 | 63 ans | 61 ans |

| 1965 | 63 ans et 3 mois | 61 ans et 3 mois |

| 1966 | 63 ans et 6 mois | 61 ans et 6 mois |

| 1967 | 63 ans et 9 mois | 61 ans et 9 mois |

| 1968 | 64 ans | 62 ans |

Le barème des rachats des trimestres en 2024

Pour faciliter l’obtention d’une retraite à taux plein et partir le cas échéant plus tôt, les assurés peuvent racheter des trimestres. Ces derniers doivent prendre en compte les effets de la réforme de 2023 qui reporte progressivement l’âge légal de 62 à 64 ans et qui accélère le passage de la durée de cotisation de 42 à 43 ans. La faculté de rachat est ouverte aux actifs de plus de 20 ans et ayant moins de 67 ans.

L’assuré peut choisir entre deux solutions de rachat : le rachat permettant d’améliorer le taux de pension ou le rachat permettant d’améliorer ce taux et la durée de cotisation. Les rachats du second cas sont évidemment plus coûteux que ceux du premier. Le montant du rachat dépend de l’âge de l’assuré et de ses revenus (montant annuel moyen des trois dernières années). Un rachat effectué au début de sa carrière professionnelle coûte moins cher que celui réalisé deux ou trois ans avant la cessation d’activité.

Le barème des rachats prend en compte l’âge et les revenus de l’assuré. Il est possible de racheter 12 trimestres au maximum. L’assuré a le choix entre deux options (taux seul et taux + durée d’assurance). Trois tranches de rémunération sont prises en compte : la moyenne annuelle des salaires inférieure à 75 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), celle comprise entre 75 et 100 % du PASS et celle supérieure au plafond. Le barème des versements concerne le régime général et les régimes alignés (régime de base des retraites salariées, des salariés agricoles, des artisans et commerçants, des indépendants). Il concerne également les rachats de cotisations ouverts aux personnes ayant exercé une activité de travailleur indépendant hors du territoire français à compter du 1er janvier 1949.

Barème 2024 demande de rachat de trimestres

| Âge en 2024 | Au titre du taux seul | Au titre du taux et de la durée d’assurance | |||||

| Salaire ou revenu | Salaire ou revenu | ||||||

| < 34 776 € | 34 776 à 46 368 € | > 46 368 € | < 34 776 € | 34 776 à 46 368 € | > 46 368 € | ||

| 20 ans | 1 055 € | 3,80 % | 1 407 € | 1 564 € | 5,63 % | 2 085 € | |

| 21 ans | 1 076 € | 3,87 % | 1 434 € | 1 594 € | 5,74 % | 2 126 € | |

| 22 ans | 1 097 € | 3,95 % | 1 462 € | 1 625 € | 5,85 % | 2 167 € | |

| 23 ans | 1 118 € | 4,03 % | 1 491 € | 1 657 € | 5,96 % | 2 209 € | |

| 24 ans | 1 168 € | 4,20 % | 1 557 € | 1 731 € | 6,23 % | 2 308 € | |

| 25 ans | 1 219 € | 4,39 % | 1 625 € | 1 806 € | 6,50 % | 2 408 € | |

| 26 ans | 1 271 € | 4,58 % | 1 694 € | 1 883 € | 6,78 % | 2 511 € | |

| 27 ans | 1 324 € | 4,77 % | 1 765 € | 1 961 € | 7,06 % | 2 615 € | |

| 28 ans | 1 377 € | 4,96 % | 1 836 € | 2 041 € | 7,35 % | 2 721 € | |

| 29 ans | 1 432 € | 5,16 % | 1 909 € | 2 122 € | 7,64 % | 2 829 € | |

| 30 ans | 1 487 € | 5,35 % | 1 983 € | 2 204 € | 7,93 % | 2 938 € | |

| 31 ans | 1 543 € | 5,55 % | 2 057 € | 2 286 € | 8,23 % | 3 048 € | |

| 32 ans | 1 599 € | 5,76 % | 2 132 € | 2 370 € | 8,53 % | 3 160 € | |

| 33 ans | 1 656 € | 5,96 % | 2 208 € | 2 454 € | 8,84 % | 3 272 € | |

| 34 ans | 1 713 € | 6,17 % | 2 284 € | 2 539 € | 9,14 % | 3 385 € | |

| 35 ans | 1 771 € | 6,38 % | 2 361 € | 2 624 € | 9,45 % | 3 499 € | |

| 36 ans | 1 828 € | 6,58 % | 2 438 € | 2 709 € | 9,76 % | 3 613 € | |

| 37 ans | 1 886 € | 6,79 % | 2 515 € | 2 795 € | 10,06 % | 3 727 € | |

| 38 ans | 1 945 € | 7,00 % | 2 593 € | 2 882 € | 10,38 % | 3 843 € | |

| 39 ans | 2 005 € | 7,22 % | 2 673 € | 2 971 € | 10,70 % | 3 961 € | |

| 40 ans | 2 065 € | 7,43 % | 2 753 € | 3 060 € | 11,02 % | 4 080 € | |

| 41 ans | 2 126 € | 7,65 % | 2 834 € | 3 150 € | 11,34 % | 4 201 € | |

| 42 ans | 2 187 € | 7,87 % | 2 915 € | 3 240 € | 11,67 % | 4 320 € | |

| 43 ans | 2 247 € | 8,09 % | 2 995 € | 3 329 € | 11,99 % | 4 439 € | |

| 44 ans | 2 306 € | 8,30 % | 3 075 € | 3 418 € | 12,30 % | 4 557 € | |

| 45 ans | 2 366 € | 8,52 % | 3 154 € | 3 506 € | 12,62 % | 4 674 € | |

| 46 ans | 2 426 € | 8,74 % | 3 235 € | 3 596 € | 12,95 % | 4 794 € | |

| 47 ans | 2 488 € | 8,96 % | 3 317 € | 3 687 € | 13,27 % | 4 915 € | |

| 48 ans | 2 549 € | 9,18 % | 3 398 € | 3 777 € | 13,60 % | 5 036 € | |

| 49 ans | 2 610 € | 9,40 % | 3 479 € | 3 867 € | 13,92 % | 5 156 € | |

| 50 ans | 2 672 € | 9,62 % | 3 563 € | 3 960 € | 14,26 % | 5 279 € | |

| 51 ans | 2 734 € | 9,84 % | 3 646 € | 4 052 € | 14,59 % | 5 402 € | |

| 52 ans | 2 796 € | 10,07 % | 3 728 € | 4 143 € | 14,92 % | 5 525 € | |

| 53 ans | 2 857 € | 10,29 % | 3 810 € | 4 234 € | 15,25 % | 5 646 € | |

| 54 ans | 2 919 € | 10,51 % | 3 891 € | 4 325 € | 15,57 % | 5 767 € | |

| 55 ans | 2 980 € | 10,73 % | 3 973 € | 4 416 € | 15,90 % | 5 888 € | |

| 56 ans | 3 041 € | 10,95 % | 4 055 € | 4 507 € | 16,23 % | 6 009 € | |

| 57 ans | 3 103 € | 11,17 % | 4 138 € | 4 599 € | 16,56 % | 6 132 € | |

| 58 ans | 3 162 € | 11,39 % | 4 216 € | 4 686 € | 16,87 % | 6 248 € | |

| 59 ans | 3 220 € | 11,59 % | 4 294 € | 4 772 € | 17,18 % | 6 363 € | |

| 60 ans | 3 275 € | 11,79 % | 4 367 € | 4 854 € | 17,48 % | 6 472 € | |

| 61 ans | 3 329 € | 11,99 % | 4 439 € | 4 933 € | 17,76 % | 6 578 € | |

| 62 ans | 3 383 € | 12,18 % | 4 510 € | 5 013 € | 18,05 % | 6 684 € | |

| 63 ans | 3 298 € | 11,87 % | 4 397 € | 4 888 € | 17,60 % | 6 517 € | |

| 64 ans | 3 214 € | 11,57 % | 4 285 € | 4 762 € | 17,15 % | 6 350 € | |

| 65 ans | 3 129 € | 11,27 % | 4 172 € | 4 637 € | 16,70 % | 6 183 € | |

| 66 ans | 3 044 € | 10,96 % | 4 059 € | 4 512 € | 16,24 % | 6 015 € | |

Pas de limites pour les escrocs en ligne !

Sur Internet, l’épargne est devenue la cible des escrocs en tout genre. Après les faux sites faisant miroiter des gains à deux chiffres en achetant des diamants, des parchemins, du vin, des cryptoactifs ou des NFT, c’est au tour des livrets d’être victimes d’agissements frauduleux.

Les livrets bancaires au cœur de la fraude en ligne

En 2023, 1 262 sites ou entités proposant des produits financiers sans y être autorisés ont été inscrits sur la liste noire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le régulateur des établissements financiers français. Ces sites, dans leur grande majorité, proposaient des offres frauduleuses concernant de faux crédits ou livrets d’épargne en usurpant l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits. En 2023, la perte moyenne observée concernant les faux livrets s’élevait à 93 000 euros. Un dossier aurait dépassé un million d’euros selon un responsable de l’APCR. Concernant les faux crédits, la perte moyenne est de 13 000 euros, mais peut être plus élevée dans certains dossiers, jusqu’à 60 000 euros l’an dernier. Le montant des fraudes tend à augmenter tout comme le nombre de sites illégaux. Les épargnants qui ont été victimes de ces sites proviennent de toutes les catégories sociales. Ils sont attirés par les promesses de rendement, de liquidité et de garantie du capital.

L’ACPR a également constaté la recrudescence des sites proposant des contrats de financement participatif proposant d’investir dans énergies renouvelables, les EHPAD, les chambres en résidence étudiante ou encore dans les parkings équipés de bornes de recharge électrique. En 2023, 46 sites Internet ou courriels frauduleux ont été inscrits dans cette catégorie, contre 20 en 2022.

La technique de l’hameçonnage

L’hameçonnage ou « phishing » en anglais est la technique frauduleuse la plus communément utilisée sur le Web. Elle vise à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles en se faisant passer pour un tiers de confiance. Les fraudeurs passent par des e-mails, des publicités, en ayant recours, le cas échéant, à des logos officiels. Les escrocs n’hésitent pas à créer des sites frauduleux ressemblant à des sites de sociétés respectables. Ils peuvent aussi créer des sites proposant des placements à fort rendement, sites souvent logés dans des pays étrangers. Des publicités alléchantes peuvent rediriger des internautes vers ce type de sites sur lesquels sont proposés des superlivrets, des actions, des placements alternatifs, des cryptoactifs, des NFT, etc. Ces sites peuvent fonctionner sur le principe des pyramides de Ponzi. L’escroc demande un premier versement qui donnera lieu à une rémunération attractive incitant l’épargnant à verser de nouvelles sommes. Au bout de quelques mois, le site ou ceux qui en sont à l’origine disparaissent en ne donnant plus suite aux e-mails. L’argent versé est parti sous d’autres cieux.

Les escrocs peuvent également démarcher par téléphone. Ils exercent généralement une forme de pression sur leurs interlocuteurs, en soulignant que leur offre est limitée dans le temps. Ce phénomène est loin d’être marginal. L’ACPR vient d’ajouter 437 sites à sa liste noire.

Les fraudeurs, pour capter des épargnants, utilisent tous les possibilités qu’offrent les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ils sont présents sur des applications comme YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Ils s’insèrent dans les réseaux de rencontre ou les « chats » des jeux vidéo. Ils peuvent se faire passer pour des influenceurs ou recourir à ces derniers pour abuser des internautes. Par le biais de faux profils, les escrocs peuvent parler pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à leurs potentielles victimes, dans l’optique de gagner leur confiance et de leur soutirer leur épargne. Un Youtubeur, baptisé « Crypto Gouv », aurait ainsi arnaqué jusqu’à près de 300 personnes et détourné 4 millions d’euros en proposant des investissements en cryptomonnaies. Une quarantaine de plaintes ont été déposées et le parquet de Paris a ouvert une enquête mi-juillet. L’escroc présumé avait réussi à rassembler une communauté de 4 000 personnes avec lesquelles il échangeait quotidiennement sur des applications de messagerie comme « Telegram » et « Discord ». Il a annoncé lui-même qu’il partait avec tout l’argent le 9 juillet, avant de disparaître, sans que personne ne connaisse sa véritable identité.

Les placements numériques, source de nombreuses fraudes

Placements fétiches des jeunes et symbole de l’argent facile, les cryptoactifs donnent lieu à de nombreuses fraudes. Elles sont d’autant plus faciles que le marché des cryptoactifs est peu ou pas réglementé. En la matière, l’imagination des voyous n’a pas de limites.

Des escrocs n’hésitent pas à créer des cryptomonnaies en quelques minutes et faire miroiter des gains importants à ceux qui les souscriraient. Ils demandent à quelques complices d’acheter leur cryptoactif afin de faire monter le cours et attirer ainsi des épargnants crédules. Quand ceux-ci en ont acheté suffisamment, ils, peuvent, au choix, partir avec l’argent de leurs victimes ou vendre d’un coup leurs actifs, ruinant au passage les internautes. Les NFT, en vogue chez les jeunes épargnants, sont également une source de fraudes. Les créateurs de NFT font augmenter de manière artificielle leur valeur avant de la rendre illiquide en effectuant des ventes rapides et massives.

Comment se protéger et comment réagir en cas de fraude ?

Avant de souscrire à une offre, les épargnants doivent vérifier que le site est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en consultant le registre des agents financiers (REGAFI), le registre des organismes d’assurance (REFASSU) et le site de l’ORIAS. Une offre avec des taux élevés doit dans tous les cas attirer la vigilance des épargnants. Il faut se méfier des sites non agréés et hébergés en dehors de l’Union européenne et ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires sans avoir un minimum de garanties sur le destinataire.

Depuis l’adoption de la loi PACTE, les intervenants qui font appel à l’épargne pour des placements atypiques dans des biens concrets doivent impérativement être enregistrés auprès de l’AMF.

Les victimes potentielles peuvent appeler INFO ESCROQUERIES au numéro vert 0805 805 817 (service et appel gratuits depuis la France du lundi au vendredi de 9 heures à 18 h 30). Elles seront alors conseillées sur les démarches à réaliser. Dans tous les cas, il faut prévenir sa banque et arrêter, le cas échéant, les prélèvements. Si la fraude est liée à un site, à un intermédiaire français ou, à défaut, établi dans un État de l’Union européenne, les moyens de recours sont plus nombreux. L’Autorité des marchés financiers (AMF) est compétente quand la fraude concerne des intermédiaires financiers ayant l’autorisation de commercialiser des produits financiers en France. Il en va de même pour le médiateur de l’AMF qui ne pourra aider au règlement d’un litige à l’amiable qu’à cette condition.

En cas de présomption d’offre frauduleuse et de préjudice, pour des sommes inférieures à 10 000 euros, il est possible de déposer une plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie de son lieu de résidence https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Pour les sommes supérieures à 10 000 euros, il faut déposer plainte à la gendarmerie, à la police ou auprès du procureur de la République du Tribunal de grande Instance.

La plainte doit être détaillée et comporter l’ensemble des éléments qui pourront faciliter le travail des autorités judiciaires. La victime devra préciser les modalités du contact, le nom du site, les sommes investies et les coordonnées des personnes éventuellement en contact. Elle devra fournir les échanges d’e-mails, les ordres de virement, les éventuelles captures d’écrans et les contrats reçus de la part du site en question.

Les victimes peuvent également effectuer un signalement sur le portail officiel du ministère de l’Intérieur même en l’absence de perte financière. Ce signalement peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie. Pour les courriels, il est possible de faire un signalement sur la plateforme « Signal Spam ».

Le crowdfunding immobilier, la fin de l’eldorado

Le crowdfunding immobilier a, ces dernières années, attiré un nombre croissant d’épargnants à la recherche de rendement. L’essor du marché immobilier était un gage de sécurité. Avec un rendement attrayant de 9,45 % en moyenne depuis sa création, en 2012, en France, le crowdfunding immobilier a séduit de plus en plus de ménages. La collecte en 2022 a représenté près de 1,7 milliard d’euros sur le total de 2,4 milliards d’euros pour l’ensemble du crowdfunding. Si la croissance du crowdfunding a été de 25 % en 2022, le crowdfunding immobilier a vu son volume de collecte progresser de 40,2 %, soit 1,6 fois plus vite que la totalité du marché. Le crowdfunding immobilier est accessible à travers 200 plateformes sur Internet, mais 60 seulement sont réellement actives.

Le crowdfunding immobilier permet aux particuliers et aux professionnels d’investir collectivement dans des projets immobiliers. Les financeurs souscrivent à un emprunt obligataire émis par la société-mère du promoteur immobilier ou par une société de projets. 98 % du montant collecté prend la forme d’obligations émises par le promoteur, le solde donnant lieu à une entrée au capital du promoteur. Dans le premier cas, l’épargnant touche des intérêts, et dans le second, des dividendes. Le recours au crowdfunding permet aux promoteurs d’améliorer leurs fonds propres et de négocier plus facilement leurs lignes de crédit avec les banques. Dans le cadre des émissions obligataires, le taux de rendement contractuel est fixé en amont du projet.

Le crowdfunding rattrapé par la crise de l’immobilier

Si la hausse des taux d’intérêt a dopé le rendement de ce type de placements, elle a abouti à geler de nombreuses opérations immobilières et à augmenter les risques de défaut pour les promoteurs. Le crowdfunding immobilier traverse sa première grande crise, rappelant une vieille règle économique à savoir plus le rendement est élevé, plus le risque tend à augmenter.

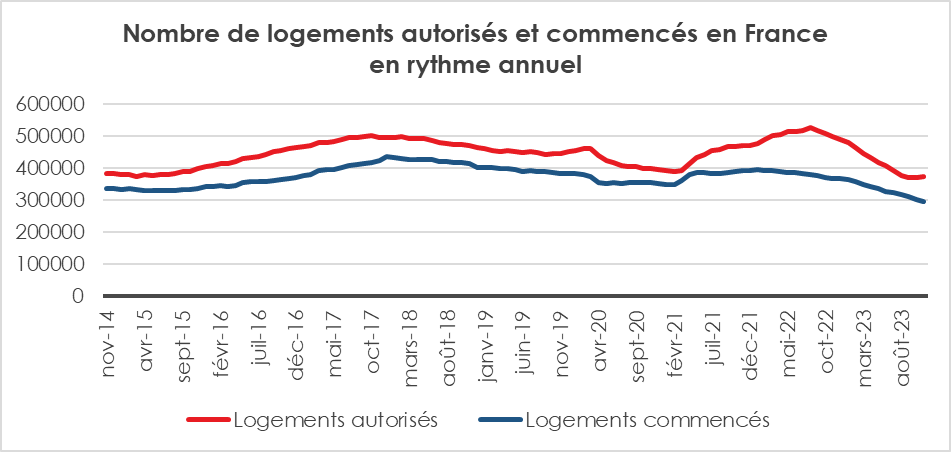

Les mises en chantier comme les autorisations de logements sont en forte baisse depuis quelques mois. La hausse des taux d’intérêt, la raréfaction du foncier et l’augmentation des coûts de construction limitent le lancement de nouveaux programmes. Les nouvelles normes environnementales (RE 2020) génèrent, par ailleurs, des surcoûts non négligeables.

La hausse des taux d’intérêt, passés de 1 à plus de 4 % en deux ans, et celle des prix de construction pèsent sur la rentabilité des opérations. Les banques peuvent se montrer moins enclines à prêter ce qui retarde le lancement des projets. En décembre 2022, sur 2 087 projets en cours, 235 étaient en retard. Un an plus tard, sur 2 248 projets, 527 affichent un retard, soit 24 % des opérations en 2023 contre 12 % en 2022. Les promoteurs sont touchés par l’augmentation du nombre de faillites chez leurs traitants, les retards de construction, les aléas liés aux terrains ou aux matériaux, les difficultés à vendre les logements, etc. Les ménages ont réduit, en 2023, leurs dépenses d’investissement dans l’immobilier en raison de l’augmentation du coût des prêts. Les programmes de logements neufs dont les prix ont faiblement baissé trouvent de plus en plus difficilement preneurs.

Dans ce contexte, la collecte du crowdfunding immobilier serait en baisse, sur un an, de plus de 27 %. Seulement 970 projets auraient été financés en 2023 pour environ 910 millions d’euros, contre 1 300 projets et un peu plus de 1,3 milliard en 2022. La baisse s’est accélérée en cours d’année. Sur le dernier trimestre 2023, elle serait de 60 % par rapport au quatrième trimestre 2022.

Retards dans les remboursements et défauts de paiement

Les difficultés des promoteurs les amènent à suspendre leurs remboursements. Les retards se multiplient et se prolongent. Leur nombre serait passé de 20 à 40 % de 2022 à 2023 selon le site HelloCrowdfunding. Plus de 500 projets seraient concernés. 240 affichent des retards de quelques mois. Les épargnants continuent d’ailleurs à percevoir leurs intérêts pendant cette phase de prolongation. 180 autres projets enregistreraient des retards de 1 à 2 ans et une soixantaine d’autres avaient des retards de 2 à 3 ans. Une cinquantaine de projets affichant des retards de plus de 3 ans, pourraient donner lieu à des défauts.

Les défauts de paiement sont en augmentation, même s’ils demeurent, pour le moment, limités. Ils pourraient atteindre 4 à 5 % d’ici 2025, contre 2 % en 2022. 200 projets pourraient à terme être concernés.

Les investisseurs dans le crowdfunding immobilier peuvent faire face à une perte de capital, et de dividendes pour les actionnaires des promoteurs ainsi qu’à des retards de remboursement pour ceux qui ont opté pour la voie réglementaire.

La contrepartie de l’augmentation du risque est l’amélioration du rendement qui dépasse désormais 10 %. Après avoir offert une rémunération avoisinant 9,5 % en 2022, certaines plateformes proposent désormais du 11 %. Un tel rendement pose question quant à la capacité des promoteurs à rembourser.

* * *

*

Le crowdfunding immobilier est apparu pour des épargnants comme un moyen de gagner de l’argent durant la période de taux bas en prenant, du moins facialement, peu de risques. Le retournement du marché immobilier sur fond de hausse des taux d’intérêt rappelle que ce marché n’est pas sans risques et qu’il ne peut être qu’un outil de diversification. Les investisseurs sont appelés à apprécier le sérieux de leur plateforme d’investissement et des investisseurs à qui ils confient leur argent. La baisse des taux d’intérêt d’ici la fin du premier semestre pourrait améliorer l’environnement financier. La raréfaction du foncier avec l’objectif de zéro artificialisation nette et l’augmentation des coûts de construction avec le durcissement des normes environnementales devraient cependant toujours peser sur la rentabilité des opérations immobilières. En revanche, le manque de logements, en France, demeure ce qui devrait pousser les pouvoirs publics à prendre des mesures en faveur de la construction.

Le Plan d’Épargne Avenir Climat, un produit vert !

Après le Plan d’Épargne Retraite institué par la loi PACTE en 2019, le Ministère de l’Économie a décidé en 2023 la création d’un nouveau produit d’épargne, le Plan d’Épargne Avenir Climat (PEAC) à travers l’article 34 de la loi relative à l’Industrie verte (L. n° 2023-973 du 23 octobre 2023, JORF n° 0247 du 24 octobre 2023). Ce produit destiné aux jeunes vise à orienter l’épargne vers le financement de transition énergétique des entreprises françaises. Des textes réglementaires sont attendus afin de préciser les dispositions législatives. Les éléments ci-dessous résultent de l’analyse des textes législatifs et des informations données par le Ministère de l’Économie ou le Parlement.

Les produits d’épargne actuellement ouverts aux jeunes

Dès la naissance, les parents peuvent ouvrir pour leurs enfants, un Livret A (plafond de 22 950 euros), un plan d’Épargne Logement (plafond de 61 200 euros), un compte épargne logement (15 300 euros) ou un contrat d’assurance vie. À partir de 12 ans, ils peuvent ouvrir à leur profit un Livret Jeune (plafond de 1 600 euros).

40 % des mineurs détiennent un livret A, 15 % un livret jeune, 5 % un PEL et 5 % une assurance vie. Selon l’étude d’impact de la loi relative à l’Industrie verte, les mineurs détenaient 40 milliards d’euros d’épargne en 2021.

Depuis le 1er janvier 2024, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent plus souscrire un Plan d’Épargne Retraite (loi de finances pour 2024).

Le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d’Épargne Populaire sont réservés aux personnes de plus de 18 ans. Les jeunes majeurs de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études peuvent détenir un Plan d’Épargne en Action Jeune. Les versements sont plafonnés à 20 000 euros. Ce montant vient en déduction de l’enveloppe des parents pour le PEA classique.

Le PEAC, un nouveau produit d’épargne pour les jeunes

D’ici la fin du premier semestre 2024, les mineurs pourront accéder à un nouveau produit d’épargne, le Plan d’Épargne Avenir Climat (PEAC). La loi réserve ce placement aux personnes âgées de moins de 21 ans et résidant en France à titre habituel.

Comme le Plan d’Épargne Retraite, le PEAC pourra être ouvert auprès :

- d’une banque et prendra la forme d’un compte titres et d’un compte en espèces associés ;

- d’une compagnie d’assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance et prendra la forme d’un contrat de capitalisation.

Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan.

Les versements du PEAC

Les versements effectués dans un PEAC sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Pour les PEAC ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition d’unités de compte, mais ils pourront également être investis en droits exprimés en euros ou en droits exprimés en parts de provision de diversification, pour assurer la réduction progressive des risques financiers. Pour les PEAC bancaires, le titulaire acquiert des parts d’Organismes de Placement Collectifs ou tout autre titre éligible.

Les versements sur le PEAC sont plafonnés au même niveau que le livret A, soit 22 950 euros hors capitalisation des intérêts. Les fonds sont bloqués jusqu’à la majorité de son titulaire. Les plans sont clôturés au plus tard à 30 ans, sachant que les versements ne peuvent être effectués que jusqu’à 21 ans.

Les modalités de retrait

Aucun retrait n’est possible avant les dix-huit ans du titulaire. Les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent ainsi pas être liquidés ou rachetés, même partiellement. La loi prévoit cependant deux cas de déblocage exceptionnel : l’invalidité du titulaire et de décès de l’un de ses parents.

Par ailleurs, les retraits ne peuvent pas intervenir dans les cinq premières années du plan.

Ainsi, pour éviter la clôture du plan épargne avenir climat, les retraits devront être réalisés après le 5e anniversaire du plan et les 18 ans du titulaire. En cas le retrait, il ne sera, en principe, plus possible d’effectuer de nouveaux versements. Le plan est par ailleurs automatiquement clôturé aux 30 ans du titulaire.

Avant les seize ans du titulaire, les opérations réalisées sur un PEAC sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Entre ses seize et dix-huit ans, le titulaire pourra procéder lui-même aux opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.

S’agissant des contrats de capitalisation, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix-huit ans. Quand ces deux conditions sont réunies et qu’un retrait est effectué, plus aucun versement n’est possible dans le plan.

En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit. La loi précise que les fonds investis sur un PEAC pourront être transférés sur un autre PEAC.

Le rendement et la garantie du capital

Selon l’étude d’impact du projet de loi sur l’industrie verte, le PEAC pourrait avoir un rendement annuel avoisinant 5 %, sur le modèle des placements diversifiés en actions avec une maturité de quinze à vingt ans. Par défaut, le PEAC bénéficie d’une gestion pilotée, comme pour le PER, avec une désensibilisation progressive aux risques, en fonction de l’horizon de déblocage des sommes, sauf décision contraire et expresse du titulaire.

Fonds euros, quel avenir ? 3 Questions à Benoit Courmont

MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION GROUPE D’AG2R LA MONDIALE

Dans le contexte inflationniste et de remontée des taux d’intérêt, les assureurs ont, au début du mois de janvier, rendu publics les rendements des fonds euros de leurs contrats d’assurance vie et de leurs Plans d’Épargne Retraite. La hausse engagée en 2022 se poursuit et semble s’affirmer. Qu’en est-il pour les fonds d’AG2R la Mondiale ?

En 2023, la Banque centrale a continué à relever ses taux directeurs pour les porter à plus de 4 %, fait inédit depuis le lancement, en 1999, de l’euro. Cette remontée, justifiée par la nécessaire lutte contre l’inflation, a débouché sur une inversion de la courbe des taux, les taux courts étant plus élevés que les taux longs. Dans ce contexte inédit et dans une période d’inflation toujours sensible, AG2R LA MONDIALE a porté, pour 2023, la rémunération nette moyenne de ses contrats d’épargne à 2,40 %, soit une hausse de 0,96 % par rapport à 2022.

AG2R LA MONDIALE, comme de nombreux assureurs, a utilisé une partie des réserves constituées par le passé et qui avaient été justement constituées pour financer cette augmentation du taux de rendement en cas de hausse des taux. Cette utilisation est logique et légale. Par ailleurs, les réserves demeurent à un niveau élevé, 3,5 % des encours en euros fin 2023, permettant à La Mondiale d’accompagner dans la durée la remontée des taux servis à ses assurés.

Il convient également de souligner qu’AG2R LA MONDIALE a accordé en 2023 un bonus allant jusqu’à + 1 % sur le rendement des supports euros en épargne, pour les assurés ayant fait le choix d’investir des montants significatifs sur les supports en unités de compte. Ceux ayant opté pour une gestion par horizon en retraite supplémentaire ont bénéficié d’un bonus de + 0,4 % pour les contrats PER de La Mondiale. Des nouveaux bonus ont également été accordés sur les versements en épargne patrimoniale permettant une rémunération nette de 5,05 % annualisée pour certains contrats.

Qu’en sera-t-il en 2024 pour les fonds euros ?

La remontée des taux longs offre des marges de progression pour les rendements des fonds euros en 2024 et dans les années à venir. La hiérarchie des taux devrait rentrer progressivement dans l’ordre, d’autant plus que la BCE devrait abaisser ses taux directeurs dans le courant de l’année. AG2R La Mondiale continuera sa politique de bonus sur les versements en 2024 via des campagnes spécifiques. Au 1er trimestre, un bonus pouvant aller jusqu’à 2,25 points est proposé aux assurés.

Est-ce le bon moment pour effectuer des versements sur les fonds euros ?

Depuis deux ans, les fonds euros ont été concurrencés par l’épargne réglementée et par les contrats à terme qui ont offert des taux de rémunération élevés atteignant 3 % voire davantage. À la différence du Livret A dont le taux est fixé par l’État et les contrats à terme dont les taux dépendent des marchés monétaires, le rendement des fonds euros dépend, en grande partie, de l’évolution des taux des marchés obligataires. Or, ceux-ci ont touché un point bas en 2021 avant de remonter progressivement. Les fonds euros sont comme des tankers. Il y a des effets importants d’inertie. Ceux-ci ont permis de ralentir la baisse de la rémunération dans les années 2010 mais ont ralenti sa hausse ces dernières années. Ce phénomène devrait désormais être derrière nous.

Avec la baisse de l’inflation, le rendement réel des fonds euros devrait redevenir positif et dépasser la rémunération des contrats à terme d’ici la fin de l’année 2024. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les fonds euros offrent une garantie de capital aux assurés et une liquidité assez importante. À la différence de l’épargne réglementée, les assurés ne sont soumis à aucun plafond de versement. Enfin, ils bénéficient du régime fiscal attractif de l’assurance vie, les gains étant ainsi exonérés d’impôt sur le revenu pour les contrats de plus de huit ans dans la limite de 4 600 euros pour une personne seule ou 9 200 pour un couple, et des avantages successoraux. Les fonds euros demeurent plus que jamais un support de placement, indispensable pour les ménages.

« Pour une épargne qui rapporte ! » par Jean-Pierre Thomas, Président du Cercle de l’Epargne

L’édito de février du Cercle de l’Épargne

Plus de 110 ans séparent la parution du livre d’Oswald Spengler, Le déclin de l’Occident, de celui d’Emmanuel Todd, La défaite de l’Occident, preuve de la résilience de cette antienne. Ces deux essais sont inspirés par deux guerres, la Première Guerre mondiale et celle de l’Ukraine. L’Occident et les démocraties ont toujours évolué sur une corde raide. Les deux guerres mondiales avec leurs millions de morts auraient pu à juste titre sonner le glas de la civilisation occidentale, mais celle-ci a réussi à surmonter les épreuves et à se renouveler. Au-delà des vicissitudes de l’histoire, la force de cette civilisation réside dans sa capacité d’absorption et d’adaptation. Depuis l’illusion de la fin de l’histoire après la chute de l’URSS, en 1991, les pays occidentaux sont confrontés à une série de défis majeurs : le vieillissement de la population, la transition écologique, la concurrence de nouvelles puissances économiques voire de nouveaux modèles politiques. Pour autant, ils ne sont pas aussi démunis que certains le prétendent. Ils conservent des atouts, le niveau de formation de la population, l’importance de leur marché intérieur et leurs capitaux. La capacité à mobiliser et à transformer l’épargne demeure une spécialité occidentale. Combien de pays sont passés à côté des révolutions industrielles faute de pouvoir exploiter en toute sécurité le potentiel de leur épargne ? Le développement économique, au Royaume-Uni et un peu plus tard en Europe continentale, est intimement lié la mise en place d’une industrie financière capable de jouer un rôle d’intermédiation, d’apprécier le risque et le cas échéant de le porter. L’existence d’un droit des contrats réglementaires stable et transparent est également une des conditions sine qua non pour l’essor de places financières irriguant l’ensemble de l’économie.

L’épargne est une matière première à choyer, car elle est à la base du crédit et des fonds propres des entreprises. Elle est une source d’investissements et donc de création de richesses. Contrairement à quelques idées convenues, opposer l’épargne avec la consommation et la croissance est sans objet. Ces dernières années, les épargnants n’ont pas été toujours bien traités. Les politiques monétaires accommodantes ont réduit, entre 2015 et 2022, à néant ou presque le rendement des produits de taux. Si le retour de l’inflation s’est accompagné d’une hausse des taux, le rendement réel de nombreux placements a été négatif ces deux dernières années. En France comme dans la majeure partie des pays d’Europe continentale, l’épargne pourrait être mieux rémunérée à travers une allocation plus dynamique. L’absence de fonds de pension en France a contribué à une épargne peu investie en actions cotées et non cotées. Les produits structurés, qui ont l’avantage d’offrir des systèmes de mutualisation et de dilution du risque, sont peu diffusés. Or, entre la hausse des taux obligataires et les bons résultats des entreprises, les moyens sont nombreux de proposer du rendement aux épargnants. En réallouant les sommes présentes sur les comptes courants et les livrets réglementés dont l’encours dépassait, fin novembre 2023, respectivement, 560 milliards d’euros et 625 milliards d’euros, il y a matière à développer une épargne de long terme mieux rémunérée et plus productive. Les outils sont nombreux. Le Plan d’Épargne Retraite ou l’assurance vie, notamment, permettent d’accéder à des supports variés et rentables au sein d’une enveloppe fiscale attractive. Les épargnants doivent oser pour éviter de rester cantonnés à des rendements réels proches de zéro. Les opportunités de placements sont nombreuses avec la transition énergétique et la révolution de l’intelligence artificielle.

Jean-Pierre Thomas

Président du Cercle de l’Épargne – ancien député

Le fonds en euros plombe la collecte de l’assurance-vie en 2023

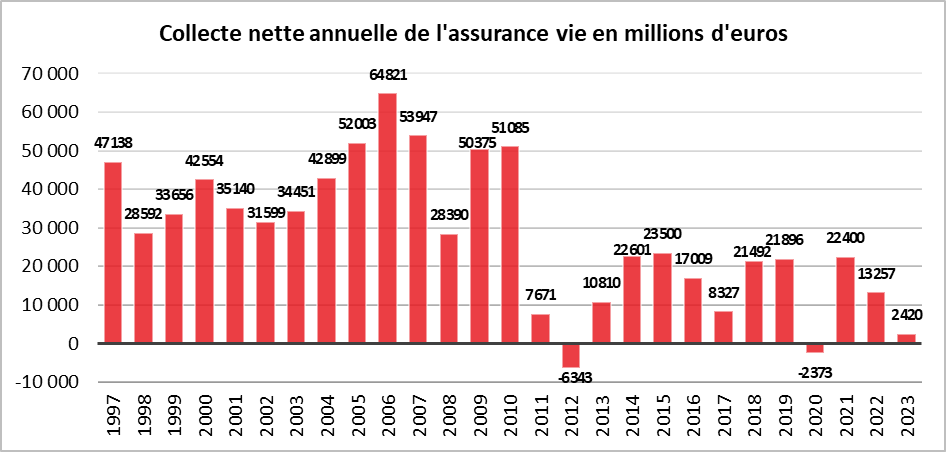

Cité dans le Figaro, Philippe Crevel revient sur la collecte 2023 de l’assurance vie. Il rappelle qu’ « il s’agit d’une des plus petites collectes de l’assurance-vie et la troisième plus faible depuis 1997 ».

Le fonds en euros plombe la collecte de l’assurance-vie en 2023

Dans Le Figaro, Philippe Crevel estime que l’assurance vie a enregistré, en 2023, la troisième collecte la plus faible depuis 1997. Selon lui, les « Les épargnants ont été assez pragmatiques, voire opportunistes, en plaçant leur argent là où il rapportait le plus ».

Vivement demain

Assurance vie | Résultats 2023

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

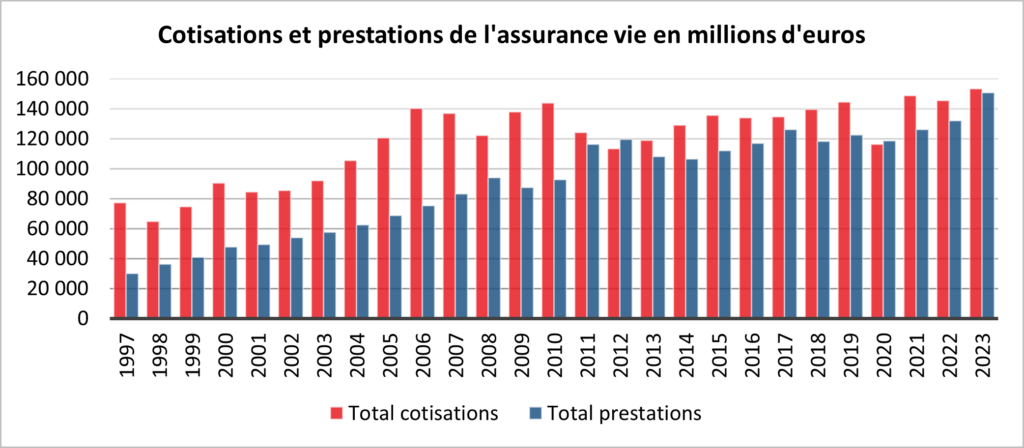

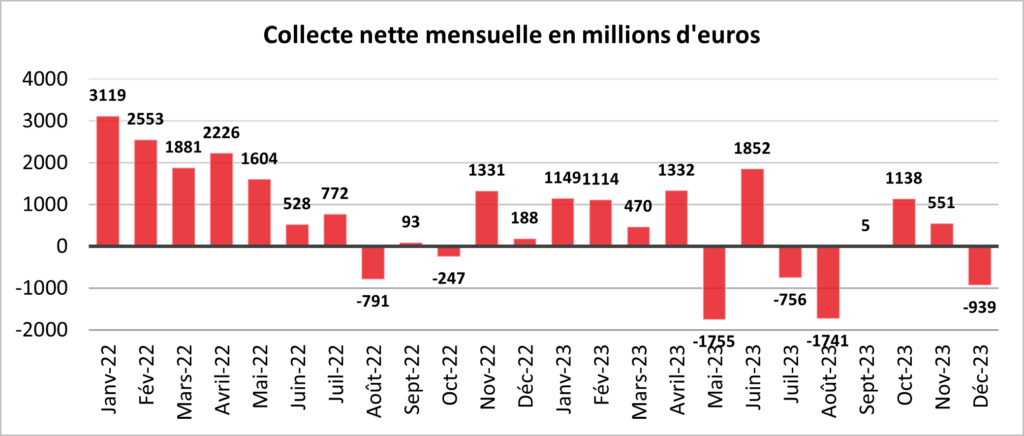

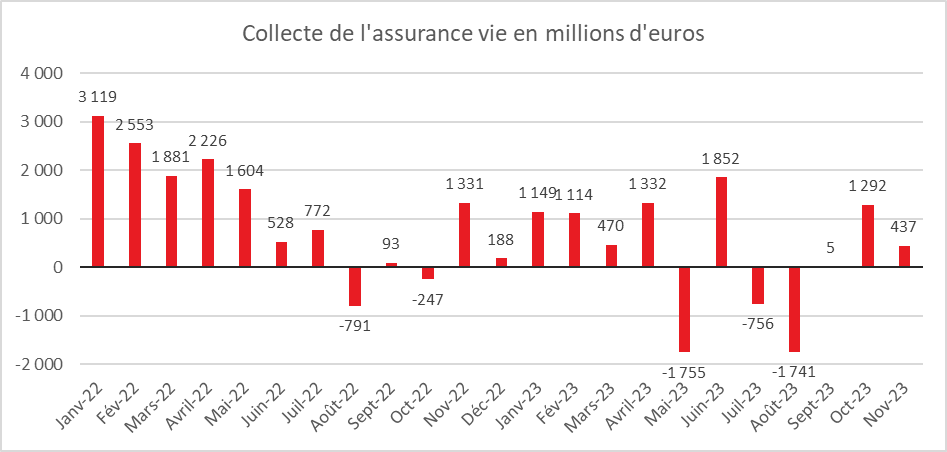

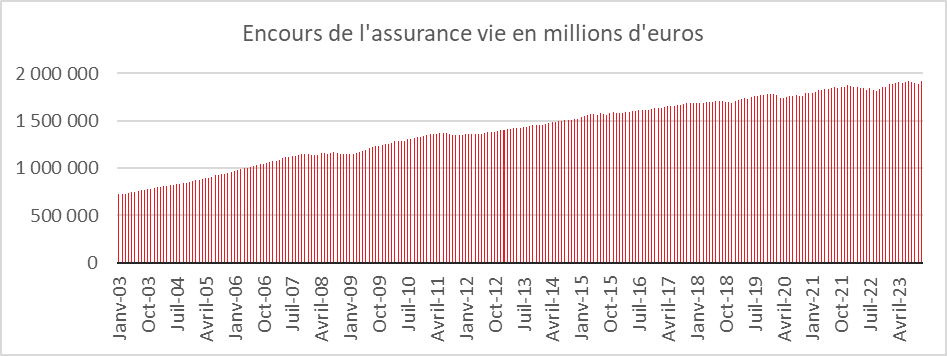

En 2023, l’assurance vie a été victime de l’inversion des taux, les taux courts étant devenus supérieurs aux taux longs en raison du durcissement de la politique monétaire décidé par la Banque Centrale Européenne. Sur l’ensemble de l’année, la collecte nette de l’assurance vie, tout juste positive, a, été de 2,4 milliards d’euros. Il s’agit de la troisième plus faible collecte de l’assurance vie depuis 1997. Ce résultat est imputable à la décollecte importante sur les fonds euros. En revanche, l’assurance vie demeure de loin le premier placement des ménages avec un encours de 1923 milliards d’euros ce qui constitue un nouveau record.

Les unités de compte supplantent les fonds euros

La décollecte nette pour les fonds euros a été, en 2023, de plus de 27 milliards d’euros. Il s’agit de la plus importante décollecte de ces dix dernières années. En 2022, elle s’était élevée à 25 milliards d’euros. Elle a été plus que compensée par la collecte nette des unités de compte (30 milliards d’euros).

Les unités de compte ont représenté, en 2023, 41 % de l’ensemble de la collecte de l’assurance, soit mieux qu’en 2022 (40 %). Leur collecte, en progression de 8 % par rapport à 2022, a porté celle de l’assurance vie, les fonds euros ne connaissant qu’une croissance de 4 %.

Les cotisations brutes ont ainsi atteint 153 milliards d’euros, ce qui constitue un bon résultat.

Des rachats plus importants

L’année 2023 a été marquée par de forts rachats. Les prestations se sont élevées à 150,8 milliards d’euros, en hausse de +14 %. Les assurés ont fait des rachats essentiellement sur leurs fonds euros au profit des contrats à terme ou des livrets réglementés mieux rémunérés. Ils ont également utilisé plus fréquemment que dans le passé l’argent de leur assurance vie pour financer leurs achats immobiliers. Le poids des apports est, en effet, en augmentation, en réaction à la hausse des taux d’intérêt. La progression des prestations est enfin provoquée par le vieillissement de la population. L’augmentation du nombre de décès s’accompagne de celle des liquidations de contrat dans le cadre des successions.

Une fin d’année en roue libre pour l’assurance vie

La collecte nette a été négative en décembre de 900 millions d’euros pour la quatrième fois de l’année. En novembre, elle avait été positive de 551 millions d’euros et en décembre 2022 de 188 millions d’euros. Depuis 2013, la décollecte de 2023 est la troisième enregistrée pour un mois de décembre qui est traditionnellement un mois moyen pour l’assurance vie. Sur les dix dernières années, la collecte moyenne était de 500 millions d’euros. Le mauvais résultat de 2023 s’explique par un niveau élevé des prestations et un tassement des cotisations. Les ménages n’ont pas été sensibles, en fin d’année, aux taux promotionnels des compagnies d’assurance vie te leur ont préféré les livrets réglementés.

Des ménages pragmatiques et opportunistes

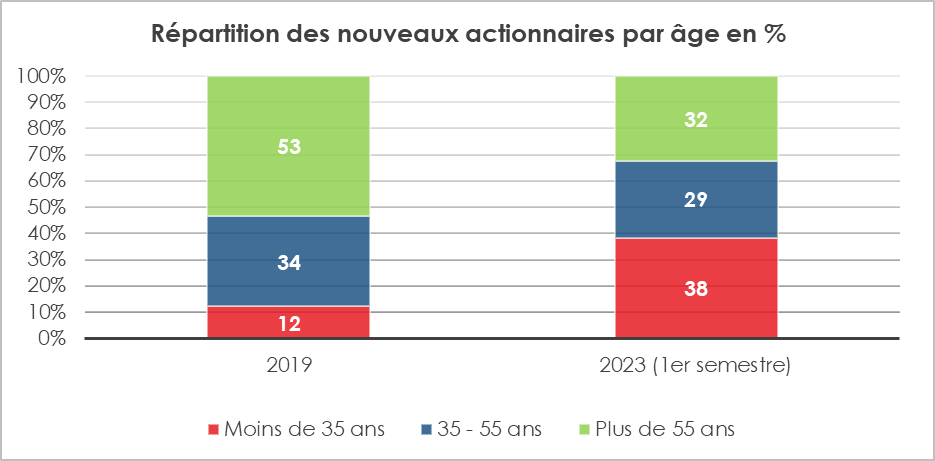

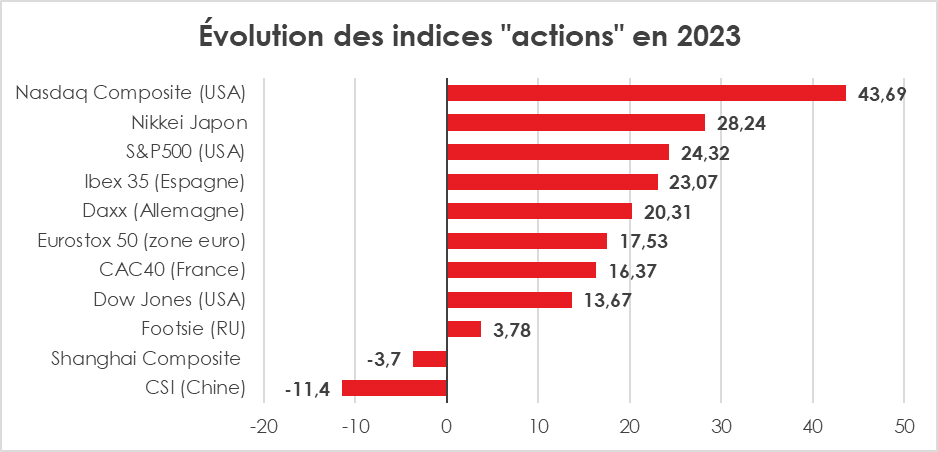

En 2023, les assurés ont été pragmatiques et opportunistes en sortant des fonds euros dont le rendement est peu attractif tout en continuant d’acheter des unités de compte au moment où les marchés sont haussiers. Le CAC 40 a gagné plus de 15 % sur l’ensemble de l’année 2023.

En matière de placement avec garantie en capital, les épargnants ont privilégié les livrets réglementés (39 milliards d’euros de collecte pour l’ensemble Livret A et les LDDS ainsi que 20 milliards pour le LEP). Les contrats à terme ont également enregistré des flux entrants importants, supérieurs 40 milliards d’euros.

Un comeback en 2024 ?

L’assurance vie a été à la peine en 2023 en raison d’un déficit de compétitivité par rapport aux livrets réglementés et aux dépôts à terme. Les annonces des résultats des rendements 2023 des fonds euros devraient redonner quelques couleurs à l’assurance vie. Une partie de l’écart avec les livrets réglementés devrait être comblée. Pour 2024, la baisse des taux directeurs des banques centrales, prévue d’ici la fin du premier semestre, et celle de l’inflation devraient également avantager les fonds euros. Leur rendement, par effet d’inertie et par un meilleur respect de la hiérarchie des taux, devrait continuer à augmenter. Pour 2024, les fonds euros peuvent espérer, avant impôt, faire jeu égal avec le Livret A. Ils devraient prendre l’avantage sur les contrats à terme dont les rendements devraient être moins attractifs avec la baisse des taux directeurs des banques centrales. La diminution de l’inflation devrait, par ailleurs, permettre le retour d’un rendement réel positif pour l’assurance vie.

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

slegouez@cercledelepargne.fr

Livret A, LDD, LEP : les livrets, superstars de l’épargne des Français en 2023

Dans les colonnes d’Investir, Philippe Crevel commente les résultats des produits d’épargne réglementée en 2023. Pour le Directeur du Cercle de l’Épargne, « les ménages ont, durant l’année 2023, à la fois fait preuve de prudence et d’opportunisme, prudence en privilégiant l’épargne de précaution au détriment de la consommation, opportunisme en optant pour le produit d’épargne offrant la meilleure rémunération possible face à l’inflation ».

Livret A, LDD, LEP : les livrets, superstars de l’épargne des Français en 2023

Dans le média Investir (groupe Les Echos) , Philippe Crevel revient sur les choix de placements des Français en 2023. « Les ménages ont, durant l’année 2023, à la fois fait preuve de prudence et d’opportunisme, prudence en privilégiant l’épargne de précaution au détriment de la consommation, opportunisme en optant pour le produit d’épargne offrant la meilleure rémunération possible face à l’inflation » observe-t-il.

Assurance vie : les solutions pour battre le taux d’intérêt du Livret A en 2024

Cité dans le média Capital, Philippe Crevel revient sur l’amélioration attendue du rendement réel du Livret en 2024. «Avec une inflation attendue à 2,5% par la Banque de France, le rendement réel de ce dernier devrait redevenir positif, ce qui n’était plus arrivé depuis 2020» explique le directeur du Cercle de l’épargne.

LEP : taux d’intérêt, plafond… pourquoi le Livret d’épargne populaire bat tous les records

Dans cet article consacré au Livret d’épargne populaire qui a enregistré une collecte record en 2023, Philippe Crevel estime que le relèvement de son plafond a créé un appel d’air.

Livret A, LDDS, LEP : bonne nouvelle, 15 milliards d’euros d’intérêts distribués aux épargnants

« L’effet inflation a conduit les ménages à accroître leur épargne de précaution au détriment de la consommation. Par crainte de ne pas pouvoir faire face aux dépenses à venir, ils ont continué à augmenter leur cagnotte » a observé Philippe Crevel dans les colonnes du journal Ouest-France.

Epargne: les Livret A, LDDS et LEP à des niveaux records en 2023

Cité dans la Provence, Philippe Crevel revient sur le niveau record de la collecte du Livret A et du LEP. Il estime que « les ménages ont, durant l’année 2023, fait preuve de prudence et d’opportunisme […] prudence en privilégiant l’épargne de précaution au détriment de la consommation, opportunisme en optant pour le produit d’épargne offrant la meilleure rémunération possible face à l’inflation ».

2023, année en or du Livret A et du Livret d’Épargne Populaire

Résultats du Livret A – LDDS – LEP

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Livret A et LEP, les placements réellement préférés des Français

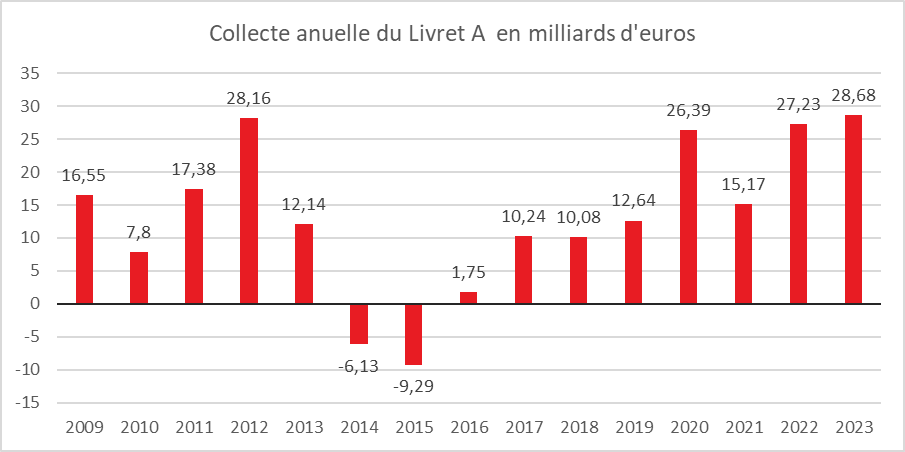

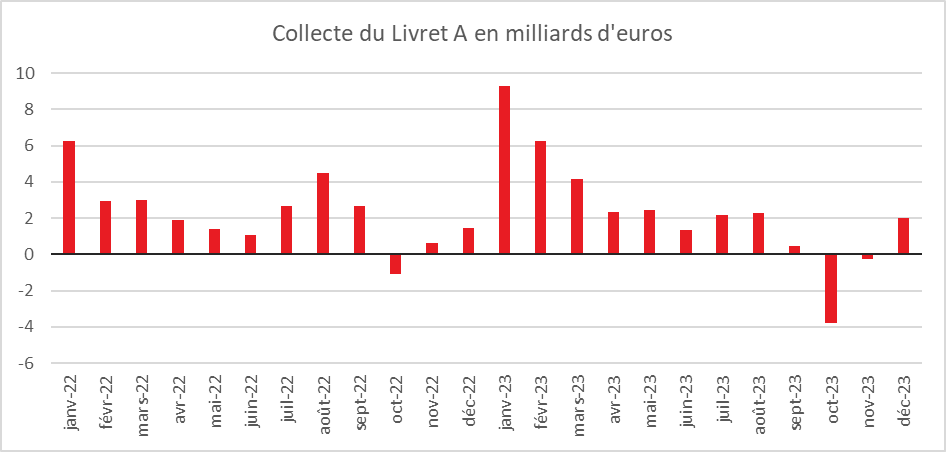

L’année 2023 restera celle du Livret A et du Livret d’Épargne Populaire, l’un et l’autre enregistrant des collectes records, 28,7 milliards d’euros pour le premier et 20,67 milliards d’euros pour le second. L’effet taux et l’effet inflation ont joué à plein. Les ménages ont, durant l’année 2023, fait preuve de prudence et d’opportunisme, prudence en privilégiant l’épargne de précaution au détriment de la consommation, opportunisme en optant pour le produit d’épargne offrant la meilleure rémunération possible face à l’inflation.

Pluie de records pour le Livret A et le LDDS

Avec 28,68 milliards d’euros, la collecte 2023 du Livret A est la plus importante enregistrée depuis 2009. Elle dépasse celle de 2012 (28,16 milliards d’euros), de 2022 (27,32 milliards d’euros) et celle de 2020 (26,39 milliards d’euros). En 2012, l’importante collecte avait été réalisée grâce au relèvement du plafond du Livret A. Celle de 2020 était imputable à la crise covid quand celle de 2022 résultait de la hausse du taux de rémunération dans un contexte géopolitique anxiogène avec le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Fin décembre 2023, l’encours du Livret A s’élève 415,3 milliards d’euros, contre 375,4 milliards d’euros fin décembre 2022. Il atteint ainsi un niveau historique. Les intérêts capitalisés explosent en raison du taux de rémunération. Ils atteignent, en 2023, 11,23 milliards d’euros contre 4,83 milliards d’euros en 2022.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire réalise de son côté, une collecte de 11,24 milliards d’euros en 2023 battant le précédent record de 2012 (5 milliards d’euros lié au relèvement du plafond). Les intérêts capitalisés ont atteint, en 2023, 4,01 milliards d’euros contre 1,73 milliard d’euros en 2022. L’encours à 149,5 milliards d’euros est à son plus haut historique.

Prudence et opportunisme

En 2023, le Livret A a bénéficié d’un effet taux et d’un effet inflation. Le taux de 3 % du Livret A a incité les ménages à réduire leurs liquidités disponibles sur leurs comptes courants. L’encours des dépôts à vue a ainsi baissé de 64 milliards d’euros sur les onze premiers mois de l’année 2023 (source Banque de France).

L’effet inflation a conduit les ménages à accroître leur épargne de précaution au détriment de la consommation. Par crainte de ne pas pouvoir faire face aux dépenses à venir, ils ont continué à augmenter leur cagnotte. L’inflation génère également un effet d’encaisse réelle. Les ménages épargnent pour contrecarrer l’érosion monétaire que subit leur patrimoine.

La baisse de l’inflation, en fin d’année dernière, ne semble pas avoir été intégrée par les épargnants. Cette baisse est récente et n’a pas été, encore, réellement ressentie. Les ménages demeurent méfiants en ce qui concerne l’évolution de la croissance et des prix. Le faible niveau de confiance des ménages, mesuré par l’INSEE, en témoigne.

Les contreperformances du Livret A des mois d’octobre (-3,77 milliards d’euros) et de novembre (-280 millions) s’expliquent par le relèvement du plafond du Livret d’Épargne Populaire qui est passé, le 1er octobre 2023, de 7 700 à 10 000 euros. Cela a induit des transferts du Livret A vers le LEP. La non-revalorisation du taux du Livret A en juillet a pu jouer à la marge sans réellement porter atteinte à l’attractivité du produit.

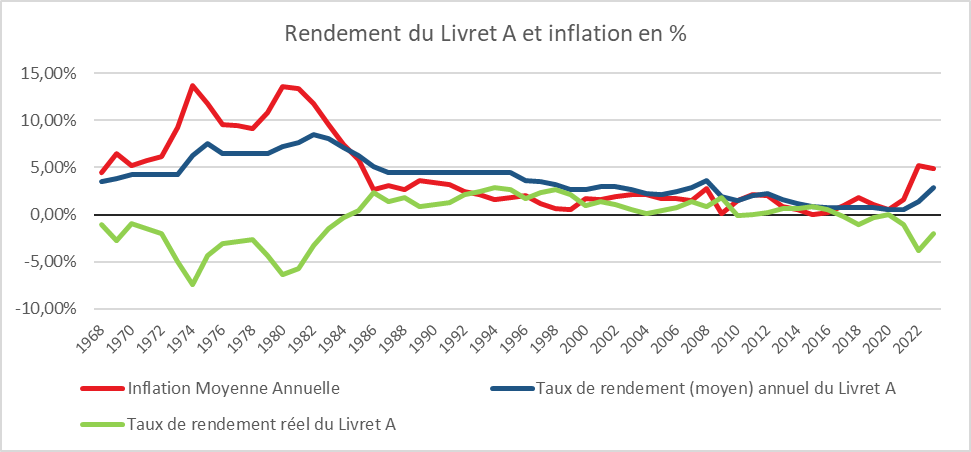

Une collecte record en 2023 malgré un rendement négatif

En 2023, l’épargne a subi les effets de l’inflation. Le taux du Livret A est resté durant toute l’année inférieur à l’inflation. Faute de meilleurs placements leur garantissant sécurité et liquidité, les ménages ont pourtant plébiscité le Livret A comme le LDDS malgré leur rendement négatif.

Avec une inflation qui sur l’ensemble de l’année s’est élevée à 4,9 %, le rendement réel du Livret A et du LDDS a été négatif de deux points. En 2022, le rendement réel était négatif de 3,8 points.

Décembre, une collecte hors du commun

Décembre est traditionnellement un mauvais mois pour le Livret A. Entre 2013 et 2023, le placement préféré des Français a, connu, en décembre, cinq décollectes (2014, 2017, 2019, 2020 et 2021). De 2009 à 2022, la collecte moyenne en décembre tourne autour de 222 millions d’euros. Avec une collecte de 2 milliards d’euros, décembre 2023 sort du lot. Logiquement en décembre, les ménages puisent dans leur bas de laine pour faire face aux dépenses de fin d’année (cadeaux, réveillons, vacances). Cette année, ils ont décidé au contraire d’opter pour la prudence en renforçant leur épargne de précaution au détriment de la consommation.

Les ménages semblent être dubitatifs face à l’évolution des prix. Les annonces de hausses sur les prix de l’électricité ou sur des biens alimentaires les incitent à demeurer sur leurs gardes. Concernant les dépenses de fin d’année, il est probable que de nombreux ménages les aient anticipées en novembre. Les Français continuent, par ailleurs, à optimiser leurs liquidités en les transférant vers le produits d’épargne réglementée.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire a, de son côté, enregistré une collecte de 1,01 milliard d’euros qui est la plus élevée depuis le mois de mai 2023.

Quelles perspectives pour le Livret A en 2024 ?

En 2024, avec l’engagement du Ministre de l’Économie de maintenir le taux à 3 %, le rendement réel du Livret A devrait redevenir positif avec une inflation attendue à 2,5 % par la Banque de France, ce qui n’était plus arrivé depuis 2020.

La collecte devrait être moins soutenue qu’en 2023 avec une légère reprise de la consommation sur fond de désinflation si celle-ci se confirme. Les ménages qui ont fortement accru leur épargne de précaution pourraient dépenser un peu plus que les années précédentes. Compte tenu du poids des incertitudes et de la prudence des ménages en France, un fort mouvement de décollecte semble, en revanche exclu à la différence de ce qui est constaté aux États-Unis où le taux d’épargne est en fort recul. La prudence devrait ainsi rester de mise.

Si le rendement des contrats à terme devrait diminuer avec l’assouplissement prévu de la politique monétaire. Celui des fonds euros des contrats d’assurance vie devrait, quant à lui, augmenter en 2024 rendent ce produit plus compétitif.

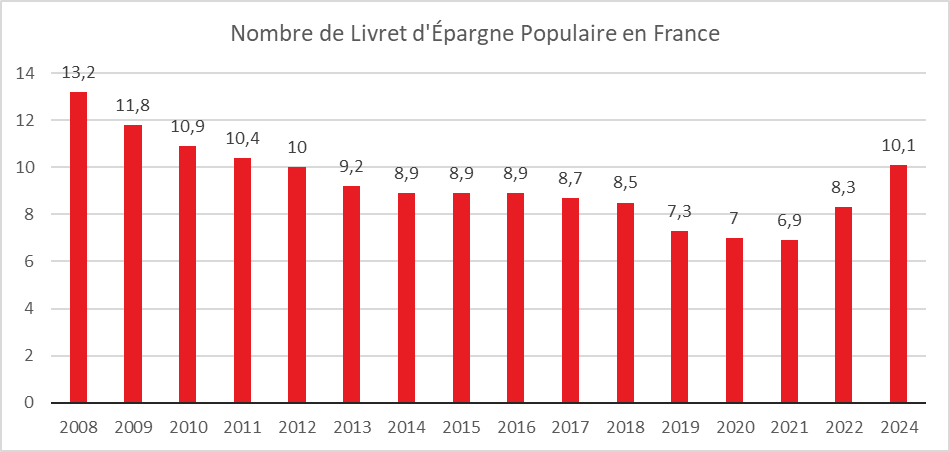

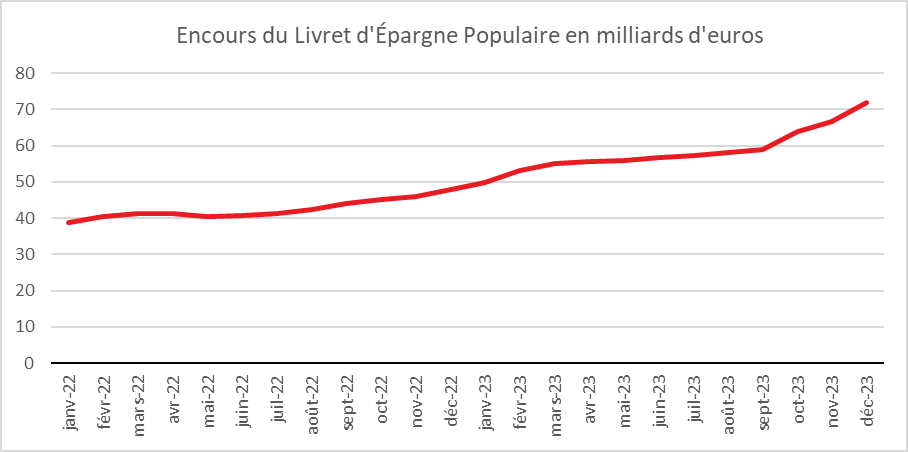

2023, le grand retour du Livret d’Épargne Populaire

Après vingt-trois années de décollecte entre 2009 et 2021, la collecte du Livret d’Épargne Populaire (LEP) est positive en 2023 pour la deuxième année consécutive. Elle s’est élevée à 20,67 milliards d’euros contre +8,28 milliards d’euros. Depuis 2000 (date de début de la série du Cercle de l’Épargne) jamais le LEP n’avait connu une telle collecte. Ce record s’explique par le taux de rémunération de 6 %, le relèvement du plafond qui est passé de 7 700 à 10 000 euros le 1er octobre dernier et le nombre croissant de titulaires. Le relèvement du plafond a créé un appel d’air. En 2022, 47 % des LEP dépassaient le plafond de 7 700 euros. 10,1 millions de personnes ont en France un Livret d’Épargne Populaire sur les 18,6 millions éligibles (revenu fiscal de référence inférieur à 21 393 euros pour une personne seule).

Le LEP est le seul produit de taux à avoir préservé le pouvoir d’achat des épargnants en 2023. Son rendement réel a été positif de 1,1 point.

Au mois de décembre, la collecte a été positive de 2,01 milliards d’euros faisant suite aux fortes collectes d’octobre et de novembre. Les ménages à revenus modestes ont continué à épargner malgré les fêtes de fin d’année, sources de dépenses. Sur le dernier trimestre 2023, marqué par le relèvement du plafond, le LEP a collecté 9,58 milliards d’euros. Les intérêts capitalisés ont représenté 3,29 milliards d’euros.

La baisse du taux du LEP de 6 à 5 % à compter du 1er février ne devrait pas nuire à sa compétitivité. Si un tassement de sa collecte est prévisible, celle-ci devrait demeurer positive.

Assurance-vie 2024 : les bonnes décisions et les erreurs à éviter

Les annonces de rendements redonnent quelques couleurs aux fonds en euros, et la baisse des taux directeurs des banques centrales prévue d’ici à la fin du premier semestre combinée à celle de l’inflation devrait avantager ces supports », anticipe Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne dans Les Echos.

Assurance-vie : les fonds euros retrouvent des couleurs

Dans les colonnes du journal Le Parisien, Philippe Crevel rappelle la forte inertie des fonds euros. Il explique ainsi que « si un fonds en euros pèse plusieurs dizaines de milliards d’euros et est gorgé d’obligations à faible taux, il sera long et difficile de faire remonter le taux de rendement ». Aussi, poursuit-il « les compagnies d’assurances qui avaient moins puisé dans leurs réserves les années passées ont eu davantage de possibilités de bonifier leur taux servi en 2023 ».

La baisse de la natalité est-elle un problème économique ?

Philippe Crevel était ce 19 janvier au micro de France Culture dans l’émission Entendez-vous l’éco ? pour évoquer la baisse de la natalité et ses effets sur l’économie. Il était invité à débattre avec Hervé Le Bras Démographe, historien, directeur d’études à l’EHESS et chercheur émérite à l’INED, titulaire de la chaire territoire et population à la Fondation Maison des sciences de l’homme, il réalise une chronique pour le mensuel Zadig, « La France à la carte », Thomas Angeletti Sociologue et chargé de recherche au CNRS et Kenza Tahri Responsable du pôle égalité Femmes/Hommes à Terranova

« Cela a été survendu » : comment le maintien du livret A à 3 % lèse les épargnants

Dans les colonnes du journal Le Parisien, Philippe Crevel revient sur la rémunération des produits d’épargne réglementée. Si les détenteurs de LEP demeurent gagnants, il explique pourquoi le Livret A aurait pu être mieux rémunéré, si le gouvernement avait décidé d’appliquer la formule qu’il avait fixé.

Les invités d’Europe Soir week-end avec Philippe Crevel

Philippe Crevel répondait ce 12 janvier sur Europe 1 aux questions de Pierre de Vilno au sujet des placements à faire en 2024 dans l’émission les invités d’Europe Soir week-end.

Livret d’Épargne Populaire, Livret A : Quels taux au 1er février 2024 ?

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne

Avec la publication du taux d’inflation du mois de décembre, le Gouverneur de la Banque de France est censé remettre ses propositions de taux pour le Livret A, le LDDS, le Compte d’Épargne Logement, le Livret Jeune et le Livret d’Épargne Populaire (LEP). Du fait de l’annonce au mois de juillet 2023 de Bruno Le Maire de geler le taux du Livret A jusqu’au 1er février 2025, seul le taux du LEP est censé être ajusté le 1er février prochain.

Le taux du LEP est le taux le plus élevé entre :

- le taux du Livret A majoré de 0,5 point

- le taux d’inflation (indice des prix hors tabacs) sur les six derniers mois

Compte tenu de l’inflation de ces derniers mois, le taux du LEP devrait être ramené de 6 à 4,1 %. Le Gouvernement a la possibilité de déroger à la simple application de la formule comme il l’a fait le 1er août 2023 en choisissant un taux plus élevé. Un taux de 4,5 % pourrait être ainsi retenu.

Pour le Livret A et pour les livrets dont le taux dépend de ce dernier, en absence de gel, le taux devrait être relevé à 3,9 % en raison du maintien d’une inflation assez forte ces six derniers mois et de taux monétaires en hausse. Le taux du Livret A est la moyenne de l’inflation moyenne des six derniers mois (indice IPC hors tabacs) et de la moyenne des taux Ester des six derniers mois.

Le gel s’avère pour le moment une mauvaise affaire pour les épargnants d’autant plus que l’inflation demeure supérieure au taux du Livret A. En 2023, celle-ci a été de 4,9 % pour un rendement de 2,9 % pour le Livret A, soit un rendement négatif de deux points. En revanche, le taux de 3 % net de prélèvements obligatoires demeure le plus élevé proposé aux épargnants en matière de produits sans risque. Au vu de l’évolution de l’inflation, les épargnants peuvent espérer un rendement positif pour leur Livret A d’ici la fin du premier semestre, toute chose étant égale par ailleurs.

Epargne : Le taux du Livret d’Epargne populaire va-t-il bientôt dégringoler ?

Dans 20 Minutes, Philippe Crevel évoque la baisse annoncé du taux du LEP en lien avec le début de reflux de l’inflation.

Le taux du Livret d’épargne populaire restera «très supérieur à l’inflation» au 1er février

Cité dans Libération, Philippe Crevel rappelle que le taux du LEP est déterminé en fonction de l’inflation. Ainsi selon lui, avec une première estimation de l’Insee autour de 3,7 %, le taux du LEP aurait du s’élever entre 4,25 % et 4,5 %. Ainsi à 5 %, la rémunération de ce produit d’épargne destiné aux ménages modestes, demeure très supérieure à l’inflation.

Votre épargne en 2024 : bas de laine bad mood