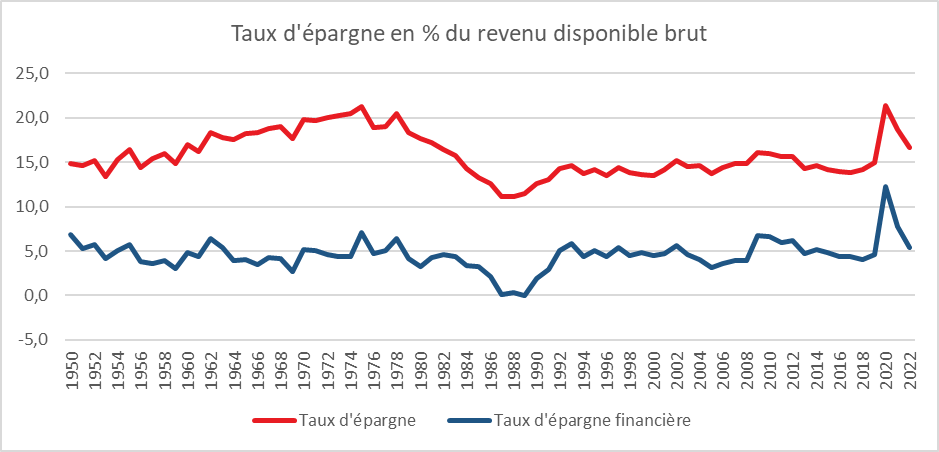

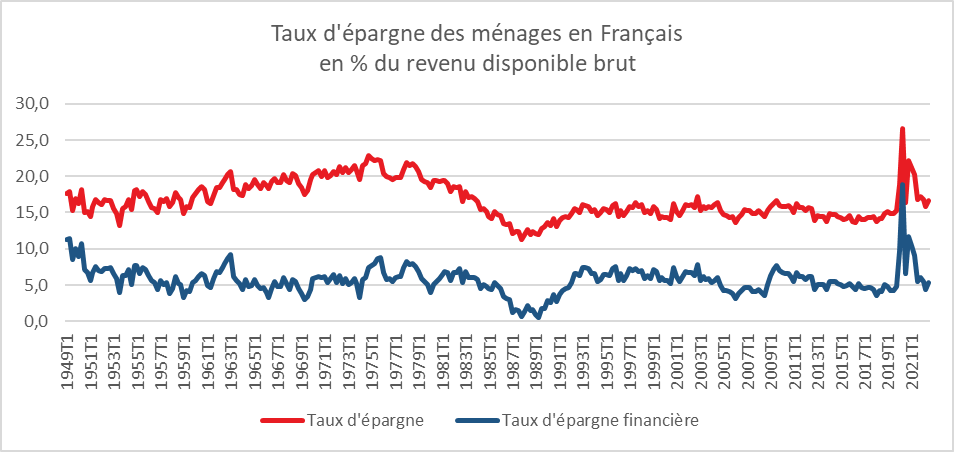

Le taux d’épargne des ménages toujours au-dessus de son niveau d’avant crise sanitaire

En moyenne sur l’année 2022, le taux d’épargne s’est élevé, selon l’INSEE, à 16,6 % du revenu disponible brut. Il a reculé de deux points par rapport à 2021, mais reste supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire (+1,6 point par rapport à 2019). Les ménages n’ont pas encore réellement puisé dans leur cagnotte covid qui est évalué à plus de 145 milliards d’euros. Ils ont maintenu un effort important d’épargne malgré ou à cause de l’inflation. Les ménages mettent de l’argent de côté pour faire face aux dépenses à venir qui pourraient coûter plus chères. Il convient par ailleurs de souligner que les deux tiers de l’épargne sont constitués par les remboursements du capital des emprunts immobiliers. En 2022, le taux d’épargne financière a été de 5,4 % du revenu disponible brut quand la composante immobilière a représenté 11,2 % du revenu disponible brut.

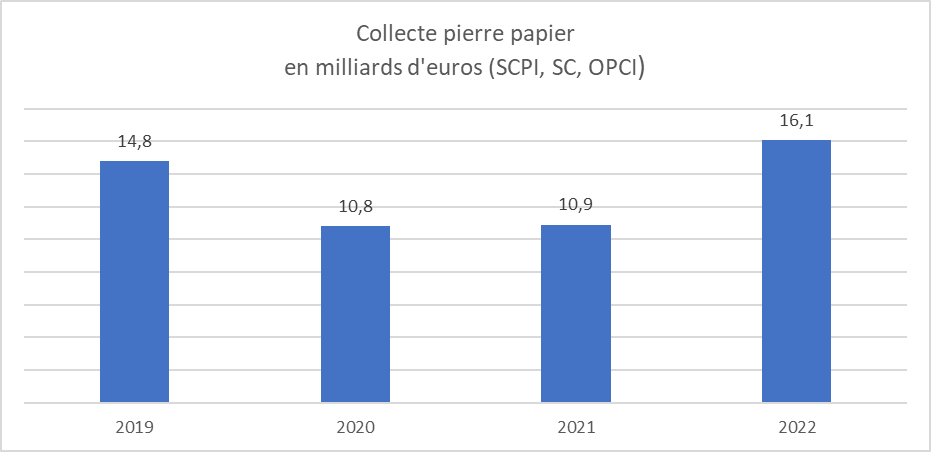

Pierre papier, un bon cru en 2022 grâce aux unités de compte de l’assurance vie

La collecte nette des fonds immobiliers accessibles au grand public a atteint, en 2022, selon l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM), 16,1 milliards d’euros, en hausse de + 47 % sur un an et dépassant ainsi le précédent record de 2019 (14,8 milliards d’euros). Au cours du dernier trimestre de l’année 2022, la collecte de l’ensemble des fonds s’est élevé à 3,8 milliards d’euros (+ 26 % sur un an). La pierre papier a continué à attirer les épargnants dans un contexte d’inflation et de hausse des taux. Une part croissante de la collecte s’est effectuée via les unités de compte dans le cadre des contrats d’assurance vie. En tenant compte de la détention en unités de compte immobilières, le nombre d’épargnants détenant des parts de fonds immobiliers non-côtés atteint 4 millions de Français qui aujourd’hui détiennent des parts de fonds immobiliers non cotés.

Le développement de la collecte ISR

45 % de la collecte annuelle (7,2 milliards d’euros) a été réalisée, selon l’ASPIM, par les fonds labellisés ISR. 60 fonds immobiliers grand public étaient au 31 décembre 2022 labellisés ISR, représentent 48 % de la capitalisation globale (soit 64,8 milliards d’euros) et 45 % de la collecte nette des fonds grand public en 2022

La collecte des SCPI franchit la barre des 10 milliards d’euros en 2022

Le principal vecteur de la collecte pierre papier est assurée par les SCPI. La collecte de ces derniers a atteint 10,2 milliards d’euros en 2022 soit 60 % de la collecte totale. Elle a progressé de 37 % par rapport à l’année 2021 et a dépassé de 9 % le précédent record de 2019. Au dernier trimestre 2022, la collecte nette des SCPI s’est élevé à 2,6 milliards euros, en progression de 18 % par rapport au dernier trimestre de 2021.Sur l’année 2022, les SCPI à prépondérance « bureaux » ont représenté 41 % de la collecte nette des SCPI, les SCPI à stratégie diversifiée 29 %) et les SCPI « santé et éducation » 17 %.

Au 31 décembre 2022, la capitalisation des SCPI a atteint 89,6 milliards d’euros, en hausse de 14 % sur un an.

Les sociétés civiles distribuées en UC collectent 5,4 milliards € en 2022

Les société civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré pour 5,4 milliards d’euros de souscriptions nettes, en hausse de 65 % par rapport à 2021. Le poids des sociétés civiles dans la collecte globale des fonds immobiliers grand public est passé de 23 % à 34 % entre 2019 et 2022 avec l’essor des unités de compte dans ce domaine.

Au dernier trimestre 2022, les sociétés civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré pour 1,4 milliard d’euros de collecte nette, en progression de 66 % par rapport au dernier trimestre 2021.

Au 31 décembre 2022, l’actif net des sociétés civiles unités de compte immobilières s’établit à 25 milliards d’euros, en augmentation de 33 % sur un an.

La collecte nette des OPCI grand public près de 500 millions d’euros

E, 2022, les OPCI grand public ont réalisé pour 465 millions d’euros de collecte nette, les souscriptions brutes ayant atteint 900 millions d’euros et les rachats 400 millions d’euros. Au dernier trimestre 2022, les retraits ont été supérieurs aux souscriptions générant une décollecte pour un montant de 135 millions d’euros.

L’actif net des OPCI grand public se monte à 20,2 milliards d’euros au 31 décembre 2022, en baisse de 3 % sur un an.

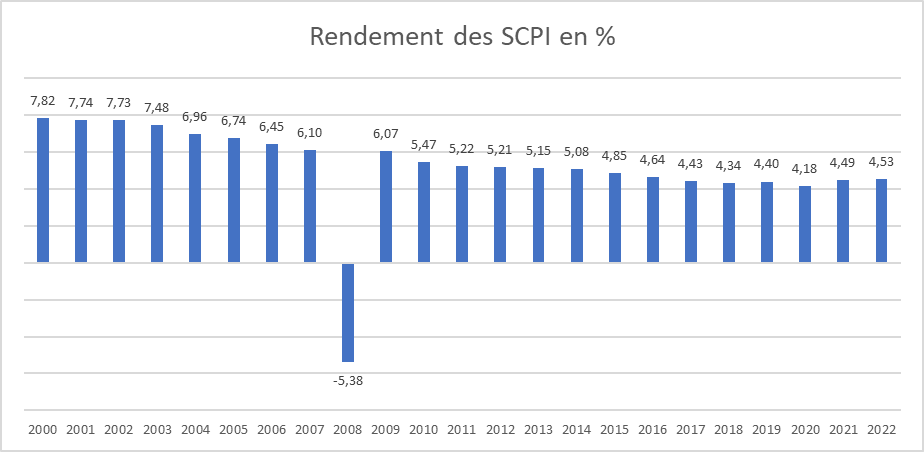

Légère augmentation du rendement en 2022 pour les SCPI

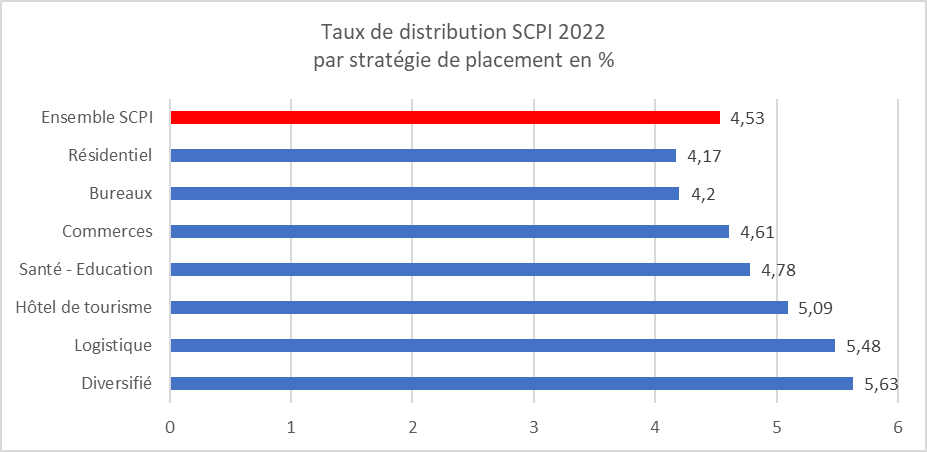

Le taux de distribution des SCPI s’établit à 4,53 % en 2022 en légère augmentation par rapport à 2021. Avec un taux d’inflation de 5,2 %, le rendement réel a été légèrement négatif (-0,7 point).

Selon l’ASPIM, le taux de distribution de 2022 comprend une distribution sur résultat courant de l’ordre de 4,02 %, d’une distribution exceptionnelle, principalement sur réserves de plus-values, de l’ordre de 0,38 % et d’une fiscalité acquittée à la source de l’ordre de 0,13 %.

Par catégorie, le taux de distribution moyen varie de 4,17 % pour les SCPI à prépondérance « résidentiel » à 5,63 % pour les SCPI à stratégie diversifiée. Les SCPI à prépondérance « hôtels, tourisme, loisirs » ont renoué avec des niveaux de distribution d’avant crise sanitaire (5,09 % en 2022 contre 2,85 % en 2021).

La performance globale moyenne de l’ensemble des OPCI grand public s’établit à -3,48 % en 2022 (contre + 4,4 %). Cette performance négative a été provoquée par la baisse des marchés financiers en 2022. Les poches financières et foncières cotées des fonds ont affiché des performances respectives de -5 % et – 29%. Des baisses de valorisation des actifs ont été observées en fin d’année, pesant sur les performances globales de la poche immobilière.

Les sociétés civiles unités de compte immobilières en assurance-vie ont enregistré un rendement moyen+ 3,7 % en 2022. Cette moyenne de marché est voisine de la performance moyenne délivrée en 2021 (+ 3,8%).

Actualisation des taux de l’usure au 1er mars 2023

Comme depuis le 1er février, les taux de l’usure sont désormais révisés tous les mois et non une fois par trimestre comme auparavant. Les nouveaux taux applicables au 1er mars 2023 ont été publiés au Journal Officiel du 26 février 2023.

Taux effectifs moyens pratiques par les établissements de crédit au cours des 3 derniers mois pour les catégories de crédits suivantes et seuils de l’usure correspondants applicables, à compter du 1er mars 2023 :

Catégories | Taux effectif pratiqué au cours des trois derniers mois par les établissements de crédit et les sociétés de financement | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er mars 2023 |

|---|---|---|

Contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||

Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) | 15,43 % | 20,57 % |

Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1) | 7,95 % | 10,6 % |

Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros (1) | 4,61 % | 6,15 % |

(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. |

Catégories | Taux effectif pratiqué au cours des trois derniers mois par les établissements de crédit et les sociétés de financement | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er mars 2023 |

|---|---|---|

Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||

Prêts à taux fixe (3) : | ||

-prêts d’une durée inférieure à 10 ans | 2,75 % | 3,67 % |

-prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,90 % | 3,87 % |

-prêts d’une durée de 20 ans et plus ; | 3 % | 4 % |

Prêts à taux variable | 2,84 % | 3,79 % |

Prêts- relais | 3,08 % | 4,11 % |

(2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit ; (3) S’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité : moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 20 ans et plus. |

Catégories | Taux effectif pratiqué au cours des trois derniers mois par les établissements de crédit et les sociétés de financement | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er mars 2023 |

|---|---|---|

Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||

Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 3,90 % | 5,20 % |

Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe : | ||

-Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans | 3,68 % | 4,91 % |

– Prêts d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,64 % | 4,85 % |

– Prêts d’une durée initiale de 20 ans et plus | 3,71 % | 4,95 % |

Découverts en compte | 12,49 % | 16,65 % |

Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 3,57 % | 4,76 % |

Taux moyen pratiqué (TMP) :

Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d’associés.

Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours des trois derniers mois pour cette catégorie de prêts est de 3,90 %.

Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.

Le Coin des Epargnants du 25 février 2023 : L’inflation, toujours l’inflation

Une semaine de repli pour les actions

Aux Etats-Unis, les ménages continuent de consommer favorisant le maintien de l’inflation à un niveau élevé et cela malgré les efforts de la Réserve fédérale pour freiner la croissance, L’indice PCE des dépenses de consommation personnelle, indicateur d’inflation privilégié par la Fed, a augmenté de 0,6 % sur un mois en janvier et de 5,4 % en rythme annuel contre respectivement 0,5 % et 5 % anticipés par le consensus formé par Bloomberg. En données core (hors alimentation et énergie), la hausse est de 0,6 % en janvier, et de 4,7 % sur un an (+0,4 % et 4,3 % estimés, après 4,6 % en décembre). Toujours en janvier, les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,6 % et leurs dépenses de 1,8 %, soit plus que prévu. Ces chiffres confirment les différents indices et indicateurs avancés publiés récemment (emploi, ventes au détail, inflation, PMI) qui justifient la poursuite des hausses des taux directeurs de la part de la FED. De nouveaux relèvements des taux directeurs de 50 points de base sont à prévoir, la fin du cycle de resserrement n’étant plus attendue que pour la seconde partie de l’année. En Allemagne, la baisse du PIB au quatrième trimestre 2022 a été plus forte qu’initialement annoncée ; elle a atteint 0,4 % ravivant les menaces de récession pour la première économie européenne. Le Président de la Bundesbank en appelle néanmoins à des relèvements des taux directeurs significatifs, l’inflation baissant à ses yeux que trop lentement. Dans ce contexte, les indices « actions » ont été, cette semaine, en recul. Le CAC40 a perdu 1,27 %, le Nasdaq près de 3,5 % et le S&P500 près de 3 %. Les taux des obligations sont, en revanche, en hausse. Le taux de l’OAT à 10 ans de la France est passé au-dessus des 3 % quand son équivalent aux Etats-Unis se rapproche de 4 %.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 24 fév. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 187,27 | -1,27 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 32 816,92 | -3,20 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 3 970,04 | -2,93 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 11 394,94 | -3,47 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 209,74 | -1,34 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 878,66 | -1,43 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 4 178,82 | -2,02 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 27 453,48 | -0,22 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 267,16 | +1,34 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,016 % | +0,119 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,539 % | +0,102 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,967 % | +0,129 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0550 | -1,50 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 811,95 | -1,67 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 83,18 | -1,76 % | 84,08 | 78,140 |

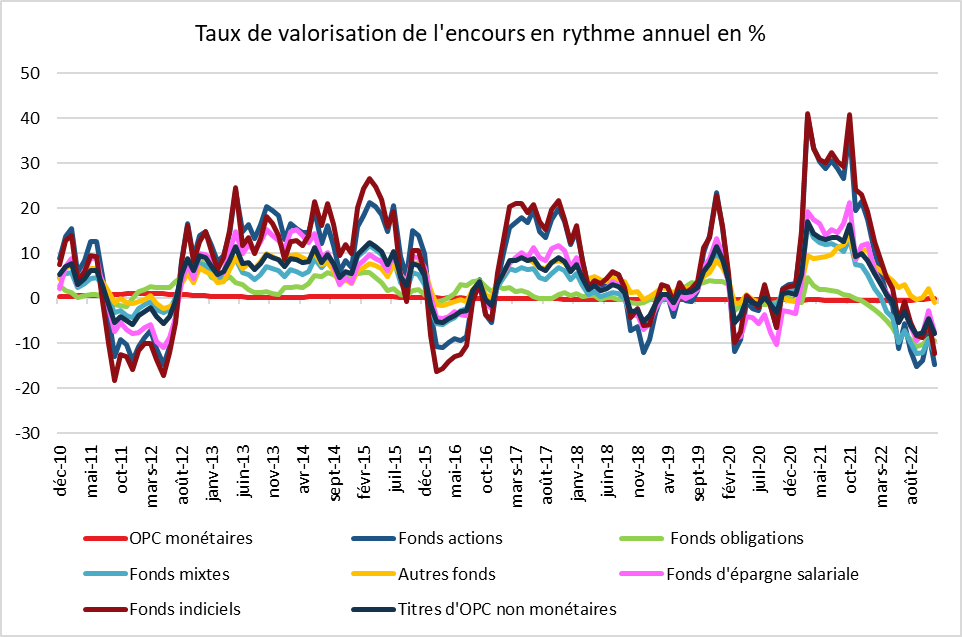

2022, une année compliquée pour les OPC

L’encours des Organisme de Placement Collectif (OPC) dépasse 2 100 milliards d’euros. Ces fonds qu’ils soient monétaires, obligataires, actions, mixtes ou indiciels sont présents dans l’assurance vie, les Plans d’Épargne en Actions, les Plans d’Épargne Retraite ou sur les comptes titres. Après une année 2021 qui avait été favorables aux fonds actions et aux fonds indiciels, 2022 a été marquée par la baisse des rendements de tous les fonds à l’exception de ceux à dominante monétaire, qui après des années de taux nuls voire négatifs, sont repassés légèrement au-dessus de 0 %. La baisse des fonds obligataires ont, l’année dernière, s’explique par la hausse des taux qui ont provoqué la diminution des cours des obligations.

Les Français en mode épargne

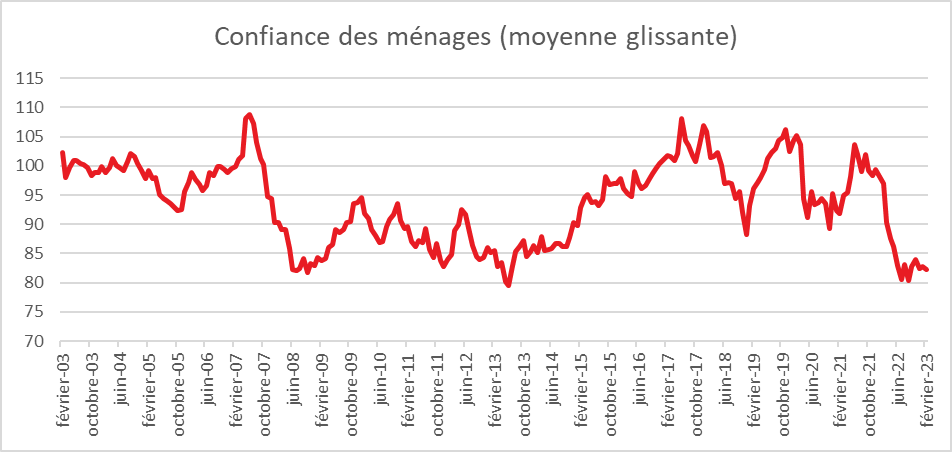

En février, la confiance des ménages, mesurée par l’INSEE, est quasi stable. À 82, l’indicateur synthétique perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).

Les ménages en mode épargne

En février 2023, l’appréciation des ménages sur leur situation financière passée et future reste dégradée. Les soldes d’opinion correspondants baissent respectivement de deux et d’un point et sont au-dessous de leur moyenne de longue période. Le solde d’opinion associé à l’opportunité de faire des achats importants est, quant à lui, stable, au-dessous de sa moyenne de longue période. La proportion des ménages considérant qu’il est opportun d’épargner augmente, selon de l’INSEE, de nouveau fortement. L’augmentation des taux de rémunération des livrets d’épargne réglementée a sans nul doute joué dans cette appréciation. Le solde d’opinion correspondant est au plus haut depuis mai 2021, en gagnant sept points, après une hausse de huit points en janvier (données révisées). Cette propension à épargner a comme limite l’inflation qui ronge leur pouvoir d’achat. Ainsi, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future diminue d’un point tandis que celui sur leur capacité d’épargne actuelle est stable. Ces deux soldes restent au-dessus de leur moyenne de longue période.

Sans surprise, en février les soldes d’opinion des ménages relatifs à l’évolution passée comme future du niveau de vie en France sont stables et se situent au-dessous de leurs moyennes de longue période.

Les ménages ne croient pas à la décrue prochaine de l’inflation

La proportion de ménages qui considèrent que les prix ont augmenté sur les douze derniers mois est en hausse. Le solde correspondant gagne trois points et atteint son plus haut niveau depuis 1977. La proportion des ménages considérant que les prix accélèreront au cours des douze prochains mois augmente légèrement. Le solde d’opinion associé gagne deux points et reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

Chômage, l’optimisme perdure

Dans un contexte d’amélioration de la situation sur le front de l’emploi, en février 2023, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage sont stables. Le solde correspondant reste au-dessous de sa moyenne de longue période.

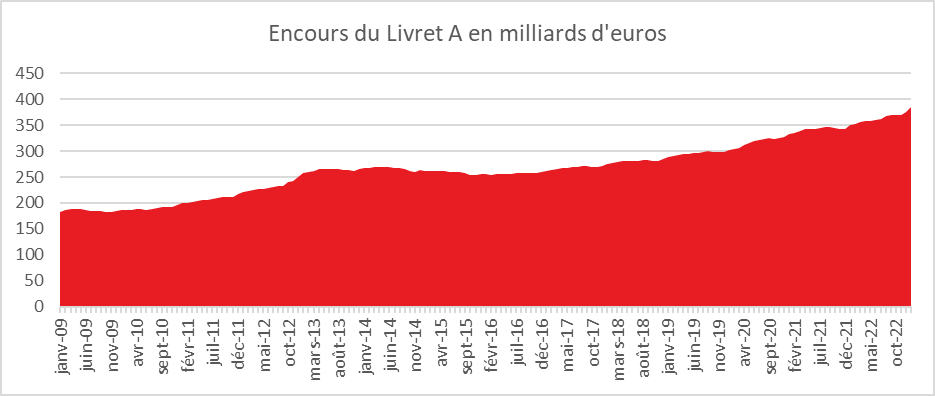

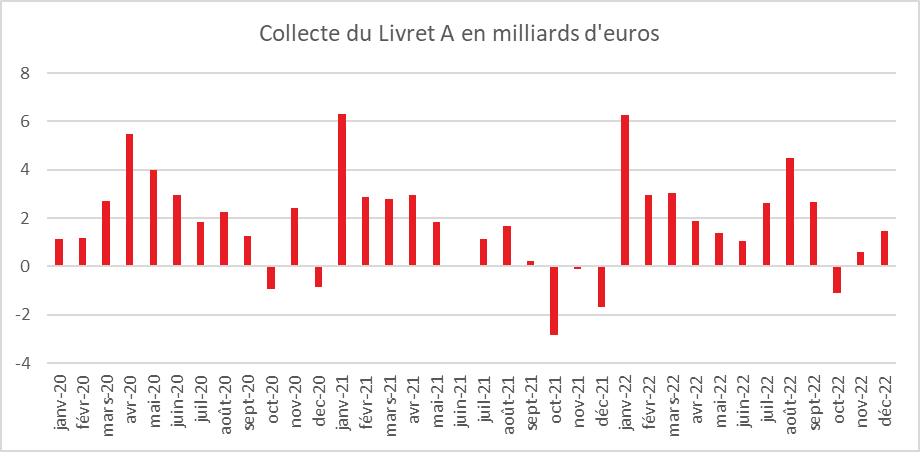

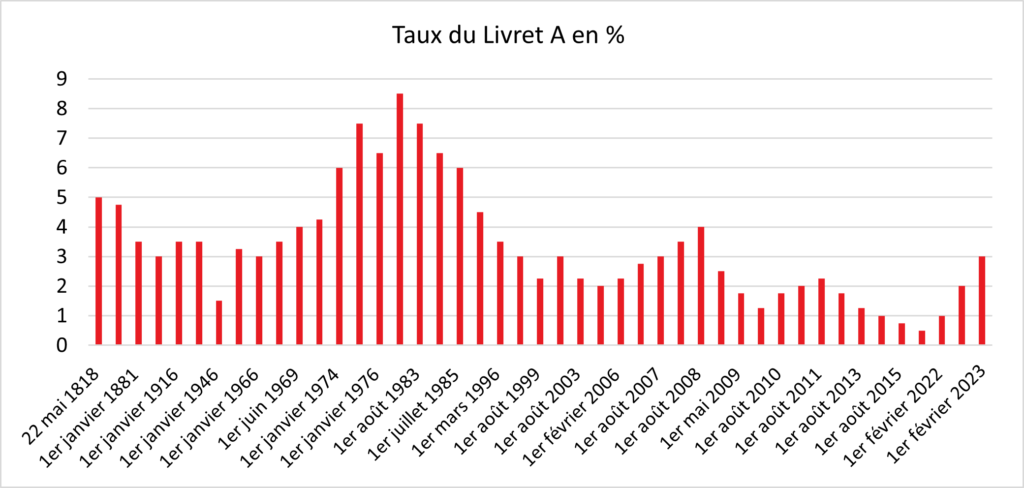

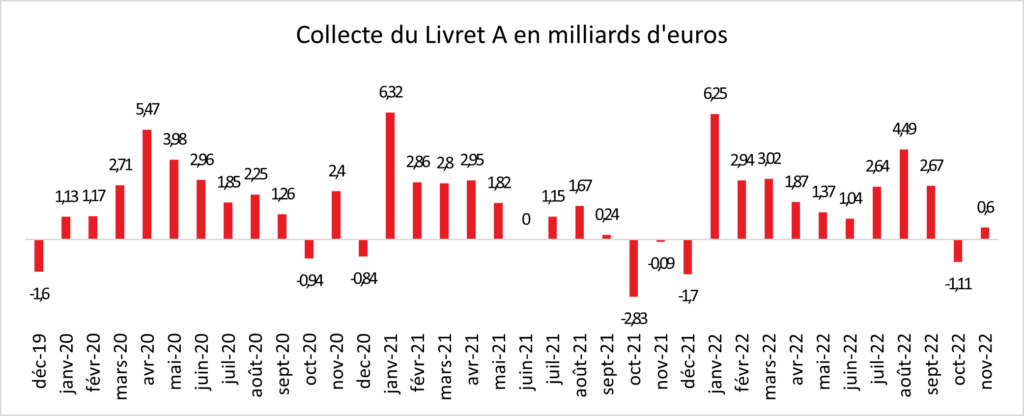

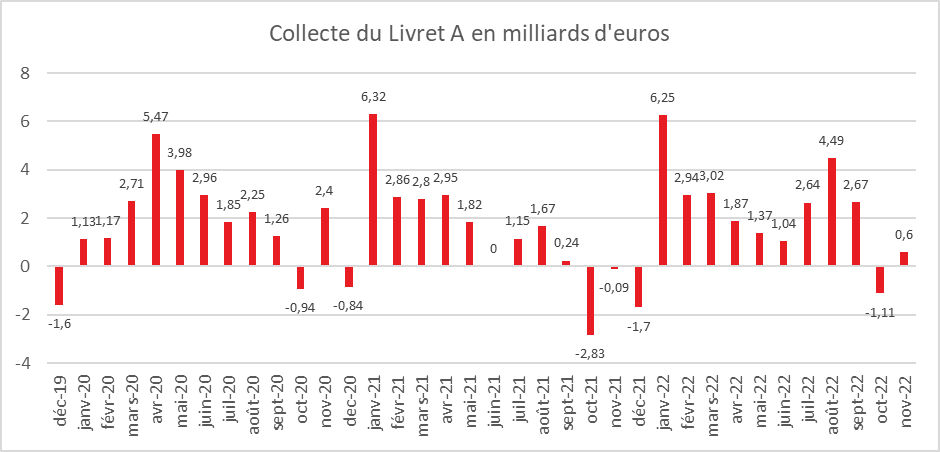

Résultats du mois de janvier 2023 : le Livret A surfe sur l’effet taux

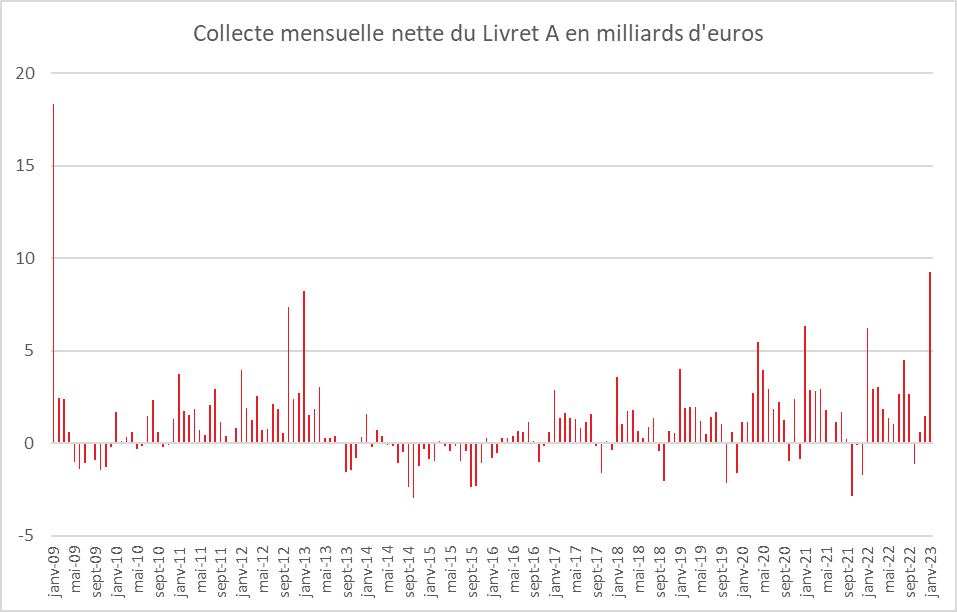

Le Livret A boosté par l’effet taux

Le Livret A démarre l’année en trombe. Avec une collecte positive de 9,27 milliards d’euros en janvier, le Livret A enregistre sa meilleure performance depuis janvier 2009 (18,31 milliards d’euros) qui avait été alors réalisée au moment de la banalisation de sa distribution et en pleine crise financière. Pour le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), la collecte a atteint, en janvier 1,95 milliard d’euros. Il faut remonter à octobre – décembre 2012 pour enregistrer des collectes supérieures. Ces dernières avaient été obtenues au moment du doublement du plafond du LDDS qui était alors passé de 6000 à 12 000 euros (octobre 2012).

Le Livret A et le LDDS ont été dopés par l’annonce au cours du mois de janvier du relèvement de leur taux de 2 à 3 %, hausse entrée en vigueur le 1er février 2023. Toute annonce de relèvement provoque une augmentation de la collecte, augmentation qui perdure entre deux et trois mois. Le rebond de janvier 2023 se distingue par sa force. Les ménages ont décidé, sans nul doute de profiter à plein du passage à 3 % en réduisant leurs liquidités non rémunérés sur leurs comptes courants.

Les ménages tentent de se protéger de l’inflation

Avec la baisse des taux de l’épargne réglementée et l’absence d’inflation, les ménages avaient, ces dernières années laissé, de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants. L’encours des dépôts à vue était, en effet, selon la Banque de France, passé, de décembre 2014 à juillet 2022, de 257 milliards d’euros à plus de 543 milliards d’euros. A défaut de placements garantis suffisamment rémunérés, les Français avaient opté, défaut, pour le compte courant.

Depuis le mois de juillet et surtout septembre de l’année dernière, les ménages ont changé leurs comportements. Le rendement est redevenu, du moins de manière faciale, attractif et l’inflation érode la valeur des sommes laissées sur les comptes courants qui ne sont pas rémunérés. L’encours des dépôts à vue s’est ainsi, sur le quatrième trimestre 2022, contracté de 18,9 milliards d’euros dont une grande partie au profit à l’épargne réglementée.

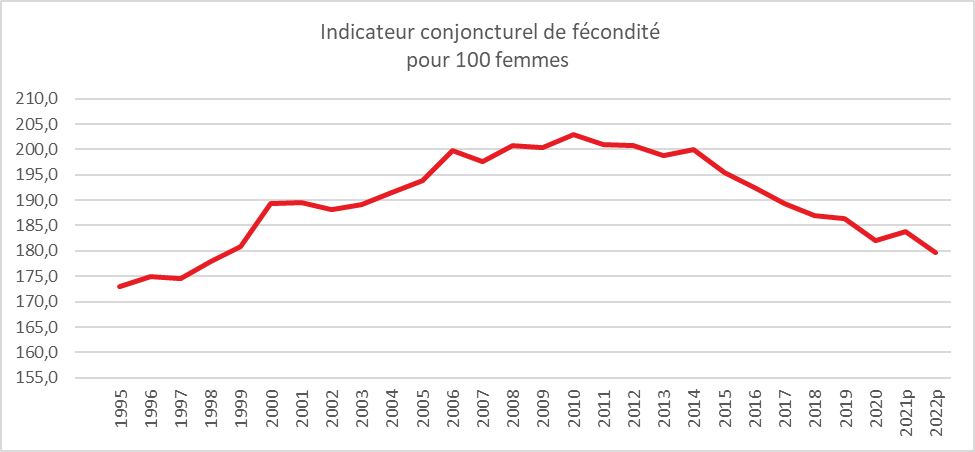

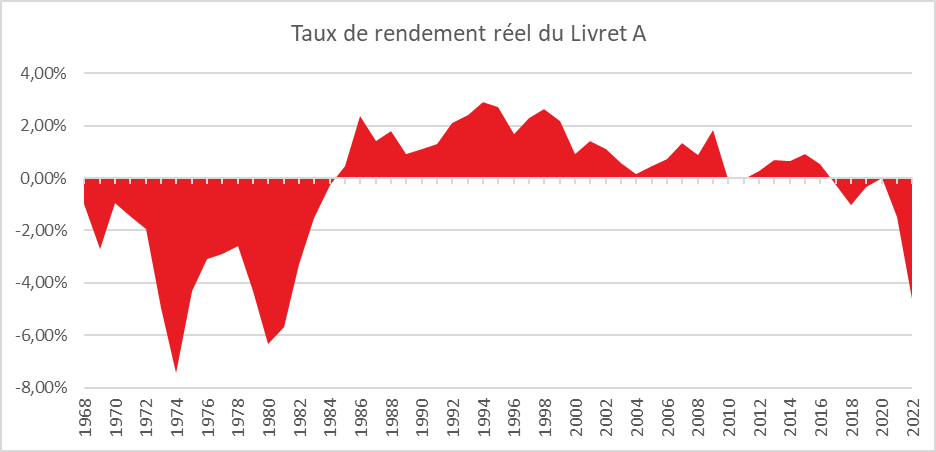

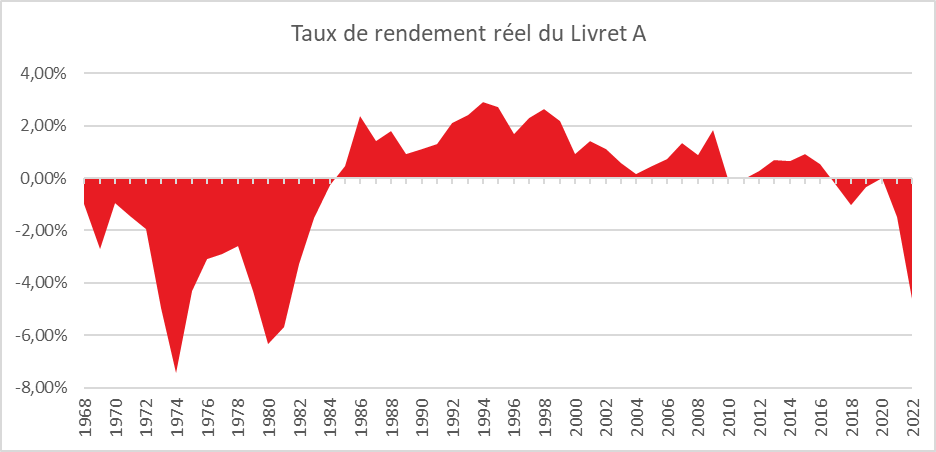

En privilégiant le Livret A et le LDDS, les ménages tentent de limiter les effets de l’inflation sur leurs liquidités. La protection n’est pas totale, le rendement réel du Livret A étant négatif d’au moins trois points. Il faut remonter aux années 80 pour constater un rendement réel négatif aussi important.

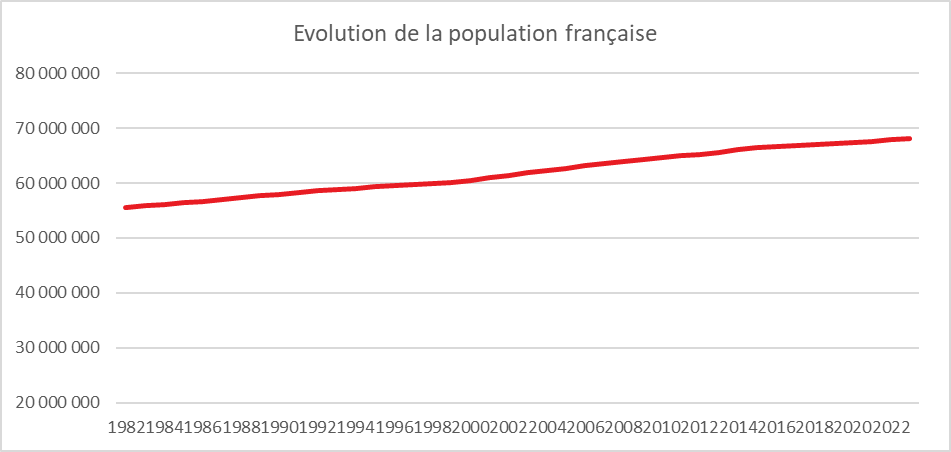

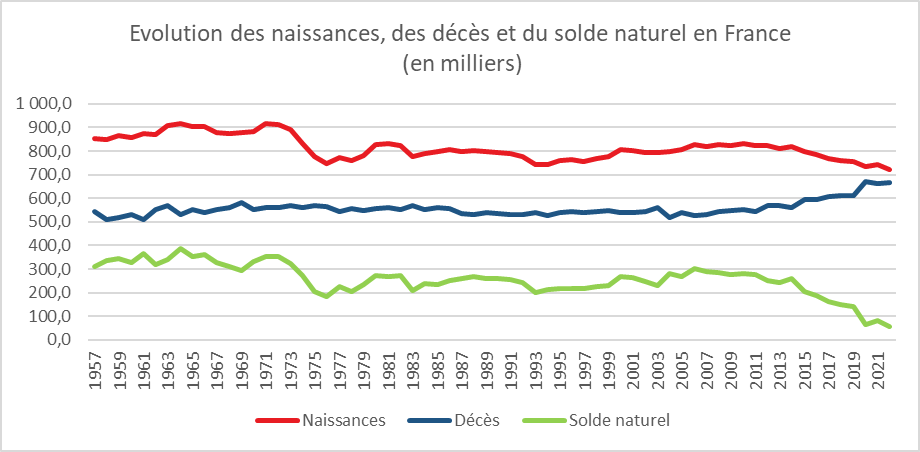

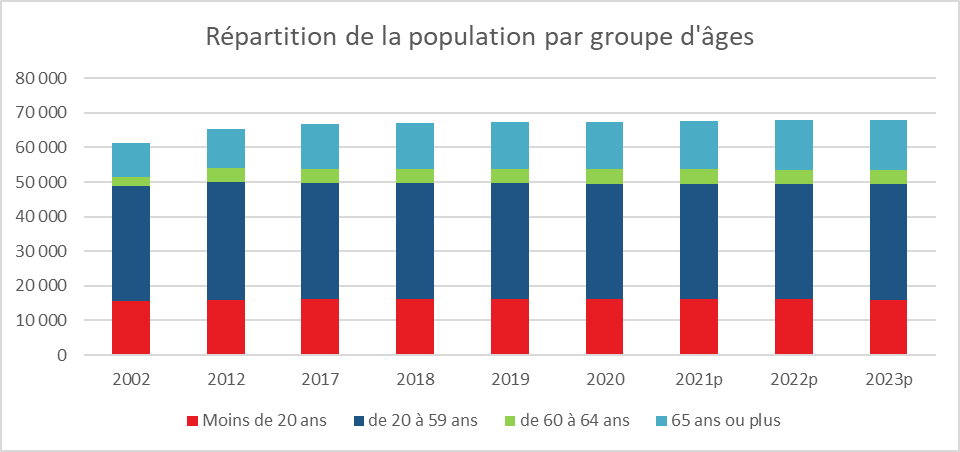

Un effort d’épargne toujours élevé

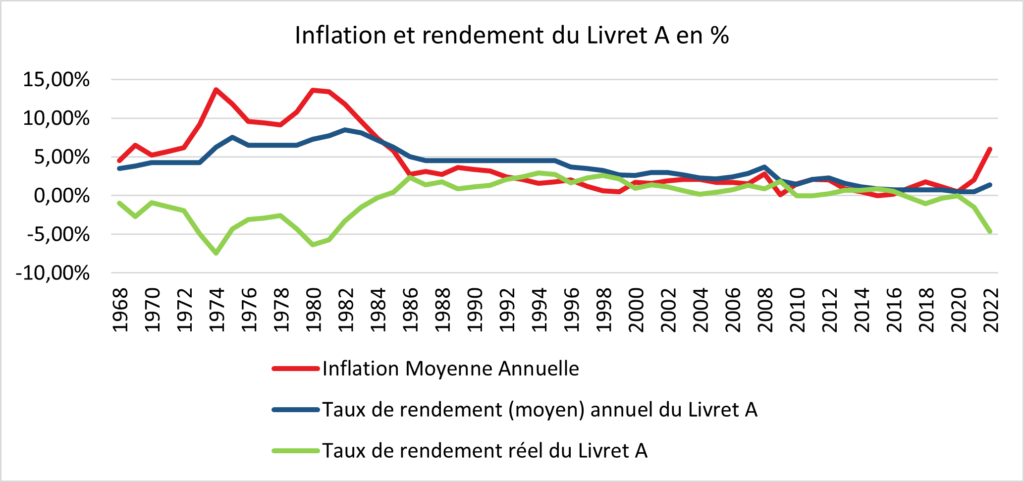

Face à la hausse des prix et l’érosion de leur pouvoir d’achat, les ménages ne puisent pas dans leur bas de laine, bien au contraire, ils le renforcent. Le rendement réel négatif du Livret A ou du LDDS ne les dissuade pas. Ils préfèrent réduire leur consommation que d’entamer leur épargne de précaution. La crainte d’une détérioration à venir de la situation économique explique cette attitude. Les débats sur les retraites et les menaces de blocage du pays s’accompagnent traditionnellement d’une remontée de l’épargne. A l’exception des Etats-Unis, la tendance de fond est, par ailleurs, dans les pays occidentaux comme dans les pays émergents, au maintien d’un fort taux d’épargne. La succession des crises et le vieillissement de la population expliqueraient en grande partie cette évolution.

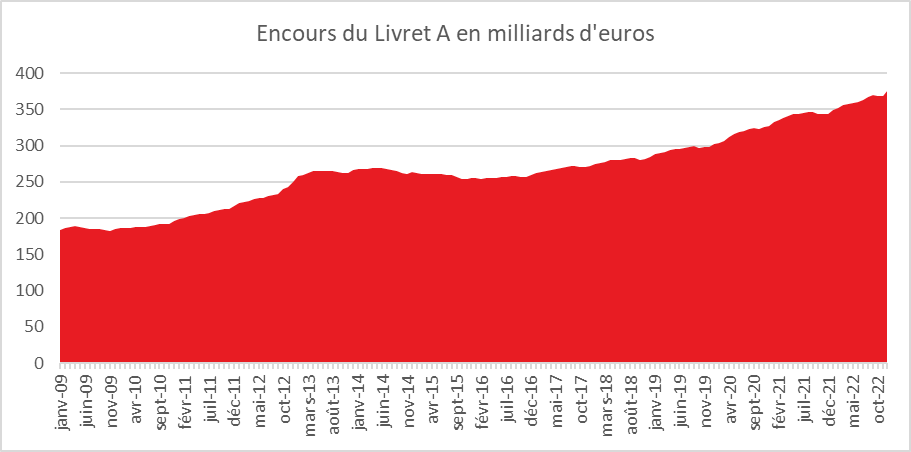

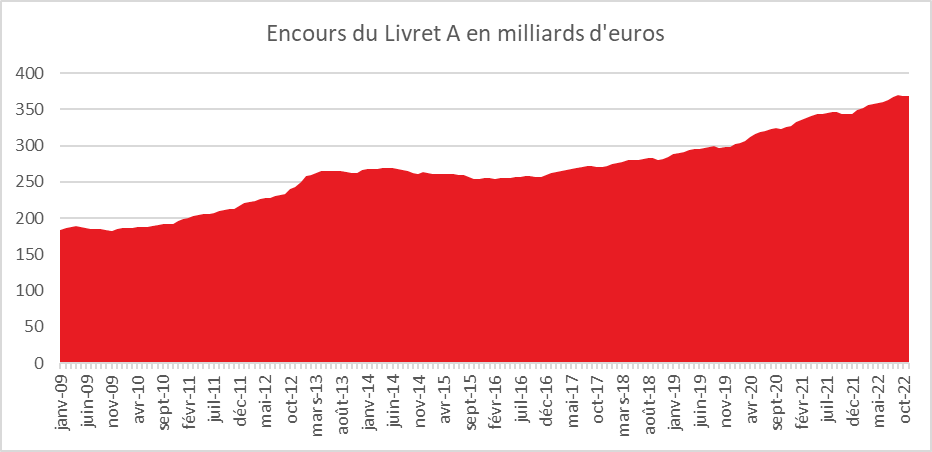

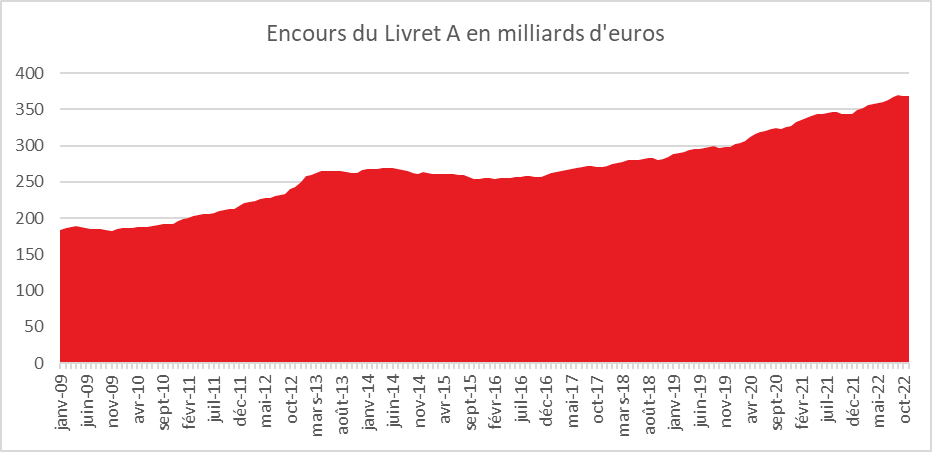

Des encours au sommet au service demain, peut-être du nucléaire

L’encours du Livret A a atteint au mois de janvier un nouveau record absolu à 384,7 milliards d’euros ; celui du LDDS est également au plus haut à 136,2 milliards d’euros. Cette augmentation de l’encours du Livret A pourrait conforter le gouvernement dans son idée d’utiliser ce placement pour financer la construction des nouvelles centrales nucléaires. Les bailleurs sociaux sont à la peine pour utiliser l’ensemble des ressources disponibles faute de foncier en quantité suffisante.

Vers un premier semestre record

Traditionnellement, le premier trimestre est porteur pour le Livret A. En début d’année, les ménages y affectent une partie des primes perçues fin décembre. Par ailleurs, ce sont des mois à faibles dépenses et sans rendez-vous fiscaux. L’effet taux qui a joué en janvier devrait perdurer en février et en mars.

Le Coin des Epargnants du samedi 18 février 2023 : le CAC40 en plein boom

Un record surprise pour le CAC40

Le CAC 40 a battu, à 7387,29 points, dans la matinée du jeudi 16 février 2023, son record historique du 5 janvier 2022, soit une année, un mois et onze jours après le précédent qui avait tenu plus de vingt ans. Depuis le début de l’année, le CAC40 a gagné près de 14 % portant son rebond à près de 30 % depuis son point bas atteint le 27 septembre dernier à 5 753 points. La forte chute des cours provoquée par la guerre en Ukraine et la remontée des taux après a été effacée en quelques semaines. L’économie européenne condamnée par de nombreux experts à la récession se révèle plus résiliente que prévu. Le cours de l’énergie est en repli, les résultats des entreprises demeurent bien orientés. Les marchés européens connaissent ainsi leur meilleure début d’année en plus de 20 ans. Même l’indice britannique est en forte hausse. Il a dépassé pour la première fois de son histoire le seuil des 8 000 points. Les indices « actions » qui étaient portés ces dernières années par les valeurs technologiques le sont désormais par celles du luxe l’énergie et la défense (Thales, Total Energy). Certaines valeurs bancaires sont également recherchées comme BNP PARIBAS. Malgré une baisse vendredi 17 février, le CAC40 a gagné plus de 3 % sur la semaine.

Aux Etats-Unis, les indices actions sont restés relativement stables, la publication d’indicateurs économiques soulignant la résistance de l’inflation a refroidi les ardeurs des investisseurs. Les chiffres des prix à la production (PPI) pour le mois de janvier sont ainsi ressortis en rebond de 0,7% sur un mois. Deux des membres les plus « faucons » de la Réserve fédérale américaine, Loretta Mester, présidente de la FED de Cleveland, et son collègue de St. Louis, James Bullard ont pris position pour le durcissement de la politique monétaire. La première a ainsi déclaré qu’elle percevait « des arguments économiques convaincants » pour une hausse de 50 points de base du taux des Fed funds en mars. Le second a indiqué qu’il était favorable à une hausse des taux directeurs à 5,375 % le plus tôt possible avec à la clef des relèvements de 50 points de base, plutôt que le 25de points de base. La probabilité d’une hausse de 50 points de base en mars est désormais évaluée à 21 %, contre seulement 9,2 % vendredi dernier et 0 % en début de mois avant la publication de chiffres de l’emploi jugés peu compatibles avec une décrue de l’inflation. Au sein de la zone euro, Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, s’est alarmé du risque que les marchés ne sous-estiment la force de l’inflation et la réponse nécessaire pour la ramener au sein de l’objectif cible. « Nous sommes encore loin de pouvoir crier victoire », a-t-elle déclaré lors d’un entretien accordé à Bloomberg.

Les taux des obligations d’Etat ont continué leur progression se rapprochant, en France, des 2,9 % pour l’OAT à 10 ans, des 2,5 % et des 3,9 % pour ses homologues allemand et américain. Le cours du baril de pétrole a reculé de près de 5 % sur la semaine avec la publication de stocks plus importants aux Etats-Unis témoignant d’une baisse de la demande.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 17 fév. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 347,72 | +3,10 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 826.69 | -0,30 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 079.09 | -0,43 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 11 787,27 | +0,31 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 482,00 | +1,11 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 8 004,36 | +1,59 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 4 274,92 | +1,93 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 27 513,13 | -0,47 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 224,02 | -1,12 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +2,897 % | +0,071 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,437 % | +0,077 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,838 % | +0,108 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0686 | -0,09 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 840,56 | -1,62 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 82,99 | -4,46 % | 84,08 | 78,140 |

Les Français n’ont pas, en 2022, boudé la bourse

Selon la neuvième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les Français malgré une volatilité accrue des cours de bourse ne sont pas retirés du marché « actions ». 1,5 million d’épargnants français ont réalisé au moins une opération d’achat ou de vente sur des actions, sur l’ensemble de l’année 2022. Cette proportion est en baisse de 5,5 % par rapport à 2021 qui avait été marquée par une hausse records des indices « actions ».

L’indice CAC40 (dividendes réinvestis) a limité ses pertes à 6,7 % en 2022, contre un gain de 31,9 % en 2021. Durant la crise sanitaire, en 2020, les Français, contrairement aux précédentes crises n’étaient pas sortis du marché « actions ». Au contraire, ils avaient alors fait preuve d’opportunisme en effectuant des achats durant le mois d’avril et mai, attirés par la baisse des marchés liée. 1,3 million d’épargnants avaient alors exécuté des opérations en bourse.

En 2022, l’AMF a recensé 195 000 nouveaux investisseurs, qui n’avaient jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou étaient inactifs depuis janvier 2018. En quatre ans, sur la période 2019-2022, plus de 1,3 million de nouveaux investisseurs ont été décomptés.

Le nombre de transactions réalisées par des particuliers sur des actions de l’Union européenne s’est élevé à 42,2 millions sur l’année 2022, en recul de 24 % par rapport à l’année précédente. Ce niveau reste néanmoins supérieur aux volumes moyens enregistrés dans l’ensemble de la 2018-2019 (environ 24 millions de transactions par an en moyenne).

L’AMF souligne que les fonds indiciels cotés (ETF) continuent à attirer un nombre croissant d’épargnants. (250 000 de plus en 2022, en progression de 14 % en un an). Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt et de baisse des marchés d’actions, les investisseurs particuliers en obligations ont augmenté en 2022, retrouvant le niveau de 2019, à 107 000 (+67 %).

6,7 milliards d’euros sur les comptes inactifs

Depuis 2016, année de la mise en oeuvre de la loi Eckert sur les comptes non réclamés, la Caisse des Dépôts a récupéré au total 7,8 milliards d’euros. 133,6 millions d’euros ont été restitués en 2022 aux titulaires ou aux ayants droit qui se sont manifestés, portant le total à 684,1 millions d’euros depuis 2017. Selon le Parisien, deux tiers de cette somme étaient issus de comptes bancaires en déshérence, un quart de contrats d’assurance-vie non réclamés, le solde provenant de l’épargne salariale. En moyenne, d chaque bénéficiaire a récupéré 2 583 euros. En 2022, 632,16 millions d’euros issus d’environ 850 000 comptes et produits bancaires et d’assurances ont été transférés à la Caisse des Dépôts. Entre juillet 2016 et le 31 décembre 2022, 7,8 milliards d’euros ont été ainsi affectés à la Caisse des Dépôts provenant de 11,5 millions de comptes et contrats.

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi, banques et assureurs sont tenus de réaliser un suivi et effort de recherche des titulaires des contrats qu’ils ont en gestion. A ce titre ils ont l’obligation de :

- s’assurer que les titulaires sont vivants : les banques doivent s’informer de l’éventuel décès des titulaires, en croisant les fichiers clients avec le registre national d’identification des personnes physiques (RNIPP) de l’Insee ;

- informer les titulaires ou leurs représentants légaux ou ayant-droits de l’état d’inactivité des comptes ;

- limiter les frais de tenue de compte ;

- transférer la gestion des comptes à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 10 ans après la dernière opération ou la dernière manifestation du client. Pour les plans d’épargne logement, le délai est de 20 ans. Dans le cas du décès du titulaire, le délai est ramené à trois ans. Le titulaire, ses représentants ou ses héritiers doivent s’adresser à la CDC pour récupérer les sommes. Celle-ci les conserve pendant 20 ans (27 ans si l’inactivité fait suite au décès connu du titulaire) avant leur transfert définitif à l’Etat ;

- publier annuellement le nombre de comptes bancaires inactifs et le montant des encours détenus ou transférés à la CDC. Cette dernière doit faire la publicité de l’identité des titulaires des comptes bancaires transférés ;

Les moyens mis à la disposition les détenteurs et/ou leur ayant-droits

La Caisse des dépôts s’est vue confiée la mission de le conserver les fonds non-réclamés, de permettre sa recherche aux titulaires, bénéficiaires et héritiers avec Ciclade et de gérer les demandes de restitution. A cet effet, elle met à disposition des assurés un service en ligne gratuit destiné à faciliter leur recherche.

ciclade – pour rechercher votre argent

Quelles incidences pour les contrats inactifs ?

La loi renvoie a un décret, adopté le 28 août 2015, le soin de préciser les règles destinées à encadrer les frais applicables aux comptes bancaires et contrats d’assurance vie ainsi que des taux de revalorisation post mortem des contrats d’assurance vie.

Ainsi ce décret créé une série de plafonds annuels de frais perceptibles par compte et les distingue par catégorie de produits :

- épargne réglementée

- PEA et PEA-PME

- Comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers

- Autres comptes (comptes courants, à terme, sur livret, etc.)

De fait, le principe que le décret pose est l’impossibilité pour les établissements financiers dépositaires des fonds de percevoir, après la date de connaissance du décès du détenteur des frais « supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n’était pas intervenu ».

Par ailleurs, le décret précise les modalités de transfert des établissements bancaires et organismes d’assurance vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non réclamés. Il fixe également les conditions de restitution des sommes déposées à la CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l’État (par la CDC ou par les établissements) à l’issue de la prescription du délai.

En outre, le texte prévoit les règles relatives à la rémunération des sommes déposées à la CDC. Sur ce point, il renvoie à l’article 518-23 du code monétaire et financier . Cet article dispose « que le e taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l’approbation du ministre chargé de l’économie. »

Enfin, le décret détermine la fiscalité à appliquer par la CDC aux contrats et Livrets inactifs dont elle est en possession. En cas de décès du titulaire du compte avant la restitution des sommes, « la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l’article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article ». En revanche, « Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées, ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l’article 125-0 A du code général des impôts. . »

Le Coin des Epargnants du samedi 11 février 2023 : l’inflation n’est pas encore vaincue

Des marchés toujours sous la pression des banques centrales

Les marchés financiers évoluent toujours au gré des annonces des banquiers centraux. Après s’être réjouis la semaine dernière de la modération des hausses de taux par la FED et la BCE, les investisseurs, cette semaine, ont entendu un chant inverse, celui du combat contre l’inflation qui n’est pas gagné et qui pourrait durer plus longtemps que prévu. Selon certains responsables de la FED, le plafond des taux directeurs pourrait atteindre jusqu’à 5,4 %, contre 4,5 % actuellement, quand le consensus penchait pour 5,1/5,2 %. L’espoir d’une pause dans le cycle de resserrement monétaire s’est atténué provoquant le repli des valeurs technologiques et celles du luxe

Le processus de hausse de taux se poursuit comme en témoignent les décisions de la Banque de Suède et celle du Mexique qui ont relevé les leurs jeudi 9 février 2023. De son côté, la banque centrale russe a maintenu son principal taux directeur à 7,5% vendredi 10 février, tout en prévenant qu’elle pourrait resserrer le loyer de l’argent à l’occasion d’une prochaine réunion. Le Premier ministre nippon Fumio Kishida, pourrait nommer Kazuo Ueda à la tête de la Banque du Japon mardi prochain, qui est connu pour être moins favorable que son prédécesseur Haruhiko Kuroda aux politiques accommodantes. Dans l’attente de la confirmation de cette nomination, sur le marché des changes, le yen s’est apprécié de 0,6 % par rapport au dollar.

Après avoir connu une forte progression au mois de janvier, les indices actions de toutes les grandes places financières ont reculé cette semaine. Le CAC 40 a reculé de près de 1,5 % en une semaine. Les taux des obligations d’Etat sont orientés à la hausse dans la perspective de prochains relèvements des taux directeurs. En fin de semaine, le taux de l’OAT à 10 ans a ainsi dépassé 2,8 % et son équivalent américain 3,7 %.

Le cours du baril de pétrole Brent a gagné près de 8 % cette semaine. Cette augmentation est la conséquence de la décision de la Russie de réduire sa production en mars. Cette décision a été prise en réponse aux sanctions occidentales. La réduction « volontaire » s’élèvera à 500 000 barils par jour en mars, soit environ 5 % de la production russe. Les autorités russes ont également annoncé qu’elles ne vendront pas de pétrole à ceux qui adhèrent directement ou indirectement aux principes du prix plafond. Ce dernier a été mis en place par le G7, l’Union européenne et l’Australie depuis le mois de décembre pour le pétrole brut et depuis le début du mois de février pour les produits pétroliers raffinés.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 10 fév. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 129,73 | -1,44 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 869,27 | -0,06 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 090,46 | -0,50 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 11 718,12 | -1,42 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 307,98 | -1,09 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 882,45 | -0,24 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 4 197,94 | -1,41 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 27 670,98 | +0,59 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 260,67 | -0,08 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +2,826 % | +0,189 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,360 % | +0,176 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,730 % | +0,209 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0674 | -1,11 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 862,85 | -0,24 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 86,08 | +7,86 % | 84,08 | 78,140 |

Le Coin des Epargnants : les banques centrales entre volontarisme et temporisation

Les États-Unis n’en finissent pas de surprendre

En janvier, les États-Unis ont créé 517 000 emplois non agricoles quand le consensus n’en attendait que 189 000. Au mois de novembre, seulement 260 000 créations avaient été enregistrées. Ce résultat étonnant s’expliquerait par des ajustements d’effectifs en janvier après un mois de décembre marqué par d’importantes grèves. En revanche, le ministère du travail américain n’a pas encore mesuré les conséquences des plans de licenciements des grandes entreprises du digital. Le taux de chômage a reculé, à 3,4 % de la population active. Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine est passé de 34,4 à 34,7, ce qui signifie que la demande de main-d’œuvre est plus forte que prévu. En revanche, et cela constitue une bonne nouvelle pour la FED, la croissance du salaire horaire moyen ralentit, augmentant de 0,3 % sur un an, ce qui ramène le taux annuel à 4,4 %, contre 4,8 % en décembre. La composante des prix de l’indice ISM manufacturier américain de janvier est en légère baisse passant de 68,1 à 67,8 ce qui constitue également une bonne nouvelle pour l’inflation.

Les banques centrales à la manœuvre

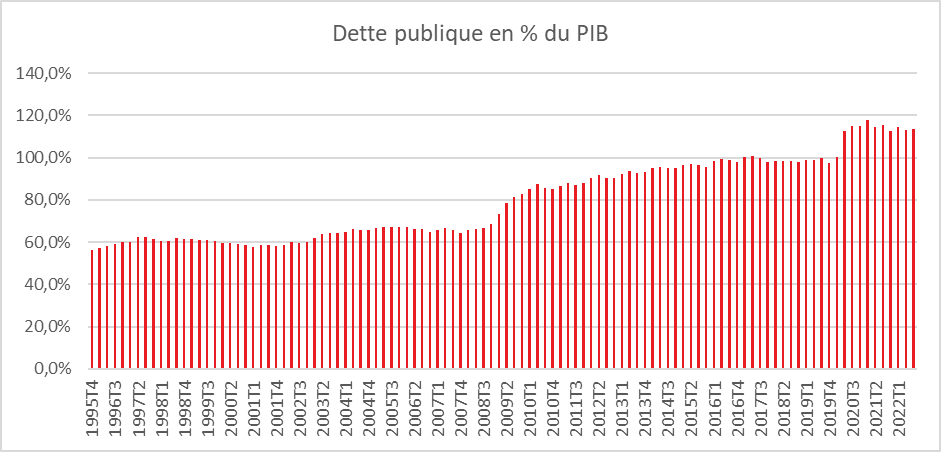

Jeudi 2 février, comme prévu, la Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs de 50 points de base. Le taux de dépôt passe ainsi à 2,5 %, le taux de refinancement à 3 % et celui de la facilité de prêt marginal à 3,25 %. De tels taux n’avaient pas été constatés depuis novembre 2008. En juillet dernier, le taux de dépôt était encore en territoire négatif, à -0,5 %. Cette remontée est la conséquence de la résurgence de l’inflation depuis plus d’un an. L’augmentation de février n’est pas la dernière. Une nouvelle hausse de 50 points de base devrait être décidée à l’occasion de la prochaine réunion du comité de politique monétaire prévue le 16 mars prochain. La volonté de lutter contre l’inflation demeure ferme de la part de la Présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Elle a notamment souligné que la décrue de l’inflation au mois de janvier 8,5 % contre 9,2 % en décembre, résultait de la diminution des prix de l’énergie et que l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) n’avait pas diminué. Compte tenu néanmoins de la tendance des prix en cours, Christine Lagarde a souligné qu’après mars, la BCE adopterait une approche « réunion par réunion » et « en fonction des données disponibles ». Elle a ainsi ouvert la possibilité d’un ralentissement des hausses voire d’une pause. Au sein du Conseil des gouverneurs, les débats sont de plus en plus animés entre ceux favorables à la poursuite du durcissement et ceux partisans d’une rapide stabilisation des taux. Quoi qu’il en soit, une étude réalisée par la BCE montre que les conditions de crédit ont retrouvé leurs niveaux de 2011. Les propos apaisants de Christine Lagarde ont provoqué le repli du rendement des obligations d’État européennes. Elle a confirmé que le dégonflement du bilan de la BCE sera prochainement engagé. Approchant 9000 milliards d’euros dont 5000 milliards d’euros d’obligations acquises depuis 2015, pour soutenir l’économie, le bilan devrait commencer à diminuer en mars avec une réduction de 15 milliards d’euros par mois. Cette réduction prendra la forme d’un moindre réinvestissement lors des tombées d’emprunts. Le montant de réinvestissement restant – en matière d’obligations souveraines – sera alloué pays par pays, en proportion des remboursements reçus. Pour les achats d’obligations d’entreprises, en revanche, la banque centrale a officialisé un changement des règles du jeu. Les réinvestissements seront orientés prioritairement « vers les émetteurs présentant de meilleures performances climatiques ».

De son côté, la banque centrale américaine (Fed) avait relevé, mercredi 1er février, son principal taux directeur d’un quart de point, une huitième hausse d’affilée moins forte que les précédentes, et prévoit de nouvelles hausses. Les taux de la Fed, qui se trouvaient à zéro il y a encore un an, évoluent désormais dans une fourchette de 4,50 à 4,75 %, Après des augmentations de 0,75 point et de 0,50 point, celle du mois de janvier est de nature plus habituelle. Les autorités monétaires américaines se félicitent des premiers signes de ralentissement de l’inflation qui néanmoins demeure élevée. Plusieurs statistiques sont encourageantes. La progression du coût moyen d’un salarié a ralenti au quatrième trimestre 2022. La hausse des prix à la consommation s’élevait en décembre à 5,0 % sur un an contre 5,5 % le mois précédent.

Des indices actions toujours orientés à la hausse

Le CAC 40 a 1,66 % gagné sur la semaine et a clôturé à 7 233,94 points, à 150 points de son record historique du 5 janvier 2022 (7 384,86 en séance). Au mois de janvier le CAC 40 a progressé de 7,4 %. En dix ans, il a augmenté de près de 100 %. Au mois de janvier, tous les grands indices « actions » ont progressé, le Nasdaq s’étant valorisé de plus de 11 %.

L’euro continue à s’apprécier légèrement, profitant du durcissement de la politique monétaire. Le pétrole de Brent est revenu autour de 80 dollars le baril. Vendredi 3 février, l’Union européenne (UE) est parvenue à un accord sur le plafonnement du prix des produits pétroliers russes. Cet accord sera soumis pour adoption définitive au prochain Conseil européen. Il comprend un prix plafond de 100 dollars le baril pour des produits plus chers comme le diesel et un autre de 45 euros le baril pour des produits moins raffinés comme le mazout. Au-delà du plafond fixé par les Européens, il sera interdit pour les entreprises basées dans l’Union le G7 ou l’Australie de fournir les services permettant le transport maritime, notamment l’assurance. Ce dispositif mesure s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle série de sanctions européennes contre la Russie

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 3 fév. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 233,94 | +1,66 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 926,01 | -0,25 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 136,48 | +1,62 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 33 926,01 | +3,24 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 476,43 | +1,70 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 901,80 | +1,74 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 4 257,98 | +1,65 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 27 509,46 | +0,46 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 263,41 | -0,04 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +2,637 % | -0,060 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,184 % | -0,054 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,521 % | -0,001 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0834 | -0,032 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 866,45 | -2,98 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 80.70 | -3,84 % | 84,08 | 78,140 |

Hause de la rémunération de l’épargne liquide

L’épargne investie dans les produits de taux est mieux rémunérée en lien avec la hausse des rendements des livrets réglementés

La rémunération moyenne des dépôts bancaires était, selon la Banque de France, à 0,95 % en décembre, portant ainsi la hausse à 54 points de base sur un an (dont 45 points de base entre juillet et décembre). La rémunération des dépôts des ménages a presque doublé sur un an à 1,18 %, portée notamment par deux relèvements successifs du taux du livret A au cours de l’année. Le taux des livrets ordinaire est resté néanmoins stable à 0,33% en décembre.

La rémunération des dépôts des sociétés non financières, qui était quasi nulle en fin d’année 2021, s’établit à 0,59 %, portée à la fois par la remontée des taux des comptes à terme et par celle des dépôts à vue. Le tau

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||

| déc-22 (g) | déc-21 | oct-22 | nov-22 (f) | déc-22 (g) | |

| Dépôts bancaires (b) | 3 150 | 0,41 | 0,80 | 0,88 | 0,95 |

| dont Ménages | 1 837 | 0,63 | 1,15 | 1,17 | 1,18 |

| – dépôts à vue | 623 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |

| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 16 | 0,40 | 0,98 | 1,31 | 1,70 |

| – comptes à terme > 2 ans (h) | 59 | 0,76 | 0,72 | 0,74 | 0,80 |

| – livrets à taux réglementés (c) | 586 | 0,52 | 2,16 | 2,16 | 2,17 |

| dont : livret A | 343 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| – livrets ordinaires | 274 | 0,09 | 0,28 | 0,33 | 0,33 |

| – plan d’épargne-logement | 280 | 2,59 | 2,58 | 2,57 | 2,57 |

| dont SNF | 917 | 0,09 | 0,28 | 0,45 | 0,59 |

| – dépôts à vue | 666 | 0,04 | 0,10 | 0,17 | 0,21 |

| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 195 | 0,13 | 0,81 | 1,30 | 1,67 |

| – comptes à terme > 2 ans (h) | 56 | 0,62 | 0,85 | 1,09 | 1,41 |

| Pour mémoire : | |||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 1,25 | 2,00 | 2,50 | |

| Euribor 3 mois (d) | -0,58 | 1,43 | 1,83 | 2,06 | |

| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | -0,42 | 2,34 | 2,27 | 2,36 |

Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)

c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

d. Moyenne mensuelle.

e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

f. Données révisées.

g. Données provisoires.

h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

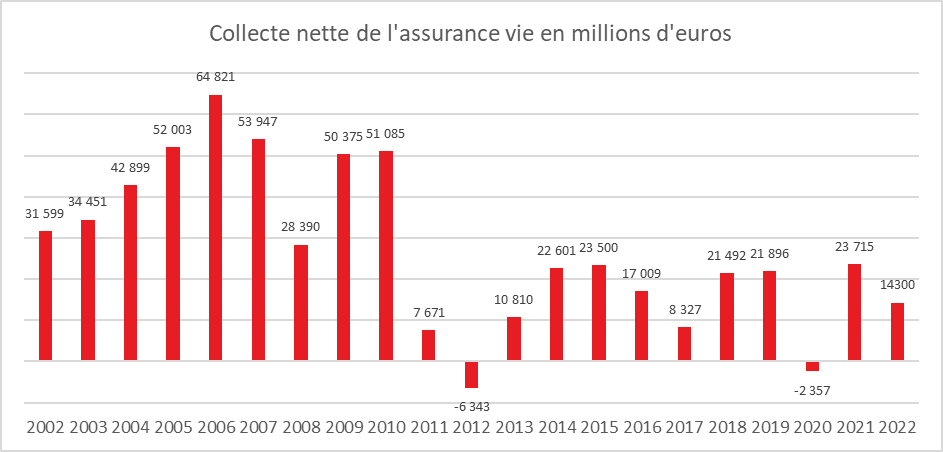

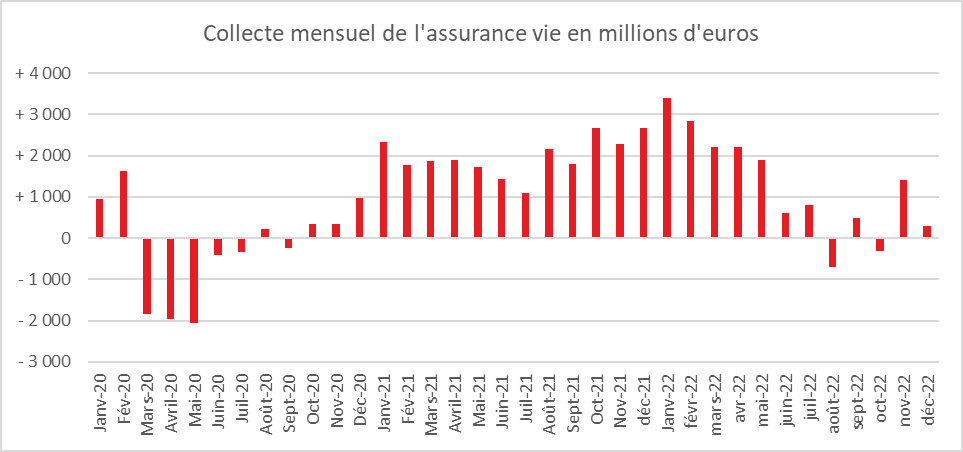

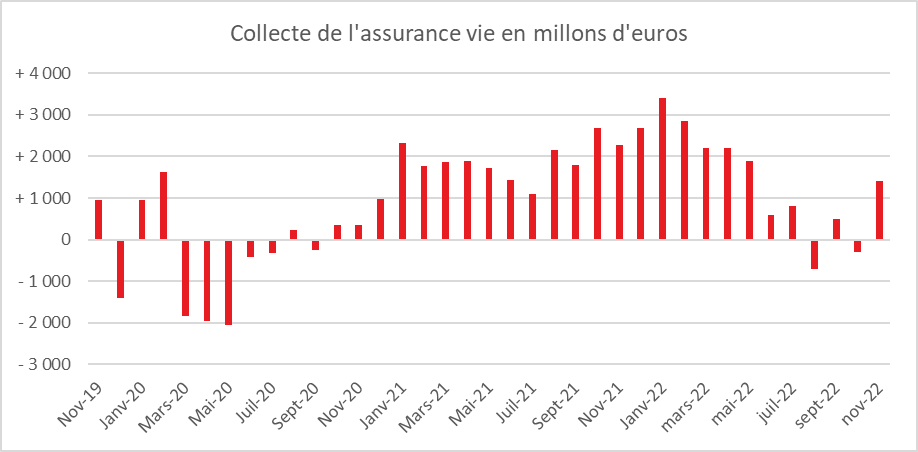

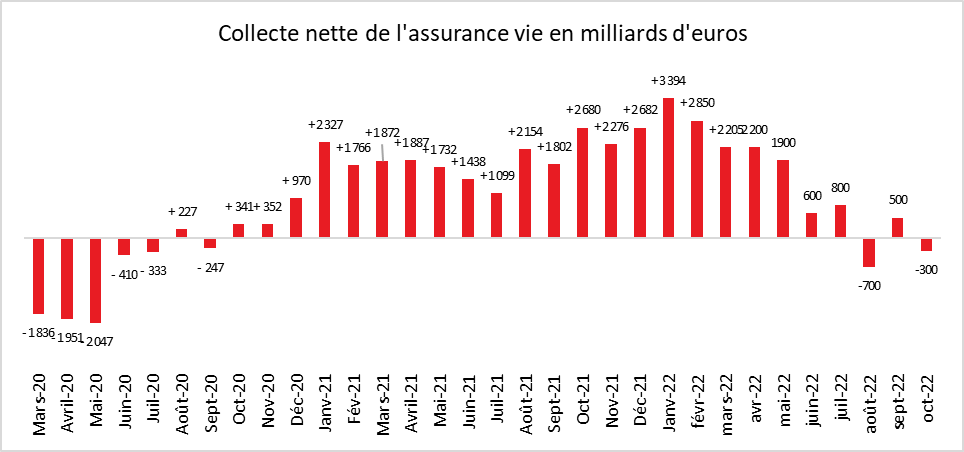

L’assurance vie en 2022 : transition et résilience

Dix ans après l’année horribilis, l’assurance vie dans un contexte compliqué – résurgence de l’inflation, incertitudes géopolitiques et économiques – a prouvé, en 2022, sa résilience, avec une collecte nette de 14,3 milliards d’euros. Cette dernière est néanmoins inférieure à celle de 2021 qui était de 23,7 milliards d’euros. Elle est simplement dans la moyenne de ces dix dernières années.

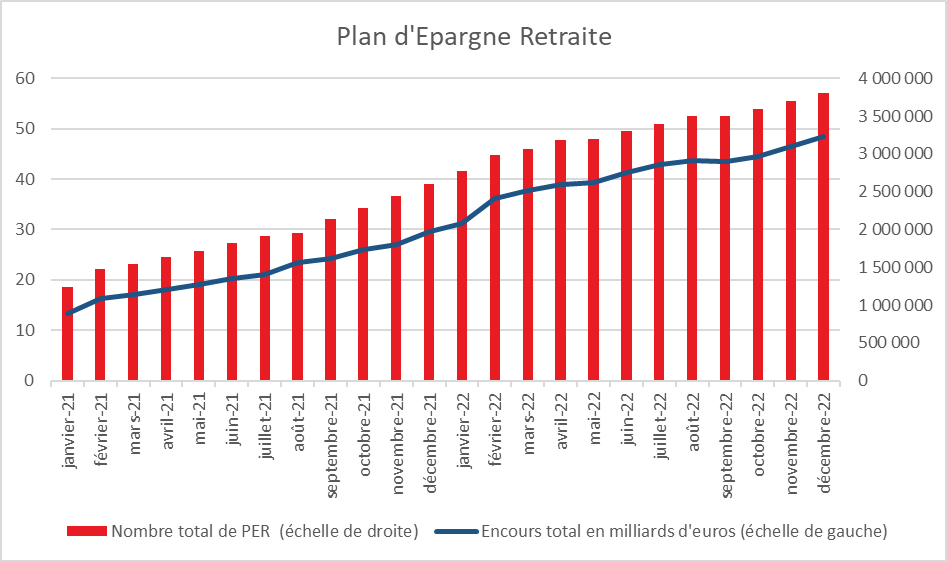

Le Plan d’Epargne Retraite est devenu, de son côté, en moins de trois ans, le vecteur de croissance de l’épargne longue en France en prenant la place. L’assurance vie demeure malgré tout de loin le premier placement des ménages avec un encours de 1842 milliards d’euros à fin décembre 2022.

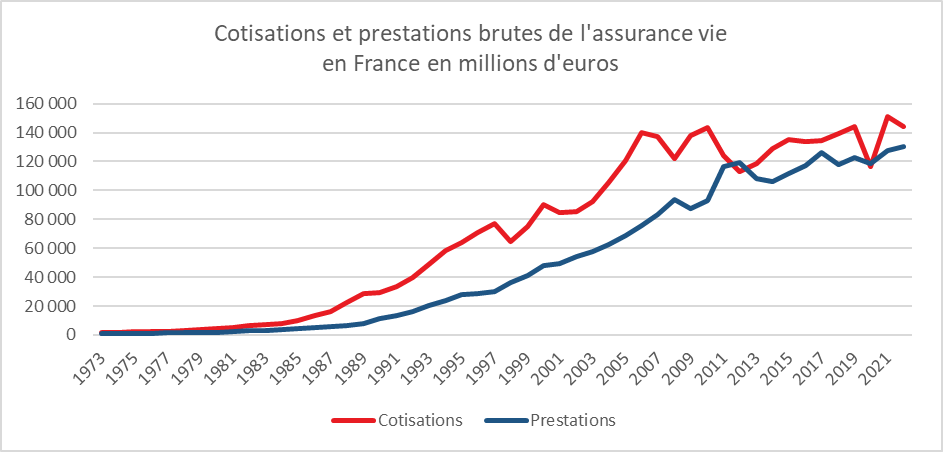

Des cotisations dynamiques et des prestations records

Les cotisations, sur l’ensemble de l’année 2022, sont restées dynamiques sur l’ensemble de l’année 2022 en s’élevant à 144,4 milliards d’euros tout en étant inférieures à leur niveau de 2021 (151 milliards d’euros). La part des unités de compte dans les cotisations s’est établie, malgré la chute du cours des actions, à 40 % sur l’année, après 39 % en 2021. Ce taux est le plus haut constaté lors de ces vingt dernières années.

Les prestations ont, de leur côté, atteint un niveau record à plus de 130 milliards d’euros. Si les ménages affectent une partie de leur épargne à l’assurance vie, ils sont également nombreux à effectuer des rachats. L’augmentation du nombre de décès en France, ces dix dernières années, expliquent, en partie, cette augmentation les prestations. Le nombre de décès est passé de 569 000 à 667 000 de 2012 à 2022. Par ailleurs, le nombre important des transactions immobilières, plus d’un million en 2022, peut également expliquer le volume élevé des rachats

2022, une année hors normes

2022 a été une année atypique pour l’assurance vie. Pour la première fois depuis trente ans, le rendement des fonds euros est passé en-dessous de l’inflation. Les taux de l’épargne réglementée se sont rapprochés de ceux des fonds euros, voire les ont, net d’impôt, dépassés. Sur l’ensemble de l’année 2022, le taux du Livret A a été de 1,37 % quand ceux des fonds euros de l’assurance vie qui sont actuellement annoncés devraient se situer entre 1,8 et 2 % en brut soit entre 1,2 et 1,4 % en net. La publication des rendements 2022 des fonds euros étant postérieure à celle concernant les revalorisation des taux du Livret A n’a pas et d’effet en faveur de la collecte. En 2022, les fonds euros ont connu un processus de décollecte de 20,3 milliards d’euros traduisant un changement de modèle de l’assurance vie qui est désormais portée par les unités de compte (collecte nette positive de 34,6 milliards d’euros).

L’assurance vie termine l’année au petit trot

L’assurance vie a terminé l’année au petit trot avec une collecte nette de 300 millions d’euros qui a été rendue possible par la bonne tenue des unités de compte. La collecte nette de ces dernières a été de 3,5 milliards d’euros ; les fonds euros étant en décollecte de 3,2 milliards d’euros.

En décembre 2022, les cotisations en assurance vie s’établissent à 12,8 milliards d’euros dont 6,1 milliards d’euros au titre des unités de compte, soit 48 %. Les prestations se sont élevées de leur côté à 12,5 milliards d’euros

Un PER, toujours en pointe

Fêtant sa troisième année d’existence, le Plan d’Epargne Retraite confirme son succès avec 3,8 millions d’assurés et un encours de 48,4 milliards d’euros. Le nombre d’assurés au PER a augmenté de 1,3 million en 2022. Les sommes de versements ont fait, l’année dernière, jeu égal avec les transferts issus des anciens produits d’épargne retraite (8,8 milliards d’euros, contre 9,9 milliards d’euros). Les versements progressent néanmoins plus vite que les sommes issues des transferts (+30 % contre +14 %). Avec la gestion pilotée, la part des unités de compte est naturellement plus importante qu’en assurance vie (45 % contre 40 %).

2023, une nouvelle séquence pour l’assurance vie ?

Avec l’annonce des rendements 2022, l’assurance vie clôt une période de vingt ans de baisse de ces derniers. En une génération, les contrats multisupports se sont imposés. Les unités de compte sont devenus au fil des mois depuis trois ans le moteur de la croissance de l’assurance vie au point de représenter près de la moitié de la collecte. Si dans les années 1990/2000, les épargnants achetaient de la garantie en capital, désormais ils acceptent des risques sur une part croissante de leurs cotisations. La remontée des taux d’intérêt constitue une bonne nouvelle pour les épargnants et pour les compagnies d’assurance. L’augmentation du rendement des fonds euros sera progressive compte tenu des effets d’inertie qui les caractérisent. Cette remontée devrait se traduire par le développement des fonds structurés et par le retour des fonds « eurocroissance » qui pour le moment n’ont pas rencontré le succès escompté.

En 2023, dans un contexte encore complique sur le plan du pouvoir d’achat, la collecte nette devrait se situer dans le prolongement de celle de 2022. Une baisse de l’engouement pour l’immobilier, en raison de la hausse des taux, devrait néanmoins profiter à l’assurance vie.

Contacts presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

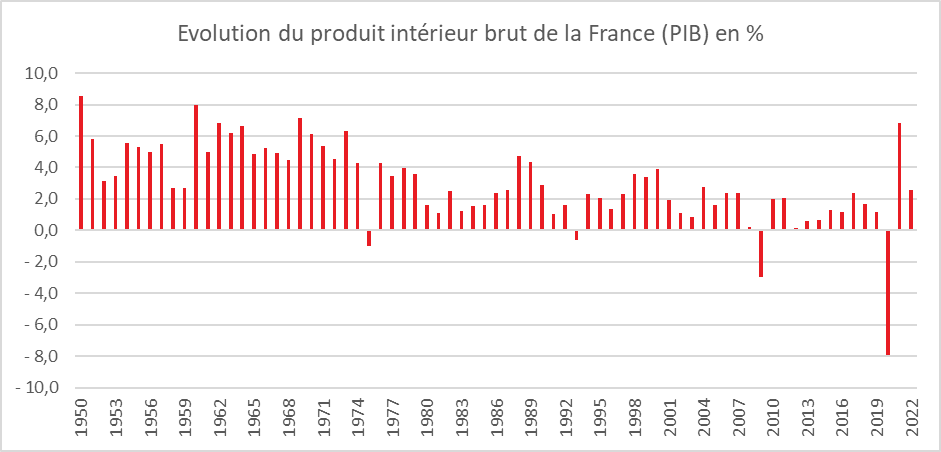

France, une croissance languissante mais toujours là

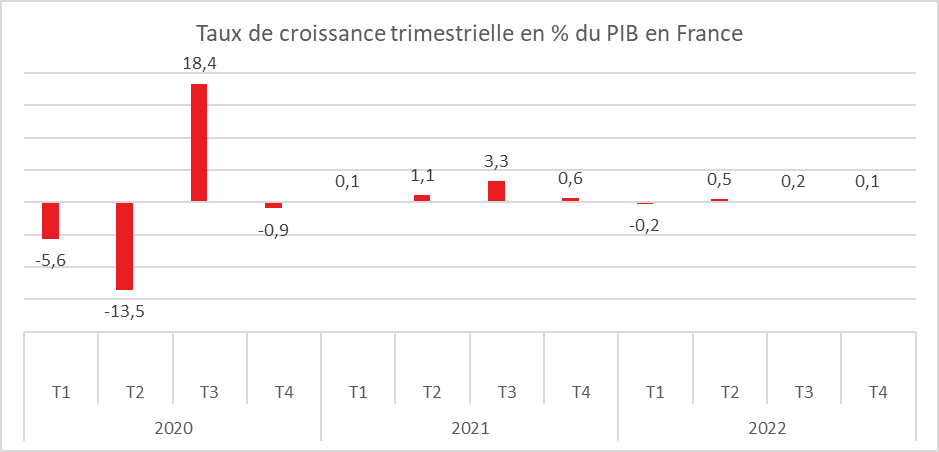

La France a enregistré, en 2022, une croissance de 2,6 %, faisant suite à la hausse de 6,8 % de 2021 et au recul sans précédent de 2021 de 7,9 %. Ce taux honorable est avant le produit de l’acquis de croissance généré par l’année 2021 qui avait été marquée par une accélération de l’activité en fin d’année. La croissance a été portée par l’investissement qui a été dopé par les plans de relance, la préparation des Jeux Olympiques et la transition énergétique. Les entreprises continuent également à rattraper le retard accumulé en matière d’investissement ces dernières années en particulier en matière d’équipements numériques. La croissance est, par ailleurs, alimentée par les importantes créations d’emploi.

Au quatrième trimestre, une croissance sauvée sur le fil. Elle a été de 0,1 % au quatrième trimestre, après +0,2 % au troisième.

Depuis le dernier trimestre 2021, la croissance est étale. Si ce n’est le recul du premier trimestre, la croissance est restée positive mais proche de zéro. Au dernier trimestre, la consommation a pesé sur la croissance. Au quatrième trimestre, la demande intérieure finale (hors stocks) a contribué négativement à la croissance (‑0,2 point après +0,9 point). Les achats de biens par les ménages baissent fortement (‑1,9 % après ‑0,5 %).

Le repli de la consommation s’explique par le recul des dépenses alimentaires

La consommation des ménages diminue de 0,9 % au quatrième trimestre (après +0,5 %). La consommation alimentaire recule pour le quatrième trimestre consécutif (‑2,8 % après ‑1,2 %). La consommation d’énergie se replie fortement (‑5,5 % après +0,3 %), du fait des températures clémentes et des économies réalisées par les ménages. La consommation des ménages en services est en hausse de 0,5 % (après +0,4 % au trimestre précédent). Cette légère accélération est portée par les services de transport (+2,0 % après +0,3 %).

L’investissement en ralentissement mais toujours positif

L’investissement ou formation brute en capital fixe totale (FCBF) a ralenti au quatrième trimestre (+0,8 % après +2,3 %). L’investissement est moins dynamique dans l’industrie (+1,2 % après +6,8 %), freinée en particulier par le recul de celui en matériels de transport (‑3,2 % après +19,1 %). La FBCF en services ralentit un peu ce trimestre (+0,6 % après +1,1 %), la FBCF en information-communication étant moins dynamique (+2,5 % après +4,8 %) tandis que celle en services immobiliers recule pour le deuxième trimestre consécutif (‑1,4 % après ‑3,7 %). La FBCF reste étale (+0,0 %, comme au troisième trimestre).

La production étale en fin d’année

La production totale est moins dynamique au quatrième trimestre 2022 (+0,2 % après +0,4 %). Dans l’industrie manufacturière, la production se replie (‑0,5 % après +0,6 %), avec une forte baisse de la production des raffineries (‑10,0 % après ‑0,2 %), en conséquence des grèves d’octobre, mais aussi des baisses dans les matériels de transport (‑0,7 % après +4,0 %) et les autres biens manufacturés (‑0,3 %, comme au trimestre précédent). Par ailleurs, la production d’énergie reste basse, toujours perturbée par les maintenances de réacteurs nucléaires. La production de services décélère quant à elle légèrement (+0,4 % après +0,5 %). Elle continue d’être portée par la production en services aux entreprises (+0,5 % après +0,8 %) et en information et communication (+1,9 % après +2,4 %), mais est notamment freinée par le recul de la production dans le commerce (‑0,3 % après +0,6 %), en lien avec la baisse de la consommation des ménages. À l’inverse, le commerce extérieur contribue positivement à la croissance du PIB (+0,5 point), après une contribution négative au trimestre précédent. Les importations diminuent fortement (‑1,9 % après +3,9 %), davantage que les exportations (‑0,3 % après +0,8 %).

Le commerce extérieur, facteur de croissance au dernier trimestre

La France devrait enregistrer un déficit commercial d’un montant historique en 2022 en raison d’une facture énergétique en forte augmentation et des difficultés persistantes de l’industrie. Les touristes étrangers et les services aux entreprises à l’internationale ont contribuer à réduire au niveau de la balance des paiements courants cet imposant déficit. Pour le dernier trimestre, le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance (+0,5 point, après ‑1,0 point au trimestre précédent), grâce à un recul des importations plus important que celui des exportations.

Les exportations ont diminué au quatrième trimestre de ‑0,3 % après +0,8 %, pénalisées notamment par la contraction des exportations de produits manufacturés (‑1,8 % après +1,5 %), et en particulier de matériels de transport (‑1,8 % après +4,9 %). Ce recul est toutefois atténué par le rebond des exportations en énergie, eau, déchets (+32,6 % après ‑2,2 %), à la fois en hydrocarbures bruts et en électricité, et par la hausse des dépenses des touristes non-résidents en France.

Les importations se sont repliés de ‑1,9 % après +3,9 %. La chute des achats à l’étranger d’énergie, d’eau et de déchets explique en partie l’évolution des importations (‑17,9 % après +7,8 %). En raison des grèves du mois d’octobre, les importations de pétrole raffiné ont néanmoins augmenté (+9,7 % après +2,3 %). Les importations de biens fabriqués ont diminué (‑1,5 % après +2,7 %). Les importations de services restent en hausse (+0,6 % après +5,6 %), portées par les importations de services aux entreprises (+1,4 % après +0,7 %), quand que les importations en services de transport se replient légèrement (‑0,4 % après +14,2 %), de même que celles en service d’information et communication (‑0,3 % après +5,5 %). Enfin, les dépenses des résidents français à l’étranger se replient avec la fin des vacances estivales (‑4,0 % après +9,8 %).

La contribution des stocks négatives au dernier trimestre

La contribution des variations de stocks à l’évolution du PIB est négative ce trimestre (-0,2 point après +0,3 point au troisième trimestre). Les entreprises ont déstockés avec les fêtes de fin d’année et sont demeurées prudentes au vu des perspectives de croissance.

2023, croissance, les jeux sont ouverts

2023 ne pourra pas compter sur le même acquis de croissance que 2022 qui avait bénéficié de l’élan post-covid. L’acquis de croissance pour 2023 s’élève, en effet, à +0,3 %. De nombreuses incertitudes pèsent sur l’évolution de la conjoncture, l’inflation, la guerre en Ukraine, la Chine, etc. Malgré tout, la récession, histoire d’une chronique maintes fois annoncée pourrait être l’arlésienne des temps modernes. La résilience de l’économie pourrait déjouer les pronostics. La baisse des cours de l’énergie pourrait modérer plus vite que prévu l’inflation malgré la suppression de la ristourne sur les carburants. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à la croissance de l’économie comme les Jeux Olympiques de 2024 qui contraignent la finalisation des différents chantiers dans les prochains mois et le redémarrage économique de la Chine. Si celui-ci peut provoquer une hausse des prix de l’énergie, son effet d’entraînement sera positif pour l’ensemble de l’économie mondiale. L’emploi devrait continuer à jouer positivement en faveur de la croissance. Depuis 2019, plus d’un million d’emploi ont été créés ce qui conduit à une augmentation de la masse salariale. Enfin si le contexte économique s’éclaircit, le taux d’épargne pourrait baisser en cours d’année, ce qui favorisera la consommation. La croissance pourrait se situer entre 0,6 et 1 % en 2023, toute chose étant égale par ailleurs.

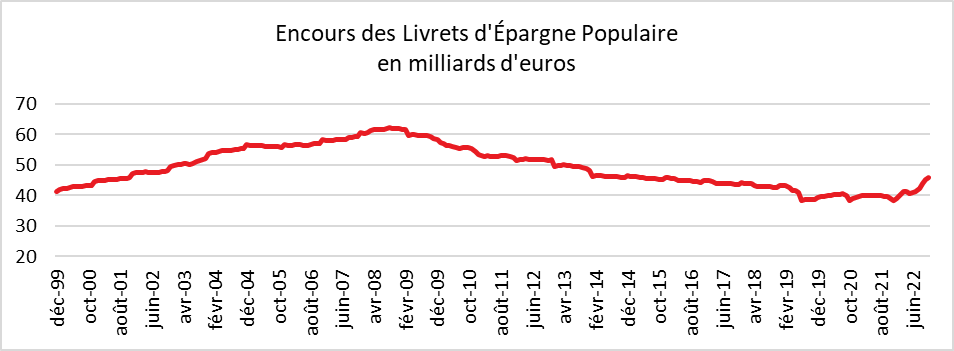

Les taux des livrets d’épargne réglementés en vigueur le 1er février 2023

Le 1er février, les taux des livrets réglementés seront les suivants

- Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire : 3 %

- Livret d’Epargne Populaire : 6,1 %

- Livret Jeune : 3 % + prime bancaire

- Compte d’Epargne Logement : 2,25 %

- Pour mémoire, depuis le 1er janvier le Taux du Plan d’Epargne Logement est de 2 %

Lire le décret publié au Journal Officiel du 29 janvier 2023

Le Coin des Epargnants du 28 janvier 2023 : en attendant la semaine prochaine…

Aux Etats-Unis, le ralentissement de la consommation a rassuré les investisseurs qui croient à la maîtrise relativement rapide de l’inflation. Le CAC 40 a gagné 1,22 % et a franchi à nouveau la barre des 7000 points et le S&P 500 plus de 3 % quand le Nasdaq a progressé de près de 5 %. L’indice américain des dépenses personnelles de consommation (PCE) n’a augmenté que de 0,1 % sur un mois en décembre, soit deux fois moins qu’attendu, et de 5 % sur un an, contre 5,5 % en novembre. Mesurée en excluant l’alimentation et l’énergie, la hausse est de 0,3 % sur un mois, comme anticipé, et à 4,4 % sur un an, en ralentissement rapport aux 4,7 % de novembre. L’ensemble des dépenses des ménages américains a diminué, signe d’une croissance plus faible pour 2023. Ces données confortent l’idée que la semaine prochaine, que la Réserve fédérale américaine (Fed) n’augmentera ses taux d’intérêt que de 25 points de base, après quatre relèvements de 75 points de base et un autre de 50 points de base.

Le 2 février sera également marquée par les réunions du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de celui de la Banque d’Angleterre (BoE). Christine Lagarde, la présidente de l’institution, a indiqué à plusieurs reprise sa volonté de lutter contre l’inflation. Une nouvelle hausse de 50 points de base des taux directeurs est donc probable. La BoE devrait opter pour un relèvement d’une même ampleur, les prix à la consommation ayant atteint 10,5 % sur un an en décembre, ceux des aliments et des boissons ayant augmenté à leur rythme le plus rapide depuis 1977.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 27 jan. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 097,21 | +1,22 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 978,08 | +2,33 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 070,56 | +3,06 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 11 621,71 | +4,79 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 150,03 | +0,68 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 765,15 | -0,10 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 4 178,01 | +1,41 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 27 382,56 | +3,12 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 264,81 | +0,00 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +2,697 % | +0,077 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,235 % | +0,064 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,526 % | +0,029 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0856 | +0,003 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 930,27 | +0,22 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 86,72 | -0,70 % | 84,08 | 78,140 |

Protection des épargnants, une proposition de loi du Sénat en cours de discussion

La Commission des Finances du Sénat a adopté le 25 janvier 2023 une proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants des sénateurs. Cette proposition de loi résulte de la mission de contrôle sur la protection des épargnants créée, en 2020, sous l’autorité du rapporteur général de la Commission des finances Albéric de MONTGOLFIER qui fut remplacé, en 2021, par Jean-François HUSSON. La proposition de loi reprend les préconisations issues des travaux de cette commission avec comme objectif de rendre plus transparentes les pratiques tarifaires des intermédiaires du marché de l’épargne. Les auteurs de la proposition de loi souhaitent agir sur les frais des produits et sur les commissions perçues par les intermédiaires, même si, dans ce domaine, de nombreuses règles relèvent du niveau européen et que la France se situent dans la moyenne des Etats membres de l’Union européenne. Les auteurs de la proposition de loi entendent par ailleurs accroître la concurrence afin d’obtenir une baisse des frais. Ils demandent enfin un contrôle accru des intermédiaires du marché de l’épargne pour renforcer la protection des épargnants.

Les différents articles de la proposition de loi

L’article 1er interdit la perception de commissions de mouvement, qui correspondent aux commissions perçues, en plus des frais d’intermédiation, à l’occasion d’opérations d’achat ou de vente sur le portefeuille de l’épargnant

L’article 2 introduit au sein du code des assurances une définition spécifique de l’arbitrage en assurance vie – conditions d’accès, modalités de conclusion du mandat, obligations des mandataires envers les mandants.

L’article 3 rend obligatoire, pour les distributeurs d’assurance vie et de plans d’épargne retraite, de lister les produits indiciels cotés à bas coût disponibles à la souscription. Cette transparence vise à favoriser la distribution des produits les moins onéreux.

L’article 4 confie au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) le soin de suivre l’évolution des pratiques tarifaires des entreprises d’assurance, afin que les épargnants puissent disposer d’une information accessible et compréhensible du « coût complet » de l’assurance vie.

L’article 5 permet aux détenteurs de plans d’épargne en actions (PEA) de ne pas perdre l’avantage fiscal attaché à ce produit lors de l’acquisition de titres inéligibles, dès lors que le gestionnaire du plan n’a pas mis en place de procédures permettant de bloquer l’acquisition de tels titres. Les détenteurs disposeraient alors d’un délai de deux mois pour rectifier leur situation.

L’article 6 renforce la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital des petites et moyennes entreprises, dite réduction d’impôt « Madelin ». Le taux de la réduction d’impôt est porté de 18 % à 25 % et, à titre dérogatoire, à 30 % jusqu’en 2026. Il s’agit ainsi, d’une part, d’encourager les épargnants à mobiliser leur épargne au profit des entreprises et, d’autre part, de compenser le rehaussement des seuils de taille critique devant être atteints par les fonds fiscaux pour être agréés. En effet, des fonds de taille trop limitée désavantagent les épargnants, que ce soit en termes de produits offerts, de risque ou encore de frais.

L’article 7 vise à garantir une réelle transférabilité interne et externe de l’assurance vie. Le présent article sécurise le droit au transfert interne à une compagnie en indiquant qu’il doit être réalisé sans frais et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert. Sur la transférabilité externe, la Commission des finances a limité le texte d’origine en la limitant aux contrats de plus de 8 ans. Le transfert doit être global pour être accepté.

L’article 8 prolonge jusqu’en 2026 le bénéfice de l’incitation fiscale mise en place par la loi « Pacte » pour transférer les sommes investies dans un contrat d’assurance vie vers un plan d’épargne retraite (PER). Cette prorogation, qui doit encourager la poursuite de la migration de l’assurance vie vers les produits d’épargne retraite, incitera les épargnants à préparer au mieux leur départ de la vie active. Cette possibilité de transfert est tombé le 1er janvier 2023.

L’article 9 confie à la Caisse des dépôts et des consignations la gestion administrative et financière d’un fonds de fonds indiciels cotés, qui serait ensuite distribué dans les plans d’épargne retraite (PER). Il fait partie des produits qui devront être présentés et référencés par les gestionnaires des PER en vertu de l’article 3 de la présente proposition de loi. Le développement de ce produit est avant tout destiné à offrir une option accessible à tous les épargnants. Il doit également permettre de stimuler la concurrence sur le marché des PER afin de baisser les frais moyens de ces produits.

L’article 10 confie à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) le contrôle de l’honorabilité des dirigeants et des salariés des intermédiaires ayant l’obligation de s’immatriculer auprès de ce registre. Ce contrôle incombe aujourd’hui aux employeurs de ces salariés, qui ne disposent pas des mêmes prérogatives pour s’assurer de l’honorabilité de ces intermédiaires. À l’initiative de la commission des finances, le Sénat avait déjà proposé de confier cette mission à l’Orias dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

A l’article 11, La commission des finances du Sénat n’a pas retenu le projet de création défendu par les auteurs de la proposition de loi d’une nouvelle catégorie d’intermédiaires, les intermédiaires en immobilier. L’objectif était de renforcé le contrôle de l’ensemble des acteurs impliqués dans La Commission a en revanche adopté la disposition prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement une évaluation de l’opportunité de confier le contrôle de ces intermédiaires et de leurs communications promotionnelles à l’Autorité des marchés financiers, ainsi que des moyens financiers, humains et budgétaires qui lui seraient nécessaires pour assurer cette nouvelle mission, à l’image de ce qui existe déjà pour les biens divers.

L’article 12 soumet enfin l’ensemble des acteurs du financement participatif à l’obligation de transmettre annuellement – à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l’Autorité des marchés financiers selon leur statut – les informations relatives aux projets pour lesquels ils ont servi d’intermédiaires, ainsi que les montants collectés. Cette transmission doit permettre aux régulateurs de mieux s’assurer que ces acteurs respectent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dans un contexte de fort développement des « cagnottes en ligne ».

La proposition de loi sera discutée, au Sénat en séance le 31 décembre 2023 avant d’être discuté à l’Assemblée nationale.

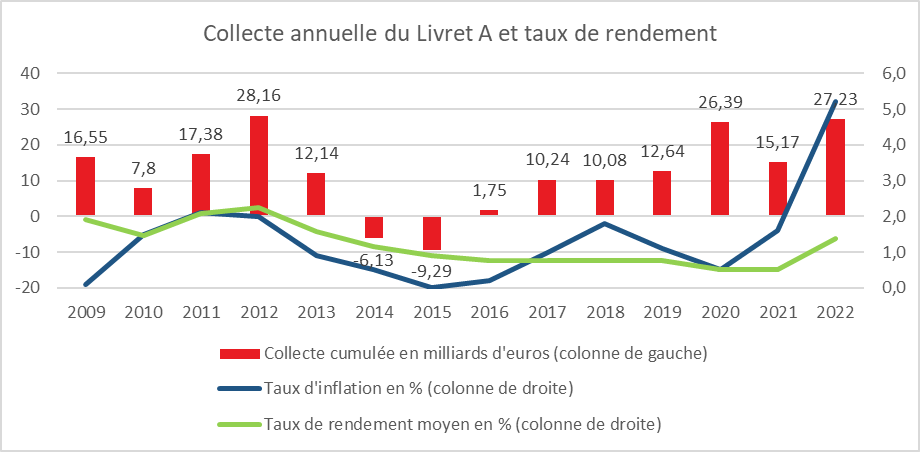

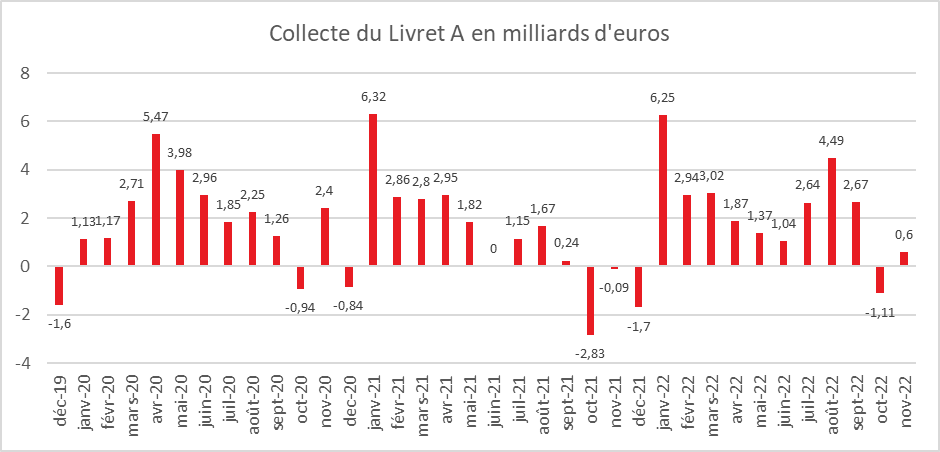

Le Livret A signe une de ses plus belles années en 2022

2022, la deuxième plus forte collecte de l’histoire du Livret A

Avec une collecte positive de 1,45 milliard d’euros en décembre, le Livret A signe, en 2022, sa deuxième meilleure année de son histoire. La collecte annuelle a, en effet, atteint, selon les données de la Caisse des Dépôts et Consignation, 27,23 milliards d’euros. Seule l’année 2012 fait mieux (28,16 milliards d’euros), année qui fut marquée par le relèvement du plafond à 22 950 euros et par la crise des dettes souveraines. En 2022, le Livret A aura donc enregistré une collecte supérieure à celle de 2020, l’année de la crise sanitaire (26,39 milliards d’euros).

La valeur refuge consacrée

Le contexte anxiogène en lien avec la guerre en Ukraine et la résurgence de l’inflation ainsi que les deux relèvements du taux rendement ont contribué aux excellents résultats du Livret A. En période de troubles et d’incertitudes, les Français épargnent en privilégiant la valeur refuge que représente le Livret A. Malgré l’érosion du pouvoir d’achat, les ménages ont maintenu un taux d’épargne élevé durant toute l’année. Ce dernier n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire.

L’augmentation de l’épargne de précaution au début des vagues inflationnistes est traditionnelle, les ménages craignant de ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour faire face aux dépenses de demain et d’après-demain. Tout relèvement du taux du Livret A dope la collecte le mois de l’annonce et les deux ou trois mois qui suivent. En 2022, ce phénomène s’est une fois de plus vérifié.

Un rendement réel pourtant négatif

Le deux relèvement de son taux n’ont pas permis au Livret A de compenser les effets de l’inflation. Il n’aura pas complètement protégé les épargnants des effets de la hausse des prix. Sur l’année, son rendement moyen a été de 1,37 % quand l’inflation a été de 5,2 %. Le rendement réel a donc été négatif de 3,8 points. Malgré tout, à l’exception du Livret d’Epargne Populaire, le Livret A figure parmi les produits de taux avec garantie du capital qui ont offert en 2022 une des meilleure protection face à l’inflation.

Le LDDS, une collecte mesurée mais un encours au plus haut

Le Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré, en 2022, une collecte de 6,26 milliards d’euros. Il s’agit de sa quatrième meilleure année. Le LDDS est plus tributaire des besoins de liquidités des ménages au quotidien en étant l’antichambre du compte courant. Le Livret A est considéré plus que le LDDS comme un placement d’épargne même si les deux produits obéissent aux mêmes règles.

Des encours au sommet

L’encours du Livret A bat un nouveau record, en fin d’année, avec près de 375,5 milliards d’euros. Le montant des intérêts capitalisés s’est élevé à 4,83 milliards d’euros.

L’encours du LDDS a atteint également, en fin d’année, un nouveau sommet à 134,3 milliards d’euros. Les intérêts capitalisés ont atteint 1,73 milliard d’euros.

L’encours du LDDS et du Livret A s’élevait à 509,7 milliards d’euros, contre 469,7 milliards d’euros fin 2021. En décembre 2012, l’encours cumulé était de 342,6 milliards d’euros. En dix ans, cet encours a progressé de près de 50 % (48,7 %.

Décembre 2022, le Livret A et le LDDS terminent sur les chapeaux de roue

Décembre est traditionnellement un mauvais mois pour le Livret A. Lors de ces dix dernières années, cinq décollectes ont été enregistrées. En 2021, elle avait été de 1,7 milliard d’euros. La collecte moyenne de ces dix dernières années (hors 2022) était négative. Logiquement, décembre rime avec dépenses de fin d’année. En 2022, la collecte a été de 1,45 milliard d’euros. Seule l’année 2012 (2,7 milliards d’euros) a connu une collecte du Livret A plus élevée lors de ces quinze dernières années. Le LDDS a également enregistré une forte collecte en décembre avec 1,24 milliard d’euros.

En cette fin d’année, les ménages ont opté pour la prudence, l’attentisme et la frugalité. Il est également possible que les préannonces d’un relèvement du taux du Livret A et LDDS aient joué en leur faveur.

Un début d’années sous de bons auspices

Le début d’année 2023 devrait être encore favorable aux couleurs du Livret A et du LDDS qui profiteront sans nul doute du relèvement de leur taux, relèvement qui sera effectif à compter du 1er février 2023.

Le Coin des Epargnants du 21 janvier 2023 : au temps des doutes

Rappel à l’ordre des marchés à Davos

A Davos, la secrétaire générale du FMI, Kristalina Georgieva et la Présidente de la Banque Centrale Européenne ont tenu à refroidir l’optimisme des investisseurs qui, ces derniers jours, voulaient croire que la fin de la bataille contre l’inflation était pour demain. La secrétaire générale du FMI a ainsi précisé que si avec sa réouverture, la Chine soutiendra la croissance de l’économie mondiale, elle provoquera par un accroissement de la demande une hausse des cours de l’énergie et des matières. Christine Lagarde a été dans le même sens, en rappelant que la fin de la politique du zéro covid renforcera les pressions inflationnistes. Elle a affirmé à plusieurs reprises que la BCE doit « maintenir le cap » dans sa lutte contre l’inflation, message également martelé par la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard. Ces deux dirigeantes ont souligné que le coût du crédit restera élevé pendant un certain temps. Ces propos ont provoqué un repli des indices « actions » en milieu de semaine. L’indice CAC 40 qui a ainsi enregistré sa première baisse hebdomadaire de l’année est ainsi repassé en-dessous des 7000 points. Après une remontada engagé à la fin de l’année 2022, des signes d’essoufflement se font ressentir. Les craintes d’une prochaine récession sont à nouveau à l’ordre du jour (indicateurs PMI en baisse). Les tensions sur les places financières se manifestent par un regain de la volatilité. Aux Etats-Unis, la multiplication des annonces concernant des plans de licenciement chez les géants du numérique laisse présager une nette décélération de l’activité. Les résultats de nombreuses entreprises pour le quatrième trimestre 202 sont attendus à la baisse dans les prochains jours pouvant amener à un recul des cours.. La menace d’un défaut américain faute d’un accord politique sur le relèvement du plafond de la dette ne fait que renforcer les incertitudes concernant l’économie américaine et pourrait peser sur le moral des investisseurs.

Pour le moment l’Europe n’en finit pas l’heure de l’arrivée de la récession. L’inflation semble avoir atteint un sommet et l’activité économique résiste malgré un contexte difficile. La BCE a ainsi indiqué que la France pourrait échapper à la récession en 2023. Cette résilience incite es investisseurs à privilégier les valeurs européennes. Pour la première fois en près d’un an, les fonds investis sur les Bourses d’Europe ont enregistré une collecte nette positive de 200 millions de dollars la semaine dernière, selon Bank of America, alors que les fonds investis à Wall Street subissaient leur troisième semaine consécutive de sorties. Après avoir été injustement délaissés, les indices européens bénéficient, depuis quelques semaines, d’un engouement peut être exagéré. Une correction à la baisse est possible en cas de rebond d’ici le printemps de l’inflation et au moment de l’annonce des résultats des entreprises. Les traders de Bank America sont de loin les plus pessimistes tablant sur un recul de 20 % des indices européens d’ici l’été.

Si cette semaine, un léger ajustement s’est produit sur les marchés « actions », les taux des obligations d’Etat n’ont pas, en revanche, bougé d’un iota sur la semaine.

.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 20 jan. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 6 995,99 | -0,45 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 375,49 | -3,06 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 3 972,61 | -1,18 % | 3 839,50 | 4766,18 |