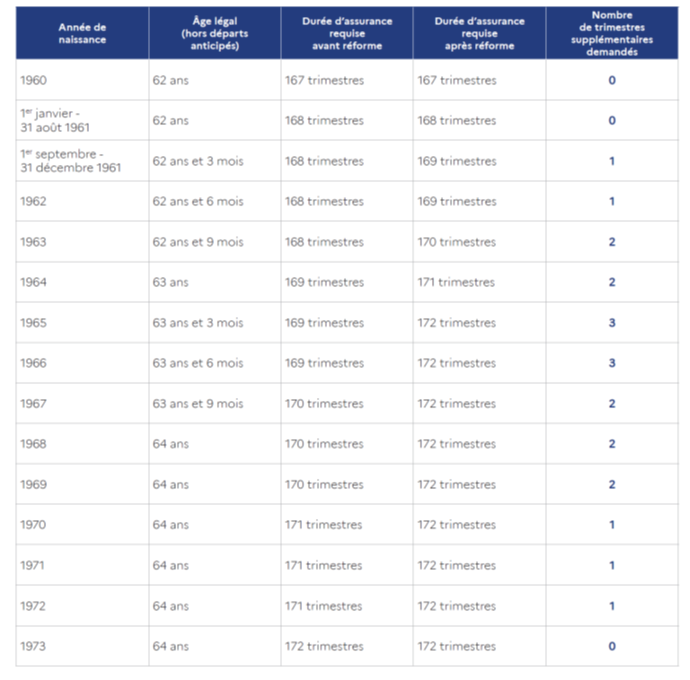

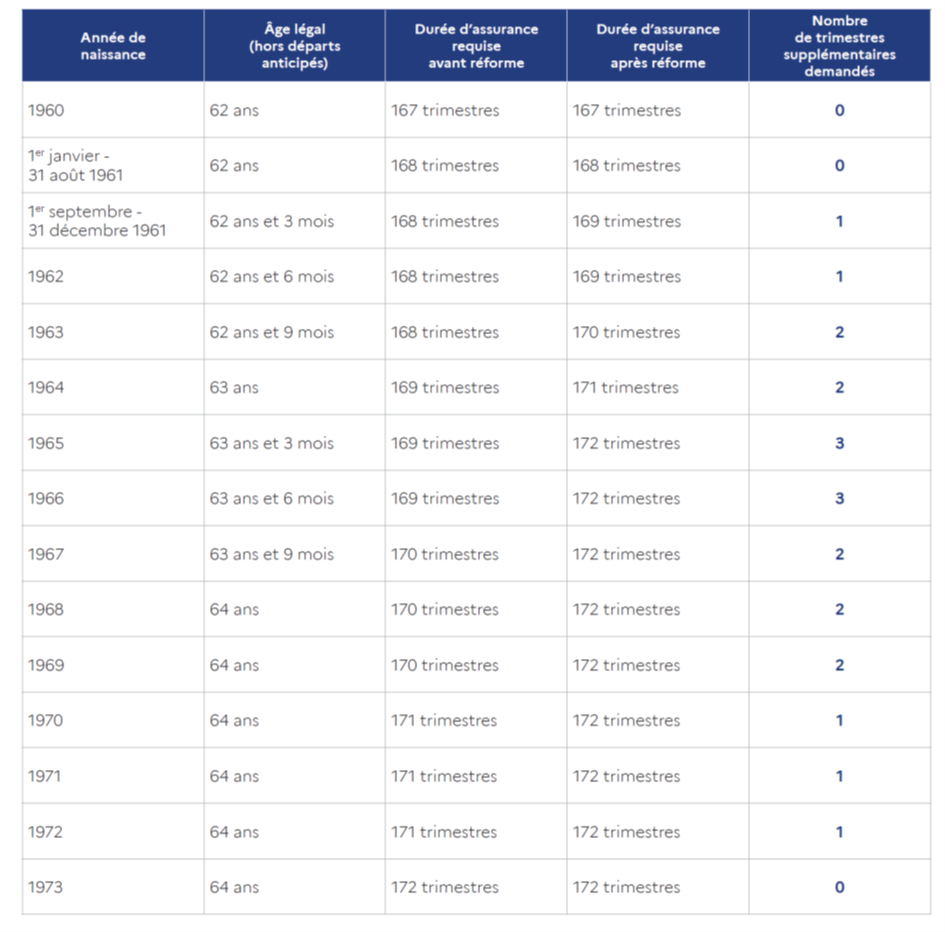

Le simulateur « d’Info retraite » mis à jour avec les nouvelles règles de départ à la retraite

Union Retraite regroupant les régimes de retraite en France a indiqué que le simulateur « Mon estimation retraite » qui propose aux assurés une évaluation du montant de leur future retraite selon leur âge de départ a été actualisé afin de tenir compte des modifications issues de la réforme de 2023.

La mise à jour intègre les principales évolutions liées à la réforme : relèvement de l’âge légal de départ, modification du nombre de trimestres pour un départ à taux plein (dans certains cas), nouvelles conditions de la retraite anticipée pour carrière longue, augmentation du minimum de retraite (sous certaines conditions) et intégration des modifications liées aux départs en inaptitude pour invalidité. D’autres évolutions sont en préparation et seront développées jusqu’en octobre, pour une nouvelle mise à jour du simulateur prévue en novembre.

En 2022, 29,1 millions d’estimations ont été réalisées sur le compte retraite (+ 63,5 % par rapport à 2021). Plus de 2,3 millions de visiteurs ont été enregistrés sur l’appli « Mon compte retraite ». Le simulateur est notamment accessible sur Info retraite.

Le Coin des Epargnants du 10 juin 2023

Les marchés en mode attentiste

Les indices ont fait du surplace en cette première semaine de juin. Le CAC 40 a reculé de 0,68 % et le Daxx allemand de 0,52 %. De son côté, le S&P 500 a progressé de 0,45 %. Les investisseurs attendent sagement les décisions de la FED et de la BCE de la semaine prochaine. De plus en plus d’investisseurs parient sur le maintien du taux Fed funds dans une fourchette de 5 % à 5,25 %. La probabilité est évaluée à 70%, selon l’outil FedWatch du CME, la Bourse des contrats à terme de Chicago. Malgré tout, sur le front des taux, une surprise n’est pas impossible. La Banque d’Australie et celle du Canada, qui avaient toutes deux observé des pauses, ont, en effet, souligné le risque d’un excès de complaisance face à l’inflation.

Aux Etats-Unis, l’augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage au plus haut depuis octobre 2021, peut être appréciée comme un renversement de tendance sur le marché du travail incitant la FED à temporiser Cette statistique atténue la remontée de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) en données sous-jacentes à 4,7 % sur un an en avril, contre 4,6 % en mars.

Les taux des obligations d’Etat sont restés, cette semaine, également stables en très légère hausse. L’euro demeure toujours proche de la parité avec le dollar (1,07). Le marché du pétrole a fait de même , la réduction de production décidée par l’Arabie saoudite n’ayant eu que peu d’effets sur les cours. Le baril de Brent s’échangeait à 76 dollars vendredi 9 juin.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 9 juin 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 213,14 | -0,68 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 876,78 | +0,36 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 298,86 | +0,45 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 13 259,14 | +0,33 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 949,84 | -0,52 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 562,36 | -0,47 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 289,79 | -0,63 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 31 641,27 | +0,37 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 213.59 | -0,51 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +2,917 % | +0,058 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,375 % | +0,062 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,752 % | +0,061 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0750 | +0,25 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 961,64 | +0,79 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76,18 | -0,05 % | 84,08 | 78,140 |

Immobilier, la guerre des chiffres et des mots

Depuis plusieurs semaines, les professionnels du bâtiment alarment les pouvoirs publics d’un ralentissement de l’activité en raison notamment de la hausse des taux d’intérêt. La menace d’une baisse de 20 % de l’activité et de la réduction de 200 000 du nombre d’emplois sont, sans nul doute exagérées, le secteur du bâtiment, après plusieurs années de forte croissance est confronté à l’augmentation des coûts de construction et à une moindre solvabilité des acheteurs. En revanche, les besoins en matière de rénovation devraient contribuer à maintenir l’activité. Les difficultés de la construction neuve proviennent autant du manque de foncier que de la hausse des taux. Derrière la bataille des chiffres, se cache un lobbying des professionnels pour obtenir des mesures compensant la fin programmée du dispositif d’aide à l’investissement locatif, le Pinel, fin que le gouvernement a confirmée.

Dans le cadre du Conseil National de la Refondation, le gouvernement a décidé de prolonger le prêt à taux zéro (PTZ), dispositif d’aide à l’accession à la propriété pour les ménages modestes, jusqu’en 2027. Il est néanmoins désormais centré sur l’acquisition de logements collectifs neufs en zones tendues, et sur l’ancien à rénover en zone détendue.

L’exclusion de la maison individuelle du PTZ ne sera pas sans effet. En 2022, 33 000 ménages ont bénéficié d’un PTZ pour acheter une maison, soit 66 % du total des aides ainsi distribuées.

Le défi de la mise aux normes du parc immobilier

12 millions de Français vivent dans des « passoires thermiques » ou sont contraints de se priver de chauffage. Logiquement, d’ici 2050, tout le parc de bâtiments devra atteindre la norme « basse consommation »soit la classe énergétique A ou B.

Actuellement, seulement 5 % des logements dont classés A ou B. 35 millions de logements sont à rénover en 27 ans ce qui signifie qu’il faut logiquement en rénover plus d’un million par an.

En mars 2022, Emmanuel Macron s’est engagé à financer « au moins 700 000 rénovations par an » pendant son second mandat. Selon l’Agence nationale de l’habitat (Anah), en 2022, 669 890 dossiers de rénovation ont donné lieu à un paiement via MaPrimeRenov ». Une grande partie de ces rénovations aurait des effets limités en matière d’économies d’énergie.

Augmentation de la rémunération des dépôts des ménages en avril

Avec la hausse des taux d’intérêt et le relèvement des taux de l’épargne réglementée, la rémunération moyenne des dépôts bancaires progresse de nouveau à 1,44 % en avril.

Le taux de rémunération moyen des dépôts des ménages atteint 1,66 %. Celle des livrets bancaires ordinaires passe de à,53 à 0,59%

La rémunération des dépôts des SNF s’établit à 1,13 %, portée à la fois par la remontée des taux des comptes à terme et celle, plus limitée, des dépôts à vue.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||

| avr-2023 (g) | avr-2022 | fév- 2023 | mars- 2023 (f) | avr- 2023 (g) | |

| Dépôts bancaires (b) | 3 117 | 0,50 | 1,32 | 1,37 | 1,44 |

| dont Ménages | 1 848 | 0,79 | 1,60 | 1,63 | 1,66 |

| – dépôts à vue | 592 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |

| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 36 | 0,39 | 2,25 | 2,48 | 2,65 |

| – comptes à terme > 2 ans (h) | 64 | 0,71 | 1,08 | 1,15 | 1,23 |

| – livrets à taux réglementés (c) | 628 | 1,07 | 3,21 | 3,22 | 3,22 |

| dont : livret A | 364 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| – livrets ordinaires | 258 | 0,09 | 0,50 | 0,53 | 0,59 |

| – plan d’épargne-logement | 270 | 2,58 | 2,59 | 2,55 | 2,59 |

| dont SNF | 868 | 0,09 | 0,90 | 1,02 | 1,13 |

| – dépôts à vue | 586 | 0,04 | 0,34 | 0,37 | 0,43 |

| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 225 | 0,09 | 2,29 | 2,45 | 2,67 |

| – comptes à terme > 2 ans (h) | 58 | 0,61 | 1,74 | 1,97 | 2,26 |

| Pour mémoire : | |||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |

| Euribor 3 mois (d) | -0,45 | 2,64 | 2,91 | 3,18 | |

| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | 0,79 | 2,72 | 2,79 | 2,73 | |

Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)

c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

d. Moyenne mensuelle.

e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

f. Données révisées.

g. Données provisoires.

h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

Immobilier, une baisse des prix modérée au premier trimestre

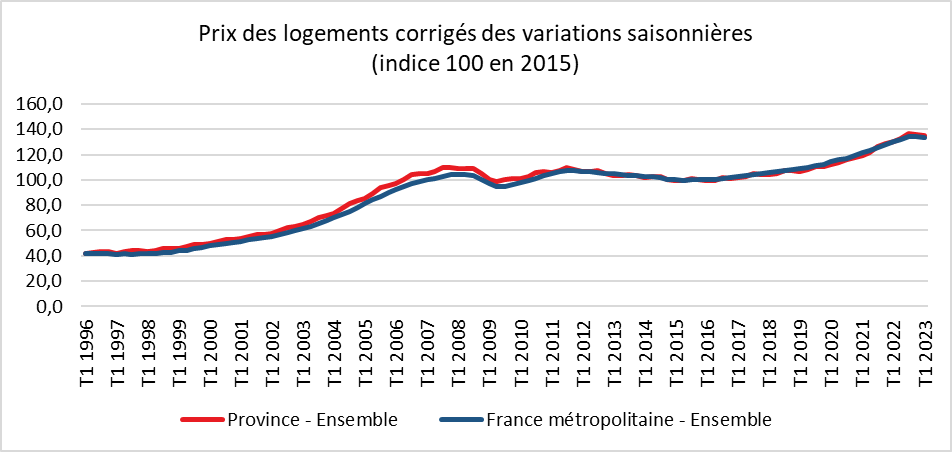

Au premier trimestre 2023, les prix des logements anciens en France (hors Mayotte) baissent pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2015. Cette baisse est néanmoins limitée : -0,2 % par rapport au quatrième trimestre 2022 (données provisoires corrigées des variations saisonnières), après une stabilité au quatrième trimestre 2022 et +1,5 % au troisième trimestre 2022. Sur un an, les prix n’augmentent plus que de 2,7 % après +4,6 % au quatrième trimestre 2022 et +6,4 % au troisième. Dans plusieurs pays dont les États-Unis ou le Royaume-Uni, le processus de baisse est bien plus marqué.

En France, l’augmentation du prix des maisons demeure plus élevée que celle des appartements, soit +3,1 % sur un an au premier trimestre 2023 pour les premiers et 2,2 % pour les seconds. L’augmentation plus rapide du prix des maisons est constatée désormais depuis le troisième trimestre 2020 en lien avec la crise sanitaire.

La moindre progression des prix sur un an doit être appréciée au vu des hausses enregistrées depuis vingt ans. Les prix ont été multipliés durant cette période par plus de deux.

Cercle de l’Épargne – données Insee, Notaires de France – Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS

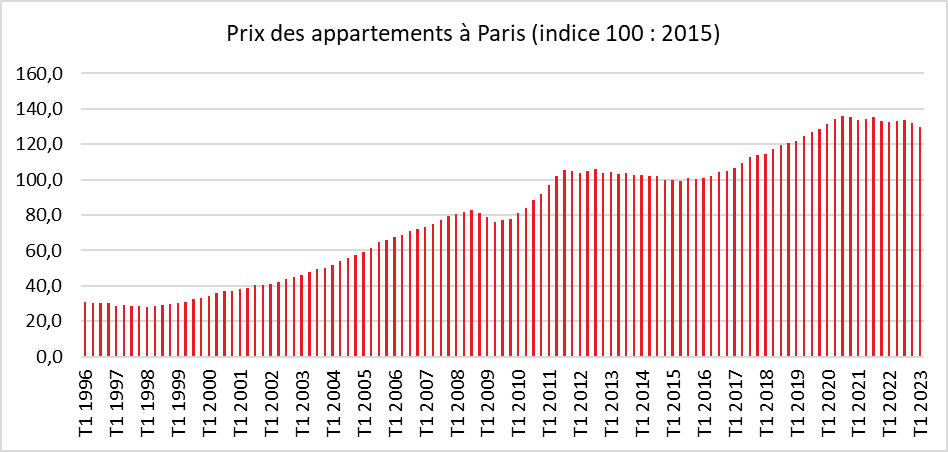

Paris, des prix en baisse sur un an de 2 %

Les prix des logements anciens en Île-de-France baissent pour le deuxième trimestre consécutif : -1,1 % au premier trimestre 2023, après -0,5 % au quatrième trimestre 2022 et +0,5 % au troisième. Sur un an, les prix des logements anciens en Île-de-France reculent de 0,6 % au premier trimestre 2023, après +1,3 % au quatrième trimestre 2022 et +1,9 % au troisième trimestre 2022. Cette baisse est portée par le repli des prix des appartements (-1,2 % sur un an, après +0,5 % au quatrième trimestre 2022 et +0,2 % au troisième) tandis que les prix des maisons restent en hausse (+0,9 % sur un an, après +3,3 % et +5,5 %).

À Paris, les prix des appartements baissent pour le troisième trimestre consécutif, -1,2 % au premier trimestre 2023 après -0,7 % au quatrième trimestre 2022 et -0,1 % au troisième. Sur un an, les prix des appartements parisiens diminuent de 2,0 % au premier trimestre 2023. Cette baisse demeure limitée au regard du triplement des prix en vingt-cinq ans.

Cercle de l’Épargne – données Insee, Notaires de France – Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS

Province, des prix encore en légère augmentation

Au premier trimestre 2023, les prix des logements anciens en province sont quasi stables, à +0,1 % sur un trimestre, après +0,2 % au quatrième trimestre 2022 et +1,8 % au troisième. Sur un an, les prix restent en hausse malgré une décélération qui se poursuit. La hausse a été de +3,9 % au premier trimestre 2023, après +5,8 % et +8,1 %. Les prix des appartements en province (+4,7% sur un an au premier trimestre 2023) augmentent plus fortement que ceux des maisons (+3,5 %), inversant la tendance observée depuis le début de l’année 2021. Les dépenses de carburant et de chauffage peuvent expliquer cette inversion.

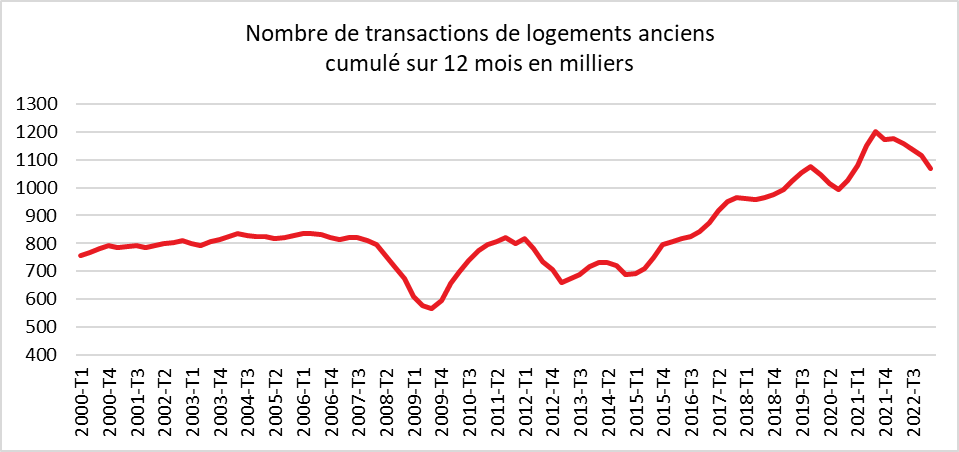

Le nombre de transactions annuelles en légère baisse

Au premier trimestre 2023, le volume annuel de transactions continue de décroître légèrement. En mars, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 1 069 000, après 1 115 000 fin décembre 2022. Si l’on rapporte ce nombre de transactions au stock de logements disponibles, qui augmente d’environ de 1 % par an, la proportion de ventes concerne 2,8 % du stock et dépasse, depuis 2019, le niveau élevé observé au début des années 2000 (autour de 2,6 %), malgré la baisse du nombre de transactions depuis le quatrième trimestre 2021 et la hausse des taux. Le marché reste donc dynamique.

Cercle de l’Épargne – données Insee, Notaires de France – Groupe ADSN, Notaires du Grand Paris – PNS

Le Coin des Epargnants du 3 juin 2023 : le temps du soulagement aux Etats-Unis

Bonnes nouvelles sur le front américain et européen

La Bourse de Paris a fini la semaine mieux qu’elle ne l’avait commencée, malgré les menaces de dégradation de la note française. Les différentes places boursières ont salué l’adoption de la loi reportant de deux ans la question du relèvement du plafond de la dette américaine et la décrue de l’inflation en Europe. La hausse de la fin de la semaine n’empêche pas les indices actions, tant le CAC 40 que l’Eurostoxx ou le Footsie londonien, de reculer légèrement sur la semaine, confirmant leur tendance du mois de mai. Après avoir enregistré des sommets, le marché parisien est dans une phase de consolidation post publication des résultats des entreprises. Les doutes sur la croissance tant au sein de l’OCDE qu’en Chine incitent à la prudence. Aux Etats-Unis, la levée de l’hypothèque du plafond de la dette a contribué à la hausse des cours.

Les résultats de l’emploi américain au mois de mai ont été jugés plutôt encourageants, le maintien d’un fort mouvement de création d’emplois s’étant accompagné d’une modération des salaires. Le secteur non agricole a créé 339 000 postes le mois dernier, contre 294 000 en avril, confirmant que l’économie américaine reste résiliente. Le consensus formé par Bloomberg pariait sur 195 000 créations de postes. Le taux de chômage a légèrement augmenté en mai de 0,3 point à 3,7 % de la population active, contre 3,5 % attendu. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,3 % sur un mois, après +0,4 % en avril, et de 4,3 % sur un an, quand le marché attendait une stabilisation à 4,4 %. Si la fermeté des embauches ne va pas dans le sens d’une pause dans le cycle de hausse des taux de la Fed, l’accalmie sur les salaires et la hausse du taux de chômage sont néanmoins des signaux positifs. Ces derniers pourraient conduire la banque centrale à modérer ses prochains relèvements de taux.

Le Congrès a joué à se faire peur cette semaine en adoptant dans la nuit du 1er au 2 juin la loi relevant le plafond de la dette publique. Par sécurité, l’échéance avant un défaut de paiement du pays, celle du 1er juin, avait été décalée au 5 juin vendredi soir par la secrétaire au Trésor Janet Yellen. En échange d’une suspension du plafond jusqu’en 2025, l’exécutif a accepté un maintien strict des dépenses à leur niveau actuel pour 2024 avec une légère augmentation dans la défense et pour les anciens combattants, avant une hausse plafonnée à 1 % l’année suivante. Les fonds non utilisés dans le cadre du Covid seront réintégrés pour près de 30 milliards de dollars. À la demande des Républicains, l’accord prévoit que les Américains âgés de 49 à 54 ans bénéficiant d’une aide alimentaire devront répondre à certaines exigences en matière de travail s’ils sont valides et sans personne à charge.

Dans ce contexte, les taux d’intérêt sur les obligations d’État sont en recul. Le taux de l’OAT français à 10 ans est repassé en-dessous de 3 %. L’écart avec l’Allemagne est relativement stable à 0,546 point en fin de semaine.

La semaine a également été marquée par la décrue de l’inflation au sein de l’Union européenne en lien avec le recul des prix de l’énergie. La baisse du cours de pétrole a provoqué une vive réaction du prince Abdelaziz ben Salmane, le ministre saoudien de l’énergie. Il condamne l’action des traders et fonds qui spéculeraient sur la chute des cours du pétrole. Pour tenter de relever les cours du pétrole ou tout au moins de les stabiliser, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pourrait décider, le 4 juin, une nouvelle baisse de sa production. L’Arabie saoudite a besoin d’un baril au moins supérieur à 80 dollars pour assurer l’équilibre de son budget, or celui-ci évolue autour de 72 dollars. En 2022, elle avait estimé qu’un niveau de 90 dollars était un « bon prix ». Le ralentissement de la croissance de la Chine conduit à une détente sur les prix. Une partie du pétrole russe trouve preneurs soit dans les pays émergents ou via des circuits parallèles. La Russie doit vendre son pétrole pour financer ses dépenses militaires, ce qui favorise une baisse des cours.

Le tableau de la semaine des marchés

| Résultats 2 juin 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 270,69 | -0,66 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 762,76 | +2,082 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 282,37 | +1,90 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 13 240,77 | +2,02 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 16 051,23 | +0,48 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 607,28 | -0,30 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 323,52 | -0,37 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 31 524,22 | +0,75 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 229,53 | +0,57 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +2,859 % | -0,251 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,313 % | -0,306 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,691 % | -0,146 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0716 | -0,03 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 956,05 | +0,91 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76,12 | +1,30 % | 84,08 | 78,140 |

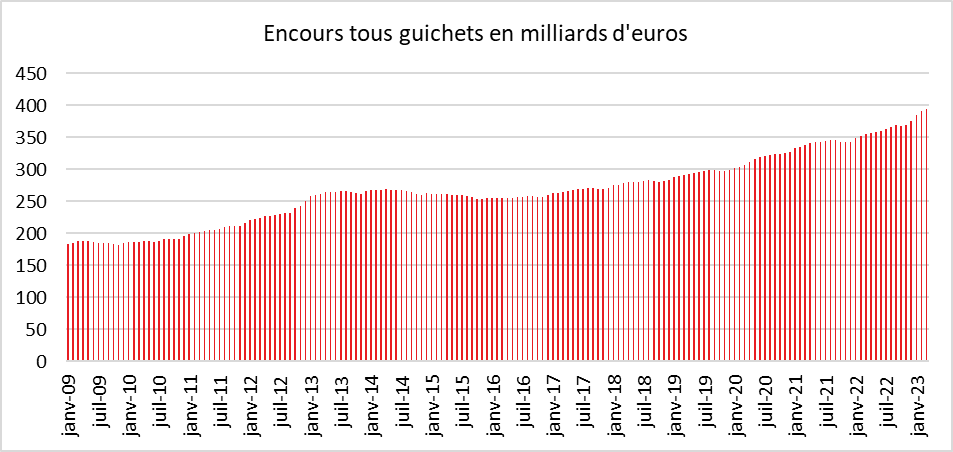

Le Livret d’Epargne Populaire en plein boom

L’encours du Livret d’Epargne Populaire (LEP) a atteint à la fin mars 2023 le montant de 55,142 milliards d’euros, contre 41,206 milliards d’euros un an auparavant. Le relèvement du taux du LEP a eu un effet immédiat sur la collecte. Ce produit qui était en décroissance de 2008 jusqu’en décembre 2021 a connu une forte progression depuis. Son encours a augmenté de 44 % de janvier 2022 à mars 2023. Son taux de rémunération qui est indexé à l’inflation explique le regain d’intérêt dont il bénéficie auprès des épargnants éligibles. Ce taux est passé de 1 % en janvier 2022 à 6,1 % depuis le 1er février 2023.

Le LEP se rapproche de son record d’encours qui date de 2008 à 61 milliards d’euros.

Le nombre de livrets ouverts est passé de 8,5 millions fin 2022, à 9,6 millions à fin mars.

Données Banque de France

Pour ouvrir un compte sur LEP en 2023, le revenu fiscal de l’année 2021 de votre foyer fiscal (figurant sur l’avis d’imposition de 2022) ne doit pas dépasser les limites suivantes :

| Quotient familial | Plafond de revenus |

| 1 part | 21 393 € |

| 1,5 part | 27 107 € |

| 2 parts | 32 818 € |

| 2,5 parts | 38 531 € |

| 3 parts | 44 243 € |

| 3,5 parts | 49 956 € |

| 4 parts | 55 667 € |

| Demi-part supplémentaire | 5 714 € |

Le plafond du Livret d’Epargne Populaire est de 7 700 euros. Un seul LEP peut être ouvert par personne. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

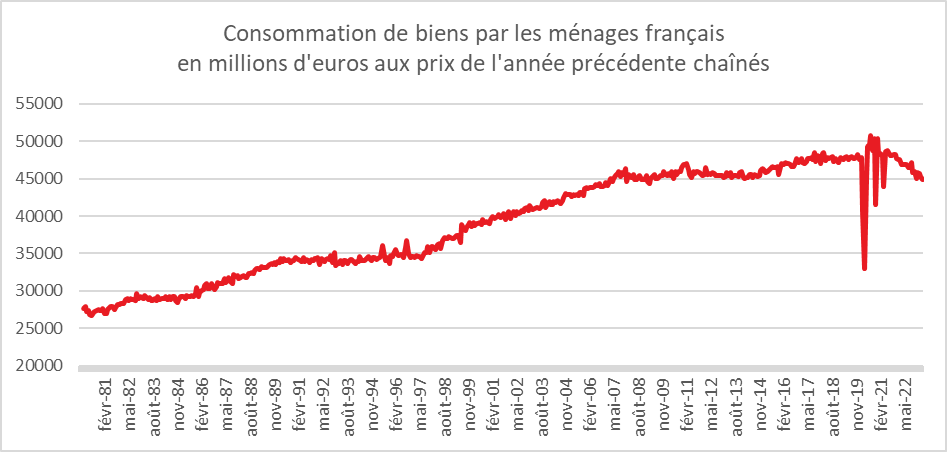

L’épargne avant la consommation en avril en France

En avril, les ménages ont à nouveau réduit leurs dépenses de consommation en biens. La baisse a été, selon l’INSEE, de 1,0 % sur un mois en volume après une baisse de 0,8 % en mars 2023. Cette contraction s’explique par le repli de la consommation en énergie (‑1,9 %) et la nouvelle diminution de la consommation alimentaire (‑1,8 %). La consommation de biens fabriqués est quant à elle quasi stable (+0,1 %). Les ménages face à l’érosion de leur pouvoir d’achat préfèrent toujours limiter leurs dépenses. Ils ne puisent pas réellement dans leurs réserves, le taux d’épargne restant toujours supérieur à la moyenne d’avant la crise sanitaire. Le niveau de la consommation est désormais revenu à son niveau de 2012 bien qu’entre temps la population ait continué à augmenter.

Cercle de l’Epargne – données INSEE

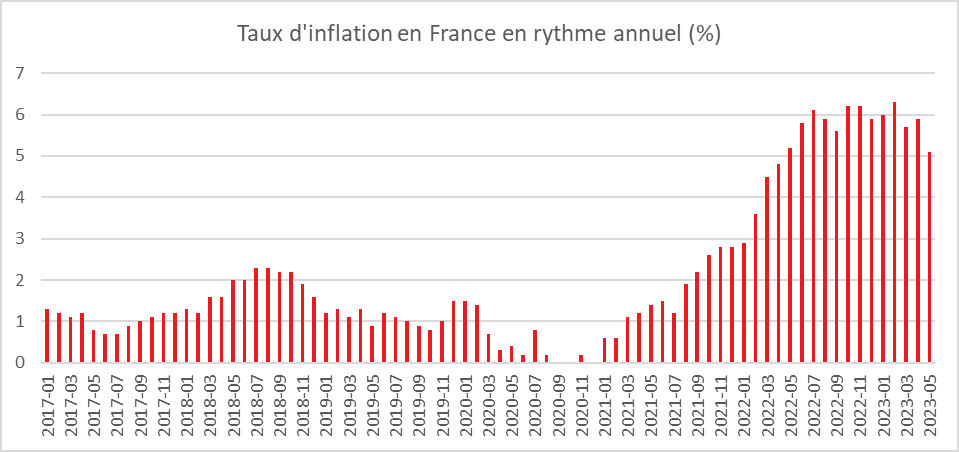

Baisse de l’inflation en mai

Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l’INSEE, les prix à la consommation augmenteraient de 5,1 % en mai 2023, après +5,9 % le mois précédent. Cette baisse de l’inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l’énergie, de l’alimentation, des produits manufacturés et des services. Les prix du tabac augmenteraient, en revanche, pour le troisième mois consécutif. Cette décrue est la plus importante enregistrée depuis le début de la vague inflationniste. Elle est avant tout du à un effet de base, les prix ayant fortement augmenté durant le printemps 2022 après le déclanchement de la guerre en Ukraine.

Cercle de l’Epargne – données INSEE

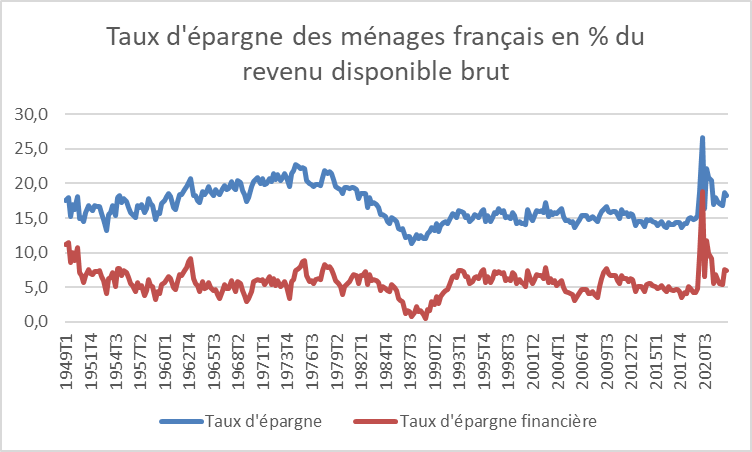

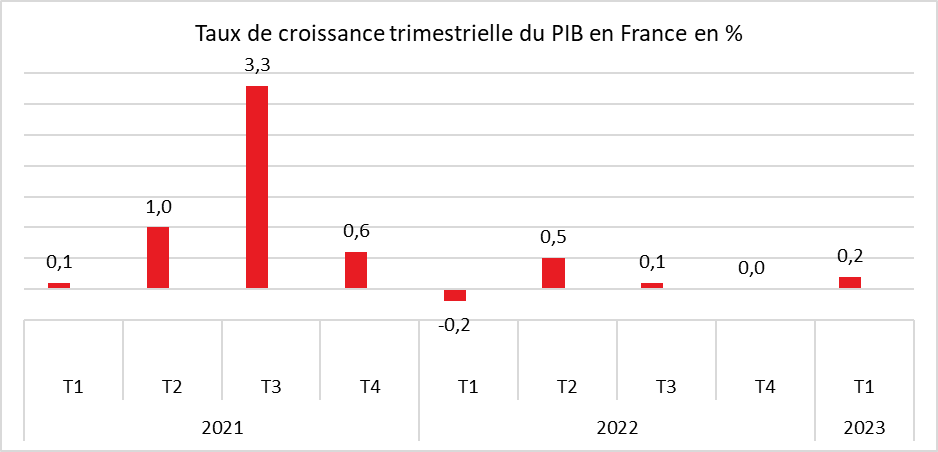

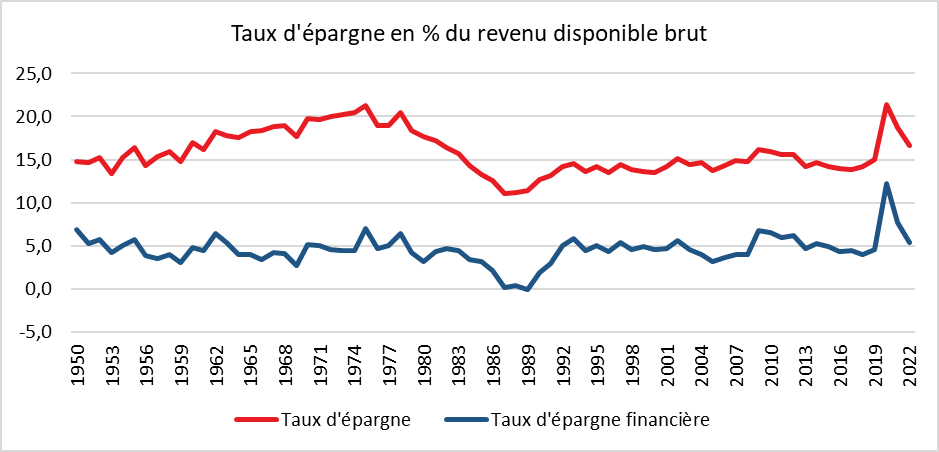

Petite baisse du taux d’épargne au premier trimestre

Le taux d’épargne des ménages a diminué au premier trimestre 2023. Il s’est établi à 18,3 %, après 18,7 % au quatrième trimestre 2022. Il reste nettement supérieur à son niveau moyen d’avant la crise sanitaire (15,0 % en 2019). Cette baisse est imputable à la diminution du pouvoir d’achat.. Le pouvoir d’achat du Revenu Disponible Brut des ménages a reculé de 0,4 % après un gain de +1,3 % au dernier trimestre 2022. Mesuré par unité de consommation pour être ramené à un niveau individuel, il baisse de 0,6 % au premier trimestre (après +1,2 %).

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Le Coin des épargnants du 26 mai 2023

En attendant la fumée blanche du Congrès

Les investisseurs ont attendu, aux Etats-Unis, toute la semaine un compromis entre démocrates et républicains sur le relèvement du plafond de la dette publique et éviter ainsi un shutdown. Un accord pourrait être trouvé d’ici la fin du weekend. Il n’en demeure pas moins que sur le front économique, les indices ne sont guère enthousiasmants. Toujours, aux Etats-Unis, en avril, l’indice PCE core, mesure préférée de l’inflation de la Réserve fédérale américaine (Fed), a augmenté de 0,3 point sur un mois, soit 0,1 point au-delà des attentes. Le taux d’inflation annuel de base est remonté de 4,6 % à 4,7 %. Cette hausse pourrait inciter la FED à remonter plus que prévu ses taux. Dans le même temps, les exportations américaines ont baissé de 5,5 % en variation mensuelle, laissent présager un ralentissement de l’économie. De son côté, l’Allemagne est officiellement entré en récession au cours du premier trimestre dans un contexte toujours de forte inflation. Dans ce contexte, les taux d’intérêt des obligations souveraines ont poursuivi leur hausse. Les indices actions en Europe ont accusé le coup cette semaine en baissant de plus de 2 %. A noter que le Nasdaq s’est apprécié de 2,55 % sur la semaine.

Le tableau de la semaine des marchés

| Résultats 26 mai 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 326,93 | -2,55 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 093,34 | -0,92 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 205,45 | +0,40 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 12 975,69 | +2,55 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 984,47 | -2,13 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 631,00 | -1,77 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 337.50 | -1,10 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 30 916,31 | +0,35 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 212,50 | -2,01 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,110 % | +0,091 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,537 % | +0,108 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,837 % | +0,156 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0710 | -0,82 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 942,35 | -1,67 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76.88 | +1,54 % | 84,08 | 78,140 |

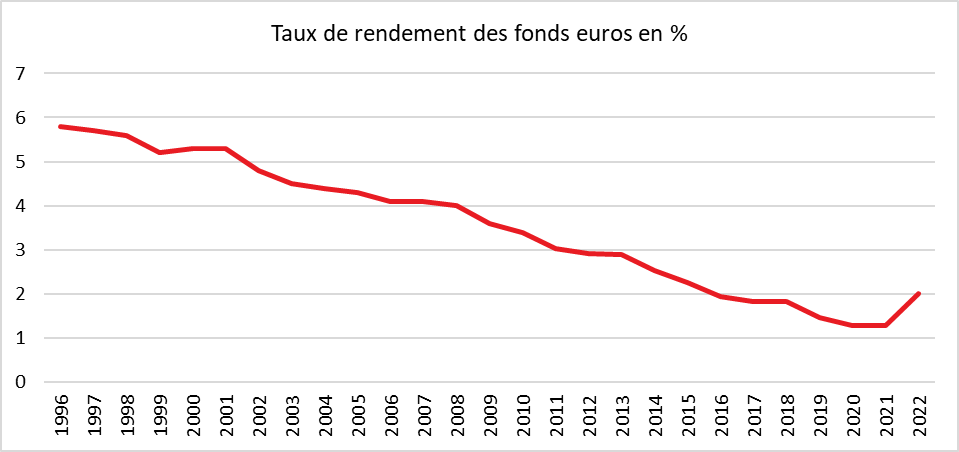

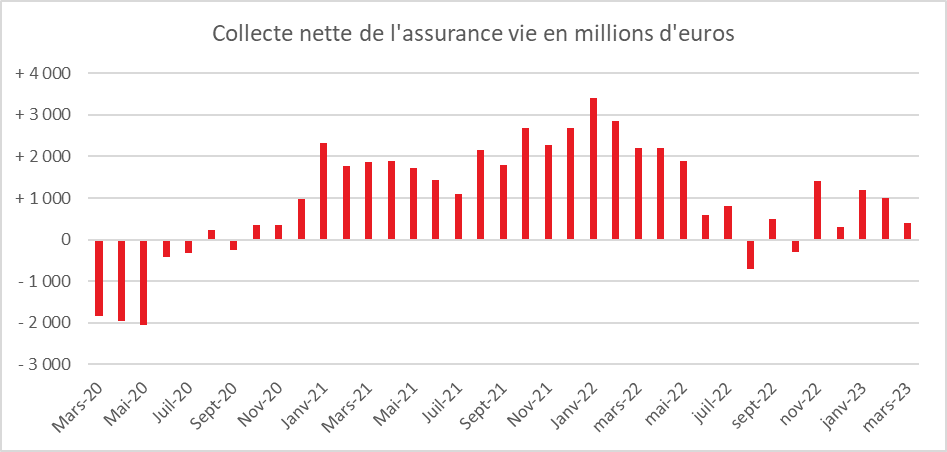

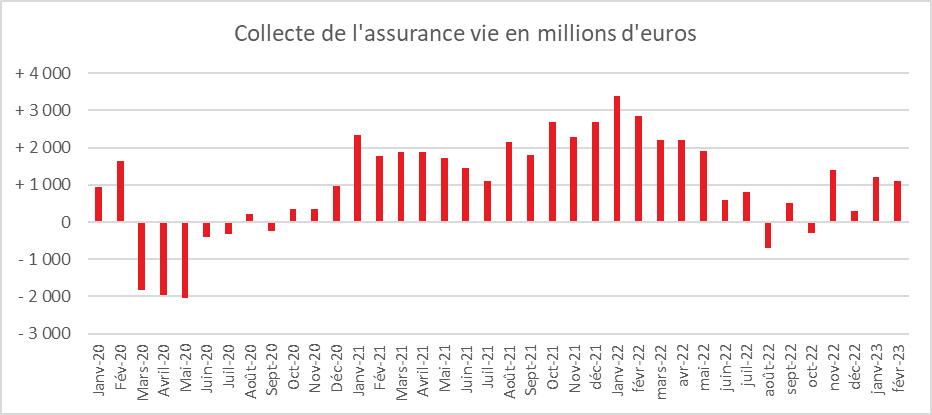

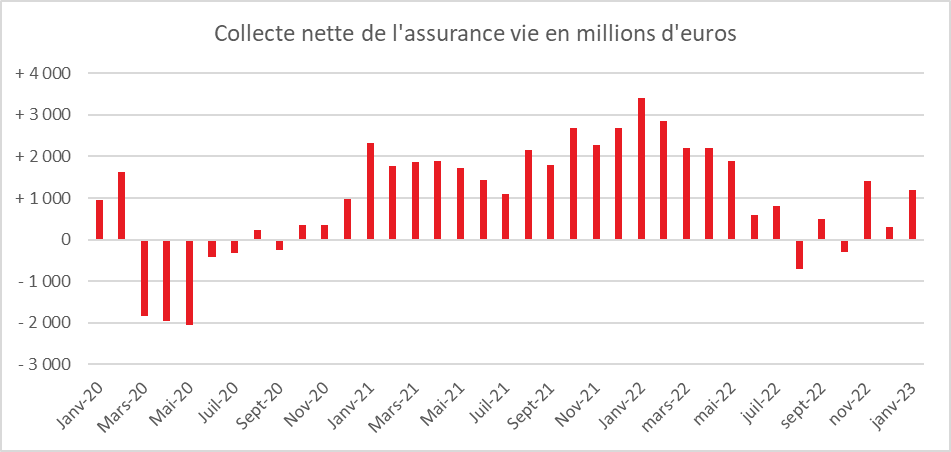

L’assurance vie entre deux eaux !

Les assureurs n’aiment ni les périodes de faibles taux d’intérêt, ni celles de remontée brutale de ces derniers. Les faibles taux des obligations pèsent sur le rendement des fonds euros. La hausse rapides des taux, de son côté, peut conduire des assurés à effectuer des retraits des fonds euros obligeant les assureurs à vendre des obligations achetés à des prix plus élevés. Le passage d’une période à une autre peut être compliqué pour les assureurs mais est temporaire. Les prochaines années pourraient, en effet, être à nouveau plus porteuses pour les fonds euros.

De 2020 à 2023, les taux d’intérêt des obligations d’État à 10 ans sont passés de -0,2 à 3 %. Les taux d’intérêt à court terme (sur les dépôts à terme, sur les placements monétaires…) sont aussi passés au-dessus du rendement du fonds en euros (2 % en 2022) avec les relèvements successifs des taux directeurs décidés par la Banque centrale européenne (BCE).

Pour les fonds euros, la baisse de leur rendement a conduit à une collecte négative depuis deux ans. Les épargnants arbitrent en faveur des unités de compte ou effectuent des rachats en vue d’une réallocation sur d’autres produits d’épargne (livrets réglementés, dépôts à terme, etc.) plus rémunérateurs.

Cercle de l’Épargne – données APCR

La décollecte nette reste pour le moment mesurée, autour d’une trentaine de milliards d’euros au regard du montant total des fonds euros (1 470 milliards d’euros). Les assurés modifient peu leur allocation d’épargne par inertie. Ils ne ferment pas leurs contrats d’assurance vie afin de ne pas perdre les avantages fiscaux qui leurs sont attachés. Face au risque de retraits, les assurés ont réagi en puisant sur la provision pour participation aux bénéfices (PPB) pour doper le rendement de 2022. La grande majorité des assureurs disposent d’importantes PPB constituées ces dernières années et qui ont vocation à être redistribuées au profit des assurés.

Dans les prochaines années, l’attractivité des fonds euros devrait augmenter avec la hausse des taux d’intérêt. Les investisseurs parient sur des taux plus élevés que lors des dix dernières années. Les besoins d’investissement étant en forte augmentation notamment en lien avec la transition énergétique, l’épargne sera davantage convoitée. Devenant plus rare, son prix sera élevée. Depuis 2020, les déficits publics atteignent des niveaux records (4,5 % du PIB en 2022 au sein de la zone euro) obligeant les États à emprunter des sommes croissantes. Les dépenses publiques sont orientées à la hausse en raison du vieillissement et des besoins en matière de défense, de santé ou d’éducation. Le soutien à la transition énergétique, à la recherche & développement et à la réindustrialisation amène les États à accroître également leurs dépenses. L’inflation devrait être plus forte dans les prochaines années que durant la période 2012/2021 ce qui conduit les taux d’intérêt à être plus élevés. La décarbonation de l’économie, le vieillissement qui réduit le nombre d’actifs disponibles, les besoins en services domestiques sont par nature inflationnistes. L’augmentation rapide de la masse monétaire, ces dix dernières années constitue une réserve d’inflation. Celle-ci diminuera le coût de la garantie en capital. La hausse du rendement des fonds euros devrait s’accompagner d’une moindre progression des prix de l’immobilier, voire d’un ajustement à la baisse. Au sein de la zone euro, au premier trimestre 2023, en rythme annualisé, les prix des logements sont en baisse de 3 %. Dans une période à plus volatilité, compte tenu de la forte aversion aux risques des investisseurs, les fonds euros devraient être privilégiés au détriment des actions dont les cours dans ce contexte devraient moins progresser. À moyen terme, les fonds euros devraient donc retrouver de leur attractivité d’autant plus que les épargnants de plus en plus âgés seront à la recherche de placements sûrs.

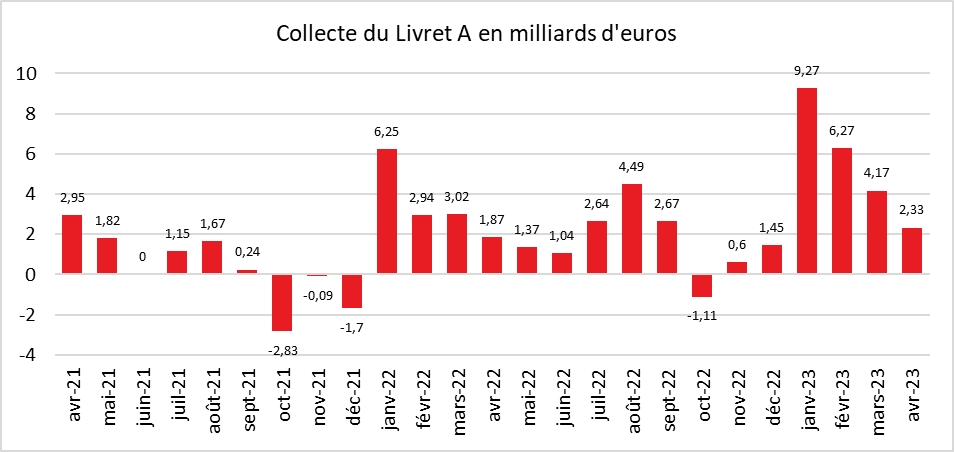

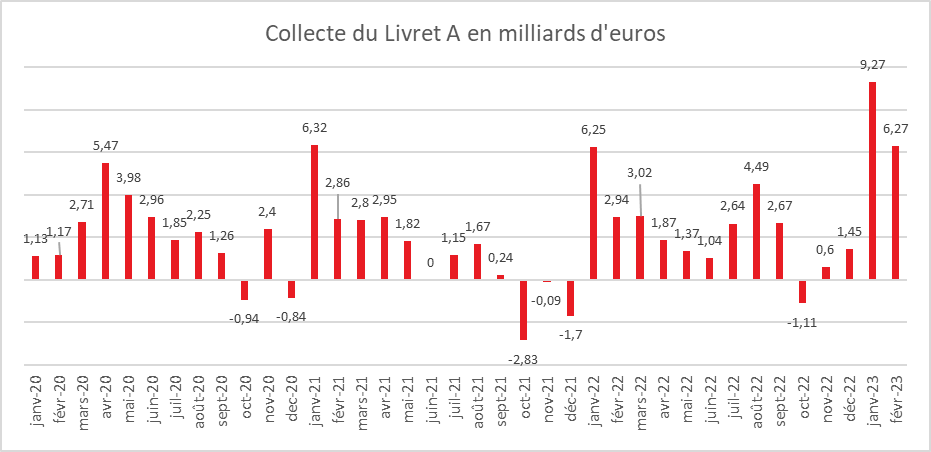

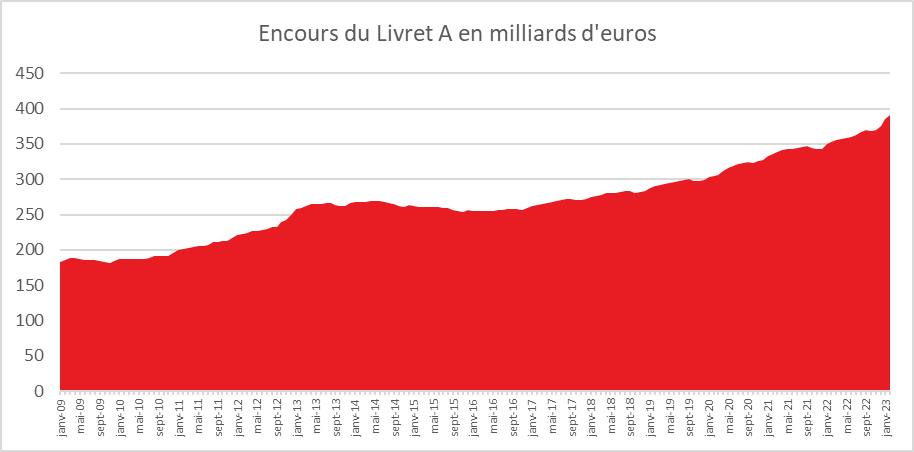

Livret A : une collecte encore soutenue en avril

Retour progressif à la normale pour le Livret A

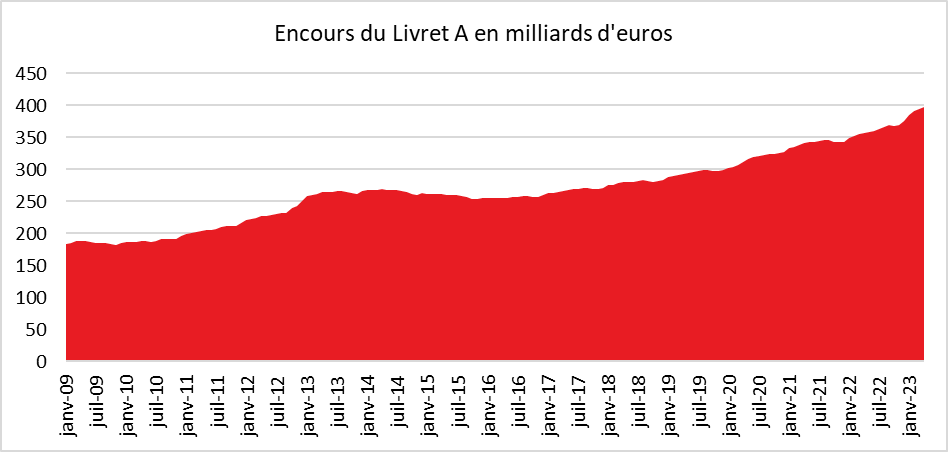

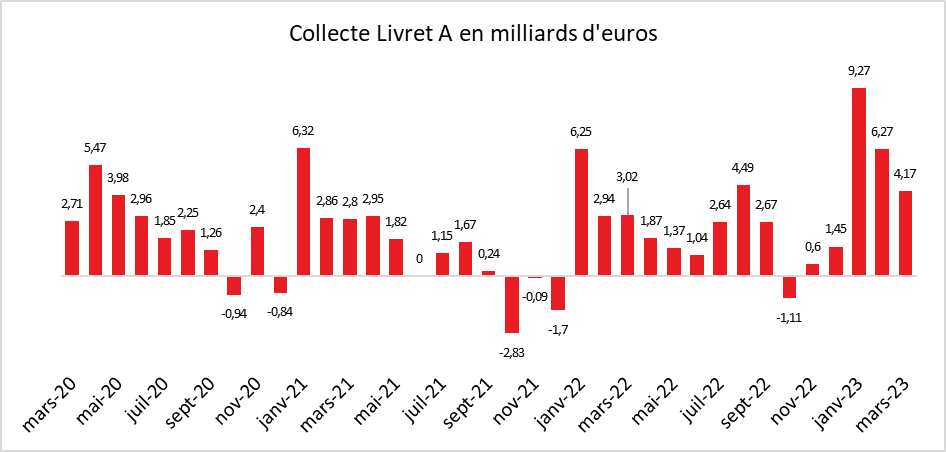

Après trois mois de hausses stratosphériques, le Livret A revient, au mois d’avril, à un niveau de collecte plus traditionnel avec +2,33 milliards d’euros, après 9,27 milliards d’euros en janvier, 6,27 milliards d’euros en février et 4,17 milliards d’euros en mars. L’effet taux s’estompe progressivement. La collecte tend, en effet, à diminuer trois mois après l’annonce d’un relèvement. Pour le mois d’avril 2023, cette décrue demeure, malgré tout, limitée, la collecte restant au-dessus de la moyenne de ces dix dernières années (1,9 milliard d’euros). Pour le LDDS, la collecte s’est élevée en avril à 1,15 milliard d’euros, ce qui la place également à un haut niveau.

Les Français, toujours en mode « épargne de précaution »

Les Français restent, en ce début d’année, toujours en mode « épargne de précaution » malgré la baisse de leur pouvoir d’achat. Ils préfèrent diminuer leurs dépenses de consommation plutôt que de puiser dans leur épargne. Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte du Livret A s’est élevée à 22,04 milliards d’euros, soit son plus haut niveau depuis 2009 (23,76 milliards d’euros en lien avec la banalisation de sa distribution). Toujours pour les quatre premiers mois, la collecte du LDDS a atteint 6,82 milliards d’euros, ce qui constitue un record depuis l’établissement des séries statistiques par la Caisse des dépôts et consignations (2009).

En avril, l’encours des deux produits atteint de nouveaux sommets : 397,4 milliards d’euros pour le Livret A et 141,1 milliards d’euros pour le LDDS.

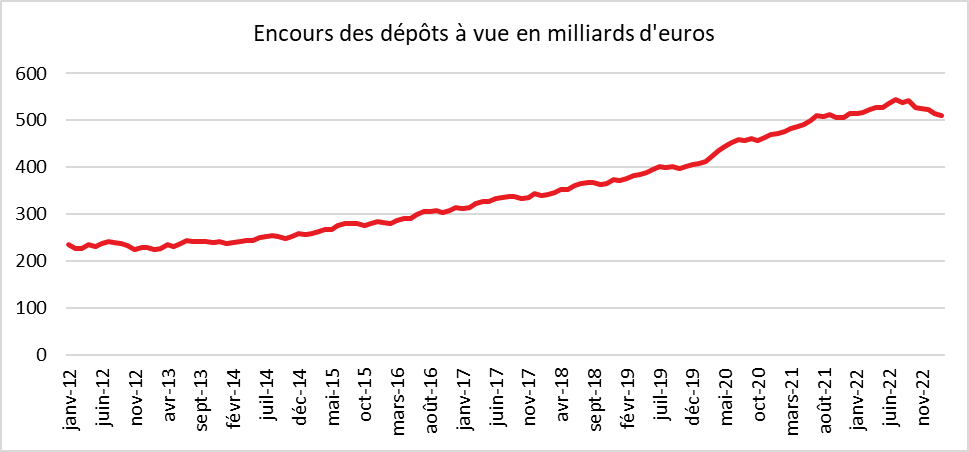

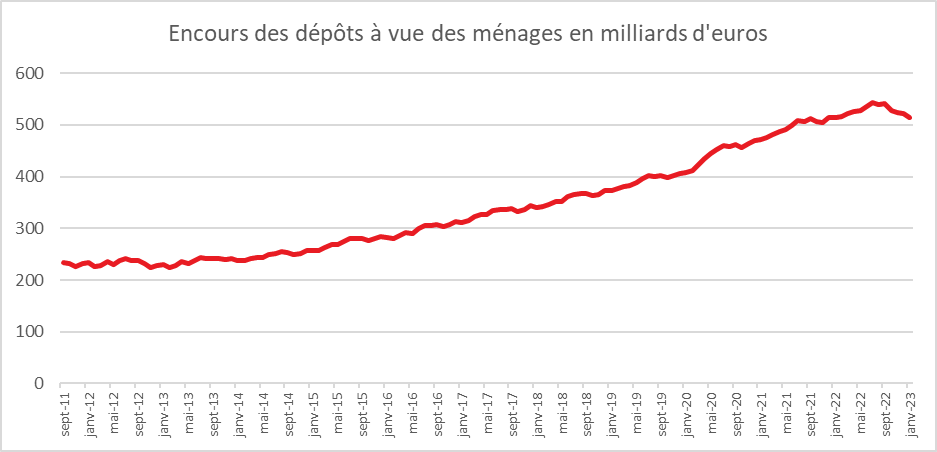

La forte collecte du Livret A, depuis le début de l’année, s’explique en partie par le dégonflage des dépôts à vue. Leur encours est, en effet, passé, selon les statistiques de la Banque de France de 542,2 milliards d’euros à 508,7 milliards d’euros de septembre 2022 à mars 2023 (dernier chiffre connu). Cet encours demeure néanmoins nettement supérieur à son niveau d’avant covid (406,5 milliards d’euros en décembre 2019). Pour mémoire, il était de 236 milliards d’euros en avril 2013. Les dépôts à vue ont fortement augmenté durant la période de faibles taux d’intérêt, rendant les livrets peu attractifs, ainsi que durant les crises qui incitent les ménages à conserver, en quantité plus importante, des liquidités. La décrue des dépôts à vue/comptes courants pourrait se poursuivre dans les prochains mois en raison de l’augmentation des taux et de l’inflation. Cette décrue a comme limite le nombre de Livrets A et de LDDS ayant atteint le plafond de versement.

Fin 2021, 4,3 millions de Livrets A étaient au plafond (22 950 euros) sur un total de plus de 55 millions, soit près de 8 % du total. Compte tenu de l’importance de la collecte de ces derniers mois, leur proportion a dû atteindre 10 %. L’encours moyen du Livret A est de 5 500 euros.

Fin 2021, sur un total de 24,5 millions de LDDS, 22 % étaient au plafond (12 000 euros) soit 4,6 millions. L’encours moyen était alors de 5 100 euros. En 2021 320 000 étaient arrivés au plafond. Compte tenu des collectes, le nombre de LDDS au plafond a dû dépasser 25 millions.

En attendant le 1er août 2023

D’ici le mois juillet prochain, mois d’annonce d’une éventuelle hausse du taux du Livret A (dont l’entrée en vigueur se fera au 1er août), la collecte de ce dernier devrait s’estomper quelque peu en raison des dépenses liées aux vacances.

Concernant le taux du Livret A, le Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a promis son relèvement sans en préciser le montant. « Ma première responsabilité, c’est de protéger l’épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c’est extrêmement important », a déclaré, le mercredi 3 mai à France Info, le Ministre. Il a précisé « si jamais la conclusion de la formule et du gouverneur de la Banque de France, c’est que comme l’inflation est très élevée, il faut continuer à augmenter la rémunération du Livret A, je suivrai la recommandation du gouverneur », Il a complété que « c’est une proposition qui est faite par le gouverneur de la Banque de France et qui ensuite est validée par votre serviteur ».

Compte tenu des éléments de la formule, le taux du Livret A pourrait se situer au 1er août 2023 entre 4 et 4,5 %. Un tel taux génèrerait un surcoût pour les établissements financiers et pour les bailleurs sociaux ainsi que pour les collectivités locales et les PME qui empruntent à partir des ressources issues du Livret A ou du LDDS. Les banques pourraient être amenées à répercuter le surcoût de la hausse du taux sur les emprunts dans un contexte où l’accès à ces derniers est de plus en plus difficile. Un taux élevé pourrait également inciter les Français à privilégier l’épargne au détriment de la consommation. Un taux au-delà de 4 % serait un pic dans la hiérarchie des taux. Un produit d’épargne de court terme comme le Livret A serait ainsi beaucoup mieux rémunéré que des produits de long terme. Du côté des épargnants, quoi qu’il arrive, le taux du Livret A sera inférieur à l’inflation ce qui signifie que le rendement réel restera négatif.

Le gouverneur de la Banque de France pourrait, comme le prévoit l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, proposer de déroger à la stricte application de la formule au nom de « circonstances exceptionnelles ». Dans ce cas, le Gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l’économie qui peut alors les suivre ou pas.

Cercle de l’Épargne – données Caisse des Dépôts et Consignation

Cercle de l’Épargne – données Caisse des Dépôts et Consignation

Le Coin des Epargnants du 19 juin 2023

Dans l’attente d’un accord sur la dette américaine

Les investisseurs ont, durant cette semaine, fait preuve d’une prudence teintée d’optimisme dans l’attente d’une conclusion espérée heureuse, sur le dossier du plafond de la dette américaine. Les indices « actions » ont ainsi progressé, avec modération, cette semaine. A noter néanmoins que l’indice Nikkei 225 est au plus haut depuis 33 ans avec un gain de plus de 4 % en cinq jours. La hausse des cours au Japon est portée par les bons résultats des entreprises, la bonne tenue de la croissance et le retour de l’inflation dans un pays en déflation depuis des décennies. Le Cac 40 a clôturé, la semaine des « trois sorcières » à 7 491,96 points avec une progression sur la semaine de 1,04 %.

Cette progression des indices européens a été obtenue malgré les incertitudes sur le relèvement de la dette publique américaine, les investisseurs croyant qu’un accord sera obtenu dans les prochaines heures. Si le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, un accord est toujours possible d’ici à ce week-end, ce qui autoriserait un vote au Congrès dès la semaine prochaine, le républicain Garret Graves a déclaré, ce vendredi 19 mai, que l’équipe de la Maison Blanche était « déraisonnable ». il a ajouté que « nous n’allons pas nous asseoir ici et parler tout seuls ». Le « shutdown » se rapprochant, le président américain Joe Biden a décidé d’écourter son déplacement à Hiroshima, au Japon ville dans laquelle se tient le sommet du G7, afin d’être de retour sur le sol américain dimanche. Le président américain a prévu de tenir dimanche une conférence de presse pour faire état des avancées entre les clans républicain et démocrate. Si de nombreux éléments doivent encore être réglés, le schéma général semble être celui d’un relèvement du plafond de la dette jusqu’en 2025 (après l’élection présidentielle de 2024) en échange de l’incorporation de plafonds de certaines dépenses, de la réaffectation des fonds Covid non utilisés et d’une rationalisation des permis d’infrastructure énergétique.

Les tergiversations du Congrès aux Etats-Unis et la persistance de l’inflation en zone euro ont conduit, cette semaine, à une augmentation sensible des taux d’intérêt des obligations d’Etat. Le taux de l’OAT français à 10 ans a ainsi dépassé les 3 %, taux qui n’avait plus été atteint depuis le début du mois de mars.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 19 mai 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 491,96 | +1,04 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 426,43 | +0,23 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 191,91 | +1,63 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 12 657,90 | +2,83 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 16 275,38 | +2,60 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 756,87 | +0,19 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 4 395,30 | +1,79 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 30 817,17 | +4,03 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 286,80 | +0,76 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,019 % | +0,153 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,429 % | +0,155 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,681 % | +0,235 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0821 | -1,02 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 978,50 | -1,79 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 75,69 | +2,13 % | 84,08 | 78,140 |

Plan d’épargne avenir climat, quand l’épargne se met au vert

La transition énergétique exige des investissements importants afin de réduire l’empreinte carbone des activités humaines. L’effort est évalué entre 1 et 3 % du PIB chaque année. Pour financer ces investissements, une réorientation de l’épargne est souhaitée par les pouvoirs publics. Dans le cadre du projet de loi relatif à l’industrie verte, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a décidé la création d’un nouveau plan d’épargne avenir climat dédié aux jeunes de moins de 18 ans et destiné au financement de la transition énergétique. Ce plan pourra être ouvert auprès des banques ou des assureurs et les versements seront plafonnés à 23 000 euros, soit un peu plus que le Livret A (22 950 euros).

Ce plan qui pourra être ouvert dès la naissance des enfants et jusqu’à leur 18e anniversaire est un mix entre les livrets réglementés et le Plan d’Épargne Retraite (PER). L’argent versé sur ce plan sera bloqué jusqu’à la majorité, les sommes d’un PER le sont jusqu’à l’âge de départ à la retraite). Le régime fiscal sera celui du Livret A avec zéro fiscalité et zéro prélèvements sociaux.

Les fonds ne seront pas garantis en temps réel comme c’est le cas pour les livrets réglementés ou les fonds euros de l’assurance vie. En revanche, une possible garantie en capital à terme est évoquée, ce qui ressemble aux fonds eurocroissance des contrats d’assurance vie. Une sécurisation progressive en fonction de l’âge sera réalisée par les gestionnaires, ce qui s’apparente à la gestion profilée des PER.

La rémunération ne sera pas fixée, à la différence du Livret A, par les pouvoirs publics. Le ministre de l’Economie a simplement indiqué que le placement étant à long terme, son rendement était susceptible d’être relativement attractif.

Le plan d’épargne avenir climat surfe sur la volonté des jeunes générations de s’engager en faveur de la transition énergétique. Le gouvernement entend inciter les parents à ouvrir ces plans en lieu et place ou en complément des livrets A ou des livrets jeunes.

Les livrets jeunes sont réservés à toute personne âgée de 12 à 25 ans. Leur plafond est faible : 1 600 euros (hors intérêts capitalisés). Le taux d’intérêt annuel est librement fixé par les banques, mais est au moins égal à celui du Livret A, soit au minimum au 1er février 2023, 3 %. À compter du 25e anniversaire, le Livret jeune est clos. À la différence du nouveau plan de Bruno Le Maire, le Livret jeune est complètement liquide. L’encours des livrets jeunes est en baisse constante depuis 2007 et est inférieur à 5 milliards d’euros (4,7 milliards d’euros à fin mars 2023 selon la Banque de France).

Le plan d’épargne avenir climat n’est pas le premier produit fléché développement durable. Figurent dans cette catégorie le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et les fonds ISR (investissement socialement responsable). Depuis l’adoption de la loi PACTE, les assureurs sont tenus de proposer aux assurés des fonds ISR dans le cadre des contrats multi-supports (assurance vie ou PER). Dans le cadre des Plans d’Épargne Entreprise, les gestionnaires d’actifs doivent également faire figurer des fonds ISR dans leurs offres.

Le ministre de l’Économie s’est fixé un objectif de collecte d’un milliard d’euros pour la première année. Les parents et grands-parents pourront être sensibles à l’idée de bloquer l’argent jusqu’à la majorité du titulaire même si, en France, la liquidité est sacrée. La question de la garantie du capital à terme sera sans nul doute regardée de près par les parents. Ce nouveau produit d’épargne épouse parfaitement les spécificités de l’épargne française faite de niches fiscales et de dispositifs plus ou moins réglementés.

Le Coin de l’épargne du 12 mai 2023 : l’inflation et encore l’inflation

Aux Etats-Unis, l’indice de confiance du consommateur, calculé par l’Université du Michigan, est ressorti en dessous des prévisions, à 57,7 points contre 63 escompté, et 63,5 le mois précédent. Le moral des ménages est ainsi au plus bas depuis le mois de novembre. Les investisseurs ont également noté que les anticipations d’inflation à un an, un facteur clef pris en compte par la Réserve fédérale américaine dans le cadre de sa politique monétaire, a été annoncée à 4,5 % pour mai quand elle était attendue en décélération à 4,4 % sur un an, contre 4,6 % en avril. Les anticipations à cinq ans, sont de nouveau en hausse à 3,2 %, contre 3 % en avril. Les prix à l’importation ont augmenté de 0,4 % sur un mois en avril, marquant leur première hausse de l’année. La banque centrale américaine, la Fed doit faire face à un ralentissement de l’économie pouvant amener une récession dans un contexte d’inflation élevée. Pour certains de ses membres, la politique monétaire n’est pas suffisamment restrictive pour casser les transmissions de hausses de prix. Pour un certain temps, le maintien de taux élevés apparaît nécessaire.

Les investisseurs s’inquiètent également de la fixation du plafond de la dette avec un risque de shutdown en cas d’absence dans les prochains jours d’un accord au Congrès. La nouvelle rencontre de Joe Biden avec les responsables démocrates et républicains a été reportée à la semaine prochaine. Des membres du Congrès et des responsables de l’administration ont néanmoins engagé des discussions pour établir les grandes lignes d’un accord portant sur un relèvement du plafond de la dette et une limitation des dépenses publiques ainsi que sur une possible augmentation des impôts.

Dans cet environnement incertain, les investisseurs ont opté cette semaine la prudence. Les indices des grandes places financières sont en léger recul sur la semaine à l’exception du Nasdaq en légère hausse. Le CAC 40 a ainsi enregistré sa troisième semaine consécutive de baisse, cédant 0,24 % en cinq séances. Les taux des obligations d’Etat sont restés stables cette semaine. En revanche, l’euro s’est légèrement déprécié face au dollar.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 12 mai 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 414,85 | -0,24 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 300,62 | -1,12 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 124,08 | -0,29 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 12 284,74 | +0,40 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 913,82 | -0,30 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 754,62 | -0,31 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 4 317,88 | -0,37 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 29 388,30 | +1,51 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 272,36 | -1,86 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +2,857 % | -0,012 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,274 % | -0,008 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,446 % | -0,006 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0853 | -2,43 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 2 010,03 | -0,29 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 74,36 | -1,14 % | 84,08 | 78,140 |

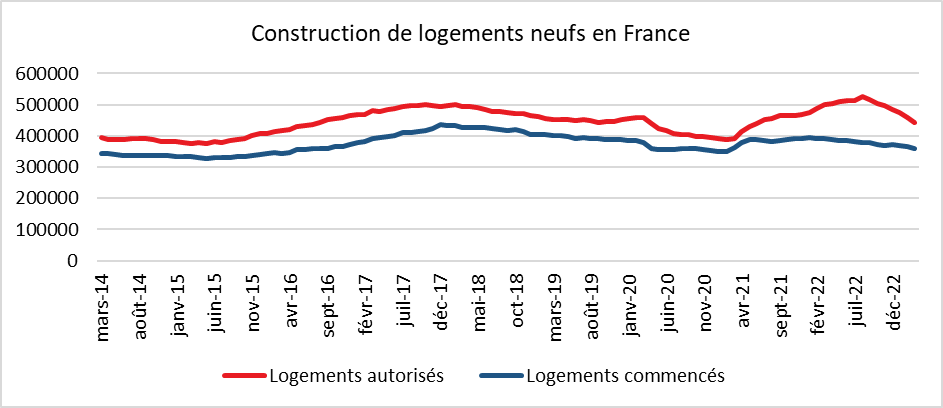

Crise du logement, les taux d’intérêt n’expliquent pas tout

Les professionnels de l’immobilier soulignent la chute de la construction et des transactions. La Fédération française du bâtiment a de son côté alerté : si rien n’est fait, 100 000 emplois sont menacés dans le secteur d’ici à 2024-2025. Dans le même temps, selon la Fondation de l’Abbé Pierre, plus de 14 millions de Français rencontreraient des problèmes pour se loger.

Avec des prix de l’immobilier élevés, la hausse des taux constitue une deuxième peine. La crise ne se résume pas à la question des taux d’intérêt. Au premier trimestre 2023, ils ont retrouvé leur niveau de 2012. En valeur réelle, c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation, ils demeurent négatifs. Il n’en demeure pas moins que le taux moyen des crédits immobiliers est passé de 1,06 % en décembre 2021 à 3,15 % en avril, selon l’observatoire Crédit Logement CSA. Associé à des conditions d’accès plus strictes, la production de crédits à l’habitat a diminué en avril de 44,4 % sur un an, selon les estimations de la Banque de France. Le problème numéro 1 est le prix de l’immobilier qui a doublé en vingt ans. Le marché des logements, en France, est un marché de pénurie. La rareté du foncier et l’augmentation des coûts de construction ont favorisé une hausse de l’immobilier, hausse qui a été, par ailleurs, alimentée par la faiblesse des taux d’intérêt entre 2016 et 2021.

Le marché de la location est sous tension en raison de la raréfaction de l’offre. Le développement des locations saisonnières dans les grandes villes et dans les villes touristiques limite les locations à l’année. Plus de 800 000 logements seraient proposés, en France, en location saisonnière. Ce nombre aurait augmenté de près de 20 % en moins de deux ans. Les mesures visant à empêcher la location de logements ne respectant pas les normes énergétiques conduisent les propriétaires à les retirer de l’offre locative ou les vendre. L’offre de biens à louer aurait diminué de 46 % entre 2019 et 2023. La tension serait vive pour les deux pièces, 30 % de l’offre de logements et 40 % des demandes. La raréfaction des logements en location dans le parc privé provoque le gonflement du nombre de candidats pour un logement social. 70 % de la population y est éligible et en un an, 100 000 nouvelles demandes ont été déposées, portant à 2,3 millions le nombre total de ménages en attente d’une HLM. Même si la France a un des parcs les plus importants de logements sociaux d’Europe, la construction est insuffisante. 100 000 constructions ont été engagées en 2022 soit moins que prévu (120 000).

Les besoins en logement sont importants en raison de l’augmentation de la population et de sa concentration croissante sur certaines parties du territoire, grandes agglomérations et régions côtières. Par ailleurs, les divorces et l’essor des familles monoparentales contribuent également à accroître la demande en logements.

La France consacre chaque année plus de 38 milliards d’euros au logement sans pour autant que cela ne contribue à résoudre une crise vieille de plusieurs décennies. Le nombre de logements neufs construits se situe en fonction des années entre 350 000 et 400 000 quand il en faudrait au minimum 500 000. Les lois visant à lutter contre l’artificialisation des sols et à limiter l’urbanisation provoquent une raréfaction du foncier. En outre, les maires en lien avec les souhaits de leur population sont de plus en plus réticents à accroître l’offre de logements. Des candidats, lors des dernières élections municipales, se sont fait élire sur le thème de l’arrêt des constructions. La construction est également freinée par l’augmentation des coûts de construction en lien avec le durcissement des normes énergétiques. La faible industrialisation des process de construction ne facilite pas l’obtention de gains de productivité dans le secteur du bâtiment. Cette industrialisation qui passe par un recours plus important à des éléments préfabriqués nécessite, par ailleurs, un effort de formation en faveur des salariés du secteur du bâtiment.

Le gouvernement devrait dans le prolongement des travaux sur le logement du Conseil national de la refondation (CNR) annoncer plusieurs mesures. Un grand plan d’acquisition de logements neufs par CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts, auprès des promoteurs, est à l’étude.

Le gouvernement devra également indiquer s’il maintient plusieurs dispositifs en faveur de l’immobilier qui doivent s’éteindre en 2023 comme le Prêt à taux zéro (PTZ) ou en 2024 pour le Pinel qui vise à favoriser l’investissement locatif. En lieu et place de ces dispositifs, des experts plaident pour la création d’un statut de bailleur qui permettrait l’amortissement des biens immobiliers voués à la location, ce dispositif est aujourd’hui réservé aux logements loués meublés (statut LMNP). La Cour des Comptes a, à plusieurs reprises, souligné que les aides fiscales en faveur de l’immobilier locatif avaient une faible efficacité et qu’elles contribuent avant tout à la hausse des prix de l’immobilier.

Une refonte de la fiscalité des plus-values pourrait être imaginée. Les abattements en fonction de la durée de détention (23 ans pour la fiscalité et 30 ans pour les prélèvements sociaux) ne favorisent pas la fluidité du marché. Une taxation accrue pour les plus-values de moins de quatre ans et des abattements sur une période de 8 ans seraient certainement souhaitables à la fois pour concilier lutte contre la spéculation et fluidifier davantage le marché. L’instauration d’un régime de plus-values pour les résidences principale bien qu’impopulaire est certainement souhaitable pour limiter les effets d’aubaine, et pourrait donc être imaginée.

Cercle de l’Épargne – données SDES, Sit@del2, estimations à fin mars 2023

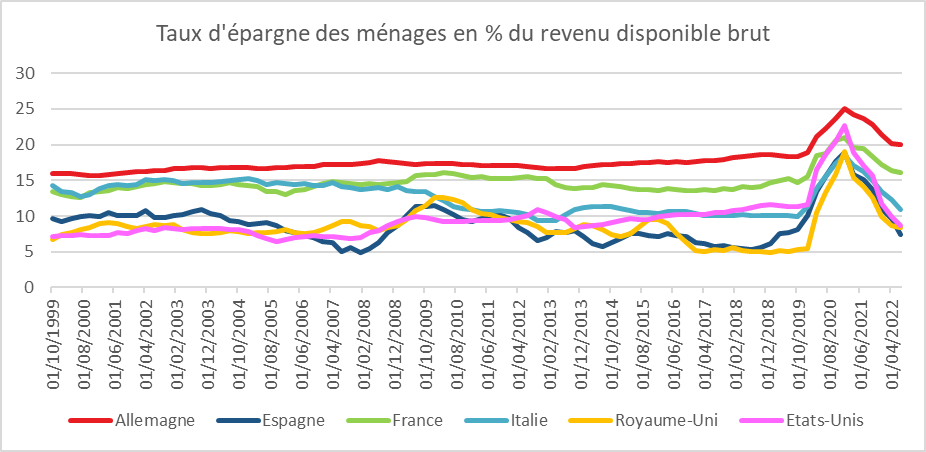

Les ménages français, toujours en mode écureuil

Les ménages français maintiennent un important effort d’épargne depuis plus de trois ans. En 2022, ils ont mis de côté, selon la Banque de France, 158,7 milliards d’euros soit un niveau équivalent à celui de 2021 (161,1 milliards d’euros). Ce flux est inférieur à celui de 2020, année marquée par les confinements (202,1 milliards d’euros). Il reste néanmoins nettement supérieur à son niveau d’avant la crise sanitaire (101 milliards d’euros sur la période 2015/2019).

Cette propension à épargner demeure forte comme le prouve la collecte de l’épargne réglementée. Elle a été également soulignée par l’enquête du mois d’avril d’AG2RLAMONDIALE – AMPHITEA – LE CERCLE DE L’EPARGNE. Selon cette enquête, 65 % des Français privilégient la réduction de leurs dépenses pour faire face à la baisse de leur pouvoir d’achat en lien avec la résurgence de l’inflation. Seulement 27 % ont indiqué qu’ils pourraient être amenés à puiser dans leur épargne. 22 % des Français ont, par ailleurs, l’intention d’épargner davantage que dans le passé.

Un taux d’épargne toujours élevé

À fin 2022, le taux d’épargne en France n’a pas retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire. Cette situation est également constatée en Allemagne et au Royaume-Uni. En revanche, en Italie et en Espagne, le taux a retrouvé son niveau d’avant la pandémie. Aux Etats-Unis, il y est même inférieur en étant à son plus bas niveau depuis 2008.

Au quatrième trimestre 2022, le taux d’épargne était, en France, de 16,3 % du revenu disponible brut, contre 16,1 % au troisième. Pour l’ensemble de l’année, le taux d’épargne était de 18,6 % du revenu disponible brut, contre 15 % avant la crise sanitaire. Le taux d’épargne financière s’est élevé à 8,8 %.

Banque de France

Au quatrième trimestre 2022, le flux trimestriel net de placements des ménages s’est élevé à 26,8 milliards, en recul de 15,1 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent. L’épargne investie en produits de taux diminue (14,8 milliards d’euros après 34,6 au troisième trimestre), en raison d’un flux net négatif sur les dépôts à vue (-14,1 milliards d’euros). En revanche, les flux nets d’actifs sous forme de produits de fonds propres augmentent (14,2 milliards d’euros, contre 7,5 au troisième trimestre. Les ménages ont augmenté leurs versements en unités de compte sur les contrats d’assurance vie (8,8 milliards d’euros contre 4,9 au troisième trimestre).

Les premières données collectées par la Banque de France pour le premier trimestre 2023 témoignent d’une forte progression des flux d’épargne vers les produits réglementées et d’un dégonflage des dépôts à vue (-18,2 milliards).

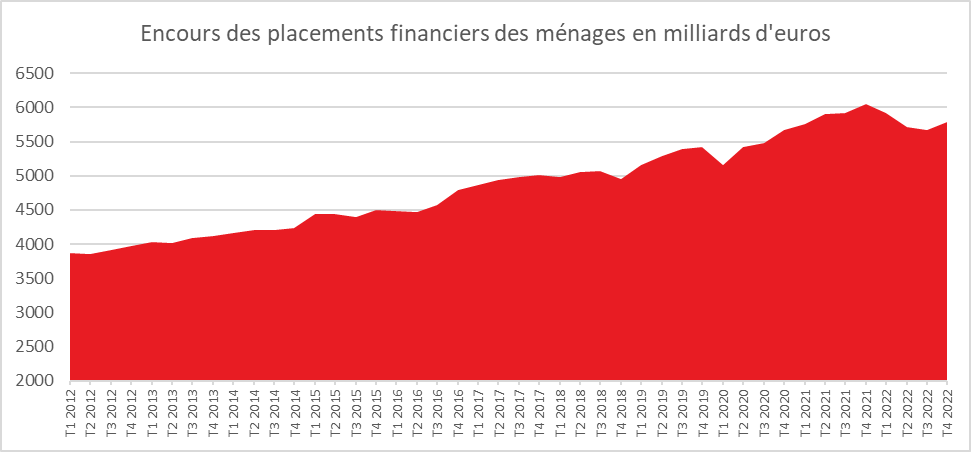

Patrimoine financier des ménages, près de 5800 milliards d’euros

Le patrimoine financier brut des ménages français s’élevait, selon la Banque de France en France, au quatrième trimestre 2022, à 5785 milliards d’euros. Au cours du dernier trimestre 2022, il a progressé de 122,5 milliards d’euros du fait du rebond des cours boursiers et du maintien de flux financiers positifs. Sur un an, le patrimoine financier des ménages est, en revanche, en baisse de 260,9 milliards d’euros, en raison de la perte de valeur des actifs sur cette période.

Banque de France

Au quatrième trimestre 2022, l’encours des produits de taux s’élevait à 3638 milliards d’euros. Il représentait 63 % de celui du patrimoine financier. Le numéraire et les dépôts à vue enregistraient un encours de 797 milliards d’euros en recul de 20 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent en raison d’arbitrages en faveur de l’épargne réglementée. L’encours de celle-ci a atteint, au quatrième trimestre 2022, le niveau record de 874 milliards d’euros, contre 862 milliards d’euros au trimestre précédent.

L’encours de l’assurance vie et de l’épargne retraite en fonds euros était de 1470 milliards d’euros au quatrième trimestre 2022.

Sur les 2070 milliards d’euros de produits de fonds propres détenus par les ménages, 326 milliards d’euros l’étaient sous forme d’actions cotées. L’assurance vie et l’épargne retraite en unités de compte représentaient 436 milliards d’euros.

Hausse de la rémunération de l’épargne liquide

La rémunération moyenne des dépôts bancaires a progressé de nouveau à 1,38 % en mars. Selon la Banque de France, le taux de rémunération moyen des dépôts des ménages a plus que doublé sur un an pour atteindre 1,63 %, en lien avec les hausses des taux de l’épargne réglementée.

La rémunération des dépôts des Sociétés non financières , qui était quasi nulle en mars 2022, s’établit à 1,02 %, portée à la fois par la remontée des taux des comptes à terme et celle, plus limitée, des dépôts à vue.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||

| mars-2023 (g) | mars-2022 | janv- 2023 | févr- 2023 (f) | mars-2023 (g) | |

| Dépôts bancaires (b) | 3 151 | 0,50 | 1,04 | 1,32 | 1,38 |

| dont Ménages | 1 854 | 0,79 | 1,23 | 1,60 | 1,63 |

| – dépôts à vue | 598 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 30 | 0,40 | 2,04 | 2,25 | 2,47 |

| – comptes à terme > 2 ans (h) | 63 | 0,72 | 0,96 | 1,05 | 1,14 |

| – livrets à taux réglementés (c) | 624 | 1,07 | 2,17 | 3,21 | 3,22 |

| dont : livret A | 361 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |

| – livrets ordinaires | 263 | 0,09 | 0,45 | 0,50 | 0,54 |

| – plan d’épargne-logement | 275 | 2,59 | 2,58 | 2,58 | 2,56 |

| dont SNF | 881 | 0,09 | 0,75 | 0,90 | 1,02 |

| – dépôts à vue | 595 | 0,04 | 0,24 | 0,34 | 0,37 |

| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 228 | 0,13 | 2,10 | 2,29 | 2,45 |

| – comptes à terme > 2 ans (h) | 58 | 0,60 | 1,54 | 1,76 | 2,00 |

| Pour mémoire : | |||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |

| Euribor 3 mois (d) | -0,50 | 2,35 | 2,64 | 2,91 | |

| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | 0,23 | 2,52 | 2,72 | 2,79 | |

Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)

c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

d. Moyenne mensuelle.

e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

f. Données révisées.

g. Données provisoires.

h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

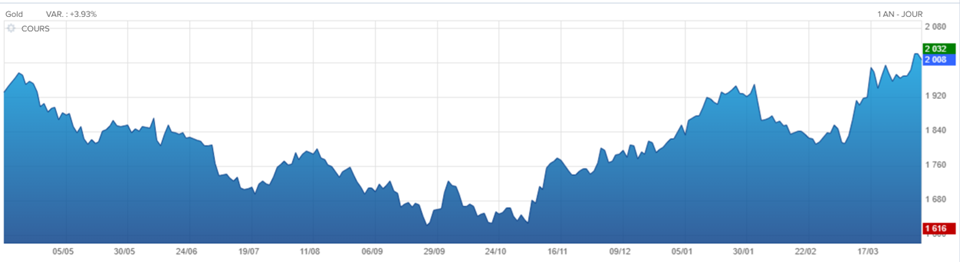

L’or au plus haut, à qui la faute ?

L’or au plus haut avec les achats des banques centrales

Ces derniers jours, l’once d’or s’échangeait à plus de 2 000 dollars l’once quand son cours ne dépassait pas 1 300 dollars en 2018. En période d’inflation et d’incertitudes, l’or reste une valeur refuge. La volonté de certains pays de réduire leur exposition au dollar explique également la progression de son cours.

Par sa rareté, sa densité, son éclat et sa pérennité, l’or a toujours occupé une place à part dans les échanges. Il y a plus de 6 000 ans, les Égyptiens exploitaient déjà l’or du Nil. Les premières mines ont été ouvertes il y a plus de 5 000 ans. L’utilisation de l’or comme monnaie intervient six siècles avant notre ère, entre 561 et 546 av. J.-C. (dates de début et de fin de règne du roi Crésus sur la Lydie, pays d’Asie Mineure). Il tenait ses richesses du Pactole, la rivière qui cachait une multitude de paillettes d’or. Depuis cette époque, l’or est un symbole de richesse et de puissance. Le métal précieux est également une source de fantasmes. Par sa rareté, l’or permettait une régulation assez facile par les autorités. Sa résistance et sa densité sont deux caractéristiques clés qui lui ont permis de jouer le rôle d’étalon et de réserve.

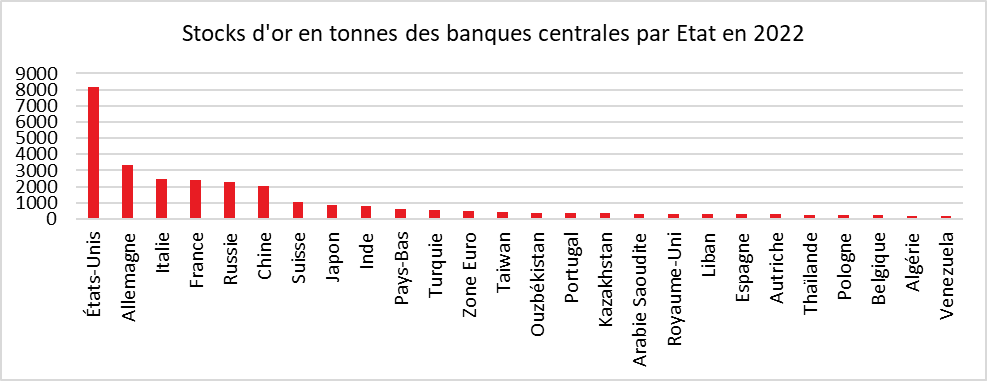

177 200 tonnes d’or auraient été extraites depuis les origines. Ce volume se répartit entre la bijouterie (85 900 tonnes), l’épargne (35 500 tonnes), les réserves des banques centrales ainsi que des autres institutions officielles comme le FMI (30 500 tonnes) et les applications industrielles (21 600 tonnes). Les réserves des gisements encore à exploiter sont évaluées à 54 000 tonnes d’or (source : World Gold Council).

Malgré la fin de la convertibilité du dollar en or, le 15 août 1971, et les Accords de la Jamaïque des 7 et 8 janvier 1976 qui ont supprimé officiellement son rôle d’étalon, l’or demeure un des éléments de réserve des grandes banques centrales. Il est un marqueur de puissance. Les États émergents ont, à ce titre, acquis de l’or ces dernières années afin de se mettre au niveau de leur nouveau statut économique et financier. Les réserves de change atteignent 12 000 milliards de dollars. Le stock d’or des banques centrales représente de son côté 1 850 milliards de dollars.

Depuis trois ans, le métal précieux bénéficie de la succession des crises en jouant son rôle de traditionnelle valeur refuge. La hausse de son cours est avant tout la conséquence des achats opérés par certaines banques centrales. Ainsi, en janvier, selon le FMI, elles ont acquis, en valeurs nettes, 31 tonnes d’or. Depuis un an, les achats mensuels varient entre 20 et 60 tonnes, ce qui est élevé au regard de la tendance observée avant la crise sanitaire. Les banques centrales mondiales ont ainsi acheté 1 136 tonnes d’or en 2022. Ce chiffre, qui représente la plus grande quantité achetée par les banques centrales en 55 ans, est supérieur de 152 % aux 450 tonnes qu’elles ont achetées en 2021. Les pays émergents continuent à être les principaux acheteurs. Ils placent ainsi une partie de leurs réserves de change en or afin de crédibiliser leur politique monétaire et d’être moins dépendant du dollar qui est la première monnaie de réserve au monde (60 %). Le plus gros acheteur déclaré en 2022 a été la Turquie dont la banque centrale possède 565 tonnes d’or. La Banque populaire de Chine (BPoC) reste très présente sur ce marché, son stock d’or dépassant 2 025 tonnes. La Banque nationale du Kazakhstan est également active et possède un stock de 356 tonnes.

Cercle de l’Épargne – données FMI

Le Coin des Epargnants du 5 mai 2023 : les banques centrales toujours à la manœuvre

Marchés, une semaine aux signaux contradictoires

L’inflation continue à augmenter en Europe. L’emploi américain reste positif tout comme celui de la France. Les banques centrales américaine et européenne relèvent leurs taux directeurs mais le processus de hausses semble se rapprocher de son terme. Dans ce contexte chahuté, le Cac 40 a clôturé ce vendredi 5 mai sur un gain de 1,26 % à 7 432,93 points, mais en petite baisse sur l’ensemble de la semaine. Les indices des grandes places financières ont perdu également un peu de terrain.

L’économie américaine a créé 253 000 postes dans le secteur non agricole au mois d’avril, soit nettement plus que les 185 000 attendus. Les soldes des mois de mars et de février ont été révisés en baisse, de respectivement de 236 000 postes à 165 000 et de 311 000 à 248 000. Le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 3,4 %, là où le marché tablait sur une hausse à 3,6 %, tandis que la hausse du salaire horaire moyen a accéléré à 4,4 %, contre une stabilisation à 4,2 % estimée.

Les taux des obligations souveraines ont été peu affectés par les relèvements des taux directeurs qui avaient été largement anticipés. Les investisseurs ont été sensibles à l’idée que les banques centrales allaient bientôt arrêter de resserrer la politique monétaire.

Le prix du pétrole a continué de reculer cette semaine pour s’établir à 75 dollars le baril. Cette baisse intervient malgré la réduction d’un million de barils supplémentaires décidée par l’OPEP+. Le ralentissement de l’économie mondiale explique cet accès de faiblesse. Le rebond économique chinois serait moins fort qu’escompté. Par ailleurs, le pétrole russe arriverait à déjouer les embargos et se retrouverait sur le marché notamment en passant par la Turquie.

Dixième relèvement consécutif des taux d’intérêt aux États-Unis

Mercredi 3 mai 2023, la FED a décidé de relever ses taux directeurs pour la dixième fois consécutive depuis le début de l’année 2022. Ce processus de relèvement est le plus rapide enregistré depuis quarante ans. La hausse d’un quart de point est néanmoins modérée. Après cette décision du comité de politique monétaire, la fourchette de taux s’établit désormais entre 5 % et 5,25 %.

Les marchés n’ont pas été surpris par l’annonce de la banque centrale américaine FED qui avait été largement anticipée. En revanche, les investisseurs espéraient que la banque centrale sonne la fin du cycle haussier avec une possible décrue des taux à partir de l’automne. En la matière, la FED est restée prudente. Son communiqué officiel de mai ne mentionne pas de nouvelles hausses pour les prochaines réunions à la différence du précédent communiqué. Le comité de politique monétaire a précisé qu’il prendra en compte « les restrictions cumulées de la politique monétaire, le retard avec lequel la politique monétaire affecte l’activité économique et l’inflation, et les développements économiques et financiers » avant de prendre une éventuelle décision de relèvement. En revanche, Jerome Powell a exclu l’hypothèse d’une baisse des taux cette année. Il a déclaré que « nous pensons que l’inflation va diminuer, mais pas si vite ». Dans son communiqué, la Fed indique également qu’elle « serait prête à ajuster sa position de politique monétaire de façon appropriée si des risques émergeaient qui pouvaient empêcher l’atteinte de ses objectifs ». Ces objectifs sont « un taux d’emploi maximal et une inflation qui progresse de 2 % sur le long terme ». Jerome Powell a toutefois souligné qu’en dépit d’une hausse de 5 points des taux directeurs depuis mars 2022, « le chômage est aussi bas qu’avant », et « au plus bas depuis 15 ans ». Le Président de la FED pense qu’il est « possible de refroidir le marché du travail sans grosse augmentation du chômage » tout en soulignant que l’histoire économique a plutôt montré l’inverse.

Parmi les « développements » que la Fed intègrera dans son analyse, figurent la situation des banques et l’évolution de l’accès au crédit qui est en baisse depuis le mois de mars pour les entreprises.

Les prochaines semaines aux États-Unis seront marquées par le problème du relèvement du plafond de la dette publique avec un risque de défaut de paiement en cas de persistance du désaccord politique entre Républicains et Démocrates. La date butoir est fixée au 1er juin.

Septième relèvement consécutif pour la BCE

Jeudi 4 mai 2023, la BCE a relevé ses taux directeurs. La hausse a été de 25 points de base après avoir déjà connu six hausses consécutives entre 0,50 et 0,75 point depuis juillet. Les taux directeurs de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25 et 4 %, au plus haut depuis octobre 2008.

La BCE a rappelé que son objectif de réduction de l’inflation était intangible. « Les décisions futures du Conseil des gouverneurs garantiront que les taux directeurs seront ramenés à des niveaux suffisamment restrictifs pour permettre un retour rapide de l’inflation à l’objectif à moyen terme de 2 % et seront maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire », précise le communiqué de la Banque centrale européenne.

Le relèvement avait été anticipé comme aux États-Unis. L’inflation est, en effet, toujours élevée et a même enregistré une légère progression en avril, passant de 6,9 à 7 % sur 12 mois. En revanche, l’inflation sous-jacente – qui exclut les prix très volatils de l’alimentation et de l’énergie, et qui, de fait, est privilégiée par la BCE – a légèrement reculé le mois dernier, passant de 5,7 à 5,6 %. Le choix d’une hausse de 25 points de base a néanmoins surpris un certain nombre d’analystes comme ceux de JP Morgan et de Bank of America qui tablaient sur un relèvement de 50 points de base, comme lors des réunions précédentes. La BCE a certainement pris en compte la dernière enquête publiée mardi sur la distribution du crédit en zone euro au premier trimestre, qui souligne un ralentissement notable du financement de l’économie par les banques. Le relèvement a minima des taux directeurs peut également s’expliquer par le fait qu’en parallèle la BCE a décidé d’arrêter entièrement ses réinvestissements au titre de son principal programme d’achat obligataire, l’Asset purchase programme (APP) à compter du mois de juillet. Depuis deux mois, elle avait commencé à réduire ses achats d’obligations en s’abstenant de réinvestir – pour 15 milliards d’euros par mois – les montants issus du remboursement des obligations inscrites à son bilan. Une forte hausse des taux directeurs aurait pu fragiliser les banques au moment où la BCE réduit les liquidités sur le marché en dégonflant son bilan. Elle a aussi accéléré les remboursements des TLTRO (targeted longer-term refinancing operations), des prêts ciblés de long terme accordés aux banques à des conditions avantageuses lors de la crise sanitaire. Près de 500 milliards d’euros de ces financements arrivent à échéance en juin.

La hausse du début de mois de mai décidée par la BCE ne devrait pas être la dernière. Les marchés parient sur un relèvement de 0,5 point des taux directeurs d’ici la fin de l’été en une ou deux fois.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 5 mai 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 432,93 | -0,78 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 674.38 | -1,24 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 136,25 | -0,60 % | 3 839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 12 235,41 | +0,21 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 961,02 | -0,06 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie (Royaume-Uni) | 7 778,38 | -1,15 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 4 340,43 | -0,47 % | 3 792,28 | 4 298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 29 157,95 | +2,46 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 334,50 | +0,34 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +2,869 % | -0,017 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,282 % | -0,032 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +3,452 % | +0,015 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,1025 | -0,96 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 2 015.80 | +1,11 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 75,12 | -5,77 % | 84,08 | 78,140 |

Le taux du Livret A : une affaire d’Etat

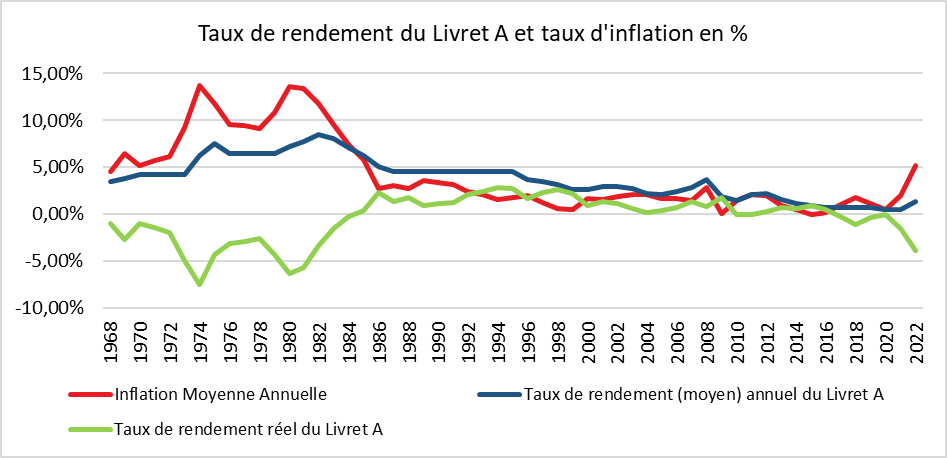

La fixation du taux du Livret A est de tout temps, une affaire d’Etat donnant lieu à d’importants débats. Avec la résurgence de l’inflation, cette question a gagné en acuité. L’épargne du Livret A doit-elle être protégée de la hausse des prix ou pas et dans quelles limites ? A France Info, mercredi 3 mai 2023, le Ministre de l’Economie a indiqué que « ma première responsabilité, c’est de protéger l’épargne des Français, surtout dans cette période de crise, c’est extrêmement important ». Avec une inflation annuelle de 6 %, le taux réel du Livret A est négatif de trois points. Il faut remonter aux débuts des années 1980 pour retrouver une telle situation.

CDE – INSEE

La fixation du taux du Livret A est depuis 2004 établie en fonction d’une formule dont l’instauration visait à protéger les épargnants des effets de l’inflation. L’objectif était, par ailleurs, de déconnecter la fixation de ce taux de considérations d’ordre politique. Les conditions de fixation de ce taux ont été, à plusieurs reprises, modifiées, sans pour autant supprimer l’aspect éminemment politique de la décision. À plusieurs reprises depuis 2004, les gouvernements ont dérogé aux règles de fixation.

La formule en vigueur a été définie par l’arrêté du 21 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée. L’arrêté précise ainsi que :

Le taux des livrets A, des livrets d’épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des livrets de développement durable et solidaire sont égaux, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :

- La moyenne arithmétique entre :

- la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l’orientation modifiée (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ;

- l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages (série : 001763852) ;

b) 0,5 %.

La Banque de France calcule ces taux chaque année les 15 janvier et 15 juillet. Elle transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor. Lorsque le résultat du calcul conduit à modifier les taux, le directeur général du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l’Économie dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du taux quand, à l’occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation au nom, notamment, de la préservation du pouvoir d’achat des épargnants. Dans ce cas, le Gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l’économie. Les taux sont maintenus à leur niveau antérieur et le ministre chargé de l’économie examine l’opportunité de les modifier. Au mois de janvier, la Banque de France a permis ainsi au ministère de l’Économie de ne pas appliquer la formule. Celle-ci aurait conduit à revaloriser le taux du Livret A à 3,2 %.

L’arrêté du 21 janvier permet également des modifications exceptionnelles en dehors des deux rendez-vous classiques du 1er février et du 1er août. Au 15 avril et au 15 octobre de chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l’inflation ou des marchés monétaires le justifie, le gouverneur de la Banque de France peut proposer au ministre chargé de l’économie de réviser les taux au 1er mai ou au 1er novembre. À cette fin, il transmet un courrier au ministre chargé de l’économie, dans les quatre jours ouvrés suivant le 15 avril ou le 15 octobre.

Quel taux du Livret A le 1er août 2023 et pour quelles conséquences ?

Avec, sur ces six derniers mois, une inflation moyenne qui devrait se situer autour de 6 % et un taux ester qui devrait avoisiner les 2,5 à 3 %, le taux du Livret devrait se situer autour de 4,3/4,5 % le 1er août prochain. Comme au mois de janvier, la Banque de France devrait laisser la responsabilité au gouvernement de fixer le taux.

Une augmentation du taux du Livret A a des conséquences financières, économiques et fiscales. Tous les acteurs économiques sont concernés par cette revalorisation.

Pour les ménages

Une augmentation d’un point du Livret A permettrait une moindre perte de pouvoir d’achat de l’épargne même si, dans les faits, il est difficile de mettre sur le même plan épargne et l’indice des prix à la consommation. Il faudrait comparer avant tout le rendement du Livret A avec les autres rendements des placements financiers ou immobiliers. Un passage à 4 % voire plus mettrait le rendement réel du Livret A autour de -2 % contre -3 % actuellement.

Le gain pour les épargnants du Livret A et du LDDS serait sur une année de 5,4 milliards d’euros. Pour un Livret A moyen, le gain d’un point de plus serait de 58 euros (encours moyen de 5 800 euros).

Un taux de 4 % devrait inciter les ménages à épargner davantage comme cela est déjà constaté depuis le 4e trimestre 2022. Le taux d’épargne reste supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire, 16,7 % au lieu de 15 %. Depuis le mois de septembre, les ménages réduisent leurs liquidités qui dormaient sur leurs comptes courants. L’encours de ces derniers est passé de 542 à 509 milliards d’euros de septembre 2022 à février 2023 (source Banque de France).

Le relèvement de 2 à 3 % du Livret A a provoqué une forte collecte durant tout le premier trimestre (20 milliards d’euros). Le Livret A ainsi enregistré son meilleur premier trimestre depuis la banalisation de la commercialisation en 2009.

Pour les établissements financiers

Les ressources du Livret A sont centralisées à 60 % par la Caisse des dépôts et consignations et conservées donc à 40 % par les banques.

L’emploi de ces ressources doit permettre de financer la rémunération du Livret A à laquelle s’ajoutent les frais de gestion. La Caisse des dépôts facture ainsi des frais de collecte, autour de 0,3 % au profit des banques.

Les ressources du Livret A et du LDDS servent à financer les bailleurs sociaux, les collectivités locales et des PME. Pour assurer la liquidité du Livret A, la moitié des ressources est affectée au fonds d’Épargne qui acquière des titres publics (titres monétaires et OAT).

Avec un coût global de ressource autour de 4,3 %, les établissements financiers ont peu d’emplois sûrs offrant ce rendement.

Un taux du Livret A élevé peut cannibaliser les autres placements. Des placements à plus long terme comme les fonds euros sont moins bien rémunérés ce qui n’est pas logique. Un placement long est supposé plus à risque qu’un placement court ce qui suppose une meilleure rémunération. Par rapport aux autres produits de court terme comme les livrets bancaires, le taux du Livret A pourrait rapporter plus de deux fois plus. Il serait également nettement plus rémunérateur que le rendement des fonds euros de l’assurance vie.

Depuis le mois de septembre, les épargnants réduisent leurs liquidités non rémunérés sur leurs comptes courants au profit du Livret A et du LDDS, ce qui génère un coût pour les banques.

Pour le logement social et les collectivités locales

Les établissements financiers pourraient être contraints de relever les taux d’emprunts pour les acteurs éligibles. Ces derniers pourraient être tentés de rechercher d’autres moyens de financer ou de renoncer à leurs projets d’investissement. L’autre solution pour les établissements financiers serait de réduire leurs marges.

Pour l’État

Le Livret A comme le LDDS ont un coût pour les pouvoirs publics du fait de la double exonération, fiscalité et prélèvements sociaux. Avec un taux de 4 %, le manque à gagner atteint 6,42 milliards d’euros, contre 4,8 milliards d’euros à 3 %. Ce manque à gagner est à relativiser car il n’est pas prouvé que les ménages auraient placé la totalité des sommes sur un placement fiscalisé.