Le Coin des épargnants du 30 septembre 2023 : le retour du risque souverain ?

Retour du risque souverain

Jeudi 28 septembre, des tensions sont apparues sur le marché obligataire européen avec la publication du projet de loi de finances italien laissant apparaître un déficit public en hausse. Le taux des BTP – les obligations d’Etat transalpines – à 10 ans a augmenté de de 16 points de base (pb), se rapprochant des 5 %. L’écart de taux entre l’Allemagne et l’Italie (spread) a atteint 200 points de base, pour la première fois depuis le mois de mars. Il a progressé de 35 pb en un mois, sa plus forte hausse mensuelle en trois ans et demi. Le taux de l’OAT française a également augmenté pour dépasser 3,5 % au plus haut depuis novembre 2011, période marquée par les derniers soubresauts de la crise de la zone euro. Le taux allemand s’est de son côté rapproché des 3 %.

L’arrêt des efforts de réduction de la dette décidé par le gouvernement italien a créé l’émoi sur les marchés d’autant plus que depuis plusieurs années, l’Italie avait été plutôt une bonne élève en matière de finances publiques en dégageant des excédents primaires (soldes positifs avant le paiement des intérêts de la dette). Les investisseurs ont également constaté que la France s’engageait avec lenteur dans la réduction de son déficit public, la Cour des Comptes soulignant sur ce sujet le manque d’ambition du gouvernement.

La zone euro n’a pas l’exclusivité de la remontée des taux d’intérêt. Aux Etats-Unis, les taux à 10 ans ont augmenté d’un point de pourcentage depuis le début de l’année, sachant que la moitié de la hausse a été réalisée depuis le début du mois de septembre. Ils évoluent désormais autour de 4,65 %, leur plus haut niveau depuis 2007. Et en Angleterre, le rendement des Gilts – les obligations souveraines – à 10 ans a progressé de 20 points de base. Même au Japon, où la banque centrale refuse toujours officiellement d’abandonner sa politique de contrôle de la courbe des taux, le rendement de la dette japonaise à 10 ans a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 2013, à 0,76 %.

Les investisseurs ont un autre sujet d’inquiétude avec l’absence d’accord aux Etats-Unis entre républicains et démocrates sur le financement des administrations fédérales, ces dernières risquant d’être fermées dès la semaine prochaine (shutdown). Cette situation pourrait provoquer une nouvelle hausse des taux et une baisse du cours des actions.

Un troisième trimestre décevant pour les actions

Après un premier semestre de bon aloi, les marchés « actions » ont souffert durant l’été. Le CAC 40 a reculé de près de 2,5 % et le Dax allemand de plus de 3 %. Le Nikkei a perdu de son côté plus de 4 % au troisième trimestre. Les menaces de récession associées à une inflation qui résiste aux hausses des taux directeurs des banques centrales explique cette orientation à la baisse des indices boursiers. S’y ajoute, en particulier en Asie, le ralentissement de l’économie chinoise. Sur le seul mois de décembre, les grands indices « actions » ont perdu du terrain mais la baisse demeure mesurée sachant que le neuvième mois de l’année est, en règle générale, décevant.

L’objectif des 2 % demeure lointain même si la publication des taux d’inflation du mois de septembre en zone euro a rassuré les investisseurs. Malgré la hausse du cours du pétrole, la décrue se poursuit même si elle s’effectue à petite vitesse. En Allemagne, l’indice des prix à la consommation n’a augmenté que de 4,3 % sur un an en septembre, contre 5,2 % en août, son plus bas niveau en près de deux ans. L’inflation sous-jacente s’y est élevée à 4,5 %, après 5,3 % le mois précédent. Le maintien du cours du pétrole entre 95 et 100 dollars le baril pourrait contrarier, dans les prochains mois, ce processus de baisse. Aux Etats-Unis, l’indice « core » PCE (inflation hors éléments volatils), le plus surveillé par la Réserve fédérale, a augmenté de 0,1 % sur un mois – et non de 0,2% comme attendu. Sur un an, il s’élève à 3,9 % en septembre.

L’euro continue de se déprécier par rapport au dollar. Il s’échangeait vendredi 29 septembre contre 1,05 dollar. Il se rapproche ainsi de sa parité. La hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis combinée avec un potentiel de croissance moins élevé que chez ces derniers explique ce mouvement à la baisse de la monnaie européenne.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 29 sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 135,06 | -0,61 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 507,50 | -1,34 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 288,05 | -0,67 % | 3839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 13 219,32 | +0,06 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 386,58 | -1,03 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 608,08 | -0,71 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 174,66 | -0,27 % | 3792,28 | 4,298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 31 857,62 | -1,64 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 110,48 | -0,70 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,401 % | +0,124 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,845 % | +0,116 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,570 % | +0,142 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0585 | -0,73 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 855,25 | -3,64 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 95,47 | +1,92 % | 84,08 | 78,140 |

Cercle de l’Épargne

L’assurance vie en chaise longue en août

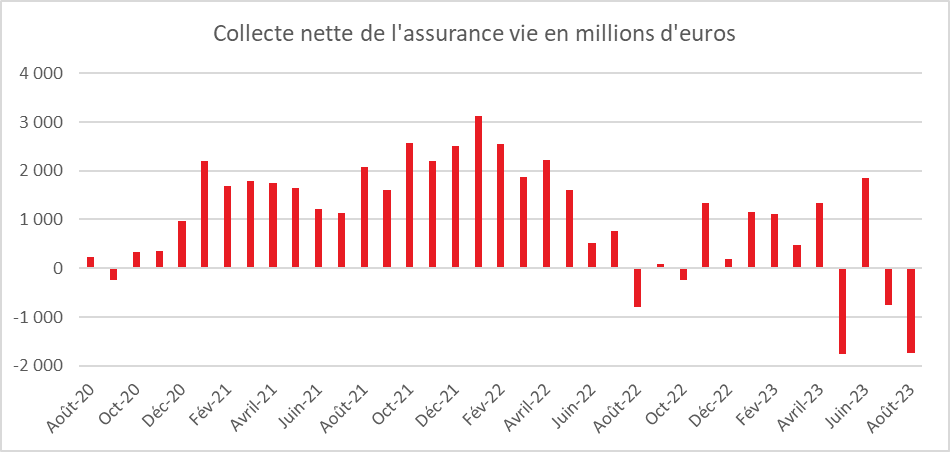

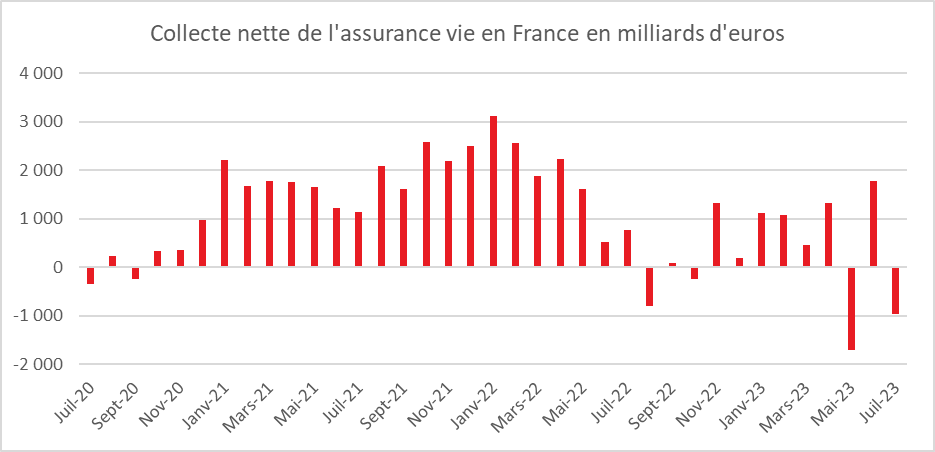

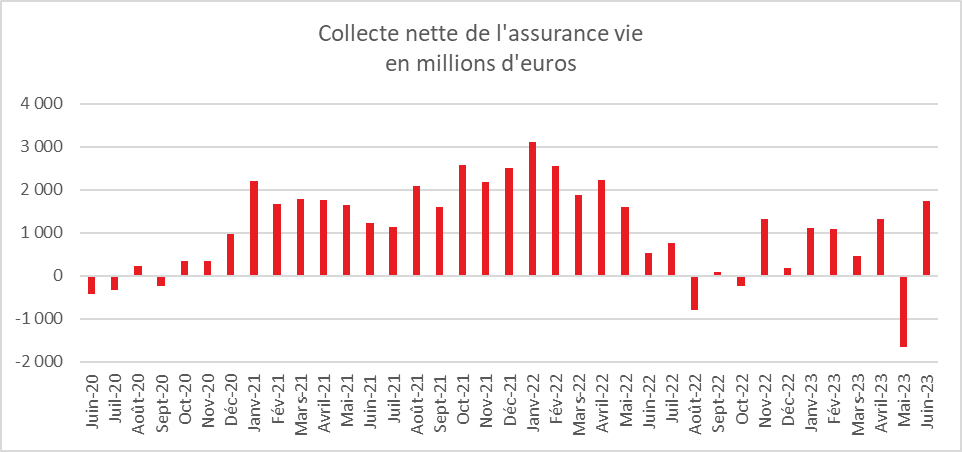

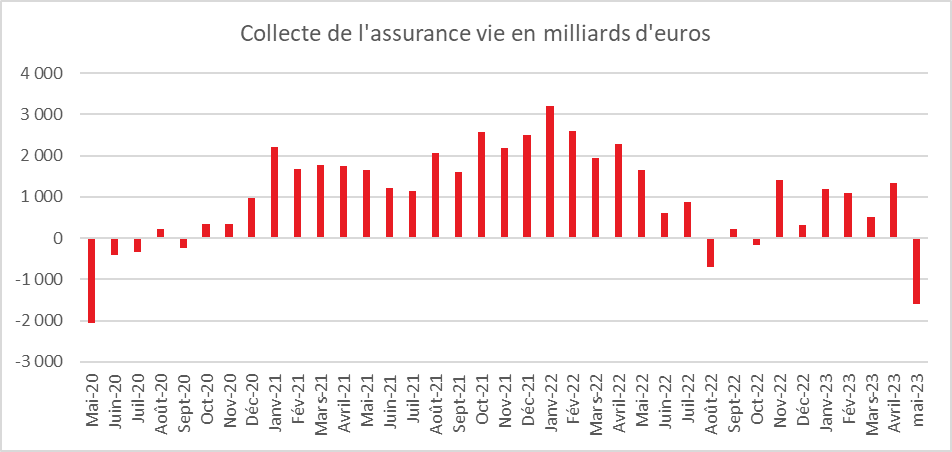

En août, l’assurance vie signe sa troisième décollecte de l’année avec -1,7 milliard d’euros faisant suite à celle du mois de juillet de -1 milliard d’euros. L’assurance vie est toujours confrontée à la désaffection des ménages à l’encontre des fonds euros. La décollecte sur les fonds euros atteint 2,5 milliards d’euros. Sur les huit premiers mois de l’année, elle s’élève à 20,5 milliards d’euros. L’assurance vie est toujours challengée par les livrets réglementés et par les dépôts ou contrats à terme dont les rendements sont en hausse.

Traditionnellement, le mois d’août est assez favorable à l’assurance vie. En dehors de cette année, seules trois décollectes ont été constatées lors de ces vingt dernières années : en 2011, 2012 et 2022. L’année dernière, elle avait été de -791 millions d’euros. La collecte mensuelle moyenne, en août, de ces dix dernières années a été de 1,3 milliard d’euros. Cependant, ce mois d’août est toujours un peu particulier en raison de la fermeture pour congés de nombreux agences d’assurances conduisant à un faible nombre d’opérations.

Une collecte nette encore positive mais en baisse

En 2023, sur les huit premiers mois de l’année, la collecte nette est de 1,7 milliard d’euros quand l’année dernière, elle avait atteint, de janvier à août, près de 12 milliards d’euros. En 2019, avant la crise sanitaire, elle s’élevait sur la même période à 18 milliards d’euros.

La collecte nette positive des unités de compte de +800 millions d’euros en août n’arrive plus à compenser les retraits sur les fonds euros.

Des cotisations en recul sur les unités de compte

Traditionnellement, les cotisations brutes sont relativement faibles en août en raison des vacances. Elles se sont élevées à 8,3 milliards d’euros en août 2023 contre 8,6 milliards d’euros un an plus tôt. Il n’y a donc pas de réelle rupture d’une année sur l’autre. Pour rappel, les cotisations brutes étaient de 12,1 milliards d’euros en juillet et de 15 milliards d’euros en juin dernier.

Des prestations toujours dynamiques

En août 2023, les prestations ont atteint 10 milliards d’euros contre 9,4 milliards d’euros un an plus tôt. Les prestations et rachats demeurent importants en lien avec les liquidations de contrat après le décès de leur titulaire et en lien à une réaffectation des fonds euros vers d’autres placements. La hausse des taux d’intérêt et le durcissement des conditions d’octroi des prêts conduisent également les ménages à augmenter leurs apports pour leurs achats immobiliers.

L’assurance vie en attendant 2024

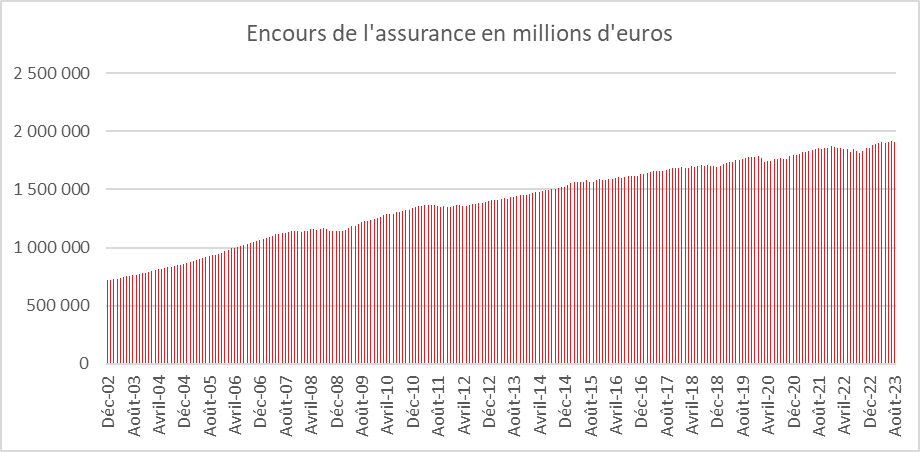

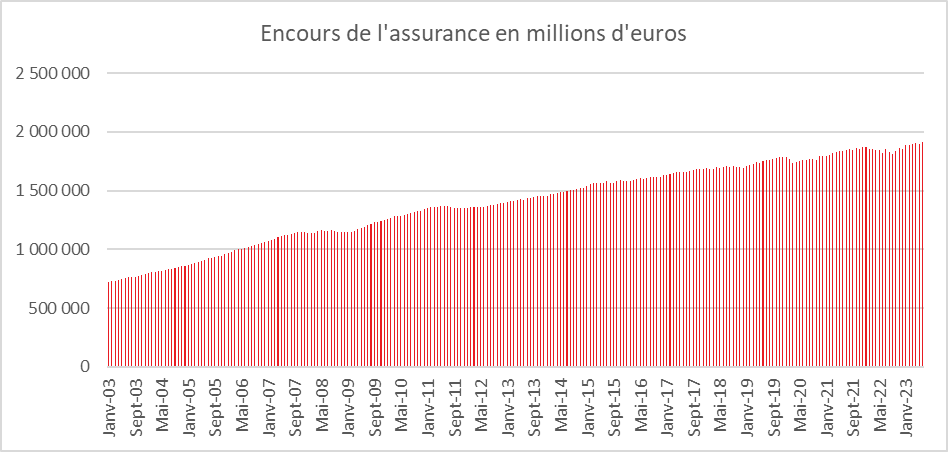

L’assurance vie connaît une érosion de sa collecte nette s’expliquant essentiellement par le niveau de rendement des fonds euros. Il n’y pas, néanmoins, de sorties importantes sur le premier placement des ménages dont l’encours a atteint 1907 milliards d’euros fin août, en hausse de 4,2 % sur un an. Les rendements 2023 qui seront annoncés à la fin de l’année et au début de l’année prochaine devraient conduire à une amélioration de la collecte. Ils devaient se situer autour de 2,5/2,7 % en lien avec la hausse des taux d’intérêt. Les fonds euros par leur structure connaissent un effet d’inertie important mais qui a contrario a toujours permis de maintenir un rendement positif même durant les années 2019/2021. Par ailleurs, leur remontée devrait se poursuivre en 2024. Ils devraient passer au-dessus de l’inflation en 2024 et du Livret A en 2025.

Cercle de l’Epargne – données France Assureurs

Cercle de l’Epargne – données France Assureurs

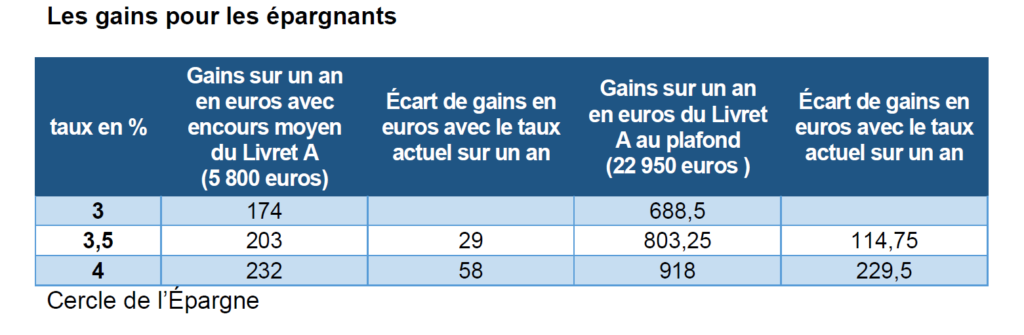

Le plafond du Livret d’Epargne Populaire passe à 10 000 euros le 1er octobre

Au Journal Officiel du 29 septembre figure le décret portant de 7700 à 10000 euros le plafond du Livret d’Epargne Populaire. Le relèvement du plafond s’accompagne d’un changement dans les modalités d’application du plafond. Jusqu’au 1er octobre, le plafond concernait les versements sans prendre en compte les intérêts. Avec le nouvel arrêté, le titulaire ne pourra pas effectuer de versements aboutissant à dépasser 10 000 euros.

Le décret indique que « Les versements effectués sur un compte sur livret d’épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros. » quand le précédent indiquait « Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d’épargne populaire est fixé à 7 700 euros. »

Revalorisation des pensions de retraite de base de 5,2 %

Le Ministre de l’Economie a annoncé la revalorisation de 5,2 % des pensions de base, revalorisation qui sera effective le 1er janvier 2024. Elle fait suite à la hausse de 0,8% du 1er janvier 2023 et de 4 % le 1er juillet 2023. Cette revalorisation sera suivie par celle des pensions complémentaires en cours de négociation et qui devrait intervenir dès le 1er novembre 2023. La hausse des pensions est la conséquence de l’augmentation des prix enregistrée ces derniers mois. Elle concerne plus de 16 millions de retraités. Le coût de la revalorisation des pensions de base est de 14 milliards d’euros en 2024 dont 3 milliards d’euros pour les pensions des agents de l’Etat.

Le Coin des Epargnants du 23 septembre 2023 : quand la FED refroidit les marchés

Après une hausse de 1,9 % la semaine dernière, le CAC 40 a perdu 2,63 % cette semaine, repassant sous le seuil des 7 200 points, à 7 184,82 points. Les indices « actions » des autres grandes places financières occidentales ont également reculé ces derniers jours. Sur la semaine, le Nasdaq comme le S&P 500 ont perdu plus de 2 %. Ce mouvement baissier s’explique par les déclarations du Président de la FED, laissant que de nouvelles hausses de taux directeurs sont possibles et par la confirmation du ralentissement économique de la zone euro. Les entreprises européennes sont plus exposées à la hausse des taux que leurs homologues américaines, les premières se finançant avant tout par emprunts bancaires quand les secondes recourent aux marchés. Par ailleurs, la zone euro est plus touchée par l’augmentation du cours du pétrole qui induit des transferts financiers à l’extérieur quand ces transferts sont internes aux Etats-Unis. Ils profitent, en effet, aux producteurs de pétrole américains. Les chiffres PMI préliminaires d’activité dans l’industrie et les services publiés vendredi 22 septembre pour le mois de septembre semblent indiquer une entrée en récession de la zone euro. L’indice composite, synthèse entre l’industrie manufacturière et les services, est certes ressorti à 47,1 points, après 46,7 en août. Mais l’indice reste en territoire négatif (en-dessous de 50) malgré cette hausse. Ce niveau serait cohérent avec une contraction de l’ordre de 0,3 % du PIB de la zone euro au troisième trimestre.

Aux Etats-Unis, l’économie demeure dynamique mais un nombre croissant d’experts s’attendent à un net ralentissement pour la fin de l’année. Ils estiment dans ce contexte que la consommation qui porte la croissance devrait fléchir dans les prochains moins du fait de l’épuisement de la cagnotte covid. Il resterait moins de 500 milliards de dollars dans cette cagnotte sur les 2 200 milliards économisés en 2021.

Dans ce contexte, les propos du Président de la FED ont fait l’effet d’une douche froide. En indiquant que de nouvelles hausses de taux directeurs sont possibles dans les prochains mois, il a occulté sa décision de ne pas les relever en septembre. Le Président de la banque centrale américaine Jerome Powell, a, en effet, affirmé que « nous sommes prêts à relever à nouveau les taux si c’est approprié » et que « nous voulons des preuves convaincantes que nous avons atteint le bon niveau ». Les taux directeurs restent, pour le moment, dans la fourchette 5,25 % – 5,5 %. Il s’agit de la deuxième pause depuis l’engagement du processus de hausse des taux directeurs.

La FED a, par ailleurs, actualisé ses prévisions macroéconomiques. Le PIB réel devrait augmenter de 2,1 % en 2023, contre 1 % attendu en juin, avec un taux de chômage à 3,8 % au lieu de 4,1 % escompté toujours en juin. La croissance américaine apparaît meilleure que prévu malgré les onze hausses des taux directeurs. L’indice des prix des produits de consommation individuelle essentiels (inflation « core PCE ») devrait s’élever à 3,7 % en 2023, au lieu des 3,9 % prévus. En revanche, le niveau des taux de la FED a été revu à la hausse pour 2024, à 5,1 % au lieu de 4,6 %. En 2023, la projection de taux demeure inchangée à 5,6 %, soit un cran plus haut qu’aujourd’hui. En 2025, ils demeureraient élevés, à 3,9 %, et en 2025 ils resteraient à 2,9 %. La baisse des taux directeurs n’interviendrait qu’au milieu de l’année 2024.

Les taux des obligations d’Etat ont poursuivi leur ascension. Vendredi 22 septembre, celui de l’OAT français à 10 ans s’élevait près de 3,3 %. Le taux de son homologue américain était de 4,5 %. Après avoir flirté avec les 100 dollars, le pétrole est redescendu à 93 dollars en fin de semaine en raison des menaces qui planent sur la croissance. Compte tenu d’un maintien d’une politique monétaire américaine restrictive, le dollar s’apprécie face à l’euro.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 22 sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 184,82 | -2,63 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 33 963,84 | -1,89 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 320,06 | -2,41 % | 3839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 14 701,10 | -2,87 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 557,29 | -2,12 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 683,91 | -0,36 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 207,16 | -2,05 % | 3792,28 | 4,298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 32 402,41 | -3,37 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 132,43 | +0,43 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,277 % | +0,063 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,729 % | +0,058 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,428 % | +0,104 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0655 | -0,16 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 925,56 | +0,20 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 93,29 | -1,01 % | 84,08 | 78,140 |

Cercle de l’Épargne

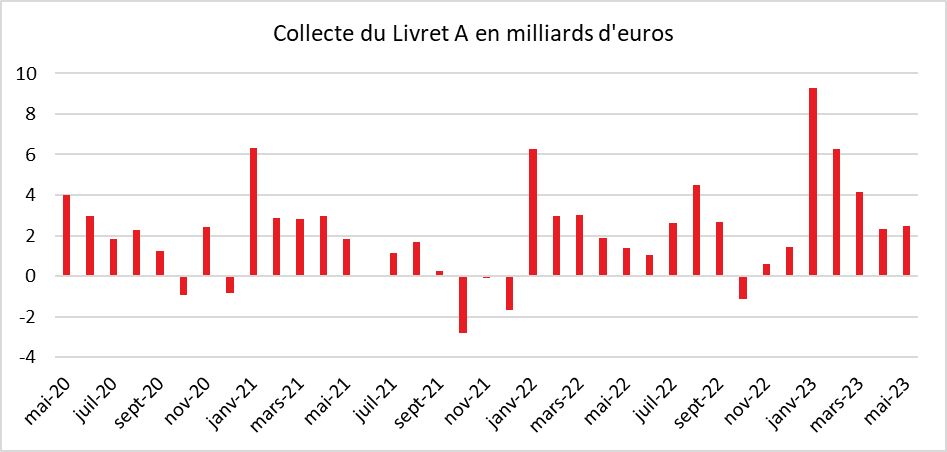

Le Livret A ne prend pas de vacances

L’année de tous les records

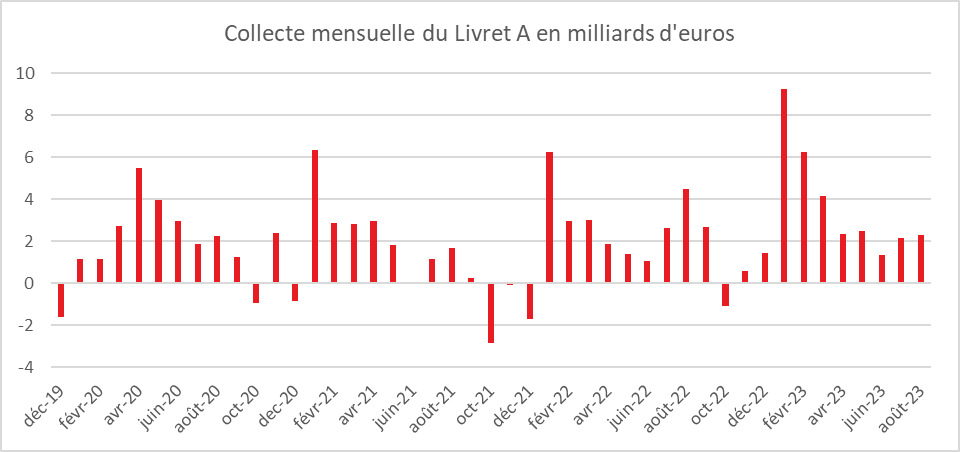

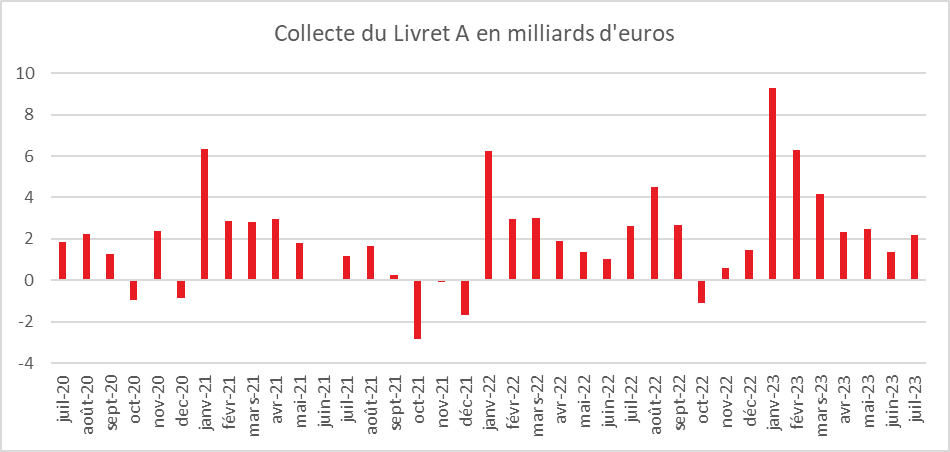

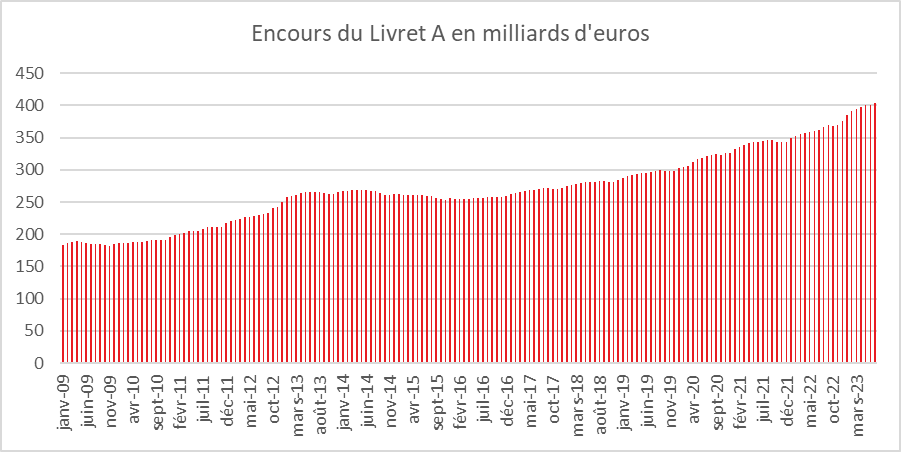

Au mois d’août 2023, même sans relèvement de son taux, le Livret A a enregistré, selon la Caisse des dépôts, encore une forte, collecte, 2,27 milliards d’euros. Elle est supérieure à celle du mois de juillet (2,16 milliards d’euros). Elle est certes moins exceptionnelle que celle du mois d’août 2022 (4,49 milliards d’euros) mais celle-ci était intervenue après le passage du taux de rémunération de 1 à 2 %. Le résultat du mois d’août 2023 n’en demeure pas moins exceptionnel en étant nettement supérieur à la moyenne de ces dix dernières années (1,3 milliard d’euros). Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte dépasse 30 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. L’année dernière, sur la même période, la collecte était de 23,62 milliards d’euros.

De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a également enregistré une collecte de bon aloi en s’élevant à 740 millions d’euros, portant le total sur les huit premiers mois de l’année à 10,41 milliards d’euros.

Les deux produits d’épargne réglementée ont, ensemble, enregistré une collecte nette en août de 3,02 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte se monte ainsi à pris de 40,5 milliards d’euros, record à battre.

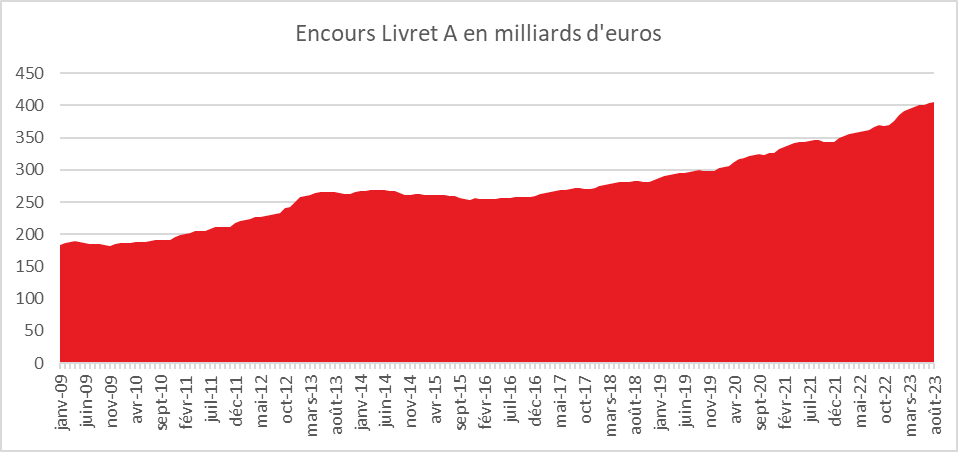

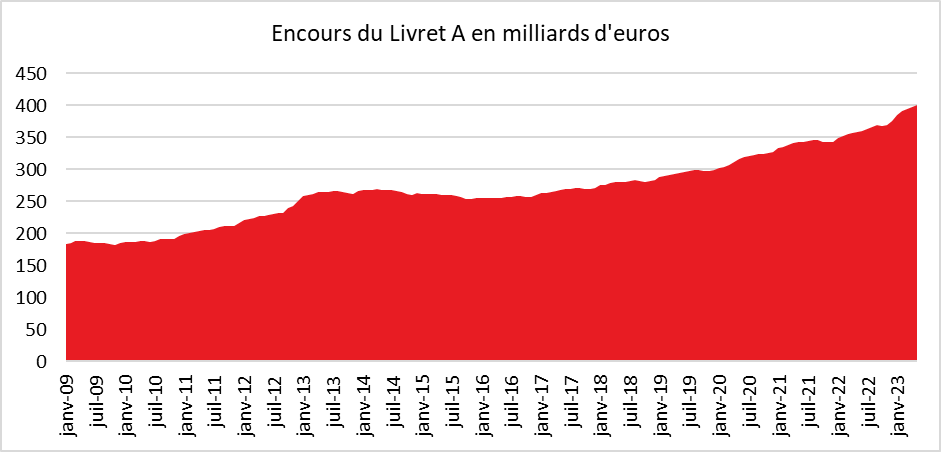

L’encours du Livret A fin août, a atteint 405,7 milliards d’euros et celui du LDDS 144,7 milliards d’euros pour le LDDS. Pour les deux livrets, ces encours sont une nouvelle fois historiques.

Les Français plus fourmis que cigales au cœur de l’été

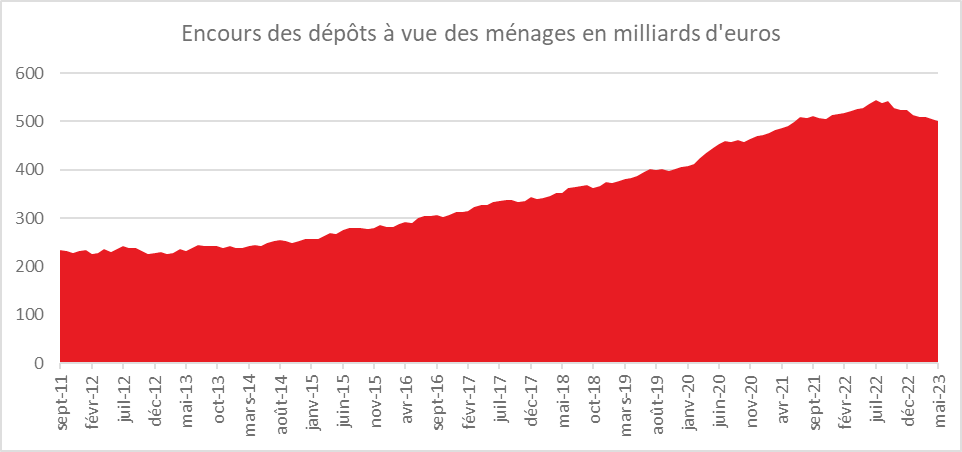

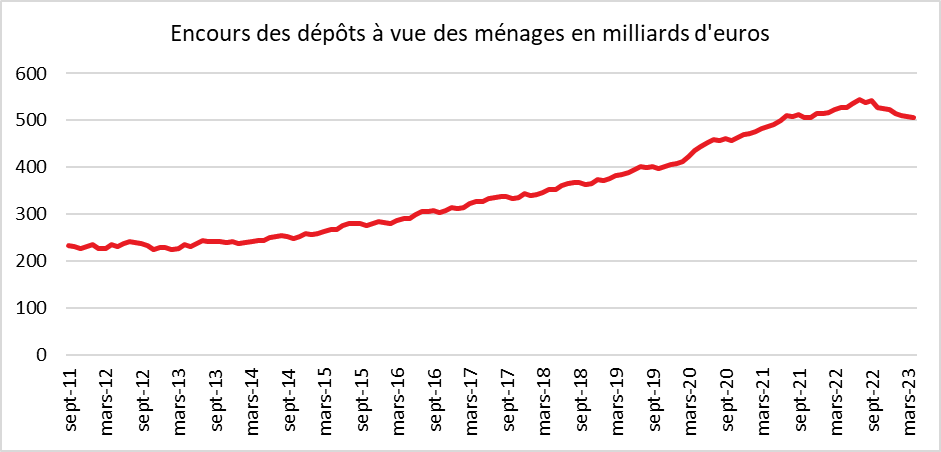

En ce début de second semestre, le Livret A ne faiblit donc pas. Les Français ont été au cœur de l’été plus fourmis que cigales. Ils ont continué à restreindre leurs dépenses de consommation et réorienter les liquidités présentes sur leurs comptes courants qui ne rapportent rien sur le Livret A et sur le LDDS.

Le comportement des ménages français tranche avec celui des Américains qui vident scrupuleusement leur cagnotte Covid. La cagnotte française demeure voire continue à grossir. Même si le ressenti est tout autre, l’effort d’épargne est entretenu par une bonne résistance du pouvoir d’achat des ménages. La faible confiance des ménages dans l’évolution de la situation économique du pays comme le souligne depuis de nombreux mois l’indice de l’INSEE explique certainement la primauté donnée à l’épargne de précaution. Les ménages mettent de l’argent de côté pour faire face aux dépenses de demain et d’après-demain. Un phénomène d’encaisse réelle peut également jouer, les ménages voulant maintenir constant le pouvoir d’achat de leur épargne. Des facteurs structurels comme le vieillissement de la population sont également à prendre en compte.

Une collecte en légère modération pour la fin de l’année, peut-être mais pas sûre

Le succès du Livret A n’en finit pas de surprendre. Le passage de son taux de rémunération à 3 % a électrisé les épargnants qui se délestent des placements à faible rentabilité. Tant que les incertitudes économiques seront nombreuses et que la vague inflationniste ne sera pas retombée, la collecte restera forte. La crainte d’augmentation des impôts et la hausse des prix des carburants jouent en sa faveur. En fin d’année, la baisse attendue de l’inflation pourrait redonner quelques couleurs à la consommation, actuellement atone, ce qui pourrait alors amener une diminution de la collecte du Livret A et du LDDS.

CdE – CDC

CdE – CDC

Le patrimoine des ménages en 2022, près de 14 800 milliards d’euros

Fin 2022, le patrimoine économique national s’élevait, selon l’INSEE, à 20 052 milliards d’euros en France, soit 9,5 fois le produit intérieur net de l’année. Son augmentation a été de 5,6 % en 2022, contre +9,1 % en 2021. Les actifs non financiers ontconnu une hausse de +5,2 % après +8,9 %. Le prix du foncier a baissé de -0,8 % en 2022 après +8,3 % en 2021. En revanche, les prix de la construction ont augmenté notamment pour le non résidentielle (+9,3 % après 7,0 %).

En 2022, dans le sillage de la baisse des marchés boursiers (-10,3 % pour le SBF 120, après +26,2 % en 2021), les actifs et passifs sous forme d’actions se sont repliés de respectivement -6,2 % après +17,8 %, et -5,8 % après +18,9 %. Il en a résulté une baisse du patrimoine financier net des ménages. En revanche, celui des sociétés non financières et des administrations publiques a augmenté. Quant à celui des sociétés financières, il est devenu négatif en 2022, alors qu’il était positif en 2021.

Le patrimoine des ménages s’est stabilisé en 2022

Fin 2022, le patrimoine des ménages (73,8 % du patrimoine économique national) est resté stable après une forte augmentation en 2021 (+0,3 % après +8,7 %). Il s’élevait à fin 2022 à 14 791 milliards d’euros, soit 9,3 fois le revenu disponible net des ménages contre 9,1 fois en 2021.

Le patrimoine non financier des ménages a augmenté de +3,8 % après +9,2 % pour atteindre 10 435 milliards d’euros. La moindre progression s’explique notamment par celui des prix des biens immobiliers (+3,5 % après +9,1 %). Ces biens constituent 90,8 % des actifs non financiers des ménages. L’augmentation du prix des terrains bâtis n’a téé que +0,6 % après +9,7 % en 2021, tandis que la valeur des logements (hors terrains) est restée portée par la hausse du prix des matières premières (+6,2 % après +8,6 %).

Le patrimoine financier net des ménages a diminué de 7,1 % en 2022, à 4 356 milliards d’euros, après avoir augmenté de 7,7 % en 2021. Cette baisse st imputable à la diminution des actifs, les passifs progressant au même rythme qu’en 2021. Les actifs des ménages en assurance-vie représentant 30 % de leurs actifs financiers totaux, ont diminué de -12,1 % après +1,6 %, sous l’effet de la baisse des cours boursiers et de la hausse des taux d’intérêt et en dépit de flux de collecte nets positifs. Les flux nets d’assurance-vie (+36,4 milliards) sont restés importants, en accélération par rapport à 2021 (+29,0 milliards), en particulier pour les contrats en unités de compte (+35,5 milliards après 27,8 milliards), tandis que les flux nets de contrats en euros sont demeurés faiblement positifs (+0,9 milliard, après 1,1 milliard en 2021). Les placements sous forme d’actions et de parts de fonds d’investissement ont reculé (-4,6 % après +13,5 %).

Au passif des ménages, la progression des crédits a légèrement ralenti (+4,9 % après +5,3 %). Les flux nets de crédits, constitués essentiellement de crédits immobiliers, se sont élevés à 84 milliards d’euros en 2022. Au cours du premier semestre, les crédits ont fortement augmenté, puis leur progression s’est normalisée au second semestre.

Le Coin des Epargnants du 15 septembre 2023 : quand les marchés veulent croire à la fin de la hausse des taux

Les marchés « actions » en mode confiance

L’indice CAC 40 a enregistré, lors de cette deuxième semaine de septembre, son meilleur résultat hebdomadaire depuis la semaine du 14 juillet avec un gain de près de 2 %. Ce rebond après de nombreuses séances de léthargie s’explique par la conviction que le cycle de hausses des taux directeurs de la part des banques centrales arrive à son terme et par la publication d’indicateurs chinois supérieurs aux prévisions. La deuxième économie mondiale semble, en effet, réagir positivement aux mesures de soutien mises en place par le gouvernement. En août, la production industrielle a augmenté de 4,5 % sur un mois, après 3,7 % en juillet et contre 3,9 % attendue. Cette progression est la plus importante depuis le mois d’avril. Les ventes de détail ont augmenté de 4,6 % sur un an, contre 2,5 % en juillet et 3 % estimé par le consensus. En revanche, dans le secteur de l’immobilier, les prix ont continué de reculer en août, de 0,3 %, contre -0,2 % en juillet.

Aux Etats-Unis, la production industrielle a augmenté de 0,4 % sur un an en août, tandis que l’indice d’activité manufacturière de la Fed de New York est en hausse à +1,9 point, contre -19 le mois précédent et -10 attendu. La grève dans le secteur automobile pourrait avoir des effets négatifs pour le mois de septembre. La production informatique serait en recul au vu du ralentissement de la production annoncée par les TSMC, un des principaux producteurs de microprocesseurs. Cette annonce a conduit à la baisse des valeurs technologiques. Le Nasdaq a ainsi reculé de 0,55 % sur la semaine.

L’indice de confiance du consommateur de l’Université du Michigan a diminué, en revanche, de 1,8 point à 67,7 en septembre, mais la composante des anticipations d’inflation à un an n’est plus que de 3,1 %, son plus bas niveau depuis mars 2021. Celle des anticipations à 5-10 ans a reculé à 2,7 %, soit son plus faible score depuis le mois de septembre 2022. Ces résultats pourraient inciter la FED, le 20 septembre prochain, à réaliser une pause dans la hausse des taux. Certes comme pourla BCE, elle pourrait effectuer une hausse de précaution.

Le cours du pétrole a, de son côté, continué de se raffermir en se rapprochant des 95 dollars le baril. La hausse de cette semaine est liée aux déclarations émanant de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui s’attend à un déficit d’offre par rapport à la demande mondiale sans précédent depuis 2007, déficit qu’elle a sciemment organisé avec des accords de régulation de la production. Dans son rapport mensuel, publié mardi12 septembre dernier, l’OPEP a évalué le déficit potentiel à 3,3 millions de barils jours. Si la croissance aux Etats-Unis persiste et la Chine connait un rebond de croissance, la barre des 95 dollars pourrait être assez rapidement franchie et dépassée. L’Europe et le Japon seraient les plus exposés au sein des pays de l’OCDE à cette augmentation qui ralentirait le processus de décrue de l’inflation.

La BCE confirme et signe

La Banque centrale européenne a, jeudi 14 septembre, porté le taux de la facilité de financement (« refi ») à 4,5 %, celui de la facilité de prêt marginal à 4,75 %, et le taux de dépôt à 4 %, son plus haut niveau depuis la naissance de l’euro. Depuis le mois de juillet 2022, les taux ont ainsi augmenté de 4,5 points.

La BCE n’a pas opté pour une pause en septembre malgré la baisse des indices PMI qui semblent indiquer l’arrivée rapide d’une récession. Le Comité de politique monétaire de la banque centrale a pris en compte le maintien d’une inflation élevée, 5,3 % en août pour la zone euro. Au sein de celle-ci, plusieurs pays dont la France ont connu un rebond de l’indice des prix le mois dernier. L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) qui est surveillée par la BCE, reste également à des niveaux élevés. Selon les nouvelles projections de la BCE, l’inflation serait plus élevée qu’initialement prévue en 2023 (5,6 %) comme en 2024 (3,2 %). Le retour dans la zone cible des 2 % n’est envisagée qu’en 2025. Face à cette situation, la BCE a voulu prouver sa volonté de casser les anticipations inflationnistes. Elle a préféré réaliser cette hausse dès maintenant pour éviter d’être sous pression en octobre en cas de concrétisation de la récession. Il lui serait en effet plus difficile d’augmenter ses taux en cas de réduction du PIB. Pour une majorité d’investisseurs, l’augmentation du mois de septembre pourrait être la dernière ce qui a abouti à une décrispation sur les taux des obligations d’État. Sur ce sujet, Christine Lagarde, la Présidente de la BCE, n’a pris aucun engagement. La banque centrale n’a pas, par ailleurs, communiqué sur une possible accélération de la réduction de son bilan par la fin des réinvestissements liés à son programme « urgence pandémie » (PEPP) ou par une cession des titres détenus dans le cadre de son principal programme d’achats d’actifs (APP). Elle pourrait utiliser ses outils à l’occasion des prochaines réunions si l’arme des taux devenait moins facile à manier.

Le dollar « never die »

La fin du dollar est une antienne vieille d’un demi-siècle. Depuis la fin des accords de Bretton Woods intervenue en 1976, faisant suite à l’arrêt de sa convertibilité en or le 15 août 1971, le dollar n’en finit pas de défier les mauvais augures. De la crise financière de 2008, à la guerre en Ukraine, en passant par la mise en place des sanctions contre la Chine, la dédollarisation à maintes fois été annoncée sans, à ce jour, se concrétiser. Le dollar reste de loin la première monnaie de réserve, autour de 60 % loin devant l’euro, autour de 20 %.

L’euro, en raison de la guerre en Ukraine et des menaces de récession, avait perdu du terrain face au dollar au point de tomber en-dessous de la parité en septembre 2022. Avec la hausse des taux directeurs décidée par la BCE, la monnaie européenne avait regagné une partie du terrain. Elle s’était ainsi apprécié de 15 % revenant à 1,12 dollar au mois de juillet 2023. Depuis, l’euro a perdu 5 %. Cette baisse est imputable à des prises de bénéfices de la part des hedge funds. Ces derniers ne prévoient pas une amélioration du taux de change de l’euro dans les prochains mois, le cycle de hausse des taux directeurs s’achevant.

Le dollar reste une valeur refuge en période trouble. La monnaie américaine bénéfice par ailleurs de la frénésie d’investissements que génère l’intelligence artificielle (IA). Le dollar profite également de la bonne tenue de la croissance américaine qui est deux fois plus importante que celle de la zone euro depuis 2019. Les investisseurs s’attendent à un ralentissement économique plus long et plus profond en zone euro qu’aux États-Unis.

La monnaie européenne si elle est en souffrance par rapport au dollar résiste néanmoins par rapport à l’ensemble des monnaies. En 2023, son taux de change réel (après inflation) a progressé de 3,4 % et s’établit à son plus haut niveau depuis cinq ans. Depuis sa création en 1999, la monnaie européenne n’a cédé que 6,5 % et a réussi à surmonter de nombreuses crises : crise des subprimes en 2008/2009, crise des dettes souveraines 2010/2014, épidémie de Covid en 2020, guerre en Ukraine en 2022.

Sur les marchés des changes, l’inconnu demeure la monnaie chinoise. Les autorités de Pékin pourraient être tenté de déprécier le yuan pour endiguer la baisse de l’activité et la menace déflationniste et pour favoriser la compétitivité des exportations. Il pourrait en résulter des tensions accrues entre les pays occidentaux et la Chine.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 15 sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 378,82 | +1,91 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 34 618.24 | +0,25 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 450.32 | -0,07 % | 3839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 13 708,33 | -0,55 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 893,53 | +0,91 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 711,38 | +3,12 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 294,95 | +1,28 % | 3792,28 | 4,298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 33 533,09 | +2,84 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 117,74 | +0,03 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,214 % | +0,071 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,671 % | +0,060 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,324 % | +0,057 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0671 | -0,29 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 924,45 | +0,32 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 93,66 | +3,79 % | 84,08 | 78,140 |

Cercle de l’Épargne

Le Coin des Epargnants du 9 septembre 2023 : montée des incertitudes

La vie n’est pas toujours rose pour les investisseurs

Ralentissement économique confirmé, hausse du prix du pétrole, persistance des tensions sino-américaines : les investisseurs ne voient pas la vie en rose depuis le début du mois de septembre. Les indices « actions » sont en léger recul sur la semaine de -0,90 % pour le CAC40 à -2,08 % pour le Nasdaq. Le Footsie britannique est le seul à faire exception avec une hausse de 0,20 %.

La croissance est annoncée en baisse un peu partout pour les prochains mois. En France, l’INSEE a prévu une croissance qui ne dépasserait pas 0,1 % au troisième trimestre. Avec l’annonce de Ryad et de Moscou de proroger jusqu’à la fin de l’année, l’accord de réduction de la production de pétrole, les cours de ce dernier ont été orientés à la hausse. Le prix du baril de Brent a dépassé les 90 dollars durant la semaine écoulée. Il a ainsi augmenté de près de 2 % sur la semaine et de 20% en trois mois. Cette remontée du prix du pétrole contrarie le processus de baisse de l’inflation. Celle-ci demeure vive est pourrait conduire les banques centrales à relever, une nouvelle fois, leurs taux directeurs à l’occasion de leur prochaine réunion, le 14 et le 19 septembre. Les investisseurs ont accusé le coup après la décision de l’administration chinoise d’interdire l’usage de l’iPhone et de tout autre smartphone de marque étrangère à ses hauts fonctionnaires et employés gouvernementaux. L’action d’Apple a perdu 6,4 % mercredi 7 et jeudi 8 septembre avant de rebondir de 1 % vendredi 9.

La perspective de nouvelles hausses des taux directeurs de la part de la FED et de la BCE a conduit à une augmentation des taux pour les obligations souveraines. Le taux de l’OAT à 10 ans a dépassé 3,1 % et celui de son homologue américain 4,2 %. Le taux des obligations « corporate » dépasse se situe désormais entre 4 et 6 %. L’euro s’est légèrement déprécié sur la semaine passant en-dessous de 1,08 dollar.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 8 sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 240,77 | -0,90 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 34 576,59 | -0,92 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 457,49 | -1,40 % | 3839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 13 761,53 | -2,08 % | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 740,30 | -0,68 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 478,19 | +0,20 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 237,19 | -1,06 % | 3792,28 | 4,298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 32 606,84 | -0,32 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 116,72 | -0,53 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,143 % | +0,088 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,611 % | +0,079 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,267 % | +0,090 pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0702 | -1,24 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 917,68 | -1,14 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 90,85 | +2,10 % | 84,08 | 78,140 |

Cercle de l’Épargne

Assurance vie : décollecte en juillet

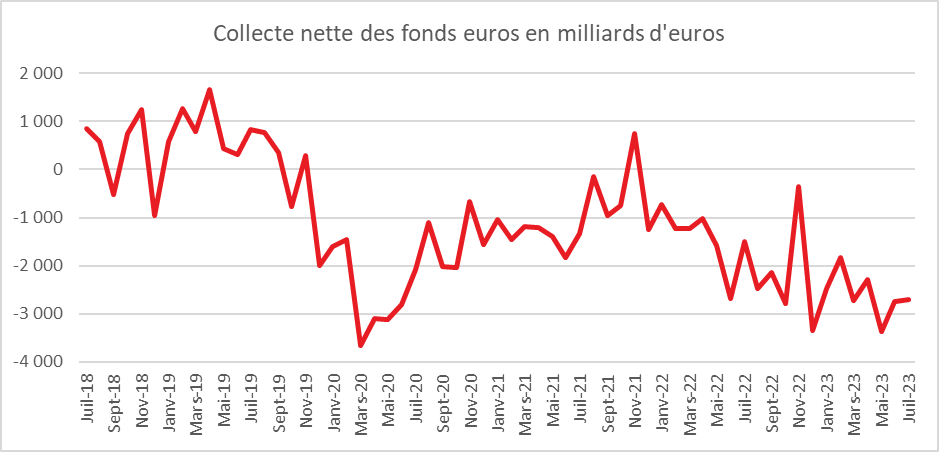

Après un léger rebond en juin (+1,8 milliard d’euros) l’assurance vie enregistre, selon France Assureurs, une nouvelle décollecte nette en juillet (-1 milliard d’euros) après celle de mai (-1,7 milliard d’euros). L’assurance vie est, depuis le début de l’année, concurrencée non seulement par les produits d’épargne réglementée (Livret A et LDDS) mais aussi par les contrats et dépôts à terme. Ces produits d’épargne de court terme offrent actuellement des rémunérations qui sont, en règle générale, supérieures à celles des fonds euros de l’assurance vie.

Sur les sept premiers mois de l’année, la collecte nette n’a été que de 3,1 milliards d’euros contre +12,7 milliards d’euros sur la même période en 2022. Lors de ces vingt dernières années, seules deux en ont enregistré de plus mauvais (2012 avec la crise des dettes souveraines : – 6 milliards d’euros de janvier à juillet ; 2020 avec l’épidémie de covid : -4 milliards d’euros de janvier à juillet). En juillet, jusqu’à maintenant, l’assurance vie connaissait des collectes nettes plutôt correctes. Une seule décollecte (en 2020 avec l’épidémie de covid) avait été constaté en dix ans (2013/2022).

Des prestations en hausse

Les cotisations brutes en assurance vie se sont élevées à 12,1 milliards d’euros en légère hausse de +1 % par rapport à juillet 2022. Elles sont néanmoins en baisse par rapport au moins de juin (15 milliards d’euros). La progression, en juillet, a été de 0,5 % pour les supports en euros de 1 % pour ceux en unités de compte. La part des unités de compte dans la collecte brute est de 37 %.

Au mois de juillet, les prestations s’établissent à 13,1 milliards d’euros, en hausse de +16 % par rapport à juillet 2022. Elles sont stables par rapport à juin. Cette augmentation souligne que des ménages sortent de l’argent de leur assurance vie afin de la réallouer sur d’autres placements.

La collecte nette est ainsi négative sur le mois, à −1,0 milliard d’euros. Elle demeure positive en UC, à +1,7 milliard d’euros.

Sur les sept premiers mois de l’année, les cotisations atteignent 93,7 milliards d’euros, en hausse de +4,6 milliards d’euros . Les prestations se sont élevées, sur la même période, à 90,6 milliards d’euros, en hausse de +14,2 milliards d’euros (soit +19 %) par rapport à la même période de 2022.

Poursuite de la décollecte nette pour les fonds euros

Au mois de juillet, la décollecte en fonds euros a atteint -2,7 milliards d’euros portant ce montant, sur les sept premiers mois de l’année, à 18 milliards d’euros. Les titulaires d’assurance vie continuent à s’alléger en fonds euros au profit des unités de compte ou d’autres produits de taux (épargne réglementée, dépôts à terme).

La collecte nette en unités compte a été de 1,7 milliards d’euros. De janvier à juillet, elle s’est élevée à 21,2 milliards d’euros.

Depuis le début de l’année, l’assurance vie est sauvée par les unités de compte qui permettent d’éviter une décollecte.

En attendant 2024…

Les Français privilégient toujours l’épargne de précaution qui leur garantit sécurité, liquidité et rendement. Ils se montrent ainsi pragmatiques en optant pour les placements les plus rémunérateurs et sans risque. Cette préférence pour le court terme s’explique également par la persistance des incertitudes économiques avec une inflation qui demeure élevée.

L’assurance vie est condamnée à attendre 2024 pour retrouver quelques couleurs. Concurrencée tout à la fois par le Livret A et les dépôts à terme, sur le segment des fonds euros, le premier produit d’épargne des ménages dont l’encours a atteint fin juillet 1919 milliards d’euros, connaît depuis le début de l’année une petite croissance émaillée de décollectes. Pour la première fois en plus de trente ans, le rendement des fonds euros de l’assurance vie est inférieure à celui de produits d’épargne de court terme et à l’inflation. Cette situation est imputable à l’inertie des fonds euros liée à la duration des obligations d’Etat qui constituent leur socle. Avec la hausse des taux d’intérêt entamée en 2022, une éclaircie devrait se profiler au début de l’année 2024 avec l’annonce des rendements des fonds euros qui seront en hausse et qui se rapprocheront du taux du Livret A. D’

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) trace toujours la route

L’assurance vie est à la peine depuis le début de l’année mais le Plan d4Epargne Retraite continue de progresser grâce à des transferts issus des anciens produits retraite et aux souscriptions réalisées par de nouveaux assurés. En juillet, les cotisations sur les PER assurantiels s’élèvent à 675 millions d’euros. 55 700 nouveaux assurés ont été enregistrés. Par ailleurs, 8 200 assurés ont transféré 219 millions d’euros d’anciens contrats d’assurance retraite vers un PER.

Depuis le début de l’année, les cotisations versées s’élèvent à 4,7 milliards d’euros pour 503 200 nouveaux assurés. La collecte nette des PER s’établit à +3,3 milliards d’euros.

Fin juillet 2023, 5,1 millions d’assurés détiennent un PER pour un encours de 67,7 milliards d’euros, dont 39 % correspondent à des UC.

France Assureurs

France Assureurs

Le Coin de L’Epargne du samedi 2 septembre 2023 : la malédiction de septembre

Au mois d’août, les indices « actions » ont sur toutes les grandes places financières abandonné du terrain. Le recul a été en moyenne de 2 %. Il a atteint plus de 5 % à Shanghai sur fond de crise immobilière. Les investisseurs commencent à craindre la stagflation, ce mélange corrosif d’inflation et de stagnation économique voire de récession.

Les investisseurs n’aiment pas le mois de septembre qui est traditionnellement le plus mauvais mois de l’année boursière. En 2022, septembre s’est clôturé sur une perte de plus de 9 % pour le S&P 500, le Cac 40 perdant de son côté près de 6 %. Depuis 1928, septembre s’est traduit, une fois sur deux, par un recul de l’indice S& P500. Mais, en jouant avec les statistiques, il s’avère que le mois de septembre est positif pour cet indice quand il a augmenté au cours du premier semestre de plus de 10 % ce qui est le cas cette année.

La malédiction du mois de septembre s’explique par la volonté des traders de réaliser leurs programmes de plus-values sur actions (ventes d’actions et sécurisation des gains). En septembre, les investisseurs commencent à avoir une vision assez fine des résultats des entreprises et une idée de l’année à venir. Ils sont ainsi amenés à effectuer des arbitrages. L’automne après la période estivale émolliente est la saison des prises de conscience et de corrections de trajectoires parfois brutales. Le contexte économique, en ce début de mois de septembre, est source de doutes avec des incertitudes sur la baisse de l’inflation et l’évolution de la croissance. La remontée du cours du pétrole est à nouveau un sujet d’inquiétude tout comme la résurgence du covid.

Le cours du pétrole (BRENT) s’est rapproché des 90 dollars malgré le ralentissement de l’économie mondiale. En trois mois, le baril s’est apprécié de 20 %. Ce rebond du cours du pétrole s’explique par la décision de l’OPEP + de restreindre sa production. Cette semaine, La Russie a avalisé une nouvelle diminution de ses exportations de pétrole, en lien avec ses partenaires de l’OPEP +.de 300 000 b/j en septembre. La décision de la Russie intervient après la prorogation d’un mois, jusqu’en octobre, de la réduction de la production de l’Arabie saoudite, à hauteur d’un million de barils par jour (b/j).

LVMH n’est plus la première capitalisation boursière européenne. Le groupe de luxe est devancé par l’entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk), spécialisée dans le traitement du diabète et dont le cours s’est accru de près de 40 % depuis le début de l’année.

Hausse du chômage aux Etats-Unis, vers un moratoire de la hausse des taux directeurs ?

Les créations d’emploi, aux Etats-Unis se sont élevées à 187 000 en août, soit plus que les 170 000 attendus par le consensus des économistes mais pour le troisième mois consécutif, elles ont été inférieures au seuil des 200 000. Par ailleurs, le nombre de créations de postes pour juillet a été révisé en baisse, à 157 000 contre 187 000 annoncé initialement. Parallèlement, le taux de chômage est en hausse à 3,8 % grâce en partie à une hausse de la participation quand le consensus tablait sur une stabilisation à 3,5 %. La croissance du salaire horaire moyen a ralenti plus que prévu sur un mois à 0,2 % contre 0,3% anticipé. Sur un an, elle revient de 4,4 % à 4,3 %. Ces résultats constituent une bonne nouvelle pour la FED. Sa politique de relèvement des taux directeurs commencent à porter ses fruits. La probabilité que l’institution monétaire américaine fasse une pause lors de sa prochaine réunion n’a jamais été aussi élevée. De plus en plus d’économistes estiment que les taux ont atteint un sommet et qu’une baisse pourrait intervenir au cours du premier semestre de l’année 2024. Néanmoins, certains pensent qu’une hausse est encore possible d’ici la fin de l’année.

.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 1er sept. 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 296,77 | +0,93 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 34 837,71 | +1,28 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 515,77 | +2,29 % | 3839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 14 031,81 | +3,13% | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 840,34 | +1,33 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 464,54 | +1,83 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 282,64 | +1,10 % | 3792,28 | 4,298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 32 710,62 | +3,44 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 133,25 | +1,82 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,055 % | -0,032 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,532 % | -0,027 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,177 % | -0,074pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0846 | +0,45 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 938,10 | +1,35 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 88,39 | +3,89 % | 84,08 | 78,140 |

Cercle de l’Épargne

Croissance des dividendes pour les actionnaires

En matière d’actions, ce qui compte c’est non seulement le cours mais aussi – voire surtout – le dividende. Leur montant dépend des résultats des entreprises et de la politique de distribution décidée par le Conseil d’administration.

Au deuxième trimestre, les grandes entreprises mondiales ont versé l’équivalent de 568 milliards de dollars de dividendes à leurs actionnaires, d’après le gestionnaire d’actifs Janus Henderson. Ces dividendes sont en hausse de 5 % sur un an. En France, les dividendes ont progressé toujours sur un an de 13,3 %. Au niveau de la zone euro, la hausse est de 10 % en moyenne. Au premier trimestre 2023, les versements étaient déjà en hausse de 12 % sur un an, à 327 milliards de dollars.

En France, les versements ont atteint 49,6 milliards d’euros. Parmi les entreprises ayant versé les plus importants dividendes figurent BNP Paribas, Sanofi, AXA, LVMH et Engie. Au niveau mondial, les groupes Nestlé, HSBC et Mercedes ont distribué les dividendes les plus élevés. Les banques ont été à l’origine des dividendes les plus importants (85 milliards de dollars au deuxième trimestre), suivies par les compagnies d’assurances(37 milliards de dollars) et les producteurs de pétrole (36 milliards de dollars).

Au deuxième trimestre 2023, la zone euro a été à l’origine de 37 % des versements de dividendes contre 33 % pour les États-Unis. Ce résultat doit être relativiser car en Europe, les dividendes sont souvent versés en une seule fois quand, aux États-Unis, ils peuvent donner lieu à plusieurs versements. Sur l’ensemble de l’année 2022, les États-Unis arrivaient en tête pour les versements. En Europe, les entreprises espagnoles ont accru leurs versements de dividendes de 29 % entre avril et juin par rapport à 2022. La hausse est de 9 % en Allemagne, et de près de 19 % en Italie.

En 2022, les dividendes à l’échelle mondiale avaient atteint 1 560 milliards de dollars. Ils étaient en progression de 8,4 % par rapport à 2021. L’année 2023, après un premier semestre exceptionnel, devrait néanmoins enregistrer une moindre progression en raison du tassement de la croissance. Les résultats du premier semestre étaient la traduction de l’activité de 2022 qui était encore en hausse. L’année dernière, les entreprises du CAC 40 ont dégagé plus de 142 milliards d’euros de bénéfices.

Poursuite de l’augmentation de la rémunération des dépôts bancaires

Selon la Banque de France, la rémunération moyenne des dépôts bancaires a, en juillet, continué sa progression à 1,57 %, après 1,53 % en juin. Le taux de rémunération moyen des dépôts des ménages atteint 1,72 % ; il est quasi stable par rapport à juin (1,71 %). Le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés était de 0,71 %. La rémunération des dépôts des SNF progresse de 10 points de base à 1,43 %, portée notamment par la remontée des taux des comptes à terme.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| Encours (Md€) | Taux de rémunération | ||||

| juil-2023 (g) | juil-2022 | mai- 2023 | juin-2023 (f) | juil-2023 (g) | |

| Dépôts bancaires (b) | 3 111 | 0,48 | 1,48 | 1,53 | 1,57 |

| dont Ménages | 1 867 | 0,77 | 1,68 | 1,71 | 1,72 |

| – dépôts à vue | 591 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |

| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 52 | 0,42 | 2,81 | 2,97 | 3,04 |

| – comptes à terme > 2 ans (h) | 70 | 0,70 | 1,29 | 1,37 | 1,47 |

| – livrets à taux réglementés (c) | 639 | 1,07 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |

| dont : livret A | 369 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| – livrets ordinaires | 251 | 0,09 | 0,64 | 0,68 | 0,71 |

| – plan d’épargne-logement | 264 | 2,57 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |

| dont SNF | 860 | 0,11 | 1,20 | 1,33 | 1,43 |

| – dépôts à vue | 566 | 0,05 | 0,45 | 0,48 | 0,52 |

| – comptes à terme <= 2 ans (h) | 237 | 0,14 | 2,89 | 3,11 | 3,25 |

| – comptes à terme > 2 ans (h) | 57 | 0,69 | 2,34 | 2,59 | 2,83 |

| Pour mémoire : | |||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,50 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | |

| Euribor 3 mois (d) | 0,04 | 3,37 | 3,54 | 3,67 | |

| Rendement du TEC 5 ans (d), (e) | 1,14 | 2,69 | 2,79 | 2,93 | |

Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)

c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

d. Moyenne mensuelle.

e. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

f. Données révisées.

g. Données provisoires.

h. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

La réforme des retraites version 2023 entre en vigueur le 1er septembre

La réforme des retraites entre en vigueur le 1er septembre

La réforme des retraites, adoptée au printemps, entre en vigueur à compter du 1er septembre. L’âge légal de départ à la retraite sera progressivement repoussé de 62 ans aujourd’hui à 64 ans en 2030, à raison de trois mois par an. Les actifs nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 sont les premiers concernés. L’âge légal sera de 64 ans pour la génération 1968. Par ailleurs, le passage de la durée de cotisation de 42 à 43 ans est accéléré. Cette mesure sera effective dès la génération 1965 quand initialement elle ne devait s’appliquer totalement qu’à partir de la génération 1973.À compter du 1er septembre, les nouveaux salariés des entreprises bénéficiant d’un régime spécial de retraite ne pourront plus y prétendre, seuls les anciens continueront à en bénéficier.

La retraite minimale sera revalorisée pour être portée à 848 euros brut pour une carrière complète. Le dispositif «carrières longues» sera désormais ouvert, sous conditions, aux assurés qui ont démarré dans la vie active avant 21 ans (contre 20 ans auparavant). Ce dispositif comportera dorénavant quatre bornes d’âge d’entrée. Pour atténuer les effets négatifs de la réforme pour les mères de famille, une surcote a été instituée pour certaines d’entre elles. Le dispositif de retraite progressive est étendu au 1er septembre aux fonctionnaires, aux professionnels libéraux et aux avocats. Son recours sera facilité. Dorénavant, les cotisations retraite versées par les actifs en situation de cumul emploi-retraite ouvriront droit à pension comme cela était le cas avant 2015.

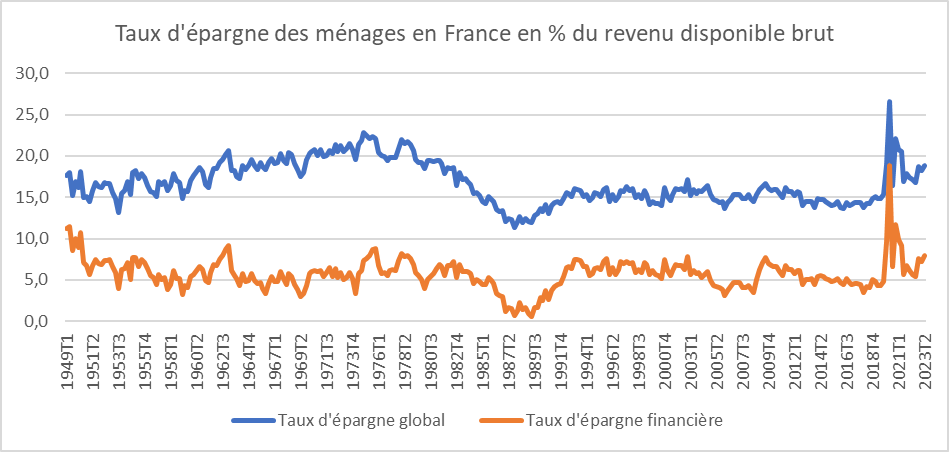

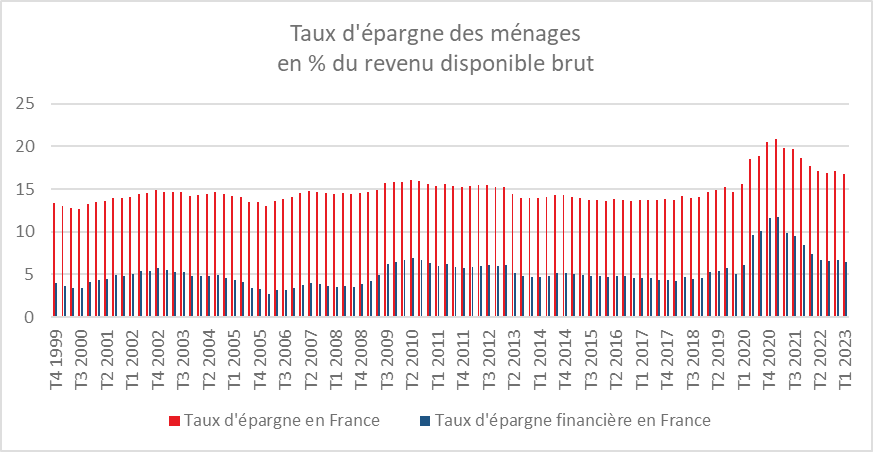

Forte hausse du taux d’épargne au deuxième trimestre en France

Au deuxième trimestre, le taux d’épargne des ménages a atteint 18,8 % du revenu disponible brut en hausse de 0,6 point par rapport au taux du premier trimestre (18,2 %). Cette augmentation du taux d’épargne traduit le niveau élevé d’inquiétude des ménages face à la vague inflationniste. Les Français, en moyenne, n’ont pas touché à la cagnotte qu’ils ont constitué depuis le début de la crise sanitaire en 2020.

INSEE

La hausse du taux d’épargne est rendue possible par la résistance du pouvoir d’achat des ménages face à la hausse des prix. Au deuxième trimestre, il a augmenté de 0,1 % faisant suite au repli de 0,6 % du premier trimestre. Cette évolution du pouvoir d’achat s’explique par la hausse des salaires et par la légère décrue de l’inflation. Comme dans le même temps, les dépenses de consommation se sont repliés de 0,5 %, la part des revenus consacrée à l’épargne a augmenté de 0,6 point.

Les ménages continuent de privilégier l’épargne de précaution et en particulier les produits réglementés comme le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire(LDDS) ainsi que le Livret d’Epargne Populaire (LEP). Ces produits offrent une rémunération jugée attractive même si elle ne compense pas totalement l’inflation (à l’exception de celle du LEP). Ces produits répondent en matière de sécurité, liquidité et fiscalité aux attentes des Français. Il convient également de souligner que les ménages se tournent de plus en plus vers les dépôts à terme qui ne sont pas soumis à des règles de plafonds et qui offrent des rendements de plus en plus élevés.

Cette préférence pour l’épargne de court s’effectue au détriment des produits de longs termes comme les fonds euros de l’assurance vie ou le Plan d’Epargne Logement.

Au cours du second semestre, une baisse du taux d’épargne devrait intervenir en lien avec une reprise de la consommation attendue avec les vacances, la rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année. Par ailleurs, la décrue de l’inflation, sous réserve qu’elle se confirme pourrait améliorer le moral des ménages et les conduire à consommer davantage.

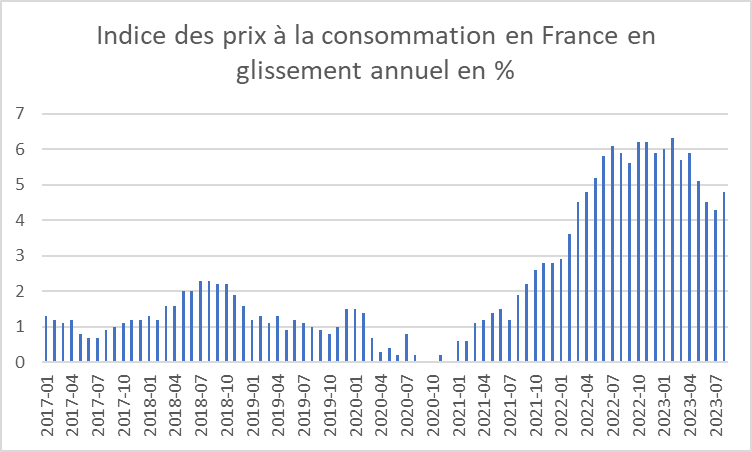

L’inflation toujours présente

Sur un an, selon l’estimation provisoire de l’INSEE, réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 4,8 % en août 2023, après +4,3 % le mois précédent. Cette hausse de l’inflation s’explique par la remontée des prix du pétrole. Les prix de l’alimentation seraient en baisse pour le cinquième mois consécutif, ainsi que, dans une moindre mesure, ceux des produits manufacturés et des services.

INSEE

Sur un mois, les prix à la consommation seraient en hausse de 1,0 % en août, après +0,1 % en juillet. Les prix de l’énergie contribuerait en grande partie à cette augmentation avec en particulier la hausse des prix des produits pétroliers et des tarifs réglementés de l’électricité à compter du 1er août 2023. Les prix des produits manufacturés seraient également orientés à la hausse avec la fin des soldes d’été. Les prix des produits frais augmenteraient quand ceux de l’alimentation hors frais ralentiraient. Les prix des services ralentiraient aussi, du fait notamment du repli des prix des services de transport et de la décélération des prix des « autres services ».

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 5,7 % en août, contre +5,1 % en juillet. Sur un mois, il croîtrait de 1,1 %, après avoir été stable en juillet.

La bataille de l’inflation n’est pas terminée. L’augmentation des prix de l’énergie pourrait conduire à un petit rebond obligeant la Banque Centrale à poursuivre sa politique de relèvement des taux directeurs dans les prochains mois avec comme écueil un risque de récession avéré au sein de la zone euro.

Taux d’usure applicable à compter du 1er septembre

De manière dérogatoire, les taux d’usure sont fixés de manière mensuelle. Ceux en vigueur à compter du 1er septembre sont les suivants :

| Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||

| Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er septembre 2023 | Taux d’usure applicable au 1er septembre 2023 |

| CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |

| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 16,21 | 21,61 |

| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 9,01 | 12,01 |

| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 5,14 | 6,85 |

| CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |

| Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 3,17 | 4,23 |

| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,96 | 5,28 |

| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 4,17 | 5,56 |

| Prêts à taux variable | 3,85 | 5,13 |

| Prêts relais | 4,15 | 5,53 |

| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |

| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 4,72 | 6,29 |

| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,68 | 6,24 |

| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 4,75 | 6,33 |

| Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 5,69 | 7,59 |

| Découverts en compte | 13,19 | 17,59 |

| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 5,01 | 6,68 |

| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |

| Découverts en compte (4) | – | – |

(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien

(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.

(4) Le taux d’usure des découverts en compte des personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale reste fixé sur une base trimestrielle. Sa valeur de 17.33 % au 1er juillet 2023 reste inchangée jusqu’au 1er octobre 2023.

Le Coin des Epargnants du 26 août 2023 : la lutte contre l’inflation continue

Inflation et croissance, le dilemme des banquiers centraux

Lors du symposium de Jackson Hole qui se tient chaque année à la fin du mois d’août aux Etats-Unis et réunit les banquiers centraux, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a confirmé que la politique monétaire restera restrictive jusqu’à ce que l’inflation décélère de manière significative. Il a souligné que la banque centrale était prête à augmenter ses taux directeurs une nouvelle fois, mais les décisions seront prises avec la plus grande « précaution ». La Réserve fédérale américaine pourrait être contrainte de relever davantage que prévu les taux d’intérêt pour s’assurer que l’inflation est contenue, a-t-il ainsi déclaré. L’objectif de la FED reste de faire revenir l’inflation à 2 %. Jerome Powell reste prudent par rapport aux bons résultats de ces deux derniers mois. La Présidente de la BCE doit faire face à une situation plus complexe que celle de son homologue américain. La croissance de la zone euro s’étiole de mois en mois, faisant craindre une récession. Or, si l’inflation baisse, elle demeure élevée. Par ailleurs, la diminution constatée depuis deux mois est avant tout liée à un effet base. L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) reste éloignée de la cible des 2 % et tarde à diminuer. La BCE souhaite sans nul doute marquer sa résolution à casser les anticipations inflationnistes en relevant au moins encore une fois ses taux directeurs. Elle devra le faire rapidement afin de ne pas se placer sous la pression des gouvernements en cas d’installation de la récession. Cela pourrait conduire à une nouvelle hausse en septembre quand, il y a quelques temps, l’idée d’une pause avait été émise.

Dans ce contexte, les investisseurs ont, durant la semaine, opté pour la prudence intégrant de plus en plus de nouveaux relèvements des taux directeurs afin de lutter contre l’inflation. Les indices boursiers ont légèrement augmenté les cinq derniers jours. Le CAC40 a gagné 0,89 % et le S&P 500, 0,87 %. Le baril de pétrole Brent est resté stable autour de 84 dollars, les signes de ralentissement de l’activité au niveau mondial s’étant multipliés. Les taux d’intérêt des obligations d’Etat à 10 ans se sont légèrement détendus en Europe.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 25 août 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 229,60 | +0,89 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 34 346,90 | -0,55 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 405,71 | +0,87 % | 3839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 14 941,83 | +1,72% | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 631,82 | +0,52 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 338,58 | +0,94 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 236,25 | +0,44 % | 3792,28 | 4,298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 31 624,28 | +2,66 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 064,07 | -1,59 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,087 % | -0,070 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,559 % | -0,054 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,251 % | +0,018pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0792 | -1,04 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 908,35 | +1,02 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 84,09 | -0,70 % | 84,08 | 78,140 |

Cercle de l’Épargne

Livret A : résultats du mois de juillet 2023, pas de trêve estivale

Le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire ont enregistré, en juillet, un nouveau mois de forte collecte, avec 3,13 milliards d’euros portant le total, depuis le début de l’année, à 37,67 milliards d’euros. L’encours de ces deux produits s’élevait ainsi, à fin juillet, à 547,4 milliards d’euros.

Le Livret A toujours la course en tête

Au mois de juillet, malgré l’absence d’annonce de revalorisation de son taux de rémunération, le Livret A continue sur la lancée du premier semestre avec une collecte de 2,16 milliards d’euros. Celle-ci fait suite à celles des mois de juin (1,34 milliard d’euros), de mai (2,47 milliards d’euros) et d’avril (2,33 milliards d’euros) qui avaient été exceptionnelles. Cette collecte est proche de celle du mois de juillet 2022, 2,64 milliards d’euros. La collecte du mois de juillet 2023 est supérieure à la moyenne de ces dix dernières années. Toujours sur cette même période, seules deux décollectes, en 2014 et 2015, ont été enregistrées.

Pour les sept premiers mois de l’année, la collecte du Livret A atteint 28 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. L’encours de son côté s’élevait, fin juillet, à 403,4 milliards d’euros, également record à battre.

Le Livret de Développement Durable Solidaire toujours dans les traces de son aîné

La collecte du mois de juillet 2023 du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a été de 0,97 milliard d’euros, contre 0,83 en juin et 1,05 milliard d’euros en mai Elle s’était élevée à 0,48 milliard d’euros en juillet 2022. Sur les sept premiers mois de l’année, le LDDS a enregistré un flux net de 9,67 milliards d’euros portant son encours à 144 milliards d’euros.

Une propension à l’épargne de précaution affirmée

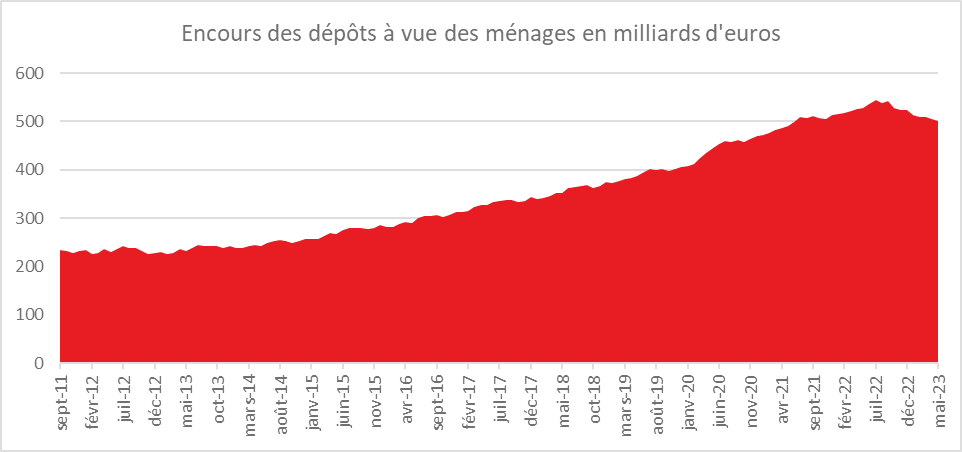

Malgré la décision de non-revalorisation du taux pendant 18 mois, les ménages ne modifient pas leur comportement. Ils privilégient l’épargne de précaution en puisant notamment sur leurs comptes courants dont l’encours est en forte baisse depuis le mois de septembre dernier. Ils effectuent également des arbitrages au détriment des livrets fiscalisés qui sont faiblement rémunérés. Le Livret A et le LDDS sont, en revanche, concurrencés par les dépôts et compte à terme qui peuvent offrir des rendements attractifs et qui ne sont pas soumis à des plafonds de versement. Les dépôts à terme deviennent la solution de placements pour les ménages ayant saturé leurs livrets A et leurs LDDS.

Vers une année record

Les ménages, au cœur de l’été, ont à loisirs de maintenir un taux d’épargne élevé. Ils privilégient toujours l’épargne à la consommation. La collecte se devrait se modérer durant l’automne avec l’augmentation traditionnelle des dépenses. Elle battra néanmoins, en 2023, battre des records. A la différence des Américains mais à l’instar des Allemands, les Français sont en mode fourmis par crainte d’une dégradation de la situation économique ou par simple effet du vieillissement démographique.

Cercle de l’Epargne – CDC

Cercle de l’Epargne – CDC

Le Coin des Epargnants du 19 août 2023 : quand la Chine se rappelle à notre mémoire

Les marchés au creux de la vague

Avec l’aggravation de la crise immobilière en Chine et la montée de nombreux doutes sur l’évolution de la vague inflationniste de part et d’autre de l’Atlantique, les indices boursiers ont été en baisse cette semaine. Le CAC40 a ainsi perdu plus de 2 % et le Dow Jones près de 3 %.

La Chine semble s’enfoncer jour après jour dans la crise. En juillet, les ventes au détail et la production industrielle ont connu des progressions inférieures aux attentes. Les premières, qui constituent un baromètre assez fin de la consommation des ménages, n’ont augmenté que de 2,5 % sur un an le mois dernier. Le consensus Bloomberg visait une accélération à 3,6 % après les 3,1 % de juin. Les Chinois restent frileux en matière de consommation en raison de la crise immobilière qui les incite à épargner. La décision de Pékin d’abaisser le taux de ses prêts à un an n’a pas eu d’effets réels sur les marchés. La production industrielle a été plus faible que prévue le mois dernier, en hausse simplement de 3,7 % sur un an, contre 4,4 % en juin et 4 % attendu par les économistes.

Les taux américains d’intérêt ont augmenté cette semaine sur le marché secondaire de la dette. Celui du papier à dix ans a frôlé son plus haut niveau depuis 2007 jeudi, à plus de 4,2 %, et celui à 30 ans a inscrit un pic depuis 2011, à 4,426 %. Les minutes de la Fed, publiées mercredi en début de soirée, ont révélé que la banque centrale est toujours préoccupée par les niveaux de l’inflation et estime que de nouvelles hausses de taux seront peut-être nécessaires. Les membres du comité monétaire (FOMC) se montrent très divisés. Si une pause est probable pour la réunion de septembre, une ou deux augmentations sont possibles durant l’automne. Parmi les bonnes nouvelles aux Etats-Unis, il faut souligner le résultat de la production industrielle. Cette dernière a augmenté plus que prévu en juillet (+1 % contre +0,3 % anticipé et après un recul de 0,8 % le mois précédent). Pour la zone euro, l’évolution de l’inflation demeure incertaine. Si le taux d’inflation est passé de 5,5 à 5,3 % sur un an de juin à juillet, l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) est restée stable d’un moins sur l’autre à 5,5 %.

Une forte hausse des taux d’intérêt en Russie

En Russie, le mardi 15 août dernier, la banque centrale a été contrainte de relever son taux directeur de 8,5 à 12 % afin d’arrêter la dépréciation du rouble. Lundi 14 août, un dollar s’échangeait conte 100 roubles, contre moins de 80 avant la guerre en Ukraine. L’augmentation du taux directeur a permis une appréciation de 7 % du rouble face au dollar. La décision de relever les taux directeurs vise avant tout à empêcher le retour de l’inflation. Après avoir atteint 14 % en 2022, l’inflation était en recul depuis le début de l’année avant de connaître une nouvelle augmentation à compter de l’été. Les sanctions internationales et le plein emploi génèrent un accroissement des prix. L’objectifs des pouvoirs publics est de maintenir l’inflation en dessous de 6 % afin de limiter les tensions sociales au sein de la population. Les autorités russes sont contraintes de puiser dans leurs fonds souverains afin de financer l’effort de guerre et les prestations sociales. Si le déficit public demeure limité, autour de deux points de PIB, en revanche, les ponctions sur les fonds s’accélèrent. Par ailleurs, les recettes d’exportations tendent à se réduire ce qui pèse sur les finances publiques et la croissance.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 18 août 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 164,11 | -2,79 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 34 500.66 | -2,99 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 369,71 | -1,92 % | 3839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 13 290,78 | -2,59% | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 574,26 | -1,59 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 262,43 | -3,42 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 212,95 | -3,02 % | 3792,28 | 4,298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 31 450,76 | -1,90 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 131,95 | -1,89 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,157 % | +0,010 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,613 % | -0,005 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,233 % | +0,083pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,0875 | -0,85 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 890,80 | -1,08 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 84,27 | -2,52 % | 84,08 | 78,140 |

Cercle de l’Épargne

La France, un pays de millionnaires ?

Selon le rapport sur la richesse mondiale de Crédit Suisse et UBS, La France se classe à la troisième place au nveau mondial, derrière les États-Unis et la Chine et devant le Japon pour le nombre de millionnaires. Selon cette étude, près de 1 Français sur 20 serait millionnaire, soit trois millions de personnes. Si dans la grande majorité des pays, le nombre de millionnaires a baissé en 2022, il a augmenté en France. Le patrimoine des ménages français est avant tout de nature immobilière quand chez ses partenaires le poids des actifs financiers y est plus important. La valeur de ces derniers ayant diminué quand celle de l’immobilier a continué à augmenter, il en résulte que les Français ont enregistré une valorisation de leur patrimoine supérieure à celle de leurs voisins.

Selon l’INSEE, les 10 % des ménages les mieux dotés ont un patrimoine brut supérieur à 607 700 euros. Ceux qui détiennent plus d’un million d’euros constituent une sous-partie de cet ensemble. Selon une étude de l’INSEE de 2021 (fondée sur des chiffres de 2018), seuls 3 % des ménages ont un patrimoine brut dépassant le million d’euros. Ces 3 % détiennent près d’un quart du patrimoine national. Pour deux tiers d’entre eux, les actifs immobiliers représentent plus de la moitié de leur fortune. Les 1 % les mieux dotés ont un patrimoine brut supérieur à 2 millions d’euros. Il atteint, en moyenne, 4,3 millions d’euros. Ces ménages possèdent 16 % du patrimoine national. La structure patrimoniale des 1 % des plus riches diffère de celle des autres millionnaires avec un poids plus important des actifs financiers. Ces derniers représentent 34 % de leur patrimoine, contre 30 % pour les actifs immobiliers et 28 % pour les actifs professionnels. Pour les 10 % des ménages les mieux dotés, le poids des actifs financiers n’est que de 16 %.

27 % des ménages les mieux dotés en patrimoine sont des travailleurs indépendants ; 14 % sont des commerçants et chefs d’entreprise, 8 % sont des professions intermédiaires et 6 % sont des agriculteurs. 39 % sont retraités.

La région francilienne ne représente que 19 % de population nationale mais 43 % des personnes à très haut revenu (les 1 % des plus riches) et 54 % des très aisées (les 0,1 % des plus riches). Paris possède 20 % des très hauts revenus français et les Hauts-de-Seine 10 %.

La forte valorisation des prix de l’immobilier au sein des grandes agglomérations explique la progression des millionnaires. Les prix des logements ont, en effet, doublé en vingt ans.

Le Coin des Epargnants du 12 août 2023 : quand le pétrole se rappelle à notre bon souvenir

La bataille contre l’inflation n’est pas terminée

En pleine période estivale, le pétrole s’est rappelé au bon souvenir des consommateurs et des investisseurs. La politique de réduction de l’offre décidée par l’Arabie saoudite porte ses fruits, le baril de Brent s’échangeant, cette semaine, à plus de 85 dollars. Le baril a gagné en un mois près de 10 %.

L’Arabie saoudite a annoncé, le jeudi 3 août dernier une prolongation de la baisse de sa production d’un million de barils par jour instituée en juillet. Cette opération est coordonnée avec la Russie qui a décidé de diminuer sa production de 300 000 barils par jour. Regroupées depuis 2016 au sein de l’OPEP+, représentant 40 % de l’offre mondiale, l’Arabie saoudite et la Russie, entendent maintenir des prix élevés dans un contexte de recul de la croissance qui naturellement pèse sur les cours. Saudi Aramco a, en juillet, limité sa production quotidienne à 9,05 millions de barils, soit trois millions de moins que son niveau de croisière. La Russie a stabilisé, de son côté, sa production à 9,4 millions de barils. L’objectif de l’Arabie saoudite est un cours du pétrole de plus de 80 dollars afin de financer son plan de transformation de son économie, plan « Vision 2030 » qui vise à préparer le pays à l’après pétrole. La Russie a besoin d’un pétrole élevé pour financer son effort de guerre. Logiquement, le pays ne peut pas exporter au-dessus de 60 dollars le baril mais il arrive à contourner cette règle tout en étant contraint d’effectuer des ristournes aux importateurs comme la Chine ou l’Inde.

La réduction de l’offre de la part de l’OPEP+ ne se fait pas complètement ressentir sur les prix en raison du ralentissement de l’économie mondiale et en particulier de la Chine. Avec une croissance plus élevée, l’OPEP+ espère une reprise de la demande en 2024. La consommation pourrait atteindre alors102 millions de barils jour. La hausse des cours actuels est due à une baisse des stocks. Ces derniers pourraient diminuer de 2,2 millions de barils par jour au troisième trimestre et de 1,2 million au quatrième.

Cette hausse du cours du pétrole n’a pas complètement occulté les bonnes nouvelles sur le terrain de l’inflation en provenance des Etats-Unis. Les prix à la consommation y ont augmenté de 3,2 % en juillet, soit moins que les 3,3 % attendus par le consensus. Hors éléments volatils que sont l’énergie et l’alimentation, l’inflation s’est élevée à 4,7 %, en recul parrapport aux 4,8 % de juin. L’autre bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis provient de la série d’émissions obligataires, d’un montant de 103 milliards de dollars en trois jours de la part du Trésor. Les émissions à 10 ans se sont réalisés en dessous des 4 % témoignant de la confiance des investisseurs dans le recul de l’inflation. En revanche, les prix à la production progressé aux Etats-Unis de 0,3 % sur un mois en juillet, contre 0,1% en juin et 0,2% espéré. La Chine de son côté a poursuivi sa politique de libéralisation des voyages en groupe vers plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la Corée du Sud et le Japon ce qui conduit à une nouvelle hausse des cours du secteur du luxe (LVMH et Hermès) et de celles des compagnies aériennes ou du secteur de l’hôtellerie.

Dans ce contexte, les indices boursiers ont été cette semaine, étales, le CAC 40 gagnant 0,5 % quand le Daxx allemand a perdu 0,6 % et S&P500, 0,31 %.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 11 août 2023 | Évolution sur une semaine | Résultats 30 déc. 2022 | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 7 338,40 | +0,51 % | 6 471,31 | 7 153,03 |

| Dow Jones | 35 281.40 | +0,70 % | 33 147,25 | 36 338,30 |

| S&P 500 | 4 464.05 | -0,31 % | 3839,50 | 4766,18 |

| Nasdaq | 13 644.85 | -1,90% | 10 466,48 | 15 644,97 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 15 832,17 | -0,78 % | 13 923,59 | 15 884,86 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 7 523,01 | -0,47 % | 7 451,74 | 7 384,54 |

| Eurostoxx 50 | 4 320,75 | -0,39 % | 3792,28 | 4,298,41 |

| Nikkei 225 (Japon) | 32 473,65 | -0,87 % | 26 094,50 | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 189,25 | -3,01 % | 3 089,26 | 3 639,78 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,147 % | +0,061 pt | +3,106 % | +0,193 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,618 % | +0,090 pt | +2,564 % | -0,181 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,150 % | +0,071pt | +3,884 % | +1,505 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1.0959 | -0,51 % | 1,0697 | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 915,60 | -1,16 % | 1 815,38 | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 87,00 | +1,10 % | 84,08 | 78,140 |

Cercle de l’Épargne

Epargne, les ménages continuent à plébisciter les produits réglementés