I

Baisse du nombre d’inscrits à Pôle Emploi en novembre

L’INSEE a confirmé que la croissance du dernier trimestre se situerait entre 0,5 et 0,6 % permettant d’espérer un accroissement, cette année du PIB de 1,8 à 1,9 %. 240 000 emplois devraient être, en 2017, créés. Dans ces conditions, une amélioration est attendue sur le front du chômage. Les derniers chiffres de Pôle Emploi étaient pour le moins contradictoires avec de fortes variations d’un mois sur l’autre. La diminution du nombre de contrats aidés et le retour sur le marché du travail de personnes qui du fait de la situation économique avaient abandonné, depuis de nombreux mois, toute recherche (taux de flexion) expliquent les résultats en dents de scie.

Les résultats du mois de novembre de Pôle Emploi sont les avant-derniers à être ainsi publiés. A compter du mois de janvier, les résultats ne seront publiés que tous les trois mois. Après la forte baisse de septembre et de la petite hausse en octobre, le nombre de personnes inscrites en catégorie A, c’est-à-dire sans avoir exercé d’activité, s’est, au mois de novembre contracté de 29 500 en France métropolitaine (-0,8 %). Le recul est de 86 300 sur trois mois (-2,4 %). Sur un an, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi est de nouveau en baisse (-0,1 %). La France métropolitaine compte 3,45 millions de personnes en catégorie (3,712 millions pour l’ensemble de la France).

Pour les catégories A, B et C, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi s’élevait à fin novembre à 5 919 200 pour l’ensemble de la France en baisse de 0,6 % sur trois mois et de 0,1 % en un mois. Sur douze mois, en revanche, une hausse de 2,6 % est constatée. Pour la France métropolitaine, le nombre d’inscrits en catégories A,B et C est de 5 611 400. Les évolutions sur un, trois et douze mois sont identiques à celles enregistrées pour l’ensemble de la France.

Le nombre d’inscrits baissent, en novembre, pour toutes les catégories d’âge. La contraction est plus marquée pour les jeunes de moins de 25 ans (-2 % sur un mois et -6,8 % sur trois mois) que pour les actifs de plus de 50 ans (respectivement -0,4 et 0,0 %). Sur un an, le nombre d’inscrits de moins de 25 ans a reculé de 4,4 % quand il a augmenté de 2,3 % chez les plus de 50 ans.

L’ancienneté moyenne à Pôle Emploi continue à augmenter. Elle s’élevait fin novembre à 595 jours en novembre contre 580 jours un an auparavant. Le nombre d’inscrits depuis plus d’un an est de 45,1 % (44,7 % en novembre 2016).

Loi de finances pour 2018 et loi de finances rectificative pour 2017 devant le Conseil constitutionnel

D’ici la fin de la semaine, le Conseil constitutionnel donnera son verdict sur la loi de finances pour 2018. La gauche comme la droite l’ont saisi sur plusieurs mesures concernant notamment l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe d’habitation et les aides au logement. Les parlementaires de l’opposition reprochent également au projet de loi de mettre fin au dispositif de majoration légale de certaines rentes viagères mis en place après la seconde guerre mondiale afin de protéger leurs bénéficiaires des effets de la forte inflation.

Pour la loi de finances rectificative pour 2017, les signataires de la saisine contestent le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt et les charges publiques. Ils considèrent comme anticonstitutionnel le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), censé éviter la double imposition sur les revenus de 2018, de faire perdre, sauf en cas de revenus exceptionnels, le bénéfices des avantages fiscaux sur le montant des charges déductibles du revenu imposable. Ce dispositif concerne notamment les versements opérés dans le cadre de l’épargne retraite individuelle (PERP, COREM, PREFON).

Le chantier de l’épargne est ouvert : l’assurance-vie et l’épargne retraite au coeur du débat

Le Gouvernement devrait présenter au courant du premier semestre un projet de loi comportant des mesures concernant sur l’épargne. Figureraient des dispositions relatives à l’assurance-vie, l’épargne retraite et l’épargne salariale.

Dans cette perspective, un rapport rédigé par le député Modem Jean-Noël Barrot et par Alice Zagury, la présidente et cofondatrice de la structure d’accompagnement d’entreprise The Family a été présenté au Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Ce rapport met l’accent sur la nécessité pour les Français d’épargner davantage à long terme. A cette fin, les auteurs préconisent de simplifier l’offre en matière d’épargne retraite. Cette dernière reposerait sur deux produits, un reposant sur un contrat collectif (entreprises), le second sur un contrat individuel. Ils seraient respectivement baptisés « compte avenir individuel » et « compte avenir d’entreprise ». Afin d’encourager les Français à abonder le compte individuel, le rapport propose de faire en sorte qu’on puisse y transférer les économies placées sur d’autres supports, y compris l’assurance-vie, sans que ce mouvement ait d’impact négatif en termes fiscaux. Cette méthode avait été utilisée pour faciliter le transfert des actifs des contrats mono-supports vers des contrats multisupports (amendement Fourgous). Les entreprises seraient aussi incitées à abonder les

plans d’épargne collectifs, par exemple grâce à un relèvement des plafonds de versement ou à une baisse du forfait social.

Les auteurs du rapport proposent également de permettre aux assureurs de « moduler » la garantie en capital des fonds euros avec a création d’ un « fonds euro bonifié», qui offrirait une garantie en

capital croissante. Celle-ci ne deviendrait complète qu’au bout de huit ans ou plus. Les rapporteurs suggèrent de revenir sur certaines dispositions fiscales qu’il s’agisse de la franchise d’impôt sur les retraits au-delà de huit ans ou des abattements sur les droits de succession. L’octroi des avantages fiscaux seraient liés au temps de détention des actifs sous-jacents au contrat et non plus simplement en fonction de la souscription de ce dernier.

Le Conseil d’Orientation des Retraites décrypte les opinions des Français vis-à-vis de la retraite et de la prochaine réforme

A l’occasion de sa séance du 20 décembre dernier, le Conseil d’Orientation des Retraites a consacré à l’examen des études et enquêtes consacrées aux opinions des Français sur les retraites et sur l’éventuelle réforme des retraites. A cette occasion, l’enquête du Cercle de l’Epargne a été mentionnée.

La dernière enquête du Ministère des Solidarités et de la Santé a été présentée. Il apparaît plus de huit Français sur dix (84%) sont favorables à une harmonisation des régimes de retraite , mais seulement 40% se prononcent pour un régime unique. Quelque 3000 personnes ont été interrogées d’octobre à décembre sur le système de retraite actuel et la multiplicité de régimes existant selon les statuts professionnels, dans le cadre du baromètre 2016 de la Drees (service de statistiques du ministère). 39% estiment « qu’il ne devrait y avoir qu’un seul régime de retraite avec des caractéristiques identiques pour tous ». 45% se prononce pour « un socle commun de retraite (…) gardant certaines différences selon le statut professionnel ». Seules 16% des personnes interrogées préfèrent ainsi « des régimes différents pour tenir compte des différences de statut professionnel ». Les inactifs, notamment les retraités, préconisent le régime unique pour 44% d’entre eux, contre 35% des actifs. Chez ces derniers, le régime unique est davantage plébiscité par les ouvriers (49%) que par les cadres et professions libérales ou professions intermédiaires (24% dans les deux cas). Les salariés du public, sont moins favorables au régime unique (26%) que les salariés du privé (36%). Ils privilégient à 57% d’entre eux pour un socle commun avec des différences selon le statut.

90% des sondés considèrent comme « normal qu’une personne ayant commencé à travailler plus jeune puisse partir à la retraite plus tôt ». Les Français sont en revanche bien plus divisés concernant « la prise en compte des différences d’espérance de vie »: en 2015, la moitié ne souhaitait pas que « les cadres cotisent plus longtemps que les ouvriers afin de tenir compte des différences d’espérance de vie entre ces catégories ».

Le patrimoine de la France : 14 000 milliards d’euros

Fin 2016, le patrimoine économique national net de la France s’élevait à 14 023 milliards d’euros, soit l’équivalent de 7,7 fois le produit intérieur net de l’année. Il a progressé de 3,1 % en 2016 contre 1,2 % en 2015. Cette augmentation est imputable à l’immobilier, le patrimoine non financier augmentant de + 3,2 %. Le solde financier est négatif du fait que le passif a progressé plus vite que l’actif, 3,9 % contre 3,8 %. Le solde du patrimoine financier net s’établit à – 163 milliards d’euros en 2016

Le patrimoine net des ménages a atteint à 11 145 milliards d’euros à la fin 2016, soit 8,3 fois leur revenu disponible net de l’année. Il a augmenté de + 3,2 % après + 2,2 % en 2015, du fait notamment de la hausse des prix de l’immobilier. Cette évolution est calculée après neutralisation de l’impact sur le patrimoine des ménages de la réévaluation des actifs des sociétés d’assurance qui résulte de la réglementation « Solvabilité II ».

En 2016, la valeur du patrimoine en constructions et terrains progresse de 3,1 % après une hausse de 1,0 % en 2015. Elle est soutenue par la hausse des prix de 2,0 % en 2016 après une baisse de 0,1 % en 2015 pour les logements anciens et par le dynamisme de la construction neuve : le nombre de logements commencés en cours d’année s’accroît de 9,7 % en 2016, après une baisse de 0,7 % en 2015.

Au total, l’ensemble des actifs non financiers des ménages, qui constitue les deux tiers de leur patrimoine total, accélère : + 3,2 % (après + 1,0 % en 2015). Cette croissance reste toutefois inférieure au taux de croissance annuel moyen entre 2004 et 2016.

Le patrimoine économique net des administrations publiques continue de baisser (– 25,9 % après – 24,5 %), sous l’effet d’un mouvement de ciseaux entre actifs et passifs financiers.

Stabilité du taux d’épargne au 3e trimestre 2017

Selon les derniers résultats de l’INSEE, le taux d’épargne des ménages est resté relativement stable au cours du troisième trimestre 2017. Il est ainsi passé de 14,6 à 14,5 % du revenu disponible brut des ménages du 2e au 3e trimestre, le taux d’épargne financière est demeuré stable à 4,8 %.

| 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 | 2017 T3 | 2016 | 2017 (acquis) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| RDB | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 2,4 |

| RDB (pouvoir d’achat) | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 1,6 |

| RDB par uc* (pouvoir d’achat) | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 1,3 |

| RDB ajusté (pouvoir d’achat) | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 1,6 |

| Taux d’épargne (niveau) | 14,0 | 14,2 | 14,6 | 14,5 | 14,0 | |

| Taux d’épargne financière (niveau) | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |

- * uc : unité de consommation

Net rebond de la consommation en novembre

Au mois de novembre, les dépenses de consommation des ménages en biens ont progressé de 2,2 % en volume faisant suite à une contraction de 2,1 % en octobre. La consommation d’énergie est en forte hausse, dopée par des températures moyennes plus faibles qu’habituellement (à l’inverse d’octobre). Les achats de textile-habillement sont en hausse tout comme la consommation alimentaire. Seuls les achats de matériels de transport sont en baisse.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 : le Conseil constitutionnel valide la quasi totalité du texte

Les grandes mesures du PLFSS 2018 ont été validées par le Conseil constitutionnel dont le relèvement de la CSG et la réforme du Régime Social des Indépendants.

Livret A : le retour à la normale et aux fondamentaux

Une collecte à petit trot

Après deux mois de décollecte, le Livret A a enregistré une très légère collecte positive, au mois de novembre, avec un gain de 130 millions d’euros (30 millions avec le LDDS).

Le mois de novembre sourit traditionnellement au Livret A. En dix ans, il n’a, en effet, connu que deux décollectes, en 2014 et en 2015 dans un contexte particulier de forte baisse du taux de rendement. Au regard des résultats passés, celui de novembre 2017 apparaît donc comme une contreperformance.

Trop d’annonces paralysent l’épargnant

Le Livret A a pâti des annonces du Gouvernement du mois de septembre et en particulier de celle concernant le gel de son taux pour les deux prochaines années. Si depuis la mi-2016, les épargnants avaient digéré le passage du taux de rendement à 0,75 %, l’annonce du Gouvernement leur a rappelé sa modestie et surtout qu’il n’y avait pas d’espoir, à moyen terme, de le voir augmenter à nouveau.

Le nombre important de mesures concernant l’épargne a conduit les Français à opter pour un prudent attentisme. A défaut d’avoir intégré toutes les modifications devant entrer en vigueur au 1er janvier 2018, ils ont décidé de reporter leurs décisions d’investissement sur des produits financiers. Avec l’accélération de l’inflation, le rendement réel du Livret A est devenu négatif, ce qui incite les ménages à laisser dormi leur argent sur leurs comptes courants.

La confiance du consommateur ne rime pas avec épargne

Du fait du dynamisme retrouvé de l’activité économique, les ménages sont, par ailleurs, tentés de réduire leur épargne de précaution dont le Livret A est un des principaux éléments. L’amélioration, certes légère mais réelle, du marché du travail est une source d’optimisme, favorable à la consommation. L’indice de confiance des ménages, établi par l’INSEE, était ainsi en hausse au mois de novembre. La moindre progression du pouvoir d’achat, du fait de l’inflation, pousse également les ménages à puiser dans leur épargne.

Néanmoins, une bonne année pour le Livret A

Sur les onze premiers mois de l’année, le Livret A a connu deux grandes périodes, une période de forte collecte durant le premier semestre et, depuis, une période de repli-consolidation. La collecte nette, fin novembre, s’établit encore à 10,6 milliards d’euros (12,02 milliards avec le LDDS), ce qui sera le meilleur du Livret A depuis 2013. Au cours du premier semestre, les Français ont, durant la période électorale, source d’incertitudes et d’inquiétudes, privilégié l’épargne de précaution. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, avec la levée de l’hypothèque européenne, ils ont arrêté de placer leurs liquidités sur le Livret A d’autant plus que les annonces gouvernementales ne les y encouragent pas. La progression du premier semestre apparaissait en déphasage par rapport à l’année 2016 qui s’était traduite par une collecte nette de 1,75 milliard d’euros. Au vu de son taux de rendement et du niveau atteint en termes d’encours, plus de 270 milliards d’euros à fin novembre, le résultat de la collecte est donc assez logique. Le Livret A retrouve un rythme de croissance faible qui devrait perdurer dans les prochains mois.

Le climat des affaires atteint des sommets

Selon l’INSEE, au mois de décembre, le climat des affaires est en hausse. L’indicateur qui le mesure a, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise, a gagné un point. et s’élève à 112. Il ainsi retrouvé son veau de décembre 2007, bien au-dessus de sa moyenne de long terme (100). Le climat des affaires gagne deux points dans le bâtiment, à un niveau inédit depuis septembre 2008, ainsi que dans les services, au plus haut depuis avril 2011. Il perd un point dans l’industrie et le commerce de détail tout en demeurant nettement au-dessus de sa moyenne de long terme dans ces deux secteurs.

En décembre, le climat de l’emploi est stable. La baisse des soldes d’opinion sur l’évolution passée des effectifs dans le commerce de détail et les services hors intérim est compensée ce mois-ci par un optimisme renforcé quant aux effectifs passés et prévus dans les services d’intérim et le bâtiment. L’indicateur qui synthétise le climat de l’emploi se situe à 108 pour le troisième mois consécutif, bien au-dessus de sa moyenne de long terme (100), au plus haut depuis l’été 2011.

L’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie qui permet de mesurer la tendance conjoncturelle se situe en zone très favorable. Cela signifie que l’activité devrait rester dans les prochaines semaines bien orientée.

Le crédit à la consommation tourne à plein

Selon la Banque de France, les crédits à la consommation aux particuliers ont, au mois de septembre progressé de 5,5 % en septembre 2017 après + 4,7 % en juin. cette hausse est due aux prêts amortissables (+ 6,0 %) et aux crédits-bails (+ 35,2 %). À l’inverse, l’encours de crédits renouvelables continue de diminuer. Le dynamisme des crédits à la consommation s’explique notamment par la progression des crédits automobiles (sous forme classique ou en crédit-bail).

La progression des crédits aux ménages en France (+ 5,7 %) est cependant inférieure à celle de la zone euro (+ 6,8 %) , en raison d’un vif essor en Italie et en Espagne. En France, le taux moyen des crédits renouvelables augmente, tandis que celui des crédits amortissables diminue. Il reste très déterminé par le mode de distribution.

Un million de logements vendus en 2017 !

A fin septembre, les ventes de logement ont atteint 952 000, ce qui laisse supposer que la barre du million soit dépassée avant la fin de l’année. Sur douze mois à fin septembre, la hausse atteint 15,5 % selon les représentants des notaires de France. Les prix continuent d’augmenter. Ainsi, au troisième trimestre, le prix des appartements anciens a progressé de 5,1% sur un an, tandis que celui des

maisons anciennes a gagné 3,1%.

En province, Bordeaux profite toujours du triple effet : réhabilitation du centre ville, TGV avec la nouvelle ligne à grande vitesse et dynamisme économique. Elle est devenue après Paris une des villes les plus chères de France. Les appartements anciens s’y négocient autour de 3590 euros le mètre carré (en hausse de 12,1% sur un an), suivi de Nice, Lyon, Lille et Nantes. A l’opposé, au sein des grandes villes, Dijon, Saint-Etienne et Le Havre figurent parmi les plus accessibles, le prix des appartements anciens étant même orienté à la baisse. A Paris, les prix des appartements anciens ont augmenté de 7,8% sur un an au troisième trimestre, à 8940 euros, le mètre carré. Le prix moyen devrait dépasser 9000 euros du mètre carré au début de l’année 2018 selon les projections de l’indice notaires-Insee. Les écarts de prix entre arrondissements se réduisent, notait-il en outre, les hausses les plus fortes ayant été enregistrées cette année dans le 3e, le 11e et le 18e.

Près de 6% des transactions de logements anciens en métropole sont le fait d’acheteurs étrangers, dont c’est la résidence principale ou secondaire. Les Britanniques représentent un tiers des acquéreurs

étrangers non résidents, suivis des Italiens (14%) et des Belges (12%). Paris compte 3% d’acquéreurs étrangers non résidents.

En 2018, un ralentissement des transactions et de la hausse des prix est attendu en raison des mesures fiscales (IFI) et de la modification du Pinel et du prêt à taux zéro.

L’INSEE croit en la reprise tout en pointant quelques dangers !

L’INSEE, dans sa note de conjoncture du mois de décembre, souligne que l’économie française est bien entrée dans un cycle de croissance, ce qui ne l’empêche pas de pointer quelques problèmes et risques. L’apparition de goulots d’étranglement au niveau des capacités de production et l’augmentation de l’endettement des entreprises sont des menaces à prendre en compte. Par ailleurs, l’institut statistique indique que les prélèvements obligatoires continueraient d’augmenter l’année prochaine pesant ainsi sur la consommation des ménages.

Depuis un an, l’activité croît au rythme de 0,5 à 0,6 % par trimestre. Au cours de l’été, la croissance annuelle a atteint 2,2 %, soit son plus haut niveau depuis 2011. L’INSEE souligne que cette croissance intervient dans un contexte international porteur. Toutes les grandes régions économiques sont en expansion. Le commerce mondial après une longue phase d’atonie est en augmentation du fait de la meilleure santé des pays émergents et du maintien de l’activité en Chine. Au sein de la zone euro, la croissance trimestrielle se situe entre 0,6 et 0,7 %. Le climat des affaires est au plus haut depuis 17 ans. Pour le moment, les incertitudes liées à la Catalogne, à la formation du gouvernement allemand et à la montée des tentations nationalistes en Europe de l’Est n’ont pas affecté le moral des entrepreneurs et eu d’incidences sur la croissance. L’INSEE prévoit une croissance de 1,9 % pour la France, soit légèrement au-dessus des prévisions gouvernementales (1,8 %) mais inférieure à la moyenne européenne. Pour 2018, l’institut statistique considère que la progression de l’activité pourrait se ralentir en raison de l’augmentation des prélèvements. En revanche, elle table sur une amélioration du commerce extérieur grâce aux produits agricoles et au tourisme. L’INSEE anticipe la création de 100 000 emplois par trimestre, permettant une très légère décrue du chômage qui passerait à 9,4 % d’ici la fin du premier semestre 2018.

Parmi les incertitudes citées par l’INSEE figurent la politique américaine et le comportement des ménages français face aux mesures prises par le Gouvernement. Un doute sur la progression de la consommation existe en raison d’une flexion temporaire du pouvoir d’achat provoquée par la hausse des prix et le relèvement de la CSG.

La Suède pourrait reporter l’âge de départ à la retraite

La Suède a annoncé le relèvement de l’âge de départ à la retraite de 61 à 64 ans. « Pour assurer le maintien de pensions bonnes et sûres, la durée de la vie active doit être allongée », a motivé le groupe chargé des retraites, qui rassemble des partis du gouvernement (sociaux-démocrates et Verts) et de l’opposition (conservateurs, libéraux, Centre et chrétiens-démocrates), Ce recul interviendra de manière progressive et sera effectif en 2026. Le système suédois de retraite par points et en comptes notionnels se caractérise par une grande flexibilité, car les régimes spécifiques (âge de départ, montant moyen) sont déterminés au niveau des conventions collectives négociées entre patronat et syndicat. Jusqu’à présent, les Suédois pouvaient partir à la retraite à partir de 61 ans. Avec la réforme annoncée, ils pourront travailler jusqu’à 69 ans, contre 67 ans jusqu’à présent. En moyenne, selon les statistiques nationales, ils partent actuellement à la retraite à 64,5 ans. Le montant des pensions sont fonction de l’espérance de vie des générations et de l’évolution du PIB. Le système est naturellement équilibré sur moyenne période. Le report permettra de maintenir à un niveau correct les pensions.

L’épargne retraite face à la retenue à la source !

L’Assemblée nationale a adopté lors de la première lecture du projet de loi de finances rectificatives pour 2017 un amendement fixant les modalités de prise en compte des versements aux produits d’épargne retraite, PERP, Prefon, COREM, PERE. Le « K ter (nouveau) » de l’article 9 du projet de loi précise que « pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. « . Ainsi, pour ceux qui réduiront leurs versements en 2018 seront pénalisés en 2019….

Le rendement réel de l’épargne réglementée est négatif

Avec un taux d’inflation qui s’installe au-dessus de 1 %, le rendement réel du Livret A est désormais négatif. Avec un taux à 0,75 %, les épargnants perdent 0,45 points quand le taux d’inflation est de 1,2 %.

En novembre 2017, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1 %, comme en octobre. Cette hausse s’explique notamment par une accélération des prix de l’énergie et une hausse de ceux du tabac. Les prix des services et ceux des produits manufacturés se replient légèrement. Ceux de l’alimentation ralentissent nettement du fait du recul des prix des produits frais qui avaient fortement rebondi en octobre.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,2 % en novembre, soit 0,1 point de plus que le mois précédent. Cette quatrième accélération consécutive résulte d’une croissance plus vive des prix de l’énergie et du tabac et d’un moindre recul de ceux des produits manufacturés. Les prix de l’alimentation et des services croissent au même rythme qu’en octobre.

Mais si l’indice des prix est en hausse, l’inflation sous-jacente reste faible à 0,5 point pour le cinquième mois consécutif.

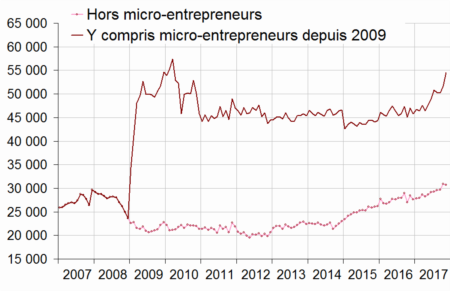

Hausse des créations d’entreprise

Sur un an, le nombre de créations d’entreprise s’accroît fortement, +6,1 %. Tous les types de créations sont en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs de +7,2 %, les créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs de +5,7 % et celles de sociétés de +5,4 %. Pour le seul mois de novembre, la hausse est de 5?5 % faisant suite à une progression de 2,8 % en octobre. Ceci est dû à la forte hausse des immatriculations de micro-entrepreneurs (+15,1 %). À l’inverse, les créations d’entreprises classiques se replient (−0,9 %).

Créations d’entreprises (CVS-CJO*)

Le nombre cumulé de créations au cours des trois derniers mois croît, selon l’INSEE par rapport à la même période un an plus tôt de +14,1 % en données brutes. Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont en forte hausse (+19,4 %), de même que les créations d’entreprises individuelles classiques (+15,2 %). Les créations de sociétés augmentent aussi mais dans une moindre mesure (+6,2 %). Le soutien aux entreprises et le commerce sont les secteurs qui contribuent le plus à la hausse globale.

Deux créations sur cinq ont été des demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs. En novembre 2017, en données brutes, la part des demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois remonte légèrement et passe de 40,3 % à 40,7 %.

Les Français dubitatifs sur le régime unique de retraite

Le Gouvernement s’adonne à un délicat teasing pour sa réforme des retraites et essaie d’ouvrir avec prudence le chantier. La publication d’une étude que le Ministère des Solidarités a commandé s’inscrit certainement dans le plan de communication. A première vue, cette étude ne conforte qu’en partie le projet d’unification des régimes de retraite prévue dans le programme d’Emmanuel Macron. En effet, plus de huit Français sur dix (84%) sont favorables à une harmonisation des régimes de retraite , mais seulement 40% se prononcent pour un régime unique. Quelque 3000 personnes ont été interrogées d’octobre à décembre sur le système de retraite actuel et la multiplicité de régimes existant selon les statuts professionnels, dans le cadre du baromètre 2016 de la Drees (service de statistiques du ministère). 39% estiment « qu’il ne devrait y avoir qu’un seul régime de retraite avec des caractéristiques identiques pour tous ». 45% se prononce pour « un socle commun de retraite (…) gardant certaines différences selon le statut professionnel ». Seules 16% des personnes interrogées préfèrent ainsi « des régimes différents pour tenir compte des différences de statut professionnel ». Les inactifs, notamment les retraités, préconisent le régime unique pour 44% d’entre eux, contre 35% des actifs. Chez ces derniers, le régime unique est davantage plébiscité par les ouvriers (49%) que par les cadres et professions libérales ou professions intermédiaires (24% dans les deux cas). Les salariés du public, sont moins favorables au régime unique (26%) que les salariés du privé (36%). Ils privilégient à 57% d’entre eux pour un socle commun avec des différences selon le statut.

90% des sondés considèrent comme « normal qu’une personne ayant commencé à travailler plus jeune puisse partir à la retraite plus tôt ». Les Français sont en revanche bien plus divisés concernant « la prise en compte des différences d’espérance de vie »: en 2015, la moitié ne souhaitait pas que « les cadres cotisent plus longtemps que les ouvriers afin de tenir compte des différences d’espérance de vie entre ces catégories ».

L’assurance-vie repeinte en vert !

Pause dans la demande de crédits

L’épargnant français n’est pas encore geek !

Si deux tiers des Français réalisent des achats sur Internet, ils restent assez méfiants vis-à vis des offres d’épargne digitales. Selon un sondage réalisée auprès de 1.700 Français et présenté par le cabinet de conseil Deloitte avec la start-up spécialisée

sur l’épargne en ligne Wesave. 56 % des épargnants ne connaissent pas du tout les

« solutions d’épargne digitale » et 28 % en ont simplement entendu parler.

L’ensemble de ces offres sont un peu mieux connues des épargnants, qui ont au moins 25.000 euros à investir. Près de 25 % de ces investisseurs dits « patrimoniaux »

connaissent ces solutions numériques ou y ont souscrit mais 43 % de ces épargnants considérés comme avertis n’en ont jamais entendu parler.

Chez les 34 % de réfractaires à l’épargne numérique, le manque de confiance dans l’acteur qui propose le placement est mis en avant. 41 % des sondés qui refusent l’épargne digitale expliquent avoir « besoin d’un contact humain ». 23 % des épargnants opposés à l’épargne numérique affirment ne pas vouloir que leur

argent « soit soumis à des algorithmes, même partiellement ».

Malgré tout, la collecte digitale de l’épargne progresse. L’évolution est plus lente que dans d’autres secteurs d’activité du fait du poids des tradition en matière d’épargne et d’autre part de l’âge plus élevé des épargnants par rapport à la moyenne nationale.

44 500 emplois au troisième trimestre

l’INSEE a confirmé qu’au troisième trimestre 2017, les créations nettes d’emploi salarié ont connu un léger recul en s’élevant à 44 500, soit une hausse de +0,2 %, après +0,4 % au trimestre précédent. L’emploi salarié augmente de 49 900 dans le privé, alors qu’il diminue de 5 400 dans la fonction publique. Sur un an, il s’accroît de 269 100 (soit +1,1 %) : +260 100 dans le privé et +9 000 dans le public.

Au troisième trimestre 2017, l’emploi salarié continue de légèrement reculer dans l’industrie : −2 800 (soit −0,1 %, comme le trimestre précédent). Sur un an, l’emploi salarié industriel diminue de 15 600 (soit −0,5 %).

En revanche, la reprise de l’emploi salarié dans la construction se confirme. Il augmente pour le troisième trimestre consécutif : +1 700 au troisième trimestre 2017 (soit +0,1 %), après +5 400 le trimestre précédent. Sur un an, la hausse est de +12 100 (soit +0,9 %).

Au troisième trimestre 2017, l’emploi salarié augmente de 47 300 dans les services marchands, soit +0,4 %, après +0,6 % le trimestre précédent. Le gain sur un an est , cde 253 200, soit une hausse +2,1 %.

L’emploi intérimaire augmente de nouveau au troisième trimestre 2017 : +10 900, soit +1,5 %, après +4,2 % au trimestre précédent. Sur un an, il est en très nette hausse : +99 600, soit +15,9 %. L’emploi salarié dans les services marchands hors intérim progresse de nouveau : +36 400 au troisième trimestre 2017 (soit +0,3 %, après +0,4 %). Sur un an, il augmente de 153 600 (+1,4 %).

Le troisième trimestre est moins bon que le 2e du fait d’une moindre croissance de l’intérim. La période estivale se traduit de plus en plus par une contraction du nombre de CDD et des missions en intérim. Les activités saisonnières ne compensent pas la baisse d’activité dans les autres secteurs. La perte d’emplois dans l’industrie doit être relativisée du fait du recours croissant à l’intérim et à l’externalisation.

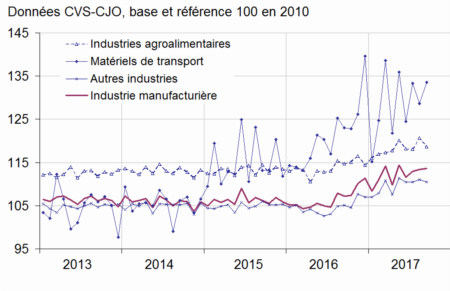

L’industrie française retrouve des couleurs

Au cours des trois derniers mois,selon l’INSEE, la production a augmenté dans l’industrie manufacturière de 1,2 % et dans l’ensemble de l’industrie avec un gain de +1,1 %. Sur un an, la production manufacturière atteint près de 4 % (+3,7 %). Pour l’ensemble de l’industrie, la progression est de 3,2 %.

Sur cette période, la production augmente fortement pour les matériels de transport (+9,0 %). Elle croît fortement dans les biens d’équipement (+3,4 %). Elle est quasi stable dans les industries agroalimentaires (+0,1 %) et dans les industries extractives, énergie, eau (+0,1 %). En revanche, elle diminue nettement dans la cokéfaction et raffinage (−2,2 %

34 % du PIB consacrés à la protection sociale

Selon Eurostat, la France est le pays d’Europe qui consacre la part la plus importante du PIB à la protection sociale, 33,9 % du PIB.

Depuis 2010, les dépenses de protection sociale ont légèrement augmenté dans l’Union européenne (UE), passant de 28,6% du PIB en 2010 à 29,0% en 2015, selon les données d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

En 2015, les deux principales sources de financement de la protection sociale au niveau de l’UE

étaient les cotisations sociales et les contributions publiques provenant des impôts, représentant respectivement 54% et 43% des recettes totales. La moyenne de l’UE continue de masquer de fortes disparités entre les États membres. En 2015, les dépenses de protection sociale s’élevaient au moins à 30% du PIB en France (34%), au Danemark et en Finlande (32% chacun), en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche ainsi qu’en Italie (30% chacun). En revanche, les dépenses de protection sociale étaient inférieures à 20% du PIB en Roumanie et en Lettonie (15% chacune), en Lituanie et en Estonie (16% chacune), en Irlande (17%), à Malte, en Bulgarie et en Slovaquie (18% chacun) ainsi qu’en République tchèque (19%).

Ces écarts reflètent des différences de niveaux de vie, mais illustrent également la diversité des systèmes nationaux de protection sociale ainsi que des structures démographiques, économiques, sociales et institutionnelles propres à chaque État membre.

39 % des Français favorables au régime unique de retraite mais 84 % d’accord pour un socle commun !

Selon l’enquête du Ministère des Solidarités et de la Santé, « Motivations de départ à la retraite 2017 » qui interroge les nouveaux retraités, une personne sur deux considère que le système de retraite n’offre pas suffisamment de liberté pour choisir la date de son départ à la retraite.

Pour les personnes interrogées, le nombre d’années de cotisation requis est la règle la plus contraignante pour décider de son âge de départ à la retraite. 31 % considèrent que cette liberté s’est réduite ces dernières années quand 54 % pensent que les dernières réformes n’ont rien changé de ce point de vue.

Cette perception de la liberté offerte par le système pourrait venir d’une méconnaissance des règles de retraite. Si la plupart des nouveaux retraités se disent satisfaits de leur niveau d’information concernant leurs droits en matière de retraite (4 sur 5), peu connaissent réellement certains dispositifs comme la décote ou la surcote. Huit personnes parties à la retraite entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2015 sur dix ont bénéficié du taux plein, sans avoir cherché à anticiper leur départ (au prix d’une décote) ou à le retarder (pour bénéficier d’une surcote). Pour 77 % des nouveaux retraités, le souhait de profiter de la retraite le plus longtemps possible a joué beaucoup, assez ou un peu dans leur décision de partir à la retraite.

Sans surprise, les Français se déclarent attachés au maintien d’un système de retraite public . En cas de réforme pour préserver le système de retraite actuel, les Français préfèrent un allongement de la durée de cotisation (33 %), un recul de l’âge de la retraite (33 %), ou une hausse des cotisations (29 %) à une baisse des pensions (5 %).

84 % des Français pensent qu’il devrait y avoir un socle commun de retraite. Ce souhait largement majoritaire qui tend vers une harmonisation des règles de retraite n’implique pas pour autant une adhésion complète à un régime unique : 45 % des Français souhaitent un socle commun qui conserve des spécificités selon le statut professionnel, soit davantage que les 39 % qui veulent un seul régime avec des caractéristiques identiques pour tous.

Les salariés du secteur public, les professions intermédiaires, les cadres et professions libérales se prononcent davantage en faveur du maintien des spécificités selon le statut professionnel (respectivement 57 %, 60 %, 56 %) que les ouvriers et les retraités (36 % et 39 %). Ces deux dernières catégories se prononcent pour presque moitié en faveur d’un régime unique sans aucune distinction.

L’épargne retraite et la retenue à la source ne font pas bon ménage !

La question avait été posée en 2016 quand la retenue à la source devait rentrer en vigueur en 2018. Les déductions fiscales dont bénéficient les produits d’épargne retraite, PERP, PREFON, COREM, versement volontaire à un article 83, Contrats Madelin tombaient durant l’année blanche faute de pouvoir être attachées à des revenus fiscalement comptabilisés. La suspension de l’application de la retenue à la source a permis de résoudre momentanément la question. Mais, la décision de l’appliquer à partir du 1er janvier 2019 repose donc la question pour 2018. Les députés de la République en Marche ont trouvé une solution originale mais qui ne favorise guère les épargnants. leur amendement prévoit que le montant des cotisations déductibles en 2019 soit égal à la moyenne des versements en 2018 et 2019, dans le cas où le montant versé en 2018 est inférieur à celui de 2017 et 2019 (en cas d’optimisation, donc).

Si en 2018, l’épargnant verse moins qu’auparavant, il sera pénalisé en 2019. Par exemple, s’il verse 10 000 euros 2017 et 2000 euros en 2018 et à nouveau 10000 euros en 2019, il pourra déduire que 6000 euros en 2019. Il n’aura pas le droit à un avantage fiscal au titre de ses revenus 2018 et sera donc pénalisé en 2019. voeuros en 2019.

L’amendement devrait être discuté dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative, qui débute ce lundi 4 décembre à l’Assemblée.

Les ménages s’endettent pour acheter de l’immobilier

Selon la Banque de France, les particuliers continuent à recourir aux crédits. Ainsi, la croissance des crédits aux particuliers a été de 6,4 % en octobre contre 6,3 % en septembre et 6,2 % en août. Cette croissance a été portée par l’augmentation des crédits à la consommation (+ 6,5 %, après + 6,2 % en septembre) quand dans le même temps, les crédits à l’habitat connaissent toujours une forte progression (+ 6,2 %).

Le taux d’intérêt moyen des crédits à l’habitat (à long terme et à taux fixe) est stable (1,66 %, après 1,65 % en septembre).

Après une baisse presque ininterrompue depuis début 2017, la part de renégociations dans les crédits nouveaux à l’habitat est quasi stable (23 % en octobre, après 24 % en septembre et 62 % en janvier), prouvant que le marché immobilier est dynamique.

20 540 euros, le revenu salarial moyen de 2015

Selon l’INSEE, en 2015, le revenu salarial annuel, somme de tous les salaires nets perçus par un même individu dans l’année, a atteint 20 540 euros en moyenne. En euros constants, il a augmenté de 0,6 % par rapport à 2014. Le revenu salarial a augmenté de 0,6 % en moyenne par an entre 1995 et 2008, puis diminué de 0,3 % par an entre 2010 et 2013. En 2014, il a crû à nouveau, de 0,9 %. La hausse en 2015 est plus marquée dans le secteur privé (+ 0,7 %) que dans la fonction publique (+ 0,3 %), les évolutions y étant globalement plus favorables depuis 2010. Entre 2010 et 2015, le revenu salarial moyen des hommes a diminué de 0,1 % par an en moyenne, tandis que celui des femmes a augmenté de 0,4 %.

Le revenu salarial des cadres est en moyenne près de trois fois plus élevé que celui des ouvriers ou des employés. Les montants sont particulièrement dispersés pour les moins de 25 ans, les ouvriers et les employés : ces catégories de salariés connaissent plus souvent que les autres des périodes d’inactivité ou de chômage au cours de l’année.

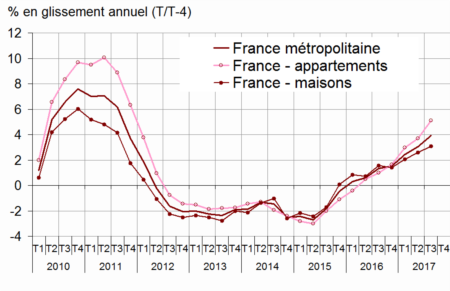

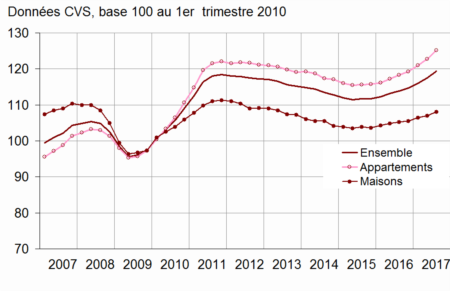

L’immobilier toujours le vent en poupe

Selon les Notaires de France, au troisième trimestre 2017, la hausse des prix des logements anciens a progressé de 1,6 % par rapport au trimestre précédent (données provisoires corrigées des variations saisonnières), après +0,7 %. Comme observé depuis fin 2016, la hausse est plus importante pour les appartements (+1,9 %) que pour les maisons (+1,4 %).

Sur un an, la hausse des prix poursuit ainsi son accélération : +3,9 % par rapport au troisième trimestre 2016, après +3,1 % le trimestre précédent. Cette hausse est principalement tirée par les prix des appartements, qui augmentent de 5,1 % en un an, contre 3,1 % pour les maisons.

Au troisième trimestre 2017, les prix des logements anciens en Île-de-France augmentent de nouveau : +1,6 % par rapport au deuxième trimestre 2017, après +1,2 %.

Sur un an, la hausse des prix atteint +4,8 %, après +3,9 % au deuxième trimestre et +3,4 % début 2017. Cette accélération est surtout liée à la hausse des prix des appartements (+5,8 % sur un an, après +4,7 %), notamment des appartements parisiens dont les prix augmentent de 7,8 % en un an. La hausse annuelle des prix des maisons franciliennes s’amplifie cependant également (+2,7 % après +2,1 %).

Au troisième trimestre, la hausse des prix des logements anciens en province est la même qu’en Île-de-France : +1,6 % par rapport au trimestre précédent.

Sur un an, les prix s’accroissent de façon moins marquée qu’en Île-de-France, malgré une accélération au troisième trimestre : +3,6 % entre le troisième trimestre 2016 et le troisième trimestre 2017 après +2,7 % le trimestre précédent. Comme en région francilienne, la hausse est plus importante pour les appartements (+4,5 %) que pour les maisons (+3,1 %).

Variation des prix des logements anciens en France métropolitaine sur un an

Indices des prix des logements anciens en Île-de-France

L’industrie a le vent en poupe, plus de 6 % en un an

Au mois de septembre, le chiffre d’affaires a progressé de 0,2 %pour l’industrie manufacturière après +0,4 % en août. Il est augmentation de 0,6 % pour l’exportation après −0,3 %. Dans l’ensemble de l’industrie, le chiffre d’affaires est quasi stable en septembre (+0,1 % après +0,5 % en août).

Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires augmente nettement dans l’industrie manufacturière (+1,2 %) comme dans l’ensemble de l’industrie (+1,3 %). Au sein de l’industrie manufacturière, le chiffre d’affaires croît fortement dans les matériels de transport (+3,5 %). Il augmente également dans les « autres industries » (+0,8 %), les biens d’équipement (+1,9 %) et les industries agroalimentaires (+0,4 %). À l’inverse, il baisse dans la cokéfaction et raffinage (−1,5 %).

Le chiffre d’affaires est en nette hausse par rapport aux trois mêmes mois de l’année précédente dans l’industrie manufacturière (+6,3 %). Cette croissance est également marquée dans l’ensemble de l’industrie (+7,1 %), du fait de la forte hausse des industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution (+11,2 %). Sur cette période, le chiffre d’affaires augmente nettement dans tous les grands secteurs de l’industrie manufacturière : les « autres industries » (+6,0 %), les matériels de transport (+8,3 %), les industries agroalimentaires (+4,2 %), les biens d’équipement (+6,2 %) et la cokéfaction et raffinage (+10,7 %).

Le chiffre d’affaires dans l’industrie manufacturière par secteur

L’énergie contribue à la hausse des prix en novembre

Au mois de novembre, selon l’INSEE, sur un an, les prix à la consommation augmenteraient de 1,2 % après +1,1 % le mois précédent. Cette hausse de l’inflation, la quatrième consécutive, s’explique par une accélération des prix de l’énergie et des services. L’accélération des prix du tabac y contribuerait également, mais dans une moindre mesure. Sur un mois, les prix à la consommation croîtraient de 0,1 %, comme en octobre. Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé accélérerait légèrement pour le quatrième mois consécutif, à +1,3 % après +1,2 % en octobre. Sur un mois, il croîtrait au même rythme que le mois précédent (+0,1 %).

Recul des dépenses de consommation au mois d’octobre

Comme pour le nombre de demandeurs d’emploi, les résultats de la consommation connaissent d’un mois sur l’autre de fortes fluctuations en raison des variations enregistrées en matière d’achats de produits énergétiques. De ce fait, l’appréciation de la tendance ne peut se réaliser que sur une base trimestrielle voire annuelle.

Ainsi, après avoir connu une hausse de 1 % en septembre, les dépenses de consommation des ménages se sont contractées de 1,9 % en octobre du fait notamment de l’énergie et des biens fabriqués.

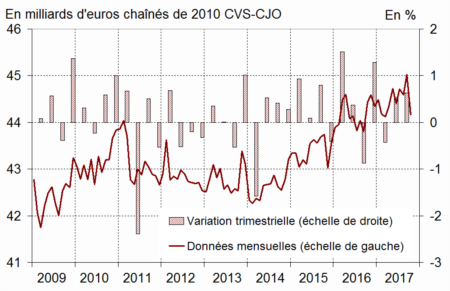

La consommation totale de biens

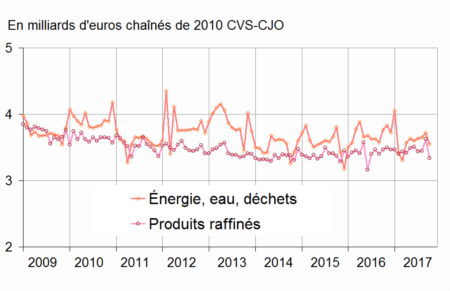

En octobre 2017, la consommation d’énergie a fortement diminué (−6,1 % après +3,3 % en septembre). D’une part, les dépenses en gaz et électricité se contractent en raison de températures moyennes supérieures aux normales de saison. D’autre part, la consommation de produits raffinés, en particulier d’essence et de gazole, chute après une hausse marquée en septembre (−8,0 % après +5,3 %).

- Source : Insee

En octobre 2017, les achats de biens fabriqués se replient (−1,7 %), après trois mois de hausse. En particulier, les dépenses en équipement du logement et en habillement se réduisent nettement.

En octobre, la consommation de biens durables se replie (−1,1 %) après cinq mois consécutifs en légère hausse. Les dépenses en équipement du logement reculent nettement (−3,0 % après +1,4 %), notamment celles en matériel audiovisuel, malgré un rebond des achats en équipements de communication (smartphones).

En outre, les achats en matériels de transport diminuent de nouveau (−0,3 % après −0,2 %). En particulier, les achats de camping-cars et de caravanes marquent le pas.

En octobre, les dépenses en habillement et textile diminuent vivement (−5,2 %), après trois mois de hausse. En particulier, les achats de chaussures se contractent nettement.

En octobre, les dépenses en « autres biens fabriqués » sont presque inchangées (−0,1 % après −0,3 % en septembre). La consommation de produits d’hygiène et d’articles de parfumerie recule de nouveau.

Les entreprises françaises se sont endettées en octobre

Les derniers résultats du crédit aux entreprises publiés pour le mois d’octobre par la Banque de France semble conforter que l’investissement devrait rester sur un haut niveau en cette fin d’année. En effet, les crédits aux sociétés non financières ont augmenté de 6 % en taux de croissance annuel pour octobre après + 5,5 % en septembre et + 5,0 % en août. Cette hausse est portée par les principales catégories de prêts : les crédits à l’équipement (+ 8,3 %, après + 7,7 % en septembre), les crédits à l’immobilier (+ 4,3 %, après + 3,8 %) ainsi que les crédits de trésorerie (+ 5,1 %, après + 4,4 %).

| Encours brut | Taux de croissance annuel brut | |||

| oct- 2017 | août-2017 | sept- 2017 | oct- 2017 | |

| Total | 954 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |

| Investissement | 670 | 5,8 | 6,1 | 6,6 |

| Equipement | 400 | 7,4 | 7,7 | 8,3 |

| Immobilier | 270 | 3,6 | 3,8 | 4,3 |

| Trésorerie | 226 | 3,0 | 4,4 | 5,1 |

| Autres | 58 | 3,3 | 3,5 | 2,3 |

Le Gouvernement entend mieux protéger le secteur de l’assurance

Conformément à l’article 47 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le ministre de l’économie et des finances a présenté, au Conseil des Ministres du 27 novembre 2017, une ordonnance visant à créer un régime de résolution pour le secteur de l‘assurance.

Ce dispositif a été jugé nécessaire au vu de la taille du bilan et du rôle de facilitateur que l’assurance joue au sein de l’économie. Ce secteur facilite un grand nombre d’activités économiques comme par exemple les opérations de commerce ou de crédit, de construction ou d’exercice de la médecine. Pour certains risques, le nombre d’assureurs jouant ce rôle de facilitateur est réduit et en cas de difficulté de l’un d’eux, la réduction ou la disparition du service rendu à l’économie serait de nature à perturber la bonne exécution de certaines activités. Afin d’être confronté à ce type de problème, le Gouvernement a souhaité instituer un cadre pour prévenir les éventuelles défaillances d’organismes d’assurance et à en minimiser les éventuelles conséquences négatives. Ce dispositif permettra au collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de disposer de pouvoirs rapides et accrus auprès des assureurs en difficulté, de manière à limiter les conséquences sur les assurés, tout en sauvegardant la stabilité financière, les fonctions critiques pour l’économie ou les finances publiques. Ce régime s’inspire du régime de résolution prévu pour les établissements de crédits et les entreprises d’investissement, tout en tenant compte des spécificités de l’activité d’assurance.

Ce dispositif s’inscrit par ailleurs dans ceux que l’Europe souhaite instituer. En adoptant un tel cadre, la France entend pouvoir peser sur les négociations communautaires sur ce sujet.

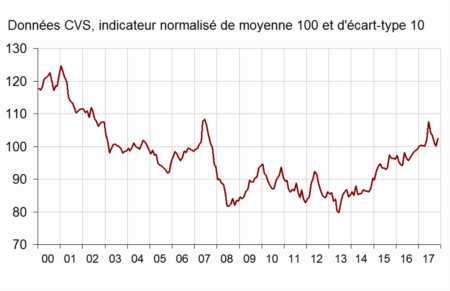

La confiance est de retour en novembre

Après une période de correction à la baisse faisant suite à une période de forte hausse provoquée par un engouement électoral, au mois de novembre, la confiance des ménages progresse à nouveau. Après quatre mois consécutifs de baisse, l’indicateur établi par l’INSEE gagne 2 points et atteint 102. Il repasse ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période (100).

En novembre, les ménages sont nettement plus optimistes sur leur situation financière future. Le solde correspondant gagne 5 points et retrouve son niveau de septembre. Il se situe cependant toujours en-deçà de sa moyenne de long terme. L’opinion des ménages sur leur situation financière passée évolue plus modérément, le solde gagnant 2 points et dépasse ainsi sa moyenne de longue période. La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants augmente en novembre (+2 points).

Par ailleurs, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future augmente de 7 points. Le solde d’opinion sur leur capacité d’épargne actuelle progresse également (+2 points). Les deux soldes s’éloignent ainsi de leur moyenne de long terme.

La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente fortement en novembre : +8 points après −8 points en octobre. Le solde correspondant retrouve donc son niveau de septembre, mais demeure néanmoins inférieur à sa moyenne de longue période.

Toujours en novembre, l’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France est en progrès de 4 points Les craintes des ménages sur l’évolution du chômage diminuent nettement en novembre : le solde correspondant perd 7 points (après −2 points en octobre). Depuis septembre 2016, il se maintient au-dessous de sa moyenne de longue période. Enfin, les ménages sont moins nombreux qu’en octobre à estimer que les prix augmenteront au cours des douze prochains mois. Les ménages sont en revanche plus nombreux qu’en octobre à estimer que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois.

Ce rebond de la confiance des ménages est de bon augure pour la consommation de la fin d’année. L’arrivée des fêtes devrait conforter ce mouvement qui est porté par un contexte économique favorable.

la confiance des ménages

Les Français, entre méfiance et fatalité, veulent partir tôt à la retraite

Dans un peu plus d’un an, au mois de janvier, le nouveau régime unifié AGIR ARRCO entrera en vigueur. Cette fusion s’accompagnera de la mise en place d’un système de bonus malus. Pour obtenir sa retraite complémentaire à 100 %, il faudra cotiser un an de plus, faute de quoi elle sera amputée de 10 % durant trois ans. Un système de bonus est également introduit pour ceux qui cotiseront au-delà de cette année supplémentaire. Le nouveau mécanisme devra faire l’objet d’un effort de pédagogie car selon une étude commandée par l’AGIRC ARRCO et citée par le quotidien « Les Echos », 68 % des salariés se disent mal informés sur la retraite ; ce taux étant de 70 % pour les 35-49 ans. 43 % des salariés jugent l’accès à l’information trop complexe, même si elle s’améliore pour 38 % d’entre eux. Seuls 17 % la jugent facile d’accès et ont déjà recouru à l’un des services proposés. 60 % des personnes interrogées disent qu’elles prépareront leur retraite « le moment venu », contre 39 % qui assurent le faire dès à présent.

Plus les salariés sont informés, plus ils sont confiants dans le système de répartition. Les 50 ans et plus sont 55 % à préparer leur retraite et ils sont 54 % à se déclarer certains d’en avoir une. A contrario, 62 % des 35-49 ans ne s’y intéressent pas et 41 % disent n’être pas certains d’en avoir un jour.

Les Français veulent toujours partir tôt à la retraite. Ainsi, 57 % des Français envisagent de partir dès qu’ils rempliront les conditions requises et cela même si leur retraite est amputée. A l’inverse, 41 % sont prêts à travailler plus longtemps pour obtenir une pension d’un montant plus élevé.

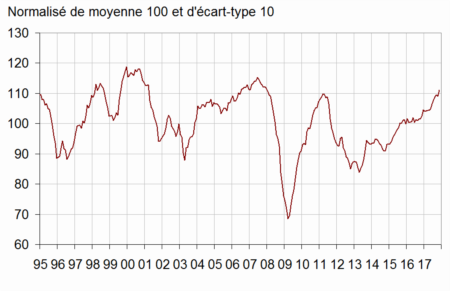

Le climat des affaires : le réchauffement se poursuit

Au mois de novembre, selon l’INSEE, le climat des affaires s’est amélioré. L’indice qui le mesure gagne deux points et atteint 111 retrouvant son niveau du mois de janvier 2008, bien au-dessus de sa moyenne de long terme (100). Le climat des affaires augmente dans chaque branche : il gagne un point dans l’industrie, deux points dans les services, le bâtiment et le commerce de gros, trois points dans le commerce de détail. Il est au plus haut depuis 2007 dans l’industrie, le commerce de détail et le commerce de gros, depuis 2008 dans le bâtiment.

Le climat de l’emploi continue de s’améliorer, essentiellement du fait de la hausse des soldes d’opinion sur les effectifs dans le commerce de détail et l’industrie. L’indicateur qui le synthétise gagne un point, à 109, bien au-dessus de sa moyenne de long terme (100), et au plus haut depuis l’été 2011.

Indicateur de climat des affaires France

L’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie demeure dans la zone indiquant un climat conjoncturel favorable, où il se situe depuis avril 2017.

L’assurance-vie tient la route malgré le Prélèvement Forfaitaire Unique

Avec un gain de 1,8 milliard d’euros, l’assurance-vie enchaine un septième mois consécutif de collecte positive. Ce résultat qui compte parmi les deux meilleurs enregistrés depuis le mois de janvier souligne que l’assurance-vie, le premier produit d’épargne des Français, n’a pas été touchée par la décision du Gouvernement d’appliquer, sur les versements réalisés après le 27 septembre 2018, le Prélèvement Forfaitaire Unique qui ne concernera que les épargnants détenant plus de 150 000 euros d’encours.

Après avoir été décevante en août et septembre, la collecte brute a progressé au mois d’octobre atteignant 11,8 milliards d’euros (contre 9,5 et 9,6 respectivement en août et septembre).Ce niveau de collecte est conforme à la moyenne de longue tendance. Les unités de compte représentent, comme pour les mois précédent, 27 % de la collecte brute. Au mois dernier, les prestations ont légèrement augmenté pour atteindre 11 milliards d’euros contre 9,3 milliards au mois de septembre. Ce montant est légèrement inférieur à celui de moyenne tendance.

Le mois d’octobre sourit traditionnellement à l’assurance-vie. Sur ces dix dernières années, deux décollectes ont été seulement enregistrées en octobre. L’accalmie sur le marché immobilier et la bonne tenue de la bourse en octobre ont certainement joué en faveur de l’assurance-vie. La baisse des taux de rendements et la nécessité pour les épargnants d’accepter une certaine dose d’unités de compte continuent à peser sur les résultats de l’année.

L’année 2017 n’est pas exceptionnelle pour l’assurance-vie. Si pour les cotisations, le résultat est comparable – sur les dix premiers mois de l’année 2017, elles s’élèvent à 109,1 milliards d’euros contre 111 sur la même période de 2016 – en revanche, une rupture est constatée pour la collecte nette qui n’atteint que 7,2 milliards d’euros en 2017 contre 21,6 milliards d’euros en 2016.

De son côté, le rééquilibrage en faveur des unités de compte marque un temps d’arrêt. Le passage de la barre des 30 % est pour le moment difficile à réaliser et cela malgré la bonne progression du cours des actions.

L’introduction du Prélèvement Forfaitaire Unique aura sans nul doute des conséquences. En s’appliquant aux contrats de moins de 8 ans pour les versements intervenus après le 27 septembre, le PFU pourrait inciter les ménages à effectuer plus rapidement des rachats ou des transferts. En effet, les rachats intervenant avant 8 ans seront moins taxés avec le PFU qu’avec l’ancien système (taux variant de 52,2 à 32,2 % avec un taux de prélèvements sociaux à 17,2 % à compter du 1er janvier 2018). Pour les contrats de plus de 8 ans, le passage de 24,7 à 30 % (toujours à compter du 1er janvier 2018) ne concernerait que 6 % des épargnants mais ces derniers détiennent une part importante de l’encours. De ce fait, des arbitrages pourraient s’effectuer en faveur du compte titre qui sera fiscalement traité de manière identique ou en faveur du PEA qui bénéficiera d’un régime plus avantageux (17,2 % après 5 ans). Néanmoins, il ne faut pas oublier que les ménages optent pour l’assurance-vie en raison de la garantie en capital qu’elle offre, plus de 1300 milliards d’euros étant placés sur les fonds euros.

Livret A : coup de blues automnal

Au mois d’octobre, le Livret A enregistre une décollecte de 1,58 milliard d’euros contre – 200 millions en septembre. Il s’agit de la deuxième décollecte consécutive après celle de septembre qui avait été de 200 millions d’euros. Il s’agit du plus mauvais résultat du Livret A de ces deux dernières années. Il faut, en effet, remonter au mois d’octobre 2015 pour obtenir une décollecte supérieure (-2,29 milliards d’euros). Avec le Livret de Développement Durable et Solidaire, le solde a été négatif le mois dernier de 2 milliards d’euros (-420 millions d’euros pour le LDDS).

L’automne et plus particulièrement le mois d’octobre ne réussissent guère au Livret A. De 2008 à 2017, le Livret A a enregistré à sept reprises un solde négatif. Depuis 2014, la décollecte a été de 1 à 3 milliards d’euros en octobre (-2,93 milliards en octobre 2014, -2,29 milliards en octobre 2015 et -1,02 milliard en octobre 2016). Cette récurrence de la décollecte s’explique par le paiement des impôts locaux (octobre et novembre), les dépenses de rentrées et l’absence de primes.

En 2017, plusieurs annonces ont également pesé sur les résultats du Livret A. Ainsi, la décision du Gouvernement de geler le taux du Livret A à 0,75 %, pour deux ans, a rappelé aux épargnants la faible rémunération de ce produit. Par ailleurs, les changements fiscaux même si ils ne concernent pas le Livret A et le LDDS, ont conduit, sans nul doute, les ménages à l’attentisme.

La collecte sur les dix premiers mois de l’année reste très nettement positive avec plus de 10 milliards d’euros (10,47 milliards d’euros pour le Livret A). Même si en novembre, un résultat négatif n’est pas impensable, l’année 2017 devrait se traduire par une collecte positive supérieure à 8 milliards d’euros. Si l’automne est, en règle générale, synonyme de décollecte, l’hiver avec le mois de décembre est plus porteur pour l’épargne défiscalisée. Les primes de fin d’année et les étrennes conduisent à des versements durant le dernier mois de l’année. Le coup de blues du Livret A est traditionnel et ne permet pas de conclure à une réorientation de l’épargne des ménages que ce soit au profit d’autres types de placements risqués ou au profit de la consommation. Les résultats des dépôts à vue et de l’assurance-vie permettront de donner quelques indications d’ici quelques jours sur l’évolution du paysage de l’épargne française en cette fin d’année 2017.

Le déficit à géométrie variable des retraites

Les évaluations se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a quelques mois du fait d »une moindre croissance de la productivité et d’un vieillissement plus fort de la population que prévu, les régimes de vieillesse étaient amenés à supporter des pertes plus importantes. A l’horizon 2020, le défit était évalué à 9 milliards d’euros. Le Conseil d’orientation des retraites procède actuellement à la révisions de sa prévision de juin. Selon le quotidien « Les Echos », le besoin de financement à court terme serait limité à 0,1 % du PIB (2,2 milliards d’euros) dans trois ans au lieu de 0,4 % attendu. Cette correction est liée à l’amélioration de croissance mais celle-ci demeure fragile et récente. Il peut apparaître étonnant de l’intégrer si vite dans les évaluations qui sont censées courir sur 30 ans.

Au-delà de la croissance, le COR a également pris en considération les mesures adoptées par l’AGIRC-ARRCO pour rééquilibrer ses comptes. Le futur régime unifié devrait enregistrer un excédent de 1 milliard d’euros en 2019 contre un déficit de 2,2 milliards en 2016. Il demeurerait durablement excédentaire, même avec une croissance de la productivité de seulement 1,3 %.

Le report des revalorisations du 1er octobre au 1er janvier contribue à l’amélioration des comptes.

Néanmoins, les comptes des régimes de retraite devraient se dégrader après 2020. Le besoin de financement est ainsi estimé à 0,3 % de PIB dès 2022 et sera supérieur à 0,5 % du PIB (11 milliards)

à la fin des années 2020. Le retour à l’équilibre n’interviendrait qu’en 2037 avec une productivité (très forte) de 1,8 % par an, et au milieu des années 2040 avec 1,5 %. En dessous, le système resterait durablement dans le rouge. A 1,3 % de gain de productivité annuel, le besoin de financement serait de 0,5 % (11 milliards) en 2040 ; à 1 %, il atteindrait 1 % de PIB (22 milliards). depuis 10 ans, les gains de productivité sont inférieurs à 1 %.

Petit tassement dans la vente de logements neufs

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a publié les résultats de la vente de logements neufs pour le troisième trimestre 2017. Un léger repli par rapport au trimestre équivalent de 2016 a été enregistré 28 200 logement neufs ont été vendus. en recul de 0,4 % par rapport au 3e trimestre 2016. . Cette baisse concerne l’individuel groupé, dont les ventes se replient (- 6,4 %) tandis qu’elles stagnent dans le collectif (+ 0,2 %). Dans le même temps, les mises en vente baissent sensiblement (- 11,4 %). Néanmoins, le Ministère souligne que la tendance annuelle reste orientée à la hausse avec respectivement + 9,5 % et + 2,8 % d’augmentation pour les réservations et les mises en vente sur les quatre derniers trimestres par rapport aux quatre trimestres précédents. L’encours de logements proposés à la vente s’établit à 105 000 logements, en légère hausse (+ 0,7 %) à la fin du troisième trimestre 2017 par rapport au troisième trimestre 2016.

Le marché en zone B1, qui regroupe les autres grandes agglomérations de plus de 250 000 habitants, voit son stock de logements restant à vendre diminuer (- 6,0 %), conséquence d’un net recul des mises en vente (-21,1 %).

La zone B2, qui comprend les autres communes de plus de 50 000 habitants, présente un profil conjoncturel atypique : baisse des mises en vente ce trimestre (- 12,2 %) accompagnée d’une forte augmentation des réservations (+ 17,7 %) par rapport au troisième trimestre 2016.

Enfin la zone C, qui comprend le reste du territoire, continue de se caractériser par un assainissement du marché à travers la baisse des logements en stock même si ce trimestre les mises en ventes s’envolent (+ 30,3 %) par rapport au troisième trimestre 2016

Le recul du 3e trimestre fait suite à plusieurs trimestres de forte hausse. par ailleurs, dans un contexte de forte évolution de la fiscalité, les ménages ont peut être opté pour l’attentisme.

Toujours le calme plat sur le front de l’inflation

Selon l’INSEE, au mois d’octobre, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1 %, après un repli modéré de 0,2 % en septembre 2017. Cette progression est imputable selon l’institut statistique aux prix de l’alimentation et au moindre recul des prix des services. En revanche, les prix des produits manufacturés ralentissent fortement après une hausse marquée en septembre (+0,2 % après +1,5 %). Les prix de l’énergie augmentent à peine moins que le mois précédent.

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation décélèrent légèrement : +0,1 % après +0,2 % en septembre.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,1 % en octobre après +1,0 % le mois précédent. Cette troisième accélération consécutive s’explique par une croissance plus vive des prix de l’alimentation et une baisse moins prononcée des prix des produits manufacturés. Les prix de l’énergie ralentissent après deux mois de hausse très soutenue. Les prix des services croissent au même rythme qu’en septembre.

En octobre 2017, l’indice d’inflation sous-jacente (ISJ) est stable après une hausse de 0,1 % en septembre. Sur un an, il augmente de 0,5 %, comme lors des trois mois précédents.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) rebondit légèrement à +0,1 % après un repli de 0,2 % ; sur un an, il croît légèrement plus vite qu’en septembre : +1,2 % après +1,1 %.

Les entreprises françaises endettées à hauteur de près de 130 % du PIB

| T2 2016 | T3 2016 | T4 2016 | T1 2017 | T2 2017 | |

| États-Unis | 148,5 | 149,4 | 149,3 | 149,5 | 149,8 |

| Japon | 144,3 | 145,8 | 146,7 | 147,4 | 146,8 |

| zone euro | 124,6 | 124,1 | 123,1 | 122,2 | 121,6 |

| dont Allemagne | 89,9 | 90,5 | 89,5 | 89,6 | 89,7 |

| France | 124,9 | 125,7 | 127,9 | 129,6 | 129,6 |

| Italie | 111,4 | 110,8 | 109,8 | 109,8 | 109,1 |

| Espagne | 142,2 | 139,8 | 137,5 | 136,6 | 134,7 |

| Royaume-Uni | 153,0 | 155,7 | 154,0 | 153,9 | 154,1 |

| T2 2016 | T3 2016 | T4 2016 | T1 2017 | T2 2017 | |

| États-Unis | 101,4 | 102,1 | 103,0 | 101,3 | 100,0 |

| Japon | 210,9 | 211,6 | 211,2 | 211,2 | 212,0 |

| zone euro * | 90,8 | 89,7 | 88,9 | 89,2 | 89,1 |

| dont Allemagne | 69,9 | 69,2 | 68,1 | 66,6 | 66,0 |

| France | 98,1 | 97,4 | 96,3 | 98,8 | 99,2 |

| Italie | 134,7 | 132,1 | 132,0 | 134,0 | 134,7 |

| Espagne | 100,7 | 99,9 | 99,0 | 99,9 | 99,8 |

| Royaume-Uni * | 88,1 | 87,2 | 88,3 | 86,8 | 86,8 |

La production industrielle se reprend en septembre

Selon l’INSEE, au mois de septembre 2017, la production de l’industrie manufacturière a progressé de 0,4 % après une contraction de −0,3 % en août. Pour l’ensemble de l’industrie, les taux respectifs sont +0,6 % et −0,2 %.

Au cours du troisième trimestre, la production augmente dans l’industrie manufacturière de 0,6 % et dans l’ensemble de l’industrie (+0,6 %).Sur cette période, la production a été portée par les matériels de transport (+4,8 %) mais aussi e dans les industries extractives, énergie, eau (+1,0 %), plus modérément dans les « autres industries » (+0,2 %), et reste stable dans les industries agro-alimentaires. En revanche, elle diminue dans les biens d’équipement (−0,9 %) et dans la cokéfaction et raffinage (−2,1 %). Sur un an, dans l’industrie manufacturière, la production du troisième trimestre augmente de 2,7 % par rapport au troisième trimestre 2016 de même que dans l’ensemble de l’industrie. Elle progresse de 8,7 % dans les matériels de transport (+8,7 %). Elle croît également dans les biens d’équipement (+2,9 %) et les industries extractives, énergie, eau (+2,3 %), et plus légèrement dans les industries agroalimentaires (+0,4 %). En revanche, elle diminue dans la cokéfaction et raffinage (−0,8 %).

L’emploi patine au 3e trimestre en France

Les économistes s’étonnaient que durant l’été le nombre de demandeurs d’emploi augmente malgré le retour de la croissance. Or, à la lecture des premières estimations de l’INSEE, publié le vendredi 10 novembre, au troisième trimestre, l’emploi salarié privé a réalisé une contreperformance avec une croissance de +0,2 % après +0,4 %, soit 29 700 créations nettes d’emploi après 81 500 au deuxième trimestre. Sur un an, l’emploi salarié privé s’accroît néanmoins de 1,3 % (soit +240 900). Hors intérim, il augmente de 0,2 % sur le trimestre (soit +28 200) et de 0,8 % sur un an (+152 800).

L’emploi salarié privé baisse légèrement dans l’industrie (−0,1 %, soit −3 600) ainsi que dans l’agriculture. Il continue d’augmenter dans la construction (+0,5 %, soit +6 700, après +0,4 %). Sur un an, l’emploi privé diminue de 15 700 dans l’industrie, tandis qu’il s’accroît de 18 100 dans la construction.

Au troisième trimestre 2017, dans les services marchands, les créations ont augmenté : +0,3 % (soit +31 000), après +0,6 % au deuxième trimestre. Hors intérim, le ralentissement est moins prononcé : +0,3 %, après +0,4 %. L’emploi intérimaire est quasi stable au troisième trimestre 2017 (+0,2 %, soit +1 500), après avoir fortement augmenté au trimestre précédent (+4,1 %). Sur un an, il reste en très forte hausse (+14,0 %, soit +88 100). L’ajustement par rapport au trimestre précédent s’explique donc par un moindre recours à l’intérim durant la période estivale. Les entreprises qui ralentissement leur production durant l’été réduisent leur effectif en jouant sur l’intérim et les CDD.

L’emploi non marchand privé se replie sur le trimestre (−0,2 % après +0,2 %) mais augmente sur un an (+0,5 %, soit +12 500).

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com