Coin des Epargnants : un premier trimestre agité

Les marchés occidentaux sont fermés vendredi et certains le seront lundi comme Paris. Le congé pascal marque également la fin du premier trimestre qui a été marqué par une correction en février du fait d’une légère tension inflationniste aux Etats-Unis suivie en mars par la menace d’une guerre commerciale entre les deux premiers acteurs du commerce international. De ce fait, la majorité des indices sont en recul sur ces trois derniers mois. Le CAC 40 a reculé de 2,73 points. L’indice allemand DAXX cède 6,35 % quand l’indice londonien Footsie perd plus de 8 %. Si le Dow Jones recule depuis le 1er janvier de près de 2,5 %, en revanche le NASDAQ gagne encore 2,32 % et cela malgré les problèmes rencontrés par Facebook. Néanmoins, au mois de Mars, l’indice des valeurs technologiques est recul de 1,63 %.

Résultats du 1er trimestre 2018 |

Résultats |

| CAC au 29 décembre 2017

CAC au 29 mars 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

5 312,56

5 167,30 +0,60 % -2,73 % |

| DAXX au 29 décembre 2017

DAXX au 29 mars 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

12 917,64

12 096,73 +1,54 % -6,35 % |

| Footsie au 29 décembre 2017

Footsie au 29 mars 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

7 687,77

7 056,61 -0,19 % -8,21 % |

| Euro Stoxx au 29 décembre 2017

Euros Stoxx au 29 mars 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

3 609,29

3 361,50 +1,11 % -4,07 % |

| Dow Jones au 29 décembre 2017

Dow Jones au 29 mars 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

24 719,22

24 103,11 -2,06 % -2,49 % |

| Nasdaq au 29 décembre 2017

Nasdaq au 29 mars 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

6 903,39

7 063,44 -1,63 % +2,32 % |

| Nikkei au 29 décembre 2017

Nikkei au 28 février 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

22 764,94

21 454,30 -4,18 % -5,67 % |

| Parité euro/dollar au 29 décembre 2017

Parité euro/dollar au 28 février 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

1,1894

1,2317 +0,71 % +2,67 % |

| Once d’or au 29 décembre 2017

Once d’or au 28 février 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

1 304,747

1 325,030 +0,50 % -1,12 % |

| Pétrole Brent au 29 décembre 2017

Pétrole Brent au 28 février 2018 Évolution en mars Évolution depuis le 1er janvier |

66,840

69,330 +4,44 % +4,08 % |

Les taux de l’usure du 2e trimestre

Le Gouvernement a publié les taux de l’usure applicables au cours du deuxième trimestre. Ils sont relativement stables par rapport à ceux du premier. Il en est de même pour les taux constatés au cours du 1er trimestre.

TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2018 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L’USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1er AVRIL 2018

Catégories |

Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2018 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |

Seuil de l’usure applicable à compter du 1er avril 2018 |

| Contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||

|

Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) |

15,80 % | 21,07 % |

|

Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1) |

9,74 % | 12,99 % |

|

Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros (1) |

4,42 % | 5,89 % |

| (1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. | ||

Catégories |

Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2018 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |

Seuil de l’usure applicable à compter du 1er avril 2018 |

| Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||

| Prêts à taux fixe (3) : | ||

| -prêts d’une durée inférieure à 10 ans | 2,25 % | 3,00 % |

| -prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,27 % | 3,03 % |

| -prêts d’une durée de 20 ans et plus ; | 2,46 % | 3,28 % |

| Prêts à taux variable | 2,02 % | 2,69 % |

| Prêts- relais | 2,42 % | 3,23 % |

|

(2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit ; (3) S’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité : moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 20 ans et plus. |

||

Catégories |

Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2018 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |

Seuil de l’usure applicable à compter du 1er avril 2018 |

| Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||

| Découverts en compte | 10,39 % | 13,85 % |

Catégories |

Taux effectif pratiqué au premier trimestre 2018 par les établissements de crédit et les sociétés de financement |

Seuil de l’usure applicable à compter du 1er avril 2018 |

| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||

|

Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament |

3,79 % | 5,05 % |

| Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 1,53 % | 2,04 % |

| Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe | 1,72 % | 2,29 % |

| Découverts en compte | 10,39 % | 13,85 % |

| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans | 1,53 % | 2,04 % |

Taux moyen pratiqué (TMP) :

Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d’associés.

Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du premier trimestre de 2018 pour cette catégorie de prêts est de 1,53 %.

Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.

Prix des logements, toujours plus haut !

Sur un an, la hausse des prix des logements a atteint, selon l’INSEE, 3,9 %. Les prix des logements anciens s’accroissent légèrement plus vite (+4,0 % sur un an) que ceux des logements neufs (+3,7 %). Au quatrième trimestre 2017, les prix des logements sont quasi stables (+0,1 %, en données brutes) par rapport au trimestre précédent. Les prix des logements anciens sont restés stables tandis que ceux des logements neufs ont augmenté de 1,1 %.

Epargne retraite et épargne salariale au menu de la loi PACTE

Le projet de loi relatif au Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des entreprises (PACTE) sera présenté au Conseil des Ministres du 2 mai 2018. Il devrait être discuté au cours de l’été 2018 au Parlement. Il pourrait comporter des articles d’habilitation pour la prise d’ordonnances en particulier en ce qui concerne l’épargne retraite et l’épargne salariale.

Le projet PACTE concernera les points suivants :

La redéfinition de l’objet des entreprises afin d’y intégrer la notion d’intérêt général. Le texte devrait reprendre les conclusions du rapport Senard-Notat sur l’entreprise et le bien commun, qui prône une modification du Code civil afin d’ouvrir la responsabilité de l’entreprise sur la société.

Une simplification des seuils sociaux et fiscaux est également attendue. Le seuil de vingt salariés serait quasiment supprimé tandis que les entreprises disposeraient de cinq ans pour se mettre en conformité en cas de passage du seuil des 50 salariés.

Une simplification de la transmission des entreprises est également prévue avec une refonte du dispositif Dutreil sur les droits de succession.

Une modification des règles en vigueur pour l’épargne retraite avec un objectif, la réorientation de l’épargne vers les entreprises. Si dans un premier temps, l’idée de faire converger les produits retraite sur le PERE (article 83) a prévalu, le lobbying de l’AFG et de la CGPME conduiraient au maintien du PERCO et de sorties en capital.

Des mesures concernant l’assurance vie sont également attendues toujours avec le même objectif.

Une diffusion accrue de l’épargne salariale au sein des PME. Le forfait social de 20 % pourrait être abaissé voire supprimé pour les PME. La formule de calcul de la participation pourrait être modifiée.

La loi fixera également les modalités des privatisations, annoncées pour financer le futur fonds d’innovation. La cession de participations dans le capital d’ADP, La Française des jeux (FDJ) et d’Engie nécessite une révision du cadre législatif en vigueur.

L’ensemble des mesures, et en premier lieu le lissage des seuils et la baisse du forfait social, coûterait 1,5 milliard d’euros à l’État. Ce montant sera compensé par des baisses d’aides sectorielles aux entreprises.

Dispositions Epargne

Après de multiples échanges et des arbitrages diverses et variés, le Gouvernement n’a pas décidé réellement de révolutionner le paysage de l’épargne.

Epargne retraite

Contrairement aux objectifs affichés initialement, le Gouvernement ne révolutionne pas réellement l’épargne retraite. La sortie en rente n’est pas promue comme sortie de droit commun. En effet, Bruno Le Maire s’est engagé, le Mercredi 28 mars, à « une souplesse accrue sur le retrait des sommes épargnées à l’âge de la retraite, pour mieux tenir compte du souhait de nombreux épargnants de disposer d’un capital au moment où ils partent à la retraite ».

Le Ministre s’est prononcé en faveur d’« une portabilité et une transférabilité totales des produits au cours de la vie professionnelle » et « un rapprochement des règles d’abondement et de la fiscalité des produits d’épargne retraite ». Pourrait être institués la possibilité pour les assurés de changer d’assureur au moment de la liquidation des droits. En revanche, la fusion des produits retraite un moment évoquée a été abandonnée. Bercy souhaite par ailleurs instaurer une option par défaut de « gestion pilotée » afin de pouvoir placer plus facilement sur des placements « actions » l’épargne collectée.

Epargne salariale

Pour favoriser le financement des PME, le Gouvernement prévoit de réduire le forfait social de 20 % à 16 % pour les versements dans les produits d’épargne retraite qui sont investis dans des PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Assurance vie

Le Gouvernement devrait présenter des mesures en faveur des fonds eurocroissance dont l’encours ne dépasse pas 2 milliards d’euros. Le rendement de ces fonds sera unifié pour tous les épargnants. Il pourra être bonifié lors d’engagements d’investissement plus longs, en particulier dans les PME. L’objectif est d’atteindre un encours de 20 milliards d’euros sous deux ans.

PEA-PME

Le gouvernement souhaite également favoriser le PEA-PME dont l’encours est de 1,1 milliard d’euros et le nombre de souscripteurs 65 000 (3e trimestre 2017)

Le PEA-PME devrait être ouvert aux titres émis par des plates-formes de financement participatif (titres participatifs, minibons, obligations à taux fixe). Le Ministère de l’Economie souhaite également simplifier les modalités de gestion de ce produit.

Accès simplifié des entreprises aux marchés financiers

Des mesures seraient prises afin de faciliter l’accès à la cotation en bourse des PME. Si entre 2006 et 2007, plus de 300 opérations d’introduction sur les marchés d’Euronext Paris par an étaient réalisées, ce nombre s’est élevé à 172 en 2016.

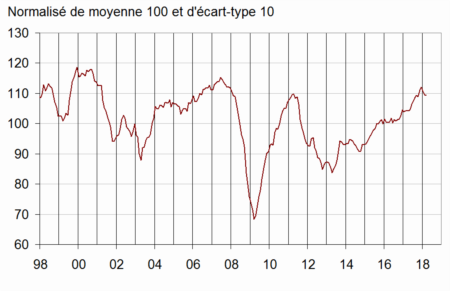

La confiance stable en France en mars

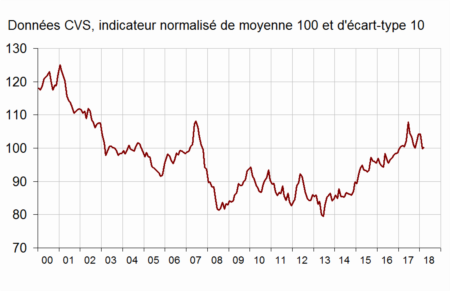

Après avoir baissé en février, la confiance des ménages dans la situation économique est, au mois de mars, selon l’INSEE, restée stable. Elle s’établit à 100, ce qui correspond à sa moyenne de long terme.

- Source : Insee

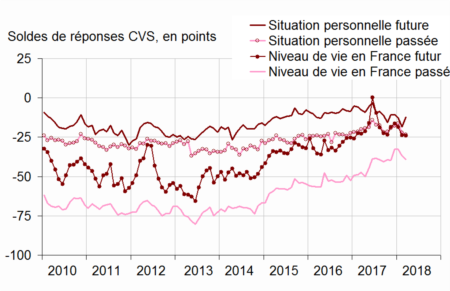

En mars, les ménages sont plus optimistes qu’en février sur leur situation financière future : le solde correspondant regagne 6 points, après en avoir perdu 5 en février. Il demeure cependant nettement au-dessous de sa moyenne de long terme. L’opinion des ménages sur leur situation financière passée est quasi stable : le solde correspondant demeure légèrement au-dessous de sa moyenne de long terme.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est quasi stable en mars (−1 point). Le solde correspondant demeure nettement au-dessus de sa moyenne de longue période.

En mars, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle baisse de 2 points, tandis que celui sur leur capacité d’épargne future est quasi stable (+1 point). Les deux soldes se maintiennent légèrement au-dessus de leur moyenne de long terme.

La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner est stable en mars. Le solde correspondant demeure ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

En mars, les ménages sont légèrement plus nombreux à considérer que le niveau de vie passé en France s’est dégradé au cours des douze derniers mois : le solde correspondant perd 2 points après avoir perdu 4 points en février. L’opinion des ménages concernant le niveau de vie futur en France est quant à elle inchangée. Les deux soldes d’opinions se maintiennent légèrement au-dessus de leur moyenne de longue période.

Soldes d’opinion sur la situation financière personnelle et le niveau de vie en France

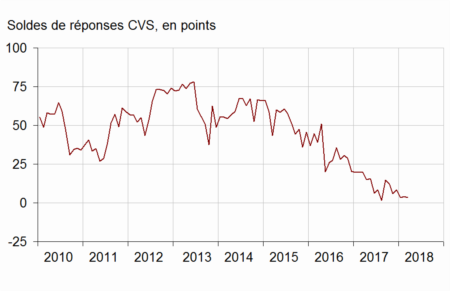

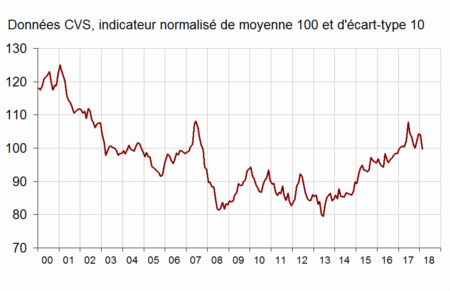

L’opinion des ménages concernant l’évolution du chômage est quasi-stable en mars : le solde correspondant demeure bien inférieur à sa moyenne de longue période.

Opinion des ménages sur le chômage

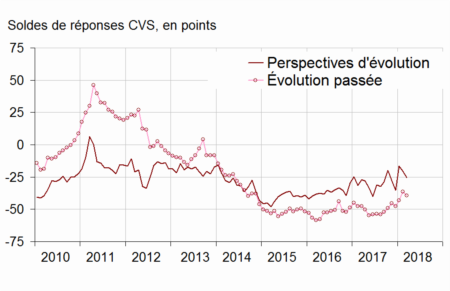

En mars, les ménages sont moins nombreux qu’en février à estimer que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois : le solde correspondant perd 3 points et demeure très au-dessous de sa moyenne de longue période. La baisse enregistrée depuis le début de l’année est imputable au sentiment de contraction du pouvoir d’achat. Le petit regain d’inflation et les augmentations des impôts et des taxes sont à l’origine de ce ressenti.

Les ménages sont également moins nombreux que le mois dernier à estimer que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois : le solde correspondant perd 6 points. Il se maintient cependant au-dessus de sa moyenne de long terme.

Opinion des ménages sur les prix

Le taux d’épargne des ménages : 14,2 % du revenu disponible brut en 2017

Selon l’INSEE, le taux d’épargne des ménages a été de 14,2 % en 2017 avec un taux d’épargne financière de 4,4 % du revenu disponible brut. Le taux d’épargne a augmenté de 0,2 point par rapport à 2016. Ce dernier est en léger recul par rapport à 2016 où il était de 4,7 %. La baisse des rendements et le poids des remboursements des emprunts immobiliers expliquent cette évolution.

Déficit en baisse mais dépenses et recettes en hausse

Pour la première fois depuis dix ans, le déficit public français est inférieur à 3 % du PIB. Ce résultat devrait permettre à la France de sortir de la liste des pays à déficit excessif. Malgré tout, la réduction du déficit est avant tout la conséquence de l’amélioration de la conjoncture économique. En effet, les collectivités publiques n’ont pas réalisé d’économies mais elles ont pu compter sur une accélération des recettes fiscales. Par ailleurs, la dette publique continue d’augmenter.

Le déficit public pour 2017 s’est, en effet, élevé, selon l’INSEE, en 2017, à 59,3 milliards d’euros, soit 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) après 3,4 % en 2016.

Les dépenses se sont stabilisées à 56,5 % contre 56,5 % en 2016. Le poids des recettes dans le PIB augmente de 0,7 point (de 53,2 % à 53,9 %). Le taux des prélèvements obligatoires augmente de 0,7 point et s’établit à 45,4 % du PIB (+0,5 point hors contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés).

| (en % du PIB) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|---|

| Déficit public | –3,9 | –3,6 | –3,4 | –2,6 |

| Dette publique (brute) | 94,9 | 95,6 | 96,6 | 97,0 |

| Dette publique nette* | 85,5 | 86,4 | 87,5 | 87,7 |

| Recettes publiques | 53,3 | 53,2 | 53,2 | 53,9 |

| Dépenses publiques | 57,2 | 56,8 | 56,6 | 56,5 |

| Prélèvements obligatoires | 44,8 | 44,5 | 44,6 | 45,4 |

| (évolution en %) | ||||

| Dépenses publiques | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |

| Dépenses publiques hors charge d’intérêt | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 2,7 |

| Dépenses publiques hors crédits d’impôt | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 2,5 |

- * La dette publique nette est égale à la dette publique brute moins les dépôts, les crédits et les titres de créance négociables détenus par les administrations publiques sur les autres secteurs.

- Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor, notification de mars 2018.

L’ensemble des dépenses accélère en 2017, à +2,5 % après +1,0 % en 2016. Hors charges d’intérêt et remboursement de la taxe à 3 % sur les dividendes, elles augmentent de +2,3 % en 2017 après +1,2 % en 2016. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,2 % en 2017 (après +0,7 % en 2016). Les consommations intermédiaires accélèrent (+2,3 % après +0,1 %), ainsi que les rémunérations (+2,2 % après +0,9 %) sous l’effet notamment de la revalorisation du point d’indice en février 2017. La charge d’intérêt de la dette diminue un peu moins fortement qu’en 2016 (−3,7 % après −3,9 % en 2016).

Les prestations sociales augmentent de 2,1 %, après +1,8 % en 2016. Les prestations en nature accélèrent (+2,4 % après +2,0 %) du fait notamment des dépenses d’assurance maladie en médicaments. Les prestations en espèces accélèrent un peu (+ 1,9 % après +1,7 % en 2016) notamment en lien avec la prime d’activité.

| 2016 | 2017 | 17/16 (%) | |

|---|---|---|---|

| Dépenses de fonctionnement** | 402,1 | 410,9 | 2,2 |

| dont conso. intermédiaires** | 107,3 | 109,8 | 2,3 |

| dont rémunérations | 283,9 | 290,1 | 2,2 |

| Intérêts** | 46,1 | 44,4 | –3,7 |

| Prestations sociales | 579,4 | 591,3 | 2,1 |

| Autres transferts et subventions | 155,6 | 165,6 | 6,5 |

| Acquisition nette d’actifs non financiers | 77,6 | 79,6 | 2,6 |

| dont investissement | 75,1 | 77,3 | 3,0 |

| Total des dépenses | 1260,8 | 1291,9 | 2,5 |

| Ventes et autres recettes | 88,6 | 89,5 | 1,0 |

| Revenus de la propriété | 15,0 | 15,3 | 1,6 |

| Impôts | 641,8 | 674,4 | 5,1 |

| dont impôts courants sur le revenu et le patrimoine | 280,0 | 294,5 | 5,2 |

| dont impôts sur les produits et la production | 356,0 | 372,3 | 4,6 |

| Cotisations sociales effectives | 375,2 | 388,4 | 3,5 |

| Autres recettes* | 64,2 | 65,1 | 1,3 |

| Total des recettes | 1184,8 | 1232,6 | 4,0 |

| Besoin de financement | –75,9 | –59,3 |

- * Y compris cotisations sociales imputées

- ** Hors correction au titre des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)

- Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor, notification de mars 2018.

Les autres transferts et subventions augmentent de 6,5 % après +0,4 % en 2016, du fait notamment du remboursement de la taxe à 3 % sur les dividendes (+4,9 Md€) et de la recapitalisation d’Areva SA (comptabilisée en opérations non financières à hauteur de 2,3 Md€). Les subventions sur les produits augmentent de plus de 1 Md€ du fait du soutien aux énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique. À l’inverse, la contribution au budget de l’Union européenne diminue de 4,0 Md€ entre 2016 et 2017 en lien avec une sous-exécution de ce budget.

Les acquisitions nettes d’actifs non financiers augmentent de 2,6 % en 2017, soit +2,0 Md€, après une hausse modérée en 2016 (+0,4 %). La hausse vient principalement de l’investissement des administrations publiques locales (+2,9 Md€ après une baisse de 1,3 Md€ en 2016). À l’inverse, l’investissement de l’État diminue de 0,7 Md€, notamment en matériel militaire.

L’ensemble des recettes augmente de 4,0 %, après +1,4 % en 2016. Les impôts sur le revenu et le patrimoine augmentent fortement (+5,2 % après +0,6 %). L’impôt sur les sociétés augmente de plus de 8 Md€ sous l’effet d’une contribution exceptionnelle sur l’IS mise en place pour compenser le remboursement de la taxe 3 % sur les dividendes (+4,9 Md€). Hors traitement lié aux crédits d’impôt (*) et hors contribution exceptionnelle, l’IS est quasiment stable (+0,2 Md€) et les recettes totales augmentent de 3,4 %. Les prélèvements sociaux y compris la contribution sociale généralisée (CSG) bénéficient d’une masse salariale plus dynamique (+ 3,3 Md€ dont 2,8 Md€ de CSG). L’impôt sur le revenu des personnes physiques augmente de 0,8 Md€ (après +1,0 Md€ en 2016) et la taxe d’habitation de 0,5 Md€.

Les impôts sur les produits et la production augmentent de 4,6 % (après +2,4 %). Les rentrées de TVA sont en hausse de 7,6 Md€ (après +2,8 Md€) sous l’effet notamment de l’accélération de l’activité économique. L’ensemble des taxes sur la consommation énergétique (carburants, électricité, gaz naturel) augmente de 2,6 Md€ sous l’effet notamment de la montée en charge de la taxe carbone. Les droits de mutation à titre onéreux augmentent de 2,1 Md€ en lien avec le dynamisme des transactions immobilières, et la taxe foncière sur les propriétés bâties de 0,8 Md€.

Les cotisations sociales perçues accélèrent (+3,5 % après +1,3 %) sous l’effet d’une masse salariale plus dynamique en 2017. Les cotisations des ménages augmentent de 3,7 % (après +1,9 %) et les cotisations employeurs de 3,4 % (après +1,0 %).

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |

|---|---|---|---|---|

| État | –74,3 | –73,3 | –73,8 | –64,3 |

| Organismes divers d’administration centrale | 2,6 | –2,5 | –2,9 | –1,0 |

| Adm. Publiques locales | –4,8 | –0,1 | 3,0 | 0,8 |

| Adm. de sécurité sociale | –7,4 | –3,8 | –2,2 | 5,1 |

- Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor, notification de mars 2018.

La réduction du besoin de financement des administrations publiques en 2017 provient de l’État pour 9,5 Md€ et des administrations de sécurité sociale pour 7,3 Md€. Pour la première fois depuis 2008, les administrations de sécurité sociale enregistrent un excédent (5,1 Md€). Seul le solde des administrations publiques locales se dégrade, de 2,2 Md€ du fait notamment de la hausse de l’investissement après trois années consécutives de baisse. Les dépenses de fonctionnement sont également plus dynamiques, notamment les rémunérations. Du côté des recettes, la baisse de la dotation globale de fonctionnement de l’État (–2,4 Md€) est plus que compensée par la hausse des impôts.

Fin 2017, la dette des administrations publiques (dette brute consolidée en valeur nominale) s’élève à 2 218,4 Md€. Elle s’accroît de 65,9 Md€ en 2017, après +51,3 Md€ en 2016. Elle atteint 97,0 % du PIB fin 2017, après 96,6 % fin 2016, soit +0,4 point. La dette publique nette croît un peu plus modérément : elle s’établit à 87,7 % du PIB, après 87,5 % en 2016.

La contribution de l’État à la dette publique s’accroît de 64,7 Md€, une variation quasiment en ligne avec son besoin de financement (−64,3 Md€). La dette des organismes divers d’administration centrale diminue de 1,4 Md€ dont 1,3 Md€ correspond au désendettement de la Caisse nationale des autoroutes (CNA).

La contribution des administrations publiques locales à la dette atteint 201,5 Md€ fin 2017 contre 200,2 Md€ fin 2016, soit une hausse de 1,4 Md€. Les régions et les communes s’endettent respectivement de 0,7 Md€ et de 0,5 Md€.

Bien qu’en excédent, les administrations de sécurité sociale voient leur contribution à la dette publique augmenter (+1,2 Md€, à 226,1 Md€ fin 2017) du fait d’un accroissement de leur trésorerie.

| Dette publique | Dette nette | |||

|---|---|---|---|---|

| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |

| Ensemble | 2152,5 | 2218,4 | 1949,7 | 2005,5 |

| dont | ||||

| État | 1714,3 | 1779,0 | 1613,9 | 1668,6 |

| Organismes divers d’administration centrale | 13,2 | 11,8 | –1,1 | –1,3 |

| Adm. Publiques locales | 200,2 | 201,5 | 188,1 | 189,4 |

| Adm. de sécurité sociale | 224,9 | 226,1 | 148,8 | 148,7 |

- Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor, notification de mars 2018.

Un geste pour 100 000 ménages retraités victimes de la majoration de la CSG

Plus de 105 000 couples de retraités modestes ont enregistré une perte réelle de leur pouvoir d’achat en étant assujettis depuis le 1er janvier dernier à la hausse de 1,7 point de CSG. Il s’agit de retraités soumis au taux normal de CSG de 8,3 % du fait que leur revenu de référence dépasse un certain montant. Les retraités ayant un revenu de référence inférieur au plancher ci-dessous sont exonérés, ceux se situant entre les montants plancher et plafond sont soumis au taux de CSG réduit de 3,8 %. Ceux qui au-dessus du plafond sont soumis au taux de 8,3 %.

| Quotient familial | Revenu fiscal de référence | |

|---|---|---|

| Montant plancher | Montant plafond | |

| 1 part | 11 018 € | 14 404 |

| 1,5 parts | 13 960 € | 18 250 € |

| 2 parts | 16 902 € | 22 096 € |

| 2,5 parts | 19 844 € | 25 942 € |

| 3 parts | 22 786 € | 29 788 € |

| 3,5 parts | 25 728 € | 33 634 € |

| 4 parts | 28 670 € | 37 480 € |

| Quart de part supplémentaire | 1 471 € | 1 923 € |

| Demi-part supplémentaire | 2 942 € | 3 846 € |

Le problème provient des couples se situant autour du plafond de 22 000 euros, soit environ 105 000. « L’addition des deux retraites fait que vous passez au-dessus du seuil du revenu fiscal de référence pour un couple », a reconnu ce mardi le Premier ministre au micro de RMC et BFM-TV.

Un lissage serait imaginé pour Bercy pour atténuer le surcoût de 1,7 point. Ces ménages peuvent, en effet, ne pas bénéficier de la future exonération de taxe d’habitation.

Un mécanisme de correction serait introduit en 2019 au moment de la mise en oeuvre de la retenue à la source.

L’assurance vie maintient le cap en février

Après la très bonne collecte du Livret A, c’est au tour de l’assurance vie de confirmer que le début de l’année est placé pour les Français sous le signe de l’épargne. En effet, la collecte nette de l’assurance vie a été de 1,7 milliard d’euros soit presque aussi bien qu’en janvier. Le mois de février réussit, de manière traditionnelle, à l’assurance vie. Cette dernière n’a jamais enregistré, depuis 2008, de décollecte au cours du deuxième mois de l’année. Le poids des unités de compte dans la collecte brute continue de s’accroître doucement. Il est passé de 30,5 à 31 % de janvier à février 2018. Ce taux était de 12 % en février 2012.

Si la collecte brute a été en retrait en février par rapport au mois de janvier, 11,3 milliards d’euros contre 13,1, il en a été de même pour les prestations et rachats qui sont passés de 10,8 à 9,6 milliards d’euros. Ces baisses sont en partie imputable au nombre de jours ouvrables plus faibles en février.

Les Français semblent être plus prudents en ce début d’année. Les dépenses de consommation se sont contractées de 1,9 % en janvier ce qui favorise tant l’épargne de court et de long terme. Par ailleurs, l’engouement pour l’immobilier tend à se normaliser. L’année 2017 a été marquée par un nombre très important de transactions immobilières, environ un million. Pour financer leurs opérations, les épargnants avaient effectué des rachats sur leurs contrats d’assurance vie. La baisse depuis quelques mois des prestations semble marquer une évolution en la matière qu’il faudra croiser avec les chiffres de l’immobilier. La publication des rendements des fonds euros pour 2017, supérieurs aux attentes, ont pu conduire, par ailleurs, les épargnants à revenir sur les contrats d’assurance vie.

Avec les bons résultats du mois de janvier et de février, les épargnants semblent avoir digéré le changement fiscal décidé à l’automne dernier et se traduisant par la mise en place du prélèvement forfaitaire unique et l’augmentation de la CSG à compter du 1er janvier 2018. L’assurance vie bénéficie également, par ricochet, du durcissement du régime de l’épargne logement.

Le projet de loi PACTE dont la présentation est prévue au début du mois de mai pourrait avoir quelques incidences sur l’assurance vie et impacter sa collecte au début du second semestre.

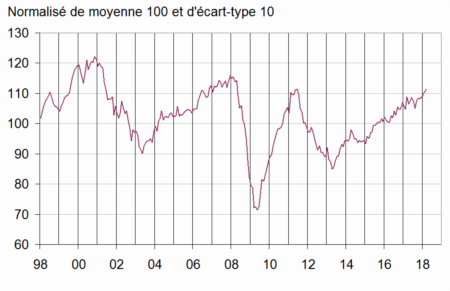

Petite érosion du moral des chefs d’entreprise français

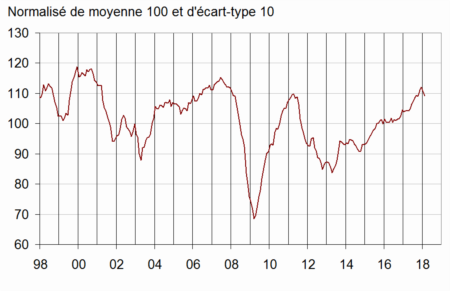

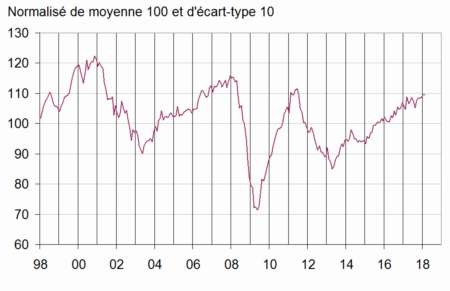

Le climat des affaires mesuré auprès des dirigeants d’entreprise du secteur marchand est, selon l’INSEE s’érode en mars pour le troisième mois consécutif. Il perd un point mais reste néanmoins à un niveau élevé.à 109, nettement au-dessus de sa moyenne de longue période. L’indicateur de climat des affaires perd deux points dans le commerce de détail et un point dans l’industrie. Il est stable dans les services, gagne un point dans le bâtiment et deux points dans le commerce de gros. Il est au-dessus de sa moyenne de longue période dans chaque secteur. Par ailleurs, le climat de l’emploi est stable à un niveau très élevé. En mars, l’indicateur « emploi » est resté stable à 111.

Preuve que le doute s’installe chez les dirigeants, l’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie se situe dans la zone d’incertitude conjoncturelle

Indicateur de climat des affaires France

Indicateur de climat de l’emploi France

131,5 milliards d’euros pour l’épargne salariale

Au moment où le Gouvernement dans la futur projet loi PACTE entend relancer l’épargne salariale au sein des PME, l’Association Française de Gestion vient de présenter les résultats 2017; Au 31 décembre 2017, les encours d’épargne salariale se sont établis à 131,5 milliards d’euros. La progression est de + 7,3% par rapport au 31 décembre 2016. Cette augmentation est en grande partie due à appréciation des titres sur un an.

Les fonds d’actionnariat salarié ont atteint 50,7 milliards d’euros, soit 38,5% du total. Les fonds « diversifiés » investis eux-mêmes largement en actions, se sont élevés à 80,8 milliards d’euros, soit 61,5% du total. Les encours des fonds ISR (hors effet technique) ont progressé de 14%. Plus d’un euro sur quatre est ISR (hors actionnariat salarié). Les fonds solidaires poursuivent leur progression à 7,4 milliards d’euros, soit + 19% sur un an. Les encours détenus par les fonds à 7% en PME-ETI (PERCO+) dépassent le milliard d’euros au 31 décembre 2017.

Le nombre de comptes de porteurs d’épargne salariale reste stable à plus de 10,3 millions. Le nombre d’entreprises équipées progresse de +3% à 315.000, dont 310.000 PME de moins de 250 salariés souscripteurs d’épargne salariale.

Le montant es rachats a dépassé en 2017 les versements.

Les versements ont été 14,6 milliards d’euros en 2017 (+700 millions d’euros par rapport à 2016). Ils se décomposent de la manière suivante

- 3,8 milliards € au titre de la participation (+ 8,5% par rapport à 2016)

- 4,9 milliards € au titre de l’intéressement (+ 6,5%)

- 2,9 milliards € au titre des versements volontaires des salariés (comme en 2016)

- 2,8 milliards € au titre de l’abondement des entreprises (+ 8%)

- 0,2 milliard € au titre des versements de jours de RTT et de congés dans le PERCO (+10%)

Le montant des rachats a atteint 15,5 milliards d’euros (+10%) . Les salariés ont profité de la bonne tenue de la bourse pour réaliser leur plus-values et ainsi utiliser leur épargne pour financer leurs projets, notamment pour constituer leur apport personnel au moment d’acquérir leur résidence principale. L’achat de la résidence principale a concerné près de 169.000 foyers (+17% par rapport à 2016) avec un apport personnel de 12.500 euros en moyenne.

L’encours des PERCO a atteint 15,9 milliards € (+ 14,5% sur un an) et compte 2,4 millions d’adhérents (+ 11%). 212 000 entreprises sont équipées (+ 2%).

La progression des encours des PERCO s’explique principalement par le bon niveau des versements nets qui atteignent près de 1,7 milliard d’euros, comme en 2016. Les versements bruts atteignent 2,7 milliards d’euros sur un an, soit une progression de près de 7% par rapport à 2016, et se répartissent de la façon suivante :

- Participation : 18%

- Intéressement : 15%

- Versements volontaires des salariés : 24%

- Abondement de l’entreprise : 30%

- Transferts de PEE, de jours de congés et de RTT : 13%

Les rachats se sont élevés à 960 millions d’euros.

Résultats du Livret A et du LDDS pour le mois de février 2018

Le Livret A confirme et signe

Pour l’année de son bicentenaire, le Livret A engrange les bons résultats. 200 ans après sa création, malgré un taux de rendement historiquement bas, la collecte est bien orientée. Après un très bon mois de janvier, +3,58 milliards d’euros, elle est, en effet, demeurée vive en février avec un gain de 1,07 milliard d’euros. Pour le Livret de Développement Durable et Solidaire, la collecte s’élève à 220 millions d’euros. L’encours du Livret A a donc atteint à la fin du mois de février le niveau record de 276,4 milliards d’euros et celui du LDDS 104,8 milliards d’euros.

Février est, en règle générale, un mois correct pour le produit d’épargne le plus largement diffusé en France. Sur ces dix dernières années, la collecte n’a été négative qu’à trois reprises (2014, 2015 et 2016) et son montant moyen est proche du milliard d’euros. Elle a dépassé trois milliards d’euros en 2009 en pleine crise financière. Le mois de février 2018 ne déroge donc pas à la tendance de fond.

La bonne tenue du Livret A, en ce début d’année, s’explique par la volonté des ménages de reconstituer leurs réserves financières en vue d’échéances à venir, impôts, dépenses liées aux futures vacances, etc.. La baisse du moral des ménages constatée en janvier les conduit à épargner davantage ce qui profite, en premier lieu au Livret A. Ce dernier est également toujours favorisé par les modifications fiscales qui ont touché les autres produits d’épargne. En effet, les épargnants n’ont pas encore intégré les conséquences du Prélèvement Forfaitaire Unique.

La baisse de la collecte en février par rapport à janvier s’explique par le nombre de jours réduit, par les vacances et par l’érosion du pouvoir d’achat des ménages en raison de l’inflation et de la hausse de certains prélèvements obligatoires. Par ailleurs, les contribuables ont pu puiser dans leur livret A pour s’acquitter du 1er tiers prévisionnel.

Avec une inflation supérieure à 1 point depuis plusieurs mois, le rendement du Livret A est devenu négatif. Or, pour le moment, cette situation ne dissuade pas les ménages de renforcer leurs positions sur ce produit. La liquidité et la sécurité l’emportent sur le rendement. Le Livret A demeure une référence pour de très nombreux ménages même s’ils sont sans illusion sur son rendement réel.

Le Livret A devrait continuer à engranger des collectes positives sur le premier semestre avec néanmoins une tendance à l’érosion en phase avec l’évolution du pouvoir d’achat.

La croissance française victime de goulots d’étranglement

L’INSEE, dans sa note de conjoncture de printemps, a révisé sa prévision de croissance pour le premier trimestre. Après avoir atteint 0,6 % au dernier trimestre 2017, le taux ne serait plus que de 0,4 % pour le 1er trimestre 2018. Au deuxième trimestre, la prévision reste en revanche inchangée et s’établit elle aussi à 0,4 %.

Ce petit recul proviendrait selon l’INSEE d’une détérioration du climat des affaires et d’une moindre confiance chez les consommateurs. La contraction de la production industrielle pèse également sur la prévision. Elle s’est contractée de manière surprenante de 2 % en janvier.

« De manière plus structurelle, un nombre croissant d’entreprises commencent à rencontrer des contraintes d’offre. Le taux d’utilisation des capacités de production est en effet au plus haut et de nombreuses sociétés font part de difficultés de recrutement.

Malgré tout la croissance devrait se maintenir à un niveau correct durant l’année 2018. A mi-2018, l’acquis de croissance – autrement dit la hausse du PIB qui serait enregistrée en 2018 si l’activité stagnait pendant le reste de l’année – devrait s’établir à 1,6 %.

Les Organismes de Placement Collectif non monétaires en pleine forme

La performance annuelle des fonds monétaires continue de se replier, passant de -0,23% à -0,24 %.

| 2014 | 2015 | 2016 | déc- 2017 | janv- 2018 | encours janv- 2018 |

|

| FONDS NON MONETAIRES | 5,4 | 5,1 | 3,0 | 5,8 | 7,5 | 1 225 |

| Fonds actions (b) | 6,9 | 10,0 | 3,6 | 11,9 | 15,2 | 372 |

| dont fonds indiciels côtés (c) | 10,0 | 5,7 | 5,6 | 12,3 | 16,0 | 68 |

| Fonds obligations (b) | 5,1 | 0,9 | 2,7 | 0,6 | 1,0 | 282 |

| Fonds diversifiés (b) | 5,4 | 3,0 | 2,6 | 4,2 | 5,5 | 356 |

| Fonds autres (d) | 3,4 | 6,5 | 3,1 | 5,8 | 7,2 | 215 |

| dont fonds d’épargne salariale | 3,4 | 6,9 | 3,6 | 6,7 | 9,0 | 129 |

| FONDS MONETAIRES | 0,37 | 0,18 | 0,02 | -0,23 | -0,24 | 374 |

Source : Banque de France

(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d’entrée et de sortie (cf. méthodologie).

(b)Hors fonds d’épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)

(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)

(d) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d’épargne salariale

Assurance vie, les fonds euros font de la résistance

La Fédération Française de l’Assurance a, lors de sa conférence de presse du 15 mars denier, mentionné que le rendement des fonds euros avait été de 1,8 % en 2017 contre 1,9 % en 2016 soit une baisse plus faible que prévu. Le rendement des unités de compte a été, en moyenne, de 5 % amenant la performance annuelle sur la période 2013/2017 à 4,7 %. Le rendement des fonds eurocroissance a été, l’année dernière de 3,4 %.

L’encours de l’assurance vie a augmenté de 41 milliards d’euros en 2017 l’amenant à un total de 1676 milliards d’euros. Les unités de compte représentent 336 milliards d’euros en hausse de 10 % par rapport à 2016. les fonds euros pèsent 1340 milliards d’euros en hausse de 1 %.

L’assurance vie comptait, en 2017, 37 millions de bénéficiaires, 44 % des ménages ont au moins un contrat. L’ancienneté moyenne des contrats est de 11 ans. 124 milliards d’euros ont été, en 2017, versés aux assurés. La collecte nette a été de 7,2 milliards d’euros en retrait par rapport à 2016 (17,1 milliards d’euros). En 2015, elle avait atteint 23,5 milliards d’euros. Plus des trois quarts de la collecte (79 %) ont été réalisées au second semestre. Les incertitudes électorales et la concurrence de l’immobilier peuvent expliquer ce déséquilibre. La collecte brute s’est élevée à 131,5 milliards d’euros en 2017 contre 133,9 en 2016. Entre 2013 et 2016, 57 % de la collecte étaient effectuées au 1er semestre. En 2017, 28 % de la collecte a été réalisée en unités de compte. Les UC ont enregistré une hausse de 35 % quand les fonds euros sont en retraite de 11 %.

Calme plat sur les prix

Au mois de février, l’indice des prix à la consommation (IPC) est, selon l’INSEE, stable, après un repli de 0,1 % en janvier. Les prix de l’alimentation se replient à peine (−0,1 %) dans le sillage des prix des produits frais. Ceux des produits manufacturés diminuent encore, mais de façon moins marquée qu’en janvier (−0,3 % après −2,2 %). Les prix des services ralentissent pour le deuxième mois consécutif (+0,1% après +0,2 %). Enfin, les prix énergétiques sont stables, la baisse des prix des produits pétroliers étant compensée par la hausse de ceux du gaz et de l’électricité. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation se replient de 0,3 %, après une accélération à 0,7 % en janvier.

Sur un an, les prix à la consommation ralentissent à peine en février 2018 : +1,2 % après +1,3 % le mois précédent. Cette légère baisse de l’inflation provient du ralentissement des prix des services, de l’alimentation et du tabac. Les prix des produits manufacturés sont en faible hausse et ceux de l’énergie augmentent au même rythme qu’en janvier.

En février 2018, l’indice d’inflation sous-jacente (ISJ) se replie nettement (−0,4 %) après +0,6 % en janvier. Sur un an, l’inflation sous-jacente ralentit à +0,8 %, après +0,9 % le mois précédent.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est stable après un repli de 0,1 % en janvier ; sur un an, il augmente de 1,3 %, en retrait par rapport au mois précédent (+1,5 %).

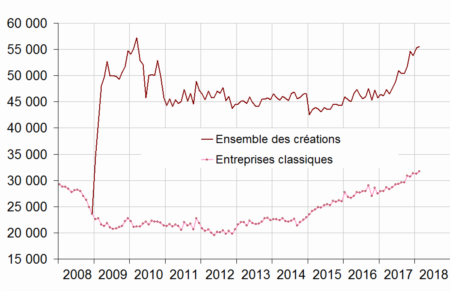

Hausse des créations d’entreprise en février

Selon l’INSEE, en février, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus augmente, mais plus faiblement qu’en janvier (+0,5 % après +2,7 %, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations d’entreprises classiques rebondissent (+1,5 % après −0,5 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs se replient (−0,9 % après +7,3 %).

Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*)

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois augmente de 9,5 % après +7,7 % en janvier et +6,7 % en décembre. Tous les types de créations sont en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs (+13,2 %), les créations d’entreprises individuelles classiques (+10,6 %) et celles de sociétés (+4,2 %).

En données brutes, sur les douze derniers mois, le soutien aux entreprises est le secteur qui contribue le plus à la hausse des créations d’entreprises. Au sein de ce secteur, c’est dans les activités de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion que la hausse est la plus importante (+11 500 au cours des douze derniers mois).

En février 2018, en données brutes, la part des demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois remonte pour le quatrième mois consécutif et atteint 41,6 %.

Radiographie des conventions collectives

Au 31 décembre 2015, 717 conventions collectives de branche – hors branches agricoles – couvrent 15,5 millions de salariés selon les déclarations annuelles de données sociales (DADS). Elles sont regroupées à des fins d’analyse en 464 conventions collectives agrégées, pour tenir compte notamment de l’existence concomitante de conventions collectives d’échelon national et territorial pour la même activité. En 2015, 20 % des conventions collectives de branches agrégées, soit près d’une centaine de conventions, couvrent moins de 1 000 salariés et ne totalisent que 0,2 % de l’effectif salarié de l’ensemble des branches. A l’inverse, 65 conventions collectives agrégées concernent chacune plus de 50 000 salariés et totalisent 74 % de l’emploi salarié.

Le Ministère des Affaires sociales a dressé un portrait statistique de 57 conventions collectives de branches agrégées comptant chacune plus de 50 000 salariés . Ces conventions collectives couvrent 10 millions de salariés, soit 65 % de l’ensemble des salariés couverts par une convention collective de branche. Certaines branches agrégées se caractérisent par une nette surreprésentation de cadres, d’employés ou d’ouvriers. Hormis les conventions catégorielles, il s’agit, d’une part, des télécommunications et bureaux d’études techniques (où près de 60 % des salariés sont des cadres). D’autre part, la branche des gardiens-concierges-employés d’immeubles, la prévention et sécurité, la coiffure, le commerce de détail-habillement-textiles, le commerce de détail-fruits légumes-épicerie et la restauration rapide sont des branches où au moins 80 % des salariés sont des employés. Enfin, dans les transports routiers, transports publics urbains de voyageurs, entreprises de propreté et services associés et les activités du déchet, plus des deux tiers des salariés sont des ouvriers. La part des femmes parmi les salariés couverts (44 % en moyenne sur l’ensemble) varie très fortement selon les branches. Elle est inférieure à 10 % dans les conventions collectives couvrant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, tandis que les pharmacies d’officine, les succursales de vente au détail d’habillement, les cabinets médicaux, l’hospitalisation privée, les services à la personne et la coiffure emploient plus de 80 % de femmes. Les taux de CDD et de temps partiels s’échelonnent respectivement de 1 % à 17 % et de 4 % à 81 % selon les branches. Les conventions collectives de branche où le temps partiel est très fréquent sont celles où la proportion de femmes et de jeunes est la plus élevée : restauration rapide ou entreprises de propreté et services associés, par exemple. Le temps partiel est peu présent dans de nombreuses branches industrielles et dans la plupart de celles du bâtiment et des travaux publics. Dans ces dernières, la proportion de salariés en CDD est également peu élevée. Elle est, en revanche, d’au moins 15 % dans les conventions collectives du sport, du commerce d’articles de sports-équipements-loisirs et des prestataires de services du secteur tertiaire. La convention collective des gardiens et concierges d’immeubles couvre des salariés nettement plus âgés que les autres conventions : 62 % des salariés ont 50 ans ou plus, contre 26 % en moyenne pour l’ensemble. Dans 12 autres conventions collectives de branche, plus de 30 % des salariés sont âgés de 50 ans ou plus. À l’inverse, la part des salariés de moins de 30 ans atteint 64 % dans la restauration rapide. La proportion de jeunes parmi les salariés couverts est également élevée dans les branches qui recourent largement à l’apprentissage : les boulangeries-pâtisseries artisanales (19 % d’apprentis ; 48 % de jeunes) ; la coiffure (18 % d’apprentis ; 51 % de jeunes) . Pour autant, la part de jeunes est également importante dans certaines branches recourant très peu à l’apprentissage : la restauration rapide (1 % d’apprentis, 64 % de jeunes), le commerce d’articles de sports-équipements de loisirs (2 % d’apprentis ; 48 % de jeunes), les hôtels-cafés-restaurants (5 % d’apprentis ; 37 % de jeunes).

1,6 million d’entreprises appliquent de façon majoritaire une convention collective de branche, c’est-à-dire une convention collective qui concerne la majorité de leurs salariés .

Dans huit conventions collectives, la proportion de salariés travaillant dans une TPE est supérieure ou égale à 61 %. Elle atteint même 81 % dans le « bâtiment, 84 % dans la coiffure et 91 % chez les gardiens, concierges et employés d’immeubles. Au contraire, la quasi-totalité des salariés couverts par les conventions collectives des banques, des sociétés d’assurances, des transports aériens personnels au sol, des transports publics urbains de voyageurs, des succursales de vente au détail d’habillement et de l’hospitalisation privée travaillent dans une entreprise de 10 salariés ou plus.

les écarts de salaire sont importants entre les branches. Le salaire mensuel net moyen d’un équivalent temps plein (EQTP) hors apprentis est de 2 270 euros en 2015 dans l’ensemble des conventions collectives de branche . Dans celles couvrant plus de 50 000 salariés, il s’échelonne de 1 270 euros (services à la personne) à 4 450 euros (métallurgie cadres). Une forte présence de cadres tire vers le haut le salaire moyen de la branche. Les branches où le salaire est supérieur à 2 700 euros ont au moins 20 % de leurs effectifs composés de cadres. Le salaire moyen des cadres s’établit à 2 060 euros dans la coiffure, entre 2 900 et 3 000 euros dans le commerce de détail-fruits légumes-épicerie, la restauration rapide et les pharmacies d’officine et culmine à plus de 5 100 euros dans les transports aériens personnels au sol, les industries chimiques et pharmaceutiques et les banques. Pour les professions intermédiaires, le salaire mensuel net moyen par EQTP est le plus élevé dans l’industrie pharmaceutique (2 960 euros) et le plus faible dans les services à la personne (1 670 euros, soit un rapport de 1 à 1,77). Pour les employés, il varie de 1 230 euros dans les services à la personne à un peu plus de 2 500 euros dans les transports aériens personnels au sol et près de 2 600 euros dans l’industrie pharmaceutique. Huit branches, dont l’industrie pharmaceutique (2 300 euros), offrent un salaire mensuel net moyen pour les ouvrier de plus de 2 000 euros, alors qu’il s’établit à 1 300 euros dans la propreté et les services associé. En 2015, un peu plus de 6 % des salariés couverts par une convention collective de branche perçoivent une rémunération proche du Smic, soit entre 1 et 1,05 Smic. La proportion de salaires au voisinage du Smic varie fortement entre les branches, en lien avec le profil des salariés couverts. Elle est ainsi inférieure à 1 % dans quatre branches non catégorielles, les transports aériens personnels au sol, les banques et sociétés d’assurance ainsi que l’industrie pharmaceutique, alors qu’elle dépasse 25 % dans les services à la personne, la coiffure, le commerce de détail-fruits légumes-épicerie et les entreprises de propreté. Ces quatre dernières branches, ainsi que les prestataires de service du secteur tertiaire et le commerce de détail-habillement-textiles sont les branches où les salaires moyens des ouvriers et des employés sont les plus faibles et où la proportion de salariés rémunérés au voisinage du Smic est la plus élevée (entre 20 % et 52 %).

En 2015, un peu plus de 12 % des salariés couverts par une convention collective de branche perçoivent une rémunération mensuelle en EQTP supérieure à trois fois le Smic. Les cadres représentent 76 % de ces salariés aux rémunérations les plus élevées. Les branches qui emploient le plus de cadres (les branches catégorielles cadres, les bureaux d’études, les sociétés d’assurance, les banques, l’industrie pharmaceutique, etc.) sont donc aussi logiquement celles où la proportion de salaires supérieurs à trois Smic est aussi la plus élevée.

Un écart salarial femmes-hommes de 19 % en faveur des hommes En 2015, toutes branches confondues, le salaire net moyen des femmes est inférieur de 19 % à celui des hommes. Cet écart varie, selon la CSP, entre 20 % (cadres) et 7 % (employés). Dans la quasi-totalité des branches qui couvrent 50 000 salariés ou plus, le salaire des hommes est supérieur à celui des femmes. Il l’est d’au moins 31 % dans les cabinets médicaux, les banques, la mutualité, l’immobilier, les cabinets d’experts comptables. Dans ces branches, le taux de féminisation est supérieur à 56 %.

A l’inverse, les femmes sont très minoritaires dans les branches où l’écart de salaire entre les femmes et les hommes est en faveur des femmes : le bâtiment (+1 %), la prévention et sécurité (+8 %) et les activités de déchet (+6 %) comportent moins de 16 % de femmes. Dans la branche prévention et sécurité, 93 % des salariés présents fin 2015 sont des employés ; dans cette catégorie, les femmes gagnent en moyenne 6 % de plus que les hommes. L’écart salarial en faveur des femmes est plus marqué au niveau global de la branche (+8 %). Cela s’explique par un effet de structure : les femmes sont plus fréquemment cadres que les hommes. L’écart salarial entre les femmes et les hommes cadres varie entre 4 % et 40 % en faveur des hommes selon les branches. Le salaire des femmes cadres est inférieur de plus de 30 % à celui des hommes cadres dans les banques, l’hospitalisation privée et les transports aériens personnels au sol. En dehors de ces trois branches, l’écart varie entre 4 % (pharmacie d’officine) et 28 % (cabinets d’experts comptables). L’écart salarial femmes-hommes afférent aux professions intermédiaires est quasi nul dans le commerce audiovisuel électronique équipement ménager. Pour les ouvriers, l’écart salarial femmes-hommes est en faveur des femmes dans le bâtiment-ouvriers de plus de 10 salariés (+1,5 %) et les télécommunications (+11 %). Il est quasi nul dans la restauration rapide. Le salaire des femmes ouvrières est, en revanche, inférieur de 14,5 % à celui des hommes ouvriers pour les prestataires de services du secteur tertiaire et de 19 % pour les industries chimiques. À catégorie socioprofessionnelle donnée, l’écart salarial femmes-hommes s’accentue avec l’âge, tout particulièrement pour les cadres.

2017, une bonne année pour l’emploi en France

Les réductions d’impôt en faveur du financement des entreprises font de la résistance

En attendant la loi PACTE sur le financement des entreprises, il n’est inutile de regarder le montant des investissements réalisés par les ménages dans les PME. Ainsi, en 2017, 137 000 Français ont investi dans des PME à travers un fonds d’investissement de proximité (FIP) ou un fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI). Le montant total investi est un peu supérieur à 1 milliard d’euros soit le montant le plus élevé de ces 10 dernières années. Les réductions d’impôt sur le revenu lié à ces investissements ont représenté 500 millions d’euros au titre de l’impôt sur le revenu et 581 millions d’euros au titre de la réduction d’impôt pour l’ISF. Les investissements en direct dans les PME au titre de l’ISF ont généré des versements de près de 500 millions d’euros, selon les associations professionnels AFG et France Invest

Compte tenu de la disparition de l’ISF, les professionnels du secteur du financement des PME réclame dans le cadre de la loi PACTE l’adoption de plusieurs mesures incitatives. L’augmentation de la réduction d’impôt sur le revenu est souhaitée Certains mettent en avant la législation favorable au Royaume-Uni.

Il est à souligner que les réductions d’impôts seront pour l’exercice 2018, la fameuse année blanche, néanmoins accordée. Elles seront restituées en septembre 2019. De ce fait, pour les versements dans les FCPI, FIP, SOFICA et pour les achats de titres de PME, il n’y a pas d’année blanche.

Près de 950 milliards d’euros de crédits pour les entreprises françaises

Selon la Banque de France, à la fin du mois de janvier 2018, les crédits mobilisés par les entreprises atteignent 947,4 milliards d’euros, en augmentation de 5,3 % sur un an, après 5,6 % en décembre 2017. Cette progression concerne toutes les catégories d’entreprises : +3,6 % pour les PME, +4,6 % pour les entreprises de taille intermédiaire et +5,2 % pour les grandes entreprises.

L’augmentation de l’encours des crédits mobilisés concerne la quasi-totalité des secteurs. Elle s’élève sur un an à 6,8 % dans l’industrie manufacturière, à 4,7 % dans les services aux entreprises et à 4,2 % dans le transport. En revanche, l’encours des crédits mobilisés recule dans le secteur de l’information et de la communication (-2,8 %).

Le taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux baisse légèrement en janvier pour les prêts d’un montant unitaire supérieur à 1 million d’euros (1,31 %, après 1,35 % en décembre) et est stable pour ceux d’un montant inférieur ou égal à 1 million d’euros (1,67 %).

| Nombre d’entreprises (**) | Encours | Crédits mobilisés TC annuel |

||

| janv- 2018 | janv- 2018 | Janv.- 2018 / Janv. 2017 | Déc- 2017 / Déc 16 | |

| PME | 1 096 215 | 395,3 | 3,6 | 4,0 |

| ETI | 6 033 | 280,9 | 4,6 | 5,4 |

| GE | 264 | 108,7 | 5,2 | 4,9 |

| Ensemble (hors Divers SCI) |

1 102 512 | 784,9 | 4,2 | 4,6 |

| SCI et divers (voir Compléments) | 561 413 | 162,6 | 11,2 | 11,0 |

| Total | 1 663 925 | 947,4 | 5,3 | 5,6 |

(**) au sens de la LME, ayant un encours de crédit déclaré de plus de 25 000 euros

Protection sociale, 40 % des dépenses publiques en Europe

Au sein de l’Union européenne, les dépenses de «protection sociale» (hors santé), représente, selon Eurostat, la principale dépense publique avec 19,1% du PIB devant les fonctions «santé» (7,1%), «services généraux des administrations publiques» tels que les affaires étrangères et les opérations concernant la dette publique (6,0%), «enseignement» (4,7%) et «affaires économiques» (4,0%). Les fonctions «ordre et sécurité publics» (1,7%), «défense» (1,3%), «loisirs, culture et culte» (1,0%), «protection de l’environnement» (0,7%) ainsi que «logements et équipements collectifs» (0,6%).

La protection sociale a constitué,selon Eurostat, le plus important domaine de dépenses des administrations publiques en 2016 dans tous les États membres. Le ratio des dépenses des administrations publiques en matière de protection sociale a varié d’un État membre de l’UE à l’autre, s’échelonnant de moins de 10% du PIB en Irlande (9,9%) à plus d’un quart du PIB en Finlande (25,6%). Huit États membres (Finlande, France, Danemark, Autriche, Italie, Grèce, Suède et Belgique) ont consacré au moins 20% de leur PIB à la protection sociale, alors que l’Irlande, la Lituanie, la Roumanie, la Lettonie, Malte, la République tchèque et la Bulgarie ont dépensé chacun moins de 13% de leur PIB pour la protection sociale.

Les dépenses de protection sociale peuvent être subdivisées, selon Eurostat, en plusieurs groupes détaillés. La plus grande part des dépenses de protection sociale dans tous les États membres de l’UE a été affectée au groupe «vieillesse», y compris les pensions. En 2016, les dépenses des administrations publiques liées au groupe «vieillesse», en pourcentage du PIB, ont été les plus élevées en Grèce (16,0%), en Finlande (13,7%), en France et en Italie (13,5 % chacune). Les parts les plus faibles ont été enregistrées en Irlande (3,5%), en Lituanie (5,9%), à Chypre (6,2%) et aux Pays-Bas (6,7%). Les dépenses des administrations publiques liées au groupe «vieillesse» ont représenté 10,2% du PIB dans l’UE.

Avec des parts supérieures à 8% du PIB en 2016, le Danemark (8,6%) et la France (8,1%) sont les États membres dans lesquels les dépenses publiques consacrées à la santé sont les plus élevées. Le Danemark et la Suède (6,9% du PIB), la Belgique (6,4%) et la Finlande (6,1%) sont les pays qui ont consacré les plus fortes parts de dépenses de leurs administrations publiques à l’enseignement en 2016.

En ce qui concerne les dépenses consacrées aux affaires économiques, les plus forts pourcentages observés en 2016 concernent la Hongrie (7,1% du PIB) et la Belgique (6,5%).

La part la plus élevée de dépenses des administrations publiques consacrées aux services publics en 2016 a été observée en Grèce (9,2% du PIB). En 2016, 2% ou plus du PIB ont été consacrés à la défense en Estonie (2,4%), en Grèce (2,1%) et au Royaume-Uni (2,0%). La plus forte part des dépenses des administrations publiques consacrées à l’ordre public et à la sécurité a été observée en Bulgarie (2,4%), à la protection environnementale en Grèce (1,6%) et aux Pays-Bas (1,4%), au logement et aux équipements collectifs en Bulgarie (1,9%) et aux loisirs, à la culture et au culte en Hongrie (3,3%) et en Estonie (2,1%).

La BCE prépare en douceur la sortie de la politique monétaire non conventionnelle

Le 8 mars dernier, la Banque centrale Européenne a supprimé, de son communiqué, la phrase, répétée à chaque réunion depuis le mois de décembre 2016, soulignant qu’elle pourrait « accroître si nécessaire le volume » de son programme de rachats d’actifs, actuellement fixé à 30 milliards d’euros par mois (ce montant était de 80 milliards d’euros de mars 2015 à avril 2016, de 60 milliards d’euros de mai 2016 jusqu’en décembre 2017 et enfin de 30 milliards d’euros depuis). Les rachats sont censés s’arrêter au mois de septembre prochain. Au total, la BCE a réalisé pour près de 2 400 milliards d’euros de rachats depuis en mars 2015. lLe Conseil des gouverneurs de la BCE a, par ailleurs, laissé inchangé ses taux directeurs. Le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,00 %, 0,25 % et -0,40 %. Le Conseil des gouverneurs a indiqué que les taux d’intérêt directeurs resteront à leurs niveaux actuels pendant une période prolongée, et bien au-delà de l’horizon fixé pour les achats nets d’actifs.

L’abandon de toute référence à un renforcement du programme d’achats de titres constitue une nouvelle étape dans le processus conduisant à l’arrêt de ce programme. Il ouvre la porte à l’annonce d’un calendrier de retrait plus précis lors de la réunion de juin de la BCE.

Ce changement était attendu même si la faiblesse générale de l’inflation amène les autorités monétaires à rester prudentes. Néanmoins, ces derniers sont toujours optimistes en ce qui concerne l’orientation de la croissance en Europe.

Les femmes face à la question des retraites

Les femmes devancent les hommes en matière de retraite sur un point, l’espérance de vie, cette dernière atteint à 60 ans 28,4 ans pour les femmes et 24,6 ans pour les hommes. En revanche, il en est tout autrement pour le niveau des pensions.

La pension de droit direct des femmes s’élevait selon les derniers chiffres publiés par le Ministère des Affaires sociales, en 2015, à 1 050 euros contre 1 728 euros par mois pour les hommes. Elle serait ainsi inférieure de 39,2 % en moyenne à celle des hommes. Cet écart était de 45,8 % en 2004. Après prise en compte des droits dérivés, essentiellement tirés des pensions de réversion, la pension moyenne des femmes est de 1 309 euros par mois. L’écart se réduit alors à 25,1 %.

Cet alignement progressif est lié à l’arrivée à l’âge de la retraite de femmes ayant cotisé plus et plus longtemps. Le taux d’activité des femmes est en augmentation. Par ailleurs, des mesures ont été prises afin de mieux prendre en compte la maternité. Ainsi la pension moyenne corrigée de la revalorisation annuelle (0,1 % en octobre 2015) s’est ainsi accrue, toujours en 2015, de 0,5 % pour les hommes quand la progression a été de 1,1 % pour les femmes.

Les femmes devancent les hommes en matière de retraite sur un point, l’espérance de vie, cette dernière atteint à 60 ans 28,4 ans pour les femmes et 24,6 ans pour les hommes. En revanche, il en est tout autrement pour le niveau des pensions.

La pension de droit direct des femmes s’élevait selon les derniers chiffres publiés par le Ministère des Affaires sociales, en 2015, à 1 050 euros contre 1 728 euros par mois pour les hommes. Elle serait ainsi inférieure de 39,2 % en moyenne à celle des hommes. Cet écart était de 45,8 % en 2004. Après prise en compte des droits dérivés, essentiellement tirés des pensions de réversion, la pension moyenne des femmes est de 1 309 euros par mois. L’écart se réduit alors à 25,1 %.

Cet alignement progressif est lié à l’arrivée à l’âge de la retraite de femmes ayant cotisé plus et plus longtemps. Le taux d’activité des femmes est en augmentation. Par ailleurs, des mesures ont été prises afin de mieux prendre en compte la maternité. Ainsi la pension moyenne corrigée de la revalorisation annuelle (0,1 % en octobre 2015) s’est ainsi accrue, toujours en 2015, de 0,5 % pour les hommes quand la progression a été de 1,1 % pour les femmes.

La fin de la retraite à 60 ans à Tahiti en question

En France, la retraite à 60 ans existe encore. L’âge légal reste fixé en effet à 60 ans en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française.

Pour la Polynésie, néanmoins, le sujet du report de l’âge à 62 ans est posé et donne lieu à d’importants débats et manifestations. En effet, le jeudi 8 mars, l’Assemblée de la Polynésie française a examiné un projet de réforme du système des retraites. Face à cette réforme, un appel à la grève générale a été lancée. Mardi 6 mars, 2500 Polynésiens ont défilé à Papeete pour protester contre la réforme.

Des blocages sont annoncés pour pénaliser le secteur touristique, premier secteur économique local. les syndicats menacent de bloquer le trafic aérien. Les premières conséquences de la grève étaient visibles dès le 6 mars avec des pénuries de gaz dans les stations services. La réforme prévoit de porterà 62 ans l’âge de départ à la retraite d’ici 2021, contre 60 ans aujourd’hui. Quant à la durée légale de cotisation, elle sera portée à 36 ans en 2019, 37 ans en 2020 et 38 ans en 2021. En métropole, la durée de cotisation a été fixée à 43 ans pour les générations nées après 1973. « Mathématiquement, il est prouvé que dans deux ans, maximum trois ans, nous aurons épuisé toutes les réserves de nos retraites », a déclaré sur TNTV le président de la Polynésie française Edouard Fritch pour justifier cette réforme. Le déficit de la Caisse locale des retraites dépasse les 36 milliards de Francs pacifique, soit plus de 300 millions euros. La grève a un également caractère politique, le principal responsable syndical, Angelo Frébault, a appelé à « un vote sanction contre le gouvernement », à moins de deux mois des élections territoriales, prévues le 22 avril.

L’assurance-vie engage l’année sur de bonnes bases

Janvier est traditionnellement un bon mois pour l’assurance-vie et 2018 le confirme. Sur ces dix dernières années, seul le mois de janvier 2012 s’est soldé par une décollecte, l’année 2012 étant, il faut le rappeler, l’année horribilis de l’assurance-vie.

Avec une collecte nette de 2,5 milliards d’euros en janvier, l’assurance-vie obtient son meilleur résultat de ces six derniers mois. Il est le résultat d’une très bonne collecte brute, 13,3 milliards d’euros soit 1,8 milliard de plus qu’au mois de décembre dernier. Les prestations et rachats se sont légèrement tassés tout en restant élevés à 10,8 milliards d’euros contre 11 au mois de décembre. Les épargnants ont affecté une partie des primes de fin d’année sur leurs contrats d’assurance-vie. Par ailleurs, plusieurs opérations prévues en fin d’année ont pu être décalées sur janvier du fait des congés.

Les unités de compte ont représenté plus de 30 % de la collecte brute, (30,07 %) contre une moyenne de 27 % sur les mois précédents. Il y a donc une amplification du mouvement de réallocation de l’épargne vers les unités de compte. La baisse des rendements des fonds euros commencent à être intégrés par les assurés qui acceptent de prendre un peu plus de risque afin d’améliorer la rémunération de leur épargne.

Le mois de janvier n’est pas pour l’assurance-vie comme pour le Livret A représentatif du fait des reports de fin d’année. Il est probable que la collecte des prochains mois soit plus faible. Néanmoins, le résultat du mois de janvier traduit la résilience de ce produit. L’évolution des marchés « actions » conditionne la poursuite du rééquilibrage en faveur des unités de compte. En outre, l’immobilier qui a enregistré un nombre important de transactions en 2017, devrait se tasser cette année ce dont l’assurance-vie pourrait profiter.

Les ménages français continuent à s’endetter

Selon la Banque de France, les encours de crédits à l’habitat ont augmenté, en janvier, de 6,1 % contre +6,3 % en décembre. les taux d’emprunts restent bas (1,62 % en moyenne) au regard d’une inflation qui a monté depuis un an.

La part des renégociations dans les nouveaux crédits remonte légèrement à 18 %.

Les crédits à la consommation restent dynamiques, leur taux de croissance atteignant un plus haut depuis août 2006 (+ 6,7 %).

| Encours brut | Taux de croissance annuel brut | ||||

| janv- 2018 | nov- 2017 | déc- 2017 | janv- 2018 | ||

| Total | 1 163 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | |

| Habitat | 957 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | |

| Consommation | 170 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | |

| Autres | 36 | 9,8 | 10,3 | ||

| août-2017 | sept- 2017 | oct- 2017 | nov- 2017 | déc- 2017 | janv- 2018 | |

| – prêts amortissables à la consommation (b) | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 5,2 |

| – crédits à l’habitat | 15,1 | 14,4 | 14,6 | 17,0 | 17,2 | 16,5 |

| dont crédits à l’habitat hors renégociations | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 13,6 | 14,5 | 13,5 |

| – part de renégociation des crédits à l’habitat, non CVS, en % (c) | 28,9 | 23,8 | 22,6 | 19,7 | 15,8 | 18,3 |

Les taux des livrets bancaires continuent de baisser

0,28 % le rendement annuel moyen des livrets bancaires au mois de janvier en France. Ce rendement est en baisse de 0,1 point par rapport à celui de décembre. L’augmentation des taux concerne surtout les placements longs. Pour les produits de court terme, les taux directeurs de la Banque centrale continuent à jouer pleinement.

| janv- 2017 | nov- 2017 | déc- 2017 (e) | janv- 2018 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,76 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |

| Ménages | 0,99 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |

| dont : – dépôts à vue | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 1,26 | 0,92 | 0,90 | 0,89 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 2,05 | 1,78 | 1,76 | 1,75 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| – livrets ordinaires | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |

| – plan d’épargne-logement | 2,73 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |

| SNF | 0,44 | 0,33 | 0,31 | 0,31 |

| dont : – dépôts à vue | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,46 | 0,31 | 0,27 | 0,25 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,83 | 1,59 | 1,55 | 1,53 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,13 | -0,21 | -0,19 | 0,00 |

Un mois de février très frisquet sur le plan boursier

Les indices « actions » des grandes places financières ont tous reculé au mois de février. Cette baisse est, en grande partie, imputable aux anticipations sur les hausses des taux d’intérêt américains.

Les gains depuis le 1er janvier 2018 ont été effacés sauf à Paris mais pour quelques points et à New-York.

L’inflation toujours aussi étale en France

Selon l’INSEE, sur un an, les prix à la consommation auraient augmenté de 1,2 % sur un an contre +1,3 % le mois précédent. Cette moindre inflation résulterait d’un ralentissement des prix des services, de l’alimentation et du tabac. Les prix des produits manufacturés seraient en légère hausse et ceux de l’énergie augmenteraient au même rythme que le mois précédent.

Sur un mois, les prix à la consommation seraient stables après une baisse de 0,1 % en janvier. Les prix de l’alimentation se replieraient dans le sillage des prix des produits frais. Ceux des produits manufacturés diminueraient encore, mais de façon moins marquée qu’en janvier. Les prix des services ralentiraient. Enfin, les prix énergétiques seraient stables, la baisse des prix des produits pétroliers étant compensée par la hausse de ceux du gaz et de l’électricité.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé ralentirait à 1,3 % en février après une accélération le mois précédent (+1,5 % après +1,2 % en décembre). Sur un mois, il serait stable après un repli de 0,1 % en janvier.

La consommation en recul au mois de janvier

Selon l’INSEE, au mois de janvier, les dépenses de consommation des ménages en biens se contractent de 1,9 % en volume après un mois de décembre déjà en repli ( −1,2 %). Cette diminution est en grande partie imputable à la faible consommation d’énergie, liée à un mois de janvierdoux. Les achats de matériels de transport se replient également. Seules les dépenses en équipement du logement sont orientées à la hausse.

Les entreprises françaises s’endettent pour investir

| Encours brut | Taux de croissance annuel brut | |||

| janv- 2018 | nov- 2017 | déc- 2017 | janv- 2018 | |

| Total | 963 | 5,5 | 6,2 | 5,4 |

| Investissement | 683 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |

| Equipement | 410 | 8,3 | 8,4 | 8,3 |

| Immobilier | 273 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |

| Trésorerie | 223 | 3,7 | 5,3 | 2,3 |

| Autres | 57 | -0,2 | 2,1 | 1,3 |

Vague à l’âme chez les ménages français

Le moral des Français retombe en ce début d’année. Ainsi, l’indicateur qui mesure la confiance ménages recule de 4 points en février. L’indicateur qui la synthétise retrouve moyenne de long terme (100). La hausse de la CSG de 1,7 point et l’augmentation de plusieurs prélèvements contribuent à cette dégradation du moral des ménages. Lé débat sur la question du pouvoir d’achat traduit l’état d’esprit d’une partie de l’opinion. Par ailleurs, les annonces gouvernementales de réformes sont par nature anxiogènes.

- Source : Insee

En février, les ménages sont plus pessimistes qu’en janvier sur leur situation financière future : le solde correspondant perd 6 points et revient à son niveau de janvier 2015, bien au-dessous de sa moyenne de longue période. L’opinion des ménages sur leur situation financière passée se dégrade également (−6 points). Le solde correspondant repasse légèrement au-dessous de sa moyenne de long terme.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est quasi stable en février (−1 point). Le solde correspondant demeure nettement au-dessus de sa moyenne de longue période.

La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner diminue légèrement en février (−2 points). Le solde correspondant demeure ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période. En février, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future baisse de 5 points, tandis que celui sur leur capacité d’épargne actuelle est quasi stable (−1 point). Les deux soldes se maintiennent légèrement au-dessus de leur moyenne de long terme.

En février, les ménages sont plus pessimistes concernant le niveau de vie futur en France : le solde correspondant perd 6 points et revient à son niveau de janvier 2017. Les ménages ont également une appréciation moins favorable concernant le niveau de vie passé en France : le solde correspondant recule de 4 points après deux mois de stabilité. Cependant, les deux soldes d’opinions se maintiennent au-dessus de leur moyenne de longue période.

L’opinion des ménages concernant l’évolution du chômage est inchangée en février : le solde correspondant est stable et demeure bien inférieur à sa moyenne de longue période.

Les ménages sont en revanche un peu moins nombreux que le mois dernier à estimer que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois : le solde correspondant perd 3 points après une forte hausse en janvier (+18 points). Il se maintient nettement au-dessus de sa moyenne de long terme.

La production industrielle décolle

Au mois de décembre, le chiffre d’affaires est en augmentation dans l’industrie manufacturière (+0,5 % après −0,4 %) tout comme dans l’ensemble de l’industrie (+0,6 % après −0,3 %). Le chiffre d’affaires augmente nettement sur les trois derniers mois dans l’industrie manufacturière (+2,6 %), ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (+2,5 %). Au sein de l’industrie manufacturière, le chiffre d’affaires croît vivement dans les « autres industries » (+2,4 %), les matériels de transport (+4,6 %), la cokéfaction et raffinage (+10,5 %) et les biens d’équipement (+1,6 %). Il est stable dans les industries agroalimentaires.

La hausse est particulièrement importante sur 12 mois. Toujours selon l’INSEE, le chiffre d’affaires croît nettement par rapport aux trois mêmes mois de l’année précédente dans l’industrie manufacturière (+6,6 %). La croissance est plus marquée encore dans l’ensemble de l’industrie (+7,4 %) grâce à la forte hausse des industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution (+10,8 %). Sur cette période, le chiffre d’affaires augmente fortement dans tous les grands secteurs de l’industrie manufacturière : les « autres industries » (+7,1 %), les matériels de transport (+7,0 %), les biens d’équipement (+6,6 %), les industries agroalimentaires (+3,3 %) et la cokéfaction et raffinage (+14,9 %).

Conjoncture, petite alerte en février

Au mois de février, les indicateurs de l’INSEE mesurant le climat des affaires soulignent une petite inquiétude chez les dirigeants d’entreprise. Ainsi, l’indicateur qui synthétise le climat des affaires perd deux points après un léger repli en janvier. À 109, il demeure néanmoins bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires perd trois points dans les services, deux points dans l’industrie et un point dans le bâtiment. Il est stable dans le commerce de détail. Il demeure nettement au-dessus de sa moyenne de longue période dans chaque secteur.

Le point inquiétant est le passage en zone d’incertitude de l’indicateur de retournement. cet indicateur vise à détecter le plus tôt possible le moment où la conjoncture économique change d’orientation. C’est une variable qualitative qui n’est pas directement observée. le passage en zone d’incertitude indique que les dirigeants sont moins convaincus de la poursuite du cycle de croissance dans les prochains mois.

En revanche, en février le climat de l’emploi est stable. L’indicateur est à 109 pour le troisième mois consécutif, bien au-dessus de sa moyenne (100) et au plus haut depuis août 2011. En particulier, la baisse du solde sur les effectifs prévus dans les services hors intérim est compensée par la hausse des soldes sur les effectifs passés dans les services hors intérim et prévus dans les agences d’intérim.

Indicateur de climat de l’emploi France

L’inflation baisse sur un mois mais augmente sur douze