Un accès unique pour la liquidation de la retraite

La notion d’interlocuteur unique prend depuis le 15 mars tout son sens en matière de retraite. En effet, il est désormais possible d’effectuer une demande unique pour l’obtention de toutes les pensions. Il n’est plus nécessaire de de réaliser des démarches caisse par caisse. Ce service est accessible sur le site Info Retraite ou via les sites des différents régimes. Pour cela, il faut au préalable avoir créé un compte retraite.

Comme pour les déclarations d’impôt, la demande de pensions est pré-remplie avec les éléments du dossier retraite. Les éléments sont ceux fournis dans le cadre du relevé de situation personnelle adressé aux assurés à partir de 50 ans et consultable sur Internet. Le futur retraité a donc la nécessité de vérifier l’exactitude des informations. En cas d’erreur ou d’omission, il peut faire une réclamation. Par ailleurs, il peut envoyer en ligne,les pièces justificatives (livret de famille, pièce d’identité, avis d’imposition, relevé d’identité bancaire, etc.). Après validation, la demande est transféré aux différents régimes.

pour le moment, les élus, affiliés au régime Ircantec et les libéraux souhaitant liquider à des dates différentes leurs pensions ne peuvent pas recourir à ce système. D’ici à l’automne 2019, ces exceptions devraient disparaître.

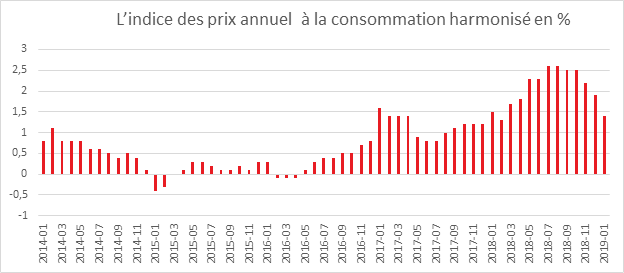

L’inflation est restée stable en février

Selon l’INSEE, au mois de février , l’indice des prix à la consommation (IPC) est stable sur un mois, après un repli de 0,4 % en janvier 2019. cette stabilité s’est construite malgré une hausse des prix de l’énergie de 1,3 %. Elle a été rendue possible par le repli des prix des produits frais (−1,3 % après +2,4 %) et par la baisse produits manufacturés (−0,4 % après −2,1 % en janvier). Les prix des services sont demeurés stables

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont stables sur un mois, après +0,2 % en janvier.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,3 % en février 2019, après +1,2 % en janvier. Cette légère hausse de l’inflation provient d’une accélération des prix alimentaires et de l’énergie, compensée en partie par un ralentissement des prix des services et par une baisse accentuée de ceux des produits manufacturés.

Sur un an, l’inflation sous-jacente reste faible à +0,7 %, comme les trois mois précédents.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) rebondit à +0,1 % sur un mois en février, après −0,6 % en janvier ; sur un an, il s’élève à 1,6 % après +1,4 % le mois précédent.

Etude de l’INED : pourquoi l’espérance de vie augmente moins vite en France ?

L’Institut National des Etudes Démographiques (INED) a publié une étude sur l’évolution de l’espérance de vie en France au titre évocateur » pourquoi l’espérance de vue augmente moins vite en France ? »

Dans cette étude, l’INED souligne que pour la première fois depuis 1945 le nombre de décès a dépassé, en 2018, 600 000 Après la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès a longtemps fluctué entre 500 000 et 550 000. En dépassant 600 000, il retrouve des niveaux connus au cours du 19e siècle et au début du 20e. Ce n’est donc que 72 ans après, en 2018, qu’il repasse au-dessus de 600 000. Etre 1945 et 2018, la population a beaucoup changé en étant une fois et demi plus nombreuse (65 millions en 2018 contre 40 millions en 1945) et plus âgée. La proportion de personnes de 65 ans ou plus a pratiquement doublé, passant de 11 % en 1945 à 20 % en 2018

Selon l’INED, l’espérance de vie à la naissance a atteint 79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes en 2018, contre 79,4 ans et 85,3 ans en 2017, soit un gain de 0,1 an pour les hommes comme pour les femmes. L’espérance de vie n’a progressé que de 0,7 an chez les hommes au cours des cinq dernières années, et de 0,4 an chez les femmes.

L’INED considère que le ralentissement des gains d’espérance de vie sur les cinq dernières années est notamment imputable aux épidémies de grippes. Un population plus âgée est plus sensible à ces épidémies. En effet, depuis 2013, trois années ont été marquées par une épidémie de grippe saisonnière meurtrière ayant provoqué une augmentation du nombre de décès de 20 000 décès environ à chaque fois. D’autres facteurs expliquent la diminution des gains d’espérance de vie.

Depuis le milieu du XXe siècle, l’espérance de vie à la naissance a progressé de 3 mois par an en moyenne en France, passant de 66,4 ans sexes confondus en 1950 à 82,5 ans en 2018. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les gains ont avant tout trouvé leur origine dans la lutte contre la mortalité adulte, en particulier aux âges élevés. La baisse de la mortalité des enfants, avait beaucoup contribué à l’augmentation de l’espérance de vie de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle. Les progrès en la matière sont très faibles et n’ont plus d’incidence sur l’espérance de vie. La capacité à soigner ou à prévenir les maladies infectieuses qui étaient encore la cause d’une partie importante des décès d’adultes et de personnes âgées a permis une forte augmentation de l’espérance de vie après guerre avec le recours notamment aux antibiotiques. Désormais, les maladies cardiovasculaires et les cancers sont désormais les principales causes de décès. La mortalité due aux maladies du cœur et des vaisseaux a connu une baisse sensible depuis un demi-siècle grâce à la « révolution cardiovasculaire. Le ralentissement des progrès de l’espérance de vie depuis une dizaine d’années traduit la diminution des retombées de la révolution cardiovasculaire. Les gains d’espérance de vie dépendent de plus en plus des progrès futurs en matière de lutte contre les cancers qui sont devenus la première cause de décès.

Si en particulier en matière de tabacologie, des progrès ont été réalisés pour les hommes, une dégradation est constatée pour les femmes avec des conséquences sur la mortalité.

Le ralentissement des gains d’espérance de vie est un phénomène général en Europe et en particulier pour les femmes. Dans les pays nordiques, ce ralentissement est intervenu plus rapidement qu’en France. Les Suédoises qui bénéficiaient de l’une des espérances de vie les plus élevées d’Europe en 1980, ont été rattrapées puis distancées par les Françaises, les Espagnoles et les Italiennes. Or, il apparaît que les femmes d’Europe du Nord ont calqué leurs comportements de vie sur ceux des hommes plus tôt qu’en France ce qui s’est traduit par un accroissement de la mortalité par cancers liés au tabac.

Avec plus de 87 ans d’espérance de vie les Japonaises détiennent le record aujourd’hui. La faible consommation de viande, une alimentation mesurée et diversifiée et une hygiène de vie poussée avec la pratique sportive expliquent ce résultat.

Aux Etats-Unis, le ralentissement de l’espérance de vie a même cédé la place à un recul à la fois chez les hommes et les femmes. Le tabac, la drogue et l’obésité sont pointés du doigt. Il est attribué à une montée de la mortalité liée au tabac à laquelle Est également mis en avant l’accès inégalitaire au système de soins. En 1980, l’espérance de vie des hommes était égale en France et aux États-Unis, et l’avantage des Françaises ne dépassait pas 1 an. 37 ans plus tard, l’espérance de vie des Américaines est inférieure de plus de 4 ans à celle des Françaises. Pour les hommes, l’écart est de plus de 3 ans.

Selon l’INED, les voies de progrès concernent la lutte contre les cancers, celle contre les maladies neurodégénératives (maladies d’Alzheimer, de Parkinson, etc.). L’INED insiste également sur la nécessité de maintenir un système de protection sociale égalitaire capable de générer des innovations médicales et sociales.

L’indexation à deux vitesses des pensions est-elle possible ?

Le délégué général de la République en Marché a proposé d’instituer une revalorisation différenciée des pensions afin de maintenir le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes.

Le Gouvernement a prévu pour 2019 une simple augmentation des pensions de 0,3 %. En 2018, l’inflation hors tabac a été de 1,6 %, ce qui entraîne une perte de pouvoir d’achat de 1,3 point. Le gain de cette sous-indexation est de 2,8 milliards d’euros. Le Gouvernement a l’intention de procéder de même en 2020. Cette dernière disposition avait été prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2029 (PLFSS) mais a été annulée par le Conseil constitutionnel au nom que ce texte ne peut comporter que des mesures ayant un impact sur l’exercice budgétaire en cours. De ce fait, le Gouvernement devrait prendre intégrer pour 2020 la sous-indexation dans le PLFSS 2020.

Selon le schéma ci-dessous des Echos, la sous-indexation est de mise depuis 2015. Cela aboutit à une dégradation de la situation des retraités. Il est à souligner qu’avant 1993, la revalorisation s’effectuait en fonction des salaires moyens, ce qui garantissait un gain de pouvoir d’achat sur moyenne période.

L’indexation différenciée, une usine à gaz ?

Depuis plusieurs années, l’idée de prendre des mesures différenciées en faveur des retraités est au coeur du débat public. Cela avait été évoqué sous François Hollande puis en début de quinquennat d’Emmanuel Macron avec l’augmentation de la CSG.

Le Gouvernement d’Edouard Philippe travaille sur la réinstauration d’une indexation complète jusqu’à 1200 euros de pension, ce qui concernerait 7 millions de retraités sur un total de 16 millions. Une autre voie serait de prévoir une indexation incomplète mais supérieure à cella qui avait été prévue, par exemple 0,8 %.

Mais, du fait que les retraités peuvent avoir plusieurs pensions, il sera nécessaire de communiquer les informations à l’ensemble des caisses. Il faudra prendre en compte les situations familiales (célibataires, couples, enfants à charge)Par ailleurs, un retraités ayant de petites pensions mais des revenus du patrimoine importants bénéficiera-t-il de la mesure ?

La réindexation jusqu’à 1200 euros pourrait ainsi s’ajouter au dispositif de remboursement de CSG prévu dans le cadre des mesures prises après la crise des Gilets Jaunes. Ce remboursement concerne les retraités dont les revenus se situent entre 1.200 et 2.000 euros.

Transférabilité de l’assurance vie : l’Assemblée nationale a amendé le texte du Sénat

La Commission spéciale en charge à l’Assemblée nationale de l’examen de la loi PACTE a modifié les dispositions adoptées par le Sénat sur la question de la transférabilité des contrats d’assurance vie.

Les sénateurs ont adopté un amendement visant à autoriser la transférabilité des contrats d’assurance vie de plus de 8 ans sans perte de l’avantage fiscal. Compte tenu des efefts systémiques de cette mesure, les députés l’ont corrigé. En commission, le rapporteur Jean-Noël Barrot a proposé d’autoriser le transfert d’un contrat sur un autre mais au sein d’un même assureur. Le transfert ne sera plus limité à un contrat de type monosupport (en fonds euros) v rs un contrat de type multisupports avec un engagement minimum en unités de compte (ou en eurocroissance), mais à tous les contrats, même de multisupports à multisupports, du moment que le contrat « d’arrivée » soit au moins en partie investi en unités de comptes ou en eurocroissance.

Par ailleurs, une mesure visant à flécher, de manière incitative, l’assurance vie vers les nouveaux plans d’épargne retraite sera ouverte jusqu’au 1er janvier 2022, afin d’encourager les assureurs à proposer très rapidement des produits d’épargne retraite attractifs.

Le gouverneur de la Banque de France Villeroy de Galhau, s’est opposé à cette proposition de manière assez nette. Lors d’un entretien sur BFM Business, il a déclaré que la transférabilité à tout moment d’un contrat d’assurance vie d’un assureur vers un autre assureur, « ça pose des problèmes assez sérieux » et cela « ne paraît pas une bonne solution ».

L’assurance vie est un contrat. Cela repose sur un accord entre les partis. La possibilité à tout moment de rompre le contrat en change évidemment le contenu. Ce n’est pas un produit de consommation courante. Il y a des engagements pris, il y a des mécanismes techniques qui sous-tendent l’assurance vie.

La garantie en capital est un service qui est accordée aux assurés. Cela a un coût surtout en période troublée.

En cas de remontée des taux, les assurés seraient tentés de dénouer leurs vieux contrats pour opter pour des nouveaux plus rémunérateurs. Or, si tout fait de la sorte, il y aurait un risque systémique. Le système repose sur un mécanisme de solidarité collective. A ce titre, la loi Sapin autorise le Gouvernement à bloquer les rachats en cas de choc obligataire.

Si la transférabilité est généralisée, les assureurs devront disposer de beaucoup plus de liquidités. Comme le souligne le Gouverneur de la Banque de France, les assureurs devront raccourcir l’horizon de leurs placements et (les investir) davantage en produits liquides qui peuvent être cédés à tout moment.

Cela pourrait aller à l’encontre des intérêts de l’économie et contre ceux des assurés.

Les assureurs pourraient réduire la poche « actions ». Or, aujourd’hui, 333 Milliards d’euros de l’assurance vie sont affectés à ce type de placements. Les ETI et les PME pourraient être pénalisées. Les gouvernements successifs font pression pour accroître la poche actions. Il y aurait alors une contradiction dans les objectifs poursuivis.

L’assurance vie salue en beauté l’année 2019

Après la contre-performance du mois de décembre dernier (décollecte de 600 millions d’euros), l’assurance vie reprend, en janvier, des couleurs avec une collecte nette positive de 2,3 milliards d’euros. Le premier mois de l’année est traditionnellement porteur pour l’assurance vie. En dix ans, une seule décollecte a été enregistrée, en 2012, l’année « horribilis » du premier produit d’épargne français.

Retour aux fondamentaux

La collecte brute de janvier a atteint 12,8 milliards d’euros ; elle est en hausse par rapport à celle décembre (10,5 milliards d’euros). Elle est néanmoins en retrait par rapport à celle du mois de janvier 2018 (13,4 milliards d’euros). Les rachats sont en phase avec la tendance observée ces derniers mois et s’établissent à 10,5 milliards d’euros après 11,1 milliards d’euros le mois précédent et 11 milliards d’euros au mois de janvier 2018.

Malgré la hausse du marché actions en janvier, la part des unités de compte est en recul et ne représente que 23 % de la collecte brute contre 25 % en décembre dernier et 28 % en 2018. Cette baisse est en lien avec la forte correction des marchés « actions » lors du quatrième trimestre 2018. Les ménages surréagissent avec un effet retard.

Effet Gilets Jaunes et contre-effet immobilier et pas d’effet rendement

En janvier, avec l’atténuation de la crise des gilets jaunes, les ménages ont plus facilement accédé à leurs agences d’assurance ou bancaires afin de réaliser leurs arbitrages. Le contexte moins anxiogène incite les ménages à s’engager financièrement à long terme.

La rareté de l’offre sur le marché immobilier conduit les épargnants à rester investis en assurance vie. La perte d’attractivité de l’épargne logement du fait de sa fiscalisation intervenue en 2018 joue positivement.

L’assurance vie ne pâtit pas de la baisse de rendement réel. Les ménages choisissent toujours ce placement qui concilie sécurité, liquidité et diversité. Par ailleurs, le rendement des fonds euros reste supérieur à celui des autres produits de taux.

2019 sur les traces de 2018

L’assurance vie devrait poursuivre sa progression au cours de l’année 2019. L’introduction probable d’une dose de transférabilité des contrats au sein d’une même compagnie (amendement à la loi PACTE) ne devrait pas changer en profondeur le marché. Les ménages français devraient, par ailleurs, maintenir un effort d’épargne conséquent en 2019 compte tenu de l’environnement économique et social qui demeure incertain.

Les femmes face à la question de la retraite : inégalité et inquiétude

La pension des femmes est en moyenne inférieure de 39 % à celle des hommes (hors réversion). Cet écart est la conséquence des différences des parcours professionnels. Les retraitées actuelles ont souvent du faire face à des carrières entrecoupées de périodes d’inactivité. Elles ont occupé des emplois moins qualifiés que les hommes et donnant à des rémunérations moindres. Malgré tout l’écart tend à se réduire d’année en année. Il était de 46 % en 2004. Les taux d’activité des femmes, et donc la constitution d’un droit propre à la retraite, n’ont cessé de progresser depuis l’après-guerre. Elles sont également de plus en plus qualifiées. En droits directs, la pension moyenne d’un homme est de 1750 euros contre 1070 euros pour une femme (source DREES 2018).

Les écarts entre les pensions des femmes et des hommes sont atténués par la prise en compte d’autres composantes de la pension. Ainsi, après la prise en compte des pensions de réversion et des majorations pour enfants, la pension des femmes est en moyenne inférieure de 25 % à celle des hommes en 2016 (source DREES 2018). Les femmes perçoivent un montant mensuel moyen de droit dérivé supérieur à celui des hommes, et elles sont en outre nettement surreprésentées parmi les personnes veuves qui peuvent accéder à une pension de réversion.

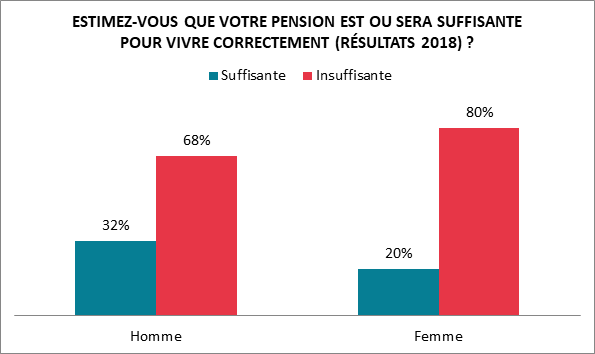

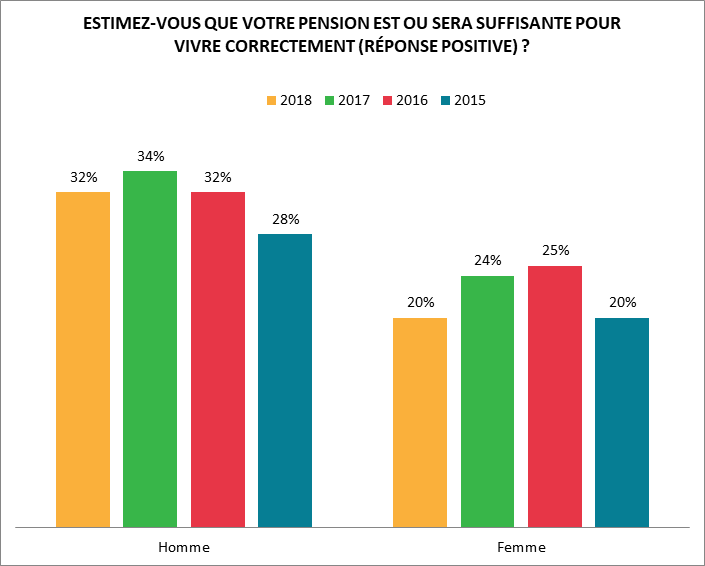

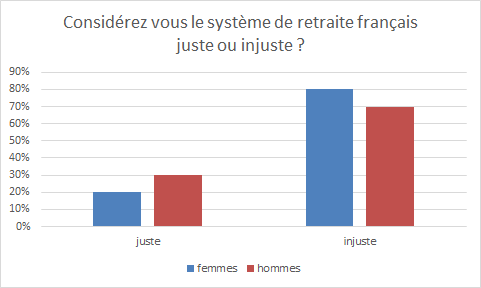

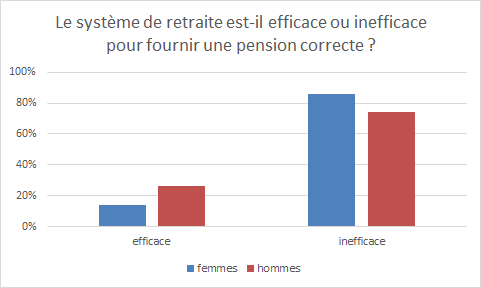

Du fait de la faiblesse de leurs pensions, les femmes sont plus pessimistes et critiques que les hommes sur la situation du régime des retraites.

source : enquête 2018 Cercle de l’Epargne / Amphitéa / AG2R LA MONDIALE

Source : Enquête 2018 Cercle de l’Epargne / Amphitéa / AG2R LA MONDIALE

Le logement porte le crédit

Les Français continuent à s’endetter pour acquérir de l’immobilier en profitant des taux qui restent à des niveaux historiquement bas. Le taux de croissance annuel des crédits aux particuliers a été de 5,9 % en janvier après 6,0 % en décembre. Les prêts à l’habitant sont en progrès de +5,8 %, inchangé par rapport à décembre 2018).

La croissance des crédits à la consommation décélère légèrement passant de +6,4 à 6,0 % de décembre à janvier.

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits à l’habitat (à long terme et à taux fixe) est stable 1,50 %, après 1,49 % en décembre 2018). cette stabilisation intervient après 12 mois de baisse quasi ininterrompue.

| Encours brut | Taux de croissance annuel brut | |||

| janv- 2019 | nov- 2018 | déc- 2018 | janv- 2019 | |

| Total | 1 227 | 6,1 | 6,0 | 5,9 |

| Habitat | 1 013 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |

| Consommation | 179 | 6,3 | 6,4 | 6,0 |

| Autres | 35 | 10,2 | 8,0 | 7,6 |

source : Banque de France

L’épargne de court terme toujours très faiblement rémunérée

La rémunération des placements de court terme sont stables à un niveau très faible. Ainsi, le taux de rendement des livrets bancaires atteignait 0,26 % en janvier

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| janv- 2018 | nov- 2018 | déc- 2018 (e) | janv- 2019 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,63 |

| Ménages | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,89 |

| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,89 | 0,77 | 0,74 | 0,77 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,78 | 1,63 | 1,61 | 1,59 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| – livrets ordinaires | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

| – plan d’épargne-logement | 2,70 | 2,68 | 2,68 | 2,67 |

| SNF | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |

| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,53 | 1,37 | 1,35 | 1,33 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,32 | -0,31 | -0,31 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | 0,00 | -0,04 | -0,08 | -0,10 |

Régimes Spéciaux : convergence en douceur

Le Président de la République s’est engagé à instituer un régime universel de retraite en faisant converger les 42 régimes de base. À partir de lundi, syndicats et représentants patronaux sont consultés par Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites avec à l’ordre du jour l’avenir des régimes spéciaux (RATP, SNCF, EDF, Opéra,…) ainsi que la question des dispositifs particulier au sein de la fonction publique (régime des fonctionnaires des catégories dites « actives » policiers, surveillants de prison, militaires…). Au total 765 000 personnes sont concernées à ce jour.

Jean-Paul Delevoye est très prudent sur ce sujet sensible qui avait qui provoqué en 1995 les grandes grèves de décembre. Il aime à rappeler que les régimes spéciaux ont déjà été réformés en 2007, la durée de cotisation ayant été alignée sur celles du régime général. Dans le document de travail soumis aux partenaires sociaux, l’équipe du Haut Commissaire souligne que « La mise en place d’un système universel permet de maintenir des dispositifs particuliers », « dès lors que ces dérogations reposent sur des spécificités objectives qui justifient un droit au départ anticipé ».

Dans le cadre du futur régime universel certaines spécificités comme celles dont bénéficient les militaires ou les indépendants demeureront. Pour les régimes spéciaux, la difficulté proviendra de la sélection des actifs qui pourront ou pas avoir accès aux dispositions dérogatoires. Quels seront les critères, les modalités et la nature des spécificités ? Autant de questions à répondre d’ici le mois de juin.

»

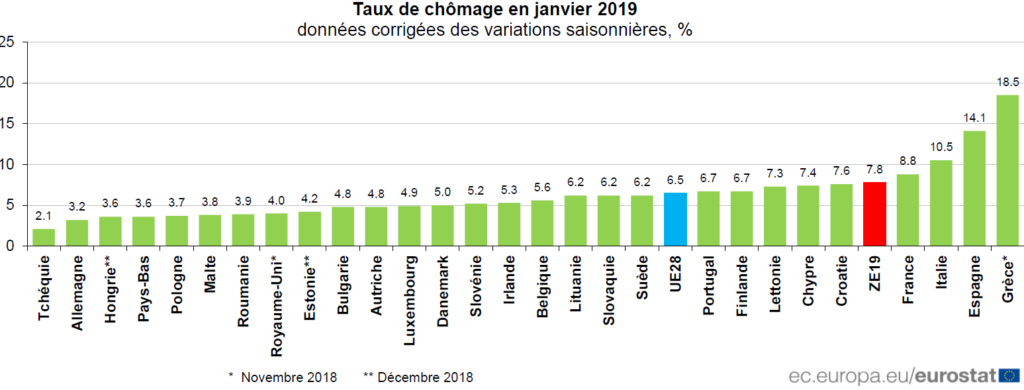

Le chômage de la zone euro se stabilise

Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 7,8 % en janvier stable par rapport à décembre dernier et en baisse par rapport au taux de 8,6 % de janvier 2018. Cela demeure le taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis octobre 2008. Dans l’Union européenne, le taux de chômage s’est établi à 6,5 % en janvier 2019, en baisse par rapport au taux de 6,6 % de décembre 2018 et au taux de 7,2 % de janvier 2018. Il s’agit du taux le plus faible enregistré depuis le début de la série mensuelle sur le chômage en janvier 2000.

Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles en janvier 2019 ont été enregistrés en Tchéquie (2,1 %) et en Allemagne (3,2 %). Les taux de chômage les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (18,5 % en novembre 2018), en Espagne (14,1 %) et en Italie (10,5 %). Sur un an, le taux de chômage a baissé dans tous les États membres, à l’exception du Danemark et de Malte où il est resté stable. Les baisses les plus marquées ont été observées à Chypre (de 10,1 % à 7,4 %), en Grèce (de 21,1 % à 18,5 % entre novembre 2017 et novembre 2018) et en Espagne (de 16,4% à 14,1%).

L’inflation à 1,5 % en février dans la zone euro

Selon Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,5% en février, contre 1,4% en janvier selon une estimation. S’agissant des principales composantes de l’inflation de la zone euro, c’est l’énergie qui mène la danse avec une hausse de 3,5 % (2,7 % en janvier) suivie de l’alimentation, alcool & tabac (2,4%, comparé à 1,8% en janvier), des services (1,3%, comparé à 1,6% en janvier) et des biens industriels hors énergie (0,3%, stable comparé à janvier).

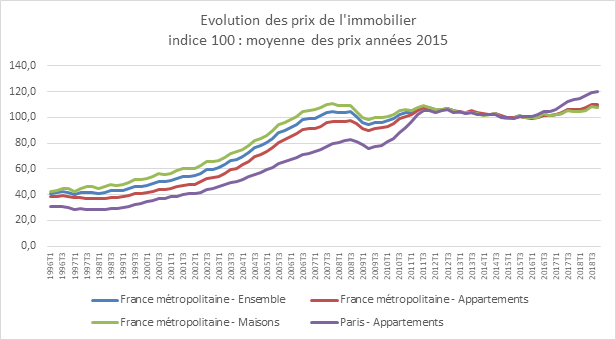

Les prix de l’immobilier n’en finissent pas d’augmenter

Les prix de l’immobilier toujours en hausse

Au quatrième trimestre de l’année dernière, les prix des logements anciens en France (hors Mayotte) ont augmenté de 0,7 % par rapport au troisième trimestre 2018 (données provisoires corrigées des variations saisonnières). Sur un an, la hausse des prix est désormais de 3,2 %, après 2,9 %. Comme observé depuis fin 2016 et même si l’écart se resserre, la hausse reste plus importante pour les appartements (+3,4 % en un an) que pour les maisons (+3,1 %).

Source : INSEE et Notaires de France

Au quatrième trimestre 2018, les prix des logements anciens en Île-de-France ont progressé de 1,3 % par rapport au trimestre précédent. Sur un an, les prix dans cette région sont en hausse de 4,2 %. Les prix des appartements augmentent de 4,5 % sur l’année tandis que ceux des maisons augmentent de 3,5 %. L’augmentation à Paris est, en rythme annuel, de 5,7 % en légère décrue par rapport aux trimestres précédents (+6,2 % au troisième trimestre et +7,2 % au deuxième).

En province, les prix évoluent plus lentement. Au quatrième trimestre 2018, la hausse est de 0,4 % par rapport au trimestre précédent. La progression des prix atteint 2,8 % entre le quatrième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2018. En province, la hausse annuelle est, fin 2018, plus importante pour les maisons (+3,0 %) que pour les appartements (+2,4 %). La raréfaction du foncier et les dispositions législatives favorisant la construction de logements collectifs induisent sur les ventes de logements anciens une hausse plus rapide pour les maisons individuelles dans les villes à forte demande.

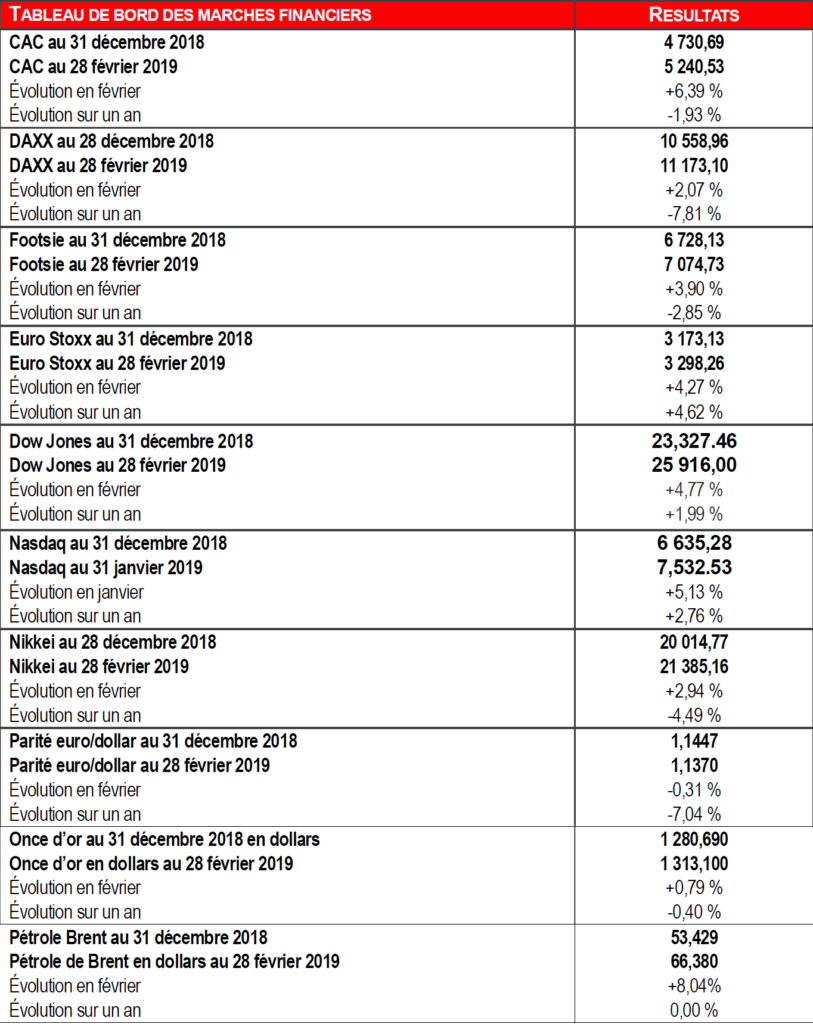

Les marchés actions reprennent des couleurs

Au mois de février, les grandes places financières ont enregistré des gains en ce qui concerne leurs indices actions. Les annonces des banques centrales de reporter les hausses des taux directeurs ou de ralentir le programme de hausses ont rassuré les investisseurs. La poursuite des pourparlers entre la Chine et les Etats-Unis afin d’aboutir à un accord commercial explique également le regain d’optimisme.

La croissance américaine toujours bien là

La croissance de l’économie des Etats-Unis a atteint 2,9 % pour l’année 2018, soit le meilleur taux de ces 13 dernières années. Elle est, en revanche légèrement inférieur à l’objectif fixé par Donald Trump qui était de 3 %. Cet objectif aurait été sans nul doute atteint en l’absence de shutdown qui a coûté 0,1 point de croissance. Le dernier trimestre de l’année a été également pénalisé par les feux de forêts en Californie qui ont pesé sur l’activité de cet Etat.

L’activité s’est ralentie au dernier trimestre, le PIB n’augmentant que de 2,6 % contre 3,4 % au 3e et 4,2 % au 2e.

Le chiffre du dernier trimestre de 2018 montre un ralentissement de la progression de la consommation, +2,8 % au lieu de 3,5 % trois mois plus tôt. En revanche, les investissements des entreprises ont enregistré un regain avec une progression de + 3,9 % avec un bond de 13,1 % dans les achats de droits de propriété intellectuelle.

Après une forte contraction des exportations au 3e trimestre (-4,9 %) après la mise en place des sanctions commerciales, celles-ci ont été en hausse de 1,6 % au cours du dernier trimestre. Les importations, qui sont un facteur négatif pour le PIB, ont ralenti leur avancée à 2,7 % au lieu de 9,3 % au 3e trimestre.

Le marché immobilier est pénalisé par la hausse des taux d’intérêt et a connu une baisse de 3,5 % lors des trois derniers mois.

Si Donald Trump mise pour 2019 sur une croissance de 3 %, de nombreux experts prévoient un ralentissement de la première économie mondiale du fait du contexte international moins porteur. La Banque centrale américaine prévoit une croissance de 2,3 % cette année pour les Etats-Unis, le FMI est un peu plus optimiste à 2,5 %. Malgré tout, nul ose prédire, pour le moment, la fin d’un des plus longs cycles de croissance des Etats-Unis.

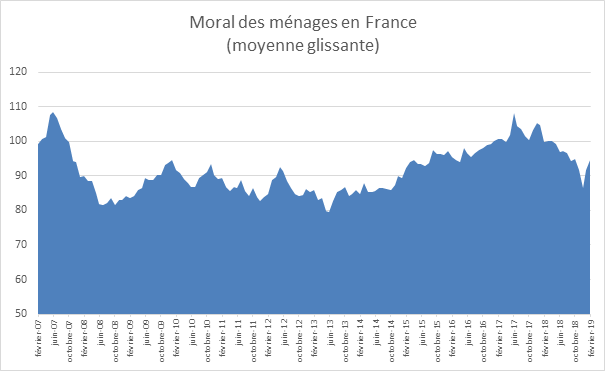

Les Français souhaitent épargner d’avantage sur fond d’amélioration du moral

Pour le deuxième mois consécutif, le moral des ménages vis-à-vis de la situation économique français s’améliore. En effet, au mois de février, l’indicateur de l’INSEE qui le synthétise gagne 3 points et atteint 95. Il demeure toutefois au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Les Français restent néanmoins inquiets sur leur situation financière et sur l’évolution de l’inflation. En revanche, leurs craintes en matière d’emplois s’estompent. Ils estiment que leurs capacités d’épargne est en hausse. Ainsi, en février, le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière passée augmente de nouveau. Il progresse de 4 points mais demeure inférieur à sa moyenne de longue période. En ce qui concerne leur situation financière future, l’indicateur est sable et reste au-dessous de sa moyenne.Après un fort rebond en janvier, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants se stabilise. Le solde d’opinion correspondant reste inférieur à sa moyenne de longue période.

L’épargne, une valeur en hausse

En février, l’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne s’améliore de nouveau. En effet, le solde correspondant à la capacité d’épargne future gagne 4 points, tandis que celui correspondant à la capacité d’épargne actuelle en gagne 2. Ces deux soldes repassent légèrement au-dessus de leur moyenne de longue période. La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente également de nouveau : le solde correspondant gagne 3 points, demeurant néanmoins au-dessous de sa moyenne.

Les Français croient à l’amélioration de leur pouvoir d’achat

En février, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie passé en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente de nouveau. Le solde progresse de 6 points, mais demeure au-dessous de sa moyenne.

Le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France augmente quant à lui plus légèrement (+2 points après un rebond de +10 points en janvier). Il demeure également au-dessous de sa moyenne de longue période.

Chômage : craintes en forte baisse

Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage diminuent très nettement en février : le solde correspondant perd 20 points (après avoir augmenté pendant 3 mois consécutifs). Il est désormais nettement au-dessous de sa moyenne de longue période.

L’inflation, une menace persistante pour les Français

En février, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont beaucoup plus nombreux qu’en janvier. Le solde correspondant augmente de 21 points. Il repasse au-dessus de sa moyenne de longue période. Les ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois sont légèrement plus nombreux que le mois précédent.

L’amélioration du moral des ménages s’explique par un double effet « gilets jaunes ». Les blocages des centres villes et des centres commerciaux sont moins prégnants et dans le même temps, les mesures annoncées par le Président de la République contribuent à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. La baisse du taux de chômage qui est repassé en-dessous de 9 % au ‘e trimestre 2018 a également joué favorablement sur le moral des ménages.

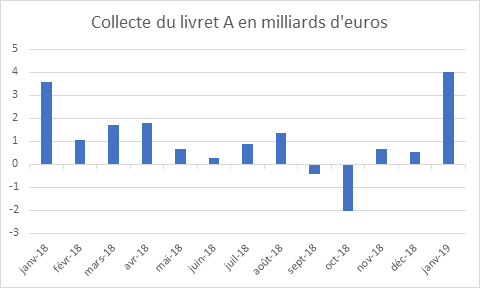

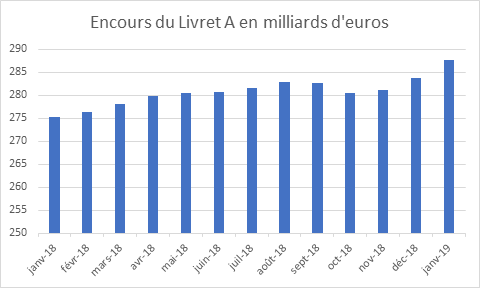

Le Livret A démarre l’année sur les chapeaux de roue

Le mois de janvier réussit traditionnellement au Livret A et 2019 ne déroge pas à cette règle. La collecte a, en effet, atteint au mois de janvier dernier, 4 milliards d’euros, niveau qu’elle n’avait pas atteint depuis le mois de janvier 2013, soit six ans. La collecte de janvier 2019 est néanmoins assez proche de celle qui avait été enregistré en 2018 (3,58 milliards d’euros). Au mois de janvier 2013, le bond de la collecte était lié au relèvement du plafond du Livret 1 de 19125 euros à 22 950 euros.

Grâce à ce beau résultat, en janvier, l’encours s’ est élevé à 287,8 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record.

Un double effet « gilets jaunes »

Des facteurs structurels expliquent le résultat du mois de janvier sur lequel se greffent des raisons de nature plus conjoncturelle. Dans cette dernière catégorie figure la crise des gilets jaunes qui a eu un double effet : l’augmentation des revenus et donc des capacités d’épargne à travers le versement des primes défiscalisés et le report des dépenses du fait du blocage des centres-villes et des centres commerciaux. Après les fêtes de fin d’année, les Français mettent par ailleurs traditionnellement de l’argent de côté aidés en cela par le versement des primes et des 13e mois. Même si cela est un peu moins en vogue que dans le passé de doter les Livrets A de ses enfants et de ses petits-enfants cela joue favorablement pour la collecte en janvier.

La retenue à la source a dopé le Livret A

La mise en place de la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu aurait pu avoir un effet négatif sur la collecte. En effet, les ménages qui payaient par tiers étaient incités à épargner en début d’année. Tel n’a pas été le cas voir bien au contraire. En effet, la décision du Gouvernement de verser de manière anticipée 60 % des réductions d’impôt à la mi-janvier a amené les ménages à en affecter une partie sur leur Livret A. Il faudra évidemment disposer du recul de plusieurs mois pour apprécier les effets de cette réforme sur le comportement des épargnants.

2019, encore une année phare pour le Livret A

Le Livret A malgré son faible rendement demeure une valeur refuge pour les épargnants français en ce début d’année. Dans les prochains mois, les ménages dont les liquidités sur leurs comptes courants sont très élevées, plus de 410 milliards d’euros devraient maintenir un niveau élevé de versement sur le Livret A dans les prochains mois. Certes, une reprise de la consommation est attendue avec l’atténuation de la crise des gilets jaunes mais ce processus devrait s’effectuer progressivement.

L’inflation en mode repli

Avec la baisse du prix du pétrole et les soldes d’hiver, l’inflation continue son mouvement de repli. Ainsi, selon l’INSEE, en janvier l’indice des prix à la consommation diminue de 0,4 % sur un mois, après une stabilité au mois de décembre. Les prix des produits manufacturés reculent fortement en lien avec le début des soldes d’hiver (−2,1 % après −0,2 %) et ceux des services ralentissent (+0,2 % après +0,4 %). Les prix alimentaires sont eux aussi un peu moins dynamiques que le mois précédent (+0,5 % après +0,6 %). Les prix de l’énergie sont en baisse de 1,2 % après −2,4 % en décembre. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % sur un mois, après une baisse de 0,1 % en décembre.

Sur un an, les prix à la consommation ralentissent pour le troisième mois consécutif : +1,2 % en janvier après +1,6 % en décembre.

Sur un an, l’inflation sous-jacente qui exclut les biens et services enregistrant de fortes fluctuations reste en-dessous de 1 % à 0,7 %, comme les deux mois précédents.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) se replie sur le mois (−0,6 % après +0,1 % en décembre) ; sur un an, il croît de 1,4 % après +1,9 % le mois précédent.

Source : INSEE

Les chefs d’entreprise restent malgré tout optimistes

Malgré le ralentissement de la croissance et les événements liés aux Gilets Jaunes, les chefs d’entreprises interrogés par l’INSEE demeurent confiants sur la situation économique. En effet, en février 2019, le climat des affaires est quasi stable. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, gagne un point s’élève à 103 et est, au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Par rapport à l’enquête précédente, l’indicateur de climat des affaires est stable dans l’industrie manufacturière, augmente de deux points dans le bâtiment et dans le commerce de détail, mais perd deux points dans les services. Il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période dans ces quatre secteurs.

L’espérance de vie en question en France

A la naissance l’espérance de vie est en France pour les femmes de 85,3 ans et de 79,4 ans pour les hommes. De 16 ans en 1950, l’espérance de vie à 60 ans atteint aujourd’hui, 25 ans. Elle est de 23,2 ans pour les hommes en 2018 et de 27,6 ans pour les femmes. La France se situe dans le haut du classement en particulier pour les femmes. Depuis 2014, cette espérance de vie est très stable. En fonction des épidémies de grippe et des canicules, elle peut même reculer d’une année sur l’autre. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette stabilisation. Du fait d’une population plus âgée qu’auparavant, l’amélioration de l’espérance de vie devient de plus en plus difficile. Par ailleurs, pour les générations nées entre la première et la seconde guerre mondiale, une sélection naturelle était intervenue dans leur enfance. Les survivants étaient, de ce fait, plus résistants. Cette sélection du fait des progrès techniques jouant moins, à des âges plus élevés, les vulnérabilités peuvent être plus fortes. Certains considèrent que la crise de 2008 et la montée des inégalités sociales contribuent à l’enrayement des gains d’espérance de vie. D’autres mettent en avant le développement de mauvais comportements alimentaires, la pollution et l’harmonisation des modes de vie entre les femmes et les hommes. L’augmentation de l’obésité et le recours à une alimentation industrielle semblent jouer un rôle important comme en témoigne la baisse de l’espérance de vie dans certains Etats américains.

L’espérance de bien en bonne santé tend depuis dix ans à stagner, en Farnce, ce qui n’est pas sans conséquence sur le financement de la dépendance et plus globalement des dépenses de santé. Selon les dernières statistiques Eurostat, portant sur l’année 2016, la France est sous la moyenne européenne. Elle s’élève à 64,1 ans chez les femmes et à 62,7 chez les hommes quand la moyenne en Europe est respectivement de 64,2 et 63,5 ans. Avec la Suède, le meilleur pays européen, l’écart est de près de 10 ans (73,3 ans chez les femmes, 73 chez les hommes), tant bien même l’espérance de vie à la naissance est quasi équivalente dans les deux pays.

L’espérance de vie en bonne santé croise les tables de mortalité et des données issues d’enquêtes sur la santé en population. En France, trois types de questions sont posées pour évaluer l’espérance de vie en bonne santé : l’état de santé perçu (coté d’excellent à très mauvais), l’existence ou non d’une maladie chronique, et la présence ou non d’une limitation des activités habituelles depuis six mois en raison d’un problème de santé. « C’est cette dernière question qui est utilisée pour produire l’indicateur comparatif européen, Healthy Life Years.

Les épargnants privilégient la sécurité, le rendement et la liquidité

Selon le Baromètre AMF sur l’épargne, = 52 % des personnes interrogées placent le niveau de risque dans les 3 principaux critères de choix de leurs produits d’épargne. 46 % ont cité le rendement attendu et 35 % la disponibilité. Le niveau des frais est cité en 4e position (30 %). La durée conseillée du placement est un critère relativement peu cité (19 % des répondants). Les moins de 35 ans sont moins sensibles au niveau de risque que les plus âgés (42 % contre 55 % des plus de 55 ans). Ils sont également moins sensibles à la disponibilité des fonds (24 % contre 42 %). En revanche, ils mettent plus souvent en avant l’ « éthique » (18 % d’entre eux, contre 5 % des 55 ans et plus).

Les détenteurs de patrimoines financiers élevés (celles dont le patrimoine financier est supérieur à 50 000 euros) considèrent que les critères de choix les plus importants sont le niveau de risque (57 %), le rendement attendu (55 %) et les frais (39 %, contre 30 % pour le reste de la population).

Plus de 6 séniors sur 10 en emploi en France

Selon une étude l’INSEE, depuis le taux d’emploi des plus de 50 ans est en nette hausse du fait notamment des réformes engagées en matière des retraites.

En 2017, en France métropolitaine, 61 % des 50-64 ans sont en emploi. Les écarts de taux d’emploi entre les régions de province sont relativement faibles.. Certaines régions se distinguent : l’Auvergne-Rhône-Alpes a le taux le plus élevé (63 %), suivi par la Bretagne (62 %). À l’opposé, le taux est le plus faible dans les Hauts-de-France (56 %). En Île-de-France, le taux d’emploi des seniors est supérieur de 7 points à la moyenne de province et atteint 69 % du fait de la surreprésentation des cadres au sein de a population active. Les cadres partent en effet plus tard à la retraite que les autres catégories de salariés.

Chômage au plus bas depuis 2009

Le taux de chômage pour l’ensemble de la France est passé au cours du 4e trimestre 2018 en-dessous des 9 %. Il a, selon l’INSEE, en effet diminué de 0,3 point. Il s’élève désormais à 8,8 % de la population active. Il est à son plus bas niveau depuis le début de l’année 2009. L’amélioration de la situation d’emploi s’explique par le surcroît de croissance en 2017 dont les effets ont perduré en 2018 ainsi par que l’impact des mesures prises ces dernières années dont celle concernant la mise en place du CICE. Par ailleurs, les nombreux départs à la retraite a facilité la résorption du chômage.

En France métropolitaine, le nombre de chômeurs a diminué de 90 000 au quatrième trimestre, à 2,5 millions de personnes. Le taux de chômage baisse de 0,3 point, à 8,5 % de la population active. Le taux de chômage diminue fortement pour les jeunes, en particulier les hommes de 15 à 24 ans (-3,6 points). Il baisse aussi pour les personnes de 25 à 49 ans (-0,2 point) mais est stable pour les 50 ans ou plus.

Sur un an, le taux de chômage en France métropolitaine diminue de 0,1 point, avec une baisse plus marquée pour les jeunes (-1,8 point), en particulier les jeunes hommes (-2,8 points).

Parmi les chômeurs, 990 000 déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée s’établit à 3,4 % de la population active au quatrième trimestre 2018, comme au trimestre précédent. Sur un an, il diminue de 0,3 point.

En France métropolitaine, parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,5 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage au sens du BIT : elles constituent le halo autour du chômage. Leur nombre augmente de 32 000 entre les troisième et quatrième trimestres 2018 et rejoint quasiment son niveau de fin 2017 (+5 000 sur un an).

Le taux d’emploi à temps complet s’établit, selon l’INSEE, à 54,4 % au quatrième trimestre 2018. Il augmente de 0,3 point par rapport au trimestre précédent et de 0,5 point sur un an ; il atteint son plus haut niveau depuis 2003 (début de la série trimestrielle). Le taux d’emploi à temps partiel est stable, à 11,7 %, quasiment son niveau de fin 2017.

Au quatrième trimestre 2018, 5,8 % des personnes en emploi sont en situation de sous-emploi. Il s’agit principalement de personnes à temps partiel souhaitant travailler davantage. Cette part augmente de 0,2 point sur le trimestre, après avoir diminué de 0,2 point au trimestre précédent.

Le taux d’activité des 15-64 ans est stable entre les troisième et quatrième trimestres 2018, à 72,3 %, 0,3 point au-dessus de son niveau un an plus tôt. Il est quasi stable pour les jeunes et les personnes d’âge médian. Il augmente nettement pour les 55-64 ans (+0,5 point sur le trimestre et +0,9 point sur un an), notamment les femmes.

Au quatrième trimestre 2018, le taux d’emploi des 15-64 ans augmente de nouveau (+0,2 point) à 66,1 %, son plus haut niveau depuis 1980. Il augmente de 0,4 point sur un an. Sur le trimestre, le taux d’emploi s’accroît pour toutes les tranches d’âge. La plus forte hausse bénéficie aux hommes de 15 à 24 ans (+0,9 point sur un trimestre et +1,8 point sur un an). À 33,8 %, leur taux d’emploi atteint son plus haut niveau depuis fin 2010.

5,11 milliards d’euros de collecte pour les SCPI en 2018

Les SCPI, placements en vogue depuis plusieurs années ont enregistré une collecte de 5,11 milliards d’euros contre 6 milliards en 2017 selon l’ASPIM. la capitalisation globale des fonds a atteint 70 milliards d’euros en hausse de 4,6 % en un an. Le rendement des SCPI a été de 4,35 % contre 4,43 % en 2017 et 4,64 % en 2016. Plus la moitié des fonds collectés en 2018 ont été investis dans des bureaux, 21 % dans des SCPI diversifiées, 7,5 % dans les commerces et 2,6 % dans le résidentiel.

106 000 emplois créés dans le secteur privé en 2018 contre près de 360 000 en 2017

Les créations d’emploi ont été bien plus faibles dans le secteur privé en 2018 qu’en 2017. Elle ne se sont élevées qu’ à 106 000 contre 359 000 en 2017. Mauvaise nouvelle, l’industrie a continué à perdre des emplois (-3 300 en 2018 après -3 400 en 2017 dans le secteur privé). le tertiaire marchand a beaucoup moins créé d’emploi en 2018 qu’en 2017 (82 200 contre 293 800). Le secteur de la construction est en léger retrait (19 200 contre 27 500). Le secteur d l’agriculture est stable (5000 contre 4 200).

Au quatrième trimestre 2018, l’emploi salarié du secteur privé a, selon l’INSEE, légèrement augmenté : +0,1 %, comme le trimestre précédent, soit 16200 créations nettes d’emploi après +23000. L’emploi salarié privé ralentit un peu dans la construction (+0,2 %, soit +2700, après +0,4 %) et se replie à peine dans l’industrie (−0,1 %, soit −2400, après 0,0 %).

Au quatrième trimestre 2018, l’emploi privé continue d’augmenter modérément dans les services marchands : +0,1 % (soit +13 000), comme au troisième trimestre,

Au quatrième trimestre 2018, la baisse de l’emploi intérimaire se poursuit : −1,5 %, après −1,1 % (soit −12 000 après −9 200). Sur un an, l’emploi intérimaire se replie nettement (−3,6 %, soit −29 000).

Le Gouvernement se mobilise en faveur de l’épargne salariale

Le Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire et la Minsitre du Travail, Muriel Penicaud ont nommé deux ambassadeurs afin de promouvoir le développement des accords d’intéressement et de participation au sein des entreprises françaises. Thibaud Lanxade et François Perret devront aller à la rencontre des dirigeants d’entreprises pour les inciter à conclure des accords.

Près de la moitié des ménages endettés mais le surendettement recule

Avec l’entrée en vigueur des lois Chatel, Lagarde et Hamon, ainsi qu’en raison de l’amélioration de la situation économique, le nombre de ménages surendettés en France diminue depuis 2012 . En 2018, 91 899 nouvelles situations de surendettement ont été enregistrées par la Banque de France. Le nombre de primodépôts revient à un niveau proche de celui de l’année 1990, première année de mise en œuvre de la loi Neiertz sur le surendettement.

Le nombre total de situations de surendettement (soit le total de primodépôts et des redépôts) est également en baisse pour la quatrième année consécutive. Sur l’ensemble de l’année, 162 936 dossiers ont été déposés, soit une baisse de 29 % par rapport à 2014 et de 10 % par rapport à 2017.

L’endettement global des ménages en situation de surendettement s’est élevé à 6,6 milliards d’euros en 2018, soit un recul de 8,8 % par rapport à 2017, et de plus de 20 % par rapport à 2014. La part des dettes à la consommation a atteint 37,8 % (elle était de 45,9 % en 2014) et plus d’une situation de surendettement sur cinq ne comporte aucune dette à la consommation, contre une sur dix en 2011. La part de l’endettement immobilier dans l’endettement global des ménages surendettés, qui était en augmentation constante depuis 2010, se réduit également en 2018 (à 35,2 %, contre 36 % en 2017). En valeur, les arriérés de charges courantes et les autres dettes sont quant à eux en diminution de 7 % en un an.

En 2018, près de la moitié des ménages surendettés n’a aucune capacité de remboursement, plus des deux tiers des débiteurs (68 %) sont isolés, sans conjoint, ou séparés. La moitié des personnes surendettées (y compris les enfants à charge) vit en dessous du seuil de pauvreté. Les employés, les ouvriers et les personnes sans activité professionnelle sont surreprésentés par rapport à leur poids dans la population française. Les femmes sont plus exposées que les hommes au risque de surendettement.

Selon le 31e Observatoire annuel des crédits aux ménages, publié le 29 janvier par la Fédération bancaire française, 48 % des ménages ont en France un crédit à rembourser, soit environ 14 millions de ménages. le taux de détention avait baissé de 2014 à 2017. Il était alors tombé à 46,5%.

La crise économique et financière des années 2008 et 2009, la crise des dettes souveraines dès 2011 et le durcissement de la législation ont pesé sur la distribution des crédits en particulier dans le domaine de la consommation.

27 % de ménages, soit quelque 8 millions doivent rembourser un crédit à la consommation. Dans les années 2000, ce taux était de plus de 30 %. Cette baisse est imputable aux lois Lagarde et Hamon qui ont fortement encadré et restreint l’usage des crédits renouvelables. De 2009 à 2018, le nombre de ménagés ayant un crédit par carte est passé de 7,7 % à 4,2 %.

15 % des ménages financent ces dépenses de véhicule avec un crédit à la consommation. Près de 6 % en utilisent pour des biens d’équipements de la maison (soit 22 % des ménages détenteurs d’un crédit). À peine 1 % ont recours à leur crédit pour régler leurs impôts.

31 % des ménages détiennent au moins un crédit immobilier, soit plus de 9 millions. Ce nombre progresse avec la baisse des taux d’intérêt. Plus des trois quart d’entre eux y ont recours pour l’achat de leur résidence principale. Près de 6 % utilisent un prêt pour payer un autre logement. Ces prêts financent aussi des travaux sur l’habitat pour quelque 6 % des ménages. 84 % des ménages endettés soulignent que leurs charges de remboursement sont supportables. Ce taux s’effrite légèrement d’une année sur l’autre.

Les Français maintiennent le cap en matière d’épargne

Selon la banque de France, au troisième trimestre 2018, le flux annuel de placement des ménages s’est établi à 86,4 milliards, dont 77% sous forme de produits de taux. L’épargne investie en produits de taux fléchit très légèrement en rythme annuel tout en restant dynamique, avec un léger rebond de l’assurance vie en support euros.

Sur un an, les acquisitions nettes d’actifs sous forme de produits de fonds propres sont en hausse de 2,8 milliards. Notamment, les ménages cèdent moins d’actions cotées et acquièrent plus d’actions non cotées et autres participations.

Les premiers éléments pour le quatrième trimestre traduisent une reprise des placements bancaires (15,2 milliards en glissement trimestriel après 11,4 milliards) et d’un fort ralentissement de l’assurance-vie en support UC (0,1 milliard après 3,9 milliards). Les évènements liés aux gilets jaunes et la baisse des valeurs boursières ont incité les ménages à privilégier des placements jugés sûrs et de court terme.

Projet de réforme des retraites contesté en Allemagne

En Allemagne, le ministre social-démocrate du Travail et des Affaires sociales Hubertus Heil a proposé d’améliorer le niveau des petites pensions. Ce projet ne fait pas unanimité au sein de la coalition gouvernementale que forme son parti avec l’Union chrétienne-démocratie (CDU/CSU).

Le projet présenté par le ministre prévoit de relever les pensions des Allemands qui ont cotisé pendant 35 ans et perçoivent une petite retraite. La majoration dépendra du nombre d’années cotisées et pourrait atteindre jusqu’à 447 euros par mois !

Une coiffeuse, qui a travaillé au SMIC et à temps plein pendant 40 ans, perçoit actuellement une pension d’environ 514 euros : grâce à la retraite minimum, elle toucherait ainsi 961 euros, explique le ministre. cette réforme pourrait entrer en vigueur en 2021 et concerner trois à quatre millions de personnes outre-Rhin, dont 75 % de femmes. Les femmes allemandes, qui sont nombreuses à réduire leur temps de travail, voire à cesser leur activité avec l’arrivée d’un enfant perçoivent de faibles pensions.

Une partie de la formation conservatrice CDU/CSU reproche d’abord au projet de Hubertus Heil de prévoir une revalorisation générale des petites retraites quand le contrat de coalition signé l’année dernière prévoyait de conditionner un coup de pouce financier à un examen des ressources des retraités.

Les critiques portent également sur le financement du projet évalué à quatre à six milliards d’euros par an. La fédération des employeurs allemands (BDA) y est très hostile. Le débat est d’autant plus tendu qu’après plusieurs d’années d’excédents budgétaires le ministère des Finances dirigé par Olaf Scholz (SPD) prévoit un déficit de 25 milliards d’euros dans le budget d’ici à 2023 en raison d’une hausse des dépenses et d’une correction à la baisse des prévisions de croissance, a rapporté lundi la presse allemande.

L’assurance vie a assuré en 2018

Un bon cru 2018 malgré un trou d’air en décembre

L’assurance vie a conforté, en 2018, sa place, de premier placement des Français avec un encours de 1700 milliards d’euros, en croissance de 1 % par rapport à fin 2017. La collecte nette 2018 s’est élevée à 22,4 milliards d’euros selon la Fédération Française de l’Assurance. C’est le meilleur résultat depuis 2015.

Un mois de décembre en creux

Le mois de décembre a été marqué par une décollecte de 600 millions d’euros. C’est le seul mois de l’année 2018 a à avoir connu un résultat négatif. Il fallait remonter au mois de novembre 2017 pour enregistrer un recul de la collecte. Décembre réussit moyennement à l’assurance vie. Lors de ces dix dernières années, l’assurance a enregistré à cinq reprises au mois de décembre une décollecte. Cette tradition est en partie liée à des opérations d’arbitrage que les ménages réalisent au profit des produits défiscalisés (PERP, FCPI, Sofica, etc.). Cette année, avec l’année blanche liée à l’introduction du prélèvement à la source, d’autres facteurs ont joué en défaveur de la collecte. Elle s’inscrit, avant tout, dans un contexte économique, social et financier difficile. Les cotisations ont fortement baissé passant de 11,8 à 10,5 milliards d’euros du mois de novembre à décembre quand les prestations ont augmenté en atteignant 11,1 milliards d’euros contre 9,2 milliards d’euros. La souscription des unités de compte s’est repliée en décembre à 2,6 milliards d’euros contre 3,4 milliards d’euros en novembre. Les unités de compte n’ont représenté que 25 % de la collecte contre 28 % en moyenne lors des derniers mois. La baisse des marchés financiers au cours du dernier mois de l’année a dissuadé les ménages à investir sur des produits au capital non garanti. Au-delà de la situation des marchés, les épargnants ont opté pour l’attentisme en limitant leurs versements. Les difficultés d’accès aux agences bancaires et des compagnies d’assurance ont pu également peser sur la collecte.

L’année 2018, un bon cru !

L’assurance vie a, au-delà de la contre-performance de décembre réalisé une très bonne année. Elle a bénéficié du moindre engouement des ménages pour l’épargne logement et de la baisse des transactions immobilières. Par ailleurs, les Français étaient en mode épargne en 2018. En effet, le taux d’épargne a augmenté en cours d’année pour atteindre 15,6 % du revenu disponible brut au 3e trimestre.

Du fait de besoins moins importants et d’une volonté de conserver un volant d’épargne plus important, les prestations et rachats sont ainsi en recul à 117,7 contre 126,3 milliards d’euros en 2017.

L’assurance vie n’a pas pâti de la diminution du rendement des fonds euros, de la hausse de l’inflation ainsi que de l’introduction du prélèvement forfaitaire unique et de la volatilité des marchés. Les unités de compte ont représenté sur l’ensemble de l’année plus de 28 % de la collecte qui a atteint 140 milliards d’euros. Bien connue des ménages, elle a capitalisé sur ses atouts, la garantie en capital, facteur de sécurité, son importante liquidité et sa souplesse de gestion. Possédée par 42 % des ménages, elle reste le placement des classes moyennes, des classes aisées et des plus de 45 ans.

Retraites complémentaires, le casse tête de la revalorisation

Le 1er janvier dernier, les pensions de base ont été revalorisées de 0,3 % faisant suite à une augmentation de 0,6 % pour les pensions AGIRC / ARRCO intervenues le 1er novembre dernier. Depuis 2016, les pensions des complémentaires AGIRC / ARRCO étaient revalorisées selon les termes prévus par l’Accord National Interprofessionnel de 2015. Leur augmentation était fixée au taux d’inflation moins un point. De ce fait, en 2018, la hausse a été limité à 0,6 point.

Cet accord étant devenu caduc, des négociations se sont engagées sur cette question le 31 janvier au siège parisien du Medef, où étaient réunis représentants des syndicats et du patronat.

Logiquement, dans le nouveau régime unifié, la revalorisation devrait s’effectuer en fonction de l’évolution des salaires. Celle-ci peut toutefois être minorée par un « facteur de soutenabilité », pour tenir compte de la situation économique et démographique. Ainsi, la hausse pourrait être égale à l’évolution des salaires moins un point.

Les négociations devraient également traiter d’autres sujets avec en plus en perspective la fusion des régimes prévue par le Gouvernement. Les partenaires sociaux pourraient également aborder les taux de cotisation, la valeur d’achat du point ou encore les modalités du nouveau bonus-malus. La CFDT, qui, en janvier, avait relancé dans nos colonnes le débat sur l’opportunité de ce dispositif entré en vigueur le 1er janvier, a indiqué qu’elle mettrait le sujet sur la table lors de la prochaine réunion.

Dans tous les cas, le pouvoir d’achat des retraites complémentaires pourrait s’éroder dans les prochaines années posant la question implicite de l’âge de départ à la retraite qui fait donc toujours débat.

Réforme du PEA : le texte adopté par le Sénat dans le cadre de la loi PACTE

Le PEA jeune

Actuellement, les majeurs rattachés fiscalement à leurs parents ne peuvent pas ouvrir un Plan d’Epargne en Actions. Cette restriction sert à éviter un contournement de la règle de plafonnement des versements par les parents.Dans le cadre de la discussion du projet de loi PACTE, l’Assemblée nationale a proposé la création d’un PEA jeune réservé aux jeunes entre 18 et 25 ans à charge de leurs parents. ce PEA est plafonné à 25 000 euros contre 150 000 euros pour les PEA classiques. Le Sénat a réduit le plafond à 20 000 euros.

Modifications concernant le PEA

Les sénateurs ont adopté le dispositif de l’Assemblée qui prévoit que les retraits entre 5 et 8 ans n’entraînent plus la clôture du plan. En revanche, aucun versement ne serait autorisé. Après huit, ans, il sera possible aux titulaires d’effectuer des rachats et des versements.

L’endettement des ménages en 2018 : en hausse

A la fin du mois de décembre, l’endettement des ménages était, selon la Banque de France, de 1225 milliards d’euros dont 1010 milliards d’euros au titre des emprunts immobiliers. L’encours des crédits à la consommation est de 179 milliards d’euros. Sur un an, la progression de l’encours a été de 5,9 %. La variation mensuelle d’encours de crédits à l’habitat augmente (5,5 milliards d’euros après 4,4 milliards en novembre) et atteint son plus haut niveau de l’année. Sur un an, les crédits à l’habitat continuent de progresser vivement à 5,8%.

Sur l’année 2018, la production de nouveaux crédits à l’habitat s’établit à 203 milliards d’euros après 273 milliards d’euros en 2017. Ce repli s’explique par la forte diminution des flux de rachats et renégociations (35 milliards d’euros en 2018 après 113 milliards en 2017). La part des renégociations au sein de l’ensemble de la production de crédits à l’habitat atteint 14,6 % en décembre 2018, un plus bas depuis fin 2014.

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits à l’habitat (à long terme et à taux fixe) diminue à nouveau légèrement en décembre (1,49 % après 1,50 % en novembre). Il perd 12 points de base par rapport à décembre 2017 (1,61 %) et est à son niveau le plus bas depuis près de 16 ans.

| Encours brut | Taux de croissance annuel brut | ||||

| déc- 2018 | oct- 2018 | nov- 2018 | déc- 2018 | ||

| Total | 1 225 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | |

| Habitat | 1 010 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | |

| Consommation | 179 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | |

| Autres | 36 | 9,1 | 10,2 | 9,0 | |

Les niches fiscales en question Quelles conséquences ?

Si le Gouvernement affirme ne pas vouloir remettre en cause la suppression de l’ISF, il travaille sur une réduction des niches fiscales de l’impôt sur le revenu. Sous prétexte que 50 % du coût de ces niches profiteraient à 9 % de la population, le Ministre des Comptes Publics étudierait la possibilité de réduire le plafond de déduction qui est aujourd’hui de 10 000 euros. Une autre piste est à l’étude, la mise sous condition de ressources des niches. Une telle solution pourrait conduire à une remise en cause des emplois de proximité ou au développement du travail au noir. Par ailleurs, il n’y a pas concomitance entre ceux qui profitent de la suppression de l’ISF, moins de 1 % des contribuables et ceux qui disposent de réductions d’impôt. Depuis plusieurs années, ce sont les contribuables qui se situent entre 80 et 99 % des rémunérations les plus élevées qui ont supporté la plus forte augmentation des prélèvements et ont vu leur niveau de vie se dégrader. En revanche, le Ministre ne prévoit pas la création d’une nouvelle tranche à 50 % pour l’impôt sur le revenu.

La réversion, un sujet hautement sensible

Le Conseil d’orientation des retraites a au cours de sa séance du 31 janvier 2019 fait le point sur la situation de la réversion en France et tracé quelques pistes de réforme. Cela fait suite aux propos embarrassés sur le sujet que le Gouvernement avait tenu en fin d’année dernière. En effet, dans le cadre du projet de réforme systémique dans lequel il s’est engagé en matière de retraite, il avait plus ou moins indiqué que la réversion pourrait être remise en cause avant d’affirmer qu’il n’en était pas question.

Il existe aujourd’hui autant de régimes de réversion que de régimes de retraite. De ce fait, la mise en place d’un régime universel suppose une harmonisation des règles de la réversion. Au préalable, il faut savoir quel type de réversion doit être privilégié, une réversion d’assistance visant à garantir un revenu minimum au conjoint survivant ou une réversion patrimoniale considérant que les conjoints concourent à la constitution des revenus et du patrimoine. Dans le premier cas, nous sommes dans la solidarité, dans le deuxième cas dans l’assurance.

En 2017, le montant total des dépenses de réversion s’élève à 33,8 milliards d’euros, soit 11,1 % de la masse totale des pensions (droit direct et droits dérivés) et 1,5 % du PIB. Le nombre de bénéficiaires d’une pension de réversion qui atteint 4,4 millions en 2018serait légèrement croissant jusqu’à la fin des années 2030 puis diminuerait ensuite jusqu’en 2070 où il atteindrait 3,8 millions, soit 15,4 % des effectifs totaux de retraités, contre près de 30 % en 2017. En conséquence, la masse des pensions de réversion rapportée au PIB serait globalement décroissante : elle serait de 1,3 % du PIB en 2030 (tous scénarios), et entre 0,8 % (scénario 1 %) et 0,6 % du PIB à l’horizon 2070.

Le Conseil d’Orientation des Retraites a proposé trois pistes de réforme pour la réversion. Le premier harmonise juste les conditions d’accès et les taux de réversion. Cette harmonisation si elle s’effectue par le haut aboutira à un surcroît de dépenses ou à une diminution des droits pour les autres retraités.

Le deuxième scénario consiste à n’ouvrir des droits qu’au titre de la période de vie commune. Le troisième à financer les réversions non plus par les cotisations des actifs, mais par l’impôt, en invoquant la solidarité nationale avec dans ce cas certainement un plafonnement en fonction de ressources.

Deux autres scénarios dynamitent la philosophie même de la réversion, et semblent donc très éloignés des promesses d’Emmanuel Macron. L’un consiste comme cela se pratique dans l’Europe du Nord et en Allemagne de partager à 50/50 les droits à pension acquis au sein d’un couple pendant leur vie commune, en considérant que les non-mariés n’ont pas à payer pour les retraites des mariés. En cas de décès, les droits sont ainsi partagés.

L’autre à supprimer la réversion, soupçonnée d’entretenir la division des tâches et donc la dépendance des femmes au sein du couple, et la remplacer par une « assurance veuvage » publique permettant de maintenir le niveau de vie des personnes très âgées, quand leur conjoint meurt. Ce mécanisme assurantiel pourrait être obligatoire ou sur option.

Le Cercle de l’Epargne avait réalisé une étude sur la réversion au mois de juin 2018. Vous pouvez la consulter en ligne : étude juin 2018 du Cercle.

Le Sénat a adopté la réforme de l’épargne retraite

Le projet de loi PACTE est en cours de discussion en séance publique au Sénat. Les sénateurs ont, jeudi 31 janvier adopté l’article 20 qui réforme l’épargne retraite. Par rapport au texte adopté par l’Assemble nationale, le Sénat a autorisé un déblocage anticipé en cas de perte d’autonomie. Les sommes capitalisées sur les plans retraite pourraient être versées en capital et être exonérées d’impôt dans les conditions qui seront fixées par les ordonnances. Elles pourraient être destinées à la réalisation de travaux permettant le maintien à domicile du titulaire concerné.

L’article 20 du projet de loi PACTE prévoit de créer deux grandes catégories de produits d’épargne retraite, un produit collectif composé de deux sous catégories, avec un produit dit universel et un produit catégoriel, un produit individuel réunissant le PERP, le Contrat Madelin, le Préfon, le COREM, etc. Cet article harmonise les conditions de déblocages et de sortie en généralisant la possibilité d’acquérir sa résidence principale avant même la liquidation des droits à la retraite et la sortie en capital à la liquidation (pour les versements volontaires). La portabilité entre les différents produits est par ailleurs affirmée. Une plus grande concurrence est également instituée avec la capacité octroyée aux gestionnaires d’actifs d’intervenir sur toute la gamme des produits d’épargne retraite.

La rémunération des dépôts bancaires toujours orientée à la baisse

| déc- 2017 | oct- 2018 | nov- 2018 (e) | déc- 2018 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |

| Ménages | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,88 |

| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,89 | 0,76 | 0,77 | 0,75 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,78 | 1,65 | 1,64 | 1,62 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| – livrets ordinaires | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

| – plan d’épargne-logement | 2,70 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |

| SNF | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

| dont : – dépôts à vue | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,55 | 1,39 | 1,37 | 1,34 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,33 | -0,32 | -0,32 | -0,31 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,19 | 0,03 | -0,04 | -0,08 |

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés.

Les marchés « actions » ont bien commencé l’année

Les investisseurs ont fait fi des incertitudes et des mauvais résultats économiques de la fin de l’année 2018. Ils ont tourné la page des derniers mois sombres de l’année dernière. Ils ont enregistré les décisions des banques centrales de temporiser les éventuelles augmentations de taux. Ils ont pris le parti de croire qu’un arrangement était possible pour les échanges sino-américains. Le CAC 40 a gagné près de 7 % et le Dow Jones plus de 8 %. Les taux d’intérêts sur les obligations d’Etat se sont détendus et le pétrole a regagné quelques couleurs avec un gain de plus de 16 %.

La France fait mieux que la moyenne de la zone euro au 4e trimestre pour la croissance

Au cours du quatrième trimestre 2018, le PIB corrigé des variations saisonnières a, selon Eurostat, augmenté de 0,2 % dans la zone euro et de 0,3% dans l’Union européenne par rapport au trimestre précédent. Au cours du troisième trimestre 2018, le PIB avait également progressé de 0,2 % dans la zone euro et de 0,3 % dans l’Union. Selon une première estimation du taux de croissance annuel pour 2018, le PIB a progressé de 1,8 % dans la zone euro et de 1,9% pour l’ensemble de l’Union européenne. Sur l’année dernière, la France est, en revanche, en retrait par rapport à la moyenne européenne et de la zone euro.

Repli rapide de l’inflation en France

Avec la baisse du cours du pétrole, les prix assagissent. Sur un an, les prix à la consommation ralentiraient, selon l’INSEE, pour le troisième mois consécutif. La première estimation ressort à +1,2 % en janvier 2019 après +1,6 % en décembre. Les prix des services augmenteraient au même rythme qu’en décembre et ceux des produits manufacturés baisseraient à peine moins que le mois précédent. En revanche, les prix de l’alimentation et du tabac accéléreraient.

Sur un mois, les prix à la consommation se contractent de 0,5 %, après une stabilité en décembre. Les prix des produits manufacturés reculeraient fortement en lien avec le début des soldes d’hiver. Ceux de l’énergie baisseraient encore, mais moins qu’en décembre, dans le sillage des cours du pétrole. Les prix des services ralentiraient du fait d’un repli saisonnier des prix des transports aériens. De même, les prix alimentaires seraient un peu moins dynamiques que le mois précédent. Enfin, les prix du tabac seraient en hausse après une stabilité en décembre.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé ralentirait nettement à +1,4 %, après +1,9 % en décembre. Sur un mois, il se replierait de 0,6 %, après +0,1 % le mois précédent.

Une croissance poussive en 2018

La croissance de l’économie française s’est élevée en 2018 à 1,5 % contre 2,3 % en 2017. Les experts économiques avaient espéré, en début d’année dernière, une croissance de 1,7 %. Cette décélération n’est pas imputable exclusivement aux « gilets jaunes ». En effet, le ralentissement de l’économie s’est amorcé dès le premier semestre, la reprise constatée au second n’ayant pas été suffisante pour compenser le retard accumulé. Malgré tout, la crise des « gilets jaunes » s’est fait ressentir sur la consommation du dernier trimestre et tout particulièrement sur celle de décembre. En 2018, le commerce extérieur a joué positivement sur la croissance. L’investissement, de son côté, a connu une moindre croissance en grande partie en raison des ménages qui ont ralenti leurs achats immobiliers.

Avec un taux de croissance de 1,5 %, la France renoue avec un rythme plus poussif qui est le sien depuis la crise de 2008. Il faut néanmoins signaler que ce résultat n’est pas catastrophique au regard du contexte français et international. Les tensions entre la Chine et les États-Unis, la hausse du cours du pétrole au premier semestre, les incertitudes européennes ont pesé sur les résultats économiques. Il n’en demeure pas que cette croissance est insuffisante pour permettre une décrue notable du chômage.

Une croissance au 4e trimestre moins décevante que prévue

Du fait des blocages provoqués par les « gilets jaunes », certains s’attendaient à une croissance nulle au dernier trimestre. Or, cette dernière est restée stable par rapport à celle du 3e trimestre, +0,3 %. Ce résultat est d’autant plus remarquable que la consommation a été étale du mois d’octobre au mois de décembre.

La croissance de la consommation des ménages en léger recul

Sur l’ensemble de l’année, la consommation des ménages a moins progressé qu’en 2017, +0,8 % contre +1,1 %. Les ménages ont subi au cours du premier semestre une érosion de leur pouvoir d’achat provoquée par l’augmentation des prélèvements obligatoires et par la hausse des prix. Le rattrapage de la consommation attendu à la fin de l’année n’a pas eu lieu en raison du contexte social.

En 2018, la consommation en produits alimentaires et en énergie a reculé (respectivement -1,2 % et -0,8 %). Les achats de services sont, en revanche, restés dynamiques (+1,5 % en 2018 contre +1,6 % en 2017) quand ceux des biens fabriqués se sont ralentis (respectivement 1,1 % et 2,6 %).

Pour le dernier trimestre, la consommation des ménages a été étale. Si elle est restée positive pour les services (+0,5 %), elle a diminué pour les biens fabriqués (-1,2 %). Les difficultés d’accès aux centres commerciaux peuvent expliquer ce résultat. Au cours du dernier mois de l’année, la consommation en biens des ménages a même reculé de 1,5 %. Sur le 4e trimestre, le repli est de 0,7 %. Pour le mois de décembre, la baisse s’explique en partie par le recul des achats de produits énergétiques.

Essoufflement de la croissance de l’investissement

En 2017, l’investissement avait été un moteur de la croissance. En 2018, il s’est un peu essoufflé. En effet, son taux de croissance est passé de +4,7 % en 2017 à +2,9 % en 2018. Le repli a été plus marqué pour les ménages que pour les entreprises.

L’investissement des entreprises non financières a augmenté de 3,9 % contre 4,4 % en 2017. Au dernier trimestre, le résultat est assez moyen avec une progression de 0,3 %. Les dépenses d’investissement des administrations publiques ont cru de 0,7 % en 2018 contre 1,6 % en 2017. Comme trois quarts des investissements publics sont réalisés par les collectivités locales, cette moindre progression peut s’expliquer par les difficultés budgétaires auxquelles elles sont confrontées. L’investissement public pourrait se ralentir en 2019 avec la proximité des élections municipales qui n’incitent pas les élus à s’engager dans des travaux.

L’investissement des ménages n’a progressé que de 2 % après une hausse de 5,6 % en 2017. Les deux derniers trimestres de l’année ont même été marqués par un recul (-0,1 % au 3e et -0,4 % au 4e). Les ménages ont réduit leur effort pour l’immobilier du fait des prix de plus en plus élevés, de la rareté de l’offre et en raison de la montée des incertitudes. Ils ont privilégié les placements financiers. Le Livret A et surtout l’assurance vie ont profité de ce changement de comportement.

Le commerce extérieur a été porteur en 2018

Le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance à hauteur de 0,6 point en 2018 contre +0,1 point en 2017. Les exportations ont augmenté de 3,1 % contre +4,6 % en 2017 mais dans le même temps la croissance des importations a décéléré (+1,1 % contre +3,1 %). Comme les années précédentes, les résultats du commerce extérieur dépendent des livraisons de matériels de transports (avions en particulier).

De 2018 à 2019, le poids des fondamentaux et des incertitudes

Compte tenu des fondamentaux de l’économie française (démographie, gains de productivité, investissement de ces dernières années), le taux de croissance de 1,5 % constaté en 2018 n’est pas anormale même s’il n’est pas satisfaisant. Certes, au regard du retard accumulé depuis dix ans, il peut être jugé décevant. Il ne permet pas de compenser les manques à gagner accumulés. L’économie française est toujours pénalisée par l’étroitesse de son secteur productif. Le taux d’emploi demeure faible en France (65 % contre 76 % en Allemagne). Le positionnement moyenne gamme de la production française constitue toujours un handicap au regard de ses coûts élevés en liaison avec un niveau record à l’échelle européenne de dépenses publiques.

Pour 2019, l’économie française devrait bénéficier d’un regain de la consommation rendu possible par le ralentissement de la hausse des prix et par le plan sur le pouvoir d’achat décidé par le Président de la République Emmanuel Macron au mois de décembre. La diminution du cours du baril devrait également favoriser la consommation ainsi que diminuer le montant des importations. Le ralentissement de la Chine et surtout celui de l’Allemagne, s’il était confirmé, seraient préjudiciables à la croissance française. Il faudra également prendre en compte éventuellement l’impact d’un Hard Brexit. L’agroalimentaire, l’industrie des transports et celle des médicaments risquent d’être pénalisés en cas d’absence d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni d’ici le 29 mars.

Près de 700 000 nouvelles entreprises en France en 2018

Selon l’INSEE, en 2018, 691 000 entreprises ont été créées en France, soit 17 % de plus qu’en 2017. Cela constitue un nouveau record en la matière. Les immatriculations de micro-entrepreneurs ont augmenté de 28 % et les créations d’entreprises individuelles classiques de 20 %. Les créations de sociétés augmentent beaucoup plus modérément (+ 2 %). Le secteur des transports et de l’entreposage (+ 68 %) contribue le plus à la hausse globale. En particulier, les immatriculations dans les autres activités de poste et de courrier (qui incluent la livraison à domicile) s’envolent, essentiellement sous le régime du micro-entrepreneur

Capacité et désir d’épargne en hausse au mois de janvier

Après s’être nettement dégradée en fin d’année 2018, la confiance des ménages dans la situation économique a, selon l’INSEE, augmenté de 5 points et retrouve son niveau de novembre 2018. À 91, il demeure toutefois bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100). ce sursaut est peut être imputable aux annonces du Président de la République concernant le pouvoir d’achat. Ainsi, en janvier, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants se redresse nettement. Le solde correspondant gagne 10 points après en avoir perdu 15 en décembre. Il reste cependant au-dessous de sa moyenne de longue période. Concernant leur situation financière future, les ménages sont plus optimistes. l’indice qui la mesure gagne 8 points mais demeure inférieur à sa moyenne de longue période. De même, le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière passée augmente : il gagne 4 points mais reste inférieur à sa moyenne.

En janvier, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie futur en France s’améliorera au cours des douze prochains mois augmente de manière marquée : le solde augmente de 10 points, même s’il demeure au-dessous de sa moyenne.

Le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France augmente quant à lui plus légèrement (+2 points). Il est également bien au-dessous de sa moyenne de longue période.