Les ménages français profitent des crédits pas chers

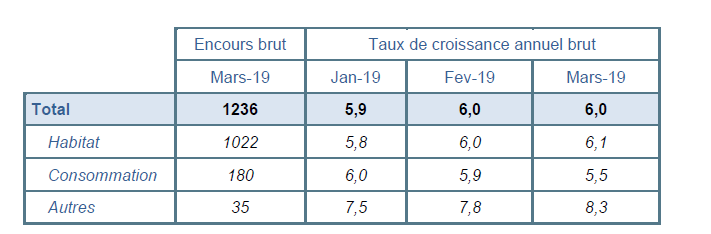

Au mois de mars, selon la Banque de France, le taux de croissance annuel des crédits aux particuliers a été de 6 % comme au cours du mois précédent. La hausse est imputable aux crédits à l’habitat (+ 6,1 %, après + 6,0 % en février et + 5,8 % en janvier). La croissance des crédits à la consommation poursuit sa décélération (+ 5,5 % en mars, après + 5,9 % en février). Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits à l’habitat (à long terme et à taux fixe) se maintient à un niveau bas (1,51%).

Encours et taux de croissance annuel (données non cvs en milliards d’euros, taux de croissance en %)

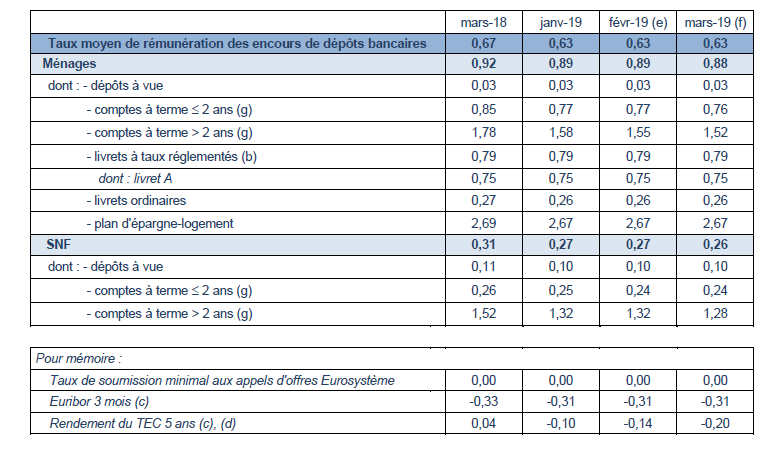

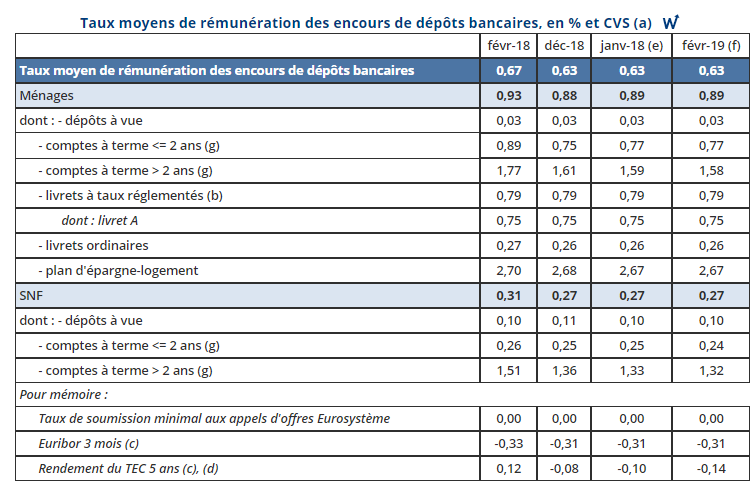

Les livrets bancaires fiscalisés rémunérés à 0,26 %

Les taux des livrets bancaires fiscalisés restent toujours à un niveau historiquement bas. Au mois de mars, ils s’élevaient, selon la Banque de France, en moyenne à 0,26 %.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

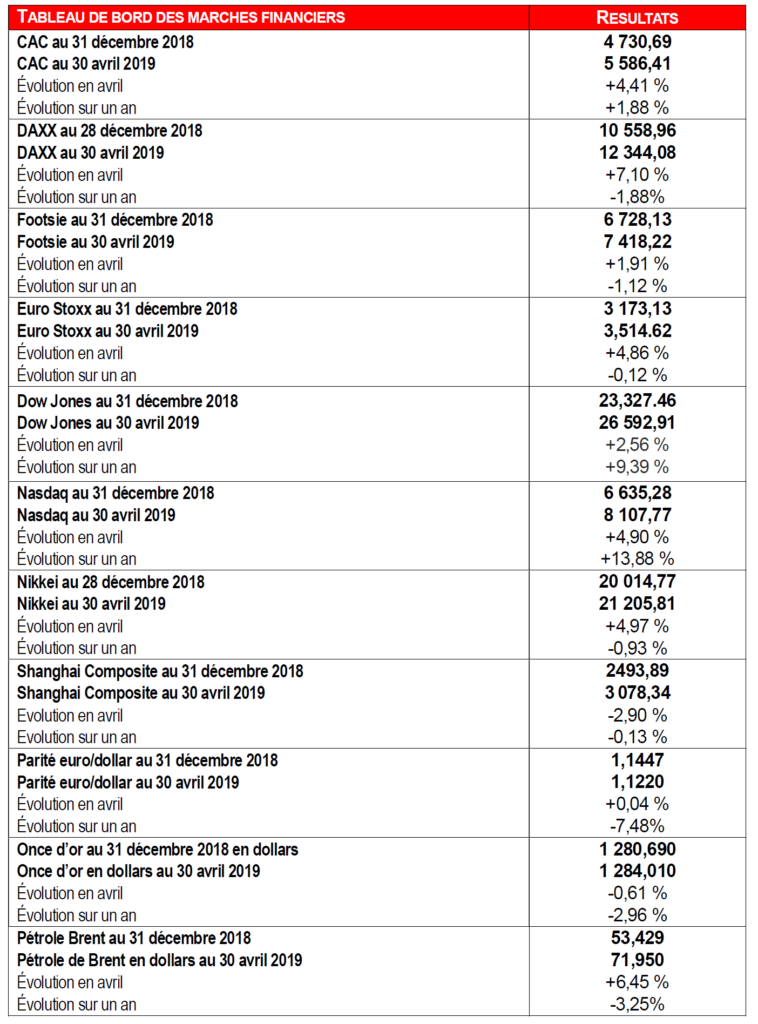

Marchés financiers : un mois d’avril somme toute correct

Malgré les doutes sur la conclusion d’un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, malgré le ralentissement de la croissance au premier trimestre dans ce dernier pays, malgré les tergiversations sur le Brexit, malgré les problèmes sociaux français, les marchés ont bien résisté au mois d’avril. Seul l’indice Shanghai Composite est en recul. Les indices américains ont battu durant le mois écoulé des nouveaux records. Les résultats des entreprises demeurent bien orientés et la récession annoncée en Europe voire aux Etats-Unis est reportée à plus tard. Malgré tout, les investisseurs restent sur leurs gardes.

Entrée en vigueur de la baisse de la CSG pour une partie des retraités

Conformément à l’annonce du Président de la République du 10 décembre 2018 dernier, la hausse de la Contribution sociale généralisée (CSG) est annulée pour les retraités dont la pension est comprise entre 1 200 et 2 000 euros mensuels. Le taux de CSG repasse pour ces retraités de 8,3 à 6,6%. Quatre taux de CSG seront applicables aux retraités

– 0% (retraite non imposable à la CSG) : taux nul

– 3,8% de la retraite brute : taux réduit de CSG

– 6,6% de la retraite brute : taux intermédiaire de CSG (aussi appelé taux médian)

– 8,3% de la retraite brute (ou taux plein de CSG), dont 2,4% imposable à l’impôt sur le revenu .

Pour le surplus versé depuis le début de l’année, il sera remboursé dans le courant du mois. Mais les dates diffèrent selon les caisses de retraites : le 2 mai pour la retraite complémentaire des salariés du privé Agirc-Arrco ; le 9 mai pour la Cnav et la MSA (agriculteurs) ; le 28 mai pour la CNRACL (fonctionnaires hospitaliers et territoriaux) ; le 30 mai pour le service de retraite de l’Etat et « d’ici à la fin du mois » pour les autres fonds de la Fonction publique.

Revenu fiscal de référence 2017 – Avis d’imposition 2018

| Nombre de parts pour le calcul de l’impôt | CSG à taux réduit (3,8 %) si le revenu fiscal de référence dépasse | CSG à taux médian (6,6 %) si le revenu fiscal de référence dépasse | CSG à taux normal (8,3 %) si le revenu fiscal de référence est au moins égal à |

|---|---|---|---|

| 1 | 11 128 € | 14 548 € | 22 580 € |

| 1,25 | 12 614 € | 16 490 € | 25 594 € |

| 1,5 | 14 099 € | 18 432 € | 28 608 € |

| 1,75 | 15 585 € | 20 374 € | 31 622 € |

| 2 | 17 070 € | 22 316 € | 34 636 € |

| 2,25 | 18 556 € | 24 258 € | 37 650 € |

| 2,5 | 20 041 € | 26 200 € | 40 664 € |

| 2,75 | 21 527 € | 28 142 € | 43 678 € |

| 3 | 23 012 € | 30 084 € | 46 692 € |

| par demi-part supplémentaire | 2 971 € | 3 884 € | 6 028 € |

| par quart de part supplémentaire | 1 486 € | 1 942 € | 3 014 € |

La déclaration de l’impôt sur le revenu 2019

L’année blanche ne signifie pas qu’il ne faille pas déclarer les revenus perçus en 2018. En effet, comme les années précédentes, les contribuables doivent remplir en ce printemps leurs revenus et mentionner le cas échéant les réductions et les crédits d’impôt auxquels ils ont le droit. A partir de ces données, l’administration fiscale effacera tout ou partie de la facture fiscale 2018. En effet, les revenus exceptionnels feront l’objet d’une taxation spécifique au taux moyen de 2019. La déclaration des revenus de 2018 permettra également à l’administration d’affiner à la hausse ou à la baisse du taux moyen qui s’applique depuis le 1er janvier 2019.

La déclaration doit être réalisée :

- jusqu’au 21 mai pour les contribuables résidant dans les départements 01 à 19

- jusqu’au 28 mai pour les contribuables résidant dans les départements 20 à 49

- jusqu’au 4 juin pour les contribuables résidant dans les départements 50 à 976

L’assurance vie en rythme de croisière

Avec 2,4 milliards d’euros, l’assurance vie enregistre, selon la Fédération Française de l’Assurance, sa troisième collecte nette consécutive.

Mars est traditionnellement un mois correct pour le premier produit d’épargne des Français.

La collecte brute au mois de mars a été de 12,3 milliards d’euros contre 12,5 milliards d’euros en février et 12,1 milliards d’euros au mois de mars 2018. De leurs côtés, les prestations se sont élevées à 9,9 milliards d’euros contre 9,3 milliards d’euros en février (10,4 milliards d’euros en mars 2018). La collecte en unités de compte a atteint 2,8 milliards d’euros, soit moins de 23 %. Ce ratio est inférieur à la moyenne de 2018 (28 %). Les unités de compte souffrent des fluctuations enregistrées, ces derniers mois, par les marchés financiers.

L’assurance vie en rythme de croisière

Depuis un an, les résultats de l’assurance vie à l’exception des unités de compte, sont assez stables. Ainsi, la collecte nette sur le premier trimestre a été de 7,9 milliards d’euros contre 7,5 milliards d’euros sur la même période en 2018. La collecte brute a été de 38,7 milliards sur les trois premiers mois en 2019 contre 37,1 milliards d’euros en 2018. Les prestations se sont élevées à 29,7milliards d’euros contre 31,1 milliards d’euros en 2018. Toujours sur le premier trimestre, les versements sur les supports unités de compte représentent 8,7 milliards d’euros, soit 23 % des cotisations. L’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à 1 737 milliards d’euros à fin mars 2019, en progression de 3% sur un an.

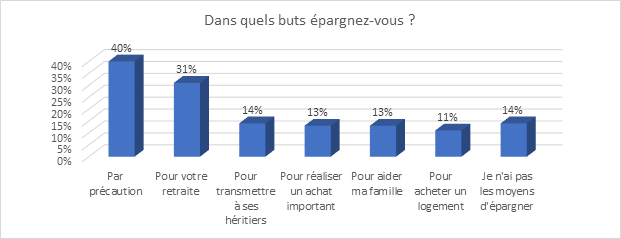

Les Français sont toujours en mode épargne

Que ce soit pour le Livret A ou pour l’assurance vie, les collectes sont depuis le début de l’année positives. Les Français mettent de l’argent de côté par précaution afin de faire face aux incertitudes de la vie quotidienne. Cette motivation est ressortie nettement en tête dans la dernière enquête du Cercle de l’Epargne / Amphitéa

Source : Enquête 2019 Cercle de l’Epargne / Amphitéa

Moins de logement, plus d’assurance vie

Les Français réduisent leurs dépenses d’investissement comme le soulignent les premiers résultats de la croissance du 1er trimestre. L’investissement des ménages a, en effet, diminué de 0,3 %. Cette baisse se traduit par une diminution des achats de logements. La baisse des mises en chantier au cours du premier trimestre en est une autre illustration. De ce fait, les ménages puisent moins dans leur épargne financière et ont tendance à l’accroitre. L’enquête de l’INSEE sur le comportement des ménages du mois d’avril signalait également que le désir d’épargner est en hausse.

L’assurance vie, un produit toujours attractif pour les ménages

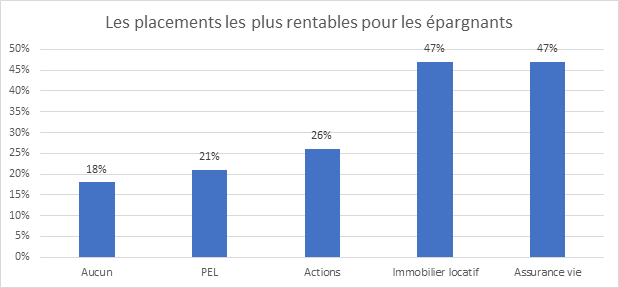

Pour les Français, l’assurance vie fait presque jeu égal avec l’investissement immobilier locatif pour l’intérêt du placement. Selon l’enquête du Cercle de l’Epargne/Amphitéa l’assurance vie, produit jugé intéressant par 58 % des interviewés (+ 7 points en un an), Ce taux est de 71 % chez les épargnants (+ 9 points en un an).

Source : Enquête 2019 Cercle de l’Epargne / Amphitéa

En termes de rentabilité perçue par les épargnants, l’assurance vie fait jeu égal avec l’immobilier en 2019.

Source : Enquête 2019 Cercle de l’Epargne / Amphitéa

En revanche, les Français ne sont pas prêts à s’engager fortement en unités de compte. Ainsi seuls 7 % seraient réellement disposés à transférer une partie importante de son épargne investie en fonds euros vers des unités de compte.

Source : Enquête 2019 Cercle de l’Epargne / Amphitéa

L’assurance vie devrait poursuivre sur sa lancée dans les prochains mois. Les Français entendent de ne pas trop s’exposer à des risques financiers. Le débat sur les retraites avec en vue une réforme systémique est par nature anxiogène, ce qui les conduit à renforcer leur épargne.

Le taux d’inflation au mois d’avril est de 1,2 %

Sur un an, les prix à la consommation auraient augmenté selon l’INSEE de 1,2 % après +1,1 % en mars. Cette légère hausse de l’inflation sur un an serait due à une accélération modérée des prix des services ainsi qu’à une moindre baisse des prix des produits manufacturés. Les prix de l’énergie ralentiraient et ceux de l’alimentation progresseraient globalement au même rythme que le mois précédent.

Sur un mois, les prix à la consommation marqueraient le pas (+0,2 % après +0,8 % en mars). Ce net ralentissement serait dû à celui, saisonnier, des produits manufacturés ainsi qu’au moindre dynamisme, ce mois-ci, des prix des produits énergétiques. Au contraire, les prix des services augmenteraient légèrement plus vite comparés à mars et ceux des produits alimentaires rebondiraient.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé accélérerait à peine (+1,4 % après +1,3 % en mars). Sur un mois, il ralentirait nettement, à +0,3 %, après +0,9 % le mois précédent.

Croissance stable en France au 1er trimestre 2019

Pour le troisième trimestre consécutif, la croissance française a été de 0,3 % sur les trois premiers mois de l’année 2019. Ce résultat est légèrement inférieur à la prévision de l’INSEE, 0,4 % mais en phase avec celui de la Banque de France.

Cette croissance a été portée par les dépenses de consommation des ménages qui ont augmenté de +0,4 % après +0,0 %. En revanche, l’investissement a connu une moindre progression (+0,3 % après +0,4 %). Les entreprises continuent à investir(+0,5 % après +0,4 %). En revanche, l’investissement des ménages est toujours en repli pour le troisième trimestre consécutif (−0,3 % au premier trimestre 2019 après −0,2 % et −0,1 %). Cette baisse est liée à la réduction des achats de logements neufs.

Au total, la demande intérieure finale hors stocks accélère un peu : elle contribue à la croissance du PIB à hauteur de +0,3 point après +0,2 point le trimestre précédent.

Les échanges extérieurs ont contribué négativement à la croissance, -0,3 point contre + 0,3 point au trimestre précédent. Si la progression des importations s’est légèrement ralentie (+0,9 % après +1,2 %), la décélération est plus nette pour les exportations (+0,1 % après +2,2 %). Le ralentissement du commerce international s’est fait ressentir au cours du premier trimestre. À l’inverse, les variations de stocks y contribuent positivement (+0,3 point après −0,1 point).

Le résultat de la croissance du premier trimestre traduit le fait que la France est entrée dans une phase de croissance modeste mais stable autour de 1,5 % en base annuelle. La reprise de la consommation était attendue après le mauvais dernier trimestre 2019. La reprise de la consommation au regard des injections de pouvoir d’achat (mesures du plan du Président de la République et baisse de l’inflation) aurait pu être plus importante. Les ménages ont tendance à renforcer leur poche d’épargne en ce début d’année par crainte d’une dégradation de la conjoncture ou d’une nouvelle hausse des prix. La longue sortie de la crise des gilets jaunes ne favorise pas la restauration de la confiance.

La croissance du premier trimestre ne permet pas de garantir l’atteinte de l’objectif fixé par le gouvernement pour l’ensemble de l’année. Ce dernier a retenu un taux de 1,4 % pour 2019, en repli de 0,3 point par rapport à son scénario initial, dans son programme de stabilité budgétaire, Cette prévision est supérieure au chiffre attendu au sein de la zone euro (1,1 %, selon la Banque centrale européenne). L’OCDE et le FMI prévoient pour la France un taux de croissance de 1,3 %.

Niveau de vie des retraités, une question sensible

Le niveau de vie des retraités était, en 2015 , selon l’INSEE repris par le Conseil d’Orientation des Retraites dans une note du mois d’avril 2019, supérieur de 5,6 points à celui de l’ensemble de la population. Les niveaux de vie moyens des retraités, des actifs et de l’ensemble de la population ont progressé de concert entre 1996 et 2010, de 1,4 % par an en moyenne. Ils ont baissé de 2010 à 2015 du fait de la crise. Cette baisse a été moins importante pour les retraités (-0,5 % en 5 ans) que pour les actifs ou l’ensemble de la population (-2,3 % en 5 ans). Le niveau de vie des actifs est désormais identique à celui des retraités. Par unité de consommation, il s’élève à 2050 euros par mois. Les pensions brutes représentent environ 70 % des revenus des ménages des retraités avant prélèvements sociaux et fiscaux.

La baisse du niveau de vie des retraités n’est pas une diminution des pensions. Elles ont continué à augmenter sur toute la période. Elle s’explique par des effets démographiques et par l’augmentation des prélèvements. Les effets démographiques jouent de deux façons. Il y a l’effet noria positif, le remplacement de générations à petites pensions par des générations à plus fortes pensions (en particulier pour les femmes). Ce facteur contribuant à l’élévation du niveau de vie est compensé par un plus grand nombre de retraités vivant seuls. Or, ces derniers ont, en règle générale, un niveau de vie moyen inférieur à ceux vivant en couple. Ils sont les principaux bénéficiaires du minimum vieillesse. L’écart entre les retraités vivant seuls et ceux vivant en couple tend à s’accroître. il était de 13 points sur la période 1996/2001 et a atteint 18 points sur celle courant de 2008 à 2015. Par ailleurs, les femmes veuves sont surreprésentées au sein des retraités vivant seuls (50 %). Leur niveau de vie est inférieur de 19 % à celui des retraités vivant en couple. Pour les hommes veufs, il n’y a pas d’écart de revenu constaté. En revanche, le niveau de vie de l’homme retraité célibataire est inférieur de 17 % à celui vivant en couple.

39 % des retraités vivent seuls. La proportion des veufs et des veuves tend à diminuer. Elle est passée de 27 à 21 % de 2002 à 2015. En revanche, celle des hommes et des femmes vivant seuls après un divorce était de 10 % en 2015 contre 6 % en 2002. La proportion des retraités célibataires est restée stable à 7 % sur la même période.

Les revenus du patrimoine contribuent à améliorer fortement le niveau de vie des retraités. Si les pensions apportent 70 % des revenus avant prélèvements, 17 % sont issus des revenus du patrimoine, 11 % des revenus d’activité et 2 % des prestations sociales. Les retraités détiennent une part significative du patrimoine des ménages, plus de 40 % supérieur à leur poids démographique (25 %). Ils sont propriétaires à 75 % de leur résidence principale. Les revenus du patrimoine ont atteint un maximum en 2008 avant de décroitre sous le double effet de la crise et des prélèvements. En 2015, ils représentaient un apport de 350 euros en moyenne par mois par retraité sur un total de 2360 euros de revenus hors prélèvement. Les revenus d’activité sont avant tout liés au fait que dans un couple un des membres peut poursuivre son activité quand l’autre a pris sa retraite. Le cumul emploi / retraite pèse peu dans les statistiques car il ne concerne que 3 à 4 % des retraités.

De 2002 à 2015, le taux moyen de prélèvements des retraités a augmenté. Il est passé de 11,4 % à 13,9 %. Le poids de l’impôt sur le revenu s’est accru de 0,7 point sur la période, celui de la taxe d’habitation de 0,5 point, celui des prélèvements sociaux sur les pensions de 0,7 point et celui des prélèvements sur les revenus du patrimoine de 0,6 point. Ce chiffrage ne prend pas en compte de la CSG qui est intervenue en 2018.

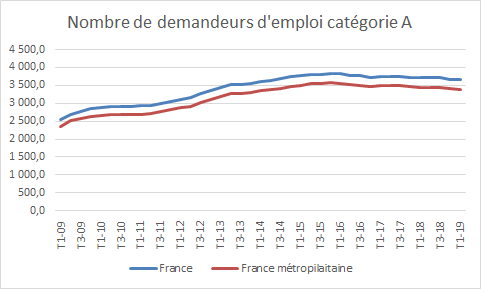

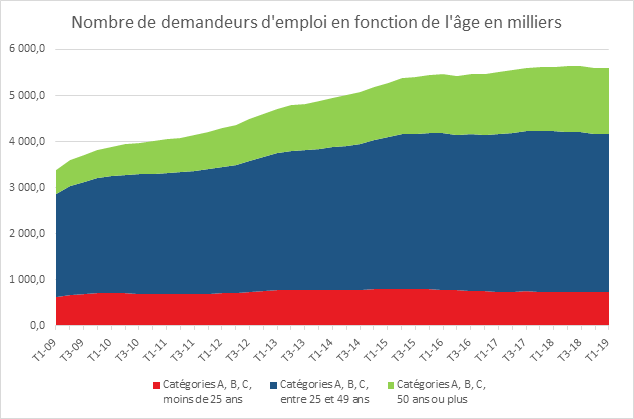

Le nombre de demandeurs d’emploi poursuit sa baisse à un train de sénateur

Selon le Ministère de l’emploi, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a diminué de 0,7 % (–24 200) au cours du 1er trimestre et de 1,5 % sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C reste stable ce trimestre (–2 200) et recule de 0,4 % sur un an.

Pour l’ensemble de la France (y compris départements – régions d’outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d’emploi s’est élèvé à 3 649 300 pour la catégorie A. Il diminue de 0,7 %sur le trimestre (–1,5 % sur un an). Pour les catégories A, B, C, ce nombre s’établit à 5 914 600. Il est stable ce trimestre et recule de 0,4 % sur un an.

En France métropolitaine, au premier trimestre 2019, le nombre moyen de demandeurs d’emploi en catégorie A diminue de 1,0 % pour les hommes (–2,1 % sur un an) et de 0,4 % pour les femmes (–1,0 % sur un an). Ce nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est stable pour les moins de 25 ans (–1,0 % sur un an), recule de 1,0 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–2,3 % sur un an) et de 0,4 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (–0,1 % sur un an).

En France métropolitaine, au premier trimestre 2019, le nombre moyen de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus augmente de 0,3 % (+3,3 % sur un an), tandis que celui des inscrits depuis moins d’un an diminue de 0,3 % (–3,6 % sur un an). L’ancienneté moyenne des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 625 jours au premier trimestre 2019 (+5 jours par rapport au trimestre précédent). La durée moyenne d’inscription en catégories A, B, C des demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C au premier trimestre 2019 est de 313 jours (stable par rapport au trimestre précédent).

Cette baisse à petit train est en phase avec le rythme de la croissance. Le ralentissement en cours pèse sur les créations d’emploi. Malgré tout, le maintien du processus de résorption du chômage est de bon aloi. La décrue du chômage est liée aux créations d’emploi aussi modestes soient-elles mais aussi aux nombreux départs à la retraite.

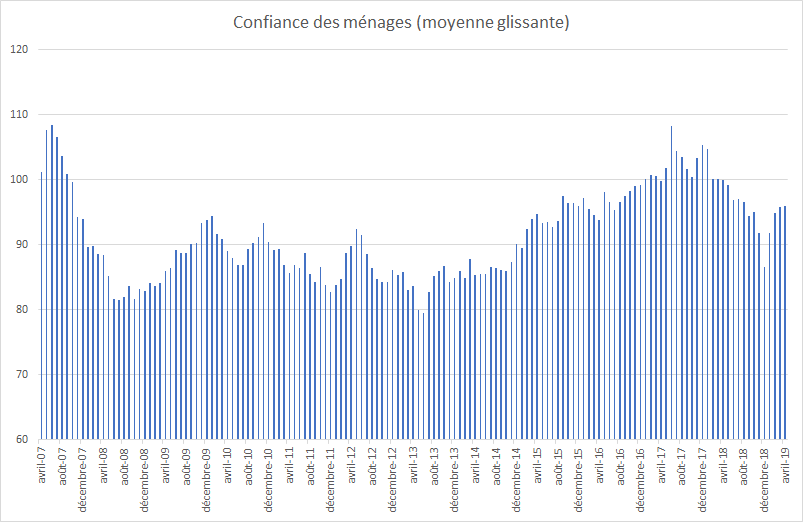

La confiance des ménages stable au mois d’avril mais désir d’épargne en hausse

Selon l’INSEE, au mois d’avril, la confiance des ménages dans la situation économique est restée stable. L’indicateur qui la synthétise se maintient à 96. Il demeure ainsi au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

Concernant leur situation financière future, les ménages sont plus optimistes en avril, l’indicateur augmentant de 2 points ; il reste malgré tout au-dessous de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière passée est quasi stable, demeurant inférieur à sa moyenne de longue période.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants augmente de nouveau. Le solde d’opinion correspondant gagne 3 points et retrouve quasiment sa moyenne de longue période.

La proportion des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente nettement. Le solde correspondant gagne 11 points et se rapproche de sa moyenne de longue période. En revanche, l’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne se détériore. En effet, le solde relatif à la capacité d’épargne future se replie nettement : il perd 4 points rejoignant ainsi sa moyenne de longue période. Le solde relatif à la capacité d’épargne actuelle se replie aussi, il perd 2 points et retrouve quasiment sa moyenne de longue période.

En avril, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois diminue légèrement : le solde perd 2 points et se maintient au-dessous de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France est quasi stable et demeure au-dessous de sa moyenne.

En avril, les ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois sont un peu plus nombreux qu’en mars : le solde correspondant gagne 2 points et se situe quasiment à sa moyenne de longue période. Les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont également un peu plus nombreux que le mois précédent : le solde correspondant gagne 2 points et se maintient ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période

Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage augmentent de nouveau en avril : le solde correspondant s’accroît de 5 points après avoir déjà très fortement augmenté en mars (+11 points). Il demeure néanmoins au-dessous de sa moyenne de longue période.

Retraite, Emmanuel Macron veut réformer le minimum contributif

Lors de sa conférence de presse du 25 avril 2019, le Président de la République a confirmé la mise en oeuvre de la réforme des retraites visant à instituer un régime par points. Si l’âge légal reste fixé à 62 ans, il a néanmoins admis que la durée de cotisation pourrait être allongée. Actuellement, en fonction des générations, elle varie de 42 à 43 ans. Par ailleurs, le nouveau système pourrait comporter un dispositif de décote et de surcote.

Emmanuel Macron a confirmé que la réindexation des pensions par rapport à l’inflation en 2020 pour les retraités ayant moins de 2000 euros de ressources. En 2021, toutes les pensions seront à nouveau indexées.

Par ailleurs, le Président a indiqué que le montant minimal de pension sera relevé à 1000 euros. Cela devrait passer par le minimum contributif. Actuellement 16 % des retraités sont bénéficiaires du minimum contributif.

Le minimum contributif revalorisé chaque année selon les mêmes règles que les retraites de base est fixé à 636,57 euros par mois. Toutefois, si l’assuré dispose d’au moins 120 trimestres (30 ans) de cotisation au régime général, il bénéficie du montant contributif « majoré ». Celui-ci s’élève à 695,59 euros par mois.

Pour bénéficier du minimum contributif, l’assuré doit avoir cotisé dans les régimes suivants : le régime général de la Sécurité sociale, le régime des salariés agricoles, le RSI, le régime de retraite de base des membres des cultes .

Les professions libérales (médecins, avocats, notaires, architectes, experts-comptables…) et les travailleurs non-salariés agricoles (exploitants agricoles, collaborateurs d’exploitation, aides familiaux agricoles) n’ont pas accès au minimum contributif. Les fonctionnaires disposent de leurdispositif de minimum contributif.–

Pour bénéficier du minimum contributif, l’assuré doit avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans)et justifier du nombre de trimestres de cotisation requis dans sa génération pour bénéficier d’une pension de base sans abattement ou avoir atteint l’âge de la retraite à taux plein. Il doit avoir liquidé l’ensemble de ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Le montant total de ses pensions de retraite (de base et complémentaires) ne doit pas excéder 1.177,44 euros en 2019. Le montant du minimum contributif est réduit à hauteur de cette somme.

Le minimum contributif est entièrement versé à condition de justifier du nombre de trimestres exigé dans sa classe d’âge. Si ce n’est pas le cas, il est réduit à proportion du nombre de trimestres cotisés au régime général.

En relevant le minimum contributif à 1000 euros, un écart serait ainsi créé avec le minimum vieillesse qui est de 866 euros actuellement et qui doit passer à 900 euros au 1er janvier 2020. Actuellement avec le relèvement de ce dernier, des retraités attributaires du minimum contributif deviennent bénéficiaires du minimum vieillesse.

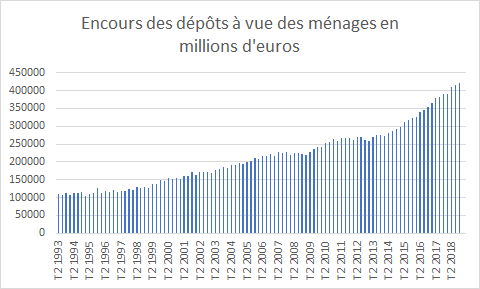

Nouveau record absolu pour les ménages en 2018 pour les dépôts à vue

L’encours des dépôts à vue a atteint un nouveau sommet à la fin de l’année 2018 avec plus de 422 milliards d’euros.

En un an, l’encours a augment de 32,4 milliards d’euros. En dix ans, cet encours a augmenté de 172,4 milliards d’euros.

Cette progression est à mettre en parallèle avec la baisse du rendement des placements de taux. Elle s’explique également par le souhait des Français de conserver une importante poche de liquidités par précaution.

Le Livret A ne faiblit pas en mars

Les Français continuent à plébisciter le Livret A qui termine ainsi le premier trimestre 2019 en beauté avec une collecte de 1,97 milliard d’euros en mars. Cette collecte confirme les bons résultats de janvier (4 milliards d’euros) et de février (1,93 milliard d’euros) derniers. Elle dépasse celle constatée un an plus tôt, en mars 2018 (1,72 milliard d’euros).

Le LDDs a également connu une collecte dynamique en mars avec 540 millions d’euros.

À la fin du premier trimestre, l’encours du Livret A atteint un nouveau sommet à 291,7 milliards d’euros. Celui du LDDS s’élève à 109,4 milliards d’euros.

Ce bon résultat n’est pas en soi une réelle surprise. Il s’inscrit dans un contexte favorable à l’épargne de précaution. Plus structurellement, le mois de mars réussit au Livret A, mois durant lequel il n’a jamais enregistré de décollecte lors de ces dix dernières années.

En 2019, la bonne tenue de la collecte est imputable, en partie, à l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages. Celui-ci a bénéficié de la moindre inflation et surtout des mesures annoncées par le Président de la République au mois de décembre dernier dans le cadre du plan de sortie de la crise des « gilets jaunes ». Comme l’a souligné l’INSEE, les ménages maintiennent du fait des incertitudes économiques et sociales un fort volant d’épargne de précaution. Selon l’enquête du Cercle de l’Épargne /Amphitéa (avril 2019), 40 % des Français épargnent par précaution et 31 % pour préparer leur retraite. Le Livret A est le produit pilier de l’épargne de précaution. Toujours selon cette enquête, les Français sont plus nombreux, en 2019 à juger ce produit intéressant qu’en 2018 (26 % au lieu de 23 %). Pour ceux qui possèdent ce produit, le taux de satisfaction atteint même 31 %. Si seulement 12 % des Français jugent ce produit d’épargne rentable en 2019, ce résultat est supérieur à celui enregistré en 2017 (9 %). Pour autant, entre les deux années, le rendement est resté stable à 0,75 % et l’inflation a augmenté.

Le Livret A devrait continuer sa marche en avant au cours du deuxième trimestre en raison de l’évolution des gains de pouvoir d’achat avec néanmoins un petit tassement à l’approche des vacances d’été.

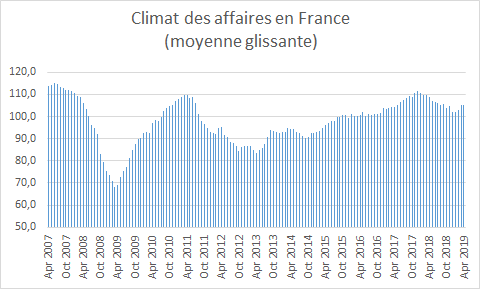

Le climat des affaires stable au mois d’avril

Selon l’INSEE, au mois d’avril, le climat des affaires est stable. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands se situe à 105. Il est au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Par rapport à l’enquête précédente, l’indicateur de climat des affaires perd deux points dans l’industrie manufacturière et un point dans le bâtiment. Il est stable dans les services et gagne deux points dans le commerce de détail. Il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période dans tous ces secteurs.

En revanche, le climat de l’emploi se dégrade contrairement aux trois mois précédents. Il perd quatre points et se situe à 104, revenant à son niveau de janvier. Il reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période. Cette dégradation est essentiellement le fait de la baisse des soldes d’opinion relatifs à l’emploi passé et prévu dans les services hors agences d’intérim.

L’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie qui mesure la tendance conjoncturelle pour les prochains mois passe dans la zone indiquant un climat incertain.

Les PME au coeur de l’économie

Avec 60 % de l’emploi total et 50 % à 60 % de la création de valeur ajoutée, les PME jouent un rôle clef dans les économies de l’OCDE. Les investissements de capital-risque sont en hausse dans la plupart des pays ; le nombre d’introductions en Bourse de PME s’est accru de plus de 13 % en 2017, et la capitalisation boursière totale des PME a augmenté de 16.7 %.

Les petites et moyennes entreprises (PME) des différents Etats avancés ou émergents se tournent de plus en plus vers des sources de financement non bancaires, dans un contexte où, en dépit de conditions de crédit favorables et d’un environnement propice aux entreprises, l’activité de prêts bancaires aux PME a progressé moins vite que prévu. C’est en Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni que les marchés du financement alternatif en ligne des entreprises sont les plus importants.

Si l’encours des prêts aux PME était en hausse dans la majorité des pays à revenu intermédiaire en 2017, avec un taux de croissance médian s’établissant à près de 5 %, le crédit bancaire en leur faveur n’a pas progressé aux États-Unis ni au Royaume-Uni, et a reculé dans les pays européens.

Les conditions de crédit et les taux d’intérêt restent favorables. Par ailleurs, le nombre de faillites était, en 2017, en baisse pour la quatrième année consécutive

L’OCDE souligne que des obstacles en matière de financement freinent la croissance des PME et notamment les micro-entreprises, les entreprises innovantes, les start‑ups ainsi que les entreprises les plus jeunes.

Age légal de départ à la retraite sacralisé !

Jean-Paul Delevoye, Haut commissaire à la réforme des retraites a fait de la remise en cause de l’âge de départ à la retraite un casus belli. Il estime qu’un tel report serait contraire à l’engagement pris par Emmanuel Macron devant les électeurs et qu’il constituerait un chiffon rouge pour les syndicats. Par ailleurs, un report rapporterait moins qu’attendu du fait des surcoûts en termes de prévoyance, d’assurance maladie et d’indemnisation chômage qu’il pourrait générer. L’idée qui tient la route pour inciter les Français à reporter à titre individuel leur départ à la retraite serait l’instauration d’un mécanisme de surcote. Ainsi, une majoration de points ou de pension pourrait être accordée en cas de prolongation d’une ou plusieurs années de l’activité professionnelle.

Les Retraites chapeaux, bientôt modifiées !

L’adoption de la loi PACTE permet au Gouvernement de modifier par ordonnance le régime réglementaire des retraites chapeaux (article 39 du Code général des Impôts). Le Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, entend fixer un plafond pour ces retraites supplémentaires qui sera fixé à 30% du salaire des dirigeants.

L’ordonnance pourrait également modifier certaines autres règles en vigueur des retraites chapeaux .

La loi PACTE enfin adoptée

Après la décision du Sénat de ne pas examiner le projet de loi PACTE, l’Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi PACTE

En effet, mardi 9 avril, le projet de loi Pacte a fait l’objet d’une motion de procédure, la question préalable visant à indiquer que les sénateurs jugeaient l’examen de ce texte inutile. Celle ci a été adoptée par 191 voix contre 50 entraînant par la même occasion « la non-adoption du texte en application de l’article 44 du règlement du Sénat ». Ce refus d’examen a été justifié par le fait que l’Assemblée refusait de prendre en compte les desiderata du Sénat, en particulier en ce qui concerne le sort des Aéroports de Paris qui doivent être privatisés.

Le projet de loi PACTE comporte toute une série de mesures qui modifient de nombreux produits d’épargne, assurance vie, PEA, épargne retraite.

Mesures concernant l’assurance vie

Par amendement, et sous réserve que cela soit confirmé par l’Assemblée nationale, les titulaires d’un contrat de plus de 8 ans pourront effectuer un transfert vers un nouveau contrat sans perdre l’ancienneté fiscale à la condition de rester dans la même compagnie.

Les assureurs devront renforcer la transparence sur les frais et les performances de chaque contrat. Les épargnants devront être informés sur les taux de rendement de l’ensemble de leurs contrats, y compris ceux qui ne sont plus commercialisés (ces derniers représentent environ 40% de l’épargne placée en assurance vie). Les taux devront être publiées sur le site de la compagnie.

Les assureurs devront également afficher pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les commissions prélevées sur la période passée. Enfin, les députés ont prévu une meilleure information des épargnants sur la part réelle de leur épargne allouée à la transition écologique ou au secteur solidaire.

Le projet de loi PACTE prévoit de simplifier la présentation des fonds eurocroissance. Ainsi, les épargnants auront accès à un rendement unifié. Par ailleurs, le ministère de l’Économie a reconduit pour trois ans le décret permettant de transférer les plus-values des fonds en euros vers les fonds eurocroissance au sein d’une même compagnie d’assurance.

Le régime du Plan d’Epargne en Actions amélioré

Le fonctionnement du PEA est assoupli. Ainsi, les retraits entre 5 et 8 ans n’entraîneront plus la clôture du plan. En revanche, aucun versement ne serait autorisé. Mais après huit, ans, il sera possible aux titulaires d’effectuer des rachats et des versements.

Pour les jeunes de 18 à 25 ans rattachés fiscalement à leurs parents, il sera possible d’ouvrir un PEA plafonné à 20 000 euros (Sénat) ou 25 000 euros (Assemblée).

Le projet de loi Pacte prévoit que le PEA-PME puisse recevoir plus de 75 000 euros de versements à condition que le cumul des versements sur un PEA (plafonné à 150 000 euros) et sur un PEA-PME ne dépasse pas 225 000 euros pour un célibataire et 450 000 euros pour un couple.

Le PEA-PME sera désormais ouvert aux titres émis via des plateformes de financement participatif.

La refonte de l’épargne retraite

L’objectif de la réforme : favoriser le développement d’un segment d’épargne longue d’épargne retraite. trois thèmes peuvent être dégagés :

- Harmonisation des modes de sortie avec généralisation des sorties en capital (sauf cotisations obligatoires article 83)

- Transférabilité entre tous les produits

- Plus grande concurrence

Le projet de loi PACTE prévoit la création du Plan d’épargne retraite qui comprendra deux sous-ensembles : le PERI pour individuel et le PER collectif pour les produits en entreprises.

Le PERI regroupera le PERP, les Contrats Madelin, la Préfon, le Corem, etc. Le PER collectif rassemblera le PERCO et les articles 83. Pour le PER, la gestion pilotée sera la règle. Il sera possible d’avoir des versements volontaires sur chaque produit. Des sorties en capital seront prévues pour tous les produits du moins en ce qui concerne les versements volontaires. Il y aura la possibilité de sortir en capital avant même l’âge de départ à la retraite pour l’achat de la résidence principale.

Pour le moment, les règles fiscales pour les sorties en capital ne sont pas connues. (attente ordonnance).L

Le projet de loi prévoit un dispositif pour inciter les détenteurs de contrats d’assurance vie à transférer tout ou partie de son contenu sur un PER. L’abattement fiscal de 4600 euros (9200 pour un couple) sir les gains de l’assurance vie applicable pour les contrats de plus de 8 ans est doublé en cas de versements sur un PER. Cet avantage sera applicable jusqu’en 2023.

La réversion et les droits familiaux en plein débat

L’instauration du régime universel de retraite contraint les pouvoirs publics à modifier en profondeur le système de réversion et celui des droits familiaux. Jean-Paul Delevoye a suggéré que dans le nouveau système la pension de réversion puisse garantir au conjoint survivant un niveau de revenus égal à 66 % de celui avant le décès. Il n’a pas précisé si cette mesure serait sous condition de ressources ou pas.

En 2017, le montant total des dépenses de réversion s’élève à 33,8 milliards d’euros, soit 11,1 % de la masse totale des pensions (droit direct et droits dérivés) et 1,5 % du PIB. Le nombre de bénéficiaires d’une pension de réversion qui atteint 4,4 millions en 2018 serait légèrement croissant jusqu’à la fin des années 2030 puis diminuerait ensuite jusqu’en 2070 où il atteindrait 3,8 millions, soit 15,4 % des effectifs totaux de retraités, contre près de 30 % en 2017. En conséquence, la masse des pensions de réversion rapportée au PIB serait globalement décroissante : elle serait de 1,3 % du PIB en 2030 (tous scénarios), et entre 0,8 % (scénario 1 %) et 0,6 % du PIB à l’horizon 2070.

Actuellement, 13 régimes de réversion coexistent. Ils se distinguent par des taux de réversion pouvant varier de 50 à 60 %. Le système du régime général prévoit des conditions de ressource à la différence de celui des complémentaires. La situation matrimoniale interfère sur les versements. Ainsi, en cas de remariage, la réversion est supprimée pour les régimes complémentaires mais pas pour le régime général. Les âges de versement peuvent être fluctuer d’un régime à un autre.

La proposition de JP Delevoye s’inspire des modèles d’Europe du Nord qui prévoient que le conjoint survivant dispose de 50 % des revenus du couple. Elle serait plus avantageuse car il retient le taux de 66 %. Il faudrait évidemment savoir si cette pension est attribuée ou non sous condition de ressources.

Les droits familiaux constituent un autre sujet sensible. Dans le cadre de la concertation, la suppression des avantages a été avancée avant d’être dénoncée. Les droits familiaux prennent deux formes, l’attribution de trimestres et une majoration de pension de 10 % pour les ménages en ayant eu au moins trois. Comme pour la réversion, les règles diffèrent d’un régime à l’autre. Dans le régime de base, quatre trimestres sont accordés aux mères au titre de la maternité dès leur premier enfant, auxquels s’ajoutent quatre trimestres pour l’éducation des enfants, répartis au choix entre la mère et le père. Dans la fonction publique, seuls deux trimestres sont accordés à la mère au titre de l’accouchement. Dans la fonction, à la majoration de 10 % attribuée à partir du 3e enfant s’ajoute une majoration supplémentaire de 5% par enfant, au-delà du troisième.

Jean-Paul Delevoye travaille sur l’instauration de deux mécanismes, le premier viserait à compenser les interruptions ou réductions d’activité, et serait calculé sous conditions de ressources et pourrait être limité dans le temps. Le second viserait à compenser les effets globaux de l’éducation des enfants sur la carrière. Du fait de la complexité de ces éventuels dispositifs, une majoration proportionnelle de la pension pourrait être attribuée dès le premier enfant et dont les modalités sont encore à préciser. Cela pourrait prendre la forme soit à des majorations en pourcentage ou à des attributions de points.

Les retraites chapeaux, une nouvelle fois dans le collimateur

A chaque annonce de retraites chapeaux dépassant quelques centaines de milliers d’euros, les pouvoirs publics sont contraints, face à la dictature de l’actualité de modifier son régime réglementaire. Ainsi, après l’annonce des retraites chapeaux de l’ancien PDG d’Airbus et celle de Carlos Gohn qui ne lui sera peut être pas versée, le gouvernement serait sur le point de plafonner à 30 % des revenus perçus en cours de carrière leur montant. Par un plafond en valeur absolue pourrait être instituée. Enfin, le Gouvernement doit prévoir d’adapter la législation des retraites chapeaux pour la rendre compatible avec le droit européen et notamment avec le principe de portabilité.

Que recouvre la notion de retraite à prestations définies?

L’article 39 couvre deux catégories de retraite à prestations définies.

Dans la première catégorie appelé régime différentiel ou « régime chapeau », l’entreprise garantit alors au salarié qui cesse son activité, un montant de retraite exprimé en pourcentage du dernier salaire annuel perçu, tous régimes confondus. Le régime « article 39 » compense la différence entre le montant garanti par l’employeur et le montant effectivement perçu au titre des régimes obligatoires.

Dans la seconde catégorie appelée régime additif, l’entreprise garantit un niveau de retraite en plus des prestations des autres régimes, en principe exprimé en pourcentage du dernier salaire. Le montant de cette prestation est donc indépendant du régime de base et des régimes complémentaires.

Une entreprise peut choisir de combiner les deux régimes, additif et différentiel, en garantissant à la fois un certain niveau de retraite tous régimes confondus et un montant de prestation.

Les cotisations versées au titre de ces régimes à prestations définies (article 39) se sont élevées, en 2013 à 1,5 milliard contre 2,6 milliards d’euros en 2012. Cette baisse est imputable à l’augmentation de la taxation. Les prestations ont atteint, la même année, 2,1 milliards d’euros. L’ensemble des droits capitalisés dans le cadre de ces régimes représentait, toujours à fin 2013 36,3 milliards d’euros contre 35,7 milliards d’euros en 2012.

Le nombre de bénéficiaires des régimes à prestations définies n’est pas connu de manière précise car les droits ne sont pas individualisés, l’identification intervient au moment de la liquidation. L’octroi d’une retraite chapeau est condition à être présent dans les effectifs au moment de la liquidation des droits à la retraite.

Le nombre de bénéficiaires est évalué à un million. Trois types de publics existent : les dirigeants du CAC 40, les dirigeants de PME et des salariés qui autrefois relevaient de régimes professionnels qui ont été progressivement remplacés par des systèmes à prestations définies (entreprises pétrolières en particulier).

La part des grandes entreprises mettant en œuvre ce type de retraite pour leurs dirigeants est importante. Sur les 60 sociétés composant l’échantillon étudié par l’Autorité des Marchés Financiers dans le cadre de son rapport « 2013 », sur la gouvernance, 43 entreprises mettent à disposition de leurs dirigeants au moins un régime de retraite supplémentaire. Ainsi, 82 % des dirigeants des grandes entreprises bénéficient d’une telle couverture. Il est à noter que dans près de 90 % des entreprises concernées, le régime ne concerne pas exclusivement les dirigeants. Mais ce régime concerne également plusieurs centaines de milliers de salariés qui bénéficient d’une couverture additionnelle de retraite.

Environ 90 000 retraités bénéficient d’une pension complémentaire au titre d’un régime à prestations définies.

Pourquoi des retraites dites chapeau ?

Les retraites chapeau s’inspirent du système de la fonction publique dont les pensions sont fixées à 75 % du traitement perçu durant les six derniers mois. C’était initialement les hauts fonctionnaires qui avaient pantouflé qui ont demandé à bénéficier de complément de pension.

Du fait du plafonnement des retraites de base et complémentaires, les dirigeants d’entreprise subissent de fortes diminutions de revenus au moment de leur cessation d’activité. C’est pour effacer tout ou partie de cette perte de revenus, que le système de retraites chapeaux a été institué.

Des vieux systèmes de retraites professionnels dans les secteurs du pétrole ou de la chimie ont été remplacés par des régimes à prestations définies et couvrent l’ensemble des salariés des entreprises concernées.

Retour possible de l’indexation des retraites complémentaires sur les prix

Les partenaires sociaux gestionnaires du régime complémentaire Agirc-Arrco, qui se sont réunis vendredi 5 avril devraient aboutir à un accord, selon le quotidien Les Echos pour prévoir une indexation des pensions complémentaires par rapport à l’inflation pour les quatre prochaines années. Depuis 2015, la règle était l’indexation en fonction de l’inflation moins un point. Compte tenu de la faiblesse de l’inflation, les revalorisations ont été faibles ou nulles ces dernières années.

Les partenaires sociaux ont pour objectif de poser les règles de pilotage stratégique pour quatre ans du régime fusionné depuis janvier avec un objectif à respecter, avoir toujours six mois de réserve.

La revalorisation sera indexée sur l’inflation hors tabac, de 2019 à 2022 mais avec une condition « pour autant que l’évolution des prix à la consommation hors tabac ne soit pas supérieure à celle des salaires » – afin d’éviter toute envolée des dépenses.

En novembre, date de la prochaine revalorisation des retraites complémentaires du privé, la progression pourrait s’élever à 1,1 %. C’est la prévision d’inflation hors tabac pour l’année en cours, revue à la baisse dans le programme de stabilité qui va être transmis à Bruxelles. Pour 2020 et 2021, le gouvernement table sur une inflation de respectivement 1 % et 1,4 %.

Le rendement du régime continuera malgré tout à diminuer . Il devrait passer cette année de 5,99 % à 5,81 %. Cette baisse s’explique notamment par l’augmentation du taux d’appel du point, qui équivaut à créer des cotisations non-contributrices de droits.

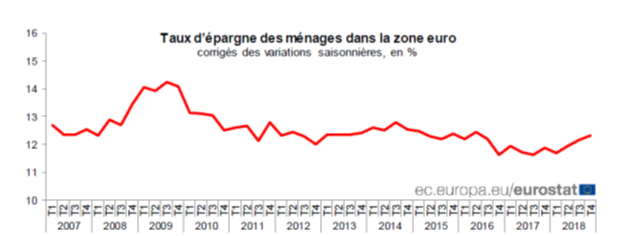

Les Européens toujours en mode épargnant

Selon Eurostat, au quatrième trimestre 2018, le taux d’épargne des ménages a été de 12,3% du revenu disponible brut dans la zone euro, contre 12,2% au troisième trimestre. La France et l’Allemagne figurent toujours parmi les pays à fort taux d‘épargne. Si en France, les évènements des gilets jaunes expliquent en partie la progression du taux d’épargne, il en est autrement pour les autres pays européens. Le vieillissement de la population et le ralentissement de la croissance sont deux facteurs à prendre en comprendre l’évolution du taux d’épargne.

Le taux d’investissement des ménages, essentiellement de nature immobilière, est restée stable au dernier trimestre de l’année dernière. Il s’est élevé à 9 % du revenu disponible brut.

Les ménages continuent à s’endetter

En février, le taux de croissance annuel des crédits aux particuliers s’élève, selon la Banque de France à 6,0 %, après + 5,9 % en janvier toujours porté par les prêts à l’habitat (+ 6,0 %, après + 5,8 % en janvier).

La croissance des prêts à la consommation a été de 5,9% en février, après + 6,0% en janvier et + 6,4 % en décembre.

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits à l’habitat (à long terme et à taux fixe) est quasi stable en février (1,51 %, après 1,50 % en janvier 2019.

L’encours de crédits aux ménages atteint en février 1230 milliards d’euros dont 1017 milliards d’euros au titre de l’habitat et 178 milliards d’euros au titre de la consommation.

Tout sur les complémentaires santé

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a publié son édition 2019

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère des Solidarités et de la Santé a publié son ouvrage thématique dédié à l’assurance maladie complémentaire. L’édition 2019 « La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires et garanties » comprend toutes les données disponibles sur les complémentaires. Une analyse sur la généralisation des complémentaires a été réalisée. 1

L’assurance maladie complémentaire, essentiellement gérée par des acteurs privés, constitue le deuxième étage de couverture santé après l’assurance maladie obligatoire. En 2017, les mutuelles (346 organismes), sociétés d’assurances (103) et institutions de prévoyance (25) ont reversé 26 milliards d’euros de prestations en soins et biens médicaux. Les organismes complémentaires reversent 79 % des cotisations en prestations. Plus de 95 % de la population est couverte par un contrat de complémentaire santé. Parmi elle, 5,5 millions de personnes bénéficient d’une couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), un chiffre en augmentation de 31 % depuis 2009, tandis que 1,2 million de personnes bénéficient d’une aide au paiement d’une couverture maladie complémentaire (ACS). Le nombre de personnes protégées par un contrat ACS a augmenté de 25 % depuis la réforme du dispositif en 2015.Près de 9 salariés sur 10 couverts par un contrat collectif

Alors qu’en 2014, sept salariés sur dix étaient couverts par un contrat collectif, en 2017, ils sont près de neuf sur dix. La généralisation de la complémentaire santé d’entreprise entrée en vigueur en 2016 a eu pour effet un transfert de couverture de l‘individuel vers le collectif plus qu’un élargissement du nombre de personnes couvertes. M

Les contrats collectifs offrent globalement de meilleures garanties que les contrats individuels. En 2016, les contrats les plus couvrants concernent sept bénéficiaires de contrats collectifs sur dix, contre un sur dix en individuel. À l’opposé, les contrats les moins couvrants concernent trois bénéficiaires en individuel sur dix, contre moins d’un sur dix en collectif.

L’argent à court ne rapporte toujours rien

Selon les dernières statistiques publiées par la Banque de France, en février, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires demeure stable à 0,63%. Sur un an, la rémunération moyenne des dépôts diminue de 4 points de base pour les ménages (0,89%, après 0,93% en février 2018) et les entreprises non financières (0,27%, après 0,31% en février 2018). La rémunération des livrets bancaires fiscalisés reste inchangé à 0,26 %. La rémunération des Plans d’Epargne Logement baisse du fait de la montée en puissance des plans à taux plus faible.Elle est désormais de 2,67 %. En effet, pour le PEL, le taux à l’entrée reste valable pour toute la durée du plan.

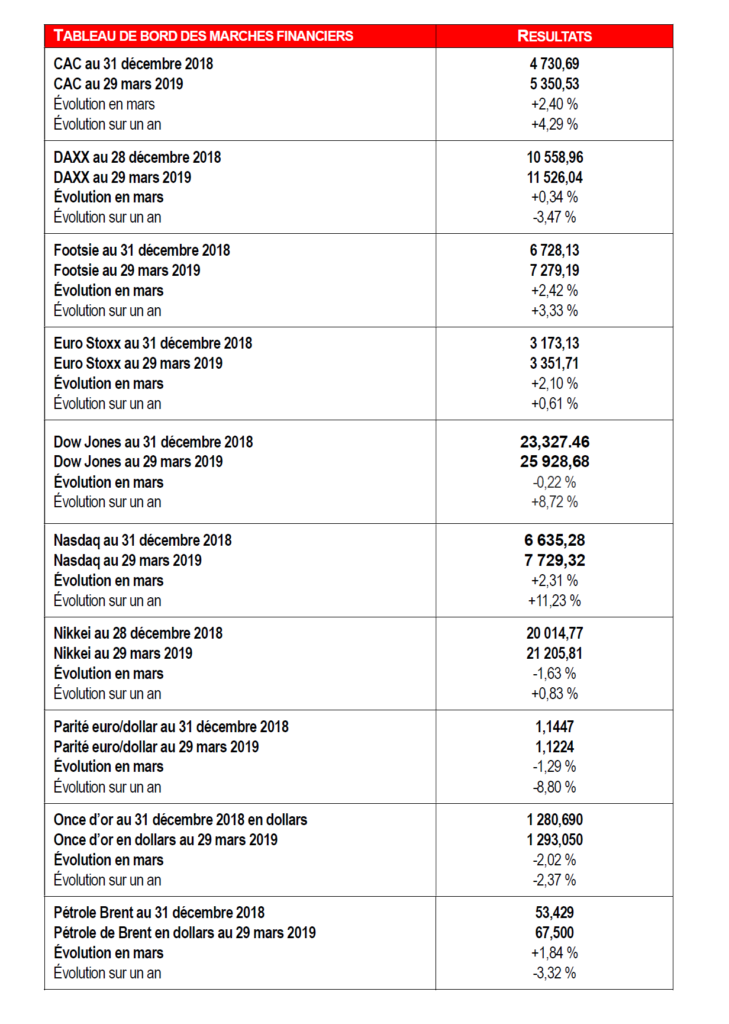

Le Coin des Epargnants du mois de mars

Entre ralentissement économique, Brexit et menaces commerciales, les investisseurs ont opté pour la prudence en mars. Si le Dow Jones a reculé très légèrement, Paris a malgré tout enregistré de 2,40 %. Depuis le 1er janvier, le CAC 40 a progressé de 13 % ce qui est mieux que le DAXX (+9,16 %) et le Dow Jones (+11,25 %). Le mois de mars a été marqué par le passage en territoire négatif de l’obligation souveraine allemande à 10 ans. L’aversion aux risques demeure très forte. L’euro continue de perdre du terrain du fait de la moindre croissance notamment de l’Allemagne et du feuilleton britannique.

Le crédit à la consommation toujours orienté à la hausse

En France, dans un contexte de faible taux, les ménages recourent de plus en plus au crédit à la consommation. Ainsi, leur taux de croissance a été de +5,9% en décembre 2018 après +5,8% en septembre 2018. Cette augmentation est imputable aux prêts amortissables (+5,2%) et aux crédits-bails (+22,9% après 28,2% en septembre). La croissance du crédit-bail, pour des encours restant relativement modérés, étant à relier, comme les trimestres précédent, aux offres de financement d’achat de véhicules.

Les taux d’intérêt moyens français des crédits renouvelables, découverts et divers (5,5%) et des nouveaux crédits amortissables (3,6%) baissent par rapport au trimestre précédent et sont proches des plus bas niveaux historiques.

La progression des crédits aux ménages (particuliers et entrepreneurs individuels) reste stable en France (+6,0%) alors qu’elle ralentit légèrement dans la Zone Euro (+6,4% en décembre 2018 après +6,7% en septembre).

Sur un an, décélération de l’inflation

Sur un an, les prix à la consommation augmenteraient de 1,1 % en mars 2019, après +1,3 % en février, selon l’estimation provisoire réalisée fin mars 2019. La baisse de l’inflation résulterait d’un ralentissement des prix des services, de l’alimentation et du tabac. Au contraire, les prix de l’énergie accéléreraient à nouveau. Enfin, ceux des produits manufacturés reculeraient au même rythme qu’en février.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,8 % après une stabilité en février. Les prix des produits manufacturés rebondiraient après la fin des soldes en février. Ceux des services et du tabac seraient en hausse après une stabilité le mois précédent. En revanche, les prix de l’énergie ralentiraient et les prix de l’alimentation se replieraient en lien avec une baisse accentuée des prix des produits frais.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé ralentirait : +1,3 % en mars 2019, après +1,6 % en février. Sur un mois, il serait en hausse de 0,9 %, après +0,1 % le mois précédent.

r un an, les prix à la consommation augmenteraient de 1,1 % en mars 2019, après +1,3 % en février, selon l’estimation provisoire réalisée fin mars par l’INSEE. La baisse de l’inflation résulterait d’un ralentissement des prix des services, de l’alimentation et du tabac. Au contraire, les prix de l’énergie accéléreraient à nouveau en relation avec le prix du baril de pétrole. Les prix des produits manufacturés reculeraient au même rythme qu’en février.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,8 % après une stabilité en février. Les prix des produits manufacturés rebondiraient après la fin des soldes en février. Ceux des services et du tabac seraient en hausse après une stabilité le mois précédent. En revanche, les prix de l’énergie ralentiraient et les prix de l’alimentation se replieraient en lien avec une baisse accentuée des prix des produits frais.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé ralentirait : +1,3 % en mars 2019, après +1,6 % en février. Sur un mois, il serait en hausse de 0,9 %, après +0,1 % le mois précédent.

Les taux d’usure et les taux constatés au 1er trimestre 2019

Les taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%)

| Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 1er trimestre 2019 | Taux d’usure applicable au 1er avril 2019 |

| CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |

| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,83 | 21,11 |

| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 9,45 | 12,60 |

| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,56 | 6,08 |

| CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |

| Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 2,05 | 2,73 |

| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,08 | 2,77 |

| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,22 | 2,96 |

| Prêts à taux variable | 1,84 | 2,45 |

| Prêts relais | 2,40 | 3,20 |

| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |

| Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 1,67 | 2,23 |

| Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,34 | 1,79 |

| Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 3,03 | 4,04 |

| Découverts en compte | 10,54 | 14,05 |

| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,29 | 1,72 |

| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |

| Découverts en compte | 10,54 | 14,05 |

Quand l’Etat veut devenir un gestionnaire d’actifs patriotique

Selon le Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, le gouvernement étudierait la possibilité de créer un produit financier permettant aux particuliers d’investir dans des entreprises françaises. Ce fond serait adossé à l’expertise de la banque publique d’investissement Bpifrance.

Dans une interview au Figaro (jeudi 28 mars 2019), le Ministre a souligné « qu’un tel produit doit permettre de placer son argent au bénéfice de l’économie française et des épargnants».

Ce produit prendrait sans nul doute la forme d’un Organisme de Placement Collectif (OPC). Il pourrait être logé dans un PEA ou sous forme d’unités de compte dans un contrat d’assurance vie. L’Etat via la BPI deviendrait ainsigestionnaire d’actifs.

A défaut d’avoir des fonds de pension, l’Etat fait appel à l’épargne publique pour pouvoir financer les entreprises françaises en manque de fonds propres. Après avoir créé des enveloppes comme le Compte d’Epargne enActions sous Monory en 1978 et le PEA en 1992, l’Etat passe à la vitesse supérieure en créant directement des produits financiers. Les Français qui répondent avec beaucoup de modération aux initiatives de l’Etat afin de favoriser le financement des entreprises (échecs des contrats DSK, NSK, de l’eurocroissance, diminution du nombre de PEA) seront-ils plus disposés à souscrire à un produit patriotique ? Il faudra évidemment pouvoir apprécier son rendement avant de se prononcer. Il conviendra également de s’interroger sur la légalité de ce produit au regard du droit européen. Il existe évidemment des OPC investis majoritairement en actions françaises mais ils sont gérés par des acteurs non étatiques. Est-ce que l’Etat peut capter une partie de l’épargne publique au profit des seules entreprises françaises ?

Dépendance, rapport Libault, des pistes de réforme à concrétiser

Avec le vieillissement de la population, il est admis que les dépenses liées à la dépendance progresseront dans les prochaines années. Elles atteindront un sommet entre 2035 et 2040 du fait que les larges générations des années 60 seront concernées. Le surcoût automatique des dépenses est évalué à 0,3 point de PIB (environ 7 milliards) en 2030 mais il faudrait, selon le rapport, accroître les budgets de 11 à 25 milliards à cet horizon pour améliorer vraiment le système.

Actuellement, les dépenses de dépendance sont évaluées à 30 milliards d’euros dont 24 sont prises en charge par les pouvoirs publics. Si le Gouvernement reprend à son comptes les 175 propositions formulées dans le rapport Libault, le coût estimé, par rapport à 2018, est de 4,8 milliards d’euros en 2024 et de 6,1 milliards à horizon 2030. Cumulée aux conséquences de l’évolution démographique, et nette des mesures d’économies proposées, la dépense publique globale consacrée à l’autonomie augmenterait, par rapport à 2018, de 6,2 milliards d’euros 2024 et de 9,2 en 2030. Cette hausse tiendrait pour près de moitié (45 %) du seul vieillissement démographique, l’autre grosse moitié tenant aux mesures destinées à améliorer la qualité de l’offre et réduire le reste à charge dans les établissements pour les retraités modestes.

Le rapport Libault souligne qu’il convient avant tout de solvabiliser les personnes âgées dépendantes, car la pension de retraite moyenne est inférieure au reste à charge dans les établissements d’hébergement spécialisés (Ehpad). A cette fin, les financements « soins » et « autonomie » seraient fusionnés et confiés à l’assurance-maladie, avec un ticket modérateur de 150 euros par mois. Par ailleurs, une prestation « autonomie-établissement » serait instaurée. Elle serait dégressive en fonction des revenus. Le rapport propose également la création d’un « bouclier dépendance » pour les personnes longuement alitées. Les frais ne seraient plus imputés sur le revenu ou le patrimoine des descendants. L’allocation personnalisée d’aide à l’autonomie (APA) serait désormais réservée au maintien à domicile.

Au coeur du rapport, le rapporteur à souhaité mettre en avant 10 propositions clés qu’il juge indispensables pour « passer de la gestion de la dépendance au soutien à l’autonomie » :

- La création d’un guichet unique pour les personnes âgées et les aidants dans chaque département, avec la mise en place des Maisons des aînés et des aidants

- Un plan national pour les métiers du grand âge permettant notamment d’agir à la fois sur une hausse des effectifs (cf. point 4), une transformation des modes de management, la prévention des risques professionnels, la montée en compétences à travers une politique de formation ambitieuse, le développement de perspectives de carrière en faveur de l’attractivité des métiers du grand âge et d’une meilleure structuration de la filière

- Un soutien financier de 550 millions d’euros pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile, afin d’améliorer le service rendu à la personne âgée et de revaloriser les salaires des professionnels

- Une hausse de 25 % du taux d’encadrement en Ehpad d’ici 2024 par rapport à 2015, soit 80 000 postes supplémentaires auprès de la personne âgée, pour une dépense supplémentaire de 1,2 milliard d’euros

- Un plan de rénovation de 3 milliards d’euros sur 10 ans pour les Ehpad et les résidences autonomie

- Des financements pour permettre aux établissements et aux structures de financer leurs projets de transformation et d’amélioration de la qualité de l’accompagnement, en y consacrant 300 millions d’euros par an

- Une baisse du reste à charge mensuel de 300 € en établissement pour les personnes modestes gagnant entre 1000 et 1600 € par mois

- Une mobilisation nationale pour la prévention de la perte d’autonomie, avec la sensibilisation de l’ensemble des professionnels et la mise en place de rendez-vous de prévention pour les publics fragiles

- L’indemnisation du congé de proche aidant et la négociation obligatoire dans les branches professionnelles pour mieux concilier sa vie professionnelle avec le rôle de proche aidant

- La mobilisation renforcée du service civique et, demain, du service national universel, pour rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser les liens intergénérationnels

Pour financer les dépenses à venir, de multiples pistes ont été évoquées comme l’utilisation des ressources de la CADES financée par la CRDS à partir de 2024, date d’extinction de la dette sociale. La CRDS serait alors

remplacée par un prélèvement social pérenne, dont le produit serait en partie affecté au financement de la perte d’autonomie. Dans l’intervalle, le rapport Libault préconise d’affecter en priorité aux personnes âgées les excédents au régime général et et mobiliser du Fonds de réserve des retraites créé en 1999 par Lionel Jospin pour permettre aux régimes de retraite d’absorber à terme le surcroît de dépenses vieillesse lié à l’arrivée à la retraite des générations du baby-boom). Il convient de noter que le recours à ce fonds qui dispose d’un actif net de 36,4 milliards d’euros n’est pas neutre et viendrait dégrader le solde budgétaire selon les critères de Maastricht.

Le poids des dépenses consacrées à la perte d’autonomie passerait ainsi de 1,2 % du PIB en 2014 à 1,6 % à horizon 2030, soit une hausse de l’ordre de 35 % de plus qu’en 2018.

Il convient de relever que les parties prenantes à la mission ont fait le choix privilégier un financement public de la perte d’autonomie et ont de fait écarter le cours à une assurance dépendance obligatoire. Pour autant, la le recours à l’assurance privé pour compléter les besoins de financement, reste selon Dominique Libault une solution à ne pas écarter. La proposition 164 entend ainsi « favoriser le développement des produits d’assurance privée facultative en mettant en place un cadre clair et homogène pour ces contrats afin de sécuriser les souscripteurs et favoriser leur développement ». Reprenant la thèse développée en son temps par Michèle Delaunay, alors ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie, le rapport évoque la possibilité d’instaurer pour l’assurance dépendance le même dispositif du contrat responsable en vigueur dans la santé.

Le moral des ménages en hausse en mars

Au mois de mars, selon l’INSEE, le moral des ménages est en progrès. En effet, l’indicateur qui mesure la confiance des ménages dans la situation économique gagne un point et atteint 96. Il demeure toutefois au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

En mars, le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future gagne 2 points mais reste également au-dessous de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière passée est stable et demeure également inférieur à sa moyenne de longue période.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants augmente légèrement par rapport au mois de février. Le solde d’opinion correspondant gagne 2 points mais se maintient lui aussi au-dessous de sa moyenne.

L’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne s’améliore de nouveau en mars. En effet, le solde correspondant à la capacité d’épargne actuelle gagne 2 points, tandis que celui correspondant à la capacité d’épargne future en gagne un. Ces deux soldes restent au-dessus de leur moyenne de longue période.

La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner baisse quant à elle légèrement. Le solde correspondant perd un point et demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

En revanche, les Français sont moins confiants en ce qui concerne la situation à venir du marché de l’emploi. L’indicateur mesurant les craintes de chômage gagne 10 points après avoir très fortement baissé en février (-21 points). Il demeure néanmoins au-dessous de sa moyenne de longue période.

En mars, les ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois sont sensiblement plus nombreux qu’en février. L’indicateur progresse de 8 points mais demeure légèrement au-dessous de sa moyenne de longue période. À l’inverse, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont moins nombreux que le mois précédent. Le solde correspondant perd 5 points, mais se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période

LE PERP n’aime pas l’année blanche

Le PERP du fait de la mise en place de la retenue à la source a enregistré un mauvais résultat en 2018, mauvais résultat qui s’est construit surtout au cours du second semestre. En effet, 59 000 nouveaux contrats PERP ont été ouverts contre 105 000 en 2017, soit une baisse de 43 %. La contraction est intervenue au cours du second semestre 2018, -64 % par rapport à celui de 2017.

Le montant des cotisations a été en 2018 de 1,576 milliard d’euros contre 2,391 milliards d’euros en 2017, soit une baisse de 34 %. La baisse s’est concentrée au cours du second semestre 2018 avec un recul de 50 % de la collecte par rapport au second semestre 2017.

Le PERP devrait encore connaître une année difficile en 2019 en particulier en ce qui concerne la collecte. En effet, le montant de l’abattement fiscal est calculé en prenant en compte les deux années, 2018 et 2019. Tous les titulaires de PERP qui n’ont pas versé en 2018 ou qui ont versé peu sont potentiellement pénalisés pour leurs versements 2019 même si l’objectif fiscal n’a pas à être la seule motivation des épargnants.

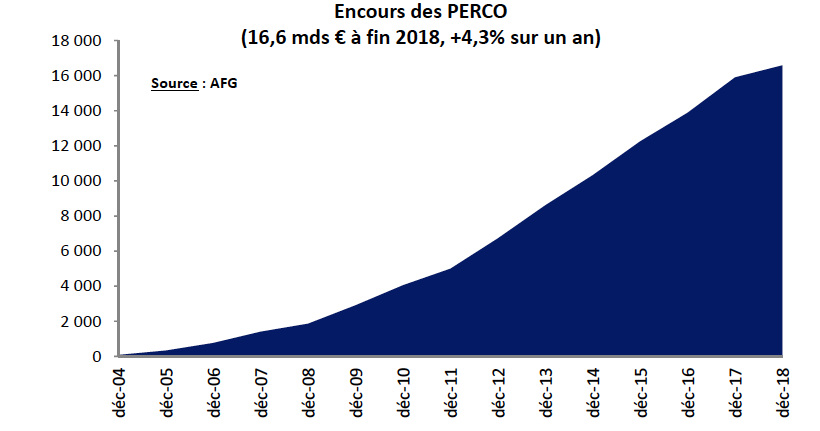

Le PERCO toujours en progrès

A la différence du PERP, le PERCO n’est pas touché par l’affaire de l’année blanche avec le passage de la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu. La progression des encours des PERCO s’explique principalement par le bon niveau de la collecte nette qui atteint près de 1,7 milliards d’euros.

A la fin de l’année 2018, l’encours du PERCO atteignait, selon l’AFG, 16,6 milliards d’euros (+ 4,3%). Il compte 2,6 millions d’adhérents (+ 9%) et 217 000 entreprises sont équipées (+ 2%).

Fin 2018, 51% des salariés sont, selon l’AFG en gestion pilotée sur leur PERCO contre 48 % en 2017 portant sur près du tiers du total des encours.

Près des deux tiers des PERCO sont des PERCO « Plus » qui flèchent une partie de l’épargne vers les PME (+ 22% sur un an). Les encours des PERCO « Plus » représentent plus de 28% des encours du PERCO (+38% sur un an) s’établissant à 4,7 milliards d’euros dont 1 milliard d’euros investi sur les FCPE « 7% PME ETI ».

.

Les versements sur le PERCO bruts atteignent 2,7 milliards d’euros sur un an, soit une progression de près de 8% par rapport à 2017, et se répartissent de la façon suivante :

Participation : 20%

Intéressement : 17%

Versements volontaires des salariés : 15%

Abondement de l’entreprise : 34%

Transferts de PEE, de jours de congés et de RTT : 14%

Les rachats se sont élevés à 1 milliard d’euros. Les épargnants plébiscitent massivement la sortie en capital, les conversions en rente viagère représentant largement moins de 1% des cas.

L’épargne salariale a réussi une belle année en 2018

Selon l’Association Française de la Gestion financière (AFG), la La collecte nette de l’épargne salariale a été positive, en 2018 de 1,5 milliard d’euros ce qui est son meilleur résultat depuis 2011. L’encours est en repli à 125,5 milliards d’euros en raison de la contraction des marchés durant l’automne.10,6 millions (+3%) de salariés disposent d’un compte d’épargne salariale et le nombre d’entreprises équipées est également en croissance de 3 % à 324 000 dont 319 000 compte moins de 250 salariés.

Les flux d’investissement dans les PEE et PERCO ont été en hausse de 5 % à 15,2 milliards d’euros soit + 800 millions par rapport à 2017.

Ces flux se répartissent de la manière suivante :

3,9 milliards d’euros au titre de la participation (+2%)

5,2 milliards d’euros au titre de l’intéressement (+6%)

2,9 milliards d’euros au titre des versements volontaires des salariés (+9%)

3,2 milliards d’euros au titre de l’abondement des entreprises (+6%)

Les salariés ont accru de 9 % leurs investissent volontaire dans les produits d’épargne salariale.

Le montant des rachats est, de son côté, en baisse à 13,7 milliards d’euros (-12%), soit son niveau de moyenne tendance. Les salariés ont utilisé leur épargne pour financer leurs projets, notamment pour acquérir leur résidence principale. Ce cas de déblocage a été utilisé par 161 000 foyers pour un apport personnel moyen de 11 900 euros.

L’épargne salariale reste fortement investie en actions. Au 31 décembre 2018, les fonds d’actionnariat salarié représentent 37 % des encours contre 63% pour les fonds diversifiés (monétaires, obligataires, mixtes2 et actions). Au total la part de l’épargne salariale investie en actions représente plus de 55% des encours dont 37% via l’actionnariat salarié, 11% via les fonds actions et le solde via les fonds mixtes.

L’assurance vie en pleine forme en février

Au mois de février, l’assurance vie a enregistré, selon la Fédération Française de l’Assurance, une collecte nette de 3,3 milliards d’euros, ce qui constitue son meilleur résultat enregistré depuis le mois de janvier 2013 (3,6 milliards d’euros). La collecte de 2019 est nettement supérieure à celle de 2018 (1,9 milliard d’euros) et à celle de 2017 (500 millions d’euros).

Le mois de février réussit, en règle générale, à l’assurance vie avec aucune décollecte constatée au cours de ces dix dernières années. Ce résultat positif pour l’assurance vie s’inscrit dans un contexte porteur pour l’épargne dont profite également le Livret A. Les Français depuis le début de l’hiver augmente leur effort d’épargne. Le taux d’épargne a ainsi atteint 15,2 % du revenu disponible brut au 4e trimestre. Le taux d’épargne financière est passé de 3,4 à 5,1 % du revenu disponible brut du 1er au 4e trimestre. Cet effort se poursuit en début d’année grâce à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Certains d’entre eux ont bénéficié des primes dites Macron qui ont été versées en janvier ou en février. Par ailleurs, l’État a procédé au versement pour les assujettis à l’impôt sur le revenu d’un acompte de 5 milliards d’euros correspondant à 60 % des réductions d’impôt dues au titre de l’exercice 2018. En février, les bons résultats des marchés financiers qui ont effacé les pertes du dernier trimestre 2018 ont également pu contribuer un retour des épargnants vers l’assurance vie. Si l’immobilier demeure toujours attractif en raison des faibles taux d’intérêt, le niveau élevé de prix et la rareté de l’offre conduisent les épargnants à rester investis en assurance vie.

Le climat est à l’épargne car de nombreuses incertitudes pèsent sur la situation économique et sociale. Les révisions à la baisse de la croissance ainsi que la poursuite des évènements liés aux gilets jaunes incitent les ménages à la prudence.

L’assurance vie ne pâtit pas de la baisse du rendement réel des fonds euros. Selon la Fédération Française de l’Assurance, leur rendement moyen a été de 1,8 % en 2018, soit le même taux que l’inflation. La légère décrue de celle-ci depuis plusieurs mois permet à l’assurance vie de repasser en termes de rendement en territoire positif. L’assurance vie continue de capitaliser toujours sur ses atouts : sécurité, liquidité et diversité. L’assurance vie devrait poursuivre sa progression dans les prochains mois compte tenu de l’évolution de la conjoncture et des gains potentiels de pouvoir d’achat des ménages.

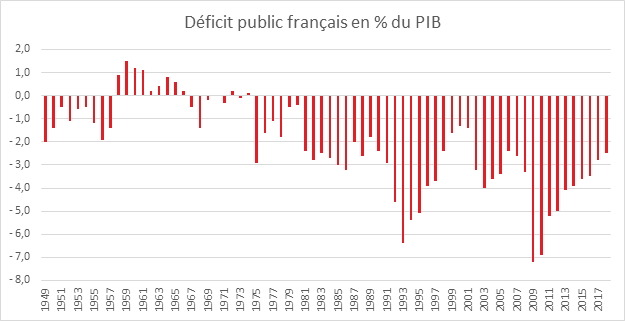

la France a enregistré sa 44e année consécutive de déficit public

Depuis 1974, les administrations publiques enregistrent un déficit public chaque année. En 2018, il a atteint, selon l’INSEE 59,6 milliards d’euros, soit 2,5 % du produit intérieur brut (PIB), après 2,8 % en 2017. C’est la deuxième année consécutive où le déficit est inférieur à 3 % du PIB depuis 2008.

Fin 2018, la dette des administrations publiques (dette brute consolidée en valeur nominale) s’élève à 2 315,3 milliards d’euros. Elle s’accroît de 56,6 milliards d’eurosen 2018, après +70,2 milliards d’euros en 2017. Elle atteint 98,4 % du PIB fin 2018, comme en 2017.

En part de PIB, les recettes passent de 53,6 % à 53,5 %. Le poids des dépenses dans le PIB diminue de 0,4 point (de 56,4 % à 56,0 %). Le taux de prélèvements obligatoires diminue plus significativement de 0,2 point et s’établit à 45,0 % du PIB

Le taux d’épargne en hausse au 4e trimestre

Les ménages ont mis de l’argent de côté au côté au cours du 4e trimestre. Le taux d’épargne des ménages s’est, en effet, établi, selon l’INSEE, à 15,2 % après 14,3 % au troisième trimestre 2018. En moyenne sur l’année, le point bas du premier trimestre compense à peu près le point haut du quatrième trimestre. De ce fait, le taux d’épargne n’augmente que légèrement (14,4 % en 2018 après 14,2 % en 2017). En 2018, la consommation est légèrement moins dynamique (+0,8 % en moyenne annuelle) que le pouvoir d’achat du RDB (+1,0 %). Au denier trimestre, le blocage des centres commerciaux et de certains centre villes ont pesé sur la consommation et par ricochet favorisé l’épargne.

Le taux d’épargne financière est passé de 3,4 à 5,1 % du revenu disponible brut du 1er au 4e trimestre 2018. En moyenne sur l’année, elle a atteint 4,2 % en léger retrait par rapport à 2017 (4,4 %).

Une nouvelle incitation fiscale en faveur de l’épargne retraite

Pour inciter les Français à accroître leur épargne retraite, l’Assemblée nationale a adopté un amendement dans le cadre de la discussion du projet de loi PACTE. Ainsi, il est prévu que les sommes qui seront transférées d’un contrat d’assurance vie à un plan d’épargne retraite ouvriront droit à un avantage fiscal. Actuellement, les plus-values rachetées sur un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans bénéficient d’un abattement de 4600 euros pour les célibataires et 9200 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. En cas de transfert vers un futur plan d’épargne retraite, les abattements seront doublés. Un célibataire voulant transférer tout ou partie de son contrat d’assurance vie vers un PER bénéficiera donc de 9 200 euros de plus-values exonérées, un couple de 18 400 euros. Par ailleurs, cet avantage s’ajoutera à celui existant déjà pour l’épargne retraite. Les sommes transférées du contrat d’assurance vie vers le PER resteront déductibles des revenus imposables dans la limite de 10 % du montant net de l’ensemble des revenus d’activité déclarés l’année précédente avec la possibilité d’un report des plafonds non utilisés les trois années précédentes

Ce dispositif incitatif sera limité dans le temps. Il ne devrait s’appliquer que jusqu’au 1er janvier 2023. Son entrée en vigueur est conditionnée à l’adoption définitive du projet de loi PACTE et à la publication des textes réglementaires. Il faudra sans nul doute attendre le deuxième semestre de l’année 2019 ou le début de l’année prochaine.

Le Livret A continue sur son élan en février

Le Livret A continue au mois de février sur la lancée du mois de janvier avec une collecte nette positive de 1,93 milliard d’euros, collecte qui est supérieure à celle enregistrée l’année dernière (1,7 milliard d’euros). Sur deux mois, le Livret A a déjà enregistré une collecte de près de 6 milliards d’euros soit plus que sur la même période de 2018 (4,66 milliards d’euros). Le LDDS a connu également une collecte positive de 1,21 milliard d’euros en février.

A fin février, l’encours du Livret A atteint un nouveau sommet à 289,7 milliards d’euros. Celui du LDDS s’élève à 109,9 milliards d’euros.

Le mois de février est traditionnellement un mois moyen pour le Livret A avec une collecte moyenne d’un milliard d’euros. Ces dix dernières années, trois décollectes ont été constatés (2014, 2015 et 2016).

Le bon résultat du mois de février 2019 prolonge celui du mois de janvier (+4 milliards d’euros). Le Livret A a bénéficié, comme au mois précédent, de l’apport des mesures annoncées par le Président de la République au mois de décembre dernier. Une partie des gains de pouvoir d’achat est thésaurisée.

Le résultat de février traduit la volonté des ménages de renforcer leur poche d’épargne de précaution. Il s’inscrit dans la tendance d’augmentation du taux d’épargne qui se situerait, selon la dernière note de conjoncture de l’INSEE, à 15,5 % du revenu disponible brut contre 15,3 % au cours de l’automne 2018. Même si le moral des consommateurs est de nouveau en hausse, cela ne les conduit pas pour le moment à réduire leur effort d’épargne. Le contexte économique et social reste encore trop incertain pour entraîner une évolution du comportement des ménages.

Le Livret A ne pâtit pas de la retenue à la source. Pour certains, la fin du prélèvement par tiers provisionnel aurait pu conduire à une réduction de l’effort d’épargne. Or, tel n’est pas le cas. Pour d’autres, le rendement réel négatif du Livret A devrait aboutir à une diminution de la collecte. Or, même si cela est dénoncé, dans les faits, les ménages recherchent avant tout des placements sûrs et liquides et acceptent la faiblesse du rendement.

Le Livret A devrait continuer tout au cours du premier semestre à enregistrer une collecte positive assez marquée. Une légère inflexion pourrait intervenir au cours de l’automne.

La croissance française résiste

L’INSEE estime, dans sa note de conjoncture du mois de mars, que la croissance pour le 1er et le 2e trimestre devrait être, pour chacun, de 0,3 %. La France s’en tirerait mieux que nombre de ses partenaires en raison de sa moindre exposition au commerce extérieur, à la moindre importance de son secteur industriel et aux mesures de soutien annoncées par le Président de la République au mois de décembre. La bonne résilience de la conjoncture française ne la met pas à l’abri d’éventuels chocs extérieurs (envenimement de la guerre commerciale, Brexit, problèmes en Italie ou en Espagne).