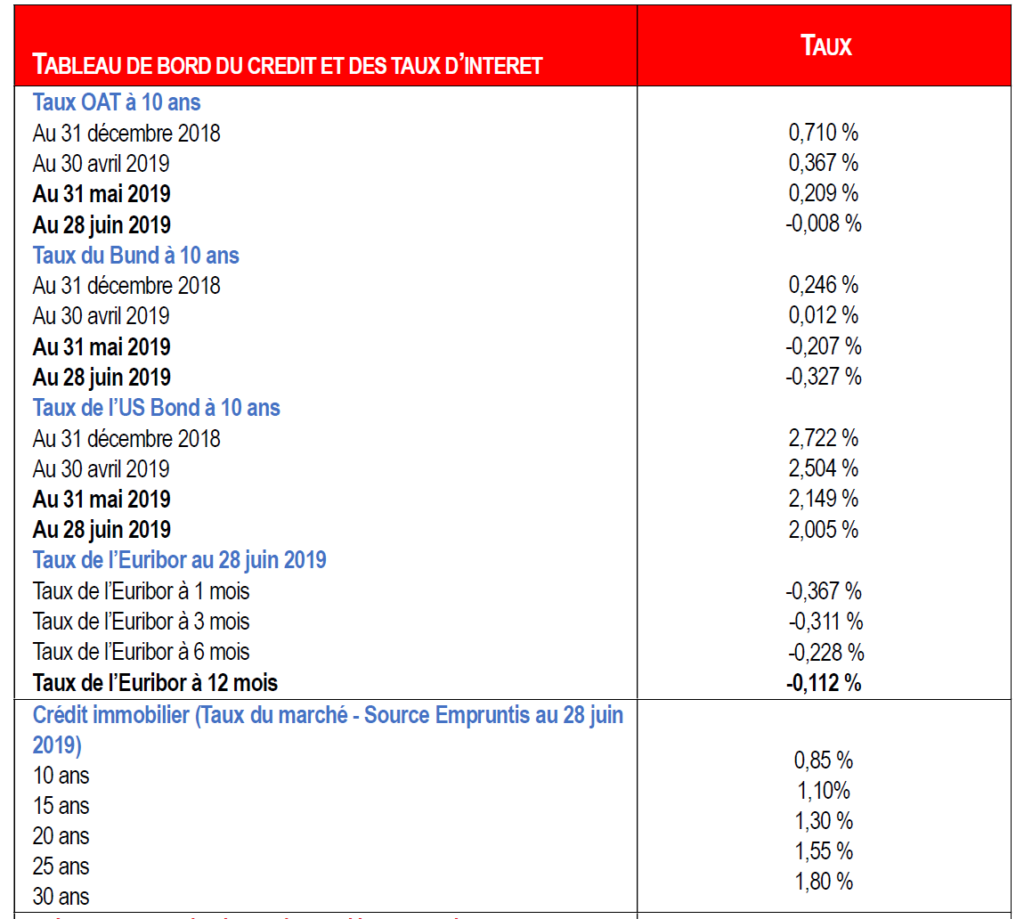

Des taux toujours orientés à la baisse en juin

Le mois de juin aura été marqué par une forte baisse des taux d’intérêt des dettes publiques dans un contexte économique toujours incertain. Les anticipations sur une future baisse des taux par la FED a expliqué cette évolution. Pour la première, les taux de l’OAT française à 10 ans sont entrés en territoire négatif.

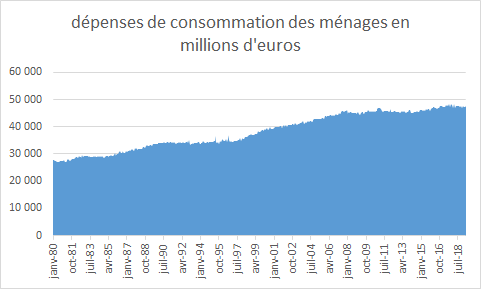

La consommation redémarre doucement

En mai 2019, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de nouveau en volume (+0,4 % après +0,3 %). En particulier, la consommation d’énergie est en légère hausse (+0,6 %) et les achats de biens fabriqués rebondissent (+0,6 % après –1,5 %).

Sur un an, la consommation des ménages est en recul de 0,1 %. Pour les biens manufacturés, la contraction est plus nette, -0,7 %.

La construction toujours entre deux eaux en France

Le secteur de la construction malgré des prix de l’immobilier en hausse dans certaines régions et grandes villes connaît toujours une chute d’activité en rythme annuel. Malgré tout, signe encourageant pour l’avenir, les autorisations de logement sont sur ces trois derniers mois en progrès.

Après plus d’un an de baisse, la construction de logements est en hausse de mars à mai de cette année, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. En effet, les autorisations de logements à la construction rebondissent de 3,8 % par rapport aux trois mois précédents contre une baisse 5,3 %. Les logements individuels se redressent de 2,5 % après – 3,1 % comme les logements collectifs, y compris en résidence (+ 4,7 % après – 6,8 %).

En revanche, les mises en chantier sont toujours orientées en baisse, – 5,6 % après – 2,1 %). Le collectif, y compris en résidence, se contracte fortement, – 7,5 % après – 3,5 %) alors que l’individuel baisse de 2,8 % après une stabilité (0,0 %).

Sur un an, les résultats sont toujours en baisse. De juin 2018 à mai 2019, en données brutes, 443 300 logements ont été autorisés à la construction, soit une diminution de 41 700 logements (- 8,6 %) par rapport aux douze mois précédents. En baisse de 19 500 logements (- 4,5 %) par rapport aux douze mois précédents, les mises en chantier s’élèvent à 411 400 unités.

Le PER se profile à l’horizon

Nous sommes dans la dernière ligne droite d’élaboration de l’ordonnance et des textes réglementaires. Le lancement des nouveaux Plans d’Epargne Retraite est toujours prévu pour le 1er octobre 2021.

Compte tenu des dernières discussions entre le Ministère de l’Economie et les professionnels, la commercialisation des anciens produits d’épargne retraite seraient autorisés jusqu’au 1er octobre 2020 et non jusqu’au 1er avril 2020 comme cela avait été initialement prévu. Ce délai supplémentaire permettra notamment aux assureurs de pouvoir transformer leurs anciens contrats et de permettre pour les produits souscrits dans un cadre associatif (contrats de groupe) de faire valider en assemblée générale les modifications.

Après le 1er octobre 2020, les anciens PERP, Madelin, article 83 ne pourront plus être souscrits mais leurs détenteurs pourront toujours continuer à verser leur épargne sur leur contrat même s’ils n’ont pas été PERISES.

Le transfert dans le nouveau canton des nouveaux produits est reporté au 31 décembre 2023. Dans le projet initial, ce transfert devait intervenir avant le 31 décembre 2021.

Au niveau fiscal, le nouveau projet d’ordonnance prévoit d’appliquer aux plus-values des PER les prélèvements sociaux applicables aux revenus de placement, pour la part de versements volontaires. A l’entrée, l’exonération de cotisations sociales est maintenue pour les versements de l’employeur.

Les versements volontaires et obligatoires seraient déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR) à l’entrée, dans la limite du plafond de déductibilité. A la sortie, ils seraient soumis à l’IR, que la sortie se fasse en rente ou en capital.

Enfin, le successeur des « articles 83 », qui avait été dénommé « PER de fidélisation » dans l’ancien texte, est rebaptisé « PER obligatoire ».

L’assurance vie toujours en territoire positif

L’assurance vie a réalisé, au mois de mai, une cinquième collecte nette positive. Le gain est de 1,9 milliard d’euros. C’est malgré tout la plus faible collecte nette depuis le début de l’année. Elle est inférieure de 1,5 milliard d’euros à celle du mois d’avril 2019. Elle est, en revanche, assez proche de celle de l’année dernière (2,1 milliards d’euros). Lors de ces dix dernières années, la collecte nette du mois de mai a toujours été positive à l’exception de celle de 2012, année marquée par une forte décollecte.

Depuis le début de l’année, la collecte nette s’élève à 13,1 milliards d’euros soit 3,1 milliards d’euros de plus que sur la même période en 2018. Sur les cinq premiers mois de l’année, l’assurance vie dépasse légèrement le Livret A en matière de collecte (13,1 contre 11,06 milliards d’euros) même si l’encours de ces deux produits ne sont pas comparables. L’encours de l’assurance vie s’élevait à la fin du mois de mai à 1739 milliards d’euros en hausse de 2 % en un an. L’encours du Livret A est de 294,9 milliards d’euros.

Le résultat de l’assurance vie en retrait du mois de mai est imputable à un recul de la collecte brute qui est passée de 12,9 à 11,6 milliards d’euros. C’est la première fois depuis le mois de décembre dernier que cette collecte passe en-dessous de la barre des 12 milliards d’euros. La collecte en unités de compte a atteint, de son côté, 2,9 milliards d’euros soit 25 % de la collecte totale, en léger progrès par rapport aux mois précédents mais elle reste toujours inférieure à la moyenne de 2018 (28 %).

Les prestations et les rachats sont assez stables à 9,7 milliards d’euros en progression de 200 millions par rapport au mois d’avril.

Les ménages français semblent toujours mus par une grande prudence comme en témoigne les bons résultats du Livret A et des fonds euros de l’assurance vie qui captent 75 % de la collecte de cette dernière. Dans une période d’incertitudes, l’arbitrage s’effectue en faveur de la liquidité et de la sécurité.

Depuis le début de l’année, les Français ont privilégié l’épargne à la consommation. Au cours du mois de mai, une légère inflexion semble se dessiner mais elle ne remet pas encore la tendance lourde de ces derniers mois. Mai est un moi charnière avec la préparation des vacances d’été et l’engagement de travaux au niveau de l’habitation ainsi que la réalisation d’achats durables. Le nombre de véhicules livrés était en hausse de 1,2 % au mois de mai 2019 par rapport à mai 2018. L’effet des mesures de soutien du pouvoir d’achat décidées à la fin de l’année dernière s’estompe, ce qui peut également la moindre collecte brute.

A l’image des années précédentes, la collecte nette de l’assurance vie et du Livret A devrait être moindre au cours du second semestre sans pour autant effacer les bons résultats du premier. En fin d’année, les ménages doivent faire face à un cycle de dépenses plus importants : vacances, rentrée scolaires, fêtes de fin d’année. Par ailleurs, les déménagements ont lieu essentiellement de fin juin à fin octobre.

Conjoncture, la stabilité est de mise

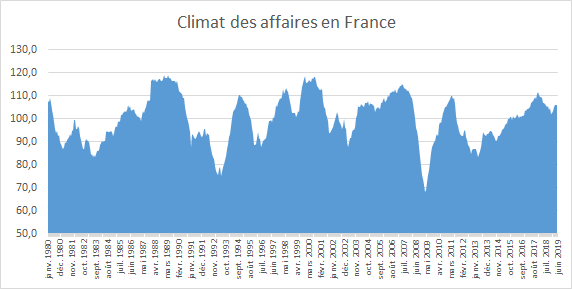

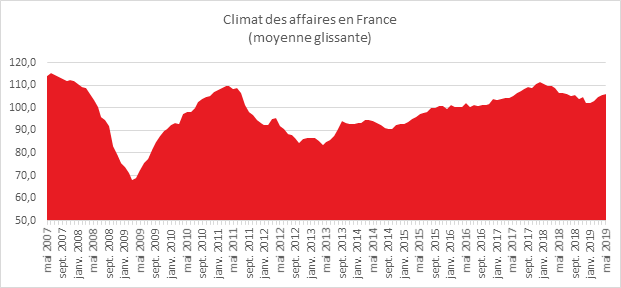

Le Climat des affaires se maintient à un bon niveau

En France, au mois de juin, l’indicateur de l’INSEE mesurant le climat des affaires est resté stable à 106 pour le troisième mois consécutif. Il est ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Par rapport à l’enquête précédente, l’indicateur de climat des affaires gagne un point dans les services, mais il en perd deux dans l’industrie manufacturière. Il est stable dans le bâtiment et dans le commerce de détail. Dans tous ces secteurs, il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.

De son côté, le climat de l’emploi s’améliore après s’être un peu replié le mois précédent. L’indicateur se situe à 107, revenant à son niveau d’avril, au-dessus de sa moyenne de longue période.

L’indicateur de retournement qui apprécie l’évolution à terme de la conjoncture pour l’ensemble de l’économie reste dans la zone indiquant un climat conjoncturel favorable.

Source : INSEE

Le Plan d’Epargne Européen enfin adopté

Le Conseil de l’Union européenne a adopté vendredi 14 juin le règlement donnant naissance au produit d’épargne retraite paneuropéen (PEPP). Ce produit individuel qui a donné lieu à de longs débats sera portable d’un Etat à un autre tout en respectant les règles sociales et fiscales de chaque Etat membre. Les assurés pourront choisir entre une prestation en rente ou capital et auront plusieurs options d’investissement. Ils auront aussi un droit de transfert entre organismes gestionnaires au moins une fois tous les cinq ans. Le règlement sera prochainement publié au Journal officiel de l’Union européenne.

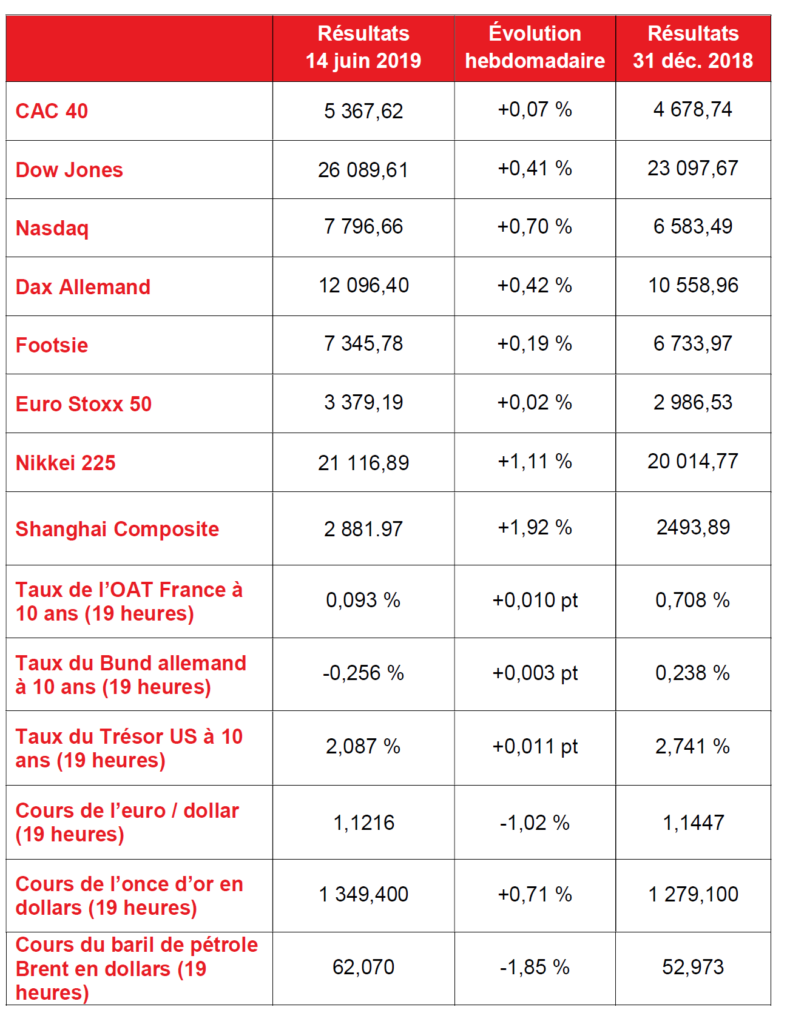

Le Coin des Epargnants du 21 juin 2019

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 21 juin 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 528,33 | +2,99 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 26 719,13 | +2,41 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 8 031,71 | +3,01 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 12 339,92 | +2,01 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 407,50 | +0,84 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 466,92 | +2,60 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 21 258,64 | +0,67 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 3 001,98 | +4,16 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | 0,050 % | -0,043 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,281 % | -0,025 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 2,063 % | -0,024 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1362 | +1,35 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 396,310 | +4,12 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 65,160 | +5,15 % | 52,973 |

Après les pétroliers, les drones

L’envoi de torpilles contre deux pétroliers dans le détroit d’Ormuz avait inquiété les investisseurs, la semaine dernière, sans pour autant provoquer un réel émoi. L’interception par l’Iran d’un drone américain a confirmé qu’un risque d’escalade existait avec des conséquences difficilement mesurables. La Russie a d’ores-et-déjà mis en garde les Américains sur les conséquences d’une éventuelle attaque.

Les investisseurs ont essayé de ne pas trop prêter attention à ces tensions internationales en constatant avec plaisir que la conjoncture de la zone euro n’est pas aussi sombre que certains voudraient le faire croire. Les indice PMI du mois de juin sont plus positifs que prévu tant dans les services que dans l’industrie manufacturière. L’indice composite (synthèse entre les deux secteurs) atteint 52,1, au plus haut depuis novembre. La France apporte sa pierre à l’édifice avec un indice composite à 52,9, également sur un pic de sept mois, et une composante manufacturière avec un indice à 52 (+1,4 point). En Allemagne, le composite se maintient en territoire d’expansion à 52,6, comme en mai, grâce aux services, mais le ralentissement se poursuit dans le manufacturier. L’amélioration reste néanmoins fragile pour l’ensemble de la zone euro, d’autant que la confiance pour la deuxième partie de l’année est assez faible en raison du poids des incertitudes et de l’aversion des agents économiques.

Entre les bruits de bottes, les prévisions plus optimistes et l’anticipation de baisses des taux par les banques centrales, les indices « actions » ont connu une nouvelle semaine de hausse. Le CAC 40 a ainsi dépassé 5500 points ce qui n’avait plus été le cas depuis le début du mois de mai.

Le baril de Brent s’est traité à plus de 65 dollars durant la semaine en réaction aux menaces de conflit dans le détroit D’Ormuz.. En période de crise internationale, l’or joue son rôle de valeur refuge. Ainsi, l’once d’or est au-dessus des 1 400 dollars, une première depuis septembre 2013.

Le Président de la FED entre en résistance

Le bras de fer entre le Président de la banque centrale américaine et le Président des États-Unis se poursuit. Face aux pressions et menaces présidentielles, la FED a refusé d’abaisser ses taux directeurs à l’occasion de sa réunion du 19 juin dernier. Cette décision, signe d’indépendance de la banque centrale, devrait, en revanche, contribuer à rendre les relations entre les deux hommes encore plus délétères. Selon une dépêche de l’agence Bloomberg, le Président des États-Unis aurait, cet hiver, imaginé limoger, le Président de la FED, Jerome Powell qu’il a lui-même nommé. Il lui reproche depuis des mois de ne pas baisser le loyer de l’argent aux États-Unis et de contribuer ainsi au ralentissement de l’économie. Le Président de la FED n’entend pas répondre aux rodomontades présidentielles. Il a ainsi déclaré que « la loi est claire. J’ai un mandat de quatre ans que j’entends accomplir complètement ». Le Président américain n’apprécie guère les banquiers centraux et s’en est également pris à Mario Draghi, Président de la Banque centrale européenne qu’il accuse de faire baisser le taux de change de l’euro, ce qui pénalise les entreprises américaines.

En matière d’emploi, la FED a souligné l’absence de problème. Le taux de chômage est, en effet, au plus bas depuis 1969. En revanche, elle admet que le taux d’inflation reste trop bas, bien en deçà des 2 % de moyenne ciblés par l’organisation fédérale américaine. Les prix à la consommation hors alimentation et énergie ont progressé de seulement 1,6 % sur un an en avril, et les membres de la FED n’espèrent pas un rebond au-delà de 1,8 % à moyen terme.

Sans l’affirmer de manière explicite, le Président de la FED estime que la dégradation du climat économique n’est pas sans lien avec la multiplication des conflits commerciaux. La baisse des taux directeurs n’aurait qu’un faible effet, dans ces conditions, sur l’investissement.

L’OAT à 10 ans en territoire négatif

Pour la première fois de son histoire, le taux de l’Obligation Assimilable du Trésor à 10 ans est passé, en France, en dessous de 0 % le mardi 18 juin. Il s’est élevé à -0,04 %. Certes, il reste bien plus élevé que le taux équivalent allemand (-0,3 %), mais ce passage en territoire négatif de l’OAT à 10 ans est tout un symbole. Il a suffi que le Président de la Banque Centrale Européenne, Mario, Draghi prononce, au forum annuel de la banque, un discours indiquant qu’il pourrait le cas échéant baisser les taux et engager un nouveau processus de rachats d’actifs pour que les taux des pays du cœur de la zone euro diminuent. Il a en outre déclaré que « si la crise a montré quelque chose, c’est que nous utiliserons toute la flexibilité dont nous disposons dans le cadre de notre mandat pour le remplir – et nous le ferons à nouveau pour relever tout défi à la stabilité des prix dans l’avenir. Toutes ces options ont été évoquées et discutées lors de notre dernière réunion ».

Depuis plusieurs semaines, les taux sont orientés à la baisse. Les investisseurs font le pari que les banques centrales américaine et européenne vont prendre des mesures accommodantes afin de contrecarrer le climat déflationniste et peu porteur pour la croissance à venir. La diminution des taux d’inflation concourt à cet état d’esprit. Ils sont repassés assez nettement en-dessous de 2 % au mois de mai pour la zone euro.

La poursuite de la baisse des taux d’intérêt est une aubaine pour les emprunteurs. Les taux des emprunts de l’immobilier devraient encore diminuer dans les prochains jours.

Pour les épargnants fortement investis dans les produits de taux, ce n’est pas une bonne nouvelle. Les taux des livrets bancaires qui sont en France de 0,26 % devraient encore baisser. Le rendement des fonds euros sera mis à dure épreuve. Il était de 1,8 % en 2018. En revanche, même si le rendement réel est encore négatif (l’inflation étant de 1,2 % en rythme annuel), le taux du Livret A reste fixé à 0,75 % ce qui est dans le contexte actuel très bien payé.

Logiquement, une baisse des taux devrait favoriser les actions sous réserve que les perspectives économiques ne soient pas trop dégradées. Elle devrait conduire par ailleurs à la poursuite du processus de valorisation des prix de l’immobilier même si à un moment donné les capacités de remboursement des ménages ne sont pas extensibles à l’infini.

Le libra, une crypto-monnaie aux 2,4 milliards d’utilisateurs potentiels

La décision de Facebook de créer une crypto-monnaie est-elle une révolution systémique ou une tentative pour son Président Mark Zuckerberg de se repositionner sur un secteur en plein essor, les nouveaux moyens de paiement ? Il y a encore quelques années, l’administration américaine considérait que la création par un réseau d’une monnaie virtuelle constituait une menace. Depuis, le Bitcoin a connu un essor et quelques soubresauts. Les banques centrales sont passées d’une opposition franche à l’idée d’un accompagnement du processus voire de l’initier comme en Suède.

Facebook a donc décidé de créer une crypto-monnaie, une « monnaie » non adossée à un État ou à une banque centrale qui reposera sur des algorithmes numériques et sur les techniques de la blockchain (techniques de transmission et de stockages de données).

Pour élaborer sa crypto-monnaie, Facebook s’est associée avec une vingtaine d’entreprises internationales pour en gérer la stabilité et la gouvernance, le projet est dirigé par David Marcus qui est un des anciens dirigeants de PayPal.

Le libra sera accessible à tous les membres de Facebook contre un paiement en devise. Avec les libras, il sera possible d’acheter en ligne des biens vendus sur le réseau et sur tous les sites qui les accepteront. Les entreprises comme Uber, eBay, Spotify ou Booking ont indiqué que la crypto-monnaie de Facebook pourra servir de moyen de paiement sur leur site. Elle pourrait également servir à acheter des biens et prestations dans des points de vente physiques. Avec cette crypto-monnaie, Facebook devrait autoriser les transferts entre membres de Facebook avec un smartphone de manière instantanée.

Facebook parie sur la simplicité. Son PDG espère qu’il sera rapidement possible d’acquitter des factures, en appuyant juste sur un bouton. Les équipes de Facebook travaillent sur une dématérialisation totale des règlements. Il devrait être possible de régler un café en scannant un code, ou prendre les transports en commun sans avoir de liquide ou de titre de transport sur soi. Le versement ou le paiement en libras pourra également s’effectuer directement dans ses applications Messenger et WhatsApp. Une application spécifique sera également créée et prendra le nom de Calibra.

Un des objectifs de Facebook est notamment de rendre accessible à des personnes ne disposant pas de compte bancaire. La moitié des adultes dans le monde n’ont pas de compte bancaire souligne l’entreprise.

Facebook pour éviter les fluctuations du bitcoin entend adosser sa crypto-monnaie sur un panier de monnaies officielles dont le dollar et l’euro. En se dotant d’une « réserve libra », gérée par la Libra Association, les dirigeants de l’entreprise entendent parier sur la transparence et la crédibilité. « Cette approche est similaire à la façon dont ont été introduites d’autres monnaies par le passé », explique le communiqué de la Libra Association. Le libra devrait être échangeable contre une collection d’actifs à faible volatilité.

Le recours à une structure associative pour gérer la crypto-monnaie vise à garantir une relative indépendance du libra par rapport à Facebook qui a été confrontée à plusieurs scandales en 2018. Cette organisation à but non lucratif, basée à Genève, rassemble aujourd’hui vingt-huit membres, parmi lesquels des entreprises comme Mastercard, Visa, PayPal, Uber, Booking, eBay, Vodafone ou encore Iliad. Facebook en fait partie, par l’intermédiaire de sa filiale Calibra, créée pour l’occasion. La crainte est l’utilisation à des fins commerciales des données financières. Dans son communiqué, Facebook a affirmé que les informations collectées ne seront pas partagées sauf en cas de problème de sécurité (criminalité, terrorisme, fraude).

Le Livret A en lévitation

Le Livret A n’en finit pas d’enregistrer des collectes importantes en cette année 2019. Pour le mois de mai, elle a atteint 1,22 milliard d’euros soit deux fois plus que pour le même mois de l’année dernière. Avec le LDDS, la collecte atteint même 1,61 milliard d’euros. L’encours du Livret A bat un nouveau record au mois de mai avec 294,9 milliards d’euros. En y ajoutant le LDDS, l’encours est de 405,2 milliards d’euros.

Le cinquième mois de l’année était jusqu’à maintenant une charnière. Avec la proximité des vacances, les ménages commençaient, à la fin du printemps, à ralentir leur effort d’épargne. Les années précédentes, les impôts expliquaient également, par le jeu des tiers provisionnels, le reflux de l’épargne à compter de mai, ce qui n’est plus le cas avec l’instauration de la retenue à la source.

Depuis le début de l’année, les ménages français continuent d’arbitrer en faveur de l’épargne leurs gains de pouvoir d’achat. Les revenus sont en hausse du fait de la mise en œuvre de plusieurs mesures de soutien annoncées au mois de décembre dernier par le Président de la République (prime exceptionnelle défiscalisée, baisse de la CSG pour les retraités, revalorisation de certaines prestations sociales). Sur l’ensemble de l’année, les gains de pouvoir d’achat sont évalués à 2,1 %, soit le plus fort gain depuis 2007. Ces derniers sont également liés au repli de l’inflation qui est revenue de 2 à 1 % en quelques mois.

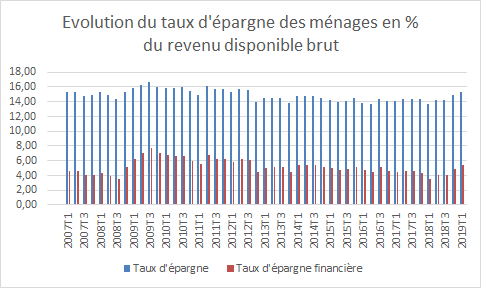

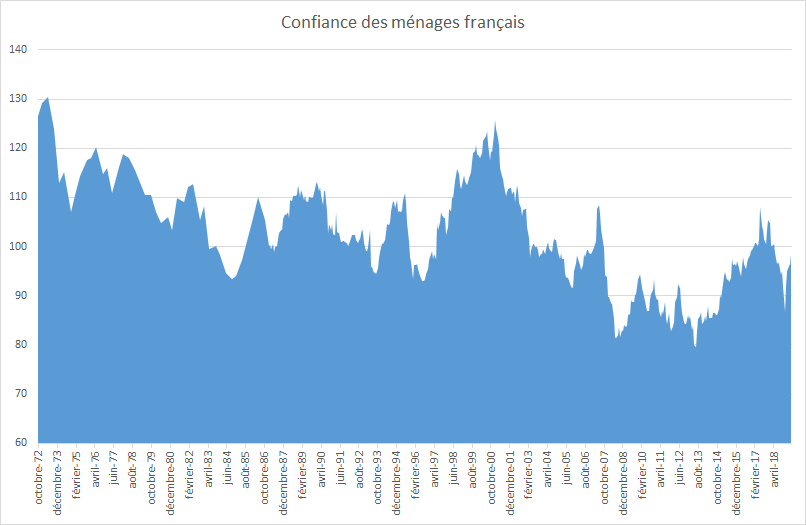

Cette préférence pour l’épargne s’explique par un niveau de confiance relativement faible. Même si l’indicateur de l’INSEE qui mesure la confiance des ménages était en hausse au mois de mai, il reste, et cela depuis un an, en-dessous de sa moyenne de longue période. Les ménages doutent de la réalité de l’amélioration de leur situation financière et surtout de sa durabilité. Ils anticipent une détérioration de la situation. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ainsi qu’avec l’Iran peuvent justifier la prudence des ménages. Par ailleurs, l’idée d’une prochaine récession a été évoquée à plusieurs reprises. L’impact des incertitudes et les annonces pessimistes peuvent aboutir à une autoréalisation de la crise. Il n’est donc pas étonnant que le taux d’épargne soit passé de 13,7 à 15,3 % du revenu disponible brut du premier trimestre 2018 au premier trimestre 2019.

Le Livret A ne pâtit pas de son faible rendement qui reste en valeur réelle, une fois l’inflation prise en compte, négatif. Compte tenu de la baisse des taux sur le marché obligataire, son rendement peut apparaître néanmoins élevé pour un placement de court terme bénéficiant d’une garantie en capital.

Croissance française : l’art de la résilience

L’INSEE dans sa note de conjoncture du mois de juin reste relativement optimiste et ne prend pas le parti d’une entrée prochaine en récession. L’institut de conjoncture que la croissance française devrait atteindre cette année 1,3 % grâce au rebond de la consommation, cette dernière bénéficiant de l’amélioration sensible du pouvoir d’achat de ménages.

L’économie française garderait un rythme de croissance de l’ordre de +0,3 % par trimestre jusqu’à la fin de l’année. La consommation des ménages augmenterait de 0,4 % par trimestre. Sur l’ensemble de l’année, elle s’accroitrait de 1,3 % contre +0,9 % en 2018. En revanche, la croissance de l’investissement des entreprises serait en repli avec un gain de 3,3 % pour cette année contre 3,9 % en 2018 et de 5 % en 2017.

Une hausse sensible du pouvoir d’achat

Avec le repli de l’inflation qui a brièvement dépassé les 2 % en 2018, les ménages profitent d’une progression de leur niveau de vie d’autant plus que certains d’entre eux ont bénéficié des mesures annoncées par le Président de la République.

D’ici la fin de l’année, l’inflation d’ensemble fluctuerait entre +1 % et +1,5 %, malgré les hausses prévues des tarifs réglementés de l’électricité en juin et du tabac en novembre. L’inflation sous-jacente évoluerait un peu en dessous de +1 % durant la même période.

Le dispositif de prime exceptionnelle proposée après la crise des gilets jaunes a eu comme conséquence une augmentation de 1 % du salaire moyen dans le secteur marchand. Plus de 2 milliards d’euros ont été versés par les entreprises entre fin décembre et mars. En revanche, au deuxième trimestre, la masse salariale serait en repli du fait d’un retour à la normale. En revanche, l’INSEE s’attend à une augmentation du salaire moyen au cours du second semestre (croissance de 0,5 % par trimestre).

L’INSEE compte toujours sur une décrue du taux d’épargne qui au premier trimestre 2019 a dépassé 15 % du revenu disponible brut. Cette baisse se reporterait essentiellement sur la consommation. Malgré tout, certaines interrogations se font jour sur le comportement des ménages qui conserveraient une poche plus importante d’épargne de précaution.

Pour l’ensemble de l’année, le salaire moyen, en termes réels, augmenterait de 0,8 % en 2019 après +1,7 % en 2018 comme en 2017. En prenant en compte l’évolution des prestations sociales et des prélèvements obligatoires, en moyenne, le revenu disponible brut des ménages croîtrait de +3,4 % après 2,7 % l’année précédente. Les gains de pouvoir d’achat seraient de +2,3 %, après +1,2 % en 2018.

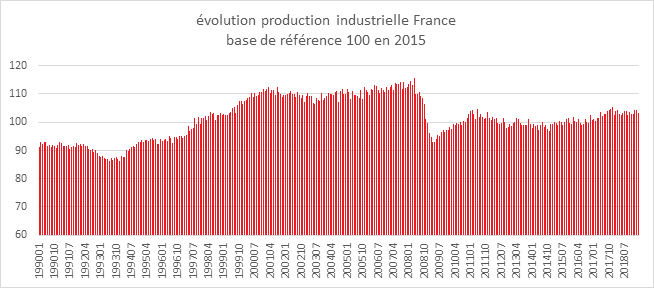

Une croissance portée par les services

La croissance reposerait avant tout sur le secteur tertiaire, l’industrie et la construction serait plutôt à la traîne. Les exportations françaises. En moyenne en 2019, les exportations poursuivraient leur ralentissement engagé depuis deux ans (+2,5 % après +3,5 % en 2018 et +4,0 % en 2017). Les importations après avoir connu une pause durant l’hiver dernier en raison de la faiblesse de la consommation enregistrerait une progression assez vive durant le second semestre. Pour l’ensemble de l’année, elles augmenteraient de 2,8 % après +1,2 % en 2018. Dans ces conditions, la contribution du commerce extérieur à la croissance redeviendrait légèrement négative en 2019 (–0,1 point) après avoir été un soutien fort à la croissance en 2018 (+0,7 point).

L’investissement, une moindre contribution à la croissance

Dans un contexte économique plus incertain, les entreprises restreignent un peu leurs dépenses d’investissement. Mais, les faibles taux d’intérêt les incitent malgré tout à poursuivre leurs projets de modernisation. De ce fait, la croissance de l’investissement en services ralentirait en 2019 passant de 5,5 à 4,2 % de 2018 à 2019 Celles en produits manufacturés décélérerait au second semestre après un début d’année dynamique. Il croîtrait de +3,7 % en 2019, après +2,0 % en 2018. En raison des prochaines élections municipales prévues en 2020, l’investissement des administrations publiques serait en hausse avec un gain de 2,9 % après +2,4 % en 2018.

L’investissement des ménages poursuivrait sur l’ensemble de l’année son processus de baisse avec un repli de l’ordre de –0,1 % à –0,3 % par trimestre. La tendance à la baisse des mises en chantier pèse toujours sur l’investissement en bâtiment et n’est pas compensée par l’accroissement modeste de l’activité d’entretien et d’amélioration. Par ailleurs, le volume des transactions de logements anciens demeure élevé mais n’augmente plus, conduisant à une stagnation du niveau d’investissement des ménages en services. En variation annuelle, le ralentissement de l’investissement des ménages en 2019 conduirait à un repli de 0,3 % après +2,0 % en 2018 et +6,6 % en 2017.

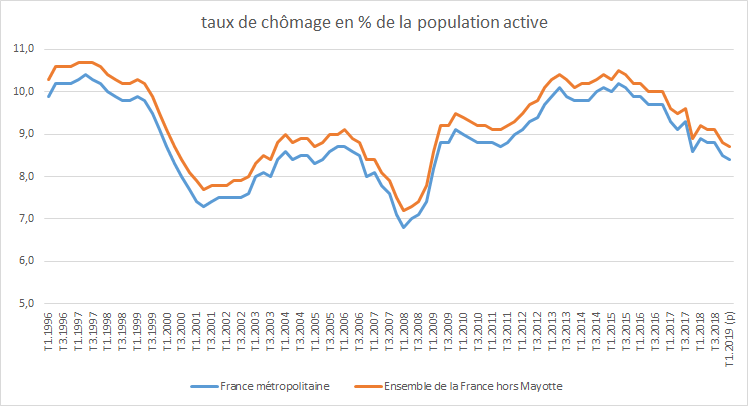

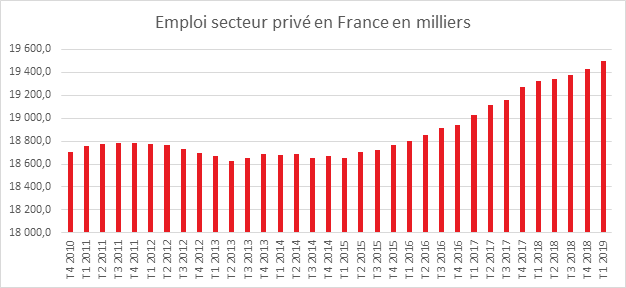

La poursuite de la réduction du chômage

Malgré le ralentissement de la croissance, l’économie française continue de crée un nombre important d’emplois. Au premier trimestre 2019, le nombre d’emplois marchands a augmenté de 92 000 avec notamment 8000 postes supplémentaires en intérim. L’emploi industriel a également renoué avec la croissance et les créations dans la construction sont demeurées dynamiques. D’ici la fin de l’année, les créations d’emploi marchand se poursuivraient au rythme de +40 000 par trimestre, comparable à celui observé en 2018.

Au total, l’emploi salarié marchand non agricole croîtrait de 213 000 après 167 000 en 2018 et 323 000 en 2017. Après une réduction en 2018, le nombre de bénéficiaires d’emplois aidés serait quasiment stable en 2019. L’emploi non marchand croîtrait donc légèrement, si bien que l’emploi total augmenterait de 241 000 en 2019, après +182 000 l’an passé.

Dans un contexte de ralentissement graduel de la croissance de population active, ces créations d’emploi permettraient la poursuite du recul du taux de chômage, de l’ordre de 0,1 point par trimestre. Il atteindrait ainsi 8,3 % à l’automne prochain, après 8,7 % l’hiver dernier. En effet, le nombre de départs à la retraite est en nette progression. Les générations arrivant à l’âge de liquidation de leurs droits à la retraite sont de plus en plus larges. Sont désormais concernées les générations des années 1955/1957. Le sommet en matière de départ à la retraite sera atteint entre 2025 et 2030 avec les générations des années 60.

Les prévisions de l’INSEE sont conditionnées à la non détérioration du contexte économique international. Parmi les facteurs d’incertitude figure évidemment la guerre commerciale sino-américaine. Les effets des différentes vagues de mesures protectionnistes prises en 2018 ne sont pas encore tous matérialisés que de nouveaux relèvements tarifaires ont été annoncés par les États-Unis. Leurs impacts et ceux des représailles pourraient être d’autant plus marqués et longs à se manifester qu’ils s’accompagnent potentiellement de mesures unilatérales allant au-delà du relèvement des barrières douanières. L’Europe pourrait être de plus directement touchée si des mesures étaient prises à l’encontre de l’industrie automobile voire contre les produits agricoles. Par ailleurs, les négociations sur le Brexit ne sont toujours pas achevées. Elles reprendront dès l’installation d’un nouveau Premier Ministre. Au niveau de la zone euro, la situation demeure tendue avec l’Italie dont la dette publique a recommencé à progresser. L’INSEE est consciente que le bon déroulement de son scénario suppose que les ménages décident d’arbitrer en faveur de la consommation leurs gains de pouvoir d’achat. En la matière, depuis plus d’un an, ce n’est pas le cas faute d’une confiance suffisante dans l’avenir.

Le Livret A toujours en grande forme en mai !

Livret A, un succès sur fond d’inquiétude

Le Livret A n’en finit pas d’enregistrer des collectes importantes en cette année 2019. Pour le mois de mai, elle a atteint 1,22 milliard d’euros soit deux fois plus que pour le même mois de l’année dernière. Avec le Livret de développement durable, la collecte atteint même 1,61 milliard d’euros. L’encours du Livret A bat un nouveau record au mois de mai avec 294,9 milliards d’euros. En y ajoutant le LDDS, l’encours est de 405,2 milliards d’euros.

Le résultat du mois de mai même s’il est en retrait par rapport à avril reste exceptionnel. Lors de ces dix dernières années, quatre décollectes avaient été enregistrées en mai.

Le cinquième mois de l’année était jusqu’à maintenant une charnière. Avec la proximité des vacances, les ménages commençaient, la fin du printemps, à ralentir leur effort d’épargne. Les années précédentes, les impôts expliquaient également, par le jeu des tiers provisionnels, le reflux de l’épargne à compter de mai, ce qui n’est plus le cas avec l’instauration de la retenue à la source.

Depuis le début de l’année, les ménages français continuent à arbitrer, en faveur de l’épargne, leurs gains de pouvoir d’achat. Les revenus sont en hausse du fait de la mise en œuvre de plusieurs mesures de soutien annoncés au mois de décembre dernier par le Président de la République (prime exceptionnelle défiscalisée, baisse de la CSG pour les retraités, revalorisation de certaines prestations sociales). Sur l’ensemble de l’année, les gains de pouvoir d’achat sont évalués à 2,1 %, soit le plus fort gain depuis 2007. Ces derniers sont également liés au repli de l’inflation qui est revenue de 2 à 1 % en quelques mois.

Cette préférence pour l’épargne s’explique par un niveau de confiance relativement faible. Même si l’indicateur de l’INSEE qui mesure la confiance des ménages était en hausse au mois de mai, il reste et cela depuis un an en-dessous de sa moyenne de longue période. Les ménages doutent de la réalité de l’amélioration de leur situation financière et surtout de sa durabilité. Ils anticipent une détérioration de la situation économique et sociale. Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine ainsi qu’avec l’Iran peuvent justifier la prudence des ménages. Par ailleurs, l’idée d’une prochaine récession a été évoquée à plusieurs reprises. L’impact des incertitudes et des annonces pessimistes peut aboutir à une autoréalisation de la crise. Depuis un an, il n’est dont pas étonnant que le taux d’épargne soit passé de 13,7 à 15,3 % du revenu disponible brut du 1er trimestre 2018 au premier trimestre 2019.

Le Livret A ne pâtit pas de son faible rendement qui reste en valeur réelle, une fois l’inflation prise en compte négatif. Compte tenu de la baisse des taux sur le marché obligataire, son rendement peut apparaître néanmoins élevé pour un placement de court terme bénéficiant d’une garantie en capital. Le taux de l’emprunt d’Etat à 10 ans a été négatif pour la première fois de son histoire mardi 18 juin.

L’INSEE table avec l’amélioration de l’emploi et la persistance des gains de pouvoir d’achat sur une reprise franche de la consommation au second semestre devant amener une baisse en parallèle de l’épargne. Pour le moment, peu d’indices indiquent que les ménages soient prêts à infléchir leur comportement empreint de prudence et de méfiance tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de la situation économique.

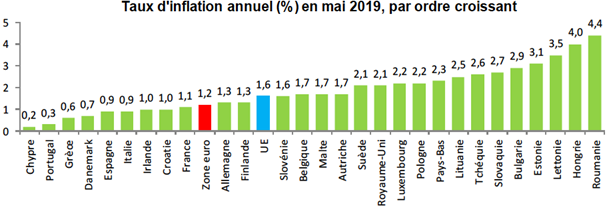

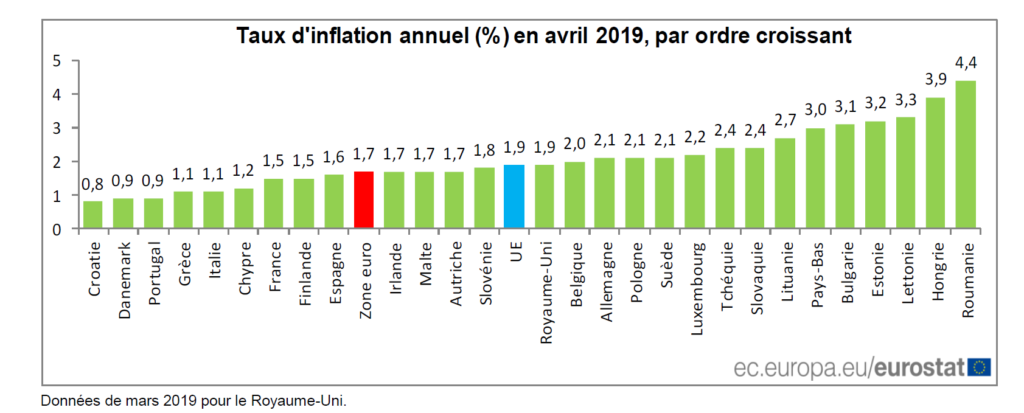

L’inflation en mode évanescent

Avec la stabilisation des cours du pétrole, l’inflation est revenue nettement au-dessous des 2 % au mois de mai. En effet, selon Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 1,2 %, contre 1,7 % au mois d’avril. Un an auparavant, il était de 2,0 %. De son côté, le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 1,6 % en mai 2019 (1,9 % en avril).

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Chypre (0,2 %), au Portugal (0,3 %) et en Grèce (0,6%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (4,4 %), en Hongrie (4,0 %) et en Lettonie (3,5 %). Le taux d’inflation reste élevé au Royaume-Uni en raison de l’impact de la dépréciation de la livre sterling sur la valeur des importations. Les incertitudes sur les modalités et la date du Brexit contribuent également à la hausse des prix des produits importés du fait de la constitution de stocks de précaution de la part des importateurs et des ménages.

Source : Eurostat

Quand les taux deviennent négatifs…

Pour la première fois de son histoire, le taux de l’Obligation Assimilable du Trésor à 10 ans est passé, en France, en dessous de 0 % le mardi 18 juin. Il s’est élevé à -0,04 % ; certes il reste bien plus élevé que le taux équivalent allemand (-0,3 %). Mais, ce passage en territoire négatif de l’OAT à 10 ans est tout un symbole. Il a suffi que le Président de la Banque Centrale Européenne, Mario, Draghi au forum annuel de la banque, prononce un discours indiquant qu’il pourrait le cas échéant baisser les taux et engager un nouveau processus de rachats d’actifs pour que les taux des pays du coeur de la zone euro diminuent. Il a en outre déclaré que « si la crise a montré quelque chose, c’est que nous utiliserons toute la flexibilité dont nous disposons dans le cadre de notre mandat pour le remplir – et nous le ferons à nouveau pour relever tout défi à la stabilité des prix dans l’avenir. Toutes ces options ont été évoquées et discutées lors de notre dernière réunion ».

Depuis plusieurs semaines, les taux sont orientés à la baisse. Les investisseurs font le pari que les banques centrales américaine et européenne vont prendre des mesures accommodantes afin de contrecarrer le climat déflationniste et peu porteur pour la croissance à venir. La diminution des taux d’inflation concourt à cet état d’esprit. Ils sont repassé assez nettement en-dessous de 2 % au mois de mai pour la zone euro.

La poursuite de la baisse des taux d’intérêt est une aubaine pour les emprunteurs. Les taux des emprunts de l’immobilier devraient encore diminuer dans les prochains jours.

Pour les épargnants fortement investis dans les produits de taux, ce n’est pas une bonne nouvelle. Les taux des livrets bancaires qui sont en France de 0,26 % devraient encore baisser. Le rendement des fonds euros sera mis à dure épreuve. Il était de 1,8 % en 2018. En revanche, même si le rendement réel est encore négatif (l’inflation étant de 1,2 % en rythme annuel), le taux du Livret A reste fixé à 0,75 % ce qui est dans le contexte actuel très bien payé.

Logiquement, une baisse des taux devrait favoriser les actions sous réserve que les perspectives économiques ne soient pas trop dégradées. Elle devrait conduire par ailleurs à la poursuite du processus de valorisation des prix de l’immobilier même si à un moment donné les capacités de remboursement des ménages ne sont pas extensibles à l’infini.

Le Coin de l’Epargne du 15 juin 2019

Couler mais pas toucher

Les évènements dans le Détroit d’Ormuz ont entraîné une augmentation rapide des cours de pétrole, augmentation relativement faible au regard des risques de dérapage (+ 3%). Cette hausse a été effacée en 24 heures. Les marchés sont plus inquiets du ralentissement économique international que des péripéties de deux pétroliers. Ainsi, sur la semaine, le baril de Brent perd près de 2 %.

Un mois et un jour après le sabotage de quatre navires en face de l’émirat de Foujeyra, deux nouveaux pétroliers, l’un japonais, l’autre norvégien, ont été l’objet de deux tirs de torpilles qui n’ont tué personne. Les Etats-Unis ont rapidement accusé l’Iran d’en être à l’origine. Le ministre des affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a accusé en retour Washington de « sabotage diplomatique ». Il estime que ces attaques sont réalisées pour discréditer son pays au moment même où Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, mandaté par la Maison Blanche, se rend à Téhéran pour ouvrir un canal de discussion.

Dans le Golfe, le climat s’est tendu depuis la relance des sanctions américaines à l’encontre de l’Iran. Depuis plusieurs mois, les autorités iraniennes ont annoncé qu’elles pourraient être amenées à riposter à la guerre économique américaine. Parmi les menaces avancées figure celle de la fermeture du détroit d’Ormuz par lequel transite plus de 30 % du commerce mondial de pétrole. Par ailleurs, l’Iran a fait part de la possibilité à partir du 7 juillet de ne plus respecter l’accord sur le nucléaire au risque de susciter des sanctions de l’ONU et de ses partenaires européens.

Devant la multiplication des incertitudes et dans l’attente de la prochaine réunion de la Banque centrale américaine, les marchés ont opté pour la prudence cette semaine. Les variations sont faibles tout en restant orientées en légère hausse. Les taux d’intérêt restent à des niveaux historiquement bas.

L’inflation atone

En mai, selon l’INSEE, l’indice des prix à la consommation (a enregistré une hausse de 0,1 % sur un mois, après +0,3 % en avril 2019. Ce ralentissement s’explique par le repli, sur le mois, des prix des services (−0,2 % après +0,5 %). En revanche, les prix des produits alimentaires accélèrent nettement (+0,7 % après +0,1 %). Ceux des produits manufacturés (+0,2 % après +0,1 %) et du tabac (+0,3 % après +0,1 %) augmentent, eux aussi, davantage que le mois précédent. Enfin, les prix de l’énergie croissent au même rythme qu’en avril (+0,6 %).

Sur un an, les prix à la consommation n’ont progressé que de 0,9 %, après +1,3 % en avril. Cette baisse de l’inflation s’explique par un moindre dynamisme des prix des services, de l’énergie et de l’alimentation et une baisse plus prononcée des prix des produits manufacturés. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), retenu pour les comparaisons internationales et pour la fixation de certaines prestations croît de 1,1 % après +1,5 % le mois précédent.

Sur un an, l’inflation sous-jacente (inflation abstraction faite des biens enregistrant de fortes variations) poursuit son repli à +0,5 %, après +0,7 % en avril.

Réforme des retraites, Edouard Philippe confirme et signe

Lors de son discours de politique générale prononcé le mercredi 12 juin, Edouard Philippe a confirmé que le Gouvernement mettra en oeuvre la réforme des retraites reprenant l’engagement présidentiel « un euro cotisé ouvrira le même droit pour tous ». Il a indiqué qu’il mettre un terme aux régimes spéciaux. « Notre système n’est ni simple, ni juste. Il pénalise les carrières courtes et hachées », a-t-il ajouté. Il a mentionné que nous devons travailler plus longtemps. Le Gouvernement maintiendra la possibilité d’un départ à 62 ans mais un âge d’équilibre sera institué. Les actifs seront encouragés à décaler leur âge de départ à la retraite afin de travailler plus longtemps « en toute liberté ». Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites présentera ses « recommandations » en juillet.

Retraite, retour à l’équilibre reporté à plus tard…

Est-ce véritablement une surprise ? Non ! Le retour à l’équilibre des régimes de retraites annoncé comme imminent est reporté. Selon le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) qui sera présenté jeudi 13 juin, le déficit en 2022 atteindrait 0,4 point de PIB au lieu de 0,2 point prévu lors de la précédente estimation en 2018,soit un besoin de financement de plus de 9 milliards d’euros. le retour à l’équilibre est renvoyé au-delà du milieu du siècle. En effet, dans le cadre du scénario central, Le COR prévoit que le déficit disparaîtrait en 2056 sous réserve d’une croissance des revenus d’activité de 1,5 % par an. Auparavant, il escomptait un retour à l’équilibre pour 2040. Si la croissance des revenus était inférieure à 1,5 %, aucun retour aux excédents n’est prévu avant 2070.

D’ici à 2022, la dégradation des prévisions est liée à la faible croissance des recettes. Il faut signaler que le COR a retenu une suppression de 120000 postes dans la fonction publique qui a priori ne sera pas appliquée. Il a aussi supposé que le régime des cheminots sera fermé à partir de 2020 ; les nouveaux arrivants cotisant au régime général. Comme ces régimes spéciaux cotisent plus que la moyenne, les ressources diminueront Les dépenses de retraite par rapport au PIB devrait passer de de 13,7 % du PIB en 2018 à 13,4 % en 2022, et à 12,7-12,8 % à l’horizon 2070.

Du fait de la désindexation partielle des pensions, les dépenses de retraite évoluent conformément aux évaluations antérieures.

Toujours plus d’endettement !

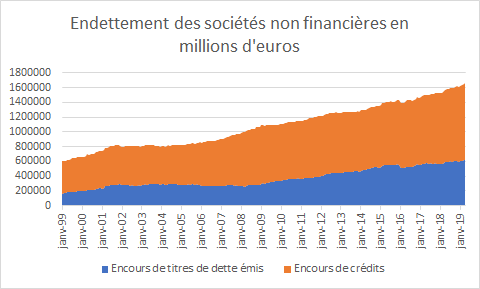

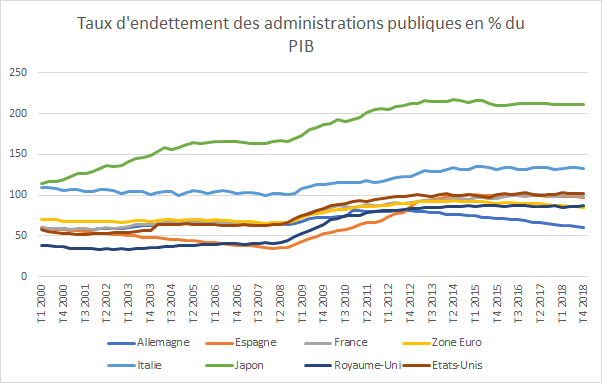

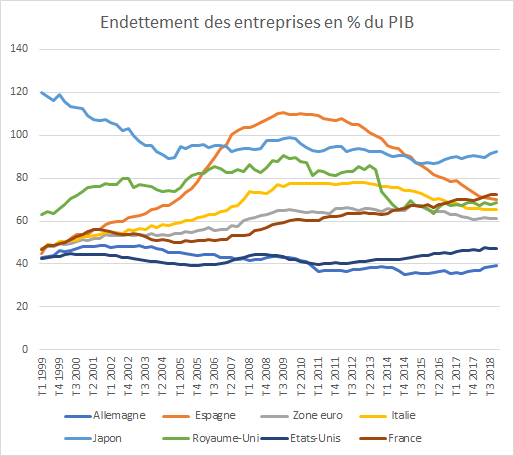

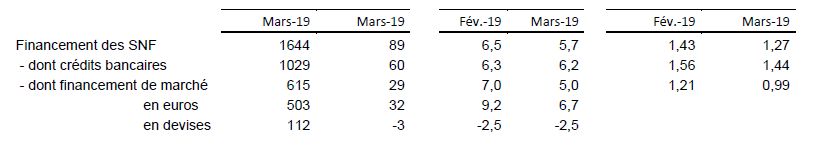

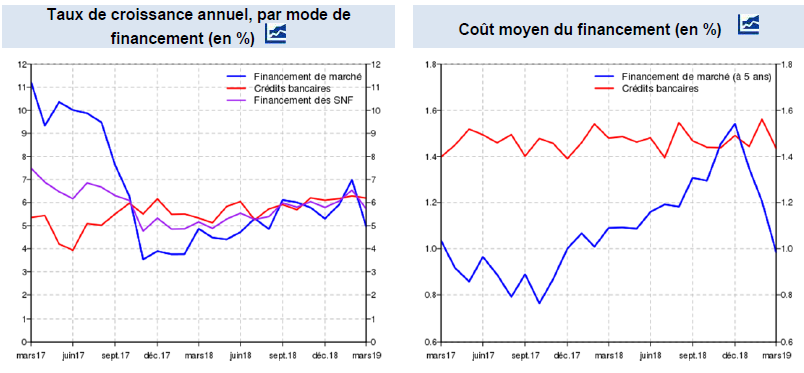

Le taux de croissance annuel de l’endettement de marché des sociétés non financière a été de 4,2 % en avril après +5,0% en mars. Par ailleurs, la croissance du financement par crédit bancaire, à 6,6 % en rythme annuel, demeure soutenue. Au total, le financement des sociétés non financières reste dynamique : + 5,7 % sur un an.

La baisse du coût moyen à 5 ans du financement de marché des entreprises ralentit. Il s’élève à 0,93 % en avril, soit une diminution de 5 points de base par rapport au mois précédent.

Le Coin de l’épargnant du 8 juin 2019

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 7 juin 2019 | Évolutionhebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 364,05 | +3,00 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 25 983,94 | +4,71 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 7 742,10 | +3,88 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 12 045,38 | +2,72 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 331,94 | +2,38 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 378,38 | +2,99 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 20 884,71 | +1,38 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 827.80 | -2,45 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | 0,083 % | -0,126 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,259 % | -0,052 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 2,076 % | -0,133 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1339 | +1,53 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 343,316 | 2,92 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 63,040 | +2,24 % | 52,973 |

L’emploi américain en berne, taux en baisse, actions en rebond

Les indices « actions » sont en forte hausse cette semaine non pas en raison d’une amélioration tangible de la situation économique mais du fait de la baisse des taux d’intérêt. Ces derniers sont en forte diminution tant en Europe qu’aux Etats-Unis où le taux de l’obligation d’Etat à 10 ans est revenu à presque 2 %. Il dépassait les 2,7 % à la fin de l’année dernière. Le taux de l’OAT est passé en-dessous de 0,1 %. En Europe, malgré un premier trimestre acceptable, l’Allemagne s’attend toujours à un fort ralentissement. La croissance ne serait que de 0,6 % en 2019 selon la Bundesbank qui, l’année dernière, prévoyait un taux de 1,6 %. La production industrielle a, par ailleurs, rechuté en avril avec un recul de 0,9 %. Les exportations se sont contractées de près de 4 % également en avril, ce qui constitue la plus forte baisse de ces quatre dernières années.

Cette évolution des marchés n’est pas sans lien avec la publication des résultats de l’emploi américain qui semble confirmer que l’économie américaine est en phase d’atterrissage. Selon les chiffres du Département du Travail, 75 000 emplois ont été créés au mois de mai quand les experts en attendaient entre 180 000 et 185 000. En passant sous le seuil des 100 000, les créations d’emplois pourraient ainsi être inférieures à l’augmentation de la population active. Le contexte économique complexe lié à la guerre commerciale que les Etats-Unis mènent sur plusieurs fronts a pu inciter les chefs d’entreprises à différer certaines créations d’emplois. Le secteur manufacturier, le plus exposé aux tensions commerciales avec la Chine et le Mexique, n’a créé que 3 000 emplois sur le mois, soit 2 000 de moins que prévu. Il en avait créé 4 000 en avril.

Le taux de chômage reste toutefois à son plus bas niveau depuis près de 50 ans, à 3,6 %. De son côté, le salaire horaire moyen n’a augmenté que de 0,2 % par rapport à avril. Sur un an, la hausse est de 3,1 %, soit encore moins que prévu. L’objectif d’un taux d’inflation à 2 % pourrait à nouveau s’éloigner. Dans ces conditions, un nombre croissant d’acteurs croit à une possible baisse des taux directeurs de la FED, soit lors de sa prochaine réunion ou au mois de juillet.

La BCE confirme le statu quo sur les taux

Lors de sa réunion, jeudi 6 juin, la BCE a, sans surprise, décidé de ne pas modifier ses taux directeurs. Le Conseil des gouverneurs a indiqué que les taux resteront à leurs niveaux actuels « au moins pendant le premier semestre de 2020 et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour assurer la poursuite de la convergence durable de l’inflation vers des niveaux inférieurs mais proches de 2 % à moyen terme ». Les commentateurs ne s’attendent pas dans les faits à une hausse avant le début 2021. Pour rappel, le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement est à 0 %, le taux de facilité de prêt marginal à 0,25 % et le taux de la facilité de dépôt est négatif, à -0,40 %. Les banques sont prélevées de 0,4 % sur leurs liquidités placées en dépôt auprès de la BCE.

La BCE a précisé son nouveau programme de prêts aux banques annoncé en mars dernier. Lancés entre septembre prochain et mars 2021, ces prêts bénéficieront à chaque fois une échéance de deux ans. Chaque prêt serait accordé au taux « supérieur de 10 points de base » à la moyenne des taux appliqués lors d’opérations classiques de refinancement, actuellement à 0 %. Pour les banques contribuant fortement au financement de l’économie, ce taux pourra être abaissé jusqu’au taux d’intérêt moyen sur les dépôts majoré de 10 points de base, soit -0,30 %.

La BCE a également confirmé qu’elle réinvestirait « aussi longtemps qu’il le faudra » son stock de 2 600 milliards d’euros d’obligations acquises entre mars 2015 et décembre 2018. Cela signifie qu’elle poursuivra sa politique de soutien après le premier relèvement de ses taux, et ne diminuera pas son bilan dans les prochaines années.

Si la BCE a relevé sa prévision de croissance pour 2019 à 1,3 % (contre 1,2 %), elle a, à l’opposé, abaissé celle de 2020 à 1,4 % (contre 1,5 %).

L’inflation, l’arlésienne

Des taux d’intérêt historiquement bas dans les pays du cœur de la zone euro, le plein emploi dans un nombre croissant d’États membres, un plan de relance du pouvoir d’achat qui masque à peine son nom en France… Et pour autant, l’inflation reste aux abonnées absentes.

Pour le mois de mai, le taux d’inflation annuel de la zone euro a été, selon Eurostat, estimé à 1,2 % en mai 2019, contre 1,7 % en avril. S’agissant des principales composantes de l’inflation de la zone euro, l’énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en mai (3,8 %, comparé à 5,3 % en avril), suivie de l’alimentation, alcool et tabac (1,6 %, comparé à 1,5 % en avril), des services (1,1 %, comparé à 1,9 % en avril) et des biens industriels hors énergie (0,3 %, comparé à 0,2 % en avril).

Pour les prochains mois, toute chose étant égale par ailleurs, l’inflation devrait poursuivre son ralentissement. Elle pourrait se situer entre 0,8 et 1 % au sein de la zone euro à l’entrée de l’automne.

L’inflation demeure faible en raison de la non-transmission des augmentations des prix sur les salaires. Les investisseurs n’anticipent pas de progression des prix. Cela se traduit notamment sur les taux d’intérêt à dix ans qui sont historiquement bas. La forte augmentation des masses monétaires en circulation du fait des politiques monétaires non conventionnelles mises en œuvre ces dernières années, ont eu peu d’effet sur les prix. Cet accroissement a été en partie thésaurisé en liaison avec le durcissement des contraintes de fonds propres imposées au secteur financier. Par ailleurs, l’augmentation de la masse monétaire s’est accompagnée d’une envolée de la valeur de certains actifs, immobiliers essentiellement mais sans effet de contamination sur les biens et sur les revenus.

Par ailleurs, en raison des capacités de production élevées, le prix des produits industriels est orienté à la baisse d’autant plus que la demande croît moins vite que prévu. La diminution de l’inflation constatée ces derniers mois est imputable à un recul du cours des produits énergétiques dont le pétrole. S’il se confirmait, le ralentissement potentiel de l’économie mondiale devrait peser sur la demande de pétrole et donc sur son cours.

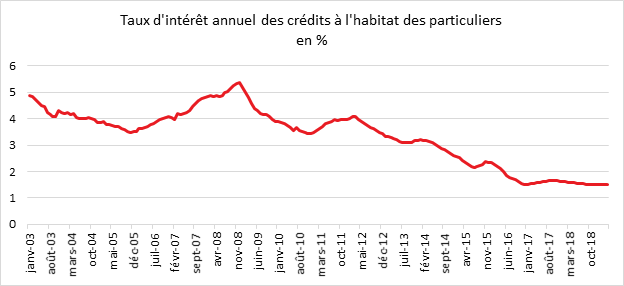

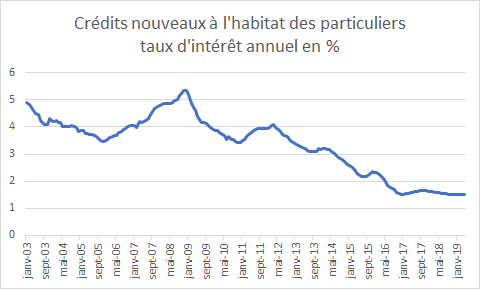

Les taux des emprunts immobiliers toujours en baisse

Au cours du mois de mai, le taux moyen des emprunts immobiliers a atteint 1,29 % (hors assurance et coût des sûretés). Ce taux est le plus bas jamais connu depuis plus de 75 ans. Le précédent record datait du mois de novembre 2016 (1,33 %). En mai, les taux étaient ainsi quatre fois plus faibles qu’au début des années 2000. Dans les années 90, les taux avaient atteint plus de 13 %. En étant inférieurs pour le douzième mois d’affilée, à l’inflation, les taux d’intérêt réels sont en territoire négatif. Dans les années d’après-guerre ou dans les années 1970, du fait de la forte inflation, des taux réels négatifs avaient été enregistrés mais avec des valeurs faciales bien plus élevées qu’aujourd’hui. Cette baisse du coût du crédit est compensée, en milieu urbain, par la hausse des prix immobiliers.

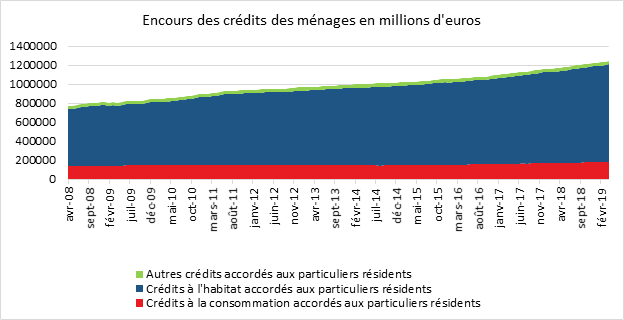

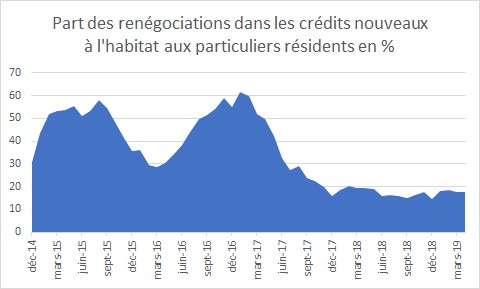

L’encours des crédits à l’habitat des ménages dépasse 1 000 milliards d’euros (1 026 milliards d’euros au mois d’avril 2019). Sur un an, la progression est de 6,2 %. Du fait de l’augmentation des prix immobiliers et la baisse des taux, la durée moyenne des prêts s’allonge, soit plus de 29 mois depuis début 2014.

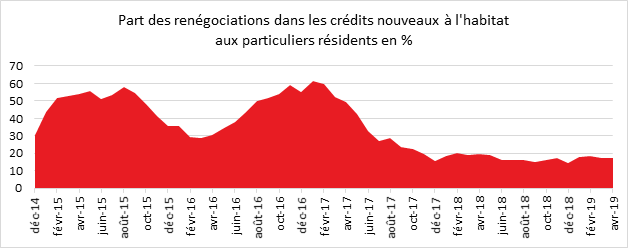

Les ménages ont profité de la baisse des taux d’intérêt pour renégocier leurs prêts. Les renégociations sont intervenues essentiellement entre 2015 et 2017.

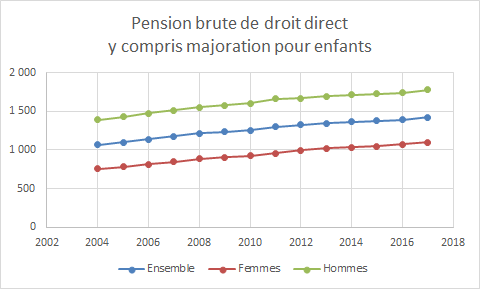

La pension de retraite moyenne est en France de 1422 euros

Le montant mensuel moyen de la pension de droit direct, y compris l’éventuelle majoration pour enfants, tous régimes confondus (de base et complémentaire) est évalué, selon la DREES à 1 422 euros en décembre 2017 pour l’ensemble des retraités, résidant en France ou à

l’étranger. Ce montant est en hausse de 0,9 % en euros constants et de 2,1 % en euros courants par rapport à décembre 2016. Le montant moyen

de la pension de droit direct (majoration pour enfants comprise) nette des prélèvements sociaux s’établit à 1 331 euros en 2017. Pour les résidents habitant en France, le montant moyen de la pension brute est de 1 496 euros. Le montant moyen de la pension de droit direct nette des prélèvements sociaux de l’ensemble des retraités résidant en France s’élève à 1 399 euros en 2017, et à 1 547 euros en prenant en compte la réversion.

La retraite totale moyenne fin 2017 représente 66 % du revenu d’activité net moyen de l’ensemble des personnes en emploi en 2017, ratio est globalement stable depuis 2013, après avoir augmenté durant plusieurs années.

Fin 2017, la pension de droit direct des femmes (hors la majoration de pension pour enfants) est, en moyenne, inférieure de 38 % à celle des hommes. Cet écart diminue toutefois progressivement. Il était de 45 % en 2004. Après la prise en compte des pensions de réversion et des majorations pour enfants, la pension des femmes est en moyenne inférieure de 25 % à celle des hommes en 2017.

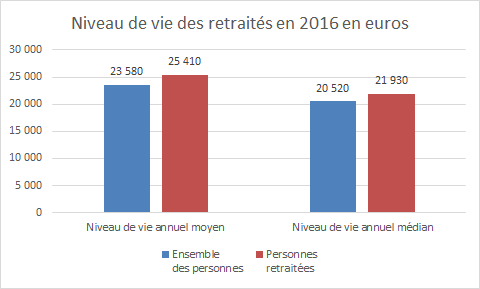

Le niveau de vie moyen des retraités était, en 2016, 7 % supérieur à celui de l’ensemble de la population.

consulter le dossier de la DREES « Les retraités et la retraite édition 2019 »

Les ménages profitent des faibles taux d’intérêt pour s’endetter

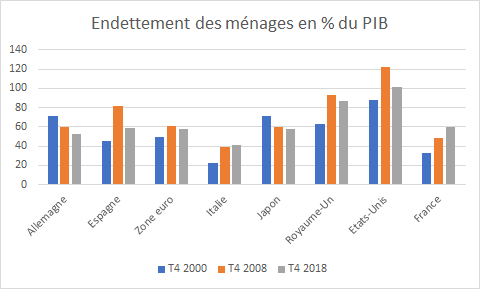

Selon la Banque de France, au mois d’avril, la croissance des crédits aux particuliers a augmenté de + 6,3 %, après +6,1% en mars sous l’effet conjugué de la progression des crédits à l’habitat (+ 6,2 %, après + 6,1 % en mars et + 6,0 % en février) et des prêts à la consommation (+6,1 %, après +5,8 % en mars).

Le taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux à l’habitat (à long terme et à taux fixe) diminue en avril (1,49 %, après 1,51 % en mars) retrouvant son plus bas niveau historique observé en décembre 2018. le poids de la renégociation des crédits à l’habitat est de 17,5% Ce taux est constant depuis quelques mois.

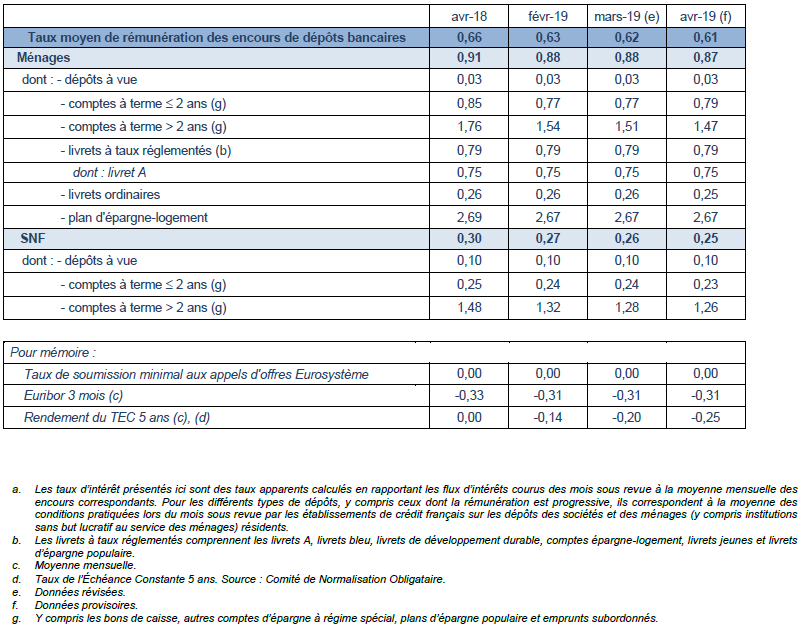

Les taux des livrets bancaires fiscalisés en baisse

Le taux moyen des livrets ordinaires, les livrets bancaires fiscalisés a encore baissé au moins d’avril. Il s’établit désormais à 0,25 % au lieu de 0,26 % ce qui correspond à un nouveau record.

Pour l’ensemble des dépôts bancaires, le taux moyen est de 0,61 % en baisse de 5 points de base sur un an ( 0,66 % en avril 2018). La diminution observée sur les 12 derniers mois est portée principalement par les comptes à terme supérieurs à 2 ans, dont la rémunération a fléchi de 29 points de base pour les ménages et 22 points de base pour les Sociétés non financières.

Un mois de mai tristounet pour les marchés

Quand Trump fait ce qui lui plaît en mai

Le mois de mai aura été marqué par la guerre ou plutôt les guerres commerciales qu’entend mener Donald Trump. Après la Chine, le Président américain menace de taxer les produits mexicains.

Les relations commerciales avec la Chine s’enveniment. Après un durcissement des règles d’exportation des terres rares indispensables pour le secteur des énergies renouvelables, l’informatique et l’électronique, les autorités chinoises serait sur le point d’établir une liste de personnalités et d’entreprises étrangères « non fiables » susceptibles d’affecter « les droits et intérêts légitimes des sociétés chinoises (…) en appliquant des mesures discriminatoires à des fins non-commerciales ». Cette annonce est une réplique à la mise sur liste noire de Huawei par Washington. Selon Bloomberg, la Chine aurait décidé de suspendre ses importations de soja en provenance des Etats-Unis. Les espoirs d’obtention d’un accord lors du G20 d’Osaka à la fin du mois de juin s’éloignent.

Les marchés ont vivement réagi à la réouverture d’un front commercial avec le Mexique. A compter du 10 juin prochain, la Maison Blanche a décidé d’imposer des droits de douane de 5 % sur tous les produits en provenance du Mexique. Ces droits augmenteront progressivement jusqu’à atteindre 25% en octobre si le Mexique n’agit pas pour empêcher l’arrivée d’étrangers illégaux passant par son territoire.

Par ailleurs, les investisseurs s’inquiètent du ralentissement plus marqué que prévu de l’activité manufacturière en Chine. L’indice PMI officiel chinois est en effet ressorti à 49,4 en mai, repassant ainsi sous le seuil critique des 50 points. Les résultats américains plutôt rassurants concernant les revenus des ménages en avril et leurs dépenses n’ont pas changé la tendance baissière des marchés.

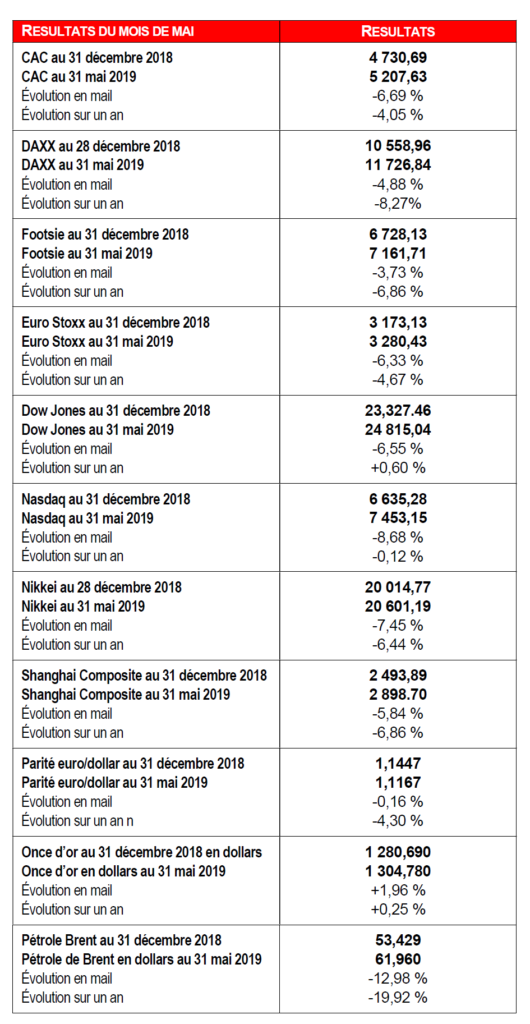

Un mois de mai peu printanier

Avec une chute de 6,78% en mai, le CAC 40 enregistre son plus mauvais mois depuis la chute d’octobre dernier (-7,28 %). Tous les autres grands indices sont en recul. Le Dow Jones cède également plus de 6 %. Dans ce contexte, les investisseurs privilégient les titres publics. Le rendement de l’emprunt allemand à 10 ans a touché un nouveau plus bas historique, tandis que celui du 10 ans américain affiche un plancher de 20 mois à 2,10%. Cette baisse des taux d’intérêt est la conséquence des menaces qui pèsent sur le commerce international et donc sur l’activité. En période de tensions internationales, les investisseurs privilégient les titres d’Etat au détriment des actions.

Dans ces conditions, les taux immobiliers ont continué à baisser en France et sont donc toujours à des niveaux historiquement bas.

Le taux d’épargne en nette hausse au premier trimestre 2019

Au cours du premier trimestre 2019, les ménages ont arbitré une part non négligeable de leurs gains de pouvoir d’épargne en faveur de l’épargne. Le taux d’épargne est ainsi passé de 14,9 à 15,3 % du revenu disponible brut du dernier trimestre 2018 au premier trimestre 2019. Le taux d’épargne financière est en forte hausse. Il est passé de 4,9 à 5,4 % du quatrième trimestre 2018 au premier trimestre 2019. Il était de 4 % au troisième trimestre 2018.

Depuis six mois les ménages ont enregistré une augmentation sensible de leur revenu disponible brut (1 % au dernier trimestre 2018 et 1,3 % au premier trimestre 2019). En raison des primes exceptionnelles, la masse salariale enregistre une vive augmentation (+1,1 % au premier trimestre). Les prestations sociales sont également en hausse (+0,9 %) grâce à l’augmentation de la bonification individuelle de la prime d’activité et du minimum vieillesse.

La modération de l’inflation contribue également à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages.

Cette amélioration des revenus les a conduit non pas à consommer mais à placer leur argent en priorité sur le Livret A et sur l’assurance vie. La collecte nette de ces deux produits dépasse 20 milliards d’euros sur les quatre premiers mois de l’année. Cette propension à épargner s’explique par le maintien des incertitudes économiques et sociales. Après la grave crise des gilets jaunes, les ménages restent sur leurs gardes et ont tendance à différer leurs achats durables. Ils doutent de la poursuite de cette politique favorable du pouvoir d’achat et de la baisse de l’inflation. En outre, les tensions économiques avec des annonces contradictoires sur une possible récession ont joué en faveur de l’épargne. La prise en compte de l’amélioration du pouvoir d’achat nécessite du temps. Le rebond des dépenses en consommation en parallèle à l’amélioration du moral des ménages pourrait amener une décrue légère du taux d’épargne dans les prochains mois.

à

L’inflation reste contenue

Selon la première estimation de l’INSEE, sur un an, les prix à la consommation au mois de mai augmentent de 1,0 % après +1,3 % en avril. Cette baisse de l’inflation résulterait d’un ralentissement des prix des services, de l’énergie et de l’alimentation et d’un recul un peu plus marqué de ceux des produits manufacturés. En revanche, les prix du tabac accéléreraient.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé ralentirait nettement (+1,1 % après +1,5 % en avril). Sur un mois, il ralentirait à +0,2 %, après +0,4 % le mois précédent.

Pour le seul mois de mai, les prix à la consommation auraient progressé de 0,2 % contre +0,3 % en avril.

Rebond des dépenses de consommation en avril

Au mois d’avril, selon l’INSEE, les dépenses de consommation des ménages en biens ont augmenté de 0,8 % après deux mois consécutifs de baisse (−0,3 % en mars et −0,5 % en février). Cette hausse est portée par un rebond de la consommation d’énergie (+4,0 %) et dans une moindre mesure par celui de la consommation alimentaire (+0,8 %). Les achats de biens fabriqués sont en léger repli (−0,4 %) pour la première fois cette année.

La confiance des ménages en hausse au mois de mai

La confiance des ménages dans la situation économique augmente, selon l’INSEE, de trois points au mois de mai. L’indicateur qui la synthétise gagne est ainsi à 99 quasiment sa moyenne de longue période (100).

Situation financière : nette amélioration

En mai, le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future poursuit son redressement : il gagne 3 points et se situe désormais au-dessus de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière passée s’améliore également : il gagne 2 points mais demeure inférieur à sa moyenne de longue période.

Par ailleurs, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants continue d’augmenter. Le solde d’opinion correspondant gagne 2 points et repasse ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période.

Capacité d’épargne : légère hausse

En mai, l’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne s’améliore légèrement. En effet, le solde relatif à la capacité d’épargne future gagne 2 points et celui relatif à la capacité d’épargne actuelle 1 point. Les deux soldes se situent au-dessus de leur moyenne de longue période.

La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner est quant à elle stable et demeure inférieure à sa moyenne de longue période

Niveau de vie en France : amélioration

En mai, les ménages sont plus nombreux à considérer que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois ou va s’améliorer au cours des douze prochains mois : les soldes correspondants gagnent chacun 3 points mais se situent toujours au-dessous de leur moyenne de longue période.

Chômage : craintes en forte baisse

Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage baissent nettement en mai : le solde correspondant diminue de 10 points après avoir fortement augmenté en mars et avril derniers (respectivement +10 et +5 points). Il se maintient ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

Inflation perçue et anticipée : quasi-stabilité

En mai, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont très légèrement moins nombreux que le mois précédent : le solde correspondant perd 1 point et se maintient toujours au-dessus de sa moyenne de longue période. La part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois est quant à elle stable.

Bilan 2018 des contrats d’assurance vie non réclamés

La Fédération Française de l’Assurance et le Comité Technique des Institutions de Prévoyance ont communiqué leur bilan 2018 des contrats dits non réclamés, bilan prévu par la loi.

Deux dispositifs sont en vigueur :

- le dispositif « AGIRA 1 » issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 : toute personne physique ou morale peut saisir l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA) en vue de rechercher si un contrat d’assurance vie a été souscrit à son profit par une personne dont elle apporte la preuve du décès.

- le dispositif « AGIRA 2 » issu de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 : les institutions de prévoyance et unions s’informent, au moins chaque année, du décès éventuel de leurs participants. Elles obtiennent ces informations en interrogeant, par l’intermédiaire de l’AGIRA, les données relatives au décès des personnes inscrites au Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) de l’INSEE.

Pour AGIRA 1, la FFA a reçu 49 669 demandes pour lesquelles le décès de l’assuré était déjà connu. 8016 demandes ont permis de connaître le décès. Il a été réglé 295,822 millions d’euros et cela a concerné 6 422 contrats, le total a réglé étant de 356,701 millions pour 8 842 contrats.

Pour AGIRA 2, 35 982 assurés décédés ont été identifiés par des consultations du fichier AGIRA RNIPP. Le nombre de contrats concernés était de 41 790. Les compagnies d’assurance relevant de la FFA devaient régler en 2018 758,974 millions d’euros au titre de 37 725 contrats. Il a été réglé 430,492 millions d’euros au titre de 16 503 contrats.

Pour le CTIP, 621 demandes dans le cadre d’AGIRA 1. Il a été réglé 9,903 millions d’euros concernant 185 contrats. Le total du montant à régler est de 12,743 millions pour 379 contrats. En ce qui concerne AGIRA 2, 8 944 contrats en jeu portant sur 64 499 011 euros. Le montant des capitaux réglés s’élève à 6 08 644 euros pour 261 contrats en jeu.

La mobilité des seniors en question

AG2R LA MONDIALE et l’association Wimoov ont réalisé une étude sur la mobilité des seniors.

Pour se déplacer 42 % des répondants circulent principalement à pied, 41% utilisent leur voiture en tant que conducteur comme mode de transport principal et 6% utilisent principalement les transports en commun. Seuls 41% des plus de 75 ans se déplacent quotidiennement contre 74% chez les 55-64 ans.

Les deux facteurs freinant les déplacements sont leurs coûts (36% des sondés) et les problèmes de santé ou de handicap (31%). D’autres facteurs comme l’inadaptation du lieu de vie (18%) et la peur des transports, de se perdre ou de la chute (14%) sont également évoqués.

La question des revenus expliquent en grande partie les comportements des seniors en matière de mobilité. Seuls 45% des seniors de 55 ans et plus percevant moins de 1 000 € par mois se déplacent quotidiennement contre 72% de ceux percevant plus de 1 700 € ;

Les seniors ont peu connaissance des aides existant en matière de mobilité.

- 59% des seniors n’ont pas connaissance de l’existence d’aide financière à la mobilité et seuls 9% en bénéficient ;

- 53% des seniors ne connaissent pas les aides humaines et seuls 8% en bénéficient.

L’assurance vie ne faiblit pas

Depuis la fin de l’année 2018, les Français augmentent sensiblement leur effort d’épargne. Le Livret A et l’assurance vie en sont les principaux bénéficiaires.

Le mois d’avril conforte les positions du premier placement des ménages. La collecte nette s’élève en effet à 3,4 milliards d’euros. Il faut remonter au mois de décembre 2012 pour retrouver une collecte supérieure.

Avril est, en règle générale, un bon mois pour l’assurance vie. Une seule décollecte a été enregistrée au cours de ces dix dernières années. En 2019, la collecte brute a été soutenue (12,9 milliards d’euros) quand les prestations et rachats sont en recul à 9,5 milliards d’euros.

Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte brute est de 50,4 milliards d’euros (49,1 milliards d’euros sur la même période en 2018) et les prestations se sont élevées à 39,2 milliards d’euros (contre 41 milliards d’euros en 2018). De ce fait, la collecte nette est toujours sur les quatre premiers mois, en 2019, de 11,2 milliards d’euros contre 8,1 milliards d’euros en 2018.

Pour le mois d’avril comme pour les quatre premiers mois de l’année, les unités de compte représentent 23 % de la collecte ; ce taux est en recul par rapport à la moyenne de 2018 (28 %). L’évolution plus hasardeuse des marchés financiers explique cette baisse.

L’assurance vie bénéficie tout à la fois de l’augmentation du pouvoir d’achat en ce début d’année et du refus des ménages à s’engager dans des dépenses importantes. L’assurance vie avec les fonds euros qui représente,t 77 % de la collecte brute demeure très attractive comme l’a souligné la dernière enquête du Cercle de l’Épargne / Amphitéa. Elle est avec l’immobilier le placement préféré des Français et celui qu’ils jugent comme le plus rentable. L’amplification de l’effort d’épargne des ménages s’inscrit dans un contexte économique et social jugé comme anxiogène. Les Français n’intègrent pas dans leurs comportements l’amélioration en cours du marché de l’emploi et l’augmentation des revenus. La crainte d’un retournement économique et d’une augmentation des prélèvements ou de l’inflation les incite à la prudence. La crise des gilets jaunes conduit les ménages joue également en faveur de l’épargne. Au départ, le difficile accès aux centres villes et aux centres commerciaux pouvait expliquer le report de certaines dépenses ; actuellement, c’est plutôt la peur d’une dégradation de la situation politique et sociale .

Avec cette collecte nette en hausse, l’encours des contrats d’assurance-vie a atteint 1 745 milliards d’euros à fin avril 2019, en progression de 2,5% sur un an. Cette progression devrait se poursuivre dans les prochains mois compte tenu des prévisions de croissance.

Le climat des affaires en mode normand

En ce milieu de deuxième trimestre, la conjoncture économique demeure assez hésitante. Ainsi, au mois de mai, le climat des affaires est stable. L’indicateur de l’INSEE qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, se maintient à 106 et reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Par rapport à l’enquête précédente, l’indicateur de climat des affaires gagne trois points dans l’industrie manufacturière et en perd deux points dans le commerce de détail ainsi qu’un point dans les services. Il est stable dans le bâtiment et le commerce de gros. Dans tous ces secteurs, il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.

Pour l’emploi, la situation se dégrade mais reste à un niveau relativement élevé. L’indicateur perd deux points et se situe à 105. Il est au-dessus de sa moyenne de longue période.

L’indicateur de retournement qui mesure la tendance à venir de l’économie passe dans la zone indiquant un climat conjoncturel favorable.

Les contours des futurs produits d’épargne retraite – PACTE

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a été publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019. Cette loi prévoit avec son article 71 une ambitieuse réforme de l’épargne retraite. Cette dernière est conditionnée à la publication d’une ordonnance et de textes réglementaires.

Les pouvoirs publics entendent à travers cette réforme assurer :

- Une convergence des différents produits existants ;

- Une harmonisation des règles en vigueur notamment pour les sorties ;

- Une concurrence accrue entre les professionnels proposant des solutions d’épargne retraite ;

- Un devoir de transparence et d’information plus important.

En fonction des informations relayées notamment par le site du journal « Le Revenu », l’ordonnance et les textes réglementaires d’application prévoient la transformation des produits existants qui seront rassemblés sous l’étiquette « Plan d’Epargne Retraite ». Ils fixent les règles de gouvernance, de transformation éventuelle du stock, de gestion ainsi que la fiscalité des produits d’épargne retraite.

En fonction des informations disponibles et sous réserve des éventuelles modifications qui seront actées après la concertation avec les professionnels, le Plan d’Epargne Retraite comportera trois compartiments qui regrouperont les produits individuels et collectifs.

Les trois compartiments :

- Compartiment 1 : épargne retraite individuel et versements volontaires dans les produits collectifs ;

- Compartiment 2 : épargne retraite collective à adhésion facultative ;

- Compartiment 3 : épargne retraite collective catégorielle à adhésion obligatoire.

Des ponts entre les différents compartiments sont prévus et tout particulièrement entre le 2 et le 3

Le Plan d’Epargne Retraite Collectif

Pour le plan des produits d’entreprise dits collectifs, l’ordonnance définit deux produits :

- un produit facultatif bénéficiant à l’ensemble des salariés (ex PERCO) ;

- un produit à adhésion obligatoire et pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés, qui succèdera aux contrats (ex « article 83 » – PERE). Ce produit est également qualifié de catégoriel.

Les plans investis uniquement en Fonds Communs de Placement en Entreprise (FCPE) bénéficieront toujours d’une gouvernance paritaire. Pour les autres produits, un comité de surveillance paritaire devra être institué. En ce qui concerne les produits catégoriels qui ne sont pas alimentés par l’épargne salariale, cette création sera facultative. De ce fait, cela signifie que les produits catégoriels au nom de la portabilité pourront recevoir des sommes issues de l’épargne salariale.

L’intéressement et la participation pourront donc être versés sur un PERCO, ou sur un plan catégoriel sous réserve que celui-ci dispose d’une gouvernance paritaire (et que tous les salariés soient couverts par un Plan d’Epargne Retraite.

L’intéressement et la participation ne pourront pas en revanche être versés sur les produits individuels retraite, sauf en cas de transfert.

Les entreprises disposant à la fois d’un produit collectif et d’un produit catégoriel auront la faculté de les regrouper en un produit unique cumulant toutes les possibilités des différents produits. Les salariés pourront effectuer des versements provenant de l’épargne salariale, effectuer des versements volontaires, recevoir les abondements de l’employeur et les cotisations des produits dits catégoriels.

Les pouvoirs publics retiennent l’idée que le PERCO serait le navire amiral qui pourrait être alimenté par différents canaux.

Le Plan d’Epargne Retraite Individuel

Le PERP et le contrat Madelin sont fusionnés mais les avantages fiscaux à l’entrée restent distincts. Le Plan d’Épargne Individuel pourra être proposé par les assureurs et par les gestionnaires d’actifs.

Pour les produits proposés par les gestionnaires d’actifs, un compte titre et un compte espèce seront ouverts. Comme actuellement, pour les PERP et les Contrats Madelin, les PER assurantiels seront souscrits par l’intermédiaire d’une association souscriptrice de contrats de groupe. Un comité de surveillance qui intègrera des représentants des épargnants disposera de pouvoirs de contrôle. Les décisions importantes concernant les PER assurantiels seront soumises aux votes des assemblées générales des adhérents.

Les produits ouverts auprès d’un assureur pourront inclure des garanties optionnelles, par exemple en cas de perte d’autonomie, d’invalidité de perte d’emploi subie ou de décès. La liste des garanties optionnelles, inspirée des produits actuels.

Le cantonnement de l’épargne retraite

Les assureurs devront constituer une comptabilité auxiliaire d’affectation dédiée à l’épargne retraite. Ce canton offrira un « super-privilège » sur les autres créanciers en cas d’insolvabilité de l’assureur. Les résultats techniques et financiers du canton seront réservés aux épargnants des contrats retraite.

Le cantonnement sera obligatoire pour les nouveaux produits d’épargne retraite, à compter d’un délai à définir>. Bercy retient l’idée de fin 2021, afin d’atteindre un encours suffisant pour la création du canton.

Les assureurs auront aussi la faculté d’intégrer au canton les produits d’épargne retraite actuels (PERP, Madelin, art. 83, art. 82, art. 39). Ces transferts seront effectués sous le contrôle de l’ACPR afin de permettre une équité du transfert des plus-values latentes et de la participation aux bénéfices.

Gestion du stock des produits actuels d’épargne retraite

Bercy imagine qu’à compter du 1er octobre 2019, date d’entrée en vigueur supposée de l’ordonnance, les professionnels pourront commercialiser les nouveaux PER – PACTE et de transformer les anciens produits.

A compter du 1er avril 2020, les anciens produits seraient fermés. Il ne serait plus possible de commercialiser de nouveaux PERP, Contrats Madelin, etc. issus des anciennes législations. Les bénéficiaires des anciens produits pourront continuer à effectuer des versements. Les dispositions relatives aux associations souscriptrices en assurance vie entreront alors en vigueur. Ce délai leur permettra de modifier leurs statuts.

Les transferts des produits PACTE assurantiels dans le canton d’épargne retraite devront être réalisés avant le 31 décembre 2021. Les produits antérieurs (PERP, Madelin, art. 83) seront transférables dans le canton épargne retraite jusqu’au 31 décembre 2023.

En raison des règles constitutionnelles, les nouvelles règles de la loi PACTE ne s’imposent pas aux anciens contrats. L’ordonnance prévoit un transfert individuel sur les nouveaux produits PACTE avec le consentement individuel de l’épargnant ou dans le cadre des procédures prévues pour les contrats de groupe (adoption du transfert par les associations générales des associations).

Afin d’inciter au transfert, les nouvelles flexibilités (sortie en capital, sortie anticipée pour la résidence principale) ne seront pas appliquées aux anciens produits.

Lors du transfert, les encours des PERP et Madelin seront inclus dans le compartiment des versements volontaires. Pour le PERCO, les encours seront inclus dans le compartiment de l’épargne salariale. En ce qui concerne l’article 83, les encours seront distingués entre versements obligatoires et versements volontaires, et intégrés dans deux compartiments distincts.

Les entreprises ayant mis en place un PERCO pourront le transformer en PERCO PACTE selon les mêmes modalités que celles prévues pour la mise en place d’un PERCO (accord collectif, accord avec les partenaires sociaux, accord au conseil social et économique, et, en cas d’échec des négociations, ratification aux 2/3 du personnel ou mise en place unilatérale. Toutefois, une entreprise ayant mis en place un PERCO par accord collectif pourra le transformer en PERCO PACTE par une autre modalité, par exemple via un accord au conseil social et économique, à condition que la modification de l’accord porte uniquement sur la transformation du PERCO en PERCO PACTE.

La gestion pilotée, la gestion par défaut du PER