Petite faiblesse estivale pour l’assurance vie en juillet

L’assurance vie tout en restant dans le vert en juillet connaît un petit accès de faiblesse avec une collecte nette de 1,6 milliard d’euros ce qui constitue le plus mauvais mois de l’année 2019. Ce résultat est décevant pour un mois de juillet. Lors de ces dix dernières années, la collecte moyenne de l’assurance vie en juillet est de 3,3 milliards d’euros. En juillet 2018, elle s’était, par ailleurs, établie à 2,5 milliards d’euros.

Les ménages ont été très actifs en juillet avec leurs contrats d’assurance vie tant sur le plan des versements que des rachats. La collecte brute s’est élevée à 13,1 milliards d’euros (près d’un milliard de plus qu’en juin dernier, 11,5 milliards d’euros contre 9,8 milliards en juin dernier et 9,7 milliards d’euros un an plus tôt. Ces rachats ont profité aux biens de consommation durables qui ont progressé de 1,6 % en juillet dernier avec principalement une relance des dépenses en biens d’équipement du logement qui ont progressé de 1,9 % sur le mois. Après avoir différé leurs dépenses de consommation et après avoir épargné fortement au premier trimestre, les ménages ont retrouvé le chemin des magasins.

Dans un contexte économique et financier toujours compliqué, les ménages optent pour la prudence et investissent moins que dans le passé en unités de compte. Leur poids dans la collecte a atteint au mois de juillet 23,6 % contre 28 % en moyenne l’année dernière.

Le second semestre 2019 comme en 2018 devrait être moins porteur pour la collecte de l’assurance vie du fait des dépenses de rentrée scolaire et de fin d’années. Par ailleurs, les dépenses en biens d’équipement et en biens durables devraient s’accroître. L’assurance vie dont l’encours a atteint 1754 milliards d’euros au mois de juillet devrait conforter sa position de premier placement des ménages.

Le taux d’épargne baisse légèrement au 2e trimestre 2019

Selon l’INSEE, le taux d’épargne des ménages a été de 14,9 % du revenu disponible brut au 2e trimestre contre 15,3 % au premier. le taux d’épargne financière passe de 5,3 à 4,8 % du revenu disponible brut.

Cette légère baisse est imputable à la moindre progression du pouvoir d’achat des ménages par rapport au premier. Néanmoins, le taux d’épargne reste supérieur à sa moyenne de ces dernières années.

Le revenu disponible brut (RDB) des ménages ralentit au deuxième trimestre (+0,3 % après +1,0 %). La masse salariale reçue par les ménages marque le pas (+0,2 % après +1,3 %) par contrecoup des primes exceptionnelles versées par certaines entreprises au premier trimestre. Les prestations sociales en espèces ralentissent également (+0,3 % après +1,0 %) après la mise en place au premier trimestre des mesures sur la prime d’activité

Les ménages français veulent épargner plus

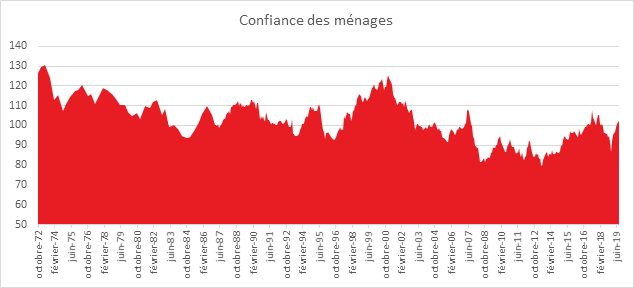

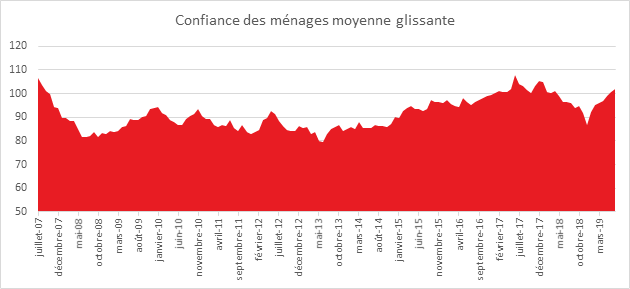

Au mois d’août, la confiance des ménages dans la situation économique est, selon l’INSEE, stable. À 102, l’indicateur qui la synthétise demeure légèrement supérieur à sa moyenne de longue période (100). La multiplication des signaux négatifs concerne la croissance de l’économie mondiale n impacte pas pour le moment les ménages français. La tenue d’un bon niveau de confiance de la part des ménages français peut s’expliquer par l’évolution favorable du chômage et par la résistance correcte sans être exceptionnelle de l’activité économique du pays.

Les ménages de plus en plus en mode épargne

Le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière passée augmente légèrement en augmentant de deux points. Il se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période. Par ailleurs, le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future est stable et demeure légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est inchangée par rapport au mois dernier et se maintient donc également au-dessus de sa moyenne. En revanche, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente de trois points tout en demeurant inférieur à sa moyenne de longue période. L’opinion des ménages sur leurs capacités d’épargne actuelle et future est quasi stable. Les soldes correspondants se maintiennent tous deux nettement au-dessus de leur moyenne de longue période.

Pouvoir d’achat, un ressenti un peu négatif

Les Français ne ressentent pas réellement l’augmentation de leur pouvoir d’achat. Ainsi, en août, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie passé s’est amélioré au cours des douze derniers mois diminue légèrement. Le solde correspondant perd deux points et retrouve son niveau de juin, à peine au-dessus de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France est quasi stable. Il se situe légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période

Marché de l’emploi, un réel optimisme

En matière d’emploi, les Français sont de plus en plus optimistes. Ainsi, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage diminuent de nouveau en août ; le solde correspondant perd quatre points après en avoir perdu deux en juillet. Il atteint ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2018 et se maintient bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

Les ménages craignent le retour de l’inflation

Malgré la baisse continuelle de l’inflation depuis la fin de l’année dernière, les ménages pensent que cette situation n’est pas amenée à perdurer. En août, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont légèrement plus nombreux que le mois dernier. Le solde correspondant gagne deux points et demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période. En revanche, la part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois est quasiment stable.

Le Coin de l’Epargne du 24 août 2019

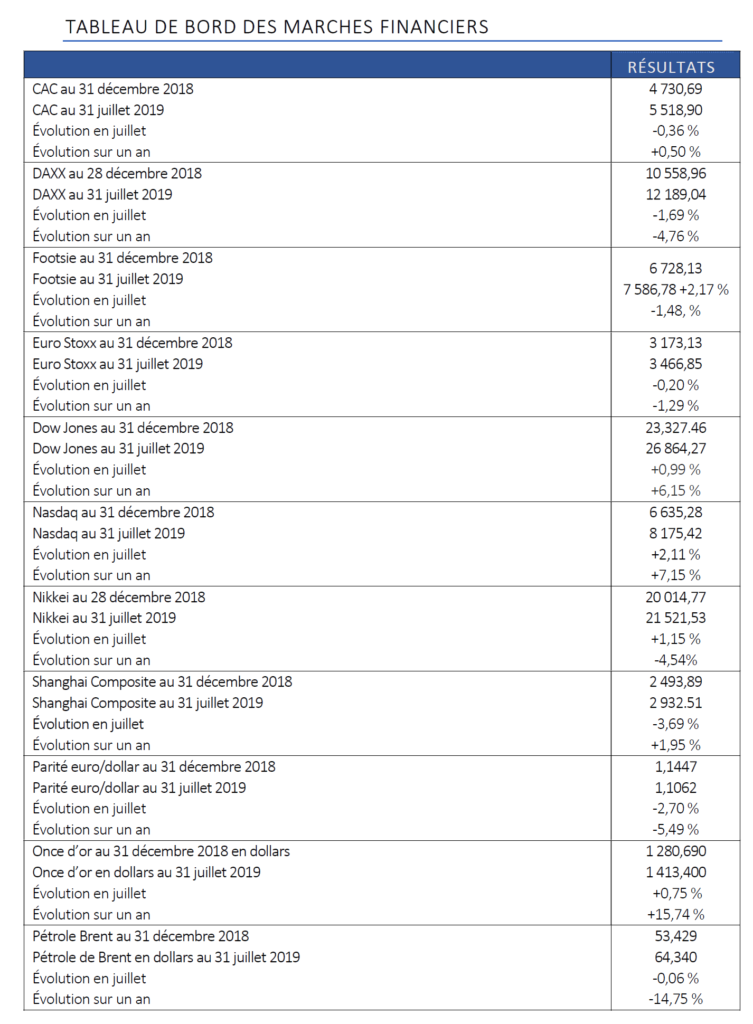

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 23 août 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 326,87 | +0,49 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 25 628,90 | -0,99 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 7 751,77 | -1,83 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 11 611,51 | +0,42 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 094,98 | -0,31 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 334,25 | -0,16 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 20 640,00 | +1,08 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 897,43 | +2,61 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,381 % | +0,034 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,676 % | +0,008 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,528 % | -0,033 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1140 | +0,46 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 526,578 | +0,92 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 58,660 | +0,07 % | 52,973 |

La guerre Trump vs Powell supplantera-t-elle celle avec la Chine ?

Donald Trump continue d’accroître ses pressions sur la banque centrale américaine. Ainsi, par Tweet, après le discours de Jay Powell à Jackson Hole, le Président de la FED, il a déclaré que « Ma seule question est de savoir qui est notre plus grand ennemi, Jay Powell ou le Président Xi ? » Il a ajouté « comme d’habitude, la Fed n’a rien fait ! C’est incroyable qu’ils puissent parler sans savoir ni demander ce que je fais, ce qui sera annoncé sous peu. Nous avons un dollar très fort et une Fed très faible ».

Le Président de la FED avait dans son discours réaffirmé ses positions maintes fois exprimées. « Nous agirons de manière appropriée pour soutenir la croissance », a-t-il déclaré en soulignant que l’économie américaine est dans une « position favorable » mais qu’elle est confrontée à des « risques importants » car la croissance à l’étranger se ralentit dans un contexte de conflit commercial.

Les relations avec la Chine se sont encore tendues vendredi 23 août. Les autorités chinoises ont annoncé leur intention d’instituer des droits de douane supplémentaires de 5 à 10 % sur 75 milliards de dollars de marchandises américaines en réponse aux dernières surtaxes annoncées par l’administration américaine. Certaines de ces taxes entreront en vigueur dès le 1er septembre, celles de 5% sur le soja et le pétrole brut, d’autres le 15 décembre, en particulier celles sur l’automobile. Le Président Donald Trump a demandé, toujours par Tweet, aux entreprises d’abandonner la Chine et de produire dans leur pays. Ces différentes réactions du Président américain ont amené à un fléchissement du cours des actions. L’indice des valeurs technologiques, le NASDAQ, a perdu 3 % lors de la séance du 23 août. Les firmes du secteur de la haute technologie sont les premières concernées par les mesures prises par les Etats-Unis et la Chine. De son côté, le Dow Jones a reculé de 2,37 %. Sur l’ensemble de la semaine, le statu quo a prévalu avant la reprise des affaires qui devrait s’amorcer à partir de la semaine prochaine.

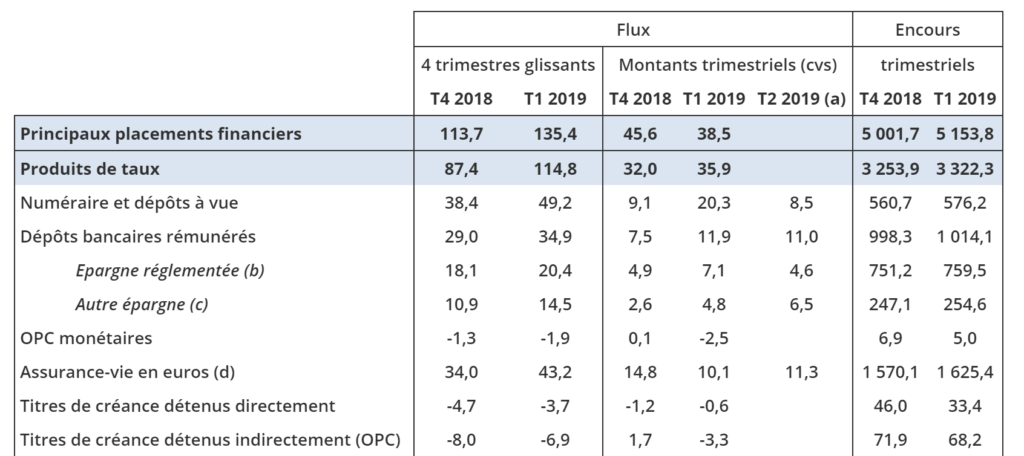

Les Français optent pour le liquide et le garanti

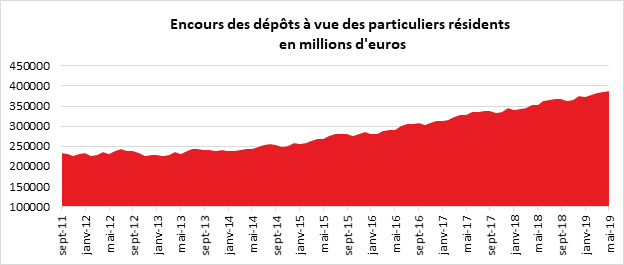

Selon la Banque de France, les placements financiers des ménages au premier trimestre 2019 s’élevaient à 5153,8 milliards d’euros. Cette augmentation est imputable à la hausse du cours des actions et aux flux d’épargne. En rythme annuel, leur flux d’épargne a atteint 135,4 au premier trimestre 2019 contre 113,7 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Les produits de taux sont les grands gagnants. Leur encours s’élève à 3 322 milliards d’euros au premier trimestre 2019. Les flux correspondants se sont élevés à 35,0 milliards d’euros au premier trimestre 2019 contre 32 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Le numéraire et les dépôts à vue poursuivent leur hausse avec un flux de janvier à mars 2019 de 20,3 milliards contre 9,1 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Pour le deuxième trimestre 2019, la hausse serait plus faible, 8,5 milliards d’euros. L’encours du numéraire et des dépôts à vue atteint un nouveau sommet à 576,2 milliards d’euros. La préférence pour la liquidité demeure forte dans un contexte d’incertitudes économiques et sociales. Avec la crise des « gilets jaunes », de nombreux ménages ont reporté des achats en particulier durables, ce qui a conduit à augmenter la poche d’épargne de précaution.

L’épargne réglementée (Livret A, LDDS, PEL, etc.) continue à enregistrer des flux importants. Ainsi au deuxième trimestre 2019, ils ont atteint 11 milliards d’euros contre 11,9 milliards au premier et 7,5 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. L’encours de l’épargne réglementée s’élevait au deuxième trimestre 2019 à 759,2 milliards d’euros. Les ménages continuent à placer leur argent sur ces produits malgré leur faible taux de rendement. Au regard de la situation du marché monétaire, il faut néanmoins relativiser la faiblesse de ces rendements dans la mesure où, sans leur fixation réglementée, ils devraient être nuls voire négatifs. En effet, le taux des obligations d’État deuxième à 10 ans était, mi-août, inférieur à 0,4 %.

L’assurance vie en euros maintient le cap. Ainsi, les flux ont été de 11,3 milliards d’euros au deuxième trimestre 2019 contre 10,1 milliards d’euros au cours du premier. L’encours des fonds euros au premier trimestre 2019 était de 1 625 milliards d’euros. La garantie en capital constitue toujours le premier atout des fonds euros.

Au premier trimestre, les ménages se sont désengagés du marché actions. Le flux a été négatif d’un milliard d’euros. Cette décollecte s’explique par les mauvais résultats des cours boursiers à la fin de l’année 2018. En revanche, en raison de l’appréciation des cours au premier trimestre 2019, l’encours est en hausse pour les actions cotées à 253 milliards d’euros contre 245,9 milliards d’euros au quatrième trimestre 2018. Les flux des actions détenues indirectement via les Organismes de Placement Collectif (OPC) sont également négatifs, et cela tant au quatrième trimestre 2018 qu’au premier trimestre 2019. Les unités de compte des contrats d’assurance vie ont enregistré une collecte trimestrielle d’un milliard d’euros au premier comme au deuxième trimestre 2019. L’encours est de 362,8 milliards d’euros au 1er trimestre 2019.

Les ménages français restent très averses aux risques en limitant autant que possible leur exposition aux produits ne bénéficiant pas de garantie en capital. Les produits de taux représentent 64 % de l’ensemble des placements financiers. En outre, parmi ces produits, figurent les parts sociales des entrepreneurs indépendants sous forme d’actions non cotées (1 036 milliards d’euros). Les actions cotées, les unités de compte (qui ne sont pas tous investies en actions) et les actions contenues dans les OPC représentent un total de 705,3 milliards d’euros, soit moins de 14 %.

Le Livret A comme symbole d’une stratégie de précaution absolue

Le mois de juillet 2019 a bien réussi au Livret A avec une collecte de 1,44 milliard d’euros contre 880 millions en juillet 2018. L’encours a ainsi atteint à la fin du mois de juillet 296,8 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées pour le Livret A au mois de juillet, en 2009, 2014 et 2015. La collecte moyenne en juillet sur ces dix dernières années s’établit à 520 millions d’euros. Le cru de 2019 est donc nettement supérieur.

Le mois de juillet est logiquement un mois de bascule pour le Livret A. En effet, si le premier semestre est, en règle générale, porteur pour le produit d’épargne le plus répandu de France, le second l’est moins en raison de l’accumulation des dépenses : vacances, rentrées scolaires et universitaires, fêtes de fin d’année.

Au mois de juillet 2019, 3 millions de contribuables ont bénéficié du versement de 2,5 milliards comme solde de tout compte des réductions d’impôt auxquels ils avaient le droit au titre de l’exercice 2018. Cela a pu les conduire à la fin du mois à effectuer des versements sur leur Livret A.

Au-delà de ce facteur lié à la mise en place de la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu, depuis le début de l’année, les ménages ont tendance à accroître leur effort d’épargne et à privilégier les placements liquides et garantis. Le Livret A correspond parfaitement à ce souhait.

Par ailleurs, le contexte économique reste anxiogène avec les annonces répétées d’une probable récession ainsi que les tensions internationales entre la Chine et les Etats-Unis. A contrario, la baisse du chômage conduit les titulaires de Livret A ayant retrouvé un emploi à reconstituer leur épargne de précaution.

Un facteur structurel joue également en faveur de l’augmentation du taux d’épargne, le vieillissement de la population. En effet, l’effort d’épargne est avant tout réalisé par les plus de 45 ans. Or cette partie de la population augmente du fait de l’évolution de la pyramide des âges. En Allemagne, le taux d’épargne est plus élevé qu’en France en raison du poids plus important des seniors au sein de la population totale.

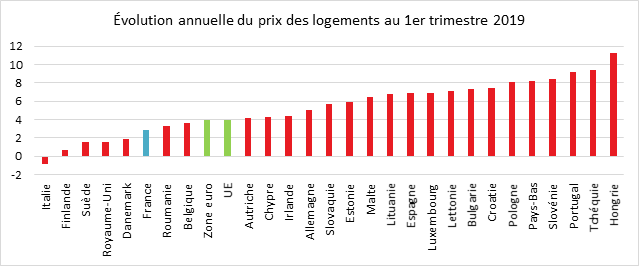

Au deuxième trimestre, la construction toujours en recul

Si les Français s’endettent pour acquérir des biens immobiliers, et si le nombre de transactions devrait dépasser un million en 2019, la construction est toujours en recul. Néanmoins, les autorisations sont en augmentation ce qui est de bon augure pour les prochains moins.

D’avril à juin 2019, les mises en chantier ont diminué de 6,1 % après – 2,0 % au premier trimestre. Le collectif et les logements en résidences connaissent une diminution de 8 % après – 3,9 % et l’individuel se replie de 3,1 % après + 1,0 %.

Sur un an, 409 300 logements ont été mis en chantier, soit une baisse de 22 300 unités (- 5,2 %) par rapport aux douze mois précédents.

Les autorisations de logements à la construction ont augmenté au deuxième trimestre de + 2,5 % par rapport aux trois mois précédents, après une contraction de 0,2 % au premier trimestre. Les autorisations pour les logements individuels sont en hausse de 1 % après une baisse de 3,2 %. Les logements collectifs ou en résidence poursuivent leur progression (+ 3,5 % après + 2,0 %). En un an, de juillet 2018 à juin 2019, 446 900 logements ont été autorisés à la construction en baisse de 31 500 unités (- 6,6 %) par rapport aux douze mois précédents.

Le Livret A n’a pas pris de vacances en juillet

Le mois de juillet 2019 a bien réussi au Livret A avec une collecte de 1,44 milliard d’euros contre 880 millions en juillet 2018. L’encours a ainsi atteint à la fin du mois de juillet 296,8 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées pour le Livret A au mois de juillet, en 2009, 2014 et 2015. La collecte moyenne en juillet sur ces dix dernières années s’établit à 520 millions d’euros. Le cru de 2019 est donc nettement supérieur.

Le mois de juillet est logiquement un mois de bascule pour le Livret A. En effet, si le premier semestre est, en règle générale, porteur pour le produit d’épargne le plus répandu de France, le second l’est moins en raison de l’accumulation des dépenses : vacances, rentrées scolaires et universitaires, fêtes de fin d’année.

Au mois de juillet 2019, 3 millions de contribuables ont bénéficié du versement de 2,5 milliards comme solde de tout compte des réductions d’impôt auxquels ils avaient le droit au titre de l’exercice 2018. Cela a pu les conduire à la fin du mois à effectuer des versements sur leur Livret A.

Au-delà de ce facteur lié à la mise en place de la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu, depuis le début de l’année, les ménages ont tendance à accroître leur effort d’épargne et à privilégier les placements liquides et garantis. Le Livret A correspond parfaitement à ce souhait.

Par ailleurs, le contexte économique reste anxiogène avec les annonces répétées d’une probable récession ainsi que les tensions internationales entre la Chine et les Etats-Unis. A contrario, la baisse du chômage conduit les titulaires de Livret A ayant retrouvé un emploi à reconstituer leur épargne de précaution.

Un facteur structurel joue également en faveur de l’augmentation du taux d’épargne, le vieillissement de la population. En effet, l’effort d’épargne est avant tout réalisé par les plus de 45 ans, or cette partie de la population augmente du fait de l’évolution de la pyramide des âges. En Allemagne, le taux d’épargne est plus élevé qu’en France en raison du poids plus important des seniors au sein de la population totale.

Les épargnants aiment le liquide et le garanti !

Selon la Banque de France, les placements financiers des ménages au 1er trimestre 2019 s’élevaient à 5153,8 milliards d’euros. Cette augmentation est imputable à la hausse du cours des actions et aux flux d’épargne. En rythme annuel, leur flux d’épargne a atteint 135,4 au premier trimestre 2019 contre 113,7 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Les produits de taux sont les grands gagnants. Leur encours s’élève à 3322 milliards d’euros au 1er trimestre 2019 Les flux se sont élevés à 35,0 milliards d’euros au premier trimestre 2019 contre 32 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Le numéraire et les dépôts à vue poursuivent leur hausse avec un flux de janvier à mars 2019 de 20,3 milliards contre 9,1 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. Pour le 2e trimestre 2019, la hausse serait plus faible, 8,5 milliards d’euros. L’encours du numéraire et des dépôts à vue atteint un nouveau sommet à 576,2 milliards d’euros. La préférence pour la liquidité demeure forte dans un contexte d’incertitudes économiques et sociales. Avec la crise des gilets jaunes, de nombreux ménages ont reporté des achats en particulier durables, ce qui a conduit à augmenter la poche d’épargne de précaution.

L’épargne réglementée (Livret A, LDDS, PEL, etc.) continue à enregistrer des flux importants. Ainsi au deuxième trimestre 2019, ils ont atteint 11 milliards d’euros contre 11,9 milliards au premier et 7,5 milliards d’euros au dernier trimestre 2018. L’encours de l’épargne réglementée s’élevait au 2 e trimestre 2019 à 759,2 milliards d’euros. Les ménages continuent à placer leur argent sur ces produits malgré leur faible taux de rendement. Au regard de la situation du marché monétaire, il faut néanmoins relativiser la faiblesse de ces rendements. En effet, sans leur fixation réglementée, ils devraient être nuls voire négatifs. En effet, le taux des obligations d’Etat à 10 ans était mi août inférieur à 0,4 %.

L’assurance vie en euros maintient le cap. Ainsi, les flux ont été de 11,3 milliards d’euros au deuxième trimestre 2019 contre 10,1 milliards d’euros au cours du premier. L’encours des fonds euros au 1er trimestre 2019 était de 1625 milliards d’euros. La garantie en capital constitue toujours le premier atout des fonds euros.

Les ménages se sont désengagés au premier trimestre des actions. Le flux a été négatif d’un milliard d’euros. Cette décollecte s’explique par les mauvais résultats des cours boursiers à la fin de l’année 2018. En revanche, en raison de l’appréciation des cours au 1er trimestre 2019, l’encours est en hausse pour les actions cotées à 253 milliards d’euros contre 245,9 milliards d’euros au 4e trimestre 2018. Les flux des actions détenues indirectement via les Organismes de Placement Collectif sont également négatifs et cela tant au 4e trimestre 2018 qu’au 1er trimestre 2019. Les unités de compte des contrats d’assurance vie ont enregistré une collecte trimestrielle d’un milliard d’euros tant au 1er qu’au 2e trimestre 2019. L’encours est de 362,8 milliards d’euros au 1e trimestre 2019.

Les ménages français restent très averses aux risques en limitant autant que possible leur exposition aux produits ne bénéficiant pas de garantie en capital. Les produits de taux représentent 64 % de l’ensemble des placements financiers. En outre, dans ces derniers figurent les parts sociales des entrepreneurs indépendants sous forme d’actions non cotées (1036 milliards d’euros). Les actions cotées, les unités de compte (qui ne sont pas tous investies en actions) et les actions contenues dans les OPC représentent un total de 705,3 milliards d’euros, soit moins de 14 %.

Le Coin de l’Epargne du 17 août 2019

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 16 août 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 300,79 | -0,51 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 25 886,01 | -1,53 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 7 895,99 | -0,79 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 11 562,74 | -1,12 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 117,15 | -1,88 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 329,08 | -0,14 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 20 418,81 | -1,29 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 823,82 | +1,77 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,415 % | -0,148 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,688 % | -0,121 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,561 % | -0,175 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1092 | -0,97 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 511,660 | +0,98 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 58,620 | +0,62 % | 52,973 |

Accalmie boursière en attendant la rentrée sur fond de baisse des taux ?

Après deux semaines difficiles, les investisseurs ont décidé de faire la trêve de l’assomption. En fin de semaine, certains ont même estimé qu’il était temps de revenir sur les marchés. Les principaux indices ont gagné plus de 1 % vendredi 16 août. Ils ont considéré que ni le Président américain, ni la FED ne veulent une chute des cours. Le premier est conscient que sa réélection passe par le maintien du niveau de vie des Américains, or ce dernier est en partie conditionné par le cours des actions. La seconde n’a aucun intérêt à être à l’origine d’une crise économique de grande ampleur. Dans ces conditions, même si les menaces de récession se renforcent, l’idée que le cours des actions pourrait augmenter est de plus en plus partagée.

La situation concernant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine reste complexe. Les informations et déclarations sont nombreuses et contradictoires. Pékin a évoqué, jeudi, la possibilité de « mesures de représailles » contre Washington en cas de mise en œuvre de surtaxes sur les biens d’importations chinoises au 1er septembre. S’exprimant devant des journalistes depuis le New Jersey, où il est en déplacement, le Président américain Donald Trump a prédit une issue rapide au conflit commercial. Logiquement, les négociations doivent reprendre en septembre mais aucune rencontre à haut niveau n’a été programmée pour le moment.

Dans un tel contexte, les investisseurs suivront de près le symposium économique de Jackson Hole, qui se tiendra du jeudi 22 au samedi 24 août. Le discours du Président de la Fed, Jerome Powell qui est surveillé de près par Donald Trump est attendu.

Par ailleurs, à Hong Kong, aucun signe d’apaisement n’est perceptible. Les troupes chinoises se sont concentrées à la frontière, les manifestants prodémocratie semblent, de leur côté, déterminés à ne pas arrêter leur mouvement. Ils appellent désormais à créer une panique bancaire, en retirant massivement leur argent aux distributeurs ou à le convertir en dollars américains. L’option d’une intervention militaire est de plus en plus envisagée. Cela pourrait durcir les relations avec l’Occident dont le G7 se réunit à Biarritz du 24 au 26 août. La sécurité et les inégalités seront les deux principaux thèmes de ce sommet des chefs d’État et de Gouvernement.

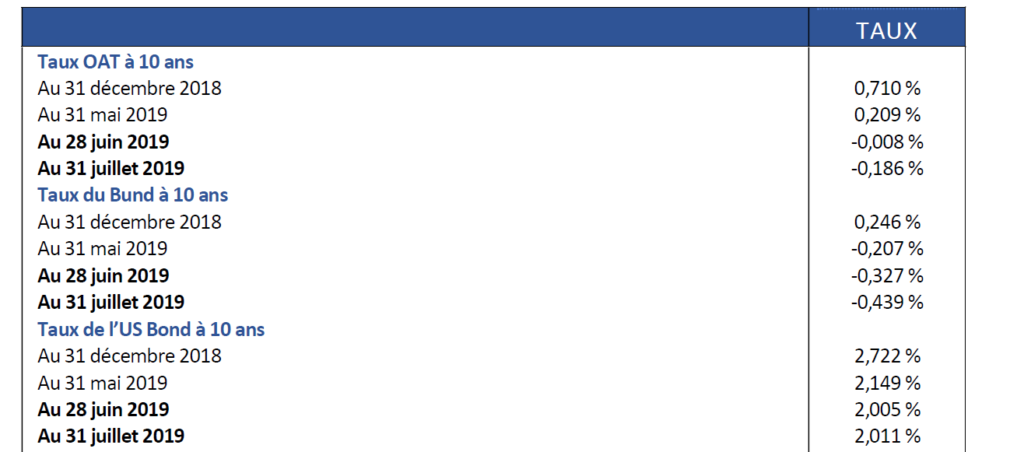

Au niveau des taux d’intérêt, de nouveaux records ont été atteints. Ainsi, pour la première fois, le taux des obligations d’État en France à 10 ans est inférieur au taux de dépôt de la BCE (-0,4 %). Les investisseurs anticipent de nouvelles baisses de taux.

Les entreprises empruntent de plus en plus à taux négatifs

Après les États, les entreprises et les ménages accèdent aux emprunts à taux négatifs. Ainsi, les dettes d’entreprise traitant à taux négatifs représentent, selon les données de Bloomberg, plus de 1 000 milliards de dollars dans le monde, dont une majorité en Europe (plus de 825 milliards). Ce montant est en forte progression depuis le mois de juin. D’après des informations provenant de Bank of America Merrill Lynch (BofAML), sept obligations d’entreprise ont été échangées avec un rendement inférieur au taux de dépôt de la Banque centrale européenne (-0,40 %). Ces titres, dans leur grande majorité, n’ont pas été émis à taux négatifs. C’est la demande croissante des investisseurs pour les obligations d’entreprise sûres qui a tiré les prix à la hausse sur les marchés secondaires, rognant peu à peu les rendements affichés jusqu’à les faire basculer en territoire négatif. Malgré tout, des entreprises comme Schneider Electric au début du mois de juillet, peuvent émettre des emprunts à taux négatif et donc se retrouver dans une situation très inhabituelle, être rémunérées pour s’endetter.

Cet accès à un endettement gratuit devrait conduire à une forte augmentation de l’investissement. Or, la progression de ce dernier reste assez limitée. Les entreprises s’endettent en partie pour racheter leurs actions. Elles profitent également de la situation des taux bas pour restructurer leurs dettes passées.

L’argent pas cher pourrait amener à des opérations de rachats d’entreprises. En effet, dans certains secteurs d’activité, les entreprises sont sous cotées, (automobile, banque, assurances, transports, énergie), pouvant inciter à des raids boursiers financés par emprunts. Pour le moment, les opérations de rachats d’entreprises sont assez limitées en raison de la forte aversion aux risques des investisseurs. Mais, cela pourrait changer dans les prochains mois si les taux continuaient à baisser.

En Europe du Nord, les particuliers peuvent accéder à des prêts à taux zéro pour acheter des biens immobiliers. Au Danemark, la « Juske Bank », troisième banque du pays propose un taux négatif de -0,5 % pour un crédit, à dix ans, destiné à financer une rénovation de logement.

L’inflation sousjacente nettement inférieur à 2 points

En juillet, selon l’INSEE, l’indice des prix à la consommation (IPC) recule de 0,2 % sur un mois, après une hausse de 0,2 % en juin. Ce repli provient d’un recul saisonnier des prix des produits manufacturés (−2,8 % après une stabilité en juin) dû aux soldes d’été et d’une baisse accentuée des prix de l’énergie (−1,1 % après −0,1 %). En revanche, les prix des services progressent de +1,0 % après +0,5 %, notamment ceux des transports aériens avec le début des vacances scolaires. Les prix alimentaires sont également plus dynamiques que le mois précédent (+0,5 % après +0,1 %). Enfin, les prix du tabac augmentent légèrement sur le mois (+0,2 % après une stabilité en juin).

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation décélèrent à +0,1 % sur un mois, après +0,3 % en juin.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de +1,1 % en juillet, après +1,2 % en juin 2019. Cette légère baisse de l’inflation résulte d’un ralentissement, sur un an, des prix de l’énergie, des services et du tabac. En revanche, l’accélération des prix des produits alimentaires et le moindre recul de ceux des produits manufacturés limitent la baisse de l’inflation.

L’inflation sous-jacente est stable à +0,9 % sur un an, comme le mois précédent. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) se replie à −0,2 % en juillet après +0,3 % en juin ; sur un an, il ralentit à +1,3 % après +1,4 % le mois précédent.

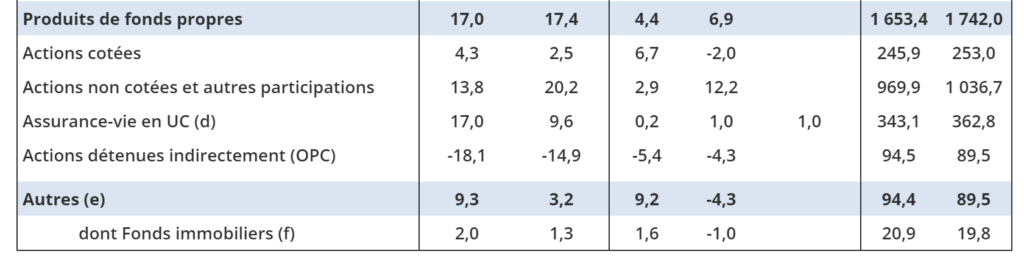

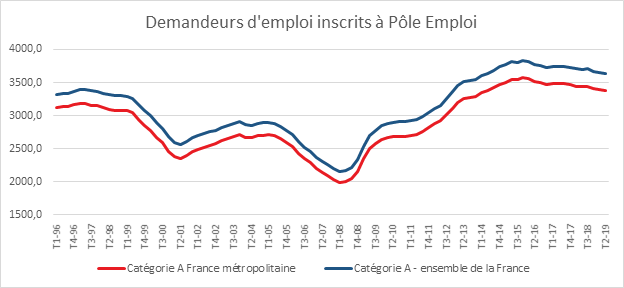

Le taux de chômage revient à son niveau de 2009 en France

Le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail s’élevait au deuxième trimestre à 8,5 % de la population active. Il a diminué de 0,2 point après une baisse de 0,1 point le trimestre précédent. il est inférieur de 0,6 point à son niveau du deuxième trimestre 2018. Il s’agit de son plus bas niveau depuis début 2009.

Pour la seule France métropolitaine, le taux de chômage est de 8,2 % au deuxième trimestre en recul de 0,2 point par rapport au premier. 2,4 millions de personnes sont au chômage. Le taux de chômage diminue pour toutes les tranches d’âge. La baisse est plus prononcée pour les jeunes (−0,6 point) que pour les personnes de 25 à 49 ans (−0,2 point) et les 50 ans ou plus (−0,2 point). Sur un an, le taux de chômage en France métropolitaine diminue de 0,6 point, avec une baisse plus marquée pour les jeunes (–1,5 point), en particulier les jeunes femmes (−1,8 point).

Parmi les chômeurs, 900 000 déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée s’établit à 3,2 % de la population active au deuxième trimestre 2019. Il est en baisse légère par rapport au trimestre précédent (−0,1 point) et est inférieur de 0,4 point à son niveau un an auparavant.

En France métropolitaine, parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,5 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage. Elles sont dans le halo autour du chômage. Leur nombre augmente de 63 000 entre les premier et deuxième trimestres 2019, après une forte baisse au trimestre précédent, et retrouve son niveau atteint un an auparavant.

Après la publication de l’arrêté sur l’épargne retraite, le cadre réglementaire est prêt pour le PER

Le Ministère de l’Economie a publié l’arrêté portant application de la réforme de l’épargne retraite au Journal Officiel du 11 août 2019.

Cet arrêté précise notamment les règles pour la gestion profilée de l’épargne retraite.

Avec la publication de cet arrêté, le cadre réglementaire est désormais au complet pour le Plan d’Epargne Retraite dont le début de commercialisation a été fixé au 1er octobre 2019.

Quand Donald Trump inquiète les marchés

Durant les deux premières années de la présidence de Donald Trump, les marchés « actions » américains ont battu record sur record. Avec l’intensification de la guerre commerciale et avec l’inquiétude croissante de l’arrivée du retournement conjoncturel américain après plus de 10 ans de croissance, les marchés commencent à s’inquiéter d’autant plus que les mois d’août sont, depuis quelques années, annonciateurs de mauvaises nouvelles

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 9 août 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 327,92 | -0,58 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 26.287,44 | -0,75 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 7 959,14 | -0,56 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 11 693,80 | -1,50 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 253,85 | -2,07 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 333,74 | -1,26 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 20 684,82 | -1,91 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 774,75 | -3,25 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,267 % | -0,034 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,567 % | -0,088 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,736% | -0,111 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1201 | +0,87 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 498,210 | +4,07 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 58,280 | -4,86 % | 52,973 |

La montée aux extrêmes de la guerre commerciale

La guerre commerciale s’étend après l’annonce du début du mois d’août de Donald Trump de taxer tous les produits chinois et avec la décision de Washington de ne plus avoir de ne plus avoir de liens commerciaux avec Huawei sauf si un accord commercial avec Pékin était conclu.

En réaction, les Chinois ont répliqué en laissant se déprécier leur devise qui est passée sous la barre symbolique de 7 yuans pour un 1 dollar, au plus bas depuis 2008. Ils ont également d’arrêter les importations de produits alimentaires américains. Par ailleurs, la Chine pourrait également décider de limiter ses exportations de terres rares vers les Etats-Unis. Ces minerais sont indispensables aux industries de la « tech » (téléphones portables, ordinateurs, écrans de télé, etc.) et de la défense (armes de précision avancées). La Chine assure 90 % de la production de terres rares. La perspective d’une contraction de l’offre a entraîné l’augmentation des actions des entreprises qui vendent les terres rares.

Face au risque de ralentissement, la banque centrale chinoise a annoncé qu’elle entendait assouplir ses conditions monétaires. Les marchés ont vivement réagi à la dépréciation de la monnaie chinoise, répétant ainsi ce qui s’était produit déjà en 2015. La dévaluation surprise de la devise chinoise avait alors alimenté la panique boursière. Donald Trump a vivement réagi à la décision de la banque centrale chinois déclarant que « cela s’appelle une manipulation des changes ». Certains analystes dont ceux de Morgan Stanley affirment que, si elle se poursuivait durant quatre à six mois, cette aggravation des relations entre la Chine et les Etats-Unis pourrait plonger l’économie mondiale dans une grave récession d’ici neuf mois.

Les marchés « actions » européens ont fait du yo-yo au gré des annonces. Les taux d’intérêt ont battu de nouveaux records à la baisse. Compte tenu des menaces de ralentissement de la croissance, le cours du pétrole s’est contracté et est repassé en-dessous des 60 dollars le baril.

Des taux abyssaux

Face aux turbulences des marchés actions provoquées par l’accroissement des tensions commerciales et monétaires, les investisseurs se sont rués sur les titres obligataires entraînant une nouvelle décrue des taux. Le Bund allemand à 10 ans, considéré comme la valeur de référence pour les taux longs en Europe, a battu un nouveau plancher historique à – 0,53 % en séance. Les titres souverains allemands sont négatifs jusqu’à 30 ans. C’est également le cas pour la dette néerlandaise. Pour la dette suisse, les taux sont négatifs jusqu’à 50 ans. En France, le taux de l’OAT de référence à 10 ans est négatif depuis le mois de juillet. Il a battu cette semaine un nouveau record historique à – 0,27 % en séance. Les taux à 10 ans sont négatifs pour une quinzaine de pays en Europe. La fuite vers la qualité est rendue d’autant plus difficile que les banques centrales ont acheté des stocks importants de titres, ce qui conduit à accélérer la baisse des taux. La Banque centrale européenne détient ainsi plus de 500 milliards d’euros de dette allemande, un montant considérable comparé à l’encours total d’environ 1 800 milliards d’euros (chiffres BRI). Au Japon, la banque centrale détient plus de 40 % du stock de dette souveraine.

Sur les marchés « actions », les grands investisseurs américains réduisent toujours leur exposition à l’Europe pour se replier sur leur propre marché en période de tension, ce qui accentue la pression à la baisse.

L’Europe est confrontée à une série de défis : crise italienne, ralentissement de la première puissance de la Zone euro et Brexit. Avec des élections anticipées en Italie et un hard Brexit qui se profile à la fin du mois d’octobre, la situation s’assombrit. La Banque centrale européenne devrait, dans ces conditions, abaisser ses taux directeurs au mois de septembre.

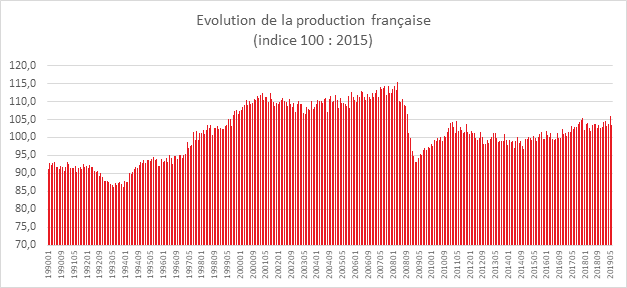

La production industrielle française en demi-teinte

Les tensions commerciales internationales et la baisse des achats automobile pèsent sur la production industrielle française même si elle est moins exposée que celle de l’Allemagne. Ainsi, au cours du deuxième trimestre, la production a diminué, selon l’INSEE, dans l’industrie manufacturière de 0,3 %. Elle a malgré tout augmenté dans l’ensemble de l’industrie (+0,3 %).

Par rapport au premier trimestre, la production augmente fermement dans les industries extractives, énergie, eau (+3,8 %) et est quasi stable dans les « autres industries » (+0,1 %). À l’inverse, elle diminue dans les matériels de transport (−2,1 %) et dans la cokéfaction et raffinage (−6,4 %). Elle est quasi stable dans les industries agroalimentaires (−0,1 %) et stable dans les biens d’équipement.

Sur un an, l’industrie française est toujours en progression. Dans l’industrie manufacturière, la production du deuxième trimestre de 2019 est supérieure à celle du même trimestre de 2018 (+1,0 %), de même que dans l’ensemble de l’industrie (+1,6 %).

Sur cette période, la production augmente dans les industries extractives, énergie, eau (+5,0 %), dans les « autres industries » (+1,1 %), dans les biens d’équipement (+3,8 %) et dans la cokéfaction et raffinage (+4,4 %). Cependant elle baisse dans les matériels de transport (−0,5 %) et dans les industries agroalimentaires (−0,2 %).

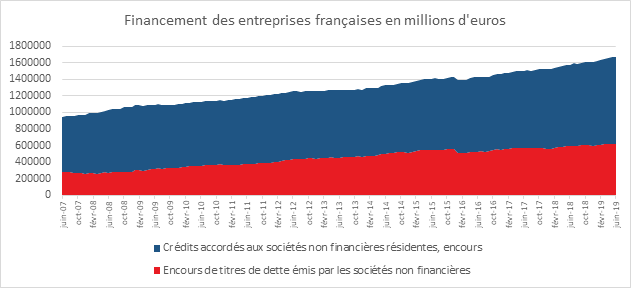

Les entreprises profitent des faibles taux d’intérêt pour s’endetter

Les entreprises françaises continuent à s’endetter en profitant des taux d’intérêt extrêmement bas. Ainsi, les crédits bancaires progressent, selon la Banque de France, en juin de 7,1 % sur un an. De leur côté, le financement de marché augmente de 4,5 % toujours sur un an. Le coût moyen du financement à 5 ans des entreprises enregistre une baisse de 21 points de base, passant de 1,26 % en mai à 1,05 % en juin. Le financement des sociétés non financières atteint à fin juin 1670 milliards d’euros contre 1088 milliards d’euros en juin 2018.

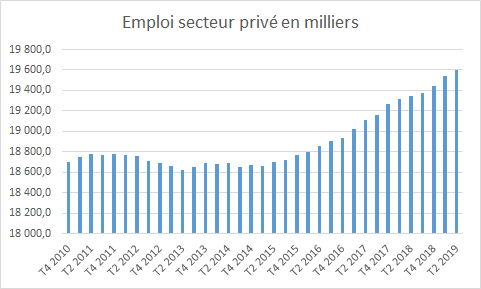

L’emploi se maintient

La croissance de l’emploi salarié privé a ralenti, selon l’INSEE, au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, +0,3 % après +0,5 %. 62 100 créations nettes d’emploi ont été enregistrées après 95 600. Sur un an, l’emploi s’accroît de 1,3 % (soit +259 400). Hors intérim, la dynamique est identique avec un taux de croissance de 0,3 % sur le trimestre (soit +61 100) et +1,4 % sur un an (+266 300).

La construction, toujours en pointe

L’emploi salarié privé augmente de nouveau solidement dans la construction : +0,7 % au deuxième trimestre (soit +9 800), après +1,2 %. Sur un an, l’emploi salarié privé s’accroît de 41 400 dans la construction. Le secteur est porté par le niveau élevé des transactions immobilières et par la fin des chantiers des collectivités avant le début du cycle électoral (municipales, départementales et régionales).

L’industrie crée des emplois

Après avoir perdu des emplois durant de nombreuses années, l’industrie française réussit à se stabiliser avec même une création nette d’emplois. Au deuxième trimestre, l’emploi industriel a cru de 0,1 % (soit +3 000), après +0,2 % au premier. Sur un an, le scréations d’emploi s’élèvent à 20 000.

Les services restent dynamiques

L’emploi privé continue d’augmenter dans les services marchands,: +0,4 % soit +47 500, après +0,6 % au premier trimestre, portant à +1,5 % la hausse sur un an (soit +186 300). Hors intérim, le nombre d’emplois dans les services a progressé de +0,4 % (soit +46 500), après +0,5 % le trimestre précédent, et +1,7 % sur un an. L’emploi privé dans les services non marchands demeure stable sur le trimestre, à un niveau légèrement plus élevé qu’un an auparavant (+0,3 %).

L’emploi intérimaire diminue légèrement sur un an

Après un rebond au premier trimestre (+1,3 %), l’emploi intérimaire ralentit nettement : +0,1 % (soit +1 000 après +10 600). Il reste inférieur à son niveau atteint un an auparavant (−0,9 %, soit −6 900).

Le Coin des Epargnants du 2 août 2019 : cela gite en période estivale

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 2 août 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 359,00 | -4,48 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 26 485,01 | -2,60 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 8 004,07 | -3,92 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 11 872,44 | -4,41 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 407,06 | -1,88 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 376,12 | -4,21 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 21 087,16 | -2,64 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 867,84 | -2,60 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,233 % | -0,111 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,488 % | -0,112 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,847% | -0,230 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1106 | -0,18 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 440,490 | +1,57 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 61,260 | -3,22 % | 52,973 |

Le mois d’août serait-il maudit ?

Depuis plusieurs années, le mois d’août ne porte pas chance aux marchés « actions ». Le cru 2019 commence sous de mauvais hospices. Le CAC 40 a reculé vendredi 2 août de 3,57 % du fait des annonces de sanctions commerciales du Président Donald Trump. Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée depuis le mois de juin 2016 qui avait été marqué par le Brexit. En cinq jours, le CAC 40 abandonne près de 4,5 % quand l’indice allemand DAXX perd plus de 4,4 %. Les indices américains reculent mais dans une moindre proportion que ceux du vieux continent. Le Dow Jones cède 2,6 % sur la semaine et le Nasdaq 3,92 %.

Cette chute des cours est donc intervenue essentiellement après l’annonce du Président Donald Trump concernant l’application d’une majoration, à compter du 1er septembre, des droits de douanes de 10 % sur les 300 milliards de dollars d’importations chinoises jusque-là épargnées. Le ministère chinois du commerce a menacé Washington de représailles en cas d’application des droits de douane alourdis. Le Président américain a dans le cadre d’une réunion publique justifié cette surtaxe par le fait que la Chine ne respectait pas ses engagements d’achat de produits américains. Il a accusé ses prédécesseurs de faiblesses vis-à-vis des autorités chinoises. Malgré et à cause de ses majorations, la balance commerciale américaine continue à se dégrader notamment avec la Chine, les importateurs multipliant les achats de précaution. Le déficit commercial s’est élevé à -55,2 milliards de dollars en juin, contre -54,6 espéré, tandis que le solde avec la Chine a été négatif de 30,2 milliards de dollars.

La crainte du durcissement du conflit commercial durable entre Washington et Pékin a provoqué une forte demande de titres obligataires sur les marchés des dettes d’Etat provoquant ainsi une nouvelle baisse des taux. Celui de l’obligation de l’Etat américain à 10 ans est tombé en dessous de 1,84 %, son plus bas niveau depuis octobre 2016. Celui du Bund allemand de même échéance, qui fait référence en Europe, a inscrit un nouveau plancher absolu à -0,4976%, tandis que celui de l’échéance à 30 ans est passé en territoire négatif pour la première fois de son histoire.

La menace de Donald Trump a de fortes consonances intérieures. Le Président a, en effet, décidé de lancer sa campagne électorale pour sa réélection. Par ailleurs, elle est également destinée à Jerome Powell afin d’obtenir une nouvelle baisse des taux d’intérêt américains au mois de septembre.

Les marchés échaudés tant par les récentes annonces des banques centrales que celles du Président des Etats-Unis ont fortement reculé durant la semaine. Les résultats en demi-teinte de l’emploi ont eu peu d’impact. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a annoncé que l’économie américaine a créé 164 000 emplois non-agricoles en juillet, contre 165 000 anticipées par le marché. Le solde des deux mois précédents a été révisé en baisse de 41 000. Le taux de chômage est resté stable à 3,7 %, contre un repli de 0,1 point attendu, tandis que le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % sur un mois et de 3,2 % sur un an, là où les analystes tablaient sur respectivement +0,2 % et +3,1 %.

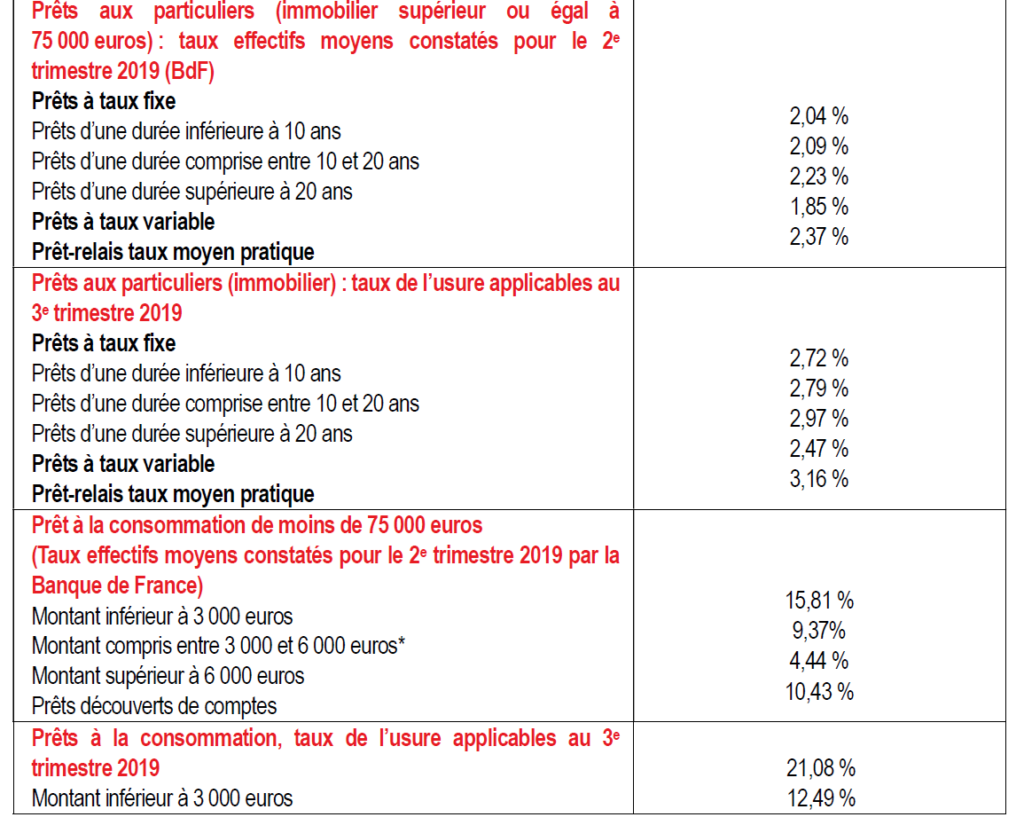

L’habitat porte le crédit en France

La croissance des crédits aux particuliers a augmenté de 6,2 % au mois de juin. Cette franche progression est toujours portée par les crédits à l’habitat (6,3 %, stable par rapport à mai).

La croissance des prêts à la consommation est en décélération (+5,5 %, après +6,0 % en mai et 6,1% en avril) tout en restant soutenue.

Le taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux diminue en juin, à la fois pour les prêts à l’habitat à long terme et à taux fixe (1,39 %, après 1,44 % en mai), pour ceux à court terme et à taux variable (1,41 %, après 1,48 % en mai) et pour les crédits à la consommation (3,81 %, après 3,99 % en mai).

Epargne retraite, le décret d’application du 1er août précise les règles

Après l‘ordonnance du 24 juillet 2019, le Gouvernement a publié au Journal Officiel du 1er août le premier décret d’application sur l’épargne retraite. ce décret précise les mécanismes de transfert des plans, le fonctionnement des associations souscriptrices de contrats de groupe et les dates d’application du nouveau régime. Ainsi, il est précisé que les Plans d’Epargne Retraite pourront être commercialisés à partir du 1er octobre 2019 et que les produits antérieurs cesseront de l’être à compter du 1er octobre 2020.

Le Coin de l’épargne du mois de juillet 2019 : un début d’été en demi-teinte

Le mois de juillet aura été chafouin pour les marchés européens avec un léger recul des indices actions. Les prévisions de croissance revues à la baisse, les tergiversations sur les taux, la poursuite des tensions commerciales, la proximité croissante d’un hard Brexit n’ont pas joué en faveur des marchés. L’attentisme a été de mise. Même si New York aurait espéré une baisse des taux directeurs de la FED plus importante, les indices actions ont battu de nouveaux records. Au niveau monétaire, l’euro est en forte baisse par rapport le dollar. Les taux d’intérêt des dettes publiques sont également en fort recul.

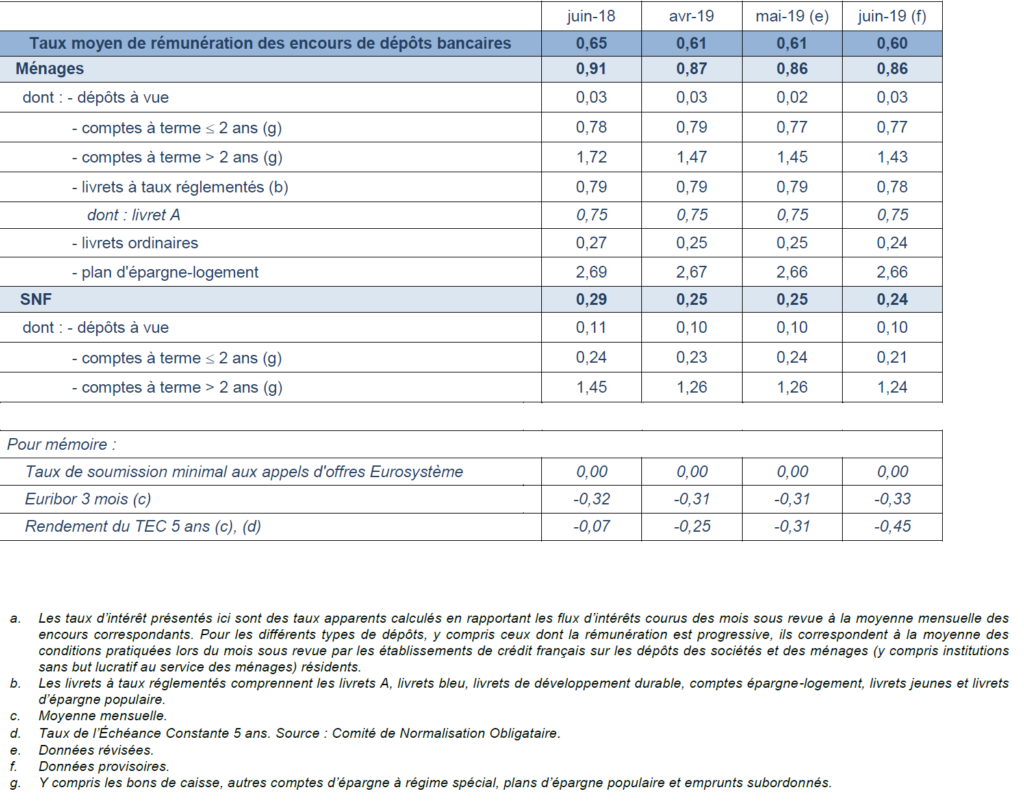

La rémunération des livrets bancaires toujours en baisse

Avec la baisse des taux d’intérêt constatés depuis plusieurs semaines, selon la Banque de France, en juin le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires a diminué (0,60 %, après 0,61 % en mai). Ce taux a baissé de 5 points de base sur un an (0,60 % en juin, après 0,65 % en juin 2018). La diminution observée sur ces 12 derniers mois est principalement portée par les comptes à terme supérieurs à 2 ans, dont la rémunération a fléchi de 29 points de base pour les ménages et de 21 points de base pour les SNF. Le taux de rémunération des livrets bancaires est passé en un mois de 0,25 à 0,24 %.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

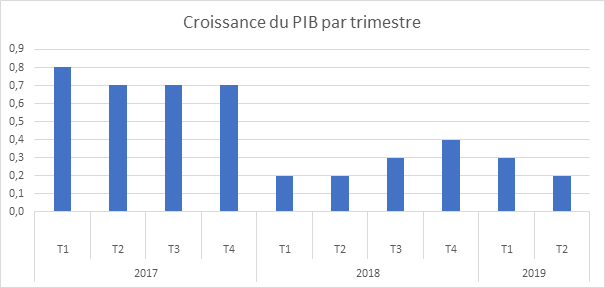

La croissance française à petite vitesse

L’économie française continue de croître mais à un rythme d’escargot. Après avoir enregistré un gain de 0,3 % au premier trimestre, le PIB ne s’est accru que de 0,2 % au deuxième. Ce résultat en demi-teinte est imputable à la faiblesse de la consommation qui n’a augmenté que de 0,2 % contre +0,4 % au premier trimestre. Avec ce résultat, l’objectif de croissance de 1,4 % sur l’ensemble de l’année semble de plus en plus hors d’atteinte. Une révision à la baisse à 1,2 % est probable avec à la clef un risque de dérapage du déficit public.

L’épargne avant la consommation

Les Français restent toujours très prudents en matière de dépenses de consommation. Le rebond après la crise des gilets jaunes ne s’est pas réalisée. En effet, au premier trimestre, la progression de la consommation avait été jugée faible, +0,4 %. Malgré les gains de pouvoir d’achat, primes défiscalisées, versement anticipé des réductions d’impôt, amélioration de certains minimas sociaux, etc., les ménages n’ont pas accru leurs dépenses. Ils ont préféré épargner comme l’indique le montant élevé des collectes du Livret A (+11,57 milliards d’euros) et de l’assurance vie (+15,1 milliards d’euros).

L’épargne avant la consommation

Les Français restent toujours très prudents en matière de dépenses de consommation. Le rebond après la crise des gilets jaunes ne s’est pas réalisé. En effet, au premier trimestre, la progression de la consommation avait été jugée faible, +0,4 %. Malgré les gains de pouvoir d’achat, primes défiscalisées, versement anticipé des réductions d’impôt, amélioration de certains minimas sociaux, etc., les ménages n’ont pas accru leurs dépenses. Ils ont préféré épargner comme l’indique le montant élevé des collectes nettes du Livret A (+11,57 milliards d’euros) et de l’assurance vie (+15,1 milliards d’euros). Le montant des dépôts à vie a été multiplié par deux en douze ans. Les Français, face à la multiplication des incertitudes économiques, tensions commerciales sino-américaines ou le Brexit demeurent très prudents et reportent leurs achats de biens durables. L’achat de véhicules neufs est ainsi en retrait au cours du premier trimestre. Dans ces conditions, il est assez logique que la production manufacturière soit orientée à la baisse (-0,4 % au deuxième trimestre contre +0,5 % au premier). La production a été, de ce fait, portée par les services qui ont connu une progression de 0,5 %.

L’investissement des entreprises en hausse

La bonne nouvelle des résultats de la croissance du deuxième trimestre provient de l’investissement qui augmente de 0,9 % contre +0,5 % au premier trimestre. Cette progression est imputable aux entreprises dont les investissements sont en hausse de 1,2 % après +0,7 %. Elles se sont équipées en matériel informatique et de télécommunication afin de compenser le retard accumulé en la matière ces dernières années. L’investissement des ménages a enregistré une petite croissance de 0,1 % stable par rapport à celle du premier trimestre.

La hause de l’investissement traduit la confiance maintenue des chefs d’entreprise dans la croissance de l’économie française. Par ailleurs, cela est un gage d’amélioration de la compétitivité de notre économie.

Le commerce extérieur neutre pour la croissance

Dans un contexte de ralentissement du commerce international, le commerce extérieur de la France n’a pas pesé sur le cours de l’économie française. La croissance des importations s’est ralentie passant de 1,1 % à 0,1 % du premier au deuxième trimestre. Les exportations ont de leur côté cru au même rythme, +0,2 %. La contribution à la croissance du PIB a été neutre quand elle avait été négative de 0,3 point au premier trimestre. La France est moins touchée que certains de ses partenaires dont l’Allemagne par le ralentissement des échanges extérieurs du fait du poids plus faible de son industrie.

Les variations de stocks ont joué négativement

Au deuxième trimestre, les entreprises ont réduit leurs stocks faisant que ces derniers ont pesé sur la croissance, -0,2 % contre +0,3 % au premier trimestre.

Un deuxième semestre plus porteur ?

Les ménages, avec l’amélioration de leur pouvoir d’achat, +2,5 % attendu en 2019, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 2007, devraient reprendre le chemin de la consommation au cours du deuxième semestre. En effet, depuis plusieurs années, les comportements des ménages diffèrent d’un semestre à un autre. Au cours du premier, les Français épargnent quand au cours du second, du fait des vacances, de la rentrée scolaire ou des fêtes de fin d’année, ils dépensent davantage.

Pour expliquer l’atonie des dépenses, il faut prendre en compte le fait que les ménages sont toujours dubitatifs en cas d’augmentation soudaine de leur pouvoir d’achat considérant que cette situation ne soit pas amenée à perdurer. Ils craignent que les pouvoirs publics leur reprennent d’une main ce qu’ils ont donné de l’autre. Il en est de même en matière d’inflation. Après plusieurs mois de hausse des prix durant l’année 2018, ils intègrent lentement la désinflation. Il est à noter également que l’indice de confiance des ménages qui avait fortement baissé entre la fin de l’année 2018 et le printemps 2019 est à nouveau en hausse.

**

*

La poursuite de l’amélioration de la situation de l’emploi pourrait jouer positivement en faveur de la croissance d’ici le mois de décembre. Si dans les années 80/90, il fallait un taux de croissance de 2 % pour créer des emplois, désormais, une faible croissance suffit. Cette situation est liée à la tertiarisation de l’économie et à la plus grande flexibilité de notre marché du travail. La décrue du chômage est également facilitée par les nombreux départs à la retraite.

Le Coin des Epargnants du 27 juillet 2019

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 26 juillet 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 610,05 | +1,04 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 27 192,45 | +0,14 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 8 330,21 | +2,26 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 12 419,90 | +1,30 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 549,06 | +0,54 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 524,47 | +1,27 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 21 658,15 | +0,89 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 944,54 | +0,70 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,122 % | -0,051 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,376 % | -0,053 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 2,077% | +0,020 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1121 | -0,88 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 418,480 | -0,43 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 63,380 | +0,86 % | 52,973 |

La ligne rouge des 5600 points franchie sur fond de BCE et de croissance américaine

Depuis la mi-juillet, la bourse de Paris jouait avec la ligne des 5600 points sans réellement pouvoir la franchir sur la durée. Entre les prises de bénéfices, le contexte économique toujours instable, cette ligne constitue une barre symbolique. Atteinte au mois de mai 2018, elle ne fut franchie à nouveau de manière fugace qu’au mois d’avril 2019. Le CAC 40 a gagné 18,59 % depuis le début de l’année. Sur un an, la hausse est plus modeste (+3,38 %).

Cette semaine a été marquée par la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et la publication des résultats de la croissance américaine.

La BCE a, comme prévu, laissé inchangés ses taux directeurs lors de sa réunion du mois de juillet, aux plus bas depuis mars 2016. Le principal taux de refinancement a été maintenu à zéro tandis que les banques vont continuer à payer auprès de la BCE un intérêt négatif de 0,40 % pour les liquidités dont elles n’ont pas l’utilité immédiate.

La BCE a confirmé que le contexte mondial (ralentissement de la croissance en zone euro, perspective d’un hard Brexit, guerres commerciales, inflation inférieure aux objectifs) imposait le maintien d’une politique très accommodante pour « une période prolongée ». Lors de la conférence de presse de la BCE, il a été indiqué qu’une baisse des taux est donc désormais « envisagée ». « Les taux resteront à leurs niveaux actuels ou plus bas au moins jusqu’au premier semestre 2020 ». Le calendrier est ainsi modifié car, auparavant, la date butoir pour la politique monétaire accommodante était le premier trimestre 2020. La BCE estime par ailleurs qu’un « haut degré » de soutien à l’économie restera requis « pendant longtemps », intégrant une possible reprise du programme de rachat d’obligations arrêté fin 2018. Dans ces conditions, un assouplissement de la politique monétaire est attendu lors la réunion de septembre. Le taux de dépôt pourrait, en un ou deux mouvements à l’automne, être porté de -0,40 % à -0,60% d’ici la fin de l’année. Les annonces de la BCE ont eu comme conséquence de peser sur le cours de l’euro qui est passé en dessous de 1,12 euros.

La croissance américaine surprend encore

La croissance américaine ralentit, mais porte encore beau. Selon les chiffres du Département du Commerce publiés vendredi 26 juillet, elle s’est établie à 2,1 % au deuxième trimestre. Elle est certes en retrait d’un point par rapport à celle du premier trimestre mais supérieure aux prévisions qui se situaient entre 1,8 % et 2 %. La baisse du rythme de croissance est imputable aux reports d’investissement de la part des entreprises qui sont attentistes compte tenu de l’évolution des relations commerciales avec la Chine. Le commerce extérieur a joué contre la croissance. Les exportations ont chuté de 5,2% sur la période, quand les importations n’ont augmenté que de 0,1 %. En revanche, les dépenses des ménages ont augmenté de 4,3 % sur le trimestre, portées par un fort rebond de la consommation de biens durables (+12,9 %). Les dépenses publiques ont augmenté de 5 %, soit la plus forte hausse depuis dix ans, ce qui devrait conduire à une progression du déficit public.

L’inflation est en légère hausse tout en restant en-deçà de l’objectif des 2% fixé par la Fed. Hors prix de l’alimentation et de l’énergie, les prix à la consommation ont augmenté de 1,8 %, contre 1,1 % au premier trimestre. Avec ce ralentissement, la Réserve fédérale pourrait bien annoncer une réduction de ses taux à la fin du mois, une première en dix ans.

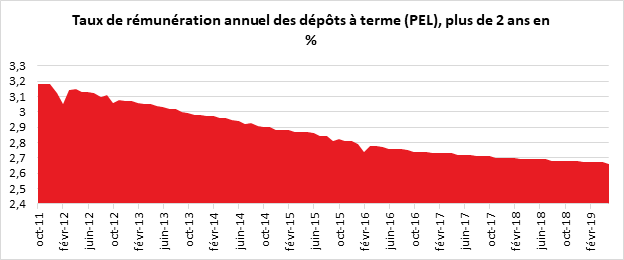

La décrue du rendement des Plans d’Épargne Logement (PEL)

Le rendement moyen des PEL baisse régulièrement depuis 2012, passant de 3,14 à 2,66 % de 2017 à 2019. À la différence du Livret A, le taux de rendement du PEL pour les adhérents est celui en vigueur au moment de la souscription, ce qui explique que le taux moyen reste assez élevé.

Évolution du rendement du PEL

100 % de hausse en douze ans pour les dépôts à vue des ménages

En juin 2007, les dépôts à vue des ménages s’élevaient à 194 milliards d’euros. En mai 2019, ils atteignent 388 milliards d’euros, soit une hausse 100 %. Les Français maintiennent une poche de liquidités de plus en plus importante, se rapprochant ainsi du comportement des Allemands. Cette tendance n’empêche pas les livrets d’épargne réglementée comme le Livret A ou le LDDS de battre record sur record.

Le Livret A et l’Assurance vie en pleine forme

La collecte du mois de juin est en net retrait par rapport à celle des mois précédents. Elle s’est élevée à 510 millions d’euros contre 1,22 milliard au mois de mai. Il s’agit de la plus faible collecte depuis le début de l’année. Il faut remonter au mois d’octobre dernier pour enregistrer un plus faible résultat. Depuis le début de l’année, la moyenne mensuelle est de 1,9 milliard d’euros. De ce fait, la collecte nette du premier semestre pour le Livret A est de 11,57 milliards d’euros contre 9,11 milliards d’euros pour la même période en 2018. À fin juin, l’encours du Livret A est à son plus haut historique avec 295,4 milliards d’euros.

Pour le sixième mois consécutif, l’assurance vie a enregistré en juin une collecte nette positive, +2,4 milliards d’euros contre +1,8 milliard d’euros en mai et un an auparavant. Ainsi, sur l’ensemble du premier semestre, la collecte nette a été de 15,1 milliards d’euros, soit 3,5 milliards d’euros de plus qu’en 2018.

Au mois de juin, la collecte brute à 12,1 milliards d’euros s’est bien tenue quand, dans le même temps, les prestations sont restées stables à 9,8 milliards d’euros. Au cours des six premiers mois, le montant total des cotisations a atteint 74,0 milliards d’euros et les prestations 58,9 milliards d’euros. Au mois de juin, la souscription des unités de compte a représenté 25,6 % de la collecte totale en progression par rapport aux mois précédents en liaison avec l’amélioration des cours des actions. Pour les six premiers mois, la part des unités de compte (UC) est de 24 % en retrait par rapport à l’année 2018 (28 %). L’encours des contrats d’assurance vie s’élève à 1 750 milliards d’euros à fin juin 2019, en progression de 3 % sur un an.

Le mois de juin a conforté la tendance constatée depuis le début de l’année. Les ménages français ont accru leur effort d’épargne, ce qui a profité à l’assurance vie et au Livret A. Ces deux produits d’épargne ont bénéficié de l’augmentation du pouvoir d’achat et de l’aversion des ménages aux risques, d’où le poids important de la collecte des fonds euros. La crise des « gilets jaunes » et les incertitudes économiques ont amené les Français à mettre de l’argent de côté sous une forme assez liquide et sûre. Il semble néanmoins qu’une inflexion soit en cours. L’évolution de l’indice de confiance des ménages dans la situation économique pourrait amener une progression plus soutenue des dépenses de consommation. Au mois de juin, l’indicateur de l’INSEE qui la synthétise est, en effet, en hausse pour le sixième mois consécutif et est repassé au-dessus de sa moyenne de longue période pour la première fois depuis avril 2018. Depuis plusieurs années, les comportements des ménages diffèrent d’un semestre à un autre. Après avoir épargné durant les premiers mois de l’année, les ménages entrent au cours du second semestre dans un cycle de dépenses vacances-rentrée scolaire-fêtes de fin d’année. Cette année, en revanche, la disparition du paiement du dernier tiers d’impôt sur le revenu avec l’instauration du prélèvement à la source devrait limiter les décollectes sur le Livret A.

LE PEPP, le plan d’épargne européen officiellement lancé

Après son adoption par le Parlement européen et le conseil le 20 juin dernier, la Commission européenne a publié un règlement concernant le produit paneuropéen-retraite individuelle (PEPP) le 25 juillet 2019 au JO de l’Union européenne.

Les institutions européennes ont souhaité que les actifs européens puissent accéder à un produit d’épargne retraite portable au sein de l’Union. Ce produit s’adresse en premier lieu aux expatriés. En 2015, 11,3 millions de citoyens en âge de travailler résidaient dans un État membre autre que celui dont ils étaient ressortissants, et 1,3 million travaillaient dans un État membre autre que celui où ils résidaient. Un des autres objectifs de ce produit est de favoriser la réorientation de l’épargne européenne sur des placements longs.

Un PEPP est donc selon le règlement un produit de retraite individuelle non professionnelle que souscrit volontairement un épargnant PEPP en vue de sa retraite. Il est indiqué que le PEPP devrait privilégier la sortie en rente. Les possibilités de retrait de capital anticipé devraient être limitées et pourraient être pénalisées.

Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir accéder à l’ensemble du marché de l’Union avec un seul enregistrement de produit à accorder sur la base d’un ensemble unique de règles.

Afin de ne pas mettre en péril la stabilité financière et de tenir compte des différences en matière de structure organisationnelle et de surveillance, la fourniture des PEPP sera assurée par des Institutions de Retraite Professionnelle (IRP) agréées et font qui l’objet d’une surveillance. Un cantonnement a été prévu afin de mieux garantir la stabilité financière.

Les caractéristiques du PEPP seront les suivantes :

- la portabilité: le fournisseur d’un PEPP devra donner la possibilité à l’épargnant qui souhaite s’installer dans un autre État membre de passer, sans frais, à une autre fournisseur de l’autre État membre

- les frais de contrat qui seront limités à 1 % du capital accumulé

- La transparence des informations fournie exigée des fournisseurs du contrats.

Le nombre de demandeurs d’emploi continue à baisser

Malgré le ralentissement de la croissance constatée depuis le milieu de l’année 2018, le nombre de demandeurs d’emploi a continué de baisser au cours du deuxième trimestre 2019.

En moyenne au deuxième trimestre en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établit à 5 579 500. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a baissé de 0,4 % (-14 600) au deuxième trimestre et de 1,9 % sur un an. 3 377 300 personnes sont inscrites dans cette catégorie. Pour l’ensemble de la France (y compris départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie 1 s’élève à 3 632 500 pour la catégorie A. Toutes catégories, le nombre atteint 5 887 900 en baisse de 0,5 % au deuxième trimestre et de 0,9 % sur un an.

En France métropolitaine, au deuxième trimestre le nombre moyen de demandeurs d’emploi en catégorie A diminue de 0,1 % pour les hommes (–2,0 % sur un an) et de 0,8 % pour les femmes (–1,8 % sur un an). Ce nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 0,2 % pour les moins de 25 ans (–1,4 % sur un an), recule de 0,6 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–2,6 % sur un an) et de 0,4 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (–0,6 % sur un an).

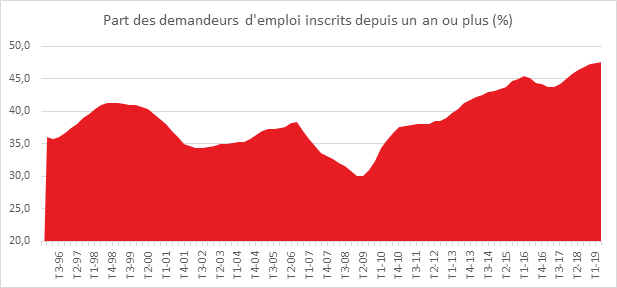

La durée moyenne au chômage augmente

L’ancienneté moyenne des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C est de 631 jours au deuxième trimestre 2019 (+6 jours par rapport au trimestre précédent). La durée moyenne d’inscription en catégories A, B, C des demandeurs d’emploi sortis des catégories A, B, C au deuxième trimestre 2019 est de 318 jours (+5 jours par rapport au trimestre précédent).

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an est en progression. Ils représentent, au deuxième trimestre, 47,5 % de l’ensemble des demandeurs. Ce taux était inférieur à 38 % avant la crise de 2008.

Les ménages de plus en plus confiants

Pour le septième mois consécutif, selon l’INSEE, la confiance des ménages dans la situation économique s’accroît. L’indicateur qui la synthétise gagne 1 point. À 102, il est légèrement supérieur à sa moyenne de longue période (100) et retrouve son niveau de début 2018.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants continue à augmenter et cela également pour le septième mois consécutif. Le solde d’opinion correspondant gagne 3 points et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période. Cela est lié à une meilleure appréciation des ménages sur leur situation financière future

En juillet, l’opinion des ménages sur leurs capacités d’épargne actuelle et future est quasi stable. Les soldes correspondants gagnent un point et se maintiennent nettement au-dessus de leur moyenne de longue période mais la proportion des ménages estimant qu’il convient d’épargner est en baisse.

En juillet, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie passé en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente pour le septième mois consécutif. Le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France reste stable. Il se situe légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période.

En juillet, la part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois diminue de 6 points. Le solde correspondant demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période. En revanche, la part des ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois reste quasiment stable : le solde correspondant perd un point mais se maintient nettement au-dessus de sa moyenne de long terme.

L’ordonnance sur le Plan d’Epargne Retraite publiée au Journal Officiel

L’ordonnance relative au Plan d’Epargne Retraite a été publiée au Journal Officiel du 25 juillet 2019.

L’ordonnance fixe les règles de fonctionnement ainsi que le régime fiscal et social des futurs PER qui pourront être souscrits avant la fin de l’année (certainement à partir du 1er octobre 2019).

L’ordonnance prévoit que les anciens produits d’épargne retraite (PERP, Madelin, PERCO, article 83, etc.) ne pourront plus être souscrits au plus tard après le 1er décembre 2020 (date qui sera précisée par arrêté)

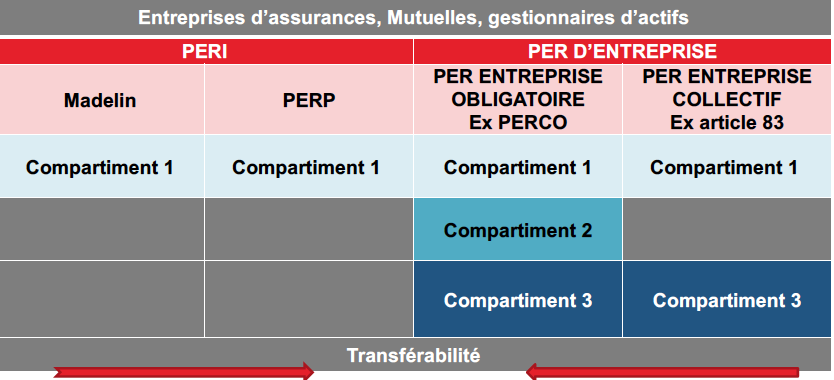

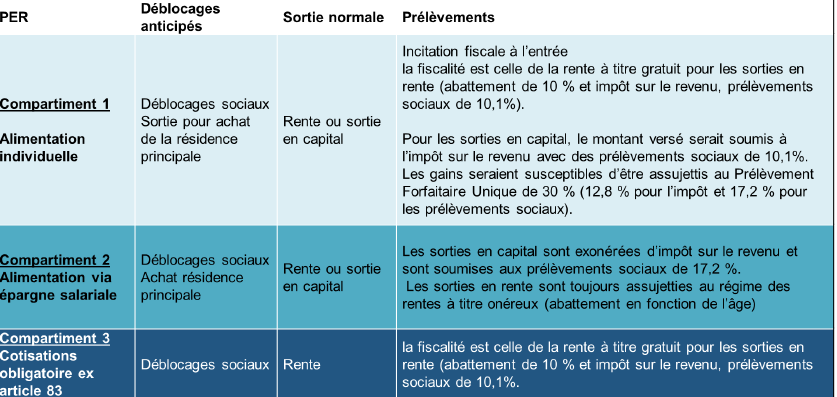

Le PER se décompose en deux sous-ensemble : le Plan d’Epargne Retraite Individuel et le Plan d’Epargne Retraite Entreprise. Le premier sous ensemble regroupe les versements aujourd’hui effectués sur les PERP et les Contrats Madelin. Le second reprend les PERCO et les contrats article 83. Le PER entreprise se subdivise ainsi en deux bloc, le PER collectif et le PER obligatoire.

Le PER pourra prendre la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte titres.

Le Plan d’Épargne Retraite Entreprise

Pour le plan des produits d’entreprise dits collectifs, l’ordonnance définit deux produits :

- un produit collectif bénéficiant à l’ensemble des salariés (ex PERCO) ;

- un produit à adhésion obligatoire, le PER entreprise obligatoire, et pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés, qui succèdera aux contrats (ex « article 83 » – PERE). Ce produit est également qualifié de catégoriel.

Les plans investis uniquement en Fonds Communs de Placement en Entreprise (FCPE) bénéficieront toujours d’une gouvernance paritaire. Pour les autres produits, un comité de surveillance paritaire devra être institué. En ce qui concerne les produits catégoriels qui ne sont pas alimentés par l’épargne salariale, cette création sera facultative. De ce fait, cela signifie que les produits catégoriels au nom de la portabilité pourront recevoir des sommes issues de l’épargne salariale.

L’intéressement et la participation pourront donc être versés sur un PERCO, ou sur un plan catégoriel sous réserve que celui-ci dispose d’une gouvernance paritaire (et que tous les salariés soient couverts par un Plan d’Épargne Retraite.

L’intéressement et la participation ne pourront pas en revanche être versés sur les produits individuels retraite, sauf en cas de transfert.

Les entreprises disposant à la fois d’un produit collectif et d’un produit catégoriel auront la faculté de les regrouper en un produit unique cumulant toutes les possibilités des différents produits. Les salariés pourront effectuer des versements provenant de l’épargne salariale, effectuer des versements volontaires, recevoir les abondements de l’employeur et les cotisations des produits dits catégoriels.

Le Plan d’Épargne Retraite Individuel

Le PERP et le contrat Madelin sont fusionnés mais les avantages fiscaux à l’entrée restent distincts. Le Plan d’Épargne Individuel pourra être proposé par les assureurs et par les gestionnaires d’actifs.

Pour les produits proposés par les gestionnaires d’actifs, un compte titre et un compte espèce seront ouverts. Comme actuellement, pour les PERP et les Contrats Madelin, les PER assurantiels seront souscrits par l’intermédiaire d’une association souscriptrice de contrats de groupe. Un comité de surveillance qui intègrera des représentants des épargnants disposera de pouvoirs de contrôle. Les décisions importantes concernant les PER assurantiels seront soumises aux votes des assemblées générales des adhérents.

Les produits ouverts auprès d’un assureur pourront inclure des garanties optionnelles, par exemple en cas de perte d’autonomie, d’invalidité de perte d’emploi subie ou de décès. La liste des garanties optionnelles, inspirée des produits actuels.

Au niveau fiscal, les versements volontaires et les versements obligatoires sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR) à l’entrée dans la limite de plafonds de déductibilité. A la sortie, les versements obligatoires et les versements volontaires déduits de l’IR sont soumis à l’IR, en rente comme en capital (dispositif du report d’imposition). A l’inverse, pour les versements volontaires non déduits de l’assiette de l’IR à l’entrée, seules les plus-values sont fiscalisées en sortie. Les sommes issues de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l’employeur et jours de compte-épargne temps) conservent leur régime d’exonération fiscale à l’entrée et à la sortie.

Pour les prélèvements sociaux, à l’entrée le dispositif d’exonération de cotisation sociale et d’assujettissement au forfait social est maintenu pour les versements de l’employeur, par parallélisme avec les produits actuels. En sortie, l’ordonnance prévoit d’appliquer les prélèvements sociaux des revenus de placement aux plus-values des sommes issues des versements volontaires.

La transférabilité

L’ordonnance mentionne que tous les produits seront transférables. Pour les produits obligatoires, cela s’entend en cas de changement d’entreprise. Par ailleurs, les règles fiscales prévoient qu’en cas d’avantage à l’entrée, il ne saurait y avoir avantage à la sortie ce qui obligera à réaliser une traçabilité des versements.

L’assurance vie maintient le cap

Pour le sixième mois consécutif, l’assurance vie a enregistré en juin une collecte nette positive, +2,4 milliards d’euros contre +1,8 milliard d’euros en mai et un an auparavant. Ainsi, sur l’ensemble du premier semestre, la collecte nette a été de 15,1 milliards d’euros soit 3,5 milliards d’euros de plus.

Au mois de juin, la collecte brute, à 12,1 milliards d’euros, s’est bien tenue quand dans le même temps les prestations sont restées stables à 9,8 milliards d’euros. Au cours des six premiers mois, le montant total des cotisations a atteint 74,0 milliards d’euros et les prestations 58,9 milliards d’euros.

Au mois de juin, la souscription des unités de compte a représenté 25,6 % de la collecte totale en progression par rapport aux mois précédents en liaison avec l’amélioration des cours des actions. Pour les six premiers mois, la part des UC est de 24 % en retrait par rapport à l’année 2018 (28 %).

L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 750 milliards d’euros à fin juin 2019, en progression de 3 % sur un an.

Le mois de juin a conforté la tendance constatée depuis le début de l’année. Les ménages français ont accru leur effort d’épargne ce qui a profité au premier placement financier des ménages. Juin est en règle générale un mois correct pour l’assurance, deux décollectes ont été enregistrés lors de ces dix dernières années (2012 et 2013). Il y a dix ans, la collecte nette était de plus de 4,6 milliards d’euros. La proportion d’unités de compte dans la collecte était de 11 %. Pour mémoire, l’encours était de 1 188 milliards d’euros.

L’assurance vie bénéficie de l’augmentation du pouvoir d’achat et de l’aversion des ménages aux risques d’où le poids important de la collecte des fonds euros. L’assurance vie ne souffre pas de la vitalité de l’immobilier voire même il en profite. Les ménages pour acquérir un logement sont contraints de disposer d’apports personnels plus importants ce qui les conduit à épargner davantage. Par ailleurs, le vieillissement de la population conduit à une hausse naturelle du taux d’épargne et à la progression de l’assurance vie qui est le produit d’épargne de référence des plus de 45 ans.

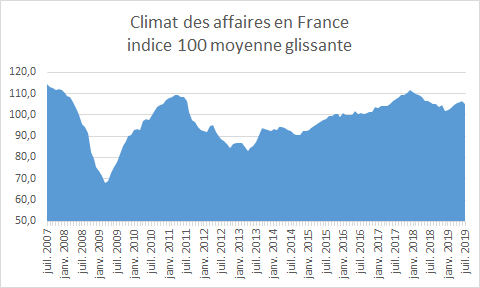

Climat des affaires, petite baisse de régime

Au mois de juillet, selon l’INSEE, le climat des affaires s’est légèrement dégradé. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, a perdu un point et retrouve son niveau d’avril à 105. Il reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Par rapport à l’enquête précédente, l’indicateur de climat des affaires gagne un point dans le commerce de détail, mais il en perd deux dans le commerce de gros et un dans l’industrie manufacturière et dans les services. Il est stable dans le bâtiment. Dans tous ces secteurs, il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.

Pour l’emploi, en revanche, le climat s’améliore de nouveau légèrement. L’indicateur qui le synthétise gagne un point et se situe à 107, au-dessus de sa moyenne de longue période. Cette amélioration est le fait de la hausse du solde d’opinion relatif à l’emploi prévu dans les services hors agences d’intérim, et, dans une moindre mesure, de celui relatif à l’emploi passé dans les agences d’intérim.

L’indicateur de retournement qui mesure l’évolution ressentie de l’économie reste dans la zone indiquant un climat conjoncturel favorable.

Livret A, collecte en baisse au mois de juin, retour à la normale ?

La collecte du mois de juin est en net retrait par rapport à celle des mois précédents. Elle s’est élevée à 510 millions contre 1,22 milliard d’euros au mois de mai. Il s’agit de la plus faible collecte depuis le début de l’année. Il faut remonter au mois d’octobre dernier pour enregistrer une plus faible. Depuis le début de l’année, la moyenne mensuelle est de 1,9 milliard d’euros. De ce fait, la collecte nette du premier semestre pour le Livret A est de 11,57 milliards d’euros contre 9,11 milliards d’euros pour la même période en 2018. A fin juin, l’encours du Livret A avec plus de milliards est à son plus haut historique avec 295,4 milliards d’euros.

Malgré un rendement réel négatif, après prise en compte de l’inflation, le Livret A a donc été plébiscité au cours du premier semestre. Les ménages ont décidé d’y affecter une grande partie des gains de pouvoir d’achat engrangés depuis la fin de l’année dernière (prime défiscalisée, versement anticipé des réductions d’impôt, etc.). Le climat économique anxiogène a contribué au report de dépenses en biens durables nécessitant de puiser dans l’épargne. Par ailleurs, du fait de l’introduction de la retenue à la source, certains ménages ont pu modifier leurs comportements en augmentant leur épargne de court terme de peur de ne pouvoir pas faire face à leurs dépenses courantes.