Chômage : des inscrits en baisse et une durée en hausse

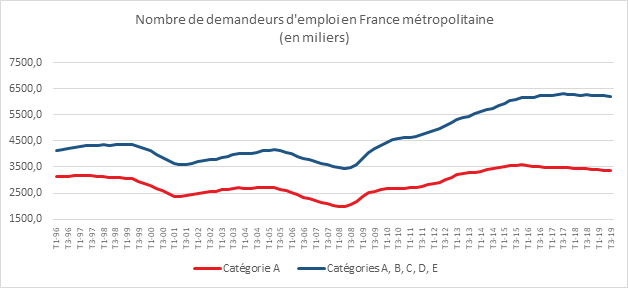

Malgré le ralentissement de la croissance, le nombre de demandeurs poursuit sa lente baisse. En France (y compris départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 3 616 700 pour la catégorie A. Il diminue de 0,4 % sur le trimestre (-2,4 % sur un an). Pour les catégories A, B, C, ce nombre s’établit à 5 835 800 en diminution de 0,9 % ce trimestre et de 2,0 % sur un an.

Pour la seule France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle en catégorie A s’élève à 3 364 500. Ce nombre a baissé de 0,4 % au cours du troisième trimestre et de 2,4 % sur un an. Pour l’ensemble des catégories, le nombre de demandeurs d’emploi est de 6 196 800.

En France métropolitaine, le chômage des moins de 25 ans a augmenté au cours du troisième trimestre de 0,7 % quand il a baissé de 0,6 % pour les 25 / 49 ans et de 0,3 % pour les plus de 50 ans. La diminution des emplois aidés et l’arrivée ou le retour sur le marché du travail après la période estivale peuvent expliquer ce surcroît de chômage chez les jeunes. Sur un an, ces trois catégories d’âge enregistrent une décrue du nombre de demandeurs d’emploi (–0,9 % sur un an pour les moins de 25 ans, -3,2 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans et -1,3 % pour ceux de plus de 50 ans.

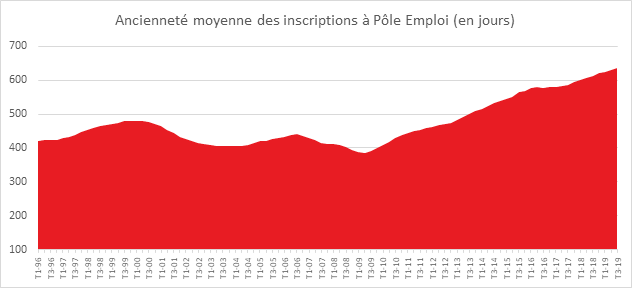

Si la décrue du chômage semble s’inscrire dans la durée, en revanche, l’ancienneté moyenne des demandeurs d’emploi est toujours orientée à la hausse. Elle a atteint e 635 jours au troisième trimestre 2019 (+4 jours par rapport au trimestre précédent). L’obtention d’un emploi est difficile en particulier pour les seniors. 48 % des demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle Emploi depuis plus d’un an. Cette proportion atteint 65 % chez les plus de 50 ans.

L’économie française croît à une petite vitesse mais de manière stable ce qui est plutôt favorable aux créations d’emploi. Par ailleurs, le nombre de départs à la retraite tend à s’amplifier, environ 800 000 pour l’année. Ces deux facteurs combinés ne peuvent que favoriser la décrue du chômage. La demande d’emploi reste forte dans plusieurs secteurs, services de proximité, tourisme, informatique, digital.

Contre vents et marées, l’assurance vie accélère

Au mois de septembre 2019, l’assurance vie a poursuivi sur sa lancée avec une collecte nette positive de 2,9 milliards d’euros. Elle est supérieure à celle du mois d’août dernier (2,1 milliards d’euros et à celle de septembre 2018 (700 millions d’euros).

Ce bon résultat de septembre a été porté par la collecte brute (12 milliards d’euros) et par la relative modération des prestations (9,1 milliards d’euros), prouvant ainsi que les Français sont toujours en mode « épargne ».

Progrès des unités de compte

Le poids des unités de compte au sein de la collecte du mois de septembre atteint 30 % en nette progression par rapport au mois d’août (21,5 %). Les consignes des compagnies d’assurance pour réduire le poids des fonds euros semble commencer à se faire sentir même si depuis le début de l’année, les unités de compte ne représentent que 24 % de la collecte.

Comme pour le Livret A, l’assurance vie connaît un début d’automne radieux

En septembre, la collecte nette de l’assurance vie est en règle générale faible voire négative. Ce fut le cas à trois reprises lors de ces dix dernières années (2011, 2012 et 2016). Les dépenses liées à la rentrée scolaire, celles liées à l’achat de biens d’équipement pour le logement et les impôts à acquitter expliquaient dans le passé les mauvais résultats de l’assurance vie.

L’instauration de la retenue à la source et la suppression pour 80 % de la population de la taxe d’habitation ont modifié la donne sur le plan fiscal. Les rachats d’automne sont moins importants que les années précédentes.

L’assurance vie en hausse depuis le début d’année

Sur les neuf premiers mois de l’année 2019, la collecte nette atteint 22,3 milliards d’euros contre 17,2 milliards d’euros sur la même période en 2018. L’encours de l’assurance vie atteint un niveau record à 1776 milliards d’euros.

L’épargne comme paratonnerre des multiples angoisses

Depuis le milieu de l’année dernière, les Français augmentent leur effort d’épargne. Ce phénomène est également constaté à l’étranger. Les signes positifs comme l’amélioration du marché de l’emploi et les gains de pouvoir d’achat n’amènent pas un surcroit de consommation. Cette dernière demeure étale. L’accumulation des menaces, croissance en berne, tensions commerciales sino-américaines, Brexit, dérèglement climatique, semblent conduire les ménages à opter pour un comportement de fourmis que de cigales.

Entre effet de précaution et effet d’encaisse

L’assurance vie constitue le placement dédié à la préparation d’achats importants et à celle de la retraite. Avec l’augmentation des prix de l’immobilier, les ménages voulant acquérir un logement sont contraints de disposer d’apports personnels plus importants et donc d’épargner en amont davantage. Les taux bas provoquent de manière contre-intuitive à une augmentation du taux d’épargne.

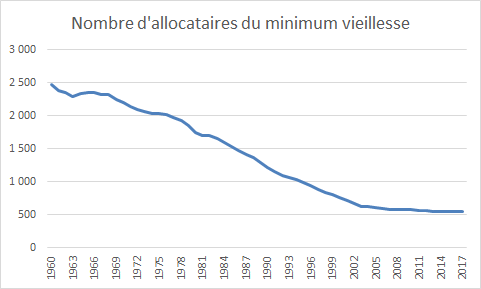

L’effet vieillissement

Du fait du vieillissement de la population, une part croissante des ménages est amenée à préparer financièrement sa retraite. Cette motivation est d’autant plus prégnante que le débat sur la future réforme des retraites s’est engagé. 75 % des non-retraités estiment selon l’enquête 2019 du Cercle de l’Epargne / Amphitéa que leurs futures pensions ne leur permettront pas de vivre correctement quand ils seront à la retraite.

Quand trop d’assurance vie en fonds euros devient un problème

Même si la proportion des unités de compte a augmenté en septembre, elle reste très largement minoritaire (24 % sur les 9 premiers mois de l’année). Avec des taux négatifs devenus la règle, la garantie en fonds euros devient un supplice pour les assureurs. Du fait des règles prudentielles en vigueur, cette garantie coûte de plus en plus cher en fonds propres. Elle expose à terme les assureurs à un risque de solvabilité.

Les annonces de plusieurs compagnies d’assurance vie de restreindre l’accès aux fonds euros et d’en limiter le rendement sont intervenues au mois d’octobre. Il conviendra d’analyser les effets de ces déclarations sur les résultats des prochains mois. Naturellement, les épargnants demeurent averses à la prise de risque. Ils sont toujours très sensibles aux variations des marchés financiers.

La dette publique française ne faiblit pas

Selon l’institut statistique européen, Eurostat, à la fin du deuxième trimestre 2019, le ratio de la dette publique par rapport au PIB s’est établi à 86,4 % dans la zone euro contre 86,5% à la fin du premier trimestre 2019. Pour l’ensemble de l’Union européenne,, le ratio a diminué, passant de 81,1% à 80,5%. Par rapport au deuxième trimestre 2018, le ratio de la dette publique par rapport au PIB a baissé tant dans la zone euro (de 87,3% à 86,4%) que dans l’UE (de 81,5% à 80,5%). La dette publique française s’élevait à 99,6 % du PIB à la fin du deuxième trimestre contre 99,7 % au premier. A fin juin 2018, elle atteignait 99 % du PIB. la France aura du mal à éviter le franchissement de la barre des 100 % dans les prochains mois.

Petit tassement sans conséquence du moral des chefs d’entreprise en octobre

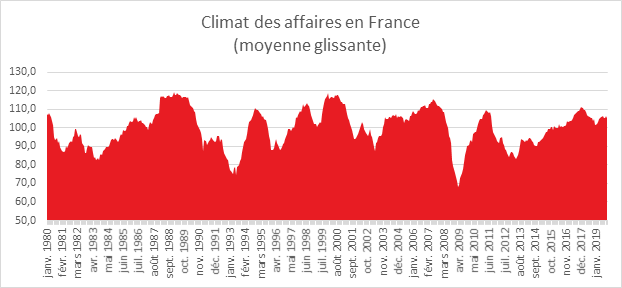

Le climat des affaires fléchit légèrement, tout en restant au-dessus de sa moyenne de longue période

Au mois d’octobre, le climat des affaires connait, selon l’INSEE, se dégrade légèrement. L’indicateur, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd un point. A 105, il se situe néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100).

C’est dans l’industrie qui subit de plein fouet le ralentissement du commerce international où le recul est le plus marqué. L’indicateur perd pour ce secteur d’activité trois points. Il est, en revanche, stable dans le bâtiment, les services et le commerce de détail. Dans tous ces secteurs, l’indicateur se situe au-dessus de sa moyenne de longue.

Le climat de l’emploi est stable. L’indicateur qui le synthétise demeure, toujours selon l’INSEE, à 106, au-dessus de sa moyenne de longue période.

L’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie qui mesure l’évolution possible de l’économie dans les prochains mois reste dans la zone indiquant un climat conjoncturel favorable.

Le Livret A en pleine forme

Après six années consécutives de décollecte en septembre, le Livret A a renoué, cette année, avec une collecte positive à hauteur de 1,06 milliard d’euros. Elle avait été négative de 410 millions en septembre 2018. Il faut remonter à 2012, année de relèvement du plafond et en pleine crise des dette souveraines, pour retrouver en septembre, une collecte positive (+190 millions euros en 2012).

Depuis le mois de janvier 2019, la collecte nette atteint, pour le Livret A, 15,77 milliards d’euros contre 10,93 milliards d’euros sur la même période de 2018. Cette collecte permet au Livret A d’espérer enregistrer son meilleur résultat depuis 2012, année qui avait été marquée par le relèvement du plafond.

L’encours à fin septembre frôle la barre historique des 300 milliards d’euros au mois de septembre (299,6 milliards d’euros).

Le Livret de Développement Durable et Solidaire a, de son côté, enregistré une décollecte de 40 millions d’euros au mois de septembre de. Ce livret qui est depuis son origine en 1983 distribué par tous les réseaux quand le Livret A ne le fut qu’à partir de 2009. De ce fait, le LDDS est associé aux comptes courants des ménages. Il fluctue de manière plus fine que le Livret A en fonction de l’évolution des dépenses de ces derniers. Le Livret A est considéré comme un produit d’épargne quand le LDDS est utilisé comme une annexe des comptes courants. Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte du LDDS reste positive de 3,57 milliards d’euros. L’encours de ce produit est de 111,2 milliards d’euros.

2019, une collecte positive paradoxale ?

L’année 2019 marque donc une véritable rupture. Jusqu’à maintenant, le neuvième mois de l’année, tout comme octobre, était un mois défavorable au Livret A du fait des contraintes liées à la rentrée. Les dépenses scolaires et les obligations fiscales conduisaient les Français à retirer de l’argent de leur Livret A.

La rupture de 2019 s’explique par la disparition du paiement par tiers de l’impôt sur le revenu avec l’instauration, depuis le 1er janvier 2019, de la retenue à la source. Le dernier tiers constituait pour les ménages qui n’étaient pas mensualisés le versement bien souvent le plus important. La suppression progressive de la taxe d’habitation réduit également les besoins de liquidités.

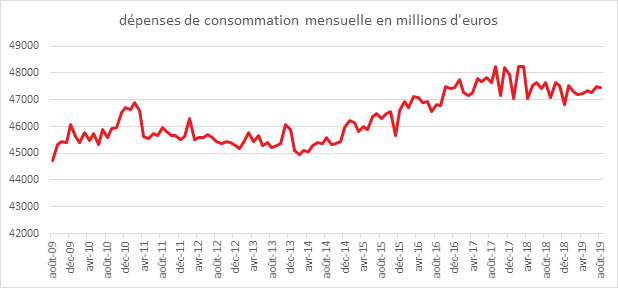

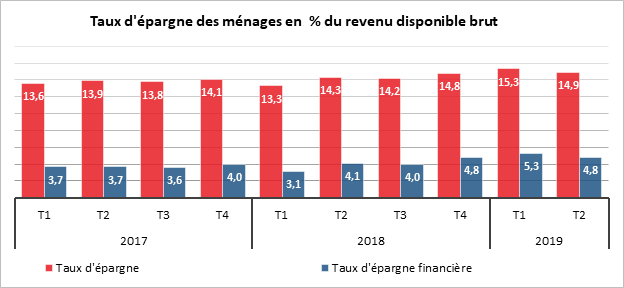

Ce bon résultat traduit surtout le maintien d’une forte appétence pour l’épargne. Depuis le début de l’année, le taux d’épargne reste à des niveaux élevés, (15 % du revenu disponible brut). Les gains de pouvoir d’achat générés par les mesures prises dans le cadre de la sortie de crise des gilets jaunes tout comme ceux provoqués par la baisse d’inflation ont été, en grande partie, épargnés et non consommés comme en témoignent les résultats de la consommation, étale depuis le milieu de l’année 2018. Les Français s’avèrent prudents voire inquiets vis-à-vis de l’évolution de la situation économique et cela malgré l’amélioration du marché de l’emploi. Les messages anxiogènes sur la conjoncture avec la multiplication des menaces (Brexit, tensions commerciales sino-américaines, tensions avec l’Iran, problèmes en Syrie, etc.) ainsi que ceux concernant le climat incitent les Français à mettre de l’argent de côté.

Quand la baisse des taux fait l’affaire du Livret A

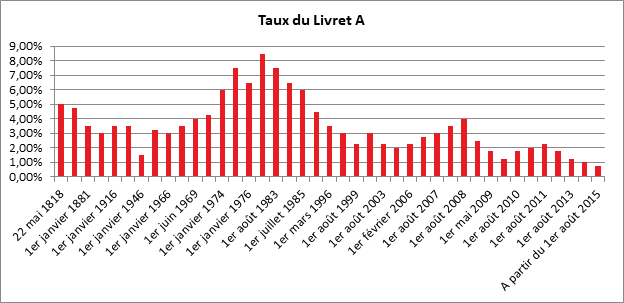

Le résultat de septembre peut apparaître d’autant plus surprenant que le rendement du Livret A est à un niveau historiquement bas, 0,75 % contre 2,25 % en septembre 2012. Les ménages semblent être insensibles à ce faible taux.

Les ménages entendent renforcer leur épargne de précaution. La garantie en capital du Livret A et sa grande liquidité sont plébiscités. La recherche du rendement passe après.

Les taux bas alimentent l’épargne. Les ménages estiment qu’il faut épargner davantage pour arriver à se constituer un montant déterminé de patrimoine (effet d’encaisse). L’argent ne rapportant plus beaucoup, tout repose sur l’effort d’épargne. Par ailleurs, pour les ménages, les taux sont la preuve que le système économique est déréglé et qu’il convient de se protéger.

Avec une collecte positive au mois de septembre, la division de l’année en deux pour le Livret A est remise en cause. Jusqu’à cette année, le premier semestre se caractérisait par une collecte positive quand le second était marqué par des décollectes. Le prochain rendez-vous clef pour le Livret A sera le 1er février avec une éventuelle baisse du taux de rendement. Compte tenu de l’évolution de l’inflation et de la nouvelle formule, le taux devrait passer à 0,5 %. Cette baisse pourrait un mouvement de décollecte comme cela a été constaté lors de ces précédentes baisses. Les ménages mettent, en règle générale de 3 à 6 mois pour s’habituer au nouveau taux.

Les dépenses vieillesse, près de 340 milliards d’euros en 2018 en France

Selon le compte provisoire de la protection sociale 2018 publié par le Ministère des Solidarités et de la Santé, le poste vieillesse est de loin le premier en matière de dépenses avec 339 milliards d’euros en 2018. Il correspond à 45,8 % du total, les prestations. La progression des dépenses est vive, + 2,4 % en 2018, après +1,7 % par an depuis 2015. Elles contribuent à hauteur de 1,1 point à la croissance globale des prestations de protection sociale. Cette croissance des prestations sociales liées au risque vieillesse est tirée par la hausse des pensions de vieillesse de 2,6 % (après +1,8 % en 2017). Cette évolution est la conséquence de la revalorisation des pensions supérieur en 2018 à 2017. L’augmentation de la population retraitée et celle de l’espérance de vie amplifient ce phénomène. joute un effet volume induit par la hausse du nombre de départs à la retraite.

Le Coin de l’Epargne du 18 octobre 2019

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 18 octobre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 636,25 | -0,52 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 26 770,20 | -0,17 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 8 089,54 | +0,40 % | 6 583,49 |

| Dow Jones | 26 816,59 | +0,91 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 8 057,04 | +0,93 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 12 633,60 | +0,97 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 150,47 | -1,33 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 579,41 | +0,27 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 22 492,68 | +3,18 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 938,14 | -1,19 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,087 % | +0,078 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,388 % | +0,054 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,729 % | -0,024 pt | 2,741 % |

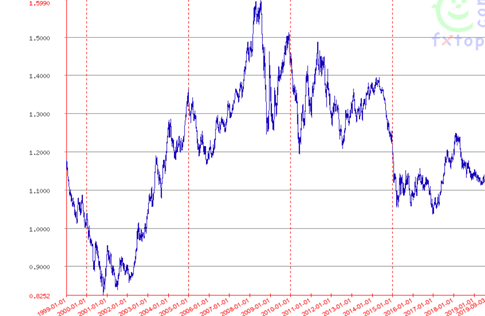

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1149 | +1,04 % | 1,1447 |

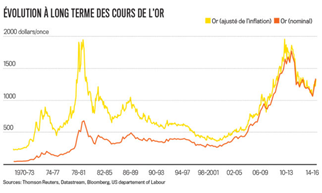

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 491,718 | +0,25 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 59,380 | -2,08 % | 52,973 |

Chine et Royaume-Uni au menu des marchés

La Bourse de Paris a connu une semaine agitée avec une perte de plus de 1% sur les trois dernières séances. Des prévisions de vente décevantes ont contribué aux reculs de certaines valeurs phares comme Renault et Danone.

Sur l’ensemble des places, les investisseurs se sont montrés prudents en attendant l’éventuel dénouement du psychodrame britannique. Les mauvais résultats de la croissance chinoise ont par ailleurs, pesé sur les cours.

Brexit, le pari de Boris Johnson

Le projet d’accord sur le Brexit conclu entre Boris Johnson et la Commission de Bruxelles comporte quelques concessions sur l’Irlande tout en évitant une partition commerciale de l’île. Le mécanisme retenu est assez complexe. L’Irlande du Nord restera alignée sur les normes européennes fixées dans le cadre du marché intérieur communautaire. En revanche, elle fera partie de l’union douanière britannique. Une distinction sera faite en fonction des produits en fonction de leur destination, consommation intérieure à l’Irlande du Nord ou biens entrant dans le cadre de productions susceptibles d’être exportées. Les contrôles, douaniers comme réglementaires, se feront entre l’Irlande du Nord et la Grande Bretagne. Il n’y aura donc pas de retour de la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, membre de l’Union.

Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a indiqué qu’il n’était pas favorable à un nouveau report rejoignant sur ce sujet la position du Premier Ministre britannique. Le vote sur cet accord apparaît incertain. Boris Johnson a besoin de rallier des membres qui figurent dans l’opposition car il ne dispose plus de majorité aux Communes et que le parti unioniste irlandais a annoncé son intention de voter contre le texte.

Boris Johnson en extrémisant les négociations et en indiquant de maintenir la date de sortie au 31 octobre a gagné la moitié de son pari, celui d’obtenir un accord de la part de la Commission. Il lui revient désormais de trouver une majorité faute de quoi les élections législatives pourraient être la prochaine étape de ce psychodrame.

La Chine en phase de décélération

La faible croissance chinoise a confirmé les craintes de ralentissement de l’économie mondiale. La Chine a enregistré une croissance de 6 % de son PIB sur un an au troisième trimestre, la plus faible depuis 1992. La croissance décélère lentement. Elle était de 6,4 % au premier trimestre et de 6,2 % au deuxième. Le pays est confronté au ralentissement de la demande, tant interne qu’externe. Sur le plan intérieur, la Chine après avoir multiplié son PIB par 40 en 30 ans doit faire face à une évolution de son économie qui est de plus en plus tertiaire. Plusieurs déséquilibres liés notamment à l’endettement des collectivités locales pèsent sur l’investissement. Les tensions commerciales avec la Chine ont également miné la composante extérieure. Les exportations ont reculé de 3,2 % au troisième trimestre quand les importations chutaient de 8,5 % par rapport à même période de l’année 2018. Du fait de revalorisation plus faible des salaires et d’un contexte anxiogène, entre septembre 2017 et 2019, les ventes de voitures ont diminué de 17 %. Le pouvoir d’achat des Chinois est par ailleurs amputé par l’augmentation du prix des produits agro-alimentaires et notamment celui du porc provoqué par la peste porcine africaine. Les autorités chinoises ont décidé la mise en œuvre de plusieurs mesures de soutien. La Banque centrale chinoise a ainsi injecté pour 25 milliards d’euros de liquidités. Des programmes d’investissement ont été également lancés. Par ailleurs, la taxe sur les salaires a été abaissée. L’évolution de la conjoncture chinoise dépendra en partie de l’éventuel accord commercial avec les États-Unis qui pourrait intervenir le 11 novembre prochain à l’occasion du sommet de l’Association Asie – Pacifique qui se tient au Chili.

L’inflation toujours en berne en France

En septembre 2019, l’indice des prix à la consommation s’est contracté de 0,3 % sur un mois contre +0,5 % en août. Ce repli résulte de celui, saisonnier, des prix des services (−1,3 % après +0,4 % en août), et dans une moindre mesure de celui des prix alimentaires (−0,5 % après +0,5 %). En revanche, les prix des produits manufacturés accélèrent (+1,5 % après +0,9 % en août) et ceux de l’énergie augmentent de 0,3 % après une stabilité le mois précédent. Enfin, les prix du tabac sont stables sur le mois. Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont stables sur un mois, après +0,1 % en août et en juillet.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de +0,9 % contre 1 % en août et 1,1 % en juillet. Cette légère baisse de l’inflation résulte d’un ralentissement des prix de l’alimentation et de l’énergie, en partie compensé par une accélération des prix des services.

L’inflation sous-jacente (hors prix alimentaires et énergie) passe, en septembre, de 0,7 à 0,9 % sur un an.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) servant de référence marque un repli de 0,4 % ; sur un an, il augmente de 1,1 %, après +1,3 % le mois précédent.

Si cette tendance se confirmait dans les prochains mois, le taux du Livret A, selon la nouvelle formule, devrait passer au 1er février 2020 à 0,5 %.

Pas de remise en cause du régime fiscal de l’assurance vie

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2020, des députés du MODEM avait proposé de réserver pour les contrats de plus de 8 ans l’abattement applicable aux gains de 4600 euros pour un célibataire et de 9200 euros pour un couple aux seules unités de compte. Cet amendement a été rejeté en commission des finances. Actuellement, 80 % de l’encours de l’assurance vie est en fonds euros. Cet amendement n’aurait pas pu logiquement avoir d’effet rétroactif ce qui en limitait sa portée. Par ailleurs, le Gouvernement a pris en 2017 l’engagement de ne pas modifier le régime fiscal de l’assurance vie durant 5 ans. La problématique de la réorientation de l’épargne des ménages vers des placements « actions » reste néanmoins entière.

Le Coin des Epargnants du 12 octobre 2019

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 11 octobre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 665,48 | +3,23 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 26 816,59 | +0,91 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 8 057,04 | +0,93 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 12 511,65 | +4,15 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 247,08 | +1,28 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 569,92 | +3,57 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 21 798,87 | +1,82 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 973,66 | +2,36 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (20 heures) | -0,165 % | +0,116 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (20 heures) | -0,442 % | +0,146 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (20 heures) | 1,753 % | +0,229 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (20 heures) | 1,1041 | +0,59 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (20 heures) | 1 484,660 | -1,32 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (20 heures) | 60,560 | +3,56 % | 52,973 |

Brexit, Chine, Etats-Unis : le tiercé gagnant des marchés

Nous sommes entrés dans le money time des négociations concernant le Brexit et les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Quelques signes encourageants sur ces deux dossiers auront suffi à améliorer le moral des investisseurs et à les porter à prendre quelques risques sur les marchés « actions ». Le CAC 40 a progressé de plus de 3 % sur la semaine et le DAX allemand de plus de 4 %. La bourse de Londres a mis un terme au processus de baisse qui se prolongeait depuis plusieurs semaines. La livre sterling s’est également appréciée de plus de 2 % lors de ces cinq derniers jours face à l’euro.

La Chine et les Etats-Unis seraient prêts à signer un accord entretenant l’espoir d’une trêve dans la guerre commerciale. L’accord porterait sur les changes et l’agriculture et le relèvement des droits de douane qui était prévu la semaine prochaine. D’autres discussions permettraient de jeter les bases d’un accord plus global qui serait soumis à la signature de Donald Trump et de Xi Jinping. Dans le cadre de l’accord partiel, Pékin accepterait certaines concessions agricoles et les États-Unis consentiraient à alléger les droits de douane et leur déploiement dans les prochaines semaines. Selon l’agence Reuters, les autorités chinoises auraient transmises une invitation officielle aux négociateurs américains pour de nouvelles discussions commerciales en Chine, avant le sommet de l’Apec le mois prochain.

Le marché a également salué l’évolution favorable des discussions en cours entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sur le Brexit. Donald Tusk, le Président du Conseil européen, a déclaré avoir reçu des « signaux prometteurs » laissant entendre qu’un accord n’était plus impossible. Par ailleurs, les « 27 » ont donné leur feu vert à Michel Barnier pour qu’il entame des discussions avec les représentants britanniques pour sortir de l’impasse sur le Brexit. Les investisseurs se prennent à croire à l’obtention d’un accord avant le Conseil européen prévu les 17 et 18 octobre prochain. Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Varadkar se sont entretenus et ont assuré que les deux pays travaillent sur un compromis concernant la question clé de la frontière irlandaise. Le compte à rebours est désormais enclenché. D’ici vingt jours, le Brexit pourrait être effectif. Certes, logiquement, faute d’accord le 19 octobre, une loi adoptée par le Parlement britannique impose au Premier ministre de demander un report de trois mois. De son côté, Boris Johnson a annoncé un Brexit « coûte que coûte » le 31 octobre. Dans ce contexte un peu moins anxiogène, l’euro s’est légèrement apprécié par rapport au dollar et le taux de change est repassé au-dessus de 1,10.

Le pétrole a terminé la semaine en forte hausse du fait de l’attaque d’un pétrolier iranien qui a pris feu vendredi 11 octobre, à une centaine de kilomètres des côtes saoudiennes, près du port de Djeddah. Le pétrolier aurait été victime d’un tir de missile. Cette attaque n’avait pas été revendiquée vendredi soir.

Autres fait marquant cette semaine : la Grèce a réussi à emprunter à taux négatif à trois mois. Par ailleurs, l’Italie a émis, avec succès, des emprunts en dollars.

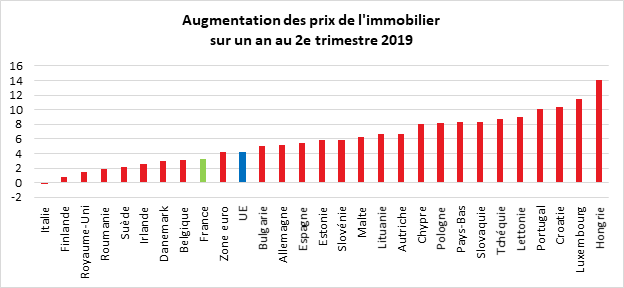

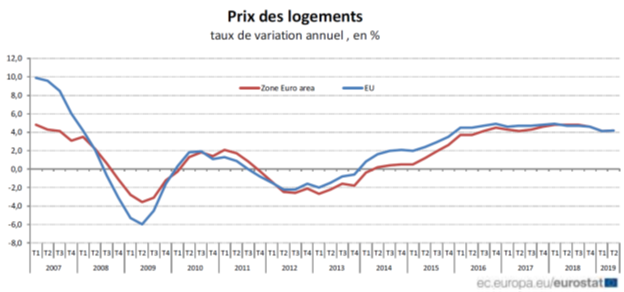

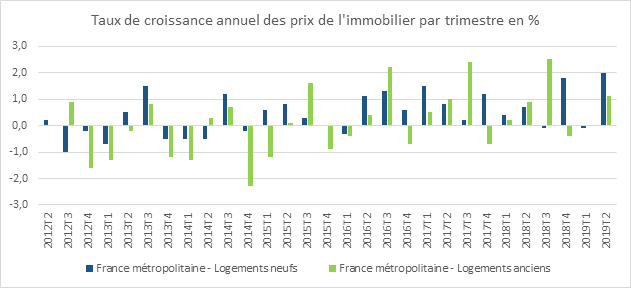

L’immobilier en hausse en Europe

Avec la baisse des taux d’intérêt, le prix de l’immobilier est en hausse dans de nombreux pays de la zone euro. Selon Eurostat, le prix des logements a ainsi augmenté de 4,2 % tant dans la zone euro que dans l’Union européenne au deuxième trimestre 2019 par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes augmentations annuelles du prix des logements au deuxième trimestre 2019 ont été enregistrées en Hongrie (+14,0 %), au Luxembourg (+11,4 %) et en Croatie (+10,4 %). Du fait des difficultés économiques que rencontrent l’Italie et de taux d’intérêt plus élevés, les prix de l’immobilier ont baissé dans ce pays de 0,2 % en un an. La France se situe en-dessous de la moyenne européenne avec une augmentation de 3,2 %.

Source : Eurostat

Les départs anticipés une facture de 14 milliards d’euros

La Cour des Comptes

La Cour des Comptes a dans le cadre de son rapport sur la Sécurité sociale étudié les départs précoces à la retraite. Un Français sur deux partirait avant 62 ans tout en bénéficiant d’une retraite complète. En 2017, sur les 800 000 départs à la retraite, il y a 130 000 personnes qui partent avant l’âge légal au titre d’une invalidité. 250 000 personnes ont eu accès au dispositif de carrière longue. Dans la fonction publique, 31 000 départs dans le cadre de la carrière active ont eu lieu avant 62 ans en 2017. le dispositif de carrière progressive na concerné que 10 000 personnes.

La part des départs anticipés à la retraite entrant dans le champ de l’enquête de la Cour est passée de 24,4 % des départs en 2011 à 46,1 % en 2017. Dans les régimes de fonctionnaires, la part des départs anticipés est même devenue majoritaire au cours de la même période : elle a atteint 56,2 % des départs en 2017, contre 37,7 % en 2011.

Croissance stable pour la France selon la Banque de France

Selon la Banque de France, le taux de croissance pour le 3e trimestre devrait être de 0,3%, soit le même taux qu’au premier et deuxième trimestres.

En septembre, la production industrielle se contracte, particulièrement dans la fabrication de machines, d’équipements électriques et dans la métallurgie.Les effectifs sont stables. Les carnets de commandes se regarnissent légèrement. Selon les chefs d’entreprise, la production repartirait à la hausse en octobre.

L’activité des services ralentit en septembre. L’édition, les services de conseil et d’ingénierie demeurent cependant très dynamiques. La croissance des effectifs reprend de la vigueur. Les chefs d’entreprise prévoient une accélération de l’activité en octobre.

L’activité du bâtiment progresse nettement en septembre, particulièrement dans le second oeuvre. Les carnets de commandes ne désemplissent pas. En octobre, la croissance resterait soutenue selon les chefs d’entreprise.

Les retraites complémentaires réévaluées à compter du 1er novembre 2019

Réunies lundi, les partenaires sociaux e charge du régime complémentaire Agirc-Arrco ont décidé de réévaluer les pensions de 1 %, ce qui correspond à la dernière prévision d’inflation publiée en juin par l’Insee, hors tabac, pour l’année 2019. La valeur de service du point Agirc-Arrco au 1er novembre 2019 s’établira donc à 1,2714 €.

12,6 millions de retraités bénéficieront de cette hausse dont le coût pour le régime est évaluée à 800 millions d’euros. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’accord du 10 mai 2019, qui a traduit la volonté des partenaires sociaux de maintenir le pouvoir d’achat des retraités pour la période 2019-2022. Elle est rendue possible par le retour à l’équilibre financier de l’Agirc-Arrco en 2019. Elle fait suite à quatre année de progression des pensions inférieure à l’inflation, mesure prise afin de rétablir les comptes de l’Agirc-Arrco.

La valeur d’achat du point, qui permet de calculer le nombre de points acquis grâce aux cotisations versées pour l’année, évoluera par ailleurs au 1er janvier 2020. Elle s’établira à 17,3982€, en hausse de 2% par rapport à l’année précédente. Son augmentation correspond à l’évolution du salaire annuel moyen des ressortissants du régime.

Réforme des retraites, Emmanuel Macron avance avec prudence

Lors de son débat à Rodez sur la réforme des retraites, le Président de la République a tenté de dédramatiser et d’ouvrir des portes pour les négociations en cours. Il a repris les grandes lignes du rapport de Jean-Paul Delevoye en insistant sur les points conflictuels. Dans les faits, le Président a fait peu de nouvelles annonces mais s’est voulu rassurant sur les modalités de mise en oeuvre.

Dans son propos préliminaire, il a confirmé son attachement à la mise en place du régime universel par points. Il a ainsi déclaré que les 42 régimes sont « le fruit de notre histoire. Il y a eu à chaque fois des bonnes justifications pour en créer, mais on a créé des régimes particuliers pour les fonctionnaires qui ne sont pas les mêmes que pour les salariés, pour le monde agricole, puis pour des catégories spéciales parce qu’il y avait des conditions de difficulté du travail », Il a ajouté « on se retrouve dans une situation où le système n’est plus universel puisque vous avez 42 régimes, c’est 42 catégories. Et ces 42 catégories, elles ont créé leur propre déséquilibre ce qui fait que ça marche bien tant que l’équilibre démographique existe au sein de la catégorie. Puis quand le déséquilibre se fait, à chaque fois on appelle quoi ? La solidarité nationale. Donc le système n’est plus transparent pour personne ».

Lé Président de la République a admis que pour équilibrer le régime de retraite, il est fort probable, qu’il faille travailler plus longtemps. Il attend les résultats de la mission confiée sur ce sujet confiée au Conseil d’orientation des retraites. Logiquement, cette mission devrait confirmer l’existence d’un déficit potentiel de 8 à 10 milliards d’euros à l’horizon 2023. Le Gouvernement devrait prendre la décision d’accélérer la réforme Touraine adoptée en 2014 qui prévoit le passage de la durée de cotisation de 42 à 43 ans. La durée de 43 ans devait initialement s’appliquer pour les générations nées après 1973. Elle pourrait s’appliquer dès la génération 1964.

La gouvernance de l’établissement public en charge du futur régime universel sera confiée aux partenaires sociaux comme cela a été mentionné dans le rapport de Jean-Paul Delevoye.

Emmanuel s’est engagé à ce que la pension minimale du système obligatoire de retraite soit de 1000 euros contre 970 euros actuellement.

Sur l’âge de départ à la retraite, le Président de la République a répété qu’il n’avait pas l’intention de toucher à l’âge légal fixé à 62 ans. Il a évoqué la notion d’âge pivot qui reste proposé dans le cadre de la négociation.

S’il a réaffirmé son intention de mettre en place un régime universel, il a admis que la convergence pourrait mettre du temps. La réforme est prévue pour s’appliquer dès 2025 mais elle pourrait être étalée jusqu’en 2040. Il a précisé que certaines professions devront être, au préalable, réformées comme celles concernant les infirmiers, les aides-soignants et les policiers. Ainsi, les salariés relevant des actuels des régimes spéciaux pourraient ne pas être concernés. Seuls le seraient les nouveaux entrants.

Le Président de la république a indiqué le projet de loi comportera des règles d’or concernant notamment la valeur du point et l’âge de départ à la retraite. Un ou des comités indépendants veilleront au respect de ces règles d’or. Ces comités compteront en leur sein des représentants des partenaires sociaux.

Le Coin de l’Epargne du 4 octobre 2019

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 27 septembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 488,32 | -2,70 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 26 573,72 | -0,92 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 7 982,47 | +0,54 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 12 012,81 | -2,97 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 155,38 | -3,65 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 446,71 | -2,80 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 21 410,20 | -2,14 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 905,19 | -0,92 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,281 % | +0,003 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,588 % | -0,007 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,524 % | -0,168 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0980 | +0,36 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 505,340 | +0,54 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 57,920 | -6,34 % | 52,973 |

Un mois d’octobre chahuté ?

Les marchés avaient bien passé l’été démentant les pythies de mauvais augure. Avec août, octobre est un mois qui dans l’histoire a marqué par quelques krachs, 1929 et 1987 en particulier. Octobre, c’est le début de la fin de l’année, le temps des premiers bilans et celui des prévisions. Il amène à des arbitrages, à des prises de plus-values et à des redéploiements.

Le mois d’octobre 2019 a mal commencé avec la publication des indices des directeurs d’achat PMI. Comme depuis plusieurs mois, ils sont en baisse. Ainsi pour la zone euro, l’indice PMI final pour l’industrie manufacturière s’est établi 50,4 contre 51,9 en août. Pour l’Allemagne, il est nettement en-dessous de 50, signe de récession. Le PMI IHS Markit de l’industrie manufacturière française s’est, de son côté, replié de 51,1 en août à 50,1 en septembre, signalant une croissance quasi-nulle. Il en est de même aux États-Unis. L’activité manufacturière s’est, en effet, contractée en septembre à son niveau le plus faible depuis plus de dix ans dans un contexte de détérioration de la conjoncture économique et de tensions commerciales avec la Chine.

Dans un contexte de ralentissement de la croissance, le prix du pétrole est en forte baisse d’autant plus que la spéculation après les attentats en Arabie Saoudite cesse. Le baril Brent s’échangeait à moins de 58 dollars vendredi 4 octobre à 18 heures.

Compte tenu des anticipations de croissance, les marchés « actions » ont, en Europe, donc fortement baissé cette semaine. Le CAC 40 a perdu 2,70 %, le DAXX allemand 2,97 %. La place de Londres, avec le rapprochement de la date du Brexit, est de plus nerveuse. L’indice Footsie a abandonné plus de 3,5 % sur la semaine.

L’emploi américain sauve la mise

Aux Etats-Unis, les investisseurs ont bien réagi aux résultats de l’emploi. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’économie américaine a créé 136 000 emplois dans le secteur non-agricole en septembre, contre 145 000 attendus par les économistes du consensus Bloomberg, mais le solde des deux mois précédents a été réévalué en hausse de 45.000 (168.000 en août, 166.000 en juillet, 178.000 en juin). Le taux de chômage a diminué de 0,2 point à 3,5 %, son plus bas niveau depuis décembre 1969. De son côté, le salaire horaire moyen a stagné après une hausse de 0,4% en août. Sur un an, sa progression a ralenti à 2,9%, contre une stabilisation à 3,2% attendue. Ces statistiques indiquent que le ralentissement de l’économie n’est pas violent. Par ailleurs, l’accalmie sur le front des salaires peut justifier la poursuite des baisses de la FED.

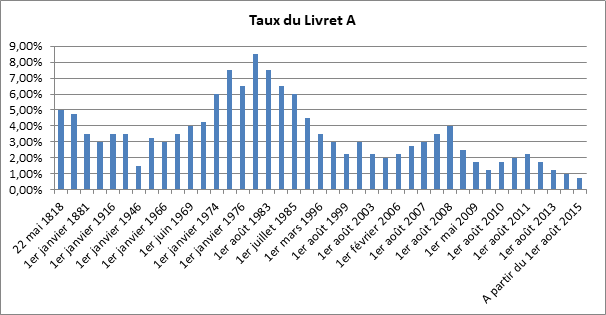

Le taux du Livret A baissera-t-il ?

Le Ministre de l’Économie a confirmé à l’occasion d’un colloque à la Caisse des Dépôts, l’application de la nouvelle formule du taux du Livret A au 1er février prochain qui pourrait se traduire par son passage de 0,75 à 0,6 voire 0,5 %.

Initialement, l’instauration d’une formule de calcul du Livret A visait à garantir le pouvoir d’achat des épargnants. Le taux était censé être supérieur au taux d’inflation. Avec la nouvelle formule, cette garantie n’existera plus.

Le taux du Livret A sera désormais égal à la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche, au lieu de l’arrondi au quart de point pratiqué actuellement. Un taux plancher a été par ailleurs fixé à 0,5 %. Désormais quatre révisions au lieu de deux sont possibles chaque année. Un arrêté du 27 janvier 2009 a, en effet, porté les dates de révision du taux du livret A de deux à quatre, en ajoutant aux échéances traditionnelles du 1er février et du 1er août celles du le 1er mai et du 1er novembre.

Une formule fréquemment révisée

La formule du taux a fait l’objet depuis une dizaine d’années de plusieurs modifications. La dernière formule appliquée datait de 2007. Une nouvelle formule décidée en 2016 devait entrer en vigueur après l’élection présidentielle de 2017. Son application a été suspendue en raison du gel du taux, intervenu après la décision du Gouvernement de réduire de 5 euros l’aide personnalisée au logement (APL).

De 2007 à 2017, la formule du taux du Livret A était la suivante :

Le taux d’intérêt du Livret A est l’indice, arrondi au quart de point le plus proche, le plus élevé, entre :

- l’inflation des douze derniers mois, mesurée par la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, augmenté d’un quart de point ;

- la moyenne arithmétique entre, d’une part, l’inflation des douze derniers mois et, d’autre part, la moitié de la somme de la moyenne mensuelle de l’EURIBOR 3 mois + la moyenne mensuelle de l’EONIA (pour le dernier mois connu).

Le taux EONIA est le taux de rémunération des dépôts interbancaires du jour dans la zone euro. L’EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) est le taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone euro. Ici c’est donc le taux à 3 mois qui est pris en compte.

La fixation du taux du Livret A, une décision éminemment politique

Depuis 10 ans, les pouvoirs publics n’ont pas toujours respecté la formule du taux du Livret A. Il en a été ainsi, lors de la révision du 1er février 2012. En effet, le taux d’inflation du mois décembre 2011 était alors, en base annuelle, de 2,4 % ce qui aurait dû conduire à relever le taux du livret A à 2,75 %. Mais le Gouvernement de l’époque a décidé de le maintenir à 2,25 %. Pour la révision de février 2013, l’inflation annuelle s’élevait à 1,2 % ce qui aurait dû conduire à un taux du Livret A de 1,50 %. Le Gouvernement décida alors de n’abaisser le taux que d’un demi-point, à 1,75 %. Six mois plus tard, alors que l’inflation annuelle aurait dû conduire à un taux de 1 % à partir du 1er août 2013, la baisse ne fut, à nouveau, que d’un demi-point, à 1,25 %. De la même façon, au 1er février 2014, le gouverneur de la Banque de France a préconisé d’abaisser le taux à 1 %, mais le ministre opta pour le statu quo à 1,25 %. La stricte application de la formule aurait dû conduire alors à un taux du Livret A à 0,75 %. En 2015 et 2016, le taux du Livret A a été fixé à 0,75 % mais compte tenu d’une inflation nulle, il aurait pu être abaissé au minimum à 0,5 %. A contrario, pour la révision du 1er août 2017, le taux aurait dû être relevé de 0,75 à 1 % étant donné que l’indice des prix sur les 6 derniers mois était de 1 %.

L’application de la nouvelle formule le 1er février 2020 ne sera pas aisée. Elle interviendra à quelques semaines des élections municipales. Retenir un taux de 0,5 ou de 0,6 point aboutira à fixer un nouveau plus bas historique.

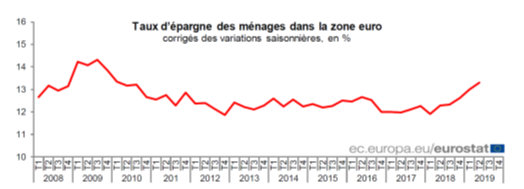

Le taux d’épargne des ménages en hausse dans la zone euro

Au deuxième trimestre 2019, le taux d’épargne des ménages au sein de la zone euros a été, selon Eurostat, de 13,3 % dans la zone euro, contre 13,0 % au premier trimestre 2019. Le taux d’épargne retrouver un niveau proche de celui enregistré au moment de la grande récession de 2008. Malgré le plein emploi dans de nombreux pays de la zone euro, les ménages européens par crainte d’une dégradation de la situation et pour le financement de leur retraite mettent de l’argent de côté. La question environnementale peut également dissuader les ménages de consommer. Malgré les taux bas, le taux d’investissement des ménages a diminué en passant de 9,2 à 9,0 % du premier au deuxième trimestre.

Le taux d’épargne des ménages de la zone euro en hausse

Au deuxième trimestre 2019, le taux d’épargne des ménages au sein de la zone euros a été, selon Eurostat, de 13,3 % dans la zone euro, contre 13,0 % au premier trimestre 2019. Le taux d’épargne retrouver un niveau proche de celui enregistré au moment de la grande récession de 2008. Malgré le plein emploi dans de nombreux pays de la zone euro, les ménages européens par crainte d’une dégradation de la situation et pour le financement de leur retraite mettent de l’argent de côté. La question environnementale peut également dissuader les ménages de consommer. Malgré les taux bas, le taux d’investissement des ménages a diminué en passant de 9,2 à 9,0 % du premier au deuxième trimestre.

Taux du Livret A : une baisse possible le 1er février 2020

Le Ministre de l’Economie a confirmé à l’occasion de d’un colloque à la Caisse des Dépôts, l’application de la nouvelle formule du taux du Livret A au 1er févier prochain qui pourrait se traduire par son passage de 0,75 à 0,6 voire 0,5 %. a

Initialement, l’instauration d’une formule de calcul du Livret A visait à garantir le pouvoir d’achat des épargnants. Le taux était censé être supérieur au taux d’inflation. Avec la nouvelle formule, cette garantie n’existera plus.

Le taux du Livret A sera désormais égal à la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche, au lieu de l’arrondi au quart de point pratiqué actuellement. Un taux plancher a été par ailleurs fixé à 0,5 %. Désormais quatre révisions au lieu de deux sont possibles chaque année. Un arrêté du 27 janvier 2009 a, en effet, porté les dates de révision du taux du livret A de deux à quatre, en ajoutant aux échéances traditionnelles du 1er février et du 1er août celles du le 1er mai et du 1er novembre.

Une formule fréquemment révisée

La formule du taux a fait l’objet depuis une dizaine d’années de plusieurs modifications. La dernière formule appliquée datait de 2007. Une nouvelle formule décidée en 2016 devait entrer en vigueur après l’élection présidentielle de 2017. Son application a été suspendue en raison de l’application du gel du taux, intervenu après la décision du Gouvernement de réduire de 5 euros l’APL.

De 2007 à 2017, la formule du taux du Livret A était la suivante :

Le taux d’intérêt du Livret A est l’indice, arrondi au quart de point le plus proche, le plus élevé, entre

- l’inflation des douze derniers mois mesurée par la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, augmenté d’un quart de point ;

- la moyenne arithmétique entre, d’une part, l’inflation des douze derniers mois et, d’autre part, la moitié de la somme de la moyenne mensuelle de l’EURIBOR 3 mois + la moyenne mensuelle de l’EONIA (pour le dernier mois connu).

Le taux EONIA est le taux de rémunération des dépôts interbancaires du jour dans la zone euro. L’EURIBOR (EURo InterBank Offered Rate) est le taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone Euro. Ici c’est donc le taux à 3 mois qui est pris en compte.

La fixation du taux du Livret A : une décision éminemment politique

Depuis 10 ans, les pouvoirs publics n’ont pas toujours respecté la formule du taux du Livret A. prises, la formule. Il en a été ainsi, lors de la révision du 1er février 2012. En effet, le taux d’inflation du mois décembre 2011 était alors, en base annuelle de 2,4 % ce qui aurait dû conduire à relever le taux du livret A à 2,75 %. Mais le gouvernement de l’époque a décidé de le maintenir à 2,25 %. Pour la révision de février 2013, l’inflation annuelle s’élevait à 1,2 % ce qui aurait dû conduire à un taux du Livret A de 1,50 %. Le Gouvernement décida de n’abaisser le taux que d’un demi-point, à 1,75 %. Six mois plus tard, alors que l’inflation annuelle aurait dû conduire à un taux de 1 % à partir du 1er août 2013 dans le cas de l’application de la formule, la baisse ne fut, à nouveau, que d’un demi-point, à 1,25 %. De la même façon, au 1er février 2014, le gouverneur de la Banque de France a préconisé d’abaisser le taux à 1 %, mais le ministre opta pour le statu quo à 1,25 %. La stricte application de la formule aurait dû conduire alors à un taux du Livret A à 0,75 %. En 2015 et 2016, le taux du Livret A a été fixé à 0,75 % mais compte tenu d’une inflation nulle, il aurait pu être abaissé au minimum à 0,5 %. A contrario, pour la révision du 1er août 2017, le taux aurait dû être relevé de 0,75 à 1 % étant donné que l’indice des prix sur les 6 derniers mois était de 1 %.

Le télescopage électoral en 2020

Le Gouvernement ‘application de la nouvelle formule le 1er février 2020 ne sera pas aisée. Elle interviendra à quelques semaines des élections municipales. Retenir un taux de 0,5 ou de 0,6 point aboutira à fixer un nouveau plus bas historique.

Par ailleurs, il convient de souligner que le taux du Livret d’Epargne Populaire change de formule de calcul. Son taux sera égal au chiffre le plus élevé entre le taux des livrets A majoré de un demi-point et l’inflation quand aujourd’hui il est égal au taux du Livret A majoré d’un demi point.

Revalorisation des pensions en 2020

Conformément aux annonces du Président de la République après le Grand Débat, 12 millions de retraités bénéficieront, en 2020, d’une revalorisation de leurs pensions de base à hauteur de l’inflation, sous réserve que leurs

retraites brutes globales n’excèdent pas 2 000 € par mois. Les titulaires de petites pensions d’invalidité et aux mécanismes de soutien aux petites retraites (minima de pension notamment) profiteront de cette mesure. Compte tenu de l’inflation actuelle, la revalorisation devrait être de 1 %. Les pensions des retraités se situant au-dessus de ce seuil es ne seront réévaluées que de 0,3 %.

Pour éviter un effet de seuil autour du seuil des 2000 euros, un dispositif de lissage a été prévu.

| Montant de la pension totale brute | Niveau de revalorisation |

|---|---|

| Inférieur ou égal à 2.000 euros | 1 % |

| Supérieur à 2.000 euros et inférieur ou égal à 2.008 euros | 0,8 % |

| Supérieur à 2.008 et inférieur ou égal à 2.012 euros | 0,6 % |

| Supérieur à 2.012 euros et inférieur ou égal à 2.014 euros | 0,4 % |

| Supérieur à 2.014 euros | 0,3 % |

S

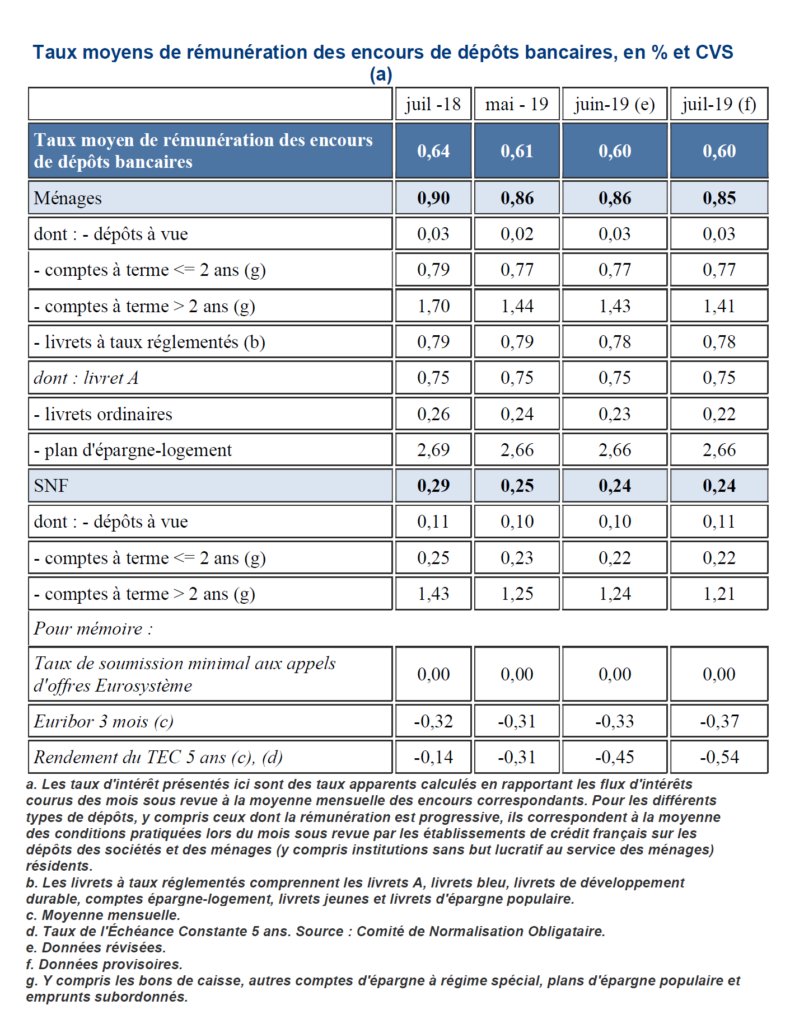

Taux de rémunération des dépôts toujours en baisse pour les dépôts en août

Le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires a, selon la Banque de France poursuivi sa baisse entre juillet et août 2019. Il est de 0,59% après 0,60 % en juillet. Ce taux a baissé de 5 points de base sur une année (0,59 % en août, après 0,64 % en août 2018). La rémunération des comptes à terme supérieurs à deux ans diminue, sur les douze derniers mois, de 29 points de base pour les ménages et de 22 points de base pour les sociétés non financières. Le fléchissement de la rémunération des plans d’épargne logement correspond à la liquidation de plans anciens. Cette baisse s’explique par l’évolution des taux d’intérêt.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires,

| mai-2019 | juin-2019 | juil- 2019 (e) | août-2019 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 |

| Ménages | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,84 |

| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,74 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,44 | 1,43 | 1,40 | 1,38 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| – livrets ordinaires | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,23 |

| – plan d’épargne-logement | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,65 |

| SNF | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |

| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,19 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,31 | -0,33 | -0,37 | -0,41 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,31 | -0,45 | -0,54 | -0,70 |

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés.Rémunération des placements auprès des institutions financières monétaire

Taux d’inflation en baisse en zone euro

Le taux d’inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,9% en septembre 2019, contre 1,0% en août selon une estimation rapide publiée par Eurostat, Cette inflation s’explique par la hausse des prix de l’alimentation, de l’alcool & du tabac (1,6%, comparé à 2,1% en août), suivis des services (1,5%, comparé à 1,3% en août). les prix des biens industriels hors énergie ont augmenté de 0,3%, stable comparé à août) et ceux de l’énergie ont baissé de -1,8%, comparé à -0,6% en août.

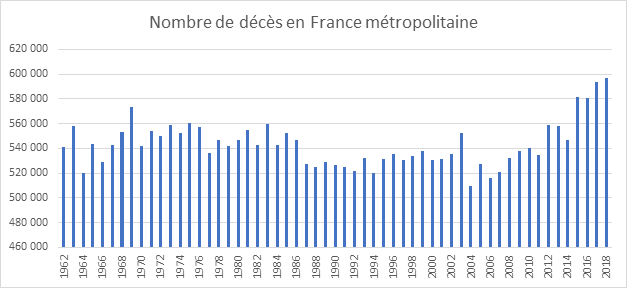

Hausse de la mortalité en France

En 2018, la France a abattu, selon l’INSEE, un triste record, celui du nombre décès enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, 610 000 personnes sont décédées, soit 3 000 de plus qu’en 2017 et 16 000 de plus qu’en 2016. Cette augmentation est imputable à l’arrivée à des âges de forte mortalité des générations du baby-boom. En 2004, un point bas avait été atteint avec 519 000 décès, après la forte hausse liée à la canicule de 2003. En 2018, L’épidémie de grippe de l’hiver a été, en outre, précoce et très longue : elle a débuté début décembre 2017 et s’est achevée fin mars 2018.

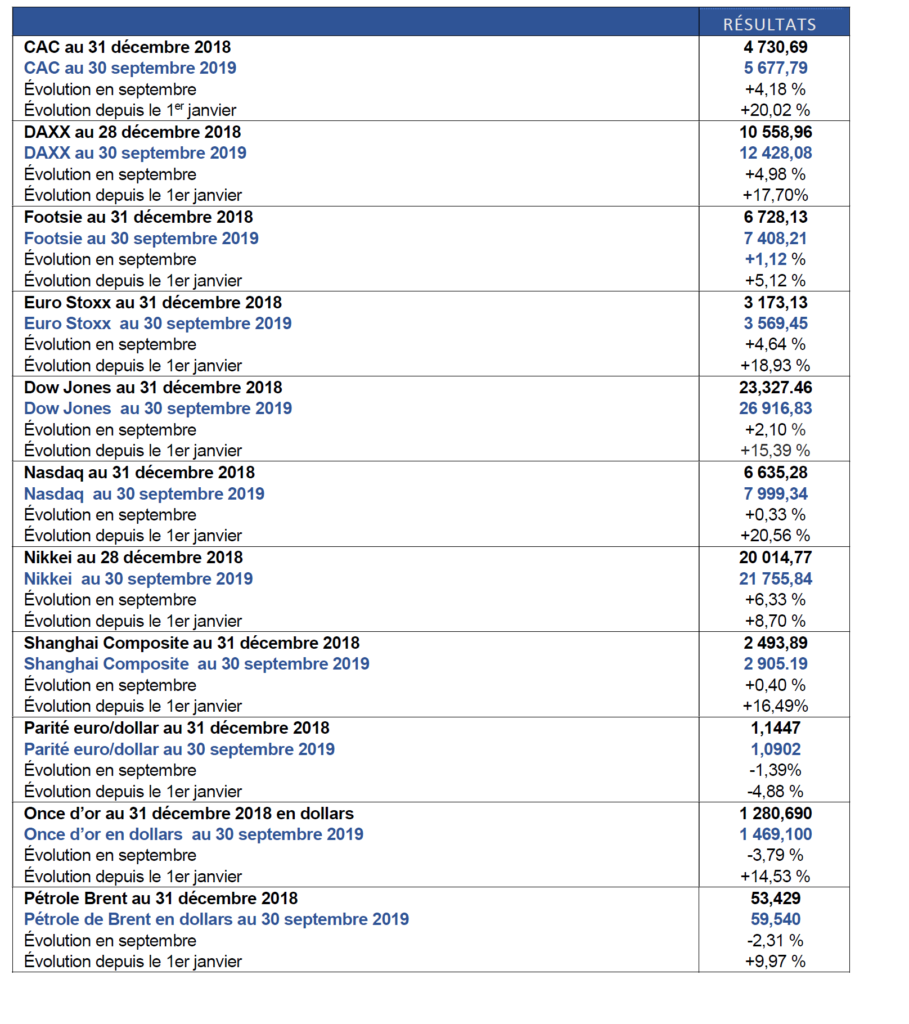

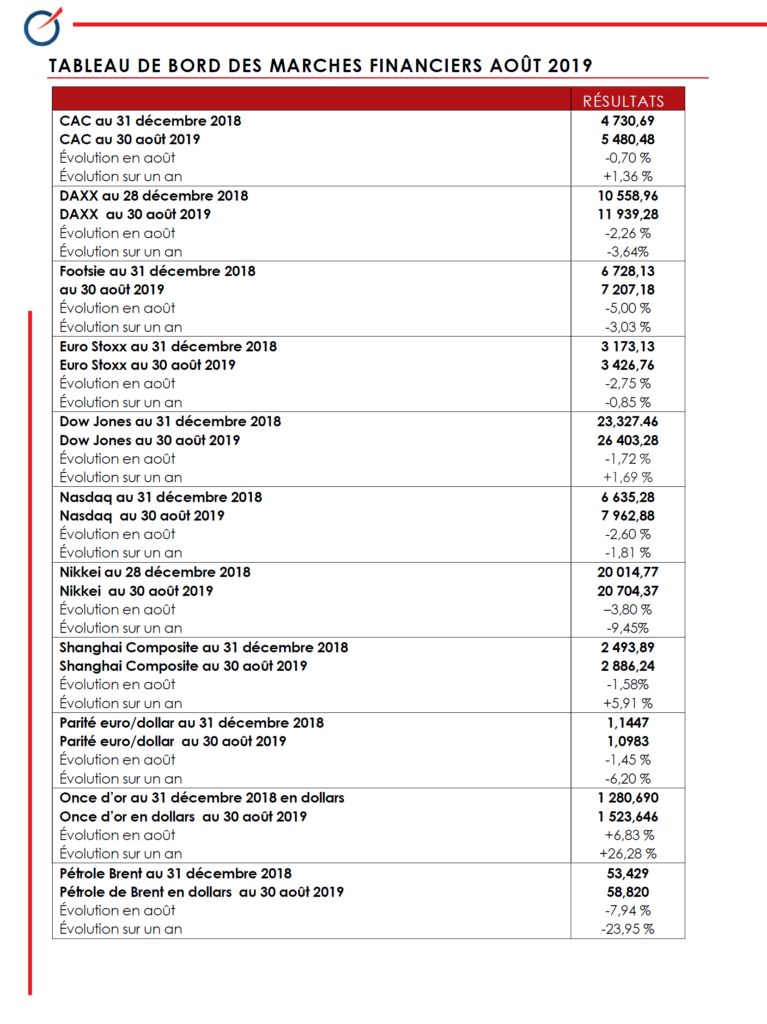

Les marchés actions en pleine forme

Sur le troisième trimestre, le CAC 40 s’est adjugé 2,51% portant la hausse depuis le 1er janvier à 20,02 %. Au mois de septembre, la hausse a été de 4,18 %. Le marché actions a résisté aux tensions commerciales toujours prégnantes entre la Chine et les Etats-Unis et des menaces de ralentissement économique. Il a bénéficié des décisions des banques centrales qui ont abaissé leurs taux directeurs.

Les indices actions de toutes les grandes places financières sont en forte hausse depuis le mois de janvier effaçant les pertes de l’année 2018. Avec la baisse du taux de dépôt de la BCE et la relance du programme de rachat d’actifs, l’euro est en baisse et est passé en-dessous de 1,10 dollar. Le pétrole après avoir connu une forte progression après l’attaque des raffineries saoudiennes est revenu en-dessous des 60 dollars.

Les résultats du mois de septembre

Le PER nouveau est lancé à compter du 1er octobre 2019

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) institué par la loi PACTE entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019. Les pouvoirs publics poursuivent deux objectifs :

- la réorientation de l’épargne des ménages vers des placements longs investis en action afin de favoriser

- le financement des entreprises, la constitution de suppléments de retraite par les ménages

Le PER a vocation à remplacer les anciens produits d’épargne retraite qui ont été créés au fil des décennies (PERP, contrats Madelin, PERCO, article 83, etc.)

Le PER est avant tout une enveloppe juridique et fiscale qui rassemble plusieurs dispositifs de suppléments de retraite par capitalisation.

Avec la loi PACTE, le Gouvernement a complètement revu la législation de la retraite supplémentaire. L’ensemble des produits connaissent une refonte de leur régime juridique. Les produits individuels comme collectifs sont concernés, les régimes à cotisations définies comme ceux à prestations définies. Ces derniers ont fait l’objet d’une ordonnance spécifique.

La réforme du PER vise à assurer :

- Une convergence des différents produits existants ;

- Une harmonisation des règles en vigueur notamment pour les sorties ;

- Une portabilité plus forte des produits ;

- Une concurrence accrue entre les professionnels proposant des solutions d’épargne retraite avec un devoir de transparence plus important.

Le Cercle de l’Epargne a réalisé une étude expliquant le fonctionnement du PER : TÉLÉCHARGER L’ÉTUDE EN PDF

Le Coin de l’Epargne du 28 septembre 2019 – les marchés marquent un arrêt !

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 27 septembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 640,58 | -0,88 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 26 820,25 | -0,43 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 7 939,63 | -2,19 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 12 380,94 | -0,70 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 426,21 | +1,11 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 545,88 | 0,71 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 21 878,90 | -0,91 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 932,17 | -2,47 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,284 % | -0,063 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,581 % | -0,056 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,692% | -0,030 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0941 | -0,71 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 498,450 | -1,17 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 61,710 | -4,52 % | 52,973 |

Coups d’arrêt pour les marchés

L’indice CAC 40 a, après cinq semaines successives de hausse, reculé légèrement en cette fin de mois de septembre. Les prises de bénéfices ont été accompagnées de la montée des doutes sur la pérennité de la croissance. Les indices des directeurs d’achat PMI ont poursuivi leur baisse. Certes, aux Etats-Unis, l’activité a poursuivi sa croissance en septembre avec un indice IHS Markit composite (synthèse entre l’industrie et les services) en hausse de 0,7 point à 51, mais la composante emploi s’est dégradé à 49,1, son plus bas niveau depuis décembre 2009. Un chiffre inférieur à 50 traduit un risque de contraction de l’activité. L’indice des services s’est par ailleurs révélé inférieur aux attentes à 50,9 (+0,2 point), contre 51,4 espéré par le marché. En Europe, l’indice manufacturier a reculé à 45,6, son plus bas niveau depuis juillet 2012. L’indice composite est tombé à 50,4, juste au-dessus du seuil critique de 50, mais ce niveau est le plus faible depuis juin 2013. Outre-Rhin, l’indice composite est passé sous le seuil des 50 à 49,1, au plus bas depuis octobre 2012, après 51,7 en août. L’idée d’une éventuelle récession en Allemagne est de plus en plus partagée. Une contre-performance qui ne semble pas surprendre Mario Draghi qui a déclaré ce lundi devant le Parlement européen que la croissance de la zone euro ne donne aucun signe probant suggérant un rebond. Le Président de la BCE, qui achève son mandat fin octobre, a ajouté qu’un affaiblissement persistant de l’activité manufacturière risque de se propager au reste de l’économie.

En ce qui concerne la guerre commerciale, Washington et Pékin ont tenté de dépassionner le débat avant la reprise officielle des discussions de haut rang, entre d’une part le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au Commerce Robert Lighthizer, d’autre part le vice-Premier ministre chinois Liu He, les 10 et 11 octobre dans la capitale américaine. D’ici là, une trêve devrait avoir lieu avec les célébrations du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, synonymes pour les habitants du pays de semaine de vacances (« Golden Week »), et, pour les investisseurs, de pause sur les places financières. Les marchés chinois seront fermés du 1er au 7 octobre inclus.

Le cours du baril est revenu autour de 60 dollars du fait de l’annonce par le Président iranien d’une proposition de Washington de lever les sanctions à l’encontre de Téhéran en échange de discussions entre les deux pays. Par ailleurs, l’Arabie saoudite a accepté le principe d’un cessez-le-feu dans quatre régions du Yémen, dont celle englobant la capitale Sanaa.

Si la détente est de mise au niveau commerciale et au Moyen Orient, il en est autrement sur le plan de la politique intérieure américaine. Après l’annonce par la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, de l’ouverture d’une enquête en vue d’une procédure de destitution (« impeachment ») à l’encontre de Donald Trump, les marchés américains ont connu un accès de faiblesse. Cette procédure est liée à la demande d’aide du Président américain à son homologue ukrainien afin d’obtenir des informations concernant le fils de Joe Biden, candidat à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020.

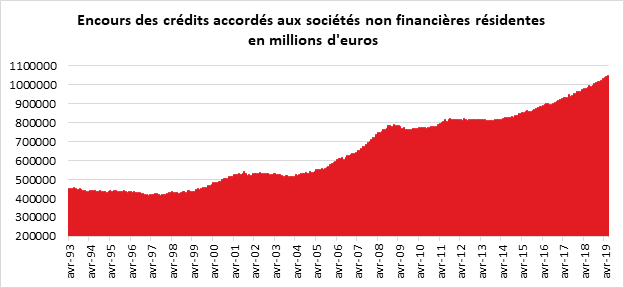

Les épargnants plébiscitent le Livret A et le fonds euros

Sur les huit premiers mois de 2019 la collecte du Livret A a atteint 14,71 milliards d’euros contre 11,34 milliards d’euros sur la même période de 2018. Pour l’assurance vie, sur la même période, la collecte nette vie a été de 19,4 milliards d’euros contre 16,5 milliards d’euros en 2018.

L’assurance vie à l’image du Livret A profite de l’appétence des ménages pour l’épargne liquide et garantie. En effet, pour l’assurance vie, le succès est surtout celui des fonds euros. Les unités de compte représentaient en août 21 % de la collecte mensuelle contre un taux de 28 % constaté en 2018. Depuis le début de l’année, ce taux est de 24 %. Malgré la hausse du cours des actions depuis le début de l’année, les ménages restent très averses aux risques et privilégient les fonds euros. Cette situation n’est pas sans lien avec les annonces de certains assureurs concernant une possible limitation d’accès aux fonds euros. La baisse des taux associée à la garantie en capital renchérit les coûts notamment en fonds propres pour les assureurs. La Banque de France et la Direction du Trésor avaient déjà souligné de manière plus discrète que l’assurance vie devait évoluer et s’adapter à la nouvelle donne économique et financière.

Même les Américains épargnent

Les Etats-Unis se sont longtemps caractérisés par un haut niveau de consommation qui s’accompagnait d’un faible taux d’épargne. Le recours au crédit à la consommation était fréquent. La crise de 2008 a créé une rupture. Depuis les ménages américains se sont désendettés et ont accru fortement leur effort d’épargne. Ils s’européanisent Ainsi, le taux d’épargne des ménages américains est passé de 3,7 % en 2007 à 6,5 % en 2010. Dans un premier temps, cette progression avait été justifiée par le développement de l’épargne de précaution. Depuis malgré le plein emploi, le taux d’épargne continue à progresser Il a atteint une moyenne de 8,2 % au cours des sept premiers mois de 2019. C’est le taux le plus élevé sur une année depuis 2012. L’épargne a augmenté de 17 % en 2018 par rapport à l’année précédente, selon les chiffres récemment révisés du ministère du Commerce, dépassant d’autres taux, comme celui des dépenses de consommation (5,2 %) et de l’investissement des entreprises (7,8 %). Le vieillissement de la population et la crainte de la survenue d’une crise majeure expliquent ce changement de comportement.

Toujours plus haut mais toujours moins de construction

Au deuxième trimestre 2019, les prix des logements augmentent de 1,1 % (en données brutes) par rapport à ceux du trimestre précédent. Dans le détail, les prix des logements anciens croissent de 1,1 % (après 0,0 % au trimestre précédent) et ceux des logements neufs augmentent de 2,0 % (après -0,1 % au trimestre précédent).

Sur un an, la hausse des prix des logements s’accentue (+3,2 % après +2,9 % au trimestre précédent). Les prix des logements neufs s’accroissent légèrement plus vite (+3,5 % sur un an) que ceux des logements anciens (+3,2 %).

Une partie de la progression des prix de l’immobilier s’explique par la raréfaction de l’offre. La construction est en baisse constante depuis deux ans. Entre juin et août, 113 500 nouveaux logements ont été autorisés, soit une diminution de 2,5 % par rapport à la même période en 2018. Pour les mises en chantier, la baisse est de 3,8 % à 86 800.

Toutefois, le mois d’août a été marqué par une petite amélioration (sur la période mai-juillet, les chiffres du ministère faisaient état de reculs respectifs plus marqués pour les permis comme les mises en chantier). La situation serait en cours d’amélioration pour les maisons dont le nombre de permis a augmenté en août par rapport à un an plus tôt : +3,4% pour celles qui n’appartiennent pas à un programme de promotion – c’est l’essentiel du marché – et +2,8% pour les autres. En revanche, les immeubles enregistrent toujours un recul pour les permis (-4,3%) entre juin et août. Les promoteurs immobiliers en accusent à la fois la timidité des élus à l’approche des municipales de 2020 et une hausse des coûts de construction qui pousse à retarder voire renoncer à des opérations.

Calme plat pour l’inflation

Sur un an, les prix à la consommation augmenteraient, selon l’INSEE de 0,9 % en septembre 2019, après +1,0 % le mois précédent. Cette baisse de l’inflation est lié à un ralentissement des prix de l’énergie et de l’alimentation, en partie compensé par une accélération des prix des services.

Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient (–0,3 %, après +0,5 % en août). Les prix des services se contracteraient nettement, en lien avec le repli saisonnier des prix de certains services liés au tourisme. Les prix alimentaires reculeraient après une hausse de 0,5 % le mois précédent. En revanche, ceux des produits manufacturés accéléreraient et les prix énergétiques seraient en hausse après une stabilité en août.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé ralentirait à +1,1 %, après +1,3 % en août. Sur un mois, il se replierait de 0,4 %, après +0,5 % le mois précédent.

L’assurance vie toujours incontournable malgré tout

Comme pour le Livret A, l’assurance a passé un bel été de 2019. Ainsi, au mois d’août, la collecte nette a été de 2,1 milliards d’euros. Ce résultat est comparable à celui du mois d’août 2018 (2,3 milliards d’euros) et est supérieur à celui du mois de juillet 2019 (1,6 milliard d’euros).

Le mois d’août réussit en règle générale assez bien à l’assurance vie. En dix ans, seules deux décollectes ont été constatées, en 2011 et 2012, deux mauvaises années pour le premier placement financier français.

Le résultat du mois d’août 2019 a été obtenu grâce à la forte baisse des rachats qui sont passés de juillet à août de 11,1 à 8,1 milliards d’euros. Les cotisations sont également en net retrait à 10,2 milliards d’euros contre 13,1 milliards d’euros en juillet et 10,8 milliards d’euros en août 2018. Au mois d’août, les assurés étaient en vacances et se sont peu préoccupés de leur assurance vie.

De janvier à août, la collecte nette est de 19,4 milliards d’euros depuis le début de l’année contre 16,5 milliards d’euros sur la même période en 2018. L’assurance vie, à l’image du Livret A, profite de l’appétence des ménages pour l’épargne. Ce bon résultat de l’assurance vie est surtout celui des fonds euros. Les unités de compte représentaient en août 21 % de la collecte mensuelle contre un taux de 28 % constaté en 2018. Depuis le début de l’année, ce taux est de 24 %. Malgré la hausse du cours des actions depuis le début de l’année, les ménages restent très averses aux risques et privilégient les fonds euros. Cette situation n’est pas sans lien avec les annonces de certains assureurs concernant une possible limitation d’accès aux fonds euros. La baisse des taux, associée à la garantie en capital, renchérit les coûts notamment en fonds propres pour les assureurs. De plus en plus de voix se font entendre afin de réduire la poche en fonds euros. Du fait que les taux d’intérêt risquent d’être bas encore pendant plusieurs années, le rendement des fonds euros devrait continuer à baisser dans les prochaines années en passant assez rapidement en-dessous de 1,5 %. Aujourd’hui, les épargnants privilégient la sécurité et la liquidité au rendement. Une forte baisse de ce dernier est-elle à même de changer la donne ? Cela pourrait inciter les ménages à augmenter leurs dépôts à vue, ce qui pourrait par ricochet poser la question de leur éventuelle taxation par application de taux négatifs.

En l’absence de mesures drastiques de limitation d’accès aux fonds euros, l’assurance vie dont l’encours a atteint, fin août, 1 765 milliards d’euros devrait, d’ici la fin de l’année, poursuivre sa croissance même si un petit tassement de la collecte nette est attendu. Le deuxième semestre est, en effet, plus sujet aux dépenses qu’elles soient liées aux fêtes de fin d’année ou à l’engagement de dépenses d’équipement.

La consommation stable en août

Les vacances n’y ont rien changé, les Français sont toujours aussi peu portés sur la consommation. En août, les dépenses de consommation des ménages en biens sont stables en volume* (+0,0 % après +0,4 %). La hausse des dépenses en biens fabriqués (+1,1 %) est contrebalancée par la baisse des achats alimentaires (–0,9 %) et de la consommation d’énergie (–1,3 %).

Même les Américains épargnent !

Le taux d’épargne des ménages américains est passé de 3,7 % en 2007 à 6,5 % en 2010. La crise avait expliqué le développement de l’épargne de précaution. Or, depuis malgré le plein emploi, le taux d’épargne a continué à progresser Il a atteint une moyenne de 8,2 % au cours des sept premiers mois de 2019. C’est le taux le plus élevé sur une année depuis 2012.

L’épargne a augmenté de 17 % en 2018 par rapport à l’année précédente, selon les chiffres récemment révisés du ministère du Commerce, dépassant d’autres taux, comme celui des dépenses de consommation (5,2 %) et de l’investissement des entreprises (7,8 %).

Les ménages américains à l’image de ceux d’Europe épargnent plus. Le vieillissement de la population et la crainte de la survenue d’une crise majeure expliquent ce changement de comportement.

Le Climat des affaires résiste au pessimisme

Au mois de septembre, selon l’INSEE, le climat des affaires a gagné un point, en France, par rapport au mois d’août. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, se situe à 106, au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires progresse même quatre points dans le commerce de détail et gagne un point dans les services comme dans le bâtiment. Il perd, en revanche, un point dans l’industrie manufacturière ainsi que, par rapport à juillet, dans le commerce de gros. Dans tous ces secteurs, l’indicateur se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.

En septembre 2019, le climat de l’emploi s’améliore très légèrement, après avoir un peu baissé le mois précédent : l’indicateur qui le synthétise se situe à 106, au-dessus de sa moyenne de longue période. La baisse du solde d’opinion sur l’évolution passée des effectifs dans les services hors intérim est contrebalancée par des hausses de soldes dans d’autres secteurs, concernant notamment l’évolution prévue des effectifs dans les agences d’intérim et dans le commerce de détail.

L’indicateur de retournement pour l’ensemble de l’économie reste dans la zone indiquant un climat conjoncturel favorable.

Les aidants, un enjeu majeur de la dépendance

En France, 50 % des aidants travaillent. 79 % indiquent avoir des problèmes à concilier leur vie professionnelle et leur rôle d’aidant. 44 % sont contraints de poser des jours de congés pour s’occuper de leur proche alité. 72 % estime que leur productivité au travail en pâtit (Baromètre des aidants de BVA – septembre 2018). Selon une étude de l’IGAS de 2017, les salariés en situation d’aidants ont 40 % de plus d’absence que ceux qui n’ont pas de personne à charge. Les aidants sont à l’origine de 24 % des arrêts de courte durée (3 à 5 jours).

Le Livret A tout prêt de la barre des 300 milliards d’euros

Août 2019 a bien réussi au Livret A qui a enregistré une collecte positive de 1,71 milliard d’euros, contre 1,44 milliard d’euros au mois de juillet et 1,35 milliard d’euros en août 2018. A l’exception de 2014 et de 2015 qui furent des années « horribilis » pour le Livret A, lors de ces dix dernières années, la collecte a toujours été positive août. Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte atteint 14,71 milliards d’euros contre 11,34 milliards d’euros. L’encours du Livret A bat un nouveau record et se rapproche de la barre symbolique des 300 milliards d’euros (298,5 milliards d’euros).

De son côté, le LDDS a connu en août une collecte de 350 millions portant celle enregistrée depuis le début de l’année à 3,6 milliards d’euros. Son encours a atteint fin août 111,2 milliards d’euros.

Cette bonne collecte estivale s’explique par le fait qu’en vacances, les ménages réalisent peu d’achat de biens durables. Les rencontres familiales sont, par ailleurs, l’occasion de cadeaux aux enfants qui peuvent prendre le chemin des livrets A.

Les ménages français continuent à affecter une grande partie de leurs gains de pouvoir d’achat à l’épargne de précaution. Le taux d’épargne reste à un niveau élevé, plus de 15 % du revenu disponible brut. Les incertitudes pesant sur la croissance, le contexte international et peut être les pressions anti-consommation en lien avec le dérèglement climatique n’incitent pas à la consommation.

La saisonnalité de la collecte sera-t-elle respectée ?

Depuis plusieurs années, une saisonnalité s’est installée dans la collecte du Livret A La collecte de l’année se construit au cours du premier semestre. Au second, les ménages doivent faire face à une série de dépenses : dépenses de rentrées et de fin d’année, prélèvements obligatoires. Pour le second semestre, plusieurs facteurs pourraient modifier le comportement des épargnants. Cette année, avec l’instauration du prélèvement à la source, il n’y a plus le dernier tiers de l’impôt sur le revenu qui auparavant était à payer avant le 15 septembre. Par ailleurs, en 2019, 80 % des contribuables n’auront plus à acquitter la taxe d’habitation. Les ménages devraient donc avoir moins besoin de puiser sur leur Livret A. Demeurent, en revanche, les dépenses de rentrées et celle de fin d’année.

Compte tenu du contexte économique, il est fort probable que la collecte du Livret A soit positive dans les prochains mois en léger retrait par rapport au début de l’année.

Le Coin de l’Epargne du 20 septembre 2019

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 20 septembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 690,78 | +0,62 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 26 935,07 | -1,05 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 8 117,67 | -0,72 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 12 468,01 | +0,00 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 344,92 | -0,31 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 571,39 | +0,60 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 22 079,09 | +0,41 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 3 006,45 | -0,82 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (22 heures) | -0,221 % | -0,052 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (22 heures) | -0,525 % | -0,072 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (22 heures) | 1,722% | -0,158 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (22 heures) | 1,1020 | -0,50 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (22 heures) | 1 515,930 | +1,83 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (22 heures) | 64,670 | +7,57 % | 52,973 |

Les marchés « actions » au sommet de leur forme !

La Bourse de Paris a signé, un nouveau plus haut, pour l’année 2019 en ayant atteint près de 5700 points. Elle signe ainsi son meilleur résultat depuis 12 ans. Les indices « actions » ont été dopés par l’arrivée à échéance des options et contrats à terme sur actions et indices (journées dites des quatre sorcières). Malgré tout, les indices américains sont en léger recul en raison de la persistance des tensions sino-américaines. Les investisseurs ont cru à des avancées positives avec la reprise des discussions commerciales à Washington après deux mois d’interruption. Ils ont été, une fois de plus, déçus par les propos de Donald Trump qui estime que la Chine ne fait pas assez d’effort. Les menaces de sanctions croisées entre l’Europe et les Etats-Unis sur les ventes d’avions constituent également une mauvaise nouvelle car elles pourraient mettre en danger un des puissants moteurs de la croissance. Par ailleurs, les injections de liquidités de la part de la FED commencent à inquiéter. Enfin, au sein de la FED, un nombre croissant de voies se font entendre pour signifier que beaucoup a déjà été fait pour soutenir l’activité. Les relations de la FED avec le Président américain devraient donc continuer à être mauvaises. Par ailleurs, cela pourrait conduire à freiner la baisse des taux directeurs.

La FED entre confirmation et doutes

La banque centrale américaine, la FED, est au cœur de l’actualité économique non seulement en baissant ses taux mais aussi en jouant son rôle de banquier en dernier ressort. Elle a dû, en effet, injecter des liquidités à quatre reprises pour limiter l’envolée des taux sur les marchés monétaires.

La FED poursuit avec prudence la baisse des taux

La FED a donc décidé, le mercredi 18 septembre pour la deuxième fois successive, de baisser, ses taux directeurs de 0,25 point. Ils se situent désormais entre 1,75 et 2 %. Même si la croissance américaine résiste assez bien, le comité de politique monétaire de la FED a opté pour une réduction de ses taux en prenant en compte l’accumulation des risques extérieurs. Cette décision est justifiée par ailleurs, par la faiblesse des investissements des entreprises et par le repli des exportations. En outre, l’inflation demeure toujours en deçà de son objectif de 2 %. La FED estime que la croissance pourrait atteindre 2,2 % cette année avec un taux de chômage de 3,7 %.

Le Président de la FED, Jerome Powell, n’a pas pris d’engagement sur la poursuite de ce processus de baisse. Il a indiqué que « nous allons continuer à surveiller de près les données économiques, réunion après réunion », et que « si nous jugeons que de nouvelles baisses sont nécessaires, nous le ferons et utiliserons tous les outils à notre disposition ». Pour le moment Jerome Powell refuse l’idée de passer en taux négatif même en cas de récession.

Face à la multiplication des problèmes, guerre commerciale, crise au Moyen-Orient, ralentissement de la croissance, la communication de la FED est de plus en plus contestée. Par ailleurs, des dissensions se font jour en son sein entre les partisans du statu quo monétaire et ceux qui réclament des baisses de taux plus rapides et plus fortes. En outre, le Président des États-Unis continue de mettre la pression sur la banque centrale. Ainsi, après la décision de la baisse des taux, il a tweeté « Jerome Powell et la réserve fédérale se trompent encore. Pas de cran, pas de cap, pas de vision ! Un terrible communicant ! »

Une étonnante crise de liquidités

Vendredi 20 septembre, La Réserve fédérale américaine a injecté des liquidités pour la troisième fois, 75 milliards de dollars faisant suite aux 53 milliards de dollars du mardi 17 et des 75 milliards su mercredi 18 septembre. Lors de l’opération lancée jeudi, la demande a largement dépassé l’offre, puisqu’elle a atteint plus de 84 milliards de dollars. Les taux de « repo » – un mode de financement sécurisé utilisé entre les banques – ont retrouvé leur niveau normal, autour de 2,05 %, contre 10 % le 17 septembre.

Cette situation assez étonnante serait provoquée par l’accroissement du nombre de titres de dette souveraine américaine – les « treasuries » – que les banques détiennent sur leur bilan, en raison d’une augmentation des émissions du Trésor. Les banques cherchent à échanger ces obligations contre des liquidités sur le marché du « repo », provoquant un déséquilibre entre l’offre et la demande, ce qui entraîne une augmentation des taux. La réduction du bilan de la Banque centrale qui a été menée jusqu’en juillet dernier, a contribué à tarir la liquidité du marché.